SMART CITIES

Leben und arbeiten in der intelligent vernetzten und nachhaltig grünen Stadt von morgen.

Gesamtheitliche Entwicklungskonzepte

Wie Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver werden.

NICHT VERPASSEN: In vier Stufen zur smarten Fabrik: die hohe Kunst der Interoperabilität Seite 6

Smart City und der Sinn des Lebens Nur mit Zugehörigkeit und Teilhabe der Menschen ist eine moderne Stadtentwicklung möglich Seite 11

Nachhaltig Bauen und Wohnen Ohne dies funktioniert die Stadt von morgen nicht Seiten 7-10

Mit Gebäudekonnektivität 4.0 jetzt

Ready?

Ihre Immobilien digitalisieren Hier mehr erfahren EINE UNABHÄNGIGE KAMPAGNE VON MEDIAPLANET

Lesen Sie mehr auf www.zukunftstechnologien.info

Tanja Bickenbach, MBE

Auf dem Weg zur zukunftsfähigen Stadt brauchen Städte, Kommunen und Unternehmen in erster Linie eine smarte und individuelle Strategie.

03

Schaufensterbummel Displays, vom persönlichen Smartphoneund Smartwatch-Bildschirm, bis zur LED-Wand im öffentlichen Raum spielen dabei eine Schlüsselrolle.

08

Weiches Wasser, hartes Wasser Die richtige Wasserqualität macht bei Genuss, Haut und Haaren sowie Blumen den Unterschied.

Dr. Holger Mühlbauer Geschäftsführer Bundesverband IT-Sicherheit e. V. (TeleTrusT)

Digitale Souveränität für eine „smarte“ IT-Sicherheit

Smarte Gebäude bzw. das „Smart Home“ und somit die „Smart City“ liegen im Trend. Eine zunehmende Zahl von Technologieanbietern ist auf diesem Wachstumsmarkt aktiv. IT-Sicherheit und Datenschutz sind für die Vertrauenswürdigkeit und den nachhaltigen Erfolg essenziell.

Selbst Fachleute tun sich schwer mit den Begriffen. Smart Home, Smart Mobility, Smart Building, Urban Smart City, Intelligent Living, intelligentes Haus – wer blickt da noch durch? Laien, die doch eigentlich nur zeitgemäß und komfortabel wohnen, leben und fahren möchten und gleichzeitig Energie sparen und mehr Sicherheit für sich und ihre Familie wollen, haben bei diesen Fachbegriffen keine Chance.

Dabei kann auch die Sicherheit von (smarten) IT-Systemen im Haus, Garten, Auto etc. kaum verlässlich eingeschätzt werden, meist auch nicht von Experten. Oft sind es schwer durchdringbare und profunde Gebilde aus Hard- und Software. Ein gravierendes Risiko kann es bei der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Systeme geben.

Mit der Gründung des Arbeitskreises „Secure Platform“ hat der Bundesverband IT-Sicherheit e. V. die Zielsetzung formuliert, zu digitaler Souveränität und einem sicheren IT-Ökosystem in Deutschland, aber auch in der ganzen EU beizutragen.

Die Digitalisierung in unserem Leben schreitet in allen Gebieten mit enormer Dynamik voran und verankert Informationstechnik in jedem Bereich des Alltags. Sie ist Treiber und Basis für das Wohlergehen unserer Gesellschaft, doch sie schafft auch eine massive Abhängigkeit. Proaktive IT-Sicherheitslösungen sollten direkt umgesetzt werden, damit Deutschland eine weltweite Vorreiterrolle in IT-Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit in Bezug auf die Leitindustrien übernehmen kann.

Informationstechnik ist dabei das Fundament der Digitalisierung. „Digitale Souveränität“ ist eine entscheidende Vorbedingung für die Wettbewerbsfähigkeit Europas, gerade auch mit Blick auf den Betrieb kritischer Infrastrukturen oder Vorhaben wie GAIA-X und 5G.

Derzeit ist diese digitale Souveränität aus mehreren Gründen jedoch nicht gegeben. Es bestehen starke Abhängigkeiten von auswärtigen Technologieproduzenten. Zusätzlich sind die eingesetzten Technologien komplexe und intransparente Systeme. Dabei scheint die nachhaltige IT-Sicherheit kein Entscheidungskriterium zu sein.

Es sollte verstärkt der öffentliche Dialog über die Chancen und Risiken z. B. von Smart-Home/ Living-Systemen sowie Präventionsmaßnahmen nach dem Stand der Technik gesucht werden.

In diesem Zusammenhang sei auf die TeleTrusTHandreichung „Stand der Technik“ des gleichnamigen Arbeitskreises verwiesen, die fortwährend aktualisiert wird und mittlerweile in zwei Sprachen übersetzt wurde.

Die Gründung des TeleTrusT-Arbeitskreises „Stand der Technik“ folgte der Forderung des ITSicherheitsgesetzes, den „Stand der Technik“ bei technischen und organisatorischen Vorkehrungen in beispielsweise Unternehmen zu berücksichtigen bzw. einzuhalten.

Das vorliegende E-Paper informiert Sie über die Digitalisierung, Treiber der digitalen Stadt von morgen und smarte Lösungen für eine smarte Zeit. Die Beiträge weisen einen starken Bezug zu Fragen der Zukunft von Smart-Living-/SmartCity-Konzepten auf.

Gemeinsam mit den TeleTrusT-Mitgliedern wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre und hoffe, dass Sie zahlreiche Anregungen erhalten, um die IT-Sicherheit in Ihrem Unternehmen und auch in Ihrem privaten Umfeld weiter zu stärken.

Proaktive IT-Sicherheitslösungen sollten direkt umgesetzt werden.

Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 2 IN

DIESER AUSGABE

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT IN DIESER AUSGABE facebook.com/MediaplanetStories @Mediaplanet_germany teletrust.de Head of Key Account Management: Tanja Bickenbach (tanja.bickenbach@mediaplanet.com) Senior Project Manager: Sarra Gläsing Geschäftsführung: Richard Båge (CEO), Philipp Colaço (Managing Director), Franziska Manske (Head of Editorial & Production), Henriette Schröder (Sales Director) Designer: Ute Knuppe Mediaplanet-Kontakt: redaktion.de@mediaplanet.com Coverbild: vectorpouch/Shutterstock Alle mit gekennzeichneten Artikel sind keine neutrale Redaktion vom Mediaplanet Verlag. Sarra Gläsing Nachhaltig hält am längsten! Wir als Gesellschaft sollten verstehen nach diesem Motto zu leben, zu handeln und zu bauen.

Schaufenster als Showbühne –die Display-Zukunft mit LG

möglich. So sind Menschen in der Pause oder auf dem Heimweg für andere Inhalte empfänglich als auf dem Weg zur Arbeit, auch ortsabhängig – etwa auf dem Weg zu einem Messegelände – können reine Infos und Werbung gezielter ausgespielt werden.

Bei Straßenrand-Displays zeigt sich exemplarisch, was Screens nutzerfreundlich macht: Sie stellen Informationen so dar, dass sie bei allen Umgebungsbedingungen rasch und möglichst ablenkungsfrei erfasst werden können – anders als unsere Smartphones, auf denen oft Dutzende Benachrichtigungen um unsere Aufmerksamkeit buhlen.

Unsichtbare Screens

Für solche Außen-Einsätze im öffentlichen Raum bietet LG freistehende oder an Fassaden zu installierende Displays an – vor allem High-Brightness-Lösungen, die der Mittagssonne, Wind und Wetter trotzen. Doch viele Screens in der Zukunfts-Stadt werden so direkt gar nicht mehr als solche erkennbar sein. Spitzentechnologie dafür hat LG bereits im Portfolio: Transparente LED-Farbfolien verwandeln jede Glasfläche in ein Display, vom Schaufenster bis zur Trennwand im Firmen-Hauptquartier. Wenn keine Inhalte gespielt werden, sind die Folien fast unsichtbar und beeinträchtigen die Gebäude-Architektur nicht. Ähnliche hochauflösende und interaktive Folien wird es auch zum Mitnehmen geben – das gerollte Kunststoffblatt wird so im Handumdrehen zum Magazin, zur Gestaltungsfläche für Kreative oder zu einem Extra-Display, auf das Inhalte vom Smartphone mit einer Fingerbewegung geschoben werden können.

Smarte Städte sind keine Zukunftsmusik: Längst wird Autofahrern bei der Einfahrt in die Großstadt von Displays am Straßenrand der Weg gewiesen; Daten von den Smartphones anderer Verkehrsteilnehmer und von Sensoren im Verkehrsraum helfen, sie um Staus zu führen und vor Gefahren zu warnen; und Parkhäuser melden automatisch freie Plätze. Solche von vernetzten Systemen aggregierten und aufbereiteten Daten können etwa durch Hinweise auf die Gurtpflicht ergänzt werden. Das ist erst ein Anfang: In Zukunft werden vernetzte Daten eine immer größere Rolle spielen. Im Hotel checken Besucher mit ihrem Fingerabdruck oder gar Gesichtserkennung ein, erhalten automatisch ihren Schlüssel und kommen, wenn sie zuvor schon zu Gast waren und der Datenspeicherung zugestimmt haben, in ein genau nach ihren Vorlieben konfiguriertes Zimmer. Beim Stadtbummel bekommen

sie auf Digitalscreens Informationen zu Sehenswürdigkeiten einschließlich Wartezeiten, zu lokalen Veranstaltungen und zu kommerziellen Angeboten angezeigt. Und im Geschäft können sie – in der Kantine des LG-Hauptquartiers in Seoul ist das bereits möglich – einfach durch Gesichtserkennung zahlen.

Zielgerichtete Informationen und Angebote

In der Stadt der Zukunft bekommen Bewohner und Besucher zielgerichtet Informationen, wo und wann sie sie brauchen. Displays vom persönlichen Smartphone- und Smartwatch-Bildschirm bis zur LED-Wand im öffentlichen Raum spielen dabei eine Schlüsselrolle. Der Spezialist LG Electronics entwickelt immer raffiniertere Technologien – und lässt auch Riesendisplays unsichtbar werden. Text Dominik Maaßen lg.com

Immer häufiger nutzen Menschen im Alltag dabei Bildschirme. Diese interagieren mit der Umwelt und ihnen, vermessen die Betrachter und spielen Inhalte zielgerichtet aus. Wie präzise Informationen und Angebote über Displays im öffentlichen Raum künftig auf einzelne Menschen zugeschnitten werden, hängt von grundsätzlichen Datenschutz- und Privatsphärefragen ab. Doch auch ohne Erhebung persönlicher Daten ist eine zielgerichtete Inhalts-Ausspielung

Die konkurrenzlosen TransparentOLED-Displays von LG mit und ohne Touch-Funktion wirken zunächst auch wie einfache (Glas-)Flächen. Erst in der Interaktion zeigen sich ihre Stärken als Wiedergabeflächen oder Self-ServiceTerminals. Schon jetzt eignen sie sich, um einen direkten Übergang von den darauf angezeigten Inhalten zu physischen Gegenständen dahinter zu schaffen: Kunstwerke und Produkte können mit Detailinformationen versehen werden. Interessant ist das zum Beispiel für Museen und Luxusmarken, denn transparente Displays eröffnen ganz neue Möglichkeiten, um Exponate und hochwertige Produkte mit digitalen Inhalten in Szene zu setzen oder informativ abzurunden.

„Unsere transparenten OLED-Displays erschließen vollwertige Augmented-Reality-Anwendungen“, sagt Ingo Krause, Director Marketing & Sales Information Display DACH bei LG. „Die Kombination mit realen Objekten lässt Display-Inhalte so lebensecht erscheinen, als könne man sie tatsächlich berühren – das eröffnet unzählige Möglichkeiten. Außerdem bieten wir OLED-Displays an, die auch auf gewölbten Flächen aufgebracht und zu riesigen, plastischen Anzeigeflächen verbunden werden können. Auf diesen Wow-Effekt setzen große Marken in ihren Flagship-Stores.“

Keine bloße Spielerei

Doch die modernen Displays sind mehr als eine aufmerksamkeitsstarke Spielerei. Transparente OLED-Displays könnten künftig etwa dazu beitragen, das Fliegen sicherer zu machen: Wenn sie im Tower anstelle von Scheiben eingesetzt werden, müssen Fluglotsen nicht mehr hoch- und runterschauen, um die Realität auf dem Flugfeld mit digitalen Daten abzugleichen – das hält die Konzentration hoch und vermeidet gefährliche Fehler. FOTO: LG

3 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info

Ingo Krause Director Marketing & Sales Information Display DACH DigitalSignageLösungen von LG im Einsatz. BILD: LG Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit LG entstanden.

Das Herzstück einer intelligenten Kommune

Moderne Kommunen sind heute Ökosysteme im permanenten Wandel. Ein Gespräch mit Joachim Schonowski, Principal Business Consultant Smart Sustainable Cities bei msg sowie Vorsitzender des DIN Smart City Standards Forum, über das Potenzial von Daten, Kommunen im Sinne von Smart City weiterzuentwickeln, und darüber, welche Faktoren in Balance zu bringen sind und welche Rolle eine kommunale Datenplattform dabei spielt.

Text

Was bedeutet Digitalisierung der Kommune im Sinne einer „Smart City“?

In einer intelligenten Kommune werden neue digitale Technologien, vernetzte Sensoren als Teil des Internets der Dinge, IT-Plattformen und die Plattform-Datenökonomie dazu beitragen, dass Städte umweltfreundlicher und effizienter werden, Partizipation gefördert und die Lebensqualität der Bürger verbessert wird. Einige aktuelle Beispiele, z. B. Songdo in Südkorea, wo niemand leben will, oder das Projekt der „Google City“ in Toronto, das wieder eingestellt wurde, zeigen, dass eine rein technische und ökonomische Betrachtung nicht angenommen wird. Die soziologische und die ökologische Perspektive müssen von Beginn an mitgedacht werden. Der Mensch gestaltet die Kommune: Dazu gehören Klimabewusstsein „by Design“, Schonung von Ressourcen, aber auch ganz einfach die Integration von Grünflächen. Dann reden wir über mehr Lebensqualität, über „Mensch im Mittelpunkt“.

Können Sie ein paar Szenarien beschreiben, in denen die Digitalisierung die Kommunen unterstützen kann?

Mehr Informationen zum Thema kommunale Datenplattform: msg.group

Joachim

Schonowski

Principal Business

Consultant Smart Sustainable Cities bei msg und Vorsitzender des DIN

Smart City Standards Forum

Schon heute ermöglicht die Nutzung kommunaler Daten in den verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern in vielfältiger Weise eine Weiterentwicklung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Digitale Anträge und deren Verknüpfung können für die kommunale Verwaltung und ihre Kunden Prozesse optimieren und verkürzen. Eine digitale Infrastruktur mit Sensoren für Umwelt-, Brücken- oder Gebäudedaten liefert genauere Ist-Analysen unter anderem von der Qualität von Luft, Standfestigkeit oder Daten für eine angepasste Verkehrssteuerung. Neue Mobilitätsdienste verknüpfen Angebote des öffentlichen und des privaten Verkehrs oder auch mit Logistikdiensten, wenn etwa Busse bei niedrigen Fahrgastzahlen auch Pakete befördern. Mithilfe von „Smart Grids“ können Quartiere energieautark und CO2-neutral werden. Und die Entwicklung geht natürlich weiter: In der Zukunft können Fahrzeuge teil- oder vollautonom mittels verschiedener Funktechnologien, Stichwort 5G, und auf Basis hoch automatisierter Kameras miteinander und mit der kommunalen digitalen Infrastruktur interagieren, um sicher und störungsfrei ans Ziel zu kommen. Dabei spielt auch die viel zitierte intelligente Straßenlaterne eine Rolle. Der Verkehr braucht dann keine Schilder und Ampeln mehr.

Vor welchen Herausforderungen sehen Sie Kommunen in Bezug auf eine erfolgreiche Digitalisierung?

Die Kommunen stehen mittlerweile in einem globalen Attraktivitätswettbewerb. Dazu gehört heute und in Zukunft unbedingt eine digitale Daseinsvorsorge in Form einer digitalen Infrastruktur. Das betrifft nicht nur die kommunale Verwaltung oder einzelne Bereiche oder Wirtschaftszweige, sondern

das gesamte Ökosystem einer Kommune. Dafür sind insbesondere kleinere Kommunen angehalten, sich zu Metropolregionen zusammenzuschließen, um gemeinsam eine Digitalstrategie zu entwickeln, Ressourcen – sowohl finanzielle als auch personelle – zu bündeln, Wissenszentren aufzubauen oder Einkaufsgemeinschaften zu schaffen. Aber auch für Großstädte gilt es zu vermeiden, eine scheinbar günstige „Regallösung“ zu verwenden, um nicht von einer Technologie oder einem Lösungsanbieter abhängig zu werden. Denn wenn die Digitalisierung zukunftsfähig sein soll, muss sie offen sein für neue Module und Kooperationen. Dafür muss das verwendete System interoperabel sein. Dieser übergeordnete Gedanke fehlt oft noch in den Schritten, die viele Kommunen jetzt bereits unternommen haben.

Wie auch bei anderen Projekten der Digitalisierung steht auch im Mittelpunkt einer intelligenten Kommune eine passende Plattform. Können Sie die Voraussetzungen dafür genauer beschreiben?

Auf der kommunalen Datenplattform finden unterschiedliche Anbieter und eine Vielzahl von Abnehmern zusammen. Man spricht daher technisch von einem System von Systemen und ökonomisch von mehrseitigen Marktplätzen. Die Daten der Plattform bieten auch die Möglichkeit, einen digitalen Zwilling der Kommune zu erzeugen, der z. B. für die Stadtplanung eingesetzt werden kann. Die Entwicklung einer solchen Plattform ist eine langfristige, strategische Investitionsentscheidung. Ihr sollte eine Digitalisierungsstrategie zugrunde liegen, die bedenkt, wofür man die Plattform einsetzen will. Also etwa: Wer hat die Hoheit über die gewonnenen Daten? Wie, von wem und gegebenenfalls zu welchem Preis dürfen diese genutzt werden? Die lokalen Akteure wie Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Körperschaften, Unternehmen,

Politik und Verwaltung sollten in die Gestaltung eingebunden sein. Wie können die Daten für mehr Ressourceneffizienz, für die Reduktion von Schadstoffen und anderen Emissionen oder generell für nachhaltiges Wirtschaften eingesetzt werden?

Sie empfehlen Standards für kommunale Datenplattformen – warum?

Nur auf der Grundlage offener, globaler Standards können Smart-City-Plattformen nachhaltig Anschlussfähigkeit und Datensouveränität gewährleisten. Weitere Systeme können über standardkonforme Schnittstellen einfach angeschlossen, Interoperabilität mit anderen kommunalen Datenplattformen kann gewährleistet werden. Und Interoperabilität hat noch eine weitere Dimension: Nicht zuletzt geht es um die Lesbarkeit der Daten, die sogenannte „Datensemantik“. Außerdem kann Standardisierung die technische Komplexität im Zusammenspiel der Systeme reduzieren, Datenaustausch vereinfachen und Herstellerabhängigkeit vermeiden. Die Standards schaffen Klarheit für die technische Weiterentwicklung und sorgen für Investitionssicherheit. Das ist am Ende sowohl ökonomisch als auch ökologisch die vernünftige Lösung.

Welche Lösung bietet msg in Bezug auf kommunale Datenplattformen an?

Wir bieten eine interoperable Datenplattform auf Basis von globalen Standards bei einer frei wählbaren Infrastruktur, außerdem Dienste zur Datenanalyse sowie generell die technische Beratung und die Integration. Dabei können wir das Wissen und die Dienste aus unterschiedlichen Branchen abrufen. Und bei unserer Lösung bleibt die Hoheit über die Daten und die Dienste bei der Kommune. Das macht unsere Lösung aus.

Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 4 Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit msg entstanden.

Volker Holt

Die auftragsgesteuerte Produktion –ein Beispiel für die smarte Industrie der Zukunft

Die digitale Transformation der produzierenden Industrie ist in vollem Gange. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom nutzen bereits 59 Prozent der Industrieunternehmen in Deutschland spezielle Anwendungen aus dem Bereich Industrie 4.0. Doch wie sieht Industrie 4.0 – also die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen – konkret aus?

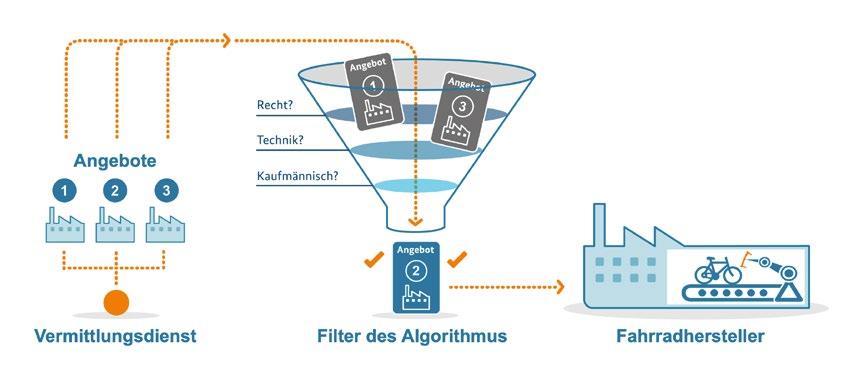

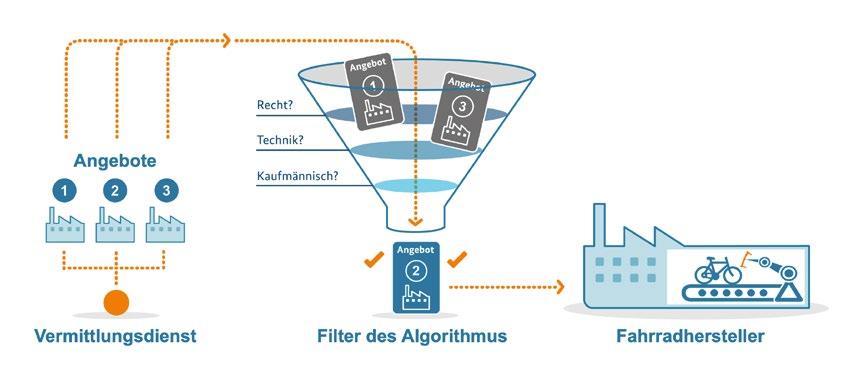

Mit dem Anwendungsszenario „auftragsgesteuerte Produktion“ zeigt die Plattform Industrie 4.0, wie sich Wertschöpfungsketten, Kundenbeziehungen und datengetriebene Services durch die digitale Vernetzung ändern werden – und teilweise schon geändert haben.

Auftragsgesteuert produzieren – das fiktive Beispiel „FiveBikes“ Man stelle sich vor: Eine Firma namens „FiveBikes“ stellt E-Bikes her. Der Kunde bekommt allerdings kein Fahrrad von der Stange. Er kann den Lenker und andere Teile in einem Onlinekonfigurator individuell nach seinen Wünschen und ergonomischen Anforderungen anpassen. Sind die Daten im Konfigurator eingegeben, werden sie per Klick an FiveBikes übermittelt.

Die Nachfrage schwankt, deshalb investiert FiveBikes nicht in eigene Maschinen, sondern bestellt die Fertigung einzelner Komponenten bei externen Zulieferern. FiveBikes schreibt die Fertigung auf einer B2B-Plattform aus. Auswahlkriterien sind Preis, Liefergeschwindigkeit und soziale Standards. Ein KI-gestützter Algorithmus ermittelt in Echtzeit die besten Zulieferer.

FiveBikes schickt nun die verschlüsselten Konfiguratordaten an die Zulieferer. Die Produktion der vernetzten Fabrik kann dank der digitalen Zwillinge der Einzelteile live verfolgt werden. Die Zulieferer produzieren die individuellen Einzelteile mithilfe von 3D-Druck in additiver Fertigung. Bei Qualitätsoder Lieferproblemen kann dank des ständigen Monitorings unmittelbar reagiert werden. Schließlich liefern die Zulieferer die Einzelteile aus, FiveBikes montiert sie just in time im eigenen Werk und verschickt das fertige E-Bike an den Kunden.

Von der Fiktion zur Realität –eine Bestandsaufnahme

Das Szenario der Plattform Industrie 4.0 birgt viele Vorteile: Den Kunden können bessere Produkte geboten werden, Produktionskapazitäten werden flexibel genutzt und optimal ausgelastet. Risiken werden minimiert und Qualität wird sichergestellt.

Teilweise ist die auftragsgesteuerte Produktion schon Realität. Konfiguratoren oder Prozesse additiver Fertigung sind längst im Einsatz. Doch die vollständige Umsetzung setzt viel voraus: Es braucht einheitliche Datenstandards, damit beispielsweise die Konfiguratordaten von allen Maschinen der Zulieferer fehlerfrei ausgelesen werden können. Die sichere Vermittlung, Verarbeitung und Aufbewahrung der Kundendaten ist ebenfalls erfolgskritisch. Zudem brauchen Produzenten und Zulieferer qualifiziertes Personal, um die Prozesse aufzusetzen und am Laufen zu halten.

In Deutschland und auf der ganzen Welt arbeiten viele Expertinnen und Experten an den Grundlagen, um diese Voraussetzungen zu schaffen und starre

Die auftragsgesteuerte Produktion

Zentrale Herausforderungen auf dem Weg zu digitalen Ökosystemen

Wertschöpfungsketten in digitale Ökosysteme zu verwandeln. Unter anderem die Plattform Industrie 4.0 bietet dazu Raum: Hier diskutieren Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Verbänden, Politik, Gewerkschaften und Wissenschaft an einem Tisch. Nur mit Kooperationen können solche Szenarien Wirklichkeit werden.

Noch größer denken – ein nachhaltiger Ausblick Szenarien wie die auftragsgesteuerte Produktion sind erst der Anfang. Sind die Prozesse und Maschinen erst vernetzt und Daten in großer Menge und hoher

Qualität vorhanden, werden die Möglichkeiten nur von der eigenen Vorstellungskraft begrenzt. Neuartige Services und Geschäftsmodelle werden möglich. Das verändert nicht nur Unternehmen, sondern auch ihre Umwelt. Gerade im Bereich ökologischer Nachhaltigkeit gibt es viel Potenzial: Die bedarfsorientierte Just-in-time-Produktion hilft dabei, Ressourcenaufwände zu reduzieren. Durch das konsequente Monitoring werden Materialaufwände und Energieverbrauch transparent und so steuerbar. Die Fabrik der Zukunft wird smart sein – und sie kann grün werden, wenn wir das Potenzial richtig nutzen.

5 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info

Plattform Industrie 4.0

i40.de

Text

plattform-

Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Produktion Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit PLATTFORM INDUSTRIE 4.0 entstanden. GRAFIKEN: PLATTFORM INDUSTRIE 4.0

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit MPDV entstanden.

In vier Stufen zur smarten Fabrik

Ein Gespräch mit Thorsten Strebel, Vice President Products bei MPDV, über Herausforderungen der Industrie 4.0, helfende Lösungen wie HYDRA und die hohe Kunst der Interoperabilität.

Text Dominik Maaßen

Thorsten Strebel Vice President Products bei MPDV

Thorsten Strebel Vice President Products bei MPDV

Wie nehmen Sie als Experte momentan den großen Hype rund um Industrie 4.0 und die Smart Factory wahr?

Es gibt eine Mischung aus Neugierde, Innovationsdruck und vorsichtigem Abwarten. Viele Anbieter überschwemmen den Markt und diskutiert wird über viele unterschiedliche Themen mit häufig unspezifischen Begriffen. Fragen nach einem konkreten Nutzen bleiben dagegen häufig unbeantwortet. Das überfordert die potenziellen Anwender. Aus diesem Grund legen wir bei MPDV großen Wert auf umfangreiche Information und Beratung für Industrieunternehmen.

Wirft man einen Blick in die Zukunft, wird die sogenannte Interoperabilität essenziell sein. Dazu müssen sich allerdings die Anbieter erst mal auf gemeinsame Standards einigen. Eine weitere Herausforderung ist: Lösungen der Industrie 4.0 müssen ihrer Zeit zwar voraus sein, aber doch praxistauglich. Diese Gratwanderung gelingt nur, wenn Sie regelmäßig im Kontakt mit Ihren Anwendern bleiben. Und Innovationen, die über den Bedarf hinausgehen, wollen wohldosiert an den Markt gebracht werden. Anwender dürfen sie nicht als Bedrohung für bereits bestehende Strukturen sehen. Für uns als Innovator bedeutet das, Visionen aufzuzeigen und den Weg dorthin zu erklären beziehungsweise ihn zu begleiten.

Sie empfehlen Kunden Ihr VierStufen-Modell von MPDV, um von technologischen wie auch organisatorischen Möglichkeiten der Industrie 4.0 zu profitieren. Welche Stufen sind das, und wie können diese helfen?

Bei der transparenten Fabrik geht es darum, Daten zu erfassen und zu visualisieren sowie Kennzahlen zu berechnen. Auf Basis dieser erfassten Daten können

Sie in der reaktionsfähigen Fabrik planen und reagieren sowie Störungen frühzeitig erkennen, vermeiden oder umgehen. In der selbstregelnden Fabrik richten Sie Regelkreise ein, bekommen bekannte und unbekannte Störfaktoren automatisch in den Griff und nutzen künstliche Intelligenz. Final blicken Sie dann in der funktional vernetzten Fabrik über den Tellerrand: Sie integrieren Daten aus anderen Systemen und Disziplinen und schaffen die bereits erwähnte Interoperabilität.

MPDV bietet sowohl Softwaretools als auch Beratung zum Erreichen der einzelnen Stufen. Heute machen unsere Systeme die Produktion transparent. Morgen geben sie Entscheidungsvorschläge und übermorgen werden Entscheidungen automatisiert durch künstliche Intelligenz getroffen – wobei die Eingriffsmöglichkeit immer beim Menschen bleibt.

Ihr Manufacturing Execution System (MES) HYDRA ist bei mehr als 1.400 Unternehmen aller Branchen weltweit produktiv im Einsatz. Können Sie beschreiben, was sich genau dahinter verbirgt?

HYDRA ist eine Software zur Planung, Überwachung, Steuerung und Optimierung der Produktionsprozesse inklusive Qualitätssicherung und HR-Management. Sie können damit Transparenz schaffen, Durchlaufzeiten verkürzen, Verschwendungen aufzeigen, Produktivität steigern, Qualität sicherstellen, Rückverfolgbarkeit garantieren, Energiekosten senken, Personaleinsatz optimieren und verlässliche Kennzahlen erheben bzw. berechnen. Generell hilft Ihnen HYDRA also, objektiv Entscheidungen

treffen zu können. Denn alle Belange und Prozesse in der Produktion sind abgebildet.

Außerdem ist HYDRA ein modulares, integriertes System. Funktionen können also bedarfsgerecht kombiniert werden. Trotzdem erhalten Sie von uns alles aus einer Hand und integriert auf einer Datenbasis. HYDRA ist ein offenes System, das sich in bestehende ITLandschaften integrieren lässt. Gleichzeitig gibt es umfangreiche Möglichkeiten, Anwendungen zu individualisieren.

Sie bedienen ganz unterschiedliche Branchen – inwieweit wird HYDRA der jeweiligen Branche gerecht?

HYDRA verfügt über ein hohes Abstraktionslevel. Deshalb lassen sich Branchenspezifika individuell im Standard abbilden. Meist können bereits mehr als 80 Prozent der Kundenanforderungen so abgebildet werden. Mehr als 50 Prozent unserer Kunden haben daher keine oder nur minimale Anpassungen.

In Ihrem Portfolio ist auch die preisgekrönte Manufacturing Integration Platform (MIP). Sie ist eine offene Architektur

– können Sie das Prinzip genauer beschreiben?

Die MIP hat die nächste Generation der Fertigungs-IT eingeläutet. Funktionen und Anwendungen können damit feingranularer als App zur Verfügung gestellt und miteinander kombiniert werden. Die Basis dafür ist ein gemeinsames semantisches Datenmodell, das die MIP zur Verfügung stellt. Das Grundprinzip der MIP ist, dass sie Interoperabilität zwischen Apps unterschiedlicher Anbieter ermöglicht. Sie vermeiden so den viel befürchteten Vendor-Lock-in, bei dem Unternehmen nicht den Anbieter wechseln können, weil sie von seinen Services abhängig sind. Mit MIP können Betreiber individuelle Speziallösungen interoperabel und integrativ nutzen. Es gibt heute kein Unternehmen mehr, das ohne IT-Lösungen in der Produktion auskommt, vielmehr gibt es sehr heterogene Umgebungen.

Die MIP ist deshalb ein ideales Werkzeug, um bestehende Infrastrukturen zu integrieren, moderne und innovative Lösungen einzusetzen und so schrittweise zukunftsfähige Lösungen herzustellen.

Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 6

FOTO: MPDV

Mehr Informationen zu den Lösungen, Success Stories und Webinaren von MPDV: mpdv.com

MPDV, ADOBE

In vier Stufen zur Smart Factory mit Software und Beratung von MPDV

FOTO:

STOCK, WESTEND61

Nachhaltiger bauen mit Stahlmodulen

Das Bauwesen gehört zu den ressourcenintensivsten Wirtschaftszweigen überhaupt. Allein in Deutschland werden jährlich ca. 570 Mio. Tonnen mineralischer Rohstoffe verbaut – 90 % der gesamten inländischen Entnahme. Zudem ist das Bauwesen für 52 % des gesamten deutschen Abfallaufkommens verantwortlich. ÖKOLOGISCHER

Es genügt daher nicht, das Thema Nachhaltigkeit von Gebäuden an der Energieeffizienz im Betrieb festzumachen. Denn gerade die Fertigung von Baumaterial, sowie Bau und Abriss eines Gebäudes verbrauchen große Mengen an Energie. Sie wird als „graue Energie“ bezeichnet und macht knapp die Hälfte der Energiebilanz eines Gebäudes im Lebenszyklus aus.

Im Vergleich zu konventionellen Bauarten benötigen Modulgebäude nur wenig graue Energie. Dabei wirken sich die ressourcenoptimierte Produktion, die flexible Umnutzung und der einfache Rückbau inklusive einer hohen Recyclingquote positiv auf den ökologischen Fußabdruck aus. Doch wo und in welchem Umfang kann die Modulbauweise, wie sie von ALHO als einem der Marktund Innovationsführer im Modulbau praktiziert wird, konkret in Sachen Nachhaltigkeit punkten?

RECYCLINGWELTMEISTER STAHL

Die Stahlindustrie gilt als eine der energieintensivsten Branchen. Was jedoch kaum einer weiß: Stahl ist weltweit das am meisten recycelte Material. So werden rund 99 % des Baustahls recycelt. Heute ist im Grunde jedes Stahlerzeugnis – und somit auch die Grundkonstruktion der Stahlmodule – bereits ein Recyclingprodukt.

Durch das Stahlrecycling werden jährlich allein in Deutschland mehr als 20 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Dies ist so viel, wie ganz Berlin in einem Jahr freisetzt. Zudem werden Nebenprodukte in den Materialkreislauf zurückgeführt. Somit relativieren die Recyclingeigenschaften von Stahl den Energieaufwand bei der Herstellung.

NACHHALTIGKEIT BEGINNT IN DER PLANUNG UND HERSTELLUNG

Die integrale Planung im Stahlmodulbau bei ALHO ermöglicht bedarfsgerechte Gebäudekonzepte, die attraktive Architektur mit Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen. Neben den baulichen und technischen Gewerken und Fachdisziplinen werden bereits alle Lebenszyklen des Gebäudes, sowie Kosten, Nutzerbehaglichkeit und Ökologie berücksichtigt.

ALHO Modulgebäude werden in modernen Produktionshallen unter industriellen Bedingungen in Lean Production seriell vorgefertigt. Lean Production ist ein aus der Automobilindustrie bekannter Ansatz zur Prozessoptimierung, dessen Grundprinzip es ist, Verschwendung zu minimieren. Durch die konsequente Prozessoptimierung und -harmonisierung in der seriellen Modulfertigung

werden alle Ressourcen – Material, Personal und Energie – optimal ausgeschöpft. Dies reduziert den Ressourceneinsatz um 36 und den Abfall um 70 % gegenüber dem konventionellen Bauen.

Durch den hohen Vorfertigungsgrad der Module und die daraus resultierende kurze Bauzeit vor Ort wird die Belastung der Umwelt durch Schmutz, Lärm und Abfälle auf ein Minimum reduziert – in Zahlen: bis zu 20 % weniger Baustellenverkehr, bis zu 50 % weniger Lärm und Baustaub.

UMNUTZUNG ALS NACHHALTIGKEITSKRITERIUM

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden anhand von bis zu 40 Nachhaltigkeitskriterien. Gemessen am Erfüllungsgrad vergibt die sie Zertifikate in Platin, Gold, Silber oder Bronze. Bei ALHO wurde nicht nur ein einzelnes Gebäude ausgezeichnet, sondern das ganze Bausystem mit dem Vorzertifikat in Gold. Wird zusätzlich der Standort berücksichtigt, können ALHO Modulgebäude problemlos den Platin-Status erreichen.

Dass sich lediglich zwei der 40 Kriterien auf den Primärenergiebedarf des Gebäudes beziehen, zeigt, dass bei der DGNB Bewertung keineswegs die Energieeffizienz in der Nutzung die Hauptrolle spielt. Dennoch sollte erwähnt werden, dass der Stahlmodulbau die jeweils gültigen Werte der EnEV erfüllt – vom KfW 55-Standard bis hin zu EnergiePlus-Gebäuden lassen sich ALHO Modulgebäude realisieren.

Ein weiteres, wesentliches Kriterium der Nachhaltigkeit nach DGNB ist die Möglichkeit der Umnutzung. Eine mehrfache Gebäudenachnutzung hat zur Folge, dass die Flächeninanspruchnahme durch Neubauten deutlich verringert wird. Auch hier bieten Modulgebäude einen erheblichen Vorteil: Sie sind dank ihrer freitragenden Stahlskelettstruktur mit nichttragenden Innenwänden sehr flexibel, können umgestaltet, vergrößert, verkleinert oder umgewidmet und somit immer wieder an einen veränderten Bedarf angepasst werden.

LEITGEDANKE „CIRCULAR ECONOMY“

Die ALHO Stahlmodulbauweise entspricht dem Prinzip der „Circular Economy“. Damit bezeichnet man eine Kreislaufwirtschaft, die ein regeneratives System darstellt, in dem Ressourceneinsatz und Abfallproduktion,

Emissionen und Energieverschwendung durch das Verlangsamen, Verringern und Schließen von Energie- und Materialkreisläufen minimiert werden.

Eine Besonderheit der Stahlmodulgebäude ist es, dass man sie rückstandlos zurückbauen kann, indem sie wieder in die einzelnen Module zerlegt werden. Diese können dann wiederaufbereitet und als „mobile Immobilie“ an einem anderen Ort erneut zusammengefügt werden. Insbesondere die langlebige Grundkonstruktion aus Stahl macht es möglich, dass ALHO Modulgebäude so ein zweites Leben erhalten – oder ein drittes, viertes… Und sollte ein Modulgebäude nicht mehr benötigt werden, lässt es sich komplett zurückbauen und anschließend im Werk sortenrein in seine Wertstoffe zerlegen. So können alle Materialien zu ca. 90 % recycelt und dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

NACHHALTIGKEIT BEGINNT IM UNTERNEHMEN Das Thema Nachhaltigkeit ist fest im Unternehmensleitbild von ALHO verankert. Dies bezieht sich nicht nur auf die Produkte, sondern auch auf die Produktionsbedingungen. Ein systematisches Energiemanagement sorgt bei für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Sachen Energieeffizienz. Seit Einführung des Energiemanagements konnte der Energieverbrauch in Produktion und Verwaltung um rund 20 % reduziert werden.

WEITERE INFORMATIONEN:

ALHO Unternehmensgruppe

Juliane Brendebach, Marketingleitung

Postfach 1151, 51589 Morsbach

Telefon +49 (0)2294 696 177

Telefax +49 (0)2294 696 277 marketing@alho-gruppe.com

ALHO-GRUPPE.COM

FUSSABDRUCK VON GEBÄUDEN:

ANZEIGE

Recyclingweltmeister Stahl: Durch Recycling von Stahl werden in Deutschland jährlich 20 Mio. Tonnen CO2 eingespart – so viel wie Berlin im Jahr ausstößt.

Lean Production in der ALHO Raumfabrik: Optimierte, industrielle Fertigungsprozesse reduzieren den Ressourceneinsatz um 36 % und den Abfall um 70 % gegenüber dem konventionellen Bauen.

Saubere und leise Baustelle: Die Vorfertigung und die kurze Bauzeit von wenigen Wochen vor Ort sorgen für bis zu 20% weniger Baustellenverkehr und bis zu 50% Reduktion von Lärm und Baustaub.

Weiches Wasser, hartes Wasser

Der Härtegrad sagt nicht unbedingt etwas über die Wasserqualität aus – doch weiches Wasser macht bei Geschmack, Aroma, Haut und Haar, Haushalt und Blumen einen Unterschied. Fakten:

Text Paul Howe

HÄRTEBEREICHE: Es gibt vier Härtebereiche: weich – bis zu 7,3 °dH, mittel – von 7,3 bis 14 °dH, hart – von 14 bis 21,3 °dH, sehr hart – über 21,3 °dH

KALKRÄNDER: Hartnäckige Ränder an Gläsern, unschöne „Steinbildung“ am Duschkopf, Geräte, die früh-

zeitig den Geist aufgeben: Zu viel Kalk birgt fraglos Nachteile.

HAUTKRANKHEITEN: Zu kalkhaltiges Wasser kann bei häufigem Händewaschen, Duschen und Baden die Haut austrocknen und bei empfindlichen Personen sogar Juckreiz oder Ekzeme hervorrufen.

GENUSS: Kaffee- und Teegenießer schätzen weiches Wasser – weil es keinen unschönen Film bildet und außerdem die Aromen besser zur Entfaltung bringt.

PFLANZEN: Unsere Blumen mögen am liebsten Regenwasser – das ist das weichste Wasser überhaupt.

WERTERHALT: Hartes Wasser führt langfristig zu Schäden an Installationen und Haushaltsgeräten. Teure Aufwendungen sind hier die Folge.

UMWELT SCHONEN, GELD SPAREN: Weiches Wasser erhöht die Reinigungskraft von Wasch- und

Putzmitteln. Dadurch kann man immens an Wasch- und Reinigungsmitteln sparen. Und auch in der Warmwasserbereitung sparen Sie bares Geld –schon eine 2 Millimeter dicke Kalkschicht steigert auf Heizflächen den Energieverbrauch um rund 20 Prozent.

Zeit- und GeldErsparnis

Werterhalt der Immobilie

Haushaltsgeräteschutz

Wohneigentum schützen und weiches Wasser genießen

Komfort und Werterhalt für Trinkwasserinstallationen

Das Wasser, das in Deutschland aus den Wasserhähnen fließt, ist sauber und bedenkenlos trinkbar. Dafür sorgen zahlreiche Wasserversorger im ganzen Land. Dennoch ist nicht jedes Wasser gleich, was an der unterschiedlichen Wasserhärte liegt. Die Härtebereiche in Deutschland werden in weich, mittel und hart eingeteilt. Hat man es mit hartem Wasser zu tun, lohnt es sich besonders, es weicher zu machen und dadurch Geld und Ressourcen zu sparen. Grünbeck liefert dafür geeignete Technologien.

Die Trinkwasserinstallation im Haus und die Sanitäreinrichtungen im Bad sind eine hochwertige Investition. Damit der Wert erhalten bleibt, gibt es sinnvolle und dauerhaft wirkende Maßnahmen zum Schutz der Installation vor Korrosionsschäden und gegen Kalkablagerungen. In mehr als der Hälfte bundesdeutscher Haushalte strömt Wasser im mittleren bis hohen Härtebereich durch die

Leitungen. Die intelligente Technik von Enthärtungsanlagen sorgt für weiches Wasser und schützt damit Rohre, Armaturen und Haushaltsgeräte vor Kalkablagerungen. Wasserenthärtungsanlagen arbeiten nach dem bewährten Prinzip des Ionenaustauschverfahrens, bei dem die härtebildenden Calcium- und Magnesiumionen auf unbedenkliche Weise gegen Natriumionen getauscht werden. Das Ergebnis: Weiches Wasser im ganzen Haus. Moderne Enthärtungstechnik kann sogar noch mehr, wie die neuen Enthärtungsanlagen softliQ. Sie liefern kontinuierlich weiches Wasser für bis zu 30 Personen. Komfort, Kostenreduktion und nachhaltige Wassernutzung lassen sich so vereinen.

Ein Trinkwasserfilter, am Hausanschluss direkt nach dem Wasserzähler installiert, bildet die Sicherheitsbarriere gegen Kleinstpartikel, die in der Leitungsanlage und in

mehr Genuss

Umwelt und Ressourcen schonen

ANZEIGE

Foto: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Armaturen zu Ablagerungen oder Korrosion führen können. Die Filterbaureihe pureliQ von Grünbeck gibt es als Feinfilter, Rückspül- oder Automatikfilter. Sie definiert aktuelle Maßstäbe für die erste Stufe der Wasseraufbereitung in der Hausinstallation gemäß DIN EN 806-2.

Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 8

Schluss mit „Ja, aber“ in Sachen Nachhaltigkeit

Es ist schon verrückt, mit welcher Kreativität im Bau- und Immobilienbereich auch heute, im Jahr 2019, noch nach Gründen gesucht wird, warum der nachhaltige Weg nicht geht. Dabei fehlt den vorgebrachten Argumenten in der Regel die inhaltliche Grundlage. Etwa, dass das nachhaltige Bauen zu teuer und weit weg von der heute üblichen Baupraxis ist. Wer sich schon um die Energieeffizienz kümmert, müsse doch nicht mehr machen. Und die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten, reiche doch auch aus.

Text Dr. Christine Lemaitre

Nein, das tut es nicht, zumindest, wenn wir in Sachen Klimaschutz wirklich etwas erreichen wollen! Und das ist bei weitem nicht das einzige Thema, um das es sich beim nachhaltigen Bauen dreht. Klar geht es auch um ökologische Kriterien wie zum Beispiel einen geringen CO2-Fußabdruck, die Vermeidung von Risiko- und Schadstoffen oder eine ressourcenschonende, bestenfalls kreislauffähige Materialwahl.

Doch was viele weniger im Blick haben: Wer nachhaltig baut, baut für Menschen. So fördert ein nachhaltiges Gebäude die Gesundheit, den Komfort und das Wohlbefinden seiner Nutzer. Dabei geht es um eine hohe Qualität der Innenraumluft, viel Tageslicht, eine gute

Akustik, einen hohen thermischen Komfort zu jeder Jahreszeit und vieles mehr. Wenn man bedenkt, dass wir uns bis zu 90 Prozent unserer Zeit in Räumen aufhalten, ist das ein Aspekt, der nicht hoch genug bewertet werden kann.

Und auch für den Geldbeutel lohnt sich eine nachhaltige Bauweise. Schließlich sind die Kosten, die über den Lebenszyklus eines Gebäudes von 50 und mehr Jahren anfallen, deutlich reduziert. So sparen Gebäudeeigentümer beispielsweise bei den Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung ihrer Immobilie. Wer dazu noch an eine hohe Umnutzungsfähigkeit, etwa über eine hohe Flexibilität der Grundrisse, denkt, kann langfristig mit einer hohen Werthaltigkeit rechnen.

Dr. Christine Lemaitre Geschäftsführender Vorstand DGNB e.V

Dr. Christine Lemaitre Geschäftsführender Vorstand DGNB e.V

Praktisch möglich wird das beispielsweise, wenn man ein Bauprojekt zertifizieren lässt. Systeme wie das der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) können mit ihrer Vielzahl an Kriterien als Planungs- und Optimierungstool eingesetzt werden, um all die Dinge zu beachten, die die Nachhaltigkeitsqualität eines Gebäude positiv beeinflussen. Die besten Ergebnisse erzielt, wer sich schon ganz zu Beginn mit den diversen Themen auseinandersetzt und für sein individuelles Projekt informierte und damit richtige Entscheidungen trifft.

Viele tausend Gebäude haben bereits vorgemacht, dass es geht. Sie haben sich nicht verleiten lassen von der Variante „billig und schnell“. Dokumentiert über ein Zertifikat in Platin, Gold oder Silber machen sie transparent nachvollziehbar, was bei ihnen in puncto Nachhaltigkeit richtig gemacht wurde. Dabei handelt es sich übrigens nicht nur um Leuchtturm-Gewerbeprojekte in den großen Metropolen. Auch zahlreiche Wohngebäude, Schulen, Kulturstätten und viele mehr wurden bereits von der Non-Profit-Organisation zertifiziert.

Die Inhalte der DGNB Zertifizierung und damit auch das Wissen über die entsprechenden Anforderungen sind übrigens kostenfrei online verfügbar. Damit hängt nachhaltiges Bauen letztlich hauptsächlich am Willen des Bauherrn oder Investor und der durch sie wahrgenommenen Verantwortung für Mensch und Umwelt. Wirklich fundierte Gründe, die gegen eine nachhaltige Bauweise sprechen, lassen sich jedenfalls schwer finden.

9 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info

BILD: PETRMALINAK/SHUTTERSTOCK

FOTO: GOENZCOM BERLIN

dgnb.de

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit DGNB entstanden.

Testen Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial auf:

intelligentheizen.info

Mit staatlicher Förderung kann jeder zu Hause zum Klimaschützer werden

Ist der Entschluss zum klimaschonenden Heizen und Lüften erst einmal getroffen und sind die Weichen für den aktiven Klimaschutz im Eigenheim gestellt, dann bleiben Modernisierern und Bauherren mehrere Möglichkeiten, um die lukrative staatliche Förderung in Anspruch zu nehmen.

Text Kerstin Vogt

Wenn Sie den Energieverbrauch beim Heizen langfristig senken möchten, empfiehlt sich der Einbau einer neuen Heizungsanlage. Dank der staatlichen Förderung für eine neue Heizung über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) können Sie die Investitionskosten für eine neue Heizung deutlich reduzieren. Alternativ zur BAFA- und KfWFörderung wurde 2020 die steuerliche Förderung für eine energetische Gebäudesanierung eingeführt. Dadurch hat die Bundesregierung einen weiteren Anreiz geschaffen, um energetische Sanierung voranzubringen. Die Steuererstattung beträgt bis zu 40.000 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren. Die Steuerermäßigung wird im Nachgang zur durchgeführten Maßnahme beantragt. Die steuerliche Förderung ist deshalb unter anderem für alle Hausbesitzer

ein wertvoller Tipp, die vergessen haben, den Förderantrag bei BAFA oder KfW vor Beginn der Maßnahme zu stellen. Vor der Einführung der steuerlichen Förderung wären sie leer ausgegangen. Steuerlich abgesetzt werden können Aufwendungen für Einzelmaßnahmen, aber auch die Fachplanung und energetische Baubegleitung durch einen Fachbetrieb. Der Einsatz neuer Heiz- und Lüftungstechnik schont das Klima und den eigenen Geldbeutel. Viel erreichen lässt sich aber auch mit (kleineren) Optimierungsmaßnahmen.

Jetzt noch schnell den Optimierungsbonus bis Ende des Jahres sichern Damit die Wärmeversorgung in Gebäuden möglichst energieeffizient ist, fördert das BAFA seit 2016 ebenfalls die Heizungsoptimierung. So sind geringere Heizkosten, mehr Komfort und weniger Umweltbelastung auch bei kleinen Maßnahmen möglich. 30 Prozent Zuschuss

Kerstin Vogt Geschäftsführerin der VdZ – Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e. V.

auf die Nettokosten sind beim Pumpentausch oder der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs drin. Allerdings gilt die Förderung nur noch bis zum Ende des Jahres 2020!

Wenn Sie Ihre alte Heizungspumpe, einen der größten Stromfresser in vielen Haushalten, gegen eine moderne, geregelte Hocheffizienzpumpe tauschen möchten, dann sollten Sie diesen Schritt rasch in Angriff nehmen, um noch in den Genuss der Förderung durch den Staat zu kommen. Der Umstieg lohnt sich auf jeden Fall, die Kosten amortisieren sich nach kurzer Zeit. Zudem ist die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizungsanlage zu empfehlen. Ohne Abgleich ist es in Räumen, die nahe am Heizkessel liegen, in der Regel zu warm und in Räumen, die weiter entfernt liegen, zu kalt. Mit einem hydraulischen Abgleich ist mit geringeren Energiekosten und einem erhöhten Wohnkomfort zu rechnen.

KLIMASCHUTZ BEGINNT IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

Auf Plastiktüten verzichten, öfter mal das Rad nehmen und das Auto in der Garage stehen lassen, die Lebensmittelverschwendung reduzieren –an wertvollen Tipps und Ideen zum aktiven Klimaschutz mangelt es nicht. Dabei bleibt das Einsparpotential in Gebäuden meist unberücksichtigt. Ein Fehler, denn im Heizungskeller schlummert enormes Klimaschutzpotential –es muss nur geborgen werden!

In Deutschland sind etwa 21 Millionen Heizungen im Einsatz. Über die Hälfte, also mehr als 10 Millionen Heizungen, sind über 20 Jahre alt und arbeiten sehr ineffizient. Zwar steigt die Anzahl der eingebauten Anlagen, die mit erneuerbaren Energien gekoppelt sind, an. Momentan arbeiten allerdings nur 24 % aller Wärmeerzeuger effizient und lediglich 20 % nutzen zudem noch erneuerbare Energien. Wenn Deutschland seine vereinbarten Klimaziele erreichen will, führt kein Weg vorbei am Austausch der alten Heiztechnik gegen energieeffiziente Anlagen.

Profitieren Sie von der neuen lukrativen staatlichen Förderung

Seit Anfang 2020 unterstützt der Staat den Einbau energieeffizienter und klimaschonender Heiz- und Lüftungstechnik in noch größerem Maße als bisher. Immobilienbesitzerinnen und -besitzer, die derzeit mit Öl heizen, erhalten beispielsweise für den Umstieg auf eine Wärmepumpe oder Pelletheizung seit Anfang des Jahres einen Zuschuss von 45 %. Der Staat übernimmt also knapp die Hälfte der Investitionskosten. „Mit den verbesserten Fördermöglichkeiten lohnt sich der Schritt hin zur klimafreundlichen Heizung jetzt noch mehr“, betont Kerstin Vogt, Geschäftsführerin der VdZ, Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik.

Der Umbau der Heizungsanlage wird über das neue BAFA-Programm „Heizen mit erneuerbaren Energien“ gefördert. Statt fester Beträge vergibt der Staat Zuschüsse, die sich prozentual auf die tatsächlich anfallenden Kosten beziehen und nicht zurückgezahlt werden müssen. Auf diese Weise können Besitzerinnen und Besitzer eines Einfamilienhauses Zuschüsse von bis zu 22.500 Euro erhalten. Generell gilt: Je höher die Energieeinsparung, desto höher der Förderbetrag. Neben der Gas-Hybridheizung mit erneuerbarem Wärmeerzeuger wird auch die Solarthermieanlage mit einem Fördersatz von 30 % gefördert. Findet ein Umstieg auf eine Biomasseanlage oder Wärmepumpenanlage ohne den Austausch einer Ölheizung statt, liegt die Förderung bei 35 %. Auch Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung sind förderfähig. Voraussetzung: Diese muss regelungstechnisch gemeinsam mit einer Wärmepumpe betrieben werden.

Förderung individuell berechnen lassen

Wie hoch der Zuschuss für eine Heizungsförderung ausfällt, hängt von der Maßnahme und den Investitionskosten ab. Über das Online-Tool „Intelligent fördern“ können Hausbesitzerinnen und -besitzer die anfallenden Investitionsund Installationskosten passgenau und individuell berechnen lassen. „Das „Intelligent fördern“-Tool ist nicht nur kostenlos nutzbar, sondern auch vollkommen werbefrei. Neutralität ist uns wichtig. Wir empfehlen keine einzelne Technik, keinen Hersteller und keinen Energieträger,“ so Kerstin Vogt.

Übrigens: Noch günstiger wird der Austausch durch die Mehrwertsteuersenkung von 19 % auf 16 % bis Ende 2020.

Weitere Informationen zum Online-Tool „Intelligent fördern“, Heizen mit erneuerbaren Energien, den verschiedenen Förderprogrammen sowie zum Thema Lüften erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Serviceportal www.intelligent-heizen.info.

Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 10

FOTO: VDZ

ANZEIGE

FOTO: NATTANAN KANCHANAPRAT/PIXABAY

Die Smart City und der Sinn des Lebens

Auch 15 Jahre nach dem Start sind Smart Cities dem Vorwurf ausgesetzt, bisher kaum mehr als Versuchslabore individueller digitaler Lösungen zur Optimierung städtischer Leistungen zu sein. In Anbetracht der globalen Herausforderungen wie Corona und Klimawandel legt der Bundesverband Smart City e. V. den Fokus der Smart City auf Zugehörigkeit und Teilhabe der Menschen an der Gemeinschaft und der Stadtentwicklung. Sie sind für Menschen unmittelbar sinnstiftend, schaffen Vertrauen und bewirken eine Belebung verwaister Innenstädte. Gleichzeitig stärken sie die Gesellschaft, um notwendige radikale Veränderungen zur Abwendung von Katastrophen verkraften zu können.

bundesverband-

Stefan Slembrouck ist Philosoph und Smart-CityExperte und seit 2016 Mitglied im Bundesverband Smart City. Er berät Kommunen, Stadtwerke und Lösungsanbieter bei der Digitalisierung der Versorgungsinfrastruktur.

Herr Slembrouck, wie relevant ist die Smart City noch? Sind die fatalen Auswirkungen von COVID -19, z. B. das Sterben von Läden und Gastgewerbe, und die Verödung von Innenstädten nicht dringendere Aufgaben? Und insbesondere auch die Verhinderung des Klimawandels?

Durch COVID -19 haben wir erfahren, welche Zumutung eine Naturkatastrophe wie die aktuelle Pandemie für unser Selbstverständnis ist. Um den Klimawandel und damit einhergehende Katastrophen zu verhindern, müssen wir wahrscheinlich noch viel größere Einschnitte akzeptieren. Wir müssen uns fragen, wie wir unsere Gesellschaft und uns selbst gegen Katastrophen widerstandsfähiger machen, und uns darin befähigen können, einschneidende Maßnahmen zu deren Verhinderung zu ertragen. Der Bundesverband Smart City sieht hierin eine Kernaufgabe der Smart City. In dreißig Jahren werden laut UN über zwei Drittel der Menschen in Städten leben. Deshalb muss die Widerstandsfähigkeit, die „Resilienz“, der Gesellschaft im urbanen Umfeld gestärkt werden. Die Relevanz von Smart-City-Projekten muss künftig danach beurteilt werden, ob diese das Immunsystem der Gesellschaft, deren Selbstheilungskräfte und Resilienz stärken.

Eine verletzliche Gesellschaft, fragmentiert durch Partikularinteressen und polarisiert in Filterblasen, ständig darauf bedacht, Grenzen und Mauern gegen das Andere und scheinbar Bedrohliche zu errichten, wird an den Herausforderungen

des 21. Jahrhunderts scheitern und möglicherweise untergehen.

Wie kann dieser Trend zur Polarisierung denn umgekehrt werden?

Die Stadt Kopenhagen z. B. hat ihre „Strategie zum guten Leben in der Stadt“ wie folgt formuliert: „More urban life for all, more people to walk more, and more people to stay longer.“ Wir übersetzen dies sinngemäß: „den Menschen mehr Teilhabe am städtischen Leben ermöglichen; die Stadt fußläufig erleben können; gerne in der Stadt verweilen“. Menschen wollen sich in ihrer Stadt zu Hause, d. h. zugehörig fühlen. Teilhabe am städtischen Leben geschieht bereits beim Sehen und Gesehen-Werden. Schon auf dieser Ebene entsteht Zugehörigkeit, eine wesentliche und sinnstiftende Komponente im menschlichen Leben. Aus der Zugehörigkeit entsteht ein Gefühl der Gemeinschaft, die Grundlage für sozialen Frieden und somit der gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit. Hier entwickelt sich die Verantwortung des Einzelnen für das Überleben der Gemeinschaft.

Aber entstehen im Zeitalter von Videokonferenzen und Social Media Teilhabe und Gemeinschaftsgefühl nicht viel eher im virtuellen Raum?

Anders als im virtuellen Raum begegnen Menschen im physischen Raum zwangsläufig immer wieder Menschen außerhalb der eigenen Filterblase. Filterblasen führen zu Abhängigkeit und Einsamkeit, dem

Gegenteil von Gemeinschaft. „Zu Hause“ findet im Internet nicht statt.

Smart City hat deshalb nach Auffassung des Bundesverbandes Smart City die Aufgabe, den urbanen Raum so zu gestalten, dass Menschen sich in ihm wohlfühlen, gerne darin verweilen und sich auf Begegnungen mit anderen einlassen.

Deshalb definieren wir die Smart City als „Stadt nach menschlichem Maß“, genauer noch als „Stadt auf Augenhöhe“, denn was der Mensch in seinem natürlichen Sichtfeld wahrnimmt, ist für ihn sinnstiftend.

Der berühmte und vielfach ausgezeichnete dänische Stadtentwickler Jan Gehl hat die räumlichen und baulichen Kriterien einer „Stadt auf Augenhöhe“ detailliert beschrieben. Wir wollen aber auch niedrigschwellige Mittel und Wege finden, Plätze und Straßen, die zu verwaisen drohen, wiederzubeleben. Das kann nur in partizipativen Prozessen

gemeinsam mit den Menschen geschehen, die sich auf einem Platz, in einer Straße aufhalten, denn nur sie können bestimmen, was bei ihnen das Gefühl des „Zu-HauseSeins“ auslöst.

Sind aber partizipative Prozesse, wie wir sie kennen, nicht nur Showveranstaltungen mit Alibifunktion?

Eine Smart City wird nicht funktionieren ohne funktionierende partizipative Prozesse. Wenn ein Platz ein gutes Gefühl vermitteln soll, benötigen wir Teilhabe und Engagement bereits auf nicht sprachlicher und analoger Ebene. Wir müssen auch jene Menschen einbinden, die nicht online sind oder aufgrund sprachlicher Hemmnisse und anderer Barrieren bisher nicht erreicht werden.

Eine fragmentierte Gesellschaft ist verletzlich und droht infolge der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts unterzugehen.

Die digitalen Hilfsmittel einer Smart City, wie z. B. die Echtzeitsimulation eines neu zu gestaltenden urbanen Raumes, bieten völlig neue Möglichkeiten der Partizipation.Hier kann eine neue Erzählung ihren Anfang nehmen, die dann Schritt für Schritt verfestigt wird, z. B. durch Spielmöglichkeiten, Veranstaltungen, Stadtmobiliar, bauliche Maßnahmen, neue Gewerbetreibende und Gastronomen, die sich dort ansiedeln, wo Menschen sich eingeladen fühlen, zu verweilen. Mit diesem neuen Zugehörigkeitsgefühl wirkt die Smart City sinnstiftend.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Slembrouck.

11 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info

Text Mirko de Paoli

smart-city.org

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit BUNDESVERBAND SMART CITY entstanden.

FOTO: ©ZÜRICH TOURISMUS

Frau Gerolds Garten in Zürich, entstanden aus einer Zwischennutzung

Die Stadt der Zukunft

Smart Cities gehört die Zukunft: Sie sind umweltfreundlich, sicher und bieten ihren Bewohnern ein Höchstmaß an Komfort. Die Grundlage bilden innovative Sensorik-Systeme sowie ein hocheffizienter Datenfluss.

Text Julia Fichte & Manuel Hollfelder, Manager Business Development

Seit einigen Jahren zählt die Urbanisierung zu den weltweiten Megatrends. Und Experten gehen davon aus, dass diese Entwicklung auch die künftigen Generationen prägen wird.

INFINEON TECHNOLOGIES AG

Infineon entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt eine Vielzahl an Halbleiter- und Systemlösungen. Dabei liegt der Fokus auf der Automobil- und Industrieelektronik sowie auf mobilen Geräten, Hochfrequenzanwendungen und hardwarebasierter Sicherheit. Als unter den zehn weltweit führenden Anbietern von Halbleitern verbindet Infineon unternehmerischen Erfolg mit verantwortungsvollem Handeln. So macht Infineon den Alltag einfacher, sicherer und umweltfreundlicher. Am 16. April 2020 hat Infineon die Übernahme des U.S.-amerikanischen Unternehmens Cypress Semiconductor Corporation abgeschlossen. Cypress bietet weltweit programmierbare MixedSignal-Lösungen, Speicher und integrierte Halbleiterlösungen an. 47.400 Mitarbeiter sind nun weltweit für Infineon tätig.

Als wegweisende Zukunftstechnologie gelten in diesem Zusammenhang sogenannte „Smart Buildings“. Nach Hochrechnungen der EU sind Geschäftsgebäude für rund 40 Prozent des europaweiten Energieverbrauchs und für 36 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. 75 Prozent des jetzigen Bestands gelten als energieineffizient. Mit anderen Worten: Im Neubau oder der Umrüstung bestehender Gebäudekomplexe hin zu Smart Buildings besteht ein riesiges Energiesparpotenzial, über das die Umweltbilanz der einzelnen EU-Länder deutlich verbessert werden könnte.

Sensoren sind das Nervensystem der Gebäude

Worin bestehen aber die Leistungen eines Smart Buildings und welches sind die technischen Voraussetzungen? Wesentliche Bauelemente sind Sensoren, die kontinuierlich Daten aus ihrem Umfeld über Betrieb und Nutzung eines Gebäudes erheben, analysieren

und untereinander austauschen. Neue Anwendungsfälle entstehen dadurch, dass Sensoren, Aktoren und Steuereinheiten bereichsübergreifend miteinander vernetzt sind. Die Sensoren sind vergleichbar mit einem menschlichen Nervensystem, das unmittelbar auf Signale reagiert und bestimmte Reaktionen auslöst. Sensoren prüfen zum Beispiel, wie viele Menschen sich gerade in einem Raum befinden, der Mikrocontroller wertet die Daten aus und gibt dem Gebäudemanagementsystem den Befehl, die Beleuchtung, Belüftung und Temperatur entsprechend anzupassen.

Power of Ethernet ist die Basis von Smart Buildings

Die Übertragung großer Datenmengen mit hoher Bandbreite ist damit einer der wichtigsten Faktoren für Smart Buildings. Eine leistungsfähige und zuverlässige Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnologie ist das Fundament, auf dem ein intelligentes Gebäude errichtet werden kann. In industriellen Anwendungen haben sich IP-basierte Netzwerke durchgesetzt, weil sie einfach zu installieren und zu warten sind und sich gut in bestehende

Für Informationen zum Thema Smart Building der Zukunft lesen Sie hier:

infineon.com

Plattformen integrieren lassen. Allerdings hat das Ethernet auch einen Nachteil: Der Strom speist sich immer noch aus eigenen Kabelanschlüssen.

Mit der Einführung und Weiterentwicklung des Power over Ethernet (PoE)Standards konnte diese Hürde für Geräte mit geringem und hohem Stromverbrauch wie IP-Telefone, Konferenzsysteme oder auch WLAN Zugangspunkte genommen werden.

Neben dem Power over Ethernet gilt die Weiterentwicklung von Condition Monitoring (Zustandsüberwachung) und Predictive Maintenance (vorausschauende Wartung) als Schlüssel zu einem nachhaltigen und energieeffizienten Betrieb von Bürogebäuden.

Condition Monitoring: Fehler beheben, bevor sie auftreten Predictive-Maintenance-Konzepte sind in der Lage, den Zustand der installierten Geräte kontinuierlich zu überwachen und damit Fehler vorherzusagen, bevor sie überhaupt auftreten.

Nächster Schritt, um Störungen zu vermeiden, ist eine vorausschauende Wartung. Dadurch kann exakt prognostiziert werden, wann an einem Gerät aus dem Bereich Heizung, Lüftung oder Klimatechnik (HLK) ein Defekt auftreten wird und durch proaktive Maßnahmen vermieden werden. Das Unternehmen Infineon hat hier zusammen mit dem IoT-Entwickler Klika Tech und mit der Unterstützung von Amazon Web Services (AWS) einen Demonstrator entwickelt. Dieser kann mehrere Parameter eines Gerätes einschließlich einer LuftstromMessung überwachen und so eine präzise und umfassende Datenaufzeichnung gewährleistet. Über ein ganzes Portfolio an Sensoren werden hier kritische Komponenten wie Kompressor, Lüfter, Motoren, Filter sowie die Vibrationen des Gesamtsystems überwacht. Die gesammelten Daten werden anschließend verarbeitet und dann zur Identifikation von Abweichungen an die AWS-Cloud gesendet. Geräte aus dem HLK Bereich sind nur ein Bereich, in dem Sensoren eine Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung von Smart Buildings ermöglichen können. Das Monitoring von Aufzügen oder der Beleuchtung sind weitere wichtige Beispiele, wo Halbleiterlösungen und Software-Intelligenz Wartungsprobleme lösen können. All diese innovative Technologien und Lösungen sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Stadt der Zukunft. Allerdings steht auch fest: Wir befinden uns erst am Anfang einer faszinierenden Entwicklung. Hochmoderne Technologien in Verbindung mit innovativen Konnektivitätslösungen werden in Zukunft immer stärker gefragt sein. Denn sie werden entscheidend dazu beitragen, nachhaltige und intelligente Gebäude zu errichten und so Urbanisierung und Klimaschutz in Einklang bringen.

Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 12

FOTO:

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit INFINEON entstanden.

BLUEJAYPHOTO

IoT, Drohnen-Boom, 3D-Druck –willkommen auf der Hypermotion 2020

Als erste hybride Veranstaltung der Messe Frankfurt bietet die Hypermotion in diesem Jahr, vom 10. bis 12. November 2020, das gesamte spannende Konferenzprogramm sowie neue Networking-Tools – sowohl live in Frankfurt als auch virtuell.

Die neue Digital Experience ermöglicht so allen, die 2020 leider nicht persönlich anreisen können, sich trotzdem über die neuesten Produkte, Konzepte und Lösungen zu informieren, mitzudiskutieren und thematisch an der Entwicklung des zukünftigen Transport- und Verkehrssystems teilzuhaben.

Somit vereint das in diesem Jahr hybride Event das Beste aus zwei Welten: persönlichen Austausch, virtuelle Vernetzungsmöglichkeiten und eine maximale digitale Reichweite. Die Teilnehmer können sich auf ein vielseitiges Konferenzprogramm freuen.

Keynote-Speaker sind unter anderem Whistleblower Edward Snowden zum Thema „Datenschutz in Mobilität und Logistik nach Corona – Wie geht es weiter mit der Infrastruktur unter Datenschutzgesichtspunkten?“ und Bestsellerautor Marc Elsberg, der in seinen internationalen Bestellern realistische Zukunfts- und Bedrohungsszenarien entwirft.

Der 6. Deutsche Mobilitätskongress sowie die smc:smart mobility conference widmen sich dem

Thema zukünftige Mobilität in Bezug auf Klimaziele und Digitalisierung. Die EXCHAiNGE fokussiert sich auf Best Practices in der Supply Chain. Die Logistics Digital Conference sowie die scalex conference thematisieren Innovationen im Warentransport und der City-Logistik. Und das Hypermotion-Lab stellt disruptive Konzepte im Bereich Urban Air Mobility, Smart Logistics und digitale Infrastruktur vor. Einen ersten Eindruck zu diesen Themen kann man sich bereits vorab im Hypermotion Podcast verschaffen. Die Vernetzung aller Teilnehmer steht im Vordergrund des hybriden Events und wird dieses Jahr durch eine neu integrierte Matchmaking-Software, die auf künstlicher Intelligenz basiert, zusätzlich unterstützt. Durch intelligentes Matchmaking wird ermittelt, welche Personen, Aussteller und Konferenzinhalte für den jeweiligen User interessant sein können. Außerdem können Teilnehmer sich ihren eigenen digitalen Timetable zusammenstellen.

Mehr Informationen unter:

13 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info

FOTO: PIETRO SUTERA Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit HYPERMOTION entstanden. Text Name Surname

hypermotion-

ANZEIGE Say hy to Hypermotion. hypermotion.com/teilnehmen Urbanes Leben neu gestalten? 10. – 12. 11. 2020, Frankfurt am Main

frankfurt.com

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit VODAFONE entstanden.

DATENSCHATZ IMMOBILIE

Ein Gespräch mit Dr. Sebastian Groß, Leiter Digitales Gebäudemanagement bei Vodafone, über die erfolgreiche Digitalisierung von Immobilien und wie Wohnungsunternehmen mit Plattformen eigene Datenschätze flexibel und clever heben. Text Dominik Maaßen

Daten lassen sich auch aus Immobilien gewinnen – warum sind diese so wertvoll?

Kurzfristig steht im Vordergrund, dass sich mit ihnen die Abläufe bei der Bewirtschaftung vereinfachen lassen. Mittel- und langfristig geht es um andere Vorteile. Mein Lieblingsbeispiel ist der Wärmemengenzähler. Mit ihm erstellen Sie in der Wohnung die Heizkostenabrechnung und werten ihn dafür einmal im Jahr manuell aus. Er misst aber auch kontinuierlich die Temperatur des Wassers, das von der Heizung kommt und zurückfließt. Haben Sie als Eigentümer dank fortschrittlicher Digitalisierung Zugriff auf solche Daten, erkennen Sie jederzeit und ohne zusätzliche Geräte, ob die Heizung noch ordnungsgemäß funktioniert. Oder Sie gleichen ab, ob die Wärmeverteilung effizient eingestellt ist oder die Wärmeproduktion im Heizungskessel zu optimieren ist. Der reine Ablesewert der Daten hilft dann, Energie einzusparen und CO2 zu reduzieren. Wie in diesem Beispiel ist die Verarbeitung und Auswertung größerer Datenmengen in vielen Wirtschaftszweigen ein Treiber, um Produkte zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das gilt selbstverständlich auch für die Immobilienwirtschaft. Das Potenzial ihrer Daten, die in Häusern und Wohnungen vorliegt, ist nicht annähernd erschöpft.

Wie kommen Sie mit Vodafone ins Spiel?

Eigentümer und Verwalter von Immobilien können solche Entwicklungen meist nicht allein vorantreiben. Hier bieten wir unsere Partnerschaft an. Gemeinsam können wir die Immobilienwirtschaft unterstützen, ihre Daten effizient zu sammeln, intelligent zu analysieren und wertschöpfend zu nutzen. Wärme ist ein Bereich, um datengetrieben bessere Entscheidungen zu treffen. Aufzüge, Trinkwasser, Lüftung, Zutritt und Sicherheit sind nur einige weitere, in denen die Digitalisierung Einzug hält und der Immobilienwirtschaft neue Möglichkeiten eröffnet.

Was raten Sie, um ein Immobilienobjekt clever zu digitalisieren? Zu empfehlen ist eine Datenplattform, um Daten zu speichern und aufzubereiten. Idealerweise ist sie von den Anwendungen im Objekt getrennt. Denn nur dann besteht Flexibilität, Lieferanten oder Dienstleister entsprechend auszuwählen. Außerdem lassen sich agil und ohne viel Aufwand, neue Technologien oder Services ausprobieren. Das ist bei der Digitalisierung sehr wichtig. Gleichzeitig verfügt man über nur ein System, das alle Informationen bündelt.

Mehrfamilienhäuser werden zu Smart Buildings

Vodafone bietet mit Gebäudekonnektivität 4.0 eine ganzheitliche Lösung für die Digitalisierung von Mehrfamilienhäusern an. Die automatische Überwachung des Gebäudezustands und die zentrale Fernsteuerung der Gebäudetechnik wird nun möglich. Vodafones Lösung lässt sich sowohl in Bestandsgebäuden nachrüsten, als auch direkt beim Neubau mitplanen.

Text Dominik Maaßen

Das Produkt ist ein stimmiges Zusammenspiel aus Hardware- und Softwarekomponenten. Im Haus kommunizieren verschiedenste Sensoren und Regeleinrichtungen, etwa in Rauchwarnmeldern, Schließanlagen oder an Zähleruhren, die technischen Zustände an auf den Etagen installierten GK-Hubs. Gemeinsam bilden sie die InhausInfrastruktur, die über eine sicher verschlüsselte Verbindung die Daten in Vodafones zentrale IW-Cloud schickt. Dort können in einem übersichtlichen Dashboard die Daten verwaltet und ausgewertet werden. Auch der Eingriff in die Gebäudesteuerung ist direkt möglich. Zudem kann über Schnittstellen die Integration in ERP-Systeme erfolgen und die Weitergabe an relevante Partner.

Ganzheitliche IoT-Plattform für Smart Buildings Vodafone hat damit als einer der ersten Anbieter eine gesamtheitliche, neutrale IoT-Plattform

für Smart Buildings geschaffen. Während andere Hersteller verschiedene Einzellösungen mit jeweils eigener Infrastruktur anbieten, arbeitet der Konzern mit vielen Partnern zusammen, deren Anwendungen alle Bereiche der Gebäudeautomation abdecken. Gemeinsam werden neue, passgenaue Lösungen zum Nutzen der Immobilienwirtschaft erarbeitet. Neben der Zeit- und Ressourcenersparnis geht es auch um die Zurückgewinnung der Datenhoheit. Vermieter können mit den Lösungen von Vodafone wieder Herr über die Daten ihrer Immobilien sein.

Langjährige Erfahrung und zahlreiche Partner

Die Digitalisierung von Gebäuden ist eines der großen Themen der nächsten Jahre. Neben Energieersparnis und Services für Bewohner sprechen aber auch rechtliche Gründe, wie das ab 1. November geltende Gebäude-EnergieGesetz, dafür. Im Bereich IoT ist Vodafone weltweit führend als

Infrastrukturanbieter und damit Partner von Unternehmen und der Industrie. Start-ups, Mittelständler genau wie DAX-Konzerne zählen zu seinen Kunden. Kein anderes Unternehmen in Deutschland vernetzt über sein Mobilfunknetz mehr Menschen und Maschinen. Dank langjähriger Kooperationen mit der Immobilienwirtschaft kennt Vodafone die Bedürfnisse der Branche wie kaum ein anderer.

Mehr Informationen zu den Vodafone-Services rund um Digitalisierung von Immobilien unter: vodafone.de/ immobilienwirtschaft/gk

Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info 14

Dr. Sebastian Groß Leiter Digitales Gebäudemanagement bei Vodafone

FLORIAN TRETTENBACH

FOTO:

Das eigene Zuhause neu erleben – Cojacon

Smart Home ist weder kompliziert, noch ist es für Tekkies. Doch es muss gut geplant sein. Das sagt Dipl.-Ing. (TUM) Corvin Jacobs. Er hat deshalb das Unternehmen Cojacon gegründet – für nicht weniger als den Paradigmenwechsel in der Elektroinstallation. Ein Gespräch mit ihm über intelligentes technisches Design und den Aha-Effekt beim Kunden.

Text Dominik Maaßen

Cojacon ist ein multidisziplinäres Ingenieurbüro für Bauherren und Bauträger, Renovierer und Elektrounternehmen –können Sie genauer schildern, was Sie Ihren Kunden bieten? Wir unterstützen sie bei der Planung, Beratung und Umsetzung dabei, ihr Haus intelligent einzurichten und technisch auszustatten. Wir verstehen uns dabei als komplett neues Gewerk und bilden die Schnittstelle zwischen allen klassischen Gewerken in ihrem Bauprojekt. Denn am Ende funktioniert ein Smart Home nur, wenn sich alle Komponenten im Haus verstehen.

Vor welchen Herausforderungen stehen Ihre Kunden in Sachen Smart Home bzw. was ist Ihre Marktlücke?

Sie sind oft frustriert, weil verschiedene Steuerungssysteme nicht aufeinander abgestimmt sind. Dann verfügen sie zwar über fünf Apps, aber das ganze System ist nicht wirklich intelligent. Im schlimmsten Fall vergeuden sie Energie, weil die Klimaanlage gegen die Heizung arbeitet.

Der Grund liegt meist in einer

mangelnden Planung und Kommunikation im Bauprojekt. Wenn der Bauherr nachträglich eingreift, explodieren Kostenvoranschläge.

Wie ist genau der Ablauf, wenn ich Sie buche?

Cojacon ist zunächst ein kreativer Berater während der Planungsphase. Wir zwingen den Kunden bereits früh, sich mit seinen Wünschen zu beschäftigen. Hierzu laden wir die Kunden in unser Concepthome ein. Für ein gutes Smart-Home-System hinterfragen wir die Lebensgewohnheiten und entwickeln daraus ein passendes Gesamtkonzept. Dies hilft, spätere Umplanungen zu vermeiden. Im Anschluss planen wir anhand des Grundrisses detailliert die Elektroinstallation und betreuen den Einbau während der Bauphase. Die letzten Schritte sind die Inbetriebnahme, Übergabe und Wartung durch Cojacon.

Haben Sie ein Beispiel?

Sie leben in einem offenen Wohn- und Essbereich. Hier gibt es schnell zehn verschiedene Lampen in einem Raum und am Ende verwirren Sie

fünf Doppellichtschalter, ein Fußtaster an der Stehlampe und diverse Fernbedienungen. Wir fragen stattdessen: Wie leben Sie in diesem Raum? In den meisten Fällen ergeben sich Szenarien wie „Kochen“, „Essen“, „Lesen“ oder auch „Kino“. Nun gilt es, das Beleuchtungskonzept und die Verkabelung so zu planen, dass diese Szenen gut umsetzbar sind. Die Szene „Kino“ startet auch den Beamer und fährt die Leinwand herunter. Final hat der Kunde dann nur einen intuitiven Taster, der vier Szenen auslösen kann, und muss sich keine Gedanken mehr über einzelne Komponenten machen.

Wie laufen Ihre Bauplanung und Systemintegration genau ab? Szenengestaltung und automatisierte Schaltabläufe lassen sich nur realisieren, wenn bereits beim Innendesign auf eine geschickte Positionierung von Anschlussdosen und Auslässen geachtet wird. Hinzu kommen die Planung der Verkabelung und die Dimensionierung der Aktorik im Schaltschrank. Nach Beratungsleistungen achtet der

Cojacon-Ingenieur daher auf die korrekte Durchführung aller mit dem Smart-Home-System in Verbindung stehenden Arbeiten. Er vernetzt die verschiedenen Gewerke und steht für alle als Ansprechpartner bei Rückfragen zum System qualitätssichernd zur Verfügung. Nach der Übergabe können Änderungswünsche jederzeit per Fernwartung eingespielt werden.

Wer sind Ihre Zielgruppen?

Im B2B-Bereich beraten wir Bauträger, Architekten und Innendesigner. Wir entwickeln sowohl standardisierte Lösungen für den Geschossbau und Hotelbau als auch verschiedene Paketlösungen für private Bauherren. Daneben auch hochindividuelle Konzepte. Steht während der Bauphase nicht genug Budget zur Verfügung, lässt sich auch eine sinnvolle Vorrüstung durch Cojacon planen.

Über welche digitalen Systeme für Smart Home reden wir hier?

In den Grundpaketen digitalisieren wir zunächst die Gewerke Beleuchtung, Beschattung und Heizung. Im Anschluss wählt der Kunde, vergleichbar mit dem Autokauf, Zusatzpakete. Beispiele hierfür sind ein Alarmpaket oder auch Ambient Assisted Living, also Funktionen für altersgerechtes Wohnen. Hinzu kommen sogenannte Add-ons. Oft sprechen wir dann über schlüssellose Zutrittssysteme, den Rasenroboter, sonnenstandsabhängige Beschattung oder Duschen mit adaptivem Milchglas.

Kann man auch im Bestandsbau nachrüsten?

Wir planen und integrieren auch vollwertige Smart-HomeSysteme in Bestandsimmobilien jeglicher Art. Hochwertige Smart Homes lassen sich dank ausgereifter Funksysteme auch dort nachrüsten.

Ihr Projekt ist abgeschlossen –wie soll Ihr Kunde reagieren? Wir wünschen uns natürlich immer das „Aha-Erlebnis“ und auf keinen Fall den Gedanken „Oh Gott, wie komme ich mit der ganzen Technik klar?“. Deshalb achten wir darauf, dass die Technik allein im Hintergrund läuft und möglichst ohne Apps auskommt. Ein Smart Home muss immer komplett intuitiv bedienbar sein und das Leben erleichtern – nur so steigt die Lebensqualität. Deshalb heißt es: Einleben und genießen, was das neue Zuhause alles kann. Der Kunde soll sagen: „Wie schön ist das denn!“

Dipl.-Ing. (TUM)

Corvin Jacobs

Geschäftsführer

Cojacon

Wir sind die kreativen Berater für das intelligente und moderne Smart Home.

Mehr Informationen unter:

cojacon.de

15 Lesen Sie mehr auf zukunftstechnologien.info

FOTO:

PATRIXPHOTOGRAPHY

FOTO: PATRIXPHOTOGRAPHY

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit COJACON entstanden.

Völlig schrankenlos, ticketlos, bargeldlos –DAS PARKHAUS DER ZUKUNFT

Parkhaus war gestern – in Köln hat jetzt das erste „Mobility-Hub“ geöffnet, das deutschlandweit Schule machen soll: Es bietet Auto- und Radfahrern nicht bloß Stellplätze, sondern ein umfassendes Service- und Mobilitätsangebot ohne Schranken, Tickets oder Kleingeldsuche. Das Betriebskonzept von KairosRed, ParkenPropertyPartner und epay eröffnet auch Immobilieneigentümern und -verwaltern neue Chancen.

Text Dominik Maaßen

Andreas Gerhardt Geschäftsführer Projektentwickler KairosRed

Sebastian Anslinger Direktor Payment epay

Daniel Kardolsky Geschäftsführer ParkenProperty Partner GmbH

Mehr Informationen: epay.blog

Das Hamburger Unternehmen

KairosRed verwirklicht auf einem ehemaligen Industrieareal mit „Clouth 104“ eine innovative Quartiersentwicklung als „Nachbarschaft 4.0“ – dazu gehört jetzt auch ein neuartiges, unkompliziertes Mobilitätskonzept. Es steht Mietern, künftigen Hotel- und Eventgästen und der gesamten Nachbarschaft offen und kombiniert Auto- und Fahrradstellplätze, Car-Sharing und E-Ladestationen. Für Radfahrer gibt es künftig zudem Spinde sowie einen Reparaturservice auf Abruf. KairosRed entwickelt und realisiert den Clouth 104-Gebäudekomplex als zukunftsweisendes Smart-City-Konzept, zu dem unter anderem Büros, Co-Working-Spaces, ein Hotel, Event-Flächen, Künstlerateliers, eine Kindertagesstätte, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und viele weitere Angebote gehören und das gesamte umliegende Stadtviertel vernetzen und beleben. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die neue Quartiersgarage als Mobilitäts- und Service-Hub: KairosRed brachte hierfür erstmals das Powerhaus fürs Parken ParkenPropertyPartner und den etablierten Zahlungsdienstleister epay zusammen, um das Parkhaus der Zukunft ohne Tickets, Schranken und Bargeld umzusetzen.

Automatische Erfassung

Während der Einfahrt wird das Kennzeichen des Fahrzeuges vorn und hinten durch Kameras automatisch erfasst und gemäß Datenschutz nach EU-DSGVO für die Dauer des Parkens gespeichert und nach der Bezahlung sofort gelöscht.

Das System unterscheidet selbstständig zwischen Dauer- und Kurzzeitparkern. Bei Dauerparkern gleicht das System die Nutzungsdauer automatisch mit dem jeweiligen Dauerparkertarif ab, der über eine App vom Kunden gewählt werden kann. Der Kurzparker tippt vor Verlassen des Parkhauses beziehungsweise der Tiefgarage sein Kennzeichen auf den Touchscreen am Bezahlterminal ein.

Er kann mit bargeld- und kontaktlosen Zahlungsmethoden wie per Giro- und Kreditkarte oder Smartphone bezahlen und dabei aus den gängigen aktuellen Bezahlarten wie Google Pay und Apple Pay wählen.

Der Zahlungsexperte epay wickelt über seine Prozessingplattform die Zahlungstransaktionen sowie Authentifizierung

Weise neue Chancen auf: „Wir verbinden für die Immobilienbranche und ihre Kunden urbane Mobilität mit modernen Bezahlmöglichkeiten auf flexible Weise“, sagt Sebastian Anslinger, Direktor Payment des Zahlungsdienstleisters epay. „Über die einmal hergestellte Schnittstelle zu unserer Prozessingplattform, über die wir jährlich weltweit über 1,54 Mrd. Zahlungstransaktionen sicher abwickeln, können wir auch zukünftige Bezahlarten sowie weitere Services abbilden. Zudem erlaubt unsere Software eine kundenspezifische Konfiguration von Abrechnungsund Reportingoptionen.“

Attraktive Nutzung