KINDERGESUNDHEIT

Lebensretter Helm

Vor gut einem Jahr hatte der kleine Moritz einen schweren Fahrradunfall. Seinem Fahrradhelm verdankt er sein Leben. Die ganze Geschichte lesen Sie im Interview mit seiner Mama Dunja.

NICHT VERPASSEN:

Dr. med. Celine Schlager gibt Tipps rund um die Pflege der Kinderhaut. Seite 06-07

Kinderphysiotherapeutin Maike erklärt, worauf man bei der Schuhwahl von Laufanfängern achten muss. Seite 10-11

EINE UNABHÄNGIGE KAMPAGNE VON MEDIAPLANET Lesen Sie mehr auf www.kinder-jugend-familie.info

Myopie-Management

Möglichkeiten, um das Fortschreiten kindlicher Kurzsichtigkeit zu bremsen.

12

Sprachentwicklung Förderung auf spielerische Art und Weise.

15

Erste Hilfe Worauf es im Notfall bei verschluckten Fremdkörpern ankommt.

Senior Project Manager:

Mediaplanet-Kontakt:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

facebook.com/MediaplanetStories

@Mediaplanet_germany

Please recycle

Kuscheln ist die beste Medizin

Es ist Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten, und viele von uns freuen sich nun auf ein paar freie Tage im Kreise der Lieben.

Doch sind es typischerweise die letzten Wochen des Jahres, die besonders anstrengend für uns Eltern sind. Neben dem ganz normalen, oft schon vollgepackten Alltag mit Kindern kommen Erledigungen für die Feiertage hinzu. Auch wurde das Zuhause geschmückt, es wurden Adventskalender befüllt, Plätzchen gebacken und verschiedenste Weihnachtsfeiern von Vereinen, Kitas und Schulen besucht. Doch wenn wir das Leuchten der Kinderaugen sehen, ist der meiste Stress vergessen. Denn letztendlich wollen wir Eltern, dass unsere Kinder gesund und glücklich sind, und tun dafür nicht nur zur Weihnachtszeit viel. Wir passen auf, dass sie sich beim Spielen nicht verletzen, dass sie sich gesund ernähren, und auch über die Wahl von Kleidung und Schuhen machen wir uns Gedanken. Doch so sehr wir sie auch beschützen möchten, merken wir gerade in der kalten Jahreszeit, dass man an zahlreichen Infekten leider nicht immer vorbeikommt, und diese gilt es dann durchzustehen. Laufende Nasen, Husten, Fieber – jeder kennt es und leidet mit, wenn die eigenen Kinder sprichwörtlich in den Seilen hängen.

So geht es auch mir, Mama einer knapp zweijährigen Tochter. Sie geht in die Krippe und spielt in ihrer Freizeit viel mit anderen Kindern. Da sind Infekte vorprogrammiert. Schlaflose Nächte häufen sich wieder und viele Tränen werden getrocknet. Auch schleicht noch immer die Sorge um eine Corona-Infektion herum, der RS-Virus kursiert und verunsichert viele Eltern.

Was ich in den letzten zwei Jahren lernen durfte, ist, dass die beste Medizin noch immer Nähe und kuscheln ist. Einfach da sein, in den Arm nehmen und trösten. Was sich in der Praxis bei uns bewährt, bestätigen sogar Mediziner: Umarmungen lösen bei Babys und

in

Gleichaltrige beim Spielen beobachten, die Welt um sich herum erkunden, die faszinierende Vielfalt der Natur bestaunen: Lernprozesse laufen bei Kindern vor allem über das Sehen ab. Bereits ab der Geburt spielt das Sehen für uns Menschen eine zentrale Rolle – und das, obwohl das Sehen zu diesem Zeitpunkt noch sehr eingeschränkt ist. Das komplexe Zusammenspiel von Augen und Gehirn entwickelt sich im Verlauf der ersten Lebensjahre.

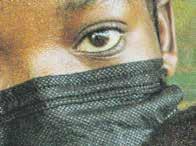

Unzureichende augenmedizinische Versorgung

Kinder in Deutschland werden regelmäßig vom Kinderarzt einer Augenuntersuchung unterzogen und gegebenenfalls an einen Augenarzt überwiesen. Probleme werden so frühzeitig erkannt und behandelt. Ganz anders in vielen Ländern südlich der Sahara. Die augenmedizinische Versorgung – insbesondere für Kinder – ist dort

völlig unzureichend. Es gibt zu wenige Augenärzt*innen und Kliniken. Während sich Augenärzt*innen in Deutschland umfassend um ihre Patient*innen kümmern können, gibt es beispielsweise in ganz Mosambik (Einwohnerzahl: ca. 32 Millionen, Stand: 2021) lediglich 20 praktizierende Augenärzt*innen. Nur ein einziger Augenarzt hat sich auf die Behandlung von Kindern spezialisiert.

Dramatische Folgen für das Kind Unbehandelte Augenprobleme können die Bildungschancen und die soziale Entwicklung eines Kindes ein Leben lang beeinträchtigen. Fehlsichtigkeit und Erblindung führen zu Schul- und Bildungsabbrüchen. Damit steigen Armut und sogar Sterblichkeit: Zwei Drittel der Kinder, die in den armen Regionen der Welt erblinden, sterben innerhalb von zwei Jahren.

Eine der Hauptursachen für Blindheit bei Kindern und Jugendlichen im

Einfach da sein, in den Arm nehmen und trösten.

Kindern die Ausschüttung des Neurohormons Oxytocin aus. Dieses trägt zur Schmerzlinderung bei und unterstützt den Abbau von Angst und Stress.

Hinzu kommen viele bewährte Hausmittel, auf die ich gerne zurückgreife. Zwiebelsaft bei Husten, frische Luft oder auch ein nasses Handtuch über der Heizung, den Kopf bei einer Erkältung etwas hochlagern und inhalieren. Gerne tausche ich mich hierfür mit anderen Eltern aus, höre auf die Ratschläge meiner eigenen Mama und auch unser Kinderarzt gibt uns immer gute Tipps. Wichtig ist grundsätzlich, wenn man sich unsicher ist und der Gesundheitszustand des Kindes es erfordert, muss der Kinderarzt aufgesucht werden. Denn manchmal, und auch das haben wir schon erfahren müssen, muss die Schulmedizin ran. Für diese Möglichkeit bin ich sehr dankbar, denn nicht überall auf der Welt ist so eine medizinische Versorgung selbstverständlich.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre und dass Sie hier den ein oder anderen guten Tipp mitnehmen können. Und wenn der nächste Infekt da ist und man eigentlich nur seinen Verpflichtungen nachkommen muss – nehmen Sie sich bewusst Zeit zum Kuscheln und seien Sie für Ihre kleinen Kämpfer da.

von unbehandelten Augenentzündungen oder Verletzungen entwickeln oder angeboren sein. Eine Virusinfektion der Mutter während der Schwangerschaft, z. B. mit Röteln, kann die Ursache sein.

globalen Süden ist der graue Star (Katarakt). In Europa kennen wir die Trübung der Augenlinse als typische Erkrankung in der zweiten Lebenshälfte – eine einfache Operation schafft Abhilfe. Doch in den Armutsregionen der Erde bleibt er oft unentdeckt. Ein Katarakt kann sich als Folge

Ihre Spende schafft Perspektiven: IBAN: DE58 7002 0500 0009 8342 00 BIC: BFSWDE33MUE

Vermeidbare Erblindung verhindern Sehen zu können bedeutet, eine Zukunft zu haben – vor allem für Kinder in Subsahara-Afrika. Dafür setzt sich Light for the World als internationale Fachorganisation für Augengesundheit seit mehr als 30 Jahren ein. Die Organisation baut augenmedizinische Versorgung auf und ermöglicht Menschen Zugang zu ärztlicher Versorgung. Dabei wird nachhaltig gehandelt. Neben der Verfügbarkeit von Hilfsmitteln und Arzneien sind Infrastruktur und gut ausgebildetes Personal vor Ort entscheidend. Die Ausbildung im Bereich der Kinderaugengesundheit wird gezielt gefördert. Denn kein Kind soll erblinden, wenn es sich vermeiden lässt. Weitere Informationen finden Sie auf: light-for-the-world.de

Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info 2 IN DIESER AUSGABE

Carolin Babel mit Tochter Emilia verantwortlich für den Inhalt dieser Ausgabe

Carolin Babel Geschäftsführung: Richard Båge (CEO), Philipp Colaço (Managing Director), Alexandra Lassas (Head of Editorial & Production), Henriette Schröder (Sales Director) Designer: Ute Knuppe

de.redaktion@mediaplanet.com Coverbild: privat

Mediaplanet

Alle mit gekennzeichneten Artikel sind keine neutrale Redaktion vom

Verlag.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit LIGHT FOR THE WORLD – LICHT FÜR DIE WELT E. V. entstanden.

Mit gesunden Kinderaugen

eine gute Zukunft blicken Text Stephanie Paul Der kleine Ainyr hatte Glück. Sein Augenlicht konnte dank des Einsatzes von Light for the World gerettet werden. FOTO: ULRICH EIGNER

05

Gemeinsam für krebskranke Kinder

Spendenkonto

IBAN: DE04 3708 0040 0055 5666 16

BIC: DRES DE FF 370

Stichwort: Gemeinsam

www.kinderkrebsstiftung.de

Geprüft + Empfohlen! Zur Onlinespende Bitte helfen und spenden Sie! ANZEIGE

Dr. Karella Easwaran

Das zweite Buch der beliebten Kinder- und Jugendärztin Dr. Karella Easwaran, „Das Geheimnis ausgeglichener Mütter“, widmet sich dem schönsten, aber auch härtesten Job der Welt –das Mutter-Sein. Lesen Sie hier über die Strategie der Spiegel-Bestsellerautorin gegen Dauerstress und Perfektionismuswahn.

„Starke Eltern, starke Kinder, starke Gesellschaft“

Die Kinderärztin Dr. Karella Easwaran ist Autorin der Bücher „Das Geheimnis gesunder Kinder“ und „Das Geheimnis ausgeglichener Mütter“. Mit der von ihr entwickelten Methode „Beneficial Thinking“ können Eltern lernen, ihr Stresslevel zu senken – zum Wohl ihrer Kinder. Text Miriam Rauh

Frau Dr. Easwaran, besonders Kita-Kinder bringen in der kalten Jahreszeit einen Infekt nach dem anderen nach Hause. Kann man etwas dagegen tun? Zehn bis 15 Infekte pro Jahr sind völlig normal. Man kann nichts dagegen tun und sollte es auch nicht, denn durch die Infekte baut sich das kindliche Immunsystem auf. Dass meist alle Infekte im Oktober, November stattfinden, ist ebenfalls normal. Eltern brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das Immunsystem schafft das und ihre Kinder gehen gestärkt aus dieser Phase heraus.

Nimmt die Infektanfälligkeit im Laufe der Zeit ab?

Ja, ab einem bestimmten Alter sehe ich meine kleinen Patienten in der Regel immer seltener. Um das fünfte Lebensjahr herum hat das Immunsystem schon viele Viren kennengelernt, da wird es wesentlich besser.

Was sind die häufigsten Kinderkrankheiten, mit denen Kinder und ihre Eltern zu Ihnen in die Praxis kommen? Wie geht man damit um?

Die häufigsten Beschwerden sind Husten, Schnupfen, Heiserkeit –meist hilft viel trinken, etwas gegen Fieber … Bei jüngeren Kindern sind Magen-Darm-Infekte ebenfalls sehr häufig. Ich empfehle, besonders mit jüngeren Kindern, erst mal in die Praxis zu kommen, damit wir eine Diagnose stellen können.

Meist klingen die Beschwerden innerhalb weniger Tage ab. Wenn der Infekt sich verschlechtert, sollten Eltern sich wieder mit ihrem Kind bei uns vorstellen.

Gibt es Infekte, die man immer zu Hause kurieren kann?

Hier kann man keine pauschale Aussage treffen. Wenn das Kind krank ist, sollten Eltern erst mal kommen und wir entscheiden dann vor Ort, was zu tun ist. Meist sind die Infekte harmlos, aber es kann durchaus auch mal ein entzündeter Blinddarm hinter Bauchschmerzen stecken, das kann man nicht aus der Ferne abklären. Bei Neugeborenen muss man besonders vorsichtig sein, hier kann auch ein Schnupfen, der für ältere Kinder harmlos ist, schnell problematisch werden.

Finden Sie, Eltern machen sich zu viele Sorgen? Was kann man dagegen tun? Das ist leider gar nicht so einfach, Eltern haben es nicht leicht. Sie bekommen oft von allen Seiten die verschiedensten Ratschläge, ob von Verwandten, Freunden oder von Fremden an der Supermarktkasse, viele sind verunsichert, besonders beim ersten Kind. Schwierig ist auch, mit der Flut an Informationen umzugehen, die man im Internet findet. Ich erlebe es oft, dass jemand mit seinem Kind kommt, z. B. wegen Durchfall, und sagt, er oder sie habe gelesen, das könne diese oder jene Ursache haben – die sich in der Regel nicht bestätigt. Es ist unsere Aufgabe

Ferienhöfe gibt es viele. Das Schmallenberger Kinderland bietet das „bisschen Mehr“ für Familien.

Mit eigenen Qualitätskriterien, Höfeprogramm und familienkompatiblen Wohnungen. In einer Region, die von Naturerlebnis bis Freizeitpark einfach alles bietet.

als Kinderärzte, die Symptome des Kindes richtig zu interpretieren und sich darauf zu konzentrieren, was akut ist. Das reduziert meist auch die Sorgen der Eltern.

Sie haben Ihre Erlebnisse aus der Praxis in Ihren Büchern verarbeitet, die auch Ratgeber für Eltern sind. Worum geht es?

In meinen Büchern erkläre ich, wie Stress entsteht und was wir dagegen tun können. Nicht nur körperliche Unversehrtheit, auch das seelische Gleichgewicht der Mütter bzw. der Eltern ist sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder.

Warum sind starke, selbstbewusste Eltern für Kinder so wichtig? Können Eltern trainieren, sich weniger zu sorgen?

Ich sage immer: „Starke Eltern, starke Kinder, starke Gesellschaft.“ Wenn die Eltern gestresst sind, kann das Ängste und Verlustgefühle bei den Kindern wecken, denn sie sind ja darauf angewiesen, von den Eltern versorgt und ernährt zu werden. Wer gestresst ist, verhält sich aber anders als sonst. Kinder, die sich sicher fühlen, sind nicht nur glücklicher, sondern auch erfolgreicher in der Schule. Man kann trainieren, Angst und Stress abzubauen. Mein zweites Buch, „Das Geheimnis ausgeglichener Mütter“, ist diesem Thema gewidmet. Ich habe die Beneficial-Thinking-Methode entwickelt, um Eltern zu helfen, ihr Stresslevel dauerhaft zu senken.

Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info 4

FOTO: AMANDA DAHMS

ANZEIGE 02972 / 974050 www.schmallenberger-kinderland.de

Zeit für Familie!

Kurzsichtigkeit

ausbremsen, geht das?

Und ob! Myopie-Management kann das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit (Myopie) bei Kindern verlangsamen und sie später vor schweren Augenerkrankungen schützen.

Dn Klassische Mehrstärkenlinsen Ursprünglich wurden sie für das scharfe Sehen von Alterssichtigen konzipiert. Mit der Fernwirkung im Zentrum der Linse und der Nahwirkung außerhalb des Zentrums können sie aber auch das Fortschreiten der Myopie bei Kindern reduzieren.

Orthokeratologie:

Kuratorium Gutes Sehen e. V. Text

ie Zahlen sprechen für sich. Jedes zehnte Kind in Deutschland sieht schlecht. Und weit über ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind kurzsichtig. Sie sehen nur Nahes scharf. Das ist an sich kein Problem, denn dafür gibt es Brillen und Kontaktlinsen. Liegt die Kurzsichtigkeit allerdings später bei –6,00 Dioptrien und mehr, steigt im Alter, ab etwa 50 Jahren, das Risiko schwerer Augenerkrankungen wie Netzhautablösung, Degeneration oder grüner Star, welche schlimmstenfalls zur Erblindung führen können.

Rückgängig machen kann man die Fehlsichtigkeit leider nicht. Aber es gibt eine gute Nachricht: Per Myopie-Management lässt sich bei Schulkindern das übermäßige Längenwachstum des Augapfels – meist verantwortlich für die Kurzsichtigkeit – verlangsamen. Das Fortschreiten der Myopie wird gebremst, und ihr Endwert kann teilweise sogar um die Hälfte verringert werden.

Optionen der Myopie-Kontrolle

Bei Kindern werden leider 60 Prozent der Sehfehler zu spät erkannt. Dabei gilt:

Kerstin

Kruschinski Stellvertretende Geschäftsführerin

Je früher Kinderaugen getestet werden, desto besser. Welche präventiven Maßnahmen zur Myopie-Kontrolle zum Einsatz kommen, ist individuell verschieden und darf nur in Abstimmung mit spezialisierten Augenoptiker*innen, Optometrist*innen und Augenärzten/ -ärztinnen erfolgen – regelmäßige Kontrolle inklusive. Die Optionen reichen dabei von der optischen Korrektion mit speziellen Brillengläsern und Kontaktlinsen bis zu Medikamenten. Häufig ist auch eine Kombination der Maßnahmen erfolgreich - begleitet von der Empfehlung, sich täglich im Freien aufzuhalten.

Brillengläser: Neu auf dem Markt sind Einstärkengläser, welche auch die

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit COOPERVISION GMBH entstanden.

„Mama,

ich mag die Brille nicht!“

Wie Kontaktlinsen die kindliche Kurzsichtigkeit bremsen.

Zunehmende Kurzsichtigkeit bei Kindern

Weltweit steigen die Zahlen kurzsichtiger Kinder rapide. Durch die Lockdowns sind sie noch einmal um das 1,4- bis 3-Fache gestiegen.1 Diese Entwicklung wird unter anderem auf die zunehmende Beschäftigung mit digitalen Medien zurückgeführt. Der ständige Blick auf Handy, TV und PC und wenig Aufenthalt bei Tageslicht im Freien begünstigen

das übermäßige Längenwachstum des Auges, eine der Ursachen der Kurzsichtigkeit. Aber auch genetische Faktoren spielen eine Rolle.

Kurzsichtigkeit bei Kindern entsteht üblicherweise im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Mögliche Symptome, auf die Sie als Eltern achten können, sind häufiges Blinzeln, ein zu geringer Abstand zum Buch oder Fernsehgerät, müde Augen, Kopfschmerzen,

Wenn ich mich noch einmal entscheiden müsste, ob Brille oder Kontaktlinse das Richtige für mich ist, wäre meine erste Wahl immer die Kontaktlinse.

Frederic, heute 19 Jahre. Trägt seit fünf Jahren die MiSight® 1 day. Seine Kurzsichtigkeit hat sich in der ganzen Zeit nicht verschlimmert.

Kurzsichtigkeit korrigieren. Eine von mehreren Varianten: Um einen neun Millimeter großen zentralen Bereich herum enthalten sie viele kleine Zusatzlinsen mit höherer Stärke. Mit ihnen wird eine zweite Bildebene im Auge gebildet, die auch das Längenwachstum des Augapfels eindämmt.

Weiche

Kontaktlinsen:

n MyopieManagementLinsen

Seit Langem bekannt sind formstabile, hochsauerstoffdurchlässige Nachtlinsen. Sie werden nur während des Schlafens getragen und verändern dabei sanft die Hornhautform. Die dadurch erzielte spezielle Optik der Hornhaut reduziert das Fortschreiten der Myopie. Am Tag sehen die Kleinen so gestochen scharf – ohne Brille und Linsen.

Bei Kindern werden 60 Prozent der Sehschwächen zu spät erkannt. Dabei gilt:

Je früher Kinderaugen getestet werden, desto besser.

Mit einem besonderen optischen Design korrigieren diese eigens für die Myopie-Kontrolle bei Kindern entwickelten und zugelassenen Kontaktlinsen die Kurzsichtigkeit – und verringern zugleich das Längenwachstum des Auges.

Atropinaugentropfen: Der stark verdünnte Wirkstoff der giftigen Tollkirsche verringert das Fortschreiten der Myopie um bis zu 50 Prozent.

Aufenthalt

im Freien:

Zu viel IndoorZeiten und zu langes Sehen auf nahgelegene digitale Geräte können die Kurzsichtigkeit fördern. Also zur Vorbeugung: Bei Tageslicht raus ins Freie! Zwei Stunden am Tag sollten es sein. Einen einfacheren Weg, die Welt lange Zeit scharf, bunt und gesund zu sehen, gibt es nicht.

verschwommenes Sehen entfernter Objekte oder auch nachlassende Schulleistungen.2 Je früher eine Kurzsichtigkeit oder auch nur ihr Risiko diagnostiziert wird, umso effektiver kann man dieser entgegenwirken oder das Fortschreiten entschleunigen und das Risiko für spätere Komplikationen vermindern.

Ab an die frische Luft

Zunächst ein einfach zu realisierender Tipp: Ab an die frische Luft! Achten Sie darauf, dass Ihr Kind mindestens 14 Stunden pro Woche, also im Schnitt zwei Stunden täglich, im Freien bei Tageslicht verbringt. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Myopie entsteht, um sage und schreibe 30 Prozent. Das Tageslicht wirkt sich verlangsamend auf das Augenlängenwachstum aus und so der Kurzsichtigkeit entgegen.

Myopie-Management statt Myopie-Korrektur

Ist bereits eine Kurzsichtigkeit vorhanden, ist es Zeit für ein wirksames Myopie-Management. Der Begriff steht für eine optimale Versorgung kindlicher Kurzsichtigkeit nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Besondere: Das Myopie-Management führt

gleich zwei Behandlungsziele in einer Maßnahme zusammen. Zum einen wird der bestehende Sehfehler korrigiert. Gleichzeitig wird aber auch die Zunahme der Kurzsichtigkeit verlangsamt, indem die Sehhilfe mit ihrer optischen Beschaffenheit das Augenlängenwachstum bremst.

MiSight® 1 day Einmalkontaktlinsen von CooperVision – speziell entwickelt für Kinder

Die Vorteile der Kontaktlinse liegen auf der Hand. Kontaktlinsen garantieren freie Sicht und Beweglichkeit von früh bis spät: kein Verrutschen beim Toben und beim Sport, keine Gefährdung durch Stoßeinwirkungen, keine Fassung, die das Blickfeld einschränkt. Kontaktlinsen sind heute dank ihrer fortschrittlichen Technologien die praktische Alternative zur Brille, sie verlangsamen die Zunahme der Kurzsichtigkeit um die Hälfte³ und sind auch für Kinder einfach und sicher zu handhaben. Weitere Informationen finden Sie auf: coopervision.de/misight-1-day

5 Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info

Text Anna Stock

1 Wang J et al. Progression of Myopia in School-Aged Children After Covid-19 Home Confinement. 4 CVI Data on File 2019. 2 Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology. 2008; 115(8):1279-1285 3 Paul Chamberlain et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci 2019;96:556–567

Sehen ohne Sehschwäche Sehen mit Kurzsichtigkeit von -4.00 Dioptrien

Kerstin Kruschinski

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen

Dr. med. Celine Schlager ist Ärztin in einer Kinderklinik, (werdende) Mama und brennt dafür, Kindern und ihren Eltern zu helfen. Daher ist sie auch auf Instagram als @DR.MED.CELINE aktiv und gibt zahlreiche Tipps rund um die Kindergesundheit. Im Interview haben wir mit ihr über das Thema Kinderhaut gesprochen.

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen! Warum gilt das auch für die Haut?

Kinderhaut ist anders als die von Erwachsenen – in ihrem Aufbau, ihrer Reaktion und in ihrem Pflegebedürfnis. So ergeben sich im Umgang, der Diagnose und der Behandlung von Kinderhaut besondere Anforderungen.

Die Haut von Babys und Kleinkindern ist bis zu fünfmal dünner als erwachsene Haut. Die Hornschicht ist besonders dünn, wobei die Zellen weniger dicht angeordnet sind als bei Erwachsenen. Schweiß- und Talgdrüsen arbeiten noch nicht in ihrem vollen Umfang, daher sind der Hydrolipidfilm und der Säureschutzmantel noch schwach ausgebildet. Das bedeutet, dass die Barrierefunktion der Haut beeinträchtigt ist. Babyhaut ist somit weniger widerstandsfähig, durchlässiger für Keime sowie schädliche Substanzen und neigt zum Austrocknen. Auch direkte Sonnenstrahlung kann der Kinderhaut zusetzen, denn die Pigmentierung ist noch reduziert. Die Pigmentzellen der Haut sind zwar vorhanden, produzieren jedoch weniger pigmentbildende Stoffe (Melanin). Hinzu kommt, dass Babys ihre Körpertemperatur noch nicht optimal regulieren können: Die Körperoberfläche ist verhältnismäßig groß, die Schweißdrüsen arbeiten noch nicht auf Hochtouren und die

Durchblutung der Haut ist vermindert. Somit können sich äußere Einflüsse stärker auf die Kinderhaut auswirken und sie kann leichter aus dem Gleichgewicht geraten als die Haut von Erwachsenen.

Klirrende Kälte draußen, trockene Heizungsluft in Innenräumen. Was bedeutet das für die Hautpflege? Welche Eigenschaften müssen Pflegeprodukte mitbringen, welche nicht? Kinderhautpflege sollte kindgerecht und auf den natürlichen Aufbau der empfindlichen kindlichen Haut abgestimmt sein. Besonders im Winter ist die Kinderhaut nämlich noch empfindlicher, denn die Blutgefäße der Haut ziehen sich bei Kälte zusammen, damit die Wärme im Körper bleibt und nicht über die Haut abgegeben wird. Das führt aber gleichzeitig zu einer verminderten Nähr- und Sauerstoffzufuhr. Der Stoffwechsel der Haut läuft bei Kälte also auf „Sparflamme“. Die Talgdrüsen produzieren weniger Talg, der Fettfilm der Haut wird dünner und der Schutz vor Verdunstung nimmt ab. Somit ist die Haut im Winter weniger geschützt und trockener. Heizungsluft entzieht der empfindlichen Kinderhaut im Winter dann noch zusätzliche Feuchtigkeit.

Deswegen benötigen Kinder im Winter rückfettende Pflege. Die Pflegecreme

Wahren Sie die Selbstständigkeit und lassen Sie Ihr Kind sich selbst eincremen. Vielen Kindern ist es wichtig, selbst zur Cremetube greifen zu dürfen. Unter Anleitung und mit ein bisschen Hilfe klappt das dann meist schon im Kindergartenalter ganz gut.

darf jetzt ruhig etwas reichhaltiger sein. Schutzcremes bilden eine dünne Isolationsschicht auf der Haut und verhindern, dass sie bei Kälte und Wind zu viel Feuchtigkeit verliert.

Nicht geeignet sind hingegen Feuchtigkeitscremes. Sie fühlen sich zwar zunächst angenehm auf der Haut an, allerdings verdunstet der darin enthaltene Wasseranteil und entzieht der Haut zusätzlich Feuchtigkeit. Sie trocknen die Haut also zusätzlich aus.

Vergessen Sie auch nicht die Lippen des Kindes, denn diese sind 20-Mal dünner als die Gesichtshaut und besitzen kaum Talgdrüsen. Somit trocknen sie besonders schnell aus und benötigen ebenfalls eine fetthaltige Pflege.

Nutzen Sie am besten Pflegeprodukte speziell für Kinder mit natürlichen Inhaltsstoffen ohne Parabene, Mineralöle, Konservierungs-, synthetischen Duftund Farbstoffen. Denn diese können die empfindliche Haut zusätzlich reizen.

Tipp: Pflegeprodukte mit dem Hinweis „sensitiv“ oder „sensibel“ enthalten oft weniger Zusätze.

Außerdem sollte Ihr Kind ausreichend trinken, denn Kälte und trockene Luft entziehen dem Körper über die Atmung Flüssigkeit. Daher ist im Winter nicht nur die Haut, sondern der ganze kindliche Körper von Austrocknung bedroht.

Aber heißt es nicht, wer zu viel cremt, gewöhnt die Haut daran?

Da gibt es widersprüchliche Studien; einige bestätigen einen Gewohnheitseffekt, andere konnten zeigen, dass die Haut sich nach wenigen Tagen wieder ausreichend selbst versorgen kann. Deswegen gilt es hier, die Bedürfnisse der Haut des eigenen Kindes zu beobachten. Gerade im Winter braucht jedoch die Kinderhaut meist Unterstützung. Allerdings gilt hier nicht: „Viel hilft viel.“ Denn wird die Creme zu dick aufgetragen, kann die Haut nicht mehr genug Wärme und Feuchtigkeit abgeben.

In Studien wurde zusätzlich untersucht, wie sich frühes Eincremen auf die Hautbarriere von Babys auswirkt. Hier zeigte sich, dass sich, ganz gleich ob Hautpflege mit klarem Wasser,

Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info 6

Anna Derbsch

Text

ANZEIGE Familie, weil wir‘s einfach können! Wir sind ausgezeichnet.

www.energie-bkk.de/familie

Dr. Schlager treffen Sie auch bei uns @energie_bkk

dr.med.celine

Badezusatz oder Pflegecreme, die Hautbarriere entwickelt. Neugeborene, bei denen eine Creme zweimal wöchentlich verwendet wurde, hatten sogar eine etwas bessere Hautfeuchtigkeit im Vergleich zu denen, die nur in Wasser gebadet wurden. Solange die Badehäufigkeit bei zweimal pro Woche liegt, baut sich die Hautbarriere auf, ganz gleich ob mit oder ohne Creme.

Anders sieht es jedoch bei Kindern mit erblicher Veranlagung für Neurodermitis aus. Hier ist die Hautbarriere durchlässig, weshalb sie sehr empfindlich auf äußere Reize reagiert, schneller austrocknet und zu Entzündungen neigt. Bei diagnostizierter Neurodermitis gehört ein- bis zweimal täglich das Eincremen dazu. Zudem gibt es Hinweise, dass Kinder mit einem Risiko für Neurodermitis vom präventiven Eincremen ab Geburt profitieren können.

Wer kennt es nicht? Das Kind zieht sich draußen die Mütze vom Kopf, die Eltern setzen diese wieder auf. Worauf sollte man bei der Kleidungswahl im Winter achten, damit das Kind warm genug angezogen ist, aber nicht schwitzt? Lieber zu warm oder zu kalt anziehen?

Mit der richtigen Kleidungswahl tun sich ganz viele Eltern schwer, vor allem im Winter. Oft ist das Risiko für die Kinder sogar größer, dass sie im Winter überhitzen, statt zu frieren. Denn viele Eltern meinen es dann besonders gut und packen die Kleinen dick ein. Da gilt es natürlich, genau das richtige Mittelmaß zu finden, sodass das Kind nicht schwitzt, aber eben auch nicht friert.

Optimal geeignet für den Winter ist deswegen das Zwiebelprinzip, also mehrere Schichten übereinander, die sich dann bei Bedarf an- oder ausziehen lassen. Bei Säuglingen gilt hierbei grob die Faustregel: Eine Schicht mehr als man selbst. Im Freien sollten zusätzlich die Hände und Ohren mit Handschuhen und Mütze geschützt werden. Natürliche Stoffe wie reine Baumwolle, Merinowolle oder Seide bieten sich an, aber auch Viskose kann angenehm sein. Auf jeden Fall sollten diese

Allergie-gefährdete Haut? V Dermifant® Prevent Neurodermitis? Juckreiz? V Dermifant® Therapie

luftdurchlässig und feuchtigkeitsregulierend sein. Beachten sollten Sie zudem, dass die Kleidung Ihr Kind nicht in seinem Bewegungsdrang einschränkt.

Haben Sie Alltagstipps für Kratzekinder? Wie gelingt das Eincremen spielerisch?

Das ist natürlich von Kind zu Kind individuell. Ein paar hilfreiche Tipps können sein:

n Wärmen Sie die Creme vorher in der Hand an. Denn diese ist häufig unangenehm kalt und lässt sich in diesem Zustand meist auch nicht richtig verreiben. Das kann für Ihr Kind unangenehm sein.

n Lassen Sie erst sich selbst eincremen und dann lässt sich Ihr Kind eincremen. Vielleicht muss auch mal die Puppe dran glauben. Häufig sind die Kinder dann ganz begeistert.

n Wahren Sie die Selbstständigkeit und lassen Sie Ihr Kind sich selbst eincremen. Vielen Kindern ist es wichtig, selbst zur Cremetube greifen zu dürfen. Unter Anleitung und mit ein bisschen Hilfe klappt das dann meist schon im Kindergartenalter ganz gut.

n Spielerisches Eincremen: Malen Sie Ihrem Kind Buchstaben oder Tiere auf den Rücken und Ihr Kind darf dann erraten.

n Benutzen Sie die Zaubercreme: Kaufen Sie gemeinsam eine schöne Dose oder basteln Sie zusammen eine Zauberdose für die Creme. Diese „Zaubercreme“ lassen sich die Kleinen dann häufig gerne auftragen.

n Ablenkung: Manchmal hilft es, ein schönes Lied oder ein Hörspiel nebenbei laufen zu lassen.

n Bewahren Sie Ruhe und planen Sie Zeit ein. Noch schöner wird es für die Kleinen, wenn Sie Streicheleinheiten oder Massagen in das Eincreme-Ritual mit einbauen.

n Verständnis zeigen: Reden Sie mit Ihrem Kind offen darüber, welche Gefühle es dem Eincremen gegenüber verspürt und warum es dies „doof“ findet. Vielleicht hat Ihr Kind ja auch eine tolle Idee, wie Sie gemeinsam das Eincremen angenehmer gestalten könnten.

Jetzt kostenlos Proben anfordern!

Email an: proben@dermifant.de

P Dermifant® Prevent – speziell für Babys und Kids

P Stärkt die Hautbarriere & schützt

P Frei von Duft -, Farb- und Konservierungssto en, Parabenen, Kortison, Urea, natürlichen Allergenen sowie den 328 häufigsten Allergenen*

P Frei von Silikonen, Para nen, Mineralöl und Mikroplastik

dermifantastisch

*der Deutschen Kontaktallergie Gruppe

7 Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info

Dermifant GmbH · Tel: 08801/8524-999 · www.dermifant.de

!

ANZ_DERMIFAN_248x123_1122-ISO Newspaper.indd 1 29.11.22 10:51 FOTO: LEA OTTBURG

med. Celine Schlager gibt als DR.MED.CELINE auf Instagram Tipps zum Thema Kindergesundheit. ANZEIGE

Dr.

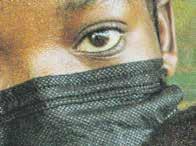

Ein Helm kann viel Leid ersparen

Der damals vierjährige Moritz Schenk hatte im September 2021 einen Fahrradunfall. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, mehrere Hirnblutungen und diffuse axonale Verletzungen – wie durch ein Wunder trug er keine bleibenden Schäden davon. Was sein Fahrradhelm damit zu tun hatte, berichtet seine Mutter Dunja im Interview.

Dunja, wie kam es zu dem Unfall?

Ganz unspektakulär, mein Mann wollte am letzten Ferientag mit unseren beiden Söhnen Rad fahren. Dann ging alles sehr schnell. Kurz hinter unserem Haus kam Moritz an einer Bordsteinkante ins Schleudern und stürzte. Völlig ohne Fremdverschulden, einfach so. Er fuhr gut Rad, aber er ist sehr unglücklich gestürzt. Zum Glück konnte die Autofahrerin, die kam, noch rechtzeitig bremsen.

Nach dem Unfall war Moritz für lange Zeit im Krankenhaus und in der Reha. Was wurde dort gemacht?

Moritz war bewusstlos und wurde direkt ins künstliche Koma versetzt, weil die Verletzungen so schwer waren. Im Krankenhaus wurde untersucht, ob es innere Blutungen oder Verletzungen

an der Wirbelsäule gibt, aber bis auf die schwere Kopfverletzung hatte er nichts. Dann mussten wir abwarten.

Moritz war sechs Tage im künstlichen Koma, wir wussten nicht, wie er wieder aufwacht und welche Folgeschäden er haben würde. Als er wach wurde, haben wir bei null angefangen, Moritz hat die komplette Entwicklung vom Baby zum Vierjährigen neu durchgemacht, er musste alles neu lernen. Wie man schluckt, sich bewegt, wie man sitzt, wie man spricht. Nach drei Wochen Krankenhausaufenthalt konnte er wieder essen, wir sind die ersten Schritte zusammen gegangen und langsam kamen auch die ersten Worte wieder.

Das war für euch als Familie sicher eine schwere Zeit. Wie habt ihr

Viele Tage konnte Moritz kein einziges Wort sprechen, weil sein Sprachzentrum gestört war. Doch sein Lächeln hat die Familie durch die schwere Zeit getragen.

das durchgestanden, was hat geholfen?

Am Anfang waren wir wie in einem Tunnel, man steht unter Schock und funktioniert. Ich kann die ersten Tage gar nicht beschreiben. Wenn das eigene Kind im künstlichen Koma liegt und nicht klar ist, wie schwer die Verletzungen wirklich sind, ist das sehr belastend. Am schlimmsten waren die ersten drei Tage, in dieser Zeit ging es erst einmal darum, dass Moritz überlebt. Die erste Nacht war besonders kritisch. Er hat sehr viele Medikamente bekommen, das ging nicht anders, aber es hätte zu einem Organversagen kommen können. Wir hatten zunächst keine Ahnung von Zeiträumen oder was auf uns zukommt, und haben uns dann immer kleine Schritte als Ziel gesetzt: Hauptsache, er kann stehen, Hauptsache, er kann nicken … Wenn ein Ziel erreicht war, haben wir den nächsten Schritt gemacht.

Wie geht es Moritz heute? Erstaunlich gut, er hat allem getrotzt. Die Ärzte waren sich recht sicher, dass er bleibende Schäden haben wird, aber man sieht und merkt Moritz nichts mehr an. Er hat keine geistigen Schäden davongetragen und ist auf einem ganz normalen Entwicklungsstand, absolut vergleichbar mit anderen Kindern in seinem Alter. Vielleicht ist er ein bisschen anhänglicher geworden seit dem Unfall und auch ein bisschen vorsichtiger – aber das sind Entwicklungen, die auch von selbst, ohne den Unfall, hätten eintreten können. Ob es wirklich daran liegt, weiß man nicht. Moritz hatte großes Glück im Unglück. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder, dass er nichts zurückbehalten hat.

Zum Glück hat Moritz Helm getragen! Was denkst du, wenn du heute Kinder oder Jugendliche ohne Helm Fahrrad fahren siehst? Hätte Moritz keinen Helm getragen, wäre er heute tot. Wenn ich kleine Kinder ohne Helm fahren sehe, stockt mir

der Atem. Gerade in dieser Altersgruppe haben Eltern noch alle Möglichkeiten, auf die Kinder einzuwirken und mit gutem Vorbild voranzugehen. Bei Jugendlichen ist es schwieriger, hier geht es um Gruppendynamik und Coolness; ich versuche gerade, herauszufinden, wie man diese Altersgruppe erreichen kann.

Welche Rolle spielt deiner Ansicht nach die Vorbildfunktion von Erwachsenen?

Von Erwachsenen höre ich oft das Argument „ich fahre schon seit 20 Jahren unfallfrei“ oder „früher gab es auch keine Helme“ – aber das hilft auch nicht weiter, wenn man irgendwann unfallbedingt im Rollstuhl sitzt. Interessant finde ich, dass bei Fahrradhelmen so viel diskutiert wird, aber die meisten Skifahrer tragen selbstverständlich einen Helm, obwohl es in vielen Ländern keine Pflicht gibt. Das hat sich seit dem Unfall von Michael Schumacher so entwickelt. Ich kann nur allen sagen: Mit dem Fahrrad kann das auch passieren, auch völlig unverschuldet. Man hat überhaupt keinen Einfluss darauf, ob einem jemand anderer ins Fahrrad läuft oder fährt. Und es ist so leicht, sich zu schützen, warum sollte man es dann nicht machen? Einen Helm zu tragen, kann viel Leid ersparen.

Du bist Botschafterin der Stiftung savemybrain. Was ist das Ziel der Stiftung, wofür machst du dich stark? Es geht um Prävention, Aufklärung und Nachsorge von erworbenen Kopfverletzungen. Die Prävention, das Helmtragen, ist eine wesentliche Säule. Man kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist. Aber auch die Nachsorge ist ein wichtiger Baustein – wo kann man Hilfe nach einem Unfall bekommen, welche Therapien gibt es? Die Stiftung ist mit vielen Spezialisten vernetzt. Betroffene oder Angehörige in Deutschland können sich an savemybrain wenden und erhalten kompetente Unterstützung.

Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info 8

Text Miriam Rauh

dem Aufwachen war steinig und schwer – vor allem der schmerzhafte Medikamentenentzug. Moritz hat im künstlichen Koma das Schmerzmittel Fentanyl in den höchsten Dosen erhalten.

Der Weg nach

FOTOS: PRIVAT

Wirksame

Hilfen für

Kinder und Jugendliche mit persönlichen und gesundheitlichen Problemen

Die Pandemie hat einen unguten Trend verstärkt, der seit Jahren zu beobachten ist. Nahmen in der Vergangenheit Asthma, Allergien und Neurodermitis zu, sind es nun immer häufiger Adipositas, Sprachentwicklungsstörungen und psychosomatische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Schulmeidung, Essstörungen und Mediensüchte. Aktuelle Untersuchungen, wie zum Beispiel von den Krankenkassen, belegen diese Entwicklung. Und manche Kinder und Jugendliche entwickeln nach einer Corona-Infektion ein Long COVID.

Eine Rehabilitation bringt die Kinder und Jugendlichen wieder in die Spur und unterstützt die Familien Für Kinder und Jugendliche gibt es eine wirksame Hilfe durch den Besuch in einer der rund 50 Rehabilitationskliniken. Die medizinischen Rehamaßnahmen dauern vier bis sechs Wochen. Das Besondere an den Kliniken ist, dass sich verschiedene Spezialisten wie Fachärzte, Psychotherapeuten, Bewegungs- und Ergotherapeuten, Logopäden und Ernährungswissenschaftler um die jungen Patienten kümmern. Die Kinder und Jugendlichen sind in betreuten Wohngruppen untergebracht und nehmen die Angebote in der Therapie, in der Sporthalle, dem Schwimmbad oder der Lehrküche gemeinsam wahr. Damit kein Schulunterricht versäumt wird, stehen Klinikschulen zur Verfügung.

Die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen ist familienorientiert, das heißt, dass bis zum 12. Geburtstag

des Kindes eine erwachsene Begleitperson mit aufgenommen wird und dass bei den älteren Kindern und Jugendlichen ein enger Austausch mit den Eltern gepflegt wird. Geschwisterkinder können mit aufgenommen werden. Bei schwer erkrankten Kindern wird die ganze Familie mit aufgenommen.

Beratung, Informationen und Anträge über die Homepage www.kinder-und-jugendreha-im-netz.de Alle Informationen zur Kinder- und Jugendreha sind auf der Bündnis-Homepage www.kinder-und-jugendreha-im-netz.de zu finden. Die Website präsentiert detailliert alle Kliniken, stellt auf der Startseite die Rehaanträge zur Verfügung und informiert über alle Fragen zur Kinder- und Jugendreha. Mailanfragen werden beantwortet und Flyer können angefordert werden. Das Bündnis berät Ärzte, Therapeuten und Familien.

Rehamaßnahmen werden vor allem von der Rentenversicherung bezahlt Ein wesentliches Anliegen einer Gesetzesänderung vom Dezember 2016 war es, für mehr Klarheit bei den Angeboten zu sorgen und den Zugang zu vereinfachen. Die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen ist jetzt eine Pflichtleistung, sowohl der gesetzlichen Krankenversicherung

DER EINFACHE WEG ZUR KINDER- UND JUGENDREHA

Information – Beratung – Hilfe

Wir ebnen Familien und Fachleuten den Weg in die Kinder- und Jugendreha. Sie ist ein wichtiger Baustein zur Hilfe bei persönlichen und gesundheitlichen Problemen – auch für durch die Corona-Pandemie psychisch stark belastete Kinder und Jugendliche oder bei Long Covid.

Bestellen Sie kostenfrei unseren Info-Flyer „Reha rettet Lebensläufe“.

Auf unserer Webseite www.kinder-und-jugendreha-im-netz.de finden Sie ausführliche Informationen zu allen Rehakliniken für Kinder und Jugendliche in Deutschland, zu Antragsformularen sowie Voraussetzungen, Indikationen und den Weg in die Reha.

Beratung und Kontakt

Bündnis Kinder- & Jugendreha e.V. (BKJR)

Web: kinder-und-jugendreha-im-netz.de

Friedrichstr. 171

10117 Berlin

Gechäftsführerin

Friederike Neugebauer

Mobil: 0175 / 60 55 629

E-Mail: neugebauer@bkjr.de

als auch der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine Beschränkung auf bestimmte Erkrankungen gibt es nicht. Bei Mutter/ Vater-Kind-Maßnahmen ist ausschließlich die Krankenversicherung zuständig, ebenso bei schwerbehinderten Kindern und Jugendlichen, die voraussichtlich niemals im allgemeinen Arbeitsmarkt tätig werden können. Kranken- und Rentenversicherung sind gleichrangig zuständig. Da die Deutsche Rentenversicherung mit ihrer Orientierung auf das Erreichen der Schul-, Ausbildungs- und Erwerbsfähigkeit eine weitergehende Rehabilitationsvorstellung hat, empfiehlt es sich, den Antrag für eine Reha bei der Deutschen Rentenversicherung zu stellen, vorausgesetzt, es besteht ein Versicherungsverhältnis.

Sind beide Elternteile gesetzlich rentenversichert, können sie auswählen, aus wessen Versicherung sie den Antrag stellen. Dabei spielt es keine Rolle, über wen das Kind krankenversichert ist. Welcher Rentenversicherungsträger zuständig ist sowie die Versicherungsnummer ist der Renteninformation zu entnehmen. Die Eltern füllen den Antrag aus, ein Arzt oder Psychotherapeut den Befundbericht und den Honorarantrag.

Bei der Antragstellung über die Krankenkasse füllt ein Arzt das sogenannte Formular 61 aus. Wird der Antrag über die Beihilfe gestellt, ist die Rehamaßnahme mit einem ärztlichen Attest zu begründen. Mit der Bewilligung der Beihilfe wenden sich die Eltern an die PKV und klären, ob der PKV-Anteil übernommen wird. Sind die Eltern komplett privat krankenversichert, ist eine Klärung dort notwendig.

Voraussetzung für eine Rehabilitation ist eine Erkrankung und eine Teilhabe- bzw. Alltagseinschränkung Kinder und Jugendliche erhalten eine Rehabilitation, wenn sie mit ihren gesundheitlichen und persönlichen Problemen im Alltag nicht zurechtkommen. Das bedeutet, dass eine Erkrankung vorliegen muss, die sich einschränkend auf die persönliche Entwicklung, auf den familiären Alltag, auf die sozialen Kontakte oder die schulischen Leistungen auswirkt.

Das Handbuch „Medizinische Rehabilitation für Kinder und Jugendliche“ informiert Ärzt*innen und Therapeut*innen umfassend, damit sie Familien bei der Reha-Beantragung optimal unterstützen können. Über unsere Webseite können Ärzt*innen und Therapeut*innen kostenfreie Exemplare anfordern.

9 Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info

Flyer Wegweiser Webseite ANZEIGE

Text Alwin Baumann

Alwin Baumann Sprecher Bündnis Kinder- und Jugendreha e. V. (BKJR)

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem BÜNDNIS KINDER- UND JUGENDREHA E. V. entstanden.

MESSETIPPS

LOKOLINO

Die Lokolino ist eine Familienmesse rund um die Themen Schwangerschaft & Geburt, Baby & Kleinkind, Kind & Familie und Schulanfang. Die Messe unterteilt sich in einen Messebereich, in dem Besucher:innen sich an den Messeständen informieren, beraten lassen und auch das ein oder andere Produkt erwerben können, und einen Erlebnisbereich mit vielen Mitmachaktionen. Ergänzt wird die Messe durch einen Vortragsbereich und eine Aktionsbühne.

2023 04. – 05. FEB

Eltern legen den Grundstein für gesunde Füße

Termin: 4. bis 5. Februar 2023

Ort: LOKHALLE Göttingen

Bahnhofsallee 1 37081 Göttingen

Website: lokolino.de

BABY+KIND

Die Baby+Kind bietet ein vielseitiges Produktund Informationsangebot sowie eine bunte Einkaufs- und Erlebniswelt für Familien, Paare mit Kinderwunsch sowie auch Schwangere. Rund 80 Aussteller präsentieren ihre Angebote und bieten vielfältige Informationen. Abgerundet wird die Messe durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Parallel findet die Rauch& Glut – BBQ Lifestyle Messe statt.

Tickets gelten für beide Messen.

Termin: 10. bis 12. März 2023

Ort: Messe Freiburg

Website: baby-messe.freiburg.de

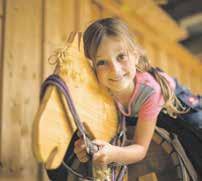

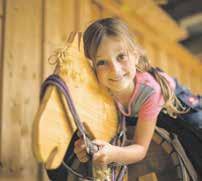

Wenn unsere Kleinsten das Laufen beginnen und die Welt entdecken möchten, ist Barfußlaufen das Beste. Klar ist aber auch, dass das im Alltag nicht immer möglich ist. Daher gibt Kinderphysiotherapeutin Maike im Interview Tipps, worauf man bei Laufanfängern und der Schuhwahl achten sollte. Text Anna Derbsch

Für Eltern ist es ein Meilenstein, wenn Kinder die ersten Schritte machen. Aber ab wann ist es denn Zeit für die ersten „richtigen“ Schuhe? Oh ja, das ist eine ganz besonders aufregende Phase, wenn die Kinder so richtig „flügge“ werden. Die ersten Schuhe sollte es tatsächlich erst als Laufanfänger geben. Streng genommen dann, wenn das Kind „frei laufen“ kann. Das bedeutet, es macht mehrere Schritte ganz ohne Hilfen und kann auch starten und stoppen ohne Zutun von außen. Vor allem dann, wenn es als Laufanfänger auch draußen laufen möchte, sollte es die ersten Schuhe geben. Vorher kann darauf verzichtet werden.

Nun ist es kalt und nass draußen –was ziehe ich meinem Krabbelkind an, das noch nicht sicher und frei laufen kann?

Der gesunden Entwicklung des Kinderfußes Raum geben

Je jünger das Kind ist, desto weicher sind die Knochen, somit auch die Fußknochen. Es dauert Jahre, bis sich die Knochenstruktur im Wachstum fertig ausgebildet hat. Davor sind Kinderfüße biegsam und formbar. Daher ist das richtige Schuhwerk wichtig: Auch das sollte unbedingt biegsam und formbar sein.

Was macht einen guten Barfußschuh aus?

Die Sohle sollte sich mit einer Hand und ohne Kraftaufwand in jede Richtung

biegen lassen. Nur mit barfüßiger bzw. barfußähnlicher Flexibilität der Schuhsohlen lernt ein Kind die natürlichen Bewegungsmuster des Fußes von Anfang an kennen. So kommen auch die natürlichen Rezeptoren im Fuß zum Einsatz und erleichtern es dem Kind, den Bodenkontakt einzuschätzen und sich möglichst unfallfrei zu bewegen. Schuhe mit starren Sohlen sind kontraproduktiv und hinderlich! Ein guter Barfußschuh, wie zum Beispiel der klassische leguanito oder der ganz neue Winter-Kinderschuh scippo, setzt auf eine flache Sohle ohne Absatz, damit der Fuß sich auf bestmögliche Weise entwickeln kann.

Neben einer vernünftigen Sohle sollte auch das Obermaterial der Schuhe flexibel und atmungsaktiv sein, um die größtmögliche Bewegungsfreiheit für die Füße zu gewährleisten. Weiche und ausgewählte Materialien sind dafür besonders gut geeignet. So werden Fuß und Zehen nicht eingeengt und geben dem Fuß die Bewegungsfreiheit des natürlichen Barfußlaufens. Gleichzeitig bieten sie weitgehenden Schutz vor Verletzungen.

Ein Krabbelkind, das sich auch draußen überall hochzieht, Seitschritte oder vielleicht die ersten Schritte von Gegenstand zu Gegenstand (auch Küstenschifffahrt genannt) macht, benötigt noch keine ersten Schuhe. Gleichzeitig braucht es Schutz vor Kälte und Nässe. Dafür gibt es z. B. gefütterte Überzieher, die wunderbar für die kälteren Jahreszeiten geeignet sind.

Maike Meier

Kinderphysiotherapeutin

Wie entwickeln sich Kinderfüße und warum ist Barfußlaufen so wichtig?

Die Babyfüße sind in den ersten Monaten noch sehr flexibel, da sie anfangs aus Knochenkernen bestehen, die im Laufe der Kindheit verknöchern. Im Optimalfall entsteht durch die Anordnung der Knochen sowie durch die Verspannung von Muskulatur und Sehnen eine Querund Längswölbung.

Die Grundlage für die Fußgesundheit wird in der frühen Kindheit gelegt. Zum Beispiel, indem wir sicherstellen, dass sich der Fuß so formen kann, wie er es braucht. Das ist vor allem durch geeignetes und passendes Schuhwerk gewährleistet. Ich sage gerne: „Die besten Schuhe sind gar keine!“, weil das Barfußsein und das Barfußlaufen so viele Vorteile hat, z. B. die Kräftigung der Muskulatur in Füßen, Beinen und sogar Rumpf, die Wahrnehmung der Füße u. v. m. kinderphysio therapiemaike

Wieso ist Barfußlaufen so wichtig?

Sind die Füße durch zu festes Schuhwerk eingeengt, führt das zur „Außerbetriebsetzung“ der Fußmuskulatur und der Bänder. Das natürliche Laufen wird unterbunden, da eine starre Sohle die Bewegungsabläufe negativ verändert. Knie- und Hüftgelenksschäden, aber auch Fehlstellungen des Rückens bis hinauf zum Kiefer können die Folge sein. Folglich gilt: Je mehr ein Kind barfuß bzw. in Barfußschuhen läuft, umso

besser für die Entwicklung der Füße und des gesamten Bewegungsapparates. Die beste Stärkung der Fußmuskulatur ist Voraussetzung für gesunde Kinderfüße!

Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info 10

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit LEGUANO GMBH entstanden.

Helmuth Ohlhoff Laufexperte und Gründer der leguano GmbH

Mehr Informationen unter: leguano.eu ANZEIGE

Text Dr. Christian Turck

Was ist der Unterschied zwischen Barfußschuhen und konventionellen Schuhen?

Konventionelle Schuhe, bei den Kindern anfangs auch gern „Lauflernschuhe“ genannt, sind häufig knöchelhoch, eher schmal und insgesamt fest. Sie halten die Füße in Form. Da die Füße sich bei einem gesund entwickelten Kind selbst in Form halten können, wenn es selbstständig ins freie Laufen gekommen ist, wird diese Stabilität von außen unwichtig. Barfußschuhe hingegen sind mit einer sehr flexiblen Sohle ausgestattet, haben eine ergonomisch geformte Zehenbox und es gibt keinerlei Sprengung der Sohle (Absatz), sodass sich die Füße darin ganz physiologisch bewegen können. Die richtige Passform in Länge, Breite und Höhe sowie der benötigte Abrollraum sollte beim Schuhkauf ebenso beachtet werden.

Bei Kleidung greifen viele Eltern zur Secondhand-Option. Kann man das auch bei Schuhen machen und, wenn ja, worauf sollte man achten?

Auf jeden Fall ist es möglich, Schuhe auch gebraucht zu kaufen. Vor allem bei Barfußschuhen mit den dünnen und flexiblen Sohlen ist dies absolut unproblematisch. Dabei ist es wichtig, auf die Außensohle zu achten. Diese sollte nach Möglichkeit keine großen Abnutzungserscheinungen haben, vor allem keine Seitendifferenzen. Außerdem schaue ich mir bei gebrauchten Schuhen den Vorfußbereich an. Ist dort eine tiefe, starre Kerbe, wo die Zehen des Vorbesitzers abrollten, rate ich vom Kauf ab. Beim Gebrauchtkauf empfehle ich aus hygienischen Gründen immer, die Innensohle auszutauschen. Auch die Ösen und Löcher der Schnürsenkel sowie die Klettverschlüsse sollten intakt sein, die Nähte noch fest.

Ich sage gern: ,Die besten Schuhe sind gar keine!‘, weil das Barfußsein und das Barfußlaufen so viele Vorteile hat.

Auf der Suche nach dem passenden Barfußschuh?

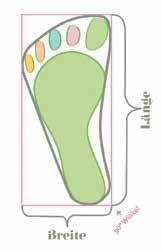

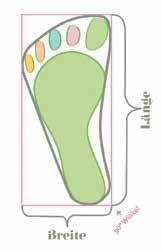

Füße messen und mehr – mit Zehenspiel gar nicht so schwer.

Füße sind unser Fundament und tragen uns durch unser ganzes Leben. Deswegen sind die Fußgesundheit und somit auch das richtige Schuhwerk wichtige Themen.

Barfußschuhe setzen hier an und erhalten und fördern die Fußgesundheit. Aber wie findet man den individuell richtigen?

Das Ausmessen ist für die Schuhwahl essenziell, bei uns im Ladengeschäft übernehmen wir das Messen von Länge und Breite für dich, aber du kannst auch zu Hause deine Füße oder die deiner Kinder messen. Wenn du magst, schau dir unser Erklärvideo an: https://youtu.be/4HHF8ybQvGA

1 Messe nachmittags/abends – die Füße sind dann bis zu vier Prozent größer als nach dem Schlafen.

2 Nimm zum Umzeichnen des Fußes eine dünne Kugelschreibermine und halte diese im 90-Grad-Winkel.

3 Gemessen wird von der Fersenmitte bis zur längsten Zehe – das muss nicht die Großzehe sein. Mit einem Geodreieck zeichne nun ein Rechteck um den Fuß (vgl. Bild).

4 Miss barfuß oder in Socken, je nachdem wie du den Schuh tragen möchtest. Auch Socken können den Fuß einengen, achte auf ausreichend Weite, Breite und Länge.

5 Kinderfüße wachsen schnell: Kontrolliere die Maße bei Laufanfängern alle vier Wochen, bei größeren Kindern ca. alle acht Wochen.

6 Messe immer beide Füße – selten sind sie wirklich identisch.

Und wie kontrolliert man nun, ob die vorhandenen Schuhe noch passen?

Messe neben den Fußmaßen auch die Innenschuhmaße der vorhandenen Schuhe. Das geht mit einem Plus12 Messgerät für die Länge und mit einer Teleskoplehre, einem digitalen Innentaster oder dem Clevermess für die Breite. Hast du nicht? Kein Problem, ein Holzspieß, ein Eisstiel oder ein Strohhalm tun es auch. Bringe dein Hilfsmittel einmal je auf die Länge bzw. Breite der gemessenen Werte + 12 mm bei der Länge bzw. + 2 bis 4 mm bei der Breite.

Schiebe diese in den Schuh (Achtung: Ein Zeh ist natürlich dicker bzw. höher und kommt evtl. nicht so weit in den Schuh wie dein Hilfsmittel). Das Messgerät/dein gekürztes Hilfsmittel muss von der hinteren Mitte der Ferse bis zu der Stelle verlaufen, an der der längste Zeh sitzt. Bei der Breite misst du im Schuh an der Stelle nach, an der auch die breiteste Stelle des Fußes sitzen würde. Wenn du Fragen hast oder lieber unsere Unterstützung beim ersten Schuh wünschst, dann buche dir gerne deinen individuellen Beratungstermin bei uns im Ladengeschäft oder nutze unsere Onlineberatung. Wir unterstützen dich gerne bei der Suche, denn wir sind deine Spezialisten, wenn es um deine passenden Barfußschuhe geht.

ZehenspielEmpfehlungen anhand aktueller Studien und Forschungsergebnisse

n Der Schuh sollte der Fußform entsprechen (längster Zeh, Spannhöhe, Fersenbreite)

n Laufanfänger: zwischen 12 und 15 mm mehr als der Fuß

n Sichere Läufer im Wachstum: 12–17 mm mehr als der Fuß

n Erwachsener: 12 mm mehr als der Fuß

n Sonderthema: Offene Sandalen, hier sind weniger als 12 mm sinnvoll (je nach persönlichem Empfinden zwischen 6 und 10 mm mehr als der Fuß)

n Innenschuhbreite: 2–4 mm breiter als die breiteste Stelle des Fußes

11 Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit ZEHENSPIEL | BARFUSSSCHUHE E. K. entstanden.

Mehr Informationen unter: zehenspiel.de Text Jennifer Drawert

FOTO: LIUDMILA FADZEYEVA/SHUTTERSTOCK

Sprachentwicklung kindgerecht fördern

Die ersten Worte des eigenen Kindes sind magisch. Faszinierend jeder Meilenstein, der erreicht wird. Die Kinderlogopädin Patrizia gibt darüber einen Einblick und erklärt, wie Bezugspersonen die Sprachentwicklung mit Büchern und gemeinschaftlichem Spiel fördern können.

Was sind überhaupt die Meilensteine bei der Sprachentwicklung?

Oh ja, gespannt warten wir auf die ersten Wörter der kleinen Weltentdecker. Aber Sprechenlernen beginnt nicht erst dann, wenn ein Kind anfängt, Laute oder Wörter zu sprechen, sondern bereits im Mutterleib. Ab etwa der zweiten Schwangerschaftshälfte ist der Fötus nämlich in der Lage, akustische Reize wahrzunehmen. Kaum ist das Baby auf der Welt, erinnert es sich an den Schall. So können Neugeborene z.B. die Stimme ihrer Mama von anderen Frauenstimmen unterscheiden, erkennen die Stimme des Vaters, der Geschwister und die bekannten Geräusche aus der Umgebung. Die erste Lautäußerung des Neugeborenen ist der Neugeborenenschrei. Das Schreien bleibt für einige Monate das stärkste Ausdrucksmittel, mit dem sich das Kind „zu Wort meldet“.

Ab dem 2. bis 3. Lebensmonat beginnt das Baby einzelne Laute zu produzieren, wobei meistens Laute wie „ä“ oder Gurrlaute (Laute, die hinten im Rachen gebildet werden) oder /h/ verwendet werden. Alle Kinder weltweit verwenden in den ersten sechs Lebensmonaten die gleichen Laute.

Ab dem 6. Lebensmonat beginnen die Baybs „sprachspezifisch“ zu lallen, d.h. sie produzieren nur noch Laute und den Sprachrhythmus ihrer Muttersprache. Die Babys hören sich und ihrem Gegenüber zu und imitieren, was sie hören. So entstehen Lallketten, z.B. rarara oder babada oder abe. Dieses sog. kanonische Lallen ist ein wichtiger Meilenstein der Sprachentwicklung. Das Baby übt die Laute und Lautkombinationen sowie die Sprachmelodie seiner Muttersprache.

Das Sprachverständnis entwickelt sich ca. im 9. bis 12. Lebensmonat. Das Baby realisiert, dass Dinge und Personen einen Namen haben. Mit der Zeigegeste verdeutlicht es uns, dass es den Namen von Personen oder Gegenständen noch einmal hören möchte und speichert fleißig neue Wörter zu Objekten und Handlungen aus seiner Umgebung ab.

Die meisten Kinder erreichen mit zehn bis 14 Monaten den nächsten großen sprachlichen Meilenstein – das Sprechen der ersten Worte („Mama“, „Papa“, „da“) und haben mit zwei Jahren bereits einen Wortschatz von 250 bis 600 Wörtern aufgebaut. Diese Unterschiede sind ganz normal. Denn wie schnell und gut ein Kind sprechen lernt, hängt von seinen

(genetischen) Veranlagungen und den Sprachanregungen durch seine Umwelt ab. Hinzu kommen Aspekte wie das Hörvermögen, die allgemeine Lernfähigkeit und das Interesse an Sprache.

Die Grammatik entwickelt sich grob gesagt in fünf Entwicklungsphasen. Sie schreitet von einzelnen Wörtern zu Zweiwortäußerungen („Milch haben“, „Papa weg“) im zweiten Lebensjahr voran, um sich dann im dritten Lebensjahr rasant über Mehrwortäußerungen („Ich kaufe Käse.“) zum komplexen Satz („Du kannst höher springen, weil du stärker bist.“) zu entfalten.

Mit vier Jahren ist der Grammatikerwerb weitestgehend abgeschlossen, wobei einzelne Meilensteine wie der Erwerb des Dativs noch bis in das Schulalter andauern. Parallel entwickelt sich auch die Aussprache. Mit dreieinhalb Jahren können die meisten Kinder nahezu alle Laute richtig aussprechen. Sie sind dann auch für fremde Personen gut zu verstehen. Zischlaute („sch“ wie Schule und „s“ wie in Sonne oder „ts“ wie in Zug), werden manchhmal erst später, mit vier bis fünf Jahren, richtig ausgesprochen. Halten wir also fest: die Sprache entwickelt sich Schritt für Schritt. Dabei erobern manche Kinder die Welt der Wörter schneller, während andere sich länger Zeit lassen. Und wir wollen den Kindern diese Zeit auch geben, denn jedes Kind ist einzigartig und entwickelt sich in seinem Tempo! Dennoch gibt es bestimmte Grenzsteine der Sprachentwicklung die sehr wichtig sind! Beispielsweise erfordern Babys die ausgesprochen wenig oder gar nicht lallen, unsere besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Sprachentwicklung. Eltern sollten auch aufmerksam werden, wenn ihr Kind mit 24 Monaten weniger als 50 Wörter spricht und stattdessen nur auf Dinge zeigt, oder wenn es insgesamt nur wenig Interesse an Kommunikation hat. Lautmalereien wie „Wauwau“ oder undeutlich ausgesprochene Wörter, wie „Ba“ für „Ball“ werden mitgezählt. Bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern zählt die Summe der Wörter aller Sprachen.

Wie sollten sich Eltern verhalten, wenn das Kind sich in Bezug auf das Sprechen nicht altersentsprechend entwickelt?

Eine Sprachverzögerung sollte immer durch Fachpersonen abgeklärt werden,

denn Sprachprobleme können verschiedene Ursachen haben. Kinderärzte, HNO-Ärzte, Pädaudiologen und Sprachtherapeuten sind die richtigen Ansprechpartner. Eltern sollten sich nicht scheuen fachlichen Rat einzuholen, wenn sie in Sorge sind. Denn die weitverbreitete Annahme Sprachstörungen wachsen sich aus, ist leider falsch. Vielmehr wachsen die Kinder mit ihren Sprachproblemen und ihr emotionales und soziales Wohlergehen ist gefährdet. Daher sollte man Probleme nicht einfach aussitzen, sondern sich rechtzeitig Hilfe holen. Nach der Diagnostik kann beurteilt werden, ob und welche Art der Intervention erfolgen sollte. Die Eltern selbst sind als Sprachvorbild sehr wichtig, da sie viele Alltagssituationen mit ihren Kindern teilen. Über eine gezielte Anleitung können sie lernen, wie sie ihr Kind in seiner Sprachentwicklung unterstützen und fördern können. Die hohe Wirksamkeit von Elternmaßnahmen bei Sprachentwicklungsstörungen ist wissenschaftlich belegt. Eine logopädische Therapie ist beispielsweise nötig, wenn ein Kind sehr spät anfängt zu sprechen, einen geringen Wortschatz hat, viele grammatische Fehler macht, die bei gleichaltrigen Kindern nicht (mehr) auftreten, es Laute nicht korrekt ausspricht und von Außenstehenden häufig nicht verstanden wird, es stottert oder in bestimmten Situationen (zum Beispiel im Kindergarten) gar nicht spricht. Auch eine offene Mundhaltung und Mundatmung sind therapiebedürftig.

Bücher finden sich in jedem Kinderzimmer. Warum ist „Buchzeit“ so wichtig und wie können Eltern diese Zeit effektiv für die Sprachentwicklung nutzen?

Bücher fördern auf vielfältige Art und Weise die kindliche Entwicklung. Vorlesen bzw. gemeinsam ein Bilderbuch anzuschauen, fördert den Wortschatz und die Grammatik. Denn die Kinder können die gehörten Wörter und Sätze direkt mit dem Gesehenen verknüpfen. Vorlesen vermittelt neues Wissen, regt die Fantasie und Vorstellungskraft an. Das Zuhören fördert zudem die kindliche Konzentration und Merkfähigkeit. Vorlesen eignet sich als festes Ritual, sowohl im Kindergartenalltag als auch zu Hause. Feste Rituale geben Kindern Sicherheit und stärken die Bindung zwischen den Bezugspersonen und den Kindern. Außerdem ist Lesen der Schlüssel zur Bildung. Möglichst früh das Interesse für Bücher zu wecken, heißt, einen Grundstein zu legen für das spätere Interesse am Lesen. Schulkinder, denen viel vorgelesen wurde, können Wörter schneller erlesen und haben ein besseres Lesesinnverständnis. Damit das Büchervorlesen tatsächlich sprachförderlich wird, sollten wir auf ein paar Dinge achten:

n Eltern sollten sich ausreichend Zeit nehmen und ganz auf die Situation einlassen. Am besten also Hintergrundgeräusche wie TV oder Radio und das vibrierende, aufleuchtende Smartphone ausschalten.

Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info 12

Text Anna Derbsch

n Es ist wichtig, darauf zu achten, ob das Kind den Inhalt auch wirklich versteht. Also weniger vertraute Wörter wie „Ross“ für „Pferd“ noch einmal erklären.

n Sprechen vor Vorlesen! Einer der Hauptgründe, weshalb Kinder scheinbar keine Bücher mögen oder sich nicht auf die Situation einlassen können, ist, dass „einfach vorgelesen wird“. Man darf sich durchaus erlauben, nicht jedes Wort vorlesen zu müssen. Stattdessen sollte man sich vom Text lösen und über die Bilder sprechen.

n Eltern können sich ruhig von ihrem Kind leiten lassen, es wird ihnen zeigen, was es interessant findet und worüber es reden möchte. Hierfür ist es ratsam, dass es keinen Schnuller im Mund hat, denn der hemmt das Sprechen.

n Stures Abfragen – „Wie heißt das? Wo ist das Auto? Zeig mir den Hund!“ – sollte vermieden werden. Das ist langweilig, nimmt den Spaß und baut Druck auf. Stattdessen kann man das Buch lebendig werden lassen, indem man mit seiner Mimik und Gestik spielt, lustige Geräusche macht oder Tierstimmen nachahmt. So wird Sprache auf mehreren Kanälen transportiert und das gemeinsame Buchanschauen macht richtig Spaß.

Wie findet man das richtige Buch für sein Kleinkind?

Bei der Auswahl des Buches ist zu

berücksichtigen, wie alt das Kind ist und wie weit in seiner Sprachentwicklung. Für Kinder unter drei Jahren eignen sich Bilderbücher mit übersichtlich gestalten Buchseiten. Bücher, die sich reimen und die viele Wiederholungen enthalten, sind sehr sprachförderlich und machen es Kindern einfacher, ihre Aufmerksamkeit auf Sprache zu lenken. Das Wichtigste ist, sich nach den Interessen des Kindes zu richten, denn mit Motivation und Spaß lernt es sich am besten. Eltern sollten also herausfinden, was das Kind mag. Wofür es sich begeistern kann – Tiere, Fahrzeuge, Dinosaurier etc. Kleinkinder mögen es auch, wenn sie Handlungen aus ihrem eigenen Alltag in Büchern wiederentdecken können –angefangen beim Aufstehen, den Mahlzeiten, dem Baden und Spielen etc. Ich rate gern zum gemeinsamen Besuch einer Bücherei. Hier findet sich eine große Auswahl an verschiedenen Büchern. So können Eltern in Ruhe ausprobieren, was ihr Kind anspricht. Bücher, die nicht so gut funktionieren, können wieder zurückgeben werden und das Bücherregal zu Hause bleibt übersichtlich. Denn zu viel Auswahl – das gilt auch für Spielsachen – macht es Kindern schwer, sich zu fokussieren.

Warum ist Spielen allgemein so wichtig für die Sprachentwicklung? Im Spielen begreifen Kinder die Welt, können sich in einer entspannten

Atmosphäre mit sich selbst und den Dingen des Lebens auseinandersetzen. Zum Beispiel im sogenannten Funktionsspiel; hier entdeckt das Kind die Funktion von Dingen und probiert sie unzählige Male aus. Beispielsweise lässt es ein Auto hin und her fahren und kommt dabei mit den Begriffen „Auto“ oder „fahren“ in Berührung. Es verbindet mit dem Wort „fahren“ nun eine konkrete Handlung. Solche selbst gemachten Erfahrungen ermöglichen es dem Kind, Begriffe zu bilden und Wörter zu lernen. Später stellt es fest, dass das Wort „fahren“ auch in anderen Situationen gebraucht wird, z. B. im Zusammenhang mit dem Zug, dem Fahrrad, der Straßenbahn. Im Spiel mit anderen Kindern werden auch Gesprächsregeln, wie begrüßen, fragen, antworten, ausreden lassen etc., geübt. Die Kleinen lernen, ihre Bedürfnisse für einen Moment zurückzustellen, Regeln auszuhandeln und einzuhalten, Konkurrenz und Frustrationen zu ertragen oder Kompromisse einzugehen. Insbesondere im Rollenspiel erleben Kinder, was es bedeutet, sich in eine andere Person hineinzuversetzen. Sie übernehmen verschiedene Sichtweisen, können Gefühle durchleben und lernen, sie in Worte zu fassen. Letztlich werden beim Planen von Spielhandlungen und dem Durchspielen von Handlungsabläufen auch Fähigkeiten geübt, mit denen später Erzählungen oder Aufsätze in einen logischen Ablauf gebracht werden können.

13 Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info

FOTO: ANTONIO GUILLEM/SHUTTERSTOCK Weitere Informationen finden Sie unter: sprachgold-online.de

Patricia Pomnitz Akad. Sprachtherapeutin, Therapiewissenschaftlerin, diplomierte Legasthenietherapeutin und Mama einer Tochter sprachgold

Dattelbrötchen

Datteln gehören wie Rosinen und andere Trockenfrüchte zu den gesunden Weihnachtsleckereien. Sie stillen die Lust auf Süßes und versorgen uns dabei mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen. Verwendest du sie zum Backen, ist eine Zuckerzugabe nicht nötig.

ZUTATEN FÜR 16 KLEINE BRÖTCHEN:

Für den Teig:

350 g Weizenmehl

250 g Magerquark

60 ml Rapsöl

120 g Soft-Datteln

1 TL Ceylon-Zimt

1 Päckchen Backpulver

1 Apfel in Stücken

Zubereitung:

Zum Bestreichen:

1 Eigelb

6 EL Milch

1. Datteln in einen hohen Messbecher geben, knapp mit heißem Wasser bedecken und 30 Minuten quellen lassen

2. Datteln samt Einweichwasser zu einem cremigen Dattelmus pürieren

3. Alle Zutaten in eine Rührschüssel fügen und zu einem geschmeidigen Teig kneten; klebrigem Teig ggf. etwas mehr Mehl zufügen

4. Apfelstückchen unterkneten

5. Backblech mit Backpapier belegen und Ofen auf 160° C Ober-/Unterhitze vorheizen

6. Teig in 16 Teile teilen und kleine Brötchen daraus formen (Tipp: Teiglinge vor dem Formen in etwas Mehl wälzen)

7. Brötchen mit etwas Abstand auf das Blech legen und mit einer Mischung aus Eigelb und Milch bestreichen

8. Dattelbrötchen für 30 Minuten im Ofen backen

Ähnliche Rezepte ganz ohne Industriezucker gibt es im Buch „Backen für kleine Hände“ von Jenny Böhme

Weihnachtliche (Klein-)Kindküche

Willkommen in der Weihnachtszeit, wo bunt verpackte Süßigkeiten die Blicke unserer Kinder auf sich locken. Wie gehe ich mit der Menge Süßkram um, die nun im Angebot ist?

Text Jenny Böhme

Die Dosis macht das Gift! Plätzchen und Schokolade gehören genauso zu Weihnachten wie Äpfel, Nüsse und Rosinen. Solange dein Kind Süßigkeiten noch nicht kennt, kannst du getrost auf sie verzichten.

Allerdings geht die Welt auch nicht unter, wenn Mini bei der Oma einen kleinen Nikolaus vernascht. Dass verbotene Dinge einen ganz besonderen Reiz ausüben, kennt jeder von uns. Empfehlenswert ist daher von Anfang an ein maßvoller Umgang. Und wichtig ist, diesen selbst vorzuleben. Nascht Papa den ganzen Nachmittag Lebkuchen auf dem Sofa, wird es auch schwer, dies dem Kind zu verwehren.

Gesunde Alternativen Rituale prägen die Kindheit und Emotionen das Essverhalten. Wird hübsch dekoriertes Obst zu einer Familientradition in der Weihnachtszeit, verbindet das Kind diese Zutaten mit einem guten Gefühl. Selbst gebackene Plätzchen sind besser als die bunt verpackte Alternative. Du kannst ihren Süßegrad selbst bestimmen und hochwertige Zutaten statt billiges Palmöl verwenden.

Backen für kleine Hände

Beim Backen für kleine Hände kann Zucker durch Früchte wie Banane, Datteln oder Apfelmus ersetzt werden. Außerdem lässt sich der normale Zucker in den meisten Rezepten ganz einfach reduzieren. Gewürze wie Vanille, Anis und Kardamom sind für den weihnachtlichen Geschmack kein Problem. Sie eignen sich schon für die Allerkleinsten. Nur beim Zimt ist Vorsicht geboten! Empfehlenswert ist der hochwertige Ceylon-Zimt. Er enthält nur wenig des natürlich vorkommenden, aber schädlichen Aromastoffes Cumarin.

Achtung bei Nüssen und Honig Leider gänzlich ungeeignet sind ganze oder grob gehackte Nüsse und Mandeln für kleine Kinder bis fünf Jahre. Sie können versehentlich in die Atemwege gelangen und bergen ein hohes Erstickungsrisiko. Gemahlen oder als Mus sind sie hingegen eine tolle Zutat in der Kleinkindküche. Wichtig zu wissen ist auch, dass Honig bis mindestens zum 1. Geburtstag ein Tabu darstellt. Enthaltene Bakterien können zum lebensgefährlichen Säuglingsbotulismus führen.

Jenny Böhme

Kinderernährungsexpertin und Foodbloggerin

Viele (klein-)kindgerechte Weihnachtsrezepte finden Sie auf Jenny Böhmes Foodblog familienkost.de und ihrem Instagram-Kanal @familienkost. Dort beschäftigt sie sich als Kinderernährungsexpertin mit gesunden Familienrezepten für jeden Tag.

familienkost

Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info 14

Swiss Design | Wächst mit | Nachhaltig

Der Tuki Lernturm für kleine Entdecker*innen Endlich kann ich selbständig die leckersten Rezepte zubereiten.

Text Jenny Böhme

FOTO: JENNY BÖHME FOTO: PAUL GLASER

ANZEIGE

FOTOS: JENNY BÖHME

Die Erstickungsgefahr im Kindesalter

Die große Sorge vieler Eltern und betreuender Personen.

In unseren Workshops erfahren wir immer wieder die Sorgen und Ängste der Eltern, Großeltern und auch Fachpersonen. Dabei steht das Thema des verschluckten oder eingeatmeten Fremdkörpers häufig an erster Stelle. Besonders beim Start zur Beikost, wenn das Kind von der flüssigen zur festen Nahrung übergeht, ist es für viele eine wichtige Thematik.

Dieser Gedanke ist nicht ganz abwegig, da die noch schmalen Atemwege der Kleinsten sowie die noch höher sitzende Engstelle im Bereich des Kehlkopfes und die proportional große Zunge zum kleinen Mundraum eine große Rolle spielen.

Kinder stecken besonders in der sogenannten „oralen Phase“ alles in den Mund. Dies ist eine physiologische Entwicklungsphase, da mit den Lippen, der Zunge und dem kompletten Mundbereich die Oberflächenstrukturen erkundet werden.

Zum einen kann ein Gegenstand heruntergeschluckt werden, welcher dann also über den physiologischen Weg Richtung Magen-Darm-Trakt befördert wird. Zum anderen kann es aber auch dazu kommen, dass z. B. ein Nahrungsmittel oder kleinteiliges Spielzeug die Atemwege blockiert, sodass es zu einer Atemwegsverlegung kommt.

Wird ein Gegenstand heruntergeschluckt, kann sich der Körper in den meisten Fällen selbst helfen und dieser wird über den natürlichen Weg wieder ausgeschieden.

In solch einem Fall sollte darauf geachtet werden, ob der Fremdkörper gesundheitsschädigend, im Sinne von giftig, oder aber anderweitig gefährlich wie scharfkantig oder sehr groß ist. Kann diese Gefahr ausgeschlossen

werden und das Kind weist keine weiteren Symptome auf, ist die Kontrolle der nächsten stuhlgefüllten Windeln eine wichtige Maßnahme, um das Objekt zu bergen.

Sprechen wir von der Notfallsituation, bei welcher die Atmung eingeschränkt oder gar komplett beeinträchtigt ist, sollte schnellstmöglich gehandelt werden.

PRÄVENTION

n Kleinteiliges Spielzeug/kleinteilige Gegenstände außer Reichweite von Säuglingen/Kleinkindern.

n Altersgerechtes und siegelgeprüftes Spielzeug verwenden.

n Keine Schüsseln mit Nüssen, offene Werkzeugkisten mit Schrauben, Fernbedienungen mit Knopfzellbatterien etc. in der Reichweite des Kindes unbeaufsichtigt lassen.

n Nahrungsaufnahme von fester Kost im aufrechten Sitz und nicht, während das Kind mobil ist.

n Bei einer Autofahrt/Fahrradfahrt zum Essen anhalten und eine Pause einlegen.

n Nahrungsmittel wie Möhren, Apfel o. Ä. vorkochen/vorgaren, sollten noch keine Backenzähne vorhanden sein bzw. das Kind dafür noch nicht bereit sein (Beikostreifezeichen).

n Auf Laschen von Taschentuchpackungen, herumliegende Luftballonfetzen und andere Folien achten und darauf, dass diese nicht in Kinderhände gelangen.

n Giftige und gesundheitsschädliche Dinge wie Hausputzmittel etc. in Oberschränken lagern oder die Schranktür mit einer guten Sicherung versehen.

n Die Notfallhandgriffe in einem ErsteHilfe-Kurs speziell für Kinder erlernen.

Kommt es z. B. beim Essen oder Füttern zu einer drohenden Erstickungssituation, kann dieses verständlicherweise sehr erschreckend auf die Eltern wirken. Dennoch ist es immens wichtig, die Ruhe zu bewahren, um das Kind nicht noch weiter in Panik zu versetzen. Zudem ist es hilfreich, auf die körpereigenen Schutzmechanismen, wie den Zungenstoß-, den Würg- und Hustenreflex, zu achten. Diese werden reflektorisch vom Körper aktiviert, um das Kind davor zu schützen, dass ein Fremdkörper tiefer in die Atemwege gelangt, und zeigen zusätzlich, ob das Kind für dieses Nahrungsmittel bereit ist.

Kann der Körper diese Schutzmechanismen noch aktivieren, kann das Kind dabei unterstützt werden, indem es in einer aufrechten Körperposition zum Husten aufgefordert wird. Dabei ist ein fester Untergrund unter den Füßen, wie z. B. ein Brettchen am Kinderhochstuhl, von Vorteil, da die Atemhilfsmuskulatur kräftiger eingesetzt werden kann. Getränke sollten erst angeboten werden, wenn die Gefahr gebannt ist.

In den meisten Fällen löst sich die Situation von selbst und der quersitzende Fremdkörper wird mit einem Hustenstoß herauskatapultiert.

Dringend abzuraten ist es, dem Kind mit dem Finger in den Mund zu greifen. Die Gefahr, dass der Gegenstand weiter nach hinten, also Richtung Atemwege, gelangt, ist zu groß.

Erst wenn die körpereigenen Schutzmechanismen nicht mehr aktiviert werden können, das heißt, der effektive Hustenreiz bleibt aus, die Gesichtsfarbe verändert sich und das Kind bekommt keinen Ton mehr heraus, sollten Notfallhandgriffe angewendet werden.

luettundsafe

Diese altersspezifischen Maßnahmen, wie z. B. im Säuglingsalter der Schulterschlag im Wechsel mit der Brustkompression, können in unseren Erste-Hilfeam-Kind-Kursen an Simulationspuppen praktisch geübt bzw. in einem Onlinekurs demonstriert werden. Auch das Absetzen des Notrufs, welcher in solch einer Situation ausgeführt werden sollte, wird ausführlich besprochen.

Als Mutter und aufgrund meiner Erfahrung als Krankenschwester und Dozentin kann ich vergewissern, dass es beruhigend ist, wenn man in einer Notfallsituation rasch zu handeln weiß.

So kann man die kompetenten Kinder mit einem guten Gefühl bestärken, begleiten und sie ausprobieren lassen. Dies ist eine schöne Möglichkeit, um das Selbstwertgefühl der Kinder zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter: luettundsafe.de

Schützen Sie Ihr Kind!

• Nichts Heißes trinken, wenn das Kind auf dem Arm/Schoß ist.

• Heiße Flüssigkeiten außer Reichweite des Kindes abstellen.

• Weitere Tipps unter: www.paulinchen.de Instagram/Facebook: paulinchenev

15 Lesen Sie mehr auf kinder-jugend-familie.info

Juliane Kux

Text

Juliane Kux Examinierte Krankenschwester, Dozentin für Kindernotfallmedizin sowie Gründerin von Lütt & Safe, Kindernotfallkurse.

FOTO: PRIVAT

WIR SIND DA, WO GESUNDHEIT

UNBEZAHLBAR IST.

Die German Doctors sind ehrenamtlich weltweit im Einsatz und bilden vor Ort Gesundheitskräfte aus.

DEINE SPENDE ZÄHLT.

german-doctors.de