7 minute read

Sprachrohr für die Fotokunst

32 |

WENN KULTURARBEIT DIE

Advertisement

KOLONIALISIERTE Bild oben rechts und unten: 3 Yangon Fashion 1979, Yangon Photo Festival, Maha Bandula HÜLLE ABLEGT Park, Yangon, March 2017, © Aline Deschamps/Alina Girshovich

Ein aus Vorarlberg stammender Fotograf reist in Konfliktzonen rund um den Globus, um gemeinsam mit lokalen Fotograf:innen nicht mehr nur der westlichen Welt, sondern den Einheimischen selbst die kulturellen Bestände des eigenen Landes zugänglich zu machen. Mit offenen Augen und Ohren sich von einem Kontakt zum nächsten hangelnd, archiviert Lukas Birk, was längst überfällig scheint. Denn großartige Kunst und Kultur gibt es nicht nur in Europa.

Text: Florian Gucher

Ein Park in der Stadt Yangon, davor ein in Schlange stehendes Publikum: Anders als im kulturell übersättigten Westen ist das Photo Festival im Maha Bandula Park in der Fünf-Millionen-Einwohner-Metropole Myanmars ein großes Fest fernab des Alltags, wo es Neues und bis dato Ungesehenes zu entdecken gibt. Mittendrin Lukas Birk, der in Myanmar ein breit angelegtes Fotoarchiv aufgebaut hat und der Fotokunst ein Sprachrohr in die Hand gibt, um lautstark ins Land zu rufen und nicht zuletzt: um die kulturelle Wertigkeit der noch in den versteckten Ecken schlummernden Kunst zu heben und Zugänge zu ihr zu schaffen. „Die Leute hier sind geschichtshungrig. Sie kommen wie von selbst, denn sowas spricht sich hier wie ein Lauffeuer rum“, betont er. Der Kontrast zu unserer Situation im Westen, wo wir ja von Angeboten nahezu erdrückt werden und Organisator:innen um jede Besucherin und jeden Besucher ringen müssen, sei augenscheinlich. Kulturprogramme sind dort alles andere als selbstverständlich, was den Fotografen nachdenklich stimmt: „Wir haben ein sehr koloniales System der Wissenspolitik, importieren lediglich Kunst und Kultur aus Drittstaaten. Doch niemand macht

Yangon Fashion Publikation © Lukas Birk

Lukas Birk © Guillaume Koessler

„GESCHICHTE WIRD IMMER VON DENEN GESCHRIEBEN, DIE REGIEREN. DAS MÖCHTE ICH MIT MEINER ARBEIT BRECHEN, INDEM ICH EINFACHE MENSCHEN ZU WORT KOMMEN LASSE. HÄUFIG SIND ES KLEINE, INTIME GESCHICHTEN VON GEWÖHNLICHEN FAMILIEN, DIE EINEN AUTHENTISCHEN EINBLICK GEBEN, WIE MENSCHEN IN DER JEWEILIGEN ZEIT GELEBT HABEN.“

sich wirklich die Mühe, jenes Kulturgut aus Ländern wie Indien, Indonesien oder Myanmar unmittelbar vor Ort zu verbreiten.“ Zumindest im kleinen Rahmen wolle er dies verändern.

Westliche Brille ade

Lukas Birk: „Für mich ist das Arbeiten in diesen Ländern viel humaner, fernab von Profit, Gewinn und Verkauf. Womit wirklich die Kulturarbeit als solche im Mittelpunkt steht.“ Seine in Krisenstaaten initiierten Projekte speisen sich geradezu aus diesem Gedanken und so produziert er weniger für das Publikum des hegemonialen Westens, als vielmehr für die unmittelbare Bevölkerung vor Ort. Und er zeigt, dass die reichen Kulturgeschichten andere Länder dem Westen gar nicht hinterherhinken, sondern lediglich stiefmütterlich behandelt werden. Und mehr Aufmerksamkeit und Recherche verdienen. Wie ein Archäologe gräbt Birk deshalb in Kellern nach Fotokartons lokaler Fotograf:innen und tut dies eben für jene, denen diese Erzählungen wirklich nahe gehen. „Meine Projekte benötigen viel Zeit, Offenheit und einen Dialog auf Augenhöhe mit den hier lebenden Menschen, um reifen zu können“, betont Birk, der sich in den letzten Jahren auch einen eigenen kleinen Buchverlag mit dem Namen Fraglich Publishing aufgebaut hat. Sein Programm ist vielseitig und passt sich den Möglichkeiten in den einzelnen Ländern an, um letzten Endes darüber hinaus zu wachsen. Zweisprachige Bücher, die immer auch in der jeweiligen Landessprache gehalten sind, entstehen wie auch Ausstellungen vor Ort, ergänzt um Online-Archivierungen und Projekte mit Künstler:innen im Exil, wenn denn nicht anders möglich. Denn was in Myanmar und Indien recht gut funktioniert, ist leider nicht überall auf diese Weise möglich: „In Afghanistan ist das öffentliche Ausstellen sowie überhaupt das Verhältnis des Staates zur Fotografie sehr schwierig“, so der Fotograf, der in diesem Fall andere Möglichkeiten aufsucht. In den letzten Jahren mehr und mehr mit dem Kopf arbeitend als selbst den Auslöseknopf drückend, versucht er dem Sinn ehrlicher Kulturarbeit auf den Grund zu gehen. Sich selbst zurücknehmend, doch im Hintergrund enormes leistend, übergibt er die Stimme lieber den viel zu lange ungehörten lokalen Kunstschaffenden.

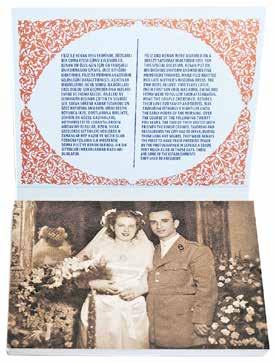

Kleine Ereignisse mit ungemeiner Erzählkraft

Dabei ist Birk weniger an einer elitären Geschichtsschreibung sowie an Daten und Fakten interessiert, er sucht vielmehr das Große im Kleinen auf. „Geschichte wird immer von denen geschrieben, die regieren. Das möchte ich mit meiner Arbeit brechen, indem ich einfache Menschen zu Wort kommen lasse. Häufig sind es kleine, intime Geschichten von gewöhnlichen Familien, die einen authentischen Einblick geben, wie Menschen in der jeweiligen Zeit gelebt haben.“ Gerade auf die beinahe zweitrangigen, emotionalen Begebenheiten, die bei einem genaueren Blick über das scheinbar Belanglose hinausgehend politische und sozialgesellschaftliche Zustände augenscheinlich machen, ist der Fotograf aus. Und es sind die kleinen Einblicke ins Alltagsleben, die so humorvoll sie auch anmuten, auf einer zweiten Ebene durchaus auf Ernstes, nicht zuletzt Tieftrauriges, verweisen. Wie die Aufarbeitung fotografischer Arbeiten aus den 1970er Jahren von porträtierten Einheimischen in westlicher Kleidung. „Yangon Fashion 1979“ zeigt aber mehr als das vordergründig Sichtbare. Die große Anzahl getragener westlicher Kleidungsstücke verwundert zunächst, war doch die westliche Mode im damals strengen >>

| 33

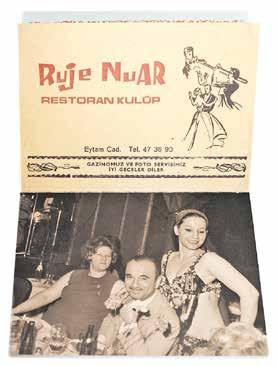

Beide Bilder: GÜLISTAN © Lukas Birk

34 |

Militärregime gar nicht gang und gäbe. Doch in der Nachforschung erweisen sich genau diese Porträts als Art Protest gegen das Regime im stillen Kämmerchen. Sowie die Menschen illegal Modemagazine konsumierten und daraufhin Schneider:innen beauftragten, die dort gesehene Mode nachbilden zu lassen, gingen jene Menschen schließlich heimlich in Fotostudios und ließen sich ablichten. Kleidung, nicht des Tragens, sondern des Austausches wegen. Einem Rummelplatz der Freiheit gleich entkleideten sich die Menschen aus der starren, ihnen vorgegebenen Fassade und ließen der Kreativität Raum, sich zu entfalten. Nur einmal der lässige Typ in Schlaghose und Shirt sein? Im Fotostudio wurde dies für den Moment zur Realität, die dann in verewigten Erinnerungen privat unter Freunden und Bekannten ausgewechselt und heiß debattiert wurde. Oder wie im Falle des Projektes GÜLISTAN: Fotos von Pärchen aus schicken Nobelrestaurants in Istanbul, die einem Geschichtsbuch gleich so viel über die Zeit und Lebensweise offenlegen. Birk trifft mit Projekten wie diesen zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits hält er die Erinnerungen, Geschichten und Erzählungen der Menschen als Kulturgut auf ewig zugänglich, andererseits demonstriert er zeitgleich den unglaublichen Wert, den diese bis dato unentdeckten, aber so geschichtsträchtigen Fotografien besitzen. Birk kramt sie in zuvor gegangenen tiefen Recherchetätigkeit an Tageslicht und reicht sie der Bevölkerung. Anders wären sie wohl im Erdboden verschluckt geblieben.

Die Wertschätzung reicht noch weiter, bis hin zu den Mängeln, die eigentlich gar keine sind. Sowie sich in Afghanistan die Box-Camera* aufgrund der Armut des Landes so lange halten konnte, ist sie für Birk kein Armutszeugnis, sondern lediglich eine andere Art von Fotokultur, die manueller ist und Entwicklungen dokumentiert, die gleichberechtigt mindestens so dokumentationswürdig sind wie die westliche Geschichte der Fotografie. Nebenbei ist Birk auch ein Erfinder und Erforscher, sowie er selbst gerade an der Produktion von solchen Box-Cameras in kleiner Serie arbeitet. Alles in allem ist Lukas Birk ein Aktivist. Und als ein solcher kann er nur appellieren, dass der Westen auch in krisengebeutelten Ländern mehr Kulturgelder einsetzen sollte, um der Ungleichheit entgegenzutreten: „Wenn auch Länder wie Myanmar und Indien kulturell interessanter werden, wirkt sich das auf die Zufriedenheit und ferner auch auf den Lebensstandard der dort lebenden Menschen aus. So schafft man eine Gleichheit in der Welt, die aktuell noch viel zu sehr von den in Europa und Amerika formulierten Blickwinkeln lebt.“

*Box-Camera: Unter der Boxkamera versteht man eine handgefertigte Holz-Kastenkamera, die Fotoapparat und Dunkelkammer in einem ist. Quasi ein analoges Gerät der Fotografie, das alles in sich selbst beinhaltet, um Fotos zu machen und auch zu entwickeln. Als Sofortbildkamera war sie vor allem ab den 1920er Jahren und bis hinein in die 1950er Jahre in Europa beliebt. In Afghanistan hielt sie sich aufgrund der Armut deutlich länger, Generationen von Menschen haben sich dort mit einer solchen Kamera porträtieren lassen, meist für Identitätsfotos. Für eine bestimmte Zeit war die Box-Camera in Afghanistan sogar verboten, als die Taliban als Herrscher Afghanistans das Fotografieren nicht mehr erlaubten.