aus demMärkischen

16 Anna von Landsberg bringt das Hüttenwesen nach Wocklum

24 Friedrich Woeste auf der Spur heimatlicher Sagen und Mythen

30 Der Universalgelehrte Zuccalmaglio wird häuslich

36 Ernst Danz macht beim Verschönern Iserlohns eine Entdeckung

42 Wilhelm Seissenschmidt zeigt einmal mehr soziales Engagement

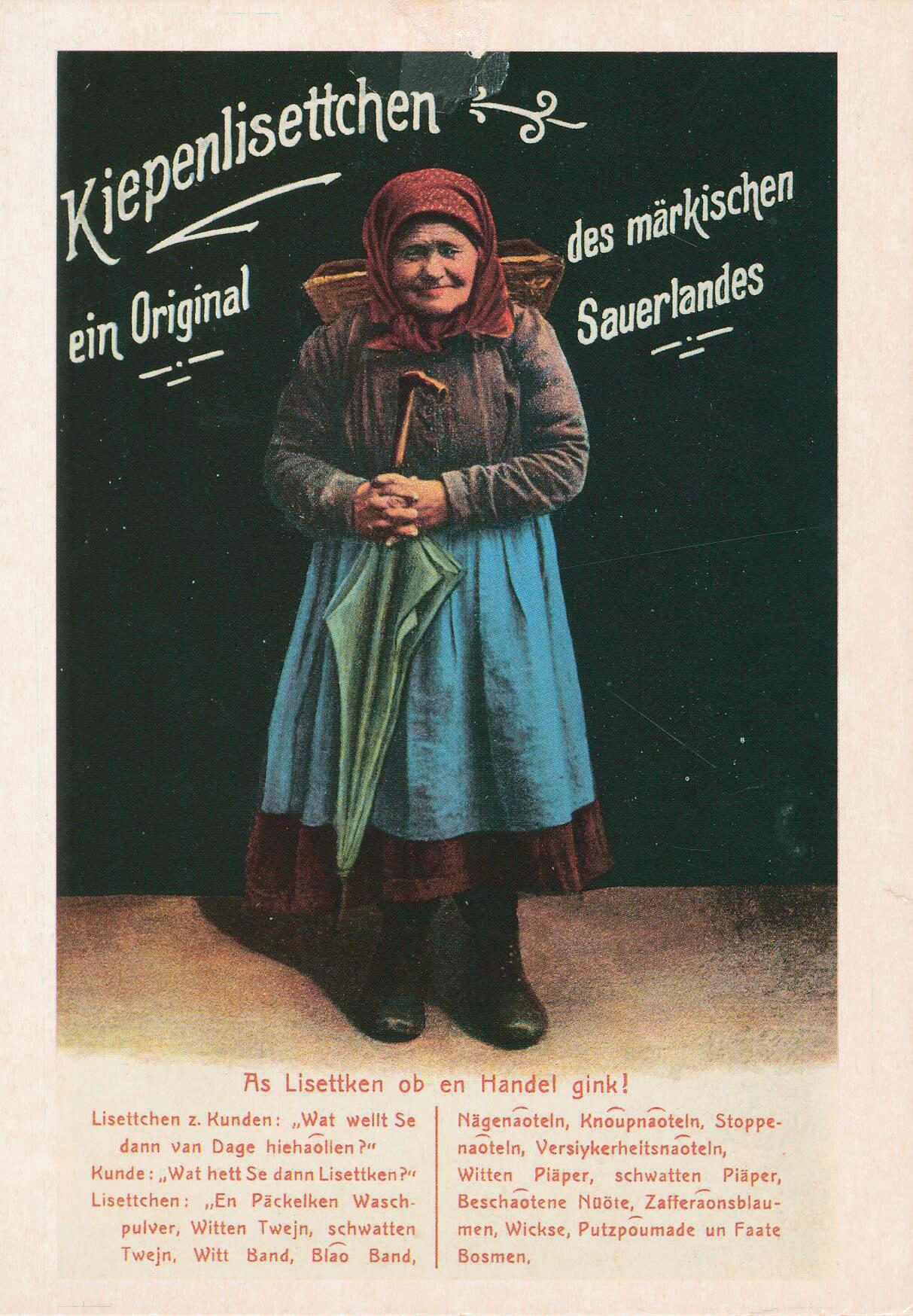

46 Das Kiepenlisettken erobert sich die Welt

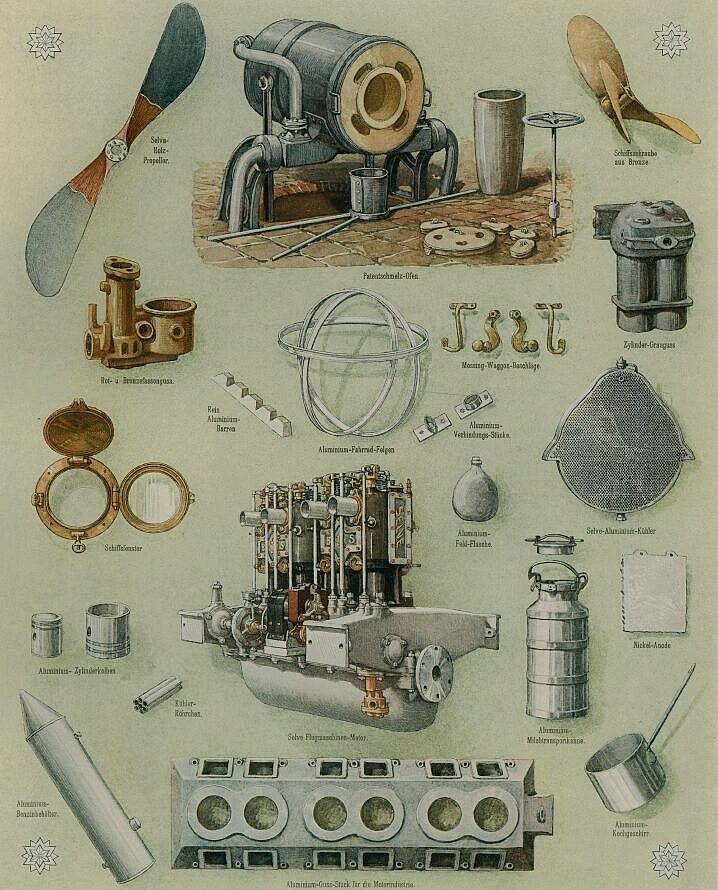

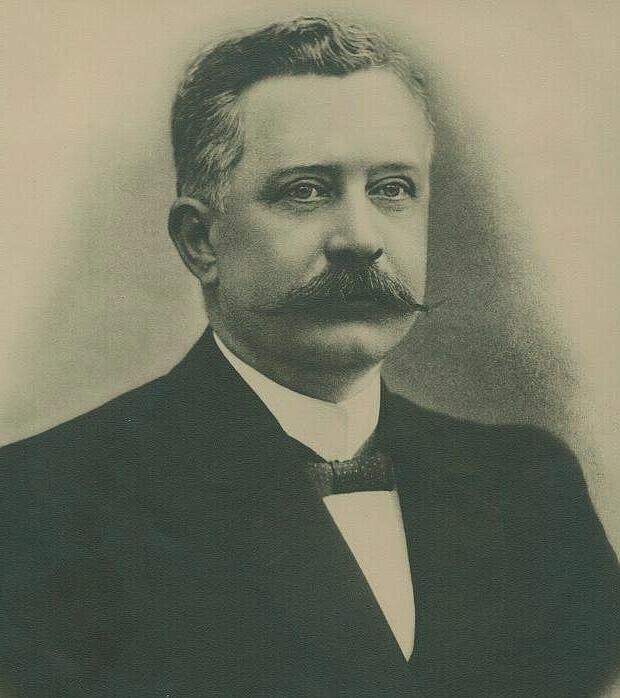

50 Gustav Selve geht in Altena seinen eigenen Weg

56 Carl Berg und die Luft schiff-Projekte im Deutschen Kaiserreich

64 Dr. Friedrich Deisting unterstützt seine Mitmenschen in Kierspe

72 Eugen Schmalenbach aus Halver stellt die Weichen für seine Zukunft

78 Anna von Holtzbrinck , die Gnädige vom Habbel, muss umdenken

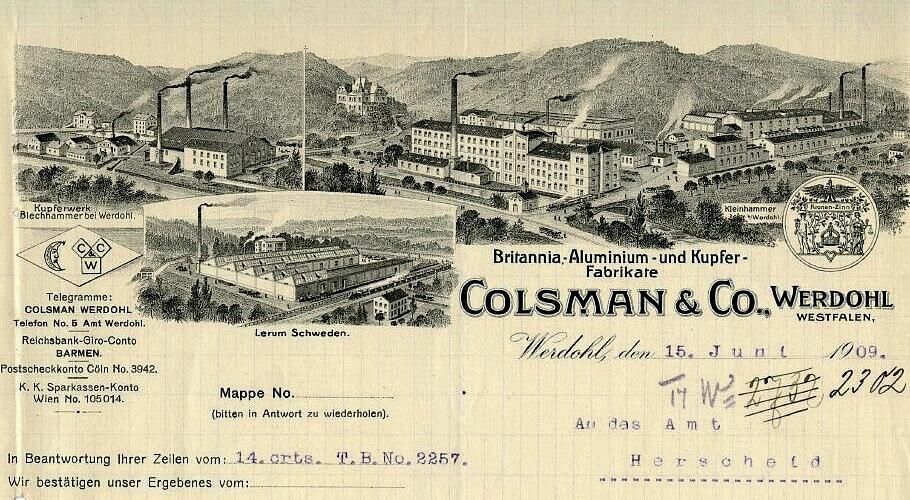

84 Alfred Colsman aus Werdohl verlagert seinen Schwerpunkt

90 Karl vom Ebbe erkundet das Märkische Sauerland von heute

das Märkische Sauerland öffnet seine Türen. Tritt ein und begegne fazinierenden Menschen mit ihren Geschichten, die für unsere Region und die Orte von besonderer Bedeutung waren. Die meisten von ihnen sind bis heute unvergessen. Sie repräsentieren vieles von dem, was die Menschen im Märkischen Sauerland noch immer auszeichnet und die ganze Region zu etwas Besonderem macht.

So haben unsere „Märkischen Originale“, wie wir sie gerne nennen, zum Beispiel ihren ganz eigenen Kopf. Nahmen sie sich etwas vor, setzten sie es auch um. Sie waren gradlinig, strebsam und offen für Neues. Viele von ihnen steckten voller Erfinder- und Forschergeist. Manche kamen aus der Ferne und fanden erst hier den fruchtbaren Boden, um ihre Ideen zur

Menschen wie sie – die sich auch durch Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Geselligkeit auszeichneten – haben das Märkische Sauerland zu dem gemacht, was es noch heute ist: eine erfolgreiche Wirtschaftsregion und zudem eine abwechslungsreiche Tourismusregion, die ihre gewerblich geprägte Entwicklung nicht versteckt. Schließlich hat gerade diese Geschichte auch ein reiches industriekulturelles Erbe hinterlassen, welches das Märkische Sauerland für dich besonders spannend und einzigartig macht.

Lerne jetzt unsere Originale kennen – als kleinen Vorgeschmack auf unsere Region!

Und dann: bis bald im Märkischen Sauerland.

Hana Beer, Geschäftsführerin

Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e. V

Kirsten Jütte, Erste Vorsitzende

Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e. V

Knapp 20 Jahre, nachdem Hermann Wilken seine Heimatstadt zum Studium verlassen hatte, kehrte er 1564 zu einem längeren Besuch nach Neuenrade zurück. Dort ließ man sich die Gelegenheit nicht entgehen, einen weit gereisten Universalgelehrten in der Stadt zu haben. Mit vereinten Kräften überzeugten die Räte den Heidelberger Professor, ihnen eine Kirchenordnung zu schreiben. So verfasste er innerhalb kurzer Zeit die Kerckenordeninge der Christliken Gemeine tho Niggen Rade. Wie genau es dazu kam, weiß man nicht. Aber so könnte es gewesen sein.

Als er endlich ankam, fühlte er sich erschöpft. Ganze neun Tage hatte Hermann Wilkens Reise gedauert. Meistenteils kalte Märztage. Zu Pferde war er in seine Heimatstadt Niggen Rade (Neuenrade) gekommen. Ohne Begleitung, nur mit dem nötigsten Gepäck. Erst kurz vor der Abreise hatte er der Familie per Boten eine Nachricht gesendet, dass er einige Wochen in der Heimat verbringen würde. Und dass er nicht aus Heydelberg (Heidelberg) anreise, sondern aus dem pfälzischen Oppenheim. Denn dorthin hatte die philosophische Fakultät der Universität umziehen müssen, nachdem in Heidelberg ein weiteres Mal die Pest ausgebrochen war. Kurz, bevor es für ihn nach Heidelberg zurückging, nutzte Hermann die Gelegenheit, für eine Weile die Familie zu besuchen.

Lange Ritte war er nicht mehr gewohnt, seitdem er in Heidelberg 1561 dauerhaft heimisch geworden war. Auf Empfehlung seines inzwischen verstorbenen Förderers Philip Melanchton war er an der Universität zunächst als Aushilfslehrer tätig gewesen. Ein hervorragender Abschluss des Magistertitels 1563 machte ihn zum Professor für Griechisch. Mit Anfang 40 war der Gelehrte dort angekommen, wo er sein wollte: Er lehrte und forschte an der, nach Prag und Wien, ältesten Universität im deutschen Sprachraum. Seine Position ließ ihm auch genug Zeit, eigene Schriften und Bücher zu verfassen. Die frühe Unterbrechung kam ihm nicht gelegen, doch die Pest war die Pest. Wer konnte, floh. Im Wissen, dass diese Plage kam und ging.

Neuenrade – seit gut 200 Jahren eine Stadt mit mehr als 500 Seelen – war zwar immer wieder Opfer von Stadtbränden geworden, doch von der Pest verschont geblieben. Der bestens befestigte Ort war von einer hohen Stadtmauer umschlossen. Zu jener Zeit war stets mindestens ein Mitglied von Hermanns Familie im Rat vertreten, bei seiner Ankunft im März des Jahres 1564 war sein Bruder Diederich Bürgermeister. Der ließ es sich nicht nehmen, ihn sogleich am Familiensitz in der Ersten Straße zu begrüßen, gleichzeitig der Sitz des Gasthauses der Familie. Auch der Rest der Familie bereitete ihm einen freundlichen Empfang. Seiner Mutter stand die Freude ins Gesicht geschrieben und sein Vater klopfte ihm gar auf die Schulter. Sein Gemach am Familiensitz war bereits hergerichtet. In zwei Tagen sollte zu seinen Ehren ein Festmahl stattfinden – schließlich war Hermann inzwischen ein berühmter Mann. Geladen waren alle Honoratioren der Stadt, viele Männer waren ihm bekannt. Doch zunächst wollte und sollte sich Hermann vom langen Ritt erholen. Er freute sich über wohlgeordnete Verhältnisse, vor allem aber auf eine komfortable Schlafstatt nach den Übernachtungen auf sehr unterschiedlichen Lagern der Herbergen. Nach einem kurzen Mahl begab er sich zur Ruhe und träumte in seiner ersten Nacht nicht eben angenehm von überstandenen Nächten in Frankofurtum (Frankfurt), Niwiheim (Bad Nauheim), Cleeburg (Hüttenberg), Kaczenfurt (Katzenfurt), Hegera (Haiger), Sige (Siegen), Heylichinbach (Hilchenbach) und Finnentrop.

Dennoch wachte er gestärkt auf, nahm ein Frühstück und begab sich zu seinem Bruder ins Rathaus. Der berichtete ihm vom Fortgang der kirchlichen Reformation in der Stadt. Nachdem Neuenrade sich Luthers Lehren angeschlossen hatte, sollten jetzt praktische Änderungen folgen. Hermann kannte die Situation bereits aus Briefen der Familie. Der Neuenrader Rat hatte vor kurzem entschieden, die katholische Marienkapelle als protestantische Kirche zu weihen. Für Hermann eine logische Konsequenz und ein nachvollziehbarer Plan – auch wenn in den Herzogtümern Jülich, Kleve und Berg offiziell noch das katholische Bekenntnis galt. Die Brüder nahmen gemeinsam ein Mittagsmahl ein und verabschiedeten sich dann voneinander. Hermann führte der Weg aus der Stadt hinaus in die winterlichen Wälder bis hinauf zum Berentroper Berg. Am Kloster ließ er sich von den Mönchen Wasser geben, dann kehrte er nach Neuenrade zurück. Während er sich auf die abendliche Zusammenkunft mit der Familie freute, ging ihm der Gedanke ans christliche Abendmahl durch den Kopf. Eine Kirche umzuwidmen, war eine Sache. Doch wie würde der Gottesdienst sich gestalten? Aus seiner Zeit an der Domschule in Riga kannte er die strenge Ordnung der dortigen Abläufe in der protestantischen Kirche – und auch in Neuenrades katholischer Kirche hatten die Messen nach klaren Regeln stattgefunden. Doch diese Regeln ließen sich in keiner Weise auf einen protestantischen Gottesdienst übertragen.

Beginn der Reformation durch Luthers 95 Thesen

In der Dämmerung des Märztages kehrte er nachdenklich zum Familienhaus zurück. Beim Nachtmahl ging es ausschließlich um familiäre Angelegenheiten. So sprach die Familie über die beruflichen Schritte, die Hermann und sein Bruder Philipp genommen hatten. Letzterer war Hermann – immer mit einigen Jahren Verzögerung – sowohl zum Studium nach Wittenberg als auch auf die Position in der Domschule in Riga gefolgt. Jetzt dachte Philipp daran, nach Heidelberg zu gehen, doch der Pestausbruch hatte diesen Wunsch vorerst zunichtegemacht. Der Abend endete früh, denn für den nächsten Tag waren reichlich Gäste geladen.

die Neuenrader Kirchenordnung von 1564 in der ganzen Region einzigartig war?

Hermann zog sich ins Schlafgemach zurück, trank im Kerzenschein noch ein Bier und dachte wieder an das Abendmahl. Neuenrade würde kirchliche Regeln brauchen – und stand damit sicher nicht allein. Er wusste von der Rigaer Kirchenordnung und der Mecklenburger Kirchenordnung von Melanchthon. So manche protestantische Stadt hatte sich lange vor dem Augsburger Religionsfrieden 1555 eine eigene Kirchenordnung gegeben. Soest zum Beispiel 1532 1557 war die Pfalz-Zweibrückische Kirchenordnung erlassen worden. Doch in den Herzogtümern Jülich, Kleve und Berg war ihm nichts bekannt. Allerdings war er ja bei aller protestantischen Prägung kein Theologe. Daher war es auch müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Er löschte die Kerze und ging zu Bett.

Den nächsten Vormittag widmete er sich seinen Vorlesungen zu Homer. Nach zwei Semestern stand er noch immer am Anfang seiner Lehrtätigkeit. Es galt, seine Studenten mit dem Stoff zu fesseln. Er wollte ihnen nicht nur Griechisch beibringen, sondern ihnen die besondere Bedeutung der beiden wichtigen Epen der Menschheitsgeschichte – der Illias und der Odyssee – vermitteln. Hermann wollte Homers Kosmos für sie aufspannen. Bis zum Mittag arbeitete er konzentriert am großen Eichentisch, den er noch aus seiner Schulzeit kannte.

Am Mittagstisch ging es lebhaft zu, da auch Diederichs Kinder zugegen waren. Der mahnte sie mit mäßigem Erfolg zur Ruhe, wirkte dennoch abwesend. Eine Zusammenkunft des Rats stand ihm bevor. Nach der Mahlzeit bat Diederich Hermann, ihn als Gast zu begleiten. Auf dem kurzen Weg zum Rathaus berichtete er seinem Bruder: Der Rat, der aus elf Ratsherren bestand, wollte nicht nur über das Procedere bei der protestantischen Weihe der Neuenrader Kirche sprechen, sondern auch über die Gestaltung des Gottesdienstes.

Hermann war nicht erstaunt, auch er hatte ja bereits über die Ausprägung des Gottesdiensts nachgedacht. Und neben dem Ablasshandel der katholischen Kirche war auch der Pomp ihrer Messen einer der Auslöser der Reformation gewesen. In der protestantischen Kirche hingegen sollte die Botschaft Gottes schlicht und für alle Gemeindemitglieder verständlich vermittelt werden. Er war gespannt, was im Rat besprochen würde.

Über die Kindheit Hermann Wilkens ist wenig bekannt. Seine Familie soll ein Gasthaus besessen und einflussreiche Mitglieder der städtischen Gemeinde hervorgebracht haben. 1545 schrieb sich Hermann als Student an der kurbrandenburgischen Landesuniversität Frankfurt/Oder ein. Zwei Jahre später wechselte er zum Studium nach Wittenberg, wo er auf Philipp Melanchthon traf, der dort Luthers Werk fortführte. Jener empfahl Hermann Wilken 1552 als Rektor an die Latein- bzw. Domschule in Riga, wo er viele Jahre blieb. 1561 wollte er sein Studium zunächst in Rostock fortsetzen, entschied sich dann jedoch für Heidelberg – vermutlich ebenfalls noch auf Empfehlung Melanchthons, der 1560 verstarb.

Sein Magisterabschluss 1563 in Heidelberg war so hervorragend, dass er zum Professor für Griechisch berufen wurde. Bereits im Sommersemester hielt er erste Vorlesungen, im Wintersemester gehörte er offiziell zur Philosophischen Fakultät. Kurz nach Beginn des Wintersemesters brach jedoch die Pest aus, die Philosophische Fakultät zog ins Städtchen Oppenheim. Zum Ende der Oppenheimer Zeit reiste Hermann Wilken nach Neuenrade zur Familie, wo er die Neuenrader Kirchenordnung verfasste. Der Landesherr allerdings, Herzog Wilhelm V. von Jülich, Kleve und Berg, ließ diese Kirchenordnung verbieten, obwohl er in Glaubensfragen keine strenge Linie vertrat und zwischen den christlichen Glaubensparteien vermittelte. Er ließ die gedruckten Bücher noch beim Buchdrucker in Dortmund vernichten. Zwei Exemplare blieben jedoch bis in unsere Zeit erhalten.

Hermann Wilken kehrte nach Heidelberg zurück, wo er zum angesehenen Mitglied des Lehrkörpers und 1569 sogar zum Rektor der Heidelberger Universität gewählt wurde. Bis 1579 blieb er Professor für Griechisch. Nach der Spaltung der evangelischen Kirche in reformiert und lutherisch versuchte der streng lutherische Kurfürst Ludwig VI. von der Pfalz, die Professoren zu diesem Bekenntnis zu zwingen. Doch die meisten Professoren weigerten sich – so auch Hermann Wilken. Ein Großteil des Lehrkörpers wechselte nach Neustadt an der Hardt. Nach Ludwigs Tod kehrten sie nach Heidelberg zurück – Hermann Wilken lehrte dann bis 1601 als Professor für Mathematik. 1603 starb er in Heidelberg.

Der Universalgelehrte hinterließ neben der Neuenrader Kirchenordnung und dem Neuenrader Gesangbuch viele wissenschaftliche Schriften, darunter Ausführungen zur Astronomie sowie Schriften zur Mathematik, zum Kalenderwesen und zur Landvermessung. Als sein Hauptwerk gilt jedoch „Christlich Bedenken und Erinnerung von Zauberey, woher, was und wie vielfältig sie sey …“, in dem er sich mit dem zunehmenden Hexenwahn auseinandersetzte, vor blinden Hexenjagden warnte und sich gegen Hinrichtungen aussprach. Die Hexenverfolger waren mächtig, daher veröffentlichte er das Buch 1585 unter dem Pseudonym Augustin Lercheimer. Weitere Auflagen erschienen 1586, 1597, 1627, 1654, 1847 und 1888

Die Ratsherren hießen Hermann willkommen und begrüßten ihn herzlich. Die meisten waren der Ansicht, dass man vom Beisein dieses Sohnes Neuenrades und weit gereisten Gelehrten nur profitieren könne. Auch der Pfarrer war der Einladung gefolgt. Es ging schon bald hoch her. Man kam vom Höckchen aufs Stöckchen, sprang von der Kirchenweihe über die Länge der Predigt bis zur Ausprägung des abschließenden Segens. Irgendwann hob einer der Ratsherren die Hand und schlug vor, erst über die Weihe zu beraten und dann über die Gestaltung des Gottesdienstes.

Hermann tatsächlich innerhalb kürzester Zeit eine individuelle Kirchenordnung für seine Heimatstadt verfasste und die Stadt sie trotz Verbots lange Zeit nutzte?

Man stimmte zu, diskutierte weiter und legte Pfingsten als Tag der Weihe fest. Der Pfarrer erklärte sich bereit, die Vorbereitungen zu treffen, kam aber dann auf einen wichtigen Punkt zurück: Die Gestaltung des anschließenden ersten Gottesdienstes in der neu geweihten Kirche – immerhin an einem der höchsten christlichen Feiertage. Hermann nickte bedächtig. Dann hob er die Hand und warf ein, dass einige protestantische Städte diese Abläufe in einer Kirchenordnung festgeschrieben hätten. Und dass eine solche Kirchenordnung auch für Neuenrade eine Lösung sein könne.

Der Pfarrer gab ihm Recht und erwähnte die seit langen Jahren existierende Soester Kirchenordnung, von der er gehört hatte, die er jedoch nicht im Detail kannte. Auch die Räte und der Bürgermeister waren von der Idee angetan. Die Frage war nur: Wer könnte eine solche Kirchenordnung für Neuenrade verfassen? Dazu noch innerhalb weniger Wochen?

Diederichs Blick wanderte zu seinem Bruder. Der hob fragend die Augenbrauen, schüttelte dann leicht den Kopf. Doch es war zu spät. Der Pfarrer erinnerte sich, dass Hermann in Wittenberg studiert hatte – noch dazu bei Philipp Melanchthon. Die perfekte Referenz.

Doch Hermann wehrte ab, er sei kein Theologe und in Kirchenfragen nicht bewandert. Seine Erfahrungen beruhten beinahe ausschließlich auf eigenen Gottesdienst-Besuchen. Doch auch die Ratsherren hatten inzwischen Feuer gefangen und redeten wieder durcheinander. Gelehrter, Wittenberg, Professor, Melanchthon klangen aus dem Stimmengewirr immer wieder durch. Der Professor hatte die wie zum Gebet zusammengeführten Hände an den Mund gelegt. Mehr überrascht als verärgert, welchen Lauf die Diskussion nahm. Besser ginge es doch nicht, erklang es von den Herrschaften. Hermann hob beschwichtigend beide Hände und bat sich Bedenkzeit aus. Dann verließ er mit freundlichem Gruß die Versammlung.

Quitmannsturm

Auf dem Kohlberg, mit 514 m die höchste Erhebung in Neuenrade, befindet sich der 14 m hohe Quitmannsturm – ein Aussichtsturm mit tollem Ausblick auf das Sauerland

Der Tag war weit fortgeschritten. Bis zum abendlichen Festmahl blieb keine Zeit mehr, durch Wald und Flur zu wandern. Daher entschied sich Hermann, Neuenrade auf der Stadtmauer zu umrunden. Die Heimatstadt zu seinen Füßen ging er los. Zweimal grüßte er die Wächter, die auf der Mauer ihre Runden drehten. An allen vier Enden der rechteckigen Anlage blieb er stehen, blickte erst auf die Stadt, dann auf das Umland. Auch auf der Höhe des Kirchleins verweilte er länger.

Sicher würde er seiner Heimatstadt gerne helfen. Allein, ihm fehlte das tiefe Wissen. Eine schlechte Ausgangsposition für einen Gelehrten. Er müsste das Ganze überschlafen. Aus dem Stegreif konnte er keine Entscheidung treffen. Andererseits drängte die Zeit. Pfingsten war nicht weit. Die heutige Versammlung war für eine so weitrechende Entscheidung viel zu spät gewesen. Sei’s drum. Er freute sich erstmal auf einen festlichen Abend.

das Neuenrader Sanctus überregionale Bedeutung erlangte und bis heute noch in Neuenrade und in vielen Gemeinden der Evangelischen Kirche von Westfalen vor der Gabenbereitung des Heiligen Abendmahls angestimmt wird?

Das Gasthaus der Wilkens summte wie ein Bienenstock. Dabei waren die Gäste noch gar nicht eingetroffen, doch Köchinnen und Mägde steckten tief in den Vorbereitungen. Hermann blieb also noch Zeit, sich in sein Gemach zurückzuziehen. Kurz darauf klopfte es an der Tür, Diederich trat ein und kam sogleich auf die Versammlung zu sprechen –ausdrücklich, um seinen Bruder nicht zu bedrängen. Hermann wiegelte ab und versprach, am nächsten Tag eine Entscheidung zu treffen. Jetzt würde man feiern. Gemeinsam gingen sie ins Gasthaus hinunter.

Der Abend versprach, sehr gesellig zu werden. Die Familie ließ sich nicht lumpen und fuhr trotz Fastenzeit reichlich Fleisch und Brot auf, auch an Bier wurde nicht gespart. Alle Ratsherren waren gekommen, dazu der Amtsherr, weitere Honoratioren der Stadt sowie der Pfarrer.

Es wurde geschmaust und viel gelacht. Man sprach über die Pest, vor der Hermann geflohen war, und die Neuenrade verschont hatte. Über den erfolgreichen Handel der Neuenrader mit Eisen- und Tuchwaren in der Hanse.

Über den Segen des Osemundeisens. Und hin und wieder auch über Pfingsten und ein Schrift stück namens Kerckenordeninge. Lange sah man Hermann mit dem Pfarrer zusammensitzen und ernst miteinander sprechen. Auch mit seinem Bruder, dem Bürgermeister, und mit manchem Ratsherrn steckte er die Köpfe zusammen.

Roden-Hennes-Weg

ein Ausflug für die ganze Familie

Nach einer traumlosen Nacht erwachte Hermann früh am nächsten Morgen mit einer Eingebung: Wittenberg! Er zweifelte gar nicht mehr daran, eine individuelle Kirchenordnung für Neuenrade verfassen zu können. Immerhin hatte er in Riga bereits eine Abhandlung über die Kindstaufe geschrieben. Der Pfarrer hatte ihm am Abend zudem Unterstützung in religiösen Fragen zugesagt. Er war überzeugt, dass er sich ausreichend an die Abläufe verschiedener Gottesdienste erinnern würde, sei es in Riga, in Rostock oder in Heidelberg. Was ihm fehlte, war jedoch das Wissen um das Spektrum der Inhalte. Deswegen war es ihm wichtig, sich eine Kirchenordnung anzusehen – möglichst aus einem Ort, deren Gottesdienste er gut kannte. Die Zeit würde nicht reichen, einen Boten nach Riga zu senden. Obwohl ihm sein Bruder Phillipp, der seine frühere Position an der Domschule übernommen hatte, sicher sofort ein Exemplar der Rigaer Kirchenordnung würde zusenden können. Doch der Bote wäre kaum vor Pfingsten zurück.

Ein schneller Bote nach Wittenberg bräuchte allerdings deutlich weniger Zeit, 10 bis 11 Tage pro Weg vielleicht. Dort sollten sicher Exemplare der Mecklenburger Kirchenordnung von Phillipp Melanchthon vorliegen, die auch in Rostock galt. Hermann sprang vom Lager auf und setzte sich an den Eichentisch. Er spitzte die Feder, nahm einen Bogen Pergament und schrieb an seinen guten Freund Johannes in Wittenberg. Er hatte mit ihm bei Melanchthon studiert und verfügte in der Stadt über die besten Verbindungen. Dann versiegelte er den Brief, kleidete sich an und begab sich samt Brief zum Frühstück.

Dort traf er auf seinen Bruder und den Rest der Familie. Hermann nickte Diederich zu, der verstand sofort und reichte ihm froh ein Stück Brot. Hermann deutete auf seinen Brief und fragte nach einem schnellen Boten. Der Bürgermeister schickte sogleich nach seinem besten Mann und nach einem weiteren Boten, um den Rat nochmals einzuberufen. Hermann wiederum kündigte an, sich mit dem Pfarrer treffen zu wollen, denn die Arbeit an der Kirchenordnung dulde keinen weiteren Verzug. Statt den homerischen Kosmos für seine Studenten aufzuspannen, würde er sich in den nächsten Wochen vorwiegend der Neuenrader Kirchenordnung widmen und sich in dieser Zeit von der Familie verwöhnen lassen.

Hinweis

Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Hermann Wilken. Dennoch ist er hier eine Kunstfigur. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen der Figur fiktiv.

März 1631: Wie ganz Europa steckt Menden mitten im Dreißigjährigen Krieg. Doch das schert Inquisitor Dr. hc. Christoph Osthaus wenig. Er ist mit dem Ziel nach Menden gekommen, möglichst viele Hexen und Hexer zu überführen. Als einer der gefürchtetsten Männer wird er in die Geschichte der Stadt eingehen. Und mit ihm Dorte Hilleke, eine tiefgläubige junge Frau, die er anklagt. Sie widersteht Folterungen wie Exorzismus und unterbricht die Kette der Denunziationen. Dennoch nimmt ihr Prozess für sie keinen guten Ausgang.

Dorte betete. Seit man sie gestern nach der Vernehmung zu weiteren Frauen in die feuchte Kammer im Poenigeturm eingesperrt hatte, betete sie. Tränen vergoss sie nicht. Nein, um keinen Preis hätte sie gezeigt, wie ängstlich sie war. Aber sie betete, an die raue, kalte Wand gelehnt, die Hände eng aneinandergepresst. Sie hatte Glück, ihre Handgelenke waren nicht angekettet. Der Turmwächter war Rudger, der liebe Freund und Nachbar, den sie seit ihren Kindertagen kannte. Er hatte ihr die Ketten erspart. In alter Verbundenheit vielleicht. Und weil er tief im Herzen wusste, dass sie weder eine Hexe war noch versuchen würde zu fliehen.

Dorte war keine Hexe. Das wussten alle. Auch Gerdt Schrick und seine Frau Hohoff, die sie unter Folter bezichtigt hatten, der Zauberei zu frönen und am Hexentanzplatz Orgien mit Dämonen zu feiern. Sie war am 3. März beschuldigt und gestern, am 4. März 1631 im Namen des Inquisitors Christoph Osthaus angeklagt worden – so hatten es die Boten verkündet. Gerdt und Hohoff waren inzwischen bereits per Schwert getötet worden. Ihre Leichname würden schon bald auf dem Scheiterhaufen brennen. Auch sie waren sicher kein Hexer und keine Hexe gewesen.

1618

Beginn des 30-jährigen Kriegs

1631

Anklage von Dorte Hilleke

Seit Wochen hing der beißende Feuergeruch über der Stadt. Er klebte an den Mauern, zog in die Häuser wie eine immerwährende Mahnung. Seit der Inquisitor Dr. hc. Christoph Osthaus im Februar 1631 sein Amt in Menden angetreten hatte, fanden Denunziationen ein noch offeneres Ohr als zuvor. In der Stadt herrschten Verrat und Furcht.

Dorte betete. Rief den Herrn an, ihr Kraft zu geben für die Stunden und vielleicht Tage, die ihr bevorstanden. Sie war sicher, er würde ihr beistehen. Schließlich hatte sie ihm ihr Leben geweiht. Ihre Gedanken schweiften zur gestrigen Vernehmung im Rathaus. Vor Richter Heinrich Schmidtmann stehend hatte sie mit klarer Stimme gesagt „Das Kreuz, das mir Gott auferlegt, will ich in Geduld ertragen. Ich will die Wahrheit sagen und niemanden zu Unrecht beschuldigen, damit meine Seligkeit keinen Schaden erleidet.“

sich im Keller des damaligen, heute nicht mehr vorhandenen Rathauses in Menden die Folterkammer mit Schraubzwingen für Hände und Füße befanden?

Christoph Osthaus hatte sodann sein Verhör begonnen. „Ist dir bekannt, dass du eine Hexe sein sollst?“, hatte der Commissarius Inquisitionis des abscheulichen und verfluchten Zauberlasters sie gefragt. „Nein“, hatte sie geantwortet. „Sind Verwandte oder Bekannte von dir hingerichtet?“ „Ja, meine Großmutter“, hatte sie gesagt. Osthaus trug daraufhin vor, dass ihr Zauberei zur Last gelegt wurde. Seine Frage „Bekennst du dich schuldig?“ hatte sie mit Nein beantwortet und dem Inquisitor dabei in seine eiskalten grauen Augen gesehen. Sie hege auch gegen niemanden Feindschaft, war sie fortgefahren. So war es und so würde es für sie bleiben.

Doch der Richter blieb unbeeindruckt. Schmidtmann sprach: „Demnächst gütlich ermahnt, aber nicht bekennen wollen, auch keine Argumente zur Verteidigung gehabt, also ist sie zur Folter verurteilt.“ Er sah keine Beweise für ihre Unschuld, erklärte die Anklage für berechtigt und verhängte die Folter als Strafe.

Zwischen 1592 und 1631 fanden in Menden immer wieder Hexenverfolgungen und Hexenprozesse statt. Die Menschen glaubten an das Hexenwesen und suchten bei Katastrophen wie Seuchen, Bränden, Hungersnöten oder Missernten nach Schuldigen. Viele Menschen wurden vermeintlich als Hexen und Hexer denunziert, ohne große Untersuchung angeklagt und vor Gericht gestellt. Unter Folter denunzierten sie weitere Menschen, Hexe oder Hexer zu sein. Die Angeschuldigten waren angeblich einen Pakt mit dem Teufel eingegangen und hatten im Gegenzug Zauberkrä e erhalten, die sie gegen die Mitmenschen richteten. Manchen Hexen sagte man gar die Teufelsbuhlscha nach.

Für 1628 bis 1631, den Mendener Hexenwahn, sind 47 Protokoll nachgewiesen, darunter der Prozess gegen Dorte Hilleke. Aufgrund der dortigen Denunziationen ist von mehr als 100 Menschen auszugehen, die dem Hexenwahn zum Opfer elen. Dr. hc. Christoph Osthaus, der am 18. Februar 1631 seinen

Dienst in Menden antrat, galt als besonders harter Inquisitor und war in der Stadt der meistgehasste Mann seiner Zeit.

Menden war nicht die einzige Stadt im damaligen, zu Kurköln gehörenden Herzogtum Westfalen. Im Kurkölner Sauerland wurden sehr viele Menschen als Hexen oder Hexen verurteilt und hingerichtet.

Mit der Linken umfasste Dorte das hölzerne Kreuz, das sie in ihrer Rocktasche verbarg. Sie wusste, was kommen würde. In der ganzen Stadt war bekannt, was Schmidmann unter gütlicher Ermahnung und Osthaus unter Folter verstanden. Die Schmerzschreie aus dem Rathauskeller, in dem die Folterknechte ihre Arbeit an den Hand- und Fußschrauben verrichteten, hatte sie selbst vernommen. Manches Mal, wenn sie auf dem Weg zur St. Vinzenz-Kirche war, schallten sogar die Klänge der Ruten aus dem tiefen Gewölbe heraus.

Dorte bei der ersten Folter keine Regung zeigte, weiterhin ihre Unschuld beteuerte und niemanden denunzierte, bis sie schließlich ohnmächtig wurde?

Und dass Pastor Stracke einen Exorzismus vollzog, sie aber viele weitere Male gefoltert wurde und vermutlich bei dieser letzten Folterung verstarbohne je einen anderen Mensch zu denunzieren?

Draußen dämmerte der Abend. Sie vernahm das Stöhnen und Seufzen ihrer drei Mitgefangenen, die wie kleine Elendshäufchen auf dem Boden saßen, den Kopf auf den Knien, eine Hand auf halber Höhe an der Kette. Dorte legte die Hände wieder zum Gebet aneinander. Unvermittelt klirrte ein Schlüssel im Schloss. Rudger betrat die Zelle, ergriff ihren Arm und führte sie wortlos hinaus. Die Mitgefangenen hoben nicht einmal den Kopf. Er brachte sie in den Wächterraum, wo der Pastor Stracke wartete. „Leise“, sagte er, legte den Finger an die Lippen,

nickte und verließ den kleinen Raum.

Dorte fiel sogleich vor ihm auf die Knie. Stracke nahm ihre Hände und flüsterte tröstende Worte. Auch ihm gegenüber betonte sie, dass die Anklage absurd sei, sie keineswegs der Zauberei anhänge. Dennoch sehe sie, dass ihre Situation aussichtslos sei und wolle mit sich im Reinen das Leben verlassen. „Möchtest du beichten, mein Kind?“, fragte er. Dorte nickte und begann sogleich zu sprechen, da sie ihre Entdeckung fürchtete – mit schlimmen Folgen für Rudger und den Pastor. Stracke hörte zu, als Sünden hätte er nicht bezeichnet, was er hörte. Dann legte er ihr die Hand auf den Kopf und segnete sie. Die geheime Zusammenkunft war beendet. Auf dem Weg in die Zelle drückte sie Rudger zum Dank die Hand.

bringen sollten. Dieses Mal ins Kellergewölbe.

Im Verlies lehnte sich Dorte wieder an die Wand. Es stimmte, was sie vor Richter Schmidtmann gesagt hatte: Das Kreuz, das Gott ihr auferlegt hatte, wollte sie in Geduld ertragen. Sie setzte sich, legte den Kopf auf die Knie und schlief ein. Erneutes Schlüsselklirren weckte sie. Durch die Schießscharte fiel das Licht des grauenden Tags. Rudger führte Dorte zu den wartenden Stadtdienern, die sie zum Rathaus bringen sollten. Dieses Mal ins Kellergewölbe.

Historische Orte entdecken

Poenigturm Menden

Einige Schauplätze der Hexenverfolgung kannst du auch im heutigen Menden noch entdecken.

Hinweis

Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Dorte Hilleke und einigen Zeitgenossen. Dennoch sind sie hier Kunstfiguren. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen der Figuren fiktiv.

Heute ist der Ort bekannt als Luisenhütte. Doch der passendere Name wäre eigentlich Annahütte. Oder Marienhütte. Oder Theresienhütte. Denn gegründet wurde der Wocklumer Hammer bzw. die Eisenerzhütte in Balve-Wocklum von Anna Maria Theresia Freifrau von Landsberg zu Erwitte, geborene von Recke zu Steinfurt.

1732 hatte sie Franz Casper Ferdinand, Freiherrn von Landsberg zu Erwitte geheiratet, der mit päpstlicher Erlaubnis zum Familienerhalt den Stand des Geistlichen aufgegeben hatte. Das Unterfangen gelang. Doch ganz nebenbei eröff nete Anna von Landsberg der Familie in ihrer neuen märkischen Heimat auch frische unternehmerische Perspektiven. 1739 steckte sie mitten in den Planungen.

1732

Clemens August und Johann Matthias tollten über den Millimeter kurzen Rasen. Das Kindermädchen rief die Jungen zur Ordnung, nahm Clemens August an die rechte, Johann Matthias an die linke Hand und führte sie zurück ins Schloss. Bald würde der Hauslehrer eintreffen und die beiden unter seine Fittiche nehmen. Höchste Zeit, dass der Stammhalter und sein kleiner Bruder etwas Disziplin lernten.

Anna beobachtete die Szene aus der Distanz. Im Schatten eines Baumes saß sie vor einem Bauplan, in der Rechten einen Bleistift . Ihr Gatte, Franz Casper Ferdinand Freiherr von Landsberg zu Erwitte, hatte begonnen, den vollständigen Umbau des heimischen Schlosses zu planen. Zweigeschossig sollte es werden, mit prachtvollen Salons und Gemächern.

1789

Beginn der Französischen Revolution

Mehr Platz für die stetig wachsende Familie sollte es bieten. Er ließ Anna an den Planungen teilhaben, legte Wert auf ihre Meinung. Und so machte sie von Zeit zu Zeit Vorschläge. Vor allem, wenn ihr etwas zu sakral erschien. Denn die Prägung durch seine jahrzehntelange Tätigkeit als Kleriker ließ sich nicht verhehlen. So hatte Anna bei der Neugestaltung der Schlosskapelle eine gewisse Schlichtheit angeregt. Wocklum sei schließlich nicht Rom. Beide einigten sich auf in Stuck gearbeitete Amphoren mit Blüten an der Decke und figürlich ausgearbeitete Evangelisten in den vier Ecken des Raumes. Putten allerdings wurden weitgehend aus den Entwürfen gestrichen. Nur über dem Altar würde es einige geben.

Sieben Jahre währte ihre Ehe mit dem 40 Jahre älteren Franz Casper nun bereits. Um ein Haar wäre sein Familienzweig ausgestorben, doch davon konnte jetzt keine Rede mehr sein. Andererseits hatte man nie genug männliche Erben. Vorsichtig erhob sich Anna von ihrem Platz, rollte den Plan zusammen und ging, die Linke von hinten in die Hüfte gestützt, gemessenen Schrittes zum Schloss. Am Morgen hatte sie wie gewöhnlich die Köchin und die Dienerschaft instruiert. Heute sollte üppiger getafelt werden als sonst, denn man erwartete verwandtschaftlichen Besuch: Sie hatte Wilhelm Christian von der Reck, einen Verwandten aus der Stockhäuser Linie in Lübbecke eingeladen. Bis dahin wollte sie sich ihren eigenen Projekten widmen.

Eines der Dienstmädchen kam ihr auf der Freitreppe entgegen, bereit, sie zu stützen. Doch Anna lehnte ab, fühlte sich weder krank noch gebrechlich. Stattdessen gab sie dem Mädchen den Plan mit dem Auftrag, ihn dem Sekretär ihres Mannes zu bringen. Das Mädchen knickste und verschwand. Sie selbst stieg die Treppe mit gehobenen Röcken hinauf und begab sich in ihren Salon.

Bei ihrer Heirat hätte sie es wahrlich schlechter treffen können. Sofort hatte sie begonnen, täglich spazieren zu gehen oder auszureiten und die nähere Umgebung zu erkunden. Jede Entdeckung hatte sie auf ihrem Plan festgehalten.

Anna 1748 den Wocklumer Hammer mit Eisenhütte gründete und den ersten Hochofen in der Grafschaft Mark bauen ließ? Nebenan ließ sie einen Stabhammer einrichten.

Franz Casper Ferdinand hatte sie auf den Exkursionen anfangs begleitet, war aber zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, um sich täglich dafür Zeit zu nehmen. Wenn er sich nicht um den Umbau des Schlosses kümmerte, wartete die leidige Erbschaft sangelegenheit, angestoßen von der Frau seines verstorbenen Bruders. Anna Maria von Landsberg, geborene von Galen, genannt die Generalin, hatte sämtliche Güter der von Landsbergs zu Erwitte für ihre Tochter Antonetta Helena und deren Gatten beansprucht. Die Generalin war bereits vor fünf Jahren verstorben, dennoch zogen sich die juristischen Prozesse hin.

bei ihrem leitenden Beamten in der Schreibstube die liebste. Seit sie nach Wocklum gekommen war,

Der Schreibschrank war ausgeklappt und überhäuft mit Rötel-, Kohle- und Bleistiften, Lageplänen und Zeichnungen von Gebäuden. Daneben hatte sie sich ein großes Stehpult aufstellen lassen, wie sie es bei ihrem leitenden Beamten in der Schreibstube gesehen hatte. Es erleichterte ihr das Arbeiten in Zeiten, in denen sie guter Hoff nung war. Sie nahm den obersten Plan zur Hand und legte ihn aufs Pult. Ihre selbst gefertigte Zeichnung war ihr noch immer die liebste. Seit sie nach Wocklum gekommen war, hatte sie immer wieder daran gearbeitet und Details ergänzt. Die Landschaft hatte es ihr sofort angetan. Das milde Tal des Orlebachs am Fuß des Burgbergs. Mittendrin das Wasserschloss der Familie von Landsberg zu Erwitte.

Also machte Anna ihre täglichen Spaziergänge oft in Begleitung ihrer Gesellschaft sdame und des leitenden Beamten oder mit Besuchern aus der Verwandtschaft. Ihre Ausritte unternahm sie am liebsten allein. Wenn Reiten nicht möglich war, ließ sie sich kutschieren. Inzwischen kannte sie jeden Baum, jeden Wasserlauf, jeden Hügel in der näheren Umgebung. Dabei ging es Anna neben der Lieblichkeit der Landschaft mit Bergen, Bächen und Wäldern auch darum, was sich daraus machen ließe. Als geborene von Recke zu Steinfurt entstammte Anna von Landsberg zu Erwitte einer weitverzweigten Familie, in der sich mancher auch mit Bergbau und Eisenverhüttung befasste.

Das Familienwissen und ihr geschultes Auge hatten ihr schon bald nach ihrer Ankunft und Vermählung im Jahr 1732 verraten, dass der Boden reich an Eisenerz war. An den Ufern der Bäche hatte sie die typischen rotbraunen Spuren des Erzes erkannt und später auch entdeckt, wo entsprechendes Gestein zu finden war. Überhaupt das Wasser: Die sprudelnden Flüsschen Orlebach und Borkebach eigneten sich bestens, um Mühlen zu betreiben.

Auch ein Hammerwerk, falls sich die Eisenerzvorkommen als ergiebig erweisen sollten. Zumal die umgebenden Wälder die Holzkohle für die Eisenverhüttung liefern könnten.

Allem Anschein nach war oben unweit des Borkebachs früher bereits Eisen verhüttet worden. Sie hatte entsprechende Reste gefunden und in ihren Plan eingezeichnet. Ihr heutiger Besucher engagierte sich im Abbau von Erzen. Daher wollte sie das Gelände mit ihm in Augenschein nehmen.

Der Blick auf den Plan vergegenwärtigte ihr nochmals, welche Orte sie mit ihm besuchen wollte: das Feld, wo sie lose herumliegende Erzbrocken entdeckt hatte und die Relikte einer möglichen früheren Verhüttungsstelle. Sie klopfte mit dem Bleistift auf den Plan und nickte. Doch jetzt konzentrierte sie sich auf mehrere Vierecke, die sie mit Rötelstift zwischen einen Wegesrand und den Borkebach gesetzt hatte. Dann durchsuchte sie den Stapel mit den Zeichnungen auf ihrem Sekretär und zog mehrere Zeichnungen hervor: Fein säuberlich waren dort Gebäude dargestellt – ihre Kornmühle und vor allem ihre Sägemühle. Südlich davon hatte sie eine Senke eingezeichnet, eigentlich ideal als Mühlenteich. Nur machte der Borkebach ausgerechnet dort einen weiten Bogen.

Anna den Wocklumer Hammer, die Eisenhütte und einen Stabhammer 1758 an ihren Sohn Clemens August von Landsberg zu Erwitte übergab, der sie kurz darauf in Betrieb nahm?

Ein Diener trat durch die offene Tür und verbeugte sich. „Die Post, Frau Baronin“, sagte er und hielt ihr ein Tablett entgegen. „Danke, Ernfried“, antwortete sie und nahm die Briefe. Das Schreiben vom örtlichen Baumeister hatte Vorrang, denn es sollte eine Aufstellung der Kosten für die Sägemühle enthalten. Und richtig. Fein säuberlich war alles notiert. Noch während sie las, runzelte sie die Stirn, raffte die Röcke und ging mit dem Schreiben in den anderen Flügel, ins Bureau ihres Gatten. Der saß über Zeichnungen gebeugt, während sein Privatsekretär einen Brief schrieb.

„Franz Casper, auf ein Wort, bitte?“, fragte sie und hielt das Schreiben hoch. Er blickte auf und nickte ihr zu. „Die Kosten für die Mühlen“, erläuterte sie knapp und zeigte ihm das Schreiben. Er las den Brief, sah die Summen, hob die Augenbrauen und sah sie an. „Das ist weitaus mehr, als erwartet“, sagte er. „In der Tat, das ist es“, antwortete sie. „Wir würden summa summarum weniger einsparen, als gedacht.“ Denn der ursprüngliche Grund für den Bau des Sägewerks war, alle Balken und Bretter für den Umbau des Schlosses vor Ort aus dem eigenen Holz selbst herzustellen – und anschließend deren Dienste natürlich auch anderen anzubieten.

„Mir scheint, das Baumaterial fällt am stärksten ins Gewicht“, fuhr er fort und übergab ihr das Schreiben wieder. Sie nahm es und überprüfte, was er gesagt hatte. „Sie haben recht. Das Material und der Transport!“ Nachdenklich blickte sie durchs Fenster in den kleinen Park hinaus. Franz Casper plante, das Gesindehaus durch ein neues Gebäude zu ersetzen. Mit einem Gartensalon und einem Archiv im Obergeschoss.

Er gesellte sich zu ihr und blickte ebenfalls hinaus. „Brauchen wir für Ihre Mühlen denn neue Steine? Oder könnten wir die Reste des Gesindehauses wiederverwenden?“, fragte er. „Ja, der Gedanke kam mir auch gerade“, sprach sie. „Die Mühlen müssen nicht besonders repräsentativ sein, nur funktionell“, fuhr sie fort, wandte sich ihm zu und lächelte. „Das wäre eine Lösung!“

Er nickte. „Ja, möglicherweise“, sagte er. „Wir sollten es in Ruhe überdenken. Aber sehen Sie.“ Franz Casper deutete in den Park hinunter, wo am Tor jenseits des Schlossgrabens eine Kutsche gehalten hatte. „Unser Gast ist eingetroffen.“

Beginn des Ersten Koalitions- kriegs gegen Frankreich

Anna eilte zurück in ihren Salon und legte den Kostenplan in eine Schublade. Kaum war dies getan, kündete Ernfried ihr den Besuch an. Schnell begab sie sich zur Freitreppe, wo auch Franz Casper wartete. Freundlich empfingen sie Annas Verwandten, Wilhelm Christian von der Reck zu Stockhausen, der die Treppe hinauf kam. Nach der Begrüßung bat Wilhelm Christian, sich zunächst etwas kurz zurückziehen zu dürfen. Ernfried führte ihn ins Gästehaus. Anschließend beschloss man, einige Schritte im Park zu gehen.

Franz Casper berichtete vom bevorstehenden Umbau des Schlosses, die Planungen seien inzwischen so gut wie abgeschlossen. Schon bald würden die Arbeiten beginnen. Wilhelm Christian wiederum schilderte die Neuerungen, die er am geerbten Familiensitz, Gut Stockhausen, vornahm. Bester Dinge begab man sich zu Tisch und genoss das Mittagsmahl. Während sie speisten, lenkte Anna das Gespräch auf die Bergbauaktivitäten von Wilhelm Christian.

Der berichtete zwar aus der Verwandtschaft und von eigenen Bergbauaktivitäten, erklärte jedoch künftige Vorhaben für noch nicht spruchreif. Überraschend kündigte er dann an, er habe seinen Fachmann herbestellt, der ihn in allen Fragen des Erzabbaus und der Erzverarbeitung zuverlässig berate und sicher auch Anna gute Dienste leisten würde. Gruber würde in Kürze eintreffen.

Nach der Mittagsruhe bereiteten sich Anna und Wilhelm Christian also wie geplant auf ihre kleine Ausfahrt vor. Anna hatte sich umgekleidet und ein schlichteres Gewand an- und die Perücke abgelegt.

Die Kutsche wartete am Tor. Schließlich traf auch der Fachmann ein, der sie zu Pferde begleiten sollte. Anna begrüßte den Neuankömmling freundlich, der nach dem Absitzen seinerseits mit einer tiefen Verbeugung antwortete. Sie gebot Eile, da es früh dunkeln würde. Ganz in ihrem Element wies sie dem Kutscher den Weg.

Nicht weit vom Schloss entfernt ließ sie ihn halten, verließ das Gefährt und stieg eine leichte Anhöhe hinauf in ein Schotterfeld. Gerade wollte sie sich nach einigen Gesteinsbrocken bücken, als Wilhelm Christian sie abhielt und seinerseits zwei davon aufhob. Einen reichte er Gruber, einen behielt er in der Hand. „Der Orlebach und der Borkebach führen Wasser mit Spuren von Eisen“, sagte sie. „Sehen Sie hier“, deutete sie auf dunkle Stellen im Gestein. „Dies scheint mir der Grund zu sein - Eisenerz.“

Gruber nahm seine Lupe zur Hand, die ihm an einem Band um den Hals hing und begutachtete das Gestein von allen Seiten. Auch Wilhelm Christian betrachtete seinen Klumpen interessiert. „Frau Baronin haben recht!“, sprach Gruber. „Das Gestein enthält zweifelsfrei Eisenerz.“ Er holte einen kleinen Hammer aus seiner Tasche und klopfte auf den Stein, der zerbrach. Eine dunkle Ader zeigte sich. „Erstaunlich, dass es hier oberirdisch zu finden ist.“ „Wie ist es um die Qualität bestellt?“, fragte ihn Wilhelm Christian.

Anna als Begründerin des märkischen Hüttenwesens gilt? in handelt sich um hohe Qualität, aber bitte erlauben können, wie ergiebig das Gelände ist“, antwortete Gruber. Anna nickte und schritt zurück zur Kutsche.

Gruber sah sich in dem Schotterfeld um, griff nach einem weiteren Brocken und wiegte den Kopf. „Es handelt sich um hohe Qualität, aber bitte erlauben Sie mir zunächst, dieses Feld genauer zu untersuchen.“ „Meint er, eine Verhüttung ist geboten?“, fragte Anna. „Mit Ihrer Erlaubnis, Frau Baronin, werde ich an verschiedenen Stellen Proben aus tieferen Schichten nehmen. Daran werden wir sehen können, wie ergiebig das Gelände ist“, antwortete Gruber. Anna nickte und schritt zurück zur Kutsche.

Der nächste Halt war nicht weit entfernt. Der Kutscher bremste die Pferde zwischen einer Furt und einer Weggabelung. Dieses Mal verließ Anna den Wagen nicht. Sie zeigte ihren Begleitern lediglich die Richtung, wo die Mühlen entstehen sollten. Anschließend klopfte sie und der Kutscher bog in einen Waldweg ein. Nach einem halben Kilometer stoppte er erneut. Sie hatten eine Lichtung erreicht, die in einer Talmulde lag. An zwei Seiten stieg das waldige Gelände schnell an. Man stieg wieder aus der Kutsche, Gruber saß ab.

Anna führte die Herren seitlich ins Dickicht hinein und blieb an einem unregelmäßig gemauerten Rund stehen. „Hier ist es“, sagte sie. „Dies sieht mir wie eine aufgelassene Esse aus, oder was meinen Sie?“ Wilhelm Christian zuckte kaum merklich die Achseln, aber Gruber ging in die Hocke. Wieder nahm er seine Lupe zur Hand. Er zerkrümelte den Boden zwischen den Fingern, wiegte den Kopf. „Mit Gewissheit ist das nicht zu sagen, Frau Baronin. Erlauben Sie mir, auch hier Proben zu nehmen?“

Auch die Männer wandten den Blick in Richtung des Waldwegs, auf dem sie gekommen waren. Von dort näherte sich ein Reiter in vollem Galopp. Bei der Kutsche kam er zum Halten, das Pferd tanzte auf der Stelle. Ein Bote vom Schloss. „Frau Baronin, der Junker, ihr Sohn …“, rief er. „Mein Sohn? Was ist mit meinem Sohn. So sprecht doch?“, fragte sie alarmiert. „Junker Clemens August, er ist in den Schlossgraben gestürzt!“ „Herr im Himmel“, rief sie aus und eilte zur Kutsche.

„Schnell, zurück!“, gab sie dem Kutscher Kommando. Der hatte auf der Lichtung glücklicherweise bereits gewendet, sodass man unverzüglich fahren konnte. Mit Rücksicht auf den Zustand der Frau Baronin konnte er die Pferde nicht zu sehr antreiben. Dennoch waren sie schnell am Schloss. Wilhelm Christian half Anna aus dem Wagen. Sofort eilte sie durch den Park, rechts waren einige Dienstboten versammelt.

Anna nickte, sie war gespannt, ob sie mit ihrer Vermutung richtig lag. „Es könnte also ein vormaliger Standort zur Eisenverhüttung sein. Doch mich verwundert, dass sich hier kein Bachlauf findet, den man hätte stauen können. Auf Wasserkraft hat man hier sicher nicht setzen können. Der BorkeMeter in jener Richtung“, ihr Arm wies gen Westen. „Gehen wir die paar ….“, sie hielt inne

bach liegt 50 gen Westen. „Gehen wir die paar ….“, sie hielt inne und lauschte.

Die hohe Gestalt Franz Caspers ragte aus der Gruppe hervor. Das Kindermädchen kniete am Boden, Johann Matthias stand daneben. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Auf dem Rasen saß Clemens August, in eine Decke gewickelt, weiß im Gesicht und vor Kälte und Schreck schlotternd. Erleichtert ließ sich Anna neben ihm nieder, umarmte ihn und flüsterte ihm beruhigende Worte zu. Obwohl sie wusste, dass die beiden Jungen schwer zu bändigen waren, warf sie dem Kindermädchen einen strengen Blick zu.

Ernfried gab sie ein Zeichen, Clemens August in sein Schlafzimmer tragen zu lassen. Das Kindermädchen erhielt den Auft rag, ihn heiß zu baden und anschließend warm im Bett einzupacken. Einer der Dienstboden namens Joseph stand tropfnass am Rand der Gruppe. Franz Casper dankte dem Retter seines Sohnes und ging zurück ins Schloss. Auch Anna dankte ihm und schickte ihn zum Abtrocknen und Umziehen in seine Unterkunft .

Dann tröstete sie Johann Matthias, der schluchzend an ihrem Rock hing, und nahm ihn auf dem Weg in die Gemächer der Kinder an die Hand. Oben auf der Treppe erinnerte sie sich ihrer Besucher, die sie bei ihrer Ankunft so unhöflich verlassen hatte. Wilhelm Christian stand mit Gruber noch immer nahe dem Tor. Ernfried sollte sich um eine Unterkunft für Gruber sowie um seine Verpflegung kümmern und dessen Pferd versorgen lassen. Ihr Verwandter hatte das Gästehaus ja bereits bezogen. Man würde sich beim Nachtmahl wiedersehen.

Anna tatsächlich Wasser vom Borkebach abzweigte, das sowohl den Hüttenteich als auch den Mühlenteich speiste?

Jetzt jedoch hatte der Nachwuchs Vorrang, auch wenn die drei Kleineren sicher nicht so verstört waren, wie die beiden Ältesten Clemens August und Johann Matthias. Sogar sie selbst musste sich nach dem Schreck erst wieder ein wenig sammeln. So verbrachte sie die nächsten beiden Stunden bei den Kindern, ließ sich dort auch den Tee servieren. Ihr Gatte, dessen war sie gewiss, würde Wilhelm Christian derweil Gesellschaft leisten.

Luisenhütte - hier steht die älteste vollständig erhaltene Hochofenanlage Deutschlands

Posthumes Interview in der Luisenhütte in Balve

Während sie an der Seite von Clemens August am Tee nippte, dankte sie Gott für seinen Schutz. Welch ein Glück, dass der Schlossgraben nur mannstief und zudem ein stehendes Gewässer war. Welch ein Glück auch, dass der unerschrockene Joseph gleich zur Stelle gewesen war. Sie betrachtete den schlafenden Clemens August. Wie sollte sie ihre Söhne vor der Unbill des Lebens schützen, wenn sie nicht einmal im heimischen Park sicher waren?

Möglicherweise brauchte es eine Umzäunung, damit nicht wieder ein Kind in den Graben fiel. Unter dem Eindruck der Geschehnisse schien ihr das ein wichtigeres Projekt als jede Eisenhütte oder Mühle. Andererseits scheute gebranntes Kind erfahrungsgemäß das Feuer. Womöglich wären die Söhne künftig vorsichtiger. Zumal sicherlich auch der Erzieher und Hauslehrer, den sie in Bälde erwarteten, seinen Beitrag leisten würde.

Unvermittelt fiel ihr Kopf zur Seite, sie nickte ein. Im Traum tobten alle fünf Kinder auf einem umzäunten Rasen. Ein strenger Herr wachte darüber und hieß die Kleinen, ruhig zu bleiben. Der verflixte Schlossgraben schrumpfte, schien zu zerfließen. Er nahm die schlangenartige Form eines Bachs an, zog sich dann plötzlich gerade wie mit dem Lineal gezogen.

Verwirrt schlug sie die Augen auf. Clemens August schlief und auch nebenan herrschte schläfrige Ruhe. Draußen dämmerte es. Höchste Zeit, sich für das Diner umzukleiden.

Auf dem Weg zu ihrem Boudoir holte sie ihr Traum wieder ein. Dieser schnurgerade Graben ging ihr nicht aus dem Kopf. Könnte das der Weg sein, das Wasser aus dem Borkebach in die Senke zu leiten und einen Mühlenteich anzulegen? Wer sagt denn, dass man dazu den Bach selbst stauen muss. Warum war sie nicht früher darauf gekommen? Seit Jahrtausenden baute die Menschheit Gräben und Kanäle. Warum also nicht auch in Wocklum? Sie würde Gruber dazu befragen. Am liebsten hätte sie sich sofort ihren Plan angesehen, um zu sehen, wie sich ein Kanal einfügen würde. Doch sie musste sich gedulden und das Ganze auf morgen vertragen. Denn jetzt erwarteten sie ihr Gemahl und ihr Gast.

Hinweis

Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Anna Maria Theresia Freifrau von Landsberg zu Erwitte, geborene von Recke zu Steinfurt und einiger ihrer Zeitgenossen. Dennoch sind sie hier Kunstfiguren. Beschreibungen und Handlungen der Figuren sowie Ereignisse und Situationen sind fiktiv.

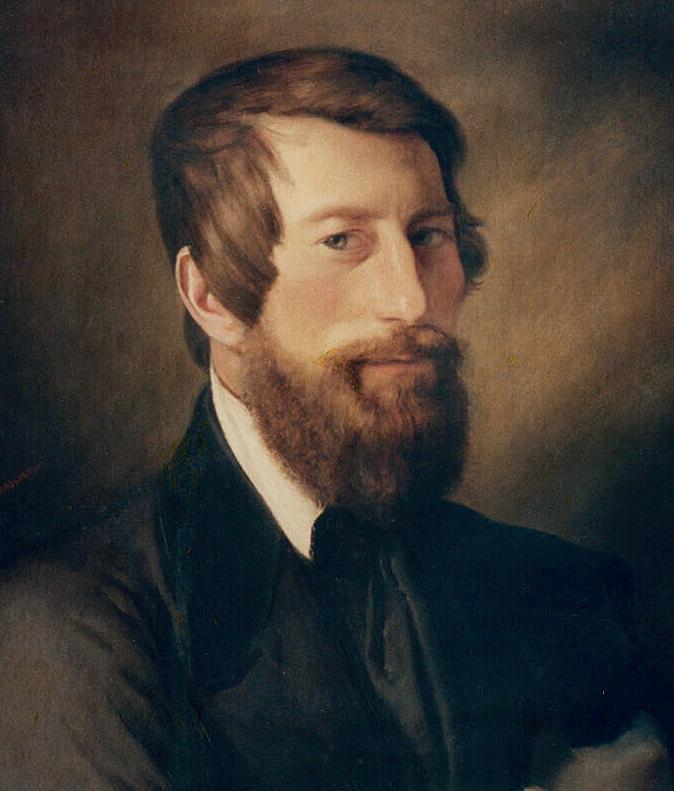

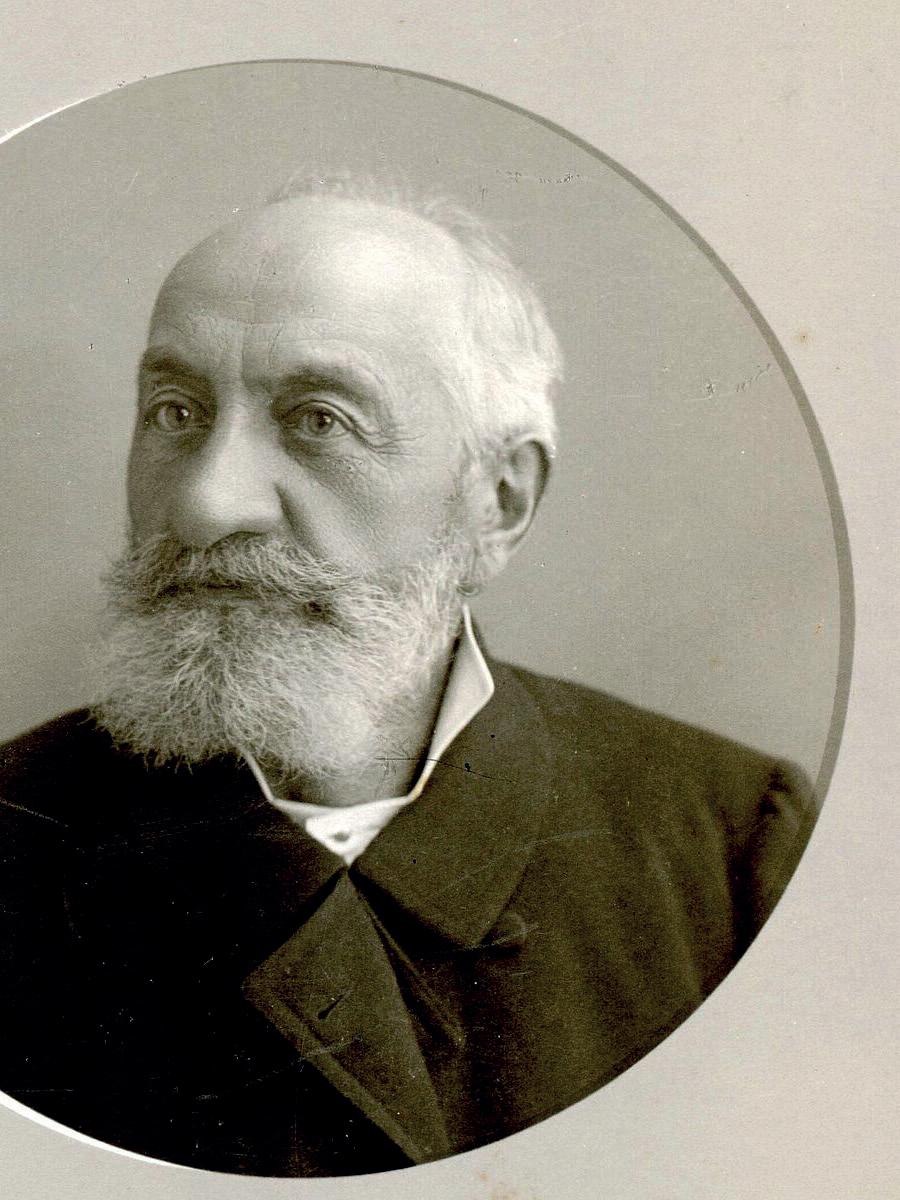

Friedrich Woeste auf der Spur heimatlicher Sagen und Mythen

Anfang der 1840er Jahre. Johann Friedrich Leopold Woeste arbeitet seit einem guten Jahr als Haus- und Privatlehrer in Iserlohn. Mindestens genauso wichtig sind dem ewigen Junggesellen aber seine Forschungen. Alles, was die Sprache und Überlieferungen seiner Heimat betrifft , interessiert ihn. Doch die heimischen Weisheiten, die Mythen, Sagen und Märchen erfährt er nur, wenn er mit den Menschen spricht. Und genau das macht er. Landauf, landab. An jedem freien Tag.

Zufrieden legte Friedrich Woeste die Feder beiseite und schloss das Tintenfass. Er las den letzten niederländischen Text noch einmal und nickte. Kaufmann Eisenstein konnte und würde mit seinen Übersetzungen zufrieden sein. Woeste hatte sein Wochenwerk vollbracht und konnte sich am Sonntag wieder ganz seinem Steckenpferd widmen: dem Sammeln von Weisheiten, Geschichten, Erzählungen und Überlieferungen seiner Heimat. Die nächste Route über die Höfe hatte er sich bereits überlegt. Sie sollte ihn rund um Hemer führen.

Die Landkarte lag bereit, die Wanderschuhe waren geputzt und der Wanderstock stand neben der Tür. Er rieb sich die Hände, Zeit für das Abendessen. Die Haushälterin Lene, seine gute Seele, hatte ihm etwas hingestellt und auch schon den Proviant für den Sonntag vorbereitet. Insgeheim nannte sie ihn ihren kleinen Hänfling und befürchtete, er würde vom Fleisch fallen, wenn sie ihn nicht gut versorgte. Woeste hingegen war immer wieder überrascht von den Mengen, die sie ihm zubereitete. Doch meistens aß er alles brav auf. Jedenfalls würde er am nächsten Morgen nur noch den Rucksack packen müssen.

1815

Niederlage Napoleons bei Waterloo und Ende der Koalitionskriege

1835

Deutschlands erste Eisenbahn mit Dampfkraft

1848 Märzrevolution und Frankfurter Nationalversammlung

In aller Frühe sprang er aus dem Bett, machte sich an der Waschschüssel frisch, kleidete sich an, schnappte seine Utensilien und verließ das Haus. Die Übersetzung hatte er vorsichtig in Papier eingeschlagen. Eisenmanns Kontor war auch sonntags besetzt und so konnte er die Arbeiten auf seinem Weg in Richtung Osten abliefern. Draußen empfing ihn ein sonniger, kühler Morgen. Woestes Barometer hatte ein Hoch angezeigt und es würde einer dieser unendlich klaren Herbsttage werden, an denen sich der Himmel höher als sonst zu wölben schien.

Frohgemut ging er los. In Eisenmanns Kontor traf er auf den Buchhalter Meyer, der über Zahlenkolonnen brütete. „Guten Morgen, Herr Meyer“, begrüßte er ihn freundlich. „Schon so tief in Zahlen versunken?“ Meyer winkte ab. „Die Geschäfte laufen so gut, da muss man täglich den Überblick über die Einnahmen und Ausgaben behalten.“ „Sie werden lachen“, sagte Woeste. „Ich bringe hier weitere erfolgversprechende Korrespondenz für Herrn Eisenmann.“ „Na, dann“, sagte Meyer, nahm die Papiere und lachte tatsächlich, „treffen wir uns nächsten Sonntag sicherlich wieder hier.“ „Mag sein“, sagte Woeste und hob schmunzelnd die Hand zum Gruß. „Viel Erfolg beim Geschichten sammeln!“, rief Meyer ihm hinterher.

Woestes Weg führte ihn ab Iserlohn nördlich der Hänge des Mühlenbergs und des Hilborn in Richtung Westig. Er blieb südlich von Hemer und ließ auch Sundwig links liegen. Erst dann wandte er sich in Richtung Nordosten. Die Dörfer Deilinghofen und Apricke waren sein Ziel. Als sich der erste Hunger regte, warf er einen Blick auf die Karte. In Hembecke war ein Hof eingezeichnet, dort wollte er eine kurze Pause einlegen. Schließlich war seine selbstgestellte Aufgabe nicht Müßiggang, sondern die Ohren weit offenzuhalten. Bald hatte er das Gehöft erreicht. Doch am hellen Sonntagvormittag war dort kein Mensch zu sehen. Wahrscheinlich war die Familie in der Kirche. Bis Deilinghofen war es aber nicht mehr weit.

Er blickte auf seine Uhr, holte sich ein Brot aus dem Rucksack und ging kauend in Richtung des Dorfs. Redseliger waren die Menschen ohnehin im Gasthaus. Er würde sich einfach zu den Kirchgängern gesellen. Schon bald erreichte er die Stephanuskirche. Natürlich befand sich unweit davon ein Wirtshaus. Er trat ein, begrüßte den Wirt, setzte sich an einen der freien Tische und bestellte ein Bier, das er kurz darauf genüsslich antrank. Schon bald läuteten die Kirchenglocken das Ende des Gottesdienstes ein und rund 20 Männer strömten hinein.

Friedrich die meiste Zeit als Privatlehrer tätig war und zusätzlichh als Dolmetscher arbeitete?

Es wurde so voll, dass sich die Männer auch zu Woeste an den Tisch setzten. Genau darauf hatte er spekuliert und stellte sich vor – er sei Privatlehrer und Gelehrter und erforsche heimatliche Geschichten. Die Männer nickten freundlich und begannen, sich wie üblich über die Neuigkeiten aus dem Dorf zu unterhalten. Woeste konnte nicht umhin zuzuhören – zum Glück hatte er seit seiner Rückkehr das Sauerländer Platt studiert und konnte den Gesprächen folgen. Bald ging es um die Wetteraussichten für die nächste Woche. „Sehr gut“, dachte er sich.

„Meine Herren“, sagte er, „ich stelle eine Sammlung der bäuerlichen Erfahrungen aus unserer Heimat zusammen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Die ersten Schwalben bringen noch keinen Sommer. Nach welchen weiteren Regeln richten Sie sich denn?“ Er zückte sein Notizbuch. Die Männer waren überrascht über sein Ansinnen, begannen aber, sich darüber auszutauschen. „Wenn der Hahn am Mittag kräht, gibt es Regen“, sagte einer. „Und wenn die Hühner die Schwänze hängen lassen, gibt es viel Regen“, ergänzte ein anderer. „Aber wenn der Hahn auf dem Mist kräht, bleibt das Wetter wie es ist“, gab ein dritter zum Besten. Woeste notierte eifrig mit.

Die ersten Schwalben bringen noch keinen Sommer

„Was machen Sie denn mit unseren Weisheiten?“, fragte der erste Bauer. „Nun“, sagte Woeste. „Zunächst einmal werde ich alles sammeln, was mir in unserer Region zu Ohren kommt. Nicht nur um Hemer und Iserlohn, sondern auch weiter im Süden. Mich interessieren zum Beispiel auch Reime für Kinder und Erwachsene. Oder Rätsel! Haben ihre Eltern oder Großeltern Ihnen Aufgaben gestellt?“

Wenn der Hahn am Mittag kräht, gibt es Regen

Die Männer blickten nachdenklich, schüttelten aber die Köpfe. „Wir mussten immer nur aufs Feld, solange ich denken kann“, sagte ein junger Bauer, der bisher geschwiegen hatte. „Aber vielleicht hat Ihnen bei der Arbeit etwas den Takt vorgegeben?“ Der Angesprochene schüttelte den Kopf. „Aber gesungen haben wir!“, fuhr der junge Mann fort und ließ sogleich eine einfache Melodie erklingen. Die anderen Männer am Tisch fielen in den Gesang ein und Woeste notierte den Text eifrig mit.

Er gab eine Runde Bier aus und hörte den Bauern weiter zu, die bald darauf noch einen ihm unbekannten Trinkreim riefen. Irgendwann am frühen Nachmittag bemerkte einer der Männer jedoch, wie weit die Zeit fortgeschritten war. Er erhob sich. „Herr Gelehrter“, sagte er, „auf dem Hof warten meine Arbeit und die Frau. Ich muss jetzt gehen. Aber lustig war‘s mit Ihnen.“ Als hätte er ein Signal gegeben, standen auch die anderen Männer auf, um nach Hause zu gehen. Doch Woeste war sehr zufrieden, denn es waren ertragreiche Stunden gewesen, er würde mit reicher Beute heimkehren.

Gut gelaunt trat er aus dem Wirtshaus. Die Sonne blendete ihn einen kurzen Moment, denn sie stand schon recht tief. Hatte er so viel Zeit mit den Männern verbracht? Er blickte auf seine Uhr. Den Kilometer bis ins Dorf Apricke würde er sicher noch schaffen, aber würde das lohnen? Er entschied sich dagegen und machte sich auf den Rückweg nach Iserlohn. Es wäre nicht schlecht, frühzeitig zurück zu sein. Dann könnte er noch seine Notizen ordnen und ins Reine schreiben. Denn so frisch wie heute wäre die Erinnerung an das Erzählte in den nächsten Tagen nicht mehr. Beschwingt pfiff er die einfache Melodie, die der Bauer zuvor zum Besten gegeben hatte, schwang den Stock und nahm schnellen Schrittes den Weg, den er am Morgen gekommen war.

Die Woche begann für ihn mit den regelmäßigen Unterrichtsstunden, die er verschiedenen Schülern als Hauslehrer gab. Jeder Tag war mit einigen Stunden am Vormittag belegt, nachmittags bereitete er den nächsten Unterrichtstag vor. Auch die Abende waren gut gefüllt, denn nicht nur der Kaufmann Eisenstein hatte eine Übersetzung gewünscht – dieses Mal ins Schwedische. Auch andere Herrschaften hatten sich mit verschiedenen Anliegen bei ihm gemeldet. So war er mehr als froh, seine Notizen vom Sonntag bereits geordnet zu haben. Er hatte gerade ausreichend Zeit gehabt, die nächste Route zu planen. Das Dorf Apricke sollte das Ziel bleiben, allerdings würde er über Niederhemer wandern.

Friedrich Woeste stammt aus Niederhemer. Als eines von acht Kindern eines Volksschullehrers erhielt er eine umfangreiche Schulbildung. Zunächst wurde er in Hemer in Geschichte, Geographie, Latein und Französisch unterrichtet. Dann besuchte er das Gymnasium in Elberfeld. Anschließend führte sein Weg ihn nach Halle/Saale an die Frankeschen Sti ungen, wo er einen exzellenten Abschluss machte. In Halle studierte er im Anschluss bis Theologie, wozu er auch Griechisch und Hebräisch lernte. Nach dem Studium kehrte er als Privat- und Hauslehrer nach Hemer zurück und arbeite in diesem Beruf auch in Altena.

In der Heimat begann er parallel zu seiner Lehrertätigkeit das Plattdeutsche zu lernen und zu erforschen. Ab 1839 lebte er als Privatgelehrter sowie als Haus- und Privatlehrer in Iserlohn. Woeste sprach acht Sprachen fließend: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch und Spanisch. 1849 übernahm er eine Position als Lehrer für neuere Sprachen an der Höheren Stadtschule in Iserlohn. Zu seinen sprachlichen Forschungen sowie zu den Über-lieferungen seiner Heimat, die er ebenfalls erforschte, verö entlichte er zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschri en sowie drei Bücher, darunter eine Zusammenstellung an Volksüberlieferungen in der Grafscha Mark und Wörterbuch der westfälischen Mundart. Er war in diesem Zusammenhang auch mit berühmten Zeitgenossen wie z.B. Jacob Grimm im Austausch.

Der Sonntag kam schneller als gedacht und wie prophezeit hatte er wieder eine Übersetzung für Eisenstein abzuliefern. „Guten Morgen, Herr Meyer“, begrüßte er den Buchhalter freundlich. „Haben Sie wieder Sonntagsdienst?“ „Nicht den ganzen Tag“, antwortete Meier. „Meine Gattin erwartet mich zum Gottesdienst. Wie war denn Ihre Wanderung am letzten Sonntag?“ „Hochinteressant, Herr Meyer!“, berichtete Woeste. „Ich konnte einige neue Bauernregeln notieren – in den meisten stand das liebe Federvieh im Mittelpunkt. Es gab sogar noch einige Reime und Lieder.“

Er verkniff sich, ihm etwas vorzusingen. „Heute besuche ich nochmals den Osten von Hemer. Ich gehe zum Dorf Apricke.“ „Dann wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen, Herr Woeste!“ „Vielen Dank, Ihnen ebenso!“, sagte Woeste. Er winkte zum

Abschied und schlug den Weg in Richtung Niederhemer ein, seinem Heimatort. Seine Eltern waren bereits verstorben, doch er hatte sich überlegt, die Familie seines Bruders zum Gottesdienst in die Ebbergkirche zu begleiten.

Sein Bruder war freudig überrascht und die beiden sprachen über Familienangelegenheiten, bis die Orgel begann zu spielen. Als sie wieder aus der Kirche traten, lud sein Bruder Woeste zum Mittag ein, doch der lehnte dankend ab. Ein anderes Mal aber sicher.

Woeste schlug den Weg nach Apricke ein. Das Wetter war nicht ganz so warm wie am Sonntag zuvor, doch heute würde er sich in kein Gasthaus setzen. Er wollte sehen, was ihm auf seinen Wegen begegnete. Querfeldein nahm er den Weg den Jüberg hinauf und dann weiter in das kleine Dorf, das um das ehemalige Gut Apricke entstanden war.

Während er so ging, sah er auf einem Feld einige Menschen arbeiten und überlegte, ob er sie ansprechen sollte. Doch sie wirkten so beschäftigt, dass sie sicher keine Zeit für einen Schwatz hätten. Also schritt er weiter. Kurz vor dem Dorf sah er im Gras eine junge Frau sitzen, die ein Kind in den Armen wiegte. Um diese Jahreszeit fand er verwunderlich, dass sie dort saß. Der Boden musste kalt sein.

Friedrich ab 1839 in Iserlohn lebte?

Er näherte sich ihr. Sie schien zu singen. Im Näherkommen räusperte er sich, woraufhin sie einen Schreckensschrei ausstieß. Woeste sprach beruhigende Worte, doch sie versuchte hektisch aufzustehen. Ein schwieriges Unterfangen, mit dem Kind im Arm. Als Woeste ihr die Hand reichen wollte, schrie sie erneut. Endlich stand sie und begann zu laufen. Währenddessen hörte er hinter sich jemanden kommen, der ihn dann rüde am Arm griff. „He da“, hörte er die Stimme eines Mannes. „Was machen Sie da? Lassen Sie die Frau in Ruhe!“ Woeste war völlig perplex. Bevor er sich umdrehen konnte, lag er schon am Boden. „Ich wollte doch nur …“, begann er zu sprechen. „Was wollten Sie?“, fragte die Stimme bedrohlich.

Woeste hatte sich am Boden umgedreht und schaute jetzt zum Angreifer hinauf. „Ich wollte doch nur das Lied besser hören, das schöne Kinderlied“, sagte er. „Ach, Sie sind das“, sagte der Mann und raufte sich die Haare. „Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf.“ Der junge Mann, der ihm letzte Woche die Melodie ins Ohr gesetzt hatte, reichte ihm die Hand, um ihn hochzuziehen. Die junge Frau war ein paar Meter weiter stehen geblieben und kehrte wieder zurück. „Sie müssen verstehen, dass ich auf meine Schwester aufpasse“, fuhr der Jungbauer fort. „Hier treiben sich manchmal finstere Typen herum. Das ist ein Gelehrter“, sagte er zu seiner Schwester. „Er sammelt Lieder und so’n Kram.“

Woeste nickte zustimmend. „Und ich hörte Sie singen und wollte nur fragen, ob ich mir die Zeilen notieren darf“, sagte er. „Keinesfalls wollte ich Ihnen zu nahe treten!“ Die junge Frau blickte noch immer etwas verstört, schien aber langsam aufzutauen. „Kommen Sie“, sagte der Mann. „Wir gehen auf den Hof und trinken auf den Schreck erstmal einen Schnaps. Indem er sich die Kleidung abklopfte, nickte Woeste. „Ja, gerne“, antwortete er. Und so fand er sich bald in der Küche des Bauernhofs wieder, wo der Bauer eine Flasche mit klarer Flüssigkeit auf den Tisch stellte.

Seine Mutter rührte am Herd in einem Topf und sah skeptisch hinüber. „Sie wollen also das Lied notieren? Dann sing es doch noch einmal“, forderte er seine Schwester auf. Die begann tatsächlich leise zu singen und Woeste schrieb alles schnell in sein Notizbuch. Erst nach dem zweiten Schnaps war er sicher, dass die Stimmung nicht noch einmal umschlagen würde. Der junge Bauer berichtete den Frauen vom letzten Sonntag und wie fleißig der Herr Gelehrte die ganze Zeit mitgeschrieben hatte. Dass er Geschichten sammle und Reime und Lieder und sonstige überlieferte Weisheiten. Die Mutter brachte den Topf zum Tisch und verteilte die dicke Suppe auf fünf tiefe Teller.

Es war Mittagszeit und auch der Vater traf kurz darauf ein. Wie selbstverständlich war Woeste zum Mahl eingeladen. Der Vater erfuhr die Hintergründe des unerwarteten Besuchs und schüttelte den Kopf. „Ein Gelehrter möchte wissen, was wir Bauern erzählen?“, fragte er. „Was es alles gibt.“ Im Gespräch erfuhr Woeste, dass der Schwiegersohn vor mehr als einem Jahr unerwartet verstorben und die Tochter mit ihren Anderthalbjährigen auf den elterlichen Hof zurückgekehrt war. Oben im Dach lebte die Großmutter, stand aber nur zum Nachtmahl auf.

„Mit der würde ich sehr gerne mal sprechen“, dachte sich Woeste, schwieg jedoch. Heute würde er nicht mehr riskieren, falsch verstanden zu werden. Auch wenn die Stimmung inzwischen gelöst war.

Friedrich bei seinen Forschungen auch mit Jacob Grimm im Austausch war?

Von Vater und Sohn schnappte er zwei, drei Bauernregeln auf, die er nicht kannte. Noch beim Essen notierte er dazu Stichworte. Als die Männer sich erhoben, um ihre Arbeit auf dem Feld fortzusetzen, stand auch Woeste auf. „Meinen herzlichsten Dank für die Einladung“, sagte er.

„Ich habe wieder viel Neues erfahren und werde es in meine Sammlung aufnehmen – auch das Kinderlied.“ Er verbeugte sich leicht in Richtung der jungen Frau und ihrer Mutter. „Auf Wiedersehen!“ „Kennen Sie denn auch schon das Märchen vom Däumeling?“, fragte ihn die Bäuerin. „Nein, das kenne ich nicht“, sagte Woeste überrascht. „Na dann, kommen Sie bei Gelegenheit wieder vorbei und wir erzählen es Ihnen“, antwortete sie. „Auf Wiedersehen!“

Hier versteckt sich das Felsenmeer.

Hinweis

Die Hemeraner Landschaft vom Naturschutzgebiet Apricke aus, in dem Pferde und Heckrinder leben.

Die Geschichte bedient sich biografischer Details von Johann Friedrich Leopold Woeste. Dennoch ist er hier eine Kunstfigur. Die Personen, denen er begegnet, sind frei erfunden. Innerhalb des belegten historischen Rahmens sind Beschreibungen, Handlungen und Situationen aller Figuren fiktiv.

Als Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio im damaligen Ort Kelleramt 1860 seine Stellung als Erzieher und Privatlehrer antrat, war er weitgereist, hatte schon viel erlebt und vieles erforscht. Aus seinen Studien der Geographie, Länderkunde und (Erd-) Geschichte, Biologie und Botanik, der Literatur sowie besonders der Musik und der Volkslieder formte er lebhafte Unterrichtsstunden – allerdings selten in geschlossenen Räumen. Seine letzten Schüler, die Söhne des aus einer einflussreichen Kaufmannsfamilie stammenden Fabrikanten Robert Löbbecke und seiner Frau Emma in Haus Nachrodt, führte er häufig in die geliebte, vielseitige Natur des Lennetals. Obwohl ihm Tätigkeit und Gegend behagten, dachte er 1864, mit Anfang 60, daran, sich langsam zur Ruhe zu setzen. Doch es kam anders.

Die Lampe auf seinem Schreibtisch flackert, das Petroleum geht zur Neige. Es ist weit nach Mitternacht. Zu spät, um den Tank nachfüllen zu lassen. Seufzend legt Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio die Feder zur Seite und streckt sich. Seine Abhandlung über den Regenwurm, seiner Meinung nach eine Landplage, ist weit gediehen. Es fehlt nur noch die abschließende Zusammenfassung. Morgen wird er den Aufsatz beenden können. Zeit für die Abendgymnastik und die Nachtruhe.

Alles andere als ein Langschläfer liebt er es, wenn ihn zwitschernde Vögel früh wecken. Erst recht, wenn der neue Morgen so sonnig ist wie heute. Dem Tag sieht Wilhelm mit Freude entgegen, denn der Hausherr und Freund, Robert Löbbecke, hat einige Herrschaften zur Jagd eingeladen, denen er ebenfalls freundschaftlich verbunden ist. Er selbst wird nicht jagen, denn das gehört nicht zu seinen Leidenschaften.

Stattdessen wird er nachmittags mit Löbbeckes Söhnen, Töchtern, Nichten und Neffen für die Auff ührung seines Singspiels Die Vögel proben, das morgen, am Abend des Pfingstsonntags, vor Freunden und Familie aufgeführt werden soll. Eine Urauff ührung, wenn man so will. Johann Peter Cornelius d’ Alquen hatte die Musik dazu geschrieben und ihm die Noten erst vor drei Wochen gesendet.

Seither probten sie fleißig. Das Stück, in denen die Kinder verschiedene Singvögel spielen, passt wunderbar zum Frühling und die Gesellschaft wird sicherlich entzückt sein.

Beim Frühstück trifft er auf Robert Löbbecke und seine Frau Emma, ihre beiden kleinen Töchter sowie ihre Söhne, Otto und Eduard, 9 und 10 Jahre.

Alle schwatzen angeregt miteinander, während sie sich dem Frühstück widmen. Am Tisch herrscht fröhliche Stimmung, man freut sich auf ein Pfingstfest mit Gästen und auf das Singspiel mit den Kindern.

Wilhelm selbst nimmt wie immer nur einen Kräutertee zu sich. Frühes Essen liegt ihm nicht, daher bereitet er sich ein Brot für die Pause und bedeutet seinen beiden Schülern, sich ebenfalls etwas einzupacken. Otto und Eduard nicken wissend, es geht wieder in die Natur. Wilhelm begibt sich schon mal ins Studierzimmer, wo die Jungen wenig später eintreffen.

Der Hauslehrer kündigt an, den wunderschönen Tag zu nutzen, um Singvögel zu beobachten und vor allem zu hören. Der Unterricht im Freien wird die Gesangskünste der beiden auf der nachmittäglichen Probe sicherlich beflügeln. Wilhelm vermittelt seinen Schülern die Zusammenhänge der Welt sowieso am liebsten im Freien, zumal Mitte Mai. Otto und Eduard zwinkern sich zu, sie haben es geahnt. Mit festem Schuhwerk an den Füßen brechen sie kurz darauf zu ihrer Wanderung auf.

Ihr Weg führt sie zu Klaras Höh, einem Paradies für Singvögel. Von Löbbeckes Villa im Schweizer Stil im Park von Haus Nachrodt ist es nicht sehr weit zu gehen. Der Legende von der jungen Frau namens Klara, die sich von diesem steilen Felsen mit ihrem Pferd in vollem Galopp in die Lenne gestürzt haben soll, hat Wilhelm nie besondere Beachtung geschenkt. Und das, obwohl er immer auf der Suche nach regionalen Sagen ist. Dennoch hat er dort oben schon sehr viel Zeit verbracht, die natürlichen Gegebenheiten erforscht und Karten gezeichnet. Dieser Abschnitt an der Lenne mit seinen Klippkes, wie die Einheimischen sie nennen, ist ihm bestens vertraut.

Und auch die Jungen kennen die Gegend bereits wie ihre Westentaschen. Darum forschen sie heute mit Feuereifer. Mit strahlenden Augen und wachem Verstand folgen sie ihrem Lehrer ins Dickicht, wo er ihnen Amseln, Birkenzeisig, Buntspecht, Gimpel, Pirol, Rotkehlchen, Stieglitz und Zilpzalp zeigt. Mit Unterstützung der eigenen Stimme erklärt er ihnen die unterschiedlichen Gesänge.

Wusstest du schon, dass

Anton auch viele eigene Volkslieder dichtete, zum Beispiel „Kein schöner Land in dieser Zeit“ oder „Die Blümelein sie schlafen“? Einige wurden von Brahms, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Carl Maria von Weber und Carl Loewe vertont.

Er macht sie auf die Schimpftiraden der Amseln aufmerksam, auf die beeindruckenden Melodien des gelbschwarz gefiederten Pirols und das Tschilpen des perfekt getarnten Zilpzalps. Um ihre Stimmen schon mal warmzumachen, lässt er die Buben ebenfalls tirilieren.

Ihre Pause verbringen sie an einem sonnigen Plätzchen in der Ruine der Taufk apelle, genießen ihre Zwischenmahlzeit mit Ausblick zum Obstfeld und zur Aue zum Dümpel. Der Rückweg führt sie nach dem Abstieg an der Lenne entlang, wo die Jungen noch die zwitschernde Bachstelze kennenlernen und sogar Eisvögel zu Gesicht bekommen. Gegen Mittag kehren die drei singend und trällernd zurück. Das Mittagessen ist schon bereitet. Selbst Wilhelm verspürt inzwischen Hunger, denn das kleine Frühstück füllte nicht einmal einen hohlen Zahn.

Nach einer kurzen Ruhepause beginnen die Proben. Orgelpfeifen gleich hat sich der Kinderchor im Gartensaal des Hauses Nachrodt, wo das Singspiel aufgeführt werden soll, aufgebaut und singt die seit Tagen geübten Stücke. Von Zeit zu Zeit runzelt Wilhelm ob misslungener Töne der kleinen Solisten Otto und Eduard noch die Stirn.

Doch im Grunde ist er mit dem zwitschernden Gesang und der leidenschaftlichen schauspielerischen Leistung der Kinder sehr zufrieden. Am späten Nachmittag will er gerade die Kinder entlassen, als eine Kutsche auf den Hof rollt. Der Zeitpunkt zum Schlussakkord ist glücklich gewählt, die ersten Jagdgäste reisen an.

Anton der bis heute berühmte Herausgeber einer umfassenden Sammlung Deutscher Volkslieder war und darüber hinaus z.B. slawische und kaukasische Volkslieder sammelte, übersetzte und herausgab?

Er verabschiedet die Kleinen und ermahnt sie, sich warm anzuziehen, damit sie sich nicht noch verkühlen. Für den Sonntagvormittag setzt er die Generalprobe an. In Kostümen, wie er betont. Wilhelm selbst begibt sich zu den Ankömmlingen, um sie zu begrüßen. Er ist nicht nur der Familie Löbbecke, sondern auch Emma Schmidt, Emmas Mutter und Roberts Schwiegermutter, sehr freundschaftlich verbunden und damit selbstverständlich Gast der Gesellschaft .

So verbringt er mit den Gastgebern und deren Gästen, darunter seinem ehemaligen Schüler Heinrich Flinsch aus Frankfurt und dem Arzt Dr. Gosebruch aus Hagen, Sohn eines Freundes aus Oberlahnstein, einen geselligen Abend mit Speis und durchaus auch gehaltvollem Trank in der Villa Schweiz. Erst sehr spät geht er zu Bett und verschiebt das Abschlusswort zum Regenwurm-Aufsatz auf den nächsten Tag. Schließlich wird zwischen Generalprobe und Auff ührung noch genügend Zeit bleiben.

Trotz der wunderbaren Arbeit mit den Kindern würde er sich inzwischen gerne ausschließlich seinen verschiedenen Studien widmen. Das Singspiel hat er als letzten großen Einsatz gedacht. Nach Pfingsten möchte er mit Löbbecke über seine Ablösung sprechen. Doch jetzt ist erstmal wieder Zeit für Abendgymnastik.

Auch der Pfingstsonntag beginnt für ihn früh. Spontan entscheidet er sich für einen Spaziergang durch den in allen Grüntönen sprießenden Park, deren Pflanzen im Morgentau schimmern. Als er den Speisesaal betritt, ist er schon voll mit Menschen in Jagdmontur und erfüllt von angeregten Gesprächen, in denen sich vieles um die anstehende Pirschjagd dreht.

Man nippt am Kaffee und stärkt sich am reichhaltigen Angebot. Selbst Wilhelm lässt sich in dieser nicht alltäglichen Gesellschaft zu einer Scheibe Brot und einer Tasse Schwarzen Tees hinreißen. Schließlich verabschiedet sich das gute Dutzend Jäger zu Fuß in Richtung der Höhen von Wiblingwerde. Das Mittagspicknick ist bereits in Vorbereitung und soll ihnen per Kutsche geschickt werden. Wilhelm winkt zum Abschied und reibt sich dann die Hände. Für sein Singspiel wird es jetzt ernst. In Kürze beginnt die Generalprobe.

Er sammelt die als Vögel kostümierten Löbbeckeschen Kinder ein und geht mit ihnen hinüber zum Haus Nachrodt in den Gartensaal, wo die anderen Kinder warten. Die Kulissen stehen seit Tagen. Links ist ein sprießender Frühlingswald zu sehen, Bäume mit bunten und weniger bunten Singvögeln und rechts die breite, geöff nete zweiflügelige Terrassentür eines gelben Hauses mit zwei überdimensionierten goldenen Käfigen zu beiden Seiten. Dazwischen liegt ein hellblauer Bachlauf.

Ursprünglicher Gründer und Besitzer von Haus Nachrodt war der aus einer Kaufmanns-Familie stammende Eduard Schmidt. 1818 erwarb er Gut Nachrodt und baute das klassizistische Herrenhaus. 1826 heiratete er die ebenfalls aus einer einflussreichen Familie stammende Emma Löbbecke aus Iserlohn.

Emma Schmidt veranlasste in den 1840er Jahren die Verwandlung der benachbarten Obstgärten in einen weitläu gen Landscha spark mit Wiese, Rundwegen und Badehäuschen an der Lenne. Bis heute wachsen dort exotische Bäume und Pflanzen: Rhododendren, Azaleen und Kamelien sowie Eiben, Tulpen- und Trompetenbäume, Platanen, Hängebuchen, seltene Koniferen, Kastanien, Robinien, Blutbuchen und meterhohe Buxbäume.

Sie ließ auch den Ostteil des Hauses im Stil des Biedermeier repräsentativ um- und den Gartensaal anbauen. In dieser Zeit hatte sie zwei Todesfälle zu beklagen: Ihr einziger Sohn verstarb 1841, ihr Mann Eduard 1842. Als Witwe Schmidt führte sie erfolgreich das Unternehmen ihres Mannes weiter, bis sie es 1873 verkau e. Ihre Tochter Emma heiratete Robert Löbbecke.

Witwe Schmidt und Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio hatten sich bereits durch einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt, als er die Stelle als Hauslehrer bei den Löbbeckes übernahm. Sie verband jahrelange gegenseitige Hochachtung und Freundscha . Als er kurz vor seinem Tod nochmals nach Nachrodt zurückkehrte, hatte er vor, dort seinen Ruhestand zu verbringen.

Otto und seine jüngste Schwester, verkleidet als Kanarienvögel, beziehen sogleich Position in den beiden Käfigen. Eduard als Buntfink stellt sich hinter einen Baum, seine Schwester sitzt als Zaunkönig in einem Strauch. Den Chor bilden vier weitere Buchfinken und ein Eisvogel. In letzter Sekunde kommt noch ein Hausmädchen im Kostüm einer Blaumeise angelaufen. Sie ist die Zuflüsterin, falls eines der Kinder seinen Text vergisst.

Emma Schmidt, Emma Löbbecke, die anderen Mütter und die Jäger-Gattinnen haben inzwischen im Saal Platz genommen, um sich die Generalprobe des Stückes anzusehen, in dem sich freie Singvögel und Kanarienvögel über ihre Lebensweisen streiten. Die Kinder sind aufgeregt, doch dann konzentrieren sie sich. Wilhelm hebt die Hände und gibt das Zeichen zum Einsatz. Die musikalische Stunde vergeht wie im Flug.

Die Damen jubeln, nur Wilhelm kraust die Stirn. Zufrieden ist er nicht. Doch meist bedeutet eine mäßige Generalprobe eine gute Vorstellung. Darum schimpft er nicht, sondern gibt den Kindern lediglich noch einige Ratschläge mit auf den Weg.

Mittags isst er nur eine Kleinigkeit, dann kümmert er sich um den Abschluss des Regenwurm-Aufsatzes. Anschließend nutzt er die letzten Sonnenstrahlen, um nochmals durch den Park zu schlendern. Als die Sonne sinkt, hört er die Jäger lachend zurückkehren. Es hört sich nach reicher Beute an. Umso besser. Er freut sich auf ein wohlwollendes Publikum. Doch zunächst wartet ein reichhaltiges Feiertagsabendessen auf die fröhliche Gesellschaft .

Die Auff ührung wird ein kleiner Triumph. Die Kinder gehen in ihren Rollen auf und singen wie Engel. Die Gäste und die begeisterten Eltern spenden frenetisch Applaus. Schließlich verabschieden sich die Kleinen. Hellwach in die Federn zu müssen, ist für sie an diesem Abend nicht leicht zu ertragen. Doch schließlich fügen sie sich in ihr Schicksal und lassen sich zu Bett bringen. Für die Gesellschaft folgt der gesellige Teil, in dem die Männer ihre Jagd Revue passieren lassen, und die Frauen sich noch über Details des Singspiels austauschen. Schließlich fällt auch hier der Vorhang und man begibt sich nach diesem erfüllten Tag zur Ruhe.

Anton neben seinen Anstellungen als Erzieher und Hauslehrer wissenschaftliche Arbeiten z. B. zu botanischen Themen oder Beiträge zu Robert Schumanns Neuer Zeitschrift für Musik schrieb?