Geschichte(n) Sauerland

aus dem Märkischen

Weyhe Park hier entdecken!

Weyhe Park hier entdecken!

willkommen im Märkischen Sauerland. Vielleicht kennst du bei uns schon einige Ecken, vielleicht ist dir auch alles neu. So oder so: Unsere Region hält neben Natur- und Freizeiterlebnissen auch eine spannende Historie für dich bereit, die uns zum Beispiel ein reiches industriekulturelles Erbe hinterlassen hat. Immer wieder zeugt sie von der Tatkraft und Energie, vom Engagement und vom Organisationstalent der Märker. Wegen dieser Menschen gibt es über das Märkische Sauerland auch so viel zu erzählen.

Im Booklet, das du gerade in den Händen hältst, haben wir einige ungewöhnliche Geschichten aus dem Märkischen Sauerland für dich zusammengestellt. Manche haben wir für dich herausgefunden, manche haben wir uns für dich ausgedacht. Mal lassen sie dich in die Vergangenheit eintauchen, mal an Erlebnissen teilhaben, die du gerne auf deine Bucket List setzen und bei uns ausprobieren kannst.

Erfahre Dinge, die du nicht im Traum geahnt hättest, und lass dich inspirieren, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen!

Viel Spaß beim Eintauchen in unsere Geschichten und unsere Region! Und dann: bis bald im Märkischen Sauerland.

Hana Beer

Geschäftsführerin Freizeit- und Tourismusverband Märkisches Sauerland e.V .

Geschichte des Märkischen Sauerlands

6 L icht, Halbdunkel und Schatten – Begegnungen mit einem Bewohner der Burg Altena

12 Auf die Ziege gekommen – Vom Leben, Lehren und Lernen in der Schule an der Heesfelder Mühle

18 Ein architektonischer Traum in Weiß – Die Villa Wippermann und ihre Geschichte

24 Jacobs Schatz – Schwierige Zeiten im Bauernhaus Wippekühl in Schalksmühle

Natur im Märkischen Sauerland

32 Bunte Tupfer im Maiengrün – Eine Rangerführung durch den Frühlingswald auf der Nordhelle

38 Die Natur kehrt zurück – Eine Kräuterwanderung am Rande des Naturschutzgebiets Apricke in Hemer

44 Die Entdeckung der unterirdischen Glitzerwelt – In der Iserlohner Dechenhöhle wartet ein beeindruckendes Kunstwerk der Natur

Industriegeschichte des Märkischen Sauerlands

52 Ein Fall von Hüttenzauber – Erstaunliche Geschehnisse an der Luisenhütte in Balve

58 E s ist nicht alles Gold, was glänzt – Auf den Spuren der Messingproduktion in der Fabrikanlage Maste-Barendorf in Iserlohn

64 Von der Rolle – Anno dazumal auf dem Drahthandelsweg zwischen Altena und Iserlohn

70 K leines Tal, starke Geschichte – Entdeckungen entlang der Drahtrollenroute in Altena-Evingsen

76 Der Stoff für besonderes Design – Kierspe und das Bakelit

82 In der Ruhe liegt die Kraft – Wie in der Lüdenscheider Knopfindustrie Metallknöpfe entstanden

88 Von Oberkellnern zu Industrieunternehmern – 300 Jahre im Wirken der Familie von Dücker in Menden-Rödinghausen

94 Weber, bleib bei deinen Strümpfen – Die Geschichte der Bleierzgrube Neu Glück in Plettenberg

100 Vom Wirtschaftsmotor zum Freizeitort – Die Geschichte der Talsperren im Märkischen Sauerland

Freizeit im Märkischen Sauerland

108 Sprung mit Schwung – Auf den Mattenschanzen in Meinerzhagen lernen Skispringer fliegen

114 900 Reben auf 999 Quadratmetern – Ein Südhang über der Stadt liefert in Neuenrade süffigen Ertrag

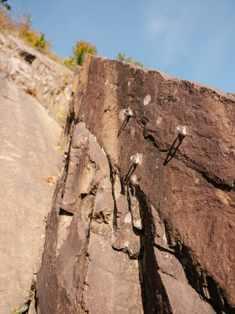

120 Hoch hinaus – In Werdohl laden fünf markante Felsen zum Klettern ein

126 Eine flauschige Angelegenheit – Unterwegs mit den Höhendorf Alpakas vom Hof Hegemann in Nachrodt-Wiblingwerde

131 Impressum, Kontakt & Weitere Informationen

Hier finden Yoga und andere Freizeitangebote statt

Diesen Winter erstrahlt die Burg Altena wieder in ganz besonderem Schein. „GlanzLicht“ nennt sich die Zeit, in der die Burg sich außen wie innen von einer ungewöhnlichen Seite zeigt. Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt die Lightshow an der Außenfassade. Doch einem kleinen Dauerbewohner der Burg Altena behagt das überhaupt nicht.

„ Nicht schon wieder! “, jammert Maxi, als die kräftigen Strahler auf der Flussseite der Burg Altena aufleuchten. Knallrot dieses Mal. Fast so rot, wie Maxis Kopf, der jetzt vor Wut auch noch anschwillt. Na ja, bei dieser Beleuchtung wäre das sowieso nicht zu erkennen. Mal ganz davon abgesehen, dass man Gespenster bei Licht ja eh nicht sieht. Also: Menschen sehen sie nicht bei Licht. Sondern nur im Dunkeln. Und dann auch nur, wenn die Geister es wollen.

Maxi hatte sich jedenfalls seit Monaten auf die dunkle Jahreszeit gefreut. Denn an den kürzesten Tagen des Jahres sind er und seine Freunde immer so richtig in ihrem Element. Dann, wenn die Nacht schon um halb fünf beginnt. Eigentlich.

Dann tobt die Familie durch die Burg, die Burghöfe und bis in die Türme und Türmchen, dass es eine Freude ist. „ Hihihi “ und „ Hehe“ schallt es durchs Gemäuer. Oder „ Hahaaa.“ Und natürlich immer wieder „ Huuhuuhuu“.

Das „ Hohoho“ sparen sie sich übrigens für ganz besondere Tage auf: Da muss schon der Weihnachtsmann im Flugschlitten über die Burg hinwegsausen. Oder der Nikolaus mit seinem Schlitten Halt machen und Geschenke an glückliche Kinder verteilen. Und wenn seine Freunde aus benachbarten Burgen und Schlössern zu Gast sind, veranstalten sie Geisterspiele: Bockspringen über die hohen Zinnen, 555 -Meter-Lauf durch die Wehrgänge, Stabhochsprung über den Burgfried. Ui. Wie gesagt, eigentlich.

Burg Altena im Winter bunt leuchtet? Vom ersten Adventswochenende bis Anfang Januar findet jährlich das „GlanzLicht“ statt.

ausdrücklichProbeliegen erwünscht

Burg Altena mehrere Museen hat? Die Museen in der Burg Altena halten tolle Erlebnisse und Entdeckungen für dich bereit: vom Mittelalter bis zur ersten Jugendherberge der Welt.

Im Dunkeln wäre gut Munkeln. Eigentlich.

Uneigentlich macht der ganze Spuk Maxi überhaupt keinen Spaß, wenn das schöne düstere Zuhause auf einmal stundenlang im Scheinwerferlicht steht. Und dann noch in allen Farben. Nicht nur in Rot! Auch in Grün! In Blau! Gelb! Orange! Lila!! Oh nein. Manchmal alle Farben gemischt. Maxi hört dann draußen die Zuschauerrufe: „ Ooh“, „ Ahh“ und „ Schöön“. Während er selbst denkt „ Bääh! “. Denn für Maxi ist dieses Lichterwerk nur eins: gru-se-lig! Draußen spielen und trainieren kann man völlig vergessen.

Daher zieht er sich jetzt erstmal in sein Lieblingsversteck im Museum der Grafschaft Mark zurück und schmollt. Jedes Burggespenst hat ein Lieblingsversteck und so zwei bis drei Lieblings-Buhs. Das sind Plätze, an denen das Erschrecken besonders viel Spaß macht. In der Burg Altena – und gerade in den Museen –gibt es so viele tolle Verstecke und Buhs, dass die Geister darum überhaupt nicht streiten müssen. Hier wäre Platz für Gespenster in allen Formen und Größen.

Maxi selbst ist noch lange nicht ausgewachsen. Seine Schwester schon fast. Und sein Vater ist über die Jahre ziemlich breit geworden. Daher liegt dessen Lieblingsversteck im Museum Weltjugendherberge unterm vorletzten Bett rechts hinten. Sein Onkel Hugo muss seine Plätze mit Bedacht aussuchen.

Er hatte als jugendlicher Geist eine Kollision mit einem Ritterschwert in Raum 18 Seitdem trägt er seinen Kopf unterm Arm und setzt ihn nur manchmal auf – natürlich um Menschen zu erschrecken. Onkel Hugos aktuelles Lieblingsversteck ist für Maxis Begriffe etwas langweilig: der Kamin in Raum 11. Na ja. Er hätte wenigstens den hübschen Kachelofen nehmen können.

Seine Schwester Aline nächtigt üblicherweise im Himmelbett im Luxuszimmer 16 Typisch und auch nicht besonders originell. Am liebsten liegt sie unter der Bettdecke und lässt ihr Haar zu beiden Seiten heraushängen. Als wäre sie Rapunzel! Und dann versucht sie auch noch, mit der Mode zu gehen. Kürzlich war sie als Burgfräulein unterwegs, da lag ihr spitzer Hut mit Schleier auf dem Himmel des Betts. Sehr dezent!

Und immer, wenn sie sich mit ihren Freundinnen aus Schloss Wocklum getroffen hat, zwirbelt sie sich das Haar tagelang zu barocken Locken oder bastelt sich eine hohe Perücke. Die liegt dann beim Schlafen wie ein Helm neben ihr. Maxi hat Alines Perücke mal gemopst und versteckt. In einem großen Vorratstopf, in der 20. Da war was los!

Sein eigenes Lieblingsversteck findet Maxi selbstverständlich großartig: Es ist die kleine Rüstung für angehende Ritter im Turnierzimmer, Raum 19. Meist zieht er sich komplett hinter das Scharnier im Helm zurück und heckt Streiche aus. So wie jetzt. Bis er beschließt, trotz der schrillen Beleuchtung sein tägliches Erschreck-Training zu absolvieren. Er darf schließlich nicht aus der Übung kommen.

Maxi beginnt gleich nebenan, in Raum 21. Sein Lieblings-Buh Nummer 1: das Kettenhemd. Schon 700 Jahre alt und komplett aus Draht. Der wurde vor vielen hundert Jahren von Hand in Altena gezogen. Geschickt schlängelt sich Maxi zwischen Vorder- und Rückseite, streckt sich in alle Richtungen, bis er fast durchsichtig ist. Dann reißt er plötzlich die Augen weit auf und presst sich unvermittelt mit einem Schrei durch das Hemd. „ Hihihi “, kichert er laut. „ Huhuuu! “

Das hat schon mal sehr gut geklappt! Weiter geht es im Pulverturm, im Raum 23 Lieblings-Buh Nummer 2: ein wunderschönes Nachtwächterhorn, mit dem die Wächter die Stadtbewohner früher nachts bei Bränden warnten. Schon schlüpft er hinein, sammelt Kräfte und schießt mit lautem Trompetenton wieder hinaus. „ Hahaaa“, freut sich Maxi. Das läuft ja wie am Schnürchen. „ Huhuuu! “

Flugs schwebt Maxi die Wendeltreppe hinunter, huscht über den Hof und verschwindet gegenüber im Eingang zum Kellergewölbe. Lieblings-Buh Nummer 3: Der Rennofen im Raum 5. Auch so ein uraltes Teil. Darin wurde früher das Eisen aus dem Erzgestein geschmolzen. Dort brennt natürlich kein echtes Feuer mehr, nur noch manchmal ein Pseudofeuer. Heute aber nicht und so schmiegt sich Maxi in die Höhlung und konzentriert sich, um dann mit einem lauten Zischen aus dem Loch zu fahren. „ Hehe“, gluckst er. Perfekt! Er wird immer besser. „ Huhuuu! “

die Burg Führungen für Klein und Groß anbietet? Die Angebote reichen von der Schatzsuche für Kinder bis zur Ritterprüfung für Erwachsene.

Angebote Führungen

du rund um die Burg noch mehr erleben kannst – und zwar zu jeder Jahreszeit? Geocaching ist im Angebot und ein spannender Natur- und Geschichtspfad. Außerdem kannst du von Zeit zu Zeit an einer Lichterführung teilnehmen, auf der es manchmal auch ein bisschen gruselig zugeht.

Beschwingt gleitet er die Treppe wieder hinauf – und erstarrt vor Schreck. Eine ganze Kolonne an kleinen spitzen weißen Hügelchen, auf denen sanft die Farbe der Burgbeleuchtung schimmert, schwebt im Schneckentempo über den Burghof. Allen voran ein großer spitzer weißer Hügel. Was ist das? Woher kommen diese Hügel? Hat es geschneit? Aber wieso bewegen sie sich? Und warum machen sie so komische, murmelnde Geräusche? Jetzt bleiben die Hügel stehen, der große wird noch höher – und lauter. Maxi beginnt am ganzen Leib zu schlottern. Vorsichtig tastet er sich zur nächsten Treppe, die zur Weltjugendherberge hinunterführt, und schwebt rückwärts hinab.

Auch außerhalb der Burg gibt‘s Erlebnisse

Geocaching

Unten angekommen, geht er sogleich in Deckung und schleicht zum Lieblingsplatz des Vaters. Der ist zwar bereits eingeschlafen, aber immerhin da. Was für ein Glück! Maxi kuschelt sich erleichtert an ihn. Der Vater staunt nicht schlecht, als er kurz darauf mit einem Grunzen erwacht. „Was ist los?“, fragt er das Söhnchen. „Weiße Hügel. Im Hof. Sie bewegen sich. Machen Geräusche“, stottert Maxi mit schreckgeweiteten Augen. „Wie bitte? Das kann ich nicht glauben. Du willst mich wohl verkohlen! “, antwortet der Vater. Doch Maxi schüttelt stumm und verängstigt den Kopf. „ Komm“, sagt der Papa. „ Das schauen wir uns gemeinsam an. Wer wird denn hier Geister erschrecken? “

Er nimmt seinen Sohn an die Hand und schwebt bedächtig die Stufen hinauf. Auch der Vater fährt zunächst zurück, als er sieht, was im Burghof vor sich geht. Maxi hat sich zitternd hinter seinem Rücken versteckt. Das Herz klopft ihm bis zum Hals. Noch einmal riskiert er den Blick in den Hof und sieht die Hügel gerade gegenüber im Eingang zum Museum verschwinden.

Dann beginnt Maxis Papa plötzlich schallend zu lachen. „ Hihihi “, kichert er laut. „ Hahaha.“ Lachtränen kullern ihm aus den Augen. Maxi versteht die Welt nicht mehr. Ungeduldig fragt er: „Was ist los? Warum lachst du? “

„ Hihihi “, kichert der weiter, während Maxi an ihm zerrt. „ Hahaha.“ Der Papa schnappt nach Luft. „ Hihihi, das sind Kinder “, sagt er. „ Menschenkinder, die sich als Gespenster verkleiden. Hihihi.“ Wieder will er sich ausschütten vor Lachen. „ Findest du das nicht lustig? “ Maxi schüttelt ungläubig den Kopf. Lustig findet er das überhaupt nicht! Im Gegenteil! Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass jetzt die Kinder die Gespenster erschrecken! „ Na wartet “, denkt er sich. Und schon beginnt er, sich einen besonders gruseligen Spuk zu überlegen. Vielleicht würde es ihm ja gelingen, das ausgestopfte Wildschwein im Jagdsaal 17 in Bewegung zu bringen? Das wird er gleich mal ausprobieren, wenn die Hügel-Kolonne dort vorbeikommt.

Du möchtest

Dann nimm entweder den Erlebnisaufzug, der dich mitten durch den Berg in den oberen Burghof fährt und dabei schon die ersten Geschichten erzählt. Oder gehe den schönen Panoramaweg hinauf, der sich von der Stadt den Berg hinauf schlängelt. Die Museen Burg Altena haben das ganze Jahr für dich geöffnet.

Schau mal, ob du die Verstecke und Lieblings-Buhs von Maxi und seiner Familie entdeckst. Besonders gut kannst du das bei einer Schatzsuche auf der Burg Altena, bei der du als Gespenster verkleidet nach dem Burggespenst suchst. Und vielleicht kannst du es sogar erschrecken!

Das „neue Tor zur Burg“Der Erlebnisaufzug: „Durch sieben Tore musst du gehen...“

Vom Leben, Lehren und Lernen in der Schule an der Heesfelder Mühle

Theodor hatte seinen Dienst beim Militär quittieren müssen. Die Zeiten waren friedlich, Soldaten nicht besonders gefragt. Seither zog er durchs Märkische. Die Eltern waren verstorben, den Geschwistern wollte er nicht zur Last fallen. Er blieb auf Wanderschaft und bot seine Dienste als Schreiber an. Doch dann ergab sich unvermittelt die Gelegenheit, als Lehrer tätig zu werden. Zwar hatte er noch nie unterrichtet, aber wer hatte das schon in jenen Jahren. Seine ersten Tage in der Schule an der Heesfelder Mühle wurden jedoch zu einer größeren Herausforderung als erwartet. Und das lag weder am Unterricht noch an den Schülern.

Eines guten Tages kam Theodor auf dem Heerweg nach Halver durch Heesfeld. Wie immer bot er seine Dienste an. Niemand brauchte eine amtliche Korrespondenz oder einen Brief, aber man erzählte ihm, dass der Winkelschule unten im Tal der Hälver der Lehrer abhandengekommen war. Es bedurfte keiner langen Überlegungen, schließlich konnte er nicht nur lesen und schreiben, sondern sogar rechnen. So bog er kurzerhand in den Hohlweg ab, durch den seit Jahrhunderten die Wagen zur Heesfelder Mühle zogen. Direkt neben der Mühle, so hatte man ihm gesagt, sei die Schule zu finden.

Als der nächste Morgen graute und die Vögel zwitscherten, hatte sich das Blatt für den Heimatlosen bereits gewendet. Das Wasser rauschte über das große klappernde Rad der Heesfelder Mühle. Theodor lag im Heu unter dem Dach der Schule. Er hatte es geschafft, sogleich Nägel mit Köpfen gemacht, dies war jetzt seine Bleibe. Die Herren Fabrikanten Winkhaus in Carthausen waren mehr als froh gewesen, dass ihnen das Schicksal so schnell einen neuen Lehrer zuspielte.

Der letzte war nicht lange geblieben, hatte sich offenbar in tiefster Nacht heimlich aus dem Staub machen wollen. Man fischte ihn eines Morgens samt seinem Bündel aus dem Becken unterhalb des Mühlrads. In der Hand hielt er noch den Strick, an den er seine Ziege gebunden hatte. Neben ihm schwamm eine irdene Branntweinflasche – leer. Seine Ziege hatte lauthals meckernd am Rand gestanden. Wie sie es geschafft hatte, nicht ins Wasser zu fallen, würde man nie klären.

Jetzt zeigte ihr Meckern, dass der Tag auch für sie begonnen hatte. Ihren Platz hatte sie unten, im flachen Anbau neben der Schule. Das Tier, mit kleinen kecken Hörnchen auf dem Kopf, vorne geflecktes und hinten braunes Fell, war direkt in seinen Besitz übergegangen. Jeder Lehrer in der Heesfelder Schule durfte eine Ziege halten. Und diese war eine Dreingabe der Herrschaften Winkhaus, für Theodor die Garantie eines täglichen Frühstücks. Höchste Zeit dafür. Bald würden die Buben und wahrscheinlich auch einige Mädels kommen.

Theodor reckte sich noch einmal und sprang auf. Fast zu schwungvoll, denn um ein Haar hätte er sich den Kopf an den Dachbalken gestoßen. Er kletterte die Leiter in seine Stube hinunter, schnappte seine Holzschale, ging die Stiege hinab und stellte die Schale zunächst im kleinen Fenster des Schulraums ab. Erstmal brauchte er eine Erfrischung. In den Trog an der Mühle sprudelte frisches Wasser, er nahm einen Schluck, tauchte den Kopf unter und wusch sich. Dann holte er die Schale und schlenderte er zum Stall. Die Ziege sah ihn mit schief gelegtem Kopf an.

Zwei Minuten später trat er wieder aus dem Stall und sah an sich herunter. In der Schale war nicht mehr als eine kleine Pfütze, Sprenkel waren auf seiner Kleidung verteilt. Theo trank den Schluck Ziegenmilch. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Eine ziemlich zickige Ziege war das. Kopfschüttelnd ging er erneut zum Trog, um sich zu säubern. Dann trat er in den Schulraum.

für den Bau und den Erhalt der Heesfelder Schule eine Art Genossenschaft gegründet worden war?

Sie meckern nie über die Strecke! Oder lieber hinter dem Berg mit Alpakas gehen, weil die immer so süß lächeln?

Weitere Informationen

Ziegenwanderung

Wusstest du schon, dass

die ländlichen Schulen im Märkischen Sauerland früher Winkelschulen hießen?

Draußen begann ein strahlender Frühlingstag, doch hier drinnen war es düster und kühl. Die Sonne fand keinen Weg hinein durch die kleinen offenen Fenster in den dicken Wänden. „ Sei’s drum“, dachte er. „Wenn erst die Kinder hier sind, wird es von selbst wärmer.“ So langsam müssten sie auch auftauchen. Er betrachtete die Tafel mit dem Alphabet. In der Nacht hatte er sich alles zurechtgelegt. Zuerst würde er schauen, wie es in der Klasse mit dem Buchstabieren, Lesen und Schreiben bestellt war.

Plötzlich fühlte er sich beobachtet. Er drehte sich um und sah in einem der Fenster einen strubbeligen Haarschopf. Daneben tauchte ein gerader Scheitel auf. „ Kommt herein! “, rief er, doch außer einem Wispern vor dem Fenster tat sich nichts. Er schaute durch die Tür und entdeckte einen Buben und ein Mädel, beide zwischen sechs und sieben Jahren. Mit großen Augen schauten sie ihn an. „ Seid ihr allein? “, fragte er. Der Junge nickte. „Wo sind die anderen? “ Beide blieben stumm. „ Auf dem Acker “, antwortete das Mädchen schließlich. „ Auf dem Acker? “, wiederholte Theodor. „ Alle? “ Beide zuckten mit den Schultern. Das fing ja gut an, schließlich richtete sich seine Bezahlung nach der Anzahl der Schüler.

Er winkte die beiden herein. Sie hockten sich auf zwei Plätze in der hintersten Ecke. „ Nein, nein, nein“, sagte Theodor. „ Kommt hierher! “ Er deutete auf die erste Reihe. Beide zogen die Köpfe ein, gehorchten aber. So weit vorne fühlten sie sich sichtlich unwohl, doch Theodor ließ sich davon nicht beeindrucken. „Wie heißt ihr? “, fragte er. „ Heinrich“, hauchte er. „ Liese“, antwortete sie leise. „ Also gut, Heinrich und Liese. Was habt ihr denn schon gelernt? Könnt ihr mir die Buchstaben vorlesen? “ Theodor deutete lächelnd erneut auf die Tafel.

Schweigen. Plötzlich durchbrach ein lautes Meckern die Stille. Das Zicklein kam durch die Tür, es schleifte das Seil hinter sich her, mit dem es im Stall festgebunden gewesen war. Hinter der letzten Stuhlreihe blieb es stehen und kaute gemütlich vor sich hin. Liese und Heinrich kicherten, wollten aufstehen und zur Ziege laufen. Doch Theodor bedeutete ihnen, sitzen zu bleiben. Er zog die Ziege zurück in den Stall, wo er das Seil fest verzurrte. Zurück im Schulzimmer zeigte er wieder auf die Tafel. „ Könnt ihr mir die Buchstaben vorlesen? “

„ A“, sagte Heinrich. „ B “, sagte Liese. „C “, sagte Heinrich. Pause. Theodor schaute die beiden erwartungsvoll an. „Weiter? “ „D“, sagte Liese nach einigen Sekunden. „ Heinrich? “ Der zuckte die Schultern. „ Also gut “, sagte Theodor. „ Der nächste Buchstabe im Alphabet ist das E.“ Er deutet mit einem Zeigestock darauf. „ Fallen euch Wörter ein, die mit diesem Buchstaben beginnen? “ Fragend sah er die beiden an, die aussahen, als würden sie angestrengt nachdenken. „ Emil “, sagte Liese nach einer Weile. „ Esel “, sagte Heinrich kurz darauf. „ Und Erbse! “, ergänzte er triumphierend. „ Essen“, rief Liese freudig aus. Theodors Magen machte ein Geräusch.

Doch die drei setzten ihre Lektionen fort, wobei die Kinder immer lebhafter wurden. Gegen Mittag waren sie beim H angelangt. Liese rief „ Heinrich! “ und Heinrich rief „ Hunger! “ Theodor nahm das als Pausenzeichen, zumal sein Magen immer vernehmlicher knurrte. Liese und Heinrich setzen sich an den Trog in die Sonne, tranken ein paar Schlucke Wasser und teilten sich ihr Brot. Theodor nahm seine Schale und ging in den Stall. Wieder wehrte sich die Ziege gegen das Melken, wieder nur eine Pfütze, eine Krux! Nachdenklich betrachtete er das Tier, das in aller Seelenruhe wiederkäute. Immerhin musste er sich nicht erneut waschen. Er stieg hinauf in seine Stube und aß seinen letzten Kanten Brot, eigentlich die Ration für den Abend.

Wieder unten angekommen rief er die Kinder ins Klassenzimmer. „ Holt mal eure Tafeln raus“, forderte er sie auf. Es stellte sich heraus, dass sie nur ein mit schwarzer Farbe bemaltes, glattes Holzbrett hatten. Darauf malten sie mit weißem Griffel abwechselnd große Lettern von A bis H. Eine Reihe schrieb Liese, die nächste Heinrich. Unvermittelt erklang ein lautes Meckern. Erneut stand die Ziege in der Tür. Theodor konnte es nicht glauben. Er stemmte die Hände in die Hüften. Wie konnte das sein? Kopfschüttelnd griff er nach dem Seilende – es war durchgeknabbert. Wieder zerrte er die Zicke in den Stall, band das Seil noch fester und kehrte zurück. Die Kinder hatten sich nur grinsend angeschaut und setzten ihre Schreibübungen fleißig fort. Abwechselnd rannten sie zum Trog, um das Brett zu reinigen. So ging es den ganzen Nachmittag, bis die Kinder irgendwann zu gähnen begannen. Auch Theodor fand, dass das Tagespensum reichte.

Der nächste Morgen graute, die Vögel zwitscherten, das Mühlrad klapperte und die Ziege meckerte. Theodor lag wach. Den Abend hatte er ziemlich hungrig verbracht. Unterwegs hatte er oft Beeren und Pilze gesammelt, doch um diese Jahreszeit gab der Wald noch nicht viel her. Er überlegte, wie er die Ziege bändigen könnte. Vielleicht half es, wenn er während des Melkens das Seil löste. Einen Versuch war es wert. Er ging mit seiner Schale in den Stall, begrüßte die Ziege freundlich und band das Seil los. Und Husch! Weg war die Ziege. Langsam wurde er ärgerlich. Er trat aus dem Stall, die leere Schale in der Hand, blickte nach links, blickte nach rechts –keine Ziege.

du ein typisches Klassenzimmer aus früheren Zeiten im Regionalmuseum Oben an der Volme in der Villa Wippermann in Halver findest?

im 18. Jahrhundert oft ehemalige Offiziere oder Geistliche Lehrer wurden?

Entmutigt ging er zur Mühle hinüber. Er fragte den Müller nach etwas Kleie. Der nahm die Schale, ruckelte am Kleiekotzer und schon schoss ein Schwall in die Schüssel. Als Theodor zahlen wollte, winkte er gutmütig ab. „Geheimvorrat “, schmunzelte er und zwinkerte ihm zu. Am Trog fügte er etwas Wasser hinzu und stellte die Schale in einer Fensternische ab. Bis zum Mittag wäre der Brei genießbar. Von Heesfeld her sah er Heinrich und Liese den Hügel hinabkommen. Er wandte sich um, die Tür stand einen Spalt offen.

Beim Eintreten staunte er nicht schlecht. Seine Ziege hatte es sich in der Ecke neben dem Pult gemütlich gemacht. Ein leiser Fluch schlüpfte ihm über die Lippen, als die Kinder gerade ankamen. Sie sahen ihn mit großen Augen an und murmelten im Chor „Guten Morgen, Herr Lehrer.“ Dann erblickten sie die Ziege im Klassenzimmer und wollten auf sie zustürmen. Doch Theodor sagte „Guten Morgen, Heinrich, guten Morgen, Liese“, und deutete auf die Plätze in der ersten Reihe. Dann griff er nach dem Seil der Ziege, zerrte sie zurück in den Stall und band sie sehr, sehr fest.

„Wo sind die anderen? “ fragte er, als er in den Schulraum zurückkehrte. „ Auf dem Acker “, antwortete Heinrich. „ Auf dem Acker “, wiederholte Theodor. „ Heute auch? “ Beide zuckten die Schultern. Theodor seufzte. Ihm waren mehr als 35 Kinder angekündigt worden. „ Nicht gut “, sagte er. Doch es war zu früh, sich ernsthafte Sorgen zu machen. „ Dann lasst uns weitermachen. Heinrich, liest du bitte die Buchstaben vor? “ Heinrich begann: „ A, B, C, D, E, F, G, H …“. „Gut “, sagte Theodor. „ Liese, liest du bitte ab H von hinten nach vorne? “ „ H, G, F, E, D, C, B, A …“, las sie langsam vor. „ Auch gut, danke“, nickte Theodor.

„ Nach dem H kommt das I. Welche Wörter beginnen denn mit diesem Buchstaben? “ Wieder herrschte Schweigen, bis sich Luise zaghaft hören ließ: „ Igel “, sagte sie. „ Ja, sehr gut “, antwortete Theodor. „ Heinrich? “ „ Isolde? “, antwortete der. „ Ja“, sagte Theodor, „ auch sehr gut. Ich gebe zu, das I ist wirklich …“ Lautes Meckern unterbrach ihn. Die Ziege trat kauend in den Raum. „ Ja, sag mal …“, Theodor fehlten die Worte. Was sollte er mit diesem Tier anfangen? Kopfschüttelnd zog er es wieder in den Stall, band es fest und kehrte zurück. Nachmittags wiederholte sich das Spiel. Theodor war ratlos und verabschiedete sich zerstreut von Liese und Heinrich. Mit frischem Gras im Arm trat er durch die Stalltür. Vielleicht würde das die Ziege beruhigen. Die stürzte sich tatsächlich auf das frische Futter und begann sogleich mit dem Fressen. Theodor aß den Rest der weichen Kleie und kroch bald müde in sein Heubett unterm Dach.

„ Neuer Tag, neues Glück “, dachte sich Theodor am nächsten Morgen, während die Vögel zwitscherten, das Mühlrad klapperte und die Ziege meckerte. Sein erster Gang führte ihn zum Wassertrog, der zweite in den Stall. Sie mussten miteinander auskommen. Darum führte er die Ziege an diesem Tag auf die Wiese hinter dem Schulhaus. Das Seil machte er an einem Pflock fest und ging in den Klassenraum. Kurz darauf kamen Heinrich, Liese sowie tatsächlich ein weiteres Kind. „Gustav, neun Jahre“, beantwortete es Theodors Frage nach Namen und Alter. Mühelos las Gustav das ganze Alphabet vor und sagte, er könne sogar schon ganze Wörter schreiben.

Streuobstwiesen sind wertvoll, weil sie vielen Tieren und Pflanzen

ein Zuhause bieten und alte Obstsorten bewahren.

Streuobstwiesen Picknick

Daraufhin ließ Theodor ihn Absätze aus dem Lesebuch abschreiben, während er mit den Jüngeren im Alphabet weitermachte. Bis M waren sie gestern gekommen. Mit N ging es weiter.

Sie waren gerade beim O angelangt, als in der Tür das bekannte Meckern ertönte. Die Ziege trat kauend durch die Tür und war schneller in der Ecke, als Theodor gucken konnte. Sie legte sich hin und war nicht dazu zu bewegen, wieder aufzustehen. Theodor begann zu schwitzen. „ Jetzt kommt das Geißlein“, sagte Liese. Theodor schaute erst sie, dann das Tier ungläubig an, nahe dran, sich an den Kopf zu schlagen. Er überlegte, ob er es noch in den Stall tragen sollte. Doch er verwarf den Gedanken. „ Heinrich, Gustav, holt schnell Stroh! “, forderte er die beiden Jungen auf.

Die waren flugs zurück und die Ziege bereitete sich aus dem Heu ein weiches Bett. Mit einem kurzen Schrei begann wenig später die Geburt. Weil es so langsam voranging, wollte Theodor eingreifen, doch die Kinder schüttelten den Kopf. „ Sie macht das allein“, sagte Heinrich. Nach zwei Stunden lag das Ziegenlamm endlich im Stroh. Kurz darauf begann das Lamm Milch zu saugen und Theodor hätte sich wieder an den Kopf schlagen können. Er schüttelte den Kopf. Dieses Mal über sich selbst.

Wann immer Theodor die Ziege und ihr Lamm in den nächsten Monaten in der Ecke rechts neben dem Pult sah, dachte er an seine ersten Tage zurück. Warum sie ihr Zicklein unbedingt im Klassenraum bekommen wollte, würde niemand ergründen. Aber es schien, als fühlten sich die Kinder wohler mit den Ziegen im Raum. Es kamen mittlerweile 15 Mädels und Buben regelmäßig – obwohl auch im Sommer viel auf den Feldern und mit dem Vieh zu tun war. Die wöchentliche Bezahlung hatte sich noch nicht eingespielt, doch manchmal ging er abends mit einem Kind nach Hause und bekam eine Mahlzeit. Und ob er sich seine Milch morgens im Stall oder in der Klasse holte, machte nun wirklich keinen Unterschied.

Wusstest du schon, dass viele Lehrer schnell das Handtuch warfen, weil sie weder Lohn noch Essen bekamen?

Kunst, Konzert, Trauung? Hier bist du richtig

Die Villa Wippermann und ihre Geschichte

Ende des 19. Jahrhunderts entstand in Halver die Villa Wippermann als besonders schönes Exemplar einer Fabrikantenvilla im Stil des späten Historismus. Gebaut wurde sie direkt gegenüber der Brennerei Gebrüder Wippermann. 1895 bezogen Gustav Adolf Wippermann, seine Frau Aline und ihre drei Kinder das imposante Haus. Heute bildet es als eines der drei Häuser der Kultur das Zentrum der Neuen Mitte Halver und beherbergt das Regionalmuseum Oben an der Volme.

Gute Zeiten waren das, als die Villa Wippermann entstand. Man nannte sie Belle Époque, die Schöne Epoche. Es herrschte Frieden in Europa, die Wirtschaft florierte. Genau dieses Flair strahlt die Villa heute wieder aus: an einem Hang gelegen, von Grund auf saniert, strahlend weiß, mit schönen Ornamenten, praktisch wie neu. Doch für die Familie von Gustav Adolf Wippermann endeten die guten Zeiten recht bald. Wie es mit der Villa weiterging, zeigen einige Schlaglichter. Doch von Anfang an.

Als Teilhaber der Brennerei Gebrüder Wippermann, in der z. B. Schnaps und Parfum produziert wurden und die er mit seinen Brüdern Ernst Wilhelm Wippermann und Karl August Wippermann besaß, führte Gustav Adolf Wippermann ein angenehmes Leben in Halver. Seine Frau Aline, geborene Lüsebrink, und er beschlossen Ende des 19. Jahrhunderts, sich einen neuen Wohnsitz in unmittelbarer Nähe der Brennerei erbauen zu lassen. Platz war reichlich vorhanden.

So entstand 1895 in einem kleinen Park ein Musterbeispiel des Villenbaus jener Zeit: Eine schneeweiße Villa im Stil des späten Historismus mit reich verzierten Fenstern, die bald von der fünfköpfigen Familie bezogen werden konnte.

Im Jahr 1900 ließen die Wippermanns eine Veranda anbauen. Sie wurde 1910 in einen Wintergarten umgestaltet und um ein Stockwerk aufgestockt. An der Rückseite entstand in einem Anbau eine neue Küche, um mehr Wohnraum für die inzwischen fast erwachsenen Kinder zu gewinnen. Doch die Zeiten änderten sich: Aline verstarb 1916, Sohn Hugo fiel ein Jahr später in Ersten Weltkrieg. Gustav Adolf Wippermann, ein aktiver Gestalter der Stadt Halver, der beispielsweise 1881 schon die örtliche Freiwillige Feuerwehr mitgründet hatte, überlebte seinen Sohn um 10 Jahre – er starb 1927.

Seine beiden Töchter Margarete und Elisabeth hatten inzwischen geheiratet und Halver verlassen. Sie vermieteten die Villa: die Unternehmerfamilie Schnöring wohnte hier, der Zahnarzt Karl Schartmann mietete Wohnung und Praxis im Haus. Nach Kriegsende wurden in freien Räumen auch immer wieder Flüchtlinge untergebracht. 1950, fünf Jahre nach dem Tod ihrer Schwester Margarete, verkaufte Elisabeth die Villa an die Stadt Halver.

Wusstest du schon, dass

Gustav Adolf Wippermann und seine Frau Aline Ende des 19. Jahrhunderts beschlossen, sich einen neuen Wohnsitz zu bauen und die Villa 1895 bezogen?

in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder Flüchtlinge in der Villa Wippermann untergebracht wurden?

Anders als heute lag das Grundstück der Villa Wippermann an der Frankfurter Straße im Jahr 1895 noch inmitten von Weiden und Wiesen. Das Terrain wurde erst in den Folgejahren erschlossen. Abgesehen von der schräg gegenüberliegenden Brennerei und der Villa von Ernst Wilhelm Wippermann gab es keine Nachbarschaft. Daher entschied sich Gustav Adolf Wippermann, das Grundstück von einer Mauer umbauen zu lassen. Und natürlich brauchte diese Mauer auch in standesgemäßes Tor.

Praktischerweise hatte ein Heizer der Kornbrennerei namens Ewald Förster während seines Militärdienstes als Fahnenschmied gearbeitet. Fahnenschmied war damals eine ehrenvolle Tätigkeit, denn er hatte die Aufgabe, die Regimentsfahnen zu pflegen und instand zu halten – was auch Schmiedearbeiten der Fahnenstangen einschloss.

Ewald Förster verfügte also über eine gewisse Fingerfertigkeit als Schmied. Und diese setzte er gerne ein, um das Tor zum Garten der Villa Wippermann herzustellen. Was er sich vornahm, war durchaus ambitioniert, denn sein großes Vorbild war das Tor zum Schloss Versailles. Er entwickelte jedoch eigene Ornamente und gab dem Tor auch eine andere Form.

Die kunstvolle Arbeit stand zwischenzeitlich – um einen Meter verkürzt – in der Von-Vincke-Straße 22 vor der Etage des früheren Heimatmuseums. Heute findet sich das Tor jedoch wieder an der ursprünglichen Stelle – ohne Mauer allerdings. Denn die wurde Mitte der 1970er Jahre entfernt.

Ulla Turck, geborene Wirths, kam im Herbst 1945 gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren zwei Geschwistern aus dem österreichischen Linz nach Halver zu den Großeltern. Ihr Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft. Da Linz 1943 und 1944 vor allem tagsüber stark bombardiert worden war, konnte Ulla zwei Jahre keine Schule besuchen. Wie viele andere verbrachte sie die Tage in Bunkern. Als sie zehnjährig in Halver ankam, konnte sie weder richtig schreiben noch rechnen.

Die Villa Wippermann war zu jener Zeit größtenteils vermietet – an den Zahnarzt Dr. Schartmann mit Familie im Erdgeschoss und die Unternehmerfamilie Schnöring im Obergeschoss. Freie Räume boten geflüchteten Familien in dieser Zeit jedoch immer wieder Unterkunft. Auch ein Mitgefangener des Vaters, ein Lehrer, wohnte hier mit Frau und Sohn in Räumen unterm Dach. Wegen einer Verletzung war er früher aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden und auf Empfehlung von Ullas Vater nach Halver gezogen. Doch die Bedingungen waren schwierig. „ Die kalte Bruchbude war voller Menschen“, beschrieb Ulla die Zustände in der Villa.

Sie erhielt mehrere Monate Nachhilfeunterricht beim Kameraden ihres Vaters, der noch immer im Krankenbett lag. „ Er unterrichtete in der obersten Wohnung, in einem alten Metallbett, zugedeckt mit einer dunklen Pferdedecke“, berichtet sie. Doch für sie lohnte sich das Ganze: Schon zu Ostern 1946 bestand sie die Aufnahmeprüfung für die damalige Mittelschule Halver.

Ines Berg, geborene Berndt, war gerade 2 Jahre alt, als ihre Familie Ende 1947 aus Swinemünde im heutigen Polen, vertrieben wurde. Da ein Bruder der Mutter bereits in Halver lebte, wurde die Stadt zum Ziel der anstrengenden Flucht Richtung Westen. Nach ihrer Ankunft im Sommer 1948, kam die Familie, der Zahnarzt Dr. Erhardt Berndt, die Mutter, Großmutter, ihr Bruder und sie selbst im Aufbau über dem Wintergarten der Villa Wippermann unter. In der benachbarten Wohnung lebte die Familie Fritz Schnöring.

Im Erdgeschoss wohnte der Zahnarzt Dr. Schartmann, der dort auch Räumlichkeiten für seine Praxis hatte. So gab es für kurze Zeit zwei Zahnärzte unter einem Dach, Dr. Berndt praktizierte jedoch nicht in Halver. Er hatte ein Angebot aus Bad Harzburg, eine Praxis zu übernehmen.

die Villa Wippermann heute das Regionalmuseum Oben an der Volme beherbergt?

Am 21. September 1948 unternahm er die, für die damalige Zeit, recht beschwerliche Reise in den Harz, um sich die Praxis anzusehen. Nach den Strapazen der Flucht, dem Verlust der Heimat und der ungewissen Zukunft war die Belastung zu groß geworden – nach seiner Rückkehr verstarb er am selben Abend, gerade mal 51 -jährig, an einem Herzinfarkt.

Ein zusätzlicher schwerer Schicksalsschlag für die Familie, den auch die damals Dreijährige als erste Erinnerung mit auf den Lebensweg nahm. Die Familie blieb in Halver, in der sie auch rasch eine Wohnung fand. Ines Berg wuchs hier auf, heiratete und lebt bis heute in Halver. Die Villa Wippermann aber erinnert sie immer an die traurigen ersten Tage in dieser Stadt, die ihr zur Heimat geworden ist.

In den 2010er Jahren begann die Umstrukturierung der Innenstadt Halvers im Zuge des Landesstrukturförderprogramms Regionale 2013. In der Neuen Mitte der Stadt wurde die Villa Wippermann nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten eines der drei Häuser der Kultur. In dieser Zeit wurde sie 2015 auch unter Denkmalschutz gestellt. Bei den langjährigen Arbeiten unterstützte der Heimatverein Halver e.V. in historischen Fragen.

2017 wurde die sanierte Villa Wippermann für die Öffentlichkeit geöffnet, sie beherbergt heute das Regionalmuseum Oben an der Volme – als Nachfolgeeinrichtung der Heimatstube, des früheren Museums vom Heimatverein Halver.

heute Das Regionalmuseum Oben an der Volme ist regelmäßig geöffnet. Du kannst hier im Obergeschoss wechselnde Sonderausstellungen zu spannenden Themen aus Halver und Umgebung entdecken und dir in einer kleinen Dauerausstellung z. B. ansehen, wie zu Zeiten der Wippermanns ein typisches Klassenzimmer aussah. Im Erdgeschoss finden ebenfalls spannende Wechselausstellungen und kulturelle Veranstaltungen statt.

Dabei entdeckst du die wunderschöne Villa Wippermann auf ihrem Parkgrundstück von innen und außen. Und lass dir auch das schmiedeeiserne Tor nicht entgehen. Das Standesamt Halver nutzt die Villa sogar für Trauungen. Und oberhalb der Villa ist ein toller Spielplatz mit Kletterburg und Wasserspielen.

Wie lebten Bauern damals? Schau mal rein...

Kein gutes Jahr für die Bauern im westlichen Sauerland: 1829 regnet es monatelang. An eine Ernte, geschweige denn an eine gute, ist nicht zu denken. Das Getreide auf den Feldern ist ertrunken, die Kartoffeln bleiben kümmerlich. Die Kleinbauern sind harte Arbeit gewohnt, bei der alle mit anpacken. Auch Jacobs Familie hat schon lange gelernt, mit unerwarteten Bedingungen umzugehen. Sogar, wenn es noch schlimmer kommt, als erwartet. Wenn Dinge passieren, die ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. So wie in diesem November.

Jacob horcht auf. Schnell verbirgt er die Hände hinter dem Rücken. Eine schwere Bö zerrt an Hemd und Hose, während er sich hinter dem Stamm der Eiche im Hof versteckt. Die Mutter ruft. Soeben tritt sie aus dem großen Tor des Bauernhauses, trocknet sich die Hände an der dunklen Schürze. „ Jacob! “, ruft sie gegen das Brausen des Windes an. „ Komm herein! “ Er zögert, blickt auf die Birne, die verlockend in seinen Händen liegt. Der Novembersturm hatte die letzte Frucht vom Birnbaum geschüttelt, der ein paar Meter hinter ihm steht.

Sie war direkt vor seinen Füßen gelandet. Prall und ganz bestimmt zuckersüß. Ein Geschenk des Himmels. Wenn er sie jetzt mit hineinnimmt, packt die Mutter sie in die Milchkammer. Das will er aber nicht. Sie gehört ihm. Verzweifelt überlegt er, wo er sie verstecken kann. Die Mutter steht noch immer in der Tür, ruft wieder „ Jacob! “. Laut, energisch. Dann dreht sie sich um. „ Heinrich“, hört er sie ins Haus brüllen. „Wo ist Jacob? “ Die Antwort des Vaters ist nicht mehr als ein Grummeln. Jacob nutzt die Chance, hinter Mutters Rücken zum Haferkasten zu flitzen.

Das Manöver gelingt. Am hölzernen Häuschen ist ein Brett lose. Bis morgen kann er seine Birne dort lagern. Mit rotem Kopf biegt er kurz darauf um die Ecke des Getreidespeichers und geht zum beinahe fensterlosen Bauernhaus, das am Hang Wippekühling steht. Er prallt mit dem Vater zusammen, der ihn sogleich am Ohr ins Innere zieht. „Was hast du jetzt schon wieder ausgeheckt? “, fragt er. Zwecklos, zu antworten oder sich zu wehren. Der Vater schließt mit der Rechten geschickt das mächtige Tor und zerrt Jacob in die nur durch eine Talglampe beleuchtete Stube. Seinem Jüngsten wird er die Flausen schon austreiben.

Am Tisch warten die Geschwister, die Löffel senkrecht in der Hand. Auch Knecht Frieder schaut ihn missmutig an. Eigentlich ist er Jacobs Freund, aber beim Abendessen versteht er keinen Spaß. Über dem offenen Feuer in der Küche hängt der Kessel mit der brodelnden Suppe. Ihr Aroma geht im Rauch unter. Das Haus ist davon erfüllt. Die Mutter schöpft die Suppe in Schalen. Je zwei Kellen für den Vater und für Frieder. Anderthalb Kellen für Peter, den ältesten Sohn. Je eine Kelle für Mathilde und Almut, den mittleren Sohn Karl, sie selbst und Erna. Für Jacob den Rest.

Empört schaut Jacob in seine Schale, doch er schweigt und denkt an die versteckte Birne. Nach dem Gebet wird schweigend gegessen. Die drei Kühe in der Tenne käuen ihr Heu wieder, das Pferd knabbert am Hafer, die Ziegen am Gras. Jacob versenkt Schwarzbrot, um es aufzuweichen, und löffelt es heraus. Bald darauf liegt er mit Brüdern und Schwestern, Magd und Knecht oben auf der Galerie im Strohbett. Kaum, dass er liegt, schläft er. Direkt unter der Schlafnische jedoch – im Bettkasten in der Stube – unterhalten sich Heinrich und Margarethe flüsternd. Der monatelange Regen hat das Heu auf den Weiden faulen lassen, der Futtervorrat für die Tiere ist knapp. Sie müssen so lange wie möglich hinaus auf die Weide.

Die Kartoffelernte war karg, der Hafer ist wegen des Regens nicht gereift und mit dem Roggen sieht es nicht besser aus. Der Ertrag wird gering sein. Zudem konnte bisher – immerhin schon Mitte November – die Wintersaat nicht ausgebracht werden. Sie würde in den feuchten Böden verfaulen – oder gar hangabwärts geschwemmt. Es sieht also düster aus.

Vor Morgengrauen ist das Haus wieder wach. Der Sturm hat nachgelassen, es regnet seit Langem erstmals schwächer. Mutter Margarethe facht das Feuer an. Erna melkt die Kühe. Frieder und Peter misten den Stall. Der Haufen unter der Eiche dampft. Bauer Heinrich begutachtet auf einem der Felder den Stand der Dinge, schaut die kläglichen Haferpflanzen an, klaubt Erde auf, wirft sie zurück, schüttelt den Kopf. Nass und schwer. Im Haferkasten liegt dieses Jahr nur wenig Saatgut. Soll er es säen oder aufheben? Säen. Er muss es wagen. Keine Saat, keine Ernte. Noch ist der Boden zu nass, aber der Regen lässt nach. Er nickt und kehrt zurück.

Wusstest du schon, dass im ganzen Sauerland 1829 auf sehr regenreiche Monate tatsächlich ein extrem strenger Winter folgte?

Dort stehen schon Getreidekaffee, frische Milch und Brot bereit. Alle kommen für ein kurzes Frühstück zusammen. „ Peter, Karl: Ihr geht zur Schule“, ordnet der Vater an. Die sind eher erstaunt als begeistert. Nicht gerade der nächste Weg zur Heesfelder Schule (siehe Seite 16-19). Doch die Arbeit auf den schlammigen Feldern ist auch wenig verlockend. „ Mathilde, Almut, Jacob: Ihr holt Holz im Wald! “ Er erhebt sich, nickt Frieder dabei zu. Margarethe schafft Ordnung und Erna begibt sich in die Milchkammer, um Butter zu schlagen. Samstags bringt Heinrich sie zum Markt.

auf den kargen Böden in der gebirgigen Region hauptsächlich Hafer und Roggen gediehen?

Indessen machen Jacob und seine Schwestern sich mit Rückentragen auf den Weg durch den Wald. Der ist wie ausgefegt, weil die gesamte bäuerliche Nachbarschaft immer wieder Brennholz sucht. Eine halbe Stunde gehen sie, bis der Mischwald in Nadelwald übergeht. Hier finden sie noch Reisig und bündeln es auf einem Haufen. Mathilde hackt mit der alten Axt Stücke von einem umgeworfenen Baum, die sie auf ihren Tragen festzurren. Jacob will schnell zurück, seine Birne wartet. Gegen Mittag sind sie zu Hause, durchnässt vom Nieselregen.

Dort stellen sie die Tragen ab und laufen zum Feuer, um sich aufzuwärmen. Im Kessel blubbert Haferbrei. „Gleich ist Mittag“, sagt Margarethe. „Geh den Vater und Frieder holen“, fordert sie Jacob auf. Der lässt sich nicht lang bitten. Endlich eine Gelegenheit, beim Haferkasten vorbeizusehen. Schnell huscht er hinüber und lugt unter das Brett. Sie ist noch da! Froh hüpft er den Feldweg hinunter. Er sieht seinen Vater am Rand des hangabwärts reichenden Felds. Frieder hat gerade eine schnurgerade Furche vollendet, ungefähr auf der Hälfte des Feldes hat er die kläglichen Reste des nicht unreifen Hafers untergearbeitet. Scheinbar wird die Saat vorbereitet. Ohne Peter und Karl? Jacob kratzt sich am Kopf, rennt aber weiter. „ Mittagessen“, brüllt er.

Heinrich nickt knapp, Frieder spannt das Pferd aus. Schweigend gehen sie bergan zum Haus. Der Wind pfeift durch ihre Beine, kälter als vor einer Stunde. Abrupt bleibt Heinrich stehen. Er schnuppert, horcht, guckt in die Luft, betrachtet die Krone der großen Eiche. Dreht sich um, schaut den Weg hinunter zu den zwei Eichen, die ihn begrenzen. Lässt den Blick über die bewaldeten Berge im Osten – Hüttenberg, Bocksberg, Ahnritt – und über den wolkigen Himmel gleiten.

Dann hält er einen feuchten Finger in die Luft. „Ostwind! “, stellt er fest und beginnt zu fluchen. „ Schnell! “, treibt er Frieder und Jacob an. „Wir bekommen Schnee! “ „ Schnee? “, ruft Jacob freudig. Doch dann sieht er das unter dem verstrubbelten grauen Haaransatz aschfahle und grimmige Gesicht seines Vaters. In Eile erreichen sie das Haus, wo Frieder das Pferd auf die Weide bringt. So ganz versteht Jacob den Aufruhr nicht. Aber er erkennt, dass seine Birne noch warten muss.

„ Margarethe“, ruft Heinrich schon vom Tor ins dunkle Haus hinein. „ Es gibt Schnee! Wir müssen uns sputen.“ „ Schnee? “, fragt sie ungläubig und auch die Mädchen blicken erstaunt von ihrer Arbeit auf. „ Ja, heute. Spätestens bei Nacht.“ „ Aber sicher nur ein bisschen“, beruhigt sie ihn. Er schüttelt den Kopf. „Guck‘ raus! “ Margarethe schnuppert kurz und nickt, auch Frieder macht ein sorgenvolles Gesicht. „ Ausgerechnet heute habe ich die Söhne in die Schule geschickt! “, stöhnt Heinrich und flucht wieder. „ Heinrich! “, schilt ihn Margarethe und blickt ihn beschwörend an. Nicht vor den Kindern!

Der Gescholtene zuckt die Schultern und verteilt Aufgaben. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht aus dem Haus können. Mädchen, ihr geht nochmal in den Wald. Wir brauchen mehr Holz. Jacob, du kommst mit aufs Feld. Erna, du holst die Tiere und guckst, dass du noch Heu zusammenbringst. Margarethe, feg die Eicheln zusammen und hol sie ins Haus“, sagt er und will wieder hinaus. „Wohin? “ fragt seine Frau. „ Das Essen wartet.“ „ Keine Zeit “, antwortet Heinrich. „ Doch“, sagt Margarethe. „Wir essen! “ Mürrisch gibt sich Heinrich geschlagen.

Frisch gestärkt verlassen die Männer kurz darauf das Haus. Jacob möchte zum Speicher abbiegen, trottet aber lieber brav hinterher. Er soll das Pferd von der Weide holen und führt es zum Leiterwagen, auf den Vater und Knecht die hölzerne Egge verladen. Heinrich hat beschlossen, trotz des Schnees ein halbes Feld Roggen auszusäen. Zuvor ist der gepflügte Boden allerdings noch mit der Egge zu bearbeiten. Frieder hatte die Stirn gerunzelt. Dass dies nicht den Bauernregeln entspricht, weiß Heinrich selbst. Doch womöglich taut der Boden in diesem Jahr nicht mehr auf. Unterm Schnee hat das Saatgut immerhin eine kleine Chance, zu keimen.

die einfachen Bauern ihre Butter nicht selbst aßen, sondern verkauften, um Geld z. B. für Saatgut zu verdienen?

„ Jacob, hol‘ den kleinen Sack Roggensaat “, ruft er. Der staunt zwar, trollt sich aber. Er betritt den Haferkasten, blickt verstohlen ins hinterste Eck und stellt erleichtert fest, dass sein Schatz gut verborgen ist. Dann zieht er am Sack gleich vornean, schwer! Er stellt sich rückwärts davor und greift über die rechte Schulter mit beiden Händen nach dem zugeschnürten Ende. „ Uff! “, schnauft er, als der Sack auf seinem Rücken liegt. Gebeugt setzt er langsam einen Fuß vor den anderen.

das Bauernhaus Wippekühl, in dem unsere Geschichte spielt, um 1600 gebaut und Ende des 20. Jahrhunderts aufwendig renoviert wurde?

Frieder sieht die kleine, gekrümmte Figur auf sich zuwanken, springt vom Wagen und läuft ihr entgegen. Er greift nach dem Sack, wirft ihn sich auf die Schulter und sagt grinsend: „Wir wollen ja nicht, dass du einen Buckel kriegst “, sagt er. Der Sack landet auf dem Wagen und Jacob daneben. Auch Frieder schwingt sich aufs Brett. Heinrich schnalzt mit der Zunge, los geht‘s. Es folgen arbeitsreiche Stunden. Während leichter Schnee einsetzt, eggt Frieder die gepflügte Hälfte des Felds. Heinrich und Jacob folgen ihm mit Eimern voll Roggensaat, die sie in weitem Bogen auswerfen. Anschließend beraten sich die Männer kurz. Sie verladen die Egge wieder auf den Wagen. Dann spannt Frieder den Pflug an und kümmert sich um die andere Feldhälfte.

„Geh‘ hinauf und hilf der Mutter “, sagt Heinrich bald darauf zu Jacob. Der lässt sich das nicht zweimal sagen, denn die Kälte zieht ihm schon durch Mark und Bein. Er nickt und läuft, begleitet von klitzekleinen tanzenden Schneeflocken, sich ein paarmal um die eigene Achse drehend, den Weg hinauf zum Haus. Die Mutter harkt dort Eicheln und Laub zusammen. Sie winkt ihren Jüngsten zu sich und drückt ihm die Harke in die Hand. „ Mach‘ du weiter “, sagt sie. „ Ich bringe die Eimer rein.“

Während Jacob harkt, hört er seine Brüder den Hügel herunterkommen. Beide tragen Kleinholzbündel, geschnürt mit einem Bindfaden. Jacob lässt die Harke fallen und rennt ihnen entgegen. „ Der Vater sagt, es gibt Schnee! “, verkündet er. „ Haben wir gemerkt “, sagt Peter grinsend. „ Darum sind wir ja schon da! “ Schwatzend gehen die Jungen ins Haus, wo sie das Holz abladen und den Rest Haferbrei essen. Margarethe hebt derweil mit einer Stange eine fette Speckschwarte aus dem Rauchfang und widmet sich weiter dem Abendessen.

Peter und Karl ziehen wenig später mit Sense, Rechen und Rückentrage weit nach oben zur zweiten Weide. Dorthin, wo es trockener ist. Jacob füllt den Rest seiner Ausbeute in den letzten Eimer und schleppt ihn ins Haus. Als er wieder heraustritt, sieht er seine mit Reisigbündeln bepackten Schwestern. „ Es schneit! “, schreit er. Die beiden schauen sich an und kichern. „Wirklich? “, fragt Mathilde und klopft sich mit einer Hand die Flocken von der Jacke.

„ Jacob, geh‘ den Vater und Frieder zum Abendessen holen“, ruft die Mutter im selben Moment aus dem Haus, als Peter und Karl von den Weiden zurückkehren. Drinnen herrscht Geschäftigkeit. Das Holz der Mädchen, das Gras der Jungen und die Werkzeuge müssen verstaut werden. Über dem Feuer brutzeln Speck und Kartoffeln in einer Pfanne. Immerhin ist es dort hinten warm. Seufzend zwängt sich Jacob durch das jetzt angelehnte Tor und läuft durch die immer dickeren Flocken bergab. Die Männer haben ihr Tagwerk bereits vollendet. Der Pflug steht neben der Egge auf dem Wagen, das Pferd ist angespannt. Wieder setzt Frieder den Jungen hinten auf den Wagen und schwingt sich daneben. Im Schneegestöber rollen sie gemächlich bergan. Oben springen sie ab, Geräte und Wagen sind schnell im Schuppen neben dem Schweinekoben verstaut. Jacob bringt das treue Pferd ins Haus, seine Brüder reiben es trocken. Dann ist Feierabend. Das Tor schließt, Schnee und Kälte bleiben draußen.

Wieder pfeift der Wind ums Haus. Nach der Geschäftigkeit der letzten Stunden verschlingt die Gemeinschaft die gebratenen Kartoffeln, die wie ein Festmahl anmuten. Festmahl? Siedend heiß fällt Jacob seine Birne wieder ein. Minutenlang starrt er grübelnd in seine Schüssel. Und nun? Das Tor ist geschlossen, keiner kommt mehr raus. Langsam löffelt er seine Kartoffeln weiter. Gleich gehen alle zu Bett. Aber morgen muss er sich um seinen Schatz kümmern. Noch am Tisch fallen ihm die Augen zu. Auch die anderen sind müde. Bald mischt sich nur noch das Rascheln der Rinder, das Schnauben des Pferds und das Schnarchen der Männer ins Sturmgeheul.

Der nächste Morgen graut noch nicht einmal, als das Haus schon wieder auf den Beinen ist. Die Tiere verlangen nach Futter, sodass für alle sofort die morgendliche Routine beginnt. Heinrich öffnet vorsichtig die Nebentür, die zur Hangseite führt. Viel kann er nicht erkennen, noch ist es zu dunkel. Der Lichtschimmer zeigt ihm jedoch eine Schneedecke von einem halben Meter, die bis zur Schwelle reicht. Viel für eine einzige Novembernacht. Der Wind bläst stark, fängt sich zwischen Haus und Hang, wirbelt Eiskristalle hinein. Schnell schließt er die Tür. Es ist wie befürchtet. Felder und Weiden sind schneebedeckt, die Tiere müssen auf der Tenne bleiben ...

Eine Rangerführung durch den Frühlingswald auf der Nordhelle

Das ist Jannick Rüsche

Alles neu macht der Mai. Das ist auch das Motto der Führung Ebbegebirge im Frühjahr mit Ranger Christoph Nolte. Sie widmet sich besonders den farbenfrohen Frühblühern, die zwischen den vielen Grünschattierungen aufblitzen und führt auf der Nordhelle vorbei an Quellen und Hangmooren. Neben spannenden Entdeckungen und wertvollen Informationen sind tolle Panoramablicke auf der acht Kilometer langen Wanderung inklusive.

Die Vorzeichen waren nicht gut. Am Vortag hatte es in Strömen geregnet. Echte Bindfäden, die sich selbst bei wetterfester Kleidung bis auf die Haut vorarbeiten konnten. Ein dunkler Tag, wie man ihn im Mai eigentlich nicht erwartet. Mit bunten, abgeregneten Blütenteppichen unter Bäumen. Umso größer die Überraschung, als am Morgen die Sonne durch die Wolken blinzelt. Sie übertreibt es nicht, doch sie scheint zu sagen „ Hey, ich bin noch da.“

Eine gute Nachricht. Denn am Telefon hieß es einige Tage zuvor: „ Die Führung findet grundsätzlich statt. Nur bei Starkregen oder Sturm fällt sie aus.“ Alles klar, es kann also losgehen. Schon bald ist der große Wanderparkplatz an der Nordhelle erreicht, umgeben von frischem Grün. Nach und nach trudeln die Teilnehmer ein. Die Luft ist feucht, der Boden auch, und alle entscheiden sich für die halbhohen Wanderschuhe. Ein kleiner Trupp von sechs Leuten kommt zusammen, vier Männer und zwei Frauen.

Während wir auf eventuelle Nachzügler warten, begrüßt uns Christoph Nolte, Ranger beim Landesverband Wald und Holz Nordrhein-Westfalen. Er stellt seine Tätigkeit kurz vor. Seine Hauptaufgabe: Umweltbildung. Meist für Kinder und Jugendliche, bei denen man – insbesondere, wenn sie aus städtischen Regionen kommen – mit den Naturthemen immer öfter bei null anfangen muss, wie er sagt.

Bei den Führungen für Erwachsene geht es neben der Bekanntschaft mit Naturschönheiten auch um Sensibilisierung: Denn Müll gehört ebenso wenig in den Wald wie brennende Zigaretten, vor allem im Sommer. Forst- und Wanderwege sind auch keine Pisten für Motorräder oder Quads. Eigentlich selbstverständlich, sollte man meinen. Ist es aber scheinbar nicht. Im Einsatz sind er und seine Kollegen aus Südwestfalen auf dem Rothaarsteig, auf der Sauerland Waldroute und – wie wir heute – auf dem Sauerland Höhenflug.

Als klar ist, dass wir vollständig sind, wandern wir los. Wie es scheint, mitten hinein ins sprießende Grün des Nordrhein-Westfälischen Staatswalds – aber natürlich auf dem Weg, dem Höhenflug. Schon kurz nach dem Aufbruch fällt einem der Teilnehmer die Baumform in einer kleinen Fichtengruppe auf. Gut bemerkt, denn tatsächlich ist es eine spezielle Art. „ Die serbische Fichte ist besonders schmal. Sie wird gerne in den Höhenlagen gepflanzt, weil sie nicht so anfällig für Schneebruch ist “, erklärt Christoph Nolte. Schließlich ist die Nordhelle, an deren Flanke wir uns bewegen, mit 663 Metern der höchste Berg im Märkischen Sauerland.

Wusstest du schon, dass in Südwestfalen zehn Ranger des Landesverbands Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (Wald und Holz NRW) Führungen und Wanderungen durchführen?

Weitere Informationen Ebbegebirge

allein im Märkischen Sauerland rund 140 kleinere Gebiete aus verschiedenen Gründen unter Naturschutz stehen?

Kurz darauf greift Christoph Nolte das erste Mal ins Grüne und zupft eine Pflanze mit kleinen weißen Blüten ab, die am Wegesrand eher unauffällig wirkt – vor allem, wenn man noch keinen Blick für die kleinen Schönheiten entwickelt hat. „ Das ist die Knoblauchsrauke. Wenn Sie die Blätter verreiben, riechen Sie, woher ihr Name kommt “, sagt er lächelnd. Schon bald nimmt er die nächste Pflanze ins Visier: Das Scharbockskraut mit seinen leuchtend gelben Blüten hat was von einer Butterblume, allerdings sind die Blütenblätter spitz. „ Der Name Scharbock bedeutet Skorbut. Das Kraut enthält viel Vitamin C und konnte die Krankheit verhindern“, erläutert Christoph Nolte.

Wir passieren eine Eberesche, besser bekannt als Vogelbeere. Wie Christoph Nolte berichtet, ernähren die Beeren rund 30 Vogelarten, was den Namen erklärt. Auch verschiedene Insektenarten naschen daran. Von den prachtvollen Blüten ist noch nichts zu sehen. Aus ihnen entstehen später die orangen Beeren, die entgegen der verbreiteten Meinung nicht giftig sind. In früheren Zeiten haben die Bauern auch ihre Schweine zum Fressen in die Wälder getrieben, sie waren auf die Beeren ganz versessen. Christoph Nolte schwärmt außerdem vom außergewöhnlich schönen, hellen Holz, das aus ihr gewonnen wird.

Leicht bergan geht es weiter, rechts zeigt sich ein großer Bereich mit jungem Laubwald in zartem Grün. Zwei bis drei Meter ragen sie in den Himmel, Birken sind zu erkennen. „ Das ist eine ehemalige Kyrill-Fläche“, berichtet Christoph Nolte. „ Der Sturm im Januar 2007 hatte hier alles zerstört. Und jetzt haben wir wieder einen tollen Laubwald.“ „ Haben sich die Bäume selbst ausgesät? “, fragt eine der Teilnehmerinnen. Teils, teils.

Christoph Nolte erläutert, dass der junge Wald durch eine Mischung aus Anflug und Kulturpflanzung entstand. Birken und Ebereschen waren die Pioniere. Dann wurden Eichen und Bergahorn zusätzlich gesetzt. Denn Birken- und Eschenlaub ist für sie perfekter Dünger.

Kurz nach einem Abzweig wendet sich Christoph Nolte wieder den Frühblühern am Boden zu und pflückt ein besonders hübsches Exemplar in Blau-Violett. „ Das ist ein Waldveilchen“, stellt er die Pflanze vor. „ Es hat einen ganz besonderen Trick, um sich fortzupflanzen. Der Samen ist umgeben von einer süßen Flüssigkeit, die die Ameisen anlockt. Sie tragen den Samen dann in andere Gebiete.“

Auf der anderen Seite des Weges sieht es allerdings nicht ganz so hübsch aus, denn dort hat sich der Borkenkäfer offenbar sehr heimisch gefühlt. Nach dem Ausräumen ist viel Totholz geblieben, das nicht mehr wirtschaftlich zu verwerten ist. Zu sehen ist jedoch auch, dass sich auf der Fläche bereits wieder heimische Sträucher und Bäume ansiedeln.

Inzwischen zeigt uns Christoph Nolte weitere Pflanzen am Boden. Den Huflattich zum Beispiel, eine Heilpflanze mit sehr großen Blättern, die eine weiche Unterseite haben.

Er empfiehlt sie als Toilettenpapier im Wald, denn entgegen der landläufigen Meinung brauchen Papiertaschentücher bis zu fünf Jahre, um zu verrotten. Auch der Spitzwegerich, der häufig am Wegesrand zu finden ist, hat relativ große Blätter. Deren Saft wirkt antibakteriell. Vermischt mit Spucke ist er zum Beispiel ein schnelles und wirksames Mittel gegen Insektenstiche. Seine ährenartigen Blüten stehen auf langen Stängeln.

Ganz anders die Gänseblümchen mit weißem Blütenblätterkranz und gelber Blüte. Da sie fast das ganze Jahr blühen, sind sie auch unter dem Namen Immerschön bekannt. In unmittelbarer Nähe finden sich im Unterholz weite Felder mit Waldheidelbeeren. Ihre kleinen, hängenden Blüten sind im dichten Grün kaum auszumachen. Später finden wir Bereiche, in denen Waldheidelbeeren und Preiselbeeren wachsen – zu erkennen an den dunkleren Blättern.

Wir wandern jetzt am nördlichen Hang der Nordhelle. Hangabwärts ist der Wald nach trockenen Jahren und Borkenkäferbefall nicht mehr so dicht, wie er mal war. Hangaufwärts zeigt uns Christoph Nolte eine Lärche, an deren Stamm sich ein Pilz angesiedelt hat. „ Dieser Baum war geschwächt und wurde dann vom Zunderschwamm befallen“, erklärt Christoph Nolte. „ Anders als zum Beispiel Steinpilze, die mit den Bäumen in einer Symbiose leben, ist er ein Parasit und zerfrisst das Holz. Man kann davon ausgehen, dass der Baum bereits tot ist.“ Ein Bild, das traurig stimmt, zumal es auf unserer Runde nicht der letzte befallene Baum sein wird. Der Zunderschwamm trägt seinen Namen übrigens nicht von ungefähr, er wurde in früheren Zeiten zum Feuermachen verwendet.

In Richtung Norden bietet sich jetzt an vielen Stellen ein atemberaubendes Panorama über Weiden und Äcker, aber auch über geräumte Waldflächen hinweg, die vielleicht sogenannte Sukzessionsflächen bleiben, in denen sich der Wald weitgehend selbst regeneriert. Herscheid liegt idyllisch an einem Hang gegenüber –passend steht hier unter Kastanien ein Waldsofa bereit. Wenig später sehen wir bis zum Wixberg in Altena und schließlich geht der Ausblick bis zur Oestertalsperre, die von hier aus ganz klein wirkt. Christoph Nolte erzählt von den Versuchen, passende Baumarten zu finden, die mit dem Klimawandel gut zurechtkommen.

Wusstest du schon, dass dazu zum Beispiel die Hangquellmoore im Ebbegebirge, Buchenwälder um Iserlohn oder die Formationen des Felsenmeers in Hemer gehören?

es in Naturschutzgebieten nicht erlaubt ist, Beeren und Pilze zu sammeln, dir die Ranger aber gerne Stellen zeigen, an denen das Sammeln erlaubt ist?

Er macht uns auf eine vor Jahrzehnten gepflanzte Amerikanische Eiche aufmerksam, die im Ebbegebirge prächtig gedeiht – nur ihr Laub zersetzt sich sehr langsam. Ein Zeichen dafür, dass sie hier noch nicht heimisch ist.

Bald darauf liegen rechter Hand einige der Hangmoore, besonders geschützte Bereiche im Ebbegebirge. Sie bieten Pflanzen nur wenige Nährstoffe, sodass hier nur jene gedeihen, die mit den Bedingungen zurechtkommen. Sonnentau, Wollgras und Moorbirke zum Beispiel. Direkt im Quellwasser wächst das stark gefährdete Torfmoos, das das 30 -fache seines Gewichts an Wasser aufnehmen kann. In diesem Bereich zeigt uns Christoph Nolte auch einen der typischen Totholzbäume – ohne Krone, dafür mit vielen Höhlen. „ Schwarz- und Buntspechte nutzen die Höhlen zur Brut “, berichtet er. „ Oft nisten darin auch Sperber, sie kleben die Löcher teilweise zu. Zuletzt kommen dann die Siebenschläfer und richten sich ein.“

Unter Bäumen empfangen uns dann saftige Moose und ein weiteres weiß blühendes Pflänzlein am Boden. „ Schauen Sie sich die Blätter mal genau an“, fordert Christoph Nolte uns auf. Wir erkennen die typische Form des Klees. „ Das ist Sauerklee“, erklärt er uns. „ Er ist ebenfalls sehr reich an Vitamin C und früher hat man ihn sogar für den Winter konserviert. Auf Klassenfahrten kommt es immer besonders gut an, wenn wir den Sauerklee im Wald pflücken und später Salat daraus machen.“

An der ursprünglichen Wegführung des Höhenflugs sind einige Buchen vom Zunderschwamm befallen und drohen umzustürzen, daher folgen wir jetzt einer Umleitung. Wir haben die Spitze der Nordhelle fast erreicht, die eigentlich eher ein Plateau ist. Die Strecke führt an mehreren Flächen entlang, die gerade wiederaufgeforstet werden. In kleinen Plastikrohren stecken junge Stieleichen, gut geschützt vor Wildverbiss. Bis sie weit in den Himmel ragen, wird es viele Jahre dauern. Doch der Anfang ist gemacht. Ansonsten ist die Vegetation hier oben vielfältiger, Weiden sind zu sehen, auch Sträucher wie Schlehen und Schwarzdorn. Am Wegesrand tauchen Waldveilchen in großer Zahl auf, ein wunderschöner Anblick.

So großblättrig, dass er an Rhabarber erinnert, zeigt sich dann der Pestwurz. Auch hier ist der Name Programm, denn im Mittelalter kochte man daraus einen übel riechenden Sud, der gegen die Pest helfen sollte. Christoph Nolte reibt an einem Blatt und bietet an, daran zu riechen. Wir verzichten dankend. Da gefallen uns der Beinwell am Robert-Kolb-Turm – aus ihm wird laut Christoph Nolte heute noch Schmerzsalbe gemacht – und der Gundermann, beide blühen leuchtend blau, schon besser. Wie Christoph Nolte erzählt, braute man mit letzterem früher sogar Bier, Gundermann ersetzte den Hopfen. Ein gutes Stichwort, denn ein kühles Getränk wäre jetzt, wo der Rundgang fast beendet ist, gar keine schlechte Idee. Doch das Café Nordhelle ist noch geschlossen. Wir sind etwas zu früh dran.

Ein Buchtipp gefällig?

Geheimnisvolle Moore, Skivergnügen und der letzte Auerhahn. Die Geschichten der Forstwege im Ebbegebirge vom Heimatbund Märkischer Kreis

Eine Kräuterwanderung am Rande des Naturschutzgebiets Apricke

Spätsommer 2022 im Märkischen Sauerland. Spätsommer auch auf dem ehemaligen Militärübungsplatz gleich neben dem Sauerlandpark Hemer, der sich ins Naturschutzgebiet Apricke verwandelt hat. Für die Menschen und für manche Tiere rückt die Ernte- und Sammelzeit näher. Nur muss man erstmal erkennen, was man ernten und sammeln könnte. Die zertifizierte Naturparkführerin des Naturparks SauerlandRothaargebirge, Birgit Stübe, öffnet auf der Wanderung Zeit der Ernte Samen und Früchte so manche Augen für Kräuter, Sträucher und Bäume.

Birgit Stübe begrüßt uns am Pavillon mit Tourist-Info und Naturpark-Infozentrum Hemer am östlichen Ende des Sauerlandparks Hemer. Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 5 und 65 Jahren hatten sie erwartet – gespannt auf das, was auf der Kräuterwanderung zu entdecken sein wird. Die Route führt am Rand der sogenannten Magerwiese des Naturschutzgebiets Apricke entlang.

Unsere erste Station sind die Obstbäume gleich am Anfang des Weges. „ Dies ist eine Streuobstwiese, wo alte Obstsorten angepflanzt werden“, berichtet Birgit Stübe. „ Sie gehört dem Naturschutzzentrum Märkischer Kreis.“ Streuobstwiese klingt irgendwie niedlich, wird aber dem, was wir sehen, gar nicht gerecht. Denn es sind heute an die 300 Bäume mit verschiedenen alten Apfel-, Birnen-, Pflaumenund Kirschsorten, die an drei Seiten des Naturschutzgebiets Apricke wachsen. Einige Apfelbäume mit klangvollen Namen wie Rheinischer Krummstiel, Roter Trierer Weinapfel oder Prinz Albrecht von Preußen schauen wir uns näher an.

„ Anders als die Apfel-Neuzüchtungen seit den 1960er Jahren enthalten die alten Sorten noch Eiweiße und rufen daher selten Allergien hervor. Generell sind Äpfel reich an Calcium und Eisen, sie sind zum Beispiel gut für die Muskeln, aber auch für den Stoffwechsel, das Herz und die Gefäße“, erläutert Birgit Stübe und verweist auf das englische Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away “.

Den Kindern sind anscheinend die Pflanzen am Boden näher als die hoch hängenden Früchte. Sie hocken sich interessiert mal über gelbe, mal über weiße Blüten. „Was ist das? “, fragen sie. „ Und was ist das? “ Birgit Stübe weiß jede Frage zu beantworten. „ Spitzwegerich, entzündungshemmend. Der Saft aus den Blättern wirkt zum Beispiel lindernd gegen Insektenstiche. Oder Wiesenlabkraut, wurde früher zum Rotfärben verwendet.“

Indessen ist die Runde zum nächsten Stopp gelangt: einer großen Fläche mit grünen, halbhohen Pflanzen. Selbst die Kleinsten wissen, worum es sich handelt. „ Brennnesseln! “, rufen zwei. Klar, wer draußen spielt, macht schon von Kindesbeinen an seine Erfahrungen damit. Birgit Stübe pflückt gekonnt eine Spitze –dieses Mal hat niemand das Bedürfnis, es ihr gleichzutun. Birgit Stübe hält den Stängel auf den Kopf, man sieht die Unterseite der Blätter. „ Unter den Blättern sind die Nesselhaare, die Flüssigkeit verursacht schmerzhafte Quaddeln auf der Haut. Das macht die Pflanze natürlich aus gutem Grund, denn dies dient ihr als Schutz gegen Fressfeinde“, erklärt sie.

Dann deutet sie auf grüne Minikügelchen an der Nessel. „ Dies sind die Samen der Brennnessel. Sie sind essbar, sehr schmackhaft und gut für Haut und Haar,“ sagt sie. „ Die Samen der jungen Pflanzen schmecken am besten“, sie deutet auf saftig grüne, kleinere Pflanzen mit noch hellen Samen. „ Am besten quetscht man sie leicht.“ Sie verrät auch noch einen Trick, der Rheuma und Arthrose lindern soll.

Wusstest du schon, dass

das heutige drei km2 große Naturschutzgebiet Apricke von 1940 bis 2007 ein Militärübungsplatz war, der zur benachbarten Kaserne gehörte?

du schon, dass

im Naturschutzgebiet Apricke Heckrinder, Dülmener Pferde und Ziegen wild leben?

„ Doch solche Sachen müssen Sie natürlich mit Ihrem Arzt besprechen. Ich bin hier nur die Kräuterhexe“, sagt sie schmunzelnd. Brennnesseltee wird übrigens aus jungen Blättern gemacht.

Als Nächstes steuert Birgit Stübe ein Kraut mit großen weißen Blüten an, die sich als Zusammensetzung aus vielen kleinen Blüten herausstellen. „ Dies ist die Wilde Möhre“, sagt sie. „ Die Blüte hat immer einen schwarzen Punkt, um Insekten anzulocken, die dann für Bestäubung sorgen.“ Sie berichtet, dass die Wurzeln nur im ersten Jahr genießbar sind, und deutet auf ein nestförmiges Gebilde. „ Dies ist die Fruchtdolde mit den Samen“, fährt sie fort. „ Auch die Samen sind essbar, man kann sogar Öl daraus gewinnen. Und ihr Saft half früher gegen Gelbsucht. Aber es gibt viele Pflanzen, die ihr zum Verwechseln ähneln. Daher muss man sehr genau hinschauen.“

Dann entdeckt sie vor einem alten Gebäude einen Strauch mit vielen schwarzen Früchten und geht darauf zu. „Wissen Sie, was das ist? “, fragt sie in die Runde. „ Holunder “, antwortet jemand. „ Richtig“, sagt Birgit Stübe. „Von diesem Busch können Sie Blüten und Früchte verwenden. Aus den Blüten wird Sirup gemacht, zum Beispiel für den Hugo. Die schwarzen Beeren können nur gekocht als Saft, Marmelade oder Gelee verwendet werden, sonst sind sie nicht gut verträglich.“ Auch die Frage nach dem merkwürdigen überwucherten Gebäude hinter dem Busch beantwortet sie: „ Das ist die ehemalige Panzerwaschanlage.“ Wer hätte das gedacht? Die wuchernden Pflanzen lassen einen die Historie des Geländes fast vergessen.

Kurz darauf biegen wir vom Hauptweg nach links auf einen Pfad in einen Bereich, der nach dem trockenen Sommer fast wie eine Steppe wirkt. Am ausgedörrten Boden sind ein paar eher struppige Pflanzen verblieben. Doch wie wir bereits gelernt haben, lohnt es sich immer, genauer hinzusehen. Birgit Stübe fordert uns auf, die Blätter zweier Pflanzen zwischen den Fingern zu zerreiben und daran zu riechen. Sofort duftet es aromatisch. „ Das sind wilder Majoran, also Oregano, – sehr beliebt in der italienischen Küche – und wilder Thymian“, sagt sie.

Der Sauerlandpark mit dem Jübergturm und einer fantastischen Aussicht ist gleich nebenan

„ Und diese Pflanze“, sie deutet auf einen langen gelben Stängel, „ steht unter Naturschutz. Von der Golddistel dürfen Sie nicht einmal das kleinste Blatt abreißen.“ Sie zeigt auf eine Distelgruppe. „ Sie hat eine ganz besondere Art, ihre Samen zu verteilen. Sie vertrocknet, wird vom Wind abgerissen und in Bündeln durch die Gegend gerollt – so wie man das manchmal in alten Western sieht. Beim Rollen verliert sie dann ihre Samen. Früher wurde sie übrigens genutzt, um Würmer auszutreiben.“

Wir kehren auf den Hauptweg zurück und wenden uns nach den Bodendeckern wieder einem Busch zu, dem Weißdorn. Birgit Stübe zeigt uns Fotos der weißen Blüten, die natürlich nur im Frühjahr zu sehen sind. Jetzt trägt der Weißdorn dunkelgrüne, kräftige Blätter und kleine orangerote Früchte. Birgit Stübe öffnet eine von ihnen. Wie die Hagebutte, die wir zuvor bereits gesehen hatten, enthält sie kleine Kerne, die Samen. „ Beim Weißdorn sind die Blätter und die Früchte essbar und werden hauptsächlich zu Tee verarbeitet. Weißdorn soll gut für den Herzrhythmus sein.“

Wir nehmen jetzt den Weg, der zum Steinbruch führt. Rechts von uns breitet sich das Naturschutzgebiet mit seinen Wiesen, Sträuchern und Bäumen aus. Es ist durch einen elektrischen Zaun abgesperrt. „ Das Gebiet besteht zu einem Großteil aus Magerwiesen“, erläutert Birgit Stübe. „ Hier leben heute Heckrinder, Dülmener Pferde, Ziegen und Schafe wild. Schade, dass wir sie nicht sehen können. Sie scheinen sich momentan in einem anderen Winkel aufzuhalten.“ Wahrscheinlich haben sie sich ein schattiges Plätzchen gesucht, denn die Sonne brennt inzwischen ordentlich auf uns herab. Die Wiesen werden übrigens nicht gemäht, sondern ausschließlich von den Tieren beweidet, die bei Gräsern, Kräutern und Sträuchern unterschiedliche Vorlieben haben.

Kurz vor dem Steinbruch, den wir linkerhand hinter Zaun und Hecken nur erahnen können, hält Birgit Stübe eine Überraschung für uns bereit: Direkt unter dem Zugangsverbotsschild hat es sich ein riesiger Busch gemütlich gemacht, der eigentlich nicht im Märkischen Sauerland heimisch ist: Hopfen mit den typischen hellgrünen Dolden, der weiblichen Frucht, auch Hopfenzapfen genannt. „ Hopfen hat beruhigende Wirkung“, sagt Birgit Stübe. „ Aber er wird natürlich hauptsächlich zum Bierbrauen verwendet.“ Wie er hier hinkam, wird gefragt. „ Das weiß ich nicht “, sagt Birgit Stübe. „Vielleicht sogar über Panzerketten.“ Da ist sie wieder, die militärische Vorgeschichte des Geländes. Auch in den Magerwiesen findet man noch die Betontrassen der Panzer, doch die Pflanzen wachsen und überwuchern sie fleißig.

Unser Weg führt uns noch bis zur Aussichtsplattform, vorbei an Kardendisteln, die verirrten Wanderern durch ihr Wasserreservoir das Leben retten könnten und aus deren Wurzeln eine Tinktur gegen Borreliose hergestellt wird. Ebenfalls am Wegesrand zu finden sind Schlehen, die Vorgänger von Zwetschgen und Pflaumen, sowie Kletten, deren Anhänglichkeit eine optimale Strategie ist, sich weit zu verbreiten. Denn in den Dolden werden Samen transportiert, die sich mit ihren kleinen Häkchen gerne an Kleidung oder Fell haften und so mitgetragen werden. Und: Sie inspirierten zur Erfindung des Klettverschlusses. Die Plattform bietet schließlich einen grandiosen Rundum-Blick. Einerseits in den tiefen Steinbruch und andererseits über das Naturschutzgebiet – wobei sich die Herden offenbar wirklich gut versteckt haben.

Wusstest du schon, dass sich an den Rändern des Naturschutzgebiets Apricke Streuobstwiesen des Naturschutzzentrums MK befinden, auf denen mittlerweile knapp 300 (alte) Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschsorten wachsen?

das Naturschutzzentrum

MK in Lüdenscheid einen eigenen Pomologen hat, der alte Apfelsorten betreut und Hobbygärtner auch bei der Bestimmung von Apfelsorten unterstützt?

Wir machen uns plaudernd an die Rückkehr zum Pavillon, vorbei an den vielen Pflanzen, die wir inzwischen kennengelernt haben. Unsere Blätter- und Blütensammlungen sind angewachsen. Birgit Stübe weist uns noch auf ihre Lieblingspflanze hin, das Tausendgüldenkraut. Eine einzelne kräftig rosafarbene Blüte ist vom Sommer verblieben. „ Das Tausendgüldenkraut wird zu medizinischen Zwecken genutzt, es ist fiebersenkend und gut für das Verdauungssystem. Es wird für Tees oder Liköre verwendet, nicht in der Küche“, sagt sie. Ein Bläuling kreuzt unseren Weg. „ Der Bläuling gehört zu den bedrohten Arten, wie schön, ihn zu sehen“, erklärt Birgit Stübe zu dem hübschen blauen Schmetterling.

Zum Abschluss zeigt sie uns noch einen besonderen Baum mit gefiederten Blättern und grünen, wachteleiergroßen Früchten. „ Dieser Baum ist untypisch für diesen Standort, denn er mag feuchte Böden“, erzählt Birgit Stübe. „ Kennt ihn jemand? “ Da niemand sich sicher ist, hilft sie uns auf die Sprünge. „ Es ist ein Walnussbaum“, sagt sie. „ Früher wurden Walnussbäume in der Nähe des Hauses gepflanzt, weil sie Mücken und Fliegen vertreiben. Insbesondere auch am Häuschen mit dem Herz “, sagt sie. „Wisst ihr, was das war, das Häuschen mit dem Herz? “, fragt sie die Kinder, doch die schütteln den Kopf. Sie löst das Rätsel auf – Außentoilette oder Plumpsklo.

„ Beim Sammeln der Früchte sollte man Handschuhe tragen, die Farbstoffe der Schale wurden früher sogar zum Färben genutzt “, berichtet sie. „ Die Blätter kann man für Tees und zum Baden verwenden. Insgesamt sind sie gut für die Atemwege, Haut und Haar. Und auch die Nüsse sind sehr gesund und gut fürs Gehirn.“

Sie zieht eine Frucht heran, um sie uns zu zeigen. „ Die Nüsse stecken unter dieser dicken grünen Schale und sind dann nochmal von einer hölzernen Schale umschlossen. Erst, wenn die Früchte herunterfallen, sind sie reif.“

Unvermittelt huscht ein Tier über ihre Hand. Allgemeines Raunen. Die fette Spinne, mit einem Leib von der Größe eines Fingernagels, verursacht Gänsehaut. „Was für eine ist das? “, wird gefragt. „ Eine Kreuzspinne wahrscheinlich“, antwortet Birgit Stübe. Die Spinne versucht, zu fliehen. Während die Gruppe gebannt zuschaut, stößt sie dicke, feste Fäden aus, um zu entkommen. Über die schimmernden, im Wind wehenden Strippen hangelt sie sich durch die Luft. Wir dagegen versuchen, den klebrigen Fäden auszuweichen. Dann hat die Spinne es auf den Boden geschafft und flitzt davon. Auch wir machen uns langsam auf den Weg zurück zum Parkplatz, wo Birgit Stübe noch eine weitere Überraschung für uns bereithält.

Direkt gegenüber dem Pavillon findest du den Zugang zum Felsenmeer Hemer. Wenn du schonmal da bist, solltest du dir die in Deutschland einzigartigen Felsformationen keinesfalls entgehen lassen. Es ist nicht nur ein Naturschauspiel, sondern auch eines der ältesten Abbaugebiete von Eisenerz in Westfalen. Über Stege kannst du das Felsenmeer ganzjährig durchwandern.

Das Felsenmeer Hemer gehört übrigens zu den Naturpark-Juwelen, den schönsten und spannendsten Orten des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge.

Tipp: Virtueller Rundgang durch das Felsenmeer

In der Dechenhöhle wartet ein beeindruckendes Kunstwerk der Natur

Die einzige Schauhöhle in Deutschland mit eigenem Eisenbahnhaltepunkt. Achtung, nicht komplett barrierefrei...

Wer sagt, Höhlenexkursionen seien nicht seine Lieblingsbeschäftigung, sollte mal die 400 Meter lange Führung durch die Dechenhöhle ausprobieren. Denn ihr Zauber hat das Potenzial, den Blick auf die Unterwelt zu verändern. Selbst wer die Höhle am Eingang im Osten mit leichter Skepsis betritt, kommt am Ausgang im Westen als Höhlenfan wieder heraus.

Eine schlichte Stahltür im Fels. Dies soll der Eingang zur berühmten Dechenhöhle sein? Schräg unter dem Eisensteg verläuft die Bahnlinie von Letmathe nach Iserlohn,deren Bau zur Entdeckung der Höhle geführt hatte. Gewissermaßen, denn als zwei Eisenbahnarbeiter die Höhle im Juni 1868 fanden, waren sie mit Restarbeiten am Fels beschäftigt. Die Gleise waren längst fertig, die Zuglinie seit 1865 in Betrieb. Zur Sicherung sollte nur noch überstehendes Gestein abgeschlagen werden.

Bevor er die Tür öffnet, zeigt der Höhlenführer und -forscher Dr. Stefan Niggemann, der auch Geschäftsführer der Dechenhöhle ist, entlang der Bahnlinie in Richtung Osten. „ An den Gleisen gab es damals mehrere kleine Höhlen“, berichtet er. „ Die Gleisbauer und Eisenbahnarbeiter kamen häufig von weit her. Um Miete zu sparen, wohnten sie zum Beispiel in der Pferdestallhöhle.“

Jetzt schließt er die Stahltür auf. Dahinter ist es zunächst düster. Ein Notlicht, eine Taschenlampe. Mit der leuchtet der Höhlenführer nach oben. „ Das war der ursprüngliche Zugang“, sagt er. Einige Meter über uns ist eine Luke zu erkennen, daneben ein großer Pfeil auf einem Hinweisschild. „ Man erzählt sich, dass einem der Arbeiter ein Hammer in die Spalte fiel“, fährt er fort, „doch ob das tatsächlich stimmt, weiß man nicht “. Sicher ist, dass sie sich hineinwagten, sich abseilten in diese Höhlung und damit eine der spektakulärsten Entdeckungen jener Zeit machten.