BERUFSKUNDE TEIL 3

Erfolgsfaktoren des Projektmanagements

Fassung vom 21.06.2025

Berufskunde Teil 3

ERFOLGSFAKTOREN DES PROJEKTMANAGEMENTS

Handout

für Studierende der Hochschule für Musik Nürnberg von Prof. Lucius A. Hemmer

BERUFSKUNDE TEIL 3

Erfolgsfaktoren des Projektmanagements Fassung vom 21.06.2025

SYSTEMATIK DES VERANSTALTUNGSMANAGEMENTS

Definition: „Projektmanagement beschreibt die Koordination und Steuerung aller Elemente, die zur Zielerreichung eines Projektes beitragen.“ (Quelle: Gruenderszene.de)

Es verfolgt also die Umsetzung eines Zieles/einer Zielsetzung (meistens einer Dienstleistung) innerhalb eines festgelegten Zeitraums (Anfang und Ende), wobei durch bestmögliche Vorbereitung die bestimmenden Faktoren wie Zeit, Finanzen, Personal und Ressourcen gesteuert werden. Denn: Nur wer ein definiertes Ziel vor Augen hat, kann den Weg zur Erreichung planen und beschreiten.

Im Projektmanagement gibt es jedoch nicht nur das übergeordnete Ziel, sondern auch viele kleine Zwischenziele (Meilensteine) sowie „Nicht-Ziele“, also eine Abgrenzung dazu, was nicht erreicht werden soll/muss.

Folgende SMART-Grundregeln in der Projektplanung sind zu beachten:

S spezifisch (eindeutig, abgegrenzt) = Wie lautet die Zielsetzung?

M messbar (Parameter für Erfolgsüberprüfung) = Zwischenziele erreicht?

A aktionsorientiert (keine vorweggenommenen Lösungen) = welche Wege?

R realistisch (machbar!) = welche Ressourcen habe ich?

T terminiert (nach genauem Zeitplan) = Wann muss es erreicht sein?

Die 5 Ms Veranstaltungsmanagement muss immer folgende 5 Punkte im Auge behalten, die nicht getrennt voneinander zu berücksichtigen sind, sondern steuern sich gegenseitig.

1. Mission = Konzept

Veranstaltungsmanagement

Die 5 Ms (Die 5 Ks)

5. Measurement = Kontrolle/ Steuerung

2. Money = Kalkulation/ Kosten

4. Man = Kollegen/ Netzwerk

Mindmap in Anlehnung an: Thomas Scheuer: Marketing für Dienstleister

3. Media = Kommunikation

BERUFSKUNDE TEIL 3

Erfolgsfaktoren des Projektmanagements Fassung vom 21.06.2025

1. MISSION (KONZEPT)

Jedes erfolgreiche Produkt bzw. jede erfolgreiche Dienstleistung beginnt mit einem guten Konzept. Ähnlich wie in einen Businessplan für ein Unternehmen werden hier die Wer-WannWo-Was-Fragen gestellt und beantwortet: (siehe 5.1. Initiierungs-Phase). Es lohnt sich, Varianten abzuwägen, bevor man (vorschnell) die Lösung benennt. Mutiges Denken und seriöses Abwägen sollten sich die Waage halten.

Ein Konzept sollte daher u.a. folgende Fragestellungen beleuchten oder eigenen Zielsetzungen definieren:

▪ Welches Ergebnis/welche Zielsetzung (inhaltlich, finanziell etc.) möchte ich erreichen?

▪ Wie sieht meine Zielgruppe aus?

▪ Welchen Nutzen hat dieses Projekt für den Kunden bzw. Käufer?

▪ Welches Alleinstellungsmerkmal (USP) kann ich entwickeln?

Er hilft u.a. dabei,

▪ Orientierung zu bieten, Probleme zu lösen

▪ Andere von der Zielsetzung zu überzeugen

▪ Die eigenen Zielerreichungen zu steuern und Risiken abzuschätzen

▪ Abhängigkeiten aufzuzeigen

1.2. Zeitmanagement

Wegen der Fülle der Daten, die man bei der Analyse erhält, sollte das Pareto-Prinzip (nach Vilfredo Pareto, 1848-1923), also die 80/20-Regel, berücksichtigt werden: 80% der Ergebnisse erhält man bereits mit nur 20 % Arbeitsaufwand. Der verbleibende Teil der (möglichen, besseren) Ergebnisse erfordert mit rd.80% quantitativ den meisten Aufwand.

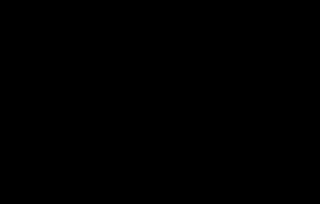

Zur Priorisierung kann eine Visualisierung der Themen und ihrer Priorisierung unter Verwendung einer Eisenhower-Matrix helfen. Die ordnet Themen nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit.

wichtig, aber nicht dringlich

Wichtig keit

Planen! wichtig und dringlich Jetzttun!

weder wichtig noch dringlich

Lassen! unwichtig, aber dringlich Delegieren!

Dringlichkeit

2. MONEY (KALKULATION)

Die Matrix erlaubt es, sich über die Auswirkungen des eigenen Tuns und das Verhältnis von Input und Output klar zu werden.

Sie kann in allen Bereichen des Projekt-/Veranstaltungsmanagements angewandt werden.

Eigene Grafik: Eisenhower-Matrix

▪ Welche (finanziellen) Mittel werden benötigt?

▪ Was möchte ich selbst finanziell erreichen? Solange eine Veranstaltung nicht aus „Spaß an der Freude“ durchgeführt wird, ist ein finanzieller Erfolg ein wichtiger Treiber. Das birgt aber auch finanzielle Risiken. Bei der Kalkulation müssen alle evtl. Kosten vorhergesehen, mögliche Finanzierungquellen bedacht werden Eine Kalkulation sollte in einer Tabellenkalkulation erstellt werden (z. B. MS Excel). Soll- und Ist-Kosten müssen nachvollziehbar nebeneinandergestellt werden.

TEIL 3

Erfolgsfaktoren des Projektmanagements Fassung vom 21.06.2025

2.1. Aufwand/Kosten (Bsp.)

Das können z. B: sein: Künstler-Honorare (plus Reise, Hotel, Catering), Miete VA-Saal, Technik, Kommunikation (Werbung), Externes Personal, GEMA, Noten, Versicherungen (Unfall, Ausfall)

2.2. Ertrag/Erlöse (Bsp.)

Mögliche Erträge: Verkaufserlöse, Lizenzen Sponsoring (oft nur Sachleistungen = Erträge aber keine Erlöse!), Eigenleistung (keine Erlös, aber für Förderanträge wichtig)

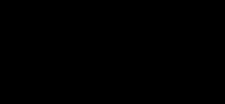

2.3. Finanzierungsquellen

Private Einrichtungen

▪ Stiftungen

▪ Spenden

▪ Mäzene

▪ Legate

Gesellschaft

▪ Crowdfunding = Schwarmfinanzierung

Externe Finanzierungsquellen

Eigene Grafik: Einwerbung von Finanzierungsmitteln

2.3.1. Private Finanzierung

Gewerblich

▪ Sponsoring

Öffentlich

▪ Projektfinanzierung

▪ Institutionelle Förderung

Private Finanzierungen bzw. Projektförderungen bekommen einen immer größer werdenden Stellenwert. Private Geldgeber sind in der Regel an Einzelvorhaben interessiert und orientieren sich häufig an der Publikumswirksamkeit, um ihr eigenes Engagement kommunizieren zu können.

2.3.1.1. Stiftungen

Eine Stiftung ist eine Einrichtung, die mit Hilfe eines vom Stifter zur Verfügung gestellten Vermögens einen festgelegten Zweck verfolgt. In der Regel ist die Stiftung auf Ewigkeit angelegt. Die Zweckverfolgung geschieht nur aus den Zinserträgen, das Vermögen selbst bleibt erhalten. Derzeit gibt es rd. 186 Stiftungen, die musikalische Themen fördern. (Quelle: Musikinformationszentrum des Deutschen Musikrates)

2.3.1.2. Spenden

Personen unterstützen gerne gemeinnützig anerkannte Einrichtungen. Mit der Gemeinnützigkeit werden meist kollektive (= gesellschaftliche) Bedürfnisse befriedigt. Die Nennung eines anonymen Spenders führt erfahrungsgemäß zur Verdopplung der Spendensumme

Praxis: Hut aufstellen und Geld Sammeln nach dem Konzert ist eine Einladung zur Schenkung

TEIL 3

Erfolgsfaktoren des Projektmanagements Fassung vom 21.06.2025

2.3.1.3. Mäzene

Person, die einer Institution, kommunalen Einrichtung oder Person mit Geld oder geldwerten Mitteln bei der Umsetzung eines Vorhabens unterstützt, ohne eine direkte Gegenleistung zu verlangen.

2.3.1.4. Legate / Vermächtnisse

Personen vererben ihr Vermögen an „sinnvolle“, meist gesellschaftlich als wertvoll empfundene Aktivitäten und Einrichtungen.

2.3.2. Sponsoring

Sponsoring ist die häufigste Art der finanziellen Unterstützung. Es ist abzugrenzen von der Spende. Sponsoring ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit: Do des = ich gebe, du gibst Motivationen für ein Unternehmen, ein Sponsoring einzugehen sind:

▪ Imageentwicklung (Themen: Exzellenz, Leistung, Ästhetik)

▪ Kontaktpflege/Kundenbindung (Themen B2B, interne Kommunikation, Erlebnis)

▪ Bekanntheit (Themen: Neue Zielgruppen, Netzwerk)

Der (meist) finanziellen Leistung des Geldgebers steht ein Transfer seitens des Künstlers gegenüber. Im besten Falle entspricht die Transferleistung den Unternehmenszielen.

▪ Künstlerische Leistung

▪ Vorträge, Coaching

▪ Werbefläche

▪ Image

Kultur-Sponsoring steht im Wettbewerb zum Sport-Sponsoring, das für das Unternehmen viel mehr (messbare) Kontakte ermöglicht, aber entsprechend mehr kostet. Kultur-Sponsoring ist daher in der Regel lokales bzw. regionales Sponsoring.

2.3.3. Crowdfunding

Durch einen Aufruf über das Internet wird eine große Zahl (eigentlich unbeteiligter) Personen oder Unternehmen motiviert, einer besonderen Idee zum Gelingen zu verhelfen. Es ist eine Art der stillen Beteiligung. CF verlangt eine klare und nachvollziehbare Offenlegung der Aktion. Je breiter diese in der Gesellschaft aufgestellt ist, desto größer ist die Erfolgsaussicht. Für den Geldgeber wird eine Gegenleistung definiert.

Beispiel: Produktion und Erstellung einer CD mittels CF Der Geldgeber erhält das fertige Werk, einen monetärer Wert (Geschenk, Rechteübertragung), eine Sachleistung (Einladung zur Präsentation dieser CD), eine Medialeistung oder einen ideellen Wert (Nennung auf einer Urkunde). Ob der eingenommene Betrag steuerpflichtig ist, hängt von der Herkunft der der Gelder und der Gegenleistung ab.

Praxis: Im Business-Bereich ist Crowdinvesting eine typische Art der Mittelaufnahme für Start-Ups, z. B. Startnext.de

2.3.4. Öffentliche Finanzierung

Diese Form gibt es als projektbezogene oder als dauerhafte (institutionelle) Form. Körperschaften übernehmen dabei ersatzweise eine staatliche Aufgabe und erhalten als Finanzierungssumme einen Teil des Gesamtbudgets als Betriebszuschuss.

In der Regel ist die öffentliche Förderung eher auf Kontinuität ausgerichtet, gesellschaftliche Zielsetzungen stehen oft im Vordergrund.

Diese Form der Förderung wird wegen der knappen Kassen der öHand immer seltener.

BERUFSKUNDE TEIL 3

Erfolgsfaktoren des Projektmanagements Fassung vom 21.06.2025

2.4. Ermittlung des kostendeckenden Eintrittspreises

In der Kalkulation sollte man eine realistische Menge der verkaufbaren Karten als Zielgröße für die Erreichung der Gewinnschwelle (= break even point/BEP) ansetzen. Diese sollte bei etwa 60 % liegen.

Beispiel-Rechnung für ein Konzert (400 Plätze):

Miete Saal: 1 500,- €

Honorare Mitwirkende: 2.000,- €

Noten/GEMA: 500,- €

Werbung: 2.500,- €

Helfer/Aufbau: 400,- €

Weiteres: 500,- €

Summe 1: 7 400,- €

Sponsoring abzgl 1.500,- €

Summe 2: 5.900,- € = zu deckende Kosten

Verkaufserlös je Karte: 25,- € Variable Kosten (online-Gebühr) je verkaufter Karte: 3 € je Sitzplatz = Deckungsbeitrag je Karte 22,- € = BEP: 268 Karten (=67 %). Erst ab dieser Menge wäre die Gewinnschwelle überschritten.

→Erkenntnis: Bei den genannten Beispielwerten müssen die Kosten gesenkt oder die Erlöse gesteigert werden, um das Konzert planmäßig kostendeckend durchzuführen. Ansonsten ist das Risiko, die Gewinnschwelle nicht zu erreichen, zu groß.

3. MEDIA (KOMMUNIKATION)

Kommunikation ist eine Daueraufgabe. Jedes Unternehmen, jeder Anbieter von Leistungen muss mit seiner Zielgruppe und dem weitern Umfeld dauerhaft in Informationsaustausch treten, um darzulegen, worin sein konkretes Angebot besteht, also welchen Nutzen das Produkt bzw. die Dienstleistung für die Kunden hat, was sie kostet, wo sie zu erhalten ist. Eine gute und genaue Kenntnis über die Erwartungen der Zielgruppe(n) ist dabei Voraussetzung.

Alle Kommunikationsbestandteile müssen aufeinander abgestimmt sein und sollen einen hohen Wiedererkennungswert haben. Die Entwicklung und konsequente Nutzung eines Corporate Designs und der Aufbau einer Marke ist zwingend nötig. Das Wiederholen (Penetration) von Markenwerten und -inhalten führt zum Erlernen der Marke durch die Kunden.

Außerdem wird in der Kommunikation zunehmend auf eine Vernachlässigung der Inhalte und gleichzeitig auf eine Überhöhung der Aufmerksamkeit gesetzt, und zwar durch

▪ Emotionalisierung → Aufladen der Kommunikation durch erlebbare, nachvollziehbare Gefühle, in denen sich der Kunde wiederfindet

▪ Personalisierung → Darlegung eines Sachverhaltes am Beispiel einzelner Personen oder Personengruppen (z. B. Familien). Der Kunde kann das leichter verstehen und findet sich evtl. selbst wieder.

▪ Dramatisierung → Übertreibung oder Überbetonung, die zu mehr Aufmerksamkeit führt, z. B. durch Nutzung bestimmter Reiz- oder Signalwörter

3.1. Formen der Kommunikation

In der werblichen Kommunikation wird zwischen Werbung und PR unterschieden. Eine Abgrenzung ist aber nicht immer möglich, weil sich die Zielsetzungen überschneiden. Zudem wird in dieser Zusammenstellung das Thema „non-verbale Kommunikation“ erörtert.