PANDANGAN

ISLAM TERHADAP

EKOSENTRISME BARAT

TANTANGAN ETIS

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PARA PAKAR RESPONS

HASIL SURVEI GREEN

ISLAM

PANDANGAN

ISLAM TERHADAP

EKOSENTRISME BARAT

TANTANGAN ETIS

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PARA PAKAR RESPONS

HASIL SURVEI GREEN

ISLAM

PENANGGUNG JAWAB

SAHLUL LUBIS

PEMIMPIN UMUM

IZZATUR RAHMAN PRADIATMA

PEMIMPIN REDAKSI

ABDURRAUF SAID

SEKRETARIS REDAKSI

WANDA HAMIDAH

REPORTER

ALIFFIA HAFIIZHAH

KAREENA AULIYA JUNIAR

EDITOR

MOH ROSIQ ALFARUQ

FITA APRIAULIA

TAUFIIQUL HAKIM

MUSTIKA PERTIWI

LAYOUTER

ABDURRAUF SAID

DESAINER

ABDURRAUF SAID

HAMZAH YAHYA

KONTRIBUTOR

DR. AGUS S. DJAMIL

FUAD NUR ZAMAN

FAIQ IZZA SABILA JASMIKO

ALAMAT REDAKSI

Jl. Tn. Limun No.55 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15419

EMAIL redaksi.insight@gmail.com

Halo, Insight Mate! Setelah sekian lama akhirnya kita dipertemukan kembali melalui edisi ketiga Majalah Insight yang kali ini mengangkat tema peran agama dalam konservasi lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersamasama, pada dasarnya agama dan alam tidak dapat terpisahkan. Keduanya merupakan struktur penyusun penting kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tim redaksi Insight telah mengumpulkan dan menyusun artikel-artikel terkait topik ini, dengan harapan dapat memantik pemikiran kritis dan rasa kepedulian terhadap isu konservasi lingkungan yang nampaknya semakin hari semakin diabaikan relevansinya. Mengevaluasi isu tersebut dari sudut pandang religiusitas tidak kalah penting mengingat Indonesia adalah negara berketuhanan.

Dalam ajaran Islam, larangan perusakan lingkungan telah sering disampaikan dalam Al-Qur'an dan hadits. Seperti surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi; "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Majalah Insight edisi ketiga ini ditujukan untuk menjadi bahan diskusi dan wacana mengenai korelasi dua aspek yang saling terhubung tersebut: Agama dan alam. Rilis pada bulan Agustus 2024, tim redaksi Insight turut mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79.

Selamat membaca, Insight Mate!

Billahi fii Sabiilil Haq. Fastabiqul Khairat

Izzatur Rahman Pradiatma

Kareena Auliya Juniar

Kareena Auliya Juniar

ISU

Dilematika Ormas Agama: Melindungi atau Merusak Alam

KABAR CIPUTAT

Musyda IMM DKI Jakarta Fokus pada Inovasi dan Kemandirian

IMM Ciputat Diskusikan Persoalan Hifzhul Bi'ah

KABAR JAGAT

Aliffia Hafiizhah

Aliffia Hafiizhah Fita Apriaulia

Abdurrauf Said

M. Azrul Tanjung: Muhammadiyah Tidak Sembrono Ambil Keputusan Tambang

Para Pakar Respons Hasil Survei Green Islam

SENI & SASTRA

Maestro di Balik Tiang Bendera

First Reformed (2017): Anatomi Krisis Iman dan Alam

OPINI

Fuad Nur Zaman

Faiq Izza Sabilla

Tantangan Etis Pengelolaan Lingkungan

Muhammadiyah dan Inisiatif Kalender Hijriyah Global Tunggal

TARBIYAH

Taufiiqul Hakim

Mustika Pertiwi

Dr. Agus S. Djamil Jasmiko

Pandangan Islam terhadap Ekosentrisme Barat

Menjaga Keseimbangan antara

Tuntutan Akademik dan Kesehatan Mental

KOLOM PAKAR

Peran Agama dalam Merawat Bumi

KARYA

Mutiara dari Provinsi Sebelah Mata

IZZATUR RAHMAN PRADIATMA

Kisruh tambang menjadi topik perbincangan hangat. Terlebih ketika salah satu ormas (organisasi kemasyarakatan) Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), menerima tawaran pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah, tentu saja penerimaan tersebut melalui proses yang tidak sembarangan. Menurut laporan nu.or.id, Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pada Senin (3/5/2024) di Jakarta:

”Pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan mulia dari kebijakan itu sungguh-sungguh tercapai.”

Menurut Gus Yahya kebijakan ini merupakan sebuah terobosan bagus pemerintahan Joko Widodo dalam menebar kemanfaatan, sehingga hal tersebut menjadi alasan PBNU untuk menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah.

Usut punya usut, Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah (PP) No. 26 tahun 2024, di dalam pasal 83A yang mengatur penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Di dalam pasal tersebut pada ayat 1 menyatakan, "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan."

Pemerintah secara resmi memberikan kesempatan besar kepada ormas keagamaan untuk mengelola WIUPK. Ini merupakan peluang besar bagi ormas keagamaan untuk menjalankan organisasi dan mendukung umat tanpa harus bergantung pada proposal atau donatur karena pendapatan dari tambang yang sangat signifikan. Misalnya, pada tahun 2022, PT. BYAN mampu memproduksi 38,9 juta ton batubara, seperti dilaporkan oleh Koran Tempo pada Jumat lalu (7/7/2023). Tawaran ini memberikan daya tarik terhadap ormas keagamaan.

Namun, tawaran ini juga menimbulkan dilema. Perusahaan tambang sering kali memiliki dampak buruk terhadap ekosistem lingkungan. Pengerukan yang dilakukan oleh perusahaan tambang dapat menyebabkan bencana seperti longsor yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Agama dan Lingkungan

Agama merupakan jalan atau solusi untuk keluar dari segala keterpurukan dan kesengsaraan. Abdul Karim Zaydan di dalam kitabnya Madkhol Liddirosati Syariati Islamiyah mengutarakan bahwasanya syariat diturunkan tidak lain untuk mengatur kemaslahatan

dalam lini kehidupan, sebagaimana Al-Quran mengatakan, "wama arsalnaka illa rohmatan lil alamin," bahwasanya apa-apa yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta tidak hanya manusia.

Dapat kita pahami, di antara maksud-maksud syariat adalah menjaga agama (hifzh ad-diin), menjaga jiwa (hifzh an-naas) , menjaga akal (hifzh al-aql), menjaga keturunan (hifzh alnasl) dan menjaga harta (hifzh al-maal). kelima komponen penting ini memenuhi tiga hal pokok dalam syariat, yaitu dhoruriyat (esensial/ sekunder) hajiyaat (primer), dan tahsiniyat (tersier) yang mencakup segala lini kehidupan. Menariknya, Qardhawi mengenalkan apa yang disebut menjaga lingkungan (hifzh al-biah). Bagi beliau menjaga lingkungan mencakup semua maksud syariat yang diperkenalkan oleh As-Syathibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Rasionalisasinya adalah kalau semua maksud syariat rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternodai. Kyai Ali Yafie memaparkan, menjaga lingkungan memenuhi tiga komponen dalam syariat tersebut; dhoruriyat (esensi), hajiyaat (primer), dan tahsiniyat (tersier).

Islam sangat menekankan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal lingkungan, sehingga peran agama dalam menjaga lingkungan sangat penting. Sebab, kelangsungan hidup bergantung pada alam yang terawat dengan baik. Misalnya dalam hal air, kita membutuhkan air yang bersih untuk bersuci. Tetapi kenyataannya, air di sungai sudah tercemar oleh limbah atau sampah, sehingga diperlukan proses penyulingan agar air tersebut memenuhi syarat sebagai air musta’mal, yaitu air yang layak digunakan.

Segala sumber daya di bumi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti batu bara yang bisa digunakan sebagai bahan bakar dan berbagai sumber daya alam lainnya yang juga memiliki banyak manfaat. Namun lebih penting lagi memperhatikan cara pengelolaannya, apakah prosesnya dilakukan dengan baik dan penuh kehati-hatian atau justru merusak alam yang sudah jelas bertentangan dengan ajaran agama.

Tugas Ormas Keagamaan Dalam

Perawatan Lingkungan

Dalam hal ini ormas keagamaan memiliki tanggung jawab dalam merawat dan menjaga ekosistem lingkungan. Tidak terbatas pada ormas Islam, seluruh ormas keagamaan harus turut berpartisipasi dalam perawatan lingkungan mengingat peran agama yang sangat esensial untuk melarang manusia merusak alam di sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui, tugas paling penting yang diemban manusia dalam Islam adalah menjaga dan merawat alam ini.

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam

tertua di Indonesia, memiliki perhatian besar terhadap pelestarian ekosistem. Tidak tanggung-tanggung, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan Fikih Agraria pada Munas Tarjih ke-31 sebagai panduan dalam pengelolaan sumber daya alam yang baik dan tidak merusak. Fikih Agraria ini adalah respons terhadap praktik pengelolaan alam yang tidak baik dan tidak adil, serta kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Sebelumnya, Muhammadiyah juga telah mengeluarkan Fikih Air sebagai tanggapan terhadap pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kualitas air sebagai sumber kehidupan. Dalam 'Risalah Islam Berkemajuan' yang disampaikan pada Muktamar Surakarta 2022,

Muhammadiyah menegaskan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi manusia adalah perubahan iklim global. Perilaku boros energi dan ketidakpedulian terhadap lingkungan telah menyebabkan peningkatan suhu global yang berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia dan alam, seperti angin puting beliung, kebakaran hutan, banjir, dan gelombang panas di berbagai wilayah. Pemanasan global yang terus berlanjut tanpa terkendali sewaktu-waktu akan mencapai titik kritis yang dapat menyebabkan punahnya kehidupan di bumi.

Serupa dengan itu, NU juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Berdasarkan keputusan Bahtsul Masa’il pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015 silam,

NU mengharamkan aktivitas pertambangan karena dianggap merusak lingkungan. Bahkan, jauh sebelum itu, pada Muktamar NU ke-29 di Cipasung, NU mengategorikan perusakan lingkungan sebagai jinayah (kriminal), yang melahirkan Fiqhul Bi’ah (Fikih Lingkungan) di Muktamar Cipasung. Tidak hanya ormas Islam, beberapa ormas keagamaan lain juga ikut berpartisipasi, seperti penolakan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menolak pengelolaan tambang. Seperti yang dilansir dari CNNIndonesia.com, KWI dan ormas Katolik lainnya menolak pengelolaan tambang. Romo Benny mengutarakan alasan di balik penolakan tersebut dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (11/6/2024):

”Karena kita tidak pernah dididik, dilatih untuk itu. Karena itu menyangkut — kalau kita bicara tentang tambang — menyangkut tentang prinsip. Ada prinsip keadilan, manfaat, keseimbangan, ekosistem alam, perlindungan terhadap adat, budaya, dan wilayah.”

Penolakan juga muncul dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang dengan tegas sejak konferensi HKBP 1996, ikut berkomitmen dalam menjaga lingkungan hidup yang telah dieksploitasi manusia atas nama pembangunan.

Ormas keagamaan sudah tepat dalam mengambil langkah-langkah untuk menjaga dan merawat lingkungan, karena mereka dianggap mewakili agama dan tindakannya mencerminkan ajaran agama tersebut. Namun penting untuk memastikan bahwa langkahlangkah ini bukan hanya sekadar wacana yang diutarakan dalam kongres atau pertemuan tingkat pusat, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kongres atau muktamar yang diadakan tidak hanya menjadi ajang diskusi tanpa hasil nyata, yang justru ironisnya bisa menghabiskan anggaran hingga ratusan juta atau bahkan milyaran rupiah.

Menguji Konsistensi Ormas Keagamaan

Adanya perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait WIUPK menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi keagamaan. Tawaran ini disambut dengan antusias oleh PBNU yang siap untuk mengelola tambang. Namun keputusan ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, beberapa kalangan berpendapat bahwa PBNU tidak lagi konsisten dengan sikapnya yang sebelumnya menolak pengelolaan tambang karena dianggap merusak lingkungan, bahkan sampai mengharamkan kegiatan tersebut. Demikian pula dengan Muhammadiyah, yang baru-baru ini menyetujui IUPK, meskipun keputusan final belum diambil oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah, menerangkan dalam laporan Tempo.co pada Kamis (25/7/2024):

“Muhammadiyah telah menyetujui IUPK dalam rapat pleno, namun dengan catatan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan dengan baik agar tidak merusak lingkungan”

Pertanyaan besar yang muncul adalah, "Apakah etis bagi organisasi keagamaan untuk menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah, mengingat potensi dampaknya terhadap lingkungan?".

Terlebih lagi, NU dan Muhammadiyah adalah dua ormas keagamaan tertua dan berpengaruh di Indonesia. Mereka harus mempertimbangkan dengan matang apakah pengelolaan tambang ini akan membawa kemaslahatan atau menimbulkan kemudharatan.

Bagaimana Seharusnya Ormas Keagamaan Bersikap

Masalah tambang perlu ditinjau ulang dan ormas keagamaan perlu mempertimbangkan berbagai perspektif. Prinsip kemaslahatan harus menjadi dasar untuk memahami masalah ini, bukan hanya karena pengelolaan tambang dianggap memberikan manfaat besar tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Dampak aktivitas tambang terhadap masyarakat sangat signifikan, termasuk kerusakan akses transportasi utama, tanah gambut yang menyebabkan longsor, bahkan penggusuran rumah warga pemilik asli tanah tersebut yang berakhir naas ketika diambil alih oleh perusahaan secara sepihak, dan masih banyak lagi dampak lainnya dari aktivitas penambangan.

Kezaliman adalah musuh terbesar umat manusia, baik terhadap sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Tidak ada ajaran agama yang membenarkan kezaliman dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, para pemeluk agama seharusnya menjalankan semua ajaran yang tercantum dalam kitab suci mereka di kehidupan sehari-hari.

Ormas keagamaan seharusnya berperan sebagai pelindung dan penyelamat, dengan landasan utama yang berasal dari syariat yang diturunkan Tuhan dan tertulis dalam kitab suci. Banyak kisah orang-orang suci terdahulu dari berbagai agama di dunia yang menggambarkan perlawanan mereka terhadap segala bentuk kezaliman di muka bumi. Misalnya, kisah Al-Hussein yang menjadi martir dalam perjuangannya melawan raja yang zalim dan fasik, atau kisah Musa yang berjuang melawan perbudakan di Mesir, serta contoh-contoh lain dari heroisme yang digambarkan dalam berbagai agama.

Ormas keagamaan sangat amat perlu mempertimbangkan dampak sosial dan manfaatnya sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak tawaran IUPK. Mereka perlu memperhatikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat kecil dan kaum marjinal yang sering tidak memiliki akses untuk menyuarakan aspirasi mereka. Organisasi keagamaan seharusnya berperan sebagai pelindung dengan memberikan advokasi bagi masyarakat marjinal yang menjadi korban akibat aktivitas pertambangan. Jika organisasi keagamaan menerima IUPK, apa manfaat dan maslahatnya? Jawaban atas pertanyaan ini perlu dipertimbangkan oleh para ahli, organisasi terkait, dan masyarakat yang tinggal di dekat area pertambangan.

Suasana yang dipenuhi semangat dan antusiasme tampak menyelimuti seluruh area GOR Bulungan di Jakarta Selatan saat acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musyda) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tahun 2024 dimulai. Acara ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi serta mendorong keterlibatan aktif mahasiswa Muhammadiyah dalam berbagai dimensi kehidupan, baik itu dalam aspek keagamaan, kemahasiswaan, maupun kemasyarakatan. Musyda IMM DKI Jakarta tahun ini tidak hanya berfungsi sebagai kesempatan untuk memilih ketua umum yang baru, tetapi juga sebagai forum yang sangat penting untuk membahas tantangantantangan yang dihadapi zaman saat ini serta merumuskan strategi-strategi inovatif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut.

Menurut Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta sebelumnya, Ari Aprian Harahap, dirinya mengapresiasi diselenggarakan kegiatan tersebut.

“Acaranya berjalan dengan lancar. Walau saat di pembukaan kurang maksimal, tetapi seluruh panitia dan DPD sudah berupaya maksimal agar pembukaan tetap berjalan dengan lancar.”

Kehadiran berbagai tokoh penting seperti Kaesang Pangarep dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Zita Anjani dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Gamal Albinsaid dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai narasumber dalam seminar yang diselenggarakan merupakan indikasi yang jelas akan betapa signifikan dan strategisnya peran yang dimainkan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dalam konteks 'Peran Pemuda dalam Politik Indonesia' saat ini. Kehadiran mereka tidak hanya menegaskan pentingnya kontribusi IMM terhadap berbagai isu kebangsaan, tetapi juga menunjukkan pengakuan terhadap peran aktif mahasiswa dalam memajukan dan membangun masa depan bangsa.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) IMM DKI Jakarta telah menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musyda) yang ke-19 pada hari Kamis (21/7/2024), bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dalam penyelenggaraan Musyda kali ini, tema yang diusung dan dijadikan fokus utama adalah 'Ikhtiar Merawat Nalar', yang menggambarkan upaya dan komitmen untuk menjaga serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional di kalangan mahasiswa.

Salah satu momen yang paling dinantikan dan merupakan puncak dari Musyda kali ini adalah pemilihan ketua umum yang baru untuk DPD IMM DKI Jakarta. Dalam proses pemilihan tersebut, terdapat empat kandidat utama yang bersaing ketat untuk memperebutkan posisi penting ini, yaitu Luthfiadi, Yudhistira, Ronaldo Zulfikar, dan Kardian. Setelah melalui proses pemilihan yang berlangsung secara intensif selama empat hari, Luthfiadi yang merupakan perwakilan dari PC IMM Cirendeu berhasil memenangkan persaingan dengan meraih suara mayoritas. Dengan visi yang diusungnya yaitu 'Berdaya, Berkarya, dan Berjaya', diharapkan Luthfiadi dapat membawa IMM DKI Jakarta menuju tingkat kemajuan dan pencapaian yang lebih baik di masa depan.

"Saya sangat berharap agar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi dimasa depan. Dengan harapan tersebut, diharapkan organisasi ini mampu meningkatkan kapasitas serta kemandirian para kadernya secara signifikan. Selain itu, saya juga berharap agar IMM DKI Jakarta dapat bertransformasi menjadi sebuah pusat kecendekiawanan yang tidak hanya mendorong, tetapi juga memfasilitasi inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang kompetensi yang relevan. Dengan demikian, IMM DKI Jakarta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta keahlian di kalangan mahasiswa," ucap Luthfiadi.

Lebih dari 500 kader IMM yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jakarta secara aktif terlibat dan berpartisipasi dalam acara Musyda ini. Selama acara tersebut, terdapat diskusi-diskusi yang sangat intensif dan mendalam dengan fokus perhatian pada berbagai topik penting, termasuk strategi-strategi inovasi yang perlu diimplementasikan, penguatan kemandirian kader dalam menghadapi berbagai tantangan, serta penentuan peran yang harus dimainkan oleh IMM untuk menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan zaman yang sedang berlangsung.

Pemilihan Luthfiadi sebagai Ketua Umum baru juga disambut baik oleh Ari Aprian Harahap.

"Saya berharap IMM DKI Jakarta di bawah kepemimpinan baru dapat menjadi teladan dan menjalankan amanah dengan baik," ucap Ari, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan membantu kepemimpinan yang baru tanpa mengintervensi.

Musyda IMM DKI Jakarta yang ke-19 yang diselenggarakan pada tahun 2024 ini tidak sekadar berfungsi sebagai ajang pemilihan ketua umum baru, tetapi juga merupakan momen yang sangat penting dan strategis untuk membangun visi bersama yang dapat memandu arah menuju masa depan yang lebih baik. Acara ini menjadi platform bagi para peserta untuk menyatukan ide dan tujuan dalam upaya menciptakan kemajuan

yang signifikan. Dengan dukungan penuh dari berbagai tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh serta semangat yang membara dari para kader IMM, organisasi ini berada dalam posisi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Selain itu, IMM DKI Jakarta juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang nyata dan berarti bagi masyarakat luas serta negara, dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada untuk mencapai hasil yang positif.

Kemenangan Luthfiadi sebagai ketua umum yang baru menandai dimulainya periode kepemimpinan yang penuh dengan harapan dan potensi bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta. Dengan terpilihnya Luthfiadi, ada harapan besar agar kepemimpinan baru ini dapat menjadi teladan dalam menjalankan amanah dengan sebaikbaiknya serta meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Ari Aprian Harahap, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum, menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus mendukung dan memberikan dukungan moral serta masukan yang konstruktif kepada kepemimpinan baru. Tujuan dari dukungan ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai keberhasilan yang optimal dan terus berkembang dengan baik di bawah kepemimpinan yang baru.

Dengan berakhirnya Musyawarah Daerah (Musyda) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta yang ke-19, kita kini memasuki awal dari periode kepemimpinan baru yang penuh dengan harapan dan semangat yang tinggi. Periode kepemimpinan yang baru ini ditandai dengan tekad yang kuat untuk fokus pada aspek-aspek penting seperti inovasi, kemandirian, dan penguatan peran mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan. IMM DKI Jakarta berkomitmen untuk melangkah maju sebagai kekuatan yang konstruktif dan berpengaruh dalam masyarakat. Di bawah kepemimpinan yang baru ini, diharapkan organisasi dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang, sekaligus berkontribusi secara positif terhadap pengembangan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

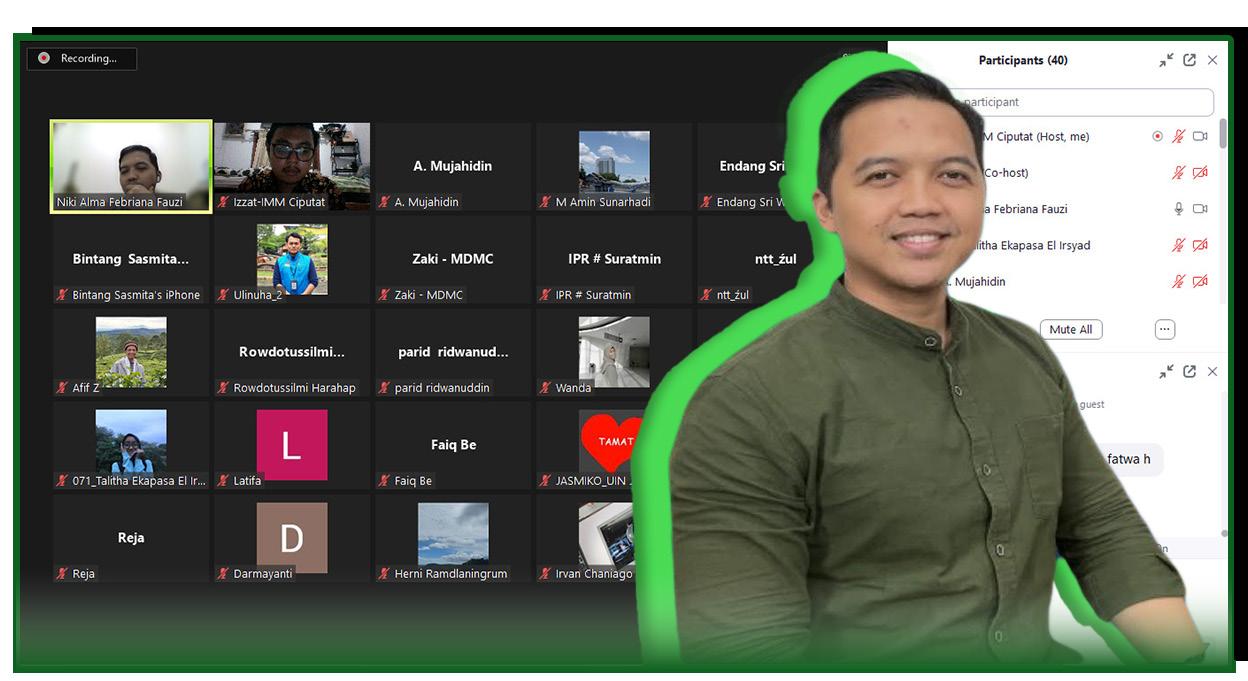

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ciputat mengadakan diskusi dengan Kepala Pusat Tarjih sekaligus Dosen Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Niki Alma Febriana Fauzi, M.Us. pada Selasa, (30/7/2024). Diskusi yang berlangsung secara online melalui Zoom Meeting ini membahas secara mendalam ranah dialektika 'Hifzhul Bi'ah, Fatwa Tarjih, dan Korelasinya dengan Tambang.'

Pembahasan tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana prinsip Hifzhul Bi'ah (pelestarian lingkungan) diintegrasikan dalam fatwa tarjih Muhammadiyah dan aplikasinya terhadap industri tambang yang sering kali berdampak pada lingkungan.

Dalam acara tersebut, Niki menjelaskan bahwa fatwa tarjih berfungsi untuk memberikan panduan hukum Islam yang kontekstual dengan kebutuhan masa kini, termasuk isu-isu lingkungan yang dihadapi industri tambang.

"Fatwa tarjih bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga harus bisa menjadi solusi atas permasalahan kontemporer, termasuk bagaimana industri tambang bisa beroperasi tanpa merusak lingkungan."

Niki juga menambahkan, "Hifzhul Bi'ah adalah salah satu pilar dalam fatwa tarjih kami yang harus diterapkan secara konsisten. Dalam konteks tambang, kita harus memastikan bahwa setiap kegiatan tambang mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki."

Acara tersebut dihadiri oleh para anggota komunitas Muhammadiyah, mendiskusikan implementasi praktis dari fatwa tarjih dalam operasional tambang dan dampaknya terhadap lingkungan.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi industri tambang dalam melaksanakan kegiatan mereka dengan mempertimbangkan aspek-aspek pelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran Islam.

" Hifzhul Bi'ah adalah salah satu pilar dalam fatwa tarjih

kami yang harus diterapkan secara konsisten. Dalam konteks tambang, kita harus memastikan bahwa setiap kegiatan tambang mematuhi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki"

Niki Alma Febriana Fauzi, M.Us.

KABAR JAGAT

Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyelenggarakan acara Menteng Corner berjudul 'Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas' pada Jumat, (26/7/2024) di Aula Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta. Acara tersebut digelar guna mendiskusikan perspektif kader Muhammadiyah terkait penerimaan hak pengelolaan tambang yang diterima oleh Muhammadiyah.

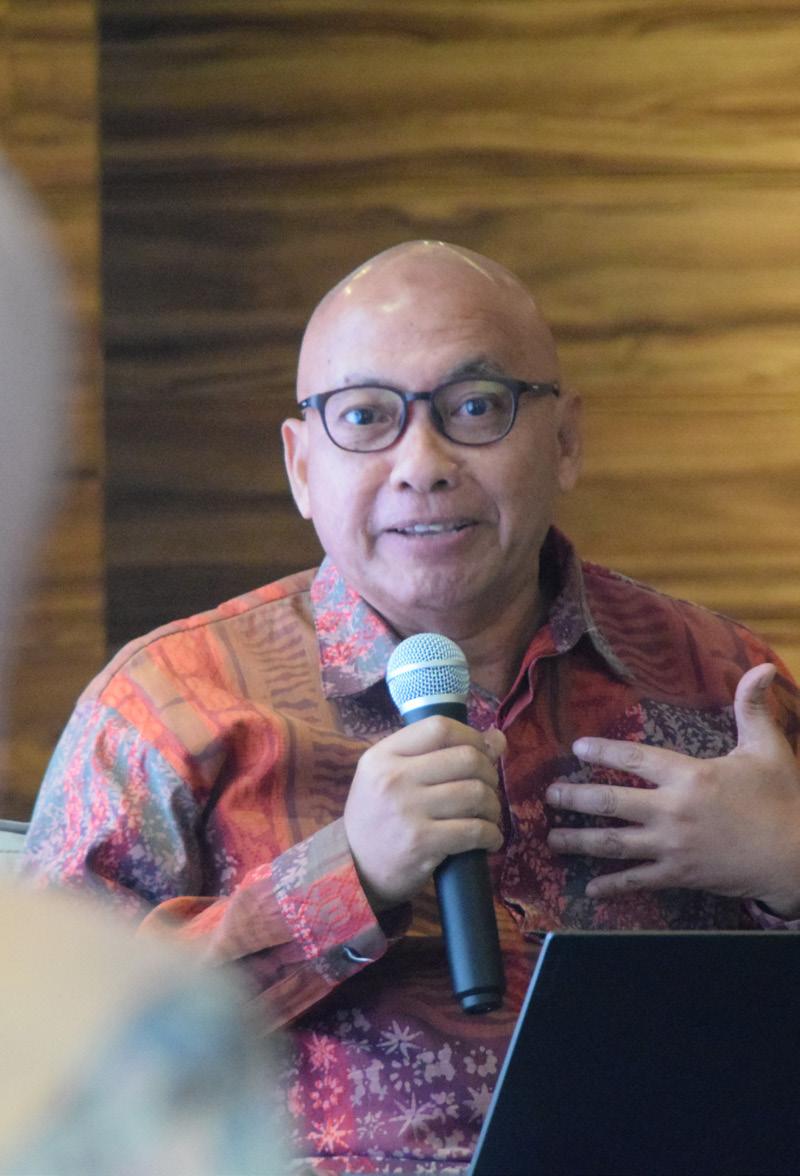

Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si., dalam acara tersebut hadir sebagai keynote speaker. Dalam pidatonya ia meyakini bahwa adanya pro-kontra dalam internal persyarikatan Muhammadiyah terkait tambang merupakan sebuah bentuk kecintaan dan rahmat dari perbedaan.

"Saya meyakini baik pro dan kontra. Saya berkeyakinan mereka mencintai persyarikatan ini. Perbedaan adalah rahmat," ucapnya.

Azrul juga mengingatkan bahwa peran kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah sebagai aktor untuk mewujudkan

Azrul menerangkan tentang tiga poin yang harus menjadi kajian penting bagi Muhammadiyah terkait tambang yaitu jelasnya pengelolaan hak tambang dalam kajian hukum, dampak penambangan terhadap masyarakat dalam kajian ekonomi, dan dampak penambangan dalam kajian lingkungan hidup.

“Muhammadiyah harus memegang penting tiga kajian soal tambang yaitu kajian hukum, apakah masalah kepemilikan lahan sudah clear masalahnya?. Kedua, kajian ekonomi, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, dan ketiga, dampaknya bagi lingkungan.”

Ia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai manfaat dan mudharat atas tambang, sehingga tidak akan ceroboh dalam mengambil keputusan tersebut.

“Muhammadiyah tidak akan sembrono dalam mengambil keputusan” tegasnya.

KABAR JAGAT

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menggelar Expert Meeting bertajuk ‘Green Islam’ bersama para pakar agama dan lingkungan di Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta pada Rabu, (24/7/2024). Acara tersebut membahas hasil survei nasional REACT (Religious Environmentalism Actions) yang mengkaji pengetahuan, sikap, dan perilaku muslim di Indonesia terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Hal lain yang menjadi sorotan para pakar adalah pentingnya peran agama Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Peluncuran hasil survei tersebut dihadiri oleh tamu undangan dari berbagai kedutaan besar seperti Belanda, Amerika, dan Singapura, serta lembaga lingkungan hidup seperti Greenpeace, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan organisasi terkait lainnya.

Dalam sambutan, Direktur Eksekutif PPIM, Didin Syafrudin, Ph.D., menyampaikan terima kasih kepada perwakilan kedutaan kerajaan Belanda, Maresa Oosterman, atas dukungannya dalam penelitian tersebut. Selain itu, Didin juga mengapresiasi para ahli yang turut hadir, khususnya Andri N.R. Mardiah, S.T., M.Bus., Ph.D. (Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK), Hening Parlan, M.M. (Koordinator Nasional Green Faith Indonesia dan Muhammadiyah), K.H. Ulil Abshar Abdalla (Ketua PBNU) dan Dr. Agus S. Djamil (Direktur Eksekutif Muhammadiyah Climate Center).

Selanjutnya, Kepala Urusan Politik Kedutaan Besar (Kedubes) Kerajaan Belanda di Jakarta, Maresa Oosterman, dalam pidatonya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekhawatiran yang menginspirasi panggung dunia dengan menyatakan perlunya kontribusi pemimpin agama untuk mengambil peran dalam permasalahan lingkungan. Secara bersamaan kelompok Islam juga dapat membentuk para aktivis lingkungan hidup berkembang di Indonesia. Kedubes Kerajaan Belanda berharap penelitian tersebut dapat mengisi penelitian lainnya mengenai lingkungan dan keagamaan.

“The need for the presence of leaders and religious groups in environmental issues is to teach about wisdom. Indonesia has concerns that inspire the world stage, while at the same time Islamic groups are also

shaping Indonesia's growing environmental activism. I hope, this project can help fill in other research on environmental and religious research. In other words, the environmental movement is understood as a religious movement. Improving and caring for the environment means spending time working together better to make the world greener.”

Survei ini melibatkan 3.397 responden berusia 15 tahun ke atas dari seluruh provinsi di Indonesia dengan tingkat respons mencapai 97,06%. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah probability sampling dengan multistage random sampling, memastikan representasi yang akurat dari populasi Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa 70,43% Muslim Indonesia mengetahui tentang perubahan iklim, dengan 76,82% yakin dan 19,1% sangat yakin bahwa perubahan iklim sedang terjadi. Namun, 58,35% lebih mengkhawatirkan kriminalitas, sementara kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan hanya 50,4%.

Dualisme Peran Agama terhadap Lingkungan

Direktur Riset PPIM UIN Jakarta, Prof. Iim Halimatusa’diyah, Ph.D., menerangkan hasil data penelitian bahwa mayoritas muslim di Indonesia (46,07%) memandang perusakan lingkungan dan perubahan iklim sebagian besar disebabkan oleh tindakan manusia. Sementara sebanyak 37,72% menyatakan bahwa penyebabnya adalah kombinasi antara aktivitas manusia dan faktor alami, dan 16,21% menyebut penyebabnya alami.

Selain itu, Iim menemukan adanya dualisme peran agama dalam membentuk pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Di satu sisi, nilai-nilai agama berperan membentuk perspektif bahwa manusia adalah makhluk yang dipercaya Sang Pencipta sebagai pengelola alam demi kepentingan mereka. Namun, ajaran Islam yang konservatif ini justru berkontribusi membentuk perilaku individu yang kurang ramah terhadap lingkungan hidup, baik dalam hal gaya hidup maupun aktivitas di ruang publik.

Survei ini mengungkap dilema pandangan Muslim Indonesia dalam memprioritaskan isu lingkungan atau kepentingan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kontradiksi pandangan muslim di Indonesia yang hampir 70% di antaranya percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas ekonomi seperti perkebunan sawit dan pertambangan. Ironisnya, 63,83% setuju bahwa pesantren atau mayoritas organisasi kemasyarakatan (ormas) boleh memiliki usaha pertambangan atau perkebunan sawit untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

"Faktor agama dalam lingkungan memiliki efek dualitas, kami menemukan Muslim yang konservatif cenderung kurang ramah lingkungan, sedangkan Muslim dengan komitmen kuat lebih pro-lingkungan."

Kesadaran Lingkungan Masih Rendah

Direktur Eksekutif Muhammadiyah Climate Center, Dr. Agus S. Djamil, mengapresiasi hasil survei yang dapat menjadi baseline studies yang berharga dan menarik bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan ormas keagamaan.

Agus menilai hasil survei sebagai pionir yang dapat memberikan manfaat serta membuka mata terkait potret environmental cognitif (kesadaran lingkungan) bangsa saat ini.

"Survei ini dapat dikatakan sebagai pionir dalam memberikan banyak manfaat. Hasil survei ini adalah potret kondisi kesadaran lingkungan bangsa kita saat ini," tambahnya.

Agus juga menyoroti adanya temuan yang tidak konsisten dari hasil survei yang menyatakan bahwa 50% individu adalah aktor paling bertanggung jawab dalam perusakan lingkungan dan perubahan iklim. Sementara hampir 70% muslim di Indonesia setuju bahwa penyebab kerusakan alam atau perubahan iklim adalah pertambangan dan perkebunan sawit.

“Menariknya, muslim Indonesia memandang yang paling bertanggung jawab dalam perusakan lingkungan dan perubahan iklim disebabkan oleh individu sebesar 50%, pemerintah 28% dan perusahaan & korporasi 10,51%. Hal ini tidak konsisten dengan pendapat bahwa penyebabnya adalah tambang dan perkebunan sawit.”

Agus merasa hal tersebut juga menunjukkan masih rendahnya environmental cognitif masyarakat Indonesia. “Saya merasa hasil ini menunjukkan bahwa environmental cognitif masyarakat Indonesia masih rendah,” nilainya.

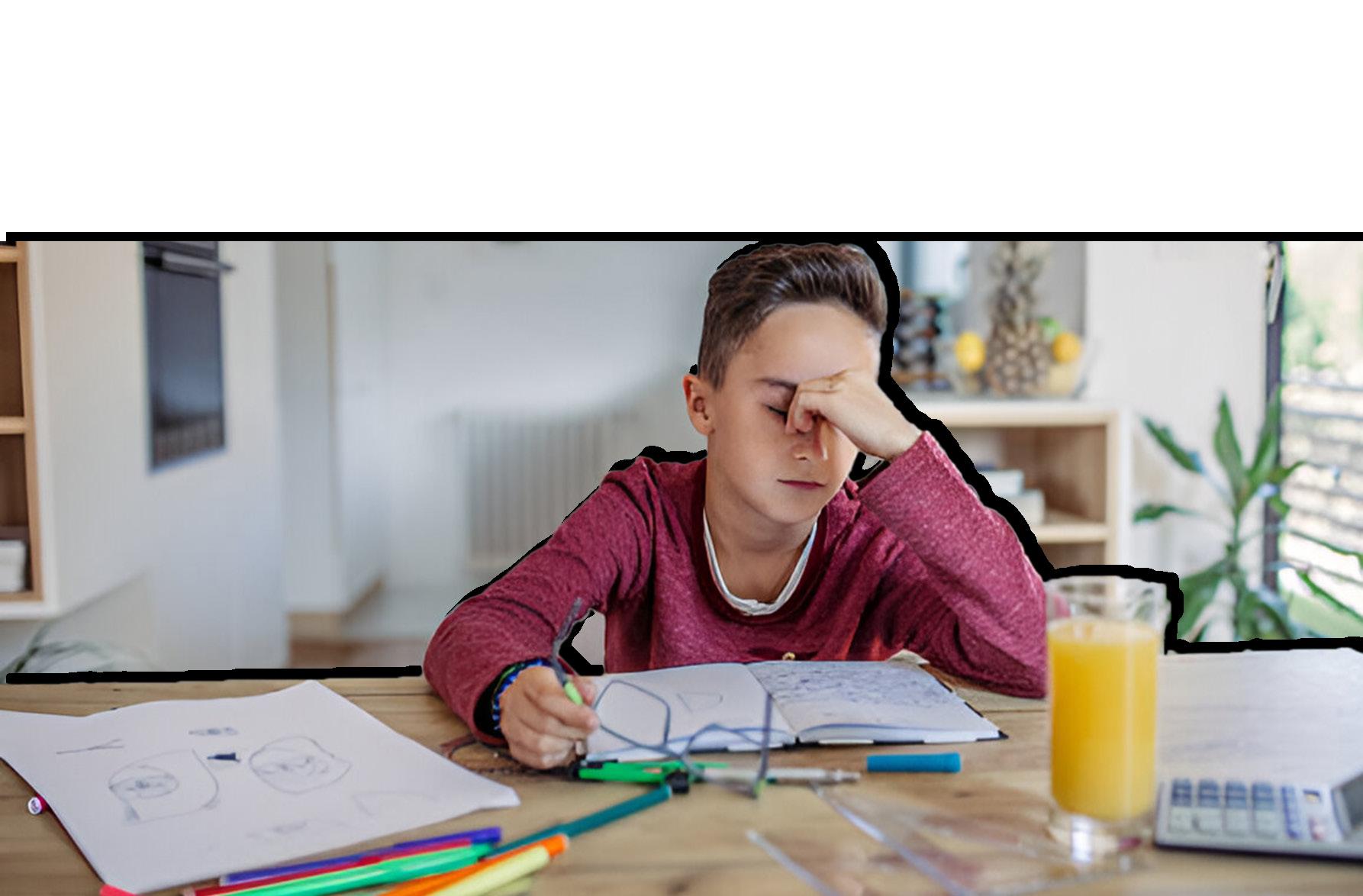

Pentingnya Literasi Lingkungan melalui Pendidikan

Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Andri N.R. Mardiah, S.T. M.Bus., Ph.D., menyoroti pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam konteks literasi lingkungan Green Islam. “Pendidikan sepanjang hayat, dan harus mencakup pada soft skill dan hard skill guna menunjang pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, Andri menyebutkan dalam konteks literasi lingkungan diperlukan sosialisasi melalui pendidikan. Menurutnya, memahami alam harus dimulai dari yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Memahami alam adalah memahami apa yang bersentuhan lebih dekat dengan diri kita seharihari hingga nanti meningkat pada kekhawatiran global.”

Green Islam di Indonesia Masih Anak-Anak

Koordinator Nasional Green Faith Indonesia dan Muhammadiyah, Hening Parlan, M.M. merespons temuan survei. Hening sangat menyayangkan bahwa kebanyakan umat muslim menganggap bahwa individu yang

paling bertanggung jawab atas perubahan iklim.

“Kasian banget individu disuruh tanggung jawab. Saya masih percaya bahwa aktor pencemar lingkungan dan perubahan iklim itu adalah perusahaan, kedua, pemerintah,” ujar Hening Parlan.

Menurutnya, masih banyak kebijakan negara yang tidak bisa diimplementasikan dan maraknya izin eksploitasi tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten. Dari sana, masyarakat memiliki porsi sangat kecil. Sedangkan dalam konsep green Islam, Hening berpandangan bahwa kunci keberhasilan gagasan Green Islam adalah perlunya kolaborasi antar kelompok dan lembaga, khususnya peran ormas keagamaan yang mulai sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan.

“Saya rasa jika lembaga dan antar kelompok terutama ormas melakukan kolaborasi, penerapan Green Islam di Indonesia akan berhasil dilakukan” ucapnya

Hening Parlan mengatakan bahwa Green Islam di Indonesia tengah bertumbuh, seperti seorang anak kecil. Maka dalam masa pertumbuhan, Green Islam harus memiliki dasar ilmu pengetahuan.

“Green Islam di Indonesia masih sepeti anak-anak, karena masih anak tumbuh, maka jangan dikasih makanan yang aneh aneh. Baru tumbuh sudah dikasih tambang. Green Islam harus punya basis ilmu pengetahuan.”

Dua Level Green Islam

Ketua PBNU, KH. Ulil Abshar Abdalla, memberikan pandangan bahwa dalam konsep Green Islam harus dibedakan antara isu lingkungan pada level small habitat (kerusakan lingkungan lokal) dan big habitat (perubahan iklim global).

“Menurut saya harus dibedakan antara dua level isu lingkungan. Menurut saya kita harus menafsir isu lingkungan dalam level berbeda yaitu small habitat atau al-bi’ah as-sugro (kerusakan lingkungan) dan big habitat atau al-bi-ah al-kubro (Perubahan iklim)”.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan guna mencegah masuknya pemasalahan culture war yang berkembang di beberapa kawasan di Barat, seperti Amerika Utara, Kanada, Eropa dan lain sebagainya, ke Indonesia. Salah satu kontroversi besar dalam culture war adalah isu lingkungan. Isu tersebut telah menyebabkan polarisasi yang sangat besar antara kelompok pro dengan kelompok skeptis terhadap kebijakan perubahan iklim. Ulil mendukung penuh penerapan konsep Green Islam di indonesia dalam lingkup small habitat, namun tidak di level big habitat

"Saya tidak mempersoalkan konsep green Islam dalam level small habitat. Tetapi, saya masih mempersoalkan green Islam di level big habitat. Isu dekarbonisasi memerlukan banyak perhatian serius dan belum sepenuhnya terselesaikan."

Indonesia Raya, Merdeka Merdeka Tanahku, Negriku, yang Kucinta Indonesia Raya, Merdeka Merdeka

Hiduplah Indonesia Raya

Siapa yang tidak asing dengan penggalan lagu di atas? Lagu yang selalu dinyanyikan bersamaan dengan pengibaran bendera Merah Putih, dalam acara-acara resmi negara, dalam pembukaan sidang, musyawarah, juga dalam perhelatan seni, budaya, olahraga, dan pendidikan. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Indonesia yang digubah oleh W.R. Soepratman, seorang wartawan sekaligus komposer musik yang bekerja sebagai jurnalis di Bandung dan Jakarta. Lagu ini pertama kali diperkenalkan secara resmi pada 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II di Batavia.

Wage Rudolf Soepratman, nama yang tak asing di telinga kita semua. Ia adalah sosok di balik lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, sebuah karya monumental yang menjadi simbol persatuan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lebih dari sekadar lagu, Indonesia Raya adalah sebuah manifesto musikal yang mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia.

Lahir di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903, Soepratman memulai pendidikannya di frobelschool (sekolah taman kanak-kanak), Batavia, pada tahun 1907 saat usianya 4 tahun. Setelah tinggal bersama kakaknya Ny. Rukiyem di Makassar, W.R. Soepratman melanjutkan pendidikannya di Tweede Inlandscheschool (Sekolah Angka Dua) dan lulus pada tahun 1917. Pada tahun 1919, W.R. Soepratman lulus ujian Klein Ambtenaar Examen (KAE, ujian untuk calon pegawai rendahan). Setelah lulus KAE, Wage melanjutkan pendidikan ke Normaalschool (Sekolah Pendidikan Guru).

Hadiah biola pemberian kakak iparnya, W.M. Van Eldick, pada ulang tahunnya ke-17 menjadi awal karirnya di dunia musik. Bersama dengan Van Eldik, ia mendirikan band musik jazz bernama Black And White.

Karirnya memuncak ketika ia pindah dari Makassar ke Bandung dan memulai karir jurnalistik dengan menjadi wartawan pada surat kabar Kaoem Moeda pada tahun 1924. Setahun kemudian, ia pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan surat kabar Sin Po Sejak saat itu ia rajin menghadiri rapat-rapat organisasi pemuda dan rapat-rapat partai politik yang diadakan di Gedung Pertemuan di Batavia, sejak saat itulah W.R. Soepratman berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan.

Penciptaan lagu Indonesia Raya bermula ketika Wage melihat sebuah pengumuman di majalah Timboel terbitan Solo yang mengajak para komponis Indonesia untuk membuat lagu kebangsaan, ‘Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang dapat membangkitkan semangat rakyat?’.

Kemudian, hatinya tergerak menciptakan simfoni perjuangan bangsa. Hingga pada suatu malam di tahun 1926, Soepratman mulai menuliskan not-not lagu. Dengan menggunakan biolanya, ia memainkan lagu yang baru saja ia ciptakan. Ia kemudian mengirimkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya.

Pada 7 Agustus 1938, W.R. Soepratman ditangkap oleh Pemerintah Belanda di studio penyiaran NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep) di Jalan Embong Malang, Surabaya, lantaran lagunya yang berjudul Matahari Terbit dinyanyikan pandu-pandu KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia) di radio tersebut dan dianggap wujud simpati terhadap Kekaisaran Jepang. Sempat ditahan, W.R. Soepratman kemudian dibebaskan setelah Belanda tidak dapat menemukan bukti-bukti bahwa dirinya bersimpati kepada Jepang.

Karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun, pada Rabu Wage, 17 Agustus 1938, W.R. Soepratman meninggal dunia di usia 35 tahun, karena gangguan jantung yang dideritanya. Alm. W.R. Soepratman dimakamkan di Pemakaman Umum Kapasan, Jalan Tambak Segaran Wetan, Surabaya.

Indonesia Raya bukanlah sekadar lagu kebangsaan, melainkan juga menjadi simbol perjuangan dan identitas nasional Indonesia. Lagu Indonesia Raya memiliki peran yang sangat krusial dalam membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Melodi dan lirik yang menggelorakan semangat para pejuang dan mengingatkan mereka akan tujuan akhir, yaitu kemerdekaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya menyatukan keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia melalui kesederhanaan lirik namun sarat akan makna persatuan yang kuat. Selain itu, lagu ini juga menjadi media transmisi nilai-nilai luhur bangsa, seperti rasa patriotisme dan cinta tanah air, lagu ini menjadi identitas bangsa yang tak terpisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa seni juga memiliki kekuatan dalam membentuk karakter bangsa. Dengan pemutaran lagu Indonesia Raya dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara resmi maupun dalam kegiatan sehari-hari, semakin menguatkan posisi lagu ini sebagai simbol kebangsaan. ****

Tapi, tahukah kamu bahwa lagu Indonesia Raya yang biasa kita dengar dan nyanyikan bukanlah versi lengkap dari gubahan W.R. Soepratman? Ya, lagu Indonesia Raya versi lengkap dari W.R. Soepratman memiliki tiga stanza. Tiga stanza di lagu Indonesia Raya memiliki aransemen yang sama namun setiap stanza berbeda liriknya. Sedangkan yang umumnya diketahui publik adalah satu stanza pertama.

Lalu, kenapa lagu Indonesia Raya hanya dinyanyikan satu stanza, bukan tiga stanza

seperti lirik aslinya? Hal ini merujuk pada sejarah keputusan Panitia Lagu Kebangsaan Indonesia yang menetapkan cukup satu stanza saja. Panitia Lagu Kebangsaan saat itu diketuai oleh Soekarno (yang kemudian menjadi Presiden Pertama RI), dengan anggota Ki Hajar Dewantara, Achiar, Sudibyo, Darmawidjaja, dan Mr. Oetojo.

Sejak itu, satu stanza dari lagu Indonesia Raya ini wajib dimainkan ketika upacara bendera HUT RI setiap tanggal 17 Agustus bersamaan dengan pengibaran bendera Merah Putih.

Ketetapan ini juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam undangundang tersebut yang mengatur dengan tegas bahwa lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya dan menjadi bagian integral dari protokol kenegaraan, diperdengarkan pada momenmomen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, W.R. Soepratman mendapat penghargaan berupa pemindahan dan perbaikan makam, dan pada 17 Agustus 1960 pemerintah RI memberikan anugerah Bintang Mahaputra Anumerta III. Lalu melalui surat keputusan Presiden RI No.16/SK/1971 tanggal 20 Mei 1971, W.R. Soepratman dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional, serta Surat Keputusan Presiden RI No.017/ TK/1974 tanggal 19 Juni 1974 Presiden RI ia dianugerahkan Tanda Kehormatan Bintang

Sumber: UNIPRA

ABDURRAUF SAID

Disutradai Paul Schrader, First Reformed (2017) adalah film independen Amerika Serikat yang menceritakan kisah merapuhnya iman seorang pendeta dari salah satu gereja protestan tertua di Amerika Serikat bernama Toller (Ethan Hawke) setelah bertemu dengan aktivis lingkungan, Michael (Philip Ettinger), dan istrinya Mary (Amanda Seyfried) yang perlahan membawanya pada kenyataan buruk gereja tempat ia mengabdi yang terlibat dengan jaringan perusahaan perusak lingkungan. Pertemuan tersebut menjadi titik balik dalam hidup Toller sebagai agamawan, mendorongnya untuk mempertanyakan dampak manusia terhadap krisis alam.

Film ini menyoroti kebakaran hutan, banjir, dan dampak dari perubahan iklim lainnya sebagai kendaraan utama konflik cerita, yang mana Toller terus merasa tersiksa setiap hari karenanya dan diliputi rasa takut akan kehancuran bumi akibat ulah manusia. Sebelum tidur, Toller selalu menulis halaman demi halaman jurnal. Ia mencatat pergolakan batinnya dengan keputusasaan, kesepian, dan dilematika spiritual. Ketidakpedulian institusi gereja terhadap kehancuran lingkungan akhirnya membuat Toller merencanakan tindakan yang ekstrem demi menghentikan apa yang ia anggap sebagai kezaliman manusia terhadap alam.

Paul Schrader, sutradara film ini, tidak hanya mengutarakan kritik keras terhadap individu, melainkan juga perusahaan, organisasi, dan lembaga besar mana pun yang berkontribusi dalam perusakan lingkungan dalam skala besar. Schrader mengubah pergulatan batin menjadi lebih dari sekadar urusan pribadi, ia menghubungkannya dengan pertanyaan moral yang lebih besar tentang tanggung jawab manusia terhadap bumi.

Misal dalam sebuah adegan pertemuan Toller dengan CEO perusahaan energi yang juga menjadi penyumbang dana gereja, Toller bertanya, "Siapa yang diuntungkan saat kita mengotori rumah kita?"— sebuah tantangan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang mencemari bumi. Contoh

lain, dalam sebuah perdebatan tentang politisasi gereja dan krisis iklim, Toller berargumen bahwa memerangi perubahan iklim adalah tanggung jawab umat beragama yang mendasar, mendesak umat Kristen untuk berjuang melestarikan bumi dan melawan keserakahan perusahaan energi.

Hal yang menarik dan dapat memperdalam pemahaman kita tentang film ini adalah bagaimana Schrader menerapkan prinsip-prinsip yang pernah ia tulis — puluhan tahun sebelum First Reformed dirilis dalam bukunya yang berjudul Transcendental Style in Film pada tahun 1972. Dalam bukunya tersebut, Schrader mengeksplorasi gaya sinema transendental, khususnya dalam karya-karya sutradara legendaris seperti Yosujiro Ozu, Robert Bresson, dan Carl Theodor Dreyer. Gaya sinematik ini berfokus pada penggambaran kehidupan spiritual dan kontemplatif, menggunakan visual yang minimalis, ritme yang lambat, dan penghindaran dramatisasi untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam dan emosional.

Dalam First Reformed, gaya ini jelas termaktub dengan memanfaatkan keheningan, jeda yang panjang, dan komposisi visual yang tenang untuk menciptakan suasana kontemplatif dan introspektif. Ethan Hawke sebagai aktor utama memberikan penampilan yang luar biasa memerankan Pendeta Toller dengan ekspresi suram dan depresif hampir di setiap adegan, mencerminkan tema-tema gelap yang diangkat dalam film ini. Soundtrack minimalistik semakin memperkuat suasana keheningan yang hanya diisi oleh jeda antara percakapan dan suara suasana sekitar (ambience).

First Reformed memiliki banyak kesamaan dengan film karya Robert Bresson di tahun 1951, Diary of a Country Priest, yang pernah Schrader analisis dalam bukunya tersebut. Kedua-duanya mengangkat kisah seorang pendeta yang mengalami krisis iman sambil mencatat pergolakan batin mereka dalam sebuah jurnal. Dalam Diary of a Country Priest, Bresson

Sumber: A24

menggambarkan seorang pendeta muda yang tersiksa oleh keraguan, penyakit, dan perasaan keterasingan dari jemaatnya. Demikian juga dengan Schrader yang menghadirkan karakter Toller.

Agama dan respons lembaga keagamaan terhadap krisis iklim menjadi fokus utama di paruh kedua First Reformed. Seperti karakter pendeta muda dalam Diary of a Country Priest, Toller merasa semakin terasing dari rekanrekannya dan semakin frustrasi dengan respons pasif mereka terhadap ancaman krisis alam. Kesepian dan penderitaan batin Toller mencerminkan kesedihan yang dirasakan oleh pendeta dalam film Bresson, namun Schrader menambahkannya dengan sentuhan kontemporer yang relevan dengan dunia modern.

Rasa penyesalan, nostalgia, dan romantisme juga memainkan peran penting dalam dinamika film ini. Seperti kesedihan yang dialami Toller akibat kematian anaknya dalam Perang Irak yang terus menghantuinya.

Sama halnya dengan film karya Bresson, kesederhanaan atau minimalisme memiliki peran sentral dalam First Reformed. Dalam kata lain, elemen visual dan naratif yang dihadirkan terbilang sedikit dibandingkan film-film pada umumnya. First Reformed memungkinkan penonton untuk terlibat lebih dalam dengan kondisi batin karakter. Gaya sinematik ini tidak hanya memberikan kedalaman emosional, tetapi juga membawa penonton lebih dekat untuk mengeksplorasi pengalaman spiritual tokoh.

Meskipun Schrader telah menulis Transcendetal Style in Film pada tahun 1970-an, ia baru benar-benar menerapkannya melalui film First Reformed pada tahun 2017. Sepanjang karirnya, ia lebih dikenal sebagai penulis naskah film klasik seperti Taxi Driver (1976) karya sutradara beken Martin Scorsese, dan menjadi sutradara untuk film-film yang cukup beragam seperti Blue

Collar (1978), Mishima: A Life in Four Chapters (1985), dan Light Sleeper (1992).

Paul Schrader dapat dikatakan adalah sosok yang kurang diapresiasi dalam sinema Hollywood. Schrader telah berkarir lebih dari 40 tahun di industri film dan menelurkan sejumlah mahakarya sinema yang menjadi subyek penting untuk dipelajari di sekolah-sekolah film. Namun ia belum pernah memenangkan Piala Oscar dan hanya memperoleh nominasi sekali sepanjang karirnya. Film-filmnya kental akan konsep pengasingan seorang lelaki, dipenuhi dengan eksistensialisme yang tajam, mengangkat tema-tema seperti pencarian makna, jati diri, dan maskulinitas yang dieksplorasi dengan cukup dalam.

First Reformed tidak semata-mata memaparkan kisah krisis iman dan perenungan batin seorang pendeta, tetapi juga berfungsi sebagai cermin reflektif yang menggabungkan tema-tema spiritualitas dengan isu-isu sosial kontemporer. Dalam menelaah karya Schrader ini, penonton dapat melihat bagaimana film ini menjadi bentuk penerapan nyata dari gagasan yang ia paparkan dalam Transcendental Style in Film. Schrader menerapkan teknik sinematik yang mampu menangkap pengalaman spiritual yang transenden melalui pendekatan visual dan naratif yang minimalis.

Pendalaman Schrader terhadap tema ini semakin memperkaya diskursus tentang bagaimana agama dan spiritualitas harus menanggapi masalahmasalah global yang terkait dengan lingkungan. Dalam film ini, Schrader secara khusus memprovokasi pertanyaan mengenai peran agama dalam menghadapi perubahan iklim, menyoroti bagaimana institusi-institusi agama sering kali lebih mementingkan kenyamanan dan stabilitas daripada melakukan tindakan nyata yang dibutuhkan untuk melestarikan bumi kita tercinta.

FUAD NUR ZAMAN

KETUA BIDANG RISET, PENGEMBANGAN, DAN KEILMUWAN

PK IMM ADAB CIPUTAT 2022-2023

Kita pasti sudah tidak asing dengan istilah 'hablumminallah-hablumminannas', 'tri hita karana', 'tian di ren' dan istilahistilah lain yang memiliki makna serupa. Istilah tersebut menuntun terjalinnya hubungan atau relasi yang baik antara manusia dengan Sang Pencipta dan hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Istilah tersebut membuktikan bahwa sejatinya ajaran agama-agama itu tidak melulu hanya bicara soal hubungan antara manusia dengan Sang Penciptanya, melainkan juga hubungan antara manusia dengan sesama dan juga dengan bumi atau alam di sekitarnya. Namun dalam praktiknya, masih sedikit tokohtokoh agama yang intens membahas tentang aspek horizontal.

Aspek horizontal dan diametralnya seakanakan terlupa atau dianggap kurang penting. Padahal hubungan dengan sesama dan lingkungan justru mempunyai intensitas rutin dan langsung dirasakan. Akibatnya banyak persoalan kehidupan yang menjadi tidak harmonis akibat persoalan yang timbul disebabkan perselisihan antara sesama dan interaksi dengan lingkungan yang tidak bersahabat. Akibat dari ‘pengabaian’ itu, kini masalah lingkungan hidup menjadi masalah yang sangat serius.

Sadarkah kita bahwa dampak dari pengabaian tersebut sangatlah berbahaya dan membuat kita semakin dekat dengan sebuah krisis yang terduga. Dari hutan yang terbakar hingga lautan yang tercemar, kerusakan lingkungan semakin nyata dan dampaknya semakin dirasakan oleh semua makhluk hidup di planet ini. Bahkan di dalam buku The Uninhabitable Earth karya David Wallace-Wells, menyebutkan bahwa banyak kota-kota besar di dunia yang berpotensi akan mengalami kerusakan hebat dari bencana ekologis. Misalnya kebakaran hutan, pemanasan global, naiknya permukaan air laut, mencairnya es di kutub dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang muncul, apakah bencana ekologis tersebut terjadi by nature (secara alami) atau terjadi by design (secara sengaja) oleh ulah tangan manusia? Dan seberapa serius peram agama mengatur masalah ini? Mari kita bahas lebih dalam.

Bencana ekologis berkaitan erat dengan relasi yang tidak harmonis antara lingkungan hidup dengan manusia. Relasi antara manusia dan lingkungan hidup jika kita kaitkan dengan ilmu mantiq (logika) maka akan muncul relasi atau hubungan umum-khusus mutlak yang mana lingkungan hidup menjadi domain yang umum dan manusia sebenarnya hanya menjadi domain khusus saja. Sebagian lingkungan hidup membutuhkan manusia, dalam hal ini seperti konservasi lingkungan. Di sisi lain sebagian lingkungan hidup tidak membutuhkan bantuan manusia, misalnya lingkungan hidup yang tumbuh secara alami seperti hutan dan unsurunsur lain seperti air, udara, dan sebagainya. Sehingga yang menjadi domain khusus adalah manusia, karena setiap manusia pasti membutuhkan lingkungan hidup demi proses pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah informasi bahwa bencana ekologis itu bisa terjadi secara alami (bencana alam) dan juga bisa terjadi akibat ulah tangan manusia (bencana non alam.)

Menurut perspektif lingkungan, bencana alam yang terjadi secara alami sejatinya baik bagi lingkungan, karena itu merupakan sebuah proses penyempurnaan lingkungan itu sendiri. Contohnya seperti gunung berapi ketika meletus, abu panas yang keluar memang akan menghanguskan berbagai tumbuhan di sekitarnya, tetapi tanah akan lebih subur dan menumbuhkan lebih banyak tumbuhan lagi di sana. Di sisi lain bencana alam sangatlah buruk bagi manusia. Karena manusia akan terdampak bencana yang bisa merenggut semua yang di milikinya. Berbeda dengan bencana alam, bencana non alam justru lebih berbahaya dari bencana alam. Bencana non alam atau bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia, bisa berdampak buruk bagi manusia itu sendiri, dan tentunya berdampak buruk pula pada lingkungan.

Dewasa ini negeri kita kembali di gegerkan dengan persoalan lingkungan hidup. Di mana dunia pertambangan kembali menjadi objek utama yang paling disorot. Masih ingatkah kita dengan kasus korupsi di sektor pertambangan

timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyebabkan kerugian lingkungan hingga Rp 271,06 triliun? Penghitungan kerugian lingkungan tersebut dilakukan oleh Bambang Hero Saharjo, seorang ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dasar penghitungan ini yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur penghitungan kerugian dari aspek lingkungan oleh ahli yang ditunjuk oleh pejabat lingkungan hidup pusat atau daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kerugian lingkungan antara lain durasi waktu pencemaran, volume polutan, dan status lahan yang rusak. Lihatlah betapa mahalnya biaya yang harus dibayar atas rusaknya lingkungan hidup di sekitar kita akibat kelalaian dan kecacatan pengelolaan tambang. Demi pundi-pundi uang yang dinikmati oleh segelintir orang, mereka mengorbankan kesehatan dan keberlangsungan hidup ratusan juta manusia.

Aktivitas pertambangan adalah aspek penting dari perekonomian global, bahkan sektor ini juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan tahun 2023 (data kumulatif triwulan III) sebanyak 308.107 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 2.074 orang Tenaga Kerja Asing (TKA). Namun perlu diperhatikan juga bahwa dampak jangka panjang dari pengelolaan tambang yang buruk justru lebih mengerikan dan membahayakan keberlangsungan hidup banyak orang bahkan membahayakan keberlangsungan hidup generasi-generasi mendatang. Secara umum dampak buruk pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat sehingga berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Sedangkan dampak pasca tambang yang terjadi adalah; perubahan morfologi dan topografi lahan, perubahan bentang alam (bentuk bentang alam pada lahan bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah bekas timbunan alat berat), lahan menjadi tidak produktif, dan rawan potensi longsor. Dengan dampak yang begitu mengerikan bagi masa depan lingkungan hidup, apakah etika sosial dan etika beragama yang melekat dalam diri mayoritas penduduk negeri ini tidak bisa membuat mereka sadar dan paham akan pentingnya menjaga lingkungan hidup?

Dalam sorotan dunia global tentang bencana ekologis, peran agama sangatlah vital untuk membentuk kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Semua agama yang diakui di Indonesia, serentak menjadikan isu lingkungan sebagai bagian penting dari pengajaran etika beragama. Dalam agama Islam contohnya, Islam tidak hanya memerintah umatnya untuk menjaga bumi sebagai khalifah, tetapi juga mengajarkan bahwa setiap tindakan kebaikan terhadap lingkungan adalah bentuk ibadah yang mendatangkan berkah. Ada sebuah pesan yang indah dari Baginda Nabiyullah Muhammad SAW tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, beliau menyampaikan;

“Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah,” begitulah kiranya pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dalam Adabul Mufrod/168.

Pesan tersebut menjadi salah satu bukti kepedulian ajaran Islam terhadap pentingnya

menjaga lingkungan hidup. Dalam pesan tersebut, Nabi SAW memberikan nasihat kepada segenap manusia tanpa terkecuali agar tetap melakukan hal yang baik meskipun seluruh manusia telah mengetahui bahwa kiamat sudah sangat dekat.

Hal baik yang dimaksud dalam pesan tersebut adalah menjaga lingkungan hidup dengan menanam pohon, merawat apa yang sudah ada dan melakukan segala aktivitas yang dapat memakmurkan bumi. Bayangkan, siapa yang tidak takut dan panik apabila benar kiamat sudah sangat dekat dengan memunculkan berbagai tanda akan kedatangannya? Namun Nabi SAW berpesan untuk kita semua agar tetap melakukan hal baik. Yakni dengan peduli dengan alam dan lingkungan melalui cara-cara yang sederhana.

Dalam konteks ajaran Buddha, terdapat banyak pesan moral, nilai, dan ajaran yang mendorong pada spirit pelestarian alam dan lingkungan hidup. Kisah kehidupan Buddha tidak pernah lepas dari aspek altruistik merawat dan melestarikan alam. Salah satunya adalah peristiwa yang disebut dalam kitab suci sebagai animisa sattaha; persitiwa ketika Buddha pasca pencerahan secara simbolik berterima kasih secara mendalam terhadap pohon Bodhi yang menaungi beliau dengan menatapnya penuh kasih selama satu minggu. Nilai moral berupa terima kasih terhadap pohon dalam konteks yang lebih luas menunjukkan bahwa ada relasi mendalam antara manusia dengan alam sekitarnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa alam, sebaliknya kelestarian alam juga dipengaruhi perilaku manusia. Pesan Dhamma dalam konteks kepedulian terhadap lingkungan hidup dapat dijumpai pada berbagai teks klasik ajaran Buddha. Dalam Dhammapada ayat 49 tersurat larangan terhadap eksploitasi alam yang berlebihan dan merusak.

Dalam konteks ajaran Kristen, terdapat pula pesan moral terhadap alam dan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat ditemui pada ayatayat Alkitab yang manjadi pijakan dan sumber nilai moral. Alkitab juga sebenarnya mengajak manusia memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan Allah lainnya, termasuk alam atau lingkungan hidup. Contohnya pada Mazmur 104 yang menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta, tapi juga menumbuhkembangkan dan terus memelihara ciptaan-Nya. Ayat 13, 16, 18, dan 17 misalnya, menggambarkan pohon-pohon diberi makan oleh Tuhan, semua ciptaan menantikan makanan dari Tuhan. Yang artinya adalah bukan hanya manusia yang menanti kasih dan berkat Allah, tetapi seluruh ciptaannya juga menantikan kasih dan berkat Allah.

Dalam konteks ajaran Hindu, terdapat konsep 'Tri Hita Karana' yang merupakan konsep universal yang dinamis serta merupakan landasan dasar hidup manusia menuju kebahagiaan lahir dan bathin, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dalam ajaran Hindu kita juga mengenal istilah Palemahan Palemahan adalah lingkungan dalam arti yang luas, sebagai tempat manusia tinggal dan berkembang sesuai dengan kodratnya, termasuk sarwa prani (flora fauna dan semua makhluk hidup) yang memberikan sumber makan yang mendukung hidup.

Dalam Konghucu pun terdapat ayat-ayat mengenai lingkungan hidup yang sangat banyak. Nabi-nabi dalam Khonghucu misalnya, termasuk Nabi Kongzi sendiri dan Mengzi, cicit muridnya, banyak bicara soal lingkungan hidup yang dikaitkan dengan ajaran Xiao atau Laku Bakti dan tanggung jawab seorang manusia.

Lihatlah betapa agama-agama serentak dan satu suara dalam persoalan lingkungan hidup.

Meskipun berbeda dalam pintu aqidah, tetapi dalam urusan lingkungan hidup setiap agama memiliki dalil dan ajaran yang kuat serta tujuan yang sama. Tema-tema seputar lingkungan hidup seyogyanya memang menjadi tema kajian arus utama dalam beragama sehingga timbul kesadaran umat akan pentingnya merawat alam sebagai tempat tinggal kita bersama. Pesan moral agama dalam konteks merawat alam perlu lebih disuarakan oleh tokoh-tokoh agama dan institusi lembaga agama sehingga agama akan menjadi spirit penguat dan menjadi kontrol bagi umat beragama agar tidak melampaui batas dalam mengeksploitasi lingkungan.

Lalu bagaimana jika para pemuka agama diberikan kewenangan untuk mengelola berbagai bisnis di sektor pertambangan yang memungkinkan mereka untuk melakukan eksploitasi terhadap lingkungan? Seperti yang ramai akhir-akhir ini terkait keputusan pemerintah yang mengundang pro-kontra dari seluruh lapisan masyarakat, terkhusus para aktivis lingkungan dan umat beragama di Indonesia. Keputusan itu menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan melalui PP 25/2024 bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. Adapun yang dimaksud dengan ‘ormas keagamaan’ adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi. Pemerintah bertujuan melakukan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/ umat dengan keputusan tersebut.

Di luar kaca mata politik, keputusan ini sebenarnya baik, karena selain dituntut untuk memiliki moral sosial, para pemuka agama pastinya mengerti dan paham bahwa ajaran agama senantiasa bertindak sebagai kontrol atas setiap langkah dan kebijakan mereka pada bisnisbisnis yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Namun, keputusan ini juga bisa menjadi pisau bermata dua bagi jajaran ormas keagamaan.

Di satu sisi, pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat akan meningkat. Akan tetapi di sisi lain, ormas keagamaan akan dianggap menjadi bagian dari para perusak lingkungan hidup. Karena sejatinya bisnis pertambangan dengan atau tanpa adanya pemulihan lingkungan pun, tetap memiliki daya rusak yang berbahaya pada lingkungan. Jadi, ketika salah satu ormas keagamaan menerima keputusan pemerintah dan mengelola bisnis pertambangan, sama saja mereka telah ikut andil dalam proses perusakan lingkungan hidup.

Pada akhirnya, dalil-dalil agama pun saling bersahutan. Ada dalil yang mendukung keputusan mengelola tambang dan ada pula dalil-dalil yang menjadi dasar penolakan pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan. Umat menjadi semakin bingung, gerbong mana yang akan mereka naiki, bergabung di barisan penerima atau penolak. Menanggapi perbedaan pandangan dalam tubuh ormas keagamaan, kini mulai muncul komitmen-komitmen ormas keagamaan untuk tetap menjaga lingkungan meskipun terjun ke bisnis tambang. Komitmen tersebut tentunya bertujuan untuk menyatukan suara umat dan anggotanya, sekaligus meyakinkan mereka bahwa ormas keagamaan layak dan mampu mengemban amanah itu. Melihat komitmen yang terkesan template dan sering sekali digaungkan oleh para pelaku tambang, sulit rasanya bagi umat dan masyarakat untuk percaya atas segala komitmen yang digaungkan. Kita sebagai masyarakat akhirnya hanya bisa menanti sambil mengawasi kiprah mereka dalam dunia pertambangan yang sangat menggiurkan.

Sebagai manusia, kita harus mengetahui bahwa

hubungan yang harmonis tidak hanya mengarah pada hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan.

Namun dalam praktiknya, sering kali aspek hubungan horizontal ini terabaikan, menyebabkan berbagai masalah ekologis yang semakin mendesak.

Bencana ekologis, baik yang bersifat alami maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia, semakin memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan ini. Kerusakan lingkungan, dari kebakaran hutan hingga pencemaran laut, merupakan dampak nyata dari pengelolaan yang buruk dan perilaku manusia yang kurang peduli. Meskipun agama-agama serentak mengajarkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, masih ada tantangan besar dalam implementasinya, terutama ketika aspek ekonomi dan kekuasaan terlibat, seperti dalam sektor pertambangan.

Di tengah pro dan kontra mengenai peran ormas keagamaan dalam sektor pertambangan, komitmen untuk menjaga lingkungan harus tetap diutamakan. Meskipun peran serta dalam bisnis tambang mungkin menawarkan peluang ekonomi, penting bagi setiap individu dan institusi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan.

Akhirnya, untuk menjaga keberlanjutan bumi dan kesejahteraan umat manusia, diperlukan kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak. Agama, sebagai sumber etika dan moral, harus memandu dan menjadi kontrol dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran ini harus ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan kita agar bumi tetap menjadi tempat yang layak huni untuk generasi mendatang.

"Jagalah lingkungan hidup dan mulailah dari membuang sampah pada tempatnya. Jangan berisik mengkritik para perusak lingkungan, jika dirimu sendiri masih menjadi bagian dari mereka."

FAIQ IZZA SABILLA KETUA

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berlandaskan AlQur’an dan Sunnah sebagai pondasi gerakannya, telah menunjukkan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara. Menginjak umurnya yang sudah memasuki abad kedua ini, Muhammadiyah selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan dan kemajuan untuk umat Islam khususnya, dan seluruh umat manusia tanpa memandang agama, suku, budaya dan negara dalam bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.

Begitu juga pembaruan dan kemajuan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah kepada seluruh umat muslim di dunia adalah penanggalan kalender hijriyah global tunggal yang dianggap sebagai solusi untuk menyeragamkan penanggalan kegiatan keagamaan umat Islam di seluruh dunia dan sebagai bayar ‘hutang’ peradaban umat islam.

Baru-baru ini Muhammadiyah mengumumkan dan telah meresmikan penggunaan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) tepatnya pada pergantian tahun hijriyah kemarin, 1 Muharram 1446 H. Jejak perjuangan Muhammadiyah untuk mewujudkan penggunaan KHGT ini telah dimulai sejak tahun 2007 pada sebuah simposium internasional yang berjudul ‘The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar’. Gagasan ini kemudian terus berkembang dan disosialisasikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015.

Inisiatif penggunaan kalender penyatuan kegiatan umat Islam ini tidak hanya diperjuangkan oleh Muhammadiyah sebagai perwakilan dari Indonesia saja, tetapi begitu juga dengan negara muslim lainya. Tepatnya pada 2016 melalui muktamar internasional di Turki dengan mengusung tema ‘Mu’tamar Tauhid at-Taqwim al-Hijry ad-Dauly’ (Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah Internasional) yang dihadiri oleh ratusan negara Muslim.

Usaha Muhammadiyah untuk menerapkan penanggalan tunggal untuk semua umat muslim di dunia telah berhasil diterapkan untuk tahun 1446 H sebagai contoh dan langkah awal yang diharapkan semua negara di dunia untuk ikut merealisasikan kalender tunggal ini.

Ada beberapa alasan yang melandasi Muhammadiyah hingga akhirnya merealisasikan KHGT ini, diantaranya

Muhammadiyah memandang perlunya penyatuan tanggal sehingga umat islam di dunia tidak perlu lagi merasa khawatir atau bimbang terkait pelaksanaan ibadah besar mereka seperti yang dirasakan selama ini. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti, beliau membagi pengalamannya ketika bertemu dengan Sekretaris Islamic Society of North America (ISNA), bahwa mereka telah menggunakan almanak dengan metode hisab. Dari situ, komunikasi dilanjutkan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa (PBB) agar tidak mengadakan sidang saat awal bulan Syawal untuk menghormati umat Islam yang sedang merayakan Idul Fitri. Seandainya saja tidak dilakukan metode hisab maka mustahil penundaan kegiatan besar seperti itu akan bisa dilakukan dan malah hanya akan membuat ibadah umat islam terganggu karenanya.

Alasan lainya adalah Muhammadiyah memandang bahwa selama ini umat islam di seluruh dunia memiliki hutang peradaban yang sangat banyak akibat perbedaan penanggalan ini. Menurut Anggota Divisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof. Tono Saksono, Ph.D., mengatakan bahwa umat Islam selama kurang lebih 1.200 tahun lamanya memiliki hutang peradaban kirakira sebesar USD 10 triliun atau sebesar Rp130.000 triliun.

Hutang sebesar ini menurut beliau adalah hasil dari kalkulasi perhitungan zakat yang dibayar umat Islam dunia karena selama kita menggunakan kalender Masehi terdapat selisih kurang lebih 11,5 hari lamanya. Jika dihitung selama 1.200 tahun dengan selisih 11,5 hari tersebut maka akan terkumpul setidaknya 40 tahun sehingga angka hutangnya menjadi besar.

Metode hisab zaman yang serba instan ini sangat diperlukan untuk keperluan umat Islam. Tidak hanya Muhammadiyah saja yang menerapkan metode hisab, sebagaimana beberapa pondok pesantren juga telah menerapkan metode ini. Salah satu pondok itu adalah Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga beberapa cabang alumninya yang tersebar di ribuan tempat di Indonesia. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa mayoritas umat islam di Indonesia sendiri masih menggunakan metode rukyatul hilal untuk menentukan awal kegiatan ibadah mahdohnya. Ada beberapa alasan yang mendasari mereka masih menggunakan

metode ini, diantaranya:

Pertama, 'hilal', fase awal bulan yang tampak, adalah penanda awal bulan qamariah Kedua, 'Mawaqit' dapat menunjukkan pengakuan akan perbedaan waktu pada lokasi berbeda. Ketiga, haji berlangsung di Makkah, penyebutannya secara terpisah dapat menunjukkan prinsip lokalitas waktu ibadah (seperti halnya salat). Keempat, di luar kawasan, orang yang tidak berhaji tidaklah terikat dengan hitungan waktu orang yang tengah berhaji.

Konsep penerapan KHGT sebetulnya merupakan sebuah solusi dan konsep terbaik yang saat ini diperlukan oleh umat Islam. Kehadiran KHGT melalui proses panjang untuk mewujudkan solidaritas tingkat global sesuai pesan Al-Qur’an dan Sunnah. Ini juga merupakan upaya membangun peradaban Islam yang lebih baik dan memberi contoh akan pentingnya sistem waktu yang lama terlupakan.

Oleh karena itu, memahami KHGT tidak cukup dengan satu pendekatan semata. Langkah Muhammadiyah ini bisa kita sebut dengan ‘Lompatan Ijtihad’ yang sangat jauh memandang masa depan umat islam, sebagaimana dulu K.H Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan baru terbukti setelah satu abad umurnya berkhidmat di bumi Indonesia. Maka bukan tidak mungkin KHGT ini juga pastinya akan menemukan titik terang di mana seluruh umat Islam akan menggunakan kalendernya sendiri.

Muhammadiyah sudah terbiasa dengan label sang pembaharu yang mengawali segala pembaruan yang ada, maka dengan Muhammadiyah menerapkan konsep KHGT ini semoga kedepannya benar-benar bisa menjadi solusi yang nyata bagi peradaban dan kemajuan umat Islam sebagaimana yang pernah kita rasakan di masa kejayaanya beberapa ratus tahun silam.

Sejarah mencatat bahwa Islam berkontribusi positif dalam pengembangan sains modern, sebagaimana dikemukakan oleh para pengkaji sains Islam seperti Mehdi Nakosteen, Abdel Hamid Sabra, dan Raghib as-Sirjani. Bahkan menurut penelitian Agus Purwanto, dalam Al-Qur’an, ayat-ayat bernuansa sains lebih banyak dibandingkan ayat-ayat yang bernuansa hukum. Jangan sampai umat islam merasa puas dan terlena akan kejayaan masa lalu sampai lupa melanjutkan kejayaan Islam serta kemajuannya di segala bidang.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu etika lingkungan menjadi perhatian publik. Berbagai fenomena kerusakan lingkungan seperti global warming, deforestasi, dan krisis air membuka mata publik untuk lebih peka terhadap pentingnya kelestarian alam. Suatu etika baru diperlukan untuk mengatur serta mengevaluasi tindakan manusia terhadap lingkungan sekitar.

Ekosentrisme menjadi salah satu teori etika lingkungan yang ramai dibahas. Ekosentrisme, yang menekankan nilai intrinsik semua komponen ekosistem dan menolak dominasi manusia atas alam, menawarkan pandangan yang komprehensif untuk memahami hubungan manusia dengan lingkungan. Di sisi lain, Islam sebagai agama rahmah lil-alamin, memiliki pandangan yang kaya mengenai alam dan tanggung jawab manusia terhadapnya. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Islam melihat ekosentrisme Barat, mengidentifikasi apa saja yang dapat diterima dan ditolak Islam dari ekosentrisme Barat, serta menjelaskan usaha yang mungkin untuk memadukan kedua pendekatan tersebut.

Latar Belakang Kemunculan Ekosentrisme

Menurut Atok Miftahul Hudha, Husamah, dan Abdulkadir Rahardjanto (2019), ekosentrisme adalah teori etika lingkungan yang menempatkan komponen abiotik dan biotik dalam satu posisi yang memiliki keterkaitan. Teori ini merupakan kritik dari antroposentrisme yang memandang alam sebagai instrumen bagi kepuasan manusia belaka. Pandangan instrumentalistis terhadap alam dinilai dapat mewajarkan sikap apatis terhadap kerusakan lingkungan. Ekosentrisme juga melangkah lebih jauh daripada

biosentrisme yang memandang setiap makhluk hidup memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati. Bagi ekosentrisme, baik makhluk hidup maupun benda tak hidup memiliki hak untuk lestari.

Secara konseptual, ekosentrisme merupakan turunan dari etika deep ecology (etika dalam) yang diperkenalkan oleh Arnes Naess, seorang filsuf Norwegia, melalui artikelnya yang berjudul 'The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement' yang terbit pada tahun 1973. Deep ecology memandang bahwa manusia bukanlah penguasa atau pusat alam semesta. Keberadaan manusia terkait dan berhubungan dengan kehidupan yang luas berlandaskan hukum saling ketergantungan (Ariwidodo: 2023). Dengan demikian, deep ecology menggunakan pendekatan aksiologis (the axiological approach) yang memandang bahwa alam memiliki nilai intrinsik dan manusia harus menghargai dan melindungi nilai tersebut.

Ekosentrisme tidak puas jika penghargaan terhadap nilai intrinsik setiap komponen alam hanya diberikan kepada makhluk hidup selain manusia. Komponen abiotik juga memiliki nilai intrinsik yang harus dihargai. Menurut teori ini, keutuhan suatu ekosistem sebagai rumah bagi keragaman biotik dan abiotik menjadi pusat pertimbangan moral. Selain itu, meskipun alam bernilai karena keutuhannya yang seimbang dan saling menyokong, setiap komponen alam memiliki nilai intrinsik. Dalam penelitian 'Aprizal Sulthon Rasyidi yang berjudul Ekosentrisme Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari’ah' (2019), pendirian ekosentrisme didukung oleh berbagai penemuan ilmiah. Contohnya, Hereward Carrington menemukan adanya ekspresi lelah pada benda abiotik, Fritjof Capra yang menemukan aktivitas dinamis dan selektif pada membran sel, serta Suzanne Simard yang

menemukan bahwa pohon-pohon saling berkomunikasi di bawah tanah. Keseluruhan penemuan tersebut mendukung pernyataan bahwa baik entitas hayati maupun non-hayati membentuk suatu struktur sistematis yang bernilai. Hal ini berarti, setiap komponen alam memiliki hak untuk eksis dan berkembang terlepas dari kegunaannya bagi manusia.

Pandangan Islam tentang Kelestarian Lingkungan

Sebagai agama, Islam memberikan tuntunan moral bagi para penganutnya dalam setiap tindakannya. Hubungan antara manusia dengan alam tak luput untuk mendapatkan perhatian dalam Islam. Ajaran-ajaran dalam Alquran menegaskan bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah sebagai tanda-tanda yang harus dilindungi dan dihormati. Allah Swt. berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal," (QS. Ali 'Imran: 190).

Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Namun makna khalifah di sini bukan berarti penguasa yang dapat berlaku sewenang-wenang. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa kata khalifah diungkapkan Al-Quran untuk merujuk kepada seseorang yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. Ia juga menegaskan bahwa seorang khalifah dapat melakukan kekeliruan sehingga diperingatkan untuk tidak mengikuti hawa nafsunya (Rasyad: 2022). Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia diizinkan untuk mengelola alam namun manusia dilarang untuk mengeksploitasi alam tanpa batas.

Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan perilaku pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, salah satunya dengan mengajarkan konsep hima dan ihya’ al-mawat Hima yang dimaksud adalah hutan lindung yang dilindungi pemerintah demi kelestarian ekosistem hutan. Adapun ihya’ al-mawat merujuk kepada upaya pemanfaatan lahan kosong untuk kehidupan manusia (Asroni: 2022). Dengan demikian, Islam memperbolehkan manusia untuk mengambil manfaat dari alam sekitarnya namun harus disertai sikap pengelolaan alam secara bertanggung jawab.

Islam dan Ekosentrisme Barat

Baik Islam maupun ekosentrisme memiliki pandangan yang holistik mengenai hubungan manusia dan alam. Namun demikian, kedua sistem nilai tersebut tidak berasal dari basis filosofis dan teologis yang sama, sehingga seorang muslim tetap harus bersikap selektif terhadap tawaran ekosentrisme. Sebelum menetukan sikap menerima atau menolak ekosentrisme, penting bagi seorang Muslim untuk melihat perbandingan antara Islam dan ekosentrisme.

Basis Filosofis dan Teologis

Islam memiliki basis teologis yang kuat. Seluruh aturan dalam Islam bersumber kepada wahyu Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW selaku utusan-Nya. Sehingga dalam Islam, sikap hormat terhadap alam juga bernilai sebagai ibadah kepada Tuhan. Adapun ekosentrisme Barat seringkali didasarkan kepada worldview sekuler yang tidak melibatkan unsur spiritual atau teologis. Pandangan moral hanya didasarkan kepada keutuhan ekosistem belaka, tanpa unsur pengabdian kepada Tuhan.

Namun demikian, Islam tidak bersikap kontra terhadap setiap produk non-Islam. Setiap nilai yang memiliki kebaikan dan sesuai dengan ajaran agama maka dapat dilaksanakan.

Baik Islam maupun ekosentrisme percaya bahwa setiap komponen alam memiliki nilai intrinsik yang harus dilindungi. Dalam ekosentrisme, setiap komponen alam memiliki hak untuk hidup dan berkembang terlepas dari kegunaannya bagi manusia. Hal ini disebabkan — menurut mereka — alam adalah rumah bagi setiap entitas hayati maupun non-hayati. Adapun dalam Islam, seluruh komponen alam dihargai karena seluruhnya adalah ciptaan Allah bahkan bertasbih kepadanya (QS. Al-Isra’: 44).

Tanggung Jawab Manusia terhadap Alam

Islam dan ekosentrisme sepakat untuk menegaskan tanggung jawab manusia terhadap alam. Alam tidak dapat dipandang sebagai alat pemuas bagi kesenangan manusia belaka namun juga memiliki hak untuk dihormati. Menurut Islam, manusia sebagai khalifah dituntut untuk mengelola alam secara bertanggung jawab. Sedangkan menurut ekosentrisme, manusia dipandang sebagai bagian dari komunitas ekologi yang lebih luas. Oleh karena itu, manusia harus bertindak sebagai penjaga yang baik. Keduanya juga menolak eksploitasi alam secara berlebihan.

Pendekatan terhadap Solusi