BLUELINE

D'autres fenêtres

Portrait de la Dame de Fer

DOSSIER

PARCOURS ÉTUDIANT OU DU COMBATTANT ?

Précarité étudiante : À quand la fin ?

Promouvoir l'équité menstruelle : La Voix des délégués RI au Congrès du LYMEC

Études, boulot, métro, dodo !

L'impact de l'information sur la santé mentale des étudiants : FLÉAU OU AUBAINE ?

Les 5 Piliers du Bonheur

DÉRISION

Les soldes des médias

Cher lecteur, Chère lectrice,

Au moment de découvrir ce nouveau numéro, sans doute as-tu déjà reçu les résultats de tes examens de janvier. J’espère que ceux-ci sont à la hauteur de tes attentes et te souhaite une très bonne entame de second quadrimestre.

Blocus et session d’examens riment généralement avec questionnements : ais-je choisi la bonne filière ? Aurais-je le temps d’étudier tout en assumant un job étudiant ? Sans parler de la sacro-sainte méthode de travail et de la gestion du stress ! Ce sont ces questions que nous avons décider d’aborder dans ce dix-septième numéro du Blue Line. Ainsi, nous te proposons un voyage informatif parmi des articles traitant de la précarité étudiante, de la santé mentale des étudiants ou encore de quelques clefs en vue d’augmenter ton bien-être et bien d’autres sujets encore ! Somme toute, nous tenterons de déterminer si la vie d’étudiant est un long fleuve tranquille ou un parcours du combattant.

Hors dossier, nous débuterons par une carte blanche de notre président au sujet de la mobilité. Ensuite, nous vous proposons le portrait d’une figure politique aussi marquante que clivante, la très british Margaret Thatcher. Enfin, nous clôturerons ce hors-dossier par la traditionnelle dérision de notre détachée pédagogique, véritable billet d’humeur sur le sujet des marronniers dans les médias.

Cher lecteur, chère lectrice, je te souhaite une agréable lecture,

ÉDITO Arthur

LA CARTE BLANCHE

LA MOBILITÉ

VUE PAR LE PRÉSIDENT

PAR DIEGO D'ADDATO

Il y a encore quelques années, Bruxelles était la ville la plus embouteillée d’Europe. Loin de moi l’idée de dire que la situation s’est améliorée chez nous, il serait plus juste de préciser qu’elle s’est dégradée dans les pays voisins, faisant désormais de la capitale européenne la petite dernière du top 3.

Depuis longtemps, le doigt accusateur quant aux problèmes de mobilité est pointé vers notre bonne amie, la traditionnelle voiture. Pour précision, rien que dans notre pays, il y a près de 6 millions de voitures particulières enregistrées et ce nombre ne fait qu’augmenter de manière indiscontinue depuis les années ’80, de quoi ravir les constructeurs automobiles allemands toujours en tête des ventes dans le Plat-pays. Cette situation engendre deux conséquences majeures.

La première porte sur la question de la mobilité pure et dure puisqu’une telle quantité d’automobiles amassées sur les routes aux moments clés de la journée crée

une congestion tout à fait inouïe. Il ne faut donc pas être surpris quand, en semaine, pour se rendre dans les grandes villes de notre beau pays, une prolongation systématique de plusieurs dizaines de minutes sur le temps de trajet est inévitable. Parfois, il faut même compter en heures. Alors, outre l’ennui et l’énervement causé par les files et l’attente, c’est toute une partie de la nation qui se retrouve stockée et bloquée aux abords des cités, ce qui complique et retarde la vie de tous.

La seconde conséquence concerne un autre problème qui relève d’une logique bien plus inquiétante, celle de la pollution causée par tous ces moteurs qui tournent pour des voitures qui quant à elles sont à l’arrêt. Il est vrai qu’un bus pollue près de 5 fois plus qu’une voiture, pourtant lorsque l’on ramène la part de pollution à la capacité de passagers dans un autocar, la voiture demeure proportionnellement un outil bien plus nuisible à l’environnement. L’éliminer semble donc être la meilleure solution.

Forts de ce constat, certains écologistes de bazar dans la mouvance du Docteur Folamour viennent nous sucer un peu plus jusqu’à la moelle afin d’imposer des restrictions voire parfois des sanctions toujours plus bancales et, au passage, inutiles. Je prends pour exemple les critères d’accès à Bruxelles dans la zone de basses émissions ou l’augmentation incessante du coût des carburants – qui ne fonctionne d’ailleurs pas, il suffit de regarder les résultats de la même dynamique >>

pour le tabac. Cetteevolonté de diminuer l’utilisation de la voiture individuelle est louable mais évidemment la méthode laisse à désirer. Il suffit de regarder le fameux plan « Good Move » à Bruxelles pour se rendre compte de l’absurdité sans nom des solutions pseudo-écolos.

Motivé par ce même désir de rendre les solutions collectives les plus attractives possible, je pense qu’il est nécessaire de mettre en place des incitants à l’utilisation des moyens de transports collectifs. Il faudrait dans cette dynamique renforcer le passage des trains dans toute une série de régions de la Belgique et penser à desservir un peu mieux les lignes de bus. Avec une fiscalité intéressante pour les abonnements des différents types de transport en commun couplée à une meilleure couverture du territoire, peut-être que les gens seraient dès lors favorables à laisser leur auto au garage et à se tourner vers de nouvelles méthodes de mobilité.

Les 100 dernières années ont démontré l’étonnante capacité de l’Homme à évoluer et faire évoluer de plus en plus rapidement le monde qui l’entourne. Nous sommes dans une société où le jour-j n’est jamais plus comme le précédent. Ce monde est en perpétuel mouvement et arriver à suivre l’ensemble des modifications peut sembler compliqué. Cependant, il nous faut nous projeter et imaginer la mobilité du futur.

Dans les années ’60, il a été demandé à des jeunes comment ils percevaient le monde des années 2000. Sur le thème de la mobilité, les réponses étaient diverses et variées, elles oscillaient entre navettes pseudospatiales, skateboards volants, trains munis d’ailes et de réacteurs. Alors factuellement, certaines idées n’étaient pas si lointaines de la réalité. Après tout, nous avons des overboards, quoique déjà un peu dépassés, des trottinettes électriques, des trains allant à des vitesses folles et ne touchant même plus les rails et même des véhicules capables de rouler de manière autonome.

Alors peut-être qu’en 2100, nous aurons droit à des véhicules aimantés aptes à gravir les buildings pour nous amener directement en haut, à des voitures tenant sur des rails qui ne causeront plus jamais d’accidents, à des machines permettant de nous téléporter directement d’un point A à un point B. Ou alors, la vie sera bien plus triste, peut-être aurons-nous juste une pièce chez soi qui grâce au procédé de l’hologramme nous dispensera de devoir nous déplacer.

Après tout, qui peut savoir…

Diego

Président de la FEL

DOSSIER Parcours

étudiant ou du combattant ?

L'acte d'Anas Kournif s'immolant par le feu se présente comme un symbole poignant de la jeunesse confrontée à une réalité désespérée en France. Sommes-nous destinés, à notre tour, à devenir les emblèmes de la détresse vécue par certains de nos étudiants ?

La précarité étudiante émerge comme un défi majeur touchant plus de 80.000 étudiants en Belgique. L'allongement des études, le pécule insuffisant, l'accès restreint aux bourses et la massification de l'enseignement contribuent tous à cette réalité complexe. Beaucoup se voient contraints de conjuguer études et jobs étudiants mettant ainsi en péril leur réussite. À cette triste réalité s'ajoute l'avalanche informationnelle déferlant des médias, éclairant de manière percutante les crises mondiales et les conflits divers. Cette surcharge expose les jeunes à un excès d'informations, engendrant une fatigue inévitable. Ce sombre tableau impacte de manière sans précédent la santé mentale des étudiants, plongeant un étudiant sur trois dans les abysses de la dépression en Belgique.

Face à cette toile sombre, des réformes se dessinent comme des nécessités salutaires, soutenues par la majorité des étudiants désirant, par exemple et parmi tant d’autres, combattre la précarité menstruelle. Cependant, que pouvons-nous accomplir à notre échelle pour améliorer notre qualité de vie d'étudiants ?

Avez-vous déjà entendu parler de la méthode « PERMA » ? Cette approche qui offre des clés pour appréhender et surmonter la dépression en explorant les cinq piliers du bonheur. Ou encore du concept de « média positif » afin d’instaurer un équilibre entre les nouvelles encourageantes et celles plus sombres ?

C'est ainsi que nos rédacteurs et rédactrices ont choisi, dans ce dossier central, d'explorer ces questions et réalités qui laissent des empreintes profondes sur la santé mentale et physique des étudiants.

Précarité étudiante

À quand la fin ?

Le 8 novembre 2019, devant les bureaux du Crous de Lyon, Anas Kournif s’immole par le feu afin de dénoncer la précarité étudiante. Ce geste désespéré, hautement symbolique et particulièrement percutant nous force à affronter une réalité vécue par de nombreux étudiants. C’est la question que nous avons décidé de nous poser : qu’en est-il, en Belgique, de la précarité étudiante ?

PAR ARTHUR WATILLON ET LARA ZENGINOGLU

De quoi parle-t-on ?

Commençons par définir notre sujet. Selon Inforjeunes, la précarité désigne une situation où un jeune, en raison d’un manque de moyens, ne jouit plus pleinement de ses droits fondamentaux, tel que le droit à la vie sociale, alimentaire, sanitaire, etc. La précarité est provisoire, celle-ci pouvant se résoudre via de meilleures conditions ou bien s’aggraver et amener une personne en situation de pauvreté. En comparaison à la situation d’un étudiant ne rencontrant pas de difficultés financières, une situation précaire réduit de facto les chances de réussite. Le phénomène de précarité s’inscrit généralement dans un contexte socio-économique plus large.

Quelques chiffres

Il est particulièrement difficile de chiffrer ce phénomène, ne serait-ce que parce qu’il n’y a pas de définition unique de ce qui est considéré comme de la précarité étudiante. Une enquête menée en 2019 par la SONECOM-BDO sur les conditions de vie des étudiants de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles révèle que 36 % des étudiants sont en situation de précarité objective. Ce chiffre particulièrement élevé correspond à 73 800 étudiants. Si l’on prend en compte la précarité subjective, soit les étudiants et étudiantes qui n’ont recours à aucune aide mais qui admettent devoir parfois renoncer à se rendre chez le médecin, sauter un repas ou ceux qui doivent travailler pour payer leurs études, ce chiffre monte à plus de 80 000 étudiants… De plus, ces chiffres tendent à augmenter : actuellement, un étudiant sur cinq dispose d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Durant l’année académique 20192020, ils étaient 58 232 à en bénéficier. Aujourd’hui, on en compte plus de 72 000. Quant à la population belge dans son ensemble, 20 % est confrontée au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, un seuil qui varie également selon les régions. Par exemple, dans le Hainaut, le taux de pauvreté monétaire dépasse celui du Brabant Wallon. Ce qui demeure manifeste, c'est la tendance à la hausse constante du seuil de pauvreté en Belgique. Entre les ménages à faible intensité de travail, la privation matérielle et sociale sévère, ainsi que le risque de pauvreté monétaire, les Belges se trouvent de plus en plus confrontés au risque de la pauvreté ou de l'exclusion sociale. Cette réalité affecte incontestablement les enfants de ces foyers, et par conséquent, les étudiants.

Une mosaïque de défis

Les origines de la précarité étudiante en Belgique s’éparpillent dans une mosaïque complexe, allant de la floraison démographique des étudiants à l'étirement temporel des parcours académiques. D'autres facteurs s’additionnent à cette équation. Tels que les accidents de vie, la frugalité des revenus parentaux ou le silence des allocations d'études. Ainsi, pour certains, assurer la satisfaction de leurs besoins devient une entreprise bien complexe. Revenons sur certains facteurs avantcoureurs de précarité étudiante.

L’allongement des études : À la suite du décret Paysage, aussi appelé « Marcourt », la durée moyenne du parcours des étudiants a été rallongée, augmentant par conséquent le coût global des études. Une autre conséquence de ce rallongement est une population étudiante vieillissante. De plus en plus nombreux sont ceux qui réalisent leurs études au-delà de 25 ans, âge auquel de nombreux avantages comme le tarif étudiant dans les transports en commun ou les allocations familiales cessent d’être accordés. Entrée en vigueur dès septembre 2022, une réforme de ce décret vise à réduire le nombre d’années passées sur les bancs des instituts d’études supérieures. Désormais, les étudiants ont droit à cinq ans pour valider l’ensemble de leur bachelier et quatre ans pour valider un Master de 120 crédits. Est-ce la bonne méthode ? Pour de nombreuses associations d’étudiants, non, que du contraire, ce plafonnement de la durée des études s’ajoute aux hausses du coût de la vie et de l’énergie plus qu’elle ne le réduit, excluant in primo les plus défavorisés.

Le pécule des étudiants : Les ressources financières des étudiants sont essentielles pour envisager la question de la précarité étudiante. Or, ces ressources ont évolué avec le temps. Par exemple, la première d’entre elles repose sur le revenu des parents, mais actuellement, les configurations familiales font que de plus en plus de jeunes se retrouvent dans des situations de rupture familiale ou en famille monoparentale. Ceux-ci figurent parmi les premiers touchés par la précarité. Une autre possibilité réside dans le job étudiant. Néanmoins, le statut étudiant est prévu pour un temps plein, qu’il est donc souvent difficile de combiner avec un job dont le nombre d’heures « prestables » ne cesse d’augmenter

(passage de 475 à 600 heures). De plus, ces jobs étudiants sont loin d’être cantonnés aux seules vacances scolaires. Aujourd’hui, de plus en plus d’étudiants jobbent autant durant l’année académique que pendant leurs vacances. Travailler, ok, mais pour quoi faire ? Selon un sondage réalisé par Randstad en 2023, près de la moitié des sondés indiquent avoir accepté un job pour compenser la hausse du coût de la vie. Près de 40 % d’entre eux ont d’ailleurs demandé à leur patron d’augmenter leur nombre d’heures prestées. Selon l’Office national de sécurité sociale (ONSS), entre 2012 et 2022, le nombre de jobistes est passé de 441 000 à 627 000.

L’accès à la bourse : En période de turbulences boursières, chaque rentrée scolaire voit éclore des étudiants sollicitant une allocation d'études, plus familièrement appelée Bourse d'étude. En voici une solution tangible destinée à alléger le fardeau financier des étudiants. Cependant, nombre d'entre eux font face à des refus ou se voient attribuer des sommes dérisoires. En effet, les critères entourant l'attribution des allocations d'études dans l'enseignement supérieur sont nombreux, et loin d'être négligeables. Le revenu du ménage, le minerval, le loyer, la nationalité, ou encore le cursus suivi par l'étudiant bénéficiaire entrent en jeu. En somme, il est possible, par exemple, qu'une allocation soit refusée pour un différend aussi minime qu'une centaine d'euros dans le revenu du ménage.

La massification de l’enseignement : La démocratisation de l’enseignement supérieur a également son lot de conséquences néfastes. En effet, au cours de ces dernières années, l’enseignement supérieur a connu une augmentation constante de sa population. Entre 2006 et 2021, on parle d’une augmentation de 63 %, passant de 68 758 à 112 479 étudiants. Selon les estimations, d’ici à 2030, 65 000 nouveaux étudiants devraient intégrer les structures d’enseignement supérieur. Ce phénomène a deux conséquences majeures. D’une part, cela provoque des auditoires surchargés, pouvant dépasser le millier d’élèves en première année. Cette massification réduit considérablement la possibilité de prise en charge des étudiants ayant des difficultés et déshumanise le processus d’évaluation. D’autre part, là où la taille de la population croît, l’allocation de fonctionnement ne suit pas. En effet, la Fédération Wallonie-Bruxelles connaît depuis des années une situation de disette budgétaire et donc un manque criant de moyens pour refinancer son enseignement.

La précarité vue ailleurs

En France, la situation se révèle pratiquement pire. Dans l’hexagone, de nombreuses enquêtes permettent de mieux se rendre compte de la situation qu’en Belgique. Les chiffres sont particulièrement alarmants : selon une enquête de 2023 réalisée par l’Ifop et l’association de distribution d’aide alimentaire COP1, un tiers des sondés déclarent sauter « souvent » ou « de temps en temps » un repas par manque d’argent et 45 % craignent de tomber dans la pauvreté. Au sujet de l’alimentation, 49 % des étudiants limitent voire renoncent à des achats sur ce poste de dépense, soit 24 % de plus que celle enregistrée au sein de la population française (25 %). D’autres renoncements existent : sur les vêtements ou les loisirs, c’est plus de la moitié des répondants (52 %) qui déclarent rogner leurs dépenses, encore une fois bien plus que la population française, respectivement 36 et 37 %. Cet état de fait a de fortes répercussions sur la santé mentale des étudiants. Selon l’enquête Conditions de vie étudiantes menée sur près de 2500 personnes à l’Université Paris-Nanterre, 41 % de ceux qui restreignent leur budget perçoivent leur état de santé psychologique comme « très mauvais » ou « mauvais », allant de pair avec un sentiment de nervosité intense pour 16 %.

Une situation à enrayer

La précarité étudiante est un sujet particulièrement préoccupant qu’il convient de prendre à bras le corps. Elle demeure un défi complexe touchant une proportion alarmante d’étudiants. Bien que des mesures soient prises, celles-ci s’apparentent davantage à des pansements, là où des réformes structurelles sont nécessaires. La Belgique n’est pourtant pas seule dans son combat, révélant des échos préoccupants en France où la situation revêt une teinte encore plus sombre. Face à cette réalité, une pressante nécessité s’impose : la société dans son entièreté doit s’investir dans la recherche de solutions stables ou d’améliorations concrètes. Les enjeux ne se limitent pas uniquement aux étudiants, mais façonnent également le destin d’une société toute entière prouvant ainsi la nécessité d’une action concertée et immédiate.

Rédacteur en chef Rédactrice en chef adjointe

Promouvoir l'équité menstruelle

La Voix des délégués aux Relations Internationales au Congrès automnal du LYMEC

PAR BAPTISTE MARTINEZ

Cette année, en tant que délégués aux Relations internationales, Joy Kamel et moi-même, nous sommes engagés dans une mission cruciale : lutter contre la précarité frappant les étudiants. Après des débats approfondis, nous avons ciblé un sujet souvent négligé : la précarité menstruelle. Ce problème universel touche de nombreuses personnes menstruées, particulièrement les étudiantes, qui sont financièrement vulnérables.

Nous avons constaté un manque flagrant de soutien dans les établissements fréquentés par les étudiantes et les personnes concernées. Les efforts pour assurer l'accès à des produits menstruels de base étaient soit inexistants, soit insuffisants. Notre objectif était clair : garantir un accès équitable à ces produits pour toutes celles dans le besoin.

En collaboration avec l'association BruZelle, une asbl bruxelloise de lutte contre la précarité menstruelle, nous avons consacré onze heures de discussions et de recherches pour élaborer notre proposition. Le fait de pouvoir présenter ce sujet qui n’avait dès lors pas encore été abordé au Congrès du LYMEC a été une source de fierté pour Joy et moi.

Une résolution ne se compose pas que de constats sur une situation, en l’écrivant, notre rôle est aussi de réfléchir à des solutions concrètes, durables et réalisables, voici ce que nous demandions au LYMEC. Tout d'abord, nous avons insisté sur la nécessité d'un soutien financier structurel des autorités européennes pour financer des initiatives de recherche, de sensibilisation et de solutions durables. Ensuite, nous avons suggéré la mise en place d'une procédure simplifiée pour l'accès aux subventions européennes, avec une priorité accordée aux associations luttant contre la précarité menstruelle. Nous avons également recommandé l’élaboration d’un cahier des charges strict pour définir les compétences des organisations ainsi que les délais à respecter ; ces organisations devant se tenir à ce cahier tout en laissant aux États membres la possibilité de l’adapter à leurs besoins spécifiques et à leurs réalités de terrain. Pour assurer la durabilité des organisations nationales, nous avons proposé la création d'un conseil composé de présidents d'organisations et de personnes extérieures afin d’appréhender cette situation d’une manière plus

globale. En outre, nous avons préconisé une exonération fiscale partielle pour les entreprises produisant des produits menstruels qui initieraient des partenariats avec des associations luttant contre la précarité menstruelle. Parmi nos autres demandes figurent la garantie d'un accès gratuit et sécurisé aux produits menstruels, la promotion de l'éducation sur la santé menstruelle ainsi que l'installation de distributeurs gratuits de produits menstruels dans des lieux publics accessibles aux personnes menstruées.

Convaincre les autres délégations de l'importance d’agir contre la précarité menstruelle s'est révélé être un défi de taille. Le Congrès du LYMEC, composé d'une diversité de sensibilités libérales, n'a pas été simple à persuader. Toutefois, lors du vote, notre résolution a suscité un soutien massif, rassemblant 84 % des voix. Cette adhésion enthousiaste, surtout pour une fédération estudiantine, a été une victoire significative, même si certains perçoivent ce sujet comme relevant d'une tendance trop orientée à gauche.

Notre fierté est immense, mais notre engagement reste fort. Cette réussite obtenue lors du Congrès du LYMEC nous inspire à poursuivre nos efforts pour ces idéaux qui nous tiennent à cœur, conscients que ce premier pas n'est que le début d'une contribution plus large à d'autres résolutions à venir. Il est essentiel de maintenir la dynamique afin de transformer ces idées en actions tangibles et durables, visant à garantir un accès équitable à l'hygiène menstruelle pour toutes les étudiantes. Elle renforce notre engagement en faveur de ces idéaux libéraux qui nous tiennent à cœur, stimulant notre volonté de progresser sur les questions essentielles touchant la jeunesse étudiante européenne.

Baptiste

Délégué RI

ÉTUDES, BOULOT, MÉTRO, DODO !

PAR SARAH SCIARRABBA

Équilibrer études et travail demeure une délicate chorégraphie, indispensable pour un grand nombre d'entre nous. Cet équilibre entre formation et gagne-pain, nous confronte aux défis de suivre les cours, exercer un job et préserver une vie sociale enrichissante, qu'il s'agisse de participer à des activités sportives, de cultiver des loisirs ou de simplement profiter de nos proches. De plus, cette jonglerie exige une concentration accrue, car les étudiants-travailleurs doivent optimiser leur temps pour réussir académiquement malgré les contraintes temporelles supplémentaires. Pourtant, en dépit de ces difficultés, les étudiants sont désormais plus de 600.000 à travailler en Belgique.

Qu’est-ce qui pousse autant d’étudiants à combiner études et travail ?

Une récente enquête de l’Observatoire de la vie étudiante de l’Université libre de Bruxelles sur les ressources économiques des étudiants compare une série de données en les mettant en relation avec les difficultés éprouvées par les étudiants à « nouer les deux bouts en fin de mois ». Parmi ces étudiants, certains optent pour un emploi afin de subvenir, en partie ou en totalité, à leurs besoins éducatifs et sociaux. Certains désirent acquérir une indépendance financière, d’autres, une expérience professionnelle, pour découvrir le monde du travail ou encore pour arrondir les fins de mois, sans qu’il s’agisse d’une nécessité.

Cette même enquête affirme que ce besoin de travailler augmente progressivement avec l’âge. « En effet, cela ne concerne que 4,8 % des 17-20 ans, mais 32,7 % des plus de 27 ans. Il n’est pas surprenant de faire ce constat dans la mesure où, l’avancée en âge est synonyme d’augmentation des dépenses (induite par l’autonomisation) et de précarisation des étudiants ». De plus, les étudiants dont c’est une nécessité économique

de travailler tendent à passer plus de temps au travail. « Les étudiants qui travaillent par obligation financière sont 56,6 % à travailler plus de 15h par semaine, alors que cela ne concerne que 23,1 % des autres travailleurs. » À cet égard, selon une étude sur le travail des étudiants publiée en 2018 par l’agence d’intérim Randstad, plus de 15 % des élèves jobistes avoue travailler pendant les heures de cours et la moitié des étudiants qui travaillent pendant l’année scolaire ont déjà eu affaire, au moins une fois, à des employeurs qui tentaient de les convaincre de travailler pendant les heures de cours.

Quelles conséquences pour la santé et la scolarité des jobistes ?

D’après une étude menée en collaboration entre l'UCLouvain et l'ULB, la santé mentale des étudiants est inquiétante. Stress, dépression, insomnie, sont le quotidien de nombreux étudiants. Mais qu’en est-il des étudiants-jobistes ? On ne peut qu’imaginer que la gestion du travail et des études entraine davantage de fatigue et d’anxiété. Pour certains, maintenir une vie sociale est un vrai défi. Travailler tout en étudiant peut entraîner un isolement social, puisque les étudiants- >>

En jonglant entre études et travail, il est déterminant de ne pas sacrifier l'essence même de l’expérience académique.

travailleurs ont moins de temps pour les interactions et les activités sociales. Leur emploi du temps chargé peut les priver de moments clés pour créer des liens avec leurs pairs, participer à des événements ou simplement se détendre. Cela peut avoir des répercussions sur leur bien-être affectif, car les relations sociales jouent un rôle crucial dans le soutien émotionnel et la gestion du stress pendant les années d'études.

Pour ce qui est des effets sur la scolarité, on suggère souvent que travailler pendant ses études peut compromettre la réussite académique. Les étudiantsjobistes peuvent être confrontés à des difficultés pour concilier leurs horaires de travail et leurs heures d'études, ce qui peut affecter négativement leur performance académique. La fatigue due à la charge de travail peut diminuer leur concentration en classe et leur capacité à assimiler les informations. Toutefois une étude sur l’impact des emplois étudiants sur le milieu académique, basée sur une enquête dans une université française en 2012, met en lumière l'importance de la charge de travail des étudiants, en considérant que les effets négatifs sont renforcés, surtout pour ceux travaillant plus de 16 heures par semaine. Cependant, les résultats scolaires ne semblent pas être affectés pour ceux qui travaillent moins de 8 heures par semaine. De plus, le type d'emploi influence les chances de réussite, les étudiants travaillant dans le secteur public ayant apparemment moins de risques d'échec.

Quels sont les mesures mises en place par rapport aux étudiants-travailleurs ?

Lors de la présentation de son budget 2023-2024, le gouvernement a annoncé l’augmentation du nombre maximum d’heures autorisées pour les étudiants qui ont un job. Passer de 475 heures maximum de travail par an à 600 heures, en voilà un beau cadeau ! Un cadeau qui n’en est pas vraiment un selon, Emila Hoxhaj, présidente de la FEF (Fédération des Étudiants Francophones) :

« On a l’impression que le gouvernement nous dit : "OK, c’est la crise, c’est la galère, vous n’avez qu’à jober davantage !" Mais ce n’est pas notre mission première

de jober. Quand on jobe, on n’étudie pas et donc on a moins de chance de réussir. Ce qu’il faut, ce n’est pas augmenter le travail étudiant mais baisser le coût des études. Une année représente entre 8000 et 12.000 euros, c’est énorme. Ça explique pourquoi 1 étudiant sur 4 est obligé de bosser pour boucler son budget... »

Cependant, pour les plus courageux d’entre nous – qui se voient actuellement contraints d’interrompre leurs activités à 475 heures, même s'ils sont formés et qu’on a besoin d’eux –, l’extension à 600 heures s'avère être une mesure bienvenue, offrant la possibilité de renforts financiers sans une surveillance constante du compteur horaire.

Le maître-mot est équilibre !

L'équilibre demeure la clé d'une vie étudiante épanouissante et réussie. En jonglant entre études et travail, il est déterminant de ne pas sacrifier l'essence même de l’expérience académique. Soulignons aussi l'importance cruciale de ne pas s'engager dans un emploi excessivement prenant, surtout au cours de la première année d'études supérieures.

Les mesures gouvernementales, bien qu’elles cherchent à encadrer les limites horaires, pourraient ne pas suffire à résoudre l'équation complexe qui se joue sur le terrain éducatif. Il est impératif de reconnaître que la question financière reste un obstacle significatif. Dans cette perspective, la réduction du coût des études émerge comme une solution.

Faisons valoir toutefois qu’il n’y a rien de plus gratifiant que le travail et qu’il n’y a pas plus grande fierté que de travailler dur pour obtenir ce que l’on désire, que ce soit pour payer ses études ou pour se faire de l’argent de poche, les étudiants qui travaillent sont de vrais guerriers courageux.

Sarah Étudiante, FELU

L'impact de l'information sur la santé mentale des étudiants

FLÉAU OU AUBAINE ?

L’actualité internationale nous concerne tous, mais de nos jours, ce sont inévitablement les jeunes générations hyper connectées qui en ressentent premièrement l’impact sur leur santé mentale. Si aux premiers abords les informations sur les conflits en cours ou les catastrophes naturelles semblent être source de pessimisme, il est nécessaire de dépasser cette perspective pour y voir une opportunité de mieux appréhender notre monde.

Quels phénomènes informationnels frappent les étudiants ?

Entre le nombre d’évènements qui surgissent ces derniers temps et la multiplicité des sources d’informations, les étudiants se sentent souvent dépassés par le flux d’actualités.

Ils sont victimes de surcharge informationnelle ou d'infobésité qui est une des conséquences directes du trop-plein d’infos. Elle est principalement liée à l’information en continu sur nos téléphones avec les publications, les notifications, les newsletters en abondance, ce qui détériore également la qualité de l’information. Elle a principalement pour conséquence de créer beaucoup de stress mêlé à un sentiment de débordement et une perte d’attention. Ainsi, une étude de l'université de Columbia a

révélé que 60 % des personnes qui partagent des articles, le font sans même les avoir lus, ce qui alimente la surcharge informative. Avec les réseaux sociaux, l’information a tendance à être plus intrusive en se présentant dans notre fil d’actualité sans forcément avoir été demandée, alors qu’on a juste envie de se distraire. De plus, le caractère visuel de l'information avec des vidéos et des photos en masse, trop souvent marquées par une brutalité affligeante, peuvent souvent faire l’objet de traumatismes, mêlés à de l’incompréhension.

Cette surcharge informationnelle induit une fatigue informationnelle. Elle implique un découragement, avec une volonté de vouloir se couper radicalement de l’actualité. Ainsi en Belgique selon la RTBF, 38 % de la population ne s’informe plus régulièrement depuis 2022, un chiffre principalement dû à la fatigue

informationnelle et à la répétition des mêmes informations qui créent un climat anxiogène.

Tout cela nous prouve qu'être un citoyen de l’information n’est pas une tâche facile !

Mieux s’informer : une question de volonté et de perspective

En tant qu'étudiant, il est crucial de continuer à se soucier des grands enjeux contemporains ainsi que de leurs évolutions, pour continuer à développer notre esprit critique. Par conséquent, au lieu de percevoir systématiquement les informations comme source de pessimisme, il peut être également intéressant d'y voir des opportunités à saisir.

Premièrement, approfondir des sujets qui sont parfois déprimants semble être une proposition paradoxale : mais comment peut-on améliorer notre état d'esprit en regardant davantage un contenu morose ? En effet, chercher à mieux comprendre un sujet d'actualité permet avant tout de ne pas tomber dans l'émotionnel. Par conséquent nous ne sommes plus bloqués à un stade d'incompréhension pouvant susciter de la tristesse, de l’impuissance ou de la rage face à un évènement.

Deuxièmement, il serait intéressant de discuter et de débattre avec les autres sur les conflits en cours, de manière à ne pas intérioriser les informations, mais au contraire d'en parler et d'échanger les points de vue avec d’autres étudiants. Cela nous permet également d'affiner notre raisonnement et notre vision des choses.

Troisièmement, il est vrai qu’avec la possibilité de suivre l’actualité 24h sur 24, nous sommes enclins à vouloir savoir constamment ce qui se passe autour de nous, particulièrement quand il y a des conflits ou des événements dramatiques. Il est donc important de savoir canaliser l’information et d’accorder des périodes spécifiques durant la journée afin de s’informer. Ainsi une étude réalisée par l’Iowa State aux États-Unis auprès de 230 étudiants a montré que l'autocontrôle d’une utilisation limitée des médias d’information permet de réduire l’impact anxiogène des informations envahissantes. Loin d’une approche moralisatrice, certaines stratégies peuvent donc nous permettre de trouver individuellement notre propre équilibre mental pour apprendre à gérer le stress en fonction de nos propres limites.

Pour résumer, lier systématiquement l’actualité internationale à de mauvaises nouvelles est bel et bien une question de perspective. En considérant l’actualité comme une possibilité de débat avec notre entourage et comme une source d’enrichissement intellectuel, il est donc tout à fait possible de continuer à nous s’informer sans être dépassés par les informations et sans nous laisser submerger par les émotions.

L’actualité,

également source d’informations agréables

En réponse à l’actualité traditionnelle souvent démoralisante, de nombreuses initiatives ont émergé pour proposer un contenu informationnel plus agréable. Nous pouvons prendre l’exemple d’un média qui a été créé par deux étudiants à Science Po Paris à la suite de la période du confinement. Ce média, prénommé « Le Média Positif » et qui compte aujourd’hui presque un million d’abonnés sur Instagram, relaie tous les jours des informations d’un peu partout dans le monde qui ont la spécificité de raconter de belles anecdotes, des accomplissements, des actes héroïques, des faits surprenants, des évolutions positives sur certains sujets, pour nous permettre de relativiser la place des mauvaises nouvelles dans notre quotidien. Le succès de ce média a même dépassé les frontières en proposant du contenu en anglais et en espagnol !

De plus, des médias en ligne très consultés par la jeune génération, comme « HugoDécrypte », se sont également ralliés à la tendance en proposant sur Instagram une publication hebdomadaire entièrement dédiée aux bonnes nouvelles.

Théa Étudiante, ULB

Le succès de cette tendance montre bel et bien que le fait de prendre du recul sur les mauvaises informations en les compensant avec de bonnes nouvelles est devenu de plus en plus crucial afin de ne pas constamment résumer notre monde à une catastrophe !

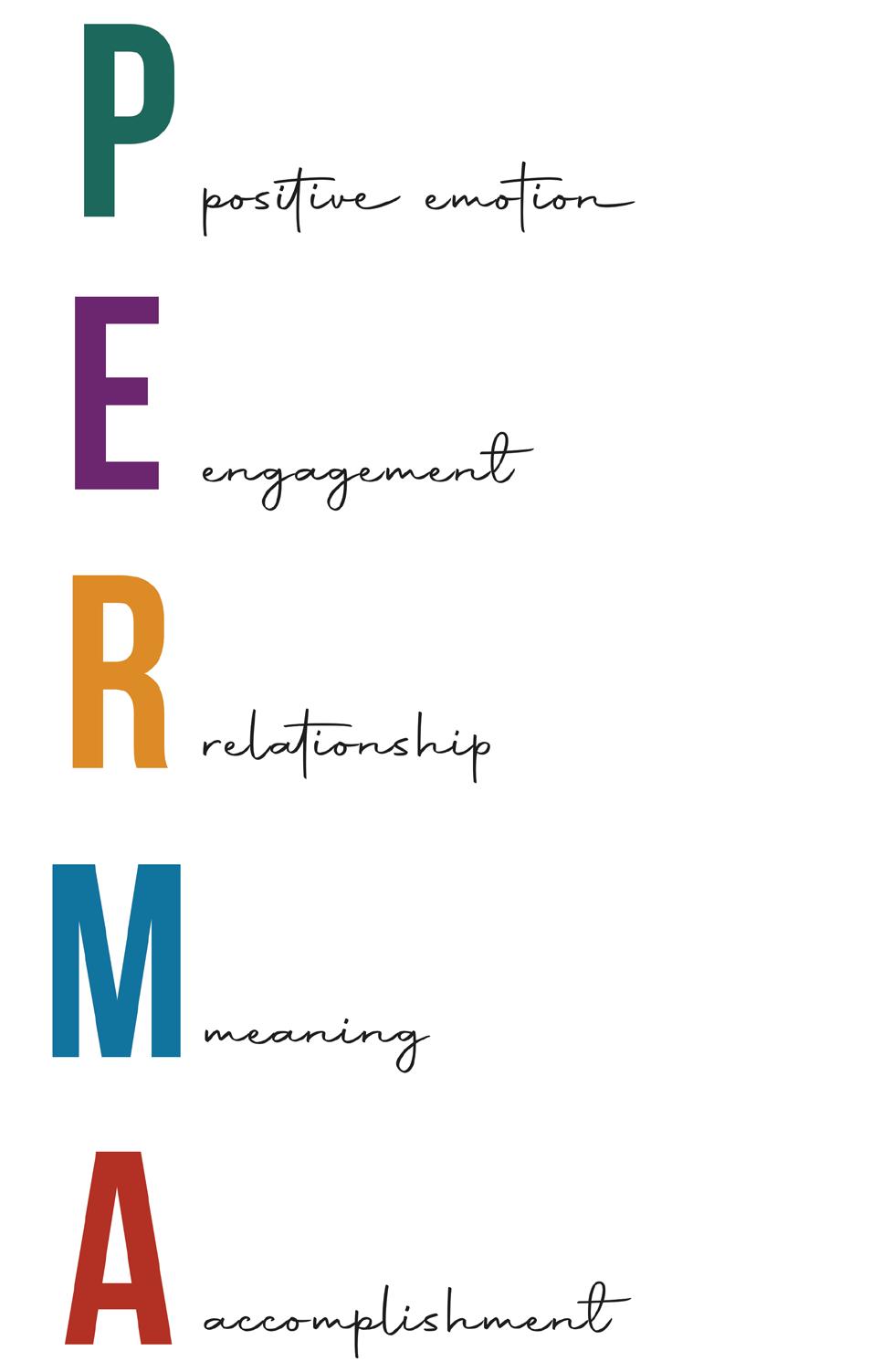

les 5 piliers du

bonheur

PAR RACHEL ASHLEY NGAN YAMB

Selon Le soir, en 2023 en Belgique, nous pouvons affirmer qu’un jeune sur trois souffre de dépression. Cette enquête trimestrielle est menée par Sciensano, une institution issue de la fusion entre l’ancien Centre d’Étude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) et l’Institut scientifique de Santé publique (ISP). Autrement dit, il ne s’agit pas de simples statiques prises en l’air, mais bien d’une étude qui illustre la santé mentale de la jeunesse belge. Ce chiffre est tout de même inquiétant quand on sait que près de trois millions d’étudiants se sont inscrits dans l’enseignement supérieur pour l’année 2023. Cela reviendrait à dire qu’un million de jeunes étudiants en Belgique se sentent en dépression. Les causes qui expliquent ce phénomène sont diverses, mais dans les lignes qui suivent, je vais plutôt mettre en avant un guide qui pourrait aider les personnes touchées par cette vague de dépression à mieux comprendre ce cycle qui les empêche de pouvoir se définir comme étant heureuses. Sans prétention d’être capable de définir le bonheur, j’espère pouvoir amorcer quelques pistes de réflexion.

Martin Seligman

C’est dans cette optique que je vais reprendre le modèle de bien-être PERMA, élaboré par le psychologue américain Martin Seligman, connu sous le nom de père de la psychologie positive. Ce modèle, qui va m’aider à élaborer notre guide, identifie les facteurs suivants :

Le modèle PERMA s’appuie donc sur cinq piliers, à savoir les émotions positives, l’implication, les relations, le sens et l’accomplissement.

La question est alors la suivante : « Comment retranscrire ces différents facteurs au cœur de la vie d’un étudiant en Belgique ? » Pour tenter d’y répondre, mon article reprendra un à un les facteurs de Martin Seligman en tentant de les appliquer à la vie étudiante.

C’est ça la positivité, c’est croire en notre capacité à nous réinventer.

I / LES EMOTIONS POSITIVES

Nous les avons toutes ressenties à un moment donné de notre vie, que ce soit après la satisfaction d’un bon restaurant entre amis ou simplement après un appel en famille avec les grands-parents. Les émotions positives sont importantes à tout âge et à tout moment de notre vie, elles nous permettent de secréter la sérotonine, plus communément appelée « l’hormone du bonheur », qui est l’hormone stabilisatrice de l’humeur dans le temps.

Cependant, il semble difficile de dire à un jeune qui est sans cesse stressé par les échéances des examens, le manque de sommeil et l’inquiétude constante qui règne dans une Europe et dans un monde en proie aux conflits, que pour être heureux, il lui suffit de voir le bon côté des choses.

Ce n’est un secret pour personne, en 2023, il est difficile pour nous, êtres humains, de penser sans cesse au positif. Parfois, nous pouvons même avoir l'impression que plus nous avançons dans le temps, plus notre futur nous semble sombre. C’est là que se situe le nœud du problème, nous pensons trop.

La nouvelle génération d’étudiants passe son temps à se demander ce qu’elle fera dans cinq ans alors que les heures qui lui reste pour rendre le travail scolaire du jour ne sont même pas encore écoulées. Nous n'avons aucun pouvoir sur les éléments extérieurs de notre vie. Parmi eux, nous identifions : les guerres, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires etc. Et contrairement à ce que la plupart des livres sur le développement personnel essaient de nous faire croire, nous n'avons aussi que très peu d'influence sur les éléments intérieurs de notre vie. De notre psychisme à notre corps, il existe bien trop de phénomènes chimiques qui conditionnent la perception de notre état physique et mental. Il est tout simplement impossible de tous les interpréter. Et nous devons apprendre à l'accepter, nous devons accepter le fait que rien n’est sous notre contrôle et que c’est ça la vie. Elle est une succession d’évènements incontrôlables et le seul moyen de ne pas sombrer est d’essayer de voir le positif en toute chose, transformer la boue en or.

Je vais prendre ici un exemple classique de ce qui mine un étudiant. Pour lui, le pire scénario est de rater son année. Cette angoisse est amplifiée par la réforme du système éducatif belge qui empêche un étudiant qui n’en est pas à son premier échec de continuer dans sa filière. Plus que jamais, l’étudiant est soumis à la peur de rater sa vie. Dans de telles conditions, la simple idée de voir les choses du bon côté semble impossible et pourtant, c’est quand nous sommes au fond de l’abysse que nous nous réinventons le mieux.

La clé est la résilience. En tant qu’étudiant, il faut accepter la situation telle qu’elle est, autrement dit, il faut penser ceci : « J’ai raté mon année et alors ? Je vais simplement m’appliquer à mieux étudier pour l’année suivante. Et si jamais je fais partie de la génération qui va devoir renoncer aux études pendant trois ans, eh bien, si j’en ressens encore le besoin, je pourrai retourner à l’université à ce moment-là. »

L’échec est avant tout personnel et nous le définissons à notre manière, il n’est pas une fatalité en soi, car tant que nous vivons, nous pouvons nous réinventer sans cesse. Les étudiants pensent très souvent que le monde ne tourne qu’autour du milieu universitaire, mais dans les faits, l’université n’est qu’un choix parmi d’autres. Les études universitaires sont bien limitées face à l’immensité des possibilités que nous possédons. Combien sont les jeunes de notre âge qui décident de lancer un business ? Combien font des formations de courte durée pour apprendre un métier en pénurie et pouvoir entrer dans le monde du travail, afin d’économiser pour investir dans l’immobilier dans 5 ou 10 ans ? Les chemins de vie sont multiples.

Nous ne sommes pas que des machines qui doivent donner des résultats, nous sommes des êtres humains et nous devons arriver à sortir de ce schéma qui nous enferme dans un cercle de pensées limitantes. Nous devons comprendre que la vie est une vague que nous ne pouvons contrôler, mais que nous pouvons nous donner la force d’avancer en croyant en nous.

C’est ça la positivité, c’est croire en notre capacité à nous réinventer.

II / L'IMPLICATION

En plus d’être inscrits dans un cursus en accord avec nos valeurs et nos intérêts, il est important dans nos vies de trouver des activités qui nous captivent et nous absorbent entièrement. Si notre passion est le dessin, le chant ou le sport, comme le football par exemple, nous devons y consacrer du temps. Il n’est pas forcément nécessaire de tout lâcher pour aller à la conquête du prochain ballon d’or, car il s’agit là d’un choix financier dangereux et il faut rester rationnel pour assurer notre survie. En revanche, donner une heure ou deux de notre emploi du temps pour finir une peinture dont le croquis nous trotte dans la tête depuis quelques jours ou pour faire une partie de tennis avec nos amis tous les dimanches est essentiel à notre bien-être. Il faut trouver des passions qui nous permettent de vivre une vie dans laquelle nous nous sentons impliqués.

L’implication, ou l’engagement, ne se retrouve pas que dans l’activisme ou les prises de position, elle se

L’implication est alors l’appréciation de notre ténacité face à ce jeu d’essais et d’erreurs qu’est la vie.

trouve simplement dans l’amour que nous accordons à nos passions et actions du quotidien. Le folklore étudiant est rempli d’associations, de cercles et d’autres activités administratives dans lesquels nous pouvons nous impliquer. Moi-même, je suis dans différents clubs étudiants, notamment dans la team évènements de Ustart Ichec. À la fin de ces événements, il y a toujours au moins une personne qui prend le temps de me dire : « J’ai vraiment apprécié cette expérience, c’était très enrichissant. » Dans mon cas, il s’agit d’une appréciation directe de mon implication. Pour un artiste, l’épanouissement se crée quand il contemple son œuvre d’art, le sportif du dimanche, lui, adore cette sensation de sueur sur son torse et dans le cas de l’étudiant qui est dans un club, la réalisation de sa tâche et la valorisation de son travail par le public cible de cette association renforce son implication.

En une phrase, quel que soit notre objectif, ce qui nous rend heureux est la valorisation de l’énergie que nous mettons dans chacune de nos activités. Cette valorisation peut être interne ou externe. L’important est de nous sentir fiers de nos petits accomplissements. Et au-delà de ces activités « passions » que Martin Sigelman décrit comme des expériences optimales, nous pouvons également nous impliquer dans notre vie de tous les jours et dans nos études. Le simple fait de nous lever pour aller en cours alors que nous nous sentons au bout de notre vie, croyez-moi, c’est la plus belle preuve d’engagement.

Alors, il ne faut pas non plus décrocher la lune pour sentir que nous avons une vie passionnante, il faut simplement avancer à notre rythme et être tolérants avec nous-même. L’implication n’est pas conditionnelle, nous définissons encore une fois, nous-même nos objectifs. Et se faire un minimum violence pour y arriver, c’est être engager à aller plus loin. Assurons-nous néanmoins de ne pas en faire trop, le burnout existe et est bien réel.

L’implication est alors l’appréciation de notre ténacité face à ce jeu d’essais et d’erreurs qu’est la vie. >>

III / LES RELATIONS

Nous sommes des êtres sociaux et nous avons profondément besoin d’interagir avec les autres. Nous nous enrichissons des relations familiales, amicales ou amoureuses. Établir des liens positifs avec les autres, nous rend plus forts et plus heureux. Il est donc important de développer et préserver des échanges avec des inconnus comme avec nos proches. En tant qu’étudiants, c’est encore plus vrai puisque nous sommes en pleine construction.

Cependant, si nous nous arrêtons aux relations avec les autres, nous ne répondons pas complètement à la question du bonheur. Même si on nous rabâche sans cesse que l’homme est un animal social, il s’agit d’une erreur commune que de penser, qu'avoir une vie sociale active, nous renvoie forcément à un sentiment de plénitude. Cela n’est pas suffisant, il faut savoir s’aimer soi-même. Plus spécifiquement, on peut dire que le bonheur s'atteint au point d’équilibre entre notre relation avec nous-même et notre relation avec les autres. Et pour savoir où nous en sommes, un petit test existe.

En thérapie, il existe une méthode très simple pour savoir si nous sommes, oui ou non, en accord avec notre vie. Elle se déroule comme suit : tout d’abord, nous devons penser à une personne que nous adorons, un parent, un enfant, un meilleur ami (ou même un chien pour les plus imaginatifs !) et ensuite, nous devons nous demander : « Est-ce que je laisserais cette personne vivre ma vie ? » Il n’est pas rare d’avoir une larme qui nous échappe si la réponse est non. Mais n’oublions pas une règle primordiale, il faut accepter notre tristesse.

Au fond, nous connaissons les points de notre vie qui ne sont pas en accord avec notre santé mentale, notre cœur sait quand il a mal, mais notre cerveau refuse très souvent de nous laisser intégrer cette souffrance. Il cherche juste à nous protéger de potentiels ou de précédents traumatismes. Depuis notre enfance, nous avons subi sans cesse une éducation qui nous a poussé à réprimer naturellement nos sentiments, pour ne pas perturber autrui, à tel point qu’il devient presque difficile d’arriver à les exprimer sans que cela ne semble étrange aux yeux de la société.

Cette muselière affective est fortifiée par le manque d’amour que nous nous portons. Et ce n’est pas quelque chose que nous pouvons surmonter après avoir lu un article sur le thème du bien-être. Bien souvent, il nous faut un accompagnement professionnel. Cependant, quand on est étudiant, il est souvent difficile d’avoir accès à ce genre d’aide, par faute évidente de moyens. Les groupes de soutien sont une bonne alternative, ils nous permettent de partager toutes ces choses qui ne peuvent pas réellement être comprises si elles n’ont pas été vécues par notre interlocuteur. Le seul problème est que tout le monde n’est pas enclin à raconter sa vie à un groupe d’inconnus même si un lien traumatique les lie. Dans ce cas, la meilleure des solutions est de tenir un journal intime. Il ne faut pas être Anne Frank ou madame Bovary, il n’est pas nécessaire d’écrire tous les jours.

Le but d’un journal intime est de nous aider à prendre du recul sur les situations du quotidien, pour arriver à analyser nos interactions sociales. Ce journal est comme une personne tierce et neutre qui est capable de juger si les actions passées étaient bonnes ou mauvaises. C’est

Les relations que nous avons avec les autres dépendent essentiellement de notre relation avec nous-même.

comme regarder une série télévisée et discuter plus tard avec ses amis du personnage principal pour déterminer si sa manière de penser et d’agir était en corrélation avec son caractère, voire la morale en générale.

Un exemple parle peut-être un peu plus, alors imaginons la confidence suivante : « Quand j’ai pris mon café, ce matin, ma mère m’a fait remarquer que j’étais fatiguée. C’est vrai que je l’étais, mais j’aimerais parfois qu’elle me demande pourquoi je me sens fatiguée et pas qu’elle se contente de le dire sans cesse de manière si abrupte. Je me suis sentie jugée. Je n’aime pas ça ! » Cet exemple est la première étape vers une meilleure perception de nousmême. En effet, en mettant des mots sur ce que nous aimons ou pas, nous nous réapproprions la capacité d’établir des limites et des barrières qui nous aident à mieux communiquer nos besoins émotionnels.

Il est bien beau d’être entourés, mais être entourés de personnes qui touchent à notre intégrité quelle que soit leur place dans notre vie est inadmissible. Seulement, il serait drastique de penser que les autres sont capables de lire dans notre cerveau, d’où l’importance de connaître nos limites et de les communiquer à autrui. Alors, ayant

admis le fait que je n’ai pas aimé cette remarque, si demain, ma mère me redisait :« Tu as l’air fatiguée », je lui répondrais surement : « Oui, je suis fatiguée, c’est vrai, j’apprécie le fait que tu fasses attention à mon état, mais j’apprécierais encore plus que tu me demandes simplement comment je me sens, parce que j’ai besoin d’en parler et non de juste accepter une remarque parmi d’autres. » J’ai mis énormément de forme dans ma réponse, pas parce que ça fait joli au beau milieu d’un article, mais parce que c’est une astuce personnelle que j’essaie de communiquer.

Si nous voulons qu’une personne prenne en compte nos sentiments sans créer de conflits au préalable, commençons par faire ressortir le bon dans sa remarque. Les gens sont plus enclins à changer si nous sommes bienveillants envers eux. Et s’il n’existe strictement rien de bien à souligner dans la phrase qu’une personne vient de nous dire… N’est-il pas temps de couper les ponts avec elle ?

Les relations que nous avons avec les autres dépendent donc essentiellement de notre relation avec nous-même.

VI / LE SENS

Trouver du sens, un but à ce que nous faisons, c’est nous assurer d’avoir une boussole pour affronter plus facilement les difficultés.

« POURQUOI JE FAIS DES ÉTUDES ? »

«

POURQUOI J’AIME MON PARTENAIRE ? »

« POURQUOI JE MANGE

ÉQUILIBRÉ

? »

Ce sont des questions que nous nous posons afin de trouver un sens à ce que nous faisons.

J’ai pris trois exemples qui touchent à trois secteurs différents mais au fond, ils sont rattachés à la même thématique, qui est celle des habitudes culturelles qui tendent à devenir des besoins presque naturels dans notre société occidentale. Cette dernière phrase peut laisser un bon nombre de personnes sceptiques, néanmoins, prenons le temps d’analyser cette affirmation un peu plus en profondeur.

Il est habituel de faire des études pour se donner de la valeur sur le marché du travail, mais il existe des personnes qui arrivent à vivre sans aller à l’université. Il est normal d’être en couple parce qu’on apprécie la présence de l’autre et la présence de cette personne nous met de bonne humeur, mais il existe des personnes célibataires qui sont heureuses et qui ne souhaitent pas se mettre en couple. Dans le cas de la nourriture, je ne vais pas m’étendre sur les troubles alimentaires, mais nous savons que ce besoin naturel peut être comblé par une alimentation basique et de l’eau potable, pourtant nous préférons différencier nos repas et boire un jus de fruits ou un verre de vin de temps à autre.

L’intérêt d’exposer une habitude que nous pensons être un besoin essentiel et sa possibilité contraire est un moyen de montrer, que malgré le caractère autoritaire et légitime de certains de nos besoins, il existe en eux une part de superficialité. Mais si nous restons sur le plan superficiel de la chose, nous en oublions son sens profond. Or, c’est le sens qui nous donne accès à ce que nous avons appelé plus haut : l’implication.

C’est parce que j’ai le sens des responsabilités que je préfère me faire un repas équilibré. C’est grâce à mon empathie et mon sens de l’éthique que je fais sept ans

de médecine pour apprendre à soigner des personnes malades. Toutes les actions que nous posons doivent être rattachées à un profond besoin de donner du sens à notre vie.

Dans ce cas, la question : « Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? » devrait en réalité être : « Qu’est ce qui semble donner du sens à ta vie que ce soit aujourd’hui ou sur le long terme ? ». En d’autres termes, toute chose que nous faisons dans notre vie doit avoir un sens profond et qui nous est propre.

Le métro-boulot-dodo peut donner lieu à un cycle dépressif si dans notre boulot nous ne ressentons pas l’amour de notre travail mais plutôt le besoin de recevoir de l’argent pour survivre. Ceci équivaut à la différence entre se nourrir d’aliments basiques ou de repas divers et variés.

Plus simplement, nous dirons que toutes les choses qui touchent à notre quotidien doivent être faites avec le cœur et si elles sont trop pénibles à faire nous devrions peut-être y mettre un terme, ou du moins tenter de les améliorer en prenant le temps de nous écouter et de comprendre en quoi cette chose est si pénible à gérer.

Tout comme nous pouvons apprendre à mieux communiquer avec nous-même et autrui, nous pouvons déconstruire pas à pas les choses qui nous sont pénibles et toucher à un équilibre entre ce que l’on définit comme prioritaire à notre bonheur et ce que la société nous force à faire pour pouvoir financer notre train de vie. Car soyons réalistes, il en faut peu pour être heureux mais ce « peu » n’est pas gratuit.

Trouver du sens, un but à ce que nous faisons, c’est nous assurer d’avoir une boussole pour affronter plus facilement les difficultés.

S’il y a bien une phrase qui résumerait les cinq piliers du bonheur, ce serait :

« La plus belle récompense est l’amour de soi. »

V / L'ACCOMPLISSEMENT

Il s’agit de ressentir de la satisfaction après avoir atteint un objectif, après avoir accompli une tâche. Il ne faut pas avoir des ambitions démesurées, mais il ne faut pas non plus voir trop petit. Il faut voir comment nous progressons, apprécier la réussite des activités dans lesquelles nous nous engageons. En tant qu’étudiants, nos accomplissements dépendent de notre envie de continuer à grandir, apprendre, nous élever.

Après avoir effectué un si long travail sur nous-même, à travers l’amélioration de notre capacité à nous réinventer, en apprenant à nous écouter, en travaillant sur notre communication avec autrui, en essayant d’être tolérants avec nous-même, en mettant en avant ce qui nous passionne et en essayant de trouver un équilibre entre passion et responsabilités, sans oublier l’importance de mettre du cœur en toute chose de manière proportionnelle à notre capacité à donner, il serait tout de même temps de nous regarder dans un miroir et de nous dire fièrement : « Ce que j’ai fait est un travail difficile, long, un travail dans lequel je n’ai peutêtre pas réussi à cocher toutes les cases, mais dont j’ai certainement appris quelque chose. »

Alors je peux être fière de moi, je peux être fière d’être arrivée au bout de cet article, je peux être fière d’avoir lu un article pour arriver à aller de l’avant, et même si je n’applique pas tous les principes de la méthode PERMA,

je sais au moins que mon cas n’est pas désespéré, je sais que quelque part, il y a de l’espoir.

Et quels que soient nos choix, soyons fiers de nous, soyons fiers de toutes les petites choses que nous faisons au quotidien. Tout le monde n’est pas capable de simplement respirer, tout le monde n’est pas capable de se lever, encore moins de lire, chanter, danser, écouter de la musique, sortir avec des amis, se promener tout seul, aller en cours, avoir des projets d’avenir, accepter qu’il n'aille pas bien, poser des actions pour essayer d’aller mieux, accepter que la vie soit difficile et incontrôlable, savoir lâcher prise. Tout le monde n’en est pas capable et ce n’est pas grave.

La récompense peut venir de notre entourage mais si nous ne nous autorisons pas à recevoir des compliments venant de nous-même, il sera difficile, venant de quelqu’un d'autre de les accepter à leur juste valeur.

Pour finir, j’ajouterais qu’il est important de nous traiter comme la personne que nous chérissons le plus au monde car personne ne le fera à notre place.

S’il y a bien une phrase qui résumerait les cinq piliers du bonheur selon la méthode PERMA, ce serait que : « La plus belle récompense est l’amour de soi. »

D’AUTRES FENÊTRES…

PAR LA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS LIBÉRAUX

Nous l’avons vu, la vie d’étudiant peut être parsemée d’embûches et de difficultés en tout genre ! Toutefois, il existe de très nombreux moyens de faire de cette période une expérience profondément enrichissante et pratique. Dans cette rubrique, nous te proposons des éléments variés qui pourraient t’être utiles dans ta vie d’étudiant.

APPLICATION

Nowjobs

Créée en 2017, Nowjobs est une application d’intérim qui permet de mettre en relation des milliers d’entreprises avec des candidats et candidates cherchant un flexi-job, pour des missions temporaires ou de plus longue durée. Les secteurs les plus demandeurs sont ceux soumis à une forte fluctuation d’activité et demandeurs de flexibilité : restauration, événementiel, distribution, logistique, etc. Ainsi, l’objectif de Nowjobs, c’est de faire matcher ton profil avec les propositions d’emploi qui correspondent à ce que tu cherches.

Tu l’auras compris, Nowjobs, c’est comme Tinder… jusqu’au contrat !

Abonnement « Le Soir »

Tu as entre 18 et 26 ans, tu es étudiant et tu aimes être au fait de l’actualité ? Dans ce cas, Le Soir te propose un abonnement numérique d’une durée de deux ans, totalement gratuit ! Cet abonnement te permettra d’avoir un accès numérique complet à l’ensemble des articles de la rédaction sur tous tes appareils. Pour se faire, il te suffit de te rendre sur le site du journal Le Soir et de remplir un court questionnaire attestant de ton statut d’étudiant. Alors, quand est-ce que tu passes de TikTok à la presse ?

ASSOCIATION

Au P'tit Panier

Apprécier les recettes étudiantes abordables, c’est une chose, mais disposer de tous les ingrédients nécessaires pour les réaliser, c’est encore mieux ! Quoi de mieux pour cela que nos chères épiceries solidaires ? L’Association pour la solidarité étudiante en Belgique offre son fameux réseau d’épiceries solidaires dénommé « Au P’tit Panier ». Il te suffit de mettre de côté 5 euros, de télécharger l’application, de réserver une date, puis de ramener des sacs de course vides. En un clic, ton panier est prêt à être emporté !

LIVRE

« Le Diplôme »

KotPlanet

KotPlanet se présente comme une plateforme belge de communication et d’information conçue pour les jeunes étudiants âgés de 18 à 35 ans. Présente sur plusieurs médias tels qu’Instagram, Facebook et TikTok, elle offre une variété de contenus, allant des annonces de jobs étudiants aux astuces pour réussir ses examens, en passant par des conseils pour décrocher rapidement un stage et des recettes étudiantes abordables. Si tu es à la recherche de nouvelles expériences et de soutien, n’hésite pas à y faire un tour !

Quoi de plus plaisant qu’un bon livre pour se détendre après une journée d’études ! Nous te suggérons vivement « Le Diplôme » d’Amaury Barthet paru en aout 2023 aux éditions Albin Michel. Ce récit de 224 pages met en scène Nadia, une jeune femme pourvue de toutes les compétences nécessaires à la réussite, à l’exception d’un diplôme pour en attester. En explorant les apparences trompeuses et l’injustice au sein de notre société contemporaine, l’auteur remet en question la véritable valeur d’une personne symbolisée par ce simple bout de papier. Cette critique sociale franche, teintée de politique, procure un plaisir jubilatoire grâce à son humour ravageur et à son ton sarcastique. Prépare-toi une bonne boisson et plonge-toi dans les pages de ce livre.

Portrait de LA DAME DE FER

Le 8 avril 2013, date de sa mort, des manifestations festives spontanées se forment à Londres, sur l’air du Magicien d’Oz, « Ding-Dong ! La sorcière est morte ». Adulée par certains, honnie par d’autres, elle ne laisse personne indifférent, Margaret Thatcher a durablement marqué et révolutionné la politique britannique. D’aucuns considèrent qu’elle est the Première ministre de la seconde moitié du XXe siècle.

PAR ARTHUR WATILLON

ENFANCE ET ÉDUCATION

Margaret Roberts Thatcher naît en 1925 dans la petite ville anglaise de Grantham au sein d’une famille de la classe moyenne. Son père, Alfred Roberts, tient une épicerie et occupe la fonction de pasteur au sein d’une communauté protestante méthodiste. C’est dans ce milieu que son éducation politique débute. Au sein de la boutique familiale, la jeune Margaret n’hésite pas à mettre la main à la pâte dès le plus jeune âge. Dans ce magasin, elle est impressionnée par les produits qu’on y vend, importés des quatre coins de l’Empire britannique. De là, viendra son attachement au libre-échange, véritable marque de fabrique du Commonwealth. Son éducation est rigoureuse et imprégnée des sermons de son père. Il convient de travailler dur et de s’élever socialement par le mérite et l’épargne. Cette morale religieuse inspirera une partie de ses leitmotiv politiques. Son père, momentanément devenu maire de Grantham, lui répète qu’on ne peut compter que sur soi-même, quitte à longuement faire cavalier seul.

Élève brillante, à force de travail et d’abnégation, elle parvient à rentrer au Somerville College de la prestigieuse université d’Oxford où elle entamera un cursus en chimie, qu’elle financera via des bourses d’études. Très vite, elle y intègre l’Oxford University Conservative Association, dont elle prendra la tête, faisant passer son nombre d’adhérents de 400 à 1000. Diplômée, elle travaillera quelques années dans la recherche, mais son destin est ailleurs…

ASCENSION AU 10 DOWNING STREET

Jeune arrivée au parti conservateur, celui-ci est alors dominé par la upper class britannique, dominée par l’aristocratie, généralement formée à Oxbridge (contraction des universités d’Oxford et de Cambridge). Elle n’y peut compter que sur elle-même, elle, la petitebourgeoise, fille d’un épicier et femme de surcroît.

Son baptême du feu a lieu en 1950, année où elle obtient l’investiture du parti conservateur dans la circonscription de Dartford. À 24 ans, elle est alors la plus jeune candidate du pays et quasiment l’une des seules femmes sur les listes, ce qui est assez mal vu. Elle rencontre à cette époque Denis Thatcher, issu d’un milieu aisé, qui pourra subvenir à ses besoins pendant qu’elle fait de la politique. Elle se convertit à l’anglicanisme, condition alors sine qua non afin d’être candidate pour le parti conservateur. Battue à deux reprises (1950 et 1951), elle commence des études juridiques, auxquelles elle consacre son temps libre durant trois ans.

C’est en 1959, dans la circonscription de Finchley, au nord de Londres, qu’elle est élue pour la première fois à la Chambre des communes. Elle y sera élue sans discontinuer jusqu’en 1992.

Dès le début des années 60, elle se fait remarquer par les membres du parti conservateur. Son aisance oratoire et sa profonde connaissance des dossiers font d’elle une étoile montante du parti. The Guardian titre déjà qu’« elle paraissait capable de les [les députés conservateurs] mettre tous à la retraite et de faire leur boulot ».

LE ROYAUME-UNI AVANT MARGARET THATCHER

Au cours des années 70, le Royaume-Uni traverse une période d’épaisses tensions sociales, que les différents gouvernements successifs – travaillistes comme conservateurs – ne parviennent pas à résoudre. Depuis la fin de Seconde Guerre mondiale, toute l’économie du pays est administrée par l’État, la croissance stagne et l’inflation augmente considérablement. Comble de la honte, quelques années avant l’élection de Margaret Thatcher, le gouvernement travailliste de James Callaghan doit solliciter l’aide du Fonds Monétaire International pour un prêt de trois milliards et demi de livres. Le Royaume-Uni est alors « l’homme malade l’Europe ». La désindustrialisation fait augmenter le taux de chômage et le conflit avec l’Irlande empoisonne le climat politique. Les réformes nécessaires n’arrivent pas, les gouvernements faisant généralement marche arrière sous la pression de la rue.

En 1978, c’est « L’hiver du Mécontentement », le pays est paralysé du Nord au Sud par des grèves. Les syndicats des mines et de l’électricité causent des coupures de courant et plongent le pays dans le noir. À Londres, les ordures ne sont plus ramassées. Les salariés des morgues se mettent en grève, les cadavres s’entassent. C’est dans ce contexte morose que Margaret Thatcher se fera élire, sur la promesse de remettre de l’ordre et de redresser le Royaume-Uni.

UN BILAN CONTRASTÉ

Pour sauver le pays, « There is no alternative » (ndlr : Il n’y a pas d’alternative), il faut administrer au pays une vague de mesures choc : privatisation de pans entiers du tissu économique, diminution du rôle de

l’État, affaiblissement des syndicats, dérégulation des marchés, etc.

Selon elle, l’État n’a pas à poursuivre le financement des entreprises en faillite, elle veut stopper les subventions aux « canards boiteux ». Depuis de nombreuses années déjà, les industries de l’acier ou du charbon ne sont plus rentables. Elle parvient à privatiser l’eau, le gaz, l’électricité, l’acier, etc. Toutefois, dans sa volonté de faire fermer les puits de charbons, elle doit faire face à Arthur Scargill, président de la puissante Union Nationale des Mineurs, qui refuse toute fermeture de puits à moins qu’il ne soit épuisé. Une lutte sans merci va être méticuleusement préparée. La grève va durer dix-huit mois. Un an et demi au cours duquel Margaret Thatcher ne cédera rien. Les affrontements entre les grévistes et la police sont particulièrement violents : les parpaings volent et la gendarmerie à cheval charge. Bilan : neuf morts, vingt mille blessés, onze mille arrestations et deux cents incarcérations. La victoire est totale pour la Première ministre, le pays ayant continué à tourner malgré la grève et les syndicats étant à terre. Les effets de sa politique économique néo-libérale se font sentir : la productivité explose, l’équilibre des finances est rétabli en trois ans, le chômage, d’abord creusé, finit par se réduire à partir de 1984. Néanmoins, elle surestime les effets bénéfiques du libre-marché et rejette massivement les politiques sociales qui entretiennent, selon elle, la paresse. Dans les villes du Nord de l’Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse, les usines ferment et ne sont pas remplacées. Chômeurs, minorités ethniques et retraités restent en marge de la société. Selon elle, il n’existe pas de fatalité de classe, le gouvernement se devait de donner à tout le monde la possibilité de réussir par le travail.

Sur le plan international, elle est animée par un sentiment profondément anti-communiste. Alors que la détente est en cours entre le bloc de l’Ouest et le bloc de l’Est, elle prononce un discours véhément à l’égard de l’URSS : « Les Soviétiques font passer les canons avant le beurre. Nous, nous faisons tout passer avant les canons ». Le journal soviétique l’Étoile Rouge riposte et la surnomme alors la « Dame de fer de l’Occident ». Cherchant à l’affaiblir, ils lui trouvèrent pourtant le surnom idéal pour faire d’elle une dame inoxydable, une marque à elle seule.

À la fin de son premier mandat, sa cote de popularité est au plus bas et les conséquences de ses politiques ne se font pas encore sentir. Un coup du sort lui vient alors en aide. À l’autre bout de la planète, la junte militaire qui gouverne l’Argentine décide d’envahir deux archipels, dont celle des Malouines (Falkland Islands), alors territoires britanniques. La Royal Navy est déployée et navigue pour l’Atlantique Sud. En trois semaines, les troupes argentines sont battues et expulsées de ce petit bout d’empire. Cette victoire donne un élan patriotique au pays et la stature de cheffe victorieuse à la Première ministre. « Britain is back ». Aux élections de 1983, les conservateurs font le plein de voix et Margaret Thatcher est confortablement prolongée au 10 Downing Street.

Réélue en 1987 pour un troisième mandat, Margaret Thatcher s’entête et il devient de plus en plus difficile pour ses ministres et conseillers de négocier ses décisions. Certaine d’être invincible, le coup de grâce viendra de sa volonté de réformer la poll tax, l’impôt sur les localités. Jugée profondément inégalitaire, cette réforme pousse des centaines de milliers de personnes à manifester. Peu à peu, par crainte de ne pas être réélus, de plus en plus de députés conservateurs tournent le dos à Margaret Thatcher. Une motion de défiance est lancée contre elle. Elle jette l’éponge. La Dame de fer quitte Downing Street après onze ans passés à la tête du gouvernement, non sans verser quelques larmes.

L’HÉRITAGE THATCHÉRIEN

Margaret Thatcher a profondément marqué la scène politique britannique. Tout d’abord, elle y a fait entrer des sociotypes qui n’y étaient que peu ou prou admis, particulièrement au sein des Tories, parti dont elle a ouvert les postes d’influence à des membres de la classe moyenne. Toutefois, cette révolution sociale est teintée d’américanisme : pour avoir sa place parmi les puissants, il faut travailler et, surtout, réussir.

Aujourd’hui, le fantôme du thatchérisme plane encore sur le Royaume-Uni. Tony Blair, Premier ministre travailliste de 1997 à 2007 était qualifié d’héritier du thatchérisme à visage humain. Il reprendra en effet certains des chevaux de bataille de Thatcher : réforme du secteur public avec une plus grande autonomie visà-vis de l’État, euroscepticisme ambiant, culte de la performance, etc. Concernant ses politiques néolibérales, nous avons désormais assez de recul afin d’en évaluer des conséquences certainement inconnues au moment de leur application : individualisme à outrance, défiance vis-à-vis du politique, montée des populismes. Ainsi, bien que certaines situations socio-économiques – à l’image de l’Argentine – semblent nécessiter des mesures monétaristes drastiques, le néolibéralisme présente de nombreuses limites, qu’il convient de garder en tête afin d’en éviter les conséquences les plus néfastes.

Finalement, appréciée ou non, Margaret Thatcher reste indéniablement un personnage historique marquant du XXe siècle, qui continuera à inspirer des générations de personnalités politiques, tant par ses idées que par son parcours.

Rédacteur en chef

/ D ÉRISI N /

PAR CORALIE BOTERDAEL

LES SOLDES des médias

Marronnier, nom masculin :

BOTANIQUE. Marronnier commun, marronnier d’Inde ou d’Europe de la famille des Hippocastanacées – Grand arbre d’ornement aux fruits à coque toxiques.

JOURNALISME. Sujet de circonstance dans la presse et les médias de la famille des Casse-Bonbons – Article publié à date fixe avec la régularité et l’intérêt de la grippe saisonnière.

« C’est important ! » qu’ils disent, « Il faut lire les journaux, regarder le JT, il faut rester informé. » Sauf que depuis un certain temps, on a vraisemblablement fait le tour du menu au point qu’on nous ressert à l’envi et pour pas un rond la même panade infecte. Elles sont où les informations originales et par conséquent intéressantes ?

Parce que j’ai bien intégré qu’à la rentrée des classes les fournitures scolaires sont chères ; que la tradition d’Halloween nous vient des States ; qu’une cure détox est conseillée après les abus des fêtes ; que quand la neige tombe les routes glissent, que les restos à la Saint-Valentin sont des attrapeamoureux et que les remèdes minceurs miracles pour rentrer dans son bikini sont dangereux.

Car avec le marronnier, pas question d’être à court d’idées, il y a toujours un évènement culturel, sportif ou commercial à ressortir, une journée internationale à dépoussiérer, une célébration religieuse à déterrer. Que de rebondissements !

Merci, Julie Frère de Test Achats de me préciser que le Black Friday est le moment de faire des bonnes affaires « mais pas que » et Amen, Étienne Mignolet du SPF Économie de me rappeler qu’à l’arrivée du froid il est temps d’analyser sa facture d’électricité en comparant les prix des fournisseurs d’énergie. Mais si sur la RTBF, François de Brigode me rappelle encore une fois les règles et codes pour devenir un Gille de Binche et revêtir l’impérieux chapeau de 4 kilos à près de 300 plumes d’autruche, je pars en pèlerinage me recueillir sur la tombe de Jean-Pierre Pernaut. Lui, au moins, il avait tout compris. Il incarnait l’info originale et sans prompteur, Monsieur ! En 101 ans de présentation du JT… enfin, je calcule au ressenti… jamais au grand jamais, il n’a servi la même salade. Oh que non, jamais il n’a parlé de la même variété d’huitres poilues de Marennes-Oléron, de la même bretelle d’autoroute des vacances encombrée un 14 juillet, du même fabricant de petits santons en paille des champs de Montcul. Jamais ! Enfin je le suppose, puisque je m’endormais toujours en plein milieu de la phrase « Un reportage de… Zzz ».

Florissants sont les marronniers lorsqu’il faut meubler les périodes creuses… Et je devine déjà le prochain scoop : « L’été il faut s’hydrater, l’hiver il faut bien se couvrir – par l’émérite Van Ypersele », ou non, mieux : « Les prix augmentent, les embouteillages aussi – un reportage d’investigation de Sherlock Daout et Miss Marpel Darhmouch ». Je vois d’ici briller la passion des journalistes, mais pour ma part, il n’en est pas de même. Non pas que connaitre la densité idéale d’une crêpe pour la Chandeleur ou la circonférence moyenne d’une clochette de muguet pour le 1er mai n’est pas d’une utilité majeure, mais il ne me semble pas primordial que ces informations soient rebattues à chaque saison. Et cette année, nous ne serons pas en reste, puisqu’à l’approche des élections, les médias nous rabâcheront que le Vlaams Belang et le PTB sont en grande forme, ce qui, il faut bien l’avouer, est un marronnier inquiétant…

J’essaie dès lors de comprendre : ces journalistes qui ont fait de longues études à l’IHECS n’ont-ils que ça à nous raconter !? Le 1er commandement du parfait reporter est-il « sensationnellement plat tu resteras » ou « exclusivement itératif tu demeureras » ? Ou réponse C, les deux ?... Je me questionne : pourquoi ce nom, pourquoi cette pratique ? N’appellerait-on pas « marronniers » ces informations resservies jusqu’au dégoût, parce que leurs fruits ne sont définitivement pas comestibles ? Le journaliste qui use de marronniers ne se repose-t-il pas sur ses lauriers et n’a-t-il pas peur à long terme de scier la branche sur laquelle il est assis ? Car, il faut bien se le dire, à force de prendre racine, ces articles pseudo-stratégiques deviennent de mauvais deals. Et alors que les commerçants nous mitonnent et mythonnent des soldes d’hiver ou d’été, les soldes de l’info s’invitent toute l’année.

/ BIBLIOGRAPHIE /

Précarité étudiante : À quand la fin ? par Arthur Watillon et Lara Zenginoglu

BUGEJA F., FROUILLOU L., « À l’université, le cercle vicieux de la précarité étudiante », latribune.fr, 24 mars 2023, sur https://www.latribune.fr/ opinions/tribunes/a-l-universite-le-cercle-vicieux-de-la-precarite-etudiante-956475.html, consulté le 11 décembre 2023.

FWB, « Allocation d’études de l’enseignement supérieur : conditions d’octroi pour l’année académique 2023-2024 », cfwb.be, sur https://allocations-etudes.cfwb.be/etudes-superieures/conditions, consulté le 11 décembre 2023.

HUTIN C., « Précarité étudiante : les demandes d’aide explosent suite aux crises successives », lesoir.be, 22 février 2023, sur https://www.lesoir. be/496675/article/2023-02-22/precarite-etudiante-les-demandes-daide-explosent-suite-aux-crises-successives, consulté le 11 décembre 2023.

INFORJEUNES, « Précarité étudiante : Des dizaines de milliers de jeunes Belges touchés », Inforjeunes.be, 14 janvier 2022, sur https://inforjeunes.be/precarite-etudiante-en-belgique, consulté le 11 décembre 2023.

LE NEVÉ, S., « De plus en plus d’étudiants s’enfoncent dans la précarité », lemonde.fr, 12 septembre 2023, sur https://www.lemonde.fr/societe/ article/2023/09/12/une-part-grandissante-des-etudiants-s-enfonce-dans-la-precarite_6189021_3224.html, consulté le 11 décembre 2023.

MONOD, O., Sondage. Précarité étudiante : « Les constats sont alarmants », libération.fr, 12 septembre 2023, sur https://www.liberation.fr/societe/education/precarite-etudiante-les-constats-sont-alarmants-20230912_LI3ZFTEZ7VETZMSA4MTY7FTU24, consulté le 11 décembre 2023.

SCHARPÉ, J., « D’où provient la précarité étudiante ? », revuenouvelle.be, 2016, sur https://revuenouvelle.be/D-ou-provient-la-precarite-etudiante, consulté le 11 décembre 2023.

STATBEL, « Risque de pauvreté ou d’exclusion sociale », statbel.fgov, 16 février 2023, sur https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvreteet-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale, consulté le 11 décembre 2023.

WERGIFOSSE, N., 35 % des étudiants francophones sont en situation de précarité sociale : « La situation restera grave tant que les politiques n’auront pas pris de mesure », rtbf.be, 03 novembre 2023, sur https://www.rtbf.be/article/35-des-etudiants-francophones-sont-en-situationde-precarite-sociale-la-situation-restera-grave-tant-que-les-politiques-nauront-pas-pris-de-mesure-11280345, consulté le 11 décembre 2023.

WOELFE, G., « Plus de 25.000 étudiants bénéficient d’une aide du CPAS, en hausse de 20% en quatre ans », RTBF.be, 22 février 2023, sur https://www.rtbf.be/article/plus-de-25000-etudiants-beneficient-d-une-aide-du-cpas-en-hausse-de-20-en-quatre-ans-11156647, consulté le 11 décembre 2023.