direttrice

Alessandra Capuano

progettista coordinatore

Orazio Carpenzano

progettista incaricato

Anna Giovannelli

supporti tecnici alla progettazione

Filippo Fiordeponti [impianti e strutture]

Alfredo Passeri [stima]

collaboratori

Fabio Balducci

Giuliana Briulotta

Simone Leoni

Paolo Marcoaldi

modelli e fotografie

Alessandra Di Giacomo

Maurizio Alecci

responsabile unico del procedimento

Armando Viscardi

direzione lavori

Stefano Tatarelli

rettrice

Antonella Polimeni

direttrice generale Loredana Segreto

il dirigente

Enrico Bentivoglio

precedente governance rettore

Eugenio Gaudio

direttrice generale Simonetta Ranalli

Il dirigente

Massimo Babudri

INDICE

Presentazioni

Antonella Polimeni

Simonetta Ranalli

PARTE I Le stanze dell’Ex Dopolavoro di Ateneo

Il Dopolavoro di Sapienza oltre gli inganni del tempo. Il progetto di recupero dell’edificio di Gaetano Minnucci

Orazio Carpenzano

L’Ex Dopolavoro Universitario. Spazio, modernità e riusi

Anna Giovannelli

PARTE II Dentro il recinto della Città Universitaria

Metafisica e matematica spaziale

Franco Purini

La cura del Moderno e le questioni aperte

Alfredo Passeri

L’architettura della Città Universitaria, dal temenos piacentiniano al campus urbano

Fabio Balducci

Il ruolo dell’arte nella visione architettonica di Marcello Piacentini per la Città Universitaria

Paolo Marcoaldi

PARTE III Dal progetto di Gaetano Minnucci a oggi

Ampliamenti e separazioni. Biografia di un edificio

Diana Carta

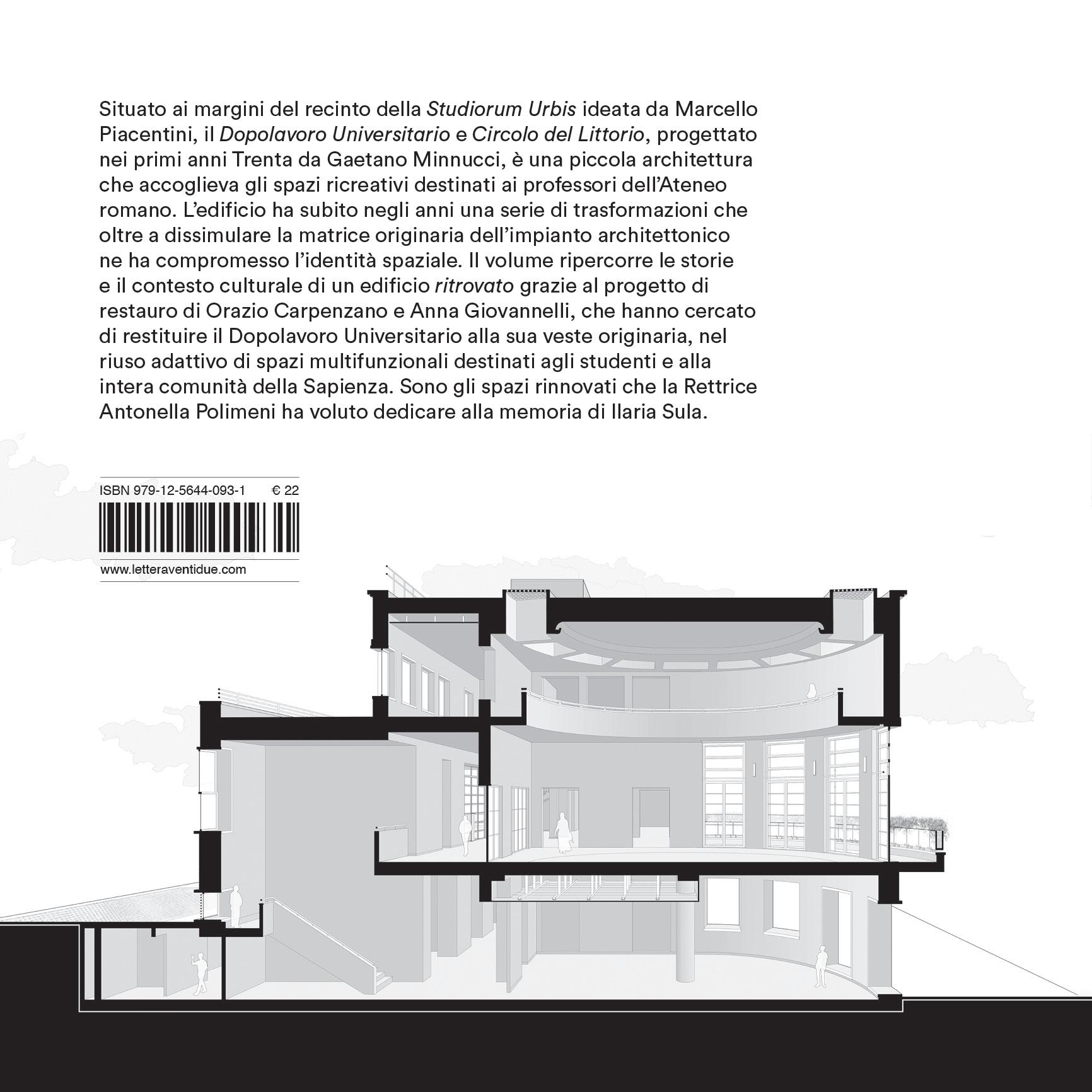

Il modello esibisce la sezione

Alessandra Di Giacomo

Elaborati grafici e atlante fotografico

Gaetano Minnucci. Nota biografica

Alessandra Capanna

Bibliografia

IL DOPOLAVORO DI SAPIENZA OLTRE GLI

INGANNI DEL TEMPO

Il progetto di recupero dell’edificio di Gaetano

Minnucci ORAZIO CARPENZANO

Gaetano Minnucci (1896-1980) è stato uno dei protagonisti del razionalismo architettonico italiano, interprete di una visione moderna dell’ingegneria e dell’architettura maturata anche grazie ai suoi rapporti con la cultura olandese. Dopo gli studi in ingegneria civile a Roma e la partecipazione alla Prima guerra mondiale, si avvicinò alle avanguardie europee sviluppando un linguaggio progettuale essenziale e rigoroso. Attivo nella fondazione del Movimento Italiano per l’Architettura Razionale, fu tra i principali sostenitori di un approccio costruttivo basato su forma e funzione, in sintonia con gli orientamenti del modernismo internazionale. Alla direzione dei lavori della Città Universitaria di Roma (1932-1935), Minnucci unì la realizzazione di opere simbolo come il Dopolavoro Universitario, espressione della sua poetica progettuale: un uso consapevole dei moderni materiali da costruzione, la volontà di promuovere nuove tipologie edilizie e la ricerca di un’integrazione tra architettura e città. Questi temi sono oggi al centro del dibattito sulla conservazione del patrimonio del Novecento1.

L’edificio del Dopolavoro, concepito nel 1933 e collocato nell’angolo nord-occidentale del complesso piacentiniano, sfruttava le fondazioni di un padiglione del Policlinico mai terminato, definendo così

la sua impronta planimetrica e un caratteristico corpo absidale. Destinato all’aggregazione e al tempo libero di professori e studenti, il Dopolavoro divenne presto un caso esemplare di come l’ingegneria e l’architettura razionalista potessero fondersi in un organismo dotato di chiarezza volumetrica, coerenza funzionale e soluzioni costruttive d’avanguardia, in linea con l’unità formale richiesta dal programma della Città Universitaria. L’intervento di recupero, affidato a un team di progettisti del Dipartimento di Architettura e Progetto (DiAP) della Sapienza, è sintomatico della volontà di restituire oggi a quest’opera il suo ruolo originario, intrecciando metodo di lettura, restauro e progettazione, nel tentativo di applicare i principi fondanti del restauro delineati da Cesare Brandi e successivamente precisati da Giovanni Carbonara, su un bene patrimoniale che costituisce una importante testimonianza del Moderno a Roma.

È noto quanto la teoria del restauro di Cesare Brandi abbia rappresentato un contributo fondamentale alla comprensione e alla pratica della conservazione, sottolineando l’importanza del riconoscimento dell’opera come prodotto culturale e storico. Da questo principio, la cultura architettonica moderna e

L’EX DOPOLAVORO UNIVERSITARIO

Spazio, modernità e riusi

ANNA GIOVANNELLI

Ex Dopolavoro e Teatro Ateneo sono le distinte denominazioni che identificano il Circolo del Littorio e Dopolavoro Universitario della Studiorum Urbis ideata da Marcello Piacentini. Concepito come un unico organismo architettonico, articolato in diversi volumi che accoglievano i servizi destinati ai “lavoratori” dell’Ateneo romano, questo piccolo edificio ha subito negli anni una serie di manomissioni e trasformazioni degli spazi interni per riusi funzionali che ne hanno compromesso il valore architettonico e l’identità spaziale, quale luogo di incontro, di sperimentazione culturale e di pratica del tempo libero per coloro che frequentavano abitualmente la Città Universitaria. Partizioni interne e cubature aggiunte, tamponature posticce e addizioni tecnologiche, oltre a dissimulare la matrice originaria dell’impianto architettonico, hanno sfigurato i connotati che caratterizzavano le forme di quell’architettura nuovissima situata all’angolo nord-ovest del recinto della Sapienza. Le vicende di questo edificio narrano la storia di una Modernità abbandonata al destino di contenitore anonimo dove l’assenza di una visione progettuale, anche di riuso, lo ha considerato una risorsa quantitativa di superficie, generando separazioni spaziali e amministrative, in un processo durato

decenni che ne ha spezzato l’unità e alterato i principi compositivi del progetto di Gaetano Minnucci e delle sue varianti successive. Questo testo ripercorre sinteticamente i tratti del progetto che ha cercato di restituire il Dopolavoro Universitario alla sua veste originaria, pur nel riuso adattivo di alcuni ambienti, le cui funzioni hanno dovuto dare risposte alla domanda di spazio destinato agli studenti e alla intera comunità della Sapienza.

Tra il Policlinico e la Città Universitaria

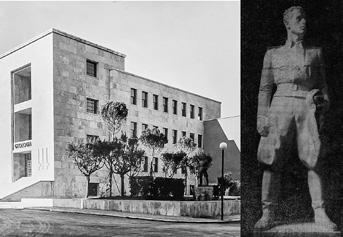

La foto di archivio che inquadra la vista d’angolo del Dopolavoro Universitario tra il viale del Policlinico (oggi viale delle Scienze) e il viale dell’Università, restituisce il valore urbano ed architettonico di questo edificio realizzato tra il 1933 e il 1935 lungo il bordo nord-occidentale della nuova Città Universitaria di Roma. Le sue dimensioni contenute rispetto alla solenne monumentalità dei propilei di ingresso all’Ateneo e delle contigue facciate della facoltà di Igiene e Ortopedia rafforzano il dialogo serrato tra il linguaggio moderno delle sue strutture e la composta magnificenza dell’intero complesso della Città Universitaria di Marcello Piacentini. Proprio quello scorcio prospettico di uno scatto fotografico rivela il significativo

innesto tra piani e volumi che descrivono la forma del suo ingresso nello svuotamento dell’angolo. Così si presentava l’edificio del Circolo del Littorio e Dopolavoro Universitario all’interno del grande recinto della Città Universitaria lungo il fronte che prospetta verso l’altro importante complesso edilizio del Policlinico. Realizzato durante il primo decennio del XX secolo, il complesso ospedaliero intreccia gli sviluppi del progetto della Universitas Studiorum di Roma a cura di Giuseppe Botto e

Gustavo Giovannoni1 e, in particolare, il piano generale per la sistemazione dei nuovi edifici della Regia Università di Roma, dove alcune cliniche mediche furono realizzate lungo il fronte sud-orientale e la cui impronta permane nell’assetto della futura Città Universitaria. Poi nel giugno del 1932 venne affidato l’incarico di Architetto Capo a Marcello Piacentini per la sistemazione della “Città degli Studi da costruire a Roma”, il cui assetto complessivo, basato su una matrice classica, custodisce le testimonianze

Nella pagina precedente: Palazzo degli Uffici dell’Ente Esposizione Universale, di G. Minnucci, foto storica del portico di ingresso al Grande Salone del Pubblico, prospetto sud-est.

In questa pagina: foto storica del prospetto principale dell’edificio della Caserma per la Legione Universitaria all’interno della Città Universitaria (realizzato da G. Minnucci insieme a E. Montuori), in seguito demolito.

la disposizione interna dei percorsi e dei vani non abbia la “semplicità organica” che il razionalismo esprime. Gli spazi non sono articolati con la logica propria dell’ “architettura della ragione” ma, per così dire, tali spazi sono messi assieme senza che intervenga un “principio ordinatore” del volume che sia coerente con i principi che esprime in modo avanzato il “clima della modernità”. Una “grammatica” che sembra casuale precede una “sintassi” che rinuncia anch’essa alla necessaria consequenzialità delle parti dell’edificio. Orazio Carpenzano e Anna Giovannelli hanno affrontato, secondo quanto credo di aver individuato, un problema piuttosto

arduo. Il progetto non riguarda tutto l’edificio ma una sezione parziale, anch’essa non del tutto risolta dal suo autore, fin dall’inizio, con la dovuta coerenza distributiva. Con il dovere di restituire a questa architettura le sue forme native il progetto di Anna Giovannelli ha rispettato, assieme al coordinatore Orazio Carpenzano, la struttura esistente, rivedendo in senso più chiaro gli elementi planimetrici, ma restituendo soprattutto al Salone delle Feste la sua iniziale identità. Il doppio spazio originale ha così ritrovato non solo la sua vastità e il suo slancio in altezza, ma si configura di nuovo come il “nucleo centrale” di tutto l’edificio. L’arioso e doppio “cilindro”, che poggia sul piano

inferiore ospitando un’aula circolare, è di per sé “un’architettura completa”, un limpido suono che attenua il contrasto di ambienti frammentari. La cura con la quale Carpenzano e Giovannelli hanno “riscritto” la sezione dell’Ex Dopolavoro Universitario e Teatro di Ateneo è riuscita a mettere in evidenza il razionalismo di Gaetano Minnucci inteso da loro, correttamente, come un’apparente “semplificazione” volumetrica, che in realtà comprende una “complessità ordinata”. Il razionalismo contiene per un verso una dimensione interiore che rinvia alla “metafisica”; per l’altro è una forma evidente di “matematica spaziale” che consente all’architetto di disporre con esattezza gli elementi

della costruzione assieme ai ruoli delle funzioni che in essa sono previsti. È stato per più motivi un compito svolto molto bene quello di Giovannelli e Carpenzano, che nel loro progetto hanno saputo ricondurre la sezione dell’edificio di Gaetano Minnucci, da loro riveduto e riorganizzato, alla pienezza “dell’aura razionalista” che questa architettura ha voluto esprimere, seppure con qualche esitazione oggi non più esistente.

Casa del Balilla, Monte Sacro, Roma, di G. Minnucci, foto storica del cortile con la piscina esterna.

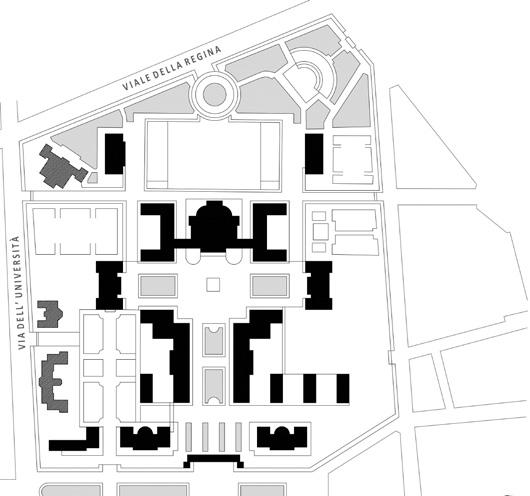

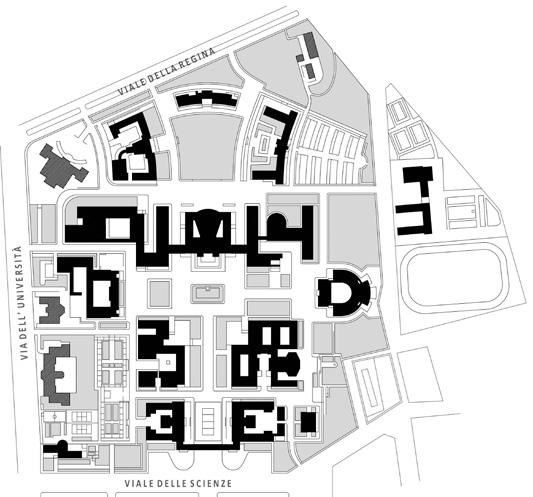

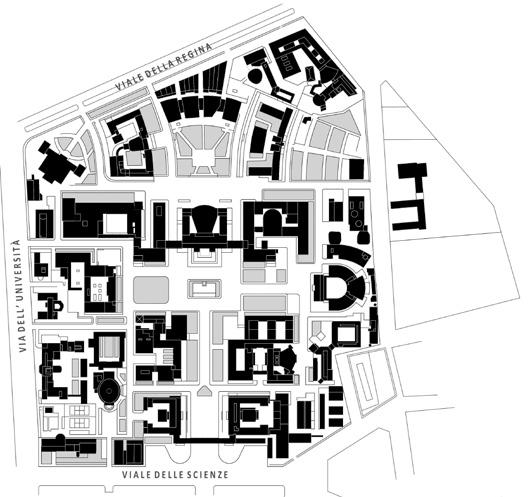

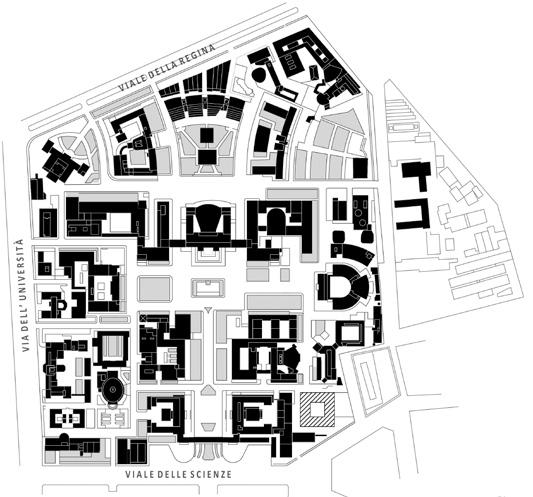

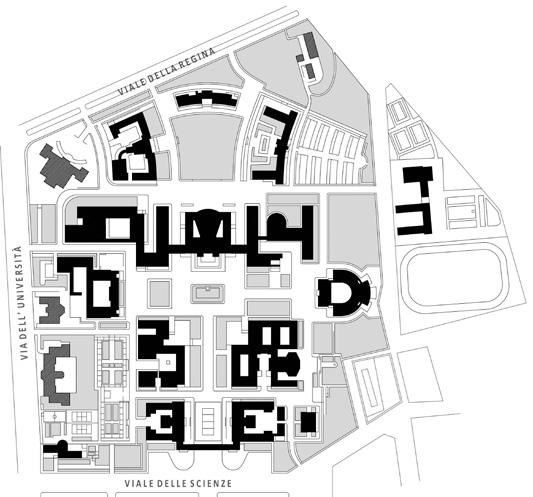

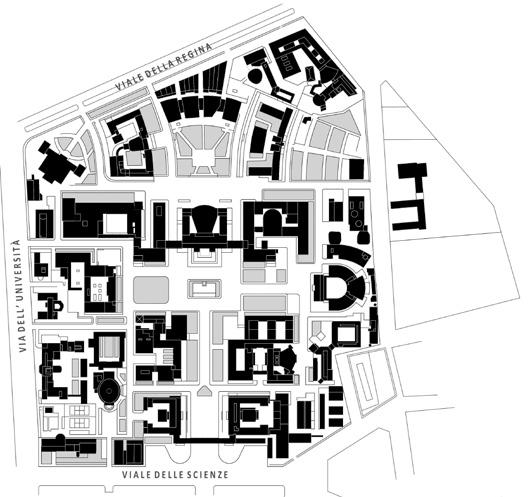

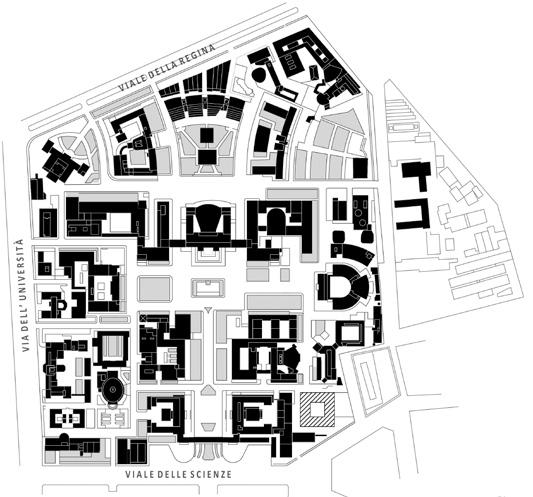

Nella pagina precedente: costruzione geometrica dell’impianto della Città Universitaria.

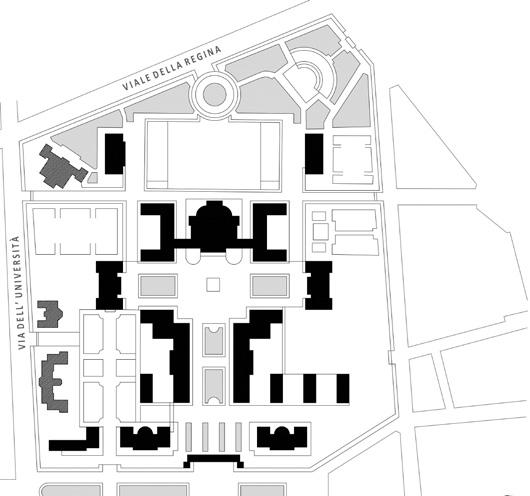

Nella pagina a fronte: trasformazioni del disegno d’impianto della Città Universitaria dal 1932 al 2023.

di una sede universitaria finalmente unificata, capace di costituire un simbolo di modernità nel rispetto del patrimonio storico e culturale di Roma. In questo quadro, il progetto della Città Universitaria assume un carattere emergenziale, motivato dalla necessità di ottenere un intervento coordinato e una rapida realizzazione di un’opera di così grande impatto simbolico, accelerando l’iter decisionale e portando all’inaspettata5 attribuzione dell’incarico a Marcello Piacentini: colui che, a partire da questi anni e per tutto il decennio successivo, sarebbe stato il dominus6 dell’architettura di regime.

Piacentini nell’arco di pochi mesi ordisce una tela comunicativa in cui l’architettura, l’arte e l’epigrafia veicolano un messaggio di romanità e militarismo7, attraverso un piano che, pur adottando un linguaggio sostanzialmente modernista, non rinuncia a richiamare i modelli classici dell’architettura romana8. Lo studio comparato dei campus internazionali – da quelli americani caratterizzati da spazi aperti e strutture lineari, a quelli nordici, al costruendo campus madrileno – che Piacentini commissiona a Gaetano Minnucci9, fornisce una base di confronto da reinterpretare in chiave romanocentrica, con un forte richiamo alla tradizione della piazza come fulcro aggregatore10, e che sarà successivamente replicata a una scala differente per l’E4211. Nel contributo piacentiniano le soluzioni iniziali, che prevedevano ipotesi come l’adozione di strutture “a torre” e altre proposte non realizzate, vengono superate da un progetto unitario nel

quale la composizione spaziale del complesso si articola attorno a un asse centrale rigorosamente definito, che comprende i monumentali Propilei, il grande viale dominato dalla presenza iconica della Statua della Minerva di Arturo Martini (meta visiva dell’intero complesso e chiara allusione al gruppo scultoreo dell’altare di Piranesi per la Chiesa di Santa Maria del Priorato) e l’edificio del Rettorato, elevato su un podio che lo colloca alla stessa quota altimetrica dei Propilei, in un sapiente artificio architettonico col quale il declivio inverso del percorso rettilineo viene brillantemente mitigato12. Una serie di transetti, dei quali il maggiore definisce lo spazio della grande piazza conterminata dagli edifici di Matematica, Chimica, Fisica, Mineralogia/Geologia, Giurisprudenza e Lettere (questi ultimi due direttamente collegati al corpo del Rettorato), riequilibra la composizione d’insieme e apre le visuali nel senso diagonale, anche grazie al supporto costituito dalle chiome geometrizzate degli elementi arborei. L’organizzazione planimetrica della Città degli Studi, oltre a rispondere a esigenze funzionali, attribuisce al tragitto ingresso-rettorato il compito di costruire un cammino liturgico del sapere, evocando nell’impianto il percorso simbolico-percettivo e la ricorrente analogia tra la distribuzione planimetrica e la figura umana propria delle basiliche romane, restituendo «la raffigurazione esatta di un sapere idealistico che procede verso la sapienza umanistica classica e che raffronta come essenziali, ma in qualche modo secondarie, le scienze, la fisica, la matematica»13.

DAL TEMENOS PIACENTINIANO AL CAMPUS URBANO

Martini si inserisce perfettamente sia all’interno dei fornici del portico d’ingresso di Vincenzo Fasolo, che nell’intercolunnio centrale del pronao del Rettorato. Anche la scelta cromatica segue questa logica: la statua di Atena, brunita, si integra con le scure vetrate dell’atrio del Rettorato.

Non è casuale neanche la scelta dell’immagine di copertina per il numero monografico sulla Città Universitaria5. La rappresentazione del Rettorato, edificio che Piacentini si era riservato, non è mostrata frontalmente, ma piuttosto in scorcio. Questa scelta non solo esalta la plasticità volumetrica del portico, ma mette anche in evidenza come l’architettura monumentale sia accompagnata e valorizzata dalla scultura, posta al suo servizio. Eppure, soltanto un anno prima, nel 1934, al termine della prima fase del concorso nazionale per il Palazzo del Littorio, alcuni progettisti avevano esplorato una terza via che si distaccava tanto dal razionalismo intransigente quanto dal neoclassicismo semplificato. Questi progettisti proponevano una forma d’arte totale, nella quale tutte le discipline artistiche potevano concorrere all’unisono nel processo creativo. Gli esempi più emblematici di questo rinnovato rapporto tra l’architettura e le altre arti figurative erano rappresentati dai due progetti del gruppo coordinato da Giuseppe Terragni e da quello del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe.

La Minerva di Martini era stata concepita fin dall’inizio come il «perno dell’ordinamento volumetrico

e spaziale dello Studium urbis»6. Scegliere Arturo Martini per l’opera più emblematica della Città Universitaria era stata quindi una naturale conseguenza, dato che Piacentini considerava Martini «il più importante scultore italiano dopo la scomparsa di Libero Andreotti nel 1933»7.

Ai lati della Minerva, incastonati nelle superfici delle facciate delle Facoltà di Lettere e Giurisprudenza, emergono gli altorilievi di Castore e Polluce (1934-35), opere di Corrado Vigni. La loro «funzione meramente decorativa, del tutto estranea alla poetica di Piacentini»8, ha sempre lasciato pensare ad un probabile coinvolgimento diretto della fotografa Ghitta Carell, nota per promuovere con insistenza il lavoro di Vigni9. La grande vetrata istoriata, situata al centro della facciata della Scuola di Matematica, trascende il semplice ornamento decorativo ma, come ha correttamente notato Simona Salvo, «costituisce un capolavoro di mediazione compositiva […] sul piano materiale, metaforico e percettivo»10. Quest’opera di Gio Ponti, posizionata al centro del corpo di fabbrica rivolto verso il piazzale centrale, misurava 10,58 metri in altezza per 4,56 in larghezza. La vetrata, purtroppo, è andata distrutta durante la seconda guerra mondiale, verosimilmente a causa dell’onda d’urto provocata dai bombardamenti su San Lorenzo. Utilizzando il cartone originale di Ponti, pubblicato sulla copertina del numero 98 di Domus, è possibile ricostruire l’immagine dell’opera. Stefano Catucci ne fornisce una chiara sintesi: «L’angelo […] è come un ponte tra gli altri personaggi che

compaiono nel disegno: a sinistra una figura femminile ieratica […] variamente identificata con la geometria, la razionalità, la scienza, ma anche con una più generica allegoria della sapienza; sul lato opposto un gruppo di discepoli intenti alla meditazione e alla lettura di libri che alludono alla presenza della biblioteca in questo spazio»11.

Come è stato già ampiamente riconosciuto, se: «nella piazza del Rettorato […] la decorazione risponde ai criteri di uniformità dell’architettura sostenuta da Piacentini, l’interno delle singole Facoltà, sfuggendo a questo tipo di logica si arricchisce spesso di inserti puramente gratuiti, con finalità simboliche o celebrative»12.

Corrado Vigni realizza dei bassorilievi inscritti nel disegno geometrico della balaustra sul lato sinistro della scalinata esterna di Fisica e, nel cortile interno dello stesso edificio, un gruppo scultoreo raffigurante scene di animali in lotta.

Le due sculture in bronzo per l’Atrio e l’Aula I dell’Istituto di Igiene e Ortopedia sono di Alfredo Biagini. Il soggetto sono le protettrici della sanità e della guarigione, Igea e Panacea, le figlie di Esculapio.

Vanno inoltre ricordate altre opere significative realizzate per gli spazi interni della Città Universitaria: il medaglione con la testa di Minerva di Mirko Basaldella, situato nell’atrio del Rettorato; un crocifisso ligneo nell’aula I dell’edificio di Giurisprudenza, opera dello scultore altoatesino Othmar Winkler; e le

grandi teste in ceramica di Re Vittorio Emanuele III e Mussolini, realizzate da Fausto Melotti per l’aula grande di Fisica, che furono successivamente distrutte per ragioni ideologiche.

Fin dall’inizio, gli spazi esterni dell’università ospitavano due monumenti militari, realizzati in periodi storici molto diversi e, proprio in virtù di questo fatto, destinati a sorti differenti.

La Vedetta goliardica di Giovanni Nicolini, esposta alla II Quadriennale romana nel 1935, venne successivamente donata all’Ateneo da Mussolini. Quest’opera divenne un simbolo della gioventù fascista e, forse proprio per questo motivo, l’elemento più retorico all’interno della Città Universitaria. Inizialmente destinata all’Aula Magna, fu collocata sin dal 1935 al lato della Facoltà di Mineralogia. Come molte altre opere del periodo, fu distrutta durante l’ondata di antifascismo iconoclasta del secondo dopoguerra.

La storia del Monumento agli studenti caduti nella Grande Guerra, opera di Amleto Cataldi realizzata nel 1920, è stata altrettanto travagliata, ma con esiti opposti rispetto alla Vedetta di Nicolini. Inizialmente collocato nel portico di Sant’Ivo alla Sapienza, il gruppo scultoreo fu successivamente spostato nel «vastissimo quadriportico aperto […] costruito sulla vasta area libera del dopolavoro»13.

Nel 1951, il monumento subì riparazioni sommarie a causa dei danni ricevuti durante i bombardamenti della seconda guerra

Nella pagina di apertura: la collocazione delle opere d’arte all’interno dell’impianto originario della Città Universitaria: 1. la Minerva di Arturo Martini, 2. gli altorilievi di Castore e Polluce di Corrado Vigni, 3. la vetrata di Gio Ponti per la Scuola di Matematica, 4. i Bassorilievi di Corrago Vigni, 5. il Gruppo scultoreo di Corrado Vigni, 6. le sculture in bronzo di Alfredo Biagini, 7. il medaglione con la testa di Minerva di Mirko Basaldella, 8. il Crocifisso Ligneo di Othmar Winkler, 9. la Vendetta goliardica di Giovanni Nicolini, 10. il Monumento agli studenti caduti nella Grande Guerra di Amleto Cataldi, 11. L’Italia tra le Arti e le Scienze di Mario Sironi, 12. L’Allegoria dell’attività giovanile di Giulio Rosso, 13. il ciclo di Affreschi realizzato da Giorgio Quaroni.

Nella pagina a fronte. In alto: Immagine nella copertina del numero 98 di Domus, 1936, raffigurante il disegno della vetrata istoriata della Scuola di Matematica di G. Ponti. In basso: il gruppo scultoreo raffigurante animali in lotta, di Corrado Vigni, cortile dell’Istituto di Fisica.

In questa pagina: la vendetta goliardica, di G. Nicolini, cortile dell’Istituto di Geologia.

Il progetto di recupero: pianta del piano terra

DI SAPIENZA

Il progetto di recupero: prospetto nord-est

IL DOPOLAVORO DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA DI SAPIENZA

GAETANO MINNUCCI

Nota biografica

ALESSANDRA CAPANNA

* tratto da: Alessandra Capanna, Gaetano Minnucci, voce del Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 74 (2010).

Gaetano Minnucci nacque a Macerata il 10 marzo 1896 da Carlo e da Ida Ridolfi. Dopo aver partecipato alla Prima guerra mondiale come tenente di vascello di complemento nella R. Marina militare (nel 1929 gli fu riconosciuta la croce di merito), si laureò in ingegneria civile a Roma il 10 dicembre 1920. Nell’estate aveva conosciuto a Senigallia Iete van Begue, una pianista e pittrice olandese che sarebbe stata la sua compagna per il resto della vita.

Abilitato alla professione nel 1926, iniziò, subito dopo la laurea, una stretta collaborazione con l’ingegnere U. Gennari. Nel suo studio tra il 1921 e il 1930 partecipò alla progettazione e direzione dei lavori di alcune residenze signorili e della sistemazione dell’albergo Majestic a Roma, del grand hotel Quisisana a Capri, dei lavori di consolidamento e trasformazione del Grand Hotel di Napoli. Nel 1931 si iscrisse anche all’albo degli architetti.

Parte del periodo formativo di Minnucci fu una lunga frequentazione con la cultura architettonica olandese. Dopo un primo breve soggiorno all’Aja nel 1921, tra il 1923 e il 1926 si recò per lunghi periodi in Olanda, dove strinse rapporti di amicizia con W.M. Dudok e P. Oud; nel 1925 partecipò al congresso internazionale

dei piani regolatori di Amsterdam, un’esperienza che, insieme con lo studio delle tecniche costruttive e l’organizzazione dei tipi edilizi del nascente Movimento Moderno nelle sue declinazioni olandesi, divenne l’occasione tra il 1924 e il 1926 di numerose pubblicazioni in Italia e riferimento costante per le sue esperienze progettuali.

Con il libro L’abitazione moderna popolare nell’architettura contemporanea olandese (Roma 1926), definito da A. Sartoris «l’opera di uno scopritore», Minnucci precisava i temi della sua ricerca sui paradigmi della modernità, che applicò direttamente nella progettazione della casa unifamiliare di via Carini a Roma (1926), nella quale è chiaramente individuabile la matrice olandese. Questa casa fu tra le poche opere contemporanee effettivamente costruite pubblicate nel Manifesto del Gruppo 7. Formato da L. Figini, G. Frette, S. Larco, G. Pollini, C.E. Rava, G. Terragni e U. Castagnola, sostituito nel 1927 da A. Libera, il Gruppo si presentò al pubblico e dettò nuovi principî per l’architettura con una serie di articoli nella rivista Rassegna italiana, che nel dicembre del 1926 pubblicò anche il manifesto del razionalismo italiano, il quale sosteneva il rifiuto dell’eclettismo a favore del principio della costruzione in serie. Questo documento fu