7 minute read

Chupa, cinta de Jonás Cuarón sobre el mito del chupacabras y la identidad de un joven

by La Jornada

JUAN IBARRA

Para Jonás Cuarón, uno de los diálogos más importantes de su nuevo largometraje, Chupa, se da entre el protagonista, Álex, y su madre. “Cuentas con tu familia, y tu familia te apoya”, le recuerdan al adolescente de 13 años. “Esto representa el núcleo de la película. Quería retratar la importancia de la familia, en especial en un personaje que está buscando sus raíces”, señaló el cineasta.

Chupa, producida por el estadunidense Christopher Colombus, narra la historia de un muchacho de ascendencia mexicana que visita por primera vez a su familia en México. En la casa de su abuelo, Élex (Evan Whitten) encuentra un cachorro de chupacabras que, a diferencia de la leyenda que conocía sobre la criatura, se trata de un ser amigable.

“El mito del chupacabras empezó en los años 90 en Puerto Rico, luego de que un par de cabras fueron encontradas muertas con heridas en el estómago. Rápido se esparció por toda Latinoamérica y partes del sur de Estados Unidos e incluso llegó a otros continentes. Había avistamientos por todas partes. Debí haber tenido 10 u 11 años cuando oí por primera vez sobre esto. Estaba en las noticias y hasta hubo encuentros donde yo crecí. Estaba emocionado en secreto por encontrarme con uno de ellos”, explicó Cuarón.

La película, como el mito, está ambientada en una década por la que Jonás se sentía interesado personalmente. “Decidí ambientar la historia en el México de mediados de los 90 porque fue cuando el mito empezó. Quería basar la historia en ese periodo porque una de las cosas que hace que sea una leyenda más interesante que las demás, como el monstruo del Lago Ness o Pie Grande, es que es relativamente nuevo.

La Muestra

Laila en Haifa

CARLOS BONFIL

Nadie había oído de él hasta antes de los 90. Para mí, personalmente, hizo del proceso de hacer la película algo muy divertido porque yo tenía más o menos la edad de Álex en esa época. Así que fui capaz de tomar todas las decisiones basado en mi propia memoria y nostalgia”.

Otros aspectos que motivaron a Cuarón a trabajar en Chupa, fueron las películas de Chris Colombus que conoció de niño, a través de cintas como Mi pobre angelito o Papá por siempre. Esta conexión lo entusiasmó, así como el hecho de tratarse de un tema cercano. “La cultura también juega un papel muy importante en el arco del personaje de Álex. Cuando lo conocemos lo molestan por ser mexicano, y eso lo lleva a resentir su herencia. A lo largo de su viaje, logra conocer lo que ésta realmente significa y la abraza; se siente orgulloso”, detalló.

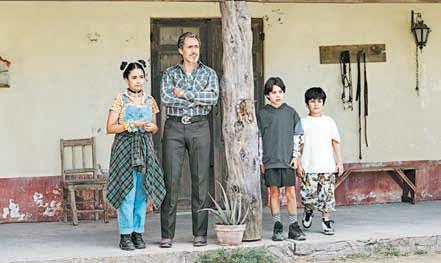

A la historia de Chupa se suma el obstinado y peligroso científico Richard Quinn, interpretado por Christian Slater, quien está a la caza de la criatura con la intención de aprovecharse de ella. Para proteger a su nuevo amigo, Álex emprende una odisea con ayuda de su recién descubierta familia, cuyos integrantes son su abuelo y ex campeón de lucha libre Chava (Demián Bichir), su primo y aficionado a las luchas Memo (Nickolas Verdugo) y la intrépida y moderna prima Luna (Ashley Ciarra).

“La calidad de una historia viene determinada por los actores que le insuflan vida. Demián es un actor de renombre y, después de una búsqueda exhaustiva, estamos encantados con el talento desbordante que hemos descubierto. Tenemos muchas ganas de que los espectadores de todo el mundo los conozcan y vean cómo consiguen hacer de esta una película tan especial”, contó Colombus. Chupa se estrena mañana en la plataforma Netflix.

DEL REALIZADOR ISRAELÍ Amos Gitai, la Cineteca Nacional ha exhibido recientemente una extensa retrospectiva que puso de manifiesto la gran variedad de temáticas y enfoques estilísticos que forman una filmografía de más de 30 títulos. Obras capitales como Kadosh (1999), Kippur (2000) o La tierra prometida (2003) ofrecieron una notable visión panorámica de la sociedad y la política israelíes de los últimos 40 años. De modo invariable y consecuente, Gitai se ha convertido en una auténtica conciencia crítica frente al conflicto árabe-israelí que ha dividido y polari- zado a la nación judía durante décadas. También figura, en no pocas películas suyas, el cuestionamiento abierto a una ortodoxia religiosa que ha menudo ha obstaculizado la conversación social y fomentado la intolerancia. Su película Laila en Haifa (2020), filmada durante el momento más álgido de la pandemia de covid, resume metafóricamente el clima de zozobra, la sensación de encierro y la avidez de distracción que experimenta un grupo de personajes en El Fatoush, espacio cultural y de entretenimiento que es a la vez galería de arte, foro de discusión, restaurante y bar bohemio. Un microcosmos de una sociedad multicultural donde alternan, en un clima de tolerancia, etnias diversas y parejas gays y heterosexuales.

LAILA EN HAIFA es un relato polifónico, inspirado libremente en la novela El hombre sin atributos, del austríaco Robert Musil, y organizado en una serie de viñetas donde se dan cita algunas de las constantes temáticas del cine de Gitai. Los personajes hablan de política y de sus desencuentros amorosos. Hay un artista, Gil (Tsahi Halevi), enamorado de Laila (María Zreik), dueña de la galería. Su romance es tolerado por Kamal (Makram Khoury), el poderoso marido ya mayor de la joven, quien padece resignado la infidelidad conyugal y las crispaciones políticas con una joven palestina radical que insistentemente lo confronta. Hay escenas notables, como el juego de seducción entre la hermana de Laila y un magnético joven árabe que la deja sin respiro, o el de una mujer israelí ya madura que en una cita ciega con un árabe pasa de la inseguridad al desparpajo humorístico y de ahí a un franco escepticismo.

ESTE INTENSO MOSAICO fílmico abarca demasiado y carece de un armazón narrativo consistente. Su evidente vocación de caos, sin duda, pretende transmitir la esencia del cosmopolitismo de un Israel moderno, y tiene así momentos afortunados, aunque es probable que deje una sensación de desazón y desconcierto en espectadores acostumbrados a la probada sobriedad artística de este gran cineasta.

SE EXHIBE EN la sala 1 de la Cineteca Nacional a las 14:15 y 18:45 horas.

Walking to Paris es la obra reciente del director, quien cumplió 81 años

“El arte es vida, y la vida es arte” es uno de los lemas preferidos de Peter Greenaway, creador inclasificable del cine y las artes plásticas.

Este miércoles celebró su cumpleaños 81, “todavía bailando por la vida”, según posteó el artista acompañado de una bella imagen.

A Greenaway, personaje único con 60 años de carrera y unas 70 obras audiovisuales en su haber, siempre le han preguntado por qué, si estudió pintura, ahora se dedica a ser cineasta. Su respuesta es que siente desilusión de que las obras pictóricas no tengan bandas sonoras. “Así se podría definir todo mi cine: pinturas con soundtracks”. Hablar de Greenaway significa pensar en la inconmensurable creatividad en todas sus dimensiones. El realizador es un adelantado a su tiempo, y ahora, un ícono de la cinematografía mundial que a cada paso se reinventa.

Es autor de obras del archivo fílmico mundial como El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, El bebé de Macon y El libro de cabecera, 8 1/2 mujeres. En México filmó Eisenstein en Guanajuato, la cual presentó en el festival de cine de Morelia, donde sentenció “que el cine estaba muerto” y lamentaba el dominio del “texto” por encima de la imagen.

A decir de él, el cine fue pensado como un acto colectivo, un arte para un público masivo simultáneo, lo cual también ha dejado de existir.

“El único lugar donde puedes ver el

Para Greenaway, lo más importante no son los logros, sino tener una vida. Foto tomada del Facebook del cinerrealizador británico cine bien es en festivales. A últimas fechas parece incapaz de inventar su propio material. Todo está basado en libros, en textos”, dijo en Morelia en esa ocasión.

Una odisea a principios del siglo XX

Greenaway es un gran creador, un humano con vista lejana para quien lo más importante no es tener una carrera, logros, sino una vida.

Su reciente filme es Walking to Paris (producción francesa-italianasuiza), historia dramática que está dedicada a un viaje que Constantin Brâncuși hizo durante 18 meses a través de Europa a principios del siglo XX. No es un documental ni una cinta biográfica, sino una ficción imaginada por el director británico a partir de un hecho real del que apenas se conocen detalles.

Poco antes, Greenaway se enorgullecía por el trabajo de su esposa, la también directora de cine y artista multimedia Saskia Boddeke, quien ganó algunos premios en encuentros por su película The Greenaway Alphabet.

“Aunque el nombre Greenaway está en el título, esta película es absolutamente su creación. ¡Nos sentimos muy orgullosos!”, comentó el realizador sobre este trabajo que muestra sus fascinaciones, las cuales se capturan como “mariposas y se organizan en un alfabeto, una forma que le conviene perfectamente como enciclopedista”.

En conversaciones íntimas con su perspicaz hija adolescente, Pip, se descubre quién, qué y el porqué de Greenaway. Comienzan con A, que significa Ámsterdam, pero también podría significar “autismo”, sugiere Pip. La creatividad ilimitada de Greenaway, el flujo ilimitado de palabras y la pasión por coleccionar ciertamente traen esto a la mente, y admite que lleva la etiqueta con orgullo.

“Las conversaciones lúdicas no rehúyen los temas más dolorosos; escuchamos que Greenaway no ha visto a otros dos hijos suyos en años. Y más tarde, con el corazón roto y llorando, Pip le pregunta si de una vez dejará de hablar como comentarista. Las preguntas espontáneas de su hija penetran en él hasta la médula, permitiendo a su esposa, hacer un retrato profundamente personal no sólo del artista, sino también de Greenaway, el padre, en su batalla contra el tiempo”, se lee en la sinopsis del documental.

Peter Greenaway se siente gustoso de venir a México. Lo ha hecho en varias ocasiones para presentar sus trabajos –como la mencionada Eisenstein en Guanajuato–, particular exégesis sobre la estancia del cinerrealizador ruso, su romance con un hombre y el encuentro con la celebración de la muerte. De eso trata el filme.

Greenaway mencionaba que la idea original surgió cuando visitó ese estado, hace 10 años, durante la primavera, cuando todo era resplandeciente. Se me quedó la idea de volver para rodar una cinta. Además, se juntó con la investigación que he realizado durante gran parte de mi vida sobre el cineasta ruso creador de la trilogía La huelga, El acorazado Potemkin y Octubre.

Sobre la investigación que hizo acerca de este director, Eisenstein, respondió tajante: “La historia no existe; existen los historiadores, y los historiadores son mentirosos. La película no habla estrictamente de su importancia como director en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino sobre la época que pasó lejos de su país, de José Stalin y del materialismo dialéctico.

“Hay que subrayar la idea de que México fue el país que otorgó a Eisenstein la posibilidad de ser él mismo. Eso hay que agradecerlo a México. Comencé a crear una idea del hombre en sí mismo, y dejé de lado la idea del probable mejor cineasta de la historia del cine”, concluía esa ocasión.