kulturstiftung des bundes

april 2007 Hortensia Völckers Jedem Kind ein Instrument Armin Zweite Pflegefall Kunst Wilhelm Genazino Momentweise betäubt. Über das Betteln Kathrin Röggla Die Wiedergänger Nikola Richter Die Kinder vom Arbeitslosenstreichelzoo Otfried Höffe Europäische Wertegemeinschaft? Polnische Wunder Martin Pollack Adel Peter Oliver Loew Lumpex Radek Knapp Hans Kloss Pawel Dunin-Wasowicz Na Saksy Emir Imamovi´c Denkmäler im Straßenkampf Hanns Zischler Vorstoß ins Innere Nico Bleutge Luft Meldungen Gremien 4 9 12 14 19 23 27 29 29 31 32 37 38 42 43

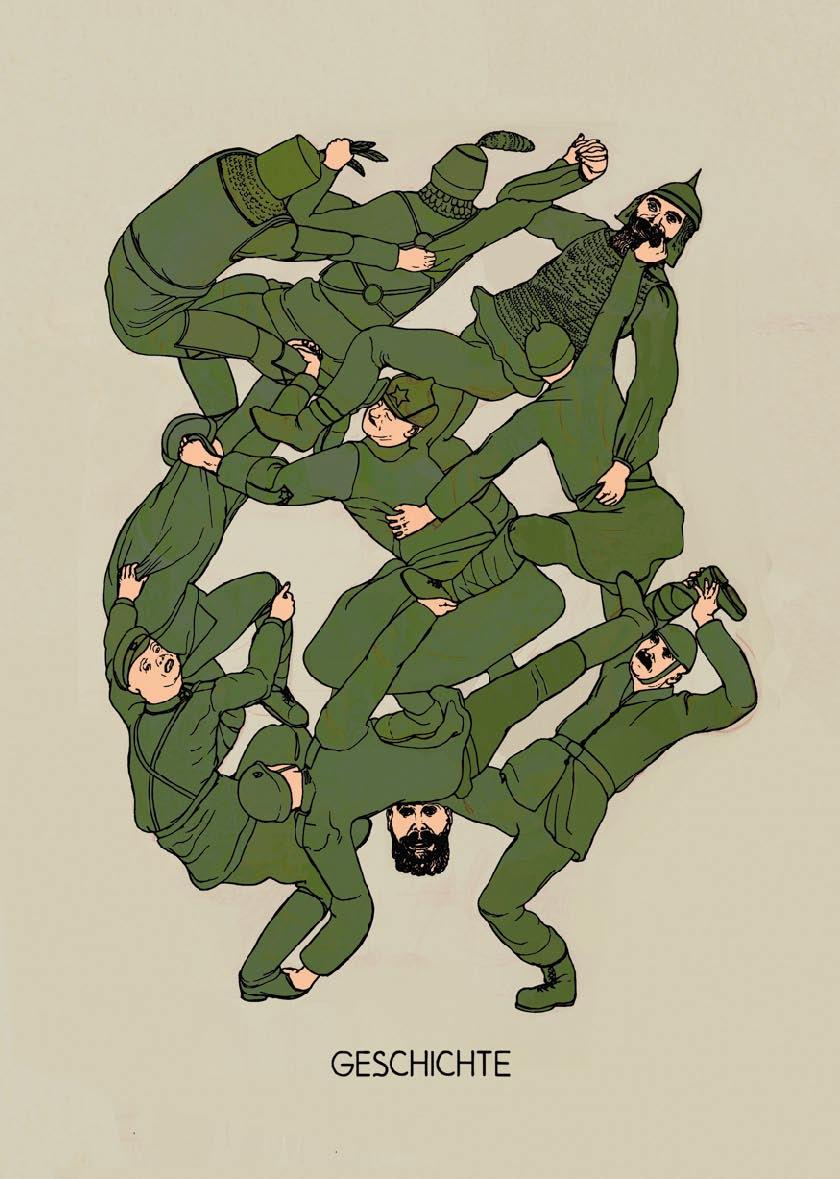

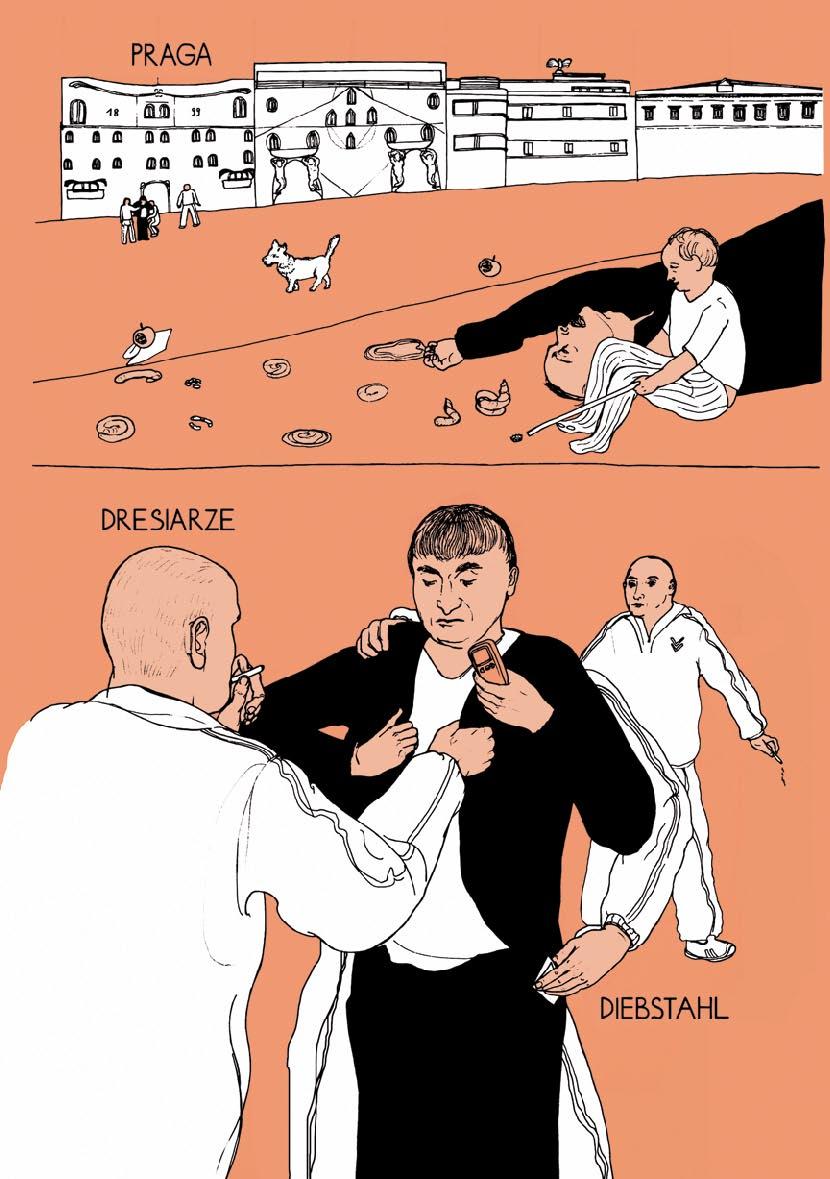

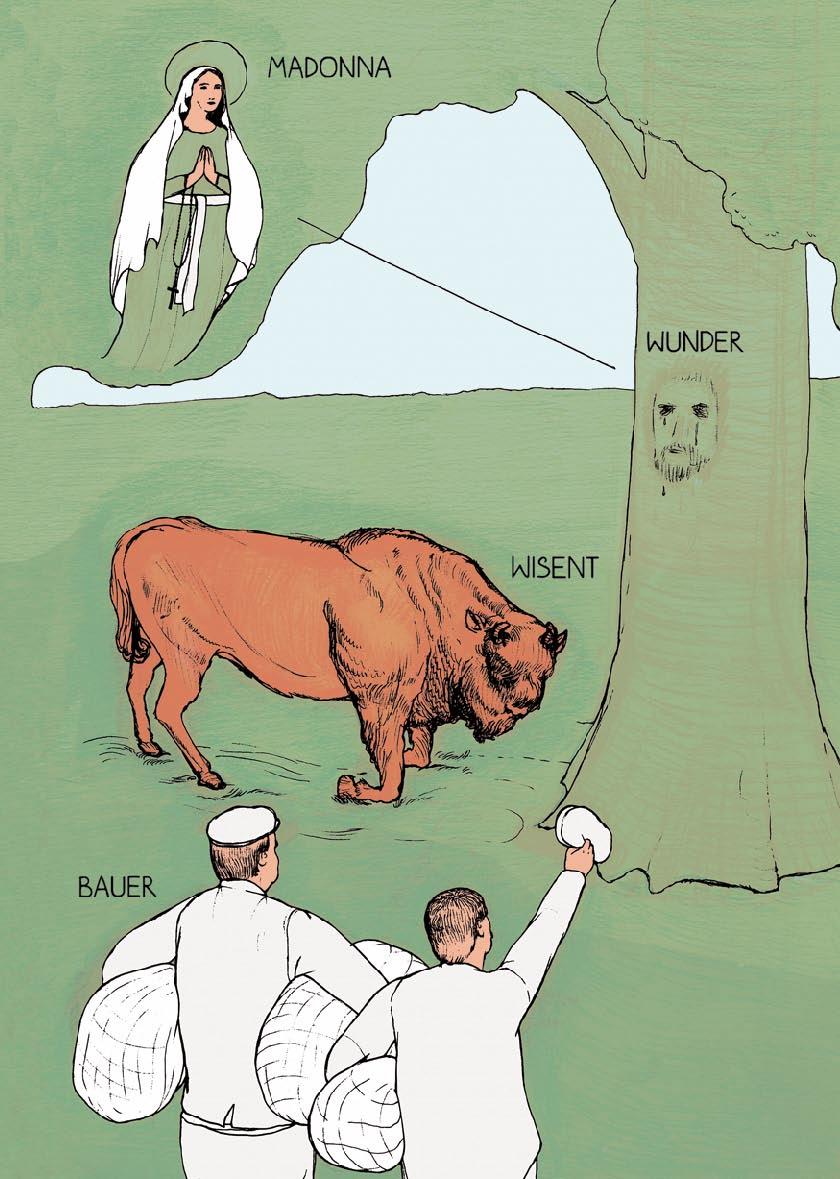

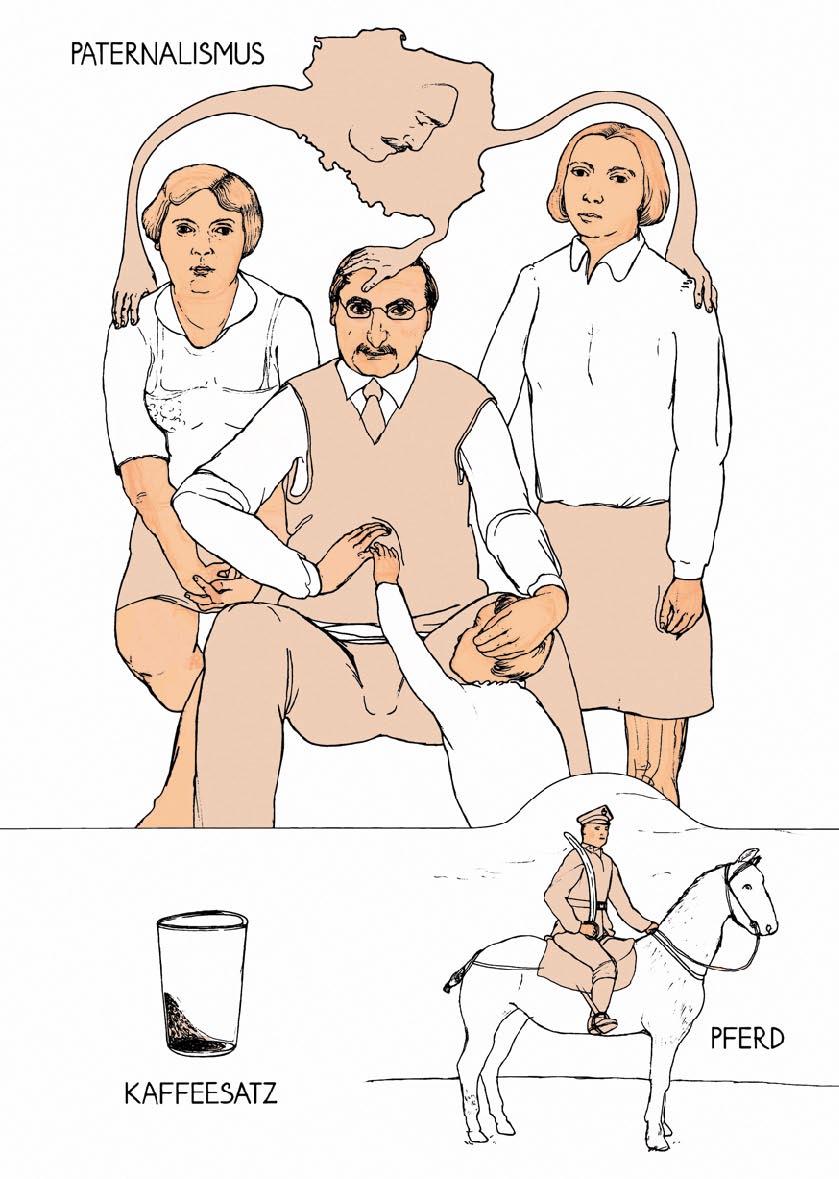

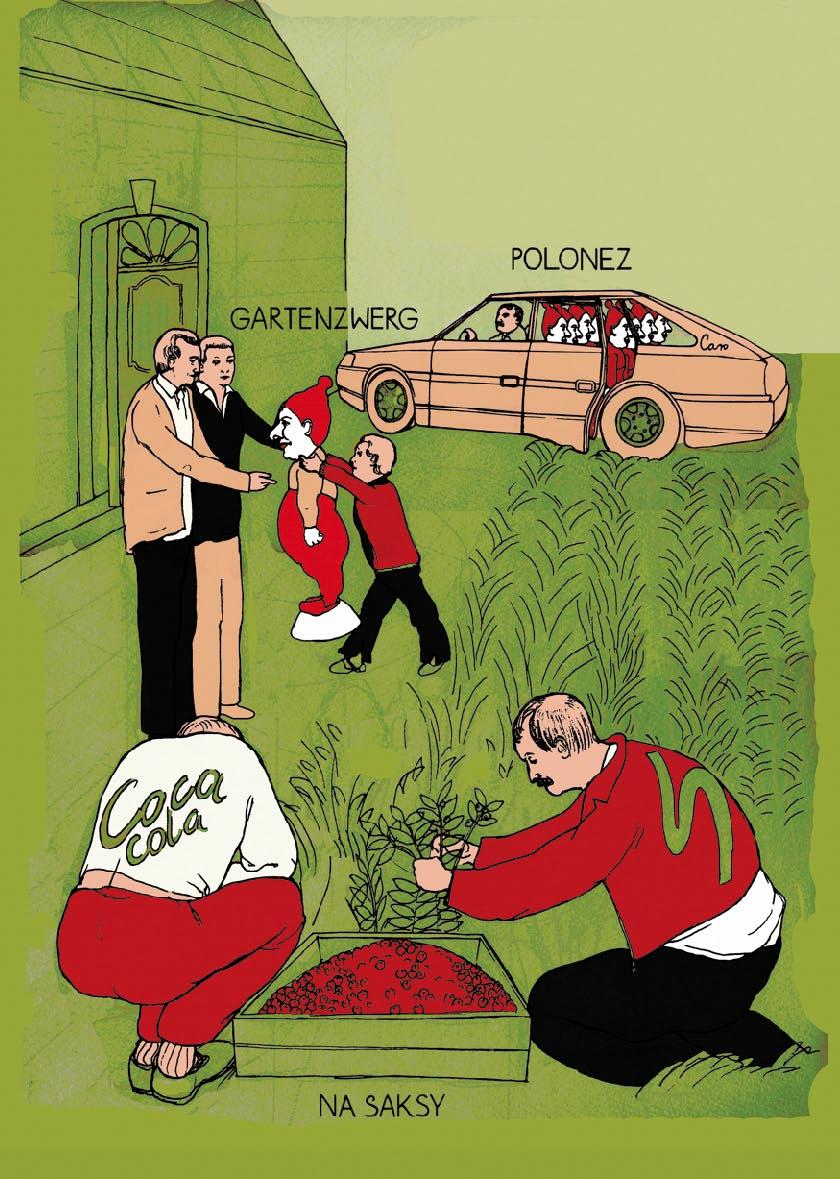

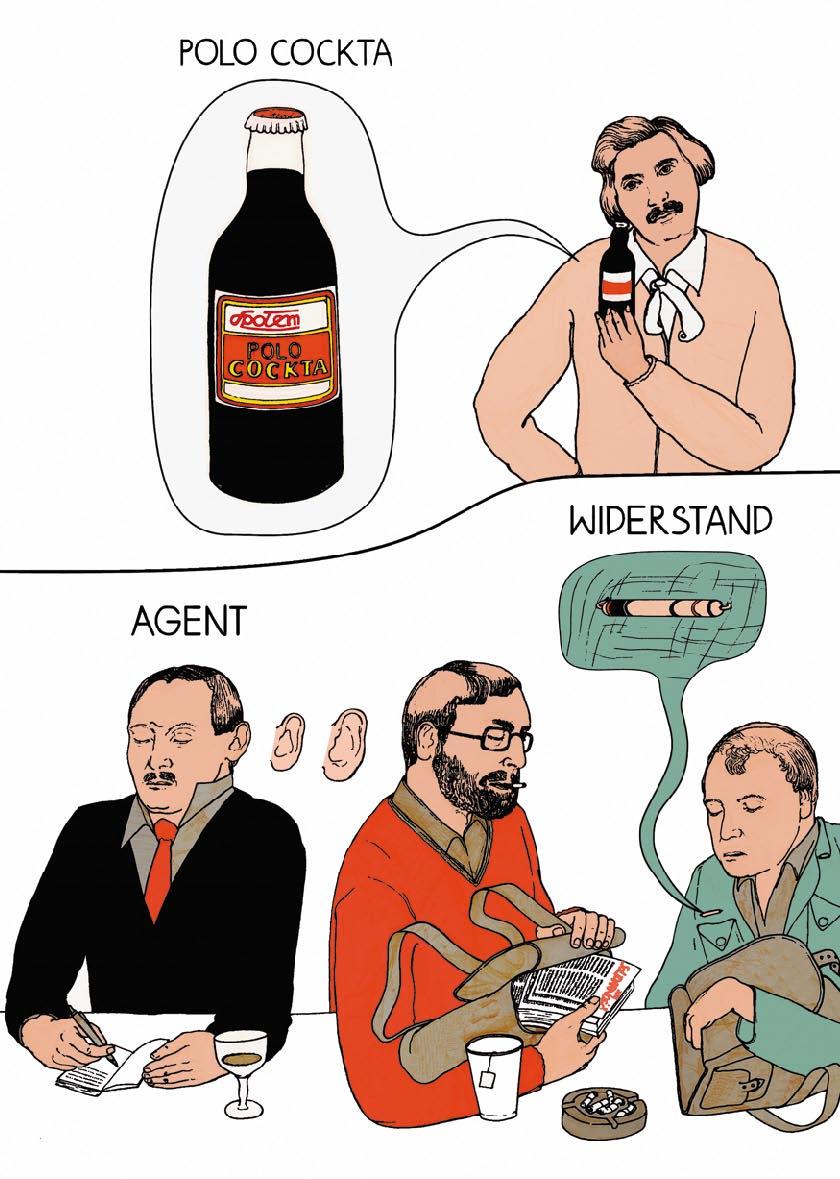

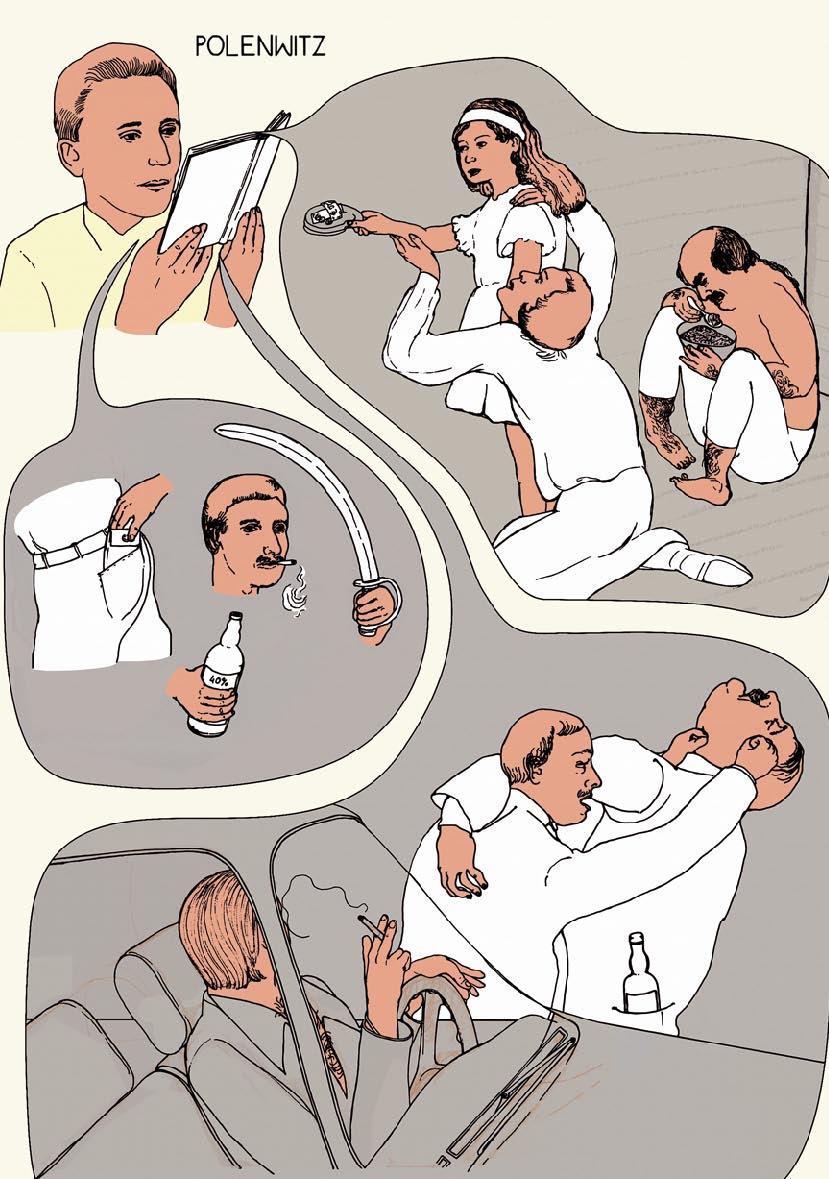

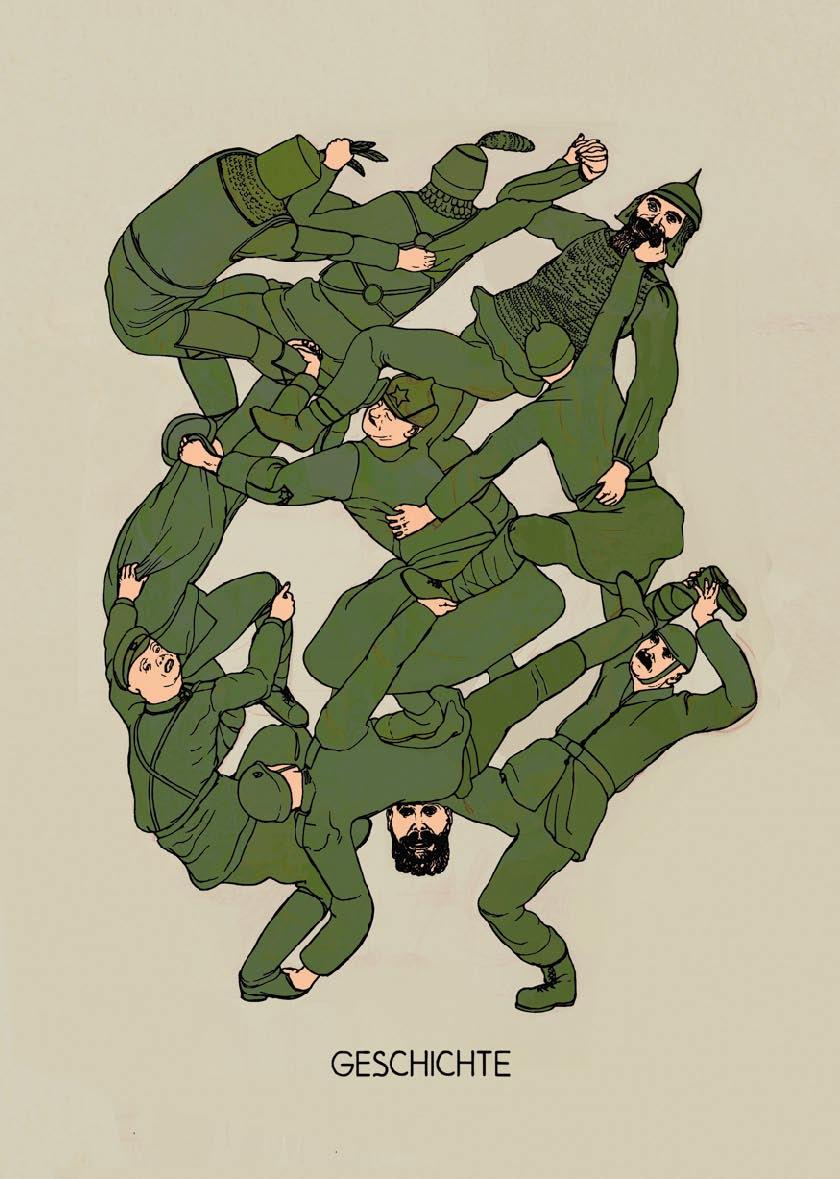

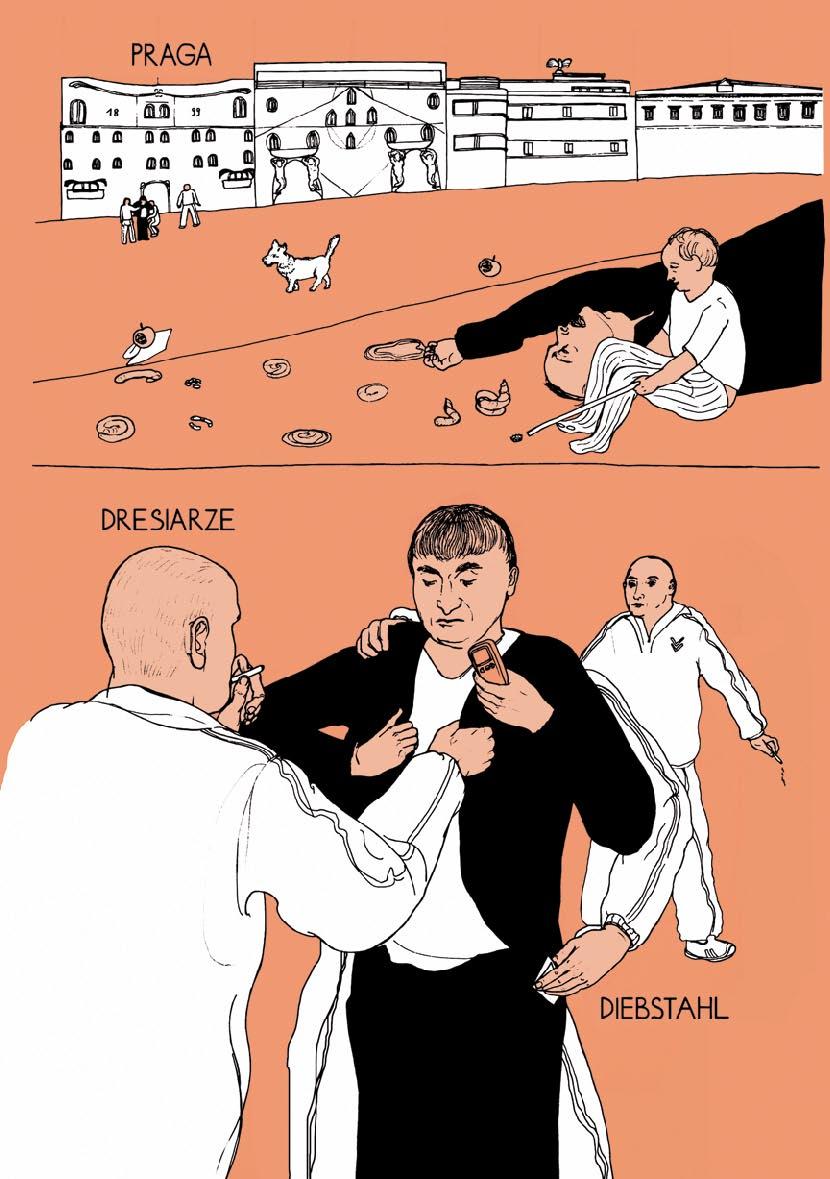

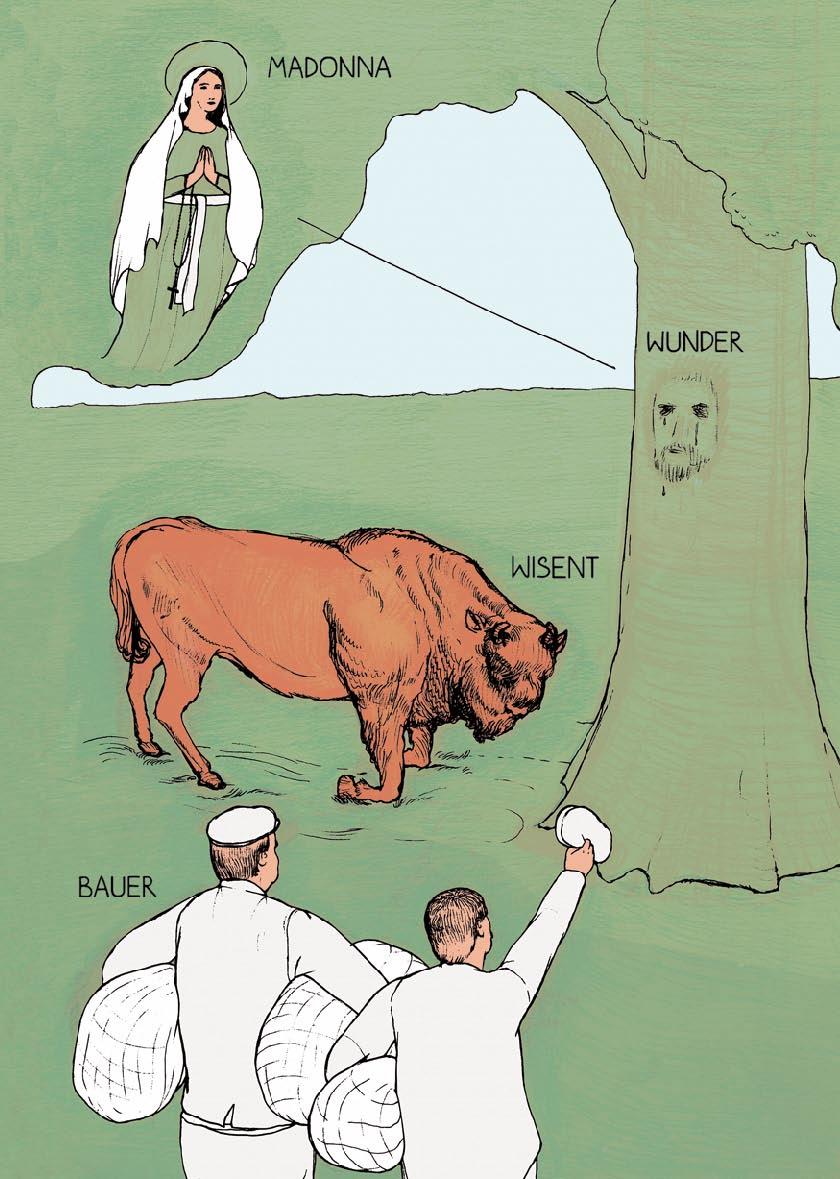

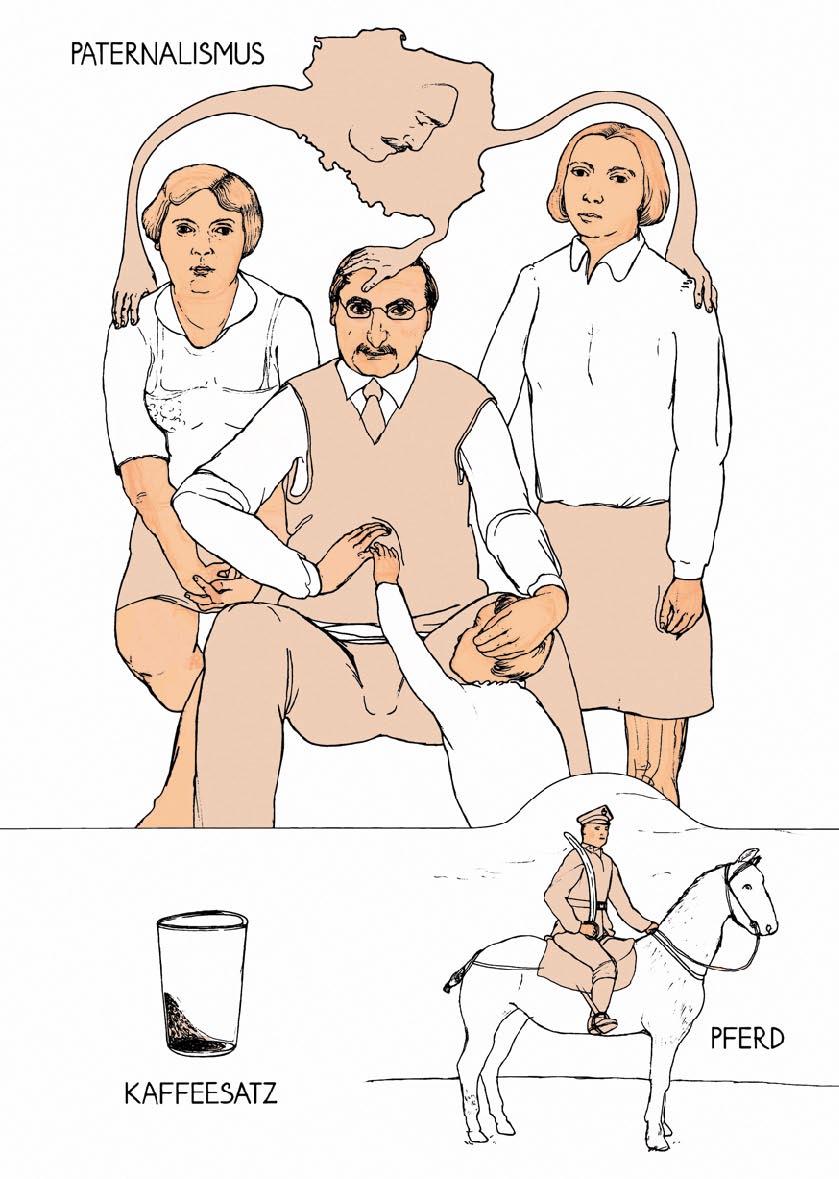

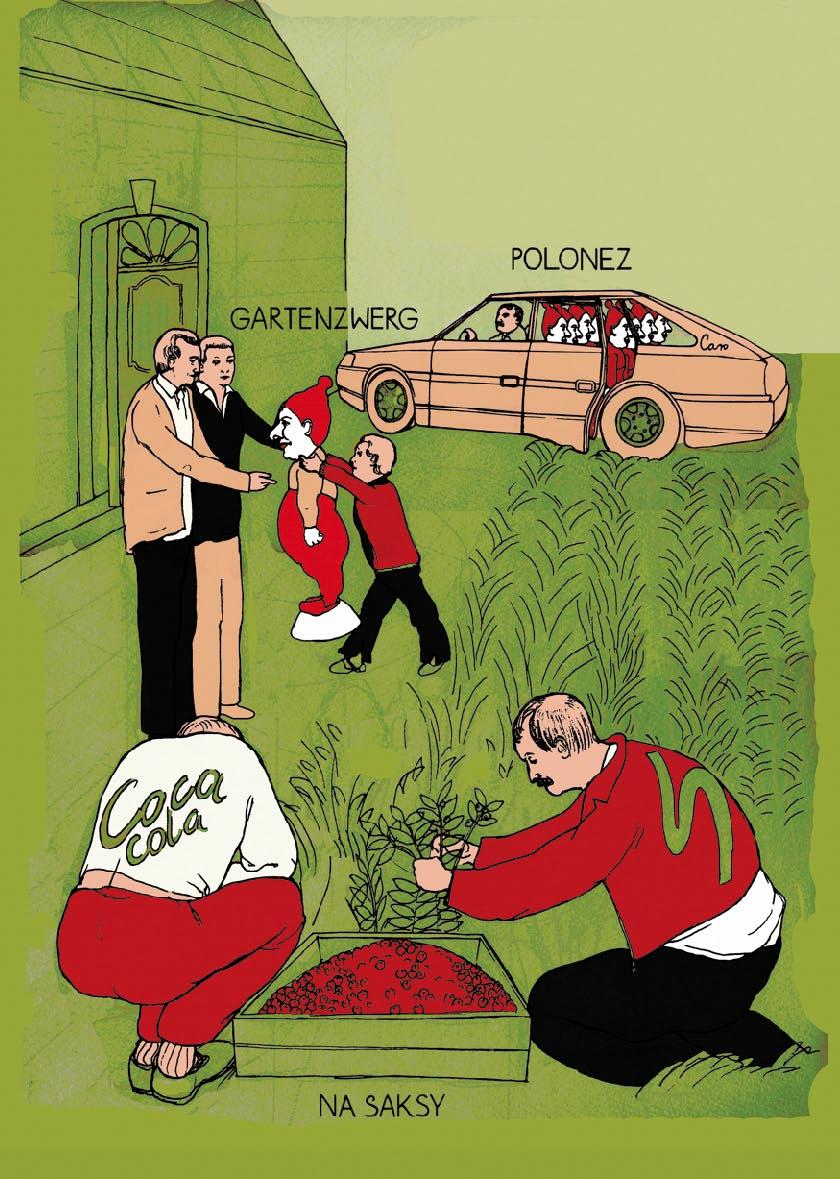

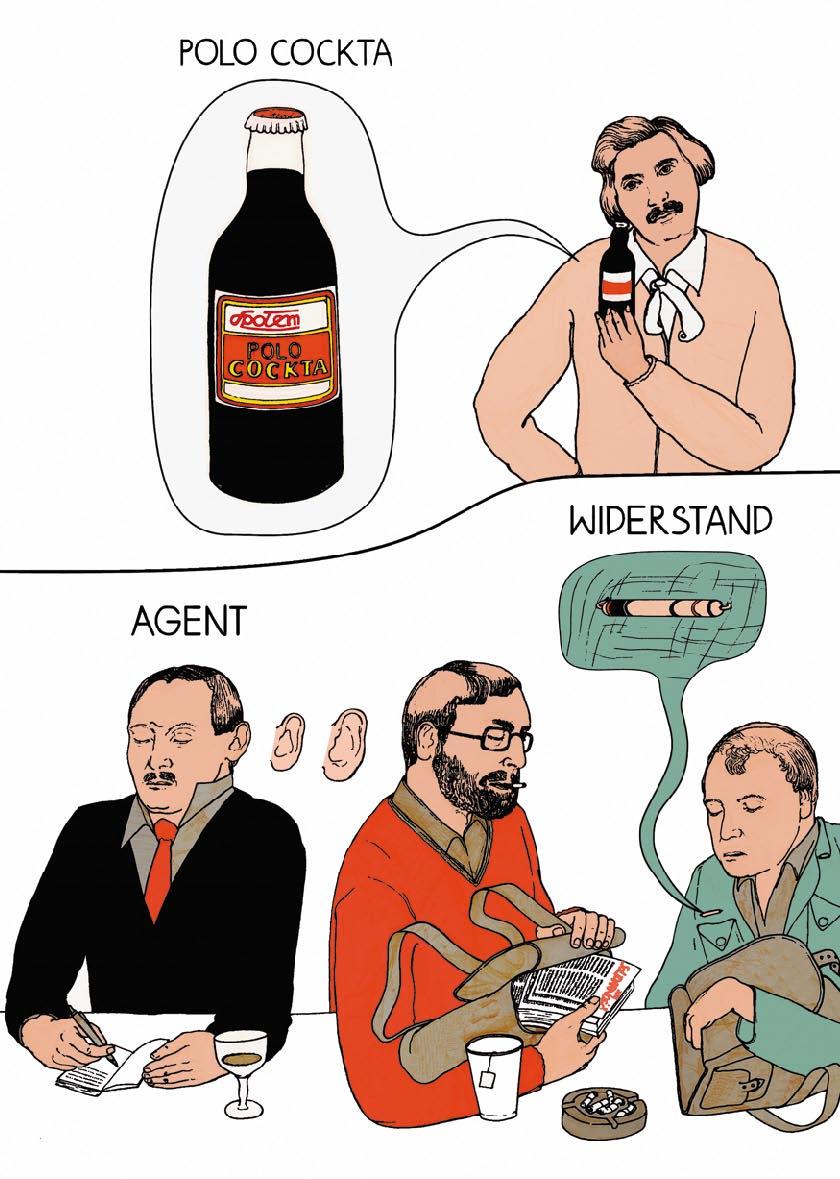

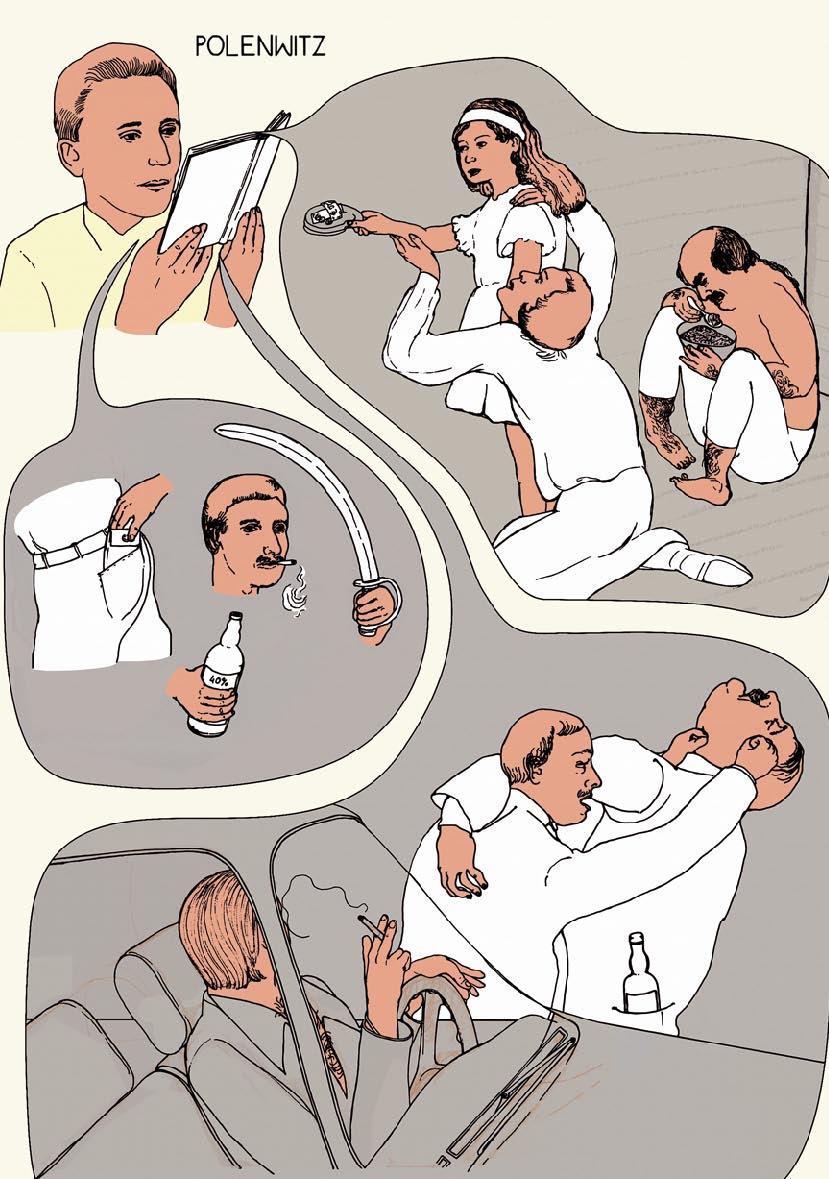

Schwerpunktsetzungen im Bereich zeitgenössischer Kunst und Kultur setzen die Bereitschaft zum Widerspruch und zur Kontroverse voraus. Es ist gewiss nicht der Anspruch der Kulturstiftung des Bundes, Positionen zu vertreten oder zur Geltung zu bringen, die unumstritten sind. Die vorliegende Ausgabe unseres Magazins setzt allerdings ausnahmsweise einen Akzent auf Vorhaben, die sofort einleuchten, denen niemand ernstlich widerspricht, die aber trotzdem des einen letzten Anstoßes bedurften, um auf den Weg gebracht zu werden. Ein früherer Bundes präsident sprach von dem ‹Ruck›, dessen unsere Gesellschaft bedürfe. Angesichts der unbestrit tenen Misere, in der sich die kulturelle Bildung in Deutschland befindet, dürfte der Impuls, mehr als zweihunderttausend Kindern in den nächsten Jahren das Erlernen eines Musikinstrumentes nahe zu bringen, ein solcher ‹Ruck› sein, der — so hoffen wir — weit über das aus Anlass der Wahl zur europäischen Kulturhauptstadt adressierte Ruhrgebiet hinaus wirkt. Denn ohne die Vermittlung kultureller Leistungen und Fertigkeiten an nachfolgende Generationen, ohne de ren Befähigung, dieses Erbe anzunehmen und in die eigene Praxis zu übersetzen, könnten sich die Debatten über den Erhalt unserer traditionsreichen kulturellen Institutionen ganz schnell von selbst erledigen [ Seite 4 ] .>>> Im Schatten einer dynamisch wachsenden Unterhaltungs- und Event-Ökonomie, deren Handlungslogik zunehmend auf kulturelle Institutionen wie Theater und Museen übergreift, droht aber nicht nur der Kompetenzverlust der Menschen im Umgang mit Kunst und Kultur. Die Dinge selbst kommen uns abhanden. Noch zu langsam dringt es ins öffentliche Bewusstsein, dass nicht nur Objekte des kulturellen Erbes aus vergangenen Jahr hunderten in einem bedenklichen Zustand sind, sondern auch vergleichsweise junge Kunst kon servatorischer Rettungsmaßnahmen bedarf. Armin Zweite führt eindrucksvolle Beispiele aus der zeitgenössischen Kunst an, die diesen Sachverhalt nicht nur aus gewissermaßen handwerk licher Perspektive beleuchten. Angesprochen ist auch das zeitgenössische ‹Ethos› der Restaurierung von Kunstwerken, nicht erst dann, wenn deren begrenzte Lebensdauer geradezu intendiert erscheint [ Seite 9 ] . Die Kulturstiftung des Bundes will mit einem Programm zur Restaurierung mobiler Kulturgüter hierauf aufmerksam machen und Signale setzen, dass und wie abgeholfen werden kann. >>> In der kunstinteressierten Öffentlichkeit blieb das kulturelle Erbe, das in den Naturkundesammlungen und -museen geborgen ist, weitgehend unbeachtet. Mit seinem Vorstoß ins Innere unternimmt Hanns Zischler den Versuch, diese Schätze in einem interaktiven Medium zu heben, das neue Expeditionen in die geheimnisvolle Welt der Museen er möglicht [ Seit e 37 ] . >>> Alle Zeichnungen in diesem Magazin von Maciej Sienczyk sind im Zusammenhang der deutsch-polnischen Kulturprojekte im Büro Kopernikus entstanden. Sie illustrieren das Reich der Polnischen Wunder, die polnische und deutsche Autoren in einem Glossar zusammengestellt haben. Auf den Seiten 27 31 finden Sie eine Probe von köstlichen Miszellen. >>> Als Erstveröffentlichungen dürfen wir Ihnen auch die literarischen Texte von Wilhelm Genazino und Kathrin Röggla präsentieren, die sich im Auftrag der Kulturstiftung des Bundes und des Suhrkamp Verlags Gedanken zur Arbeit in Zukunft gemacht haben [Seite 12 ] . Welche Vorstellungen Jugendliche davon haben und wie sie sie in Kulturprojekte umsetzten, er fahren sie auf Seite 19 von Nikola Richter, die das ‹Prekariat› aus eigener Erfahrung kennt. >>> Gar nicht prekär — wie Wolfgang Reinhard in seinem Beitrag in unserem letzten Magazin — , sondern recht optimistisch beurteilt der renommierte Philosoph Otfried Höffe die Voraussetzungen für die Gestaltung einer europäischen Wertegemeinschaft, die auf einem Kongress der Kulturstiftung des Bundes diskutiert werden [ Seite 2 3 ] . Liest man den Bericht von Emir Imamovi ´ c über die Auseinandersetzungen um die Errichtung eines Denkmals im Zentrum von Sarajevo, erkennt man, wie steinig der Weg dorthin ist — und nicht zuletzt, welch hoher Wert der kultu rellen Bildung in einer demokratischen Gesellschaft zukommt.

editorial 3 editorial

Hortensia Völckers, Alexander Farenholtz [Vorstand Kulturstiftung des Bundes]

jedem kind ein

von hortensia volckers w

andel durch Kultur — Kultur durch Wandel: Unter diesem Slogan wird nicht nur die Bewerberstadt Essen, sondern das ganze Ruhrgebiet, 53 Städte und Kommunen — neben der ungarischen Stadt Pécs und Istanbul — im Jahre 2010 Kulturhauptstadt Europas sein. Die ‹Leuchttürme› — Theater, Museen, Ruhrfestspiele, Triennale, Kurzfilmtage, Zeche Zollverein — zahllose On- und Off-Events, soziokulturelle Projekte und multikulturelle Institutionen werden vom explosionsartigen Wachstum und vom langen Niedergang des alten Ruhrgebietes künden, die Mühen und den Glanz seiner Transformation demons trieren und von seinen Zukunftsplänen und Visionen erzählen. Kulturhauptstadt — was soll das überhaupt? fragen die Skeptiker. Ha ben wir nicht längst genug Spektakel, Festivals, Glitzerkram und lan ge Museumsnächte? Brauchen wir noch mehr unterirdische Erlebnislandschaften, schwimmende Kulturinseln, zu Konzerthallen und Ateliers umgewidmete Kohlengruben? Was bleibt davon, was stärkt die Kultur, was wirkt weiter? Ich antworte mit einem Traum:

An einem Sommertag im Jahre 2010 füllt sich das größte Fußballstadion des Ruhrgebietes bis zum letzten Platz mit Schülern der ersten vier Grundschulklassen. Der Rasen reicht nicht aus, sie besetzen die Ränge, die Treppen, die Gänge, so dass für die Eltern und die Honoratioren kaum Platz bleibt. Sie packen ihre Segeltuchhüllen und Instrumentenkoffer aus, und dann bringen sie ein Musikstück zur Pre miere, für das sie drei Jahre lang gearbeitet haben: eine Rhapsodie für 200 000 Kinder, eine Melange aus Etüden und Improvisation, die zum Klingen bringt, was Grundschüler in drei Jahren von phantasie begabten Lehrern im Musikunterricht lernen können, eine Suite aus Etuden und Improvisation, die sich aus der Erfahrungswelt dieser Kinder speist: Aus den Liedern, die sie von ihren Großeltern gelernt haben, die aus Italien, Spanien, Kurdistan und Anatolien stammten oder bereits vor 100 Jahren aus Galizien in die Kohlenstädte wan derten. Dazu die Gassenhauer der Gegenwart, die Radioschnulzen und a cappella-Gesänge der Migrantenküchen, Turk-Rock und klas sische Fetzen, Shakira und Grönemeyer, neuesten Teenie-Rap und den Rock’n Roll ihrer Eltern. Die Lieder, die sie im Kindergarten ge meinsam gelernt und die merkwürdigen Melodien, die sie selbst er funden haben. Und dazu, gezirpt und geblasen, gerasselt und gesun gen, die Klänge ihres Alltags: die Schmalzviolinen der Werbung, der anschwellende Jubel der Stadien, die Geräusche der Straße, das Quä ken der Comics und die Musik aus den Nachbarwohnungen, die Polizeisirenen und das Klopfen, wenn die allerletzte alte Fabrik im Vier tel demontiert wird, die Rufe auf dem Hof, die Schiffspfeifen der Binnenhäfen, die Muzak der Shopping Malls, das Ploppen der Bälle und das Schlurfen in den U-Bahnhöfen, darunter das Gesumm aus offenen Kirchentüren und der Ruf der Moscheen — alles durcheinander, eine Collage aus Traditionen, aus Klassik und Pop, aus Ord nung und Chaos. Ein Konzert wäre das, wie es noch keines gegeben hat, eine gigantische fète de la musique, ein Ereignis, von dem sie und die Region noch lange zehren würden, weil sie drei Jahre daran gear beitet haben.

Das ist ein Traum, mein Traum, aber es könnte auch ganz anders sein. Die zweimal Hunderttausend könnten auch beschließen, stattdessen auf allen Plätzen und in allen Parks des Ruhrgebietes zu spielen, in tausenden von kleinen Gruppen, alle gleichzeitig, an einem Tag, auf ein Kommando, oder an vielen Tagen, selbstorganisiert und dezent ral. Es ist alles offen. Sie haben es in der Hand.

Denn der Traum ist zum Projekt geworden. Und weitgehend finanziert. Jedem Kind im Ruhrgebiet ein Instrument — diese Initiative ist so groß, dass alle, die sie angestoßen haben, immer wieder einmal in Schreckstarre verfielen. Nicht nur wegen der 50 Millionen Euro, die das Ganze am Ende kosten wird. Die logistischen, rechtlichen, didak tischen Probleme, die wir damit geschaffen haben, sind eine große Herausforderung für Kulturämter, Grundschulen und Musikschu len. Woher kommen Musiklehrer in ausreichender Zahl und Quali tät? Wer redet mit den Eltern in den von Soziologen ‹bildungsfern› genannten Schichten, um sie zu überzeugen, dass der kleine Eigenbei trag im Monat gut ‹investiert› ist? Wie erweitern wir das Instrumen tensortiment, so dass auch die migrantischen Klangfarben vertreten sind? Wie stimmen wir Schuldirektoren um, die vor zusätzliche Orga nisationsprobleme gestellt werden, wie begeistern wir Lehrer so, dass sie in ihren Bereitschaftsstunden mit geschulten Instrumentalisten der Musikschulen zusammenarbeiten? Brauchen wir eine Kampag ne für Eltern und Nachbarn, die drei Jahre lang — und hoffentlich auch danach — die ersten Klangteppiche posaunender, blockflötender und fiedelnder Kinder aushalten müssen?

Mein Traum von der klingenden ‹Sozialen Skulptur› eines ganzen Land strichs löste sich auf in eine Serie mittlerer Albträume, wüssten wir nicht schon, dass es prinzipiell möglich ist. Denn dieser Traum hat ei ne Vorgeschichte. Sie begann vor fünf Jahren, als Manfred Grunen berg, der Leiter der Musikschule Bochum, das Besprechungszimmer der ‹Zukunftsstiftung Bildung› betrat, eine Gründung der ‹Gemein schaftsbank für Leihen und Schenken› (GLS ), die als Pionierin der ethisch-ökologischen Banken in Deutschland gilt. Er suchte eine hal be Million Euro für das Projekt Jedem Kind ein Instrument, mit dem bis zum Jahre 2010 — «durchaus als Gegenbild zum Plan der Deut schen Telekom, bis 2006 jedem Grundschulkind einen Computer an

die Hand zu geben» — alle Grund- und Sonderschulkinder in Kooperation mit den Musikschulen der Stadt Musikunterricht an einem Instrument ihrer Wahl erhalten sollten. Die halbe Million wurde bewilligt, die Stadt Bochum, eigentlich klamm wie alle Kommunen, geneh migte Mittel für einen Ausbau der Musikschule, und seitdem wächst das musikalische Netz, getragen von einer Koalition von Stadt, Zu kunftsstiftung (sie finanziert den Instrumentenkauf, märchenhafter weise aus dem Verkauf einer gestifteten Privat-Stradivari), den Fami lien der Kinder, die 15 oder 25 Euro monatlich beisteuern, und schließ lich und nicht unwichtig, den Lehrer/innen der Grundschulen, die am ersten, einführenden Unterrichtsjahr teilnehmen. Die Zusammenar beit von staatlichen Institutionen und Bürgergesellschaft funktioniert gut, aber jeder, der schon etwas Ähnliches unternommen hat, weiß, wie schwierig, zeitraubend und konfliktträchtig solche Konstruktio nen sind. Aber das Netz hält und wird größer.

Und nun soll es das ganze Ruhrgebiet überziehen. Wie kam es dazu? Ich will hier nur meinen Teil erzählen: Im letzten Frühjahr, von März bis Juni, ging ich mit meiner Mitarbeiterin Antonia Lahmé auf meh rere Recherche-Reisen ins Ruhrgebiet. Wir wollten herausfinden, ob es einen sinnvollen Beitrag der Kulturstiftung des Bundes zur ‹Kul turhauptstadt Ruhr 2010› geben könnte. Wir trafen auf Kulturdezernenten, die seit Jahrzehnten von einem ‹systematischen Ansatz in der kulturellen Bildung› träumen und nach Dienstschluss in ihrem Chor singen. Wir fuhren im Polizeiwagen durch Essen-Katernberg, nicht w eil es dort so gefährlich ist, sondern weil der Bereichsbeamte alle Jugendlichen mit Namen kennt, auch die mit den schwer aus sprechbaren Namen; wir liefen über stillgelegte Zechengelände mit Gegenwartskunst und hörten uns nostalgische Taxifahrersprüche über die künstliche Beatmung von Orten an, an denen er und seine Kollegen noch geschuftet, gelitten und gelebt haben. In Linoleum fluren backsteingotischer Kulturämter stolperten wir über Fachkom petenzstreitigkeiten und in einem Universitätsbüro ließen wir uns vom kostenlosen Kleingruppenförderunterricht erzählen, in dem Studenten mit 800 Kindern aus 46 Nationen arbeiten; unter den funktions los gewordenen Fördertürmen der Zeche Carl trafen wir einen Pfarrer, der noch unter Windmühlen am Niederrhein aufgewachsen war und nun hier seit 25 Jahren nach Arbeit für Jugendliche sucht — und kein Ende seiner Arbeit sieht; wir sprachen mit einem Schulleiter, der Hoff nung auf die ‹neue Religiosität› setzte und mit Theaterleiterinnen, die mit ehrenamtlichen Streetworkern Kids von der Straße holen und mit ihnen an einem säkularen, theatralischen ‹Kanon für Städtebewoh ner› arbeiten; wir saßen zwischen nervösen Eltern in der Essener Philharmonie, deren Kinder — Italiener, Russen, Türken, Deutsche — sich im Labyrinth der Hinterbühne blind auskennen. Wir wanderten durch die künstliche Sohle des Bergbaumuseums und durch Duis burg-Marxloh, wo man in einer Straße alles kaufen kann, was man für eine türkische Hochzeit braucht und wo eine Handvoll höchst ak tiver Frauen Geld für die größte Moschee Deutschlands zusammen gesammelt hat. In Duisburg fragten wir uns vor einem halbfertigen Glaskomplex, ob diese Stadt wirklich «das größte Casino Deutsch lands» brauche. Und auf einem Plastiksofa in einem alten Ringlok schuppen, der von fern an griechische Theater erinnert, hörten wir, dass in Mülheim die Architektur genau so gemischt ist wie die Bevöl kerung und dass es deshalb so schwer sei, ein kulturelles Angebot für alle zu machen.

Wir haben auf der Suche nach einem Projekt schätzungsweise mit 200 Menschen gesprochen. Und dabei haben wir uns — das ist wohl nicht verborgen geblieben — in das Ruhrgebiet verliebt, an dem noch im mer so viele alte Urteile haften: in die spröden zusammengewürfelten Städte, denen man all ihre Industrieepochen ansieht, in die grünen Inseln der Südstädte mit ihren neubürgerlichen Joggern und die her untergekommenen Winkel der Nordstädte mit ihren alten Idiomen («ich glaub, mir platzt die Fontanelle...»), die zusammengebastelten Kleingärten und die Kultur der Kioske an jeder zweiten Ecke. Vor allem aber waren wir zutiefst beeindruckt von der Vielfalt der bürger schaftlichen Initiativen, der Stiftungen, der kommunalen Einrich tungen, die, in besseren Zeiten entstanden, mit großem Engagement bewahrt werden. Wir fanden, wonach so oft in diesem jammernden Land gerufen wird: «Exzellenz». Wir begegneten ihr in Schulen mit 80 % Migrantenanteil, in denen alle Kinder exzellentes Deutsch spre chen, in Bibliotheken auf dem modernsten Stand mit freundlichen und hilfreichen Mitarbeitern, bei Intendanten und Orchesterleitern, die der Kunst verpflichtet sind und gleichermaßen dem Gedanken, dass sie ein Privileg geschenkt bekommen haben und eine Pflicht zum ‹Zurückgeben› verspüren.

So stießen wir schließlich in Bochum auf JeKi mit seiner erstaunlich gut funktionierenden Kooperation von Staat und Bürgergesellschaft, von Mäzenatentum und Musikern, ein Modell auch dafür, dass ohne diese Art der Zusammenarbeit keine haltbaren, dauerhaften Neue rungen entstehen. Jedem Kind ein Instrument im ganzen Ruhrgebiet — das kann nicht einer schaffen. Aber mit dem politischen Fokus und den entsprechenden Mitteln, mit engagierten Schulen und Kommu nalpolitikern, mit der Hilfe des Landes und Sponsorgeldern wurde es möglich. Diese Stiftung soll, so steht es in ihrer Satzung, innovative Projekte der Kunst und Kultur fördern und anstiften, möglichst im

4 kulturelles erbe

internationalen Kontext. Aber ist es die Aufgabe einer nationalen Kulturstiftung, sich um die musikalische Alphabetisierung einer Re gion zu kümmern? Niemand hat in unserer Vorbereitungszeit ernst haft diese Frage gestellt. Merkwürdig — oder vielleicht auch nicht. Denn alle wissen: dass uns die großen kulturellen Traditionen und die ‹nationalen Schätze›, die kulturellen Leuchttürme, die weit über die Grenzen leuchten — das Theatertreffen, die documenta, die Musik festivals —, dass uns die vielen Institutionen und Orte, an denen das Logo ‹Weltkulturerbe› klebt, nichts nützen, wenn wir nicht zu den Erben gehen, wenn die Strahlen der Leuchttürme nicht in die Vor städte reichen, wenn wir die Schätze nicht immer wieder umschmel zen in unsere Zeit hinein. In der Kultur — so ist es tausendfach ge schrieben und beschworen — wird die gemeinsame Welt, in der wir leben, beredet, erzählt, besungen und überschritten, wird die Frage gestellt, wie wir miteinander leben wollen, über die in der Politik ent schieden wird — im Idealfall auch: miteinander. Dieses Gespräch der Gesellschaft über sich selbst und über ihre Möglichkeiten aber setzt voraus, dass die Sprachen gelernt werden: die der Öffentlichkeit, die der Politik — aber auch die der Künste.

Vielleicht ist das ja die größte und teuerste Innovation, die wir uns leis ten müssen, die Arbeit an den ästhetischen ‹basics›. Mit dem Tanzplan Deutschland (einer Kooperation von Kommunen, Ländern und Bund), mit dem Netzwerk Neue Musik, aber auch mit vielen kleineren Pro jekten gibt die Kulturstiftung Impulse in die Breite. Aber auch nach PISA -Schock, Rütli-Schwur und Rhythm is it! Euphorie ist es noch lange nicht selbstverständlich und getan, dass alle Kinder in Deutsch land in unsere zerklüftete, multidimensionale, nationale und globali sierte Kultur eingeführt, dass sie ästhetisch so gebildet werden, dass sie wissen, was aus ihren iPods und PC s kommt, dass sie analysieren und bewerten können, mit welchen Symbolen sie wozu überredet wer den sollen, dass sie wissen, wie die Töne, die Bilder, die Geschichten zustande kommen, in denen sie leben, dass sie lernen, wie man das machen kann. «Nicht musikalisch zu sein, ist erlernt» — das sagte Zoltan Kodály, der Begründer der großen ungarischen Kindergarten- und Schulmusiktradition. Fürwahr, es muss viel geschehen, da mit Kinder — und Erwachsene — nicht singen, keine Lust haben, ein Instrument zu lernen, lieber in Second Life ihre Phantasien solitär le ben, statt sie mit anderen zu schaffen.

Wir lehren die Nachwachsenden zu schreiben und zu lesen, damit sie ih ren Willen ausdrücken und miteinander reden können, wir lehren sie Mathematik, wir unterrichten sie in Naturwissenschaften, damit sie die Welt begreifen und gestalten können. Niemand fragt da nach einer Begründung, alle rufen nach einer Optimierung, und die Politiker be mühen sich um Vollzug. Aber immer noch mühen sich Musiker, Ma ler und Schriftsteller, Kulturpolitiker und Eltern mit Begründungen für ästhetische Bildung ab. Müssen wir immer wieder — vom 3. Buch der Politeia über Rousseau und die Reformpädagogiken der 1920 er und 1970 er Jahre begründen, was wir wissen: dass Kultur und Kunst Teil des öffentlichen Lebens sind, so unverzichtbar wie Politik, wie Ökonomie und wie Architektur? Müssen Kulturpolitiker immer wie der begründen, was seit biblischen Zeiten bekannt ist? Die erste Stadt, so steht es im Buch Genesis, brauchte vier Berufe: den Städtebauern, den Landmann, den Schmied und den Sänger. Damit sind — wenn wir vom Gebären und Kochen einmal absehen — alle menschlichen Tätigkeitsbereiche genannt, die der einzelne wie eine ganze Gesell schaft beherrschen müssen, um zu überleben und zu leben: Bauen, Landwirtschaft, Industrie — und Kultur: Die Vergewisserung über die Herkunft und die Projektion in die Zukunft, die Kultivierung der Gefühle und die Feier der Gemeinschaft. Alles das muss gelernt und geübt werden. Denn es ist im Laufe unserer Geschichte ebenso ar beitsteilig, so komplex und so schwierig geworden wie Molekularbiologie, Systemtheorie, Unschärferelation und Informatik. Die wissen schaftlichen Revolutionen der Evolutionstheorie, der Astrophysik, der Psychologie mit ihren kontraintuitiven Erkenntnissen sind zur Grundlage unserer Zivilisation geworden. Sie setzen lange Lernpro zesse voraus. Und so auch die Kunst: ihre Befreiung von den Bin dungen des Kultus, die nachlassende normative Kraft der idealisti schen Systeme, Bilder, Klänge, den Weg der ‹autonomen› Kunst in die Spezialisierung und fort vom Massenpublikum; und andererseits die mit den technischen Reproduktionsmöglichkeiten einsetzende Kom merzialisierung der Bilder und Harmonien, die kulturindustriell ver breitete Perfektion — all das zu erkennen und zu verarbeiten erfordert ausgebildete Augen und Ohren. Und verlangt komplexe Lern prozesse. An deren Anfang aber steht die Alphabetisierung. Und De mokratie heißt niemanden von ihr auszuschließen.

Es ist, so heißt es immer, seit PISA einiges in Bewegung gekommen auch in dieser Hinsicht. Aber eben: «seit PISA ». Ich begrüße die BildungsAllianzen, die zurzeit an vielen Orten Deutschlands entstehen, die — etwa unter dem Einfluss des unbestreitbar inspirierenden Films Rhythm is it! — den Tanz in die Lehrpläne der Schulen einschleusen wollen. Und es kann auch nichts schaden, dass uns Gehirnforscher noch einmal mit bunten Scans beweisen, was wir schon lange wuss ten: dass die Ausübung von Musik zu den komplexesten Leistungen unseres Gehirns (und unseres Körpers!) gehört: Ein Musiker liest vom Blatt, transformiert die Notenschrift in Anweisungen an eine

Vielzahl von Organen, Muskeln, Sehnen, muss gleichzeitig auf die Anweisungen des Dirigenten oder des Lead-Gitarristen achten, auf die Mitspieler hören und in Bruchteilen von Sekunden seine Leistung an sie anpassen. Das ist Megamultitasking von Gehirn, Feinmotorik, Wahrnehmung. Musik — so schreibt es Manfred Spitzer in seinem von Musik zur Liebe ebenso wie unerschöpflicher Wissbegier getra genen Buch Musik im Kopf (Schattauer 2005) — ist der einzige Vor gang, bei dem buchstäblich das ganze Gehirn gleichzeitig tätig ist, von der Großhirnrinde bis zum limbischen System, vom Hippocam pus bis zum Stammhirn.

Wer Musik macht, steigert seinen Intelligenzquotienten, seine sozialen Kompetenzen und seine Mathematiknoten — dergestalt tröpfeln sol che Erkenntnisse der Neurophysiologen irgendwann in die Zeitungen. Wer junge Menschen an ihren Körpern packt und zu einem an spruchsvollen Gemeinschaftsprodukt motiviert, der festigt ihren Teamgeist, ihre Leistungsbereitschaft, ihr Selbstbewusstsein. Wer Kinder zum Chorsingen bringt, so die ‹Lehre› aus dem sentimentalen Block Buster Die Kinder des Monsieur Mathieu, der hat einen Integrations hebel für die Resozialisierung schwer erziehbarer Ghettorandalierer. Tanzen im Betrieb ist gut — vielleicht wird auch das noch kommen: BMW und RWE haben ihren Managern Rhythm is it! vorgeführt (Motivation!), Mercedes bereits tausende von Kopien des Sacre du Print emps-Events der Philharmoniker mit ihren Neuköllner Tänzern an ihre Kunden verschickt.

Es ist eine frohe Botschaft, dass eine humanistische Erziehung zur ‹ganzen Person› auch in der computerisierten Wissensgesellschaft die beste Grundlage ist — aber brauchten wir Unternehmensberater und Manager, um das zu lernen? Kinder, die musizieren, sind ausgegli chener, haben bessere soziale Kompetenzen und einen höheren IQ — das ist richtig und wichtig. Aber vor allem ist ihre Sprache wirklich universal. Die älteste Flöte, die Palöontologen fanden, ist so alt wie die ersten Höhlenmalereien und Werkzeuge. Wahrscheinlich ist Mu sik älter als Sprache und deren Grundlage: die körperlichste, bis ins Innere der Zellen dringende Kommunikationsform, am nächsten an den animalischen Lauten der Lust und des Kampfes. Ihr Rhythmus ist verankert in den Bewegungen unseres Leibes und die Grundlage des Zeitempfindens. Musik ist die Tätigkeit, mit der wir, anders als in der bildenden Kunst und tiefer wirkend als Theater und Poesie, uns transzendieren: in die Tiefe unserer Gefühle hinein und in den Zu sammenklang mit anderen. Sie ist die abstrakteste Kunst, die die stärksten Bindungen schafft: durch ihre physikalische Wirkung, durch das Zusammenspielen mit anderen, das Musizieren. Musik macht nicht zu besseren Menschen, sie ist eine Weise, Welt zu empfan gen und uns in die Welt zu setzen, beglückend und ausbeutbar, weswe gen Platon die Fürsten vor ihr warnte und die Musikindustrie eine der stärksten Wirtschaftsbranchen ist. Sie kann erregen und besänftigen, heilen und narkotisieren, sie kann der Katalysator sozialer Emanzi pationen sein («We shall overcome») und Weltbrände begleiten («… bis alles in Scherben fällt»). Auch deshalb sollten wir ihr Alphabet, ihre Semantik und ihre Grammatik so grundlegend lernen wie die der Wörter und der Zahlen.

Ich habe mich weit entfernt von den Schulkindern, die demnächst mit viel zu großen Gitarrenkoffern und Posaunenfutteralen in ihre Schu len gehen werden. Die Mischung der Instrumente, die angeboten wer den — Geige, Cello, Kontrabass, Trompete, Posaune, Querflöte, Kla rinette, Horn, Gitarre, Mandoline, Akkordeon, Blockflöte — lässt alles zu: Kindersymphonieorchester, Streichquartette, Jazzbands, Punkrock-Formationen und Volksmusikensembles. An der Ergän zung durch Musikinstrumente aus anderen Kulturen wie z.B. die türkische Langhalslaute Saz oder die russische Balalaika wird gearbeitet. Aller Erfahrung nach wird Jedem Kind ein Instrument — Ruhr 2010 seine kleinen Stars produzieren, und — nach der Gauß schen Normalverteilungskurve ist das wahrscheinlich — viele KleinKlampfer, die über «Dona dona» oder das «House of the Rising Sun» nie hinauskommen. Es ist wie mit der ‹anderen› Alphabetisierung: Die einen werden lebenslang Gedichte schreiben und die anderen nur SMS , die einen werden Joyce lesen und die anderen BILD oder nicht einmal das. Die musikalische Alphabetisierung wird die einen in die gesteigerte Individualität Beethovenscher Quartette führen, andere in die ewigen Harmonien der Schlagermusik und wieder an dere zu Experimenten mit Klängen anregen, zur Mischung von Tra ditionen und Stilen und zu neuen Klangräumen.

200 000 Schüler werden entdecken können, dass man zusammenspielen kann, und viele werden merken, dass das in Second Life nicht geht. In 1 000 Grundschulen wird der Lehrplan ergänzt um eine Tätigkeit, die nicht an Lernmaschinen zu erwerben ist, sondern nur durch Üben, individuell und miteinander. Um ein Medium, mit dem sich Sechs jährige, die nicht über den gleichen Grundwortschatz verfügen, un mittelbar verständigen können, um eine ‹Kunst›, die man uno actu lernt und ausübt. Um ein Geräusch, das man gerne hört, wenn man an diesen merkwürdigen Gebäuden vorbeigeht, in denen unsere Zu kunft gestaltet wird. Jedem Kind ein Instrument ist das wertvollste Projekt, an dem ich in den vergangenen fünf Jahren mitwirken durfte. Hortensia Völckers ist Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes.

instrument

� kulturelles erbe

storische a usstellungen

In ihrer 10. Sitzung am 9. und 10. November 2006 hat sich die Jury der Kulturstiftung des Bundes für die Förderung von 51 Projekten mit einer Gesamtfördersumme von 7, 4 Mio. Euro ausgesprochen. Unter den geförderten Projekten befindet sich eine Reihe von Ausstellungen zu kulturhistorisch bedeutsamen Themen. Wir stellen Ihnen im Folgenden einige vor. Eine Gesamtübersicht finden Sie auf unserer Website www.kulturstiftung bund.de unter dem Menüpunkt Themen /Ergebnisse 10. Jurysitzung.

schätze der liao — chinas vergessene nomadendy nastie Archäologische Ausstellung Künstlerische Leitung: Adele Schlombs Konzeption und Inhalt: Shen Xueman (CHN) I Veranstaltungsorte und -zeitraum: Museum für Ostasiatische Kunst, Köln, 27 1 22 4 07 I Museum Rietberg, Zürich (CH), 13 5 – 15 7 07

Um 1000 n. Chr. brachte das nomadische Reitervolk der Kitan Nord china unter seine Herrschaft. Ihr Territorium erstreckte sich von der Mandschurei über die Mongolei bis in das Gebiet des heutigen Pe king. Sie nannten ihre Dynastie ‹Liao›, die mit ihrer militärischen Schlagkraft die chinesische Song Dynastie in Angst und Schrecken versetzte. Von der chinesischen Geschichtsschreibung als ‹Barbaren Dynastie› abgetan, zeugen die Schätze der Liao jedoch vom überwäl tigenden Glanz dieser Dynastie, in der sich nomadische und chine sische Traditionen zu einer unverwechselbaren Synthese verbinden. Im 10. und 11. Jahrhundert waren die Liao die beherrschende Groß macht Ostasiens und unterhielten Handelsbeziehungen bis an die Ostsee. Zum ersten Mal werden in Europa rund 200 Kunstobjekte gezeigt, die in den letzten Jahrzehnten im Gebiet der Autonomen Re gion Innere Mongolei ausgegraben wurden. Zu den eindrucksvolls ten Exponaten gehören neben der Totenausrüstung der 1018 n.Chr. verstorbenen Prinzessin von Chen und ihres Gemahls Kostbarkeiten aus dem Schatz der Weißen Pagode.

eine freundschaft macht geschichte Ausstellung zum Thema preußisch russischer Beziehungen im 19 . Jahrhundert Kuratorin: Wasilissa Pachomova Göres (RUS/D) I Mitwirkende /Künstler: Burkhardt Gö res, M. Dedinkin (RUS), S. Androsov (RUS), N. Vernova (RUS) I Veranstaltungsorte und zeitraum: Staatliche Eremitage Sankt Petersburg, Oktober 2007 – Januar 2008 I Mar tin Gropius Bau, Berlin, März – Juni 2008 Die Ausstellung knüpft an die in den Jahren 1997 und 2002 gezeigten großen Ausstellungen Moskau-Berlin, Berlin Moskau an. Während es in jenen um die wechselvollen deutsch russischen Beziehungen im 20. Jahrhundert ging, liegt nun der Schwerpunkt auf den Beziehungen zwischen Preußen und Russland in der ersten Hälfte des 19. Jahr hunderts. Die engen dynastischen Beziehungen zwischen den Häu sern Hohenzollern und Romanov hinterließen in nahezu allen gesell schaftlichen Bereichen ihre Spuren und begründeten eine Blütezeit des kulturellen Austausches. Herausragende Kunstwerke aus dieser Zeit werden für die Ausstellungen in Berlin und St. Petersburg erst mals von einem Ort zum anderen verbracht und im direkten Vergleich gezeigt. Darunter werden auch Werke sein, die nach ihrer Rückgabe aus der U dSSR noch nie öffentlich gezeigt wurden. Das Ausstellungs projekt hat für beide Seiten aktuelle kulturpolitische Implikationen, zeigt es doch eine historische Perspektive auf, wie der Kulturtransfer politische und gesellschaftliche Beziehungen günstig beeinflussen kann. Die aktuelle Zusammenarbeit zwischen der Eremitage St. Petersburg sowie anderen russischen Kultureinrichtungen und der Stiftung Preu ßische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg soll zur Konsolidie rung der deutsch russischen Kooperationsbeziehungen zwischen deutschen und russischen Museen beitragen.

ursprünge der seidenstraße Kulturhistorische Ausstellung zur Seidenstraße Kuratoren: Christoph Lind, Alfried Wiecorek I Mitwirkende / Künstler: Wang Bo (CHN), Mayke Wagner, Zhang Yuzhong (CHN) I Veranstaltungsorte: Martin Gropius Bau, Berlin I Reiss Engelhorn Museen, Mannheim I Überseemuse um Bremen I Veranstaltungszeitraum: 1 1 07 Juni 2008

Die Ausstellung gibt anhand von etwa 180 außergewöhnlich gut er haltenen Funden aus Gräbern der Wüste Taklamakan im äußersten Westen der Volksrepublik China Zeugnis eines historisch beispiel losen Kulturtransfers von Zentralasien bis in den Mittelmeerraum. Für die Bewohner jener unwegsamen Kontinentalregion war das Zu sammenwirken zwischen den Kulturen des eurasischen Kontinents von erstaunlicher Selbstverständlichkeit. Das Wissen um diese Region und ihre interkulturell geprägte Zivilisation ist hierzulande spär lich, wenngleich die Seidenstraße als einer der großen Handelswege der Welt den meisten ein Begriff ist. Die kulturhistorische Ausstel lung beruht auf der großen Kooperationsbereitschaft chinesischer Archäologen mit den Kollegen der Curt Engelhorn Stiftung und den Reiss Engelhorn Museen in Mannheim. Erste Station der Ausstel lung ist der Martin Gropius Bau in Berlin.

confrontation and dialog: german art of the cold war 1945 1989 Ausstellung Kuratoren: Stephanie Barron (USA), Eckhart Gillen I Künstler: Gerhard Altenbourg, Georg Baselitz, Joseph Beuys, Anna und Bernhard Johannes Blume, Carlfriedrich Claus, Lutz Dammbeck, Hanne Darbo ven, Felix Droese, Hartwig, Ebersbach, Hans Haacke, Bernhard Heisig, Peter Herrmann, Werner Heldt, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Martin Kippenberger, Astrid Klein, Gustav Kluge, Mark Lammert, Wolfgang Mattheuer, Harald Metzkes, Marcel Odenbach, A. R Penck, Sigmar Polke, Nuria Quevedo, Raffael Reinsberg, Gerhard Richter, Katha rina Sieverding, Rosemarie Trockel, Werner Tübke, Günther Uecker, Wolf Vostell u.a. I Veranstaltungsorte und -zeitraum: Los Angeles County Museum of Art (USA), 11 1 5 4 09 I Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Mai Juli 2009 I Neue Nationalgalerie Ber lin, September Dezember 2009

Die Ausstellung umfasst ca. 180 kunstgeschichtlich herausragende Werke der Malerei, Skulptur, Grafik, Fotografie und Installations kunst, die zwischen 1945 und dem Ende der deutschen Teilung 1989 in der Bundesrepublik und der DDR entstanden sind. Sie handelt von der Auseinandersetzung um konkurrierende Menschenbilder und ideologische Konzepte in Konfrontation und Dialog der unter schiedlichen politischen Systeme in Deutschland. Gemeinsam kura tiert von der amerikanischen Chefkuratorin des Los Angeles County Museums of Art, Stephanie Barron, und dem deutschen Ausstel lungsmacher Eckhart Gillen, ist es die erste Ausstellung in den USA , die die deutsche Kunstgeschichte zu Zeiten der deutschen Teilung in ihrem gesamtdeutschen Zusammenhang präsentiert. Sie hat in Los Angeles ihre erste Station zu Beginn des Jahres 2009, wenn sich der Fall der Mauer zum zwanzigsten Mal jährt. In der 2. Hälfte des Ge denkjahres wird sie im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg und schließlich in der Berliner Nationalgalerie zu sehen sein.

die tropen — ansichten von der mitte der weltkugel. oder: das paradies gleich um die ecke. Ausstellung und Begleitveranstaltungen Kurator/innen: Alfons Hug, Viola König, Peter Junge, Anette Hulek I Künstler/innen: Rachel Berwick, Mark Dion, Candida Höfer, Beatriz Milhazes, Julian Rosefeldt, Thomas Struth, Pascale Marthine Tayou, Guy Tillim u.a. I Kooperationspartner: Goethe Institut, Haus der Kulturen der Welt, Centro Cultural Banco do Brasil (BR) I Veranstaltungsort und -zeitraum: Martin Gropius Bau, Berlin, April Juni 2008

Die Objekte aus den ethnologischen Sammlungen gewähren einen Blick auf die Tropen, wie sie sich verstanden, bevor sie sozialgeogra phisch der sog. ‹Dritten Welt› zugerechnet wurden. Der Begriff ‹Tro pen› weckt beim Betrachter aus westlichen Kulturkreisen Bilder von üppiger Exotik, die uns nicht zuletzt durch traditionelle Kunst aus den Zonen entlang des Äquators überliefert sind. Die Wahrnehmung ihrer ästhetischen Qualität geriet gegenüber der Würdigung ihres hohen spirituellen Gehaltes und ihrer starken Emotionalität ins Hin tertreffen. In jüngster Zeit ist eine Hinwendung der zeitgenössischen Kunst zu den Tropen zu entdecken, die das mythisch aufgeladene Sujet der Tropen zum Spiegel unserer westlich geprägten Wahrneh mungsmuster macht. Die Ausstellung stellt 25 Positionen zeitgenös sischer Künstler/innen ausgewählten Werken aus den Sammlungen des Ethnologischen Museums gegenüber, um so die künstlerische Komplexität und den ästhetischen Überschuss der Tropen aufzuzei gen und neue Ansätze im kulturellen Nord-Süd-Dialog zu ermöglichen.

h i

[ aus

] 8 kulturelles erbe

wahl

von armin zweite

pflegefall kunst

Der Zustand vieler Objekte in den Sammlungen der Museen ist alarmierend. Zumeist können die vom Zerfall bedrohten Kulturgüter den Museumsbesuchern nicht mehr gezeigt werden. Die Kulturstiftung des Bundes hat in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung der Länder ein Programm zur Sicherung und Restaurierung von mobilem Kulturgut aufgelegt. Damit sollen in den nächsten fünf Jahren modellhafte Projekte zur Erhaltung von Objekten gefördert werden. Ein wesentliches Ziel dieses Programms ist es, dieÖffentlichkeit auf die dramatische Lage aufmerksam zu machen und anhand ausgewählter Beispiele neue Lösungen für die Rettung des kulturellen Erbes vorzustellen. Zu den Problemfällen gehören nicht nur jahrhundertealte Werke, sondern auch Objekte der Gegenwartskunst, wie der Kunsthistoriker Armin Zweite im Folgenden eindrucksvoll belegt.

or einigen Wochen wechselte ein 1991 entstandenes Werk von Damien Hirst, der Leitfigur von YBA (Young British Art), für einen exorbi tanten Preis von über 20 Millionen Dollar den Besitzer. The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living besteht aus einem großen Glascontainer, in dem sich das Präparat eines Tigerhais in einer Formaldehyd Lösung befindet. Der neue Besitzer stellte frei lich unzureichende Konservierungsmaßnahmen fest. Deutliche Auf lösungserscheinungen des Kadavers zwingen Hirst nun, einen weiteren Tigerhai zu fangen und ein Remake herstellen zu lassen.

Nicht einmal zwanzig Jahre hatte das Original unversehrt überstanden. Wenn auch als spektakulärer Einzelfall einzuschätzen, ist das angedeutete Phänomen symptomatisch für das, was sich auf dem Gebiet der zeitgenössischen Kunst abzeichnet — eine Fülle konservatorischer und restauratorischer Probleme, deren ganze Tragweite die öffentlichen Sammlungen erst seit etwa zehn Jahren im Hinblick auf ei nen internationalen Erfahrungsaustausch zu analysieren beginnen. Die prekäre Lage hat eine ihrer Ursachen offensichtlich darin, dass heute alles gleichzeitig möglich zu sein scheint, und das betrifft nicht nur Darstellungsformen, Motive und Stile, sondern eben auch die Verwendung heterogener Materialien und die Anwendung ganz un terschiedlicher, oft experimenteller Techniken.

Darüber hinaus ist zu beobachten, dass neben der Malerei viele andere Gattungen die derzeitige Situation bestimmen. Plastik und Fotogra fie begegnen uns in Sammlungen aktueller Kunst ebenso wie Video arbeiten, konzeptuelle Werke, Environments, Readymades, Installationen, kinetische Objekte usw. Das alles wird unter dem Etikett ‹Kunst› propagiert, vermarktet und gesammelt, und zwar durchaus mit der Maßgabe, die Jetztzeit zu überdauern und nach Möglichkeit auch in Zukunft Geltung zu beanspruchen und ästhetisch gewürdigt zu werden.

Einer immer weiter reichenden Ausweitung des Kunstbegriffs scheint nach Duchamp, Warhol und Beuys buchstäblich keine Grenze gesetzt, wobei ein hoher Prozentsatz dessen, was heute hervorgebracht wird, ins Museum drängt bzw. dort seinen häufig endgültigen Standort fin det. Nun gehört es seit jeher zu den besonderen Pflichten öffentlicher Sammlungen, die Werke zu bewahren, zu pflegen, zu erforschen und zu vermitteln. Darüber wäre kein Wort zu verlieren, wenn nicht mit immer größerer zeitlicher Nähe die Probleme unproportional rasch anzuwachsen scheinen. Wie das eingangs zitierte Beispiel der Arbeit von Damien Hirst anschaulich macht, sehen wir uns heute mit einer qualitativ anderen Situation konfrontiert als noch vor zwei oder drei Generationen, als man in der Regel davon ausgehen konnte, dass ein vollendetes Werk nicht alsbald zum Pflegefall werden würde.

Die Gründe für diesen problematischen Wandel sind vielfältig. So regis trieren wir in jüngster Zeit immer häufiger Arbeitsverfahren, die be wusst herkömmliche Praktiken unterlaufen und sie manchmal sogar ad absurdum führen. Ständig werden neue Ausdrucks und Gestal tungsmöglichkeiten sowie ungewöhnliche Materialien erprobt, um etwas nie Gesehenes hervorzubringen. Wie auch immer die inhärente Botschaft eines Werks ausfällt, sie muss möglichst eindringlich, origi nell und unverwechselbar übermittelt werden, damit sie überhaupt in dem babylonischen Sprachengewirr des überhitzten aktuellen Kunst geschehens wahrgenommen werden kann.

Nennen wir einige Beispiele. Anselm Kiefer verwendet für seine häufig wandfüllenden Werke die unterschiedlichsten Stoffe, darunter Asche, Blei, Sonnenblumen, keramische Elemente, Draht, Fotos, Haare, Glas, getrocknete Blätter und Ähnliches. Handhabung und Installation derartiger Werke sind wegen ihrer Größe, der komplexen Oberflä chen, ihrer großen Empfindlichkeit und nicht zuletzt wegen des Ge wichts von etlichen Hundert Kilo bereits derart problematisch, dass man sich beispielsweise im Guggenheim Museum Bilbao nach der

Präsentation neu erworbener Werke entschloss, sie nicht ins Depot zu bringen, was bereits als viel zu riskant angesehen wurde. Man beließ sie an Ort und Stelle. Hinter einer eigens vorgeblendeten Wand schuf man eine spezifische Depotsituation für diese unbeweglichen Unge tüme, was allerdings mit einer deutlichen Verminderung der eigent lichen Ausstellungsfläche erkauft wurde. Kiefers Œuvre mag einen Grenzfall darstellen, aber ein ausufernder Materialfetischismus mit unabsehbaren Risiken hinsichtlich seiner Konservierbarkeit erscheint geradezu ubiquitär.

Materialfetischismus? Nein, darum geht es zumeist nicht, weder bei Kiefer noch bei vielen anderen, denn es ist nicht zu bestreiten, dass die Kenntnis der Absichten eines Künstlers, warum er welches Material wie benutzt, häufig entscheidend ist, um überhaupt zu verstehen, wor um es bei solchen Konglomeraten aus verschiedenen Stoffen geht. An sich bedeutungslosem Zeug wird Bedeutung zugeschrieben und es bestimmt damit die Botschaft des Werkes maßgeblich. Man denke nur an die Arbeiten von Beuys (Fett, Filz, Honig, Speck, Blumen, Zeitungen), Dieter Roth (Schokolade, Gewürze, Käse, Wurst, Schim mel), Wolfgang Laib (Reis, Bienenwachs und Pollen), Kounellis (Kohle, Käfer, Ruß, Kaffee, Jute), Mario Merz (Obst, Reisig, Zeitungen). Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Es ist häufig der Schaueffekt vieler dieser Arbeiten, der über eine ephemere Geltung kaum hinaus reicht (und oft auch gar nicht hinausreichen soll) und der nach Wo chen oder Monaten, manchmal auch erst nach Jahren verblasst und im Schwinden umso nachdrücklicher die problematische Kondition derartiger Arbeiten kenntlich macht. So sollen sie auf einmal zeitliche Dauer beanspruchen, obwohl das bei ihrer Konzeption und Realisie rung zumeist gar nicht intendiert war.

Bei kinetischen Werken, die nur dann als Kunstwerke zu würdigen sind, wenn sie sich bewegen, klappern und klimpern, liegen die Gefahren im Versagen der Antriebsaggregate, im Verschleiß obsoleter Stoffe, dem Ausleiern der Lager, dem Bruch von Verbindungen verschie dener Stoffe durch Vibration, in der Vergänglichkeit der eingebauten objets trouvés usw. Über kurz oder lang werden Reparaturen erforder lich und Dinge müssen ersetzt werden. Wieweit dürfen jedoch präven tive Maßnahmen gehen und welche restauratorischen Maßnahmen sind überhaupt gerechtfertigt, ohne den Charakter des Werks zu ver ändern und seine Integrität und Authentizität zu gefährden?

Solche Fragen betreffen auch jene Arbeiten, die sich in einem bestimmten zeitlichen Rahmen vollenden, das heißt Dia Film oder Video projektionen. Hier gilt es unter anderem zu entscheiden, inwieweit die Authentizität des Werks von den entsprechenden Vorführgeräten und ihrer spezifischen Anordnung im Raum abhängt. Aber welchen Sinn macht es, die Identität einer Arbeit an Dinge zu binden, die sich auf Dauer nicht erhalten lassen? Ist die entsprechende Hardware nur technisch relevant oder spielen konzeptuelle, ästhetische und historische Aspekte eine entscheidende Rolle?

Begnügen wir uns an dieser Stelle damit, auf die anderen Gattungen bzw. Medien nur kursorisch hinzuweisen. In der Fotografie stellen sich seit etwa 20 Jahren mit den etliche Quadratmeter großen Farb aufnahmen kaum absehbare Konservierungsfragen, wenngleich ein zelne Hersteller eine Farbechtheitsgarantie von 100 Jahren annoncie ren. Darüber hinaus evoziert die irreversible Verbindung des Fotos mit Acryl und das inzwischen weit verbreitete Diasec Verfahren Skep sis. Und wie sieht es etwa mit den großen Leuchtkästen aus, wie sie Jeff Wall und etliche andere Künstler/innen hervorbringen. Das Ver blassen der entsprechenden Dias ist bei der Stärke der Leuchtmittel unvermeidlich und ob das digitale Datenmaterial auf Dauer ausreicht, um entsprechende, identisch aussehende Neuanfertigungen zu gewährleisten, muss zumindest hinterfragt werden. Eine der mög

9 kulturelles erbe [-lichen]

v

lichen Folgen dieser Technik liegt offenbar darin, dass der Originali tätsbegriff angesichts der Tatsache obsolet zu werden beginnt, dass in Ausstellungen bereits häufig außerhalb der Auflage hergestellte Ausstellungskopien gezeigt werden — eine Praxis, die offenbar auch für frühe Neonarbeiten von Bruce Nauman schon seit längerem gilt.

Aber es gibt selbstverständlich auch Fortschritte zu verzeichnen. So hat erst kürzlich ein auf Anregung von Wulf Herzogenrath gestartetes Projekt der Bundeskulturstiftung im Hinblick auf Konservierung und Restaurierung früher Videoarbeiten nicht nur wichtige Erkennt nisse gezeitigt, sondern auch ermöglicht, zumindest eine Auswahl herausragender Arbeiten dieses Genres aus den 60 er und 70 er Jahren so aufzubereiten und zu digitalisieren, dass sie vor dem absehbaren endgültigen Verfall bewahrt werden konnten und nun wieder zugäng lich sind (40jahrevideokunst.de — Teil 1, hg. v. Rudolf Frieling und Wulf Herzogenrath, Ostfildern 2006).

Halten wir jedoch insgesamt fest, dass die Karenzzeit für präventive Maßnahmen der Bestandssicherung in extremen Fällen manchmal gegen Null zu tendieren scheint, will heißen, dass gleichsam mit dem Abschluss eines Werkes nicht nur die konservatorischen, sondern manchmal sogar schon restauratorische Maßnahmen einzusetzen haben. Ob von den Künstlern intendiert, mag dahingestellt bleiben. Diejenigen jedoch, die solche Arbeiten zeigen, vertreiben und bewah ren, handeln sich über kurz oder lang Probleme ein.

Die hier nur knapp skizzierten Schwierigkeiten potenzieren sich indes sen bei Installationen. In dieser Gattung vermischen sich nämlich die den verwendeten Materialien und Stoffen inhärenten Probleme mit denen, die aus dem offenen und potentiell variablen Charakter sol cher vielteiligen Arbeiten resultieren. Häufig erst aus Anlass einer Ausstellung realisiert, beginnen die Komplikationen spätestens mit der notwendigen Verlagerung derartiger Werke in andere Räumlich keiten, zumal dann, wenn der Künstler nicht in der Lage ist, die not wendige Umsetzung selbst vorzunehmen. In einem solchen Fall gibt es neben konservatorischen, ästhetischen, historischen und pragma tischen Problemen auch solche rechtlicher Natur (droit d’auteur und droit moral), die sich mit der Neuinszenierung komplexer Environ ments verknüpfen. Die kontroverse Diskussion, wie mit dem Darm städter Block von Beuys angesichts der bevorstehenden Sanierung und Renovierung des Museums zu verfahren ist, führt ins Zentrum der Auseinandersetzung. Wie definiert sich in diesem Fall die Rolle und Verantwortlichkeit des Museums? Auf welche gesicherten Para meter kann es gegebenenfalls zurückgreifen?

Ist nicht bei einer neuen Konfiguration des Ambientes die Identität des Werks gefährdet oder sogar grundsätzlich in Frage gestellt? Kommt die Neuinszenierung eventuell seiner partiellen oder gänzlichen Zer störung gleich? Oder haben wir es möglicherweise mit alternativen Versionen und Erscheinungsweisen eines Werks zu tun, dessen Bedeu tung sich trotz augenscheinlicher Veränderungen des anschaulichen Charakters im Kern nicht wandelt? Ist das vom Kurator und Restau rator eingerichtete Werk noch als authentisch anzusehen oder verla gert sich der Werkbegriff aus dem physischen Befund in das Konzept?

Auf jeden Fall scheint es notwendig, die Künstler möglichst zeitnah nach ihren Absichten zu befragen, nach verwendeten Materialien, Arbeitstechniken, intendierter Botschaft bzw. Bedeutung usw. Max Doerner und Ralph Meyer haben das zu ihrer Zeit getan, in neuerer Zeit sind ihnen Heinz Althöfer, Erich Gantzert Castrillo, Carol Mancusi Ungaro und andere gefolgt und konnten damit wertvolle Vorarbeiten leisten, erhellende Befunde zusammentragen und Grund lagen sichern. Alle diese Ansätze und profunden Resultate blieben indessen an Institutionen und Personen gebunden und konnten oft nur mit großer zeitlicher Verzögerung und dann häufig nur in be

grenztem Umfang veröffentlicht werden. Erst relativ spät hat ein in ternationaler Erfahrungs und Datenaustausch eingesetzt, der es län gerfristig erlauben dürfte, für anstehende Maßnahmen und Entschei dungen eine verlässlichere Basis zu finden als das bisher der Fall war. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang vor allem darauf, dass das Netherlands Institute for Cultural Heritage 1997 in Amsterdam ein richtungweisendes Symposium veranstaltete, dessen Resultate seit 1999 auch als Buch vorliegen. (Modern Art: Who Cares? An interdisciplinary research project and an international symposium on the con servation of modern and contemporary art, ed. Ijsbrand Hummelen & Dionne Sillé. The Foundation for the Conservation of Modern Art and the Netherlands Institute for Cultural Heritage, Amsterdam 1999)

1999 wurde dann mit dem International Network for Conservation of Contemporary Art ( INCCA) eine Plattform geschaffen, wo die hier nur umrissenen Probleme in internationalem Rahmen erörtert wer den können (www.incca.org). Zu den institutionellen Gründungsmit gliedern gehörten das bereits erwähnte Netherlands Institute for Cul tural Heritage, die Tate Gallery, das Restaurierungszentrum der Lan deshauptstadt Düsseldorf sowie eine Reihe von Museen in Spanien, Italien, Österreich, Belgien, Dänemark, Polen und den USA . Mit glieder des Network gewähren einander Zugang zu unpublizierten Materialien. Bislang sind Daten von über 180 Künstlern erfasst wor den. Nach dem erwähnten Symposium in Amsterdam hat es inzwi schen eine Reihe weiterer Konferenzen gegeben, allerdings scheint es im Moment eher noch so, dass ständig neu auftauchende Fragen und Probleme sich umgekehrt proportional zu den Lösungsansätzen ver halten.

Die elektronischen Medien und vor allem das Internet erlauben jetzt zumindest den raschen Informationsaustausch, der überhaupt die Voraussetzung schafft, sinnvolle Maßnahmen gegen den Verfall zeit genössischer Kunst auf internationaler Basis zu erörtern und entsprechende Strategien für Prävention, Konservierung und gegebe nenfalls Restaurierung, Revision oder sogar Neuinszenierung zu er greifen.Vor allem jedoch wird es möglich, das Bewusstsein für ein Konglomerat von Problemen zu schärfen, die man nicht generell der Vergänglichkeit von Materialien oder der Unachtsamkeit bzw. technischen Inkompetenz der Künstler/innen zuzuschreiben hat, sondern die auch zu einem Teil jedenfalls der zeitgenössischen Kunst inhärent sind, ihre ästhetische Erscheinung und ihren Charakter prägen, ja gewissermaßen zu ihrem Wesen gehören. Mit einem Wort: Fragilität und offene Struktur aktueller ästhetischer Produktion unterlau fen das Ewigkeitspostulat, das das idealistische Konzept von Kunst propagiert hatte. Angesichts einer Befindlichkeit, in der Endzeitszenarien in manchen Bereichen wie Ökologie und Ökonomie heute eine nicht unbeträchtliche Rolle spielen, kann das nicht wirklich überra schen. So spiegeln der vertrackte materielle Befund und die kompli zierte konzeptuelle Struktur aktueller Kunstproduktion möglicher weise eine den Werken eingeschriebene Polarität wider: einerseits das Bemühen um Aufklärung und andererseits das Abdriften in spiritistischen Synkretismus, einerseits die Evokation von Emanzipations horizonten und andererseits die Regression in Mythisches und Mys tisches. Ob angesichts dieser zwiespältigen Situation der Beruf des Konservators das letzte aristokratische Metier darstellt, das in der Moderne überlebt (so Jean Clair), kann man eigentlich nur als müßige Frage ansehen.

Prof. Dr. Armin Zweite ist seit 1990 Direktor der Kunstsammlung NRW (K20), die er 2002 um das K21 (Kunst des 21. Jahrhunderts) erweiterte. Er war mehrmals Kom missar für die Biennale in São Paulo. Armin Zweite ist Kuratoriumsmitglied für das Programm zur Sicherung und Restaurierung von mobilem Kulturgut.

10 kulturelles erbe [mög-]

momentweise betaubt. uber das betteln

von wilhelm genazino

der Regionalzug stand im Hauptbahnhof und wartete auf seine Abfahrt. Es war Frühabend, noch immer hasteten Arbeiter und Angestellte in den Zug. Sie hatten müde Gesichter und suchten nach einem stillen Winkel. Das war nicht ganz einfach, weil der Zug schon fast überfüllt war. Die Leute hatten einen viel zu langen Arbeitstag hinter sich und zeigten ihre Erschöpfung. Viele von ihnen fingen an zu essen und zu trinken. Sie holten kleine Pizzastücke, Brezel und belegte Brote aus ihren Taschen. Vermutlich hatten die Menschen keinen richtigen Hunger, aber das Essen und Trinken tröstete sie, dass sie nach dem langen Tag jetzt auch noch in einem stinkigen Zug sitzen und wertvolle Zeit für die Heimfahrt hinopfern mussten. Endlich ruckelte der Zug los. Die meisten Heimkehrer schauten aus dem Fenster, obwohl es außer Baukränen, verkommenen Stellwärterhäuschen und grau gewordenen Gleissträuchern kaum etwas zu sehen gab.

In dieser Situation öffnete sich die Schiebetür und ein Bettler trat ein. Es war ein Mann Mitte vierzig und er machte einen nicht einmal sehr heruntergekommenen Eindruck. Sein finsteres Gesicht allerdings zeigte die lange Konfrontation mit dem Mangel und der Scham. Es war mager, grau, bitter, durchfurcht von Falten. Ernst und starr hielt er seinen Pappbecher jedem Fahrgast vor die Brust. Ich wunderte mich nicht, dass der Mann erfolglos blieb. Kein einziger Reisender fuschelte in seiner Hosentasche nach einer Münze. Am abwesendsten waren die Frauen. Sie wendeten ihre Gesichter ab und sahen noch eine Spur beleidigter auf die öden Bilder draußen. Als Erklärung drängte sich auf: Der Bettler hat die Leute zum falschen Zeitpunkt erwischt. Er stellte sich nicht vor, dass sie einen Arbeitstag vergessen wollten und dass die Heimfahrt für sie vielleicht die ersten ruhigen Minuten des Tages brachte. Ausgerechnet dieser kümmerliche Rück zug wird von einem Bettler und seinem aufdringlichen Gehabe ge stört.

Seine verächtliche Miene zeigte deutlich, dass er die Angebettelten für schuldig hielt. Sie hatten einen Arbeitsplatz, er hatte einen Pappbe cher. Sie durften müde sein, er war nur gereizt. Der gewöhnliche Bett ler glaubt, dass die anderen an seinem Schicksal heimlich mitgewirkt haben. Weil er nicht herausfinden kann, was die anderen haben und was er nicht hat, wirkt sein Habitus besonders unangemessen. In ih rem Ressentiment wollen viele Bettler nicht wahrhaben, dass auch die Angebettelten knapp bei Kasse sind. Die Angebettelten haben teure Kinder, sie müssen überhöhte Mieten zahlen, die Ratenzahlungen drücken, der nächste Urlaub ist schon mal gestrichen; da bleibt für Bettler nicht viel übrig. Die Erfolglosigkeit macht viele Bettler an griffslustig; wenn sie nichts oder zu wenig kriegen, werden sie pampig. Die Folge ist, dass sie ihrerseits geschmäht werden. Viele Bettler kla gen darüber, dass sie beschimpft werden, auch von Menschen, die sie gar nicht angebettelt haben.

Der Affekt gegen Bettler geht, fürchte ich, in seinen Wurzeln noch heute auf die Art und Weise zurück, wie die Nationalsozialisten das Bettlerproblem ‹gelöst› haben. Am 23. Februar 1937 ordnete SS Chef Himmler an, dass Personen, deren «asoziales Verhalten die Allge meinheit gefährdet», in Schutzhaft zu nehmen sind. Betroffen waren damals hauptsächlich kleine Ladendiebe, Landstreicher, Zigeuner, Hausierer, Arbeitsscheue, Prostituierte, Raufbolde, Querulanten,‹Müßiggänger› — und eben auch Bettler. Schon ein knappes Jahr später, am 16. Januar 1938, verschärfte Himmler seinen Erlass dahingehend, als der genannte Personenkreis im Rahmen von «überraschenden Zugriffen» von der Straße weg verhaftet und sofort ins Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert werden musste. Bemerkenswert erscheint, dass Himmlers Erlasse zwar einerseits die ‹öffentliche Ord nung› sichern helfen sollten, dass sie andererseits unverhüllt dazu dienten, dem System fehlende Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Es gab in den dreißiger Jahren einen eklatanten Landarbeitermangel, den Göring mit Hilfe eines Vierjahresplanes beseitigen wollte.

In einem Vortrag des SS Oberführers Greifelt, der seinerzeit Chef der ‹Dienststelle Vierjahresplan› im ‹Persönlichen Stab des Reichsführers SS› war, heißt es: «Bei der angespannten Lage am Arbeitsmarkt war es ein Gebot der nationalen Arbeitsdisziplin, alle Personen, die sich dem Arbeitsleben der Nation nicht einpassen wollten und als Arbeits scheue und Asoziale dahinvegetierten und Großstädte und Landstra ßen unsicher machten, auf dem Zwangswege zu erfassen und zur Ar beit anzuhalten». Unangenehm berührt uns noch heute die NS Pra xis, dass mit Verhaftung rechnen musste, wer trotz ärztlich bescheinigter «Einsatzfähigkeit…in zwei Fällen…die angebotenen Arbeits plätze ohne berechtigten Grund abgelehnt oder die Arbeit zwar auf genommen, aber nach kurzer Zeit ohne stichhaltige Gründe wieder aufgegeben» hatte.

Der heutige Gesetzgeber droht zwar nicht mit Verhaftung und Arbeits lager beziehungsweise KZ , sondern ‹nur› mit Reduzierung oder Ent zug der finanziellen Unterstützung. Zurückgeblieben ist von der NS Praxis eine gewisse, in der Regel verheimlichte Sympathie für die Härte des staatlichen Durchgriffs. Das heißt, verheimlicht wird diese

Sympathie durchaus nicht immer. Es gibt Zeitgenossen, die Bettler darauf hinweisen, dass sie bei den Nazis längst in einem Arbeitslager wären. Die in Düsseldorf erscheinende Obdachlosen Zeitung ‹Fifty fifty› zitiert einen Streetworker mit den Worten, dass es demzufolge «die Grundidee von Obdachlosenzeitschriften» sei, «dass Menschen nicht betteln müssen, und so ihre Würde wieder erhalten». Das heißt, das beschämende Faktum soll nicht schon die Armut und nicht die Obdachlosigkeit sein, sondern erst das daraus hervorgehende Betteln. Nicht das Elend macht würdelos, meinen die Ethiker des Mangels, sondern erst der Schritt in die Elends Selbstdarstellung. Folgerichtig betont die Zeitschrift ‹Fiftyfifty› denn auch: «Bitte kaufen Sie nur bei VerkäuferInnen mit Ausweis, die nicht betteln». Steckt in diesem Vorbehalt nicht immer noch, zumindest anteilig, ein Zipfel der Verun glimpfung der Nazis?

Unter jugendlichen Bettlern hat sich ein besonders auffälliger Ausweg aus der Selbstdarstellung herausgebildet. Sie umgehen das Problem des isolierten Auftritts, indem sie sich zu Bettlergruppen zusammen schließen. Sie liegen und sitzen zu sechst oder siebt in den Eingängen der U Bahnhöfe, neben sich halbvolle Bierflaschen, Hunde, Schlafsä cke und Schaumstoffunterlagen. Sie gröhlen herum, erzählen Witze, lachen laut, auch über Leute mit zu bravem Outfit, von denen sie sich doch Hilfe erhoffen. Sie geben sich Mühe, eine künstliche Lustigkeit hervorzubringen. Das Herausklackern von Münzgeld im Geldrück gabeschlitz der Fahrkarten Automaten ist ihr Signal. Einer der Ju gendlichen steht auf und geht zum Automaten. Er hofft, der Passant werde das Kleingeld, das der Automat zurückgibt, in der Rückgabe mulde zurücklassen. Nimmt der Fahrgast das Geld an sich, hakt der Jugendliche nach: Sorry, kann ich bei dir ein bisschen Geld schnor ren? Das soll cool oder lustig klingen, kommt aber nicht gut an. Der ‹normale› Angebettelte sieht in diesem Betteln eine Verletzung der Form, er fühlt sich habituell vereinnahmt. Man sollte, denkt er, aus dem Betteln doch bitte keine schräge Nummer machen.

Warum gehen wir so schnell auf Distanz zu Hilfsbedürftigen? Wegen mangelnder Demut vor der eigenen Niederlage gehen auch die meis ten tätowierten und gepiercten Bettler leer aus. Mit derartig Entstell ten will der an sich spendierfreudige Bürger nichts zu tun haben. Die selbstentstellten Bettler werden nachträglich für ihre Formfehler be straft. Am härtesten sind verwahrloste, ungepflegte, betrunkene oder verwirrte Bettler betroffen. In den Augen der Wohlmeinenden haben sie noch nicht einmal verstanden, wie ernsthaft der Beruf ist, den sie ausüben, und wie viel Disziplin er fordert. In der Erwartung des Spen ders hat auch das Betteln ein Ethos. Wird dieses Ethos sichtbar ver letzt, muss der Bettler mit Aggressivität rechnen. Er hört dann die üblichen Belehrungen: Suchen Sie sich eine anständige Arbeit! Schma rotzer kriegen von mir nichts! Putzen Sie sich erstmal die Zähne! Kaum jemand möchte wahr haben, dass Bettler einen ähnlich kom plizierten Sozialhintergrund haben wie die meisten Nichtbettler.

Ein nicht sehr vertrauenswürdig aussehender Bettler hat mir auf die Frage nach seinen Verhältnissen geantwortet: Ich bin zu neunzig Pro zent behindert, ich habe offene Beine und zwei Bypässe, ich kriege 103,30 Euro Rente, ich würde gerne arbeiten, aber ich darf nicht. Der Mann trägt Tag für Tag dieselbe angeschmuddelte Trainingshose, dasselbe olivgrüne, ebenfalls angeschmuddelte T Shirt, dieselben ausgefransten Turnschuhe und dieselben ehemals hellgrauen, jetzt dunkelgrauen Bundeswehr Strümpfe. Wer ihm etwas Geld gibt, muss augenblicksweise seine Nähe ertragen, die nicht gut riecht.

Ist es möglich, dass ihn nicht nur sein sozialer Niedergang benachteiligt, sondern auch seine Erscheinung, was dem unkomplex denken den Mann nicht bewusst ist? Man wird die Frage bejahen, wenn man die Vorgehensweise eines anderen Bettlers beobachtet, der gar nicht weit entfernt in einer gut beleumundeten Fußgänger Passage arbeitet. Hier gibt es teure Geschäfte und das dazu passende Publikum. Auch der Bettler passt in die bessere Umgebung. Er sieht überhaupt nicht aus wie ein Bettler. Er wohnt in einer etwa siebzig Kilometer weit entfernten Kleinstadt, und er kommt nur samstags in die Großstadt, weil er von Montag bis Freitag ‹normal› arbeitet, wenn auch viel zu schlecht bezahlt: eben das ist sein Problem. Er ähnelt den jungen Angestellten, die hier mit ihren Familien umhergehen, ihren Kindern ein Eis ausgeben oder einen Capuccino trinken. Man schaut den gut gekleideten Bettler ein bisschen verwundert an und mag nicht glau ben, dass er ‹das› nötig hat. Er geht ein hohes Risiko ein. Wenn ihn Leute aus seiner Heimatgemeinde zufällig in der fremden Großstadt betteln sehen, ist es um seinen Ruf geschehen. Er ist auch in anderer Hinsicht ungewöhnlich. Normalerweise sind Bettler nicht gesprächig. Sie erleben ihr Schicksal als schweren Schock und verhalten sich ent sprechend schamhaft, geduckt und verschlossen.

Aber der aus der Provinz angereiste Samstagsbettler gibt auf Fragen bereitwillig Auskunft. Er hat nur eine Halbtagsstelle; mit seiner Frau, die ihr zweites Kind erwartet, bewohnt er eine kleine Zwei Zimmer

12 arbeit

schicht! arbeitsreportagen fur die endzeit

Im Rahmen des Programms Arbeit in Zukunft wurden Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, Expeditionen in die Arbeitswelten der Gegenwart zu unternehmen und über sie zu berichten. Wilhelm Genazino und Kathrin Röggla [ vgl Seite 1 4 ] erzählen auf sehr unterschiedliche Weise über ihre Begegnungen mit Menschen, die auf die eine oder andere Art zu Konkursverwaltern der untergehenden Arbeitsgesellschaft ge worden sind. Wir danken den Autoren für die Erlaubnis zur Erstveröffentlichung. Im August 2007 erscheint im Suhrkamp Verlag der Band Schicht! Arbeitsreportagen für die Endzeit, der die Beiträge von Bernd Cailloux, Dietmar Dath, Felix Ensslin, Wilhelm Genazino, Peter Glaser, Gabriele Goettle, Thomas Kapielski, Georg Klein, Harriet Köhler, André Kubiczek, Thomas Raab, Kathrin Röggla, Oliver Maria Schmitt, Jörg Schröder und Barbara Kalender, Josef Winkler, Feridun Zaimoglu und Juli Zeh versammelt. [ ca 300 Seiten, Frankfurt 2007 , ISBN-N r. 978-3-518 1 2508-3 ]

Sozialwohnung. Mit den gewöhnlichen Bettlern will er nicht in einen Topf geworfen werden. Er sieht sich nicht einmal als Bettler, sondern als einen Notleidenden, der in einer prekären Situation zum äußers ten Mittel greift, um das Familieneinkommen aufzubessern. Er er klärt: Mit seinen zusätzlichen ‹Einnahmen› wird er seine Monatskar te für die S Bahn bezahlen, ohne die er nicht zur Arbeitsstelle kommt. Die Hauptbelastung ist für ihn nicht das Betteln selbst, sondern das hohe Maß der Vergeblichkeit. Oder, anders gesagt: Die Hauptarbeit ist eine psychische: Nicht die Selbstpreisgabe, sondern der Leerlauf ist mit seiner Psyche schwer vereinbar. Der Provinzbettler sagt: Das Betteln ist eine vorübergehend notwendige Selbstbetäubung. Sie ge lingt ihm, weil er hundertprozentig davon überzeugt ist, dass er sich lediglich in einer zeitlich begrenzten Notphase befindet. Seine Frau, erzählt er, hat erheblich weniger Widerstandskraft als er. Während er hier bettelt, sitzt sie zu Hause auf dem Bettrand und heult. Früher oder später wird er wieder eine Ganztagsstelle finden, daran glaubt er. Es ist für ihn nicht das erste Mal, dass er zu ungewöhnlichen Mit teln greift. Als Schüler bekam er kein Taschengeld und musste deswe gen früh morgens, noch vor Schulbeginn, Zeitungen austragen. Wäh rend er mir von seiner Jugend erzählt, tritt er immer mal wieder zur Seite und spricht Leute an, die er für verheißungsvoll hält. Der Ne benjob als Zeitungsausträger war seinerzeit ungewöhnlich, weil ihn seine gut versorgten Mitschüler deswegen hänselten. «Ich bin Diskriminierung von Kindheit an gewohnt», sagt er. Dann hat er plötz lich Erfolg mit seiner kommunikativen ‹Methode›: Eine elegante Rentnerin, mit der er sich in ein kurzes Gespräch einlässt, gibt ihm ei nen Fünf Euro Schein. Damit kann er ein Viertel seiner Monatskar te bezahlen. Kurz danach schaut er ein wenig pikiert auf einen ‹Kollegen›, einen Schwarzen, wahrscheinlich einen Afrikaner. Der Mann sitzt mit den Knien auf der Straße: mit nach vorne gebeugtem Ober körper. Er berührt mit dem Gesicht fast den Boden. Seine Hände um klammern den Kopf, dicht daneben steht der Pappbecher. Man kann den Mann nicht ansprechen und nicht anschauen. «Soviel Demut stößt ab», kommentiert der Provinzbettler.

Am anderen Ende der Stadt ist ein großes Straßenfest im Gange. Das Wetter ist heiter, die Leute sind guter Laune. Sie sitzen auf Holzbänken dicht nebeneinander, sie trinken Wein, sie reden viel und sind voller Weltvertrauen. Das kriegen auch die Bettler zu spüren, die es (natürlich) auch hier gibt. Das heißt, nicht wenige gehen auch hier leer aus. Inmitten des breiten Flanierboulevards zwischen mehreren Tischreihen steht ein einsamer, stark gehemmter Bettler. Er ist zwi schen dreißig und fünfunddreißig und macht einen normal unge pflegten Eindruck. Er sieht zwar gut aus, versteht es jedoch nicht, aus seinem attraktiven Gesicht irgendein Kapital zu schlagen. Im Gegen teil, er steht eingeschüchtert und halb gebückt wie ein ausgeschimpftes Kind in der Mitte der breiten Fußgängerpassage und schaut in meh rere Richtungen gleichzeitig. Das Schlimmste an ihm ist ein selbstge maltes Schild, das er sich vor die Brust hält. Das Schild ist aus weißer Pappe und so groß wie der Deckel eines Schuhkartons. Ein einziges Wort füllt das Schild aus: BITTE , in Großbuchstaben, mit der Hand geschrieben, in roter Farbe. Es ist mit Händen zu greifen, dass es dieses Schild ist, das den Bettler erfolglos macht.

Es ist nicht ganz einfach, den Grund dafür zu finden. Offenkundig ist, dass die lustigen Volksfestbesucher höhnisch auf ihn herabschau en. Einige Leute schmähen ihn beim Vorübergehen, sie zischen ihm scheußliche Schimpfworte entgegen, die den Mann sichtbar hart treffen. Wahrscheinlich empfindet er die unpassende Konfrontation auch noch als Mutprobe. Er verlangt von sich, dass er die Demüti gung überlebt. Anders ist kaum zu erklären, dass er nicht einfach weggeht. Sogar Kinder springen um ihn herum und lachen über ihn, weil er der einzige ist, der nicht trinkt und nicht lacht. Das Ki chern der Kinder ist vielleicht der Schlüssel zum Verständnis der Situation: Der Bettler ist erfolglos, weil er sich als Einziger gegen die herrschende Laune stemmt. Die Leute strafen ihn ab, weil er ihre Stimmung stört. Sein Versuch, sein Elend zu verallgemeinern, schlägt auf ihn zurück. Die anderen sind weit davon entfernt, solche meta physischen Winkelzüge zu erkennen oder gar zu belohnen. Der mora lisierende Feldzug des Bettlers wird zu einem Fiasko. Der Mann bleibt christusmäßig vereinsamt zurück. Vermutlich ist ihm noch nie aufge fallen, dass ein einzelner Bettler vor einer großen Menschenmenge immer erfolglos ist. Es müsste ihm jemand erklären, dass zum Auftritt des Bettlers nicht nur seine Vereinzelung gehört, sondern auch die Vereinzelung des Angebettelten.

Nur als singuläre Erscheinung kann der Bettler eine Art Besinnungsinstanz werden: Wenn es ihm gelingt, einen Passanten durch die Er schütterung, die sein Bild auslöst, zu einem spendierfreudigen Men schen zu machen. Auf diese Weise sind der (erfolgreiche) Bettler und der (erfolgreiche) Spender aufeinander bezogen; sie gehören als Er lebniseinheit zusammen. Denn der freudig gestimmte Geber ist min destens so sensibel wie der gebeutelte Bettler. Ich kenne keinen Spen

der, der sich nicht durch die Epiphanie der momentweisen Gleichset zung seines Lebens mit dem Leben des Bettlers zum Spenden aufge fordert fühlte. Es ist die plötzlich auftauchende Möglichkeit, dass auch er, der Wohlhabende, mit einigem Lebenspech auf der Seite der Hilfsbedürftigen hätte landen können. Genau diese glücklich abge wendete Katastrophe bringt den Spender dazu, seine Dankbarkeit auszuleben.

In diesem Sinne ist leicht beobachtbar, wie und an wen sich die Gunst der Leute verteilt. Es zeichnet sich folgende Tendenz ab: Bettler, die nur ihr Elend ausstellen, rühren die Spenderlaune kaum an. Andere hingegen (es sind wenige, und sie fallen durch ihre andere Technik so fort auf), die Anschluss an die herrschende Stimmung finden, kom men sehr gut weg. Und wenn es nur die kärglichen Künste sind, die ein Jongleur mit drei Bällchen vorführt. Man dankt es ihm mit einer großzügigen Spende, die nicht ihm und seiner Not gilt, sondern die gute Laune des Spenders ausdrückt. Am meisten Erfolg hat ein jun ger Akkordeonspieler. Er spielt nicht gut, aber schmissig und rasant. Und er spielt das, was die Leute kennen und mögen. Seine Auftritte sind kurz, damit er vor möglichst vielen Trinkergruppen aufspielen kann. Man könnte sagen: Der Akkordeon spielende Bettler hat das beste Marketing. Er sieht vollständig davon ab, dass er in Bedrängnis ist. Diese Ausblendung macht ihn erfolgreich.

Es überrascht mich, dass mein Text (ungeplant) auf eine Kritik der Bett ler (nicht des Bettelns) hinausläuft. Es ist die Sache selbst, die zu dieser Kritik geführt hat, das heißt die Unfähigkeit vieler Bettler für das Betteln, ihre Einfühlungsarmut sowohl in ihren Job als auch in die Psyche derer, von denen sie sich Hilfe erwarten. Es liegt deswegen nahe, sich für den Beruf des Bettlers eine Art institutionelle Handreichung auszudenken. Wie könnte eine solche Unterstützung aus sehen? Es gibt bisher keine Zahlen, wie viel Menschen bei uns ganz vom Betteln leben oder ihren Normalverdienst durch Betteln aufbes sern müssen. Die Latenzzeit, die bei uns vergeht, bis ein Problem politisch wahrgenommen wird, beträgt etwa zehn bis zwanzig Jahre. Bis ein als existierend erkanntes Problem politisch bearbeitet wird, verge hen in unserer wahrheitsabweisenden Gesellschaft noch einmal rund zehn Jahre. Genau so lange wird es dauern, bis unsere Parteien, Ar beitsagenturen, Volkshochschulen begreifen, dass es sich beim Bet teln um einen Beruf handelt, den man umso effektiver ausüben kann, je besser man dafür ausgebildet ist. Wer oder was hindert uns eigent lich, Bettlerschulen ins Leben zu rufen? Die Klientel dafür steht, sitzt und liegt überall herum.

An zentraler Stelle eines Bettler Unterrichts müsste die Aufforderung stehen, sich eine kurzweilige Publikumsunterhaltung anzueignen. Ein Bettler sollte lernen, etwas vorzuführen, irgendein mobiles Ta schentheater, und wenn es nur drei Plastikringe sind, die er in die Höhe wirft und wieder auffängt. Das Kunststück hilft, den Blick des Betrachters auf das Elend des Bettlers zu mildern. Ein weiterer wich tiger Punkt des Unterrichts für Bettler wäre die Aufhebung seines Lügenzwangs. Warum kann ein Bettler nicht sagen: Ich bin in einer scheußlichen Lage und brauche dringend ein paar Euro? Warum muss er stattdessen sagen: Ich habe gerade meinen Geldbeutel mit dreihundert Euro verloren und brauche ein bisschen Kleingeld für eine Fahrkarte zu meiner Mutter? Man möchte, wenn man schon angebettelt wird, nicht auch noch so durchschnittlich angeflunkert werden. Leider glauben Bettler, sie bräuchten einen guten Grund zum Betteln. Von diesem Vorstellungszwang müsste man sie heilen.

Der politische Effekt von Bettlerschulen wäre enorm. Die Bettler könnten aufatmen, weil ihre ultimative Verlassenheit aufgehoben wäre. Na türlich wird es Bettlerschulen bei uns nicht geben. Die Verliebtheit der Republik in ihr tadelloses Selbstbild kann Bettlerschulen nicht dul den. Lieber gewöhnen wir uns an schlecht ausgebildete Bettler und quälen sie mit hilflosen Unterschichtdebatten.

den Kranichsteiner Literaturpreis des Deutschen Literaturfonds e.V [vgl. auch S eite 38 in diesem Magazin] und 2004 den be deutendsten Preis für deutschsprachige Literatur, den Georg Büchner Preis der Deut schen Akademie für Sprache und Dichtung. Vor kurzem erschien im Hanser Verlag sein Roman Mittelmäßiges Heimweh (2007). Wilhelm Genazino lebt in Frankfurt.

Wilhelm Genazino, geboren 1943 in Mannheim, arbeitete zunächst als freier Jounalist, später als Redakteur bei verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften (u.a. für Pardon). Sein Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm 1977 mit der Abschaffel Trilogie. Genazino erhielt viele Auszeichnungen, darunter

13 arbeit

die wiederganger

[ ... ] 2. berlin

von kathrin roggla

auch katastrophen müssen erst hergestellt werden, weiß ich aus der ka tastrophensoziologie. das ist oft eine arbeit von jahrhunderten, und zwar gesellschaftliche arbeit. eine ordentliche pockenepidimie bei spielsweise kommt nicht von irgendwo her, sie muss organisiert wer den, ein ziemlicher arbeitsaufwand ist notwendig, vernachlässigung an den richtigen, investition an den falschen stellen, und jede menge expertentum, auf das man sich zu sehr verlässt. doch nicht nur von den großen katastrophen kann man das behaupten, auch die kleinen individuellen, die alltagskatastrophen, von denen man behauptet, sie seien «katastrophen im übertragenen sinn», sie finden nicht im luft leeren raum statt, brauchen vorbereitung, ein setting, sind ohne den kontext der ökonomischen, politischen und rechtlichen organisations form der sie umgebenden gesellschaft nicht zu denken. womöglich holen sie ihre kraft nicht unbedingt aus den jahrhunderten, obwohl sie ebenfalls in diesen justiert sind. es reichen kürzere zeitspannen aus, um den notwendigen rahmen abzugeben, ja oftmals sind es gerade die kleinen, unscheinbaren veränderungen, von denen sie abhängen, wie z.b. die einführung der kreditkarte 1968 oder die der ratenzahlung in den 60er jahren.

ja, der bankrott eines einzelnen menschen zum beispiel, bzw. der finan zielle bankrott einer privatperson, an dem zwar andere bankrott formen dranhängen mögen, der aber mal hier für sich genommen sein soll, ist wie der bankrott größerer juristischer einheiten einer, der durch gesellschaftliche wie individuelle arbeit gleichermaßen herge stellt werden muss. und das ist ein haufen arbeit. ich spreche nicht allein von verträgen, die geschrieben werden müssen, von institutio nellen rahmenbedingungen, von gesprächen mit bankangestellten, filialleitern, von lektüren der werbebroschüren, finanzierungsmodel len, noch nicht einmal von betriebswirtschaftlichem versagen, das in die situation hineinfließen muss. zunächst muss eine gesellschaft grundsätzlich den gedanken hervorbringen, dass schulden zu machen sind. man muss die idee des fiktiven geldes hervorbringen, neben einer gewissen rechenhaftigkeit, einer ökonomischen rationalität in verbin dung mit mehrwertproduktion und profitstreben. man muss zukunftshorizonte auf eine weise in die geschäftliche kalkulation mit einbezie hen können, als lägen sie schon längst in der gegenwart. die produktion der armut muss genauso vorangetrieben werden wie die produk tion moralischer kategorien, die den jeweils verschuldeten noch tiefer in seine verschuldung reintreiben. eine unsicherheitsproduktion muss genauso vorliegen wie die von gewissen neoliberalen wertvorstellun gen. dass menschen den investitionsgedanken per se positiv besetzen, ist ja keine allzu alte angelegenheit, der abwegige gedanke, sicherheit entstünde dann, wenn man nur permanent in sich investierte, in die eigene zukunft. dazu kommt die koppelung von selbstwert und besitz, wie sie sich aus sehr unterschiedlichen historischen quellen speist vom protestantismus bis zur werbeindustrie. und dann setzt das ein, was auch bei der produktion großer katastrophen so hilfreich ist: jede menge vernachlässigung — betriebswirtschaftliche kalkulationen, gesellschaftliche sicherheiten, datenschutz, psychische standfestigkeit, damit jene juristischen grauzonen entstehen können, jene vorstellun gen durch die luft geistern von letzten chancen, von schnellem gewinn, von gerade-noch-glück-gehabt, von «blühenden landschaften im os ten». dann setzt ein, wofür aufgeblähte immobilienblasen ebenso hilf reich sind wie spielbanken, und doch meist schlicht und einfach der gemeine kreditunfall als auslöser zu nennen ist wie er im botanikbuch der schuldnerberater zuerst auftritt: arbeitslosigkeit, scheidung, krankheit. es setzt ein der weg zum individuellen bankrott.

die westlichen gesellschaften, also europa, japan und die usa, sind sehr erfolgreich im herstellen dieser «katastrophen im übertragenen sinn». man könnte sogar von einer überproduktion sprechen, obwohl diese produktion strenggenommen keinen profit verspricht und insofern gegen das in diesen gesellschaften vorherrschende prinzip arbeitet. ja, hier wird kapital regelrecht stillgestellt, abgetötet, vernichtet, in jene minusblöcke verwandelt, die große bevölkerungsteile vom freien ver kehr der waren ausschließt, von jenem segensreichen selbstregulationsmechanismus adam smithscher provenienz. deswegen wurde es an einem bestimmten punkt notwendig, dieser krisenüberproduk tion zu begegnen, ihr grenzen zu setzen, also entschuldungsmöglich keiten zu eröffnen. es wurde die bankrotterklärung in den usa und in europa und japan das insolvenzverfahren für privatmenschen aus der taufe gehoben, ein verfahren, das bisher nur größeren juristischen einheiten wie firmen, staaten etc. vorbehalten war — was wiederum eine vermittlungsinstanz erforderlich machte, die schuldnerberatung.