第4章:東京都における木密

4.1 東京都の木密のL・M・S・XSスケールの横断

4.2 東京都の木密の定義

4.3 東京都の木密の対策

4.4 東京都における木密の分布(Lスケール)

4.5 木密の形成時期別の特徴(Mスケール)

4.1 東京都の木密のL・M・S・XSスケールの横断

前章までは市街地における延焼動態に関する研究を行った。本章からは実際の東京 都23区における実際の木密に関してその状況の整理を行い、最終的に実験と同じよう な状況が起こりうる場所をデータシートとして示し、本論文の結論である当初の防災 都市計画では想定していなかった箇所に対する設計提案を行う。本章ではL、M、Sス ケールで実際の都内の木密に対して筆者による分析と考察を行う。Lスケールとして次 項4.2で都内の木密における23区内の位置とその木密形成時期の関係を示す。さらに 4.3ではMスケールとして町丁目ごとに不燃化の状況をデータシート(DS)として示し、 Sスケールとして実験と同じような状況が起こりうる場所を示す。そして最終的に次章 でXSスケールとしてそれに対処しうる設計提案をインテリアや躯体の詳細設計におい てその解決策を提案する。L~XSとしたのは、木密をスケールを横断して研究を行っ た前例がないからである。すなわち、Lスケールで木密が23区内のどこに存在するか は世間的に知られており、Mスケールで町丁目単位で不燃化・空地状況を調査する研 究やSスケールで建築の更新や建て替えに関する設計提案は過去に存在する。しかしス ケールを横断することで、場所ごとの木密が抱える問題を示し、その比較を行うことで、 真に提案すべき敷地選定・建築設計を最終的に行うことことがでいると考えている

可燃建物換算棟数密度とは、全ての建物の建築面積を可燃建物の建築面積に換算し、 公園等の空地を除く地区内に、可燃建物が何棟分存在するかを表すものです。 可燃建物換算棟数密度は、次の式によって求められます。

可燃建物換算棟数密度= 全建物建築面積/可燃建物平均建築面積 (地区面積 − 空地面積) 可燃建物平均建築面積=可燃建物建築面積/可燃建物棟数 可燃建物建築面積=防火・木造建築物建築面積+準耐火建築物等建築面積×0.2 可燃建物棟数=防火・木造建築物棟数+準耐火建築物等棟数×0.2

密度の高い市街地(A)

fig4-1:市街地密度の考え方(出典:(1))

密度の低い市街地(B)

可燃建物換算棟数密度から求められる市街地密度による補正値は、表資‐1 のとおりで す。

4.2東京都の木密の定義

木密は2020年(令和2年)現在、東京都が木密とする433町丁目を対象とする。本 項ではまず東京都における木密の定義について紹介を行う。

東京都においては木密を「木造住宅密集地域」と呼んでいる。木密の定義は自治体に よって異なるが、東京都では以下(1)~(6)のいずれか1つ以上を満たす町丁目を木密 としている。

(1)補正不燃領域率が60%未満

(2)老朽木造建築物棟数率が30%以上

(3)住宅個数密度が55世帯/ha以上

(4)住宅個数密度(3階以上の共同住宅を除く)が45世帯/ha以上

(1)補正不燃化領域率が60%未満 補正不燃化領域率は以下の式で計算される。

5.0 64.4 35.0 32.2

24.0 270.4 6.0 62.5 36.0 31.6 23.0 248.0 7.0 60.7 37.0 31.1

22.0 228.7 8.0 59.0 38.0 30.5

そこで、このような市街地密度による延焼の危険性の差を補正するために、可燃建物換 算棟数密度によって補正値を求め、補正不燃化領域率として建設省の式に加算を行っ ている。補正値は可燃建物換算棟数密度との換算表(対応表)から求められる(fig4-2) 。 可燃建物換算棟数密度は以下の式によって求められる。

全建物の建築面積÷可燃建物平均建築面積 町丁目面積-空地面積(=コインPや畑等を含む町丁目面積) 資-7

21.0 212.0 9.0 57.3 39.0 30.0

20.0 197.3 10.0 55.8 40.0 29.5

19.0 184.2 11.0 54.3 41.0 29.0

18.0 172.6 12.0 52.9 42.0 28.5 17.0 162.2 13.0 51.5 43.0 28.1 16.0 152.9 14.0 50.2 44.0 27.6 15.0 144.5 15.0 49.0 45.0 27.2

136.8 16.0 47.8 46.0 26.8

129.8 17.0 46.7 47.0 26.3

123.5 18.0 45.6 48.0

補正不燃領域率=空地率+(1-空地率)×不燃化率+市街地密度による補正値

・空地率=(Σ短辺または直径が10m以上かつ面積が100㎡以上の空地・公共地面積+ Σ幅員6m以上の道路の面積)÷町丁目面積

・不燃化率=(Σ耐火建築物の建築面積+Σ準耐火建築物の建築面積×0.8)÷Σ全建築物 の建築面積

可燃建物換算棟数密度=

・可燃建物平均建築面積=可燃建物建築面積÷可燃建物棟数 ・可燃建物建築面積=Σ防火・木造建築物の面積+Σ準耐火建築物の建築面積×0.2 ・可燃建物頭数=Σ防火・木造建築物の棟数+準耐火建築物の棟数×0.2 可燃建物換算棟数密度は、町丁目内のすべての建物の建築面積の合計を可燃建物平均建 築面積で除した値を、空地面積を除いた町丁目面積で除している。可燃建物平均建築面 積とはその町丁目内の可燃建物(木造・防火建築物)の建築面積(準耐火建築物はその 建築面積の2割としてカウント)の合計をその棟数で除した値、すなわちその町丁目内 の木造・防火建築物の平均の建築面積のことを指す。つまり町丁目内のすべての建物の 建築面積の合計を、その町丁目の木造・防火建築物の平均建築面積で除すということは、 その町丁目内のすべての建物における木造・防火建築物の割合を算出している。さらに その木造・防火建築物の割合を空地面積を除いた町丁目面積で除すことで、その町丁目 面積あたりの木造・防火建築物の密度(可燃建物換算棟数密度)を算出したことになる。

fig4-:可燃建物換算棟数密度と補正値の対応表(出典:(1))

「空地率+(1-空地率)×不燃化率」の式を最初に定義したのは第1章の既往研究でも紹 介した建設省による「都市防火対策手法」である。ただし建設省では空地率を「短辺ま た直径が40m以上かつ面積が1,500㎡以上の空地」としているが、東京都ではそれら の数値の緩和をして採用している。また空地率において空地として定義するのは建物が 建っていない土地やオープンスペースである。それらには鉄道敷地、水面、100㎡以上 のオープンスペース・運動場(学校、公園、運動場、墓地、遊園地、屋外プール、ゴル フ練習場等)が含まれており、民間によるコインパーキング(以下、コインPと呼ぶ) や資材置き場、未利用地、仮設建築物、畑等は含まれない。ただしそれら民間による空 地を考慮するために東京都では市街地密度による補正値を導入している。 ・市街地密度による補正値考え方は例えばfig4-1のような市街地Aと市街地Bがある とする。両市街地は同じ不燃化領域率を示すが、建物同士の燐棟間隔が広い市街地Bは、 密集している市街地Aに比べて延焼の危険性が低いと考えれれる。

その密度には先ほど空地率では考慮されなかった民間のコインPや畑も含まれているの で、それらの面積が多いいほど、可燃建物換算棟数密度は低く見積もられ、補正値とし てプラスに補正されることがわかる。逆に空地が少ないほど補正値としてマイナスに補 正される。

(2)老朽木造建築物棟数率が30% 以上

老朽木造建築物棟数率は、新耐震基準導入以前となる1980年(昭和55年)以前に 建築された木造建物棟数を全建物棟数で除した値である。

(3)住宅個数密度が55世帯/ha以上

住宅個数密度は、世帯密度が55世帯/ha以上である地域が木密としてカウントされ る。

(4)住宅個数密度(3階建以上の共同住宅を除く)が45世帯/ha以上

住宅個数密度(3階立て以上の共同住宅を除く)は、3階建て以上の共同住宅を除いた 世帯密度が45世帯/ha以上である地域が木密としてカウントされる。

以上の(1)~(4)のいずれかひとつでも条件を満たす町丁目が木密として定義される。 次項では東京都による木密の対策を紹介する。

参考文献

(1)東京都都市整備局防災都市づくり推進計画

第4章:東京都における木密

fig4-3:東京都の防災計画イメージ(出典:(1))

fig4-5:東京都の都市計画道(出典:(1))

fig4-4:東京都の防災都市計画(出典:(1))

fig4-6:東京都による地域危険度ランキング(出典:(1))

4.3 東京都の木密の対策

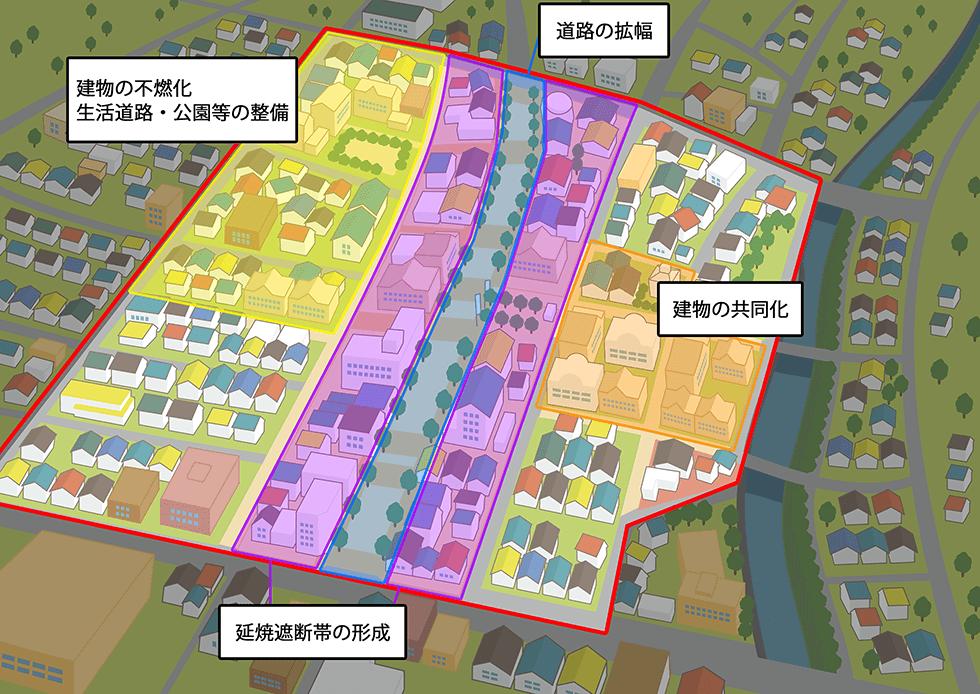

東京都による木密の対策を紹介する。主な対策として都市計画による規制・道路計画 と、区に対する優遇制度である。fig4-3は都による防災計画イメージ図である。 (1)都市計画

都市計画として都独自の「防火地域」「準防火地域」(fig4-4)を制定し、また都市計画 道路として特定整備路線(燃焼遮断帯)(fig4-5)を制定している。防火地域に指定される と建替・新築時に耐火建築物・準耐火建築物のみを建てることが義務付けされる。準防 火地域では原則としてすべての建築物は耐火建築物または準耐火建築物とし、延べ床面 積が500㎡を超えるものは耐火建築物としなければならない。また現在計画している特 定整備路線(燃焼遮断帯)の100%整備を完了させることで延焼を防ぐための道路メッ シュを形成することを目的としている。

(2)不燃化特区制度

また優遇制度として区に対して不燃化特区制度を設けている。木密町丁目に関わらず、 区が不燃化特区制度を利用して、以下の「地区指定条件」を満たせば、専門家の派遣や 建て替えに必要な老朽建築物除去費の助成、建築設計費・工事費等の助成を受けること が可能である。

・地域危険度が高い(地域危険度は都独自の調査によるものでそれぞれの地区における 地盤の軟弱性や出火・延焼可能性、建物の倒壊度などそれらを総合的に評価し、災害時 に危険な地区をランキング化したものである(fig4-6)。なお具体的な計算式等は公表さ れていない。)

・不燃領域率が一定水準未満 これらの具体的な数値・基準は公表されておらず、区が「整備プログラム(合意形成へ の取り組みや不燃化領域率を下げるのに貢献する1つ以上のコア事業があるかどうか)」 を申請し、都からの容認を経ると優遇措置が受けられる。

参考文献

(1)東京都都市整備局防災都市づくり推進計画

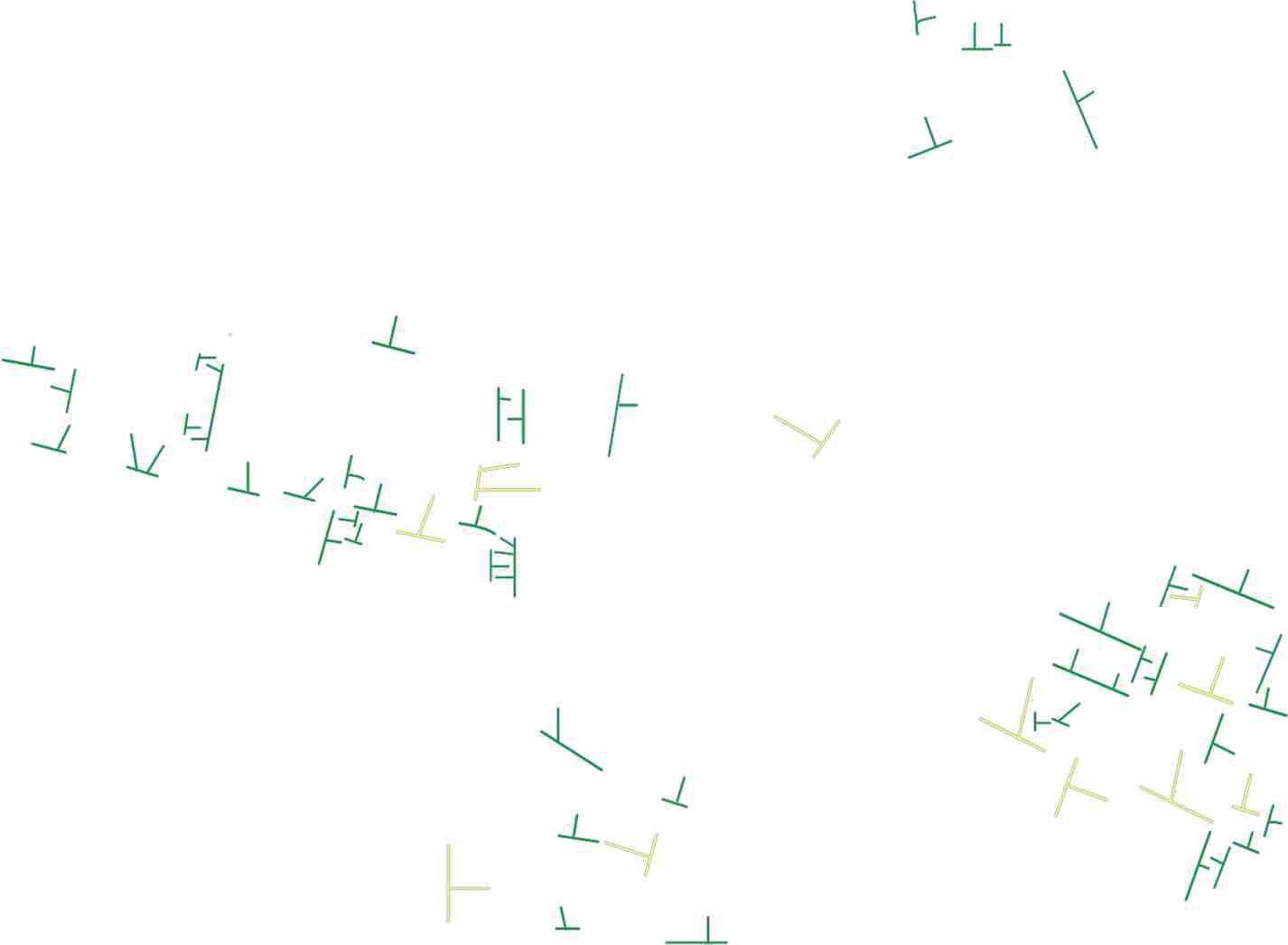

4.4 東京都における木密の分布(Lスケール)

令和2年時点の木密

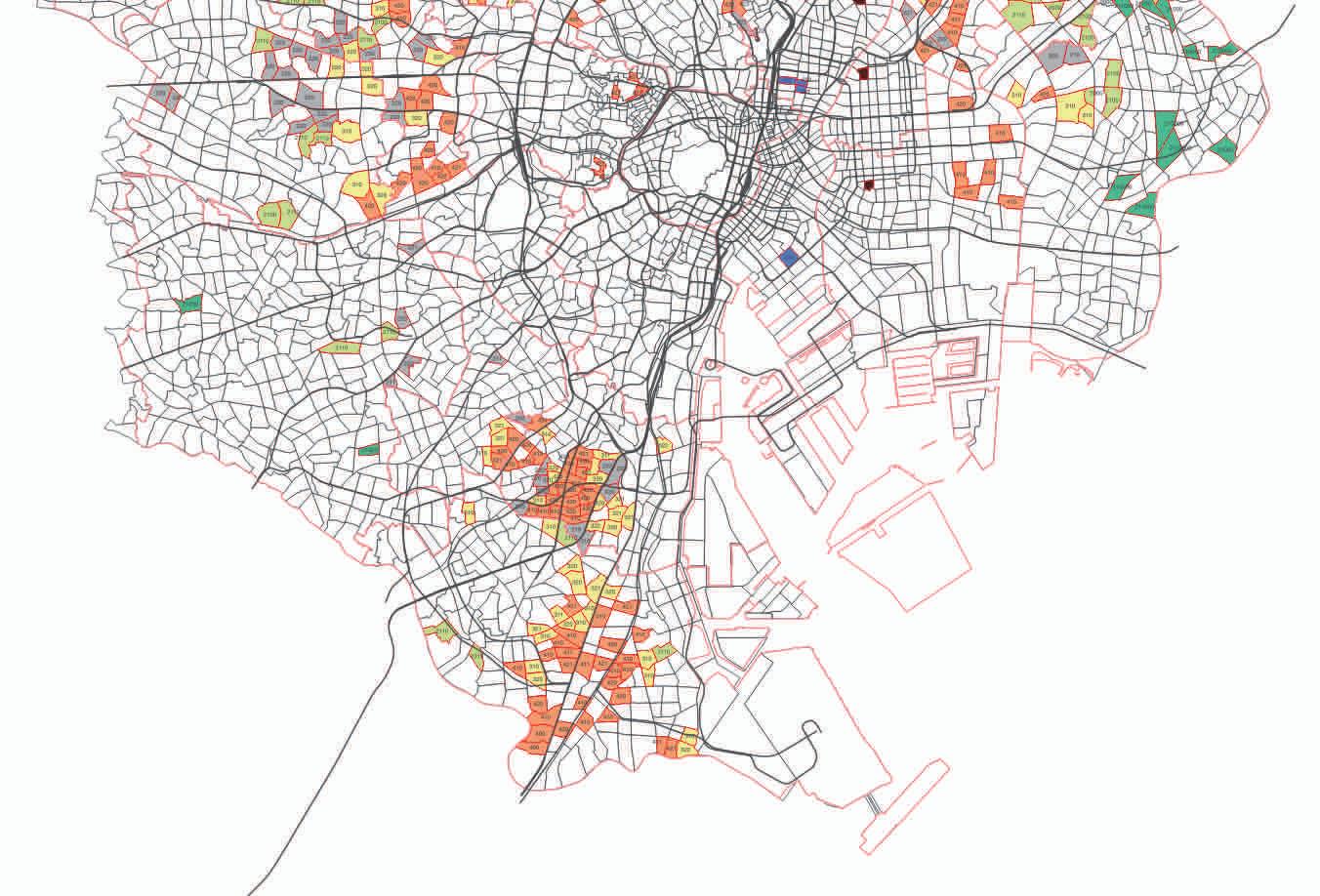

fig4-7:東京都の木密の分布と形成時期

1974-現在にかけて木密形成

1945-50年時点で木密形成

1936年時点で木密形成

震災後木密形成

1936年時点で木密+農地、一部戦災後木密形成

1936年時点で木密、一部戦災後再び木密

震災後木密形成、一部戦災後再び木密

1936年時点で農地、全エリア戦災後木密形成

1936年時点で木密+農地、全エリア戦災後木密

1936年時点で木密、全エリア戦災後再び木密

震災前農地、震災後木密形成、 全エリア戦災後再び木密

震災前木密、震災後再び木密形成、 全エリア戦災後再び木密

1961-64年(高度経済成長)時点で木密形成

1974-1990年にかけて木密形成(農地分譲等)

前項までは東京都による木密の定義と対策を紹介した。本項では東京都に分布する木 密とその形成時期に関する関係を分析する。fig4-7は都内の木密の位置と形成時期を町 丁目ごとに色分けしたものである。筆者は『戦災消失区域表示近傍図』と若松論文「震 災・戦災マップ」の地図を重ね合わせて、2020年時点で現存する433の町丁目の木密 の震災・戦災の経験の有無の判定を行った。また木密形成時期は今昔マップの航空写真 の経年より判定を行った。世間的には山手線の周辺部に木密が並ぶ「木賃ベルト」とし て知られているがそれには木密の形成時期が大きく関わっている。木密の形成時期を大 きく分けると以下の①~④の4からなる。

①震災・戦災を免れ戦前からゆったりと形成された木密(グレー)

関東大震災と東京大空襲の災害を免れ、戦前より形成された木密エリアである。

②関東大震災後の帝都復興エリアの周縁部に乱開発された木密 (青、茶)

関東大震災後、帝都復興が行われたが、その市街地周辺部にあった農地は整備が行われ ないまま乱開発された。

③東京大空襲で消失しその後山手線の周縁部に再建された木密 (オレンジ、黄) 東京大空襲で市街地が消失した後、宅地として再建されたエリア。

④1960年代から高度経済成長期に都心アクセスのために農地の宅地開発で生まれた木 密(黄緑、緑)

高度経済成長期の急激な都心部への人口流入により都心アクセスのために、農地を分譲 して誕生した木密である。

図からもわかるように山手線を中心に形成時期順に木密が同心円状に形成されているこ とがわかる。木賃ベルトと呼ばれているのは③④の時期に形成されたもので、戦後地方 から都心部への急激な人口流入によって山手線の外側に開発から取り残された③の木密 と、高度経済成長期に都心アクセスのために生まれた④の木密である。

4.5東京都の木密(形成時期別Mスケール)

続いて木密の形成時期ごとにMスケール(町丁目単位)でその特徴について言及する。

木密の形成時期①~④ごとにそれらの特徴を街区や道路によって分析する。筆者は今昔 マップの経年を利用して木密の形成時期を確認した。

震災・戦災どちらも免れた町丁目(1936年時点で木密)

墨田区京島3丁目

1917-24

関東大震災(1923)

葛飾区四つ木4丁目

1917-24 関東大震災(1923)

東京大空襲(1944)

年代赤字=木密形成確認

震災・戦災どちらも免れた町丁目(1936年時点で木密)

中川3丁目 中川2丁目 ・行き止まりが多く街区形状も不定形 ・1924年の道路をそのまま引き継いでいる

常磐台2丁目 ・1936年時点で区画整備 ・行き止まり道路が多いい

震災・戦災どちらも免れた町丁目(1945年時点で木密)

東京大空襲(1944) 1927-1939 1936 1945-501961-642020

品川区西中延1丁目

高砂8丁目

・周辺の整然とした街区に対して木密血だけが不定形 ・町丁目にしめる3m未何道路の割合が多いい

●特徴

震災・戦災どちらも免れた町丁目(1945年時点で木密) ・1917年からの街区を引き継いでおり、そのまま1945 ・1936年に区画整備がなされ、その街区が現

1917-24 関東大震災(1923)

・1917年からの街区を引き継いでおり、そのまま1945 年に木密が形成された

震災・戦災どちらも免れた町丁目(1945年時点で木密)

東京大空襲(1944) 1927-1939 1936 1945-501961-642020

・ゆったりと木密が形成されたせいか、他の木密と比べ 比較的道路幅員は広い

・1917年からの街区を引き継いでおり、そのまま1945 年に木密が形成された

在も用いられる

・1936年に区画整備がなされ、その街区が現

・1936年時点で区画整備がなされる

1936年時点で木密が形成され、震災・戦災による更地を経験して おらず、戦前の畦道の街区をそのまま引き継いでいるため道路幅員 が狭い。

・1936年に区画整備がなされ、その街区が現 在も用いられる

・道路も比較的広い

足立区中川3丁目

板橋区常盤台2丁目

板橋区常盤台2丁目

年代赤字=木密形成確認

震災・戦災どちらも免れた町丁目(1945年時点で木密)

葛飾区高砂8丁目

葛飾区高砂8丁目

関東大震災(1923)

中川3丁目 中川2丁目 ・行き止まりが多く街区形状も不定形 ・1924年の道路をそのまま引き継いでいる

常磐台2丁目 ・1936年時点で区画整備 ・行き止まり道路が多いい

震災・戦災どちらも免れた町丁目(1945年時点で木密)

高砂8丁目

・周辺の整然とした街区に対して木密血だけが不定形 ・町丁目にしめる3m未何道路の割合が多いい

●特徴

震災・戦災どちらも免れた町丁目(1945年時点で木密) ・1917年からの街区を引き継いでおり、そのまま1945 ・1936年に区画整備がなされ、その街区が現

在も用いられる

・1917年からの街区を引き継いでおり、そのまま1945 年に木密が形成された

震災・戦災どちらも免れた町丁目(1945年時点で木密) ・1917年からの街区を引き継いでおり、そのまま1945 年に木密が形成された

・ゆったりと木密が形成されたせいか、他の木密と比べ 比較的道路幅員は広い

1936年時点で木密が形成され、震災・戦災による更地を経験して おらず、戦前の畦道の街区をそのまま引き継いでいるため道路幅員 が狭い。

・1936年に区画整備がなされ、その街区が現 在も用いられる

・道路も比較的広い

・1936年に区画整備がなされ、その街区が現

在も用いられる

・1936年時点で区画整備がなされる

震災のみ受けた町丁目(4町丁目)

震災のみ受けた町丁目(4町丁目)

台東区小島1丁目

台東区小島1丁目

1917-24

年代赤字=木密形成確認

年代赤字=木密形成確認

震災のみ受けた町丁目(4町丁目)

台東区台東3丁目・台東区鳥越1丁目

台東区台東3丁目・台東区鳥越1丁目

戦災時の災害復興時の街区のため、小さな街区の中に建物が密集し ている。街区形状は整っており、行き止まり道路はない。周辺がい くと比べ、更新が遅れ、3m未満道路が比較的多いい。

中央区月島3丁目

関 東 大 震 災 (1923)

(1923)

中央区月島3丁目

震災のみ受けた町丁目(4町丁目)

震災のみ受けた町丁目(4町丁目)

震災のみ受けた町丁目(4町丁目)

墨田区隅田2丁目

1917-24

渋谷区本町2丁目

新宿区南榎町

戦災のみ受けた町丁目(1936年時点で木密、その後戦災で再び木密形成) ・戦災前の木密が、戦災後再びすぐに木密を形成 ・そのため幅員3m未満道・行き止まり道路多く、道路も

戦災のみ受けた町丁目(1936年時点で木密、その後戦災で再び木密形成)

年代赤字=木密形成確認

墨田区東向島・八広周辺 ・戦前の木密が戦災後再びすぐに木密を形成認め、3m未満道路・ 行き止まりが多く、道路も非常に奥まで入り組んでいる。

中野区本町・幡ヶ谷周辺 ・1927年時点の木密が戦災し、その街区形状がそのまま現在でも 使われる。3m未満道路が多く、行き止まりも多いい。

高砂8丁目

戦災のみ受けた町丁目(1936年時点で木密、その後戦災で再び木密形成)

・農地のミニ開発により、行き止まり道路が多いい。

戦災のみ受けた町丁目(1936年時点で木密、その後戦災で再び木密形成)

戦災のみ受けた町丁目(1936年時点で木密、その後戦災で再び木密形成)

・戦災前の木密が、戦災後再びすぐに木密を形成 ・そのため幅員3m未満道・行き止まり道路多く、道路も 非常に奥まで入り組んでいる

・1927年時点の木密が戦災し、その街区形状

が現在でも使われる

●特徴

戦後の急激な復興により、戦前の道路をそのまま引き継いでいるた め、行き止まり道路が多く、道路が入り組んでいる。

・1927年時点の木密が戦災し、その街区形状

・S値が非常に高い街区、1917年から木密で、当時の街区形

・1927年時点の木密が戦災し、その街区形状 が現在でも使われる

・3未満のどうm炉が多く行き止まりも多いい

戦災のみ受けた町丁目(1936年時点木密無し、戦災復興の際に木密形成)

江東区北砂4丁目

大田区西六郷2丁目

年代赤字=木密形成確認

江東区北砂4丁目

・戦災時点で農地で、戦災後宅地化されたため短冊形状の街区で、 行き止まり道路が多いい。周囲と比べ、戦前の短冊がそのまま残っ ている。

西郷3丁目

・農地の宅地化によって行き止まり道路が多いい。戦後で1回更地 になっているにもかかわらず、そのままの街区を継承された。

戦災のみ受けた町丁目(1936年時点木密無し、戦災復興の際に木密形成)

戦災のみ受けた町丁目(1936年時点木密無し、戦災復興の際に木密形成)

江東区北砂4丁目 西郷2丁目・3丁目

・戦災時点では農地で、戦災後宅地化

・街区は短冊形状

・農地の宅地化 ・戦災で更地になっているにもかかわらず、 未接道敷地が多いい

・戦災で更地になっているにもかかわらず、 未接道敷地が多いい

台東区日本是1丁目

震災後木密形成し、戦災後再び木密形成

江東区三好2丁目

震災後木密形成し、戦災後再び木密形成

震災後木密形成し、戦災後再び木密形成

・震災後区画整備された街区が戦災後そのまま使われる ・公道としての行き止まり道路はひとつもないが、旗竿 地の私道はいまだに多いい

・日本是と比べ無接道敷地は少ない

日本堤・東浅草

・戦災後区画整備された街区が戦後そのまま使われているた め街区サイズが小さいが、行き止まり道路はない

・旗竿地の私道はいまだに多いい。

東駒形2丁目

・鮮度の復興時の区画整備の街・日本堤と比べむ雪道敷地が 少ない

三好2丁目

・戦後の区画整備街区

・日本堤と比べむ接道義務敷地は少ない

●特徴

震災後の復興街区が戦災によって一度更地になったが、その まま現在も使われている。戦災街区のため街区サイズが小さ いが、行き止まり道路はない。

・震災後の区画整備街区

・日本是と比べ無接道敷地は少ない

年代赤字=木密形成確認 戦災・震災を受けず1945年から1961-64(高度経済成長期)にかけて木密形成

板橋区小茂根2丁目

葛飾区四つ木4丁目

大田区大森東5丁目

年代黄色=木密+農地

大谷口周辺 ・既存農地の宅地開発。

・畦道に囲まれた街区が正方形に近く大きいため、行き止まり道路 が多いい。

・既存道路の道幅は広く、行き止まり道路の道幅も広い。

戦災・震災を受けず1945年から1961-64(高度経済成長期)にかけて木密形成

東立石周辺 ・農地のミニ開発だが、行き止まり道路は少ない。これは指導によ る旗竿敷地である。

大森東5丁目 ・江戸時代の埋立地とされる。

・既存農地の畦道に囲まれた街区が大きいためか、行き 止まり道路が多いい

・既存畦道の道幅は広く、行き止まり道路の道幅が狭い

戦災・震災を受けず1945年から1961-64(高度経済成長期)にかけて木密形成

戦災・震災を受けず1945年から1961-64(高度経済成長期)にかけて木密形成

・既存農地の畦道に囲まれた街区が大きいためか、行き 止まり道路が多いい

・戦時中は何らかの屋外利用がされていたと考えられるが、その後 に木密になっている。

●特徴

農地の宅地開発(ミニ開発)であるが、短冊ではなく、既存畦道が 正方形に近いため、行き止まり道路が多いい。

・農地の宅地化のため、周辺と比べ、街区形 状が整っている

・農地の宅地化のため、周辺と比べ、街区形

1965年以降木密形成(持ち家政策・農地分譲等)

練馬区田柄2丁目

関東大震災(1923)

東京大空襲(1944)

江戸川区春江町5丁目

年代赤字=木密形成確認

練馬区南大泉1丁目

1965年以降木密形成(持ち家政策・農地分譲等)

1965年以降木密形成(持ち家政策・農地分譲等) ・比較的近年(1979-83)に宅地化された部分が長い行き

1965年以降木密形成(農地分譲等)

練馬区田柄周辺 ・農地のミニ開発であるが、1979年~83年に宅地化された部分 が長い行き止まり道路を形成している。

江戸川区西瑞江3丁目・春江町3丁目 ・宅地化前の農地の畦道の割が細長かったため、行き止まり道路が 少ない。

練馬区南大泉1丁目・石神井台周辺 ・不定形な農地形状だが、宅地化とコインパーキング化により、市 街地の密度は比較的低い。

●特徴

1965年以降木密形成(持ち家政策・農地分譲等)

・農地が宅地化

・農地が宅地化

・比較的近年(1979-83)に宅地化された部分が長い行き 止まり道路を形成している

・宅地化前の農地の畦道の割が細かかったた

・不定形な農地形状

短冊状に細長い農地のミニ開発が行われ、練馬区田柄は行き止まり 道路が多いいが、江戸川区西瑞江3丁目・春江町3丁目は道路が 比較的貫通している。

・宅地化前の農地の畦道の割が細かかったた め、行き止まりが少ない

め、行き止まりが少ない

・比較的近年(1979-83)に宅地化された部分が長い行き

・農地のコインP化

・宅地化前の農地の畦道の割が細かかったた め、行き止まりが少ない

震災後を経験した街区は復興時に区画整備がなされるが、戦災後はすぐに木密が建ち 並び、区画整備がなされたいことがわかった。すなわち木密における街区は震災を経 験している木密は区画整備がなされ、震災以前に木密を形成し震災を経験していない 木密は1936年時点の街区を引き継いでいることが多いい。また戦災によって区画整備 なされることはなく、東京大空襲後の時点で木密の場合は、1936年時点の街区か、震 災復興時の街区であることがわかった。高度経済成長における木密は農地の宅地化(ミ ニ開発)が多く、短冊上に行き止まり道路が多いいことがわかった。一旦木密になると 建て替えの更新が進まず、当時の街区形状が更新されずに現在にそのまま残っている。 1979年以降の農地分譲等の木密はコインパーキングなどの空地が多く、市街地の密集 度は比較的低いことがわかった。

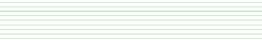

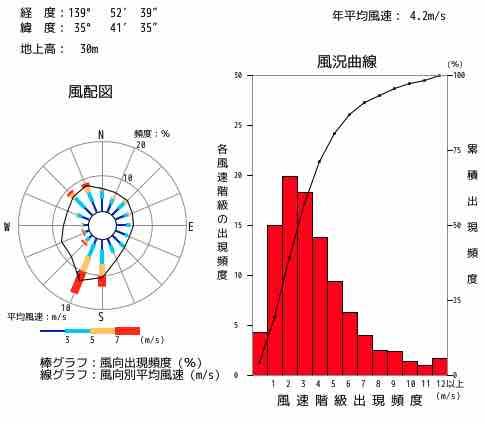

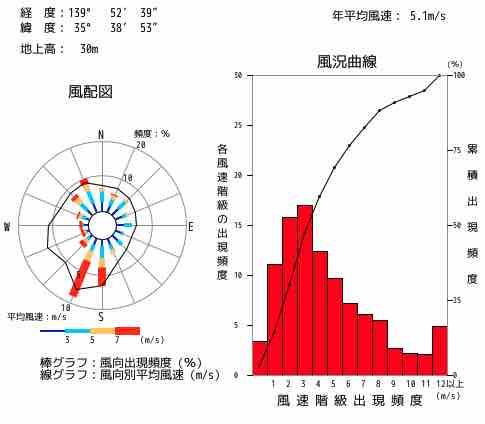

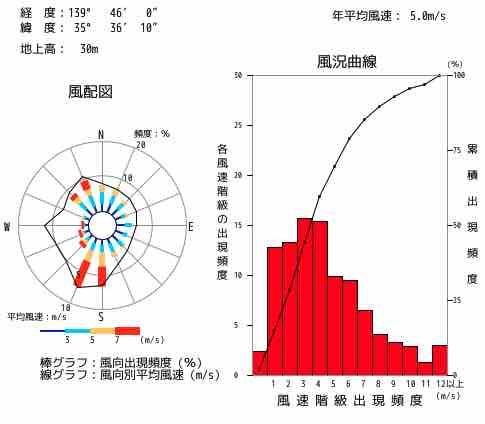

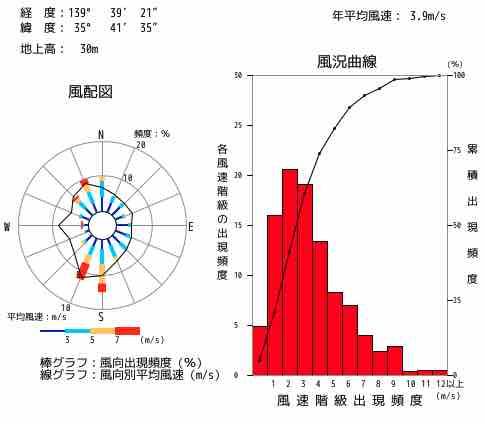

fig4-9:NEDOによる風配置図(出典:(4)

4.5 実験と同様の現象が起こる可能性のある木密のDS(M~Sスケー ル)

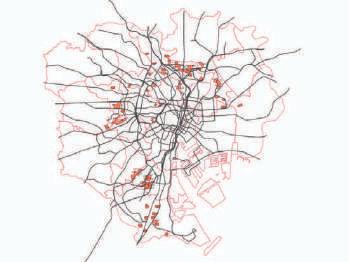

前項では木密の形成時期別に街区と道路の分析を行った。本項ではM~Sスケール として町丁目ごとに分析を行う。Mスケールの評価として、街区ごとの不燃化率が高く、 かつ街区建蔽率(建物密集度合い)が高い街区を多く抱える町丁目をデータシート(以 下、DSと呼ぶ)として選定した。そしてSスケールとして3.6で示した実験と同様の 現象が起きる場所をDSにプロットし、最終的な設計提案を行うための敷地選定を目的 とする。

まずデータシートの対象となる町丁目の選定方法に関して、2020年(令和2年)現 在東京都が木密とする433町丁目を対象とする。そしてQGISを用いて433町丁目が 有する全ての街区の不燃化率と街区建蔽率の計算を行った。最終的に不燃化率が高く、 かつ街区建蔽率が高い場所をDSの対象とした。街区不燃化率および街区建蔽率の計算 方法は以下の通りである。

Σ防火・木造建築物の建築面積

街区不燃化率=

Σ街区内の全建築物の建築面積

Σ街区内の全建築物の建築面積

街区建蔽率=

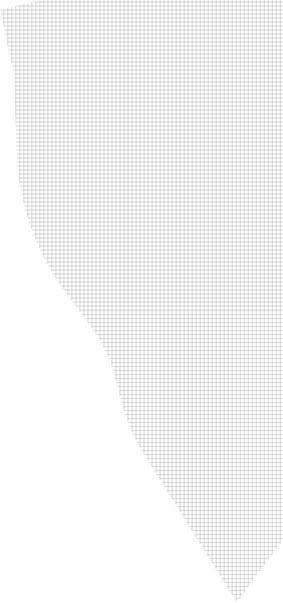

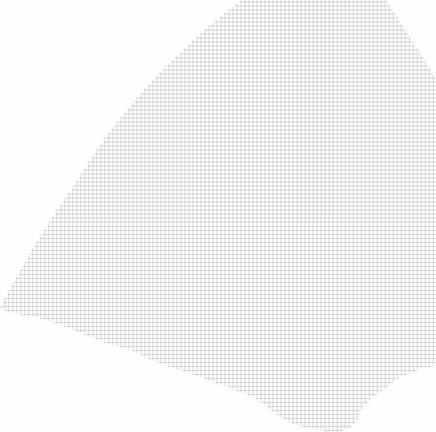

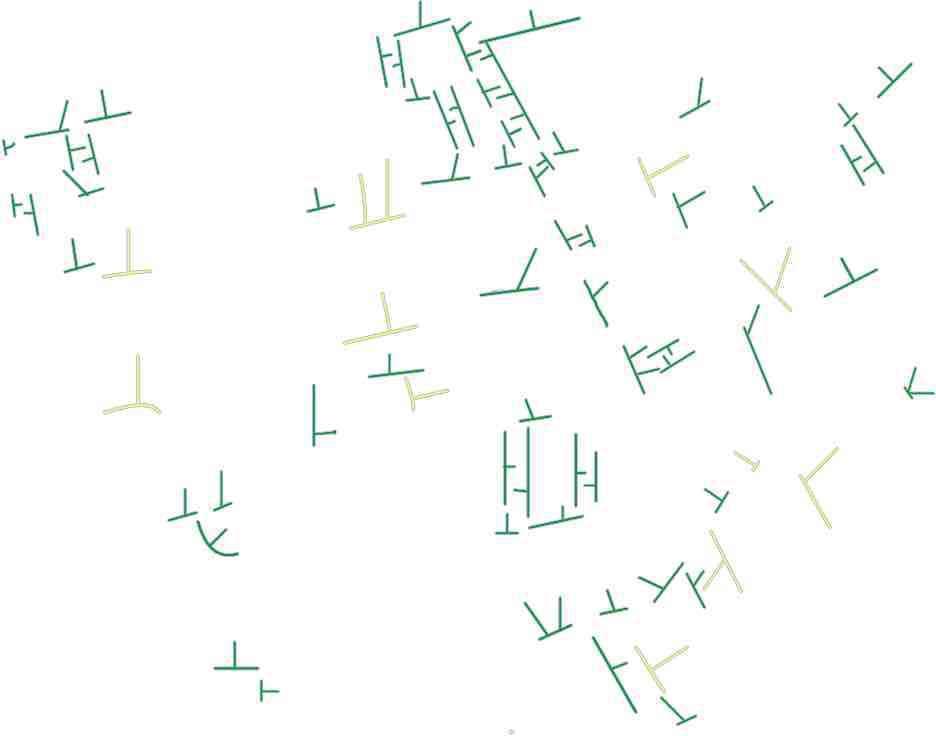

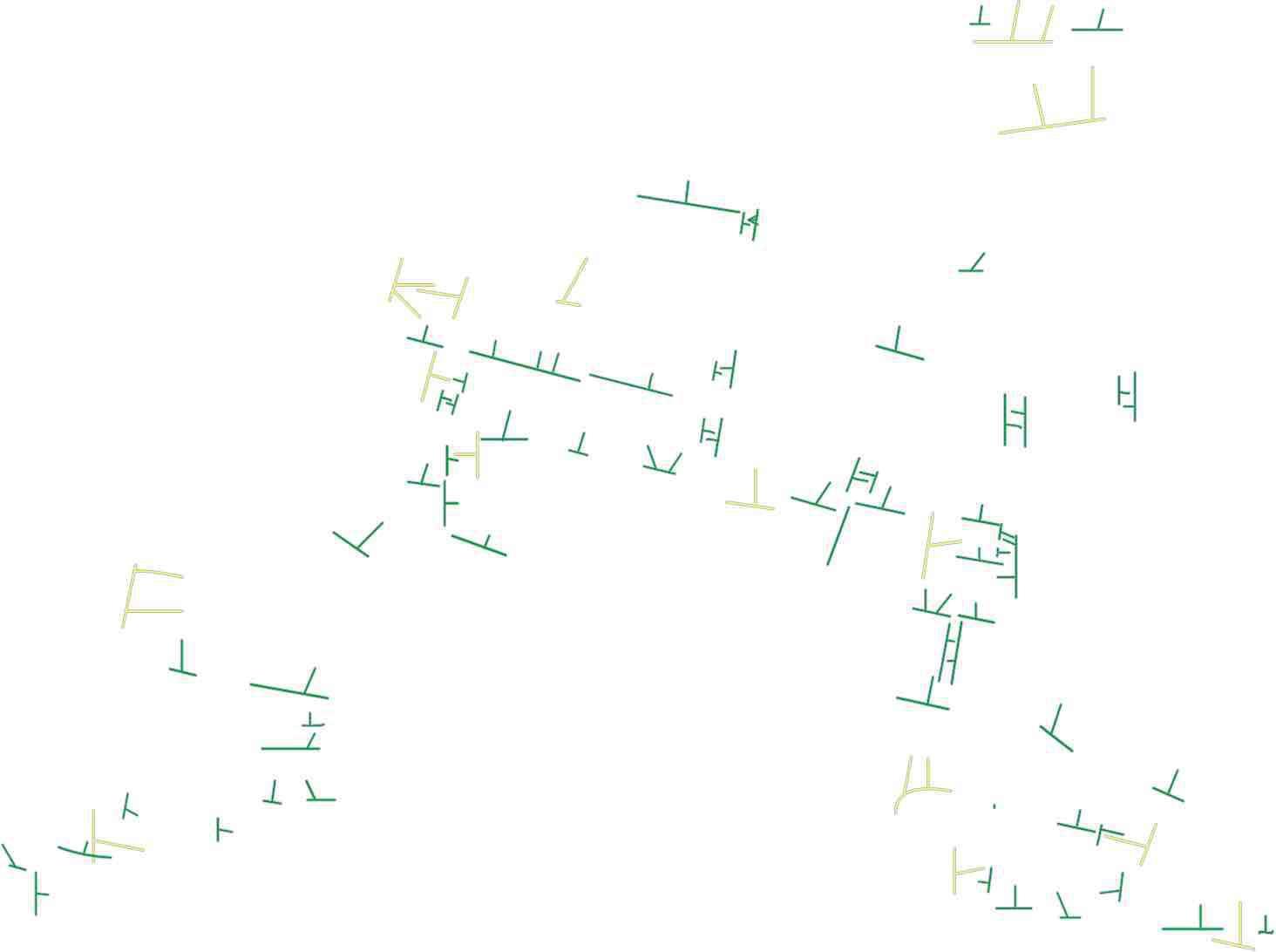

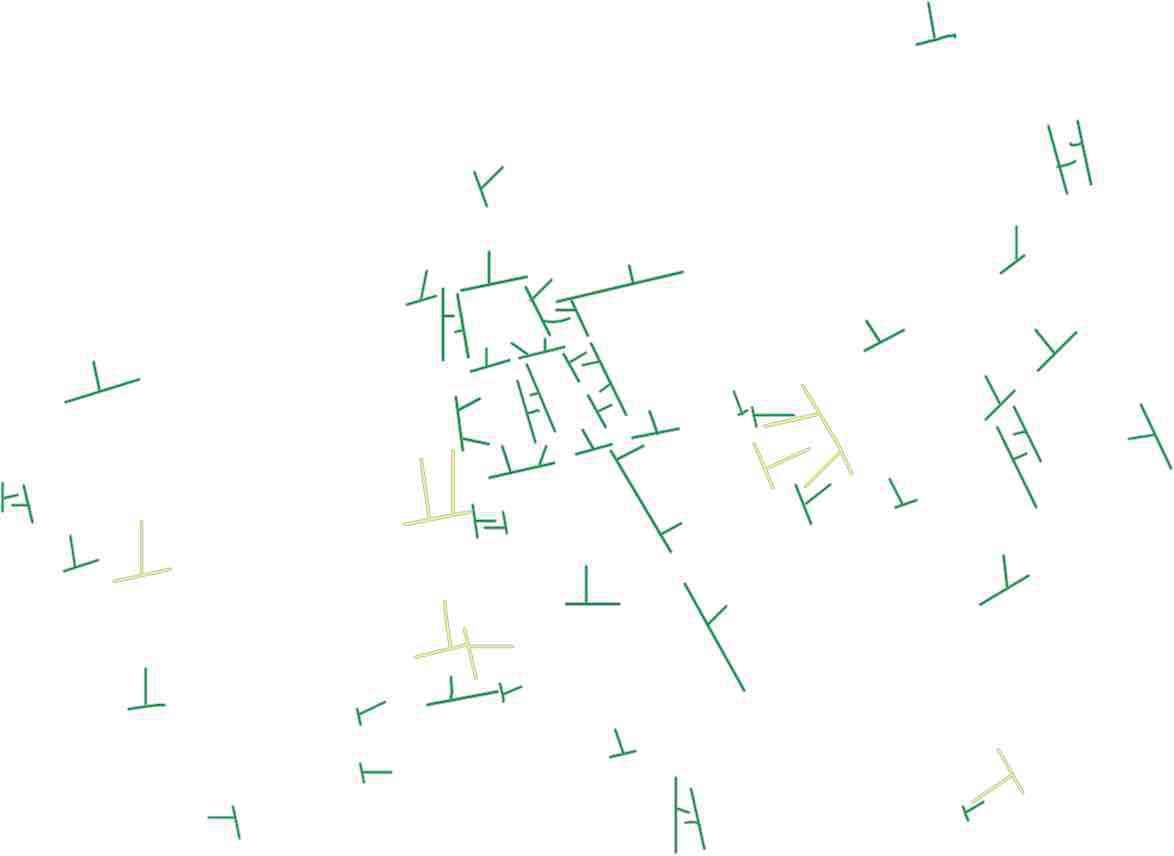

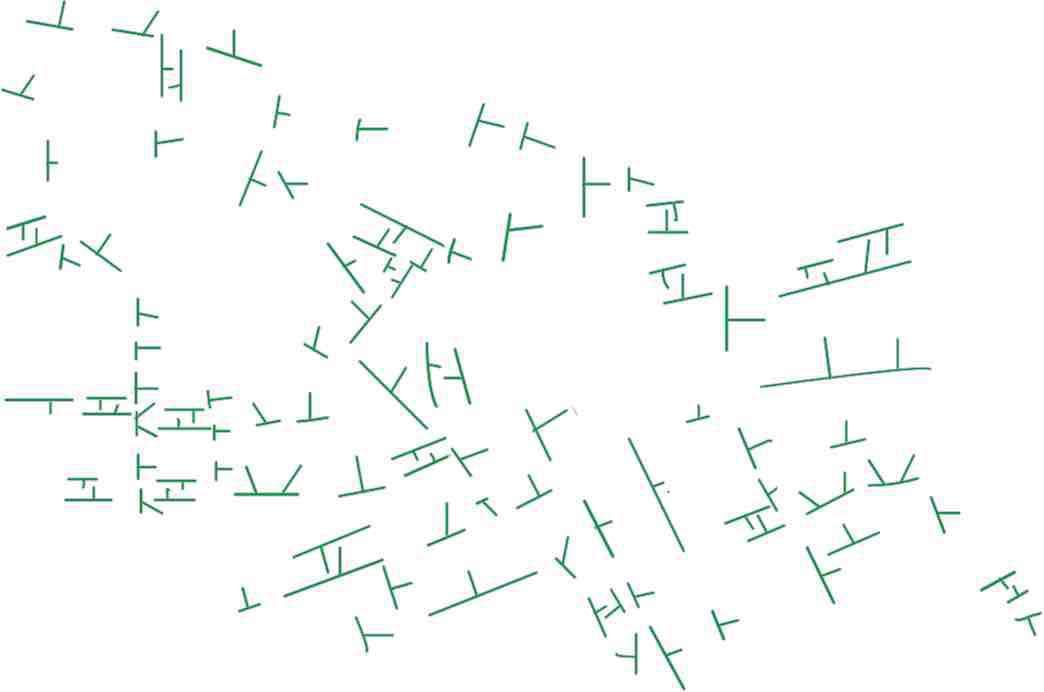

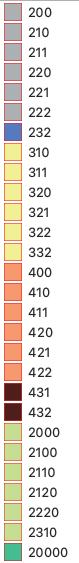

DSの構成について以下の項目①~⑥を記載した(fig4-8)。

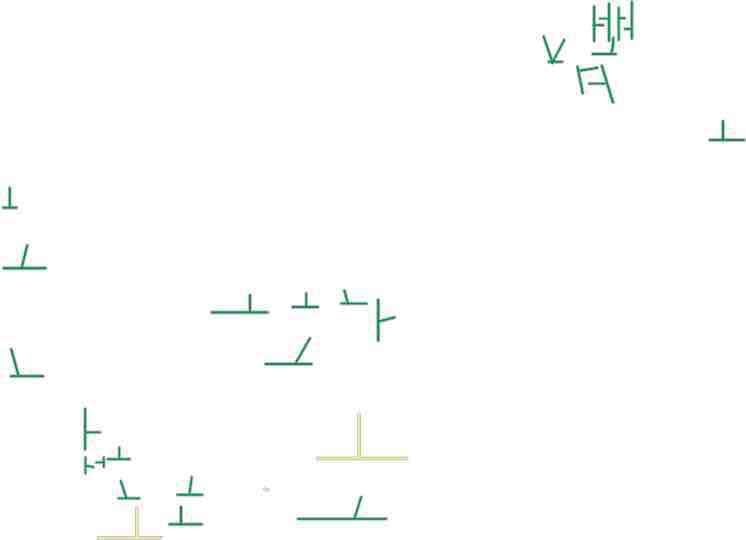

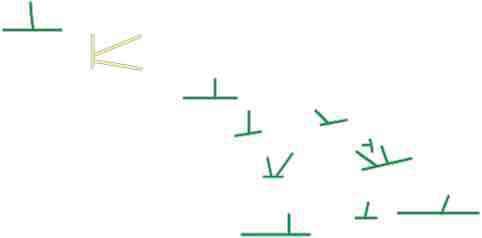

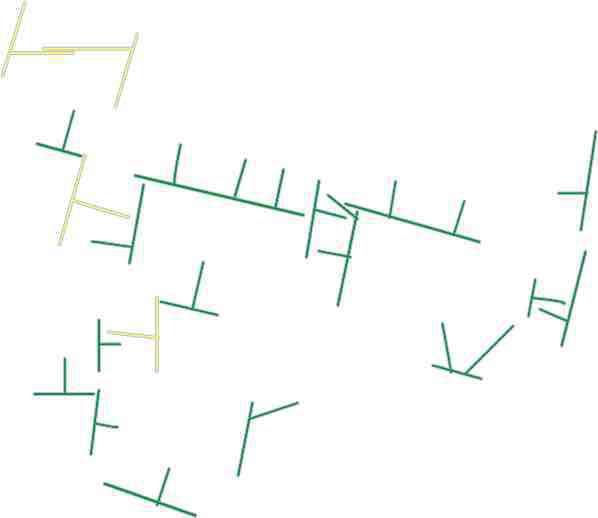

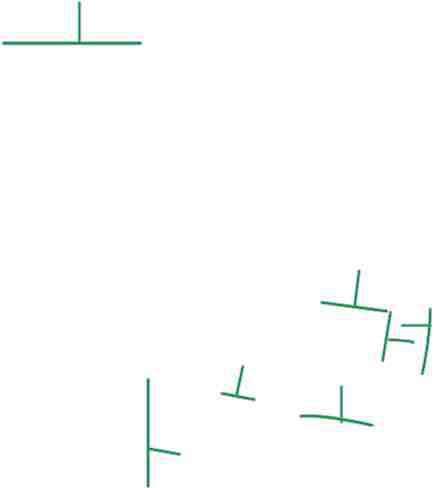

①建物構造別配置・街区不燃化率・道路延焼図

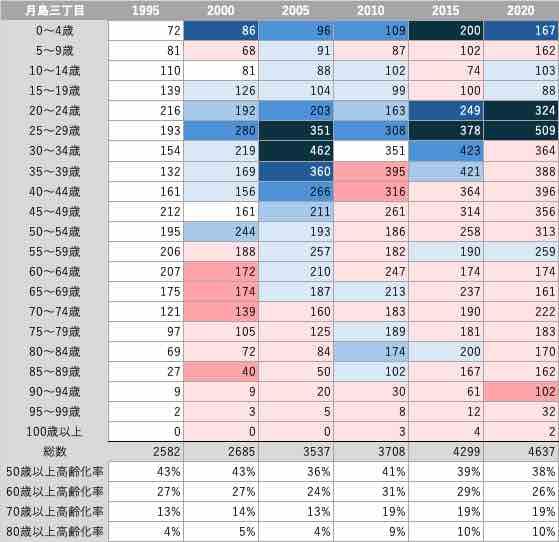

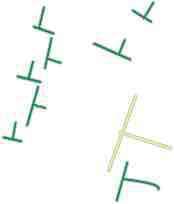

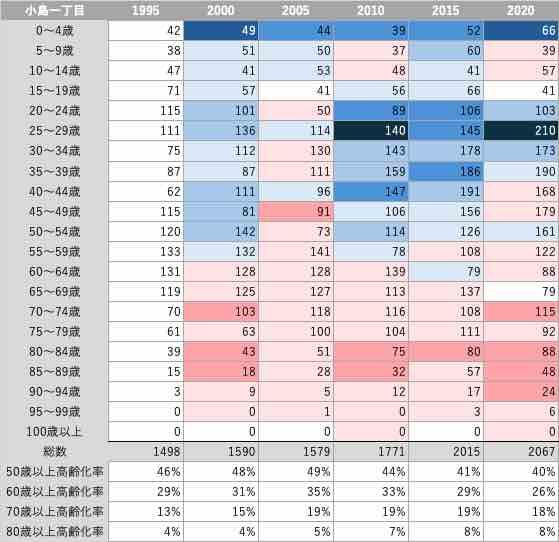

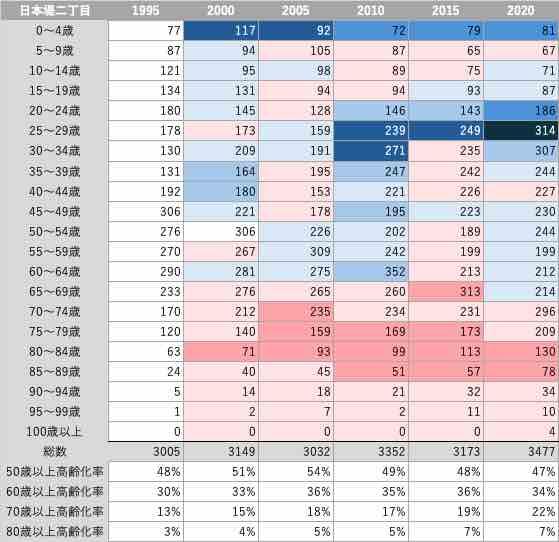

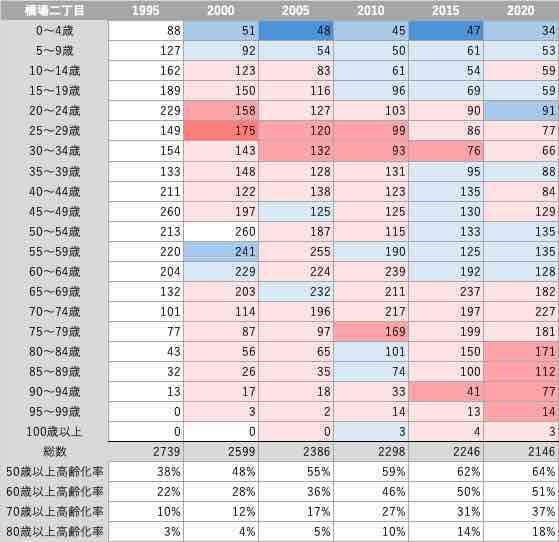

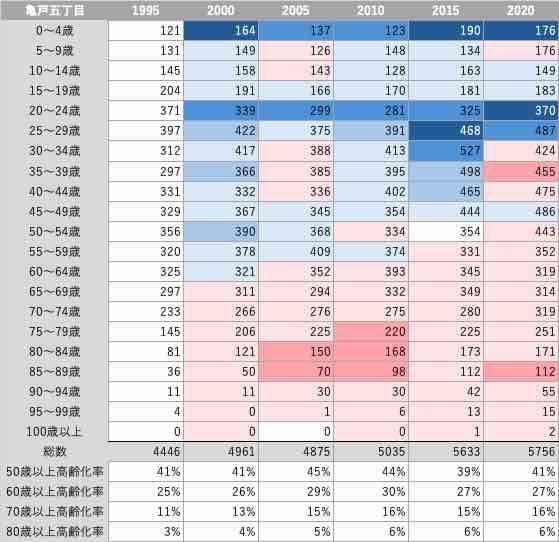

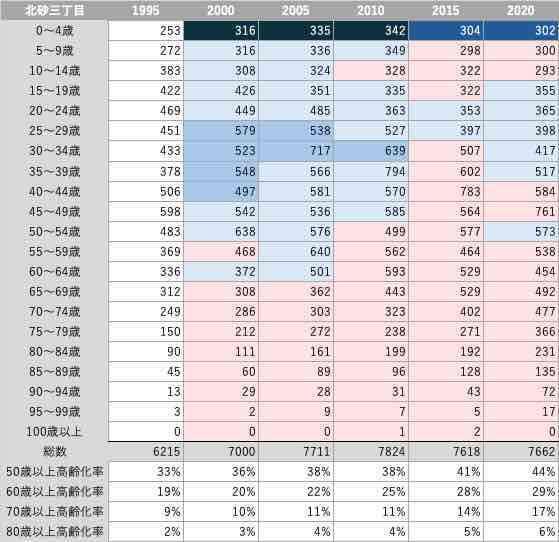

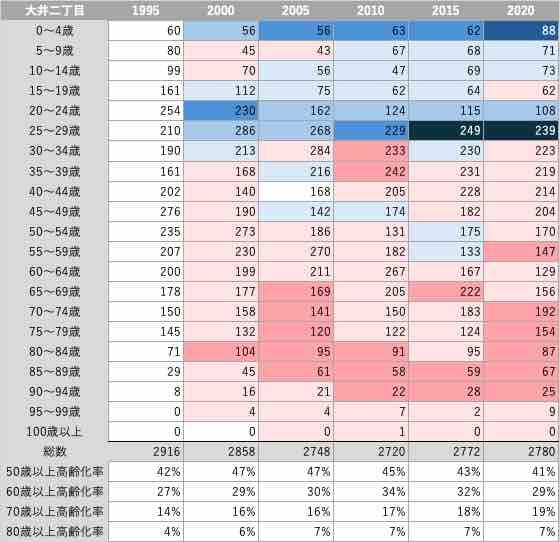

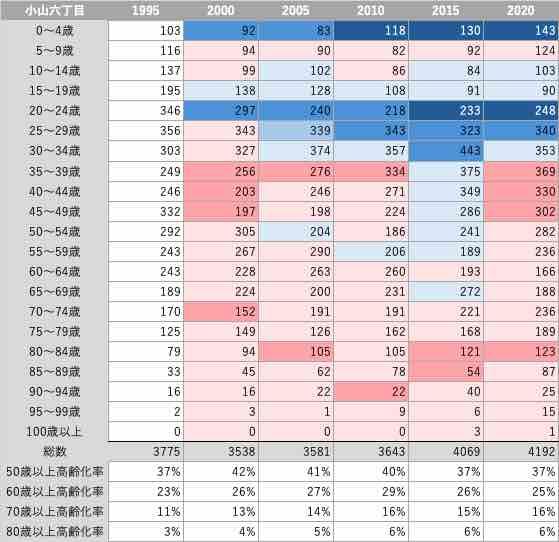

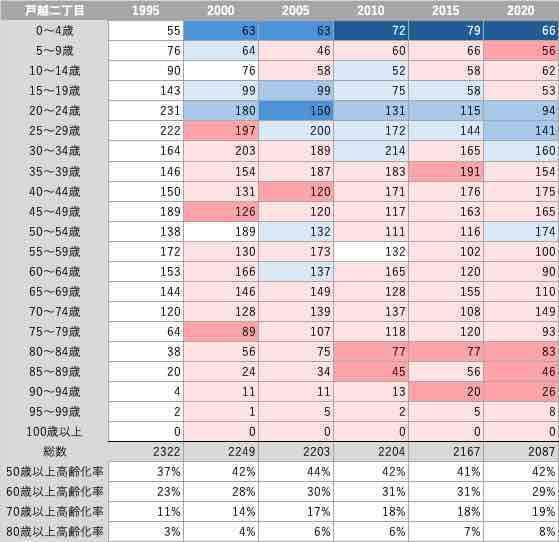

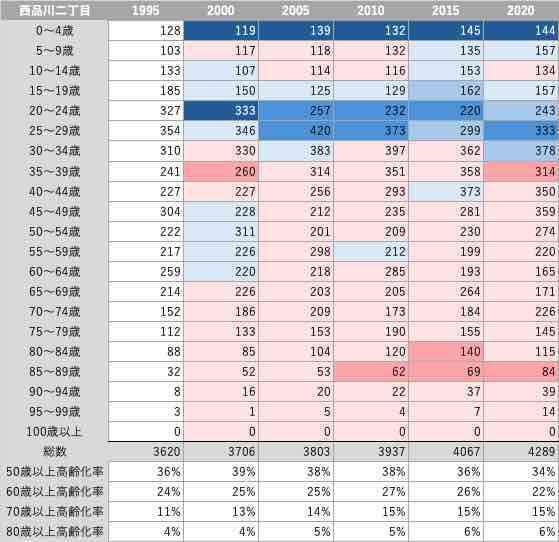

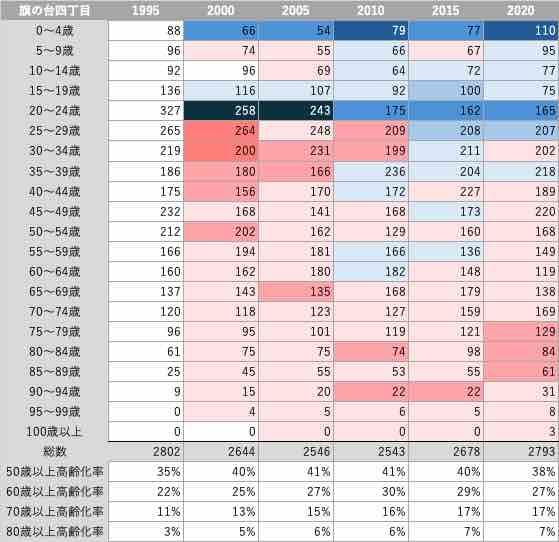

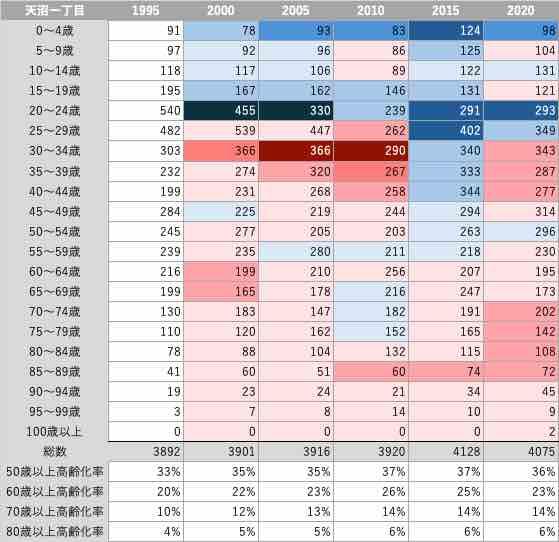

②人口コーホート

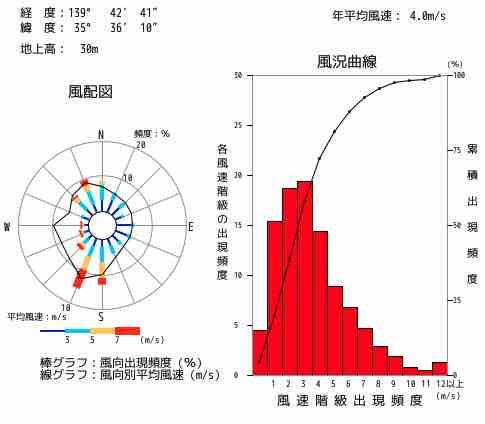

③街区建蔽率・防災計画・道路幅員・ストリートビュー位置図 ④風配置図(ウィンドローズ)

⑤Googleストリートビュー

⑥航空写真

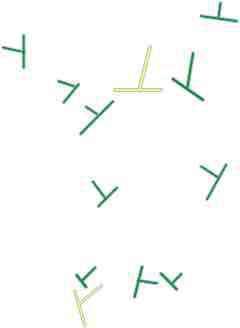

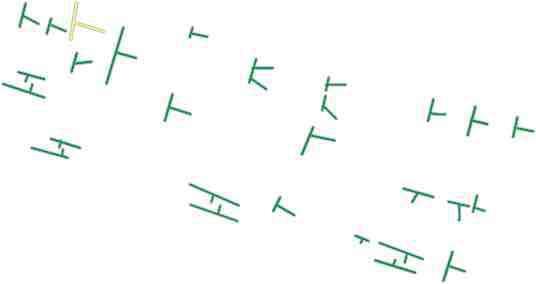

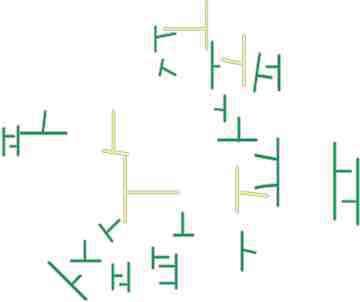

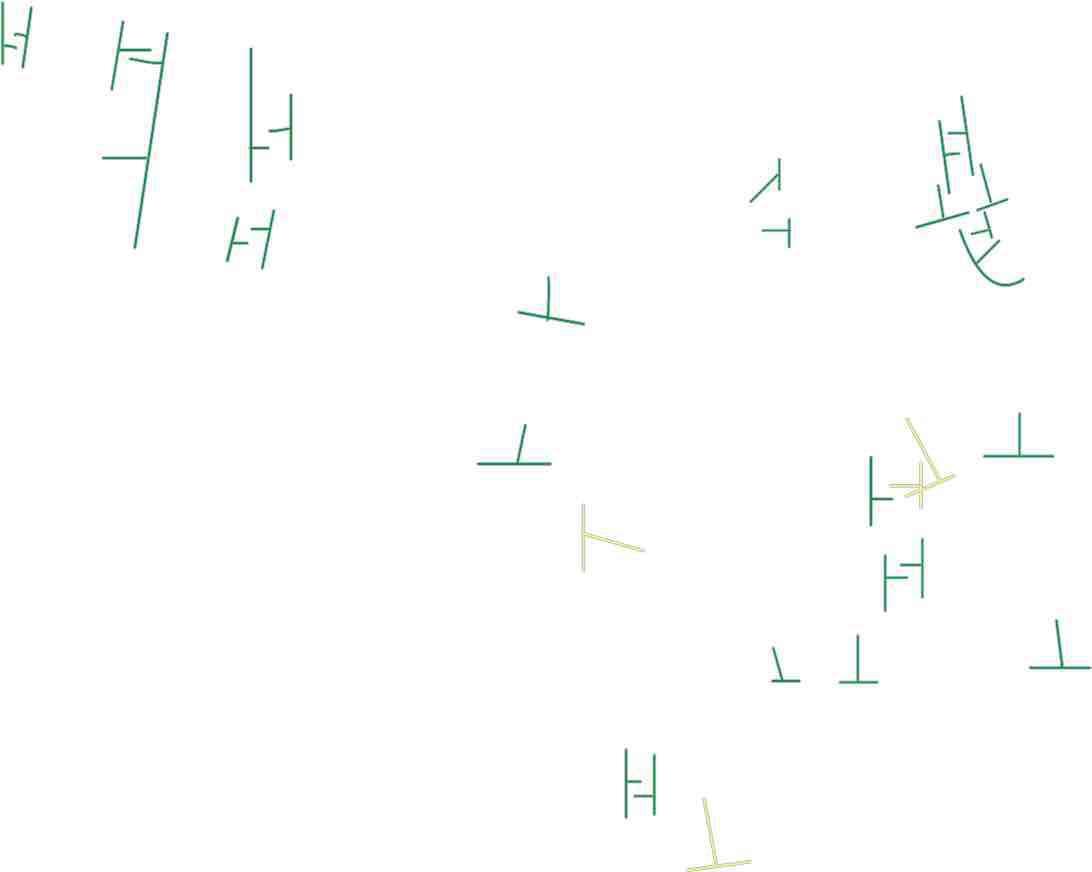

①建物構造別配置・街区不燃化率・道路延焼図

DSのメインとなる図となるが、建物に構造別に色分けし、街区に10階級ごとに街 区不燃化率を色分けした配置図である。建物構造は木造建築物は赤色、防火建築物はピ ンク、準耐火建築物は水色、耐火建築物は青色とし、東京都都市整備局の2021年(令 和3年)度土地利用現況調査をもとにQGISで作成した(fig4-8図中①)。街区不燃化率 は10階級ごとに評価し、色が黒・赤色ほど不燃化率が低く、青色ほど不燃化率が高い ことを示している。さらにやけどまりに大きく関わる建物が建っていない土地をその土 地利用別に色分けした。水色が水面、河川、水路等、グレーがコインP等の屋外利用地 や仮設建築物、未利用地等、黄緑色が公園、運動場、墓地、公共地等のオープンスペー ス、小狐色が田、畑、樹園地、採草遊牧地等、緑が原野や森林を表している。さらにそ の配置図上に神戸市の延焼動態図の延焼の法則と実験と同様の延焼延焼動態が発生する 可能性のある建物と道路を緑・黄色の記号で記入した。なお再現性のために、次頁の法 則性を定め、それに則り記入を行った。

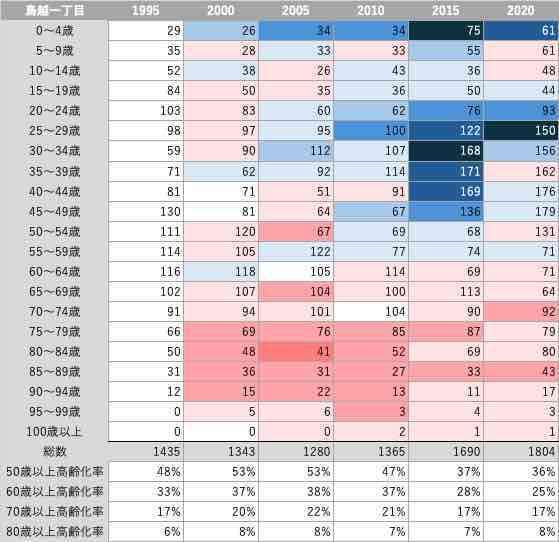

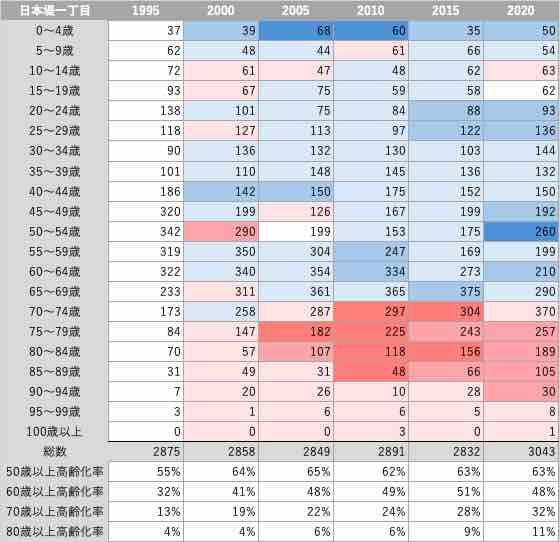

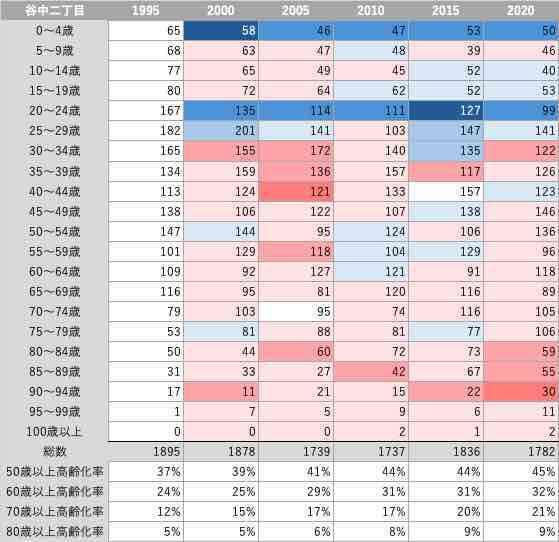

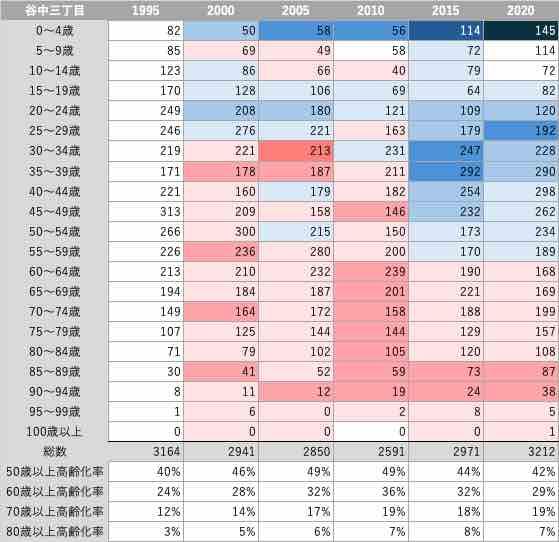

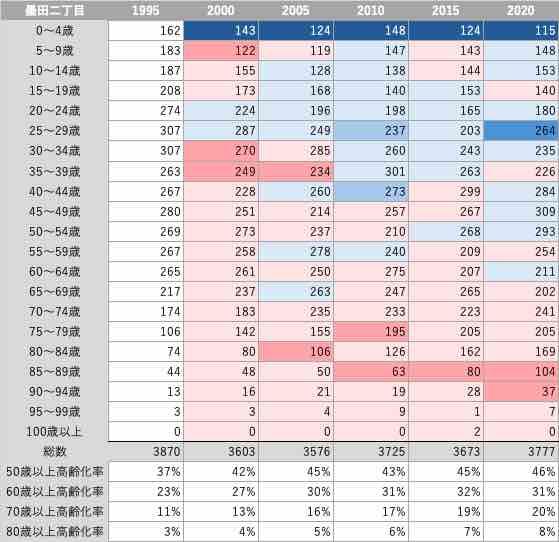

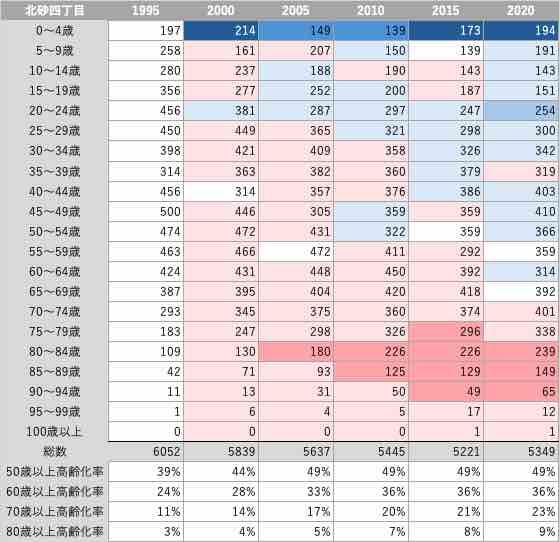

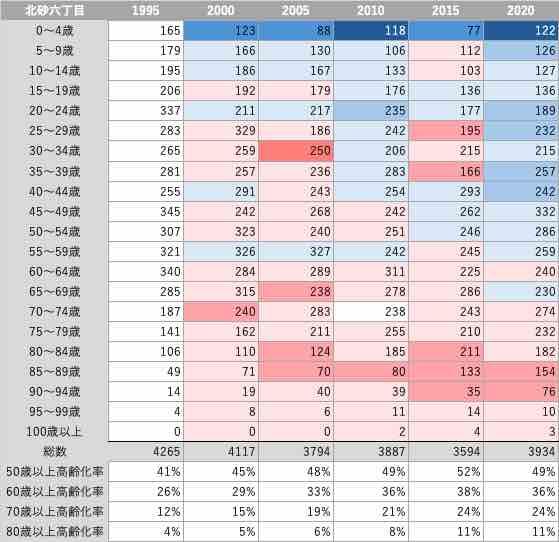

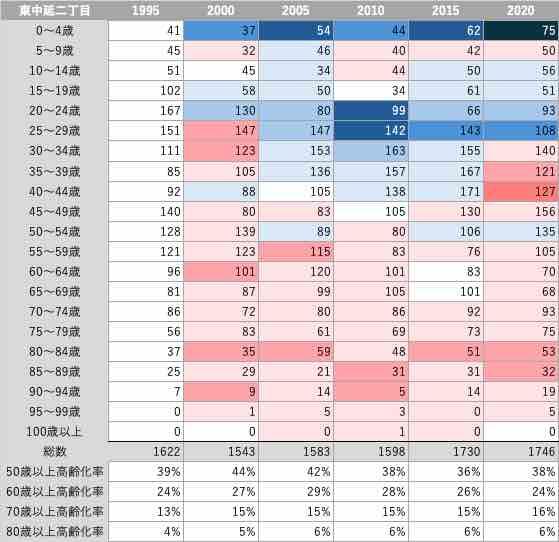

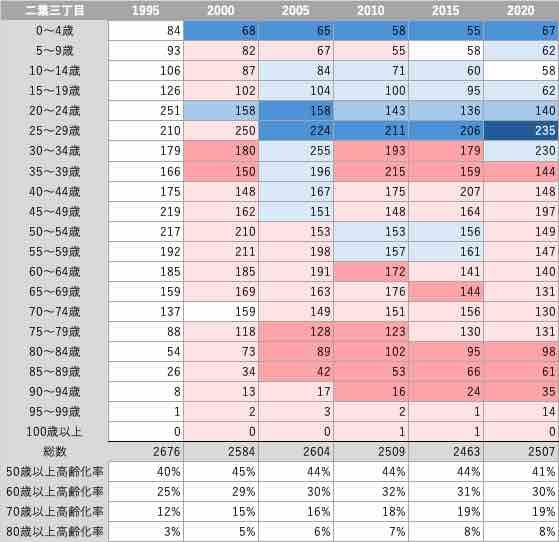

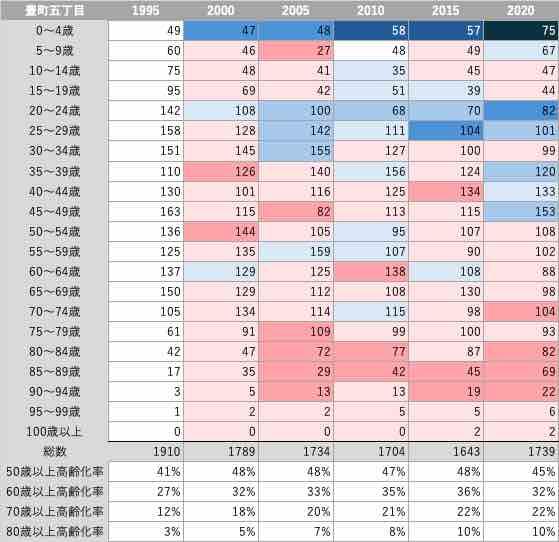

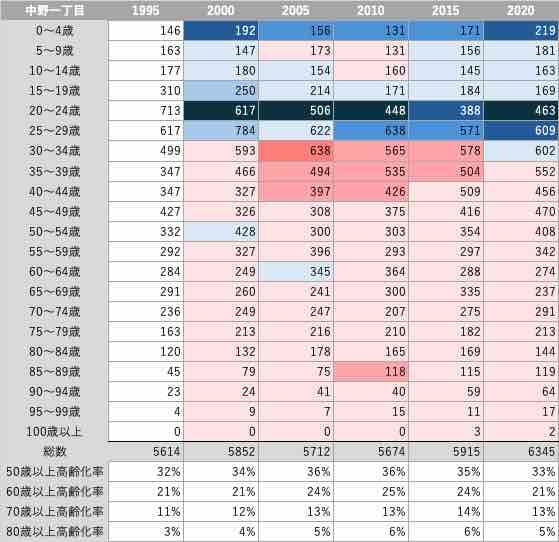

②人口コーホート

2000~2020年に5回行われた総務省の国勢調査をもとに人口コーホートを作成し た(fig4-8図中②)。当該町丁目における5歳階級ごとに5年ごとの人口数を表で表し たものである。さらに5年間の人口の増減率を色で表した。増減率は以下の式で算出し た。

5年間増減率=

当該年の人口数- 5年前の人口数 5年前の人口数

当該年の5歳階級ごとの人口に対し、5年間で何人の人口がそれぞれ増減したかをその 割合で色分けしている。色が茶・赤色ほどその年におけるそれぞれの人口階級において、 5年間で多く人口が転出・死亡しており、色が青色ほど5年間で多くの人が転入・出生(0 ~4歳)していることを表している。また下段にはその年における50歳以上、60歳以 上、70歳以上、80歳以上のそれぞれの人口割合を算出しており、高齢化の推移を見る ことができる。

③街区建蔽率・防災計画・道路幅員・ストリートビュー位置図 当該街区におけ建物の密集度合いを表すものとして街区に街区建蔽率を10階級ごと に色分けした(fig4-8図中③)。色が黒・赤色ほど街区建蔽率が高く、青色ほど低い。さ らに東京都による防災計画を配置図上に表した。縞々のハッチがかかったエリアは準防 火地域、メッシュ状のハッチがかかったエリアは防火地域を示す。また道路幅員を道路 に色分けして示した。黄色が幅員3m未満道路、緑色が3~5.5m道路、水色が5.5~ 13m道路、青色が13m以上の道路を示す。⑤のGoogleストリートビューを示す位置 も配置図状に矢印で示している。

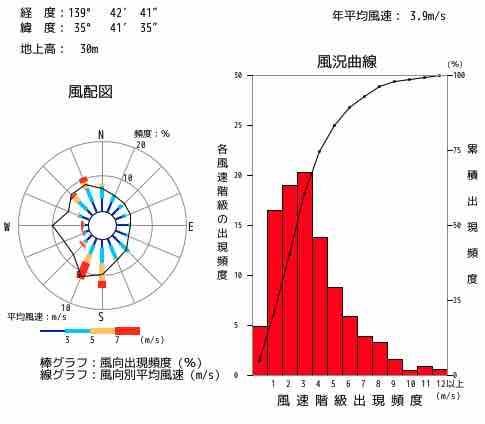

④風配置図(ウィンドローズ)

市街地の延焼要因に大きく関わる風向きだが、国立研究開発法人新エネルギー・産業 技術総合開発機構(NEDO)によって全国の局所風配置図(ウィンドローズ)が公表され ている(fig4-9)。NEDOによる風配置図は年間の各方位の風向きおよび風速の頻度を表 している。各場所の1年間における最も頻出する風向きとその平均風速を階級別に知る ことができる。当該町丁目における風配置図をNEDOより取得し掲載した(fig4-8図中 ④)。

⑤Googleストリートビュー

当該町丁目における市街地の様子を表したGoogleストリートビューを2箇所掲載し た(fig4-8図中⑤)。ストリートビューの位置は③街区建蔽率・防災計画・道路幅員・ス トリートビュー位置図にそれぞれ2色に色分けしてその向きを矢印で示した。

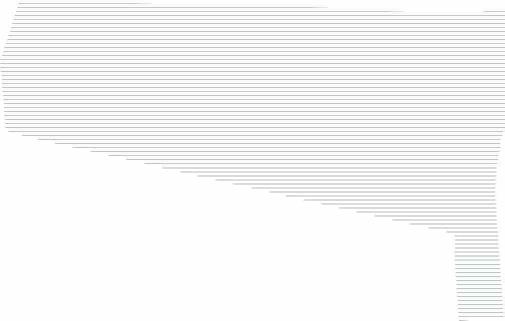

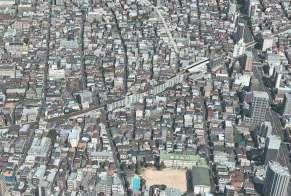

⑥航空写真

当該町丁目の航空写真(俯瞰)を①建物構造別配置・街区不燃化率・道路延焼図の向 きに合わせて掲載した(fig4-8図中⑥)。

参考文献

(2)令和3年度東京都市整備局土地利用現況調査をもとに筆者がQGISで作成 (3)平成7、12、17、22、27、令和2年総務省国勢調査をもとに筆者がExcelで作成 (4)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) (5)Googleストリートビュー (6)Appleマップ

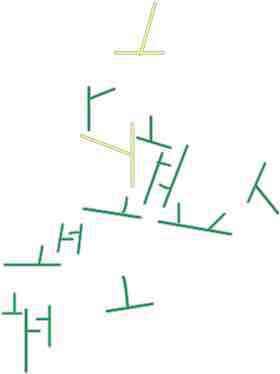

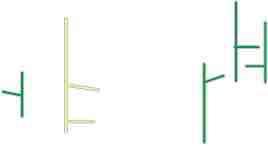

道路延焼記号の記入法

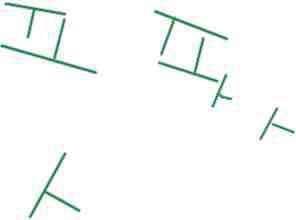

●ケースA(風下)

風下

●ケースB(風横)

準耐火建築物 耐火建築物

延焼原因建物線 (防火・木造建築物)

延焼方向線

道路延焼の原因と考えられる建物を線(延焼原因 建物線)で引き、道路延焼の恐れのある風下に延 焼方向線を引く

延焼方向に(準)耐火建築物がある場合やけどま りに効果があると考えられるので、それらを避 けて延焼方向線を記入

空地等の建物が建っていない土地もやけどまり に効果があると考えられるので、それらを避け て延焼原因建物線・延焼方向線を記入

(準)耐火建築物を避けて延長建物原因線・延焼 方向線を記入

燃焼街区の道路沿いに耐火建築物がある場合、 延焼原因となる建物のみ記入する。ただしケー スCに該当する場合はそちらを記入

●ケースC(歯抜(準)耐火・風下)

横風の場合、延焼可能性のある道路(8m未満道路) に延焼方向線を引く。どちらの街区にも延焼原因 建物がある場合、両方向の延焼方向線を記入する。

燃焼街区または類焼街区に(準)耐火建築物があ る場合、それらを避けて延焼原因建物線・延焼 方向線を記入

空地がある場合の同様それを避けて延焼原因建 物線・延焼方向線を記入 (準)耐火建築物を避けて延焼原因建物線・延焼 方向線を記入。ただし左街区が燃焼街区の場合 でケースDに該当する場合はそちらを記入

道路沿いが完全(準)耐火建築物が建ち並んでい

●ケースD(歯抜(準)耐火・風横)

歯抜(準)耐火建築物ライン

2列以上の防火・木造建築物

道路沿いの(準)耐火建築物が歯抜になっている場合かつ、歯抜け(準)耐火建築物ライン後方に2列以上防火・木造建築物が存在する場合、実験❷ と同様の延焼が発生するとみなし、(準)耐火建築物の間を縫うように延焼方向線を記入。また延焼原因建物線は歯抜(準)耐火建築物ラインの1列後 方の建物とする。また耐火建築物によって本来延焼しなかったはずの道路幅を延焼すると考え、Max11m道路を対象とする。

2列以上の防火・木造建築物

歯抜(準)耐火建築物ライン

風横方向も同様歯抜(準)耐火建築物の間を縫うように延焼方向線を記入する。歯抜ラインが類焼街区の場合、延焼街区はケースBと同様の方法で記 入する。

延焼方向に1連に耐火建築物が並んでいる場合、やけどまると考えられるので、延焼方向線は記入しな い 歯抜(準)耐火建築物ラインの先に一連に(準)耐火建築物が建ち並んでいる場合、そこの箇所は延焼方 向線を禁輸しない。

①建物構造別配置・街区不燃化率・道路延焼図の道路延焼図の記号記入法則 ①建物構造別配置・街区不燃化率・道路延焼図における道路延焼の記号とその記入法 則について言及する。再現性のために左の記入方法を定めた。これらは神戸市の延焼動 態図や燃焼実験を通して得られた知見をもとに、実際の木密における道路延焼の可能性 のある箇所を記号で記入した。ケースA・B(緑色の記号)は神戸市の延焼動態図分析よ り、ケースC・D(黄色の記号)は燃焼実験の知見をもとに定めた。ケースA・Cは図中 の風配置図の場合、風下方向における道路延焼可能性を示しており、ケースB・Dは図 中の風配置図の場合、風横方向における道路延焼可能性を示している。