2024 年度 芝浦工業大学大学院

士 論 文

題目:都市火災における耐火建築物が木造建築物に及ぼす延焼動態に関する

研究

都内木造密集市街地を対象として

専 攻 理工学研究科(修士課程)建築学専攻

学籍番号 MJ23016

ふりがな いわさき わたる

氏 名 岩﨑 航

指導教員 西沢 大良

序章:本研究について

0.1 研究背景

0.2 研究目的

0.3 論文構成

第1章:都市火災に関する既往研究

1.1 都市火災の延焼を定量的な式で評価する研究(都市火災の延焼メカニズム)

1.2 都市火災のやけどまりに関する研究

1.3 火災旋風

1.4 小結(既往研究と本研究の立場)

第2章:阪神・淡路大震災の延焼動態図の分析

2.1 阪神・淡路大震災の神戸市における延焼動態の分析と都市火災の特徴

2.2 神戸市の11のエリアの道路延焼・やけどまりの共通要因(延焼の法則性)

2.3 耐火建築物が木造建築物に及ぼす延焼動態に関する仮説

2.4 小結(本論文の仮説)

第3章:縮小模型による燃焼実験

3.1 実験編について

3.2 実験❶(初期火災における耐火建築物が木造建築物に及ぼす延焼動態)

3.3 実験❷(同時延焼時における耐火建築物が木造建築物に及ぼす延焼動態)

3.4 実験❸(高層建築物が及ぼす延焼動態)

3.5 実験❹(実際の市街地を再現した燃焼実験)

3.6 小結

第4章:東京都における木密

4.1 東京都の木密のL・M・S・XSスケールの横断

4.2 東京都の木密の定義

4.3 東京都の木密の対策

4.4 東京都における木密の分布(Lスケール)

4.5 木密の形成時期別の特徴(Mスケール)

5.1 対象敷地(Sスケール)

5.2 設計提案(XSスケール)

第5章:都市火災に有効的な設計提案 終章

6.1 総括

6.2 課題と展望

6.3 参考文献

0.1 研究背景 0.2 研究目的 0.3 論文構成

0.1 研究背景

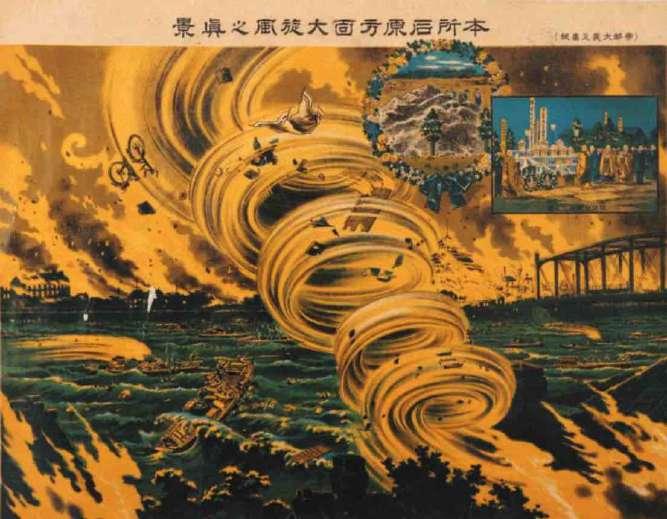

fig0-1:陸軍被服廠跡広場で発生した火災旋風によって巻き上げられる人や家具(出典:(1))

fig0-2:東京理科大学創域理工学研究科 桑名徳一教授による火災旋風の実験 ビルに見立てた高い板の壁を入角に配置 上昇気流とともに入角の壁にそって風が回転することで火柱が渦を撒き始める(出典:(2))

日本は戦後、都市の近代化とともに建築の不燃化がなされてきたが、東京都によると 現在東京23区内には延7,686ha(2021年現在)に及ぶ木造密集市街地(以下木密と呼ぶ, 東京都における木密の定義は4.2にて紹介)が現存している。

関東大震災では火災を逃れ陸軍被服廠跡の広場に避難してきた4万人の人々が、炎の 竜巻「火災旋風」に巻き上げられ多くが焼死した。家から持ち出した家財道具や大八車 に引火し、強風に煽られた火柱が渦を巻き、火災旋風を引き起こしたとされる(fig0-1) 火災旋風は高さ50m~200mに達したという証言がある。また2015年に起きた糸魚 川市大火では、強風に煽られた燃焼建物が「飛び火」を起こし、想定外に延焼を拡大さ せた。飛び火は主に防火建築で発生したが、防火建築は躯体が燃えにくい仕上げがなさ れているため、室内がいわゆる「ドラム缶状態」となり、激しい上昇気流を起こした。 結果、家屋の中の建材や家具が爆発するかのように屋根を突き抜け、火種をあらゆる方 向に飛ばした。横方向に延焼すると思われていた都市火災だが、糸魚川の大火によって 上からの炎の脅威を知らしめたのである。同様の飛び火は1995年に発生した阪神・淡 路大震災でも起きたとされている。このようにして「都市火災」は自然現象であるがゆ えに予測が困難で、いざ自然災害が起きないとその観察が不可能であり、またその再現 性は実際の都市を燃やすわけにはいかなく、都市火災のの仕組み・実態は未だ未解明の 現象である。

東京理科大学大創域理工学研究科の桑名徳一教授が、都心の高層ビルによる「火災旋 風」のメカニズムについて研究を行っている。建物が燃焼すると熱せられた空気が上昇 気流を引き起こすが、その空気の流れによって激しい火柱を伴い、さらに火柱が横風に 煽られると炎が竜巻のように渦を巻き始める現象を火災旋風という。同教授は高い板を 入角に配置し、高いビルの入角に囲まれながら炎上する状況を再現した実験を行って いる(fig0-2)。桑名教授によるとその横風を生み出す要因がビル風だとし、ビルによっ て火災旋風が引き起こされる可能性を指摘している。火災旋風は通常の炎よりも非常に 高温であるという(その中心温度は約1000℃)。耐火建築物にはコンクリートが使われ るがその融点は1100℃であり、とても危険な現象である。さらに関東大震災では高さ 100mの火災旋風の証言もあり、その後の実証実験等でその火災旋風の高さが実証され ている。

参考文献

(1)東京都復興記念館資料 (2)関西テレビ,カンテレNEWS, 2023年1月24日

0.2 研究目的

既往研究で都市火災の延焼に関して様々な研究がなされてきた。実大の家屋の燃焼実 験や、実際の都市火災の延焼事例を通して定量的に延焼を予測する延焼式が開発され、 近年はそれらの膨大な式を同時に計算処理し、時系列でビジュアル化したコンピュー ターシュミレーションが東京消防庁によって開発された。パソコンの画面上で都市火 災の延焼が再現可能となり、行政の防災シュミレーションなどに役立てられている。 1968年都市計画法以来、道路沿いの建物不燃化や道路拡幅整備、建築単体の耐火性能 に関する技術の向上がなされてきた。都市の大火発生・被害拡大リスクは都市の近代化 に伴い大きく低減していると言える。

しかし実際の都市は木造建築物と耐火建築物が混在している。従来の研究では、木造 (防火)建築物が主な延焼の原因であり、それを(準)耐火建築物で防ぐという思想が常 にある。確かに耐火建築のコンクリート(RC)の融点は1100℃と火に強く、その耐火性 能は高いが、都市火災という都市スケールで考えた場合、その燃焼時差による耐火建築 物の壁面の焼け残りが、燃焼の際に発生する激しい上昇気流の隙間風を強め、むしろ耐 火建築物が木造建築物の燃焼を助長してしまうのではないかという仮説が、東京23区 の木密の「構造別配置図」と「阪神・淡路大震災の延焼動態図」を分析しているうちに 浮上した。すなわち耐火建築物が木造建築物の延焼に対してむして悪影響を及ぼしてい るのではないかというのが、本論文の立場である。

基本的に都市の不燃化は民間の開発力に依存しているがえに、不燃化が早い木密もあ ればゆったり更新される木密もある。それゆえに当初の建設省(現国土交通省)が想定 した道路沿いの不燃化(延焼遮断帯)が完備されているとは限らず、木造と耐火建築物 が混在した都市において大規模な大火が起きた事例は数少ない。本研究では来る首都直 下型地震に対して、未だ直面したことのない耐火建築物が木造建築物に及ぼす延焼のメ カニズムを検証しようとするものである。そして最終的に都市火災の被害縮小に有効的 な新たな建築物の設計提案を行うことを目的としている。

0.3 論文構成

論文は序章と前段調査編(第1章)、調査編(第2章)、実験編(第3章)、データシー ト編(第4章)、設計編(第5章)、終章から構成される。第1章の前段調査編において は既往研究において判明している都市火災の延焼メカニズムについて紹介を行い、既往 研究と本研究の立場・目的を確認する。第2章の調査編では実際の阪神・淡路大震災の 「延焼動態図」の分析をもとに、新たな都市火災の仮説を示す。第3章の実験編では第 2章で立てた仮説をもとにそれを実証する実験を行う。第4章のデータシート編では第 3章の実験と同様の都市火災の現象が起こる恐れのある、実際の都内の木密を町丁目ご とにデータシートとしてまとめる。そして第5章ではそれまでの成果をもとに都市火災 の減災にとって最も有効的な設計提案を行う。

第1章:都市火災に関する既往研究

1.1 都市火災の延焼を定量的な式で評価する研究(都市火災の燃焼メカニズム)

1.2 都市火災のやけどまりに関する研究

1.3 火災旋風

1.4 小結(既往研究と本研究の立場)

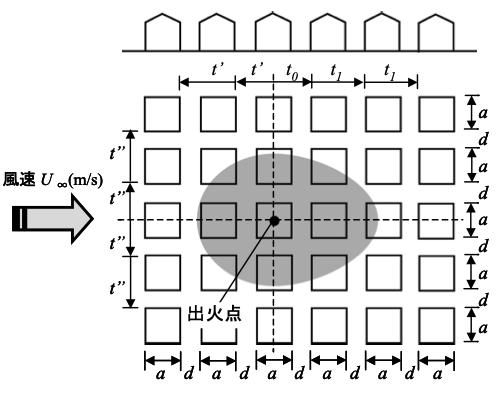

fig-1-1浜田の延焼式における市街地の概念(出典:(1))

fig-1-2浜田の延焼式(出典:(1))

V(dt) 1 V (dt) 2

1.1 都市火災の延焼動態を定量的な式で評価する研究(都市火災の延焼メカニズム)

本章では都市火災に関する既往研究の紹介を行い、本研究の研究意義を明確にする ことを目的とする。都市火災に関する研究は建設省による『建設省総合技術開発プロジェ クト[都市防火対策手法の開発]』がある。過去の大火や実大の燃焼実験を通じて都市 火災の延焼動態を定量的な式で評価し延焼を予測する延焼式の開発や、縮小模型や実大 の遮蔽物(耐火建築、土木構造物、塀、植栽)を用いた火炎の遮断効果や道路、空地等 のやけどまり効果に関する研究が行われた。それに基づき国土交通省、東京消防庁、各 大学による研究も行われている。本項ではまず今までに開発された主な延焼式について 紹介を行う。

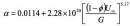

市街地の延焼を最初に定量的に評価を行ったのが浜田による延焼式である。浜田は過 去の火災事例の分析と実大火災実験の結果から、浜田の延焼式は同じ建物が規則的に格 子状に並んだ木造の建物が市街地(fig1-1)を想定し、過去の火災事例の分析と実大火災 の実験結果から風下、風上、風横のそれぞれ4方向の延焼式を開発した(fig1-2)。

浜田による延焼式は、市街地の建物が格子状に規則的に並んだモデルを想定したもの で、風下、風上、風横の1次元的なの延焼速度しか計算できなかった。そこで藤田によ る延焼速度式では、等時延焼ラインの概念(fig1-3)を導入することで、比較的不均質な 市街地の、x,y 平面上における2次元的な延焼の拡大予測を行うことを可能とした。藤 田は浜田における均質な市街地における等時延焼ラインが楕円形となるという知見をも とにし、その延焼ラインの形状の方程式を導いた。ある時刻 t における等時延焼ライン を f(x, y, t)=0と表し、曲線上の点 A (i=1 N) を中心としてそこから微少時間 ∆t の間に拡 大すると、時刻 t+Δ t における延焼ライン f(x, y, t+∆t)=0は、N 個の点の包絡線として 表される(点線)。この時時刻 t の点 A から t時間後の点と延焼ラインが交わる点を A とすると、限界延焼距離が A から B に移った考えられる。藤田は均質な市街地におけ る当時延焼ラインが楕円形になるとの経験的な知見をもとに、延焼ラインの方程式を次 のように解いた。時刻 t における風下・風上方向の速度を V 、風横方向の速度を V 、微 小時間(dt)に進んだ x,y 方向それぞれの距離を dx,dy とすると

風横 風下 = 2 1 1 2

fig-1-3 藤田の延焼モデル(出典:(1))

V (t)cosθ(dt)=dx …① V (t)sinθ(dt)=dy …② ①,②より

dx dy V (t)・cosθ V (t)・sinθ

1 2

参考文献

(1)桶元圭佑「都市火災の物理的延焼性状予測モデルの開発」2005,京都大学博士論文

藤田によるモデルは、建設省による技術開発プロジェクト「都火対策手法の開発』[8] でシュミレーションの結果、不均質な市街地における平均的な延焼速度を字式より計算 できるとしている。

V=2.385-4.795F+0.2022U F=R0+(1-R0)c`

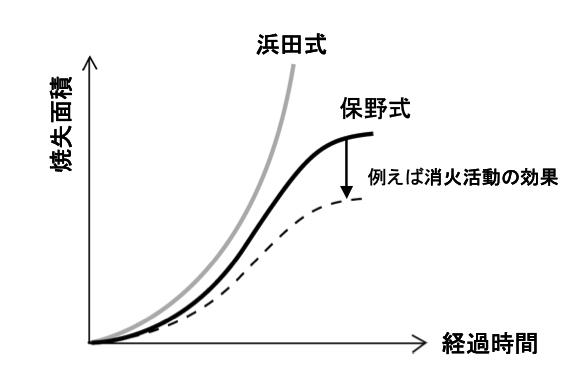

1976年(昭和51年)の酒田大火の検証や、実大火災実験を通じ浜田の延焼式が出火 1時間程度の範囲では、延焼速度が早すぎて現実と適合しないことが次第に明らかに なった。また浜田の延焼式では広幅員道路の整備や消化活動による延焼抑止効果を計算 に反映させることが難しかった。そこで保野らは延焼ラインをロジスティック曲線で近 似する式が定着させた。火災の空間的な拡大を追跡するのではなく、より広範囲な火災 被害を想定した消失面積Aを、出火からの時刻tを変数としたロジスティック曲線によ り近似している。

G

A(t)=

1+exp[-α(t-β)] 保野らは木造トタン葺板張り平屋4棟の実大燃焼実験の結果から以下の定数を導いた。

α=0.150 β=19.5

さらに①式を地震火災に適応させるために、阪神・淡路大震災の火災被害に適応した結 果得られた係数を以下の式とした(fig1-4)。

G` G`

A(t)= -

1+exp[-α(t-β)] 1+exp(α・β)

fig-1-4 藤田の延焼モデル(出典:(1)) ∞

(φは地震による建物の倒壊率、U は風速である。)

参考文献

(1)桶元圭佑「都市火災の物理的延焼性状予測モデルの開発」2005,京都大学博士論文

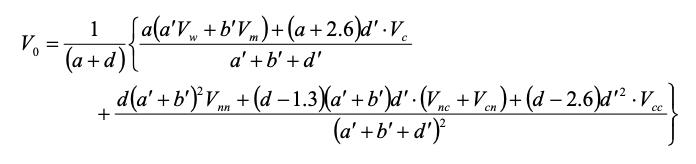

これまでの延焼式は、いずれも大火が頻発していた当時のデータからモデル係数を決 定していた。しかし以降の市街地における建築基準の強化や各種火災対策が施されたこ とで市街地の防火性能が向上し、こうした延焼速度式による予測と実際との乖離が生じ 始めていた。こうした背景の中で東京消防庁では発生頻度が低いために利用可能なデー タが少なくならざるを得ない大規模火災ではなく、平常時の火災事例から得られる延焼 性状を分析することにより、次に示す延焼速度式を提案している。

(U は市街地の風速、 h は湿度、 c`は耐火建築物の比率、 a は建物の代表長さ、 d は燐棟間隔、 a` は木造建築物の比率、b`は防火建築物の比率、V は燐棟へ燃え移る延焼速度、V は木 造建築物内の延焼速度(52.1m/h)、V は防火建築物内の延焼速度(42.8m/h)である。③ 式は基準延焼速度 V を建物内延焼速度の平均値を燐棟へ燃え移る延焼速度の加重平均と して計算を行っている。ただし、東京消防庁による式は参考事例が個々の火災事例のた め、都市火災においてはこのモデルの適応範囲は出火から60分までとされる。 それからいくつかの修正を行い、上記モデルは地震によって家屋が倒壊した場合の火災 拡大速度の予測が可能な形式へと拡張されている。

d w m 0 c nn cn cc

ここで d`は全壊建物の比率、V は全壊建物内の延焼速度、V は木造・防火建築物の間 での延焼速度、V は全壊建物から木造・防火造建築物への延焼速度、V は全壊建物間の 延焼速度である。さらに④式を用いて風速、建蔽率、地震による建物被害の程度などの パラメーターを変えた計算を行った結果、出火からの時刻tにおける延焼速度を次のよ うに一般化している。

(Vfは延焼範囲が拡大した後の延焼速度であり、風速、建蔽率、地震時の地表面加速度 などの関数として表される。なお従来のモデルでは適応時間が出火から60分となって いただ、上式ではそれ以降の火災においても適応されるとされる。

以上が主な延焼式である。延焼式において耐火建築物は延焼速度の値にマイナスに見 積もられている。それは耐火建築物が不燃建物であり、延焼速度を遅めるとされている からである。次項では都市火災におけるやけどまりに関する研究を紹介する。

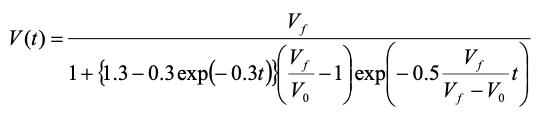

fig1-5:遮蔽物による熱気流遮断効果に関する実験(出典:(2)) fig1-6:実験3・4の高さ2.4mにおける温度測定(出典:(2))

fig1-7:高架構造物による延焼遮断効果に関する実験(出典(2))

1.2 都市火災のやけどまりに関する研究

都市火災のやけどまり(消化活動等の人為的な要因は含まない)に関する既往研究に ついて紹介する。建物同士が延焼する要因は、輻射熱、接炎、熱旋風、火の粉飛散によ る着火、飛び火であるが、都市火災において、耐火建築物等の融点の高い建築躯体と幅 員道路や空地による燐棟距離の確保が延焼経路の遮断に大きく貢献している。

都市火災に関して総合的な研究を行ってきなのが、1977年(昭和52年)から5年間 かけて実施された建設省による『建設省総合技術開発プロジェクト「都市防火対策手法 の開発」』において行われた研究である。同研究では、市街地の延焼拡大を防ぐために、 延焼遮断する遮蔽物(耐火建築、植栽等)や燐棟距離(空地、道路幅員等)の効果に関 する検証を行っている。本項ではその実験を紹介する。

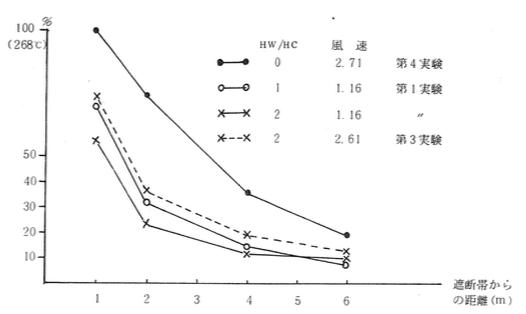

fig1-5はグリフを燃焼させ輻射熱計によって等温線を測定し、遮蔽物による輻射熱の 動態を計測したものである。実験3は遮蔽物がない状態、実験4は遮蔽物ありの状態を 示している。遮蔽物によって熱気流がはね上げられ、地上付近の温度、特に遮断帯近傍 の温度が著しく低下し、遮断効果が認められることがわかる。ただしfig1-6は地上2.4m の温度低下を示したグラフであるが、この高さはすでにどの実験においても遮蔽物によ る遮蔽はされておらず、むしろ遮蔽物によって上空の温度は高くなっていることがわか る。つまり遮蔽物によって上方に熱が向かっていることがわかる。

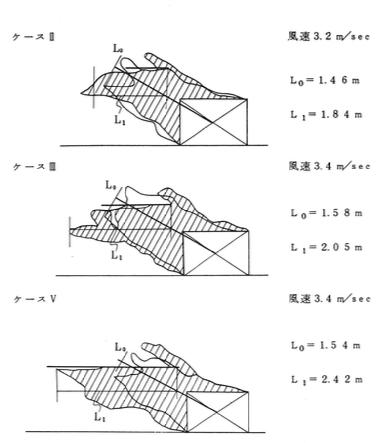

またfig1-7は高架構造物による延焼遮断効果を計る実験である。平板を定位置に起置 き、風速を変化させながら炎の動態を観察している。ハッチの炎は平版のある状態、ハッ チのない炎は平版がない状態を表している。平板有りで風速が小さい時は、平板がない 時に比べ火炎が風上方向に炎上しているが、風速が大きくなる3.2m/sになると平板が ない時に比べ、平板を避けるように火炎がその下を遠くの方に炎上していることがわか る。

参考文献

(2)国土開発技術センター「都市防火対策手法 成果修正版」1983,建設省総合技術開発 プロジェクト

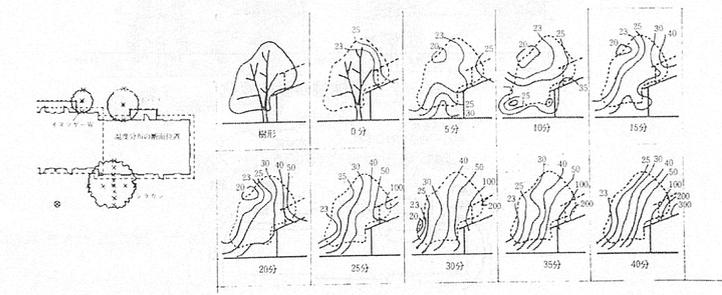

fig1-8:実大家屋の燃焼による樹木の遮断効果(出典:(2))

fig1-9:左:樹木背後の輻射熱 右:樹木帯背後の輻射熱(出典:(2))

fig1-10:樹種ごとの前面・内部・後面のの温度変化(出典:(2))

fig1-11:40分間の樹木の温度分布(出典:(2))

fig1-12:樹木帯の温度変化(出典:(2))

fig1-13:樹木の冷却機能模式図(出典:(2))

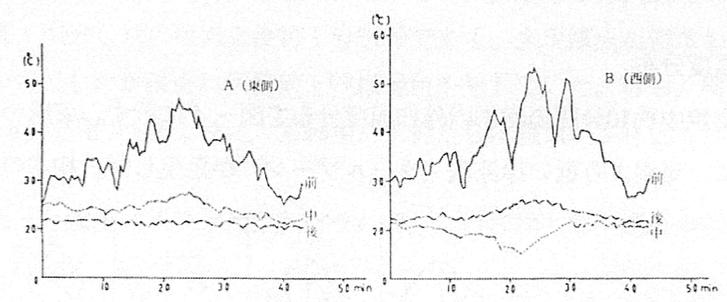

続いて樹木による遮断効果に関する実験を紹介する。

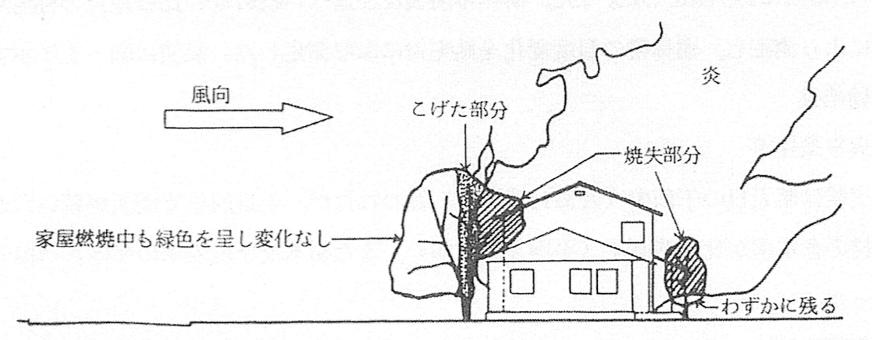

fig1-8は実大の建物を40分間 燃焼させ、その周りに樹木を配置し、樹木の温度変化をアルメルークロメル熱電対によっ て測定し、樹木前後、及び遮蔽物のない比較点の輻射熱を輻射計によって測定し、樹木 帯の温度変化を熱電対によって測定したものである。fig1-9は樹木と樹木帯それぞれの 背後と樹木がない比較点の輻射熱量を表したものである。輻射熱遮断効果は樹木1本の 場合で約20%、樹木帯の場合で90%の遮断効果が認められた。fig1-10は樹木の温度 変化を前面、内部、後面で測ったもので有り、消失するまでは遮断効果があることがわ かった。fig1-11は家屋燃焼中の樹木内外の温度分布を表したものである。樹木による 遮断効果が確認されている。fig1-12は40分間の樹木帯の温度変化を表したものである。

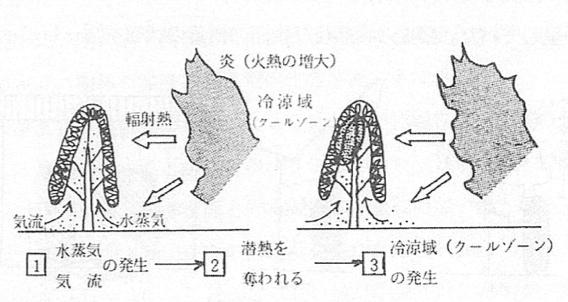

西側の観測点Bでは樹木帯の内部が火熱の増大に伴って温度が低下し、気温より低下 する現象が見られた(クールゾーン)。この現象はfig1-13のように、樹木内部が火熱の 増大に伴って、地表部及び樹枝、樹葉から水蒸気が発生し、樹木周辺から送り込まれる 気流により潜熱を奪われて温度が低下するクールゾーンが派生するとしている。

参考文献

(2)国土開発技術センター「都市防火対策手法 成果修正版」1983,建設省総合技術開発 プロジェクト

fig1-14:樹木の配置(出典:(2))

fig1-15:サワラの樹木引火範囲(出典:(2))

fig1-16:シラカシの樹木引火範囲(出典:(2))

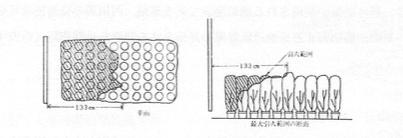

fig1-14は樹木が長時間輻射熱に暴露された後、引火する限界輻射熱度を計る実験で ある。輻射路はシュバンクバーナーを道い、その25cm広報にサワラ、シラカシの鉢植 えを並べ、樹林を想定し燃焼実験を行った。サワラ50分の暴露中に実験開始後5分は 前面にコゲ、7分後には前面枝先より発煙した、30分後には炉面より70cmのところ までコゲがみえた。引火範囲は炉面より85cmの部分であった(fig1-15)。シラカシは 60分の暴露中、開始2分後前列の葉が変色、焦げが顕著となり発煙した。15分後には 前列はほとんどこげ、3列目の上部の葉にもこげが見られた。樹木の引火範囲は炉面よ り最大133cmであった(fig1-16)。

参考文献

(2)国土開発技術センター「都市防火対策手法 成果修正版」1983,建設省総合技術開発 プロジェクト

1.3 火災旋風

fig1-17:東京理科大学創域理工学研究科 桑名徳一教授による火災旋風の実験(再掲) ビルに見立てた高い板の壁を入角に配置 上昇気流とともに入角の壁にそって風が回転することで火柱が渦を撒き始める

0.1でも触れたが、東京理科大学桑名徳一教授が高層ビルの壁面による火災旋風の研 究を行っている。桑名教授は、高層建築物の壁面を見立てた板をL字に(入角)に配置 し、壁面に囲まれた状態で火を着火をさせ火炎の動態を検証する実験を行った。着火し てすぐに激しい火柱が壁面沿いに炎上し、しばらくすると火柱が渦を巻きながら炎上し た。その中心温度は1000℃とされる。桑名教授によるとその横風を生み出す要因がビ ル風だとし、ビルによって火災旋風が引き起こされる可能性を指摘している。火災旋風 は通常の炎よりも非常に高温であるという(その中心温度は約1000℃)。耐火建築物に はコンクリートが使われるがその融点は1100℃であり、とても危険な現象である。さ らに関東大震災では高さ100mの火災旋風の証言もあり、その後の実証実験等でその 火災旋風の高さが実証されている。

参考文献

(2)国土開発技術センター「都市防火対策手法 成果修正版」1983,建設省総合技術開発 プロジェクト

1.4 小結(既往研究と本研究の立場

fig1-17:遮蔽物による火炎の動態概念図

以上主な遮断効果に関する実験を紹介した。1.1の定量的な延焼予測式は耐火建築物 によって延焼速度にマイナスに見積もられることがわかる。延焼予測式は少ない大火の 事例や小規模火災事例を一般化した式であり、複雑な現状の都市状況を全てカバーでき るものではない。1.2の火炎の遮蔽に関する実験は火炎は遮断物を避けるようにして炎 上することがわかる。建設省による実験は想定した都市計画が完備された状態を前提と して実験が行われているが、実際の市街地の建て替えは民間によって行われ、当初想定 した延焼遮断帯が完全に整備されているとは限らない。

耐火建築物や都市計画における延焼遮断帯は、その配置計画によって延焼方向をコン トロールすることが可能だが、見方によっては当初想定外の延焼方向を耐火建築物など の遮蔽物が決定してしまうとも言える。fig1-17はその概念図である。すなわち実際の 市街地に対して行政は規制という手段でコントロールを働いているが、最終的に建物を 更新するのは民間の資本によるものが大部分である。当初の建設省が想定した延焼遮断 帯が完備されていない不完全な場所ではむしろ、その中途半端に不燃化された耐火建築 物(遮蔽物)を避けて火炎が思わぬ方向に延焼してしまうのではないかというのが本研 究の立場である。本研究では木造建築物による延焼メカニズムではなく、耐火建築物が 木造建築物に及ぼす延焼動態に関するメカニズムを実験・実証し、最終的に実際の都市 状況をデータシートとして示し、そのような「想定外の都市計画上のエラー・現状」を 指摘したい次第である。

第2章:阪神・淡路大震災の延焼動態図の分析

2.1 阪神・淡路大震災の神戸市における延焼動態図の分析と都市火災の特徴 2.2 神戸市の11のエリアの道路延焼・やけどまりの共通要因(延焼の法則性) 2.3 耐火建築物が木造建築物に及ぼす延焼動態に関する仮説 2.4 小結(本論文の仮説)

fig2-1神戸市の4区、11のエリアで発生した都市火災(出典:(1))

fig2-1神戸市の4区、11のエリアで発生した都市火災(出典:(2))

前章では都市火災に関する既往研究を紹介した。本章では阪神・淡路大震災の延焼 動態図の分析から得た知見と既往研究では言及されなかった仮説を示し、当初防災計画 では想定していなかった延焼のメカニズムを提唱したい。

1995年に発生した阪神・淡路大震災では3,651人の死者が発生し、その83.3%が建 物倒壊による直接死、15.4%が火災による関連死である。火災死のうちの12.2%(444人) が現場で生き埋めによる焼死・一酸化炭素中毒である。

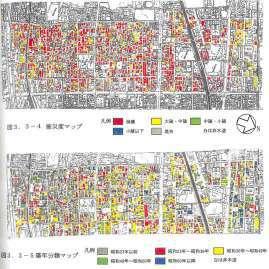

翌年の1996年、神戸市消防局によって当時の神戸市の都市火災の被害状況と延焼動 態図をまとめた『阪神・淡路大震災における火災状況(神戸市域)』が発行された。同 書は神戸市の4区(灘区、神戸区、須磨区、長田区)で発生した11のエリア(fig2-1) の延焼動態図が掲載されている。延焼動態図は各消防署の「火災調査報告書」、住民の 証言、ヘリコプターから撮影したビデオや写真をもとに作成され、耐火・木造の構造別 に色分けされた広域の地図上に「やけどまりのライン」、「延焼時の風速」、「飛び火の発 着地点」、「消化活動の有無」が記されている。本項ではまず、その延焼動態図に筆者に よる定性的な延焼要因の考察を加筆した11のエリアの延焼・やけどまり要因(fig-3~) を次頁より紹介し、後にそこから分析した都市火災の延焼の法則を示したい。

次頁より11のエリアの延焼動態図と筆者による考察を加筆した地図を掲載する。赤 色で加筆した内容が考えられる延焼の要因、青色がやけどまりの要因、緑色が本論文の 仮説に関わる延焼・やけどまりの要因と考えられるものを①から延焼の時系列順に記し た。またfig2-2は神戸市東灘区エリアの当時の被災状況と建築年を色分けしたものであ る。倒壊状況によって建物本来の防火性能を発揮できないなど、建物の延焼要因に大き く関わるようなものではあるが、次頁の分析はあくまでも建物そのものの延焼要因では なく、筆者が11のエリアを比較し、延焼した部分とそうでない場所の比較の考察であ ることに注意していただきたい。

参考文献

2.1 阪神・淡路大震災の神戸市における延焼動態の分析と都市火災の特徴 (1)神戸市消防局「阪神・淡路大震災における火災状況(神戸市域)」1996年 (2)木造住宅等震災調査委員会「平成7年阪神・淡路大震災木造住宅等震災調査報告書」 近畿大学 村上雅英,1995年10月

第2章:阪神・淡路大震災の延焼動態図の分析

fig2-3:長田区西代通4丁目周辺延焼動態図(再掲)

fig2-4:須磨区大田町1丁目周辺延焼動態図(再掲)

fig2-5:長田区水笠公園から須磨区千歳小学校周辺詳細延焼動態図(再掲)

発火点から遠く離れた道路ほど、 延焼方向に対して垂直な道路ほど 延焼しやすい

fig2-6:長田区高橋病院周辺詳細延焼動態図(再掲)

2.2 神戸市の11のエリアの道路延焼・やけどまりの共通要因(延焼の法 則性)

前項では神戸市の延焼動態図に定性的な考察を加筆を行った延焼動態図の紹介を行っ た。それらの11のエリアの延焼動態図の比較分析を行っているうちに、以下の(1)~(3) の道路延焼・やけどまりの共通要因、すなわち延焼の法則性を考察した(前項の延焼動 態図に緑色で加筆した箇所)。

(1)延焼方向は風下で決定される。

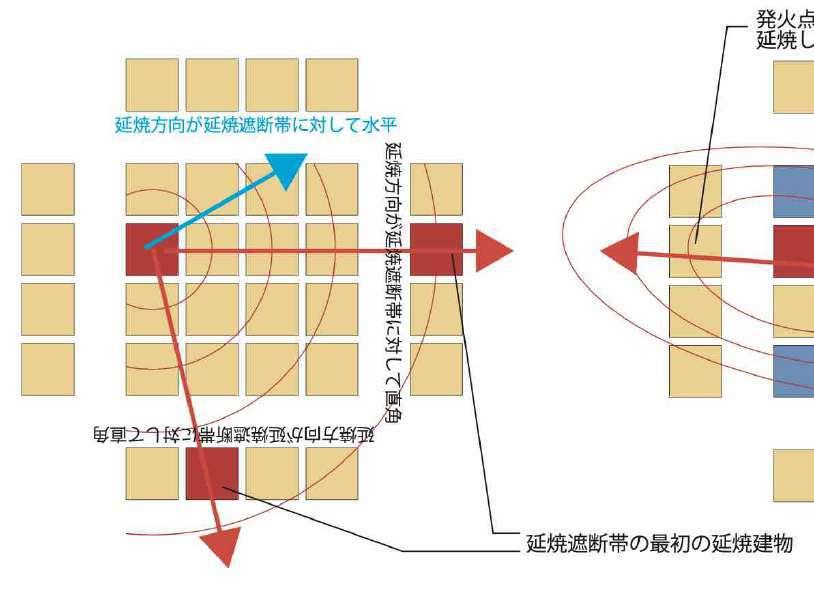

(2)8m~10m道路において延焼方向に垂直な延焼遮断帯ほど延焼するが、延焼方向に 並行な延焼遮断帯では延焼しにくい。

(3)発火地点から遠いい延焼遮断帯ほど延焼しやすいが、発火点に近い延焼遮断帯ほど 延焼しにくい。

(1)~(3)の延焼の特性について、詳しく言及する。

(1)延焼方向は風下で決定される

浜田の延焼式から風下方向では加速度的に延焼ラインが広がるとされているが、神戸 市の延焼動態図を見ても、延焼方向は風向きで決定されされることがわかる。また燃焼 中は激しい上昇気流を伴い高い炎が発生するが、炎は延焼方向(風下方向)に倒れこみ ながら延焼することがわかっている(次項で示す燃焼実験でも確認された)。風下方向 に煽られた炎は建物に対して接炎機会を増やし、次から次へと建物に延焼させる。

(2)8m~10m道路において延焼方向に垂直な延焼遮断帯ほど延焼するが、延焼方向に 並行な延焼遮断帯では延焼しにくい。

延焼方向は風向きで決定されるが、浜田の延焼式からわるように、風下方向の延焼速 度は速い。fig2-3は長田区西代通4丁目周辺、fig2-4は須磨区大田町1丁目周辺の延焼 動態図である。無風下においても延焼ラインは発火点から等時的に広がるが、延焼した 道路とそうでない道路の違いは、延焼方向に対して道路が垂直か並行かの違いであるこ とがわかる(8m~10m道路に限る)。fig2-7はその延焼方向と道路延焼・やけどまり の関係を表した概念図である。道路幅員や風速によるが、道路は風下以外の方向に対し てはやけどまりの効果があるが、逆に言えば風下方向に対して延焼する可能性が高いと 言える。

(3)発火点から遠いい延焼遮断帯ほど延焼しやすいが、発火点に近い延焼遮断帯ほど延 焼しにくい

fig2-5は長田区水笠公園から須磨区千歳小学校周辺、fig2-6は長田区高橋病院周辺の 詳細延焼動態図である。次項の燃焼実験でも確認されたが、発火建物に近い道路ほど延 焼しておらず、建物から遠く離れた道路ほど延焼していることがわかる。浜田の延焼式 からもわかるように出火から初期火災、そして道路を延焼するほどの延焼速度の速い同 時延焼に達するまでには延焼距離を要する。無風下においても延焼ラインは発火点から 等時的に広がるが、延焼した道路とそうでない道路の違いは、発火点に近いか遠いいか の違いであると言える。fig2-3はそれを概念的に表した図である。

fig2-7:道路延焼・やけどまりの法則性概念図

⑧12m道路によ りやけどまり

⑥耐火建築物に囲まれながら 風下方向に8m道路を延焼

⑦風下方向に 9m道路を延焼 ※公園によりやけ どまり

※風上・8m道路 によりやけどまり

④耐火建築物に囲まれ ながら風下方向に延焼

※風上・8m道路・消化 活動によりやけどまり

?③耐火建築物に囲まれなが ら風上方向に8m道路を延焼

?⑤耐火建築物に囲まれ ながら風上方向に延焼

fig2-8:長田区大正筋商店街周辺延焼動態図(再掲)

①耐火建築物に囲ま れながら風下に延焼

②耐火建築物に囲まれなが ら風下に8m道路を延焼

第2章:阪神・淡路大震災の延焼動態図の分析

2.3 耐火建築物が木造建築物に及ぼす延焼動態に関する仮説

前項で示した(1)~(3)の延焼の法則を示したが、あるエリアの不可解な点を指摘し たい。長田区大正筋商店街周辺の延焼動態図(fig2-8)をみると、風上方向に対して延焼 しており、また発火点に近い道路も延焼している。消化活動を示す放水位置も発火点に 対して風上方向の場所で多発的に行われていることから当時の延焼力を物語っている。

このエリアが他のエリアと異なる点は不燃化率が比較的高いことである。またfig2-9は 長田区水笠公園から須磨区千歳小学校周辺の詳細延焼動態図であるが、図面中央から左 下にかけて(赤色で囲った部分)の耐火建築物に囲まれ部分が同時刻の延焼ラインに比 べて延焼速度が速いことがわかる。以上の背景から、「耐火建築物に囲まれながら延焼 する防火・木造建築物ほど、延焼力を強めながら延焼するするのではないか」という、 耐火建築物が木造建築物に及ぼす延焼動態に関する仮説を提唱したい。

③公園を避けながら延焼

消化件数からかなりの炎 の勢いだったことが予想

第2章:阪神・淡路大震災の延焼動態図の分析

長田区水笠公園から須磨区千歳小学校周辺詳細延焼動態図(出典:(58)) fig2-9 長田区水笠公園から須磨区千歳小学校周辺詳細延焼動態図(再掲)

⑥同時刻(17:00→18:00)と比 べて木密エリアの方が延焼速 度が速い

①発火点に近い道路・延焼方 向に並行な道路のためやけど まり(13:00ごろまで無風) ②13:00ごろから南西

④同時刻(15:00→16:00)と比 べて耐火建築物に囲まれた部

⑤同時刻(16:00→17:00)の延

長田区水笠公園から須磨 区千歳小学校周辺 詳細延焼動態図 23

ここでいう延焼力を強めるとは、建物同士が延焼する要因である、輻射熱、接炎、火 災旋風、火の粉飛散による着火、飛び火のうちの、輻射熱(燃焼建物由来)、飛び火を 除いた、「接炎」、「火災旋風」、「火の粉飛散による着火」を増大させるということである。 それら延焼力が強くなる要因として、「風」である。風速が大きいと燃焼中の建物に酸 素が供給されることで酸化反応を助長し燃焼反応が大きくなり、前述の通り火炎を横倒 しにし燐棟の接炎機会を増やす。また火炎に強い風が吹くと火災によって発生した火炎 が旋風に取り込まれることにより温度の高い火災旋風(1000℃)が発生する(結果的に 輻射熱による延焼を増大させる)。また家屋が燃焼すると火粉が発生するがそれらを遠 くに飛散させる。すなわち耐火建築物に囲まれながら家屋が燃焼することで、上昇気流 が耐火建築物による隙間風(ビル風)を部分的に強め、延焼力を強める要因である風を 増大させるのではないかというものである。

都市の不燃化とは建材の「不燃材料」「難燃材料」を用いることで、建物自体に火炎 発生要因をなくし、延焼の要因である輻射熱、接炎、火災旋風、火の粉飛散による着火、 飛び火をゼロにするというものである。建築基準法では建物の構造体や外壁、間仕切り 壁、床、屋根、階段などにそれぞれ必要な耐火時間を設定し、燃えにくい順に耐火建築 物、準耐火建築物、防火建築物と定義している。一般的にRC造や鉄骨鉄筋コンクリー ト(SRC)造・コンクリートブロック造・耐火被覆などで覆われたS造などが耐火構造に、 鉄骨造(S)造や一部の基準を満たす木造が準耐火構造とされているが、あくまで各部材 の法令基準を満たした建物が耐火建築物、準耐火建築物などと呼ばれる。木材の発火点 は400~470℃、鉄骨の融点は1300℃、コンクリートは1200℃である。木材は可燃 性のガスを放ちながら燃焼反応するのに対し、鉄骨とコンクリートはある温度で融解し 燃焼反応を起こさない不燃材料である。しかしその不燃素材による焼け残りがむしろ炎 上中の家屋の風を強めさせ、延焼力を強くさせるのではないかというのが本研究の仮説 である。

2.4 小結(本論文の仮説)

建設省の遮蔽物による断面的な火炎の動向に対して、平面的な火炎の動向の概念図

建設省の断面的な実験の平面バージョン

都市火災の延焼は建物単体の燃焼と建物から建物への連続的な類焼の現象であるが、 防災計画とは、建物の不燃さ(コンクリートや鉄骨素材)や燐棟間隔を利用した建物の 燃焼と類焼の対策である。しかし前章(1.2)で示した建設省によるやけどまりの研究か らわかるように、遮蔽物や土木構造物などの不燃素材(コンクリート)は良くも悪くも 炎の動向をコントロールしてしまうことがわかった。さらに「長田区大正筋商店街周辺」 の延焼動態を見ると、建設省の実験の「平面バージョン」のような現象が起きているの ではないかと予測した。すなわち、道路沿いの不燃化は断面的に火炎の延焼を防ぐもの であるが、「長田区大正筋商店街周辺」のように歯抜けに耐火建築物が並ぶと、むしろ そのコンクリート壁の間を縫って火炎が平面的に道路の遠くまで炎上してしまうのでは ないかというものである。建設省の実験は道路沿いの延焼遮断帯が完備されたことを想 定しその効果を測るのが目的だが、実際の都市は耐火建築物と木造建築物が混在してい る。以上から、「耐火建築物に囲まれながら延焼する防火・木造建築物ほど、延焼力を 強めながら延焼する」という仮説を立てた。

コンクリートなどの不燃材料は焼け残るがゆえに、その躯体に囲まれながら燃焼する 木造建築物の一時的に隙間風を生み、むしろ燃焼反応を大きくしてしまうのではないか というのが本論文の仮説である。延焼反応は炎によって急激に温められた空気が上昇気 流を起こし火炎を巻き上げるが、上昇気流に必要な空気の流れを不燃の耐火建築等が隙 間として部分的に空気を強め、延焼を助長させるのではないかというものである。

第3章:縮小模型による燃焼実験

3.1 実験編について

3.2 実験❶(初期火災における耐火建築物が及ぼす延焼動態)

3.3 実験❷(同時延焼時における耐火建築物が及ぼす延焼動態)

3.4 実験❸(高層建築物が及ぼす延焼動態)

3.5 実験❹(実際の市街地を再現した燃焼実験)

3.6 小結

3.1 実験編について

fig3-0:個別火災の類焼被害要因別(出典:(1))

第3章:縮小模型による燃焼実験

第1章の建設省の遮蔽物による実験や第2章の長田区大正筋商店街周辺の延焼動態 図・長田区水笠公園から須磨区千歳小学校周辺の詳細延焼動態図から「耐火建築物に囲 まれながら延焼する防火・木造建築物ほど、延焼力を強めながら延焼する」という本論 文の仮説をたてた。それらのメカニズムを解明するために本章からは様々な都市状況を 考慮しながらその都市を再現した縮小模型による燃焼実験を行う。耐火建築物に囲まれ るといっても様々な都市状況が想定されるため、何パターンかの不燃化率や耐火建築物 の配置を設定して実験を行う。

fig3-0は『建設省総合技術開発プロジェクト[都市防火対策手法の開発]』による実 際の個別火災の類焼被害原因別の資料である。最も多いいのは接炎による類焼である。 都市火災の同時延焼時になると輻射熱による延焼要因も考慮しなければならないが、実 験においてそれら接炎・輻射熱による延焼要因判定は、類焼建物に火炎が接触していた

場合は「接炎」、接触せずに類焼していた場合は「輻射熱」による延焼とする。

参考文献

(1)国土開発技術センター「都市防火対策手法 成果修正版」1983,建設省総合技術開発 プロジェクト

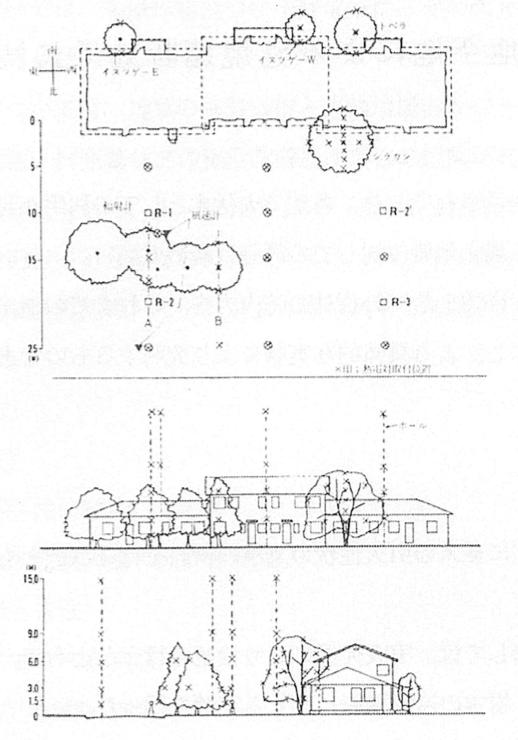

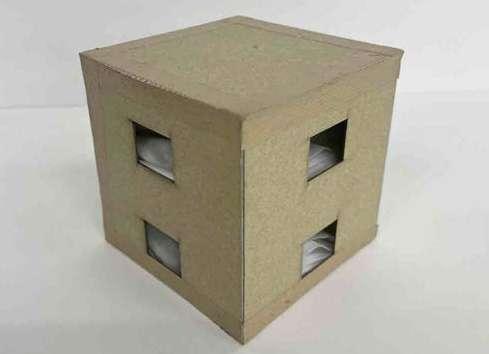

fig3-1:実験建物図面(Scale=1/4)

fig3-4:実験模型配置図(Scale=1/15)

fig3-5:実験模型全体断面図(Scale=1/7)

fig3-2:木造建築物(炎が漏れぬよう角をテープで密閉)

fig3-3:耐火建築物

3.2 実験❶(初期火災における耐火建築物が及ぼす延焼動態)

実験の目的

2.1において(1)~(3)の延焼の法則性を示した。そして「長田区大正筋商店街周辺」 の延焼動態図や「長田区高橋病院周辺」「長田区水笠公園から須磨区千歳小学校周辺」 の詳細延焼動態図から以下の実験の仮説の検証を行う。

(a)2.1で示した(1)~(3)の延焼の法則

(b)耐火建築物に囲まれながら燃焼する木造建築物はそうでないものに比べて延焼速 度が速い

(c)初期火災において耐火建築物に囲まれながら燃焼する木造建築物はそうでないも のに比べ他街区に延焼する

仮説(b)、(c)ともに耐火建築物による隙間風が延焼を助長させているのではないかと 予測した。

実験の手法

実験は「一部不燃化された市街地A」と「全て木造の市街地B」の2つの市街地を 対照実験として、定量的な比較を行う。実験に用いる建物はW×D×H=10×10×10mm の1mm厚のボール紙製で、現実建物の7×7×7mの縮尺1/70の木造建築を模式的に 再現している(fig3-1)。各階の各壁面に25×20mmの開口部(各階開口率1/5(=各階Σ 開口面積/各階床面積))、2階の床に25×25mmの吹抜けを設け、各階にティッシュ ペーパーを二重に敷き詰め家具等の可燃物を模式的に再現した(fig3-2)。一方耐火建築 はそれに内外二重にアルミホイルを巻き模型が不燃になるように加工をした(fig3-3)。 それを25mm間隔で4×4の格子状に規則的に並べ、市街地Aの耐火建築は不燃化率 50%(=Σ耐火建築物の建築面積/Σ全建築物の面積)になるように図面のように配置し た(fig3-4)。市街地Aの耐火建築の一部は4階建とし、道路沿いの容積率が緩和された 状況を再現している(fig3-5)。街区①内の建物それぞれ1棟(配置図内の赤い建物)を同 時に着火させ、風速・湿度・気温等同条件の気候の下その延焼の様子を撮影し観察する。 なお当時の風向きは着火点に対して右方向(街区⑤側)が風下方向である。

実際の火災では軒先、開口部の有無・位置、外壁の素材などによって類焼する条件が 異なるが、実験の建物は要素を捨象し、壁、開口部、屋根、床、建材、家具を抽象的に 再現したキューブ状の縮小模型を用いた。実際の都市火災の延焼を完全に再現するもの ではないが、不燃化された耐火建築物(アルミホイルが巻かれた建物)の有無による市 街地の延焼動態の違いを観察する対照実験であることに留意したい。

実験の仮説

仮説の(a)に関して、着火点に近い街区②には延焼せず、延焼方向(風下)方向に対 して並行な道路は延焼せず(街区①、③には延焼ぜず)、街区④のみに延焼すると予測 した。仮説(b)に関して、市街地Aの方が速く延焼ラインが広がる(着火建物からの 限界延焼距離が大きくなる)と予測しており、仮説(c)は市街地Aは街区②④に延焼 (fig3-6)、市街地Bが街区④のみに延焼するのではないかと予測した。

fig3-6:実験の仮説の概念

第3章:縮小模型による燃焼実験

市街地A

実験の結果

fig3-7は実験の経過の様子(前半)である。着火時刻を00:00とすると延焼の経過は 以下の通りである。

・02:00

・03:00

両市街地ともに同時に他建物に類焼し始めた。

市街地Aは2棟、市街地Bは3棟に類焼し、市街地Bの方が延焼限界距離 が大きい(延焼速度が速い)。

・03:50

市街地Aは激しい火炎を上げ始め、時折渦を巻きながら延焼した(火炎の 大きさ自体は市街地Bの方が大きい)。

fig3-8(次頁)は実験の後半の様子である。なお下記のQRコードより実験動画が視聴 可能である。

実験動画リンク

・04:30

・04:50

・05:30

・07:10

第3章:縮小模型による燃焼実験

この間に市街地Aの方は一気に延焼ラインを拡大させ、市街地Bよりも延 焼限界距離が大きくなった。

市街地BはAよりも比較的小さな火炎ながらも、半棟分延焼ラインが前進 していた。

市街地Aは街区①でやけどまり、市街地Bは街区④・⑤のそれぞれ1棟に 接炎し延焼し始めた。

市街地Bは最終的に街区④・⑤のすべての建物が全焼した。また市街地Bの ②、③は接炎が確認されなかったがぼやが確認される。

02:00頃に両市街地同時に他建物へ類焼し始めた。03:00頃の時点でB市街地の方が Aよりも半棟分、延焼ラインが前進していた。03:50頃に市街地Aの火炎が急に激し く巻き上がり、火炎が風下方向に倒れ込み始めた。時折火炎が渦を巻く様子も見受けら れ、延焼ラインは市街地Bに追いついた。なお火炎自体の大きさは市街地B の方が大 きかった。04:30頃には市街地Aは一気に延焼ラインを拡大し市街地Bよりも延焼限 界距離が大きくなった。04:50には市街地Aは街区①の最後の建物に延焼し、火炎の 勢いは小さくなった。05:30頃に市街地Aは街区①でやけどまり、市街地Bはは火炎 を大きくしながら他街区(街区④・⑤)のそれぞれ1棟の建物に延焼した。最終的に市 街地Bは街区④・⑤のすべての建物が全焼した。市街地Bの街区②、③の建物は接炎 せずぼやが確認されたが延焼までには至らなかった。

実験動画リンク

fig3-9:仮説(a)の概念図

初期火災は耐火建築物による隙間風が一時的に延焼 速度を速めた

同時延焼時には耐火建築物による不燃化が火炎の増 大を抑え、道路延焼を防いだ

実験の考察

仮説(a)に関して、両市街地とも延焼の法則(1)の風下方向に延焼した。また市街地 Bにおいて(2)の延焼方向に並行な延焼遮断帯は、街区②には延焼せず街区④は延焼し た。実験の条件等を考慮すると概ね法則通りと言える。(3)の法則は、延焼地点に近い 遠いい延焼遮断帯である街区③には延焼せず、街区⑤に延焼したため法則通りと言える。 fig3-9はその考察の概念図である。風が燃焼街区のやや下方向に向かって吹いたいたこ とから、街区④に延焼したと考えられる。

仮説(b)に関して実験の様子から、03:00までは市街地Bの方が延焼ラインが前進し ていたが、03:50時点で市街地Aの火炎が激しくなり短時間で一気に広がった様子が見 受けられた。04:30には市街地Aの方が前進したが、最終的に市街地Bは延焼量の多 さから火炎が大きくなり、他街区へと延焼した。このことから一概にどちらが延焼速度 が速いかどうか断言できないが、 少なくとも類焼棟数が数棟の初期火災において、耐 火建築物は木造建築物の延焼を隙間風によって助長させる可能性があることを示した。 言い換えれば同時延焼が始まる初期火災においては不燃化により少ない燃焼量の割に延 焼が速くなりるということである(実際の動画の様子から03:00~04:50頃まで火炎の 大きさは市街地Bの方が大きかったのに対し延焼スピードは市街地Aの方が速かった)。

仮説(c)に関して、市街地Aは他街区に全く延焼しなかったが、市街地Bでは発火点 から遠く離れた道路を延焼し延焼方向の他街区へと延焼したことから、仮説通りではな かった。市街地Aの隙間風による延焼力よりも、市街地Bの単純な燃焼量の多さの火 炎増大による延焼力が勝り、道路を延焼したと考えられる。fig3-10その考察の概念図 である。初期火災においては耐火建築物による隙間風によって延焼速度が一時的に早く なったが、延焼ラインがしばらく進むと、燃焼量の多さによる火炎の大きさが道路を延 焼した。

また市街地Bの街区②、③の建物は接炎せずぼやが確認された。輻射熱によりぼや が残ったと考えられるが、炎症までには至らなかった。

まとめると不燃化によって同時延焼初期においては隙間風が延焼力を強めるが、同時 延焼時には不燃化によって火炎の増大を防ぎ、道路の延焼を防ぐことがわかった。

次実験

今回は着火街区の不燃化率(Σ耐火建築物の建築面積/Σ全建築物の面積)を50%に 設定して実験を行った。また着火建物が耐火建築物に囲まれながら延焼する様子を観察 した。次実験では両市街地が同規模の同時延焼時において、耐火建築物が木造建築物に 及ぼす延焼動態を観察する実験を行いたい。すなわち実験❶では同時延焼に達するまで 不燃化率が両市街地で異なっており、他街区に延焼する時には燃焼量の違いによる延焼 力の違いが現れた。次実験では同時延焼に達するまで不燃化率の条件を等しく設定し、 同規模の同時延焼時に耐火建築物がどれだけ延焼力に影響を及ぼすか観察を行いたい。

初期火災は緩やかに風下方向に楕円型に延焼

fig3-10:実験結果の概念図

同時延焼時には木造建築物の燃焼量の多さから火炎 が激しくなり道路を延焼した

fig3-11:実験模型配置図(Scale=1/15)

fig3-13:全体断面図(Scale=1/7)

fig3-12:実験模型配置図(Scale=1/15)

3.3 実験❷(同時延焼時における耐火建築物が及ぼす延焼動態)

実験の目的

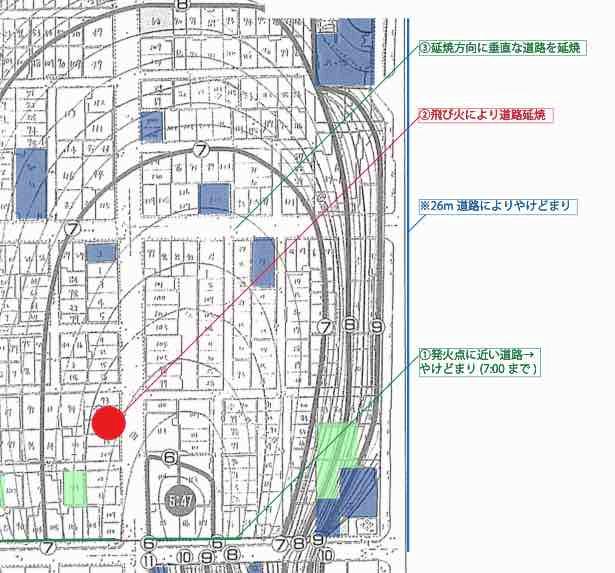

前回実験は建物の不燃化により同時延焼時の火炎の増大を抑えられ、道路の延焼を防 げることがわかった。今回の実験では両市街地が同規模の同時延焼に達した時に、耐火 建築物がどれだけ道路の延焼に影響を及ぼすかどうか実験を行いたい。神戸市の「長田 区大正筋商店街周辺」の延焼動態図を冷静に分析すると、風上方向に延焼する最初の幅 員8mの道路は、道路沿いが一部不燃化されているが、延焼ラインがその道路に達する までの延焼経路はほぼ木造建築物である。今回の実験ではそのような状況を再現し比較 実験を行う。

実験の手法

前回実験同様、「一部不燃化された市街地A」と「全て木造の市街地B」の2つの 市街地を対照実験として、定量的な比較を行う。使用する木造建築物も同じくそれを 25mm間隔に、今回は5×5の格子状に規則的に並べ、市街地Aの耐火建築物は不燃化 率32%(=Σ耐火建築物の建築面積/Σ全建築物の面積)になるように図面のように配 置した(fig3-11)。今回の市街地Aの耐火建築物は3階建とし、熱反射防止のため表面 に黒い耐熱塗料を塗った(fig3-12)。着火街区の外側に配置し道路沿いの容積率が緩和さ れた状況を再現している(fig3-13)。街区①内の建物それぞれ1棟(図面の赤い建物)を 同時に着火させ、風速・湿度・気温等同条件の気候の下その延焼の様子を撮影した。な お当時の風向きは着火点に対して左方向(街区③側)が風下方向である。

実験の仮説 実験の仮説は以下の通りである。

耐火建築物に囲まれながら燃焼する市街地Aは、市街地Bよりも延焼速度が速く、 道路を延焼し、他街区に延焼する。

実験の結果

fig3-14は実験の経過の様子(前半)である。着火時刻を00:00とすると延焼の経過 は以下の通りである。なお延焼の動画は下のQRコードより視聴可能である。

・01:20

・01:40

・01:55

・02:10

・02:20

市街地A、Bともに着火建物の左下3棟に延焼。

市街地Aは街区①の手前左2番目の建物、市街地Bは手前中央の建物に延焼。

市街地Aは耐火建築物の隙間を縫うように火炎を広範囲に撒き散らしながら 延焼。

この間にも市街地Aは火炎を広範囲に撒き散らして延焼しているのに対し、 市街地Bは上空に火炎がひとまとまりになって炎上している。

市街地Aは街区④に延焼。

fig3-15(次頁)は実験の後半の様子である。なお下記のQRコードより実験動画が視 聴可能である。 着火後(01:20)

実験動画リンク

第3章:縮小模型による燃焼実験

・02:35

・02:50

・02:57

・03:25

・04:00

市街地Bも街区④に接炎し延焼。

市街地Aは街区③に接炎し延焼。

市街地Bも街区③に接炎し延焼。

市街地Aは街区④の建物が全焼。

市街地Bも街区④の建物が全焼。

着火開始から01:20に両市街地ともに着火建物の左下3棟に延焼した。01:40には 市街地Aは街区①の手前左2番目の建物に延焼したのに対し、市街地Bは手前中央の 建物に延焼した。この違いは耐火建築物によって空気の流れが手前中央の耐火建築物を 避けるように延焼したからだと考えられる。01:55になる途端、市街地Aは耐火建築 物を避けるように火炎が広範囲に撒き散らされながら延焼した。その状態は街区①内の 木造建築物が全焼する02:57まで続いた。その後も市街地Aの火炎の勢いと大きさは 市街地Bに比べて大きくなり、02:20には市街地Aは街区④に接炎し延焼、その15秒 後の02:35に市街地Bも街区④に接炎し延焼した。02:50には市街地Aは街区③に接 炎し延焼し、その7秒後、市街地Bも接炎し延焼した。03:25には市街地Aの街区④ は全焼し、04:00には市街地Bも全焼した。

両市街地ともに同じ様な火炎の動態 延焼ラインが道路沿い建物に再かかった途端、耐火 建築物の間を縫う様に横倒れに火炎が炎上

両市街地ともに同じ様な火炎の動態 火炎は上空にまとまって炎上する

fig3-16:実験考察の概念図

実験の考察

結果は概ね仮説通りだったと言える。両市街地ともに着火街区の一番外側の建物まで の延焼速度は同じだったが、市街地Aは延焼ラインが耐火建築物に囲まれた建物に到 達した01:55になった途端、風下方向に火炎が耐火建築物の間を激しく横倒れに炎上 した様子がうかがえた。市街地Bは火炎が延焼方向に火炎がまとまって上空に炎上し たのに対し、市街地Aは耐火建築物によって火炎を周辺の街区に撒き散らしながら火 炎が横だおれに延焼する様子が伺えた。燃焼によって発生する上昇気流が耐火建築物の 隙間によって瞬間的に強い隙間風(ビル風)となり、火炎を激しくさせたと考えられる。 結果、市街地Bと比べてより遠くに激しく大きな火炎が、周辺の街区への延焼を早め させ、実験上では最初の他街区の延焼に15秒の差が出た。2番目の他街区の延焼では 7秒の差が生まれ、他街区の全焼時刻も市街地Aの方が25秒速かった。fig3-16はそ の考察の概念図である。耐火建築物手前の延焼ラインは両市街地ともに同じ様な火炎動 態だったが、延焼ラインが道路沿い建物にさしかかった途端、耐火建築物の間を縫う様 に火炎が横倒れに炎上する様子が伺えた。道路幅によっては延焼しなかったであろう道 幅でも歯抜けの耐火建築物によって延焼してしまう可能性を示せた。

次実験

実験❶では初期火災において耐火建築物に囲まれながら延焼する木造建築物の延焼動 態を観察した。実験❷では同時延焼時における耐火建築物が及ぼす延焼動態に関して観 察を行った。2実験を経て、耐火建築物の不燃素材が燃焼量自体を減らし火炎を抑制す るが、木造建築物の同時延焼時において延焼ラインが耐火建築物に差し掛かると、耐火 建築物の隙間を縫うように火炎が大きくなることがわかった。次実験では高層建物が及 ぼす延焼動態に関して実験を行う。

第3章:縮小模型による燃焼実験

fig3-17::高さ17mを想定した中層ビル(25cm) fig3-18::高さ35mを想定した中層ビル(50cm)

fig3-19:実験模型配置図(Scale=1/15)

fig3-20:市街地A全体断面図(Scale=1/7)

3.4 実験❸(高層建築物が及ぼす延焼動態)

実験の目的

前回実験では同時延焼時、延焼ラインが道路沿いの耐火建築物の隙間に達した際に、 その隙間を火炎が激しく道路越しに炎上した様子が伺えた。風を強める要因として歯抜 きになった低層の耐火建築物だけでなく、一団に開発された高層建築物によるビル風も 考えられる。本実験では実験②のような道路沿いが不燃化された市街地に加えて、一部 が高層化した市街地の状況を再現して、高層建築物が及ぼす延焼動態に関して実験を行 う。

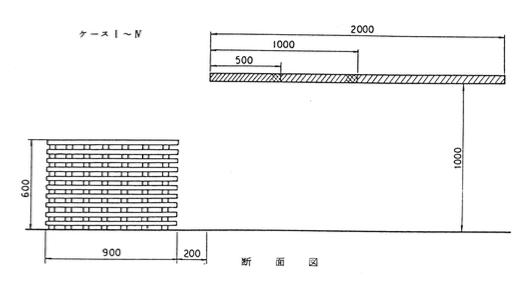

実験の手法

今回の実験もスケール1/70の2つの市街地を用いて実験を行うが、「街区の3辺 の道路沿いが一部不燃化され、1辺が高層化された市街地A」と「3 辺の道路沿い のみが一部不燃化された市街地B」を比較とする。高層建物は17mを想定した高さ 25cm(fig3-17)と35mを想定した高さ50cm(fig3-18)のものを用意し、黄ボール紙の 外側に二重にアルミホイルを撒き、さらに黒い耐熱塗料を塗った。使用する木造建・耐 火建築物も前回実験と同じ物を使用し、それを25mm間隔に、今回は5×6の格子状に 規則的に並べ、図面のように配置した(fig3-19)。配置したビルは道路沿いのビルの高さ が不揃いな状況を再現している(fig3-20)。街区①内の建物それぞれ1棟(図面の赤い建 物)を同時に着火させ、風速・湿度・気温等同条件の気候の下その延焼の様子を撮影した。 なお当時の風向きは着火点に対して左方向(街区③側)が風下方向である。

実験の仮説 実験の仮説は以下の通りである。

高層建築によるビル風によって、市街地Aの方が激しい火炎を上げながら延焼する。

第3章:縮小模型による燃焼実験

着火前(00:00)

実験の結果

fig3-21は実験の経過の様子(前半)である。着火時刻を00:00とすると延焼の経過 は以下の通りである。

・01:20

・03:20

・04:20

・04:43

市街地Aは上空に激しい火炎を上げながら延焼 ここまで両市街地ともに同じ延焼ライン

市街地Bが急に延焼速度が速くなり耐火建築物手前まで延焼

市街地Aは耐火建築物手前まで延焼したが、市街地Bは道路沿いの耐火建 築物まで延焼ラインが拡大し、その瞬間に実験❷のように耐火建築物の間を 縫うように火炎が横倒しに炎上し始める(実験❷よりも強い火炎)

fig3-22(次頁)は実験の後半の様子である。なお下記のQRコードより実験動画が視 聴可能である。

実験動画リンク

第3章:縮小模型による燃焼実験

・04:50

・05:05

・05:40

・06:20

・07:50

市街地Bは街区③に接炎し延焼 市街地Bは街区④に接炎し延焼 市街地Aは街区③に接炎し延焼し、市街地Bは街区③は全焼 市街地Bは街区④が全焼 市街地Aは街区④に接炎し延焼

01:20に市街地Aは上空に激しい火炎を上げながら延焼したが、03:20までは両市街 地ともに同じ延焼ラインだった。04:20に市街地Bの火炎が激しくなり、一気に耐火 建築物手前の建物まで延焼した。04:43になると市街地Aも耐火建築物手前まで延焼 したが、市街地Bは道路沿いの耐火建築物まで延焼ラインが拡大し、その瞬間に実験 ❷のような耐火建築物の間を縫うように火炎が横倒しに炎上し始めた。04:50には市街 地Bは激しい火炎を保ちながら街区③に延焼し、05:05には市街地Bは街区④に延焼。 05:40に市街地Aも街区④に延焼し、その間に市街地Bは街区③が全焼した。さらに 06:20には市街地Bは街区④が全焼し、07:50頃に市街地Aは街区④に延焼した。

実験動画リンク

第3章:縮小模型による燃焼実験

実験の考察 結果は仮説通りではなかった。高層建築物によって火炎が強くなると予測したが、市 街地Bの方が実験❷よりももっと激しい火炎を上げながら同様の現象が起き、結果延 焼速度が速く、火炎の勢いも激しかった。市街地Aは高層ビル分が不燃化されている が、04:20時点で市街地Bの方は市街地Aの不燃化されている分の木造建築物が燃焼し、 その単純な燃焼量の違いにより火炎の大きさが大きくなり、実験❷よりも激しい火炎に なったと考えられる。逆に発火街区の不燃化率をあげれば、実験❷の現象を和らげられ ることがわかった。市街地Aはビル風どころか、高い壁によって風を防いだ可能性も 考えられる。1/70による燃焼実験では高層建築物によるビル風自体を燃焼中に再現で きなかった可能性もあるので、今後の課題とする。

次実験

実験❶~❸は抽象的に市街地を再現し燃焼実験を行ったが、次実験では、実際の市街 地の縮小模型による燃焼実験を行いたい。

fig3-23:鳥越1丁目建物構造別配置図(図中の数字は建物高さ)(Scale=1/1,500)

fig3-24:開口部調査(北東からの俯瞰)

第3章:縮小模型による燃焼実験

fig3-25:市街地A全体断面図(Scale=1/20)

fig3-26:市街地A全体断面図(Scale=1/20)

fig3-27:左:市街地A 右:市街地B(市街地Bは市街地Aの耐火建築物を防火建築物に置き換え高さを周囲に揃える操作を行った)

3.5 実験❹(実際の市街地を再現した燃焼実験)

実験の目的

実験❶~❸では抽象的に市街地の状況を再現し、燃焼実験を行った。今回の実験では 実際の市街地を再現した縮小模型を燃焼させ、その延焼動態を観察する。

実験の手法

今回の実験もスケール1/70の2つの市街地を用いて実験を行う。対象として選んだ 市街地は台東区鳥越1丁目(fig3-23)である。fig3-22の配置図中の赤枠の範囲を実験の 対象として選定し、fig3-25のように6つの燃焼街区A~Fとその周辺街区G~Nと した。準耐火建築物と防火建築物も実験上の表現とし防火上の加工をそれぞれ施した。

従来実験同様、耐火建築物は内外に二重にアルミホイルを巻き耐熱塗料を塗ったが、準 耐火建築物は一重とした。防火建築物は従来の実験で使用していた黄ボール紙製木造 建築物の上に耐熱塗料を塗り、防火建築物とした。建物の開口部はGoogleストリート ビューと現地調査によりその位置を特定した(fig3-24)。また燐棟間距離が著しく短く 現地調査での目視が不可能な壁面は、一律その壁面の開口部無しとしている。従来実験 同様2つの市街地を設け対照実験とした。市街地Aは現実の状況をそのまま再現した が、市街地Bは耐火建築物と準耐火建築物を一律防火建築物として置き換え、また建 物高さも当該街区における防火・木造建築物の平均高さに揃える操作を行った(fig3-26、 fig3-27)。従来の実験では燃焼街区の周辺街区はすべて木造建築物としたが、今回の実 験は実際の都市の延焼動態を観察するため、両市街地ともに周辺街区は実際の市街地 と同様の建築構造体とし条件を揃えた。本実験では次頁fig3-28は模型断面図、fig3-29 は模型立面図である。実験当時の風向きは図面中の左から右向きであり、図面中の建物 C7、C9をそれぞれ同時に着火させ、その延焼の様子を動画で撮影した。

実験の仮説 実験の仮説は以下の通りである。

市街地Aは周囲に比べて建物高さの高い耐火建築物の間(建物F9~11、C8~12、 E1、B2)を縫うように火炎が延焼し、実験❷の様に火炎が激しく炎上し、市街地Bに 比べて延焼延焼する。

実験❷と同じような延焼が起こりそうな街区を選定し、耐火建築物に囲まれた市街地 Aが実験❷の様な延焼をするのではないかと予測した。

市街地A

市街地A

実験の結果

fig3-30は実験の経過の様子(前半)である。着火時刻を00:00とすると延焼の経 過は以下の通りである。なお市街地B側の撮影機材にトラブルが生じ、市街地Bは 06:30からの記録となる。

・05:20

・06:30

・06:50

・06:55

・07:30

市街地Aは燃焼中の建物C8・C11・C12・F1から建物B9・B14に延焼 市街地Aは建物H6に接炎し延焼したが市街地Bは建物H1に接炎し延焼。 市街地Aは火炎自体は小さいが市街地Bに比べて上空に激しく炎上 耐火建築物の間を縫う様にしてに激しく炎上

市街地Bは建物L2に接炎し延焼(両市街地の延焼ラインはほぼ同じ)

fig3-31(次頁)は実験の後半の様子である。なお下記のQRコードより実験動画が視 聴可能である。

市街地A 市街地A 市街地A

市街地A

市街地A

市街地A

・08:00

市街地Bの方が火炎の大きさが大きくなり始める(市街地Bの方が延焼ライ ンが速くなる)

・08:25

・09:10

市街地Bは火炎が2つに分かれ時折渦を撒きながら延焼。

市街地Bは火炎が横倒しになり街区A・Dに接炎し延焼し、市街地Aはし ばらく街区A・Dの手前でやけどまった

・10:00

・12:30

市街地Aは街区A・Dに延焼したが、市街地Bは街区M・Nに延焼。

市街地Aは街区Lに延焼し街区M・Nはやけどまった。

07:30までは両市街地ともに延焼ラインは同時だった。相違点としては市街地Aは 建物H6に接炎し延焼したのに対し、市街地Bは建物H1に接炎し延焼した。また実験 ❷の様に耐火建築物の間を縫うように激しく火炎が炎上した様子が伺えた。08:00から 市街地Bの方が火炎の大きさが大きくなり始め、延焼速度も早くなった。08:25に市街 地Bは火炎が渦尾を巻いてる様子が時折伺えた。09:10には市街地Bは火炎が横倒し に街区A・Dに延焼し、市街地Aは街区A・Dの手前でしばらくやけどまった。10:00 に市街地Aは街区A・Dに延焼し、市街地BはM・Nに延焼。12:30には市街地Aは 街区Lに延焼し、街区G・M・Nはやけどまったが、市街地Bは街区G・L・M・Nま で延焼した。

fig3-32:両市街地の燃焼後の様子(左:市街地A 右:市街地B1)

実験の考察

結果は途中の07:30は仮説通りに市街地Aは耐火建築物の間を縫う様に火炎が炎上 した。また実験前半において市街地AはH6建物は延焼しH1は延焼しなかったが、市 街地BはH6には延焼せず、H1に延焼した。2.3の神戸市延焼動態図において「長田 区大正筋商店街」の耐火建築物に囲まれながら風上方向に延焼した延焼動態図を紹介し た。建物H1は発火点より風上方向で、当時の状況を再現できた可能性はあるが、従来 の実験では再現できなかったため、風上方向に延焼する現象は今後の課題としたい。そ れ以降は市街地Bの方が火炎の大きさが大きくなり、市街地Aは建物L4のみ延焼した が、市街地Bは街区A・B・D・E・G・L・M・Nの建物L4を除くすべての防火・木 造建築物に延焼した(fig3-32、3-33)。市街地Aが街区A・Dにおいて耐火建築物が一 連に並んでおり、09:10~10:00までしばらく街区A・D手前でやけどまったと考えれ れる。その後火炎が弱まり、建物D8~10・L4に延焼した。

2.2で示した延焼の法則(1)~(3)に関して、市街地Bは法則(2)の延焼方向に並行な 街区も延焼しているが、実際の道路幅は4mであり、延焼したと考えられる。また法則 (3)の発火点に近い道路である街区I・Jは延焼していないことから、比較的細い道路で も延焼しない可能性を示た。

fig3-33:両市街地の燃焼建物(薄く表した建物が燃焼建物)

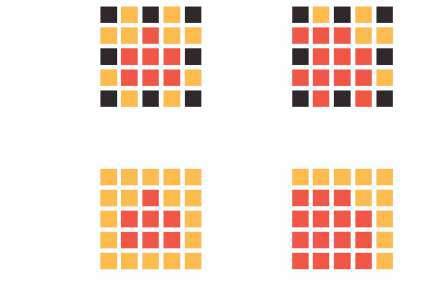

(1)風下に延焼する

(2)発火点に近い

(3)延焼方向に並行な道路(8m以上)は延焼しずらい

(4)耐火建築物に並行に囲まれながら延焼すると延焼速度が速まるが、耐火建築物自体の不燃化によって火炎は抑えられる

並行に耐火建築物に囲まれた木造建築物 は小さな火炎でも隙間風によって延焼が 速くなる可能性

延焼ラインが耐火建築物を過ると耐火建 築物自体の不燃化効果によって火炎は抑 えられる

共同建て替え等広大なフットプリントの

不燃化は火炎を抑えるのに効果的

(5)歯抜けに耐火建築物が並ぶとその間を火炎が横倒れ遠くに炎上するが、一連に並ぶ箇所は延焼を止められる(一連の耐火建築物を避けて延焼する)

3.6 小結

前回実験❶~❹を通して耐火建築物が木造建築物に及ぼす延焼動態に関する知見をま とめる。実験❶では初期火災における耐火建築物が及ぼす延焼動態に関する実験を行っ た。着火してからしばらく延焼した頃、耐火建築物に囲まれた木造建築物は風が吹いた 瞬間に一気に延焼した様子が伺えた。また耐火建築物自体の不燃化によって燃焼量が抑 えられ道路の延焼を抑えることができた。実験❷では同時延焼時における耐火建築物が 及ぼす延焼動態に関する実験を行った。道路沿いが歯抜けに耐火建築物が並ぶと、その 間を縫う様に火炎が横倒れに炎上し、道路越しの建物にいち早く延焼した。実験❸では 高層建築物が及ぼす延焼動態に関して実験を行った。実験場では高層ビルのビル風は再 現できず、高層ビル自体の不燃化により、実験❷の歯抜けに火炎が横倒れに炎上する現 象を和らげることができた。実験❹では実際の市街地の状況を再現し燃焼実験を行った。

実験前半は実験❷の様な現象が起きたが、後半の延焼ラインが耐火建築物が一連に並ん だ箇所まで進むとそれらによって延焼は止められ、道路の延焼を防ぐことができた。

fig3-34は今までの実験から得られた耐火建築物が及ぼす延焼動態に関する知見をま とめたものである。2.3で示した延焼の法則(1)~(3)は実験で再現できた。特に(2)の 発火点に近い道路はすべての実験で全く延焼しなかった。全て木造建築物の市街地B において接炎せずに延焼しなかったことが実験で確認できたことから、都市火災におい て火炎が大規模になっても、道路によって輻射熱による延焼を防げることがわかった。

また(3)の延焼方向に並行な道路は実験では接炎により一部道路が延焼したが、神戸市 の延焼道路の8m以上の道路では延焼していないことから、この法則は8m道路のみに 適応されるものとする。。新たに実験で得た延焼の法則(4)、(5)を加える。

同時延焼時に耐火建築物が歯抜けになっ ている間の木造建築物が燃焼すると、そ の間を縫って火炎が横だおれに炎上

一連に耐火建築物が並んでいると、やけ どまり効果がある

しかし一連の壁を避けて火炎が炎上する 可能性がある

(4)耐火建築物に並行に囲まれながら延焼すると延焼速度は速まるが、耐火建築物自体 の不燃化によって火炎は抑えられる

(5)歯抜けに耐火建築物が並ぶとその間を火炎が横倒れに遠くに炎上するが、一連に並 ぶ箇所は延焼を止められる(一連の耐火建築物を避けて延焼する)

(4)に関して耐火建築物に並行に囲まれながら延焼すると一時的な隙間風により、小さ な火炎でも延焼速度は速くなる。しかし耐火建築物自体の不燃化によって火炎は抑えら れる。

(5)に関して歯抜けに耐火建築物とその間を一時的な隙間風によって火炎が横倒れに遠 くに炎上するが、一連に並ぶとその箇所の延焼は抑えられ、一連の耐火建築物を避けて 延焼する。ただし一連の耐火建築物自体の不燃化によって火炎自体の大きさを抑える効 果があると考えられる。