Iwasaki Wataru 2019-2025

神奈川県川崎市生

芝浦工業大学建築学部建築学科(都市デザインコース) 西沢大良研究室卒業

芝浦工業大学大学院理工学研究科建築学専攻 西沢大良研究室修了

石上純也建築設計事務所(学部3年次に1年間休学しインターン)

小堀哲夫建築設計事務所

JR東日本建築設計

西澤徹夫建築設計事務所インターン

ベルリン州立図書館(ハンス・シャロウン)

上原通りの住宅(篠原一男)

豊島美術館(西沢立衛)

01 渋谷超コンプレックスタワー -既存超高層ビルのコンバージョン-

02 練馬の集合住宅 -木密地域における耐火建築新築計画-

03 浅草フェリーターミナル -21世紀の駅04 辰巳小学校

05 辰巳の集合住宅 -辰巳団地新築計画-

06 豊洲公園図書館

07 飯田橋東口改良計画

08 錦江町ゲストハウスよろっで改修プロジェクト

09 TOKYO DESIGN WEEK 砥用町林業センター模型制作

10 現代住宅研究

01渋谷超コンプレックスタワー -既存超高層ビルのコンバージョン-

2023 B4 Diploma|学内奨励賞/学内コンペ審査員長賞(千葉学賞)/せんだいデザインリーグ100選/赤れんが卒業設計展100選

制作時期:学部卒業設計 制作期間:2022.9-2023.4 建築用途:複合施設 対象敷地:渋谷区渋谷

日本はバブル崩壊後、不良債権化した土地の立て直しと、東アジアにおける都市間競争力強化をきっかけに大規模な都市再生計画が行われてきた。都心や臨海部など 多くの土地で経済立て直しのために、国内外の大手企業の誘致やタワーマンション計画がなされ、超高層ビルディングの建設が相次いで行われた。それを可能にする 建物ヴォリュームの規制緩和や金融優遇措置が行われる街区エリアが制定され、現在でも都内では都心 3 区・副都心を中心に延約 220ha におよぶ「都市再生特別地区」 が制定されており、2040 年 (9 割が 2030 年 ) までに 304 箇所に民間の巨大再開発事業者による高さ 100m を超える超高層ビル・マンションの建設が計画されている。 ここで大きく問題となるのは、2000 年代に入って建設された多くの超高層建築が、今後数十年で相次いで老朽化が進み、また新なる不良債権化が懸念されることで ある。すなわち当初は緊急的な経済再生の一環として行われてきた都 市開発事業だが、今後は日本の人口減少が進む中、以前にも増して超々高層建築物の建設は不 可能であり、今後の人口規模に見合ったハードデザインを提示せねばならない。

西沢大良

1986~2021年 2022~2026年

都内主要再開発エリアのうち、2021年まで延3,730万 ㎡のオフィス供給がなされ、さらに2026年までには 441万㎡のオフィス供給が予定されている。中でも渋谷 では都内の6%にあたる面積が予定されており、現在オ フィス需要は堅調だが、コロナウイルス蔓延やテクノロ ジーの発達により、働き方の多様化のなかで、オフィス 需要が不透明なまま、巨大な再開発が行われている。

渋谷駅周辺再開発予定ビル 2023年現在渋谷駅周辺で予 定されている再開発。廃道 や街区統合によって得られ たスーパーブロック内に巨 大な開発が行われる

スクラップ アンドビルド

スクラップ アンドビルド

街区統合 街区統合

ペリメーター増築 コンバージョン

増価蓄 積開発

70年代のペリメー ター(ガラス・設備) 性能の更新を兼ねる ことで熱負荷低減を はかる 既存 躯体

再開発は以前よりも大きい高さ・フットプリントの建物を スクラップアンドビルドすることで開発費用の調達を行っ ている。現在の渋谷の再開発ビルが50,60年後転換期を迎

えた際、それらよりもはるかに上回るボリュームの建物を 建てなければならない「負のサイクル」に陥っている。そ こで新築以外の再開発のあり方として、本設計では既存超 高層ビルの

渋谷駅周辺再開発予定ビル 2023年現在渋谷駅周辺で予 定されている再開発。ほと んどがオフィス、ホテル、 集合住宅であり、低層部に は福祉施設や交通施設が計 画されるビルもある。

サクラステージ

渋谷スクランブルスクエア

渋谷スクランブルスクエア

第Ⅱ期(2028)

渋谷ストリーム

銀座線 渋谷駅

宮益坂地区再開発A街区(2028)

|提案敷地と周辺の問題

渋谷クロスタワー周辺街区では2029年までに多くの再 開発を予定しており、そのほとんどの用途がオフィスで ある。現在オフィス需要は堅調であるが、コロナウイル ス蔓延やテクノロジーの発達による働き方の多様化の 中、これらの過剰な供給は将来的に現実的ではなく、オ フィス以外へのコンバージョンが必要となる。

渋谷二丁目西地区再開発A街区(2029)

渋谷アクシュ(2024)

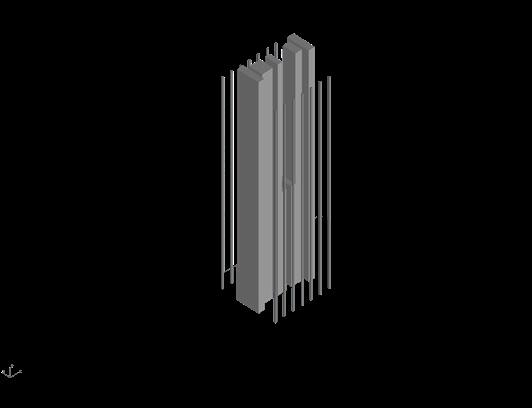

「渋谷クロスタワー (旧東方生命ビル)」

竣 工:1975年

規 模:地上32階建,地下3階建 高さ131m

構 造:地下3階~2階RC造, 3階~32階S造

用 途:オフィス,店舗,駐車場

敷地は「渋谷クロスタワー(旧 東邦生命本社ビル,東京 都渋谷区2-15-1)」を選定する。1975年に竣工し当時 としては渋谷地区初の100m越えのビルであった。3階 には3,530㎡の屋外ペデストリアンデッキを有してお り、青山通りを跨ぐ歩道橋と接続されている。現在渋谷 駅東口より徒歩5分程の場所にあり、隣接する2つの街 区で将来的に再開発が予定されている。そのうちの「渋 谷二丁目17地区再開発」のペデストリアンデッキとは 既存の歩道橋を介して結ばれるようになり、将来的には 当該デッキから「渋谷ヒカリエ」を介して渋谷駅まで、 同じデッキレベルでアクセス可能となる。

宮益坂地区再開発A街区 (2028)

宮益坂地区再開発 B街区(2028)

渋谷二丁目西地区再開発A街区 (2029)

渋谷二丁目西地区再開発B街区 (2029)

渋谷二丁目17地区 再開発 (2024)

渋谷二丁目西地区 再開発B街区 (2029)

号渋谷線

渋谷スクランブルスクエア 中央棟・西棟 (2019)

渋谷駅桜丘地区再開発 (2023)

用途

オフィス:9F~34F

EV数 EV数

通過

用途 基準階Plan

コアスペース(設備・共用部・階段コア等を含む)

展望台:69F

事務所:6F~48F ホテル_49F~70F

店舗:B1~5F

超高層は、階数を増せば増すほどより多くのエレベーターの台 数・設備コア・階段コアが増え、また超高層建築の中でたくさ んの用途を詰め込むと、用途に応じた専用の乗用エレベーター やホテルやレストランのゴミ・食材の搬出入用のエレベーター

オフィス:4F~28F

店舗:B1~8F

店舗:1F~3F

搬入EV等

など、より多くの種類のエレベーターが必要となる。超高層建 築は用途をたくさん詰め込んだり、床を高く積めば積むほど、

有効居室がコアスペースによって占有されてしまうという、超

高層建築自身がも不条理な問題を抱えている。 用途④

オフィス:7F~48F

店舗:B1~6F

住居:26F~38F 店舗:1F~2F

事務所:3F~24F

融通が効かない超高層ビル

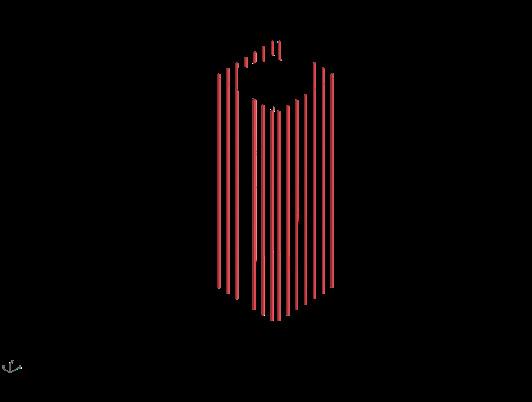

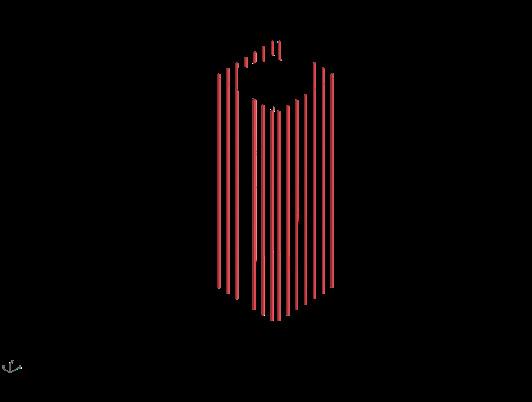

ドローンステーション(ペリメーター部)の設計を行う

超高層ビルの周囲より 各階物流ドローンによる搬入を行う

既存超高層ビルに対して、各階物流ドローンが発着可能なドロー ンステーションをペリメーター部に設置する。物流を空中からビ ルの側面へ直接搬出入を行うことで、従来の地上からのエレベー ター搬入ストレスをゼロにし、それぞれの用途に応じた、空から

物流

テラス

居室 吹抜層 (ESC) (増築)

ドローン Sta. ドローン Sta.

コアにストレスをかけずに、 物流の搬出入が可能

の物流搬出入が可能になるのではないか。結果、オフィス以外へ の多用途な超高層ビルへのコンバージョンを行う。

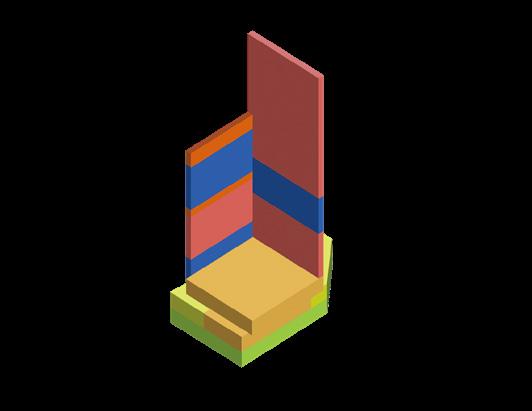

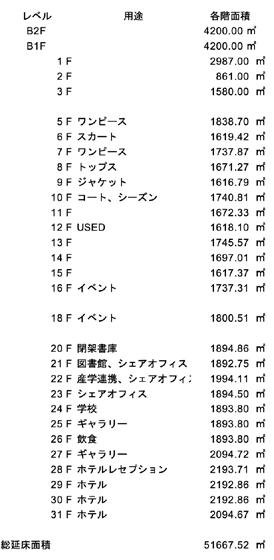

単一用途だった既存超高層ビルに、本設計ペリメーターを増築する ことで、アパレルストア、イベント会場、図書館、専門学校、シェ アオフィス、飲食店、ギャラリー、ホテル、コンドミディアムの渋 谷に相応しい用途を挿入が可能となる。1階は6tトラックの搬出

居室 吹抜層 (ESC)

吹抜層 (ESC) (増築)

ドローン Sta.

入可能な大イベント会場となっており、パブリックビューイングや ブース・ステージの設営可能な、渋谷にはなかった広大なイベント 会場を挿入する。屋上は有人ドローンが発着可能なステーションと なっている。

ペリメーター設計プロセス

1階から27階のギャラリーまでビルの周囲を渦巻き状にエスカレーターが取り巻 いており、商業の客動線、エレベーターの停止階のないフロアへの縦動線として 使われる。利用者は移り変わる景色を楽しむことができる。

また外観のシャッター部はドローンステーションとなっており、下からドローン が発着する様子を伺うことができる。ドローンでエレベーターコアのストレス軽 減を図るだけでなく、ペリメーター部にエスカレーターを螺旋状に配置すること で、エレベーターの停止階を減らし、多用途な超高層ビルへ対応する。 |ドローンで渋谷における超高層ビル問題の解決

①既存S造ビル ②S柱に打設しSRC柱 として剛性を高める

3階人工地盤

③低層部の改修 ④エスカレーター縦動線 の設置

⑤ドローン ステーションの設置

⑥居室・テラスを設置 ペリメーター部の完成

ESCによるコア負担軽減 エレベータの止まらないフロアは他フロアよりエ スカレーターでのアクセスが可能となり、エスカ レーターによる乗用エレベーターのストレス軽減 をはかっている。エレベーターは地上-中層部の 高速エレベーターと地上-高層部の3階建てシャ トルエレベーターにゾーニングされており、低層 部の5層分までは完全にエスカレーターでのアク セスとなる。

低層階と高層階のシャトルエレベー ターは3階建てのカゴになっており、利用者はあ らかじめ目的階のフロアが停車するエントランス のフロアからエレベーターに乗車する。そうする ことで一度に大量の人員を輸送し、エレベーター の停止時間を減らす。

新たに設けた外皮(ペリメーター) 半透明のシャッターによりドローンが発着する

ドローンステーションとエスカレーターが螺旋状に既存ビルの周りを取り巻く

①ドローンが到着する

③自走式のハンガーラックが納品ヤー ドまでやってくる

②自立走行可能な納品ボッ クスが搬入される

④アームロボットにてハンガーに品出 し

ドローンステーション詳細断面図 ドローン物流による自動納品 ドローンはトラックのような大量物流は不可能であり、小分け発送に向いている。ドローンによる物流 は物流センターからの発送時点で、荷物の種類ごとに発送することで、実店舗での仕分けが低減され、 バックヤード面積の削減につながると考えられる。本設計の商業施設では店舗関係なくフロアごとに商 品の種類を設定することで、各店舗が荷解きに必要なスペースを一点に集約可能で、バックスペースの 削減につなげる。

新しい駅前のアパレル店

5階~15階はアパレルフロアとなっており、ボト ムスからトップスの順番にフロアごとに服が別れ、 ドローンによって服が搬入される。ブランドごと に実店舗・内装はもたずに、全国の個人アパレル 事業者や一般のユーズドの服が渋谷という一等地

に服の出店が可能となり、服の展示料や、出品手 数料、売り上げの一部によってビルは収益を得る。 駅前に同じようなチェーンのアパレル店ではない、 新しい服の出店形態を目指す。

12|Diploma B4

16・18階イベントスペース

21階図書館

複合超高層ビルによる新しい用途同士のアクティビティ

16階と18階は2層分の第イベント室、20・21階は図書館、22階~25 階はシェアオフィス・専門学校等のサテライトキャンパスのミクストユー ス、26階は飲食店、27階はギャラリー、28~30階はホテル、31階はコ ンドミディアムになっており、上層に行くほどクローズドな用途になって いく。シェアオフィスとサテライトキャンパスは産学連携の場として超高 層ビルにはなかった用途同士の交流や、図書館などは部外者でも利用でき

る、オープンな複合ビルである。学生や企業の長期滞在用のサテライトス ペースとしてイベント室やギャラリー等の使用も想定しており、渋谷とい うさまざまなひとが行き交う場所における新しい文化・コンテンツ・芸術 等の創出の場となることを想定している。コンドミディアムは主に訪日外 国人観光客向けの長期滞在用住居としての利用を想定している。

02練馬の集合住宅 -木密地域における耐火建築新築計画-

2025 M2 Master`s Thesis|トウキョウ建築コレクション(全国修士設計展)岩瀬涼子賞

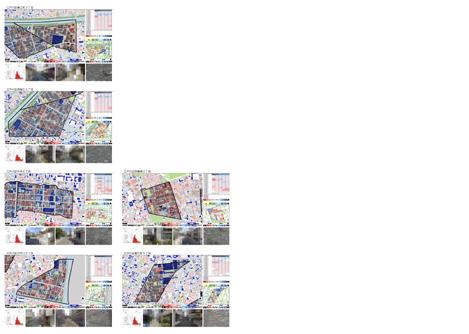

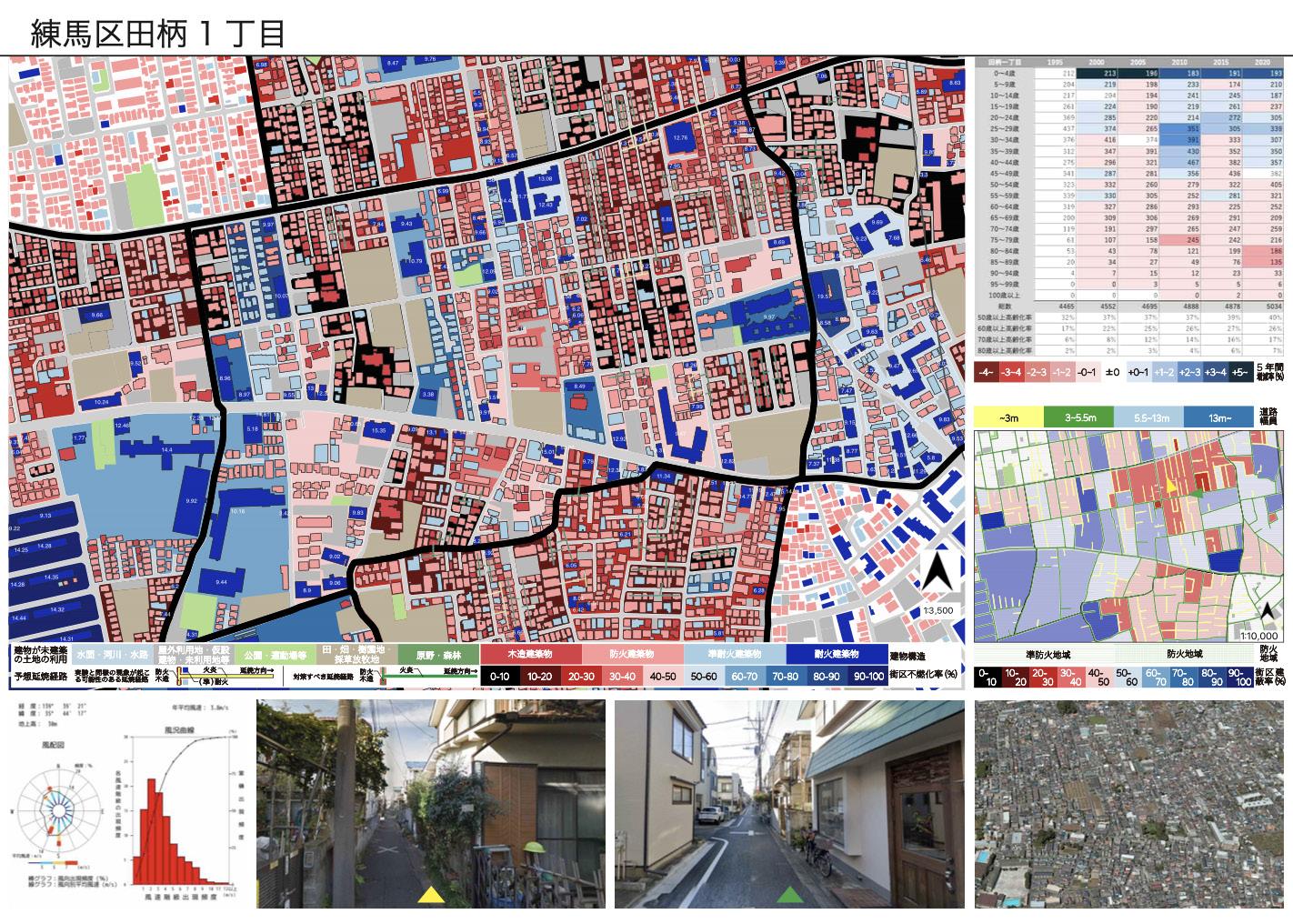

制作時期:修士論文・修士設計 制作期間:2024.04-2025.3 建築用途:集合住宅 対象敷地:練馬区田柄1丁目

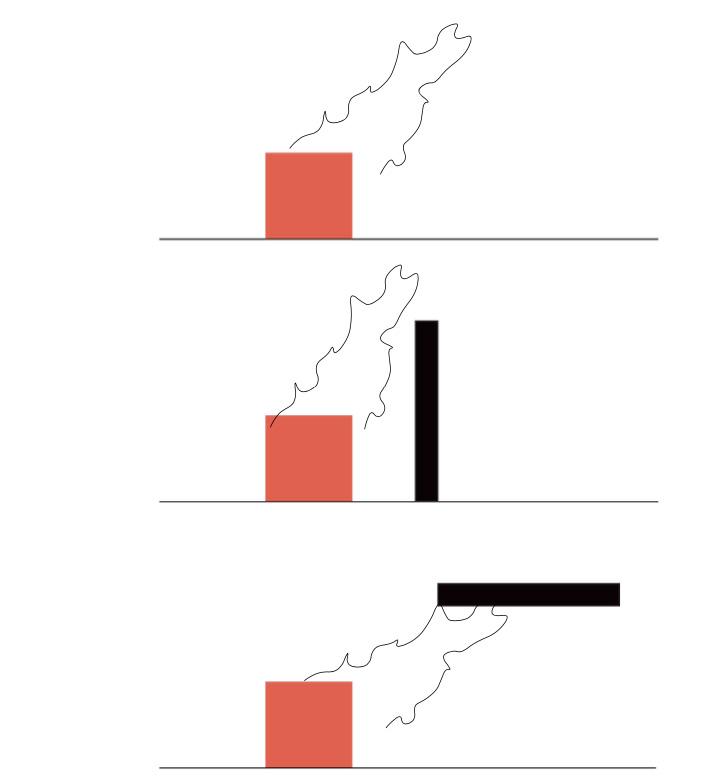

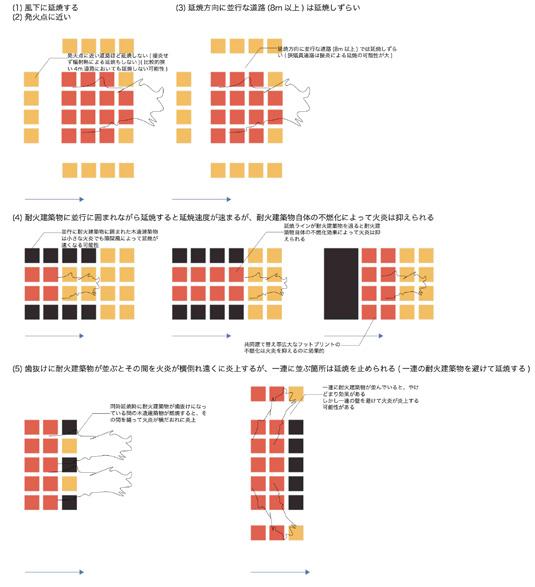

本研究(修士研究)は論文編(序章、第1章:既往研究調査編、第2章:調査編、第3章:実験編、第4章データシート(DS)編)と設計編(第5章:設計編)からなる。 本研究は木造密集市街地(以下、木密と呼ぶ)における都市火災の危険性に関して、常識的な考え方に疑問を抱いたことから始まった都市計画研究・建築計画研究で あり、より現実的な対策を示そうとする建築設計研究である。一般に、木密地域の都市火災に対する常識な考え方は、「木造建築物を耐火建築物に建て替えながら狭 小道路を拡幅し、消化活動の容易な街区へ変質させるべき」という考え方であるが、実際に木密地域で生じた都市火災の延焼動態図(阪神・淡路大震災(1995)神戸市) を詳細に分析し、4度に渡る縮小模型による燃焼実験を行った結果、「都市火災における耐火建築物による火炎増大の可能性」が示唆された。それは木密地域におい て耐火建築物を設計するには、建築単体としての耐火性や防火性を意識するだけでは不十分で、むしろ危険であり、周囲建物を含めた集団建築として検討する必要が あると結論に至った。すなわち建物単体の耐火性能だけでなく、都市火災という「建物の同時延焼」を考えた際に耐火建築物と木造建築物がどのような延焼動態・影 響を及ぼすかどうか考える必要があり、研究の前例もほとんどない。

本論リンク(issuu) 実験動画リンク(YouTube)

これまで、都市火災における延焼を予測するための延焼 式が開発されてきたが、そのほとんどが1棟の実大実験

や、木造建築が市街地の大半を占める頃の都市火災を元 にしており、耐火・木造建築が混在した都市火災の実例 はほとんどない。そのため、都市火炎の延焼メカニズム

は十分に解明されていないのが現状である。

最近は東京消防庁によって開発されたPCシュミレー ターなどは、2、3件程度の個別火災を元に開発されて おり、現実の延焼動態を再現するには限界があると考え られる。

fig0-1 浜田による延焼式

fig0-2 浜田による延焼式

fig0-1

市街地の延焼予測式を最初に開発した 浜田による延焼式。

fig0-2

浜田の延焼式の概念図。

浜田は過去の耐火事例と1棟の実大実 験をもとに市街地が格子状に規則的に 並んだモデルを想定し、風下、風上、 風横の延焼式を開発。

fig0-3

藤田による延焼式概念図。

浜田の延焼式は風下、風上、風横のそ れぞれ1次元的な延焼速度のみ計算で きなかったのに対し、藤田による延焼 式は浜田の延焼ラインが楕円形になる という知見のもと、延焼ラインの形状 の方程式を求めた。これによりx,y平 面における2次元的な延焼の拡大予測 を行うことを可能とした。

fig0-3 藤田による延焼式

第1章では燃焼実験に関する既往研究調査を紹介する。建設省 による縮小模型実験で都市火災において遮蔽物による火炎遮蔽 効果が確認されたが、断面的に遮蔽物を避けるように火炎が進 行することがわかった。最近では東京理科大学の桑名教授によ る火災旋風に関する研究が行われ、高層ビルの壁面に囲まれた 状況で火柱が回転し、火災旋風が発生する現象が再現されてい る。壁沿いに回り込んだ風によって壁づたいの火柱が回転し火 災旋風が発生するとされているが、その中心温度は1000℃と

される(コンクリートの融点は1200℃)。すなわち、市街地にお いて全て耐火建築物ならまだしも、耐火と木造建築が混在すると、 火炎がそれを回り込んだり、火柱が上がったり巨大化する可能性 を示唆している。本研究ではその危険性について解明を行う。

fig1-1

建設省による都市火災における遮蔽物遮断効果実験 fig1-2 建設省による高架構造物による遮断効果実験

fig1-3 桑野教授による火災旋風再現実験

fig0-1

遮蔽物の有無による熱測定の実験。遮蔽物有では、それを迂回するよ うに上空に熱が回り込んでいることがわかる

fig0-2

高架構造物による火炎動態を観察した実験。高架物の下を回り込むよ うに、より遠くに火炎が進行していることがわかる。

fig0-3

桑名教授による火災旋風再現実験。桑名教授により高層ビルの壁面に 入角に囲まれるとより火炎の竜巻化と火炎温度上昇の危険性が指摘さ れている。

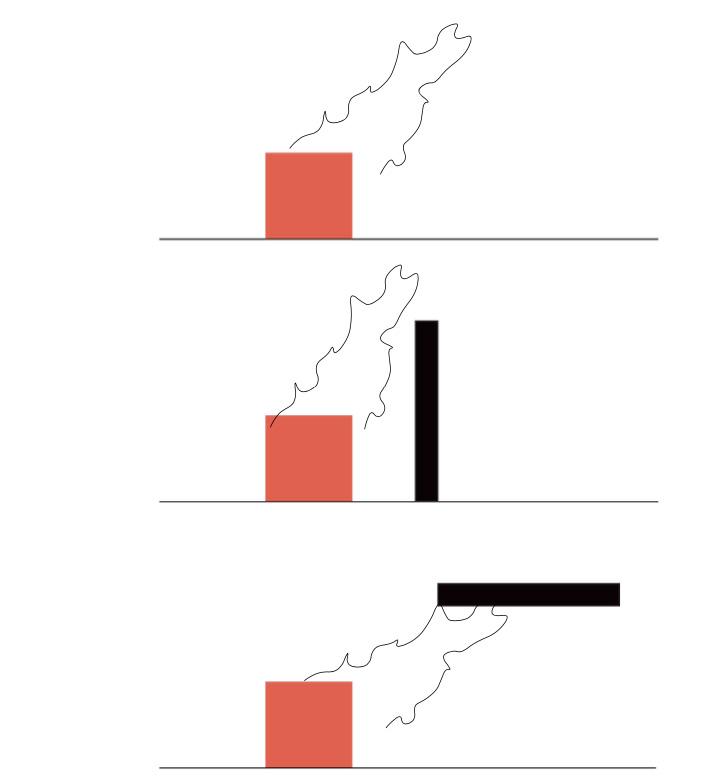

建設省の遮蔽物による遮断効果に関する火炎動態概念図

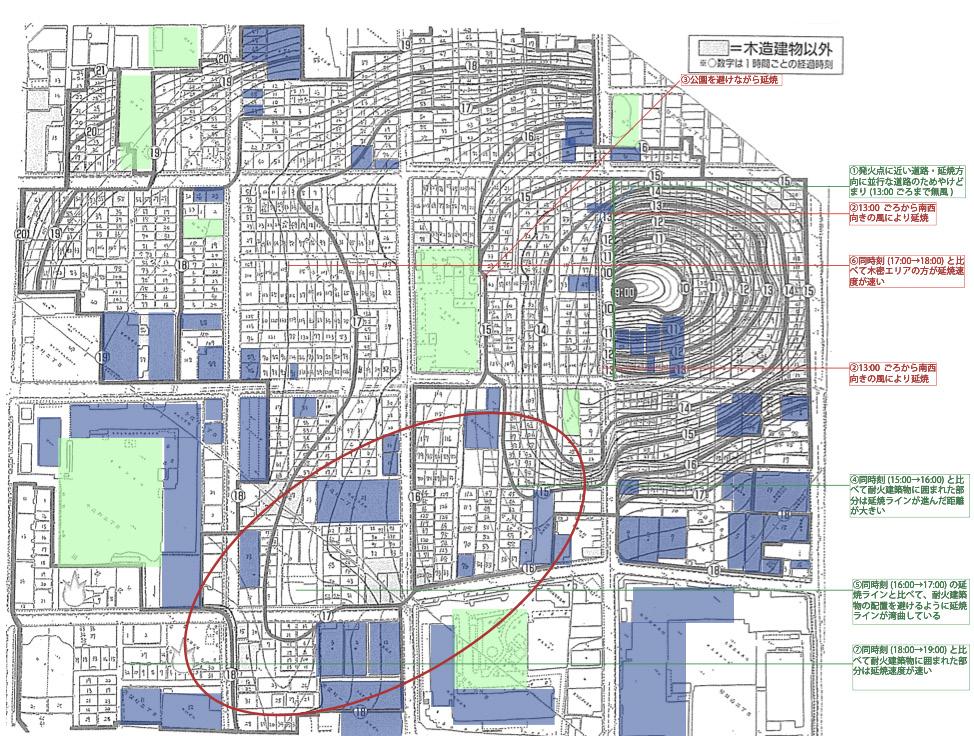

|第2章:阪神・淡路大震災における道路の延焼とやけどまり分析 第2章では神戸市消防局による阪神・淡路大震災の焼動態図をもとに、神戸市で発生した11のエリアの道路延焼、やけどまりの共通要因の考察を行なった。 本論ではその延焼動態図上に筆者による考察を加筆している。

fig3-1 神戸市消防局による神戸市の11のエリアの延焼動態図

そこから3つのやけどまり・延焼の共通要因の考察(fig3-2)を行った。

fig3-2 道路延焼・やけどまり概念図 。

1 延焼方向は風下で決定さる 2 延焼方向に垂直な道路ほど延焼するが、並行な道路では延焼しにくい 3 発火点から遠い道路ほど延焼するが、近い道路ほど延焼しにくい

そんな中、あるエリアの延焼動態について仮説を提唱したい。fig3-3のエリアは比較的不燃化率が高く、風上 の耐火建築の方向に延焼していることがわかる。またfig3-4のエリアでは耐火建築に囲まれた赤い箇所が、同 時刻の他の場所に比べて延焼速度が速いことがわかる。以上から建設省による断面的に火炎が遮蔽物(耐火建築)

を迂回する現象に対して、神戸市では平面的に耐火建築を火炎が迂回し、その間を火炎が集中し延焼速度・火力 を強めながら延焼したのではないかと仮説を立てた。

fig3-5 本研究仮説の概念図

fig3-1 神戸市消防局による阪神・淡路大震災時の11のエリアで発生した 延焼動態図。消防士の記録や住民の証言、ヘリコプターの航空写真・ 映像から作成された。耐火建築と非耐火建築が塗り分けされた地 図上には、やけどまりライン、飛び火箇所、消化活動の地点がプロッ トされている。

fig3-2 11のエリアより筆者が定性的に道路の延焼・やけどまりの共通要 因の法則を考察した概念図。延焼方向は風向きで決定されるが、 延焼方向に垂直な道路ほど延焼し、並行な道路ほどやけどまって いる傾向にある。単純に道路延焼するには延焼方向に対して垂直 の方が延焼に要する距離が少ないためであると考えられる。さら に後の実験編でも検証されたが発火点に近い道路ほどやけどまり、 遠い道路ほど延焼している。これは延焼速度が十分な速度に達す

fig3-3 神戸市長田区大正筋商店街周辺延焼動態図

fig3-3

このエリアは他のエリアと比べて不燃化率が高いが、耐火建築の間 を風上方向に延焼していることがわかる。また消化活動を示す場所 も他に比べて多く、火炎の勢いを物語っている。

fig3-4

赤く囲った箇所において、耐火建築の間を他の同時刻の場所と比べ て延焼速度が早くなっていることがわかる。

fig3-5

第1章の既往研究と第2章の神戸市延焼動態図より、耐火建築の間 を火炎が迂回しその間を火炎が集中し延焼速度が速くなり、火炎が 強くなるのではないかと仮説した。次章で耐火建築が木造建築に及 ぼす延焼動態に関して、縮小模型を用いた燃焼実験で検証する。

fig3-4 神戸市長田区大正筋商店街周辺延焼動態図

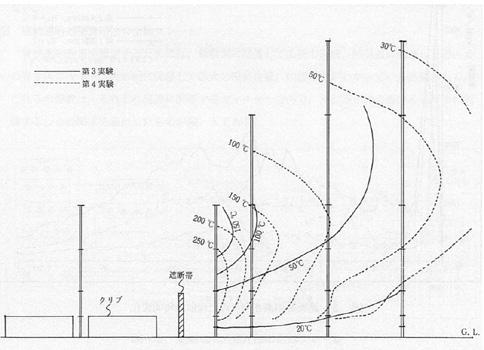

|第3章:縮小模型(1/80)による燃焼実験

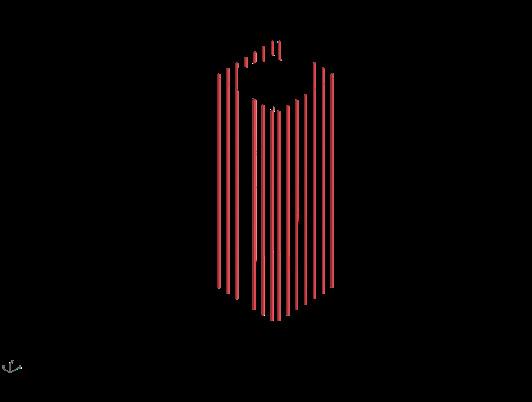

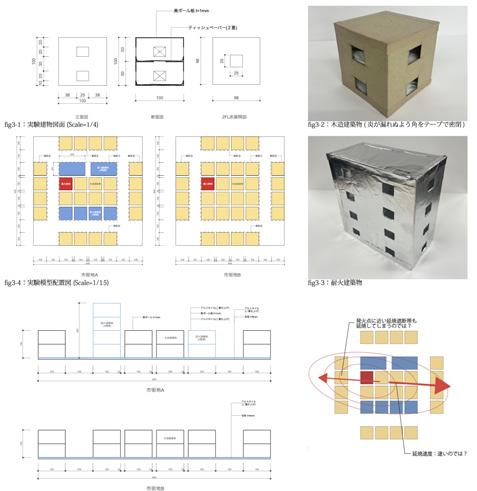

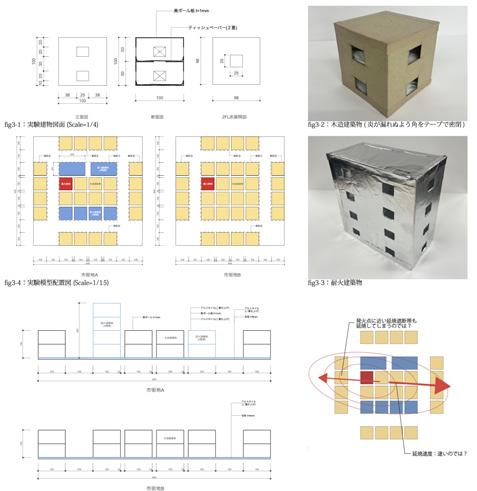

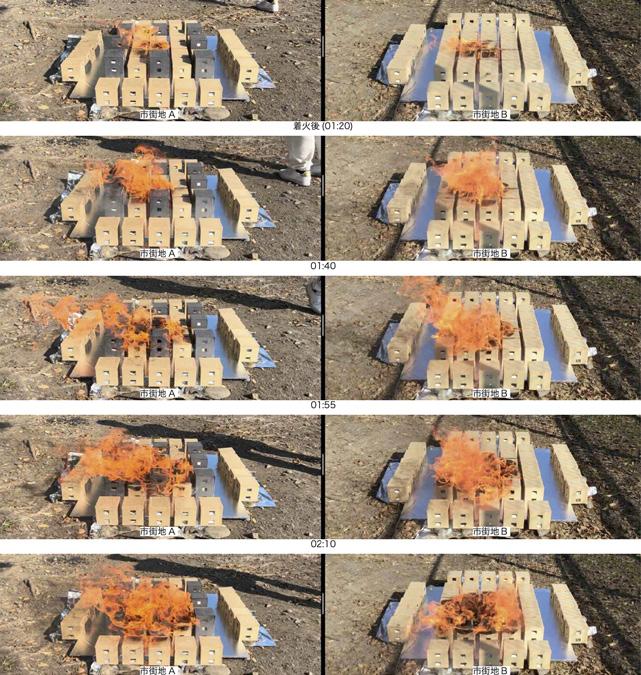

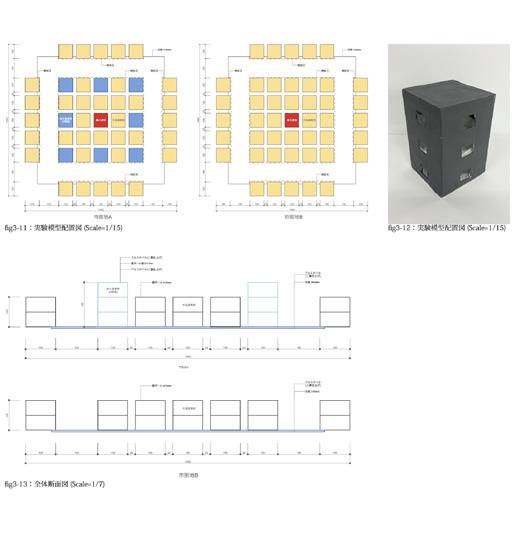

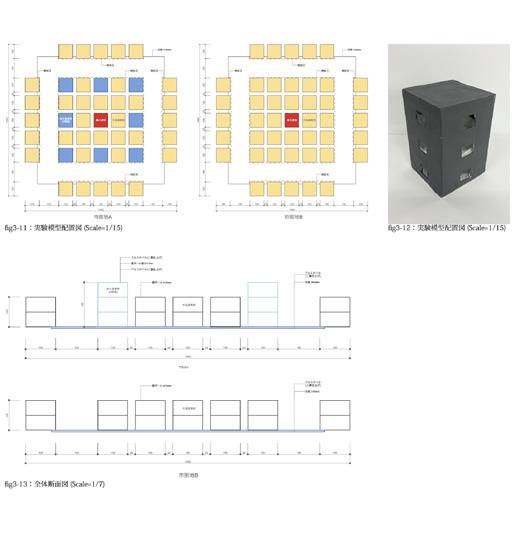

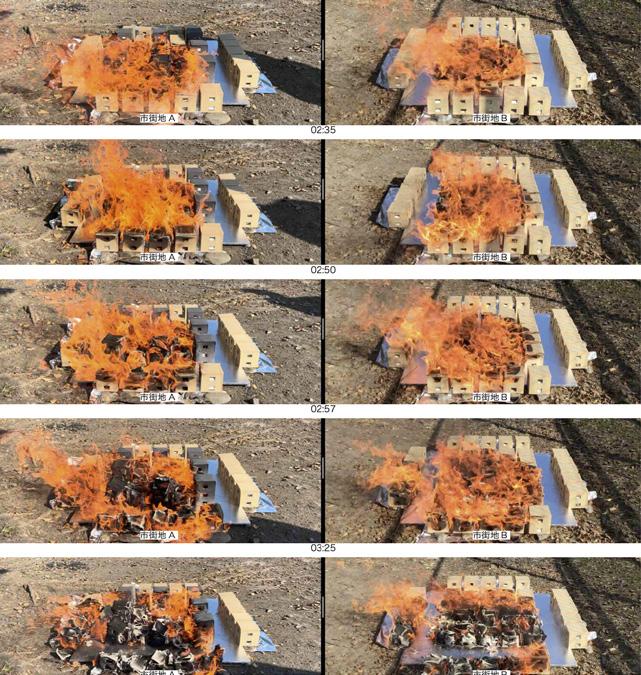

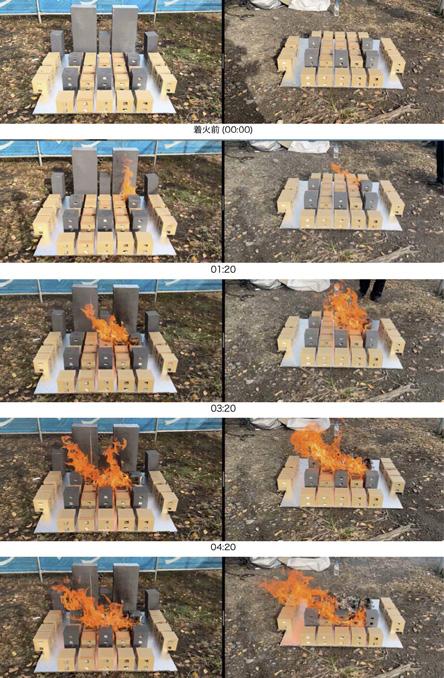

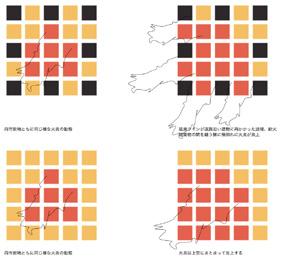

第3章では縮小模型による燃焼実験を行った。耐火建築が木造建築に及ぼす延焼動態を観察するために、一部が不燃化された市街地と、全て木造建築の市街地を対象実験として撮影を行い比較分析した。実験は4回行った。

第①実験 第②実験

第①実験では道路沿いに耐火建築が建ち並び、 木造建築が耐火建築に並行に囲まれながら延焼す る状況を再現した。耐火建築に囲まれると神戸市 のようにその 間により延焼速度が速くなるので はないかと仮説した。

着火開始時刻を00:00とすると実験の経過の 様子を時系列に紹介する。04:40より微風が吹き、 市街地Aは一気に延焼する様子が伺えた。しかし

05:30より 間風によって火炎が煽られ、より遠 くの建物に接炎し一気に延焼する様子が伺えた。

しかし燃焼量の多さで最終的に市街地Bのみが道 路を延焼した。第2章の神戸市の考察の2.「延 焼方向に並行な道路」、3.「発火点に近い道路」 は考察通り延焼しなかった。

fig3-1 建物模型図面

fig3-2 左:木造建築 右: 耐火建築

fig3-3 実験模型配置図

fig3-3

赤色の建物に着火させ、風は左から右向きである。

第②実験では道路沿いが一部不燃化された市街 地Aと全て木造建築の市街地Bを燃焼実験させ た。耐火建築は道路沿いに歯抜け状に並んでおり、 より実際の市街地の状況を再現した。耐火建築の 間を火炎が集中し火炎が強くなるのではないかと 仮説した。

市街地Aの延焼ラインが耐火建築に差し掛かる までは両市街地ともに延焼動態・延焼速度だった が、01:55より耐火建築に差し掛かった途端、火 炎が横倒れに遠くに、速く延焼した(火炎の水平 化、巨大化、高速化)。そして市街地Aの方が速 く他街区の建物が全焼した。歯抜状の耐火建築の 間を火炎が集中し、瞬間的な 間風によって火炎 がより遠くに速く延焼したのではないかと考えれ る(火炎の集中化)。

実験動画リンク(YouTube)

fig3-5 実験模型配置図

fig3-6 断面図

fig3-5 両市街地ともに赤色の建物に同時に着火させ、風向 きは右から左向きである。市街地Aは延焼ラインが 道路沿いの耐火建築に差し掛かった途端火炎が耐火 建築の間を縫うように横倒れに遠くに激しく延焼し 始めたが、市街地Bの方が上空に火炎がまとまって 炎上し比較的緩やかな様子が観察された。

fig3-6

実験に使用した耐火建築は3階建で、道路沿いの指 定容積率による建物のばらつきを再現している。そ のばらつきによる 間に燃焼中の上昇気流が 間風 として進行中の火炎が集中し、火炎がより遠くに激 しく延焼したと考えられる。

第③実験

第③実験では高層建築が与える延焼動態に関して 観察を行った。道路沿いが一部不燃化されたのに 加え一部が高層化した状況を再現した市街地Aと 道路沿いのみが一部不燃化された市街地Bをの延 焼動態の観察を行った。ビル風によって火炎を強 めるのではないか仮説を立てた。

実験の結果は縮小模型による高層建築によるビル 風の再現をすることができなかった。しかし市街 地Bは実験②同様に道路沿いの耐火建築による火 炎の水平化、巨大化、高速化現象を再び伺うこと ができた。

fig3-7 実験模型配置図

fig3-8 断面図

第④実験

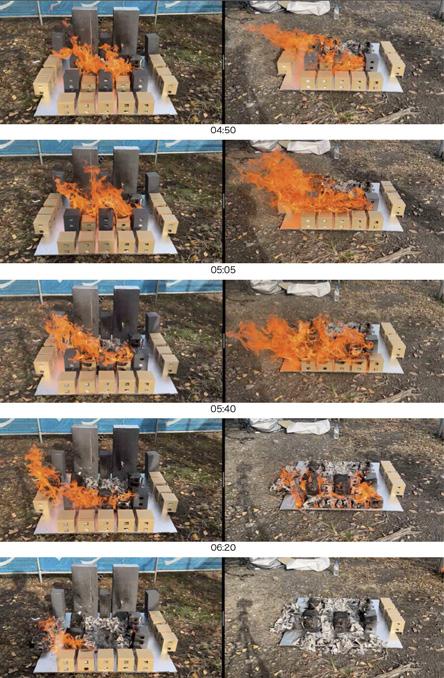

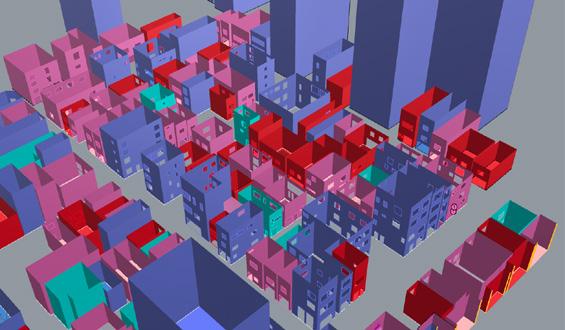

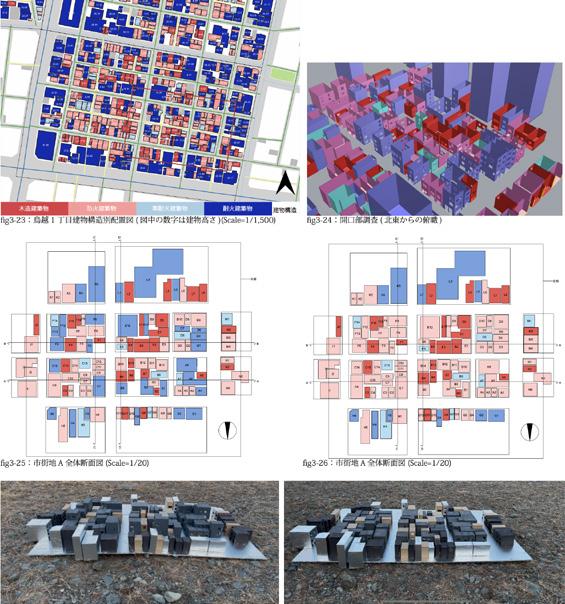

実験④では実際の市街地を再現した市街地Aと実際の市街地の耐火建築 を防火建築に置き換える操作を行った市街地Bを対照実験として観察を 行った。再現した市街地は台東区鳥越1丁目で(市街地A・Bの再現元の市 街地は同様の鳥越1丁目)、耐火建築と木造建築が混在している。Google ストリートビューと現地調査により開口部を特定し、模型の再現とした。

両市街地ともに建物C7に同時に着火させ、その延焼動態の観察を行った。

市街地Aは1本目の道路を延焼する際、市街地Bよりもガスバーナーのよ うに勢いよく炎上した様子が伺えた。2本目の道路は一連に耐火建築が並 び火炎が弱まったが一連の耐火建築を避けるように隣の街区へ延焼した。

市街地Bは燃焼量の多さで火炎が増大し、一番奥の街区(街区M・N)まで 延焼したが、比較的緩やかに火炎が上空に炎上する様子だった。2章で紹 介した神戸市長田区のエリアの耐火建築の間を風上方向に延焼している箇 所では消化活動が多く行われており、耐火建築に囲まれながら木造建築が 延焼すると消化活動が困難になる可能性を示唆している。

fig3-5

両市街地ともに赤色の建物に同時に着火させ、風向 きは右から左向きである。市街地Aは延焼ラインが 道路沿いの耐火建築に差し掛かった途端火炎が耐火 建築の間を縫うように横倒れに遠くに激しく延焼し 始めたが、市街地Bの方が上空に火炎がまとまって 炎上し比較的緩やかな様子が観察された。

fig3-6

実験に使用した耐火建築は3階建で、道路沿いの指 定容積率による建物のばらつきを再現している。そ のばらつきによる 間に燃焼中の上昇気流が 間風 として進行中の火炎が集中し、火炎がより遠くに激 しく延焼したと考えられる。

fig3-9 Rhinocerosによる建物開口部調査

実験動画リンク(YouTube)

|第4章 提案敷地の選定

第3章の実験①~④を通して耐火建築物が木造建築物に及 ぼす延焼動態に関する知見をまとめる。実験①では初期火 災における耐火建築物が及ぼす延焼動態に関する実験を 行った。着火してからしばらく延焼した頃、耐火建築物に 囲まれた木造建築物は風が吹いた瞬間に一気に延焼した様 子が伺えた。また耐火建築物自体の不燃化によって燃焼量 が抑えられ道路の延焼を抑えることができた。実験②では 同時延焼時における耐火建築物が及ぼす延焼動態に関する 実験を行った。道路沿いが歯抜けに耐火建築物が並ぶと、 その間を縫う様に火炎が横倒れに炎上し、道路越しの建物 にいち早く延焼した。実験③では高層建築物が及ぼす延焼 動態に関して実験を行った。実験場では高層ビルのビル風 は再現できず、高層ビル自体の不燃化により、実験④の歯 抜けに火炎が横倒れに炎上する現象を和らげることができ た。実験④では実際の市街地の状況を再現し燃焼実験を行っ た。実験前半は実験②の様な現象が起きたが、後半の延焼 ラインが耐火建築物が一連に並んだ箇所まで進むとそれら によって延焼は止められ、道路の延焼を防ぐことができた。

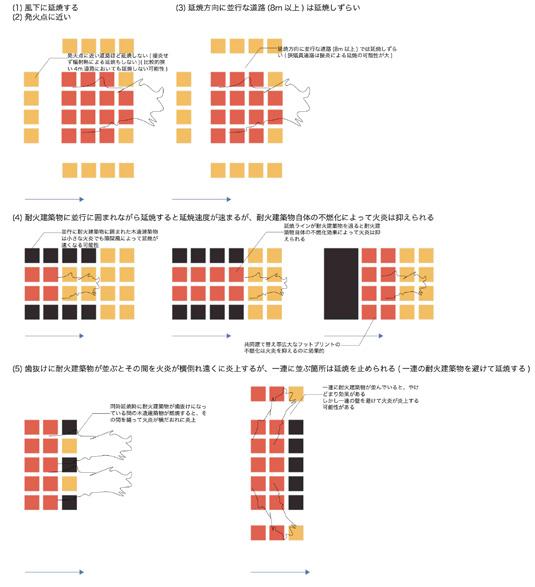

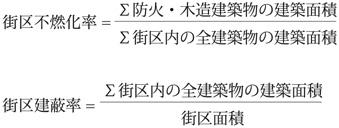

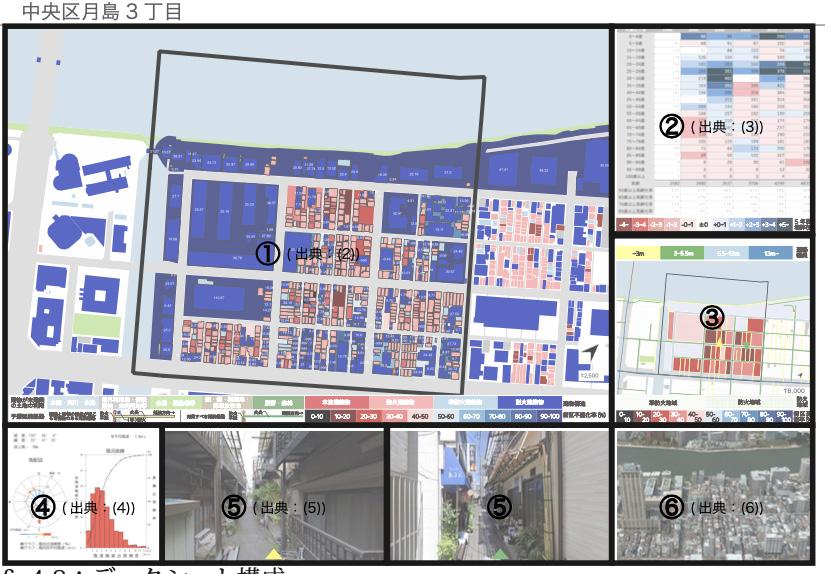

「街区不燃化率が低い街区」・「街区建蔽率が高い街区」が集積する町丁目(54町丁目データシート)

東京都が木密と認定する433町丁目の全ての街区の「街区不燃化率」「街区建蔽率」をQGISを用いて計算した。その中から街区不燃化率が 低くかつ、街区建蔽率が高い街区が多く集積する町丁目を選定した。結果上位54町丁目をDSととしてまとめた。

●データシート説明

①建物構造別配置・街区不燃化率 建物:建物を構造別に色分け

街区:街区不燃化率ごとに色分け(黒・赤いほど不燃化率 が低い)

②人口コーホート

5年間の5歳階級ごとの人口増減率を色分け ③街区建蔽率・防災計画・道路幅員 計画:防火地域をメッシュ、準防火地域を縞々模様で表示 街区:街区建蔽率ごとに色分け(赤いほど建物が密集して いることを示す)

道路:道路幅員を幅員ごとに色分け ④ウィンドローズ(風配置図) その地域における1年間で最も多いい風向き・風速の頻度 を表す図

⑤Google ストリートビュー

⑥俯瞰航空写真(Apple Map)

実験では道路沿いが歯抜けに耐火建築が並ぶと、延焼ラインが到達した際その間を火炎が横倒れに遠くに延焼さ せることがわかった。最終的な設計提案を行う敷地選定のために、実際の都内の木密において実験と同様の耐火 建築による延焼増大可能性のある場所をデータシートとしてまとめ、最終的に最も提案に値する敷地を選定した。 対象としたのは2021年時点で東京都が木密として認定する町丁目433のうち、以下のような選定を行った。

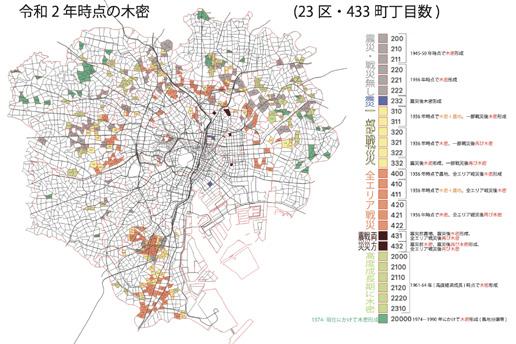

東京都が2021年時点で木密に認定する433町丁目

fig4-1

左図は都内の木密の位置と形成時期を町丁目ごとに色分けしたものである。世間的に は山手線の周辺部に木密が並ぶ「木賃ベルト」として知られているがそれには木密の 形成時期が大きく関わっている。木密の形成時期を大きく分けると以下の①~④の4 からなる。

①震災・戦災を免れ戦前からゆったりと形成された木密 ( グレー )

②関東大震災後の帝都復興エリアの周縁部に乱開発された木密 ( 青、茶 )

③東京大空襲で消失しその後山手線の周縁部に再建された木密 ( オレンジ、黄 )

④ 1960 年代から高度経済成長期に都心アクセスのために農地の宅地開発で生まれた 木密 ( 黄緑、緑 )

fig4-1 2020年時点で東京都が木密とする町丁目の分布と形成時期

図からもわかるように山手線を中心に形成時期順に木密が同心円状に形成されている ことがわかる。木賃ベルトと呼ばれているのは③④の時期に形成されたもので、戦後 地方から都心部への急激な人口流入によって山手線の外側に開発から取り残された③ の木密と、高度経済成長期に都心アクセスのために生まれた④の木密である。

54町丁目

実験と同様の現象が起きる場所をプロット

最終的に最も設計提案に値する町丁目・街区・敷地を選定 データシートの「①建物構造別配置図」に、実験の結果、神戸市の延焼動態図、④風配置図をもとに道路延焼を定性的に予測。再現性のため に左の記入法則を定め地図上に記入

延焼の危険性がある町丁目(抜粋)

大田区豊町六丁目

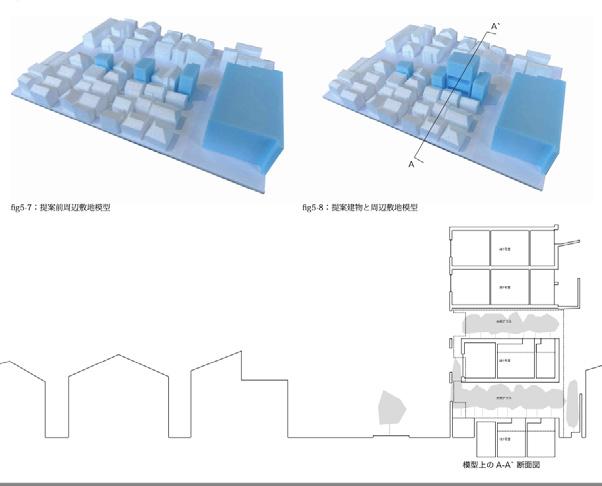

最終的な設計提案を行うのは練馬区田柄1丁 目を選定した。 ここはミニ開発により幅員2mの行き止まり道路が多く、物 理的に建て替えが行えない場所である。そのミニ開発エリア の北側には、実験と同様に道路沿いに歯抜けに耐火建築が並 んでいる。年間の風向きの最頻値を示す風配置図は南から北 が多く、本来耐火建築がなければ延焼しなかったはずの道路 幅員を延焼する場所として考えた。歯抜の耐火建築の間に、 集合住宅による耐火建築の新築の提案を行う。しかし通常の 耐火建築による建て替えでは実験のように火炎が耐火建築を 迂回しその間を縫うように横倒れに炎上する様子が伺えた。 敷地は歯抜の耐火建築の間の1つを選定し、周囲の木造建築 に火炎を増大させないような設計提案を行う。火炎の迂回化 を防ぐために新たに提案する建築には火炎の通り道である断 面的なボイドを設ける必要があると考えた。耐火建築自体に 火炎の通り道を作ることで、風・火炎が周囲の木造建築に集 中することを防ぐことを目的とする。

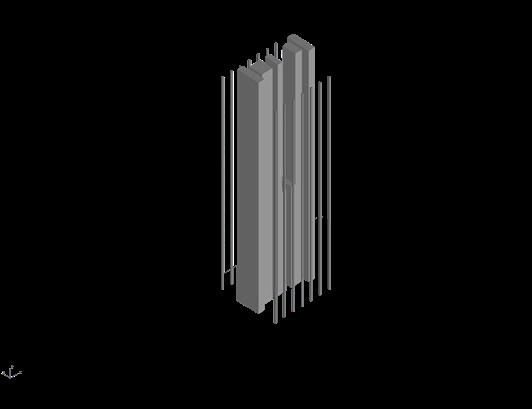

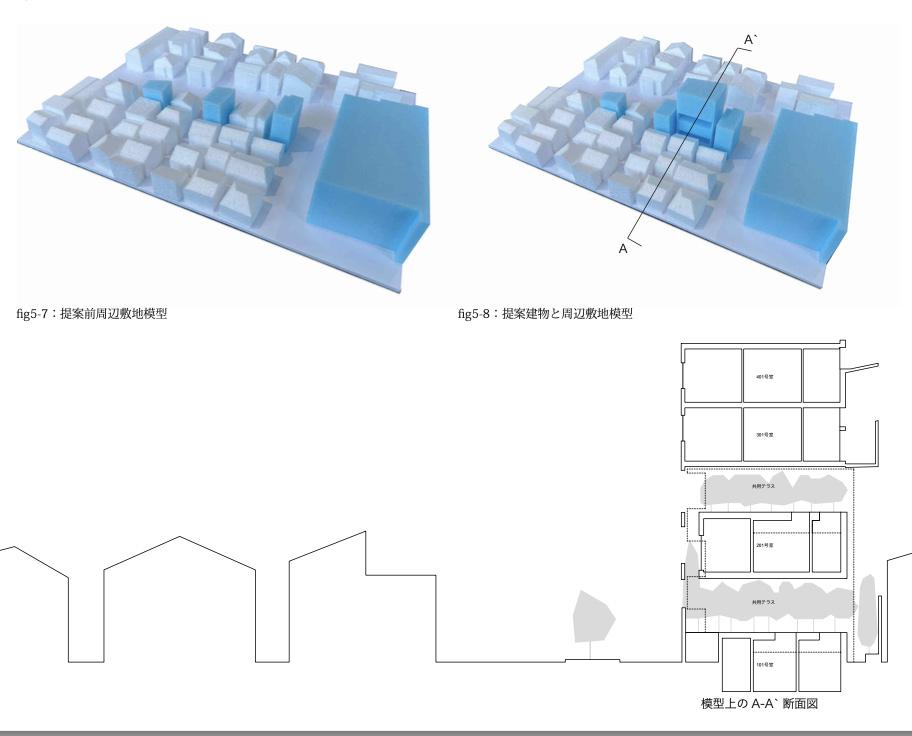

敷地・提案

敷地は練馬区田柄1丁目である。論文編で述べたようにミニ開発によって建て詰 まりが起きているエリアであり、幅員2mの道路により工事車両が物理的に通行 できず、建て替えが一切起きていないエリアである。その木密エリアの北側の幅 員11mの道路沿いに歯抜けに耐火建築が建ち並んでおり、実験と同様の火炎増 大リスクのある場所と考えた。その歯抜の間の既存戸建て木造住宅を建て替え、 新築の耐火建築の集合住宅を計画する。提案建築がむしろ周囲の木造建築に火炎 増大の悪影響を及ぼさないように火炎を意図的にコントロールするような設計提

案を行った。新たに提案を行う建物は地上5階建てだがそのうちの2階は屋外の吹きさら しのフロアとなっており、屋外のテラスとして設計した。断面的に屋外のテラスを設ける ことで、建物の背後にある木密エリアの火炎の気流経路を確保し、本建築が壁となって周 囲の木造建築に対して火炎経路の集中化を引き起こさないためにボイドを設けた。ボイド は2階と4階で天井高が異なっており、2階は初期火災時における火炎高さの領域、4階 は同時延焼時における火炎高さの領域に対応しており、火炎の量に応じてボイドの位置・ 高さを設定した。

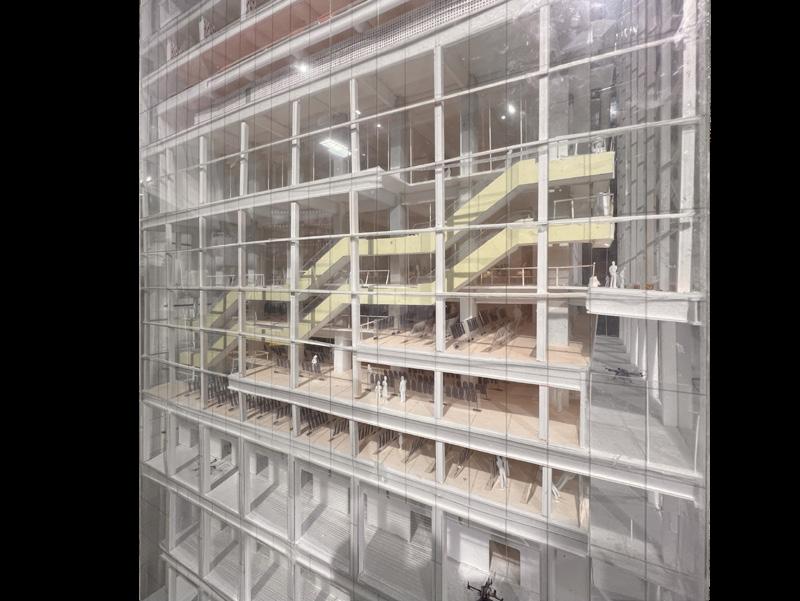

断面模型俯瞰

テラス(ヴォイド)

火炎の断面的な気流経路として設けられたヴォイドは共用 の屋外テラスとして使われる。2階テラスの天高は 2.5m、4階テラスは5mとなっており周囲の木造住宅の 高さに合わせて位置と天高の設計を行った。木造建物は初 期火災と同時延焼時では火炎の高さが異なり、2階は初期 火災、4階は同時延焼時の火炎の領域・高さに応じた位置 と天高となっている。建設省の実験により、植栽は燃焼す ると水蒸気を発生させるクールゾーン効果により火炎の温 度を下げることがわかった。テラスには植栽を植え、少し でも火炎後減衰させることを目的としている。生まれたボ

イドには室内へのトップライトを設け、木密地帯における 低層部の採光問題に対する提案でもある。スラブ厚は壁、 床、天井関係なく火炎にたえうる厚さ(300mm)としてい る。火炎は上空(天井9に向かって炎上するため、地面に 設けられたトップライトの開口は壁面開口に比べ室内への 火炎侵入リスクを低減できると考えている。また各階テラ スの火炎侵入開口面積と排出開口面積の総量は同じにして おり、北側開口は平面・断面的に火炎の延焼経路を増やす ことを目的としている。

北側立面

3階平面図(1/150) 1階平面図(1/100)

断面的に風の通り道を設計して生まれた屋外は共用のテラスとして 使われる。テラスにより1階と3階の住戸はトップライトによる採 光を行い、室内に光を充満させる。建設省の実験より植栽による水 蒸気が火炎の温度を下げることがわかった。テラスには植栽を植え、 万が一火が通った際には火炎の温度を下げることを目的としてい る。また外構には東北地方の防風として使われる「かしぐね」を植え、 火炎による延焼を軽減する狙いがある。

5階住戸(301号室)リビング

3階住戸(201号室)リビング

3階住戸(202号室)北側寝室 5階住戸(301号室)南側寝室

室内

1・3階住戸と5・6階住戸では光の取り入れ方が異なっている。1・3 階住戸はテラス(ヴォイド)からトップライトにより採光を行っており、 FRPの天井によって室内に光が透過する。また天井一面水平の防火シャッ ターにより遮光が可能で、光の調節や室内への火炎侵入を防ぐ。北側の 住戸は通常の1600×1900の引き違い窓になっており、北側採光を行っ ている。5・6階は開口が高い位置に設けられており万が一室内に火炎が 侵入した際に家具に類焼しないように、家具の領域から高い位置に設け られている。リビングはペリメーターに接していないため、壁面に光を 透過するFRPを設け、寝室や浴室のハイサイドライトよりリビングに光 を取り入れる。

東側開口 シェードには防火シャッターが収められている 上部はパンチングメタルにより室内に光を取り入れる 南側開口 南面は東西面よりも深いシェードとなってり南側の木密地帯の火炎に備えている バルコニーと開口のシェードが重なる部分はパンチングメタルによりバルコニーに光を取り入れている

窓 建物の類焼経路として最も多いいのは「開口部」である。開口 部による室内への火炎侵入を防ぐために、方位によって開口部 の設計提案を行った。南面は木密が広がっている面であり、火 炎の侵入防止と採光の両立が課題となる。そこでトップライト による採光とハイサイドライトによる 採光 を行っている。火炎 は上空に向かって炎上するため、その性質を利用しなるべく室 内への火炎の侵入経路を増やすことが鍵となる。南面は開口部 下端と縁にシェードを設け下・横からの室内への火炎を避ける ようにしている。また物干場は妻入りとし壁面から2mほどキャ ンチレバーさせることで、断面的にドアからの火炎侵入を防ぎ 下層階への影とならないようにしている。東西面は採光用の開 口として出窓(実際には出窓とはなっていないが)のかたちの シェードを設け、横からの火炎を遮る狙いがある。北側は引き 違い窓、火炎の通り道の窓、駐輪の開口の3種類の開口がファ サードを成している。南側の火炎が入るための開口と、北面の 火炎が出るための開口の面積の総量は各階で同等となっており、 火炎の経路を平面・断面的に増やしている。

-21世紀の駅-

2025 M1 Nishizawa Lab Desgin Studio|

制作時期:修士設計課題

制作期間:2023.07-2023.12

建築用途:フェリーターミナル・駐輪場・地下鉄駅・市民施設・公園等

対象敷地:台東区浅草

「21世紀の駅」をテーマに取り組んだスタジオ課題である。19世紀と20世紀の「駅」とは鉄道の駅である。全世界各国における鉄道の始まりは農産物や工業製品、 輸出入品等の荷物輸送(貨物輸送)であり、続いて荷物に近い存在である人の兵隊、そして近代では民間のサラリーマンを運ぶようになった。依然として駅にとって 子供や高齢者、障害者など社会的弱者の存在は二の次であると言わざるを得ない。本課題では交通動線、異種交通同士の接続、市民施設等のプログラムを各自考え、 21世紀における新たな駅を提案する。

敷地は浅草駅前の隅田川沿いにある「隅田公園」で、園内には観光用クルーズ船のターミナルを有している。東京はもともと水運都市であり、23区は河川交通が有 利な構造をしているが、旧建設省により港湾・鉄道・道路が優先に整備され、現在の水運は利活用されていないのが現場である。デンマークなど北欧では自転車のま ま船に乗船可能であり、近代化で使われてこなかった船による交通の再利用は新たな可能性を秘めている。新たなクルーズターミナルの設計、既存駐輪場の建替え、 市民施設の用途考案と設計、既存の地下鉄との接続、既存公園の役割を提案する。

Requirement

・乗船待合室:適宜㎡

・乗船チケット売り場

・車寄(自家用車用)

・わかりやすい地下鉄との接続 ・市民施設(用途各自設定):適宜㎡

・都市公園or広場:約6,600㎡

敷地は浅草駅前の隅田公園である。目前を隅田川が流れ、護岸 によって水面より約5m、目の前の道路より2mの高低差があり、 公園自体がスーパーブロックとしての役割を持っている。既存 の護岸はトップレベルを保ちながら改変可能である。公園の地 下に既存駐輪場があり、敷地の南の銀座線の駅側に自転車が集 中している現状である。対岸にはアサヒビールビル、東京スカ

イツリーが一望でき、市民や外国人観光客の憩いの場となって いる。また敷地の北側の東武線の橋梁は機関車時代のものであ り、荷重に余力があることから、歩行者のデッキが橋梁脇に増 設された(「すみだリバウォーク」)。これにより浅草駅から東 京スカイツリーまでウォーカブルなネットワークが形成された。

日本の駅前交通

日本の駅の問題として、駅前の歩車の問題がある。GLのバスロー タリーの上層に歩行者のデッキ(人口地盤)が設けられ、一見歩 車分離の問題を解決しているように見えるが、人力でデッキレベ ルまで上がらなくてはならず、馬力のある自動車は相変わらず GLにとどまっている。本設計では既存の地下鉄(銀座線)との接 続と歩車問題に対する解決策として、銀座線ホームからGLまで 広大なスロープ(コンコース)で結び、そのコンコースの歩行者 に向かって自動車が坂で迎えにくる(車寄)という計画とした。

浅草の交通

浅草駅は東武線特急列車の終端駅であり、浅草寺や仲見世通、東 京スカイツリーなどの観光地でありながらも、タクシーのりばが 不足している。また浅草駅周辺は自転車の路上駐車が散見され、 隅田公園の既存駐輪場(500台)は地下にあり、暗く、地下鉄駅 側に自転車が集中し、止める気になれない駐輪場と言える。これ ら「キャリーケース」や「自転車」といった「タイヤつきの身体 拡張機」を段差なくいかにスムーズに整理するかというのが設計 の となった。

コンコース

敷地である隅田公園は細長い敷地形状のため、段差な く他レベルへのアクセスを可能にする「スロープ」が 有利であると考えた。銀座線のホーム・GL・新たに設 計する立体公園・すみだリバウォークまでの全てのレ ベルをスロープで結び、それを敷地全体の歩行者のた めの「コンコース」し、地下鉄との接続とした。その コンコース上には車寄せ、駐輪場、クルーズターミナ ルへのエスカレーターが同居しており、コンコースが 全ての交通にアクセス可能とした。そうすることで他 交通とのアクセスが身体的に容易となり、視覚的にも わかりやすい駅を目指した。

空中歩行デッキ・駐輪場 コンコースの上空には、2本の高さ7mのリニアな 鉄骨のトラス(鉄橋)を設け、細長い敷地全体をつづ ら状に配置した。鉄橋は2層のフロア(下層が駐輪場、 上層が歩行者の歩行デッキ)となっており、駐輪場 はスロープが折り返す構造により、細長い敷地形状 と周囲の道路レベルに対応するとともに、歩行デッ キは敷地全体のわかりやすい遊歩道として機能する。 それぞれ2本の駐輪場・歩行デッキが細長い敷地の 中で周囲の道路高さとの接続に対応するために、2 本の鉄橋は途中でクロスし反転する構造になってい る。

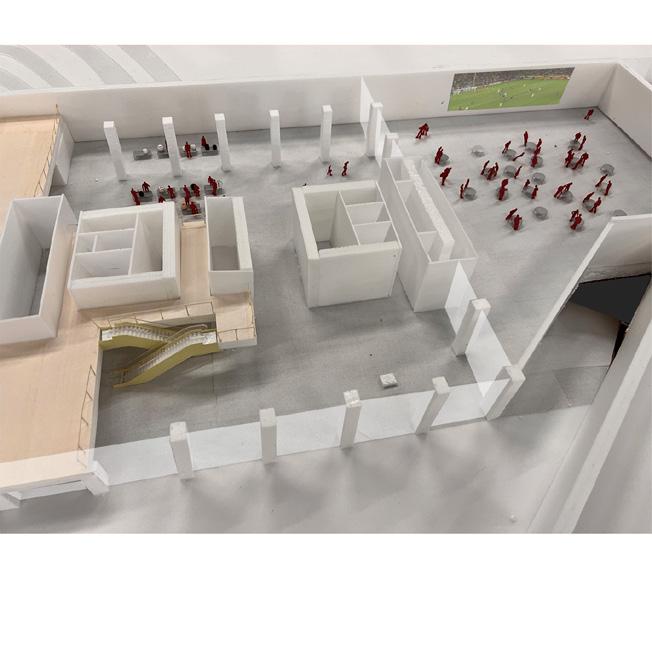

全体模型

銀座線から続くコンコースは途中道路がけがかれ、車がスロープを降りて来ることに よりコンコースの歩行者に迎えに行く。馬力のある自動車が歩行者の近くまでやって くるような計画。その上空には2本のリニアな鉄橋(歩行デッキ、駐輪場)にするこ とで、周囲の道路やクルーズターミナル、下層のコンコース・車寄せに自由に対応す ることができ、細長い敷地と多種の交通接続において設計上の融通度が上がる。

銀座線と隅田公園、隅田川の断面模型 銀座線ホームから伸びる連続した地盤が敷地全体を貫き、そこには様々な交通が同居しアクセス可能である

市民施設として体育館や屋内イベントが可能な多目的ホール とした。多目的ホールは室内を車の自走が可能となっており、 ライブやマルシェなど即興性のある大型イベントの設営が可 能となっている。市民施設は隅田公園の護岸をセットバック させ隅田川のテラスと同レベルの場所に設けた。年に数回程 度の大雨などによる最高数位よりも10cm高い場所に床レベ ルを設定したが、万が一の大雨に備え、床が浸水可能な仕上 げとした。浸水時には室内は使用できなくなるが、シャッター を全開にすることにより浸水を許容する。川とテラス、そし て大空間が一体となった親水空間を実現できた。室内の活動 がテラスと一体化することで、川に対してにぎやかさあふれ 出すような空間を目指した。

21世紀における新しい駅として、ひと、鉄道、車、自転車、 船がシームレスにつながり、ただの通過点としての駅ではな く、目的がなくても行きたくなるような、公園とが一体となっ た駅を提案した。2本のリニアな鉄橋による構造体が敷地全 体を構成し、細長い敷地ならではのシームレスな動線計画が 可能となった。鉄橋が平面的・断面的に自由度の高い設計を 可能にすることで、平面上のさまざまな交通にアクセスでき る上に、鉄橋により動線・視覚的に駅と立体公園が繋がり、 公園の地盤によって上下階が空間的に分断されることを防 ぐ。実際に駅からクルーズターミナルに乗り換える際は上部 の立体公園を経由することで、「駅に公園があるのが知らな かった」という、初めて訪問したひとでも公園の存在が無視 されない駅となっている。

敷地面積:

待合室:

多目的ホール:

立体公園:

第1駐輪場: 第2駐輪場: 第3駐輪場: 第4駐輪場: 第5駐輪場: 第6駐輪場: 駐輪場合計:

北側上空からの俯瞰

建物のボリュームは一目で駅とわかるような大きいボリュームを設定した。

手前は多目的ホールとなっており、護岸をセットバックさせて生まれた空 間を利用して、川沿いのテラスと同レベルとすることで親水性のある空間 とした。多目的ホールの上にかかるトラス通路は立体公園とすみだリバ ウォークを結ぶ歩行デッキである。

吾妻橋より 将来的な水運による交通の発達を見越して、本建築が鉄道だけ ではない船・自動車・自転車が一体となった新しい駅のモデル となることを願う。実際に自転車をそのまま船に持ち込むこと も想定しており、駅の動線のほとんどががスロープとなってい る。

街側外観

歩道より建物の交通・通路の全レイヤー(階層)を見渡せるようになっており、わかりやすい 駅の外観となっている。宙に浮かぶ鉄橋によりコンコースと堤防による夢中空間を実現し、 より交通と堤防、屋上公園の存在を知覚させる。

東武線車窓より

多目的ホールとテラスが一体的な利用が可能で、賑わいが外に溢れる。日本では土木事業と建 築事業が縦割りでそれぞれ都市計画家と建築士が担うが、堤防によってオフセットして生まれ た多目的ホールは土木と建築が一体となった今までになかった新しい水際空間を創出してい る。

第5駐輪場・歩行デッキA内観

建物全体は2本の鉄橋で構成され、それぞれが途中でク ロスし、位置が反転する構造になることとで、細長い敷地 の両側の景色を楽しむことができる。本歩行デッキは吾妻 橋から立体公園、そしてすみだリバウォークへと続き、ス カイツリーから吾妻橋までのウォーカブルな街を構成して いる。

メインコンコース内観

敷地全体をリニアな鉄橋による構造体にすることで、銀座 線のホームから続く無柱のコンコース空間を実現した。メ インとなるコンコースには車寄せ、駐輪場、歩行デッキ・ クルーズターミナルへのエスカレーターが視覚的に同時に 見え、全ての交通が同じ空間に同居するわかりやすい駅を 目指した。隅田川の護岸と構造体は 間が空いており、隅 田川への期待感を高める。

市民施設「多目的ホール」 隅田川の護岸を一部後退させて生まれた空間。隅田川のテラスと同レベル となっており、隅田川を近くに感じられる親水空間となっている。隅田川 は年に数回程度、大雨等でテラスレベルまで数位が上昇することがあるが、 床レベルは満潮時の水位より20cm高くしており、万が一浸水しても問題 ない床仕上げとしている。浸水時には内外を仕切るシャッターを全開にし、 大雨時には空間が使用できなくなることを想定している。歩行者用アプロー チは車も自走可能で、大型の設営イベントにも対応している。

入り口は立体公園からスロープで降りるよう にして、ランウェイのような高揚感ある空間 を演出した。ランウェイ沿いにはカフェのカ ウンターテーブルが連続しており、空間全体 に一体感をもたらした。