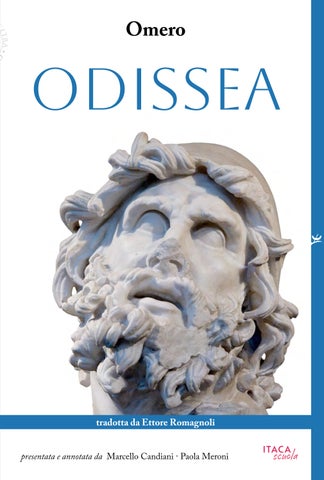

ODiSSEA Omero

e

Questo libro appartiene a ____________________________________

e

Questo libro appartiene a ____________________________________

tradotta da Ettore Romagnoli

presentata e annotata da Marcello Candiani Paola Meroni

Pubblicare è dare alla luce.

Desideriamo mettere in luce parole che accompagnino le persone nella vita.

Questa è la responsabilità che abbiamo come editori. Libri compagni di viaggio.

Nella collana La Cetra Omero

Iliade tradotta da Vincenzo Monti a cura di Raffaela Paggi, Francesco Francia, Daniele Ferrari

Omero

Odissea www.itacaedizioni.it/odissea

Prima edizione: maggio 2010

Sesta ristampa: maggio 2025

© 2010 Itaca srl, Castel Bolognese Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-526-0222-1

Progetto grafico: Andrea Cimatti

Cura editoriale: Cristina Zoli

Stampato in Italia da Modulgrafica Forlivese, Forlì (FC)

Col nostro lavoro cerchiamo di rispettare l’ambiente in tutte le fasi di realizzazione, dalla produzione alla distribuzione. Utilizziamo inchiostri vegetali senza componenti derivati dal petrolio e stampiamo esclusivamente in Italia con fornitori di fiducia, riducendo così le distanze di trasporto.

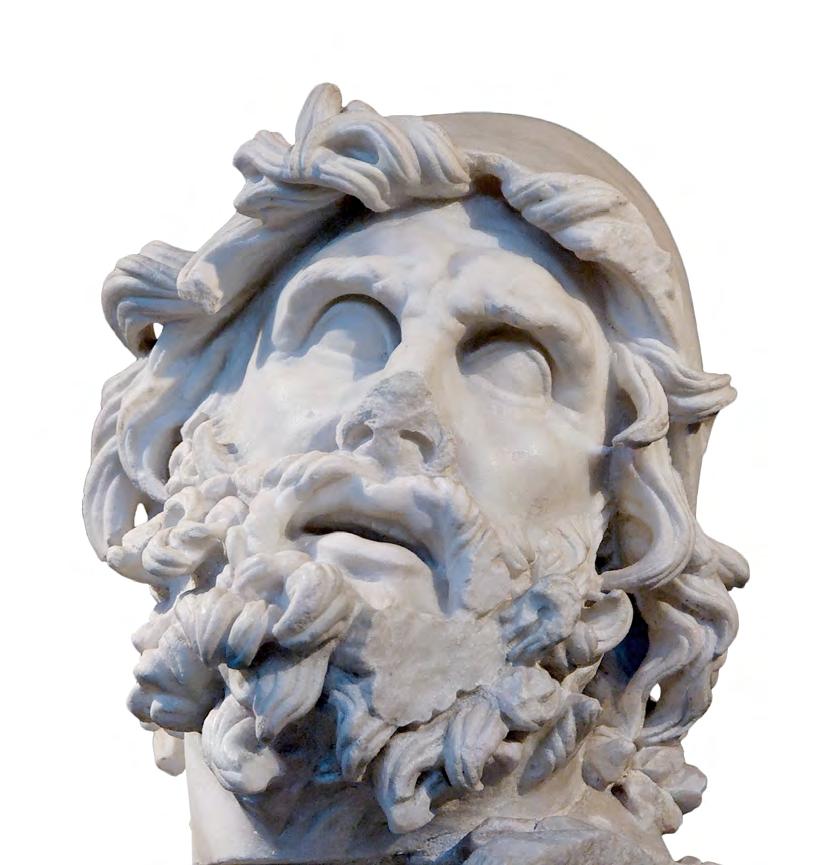

In copertina

Testa di Ulisse, dal gruppo scultoreo dell’accecamento di Polifemo Marmo, II secolo a.C.

Sperlonga, Museo Archeologico Nazionale

Seguici su www.itacalibri.it www.itacaedizioni.it www.itacascuola.it Itacalibri Itacalibri

Presso la tavola di Alcinoo, sontuosamente imbandita, sedevano i principi dell’isola dei Feaci, i primi, i più importanti, i più ricchi signori che potessero ambire alla compagnia del sovrano. Alcuni servi recavano enormi spiedi su cui la carne aveva appena finito di arrostire; canestri di frutta di ogni tipo e stagione ingombravano la mensa. Dietro ai primi servitori, altri portavano vino pregiato e lo versavano a ciascuno in ampi calici. I commensali si erano riuniti per accogliere Ulisse, ospite misterioso che non si era ancora presentato, e per udire la sua storia. Ma l’ospitalità è un rito singolare, ha un proprio spazio e propri tempi. L’ospite è sacro. La fretta è bandita.

Per incantare i propri invitati, il re Alcinoo mandò a chiamare un aedo, Demodoco. Dopo pochi attimi questi varcò la soglia del palazzo regale con passo lento e incerto. Le pareti della sala irradiavano la loro luce dorata in ogni direzione, ma il vecchio aedo non poté avvedersene, poiché cieco. È questa la triste condizione cui molto spesso gli aedi, i cantori delle gesta eroiche, dovettero soggiacere: gli dèi donarono loro al tempo stesso un bene e un male, privandoli della vista per spalancare loro l’occhio della mente, così da poter cantare sotto ispirazione divina eventi cui tuttavia essi non presero parte direttamente.

Demodoco venne fatto accomodare tra i commensali e poté unirsi al banchetto. Un servitore sollevò il braccio del vecchio per insegnargli il gesto che egli avrebbe dovuto in seguito ripetere da solo, quando avesse desiderato staccare la cetra dal muro e intraprendere il proprio canto. Quest’ultimo non si lasciò pregare molto: si alzò da tavola, impugnò la cetra e iniziò a cantare.

Che significato aveva tale canto presso gli uomini greci? Si trattava di semplice intrattenimento? No. In un’epoca in cui non esistevano libri e non vi era ancora la lettura, la poesia epica, tramandata oralmente, aveva un valore anzitutto formativo. In essa erano depositati valori e saperi da trasmettere e insegnare. Essa era al tempo stesso libro sacro, storia nazionale, manuale didattico. Il banchetto in onore di un ospite, i festeggiamenti per una vittoria sportiva, se abbracciati dal suono della cetra, con la quale sempre l’aedo accompagnava la propria voce, diventavano in un attimo l’occasione per la trasmissione di un sapere tradizionale, un momento educativo.

Demodoco intraprese il canto della guerra di Troia. Esistevano certamente diversi cicli epici, ma, per tutti gli uomini, la parola “epica” significava e significa

tuttora anzitutto Iliade. Quest’opera racconta un mondo intero e non già l’avventura di un singolo personaggio. L’ira di Apollo insegna il timore per gli dèi, i capricci di Era la loro imprevedibilità; il valore di Achille addita a tutti quello del guerriero, il suo destino allude all’inesorabilità del Fato; fiumi, mari, venti, monti, suggeriscono all’uomo greco una presenza divina e l’Iliade ce li mostra personificati; Enea combatte sul corpo di un amico morto, mostrando il valore irriducibile dell’uomo; Ettore incarna il sacrificio eroico per la patria, dietro cui si cela l’amore più vero e responsabile per la donna; la realizzazione dello scudo di Achille da parte di Efesto è un manuale di istruzioni per tutti i fabbri, le scene in esso raffigurate insegnano l’alternarsi delle stagioni e delle coltivazioni; in ogni periodo della splendente civiltà greca, ripensa all’Iliade l’uomo che deve celebrare un sacrificio, partecipare a una competizione atletica, impugnare un’arma, pescare in un fiume o arare un campo. Tanto vasto era dunque il compito affidato dalla società greca alla poesia epica, e di conseguenza tanto fondamentale era il ruolo degli aedi, incaricati della sua diffusione. Questi viaggiavano per tutta la Grecia e, ovunque fosse loro richiesto, recitavano a memoria singoli episodi, modellando la voce al suono delle corde musicali, scegliendo i versi più opportuni, più legati alla circostanza in cui di volta in volta si trovavano. L’Iliade era dunque conosciuta in tale modo, come somma di episodi, i quali andavano a formare un universo completo ancor più che la storia di un personaggio. Terminato il proprio compito, Demodoco posò la cetra e tornò a sedersi tra i commensali. Si alzò allora Ulisse e raccontò ai Feaci il proprio viaggio, durante il quale molte disavventure lo avevano sempre più allontanato dalla patria che egli aveva cercato di raggiungere con tutte le proprie forze. La sua narrazione non durò che due o tre ore, durante le quali, tuttavia, avvenne un passaggio epocale. Non fu un’esplosione tonante, ma piuttosto un mutamento discreto. Eppure al termine del suo racconto certamente qualcuno degli invitati se ne avvide: la cetra era rimasta appesa al muro. Per tutto quel tempo le parole dell’eroe avevano risuonato nell’aurea sala senza che alcuno strumento le sostenesse. La parola divenne musica e, nel contempo, crebbe di significato.

L’alternarsi di Demodoco e Ulisse, narrato nel libro VIII dell’Odissea, è un simbolo che sintetizza efficacemente quale novità introdusse quest’opera. Pur rimanendo, per molti aspetti, simile all’Iliade, conservandone anzitutto il ruolo di opera depositaria di un immenso patrimonio culturale, l’Odissea celebra il passaggio alla narrazione, al racconto.

Quando si pensa a Demodoco oppure allo stesso Omero come cantori che si esibivano a corte, non bisogna pensare, infatti, che l’Odissea sia nata come un’opera improvvisata o come un accostamento di miti e di storie avventurose già esistenti. Il poeta dell’Odissea è molto più accorto di quanto possiamo immaginare; lo dimostra la struttura stessa dell’opera, di per sé già dichiarata nel proemio. Nei primi versi, infatti, Omero, chiedendo l’ispirazione alla Musa, dichiara che il protagonista dell’opera è un uomo, Ulisse (dal cui nome greco, Odisseo, deriva appunto il nome Odissea), costretto a vagare per dieci anni dopo aver riportato la

vittoria combattendo con l’esercito acheo nella guerra di Troia. Partito di là con molti compagni, approderà in patria da solo, perché anche gli ultimi di essi troveranno la morte a causa della propria stoltezza, per aver divorato i buoi sacri al Sole, trasgredendo così un comando divino. La trama, per come appare nel proemio, è dunque lineare: l’Odissea vuole essere la storia di un uomo, in particolare del suo ritorno da Troia (con tutti gli ostacoli che questo comporta) e del suo rientro a casa, dove da anni lo aspettano la moglie Penelope e il figlio Telemaco.

Tuttavia il modo in cui vengono presentati questi avvenimenti non è altrettanto lineare: l’ascoltatore (o il lettore) dell’Odissea non segue le avventure del protagonista in ordine cronologico, da quando salpa da Troia fino al completo reinserimento nella vita familiare a Itaca; il narratore, raccontando la storia, gioca con gli eventi, anticipandone alcuni nella narrazione, posticipandone altri. Quando il poeta attacca il proemio, solo quaranta giorni separano Ulisse da Itaca, eppure, leggendo l’opera, sapremmo ricostruire non solo gli avvenimenti di quel periodo, ma anche quelli dei dieci anni precedenti.

La novità dell’Odissea rispetto all’Iliade è proprio questa: il narratore è in grado di gestire la storia con un sapiente intreccio. L’Odissea non è solo il risultato di una serie di miti o racconti giustapposti, ma vuole essere un’opera unitaria. Questo è dovuto alla ormai maturata consapevolezza del mestiere di cantore epico, ma anche all’oggetto della narrazione: la storia, cioè, di un uomo, nel cui vissuto presente si intrecciano i ricordi e i racconti di un passato più o meno recente.

Omero cede più volte il ruolo di narratore ad altri personaggi: innanzitutto a Ulisse, quando egli alla corte dei Feaci racconta del proprio viaggio fino al momento presente; a Demodoco, quando egli canta della caduta di Troia; oppure ancora a Ulisse, quando, approdato a Itaca, pur di non farsi riconoscere, inventa storie false, ma verosimili, sulle proprie origini cretesi. Tanto il vissuto del personaggio Ulisse è vario, tanto il narratore – di volta in volta diverso – è costretto a esplorare differenti modalità narrative, facendosi così quasi precursore di diversi generi letterari: quando Ulisse racconta del proprio ritorno alla corte dei Feaci, il suo non è solo un racconto di avventure; egli intreccia il filone dei racconti fantastici (Circe, Polifemo, Lotofagi…) e della geografia di luoghi meravigliosi con quello storico del ritorno da una guerra realmente accaduta. Non solo: se i primi libri dell’opera in cui Telemaco si muove alla ricerca del padre assomigliano più a un moderno “romanzo della crescita” che a un’opera epica, gli ultimi anticipano quello che oggi chiameremmo il genere poliziesco: Ulisse, infatti, una volta giunto a Itaca, con estrema prudenza decide di non svelare la propria identità a chi già lo conosceva, se non dopo aver indagato la fedeltà di ciascuno. Il libro V invece dedica una parte consistente dei propri versi alla costruzione della zattera con cui Ulisse arriva all’isola dei Feaci e raccoglie in questo modo tutto il sapere tecnico dell’epoca riguardo all’arte del navigare, costituendo un piccolo esempio di letteratura didascalica, compito cui la poesia omerica mai rinuncia del tutto. Se quindi la grande novità dell’Odissea, che la rende un’opera più matura rispetto all’Iliade, è la sapiente narrazione, resta comunque il patrimonio di un

sapere comune, dal quale Omero attinge instancabilmente. Tutta la cultura greca antica viene compresa nella vita di un uomo, Ulisse. L’Odissea, che ancor oggi ci accingiamo a leggere con vivo interesse, è portatrice di questo sapere.

Alcuni studiosi moderni ritengono che dietro la figura del cantore Demodoco possa celarsi in realtà Omero: l’aedo dei Feaci era infatti cieco, ma gli dèi avevano voluto compensare questa mancanza fisica con una capacità eccezionale, quella di saper cantare in maniera mirabile le gesta epiche degli eroi greci. Così anche Omero, sul quale si mescolano notizie storiche e leggende, era probabilmente un cantore, cieco, che girava nelle corti antiche e si esibiva nel canto, accompagnato dalla propria cetra. Il poeta visse probabilmente tra il IX e l’VIII secolo prima di Cristo; sebbene molte città antiche ne vantassero i natali, la sua esistenza deve essere collocata ad ogni modo in una città dell’Asia Minore, a quei tempi fiorente colonia greca (forse Chio o Smirne).

Omero si esibiva oralmente, recitando a memoria alcuni versi, a seconda delle richieste e delle preferenze del proprio uditorio. Solo alcuni secoli dopo (forse nel V a.C.) venne messa per iscritto l’Odissea, in una redazione non molto distante da quella che leggiamo noi oggi.

Omero, così come Demodoco nel corso dell’Odissea, era un cantore di professione: non solo aveva una specifica competenza tecnica che gli permetteva di accompagnare il canto della propria voce col suono di uno strumento, ma aveva la chiara consapevolezza del fatto che la propria esibizione non fosse uno sfogo improvvisato, ma il più alto fenomeno artistico allora conosciuto. La più importante manifestazione a livello artistico e sociale era costituita infatti dal canto epico, che radunava attorno a sé i personaggi nobili delle corti in occasioni rinomate, come feste o banchetti.

Omero non inventava il contenuto del proprio canto, ma lo derivava da tutto quel patrimonio di sapere e di miti che nei secoli precedenti si era formato nella coscienza dell’uomo greco; l’originalità del suo canto, perciò, non sta – come noi ci aspetteremmo – nella novità dei contenuti, che erano per lo più noti; la grandezza di Omero sta invece nell’aver saputo custodire la memoria di un passato storico, di un sapere religioso, di una cultura che ha reso grande e rende tuttora interessante per noi l’uomo greco.

La traduzione

L’Odissea è stata scritta in greco antico in versi chiamati esametri. L’esametro era il verso col quale venivano scritte le composizioni più solenni, perché era particolarmente lungo e conferiva alla poesia un ritmo lento e regolare. Era perciò il verso

più adatto per la narrazione di gesta epiche, tanto che anche i Romani, diversi secoli dopo Omero, continuarono a farne uso per le celebrazioni più solenni. Il ritmo del singolo verso era basato su un certo numero di sillabe (mai meno di 13 e mai più di 18) e sulla costante presenza di una pausa al suo interno.

Ettore Romagnoli (Roma, 1871-1938), cimentandosi nella traduzione dell’opera, cercò di restituire alla versione italiana quella musicalità e quel ritmo che erano propri dell’originaria poesia greca. Docente di lingua e di letteratura greca all’università di Catania e poi in altri prestigiosi atenei italiani, volle conservare anche nella versione italiana dell’opera le caratteristiche formali dell’esametro greco. Nella sua traduzione viene infatti mantenuto costante il numero di sillabe e si ricrea la presenza di una pausa all’interno del verso italiano. La poesia di Romagnoli propone una sintassi semplice, ma un lessico elevato, in un modo che risulta molto fedele all’originale greco, e allo stesso tempo ben accessibile ai lettori italiani.

Questo testo nasce in continuità con una precedente iniziativa editoriale, l’Iliade (Omero, Iliade, traduzione di Vincenzo Monti, a cura di R. Paggi, F. Francia, D. Ferrari, Itaca, Castel Bolognese 2004), e da questa ha pertanto ereditato l’idea di garantire l’integralità della trama, suddividendo i ventiquattro libri dell’opera in ulteriori paragrafi, molti dei quali sono stati riportati in versi, alcuni riassunti in prosa. Sempre dal già citato volume è stato sostanzialmente mutuato un apparato didattico che facilita la lettura del testo senza mai sostituirsi a esso in modo invasivo, suggerendo invece l’immedesimazione del lettore nei personaggi e negli avvenimenti.

Le introduzioni

I ventiquattro libri in cui tradizionalmente è divisa l’opera sono stati raggruppati in quattro sezioni narrative, a ciascuna delle quali è stata premessa un’introduzione. L’introduzione intende presentare brevemente la trama dei libri contenuti nella sezione, mettendo in evidenza i nuclei tematici prevalenti.

Le note

Il testo è stato dotato di un apparato di note a piè di pagina cui sono affidati differenti compiti, sebbene tutti sostanzialmente miranti alla fruibilità e godibilità del testo.

Vi sono anzitutto note che forniscono la costruzione in prosa del testo poetico nei punti di maggior difficoltà, chiarendo i costrutti sintattici presenti. Questo genere di note non è preponderante, in quanto si è supposta nel lettore la precedente acquisizione di una discreta familiarità con la lingua poetica e con la sua particolare costruzione. Il testo di Romagnoli, del resto, presenta minori difficoltà

rispetto a quello dell’Iliade del Monti, sul quale peraltro numerose generazioni di studenti si sono formate, e fornisce così la possibilità di affidarlo senza problemi alla lettura individuale.

A sostegno di queste note ve ne sono altre di carattere lessicale, essenziali per guidare la comprensione del testo. Più semplici nella sua struttura sintattica, i versi di Romagnoli non rinunciano a un lessico ampio ed elevato, il quale talvolta necessita di essere parafrasato per poter diventare accessibile al giovane lettore. Queste note, pertanto, forniscono la spiegazione di lessemi o locuzioni attraverso sinonimi, perifrasi e, ove possibile, etimologie. Nella compilazione di questo genere di note, in particolare, è stata nostra cura mostrare i rapporti esistenti tra certe parole desuete e altri vocaboli di uso tutt’oggi comune, suggerendo la ricostruzione del significato delle prime a partire da quello dei secondi.

Alcune note evidenziano la presenza nel testo di figure retoriche o di particolari costruzioni linguistiche, la ricorrenza delle quali è stata segnalata tramite la sottolineatura in nota del loro nome (________), cui si accompagna una loro spiegazione.

La quarta tipologia di note è quella che ha ricevuto maggior spazio, ovvero quella concernente le note di approfondimento. Gli approfondimenti vanno nella direzione di una ricostruzione del contesto storico, geografico, sociale e culturale della Grecia antica, madre di Omero e culla della società e del pensiero occidentale, oppure in quella di una conoscenza dettagliata della mitologia. Tali note sono state segnalate con un simbolo apposito che le introduce ().

Le carte storico-geografiche

Il primo strumento didattico riportato in appendice è costituito da alcune carte storico-geografiche, indispensabili per favorire il processo d’immedesimazione durante la lettura e per assecondare ogni incipiente curiosità storica. Tra esse figurano: le ricostruzioni geografiche della Grecia antica e dell’Asia minore e della Magna Grecia, con particolare attenzione all’individuazione delle principali città e regioni in cui il territorio era suddiviso; la ricostruzione del mondo conosciuto secondo la tradizione greca; la carta del viaggio di Ulisse attraverso il Mediterraneo; la mappa dell’isola di Itaca.

Le cronologie

Per favorire la comprensione del testo e la sua ripresa, abbiamo voluto ricostruire la cronologia dello svolgersi dell’azione narrata nel libro giorno dopo giorno e la cronologia del ritorno di Ulisse da Troia, secondo quanto l’eroe stesso riferisce nel suo racconto ai Feaci.

L’indice dei nomi e dei luoghi

Infine, a completamento delle note, è stato creato in appendice un indice dei nomi e dei luoghi citati che si incontrano nel corso della lettura. Tali nomi sono brevemente spiegati in nota nel punto del libro in cui ricorrono per la prima volta,

ma sono stati poi ripresi e approfonditi ulteriormente tramite questo strumento di facile consultazione, utile soprattutto nel prosieguo della lettura, quando personaggi e luoghi già incontrati potrebbero non essere più immediatamente noti alla memoria del lettore.

In concomitanza con l’uscita del presente volume è stata aggiornata la guida per l’insegnante che si accompagna all’Iliade. Essa, nuovamente concepita come strumento unitario per entrambi i testi, attraverso alcune pagine critiche sul poema e sul mondo omerico fornisce le ragioni della valenza culturale e formativa di Iliade e Odissea e offre suggerimenti e percorsi didattici per ciascuno dei due testi.

L’Odissea è il racconto di Ulisse, eppure il suo protagonista tarda a entrare in scena. I primi quattro libri, infatti, sono dedicati al figlio dell’eroe, Telemaco, e per questo sono noti con il nome di Telemachia. In essi si assiste alla crescita di Telemaco, il quale inizia ad assumersi grosse responsabilità, a prendere decisioni, ad affrontare lunghi viaggi. L’improvviso mutamento del ragazzo è spettacolo agli occhi di tutti, che, lieti o contrariati che siano, ne osservano la risolutezza e l’ardire.

La biologia ci insegna con facilità che dai nostri genitori, o più genericamente dai nostri avi, noi tutti ereditiamo i tratti somatici, i quali vengono ricomposti in noi in modo unico e singolare. Vi è però un altro caso che oltrepassa le leggi della genetica, ed è piuttosto legato alla quotidiana convivenza. Crescendo accanto ai nostri genitori, o, ancor più, solamente nascendo da essi, infatti, assumiamo anche tratti del loro temperamento e della loro personalità che comunichiamo attraverso particolari minimi, discretissimi, ma assai espressivi, quali il modo di sorridere, di alzare la voce, o semplicemente di guardare. Telemaco stesso non si sottrae a questa legge. Viaggiando per la Grecia, egli vive un’avventura entusiasmante e personalissima, nella quale tuttavia reca con sé anche l’ombra del padre, che egli ricorda in ogni suo passo: se ne accorge Nestore sentendolo parlare; a Menelao, addirittura, basta osservare solamente il modo in cui il giovane reclina il capo. Ogni mossa del giovane gli è propria, gli appartiene, ma al tempo stesso parla del padre. In questo modo Omero dà voce a Ulisse sin dai primi versi dell’Odissea, pur nascondendolo abilmente ai nostri occhi.

Vi è poi un secondo aspetto per il quale la presenza di Ulisse pervade l’intera opera sin dalle sue prime mosse, ed esso è, paradossalmente, la sua assenza. L’eroe manca da Itaca da molti anni e, seppur disperati e disillusi, tutti quanti ne lamentano l’assenza: Penelope resiste alle lusinghe dei pretendenti in attesa del marito; Telemaco piange la mancanza del padre e, esortato da Minerva, corre a domandarne notizia; Menelao rimpiange l’amico disperso prima ancora di riconoscerne il figlio; gli dèi stessi in cielo si preoccupano della sorte di Ulisse. Il ricordo insistito della sua assenza, vero motore di questa prima sezione, alimenta così l’attesa della sua comparsa, per la quale Omero attende con pazienza e notevole abilità narrativa il libro V.

Libro i – Riunitisi a concilio, gli dèi decidono che è giunto il momento in cui Ulisse possa tornare a casa dopo un errare lungo quasi dieci anni. Minerva in particolare intercede per l’eroe, del quale solo Poseidone, dio del mare, non

vorrebbe vedere la salvezza. Ermete, dunque, messaggero degli dèi, andrà sull’isola di Ogigia, dove ingiungerà a Calipso la ripartenza di Ulisse. Minerva, nel frattempo, si reca a Itaca. Qui trova il giovane Telemaco, il quale, rassegnato alla scomparsa del padre, non ha né la forza né la volontà necessarie per scacciare i Proci, giovani pretendenti alla mano della madre, Penelope, i quali gozzovigliano e banchettano con le ricchezze di Ulisse. La dea, assunte le sembianze di un principe straniero, sprona il ragazzo e gli consiglia di compiere un viaggio in cerca di notizie del padre. Infonde poi coraggio nell’animo di Telemaco, tanto che questi inizia a rispondere colpo su colpo ai Proci, meditando la loro rovina.

Libro ii – Deciso a seguire i consigli di Minerva, il mattino seguente Telemaco convoca l’assemblea degli Itacesi e lì denuncia pubblicamente i soprusi dei pretendenti, annunciando la propria intenzione di compiere un viaggio. I Proci tentano di giustificare il loro atteggiamento, accusando piuttosto Penelope di essere ambigua e ingannevole. Tuttavia Giove mostra chiaramente il proprio volere, inviando un prodigio favorevole a Telemaco.

Terminata l’assemblea, il giovane si ritira a palazzo, dove chiede alla serva Euriclea di preparargli le provviste per poter partire in quella stessa notte, raccomandando inoltre alla vecchia nutrice di non rivelare alcunché alla madre Penelope, la quale ha già molte pene in cuore. Quando tutto è pronto, Telemaco salpa da Itaca alla volta di Pilo.

Libro iii – Telemaco sbarca a Pilo e sulla spiaggia incontra il vecchio Nestore, signore dell’isola, intento a celebrare un sacrificio al dio Poseidone. Accolto dall’anziano sovrano, Telemaco si presenta e chiede informazioni sul padre a Nestore, il quale ha combattuto a Troia con Ulisse ed è famoso per la sua saggezza. Nestore, tuttavia, non può essere molto utile al ragazzo: l’ultima volta che ha visto Ulisse, infatti, è stata alla partenza da Troia, ma i due eroi hanno viaggiato su navi differenti, partendo in momenti diversi e seguendo ciascuno rotte proprie. La delusione di Telemaco è subito abbracciata da Minerva, la quale sta accompagnando il giovane, avendo assunto l’aspetto di Mentore, vecchio amico del padre: in quest’occasione, infatti, la dea rivela la propria presenza trasformandosi in un’aquila.

Il giorno successivo, dopo aver compiuto nuovi sacrifici agli dèi, Nestore fornisce a Telemaco dei cavalli per raggiungere Sparta. Il giovane figlio di Ulisse parte, accompagnato da Pisistrato, suo coetaneo e figlio di Nestore.

Libro iV – Giunti a Sparta, i due giovani si recano al palazzo di Menelao, dal cui splendore rimangono abbagliati. Qui sono accolti dal sovrano e da Elena, sua consorte. Telemaco non si è ancora presentato e già Menelao, raccontando la propria storia, ha modo di lodare suo padre Ulisse. Le lacrime del ragazzo tradiscono la sua identità e lo costringono a presentarsi. Alla richiesta di informazioni

di Telemaco, Menelao risponde raccontando un altro episodio del proprio ritorno da Troia. Durante la sua permanenza in Egitto, infatti, l’eroe greco aveva costretto il dio marino Proteo a rivelargli il suo destino e quello di alcuni altri eroi greci, tra cui Ulisse, il quale da anni si trova sull’isola di Ogigia, trattenuto dalla ninfa Calipso. In questo modo Telemaco scopre che il padre, seppur disperso, vive ancora.

Intanto a Itaca i Proci vengono a conoscenza del viaggio di Telemaco. Colpiti e spaventati dalla determinazione del giovane, iniziano a temere per la propria sorte e gli preparano un agguato al suo ritorno. Un araldo, Medonte, informa la madre Penelope delle intenzioni dei Proci, causandole così nuove preoccupazioni. La donna è però rassicurata da Minerva, che le appare in sogno avendo assunto le sembianze di Iftime, sua sorella.

Proemio

Narrami l’uomo d’ingegno molteplice, o Musa, che tanto errò, poi che distrusse la rocca di Troia divina, vide molte città, di molti uomini l’indole1 seppe, e assai patì pel mare, cercando com’egli e i compagni

5 salva potesser la vita serbare,2 e tornare alla patria.

Ma non però i compagni salvò, per quanto bramoso, anzi perirono essi per loro propria nequizia,3 folli! Vorarono i bovi del Sol ch’alto valica;4 e il Nume contese ad essi il dì del ritorno. O Dea, figlia di Giove, 10 donde che sia movendo,5 tu narra anche a me questi eventi.

Già tutti quelli che aveano sfuggita la sorte funesta,6 erano in patria, lontani dal pelago7 ormai, dalla guerra.

Lui sol,8 che rivedere bramava la patria e la sposa, Calipso9 trattenea nei fulgidi spechi,10 la Diva,

1 indole: “carattere”.

2 serbare: “conservare”, “tenere”. Ancora oggi in ogni automobile è presente il serbatoio, dove è contenuto il carburante.

3 nequizia: “stoltezza”, “scelleratezza”, “empietà”.

4 ch’alto valica: “che attraversa il cielo”.

5 donde che sia movendo: “incominciando (movendo) da dove preferisci”.

6 Si fa qui riferimento ai guerrieri tornati in patria dopo la guerra di Ilio.

7 pelago: “mare”. Si provi a riflettere sul suo significato partendo da un’altra parola italiana piuttosto nota: arcipelago. L’arcipelago infatti indica un raggruppamento di isole, ma deve il proprio nome al mar Mediterraneo, considerato dai greci “mare principale” (traduzione letterale di arcipelago). Essendo questo mare ricco di importanti isole, in seguito ogni raggruppamento di isole ha assunto il nome di arcipelago.

8 Lui sol: il pronome si riferisce a Ulisse ed è complemento oggetto di trattenea; il soggetto è Calipso

9 Calipso era una ninfa, figlia di Atlante, e abitava l’isola di Ogigia. Qui Ulisse naufragò al termine delle sue avventure; la ninfa, tuttavia, essendosene innamorata, lo trattenne per sette anni, e mai lo avrebbe lasciato partire, se non fosse giunto un ordine divino.

10 spechi: “grotte”. Ancora oggi a Subiaco, in provincia di Roma, esiste il Sacro Speco, cioè la grotta in cui per un periodo della sua vita si ritirò a vivere da eremita san Benedetto.

15 la veneranda Ninfa, perché lo bramava suo sposo.11

Ma quando poi, col volger degli anni, fu giunto anche il tempo ch’egli dovea, per decreto dei Numi, tornare alla terra d’Itaca,12 neppur qui, neppur fra gli amici, i travagli giunse a sfuggire. Pietà sentivan di lui tutti i Numi,

20 tranne Posidone; questi serbava immutabile sdegno contro il divino Ulisse, pria ch’egli giungesse alla patria. Ma degli Etiopi questi gito13 era alle terre lontane –sono le genti estreme del mondo, in due zone divise, gli uni ove il sol s’immerge nel pelago, gli altri ove sorge14 –

25 dove di agnelli e di tori gli offrivano sacre ecatombi.

Quivi, assistendo al convito, godevasi; e stavano gli altri

Dei nella reggia accolti di Giove, signore d’Olimpo. Or, così prese a dire degli uomini il padre e dei Numi, poi che gli risovvenne del nobile Egisto, cui morte

30 inflitto aveva Oreste, figliuol d’Agamènnone illustre. Dunque, pensando a quello, fra i Numi così prese a dire: «Ahimè, come i mortali dàn sempre la colpa ai Celesti!

Dicono che da noi provengono i mali; ma invece essi, coi loro peccati, li attirano, in onta al destino».15

[35-43] Per argomentare con più efficacia le proprie parole, Giove decide di narrare per filo e per segno il mito di Oreste, cui precedentemente aveva solo accennato. In assenza di Agamennone, Egisto era divenuto l’amante di Clitemnestra, moglie dell’Atride. Non appena Agamennone fu di ritorno dalla guerra d’Ilio, Egisto lo uccise a tradimento, macchiandosi così di un orribile delitto, nonostante Ermete, ai latini noto come Mercurio, lo avesse avvertito

11 Suo sposo è predicativo dell’oggetto, si riferisce a lo (Ulisse).

12 Itaca è la patria di Ulisse, l’isola su cui è nato e di cui è signore.

13 gito: “andato”.

14 La geografia degli antichi Greci aveva un sapore mitico, specialmente quando si provava a indicare il confine del mondo conosciuto. Gli Etiopi sono una popolazione beata che vive all’estremo oriente, dove il sole sorge ogni mattina. Sono considerati amici e ospiti degli dèi, poiché vivono in una splendente luce solare. L’altro polo geografico è l’estremo occidente, il confine con il mondo reale, confine segnato dal fiume Oceano, in cui il sole si rituffa alla sera: qui vivono i Cimmeri, una popolazione misteriosa. Perennemente privata della luce del sole, la terra dei Cimmeri ospita anche il regno dei morti. Tra questi due popoli dalle caratteristiche estremizzate (uno amatissimo dagli dèi, l’altro completamente ignorato) vivono tutti gli uomini comuni.

15 in onta al destino: “ in aggiunta a quanti ne erano loro destinati”, “contravvenendo al loro destino”.

di non commettere l’empia azione. Su di lui, tuttavia, si abbatté la vendetta di Oreste, figlio di Agamennone, il quale non risparmiò la madre stessa.

E a lui così rispose la Diva dagli occhi azzurrini:16

45 «O padre nostro Cronìde, supremo fra tutti i Celesti, ben meritata fu la pena a cui quegli17 soggiacque: muoia così, chiunque si macchia di simili colpe. Ma mi si spezza il cuore, pensando al saggissimo Ulisse, misero, che dagli amici lontano, si strugge di doglia,18

50 in mezzo al mare, in un’isola, ov’è l’umbilico del ponto.19 Fitta è quell’isola d’alberi; e quivi una Diva soggiorna nella sua casa: la figlia d’Atlante, nemico dei Numi, che tutti sa del mare gli abissi, che regge i pilastri alti, che l’un dall’altro dividono il cielo e la terra.20

55 La figlia sua trattiene quel gramo21 che sempre si lagna, e di molcirlo22 tenta con molli, con blande parole, se mai d’Itaca farlo potesse oblioso.23 Ma Ulisse vorrebbe anche il sol fumo vedere che sbalza dai tetti della sua terra, e morire. Ma questo, o Signore d’Olimpo, 60 punto24 il cuor tuo non commuove. Nell’ampie di Troia pianure, presso le navi argive, non t’erano forse d’Ulisse grate le sacre offerte? Con lui perché tanto ti crucci?»25

16 la Diva dagli occhi azzurrini. Con questa espressione e con altre simili, sempre relative al colore chiaro degli occhi, Omero fa riferimento a Minerva.

17 Quegli si riferisce a Egisto.

18 doglia: “dolore”. Anche oggi a una donna che sta partorendo vengono le doglie, ovvero i dolori che precedono immediatamente e annunciano il parto.

19 umbilico del ponto. Ponto significa “mare”. L’Ellesponto, di cui probabilmente si è già letto o sentito parlare, appunto significa “mare della Grecia”. Umbilico (cioè “ombelico”) del ponto è una metafora che serve a indicare il centro del mare, ovvero il punto più lontano da ogni costa, quello più sperduto.

20 Atlante era un Titano il quale si era alleato con Crono, padre di Giove, per tentare la rivolta contro gli dèi dell’Olimpo. Fallito l’attacco, Atlante venne catturato e punito: fu costretto così a reggere sulle proprie spalle la volta del cielo.

21 gramo: “infelice”.

22 molcirlo: “renderlo docile”, “affabularlo”, “incantarlo”. La ninfa che incanta con la sua bellezza vuole distogliere l’attenzione dell’eroe da ciò che egli realmente desidera.

23 se mai d’Itaca farlo potesse oblioso: “se mai potesse fargli dimenticare Itaca”.

24 punto: “per nulla”.

25 ti crucci: “ti arrabbi”.

E a lei rispose il figlio di Crono che i nugoli aduna:26 «Quale parola, o figlia, t’uscì dalla chiostra dei denti?27

65 Come dimenticarmi potrò mai d’Ulisse divino, che tutti quanti avanza per senno i mortali, ed offerte fe’28 più che ogni altro agli Dei sempiterni, signori del cielo?

Ma il Dio che cinge la terra, Posidone, eterno corruccio serba nel cuor, pel Ciclope, che Ulisse fe’ privo dell’occhio, 70 per Polifemo divino, che tutti vinceva i Ciclopi di gagliardia.29 La vita gli diede la Ninfa Toòsa, figlia di Forcide,30 re del mare che mai non si miete.31 Non gli dà morte; ma lungi vagare lo fa dalla patria. Ora, su via, tutti quanti siam qui, provvediamo che Ulisse

75 possa tornare alla patria. Deporre Posidone l’ira dovrà: ché non potrà, contrastando al volere di tutti, venire a lotta, ei solo, con tutti i Beati del cielo».

[78-94] Minerva risponde al padre esponendo il suo progetto: si mandi Mercurio ad intimare a Calipso la partenza dell’eroe Ulisse; nel frattempo ella si recherà a Itaca per suggerire a Telemaco, figlio di Ulisse, come muoversi in attesa del padre.

26 Il figlio di Crono, Giove, è detto adunatore di nugoli, cioè “radunatore di nuvole”, in quanto ha tra i suoi poteri caratteristici quello di comandare le tempeste.

27 Quale parola, o figlia, t’uscì dalla chiostra dei denti? Chiostra significa “recinto”. Il verso può essere così parafrasato: “Che cosa hai mai detto?” L’intera frase costituisce un’espressione formulare, con la quale si vuole indicare che il personaggio che la pronuncia è preso da grande stupore. Omero costruisce alcune frasi formulari che possano adattarsi a diversi punti della storia e le riutilizza. È una sorta di linguaggio in codice che si crea per una duplice comodità: chi recita ha a disposizione un repertorio di frasi adatte a certe situazioni che può con gran facilità tenere a mente; chi ascolta riconosce nella narrazione alcune espressioni che gli sono familiari e sa quale sentimento l’autore vuole suscitare.

28 Fe’ è spesso usato al posto di “fece”.

29 Di gagliardia è un complemento di limitazione. Il Ciclope, cioè Polifemo, come ci informa Omero, superava tutti i suoi compagni nella forza fisica. La storia di Polifemo verrà raccontata in seguito, nel libro IX.

30 Forcide era una divinità marina, padre di Toòsa, una ninfa che unendosi a Posidone generò Polifemo e tanti altri Ciclopi, uomini giganteschi con un solo occhio in mezzo alla fronte.

31 mare che mai non si miete. Le civiltà antiche hanno certamente conosciuto il mare e le sue risorse, ma erano popoli sostanzialmente dediti ad agricoltura e allevamento. Il grano e il bestiame erano l’unità di misura della ricchezza. Pertanto quando si dice che il mare non si miete si vuole indicare che esso non è capace di produrre frutto, cioè non si può coltivare.

Minerva a Itaca

[95-104] La dea indossa i calzari e impugna il proprio bastone. Assunte le sembianze di Mente, signore dei Tafi,32 scende dall’Olimpo alla volta di Itaca.

105 E trovò33 dunque i Proci34 magnifici. Stavano appunto lì, dinanzi alla porta, godendosi al giuoco dei dadi,35 seduti sopra pelli di bovi che avevano uccisi.

E banditori36 ad essi d’attorno; e gli svelti valletti, quelli mescevano il vino con l’acqua negli ampi cratèri,

110 questi tergean con le spugne dai mille forami37 le mense, e le ponean loro innanzi: tagliavano scalchi38 le carni. Assai prima d’ogni altro, Telemaco simile ai Numi, la vide; ché39 sedeva, col cuore in angoscia, fra i Proci, l’immagine del padre con l’occhio dell’alma fissando,40

115 se mai giungesse, e i Proci sperdesse lontan dalla casa, sì che, lucrando41 onore, tornasse signor dei suoi tetti.

Pensava a ciò, seduto fra i Proci; ed Atena gli apparve; ond’ei42 sùbito all’atrio si spinse; ché in cuor gli pesava

32 I Tafi sono una popolazione di mercanti e predoni che prende il nome da Tafo, la loro isola di provenienza, posta sul mar Ionio nei pressi dell’Acarnania, nella parte occidentale della Grecia, appena a nord del Peloponneso.

33 Il soggetto è Minerva.

34 Proci sembrerebbe il nome di una popolazione, tanto è vero che risulta scritto con l’iniziale maiuscola. Eppure, se andiamo a controllare sull’originale testo greco, il termine che corrisponde è mnesterai, cioè “pretendenti”. Si tratta di un nome comune, dunque, non di un nome proprio. In latino per indicare i pretendenti esiste il termine procus e pertanto si è utilizzato questo. I Proci, infatti, altro non erano che i signori di Itaca e di altre isole attorno a essa, i quali, approfittando dall’assenza di Ulisse e della giovinezza di Telemaco, si erano stabiliti in Itaca a palazzo nella speranza che Penelope, moglie di Ulisse, ne scegliesse uno come suo sposo, concedendogli così la sovranità sull’isola tutta.

35 godendosi al giuoco dei dadi: “divertendosi giocando a dadi”.

36 I banditori sono gli “araldi”, cioè quei servi incaricati di recare dei messaggi. Qui tuttavia svolgono delle mansioni da semplici servi.

37 forami: “fori”, “buchi”. I servitori utilizzano dunque spugne porose.

38 Scalco è un’altra parola per indicare un servitore. Ancora oggi sopravvive la parola “maniscalco”.

39 Ché è spesso utilizzato per “poiché”; introduce cioè una subordinata causale.

40 l’immagine del padre con l’occhio dell’alma fissando: vale a dire che Telemaco ha il cuore in attesa, sempre teso alla ricerca del padre.

41 lucrando: “guadagnando”, “riacquistando”.

42 Onde è una congiunzione che ha solitamente significato consecutivo (“dunque”, “allora”, “cosicché”) o finale (“affinché”).

sopra la soglia lasciare un ospite a lungo. Vicino 120 le andò, per man la prese, le tolse la lancia di bronzo, e, a lei rivolto, il volo diresse di tali parole:43 «Ospite, salve! Sarai fra noi benvenuto. Or ti ciba, e dopo il pranzo dirai qual causa fra noi ti conduce».44 Dentro, com’ebbe ciò detto, l’addusse; ed Atena seguiva.

[125-156] Nel palazzo ha luogo il pranzo. L’ospite viene accolto e fatto sedere in un luogo sufficientemente appartato; una serva lava le sue mani e apparecchia la tavola, recando carni e vino in abbondanza. In breve tempo i Proci si uniscono al banchetto, gettando avidamente le mani su ogni pietanza. Dopo essersi ristorati, questi chiamano l’aedo Femio, costringendolo a cantare per il loro diletto. Telemaco allora si rivolge al misterioso ospite.

«Ospite caro, vorrai spiacerti di ciò ch’io ti dico?

A questa gente importa la cetera e il canto; e s’intende: ché, senza scotto pagare, divorano i beni d’un altro: 160 d’un uomo onde45 ora l’ossa marciscono bianche alla pioggia sopra la terra, oppure le voltola il flutto del mare: ché se tornar lo vedessero in Itaca, tutti di certo implorerebber dai Numi piuttosto sveltezza di gambe, non già46 di vesti e d’oro dovizia opulenta.47 Ma ora

43 il volo diresse di tali parole. Altra espressione formulare. Le parole volano, al pari delle frecce, perché capaci di cogliere in pieno il loro bersaglio. Quando le parole volano, dunque, significa che sono parole chiare, incisive, che colgono nel segno.

44 A ben vedere, ai nostri occhi la scena appena narrata risulta un po’ strana: uno straniero si reca a palazzo e viene subito rifocillato; solo in seguito egli si dovrà preoccupare di presentarsi. Agli occhi di un greco, tuttavia, ciò era normalissimo, anzi, dovuto. L’ospite era sempre accolto come mandato dagli dèi, e pertanto la sua identità non era certo la cosa più importante. Giove era il protettore dell’ospitalità, e chi non rispettava l’ospite commetteva un atto empio, dissacratore. L’ospitalità era così tanto importante e sacra che il vincolo di amicizia si tramandava in seguito per diverse generazioni. Questo è proprio quanto avviene anche nel libro VI dell’Iliade, quando Diomede e Glauco rifiutano di combattersi perché un vincolo di ospitalità legava i loro nonni.

45 Onde non ha qui alcun valore di congiunzione finale o consecutiva, ma è un pronome relativo e significa “di cui”.

46 non già: “invece che”.

47 Telemaco è certo della morte del padre, al punto di affermare che il suo ritorno in Itaca sarebbe piuttosto paragonabile al ritorno di un fantasma, la cui apparizione spingerebbe la gente a pregare gli dèi, non tanto per ottenere in dono ricchezze, ma gambe veloci per fuggire.

165 quegli al suo tristo destino soggiacque; né alcuna speranza più ci riscalda il cuore, se pure qualcuno ci dice ch’egli farà ritorno. Per lui non è scritto il ritorno. Ma dimmi questo adesso, rispondimi senza mentire: chi sei? Di quale gente? Qual è la tua terra e il tuo sangue?

170 Sopra quale naviglio sei giunto? Com’è che i nocchieri t’hanno condotto ad Itaca? Ed essi chi sono? Ché a piedi non crederò davvero che tu sia fra noi pervenuto. E il vero anche di questo, rispondi: ch’io voglio saperlo: se qui la prima volta giungi ora, o se tu di mio padre 175 ospite sei, ché la casa d’Ulisse più d’uno conosce, perché soleva anch’egli pel mondo vagar fra la gente».

[177-192] Minerva si presenta allora fingendosi Mente, re dei Tafi, e cattura subito la simpatia di Telemaco ricordandogli l’affetto che nutre verso suo padre, al quale lo lega inoltre un antico dovere di ospitalità.

Il ricordo di Ulisse

«Io,48 poi, son qui disceso, perché dire udii che tuo padre era tornato; ma invece la via gli precludono i Numi.

195 Ché non è morto Ulisse, sparito non è dalla terra; ma trattenuto è, vivo tuttora, nel mare infinito, sopra le balze remote d’un’isola: contro sua voglia è trattenuto lì, da genti crudeli e selvagge.

Ora un pronostico49 fare ti voglio, che i Numi del cielo 200 a me gittano in cuore, che compiersi, credo, si deve, per quanto né profeta, né sperto d’augurî50 mi sono.

Non resterà più a lungo tuo padre lontan dalla patria, né pur se stretto fosse fra ceppi di ferro. Ed il modo ben troverà di tornare: ché astuzie a dovizia possiede.51

205 Ma dimmi questo, adesso, rispondimi senza menzogna: se tu, giovin prestante qual sei, sei figliuolo d’Ulisse: ché a lui mirabilmente somigli nel volto e negli occhi.

48 Chi parla è Mente, cioè Minerva.

49 pronostico: “previsione”.

50 sperto d’augurî: “esperto di vaticini”, “di profezie”.

51 astuzie a dovizia possiede: “possiede astuzie in grande quantità”, “è capace di molte astuzie”.

Ben lo conosco: ché spesso con lui mi solevo trovare, prima che verso Troia salpasse, ove mossero quanti

210 eran più prodi Argivi, sovresse52 le concave navi; Ulisse da quel dì più non vidi, né me vide Ulisse».

E a lei queste parole rispose Telemaco scaltro: «Ospite, ed io parlerò, senza nulla detorcer dal vero.

Dice la madre mia ch’io sono figliuolo d’Ulisse:

215 io per me non lo so: che niuno conosce suo padre.

Deh! così fossi, invece, figliuolo d’un uom fortunato, quale pur sia, che toccasse vecchiezza godendo i suoi beni!

Ora del più disgraziato fra quanti son nati a morire, di lui dicono ch’io son figlio, giacché vuoi saperlo».

220 E a lui rispose Atena, la Diva ch’à glauche le ciglia:53 «No, che non t’hanno fatto discender gli Dei da una stirpe di poco nome, se tale Penèlope a luce ti diede.

Ma dimmi ancora questo, rispondimi senza menzogna: questa festa che è? Che è questa turba? Convito

225 oppur nozze? Non è modesto banchetto d’amici.

Gente arrogante mi sembra, che nella tua casa banchetta, a farti oltraggio e danno. Vedendo una tale sozzura, ogni uom che senno avesse, dovria, qui giungendo, adirarsi».

E a lei queste parole rispose Telemaco scaltro:

230 «Ospite, poi che queste domande mi volgi, e t’informi, esser dové54 questa casa da biasimo immune e opulenta, quando tuttora qui vivea tra il suo popol quell’uomo.

Altro ora vollero i Numi, che a lui macchinarono il male, sì ch’ei disparve; e di niuno si persero tanto le tracce.

52 sovresse. Si può tradurre semplicemente con “sopra”; è dunque una preposizione impropria. Osservandola con più attenzione si nota che in essa è contenuto e fuso insieme anche il pronome esse (sovra esse: “sopra di esse”), superfluo e da non parafrasare, poiché il nome è presente (le navi); tale pronome comunque concorda in genere e numero con il nome cui si riferisce. Per questa ragione si trovano anche in altri punti del testo sovressa, sovresso e sovressi, sempre traducibili con “sopra” e riferiti a nomi di diverso genere e numero.

53 glauche le ciglia Glauco è un aggettivo che spesso viene tradotto come “bianco”, ma in realtà indica più genericamente un colore chiaro, quindi anche il grigio e l’azzurrino. Tradurre i nomi dei colori greci in italiano è molto difficile, dal momento che non se ne possiedono i precisi equivalenti. Nel caso specifico, comunque, sarà bene intendere l’aggettivo con “celeste”, “azzurrino”: difficilmente, infatti, si può pensare a Minerva come alla dea dagli occhi bianchi!

54 Dové è una forma tronca per “dovette”.

235 Ché tanto non sarebbe, s’ei fosse pur morto, il mio cruccio, se fra i compagni suoi cadea, combattendo i Troiani, o fra le man degli amici, poi ch’ebbe compiuta la guerra. Tutti gli Achivi allora gli avrebbero alzata una tomba, ed alta gloria avrebbe lasciato alla moglie ed al figlio.

240 Invece, senza gloria via l’hanno rapito le Arpìe:55 niuno l’ha visto, niuno sa nulla, lamenti ed ambasce56 ei m’ha lasciato. Né solo per lui mi lamento o mi cruccio: d’altri cocenti affanni mi vollero oppresso i Celesti. Perché quanti signori governan queste isole intorno, 245 Same, Dulichio, Zacinto57 coperta di selve; e i signori tutti, ch’ànno58 in possesso le balze d’Itaca alpestre, sposa pretendono avere mia madre, e distrugger la casa. Essa le nozze odiose respinger non sa; né s’induce pure a compirle. Frattanto divoran, distruggono quelli 250 la casa mia; ché presto me pure vorranno distrutto».

[251-268] La dea risponde alla rassegnazione del giovane Telemaco auspicando il ritorno di Ulisse e ricordandogli come il padre si sarebbe comportato nella medesima situazione. Ma, da ultimo, rammenta che il ritorno dell’eroe «su le ginocchia dei Numi riposa».

«Ma intanto, io t’esorto a pensare come da casa tua tu possa cacciar quei superbi.59

55 Le Arpie erano degli spiriti maligni che impersonavano i venti tempestosi. Raffigurate come esseri dal volto e dal busto di donna, ma con ali e zampe da uccelli, secondo il mito erano solite rapire gli uomini per nasconderli in luoghi ignoti o addirittura nel regno dei morti.

56 ambasce: “pene”, “sofferenze”, “dolori”.

57 Same, Dulichio, Zacinto. Sono questi i nomi delle isole appartenenti al regno di Ulisse, da cui provengono i Proci. Same è da identificare probabilmente con la parte settentrionale dell’attuale Cefalonia, Dulichio con il resto di essa. Zacinto è l’attuale Zante.

58 Ch’ànno sta per “che hanno”; fino a qualche tempo fa la forma del verbo avere “hanno” poteva venire scritta anche così. In seguito si è preferito utilizzare esclusivamente la lettera h al posto dell’accento. Tale lettera solitamente sta a indicare un suono aspirato (si pensi alla differenza di pronuncia tra gli inglesi tree, “albero” e three, “tre”) o indurito (la differenza tra marcio e marchio). In questo caso, tuttavia, la lettera h è un semplice accorgimento grafico e non comporta nessuno dei due fenomeni sopra citati (anno e hanno si pronunciano esattamente allo stesso modo).

59 quei superbi: si fa qui riferimento ai Proci.

270 Dunque intendimi bene, fa’ tutto come ora io ti dico.

A parlamento chiama domani su l’alba gli Achei, e parla a tutti quanti, che sian testimonî i Celesti.

Ai Proci ingiungi che via si sperdano, ognuno ai suoi beni; ed a tua madre, se il cuore la induce, che scelga uno sposo,

275 che dalla casa vada lontano del prode tuo padre.

E quelli appresteranno le nozze, offriranno regali molti, quanti a una figlia diletta darebbe suo padre. Ed un consiglio a te porgerò, se ascolto vuoi darmi.

Di venti remi un legno prepara, qual sia più veloce,

280 e muovi a dimandare notizie del padre lontano, se da qualche uomo averne potessi, o ascoltare un responso60 di Giove, onde61 ai mortali la fama più ampia s’effonde. Volgiti prima a Pilo, dimandane a Nestore62 divo; di là, recati al biondo Menelao,63 sovrano di Sparta,

285 ch’ultimo ritornò fra gli Achèi loricati64 di bronzo. Se di tuo padre avrai notizia, che vive e che torna, resta, ed attendi ancora, sia pure fra i crucci, un altro anno; ma se ti dicono invece che spento è, che più non esiste, allora alla paterna tua terra diletta ritorna,

290 levagli un tumulo, rendigli estreme onoranze solenni, come ad un re si conviene. Poi scegli a tua madre uno sposo. E quando tutto ciò tu abbia provvisto e compiuto, tempo sarà che vada volgendo nel seno e nel cuore come nella tua casa provveda alla morte dei Proci, 295 sia con l’inganno, sia con atti palesi. Con ciance più trastullar non ti devi, ché a te l’età tua nol consente».65

60 responso: “messaggio”, “risposta” del dio a una domanda rivoltagli.

61 onde: “di cui”, “del quale” (pronome relativo).

62 Nestore era il più anziano e saggio fra tutti i guerrieri che presero parte alla guerra di Troia, dopo la quale fece ritorno a Pilo, la sua terra.

63 Menelao, fratello di Agamennone, riuscì a tornare in patria, a Sparta, dopo un lungo peregrinare. È perciò la persona più indicata per avere informazioni su Ulisse, poiché può infatti averne sentite nel suo lungo viaggio di ritorno, se non addirittura aver condiviso con il padre di Telemaco alcune avventure in mare.

64 loricati: “corazzati”. La lorica è la “corazza”.

65 Con ciance più trastullar non ti devi, ché a te l’età tua nol consente. “Non devi più perder tempo con sciocchezze, poiché la tua età non te lo consente”. Minerva istruisce Telemaco suggerendogli i primi passi da compiere. Non rivela al giovane figlio di Ulisse tutto quanto dovrà accadere

[297-317] Minerva esorta Telemaco a seguire i suoi consigli, richiamando alla sua memoria le gesta di Oreste, che fu capace di vendicare il padre. Ciò detto, si congeda, rifiutando l’invito del ragazzo a trattenersi ulteriormente per ristorarsi con un tiepido bagno.

Così disse; e partì la Diva dagli occhi azzurrini. Volò, ché forma assunse d’augello; e a Telemaco in seno 320 forza e fiducia ispirò, più vivo il ricordo gli rese del padre suo, che prima non fosse; e fra sé ripensando, pieno fu di stupore:66 ché intese che quello era un Nume. E subito dopo tornò quel giovin divino fra i Proci.

La madre Penelope

Stava l’insigne vate67 fra i Proci cantando; e in silenzio

325 quelli ascoltavan seduti. Cantava il ritorno che Atena Pallade inflisse agli Achivi, da Troia, funesto di lutti.68 Ed ecco, udì dall’alto la voce divina del vate d’Icario la figliuola, Penèlope piena di senno, e dalle stanze eccelse discese dell’alto palagio,

e lascia a lui il compito di agire, di dare effetto ai suoi consigli. Con le figure di Telemaco e Minerva, Omero dunque ci mostra come il dio guidi l’uomo accompagnandolo, sostenendolo, ma mai sostituendosi a lui.

66 Il dio che visita l’uomo lo rende pieno di stupore. La parola stupore deriva dal verbo latino stupeo, che significa “rimanere a bocca aperta”. Dallo stesso verbo ha origine anche la parola stupido. Rimanere a bocca aperta, infatti, può essere al tempo stesso segno di grande intelligenza e semplicità o di assoluta demenza: colui che rimane a bocca aperta come un bambino di fronte a qualcosa di grande e bello è stupito; colui che resta con la bocca aperta senza essere davanti a nulla di particolare, fermo e perso nei suoi pensieri, è stupido.

67 L’insigne vate è Femio, che i Proci avevano precedentemente chiamato perché li dilettasse con la sua arte.

68 Cantava il ritorno che Atena Pallade inflisse agli Achivi, da Troia, funesto di lutti. Ulisse non è il solo eroe greco ad aver dovuto affrontare mille peripezie durante il viaggio di ritorno dalla guerra di Troia. Anche Nestore e Menelao (come loro stessi racconteranno nei libri III e IV) dovettero fuggire da molti pericoli, affrontando l’ira di Minerva. Questi due eroi tuttavia sono giunti in patria da tempo e il loro ritorno è divenuto oggetto di molti canti degli aedi. I Greci dedicarono addirittura un genere letterario al racconto del ritorno in patria di un eroe: si tratta dei nòstoi (che in greco significa appunto “ritorni”). L’ira di Minerva può risultare strana, dal momento che durante tutta la guerra di Troia la dea aveva protetto e non certo osteggiato gli Achei. Tuttavia il poema noto come Iliou Persis (“La caduta di Ilio”) racconta l’episodio che fece infuriare la dea. Aiace Oileo, infatti, aveva osato portare via da un tempio dedicato a Minerva la sacerdotessa Cassandra, figlia di Priamo. Gli Achei, tuttavia, non vollero punire in alcun modo l’eroe greco, scatenando la furia della dea figlia di Giove.

330 sola non già, ché due seguivano ancelle i suoi passi.

E poi che quella donna divina fu giunta fra i Proci, stie’ de l’adorna sala vicino ai pilastri,69 alla soglia, schermo facendo alle guance del morbido velo;70 e le ancelle modeste accanto a lei restarono, a entrambi i suoi fianchi.

335 E lagrimando, così prese a dire al cantore divino: «Femio, tu sai molte altre lusinghe dei cuori mortali,71 d’uomini gesta e di Numi, che sogliono i vati cantare. Prendi a cantare qualcuna di queste; e costoro in silenzio t’odano, vino bevendo; ma questa canzone di lutto

340 lascia, che sempre a me nel seno profondo il mio cuore strugge, perché su me questa funebre doglia ricade, poiché d’un uomo tale m’angustia la brama e il ricordo, di cui la fama vola per l’Ellade tutta e per Argo».

E a lei queste parole Telemaco scaltro rispose:

345 «O madre mia, perché contendere72 al dolce poeta ch’egli ivi73 canti, dove la mente lo spinge? I poeti colpa non hanno: è Giove la causa di tutto, che il bene comparte e il mal, così come pur gli talenta,74 ai mortali. Biasmo75 non gli è dei Dànai cantare il funesto ritorno,

350 perché, più che ad ogni altra, largiscono gli uomini elogi alla canzone che sembri suonare più nuova a chi l’ode.76

L’anima e il cuore tuo, dunque, abbian la forza d’udire: ché non al solo Ulisse conteso fu il dì del ritorno;

69 stie’ de l’adorna sala vicino ai pilastri. Da ordinare così: stie’ (“stette”) vicino ai pilastri de l’adorna sala De l’ è una preposizione articolata in cui la preposizione e l’articolo non si sono ancora saldati.

70 schermo facendo alle guance del morbido velo. Da ordinare così: facendo del morbido velo schermo alle guance. Schermo significa “scudo”, “riparo”. Penelope aveva dunque il volto coperto da un velo.

71 lusinghe dei cuori mortali: “storie capaci di incantare il cuore degli uomini”. Quando i cuori sono incantati, gli uomini, stregati, sono costretti all’ascolto. Con ciò si vuole indicare il fascino che i racconti degli aedi esercitavano sul pubblico.

72 contendere: “impedire”.

73 Ivi è un avverbio di luogo: “qui”.

74 così come pur gli talenta: “così come vuole”.

75 Biasmo: “biasimo”, “motivo di colpa, di vergogna”.

76 Telemaco spiega come sia un giusto diritto del poeta cantare una canzone di argomento così recente, dato che riscuotono maggior successo proprio i racconti che risultano più nuovi alle orecchie degli uditori.

ma spenti fûr molti altri di quei che pugnarono a Troia.

355 Alle tue stanze, su, ritorna, e ai tuoi compiti bada, al fuso ed alla rocca,77 partisci comandi alle ancelle, che affrettino i lavori; e agli uomini lascia la cura dei canti; e pria a me, che son della casa il signore».

E nuovamente allora, Penelope, tutta stupita,

360 salì, ché penetrata del figlio l’avean le parole.78 E con le ancelle insieme venuta all’eccelse sue stanze, piangeva Ulisse, lo sposo diletto; sinché su le ciglia infuse a lei soave sopor l’occhicerula Atena.

Per la magione79 ombrosa, frattanto, con alto schiamazzo,

365 tutti chiedevano i Proci di stendersi sopra i lettucci. E a lor queste parole Telemaco scaltro rivolse: «O della madre mia pretendenti arroganti e superbi, adesso del banchetto godiamo il piacere; e ogni grido cessi: ché udire tale cantor cosa è troppo soave,

370 quale è costui, che ai Numi del cielo pari è nella voce. Domani all’alba, poi, troviamoci tutti raccolti a parlamento; ch’io voglio con franca80 parola intimarvi d’uscir da questa casa. Cercatevi altrove i banchetti, mangiate i beni vostri, reciproche mense allestite.

375 Ma se vi sembra poi che sia più piacevole e giusto senza timor di pena distruggere i beni d’un solo, rodete pure. Ma io chiamerò dell’Olimpo i Signori, se mai Giove conceda che ciò che vi spetta vi tocchi: invendicati allora dovrete qui dentro morire».

77 rocca. È l’attrezzo usato per la filatura, costituito da un’asta di legno con una testa ingrossata attorno alla quale si arrotola il filo.

78 Telemaco sta diventando uomo e questo si vede anche nella risolutezza con la quale è ora capace di prendere certe importanti decisioni. La madre pertanto si stupisce nel riconoscere che il figlio è cambiato, è cresciuto, ed è ora capace di azioni prima impensabili.

79 La magione è la “casa”. La medesima radice della parola italiana magione si è conservata nel termine francese maison, che significa appunto “casa”.

80 franca: “chiara”, “libera”, “decisa”.

380 Così parlava; e tutti si morser le labbra coi denti, meravigliati come Telemaco ardito parlasse.81

[382-421] Intervengono allora due pretendenti: Antinoo ed Eurimaco. Il primo vuole intavolare una lite con il giovane. Gli predice che non diverrà mai sovrano di Itaca, ma Telemaco gli tiene testa. Eurimaco, di seguito, più scaltro e meno irruento, inizia a indagare insistentemente circa il misterioso ospite con cui Telemaco si è trattenuto. Il figlio di Ulisse riesce a eludere i sospetti raccontando con tono deciso la storia del suo ospite, Mente di Tafo.

La notte in attesa

[422-432] Giunta la sera, Telemaco si reca nella propria stanza, accompagnato da Euriclea, colei che, comprata come serva da Laerte, padre di Ulisse, era stata la nutrice dell’eroe e in seguito di Telemaco stesso.

Questa82 recava accese le fiaccole. Più d’ogni ancella essa lo amava; lo aveva curato quand’era bambino.

435 Della sua stanza bella Telemaco l’uscio dischiuse, sede’ sovra il giaciglio, si sfilò la tunica molle, e fra le man la gittò della sedula83 vecchia. Costei la tunica piegò, la compose nelle sue pieghe, poi dal talamo uscì, traendosi dietro la porta, 440 il chiavistello tirò per la fune. E Telemaco intanto tutta la notte dormì, fra velli di pecora avvolto, nel suo pensiero i consigli volgendo che Atena gli diede.

81 meravigliati come Telemaco ardito parlasse. Ancora una volta dalle reazioni dei personaggi comprendiamo come Telemaco non sia più lo stesso, cioè non sia più un ragazzino: ormai si comporta da uomo.

82 Questa. Il pronome si riferisce a Euriclea.

83 sedula: “laboriosa”, “premurosa”.

L’assemblea degli Itacesi

Come, al mattino, Aurora comparve, ch’à dita di rose,1 ecco, il figliuolo diletto d’Ulisse balzò dal giaciglio,2 cinse la tunica, all’omero3 appese l’aguzza sua spada, sotto i nitidi piedi si strinse i sandali belli, 5 e dalla stanza uscì, che un Nume sembrava nel volto.

Ed agli araldi, voci squillanti, di subito impose di radunare a consiglio gli Achei dalle floride chiome. Quelli lanciarono il bando,4 accorser veloci gli Achivi. Or, poi che tutti furono accorsi, Telemaco mosse 10 verso la piazza, in pugno stringendo la lancia di bronzo, solo non già, ché dappresso seguianlo due cani veloci.

Tutto lo aveva Atena cosparso di grazia celeste; e l’ammiravan tutte, mentr’egli incedeva,5 le genti. Sedè sul trono del padre, gli fecero luogo i vegliardi;6

1 Come, al mattino, Aurora comparve, ch’à dita di rose. Questo verso ricorre più volte in Omero per indicare l’alba mattutina. È un’espressione formulare molto bella, costituita da una metafora nella quale i primi raggi del sole sorgente sono paragonati alle rosee dita di una mano.

2 giaciglio: “letto”, “luogo dove stendersi”.

3 L’omero è un osso del braccio, ma qui l’espressione serve a indicare la spalla.

4 Il bando è un annuncio che viene fatto pubblicamente a tutta la comunità. Il banditore era il messaggero incaricato di portare tale annuncio in tutta la città. Oggigiorno esistono ancora i bandi: generalmente si tratta di annunci di concorsi fatti dalle amministrazioni pubbliche. Vi è però una traccia di questa antica parola anche nel termine bandito, “fuorilegge”. Il bandito infatti era colui la cui condanna veniva resa nota pubblicamente, appunto con un bando, cosicché agli occhi di tutta la comunità divenisse pericoloso e ricercato.

5 incedeva. Incedere sta per “camminare”, “venire avanti”. In latino il verbo cedere significava appunto “andare”. Apparentemente questo verbo latino non esiste più in italiano, ma in realtà è alla base di tanti verbi e dei loro derivati, parole oggi molto usate. Basta infatti aggiungere delle preposizioni al verbo per ottenere: accedere (accesso), procedere (processo, processione), antecedere (antecedente), retrocedere (retrocessione), precedere (precedente, precedenza), incedere, eccedere (eccesso, eccezione), concedere (concessione), succedere (successo), intercedere (intercessione)

6 gli fecero luogo i vegliardi: “i più anziani gli fecero posto”. Nelle assemblee i vecchi sedevano in cerchio su pietre levigate. Ci informa di questo Omero stesso, nell’Iliade, quando descrive un’assemblea scolpita da Vulcano sullo scudo di Achille (Iliade, libro XVIII, vv. 671-843).

15 ed a parlar cominciò fra loro il nobile Egizio, che mille e mille cose sapea, ch’era curvo per gli anni.

[170-240] Il vecchio Egizio ha quattro figli: uno, Antifo, è partito con Ulisse e non farà più ritorno a Itaca; un altro, Eurinomo, gozzoviglia con i Proci; gli ultimi due amministrano la casa e i beni del padre. Sperando nel cuore il ritorno del figlio combattente, il vecchio domanda a Telemaco il motivo di questa assemblea:

25 «Datemi ascolto, udite ciò ch’io voglio dirvi, o Itacesi:7 mai né assemblea né consiglio finora fra noi non si tenne, da quando Ulisse, stirpe di Numi, partì su le navi. Chi ci convoca adesso? Necessità chi mai n’ebbe, sia dei giovani, sia di quanti siam d’anni già gravi?8

30 Udì novella forse di schiera che qui s’avvicini, e, come prima l’udì, vuol darcene chiara novella?

O proporrà, parlerà d’altra cosa che al popolo giovi?

Sia benedetto! Ché uomo dabbene mi sembra. Recare voglia a buon esito Giove, ciò ch’egli vagheggia9 nel cuore».

35 Disse. Ed il figlio d’Ulisse godé per l’augurio; e seduto più non restò: ché lo empieva desìo di parlare al convegno.

Stette nel mezzo; e a lui, Pisènore araldo, maestro d’accorgimenti scaltri, nel pugno poneva lo scettro.10

E prima al vecchio Egizio rivolto, Telemaco disse:

7 Chi parla è Egizio, vecchio abitante di Itaca.

8 Necessità chi mai n’ebbe, sia dei giovani, sia di quanti siam d’anni già gravi? Da ordinare così: chi mai, sia dei giovani sia di quanti siam già gravi d’anni, n’ebbe necessità? (n’ = ne, “di ciò”, “dell’assemblea”). L’aggettivo grave significa letteralmente “pesante”. Grave si può dunque dire di un masso o di un pezzo di piombo. Non a caso viene chiamata forza di gravità quella forza che attira i corpi verso il basso in virtù del loro peso. Oggi tuttavia questo aggettivo si utilizza maggiormente in senso figurato: una grave offesa è un’offesa difficile da sopportare, pesante dunque; un fatto grave è un fatto che si fatica a sostenere da soli.

9 vagheggia: “desidera”.

10 Lo scettro aveva una duplice funzione: innanzitutto era il bastone che distingueva il re da tutti gli altri uomini; inoltre, come nel nostro caso, era quell’oggetto che veniva consegnato durante l’assemblea a chi stava per prendere la parola. Nel momento in cui una persona riceveva lo scettro da un servitore era autorizzata a parlare di fronte all’assemblea. Allo stesso modo, quando il discorso era terminato, lo scettro tornava nelle mani del servitore, che lo avrebbe in seguito consegnato al successivo oratore.

40 «Lungi non è quell’uomo,11 buon vecchio, e ben presto il saprai. Io convocai l’assemblea. Gran doglia colpisce il mio cuore. Non già novella udii di schiera che qui s’avvicini, né vengo a voi, per darvene primo la certa novella. Né proporrò, parlerò d’altra cosa che al popolo giovi;

45 ma delle due sciagure piombate su me, nel mio tetto. Perduto ho il padre mio valoroso, che un giorno fra voi resse lo scettro, ed era benigno per voi come un padre. Assai maggiore è l’altra, che presto l’intera mia casa percoterà, tutte quante distrutte m’avrà le sostanze.

50 Ressa d’intorno a mia madre, che schifali, fan pretendenti,12 figli di gente che noi contiam13 fra i più grandi signori, ch’ànno ribrezzo di mettere piè nella casa del padre, d’Icario,14 che dovrebbe concedere ad essi la figlia, e la darebbe a quello che più gli tornasse gradito.

55 In casa nostra, invece, trascorron le intere giornate, ad accoppare bovi, con pecore e pingui15 capretti, e fan lauti banchetti, tracannano16 senza riguardo vino fiammante, e distruggono i beni migliori; ché un uomo non c’è, quale era Ulisse, che tenga lontano il flagello 60 da questa casa. Noi, da tanto finora non siamo; ed anche pel futuro saremo da poco ed imbelli».17

[62-79] Descrivendo le ingiustizie compiute dai Proci, Telemaco chiede che qualcuno intervenga a porre freno a tale incresciosa situazione. Il suo discorso è autorevole, ed il giovane si sforza per risultare fermo e deciso, eppure non ottiene nessuna risposta affermativa. Al termine, allora, Telemaco scioglie tutta la sua tensione piangendo a dirotto.

11 quell’uomo: Telemaco fa qui riferimento al padre Ulisse.

12 Ressa d’intorno a mia madre, che schifali, fan pretendenti. Da ordinare così: (i) pretendenti fan ressa d’intorno a mia madre, che li schifa (“li ripudia”).

13 contiam: “consideriamo”.

14 Icario è il padre di Penelope.

15 pingui: “grassi”.

16 tracannano: “mandano giù per la gola”. Parlando di canne, infatti, Omero fa riferimento alla gola.

17 Noi, da tanto finora non siamo; ed anche pel futuro saremo da poco ed imbelli: “noi ora non siamo capaci di cacciarli, e anche per il futuro saremo incapaci e deboli”.

80 Così tutto cruccioso parlò, gittò al suolo lo scettro,

E si disciolse in pianto: pervase pietà tutti i cuori.

E tutti quanti gli altri rimasero muti; né alcuno dopo parole osò contrapporre a Telemaco:18 solo

Antìnoo19 n’ebbe ardire, ma gli volse così la parola:

85 «Impetuoso Telemaco magniloquente,20 che21 oltraggi

hai contro noi scagliati! Vorresti pur biasimo apporci!22

I pretendenti Achei, verso te sono immuni da colpa.23

È di tua madre la colpa, che grande maestra è d’astuzie.

Questo è il terz’anno, né manca gran tempo, ed il quarto si compie,

90 che degli Achei pretendenti i cuori delude tua madre.

Lascia che sperino tutti, promesse a ciascuno comparte, manda messaggi, ed altre speranze vagheggia il suo cuore.

E la sua mente poi rivolse ad un nuovo tranello.

Una gran tela ordì24 nella reggia, ed a tesserla imprese,25

95 sottile e lunga lunga; poi queste parole ci disse:

“Giovani miei pretendenti, poiché spento è Ulisse divino, abbiate pazienza, per quanto bramosi di nozze, ch’io questo manto compia, né vada perduto il già fatto.

Sudario26 per Laerte dev’essere, il dì che l’eroe

100 della dogliosa morte soccomba a la sorte ferale:27 ché delle donne Achee non debba taluna incolparmi,

18 né alcuno dopo parole osò contrapporre a Telemaco. Da ordinare così: né alcuno dopo osò contrapporre parole a Telemaco. Dopo è dunque un avverbio, non una preposizione impropria.

19 Antinoo è uno dei Proci. Assieme a Eurimaco è il più ostile al giovane Telemaco.

20 magniloquente: “che parla in modo solenne”. È un aggettivo composto da un avverbio latino significante “grande” (magne) e dal participio presente del verbo latino significante “parlare” (loquens). Si potrebbe tradurre anche così: “che parla in grande”. Qui però non è utilizzato per fare un complimento, ma con tono ironico.

21 che, “quali”. È aggettivo esclamativo.

22 Vorresti pur biasimo apporci!: “vorresti pure ricoprirci di infamia!”.

23 immuni da colpa: “esenti da colpa”, cioè “senza colpa”.

24 ordì: “preparò”. L’orditura infatti è una fase preparatoria della tessitura. In essa viene preparato sul telaio l’ordito, ovvero quell’insieme di fili attraverso i quali, grazie a uno strumento chiamato navetta, verrà in seguito fatto passare il filo di trama. Dall’intreccio del filo di trama con quelli di ordito nascerà la tela.

25 a tesserla imprese: “si mise a tesserla”.

26 Il sudario era un lenzuolo con cui veniva coperta la salma del defunto.

27 ferale: “crudele”.

che senza manto giaccia chi tanti conquiderne28 seppe”.

Tanto diceva; e restò convinto il nostro animo altero.29

Ella così di giorno a tessere imprese la tela, 105 e poi di notte, a lume di fiaccola, tutto sfaceva.

Restò tre anni occulto l’inganno, e gabbati gli Achivi; 30 ma, come il quarto giunse, tornando la bella stagione, una delle sue donne31 c’informò, che tutto sapeva; e la cogliemmo mentre sfaceva la fulgida tela.

110 Così, pur contro voglia, le fu necessario compirla.

E questo i pretendenti rispondono a te, perché bene tu sappia i fatti, e teco32 li sappiano tutti gli Achivi.

Alla sua casa or tu rimanda tua madre, ed imponi che sposi uno di noi, chi suo padre le imponga, e le piaccia».

[115-129] A queste parole Antinoo fa seguire la minaccia di non abbandonare mai la reggia di Ulisse, continuando a consumarne le ricchezze assieme ai compagni.

Il presagio divino

[130-146] Telemaco si rifiuta di cacciare di casa la madre, temendo di dover pagare un compenso a suo padre Icario, e di dover poi giustamente subire la vendetta che, a causa di questo suo atto, Penelope domanderebbe agli dèi. Vendetta, del resto, è ciò che egli stesso in questo momento merita, e promette ai Proci di pregare Giove affinché presto gliela conceda. A tale dichiarazione del giovane, che tuttavia ancora non ha invocato il padre degli dèi, Giove risponde prontamente mandando un segno divino.

E Giove tonante, dall’alto, dal vertice del monte, scagliò due aquile a volo.

28 conquiderne: “conquistarne”, “acquistarne”. Non è degno della passata ricchezza di Laerte il fatto che egli ora muoia senza neppure un sudario, lui che ne avrebbe potuti acquistare molti.

29 altero: “fiero”, “superbo”.

30 Restò tre anni occulto l’inganno, e gabbati gli Achivi. Da ordinare così: (per) tre anni l’inganno restò occulto (“nascosto”) e gli Achivi (restarono) gabbati (“ingannati”). Occulto e gabbati sono due complementi predicativi del soggetto (rispettivamente di inganno e di Achivi), dipendenti dal verbo restare

31 una delle sue donne: si fa riferimento a una serva di Penelope.

32 teco: “con te”, “assieme a te”. Allo stesso modo possiamo trovare le forme meco (“con me”) e seco (“con sé”, “con loro”).

Queste calarono un po’, secondo gli spiri33 del vento, l’una vicina all’altra, librate su l’ali distese.

150 Poi, quando furono giunte sovressa la piazza sonora,34 volando a rota, qui starnazzarono35 forte le penne, tutti guardarono in viso, dagli occhi spirando rovina; e l’una all’altra con l’unghie squarciando la gola ed il collo, verso le case d’Itaca, a destra avventarono il volo.

155 Quando ebber visti gli augelli,36 sgomenti rimasero tutti, ed ondeggiavano in cuore che cosa avvenire dovesse.37

Ed Aliterse, l’eroe vegliardo, di Mastore figlio, parlò, che quanti aveva compagni d’età superava nel decifrare voli d’augelli e profetici segni.

160 Questi, con senno e prudenza parlò, pronunciò tali detti: «Porgete ascolto a quello ch’io sono per dire,38 Itacesi; e specialmente ai Proci rivolti sian questi miei detti, poiché grave sciagura su loro già rotola: Ulisse non rimarrà più a lungo lontan dai suoi cari; ma presso39

165 forse a quest’ora già si trova, già strage e sciagura per tutti quanti i Proci prepara; ed avremo il malanno anche molti altri che in Itaca abbiamo soggiorno. Or su via,

33 Gli spiri sono i “soffi” del vento. Spirare significa “soffiare”.

34 La piazza è detta sonora per via del vociare delle persone in essa radunate. Si tratta di una figura retorica chiamata metonimia, con la quale si indica un oggetto attraverso l’utilizzo di un termine che ha con il primo un rapporto logico o materiale. In questo caso, infatti, non è la piazza a essere di per sé sonora, ma è il vociare delle persone presenti che la rende tale; l’aggettivo sonora, che logicamente andrebbe riferito alle persone contenute, invece qui concorda col “contenitore” piazza.

35 starnazzarono Starnazzare significa letteralmente “agitare le ali sbattendole contro terra”; dunque significa anche “fare chiasso”. Quando si dice che le oche starnazzano, in realtà non si vuole indicare il loro verso, bensì questo sbattere di ali chiassoso.

36 augelli: “uccelli”. I Greci prima e i Romani in seguito credettero di poter leggere il futuro attraverso l’osservazione del volo e del canto degli uccelli. Non tutte le persone, però, possedevano questa capacità divinatoria: ne erano capaci solo alcuni indovini, chiamati àuguri. Ancora oggi con la parola augurio si indica il desiderio, il presentimento di un bene per il futuro. Augurio, augure e augello (da cui l’italiano uccello) derivano dalla medesima radice au-/av-

37 ondeggiavano in cuore che cosa avvenire dovesse. Con questa splendida metafora Omero mostra l’incertezza e la paura che assalgono le menti di coloro che assistono alla scena, paragonabili solamente al movimento dell’onda del mare: il cuore, raffigurato come una barca in mezzo a un mare in tempesta, viene spinto dalle onde ora di qua ora di là. Si consideri inoltre che i Greci ritenevano che il cuore fosse la sede non solo degli affetti, ma anche dell’intelligenza.

38 sono per dire: “sto per dire”. È un verbo fraseologico.

39 presso: “vicino”. Qui è utilizzato con funzione di avverbio.

sia provveduto in tempo che i Proci desistano;40 ed essi si pieghin di buon grado: sarà molto meglio per loro, 170 ch’io senza prove non faccio presagi, ma so quel che dico. Ed anche per Ulisse tornâr tutti veri i presagi,41 come io li dissi, quando gli Achivi salparon per Ilio, e seco loro,42 Ulisse l’accorto partiva. Gli dissi che, dopo molti travagli, perduti i compagni suoi tutti, 175 dopo venti anni, in patria tornato sarebbe; né alcuno più lo conoscerebbe. Ciò dissi; ed or tutto s’avvera».

Ecco e di Pòlibo il figlio, Eurìmaco, questo rispose: «O vecchio, su, da bravo, ritorna ora a casa, e il profeta fallo ai tuoi figli, perché non incappino in qualche malanno.

180 Su questo punto, io sono profeta di te più valente. Uccelli, tanti e tanti ne volano ai raggi del sole, né tutti quanti sono fatidici.43 Ulisse è ben morto, lungi di qui. Magari tu pure così fossi morto, che tanto non avresti parlato e spacciato presagi, 185 né di Telemaco avresti la furia aizzata, sperando qualche regalo, ch’ei voglia largirti, e recartelo a casa. Ora, una cosa chiara ti dico, ed avrà compimento. Se tu, che tante cose, da tanto, hai veduto, indurrai, ecciterai, coi tuoi detti, un giovane, a duro contegno,44

190 egli si troverà costretto a più acerbo partito;45 e a te, vecchio, imporremo la multa; e rodendoti il cuore, tu la dovrai pagare; né lieve sarà la tua doglia».

L’annuncio del viaggio di Telemaco

[193-205] Dopo aver brutalmente minacciato Aliterse, Eurimaco si rivolge a Telemaco, ribadendo quanto pochi istanti prima gli aveva detto Antìnoo: se non vuole continuare a vedere le proprie ricchezze consumate e divorate,

40 desistano: “cedano”, “lascino perdere”.

41 tornâr tutti veri i presagi: “si avverarono tutti i presagi”.

42 seco loro. Seco significa “con loro”; loro è pertanto semplicemente rafforzativo.

43 Fatidico significa letteralmente “che dice il fato”, cioè “che è capace di rivelare gli eventi futuri”.

44 duro contegno: “atteggiamento deciso e battagliero”.

45 più acerbo partito: “una più dura sorte”, “un peggior destino”.

torni egli a casa e rimandi Penelope da Icario, cosicché nuovamente sia data in sposa a qualcuno.

E a lui queste parole Telemaco scaltro rispose: «Eurìmaco, e voi tutti che ambite sposare mia madre, io non vi voglio pregare, non voglio più a lungo parlarvi. Questo già tutti i Numi, già tutti gli Achivi lo sanno.

210 Su, via, datemi un legno veloce,46 con venti compagni, che per andare e tornare forniscano meco la via, però che47 a Sparta io voglio recarmi, ed a Pilo sabbiosa, a dimandar di mio padre novelle, che manca da tanto, se me ne dia qualcuno degli uomini, o n’oda la Fama,48

215 che suol recare notizie degli uomini, e figlia è di Giove. E se mai sentirò che vive mio padre e che torna, pur tribolato così, potrei sopportare un altro anno; ma se invece saprò ch’è spento, non è più tra i vivi, farò ritorno al suolo nativo; ed un tumulo a lui

220 innalzerò, gran copia49 farò di funebri offerte, quante convengono; e poi darò mia madre a uno sposo».