Al a sc operta del mon do

4 Al a sc operta del mon do

OCCHI APERTI

Sussidiario dei linguaggi per la quarta classe

Lettura · Grammatica

L’edizione di questo sussidiario dei linguaggi dà compiutezza e visibilità al lavoro di un gruppo di insegnanti che in questi anni ha individuato, selezionato e composto testi ed esercitazioni. La loro personale e collegiale ricerca è espressione della consapevole scelta di una proposta di lettura, scrittura e riflessione grammaticale essenziale e significativa nel percorso elementare. Per scoprirne di più, sulla pagina del libro sul sito www.itacascuola.it è disponibile la guida per l’insegnante.

Hanno collaborato: Mirella Amadori, Manuela Callaioli, Maria Teresa Carabelli, Barbara Righetti, Francesca Simonazzi, Giulia Zonca, Carlotta Piatti, Paola Brambilla, Sara Fasoli, Gregorio Curto, Marta Sangiorgio, Anna Pennisi, Cristina Godenzini.

Consulenti: Raffaela Paggi per la riflessione grammaticale, Francesco Grava per la musica, Denise Marchiori per arte e immagine.

L’ESPANSIONE

DIGITALE DEL TUO LIBRO

Sul sito www.itacascuola.it sono disponibili materiali integrativi per docenti e alunni. Inquadra il QR Code per:

registrarti e accedere ai materiali digitali del tuo libro

Alla scoperta del mondo 4. Sussidiario dei linguaggi. Classe 4 www.itacaedizioni.it/scoperta-mondo-4

Prima edizione: marzo 2018

Nuova edizione: maggio 2025

© 2018 Itaca srl, Castel Bolognese

Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-526-0797-4

Progetto grafico: Isabel Tozzi

Coordinamento editoriale: Daniela Dal Pane

Coordinamento redazionale: Cristina Zoli

Impaginazione e cura editoriale: Isabel Tozzi

Illustrazioni: Luciano Mereghetti

Stampato in Italia da Lito Terrazzi, Prato (PO)

accedere alla pagina del tuo libro

Oltre alla versione digitale dei libri sul sito www.itacascuola.it, i nostri testi possono essere richiesti a:

I LIONS IT ALIANI PER LA DISLESSIA

LIBRO IN FORMATO ACCESSIBILE

Grazie alla collaborazione con Seleggo, la versione digitale ottimizzata di questo libro per studenti dislessici può essere ottenuta in download gratuito registrandosi al sito www.seleggo.org ®

Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” www.bibliotecaciechi.it

Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia www.aiditalia.org

Col nostro lavoro cerchiamo di rispettare l’ambiente in tutte le fasi di realizzazione, dalla produzione alla distribuzione. Questo prodotto è composto da materiale che proviene da foreste ben gestite certificate FSC®, da materiali riciclati e da altre fonti controllate. Utilizziamo inchiostri vegetali senza componenti derivati dal petrolio e stampiamo esclusivamente in Italia con fornitori di fiducia, riducendo così le distanze di trasporto.

Per esigenze didattiche alcuni brani sono stati ridotti e/o adattati.

L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti. La realizzazione di un libro comporta aspetti complessi, che richiedono particolare cura in ogni sua parte e nei controlli finali. Ciononostante è molto difficile evitare completamente refusi o imprecisioni.

L’Editore ringrazia chi vorrà inviare segnalazioni alla redazione, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: itaca@itacalibri.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

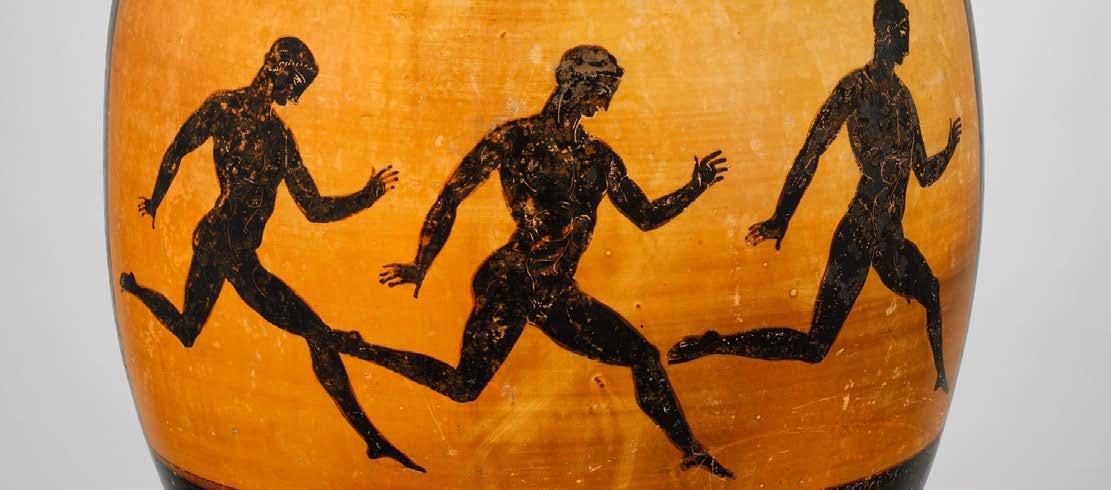

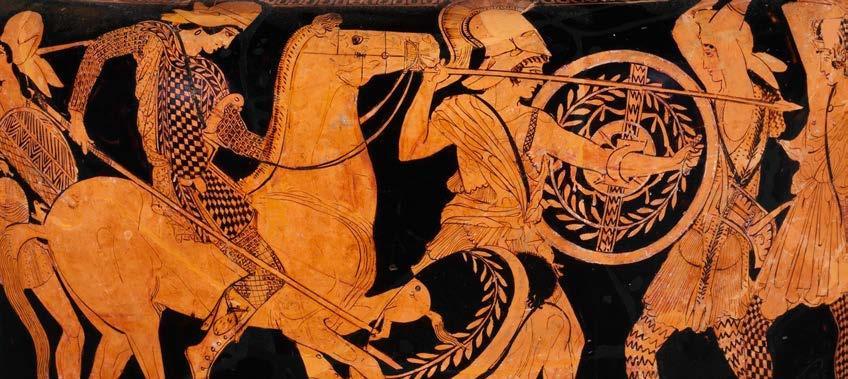

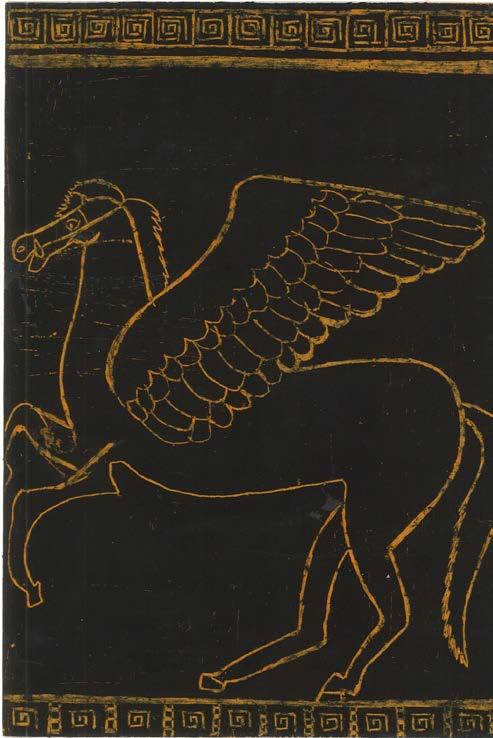

Referenze fotografiche

Archivio Itaca · The Metropolitan Museum of Art, New York: Fletcher Fund, 1956, 164; Rogers Fund, 1907, 173; Purchase, The Annenberg Foundation Gift, 1993, 177 · Pexels · PxHere · Wikimedia Commons: Flanker83 · Shutterstock.com

«Ogni storia è una storia infinita.»

Michael Ende, La storia infinita

O C CHI APERTI

Canto

Le stoppie aride

Le cose intorno a noi si mostrano ai nostri occhi e alla nostra ragione in una scoperta continua.

Guardo nei campi brulli le stoppie aride e nel canneto osservo levarsi un vol.

Mi chiedo che fanno queste cose intorno: è un sogno, un inganno, questa vita accanto a me? Sei tu, Signor, che ti nascondi: cercano te.

Ascolto

Preludio della Suite 1 per violoncello

J.S. Bach

Il brano suggerisce l’immagine di una passeggiata in cui il protagonista, stupito, guarda tutto ciò che lo circonda; qua e là alcune note lo interrogano, gli pongono una domanda o creano una tensione, ma niente toglie il desiderio di guardarsi intorno, né la capacità di godere di ciò che si ha intorno.

ALLA RICERCA DEL TESORO

Cercarono ancora una volta dappertutto, poi sedettero scoraggiati. Huck non seppe suggerire niente.

Poco dopo, Tom disse: «Guarda lì, Huck. Ci sono impronte di passi e macchie di sego di candela sull’argilla ad un lato della roccia, ma non su quella al lato opposto. Come mai? Scommetto che il tesoro si trova davvero sotto la roccia. Scaverò nell’argilla!».

Il temperino ad una lama saltò subito fuori ed egli non aveva scavato per più di dieci centimetri, quando urtò il legno.

«Ehi, Huck! Hai sentito?».

Huck cominciò a questo punto a scavare e a raspare con le unghie. Rimasero ben presto scoperte alcune assicelle e vennero tolte.

Avevano nascosto un cunicolo naturale che conduceva sotto la roccia.

Tom si infilò nel cunicolo e spinse la candela il più possibile sotto la roccia, ma disse che non riusciva a vedere il fondo.

Di lì a poco, al di là di una stretta curva, esclamò: «Santo cielo, Huck, guarda qui!».

«Ecco il cofanetto del tesoro, lo abbiamo trovato finalmente!» esclamò Huck, affondando le mani tra le monete offuscate. «Mamma mia, siamo ricchi, Tom!».

«Huck, ho sempre saputo che ci saremmo riusciti. Sembra troppo bello per crederci, ma abbiamo il tesoro, sicuro! Senti, non perdiamo altro tempo, filiamocela. Fammi vedere se riesco a sollevare il cofanetto».

Pesava circa venti chili, Tom riuscì a sollevarlo a fatica, ma non sarebbe stato in grado di trasportarlo fino all’uscita. Ben presto le monete vennero a trovarsi tutte nei sacchetti e i ragazzi li portarono su fino alla roccia sotto la croce.

Mentre il sole cominciava a scendere verso l’orizzonte, sciolsero la cima e partirono. Arrivarono poco dopo che aveva cominciato a fare buio.

«E adesso Huck» disse Tom «nasconderemo il denaro nel solaio della legnaia, poi io verrò domattina, lo conteremo e ce lo divideremo e, in seguito, cercheremo un posto nei boschi dove possa essere al sicuro».

Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer, Mondadori

sego: grasso utilizzato per produrre sapone e candele. cunicolo: galleria, passaggio sotterraneo. cima: corda, cavo vegetale.

IL GUSTO DELL’ATTESA

«Oh, Marilla!» esclamò ansando, «la scuola domenicale organizza una merenda sull’erba, la settimana prossima. Sarà nel prato del signor Harmon Andrews, vicino al Lago delle acque lucenti. La signora Rachel, la signora Andrews e la signora Bell prepareranno dei gelati. Gelati, capisci? Mi permetti di parteciparvi, vero? Non è meravigliosa, una merenda sull’erba? Sarebbe la prima volta, per me. L’ho sognata tante volte, non ci sono mai stata».

«Puoi andarci. Sei un’allieva della scuola domenicale e se le tue compagne vi partecipano, lo farai anche tu».

«La mamma di Diana sta cucendo un vestito con le maniche al gomito. Lo indosserà per la merenda. Spero proprio che mercoledì prossimo il tempo sia bello, morirei se non potessi partecipare alla merenda. O forse non morirei, ma porterei in cuore il dispiacere per tutta la vita anche se nel futuro ci saranno tante altre merende. Andremo in barca sul Lago delle acque lucenti e mangeremo gelati. Io non ho mai assaggiato un gelato. Diana ha cercato di spiegarmi com’è il suo sapore, ma io penso che il sapore del gelato vada oltre qualsiasi immaginazione».

«Anna, hai parlato ininterrottamente per dieci minuti», disse Marilla. «Ora vediamo se riesci a stare con la bocca chiusa per un tempo altrettanto lungo».

Anna non parlò più, ma per tutta la settimana, quella merenda dominò i suoi pensieri, i suoi discorsi, i suoi sogni. Il giorno di sabato piovve e Anna entrò in agitazione, temendo che la pioggia sarebbe caduta per tutta la settimana e anche oltre, fino al fatidico mercoledì. Per cercare di distrarla, Marilla le impose di cucire di più del solito.

La domenica mattina, tornata dalla chiesa, Anna confidò a Marilla di aver provato un gran tuffo al cuore, quando il pastore aveva annunciato la merenda dal pulpito.

«Ho sentito un brivido in tutte le ossa, forse perché, fino a quel momento, non avevo creduto che la merenda ci sarebbe stata davvero. Non potevo fare a meno di pensare che fosse solo un sogno… ma quando il pastore fa un annunzio dal pulpito, allora bisogna crederci per forza».

«Ti concentri troppo sulle cose, tu» disse Marilla, sospirando. «E, prima o poi, avrai grosse delusioni».

«Aspettare una cosa è bello quasi quanto averla a portata di mano!

Puoi non ottenerla, ma nessuno può toglierti la gioia di immaginare che l’avrai. Io credo che sia peggio non sperare in niente, che avere qualche delusione ogni tanto».

Maud Montgomery, Anna dai capelli rossi, Bur

fatidico: atteso, aspettato. pulpito: podio, palco.

Ripensa alla tua esperienza. Ti è mai capitato di attendere un evento, l’arrivo di qualcuno o qualcosa di particolare? Racconta. SCRIVI TU!

UN OSPITE INATTESO

La vicenda ebbe un inizio improvviso, come spuntato dal nulla. I fratelli Dollybutt erano usciti a cercare funghi nei boschi e nei prati intorno a casa loro. Emma, che con i suoi quindici anni era la maggiore, aveva capelli biondi e occhi azzurri; i gemelli Conrad e Ivan avevano dodici anni e si assomigliavano come gocce d’acqua, con capelli color delle castagne e piccoli nasi a patatina così cosparsi di efelidi che sembravano uova di tordo.

Avevano raccolto un bel paniere di funghi color panna e stavano tornando a casa quando, improvvisamente, parve che il sole si fosse nascosto dietro una nuvola. Un’ombra enorme calò sul giardino. E con grande meraviglia i ragazzi udirono una voce tonante che li chiamava dall’alto.

– Ehilà! Voi laggiù, bambini! – gridava la voce.

Emma e i gemelli alzarono gli occhi, a bocca aperta, e apparve loro una scena davvero fantastica e sorprendente.

Alta su di loro planava una gigantesca mongolfiera, iridescente come una bolla di sapone. Al pallone era appesa una straordinaria struttura fatta di bambù: pareva un colossale cestone da bucato, ma aveva tanto di finestre, tapparelle e una porta d’ingresso. Il tutto culminava in una sorta di veranda, da cui spuntavano tre grandi telescopi; e lungo uno dei lati facevano capolino una folta barba e due baffoni da tricheco.

– Voi laggiù! – continuò la voce: era simile ad un aspro ruggito, come se il proprietario avesse passato la vita a fare i gargarismi con la ghiaia. – Siete i bambini Dollybutt?

– Sì, siamo noi – rispose Emma. – E lei chi è?

– Sono il vostro prozio Lancelot, naturalmente! Non vi ha mai parlato di me vostra madre?

I ragazzi scossero la testa. I baffoni ebbero un fremito d’impazienza.

I ragazzi gli fecero strada verso casa: quando entrarono in cucina la povera signora Dollybutt fu talmente scossa dal rombante saluto di Lancelot che lasciò cadere sul pavimento il vassoio di biscotti che teneva tra le mani.

Lancelot se la strinse fra le braccia e le stampò due sonori bacioni sulle grosse guance.

– Sally, ragazza mia, è bello rivederti! – esclamò scrutandola con affetto.

– Andiamo alla ricerca di Perceval – spiegò Lancelot. – È partito per studiare i gorilla, in Africa, e non s’è più visto.

– Chi è Perceval? – intervenne Conrad.

– Mio fratello, l’altro vostro prozio – spiegò Lancelot. – Sono due anni che è partito, e comincio davvero a preoccuparmi. Intendo andare a cercarlo, e ho bisogno di orecchie e occhi acuti che mi aiutino. Dio sa dove può essere finito. Magari ci toccherà fare il giro del mondo prima di trovarlo!

– Ma in mongolfiera?! – gemette la signora Dollybutt.

– Naturalmente! – ruggì Lancelot –I ragazzi non corrono il minimo rischio. Questa sarà la grande avventura della loro vita e non ammetto una risposta negativa.

Gerald Durrell, Un viaggio fantastico, Mondadori

RICONOSCERE LA STRADA

Quando Joe si svegliò, sembrava che il mondo intero stesse ancora dormendo. La vallata era invasa dalla nebbia e anche il canto mattutino degli uccelli sembrava attutito.

Era tutto immobile, e umido e sapeva di terra.

Joe si muoveva con passo felpato sul tappeto di muschio che cresceva sotto gli alberi, anche se faceva un sacco di rumore con il coltello del papà.

Zac zac. Tagliava gli arbusti spinosi.

Cric croc. Rompeva i rami secchi.

Non sarebbe servito a niente salire in fretta, doveva trovare una strada che gli asini potessero percorrere, e che un giorno avrebbe potuto essere allargata per far passare i carri.

Così procedeva a zig-zag, tornando sui suoi passi ogni volta che la china diventava troppo ripida, e segnava ogni curva con un nastro di seta arancione. Era un lavoro lento.

Dopo un po’ gli alberi si diradarono fino a quando riuscì a vedere dove stava andando e poi il sole spuntò fuori e subito dopo si trovò sopra la linea degli alberi, sopra l’ombra. Il sudore gli scendeva lungo le guance e la nuca bruciava, così si tolse la maglia e se la legò sulla testa. Quando erano partiti, aveva un cappellino per proteggersi dal sole, ma lo aveva perso lungo la strada.

Avanti. In alto. Ci stava mettendo un bel po’ di tempo.

Finalmente, la pendenza diminuì gradualmente. «Ce l’abbiamo fatta, Carrot! Siamo arrivati in cima.»

Fece una panoramica del paesaggio che lo circondava e si mise in ascolto. Non sentiva un rumore a parte lo sgocciolio di un piccolo ruscello che scorreva sotto l’erica, il ronzio di insetti invisibili e un trillo celeste che volava troppo in alto per essere visto. Era l’unica cosa che si stava muovendo in quella landa desolata, a parte Carrot.

Osserva bene ogni cosa, gli aveva detto il papà. Osserva cosa sta crescendo e come sta crescendo, senti la direzione del vento, guarda le ombre, guarda in che direzione scorre l’acqua. Usa Ia bussola e la testa. Lascia sempre dei segnali. E non dimenticarti di voltarti spesso a guardare la strada fatta, così saprai come sarà la via del ritorno.

Il papà diceva sempre che sarebbe stato al fianco di Joe quando avrebbe trovato la sua prima strada. Stare al suo fianco, lasciando che fosse Joe a prendere le decisioni. Era l’unica persona che sapeva cosa volesse dire trovare una strada. Peccato che lui non ci fosse.

Quel giorno camminò per chilometri. La strada per la ferrovia presentava pochi dislivelli, non zigzagava e non incrociava troppi ruscelli da attraversare.

I segnalini erano un problema perché non c’erano alberi ai quali attaccarli, per cui doveva legarli ai cespugli dove non erano sempre facilmente visibili. Spesso doveva tornare sui propri passi togliendo quelli che aveva messo, poi proseguiva un po’ più in alto lungo la china, o più in basso, per evitare uno strapiombo. Era fiero di sé stesso e pensò che se il papà fosse stato lì con lui, gli avrebbe detto: Ben fatto, ragazzo! Stai usando la testa e ti stai ricordando tutto quello che ti ho detto. Bravo!

Tornato al campo, gli facevano male le gambe, aveva lo stomaco sottosopra e avrebbe voluto dormire per una settimana. Ma sapeva di aver trovato la strada migliore in quella grande vallata e di aver tracciato la metà di un buon percorso.

Hunter, La gara dei cartografi, La nuova frontiera

Dopo aver riletto Riconoscere la strada, rispondi alle domande.

1. Dove si trova Joe?

A. In una vallata di montagna.

B. Sulla strada verso casa.

C. In una zona deserta.

2. Chi lo accompagna?

A. Il papà.

B. La mamma.

C. Carrot.

3. Joe sta facendo una passeggiata o ha un compito preciso? Se sì, quale?

4. Quali sono i consigli del papà che Joe ricorda bene?

5. Secondo te Joe riesce nella sua impresa?

Da quali parole lo capisci?

GRAZIE!

Noi non ci accorgiamo, di solito, di ciò che abbiamo, di tutto ciò che ci si ripresenta fedele, che ci si schiera davanti agli occhi ogni mattina. Ma da un po’ di tempo “vedo”, attorno a me, questa casa, e una famiglia, e degli amici, e un lavoro… io mi ricordo, in certi vecchi che ho frequentato da bambina, questa attitudine a saper essere contenti di una mattina di sole, o di un piatto fumante, a tavola, e del suo profumo. Come se ogni mattina gli occhi si aprissero per la prima volta; e ci si meravigliasse delle facce care, delle cose di casa che funzionano, docili, del fido ronzio della lavabiancheria e perfino di un banale frigorifero pieno…

Grazie, dunque, per questa stanza in cui dormo; grazie per quella lama di luce chiara e di freddo tagliente che entrerà aprendo la finestra, insieme al fugace rosa del ciclamino sul balcone, così rosa e vivo, anche dopo la notte d’inverno…

Grazie di questa casa grande, ombrosa, caotica, come in fondo a me piace… quanto amo questa nostra cucina larga, affollata di oggetti che non sappiamo più dove infilare, col grande crocefisso di legno che ci allarga sopra le sue braccia, generoso. Grazie dei vicini e dei negozianti che saluto ogni mattina, nell’enclave cara e consueta che è una via di Milano come tante… grazie anche del mio cane, mezzo sciacallo e mezzo volpe… grazie dei nostri gatti, belli, fieri come enigmatiche sfingi e pasticcioni come bambini…

Marina Corradi, «Tempi», 29 dicembre 2011

si schiera: si mostra. attitudine: capacità, abilità.

enclave: luogo protetto.

SCRIVI TU!

«Noi non ci accorgiamo, di solito, di ciò che abbiamo, di tutto ciò che ci si ripresenta fedele, che ci si schiera davanti agli occhi ogni mattina…». Racconta quali sono le cose, i luoghi e le persone che ti circondano ogni giorno e ringrazia per ciò a cui tieni particolarmente.

Utilizza la costruzione proposta nel testo:

1. Io non mi accorgo…

2. Da un po’ di tempo vedo attorno a me…

3. Grazie dunque per…

4. Grazie di…

GET BACK UP!

Cari ragazzi, sono contento del vostro entusiasmo e sono contento di tutto quello che fate, quello che pensate. Ma mi domando – state attenti alla domanda! – un giovane, può sbagliare? E una persona adulta, può sbagliare?

E un vecchio come me, può sbagliare? Tutti possiamo sbagliare. Tutti.

Ma l’importante è rendersi conto dello sbaglio. Questo è importante. Noi non siamo superman. Noi possiamo sbagliare.

E questo ci dà anche una certezza: che dobbiamo sempre correggerci.

Nella vita tutti possiamo cadere, tutti. Ma c’è una canzone molto bella, mi piacerebbe che voi l’imparaste, è una canzone che cantano i giovani quando stanno salendo sulle Alpi, sulle montagne. La canzone dice così: “Nell’arte di salire, quello che è importante non è non cadere, ma non rimanere caduto”. Avete capito questo? Nella vita tutti possiamo cadere, tutti! È importante non cadere? È importante non cadere? Sì, ma cosa è più importante? [I ragazzi rispondono: get back up!] Non rimanere caduti. E se tu vedi un amico, un compagno, un’amica, una compagna della vostra età che è caduto, che è caduta, cosa devi fare? Ridere di quello? No. Tu devi guardarlo e aiutarlo a rialzarsi. Pensate che noi soltanto in una situazione della vita possiamo guardare l’altro dall’alto in basso: per aiutarlo a sollevarsi. Per aiutarlo a sollevarsi. Siete d’accordo o non siete d’accordo? Se uno di voi è caduto, è un po’ giù nella vita morale, se è caduto, tu, voi, dovete dargli una botta? No! Bravi, bravi. Adesso ripetiamo insieme, per finire. Nella vita l’importante non è non cadere, ma non rimanere caduto a terra.

Papa Francesco, Incontro con i giovani nello Stadio “Sir John Guise” (Port Moresby, Papua Nuova Guinea), 9 settembre 2024

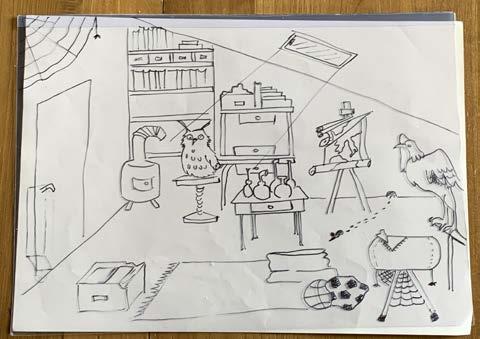

COSA C’È IN UNA STORIA

Nella soffitta era sparsa un po’ dappertutto ogni sorta di ciarpame, c’erano scaffali pieni di raccoglitori e di cartelle, pacchi di incartamenti che non servivano più a nessuno, banchi di scuola accatastati gli uni sugli altri con i ripiani macchiati di inchiostro, uno scheletro umano appeso a un attaccapanni e molte casse e scatole piene di vecchi quaderni e testi scolastici. Bastiano alla fine decise di eleggere a sua dimora le stuoie da ginnastica. Se ci si stendeva sopra all’intera pila, pareva di essere su un sofà. Le trascinò sotto il finestrino del tetto, nel punto in cui arrivava più luce. Lì vicino c’erano, ammonticchiate, alcune vecchie coperte militari grigie, molto polverose e malconce, ma che facevano ottimamente al caso suo.

Bastiano le andò a prendere. Si tolse il cappotto e lo appese al portabiti, accanto allo scheletro, che dondolò un momento su e giù; ma Bastiano di lui non aveva paura, forse perché a casa sua era abituato a vedere cose del genere. Si tolse anche le scarpe, molli d’acqua, e in calzini di lana si lasciò cadere alla turca sulla pila delle stuoie, avvolgendosi le coperte grigie intorno alle spalle. Accanto a sé aveva la sua cartella, e il libro color rame.

Pensò che, di sotto, i suoi compagni avevano adesso giusto la lezione d’italiano. Forse dovevano fare un tema su qualche argomento noioso da morire.

Bastiano guardò il libro. «Mi piacerebbe sapere», mormorò fra sé, «che diavolo c’è in un libro fintanto che è chiuso. Naturalmente ci sono dentro soltanto le lettere stampate sulla carta, però qualche cosa ci deve pur essere dentro, perché nel momento in cui si comincia a sfogliarlo, subito c’è lì di colpo una storia tutta intera. Ci sono personaggi che io non conosco ancora e ci sono tutte le possibili avventure e gesta e battaglie, e qualche volta ci sono delle tempeste di mare oppure si arriva in paesi e città lontani. Tutte queste cose in qualche modo sono già nel libro. Per viverle bisogna leggerlo, questo è chiaro. Ma dentro ci sono fin da prima. Vorrei proprio sapere come».

E d’improvviso si sentì avvolgere da un’atmosfera quasi solenne.

Si sistemò comodamente, afferrò il libro, aprì la prima pagina e cominciò a leggere.

Michael Ende, La storia infinita, Longanesi ciarpame: roba vecchia e inutile.

incartamenti: documenti e fascicoli di carta. ammonticchiate: messe una sopra l’altra.

CARA JOAN…

Lettera a Joan, bambina americana lettrice di «Le cronache di Narnia» che aveva inviato a Lewis un proprio racconto.

2 giugno 1956

Cara Joan,

grazie per la tua lettera del 3 giugno. Descrivi la tua Notte meravigliosa davvero bene. È proprio questo il punto, descrivi il posto e le persone e la notte e la sensazione di tutto questo assieme, molto bene, ma non la cosa in sé: la montatura, ma non la pietra preziosa.

Se diventerai una scrittrice, cercherai di descrivere la cosa per tutta la vita: e sarai fortunata se, in dozzine di libri, una o due frasi, solo per un istante, saranno vicine a farcela davvero.

Quello che ha davvero importanza è:

1. Cerca sempre di usare il linguaggio in maniera tale da rendere abbastanza chiaro cosa vuoi significare e sicuro che la tua espressione non vuole intendere niente di diverso.

2. Preferisci sempre la parola chiara e diretta a quella più vaga e ampia. Non rendere effettive le promesse, ma mantienile

3. Non usare termini astratti quando quelli concreti funzionano. Se vuoi dire: «Più persone sono morte» non dire: «La mortalità è aumentata».

4. Nella scrittura non usare quegli aggettivi che possono solo dirci come tu voglia che noi sentiamo le cose che descrivi. Voglio dire, anziché dirci che una cosa era «terribile», descrivila in maniera da terrorizzarci. Non dire che era «deliziosa»; fai sì che noi arriviamo a dire «deliziosa» quando abbiamo letto la tua descrizione. Capisci, tutte le parole di quel tipo (orribile, meraviglioso, odioso, squisito) sono come dire ai tuoi lettori: «Per favore, vedete di fare il mio lavoro al mio posto».

5. Non usare parole troppo grandi per il soggetto. Non dire «infinitamente» quando intendi «molto»; altrimenti non avrai più parole per quando vorrai parlare di una cosa veramente infinita.

Grazie per le foto. Sia Aslan che tu state davvero bene. Spero che ti piaccia la tua nuova casa.

Con tanto affetto,

tuo

C.S. Lewis

C.S. Lewis, Prima che faccia notte. Racconti e scritti inediti, Bur

vaga: confusa, non chiara.

SCRIVI TU!

Rileggi il punto 4. Prova a descrivere una cosa o una situazione “terribile” o “deliziosa” senza usare questi aggettivi.

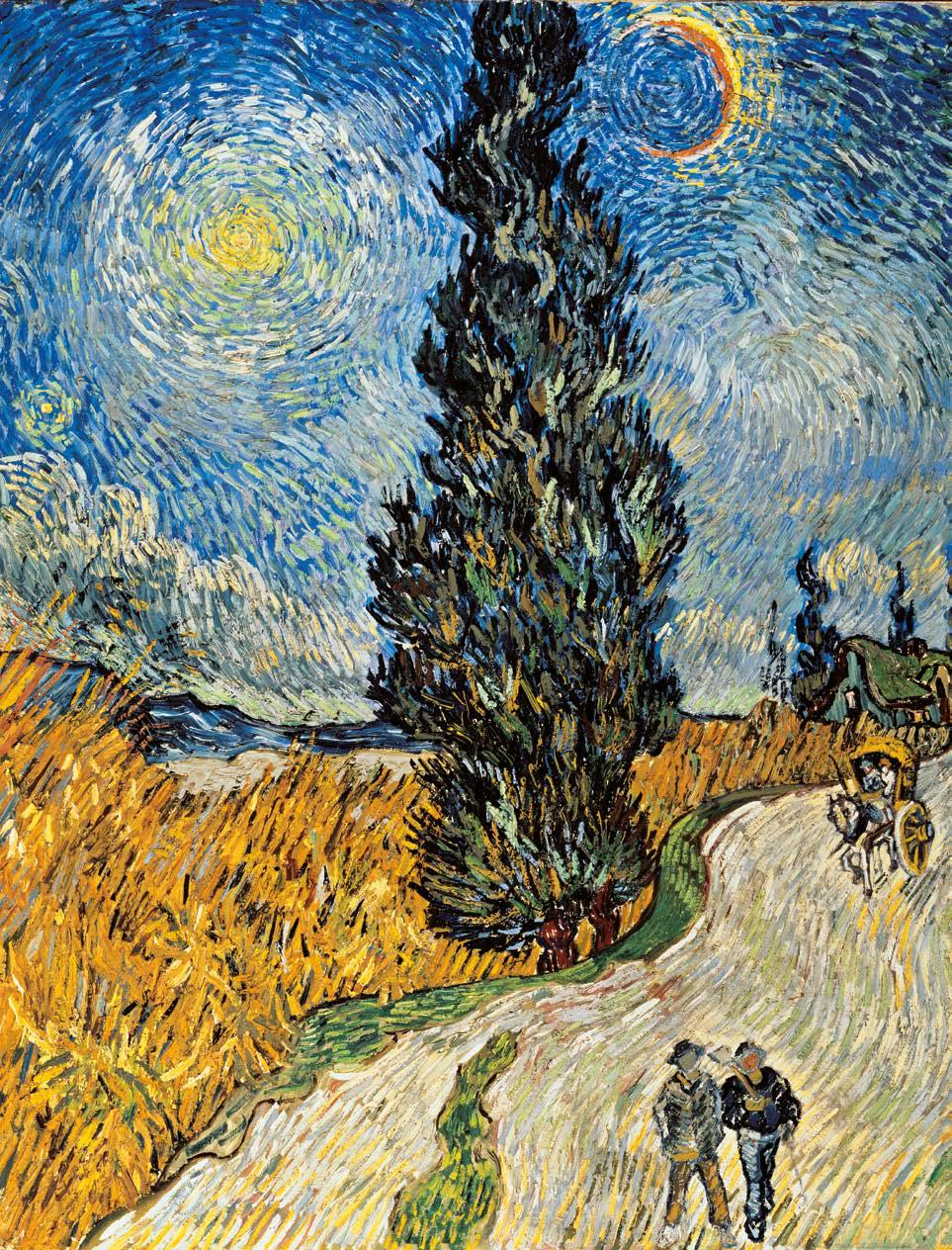

PER VEDERE IN PROFONDO…

È per vedere più chiaramente, per vedere ancora più in profondo, ancor più intensamente, ed essere quindi pienamente consapevole e vivo, che disegno le “diecimila cose” che ci circondano.

Il disegno è la disciplina per mezzo della quale riscopro costantemente il mondo.

Ho imparato che le cose che non ho disegnato non le ho mai viste veramente, e che, quando mi metto a disegnare una cosa qualsiasi, essa mi si rivela straordinaria, un puro miracolo.

Libera traduzione da Frederick Franck, The Zen of Seeing. Seeing/Drawing as Meditation, Vintage

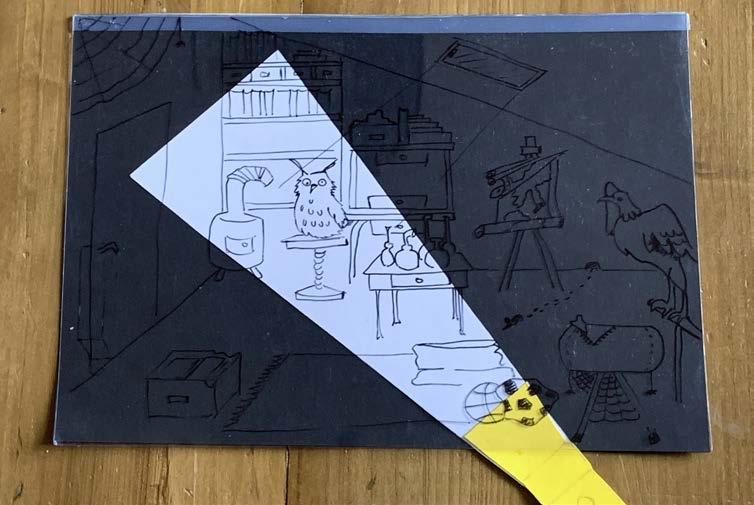

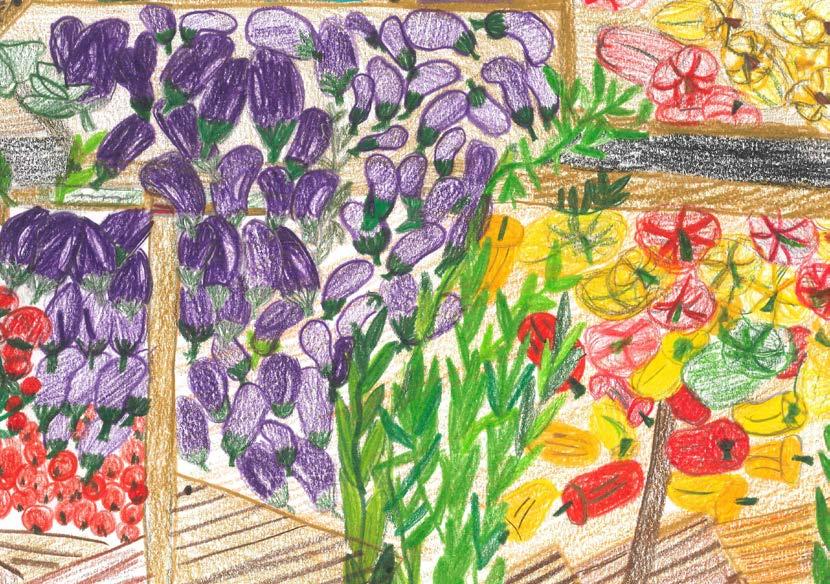

Mettiamoci all’opera

Disegniamo…

Prova ad affacciarti ad una delle finestre di casa, quella che ti offre la vista più bella e interessante di ciò che sta fuori.

Su un foglio da disegno traccia con la matita grafite, senza fare troppa pressione con la mano, le linee principali di ciò che vedi in modo da definirne l’ingombro nello spazio che hai a disposizione.

Ricordati che ciò che è più vicino risulterà più grande e ricco di dettagli, mentre ciò che è più lontano sarà più piccolo e indefinito, quindi fai molta attenzione alle proporzioni.

Prosegui disegnando ciò che vedi nel dettaglio e lasciandoti incuriosire da ciò che più ti colpisce. Cerca di non lasciare spazi vuoti e aguzza lo sguardo come farebbe un investigatore sulle tracce importanti per la risoluzione del suo caso, anche ciò che è apparentemente insignificante potrebbe rivelarsi utile e significativo!

Colora con le matite colorate.

Se vuoi puoi decidere di rappresentarti di spalle mentre guardi affacciato alla finestra, accennando anche alla cornice della finestra. In questo caso dovrai colorare te e la cornice di nero, totalmente in ombra e in un forte contrasto con i colori accesi del panorama che hai appena rappresentato.

INCON T R I AMO LA POESIA

UNA SCUOLA GRANDE

COME IL MONDO

C’è una scuola grande come il mondo. Ci insegnano maestri e professori, avvocati, muratori, televisori, giornali, cartelli stradali, il sole, i temporali, le stelle. Ci sono lezioni facili e lezioni difficili, brutte, belle e così così… Si impara a parlare, a giocare, a dormire, a svegliarsi, a voler bene e perfino ad arrabbiarsi.

Ci sono esami tutti i momenti, ma non ci sono ripetenti: nessuno può fermarsi a dieci anni, a quindici, a venti, e riposare un pochino. Di imparare non si finisce mai, e quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero quanto è grosso: apri gli occhi e anche tu sarai promosso!

Gianni Rodari

PICCOLA POESIA PER ANDARE

Una poesia a volte, anzi spesso, è questo, semplici sguardi, un sussurrare un certo modo di accarezzare un’ala, la pelle di qualcuno, un carapace, è come saluti ancora questa nave che ha appena aperto gli occhi è come tendi una mano o una banderuola e anche la maniera con cui ti dirai: «Coraggio! Sulla via che ho scelto ecco che vado, ci sono!»

Una poesia non è granché e, al tempo stesso, è tutto l’universo.

COME UN POETA

La poesia è l’arte di scrivere in versi.

I versi non sono altro che le “righe” delle poesie.

Scrivendo in poesia, infatti, non si va a capo quando non si ha più spazio nella riga, ma secondo altri criteri, legati principalmente alla rima al conteggio delle sillabe.

La poesia però è anche altro: è un modo di vedere, di sentire e di esprimersi che va in profondità; coglie la bellezza delle cose e l’intensità degli eventi.

La poesia ci invita a guardare con attenzione, anche le piccole cose.

A volte leggendo una poesia ci sembra che parli di noi o che esprima i nostri pensieri e le nostre emozioni.

Componi da solo o con un amico alcuni versi su un oggetto o un ambiente della scuola.

TRA G I O CO E SPORT

Canto

Il Mavalà

Essere amici è conveniente e ciascuno deve fare la sua parte.

Mavalà, se rimaniamo insieme mavalà, non può che andarci bene, mavalà, ti è stato preparato il pasto preferito quello che sognavi tu e molto più!

Ascolto

Aquarela do Brasil

Una coinvolgente musica popolare, una samba con il battito del cuore che dà il ritmo ondeggiante della camminata. E se provassimo anche noi a camminare insieme, muovendoci al ritmo di questa musica?

UN LUOGO DOVE GIOCARE

Non potete capire che cosa sia, che valore abbia, per un ragazzo di Budapest, un’area di “terreno fabbricabile”. Eppure non si tratta che di un’esigua superficie di terreno, limitata da uno steccato di tavole ormai semimarcite e, dove non c’è lo steccato, dai muri di fianco delle case che s’innalzano fino al cielo. Lì c’era un’altra vasta area, affittata ad una importante segheria a vapore che l’aveva riempita di cataste di legname, simili a enormi cubi regolari separati da tante stradette. Un vero labirinto, da non raccapezzarsi.

Ma chi alla fine sapeva uscirne, ecco che sbucava in una sorta di spiazzo dove si trovava il rustico edificio che era sede della segheria a vapore: una costruzione strana, piena di misteri, quasi sgomentevole. D’estate la vite del Canadà la ricopriva totalmente e tra il verde dei tralci si drizzava un sottile fumaiolo nero.

Certo, non ci poteva essere campo più splendido per giocarvi a qualsiasi gioco. Per i ragazzi di città, nessuno avrebbe immaginato o avrebbe chiesto un posto più adatto di quello alle imprese degli indiani. L’area fabbricabile di via Pal era tutta piana e sostituiva alla perfezione le praterie americane. Nel fondo, il deposito di legname rappresentava tutto il rimanente: borghi, foreste, Montagne Rocciose; insomma, quanto veniva fatto di desiderare.

Ferenc Molnár, I ragazzi di via Pál, Bur esigua: piccola. sgomentevole: paurosa.

SCRIVI TU!

Quali sono i giochi che preferisci fare? Spiegali brevemente, raccontando con chi li fai e in quale luogo.

L’AQUILONE

Una di quelle estati fu per noi splendida: l’estate in cui nostro padre decise di prendersi anche lui una vacanza completa.

Ciò significava che egli metteva a nostra disposizione tutte le risorse della sua allegria, della sua inventiva, della sua esperienza. Diventava un nostro compagno maggiore, la nostra guida.

Un giorno papà veniva a casa con un mazzo di canne palustri e da queste, con arte, egli ricavava per noi fischietti, piccoli zufoli e schizzetti.

Un altro giorno vedevamo papà manipolare misteriosamente ogni sorta di stracci: ne venne fuori, con nostra gioia e sorpresa, una bella palla vibrata, cucita solidamente, con un forte manico di stoffa.

Una mattina lo vedemmo davanti alla casa, affaccendato con grandi fogli di carta da pacco, con lunghe stecche ricavate da canne, con barattoli di colla di farina, con gomitoli di spago.

Fu una giornata indimenticabile; il lavoro durò ininterrottamente per ore ed ore.

Il risultato fu un aquilone spettacolare, robusto come un aeroplano, con una coda lunghissima e, per reggerlo, un gomitolo di spago che non ci stava nelle mani. Trasportammo il “drago” sul prato, come un trofeo.

I nostri cuori battevano, quando papà ci dette tutte le istruzioni per il via.

Trepidanti seguimmo il mostro che barcollò, ondeggiò, s’impennò un momento poi, trasportato dal vento, cominciò a salire, salire e ad allontanarsi nel cielo.

Fra lo stupore commosso di noi tutti, si levò più su del campanile.

Lo vedevamo piccolo come un falchetto, superbo nel volo, e il filo vibrava e noi facevamo fatica a trattenerlo.

Il nostro aquilone fu per parecchi giorni la meraviglia del paese e tutti venivano a vederlo.

Giani Stuparich, L’isola e altri racconti, Giulio Enaudi

vibrata: pronta per essere lanciata.

ESPLORA LA SCRITTURA!

Sottolinea i paragoni che l’autore utilizza per descrivere l’aquilone e le sue caratteristiche.

GIOCHI DI LUCE

Un giorno d’agosto Pollyanna era passata di buon mattino a dare un saluto al signor Pendleton, e rimase assolutamente stupefatta notando una banda di luce colorata, blu, verde, rosso e violetto attraversare il guanciale del malato. Stette un po’ ad osservare, quindi esclamò radiosa: «Ecco, signor Pendleton, un arcobaleno in miniatura che è entrato a trovarla! Oh! Com’è bello! Ma come avrà fatto ad entrare?» si chiese incuriosita.

Il signor Pendleton sorrise un po’ controvoglia; quel giorno non era dell’umore migliore. «Beh, penso che sia originato dal bordo sfaccettato del termometro che sta appeso alla finestra» disse con voce stanca. «In questa stagione è sfiorato dal sole al mattino».

«Ma è bellissimo! Ed è il sole a creare quei colori?

Se il termometro fosse mio, lo terrei al sole tutto il giorno».

«Quel termometro non ti servirebbe più a nulla, allora» disse ridendo il signor Pendleton. «Come potrebbe indicare la temperatura esatta se fosse esposto al sole?».

«Non me ne importerebbe nulla» disse Pollyanna sempre più affascinata dalla banda colorata che attraversava il cuscino. «Se potessimo vivere sempre in un arcobaleno, pensa che ci importerebbe molto della temperatura?».

John Pendleton rise di cuore. Osservava con curiosità le varie espressioni sul volto della bambina. Colto da un’idea improvvisa suonò il campanello che aveva accanto a lui.

«Nora», disse quando l’anziana cameriera apparve sulla porta «mi porti, per favore, uno dei candelabri che si trovano sulla mensola del camino del salotto a sud».

«Va bene, signore» disse la donna osservandolo stupita.

Qualche attimo dopo era di ritorno, accompagnata da un leggero tintinnio e, con aria più che mai perplessa, si avvicinò al letto. Erano i pendagli di cristallo che adornavano il candelabro a tintinnare in quel modo.

«Grazie. Lo posi su quel tavolino» disse il signor Pendleton. «Adesso leghi uno spago in modo che vada da un lato all’altro della finestra. È tutto, grazie, può andare» disse, dopo che la donna ebbe eseguito le istruzioni.

Quindi guardò Pollyanna sorridendo. «Portami quel candelabro, per favore». Pollyanna l’afferrò con tutte e due le mani e glielo portò. Subito dopo John Pendleton cominciò a sfilare uno per uno i pendagli del candelabro finché non furono tutti distesi uno accanto all’altro, una dozzina circa, sul lenzuolo.

«E ora, mia cara, se veramente desideri vivere in un arcobaleno, non vedo altra alternativa che creare un grande arcobaleno in cui vivere! Non ti resta altro da fare che agganciare uno per uno questi pendagli di cristallo allo spago che Nora ha fissato attraverso la finestra».

Pollyanna non aveva appeso che tre di quei pendagli davanti alla finestra illuminata dai raggi del sole, che iniziò a capire quello che stava accadendo. Era così eccitata che riuscì a stento ad appendere il resto delle gocce di cristallo. Ma ben presto ebbe terminato e si ritrasse, lanciando un grido di meraviglia.

Quella stanza sontuosa ma cupa era diventata una sorta di mondo fantastico. Dappertutto danzavano raggi di luce blu, arancione, verde e violetto. La parete, il pavimento, qualche mobile e perfino il letto erano coperti da tante tremolanti strisce colorate.

«Oh, che meraviglia» disse Pollyanna al colmo dell’entusiasmo; e poi, improvvisamente, scoppiò a ridere.

Eleanor H. Porter, Pollyanna, De Agostini

perplessa: incerta, dubbiosa. umore: stato d’animo.

Dopo aver riletto Giochi di luce, rispondi alle domande.

1. Il guanciale è:

A. Un ingrediente degli spaghetti alla carbonara.

B. Un tipo di cuscino.

C. La faccia del signor Pendleton.

2. Da quale oggetto è provocata la banda di luce colorata?

Perché?

3. Dove metterebbe il termometro Pollyanna?

Perché?

4. Com’era l’umore del signor Pendleton, all’entrata in camera di Pollyanna?

5. Quando cambia il suo umore?

Perché?

Che cosa decide di fare?

6. Come ti immagini un pendaglio di cristallo del candelabro? Disegnalo.

7. Ripensando alla lettura metti un aggettivo adatto a questi nomi:

Pollyanna

Signor Pendleton cameriera stanza arcobaleno

L’AMICIZIA CRESCE

Bastò poco per diventare inseparabili.

Andrea e Nico restavano in casa lo strettissimo necessario, praticamente solo per fare un po’ di compiti e quando i genitori li chiamavano a tavola.

Per il resto del tempo, erano sempre fuori a giocare e chiacchierare nella campagna. Che bello correre a perdifiato nei prati, ogni volta diventava una sfida. Per la prova di resistenza, come la chiamavano loro, avevano fissato una sola regola: partire dal centro esatto dell’aia, col piede destro appoggiato ai sassi dell’aiuola, e correre a più non posso in direzione delle colline, senza fermarsi mai.

La gara finiva quando uno dei due sentiva una fitta forte al fianco sinistro, segno che proprio non ne poteva più. A quel punto raggiungevano il grande faggio dove potevano riposarsi in pace. Quell’albero, così lontano da casa (che vista da là pareva un puntino bianco in mezzo alla vallata verde) aveva delle fronde tanto folte da offrire riparo dalla pioggia d’inverno e dal sole d’estate.

Non era come tutti gli altri: alla base del tronco spuntavano dal terreno delle grosse radici che sembravano uscire alla ricerca di una boccata d’aria o di un pezzettino d’azzurro.

Andrea e Nico vi si sdraiavano in mezzo, con la schiena per terra; mentre tenevano le gambe appoggiate a quegli strani rami striscianti sull’erba si sentivano bene.

Era un posto tutto loro, una specie di luogo protetto, magico, dove potevano parlare di tutto e dove tutto diventava importante.

Un posto dove sentirsi grandi.

perdifiato: senza avere più fiato. aia: spiazzo delle cascine.

Sottolinea tutti i verbi al tempo imperfetto indicativo. Ricopiali sul quaderno volgendoli al tempo passato prossimo.

TROVARE UN AMICO

Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non ebbi dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non avevo avuto amici. Nella mia classe non c’era nessuno che potesse rispondere all’idea che avevo dell’amicizia, nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio bisogno di fiducia, di lealtà.

I miei compagni mi sembravano tutti, chi più chi meno, piuttosto goffi, privi di immaginazione. Erano ragazzi simpatici e io andavo abbastanza d’accordo con tutti. Ma così come non ero animato da particolari simpatie nei confronti di nessuno, nemmeno loro sembravano attratti da me.

Il problema era come attirare l’attenzione di Konradin; avvertivo infatti istintivamente che avrei dovuto trovare il modo di farmi notare.

L’occasione capitò durante le poche ore destinate all’educazione fisica.

Il professore di ginnastica era un ometto energico e chiassoso. Si chiamava Max Loher, meglio conosciuto come Max Muscolo, e perseguiva con ardore l’obiettivo di svilupparci il torace, le braccia e le gambe nel poco tempo a sua disposizione.

Dopo una prima fase di riscaldamento, Max Muscolo andava al suo strumento preferito, la sbarra fissa e si esibiva in alcuni esercizi che, eseguiti da lui

sembravano facili come saltare la corda, mentre alla prova dei fatti si rivelavano estremamente difficili.

Quella volta, appena Max terminò la sua esibizione, mi feci avanti e lo fissai dritto negli occhi. Esitò qualche istante, poi disse: «Schwarz».

Mi avvicinai lentamente alla sbarra, mi misi sull’attenti e balzai in alto.

Mi appoggiai, come lui, all’asta e mi guardai attorno. Sotto di me vidi Max, pronto a intervenire in caso di necessità . I miei compagni mi osservavano in silenzio. Mi protesi prima verso sinistra, poi verso destra, poi mi lasciai penzolare tenendomi con le gambe piegate e presi ad oscillare finché, con un ultimo slancio, tornai ad appoggiarmi alla sbarra. La paura era sparita, sostituita da un unico pensiero: dovevo farlo per lui. Tutt’a un tratto mi sollevai in verticale, mi lanciai oltre la sbarra, e… bum! Almeno ero tornato con i piedi per terra.

Si udirono delle risatine represse, ma poi qualcuno batté le mani. Dopotutto, non erano cattivi i miei compagni… Rimasi immobile e voltai gli occhi verso di lui. Inutile dire che Konradin non aveva riso. Per la verità non aveva nemmeno applaudito. Ma mi guardava. Tre giorni dopo, il quindici marzo, stavo tornando a casa da scuola. Era una sera primaverile, dolce e fresca. I mandorli erano in fiore, i crochi avevano già fatto la loro comparsa, nel cielo si mescolavano il blu pastello e il verde mare. Davanti a me vidi Konradin; pareva esitare come se fosse in attesa di qualcuno. Rallentai – avevo paura di oltrepassarlo – ma dovetti comunque proseguire perché sarebbe stato ridicolo non farlo e lui avrebbe potuto fraintendere la mia indecisione. L’avevo quasi raggiunto, quando si voltò e mi sorrise. Poi con un gesto stranamente goffo ed impreciso, mi strinse la mano tremante. «Ciao, Hans» mi disse e io all’improvviso mi resi conto con un misto di gioia, sollievo e stupore che era timido come me e, come me, bisognoso di amicizia.

Non ricordo più ciò che mi disse quel giorno, né quello che gli dissi io. Tutto quello che so è che sentivo che quello era solo l’inizio e che da allora in poi la mia vita non sarebbe più stata vuota e triste, ma ricca e piena di speranza per entrambi.

Fred Uhlman, L’amico ritrovato, Feltrinelli

goffi: impacciati. protendersi: tendersi in avanti. crochi: specie di fiore viola, giallo.

Racconta un’amicizia inaspettata. SCRIVI TU!

Dopo aver riletto Trovare un amico, rispondi alle domande.

1. Di cosa parla il racconto?

2. Chi sono i due protagonisti?

3. Sottolinea nel testo la frase che ti colpisce maggiormente; ricopiala, poi spiega il motivo della tua scelta.

Questa frase mi è piaciuta perché…

4. Il racconto si conclude con questa affermazione: «La mia vita non sarebbe più stata vuota e triste, ma ricca e piena di speranza per entrambi».

Chi fa questa affermazione?

Cosa significa, secondo te?

NEL PARCO CON CARMEN

Uscito di casa, andai verso la ferrovia, dove il nonno mi portava quando ero piccolo. Volevo veder passare un treno, uno qualsiasi. Cominciai a correre finché arrivai al terrapieno dove passava la ferrovia. Iniziai a salire.

Ero così contento che quando riuscii ad arrivare in cima sollevai le braccia e gridai come se avessi appena conquistato una medaglia alle Olimpiadi. Allora me ne accorsi: la ferrovia non c’era. Chiusi gli occhi, me li stropicciai con forza e guardai di nuovo… ma la ferrovia continuava a non comparire. E mentre me ne stavo lì con la faccia da tonto a guardare per terra chi comparve? La Carmen! Carmen è una bambina della mia classe, ma non è una bambina qualsiasi. Carmen è… Come spiegarlo?

Per esempio, se la maestra, all’improvviso, ha bisogno di un dizionario, Carmen ne ha uno sul banco; se ci interroga a sorpresa su un argomento di cui nessuno si ricorda nulla, Carmen se lo è ripassato la sera prima. Se giochiamo a pallacanestro maschi contro femmine, Carmen fa un sacco di canestri. In più è quella che disegna meglio di tutta la classe. Insomma a noi ragazzi Carmen fa venire un nervoso…

«Ehi, che ci fai tu qui?» disse Carmen. «Speravi di veder passare qualche treno? Ah, ah, ah!».

Era piegata in due dal ridere. Io continuavo a non capire un bel niente, ma mi dava fastidio che mi stesse ridendo proprio sulla faccia.

«Non sai che ormai da quasi un anno il treno non passa più di qui?».

Carmen era così. Sapeva tutto. Non solo non avrei visto passare nessun treno; in più avevo fatto una figura davvero ridicola. Mi venne voglia di mettermi a correre, ma feci soltanto un mezzo giro su me stesso e mi allontanai da lei, con calma, senza dirle nemmeno ciao.

«Ehi, che ti prende? Dai, non arrabbiarti… Che cosa ci fai da queste parti?».

«Oh, beh… stavo passeggiando. E tu?».

«Oh, beh… anch’io…».

Scendemmo entrambi dal terrapieno e cominciammo a camminare nel parco.

«Sei venuto da solo?».

«Ma certo» risposi, dandomi un po’ d’importanza «sono già grande».

«Anch’io sono venuta da sola».

Lo vedete? Carmen è fatta così. Qualunque cosa tu faccia, anche lei la fa almeno bene quanto te…

«Ma sicuramente io abito più lontano» aggiunsi.

«Ah, è poco ma sicuro. Io abito lì, vedi?».

E mi indicò una casa molto vicina, proprio di fianco al posto dove prima c’era la ferrovia.

«Davvero abiti lì? Che fortuna! Avrai visto passare moltissimi treni» le dissi, con un po’ di invidia.

«Certo, li vedevo tutti. Tutti i macchinisti mi conoscevano e mi salutavano quando passavano».

Non avevo mai parlato così a lungo con Carmen. E mi resi conto che se anche mi faceva venire il nervoso, mi piaceva molto parlare con lei.

Stavo per dirle che mio nonno era stato macchinista, ma non lo feci, perché di sicuro lei se ne sarebbe uscita dicendo che il suo era stato capostazione.

«Immagino che abitando così vicino potrai scendere a giocare nel parco tutte le volte che vuoi».

«Certo» rispose Carmen.

«Sono sicuro che sai anche quanti alberi ci sono».

«Certo, sono duemilacentosedici» sorrise. «No, non li ho contati io.

Lo hanno fatto dei vecchietti che vengono qui per passare il tempo. Non ho dovuto fare altro che chiederglielo».

Accidenti alla Carmen! Non potete negare che sia davvero sorprendente.

Fernando Lalana, Il segreto del parco incantato, Piemme

terrapieno: zona piana. macchinisti: conducenti del treno.

1. Come definiresti Carmen in poche parole o con un aggettivo?

2. Perché il protagonista si offende?

3. Che cosa, secondo te, permette a due tipi così diversi di conversare?

NON CEDERE!

Caro amico, anch’io alla tua età volevo smettere di nuotare. Ho sempre amato lo sport, eppure a un certo punto sentivo come te il peso degli allenamenti e delle gare. Ho superato quei momenti e dopo alcuni anni sono diventato campione del mondo, anche grazie all’entusiasmo dei miei genitori e degli amici. Devi sapere che uno dei valori più importanti dello sport è proprio l’amicizia. Se sceglierai di smettere, un giorno potresti rimpiangere le amicizie sincere che, nello sport, lo sono più che altrove, e la possibilità di conoscere tanti ragazzi della tua età, nuovi ambienti e nuove città. Oggi ti potrai sentire stanco, ma domani potrai essere soddisfatto di aver fatto tanti sacrifici in piscina. Se avrai fortuna, come me, di arrivare a grandi risultati, di conquistare una medaglia, sarai ripagato con emozioni forti e uniche. Altrimenti sarai comunque contento di aver imparato a lottare contro le difficoltà e ti sentirai cresciuto. Prova ancora una volta, non cedere. Se i tuoi genitori insistono, come hanno fatto i miei genitori e per questo li ringrazio, lo fanno perché sanno cosa vuol dire lo sport e quanto è importante per la salute. Se avrai bisogno di altro aiuto, cercami. Sono a tua disposizione. Non mollare, faccio il tifo per te.

Giorgio Lamperti, «Popotus» 63 (1977)

IL PORTIERE E L’ERBA

Ho sempre giocato per me stesso.

Andavo in campo e m’inebriava il gusto di sapermi lì, isolato in quella porta, da solo. Poi un giorno è finita. E, quando è finita, mi sono accorto che c’era almeno un altro motivo per cui mi piaceva quello che facevo: il profumo dell’erba.

Solo i portieri sanno che questa non è una frase retorica.

Perché solo i portieri sanno cosa significa davvero il profumo dell’erba.

Gli altri calciatori non ne hanno idea. Perché loro sull’erba corrono, al massimo ogni tanto scivolano oppure, oggi, si rotolano un po’.

Ma il portiere no.

Il portiere ci lavora con l’erba. E praticamente ogni suo gesto, ogni suo intervento finisce sempre allo stesso modo, con il naso dentro l’erba.

E così, piano piano, quell’odore vegetale tanto intenso, pulito e infantile si stratifica sopra tutte le altre sensazioni; l’eccitazione dell’adrenalina, le nevrosi della paura, gli spasimi di dolore avranno per me sempre quell’odore.

E allo stesso modo l’erba vorrà sempre dire eccitazione, paura e dolore.

Dino Zoff, Dura solo un attimo, la gloria. La mia vita, Mondadori

nevrosi: insieme di disturbi. spasimi: sofferenze.

SCRIVI TU!

Anche tu pratichi un’attività sportiva?

Racconta la tua esperienza e descrivi un particolare per te importante.

FARE SQUADRA!

Quando Julio Velasco, allenatore argentino capace di conquistare quattro scudetti consecutivi con la pallavolo Modena, prese in mano la Nazionale italiana, era necessario rifondare da zero un intero mondo, quello del volley.

Tutto iniziò nel 1989. La prima domanda che l’allenatore fece alla squadra e ai dirigenti fu: «Perché perdiamo sempre?». Qualcuno rispose che la colpa era del fatto che gli Italiani riescono bene in giochi come il calcio, ma la pallavolo che richiede concentrazione non fa per loro. Altri dissero che dipendeva dall’educazione fisica nelle scuole. Altri ancora sostennero che chi perde sempre, difficilmente comincia a vincere.

«Tutte scuse!» disse Velasco, arrabbiandosi. Lo guardarono sorpresi. «Nessuno pensa che la spiegazione sia semplicemente che gli altri giocano meglio e noi peggio. Forse dovremmo solo imparare a giocare meglio. Imparare in cosa gli altri sono più forti di noi». Era un ragionamento semplice che escludeva le scuse, gli alibi.

L’alibi è un pretesto, una giustificazione per non assumersi la colpa di qualcosa, di un errore, ad esempio. Ecco, in Italia si cercavano scuse per spiegare perché non si vinceva anziché soluzioni.

Velasco, l’allenatore, spiegò ai suoi giocatori che sbagliare era normale, non era sinonimo di stupidità o di inadeguatezza o di fallimento. «L’errore» ripeteva sempre «fa parte di un percorso di miglioramento. Quando si capisce di aver sbagliato per migliorare è necessario cambiare».

Una delle cose che non volle più sentire in campo era un giocatore che incolpava un altro di aver sbagliato, anche quello era un alibi. «Quando si dà la colpa al compagno, al pubblico, all’arbitro, alla stanchezza, si pensa di non dover cambiare nulla. Invece, quando si sbaglia, si deve cambiare qualcosa. Ognuno, quindi, deve pensare a fare il proprio lavoro al meglio».

Un altro aspetto che Velasco curò nei dettagli fu la convinzione in sé stessi e nella propria squadra, dimostrò ai giocatori che potevano essere più forti e determinati di quanto credevano. «Finché non è finita. Non è finita!» era uno dei suoi motti.

Ci voleva dunque più fiducia in sé stessi, nell’allenatore, nella squadra.

«Quando c’è un errore,» diceva «si deve capire cosa fare, ma tutti insieme come squadra. Fare “gioco di squadra” vuol dire avere tutti lo stesso obiettivo, avere ognuno il proprio ruolo e soprattutto rispettare quello degli altri. Non si deve dire allo schiacciatore come

schiacciare se si è un palleggiatore e il premio finale per tutti è la vittoria». Serviva dunque una mentalità vincente e Velasco la creò dal nulla.

Tutto questo, e forse molto altro, contribuì a formare una squadra incredibile che nel giro di un anno cominciò a vincere tutte le competizioni alle quali partecipava. Dal 1990 al 1996, la Nazionale di Velasco salì sul tetto del mondo vincendo quasi tutto: una Coppa del mondo, tre ori europei, due mondiali, cinque World League.

Nel 1996, Julio Velasco decise di lasciare la nazionale che, grazie a lui, era diventata una vera squadra.

La partita spesso è contro i nostri difetti e i nostri limiti, non tanto contro l’avversario.

SCRIVI TU!

Racconta un episodio di gioco, di sport o di lavoro in cui “hai fatto squadra”.

UN CAMPIONE… DI FAMIGLIA

Ognuno dei suoi allenatori lo ha detto e ribadito: «Una delle grandi fortune di Jannik è la famiglia, con i valori che gli ha trasmesso». E infatti proprio dal papà, cuoco di un rifugio montano, e dalla mamma, professione cameriera, Sinner ha imparato la cultura del lavoro, l’impegno e l’umiltà. Non è un caso che, seguendo l’esempio dei genitori, appena guadagnati i primi soldi con i tornei, abbia voluto per prima cosa comprarsi una macchina per incordare le racchette. Perché a casa la mentalità è questa: autonomia e nessuno spreco.

Il fratello maggiore, Mark, è anche amico e confidente. Mark è come il resto della famiglia, non ama apparire, lavora come istruttore dei Vigili del Fuoco e per il fratellino campione è un grande punto di riferimento: «Lui è una persona su cui posso sempre contare». Amano passeggiare insieme in montagna nei pochi giorni in cui riescono a essere a casa, giocare a golf e magari fare qualche corsa sui kart, se possibile insieme al resto degli amici d’infanzia. Sempre loro, sempre gli stessi, quelli con cui si fa fotografare sul cucuzzolo di qualche montagna a fare un picnic o su una pista con casco e tuta. La natura e gli affetti, niente di più. Sono sempre le cose semplici che fanno grande un campione.

«La Gazzetta dello Sport», 27 novembre 2023

Che cosa ha fatto Sinner con i primi soldi guadagnati nei tornei?

Perché ha fatto quell’acquisto? Pensi che abbia fatto bene?

RONALD HA ROTTO LA CASSETTA K7

Appena entro nell’aula serpeggia la notizia: Ronald ha rotto la cassetta K7 della lezione di musica (questa cassetta è molto importante perché lì sono registrate tutte le canzoni imparate durante l’anno).

Questo fatto diventa l’avvenimento del giorno e tutti vogliono darmene notizia. Solo Ronald, triste, non si muove. «Sì, realmente, è molto spiacevole» dico.

Rimango per un momento a pensare al da farsi.

Sostituire semplicemente la cassetta con una nuova non mi sembra la forma migliore per far loro capire che le cose hanno valore.

Chiedere a Ronald di pagare la cassetta non è giusto dal momento che tutti in classe sono creatori di caos.

Dare una sgridata neppure, non è nel mio stile, anche perché certamente la maestra ha già reagito arrabbiandosi… Così mi passa per la testa qualcosa che mi sembra ragionevole.

Dico che tutti potremmo aiutare Ronald a comprare una nuova cassetta: ciascuno porterebbe una monetina e riuniremmo i risparmi. Per incentivarli prendo alcune monete dalla mia borsa e le consegno a Ronald.

Subito i bambini cominciano a dire che i genitori non hanno soldi e che loro non possono contribuire. Esco dall’aula triste, pensando a come talvolta i bambini siano crudeli! Penso che sperassero che io castigassi Ronald.

Tuttavia, due settimane dopo il fatto di cui mi ero quasi dimenticato, appena entro nell’aula mi accorgo di un clima veramente euforico: nel mezzo del tumulto vedo Ronald che ha le mani piene di monete ricevute dai compagni per comprare la cassetta. Il suo volto si è trasformato e tutta la classe è contenta e orgogliosa.

Anch’io sono felice!

Marco Aurélio Cardoso de Souza, Paolo Amelio, Come può il cielo avere tante stelle? Non è solo mezz’ora di canto, Itaca

SCRIVI TU!

Racconta in tre tappe (tre frasi) che cosa è successo.

INCON T R I AMO LA POESIA

L’AMICIZIA

Non sai nemmeno come dirla, non si riesce a dipingere o a ritrarla.

Inutile che ti metti a spingere, non vengon le parole e nemmeno la punteggiatura.

È quella forza bella, sicura che viene come nella nebbia il sole.

Non sopporta avverbi ed aggettivi, l’amicizia ha solo nomi propri e soprannomi e occhi vivi.

Davide Rondoni

LO SKATEBOARD

È una tavola, si va come sull’onda nel mare che circonda, si va veloci, l’aria tra i capelli uno dei mille giochi più belli.

Sullo skate si traballa, si sguilla si piroetta e si sbirilla.

La strada diviene pista, si supera anche il ciclista.

Ci si può pure sbucciare e così più forti diventare.

Davide Rondoni

LA BICICLETTA

Bicicletta due ruote leggere due pensieri rotondi pieni di luce per capire la strada e sapere dove conduce.

Bicicletta due ruote sottili due idee rotonde piene di vento per pensare discese e sapere la gioia e lo spavento.

Bicicletta due ruote leggere due parole rotonde piene di festa per parlare col mondo e sapere quanto ne resta.

Roberto Piumini

FILASTROCCA DELLA

GIOIA DI RIVEDERE

GLI AMICI

Forte il mio cuore leva il suo canto, perché io non ti vedevo da tanto. Notte più bella, giorno più bravo perché era tanto che non ti abbracciavo. Corvi di nuvole volano via perché finisce la mia nostalgia.

Bruno Tognolini

COME UN POETA

La strofa di una poesia è costituita da un certo numero di versi disposti uno di seguito all’altro. Le poesie comprendono solitamente un certo numero (variabile) di strofe. Un insieme di due soli versi si chiama dìstico (dal greco duo = due e stykos = verso).

Riconosci le strofe nelle poesie della pagina precedente.

Prova a completare il distico, trovando la rima:

Ovunque l’occhio giri l’hai di fronte il vasto irraggiungibile

Con una barca tu puoi ben solcare col vento in poppa l’infinito

A mezzanotte disteso su un prato guardo incantato un bel cielo

Mi aiuta tanto quando son di fretta la mia fedele cara

Mi dà conforto, se mi sento affranto, ascoltar melodioso un dolce

Più bella sei, se dagli ospiti invasa, mia cara dolce, dolcissima

Trova tu un aggettivo adatto per completare.

Funziona meglio se è ben appuntita la mia sottile matita.

IL M O N D O DEGLI ANIMALI

Canto

Samba

per gli animali

Il gusto di una compagnia con la diversità e originalità di ciascuno e con un sogno comune: un futuro libero in compagnia dei suoi amici.

Samba per gli animali… cantare altro io non so: samba per gli animali rinchiusi dentro uno zoo.

Il volo del calabrone

Questa musica, che fa parte della bella fiaba russa Lo Zar Saltan, racconta del momento in cui lo zar è stato trasformato in calabrone e si aggira in una sala del palazzo per ascoltare di nascosto i discorsi dei suoi avversari. Si alternano momenti in cui il calabrone gira in tondo, altri in cui curva di colpo, cambiando repentinamente direzione, ed altri ancora in cui si avvicina e si allontana dalle persone intorno a lui.

UN VERO CAPOLAVORO

In autunno, molti animali si ritirano nelle tane. Tra di essi vi è anche la marmotta che sa prepararsi una tana che è un vero capolavoro.

La tana della marmotta, infatti, non è un semplice buco nel terreno, ma un insieme di stanze unite fra loro da numerosi corridoi, grandi e piccoli, che si snodano sotto la superficie erbosa a una profondità di circa un metro e mezzo.

All’interno non manca niente: ci sono stanze con la “tappezzeria” di fieno, “servizi” indipendenti, uscite di sicurezza, perfino un ingegnoso sistema per il condizionamento dell’aria.

Ma procediamo con ordine, e proviamo anche noi a seguire il roditore dentro “casa”. Il corridoio che s’incontra in principio è un po’ stretto.

Poi, a poco a poco, si allarga così da permettere a due marmotte di avanzare insieme. Dopo circa dieci metri si arriva ad una camera ovale. È il cuore dell’abitazione, il salotto e la stanza da letto degli adulti, e i roditori, per renderla più confortevole, la foderano interamente d’erba. Fra questa stanza e l’entrata della galleria, vi sono quattro “tappi” dello spessore di 30-40 centimetri, alcuni impastati di fieno e di terra, altri fatti di solo fieno o di sola terra. La loro funzione è in parte ancora misteriosa. Si sa però che prima di cominciare il letargo, la marmotta li chiude tutti dietro di sé.

Non tutti i problemi sono risolti: occorrono locali per i bambini e per gli anziani. Ed ecco la camera da letto dei piccoli e, per ogni vecchio, una celletta singola. Ogni locale, naturalmente, è dotato di “servizi” indipendenti ed è munito di una “porta” di terra che l’animale apre e chiude quando si serve di essi.

D’inverno, in alta montagna la temperatura può scendere a trenta gradi sotto zero. Per certi animali è il pericolo di morte per congelamento. La marmotta, invece, non ha nulla da temere dal freddo: lo strato di terra gelata e la coltre nevosa che ricoprono il terreno isolano la sua tana.

Nelle profondità segrete delle gallerie, la temperatura si mantiene intorno ai tre gradi e c’è un naturale sistema di condizionamento d’aria così perfetto che, dopo sei mesi di letargo, il fieno è freschissimo e profuma di montagna come fosse appena raccolto. «Epoca» si snodano: seguono un percorso sinuoso, tutto a curve.

Dopo aver riletto Un vero capolavoro, rispondi alle domande.

1. Metti la crocetta giusta nella tabella.

La tana della marmotta… V F

è un semplice buco nel terreno. ⬜ ⬜

è un vero capolavoro. ⬜ ⬜

è un insieme di stanze unite tra loro da numerosi corridoi. ⬜ ⬜

è dotata di un corridoio che si allarga a poco a poco verso l’interno.

è dotata di un corridoio che si stringe a poco a poco verso l’interno.

è provvista di un sistema ingegnoso per il condizionamento dell’aria.

2. Qual è il cuore dell’abitazione della marmotta? Di cosa si tratta?

3. Quando d’inverno, in alta montagna, la temperatura scende a trenta gradi sotto zero, la marmotta è in pericolo di morte?

Metti una crocetta e spiega il perché della tua risposta.

Sì, perché

No, perché

4. Perché la tana della marmotta è definita «un vero capolavoro»?

5. Dizionario. Cerca il significato della parola capolavoro.

⬜

⬜

I SEGRETI DEL VOLO

Hai mai pensato a quanto avviene nel corpo di un uccellino quando spicca il volo?

L’uccello ha un ostacolo da vincere: l’aria. La deve tagliare e mandare indietro. Apre le ali e il suo corpo immediatamente cambia forma: era un batuffolo di piume sul ramo, ora ha le ali distese che si muovono su e giù scalando l’aria.

Il suo corpo è contratto e pare rimpicciolito. Ossa, muscoli, nervi, piume e penne sono in azione. Sì, anche tutto il piumaggio. È come una navicella volante con un gran numero di vele sensibilissime al movimento dell’uccello.

Le vele sono le penne e, in parte, anche le piume. Poi ci sono i timoni: le penne della coda. Piume e penne lavorano in pieno accordo obbedendo al comando che viene dall’interno.

Ma non basta avere penne e ali per volare, ci vuole anche il motore che dia la spinta. Nell’interno del corpo dell’uccello che vola sono in azione ossa, muscoli e nervi. Come nel corpo umano, in cui le ossa sono le leve e i muscoli le mettono in moto. La funzione motrice viene, dunque, dai muscoli. Però, come in qualsiasi motore meccanico non può mancare ciò che produce il moto e regola la velocità, così, negli animali, impulso e controllo del moto sono regolati dal cervello.

Il cervello è, dunque, per quanto si riferisce al movimento dell’animale, una centrale perfetta, automatizzata, dalla quale partono e arrivano, in continuazione, comunicazioni con straordinaria rapidità.

Quanto preziosa è la vita, se anche quella di un uccello è così sapientemente congegnata per le sue necessità e per la sua difesa.

funzione motrice: capacità di produrre movimento.

1. Qual è l’ostacolo che deve vincere un uccellino quando spicca il volo?

A. La fatica.

B. La paura.

C. L’aria.

2. Qual è la similitudine usata nel brano per descrivere l’uccellino in volo?

3. Le “vele” della navicella volante a quale parte del corpo dell’uccellino corrispondono? E i “timoni”? E il “motore”?

4. Qual è la similitudine che viene usata per indicare il cervello dell’uccellino, al quale arrivano e da cui partono di continuo e con rapidità tante comunicazioni?

UN NIDO SUL GRATTACIELO

Un attico con vista mozzafiato a 127 metri d’altezza: è il nido d’amore di Gio e Giulia, una coppia di falchi pellegrini “urbani” che dal 2017 ogni anno, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo torna in cima al Grattacielo Pirelli, per nidificare.

I falchi pellegrini in realtà frequentano Milano da alcuni anni, ma è solo nel maggio del 2014 che si ha la prova certa della loro nidificazione: due pulcini vengono casualmente ritrovati durante dei lavori di manutenzione al piano dei servizio tecnici, nel sottotetto del Grattacielo Pirelli dietro al motore di un condizionatore in disuso.

Il tecnico, artefice dalla scoperta, fotografa con il cellulare i due “strani pulcini bianchi ” e mi mostra la fotografia; salgo immediatamente al piano e trovo due pulli impiumati in una posizione disagiata.

Nell’anno successivo scelgo di costruire una cassetta nido che nel 2016 vede la prima occupazione da parte della coppia di falchi.

È solo però dal 2017 che si inizia a monitorare la situazione tramite la webcam collegata ad una connessione internet ed ecco cosa si osserva:

Tra gennaio e febbraio: prime ispezioni del nido da parte del maschio.

14 febbraio: corteggiamenti e scambio di cibo da parte di Gio a Giulia.

10 marzo: deposizione primo uovo.

12 marzo: secondo uovo.

14 marzo: terzo uovo.

16, 17 e 18 aprile: schiusa delle uova.

I falchetti sono pronti al volo dopo circa quaranta giorni!

Diventati ormai ospiti abituali, i falchi pellegrini dispongono ora di un nido artificiale, una vasca in legno con un letto di ciottoli adatta a ospitare la cova. Questo affascinante spettacolo di natura si ripete ogni anno, da quando i due falchi, Gio e Giulia, hanno fatto del tetto del consiglio regionale della Lombardia il loro “nido”.

La coppia di falchi ormai “abitante storica” del Pirellone sono stati chiamati così in ricordo di Gio Ponti, l'architetto che aveva firmato il Pirellone, e della moglie.

Guido Pinoli, tecnico faunistico della Regione Lombardia

pullo: piccolo di animale.

Anzi, c’è spesso, nel comportamento di molti, qualcosa che assomiglia alla comunicazione del pensiero tra gli uomini.

Un singolare linguaggio degli animali è quello delle api, scoperto dallo scienziato naturalista Frisch.

Sapete come si esprimono le api? Ballando!

Proprio così: quando un’ape ha scoperto una buona distesa di fiori, ritorna all’alveare e fa un giro completo su sé stessa, ripetendo questa danza per qualche minuto. Le altre api allora le si avvicinano e assaggiano un po’ del nettare portato da questa come campione della propria scoperta.

Subito dopo si dirigono tutte verso la zona trovata.

Se invece del nettare l’ape operaia trova del polline, allora traccia due semicerchi, poi zampetta e si agita: anche questa volta molte compagne la circondano e, guidate dal profumo del polline, si orientano verso la “miniera”.

Ma se vi capitasse di vedere un’ape che va a zig-zag, lasciatela in pace; vuol dire che è incollerita, dispostissima perciò ad affondare il suo pungiglione aguzzo nelle vostre carni!

Che cos’è la “miniera”? Perché viene chiamata così?

I GIRINI

Che cosa c’è di più affascinante di un girino? Lì, in quei pochi millimetri, è nascosto tutto il segreto della vita: venire al mondo come una minuscola virgola e poi diventare un essere con quattro zampe e un caratterino ben definito, capace di saltare fuori dall’acqua. Non accade anche a noi la stessa cosa? Prima nuotiamo nella pancia di nostra madre, poi usciamo e abbiamo un volto, un nome, un misterioso destino che ci attende.

Che vita faranno i girini nei mesi seguenti? Quella spensierata di tutti i cuccioli. Riuniti in piccole e vivaci «nubi» nere, passano il tempo pascolando tra le alghe e schiacciando pisolini nascosti sul fondale. A differenza dei girini di rana, i piccoli di rospo godono già della protezione degli adulti e della loro ghiandola tossica, per questo si muovono subito con baldanza tra le ninfee, senza timore dei predatori. La loro infanzia durerà tra i due e i tre mesi. Prima spunteranno le zampe posteriori, poi quelle anteriori. La coda sparirà per ultima. Non cade ma semplicemente – si fa per dire – viene riassorbita dal corpo. Entro la fine di giugno, usciranno dall’acqua e, fino al momento della rìproduzione, tre anni dopo, non vi metteranno più zampa. Quanto vive un rospo? In libertà, i più longevi raggiungono i dieci anni, in cattività superano tranquillamente i trenta. Fortunato l’orto in cui abita un rospo! A lui piace tutto ciò che a noi orticoltori non piace: lumache, mosche, formiche, ragni, coleotteri. Benvenuti dunque i rospi! I vostri appetiti sono la nostra salvezza. A chi, per la sua espressione imbronciata, lo ritenesse privo di passioni, dirò che di fronte a qualcosa di succulento da mangiare, i battiti del suo cuore subiscono una gioiosa accelerazione, come succede a noi davanti alla vetrina di una pasticceria. Yum-yum!

IL FORMICALEONE

In un angolo del cortile i muratori avevano lasciato un po’ di sabbia che poi la pioggia aveva sparso. In quella zona sabbiosa un mattino trovai alcuni cerchi perfetti scavati nella sabbia, a forma di imbuto. Erano vicini e sembravano tanti crateri di vulcani spenti. Chi li aveva fatti?

Curioso mi avvicinai e scoprii che sul fondo dell’imbuto di sabbia c’era qualcosa: con uno steccolino spostai la sabbia e vidi che sotto, nascosto, c’era uno strano animaletto armato di tenaglie a punta, frastagliate come piccoli denti, sulla pancia, sul torace e sulla testa. Che ci faceva lì?

Non passò molto tempo che scoprii anche questo: infatti passava di lì una formica rossa che, arrivata sul bordo dell’imbuto, si fermò a osservare. In quel momento dal fondo partì una raffica di granellini di sabbia che fecero franare la parete dell’imbuto e cadere dentro la formica. Fu un attimo: l’insetto la afferrò con le tenaglie e sparì. Dopo un po’ la sabbia si mosse e l’insetto buttò fuori i resti della formica morta.

Allora capii che cosa erano quei cerchi a imbuto nella sabbia: erano trappole costruite da insetti cacciatori che si procuravano così la colazione.

Volevo osservare altre scene di caccia ma arrivò il cane, che cominciò a trafficare lì intorno, e poi le galline presero a razzolare, e in poco tempo tutti i cerchi perfetti furono distrutti. «E adesso –mi chiedevo – che faranno quegli insetti cacciatori? Moriranno di fame?».

Il mattino dopo, prima che la mamma liberasse le galline dal pollaio e mentre il cane era ancora chiuso, andai a vedere: i cerchi erano stati rifatti e i cacciatori erano in fondo all’imbuto, pronti all’attacco.

Vedere la caccia alle formiche e ai ragnetti che capitavano sull’orlo dell’imbuto era uno spettacolo: non appena la preda era a tiro, partiva la raffica, l’animaletto precipitava e il cacciatore di scatto balzava fuori dal nascondiglio e lo stringeva fra le robuste tenaglie. E se lo mangiava, o meglio lo succhiava, perché poi buttava fuori i resti. E ricominciava.

Tutte le volte che mi alzavo presto il mattino, andavo là a vedere le scene di caccia. Ma venne un tempo che i cerchi a imbuto nella sabbia non li trovai più. Eppure le formiche e i ragnetti e

altri animaletti giravano ancora nella zona.

Vedevo invece volare, lì intorno, certi insetti eleganti, dalle lunghe ali macchiate e col corpo cilindrico, che assomigliavano alle libellule blu. E non sapevo che quell’insetto bellissimo con le ali era il formicaleone, il cacciatore dai cerchi a imbuto che da larva vorace si era trasformato in un insetto volante.

razzolare: scavare. vorace: affamato.

SCRIVI TU!

Ti è capitato di osservare il movimento di un insetto, di un uccello o di un animale domestico? Racconta.

MONNA TEOFILA

E IL PAPPAGALLO

Una volta uno dei nostri amici, che partiva per qualche giorno, ci affidò il suo pappagallo perché lo custodissimo durante il periodo dell’assenza.

L’uccello, trovandosi certo un po’ spaesato, era salito, con l’aiuto del suo gran becco, fin sulla cima del trespolo; e volgeva attorno con aria piuttosto sbalordita due occhi simili a borchie di poltrona. Monna Teofila, la gatta, non aveva mai visto un pappagallo e codesto animale, nuovo per lei, le causava una sorpresa evidente. Immobile come un gatto imbalsamato d’Egitto guardava l’uccello con un’aria di meditazione profonda, cercando di richiamare alla memoria tutte le nozioni di storia naturale che aveva potuto apprendere sui tetti, nella corte e in giardino.

«Decisamente è un pollo verde».

Persuasa di ciò, la gatta saltò giù dalla tavola sulla quale aveva stabilito il suo osservatorio e andò a porsi in un angolo della camera: ventre a terra, testa bassa, schiena tesa come una molla.

Il pappagallo seguiva i movimenti della gatta con inquietudine: arruffava le penne, alzava una delle zampe agitando le dita e passava e ripassava il becco sull’orlo della mangiatoia. Gli occhi della gatta, fissi

sull’uccello, dicevano in un linguaggio muto ma chiarissimo, e che anche il pappagallo doveva intendere a perfezione: «Sebbene verde, quel pollo dev’esser buono da mangiare».

Noi seguivamo la scena con interesse, pronti a intervenire se ve ne fosse stato bisogno. Monna Teofila si era insensibilmente avvicinata: gli occhi erano semichiusi, gli artigli apparivano e sparivano. Di colpo il suo dorso s’arrotondò come un arco teso ed un balzo vigoroso ed elastico la fece cadere proprio in cima al trespolo. Vedendo il pericolo, il pappagallo, con una voce grave e profonda, gridò improvvisamente: «Hai mangiato, Giacomino?».

Questa frase spaventò oltremodo la gatta che diede un balzo indietro. Tutte le sue idee ornitologiche erano scombussolate.

«E con che? Con l’arrosto del re?» continuò il pappagallo.

La fisionomia della gatta espresse chiaramente: «Non è un uccello. È un uomo! Egli parla!».

«Ho bevuto tanto che tutto gira intorno a me!» cantò l’uccello con degli scoppi di voce assordanti, giacché aveva compreso che lo spavento causato dalle sue parole era la migliore arma di difesa. La gatta gettò un colpo d’occhio pieno d’interrogazioni: ma non avendo ottenuto da noi risposta, andò a rifugiarsi sotto il letto. E di là non fu possibile farla uscire per tutta la giornata. Il giorno dopo Monna Teofila abbozzò un nuovo tentativo, ugualmente respinto. Dopodiché se lo tenne per detto e considerò il pappagallo un uomo anziché un uccello.

Théophile Gautier

Individua e cerchia una decina di coppie nome-aggettivo; poi abbina al nome un aggettivo diverso.

SCRIVI TU!

Rileggi facendo attenzione all’agire della gatta: in quante mosse perfeziona la sua caccia? Individua le sequenze delle sue azioni.

ATTERRAGGIO IN AUSTRALIA

Avevano percorso poco più di un chilometro, quando all’improvviso avvistarono un gruppo di canguri rossi che pascolavano tra gli alberi. Al loro avvicinarsi, il capobranco si rizzò sulle zampe posteriori. I ragazzi furono sbigottiti nel constatare quant’era alto: anche più di Lancelot. Canguro li squadrò con aria di superiorità.

«Ebbene, cosa potrei fare per voi?» chiese in tono professorale.

«Perbacco!» bisbigliò Emma, con una certa soggezione. Quindi aggiunse: «Potrebbe raccontarci qualcosa sul conto di voi canguri?».

«Naturalmente» disse lui. «Dunque, ci sono cinquantuno specie di canguri: i canguri giganti rossi, i wallabi e i canguri delle rocce (questi sono molto più piccoli di noi, naturalmente), poi i canguri-lepre, i ratto-canguri (che sono ancora più piccoli), i canguri arboricoli che, com’è ovvio, vivono sugli alberi…».

«Accipicchia!» lo interruppe frettolosamente Emma. «Non avrei mai immaginato che ci fossero tante specie diverse!».

«Possiamo dare un’occhiata a qualcuno dei vostri piccoli?» intervenne Ivan, prima che Canguro riprendesse la tiritera.

«Certamente» disse lui. Grugnì un ordine e tre femmine saltellarono gentilmente verso di loro. Dentro il marsupio foderato di pelliccia della prima femmina giaceva un neonato tutto rosa, non più grande di un fagiolo.

«Mamma mia com’è piccolo!» esclamò Emma, meravigliata.

«A quest’età è ancora cieco e può usare solo le zampe anteriori» spiegò Lancelot. «Eppure, non appena è nato, riesce ad arrampicarsi sul corpo della madre e a trovare il marsupio».

Il cucciolo della seconda femmina, sebbene ancora roseo e privo di pelo, era un po’ più grande e aveva un aspetto più da canguro.

Poi saltellò avanti la terza femmina: aveva il marsupio rigonfio e dall’orlo spuntava la testa del piccolo, orecchie ritte e occhi scintillanti. Si divincolò dal marsupio: era una versione in miniatura dei genitori, con la sua pelliccia fulva e la lunga coda.

Emma e Ivan lo accarezzarono con delicatezza.

sbigottiti: allibiti, stupiti. soggezione: timore. fulva: dorata, tendente al rosso.

Gerald Durrell, Un viaggio fantastico, Mondadori

Dopo aver riletto Atterraggio in Australia, rispondi alle domande.

1. Che cos’è un capobranco?

2. Spiega il significato della frase al terzo binario: «Al loro avvicinarsi il capobranco si rizzò sulle zampe posteriori»: per quale motivo il capobranco agisce così?

3. Qual è il significato della parola “tiritera”, in questo contesto? Prima di scegliere la definizione, sottolinea le parole, nel brano.

A. Serie di parole in rima.

B. Discorso lungo, noioso, ripetitivo.

C. Lagna, lamentela, sproloquio.

4. Che cosa fa l’ultimo piccolo di canguro, quando si “divincola”?

A. Si muove in varie direzioni.

B. Si libera con uno scatto.

C. Si scioglie dalla presa.

LA CAROVANA ALATA

Qui-quak

Quando mezzo disco di sole fu sparito sotto la liscia superficie del mare, un giovane papero della tribù delle oche selvatiche uscì cautamente dall’intrico delle canne.

Era nato in primavera, e aveva ancora sotto le ali gli spunzoni irti di nido.

Le penne per volare gli erano cresciute durante l’estate in sostituzione dell’arruffata camiciolina di lanugine, ma il papero continuava a seguire le abitudini dell’infanzia: sebbene potesse attraversare a volo con pochi colpi di ala i canneti, si ostinava a nuotare, immergendo il becco a destra e a sinistra per ingozzarsi d’erbe marce, con la speranza di trovare qualche boccone più saporoso, un pesciolino o un girino.

Era stato sempre solo, non sapeva nemmeno che cosa fosse uno stormo. Mamma oca era morta in una splendida giornata d’estate, in un pomeriggio tranquillo.

In queste ore le varie mamme oche conducono fuori dai nascondigli i paperini, e si avvicinano senza far rumore alle rive brulicanti di girini e di larve, lì a disposizione di tutti i becchi affamati.