Di tengah riuh rendahnya kontestasi politik yang semakin memanas, kita diingatkan kembali akan peran seni yang tak hanya sekadar hiburan estetika, tetapi juga sebagai alat perlawanan yang kuat. Dari kebangkitan Eropa hingga polemik kebudayaan Indonesia, seni selalu menjadi medium yang vital dalam menyampaikan pesan-pesan perlawanan, melawan narasi yang dibangun oleh para penguasa.

Hari ini, kita menghadapi pertanyaan mendasar: apakah seni masih mampu berperan sebagai suara politik yang relevan di tengah pasar yang didominasi oleh segelintir elit? Saat momentum pemilihan pimpinan negeri, inilah saatnya kita meninjau kembali eksistensi seni dalam bingkai politik, serta sejauh mana seni mampu mengartikulasikan suarasuara masyarakat yang hak-haknya telah dirampas.

Melalui majalah Art Effect 11 ini, kami PRESSISI angkatan 11 dan 12 mengajak pembaca untuk mendalami peran seni dalam konteks politik masa kini, serta menelusuri bagaimana seni dapat terus menjadi bentuk perlawanan yang signifikan di tengah dinamika sosial politik yang terus berkembang.

Sebagai sebuah majalah yang berfokus pada seni dalam segala bentuk dan manifestasinya, Art Effect 11 edisi tahun

2024 ini hadir dengan semangat baru. Kami percaya bahwa seni memiliki peran sentral dalam menjaga kesadaran kolektif kita terhadap isu-isu kritis yang tengah berkembang dan merasa penting untuk mengingatkan kembali peran seni sebagai salah satu agen perubahan sosial.

Edisi kali ini dipenuhi dengan tulisantulisan yang tidak hanya mengupas sisi estetika seni, tetapi juga menyoroti perannya sebagai kekuatan pendorong dalam politik dan masyarakat. Dari opini tentang seni politik yang berbicara lantang tentang keadilan sosial, hingga ulasan mendalam tentang bagaimana seni visual, musik, dan teater menjadi alat perlawanan, kami berharap setiap halaman dapat memberikan inspirasi dan perspektif baru bagi pembaca.

Kami percaya bahwa seni harus tetap berada di garis depan dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Semoga edisi ini dapat menjadi refleksi dan motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung dan merayakan seni dalam segala bentuknya sebagai suara kebebasan dan perlawanan. Mari kita terus bergerak bersama dalam mewujudkan dunia yang lebih adil dan manusiawi melalui kekuatan seni.

Pelindung

Tuhan Yang Maha Esa

Penasihat

Dr. M. Kholid Arif Rozaq, S.Hut., M.M.

Pembina Francisca Sherly Taju, S.Sn., M.Sn.

Pimpinan Umum

Maria Santissima Trindade Borromeu / Desain Produk 2022

Sekretaris

Nur Aisyah Deviyanti / Desain Komunikasi Visual 2022

Bendahara

Syifa Mufida / Desain Mode Kriya Batik 2022

Pimpinan Redaksi

Nurul A’mal Mustaqimah / Film dan Televisi 2022

Redaktur Pelaksana Art Effect

Rahmi Listiana Eliza / Desain Komunikasi Visual 2022

Ilustrasi

Nur Aisyah Deviyanti / Desain Komunikasi Visual 2022

Fotografi

Dinda Galuh Prameswari / Tata Kelola Seni 2022

Muhammad Ilham Yafi / Fotografi 2023

Layout

Nanda Melya Hapsari / Desain Komunikasi Visual 2022

Nur Aisyah Deviyanti / Desain Komunikasi Visual 2022

Redaktur

Rahmi Listiana Eliza / Desain Komunikasi Visual 2022

Poetry Raya Li Baladina / Tata Kelola Seni 2023

Afril Meria Widuri BR Hutabarat / Tata Kelola Seni 2022

Nurul A’mal Mustaqimah / Film dan Televisi 2022

Kezia Elizabeth Putri / Kriya 2023

Maria Santissima Trindade Borromeu / Desain Produk 2022

Ailsa Hanifah / Tata Kelola Seni 2022

Shafa Nabilah / Desain Komunikasi Visual 2023

Muhammad Ilham Yafi / Fotografi 2023

Saynediva Malika Putri / Tata Kelola Seni 2023

Laura S. A. Jolie / Tata Kelola Seni 2023

Yulfa Aura Dita / Tata Kelola Seni 2022

Dinda Galuh Prameswari / Tata Kelola Seni 2022

Nurul Azami Ramadhani / Kriya 2023

Syifa Mufida / Desain Mode Kriya Batik 2022

Aurel Erlinda / Fotografi 2023

Editor

Miftachul Arifin / Film dan Televisi 2015

Neo Kaspara Widiastuti / Film dan Televisi 2016

Syahrul Zidane As-Sidiq / Fotografi 2019

Maria Santissima Trindade Borromeu / Desain Produk 2022

Kontributor

Andre Tanama, S.Sn., M.Sn.

Muhammad Lutfi S.S., M.Pd.

Dzulkifli Dhakwan Kurniawan

Ilustrator Cover

Nur Aisyah Deviyanti / Desain Komunikasi Visual 2022

UKM Pers Mahasiswa Pressisi

Gedung Student Center

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Jl. Parangtritis KM 6,V5, Sewon, Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta

55188 Indonesia

Web: lpmpressisi.com

Facebook: LPM Pressisi

Instagram: @lpmpressisi

Email: isipressisi@gmail.com

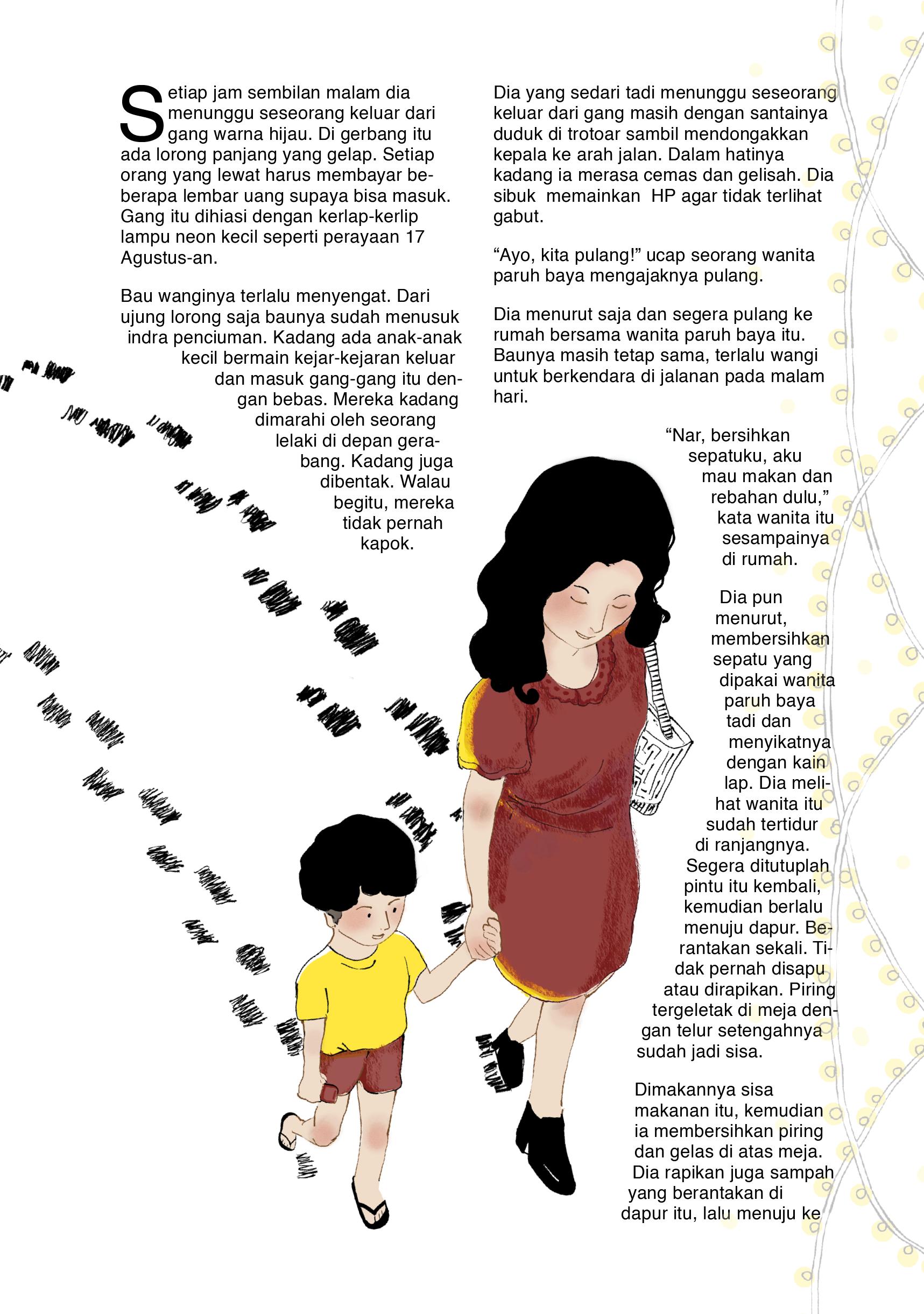

Teks: Rahmi Listiana Eliza / DKV 2022 ilustrasi: Nur Aisyah Deviyanti / DKV 2022

— Plato dalam Politeia

Perbincangan tentang politik dan seni bisa sangat panjang, maka pembahasan ini perlu dimulai dengan penuturan Plato dalam Politeia mengenai negara yang ideal. “Filsafat” dalam konteks pemikiran Plato tidak lepas dari kekuasaan. Kata “pertengkaran” merupakan penjelasan atas sikap Plato dalam Politeia agar Callipolis mengusir para penyair. Callipolis merupakan proyek Platonis dimana ia membayangkan negeri ideal berdasarkan pembagian sosial dengan tugas masing-masing yang tegas. Hal terkait dengan rasional, akal budi, dan nalar harus memimpin. Itulah mengapa pemeran utama dalam Politeia adalah filsuf.

Berdasarkan salah satu bagian Politeia, mengutip Sokrates, dikatakan bahwa posisi penyair tidak berbeda dari perupa. Mereka dianggap mencederai nalar dan memanjakan sifat irasional. Plato menunjukkan betapa jauhnya penyair dari peran politik. Bagi Plato, penyair hanya menggambarkan kembali benda dan hal-hal partikular. Mereka meniru sifat lahiriah realitas, dan bukannya ide kekal dari hal-hal itu. Inilah yang membuat Plato, dalam negara idealnya, selektif memilih puisi mana yang dapat diterima dan ditolak.

Hal yang perlu dicatat adalah Plato memang mencita-citakan sebuah negara dimana para penguasa berperan untuk mendidik mereka ke arah yang dianggap baik. Sebagai bentuk kritik terhadap kehidupan Athena di masanya, Plato menyusun konsepsi tentang masa depan yang belum pernah ada. Seni akan tersisih dalam lingkungan seperti itu. Namun, ketegangan seni dan kekuasaan tersebut justru melahirkan sifat politik dari seni itu sendiri.

Sampai saat ini, hubungan antara seni dan politik acapkali diteliti oleh para sejarawan. Seni dan politik digunakan sebagai sumber kunci untuk menjelaskan bagaimana populasi berfungsi dan berkembang. Peradaban Yunani Kuno berkembang dengan cara yang tak terbayangkan. Kemajuan peradabannya dalam arsitektur, hiburan, dan politik masih memiliki pengaruh kepada masyarakat dewasa ini di seluruh dunia. Keduanya tidak berkembang secara terpisah, karena pada kenyataannya seni seperti seni visual, sastra, musik, dan tari, masing-masing dipengaruhi oleh perkembangan pemerintahan dan politik Yunani Kuno. Pun sebaliknya, politik dipengaruhi pula oleh seni.

Seni memiliki keterkaitan erat dengan keagamaan. Secara etimologi, kata “seni” berasal dari bahasa Sansekerta yaitu ‘sani’, yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan dalam upacara keagamaan. Ada pula menurut beberapa pemikir seperti Aristoteles yang mengartikan seni sebagai bentuk pengungkapan dan penampilannya yang tidak menyimpang dari realitas. Sementara itu bagi filsuf lain, Immanuel Kant, seni adalah suatu impian karena rumusrumus tidak dapat mengikhtiarkan kenyataan.

Sementara pengertian politik dari bahasa Yunani berasal dari kata “politikos” yang berarti ‘dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara’, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Sokrates mengartikan politik sebagai usaha negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dari keduanya, didapatkan pengertian bahwa seni menjaga

Dalam hal ini, seni haruslah dapat membangun dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, sedangkan politik berperan untuk menciptakan infrastruktur bagi perkembangan kreativitas kesenian secara menyeluruh.

politik agar tidak menyimpang dari realitas asalnya seperti yang Aristoteles ungkapkan. Sementara itu, politik menyebabkan seni yang kontekstual untuk turut mengambil peran demi kebaikan bersama lewat karya seniman sebagaimana yang diutarakan Sokrates.

Di Indonesia, membicarakan seni dan politik berarti membahas sejarah panjang polemik kebudayaan Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri, polemik ini telah memberikan sumbangan yang besar bagi kesenian dan kebudayaan Indonesia. Katakanlah Affandi di teritori seni rupa dan Pramoedya Ananta Toer di lapangan sastra. Keduanya merupakan maestro besar yang berhasil tampil di panggung kesenian internasional lewat karya mereka.

Ilustrasi: Nur Aisyah Deviyanti / DKV 2022

Presiden Indonesia pertama, Soekarno, memiliki keyakinan bahwa seni adalah tanda kebesaran sebuah bangsa. Selain sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia, monumen nasional yang ia bangun juga bertujuan untuk menyelamatkan bangsa dari jurang inferioritas bekas penjajahan. Di masanya, nyaris semua partai politik mempunyai sayap seni dan kebudayaan. Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki Lembaga Kebudayaan

Polemik ini pada dasarnya membahas hubungan antara seni dan politik.

Dalam hal ini, seni haruslah dapat membangun dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, sedangkan politik berperan untuk menciptakan infrastruktur bagi perkembangan kreativitas kesenian secara menyeluruh. Meski pada praktiknya, sejarah membuktikan jika keterikatan semacam itu sangat sulit dicapai oleh seni dan politik di Indonesia.

Nasional (LKN) dan Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi) yang merupakan sayap seni Nahdlatul Ulama (NU). Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) bahkan secara tegas menerapkan seni dan politik dalam kerja kreatifnya.

Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa itu memiliki massa yang begitu besar karena hebatnya pengorganisasian dan pendidikan politik yang Lekra lakukan lewat kesenian. Pada 1959, dalam Kongres Nasional Pertama Lekra yang diselenggarakan di Solo, salah seorang pimpinan PKI, Njoto,

mengusulkan agar Lekra mengadopsi ide “politik sebagai panglima”. Usulan tersebut kemudian diterima dengan maksud untuk menggaungkan semangat seniman Indonesia agar selalu berupaya mendukung pemerintah. Mayoritas seniman pada saat itu menjadikan slogan tersebut sebagai acuan, terutama yang menyatakan pendirian politiknya dengan memasuki partai atau organisasi politik. Kendati demikian, seniman sastra cenderung tidak setuju dengan slogan tersebut. Bagi mereka slogan “politik sebagai panglima” mengisyaratkan bahwa politik menjadi aspek utama dari segala aspek yang ada di Indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, berbeda dengan media massa lain seperti majalah dan koran, sastra memilih untuk tidak memperlihatkan corak politik. Sastra berpendapat bahwa untuk mendukung jalannya revolusi, sebuah media massa tidak harus memperlihatkan keberpihakan politiknya. Kebudayaan dalam pandangan sastra adalah kebudayaan yang mengutamakan kemanusiaan. Maka dari itu, sastra memandang kebudayaan dan politik dengan setara, tidak ada yang lebih unggul dari keduanya. Begitu juga sastra dalam melihat posisi seorang seniman. Seniman merupakan hati nurani masyarakat sehingga tidak perlu memasuki organisasi politik untuk mengabdi pada kepentingan rakyat.

Polemik inilah yang menempatkan seni dan politik di Indonesia berkubang pada relasi yang traumatik. Tak heran mengapa banyak seniman memiliki sikap antipolitik, pun fenomena dimana politikus menganggap seni sebagai alat tunggangan kepentingan. Seni mengalami trauma dari kenyataan politik yang korup, sementara politik sebagai seni tata-menata kebijakan semakin tereduksi maknanya jika tidak dibarengi dengan hakikat seni itu sendiri.

Seni dan politik yang berkubang dalam relasi traumatik ini harus kembali dipertemukan. Berjalan beriringan dan menciptakan budaya perdamaian. [ae]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah membawa dampak besar terhadap seni audiovisual. Menurut penelitian Center of Innovation Policy and Governance (CIPG) yang dirilis pada 28 April 2022, laju penetrasi internet di Indonesia kini merupakan yang tertinggi di Asia dengan mencapai angka 51%. Jumlah pengguna seluler yang sangat besar juga mendukung perkembangan ini. Pada tahun 2016, diprediksi ada sekitar 371,4 juta nomor seluler yang aktif di Indonesia. Angka yang bahkan melebihi proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 261,89 juta. Kondisi ini mengubah cara seni audiovisual diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Teknologi digital memungkinkan produksi konten audiovisual dengan biaya yang lebih rendah namun dengan kualitas yang lebih tinggi. Hal ini memberikan peluang bagi lebih banyak kreator untuk berpartisipasi. Platform streaming seperti YouTube, Netflix, TikTok, Instagram, dan Spotify telah mengubah cara distribusi konten, memungkinkan audiens untuk mengakses karya audiovisual dari seluruh dunia dengan mudah. Selain itu, perangkat lunak editing dan efek visual yang

semakin canggih, seperti Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, dan Adobe After Effects, membuat proses pengeditan dan penciptaan efek visual lebih cepat dan efisien. Tren ini memicu pergeseran perilaku audiens yang kini lebih memilih untuk menonton konten on-demand

Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Threads, dan Twitter telah menjadi platform utama untuk berbagi dan menemukan konten audiovisual. Platformplatform ini mempercepat penyebaran tren dan ide baru melalui algoritma yang menghubungkan audiens dengan konten sesuai minat mereka, meningkatkan keterlibatan dan loyalitas. Kemajuan dalam bidang seni audiovisual tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku politik dan tim sukses mereka sebagai alat kampanye. Melalui konten audiovisual, kampanye politik menciptakan pesan yang kuat dan persuasif untuk menarik perhatian pemilih.

Pemilihan Presiden 2014 menjadi titik awal penggunaan media sosial sebagai alat kampanye oleh para kandidat di Indonesia. Tren ini terus berkembang, hingga pada Pemilihan Presiden tahun 2019, media sosial bahkan menjadi lebih populer dibandingkan

media mainstream seperti televisi dan surat kabar. Survei yang dilakukan oleh Politika pada 19-25 Maret 2019 menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam preferensi politik masyarakat. Para kandidat memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan konten kampanye secara cepat dan luas, menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan video pendek, iklan televisi, dan konten multimedia lainnya untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka. Dengan strategi ini, mereka berharap dapat membangun citra positif dan meningkatkan popularitas di tengah persaingan yang ketat. Seni audiovisual menjadi alat yang sangat efektif untuk menciptakan narasi yang mendalam dan emosional, yang mampu mempengaruhi persepsi dan pilihan politik masyarakat.

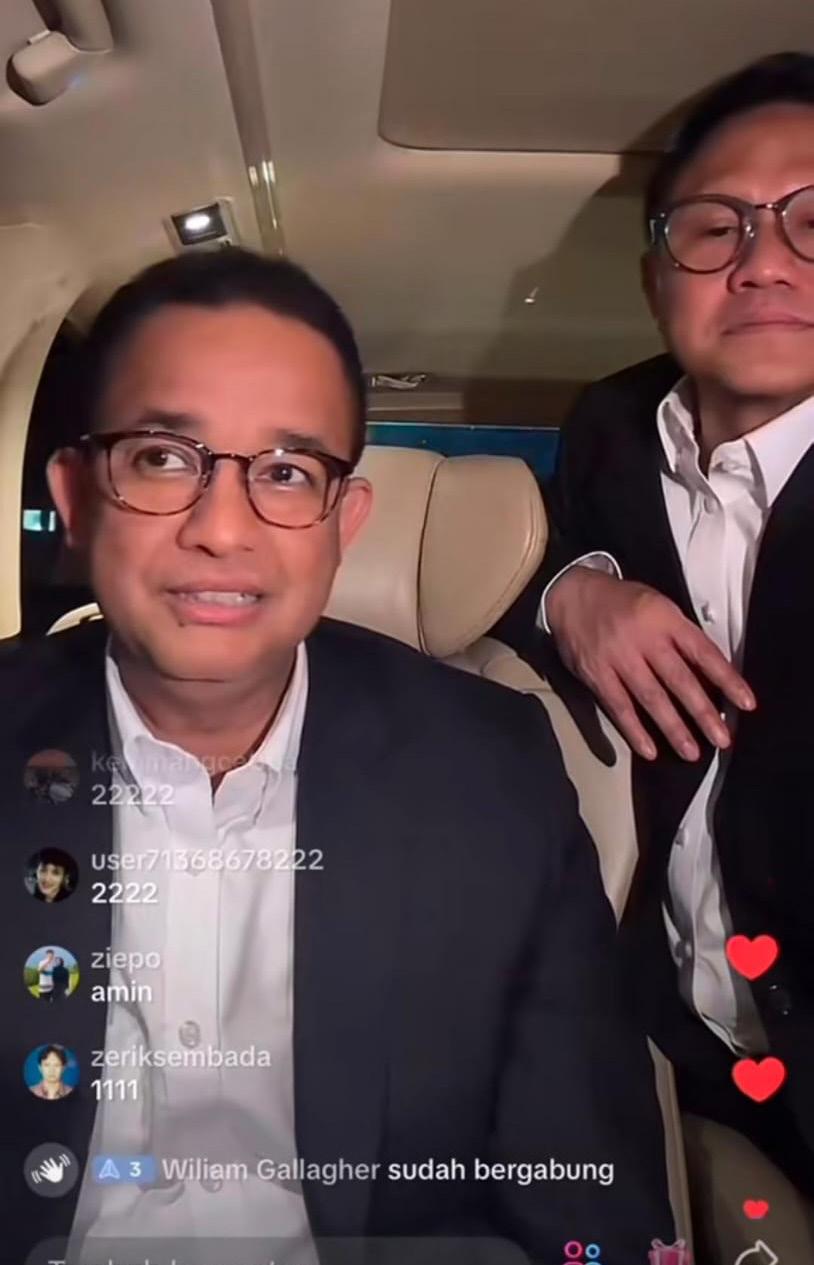

Pemanfaatan seni audiovisual dalam kampanye politik terlihat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Para partai politik dan kandidat politik berlomba-lomba membuat akun TikTok, Instagram, dan Twitter, memposting konten dengan konsep, isu, sound, dan musik yang sedang tren. TikTok, misalnya, menjadi arena penting bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang keduanya aktif berburu simpati

generasi muda. Prabowo, yang dalam debat calon presiden sebelumnya mendapat banyak serangan dan kritik, memanfaatkan konten TikTok untuk memperoleh simpati dari generasi muda. Salah satu konten viralnya adalah video aksi joget yang menyenangkan dengan branding “Gemoy”.

Selain Prabowo, Ganjar Pranowo, Mantan Calon Presiden 2024, berusaha menampilkan citra sebagai sosok yang merakyat melalui live streaming TikTok dan berbagai konten di media sosial. Dalam kontennya, Ganjar menampilkan dirinya sebagai figur yang berasal dari keluarga biasa, bukan keturunan darah biru. Ia sering terlihat melakukan live media sosial bersama warga di warung kopi dan pasar, menyelipkan sisi humoris, serta ikut meramaikan meme viral, seperti meme penguin di X (sebelumnya Twitter). Meme ini awalnya digunakan untuk mengejek Ganjar, namun sekarang justru dimanfaatkan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk meningkatkan popularitasnya.

Juga tak mau ketinggalan, Mahfud MD yang di-branding sebagai sosok yang edukatif, terutama dalam isu hukum, yang sesuai dengan tren konten edukasi di TikTok.

Live TikTok Mahfud sering kali berisi sesi tanya jawab dengan masyarakat mengenai hukum dan berbagai persoalan lainnya. Anies Baswedan, Mantan Calon Presiden 2024, mendapat julukan “Abah Online” setelah sering melakukan live TikTok dan menanggapi curhatan netizen. Branding ini memperkuat citranya sebagai konselor di kalangan anak muda.

Selain para kandidat, para influencer dan selebgram juga berperan besar dalam mendukung kampanye politik. Mereka sering kali membuat video narasi yang mendukung kandidat tertentu, yang kemudian mempengaruhi para pengikut mereka untuk memilih kandidat yang sama. Platform-platform seperti TikTok dan Instagram memiliki dampak yang signifikan terhadap para mantan capres dan cawapres, memberikan mereka ruang untuk tetap relevan di mata publik, membentuk citra diri, dan mempengaruhi opini masyarakat. Para capres dan cawapres juga berinteraksi dengan pendukung mereka dan masyarakat luas melalui postingan dan video, yang membantu mereka tetap terlibat dalam diskusi politik dan sosial terkini. Mereka juga dapat membentuk opini publik mengenai isu-

isu yang mereka bahas.

Strategi kampanye politik yang menggunakan audiovisual melalui media sosial terbukti efektif dalam menjangkau pemilih muda. Namun, strategi ini juga memicu kontroversi, terutama terkait keaslian konten dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Penggunaan teknologi “deepfake” dapat membuat video palsu yang sangat meyakinkan, yang sering kali digunakan untuk menyesatkan atau memfitnah kandidat lain. Selain itu, konten yang diposting sering kali sudah disaring dan dipoles demi menampilkan sisi terbaik para kandidat, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas atau integritas mereka.

Secara keseluruhan, pendekatan kampanye menggunakan audiovisual melalui media sosial memang memiliki dampak yang signifikan dalam menjangkau dan melibatkan massa, terutama para pemilih muda. Namun, penting bagi kita untuk terus mengevaluasi konten-konten yang ada dengan kritis dan menjaga integritas proses demokrasi. [ae]

Seni audiovisual menjadi alat yang sangat efektif untuk menciptakan narasi yang mendalam dan emosional, yang mampu

mempengaruhi persepsi dan pilihan politik masyarakat. TikTok, misalnya, menjadi arena penting bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang keduanya aktif berburu simpati generasi muda. Anies

Baswedan, calon presiden 2024, mendapat julukan “Abah Online” setelah sering melakukan live TikTok dan menanggapi curhatan netizen. Branding ini memperkuat citranya sebagai konselor di kalangan anak muda. Strategi kampanye politik yang menggunakan audiovisual melalui media sosial terbukti efektif dalam menjangkau pemilih muda. Namun, strategi ini juga memicu kontroversi, terutama terkait keaslian konten dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Penggunaan teknologi “deepfake” dapat membuat video palsu yang sangat meyakinkan, yang sering kali digunakan untuk menyesatkan atau memfitnah kandidat lain.

Teks: Nurul A’mal Mustaqimah / FTV 2022

Kezia Elizabeth Putri / Kriya 2023

Ilustrasi: Nur Aisyah Deviyanti / DKV 2022

Dalam beberapapandangan sarjana, seni dan politik memiliki hubungan yang kompleks dan dinamis.

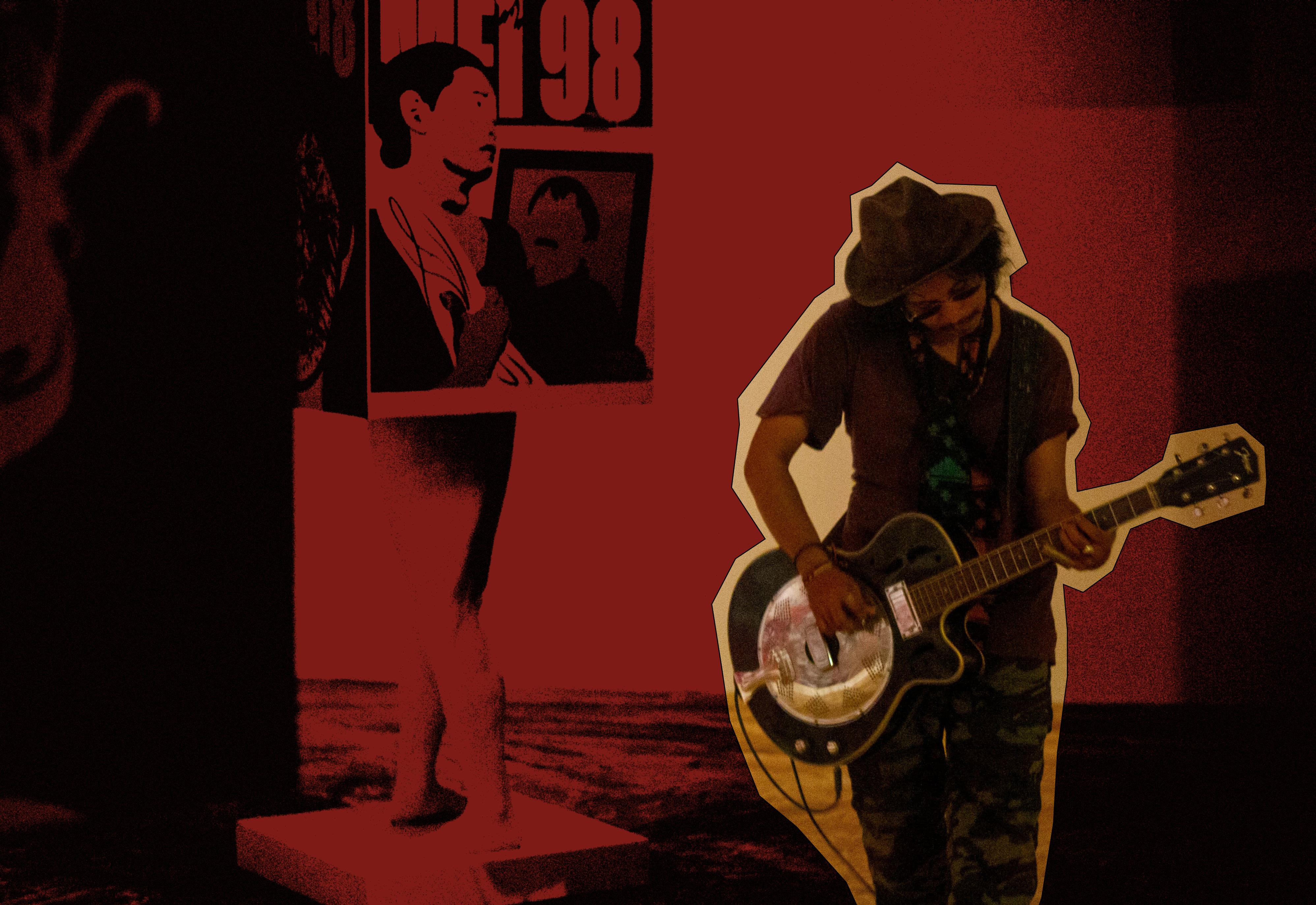

Musisi meramaikan Kampanye 2014 (Sumber: tirto.id)

Seni dapat dilihat sebagai alat untuk memanusiakan lingkungan sekitar dan meningkatkan kesadaran politik, serta punya kemampuan untuk menciptakan perubahan dan memengaruhi persepsi masyarakat. Politik, pada gilirannya, dapat dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan pengambilan keputusan dan pengaturan sumber daya dalam suatu masyarakat, serta mencakup berbagai ideologi atau pandangan mengenai bagaimana masyarakat seharusnya diorganisir.

Melalui sejumlah konteks, seni dan politik dapat dipandang sebagai dua bidang yang berbeda dan terpisah, sementara berpotensi untuk saling melengkapi. Seni dapat membantu membangkitkan kesadaran politik dan menggugah pikiran publik, sedangkan politik dapat menyokong mencapai tujuan mulia dalam perpolitikan nasional.

Namun, dalam pandangan lain, seni dan politik bisa tampak sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan. Seni merupakan suatu

bentuk ekspresi jiwa politik, dan politik dapat dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan penggunaan seni sebagai medium untuk menyuarakan ideologi atau pesan politik tertentu.

Seni memiliki dampak yang signifikan terhadap politik, baik dalam memengaruhi pandangan masyarakat, memotivasi partisipasi pemilih, serta menyuarakan isuisu penting melalui medium seni. Seni dapat menjadi cara yang kuat untuk menyampaikan pesan politik, menginspirasi perubahan, dan membentuk pandangan masyarakat terhadap pemilu. Dalam berpolitik, seni juga bisa digunakan sebagai alat pergerakan, perlawanan, dan pembebasan politik, menjadi instrumen bagi masyarakat sipil untuk melakukan interogasi terhadap totalitas corak kekuasaan dan merupakan counter hegemony terhadap konstruksi hegemonik dominan.

Counter hegemony sendiri merupakan strategi yang digunakan oleh gerakan sosial dan kekuatan politik untuk menentang dan menggugat sebuah hegemoni yang telah berkuasa. Berdasarkan konteks politik, counter hegemony berarti upaya untuk menggantikan atau mengubah suatu sistem kekuasaan yang telah berkuasa. Menurut pandangan Antonio Gramsci, counter hegemony adalah sebuah “proyek” yang bertujuan untuk menggantikan suatu hegemoni yang telah berkuasa dengan suatu sistem kekuasaan yang lebih adil dan demokratis. Seni memiliki berbagai cara untuk menyampaikan pesan politik, melalui lukisan, gambar, dan karya sastra, yang dapat mengungkapkan pandangan politik dan identitas politik.

Peran seni terhadap politik tahun 2024 sangat signifikan dalam berbagai aspek. Seni dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan politik, menginspirasi perubahan, dan membentuk pandangan masyarakat terhadap pemilu. Seniman menciptakan karya-karya visual yang mendukung kampanye politik atau mengilustrasikan isu-isu yang relevan dengan pemilu, seperti lukisan, poster, atau karya seni lainnya. Selain itu, seni juga digunakan sebagai sarana untuk menghadapi Pemilu 2024, seperti di beberapa daerah diadakan sosialisasi

hingga Andien ramaikan Kampanye Jokowi-Ma’ruf di GBK (Sumber: www.cnbcindonesia.com)

melalui kirab mengarak bendera partai politik serta menampilkan budaya dan seni.

Peran para seniman sangat dibutuhkan dalam tahun politik 2024, karena mereka dapat membantu dalam mengomunikasikan pesan politik dengan cara yang lebih efektif dan menarik. Seni juga mampu berperan dalam meredam potensi ketegangan di tengah masyarakat. Seperti yang diapresiasi oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sangkami, yang mengatakan bahwa butuh sentuhan seni dan budaya nonpolitik agar rakyat dan para kandidat tersegarkan dan tercerahkan.

Dilansir dari JawaPos.com dalam berita berjudul “Pameran Fotografi yang Merespons Situasi Politik Pemilu 2024”, Unit Stock Rom 56 menggelar pameran fotografi dengan tajuk “Playlist #2: Lebih Baik di Sini, Rumah Kita Sendiri” di Ruang Mes 56, Jalan Mangkuyudan, Yogyakarta. Pameran tersebut berlangsung mulai 1 Maret hingga Kamis, 14 Maret 2024 lalu. Pameran ini sekaligus memperingati ulang tahun ke-22 Ruang MES 56. Karya-karya yang dipamerkan dalam “Lebih Baik di Sini, Rumah Kita Sendiri” menceritakan kisahkisah fanatisme politik, kebohongan publik, nasionalisme dan militerisme, serta emosi

yang muncul di masyarakat. Di negara ini, ada sebuah ruang yang dianggap sebagai cerita yang tidak pernah berakhir. Arlingga mengatakan bahwa para seniman yang karyanya diikutsertakan dalam pameran merespons iklim politik Pemilu 2024. Menurut salah satu seniman yang ikut pameran, Partai Demokrat saat ini ibarat air hujan yang membanjiri jalanan dan rumah. Alirannya menembus layar ponsel Anda kapan saja.

Jika melihat seniman dalam arus politik dari masa ke masa, tampak bahwa seniman dari era Soekarno sampai sekarang saling memanfaatkan satu sama lain. Pada era kepemimpinan Soeharto, beliau memanfaatkan para seniman untuk melanggengkan kekuasaannya dan menggabungkan gagasannya. Selain itu, Soeharto memanfaatkan seniman untuk kampanye partai Golongan Karya (Golkar) di pemilu dengan strategi menggunakan artis hingga musisi ternama.

Aksi-aksi semacam ini berhasil mendulang dukungan dan membawa sang politikus menduduki kursi tertinggi di Indonesia. Tak hanya itu, seniman yang kerap membantu sang politikus tersebut mendapat keuntungan, seperti pada era Jokowi-Ma’ruf, dimana Band Slank turut berpartisipasi membantu dengan jumlah fans yang banyak, sehingga Jokowi-Ma’ruf mendapatkan

dukungan dalam jumlah besar. Slank memperoleh keuntungan dengan menempati posisi Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk pada 28 Mei 2021.

Di sisi lain, pada dasarnya seniman tidak diperbolehkan untuk terikat dengan politik, karena segala sendi kehidupan berkaitan dengan politik, misalnya berupa kebijakan politik pemerintah. Bertolt Brecht, seorang penyair berkebangsaan Jerman, mengatakan bahwa buta yang paling buruk adalah buta politik, karena buta politik membuat seseorang tidak akan paham bahwa semua hal yang berkaitan dengan hidupnya dan masyarakat secara umum, pada dasarnya tergantung pada keputusan politik. Seorang seniman yang melek politik dan berpihak akan lebih baik daripada seniman yang buta atau pura-pura buta politik. Seniman yang berpihak lebih baik daripada yang berdiam diri tanpa dukungan pada politik tertentu yang menyengsarakan mayoritas rakyat. Sebagai contoh, musisi yang melek akan politik adalah Ahmad Dhani, pemimpin grup musik Dewa 19. Meskipun terkesan percaya diri dan berpandangan kuat, ia punya intuisi yang bagus perihal politik dan mengetahui dimana ia akan mendukung.

Keterlibatan seniman dalam politik bisa memberikan dampak signifikan pada perubahan sosial. Dengan suara dan pengaruh mereka, seniman dapat mendorong isu-isu penting dan membantu menggerakkan masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan. Dukungan mereka, seperti yang diberikan Pablo Neruda kepada Salvador Allende, menunjukkan bahwa seniman memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif. Oleh karena itu, seniman sebaiknya tidak hanya fokus pada karya seni mereka tetapi juga pada keadaan politik dan sosial di sekitar mereka, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif. [ae]

Teks:

Shafa Nabilah / DKV 2023

Muhammad Ilham Yafi / Fotografi 2023

Ailsa Hanifa / Tata Kelola Seni 2022

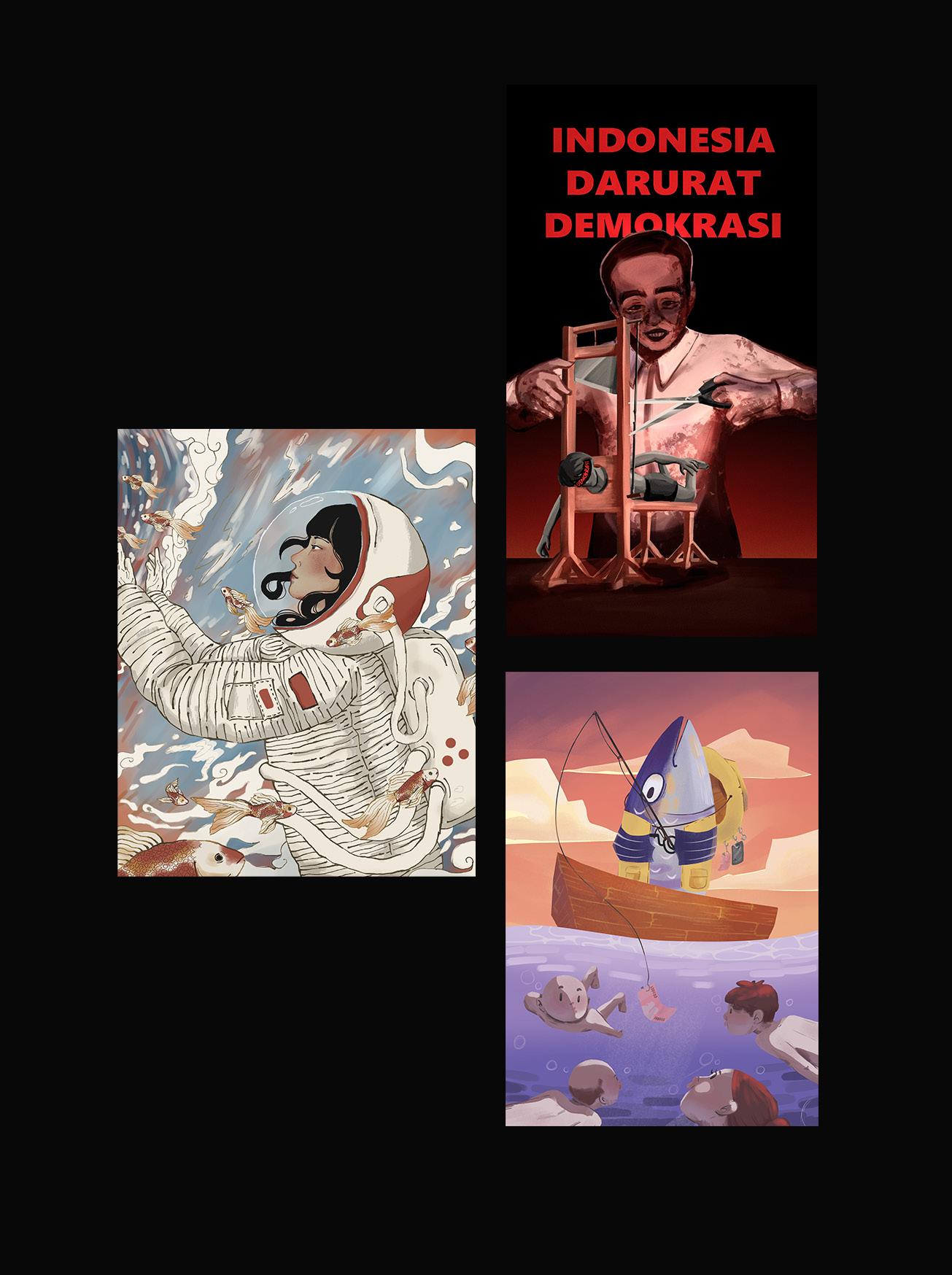

Karya seni memiliki banyak fungsi. Selain sebagai hiburan dan kepuasan batin bagi penciptanya, juga sebagai sarana atau wadah untuk menampung segala bentuk aspirasi serta kritik terkait isu-isu yang ada di dunia, misalnya politik. Banyak seniman menciptakan karya seni dengan tujuan mengkritik pemerintah, politikus, maupun pejabat. Seperti yang dilakukan Alit Ambara, seorang seniman yang menuangkan ide kreatifnya guna mengangkat isu-isu politik tentang problematika Pemilihan Presiden 2024. Ia bahkan mengangkat kembali permasalahan politik pada peristiwa Mei 1998, melalui poster-poster yang dibuatnya pada pameran bertajuk “TABON” yang diselenggarakan oleh Jogja Art Planet berlokasi di Jogja National Museum (JNM) pada tanggal 22 April hingga 5 Mei 2024. Pameran “TABON” sendiri merupakan pameran seni kontemporer yang menandai awal terbentuknya suatu masyarakat melalui pertumbuhan hubungan keluarga yang terus berkembang, baik melalui perkawinan maupun keturunan, hingga membentuk sebuah kelompok sosial, masyarakat, dan bahkan sebuah bangsa.

Namun, sangat disayangkan para seniman sering kali mendapatkan tekanan saat menyampaikan kritik melalui karya mereka sehingga esensi seni yang sesungguhnya sebagai media berekspresi tidak bisa terealisasikan. Banyak dari seniman yang mengkritisi tentang kebijakan politik di negara ini malah dibungkam dan dihilangkan, entah apa alasannya. Melihat kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, maka diperlukan adanya kebijakan dan regulasi khusus untuk mendukung dan melindungi kebebasan seniman dalam berkarya.

Kritik melalui karya ini menimbulkan banyak kontroversi, tergantung dari perspektif mana melihatnya. Mengenai permasalahan ini, tim liputan mencoba melihat dari dua sisi, yaitu pelaku seni dan masyarakat umum dengan melakukan wawancara terhadap dua mahasiswa berbeda guna mendapat perspektif yang berbeda pula.

Dalam perspektif para pelaku seni, Shifa Maqfira, seorang mahasiswa Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta, menilai bahwa propaganda visual sangat efektif

digunakan di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan minat baca masyarakat Indonesia yang rendah sehingga sulit menerima informasi yang panjang dan kompleks. Keberadaan propaganda visual mampu menggiring opini masyarakat melalui cara yang lebih sederhana. Dengan menggunakan simbol tertentu, propaganda visual dapat menjadi sebuah persuasif yang menarik atau sebuah sarkasme yang menusuk, misalnya ilustrasi tikus atau pejabat berperut buncit yang identik dengan pelaku korupsi. Propaganda visual juga memiliki dampak yang lebih besar karena adanya media sosial, seperti Tiktok dan Instagram. Namun, propaganda visual lewat media sosial ini pun memiliki potensi hoaks yang amat besar. Ini dikarenakan propaganda visual hanya menyajikan gambar tanpa menyajikan cerita atau fakta yang sebenarnya.

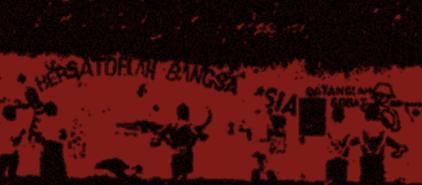

Permasalahan yang paling menyentil untuk dibahas lewat seni adalah kritik yang menyinggung pemerintah. Seperti saat pandemi berlangsung, banyak seniman jalanan bersuara lewat mural-mural di pinggir jalan. Isinya mengkritik pemerintah yang tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan saat itu. Di tahun 2021, Riswan, seorang warga dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, diburu polisi setelah mengunggah desain kaos “Jokowi: 404 Not Found” di akun X miliknya. Di tahun yang sama, terdapat juga mural dengan desain yang sama dihapus oleh petugas usai viral di media sosial. Lewat kasus-kasus ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi

dipertanyakan. Padahal sejatinya mereka hanya menuntut apa yang menjadi haknya.

Menurut Shifa, kebebasan berbicara dan berekspresi telah dijamin dan dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28E UUD 1945 ayat (3) menyebutkan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemerdekaan berserikat dan berkumpul termasuk dalam bagian HAM. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan pelaku seni, kita berhak untuk bersuara dan mengkritik lewat karya yang ekspresif untuk menuntut apa yang sudah menjadi hak kita. Namun dalam praktiknya, orang-orang yang bersuara justru dikecam dan diintimidasi. Kritik disebut sebagai sebuah pencemaran nama baik. Hal ini menyebabkan ketakutan di masyarakat untuk bersuara.

Karya seni dapat menjadi kritik yang memberikan perspektif baru kepada masyarakat. Namun, dalam membuat sebuah karya seni, pelaku seni juga bertanggung jawab untuk menyampaikan karya tersebut dengan baik agar tidak menimbulkan misinterpretasi. Untuk mencapai hal ini masyarakat membutuhkan edukasi tentang bagaimana cara membuat kritik yang baik dan benar serta cara menyikapinya. Pelaku seni juga tidak boleh secara terang-terangan menyinggung hal sensitif. Karya dapat disampaikan secara halus, persuasif, dan edukatif dengan pesan sensitif yang tersirat.

Dukungan pemerintah untuk dunia seni dan mahasiswa seni memang cukup banyak.

Banyak pula apresiasi yang diberikan kepada para pelaku seni lewat berbagai acara kesenian. Namun, memang masih terdapat beberapa kekurangan dalam kebijakan publik yang sudah ada. Harapan untuk pemerintah terhadap dunia seni adalah agar pemerintah mampu menyikapi kebebasan berekspresi bagi mahasiswa dengan lebih baik lagi. Pemerintah diharapkan mampu untuk menghilangkan batasan dalam kebebasan berekspresi. Dari permasalahan ini, beberapa orang sadar dan menyoroti adanya kurangnya kemampuan pemerintah dalam merespons kritik seni dengan baik.

Di antara kelompok masyarakat yang cukup peduli terhadap perkembangan hukum tata negara, Kusuma, termasuk salah satu mahasiswi Jurusan Hukum di salah satu universitas cukup ternama di Yogyakarta, memiliki ketertarikan mengenai hubungan politik dan seni. Melihat kondisi saat ini cukup miris mengetahui bahwa dunia politik yang seharusnya memuat etik dan teknik, tetapi perlahan semua itu mulai terkikis. Jika diambil contoh, kemarin pada saat masa kampanye Pilpres Tahun 2024, banyak sekali warga yang mengikuti atau hanya menyaksikan betapa riuhnya suasana kampanye. Selama proses kampanye sedang berlangsung, terdapat satu hal yang cukup menjadi pusat perhatian, yaitu mengenai seni sebagai media kampanye. Namun, siapa sangka ternyata di balik keseruan unjuk kreativitas tersebut malah menimbulkan pro dan kontra baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Kusuma berasumsi bahwa saat ini dukungan

nama baik. Segala bentuk protes atau unjuk rasa yang ditunjukkan dalam bentuk karya seni seperti poster, baliho, hingga mural dinilai kurang efektif. Bahkan, bentuk demonstrasi melalui media mural masih sering disalahartikan sebagai tindakan vandalisme. Hingga saat ini belum ditemukan adanya aturan atau undang-undang yang jelas mengenai adanya keterbatasan para pelaku seni dalam mengkritik pemerintah. Pada intinya, baik kami selaku penulis serta Kusuma selaku narasumber juga menunggu adanya kebijakan pemerintahan yang jelas dan menjanjikan bagi para pekerja dalam bidang kesenian. Karena cukup penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung dan melindungi pelaku seni, serta memastikan bahwa kritik yang disampaikan melalui seni diterima secara konstruktif. [ae]

Antara Konfrontasi dan Kerinduan:

Teks: Maria Santissima T. B. / Desain Produk 2022

Ilustrasi: Nur Aisyah Deviyanti / DKV 2022

Menolak lupa, jargon yang pernah dikumandangkan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA),

Slogan yang kala itu mengikat bak mantra dan seakan-akan membatasi kebebasan bergerak para seniman.

Seniman dan karya seninya acapkali menjadi sarana guna menyuarakan politik yang menghalalkan segala cara dengan kiat dan taktik yang terbilang brutal, juga banal. Tak heran lagi, seniman dan karya seninya sering dimanfaatkan sekaligus memanfaatkan kerakusan politik semata. Mereka seringkali mengkritisi dan menyoroti masalah sosial dan politik yang ada di dalam masyarakat seperti isu ketidakadilan, politisasi Suku, Agama, Ras, dan Budaya (SARA), kepentingan politisi, penyimpangan para aparatur, dan sejenisnya. Hal ini juga terjadi ketika semangat “politik sebagai panglima” mendera dan menguasai negara, menjadi semacam jimat yang mendominasi segala kehendak pikiran dan tindakan para seniman dalam berkarya. Jadi ketika menghadapi situasi politik yang berubah, seniman beserta produk seninya dapat dengan cepat ditindas oleh kekuatan politik yang baru dengan kepentingan tertentu.

Tak dapat disangkal lagi, bahwasanya produk seni tak hanya dibutuhkan oleh para pemimpin diktatorial tetapi juga di dunia politik secara keseluruhan. Contohnya pada bidang musik, bidang yang tak jarang ditemui dan biasanya dipakai untuk kepentingan

kampanye, dan ini biasanya musik yang populis (musik populis merupakan musik yang merujuk kepada berbagai genre musik yang “memiliki daya tarik yang luas” dan umumnya didistribusikan secara komersial ke khalayak). Hal ini disebabkan pengulangannya yang mudah untuk dicerna, serta lirik yang bersifat propagandis. Sejatinya, lagu memiliki kekuatan emosional yang kuat dengan pendengar yang mana juga dapat menegaskan simbolisasi untuk meningkatkan identitas dan solidaritas. Jika tepat sasaran dan dipergunakan dengan baik, lagu kampanye politik yang baik dapat membantu membangun identitas kolektif dan solidaritas di antara pendukung.

Sudah tak asing lagi bagi kita, K-Pop, diplomasi budaya ala Negeri Ginseng ini. Fenomena hiburan Korea Selatan bukan hanya tetap bertahan hingga kini di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Diplomasi budaya ala Korea Selatan ini dapat dikatakan sama pentingnya dengan diplomasi politiknya. Juga pada lagu “2019 Ganti Presiden”. Meskipun bagian reff lagu itu sangat mirip dengan lagu “Better Man” milik penyanyi Robbie Williams, tetapi semua orang sepakat bahwa lagu itu membawa kepentingan politik yang amat

besar. Kebingarannya sangat luar biasa terasa di tahun-tahun politik menjelang pemilihan presiden kala itu.

Tidak ketinggalan dalam bidang seni pertunjukan, peran dan keterlibatan politik juga eksis seperti tak mau kalah saing. Dalam tradisi kebudayaan di Jerman contohnya, terdapat pawai politis dalam karnaval yang dirayakan dengan Pawai Senin Mawar (Rosenmontag). Rosenmontag adalah sebuah karnaval yang biasanya diadakan menjelang Prapaskah. Pada pawai ini, sebagian mobil hias mengetengahkan tema politik dengan beragam hiasan bertema kritik sosial dan politik memeriahkan acara tersebut.

Apabila ditinjau secara etimologis, kata “seni” sendiri berasal dari bahasa Sansekerta ‘sani’, yang artinya “persembahan/pemujaan, pelayanan” yang masih erat sangkut pautnya dengan tradisi keagamaan. Sementara kata “politik” sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ‘polis’ yang berarti “kota/ negara” dan ‘teta’ yang berarti “urusan/ kepentingan”. Kata “politik” juga berasal dari kata ‘politikos’ dengan arti “dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara”.

Menurut beberapa pemikir seperti ahli filsuf klasik Aristoteles, seni memiliki makna sebagai bentuk pengungkapan dimana penampilannya tak pernah menyimpang dari realitas. Menurut Sokrates, ahli filsuf Yunani, memberikan pengertian politik sebagai suatu usaha yang ditempuh warga negara guna mewujudkan kebaikan bersama.

Apabila dua paparan pengertian di atas coba kita himpun menjadi satu kesatuan makna, maka didapatkan kesimpulan bahwasanya seni akan membuat sikap politik tidak menyimpang dari realitas aslinya seperti yang dipaparkan oleh Aristoteles. Sementara politik sendiri akan membuat seni menjadi lebih kontekstual serta turut andil dalam menentukan kebaikan bersama yang terefleksikan lewat karya seniman-seniman, seperti yang telah diutarakan oleh Sokrates.

kerap kali menjadi pertanyaan, mengapa politik sering menggunakan karya seni sebagai

seni mengandung keindahan dan mampu mengolah emosi secara mendalam. Hal ini bergantung pada bagaimana karya seni itu dikonseptualisasikan. Makin kuat dominasi kepentingan dan dinamika proses kreatif yang tercipta di dalamnya, maka karya seni itu tak hanya makin puitis, tetapi juga semakin politis.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, situasi tidak seimbang antara politik dan seni ini dapat ditengarai antara lain melalui apakah keduanya berada dalam asas dan ambisi saling memanfaatkan dan menguntungkan. Jika kita menarik benang merah sejarah Indonesia, mari menilik apa yang pernah

bergerak para seniman.

Bagian periode ini tercatat sebagai sejarah kelam perjalanan politik Indonesia yang menyinggung dua topik utama, yakni hubungan seni dan politik itu sendiri. Kali ini konteks seni tentang bagaimana peran yang seharusnya dijalankan guna membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dalam konteks bagaimana ranah politik menciptakan infrastruktur bagi peningkatan kreativitas dalam kesenian yang bersifat komprehensif. Di sisi lain, politik menciptakan infrastruktur bagi pertumbuhan dan perkembangan semua seni. Bahkan pada periode awal kemerdekaan Indonesia, Bung Karno tak sedikit mengundang seniman Indonesia berpameran ke luar negeri guna menunjukkan kesatuan kekuatan politik Indonesia melalui beragam karya seni lukis yang inovatif. Baginya, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana representasi artistik dari kebesaran masyarakat Indonesia.

menciptakan keseimbangan suatu tatanan. Pesan-pesan politik dapat tersampaikan dengan mudah tanpa harus membangun narasi yang rumit dengan adanya karya seni ini. Afeksi manusia pun dapat dibentuk sebagaimana yang diinginkan karena karya

terjadi pada Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Sebuah organisasi seni budaya di bawah naungan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang kemudian ditumpas oleh aparatur negara pasca peristiwa kudeta berdarah yang gagal di tahun 1965. Bersama-sama kita menolak lupa, jargon yang pernah dikumandangkan oleh LEKRA, “politik sebagai panglima, seni adalah jiwanya”. Slogan yang kala itu mengikat bak mantra dan seakan-akan membatasi kebebasan

Di babak selanjutnya yakni rezim Orde Baru, para seniman memanfaatkan periode ini untuk menggali ide-ide yang penuh pembaharuan untuk membuat karya seninya, yang tak sedikit bermuara dari realitas politik pada kala itu. Situasi ini menjadi peluang bagi seniman untuk memantik ide-ide baru dan melahirkan karya yang cenderung kritis dan korektif. Dikarenakan situasi yang seperti demikian, para seniman dan karyanya tak jarang diwahamkan oleh “para penguasa”. Padahal, kehadiran karya seni ini tak sampai ke ranah meruntuhkan (dalam hal ini kekuasaan), akan tetapi berpotensi untuk menggegarkan. Sejatinya, karya seni tetaplah suatu pernyataan personal yang pada dasarnya dilandasi oleh asas moralitas, bersifat implisit dan mampu menggedor daya gugah manusia. Karena sifat implisit inilah, siapa pun mempunyai kebebasan untuk menafsir dengan bekal anteseden masingmasing makna dari suatu karya seni.

Mengarifi karya seni sebagai ruang perayaan

Dialog terkait dua ranah ini, politik dan seni termasuk para pelaku di dalamnya akan selalu menjadi topik yang hangat dan menemukan konteksnya dengan kehidupan politik yang tengah berlangsung saat ini. Memaknai karya seni berada dalam wilayah pertarungan argumentasi, jauh dari makna tunggal yang berwatak absolut. Keduanya bergerak bersama guna membangun asas saling memengaruhi. Karya seni memengaruhi para penikmatnya untuk tertarik dalam membentangkan ruang tafsir agar mampu menyibak makna di balik tatanan unsur-unsur seni seperti komposisi, gerak, aroma, nada, pencahayaan, dan sebagainya. Sementara itu di sisi praktik politik, upaya memengaruhi menjadi alternatif yang tersistem dengan tujuan penaklukan, yang mana ujungnya akan dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk menggapai kontrol terhadap kekuasaan.

Yang sering menjadi perbincangan pelik yaitu kondisi sikap antipolitik seniman, juga fenomena para politikus yang hanya menganggap seni sebagai alat tunggangan kepentingan semata. Seniman dan karya seninya seakan-akan terkooptasi dan dikangkangi oleh kepentingan para politikus dengan cara yang tak etis. Politik yang diartikan sebagai seni menata suatu kebijakan hanya akan terus terdegradasi maknanya jika tak menghayati esensi dari seni. Sementara itu, seni bagi seniman tak akan bisa dimaknai lagi apabila terbaur dengan senyawa politik ini. Kita tidak boleh membiarkan seni dan politik terus tenggelam dalam hubungan yang traumatis.

Pada akhirnya, setiap seniman mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih, mau dibawa kemana arah dan tujuan dari penciptaan karya seninya. Memihak ke atas (kekuasaan) atau condong ke bawah (masyarakat)? Apakah karya seninya akan terkandung unsur politis ataukah bersifat murni semata? Namun, perlu digarisbawahi

juga bahwasanya karya seni yang politis tidak selalu bermakna negatif. Eksistensi suatu karya seni dapat dimanfaatkan sebagai medium untuk menyuarakan pesan-pesan kebaikan seperti keadilan, kemanusiaan, dan sebagainya, yang pada dasarnya hal ini juga politis. Di samping itu sembari berjalan beriringan, gerakan politik yang diarahkan menuju perubahan yang lebih positif dapat memanfaatkan karya seni sebagai jembatannya. Antara konfrontasi dan kerinduan, dua senyawa ini, politik dan seni, sudah sepatutnya kita galakkan kembali. Seperti yang dapat kita kaji bersama dan tercatat dalam sejarah polemik kebudayaan khususnya di Indonesia, dengan kontribusi dan sumbangsihnya yang mengambil peranan penting bagi kemajuan dunia kesenian di masa sekarang.

Kembali lagi, ini hanyalah opini penulis semata. Benar adanya bahwa silang pendapat, polemik, ataupun pasang surut hubungan antara seni dan politik sekaligus sebagai sinyal dan pertanda, agar kita semua warga negara, dapat memahami dengan baik secara bersama melalui corong kesenian tentang dunia politik. Sudah sepantasnya untuk dijadikan bahan renungan bahwa kita semua tidak boleh terjebak dalam keriuhan antara politik dan seni, yang berpotensi memberi jarak antara ikatan kekerabatan kita. Politik sebagai suatu seni mengelola kekuasaan, sedangkan seni sebagai politik yang meresapi jiwa dengan keindahan, sejatinya mampu berjalan beriringan. [ae]

“Nyatanya, di lingkungan saya, Fakultas Seni Media Rekam (FSMR), hanya sedikit yang bisa menunjukkan sisi keorganisasiannya. Sisanya hanya perkumpulan mahasiswa biasa, tapi tidak bisa mengakomodir nama sebuah organisasi itu,”

ujar Bagas selaku Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Seni Media Rekam periode 2023/2024, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Berbicara terkait kehidupan organisasi di kampus memang menjadi salah satu topik yang cukup hangat untuk diperbincangkan. Berorganisasi di kampus sejatinya memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk keterampilan mahasiswa. Melalui keterlibatan aktif dalam organisasi, mahasiswa tidak hanya memperluas jaringan pertemanan, tetapi juga dapat mengembangkan soft skills berguna untuk diterapkan pada kemudian hari. Organisasi kampus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar kepemimpinan, manajemen waktu, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Pengalaman dalam mengelola proyek, bekerja dalam tim, dan memimpin suatu kelompok memberikan gambaran tentang dinamika profesional di masa depan. Hal-hal yang mungkin belum tentu diperoleh dari kegiatan perkuliahan saja.

Organisasi sebagai salah satu produk sosial juga tidak terlepas dari politik. Dalam berjalannya suatu organisasi, para pengurusnya tentu juga akan menggunakan taktik dan strateginya masing-masing untuk memanajemen sumber daya yang terbatas, baik menyangkut distribusi informasi, kekuasaan, karir, maupun penghargaan lainnya. Hal ini nantinya dapat dijadikan batu loncatan bagi para mahasiswa untuk menuju jenjang kehidupan selanjutnya setelah tamat menyelesaikan bangku perkuliahan: dunia kerja dan dinamikanya.

Jika membahas ihwal lika-liku berorganisasi dalam dunia kampus, mahasiswa masa kini menunjukkan atensi yang sangat variatif dengan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan mereka. Sebagian mahasiswa masih memiliki antusiasme tinggi untuk berorganisasi, melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan

Teks: Maria Santissima T. B. / Desain Produk 2022

Saynediva Malika Putri / TKS 2023

keterampilan kepemimpinan, memperluas jaringan, dan berkontribusi pada komunitas. Namun, ada juga yang lebih memilih fokus pada akademik dan kegiatan di luar kampus, terutama karena tekanan akademis, pekerjaan paruh waktu, pun kegiatankegiatan di luar kampus lainnya. Meski demikian, tren partisipasi dalam organisasi kampus tetap signifikan, khususnya dalam kelompok-kelompok dengan fokus utama pada isu-isu sosial, lingkungan, dan inovasi teknologi. Adaptasi organisasi kampus terhadap perkembangan digital dan kebutuhan generasi milenial serta gen Z juga memainkan peran penting dalam menarik minat mahasiswa untuk berpartisipasi aktif.

Lantas, bagaimana jika konteks ini kemudian dikerucutkan dan dikaitkan dengan kebiasaan mahasiswa

seni, dalam hal ini di lingkungan Institut

Seni Indonesia Yogyakarta?

Pada dasarnya, institut dan universitas memiliki perbedaan dari segi pelaksanaan tata organisasi dan kelembagaan. Institut

sebagai suatu lembaga yang cenderung memiliki jumlah program studi lebih sedikit dibandingkan universitas, lebih fokus pada penerapan praktis dari sebuah ilmu di bidang tertentu. Mahasiswa dituntut untuk lebih sering melakukan praktik dengan fasilitas yang lebih terbatas. Terdapat kecenderungan bahwasanya mahasiswa yang berbasis kesenian memiliki pola pemikiran yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa pada umumnya di sebuah lingkup universitas. Kembali lagi, hal ini ditinjau dari basis utama kegiatan mahasiswa yang lebih gemar untuk berkarya (baik individu maupun kolektif) ketimbang berkegiatan dalam suatu kelompok organisasi.

Berkarya dan berproduksi di luar kegiatan perkuliahan menjadi salah satu alasan utama yang tidak dapat dipungkiri. Tendensi ini menyesuaikan dengan basis mahasiswa seni yang mayoritas kegiatan utamanya adalah berkesenian. Tak sedikit mahasiswa yang membarengi aktivitas perkuliahannya dengan kegiatan memproduksi karya di luar kegiatan

kampus maupun mengikuti komunitaskomunitas di luar sana yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Di luar itu, preferensi aktivitas individu yang lebih dominan digemari oleh mahasiswa pun beragam. Mulai dari pekerjaan paruh waktu, magang, organisasi/komunitas online, kegiatan entrepreneurship, dan berbagai alternatif kegiatan lainnya.

Dalam wawancara bersama Timothy, mahasiswa Seni Musik angkatan 2021 ISI Yogyakarta sekaligus Ketua Kelompok Kegiatan Mahasiswa (KKM) F-Hole, ia memaparkan alasan di balik minimnya minat mahasiswa dalam mengikuti organisasi, terutama dari Fakultas Seni Pertunjukan di prodi-prodi yang berhubungan dengan musik. Timo sepakat, bahwa kebanyakan dari mereka memandang tidak pentingnya mengikuti organisasi karena anggapan bahwa sedikit manfaatnya untuk skill musik yang digeluti. Sebagai performer, latihan rutin adalah kegiatan yang penting untuk mengasah skill mereka. Kekhawatiran

Kegiatan Mahasiswa

F-Hole ISI Yogyakarta (Sumber: Instagram Official @fholeofficial)

mereka adalah jika kesibukan-kesibukan organisasi nantinya dapat mengganggu skedul latihan tersebut. Mereka juga khawatir dengan beragam aktivitas akan mengganggu jadwal berlatih untuk ujian praktik yang mana tidak bisa diwakilkan.

Pun dalam wawancara yang dilakukan dengan Bagas selaku Mantan Ketua BEM FSMR ISI Yogyakarta periode 2023/2024, ia mengungkapkan bahwa hal yang lebih banyak diasah di kampus adalah kemampuan daya kreasi dan teknis dalam berkarya. Akan tetapi, untuk segi manajerial dan pengembangan diri mahasiswa masih sangatlah kurang. Bahkan dalam pendidikan atau di kelas sehari-hari pun tidak diajarkan, sehingga tidak ada dorongan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lika-liku organisasi.

Dalam wawancara yang dilakukan, Bagas menjelaskan bahwa Institut Seni Indonesia Yogyakarta merupakan sebuah institusi yang lebih fokus ke bidang kejuruan. Jika demikian, maka akan mirip dengan sistem pendidikan yang ada di SMK. Baginya, fenomena ini telah diriset olehnya sebelumnya dan terjadi juga di semua perguruan tinggi yang berbasis institusi dikarenakan fokus perkuliahan yang hanya pada satu kejuruan saja. Ia menambahkan bahwa kecenderungan rendahnya minat organisasi ini didukung dari kemungkinan tidak adanya ketidakvariatifan bidang ini.

Ia menambahkan pula bahwa hal itu yang kemudian pada akhirnya menciptakan adanya satu pola pemikiran serupa dan identik. Ketika pemikiran tersebut sudah berlawanan dengan keinginan, maka akan berlawanan dengan kepentingan berorganisasi. Ini pula yang nantinya akan menyebabkan satu institusi tersebut mengalami hal yang sama, yaitu ketidakinginan untuk berorganisasi. Bagas mengakui bahwa di kampus ini (ISI Yogyakarta), perjuangan kompetisi dalam akademik memanglah kurang. Berbeda dalam bidang pengkaryaan yang sangatlah tinggi tingkat kompetitif para mahasiswanya.

Alasan pendukung yang juga cukup memperkuat pernyataan di atas, yaitu adanya ketidakcocokan minat dan tujuan dengan setiap organisasi mahasiswa. Visi

misi yang ada dalam organisasi tersebut tidak lagi menjadi daya tarik di mata tiap individu yang berstatus sebagai mahasiswa. Boleh jadi saat menginjak bangku sekolah dasar maupun sekolah menengah, minat keroganisasian ini dapat dikatakan cukup tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu ketika menginjak jenjang pendidikan yang tinggi, semakin berkurang karena adanya tugas pokok dan fungsi organisasi yang tidak lagi sejalan dengan tujuan dan cita-cita individu tersebut. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan pengalaman negatif yang pernah dilalui dalam berorganisasi sebelumnya.

Ketika melakukan wawancara dengan salah satu alumnus ISI Yogyakarta, Wahyu (angkatan 2018), ia berkata bahwasanya penting tidaknya suatu organisasi tergantung dari cara seseorang dalam melihat dan meresponsnya. Hal ini tentu juga harus menjadi refleksi bagi semua organisasi yang ada di kampus agar lebih meningkatkan kualitas masing-masing lewat media publikasi maupun informasi.

“Banyak yang gak mau ikut organisasi karena ada stigmanya kayak, ‘Oh, nanti terlalu terikat, nanti di dalam situ ada senioritas, nanti nge-ganggu waktu’. Maka dari itu, organisasi-organisasi itu harus show off organisasinya menjanjikan dan ada banyak ilmu yang bisa didapat,” pungkas Wahyu.

Mari ambil contoh nyata yang ada di sekitar. Di lingkungan kampus ISI Yogyakarta, adanya tugas pokok dan fungsi organisasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya juga menjadi salah satu pemicu minimnya minat keorganisasian para mahasiswa.

“Kita itu di organisasi ISI ngga ada yang namanya BLM (Badan Legislatif Mahasiswa –red). Karena seharusnya tetap ada yang mengawasi, kan. Seperti kasus kemarin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut keluar, kan sebenarnya harus ada prosedurnya, dong, ngga tiba-tiba mengundurkan diri dengan seenaknya. Ya udah, benar-benar ditinggalkan begitu saja BEMI-nya. Tidak ada obrolan dulu sama wakil atau yang lain, atau dibicarakan dulu kesepakatannya. Seenaknya aja dan ngga ada efek jera yang diberikan waktu dia keluar,” ujar Syifa selaku Ketua

UKM Keluarga Mahasiswa Islam (KMI) ISI Yogyakarta periode 2024/2025 dan Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ISI Yogyakarta periode 2023/2024.

Syifa menuturkan bahwa dengan adanya BLM akan memberikan arahan yang lebih tegas dalam memutuskan sanksi terhadap kasus yang seperti demikian ataupun sejenisnya. Ia menambahkan bahwa di kampus lain, keberadaan BLM ini benarbenar terealisasikan dan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, tiap-tiap organisasi mahasiswa yang jajarannya berada di bawah BLM (dalam hal ini Unit Kegiatan Mahasiswa) akan diatur dengan regulasi yang jelas di bawah koordinasi BLM.

Di samping itu, faktor psikologis dan kepercayaan diri juga mengambil peranan penting. Dua faktor internal ini menjadi alasan yang cukup kuat dan memiliki pengaruh besar. Beberapa mahasiswa mungkin merasa malu atau tidak percaya diri untuk bergabung dalam organisasi. Kecemasan sosial, takut ditolak, atau merasa tidak punya kemampuan yang mumpuni dapat menghambat mereka untuk terlibat dalam kegiatan organisasi. Adanya faktorfaktor emosional dan kecenderungan yang berbeda pada karakter tiap orang kemudian menciptakan berbagai macam label tipe-tipe mahasiswa yang ada di kampus.

Sudah tak asing lagi bagi kita mendengar istilah tipe-tipe mahasiswa, mulai dari mahasiswa Kupu-Kupu (Kuliah, Pulang), Kuda-Kuda (Kuliah, Dagang), Kura-Kura (Kuliah, Rapat), Kunang-Kunang (Kuliah, Nangkring), Kutu (Kuliah, Tugas), Kuman (Kuliah, Main), dan masih banyak istilah lainnya. Sejatinya, label yang melekat ini dapat kita amati dan perhatikan bersama melalui pola dan kebiasaan dari tiap-tiap mahasiswa itu sendiri ketika berdinamika di lingkungan kampus.

Bila melihat dari sudut pandang yang lebih general, adanya perbedaan karakteristik generasi di zaman ini juga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi. Perbedaan karakteristik dan nilai-nilai tiap generasi dapat berdampak pada minat mahasiswa terhadap organisasi. Generasi Z, yang banyak menjadi mahasiswa saat

ini, cenderung lebih individualistis dan pragmatis, sehingga mereka mungkin lebih memilih fokus pada pengembangan diri secara personal dan mencari peluang dengan manfaat langsung dan terukur. Sikap yang dapat dikatakan apatis merupakan satu dari sejumlah musabab utama minimnya minat keorganisasian. Lantas, hal ini tak dapat dijadikan premis dan tolok ukur dari tinggi rendahnya minat ketertarikan dalam berkegiatan maupun berorganisasi para mahasiswa kesenian. Sistem dan fungsi organisasi, sumber daya manusia, kondisi lingkungan, dan aspek-aspek lain juga tentu mengambil peran penting dalam hal ini.

Apa yang kemudian diharapkan dari pelaksanaan organisasi-organisasi mahasiswa di kampus ini?

“Penting banget, sih, berorganisasi berarti, terutama di ISI. Kan stigmanya, tuh, kayak ya buat apa seniman itu berorganisasi. Tapi ternyata tetap penting untuk memperluas relasi, terutama untuk anak rantau,” pinta Wahyu, alumnus Jurusan Animasi ISI Yogyakarta angkatan 2018.

“Untuk teman-teman Ormawa (Organisasi Mahasiswa) di ISI Yogyakarta aku berharap silaturahmi dan kontribusi satu sama lain saling terjaga, aku sangat menunggu momen kolaborasi antar organisasi mahasiswa bukan hanya untuk menarik perhatian atau sekadar menjalankan program kerja sendiri, tetapi juga membawa perubahan dan dampak baik bagi kampus ISI Yogyakarta,” tutur Syifa.

“Aku berharap, sih, organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di ISI bisa semakin maju pasti. Aku juga berharap Ormawa khususnya di ISI Jogja sudah bisa keluar dari zona nyamannya untuk akhirnya bisa keluar ISI. Mereka belajar dari Ormawa di kampus-kampus lain, sehingga bisa menyadari betapa kurangnya atau betapa tertinggalnya kualitas organisasi mahasiswa

di ISI. Aku berharapnya ada sebuah improvement dari tahun ke tahun, sehingga pada akhirnya nanti ada suatu titik yang mencapai keseimbangan fungsi antara fungsi organisasi dan juga fungsi mewadahi mahasiswa itu tadi,” tambah Bagas.

“Iya, harapannya, karena aku cuma mengikuti KKM (Kelompok Kegiatan Mahasiswa), jadi kuharap, KKM di dalam jurusan (terutama Jurusan Musik) bisa lebih merangkul anggota di dalamnya. Jadinya banyak mahasiswa juga tertarik untuk bisa berkembang bersama di dalamnya, dan melihat organisasi di dalam kampus

ISI Yogyakarta itu bermanfaat juga untuk pengembangan skill mereka secara sosial maupun individual,” jawab Timothy, mahasiswa Seni Musik angkatan 2021

ISI Yogyakarta dan Ketua KKM F-Hole ketika ditanyai dalam wawancara terkait harapannya bagi organisasi mahasiswa yang ada di ISI Yogyakarta.

Sejatinya, menjadi suatu pertimbangan yang penting bagi tiap individu untuk menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan kegiatan yang diikuti di luar kampus. Pertimbangan ini tentu harus menyesuaikan kebutuhan dan skala prioritas yang ada. Jangan sampai minat keroganisasian justru cenderung membawa

mahasiswa pada kondisi FOMO (Fear of Missing Out), sekadar memperjuangkan sertifikat di akhir tanpa kontribusi nyata, tetapi tidak benar-benar memberikan sumbangsih ketika bergabung ke organisasi itu sendiri. Berorganisasi maupun berkarya, keduanya sama-sama penting, tergantung bagaimana mahasiswa itu sendiri menjalani dan menyikapinya dengan arif.

Dengan demikian, preferensi masing-masing mahasiswa dalam berkegiatan di dunia perkuliahan maupun di luar menjadi faktor utama yang menjadi tolok ukur tingkat minat mahasiswa pada organisasi-organisasi yang berasal dari internal kampus. Organisasi penting bagi mahasiswa sebagai wadah untuk pengembangan keterampilan, jaringan sosial, dan pengalaman berharga. Melalui partisipasi aktif, mahasiswa dapat belajar kepemimpinan, manajemen waktu, dan kerja sama tim, yang semuanya sangat berharga di dunia kerja nantinya setelah lepas dari jenjang kuliah. Pengalaman yang diperoleh dari organisasi dapat memberikan dampak positif jangka panjang dalam karier dan kehidupan pribadi mereka. Akan tetapi, hal ini harus disesuaikan dengan tujuan awal dari tiap-tiap pribadi saat berada di jenjang perkuliahan, tentunya dengan pertimbangan bijak yang perlu dipikirkan pula secara matang. [ae]

(Sumber: arsip BEM FSMR ISI Yogyakarta)

“Peringatan Darurat”

Rahmi Listiana

“Semiotika Dualitas: Releksi ganda” Santi

Teks: Laura S. A. Jolie / Tata Kelola Seni 2023

Yulfa Aura Dita / Tata Kelola Seni 2022

Ilustrasi: Nur Aisyah Deviyanti / DKV 2022

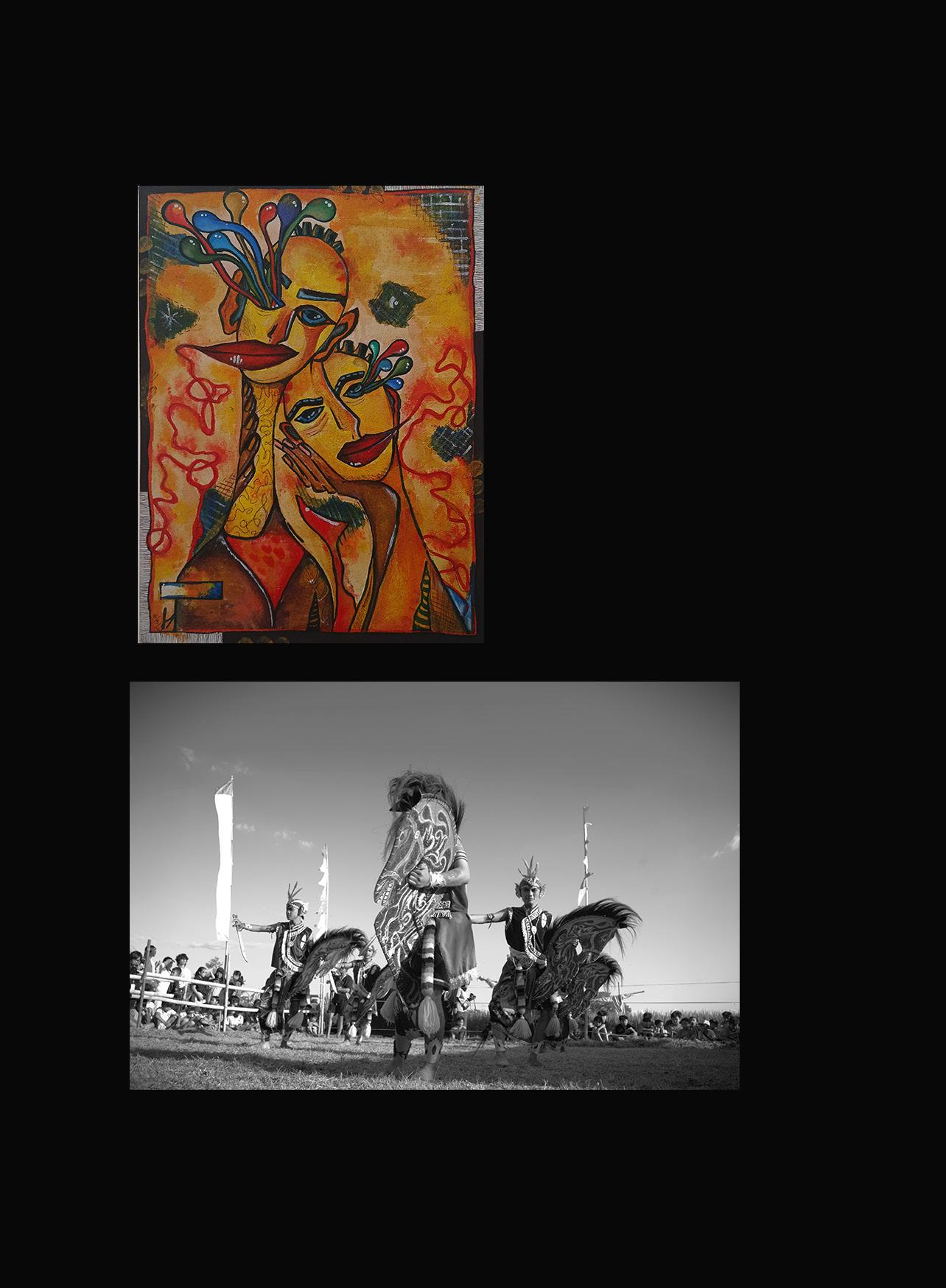

Mural merupakan salah satu cabang karya seni lukis yang sangat populer di berbagai negara, termasuk pula Indonesia. Mural dapat dengan mudah ditemui pada bangunan-bangunan yang tersebar di pinggir jalan, dengan bermacam tema dan warna yang selalu tak pernah gagal menarik perhatian orang-orang sekitar. Akan tetapi, tak sedikit juga masyarakat yang merasa bahwa mural adalah gangguan, sebab dianggap sebagai salah satu produk yang lahir dari vandalisme.

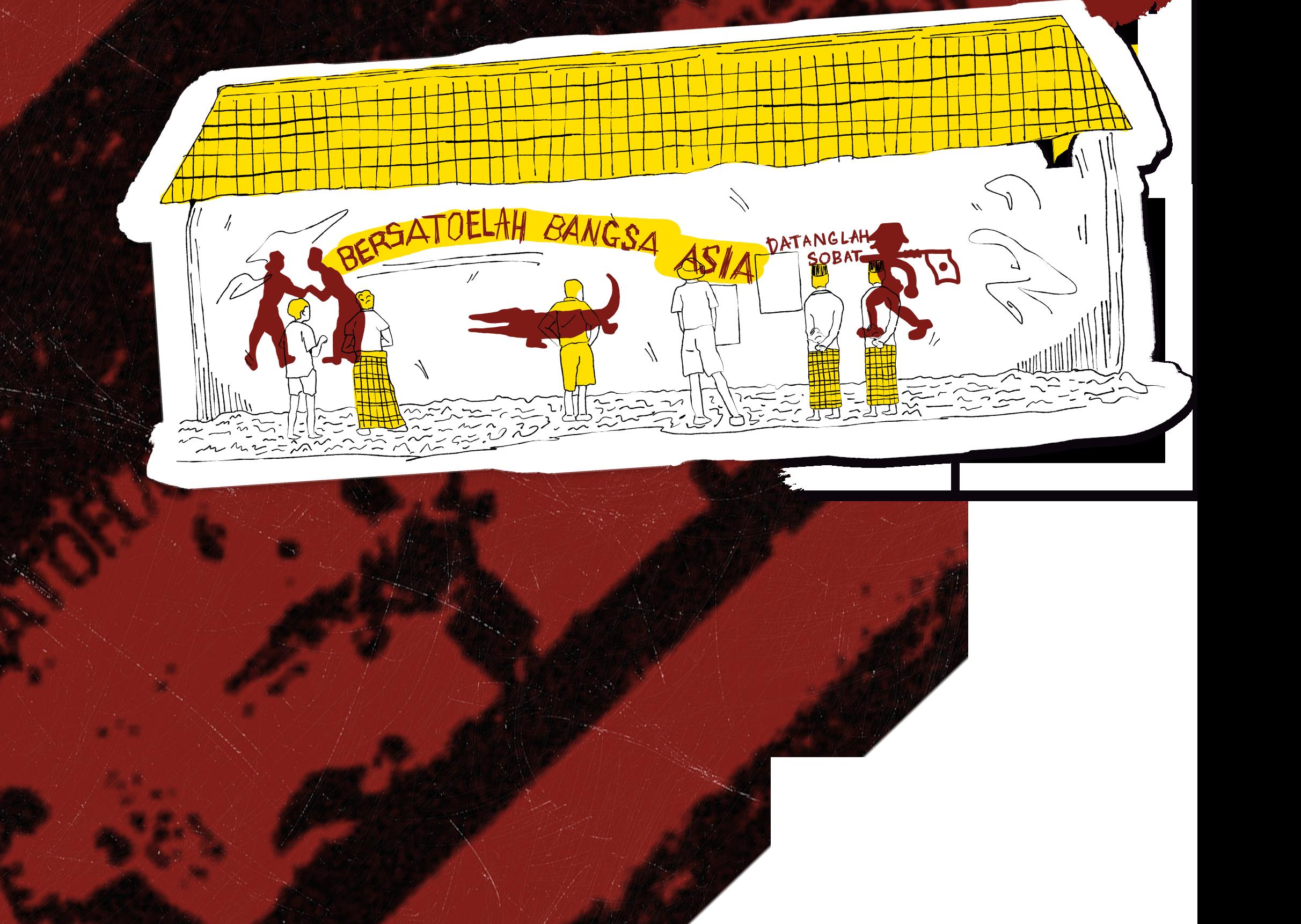

Namun, benarkah demikian? Untuk mengenal mural, mari kita beranjak bersama ke tahun 1942. Pada saat itu, pihak Jepang yang sedang menduduki Indonesia tengah gencar-gencarnya melancarkan sejumlah praktik untuk memenangkan hati rakyat. Salah satu langkah yang dianggap revolusioner adalah dengan mendirikan dan memfasilitasi banyak sekali organisasi masyarakat yang menurut klaim mereka dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Di antaranya adalah Heiho, Pembela Tanah Air (PETA), Seinendan, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Organisasi-organisasi ini mencakup banyak sekali bidang, terutama militer dan pendidikan. Lantas, bagaimana dengan bidang kesenian?

Pada awal Maret 1942, seorang pria berkebangsaan Jepang mendarat di pulau Jawa, tepatnya di daerah Banten. Tiga

hari kemudian, ia mencoba melukiskan mural “Bersatulah Bangsa Indonesia” di sebuah tembok rumah di kawasan Serang, Banten. Mural itu lengkap dengan gambar Tentara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang bersalaman dengan masyarakat lokal memakai peci dan kain sarung. Pria berkebangsaan Jepang tersebut adalah Saseo Ono, seorang kartunis asal Jepang yang bekerja di unit propaganda tentara Jepang. Saseo Ono juga mendorong seniman-seniman Indonesia untuk belajar membuat sketsa cepat di luar ruangan, teknik pembuatan film, serta memperkenalkan teknik animasi stop motion, seperti dalam film dan berita tentang propaganda menabung pada 1943.

diberikan Jepang tidak pernah didapatkan seniman dan masyarakat awam Indonesia saat masa pendudukan Belanda. Maka, tidak mengherankan jika dikatakan bahwa selama periode singkat pendudukan Jepang, jumlah seniman di Indonesia mengalami ledakan.

Selama masa pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang juga banyak menyediakan cat minyak, kanvas, studio, dan bahkan model secara cuma-cuma bagi seniman Indonesia yang mau bergabung dengan proyek propaganda mereka. Tidak hanya itu, Pemerintah Jepang juga menyelenggarakan kursus melukis bersama guru-guru dari Jepang dan pelukis terkemuka Indonesia di berbagai kota. Beberapa penulis dan seniman Indonesia yang ikut dalam pusaran karya seni selama pendudukan Jepang antara lain Affandi, Sudjojono, dan Emiria Sunnasa. Mereka bekerja sama dengan para seniman Jepang, yaitu desainer grafis Takahashi Kono, karikaturis Saseo Ono, dan pelukis Miyamoto Saburo. Semua fasilitas serta kursus istimewa yang

Seni dan propaganda pada masa pendudukan Jepang di Indonesia bisa dikatakan berada dalam hubungan yang mutualis (saling membutuhkan). Jepang melihat para seniman sebagai alat untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia bagi tujuan perangnya melalui karya seni mereka. Sementara itu, banyak seniman Indonesia memanfaatkan ketersediaan material, fasilitas, dan pengetahuan seni baru dari Pemerintah Jepang untuk menyebarkan ide-ide nasionalis dan patriotisme kepada masyarakat. Melalui karya seni mural, graffiti, hingga poster, para seniman menorehkan gambar-gambar patriotik serta coretancoretan kata yang mampu menggugah semangat perjuangan dan nasionalisme rakyat Indonesia di tembok-tembok jalanan sampai kemerdekaan bisa diraih bangsa Indonesia. Salah satu coretan sederhana yang paling terkenal adalah tulisan “Merdeka atau Mati!” yang mampu menggugah dan membakar semangat perjuangan rakyat dalam pertempuran di Surabaya. [ae]

Teks:

Dinda Galuh Prameswari / TKS 2022

Nurul Azami Ramadhani / Kriya 2023

Kesenian kerap dikenal sebagai alat mengekspresikan emosional pada diri yang dituangkan dalam sebuah media dan menjadikannya sebagai karya seni. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah sebuah karya seni berbentuk indah yang bisa menggerakkan perasaan di dalam diri seseorang. Namun, semakin berkembangnya kehidupan manusia, kini banyak seniman yang menggunakan karya seninya sebagai media kritik misalnya kritik terhadap politik, lingkungan, serta kehidupan masyarakat sekitar.

Mengenal salah satu sosok seniman yang masih aktif dalam berkarya dan menjadikan karya sebagai media kritik. Aditya Arya, atau kerap dikenal dengan Adit Doodleman, merupakan seniman asal Yogyakarta yang telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saat ini ia dikenal sebagai seniman yang berani mengkritik pihak pemerintah mengenai

penumpukan sampah di beberapa tempat yang ada di kota Yogyakarta dengan aksinya yaitu menggambar beberapa doodle di tumpukan sampah.

Berbicara tentang seni sebagai media kritik, menurutnya di era sekarang mengkritik tidak cukup jika hanya melalui demonstrasi yang dilakukan mahasiswa maupun masyarakat saja. Oleh sebab itu, para seniman terjun langsung melalui kesenian, salah satunya seni jalanan atau street art. Street art adalah salah satu usaha mengkritik yang sangat cepat naik di zaman sekarang, selain membuat karya digital dan bisa disebarluaskan melewati media sosial. Karya street art adalah karya seni yang akan bersentuhan langsung ke masyarakat daripada melewati pameran atau karya-karya yang ada di dalam ruangan.

“Street art menurut pandangan saya adalah seni jalanan yang bisa bersentuhan langsung dengan publik. Kebetulan ada beberapa seniman yang terjun langsung ke lapangan dan membuat mural lalu disebut sebagai seni street art. Namun menurut saya itu belum bisa dicap sebagai karya street art karena ia tidak bersentuhan langsung dengan jalanan. Mungkin bisa jadi dikatakan karya mural. Oke, kalau begitu karya street art adalah karya yang harus bersinggungan dengan publik yang ada di jalan bukan di ruang galeri apalagi ruang privat,” tutur Adit Doodleman.

Adit Doodleman mengaku sudah menekuni kegiatannya ini sejak ia masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dia belajar dan mulai mengenal mural dari kakak angkatnya di komunitas Apotik Komik, lalu ia mulai ikut merealisasikannya lewat kertas. Kemudian, ketika muncul tren grafiti pada tahun 2003-2004, ia pun mencoba corat-coret di dinding. Lalu di tahun 2005 ketika ia memasuki Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR), ia mengenal lingkungan yang

juga memiliki hobi yang sama dengannya. Akhirnya Adit mulai terjun di jalan pada tahun 2005 bersama teman-temannya.

Melihat dari nama panggungnya, ia dikenal sebagai sosok seniman jalanan yang bergerak di karya seni rupa jenis doodle. Namun nyatanya sebelum sampai di titik sekarang, ia berkarya di jalan tidak hanya menggunakan doodle saja.

“Belajar di jalannya, kan, dari tahun 2005 dan itu mulainya bukan dari doodle langsung, tapi melalui grafiti. Jadi banyak teknik, banyak visual yang saya coba untuk hadirkan di jalan. Doodle itu belum lama, itu mulai dari tahun 2017-an sebelumnya, ya membuat berbagai macam gambar,” ucap Adit.

Adit Doodleman juga dikenal sebagai seniman yang mengkritik mengenai isu sampah menumpuk di jalan-jalan Yogyakarta, setelah kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) oleh pemerintah. Namun, melalui penuturannya

ia mengaku bahwa sebenarnya sudah mulai mengkritik sejak masa-masa perkuliahan dengan kritikan yang berbau politik dan sosial. Seperti permasalahan mengenai korupsi, rasisme, penanganan kasus kekerasan, juga isu penegakan hukum di jalan. Jadi, tidak hanya mengkritik tentang isu sampah yang ada di masyarakat saja. Pun selama berkarya di jalan tentu ada suka maupun duka yang ia rasakan selama ini.

“Sukanya yang pertama karya saya semakin banyak dan tidak perlu pameran di ruang galeri. Karyanya ada dimana-mana, dan itu sudah seperti bagian pameran menurut saya, karena sudah menampilkan karya di ruang publik. Lalu yang kedua karena basic saya seni rupa jadi banyak tawaran-tawaran ikut pameran tanpa memasukkan open submission, jadi gak perlu ikut. Dan masih banyak, sih, seperti tawaran projek yang membutuhkan karya saya. Kalau apesnya, yah, harus berurusan dengan aparat. Semua diselesaikan dengan dialog, sih, sebenarnya. Karena kita ada yang mau dibicarakan di situ, sebab ini bukan hanya corat-coret

SMA yang menulis nama geng. Dan lagilagi karena saya asli Jogja, jadi setiap dialog pasti ada tata kramanya. Jadi, setiap berurusan dengan aparat itu selalu lolos dan disuruh melanjutkan gambarnya setelah penjelasan tujuan kenapa kita menggambar ini. Jadi bukan sekadar ditangkap lalu diloloskan begitu saja,” jelas Adit Doodleman.

Menurut Adit, doodle adalah gambar-gambar ekspresi yang lucu dipadukan dengan warnawarni. Adapun tujuannya mengapa memilih doodle itu sendiri karena jalanan di setiap harinya, baik di setiap pagi dan sorenya, selalu ada ketegangan. Seperti adanya orang yang sibuk dengan kegiatan pergi bekerja maupun setelah pulang bekerja. Jika Adit menghadirkan karya-karya yang seram di jalan, otomatis orang yang sudah capai dengan kegiatannya tidak akan suka melihat karya-karya tersebut. Maka dari itu, ia memilih doodle sebagai medianya agar dapat mengurangi beban stres masyarakat yang lewat. Tidak hanya sebagai media hiburan saja, tetapi terkadang ia juga menyelipkan kritikan di setiap karyanya. [ae]

Semua

arahan dan omongan Pak Eka itu masuk banget.

Dulu, kalau kuliah diajar Pak Eka, mahasiswa nggak masuk, kok rugi banget rasanya….

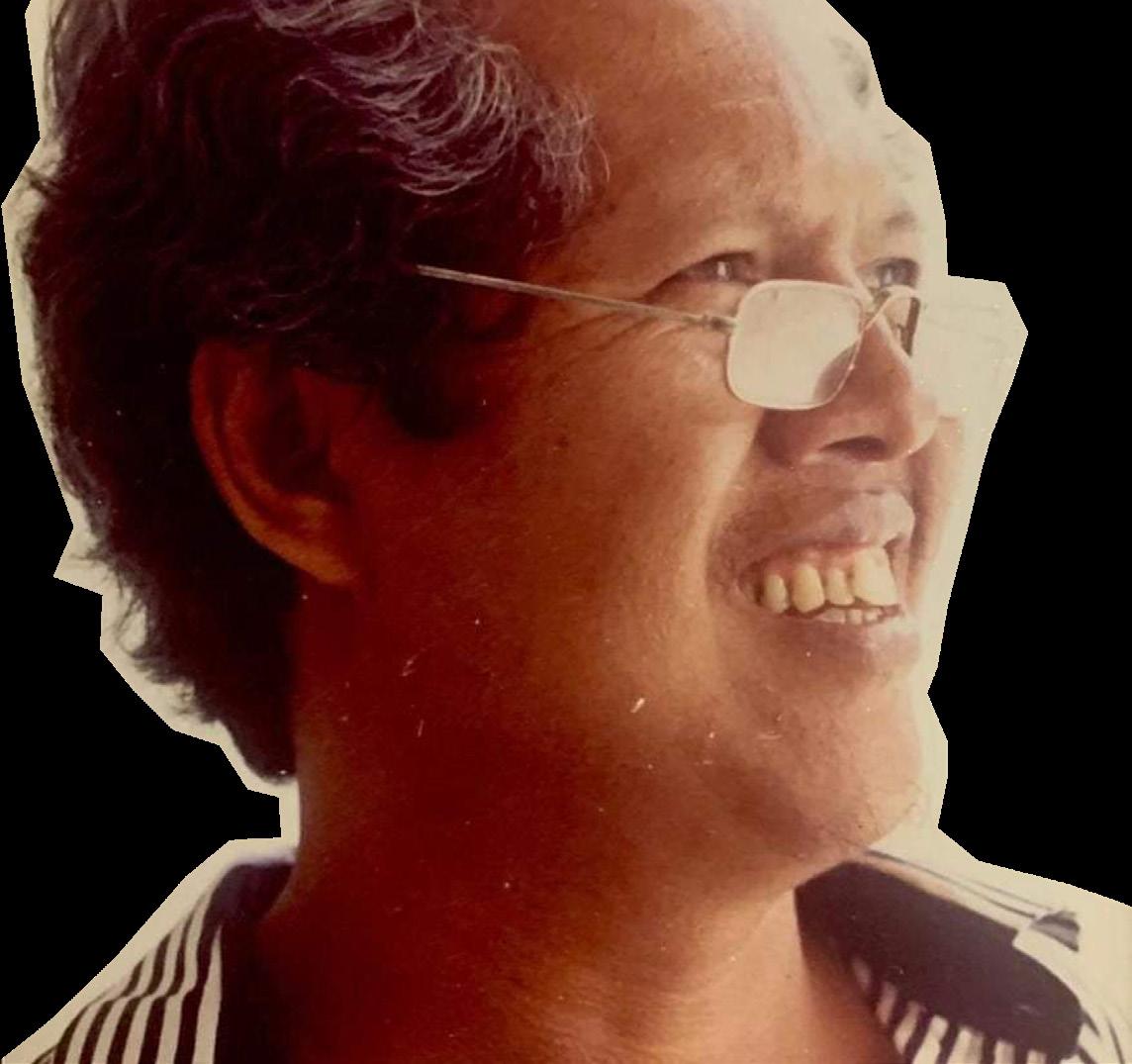

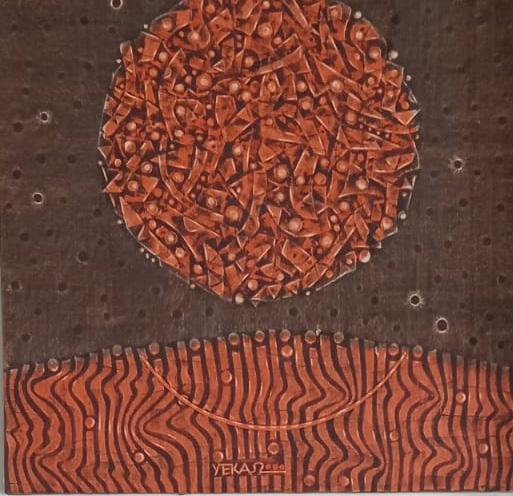

Dua puluh tujuh karya seni cetak grafis woodcut print terpajang rapi di Lantai 1 Gedung Seni Grafis FSRD Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Karya-karya itu tersaji sebagai pameran tunggal saya dalam rangka Ujian Tugas Akhir S1 di ISI Yogyakarta tahun 2005 silam. Pak Eka menurunkan sedikit kacamata dari batang hidungnya. Ia cermat mengamati satu per satu karya-karya yang saya pajang di sana.

“Cukilanmu bagus, detail banget, Dik,” kata Pak Eka. Beliau memang biasa menyapa para mahasiswanya dengan sebutan ‘Dik’.

Saya pun berterima kasih. Kendati Pak

Eka bukanlah dosen penguji TA saya, tapi beliau adalah dosen pertama yang saya kenal sejak saya belajar di Seni Murni ISI Yogyakarta. Ia selalu mengapresiasi dan memberi semangat pada saya.

Beberapa bulan kemudian, masih di tahun 2005, salah satu karya saya dipamerkan di UPT Galeri ISI Yogyakarta (kini bernama Galeri RJ Katamsi). Pak Eka datang saat pembukaan pameran. Lagi-lagi, Pak Eka mengamati karya seni grafis saya dengan penuh keseriusan. Saya pun mendekatinya, menyapa, dan menyalaminya.

“Halo, Pak Eka. Terima kasih ya, Pak, sudah datang ke pembukaan pameran.”

Dengan senyuman dan keramahannya, Pak Eka memberi apresiasi.

“Capaian akademik dan karyamu bagus, Dik! Kamu berminat jadi dosen nggak, Dik?” tanya Pak Eka.

Saat itu saya menjawab bahwa saya memang sudah berencana untuk melamar sebagai dosen jika nanti dibuka lowongan. Singkat cerita, pada 2006 saya membaca lowongan dosen di sebuah koran lokal. Saya pun melamar, mengikuti serangkaian tes tertulis dan wawancara. Akhirnya, April 2006 saya resmi menjadi dosen di Seni Murni ISI Yogyakarta.

***

Itulah sepenggal pertemuan saya dengan Pak Eka. Sejak menjadi mahasiswa semester 1, saya sudah mengaguminya. Ia merupakan dosen yang rajin dalam mengajar. Setiap kali saya bertanya mengenai teknik seni tertentu yang tidak

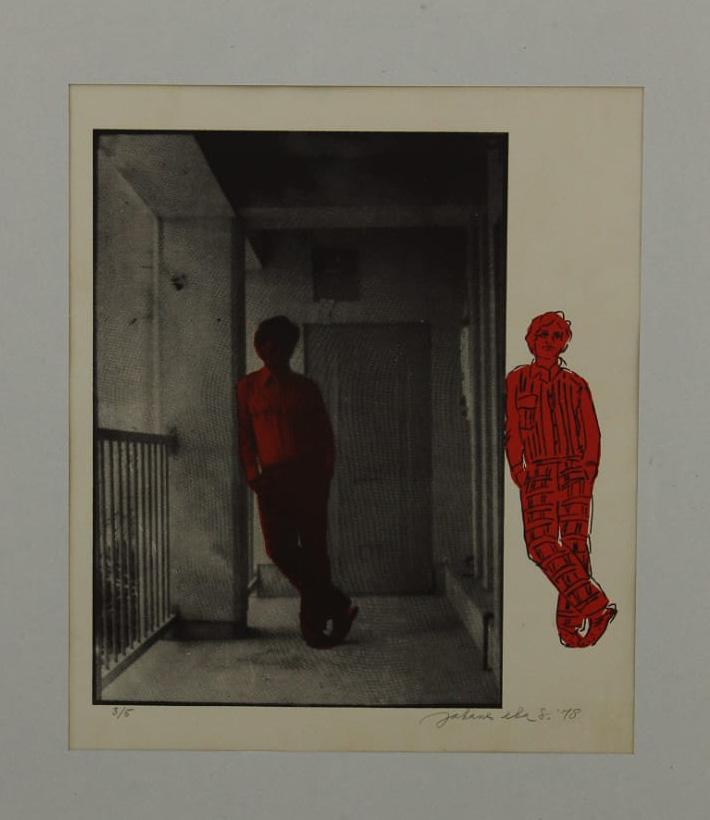

Silk screen print (serigrafi)

karya Y. Eka Suprihadi (1978)

saya pahami, ia menjelaskan dengan rinci dan sabar. Ketika performa saya tampak mulai ‘turun’ secara akademik, ia menyemangati dan memotivasi saya. Pastinya, keramahan Pak Eka dan sikapnya yang ngemong dan kebapakan dirasakan oleh para mahasiswa lain seni murni, khususnya seni grafis.

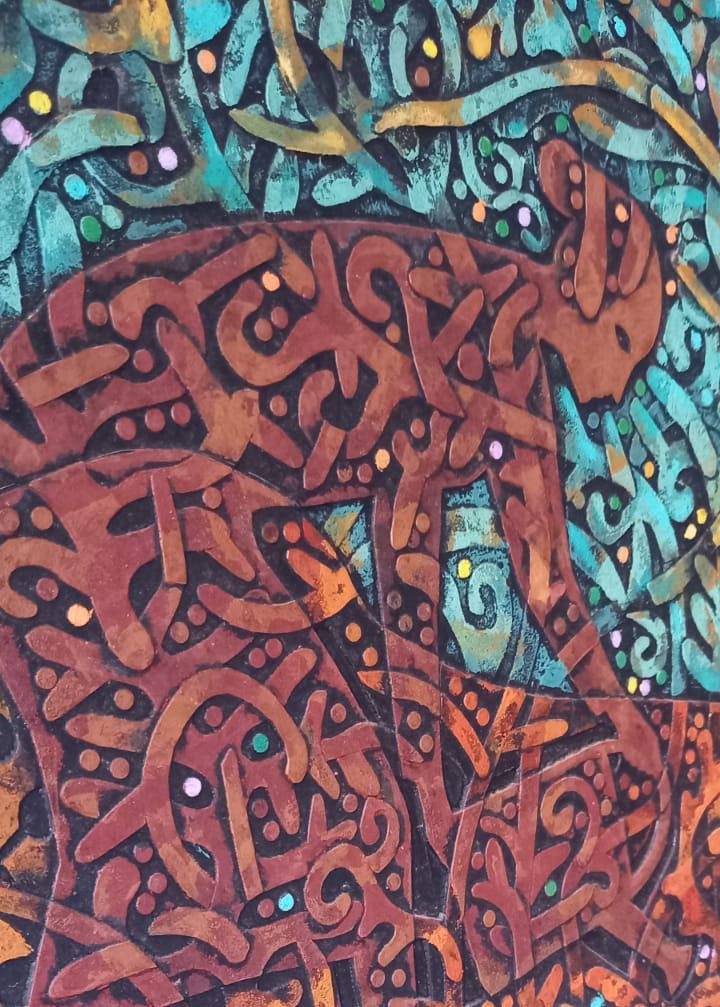

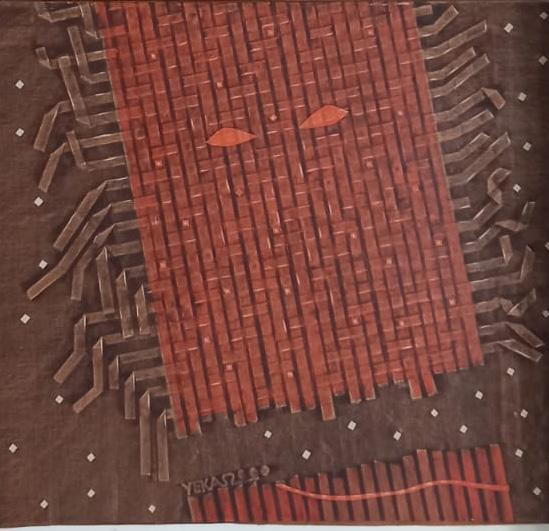

Sebagai seniman dan pegrafis, Pak Eka merupakan sosok yang patut diteladani. Ia tidak pernah berhenti bereksperimen kreatif dan bereksplorasi. Saya pernah melihat karya-karya tahun 70-an yang diciptakan oleh Y. Eka Suprihadi. Agaknya, karyakarya Pak Eka di tahun 70-an itu termasuk yang paling banyak dibandingkan karyakarya dosen seni grafis lain saat itu. Suatu hal yang bisa menginspirasi kita semua. Saya utarakan demikian, mengingat Pak Eka adalah dosen seni grafis ISI Yogyakarta. Saya membayangkan bahwa pada tahun 70-an, ia sebagai dosen sangat giat bereksperimen dan bereksplorasi dalam penciptaan karya seni grafis. Ini menjadi wujud keteladanan seorang dosen sekaligus sebagai seorang seniman kreatif yang tak henti bereksplorasi. Karya-karya seni grafis Y. Eka Suprihadi yang dikoleksi Jurusan Seni Murni ISI Yogyakarta banyak mengeksplorasi teknik silk screen print, secara visual dan komposisi pun sudah sangat “nakal” (baca: artistik). Bisa dikatakan bahwa karya-karya serigrafi Y. Eka Suprihadi saat itu sudah sangat ngepop.

Pak Eka sangat aktif menciptakan karya serigrafi setelah beliau pulang dari studi seni grafis di Jepang pada tahun 1974. Beliau juga merupakan salah satu figur penting yang “memasyarakatkan” teknik serigrafi/silk screen print kepada para mahasiswa seni grafis di ISI Jogja. Bahkan Y. Eka Suprihadi menjadi dosen pelopor yang menyarankan agar mahasiswa membuat karya seni grafis dengan ukuran lebih besar. Kala itu ukuran minimal karya tugas seni grafis adalah 60 x 60 cm dan wajib dikemas rapi dengan pasparto dalam pigura kaca.

Tahun 1997, karya Pak Eka menjadi bagian dari perhelatan kerja sama Yayasan Seni Rupa Indonesia dan Philip Morris,

Indonesian Art Award. Ia juga berinovasi membuat karya yang diberi istilah sendiri oleh dirinya, yakni: lugraf dan yesgraf Suatu perpaduan teknik seni grafis dan seni lukis.

Waktu saya menjadi dosen, kami pun menjadi kolega. Namun, justru saya semakin salut pada Pak Eka. Ia pernah menjadi pejabat di rektorat, yakni sebagai Pembantu Rektor II. Pak Eka adalah satu-satunya pejabat di kampus yang tidak memanfaatkan mobil dinas. Ia adalah satu-satunya pembantu rektor yang berangkat dan pulang kerja naik sepeda. Untuk berangkat dan pulang kerja, sebenarnya ada 3 kendaraan yang ia pakai (bergantian seturut kondisi): ‘motor bebek’ miliknya, sepeda, dan bis/angkot. Pak Eka kerap naik sepeda untuk berangkat kerja ke kampus yang berjarak sekitar 20 km dari rumahnya. Dulu, saya masih kerap bertemu Pak Eka ketika berangkat kerja naik bus jalur Jogja - Parangtritis.

Ia adalah sosok dosen idola bagi kami yang kala itu masih kuliah. Sebagai pejabat di rektorat, ia sungguh low profile. Yang lebih membuat saya salut adalah ketika ia masih menjabat sebagai Pembantu Rektor II, ia masih berusaha menyempatkan berkarya seni dan tetap rajin mengajar.

Pengamatan saya terhadap sosok Y. Eka Suprihadi sebagai dosen maupun selaku seniman dan pegrafis menjadi semacam referensi saat saya mengabdikan diri sebagai dosen di almamater saya, ISI Yogyakarta. Pak Eka adalah teladan bagi kami semua yang pernah diajar seni grafis oleh dia.

Sampai di usianya yang ke-79, ia masih giat berkarya. Lebih banyak membuat drawing. Ia membuat galeri dan studio di dekat rumahnya, yang diberi nama Sanggar Ki Wedhus. ‘Wedhus’ dalam Bahasa Jawa berarti kambing. Ketika saya bertanya perihal nama itu, ia sambil tersenyum mengatakan demikian, “Wedhus itu, kan, nggak sebesar sapi, lebih kecil dari sapi, tapi tetap berguna.” [ae]

Selamat jalan, Pak Eka.

Ars Longa Vita Brevis

Sewon, 9 Oktober 2024

Setelah Adanya Konflik

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Sabtu, 27 Januari 2024, Arya Dwi Prayetno yang merupakan mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan angkatan tahun 2020

Institut Seni Indonesia Yogyakarta resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ISI Yogyakarta masa bakti 2023-2024. Peralihan tugasnya kemudian dijalankan oleh Wanda, yang merupakan mahasiswa Jurusan Desain Produk angkatan 2020 ISI Yogyakarta selaku wakil, yang secara otomatis menggantikan posisi Arya sebagai presiden mahasiswa. Hal ini tentunya membawa pengaruh citra dan turunnya kepercayaan mahasiswa terhadap BEM sebagai lembaga organisasi mahasiswa tertinggi di ISI Yogyakarta.

Bukan hal mudah bagi Wanda untuk melanjutkan tugas sebagai Presiden Mahasiswa (selanjutnya disingkat presma) di BEM ISI Yogyakarta (selanjutnya disingkat BEMI). Sebagai pengganti presma, tentunya terdapat beberapa pembagian tugas yang harus ditangani, dan hal tersebut membutuhkan adaptasi. Internal BEMI pun turut merasakan perubahan yang ada.

“Komunikasi harus terus berjalan, walaupun dalam keadaan yang seperti ini,” ucap Wanda.

Berbagai upaya dilakukan BEMI untuk terus menjalankan tugas-tugasnya hingga akhir. Beberapa kendala turut dirasakan, dan tentunya diiringi dengan pengambilan keputusan bersama demi terlaksananya program kerja yang telah direncanakan sejak awal. Semenjak adanya masalah internal BEMI, mereka (para anggota BEMI) memutuskan untuk memperbaiki kepercayaan mahasiswa dan organisasi di kampus ISI Yogyakarta secara bersamasama.

Dalam hal ini, BEMI mengedepankan terlaksananya program kerja yang urgent dari setiap kementerian, yaitu program kerja yang akan segera dilaksanakan dan memiliki dampak penting terutama bagi sarana komunikasi antara BEMI dan organisasiorganisasi di lingkungan ISI Yogyakarta. Dengan begitu, komunikasi akan tetap berjalan, disertai terjalinnya hubungan baik antarmereka.

“Sama-sama belajar, jadi bisa saling mengingatkan kekurangan satu sama lain, supaya aku bisa belajar juga,” ucap Wanda.

Harapan Wanda, dari masing-masing individu BEMI dapat saling terbuka untuk diberi maupun memberi masukan, supaya komunikasi tetap berjalan lancar, dan mengurangi masalah yang ditimbulkan dari kurangnya komunikasi. Melihat dari kondisi BEMI saat ini, tentunya membuat mahasiswa bertanya-tanya mengenai masalah tersebut. Banyak dari mereka yang penasaran akan latar belakang dari pengunduran diri seorang Arya Dwi Prayetno, bahkan tak sedikit dari mereka yang memberikan komentarkomentar disertai penekanan di akun Instagram @bemisiyk, agar setidaknya Arya menyampaikan klarifikasi akan masalah yang terjadi.

Salah satu mahasiswi bernama Nafisa, mahasiswi Fakultas Seni Media Rekam angkatan 2023 ISI Yogyakarta memberikan pendapat terkait persoalan di atas. Nafisa mengatakan bahwa selama ini dirinya hanya melihat perihal isu tersebut melalui Instagram. Nafisa juga merasakan, setelah konflik itu terjadi, dan masih terus menjadi pembicaraan para mahasiswa di lingkungan kampus ISI Yogyakarta, ia tidak menemukan adanya klarifikasi dari pihak Wanda sebagai Wakil Presiden Mahasiswa (selanjutnya disingkat wapresma) kala itu dalam menyikapi isu tersebut.