3 minute read

COMUNIDADE LGBTQIA+

Identidades de gênero e orientações sexuais diferentes da heteronormatividade sempre existiram na história da humanidade, sendo interpretadas de formas diferentes de acordo com a época e a cultura. A criminalização dessas relações e expressões de gênero ocorreu à medida que o cristianismo e a moral europeia se expandiram. Na época, a visão da Igreja sobre esses sujeitos e suas práticas tornava-se, gradativamente, mais radical, apoiando-se em concepções equivocadas que julgavam a homossexualidade como antinatural, condenando-a como pecado (SANGIULIANO, ANGELO, 2020). A perpetuação desse pensamento, especialmente por uma instituição tão poderosa, fortaleceu a discrimação contra esses sujeitos, destinando-os à segregação ou à uma vida em segredo.

Somente no fim do século XIX, promovidos por reflexões críticas feitas pelo movimento feminista, iniciou-se questionamentos acerca dos ideias de gênero e suas deter- minações sociais (BOFFI; SANTOS, 2020). Levadas adiante, essas discussões conquistaram visibilidade, permitindo a elaboração dos primeiros estudos de sexualidade e gênero, introduzidos por Sigmund Freud e Michel Foucault, cujas obras foram fundamentais para os estudos preliminares da teoria queer2 (SANGIULIANO, ANGELO, 2020). Mesmo com a constância e amplificação dos debates sobre o assunto, ainda hoje é enorme a desinformação e a manutenção de ideias equivocadas e violentas contra os que não seguem a lógica binária de gênero.

Advertisement

No contexto norte-americano dos anos 1960, além da opressão pela sociedade, as leis também prejudicavam quem não pertencia à norma heterossexista. Relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero eram proibidos em grande parte dos municípios dos Estados Unidos e negavam-se direitos básicos a qualquer indivíduo que vivia sua verdadeira expressão de gênero e de sexualidade (SANGIULIANO, ANGELO, 2020). Além disso, a homossexualidade - nominada erroneamente na época de “homossexualismo” - permanecia incluída, de forma equivocada, como uma patologia na CID (Classificação Internacional de Doenças), reforçando o estigma social e, desse modo, contribuindo com a marginalização dessas pessoas (COELHO, 2020).

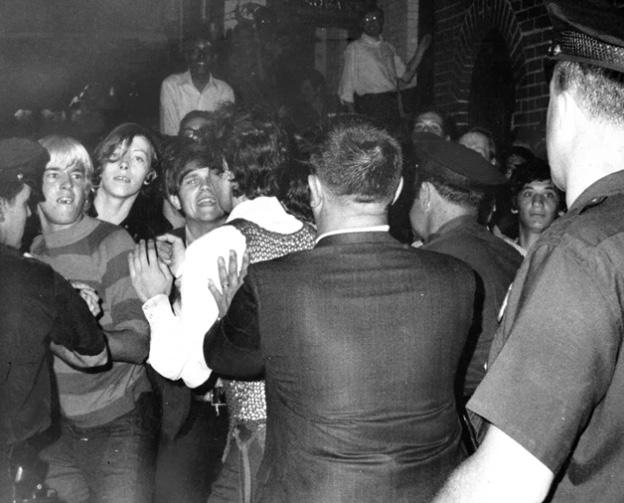

Nesse cenário carregado de ignorância e preconceito, a comunidade LGBTQIA+ contentava-se com a clandestinidade para promover seus encontros e reuniões. Ainda assim, esses locais eram frequentemente invadidos por policiais, que violentavam e prendiam seus frequentadores e funcionários. No entanto, em meio a uma crescente onda de lutas sociais que marcaram a década de 1960, bem como a insurgência da homossexualidade em revistas, jornais, arte e teatro (LOURO, 2001), ocorreu uma das primeiras articulações documentadas da comunidade.

No dia 28 de junho de 1969, no bar Stonewall Inn, um dos pontos de encontro para pessoas LGBT em Nova Iorque, acontecia outra batida policial. Todavia, cansados de tanta perseguição e violência, o público presente reagiu. Uniram-se e resistiram à truculência policial, culminando em uma rebelião prosseguida por dias que, posteriormente, ficou conhecida como a Revolta de Stonewall. A partir disso, o movimento de luta em defesa dos direitos civis da população LGBTQIA+ se fortaleceu e, unidos pelo mesmo propósito, estabeleceram-se como comunidade, organizando-se e resistindo. Iniciava-se, assim, um longo período de manifestações e lutas por direitos civis.

Uma das figuras marcantes em Stonewall foi Marsha P. Johnson. Ativista, drag queen e negra, Marsha frequentava o bar e esteve na linha de frente das rebeliões. Sua vida, documentada no filme A Morte e Vida de Marsha P. Johnson (2017), dirigido por David France, foi marcada por um intenso ativismo. Além de Stonewall, Marsha fundou a Gay Liberation Front3 e, posteriormente, junto de Sylvia Rivera - amiga e companheira nos ativismos -, criaram a Street Transvestite Action Revolutionaries4, oferecendo abrigo e suporte a pessoas LGBTs desabrigadas.

A luta avançava e mostrava resultados otimistas, com um número crescente de pessoas aderindo aos protestos e marchas. Além disso, em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana oficializou que a homossexualidade não se caracterizava como doença psíquica ou distúrbio de conduta sexual, acontecimento tido como uma das primeiras grandes conquistas da comunidade LGBTQIA+ (BRASIL, 2002).

No entanto, já na década de 1980, veio outro golpe

3 Frente de Libertação Gay

4 Revolucionários da Ação de Travestis nas Ruas dado pela desinformação: a epidemia de Aids. A humanidade presenciava, naquele momento, uma doença desconhecida e perigosa que impactou severamente a população LGBTQIA+. Não demorou muito para que o estigma e a discriminação fossem incitados, relacionando a doença à comunidade e culpando-os pela epidemia. Nos meios científicos, a doença era chamada de “Gay Related Immunedeficiency” (GRID), na mídia e entre a população, denominavam-na como “câncer gay” ou “peste gay” (PARKER, 1991, apud TERTO JR., 2002).

Frente à falta de informação e o preconceito, agravou-se a vulnerabilidade da comunidade. Todavia, mobilizaram-se e enfrentaram a epidemia, articulando-se em organizações não governamentais (ONGs) com ações focadas para a assistência e prevenção da Aids, trazendo assuntos sobre sexo seguro, diversidade, sexualidade e direitos humanos, especialmente àqueles que viviam com HIV/Aids. Essas mobilizações possibilitaram a parceria entre as instâncias governamentais e a sociedade civil. No Brasil, surgiu o Programa Nacional de Controle das DST e Aids, fundamental no combate à epidemia (BRASIL, 2002).

Esse histórico de organização e luta da população

LGBTQIA+ possibilitou transformações sociais significativas. Ainda assim, é importante pontuar que trata-se de uma comunidade muito ampla que engloba diversas identidades. O sujeito pós-moderno, como explica Hall (2002), possui uma concepção identitária fragmentada, ou seja, que constitui diversas identidades. Portanto, o indivíduo LGBT não é apenas LGBT mas, para além disso, é atravessado por dimensões de classe, nacionalidade, etnicidade, raça e gênero (MONTEIRO; SILVA, 2018). Como indivíduos fragmentados, aqueles mais marginalizados (negros, latinos, travestis e trangêneros) constataram que a postura política dentro da comunidade não os abrangia e suas reivindicações e costumes eram, por vezes, negados. Em busca de uma afirmação identitária, bem como políticas que atendessem suas necessidades, formaram-se guetos, onde reuniam-se com seus semelhantes e podiam expressar-se verdadeiramente. Foi dentro da cultura ballroom que muitos desses indivíduos asseguraram seu direito à liberdade e celebraram sua singularidade.