FASCÍCULOS

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO

ARQUITECTO RAMÓN ROJO / PRESIDENTE

CAPBA

Cuando comenzó esta gestión, nos propusimos enfatizar en el tema patrimonial, fundando la mirada en la identidad social, y ampliar el concepto de Patrimonio -centrado en un momento en el hecho u objeto arquitectónico, el edificio-, incorporando al Urbanismo, dada la cantidad de proyectos, en este sentido, localizados en la Provincia de Buenos Aires, varios de los cuales están descriptos en este fascículo.

Mi colega, la arquitecta Roxana González, coordinadora del IPPAUR / CAPBA, expresa lo siguiente: “Cada edificio cuenta su propia historia, y juntos tejen el complejo relato de quiénes somos como provincia y como sociedad.” Este claro concepto es, obviamente, extensivo al Urbanismo; vivo cerca de Ciudad Jardín y me consta el orgullo de sus habitantes cuando hablan de su “ciudad”.

Comparto plenamente la opinión anterior, pero para mejor comprensión de este tema es absolutamente necesario ampliar el mismo al Urbanismo, que es incumbencia fundamental de los arquitectos.

Lo indicado por Roxana vale también para numerosas piezas urbanas de nuestros pueblos y ciudades, cuyo origen tuvo lugar en tiempos donde los acuerdos colectivos fueron más accesibles que hoy, condición que insistimos en poner en discusión, pero que no celebramos, ciertamente. Asumir críticamente el espíritu de una época ha sido central en nuestra disciplina desde el fondo de los tiempos; desde allí, fueron construyéndose aquellas obras que hoy son patrimonio universal, y que tanto admiramos.

El valor intangible y simbólico que se menciona cada vez que

se habla de patrimonio, encuentra un argumento ineludible en los acuerdos que lo hicieron posible, en tanto se los asume como bien social. Las virtudes arquitectónicas y urbanísticas, si bien son esenciales, no construyen por sí mismas la noción de patrimonio. Sin su contraparte intangible, invariablemente asociada a su apropiación por parte de una comunidad, estaríamos frente a un abordaje claramente incompleto. Quienes no son arquitectos/as y se topan en algún recorrido accidental con algún edificio o un entorno urbano determinado, si son interpelados o experimentan alguna sensación de bienestar, por mínima que sea, estarán frente a una obra -probablemente anónima- que recoge buena parte de un extenso legado cultural convertido en hecho construido. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos asistiendo a un acto de comprensión histórica que se sabe continuador de un camino construido con un cúmulo de saberes seculares, siempre en revisión y relectura. Si eso no sucediera, pasaremos frente a ellos sin siquiera conmovernos. Hacer visibles eWstas obras, tan frecuentes en nuestra Provincia, es una tarea paciente y educativa a la vez, porque no solo se trata de poner en valor sus valores estéticos -que necesariamente están presentes- sino, y particularmente, de hacerlas parte de un relato colectivo que nos hace reconocibles como comunidad. Es este el espíritu que moviliza al CAPBA en esta tarea que nunca se detiene y que, por lo mismo, necesita de la mirada atenta de cada uno/a de quienes formamos parte de él

En el texto introductorio, se señala que “en esta oportunidad, presentamos algunas declaraciones provinciales patrimoniales que abarcan una diversidad de edificios con valores que trascienden lo meramente físico, incorporando lo histórico, simbólico, ambiental, arquitectónico y hasta lo económico”. Las declaraciones son el resultado de resoluciones aprobadas por unanimidad por el Consejo Superior del CAPBA, con la recomendación de gestionar el reconocimiento del valor patrimonial de parte del estado provincial, y/o cuentan en la legislatura bonaerense con un proyecto de ley que propone su incorporación definitiva al patrimonio cultural de Buenos Aires. Colegio y Provincia con un objetivo común: iniciar con la normativa una acción que se traduzca en la preservación de bienes materiales e inmateriales, que transmita a la comunidad bonaerense y a futuras generaciones los valores construidos colectivamente a lo largo del tiempo.

STAFF CAPBA FASCÍCULOS

Propietario Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires

Director Arq. Ramón Rojo

Consejo Editor Arqs. Juan Carlos Sánchez y Mario Pérez

Diseño Estudio RO-K

Revista del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires

DECLARACIONES PATRIMONIALES

INSTRUMENTO

PARA LA PRESERVACIÓN IDENTITARIA

ARQUITECTA ROXANA GONZÁLEZ | COORDINADORA IPPAUR / CAPBA

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, junto con su Instituto de Preservación del Patrimonio Arquitectónico Urbano y Rural / IPPAUR, quiere compartir el avance significativo que ha desarrollado en la tarea de salvaguardar el patrimonio arquitectónico que define nuestra identidad. En esta oportunidad, presentamos algunos proyectos de declaraciones provinciales patrimoniales que abarcan una diversidad de edificios con valores que trascienden lo meramente físico, incorporando lo histórico, simbólico, ambiental, arquitectónico y hasta lo económico.

Estos inmuebles reflejan no solo la riqueza y pluralidad de nuestra historia y cultura, sino también el compromiso activo por parte del IPPAUR en identificar, catalogar y preservar aquellos espacios que, por sus características únicas, representan un valor incalculable para la comunidad.

Cada edificio cuenta su propia historia, y juntos tejen el complejo relato de quiénes somos como provincia y como sociedad. Las declaraciones de edificios patrimoniales cumplen un papel crucial en la preservación del legado cultural y arquitectónico, no solo en nuestra provincia, sino también en el contexto internacional. Comparadas con Europa, donde países como Francia, Italia y España cuentan con extensos y rigurosos sistemas de protección del patrimonio, estas declaraciones permiten establecer un marco legal y administrativo para garantizar la conservación de bienes de valor histórico, cultural y arquitectónico. En Europa, la designación como patrimonio no solo asegura fondos para la restauración, sino que también promueve el turismo cultural y fortalece la identidad nacional y regional, aspectos que

buscamos replicar en nuestra provincia. En el contexto latinoamericano, países como México y Perú han utilizado de manera efectiva las declaraciones patrimoniales para proteger y dar visibilidad a su herencia cultural, enfrentando desafíos similares a los nuestros, como la urbanización acelerada y la falta de recursos. En ambos casos, las declaraciones han servido no solo para captar la atención internacional, sino también para movilizar a las comunidades locales en torno al cuidado de sus propios espacios históricos. De manera similar, nuestras declaraciones buscan fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva en torno al patrimonio arquitectónico de la provincia de Buenos Aires.

Las publicaciones del CAPBA, revista y fascículos, por su amplia distribución y alcance entre profesionales de la arquitectura, se convierte en el medio idóneo para difundir este esfuerzo colectivo. A través de este espacio, buscamos inspirar a colegas y lectores a involucrarse en la protección y valorización de nuestro legado, mostrando cómo el patrimonio arquitectónico puede ser un motor de identidad, orgullo y desarrollo sostenible. Es nuestra esperanza que estas declaraciones sirvan como un ejemplo de cómo la arquitectura puede trascender su función inicial para convertirse en un símbolo de continuidad, memoria y visión para el futuro. Los invito a explorar con nosotros las historias detrás de estos edificios que formarán parte integral del patrimonio provincial reconocido oficialmente. En las próximas páginas, se presentan los edificios y sectores urbanos con un texto elaborado a partir de las declaraciones respectivas, complementado por material fotográfico y cartográfico.

CAPILLA DEL SAGRADO CORAZÓN DEL NIÑO

JESÚS / PIGÜÉ

Patrimonio

Arquitectónico / Declaración

En abril de 1888, siete religiosas de la Congregación “Hermanas del Niño Jesús” se embarcaron hacia Buenos Aires desde Le Puy, Francia, y en mayo del mismo año, llegaron a Pigüé por medio del presbítero Mr. Dourmergue.

Por otro lado, el Instituto del Niño Jesús, en julio de 1888, inició precariamente las clases en una casa de madera, a la espera de la construcción del nuevo colegio prometido por el fundador de Pigüé, Eduardo Casey.

En 1889, se inaugura la casa de la comunidad de las Hermanas y dependencias, donde actualmente funcionan los niveles secundario y terciario de la institución.

Al llegar las hermanas, se encontraron con una capilla de madera y zinc, y luego de esfuerzos y donaciones la Capilla del Colegio del Niño Jesús abrió al culto en diciembre de 1894, y continuó utilizándose como Parroquia hasta mayo de 1900, fecha en que se bendijo la nueva iglesia parroquial. Su radio de acción se extendía hasta los partidos de Gral. Lamadrid, Tornquist, Puán, Carhué, Pringles y toda la pampa central. La capellanía fue elevada a parroquia.

La Capilla, estéticamente, cuenta con revestimiento símil piedra, y posee exteriormente contrafuertes laterales y elementos neorrenacentistas y neogóticos. En su interior también se observan los lineamientos neogóticos de la construcción, como la arquería apuntada de la nave, lo mismo que su aventamiento. Asimismo, existen dentro de la iglesia obras

del reconocido artista Numa Ayrinhac: cuadro al óleo, en la parte baja del altar, que representa la despedida de Jesús en la Última Cena; columnas con técnica en tela y luego fijadas en lugar definitivo, que representan cuatro vírgenes (Santa Cecilia, Santa Filomena, Catalina y Lucía); y pintura en el ábside de la Trinidad y los ángeles.

Numa Ayrinhac fue un pintor y escultor franco-argentino, que estudió con Ernesto de la Cárcova, y realizó numerosos trabajos sobre paisajes y personalidades del sur de la provincia de Buenos Aires, y especialmente Pigüé. Fue el autor del único retrato oficial de Perón y Evita, y el único elegido por Eva Perón para que la retratara: en 1950 pintó el retrato de Evita que luego fuera utilizado como tapa del libro “La razón de mi vida”. En 1949, fue designado como Director de Bellas Artes de la provincia de Buenos Aires. Se ha solicitado que se declare la producción de este pintor como obras únicas de valor patrimonial.

Por otro lado, la Dirección de Patrimonio de la Provincia de Buenos Aires recomienda que el conjunto de la “Capilla del Sagrado Corazón del Colegio del Niño Jesús” y la “Gruta de la Virgen de Lourdes” de la localidad de Pigüé, partido de Saavedra, sean declaradas Monumento Histórico Artístico Provincial, definitivamente incorporadas al Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, como lo establece la Ley Provincial Nº 10419/86 y su modificatoria la Ley Nº 12739/01 y que la misma deberá circunscribirse a

los espacios que ocupan la Capilla y la Gruta. Finalmente, cabe consignar que el CAPBA ha tomado como antecedente para su Declaración, el proyecto de declaratoria provincial que quedó inconclusa, según el Expediente D-866 19/20, del «Conjunto de la Capilla del Sagrado Corazón y la Gruta de la Virgen de Lourdes de la Localidad de Pigüé, Partido de Saavedra, como monumento histórico Artístico Provincial, definitivamente incorporadas al Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, asimismo la obra del artista Numa Ayrinhac como únicas de valor patrimonial”.

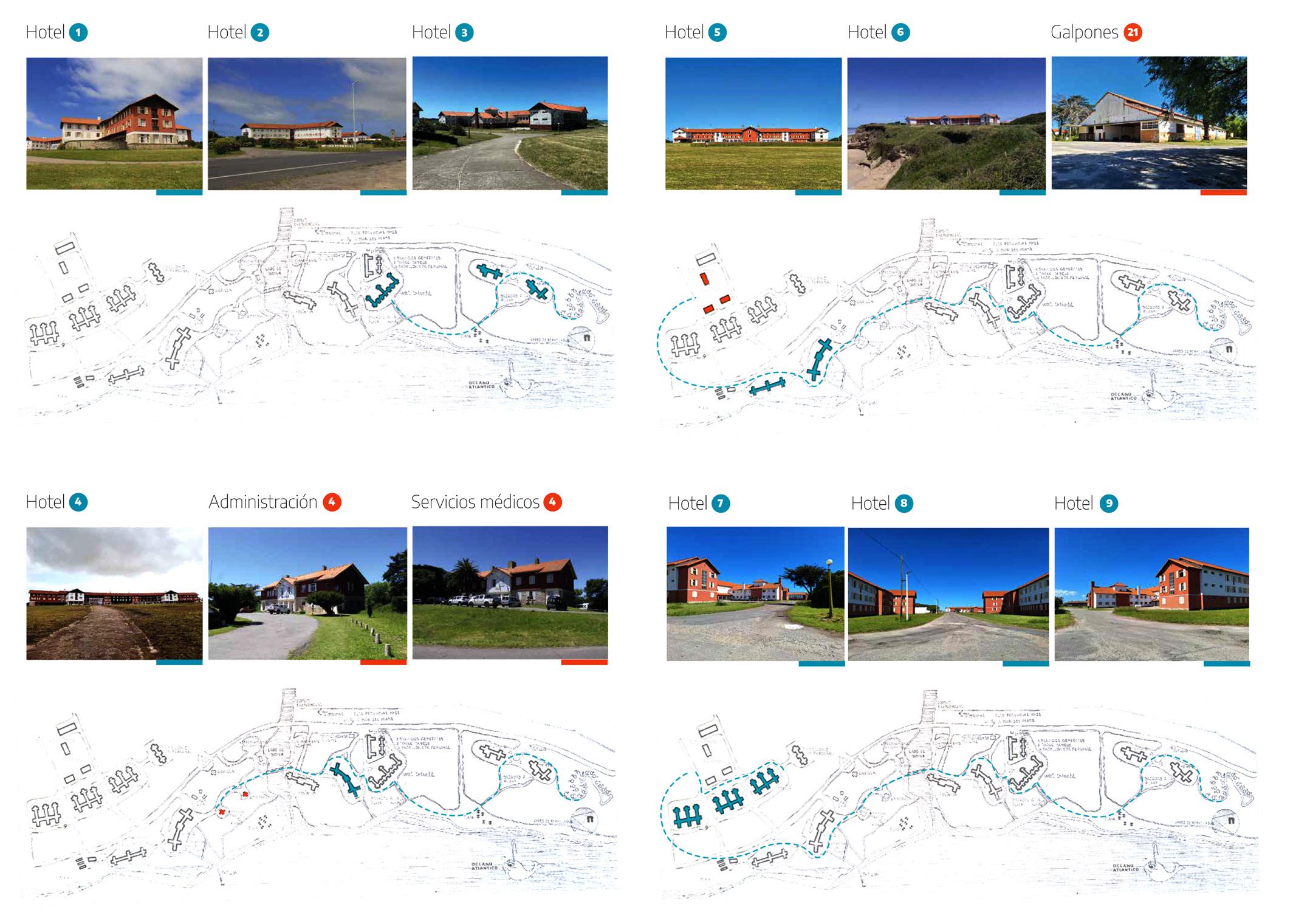

CHAPADMALAL

Sitio Histórico Provincial incorporado al Patrimonio

Cultural

/ Proyecto de Declaración Provincial

El Complejo Unidad Turística de Chapadmalal, ubicado en el kilómetro 34,5 de la ruta interbalnearia 11, en el partido de General Pueyrredón y a 30 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata y 15 de Miramar, se comenzó a construir a partir de la firma del decreto Nº 9305/45, sobre tierras fiscales pertenecientes a la provincia de Buenos Aires y otras expropiadas a la estancia Chapadmalal, perteneciente a la familia Martínez de Hoz. Originariamente, el área fue un territorio habitado por pueblos indígenas atraídos por la riqueza natural y el hermoso paisaje marítimo. Destinada a trabajadores y sus familias, con prioridad para niños, ancianos y discapacitados de toda la nación, la Unidad cuenta con 19 bungalows y 9 hoteles: dos de categoría «A», seis de categoría «B» y uno para niños de 6 a 12 años. A estas instalaciones, se agregan edificios complementarios para administración, servicios médicos y servicios generales. Tiene una extensión de 650 hectáreas y cuenta aproximadamente con 5.000 habitantes. Se constituyó como un lugar de veraneo de trabajadores de todo el país, que mientras accedían a su derecho del periodo anual de descanso, veían por primera vez el mar. Uno de los hoteles estaba destinado a contingentes de niños y niñas, que arribaban y permanecía en el Complejo durante 15 días, con un sector de la playa especialmente reservado para ellos. La localización es excepcional por sus vistas y cercanías a excelentes playas.

La estructura empleada en la construcción del Complejo es de hormigón armado, con mampostería de ladrillos y piedra,

frente de ladrillos a la vista y cubiertas de teja colonial. Chapadmalal fue concebido urbanísticamente como una ciudad, y si bien cada hotel cuenta con su propia arquitectura y estilo, todos están ubicados frente al mar.

Entre los años 1946 y 1955, el turismo estuvo encarado en tres formas que se vinculaban entre sí: las colonias de vacaciones y/u hoteles administrados por la Fundación Eva Perón (Chapadmalal, Rio Tercero, Mendoza), los contratos de la Fundación y el gobierno bonaerense con la esfera privada para albergar a contingentes de niños y maestros, y los primeros hospedajes y hoteles de las organizaciones obreras y sindicales.

Tanto el proyecto de la Colonia Chapadmalal como el de Embalse de Río Tercero fueron llevados adelante por el Ministerio de Obras Públicas, dirigido en ese entonces por el general Juan Pistarini, y responden a una tipología edilicia común, denominada “pabellonaria” que, en aquella época, se comenzaba a utilizar para los edificios públicos (hospitales, escuelas, etc.).

Estos complejos significaron el pasaje de un turismo solo reservado a la clase alta, de fines del siglo XIX y primera mitad del XX, a un turismo masivo para la clase media y un turismo social para la clase baja. A partir de la asunción del gobierno Justicialista, se desarrolló una política de turismo social, dependiente de la Fundación Eva Perón.

Resulta justo reconocer el valor urbanístico del Complejo Chapadmalal en conjunto, defendiendo su intangibilidad proyectual original y el fin para el cual fue construido.

CIUDAD EVITA

Bien de Interés

Urbanístico incorporado al Patrimonio Cultural / Proyecto de Declaración

Ciudad Evita tiene una superficie de 16,22 kilómetros cuadrados y sus límites son el río Matanza, el Camino de Cintura (ruta provincial Nº4), la avenida Gravara y la avenida Cristianía. Dentro de estos límites, con el crecimiento del área urbanizada, se sumaron al trazado original de la ciudad jardín o Ciudad del Rodete, los complejos de vivienda José Ingenieros y Barrio BID y los asentamientos “22 de Enero” y “Un Techo Para Todos”. La propuesta de incorporar como Bien Patrimonial a Ciudad Evita, con su bosque y humedales adyacentes, intenta preservar la memoria urbana del modelo de ciudad jardín desarrollado, teniendo presente el marco que le dio inicio al mismo a partir de la Operación Territorial Ezeiza, que propuso revertir la mirada hacia Buenos Aires, ya no desde los barcos, sino desde el aire y hacia el interior del territorio nacional. Con ello se pretende que se reconozca el destino de grandeza del territorio elegido, preservándolo de posibles daños ambientales y reparando las deudas a “La Vida”, que hayan acontecido sobre el mismo, en el más amplio de los sentidos. La preservación del modelo urbano y su particular trazado, con el fondo verde del bosque que lo recorta y realza, tiene como objetivo más amplio evitar la posibilidad de gentrificación del sector, remediando las áreas verdes naturales que han estado marginadas y descuidadas. Los gobiernos peronistas han mostrado la voluntad política de trabajar en resolver el tema del acceso a la vivienda (la casa

propia para cada grupo familiar, en forma individual) y, aún más, ya desde el primer gobierno se manifiesta la intencionalidad de garantizar el derecho a la ciudad, con la conformación de nuevos barrios como Ciudad Evita, en La Matanza, y Ciudad Jardín, en Palomar. La vivienda es una reivindicación social y se generan en los gobiernos peronistas dos opciones: la construcción de barrios populares, en la ciudad existente, y programas de créditos estatales accesibles, de modo que un espectro amplio de la ciudadanía pueda construir su propia vivienda. En 1947 se firma el Decreto presidencial que da inicio a las obras de Ciudad Evita, con inspiración del trazado de una ciudad jardín, en el marco de la Operación Ezeiza, continuación de anteriores propuestas de desarrollo urbano hacia el sector sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, como reserva verde (Parque La Tablada, Bajo Flores, 1925), que lleva adelante la Dirección de Obras Públicas y Urbanismo en 1943, prolongando el gran parque urbano porteño hacia el conurbano bonaerense, sobre la cuenca del Matanza Riachuelo. En este marco es que el área forestada propuesta para los terrenos que se expropian en Ezeiza, sirven para crear una gran sector verde, de baja densidad, con capacidad para recibir a futuro diferentes usos, compatibles entre sí, y conectada con una nueva vía de comunicación, la Autopista Richieri. El nuevo acceso a Buenos Aires desde el Sudoeste marca un

nuevo eje de crecimiento, sobre el que se localizan numerosos conjuntos de vivienda (Los Perales, Simón Bolívar, Gral. PazBHN, Aeropuerto y Ciudad Evita. El nuevo eje de crecimiento se articula con la avenida General Paz, que a partir de una serie de intervenciones ofrece un equipamiento recreativo a escala regional con las piletas de Ezeiza, el bosque y demás obras. Si bien Ciudad Evita no formó parte de la propuesta primigenia, en las primeras presentaciones del proyecto definitivo del Aeropuerto se indicaban como «zonificación» sectores a los que se denominaban «Barrios de viviendas», sin mayores especificaciones. La aptitud del territorio fue detectada por las autoridades del Banco Hipotecario, que en 1947 adquieren los terrenos ubicados en General Paz y Autopista Richieri para la construcción del conjunto 17 de Octubre (hoy General Paz). Ciudad Evita fue el «broche de oro» para la Operación Ezeiza, porque resumía las propuestas de desarrollo económico y modernización técnica y social. Con el objetivo de preservar el trazado urbanístico como así también las características morfológicas de los bienes inmuebles que conforman Ciudad Evita, es que se inician las acciones para impulsar la incorporación del trazado original de la localidad, los inmuebles que la componen, y del sector de humedales y bosques que integran el área circundante, al patrimonio de la provincia de Buenos Aires.

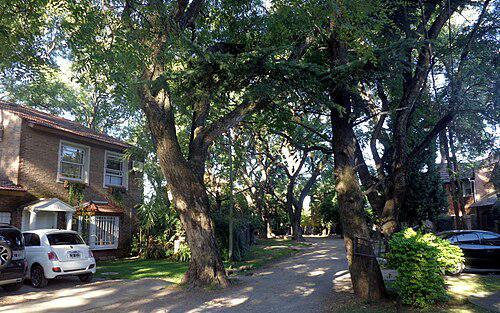

CIUDAD JARDÍN LOMAS DEL PALOMAR

Bien de Interés

Urbanístico incorporado al Patrimonio Cultural / Proyecto de Declaración

Ciudad Jardín Lomas del Palomar, ubicada en el partido de Tres de Febrero y adjunta a la localidad de El Palomar (perteneciente al partido de Morón), despierta interés por la manera en que logra trasladar conceptos a hechos concretos. No solo es la primera “ciudad jardín” de Sudamérica, sino que es uno de los ejemplos más completos y ricos del tipo en el mundo. Su valor como caso único deviene del nivel de complejidad y completitud de su diseño urbano-arquitectónico y la forma, tanto económica como constructiva, de su realización. El proyecto entiende a la ciudad como «paisaje», donde la sumatoria es mejor que cada parte, donde la planificación va desde la totalidad al detalle, siendo esta la garantía de su identidad. Teje redes de elementos que figuran inconexos en el resto de la trama urbana, aportando un sentido de identificación en el habitante que defiende el espacio público como parte de su espacio privado. Este modelo consiste en una comunidad establecida en un entorno natural, y por lo tanto separada de la gran urbe, pero bien comunicada con ella por medio del ferrocarril, en la que los habitantes disponen de una cierta autonomía con respecto al tejido urbano tradicional. Ciudad Jardín está conformada por un espacio público central, en torno al cual se encuen-

tran las viviendas con un alto porcentaje de zonas verdes que, a su vez, están circunvaladas por una avenida donde se localizan escuelas, comercios y edificios representativos. La parte exterior de la ciudad se encontraba reservada a las industrias, a partir de las cuales se proponía un espacio verde, propiedad de la comunidad, que impidiera futuras ampliaciones por parte de especuladores inmobiliarios. Este concepto de ciudad conlleva además un modelo económico social que permite a los residentes formar parte de la comunidad aportando una pequeña contribución periódica, que se reinvierte en aquélla. La idea se desarrolló en Europa en los primeros años del siglo XX, sobre todo en Inglaterra y Alemania, y llegó luego a América y otros continentes. · Un aspecto relevante de Ciudad Jardín es que su realización es previa a los barrios sociales desarrollados entre fines de los 40 y principios de los 50, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Entre los más significativos, se pueden mencionar: Ciudad Evita (Ezeiza/1947), Barrio Cornelio Saavedra-ex Juan Perón (CABA/1949) y el Barrio Evita (Corrientes/1950-51). Cabe destacar que los dos primeros fueron declarados de valor patrimonial.

Ciudad Jardín limita con las siguientes localidades: al noreste, con Martín Coronado, al noroeste, con Pablo Podestá, al suroeste, con El Palomar, y al sureste, con Caseros. Tiene acceso al centro de Buenos Aires por dos líneas de ferrocarril, la línea San Martín y la línea Urquiza, las que proporcionan un fácil y rápido acceso a CABA.

La ciudad fue concebida buscando el equilibrio entre los beneficios de la vida urbana y la rural, previendo, para ello, la creación de amplios espacios verdes destinados al ocio y la relación entre los vecinos. Su disposición fue especialmente pensada para ofrecer equipamiento cultural de todo tipo: escuelas, iglesias, clubes y parques, entremezclados y a distancia de paseo de todas las viviendas.

La tipología constructiva elegida en sus inicios fue la del chalet californiano. Sobre lotes de 10 por 20 metros, las primeras viviendas contaban con porche, cuarto de estar, una pequeña cocina, comedor, un baño y dos habitaciones. Dispuestos de a dos, estos chalets compartían techo y estaban retirados unos tres metros aproximadamente de la línea municipal. Esta concepción urbanística, mantenida en el tiempo, se sostiene por la participación de los vecinos y las autoridades municipales.

COMPLEJO

Patrimonio Arquitectonico /

Declaración

Un museo es una institución sin ánimos de lucro permanente y al servicio de la sociedad que investiga colecciona, interpreta, y exhibe el patrimonio material e inmaterial abierto al publico. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio del conocimiento (Praga, ICOM, 2022)

En el sector de la ciudad de Luján, delimitado por las calles San Martín, Ana de Matos, Lezica y Torrezuri, 25 de Mayo, avenida Nuestra Señora de Luján y Lavalle se sitúa el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, construido entre los años 1600 a 1930, período en el que surgieron distintos edificios independientes que luego formaron parte de este. El Complejo es un conjunto de alto valor histórico, patrimonial y arquitectónico, no solo de valor edilicio sino también por el contenido museal que alberga. En el predio, de aproximadamente 26.000 metros cuadrados, se proyectaron y construyeron edificios de características coloniales y neocoloniales. El Complejo está integrado por: el Museo Histórico Colonial, el Museo del Transporte, el

Museo del Automóvil, la Biblioteca Enrique Peña, el Archivo Estanislao Zeballos, la Biblioteca y Archivo Monjardín, las dependencias administrativas, y una huerta anexada últimamente. El fundador del Complejo, don Enrique Udaondo, fue un gran impulsor de este, preocupándose por mantener viva las tradiciones culturales ligadas a nuestra identidad y gestor de este conjunto cultural compuesto por algunos de los edificios más antiguos emplazados en la provincia de Buenos Aires. Forman parte el Cabildo, la Casa del Virrey, la Casa de Pepa Galarza, el Molino de Viento y Tahona, y la columna en homenaje a Belgrano, todos estos declarados monumentos históricos nacionales y provinciales. En el Complejo, se puede observar la variedad y heterogeneidad de obras que integran el acervo patrimonial, y cómo promueve la protección y difusión de las historias de sus colecciones, compuestas por 70.000 piezas patrimoniales y más de 100.000 fondos archivísticos y bibliográficos, que abarcan desde nuestro pasado prehistórico hasta las manifestaciones artísticas del siglo xx, lo que pone de manifiesto la riqueza cultural que contiene el

Museo en sus distintos pabellones de un patrimonio único, siendo este reservorio cultural uno de los mayores referentes de la historia provincial, nacional y latinoamericana. Actualmente, el lugar que ocupa el Museo en el campo cultural es fundamental ya que destaca el rol que tiene esta institución provincial como espacio de circulación y difusión de saberes, funcionando como espacio de participación colectiva y contribuyendo a la conformación de una ciudadanía activa con su historia y su memoria. Este Museo destaca nuestras tradiciones y ejercita la memoria a través de las exhibiciones de sus numerosas salas, promoviendo nuevas miradas de quienes lo visitan. Una parte de la historia del Museo, en sus primeros años, es el aumento progresivo de adquisición de colecciones entre 1924 y 1940, lo que determina la compra de terrenos colindantes donde se construyeron nuevos pabellones que reproducen antiguos edificios coloniales, como por ejemplo, la Aduana Vieja frente el Pabellón federal, y el Convento de las Mojas de Santa Catalina, frente al pabellón Balcarce en los jardines del antiguo Cabildo, es

una fiel reproducción arquitectónica de una capilla colonial. En las primeras décadas del siglo xx, personalidades como Domingo Fernández, José Luis Cantilo, Martín Noel o el propio Enrique Udaondo construyeron desde la política, la intelectualidad y el conocimiento desinteresado el rescate y la `puesta en valor de los viejos edificios que dieron origen al actual Complejo. En sus inicios, el Museo contaba con media docena de salas de exposiciones que poco a poco fue engrosando su colección de un modo vertiginoso. Mientras se multiplicaban los objetos, también lo hacían las edificaciones agregadas a los edificios fundacionales del Museo, Cabildo y Casa del Virrey, pues obviamente en pocos años, quedaron chicas para semejante caudal de acervo. El Museo Histórico Colonial, que se encuentra en el epicentro del Complejo, en la casa del Cabildo de la Villa de Luján, es un edificio emblemático para la ciudad y la provincia, cuya historia se inicia a mediados del siglo XVIII. En este edificio, los funcionarios locales fueron los primeras en reconocer la autoridad de la Primera Junta, y por él pasaron Manuel Belgrano, José María Paz y Bartolomé Mitre, entre otros. Otro edificio de valor patrimonial es la llamada Casa del Virrey, construcción que albergó por unas horas al virrey Marqués de Sobremonte en su paso rumbo a Córdoba durante las invasiones inglesas. También fue casa de la sede del real Estanco de tabaco y naipes, oficina ocupada de la venta de los servicios de los vicios, monopolizados por la corona española, y además, fue residencia del naturalista médico y paleontólogo Francisco Javier Muñiz. Una característica arquitectónica es la de ser la única esquina con sus lados a 90 grados: no tiene ochava.

El Museo posee un tercer monumento histórico nacional declarado: la casa de Pepa Galarza, cuya dueña fue Josefa Galarza. Es la vivienda particular más antigua de la ciudad, que no ha sufrido aditamentos ni construcciones nuevas que desvirtúen su originalidad por su característica tipología y época de construcción. Constituye un único exponente de la arquitectura doméstica urbana de fines del siglo XVIII. Molino y Tahona son dos piezas destacadas, siendo el molino harinero de 1887, quizás el único exponente de su tipo en toda la provincia de Buenos Aires, y al que se anexó una tahona para dar testimonio de la industria harinera del país. La columna de Belgrano fue erigida en 1858 y fue el primer monumento edificado al general Belgrano; se encuentra en los jardines del Complejo.

El Museo del Transporte se localiza sobre la vía de acceso a Luján. Hacia la década del 40, el gobernador Fresco, junto con el arquitecto Bustillo, modernizaron la entrada a la Basílica con la avenida Nuestra Señora de Luján con recovas neocoloniales.

El Museo del Automóvil se encuentra en un edificio de iguales características al del Museo del Transporte y posee en sus colecciones automóviles de época y otros utilizados por personalidades como Juan Pablo II, Perón, Alfonsín, etc.

En el Complejo, entre tantos objetos de vapor patrimonial, se encuentran la campana de bronce que sonó en la Catedral en 1810, objetos de arcilla de distintas procedencias, obras pictóricas de la ‘época colonial, platería gauchesca, daguerrotipos, el Plus Ultra, la Porteña, variedad de carruajes y automóviles presidenciales y otros no menos importantes.

ERNESTINA

Centro de Interés Urbano y Arquitectónico / Declaración CAPBA

La localidad de Ernestina, ubicada en el partido de 25 de Mayo, fue fundada en 1896 por Enrique Agustín Keen a partir de la llegada del ferrocarril y ha conservado su encanto original casi como un testimonio de la importancia innegable de los centros urbanos en la estructuración espacial de la provincia de Buenos Aires, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX. La estación de ferrocarril, perteneciente a la línea General Roca, es la primera del partido de 25 de Mayo, localizada en el ramal que une la estación Empalme Lobos y Carhué. Se encuentra ubicada a 144 kilómetros de la estación Constitución, a la vera de la ruta provincial 40 y a 12 kilómetros del tramo de la ruta provincial 30, que une las localidades de Roque Pérez y Chivilcoy, a 500 metros del Salado. En este último, límite natural entre las tierras de la colonia española y los nativos de la zona tehuelches septentrionales y mapuches hasta el siglo XIX, se realizan actualmente obras de dragado del Plan Maestro Cuenca del Río Salado, que pueden convertirlo en la única vía navegable de la región pampeana Ernestina cuenta con una rica herencia arquitectónica que sorprende por el alto grado de conservación y autenticidad, considerando que no existe ningún tipo de protección patrimonial hasta la fecha. Es una utopía que se ha conservado con toda

la magia, con todo el encanto de principios del siglo pasado. La estación de ferrocarril, el colegio Doctor Enrique A. Keen, la parroquia Nuestra Señora del Luján, el Teatro Argentino, y otras infraestructuras históricas, como la Escuela Provincial Nº 15, el Club Atlético Ernestina, el antiguo almacén de campo y la gran mayoría de los edificios sobre el boulevard -que conservan sus fachadas intactas con un curioso almenado que no se sabe si responde a sueños de antiguos fortines o de castillos-, son una reliquia, tanto en su individualidad como conformando un conjunto.

La estación, que actualmente ocupa la Policía Rural de la localidad, llegó a recibir hasta cuatro trenes por día, dos de pasajeros y dos de carga. Desde el 30 de junio de 2016, la empresa Ferrobaires suspendió todos los servicios de pasajero, aunque aparentemente se está proyectando la restitución de un servicio local con una formación de la empresa TecnoTren, para una futura llegada a la localidad de 25 de Mayo.

El Teatro Argentino, inaugurado en 1938 con 200 butacas, fosa para la orquesta, siete telones, escalera para el apuntador y una acústica digna de un gran teatro lírico, fue escenario de grandes eventos culturales realizados por el colegio a cargo de la orden religiosa francesa de las Hermanitas de San José

de Montgay, y de la actuación de la célebre soprano Lily Pons Fuente. El Teatro cerró sus puertas en 1990 y se encuentra actualmente en un precario estado de conservación.

La parroquia Nuestra Señora de Lujan continúa maravillando con arquitectura neogótica, sus vitrales y su espectacular cielorraso de bronce estampado, a pesar de que necesita fuertes reparaciones.

El asfalto del boulevard de palmeras, en realidad brea y alquitrán, se realizó previendo una visita ilustre, ya que en 1926 pasó por el entonces Príncipe de Gales, un hecho que subraya el estatus y la ambición de la localidad en ese periodo. Entre 1925 o 26 hasta fines de la década de 1930, en ese mismo boulevard se hacían grandes corsos que llegaron a ser muy famosos y atraían a visitantes de todos los alrededores. Felizmente, en los últimos años volvieron estos eventos, con gran éxito y más de 3.000 personas en la última edición, antes de la pandemia de 2020.

El conjunto ofrece un panorama único que, según la información disponible, define a Ernestina como un punto destacado en la historia argentina por su visión urbanística y cultural. La localidad enfrenta desafíos significativos, como el impacto del cierre del ramal ferroviario, por un lado, y la tecnificación de las actividades agrícolas, por otro, con su consecuente disminución de la población -222 habitantes en 2001 a 145 en 2010-lo que ha afectado su desarrollo económico y social.

El ingreso de Ernestina al programa “Pueblo Turístico” de la provincia de Buenos Aires puede ser el puntapié inicial para

el desarrollo de nuevas actividades productivas para la localidad, dado su potencial. Colabora en este sentido, la ejecución de obras de acondicionamiento de paseos costeros junto con los trabajos de dragado del río Salado, así como la elaboración de proyectos turísticos interurbanos, excursiones náuticas en el Salado, similares a los del Delta del Paraná.

La protección del patrimonio de Ernestina responde al interés común de conservar y promover el valor histórico y cultural de la localidad, asegurando la preservación de sus elementos arquitectónicos y urbanísticos, y destacando su relevancia en la historia argentina. La cuestión del patrimonio, natural y cultural, implica tener en cuenta que se trata de un bien social que debe ser accesible a la población en su conjunto. Un plan de protección y revitalización para Ernestina puede servir como modelo para la conservación del patrimonio en otras localidades rurales de Argentina. La declaración de “Área de Protección Patrimonial” considera los siguientes elementos patrimoniales:

g Trazado urbanístico.

g Boulevard de palmeras, avenida San Martín.

g Fachadas sobre el boulevard avenida San Martín.

g Estación de Ferrocarril Ernestina.

g Colegio Doctor Enrique A. Keen.

g Parroquia Nuestra Señora del Luján.

g Teatro Argentino.

g Escuela Provincial Nº 15.

g Club Atlético Ernestina.

g Otros edificios y espacios de relevancia histórica y cultural.

CONJUNTO PARQUE CERVECERO Y VILLA ARGENTINA

Bien de Interés Urbanístico incorporado al Patrimonio Cultural / Proyecto de Declaración

A partir de la construcción del ferrocarril Buenos Aires-Ensenada, que llega a Quilmes en 1872, comienzan a instalarse nuevas industrias en los alrededores de la localidad, tal es el caso de la Cervecería Quilmes, cuyo impacto en el territorio es tan grande como para desarrollar un barrio en íntima relación con la industria. La familia Bemberg, dueña del establecimiento y precursora en muchos aspectos, con una visión progresista marcada por los ideales de la época, dio respuesta desde un principio a las necesidades de todo el personal de la fábrica, procurándoles un lugar para residir junto a sus familias. En 1922, se inauguró el Parque Cervecero, con una superficie de 87.000 metros cuadrados, un parque con jardines e instalaciones deportivas con acceso libre a la comunidad. Al mismo tiempo, la empresa adquiere un predio ubicado entre el parque y la fábrica para destinarlo a la construcción de un barrio obrero. La primera etapa del barrio Villa Argentina, que así se denominó, se inaugura en el año 1925, inspirada en las corrientes urbanísticas de la época. El proyecto se organizó a través de una diagonal que rompe con la trama ortogonal de la zona de las chacras, uniendo visual y espacialmente la fábrica con el parque, y siguiendo el trazado de un barrio jardín con plazoletas que articulan las calles secundarias con la diagonal principal,

acompañadas por una frondosa arboleda de plátanos que caracterizan y enriquecen la calidad ambiental del lugar.

El diseño de las viviendas responde a la época de construcción de las mismas, siendo en su gran mayoría de estilo pintoresquista y neocolonial, todas exentas, rodeadas de jardines y con cercos vivos. Las unidades se desarrollan en una y dos plantas, apareándose de a dos o superpuestas, respondiendo funcionalmente a las necesidades de la época y otorgando una diversidad estética que acentúa y enfatiza el paisaje pintoresquista del lugar. Si bien se repiten las distintas tipologías, cada vivienda conserva un rasgo particular que las diferencia en algún detalle de ornamentación, invirtiendo su implantación o en la alternativa de la cubierta plana o inclinada, con teja colonial o francesa. Para completar el barrio y respondiendo a las necesidades educativas de sus habitantes, en 1941 se inaugura la escuela N° 30, General Manuel Belgrano, ubicada sobre la diagonal; en 1966, frente a la plazoleta principal, se construye la capilla San José Obrero, obra de estilo neocolonial del arquitecto Alejandro Bustillo. La fábrica, el parque y el barrio son un ejemplo emblemático de la revolución industrial que contempló, en su visión progresista de país, la necesidad de trabajo, esparcimiento y vivienda digna para el empleado y su familia. A este conjunto

se le asigna valoración estético-arquitectónica, histórica-testimonial, simbólica-social, paisajística-ambiental y económica. Tanto Villa Argentina como el Parque Cervecero se mantuvieron con un alto grado de autenticidad, sin ninguna norma que los proteja hasta 2011. A partir de la puesta en marcha del Plan Estratégico Quilmes, se estableció dentro de uno de sus lineamientos la protección del patrimonio urbano con la creación de nuevas áreas y zonas de protección histórica. En este sentido, la Secretaría de Planeamiento Estratégico, Obras, Gestión Pública, Tierras y Vivienda llevó adelante la iniciativa de proteger, a través de la normativa, al Parque y la Villa. Villa Argentina fue una urbanización que se vinculó íntimamente con el proceso de industrialización, revelando cómo los mecanismos de control se plasmaron directamente en el paisaje urbano. Esta dualidad poder-arquitectura se transcribió en un sistema social integral, donde las formas urbanas junto con las actividades productivas de los trabajadores constituyeron un espacio conjunto. Las estrategias empresariales estimularon el sentimiento de pertenencia y el proceso simbólico en la construcción de identidades limitadas a una actividad industrial y a una localidad. La singularidad del barrio se manifestó en su trazado de pequeña ciudad-jardín en correspondencia con los diferentes elementos que la integraron: su organización interna y uniforme de conjunto, los diversos estilos arquitectónicos de las viviendas, sus diagonales y plazoletas, la significativa vegetación que lo enmarcaba, los jardines de cada una de las residencias, y su Parque Recreativo. En 2012, la municipalidad de Quilmes, a través de la Ordenanza Nº 11881/12 declara “Patrimonio Histórico de Quilmes al Parque Cervecero y a la Villa Argentina”, afirmando que la conservación del patrimonio encuentra su justificación en los valores estético-arquitectónico, paisajísticos, histórico, simbólico y económico que le atribuyen la comunidad. La percepción más exacta de estos valores depende, entre

otros factores, de la credibilidad de la información. Por lo tanto, el conocimiento, comprensión e interpretación de los bienes culturales son la base para asignar valores, ya que el concepto de Patrimonio Cultural históricamente utilizado es aquel que lo define como expresiones culturales de un pueblo que se consideran dignas de ser conservadas. Tanto el Parque Cervecero como Villa Argentina reúnen varios de los valores necesarios para ser considerados patrimonio:

Valor estético-arquitectónico. Relacionado con la percepción que tenemos del Bien a través de la forma, la escala, el color, la textura, el material, en lo estético, y desde lo arquitectónico, el estilo y la calidad de diseño, con el autor, la tipología, la singularidad y la antigüedad.

Valor histórico-testimonial. Lugar que ha sido influenciado por un evento, personaje, etapa o actividad histórica. Son testimonios vivientes a los cuales es necesario conservar, recuperar y procurar nuevos usos para integrarlos al presente; generalmente, estos valores son importantes no solo a nivel local, sino que son valorados y utilizados por distintos actores de diferentes comunidades. Valor simbólico-social. Está dado por el reconocimiento como Patrimonio que da la propia comunidad local, al conocerlo, valorarlo e identificarlo desde un sentimiento de pertenencia y orgullo. “Quilmes no es Quilmes sin su Parque Cervecero y el Barrio de la Cervecería”.

Valor paisajístico-ambiental. La Villa y el Parque están emplazados en zonas donde la relación directa del edificio y su entorno, explicitada en visuales y percepciones de un ambiente, hacen que tenga dicho valor.

Valor económico. Además de la valoración dada por su dimensión histórica y estética, posee una plusvalía dada por su mayor capacidad de adaptación a otros usos acordes a la época, su sostenibilidad económica, el estado de conservación y el grado de autenticidad.

CAPBA FASCÍCULOS