DER GANZE HUGO WOLF X

MO, 16. DEZEMBER 2019, 19.30 UHR

Paul-Lechler-Saal, Hospitalhof Stuttgart

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet.

Sendetermin: 2. Januar 2020, 20.03 Uhr, Deutschlandfunk Kultur, Konzert

MO, 16. DEZEMBER 2019, 19.30 UHR

Paul-Lechler-Saal, Hospitalhof Stuttgart

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet.

Sendetermin: 2. Januar 2020, 20.03 Uhr, Deutschlandfunk Kultur, Konzert

Der Freund (Eichendorff)

Liedpatin: Hannelore Oberbeck

Joseph von Eichendorff (1788–1857): Weihnachten *

Nun wandre, Maria (Spanisches Liederbuch)

Auf ein altes Bild (Mörike)

Auf eine Christblume II (Mörike)

Bertolt Brecht (1898–1956): Die gute Nacht *

Die ihr schwebet (Spanisches Liederbuch)

Auf eine Christblume I (Mörike)

Wie glänzt der helle Mond (Keller)

Monika Adele Elisabeth Hunnius (1858–1934): Linnäa *

Die du Gott gebarst, du Reine (Spanisches Liederbuch)

Schlafendes Jesuskind (Mörike)

Ach, des Knaben Augen (Spanisches Liederbuch)

Führ mich, Kind, nach Bethlehem (Spanisches Liederbuch)

Wunden trägst du, mein Geliebter (Spanisches Liederbuch)

Liedpate: anonym

Herr, was trägt der Boden hier (Spanisches Liederbuch)

Gebet (Mörike)

Nun bin ich dein (Spanisches Liederbuch)

Erich Kästner (1899–1974): Selbstgespräch eines zivilisationsmüden Städters *

Hermann Löns (1866–1914): Der allererste Weihnachtsbaum *

Abendglöcklein (Zusner)

Epiphanias (Goethe)

Zum neuen Jahr (Mörike)

CAROLINA ULLRICH, SOPRAN

MARCELO AMARAL, KLAVIER

WALTER SITTLER, LESUNG *

»Was ich jetzt aufschreibe, das, lieber Freund, schreibe ich auch schon für die Nachwelt. Es sind Meisterwerke.« schrieb der 28-jährige Hugo Wolf im März 1888 seinem Freund Joseph Strasser aus einem eiskalten Haus in Perchtoldsdorf bei Wien. Dorthin hatte er sich in die Einsamkeit begeben, die er zum Komponieren brauchte. Zweifellos haben viele Komponisten Ähnliches gesagt in der Hoffnung, die Zukunft dazu zu bewegen, ihren Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Wolf aber hatte nur eine Tatsache formuliert. Als Erbe einer von Schubert und Schumann geprägten Tradition ehrte er diese und machte daraus zugleich etwas Neues: »Wölferl’s eigenes Geheul« nannte er seinen eigenwilligen Stil.

Als Wolf beschloss, die Komposition seiner Mörike-Lieder für einen Monat zwischen 31. August und 29. September 1888 zu unterbrechen, um einen kleinen Band der Gedichte von Eichendorff zusammenzustellen, wandte er sich einem weniger vertretenen Genre innerhalb der Werke dieses großen Dichters zu: Rollenliedern oder Gedichten, die so konzipiert waren, dass sie von einer bestimmten Person gesprochen werden, die sich selbst durch das charakterisiert, was sie sagt. In Der Freund erwählt der Sprecher nicht jemanden zu seinem idealen Freund, der sanft auf den Wellen des Lebens schaukelt (zur feinen Triolen-Schaukelbewegung im Klavier), sondern einen mit Reibung, Entschlossenheit und Mut, der das Leben direkt angeht und auf Gott und die Sterne vertraut. Der Sturm an donnernden Oktaven und stürmisch punktierten Rhythmen im Klavier erfordert bei diesem Part auch Entschlossenheit beim Pianisten.

In Nun wandre, Maria hören wir Josefs Besänftigung der schwangeren Maria auf ihrer Reise nach Bethlehem. Im Part der rechten Hand des Klaviers hören wir einen ununterbrochenen Strom parallel verlaufender Triolen: sowohl ein musikalisches Symbol für die Reise als auch (vielleicht) ein Symbol für das göttliche Kind, da Kinderlieder oft in diesen Harmonien vertont werden. In der linken Hand erklingt ein sich wiederholendes, rhythmisch vorwärts drängendes Muster sowie »offene« Intervalle mit vielen parallelen Quinten. Diese Klänge waren normalerweise in der traditionellen Kompositionspraxis verboten und wurden nur verwendet, um an die Antike, das Mittelalter, an exotische Schauplätze oder folkloristische Kontexte aus der Vergangenheit zu erinnern. Immer wieder kehrt Josef in wehmütiger e-Moll-Melancholie, weil sie noch nicht in Bethlehem angekommen sind, zu dem Versprechen einer Unterkunft zurück; die am

stärksten vorwärts drängenden Harmonien erklingen, wenn Josef mit sich ringt, weil er Marias Leiden nicht lindern kann. Das Klaviernachspiel ist eine Mischung aus einem hellen, warmen E-Dur-Akkord, der nur am Ende Anklänge von e-Moll aufweist. »Wirklich, wir sind unserem Ziel ganz nah« – das verspricht diese Musik. Als Wolf dieses Lied vollendete, schrieb er an seinen Freund Friedrich Eckstein: »Das Gedicht (aus dem spanischen Liederbuch) hat zum Gegenstand den hl. Joseph, Maria auf der Flucht nach Egypten geleitend. Wenn Sie dieses Ereignis erleben wollen, dann müßen Sie meine Musik hören.«

Eine der beliebtesten poetischen Quellen für Liedkompositionen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Spanische Liederbuch von 1852, das Übersetzungen spanischer Gedichte von Emanuel Geibel und Paul Heyse enthält, letzterer Nobelpreisträger von 1910. Beide waren keine Feldethnographen. Tatsächlich war Geibel nie in Spanien, obwohl er die Sprache lernte und die Literatur intensiv studierte. Er und Heyse stützten sich stattdessen auf gedruckte Quellen, insbesondere auf eine dreibändige Sammlung antiker kastilischer Gedichte von Nicolas Böhl von Faber, die zwischen 1821 und 1825 veröffentlicht worden war. Aus ihrem Buchrepertoire wählten die beiden Dichter dreizehn Geistliche Lieder für den ersten Teil ihrer Anthologie und neunundneunzig Weltliche Lieder

Wolfs Spanisches Liederbuch beginnt mit zehn Geistlichen Liedern , was für einen antiklerischen Nietzsche-Anhänger wie Wolf eher seltsam anmutet. Seine Mutter Katharina war fromm, sodass er zum Besuch der Messe erzogen wurde, aber er hatte seinen Glauben in den frühen 1880er Jahren und möglicherweise bereits früher verloren. Seine Unzufriedenheit über das formalisierte Christentum und die Heuchelei einiger seiner Anhänger verheimlichte er seiner Mutter gegenüber nicht – trotz ihrer konventionellen Überzeugungen und seiner Liebe zu ihr, die er oft in seinen Briefen zum Ausdruck brachte. Aber er wollte, dass sie ihn so verstand, wie er wirklich war. In einem Brief von 1892, ein Jahr nach Erscheinen des Spanischen Liederbuchs , charakterisiert sich Wolf als Ungläubigen und bezeichnet seinen eigenen Glauben an die Göttlichkeit als die höchste Manifestation der reinen Menschlichkeit. Zwischen dem verstorbenen katholischen Komponisten und den spanischen Sündern der Geibel-Heyse-Anthologie, Sünder, die sich unter dem Gewicht ihrer Übertretungen qualvoll winden, fließt eine gemeinsame geistige Strömung: Wolf erkrankte in seiner späten Jugend unter unbekannten Umständen an Syphilis. Das Wissen um eine unheilbare Krankheit, deren Ursache auf etwas zurückzuführen war, das die Kirche als Sünde erachtete, war von Anfang an seine Bürde. Die Hauptfigur des allerersten Liedes im Spanischen

Liederbuch, Nun bin ich dein, bekennt ihre immense Schande und die harte Bestrafung, die sie erdulden muss, und bittet um sicheren Hafen, sobald der Tod kommt. Man kann sich vorstellen, dass Wolf solche Gefühle nur allzu bekannt waren.

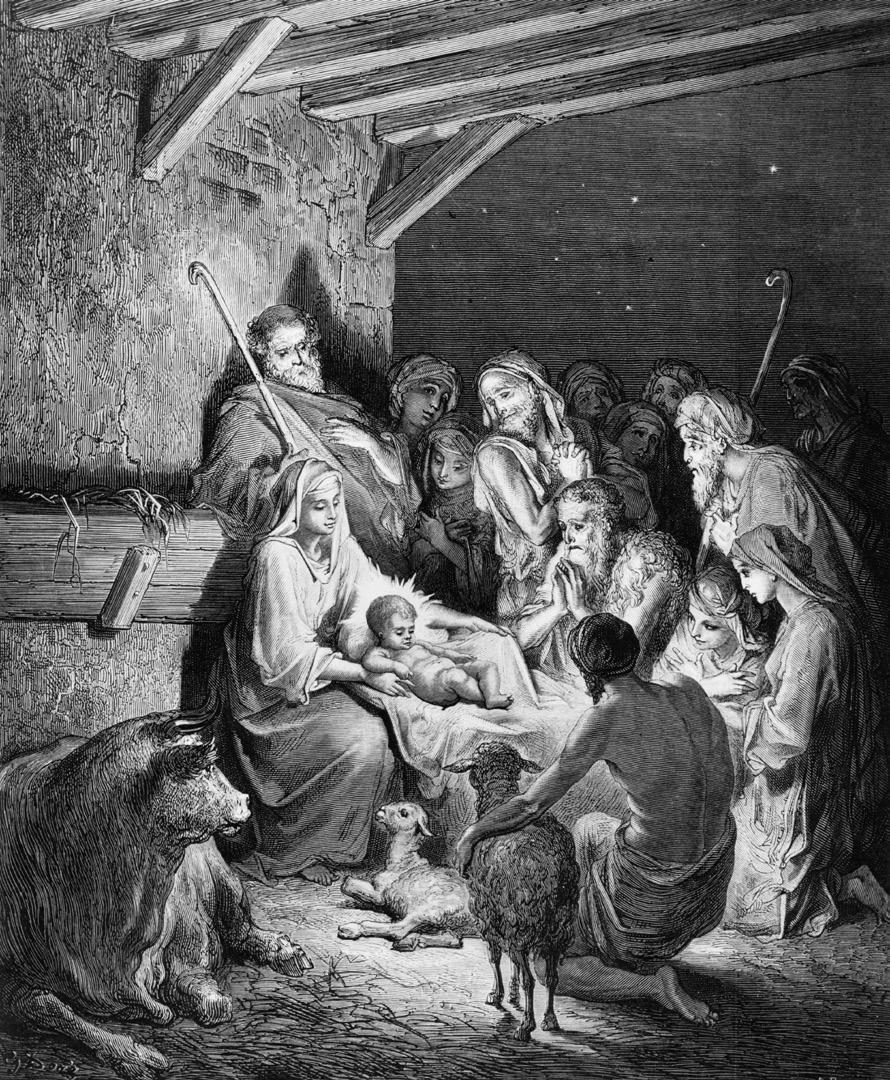

Der große Dichter Eduard Mörike war von seiner Familie dazu bestimmt, lutherischer Pfarrer zu werden, aber mit dem Herzen war er nie wirklich dabei. So schrieb er 1828 an den Studienfreund Ludwig Bauer: »Ich kann und kann eben nicht predigen und wenn Du mich auf die Folter spannst.« Keine seiner Predigten blieb erhalten, und er dankte früh ab, gelegentlich aber schrieb er vorzügliche geistliche Gedichte. Auf ein altes Bild ist die ekphrastische Vorstellung (»Ekphrasis« ist die literarische Beschreibung eines Kunstwerks) eines unbekannten Gemäldes – oder existiert dieses nur in der Fantasie des Dichters? Der Dichter sieht etwas, das in einem Gemälde der Jungfrau mit dem Kinde in einer wunderschönen Sommerlandschaft buchstäblich nicht vorhanden sein kann, und behauptet dennoch, dass es da ist: der Baum für das Kreuz, der bereits »grünt« und mit der Zeit zu seiner vorbestimmten Zukunft reift. Die oberen und unteren Stimmen im Klavier spiegeln sich über weite Strecken des Liedes in entgegengesetzter Bewegung und reflektieren möglicherweise die Polaritäten von Leben und Tod, Geist und Fleisch, Gegenwart und Zukunft in den Worten. Im Nachspiel hören wir einen motivischen Stotterer, indem der erste Takt des Liedes drei Mal wiederholt wird, bevor der »Todesschlag« laut auf einen schwachen Schlag trifft, gefolgt von weichem, erlösenden Strahlen. Dies ist Wolfs eigene vortreffliche Weiterführung von Mörikes Gedicht.

Auf eine Christblume I & II gehören zu Mörikes Dinggedichten, bei denen die intensive Betrachtung eines Objekts Universen und Visionen im Kopf hervorruft. Die Christblume ist der »Helleborus niger«, ein Mitglied der Familie der Hahnenfußgewächse. Botanisch gesehen ist sie nicht »lilienverwandt«, obwohl Mörike sie mit der Jungfrau Maria in Verbindung bringt, deren Emblem die Lilie ist. Der Volksaberglaube sagte, dass die Nieswurz in der Nacht der Geburt Christi blühte. Als eine der wenigen Blumen, die im Winter blühen, wurde sie traditionell auf Gräbern gepflanzt und für Trauerkränze verwendet. Der Sänger ist hier voller Staunen, wenn er die Blume auf einem Friedhof findet; als Lebewesen inmitten der Toten wird sie sakralisiert, ihre purpurroten Tupfen symbolisieren die Wunden Christi. Im ersten seiner miteinander verbundenen Gedichte platziert Mörike die Nieswurz auf einem unbekannten Grab, das möglicherweise das eines Jünglings oder eines jungen Mädchens sein könnte, die Wörter »Jüngling« und »Jungfrau« implizieren zudem »lilienverwandte« Keuschheit. Dem winterlichen Tod steht hier eine frisch blühende, lebendige Gewissheit des ewi -

gen Lebens gegenüber. Indem Mörike den Geist des Sommerschmetterlings (ein antikes dichterisches Symbol der Seele) zur Winterblume bringt, die dieser in Auf eine Christblume II eigentlich niemals umkreisen wird, macht Mörike die Zeit zu etwas Ewigem, wie es nur Dichter tun können. Für solch eine dichterische Tiefe komponierte Wolf einige seiner tiefgründigsten musikalischen Momente. In Auf eine Christblume I deutet er an, dass sowohl D-Dur als auch Fis-Dur zur Tonika gehören, ohne das Ganze aufzulösen, analog zu Mörikes Polaritäten, die sich ebenfalls nicht aufheben, sondern vielmehr nebeneinander existieren: Elfen und Christentum, Tod und Leben. Es gibt viele schöne Momente in diesem Lied, herausragend aber ist die Passage, in der der Sänger die Quelle der Blume bei der Kapelle am kristallinen Teich findet: mit einem »Duett« zwischen Singstimme und Basslinie des Klaviers, während die rechte Hand eine Glocke läutet. Das gleiche Motiv kehrt am Ende wieder, variiert und elfenhaft. Im zweiten Lied wird eine flatternde Figur beständig wiederholt und erst dann vervollständigt, wenn das Dahinsterben im hohen Register endet.

Die ihr schwebet wurde sowohl von Johannes Brahms als auch von Hugo Wolf vertont; die Antipathie des letzteren gegen den ersteren war solcher Art, wie sie aus einer Bewunderung entstehen musste, die in Verbitterung umgeschlagen ist. In Wolfs Darstellung der heiligen mütterlichen Fürsorge muss die Jungfrau ihre Bitten an die Palmen und den Engel über ihnen wiederholen, weil die Winde und raschelnden Geräusche bis zum Ende ungehindert andauern. Wir hören Wolfs beliebte »Terzketten«Modulationen, sowohl aufsteigend als auch absteigend, die häufig in diesem Lied in zwei Hälften aufgeteilt sind, wobei die zweite eine Variation der ersten ist. Erst am Ende, wenn der Sturm abklingt und die Bewegung aufhört, erhört die Natur das Flehen der Jungfrau.

Der Schweizer Schriftsteller Gottfried Keller, berühmt für seinen halb-autobiografischen Roman Der grüne Heinrich , schrieb auch Gedichte, darunter Wie glänzt der helle Mond . Eine ältere Frau aus der Arbeiterschicht, weit entfernt von vergangener Jugend und Schönheit, blickt auf den Mond und beschwört eine Vision des Himmels herauf, in der sie staunend auf ihre erneut weißen Hände blickt. Die »himmlische« Musik besteht hier aus reinen Dreiklängen in ungewöhnlichen Abfolgen. Eine poetisch denkende Figur an der Schwelle des Todes wünscht sich, andere einfache Arbeiter im Paradies zu sehen: St. Peter, der am Tor hockt und alte Schuhe ausbessert – wozu Wolf eine schusternde Reminiszenz an Wagners Meistersinger von Nürnberg mit ihrem Schuster-Dichter Hans Sachs komponiert.

In Die du Gott gebarst, du Reine bittet ein Sünder die Jungfrau aus tiefstem Herzen um Errettung von Qualen und Schrecken. Über einer langsamen, feierlichen Folge von Akkorden in der linken Hand (wir bemerken die traditionelle Symbolik der modal absteigenden Quarte für Trauer in der Musik, die in den ersten vier Takten, in der Mitte des Liedes und nochmals am Ende erklingt) wird der Part der rechten Hand mit Halbtönen oder seufzenden Figuren angereichert, die die Musik mit chromatischer Intensität erfüllen. Welch sparsame Mittel für ein derart großartiges Lied!

Schlafendes Jesuskind ist ein weiteres von Mörikes ekphrastischen Gedichten, seinen Gedichten über Gemälde: In einem Buch über Renaissance-Maler fand Mörike einen Stich nach einem Gemälde von Francesco Albani (1578–1660), der das schlafende Jesuskind auf dem Holz des Kreuzes porträtierte, mit den Instrumentarien der Passion im Vordergrund. Das Kind, das auf dem Kreuz schläft, nimmt den gesamten Vordergrund ein und versperrt die Sicht auf den mittleren Teil. Wir erhaschen einen Blick auf eine Landschaft im Hintergrund, aber die bildliche Prophezeiung dominiert. Es ist kein Wunder, dass Mörike, der gewöhnlich verschiedene Zeiten miteinander vermischte, zu diesem Gedicht mit seiner eindringlichen Verschmelzung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft angeregt wurde. Wolf setzt diese Worte in eine Musik, die auf dem Notenblatt »antik« aussieht und die postwagnerianische harmonische Intensität mit choralhafter Stimmführung, Hinweisen auf modale Harmonie und einer nach innen gerichteten, nachdenklichen Atmosphäre kombiniert.

Häufig setzt Wolf parallel verlaufende Terzen für die Musik des Christuskindes ein. Im Lied Ach, des Knaben Augen , in dem jemand anbetend in die Augen des Kindes schaut und fortan für den Dienst an Gott gewonnen ist, werden sie jedoch nur dezent verwendet. Wenn der Sänger uns erzählt, dass Christus sein Spiegelbild sehen würde, wenn er ihm in die Augen schaut, führt Wolf die Musik ins reiche, warme und nur eine Terz entfernte a-Moll. Wir hören die Vertiefung, die Innerlichkeit herzlicher Emotionen in der bewegten Begleitung.

Auch in Führ’ mich, Kind, nach Bethlehem hören wir die wohlklingenden Ströme von parallel geführten Terzen, die mit dem Christuskind verbunden sind, wenn der Sänger Christus bittet, ihn nach Bethlehem und zu Gott zu führen. Die skalaren Figuren, die zwischen der linken und der rechten Hand aufgeteilt sind, stehen in einem Ruf-Antwort-Verhältnis zueinander, als würde das Kind den Sänger schon zum göttlichen Ziel führen.

Wunden trägst du, mein Geliebter ist einer der beiden Passionsdialoge zwischen einem namenlosen Sünder-Sänger und Christus am Kreuz; Wolf komponiert seufzende Figuren, die während der Musik des Sünders mit Chromatik erfüllt sind, und pulsierende, himmlische Dreier-Akkorde für die liebevollen Antworten Christi. »Trüg’ ich sie statt deiner, ich« spricht der Sänger zu seinem leidenden Herrn am Anfang und am Ende, sein Mitgefühl bestimmt dieses lange, beredte Werk.

Im zweiten Dialog-Passionslied Herr, was trägt der Boden hier steigen die Fragen des Sünders zu Christus hinab, ähnlich einem verkürzten Kreuzweg. Es sind kurze, gequälte Abfolgen ohne Aussicht auf Auflösung, jede ein musikalischer Schmerzensstich, während die Antworten Christi meist reine Dreierakkorde von sattem, vollem Klang sind. Aber die beiden scheinbaren Dichotomien von Spannung/Komplexität/ kein Ruheort auf der einen Seite und vollkommener Süße andererseits sind tatsächlich sehr eng miteinander verbunden: Die Christus-Musik beantwortet die vorangegangene Qual mit mystischer Gewissheit. Erst im letzten Takt des Liedes hören wir die verheißene Tonika. Wenn Christus singt »Die von Dornen sind für mich, die von Blumen reich ich dir«, gibt es eine trügerische Bewegung bei seinem letzten Wort zu einer dunklen, reichen Klangfülle (die untere Mediante von E-Dur), bevor uns das Klavier leise die picardische Terz (d. i. die große Dur-Terz im TonikaSchlussakkord eines musikalischen Abschnitts) über der versprochenen E-Dur-Tonart bringt – und damit alle Helligkeit und Wärme von Dur.

Mörikes Gebet war angesichts der zahlreichen Andachtslieder mit über 130 Vertonungen bei Komponisten des 19. Jahrhunderts außergewöhnlich beliebt. Es ist eine in Versform gebrachte Auseinandersetzung mit der lutherischen Doktrin, die mit Zustimmung beginnt, aber mit einer nicht hinnehmenden Durchsetzung des menschlichen Willens endet: Der Sprecher nimmt in der zweiten Strophe direkt wieder zurück, was er in der ersten Strophe zu Gott gesagt hat, und bittet weder um extreme Freude noch um Leid, sondern um »holdes Bescheiden«. Wolf kleidet die erste Strophe – das orthodoxe Gebet – in Musik, die an religiöse Konvention erinnert, und bewegt sich auf dem feinen Grat zwischen aufrichtiger Frömmigkeit und der Süßlichkeit, zu der andachtsvolle Musik neigte. Doch dem heiligen OrgelChoral-Präludium in der Klaviereinleitung und der blockartigen, mit barocken Vorhalten ausgeschmückten akkordischen Handschrift folgt in der zweiten Strophe

tänzerisch anmutende Eleganz à la Chopin, während die Hauptfigur sich vom Dogma befreit. Das exquisite Nachspiel endet mit einer »Amen«-Kadenz, die die Musik selbst zur Religion macht.

Für das Bußlied Nun bin ich dein griff Wolf wieder auf erneut auf die unruhige und schlingernde Palette chromatischer Harmonien zurück, die er von Kindesbeinen an von Wagner gelernt hatte. Hier vermischt er die »tragische Tonart« d-Moll – unauslöschlich verbunden mit der Unermesslichkeit des Todes seit Mozarts Requiem – mit dessen pastoraler Paralleltonart F-Dur. In reichen Oktav-Akkorden, die eine majestätisch große Spannweite abdecken, verschieben und verändern sich die Harmonien unablässig. Oft beginnen Passagen im süßen F-Dur, nach dem sich die Hauptperson sehnt, tatsächlich erreichen wir diesen »sicheren Hafen« aber erst ganz am Ende des Liedes.

Vincenz Zusner (1803–1874) war ein österreichischer, inzwischen nicht ganz zu Unrecht vergessener Dichter, der dem österreichischen Konservatorium jedes Jahr ein Preisgeld für die beste Vertonung seiner schwachen Verse überließ. Alexander von Zemlinsky und Franz Schreker waren unter den Gewinnern, nicht jedoch Wolf, den nach Abendglöcklein kein finanzieller Anreiz mehr zu Zusner zurücklocken konnte. Zusner kontrastiert die Ruhe des Tals mit dem Läuten der Kirchenglocken und der Melancholie des Dichters (ein Klischeethema in der Dichtung), aber der jugendliche Wolf gestaltete am Anfang zauberhafte pianistische und am Ende wehmütigere Glocken, in Vorausahnung, dass sie zum Tode des Dichters läuten werden.

Goethe (kein strenggläubiger Christ – er erfreute sich an dem Spitznamen »der große Heide«) schuf mit seinem Epiphanias eine herrliche Version von der Legende der Heiligen Drei Könige. Da ist der erste König, weißhäutig und gutaussehend, aber ohne Erfolg bei den Damen; der zweite König ist »braunhäutig«, groß und kennt sich mit Frauen und Gesang aus; und der dritte ist »schwarzhäutig« und klein, aber fröhlich (wir hören exotisch bimmelnde Glöckchen und Heiterkeit in der hohen Lage im Klavier, während er singt). Sie bringen ihre traditionellen Geschenke dar. Als sie jedoch feststellen, dass »hier« keine Esel und Ochsen, sondern nur gutaussehende Männer und liebliche Frauen zu finden sind, ziehen sie weiter. Wolf schrieb diese herrliche Vertonung als Geburtstagsgeschenk für Melanie Köchert, ihre drei Töchter Ilse, Hilde und Irmina führten sie in Kostüm am Dreikönigstag auf. Hier zeigt sich Wolfs Freude an marschmusikalischen Konventionen einschließlich der Tradition der »Türkischen Märsche« aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das ganze Festspiel endet (zu früh) mit einem seiner typischen »dahinsterbenden« Schlüsse.

Weitere Kirchenglocken läuten in Zum neuen Jahr , das Mörike als Kontrafaktur zu einer Melodie aus Antonio Salieris Oper Axur, re d’Ormus von 1788 schrieb; das »Wie

dort auf den Auen« der Oper wird zu Mörikes »Wie heimlicher Weise«. Wir hören Ströme glockenartiger, kindlicher, paralleler Terzen in gegensätzlicher Bewegung, Himmel und Erde spiegeln sich glücklich am Neujahrstag. Im Mittelteil, der voller Verehrung an Gott, den Schöpfer von Mond und Sonne, gerichtet ist, fällt das Glockengeläut in ein warmes tieferes Register, mit Wolfs bevorzugtem synkopiertem Rhythmus-Muster und offenen Quinten in der linken Hand.

(Übersetzung: Internationale Hugo-Wolf-Akademie)

DER FREUND

Wer auf den Wogen schliefe, Ein sanft gewiegtes Kind, Kennt nicht des Lebens Tiefe, Vor süßem Träumen blind.

Doch wen die Stürme fassen

Zu wildem Tanz und Fest, Wen hoch auf dunklen Straßen

Die falsche Welt verlässt:

Der lernt sich wacker rühren, Durch Nacht und Klippen hin –Lernt der das Steuer führen

Mit sichrem, ernstem Sinn.

Der ist von echtem Kerne, Erprobt zu Lust und Pein, Der glaubt an Gott und Sterne, Der soll mein Schiffmann sein!

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857)

NUN WANDRE, MARIA

Nun wandre, Maria, nun wandre nur fort.

Schon krähen die Hähne, und nah ist der Ort.

Nun wandre, Geliebte, du Kleinod mein, Und balde wir werden in Bethlehem sein. Dann ruhest du fein und schlummerst dort.

Schon krähen die Hähne und nah ist der Ort.

Wohl seh ich, Herrin, die Kraft dir schwinden;

Kann deine Schmerzen, ach, kaum verwinden.

Getrost! Wohl finden wir Herberg dort. Schon krähen die Hähne und nah ist der Ort.

Wär erst bestanden dein Stündlein, Marie,

Die gute Botschaft, gut lohnt ich sie. Das Eselein hie gäb ich drum fort!

Schon krähen die Hähne und nah ist der Ort.

Paul Heyse (1830–1914) nach Francisco de Ocaña (16. Jh.)

AUF EIN ALTES BILD

In grüner Landschaft Sommerflor, Bei kühlem Wasser, Schilf, und Rohr, Schau, wie das Knäblein sündelos

Frei spielet auf der Jungfrau Schoß! Und dort im Walde wonnesam, Ach, grünet schon des Kreuzes Stamm!

Eduard Mörike (1804–1875)

AUF EINE CHRISTBLUME II

Im Winterboden schläft ein Blumenkeim, Der Schmetterling, der einst um Busch und Hügel

In Frühlingsnächten wiegt den samtnen Flügel; Nie soll er kosten deinen Honigseim.

Wer aber weiß, ob nicht sein zarter Geist, Wenn jede Zier des Sommers hingesunken,

Dereinst, von deinem leisen Dufte trunken, Mir unsichtbar, dich Blühende umkreist?

Eduard Mörike

DIE IHR SCHWEBET

Die ihr schwebet

Um diese Palmen

In Nacht und Wind,

Ihr heilgen Engel,

Stillet die Wipfel!

Es schlummert mein Kind.

Ihr Palmen von Bethlehem

Im Windesbrausen, Wie mögt ihr heute

So zornig sausen!

O rauscht nicht also!

Schweiget, neiget

Euch leis und lind;

Stillet die Wipfel!

Es schlummert mein Kind.

Der Himmelsknabe

Duldet Beschwerde, Ach, wie so müd er ward

Vom Leid der Erde.

Ach nun im Schlaf ihm

Leise gesänftigt

Die Qual zerrinnt, Stillet die Wipfel!

Es schlummert mein Kind.

Grimmige Kälte

Sauset hernieder, Womit nur deck ich

Des Kindleins Glieder!

O all ihr Engel, Die ihr geflügelt

Wandelt im Wind, Stillet die Wipfel! Es schlummert mein Kind.

Emanuel von Geibel (1815–1884) nach Lope Felix de Vega Carpio (1562–1635)

AUF EINE CHRISTBLUME I

Tochter des Walds, du Lilienverwandte, So lang von mir gesuchte, unbekannte, Im fremden Kirchhof, öd’ und winterlich, Zum ersten Mal, o Schöne, find’ ich dich!

Von welcher Hand gepflegt du hier erblühtest, Ich weiß es nicht, noch wessen Grab du hütest;

Ist es ein Jüngling, so geschah ihm Heil, Ist’s eine Jungfrau, lieblich fiel ihr Teil.

Im nächt’gen Hain, von Schneelicht überbreitet, Wo fromm das Reh an dir vorüber weidet,

Bei der Kapelle, am kristall’nen Teich, Dort sucht’ ich deiner Heimat Zauberreich.

Schön bist du, Kind des Mondes, nicht der Sonne, Dir wäre tödlich andrer Blumen Wonne, Dicht nährt, den keuschen Leib voll Reif und Duft, Himmlischer Kälte balsamsüße Luft.

In deines Busens goldner Fülle gründet Ein Wohlgeruch, der sich nur kaum verkündet;

So duftete, berührt von Engelshand, Der benedeiten Mutter Brautgewand.

Dich würden, mahnend an das heil’ge Leiden, Fünf Purpurtropfen schön und einzig kleiden:

Doch kindlich zierst du, um die Weihnachtszeit, Lichtgrün mit einem Hauch dein weißes Kleid.

Der Elfe, der in mitternächt’ger Stunde Zum Tanze geht im lichterhellen Grunde, Vor deiner mystischen Glorie steht er scheu

Neugierig still von fern und huscht vorbei.

Eduard MörikeWIE GLÄNZT DER HELLE MOND

Wie glänzt der helle Mond so kalt und fern,

Doch ferner schimmert meiner Schönheit Stern!

Wohl rauschet weit von mir des Meeres Strand, Doch weiterhin liegt meiner Jugend Land!

Ohn Rad und Deichsel gibt’s ein Wägelein, Drin fahr ich bald zum Paradies hinein.

Dort sitzt die Mutter Gottes auf dem Thron, Auf ihren Knien schläft ihr selger Sohn.

Dort sitzt Gott Vater, der den Heilgen Geist Aus seiner Hand mit Himmelskörnern speist.

In einem Silberschleier sitz ich dann Und schaue meine weißen Finger an.

Sankt Petrus aber gönnt sich keine Ruh, Hockt vor der Tür und flickt die alten Schuh.

Gottfried Keller (1819–1890)

DIE DU GOTT GEBARST, DU REINE

Die du Gott gebarst, du Reine, Und alleine Uns gelöst aus unsern Ketten, Mach mich fröhlich, der ich weine, Denn nur deine Huld und Gnade mag uns retten.

Herrin, ganz zu dir mich wende, Dass sich ende Diese Qual und dieses Grauen, Dass der Tod mich furchtlos fände, Und nicht blende Mich das Licht der Himmelsauen.

Weil du unbefleckt geboren, Auserkoren

Zu des ew’gen Ruhmes Stätten

Wie mich Leiden auch umfloren, Unverloren

Bin ich doch, willst du mich retten.

Paul Heyse nach Nicolas Nuñez (15. Jh.)

SCHLAFENDES JESUSKIND

Sohn der Jungfrau, Himmelskind! am Boden

Auf dem Holz der Schmerzen eingeschlafen, Das der fromme Meister, sinnvoll spielend, Deinen leichten Träumen unterlegte; Blume du, noch in der Knospe dämmernd

Eingehüllt die Herrlichkeit des Vaters! O wer sehen könnte, welche Bilder Hinter dieser Stirne, diesen schwarzen

Wimpern sich in sanftem Wechsel malen!

Eduard MörikeACH, DES KNABEN AUGEN

Ach, des Knaben Augen sind

Mir so schön und klar erschienen, Und ein Etwas strahlt aus ihnen, Das mein ganzes Herz gewinnt.

Blickt’ er doch mit diesen süßen

Augen nach den meinen hin!

Säh’ er dann sein Bild darin,

Würd’ er wohl mich liebend grüßen. Und so geb’ ich ganz mich hin, Seinen Augen nur zu dienen, Denn ein Etwas strahlt aus ihnen, Das mein ganzes Herz gewinnt.

Paul Heyse nach Juan López de Úbeda (16. Jh.)

FÜHR’ MICH, KIND, NACH BETHLEHEM

Führ’ mich, Kind nach Bethlehem!

Dich, mein Gott, dich will ich sehn.

Wem geläng’ es, wem, Ohne dich zu dir zu gehn!

Rüttle mich, dass ich erwache, Rufe mich, so will ich schreiten; Gib die Hand mir, mich zu leiten, Dass ich auf den Weg mich mache.

Dass ich schaue Bethlehem, Dorten meinen Gott zu sehn.

Wem geläng’ es, wem, Ohne dich zu dir zu gehn!

Von der Sünde schwerem Kranken

Bin ich träg und dumpf beklommen. Willst du nicht zu Hülfe kommen, Muss ich straucheln, muss ich schwanken.

Leite mich nach Bethlehem, Dich, mein Gott, dich will ich sehn. Wem geläng’ es, wem, Ohne dich zu dir zu gehn!

Paul Heyse nach Anonymus

WUNDEN TRÄGST DU, MEIN GELIEBTER

Wunden trägst du mein Geliebter, Und sie schmerzen dich;

Trüg’ ich sie statt deiner, ich!

Herr, wer wagt’ es so zu färben Deine Stirn mit Blut und Schweiß?

»Diese Male sind der Preis, Dich, o Seele, zu erwerben. An den Wunden muss ich sterben, Weil ich dich geliebt so heiß.«

Könnt’ ich, Herr, für dich sie tragen, Da es Todeswunden sind.

»Wenn dies Leid dich rührt, mein Kind, Magst du Lebenswunden sagen: Ihrer keine ward geschlagen, Draus für dich nicht Leben rinnt.«

Ach, wie mir in Herz und Sinnen Deine Qual so wehe tut!

»Härtres noch mit treuem Mut

Trüg’ ich froh, dich zu gewinnen; Denn nur der weiß recht zu minnen, Der da stirbt vor Liebesglut.«

Wunden trägst du mein Geliebter, Und sie schmerzen dich; Trüg’ ich sie statt deiner, ich!

Emanuel von Geibel nach José de Valdivielso (1560–1638)

HERR, WAS TRÄGT DER BODEN HIER Herr, was trägt der Boden hier, Den du tränkst so bitterlich?

»Dornen, liebes Herz, für mich, Und für dich der Blumen Zier.«

Ach, wo solche Bäche rinnen, Wird ein Garten da gedeihn?

»Ja, und wisse! Kränzelein, Gar verschiedne, flicht man drinnen.«

O mein Herr, zu wessen Zier Windet man die Kränze? sprich!

»Die von Dornen sind für mich, Die von Blumen reich ich dir.«

Paul Heyse nach Anonymus

GEBET

Herr, schicke was du willlst, Ein Liebes oder Leides; Ich bin vergnügt, dass beides Aus Deinen Händen quillt.

Wollest mit Freuden Und wollest mit Leiden Mich nicht überschütten! Doch in der Mitten, Liegt holdes Bescheiden.

Eduard MörikeNUN BIN ICH DEIN

Nun bin ich dein, Du aller Blumen Blume, Und sing’ allein Allstund zu deinem Ruhme; Will eifrig sein, Mich dir zu weih’n Und deinem Duldertume.

Frau, auserlesen, Zu dir steht all mein Hoffen, Mein innerst Wesen Ist allezeit dir offen. Komm, mich zu lösen Vom Fluch des Bösen, Der mich so hart betroffen!

Du Stern der See, Du Port der Wonnen, Von der im Weh

Die Wunden Heil gewonnen, Eh’ ich vergeh’, Blick’ aus der Höh, Du Königin der Sonnen!

Nie kann versiegen

Die Fülle deiner Gnaden; Du hilfst zum Siegen Dem, der mit Schmach beladen. An dich sich schmiegen, Zu deinen Füßen liegen

Heilt allen Harm und Schaden.

Ich leide schwer

Und wohlverdiente Strafen. Mir bangt so sehr,

Bald Todesschlaf zu schlafen. Tritt du einher, Und durch das Meer O führe mich zum Hafen!

Paul Heyse nach Juan Ruiz (ca. 1283 – ca. 1350)

ABENDGLÖCKLEIN

Des Glöckchens Schall durchtönt das Tal, Mir Ruhe zu verkünden; Nur ich allein mit meiner Pein Vermag sie nicht zu finden.

Wann läutest du denn mir zur Ruh’

Von deinem Kirchlein droben?

Sei ruhig, Herz! Ein jeder Schmerz Hört einmal auf zu toben.

Einst wird dich schon des Glöckchens Ton Mit deiner Qual versöhnen. Und schweigt der Klang auch noch so lang, Er muss doch endlich tönen!

Vincenz Zusner (1803–1874)

EPIPHANIAS

Die heiligen drei König’ mit ihrem Stern, Sie essen, sie trinken, und bezahlen nicht gern; Sie essen gern, sie trinken gern, Sie essen, trinken und bezahlen nicht gern.

Die heiligen drei König’ sind kommen allhier, Es sind ihrer drei und sind nicht ihrer vier:

Und wenn zu dreien der vierte wär, So wär ein heilger Drei König mehr.

Ich erster bin der weiß’ und auch der schön’, Bei Tage solltet ihr erst mich sehn! Doch ach, mit allen Spezerein Werd ich sein Tag kein Mädchen mir erfrein.

Ich aber bin der braun’ und bin der lang’, Bekannt bei Weibern wohl und bei Gesang.

Ich bringe Gold statt Spezerein, Da werd ich überall willkommen sein.

Ich endlich bin der schwarz’ und bin der klein’, Und mag auch wohl einmal recht lustig sein.

Ich esse gern, ich trinke gern, Ich esse, trinke und bedanke mich gern.

Die heiligen drei König’ sind wohlgesinnt, Sie suchen die Mutter und das Kind; Der Joseph fromm sitzt auch dabei, Der Ochs und Esel liegen auf der Streu.

Wir bringen Myrrhen, wir bringen Gold, Dem Weihrauch sind die Damen hold; Und haben wir Wein von gutem Gewächs,

So trinken wir drei so gut als ihrer sechs. Da wir nun hier schöne Herrn und Fraun, Aber keine Ochsen und Esel schaun, So sind wir nicht am rechten Ort Und ziehen unseres Wegen weiter fort.

Johann Wolfgang von Goethe

(1749–1832)ZUM NEUEN JAHR

Wie heimlicher Weise

Ein Engelein leise

Mit rosigen Füßen

Die Erde betritt, So nahte der Morgen. Jauchzt ihm, ihr Frommen, Ein heilig Willkommen, Ein heilig Willkommen! Herz, jauchze du mit!

In Ihm sei’s begonnen, Der Monde und Sonnen

An blauen Gezelten

Des Himmels bewegt. Du, Vater, du rate! Lenke du und wende! Herr, dir in die Hände

Sei Anfang und Ende, Sei alles gelegt!

Eduard Mörike

Carolina Ullrich wurde in Chile geboren und studierte Musikwissenschaften und Gesang an der Universidad Católica in Santiago de Chile sowie Gesang an der Hochschule für Musik und Theater München.

Sie ist Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe, darunter der ARD-Musikwettbewerb, der Bundeswettbewerb Gesang in Berlin, der Internationale Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau, »Das Lied« in Berlin sowie »Young Concert Artists« in New York. Nach einem Engagement am Teatro Municipal in Santiago de Chile führten sie Gastengagements u. a. an die Bayerische Staatsoper München, das Staatstheater Hannover, die Volksoper Wien, an das Théâtre du Capitole Toulouse, in die Staatsoperette Dresden, in die Berliner Philharmonie und in die Elbphilharmonie. Von 2010 bis 2018 war sie Ensemblemitglied an der Semperoper Dresden. Auf der Opernbühne und dem Konzertpodium sang sie unter Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Christian Thielemann, Frédéric Chaslin, Maurizio Benini, Bertrand de Billy, Fabio Biondi, Giampaolo Bisanti, Jonathan Darlington, Asher Fisch, Omer Meir Wellber, Pier Giorgio Morandi, Helmuth Rilling, Enoch zu Guttenberg und Jonathan Nott.

Intensiv widmet sich Carolina Ullrich auch dem Liedgesang. Mehrfach war sie bei der Schubertiade zu Gast sowie mit Liederabenden im Rahmen der Reihe »Convergences« der Opéra Bastille Paris. 2015 sang sie das Italienische Liederbuch bei der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie in Stuttgart. Ihr facettenreiches Liedrepertoire dokumentieren mehrere CD-Einspielungen. In der aktuellen Saison führen sie Konzerte u. a. in die Kölner Philharmonie (Mozart, Christoph Poppen), in die Philharmonie am Gasteig München (J. S. Bachs MatthäusPassion unter Jos van Immerseel) und mit Haydns Jahreszeiten zu den Dresdner Musikfestspielen.

Von der New York Times gefeiert als »Liedbegleiter der Superlative« hat sich der brasilianische Pianist Marcelo Amaral als gefragter Klavierpartner von Sängern und Instru-mentalisten international etabliert.

Seit dem Gewinn des Pianistenpreises beim Internationalen Robert-Schumann-Liedwettbewerb 2009 arbeitete er mit zahlreichen renommierten Künstlern zusammen wie zum Beispiel Janina Baechle, Olaf Bär, Juliane Banse, Daniel Behle, John Chest, Layla Claire, Ronan Collett, Sarah Connolly, Roxana Constantinescu, Melanie Diener, Veronika Eberle, Manuel Fischer-Dieskau, Soile Isokoski, Michaela Kaune, Jochen Kupfer, Sophie Marilley, Íride Martínez, Nils Mönkemeyer, Christoph Pohl, Christoph Prégardien, Daniel Röhn, Edicson Ruiz, Tobias Scharfenberger, Birgid Steinberger, Roman Trekel, Carolina Ullrich, Michael Volle, Matthias Winckhler und dem Alfama Quartet.

Mit großem Erfolg debütierte Marcelo Amaral in den vergangenen Jahren in der Wigmore Hall in London, im Musée d’Orsay in Paris sowie bei der Schubertiade in Schwarzenberg.

Marcelo Amaral war zu Gast bei zahlreichen Festivals wie dem Montpellier Festival, der Mozarteum Sommerakademie, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Europäischen Musikfest, dem International Art Song Festival, dem Ravinia Festival, dem Tuscan Sun Festival, dem Festival de Marvão und dem Oxford Lieder Festival.

Rundfunk- und Fernsehaufnahmen unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, Deutschlandfunk Kultur, WDR/ARTE, Radio France und BBC runden seine künstlerische Tätigkeit ab.

Seit 2014 hat Marcelo Amaral eine Professur für Liedgestaltung an der Hochschule für Musik Nürnberg inne und ist seit 2010 Mitglied im Künstlerischen Beirat der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie.

Nach seinem Studium am Cleveland Institute of Music und der Indiana University vervollständigte er seine Studien durch die Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern wie Elly Ameling, Dietrich Fischer-Dieskau, Rudolf Jansen, Malcolm Martineau, Olga

Radosavljevich, András Schiff, Peter Schreier und Roger Vignoles. Zudem studierte er Liedgestaltung bei Helmut Deutsch an der Hochschule für Musik und Theater München.

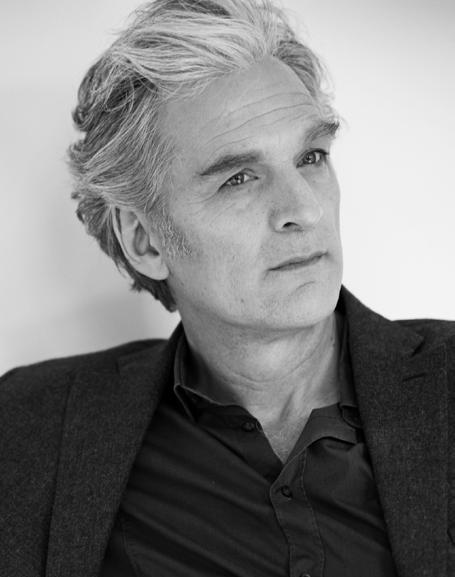

Walter Sittler, als Deutschamerikaner in Chicago geboren, besuchte von 1978 bis 1981 die Otto Falckenberg Schule an den Kammerspielen München. Von 1981 bis 1988 war er am Nationaltheater in Mannheim engagiert und anschließend bis 1995 am Staatstheater Stuttgart. Die Karriere als Schauspieler im TV sowie in einigen Kinofilmen begann 1995. Die Produktion Nikola bei RTL erhielt u. a. den Grimme Preis, und Walter Sittler den deutschen Fernsehpreis als bester Schauspieler in einer Comedy. Die Serien Girl Friends , Nikola sowie die Reihen Ein Fall für den Fuchs und Der Kommissar und das Meer haben ihn, neben vielen anderen Filmen, einem breiten Publikum bekannt gemacht. Daneben hat Walter Sittler nie die Bühne aufgegeben und gastiert seit Jahren mit diversen Theaterproduktionen und Lesungen in vielen Städten Deutschlands.

Herausgeber Internationale Hugo -Wolf - Akademie für Gesang, Dichtung, Liedkunst e.V. Stuttgart, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Deutschland, Telefon +49(0)711-22 11 77, Fax +49(0)711. 22 79 989, info@ihwa.de, www.ihwa.de

Vorstand Prof. Dr. Hansjörg Bäzner (Vorsitzender), Hans Georg Koch (Stv. Vorsitzender), Albrecht Merz (Schatzmeister), Walter Kübler (Schriftführer), Dr. Fabian Mayer (Vertreter der Landeshauptstadt Stuttgart), MDgt Dr. Claudia Rose (Vertreterin des Landes Baden-Württemberg), Cornelius Hauptmann, Patrick Strub

Künstlerischer Beirat Prof. Marcelo Amaral, Oswald Beaujean, Thomas Hampson, Prof. Christiane Iven, Dr. Regula Rapp

Intendanz Dr. Cornelia Weidner

Redaktion und Satz Monika Treutwein

Textnachweis Der Text von Susan Youens ist ein Originalbeitrag für dieses Heft.

Deutsche Übersetzung: Internationale HugoWolf-Akademie

Bildnachweis akg-images (S. 11, 12, 15); Nancy Horowitz (Marcelo Amaral), Bror Ivefeldt (Walter Sittler), privat.

Änderungen des Programms und der Mitwirkenden vorbehalten.

Haben Sie ein Lieblingslied von Hugo Wolf? Als Liedpate können Sie die Aufführung dieses Liedes im Rahmen unserer Reihe »Der ganze Hugo Wolf« unmittelbar unterstützen. Außerdem tragen Sie mit diesem ganz persönlichen Beitrag zum Gelingen unseres ambitionierten Unterfangens bei, in den nächsten Jahren nahezu das komplette Liedschaffen von Hugo Wolf in Stuttgart zur Aufführung zu bringen.

Für einen Beitrag von nur 25 Euro können Sie sich aus den knapp 300 Liedern, die Hugo Wolf in seinem relativ kurzen Leben komponiert hat, ihr Lieblingslied aussuchen. Wenn gewünscht, wird der Name des Liedpaten im Programmheft des Konzerts veröffentlicht, selbstverständlich kann die Patin/der Pate aber auch ungenannt bleiben. Liedpatenschaften können natürlich auch verschenkt werden. Wer hat schon jemals ein Lied von Hugo Wolf geschenkt bekommen?

Alle Paten erhalten als Dank ein von den Künstlern, die das Lied im Rahmen unserer Reihe aufführen, signiertes Notenblatt und ein Programmheft zum Konzert. Und wer für »sein« Lied mehr geben möchte, kann dies natürlich auch gerne tun. Bei Patenschaften ab 50 Euro erhalten Sie zwei Freikarten für das Konzert, bei dem Ihr Lied erklingt, oder für ein Galeriekonzert Ihrer Wahl.

Da ständig neue Liedpaten hinzukommen, finden Sie auf unserer Webseite unter www.ihwa.de eine fortlaufend aktualisierte Liste der verfügbaren Lieder. Dort gibt es auch alle weiteren Informationen zu den Liedpatenschaften sowie das Formular, mit dem Sie Liedpate werden können.

LIEDPATE WERDEN! – IHR PERSÖNLICHES LIEBLINGSLIED VON HUGO WOLFInternationale Hugo-Wolf-Akademie

für Gesang, Dichtung, Liedkunst e.V. Stuttgart

Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Deutschland

Telefon +49(0)711-22 11 77

Telefax +49(0)711-22 79 989

info@ihwa.de, www.ihwa.de