DER GANZE

SA, 25. MAI 2019, 19.30 UHR

Mozart-Saal, Liederhalle Stuttgart

Das Konzert wird vom Südwestrundfunk SWR2 und von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet.

Sendetermine:

2. Juni 2019, 20.03 Uhr, Deutschlandfunk Kultur, Konzert

19. Juni 2019, 20.03 Uhr, SWR2, Abendkonzert

Unfall (Eichendorff) *

Erwartung (Eichendorff)

Die Spinnerin (Rückert) *

Liebesglück (Eichendorff)

Liedpate: Prof. Dr. Matthias Türpe

Bescheidene Liebe (anonym) *

Neue Liebe (Mörike)

Liebe mir im Busen (Spanisches Liederbuch) *

Liebesbotschaft (Reinick)

Wenn du, mein Liebster, steigst zum Himmel auf (Italienisches Liederbuch) *

An die Geliebte (Mörike)

Wenn du mich mit den Augen streifst (Italienisches Liederbuch)

Wenn ich in deine Augen seh’ (Heine) *

Liedpatin: Christa Tonnecker

Sagt ihm, dass er zu mir komme (Spanisches Liederbuch) *

Keine gleicht von allen Schönen (Byron)

Liedpatin: Elisabeth Ehlers

Ja, die Schönst’! (Hoffmann von Fallersleben)

Bitt’ ihn, o Mutter (Spanisches Liederbuch) *

Mädchen mit dem roten Mündchen (Heine)

Frage nicht (Lenau) *

Liedpate: Franz-Josef Selig

Wer sein holdes Lieb verloren (Spanisches Liederbuch)

Wo find ich Trost (Mörike) *

Liedpate: Ludwig Mittelhammer

Nimmersatte Liebe (Mörike)

Liedpate: Erwin Pretz

Ich hab in Penna einen Liebsten wohnen (Italienisches Liederbuch) *

Mögen alle bösen Zungen (Spanisches Liederbuch) *

Frohe Botschaft (Reinick)

JULIANE BANSE, SOPRAN *

MATTHIAS KLINK, TENOR

MARCELO AMARAL, KLAVIER

KATHARINA EICKHOFF, MODERATION

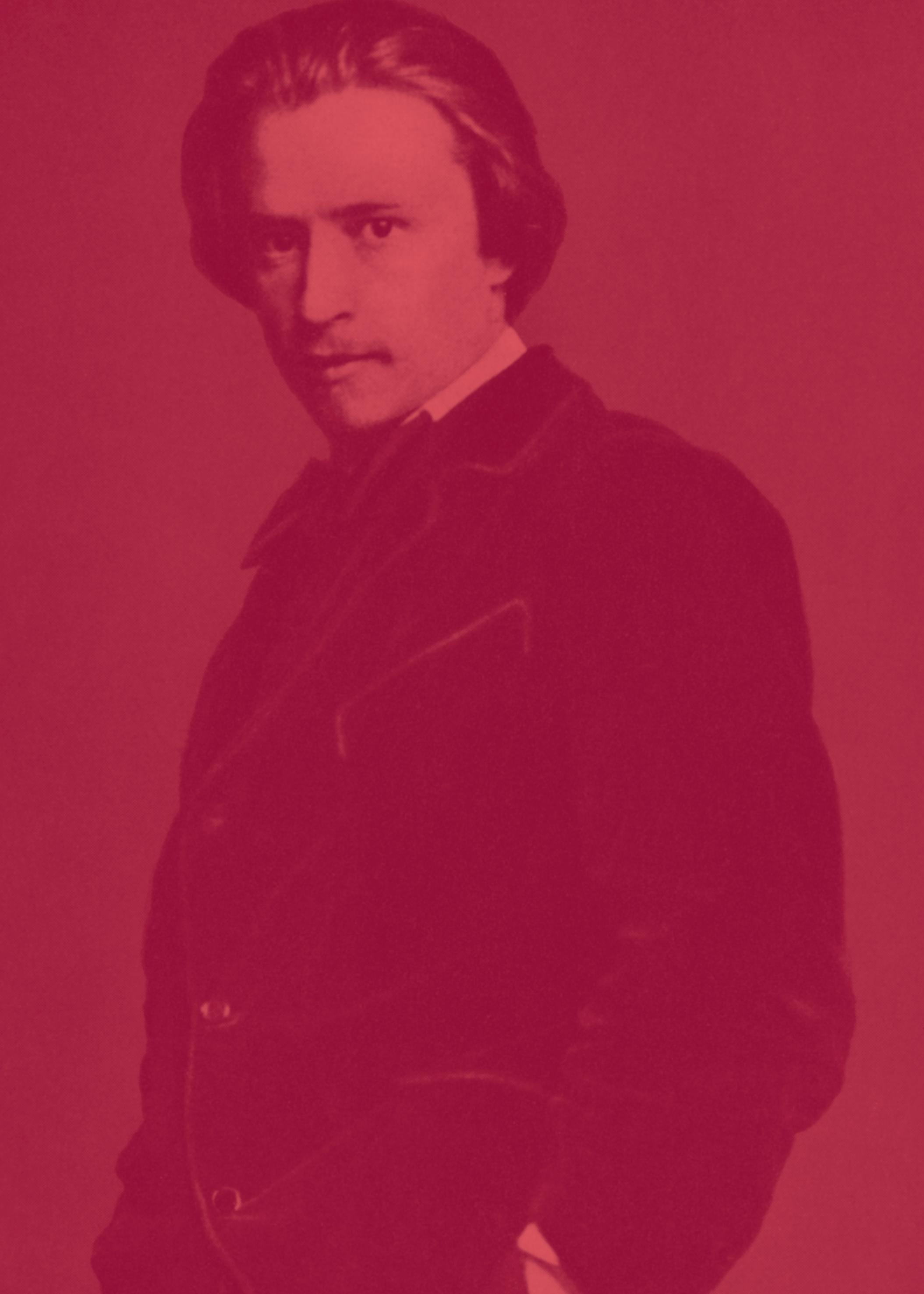

»DER GANZE HUGO WOLF« von Susan Youens

... UND AMOR IST GUT GELAUNT ...

Von Verehrung zu Bitterkeit, von heiterer Stimmung zu Rage, von feuriger Glut zu ruhiger Verzückung: Liebe hat eine Fülle von Stimmungen und Persönlichkeiten, und das Lied bedient sie alle. Wolf begann sich an Liebesliedern zu versuchen, als er ein Teenager war, und kehrte während seines gesamten kompositorischen Schaffens zu diesem ehrwürdigen Thema zurück; sein letztes vollendetes Werk ist ein hochgeistiges Liebeslied nach einem Gedicht von Michelangelo (Fühlt meine Seele) . Die für dieses Programm getroffene Auswahl ist meist verzückend und entzückt, manchmal ironisch, oft ehrerbietig und gelegentlich gänzlich humoristisch, durchaus auch mit einigen wenigen Liedern, die Eros’ dunkle Seite zeigen. Liebende müssen zuweilen einen fuchtbaren Preis für die Leidenschaft zahlen – wie Wolf selbst nur zu gut wusste.

Wolf, dessen Opernambitionen mangels eines guten Librettos zunichte gemacht worden waren, erfreuten die Rollenlieder von Eichendorff ganz besonders, weil er lebhafte Figuren darstellen konnte; er konnte in einer anspruchsvollen post-wagnerianischen Musikkomödie schwelgen (eine Wolf’sche Innovation); und er konnte einen Teil der Eichendorff-Dichtung erschließen, den Schubert und Schumann bislang noch nicht vertont hatten. Unfall ist Eichendorffs Variante des alten Themas der Sterblichen, die es wagen, über Cupido zu lachen, und die gebührend bestraft werden, indem der kleine Gott sie mit Liebeskummer niederstreckt. Der zornmütige Junggeselle, der dem flinken Gott nicht gewachsen ist, erzählt seine Geschichte, während ein anderes Paar schadenfroher Geschichtenerzähler – Eichendorff und Wolf – seiner Belustigung in Wort und Ton deutlich Ausdruck verleiht. Der rhythmische Spaß ist geradezu wundervoll: Vierviertel zu Beginn, Betonungen neben dem Schlag für die (komische) Angst, Triolen, als der aufgebrachte Junggeselle auf seinen Angreifer zuläuft, rhythmisches Stolpern und Fallen und ausgelassenes Gelächter von Cupido in der Oberstimme. Wolfs Talent für die lebendigste Klangmalerei kommt hier zum Vorschein.

Erwartung , in der ein erwartungsvoller Liebhaber von dem Tag träumt, an dem seine Geliebte ihm gehört, zählt zu Wolfs frühen Eichendorff-Vertonungen aus dem Jahr 1880. Hier manifestiert sich die Sehnsucht in den sich überschneidenden Rhythmen von Gegenwart (3/8-Takt in der Gesangsstimme) und jenen erotischen Träumen, die als fünf Achtelnoten umspannende, abwärts driftende Figur im Klavier musikalisch Gestalt annehmen und auf dem schwächsten (dritten) Taktschlag beginnen; dies wird so betont,

dass wir die »Reibung« der beiden rhythmischen Muster gegeneinander deutlich wahrnehmen und damit auch die Art und Weise, wie die Liebe uns auf dem falschen Fuß erwischt. Am Ende ist sich der Liebhaber dann allerdings lautstark und glückselig der künftigen Vereinigung sicher: »Und sie wird doch noch mein!«

Ein anderer Dichter, den der junge Wolf von seinem Eintauchen in die Schumann’sche Welt gekannt haben müsste, war Friedrich Rückert, der berühmte Orientalist des frühen 19. Jahrhunderts. Es gibt eine lange Tradition in der Folklore, dass Frauen an ihren Spinnrädern sitzen und von der Liebe in all ihren Erscheinungsformen singen. In Rückerts Die Spinnerin bittet ein junges Mädchen seine Mutter, dass es seine Spinnarbeit beenden und in die Frühlingssonne hinausgehen darf. Einfallsreich wie die junge Frau ist, plant sie ihre Aktion Zug um Zug: Zuerst wird sie sich an der Natur erfreuen, sollten aber »böse Jungen« des Weges kommen, wird sie sich in den Hecken verstecken, bis diese vorbeigegangen sind. Wenn jedoch ein frommer Junge ihr Blumen anbieten sollte, würde sie diese doch annehmen und mit ihm gehen, beteuert sie. Warum glauben wir nur, dass sie hier schon jemanden im Sinn hat? Wolf musste 1878 eine wundervolle Zeit gehabt haben, als er ein neues Spinnrad in der Musik erfand (was keineswegs Schuberts tragischer Version in Gretchen am Spinnrade zu verdanken ist) und dem Klavier außerdem wiederholt feurig-stürmische Zwischenspiele gab, um vom Ausmaß der Leidenschaft dieser jungen Frau zu erzählen. Und der beste Kniff? – Das Lied endet auf einem nicht aufgelösten Dominantseptakkord: Wir werden nie erfahren, wie »Mutter« geantwortet hat.

In einem anderen EichendorffLied, Liebesglück , kann ein Liebhaber, vermutlich jung und noch unbeeindruckt von Erfahrungen, seine übersteigerten Gleichnisse für grenzenlose Liebe kaum zügeln. Wolf beansprucht absichtlich überbordende Ausgelassenheit – dicht gepolsterte Akkordtexturen, obsessive punktierte Rhythmen, reichlich Crescendi, aufsteigende Chromatik als Symbol des Begehrens und vieles mehr –, um uns zu sagen, wie verzückt der Sänger ist.

In Bescheidene Liebe bricht ein anonymer Dichter mit der Erwartung, dass junge Frauen bescheiden, schüchtern und begierig auf Eheschließung und Hochzeitsringe sein sollten. Ein selbstsicheres junges Mädchen verkündet seine Fähigkeit, seine Liebe sogar unter den Augen der Mutter zur Schau zu stellen, während ihr zahmer junger Mann eine wahre Turteltaube in seiner Lieblichkeit ist. Geschlechter-Erwartungen wurden selten so humorvoll umgeworfen, und Wolf griff das Gedicht 1877 für ein entzückendes »Lied im Volkston« auf.

Eduard Mörike, der im kleinen Ludwigsburg nahe Stuttgart geboren und von seiner Familie zum evangelischen Pfarramt gedrängt wurde (von dem er früh zurücktrat), zog Wolfs Aufmerksamkeit aufgrund des Vielseitigen, des schwer Rubrizierbaren seiner Dichtungen auf sich. Dieser Dichter ist weder ganz der Romantik oder dem Neoklassizismus noch dem Biedermeier-Idyll oder der Volkstümlichkeit zuzuordnen, obwohl er jeden dieser Stile gelegentlich aufgreift. Seine Werke umfassen Liebessonette, Balladen des Überirdischen, »Rollendichtungen«, in denen stereotype Figuren sprechen, Fantasieund Märchenwelten, Humor, Erotik an der Grenze zur Pornographie, religiöse Dichtung, Naturdichtungen und vieles mehr. Wie bei Mozart, dessen Musik Mörike verehrte, spielen seine Gedichte unter der eleganten, anmutigen, idyllischen Oberfläche auf düstere, dämonische Quellen der Kraft an.

Mörike wurde am berühmten Priesterseminar in Tübingen zum lutherischen Pfarrer ausgebildet und Vikar in Cleversulzbach, sein Herz galt aber nie dem Pfarramt und er ging früh in den Ruhestand. Neue Liebe ist jedoch ein Beweis dafür, wie er Religion persönlich einsetzen konnte und dies auch tat; in einem nächtlichen Dialog mit seinem inneren Selbst fragt der Sänger, ob es möglich sei, einen Sterblichen/eine Sterbliche voll und ganz zu lieben – und er schließt traurig mit »Nein« –, aber er kann ganz und gar Gott gehören. Wolfs leidenschaftlichste post-wagnerianische Harmonikwunder entfalten sich im Dienst der halb-sakralen, halb-erotischen Ekstase.

Im Frühjahr 1852 veröffentlichten die Dichterübersetzer Emanuel Geibel und Paul Heyse einen Band deutscher Paraphrasen von spanischer Dichtung, sowohl anonyme Volksverse als auch Gedichte von so belesenen Dichtern wie Cervantes und Lope de Vega. Angesichts der langjährigen Faszination in Deutschland für den spanischen Exotismus waren die Gedichte bei vielen Komponisten beliebt, darunter Schumann, Brahms, Cornelius – und Hugo Wolf, der unmittelbar mit der Arbeit an den 44 Liedern seines Spanischen Liederbuchs begann, nachdem er seine 51 Goethe-Lieder fertiggestellt hatte. Glühende spanische Leidenschaft ist hier bekanntlich ausgiebig vertreten: In Liebe mir im Busen zündet bittet eine in Liebe entbrannte junge Frau ihre Mutter immer wieder

um Wasser, um ihr brenndes Herz zu kühlen. Dieses »Wasser« wird als laut-lauterlauteste neapolitanische Harmonie dramatisiert, die die a-Moll-Tonart überlagert, die bei Schubert und Wolf so oft Wehklage symbolisiert.

Schumann hatte Liebesbotschaft des malenden Dichters Robert Reinick bereits vertont, aber Wolf wandte sich 1883 einer neuen Version zu. In der langen Tradition, dass Dichter durch die Natur (hier: Wolken) Botschaften an die Geliebte senden, hören wir im ersten Abschnitt pianistische Brisen, die chromatische Botschaften aussenden, schaukelnd-wiegende Figuren im Mittelteil, mit der Beschwörung der abendlichen Stille, und schließlich eine Rückkehr zur Eröffnungsmusik. Die plötzliche Stille am Ende, nach der ansteigenden Leidenschaft kurz zuvor, ist wundervoll.

Als Kind könnte Wolf von seiner Kärntner Mutter, die laut familiärer Überlieferung italienisches Blut hatte, viel über Italien gehört haben. Wolfs Texte für sein Italienisches Liederbuch stammten aus der gleichnamigen Anthologie, die 1860 in Berlin veröffentlicht wurde und Übersetzungen italienischer Volksdichtung von Paul Heyse (1830–1914) enthielt. Heyse teilt uns im Vorwort mit, dass er einen »Mittelweg« zwischen der Naivität der Volksdichtung und der »affektierten und hochtrabenden« Natur der deutschen Sprache schaffen wollte. Dieser »Mittelweg« wird zu einer Metamorphose italienischer Bauernmädchen in deutsche Frauen mit umfangreicherem Wortschatz und größerer Ausdrucksintensität als ihre Vorbilder. Wolf trieb diese Verwandlung noch einen Schritt weiter und teilte seinem Freund Emil Kauffmann in einem Brief vom 23. Dezember 1892 mit: »Ein warmes Herz, dessen kann ich mich verbürgen, pocht in diesen kleinen Leibern meiner jüngsten Kinder des Südens, die trotz allem ihre deutsche Herkunft nicht verleugnen können. Ja, das Herz schlägt ihnen deutsch, wenn auch die Sonne auf ›italienisch‹ […] dazu scheint.« In der als Rispetto bekannten Versform, wie etwa in Wenn du, mein Liebster, steigst zum Himmel auf , wiederholt sich das Kompliment eines Liebhabers mehrmals zu verschiedenen Versprechen, oftmals am Ende intensiviert. Hier ist die fiktive Szenerie das Paradies, in dem Gott selbst die Herzen von Liebendem und Geliebter ganz sicher vereinigen wird, mit am Ende lautstark erklingender Wolf’scher Herrlichkeit.

Während Leben und Kunst nicht identisch sind, finden die Erfahrungen und das Weltbild von Dichtern unweigerlich Eingang in seine oder ihre Lyrik. 1824 verliebte sich der damals 19-jährige Mörike katastrophal in eine schöne, geheimnisvolle Schweizer Vagabundin namens Maria Meyer; im Jahr 1825 zog er sich wegen ihres sexuell freizügigen Lebens von ihr zurück, was massive Spuren in seiner Dichtung hinterließ und in seiner gesamten Novelle Maler Nolten von 1832 Eingang gefunden hat. Dort entdeckt die Figur Agnes das Gedicht An die Geliebte unter den Papieren des Schauspielers Larkens nach dessen Tod; in diesem Liebesgedicht führt die quasi-religiöse Verehrung des Antlitzes der Geliebten durch den Dichter zu einer transzendentalen Erfahrung, in der sich das Selbst in Tremolando-Verzückung und mystischer Wahrnehmung von Tiefen und Höhen auflöst.

Kehren wir zum Italienischen Liederbuch und zu einem weiteren seiner leidenschaftlichen Liebeslieder zurück: In Wenn du mich mit den Augen streifst bittet der Liebhaber um ein Zeichen seiner Geliebten, wenn sie ihn ansieht und lächelt, sodass er vielleicht sein wild klopfendes Herz bändigen kann. Wir hören während des gesamten Lieds Wolfs häufigen Rückgriff auf synkopierte Rhythmen in der linken Hand des Klaviers; in der zweiten Hälfte steigert sich die Inbrunst des Liebhabers etappenweise bis zum Ende, gefolgt von einem »Dahinsterben« im Nachspiel.

Die Auswahl von Gedichten, die durch Schumanns Dichterliebe berühmt geworden waren, konnte zwar nicht »Wölferl’s eigenes Geheul« (seine humorvolle Bezeichnung für seinen eigenen Stil) hervorbringen, zumindest nicht im Alter von 16 Jahren, aber sie ermöglichte Wolf, Regeln der Textvertonung von dem Lied-Meister zu erlernen, den er am meisten verehrte. Während seine Vertonung von Du bist wie eine Blume »kopierter Schumann« ist, ist Wenn ich in deine Augen seh’ zwar immer noch Pseudo-Schumann, aber dem ursprünglichen Vorbild nicht mehr so nahe – außer beim Echo der Vertonung seines Vorgängers von den Worten »so werd’ ich ganz und gar gesund« und »doch wenn du sprichst: Ich liebe dich.« Heines meisterhaftes Gedicht lässt Nietzsches spätere Aussage ahnen, dass die Zustimmung zu einem einzigen Verlangen gleichzeitig Zustimmung zu einer ganzen Welt von Schmerz ist.

In Sagt ihm, dass er zu mir komme (ein weiteres Lied über weibliche Leidenschaft aus dem Spanischen Liederbuch ) erklärt die Frau, dass je mehr »sie« (all jene Kräfte, die jemals gegen die Liebe waren) sich gegen ihren Geliebten ereifern, desto entschlossener sie ist, ihn zu lieben. Die wiederkehrende Figur im Klavier mit ihren klopfenden wiederholten Tonstufen ist von überragender Schönheit.

George Gordon Lord Byrons erlesenes Lyrik-Werk There be none of Beauty’s daughters besaß auch in Deutschland unmittelbare Anziehung auf Komponisten, wo Goethe schon früh dazu beigetragen hatte, Byrons Ansehen zu stärken. Otto Gildemeisters deutsche Übersetzung unter anderem von Keine gleicht von allen Schönen verhalf Wolf zu seinen Worten. Bemerkenswert ist, wie der Komponist die wichtigen ersten Silben von »Keine« und »Zau - berhafte« betont, indem er sie auf den vierten Schlag des Taktes setzt und sie dann in fühlbarer Sehnsucht über die Taktgrenze hinaus hält. Die Duett-Beziehung zwischen der in der rechten Hand oktavverdoppelten Melodie des Klaviers und dem Part des Sängers gehört zu den Wundern dieses wenig bekannten und wunderschönen Liedes.

Wanderer bevölkern die Seitenwege der deutschen Lyrik des 19. Jahrhunderts, darunter auch der Sänger von Ja, die Schönst’! in einem Gedicht aus einer kompletten Anthologie von Liedern eines »reisenden Studenten« von Hoffmann von Fallersleben. Dieser Wanderer feiert sich selbst als Abenteurer zu den endlosen punktierten Rhythmen, die die Musik ständig antreiben – leider ist seine geliebte Leonore die einzige uneroberte Festung. Wolf füllt einen Großteil des Liedes mit übertriebener Selbstdramatisierung, gefolgt von einem Rückzug in liebestrunkene Zärtlichkeit, die am Ende dann doch unsere Sympathie einfordert.

In Bitt’ ihn, o Mutter , einem virtuosen Lied aus dem Spanischen Liederbuch , bittet eine junge Frau in ihrem Liebesleid ihre Mutter, sich bei Cupido dafür einzusetzen, seine Pfeile nicht auf sie zu richten; nicht nur hier verwandelt Wolf Pseudo-Gitarrenzupfen im Klavier auf wundersame Weise in ein echtes »Workout« für den Pianisten.

Mädchen mit dem roten Mündchen ist Wolfs erstes Heine-Lied, das er im Alter von 16 Jahren komponierte; in seiner Jugend war er ein leidenschaftlicher SchumannBewunderer, und Schumann bedeutete Heine. Ein Dichter beobachtet hier sein naivromantisches Ich, das sich in jugendlicher »Mondkalb-Manier« nach den zierlichen Reizen seines Schatzes sehnt – und jammert: all diese Klischee-Diminutive, all diese verachtenswerte Behaglichkeit. Wolfs Musik ignoriert die dunkleren Schattierungen und stellt eine glückselige Naivität dar – ganz Oberfläche und ohne Tiefe; wenn er scharfsinnig genug ist, um jegliche Sentimentalität zu tilgen, deutet er ebenso wenig an, dass dies ein Narr auf dem Weg zur Ernüchterung ist, wie dies bei Heine der Fall ist.

Nikolaus Lenau war ein weiterer Schumann-Dichter, den auch Wolf vertonte. In Frage nicht fand er ein Gedicht, das noch nicht von seinem großartigen Vorgänger erschlossen worden war (was immer eine Freude für ihn war). In dieser komplexen Erforschung der Subjektivität trennt Lenau das Herz vom Rest des Ichs und beschwört einen Ort herauf, an dem die Liebe Gottes von der Liebe der Angebeteten zum Dichter abhängt. Wolf stellt diese aufgeladene Innenwelt in der Klaviereinleitung dar, während das Ende wundervoll »andächtig« ist.

Da die Einleitung des Klaviers im Klagelied Wer sein holdes Lieb verloren eng um eine einzelne Tonhöhe kreist, hören wir bereits deutlich die Verzweiflung heraus. Eine Frau, die der Sänger liebte, hat ihre Sehnsucht nach ihm im Garten der Liebe gestanden, aber er, der die Liebe nicht versteht, hat sie nicht erwidert; nun ruft er immer wieder aus: »Wär’ ich nimmermehr geboren!«, zu absteigender Chromatik, die schon Jahrhunderte vor Wolf ein Sinnbild für Gram und Trauer war. Andere haben dieses Lied als halb-komische jugendliche Selbstdramatisierung interpretiert, ich aber höre hier die bittere Erfahrung heraus, die jemanden gelehrt hat, seine Naivität abzulegen.

Eines der größten, mitreißendsten Lieder von Wolf ist Wo find ich Trost . In seiner Originalgestalt wird dieses Gedicht von der gepeinigten Figur der Agnes in Mörikes

Novelle Maler Nolten von 1832 gesungen, kurz bevor sie sich selbst ertränkt. Wie Amfortas in Wagners letzter Oper Parsifal wird sie von irdischem Verlangen und einem Gefühl der Sünde gequält, für die keine Linderung möglich sind. Kein Wunder, dass Wolf sowohl Texturen der lutherischen Hymnendichtung heraufbeschwört – der Ruf: »Hüter, ist die Nacht bald hin?« stammt direkt aus Luthers Übersetzung von Jesaja 21, 12

als auch das Speer-Motiv aus Wagners eben erwähnter Oper. Im Nachspiel hören

wir eine gewaltige Dissonanz (der Moment des Todes?), gefolgt von zunehmend sanfteren Akkorden und schließlich einem hellen Dreiklang, wenn endlich Frieden einkehrt.

Für einen lutherischen Pfarrer ging Mörike erstaunlich freimütig mit Erotik um. Wolf sollte seine Vertonung von Nimmersatte Liebe später als Studentenlied bezeichnen

dass Studenten damals wie heute mit Sex beschäftigt sind, ist hier die logische Schlussfolgerung. Hier entwickelt ein Komponist aus Freuds Wien eine anschauliche Simulierung des Keuchens und der Bewegungen beim Liebesakt; das Ganze wird erzählt von einem jungen Mann, der uns versichert, dass selbst jene wie der weise König Salomon nicht anders sind wie wir, wenn sie verliebt sind. Erwähnenswert ist auch, wie Mörike sich über die Erwartungen der Männer lustig macht, dass Frauen wirklich »darum betteln« und »wie’s Lämmlein unter’m Messer« daliegen.

In Ich hab in Penna einen Liebsten wohnen prahlt eine Frau, die ihren Ex-Geliebten im vorausgegangenen Lied zum Teufel geschickt hat, mit ihren zahlreichen Liebhabern in dieser, jener und manch anderer Stadt. Wolf hatte von Schumann gelernt, wie man die Klaviernachspiele bei Liedern auf die Spitze treibt; Emotionen, die nicht länger von der Sprache eingeschränkt werden, entladen sich in der besonders intensiven Gestaltung der instrumentalen Schlusssequenz. Die Mischung aus Freude, Triumph und virtuoser Überlegenheit im Nachspiel ist unmissverständlich.

Überall in Mögen alle bösen Zungen , gesungen von einer anderen temperamentvollen und trotzigen Frau, hören wir Wolfs wunderbare Darstellung von schwatzenden, tratschenden Zungen im Klavier, die über verliebte Mädchen herziehen. Nadelstiche der Dissonanz machen ihre Verachtung der Verleumdung durchaus deutlich, und der Refrain – »den lieb’ ich wieder, und ich lieb’ und bin geliebt« – weist immer das entscheidende Verb auf, das über den Takt hinaus hervorgehoben wird.

In den liebenswürdigen Redewendungen von Frohe Botschaft auf ein anderes meisterhaftes Gedicht des genialen Robert Reinick, schickt ein von der Liebe sprachlos gemachter Sänger Abgesandte – seine Augen als Diener, seine Finger als Pagen, seine Lippen als Boten – zu seiner Angebeteten, um herauszufinden, ob seine Liebe erwidert wird. Wie reizend, diese volltönende Darstellung von Eros als (größtenteils) freudige Kraft mit dieser Feier der triumphierenden Liebe zu beenden, die von einem weiteren Strom punktierter Rhythmen vorangetrieben wird – Wolfs musikalische Begleiter der Liebe als treibende Kraft des Lebens.

UNFALL

Ich ging bei Nacht einst über Land, Ein Bürschlein traf ich draußen, Das hat ’nen Stutzen in der Hand Und zielt auf mich voll Grausen.

Ich renne, da ich mich erbos’, Auf ihn in vollem Rasen, Da drückt das kecke Bürschlein los Und ich stürzt’ auf die Nasen.

Er aber lacht mir ins Gesicht, Dass er mich angeschossen, Cupido war der kleine Wicht Das hat mich sehr verdrossen.

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857)ERWARTUNG

Grüß euch aus Herzensgrund: Zwei Augen hell und rein, Zwei Röslein auf dem Mund, Kleid blank aus Sonnenschein!

Nachtigall klagt und weint, Wollüstig rauscht der Hain, Alles die Liebste meint: Wo weilt sie so allein?

Weil’s draußen finster war, Sah ich viel hellern Schein, Jetzt ist es licht und klar, Ich muss im Dunkeln sein.

Sonne nicht steigen mag, Sieht so verschlafen drein,

Wünschet den ganzen Tag, Dass wieder Nacht möcht’ sein.

Liebe geht durch die Luft, Holt fern die Liebste ein; Fort über Berg und Kluft! Und sie wird doch noch mein!

Joseph von EichendorffDIE SPINNERIN

O süße Mutter, Ich kann nicht spinnen, Ich kann nicht sitzen Im Stüblein innen, Im engen Haus; Es stockt das Rädchen, Es reißt das Fädchen, O süße Mutter, Ich muss hinaus.

Der Frühling gucket Hell durch die Scheiben, Wer kann nun sitzen, Wer kann nun bleiben Und fleißig sein?

O lass mich gehen, Und lass mich sehen, Ob ich kann fliegen Wie’s Vögelein.

O lass mich sehen, O lass mich lauschen, Wo Lüftlein wehen, Wo Bächlein rauschen, Wo Blümlein blühn.

Lass mich sie pflücken

Und schön mir schmücken

Die braunen Locken

Mit buntem Grün.

Und kommen Knaben

In wilden Haufen, So will ich traben, So will ich laufen, Nicht stille stehn; Will hinter Hecken

Mich hier verstecken, Bis sie mit Lärmen

Vorüber gehn.

Bringt aber Blumen

Ein frommer Knabe, Die ich zum Kranze

Just nötig habe, Was soll ich tun?

Darf ich wohl nickend, Ihm freundlich blickend, O süße Mutter, Zur Seit’ ihm ruhn?

Friedrich Rückert (1788–1866)

LIEBESGLÜCK

Ich hab’ ein Liebchen lieb recht von Herzen,

Hellfrische Augen hat’s wie zwei Kerzen, Und wo sie spielend streifen das Feld, Ach, wie so lustig glänzet die Welt!

Wie in der Waldnacht zwischen den Schlüften

Plötzlich die Täler sonnig sich klüften, Funkeln die Ströme, rauscht himmelwärts

Blühende Wildnis – so ist mein Herz!

Wie vom Gebirge ins Meer zu schauen, Wie wenn der Seefalk, hangend im Blauen, Zuruft der dämmernden Erd’, wo sie blieb?

So unermesslich ist rechte Lieb’!

Joseph von Eichendorff

BESCHEIDENE LIEBE

Ich bin wie and’re Mädchen nicht, Die, wenn sie lieben, schweigen

Und ihr Geheimnis hütend stumm, Das kranke Köpfchen neigen.

Ja, meine Liebe ist nicht stumm, Mein Plaudern geb’ ich nicht darum; Ich liebe doch ganz eigen.

Ich bin wie and’re Mädchen nicht, Die, wenn sie lieben, hoffen; Ich trage meine Lieb’ zur Schau Vor aller Welt ganz offen. Oft hat mich schon lieb Mütterlein

Mit dem Herzallerliebsten mein Beim Kosen angetroffen.

Ich bin wie and’re Mädchen nicht, Doch glücklich, wie ich glaube, Denn meine Liebe richtet sich

Auf Trauring nicht und Haube. Er bleibt mein trauter Bräutigam, Er girrt so süß, er ist so zahm

Mein Lieb ist meine Taube.

Anonymus

NEUE LIEBE

Kann auch ein Mensch des andern auf der Erde

Ganz wie er möchte, sein?

In langer Nacht bedacht’ ich mir’s, und musste sagen, nein!

So kann ich niemands heißen auf der Erde, Und niemand wäre mein? – Aus Finsternissen hell in mir aufzückt ein Freudenschein:

Sollt’ ich mit Gott nicht können sein, So wie ich möchte, Mein und Dein? Was hielte mich, dass ich’s nicht heute werde?

Ein süßes Schrecken geht durch mein Gebein!

Mich wundert, dass es mir ein Wunder wollte sein, Gott selbst zu eigen haben auf der Erde!

Eduard Mörike (1804–1875)

LIEBE MIR IM BUSEN

Liebe mir im Busen

Zündet einen Brand. Wasser, liebe Mutter, Eh das Herz verbrannt!

Nicht das blinde Kind Straft für meine Fehle; Hat zuerst die Seele Mir gekühlt so lind. Dann entflammt’s geschwind Ach, mein Unverstand; Wasser, liebe Mutter, Eh das Herz verbrannt!

Ach! Wo ist die Flut, Die dem Feuer wehre?

Für so große Glut

Sind zu arm die Meere. Weil es wohl mir tut Wein’ ich unverwandt; Wasser, liebe Mutter, Eh das Herz verbrannt!

Paul Heyse (1830 – 1914) nach einem spanischen Volkslied

LIEBESBOTSCHAFT

Wolken, die ihr nach Osten eilt, Wo die eine, die Meine weilt, All meine Wünsche, mein Hoffen und Singen

Sollen auf eure Flügel sich schwingen, Sollen euch Flüchtige

Zu ihr lenken,

Dass die Züchtige Meiner in Treuen mag gedenken!

Und am Abend, in stiller Ruh’ Breitet der sinkenden Sonne euch zu!

Mögt mit Gold und Purpur euch malen, Mögt in dem Meere von Gluten und Strahlen

Leicht sich schwingende

Schifflein fahren, Dass sie singende Engel glaubet auf euch zu gewahren.

Ja, wohl möchten es Engel sein, Wäre mein Herz gleich ihrem rein; All’ meine Wünsche, mein Hoffen und Singen

Zieht ja dahin auf euren Schwingen, Euch, ihr Flüchtigen, Hinzulenken

Zu der Züchtigen, Der ich einzig nur mag gedenken!

Robert Reinick (1805–1852)WENN DU, MEIN LIEBSTER, STEIGST ZUM

HIMMEL AUF

Wenn du, mein Liebster, steigst zum Himmel auf, Trag’ ich mein Herz dir in der Hand entgegen.

So liebevoll umarmst du mich darauf, Dann woll’n wir uns dem Herrn zu Füßen legen.

Und sieht der Herrgott unsre Liebesschmerzen,

Macht er ein Herz aus zwei verliebten Herzen, Zu einem Herzen fügt er zwei zusammen, Im Paradies, umglänzt von Himmelsflammen.

Paul Heyse nach einem italienischen Volkslied

AN DIE GELIEBTE

Wenn ich, von deinem Anschaun tief gestillt, Mich stumm an deinem heilgen Wert vergnüge, Dann hör ich recht die leisen Atemzüge Des Engels, welcher sich in dir verhüllt.

Und ein erstaunt, ein fragend Lächeln quillt

Auf meinem Mund, ob mich kein Traum betrüge, Dass nun in dir, zu ewiger Genüge, Mein kühnster Wunsch, mein einzger, sich erfüllt?

Von Tiefe dann zu Tiefen stürzt mein Sinn, Ich höre aus der Gottheit nächtger Ferne Die Quellen des Geschicks melodisch rauschen.

Betäubt kehr ich den Blick nach oben hin, Zum Himmel auf – da lächeln alle Sterne; Ich knie, ihrem Lichtgesang zu lauschen.

Eduard Mörike

WENN DU MICH MIT DEN AUGEN STREIFST

Wenn du mich mit den Augen streifst und lachst, Sie senkst, und neigst das Kinn zum Busen dann, Bitt’ ich, dass du mir erst ein Zeichen machst,

Damit ich doch mein Herz auch bänd’gen kann, Dass ich mein Herz mag bänd’gen, zahm und still,

Wenn es vor großer Liebe springen will, Dass ich mein Herz mag halten in der Brust, Wenn es ausbrechen will vor großer Lust.

Paul Heyse nach einem italienischen Volkslied

WENN ICH IN DEINE AUGEN SEH’

Wenn ich in deine Augen seh’, So schwindet all’ mein Leid und Weh; Doch wenn ich küsse deinen Mund, So werd’ ich ganz und gar gesund.

Wenn ich mich lehn’ an deine Brust, Kommt’s über mich wie Himmelslust; Doch wenn du sprichst: ich liebe dich! Dann muss ich weinen bitterlich.

Heinrich Heine (1797–1856)

SAGT IHM, DASS ER ZU MIR KOMME

Sagt ihm, dass er zu mir komme, Denn je mehr sie mich drum schelten, Ach, je mehr wächst meine Glut!

O zum Wanken

Bringt die Liebe nichts auf Erden; Durch ihr Zanken

Wird sie nur gedoppelt werden. Sie gefährden

Mag nicht ihrer Neider Wut; Denn je mehr sie mich drum schelten, Ach, je mehr wächst meine Glut!

Eingeschlossen

Haben sie mich lange Tage; Unverdrossen

Mich gestraft mit schlimmer Plage; Doch ich trage

Jede Pein mit Liebesmut, Denn je mehr sie mich drum schelten, Ach, je mehr wächst meine Glut!

Meine Peiniger

Sagen oft, ich soll dich lassen, Doch nur einiger

Woll’n wir uns ins Herze fassen.

Muss ich drum erblassen, Tod um Liebe lieblich tut, Und je mehr sie mich drum schelten, Ach, je mehr wächst meine Glut!

Paul Heyse nach Anonymus

KEINE GLEICHT VON ALLEN SCHÖNEN

Keine gleicht von allen Schönen, Zauberhafte, dir!

Wie Musik auf Wassern tönen

Deine Worte mir;

Wenn das Meer vergisst zu rauschen, Um entzückt zu lauschen, Lichte Wellen leise schäumen, Eingelullte Winde träumen:

Wenn der Mond die Silberkette

Über Fluten spinnt, Deren Brust im stillen Bette

Atmet, wie ein Kind:

Also liegt mein Herz versunken, Lauschend, wonnetrunken, Sanft gewiegt und voll sich labend, Wie des Meeres Sommerabend.

Otto Gildemeister (1823 – 1902) nach Lord Byron (1788 – 1824)

JA, DIE SCHÖNST'!

Ja, die Schönst’! Ich sagt’ es offen, Und ich war’s mir frisch bewusst.

Kühnes Wagen, süßes Hoffen, Frischer Mut und Wanderlust!

Und nun möcht’ ich schier verzagen Und im Herzeleid vergehn, Denn nach diesen kurzen Tagen Ist’s um alles schon geschehn.

Lass sie sinken, lass sie fallen, Lass sie alle stürzen ein, All die Zinnen, Türm’ und Hallen! Ist die Schönste darum mein?

Sind nicht Riegel, Schlösser, Tore, Ist nicht alles aufgetan? Nur dein Herz, o Leonore, Bleibt verschlossen mir fortan.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874)

BITT’ IHN, O MUTTER Bitt’ ihn, o Mutter, Bitte den Knaben, Nicht mehr zu zielen, Weil er mich tötet. Mutter, o Mutter, Die launische Liebe Höhnt und versöhnt mich, Flieht mich und zieht mich. Ich sah zwei Augen

Am letzten Sonntag, Wunder des Himmels, Unheil der Erde.

Was man sagt, o Mutter, Von Basilisken, Erfuhr mein Herze, da Ich sie sah.

Bitt’ ihn, o Mutter, Bitte den Knaben, Nicht mehr zu zielen, Weil er mich tötet.

Paul Heyse

MÄDCHEN MIT DEM ROTEN MÜNDCHEN Mädchen mit dem roten Mündchen, Mit den Äuglein süß und klar, Du mein liebes, kleines Mädchen, Deiner denk’ ich immerdar.

Lang ist heut der Winterabend, Und ich möchte bei dir sein, Bei dir sitzen, mit dir schwatzen, Im vertrauten Kämmerlein.

An die Lippen wollt’ ich pressen Deine kleine weiße Hand, Und mit Tränen sie benetzen, Deine kleine, weiße Hand.

Heinrich Heine

FRAGE NICHT

Wie sehr ich dein, soll ich dir sagen? Ich weiß es nicht und will nicht fragen: Mein Herz behalte seine Kunde, Wie tief es dein im Grunde.

O still! Ich möchte sonst erschrecken, Könnt’ ich die Stelle nicht entdecken, Die unzerstört für Gott verbliebe Beim Tode deiner Liebe.

Nikolaus Lenau (1802–1850)

WER SEIN HOLDES LIEB VERLOREN

Wer sein holdes Lieb verloren, Weil er Liebe nicht versteht, Besser wär’ er nie geboren.

Ich verlor sie dort im Garten, Da sie Rosen brach und Blüten. Hell auf ihren Wangen glühten Scham und Lust in holder Zier. Und von Liebe sprach sie mir; Doch ich größter aller Toren Wusste keine Antwort ihr –Wär’ ich nimmermehr geboren.

Ich verlor sie dort im Garten, Da sie sprach von Liebesplagen, Denn ich wagte nicht zu sagen, Wie ich ganz ihr eigen bin. In die Blumen sank sie hin; Doch ich größter aller Toren

Zog auch davon nicht Gewinn –Wär’ ich nimmermehr geboren!

Emanuel von Geibel (1815–1884)

nach Anonymus

WO FIND ICH TROST

Eine Liebe kenn ich, die ist treu, War getreu, solang ich sie gefunden, Hat mit tiefem Seufzen immer neu, Stets versöhnlich, sich mit mir verbunden.

Welcher einst mit himmlischem Gedulden

Bitter bittern Todestropfen trank, Hing am Kreuz und büßte mein Verschulden, Bis es in ein Meer von Gnade sank.

Und was ist’s nun, dass ich traurig bin, Dass ich angstvoll mich am Boden winde?

Frage: Hüter, ist die Nacht bald hin?

Und: was rettet mich von Tod und Sünde?

Arges Herze! Ja gesteh’ es nur, Du hast wieder böse Lust empfangen; Frommer Liebe, frommer Treue Spur, Ach, das ist auf lange nun vergangen.

Ja, das ist’s auch, dass ich traurig bin, Dass ich angstvoll mich am Boden winde!

Hüter, Hüter, ist die Nacht bald hin? Und was rettet mich von Tod und Sünde?

Eduard Mörike

NIMMERSATTE LIEBE

So ist die Lieb’! So ist die Lieb’!

Mit Küssen nicht zu stillen:

Wer ist der Tor und will ein Sieb Mit eitel Wasser füllen?

Und schöpfst du an die tausend Jahr;

Und küssest ewig, ewig gar, Du tust ihr nie zu Willen.

Die Lieb’, die Lieb’ hat alle Stund’ Neu wunderlich Gelüsten; Wir bissen uns die Lippen wund, Da wir uns heute küssten. Das Mädchen hielt in guter Ruh’, Wie’s Lämmlein unter’m Messer; Ihr Auge bat: nur immer zu, Je weher, desto besser!

So ist die Lieb’, und war auch so, Wie lang es Liebe gibt, Und anders war Herr Salomo, Der Weise, nicht verliebt.

Eduard MörikeICH HAB IN PENNA EINEN LIEBSTEN WOHNEN

Ich hab in Penna einen Liebsten wohnen, In der Maremmeneb’ne einen andern, Einen im schönen Hafen von Ancona, Zum Vierten muss ich nach Viterbo wandern;

Ein Andrer wohnt in Casentino dort, Der Nächste lebt mit mir am selben Ort, Und wieder einen hab’ ich in Magione, Vier in La Fratta, zehn in Castiglione.

Paul Heyse nach einem italienischen Volkslied

MÖGEN ALLE BÖSEN ZUNGEN

Mögen alle bösen Zungen

Immer sprechen, was beliebt: Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, Und ich lieb’ und bin geliebt.

Schlimme, schlimme Reden flüstern Eure Zungen schonungslos, Doch ich weiß es, sie sind lüstern Nach unschuld’gem Blute bloß.

Nimmer soll es mich bekümmern, Schwatzt so viel es euch beliebt; Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, Und ich lieb’ und bin geliebt.

Zur Verleumdung sich verstehet

Nur, wem Lieb’ und Gunst gebrach, Weil’s ihm selber elend gehet, Und ihn niemand minnt und mag. Darum denk’ ich, dass die Liebe, Drum sie schmähn, mir Ehre gibt; Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, Und ich lieb’ und bin geliebt.

Wenn ich wär’ aus Stein und Eisen, Möchtet ihr darauf bestehn, Dass ich sollte von mir weisen Liebesgruß und Liebesflehn. Doch mein Herzlein ist nun leider Weich, wie’s Gott uns Mädchen gibt; Wer mich liebt, den lieb’ ich wieder, Und ich lieb’ und bin geliebt.

Emanuel von Geibel nach Anonymus

FROHE BOTSCHAFT

Hielt die allerschönste Herrin

Einst mein Herz so eng gefesselt, Dass kein Wort es konnte sprechen Aus den engen Fesseln.

Sandt’ es ab als flinke Diener Feurig schnelle Liebesblicke, Zu besprechen sich im stillen Mit der Herrin Blicken.

Sandt’ es Pagen, fein und listig; Heimlich schlichen hin die Finger, Schmiegten leise sich und bittend An die schönsten Finger.

Sandt’ es ab zwei kühne Boten; Sind die Lippen gar verwogen An der Herrin Mund geflogen, Botschaft sich zu holen.

»Nun, ihr Boten, Pagen, Diener! Welche Botschaft bringt ihr wieder, Haben Augen, Finger, Lippen Nichts mir zu verkünden?«

Und voll Freuden rufen Alle: Juble, Herz! Und lass das Zagen, Deine Herrin sendet Gnade, Deine Bande fallen!

Robert Reinick

Wenige Künstlerinnen ihrer Generation sind auf so vielen Gebieten mit verschiedenstem Repertoire so erfolgreich wie Juliane Banse. Ihren künstlerischen Durchbruch erlangte sie bereits 20-jährig als Pamina an der Komischen Oper Berlin in einer Produktion von Harry Kupfer. Unvergessen ist auch ihr Auftritt als Schneewittchen an der Oper Zürich bei der Uraufführung der gleichnamigen Oper von Heinz Holliger, mit dem sie eine enge Zusammenarbeit verbindet.

In der Saison 2018/2019 singt Juliane Banse erstmals die Partie der Tove in Schönbergs Gurre-Liedern mit dem Orquesta Nacional de España im Auditorio Nacional in Madrid. Berlioz’ Nuits d’Eté bringt sie mit dem MozarteumOrchester Salzburg zur Aufführung. Mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern widmet sie sich der Jazz-Legende Cole Porter, mit dem Bayerischen Landesjugendorchester Mahlers Symphonie Nr. 2 Four Women from Shakespeare bringt sie mit dem notabu.ensemble neue musik in der Tonhalle Düsseldorf zur Aufführung. Nach dem großen Erfolg als Heilige Johanna in Walter Braunfels’ gleichnamiger Oper an der Oper Köln kehrt sie 2019 mit der gleichen Rolle an das Haus zurück.

In den vergangenen Spielzeiten stand Juliane Banse in der Uraufführung der Oper Lunea von Heinz Holliger zum wiederholten Male auf der Bühne der Oper Zürich. Außerdem sang sie in Strauss’ Rosenkavalier erstmals die Marschallin. Auch im Konzertbereich ist die Künstlerin mit einem weit gefächerten Repertoire gefragt. Sie hat mit zahlreichen namhaften Dirigenten zusammengearbeitet, darunter Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Bernard Haitink, Franz Welser-Möst, Mariss Jansons, Zubin Mehta und Manfred Honeck.

Liederabende sind seit jeher fester Bestandteil ihres Kalenders. So war Juliane Banse zu Gast bei der Schubertiade Vilabertran, beim Oxford Lieder Festival, bei der Liedwoche auf Schloss Elmau sowie im Rahmen der ersten Konzerte im Boulez-Saal in Berlin mit einem Liederabend begleitet, von Wolfram Rieger. Derzeit steht für sie Hindemiths Marienleben im Lied-Mittelpunkt, mit dem sie auch in der aktuellen Saison gemeinsam mit Martin Helmchen in Speyer und in Berlin zu erleben ist.

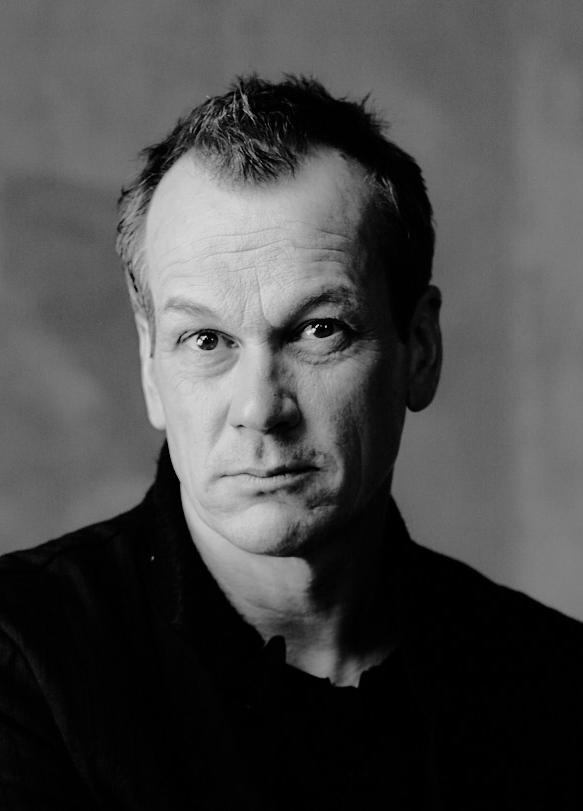

Der aus Stuttgart stammende Tenor Matthias Klink begann 1995 seine Karriere im Ensemble der Kölner Oper. Schon bald trat er freischaffend auf an großen Opernhäusern wie der Staatsoper Hamburg, Berlin und München, der Semperoper Dresden, dem Gran Teatre del Liceu in Barcelona, der Opéra Lyon, der Mailänder Scala, der Wiener Staatsoper, der Met in New York sowie bei Festivals wie in Aix-en-Provence, der Ruhrtriennale Bochum und den Salzburger Festspielen.

In Salzburg ist er seit 1999 regelmäßig zu Gast, zuletzt im Sommer 2017 als Graf von Kent in Aribert Reimanns Oper Lear unter der Leitung von Franz Welser-Möst.

Im Laufe seiner Bühnenkarriere hat er sich ein enormes Repertoire erarbeitet von den Tenorpartien Mozarts über Partien des französischen Fachs wie Don José (Carmen) , Faust in Berlioz’ Damnation de Faust , Lenski (Eugen Onegin) , Pierre Besuchow (Krieg und Frieden) im russischen Fach bis zu Tom Rakewell in Strawinskys Rakes Progress , Jim Mahoney in Brecht/Weills Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny oder auch die großen Operettenrollen Franz Lehárs und Emmerich Kálmáns. Ein weiterer Schwerpunkt seines Schaffens sind Partien der klassischen Moderne sowie Uraufführungen von Wolfgang Rihm oder Luciano Berio.

In jüngster Zeit feierte er große Erfolge als Alwa in Bergs Lulu in München und Hamburg, als Siegfried/Mime an der Lyric Opera Chicago, als Herodes in R. Strauss’ Salome und als Gustav v. Aschenbach in Brittens Death in Venice an seiner Heimatbühne, der Staatsoper Stuttgart. Für dieses Rollenportrait wurde Matthias Klink 2017 von den Kritikern der Zeitschrift Opernwelt zum Sänger des Jahres gekürt und erhielt ebenfalls für Death in Venice 2018 den deutschen Theaterpreis »Faust«.

Seit Januar 2017 trägt er den Ehrentitel Kammersänger der Staatsoper Stuttgart. Internationale Auftritte als Konzert- und Liedsänger runden sein breites künstlerisches Spektrum ab.

Von der New York Times gefeiert als »Liedbegleiter der Superlative« hat sich der brasilianische Pianist Marcelo Amaral als gefragter Klavierpartner von Sängern und Instru-mentalisten international etabliert.

Seit dem Gewinn des Pianistenpreises beim Internationalen Robert-Schumann-Liedwettbewerb 2009 arbeitete er mit zahlreichen renommierten Künstlern zusammen wie zum Beispiel Janina Baechle, Olaf Bär, Juliane Banse, Daniel Behle, John Chest, Layla Claire, Ronan Collett, Sarah Connolly, Roxana Constantinescu, Melanie Diener, Veronika Eberle, Manuel Fischer-Dieskau, Soile Isokoski, Michaela Kaune, Jochen Kupfer, Sophie Marilley, Íride Martínez, Nils Mönkemeyer, Christoph Pohl, Christoph Prégardien, Daniel Röhn, Edicson Ruiz, Tobias Scharfenberger, Birgid Steinberger, Roman Trekel, Carolina Ullrich, Michael Volle, Matthias Winckhler und dem Alfama Quartet.

Mit großem Erfolg debütierte Marcelo Amaral in den vergangenen Jahren in der Wigmore Hall in London, im Musée d’Orsay in Paris sowie bei der Schubertiade in Schwarzenberg.

Marcelo Amaral war zu Gast bei zahlreichen Festivals wie dem Montpellier Festival, der Mozarteum Sommerakademie, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Europäischen Musikfest, dem International Art Song Festival, dem Ravinia Festival, dem Tuscan Sun Festival, dem Festival de Marvão und dem Oxford Lieder Festival.

Rundfunk- und Fernsehaufnahmen unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, Deutschlandfunk Kultur, WDR/ARTE, Radio France und BBC runden seine künstlerische Tätigkeit ab.

Seit 2014 hat Marcelo Amaral eine Professur für Liedgestaltung an der Hochschule für Musik Nürnberg inne und ist seit 2010 Mitglied im Künstlerischen Beirat der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie.

Nach seinem Studium am Cleveland Institute of Music und der Indiana University vervollständigte er seine Studien durch die Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern wie Elly Ameling, Dietrich Fischer-Dieskau, Rudolf Jansen, Malcolm Martineau, Olga

Radosavljevich, András Schiff, Peter Schreier und Roger Vignoles. Zudem studierte er Liedgestaltung bei Helmut Deutsch an der Hochschule für Musik und Theater München.

Katharina Eickhoff, geboren im Odenwald, landete nach ein paar Runden Philosophie und Anglistik in Heidelberg als Gesangsstudentin an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Ausbildung bei Sylvia Geszty, Julia Hamari und Carl Davis. War schon in dieser Zeit auf journalistischen Abwegen unterwegs. Der Sprung in die Radio-Welt folgte 1997. Seitdem ist sie als Autorin, Moderatorin und Programm-Macherin für SWR und WDR tätig, konzipiert und moderiert Konzerte und Diskussionen mit Ausflügen in alle Disziplinen: Literatur, Philosophie, Zeitgeschichte etc., schreibt für Zeitungen und unterhält eine Künstlergesprächsreihe beim Rheingau Musik Festival. Glaubt in Sachen Musik an die Kraft des Erzählens, frei nach Ciceros Rhetorik: Informieren, unterhalten, rühren.

Herausgeber Internationale Hugo -Wolf - Akademie für Gesang, Dichtung, Liedkunst e.V. Stuttgart, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Deutschland, Telefon +49(0)711-22 11 77, Fax +49(0)711. 22 79 919, info@ihwa.de, www.ihwa.de

Vorstand Prof. Dr. Hansjörg Bäzner (Vorsitzender), Hans Georg Koch (Stv. Vor sitzender), Albrecht Merz (Schatzmeister), Walter Kübler (Schrift führer), Dr. Fabian Mayer (Ver tre ter der Landeshauptstadt Stuttgart), MDgt Dr. Claudia Rose (Ver treterin des Landes Baden - Württemberg), Cornelius Hauptmann, Patrick Strub

Künstlerischer Beirat Prof. Marcelo Amaral, Oswald Beaujean, Prof. Christiane Iven, Dr. Regula Rapp

Intendanz Dr. Cornelia Weidner

Redaktion und Satz Monika Treutwein

Textnachweis Der Text von Susan Youens ist ein Originalbeitrag für dieses Heft.

Deutsche Übersetzung: Internationale HugoWolf-Akademie

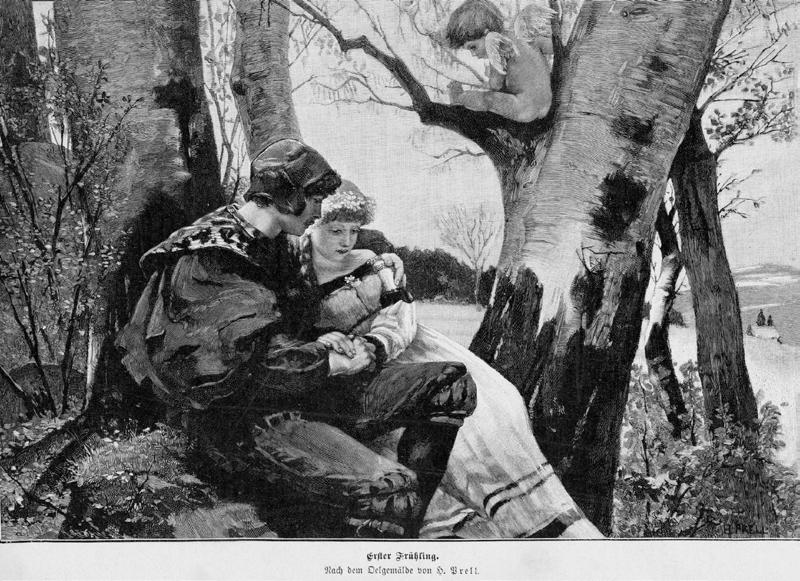

Bildnachweis

Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt, Leipzig, Jahrgang 1888; Moritz von Schwind. Zeichnungen. In einer Auswahl hrsg. von Willibald Franke, Leipzig-Berlin o.J.

Stefan Nimmesgern (Juliane Banse), Matthias Baus (Matthias Klink), Nancy Horowitz (Marcelo Amaral), privat.

Änderungen des Programms und der Mitwirkenden vorbehalten.

Haben Sie ein Lieblingslied von Hugo Wolf? Als Liedpate können Sie die Aufführung dieses Liedes im Rahmen unserer Reihe »Der ganze Hugo Wolf« unmittelbar unterstützen. Außerdem tragen Sie mit diesem ganz persönlichen Beitrag zum Gelingen unseres ambitionierten Unterfangens bei, in den nächsten Jahren nahezu das komplette Liedschaffen von Hugo Wolf in Stuttgart zur Aufführung zu bringen.

Für einen Beitrag von nur 25 Euro können Sie sich aus den knapp 300 Liedern, die Hugo Wolf in seinem relativ kurzen Leben komponiert hat, ihr Lieblingslied aussuchen. Wenn gewünscht, wird der Name des Liedpaten im Programmheft des Konzerts veröffentlicht, selbstverständlich kann die Patin/der Pate aber auch ungenannt bleiben. Liedpatenschaften können natürlich auch verschenkt werden. Wer hat schon jemals ein Lied von Hugo Wolf geschenkt bekommen?

Alle Paten erhalten als Dank ein von den Künstlern, die das Lied im Rahmen unserer Reihe aufführen, signiertes Notenblatt und ein Programmheft zum Konzert. Und wer für »sein« Lied mehr geben möchte, kann dies natürlich auch gerne tun. Bei Patenschaften ab 50 Euro erhalten Sie zwei Freikarten für das Konzert, bei dem Ihr Lied erklingt, oder für ein Galeriekonzert Ihrer Wahl.

Da ständig neue Liedpaten hinzukommen, finden Sie auf unserer Webseite unter www.ihwa.de eine fortlaufend aktualisierte Liste der verfügbaren Lieder. Dort gibt es auch alle weiteren Informationen zu den Liedpatenschaften sowie das Formular, mit dem Sie Liedpate werden können.

LIEDPATE WERDEN! – IHR PERSÖNLICHES LIEBLINGSLIED VON HUGO WOLF