Déconstruction graphique

de campements et de cabanes toundriques de la région de Salluit

Intégral des dessins, des analyses et des résultats de la recherche intitulée :

Cabanes et campements du fjord de Salluit, une lecture des savoir-faire locaux et des pratiques d’autoconstruction dans la toundra

Pierre-Olivier Demeule

Partenariat Habiter le Nord québécois / Living in Northern Quebec partnership Printemps 2021

annexe 01

Mémoire en sciences de l’architecture

École

-

d’architecture de l’Université Laval

Déconstruction graphique

de campements et de cabanes toundriques de la région de Salluit

Intégral des dessins, des analyses et des résultats de la recherche intitulée :

Cabanes et campements du fjord de Salluit, une lecture des savoir-faire locaux et des pratiques d’autoconstruction dans la toundra

Pierre-Olivier Demeule

Partenariat Habiter le Nord québécois / Living in Northern Quebec partnership Printemps 2021

Note à l’intention des lecteurs

Pour faciliter une lecture numérique de cette annexe, il est recommandé d’afficher deux pages à la fois en placant les pages paires à gauche et les pages impaires à droite de l’écran.

Si vous désirez consulter ce mémoire en version papier, prière d’imprimer uniquement les pages qui doivent être consultées.

Numéro de référence au Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : 2018-170 / 05-07-2018

annexe 01

Aux bâtisseurs de cabanes toundriques,

merci de m’avoir présenté ce territoire magnifique à travers vos constructions.

Nakurmiik

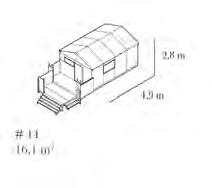

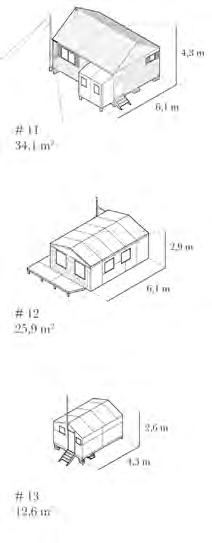

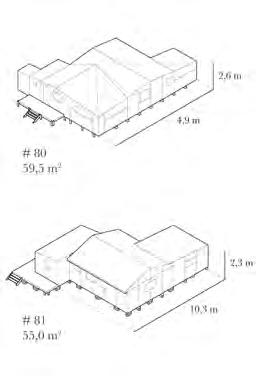

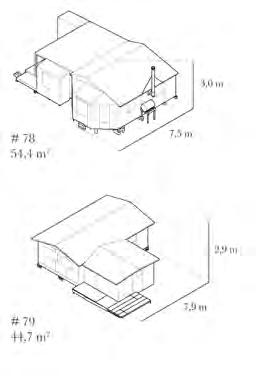

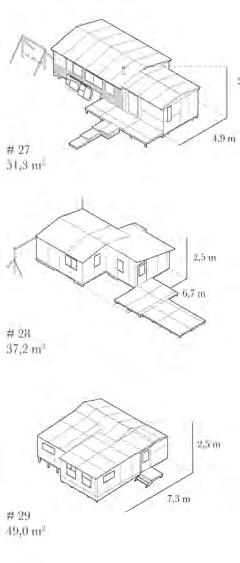

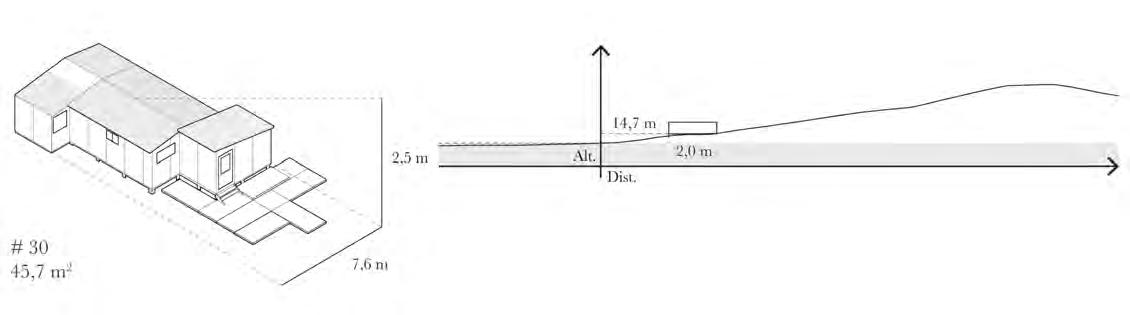

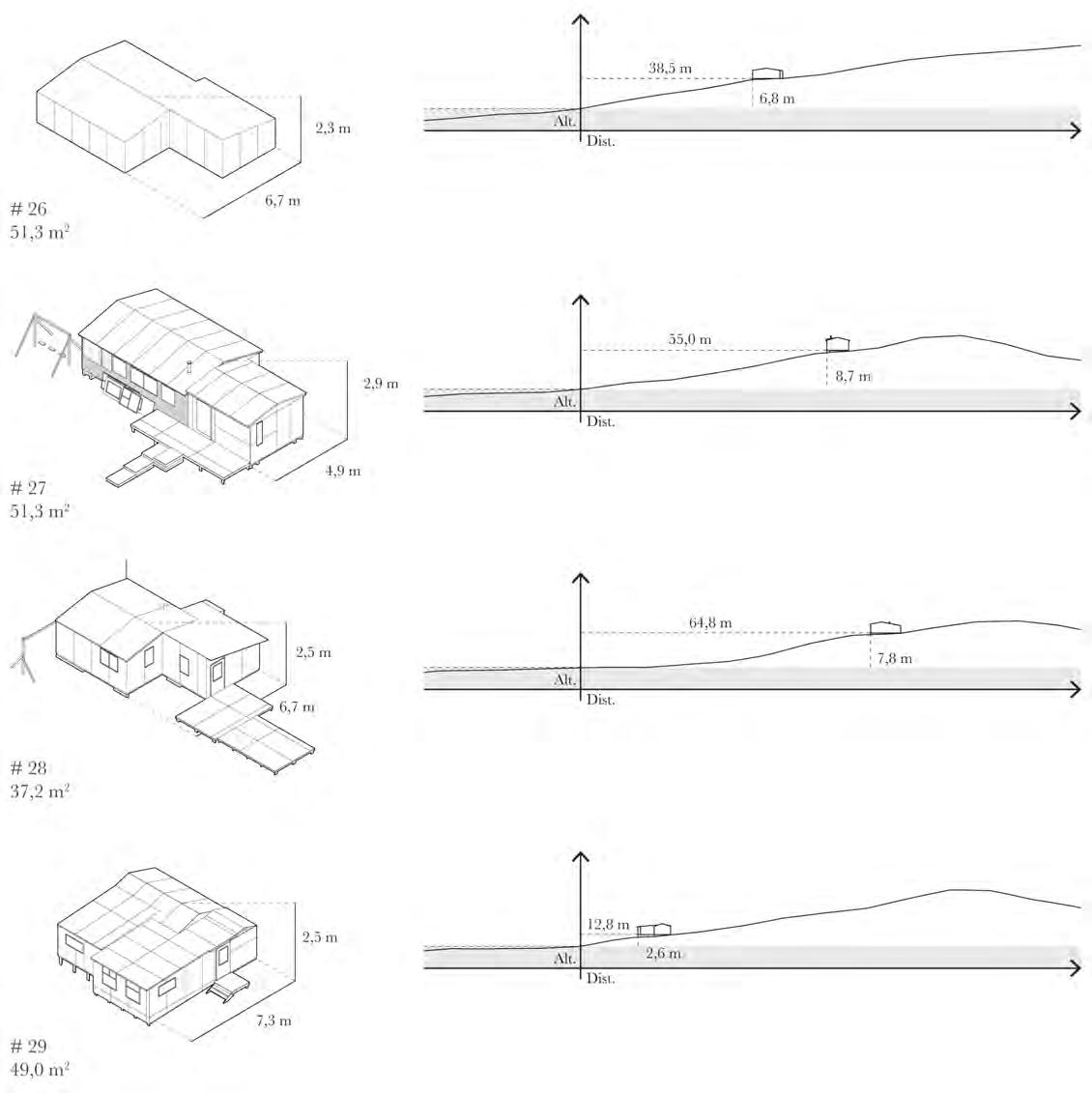

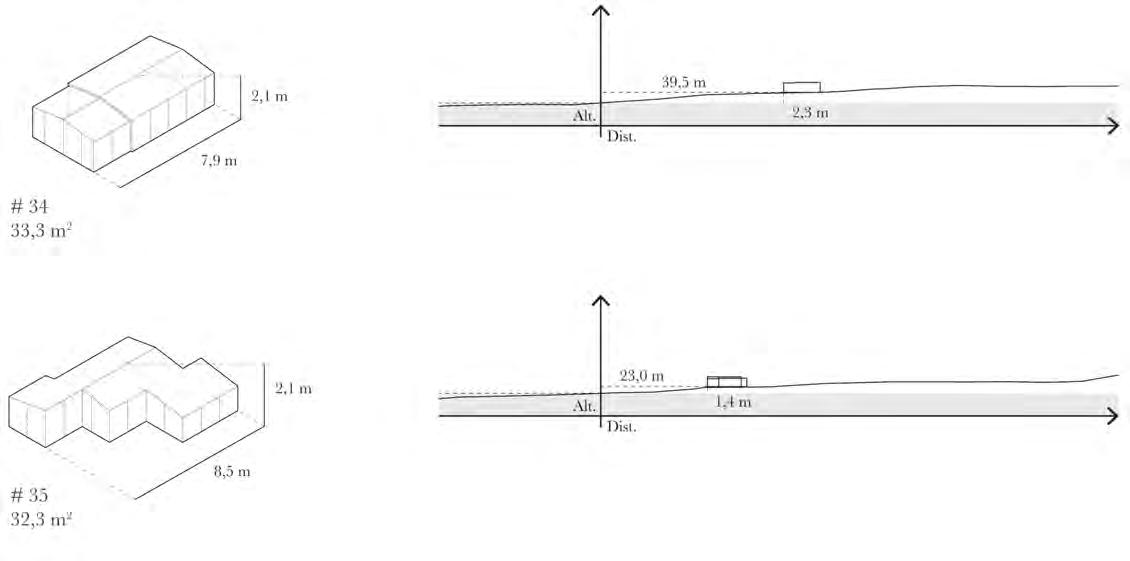

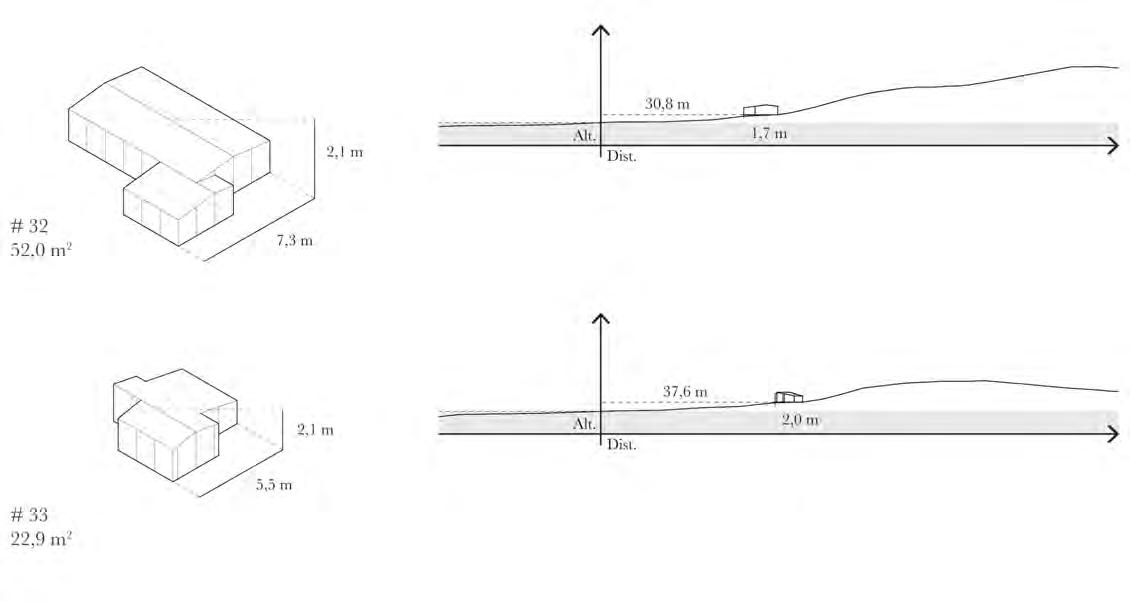

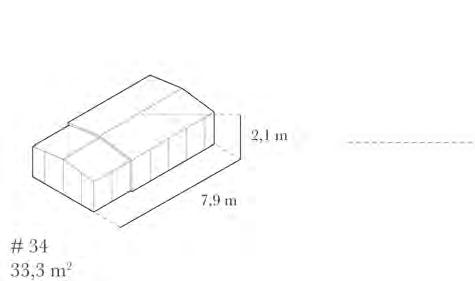

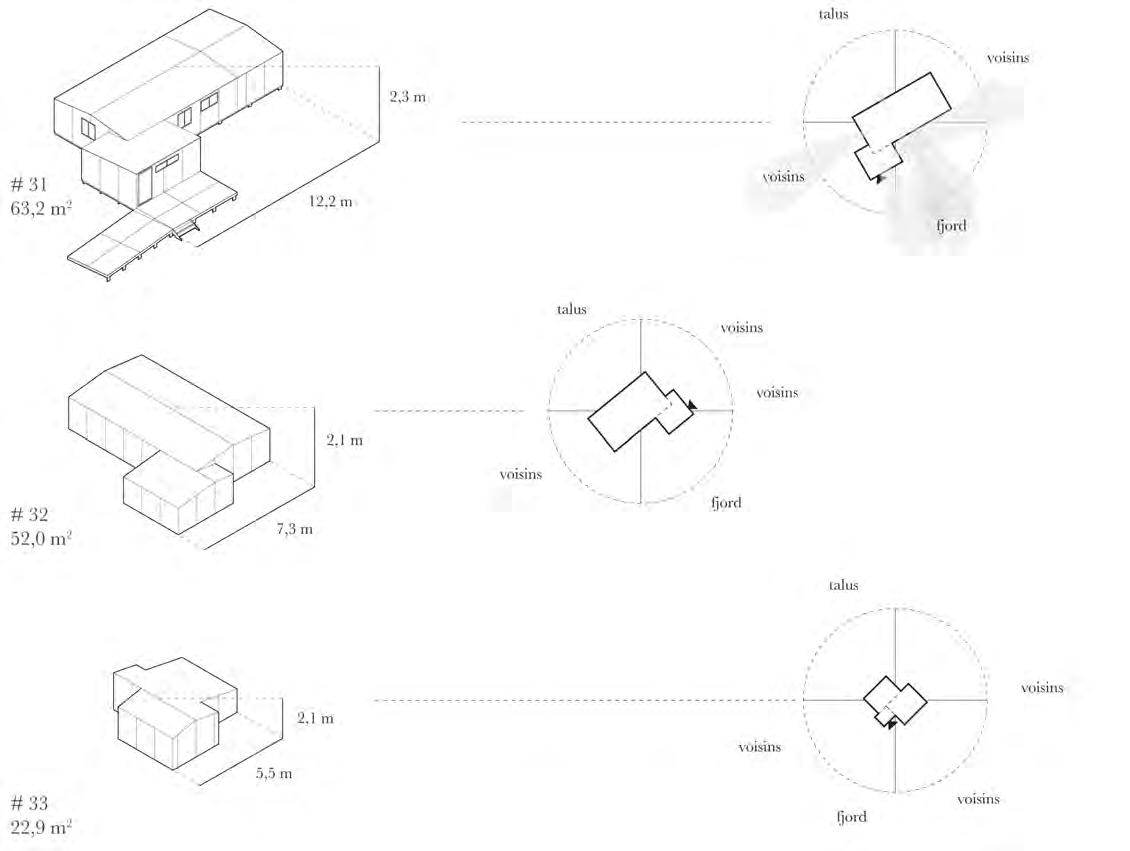

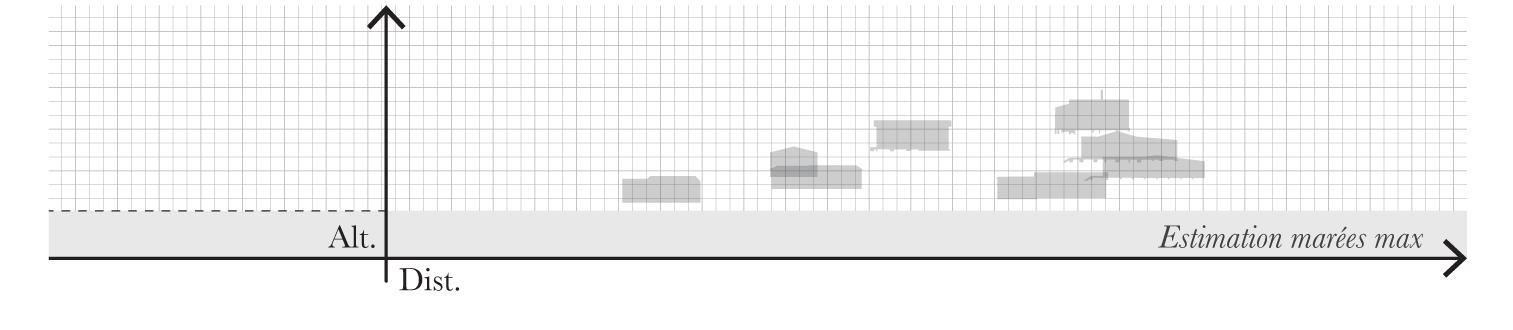

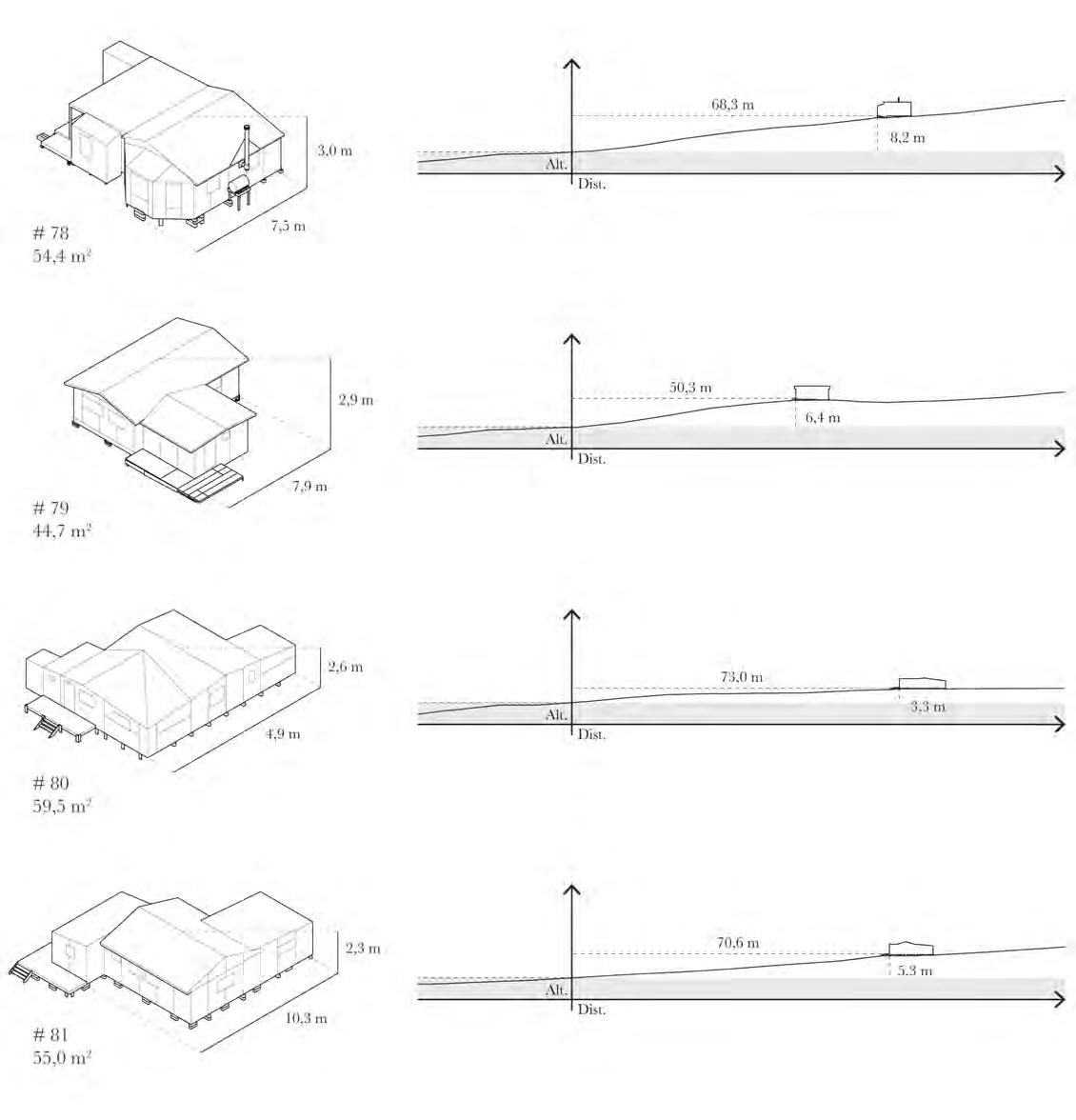

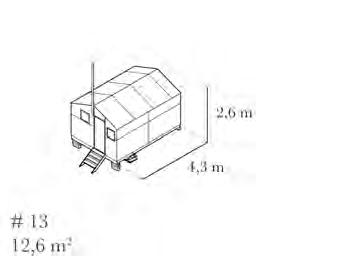

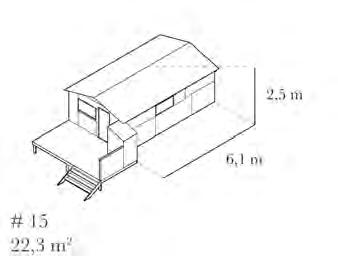

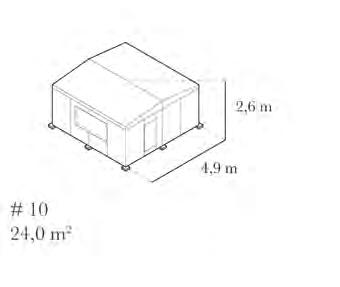

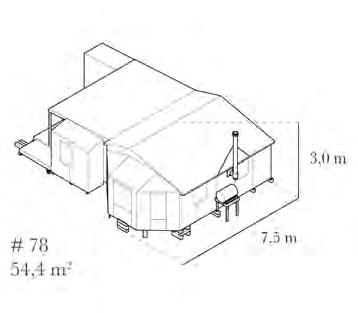

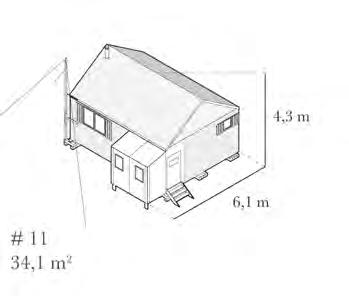

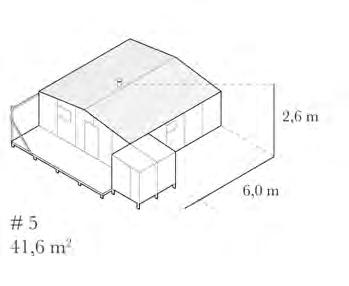

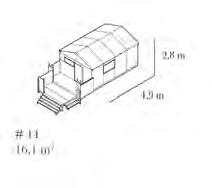

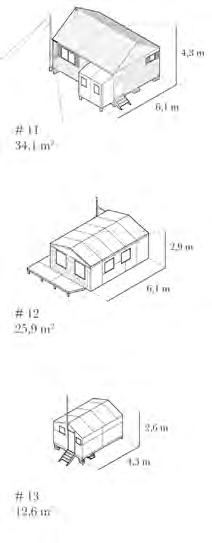

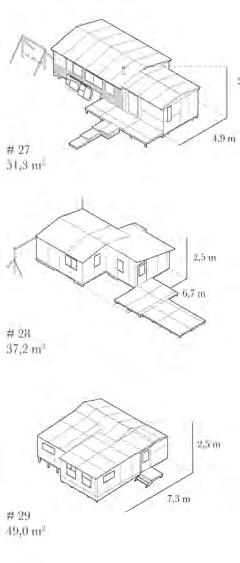

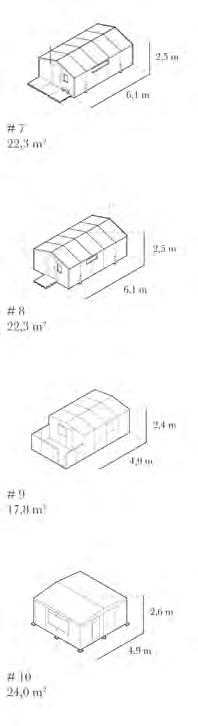

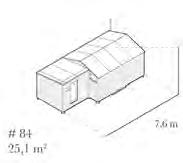

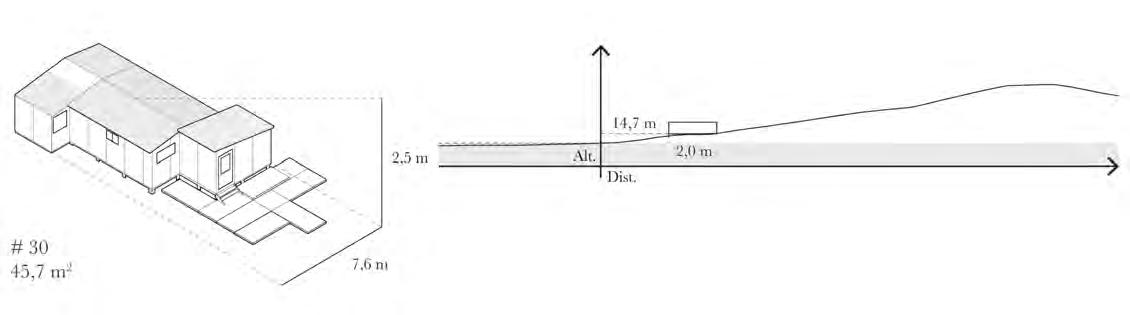

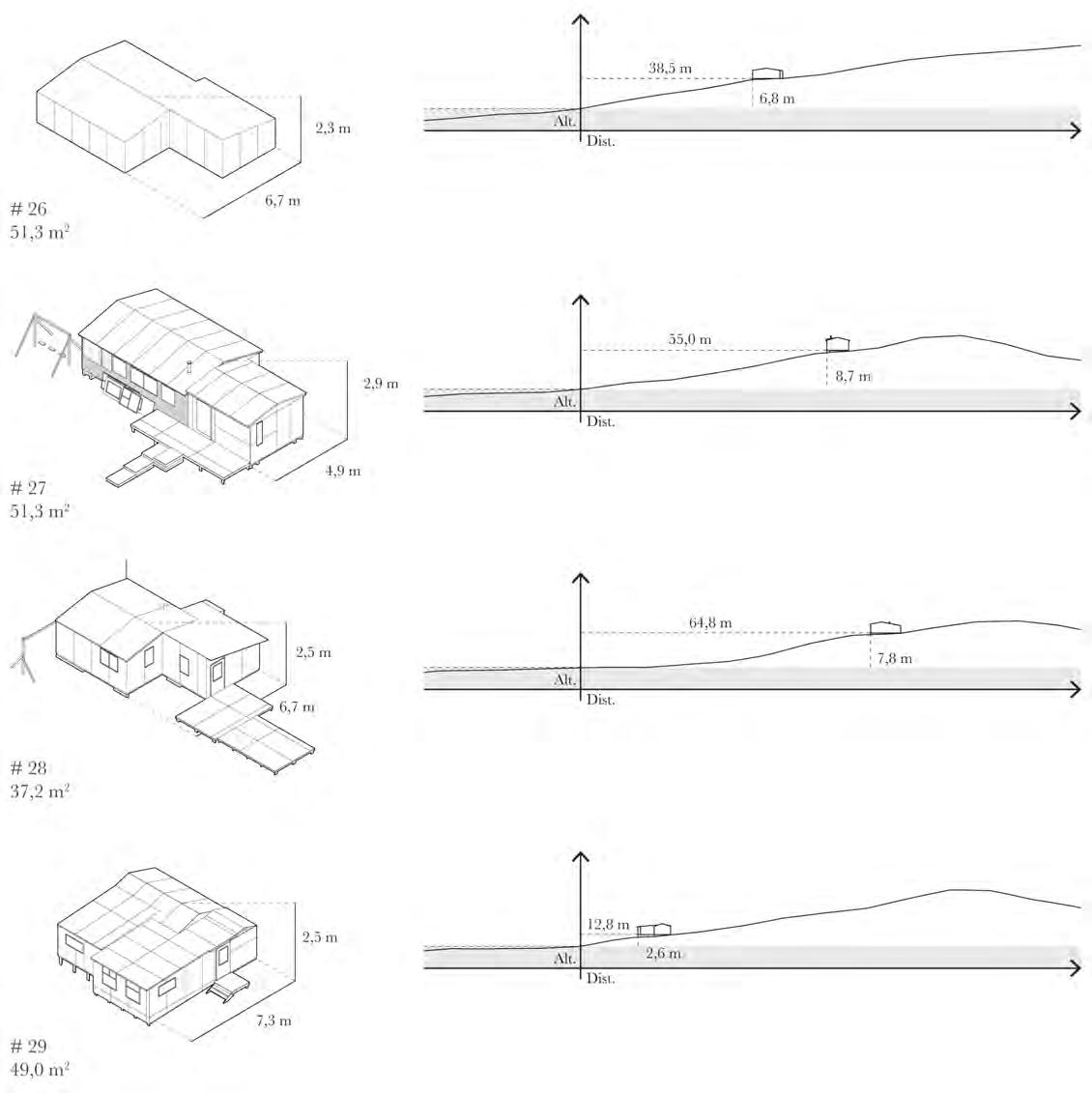

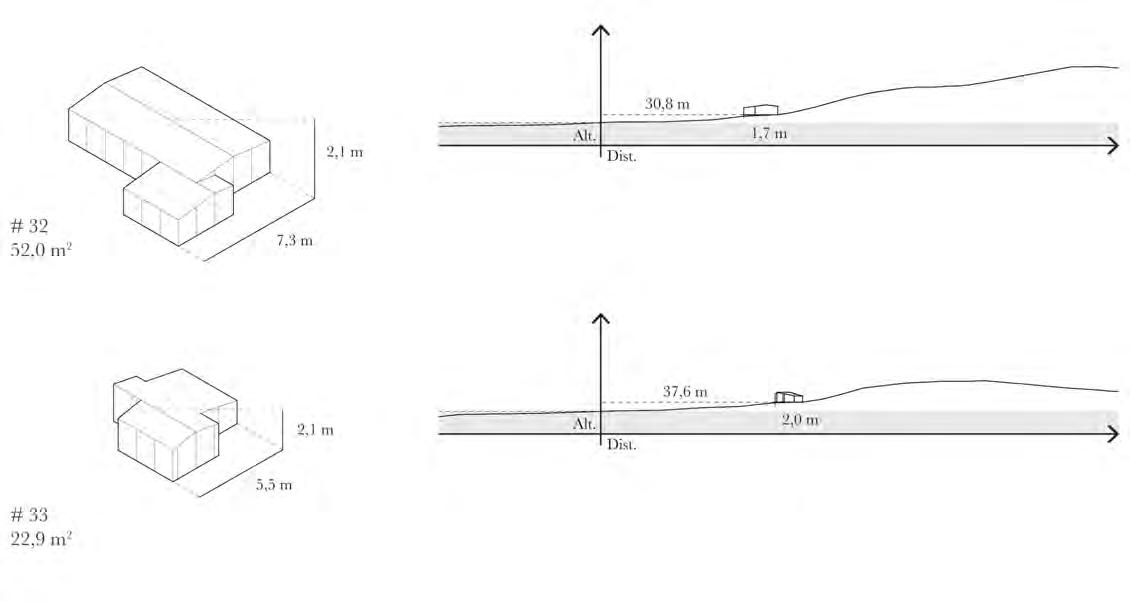

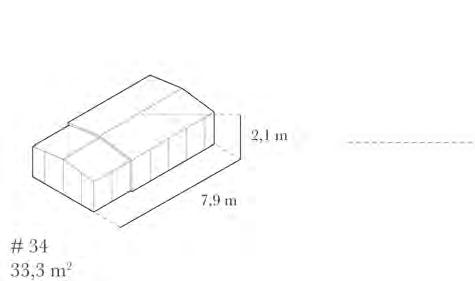

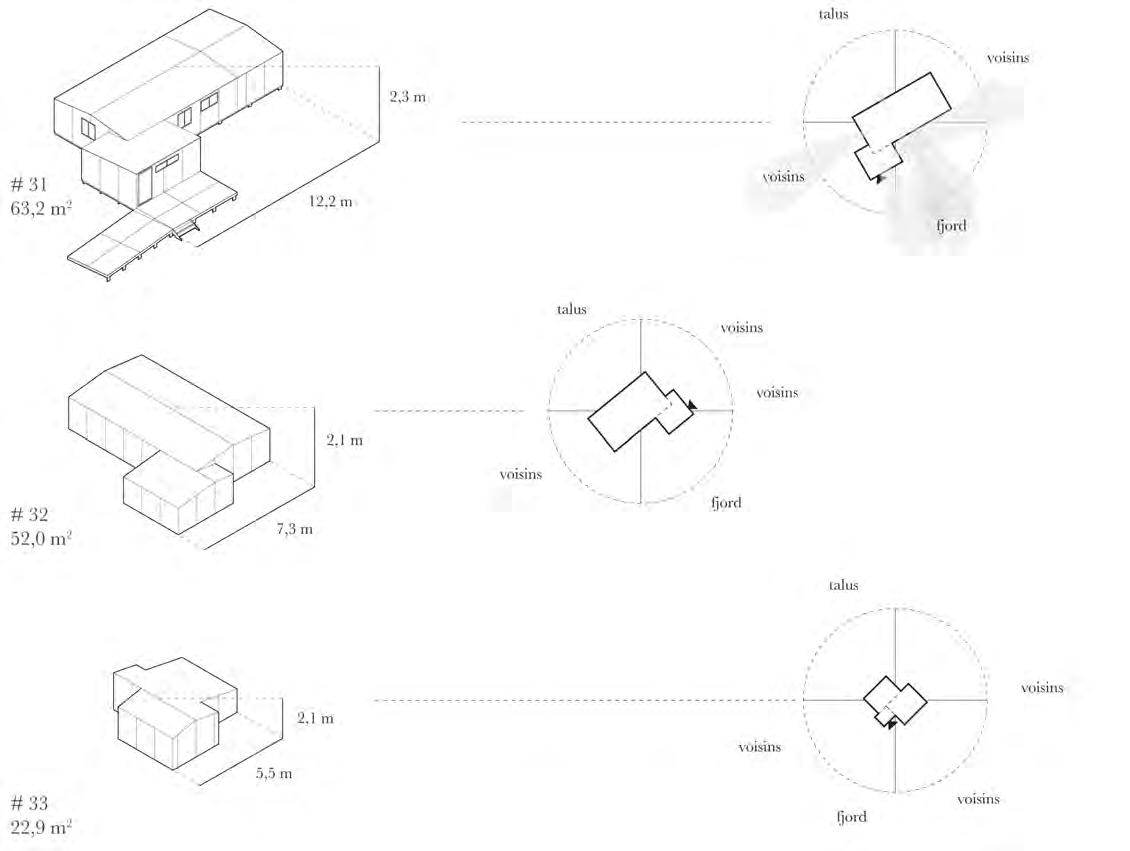

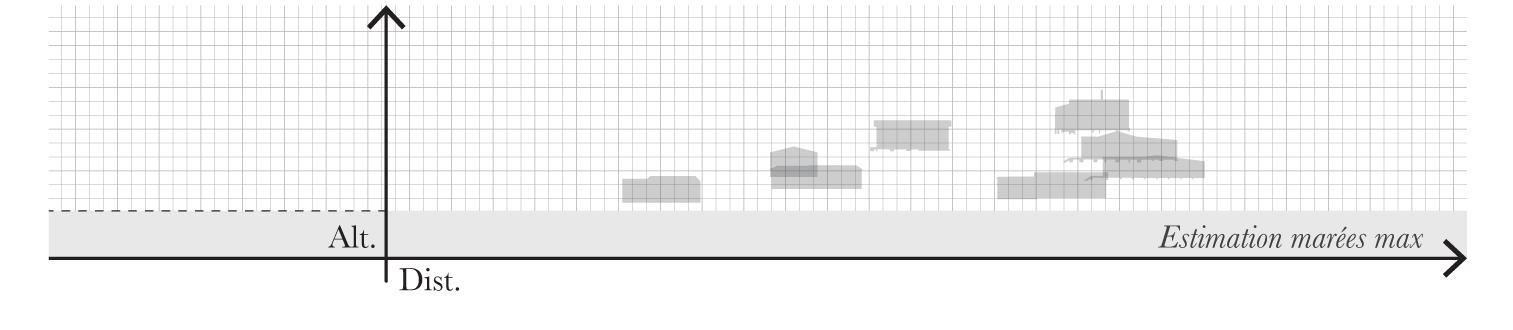

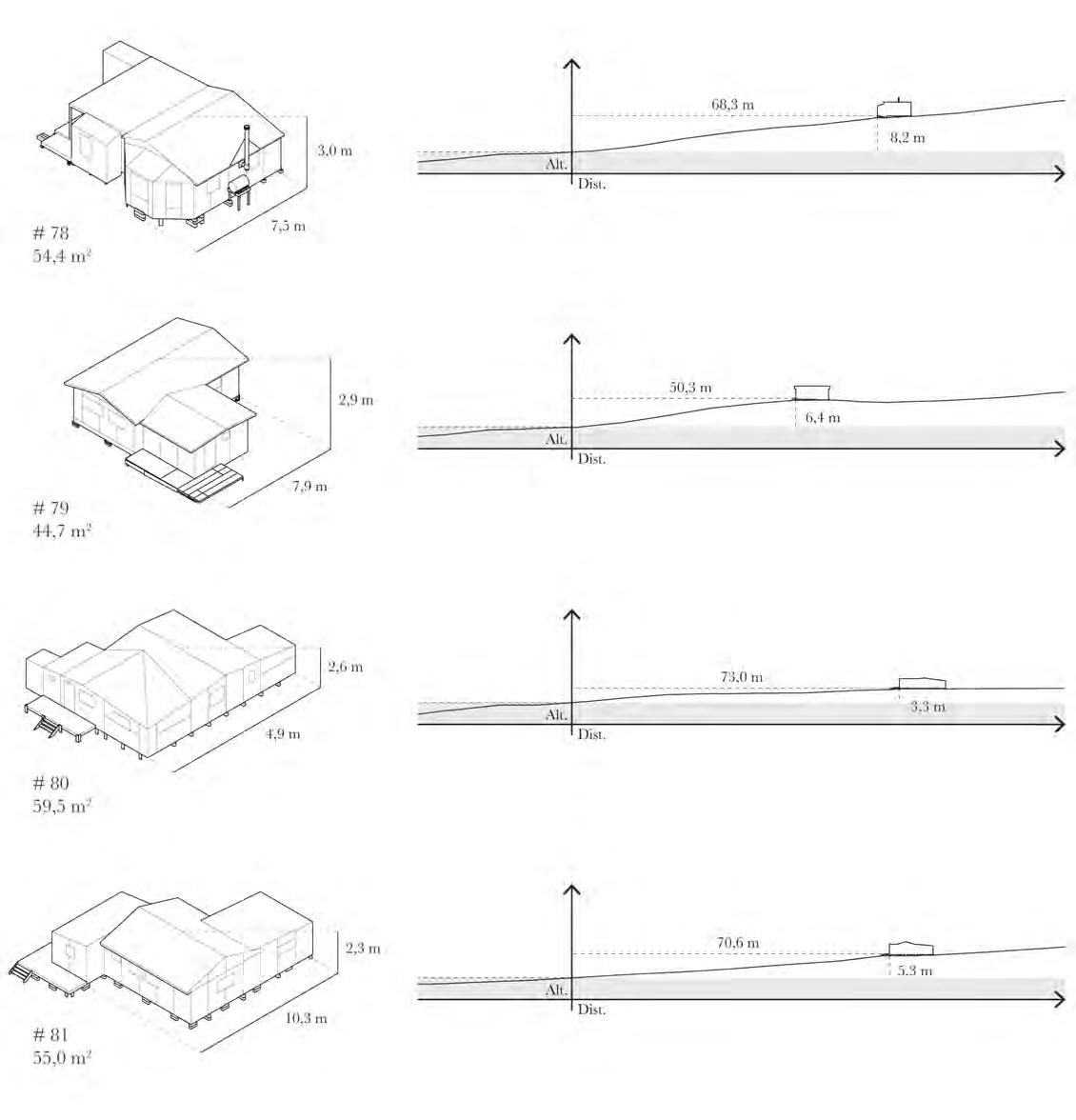

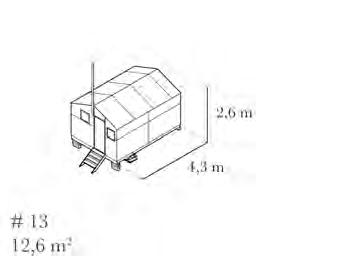

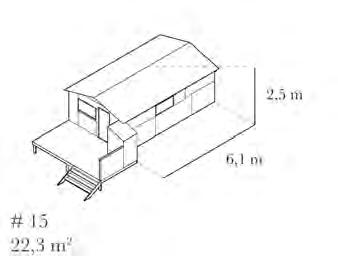

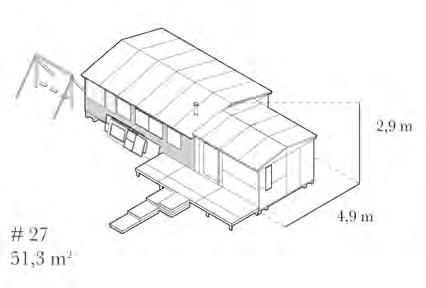

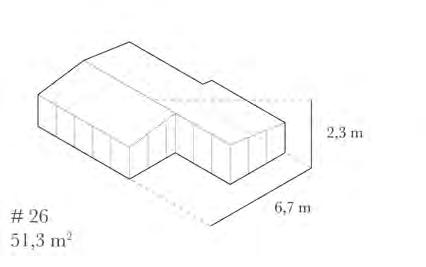

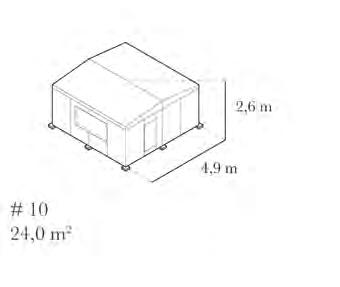

235 Entre Ilijjaaqait et Kisarvik - cabanes 65 à 69 207 213 219 227 Sajuvvik - Sajuvvialuk - cabanes 42 à 44 Kiassautialuk (1/2) - cabanes 45 à 49 Kiassautialuk (2/2) - cabanes 50 à 61 .................................................................................................................... Entre Pattavik et Kisarvik (1/2) - cabane 62 Entre Pattavik et Kisarvik (2/2) - cabanes 63 à 64 Kisarvik et Qikirtaq - cabane 70 Tuapaaluit - cabanes 71 à 77 ................................................................................................................................ II. ANALYSE DE LA CONFIGURATION DES CAMPEMENTS ..................................................................................... I. ANALYSE TERRITORIALE DU FJORD DE SALLUIT Introduction au contexte de la recherche .................................................................................................................. Environnement et morphologie des campements Méthode d’analyse du fjord ....................................................................................................................................... Parcours, zones d’implantation et emprise des campements du fjord ...................................................................... Méthode d’analyse des campements ........................................................................................................................ 135 127 129 131 122 137 139 145 151 157 161 169 187 175 193 181 199 Igajialuk (1/2) - cabanes 1 à 5 ............................................................................................................................... Igajialuk (2/2) - cabane 6 Mivvik - cabanes 7 à 10 Qarqaluarjutuaq - cabanes 11 à 19 ....................................................................................................................... Ruisseau Tasikululiariaq - cabanes 20 à 25 ........................................................................................................... Sittuuniit - cabanes 26 à 36 Aupartuapik - cabane 37 ....................................................................................................................................... Ruisseau Aupartuapiup - cabanes 38 à 41 .............................................................................................................

Table des matières

III.

position et orientation des

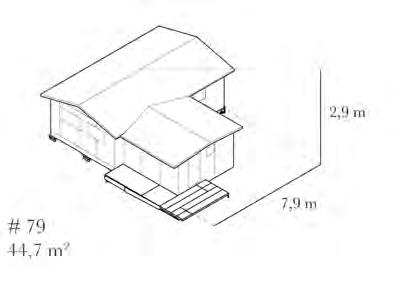

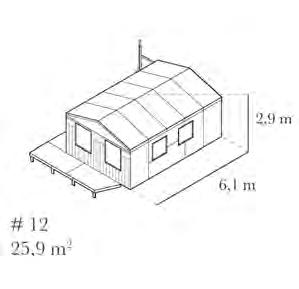

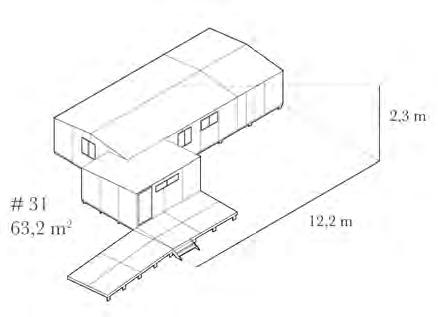

IV. ANALYSE DE LA TECTONIQUE DES CABANES ET SUGGESTION DE MODÈLES TYPES

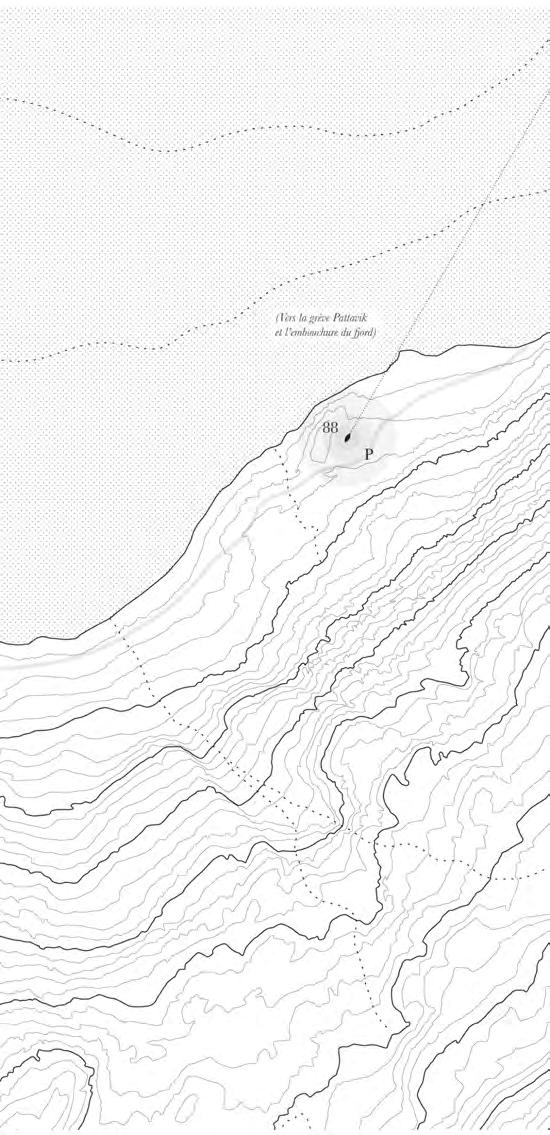

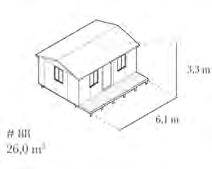

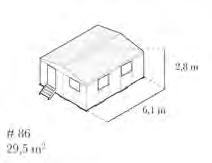

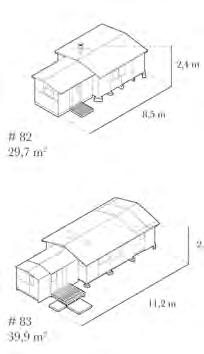

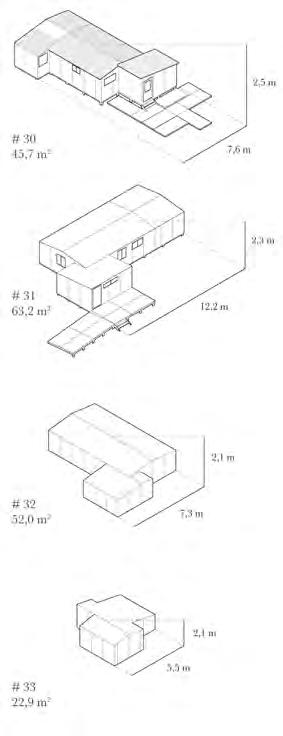

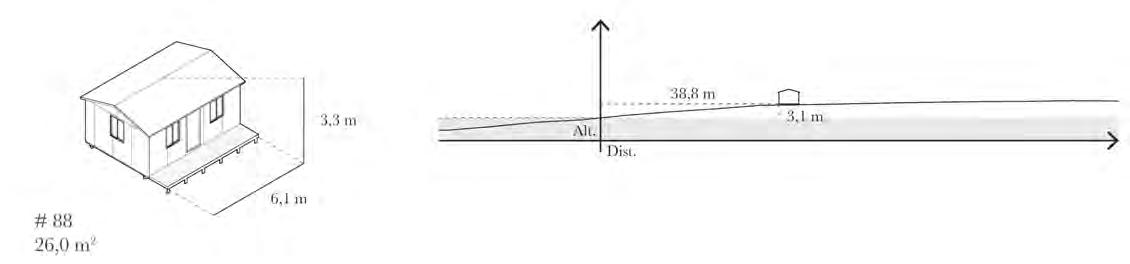

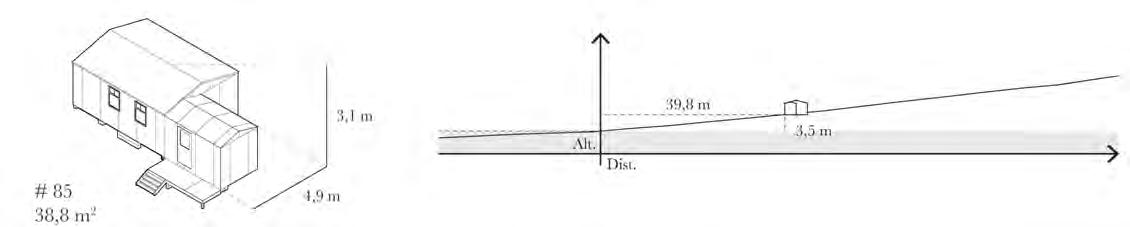

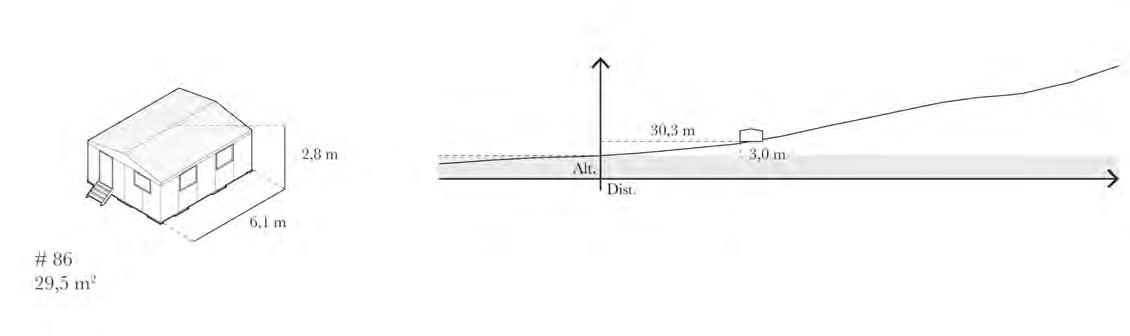

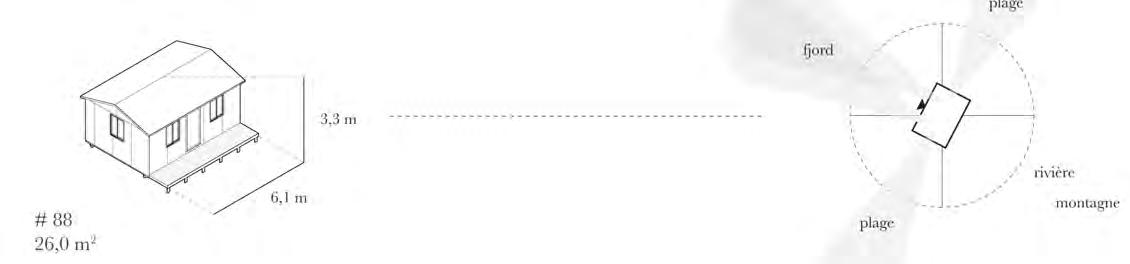

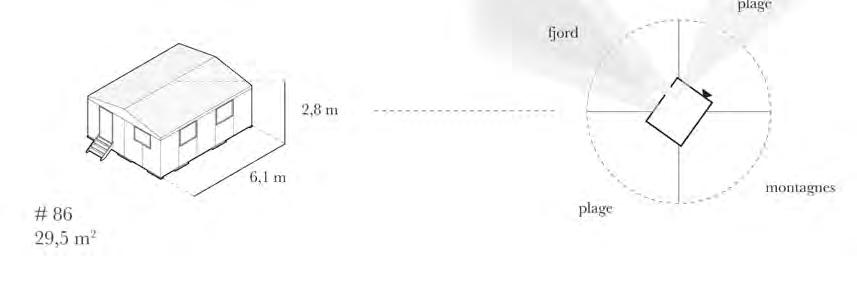

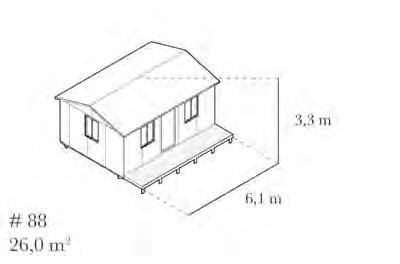

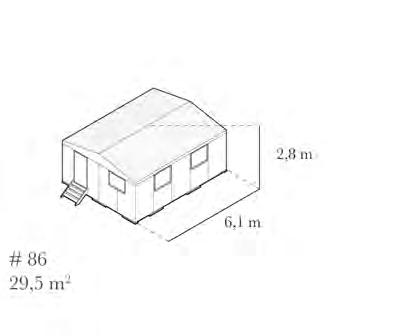

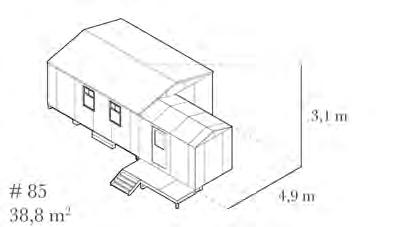

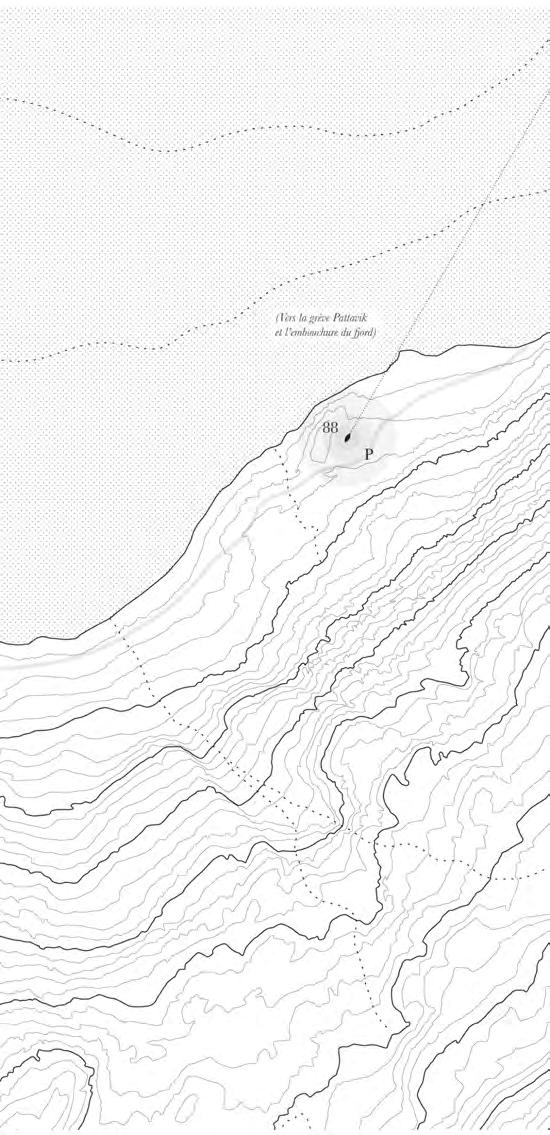

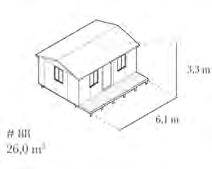

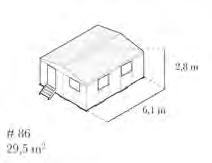

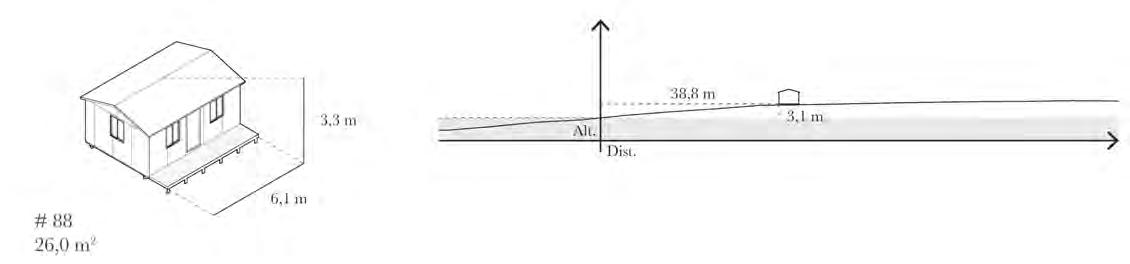

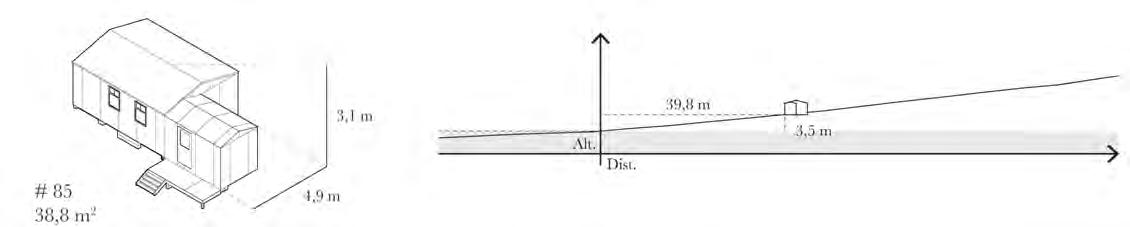

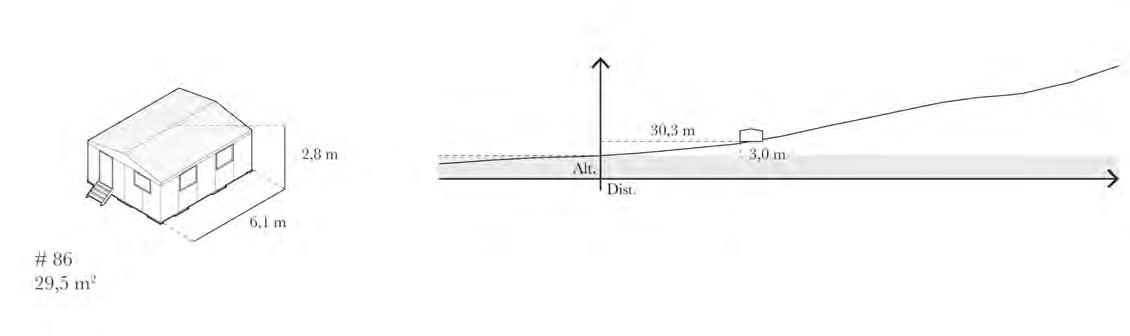

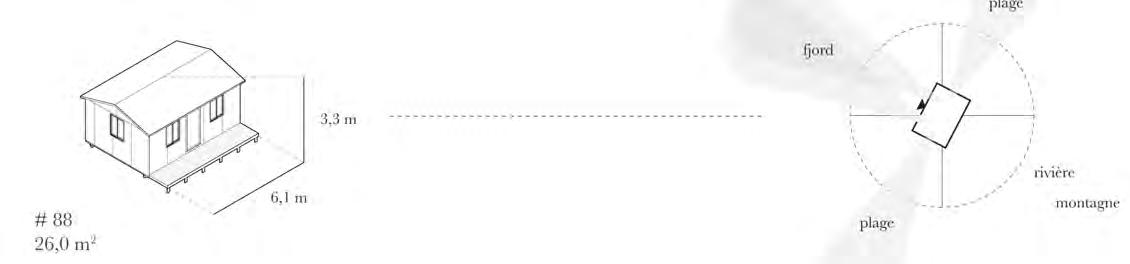

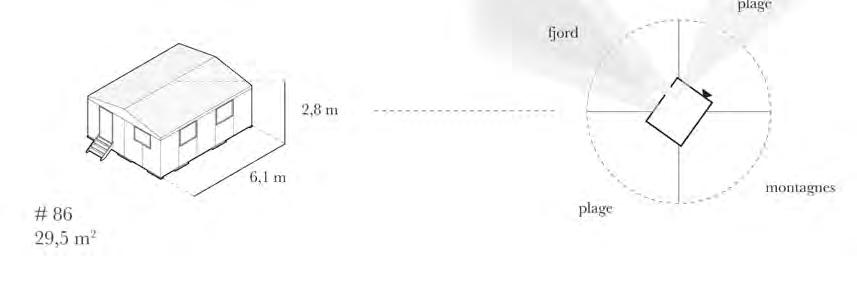

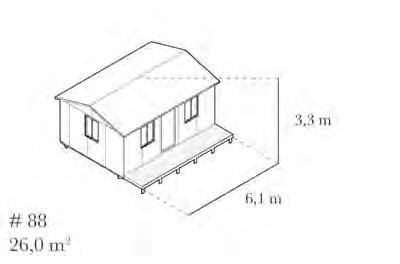

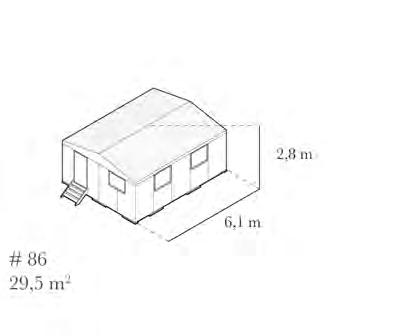

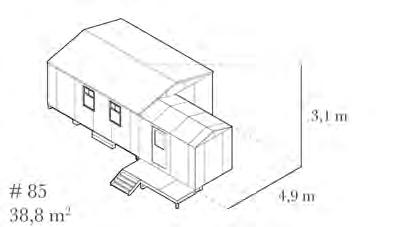

257 263 269 243 275 277 281 287 291 297 303 309 313 315 351 251 Kikkaluk - cabanes 78 à 84 Les cabanes de Kikkaluk - cabanes 78 à 84 Qikkigiaq - cabane 85 Les cabanes de Qikkigiaq et Kikkalualuk - cabane 85 à 87 .......................................................................... Kikkalualuk (1/2) - cabane 86 Kikkalualuk (2/2) - cabane 87 Niaqunnguut - cabane 88 ................................................................................................................................

ANALYSE DES

SITE ......................................................................... Volumétrie,

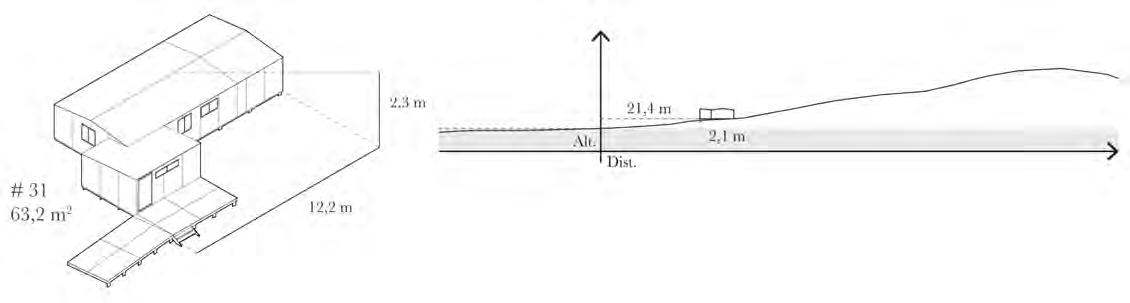

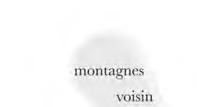

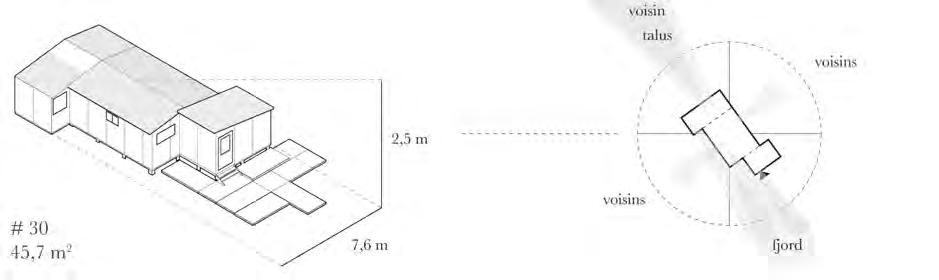

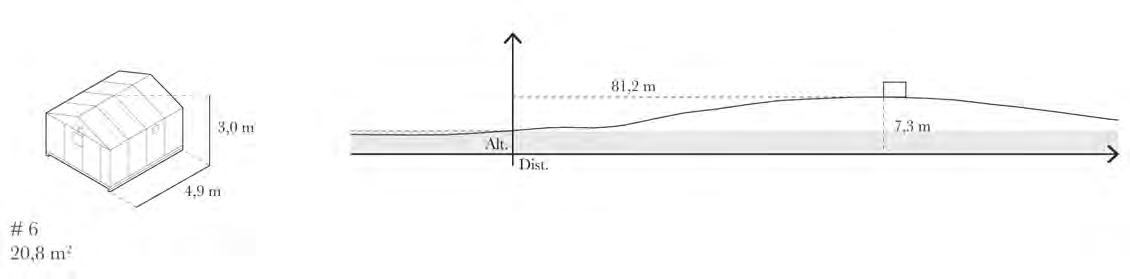

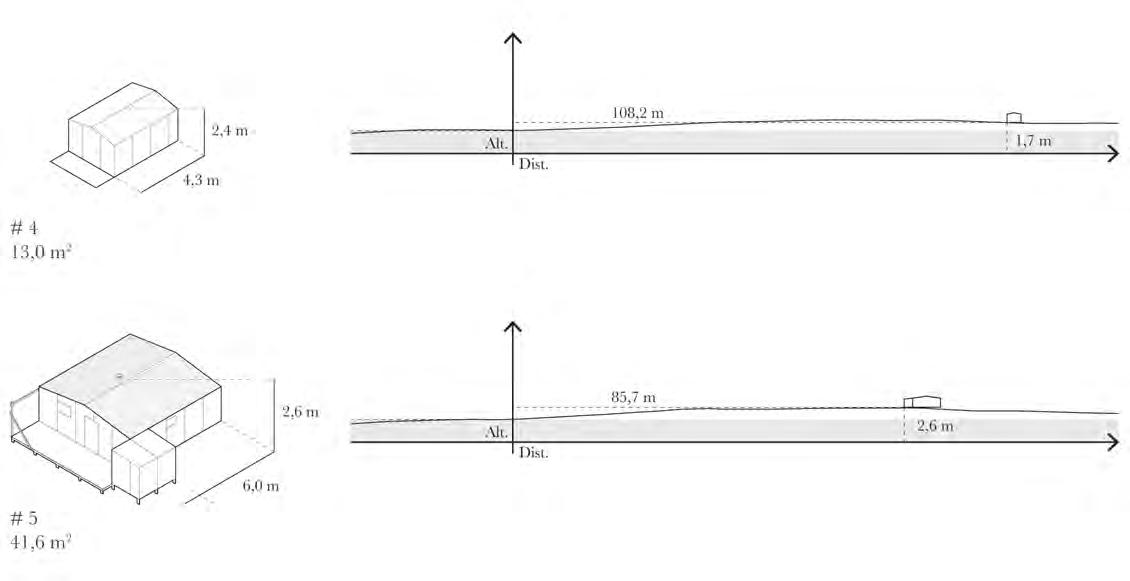

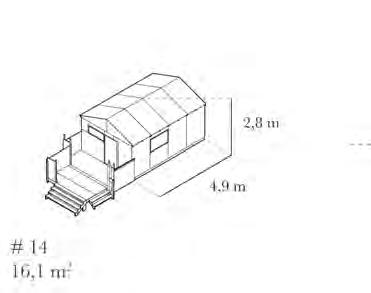

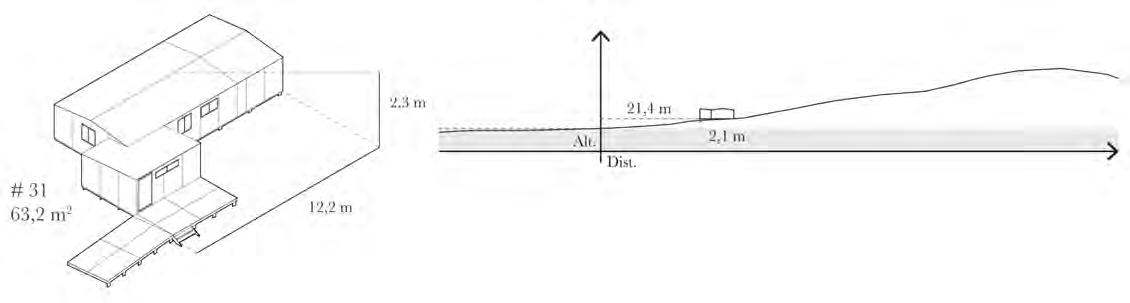

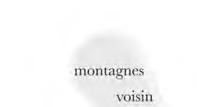

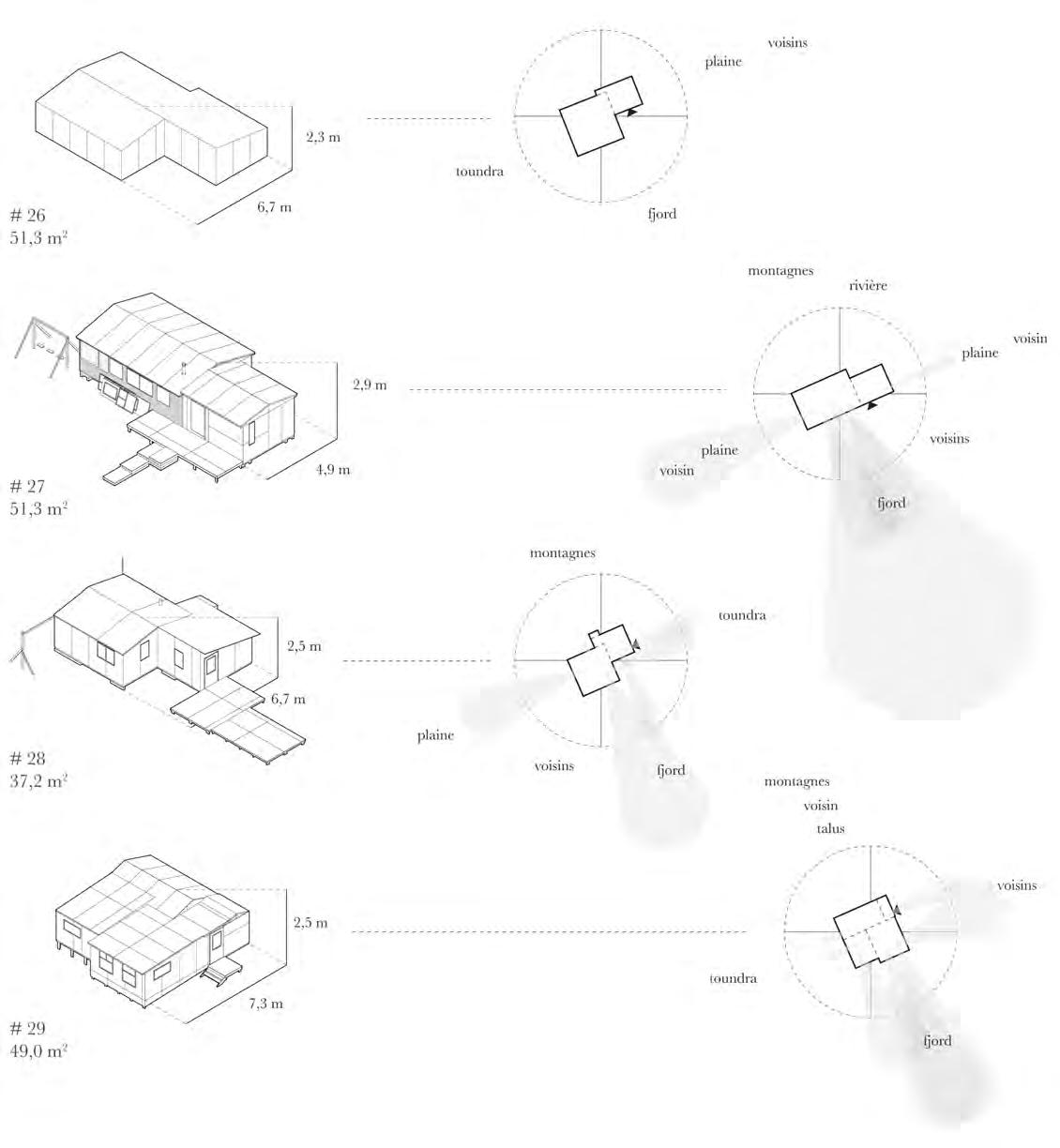

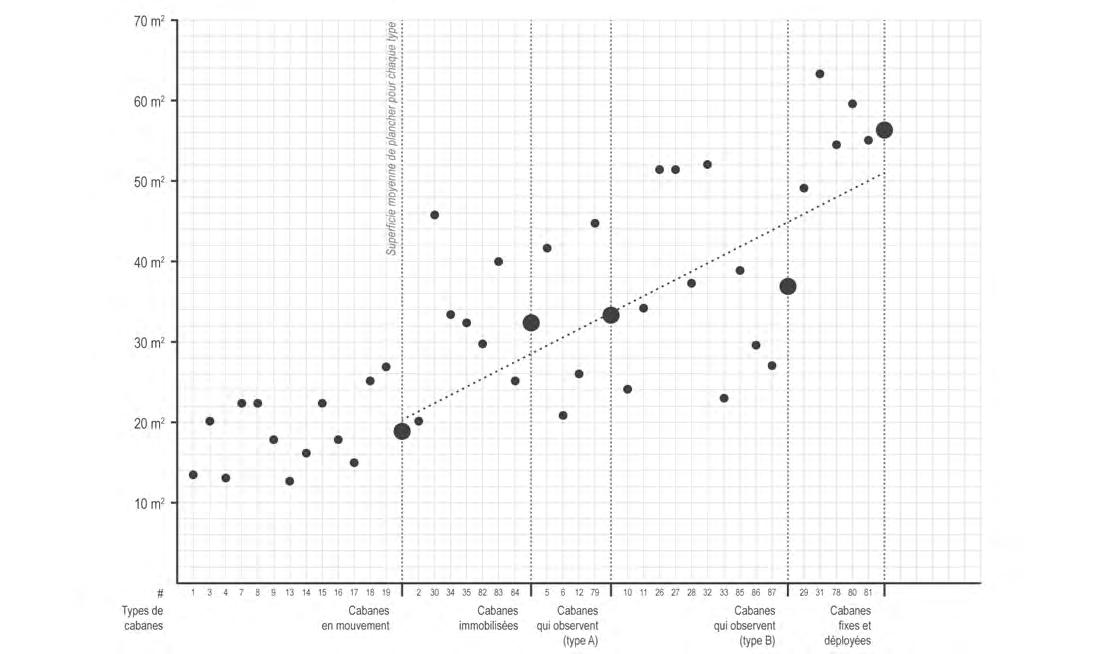

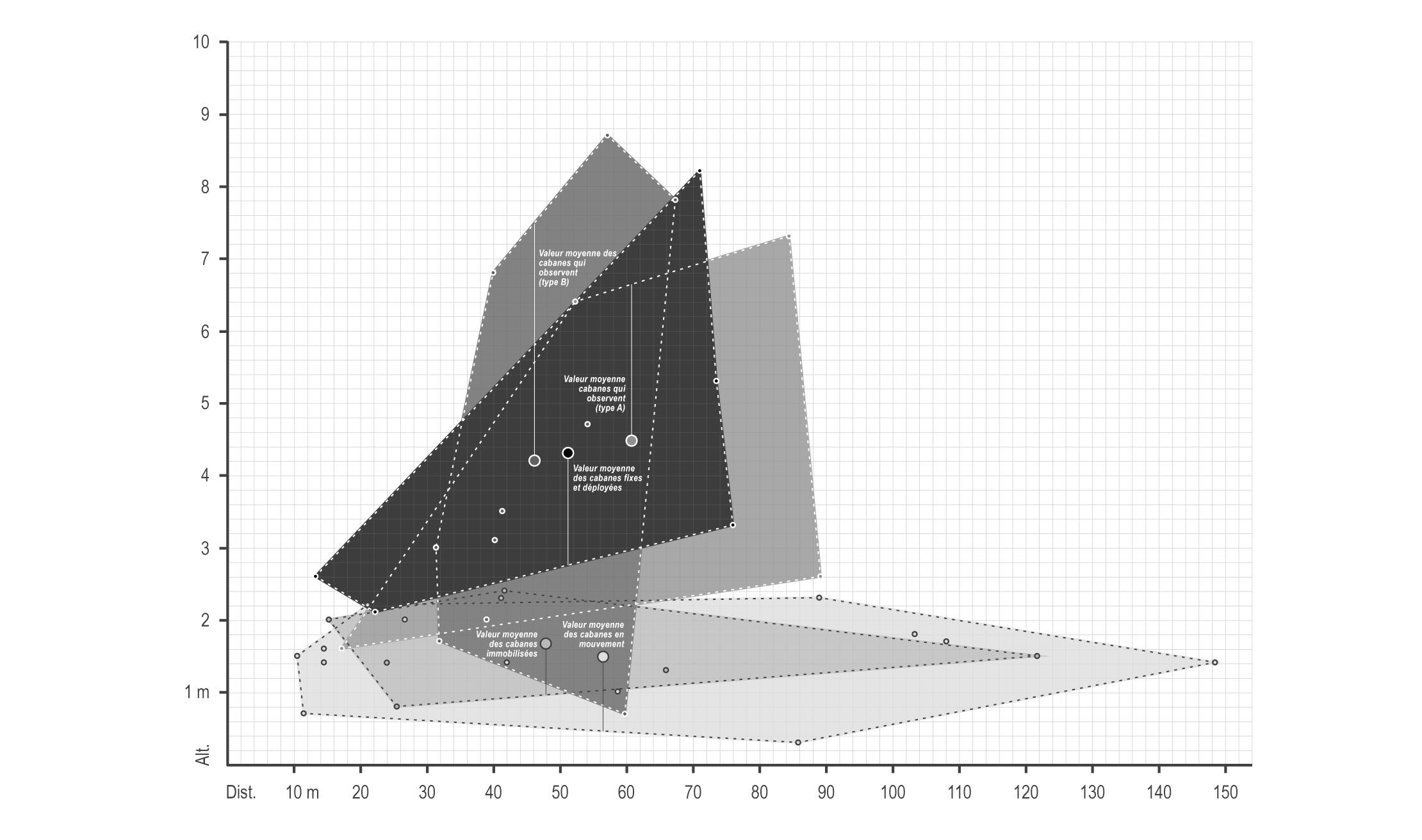

Méthode d’analyse des cabanes ...............................................................................................................................

cabanes

cabanes

cabanes

cabanes

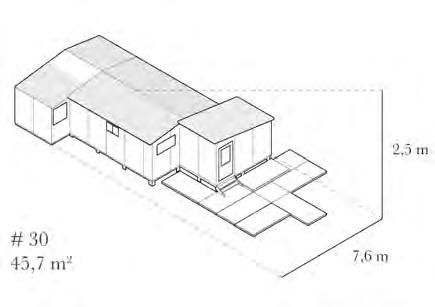

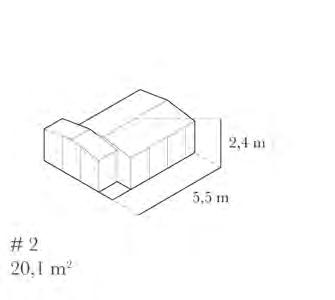

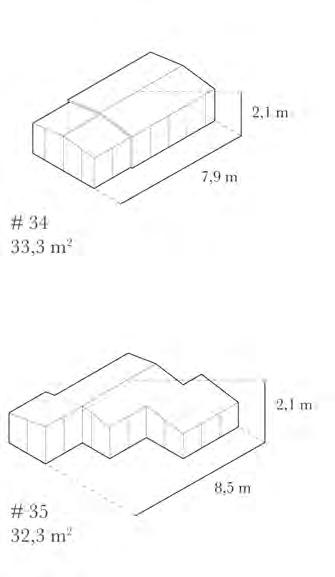

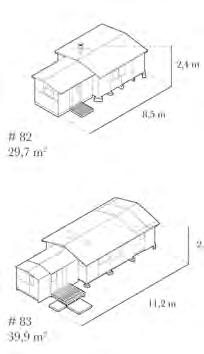

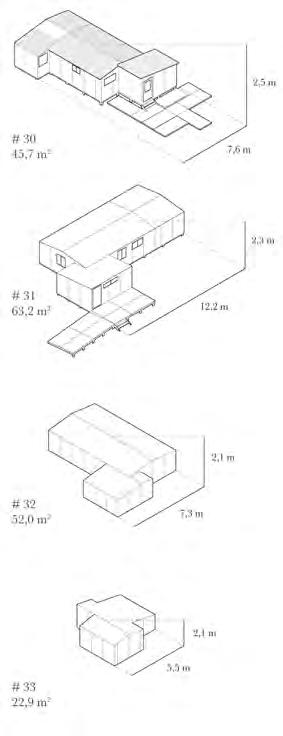

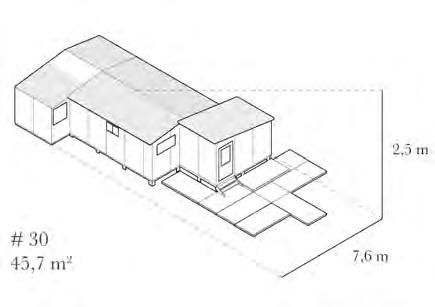

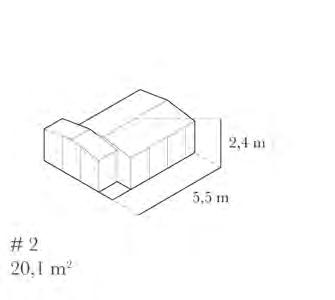

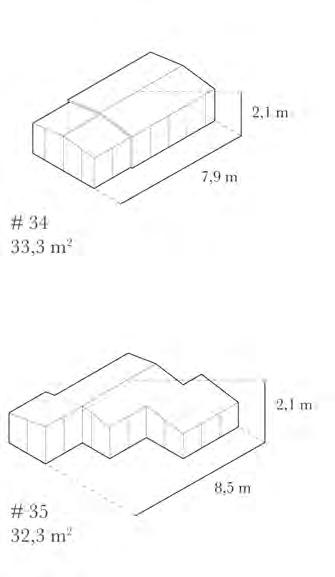

...................................................................................... Les cabanes de Sittuuniit - cabanes 26 à 36 Tectonique des cabanes Liste des fgures de l’annexe 1 ................................................................................................................................ 325 345 357 359 317 331 337 Les cabanes en mouvement Les cabanes qui observent - type a ................................................................................................................. Les cabanes qui observent - type b Les cabanes immobilisées Les cabanes fxes et déployées

CABANES ET DE LEURS RELATIONS AU

cabanes

Les cabanes d’Igajialuk - cabanes 1 à 6 Les

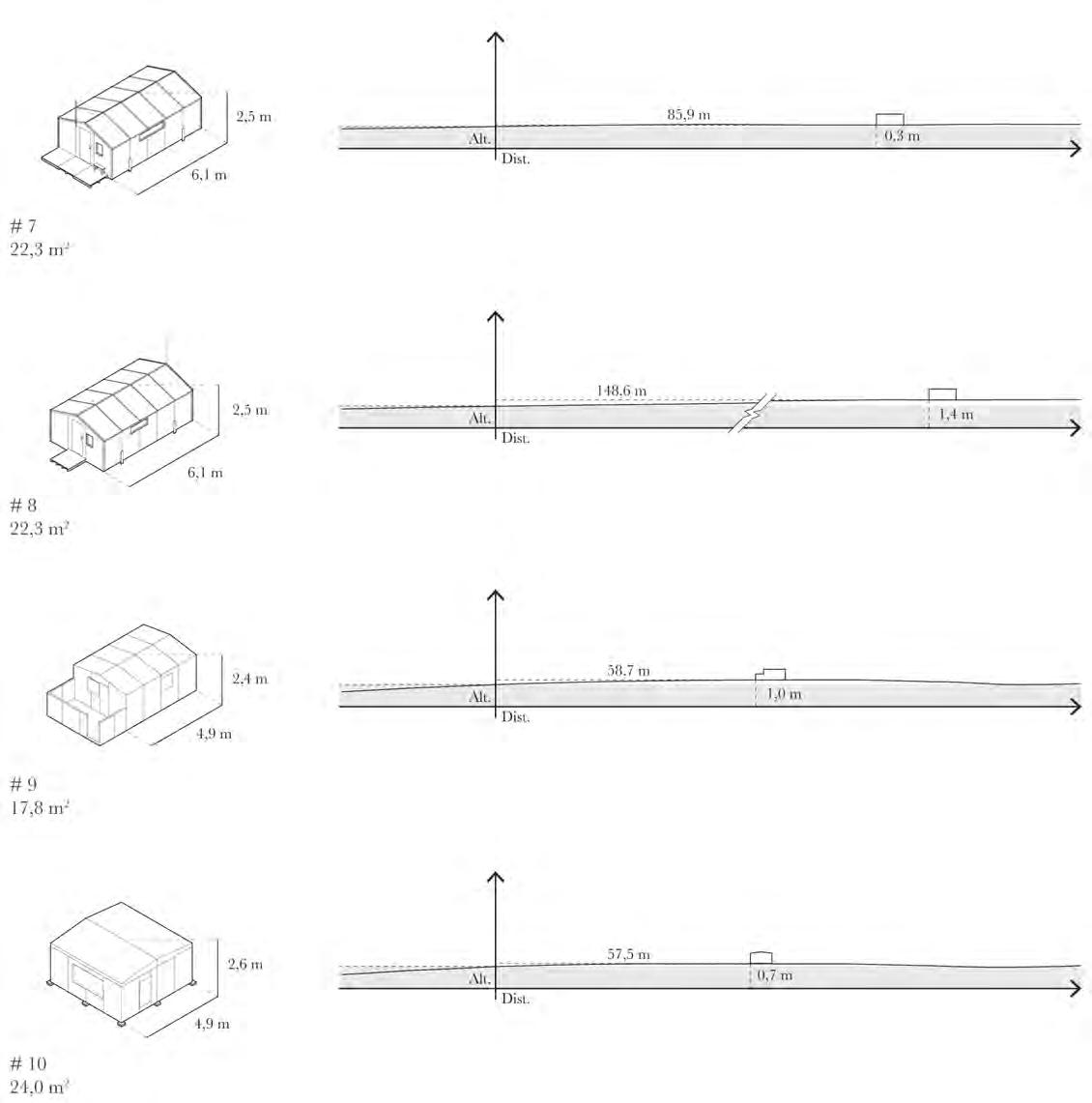

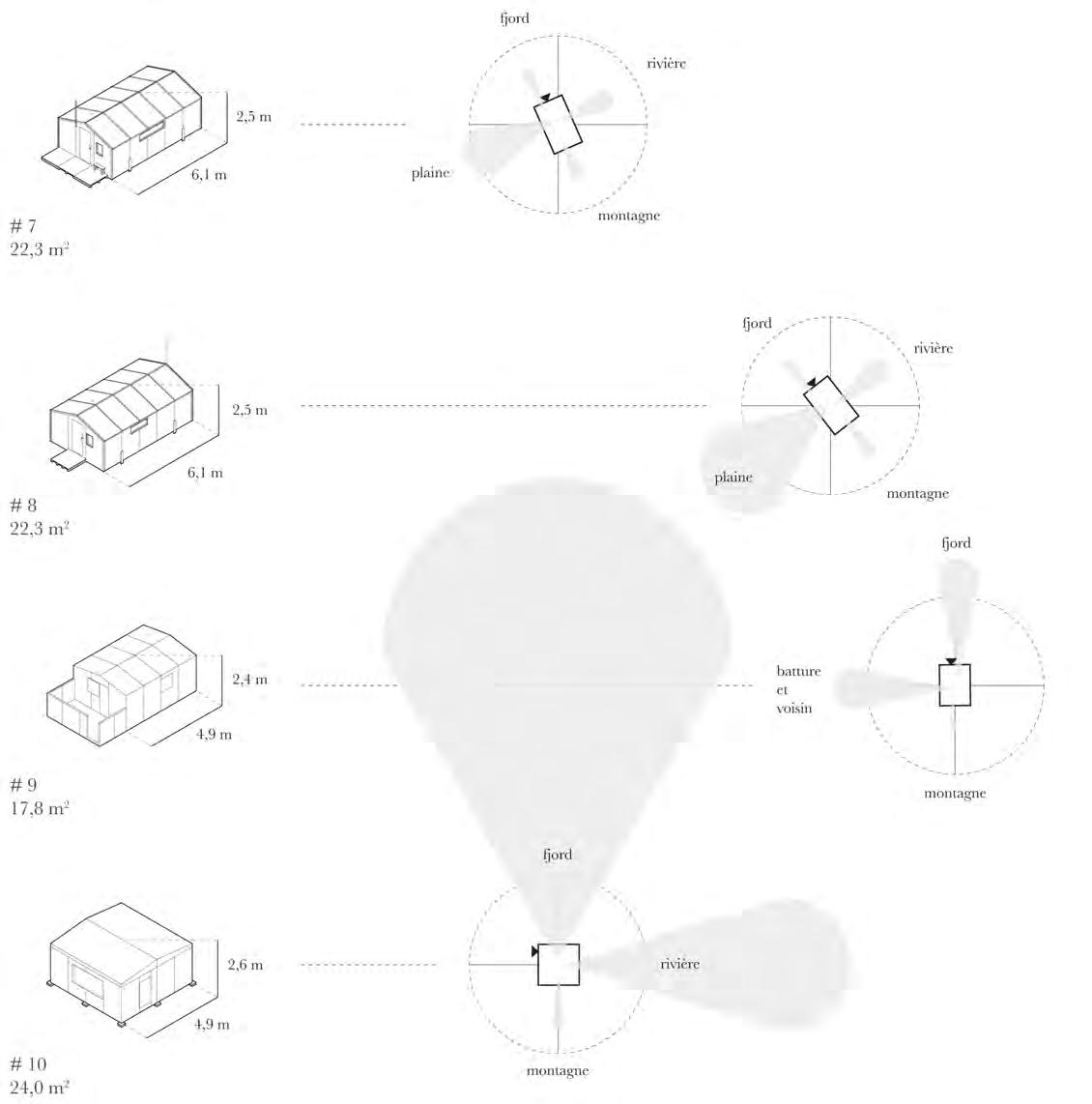

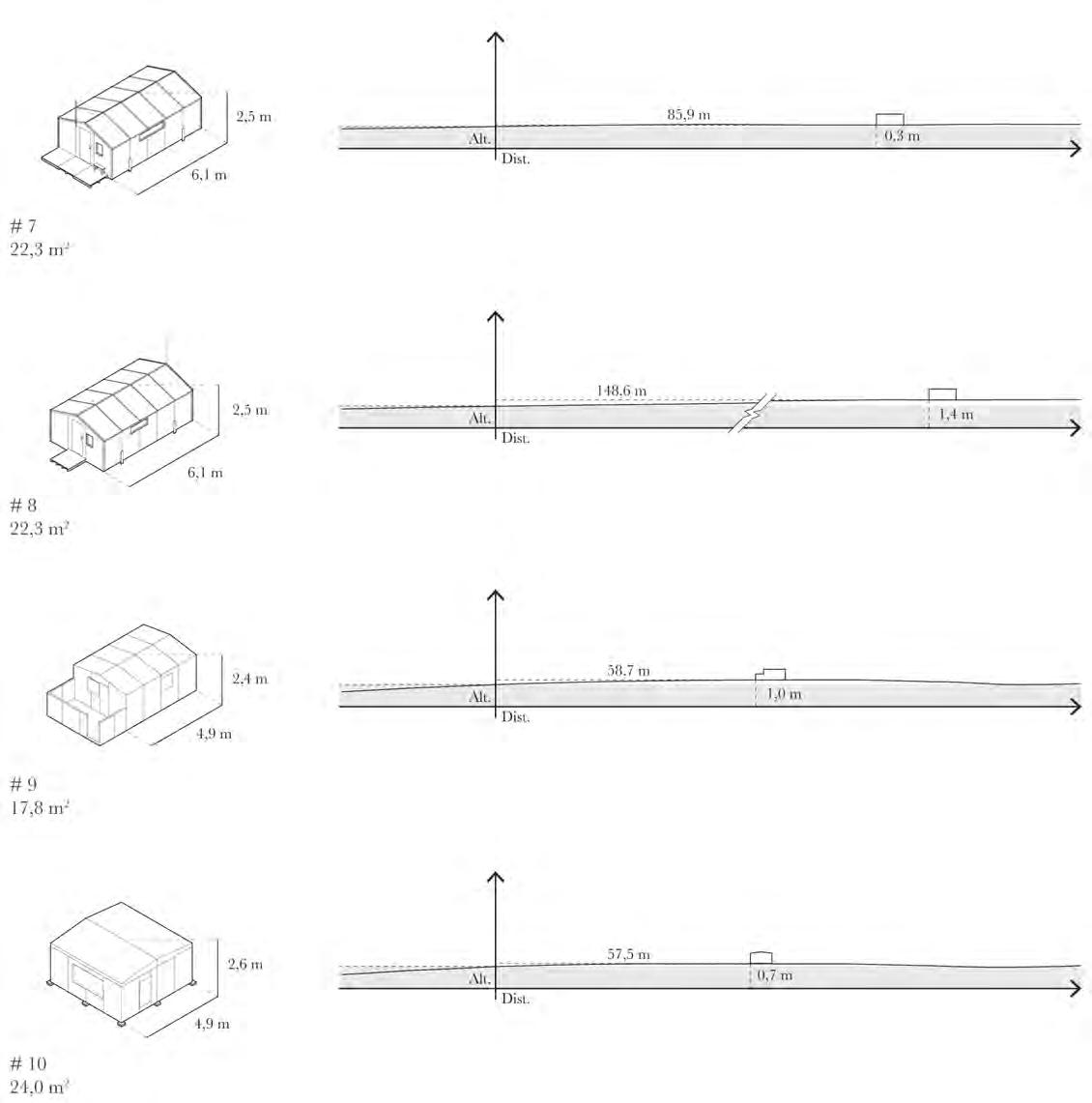

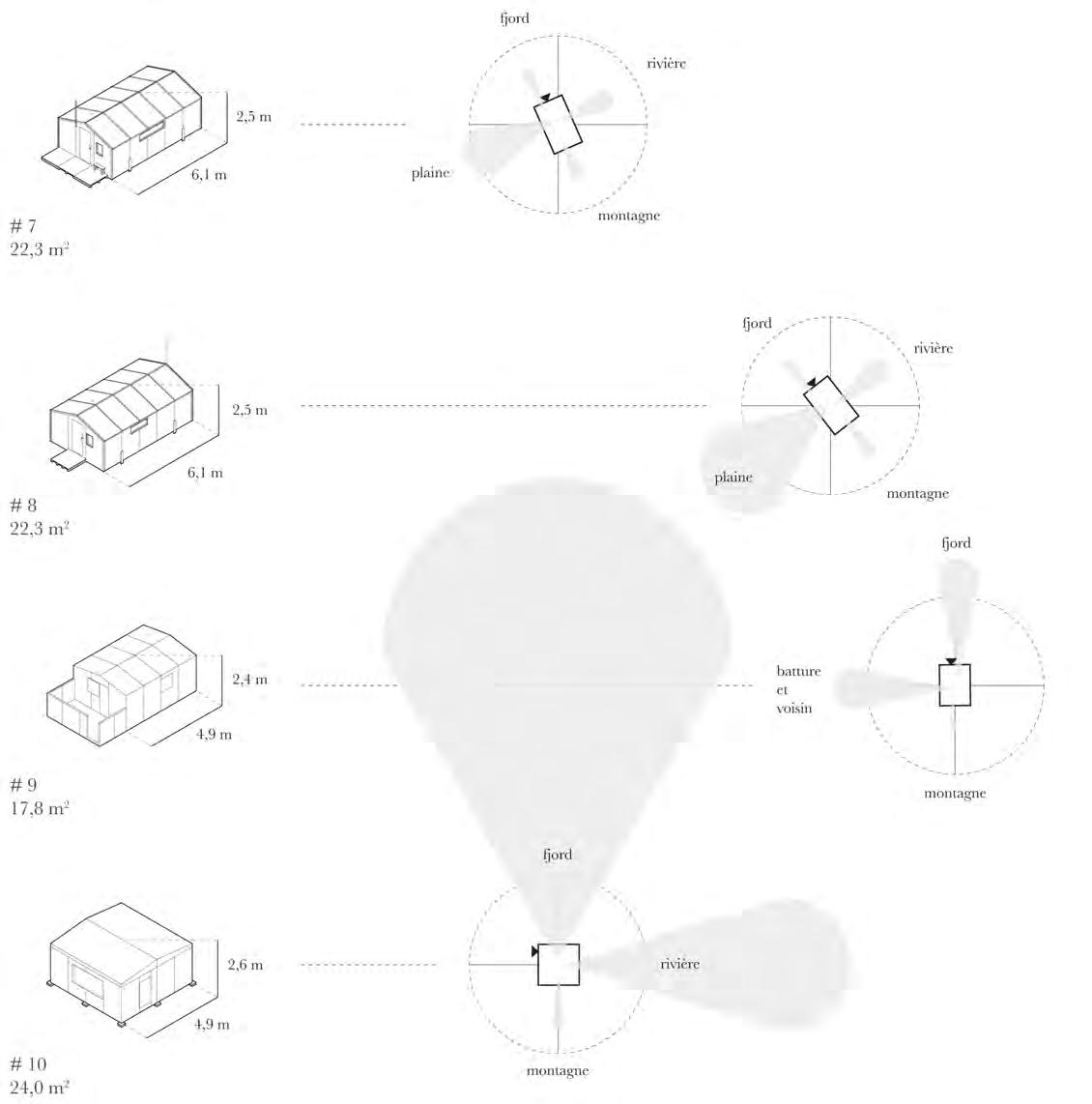

de Mivvik -

7 à 10 Les

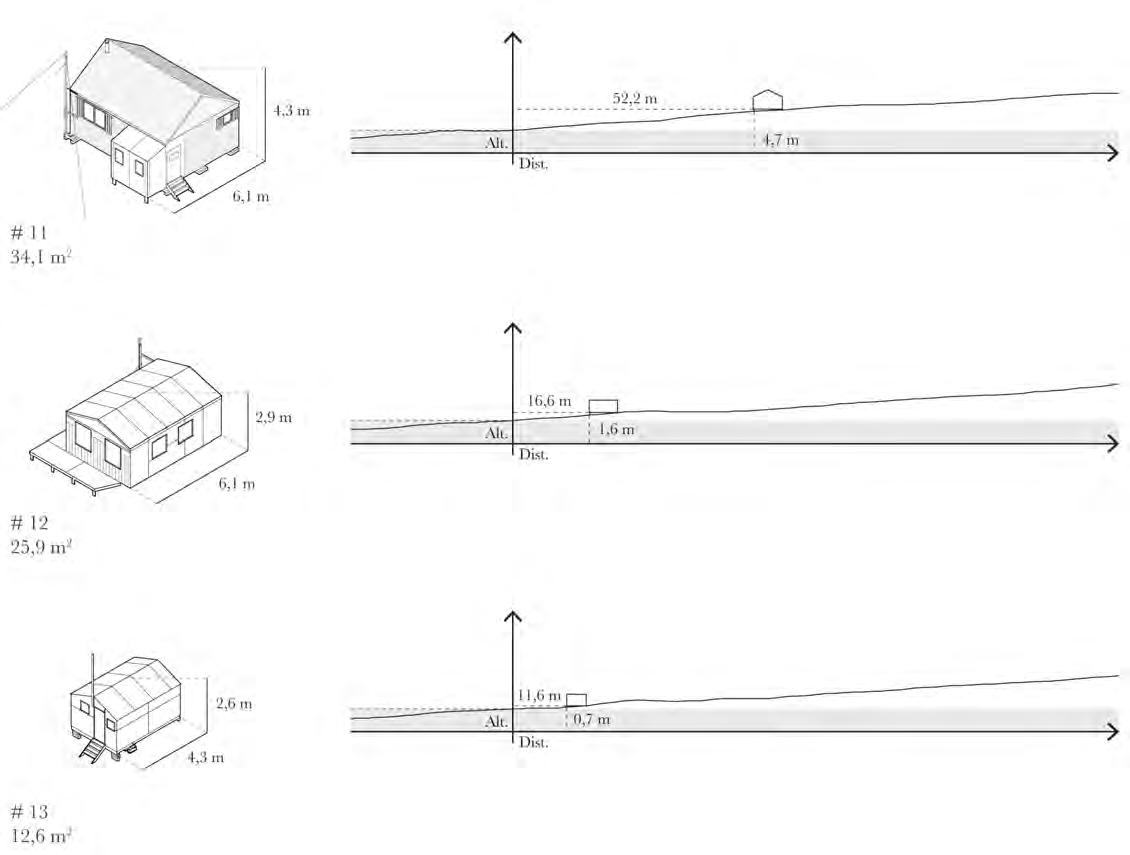

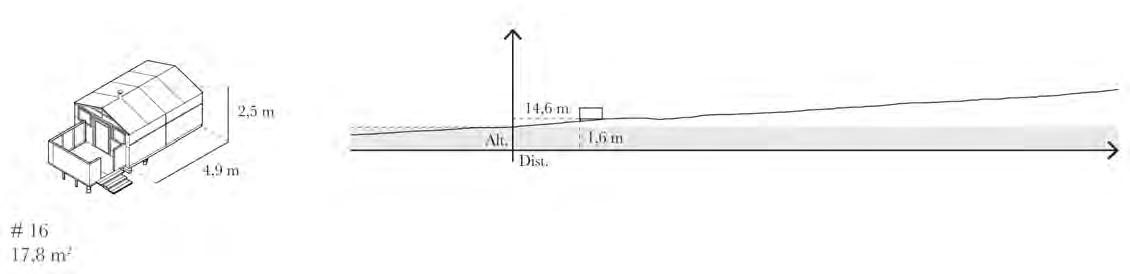

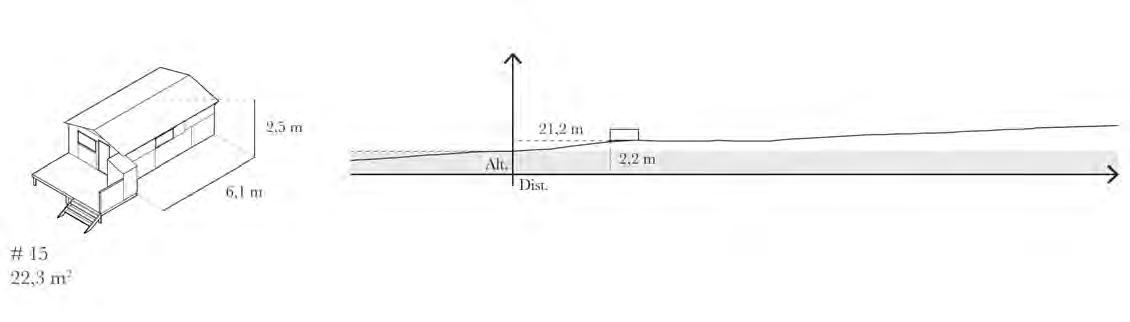

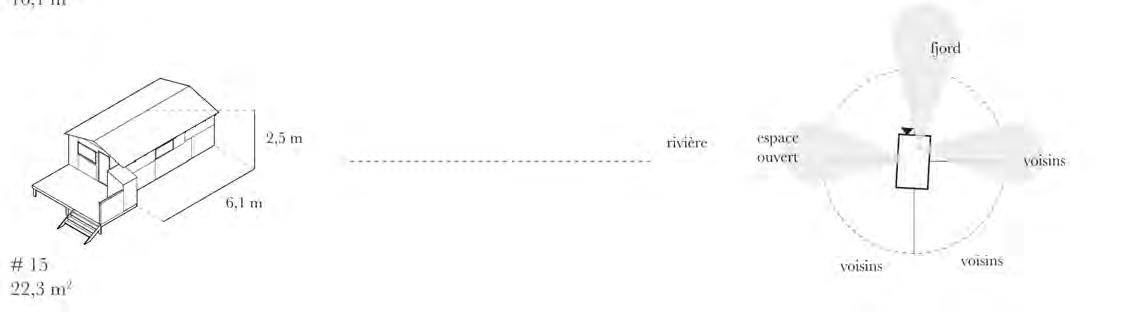

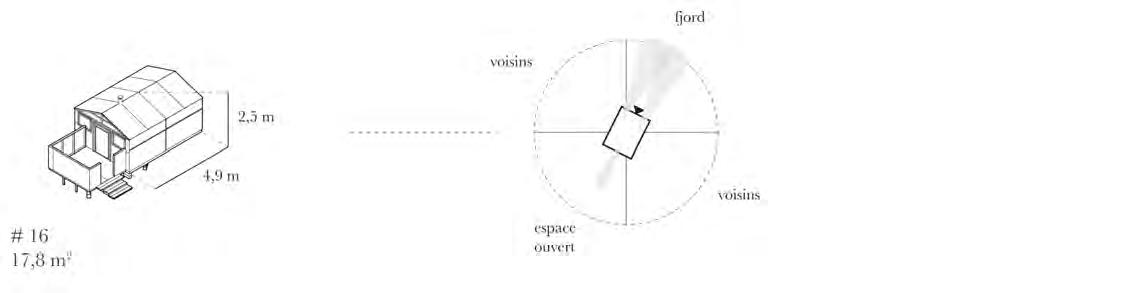

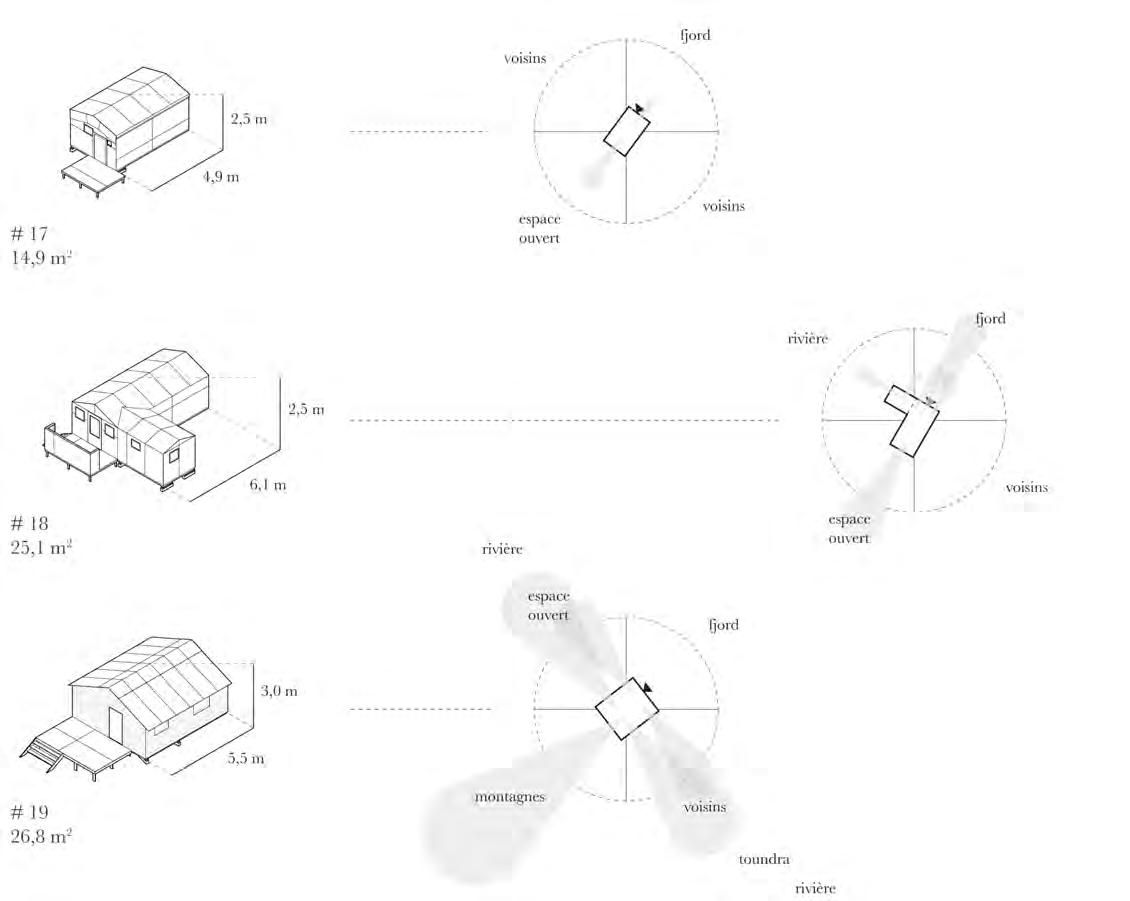

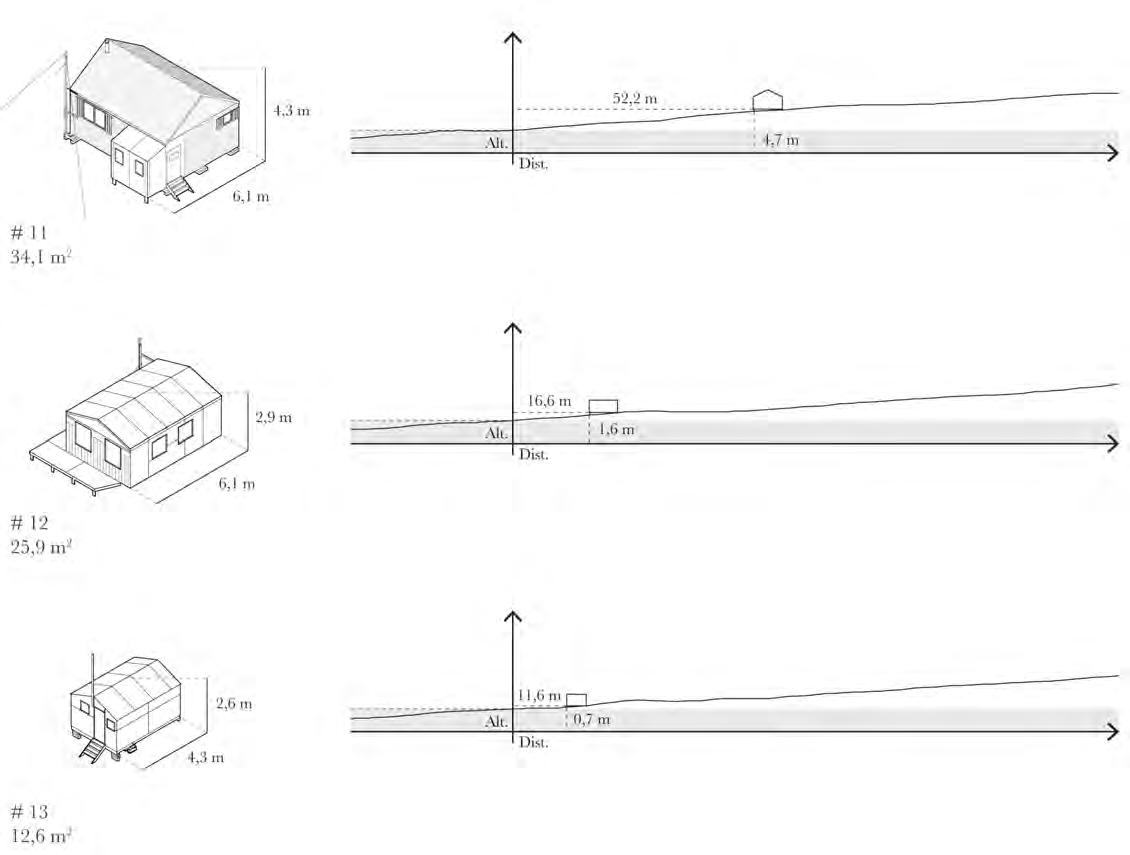

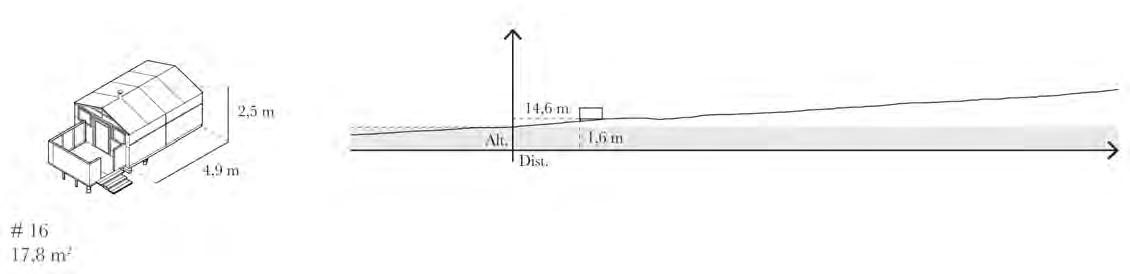

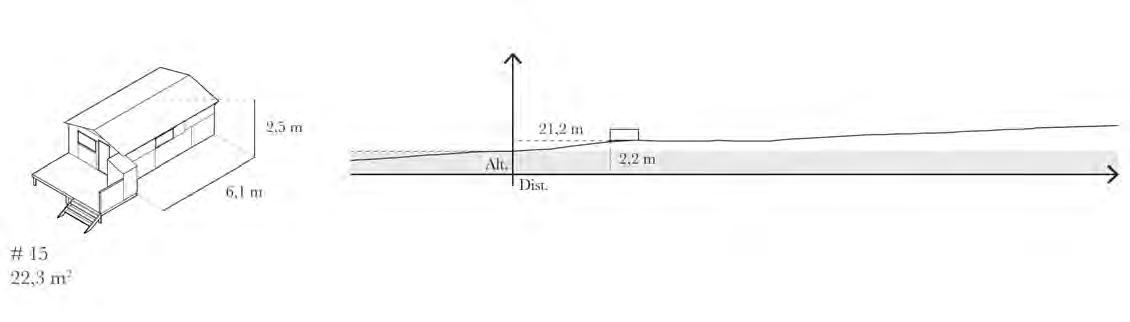

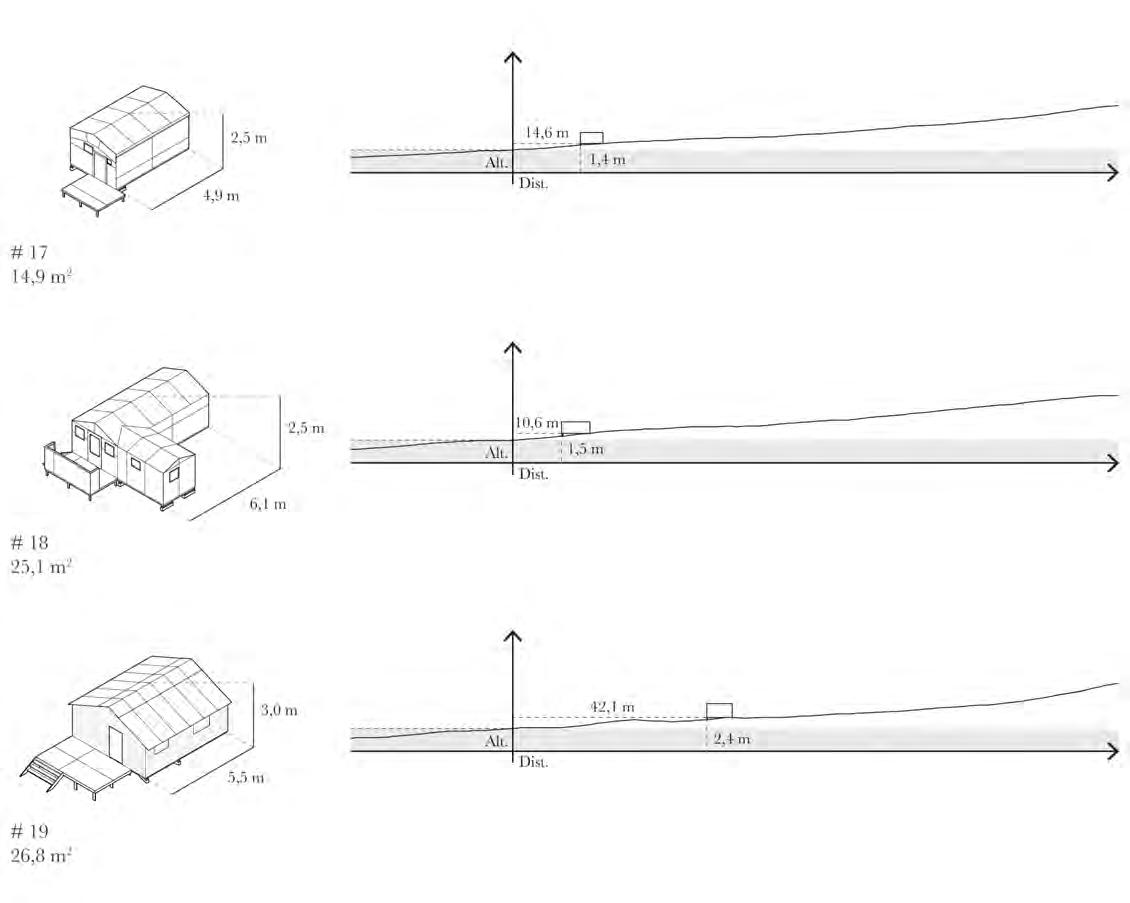

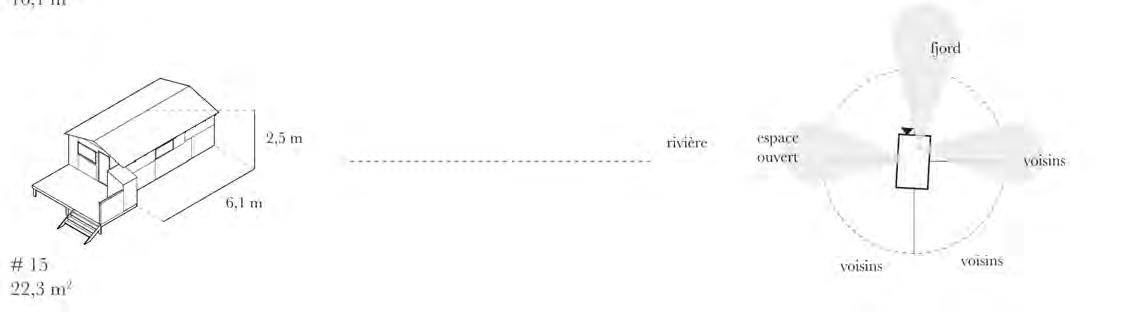

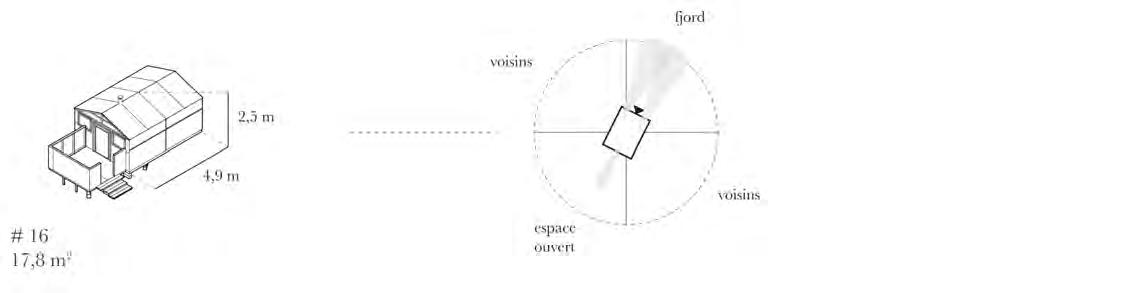

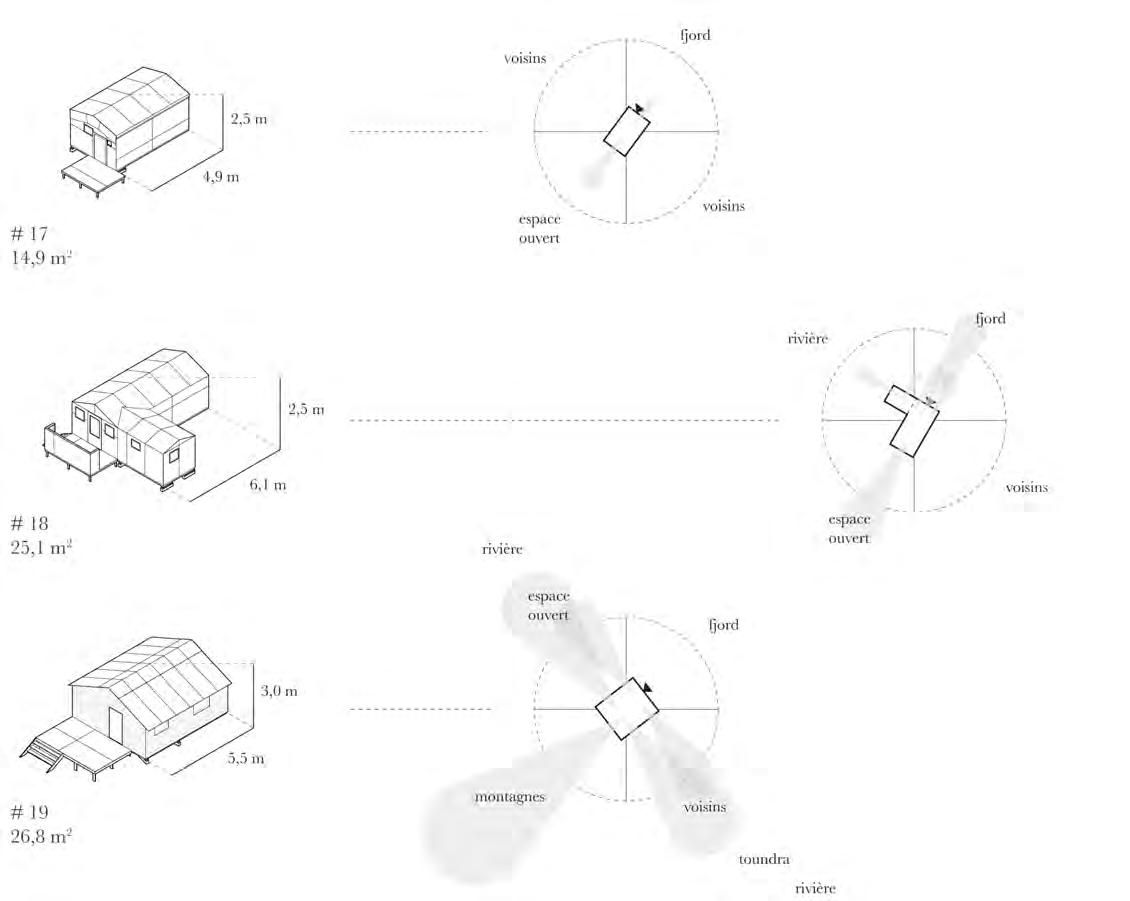

de Qarqaluarjutuaq -

11 à 19

Méthode d’analyse de la tectonique des cabanes .................................................................................................... Analyses globales et corrélations des modèles ........................................................................................................ Médiagraphie de l’annexe 1 ......................................................................................................................................

INTRODUCTION AU CONTEXTE DE LA RECHERCHE

Introduction

Le présent document intègre tous les dessins et toutes les analyses produits dans le cadre du travail de mémoire intitulé : Cabanes et campements du fjord de Salluit, une lecture des savoir-faire locaux et des pratiques d’autoconstruction dans la toundra.

Pour orienter la consultation de cette annexe et en permettre une lecture autonome, celle-ci est organisée en quatre sections (lesquelles suivent l’ordre et les étapes clés de la méthodologie de l’étude). Des résumés des objectifs et des exercices d’analyse propres à chaque étape accompagnent également le début des sections. Cela dit, pour bien comprendre les subtilités de l’approche entreprise par la recherche et surtout pour connaître les interprétations et les réfexions qui découlent du travail d’analyse, il est souhaitable de consulter l’intégralité du mémoire ou de minimalement lire l’article scientifque : Savoir-faire locaux et autoconstruction dans la toundra, une lecture des cabanes du fjord de Salluit (Études Inuit StudiesConstruire et habiter l’Inuit Nunangat / Building and Dwelling in Inuit Nunangat - vol. 44, 1-2).

La recherche en quelques mots

Pour les Inuit et les habitants du Nunavik, la vie dans la toundra et la pratique d’activités traditionnelles notamment liées à la chasse ou la pêche contribuent au soutien et au développement d’un « sens » proprement inuit (NVision 2018, Société Makivik et al. 2014, Havelka 2018, Holmes 2013, Searles 2010). Depuis à peine soixante-dix ans, l’avènement de villages et de logements sociaux empreint d’une logique organisationnelle occidentale a bouleversé les

modes de vie et a progressivement imposé de nouvelles dynamiques dans les rapports que les Nunavimmiut entretiennent avec leur territoire (Duhaime 1985-2019, Groupe Habitats et Cultures 2017-19).

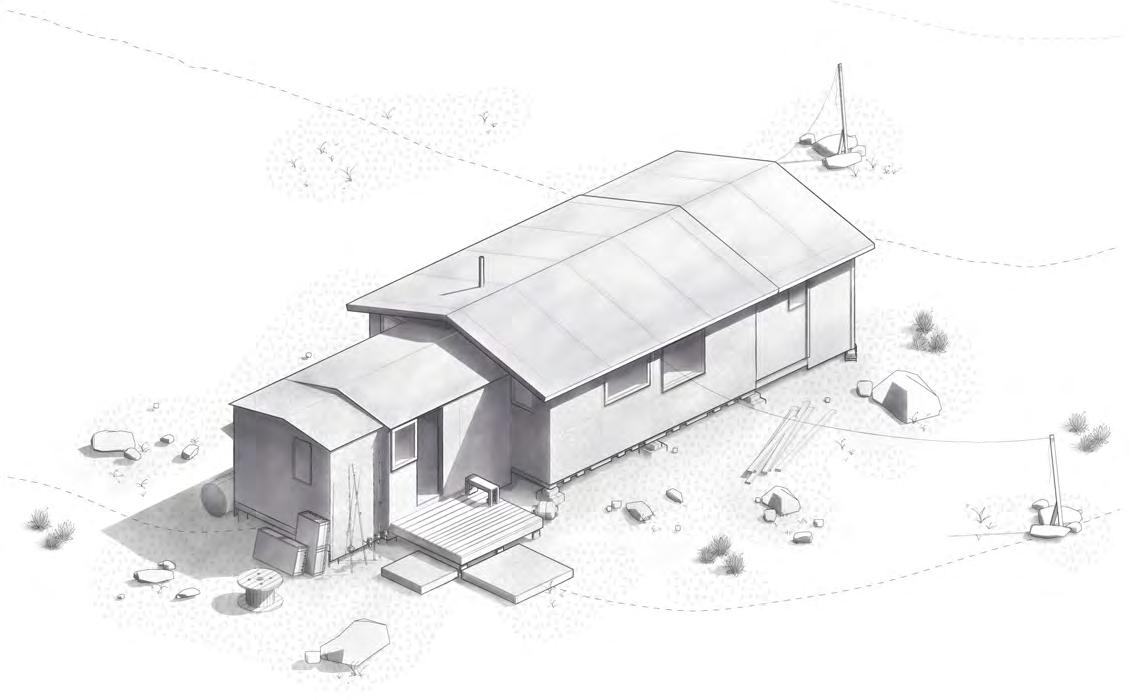

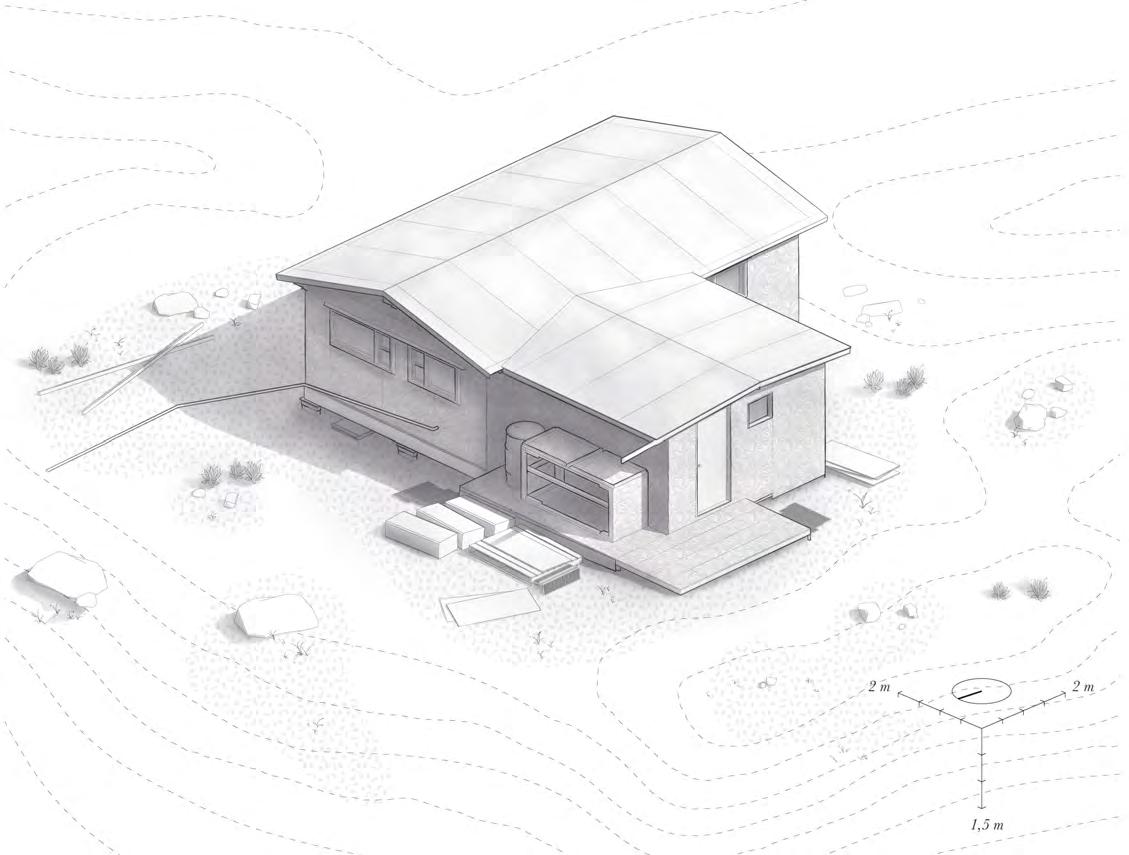

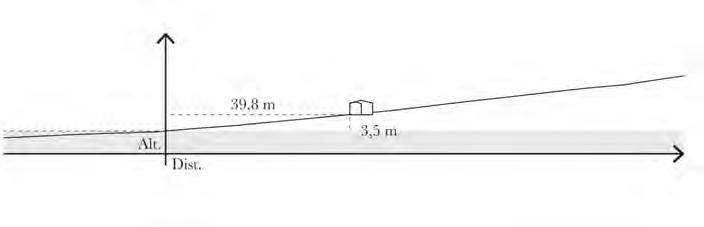

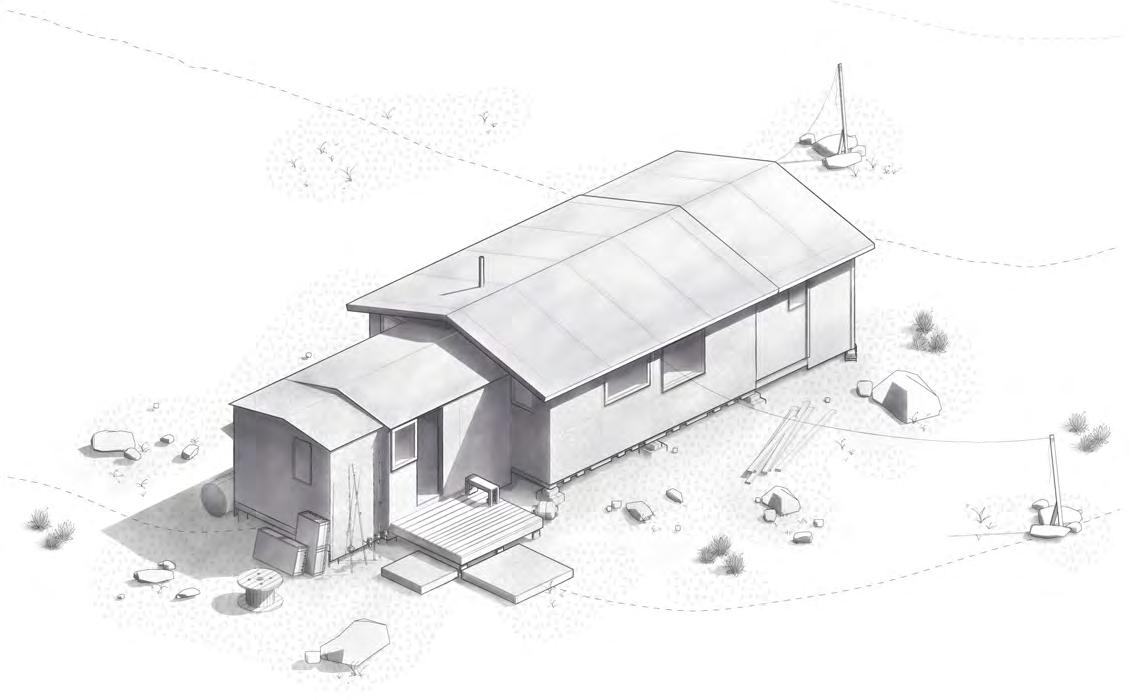

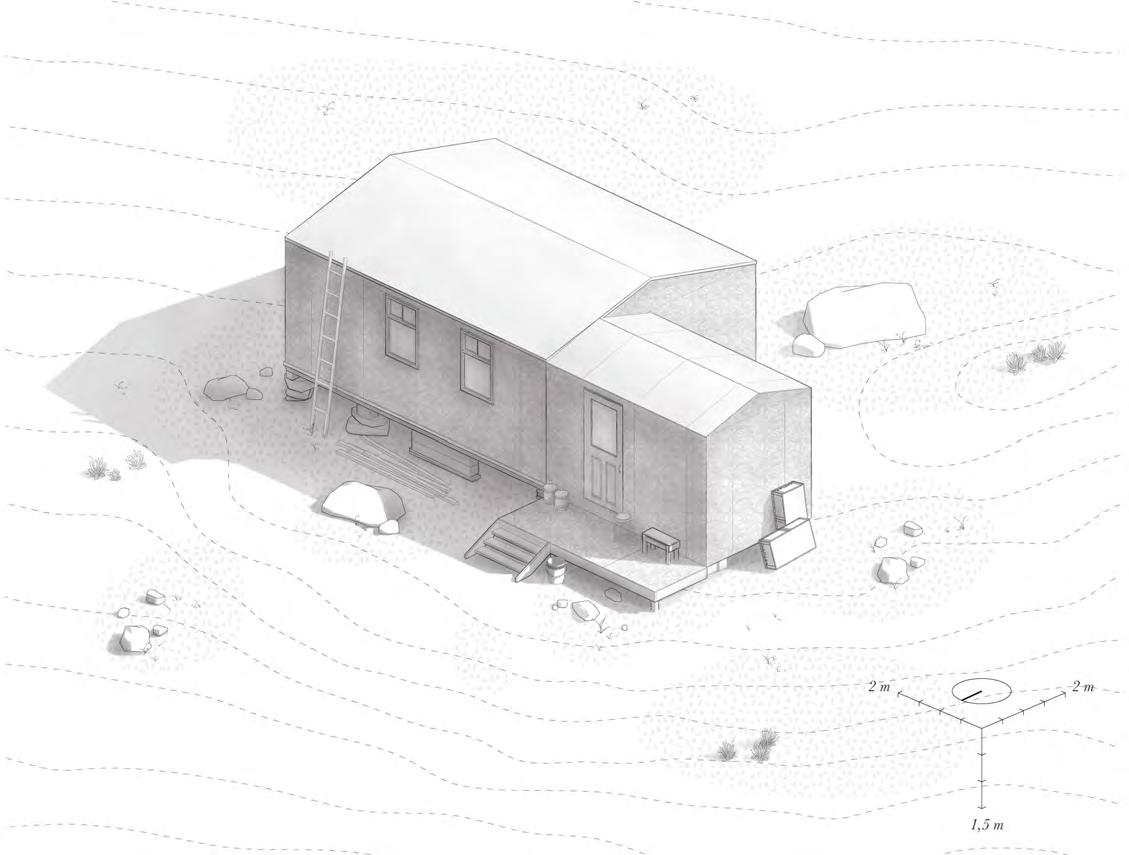

En ce sens, l’autoconstruction de cabanes dans la toundra est devenue au fl du temps un moyen d’afrmer une identité nordique tout en assurant la continuité d’un habiter en dialogue avec la toundra (Brière et Laugrand 2017, Havelka 2018). Construites à partir de matériaux pour la plupart récupérés ou transformés, ces cabanes cachent derrière leur apparence informelle des confgurations aussi ingénieuses que poétiques ou efcaces. Dans ce contexte modulé par les contraintes de la nature et de la culture, l’originalité créative des bâtisseurs s’appuie sur les savoir-faire locaux et la tradition pour continuellement imaginer et réimaginer des solutions de design adaptées aux besoins évolutifs des Nunavimmiut.

Aux égards de l’architecture et de l’aménagement, bien peu d’informations documentent les cabanes toundriques, et ce, alors même que de nombreuses recherches collaboratives tentent de développer des milieux de vie plus signifcatifs et mieux adaptés aux besoins des communautés. Pour alimenter le dialogue au coeur de ces études et reconnaître les enseignements que portent les cabanes à la notion d’habiter le Nord, il apparait important de questionner et de rechercher ce qui les caractérise.

Suivant cette prémisse, la présente étude s’est intéressée à une centaine de cabanes regroupées en une vingtaine de campements dans la région du fjord

Annexe 1 - page 122

Eeyouistchee

Nitassinan

Annexe 1 - page 123

Umiujaq Kuujjuarapik Pessamit Uashat Mani-utenam Ekuanitshit Nutuashkuan Unamen Shipu Pakua Shipu Tshishe-shastshit Amadjuak Kimmiriut Iqaluit Kikiaq Agvituk Natuashish Nain Kangiqsualujjuaq Kuujjuaq Tasiujaq Aupaluk Kangirsuk Quaqtaq Kangiqsujuaq Salluit Ivujivik Akulivik Puvirnituq Inukjuak Essipit Mashteuiatsh Québec Montréal Matimekush-Lac John Qipuqqaq Maquuvik

Nunatsiavut Nunavik

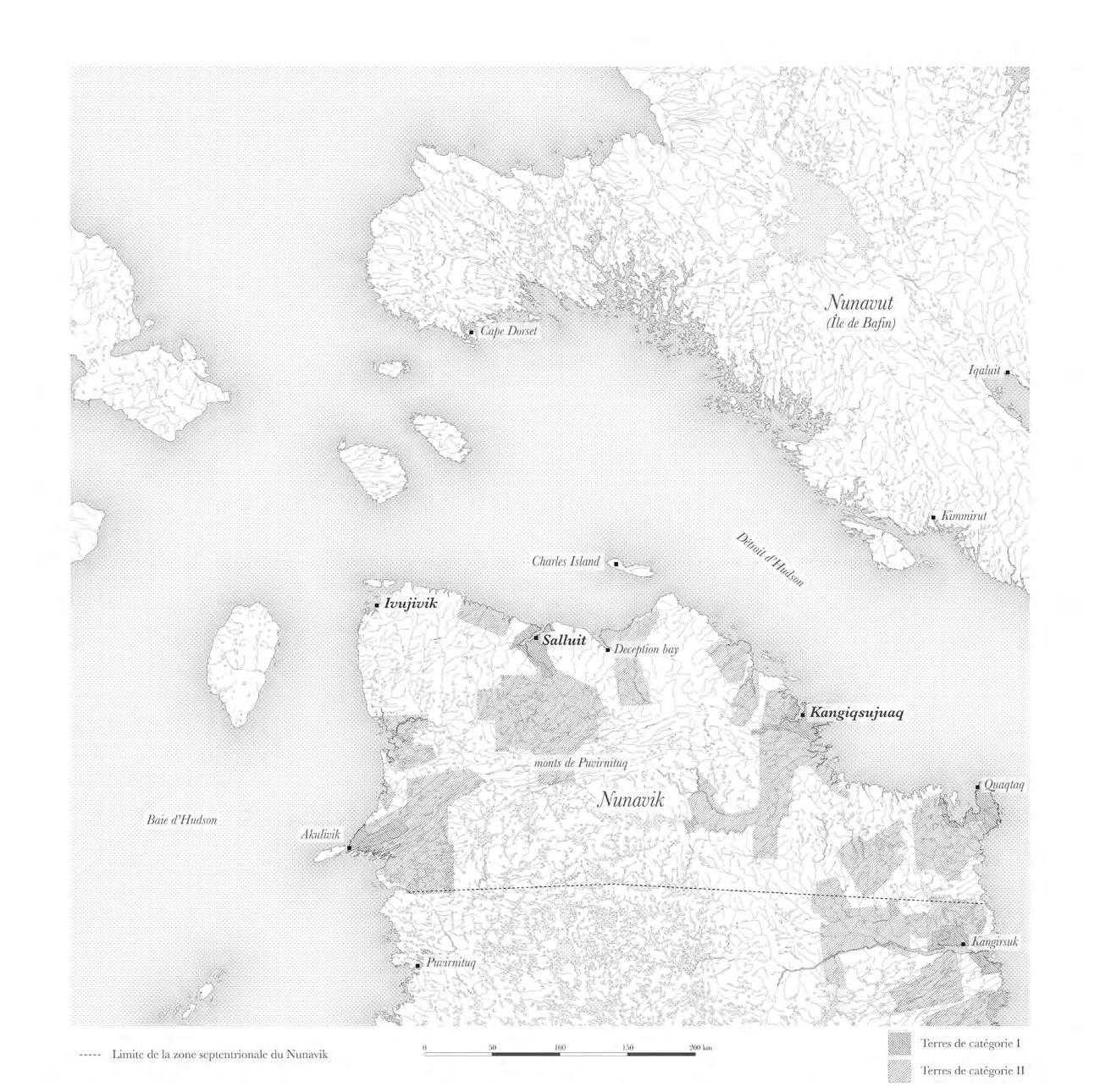

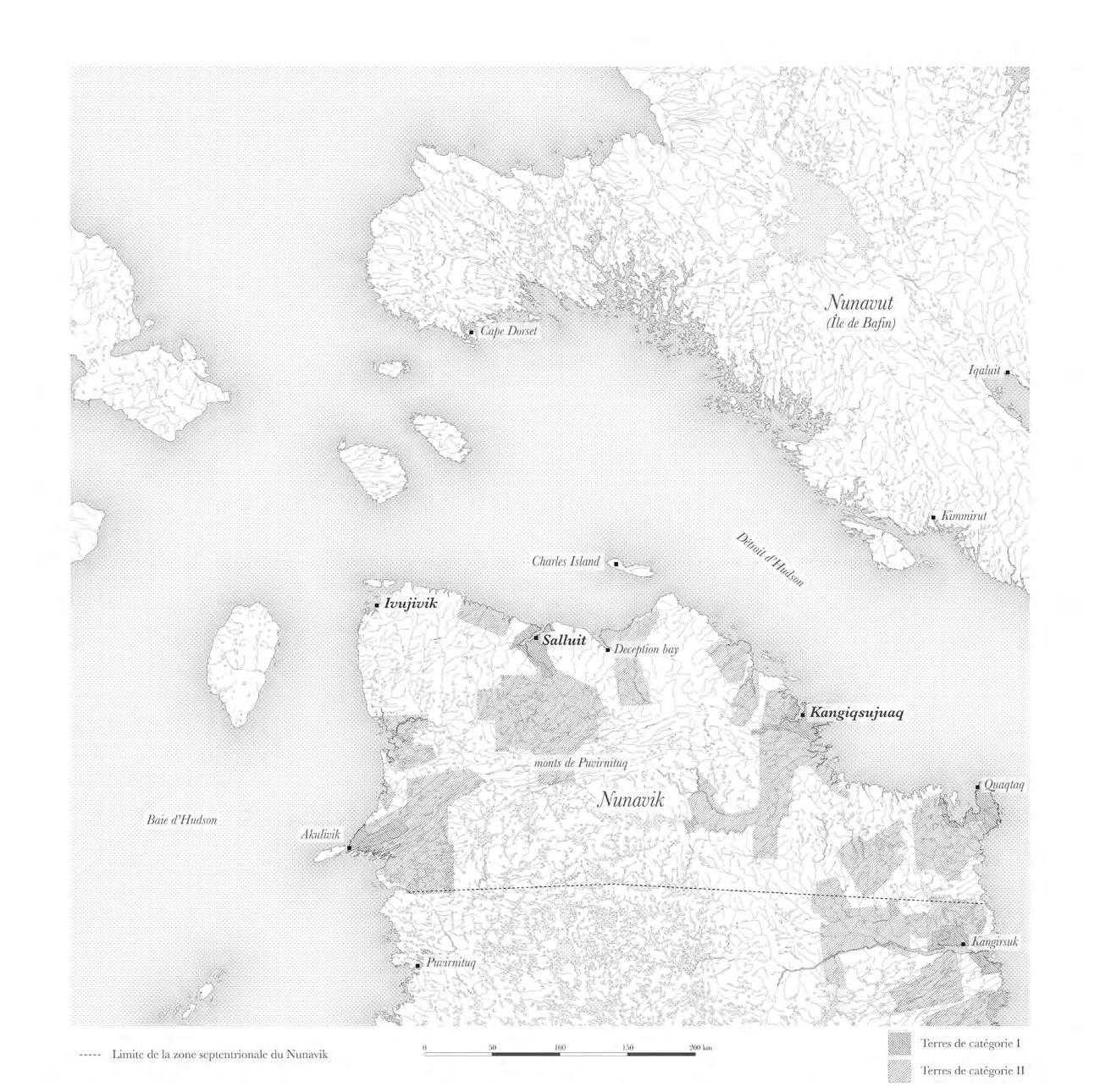

Figure 1. Le Nunavik au nord du 55e parallèle et ses quatorze communautés (Habiter le Nord québécois 2019).

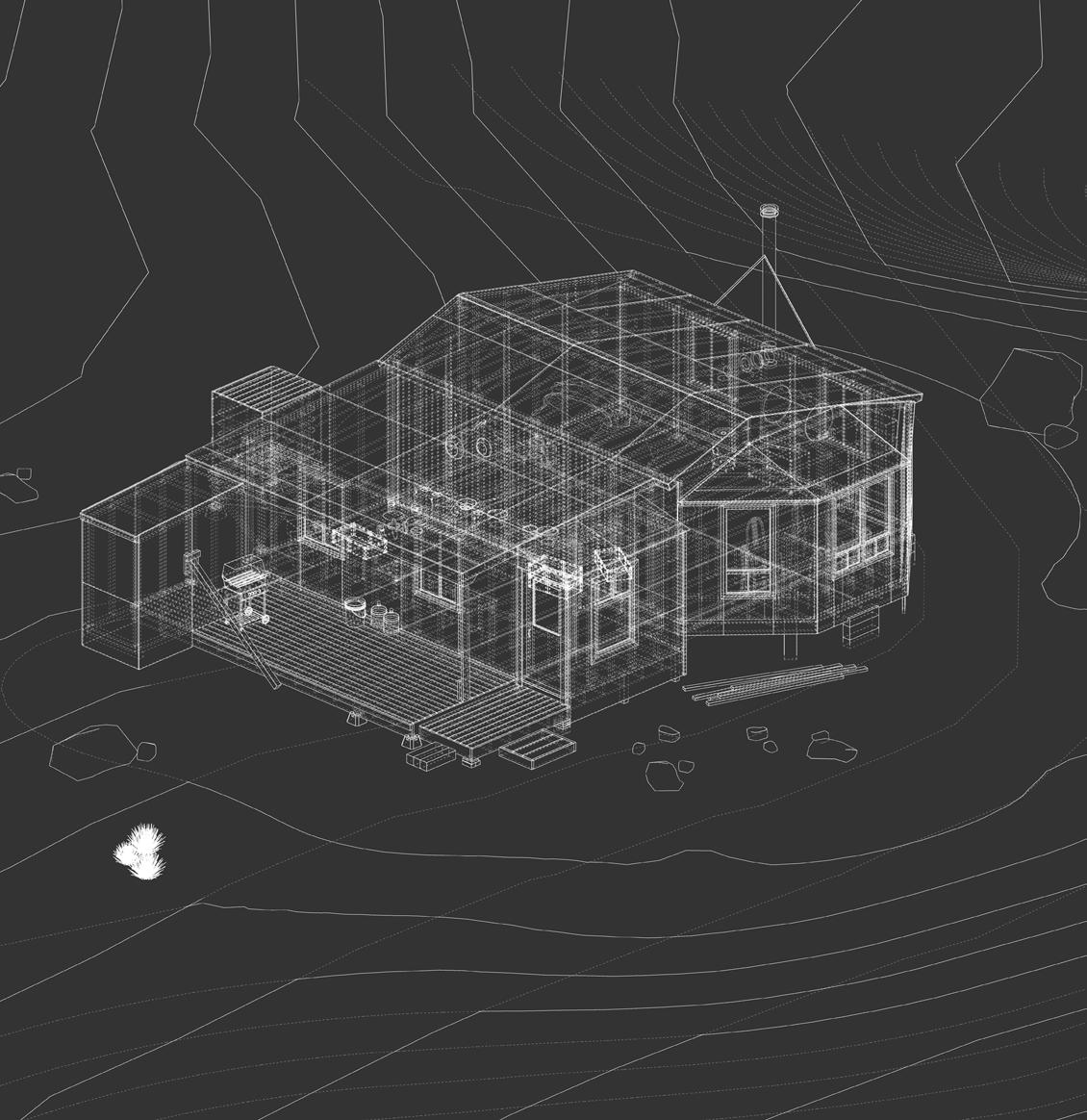

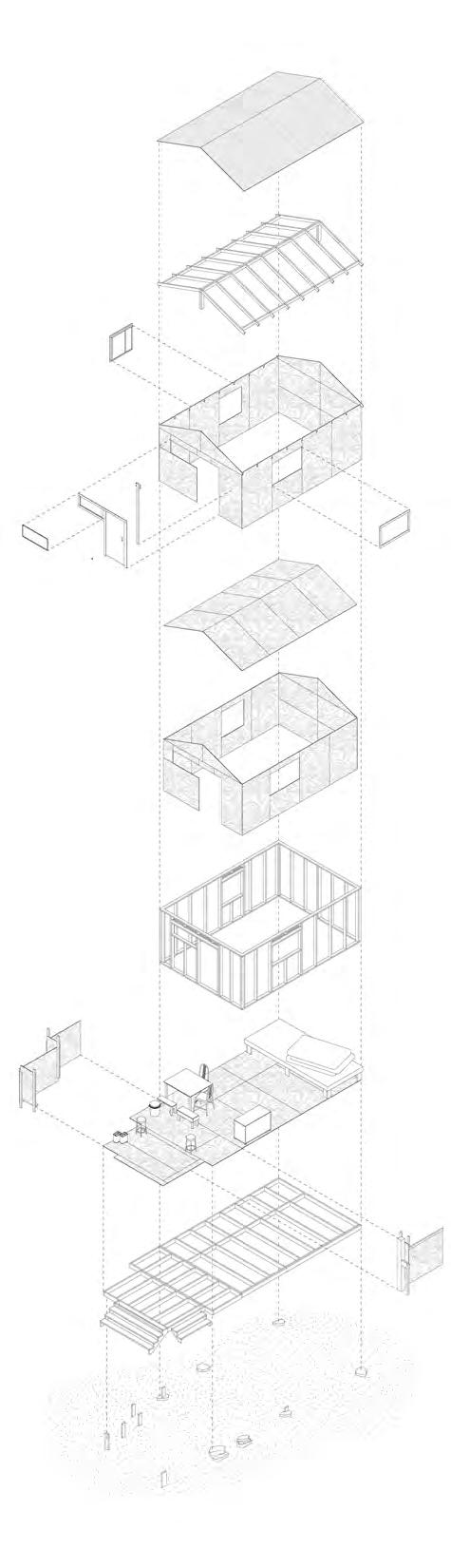

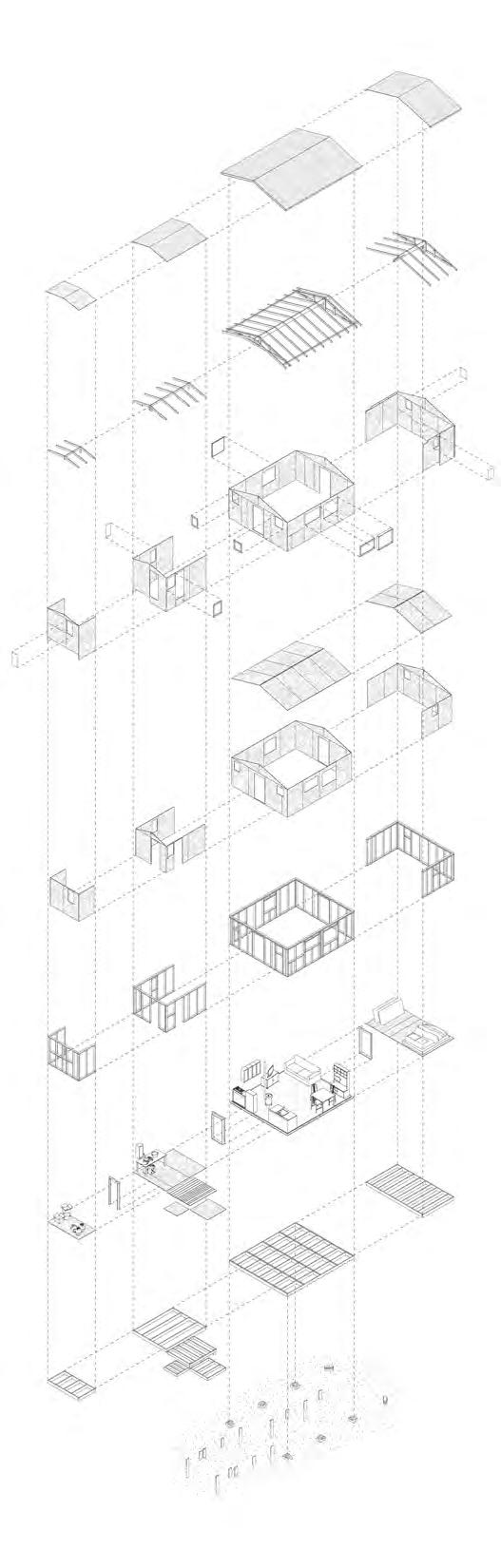

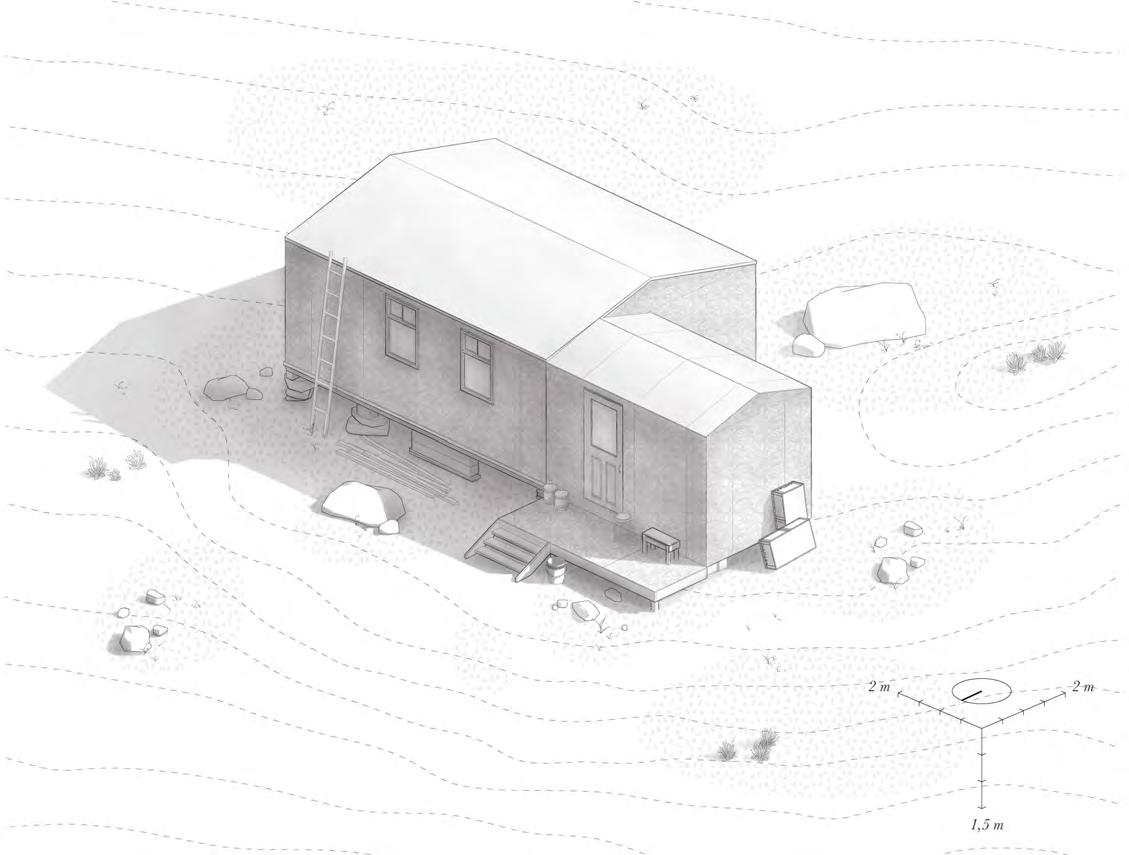

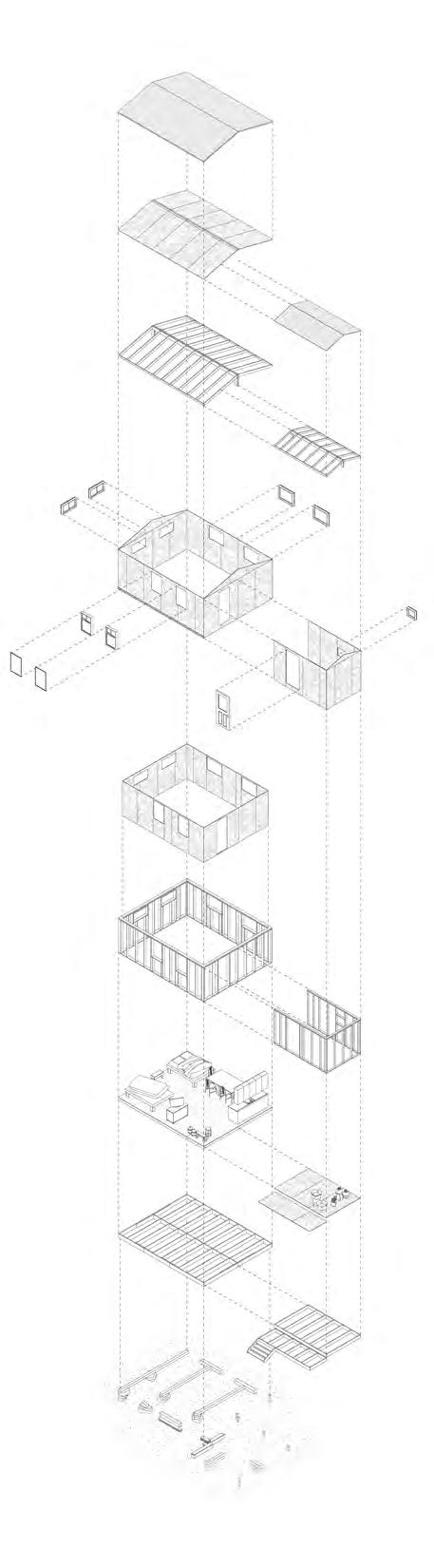

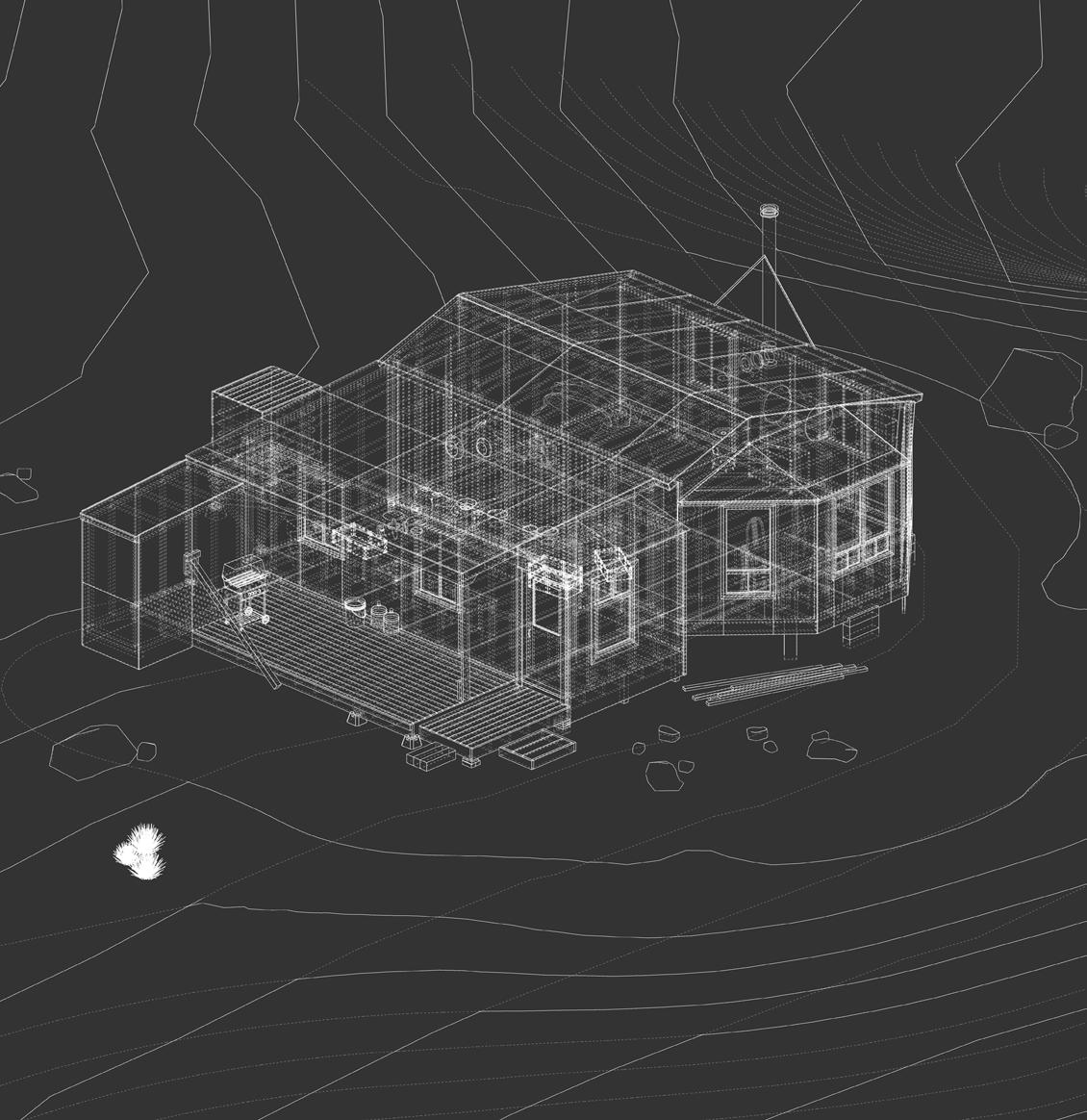

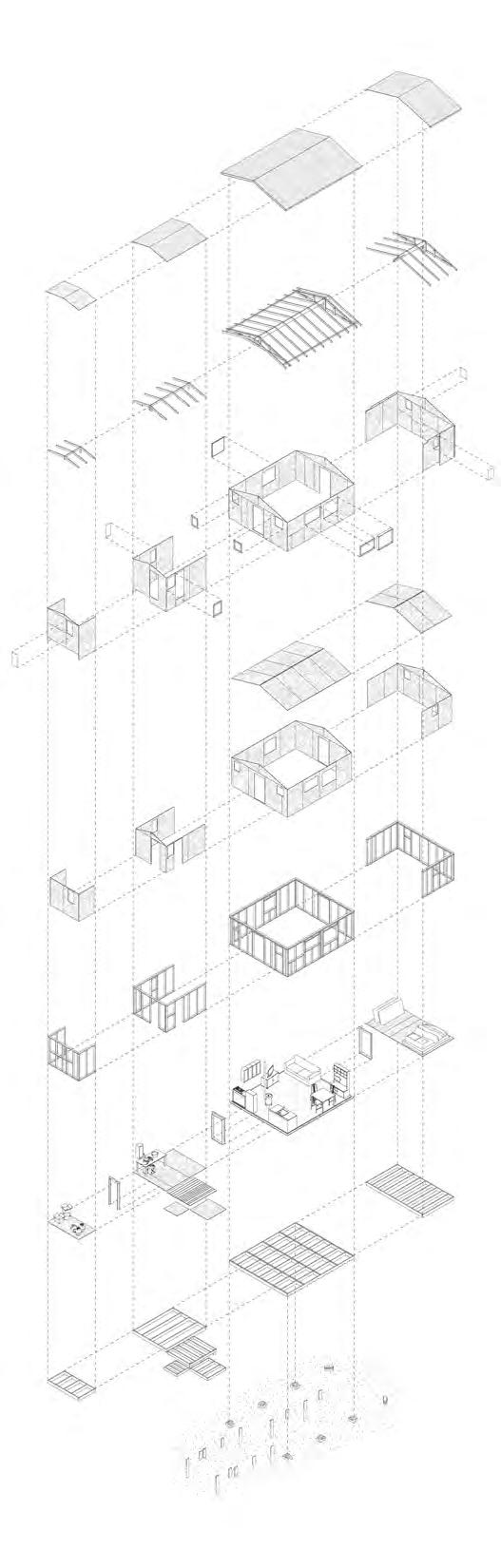

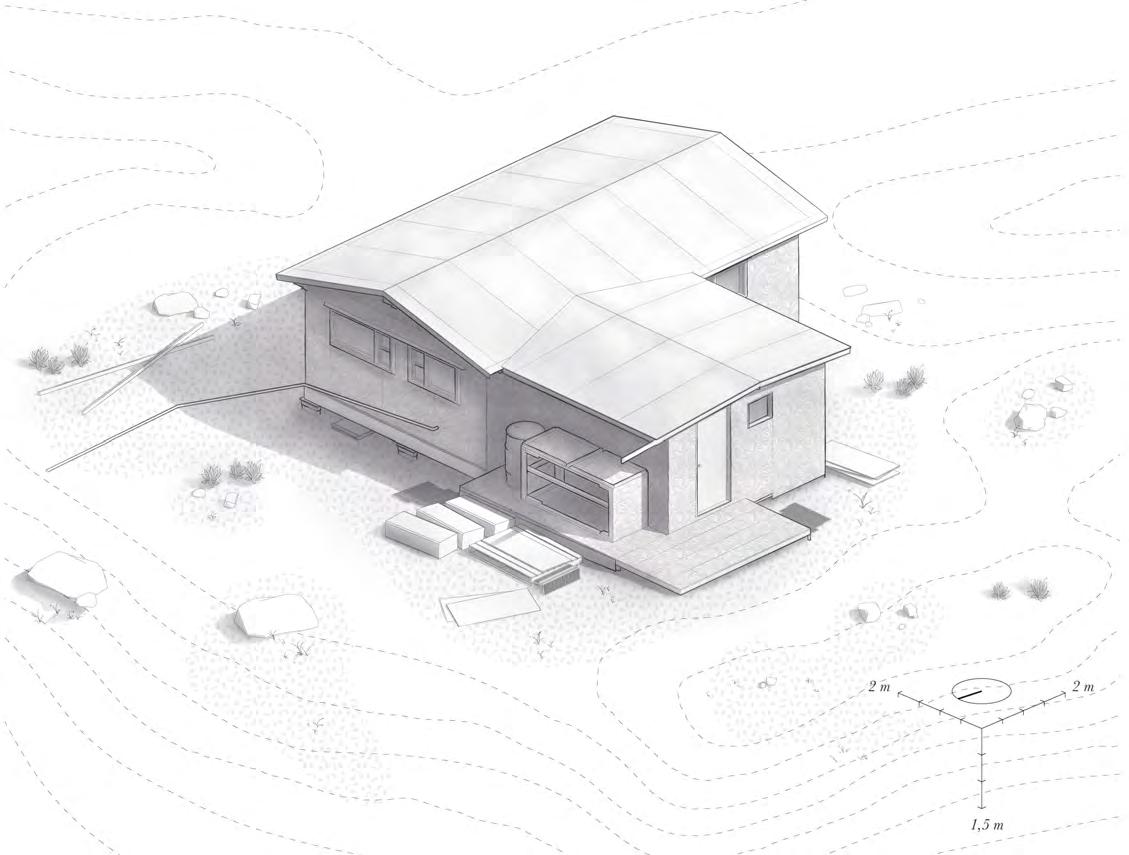

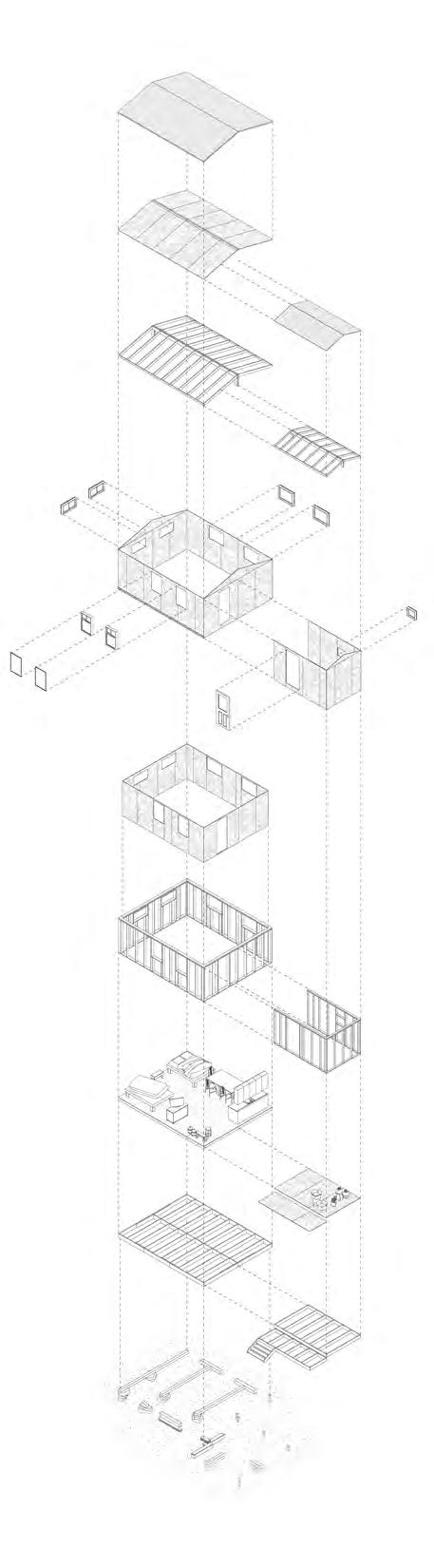

de Salluit (Nunavik). Par la déconstruction graphique de leur contexte, de leur forme, de leur orientation et de leur composition matérielle, la recherche s’est inspirée de méthodes de lecture de l’architecture au travers desquelles l’analyse des confgurations formelles et spatiales permet de relever et de caractériser les processus de formation et de transformation du bâti (Caniggia et Mafei 1979, Habraken 1988 et 1998, Brand 1994, Dipasquale et al. 2014, Magnaghi 2014, Lévesque 2019).

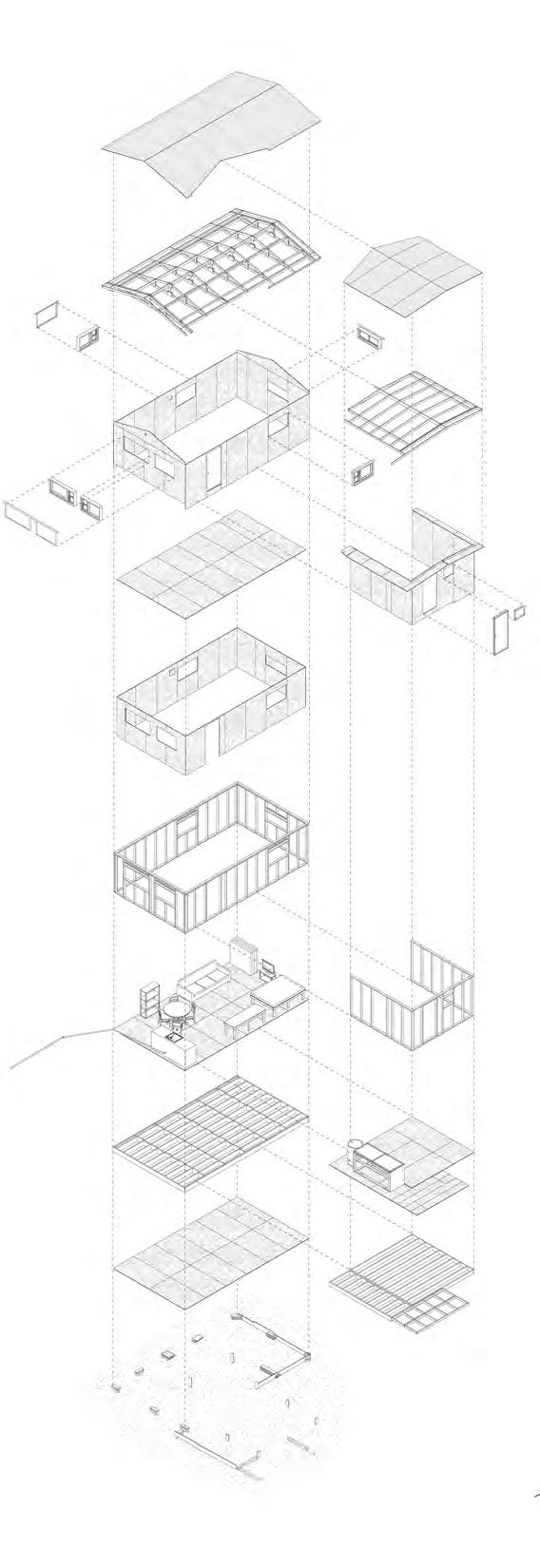

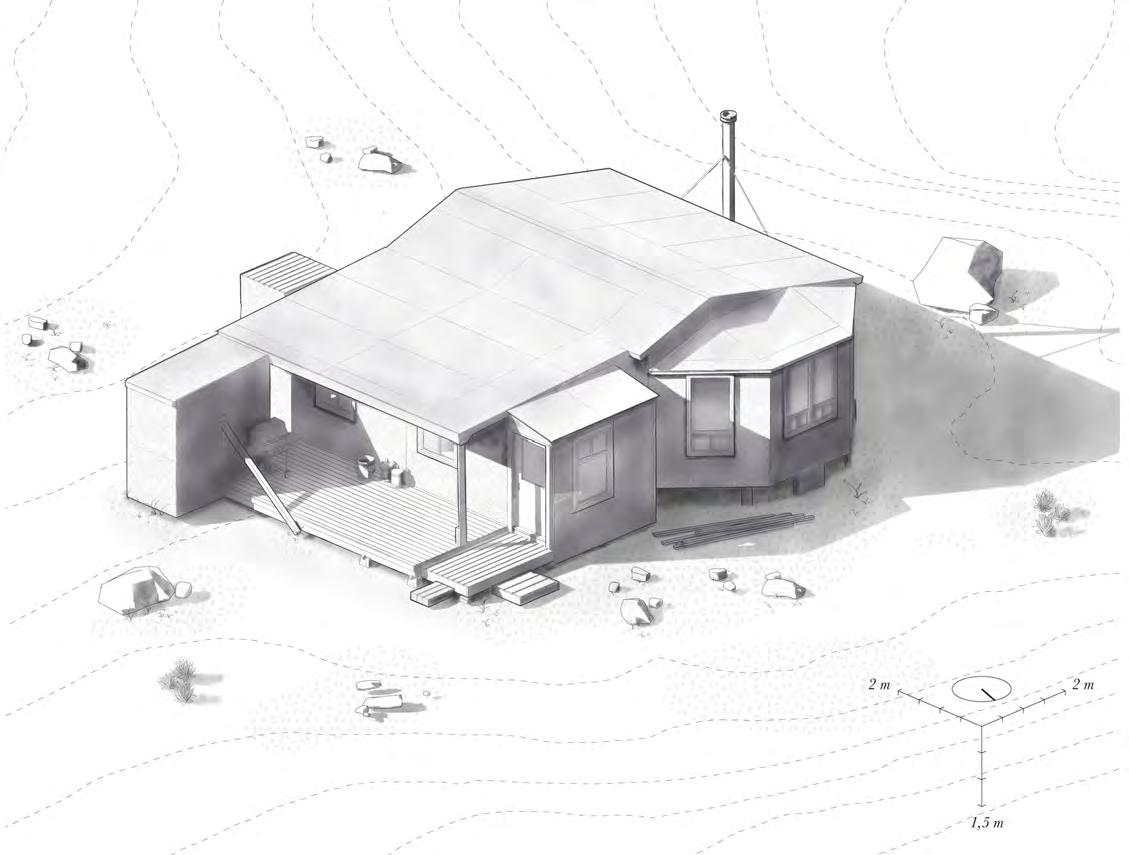

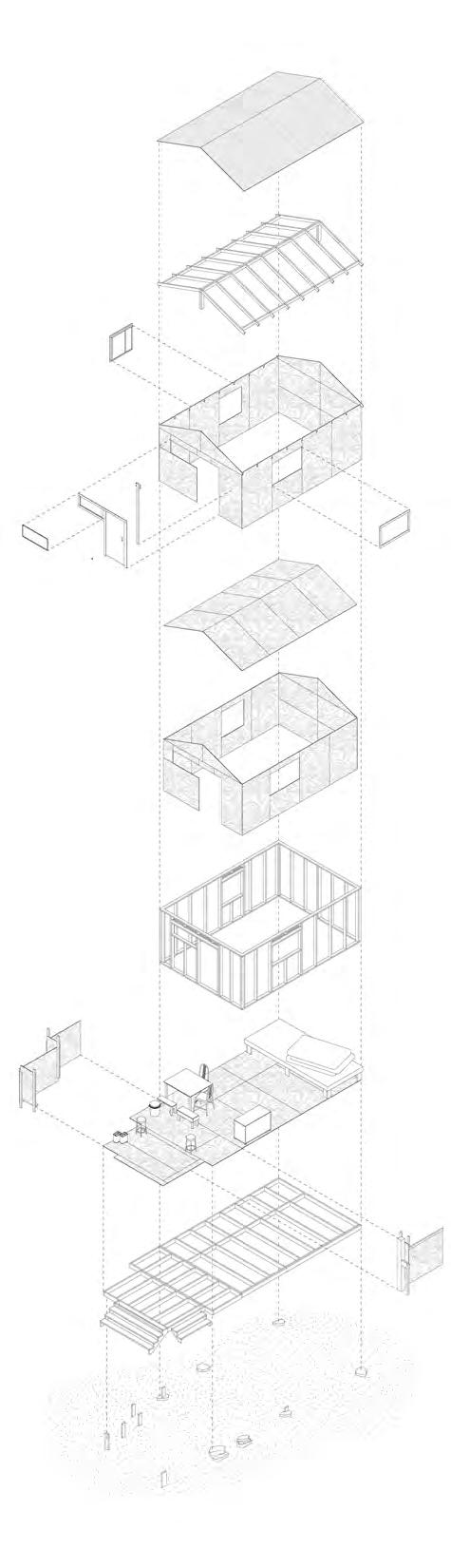

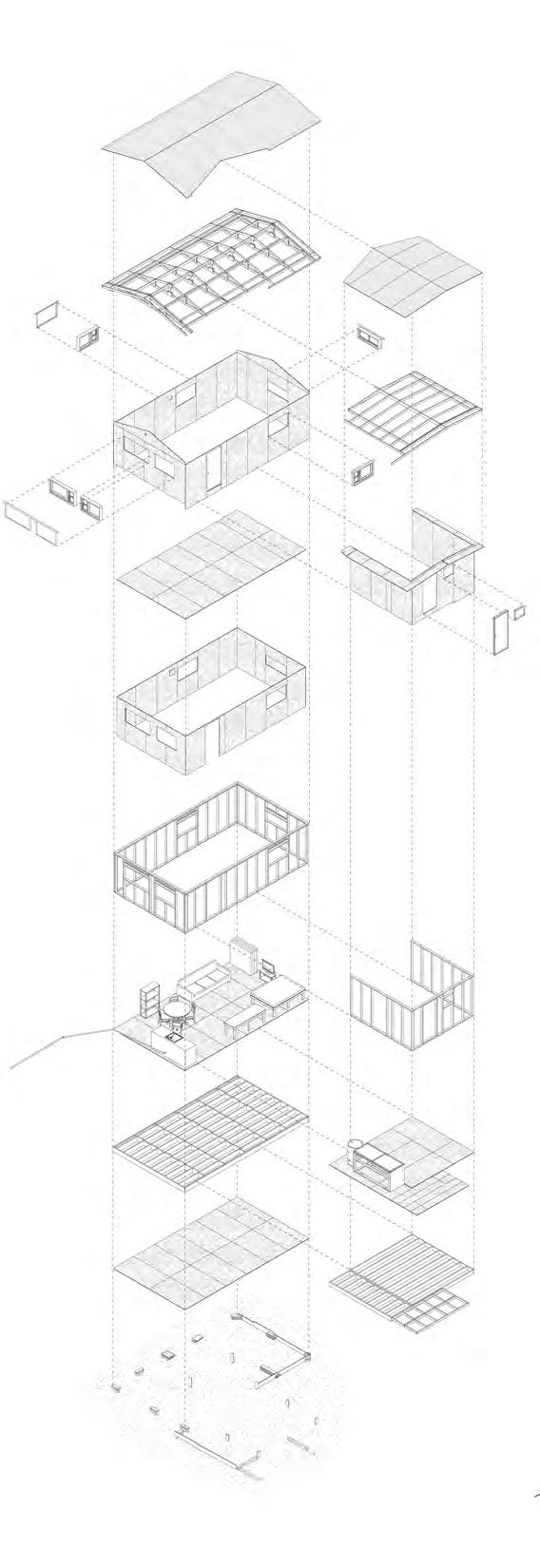

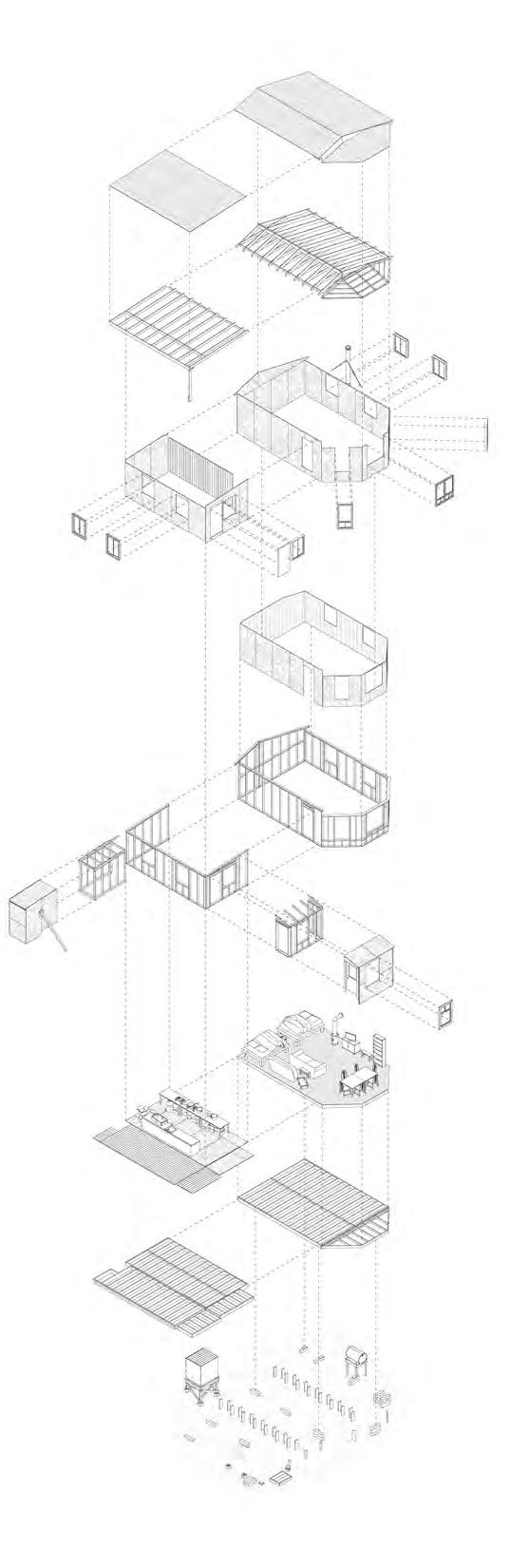

À la manière d’un travail d’archéologie active, les théories derrière ce type d’approche suggèrent l’existence de conditions implicites au milieu infuençant les processus qui confgurent toutes constructions. En isolant les éléments qui composent la confguration des cabanes, puis en comparant les correspondances, une part de leur histoire peut être retracée et ainsi traduire les mécanismes qui les ont mis en place. De là, la lecture des cabanes par déconstruction graphique consiste en une fragmentation méthodique et imagée des espaces comme des assemblages de matériaux dont elles sont issues.

Lors d’un terrain d’études tenu à l’été et à l’automne 2018, des entretiens avec des bâtisseurs locaux ainsi que l’observation in situ de campements et de cabanes ont permis de collecter un ensemble de notes, d’esquisses, de mesures et de photographies. Jointes à une collection d’images satellites du fjord et à quelques photos aériennes des côtes, ces données ont servi de point de départ aux diférentes analyses présentées dans cette annexe. Pour ordonner la déconstruction

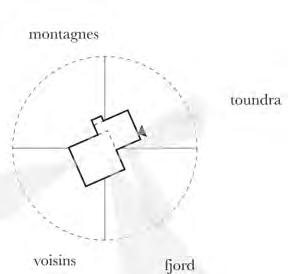

graphique, quatre échelles spatiales correspondant aux quatre sections de cette annexe ont ensuite été retenues. Chacune de ces échelles est décomposée à la lumière des informations révélées par celle(s) qui la précède(ent) et la méthode développe par là l’avantage de progressivement regrouper des ensembles de caractéristiques parentes.

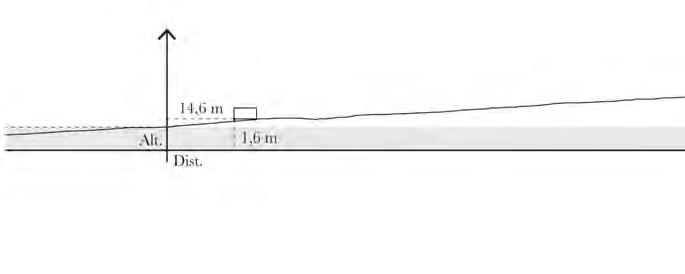

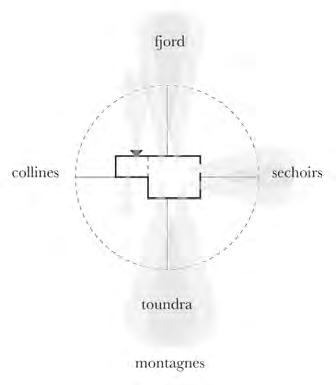

Une première échelle s’intéresse à l’importance des campements dans le fjord de Salluit ainsi qu’aux parcours qui lient ces derniers avec le village et l’intérieur du territoire.

Une seconde échelle s’intéresse à l’organisation des campements par un regard sur l’implantation des cabanes, sur les séquences et les relations de proximité de ces implantations, et sur les caractéristiques morphologiques des sites d’établissement.

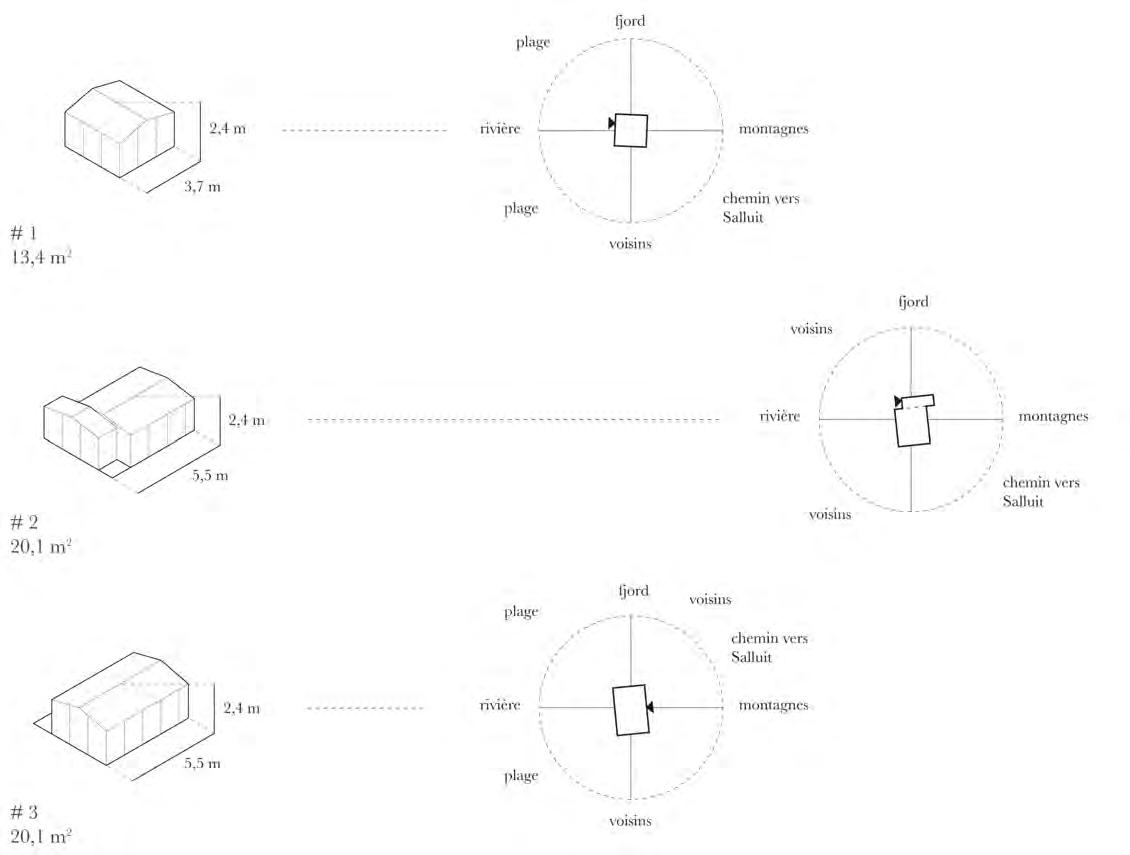

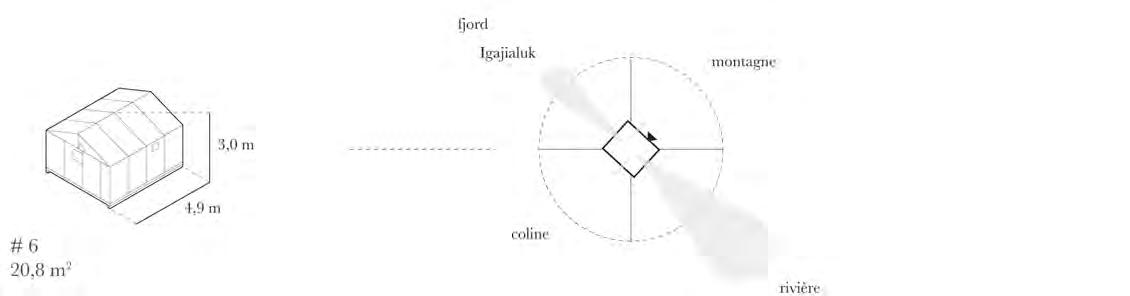

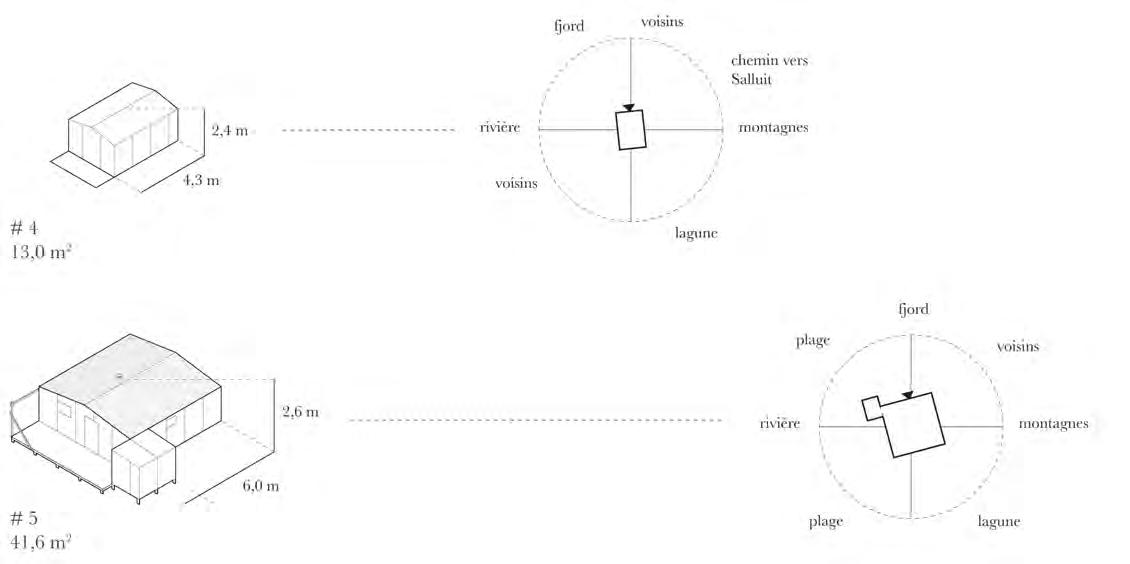

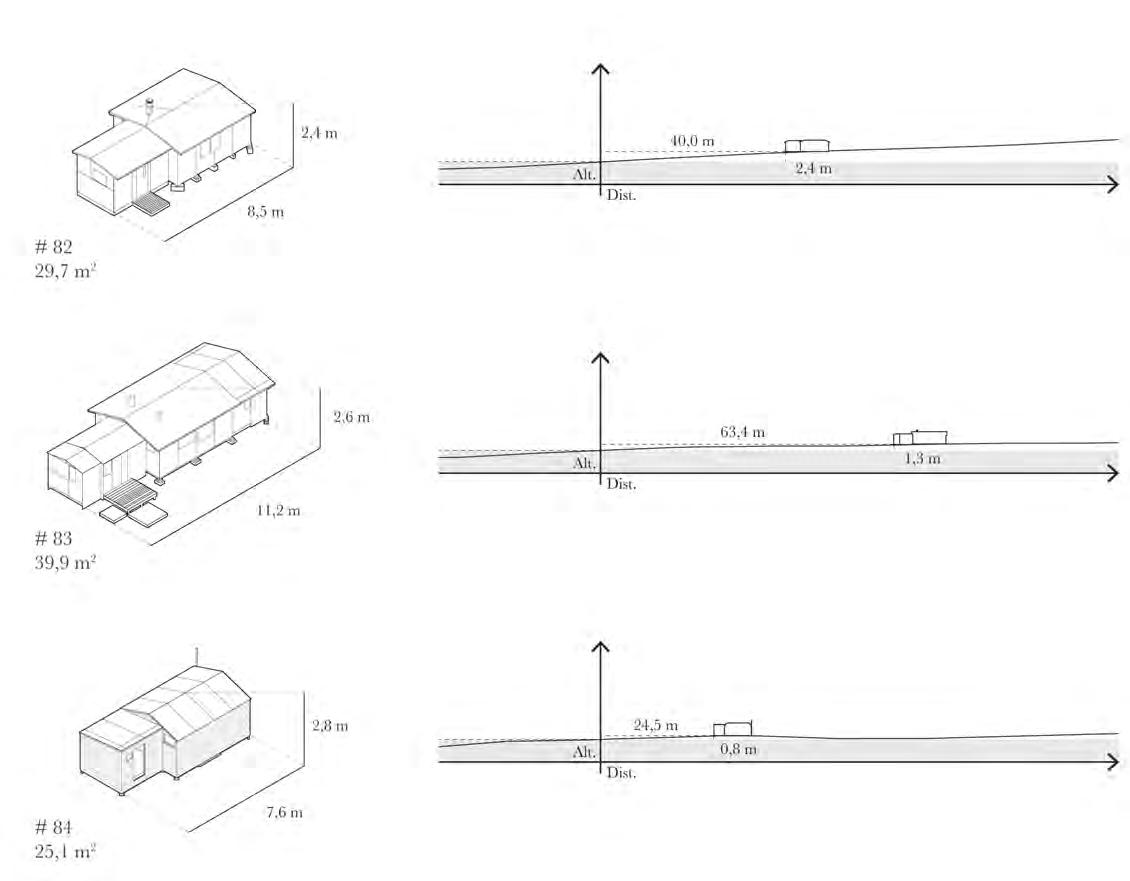

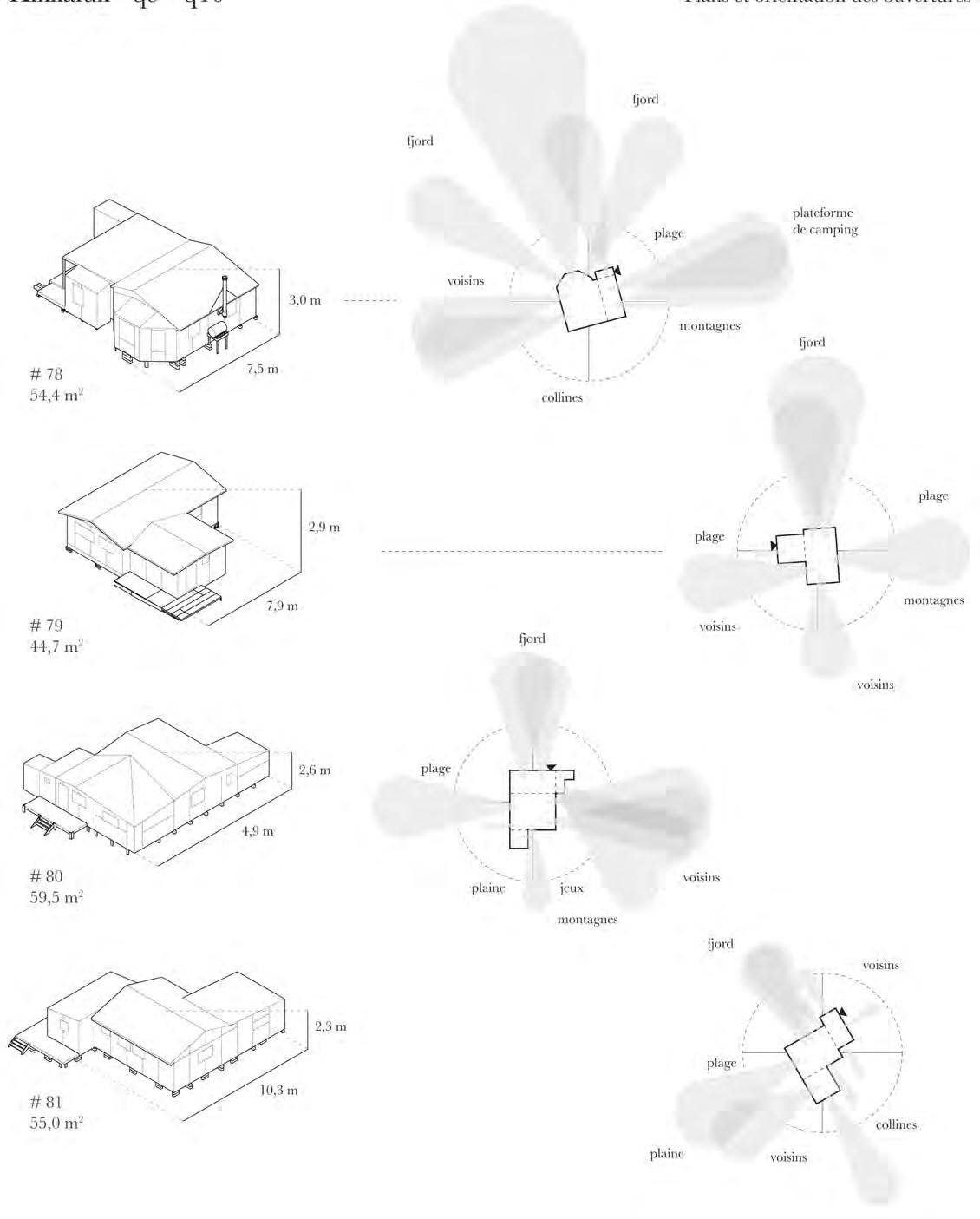

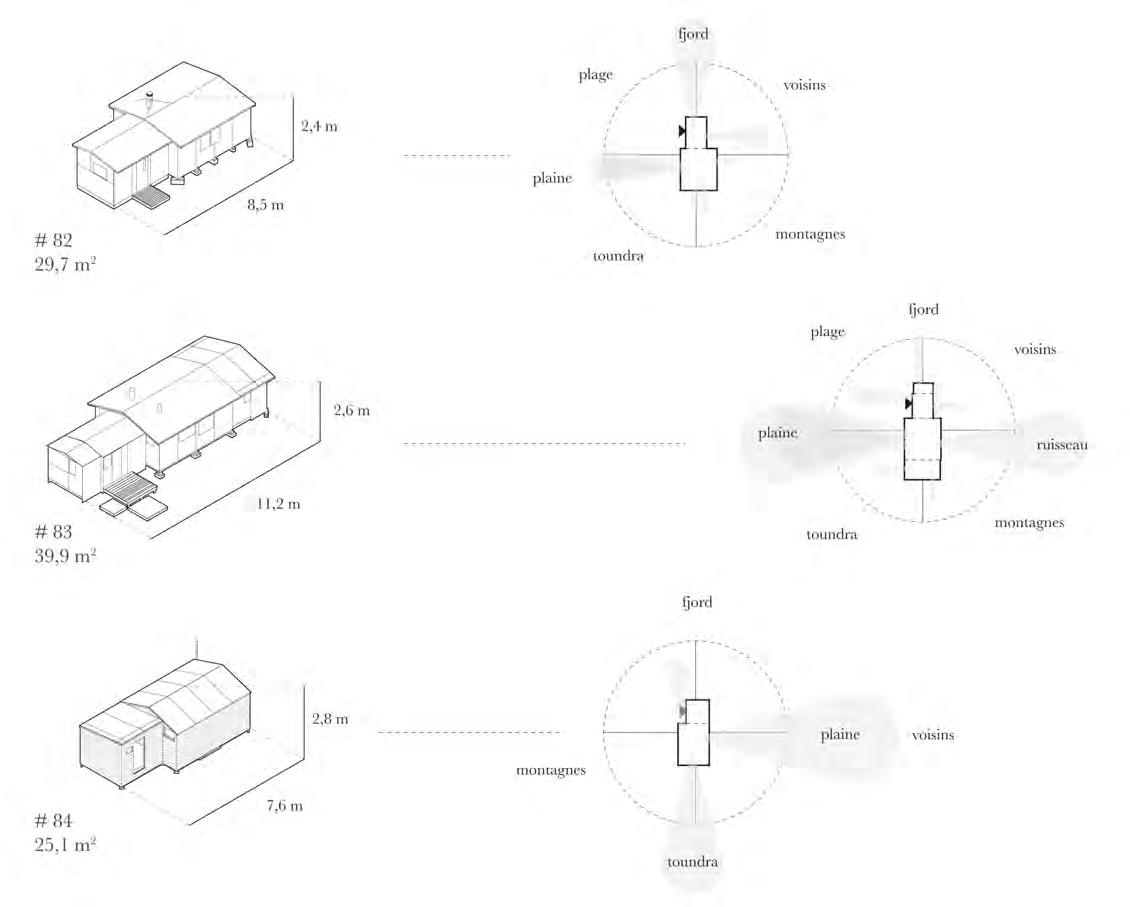

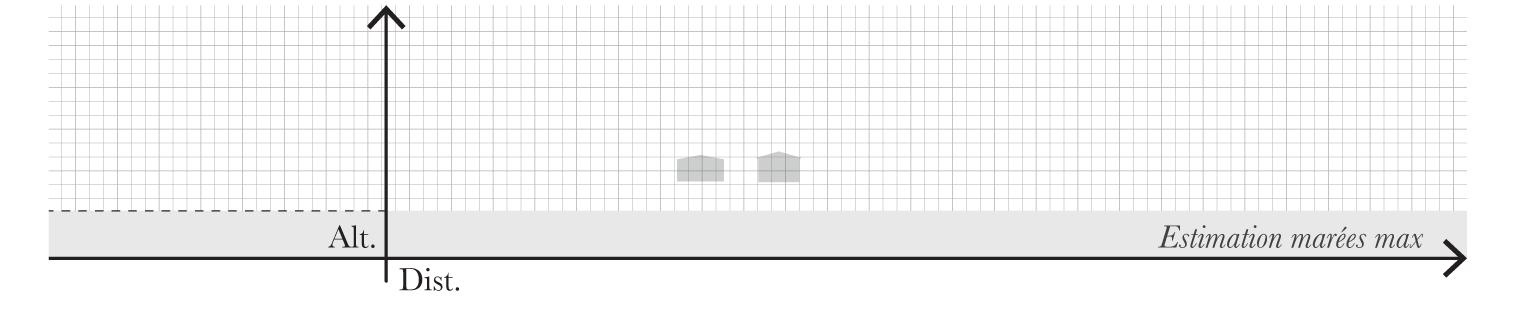

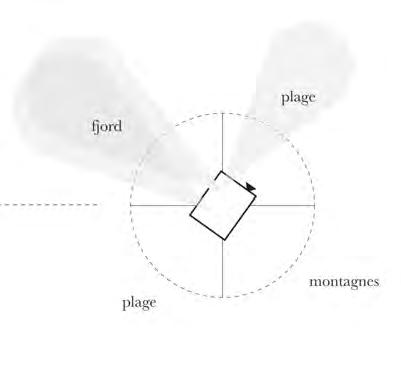

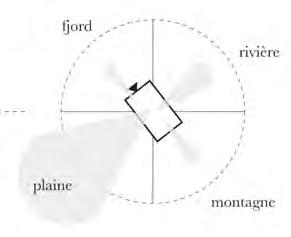

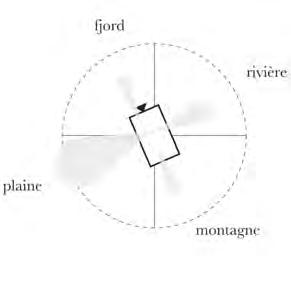

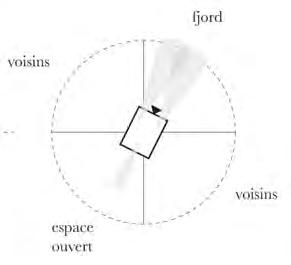

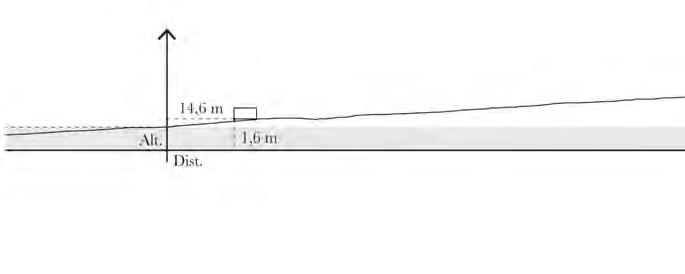

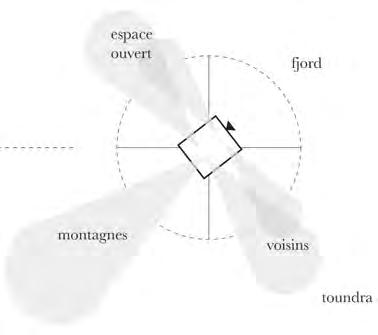

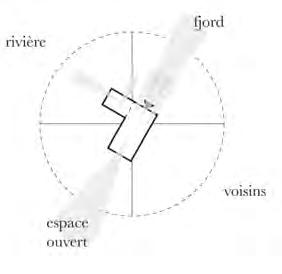

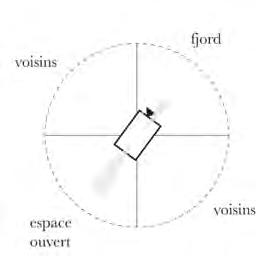

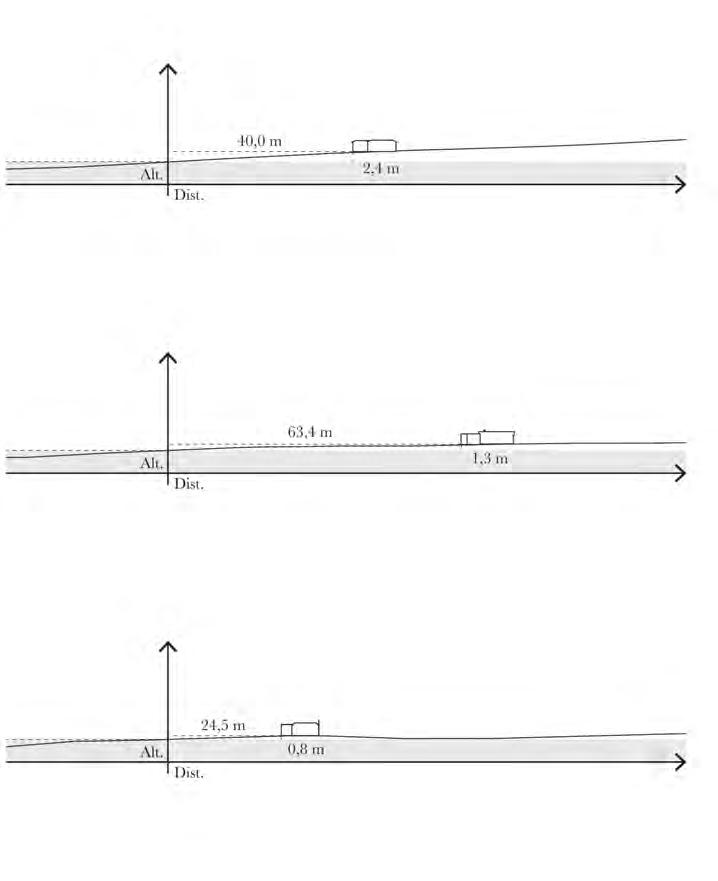

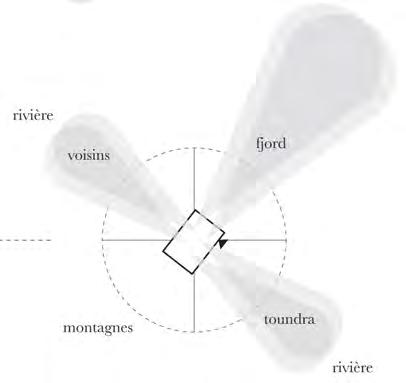

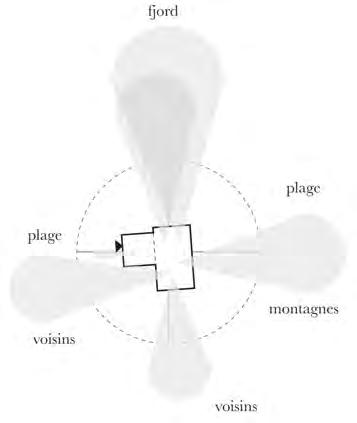

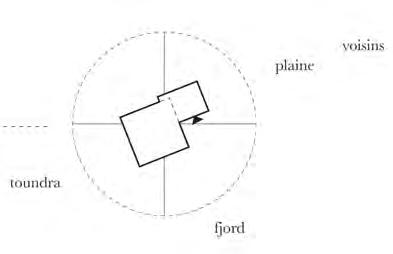

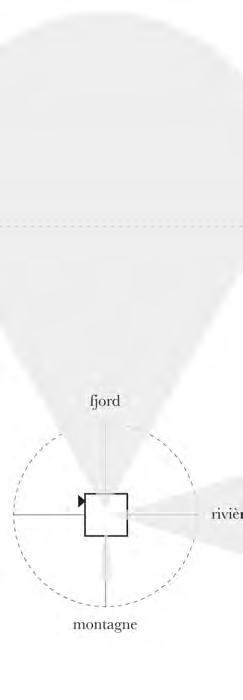

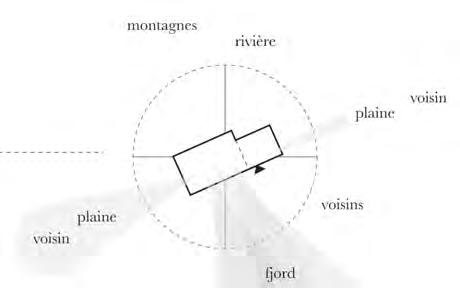

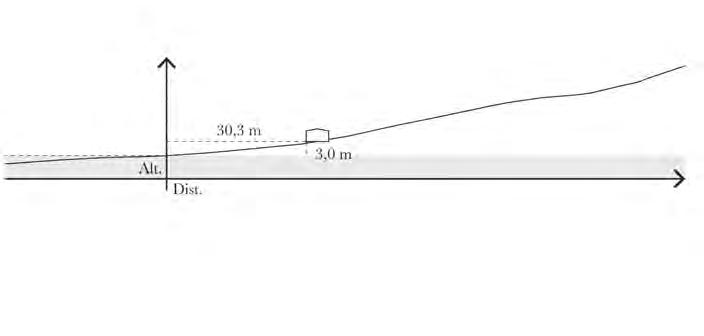

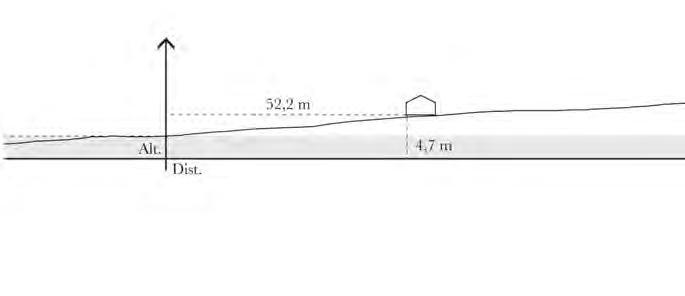

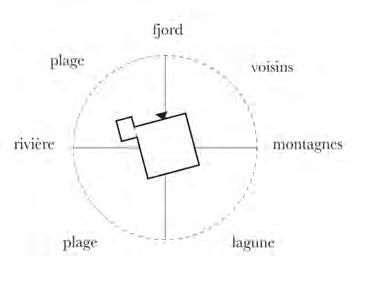

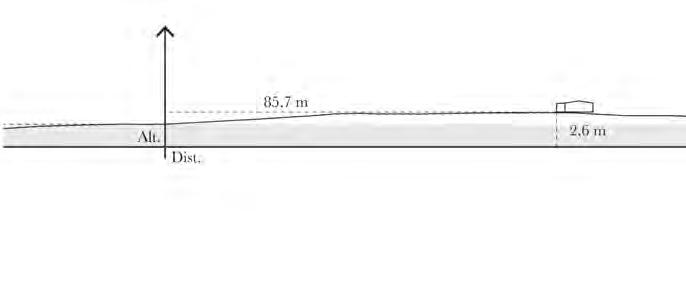

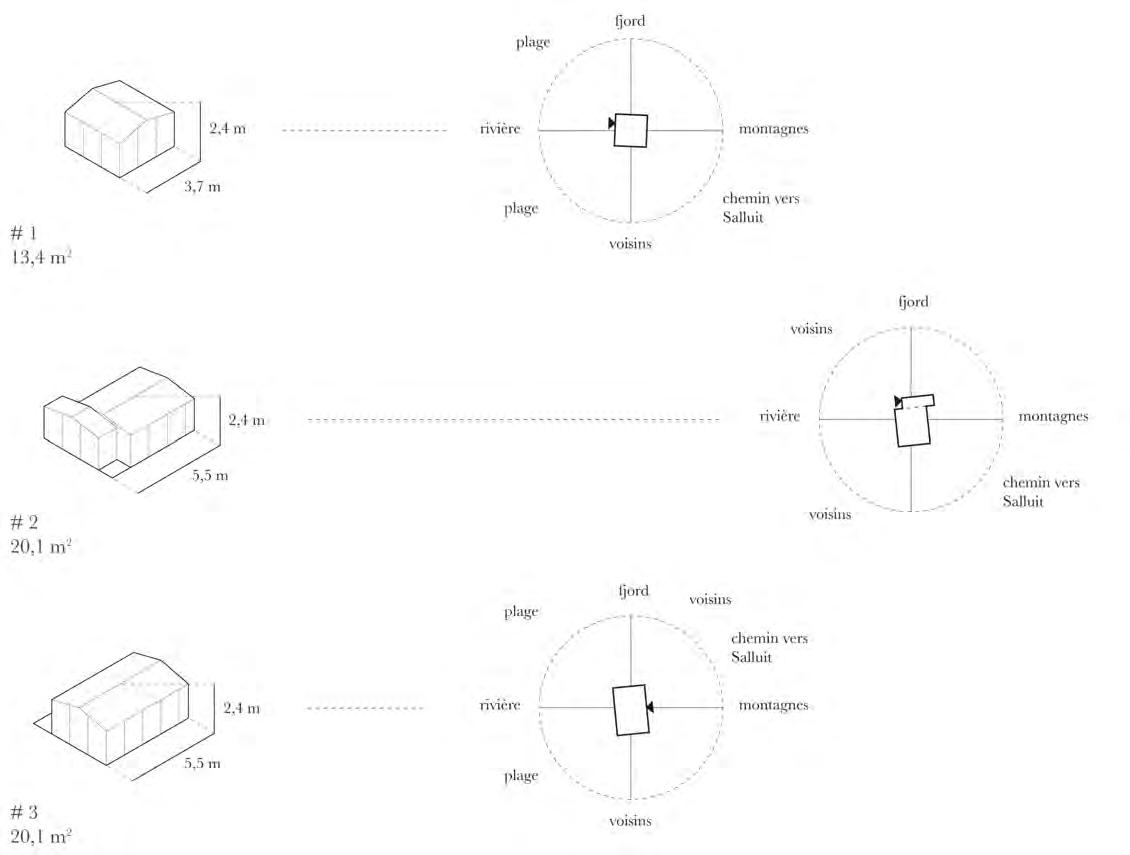

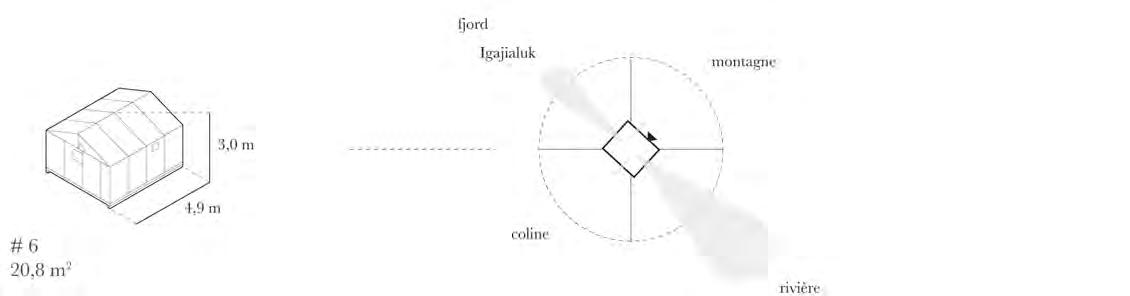

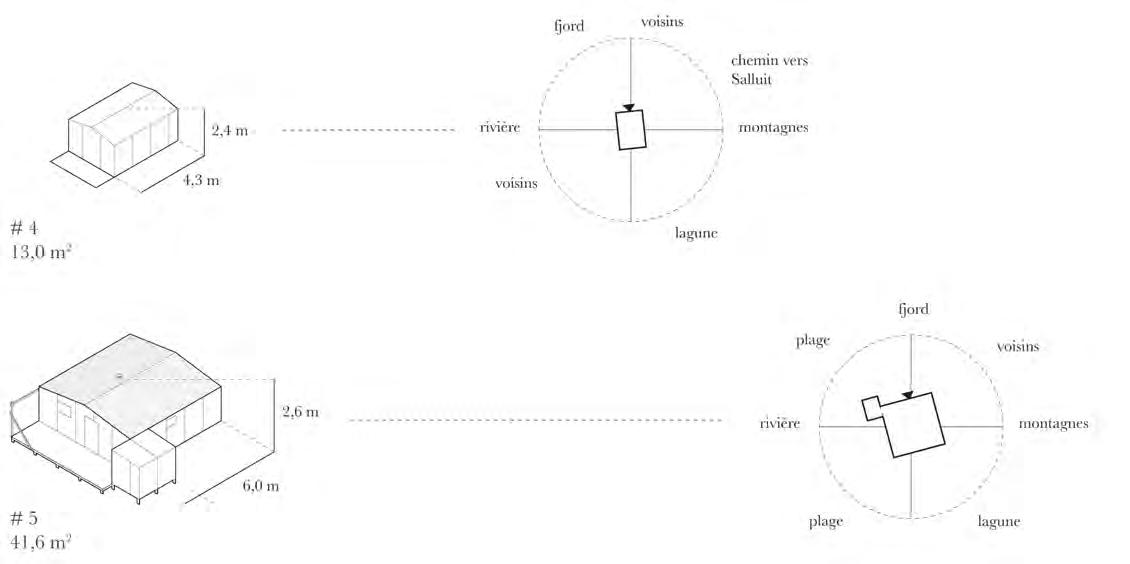

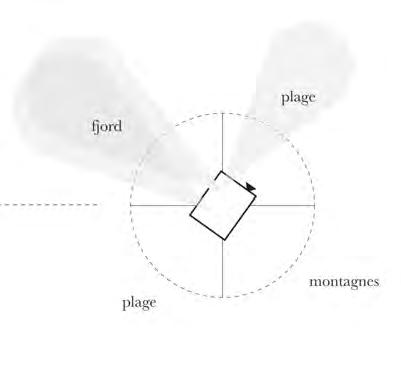

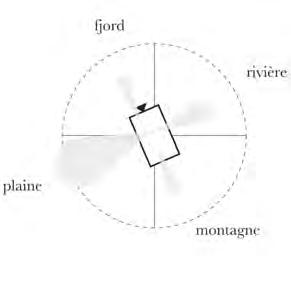

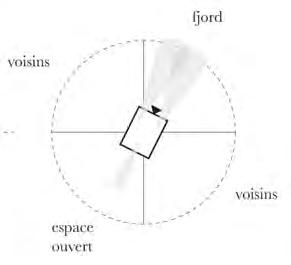

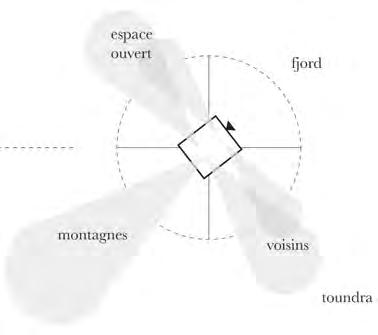

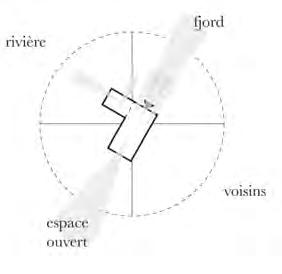

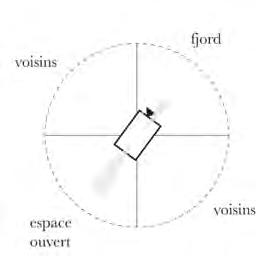

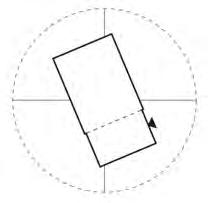

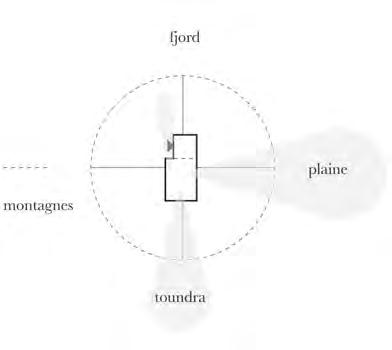

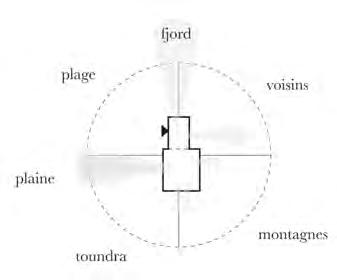

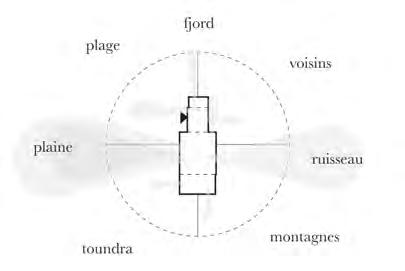

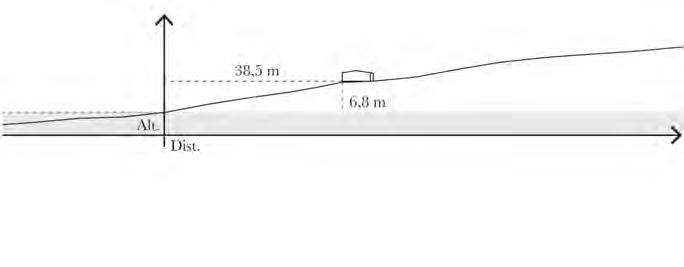

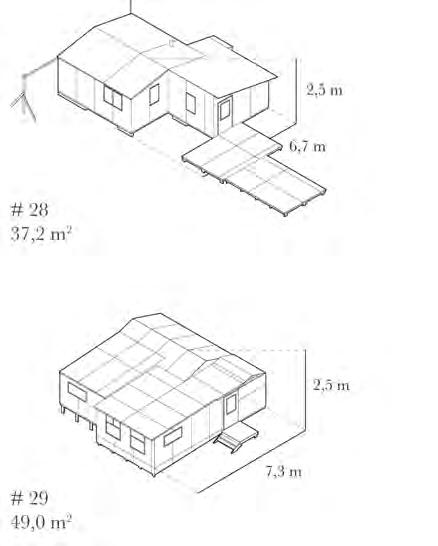

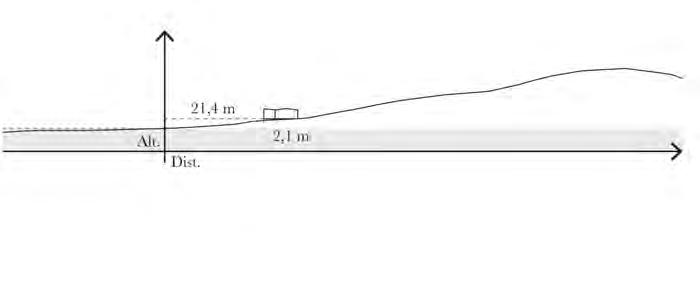

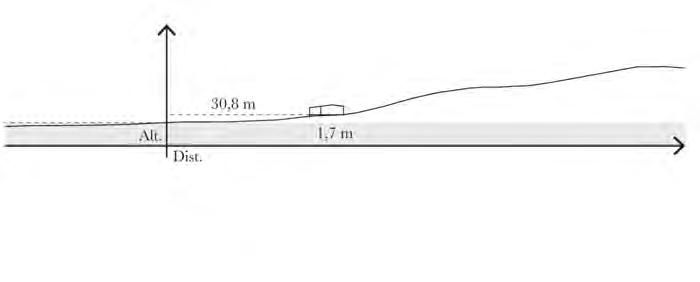

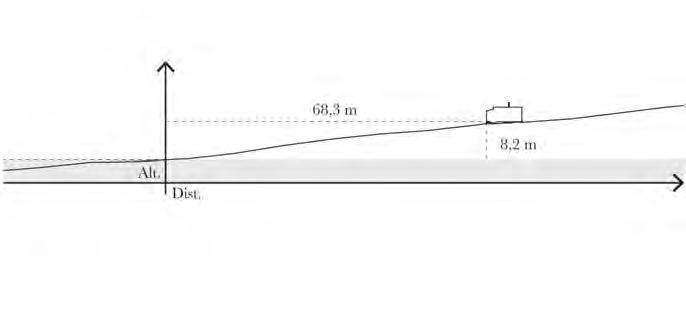

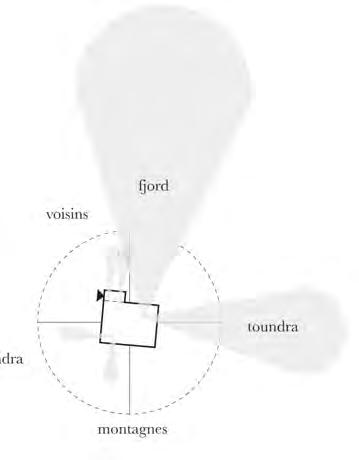

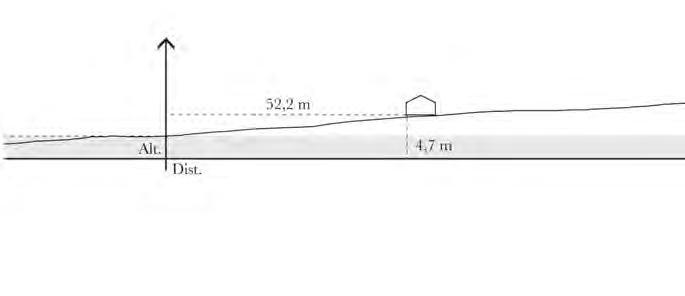

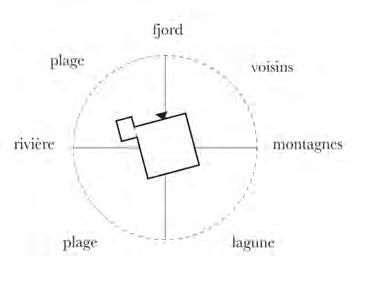

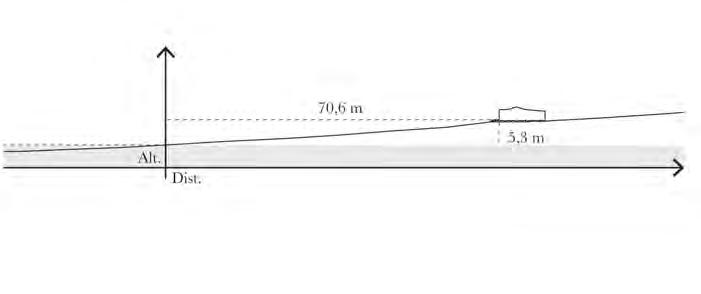

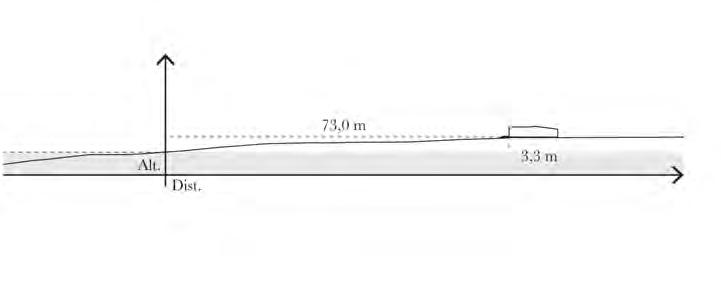

Une troisième échelle s’intéresse à la géométrie des cabanes ainsi qu’à leur position et leur orientation par rapport au site, au fjord et au territoire.

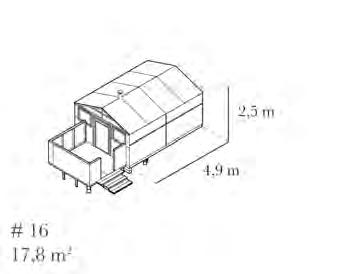

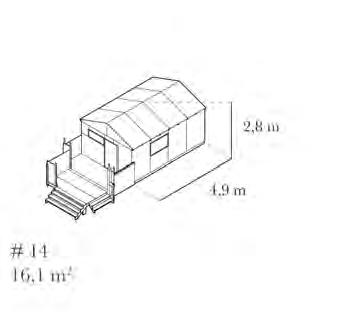

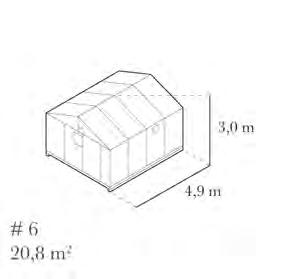

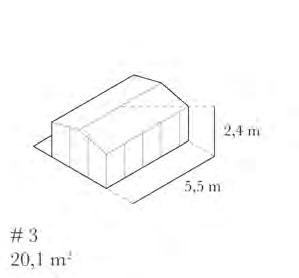

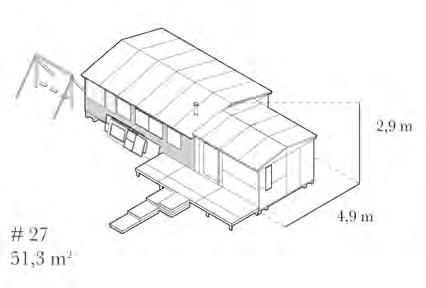

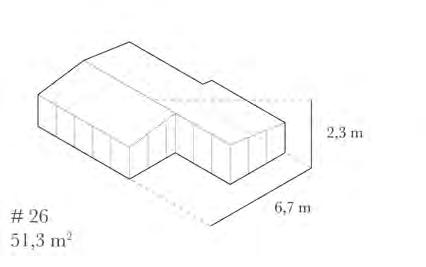

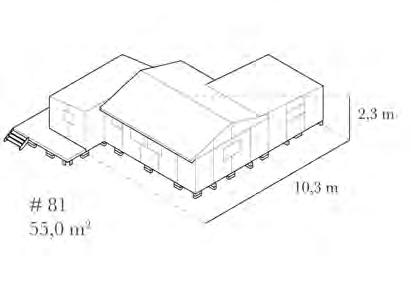

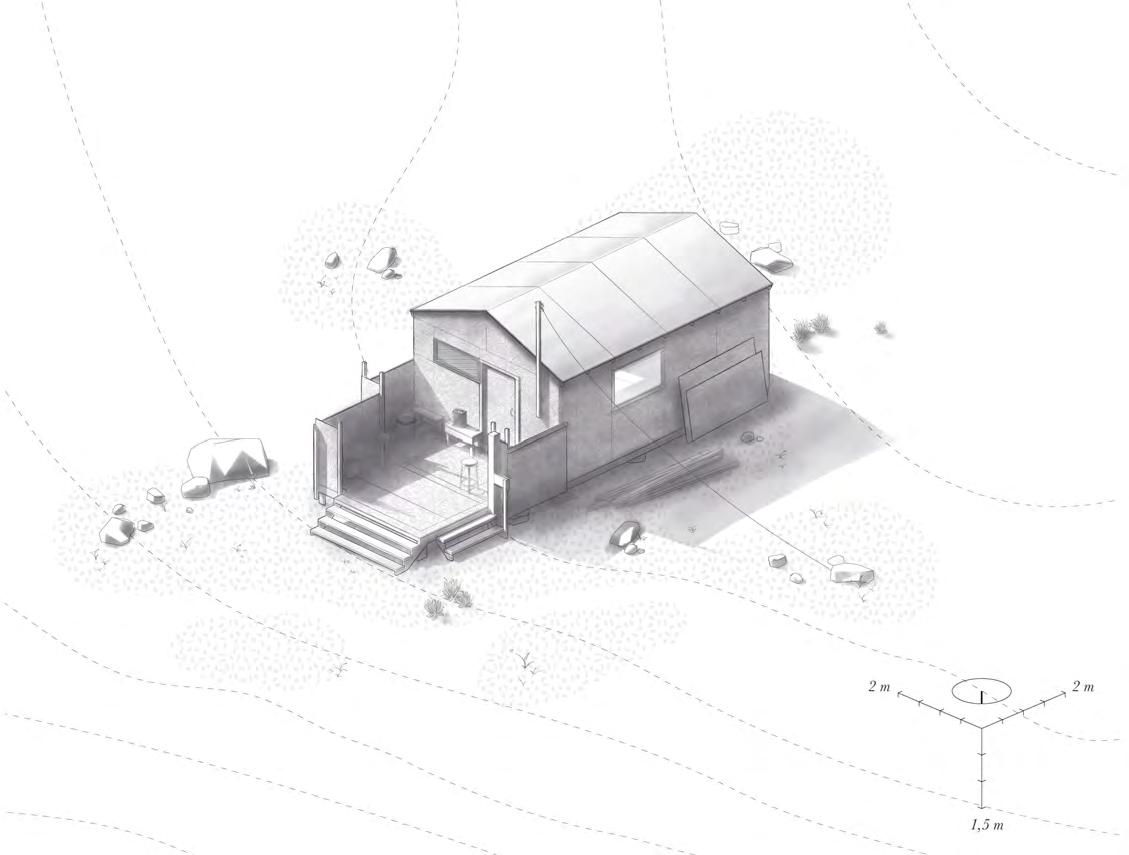

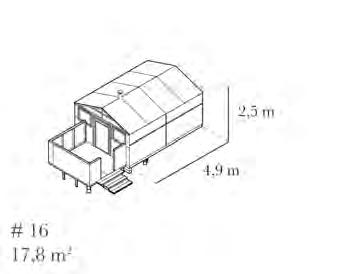

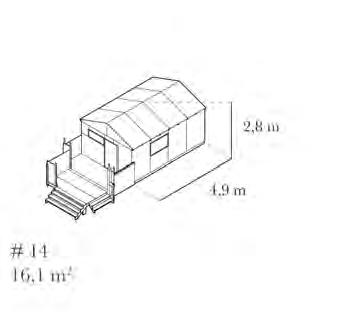

Une quatrième échelle traite de la tectonique des cabanes, soit des matériaux et des diférentes stratégies d’assemblages, et illustre enfn les usages et les approches constructives. Cette dernière échelle suggère d’ailleurs quatre modèles typologiques retrouvés au sein des cabanes du fjord de Salluit.

Annexe 1 - page 124

Annexe 1 - page 125

Figure 2. Le Nunavik septentrional et les terres de catégories II et III convenues selon la CBJNQ.

Figure 2. Le Nunavik septentrional et les terres de catégories II et III convenues selon la CBJNQ.

IANALYSE TERRITORIALE DU FJORD DE SALLUIT

Méthode d’analyse du fjord de Salluit

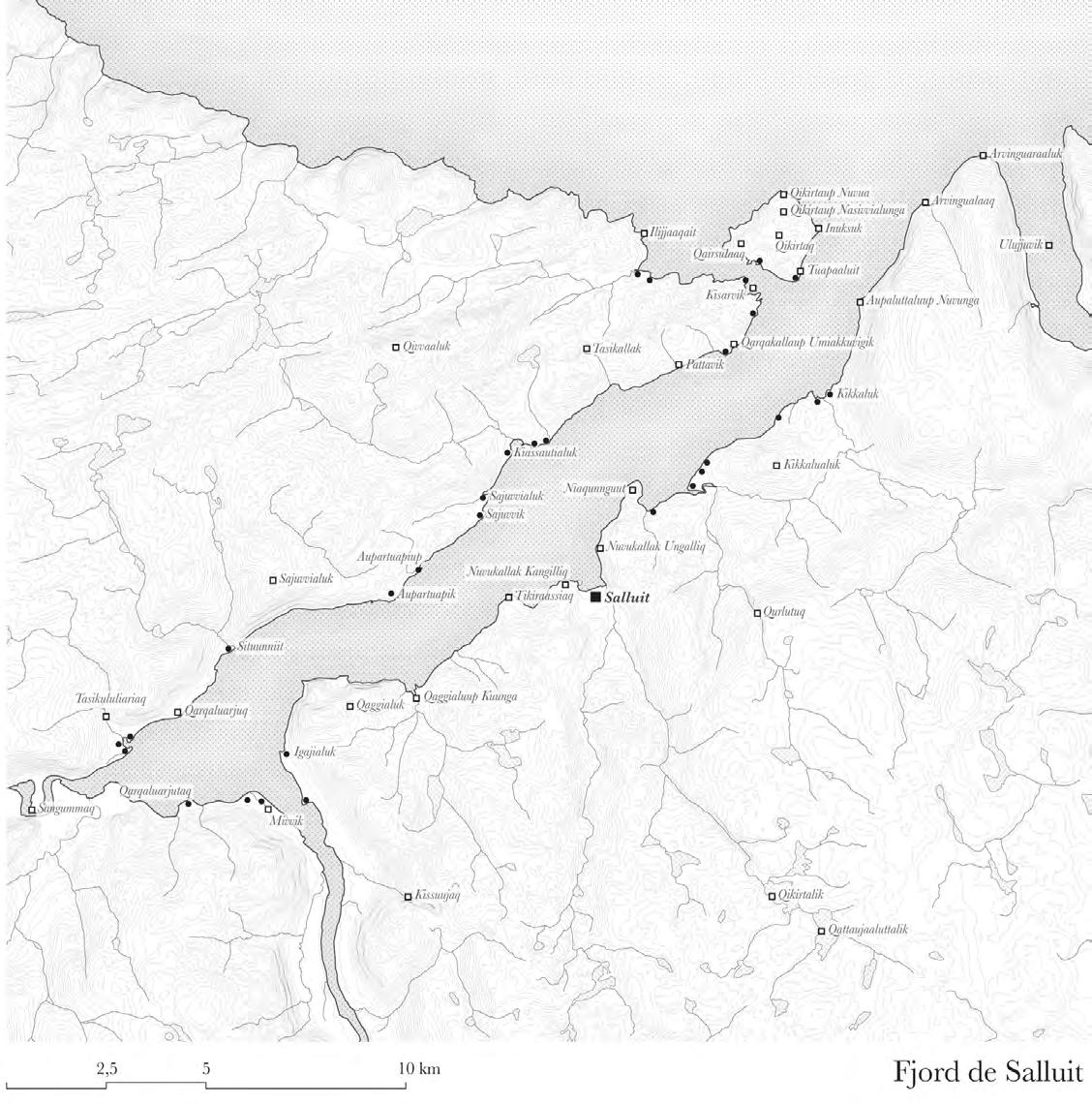

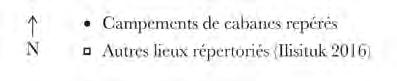

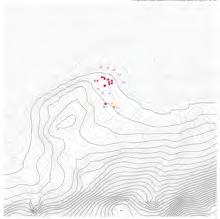

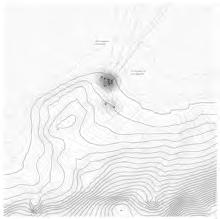

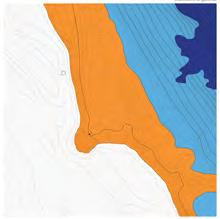

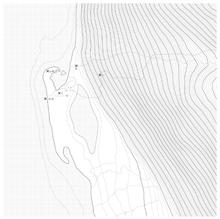

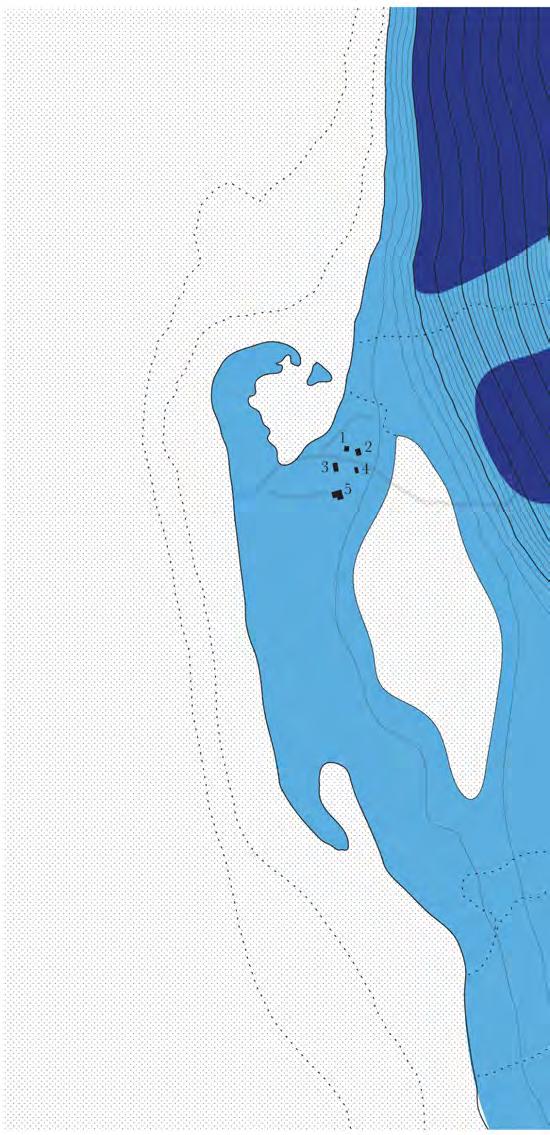

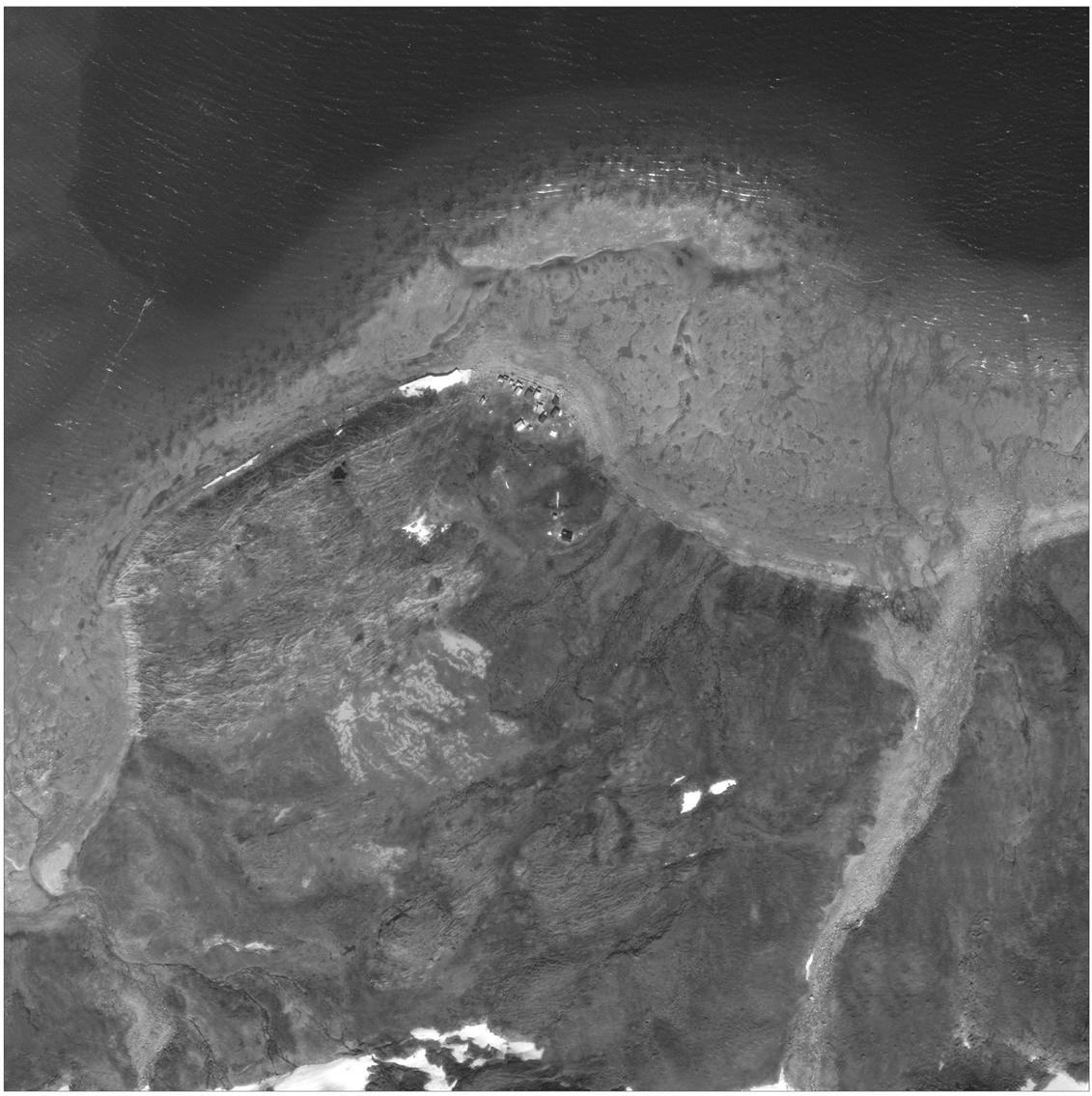

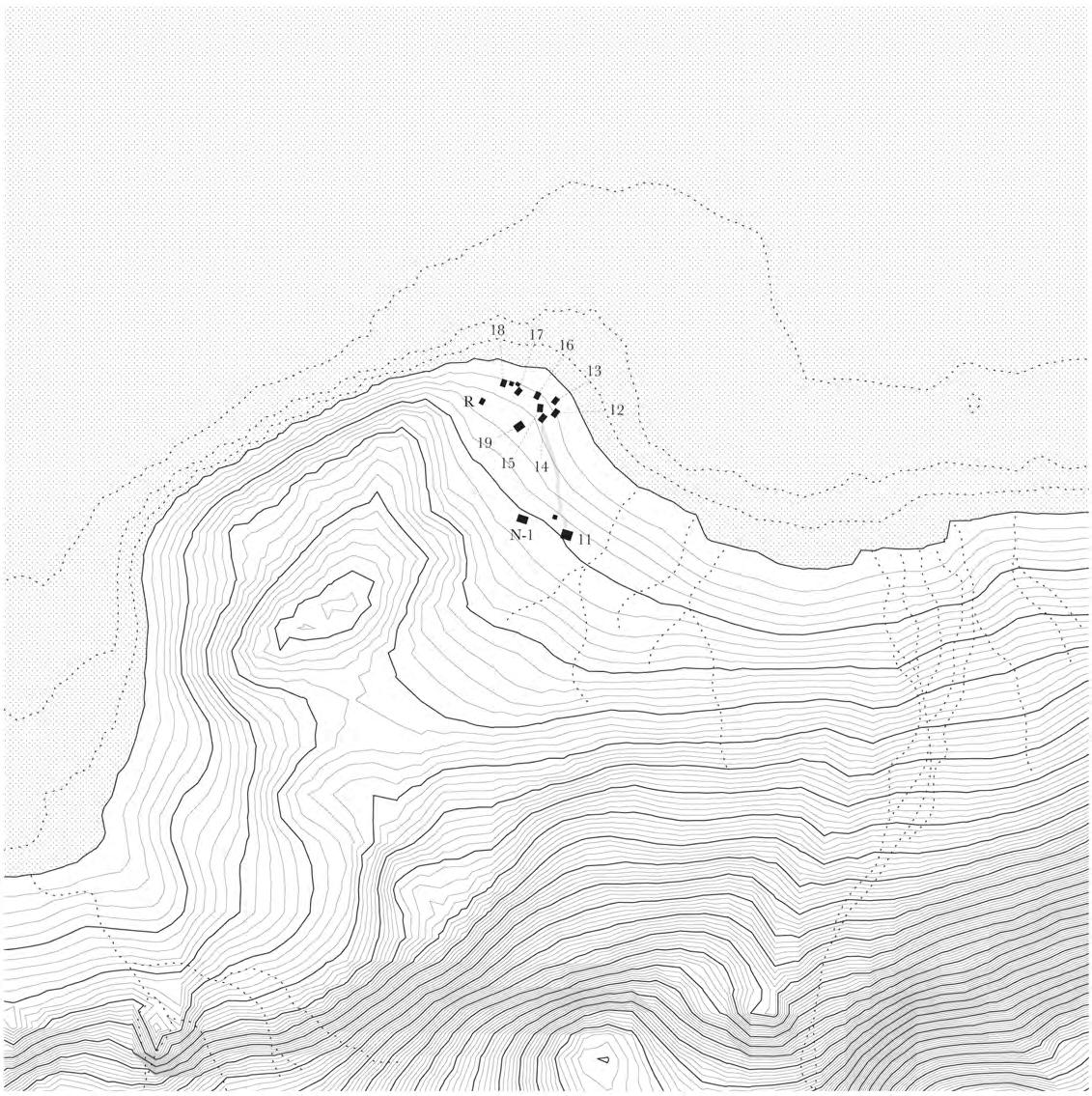

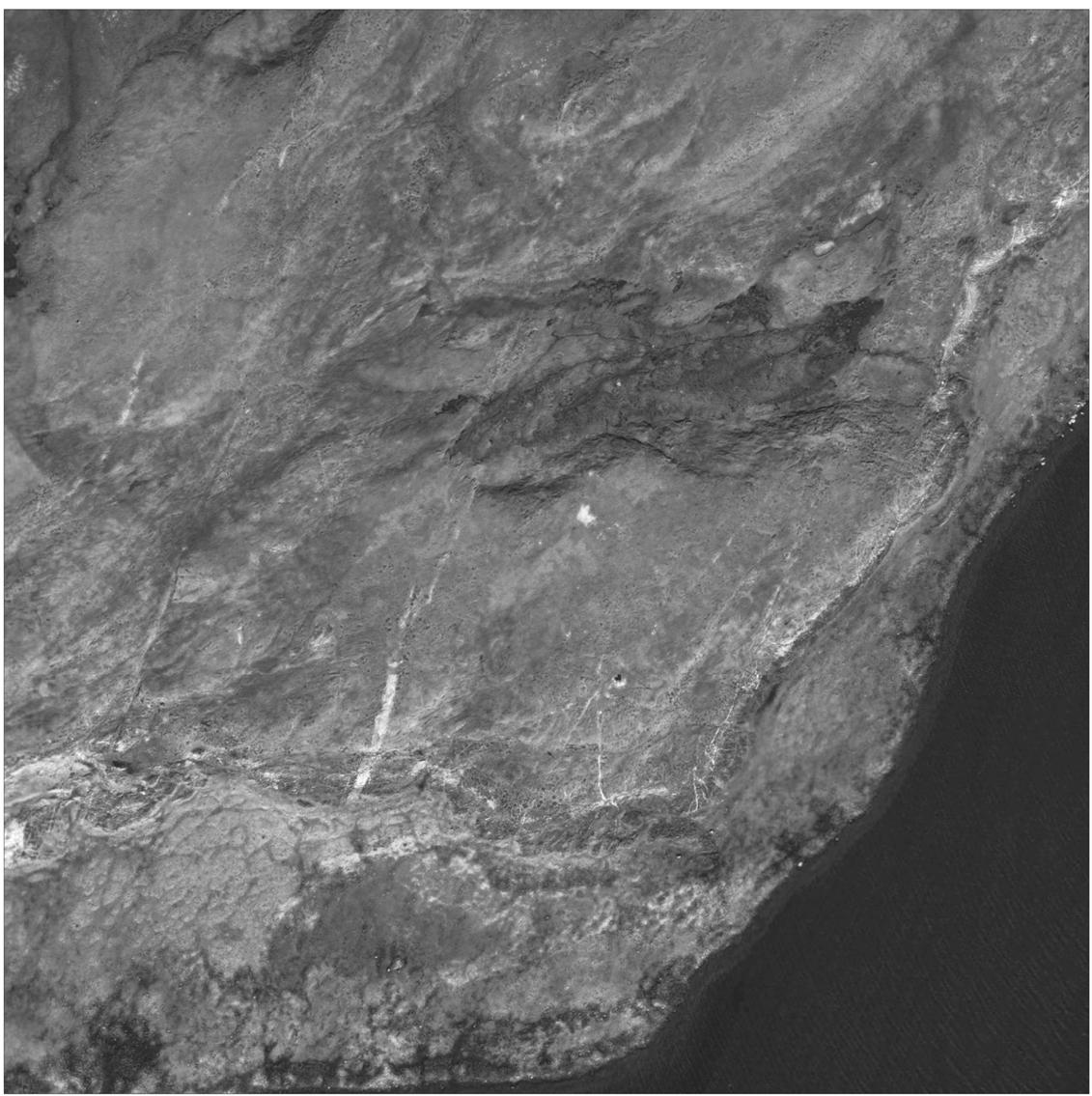

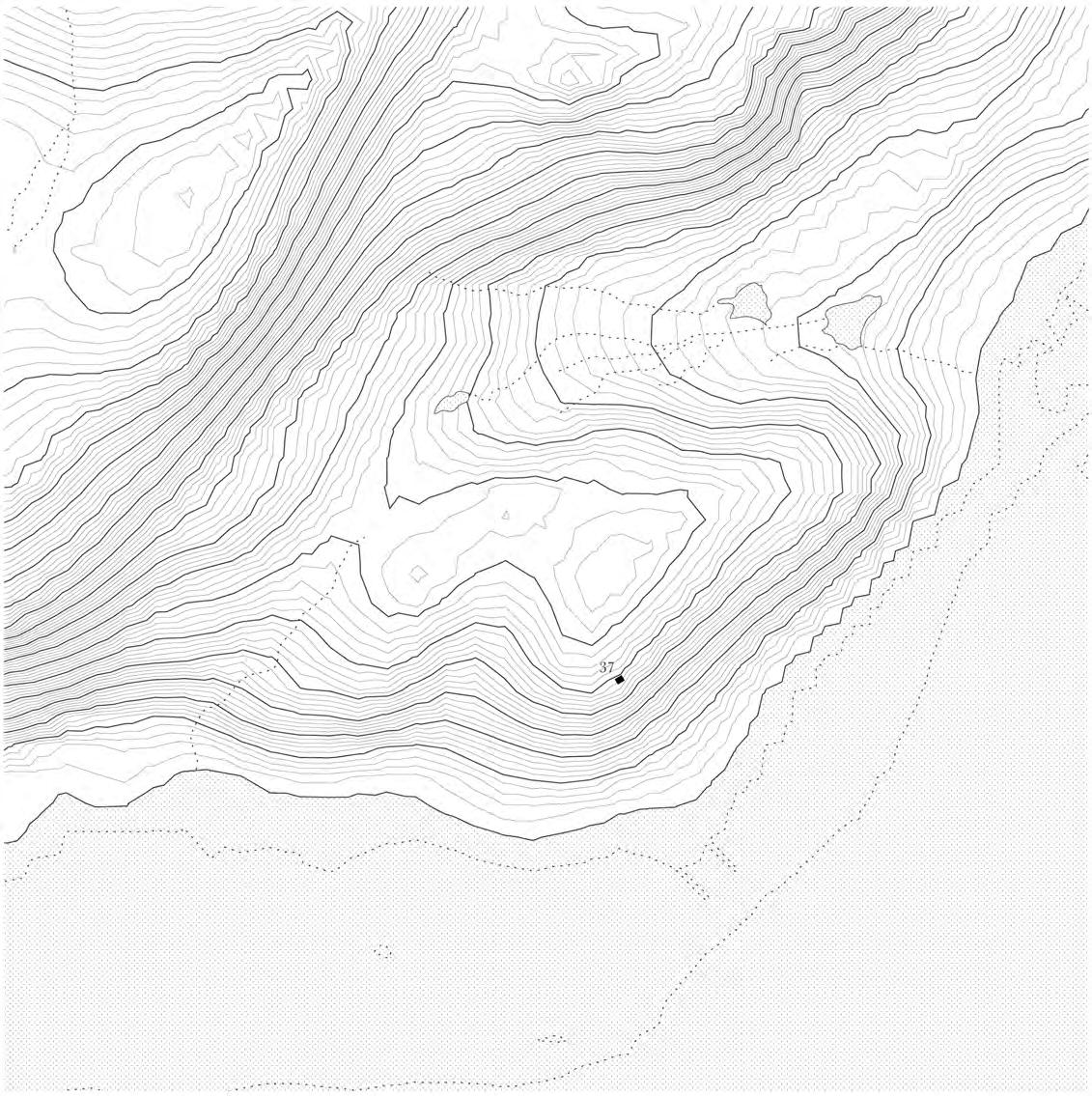

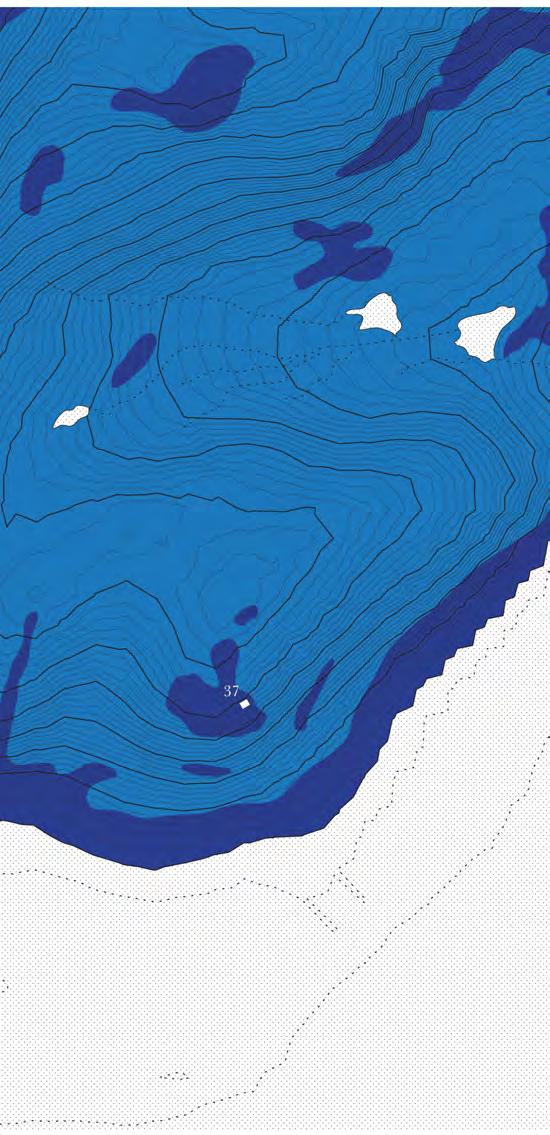

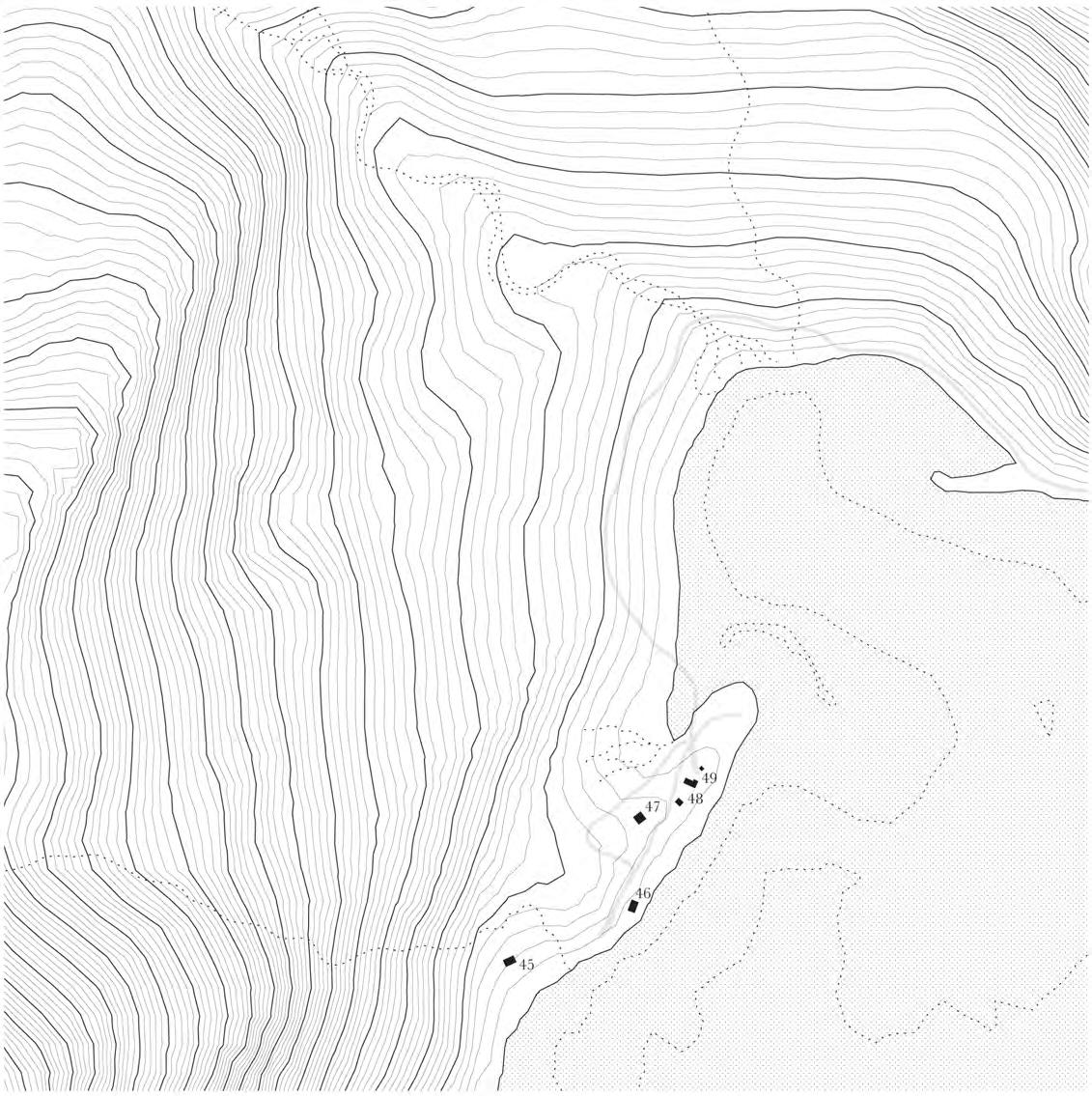

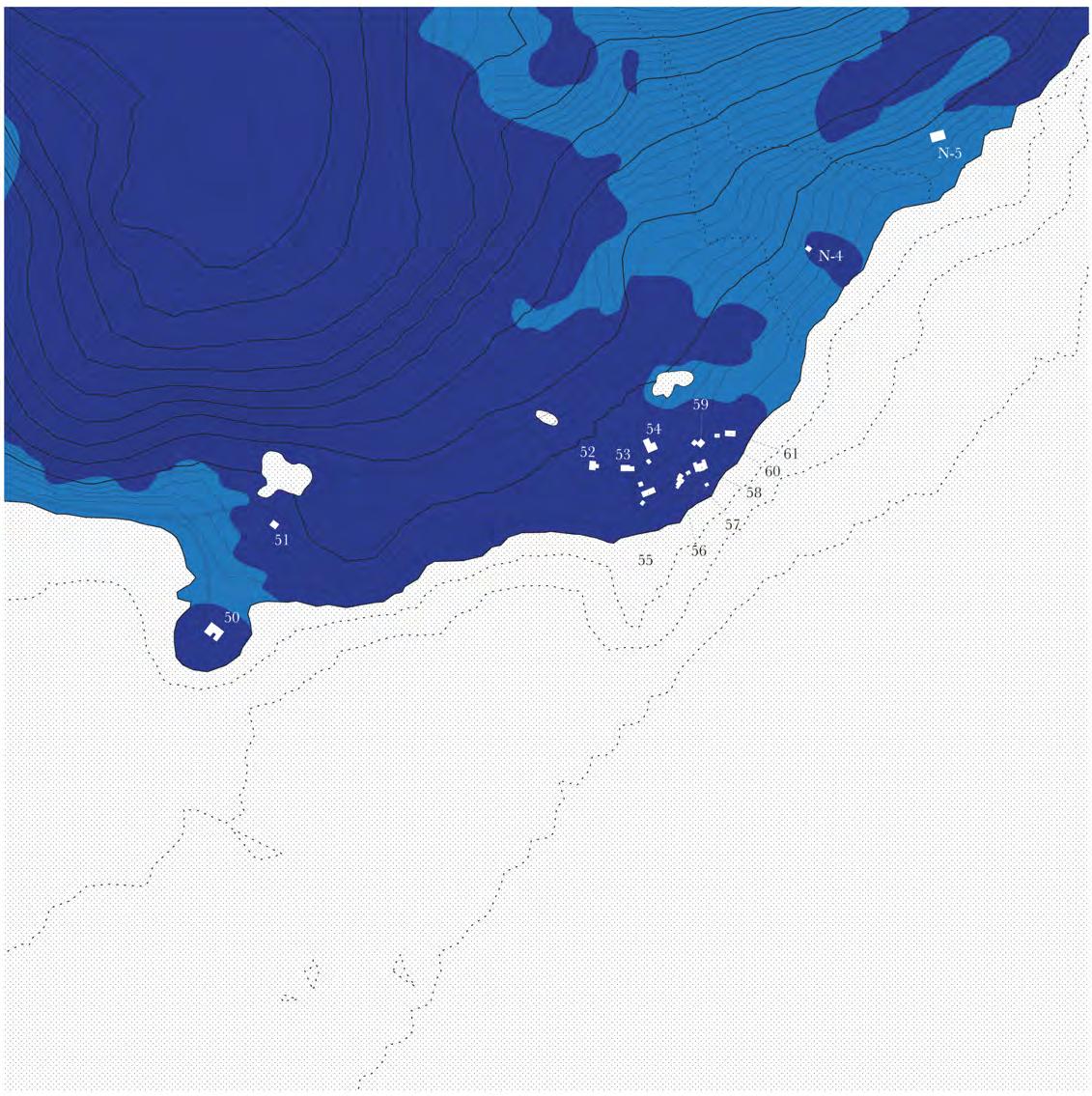

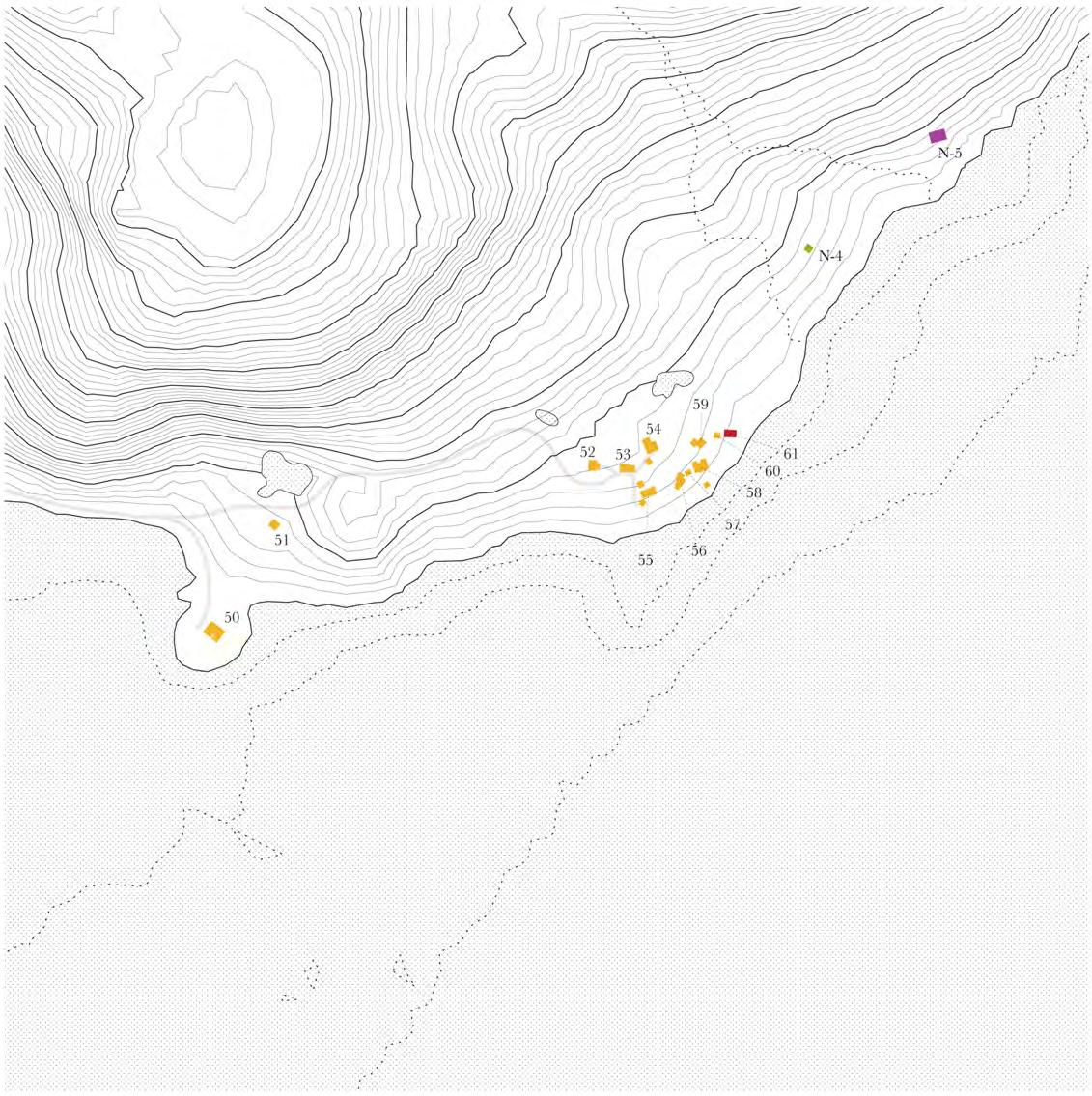

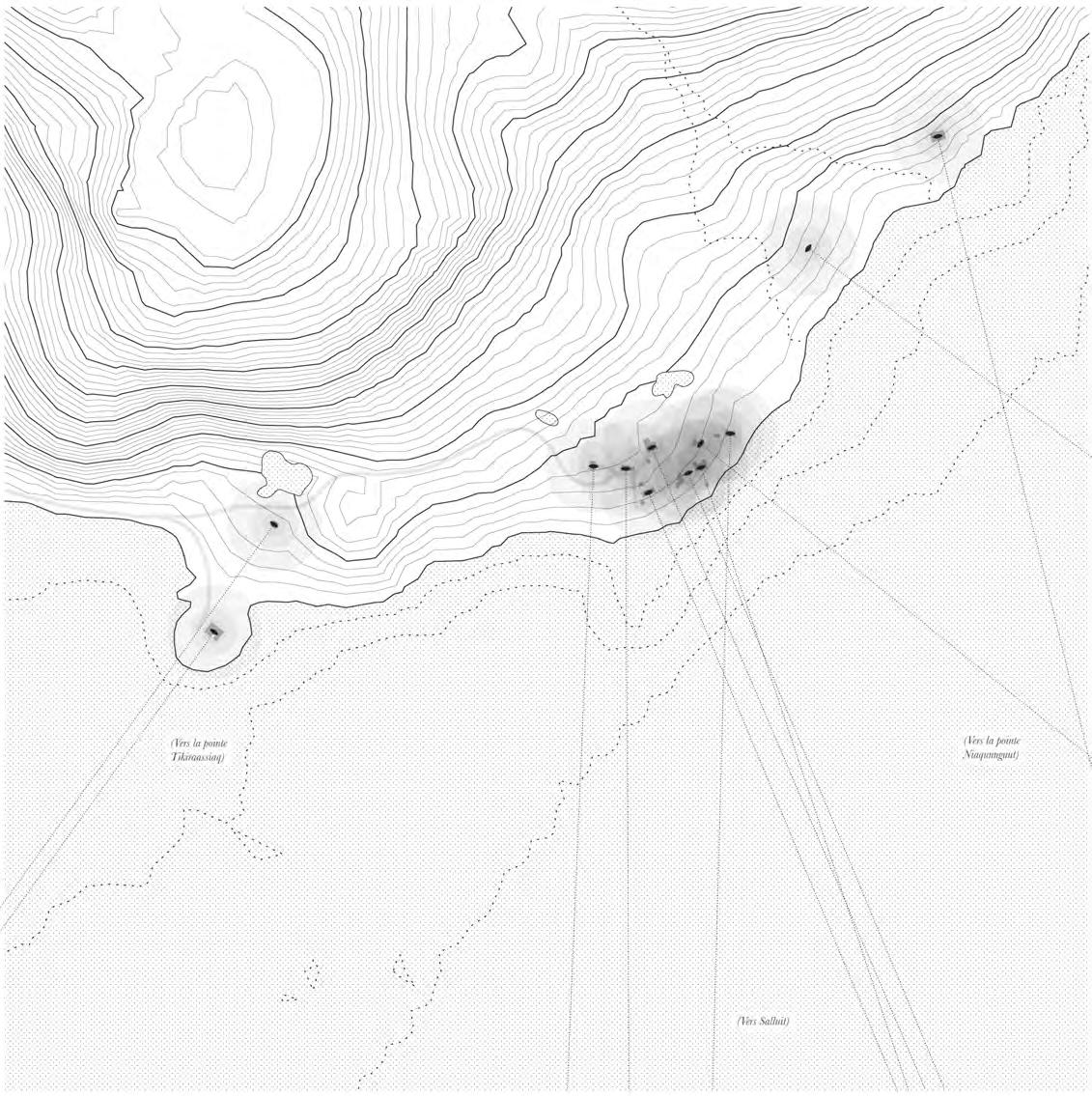

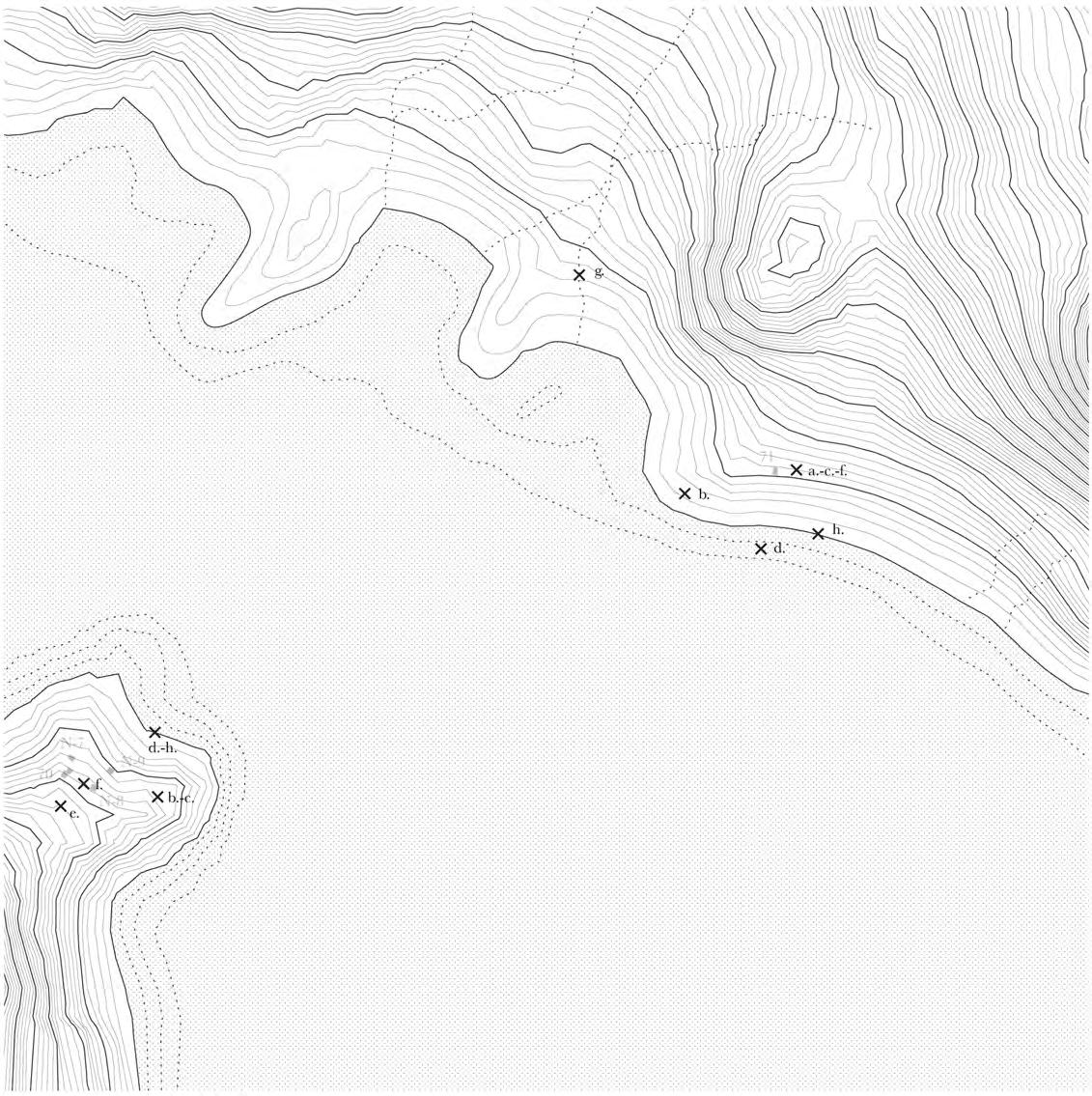

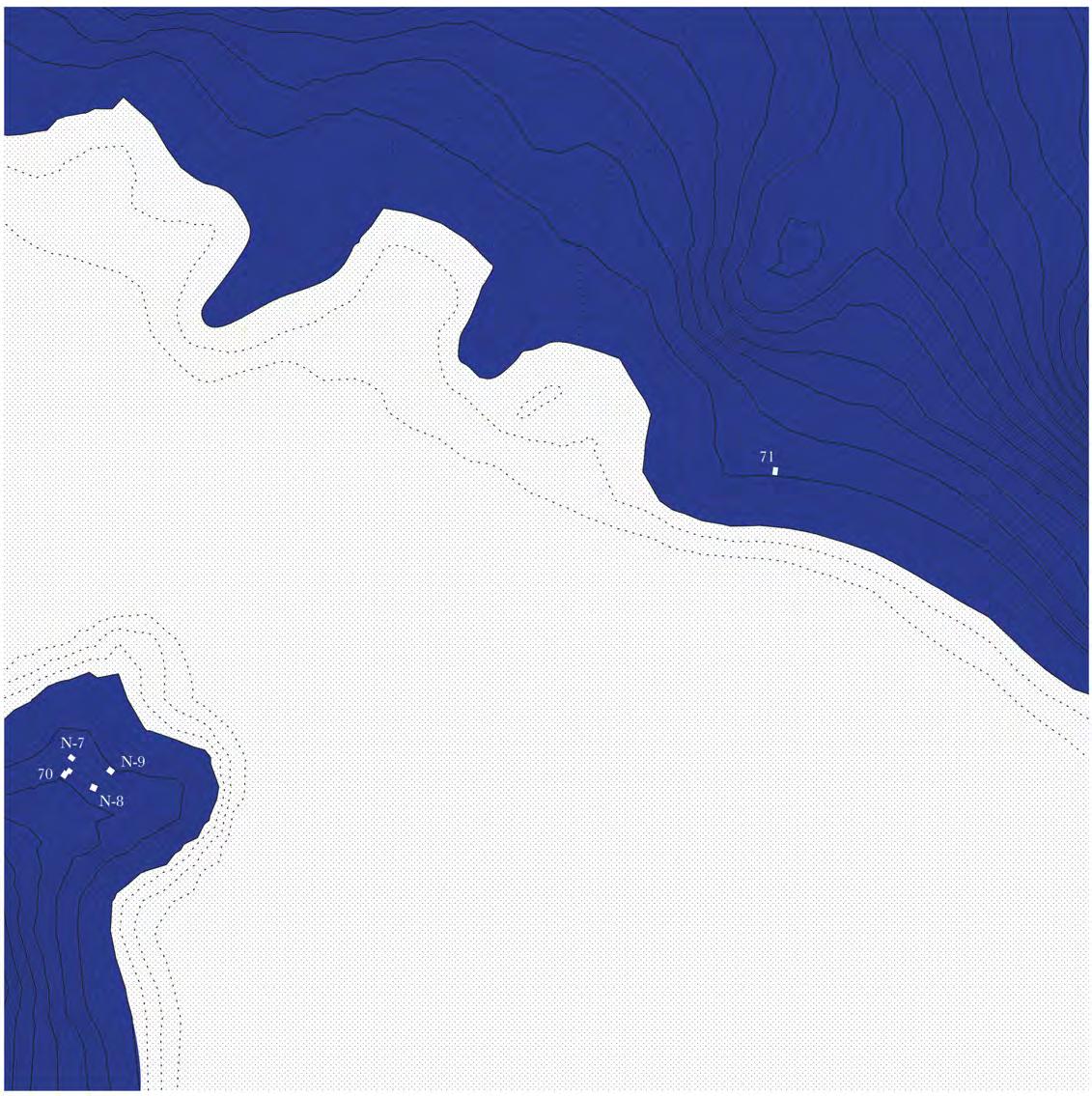

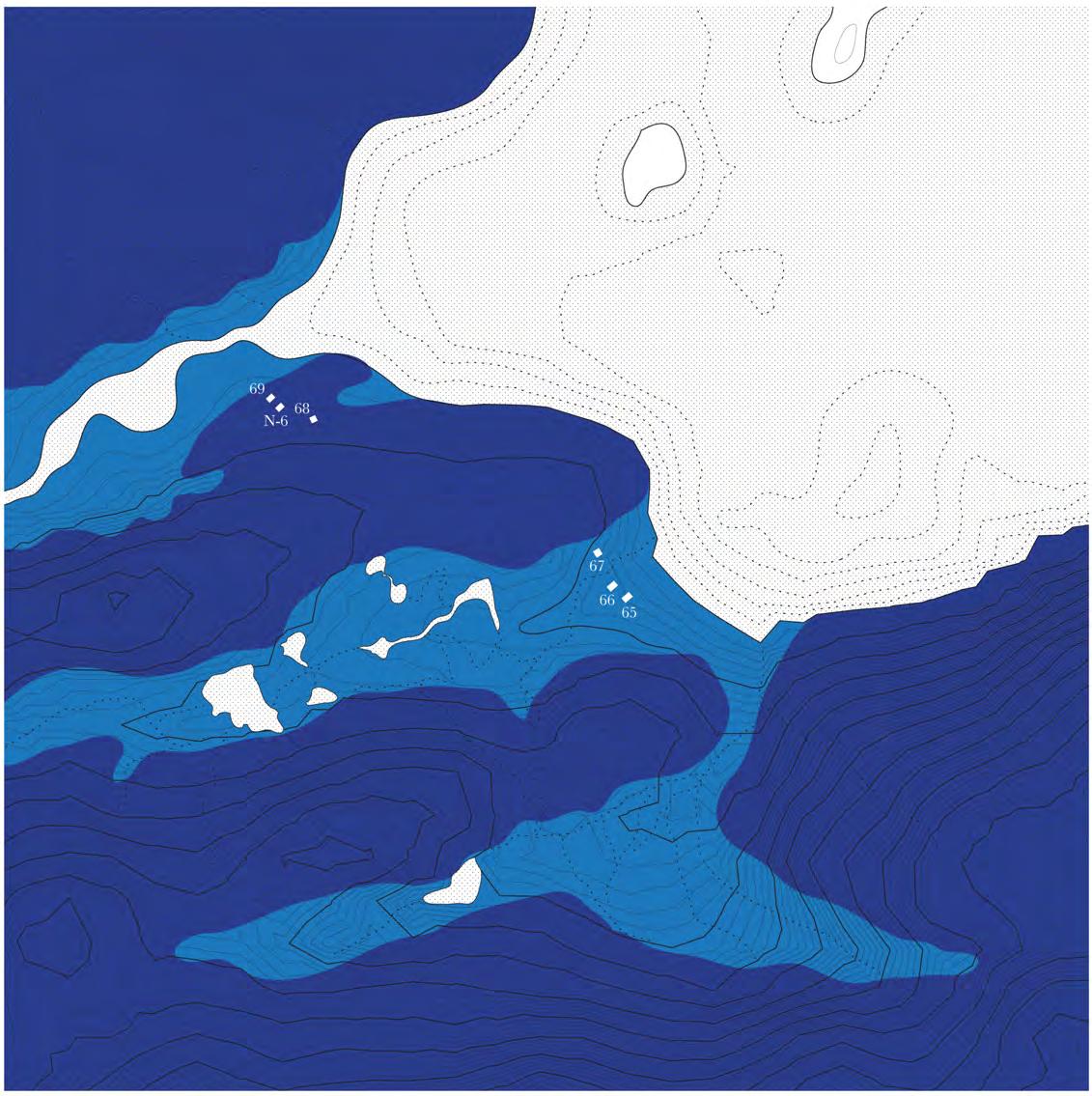

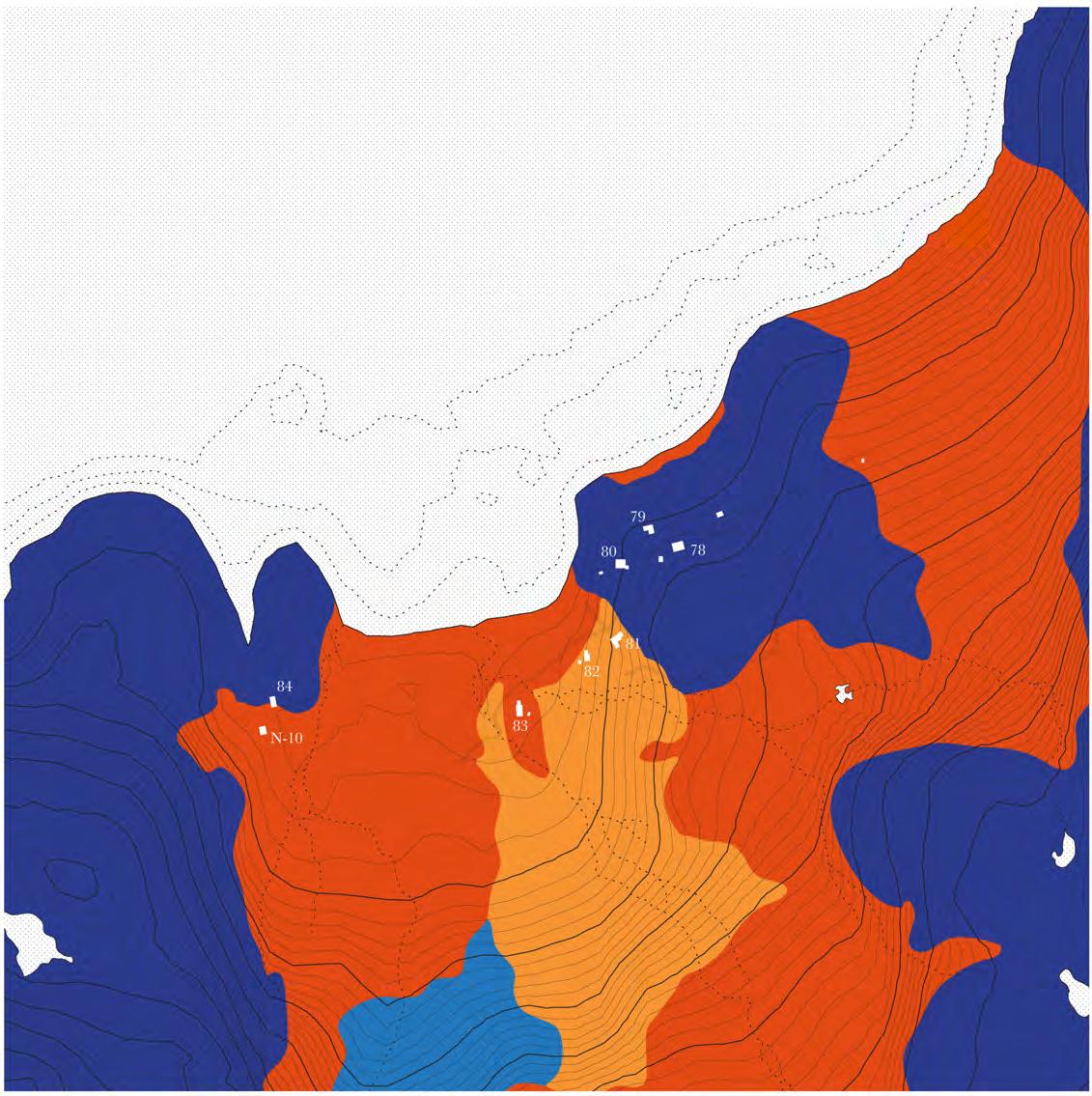

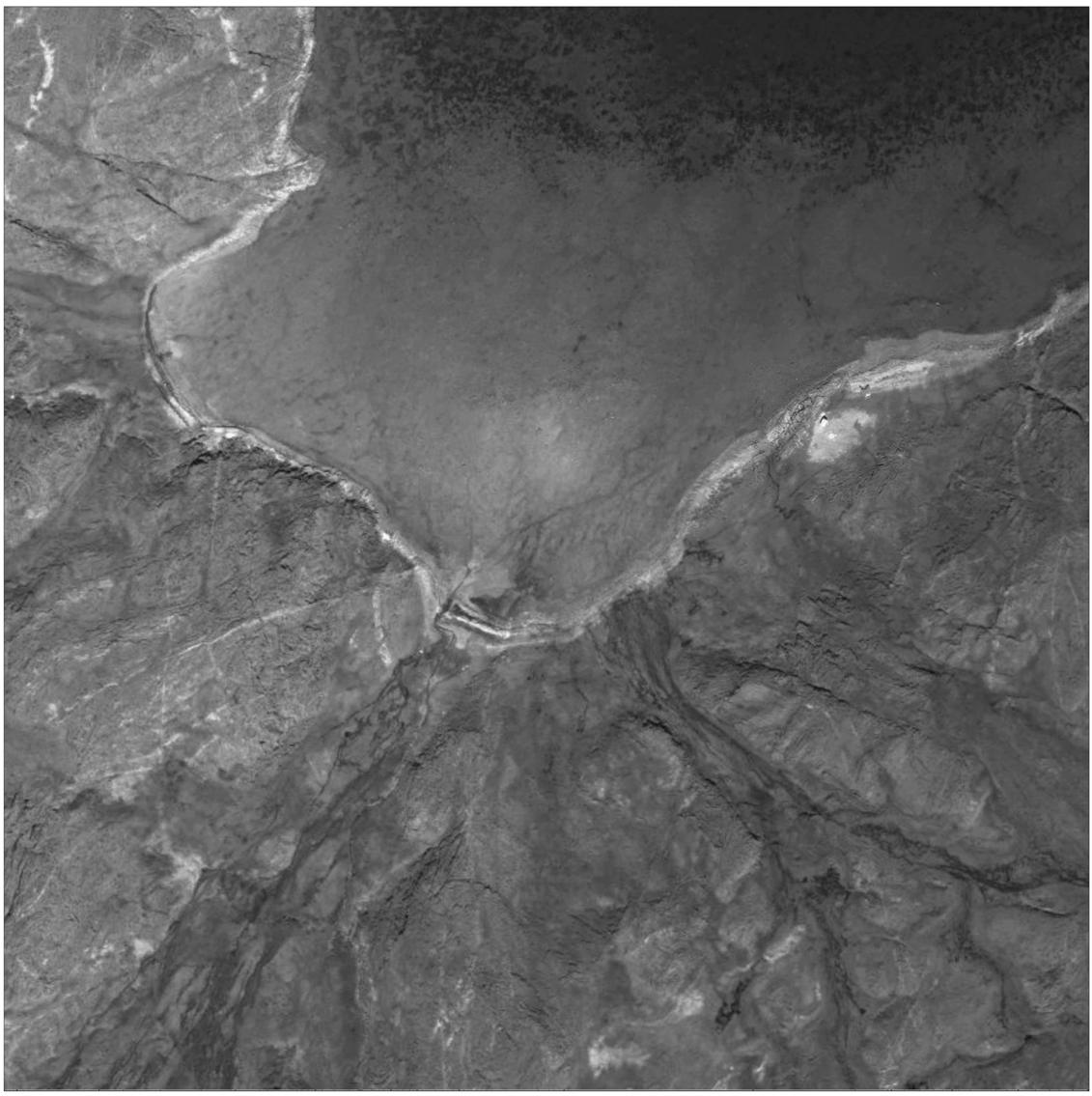

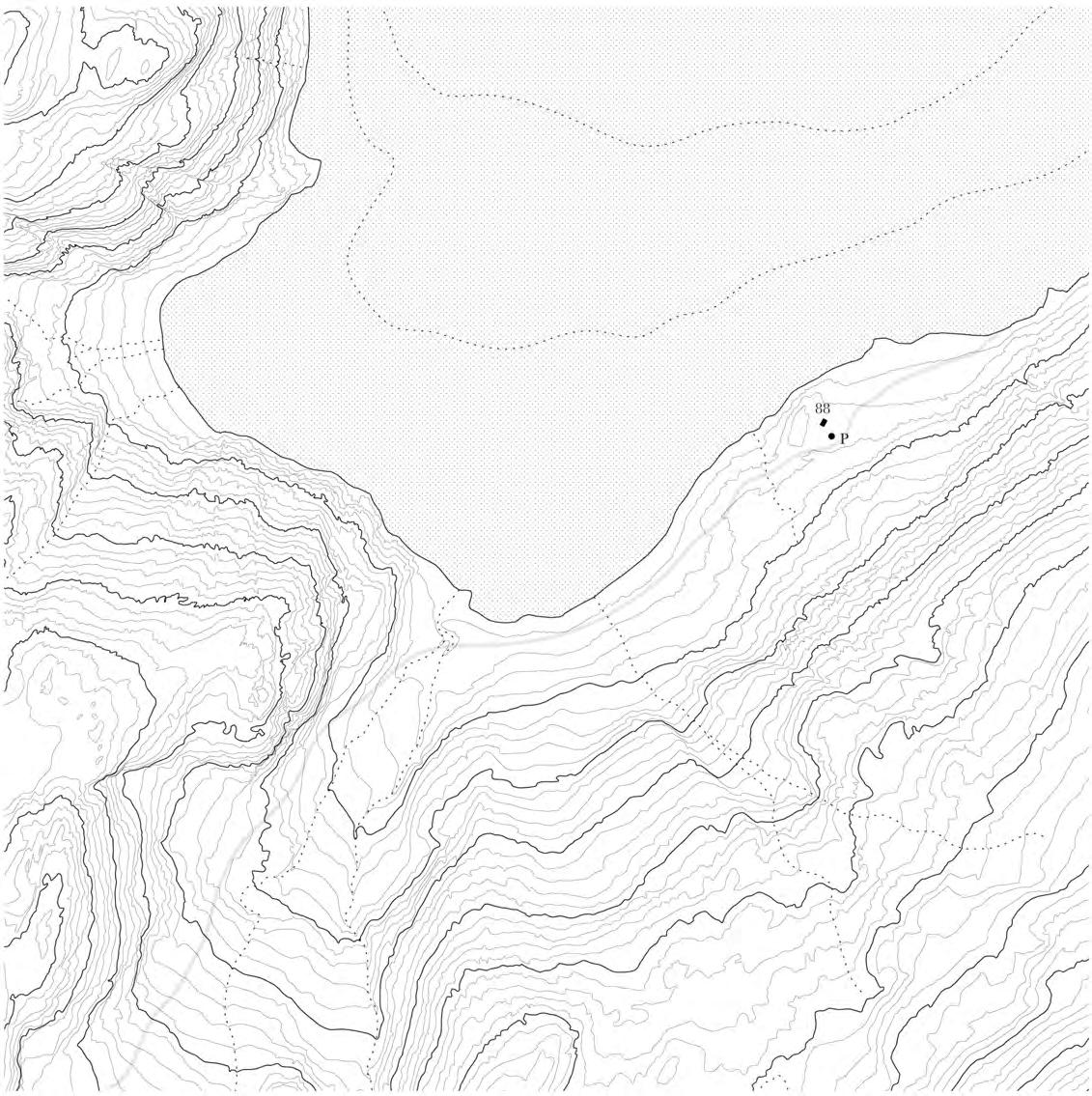

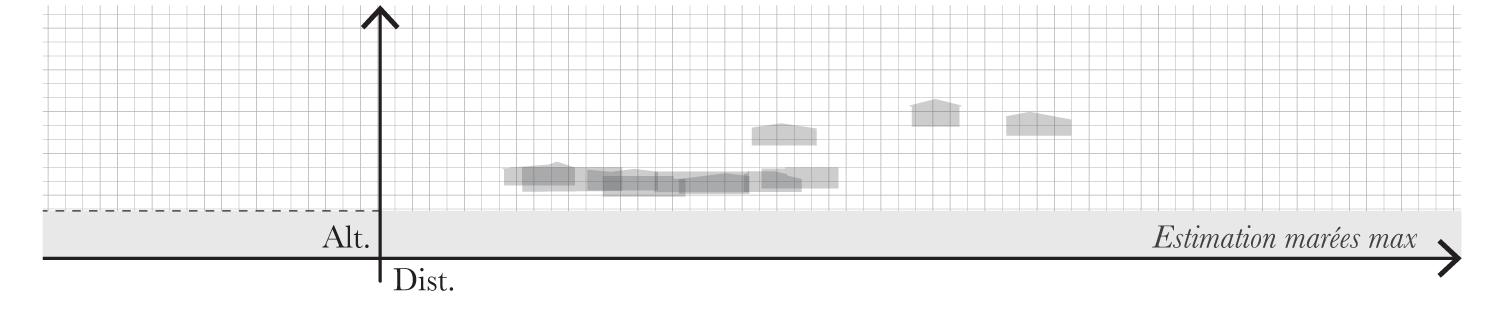

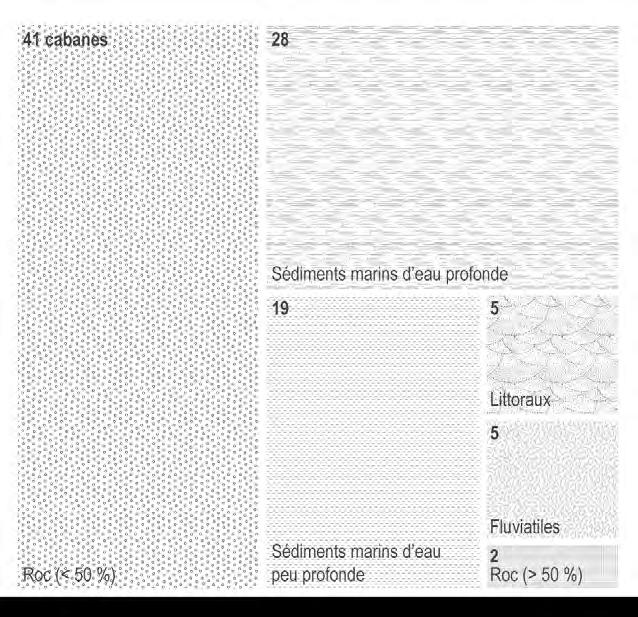

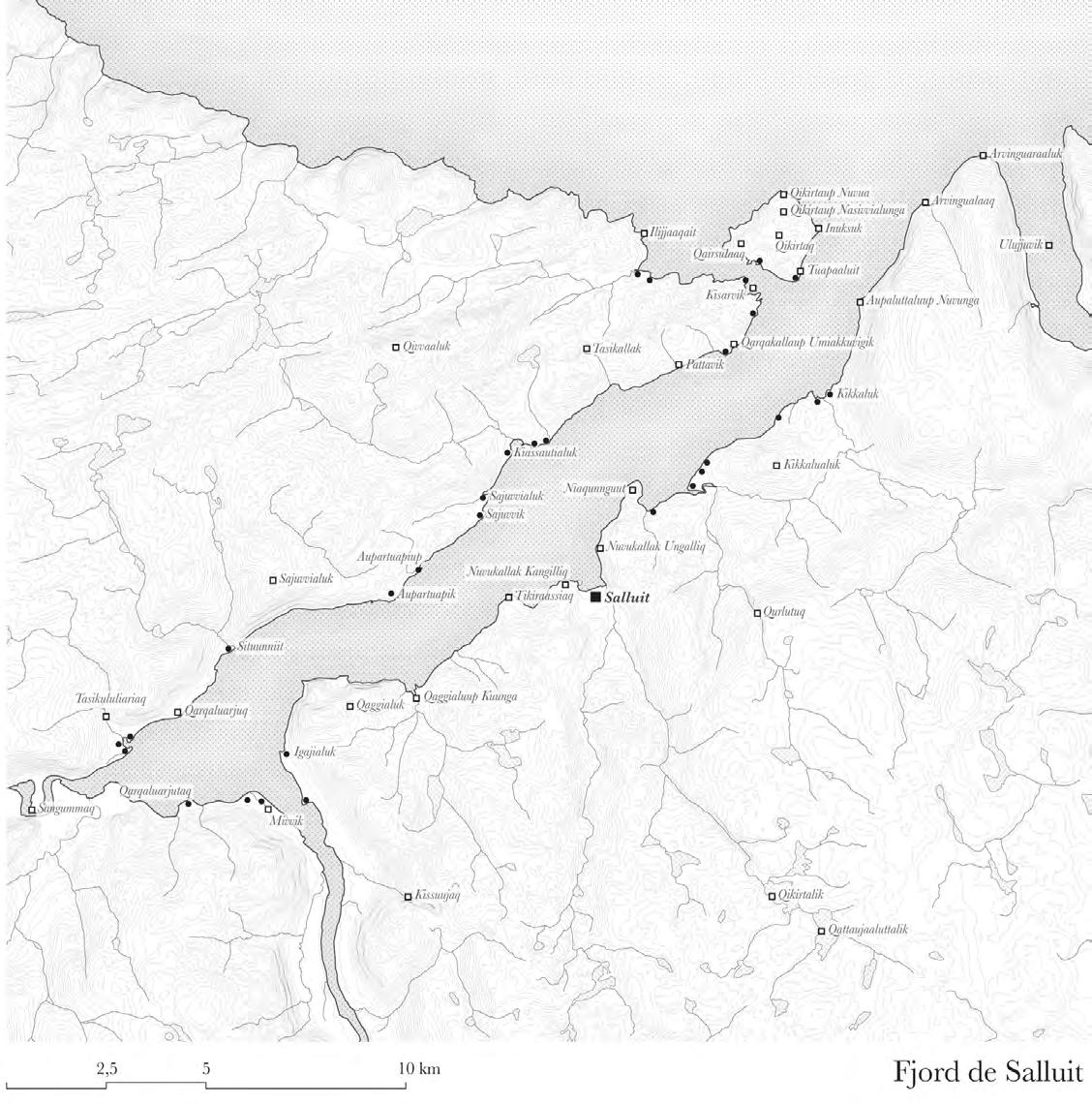

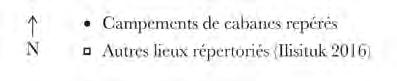

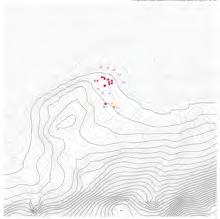

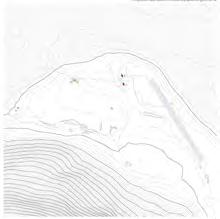

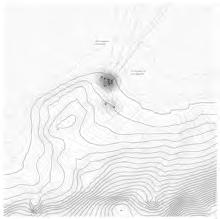

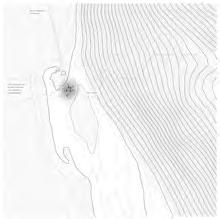

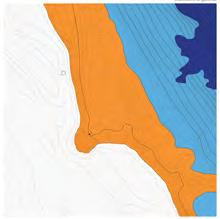

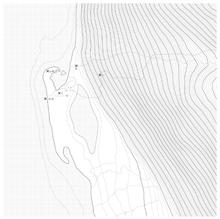

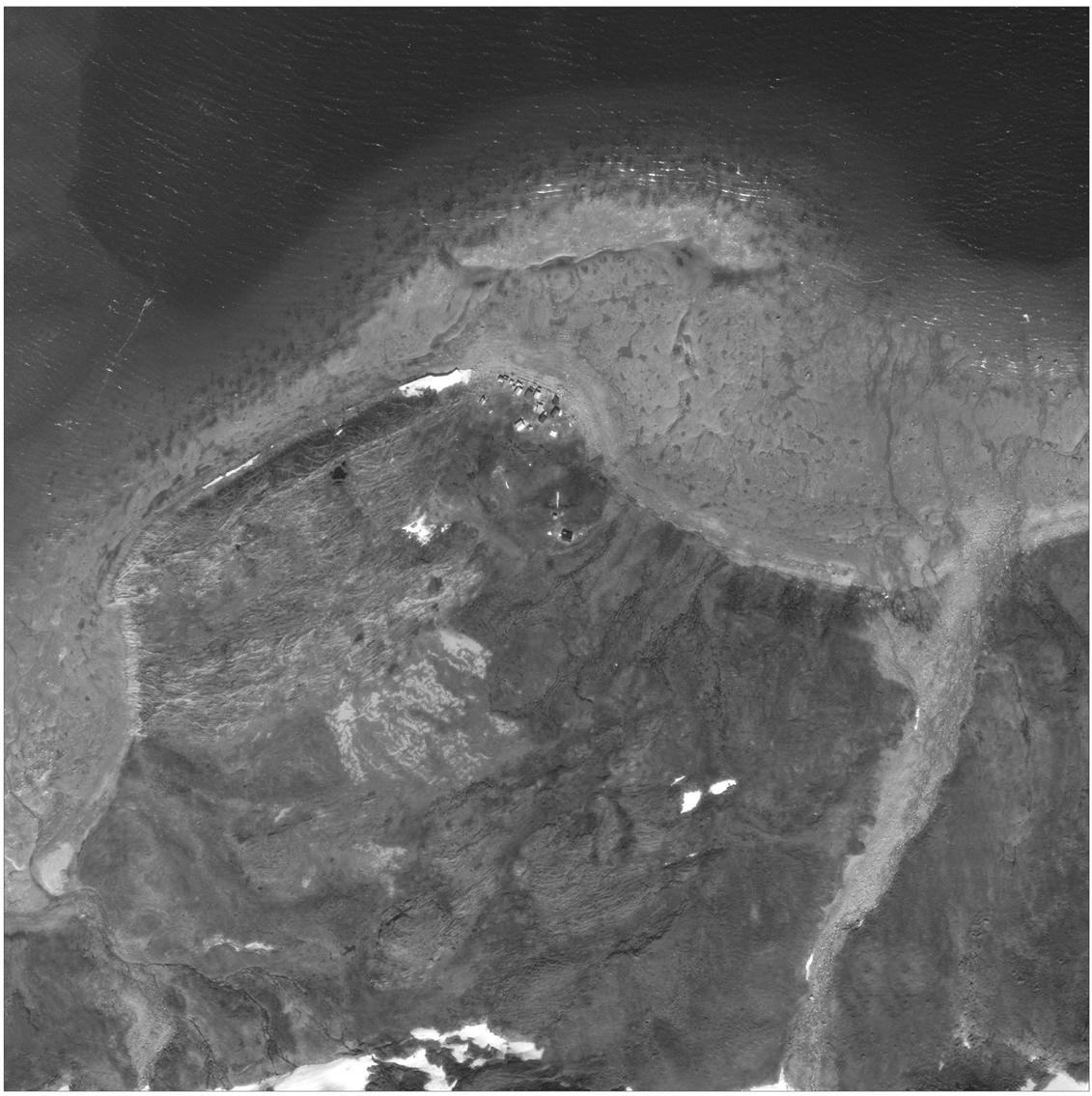

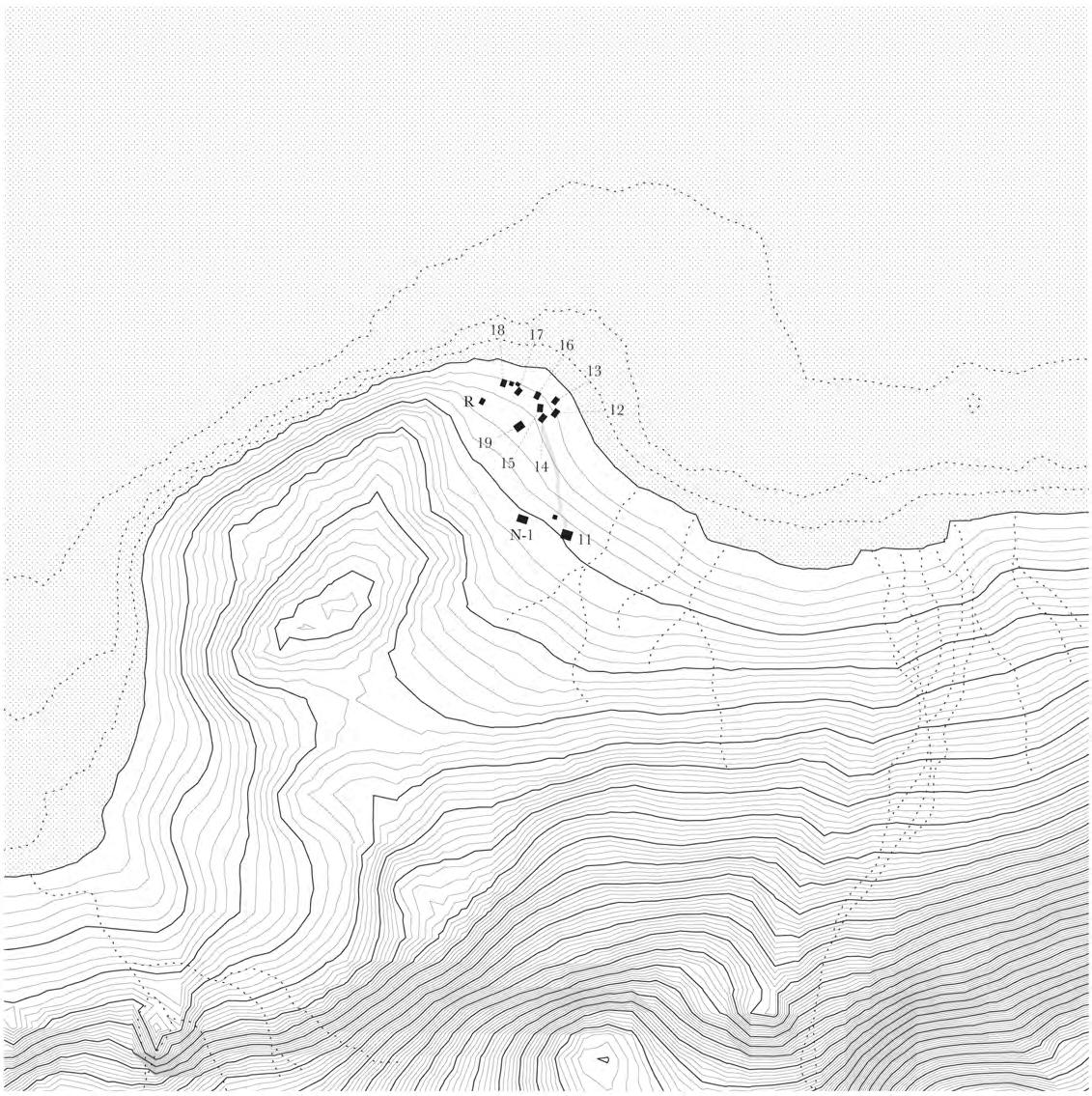

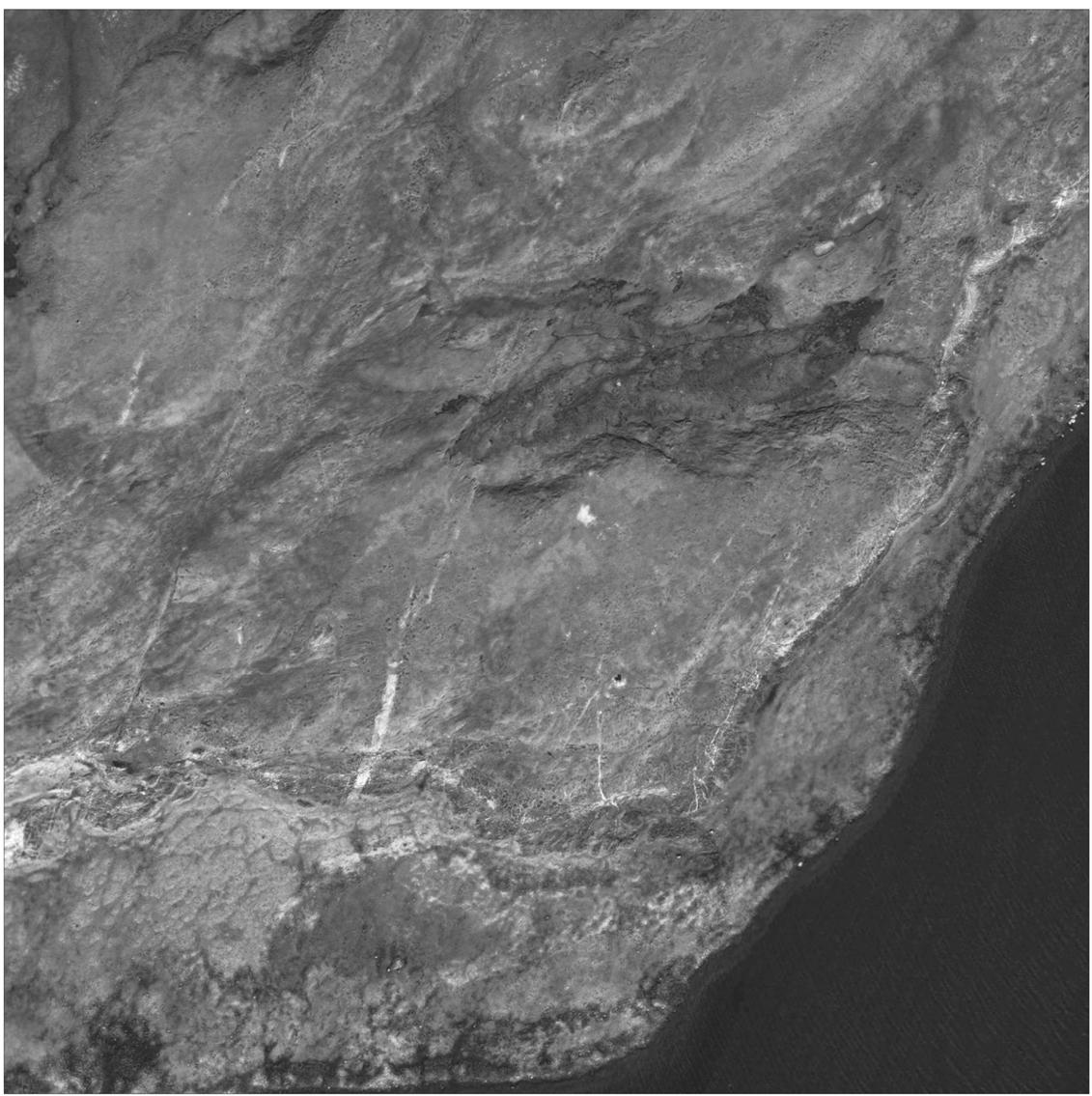

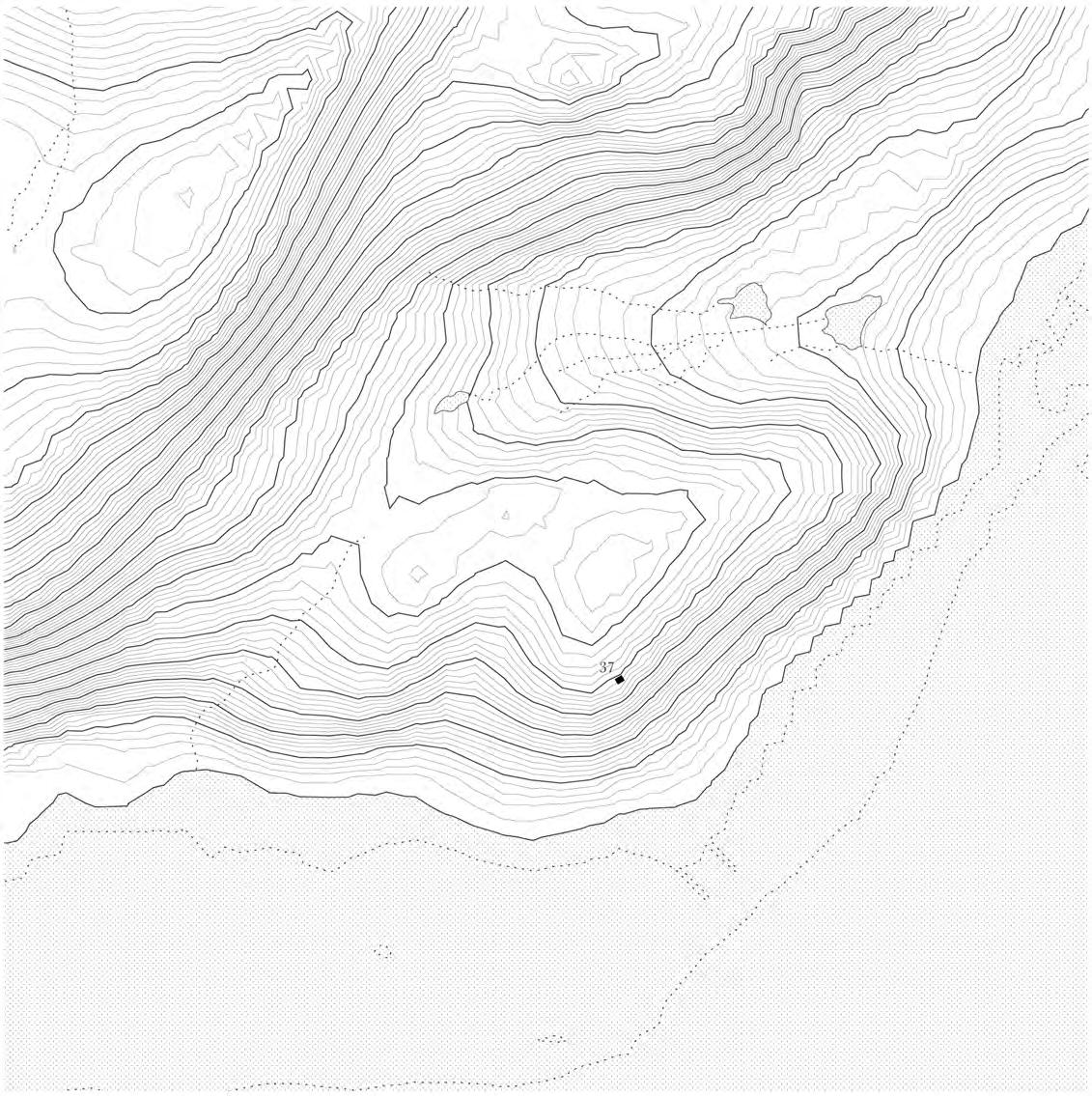

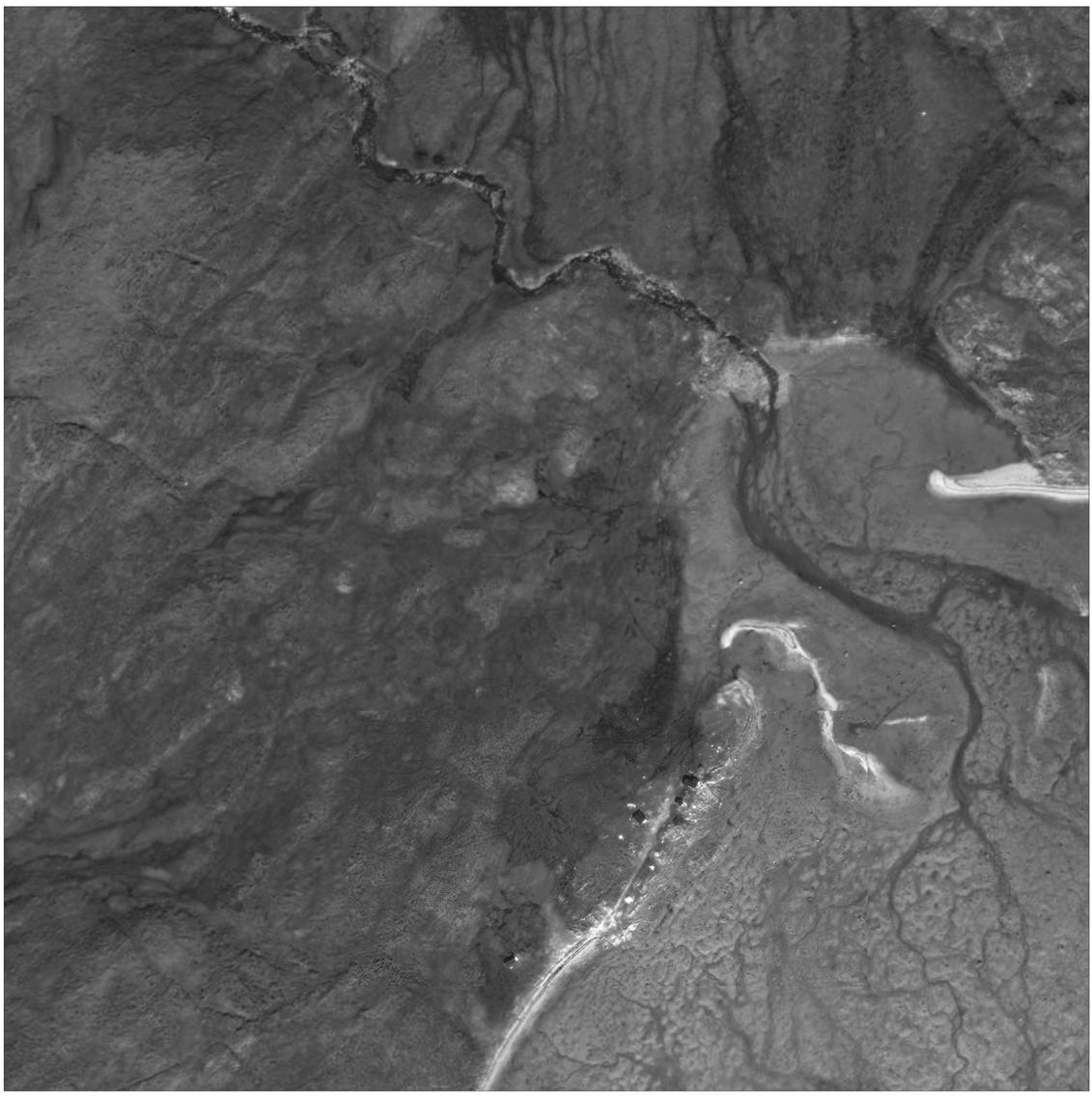

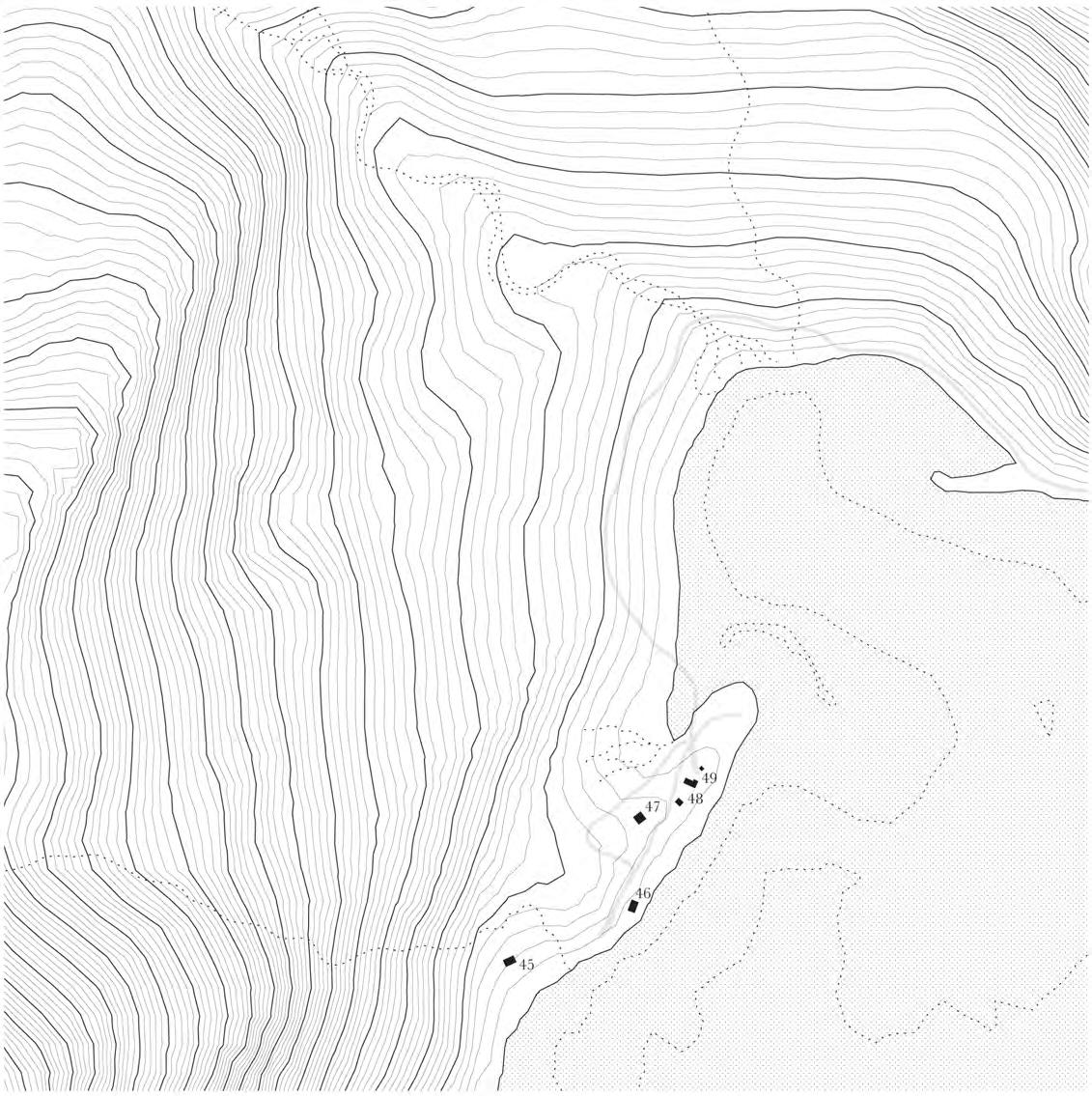

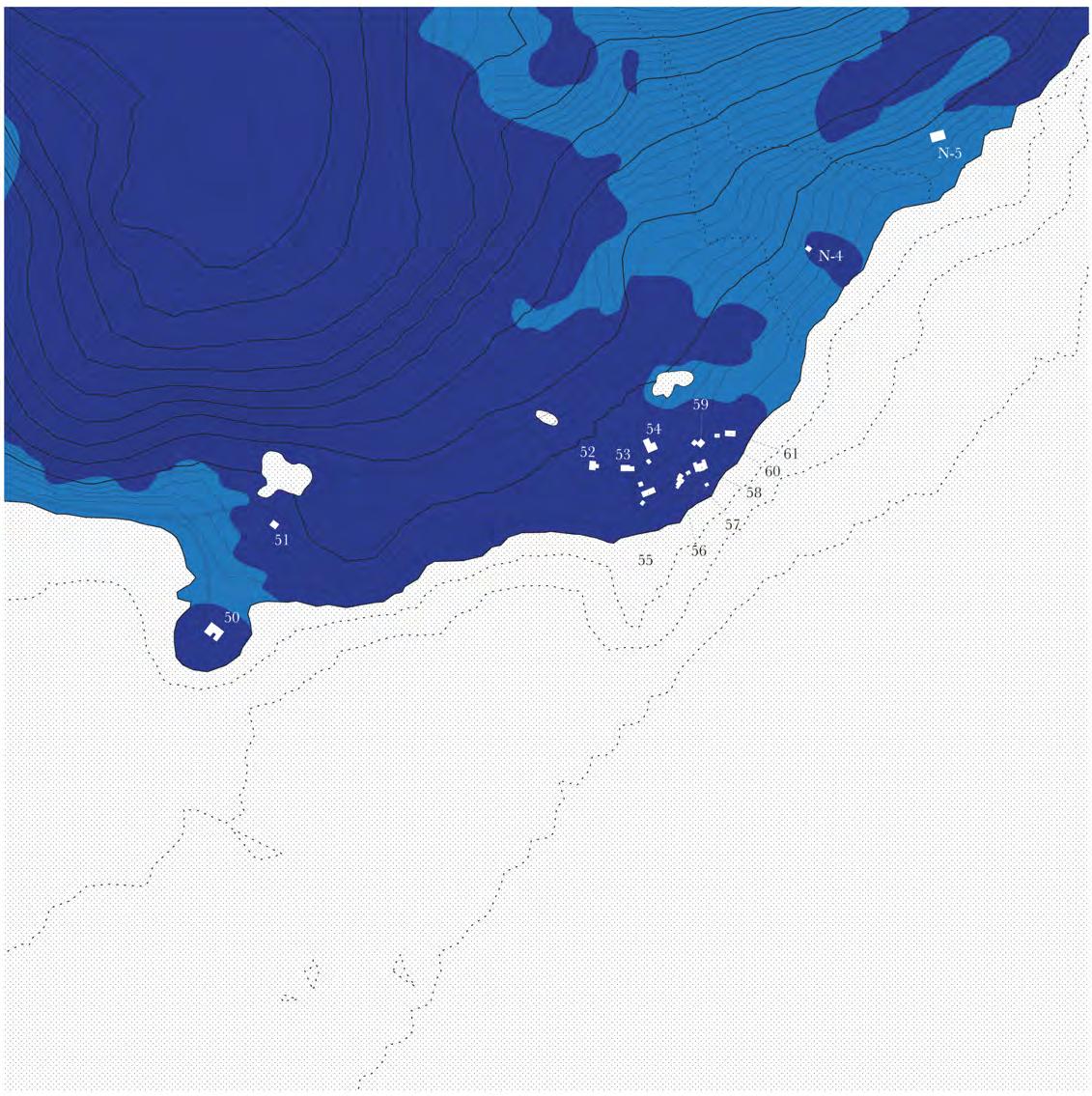

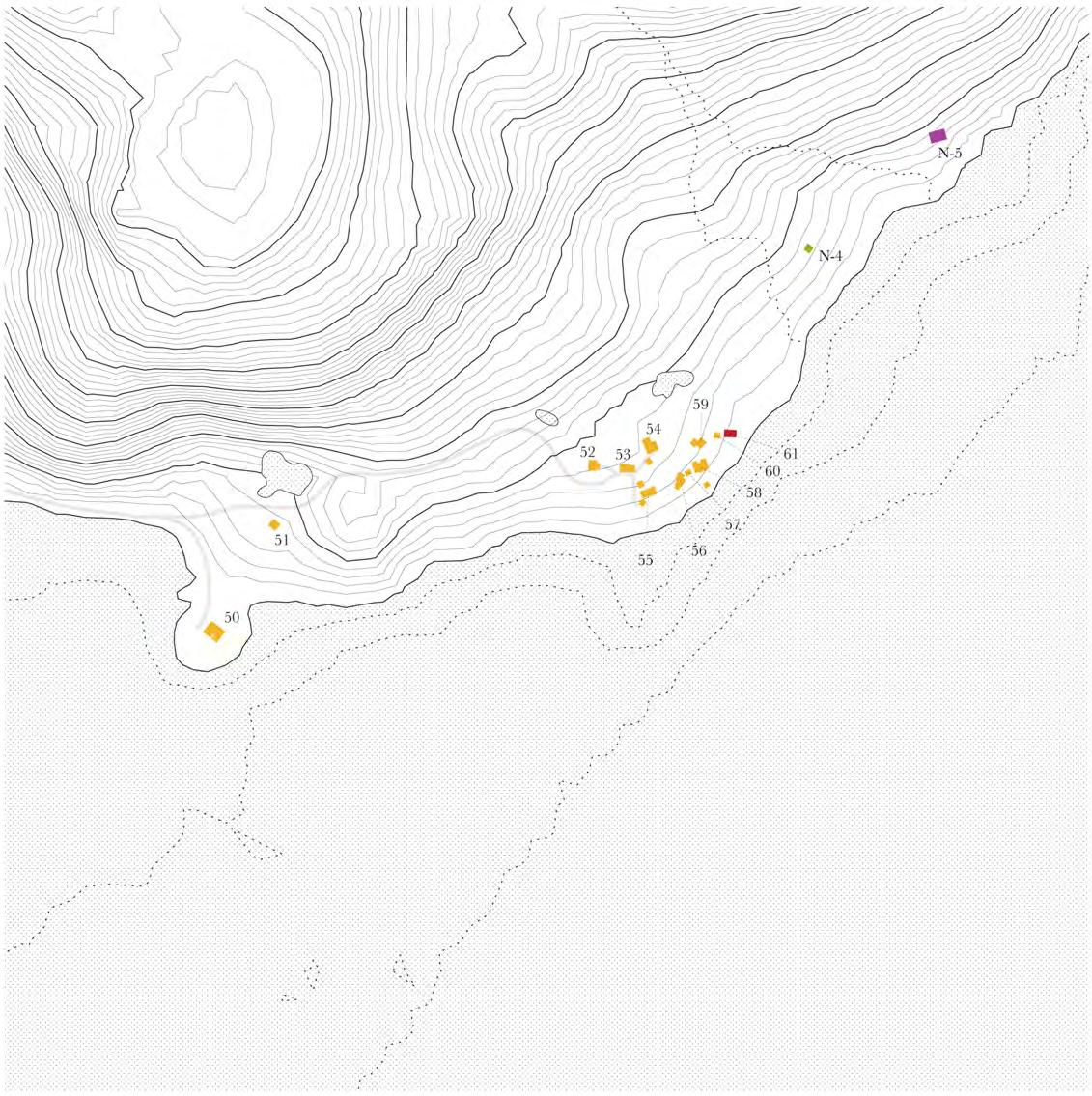

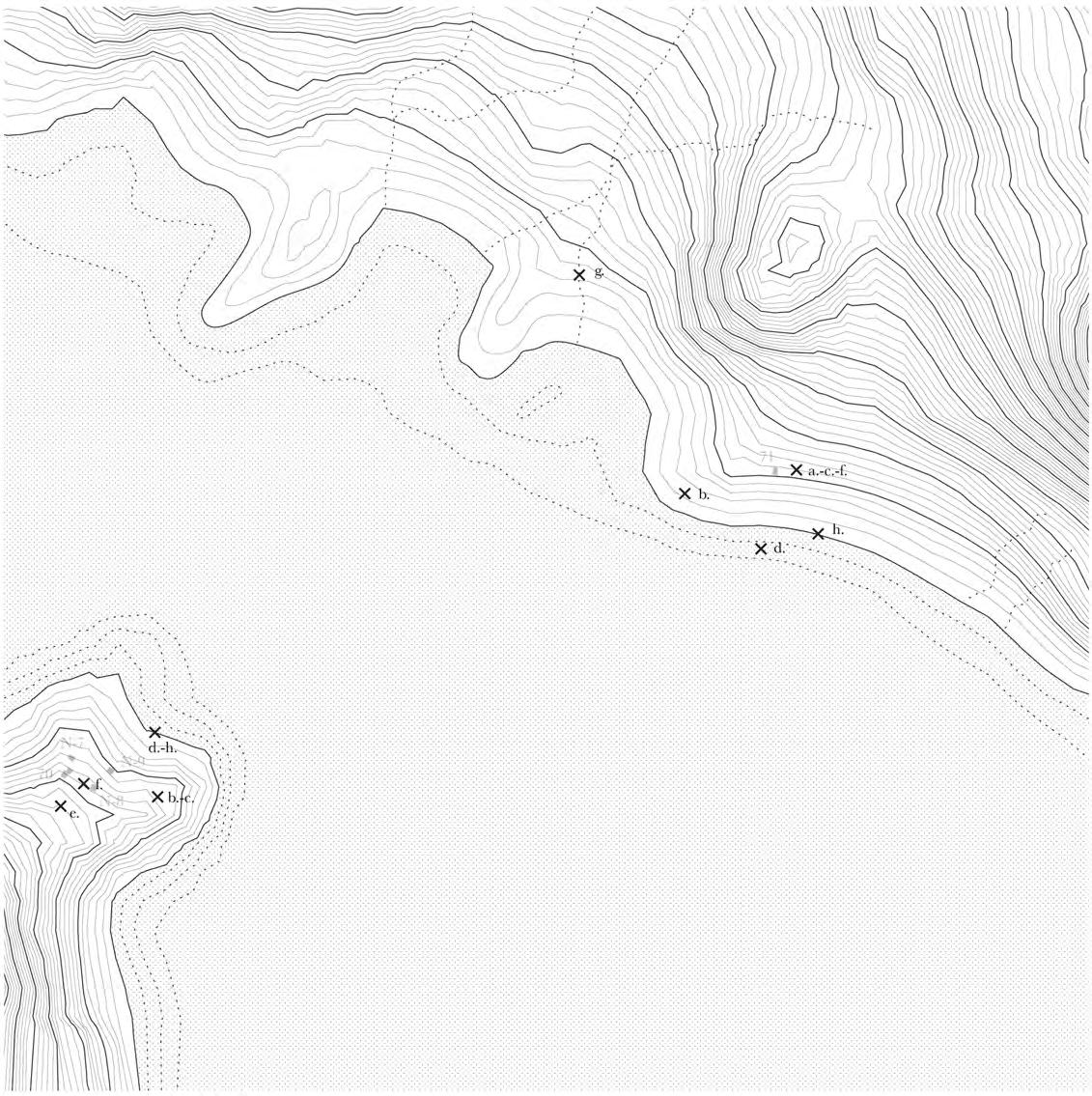

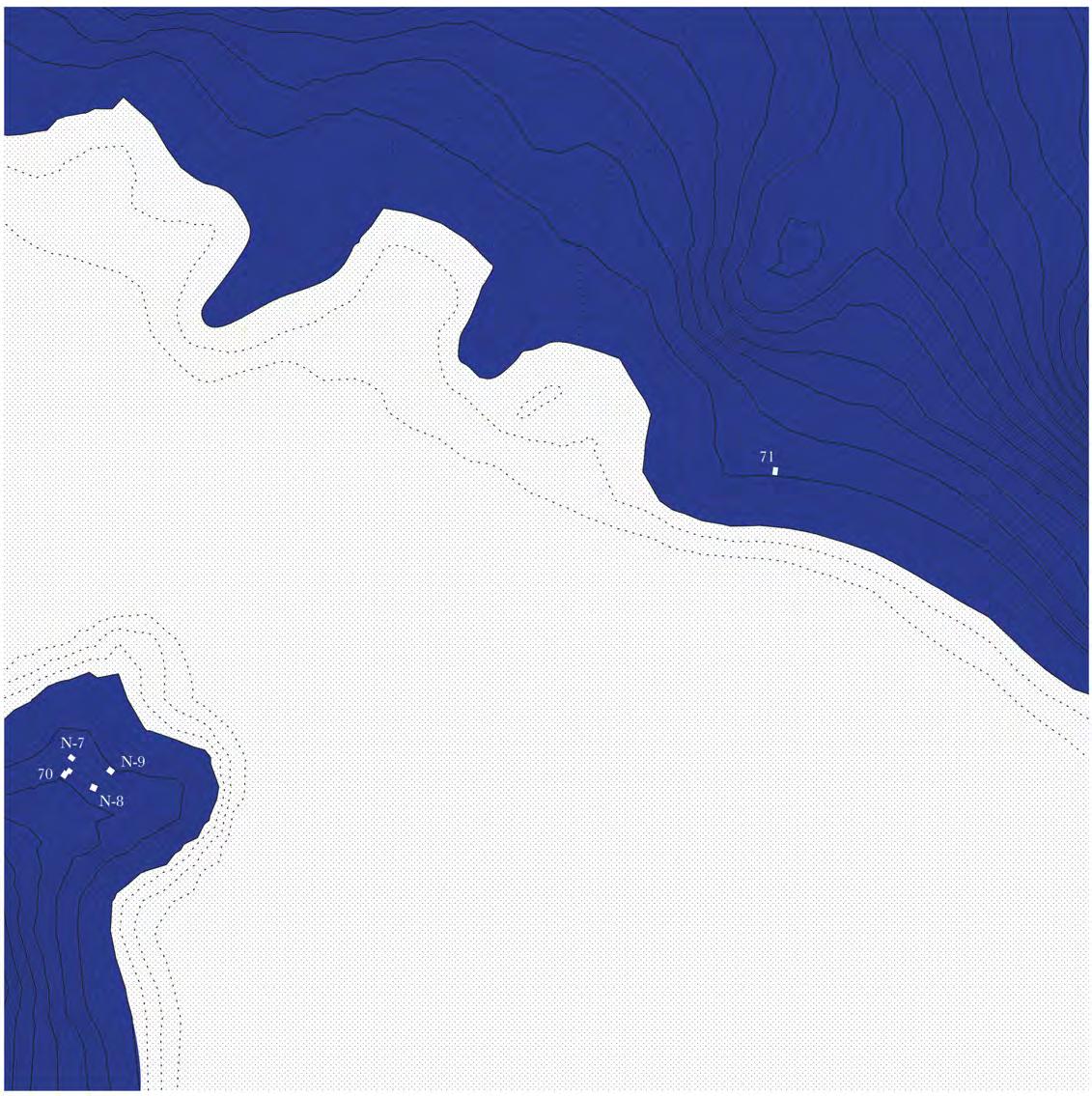

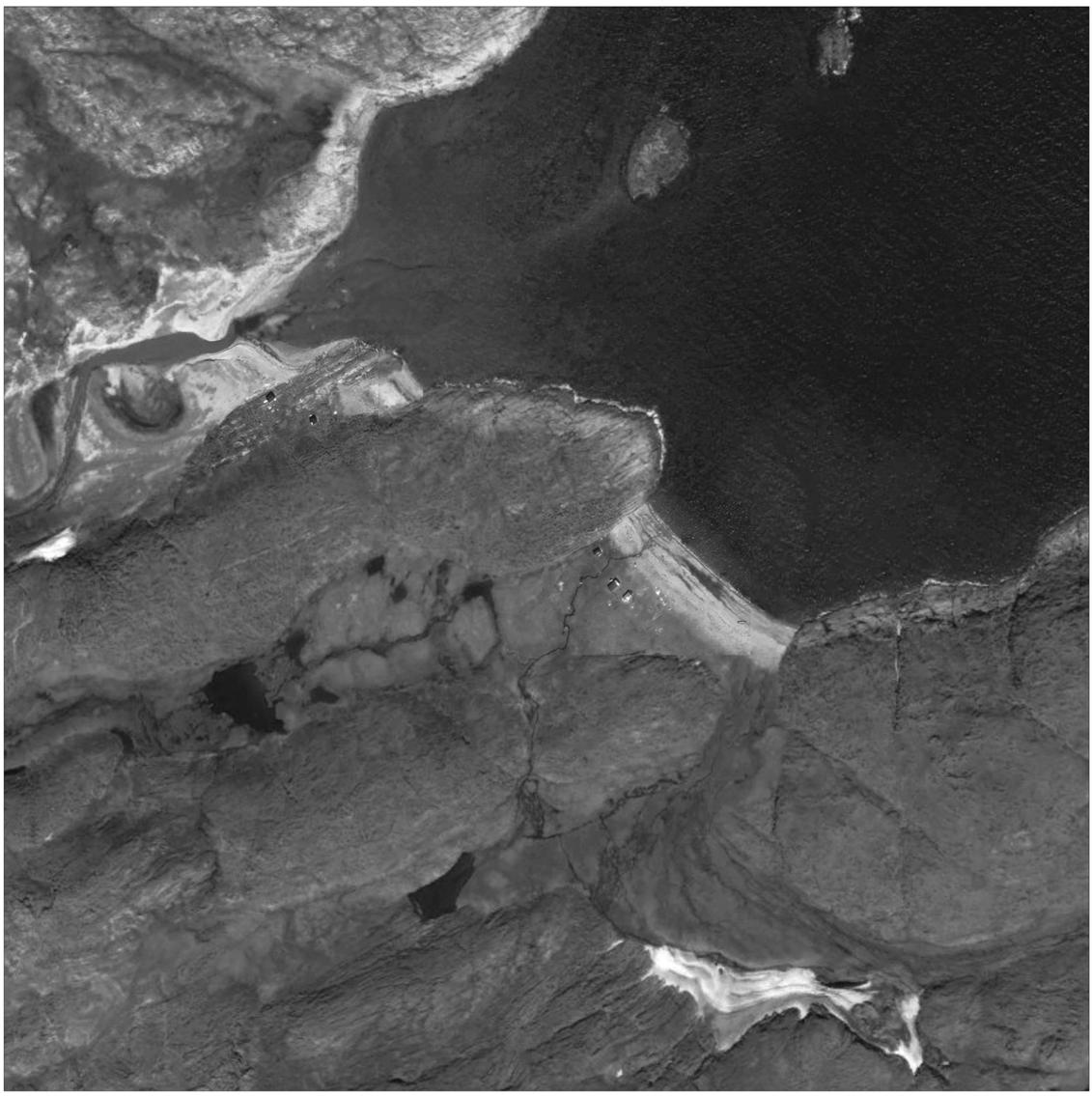

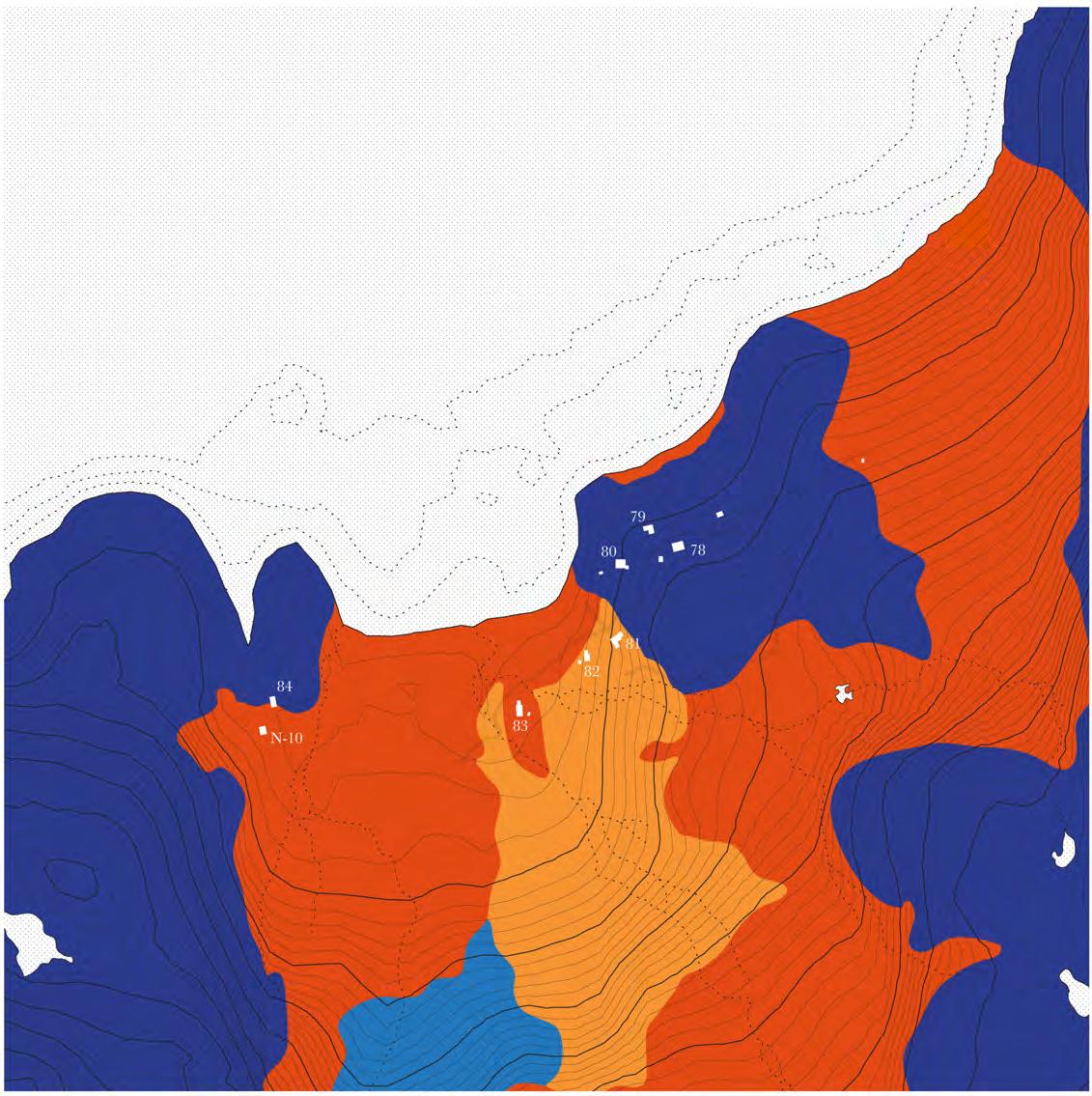

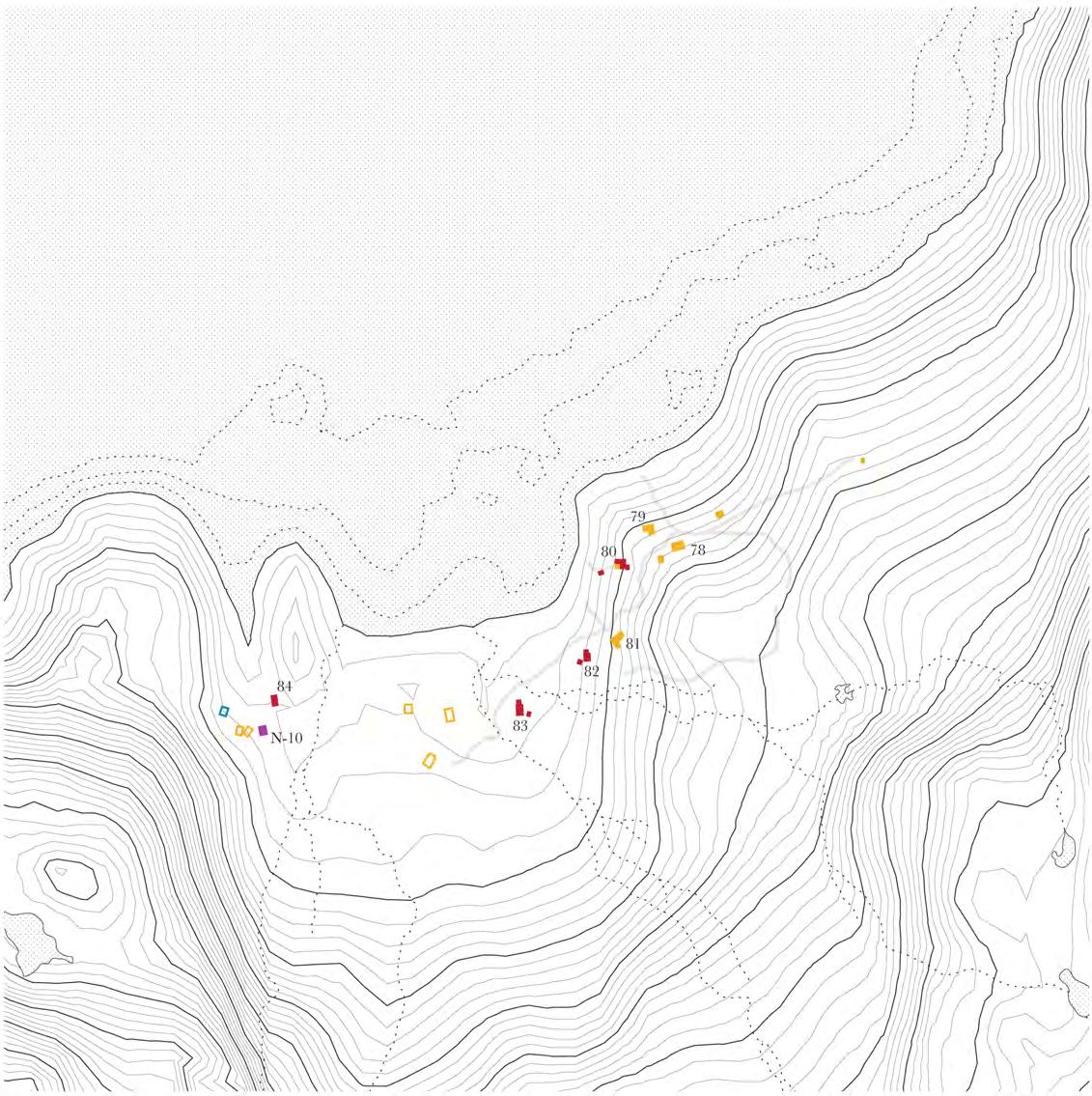

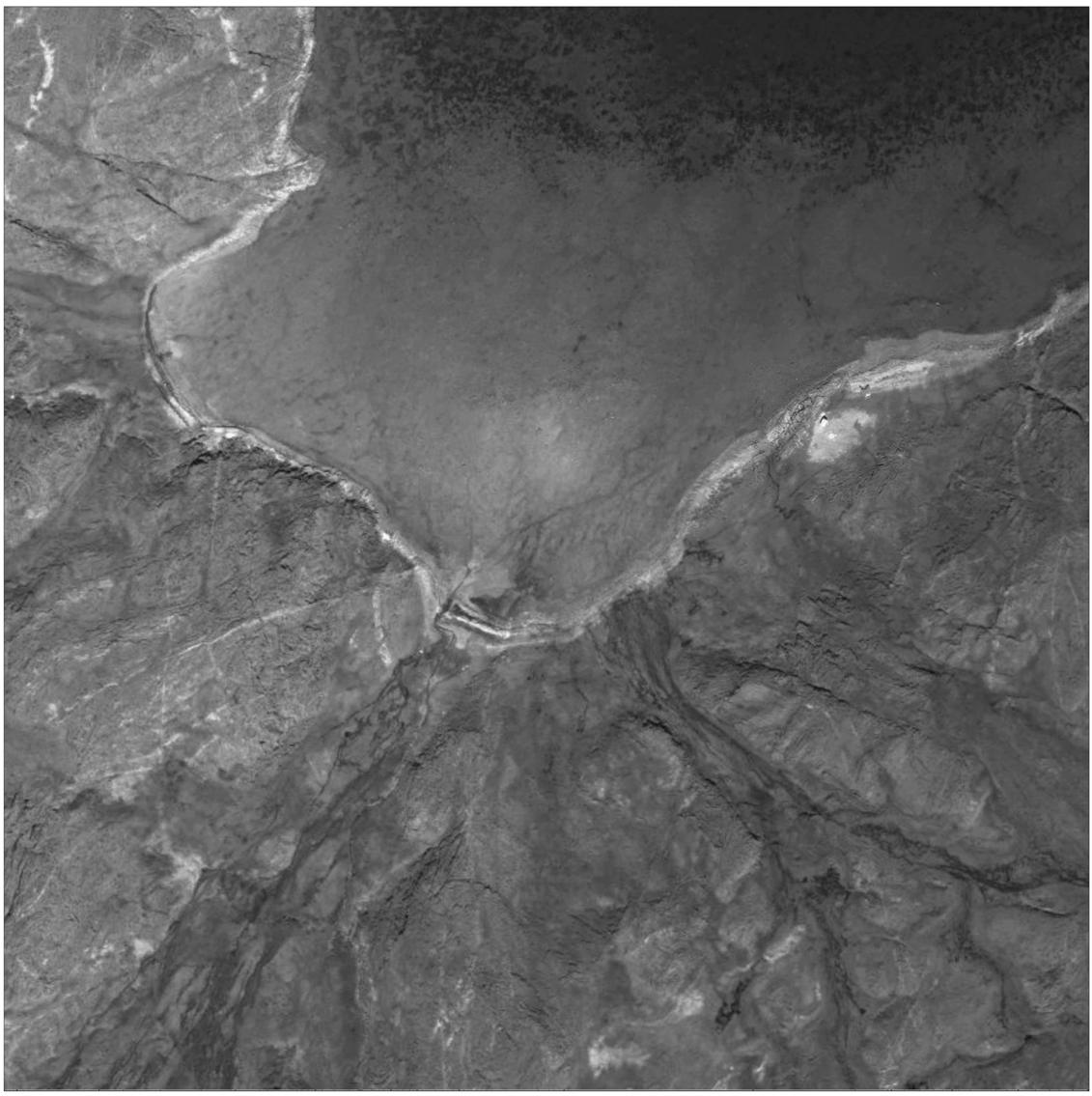

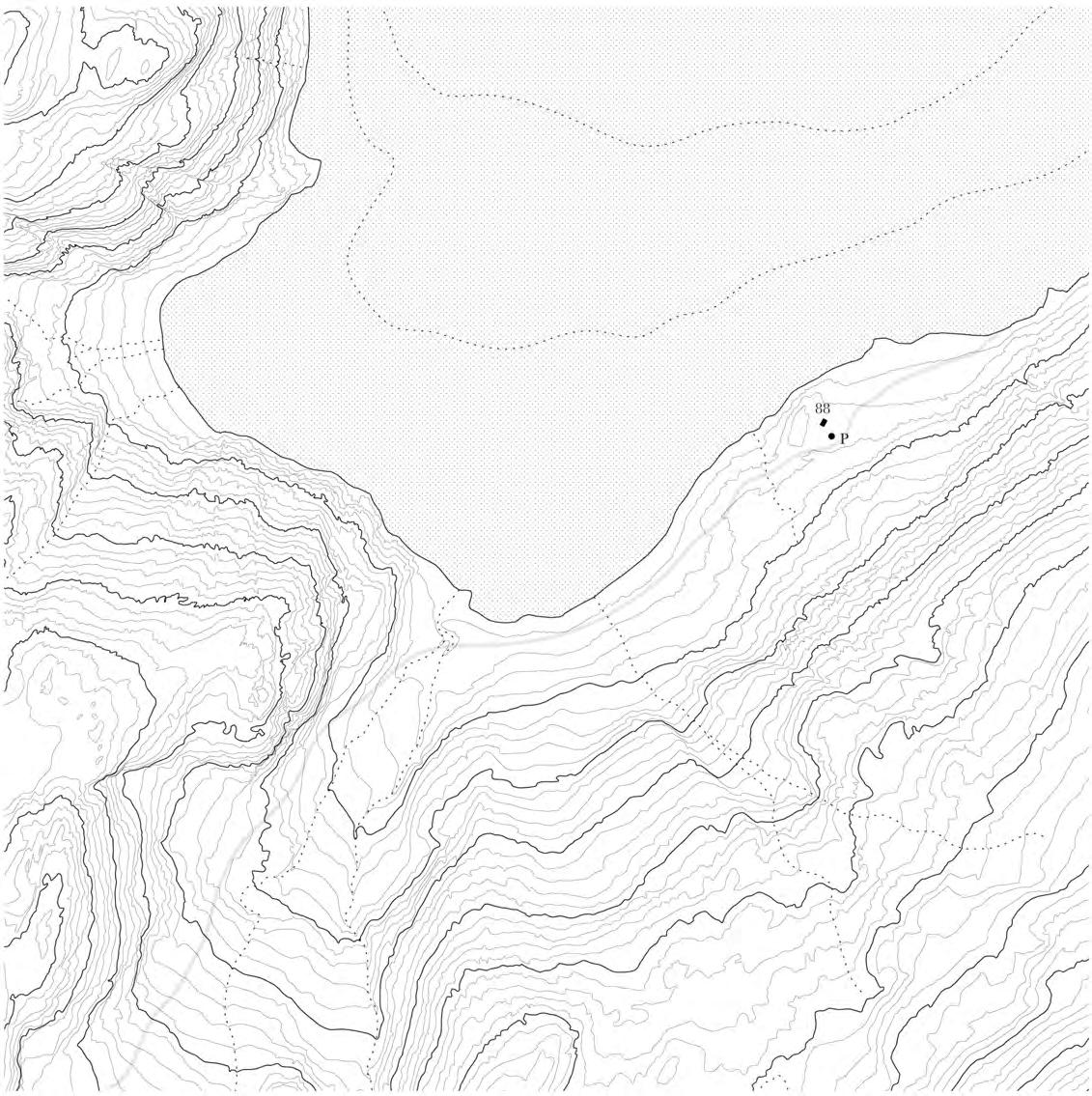

Dans le fjord de Salluit, près de cent cabanes réparties en une vingtaine de campements ont été recensées (Figure 3). Pour faciliter le référencement de chacun des campements, une grille dont les cases mesurent environ 1 km sur 1km a été superposée au territoire étudié (Figure 4).

Naturellement, les campements recensés ne comptent pas tous le même nombre de cabanes. Certains sont plus importants que d’autres et le nombre de cabanes par campement comme la position des campements dans le fjord ont défini les premiers champs d’analyse de l’échelle territoriale.

En se référant à des cartes toponymiques ainsi qu’aux informations recueillies lors des entretiens avec les autoconstructeurs locaux, quelques points d’intérêts du fjord, notamment pour la chasse, la pêche ou la cueillette, ont également pu être repérés.

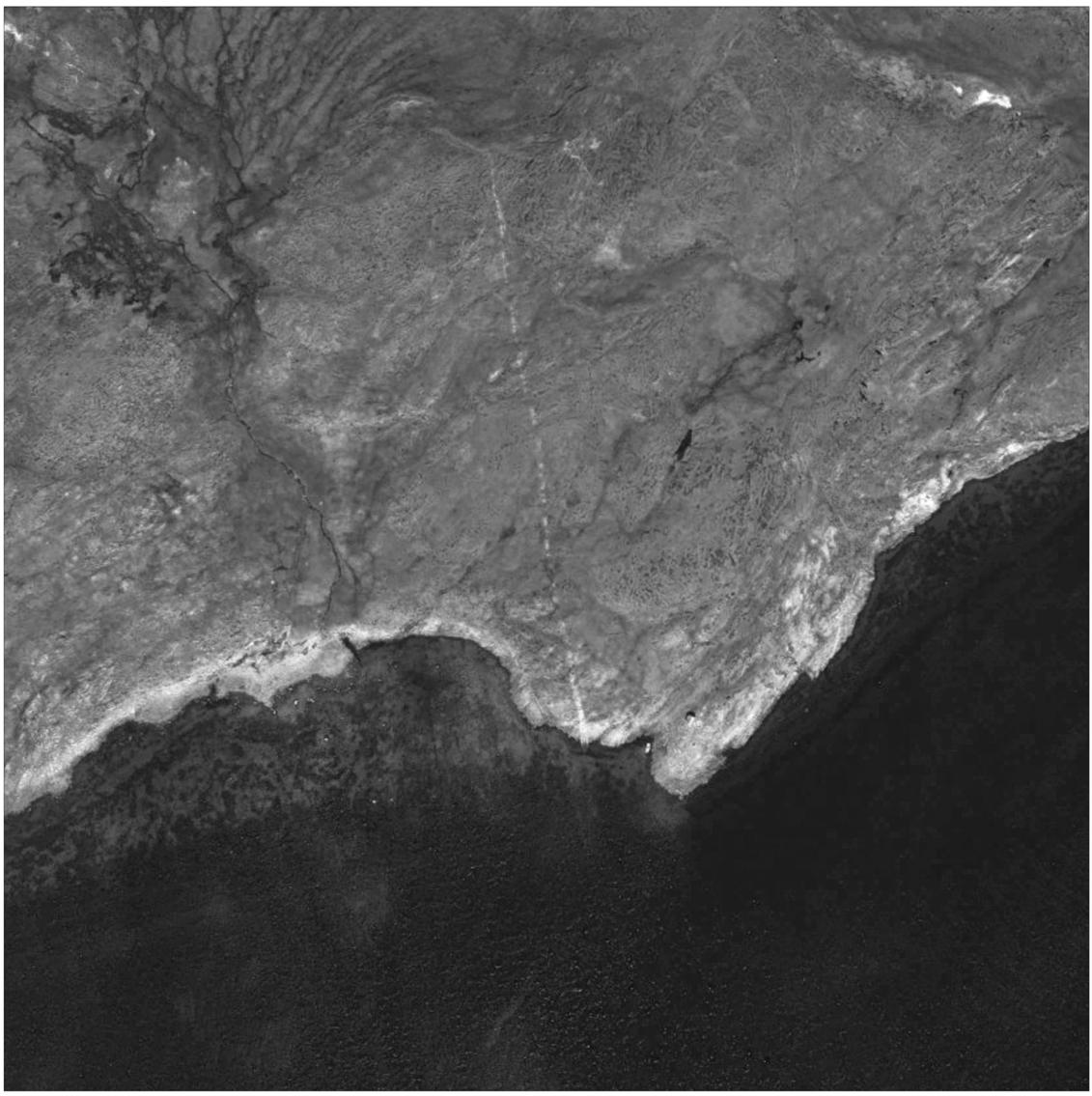

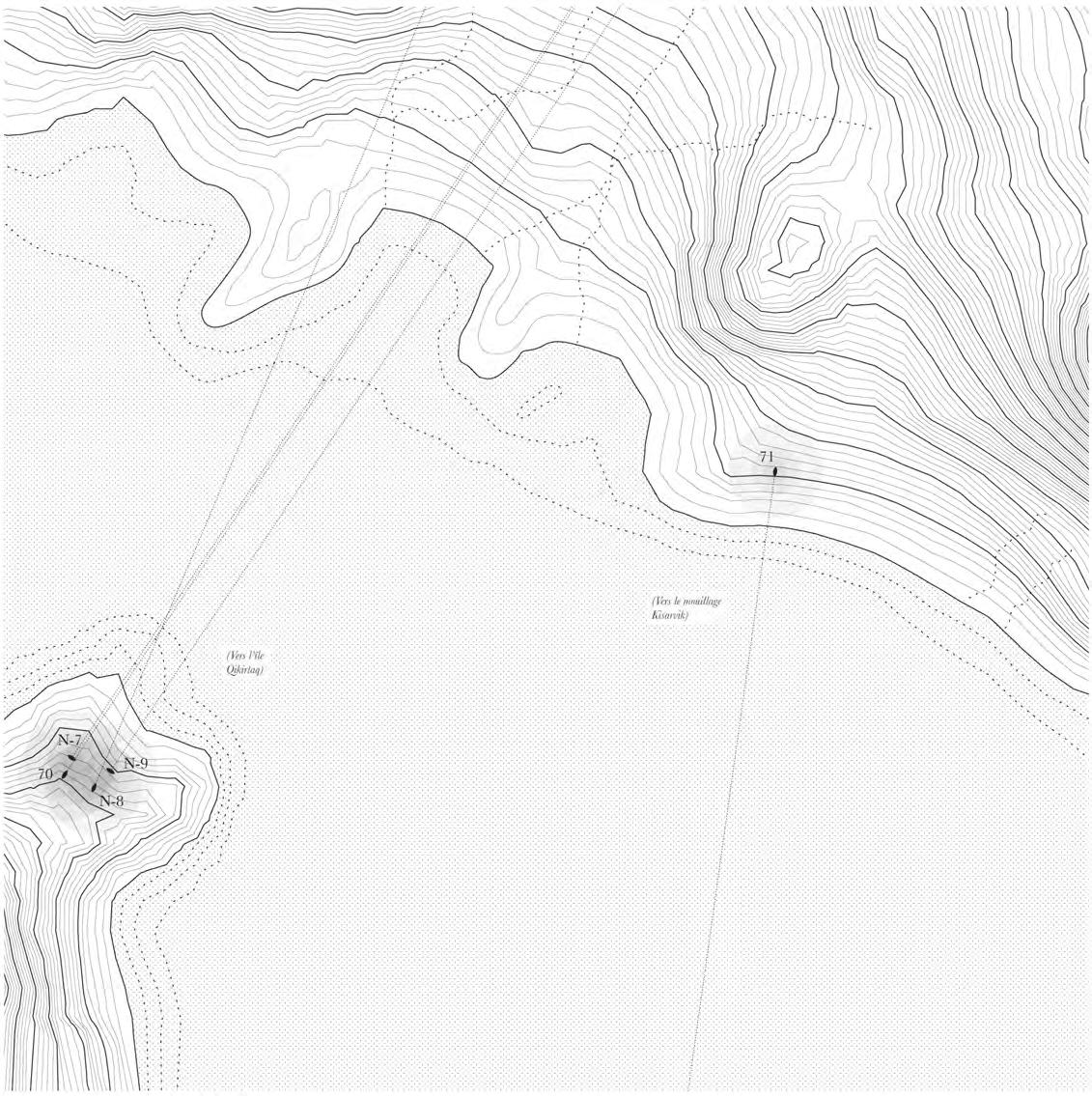

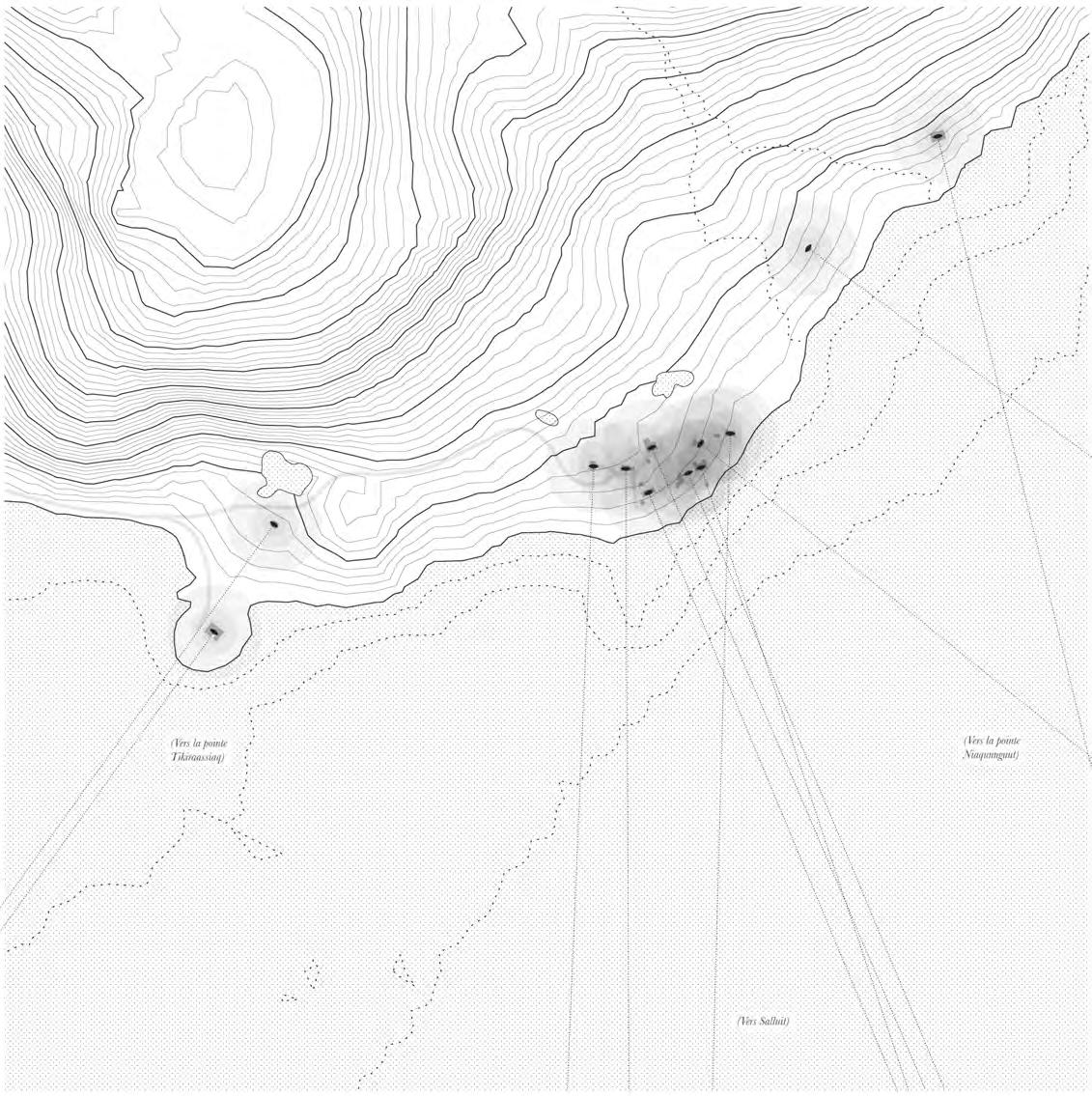

En ce qui a trait aux voies de passage entre le village, les campements et le territoire, différentes possibilités de parcours aperçus sur le terrain et

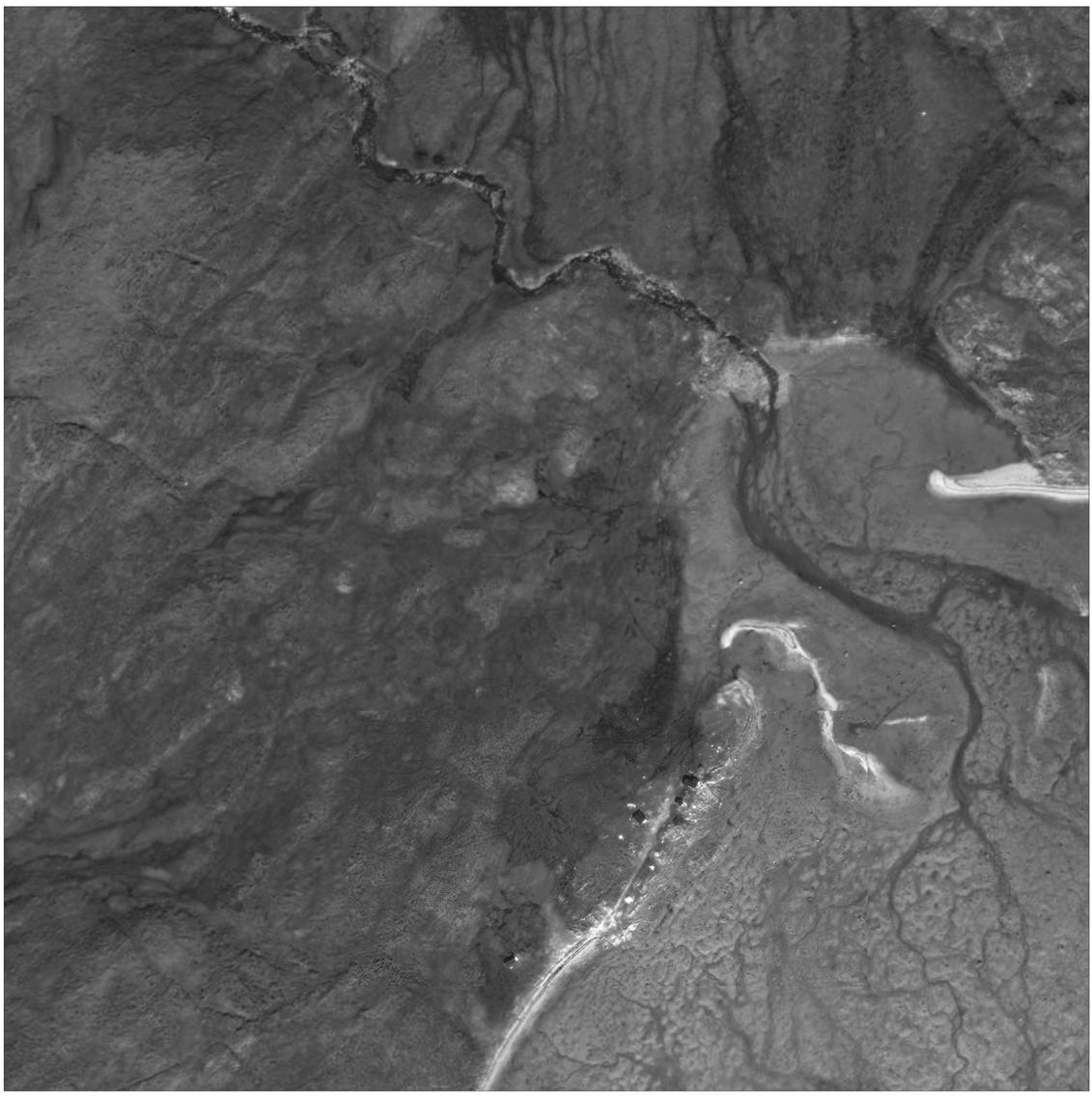

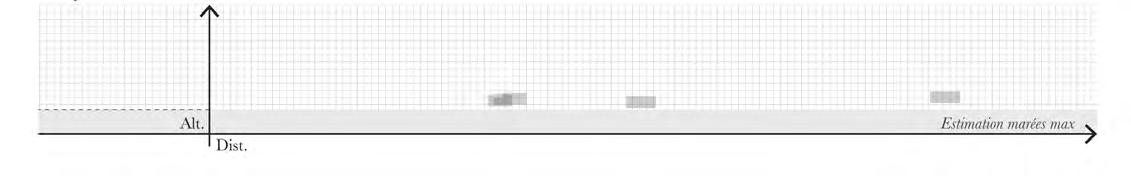

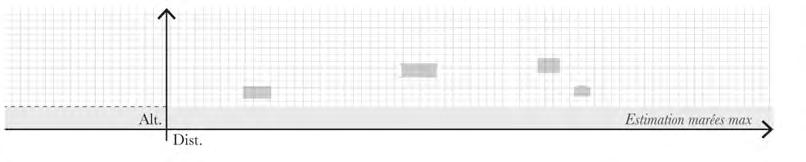

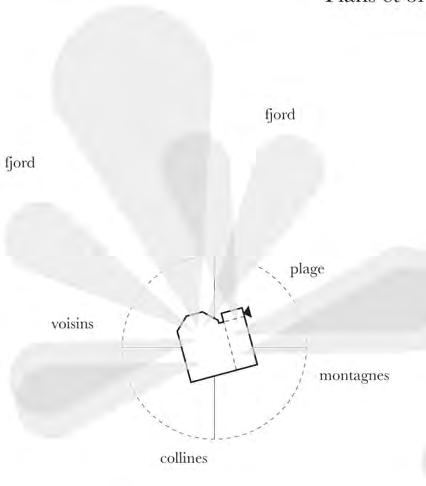

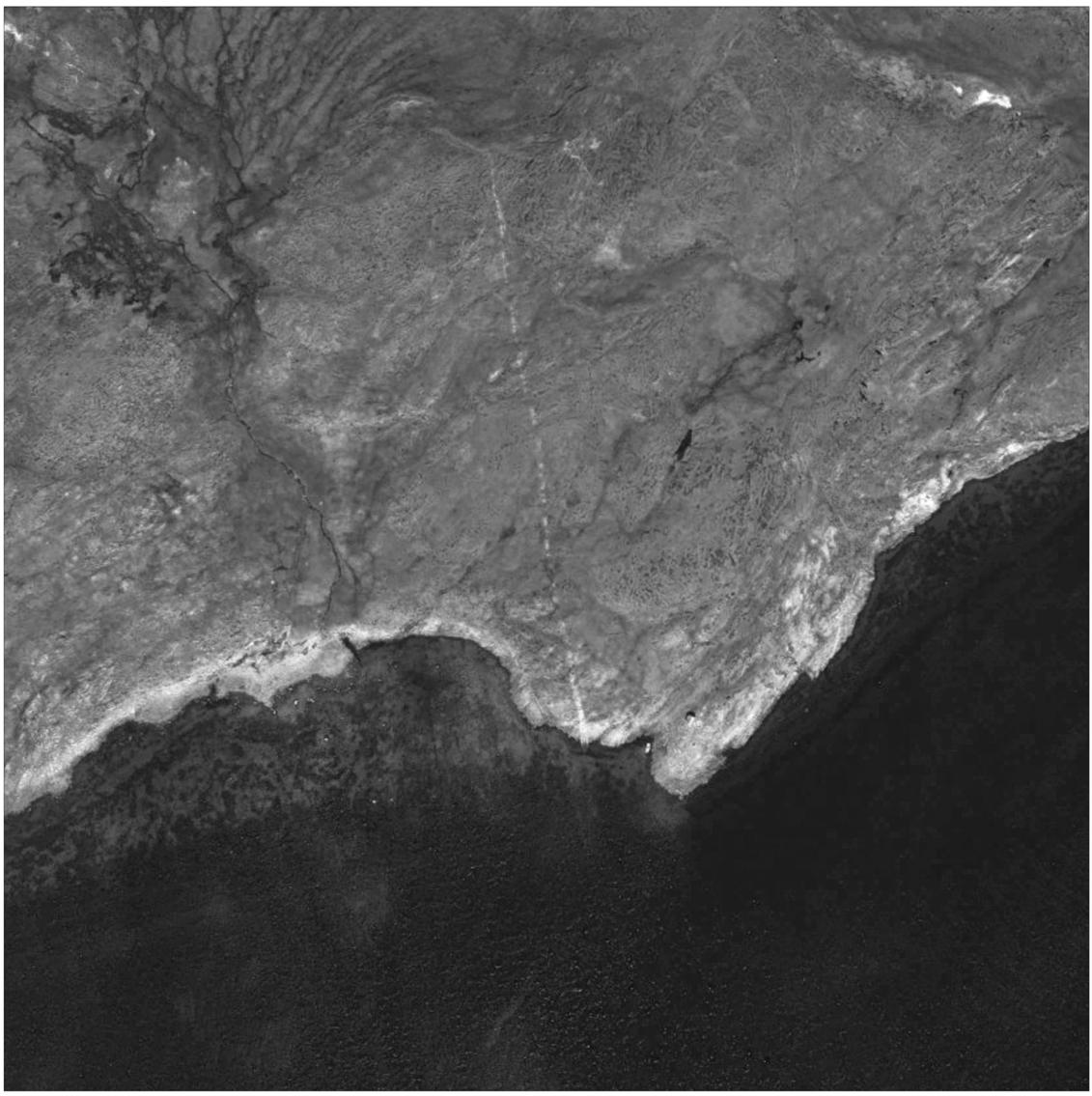

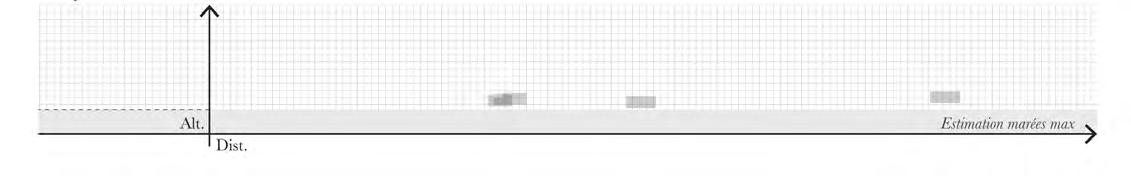

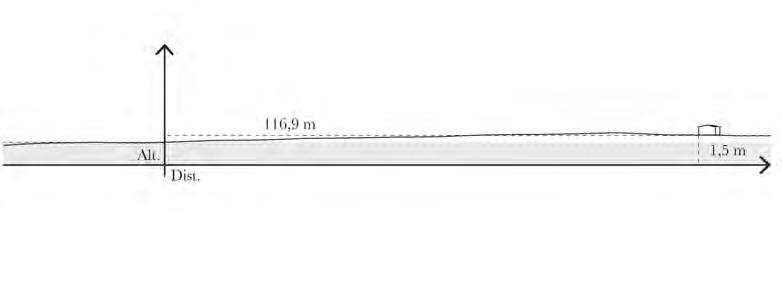

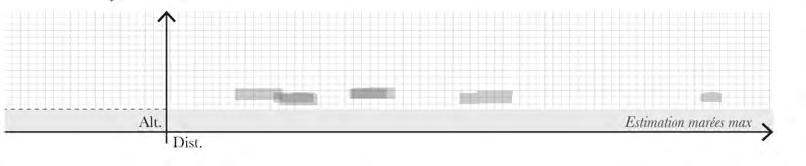

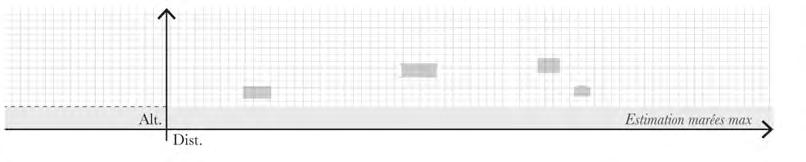

discutés lors des entretiens ont pu être identifiées, puis retracées à partir d’indices transparaissant sur les images satellites du fjord (Google Earth Pro s.d., ArcGIS Online s.d., MacOs Plans s.d.). À cette échelle, la distance depuis le village, la solidité et la persistance des glaces à travers l’année, le degré des pentes et la nature des sols à franchir, la turbulence ou la profondeur des eaux du fjord, l’importance des corridors de vents et même l’étendue des ombres projetées par les montagnes sont aussi des facteurs qui ont été considérés pour estimer au mieux l’accessibilité des divers sites d’établissement.

En somme, il s’est avéré utile de croiser l’ensemble de ces observations pour dénicher la concomitance d’indices permettant d’entamer une explication de la répartition des campements. Pour ce faire, les différentes données ont été regroupées, puis analysées sur une même carte couvrant tout le territoire étudié (Figure 4).

Annexe 1 - page 128

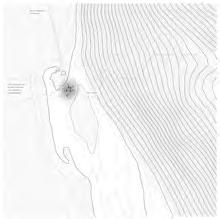

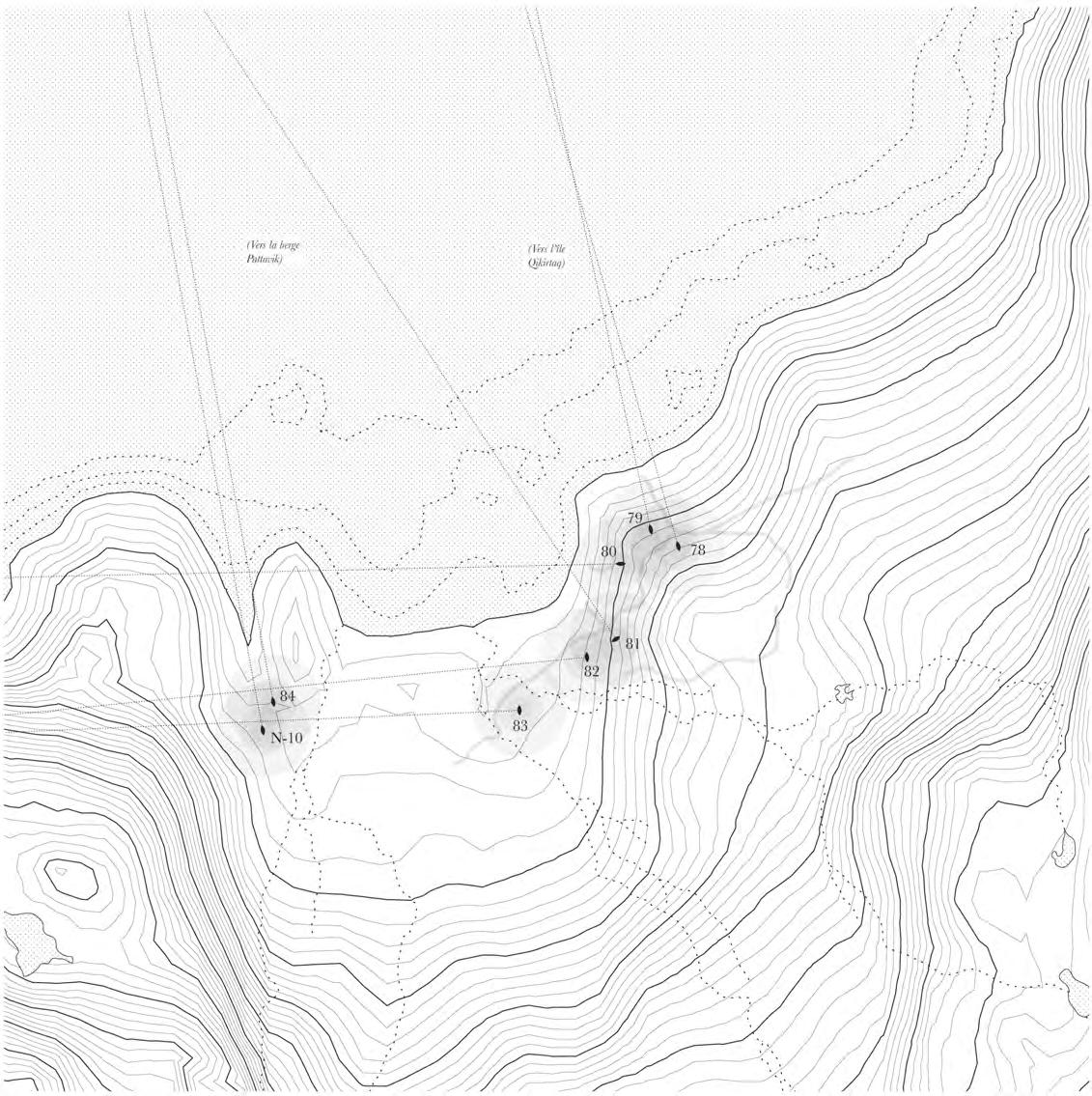

Figure 3. Campements et lieux du fjord de Salluit.

Annexe 1 - page 129

Figure 3. Campements et lieux du fjord de Salluit.

Annexe 1 - page 129

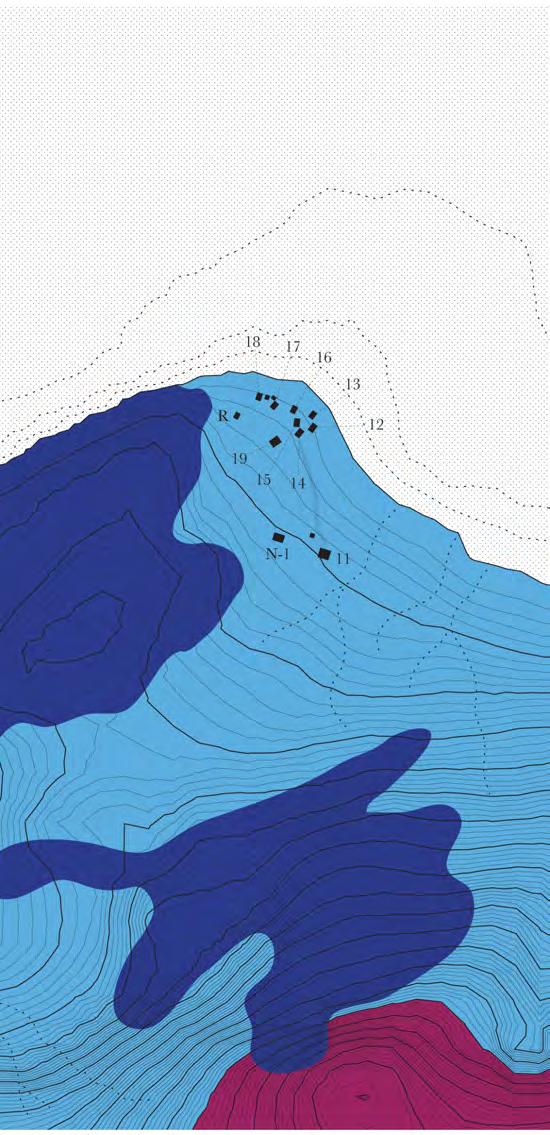

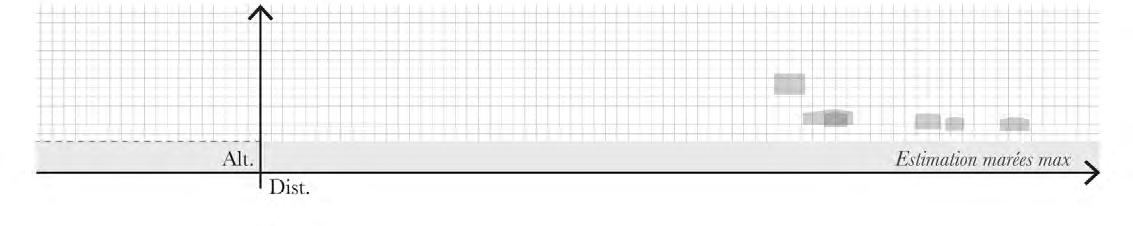

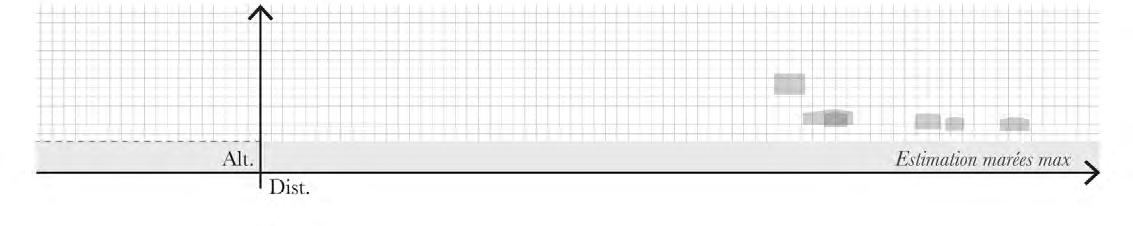

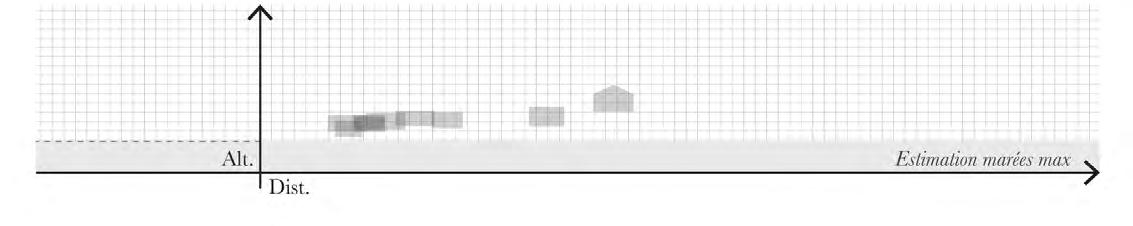

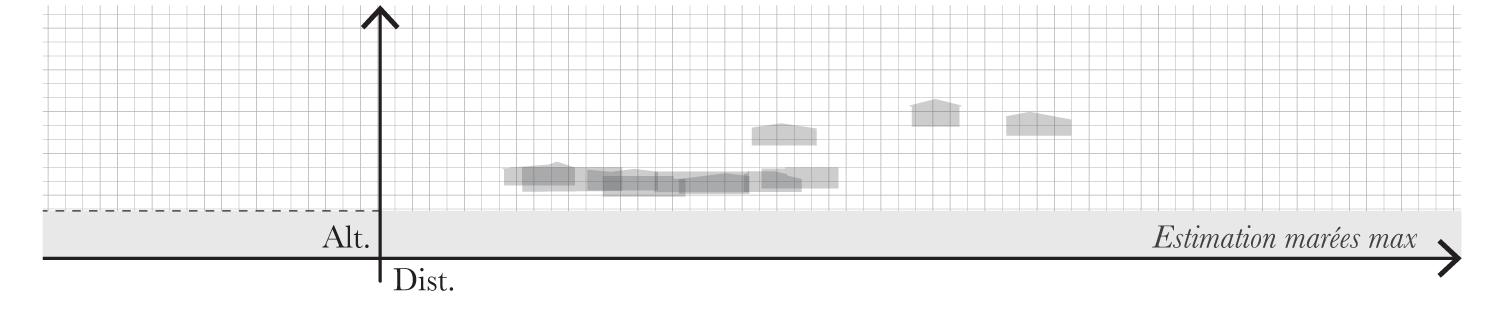

Parcours, zones d’implantation et emprise des campements du fjord

Le texte qui suit constitue un extrait du chapitre 6 du mémoire.

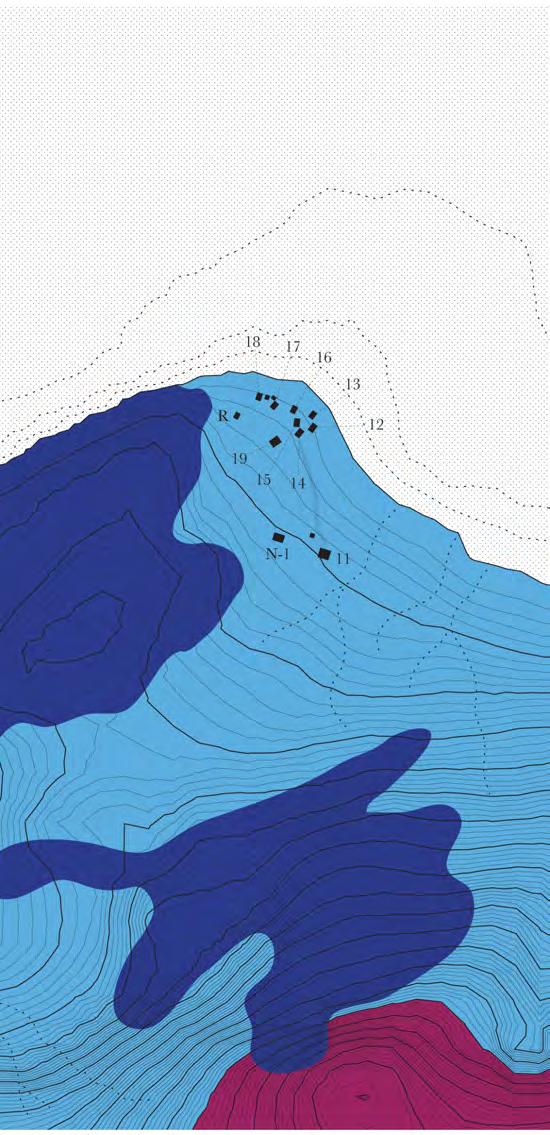

En observant la répartition des campements dans le fjord de Salluit, la rive nord opposée au village apparaît tout de suite plus occupée. Une orientation préférable des cabanes vers le soleil du sud ou une implantation au-delà d’une certaine distance de Salluit pourrait ainsi correspondre à deux critères recherchés par les autoconstructeurs (Figure 3. Campements et lieux du fjord

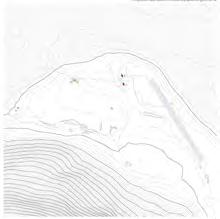

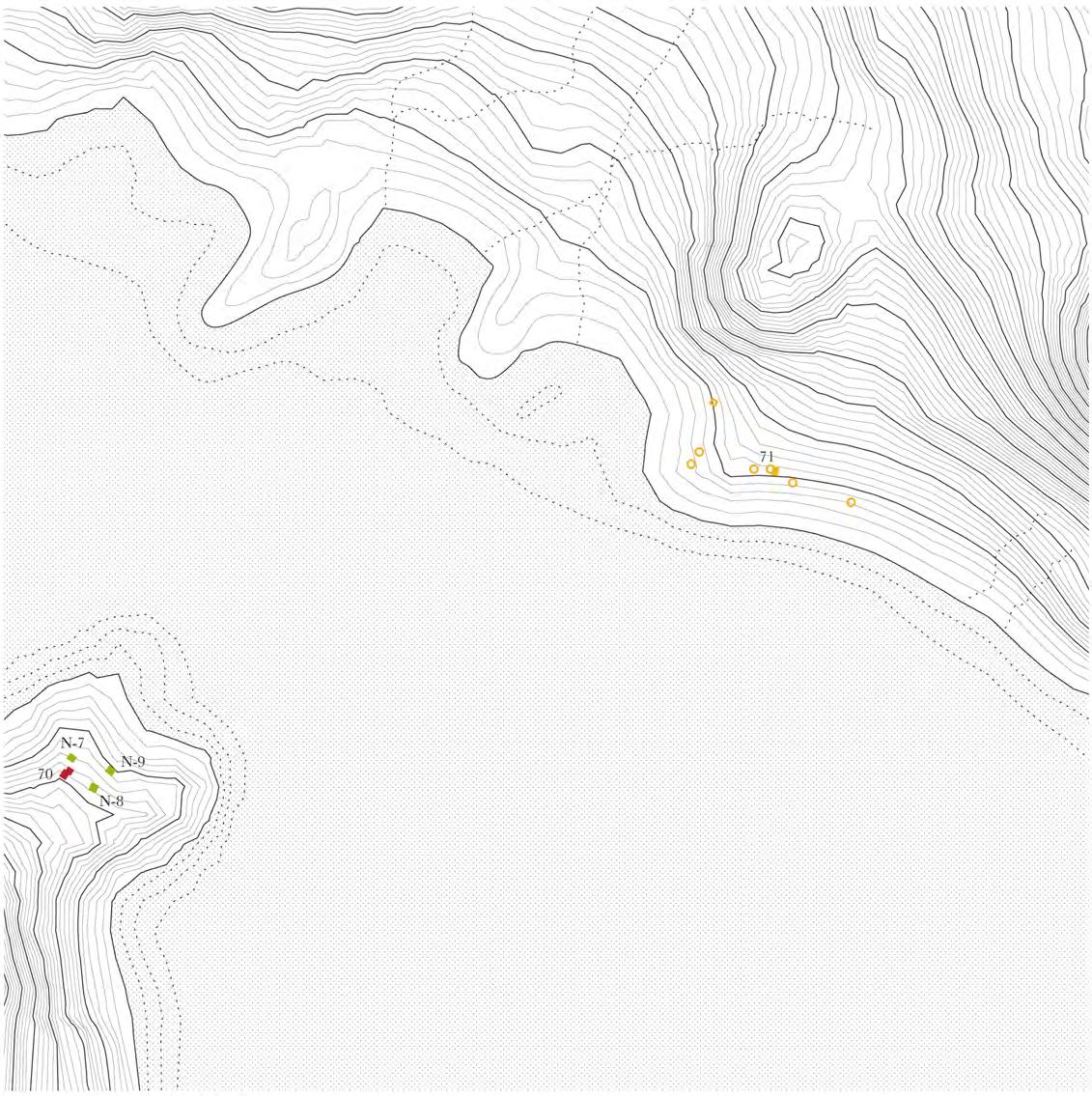

de Salluit). Cependant, la topographie du territoire, l’importance des campements (en fonction du nombre de cabanes qu’ils comportent) et la nature des parcours qui lient le village, les campements et l’intérieur des terres permettent de distinguer plus spécifquement quatre zones où le tracer du fjord et de ses afuents regroupe un ensemble des caractéristiques susceptibles d’avoir infuencé le développement des sites d’établissement (Figure 4. Zones d’implantation du fjord de Salluit et importance relative des campements).

Annexe 1 - page 130

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

D’abord, il semble que la présence de baies, de cours d’eau et de vallées remontant doucement vers les plateaux rocheux de l’intérieur des terres constitue l’un des principaux traits communs à la majorité des sites d’établissement. En plus d’ofrir un chemin naturel pour rejoindre le territoire, ces lieux ofrent une meilleure protection contre les vents, de l’eau douce, une plage pour accoster en sécurité et un substrat relativement stable et plat qui facilite la construction. Un chenal naturel permettant de rejoindre la rive à marée basse apparaît aussi être une caractéristique décisive dans le choix des emplacements. Par conséquent, les lieux bénéfciant de la conjoncture des caractéristiques les plus favorables sont naturellement ceux où se rassemblent le plus de cabanes. De plus, même si les campements de moindre importance se situent en des sites plus petits, plus éloignés, ou plus difcilement constructibles, leur implantation n’apparaît pas moins stratégique puisque ceux-ci entretiennent généralement un lien de proximité avec les campements importants. Enfn, c’est précisément en fonction de telles interrelations entre les sites d’établissement et le territoire que se distinguent quatre zones d’implantation :

La zone A : inclut sept campements, 39 cabanes et est caractérisée par sa proximité avec les principaux afuents du fjord, les rivières Foucault et Guichaud. Selon les Salluimmiut rencontrés, l’omble de l’Arctique est pêché dans ces rivières et les vallées qu’elles forment donnent accès à des territoires de chasse situés au sud et à l’ouest. Parmi les campements de cette zone, ceux de Qarqaluarjutuaq

(d18) 1 et de Sittuuniit (e15) sont plus importants et comportent chacun 10 et 13 cabanes. Les deux campements bénéfcient d’un large horizon sur le fjord, d’un accès en eau profonde et se situent en un point de pivotement entre l’embouchure des rivières et les cinq autres campements environnants.

La zone B : inclut sept campements, 40 cabanes et est caractérisée à la fois par sa position centrale dans le fjord et par son rapport privilégié avec le nord du territoire depuis les nombreux cours d’eau qui la traversent. Les campements qui s’y trouvent sont parmi les plus près du village et, mis à part Sittuuniit qui est difcilement accessible par voie terrestre, ceux-ci sont reliés entre eux par des sentiers. Situé en face du village de Salluit, le campement le plus important est celui de Kiassautialuk (k10 – k11) avec 19 cabanes.

La zone C : inclut neuf campements, 29 cabanes et est caractérisée par sa position englobant l’entrée du fjord. Depuis les campements de cette zone, les rives du détroit d’Hudson et des fjords avoisinants sont plus facilement accessibles, tandis que les vallées et les cours d’eau qui s’y trouvent ofrent des accès aux portions nord et sud du territoire. Totalisant huit cabanes, le campement le plus important de cette zone est celui de Kikkaluk (q9 – q10). Avec Qikkigiaq

Annexe 1 - page 131

1. Chaque campement se repère sur la carte de la fgure 3 en y associant la case de localisation correspondante. (lettre = colonne / numéro = ligne)

(p10), il s’agit d’un des rares campements accessibles par voie terrestre depuis le village.

La zone D : inclut 13 cabanes, six campements et est caractérisée à la fois par sa proximité au village et par le chemin terrestre qui la traverse. Mis à part Kikkaluk, les campements de cette zone comportent tous une seule cabane et regroupent ainsi un minimum de caractéristiques favorables à l’implantation des campements plus importants.

En résumé, les constats à l’échelle du territoire indiquent que les cabanes du fjord de Salluit semblent s’implanter en des zones et en des sites favorisant une certaine perméabilité des parcours entre les divers attraits du territoire et le village. À partir d’ici, précisions les critères d’implantation des campements et défnissons-les localement afn de comprendre, sur une base multifactorielle, comment ces campements tendent à être confgurés.

Annexe 1 - page 132

Annexe

Figure 4. Découpage cartésien du fjord de Salluit, zones d’implantation et importance relative des campements.

1 - page 133

Figure 4. Découpage cartésien du fjord de Salluit, zones d’implantation et importance relative des campements.

1 - page 133

II

ANALYSE DE LA CONFIGURATION DES CAMPEMENTS

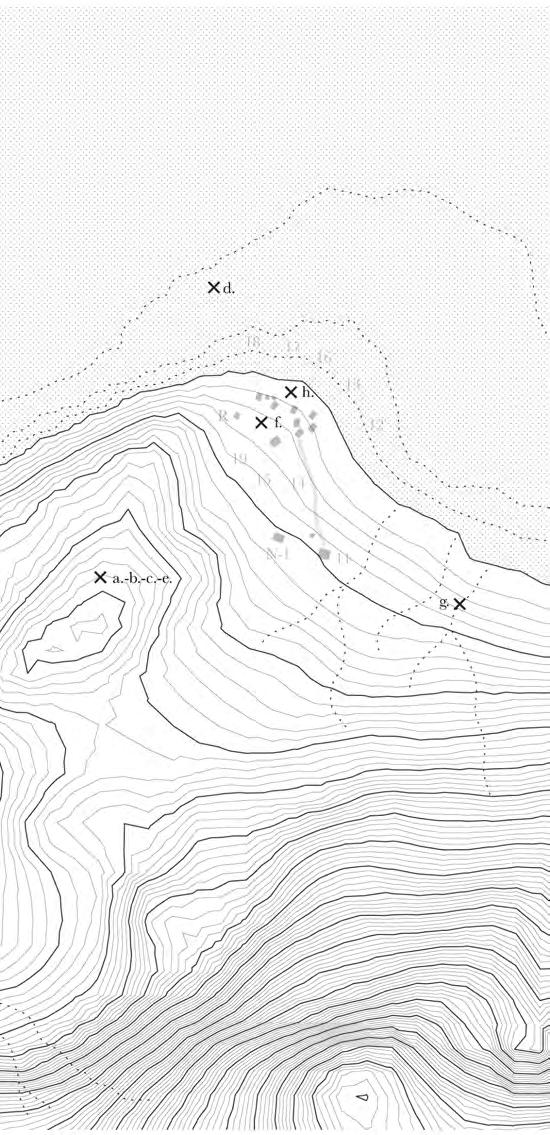

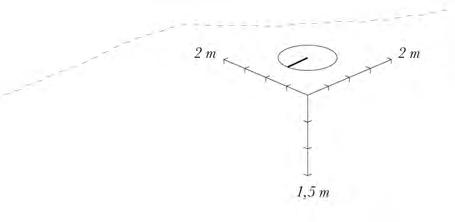

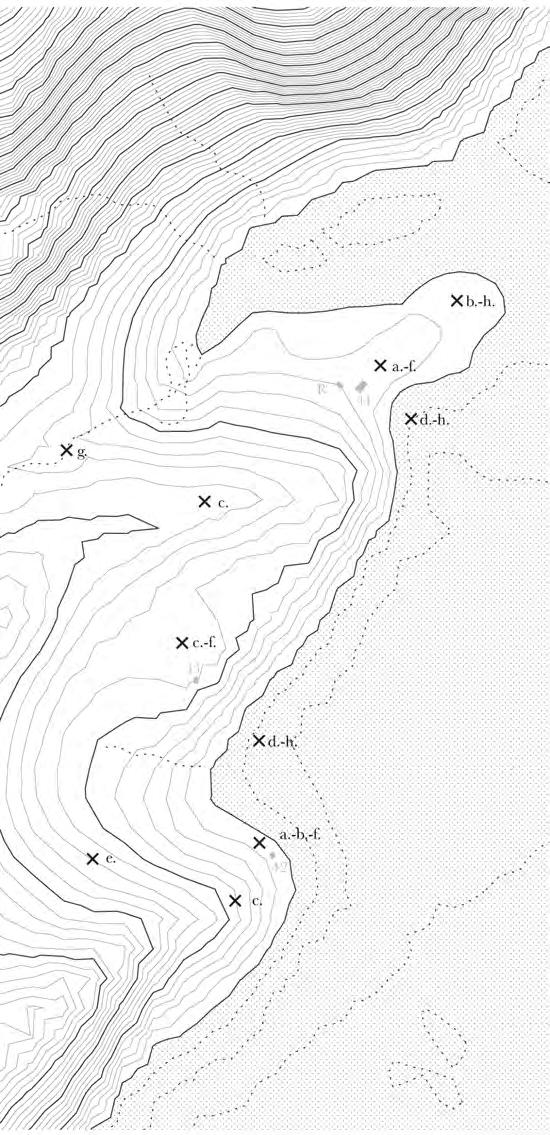

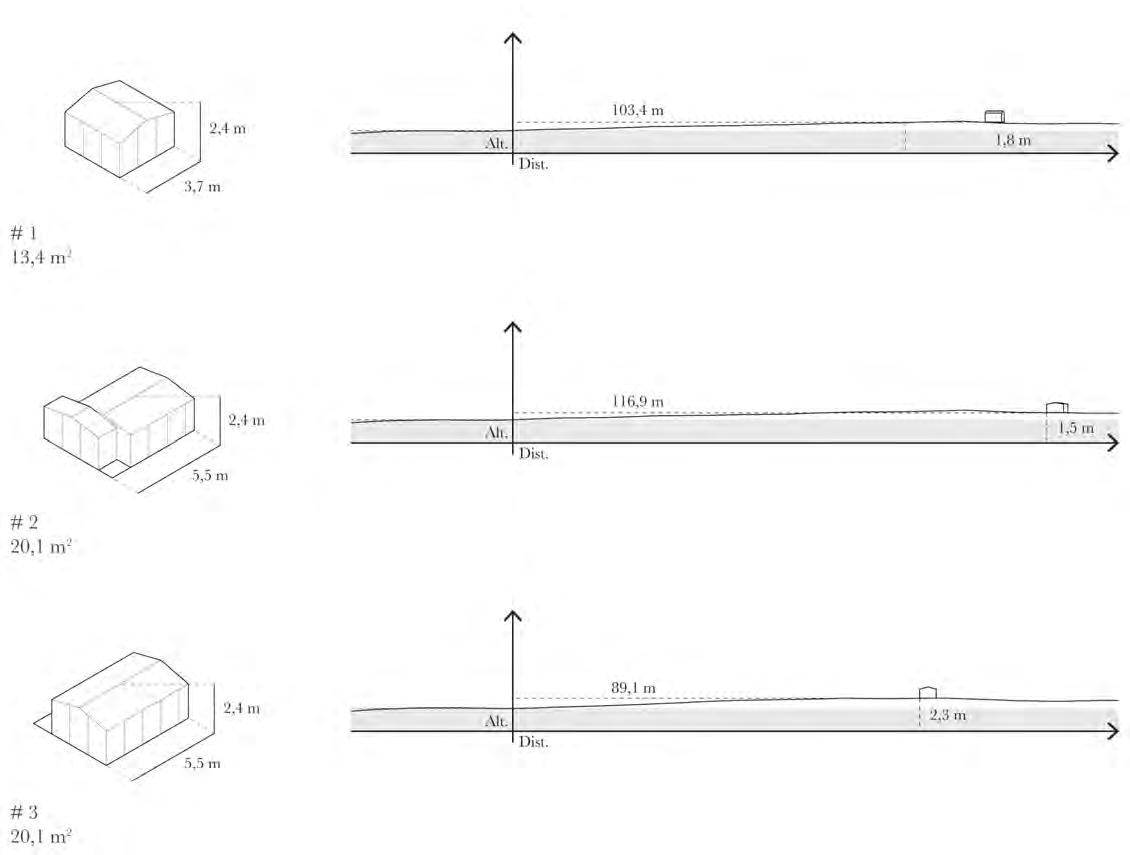

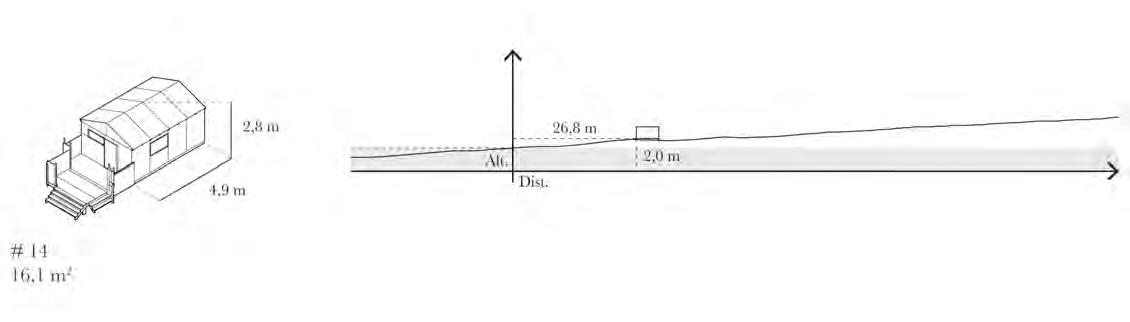

Méthode d’analyse des campements

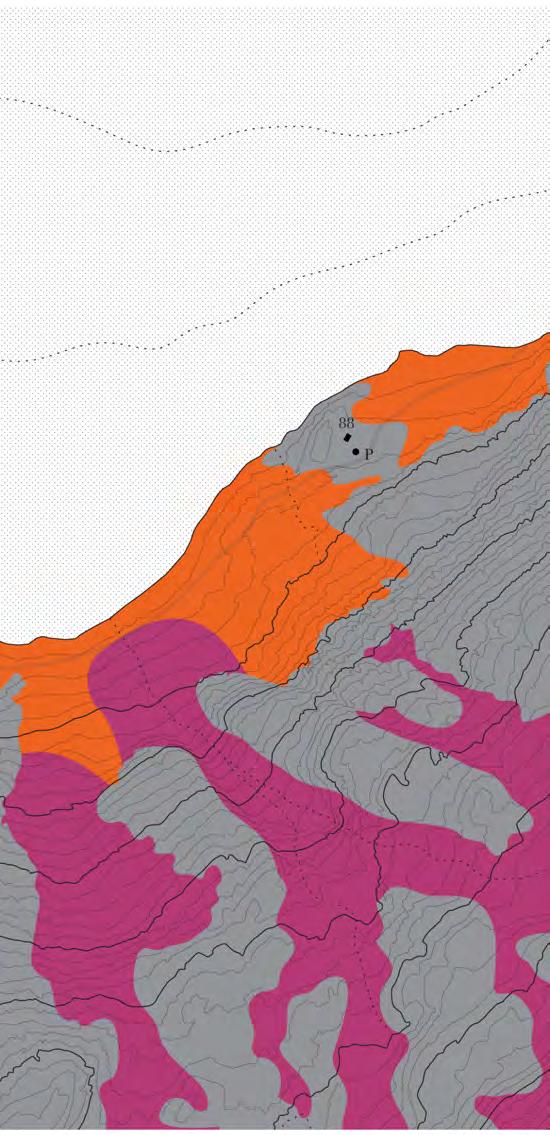

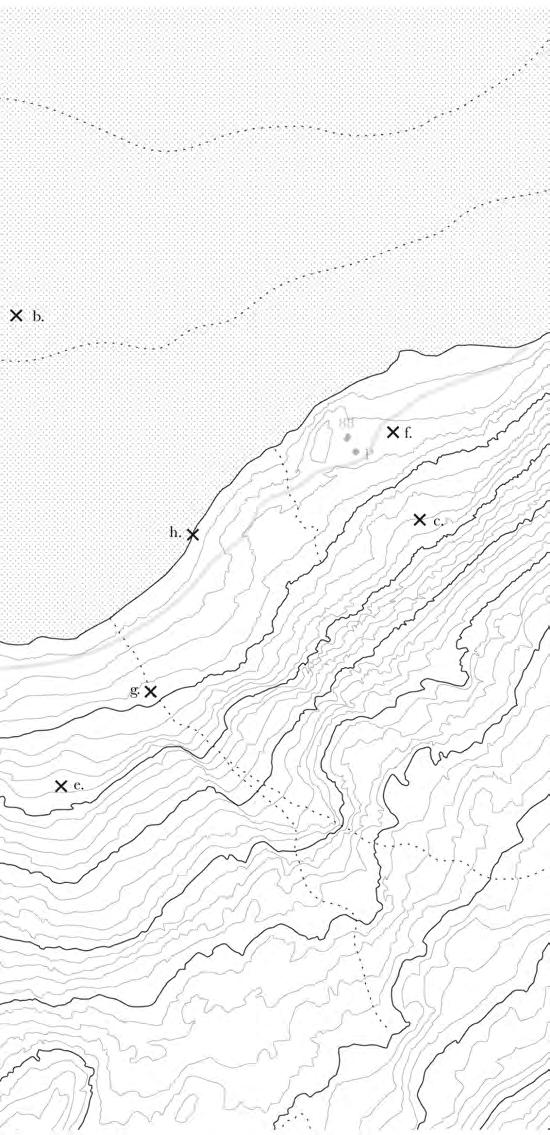

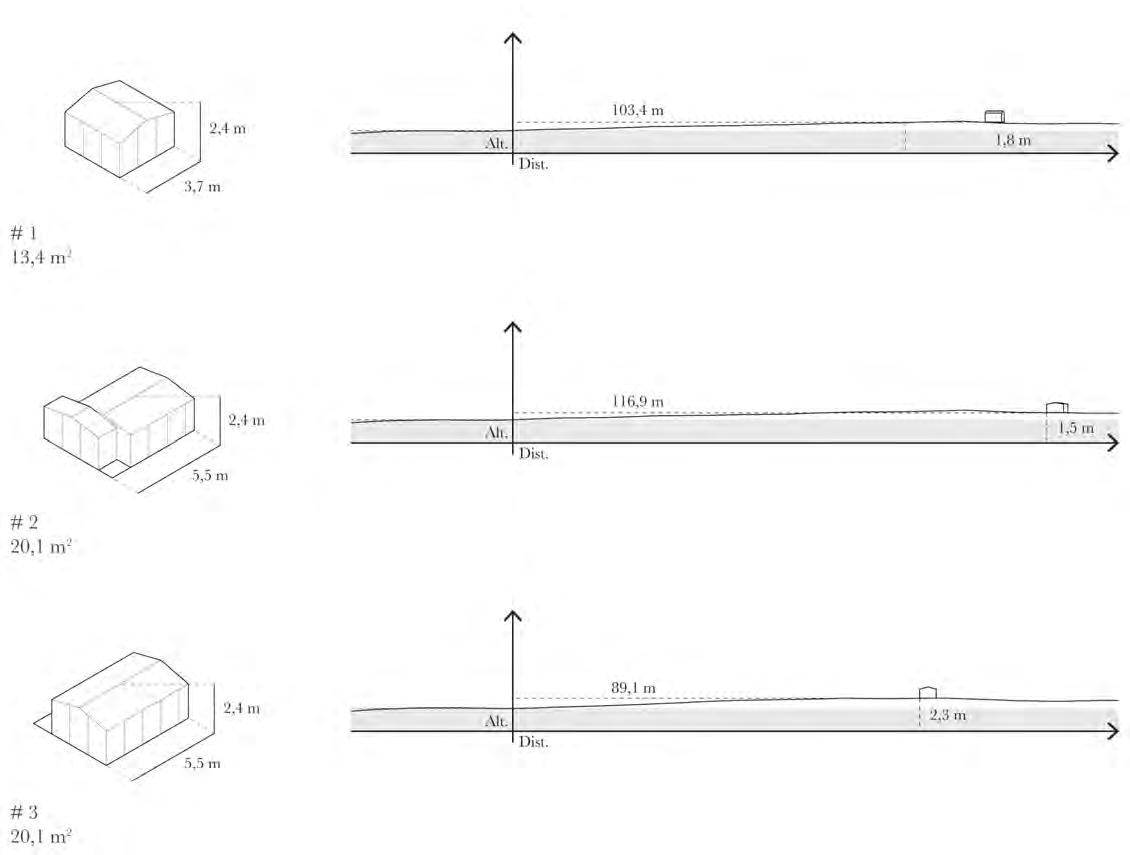

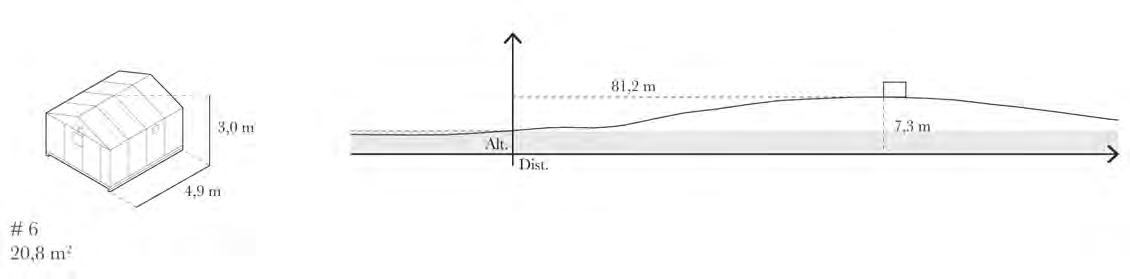

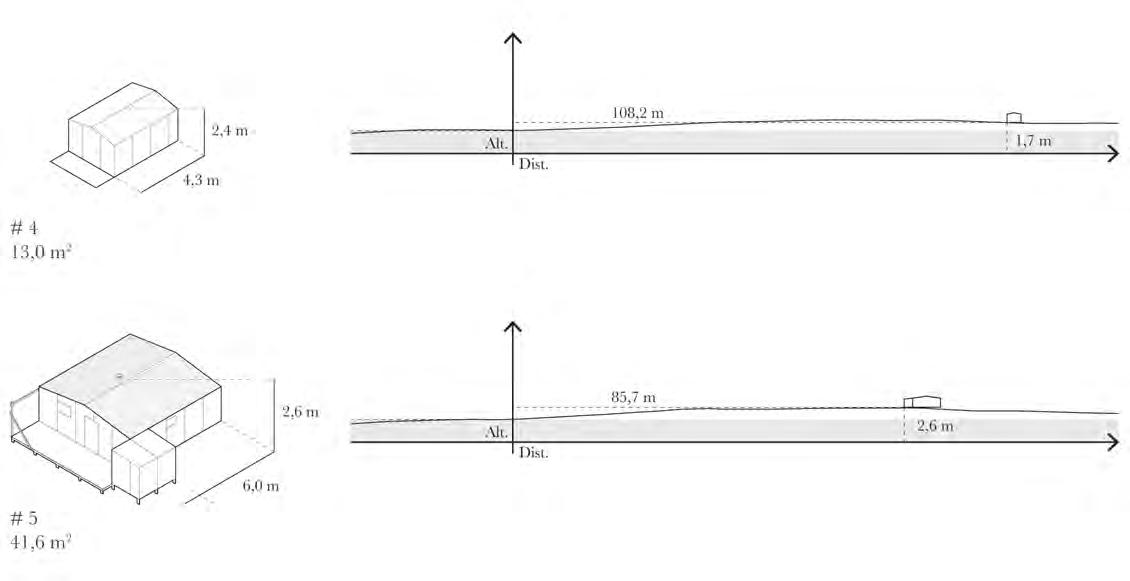

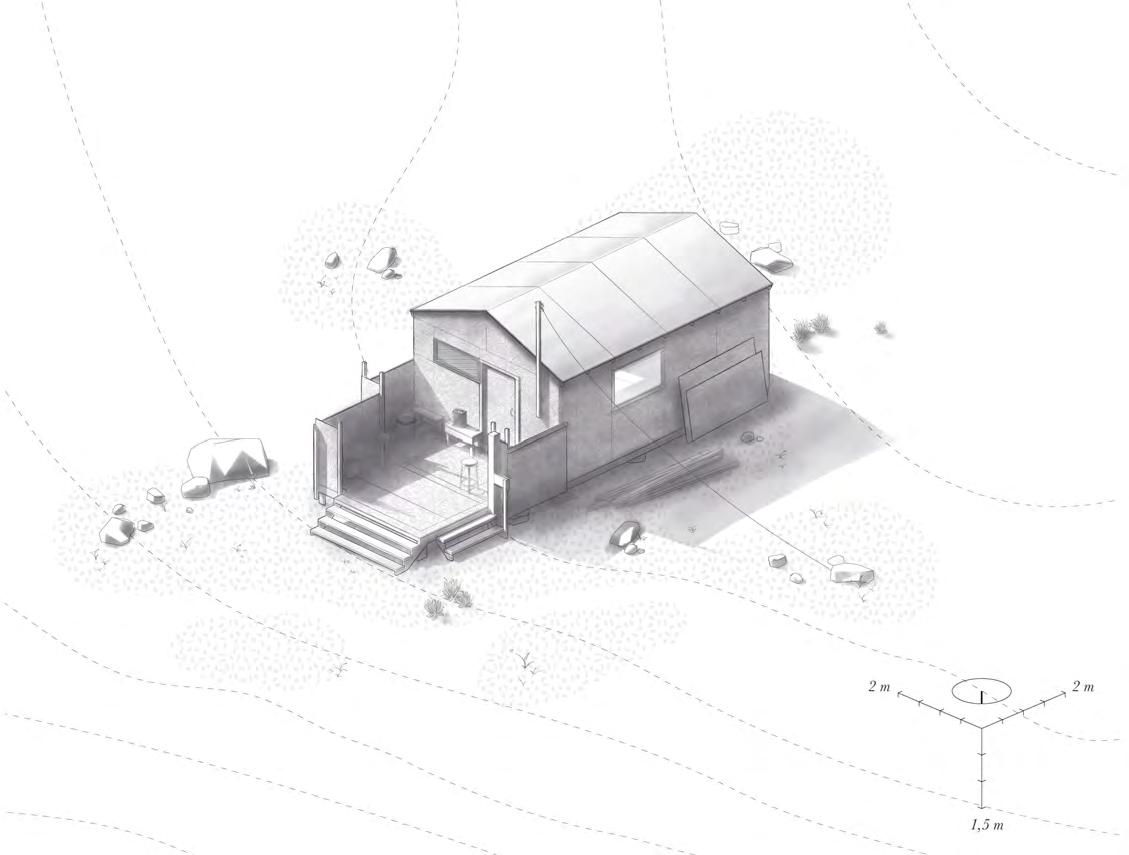

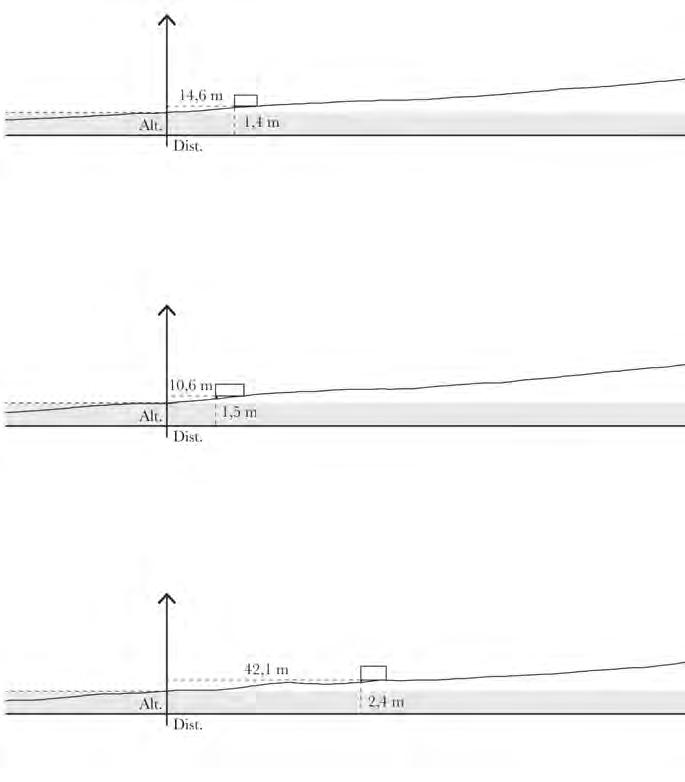

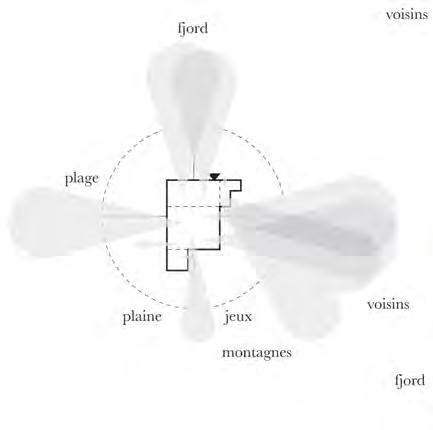

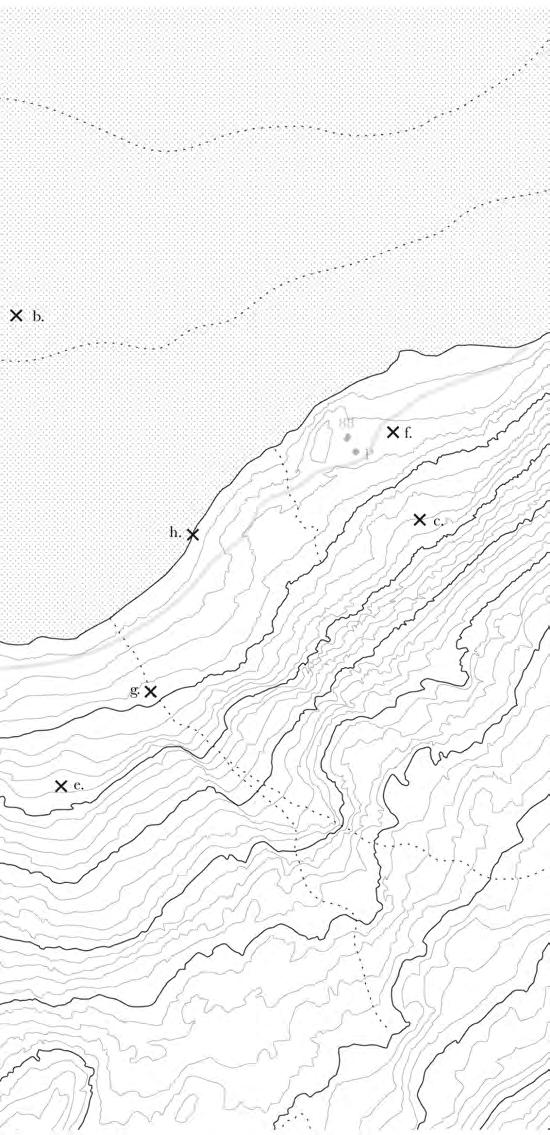

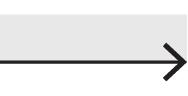

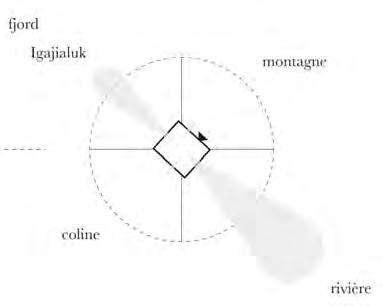

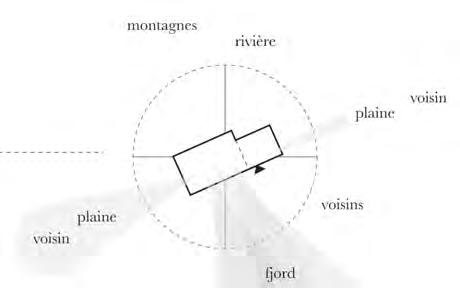

Pour étudier les caractéristiques de l’environnement immédiat des cabanes et en venir à proposer une meilleure compréhension des facteurs qui régulent leur implantation, la recherche s’est intéressée à un ensemble de variables perceptibles à l’échelle des campements.

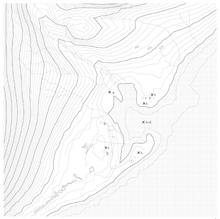

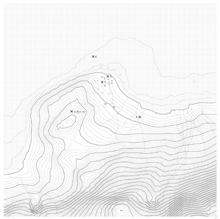

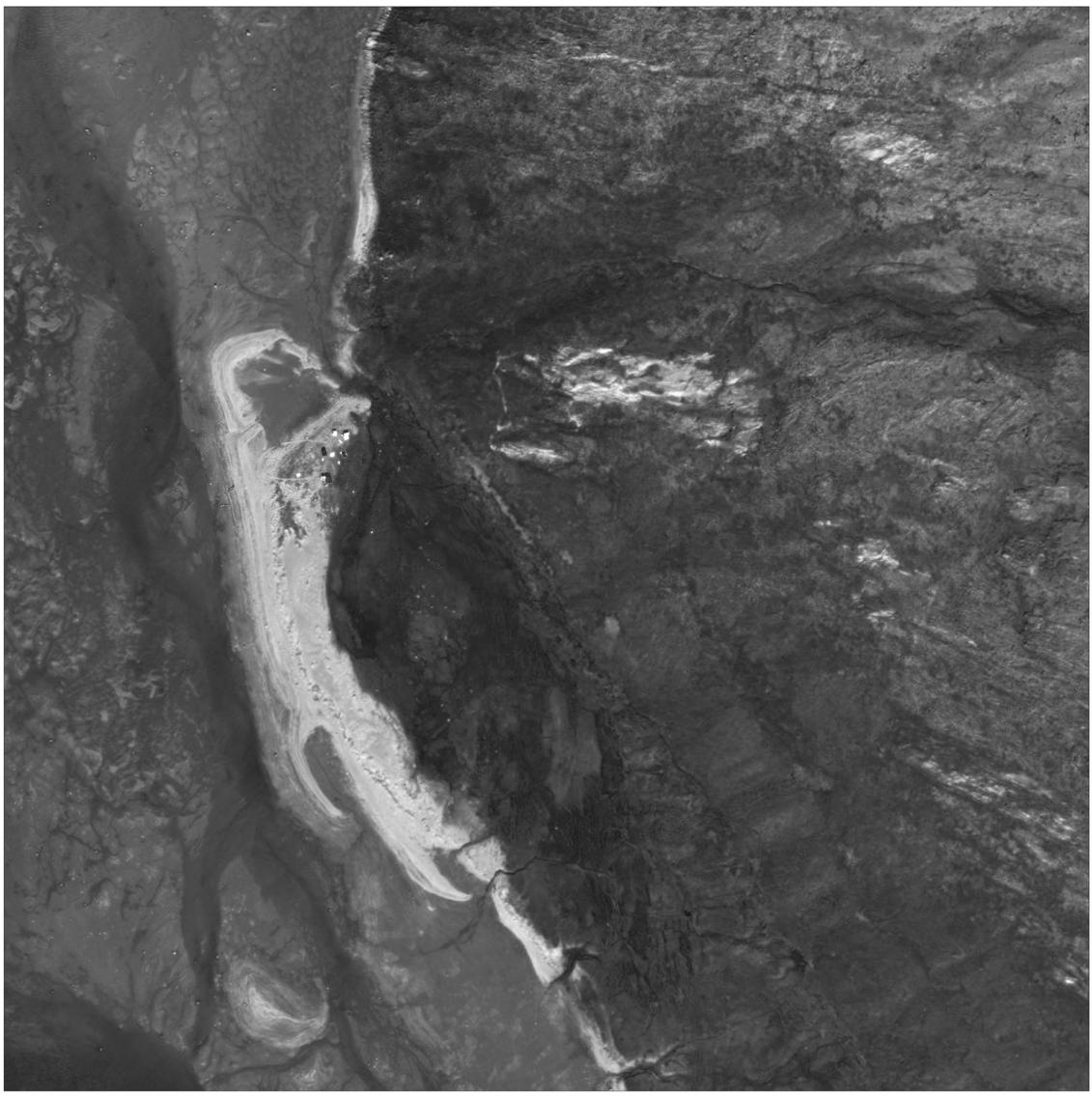

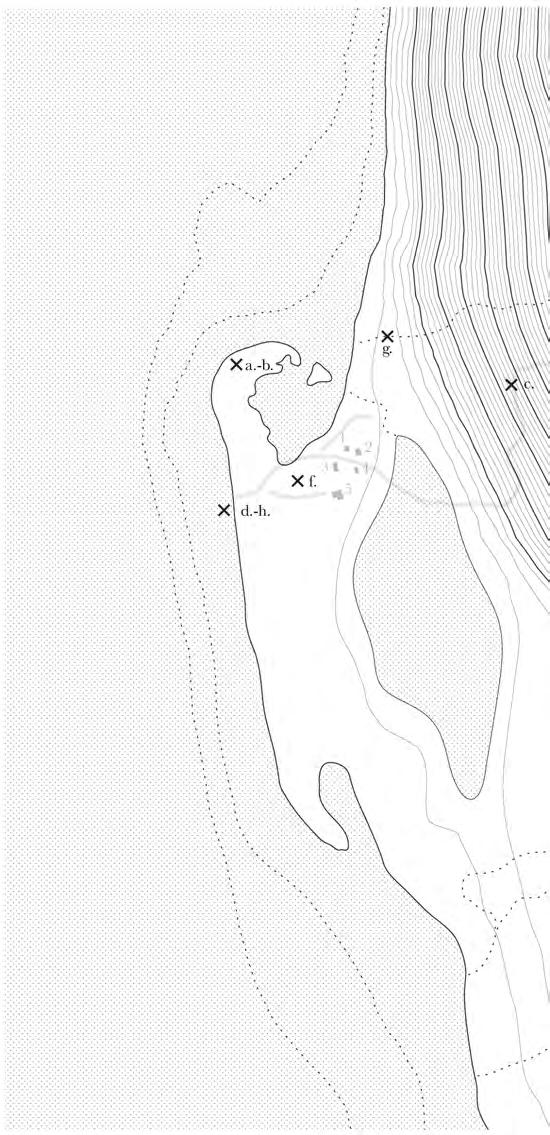

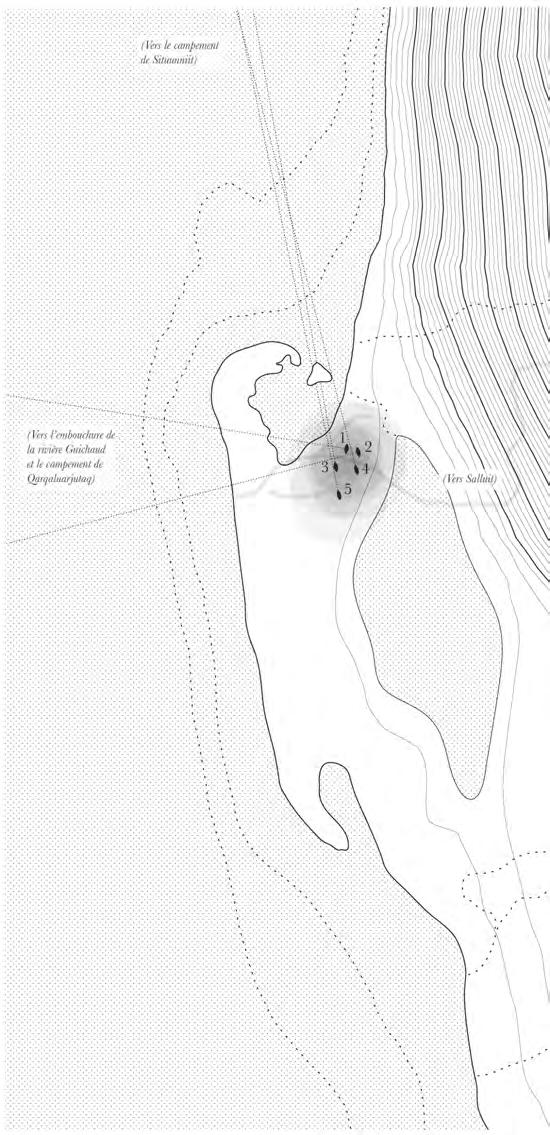

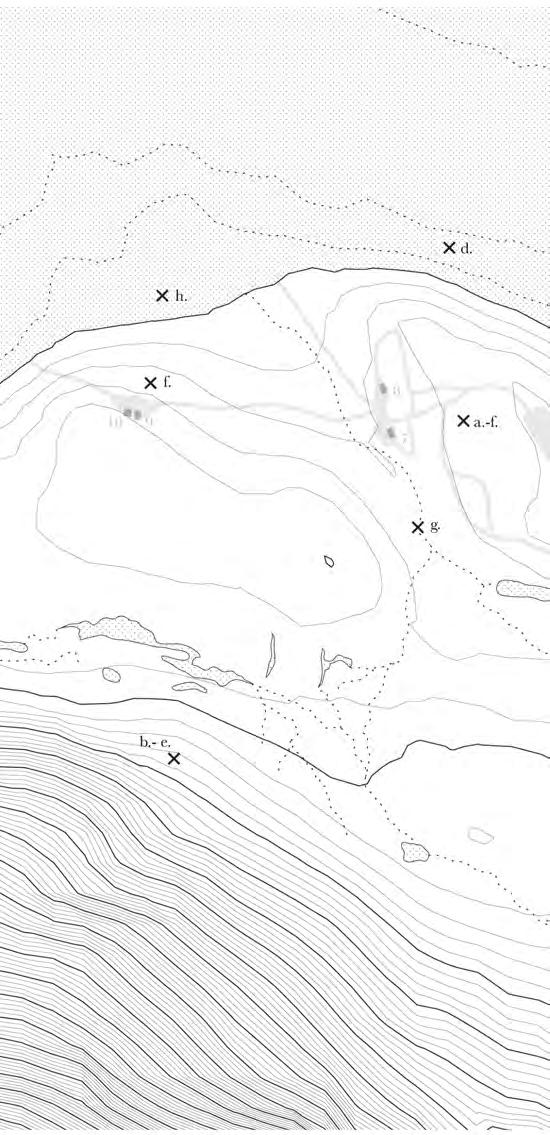

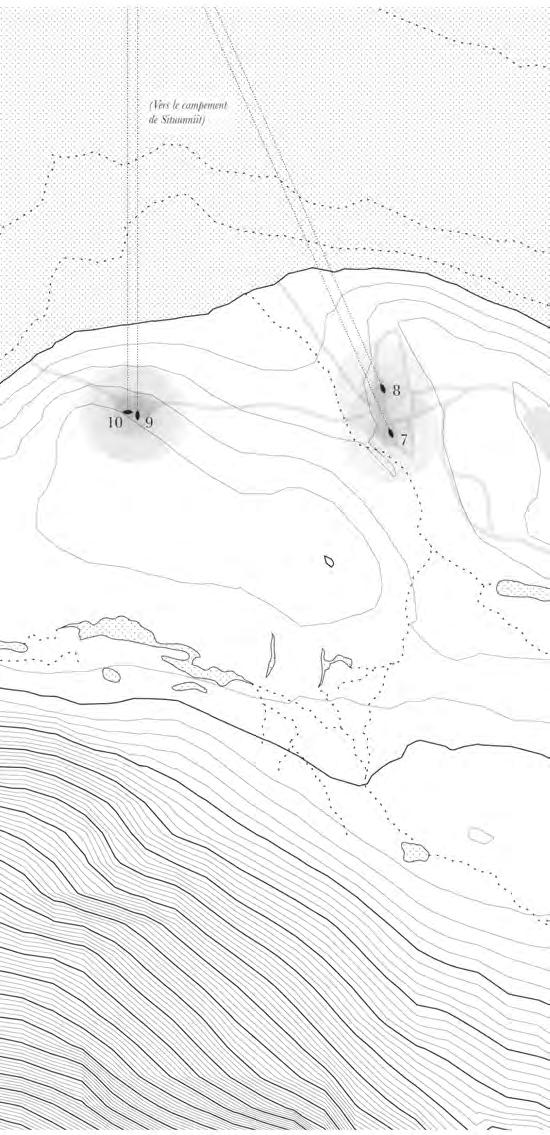

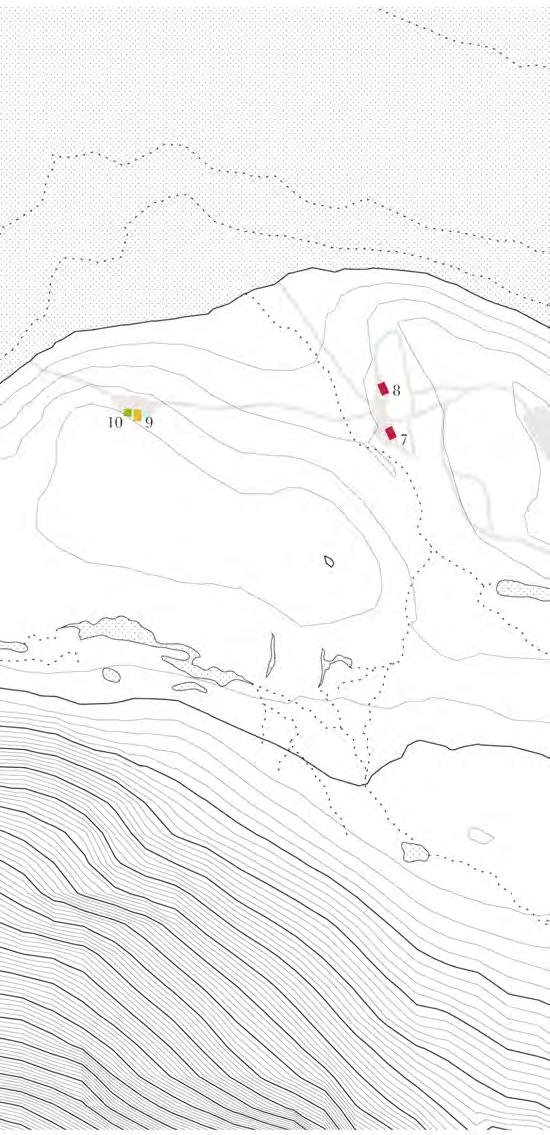

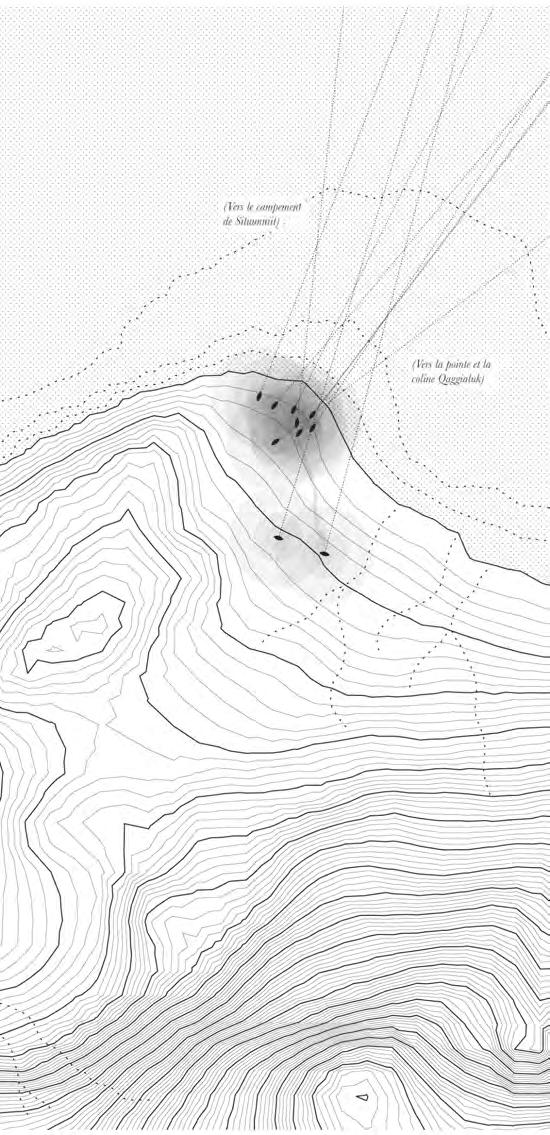

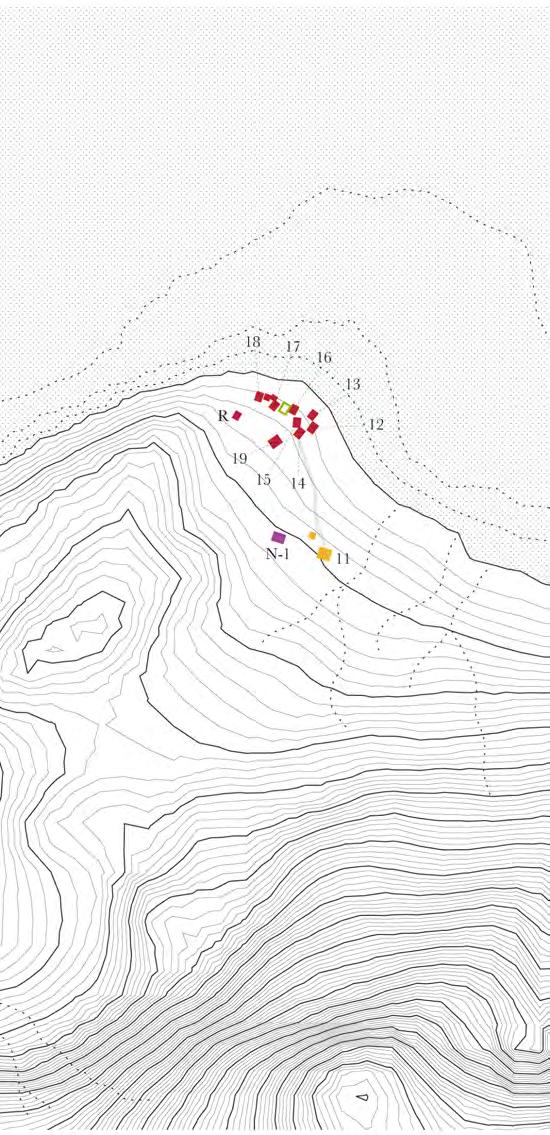

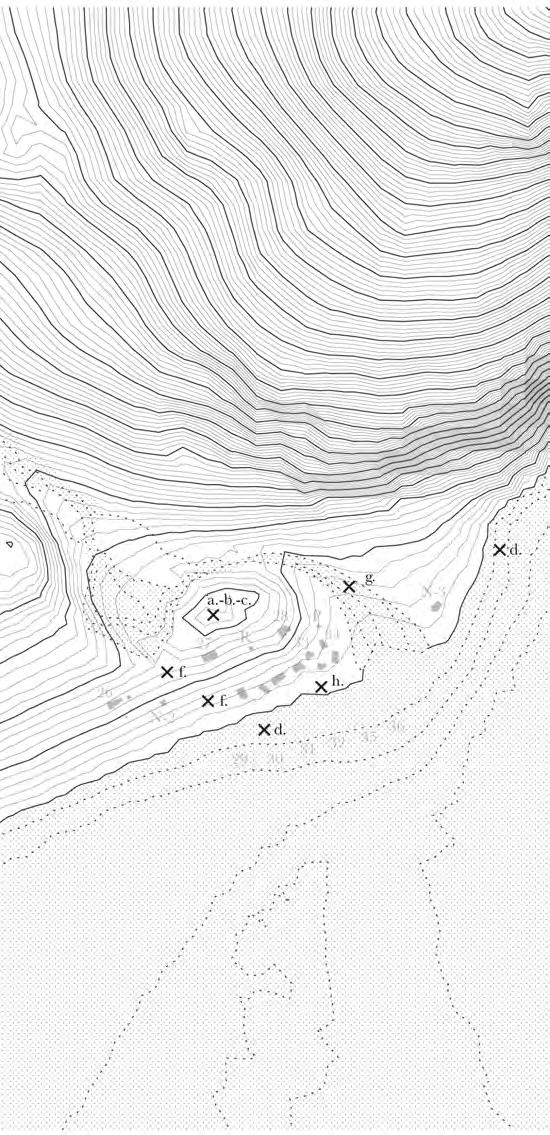

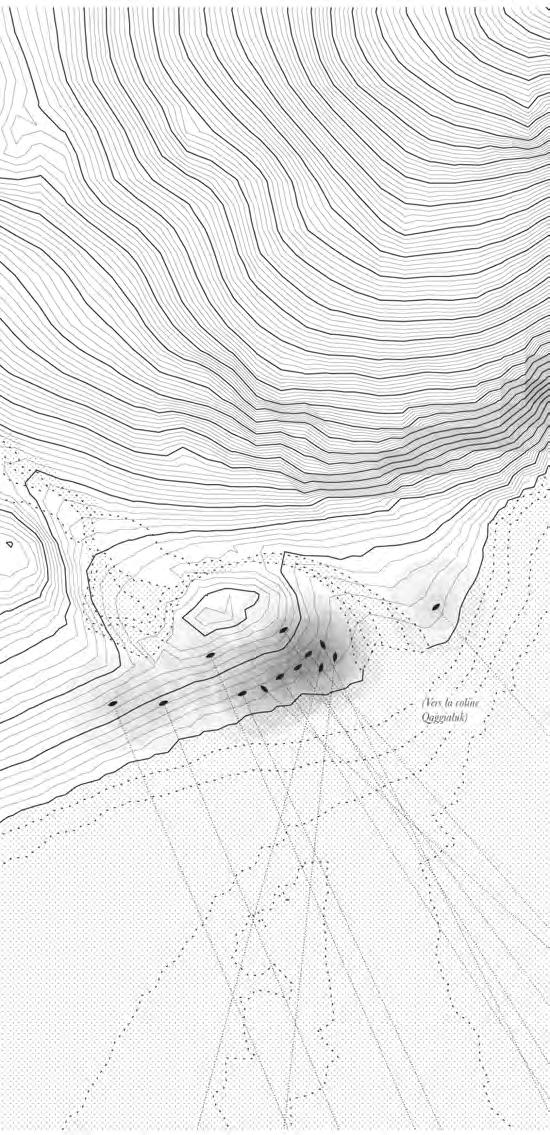

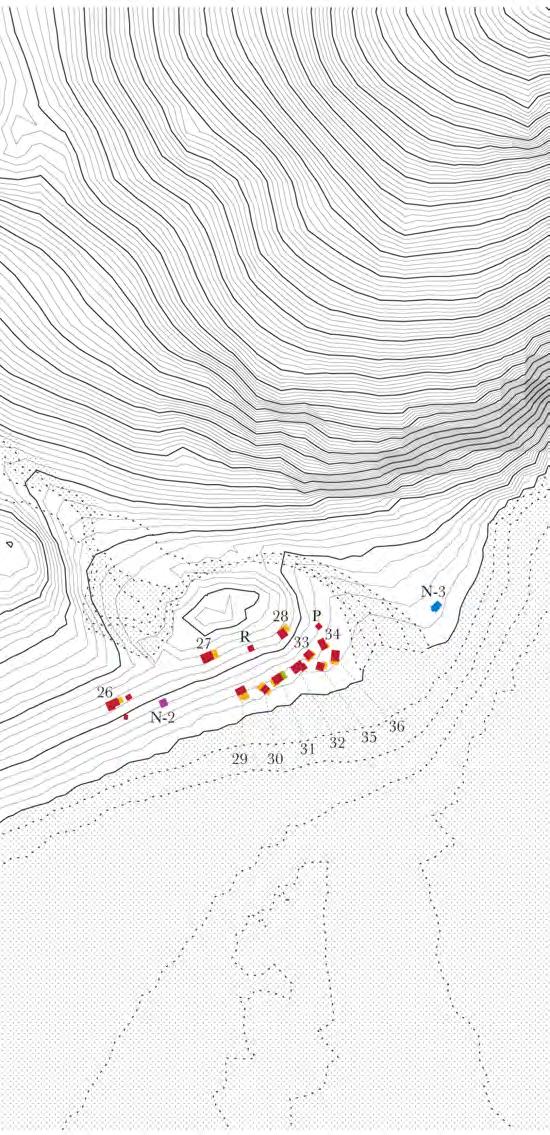

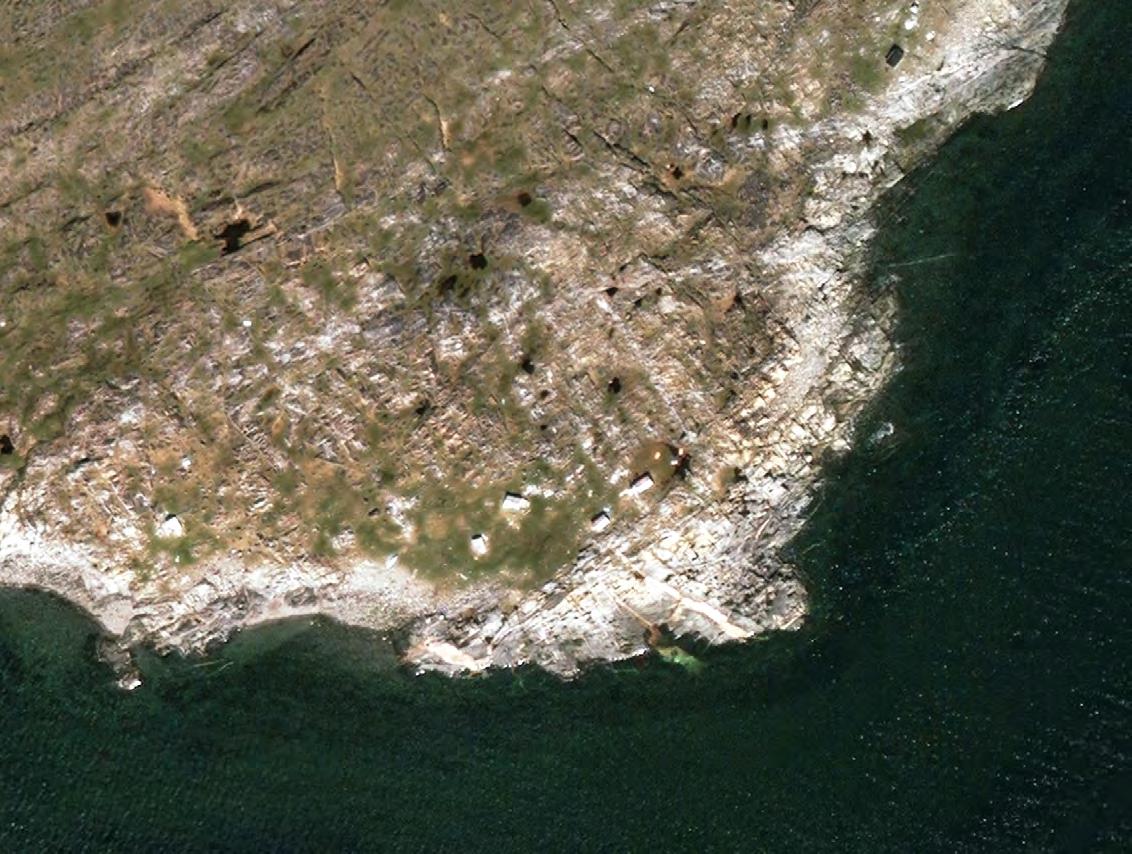

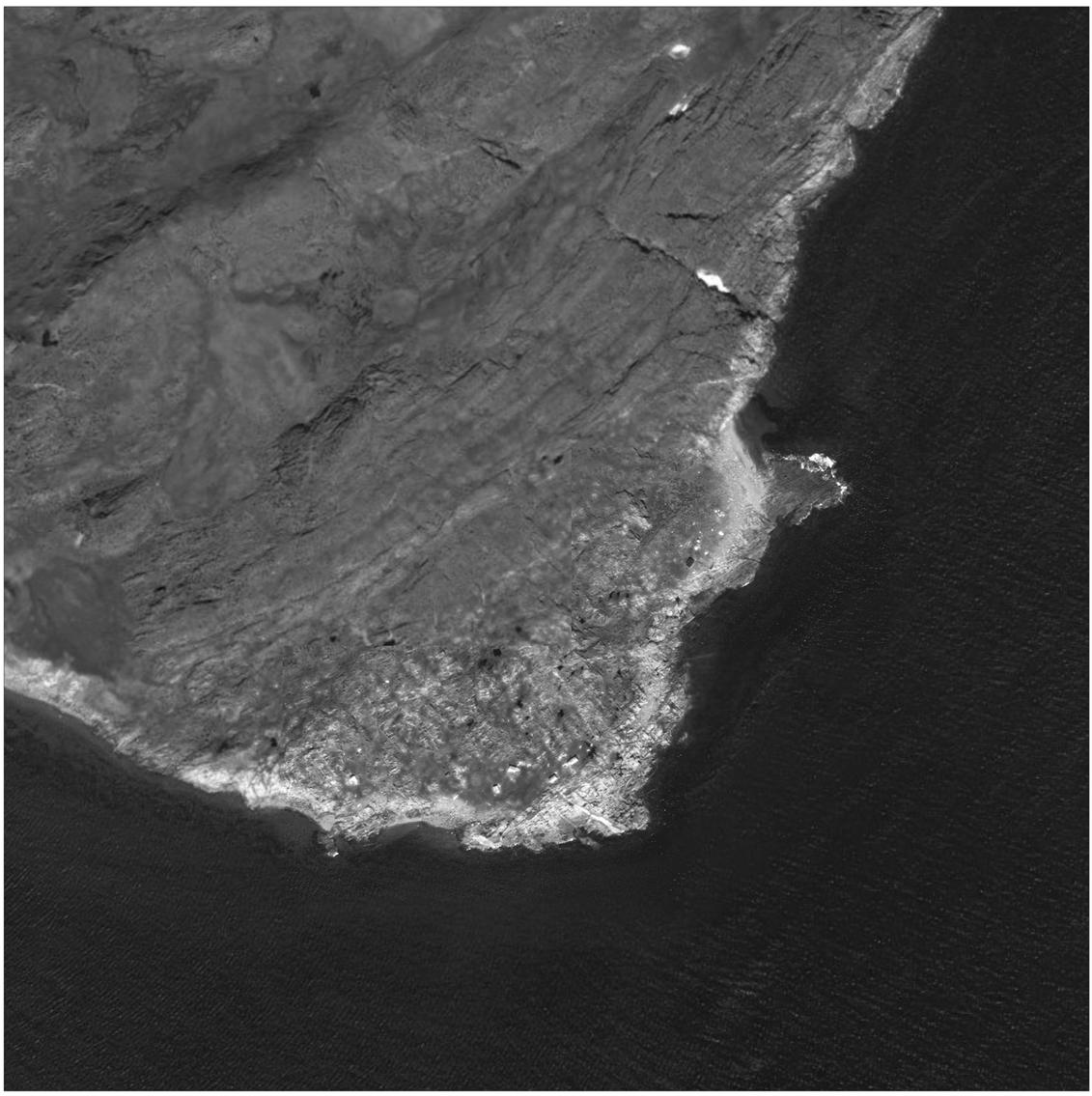

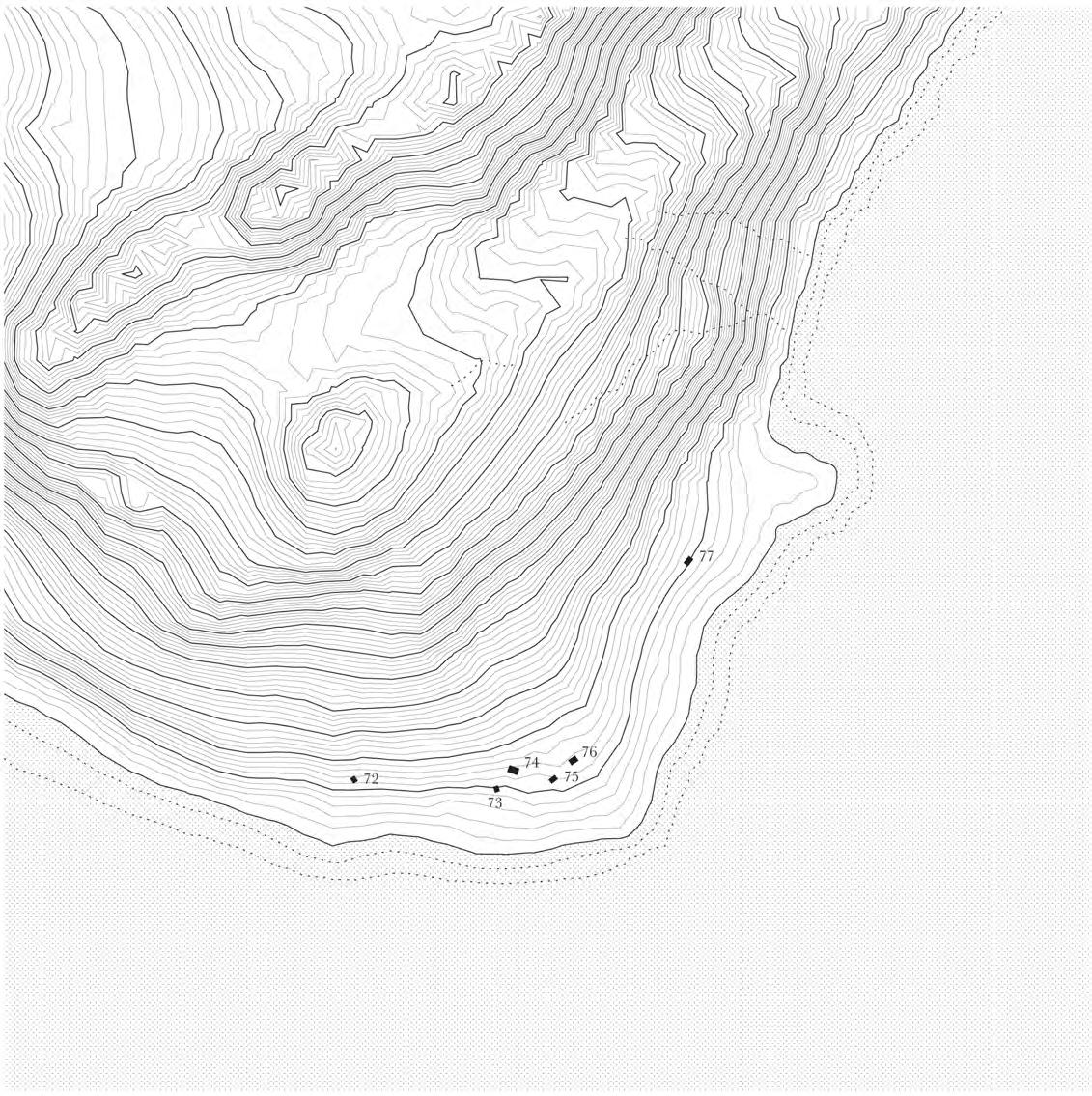

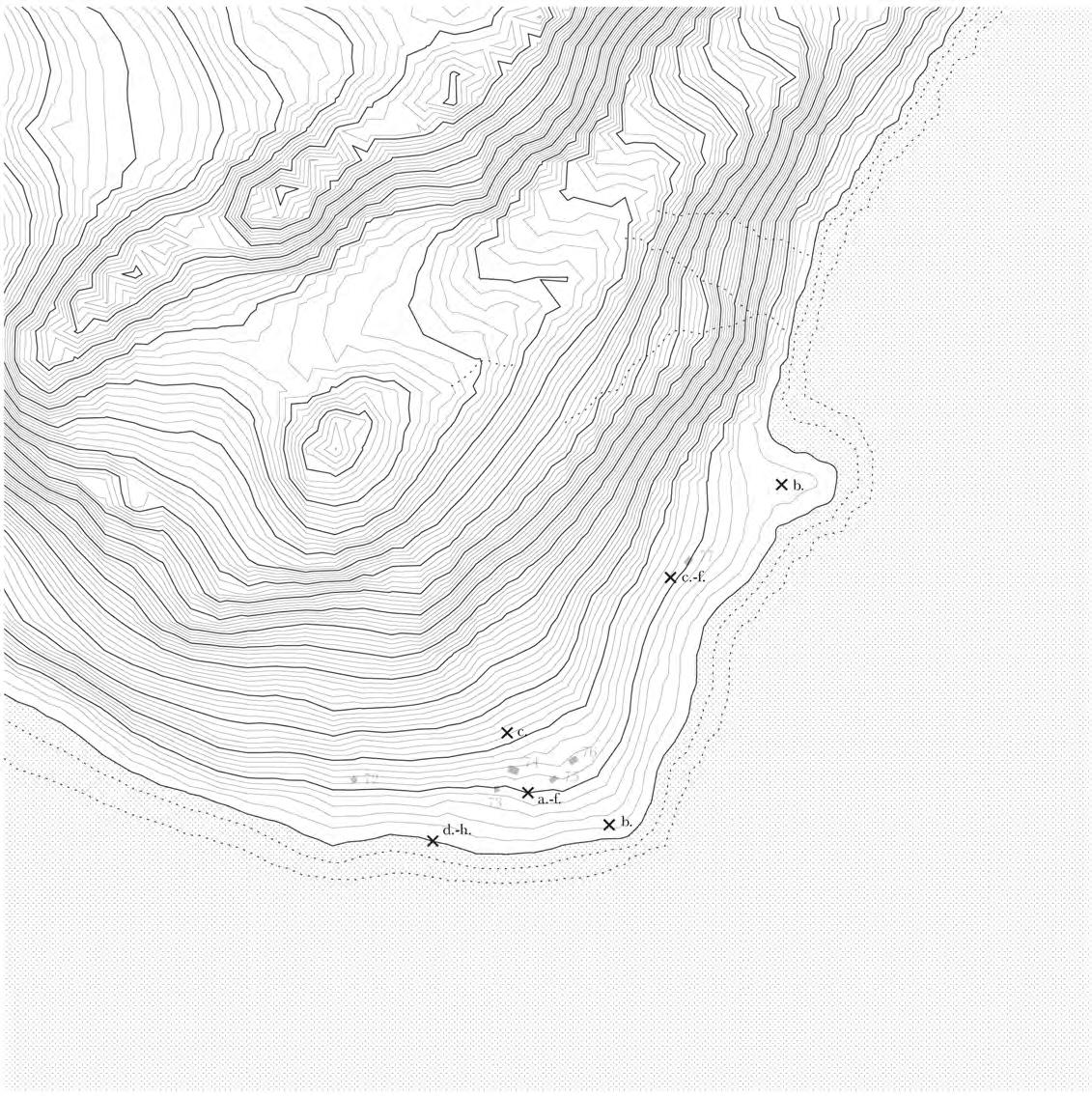

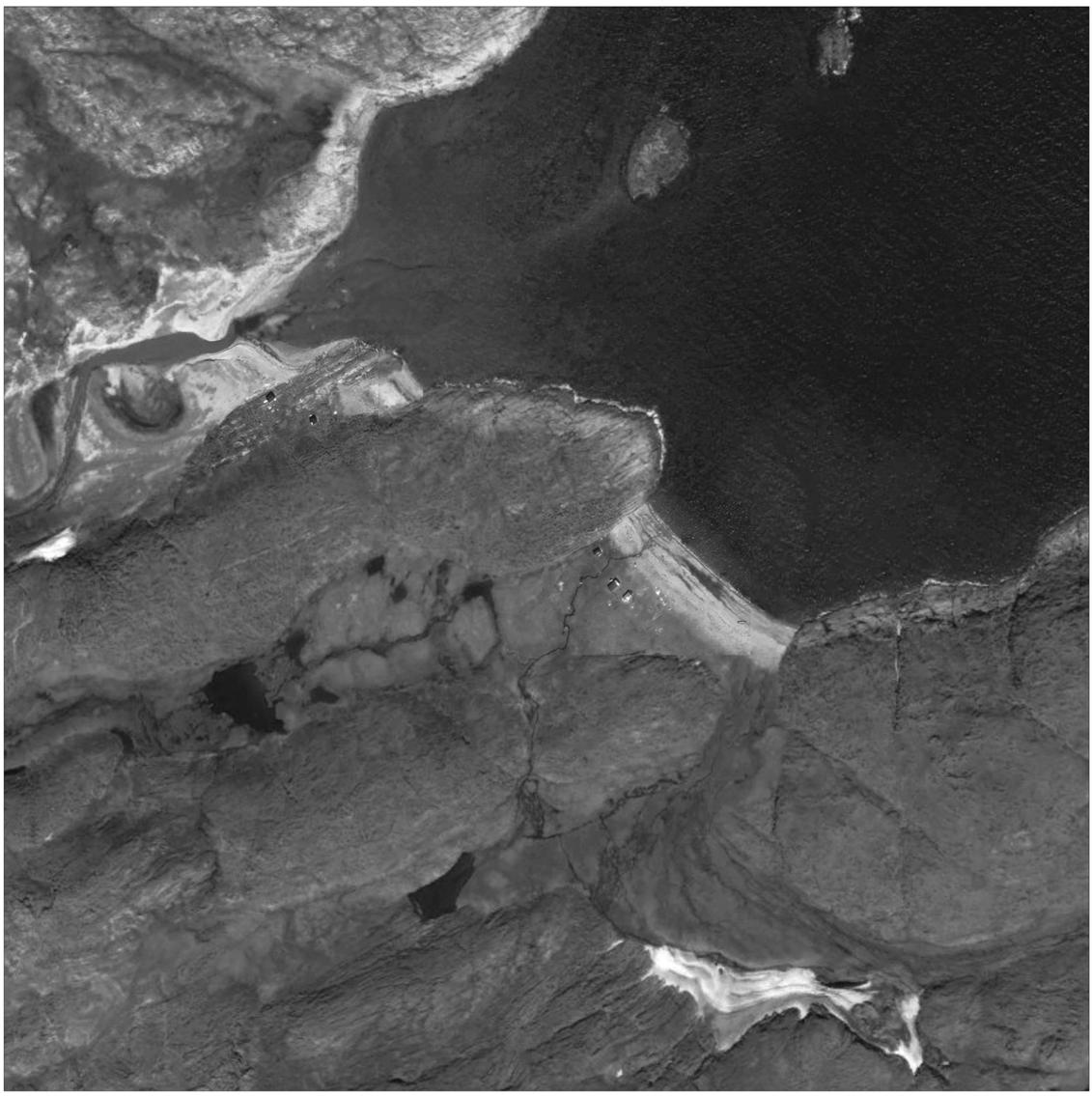

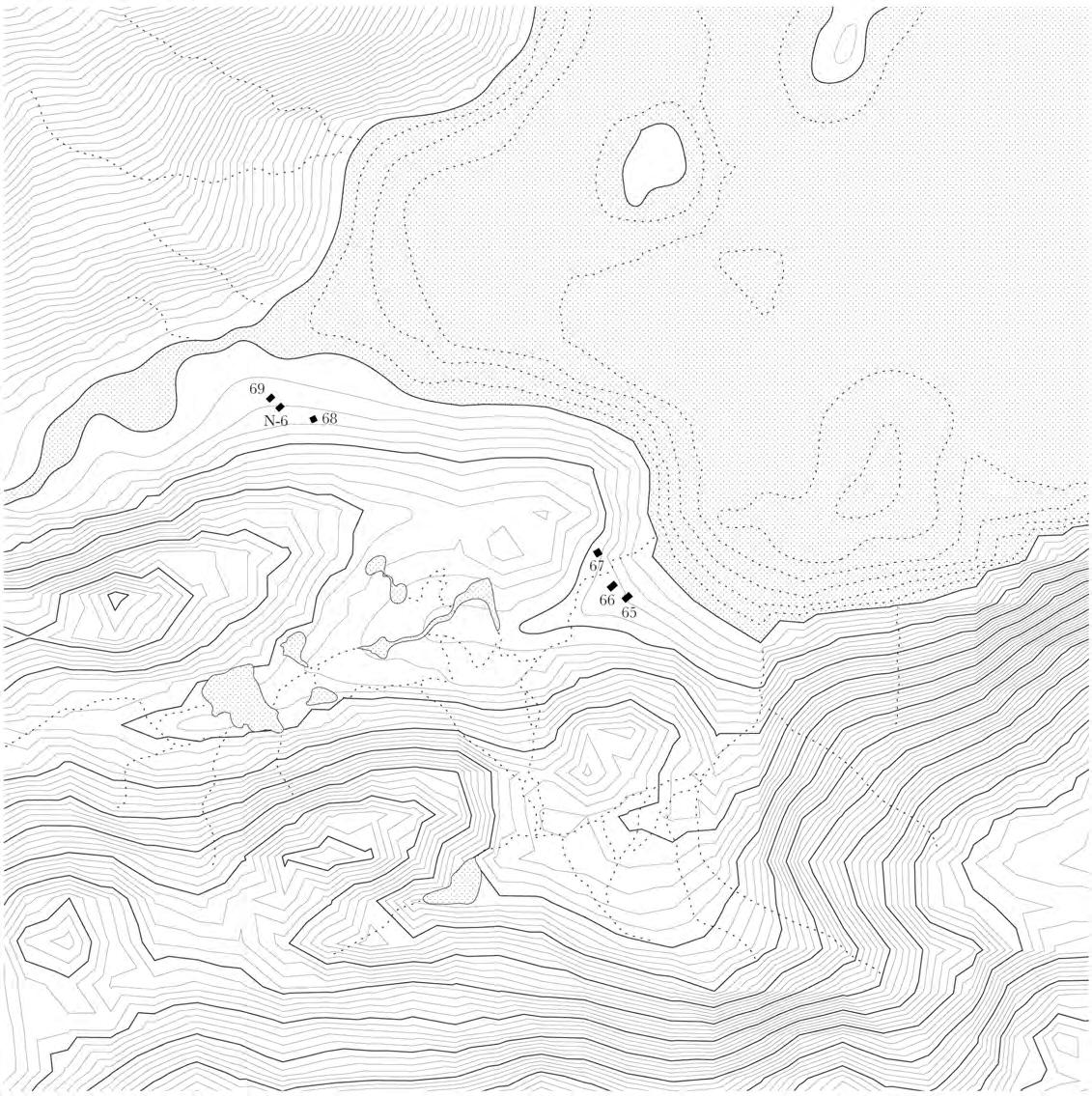

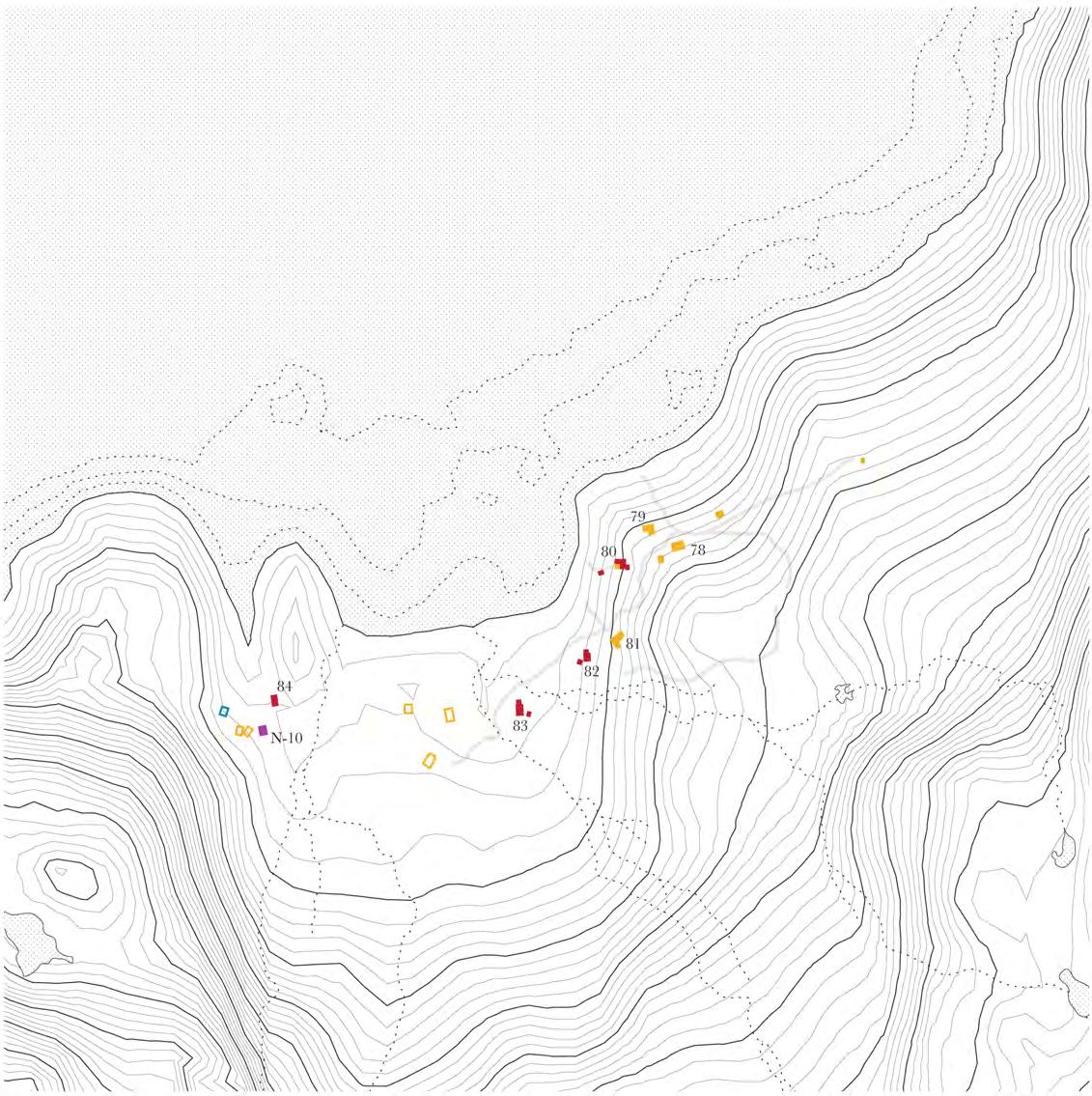

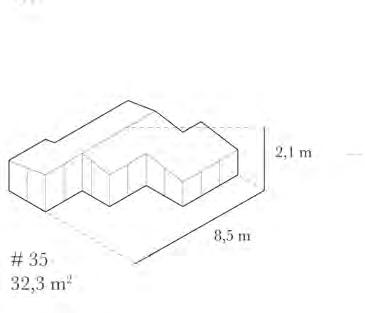

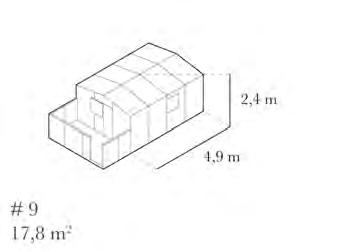

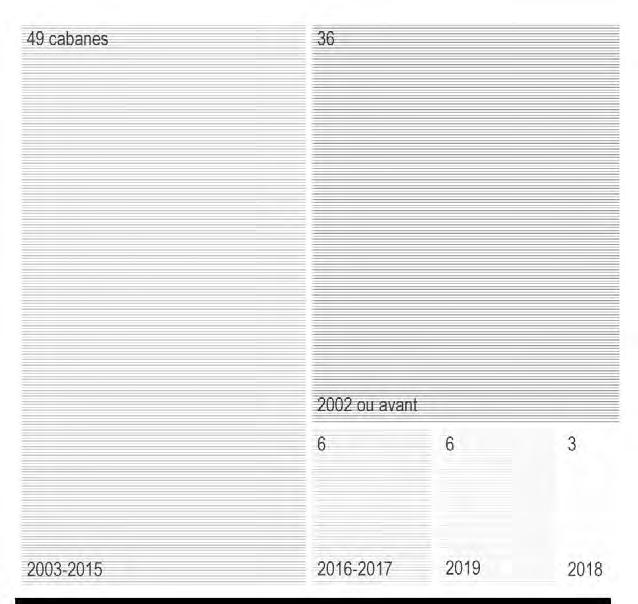

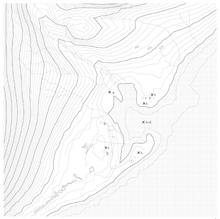

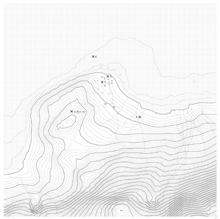

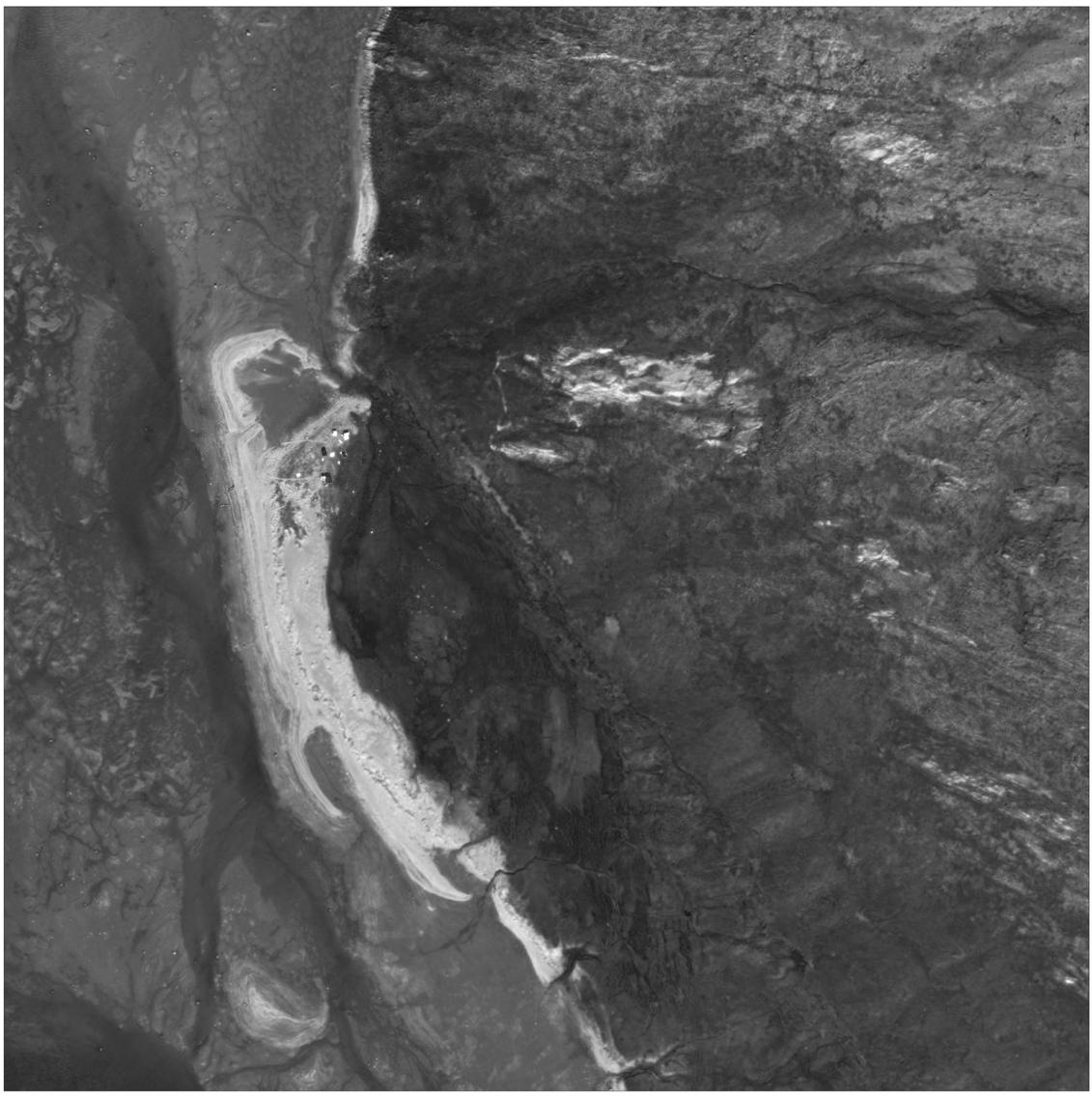

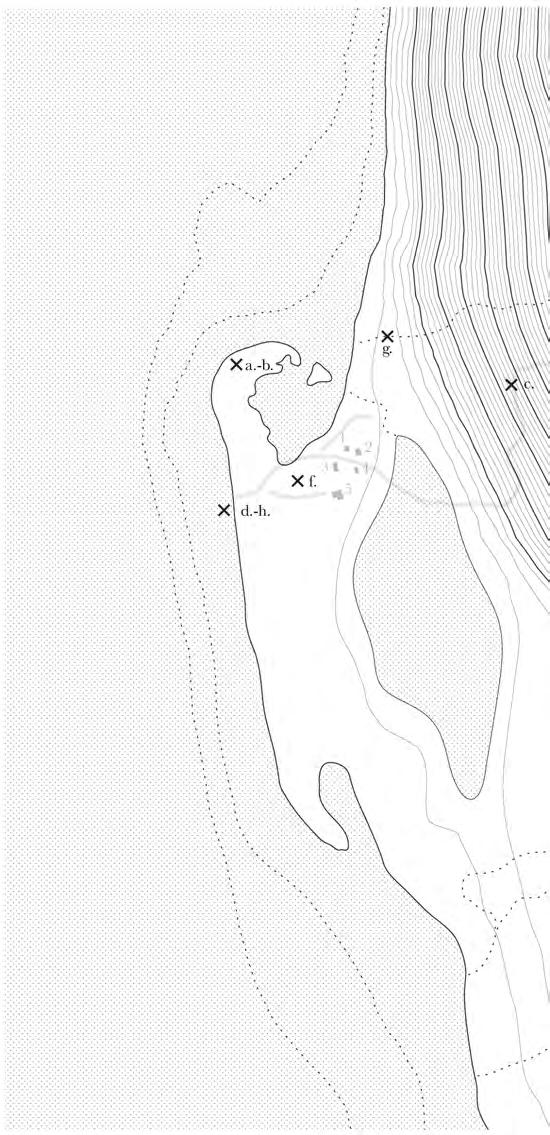

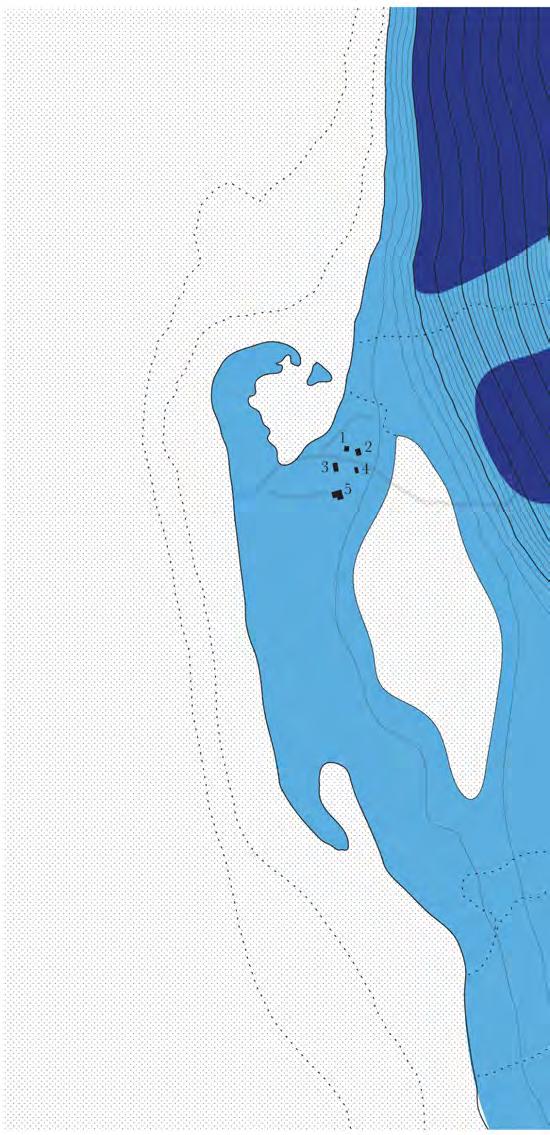

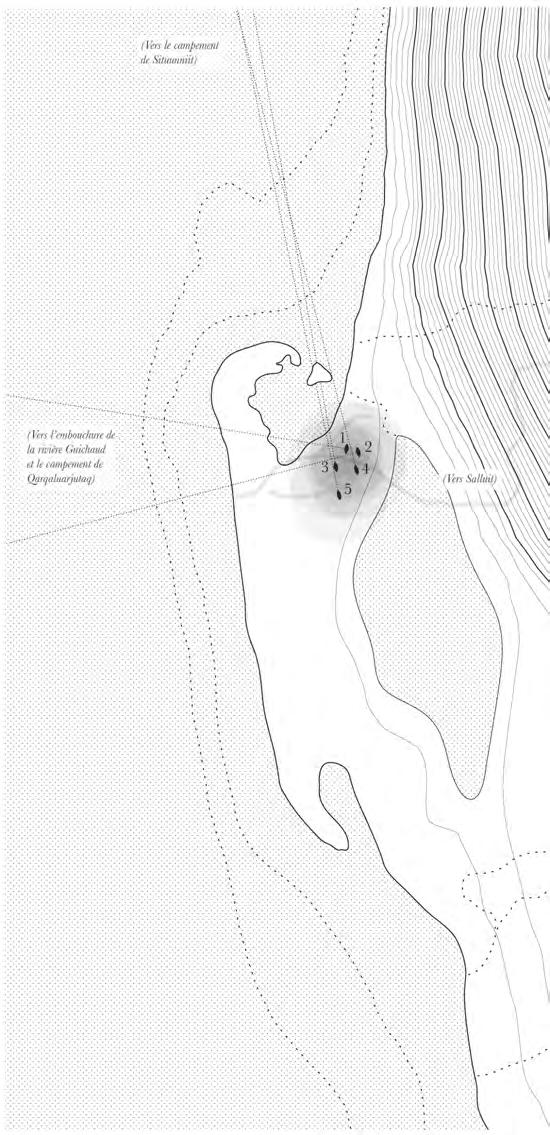

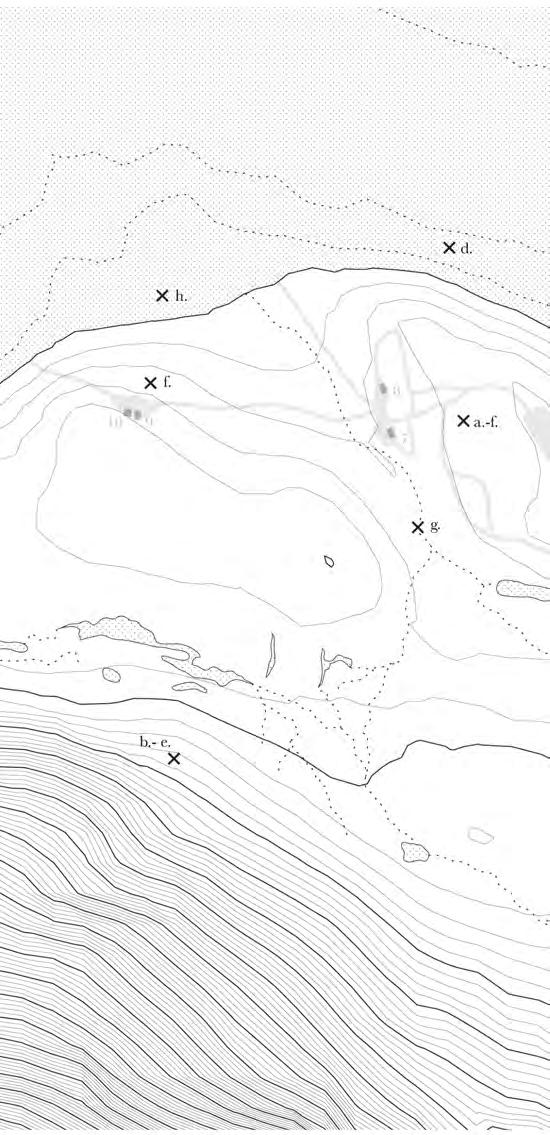

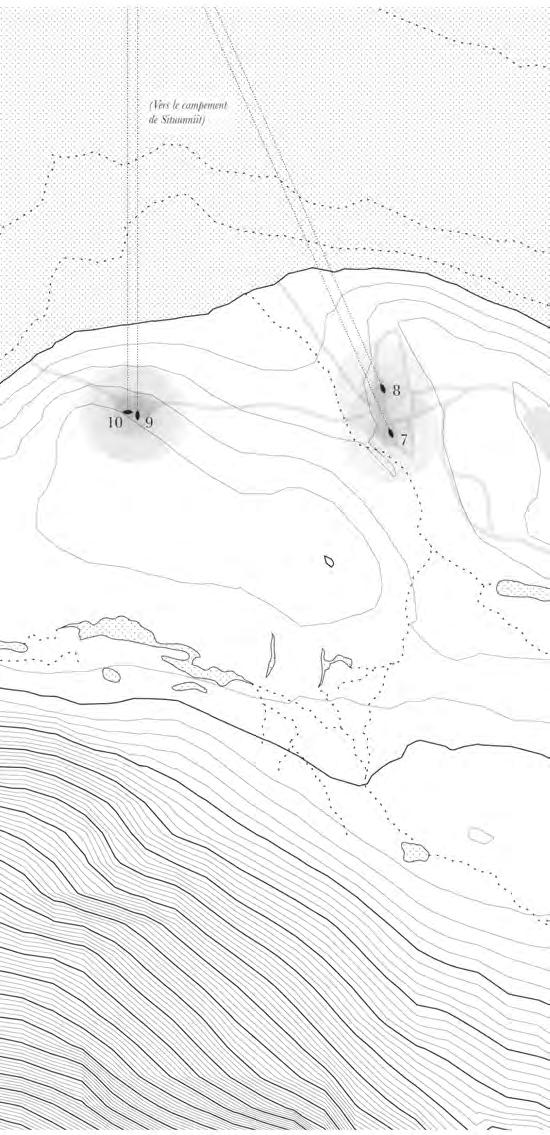

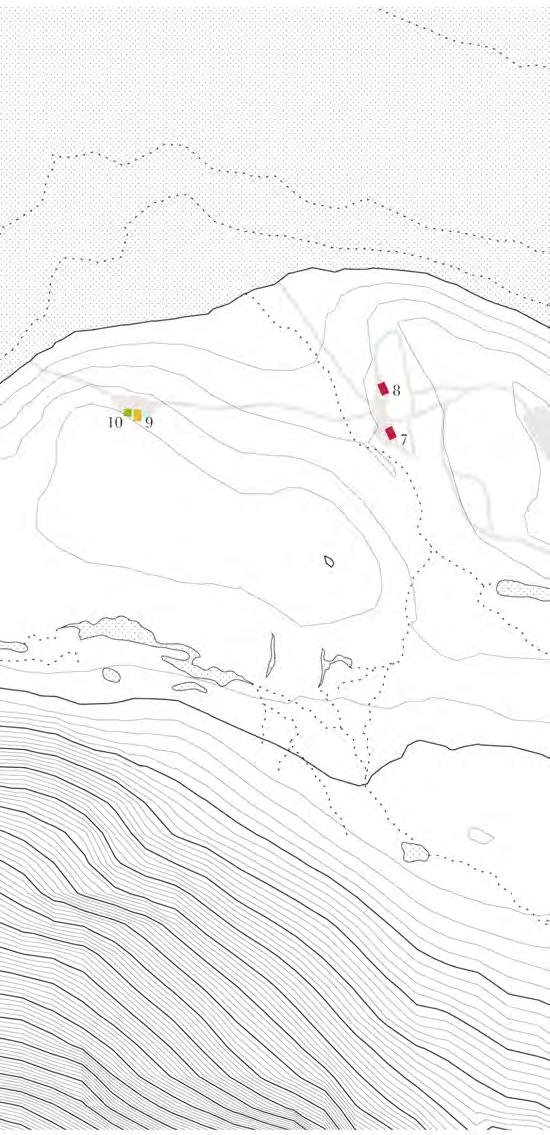

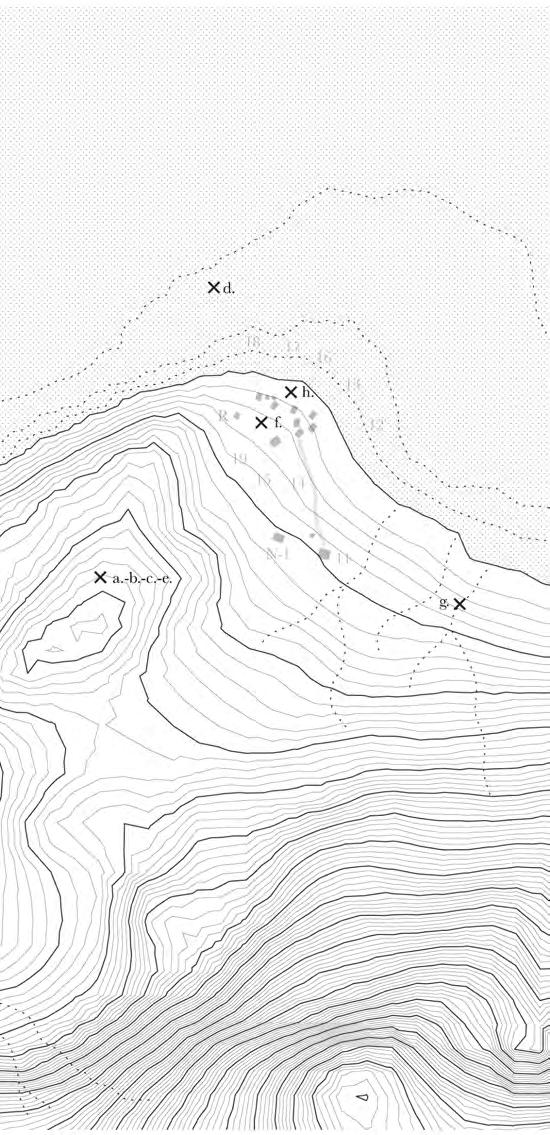

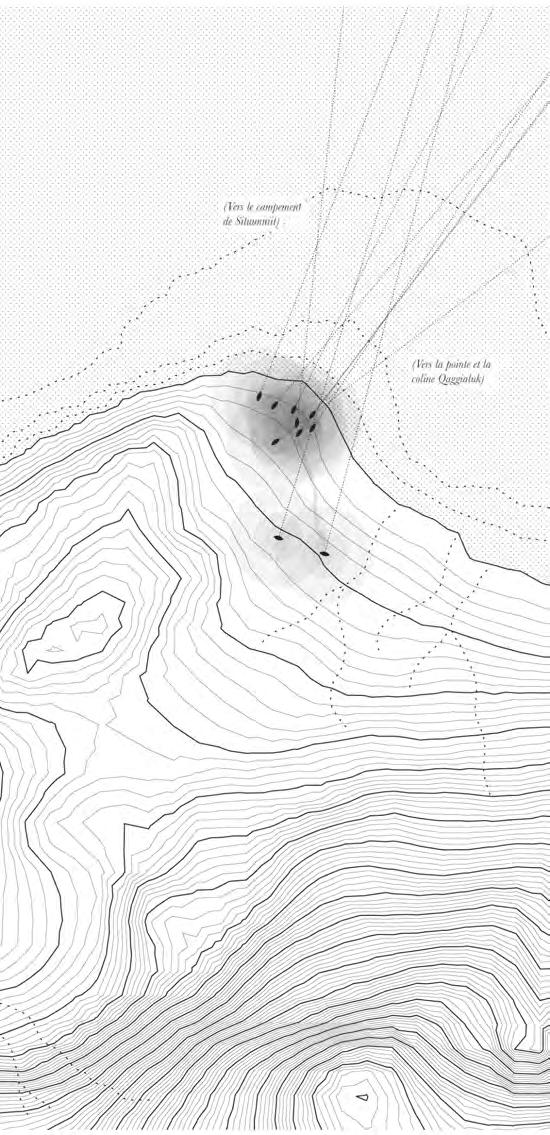

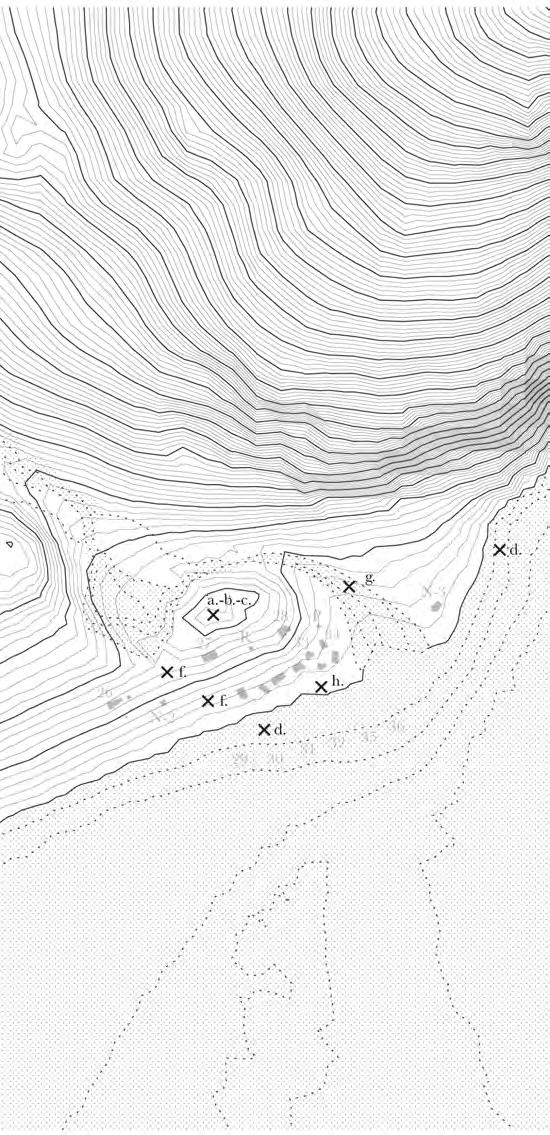

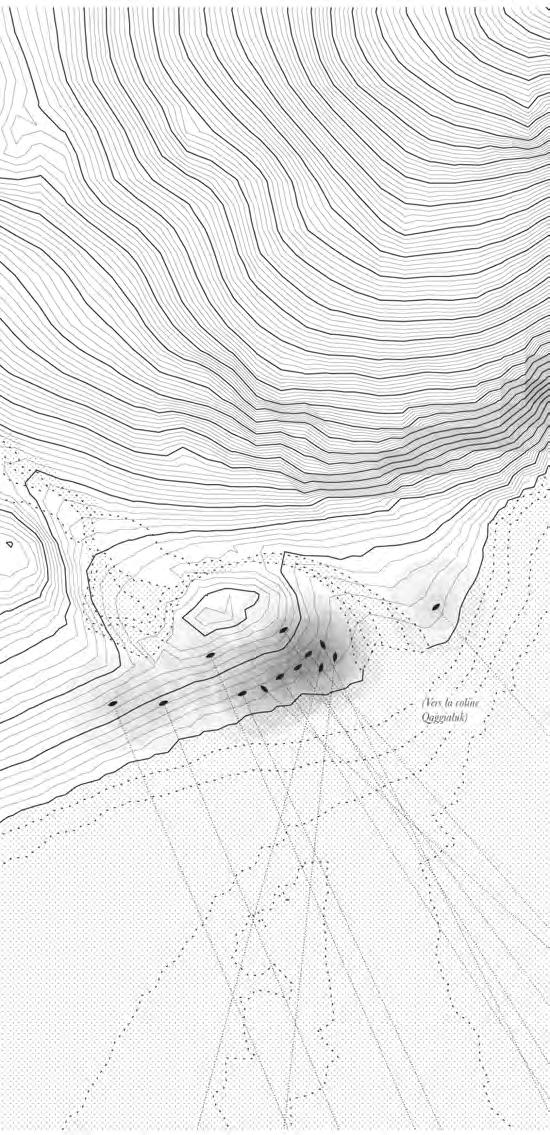

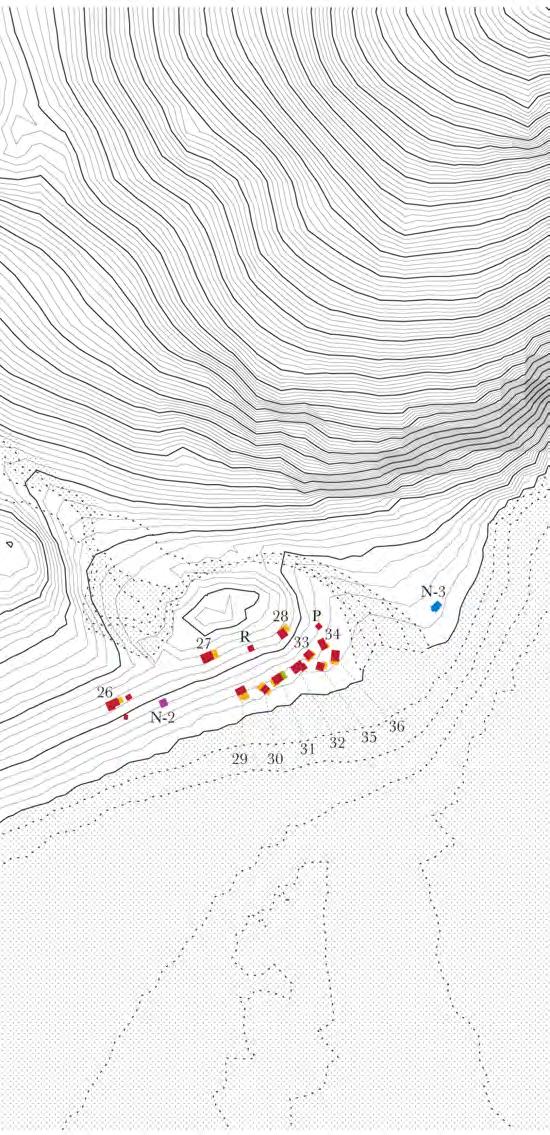

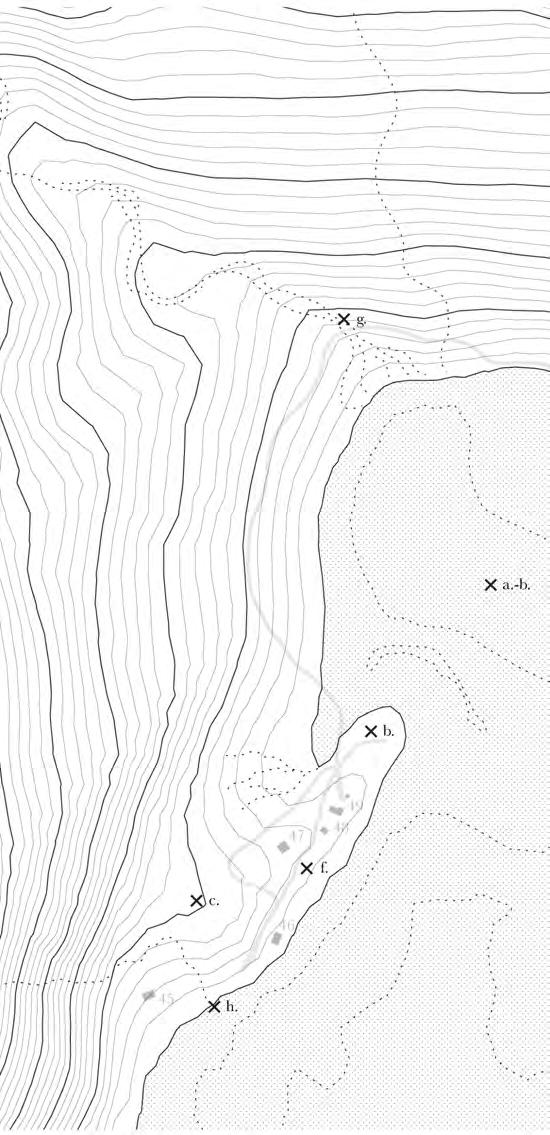

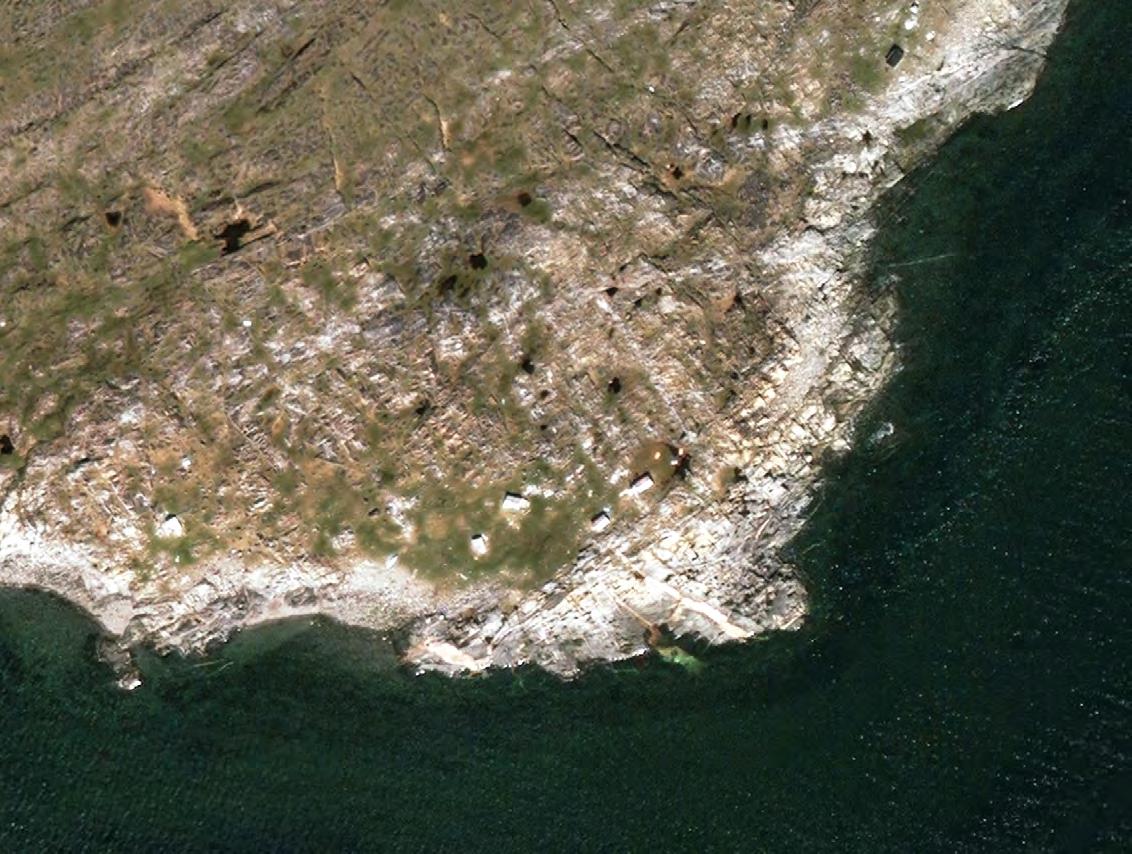

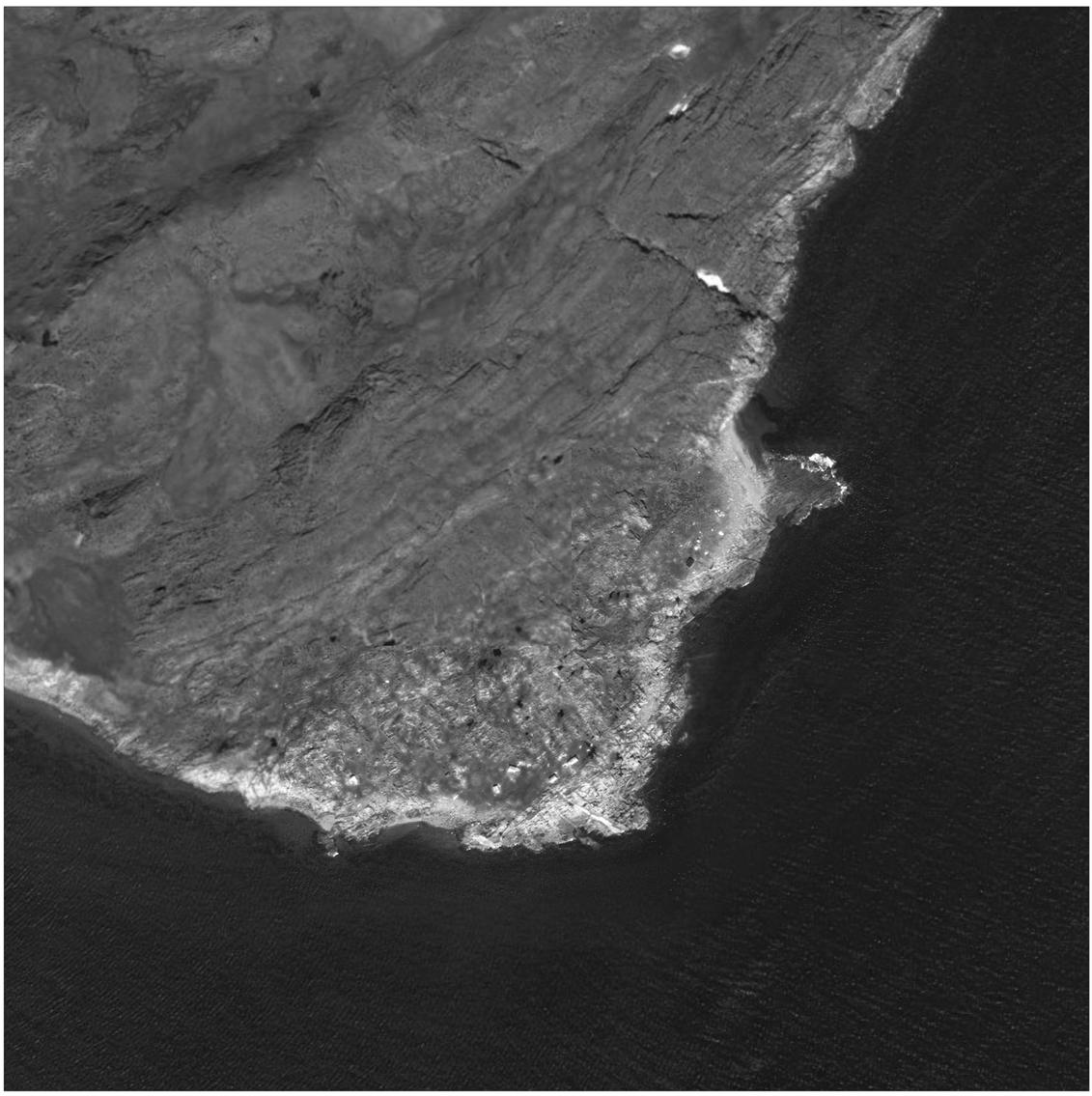

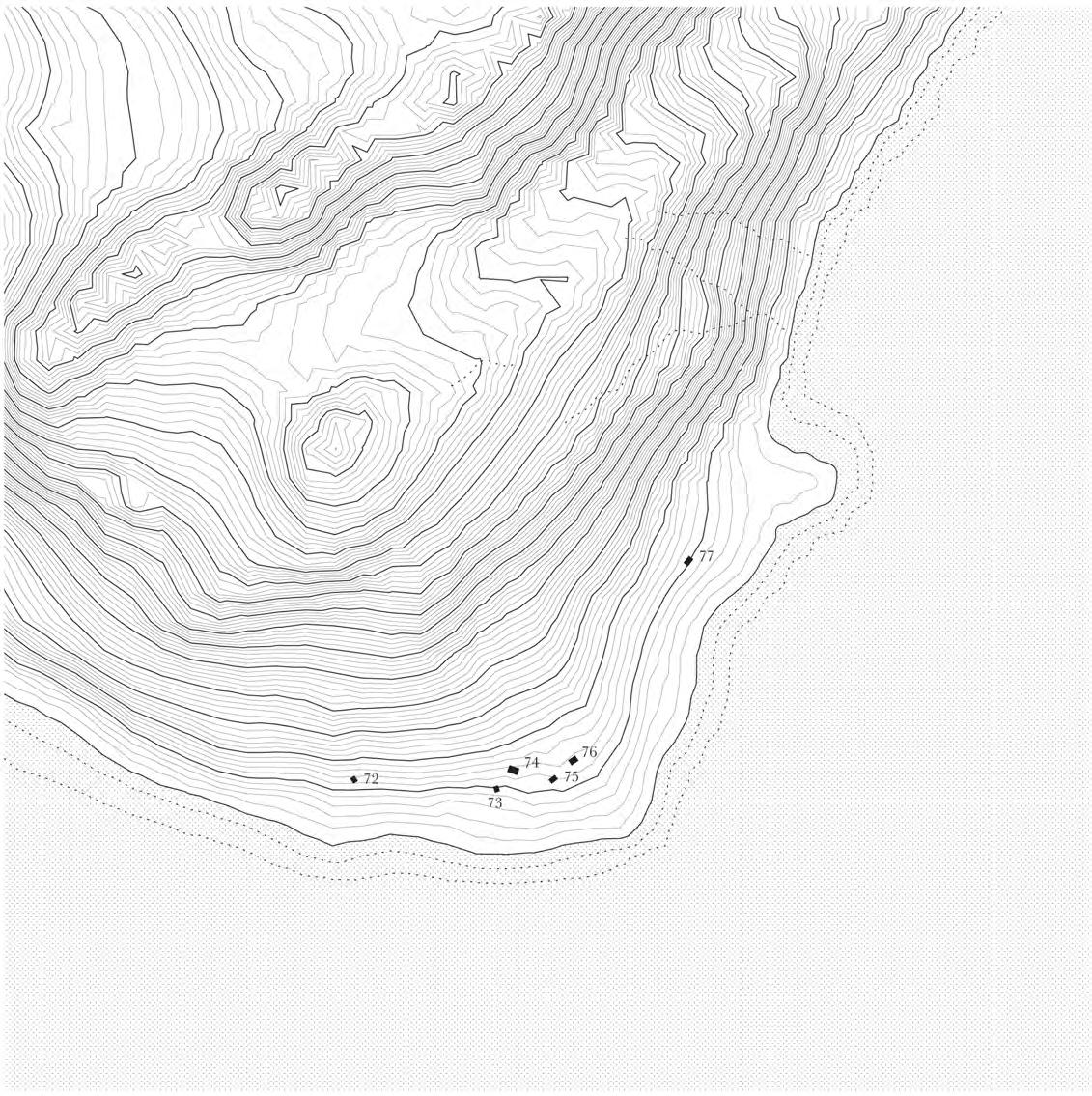

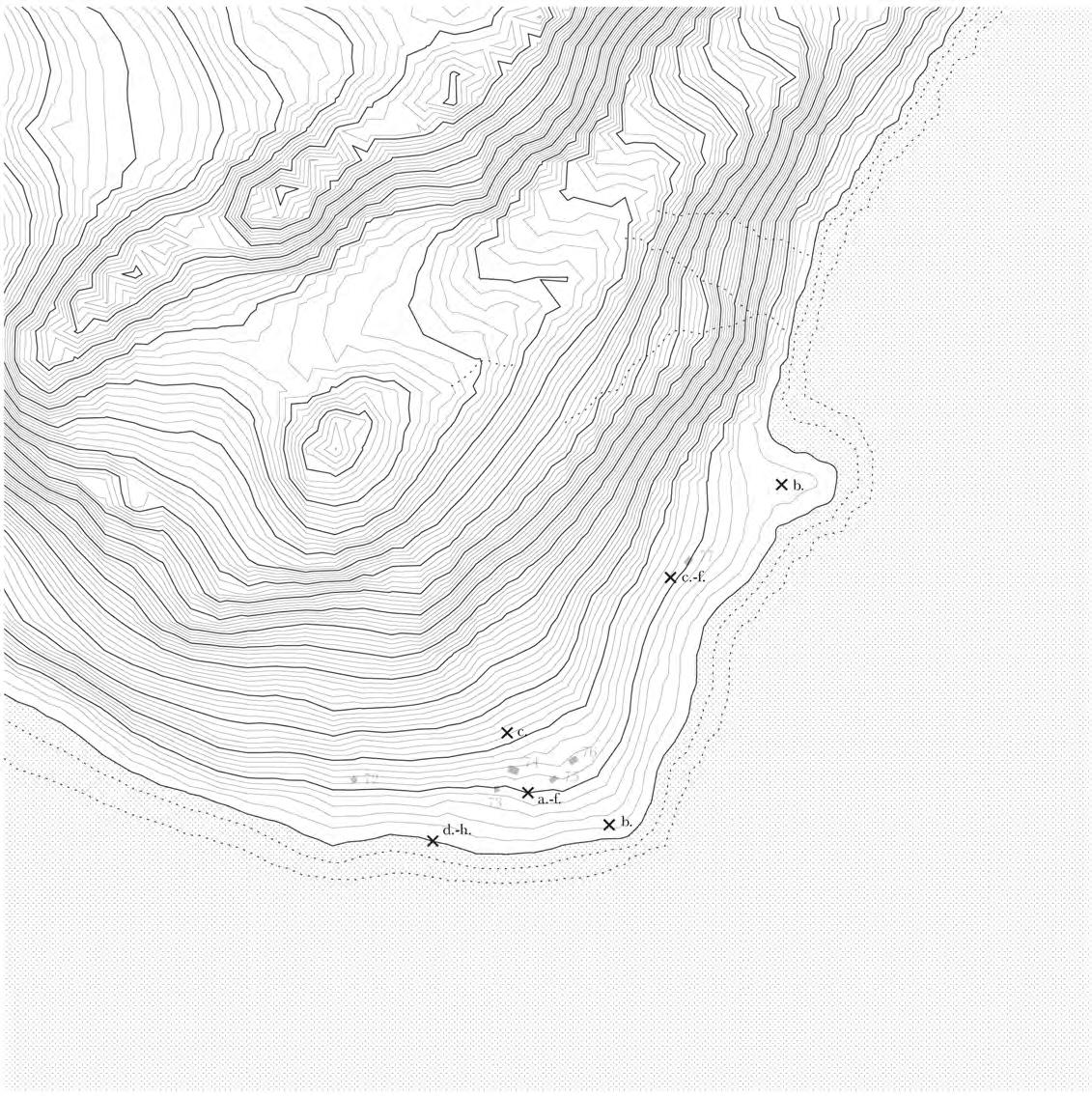

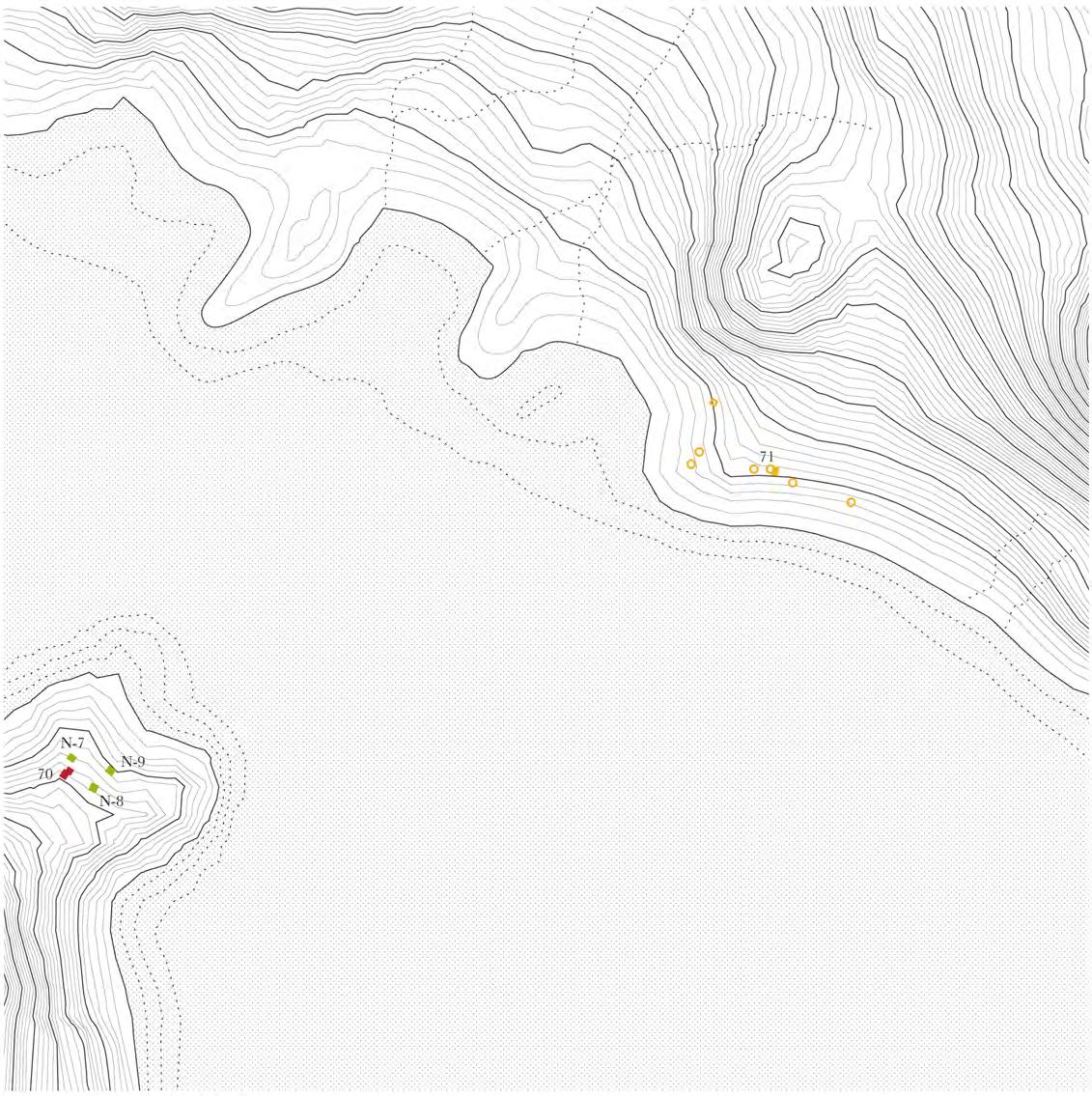

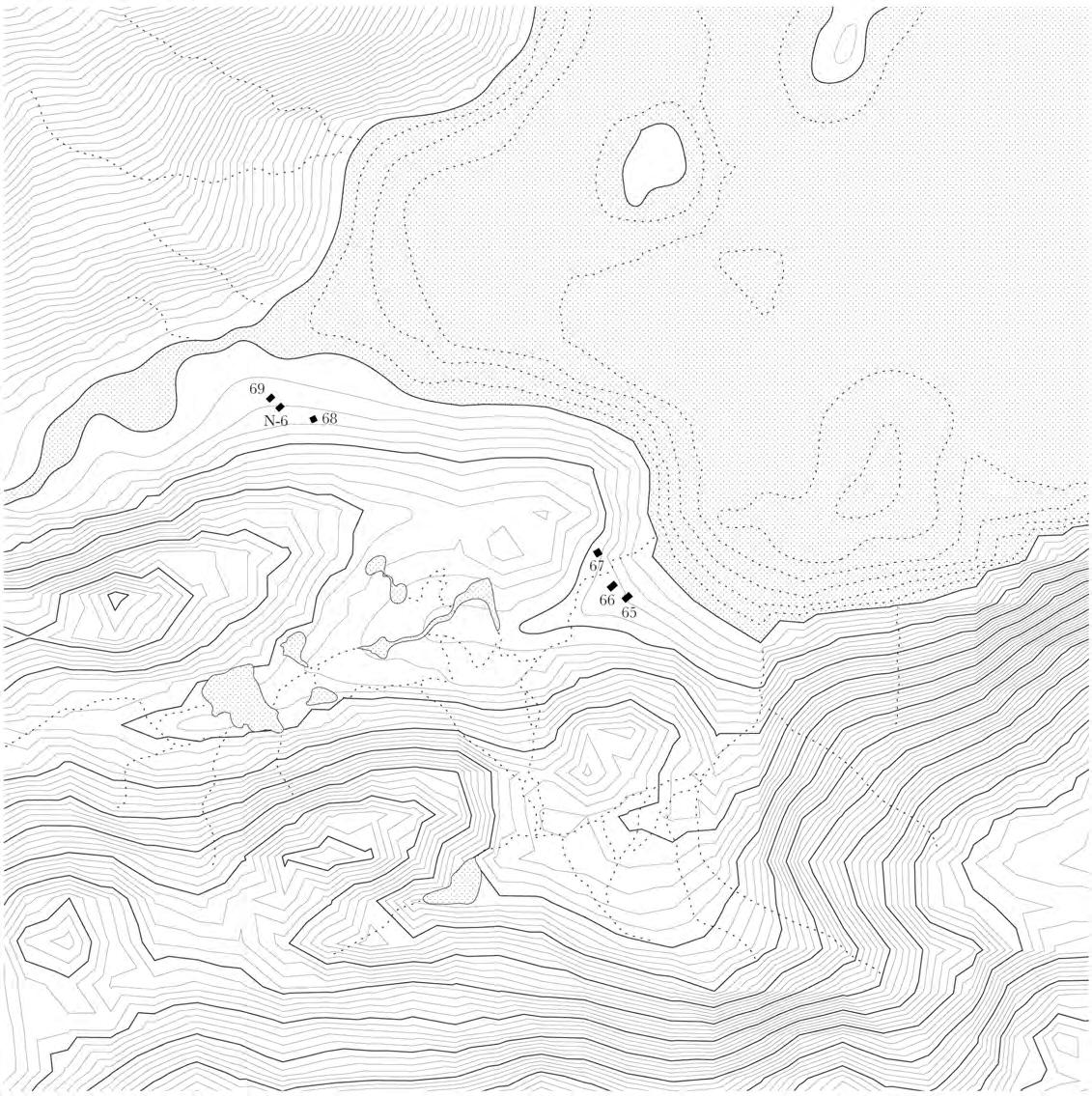

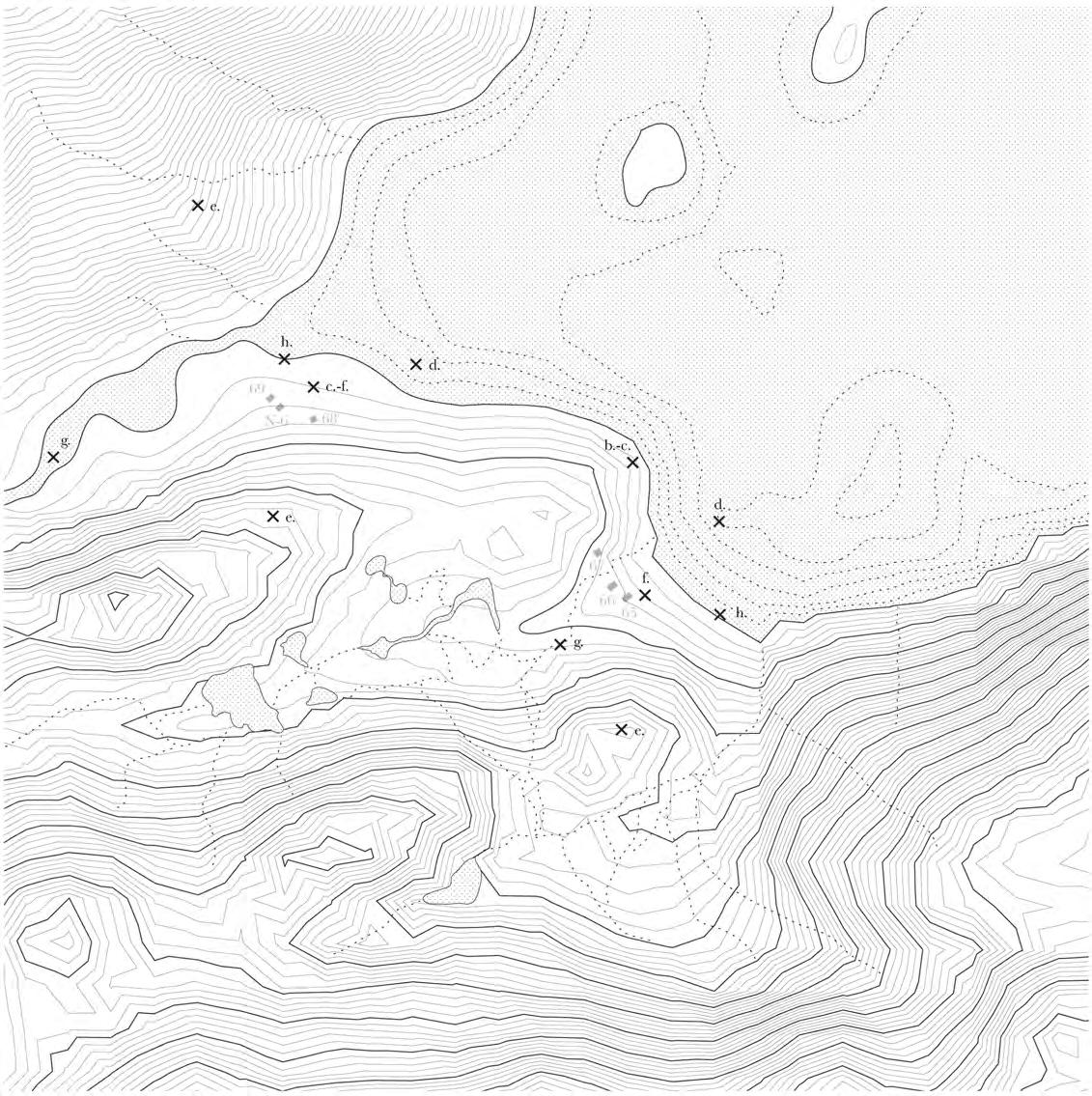

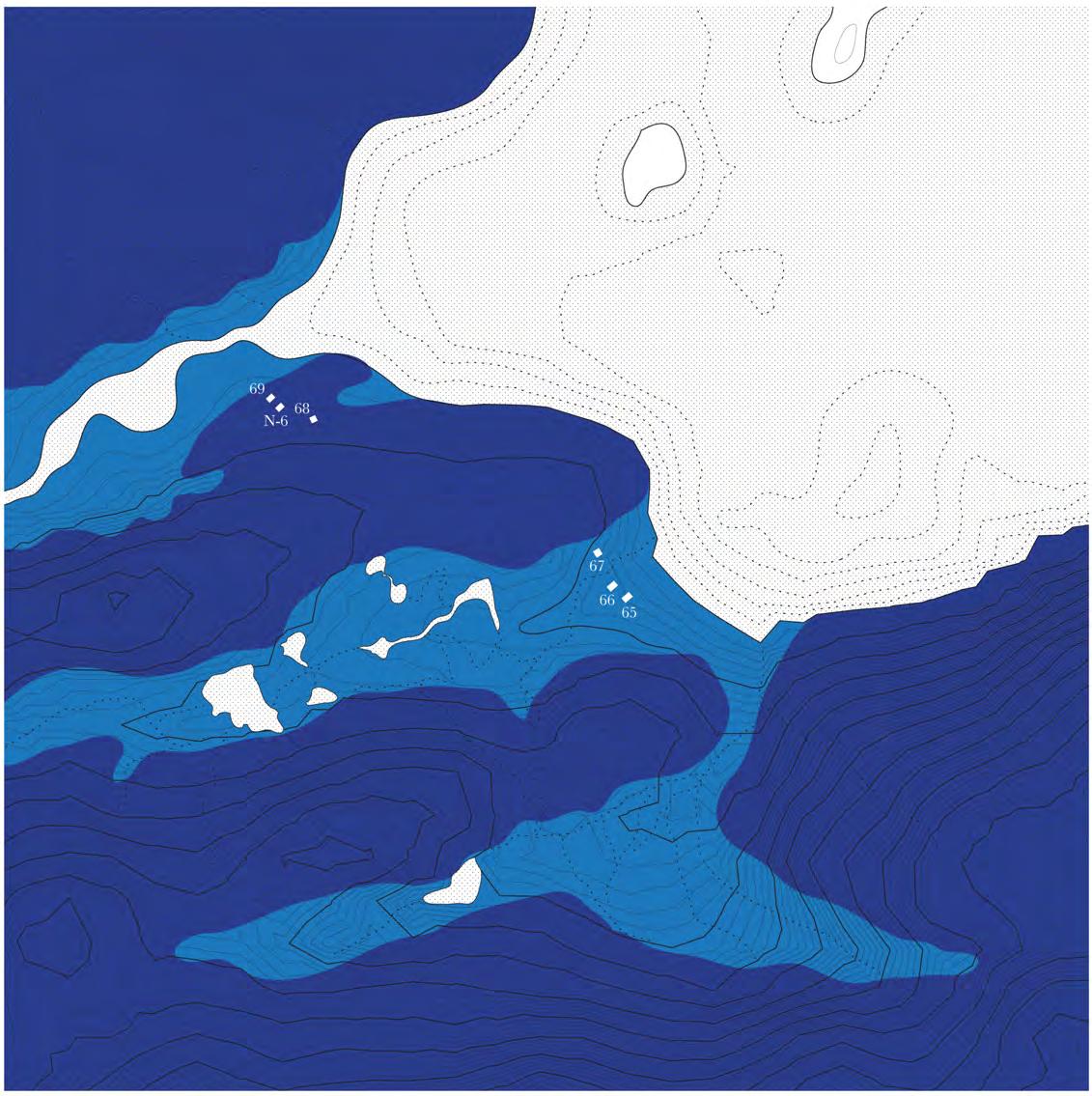

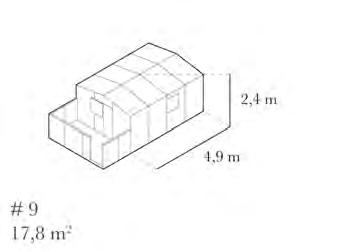

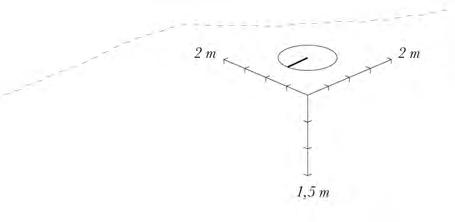

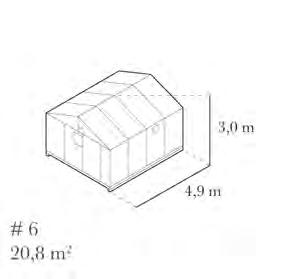

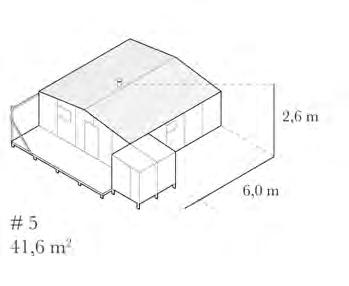

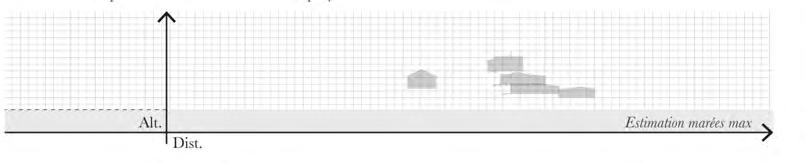

Dans un premier temps, des séries de cartes couvrant une superfcie d’environ 1 km2 et présentant chacun des vingt campements ont été dessinées (Figure 5). Chaque cabane observée a pu y être numérotée pour fn de référence et, tandis que les cabanes présentes au moment du terrain d’études (construites avant 2018) ont obtenu un numéro standard (1, 2, 3, etc.), les cabanes repérées ultérieurement par images satellites ont obtenu une nomenclature distincte (N-1, N-2, N-3, etc.).

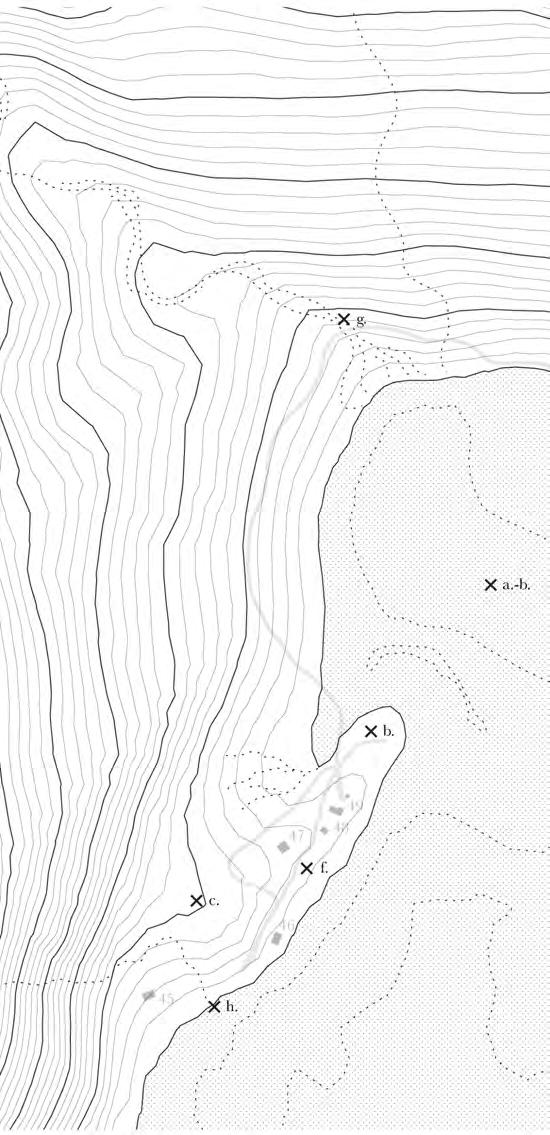

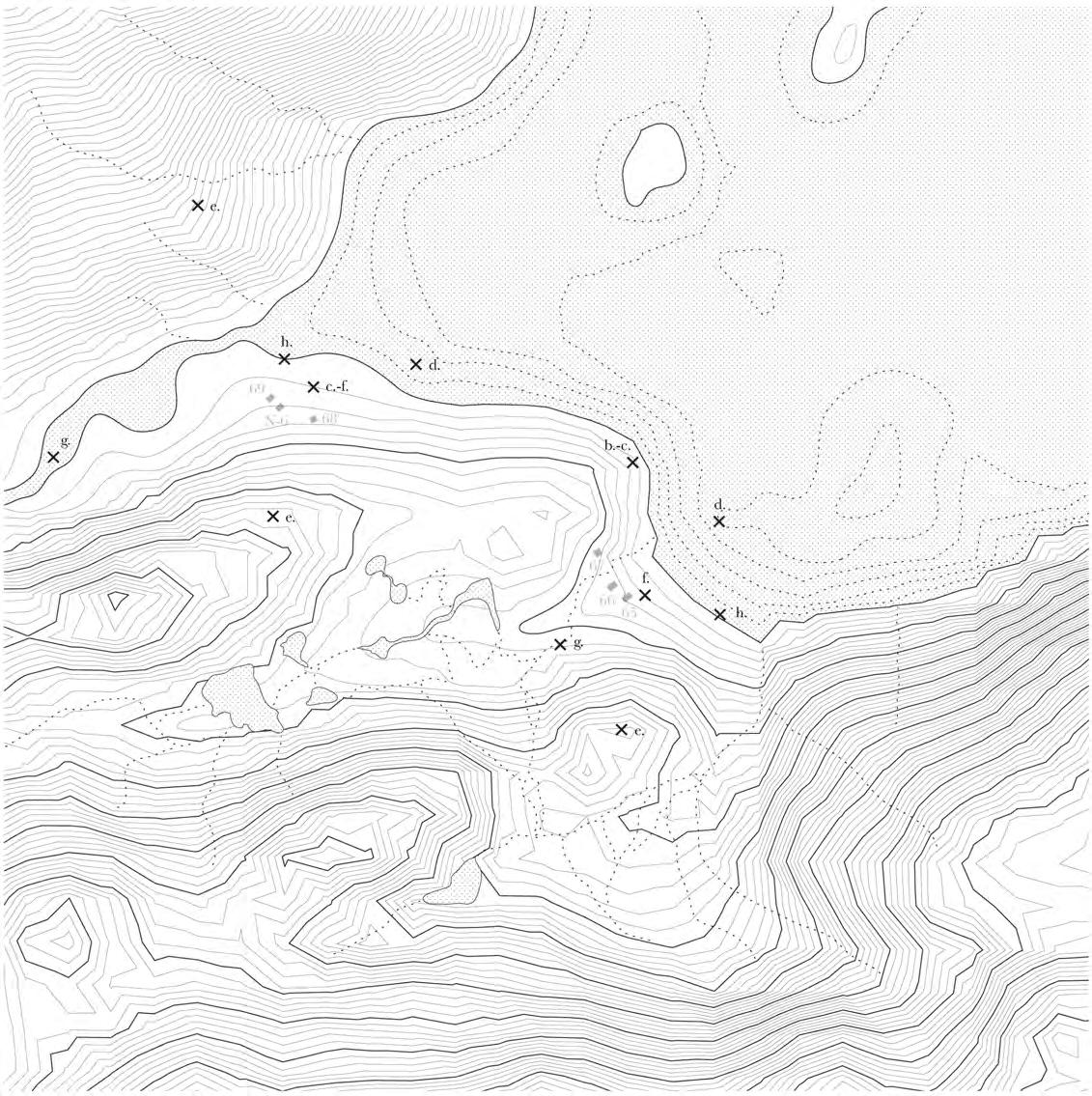

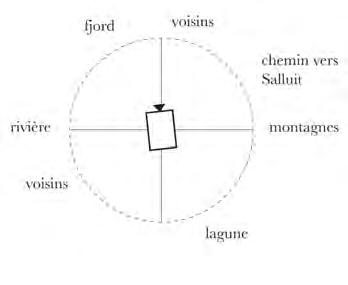

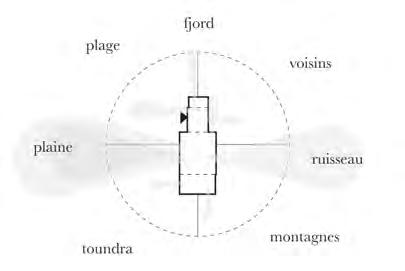

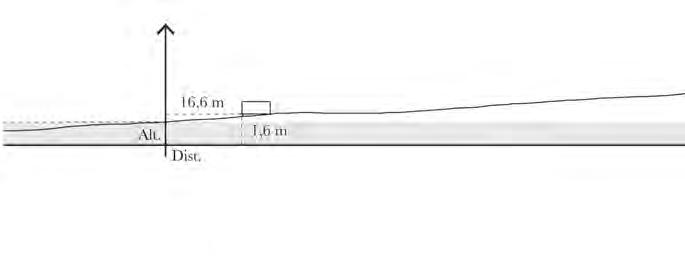

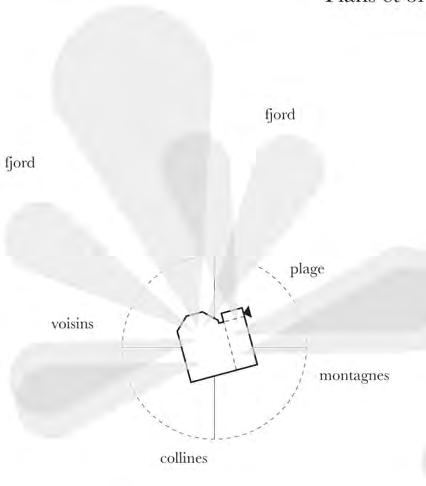

Ensuite, en se référant aux informations collectées lors des entretiens avec les bâtisseurs locaux, une liste de critères préférentiels dans le choix d’un bon site de campement a ensuite été établie. Sans se prétendre exhaustive, et sans présumer un ordre d’importance, cet exercice a permis la distinction de huit critères :

a) Le rapport à un site traditionnel ou à un lieu dont la fréquentation ancienne suggère une importance particulière ;

b) La présence d’un élément distinctif dans le paysage permettant de reconnaître la position du campement ;

c) La présence d’un palier d’observation naturel ofrant des vues plongeantes sur le fjord, sur les activités qui s’y déroulent et sur les animaux qui y transitent ;

d) Un accès facilité à marée basse par la présence d’un chenal profond ou d’une batture limitée en longueur et en obstacles ;

e) La présence d’une protection naturelle des vents dominants ;

f) L’appui sur un sol relativement stable, plat et bien drainé par la présence d’afeurement rocheux ou de minces dépôts graveleux ou sableux ;

g) L’accès à une source d’eau douce potable ;

h) La présence d’une plage facilitant les accostages ou l’acheminement des matériaux.

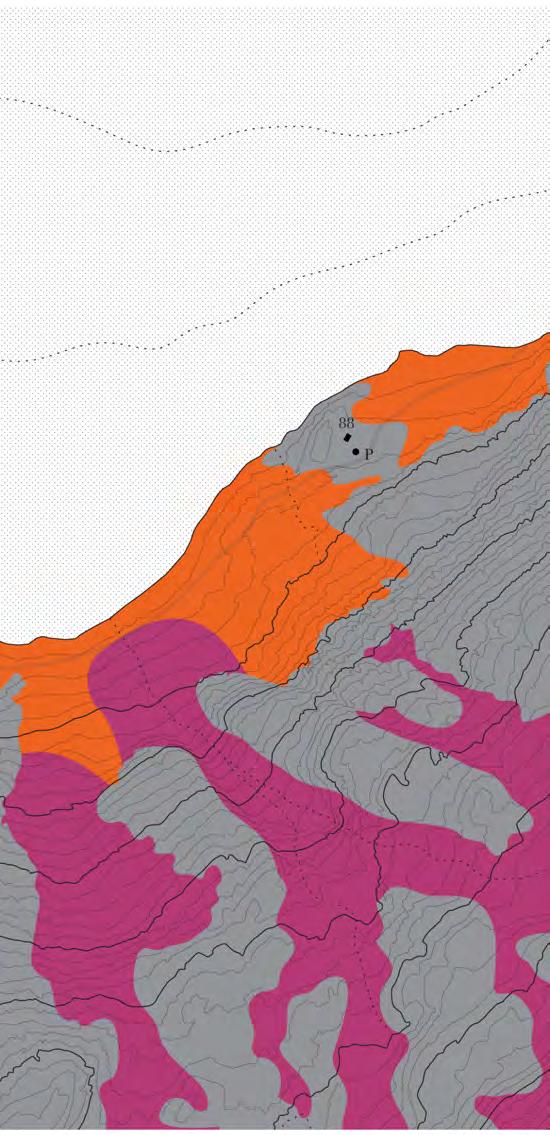

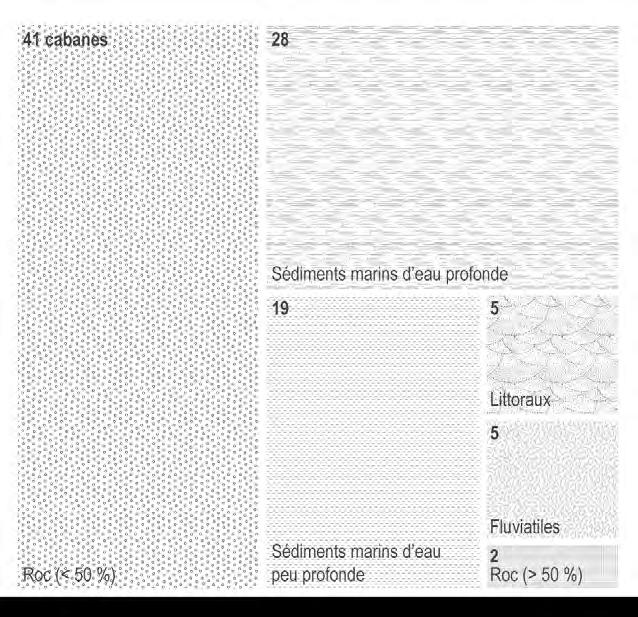

La reconnaissance de ces critères autour des campements s’est efectuée en inscrivant des marques sur les cartes aux divers endroits où il est possible de les retrouver. Pour ce faire, une observation attentive de la topographie, des photographies de terrain, des images satellites ainsi que des données de catégorisation des dépôts de surface a été nécessaire.

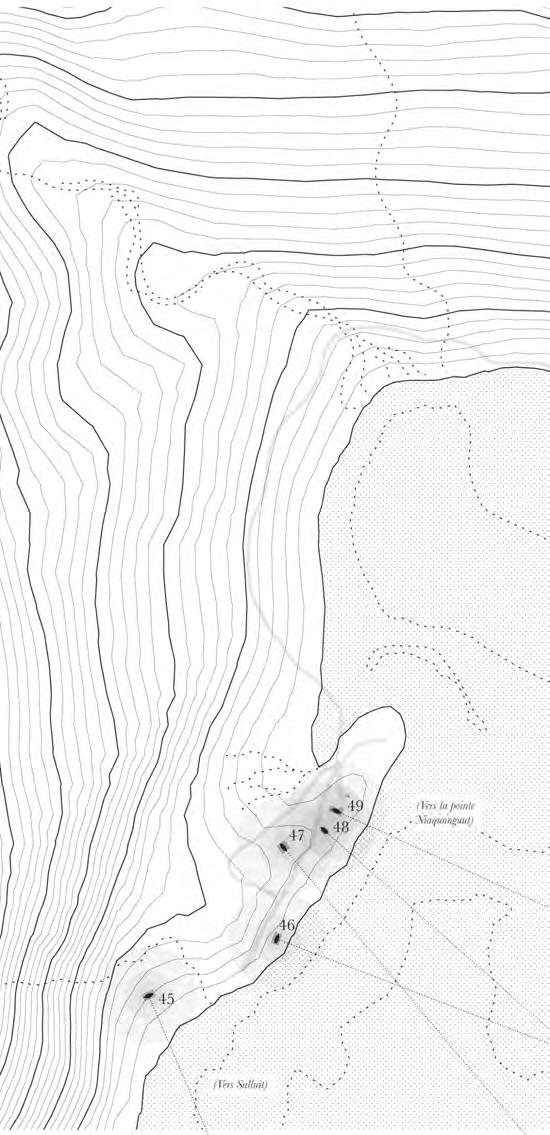

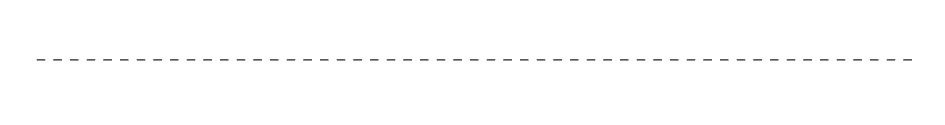

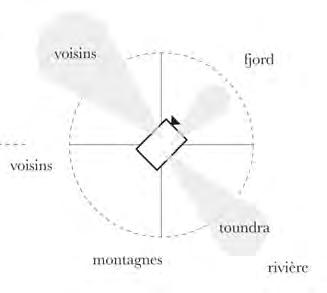

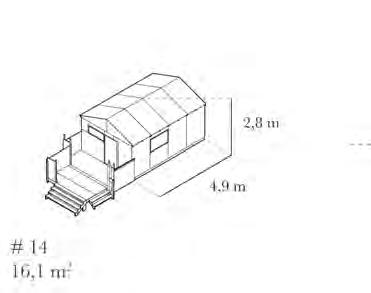

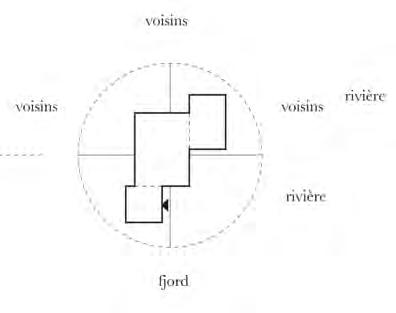

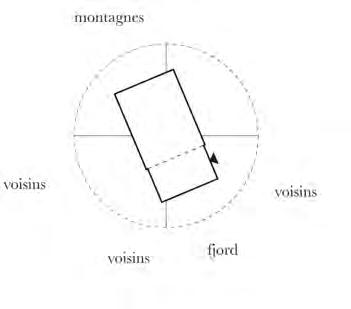

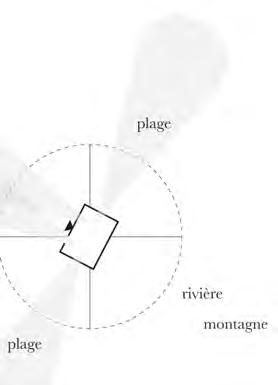

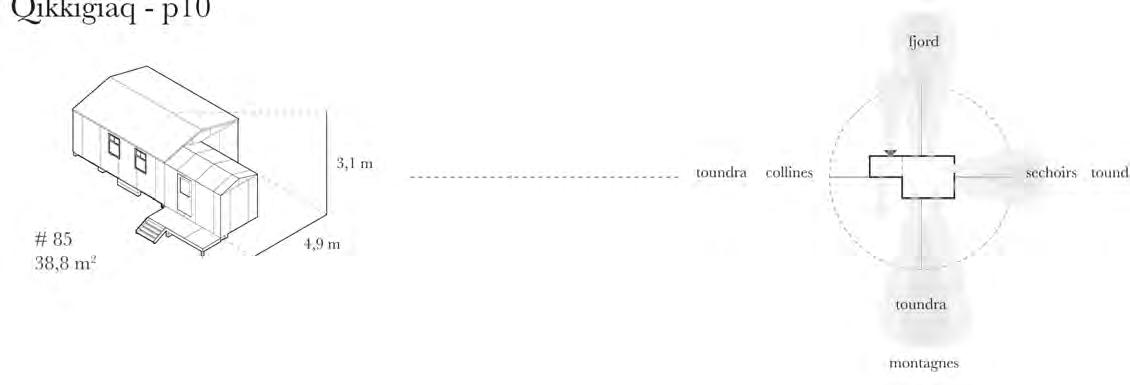

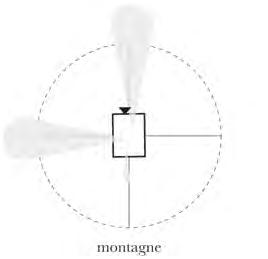

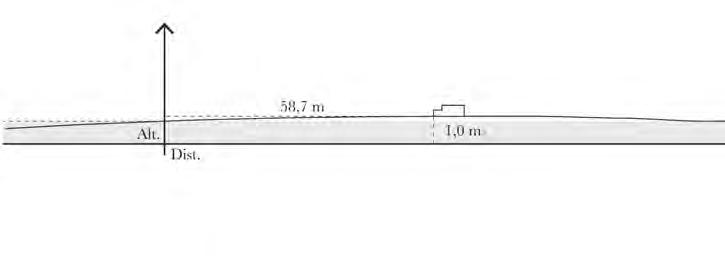

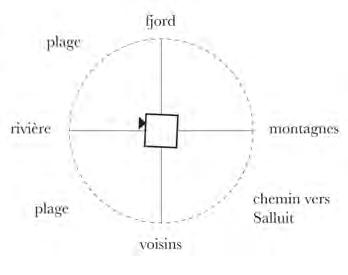

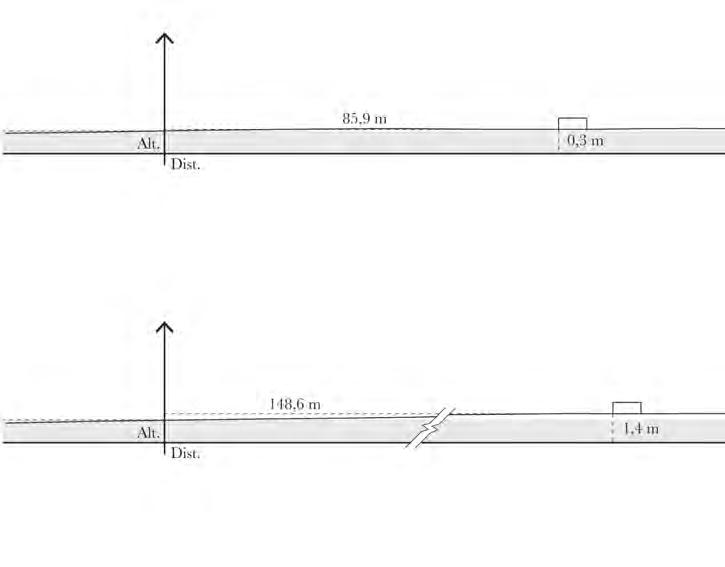

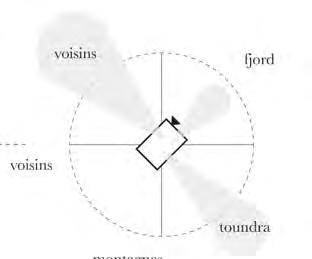

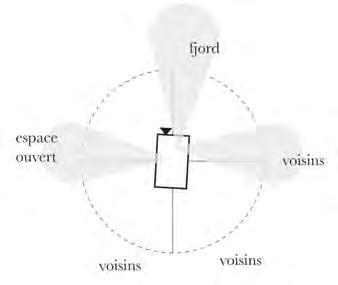

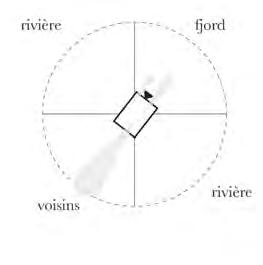

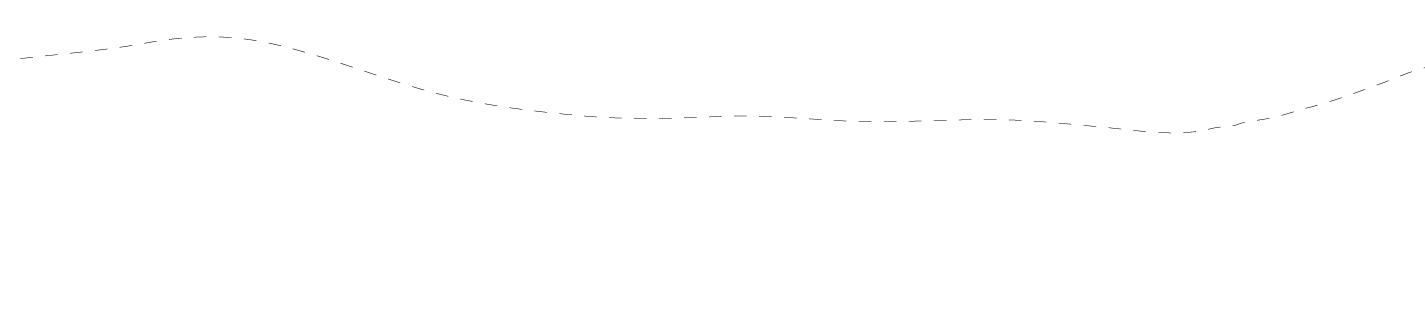

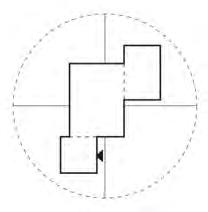

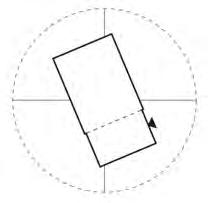

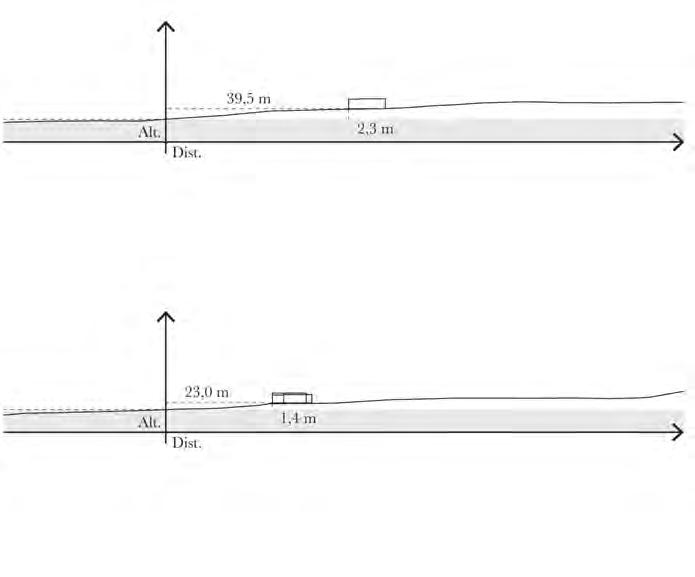

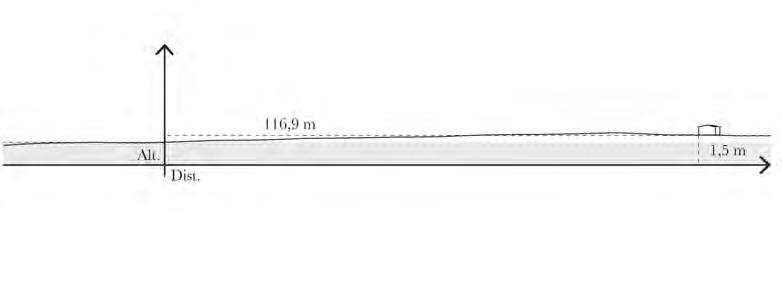

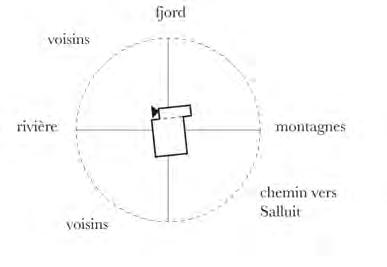

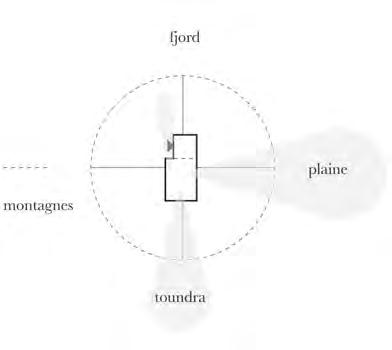

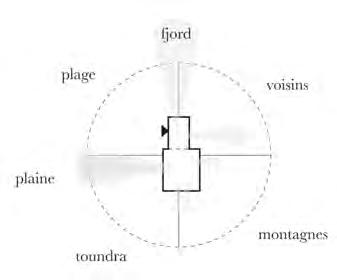

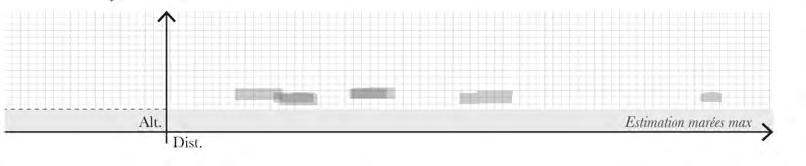

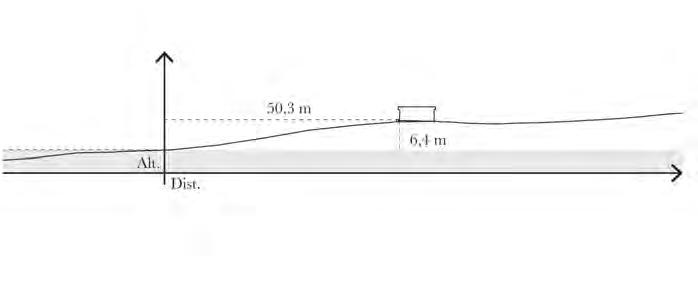

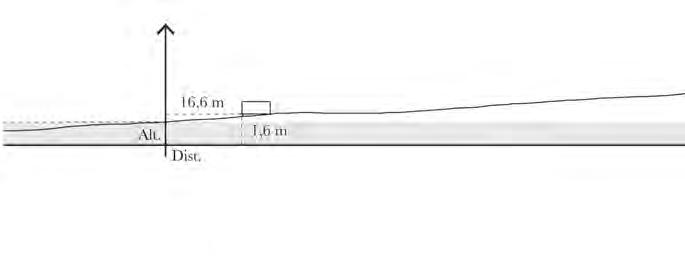

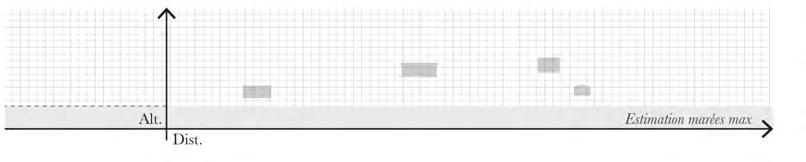

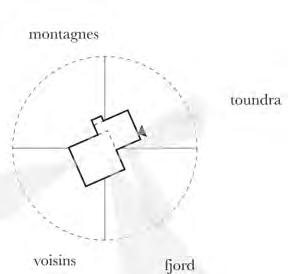

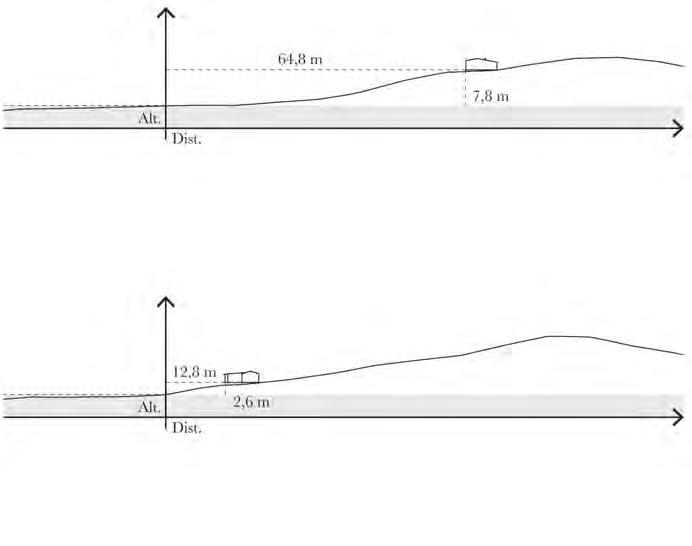

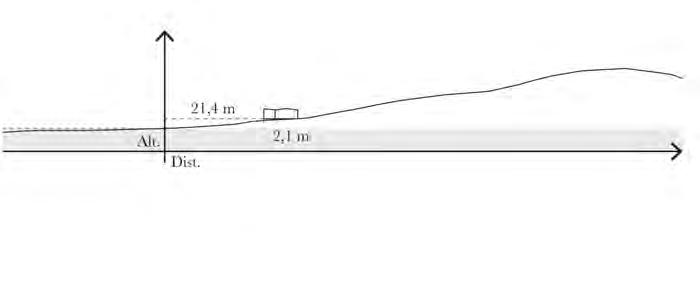

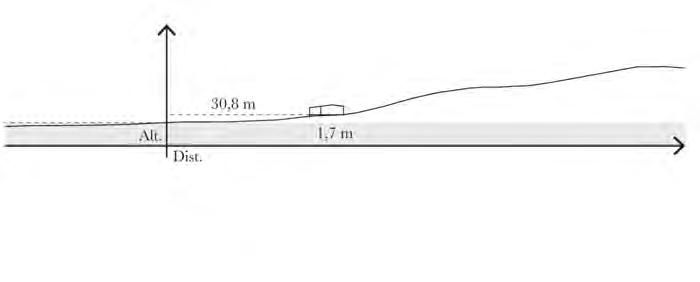

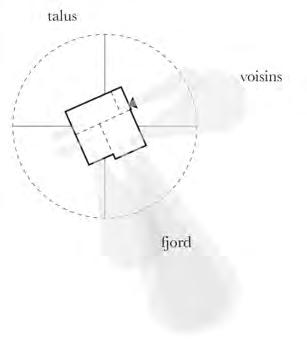

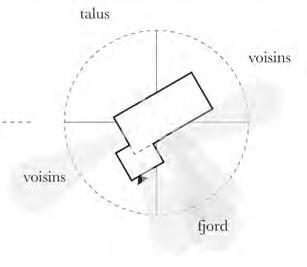

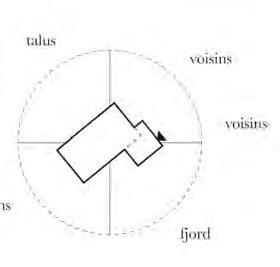

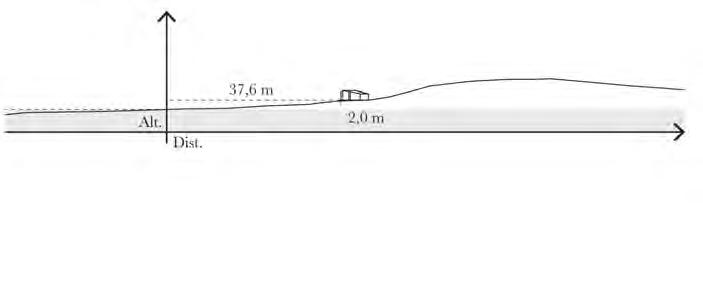

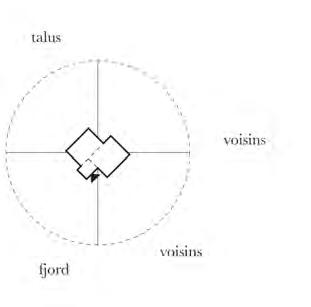

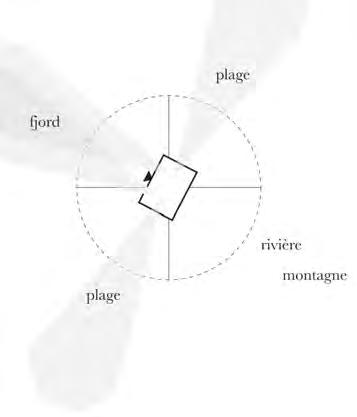

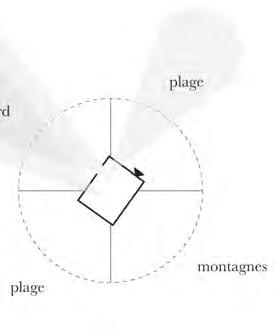

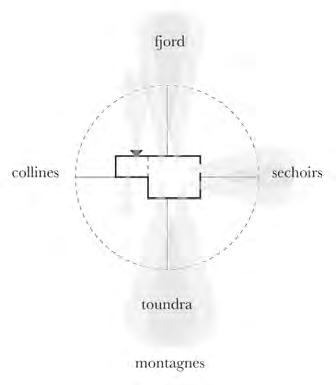

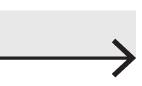

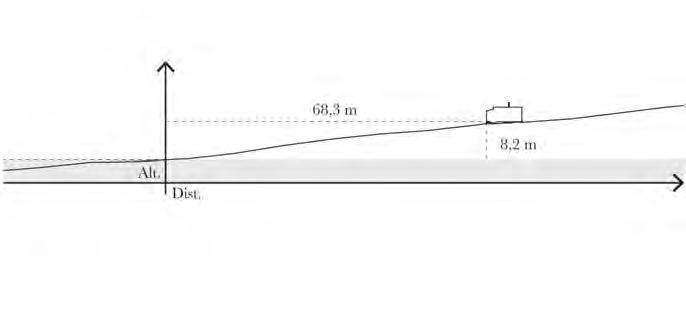

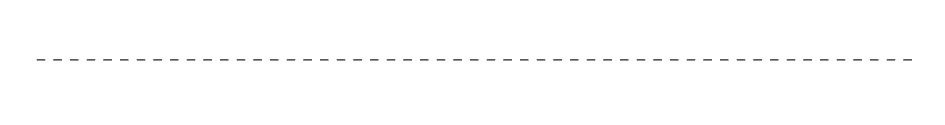

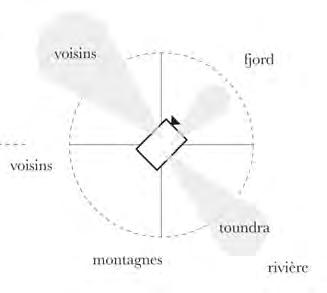

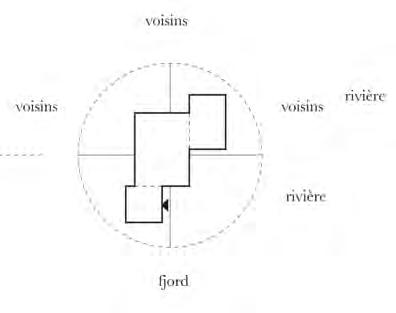

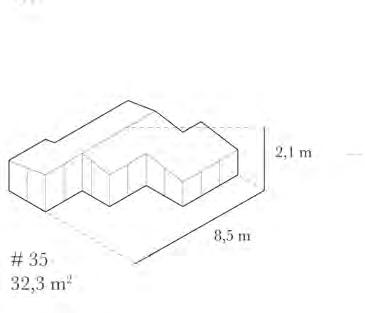

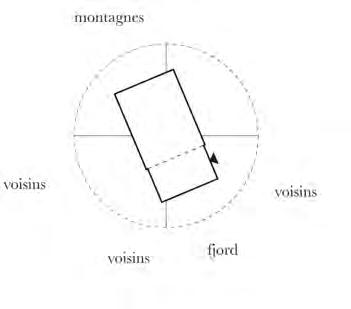

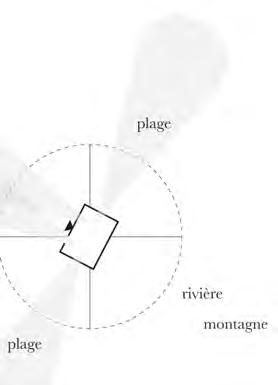

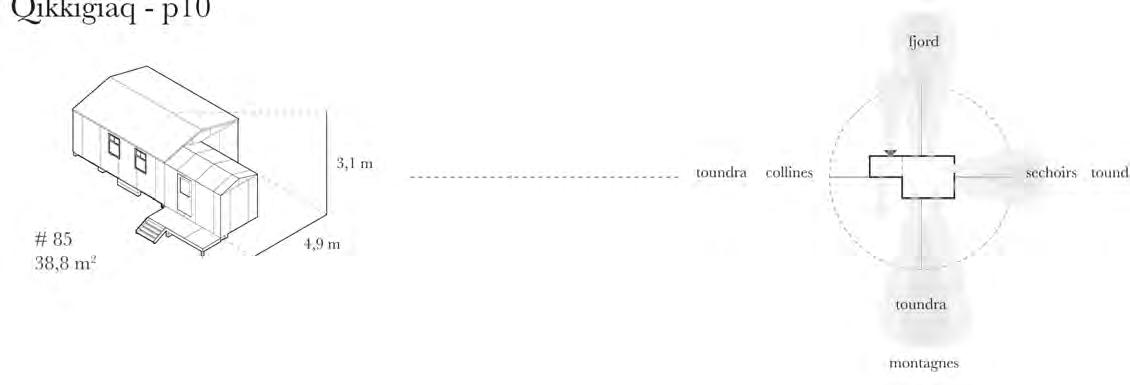

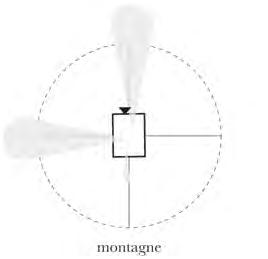

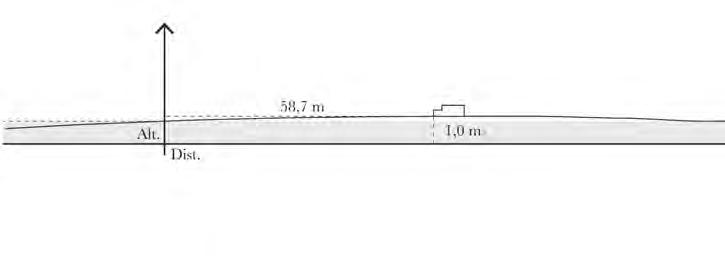

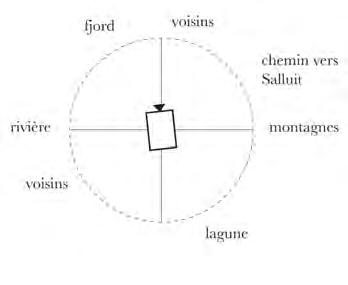

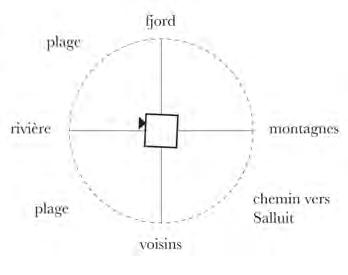

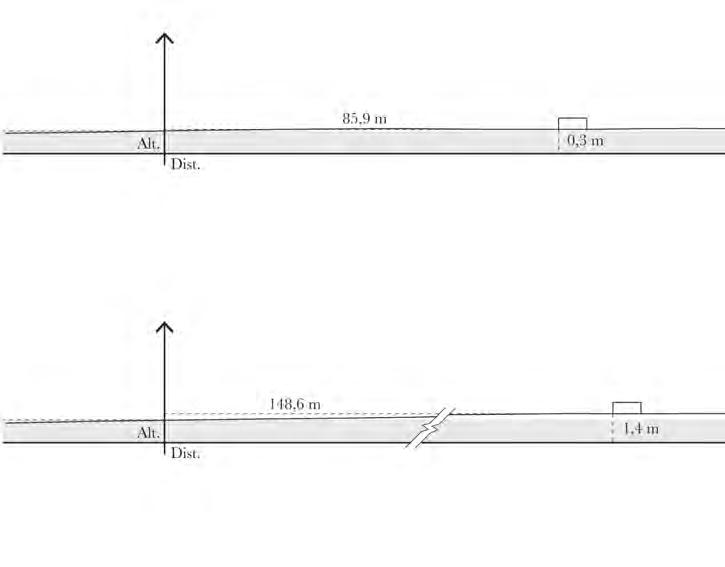

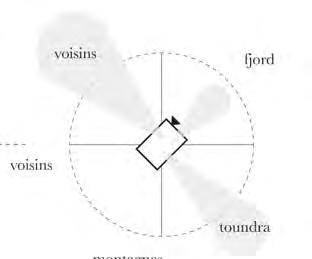

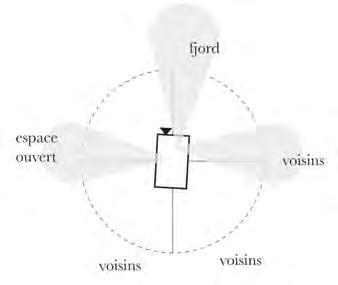

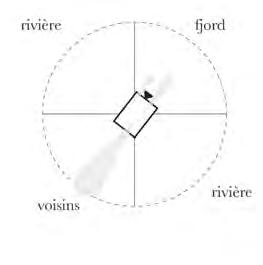

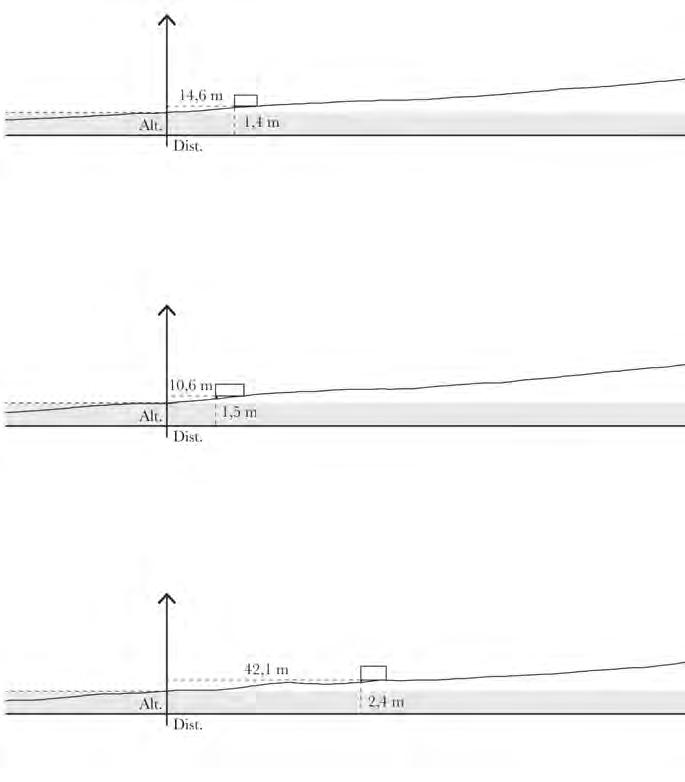

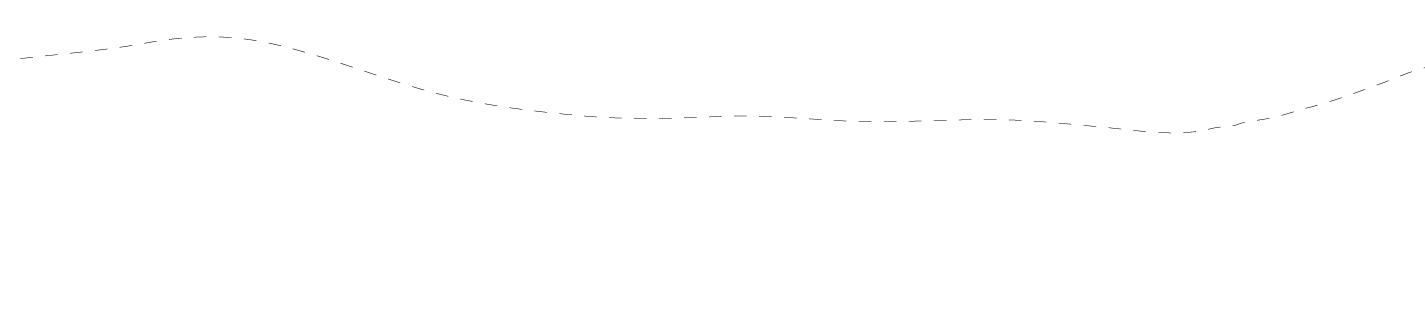

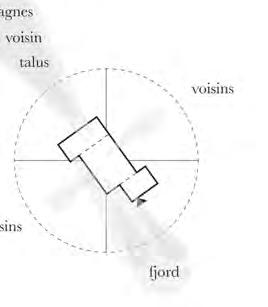

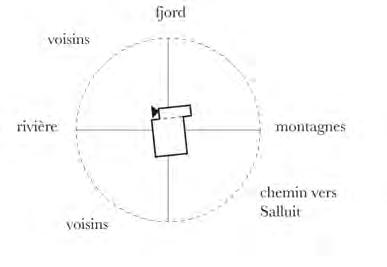

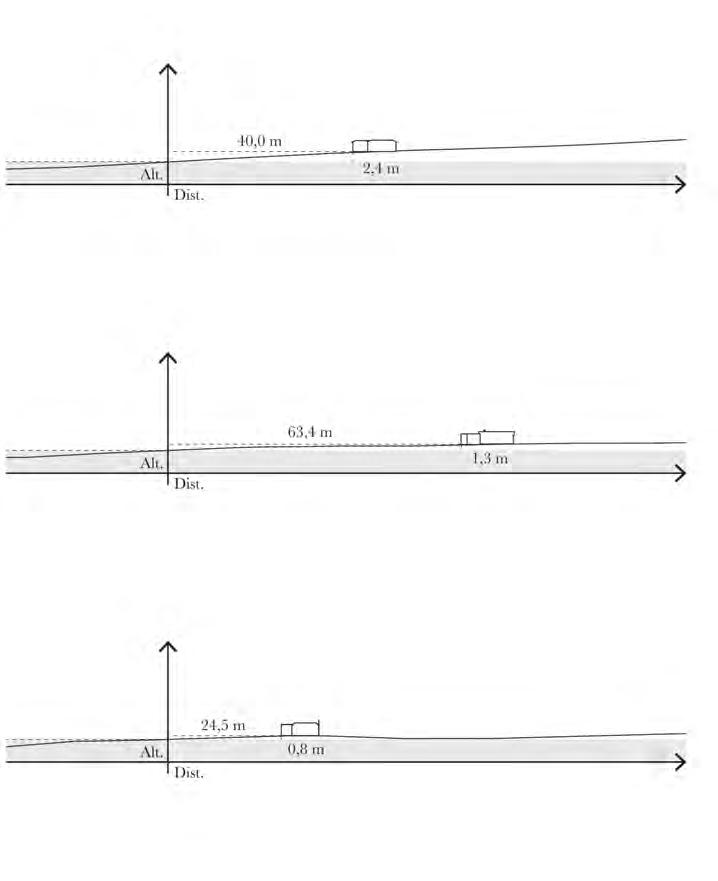

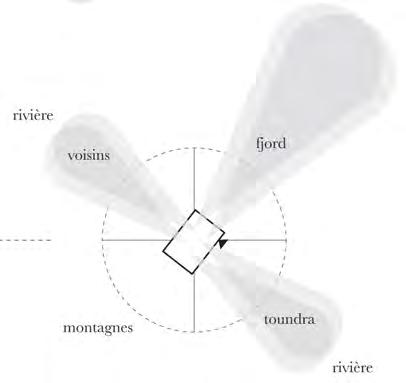

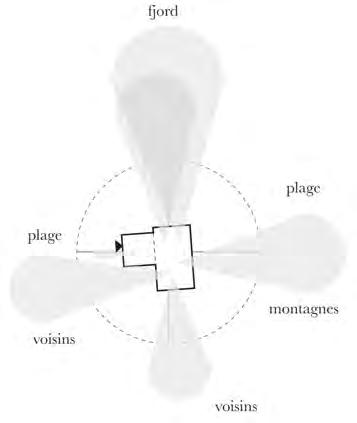

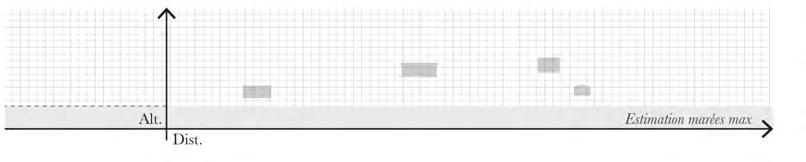

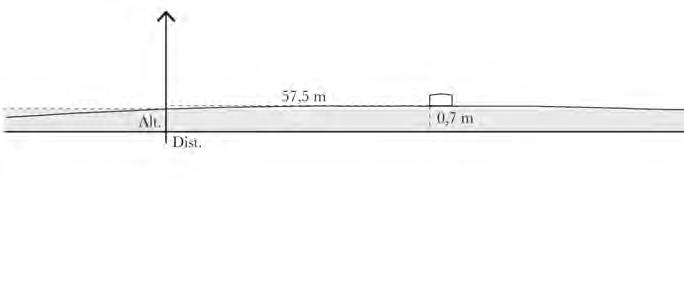

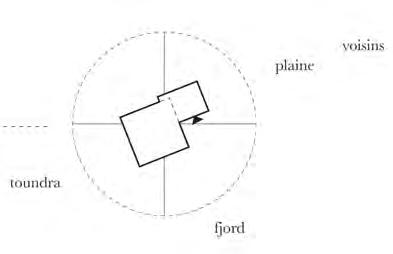

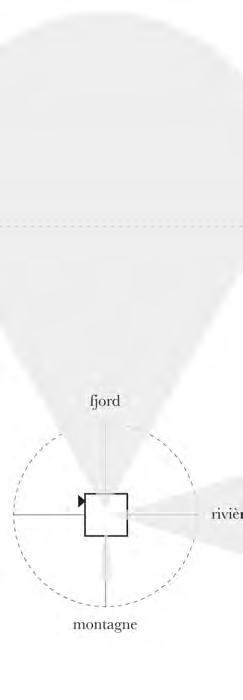

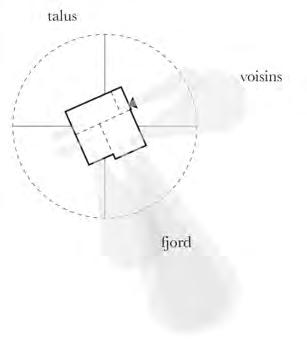

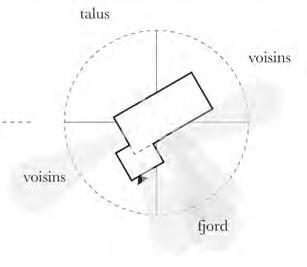

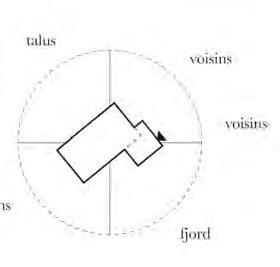

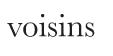

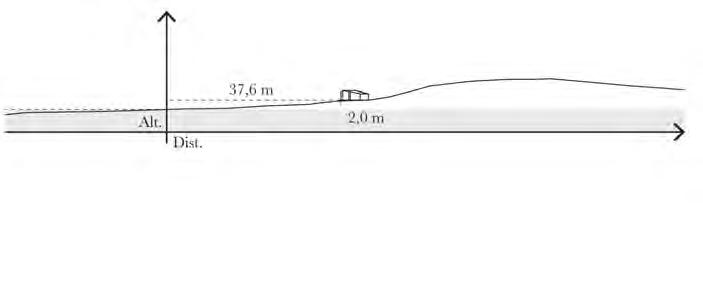

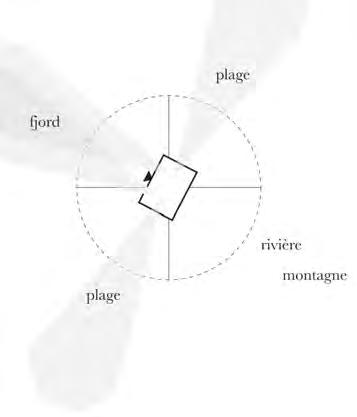

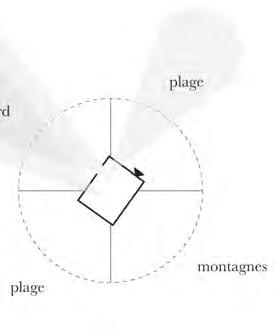

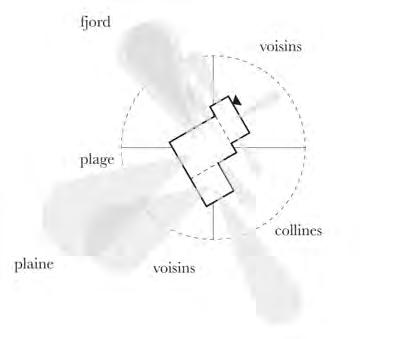

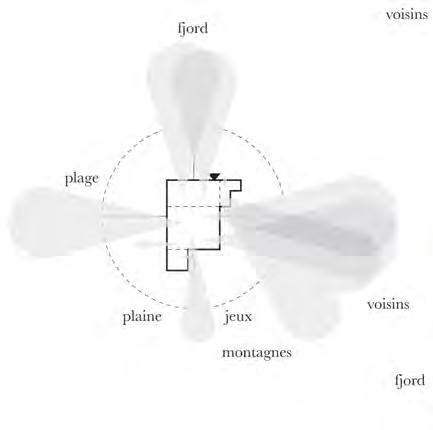

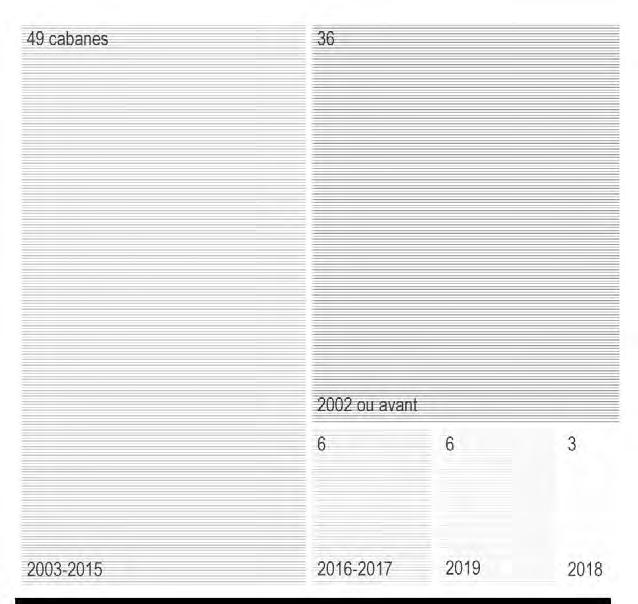

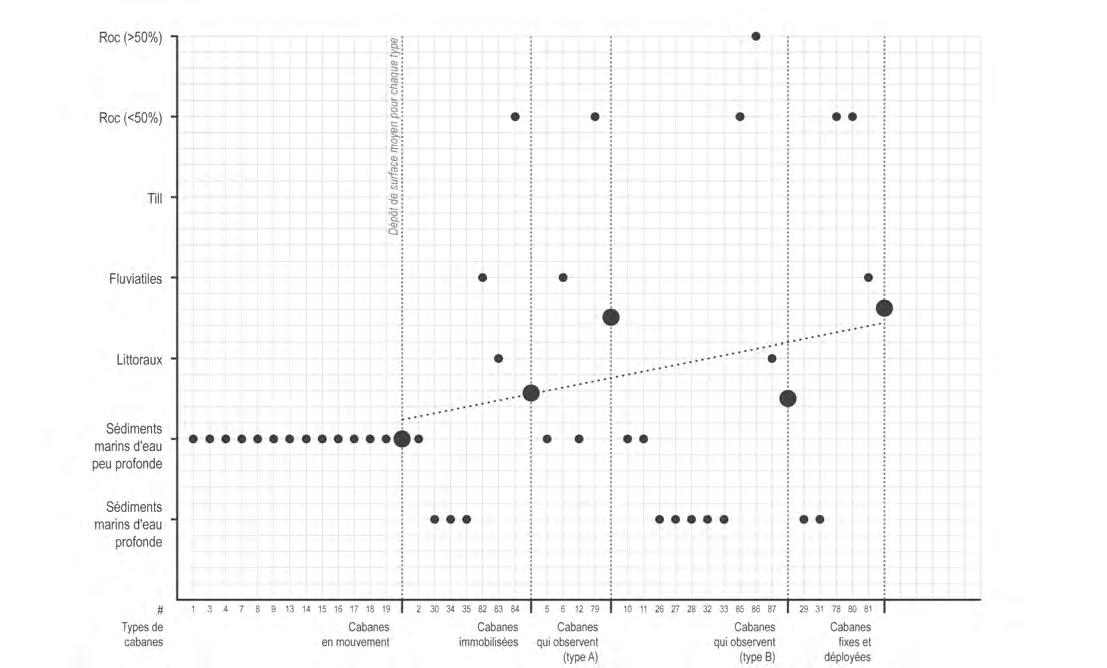

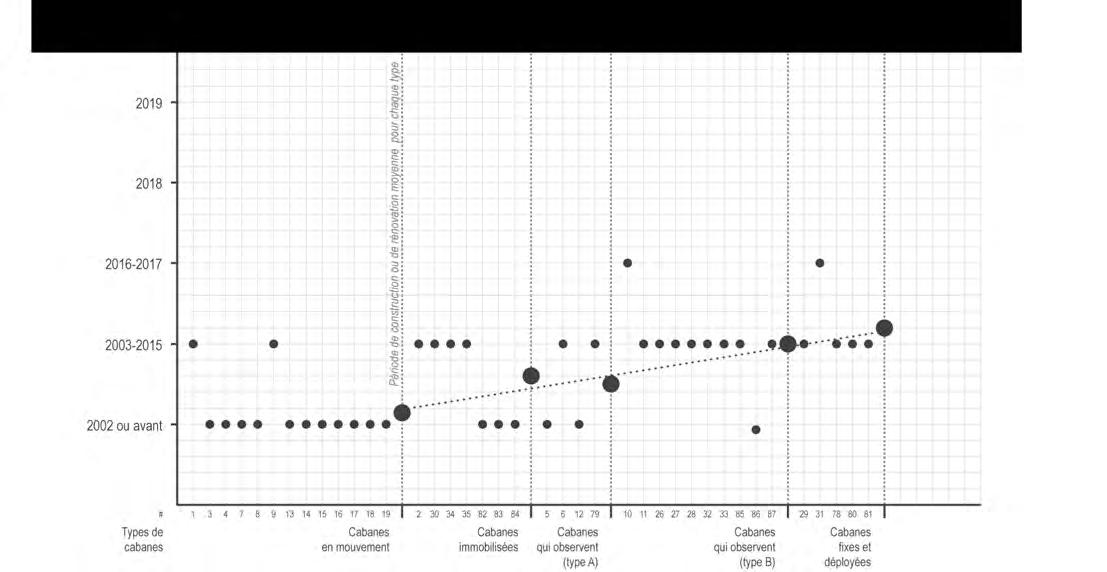

Parallèlement et sur une période d’environ vingt ans, la morphogénèse des cabanes de chaque campement a été estimée à partir d’images satellites prises à diférents moments. Cela a permis d’estimer quelques tendances dans l’évolution du bâti, puis d’explorer les corrélations possibles entre l’âge des cabanes et la mise en oeuvre de confgurations caractéristiques de campements plus récents et plus anciens. Enfn, la distance relative entre chaque cabane a été analysée par une série de halos circulaires (rayons de 10 à 40 mètres). En les superposant, l’opacité de ces halos s’intensife et permet de comparer la géométrie globale des campements. L’orientation générale des cabanes a simultanément été comparée par la réinterprétation de deux traits servant à exprimer le sens du faîte principal et l’orientation de l’aire d’activité extérieure (espace extérieur où se rassemble le plus de matériel et qui est vraisemblablement le plus habité en dehors de la cabane).

Les pages suivantes illustrent ces analyses et résument les constats ayant servi aux analyses présentées dans le mémoire.

Annexe 1 - page 136

Annexe 1 - page 137

satellite [...] [...] [...] [...] [...]

préférentiels Dépôts de surface

relatives Morphogénèse

Image

Critères

Distances

Figure 5. Exemples de quelques séries d’analyses apportées à chacun des campements recensés dans le fjord de Salluit.

Annexe 1 - page 138

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

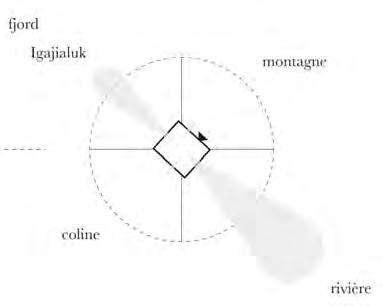

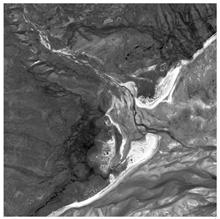

Igajialuk (1/2) - f17

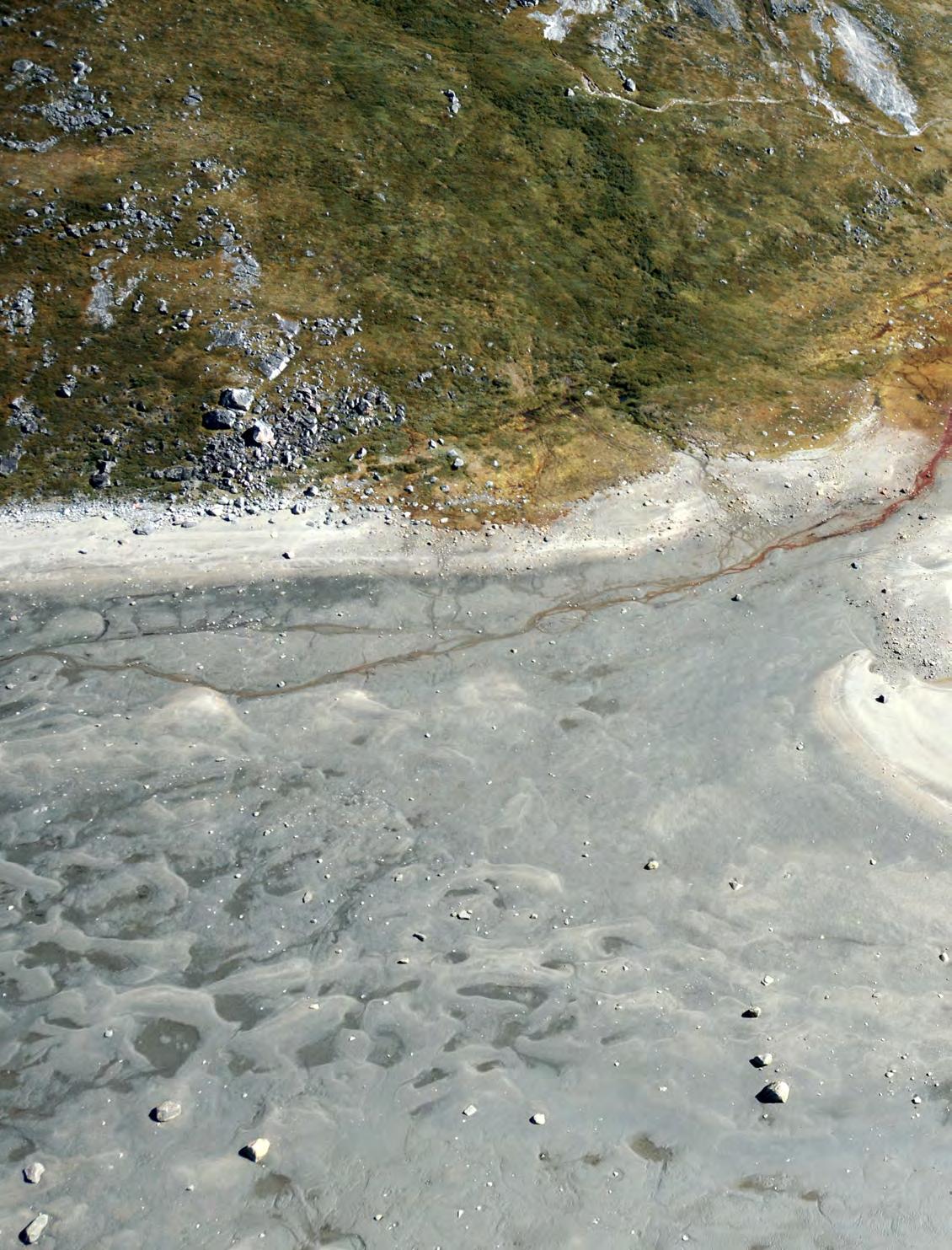

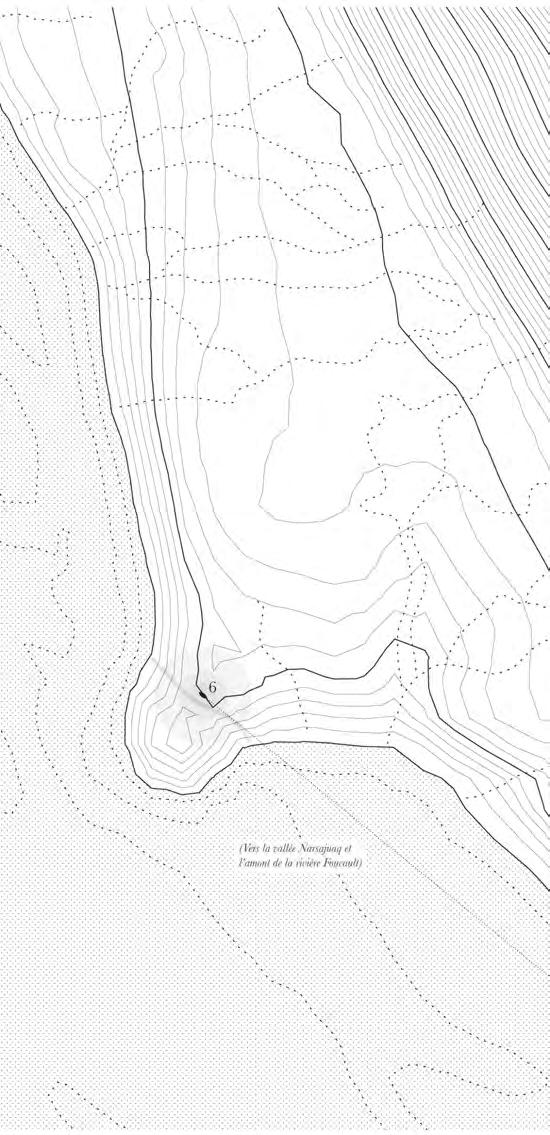

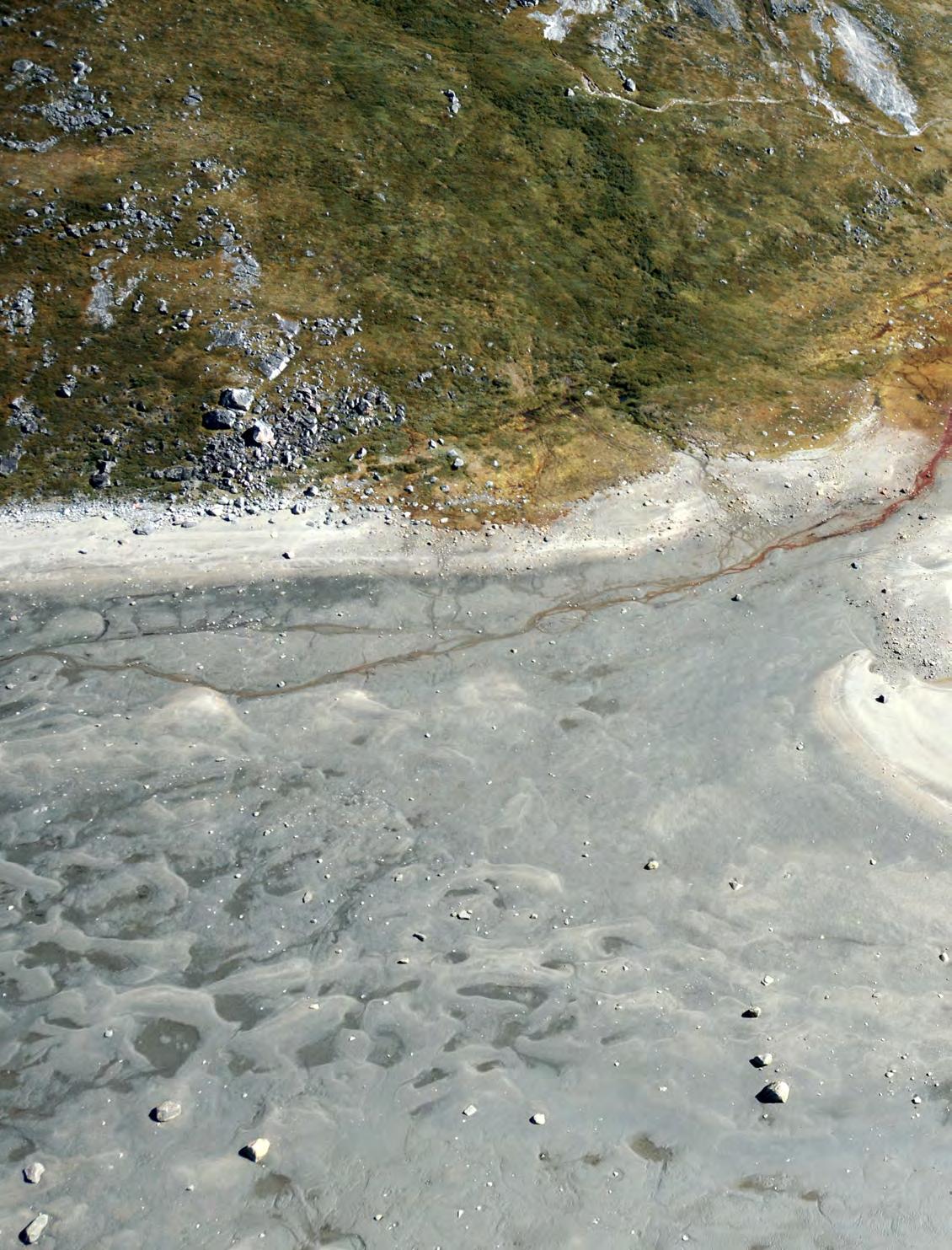

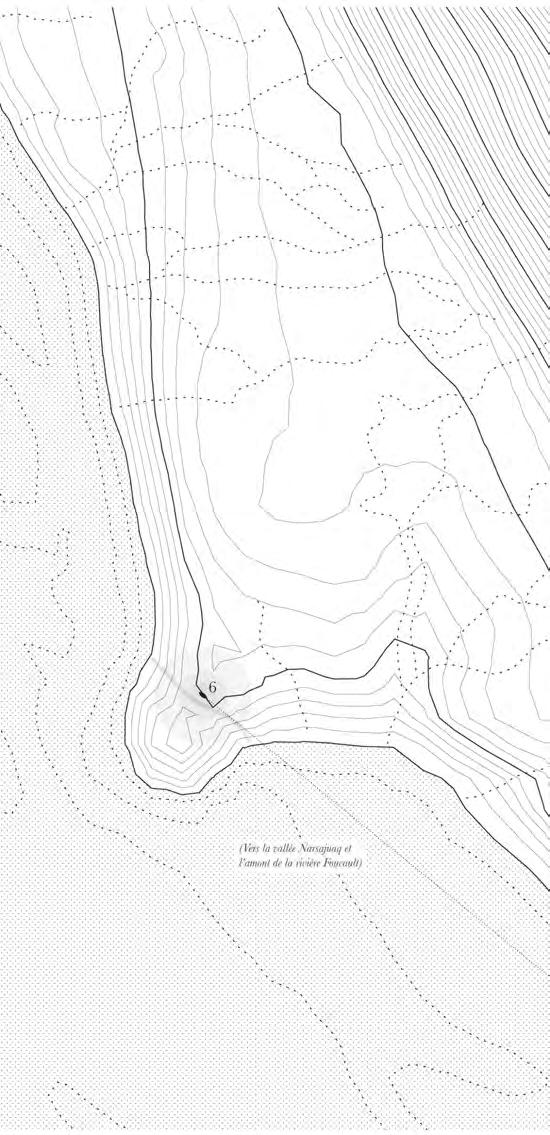

Le campement d’Igajialuk comporte cinq cabanes de dimensions variables, regroupées en une forme oblongue qui suit sommairement la côte. En se trouvant à l’embouchure de la rivière Foucault (sur sa rive nord-est), le site comporte un sol sablonneux et plat. Vers le fjord, une large batture s’étend, tandis qu’à l’opposé, les berges de la rivière se déploient en de longs contreforts où s’appuient les premières collines de la vallée Narsajuaq.

Lorsque le fjord n’est pas gelé, l’approche du campement est facilitée par un chenal tracé par la rivière. Un sentier abrupt qui passe à travers les collines et qui rejoint les lacs Tasiruluuk ainsi que la route de l’aéroport de Salluit est également accessible à l’est

du campement. Les collines qui bordent le site ofrent une certaine protection des vents en provenance du nord. En contrepartie, aucun obstacle ne freine les vents dominants du sud-ouest ou du sud-est provenant de la vallée. Autrement, l’ensemble des autres critères préférentiels dans le choix d’un campement semblent se retrouver à Igajialuk.

Selon la morphogénèse du campement et la nature des matériaux employés, les cabanes semblent avoir été bâties avant 2002 (3/5) ou peu après (2/5). Les diférentes orientations des faîtes correspondent à ces phases d’édifcations et pointent (dans les trois premiers cas) le fjord et l’axe de la vallée, puis (dans les deux autres cas) la rive opposée de la rivière.

Annexe 1 - page 139

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Annexe 1 - page 140

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 141

Cours d’eau

2.

Classes de dépôts Dépôts de surface

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 142

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4. 3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 143

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Annexe 1 - page 144

Demeule, août 2018

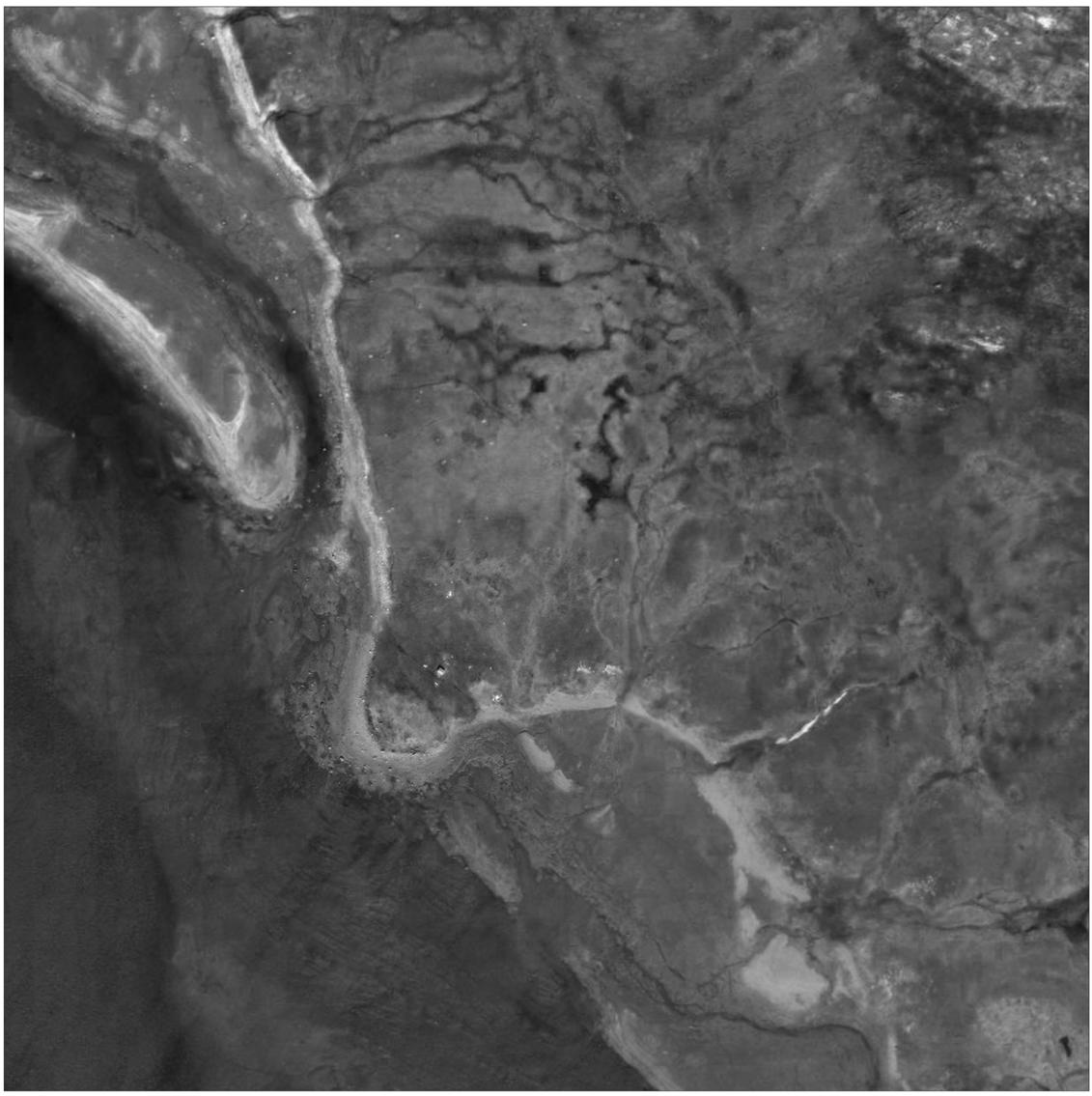

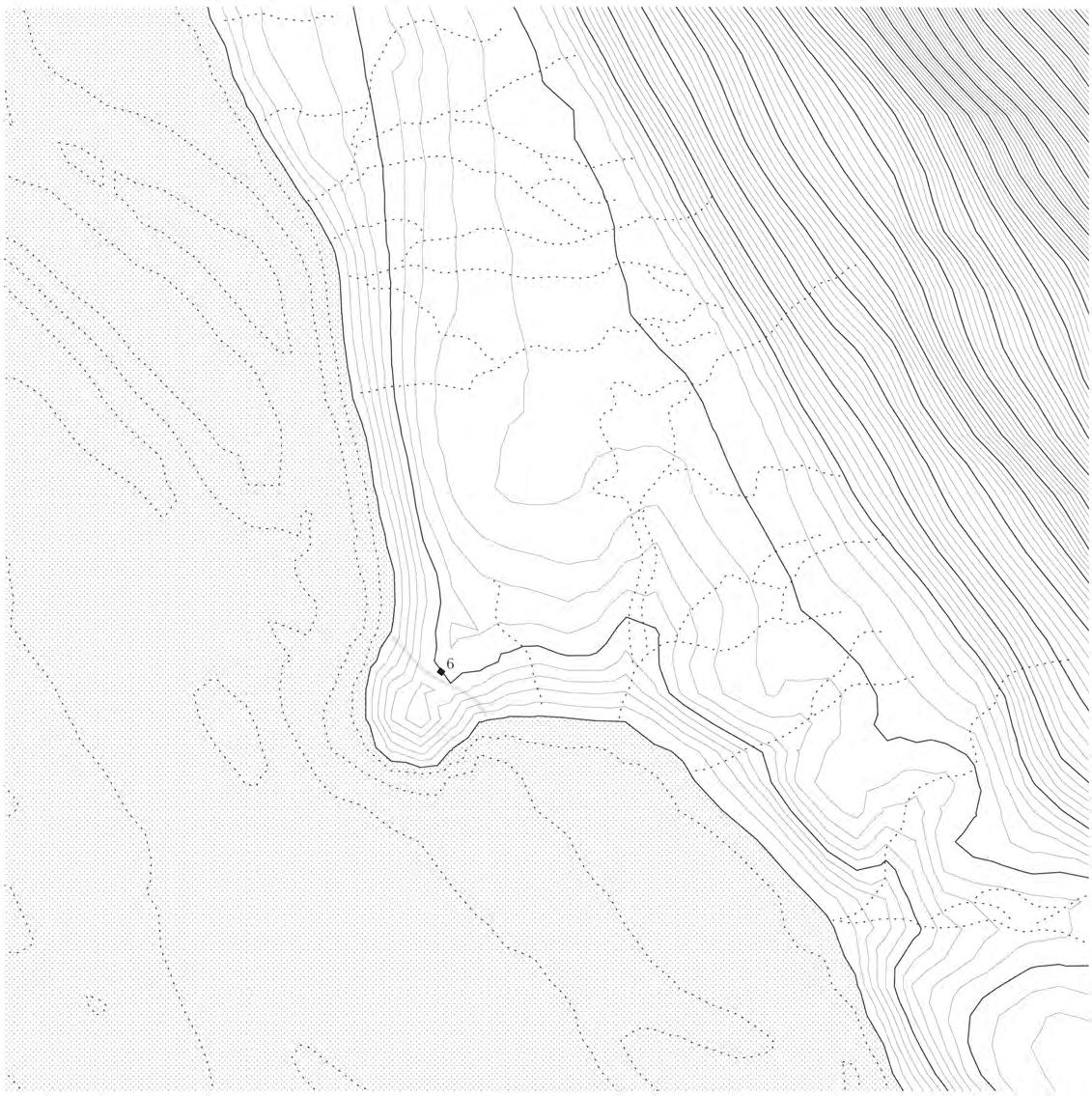

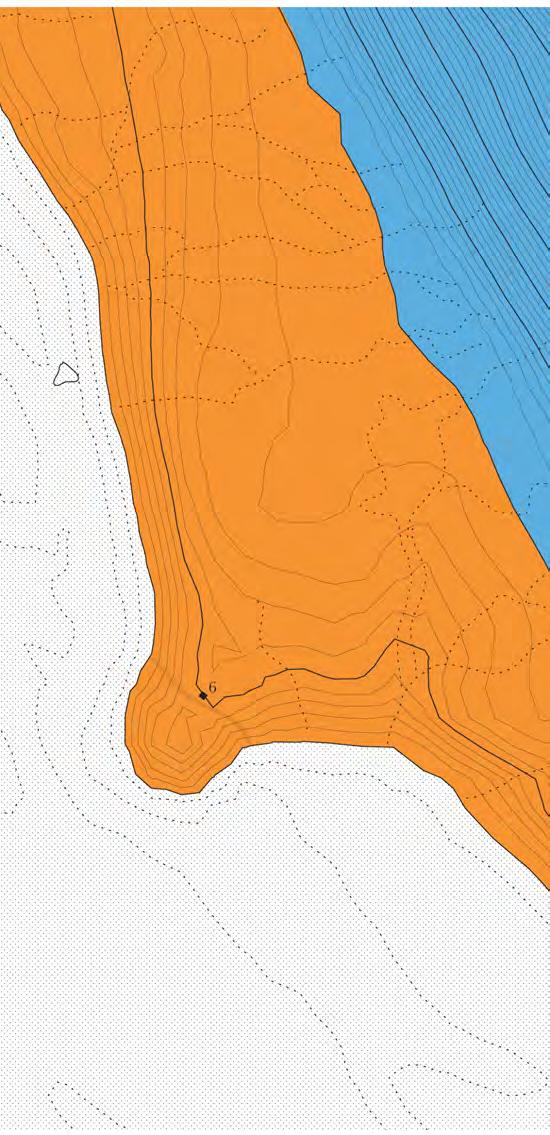

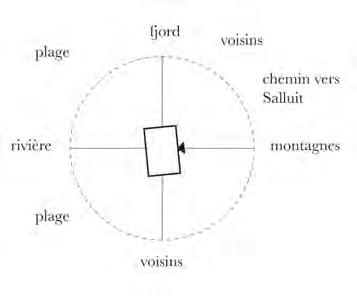

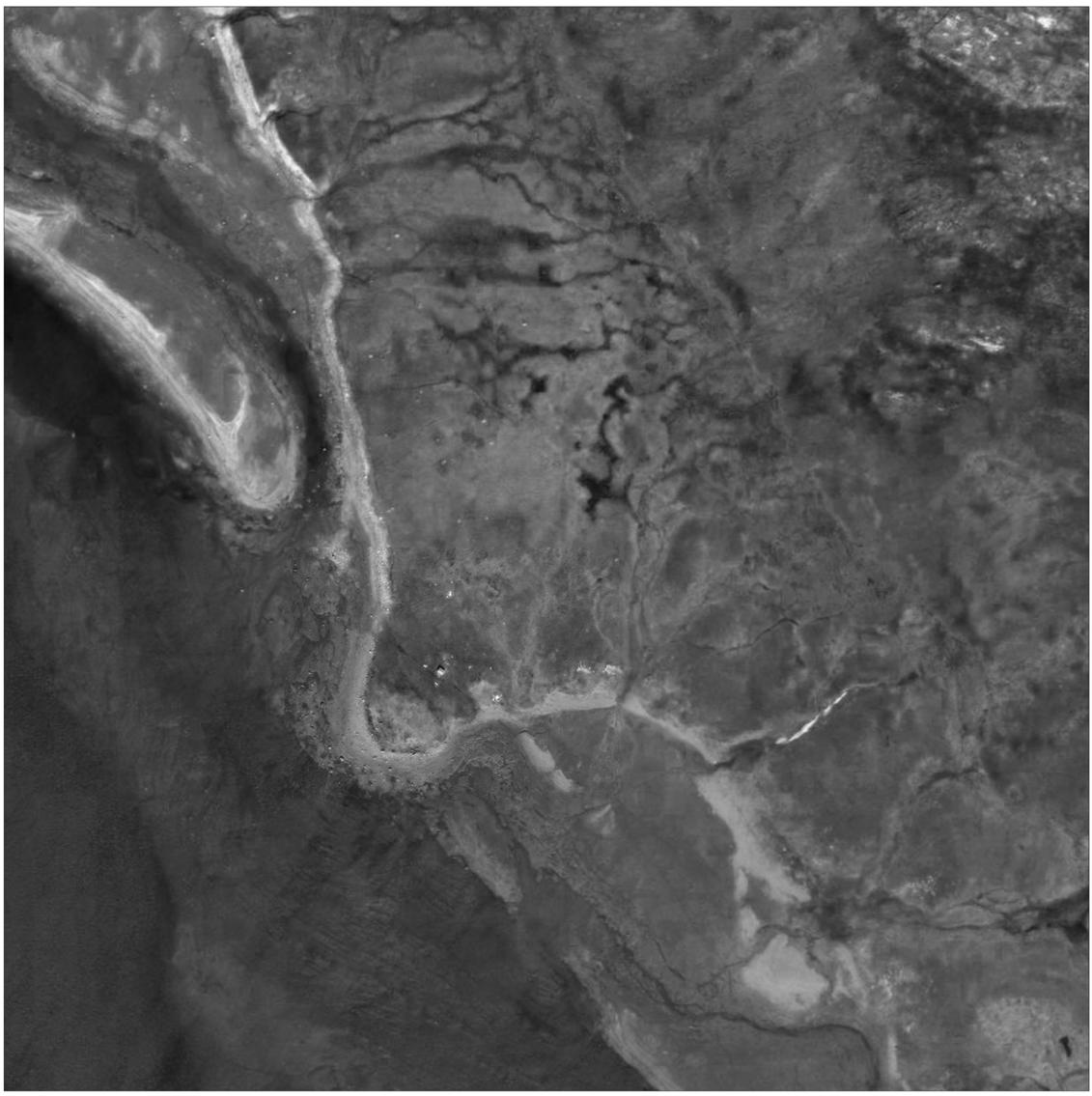

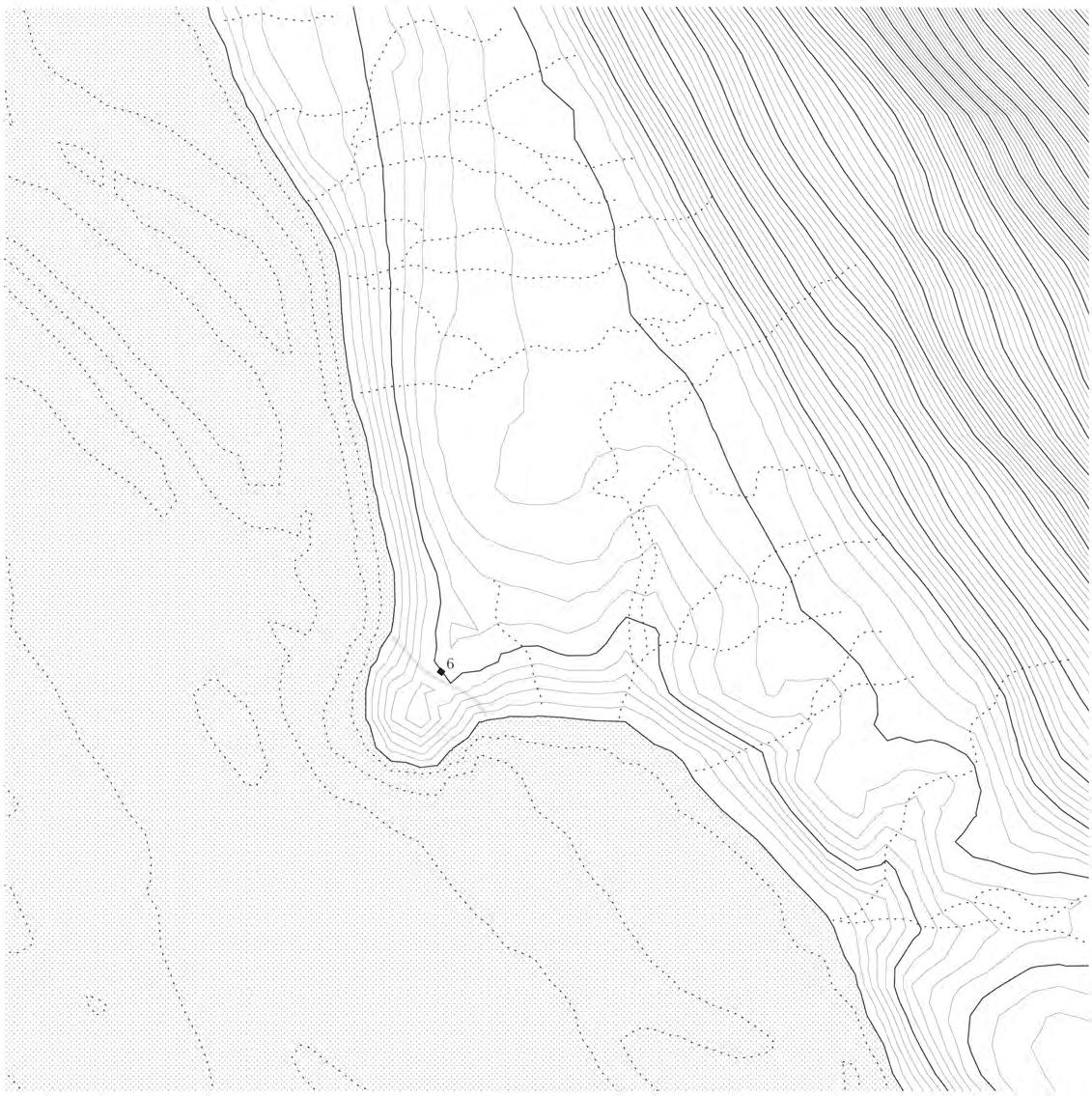

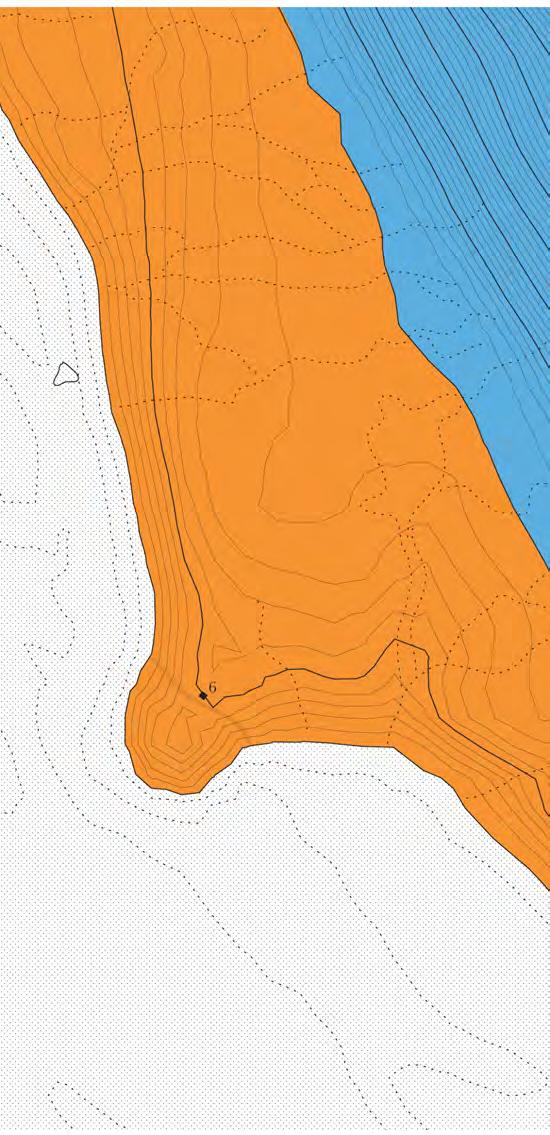

Igajialuk (2/2) - g18

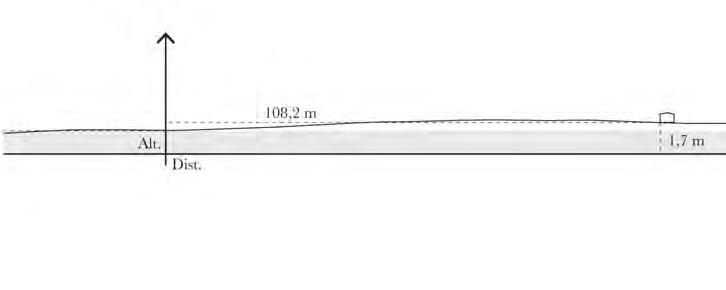

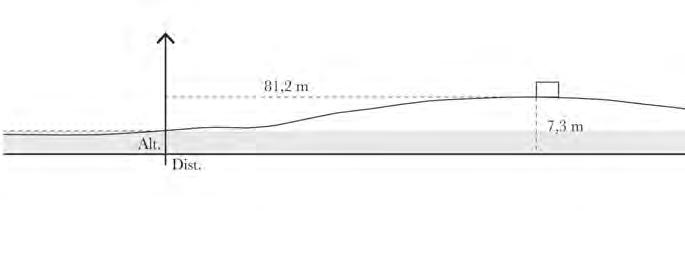

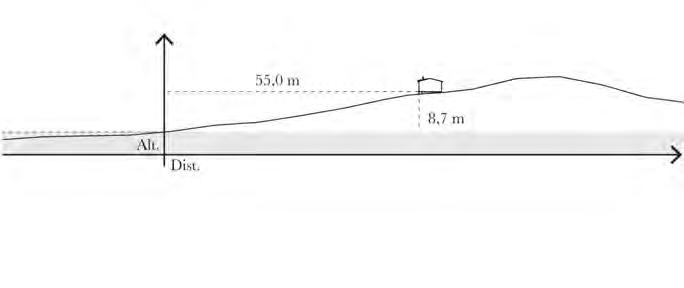

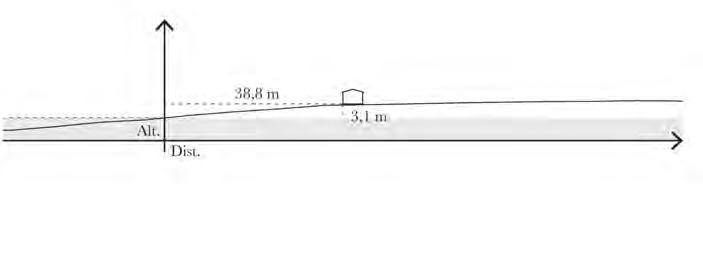

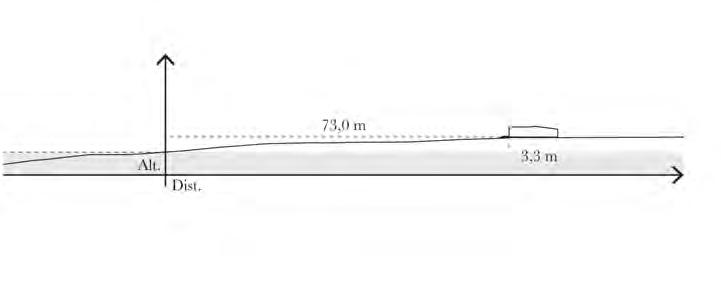

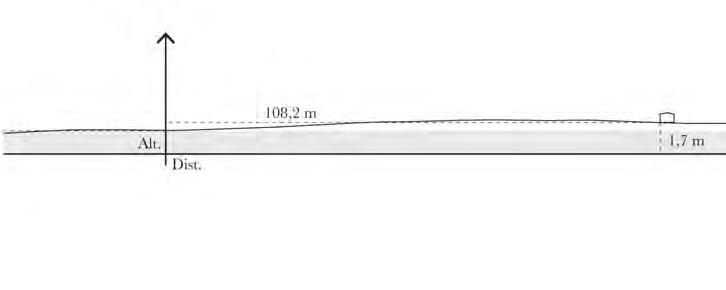

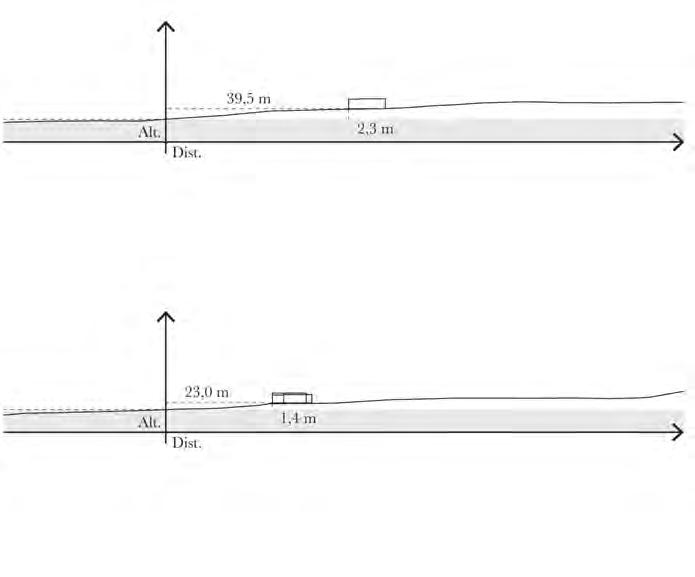

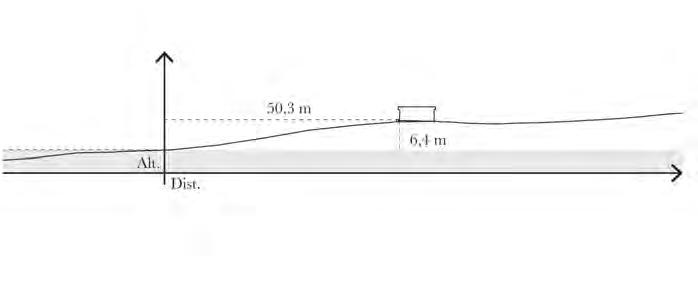

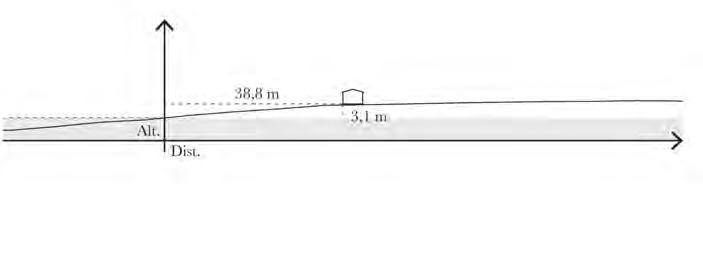

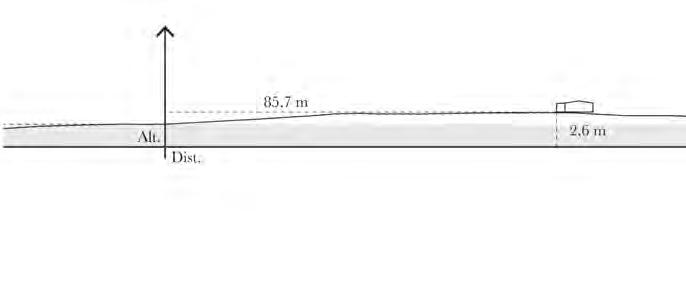

En remontant légèrement le cours de la rivière Foucault, un autre campement se déploie sur une pointe située à l’extrémité sud de la plaine d’Igajialuk. Ce campement plus restreint en superfcie et composé d’une seule cabane de grosseur moyenne (voir chapitre 6 - analyse de la volumétrie des cabanes) occupe un site surélevé à quelques mètres au-dessus des eaux.

Les images satellites situent la construction de cette cabane entre 2003 et 2015. Toutefois, et bien qu’elle partage une même période d’édifcation que certaines autres cabanes d’Igajialuk, la nature plus récente et uniforme de ses matériaux laisse croire qu’elle est issue d’une époque postérieure, ou d’une mise en oeuvre plus fortunée. Le type sol et la présence d’éléments grossiers

comme des pierres et du gravier indiquent quant à eux un substrat plus stable que celui retrouvé plus bas.

En ce qui concerne l’infuence des vents dominants, il semble logique de croire que ceux-ci sont localement déviés par l’axe de la vallée. En ce sens, si la cabane adopte un alignement conséquent (son côté court étant minimalement exposé aux vents), la présence d’un button tout juste au sud-ouest du site ofre une protection non négligeable. Ce button forme un point d’observation intéressant, tandis que la présence d’une plage en contrebas suggère que la cabane a peutêtre été tractée sur la glace avant d’être hissée à son emplacement actuel. En somme, la plupart des critères préférentiels semblent se retrouver sur le site.

Annexe 1 - page 145

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 146

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 147

2. Cours d’eau

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 148

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 149

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Annexe 1 - page 150

2018

Demeule, août

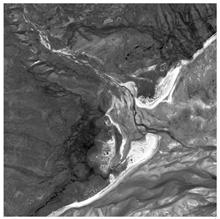

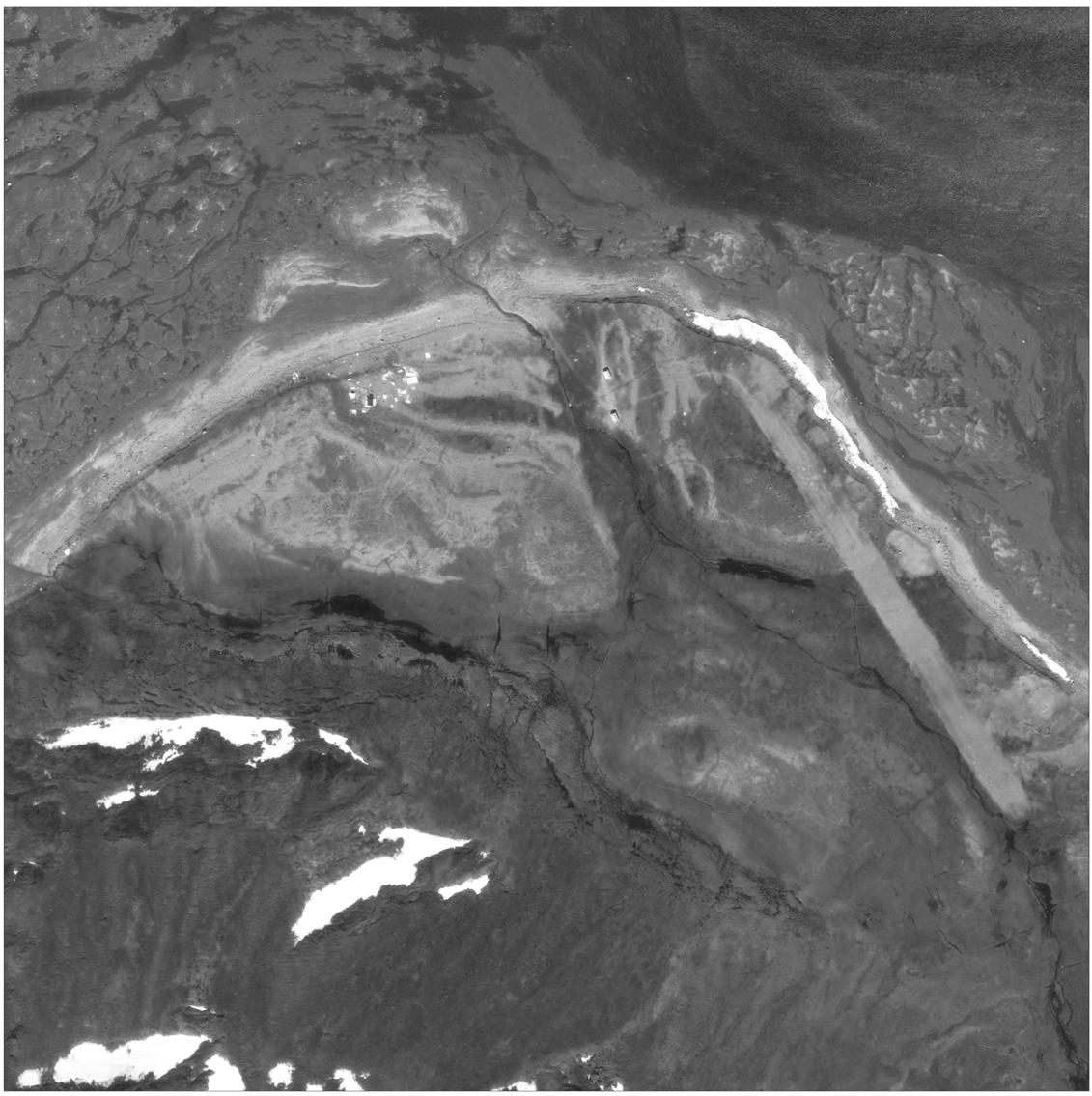

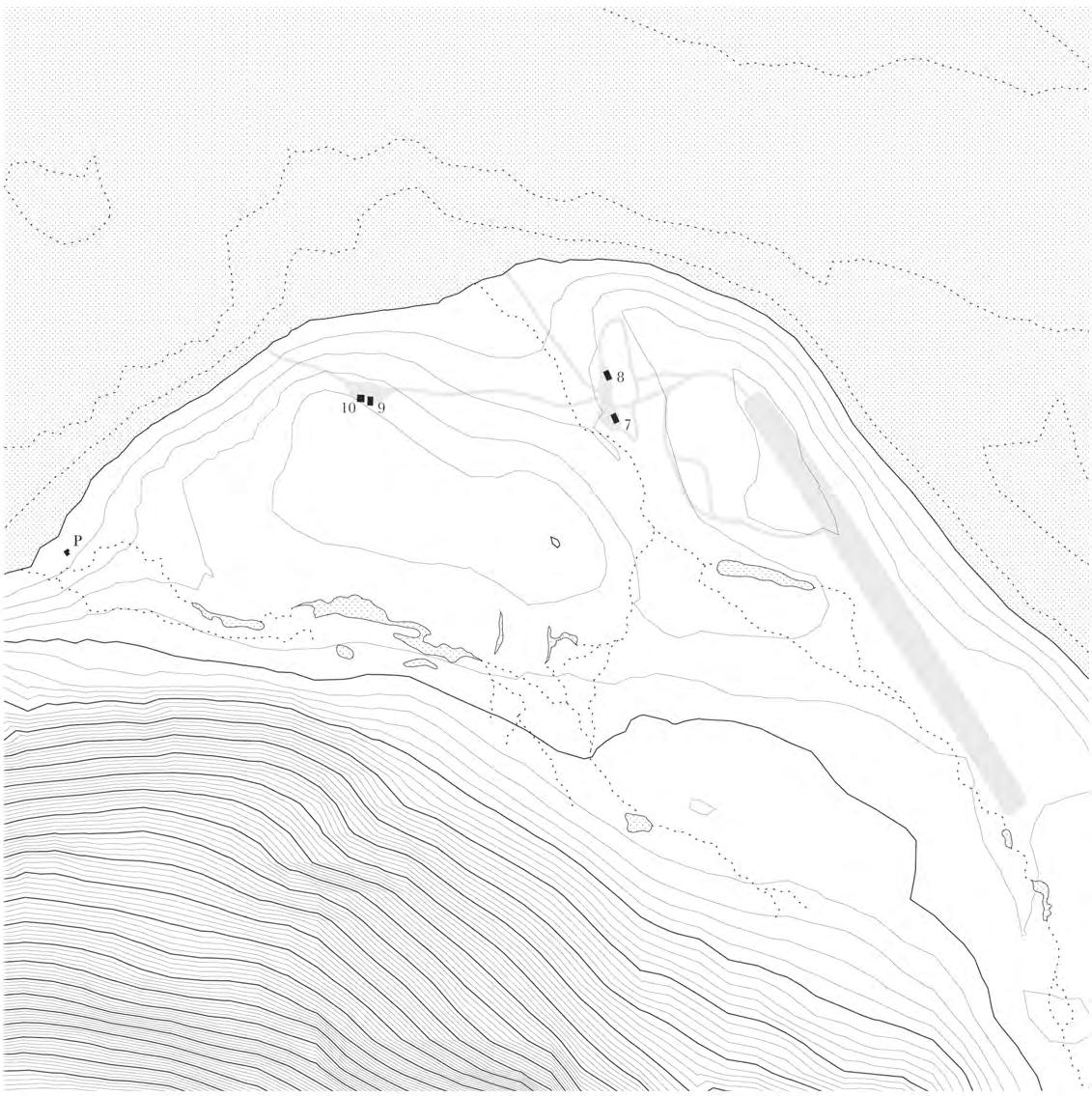

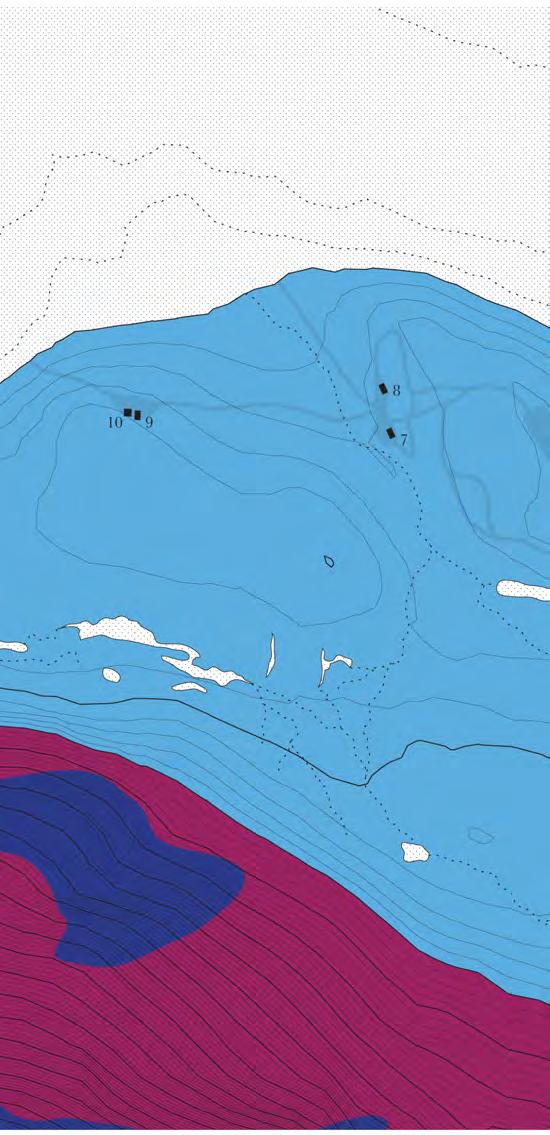

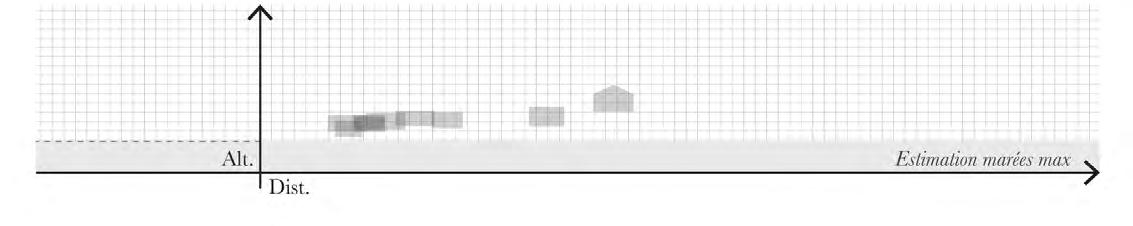

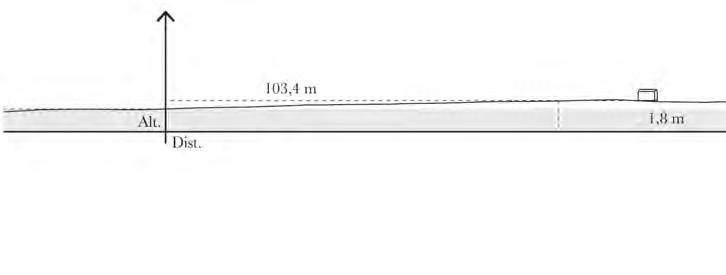

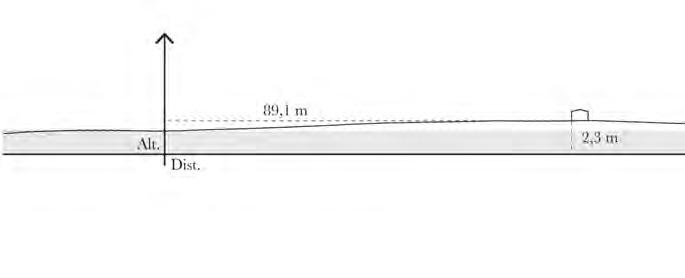

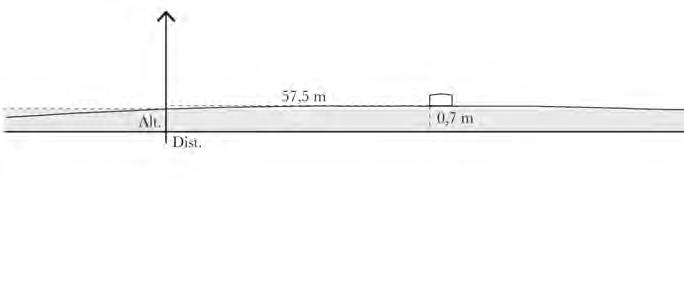

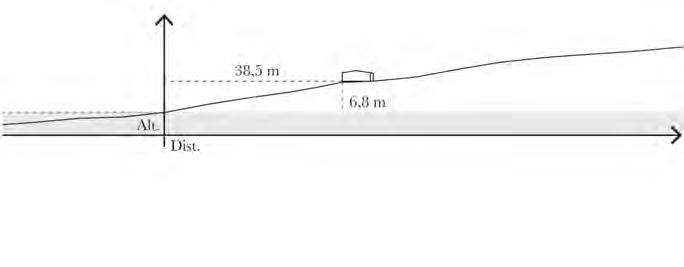

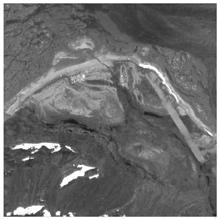

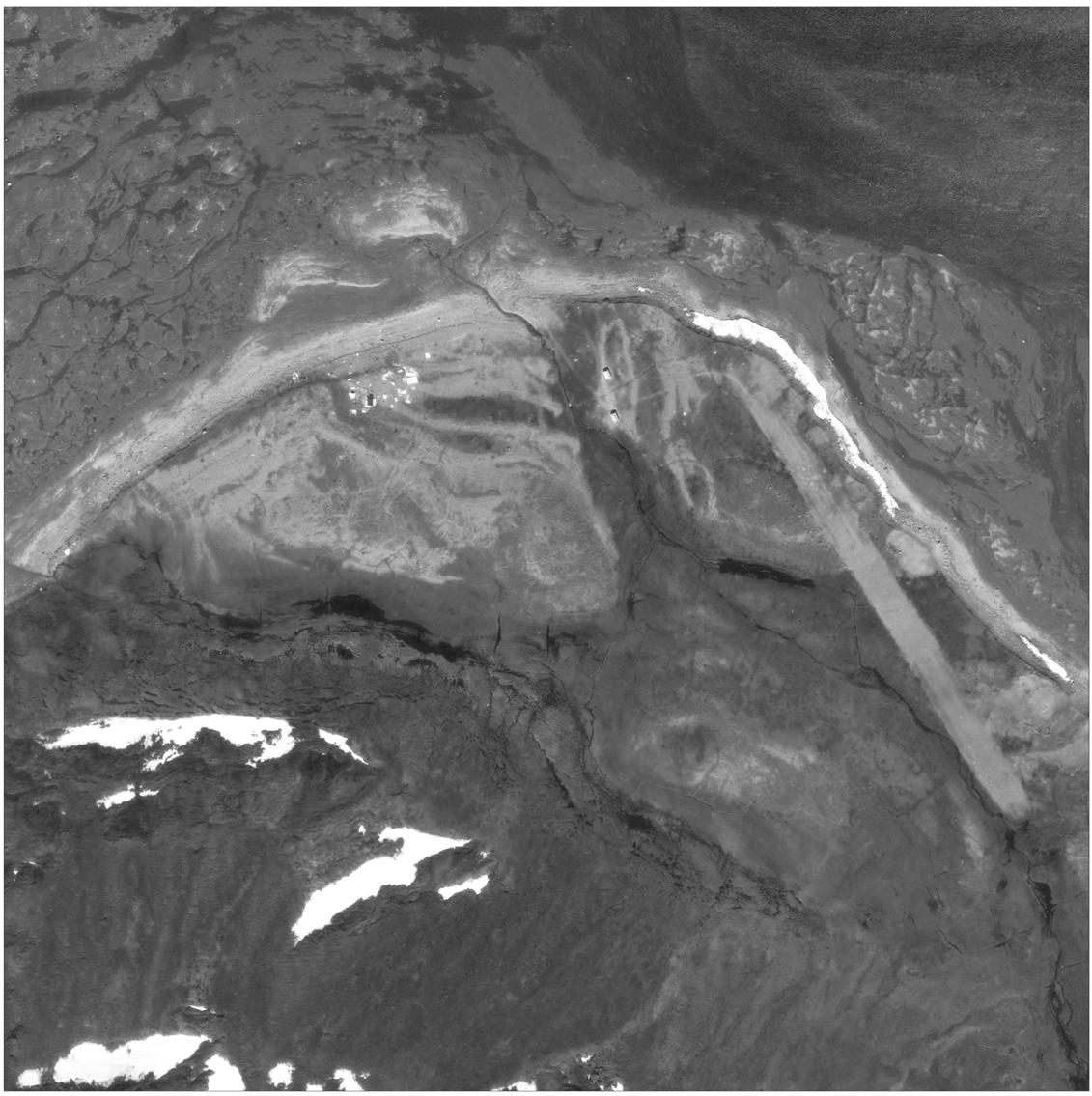

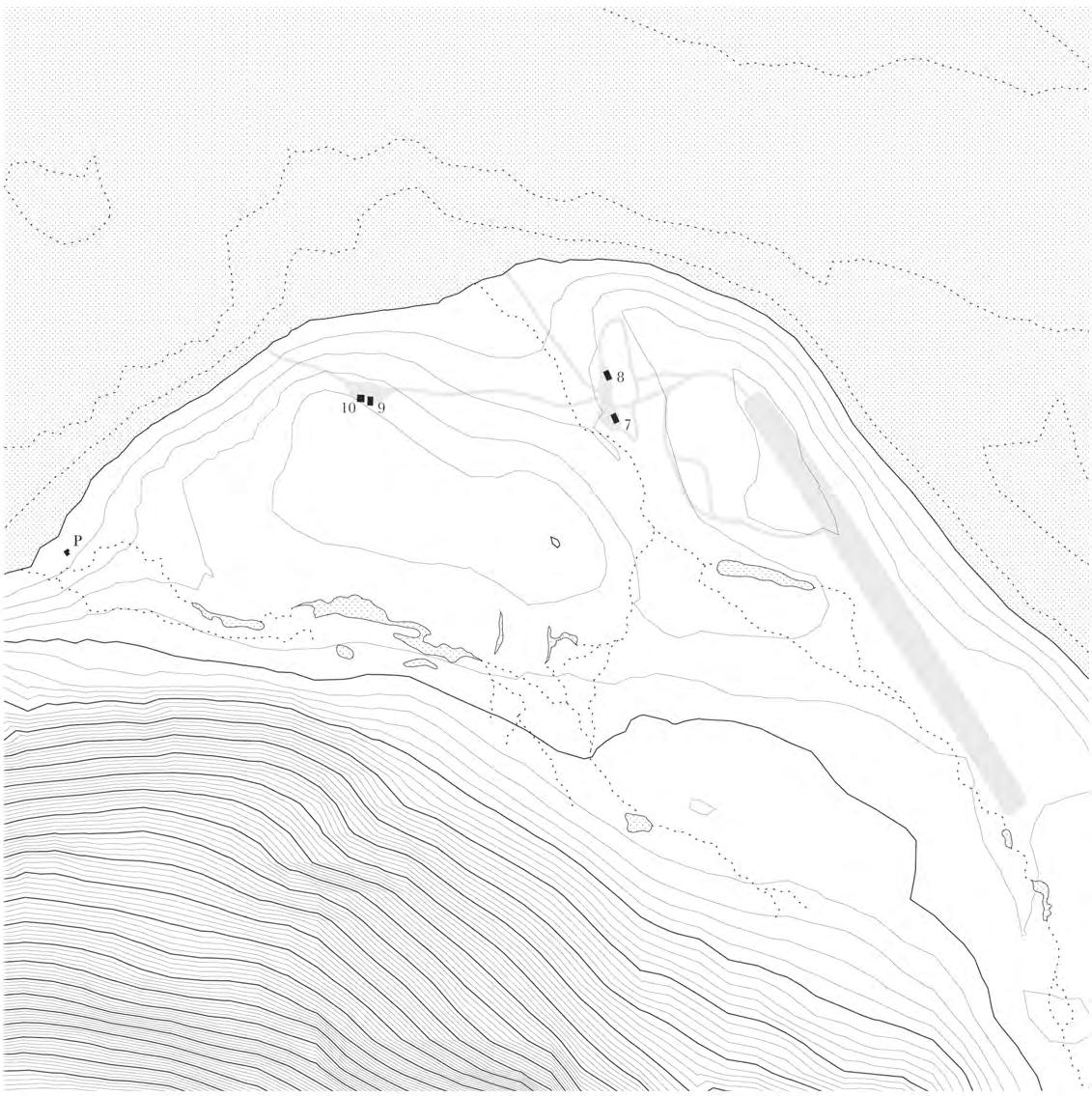

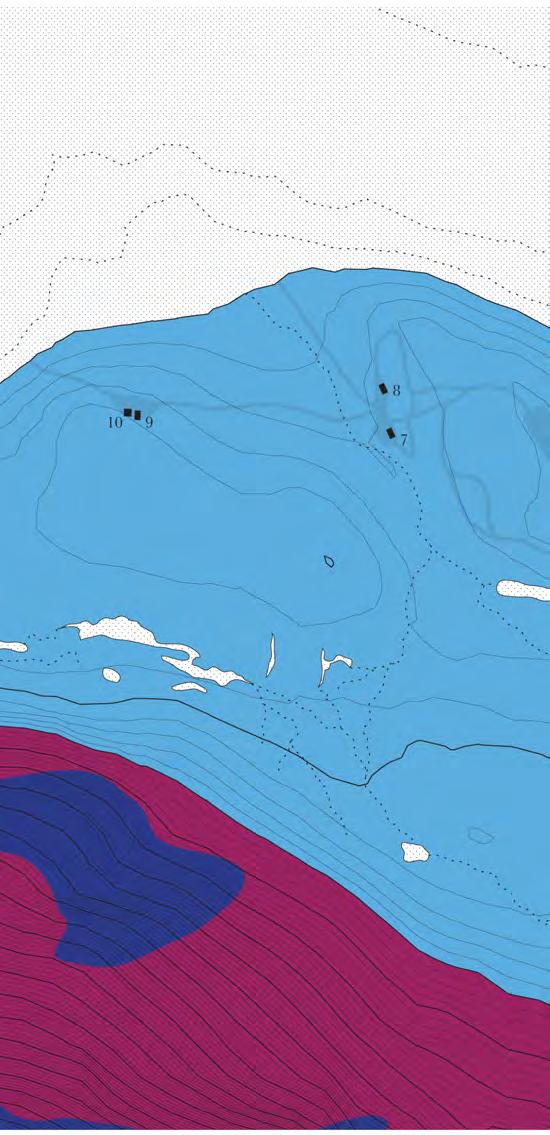

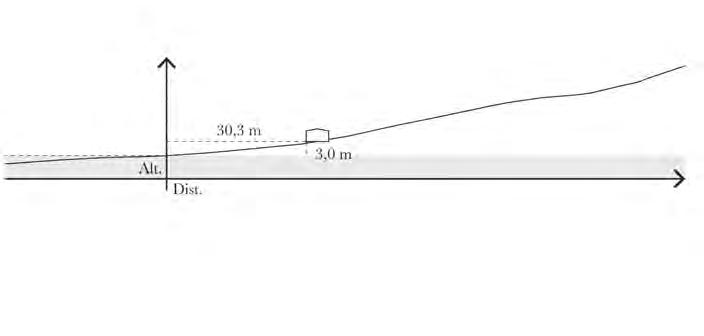

Mivvik - e18 - f18

Le campement de Mivvik compte quatre cabanes de petites dimensions déposées sur un sol plat mélangé de gravier et de sable. Une ancienne piste d’atterrissage est perceptible à l’est du campement, alors qu’en face, soit de l’autre côté de la rivière Foucault, il est possible d’apercevoir les campements d’Igajialuk. Du côté sud de la rivière, les berges se prolongent là encore sous la forme d’un long plateau qu’il est possible de suivre vers l’intérieur du territoire en remontant le sens du courant.

Épargnée des vents dominants du sud-ouest par des montagnes, la position du campement ofre une certaine protection. Cependant, le milieu ouvert qui caractérise le site n’ofre pas d’abri face aux vents provenant du

sud-est et l’orientation des cabanes parallèle à l’axe de la vallée Narsajuaq semble réféchie en conséquence.

Les implantations distendues des cabanes permettent de distinguer deux regroupements dont les accès s’efectuent depuis une longue batture située au nord. Les diférentes caractéristiques préférentielles reconnaissables au site de Mivvik apparaissent éparpillées et par le fait même moins avantageuses (a.b.-d.-e.-f.-g.-h.). Les deux regroupements semblent enfn correspondre à des phases d’édifcation diférentes, l’une plus ancienne (avant 2002 ou peu après) et l’autre toute récente (avec l’apparition entre 2017 et 2018 d’une nouvelle cabane très diférente et dont le faîte est placé dans le sens opposé à celui des autres cabanes).

Annexe 1 - page 151

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 152

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 153

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 154

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 155

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Annexe 1 - page 156

2018

Demeule, août

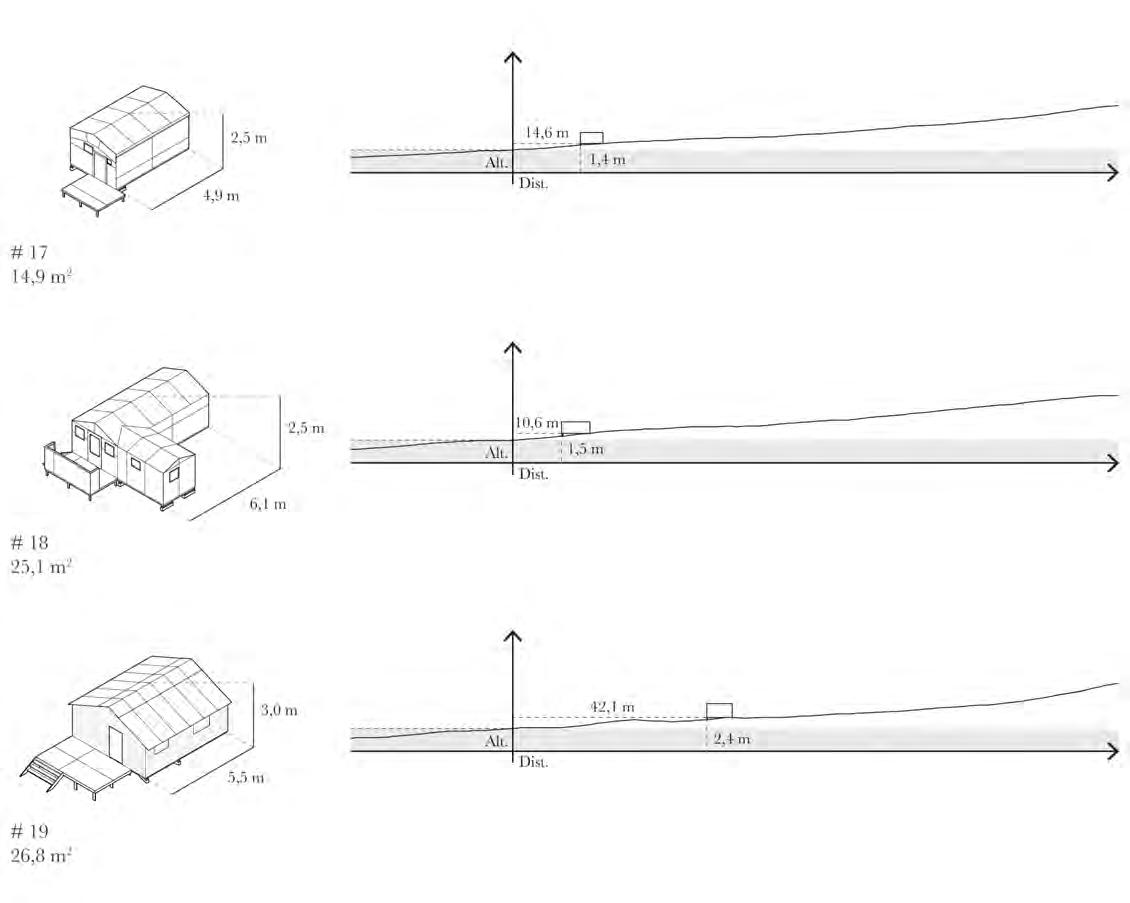

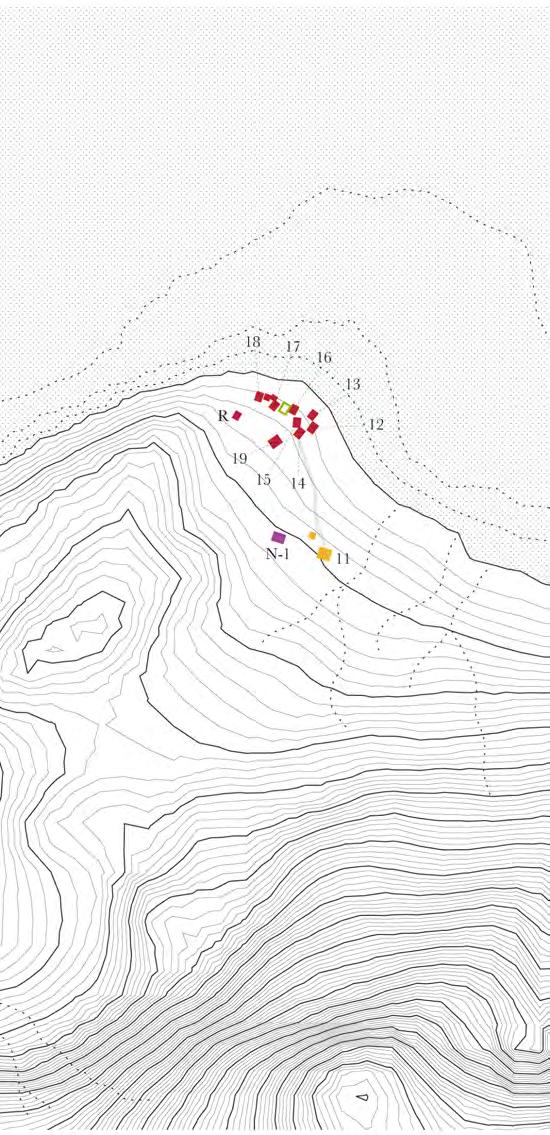

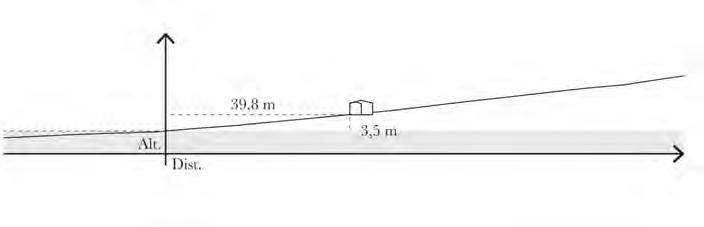

Qarqaluarjutuaq - d18

Le campement de Qarqaluarjutuaq compte dix cabanes et se situe à l’extrémité sud du fjord de Salluit. C’est à cet endroit que les rivières Foucault et Guichaud « se rencontrent ». La majorité des cabanes y sont petites et densément implantées sur une plage de gravier. Deux cabanes plus récentes et plus imposantes font exception puisqu’elles se retrouvent en des emplacements plus reculées dans la baie. L’une d’elles a d’ailleurs été construite après les relevés de terrain de 2018 et a été repérée sur les plus récentes photos satellites (N-1).

Selon les plus anciennes photos satellites disponibles, l’apparition des huit cabanes positionnées les plus près de l’eau remonte à l’an 2002 au plus tard. De façon générale, ces cabanes ont visiblement subi l’épreuve

du temps et si leurs matériaux semblent abimés, la confguration de ceux-ci expose également les traces de nombreuses transformations. Ici encore, l’orientation du faîte difère entre les cabanes anciennes et récentes : les premières étant dirigées vers le fjord et les dernières étant dirigées de façon parallèle à la rive.

Derrière le campement, une colline au roc afeurant ofre un large panorama des environs. Cette colline et la montagne à laquelle elle est rattachée protègent aussi le campement des vents dominants. Enfn, si l’ensemble des caractéristiques préférentielles semblent se retrouver à Qarqaluarjutuaq, l’importance des sources d’eau douce identifées près du site apparaît néanmoins minimale compte tenu du nombre de cabanes qui s’y trouvent.

Annexe 1 - page 157

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 158

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 159

2. Cours d’eau

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 160

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 161

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Annexe 1 - page 162

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

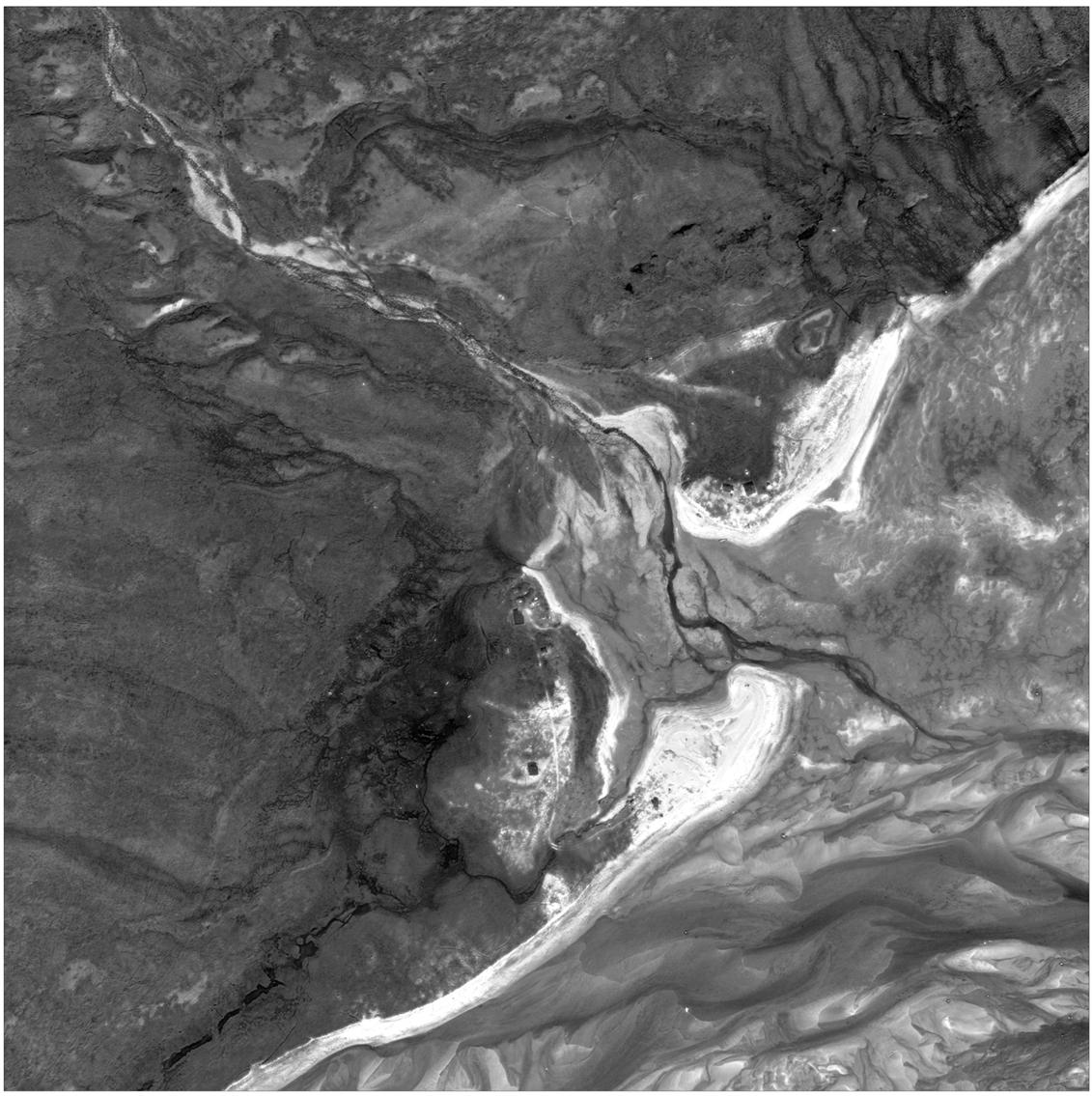

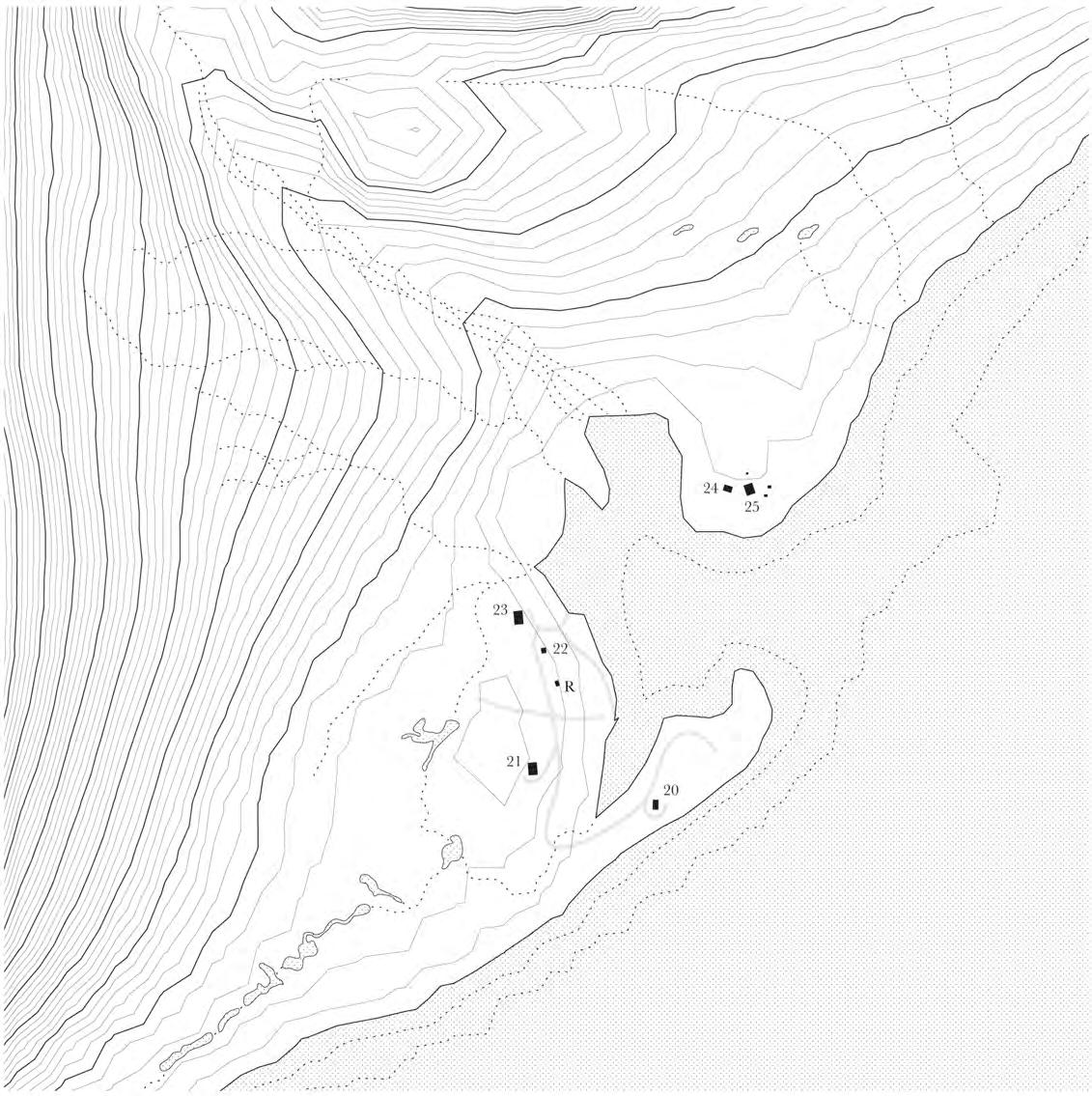

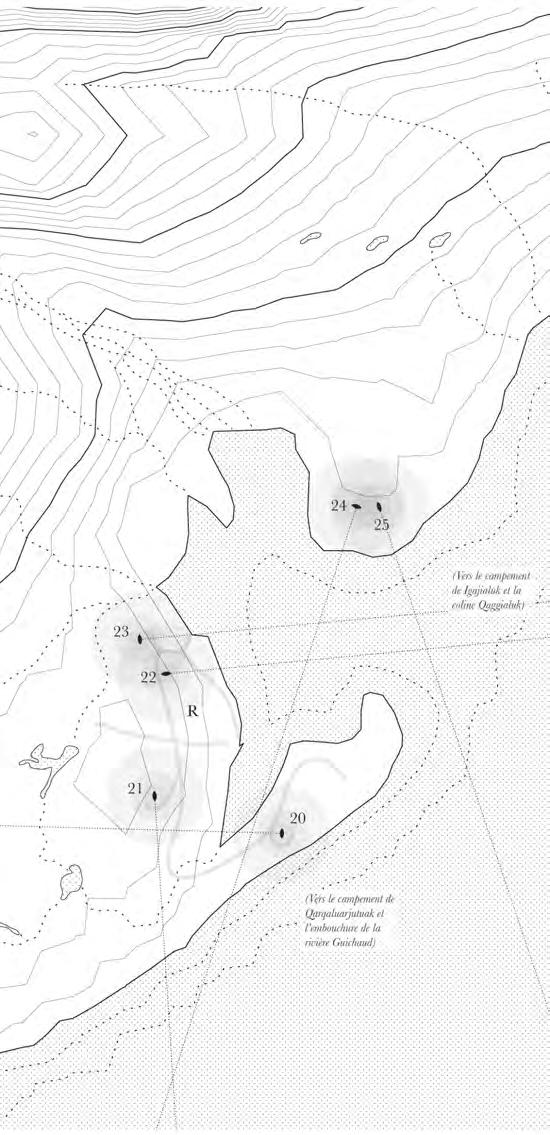

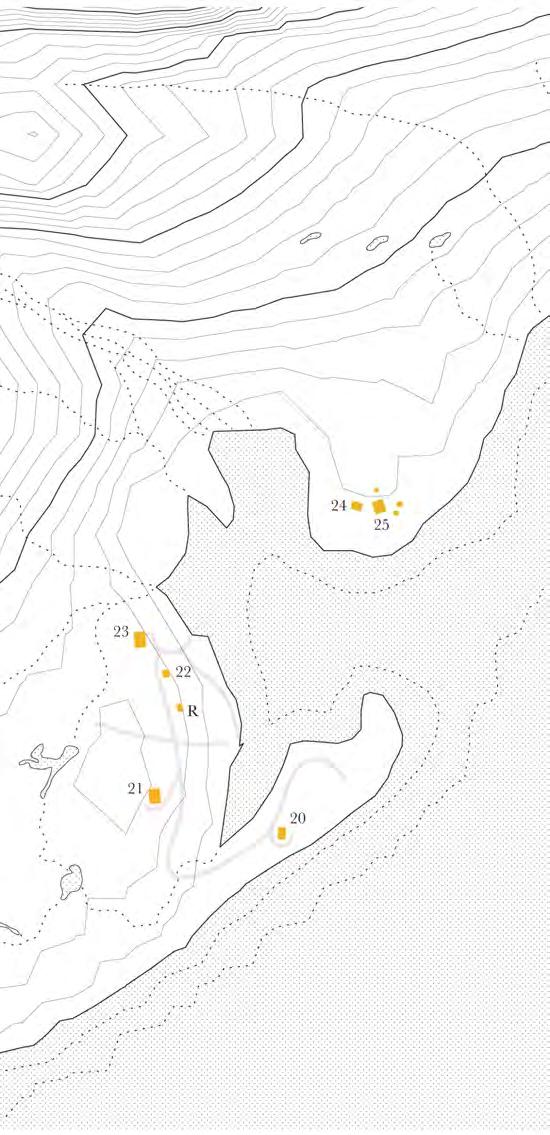

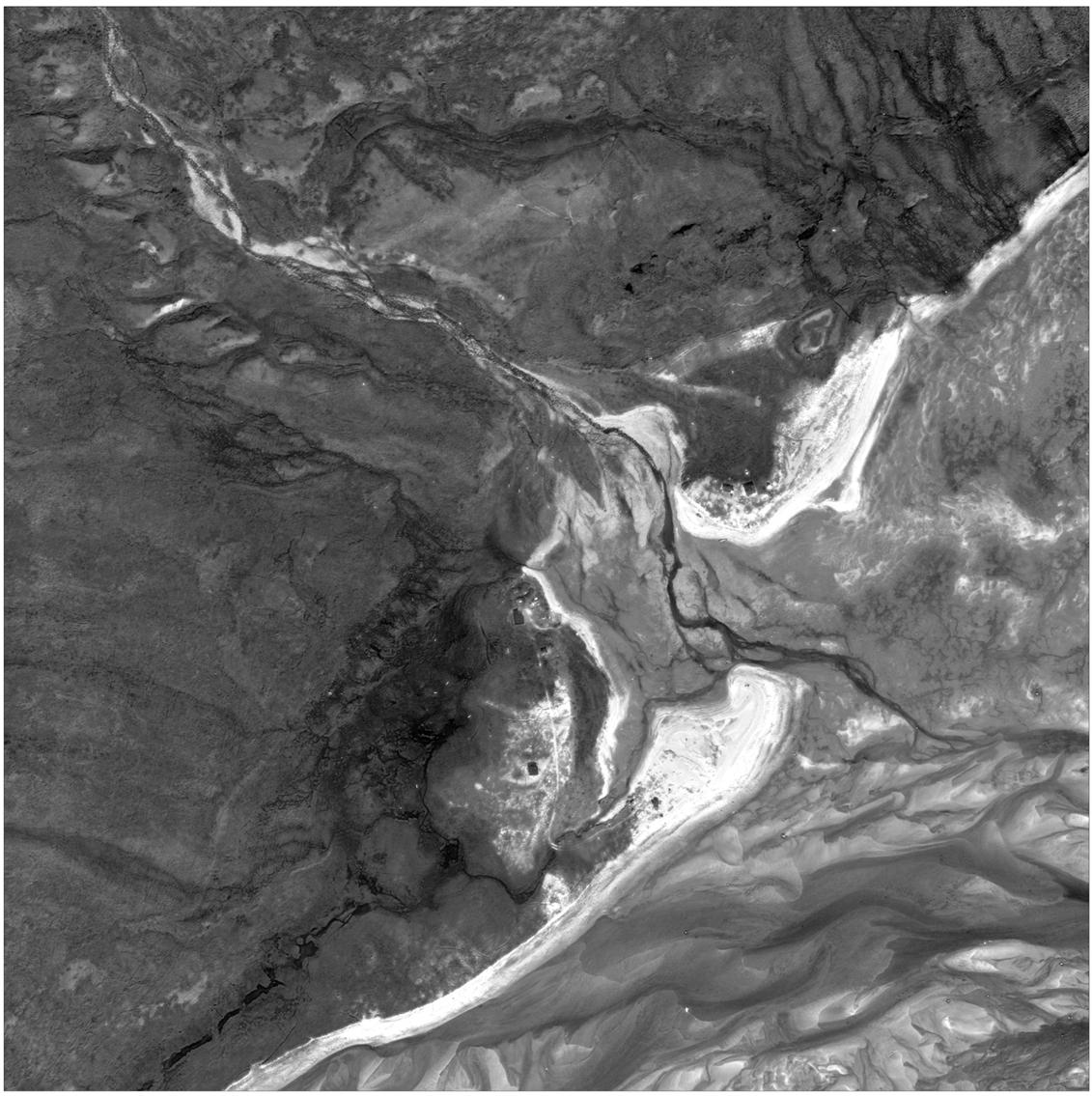

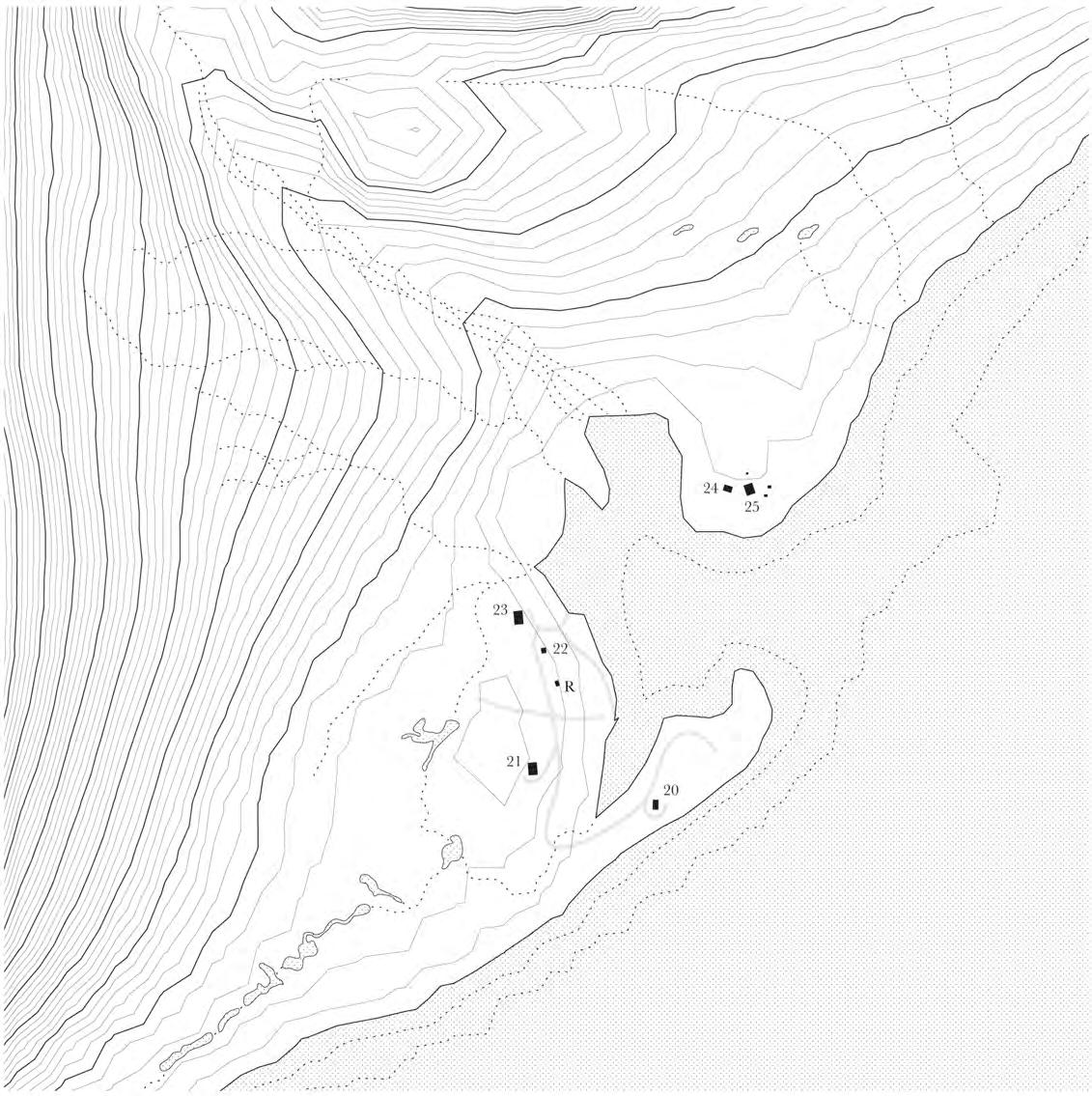

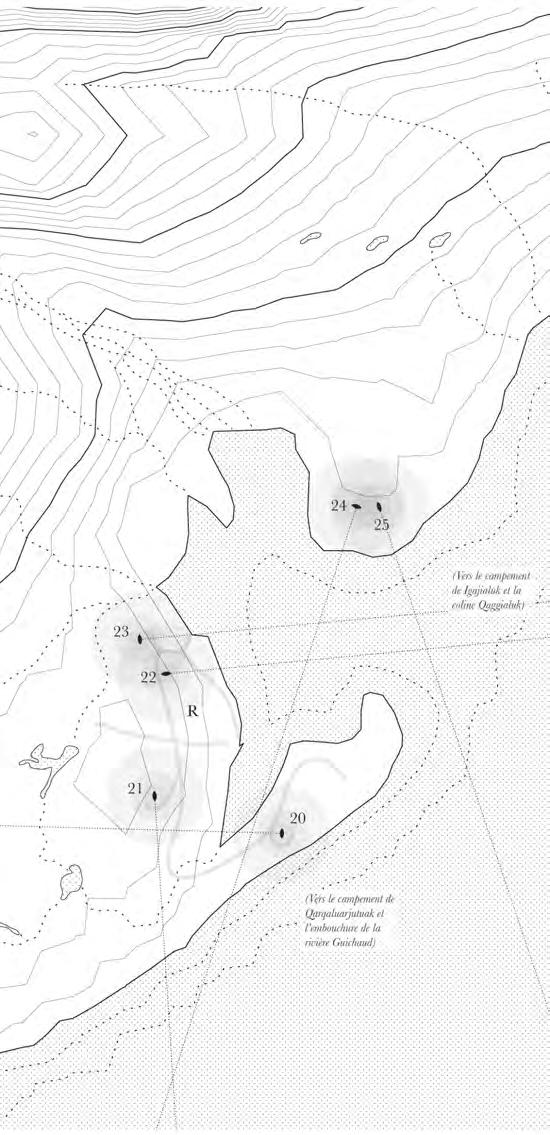

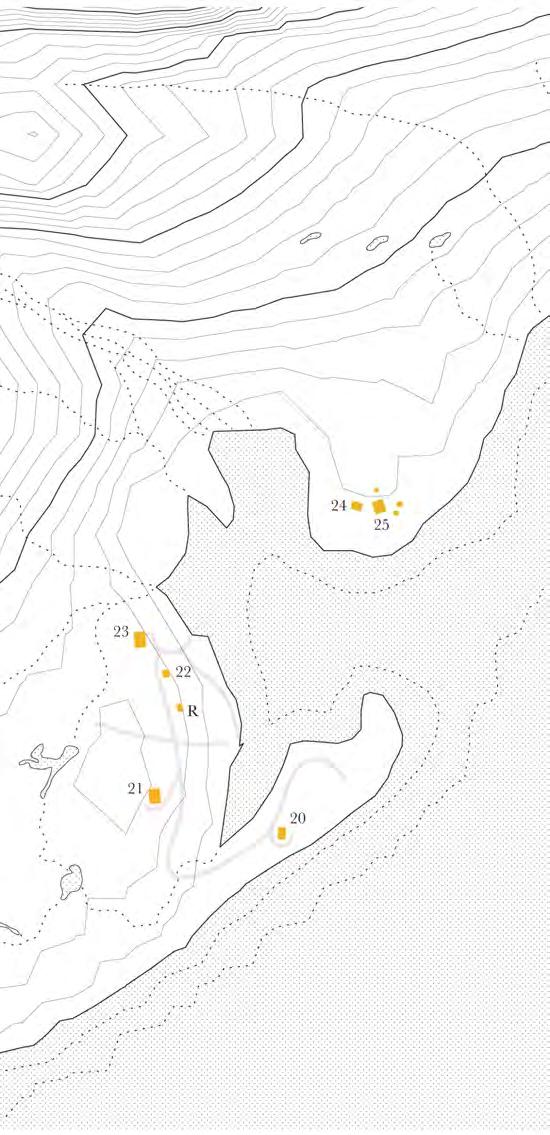

Ruisseau Tasikululiariaq - c16-17

Le campement Tasikululiariaq situé à l’embouchure du ruisseau du même nom compte six cabanes de dimensions moyennes à grandes. Elles sont construites à environ cent mètres les unes des autres, et à même une langue de sable où une grande batture rythme l’accès du campement au gré des marées.

Située à la rencontre de deux vallées, soit celle de la rivière Guichaud et celle du ruisseau Tasikululiariaq, la position de ce campement permet de facilement rejoindre l’ouest ou le nord du territoire. Dans son ensemble, le campement ne regroupe pas tous les critères préférentiels, mais ceux qu’il présente sont du moins complémentaires et franchement perceptibles (b.-d.-f.-g.-h.). Parallèlement, et outre la présence de montagnes vers l’ouest et vers le sud, le site ne semble

pas bénéfcier de protection particulière face aux vents. Selon l’orientation des cabanes, il pourrait d’ailleurs être logique de supposer que les vents les plus importants du secteur proviennent de la vallée creusée par le ruisseau. Toutefois, cette orientation s’avère aussi favorable à une plus large observation du fjord depuis l’intérieur des cabanes et il peut donc être supposé que ce facteur ait pu infuencer leur orientation également.

Enfn, l’apparition des cabanes sur ce site serait survenue relativement rapidement, soit entre 2003 et 2015 selon l’étude de la morphogénèse. Depuis cette période, peu d’indices laissent croire que les constructions de Tasikululiariaq ont subi des transformations importantes ou que d’autres cabanes se sont ajoutées dans les environs du campement.

Annexe 1 - page 163

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Annexe 1 - page 164

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 165

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 166

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 167

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Annexe 1 - page 168

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

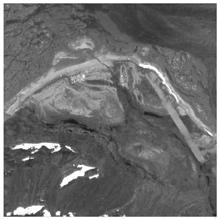

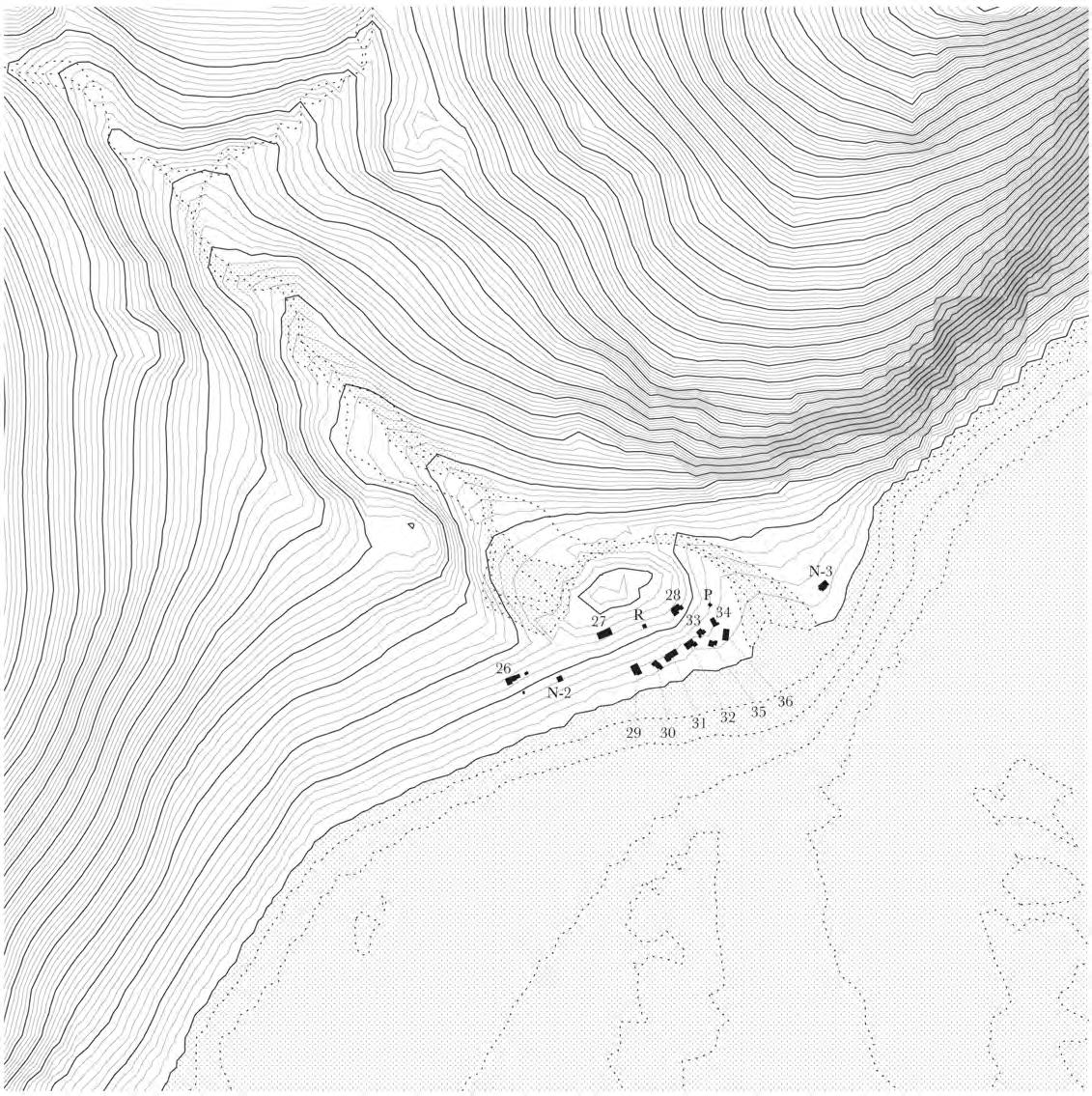

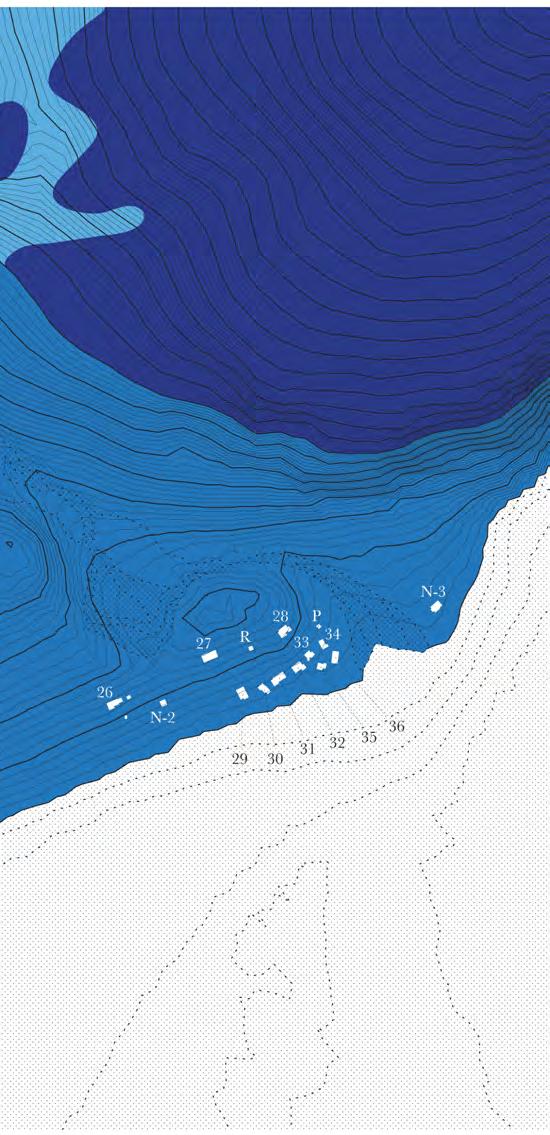

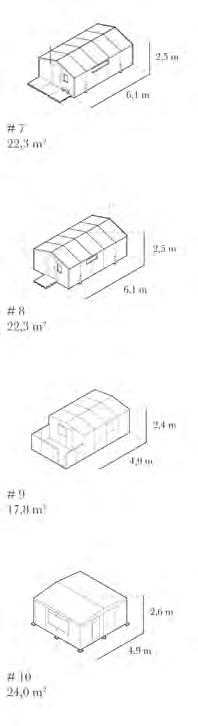

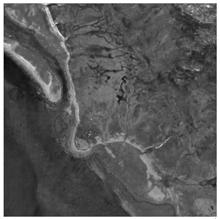

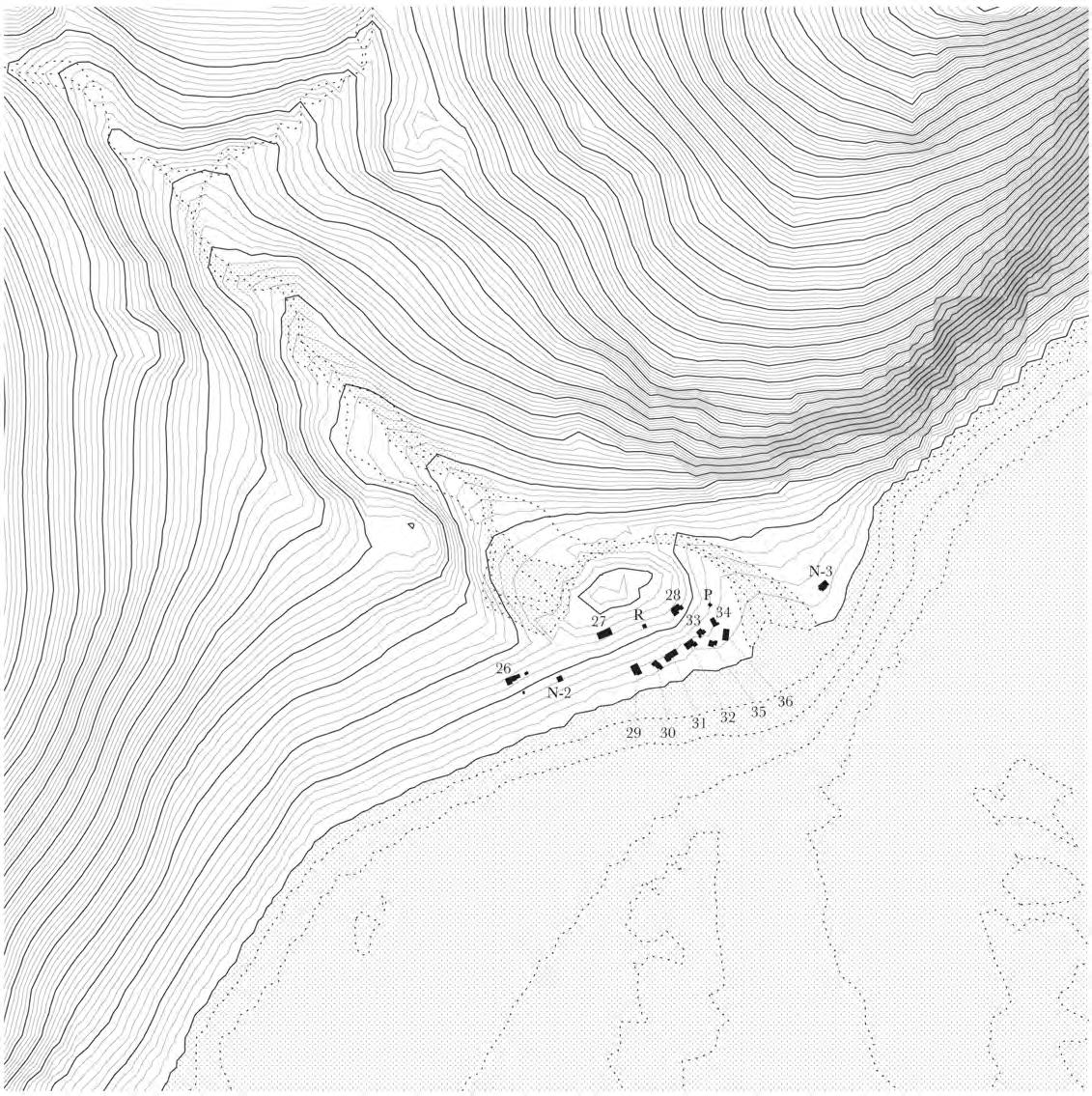

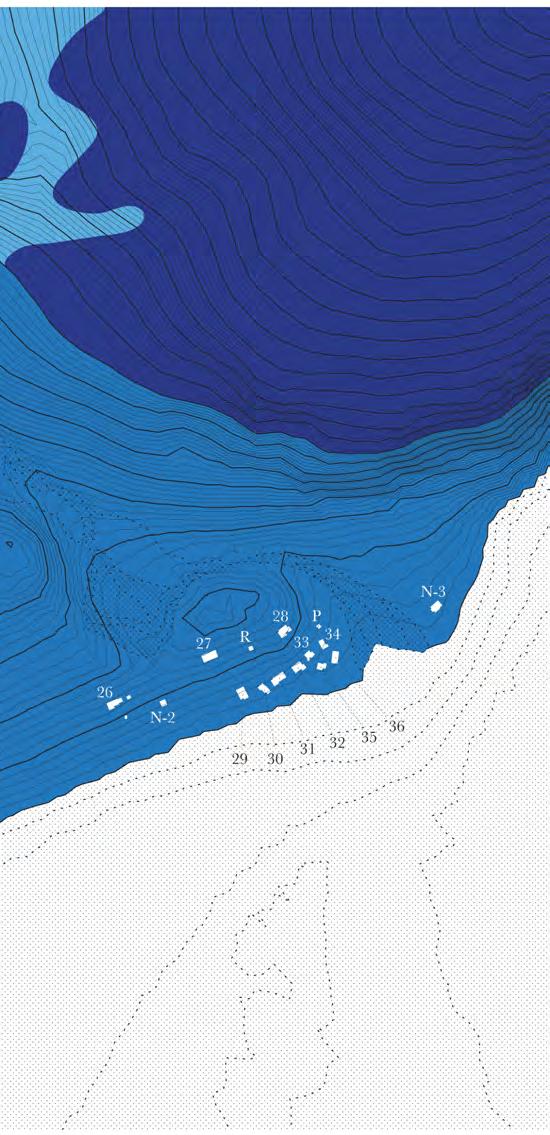

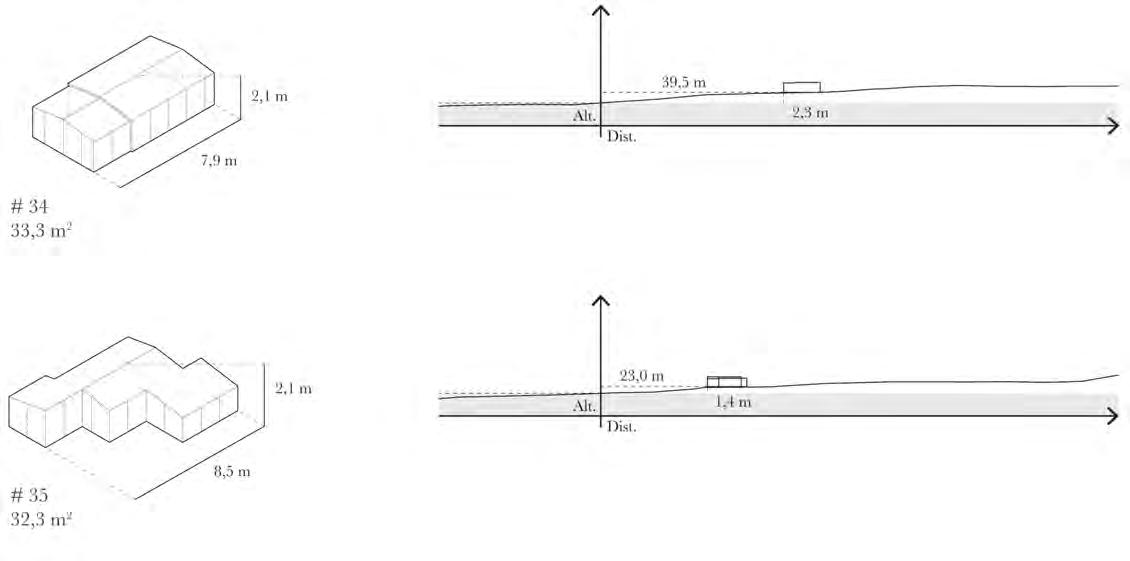

Sittuuniit - e15

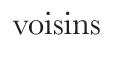

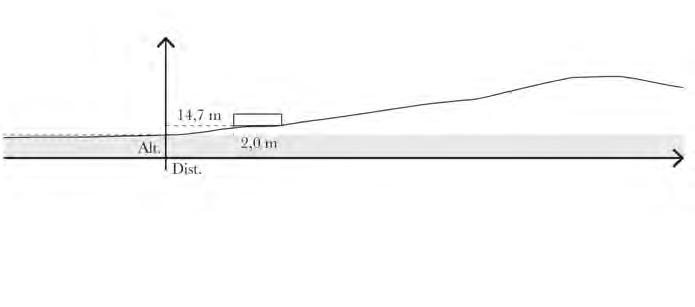

Avec ses treize cabanes (dont deux nouvellement construites en 2018 et en 2019), le campement de Sittuuniit est l’un des plus importants de la région du fjord de Salluit. Les cabanes y sont grandes et ont visiblement été transformées à de multiples reprises au fl des ans. L’orientation du faîte des cabanes les plus à l’ouest est parallèle au fjord et au sens des vents. Cet alignement occasionne des confgurations où les côtés longs des cabanes bénéfcient de plus larges panoramas sur le fjord. Les cabanes plus à l’est se regroupent pour leur part derrière un talus qui les protège partiellement des vents. Leur faîte emprunte un axe perpendiculaire au fjord et leur implantation comme leur forme reprend des confgurations plus semblables à celles des premiers campements.

L’accès à Sittuuniit s’efectue par le fjord puisque ce campement se situe sur la rive nord et qu’il se trouve enclavé dans une baie aux pentes abruptes. La plage et le talus qui composent le site sont essentiellement composés de sable. Au nord, un large ruisseau ofre de l’eau douce et s’écoule depuis une vallée qui permet d’accéder au territoire. Une telle morphologie semble occasionner de nombreux avantages pour l’établissement des cabanes puisque la grande majorité des critères préférentiels s’y identifent facilement (a.-b.-c.-d.-f.-g.-h.). Toutefois, l’érosion des berges du ruisseau couplée à la fonte accélérée du pergélisol fragilise la structure des dépôts de surface et, si le site apparait à première vue stable et propice à la construction, des traces de glissement de terrain comme celles tout juste au nord du talus laissent présager le contraire.

Annexe 1 - page 169

Demeule, août 2018

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 170

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 171

2.

2.

Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 172

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 173

m

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 174

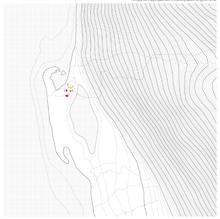

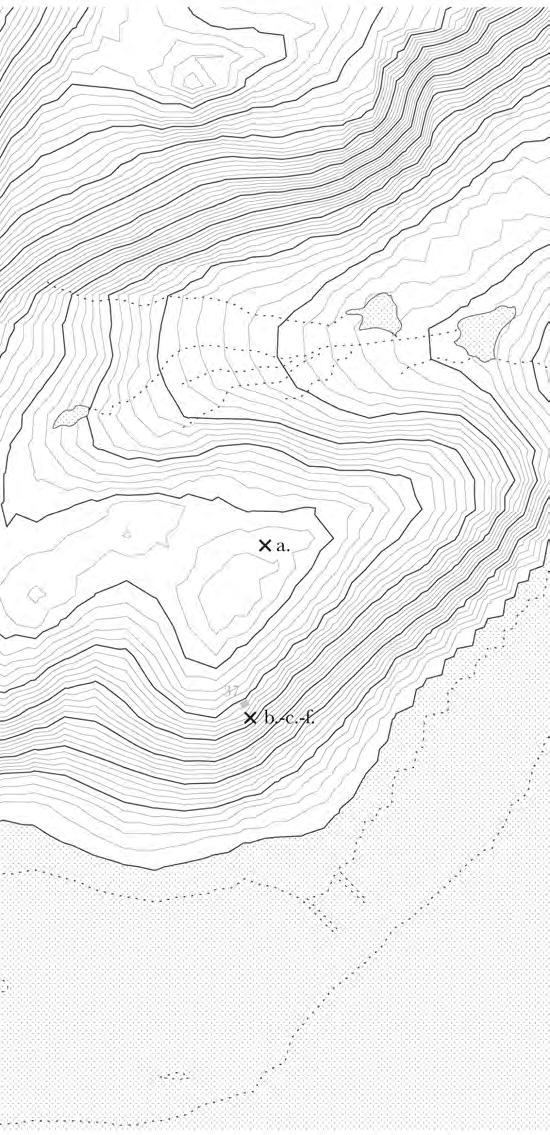

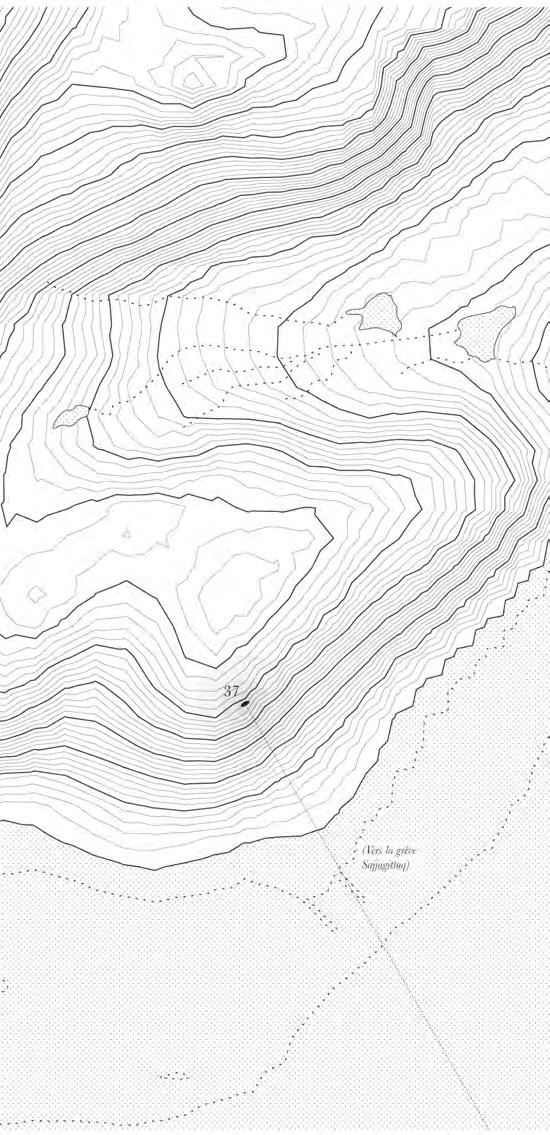

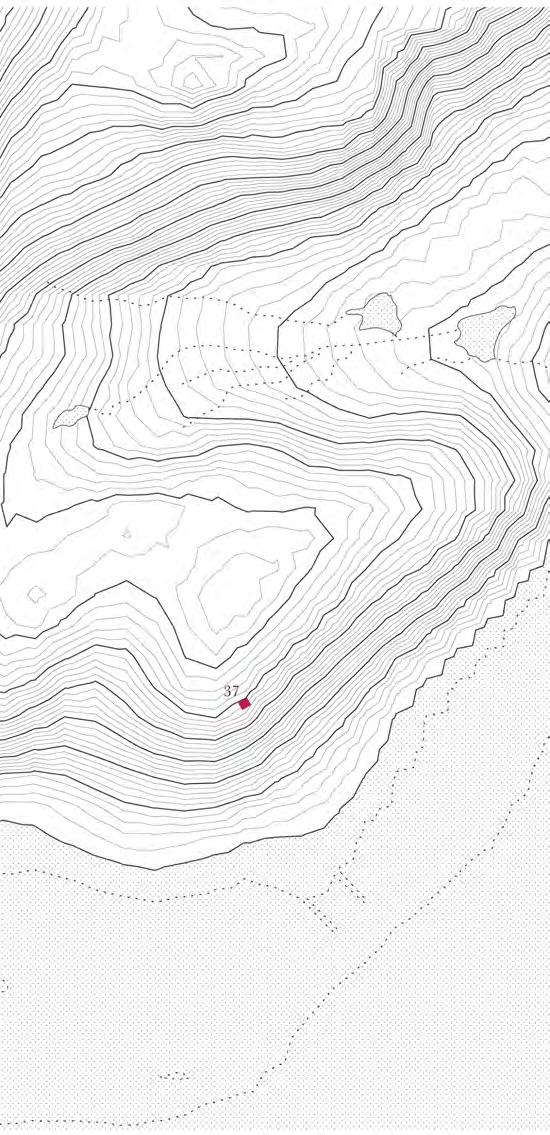

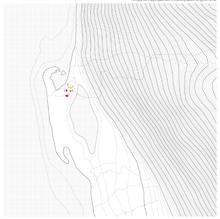

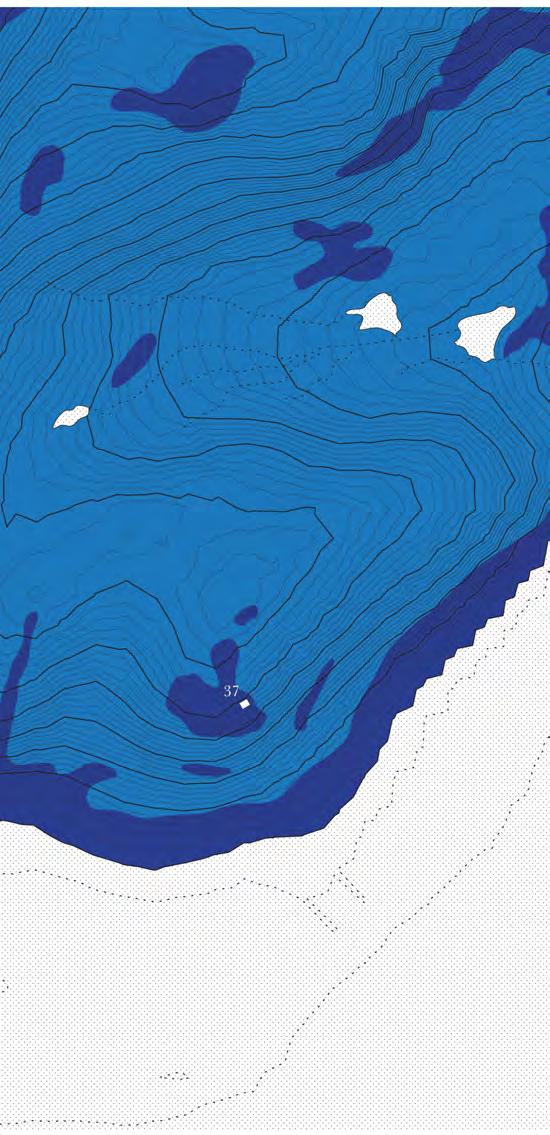

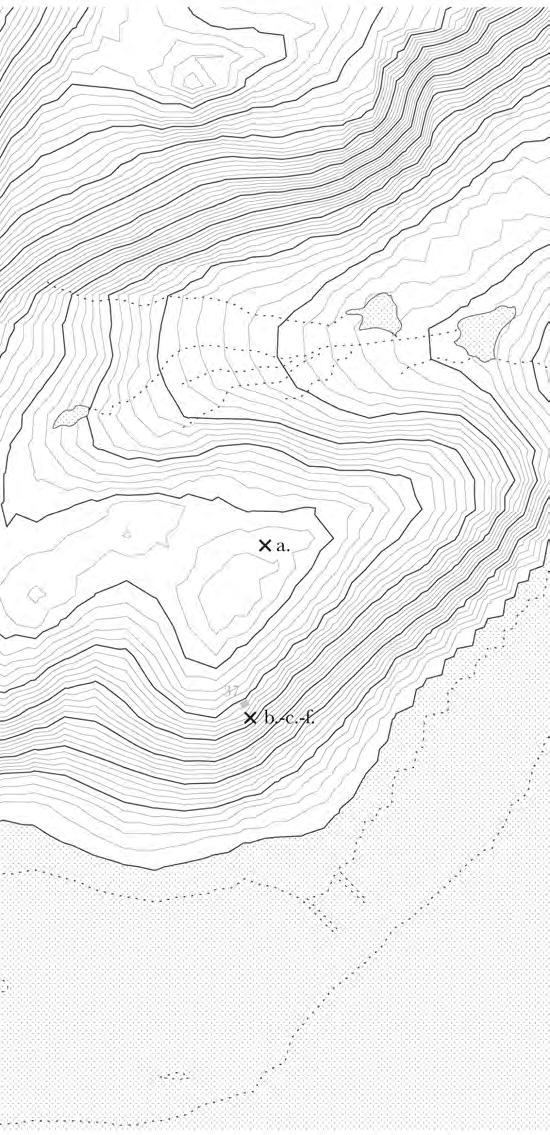

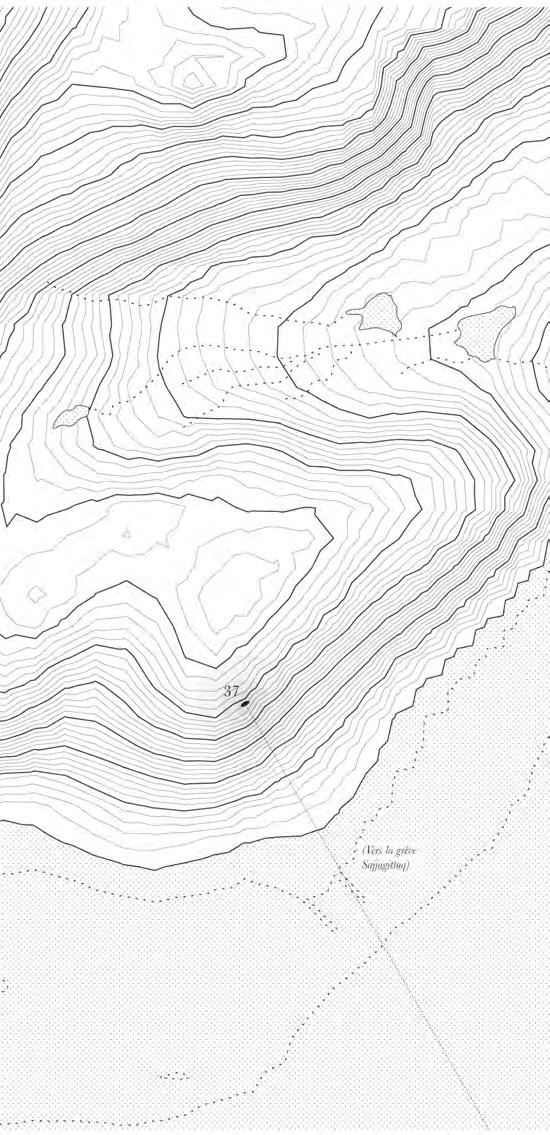

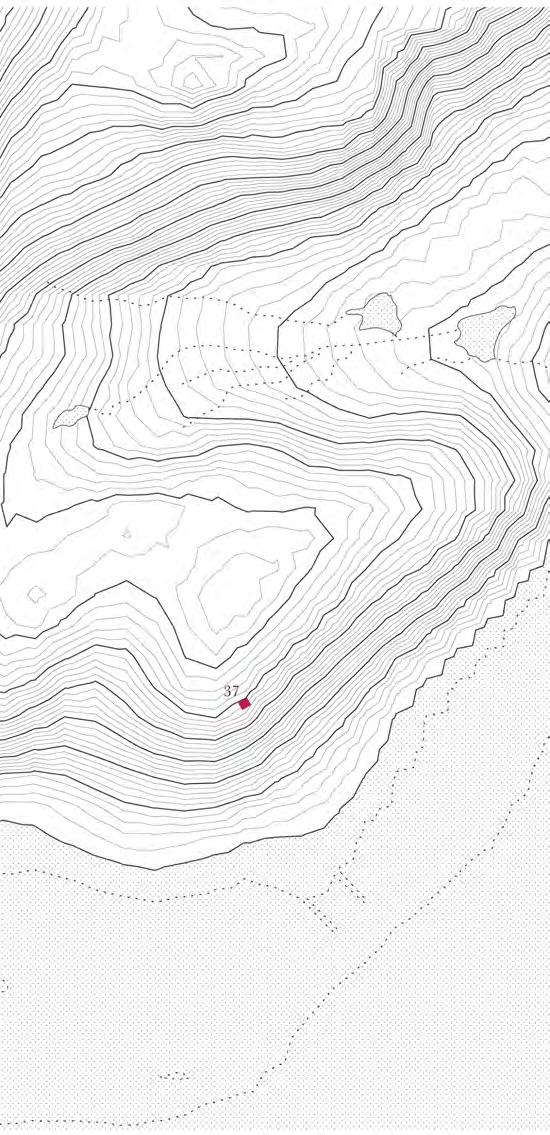

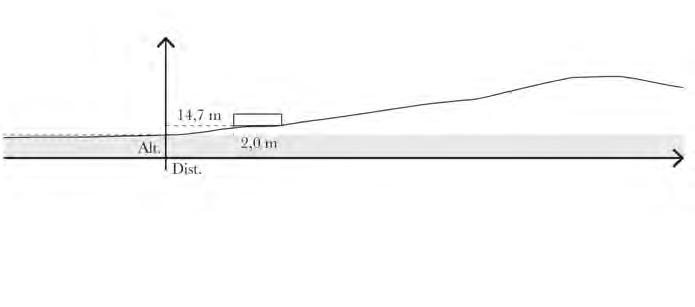

Aupartuapik - h13 - h14

Le campement Aupartuapik est particulier puisqu’il ne comporte qu’une seule cabane. Celle-ci est bâtie sur un promontoire rocheux très élevé à partir duquel l’axe fjord change de quelques degrés. Ce site regroupe également un minimum de trois critères préférentiels (b.-c.-f.).

En observant la morphologie du site, l’accès au campement depuis la rive semble des plus fastidieux et l’absence de plage, d’eau douce ou de protection des vents à proximité laisse supposer que cette construction répond à des considérations autres que celles adressées à travers la construction des

cabanes observées jusqu’à présent. Par le fait même, la cabane d’Aupartuapik semble être la seule de tout le fjord de Salluit à avoir deux niveaux.

Enfin et sans grande surprise, les entretiens avec les bâtisseurs locaux ont révélé que cette cabane aurait été construite par un groupe de qallunaat (gens du sud) il y a plusieurs années et qu’elle a été abandonnée depuis. Les bâtisseurs locaux ont notamment déploré le fait que cette cabane est difficilement habitable en raison de sa position dans un milieu défavorable.

Annexe 1 - page 175

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 176

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 177

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 178

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 179

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 180

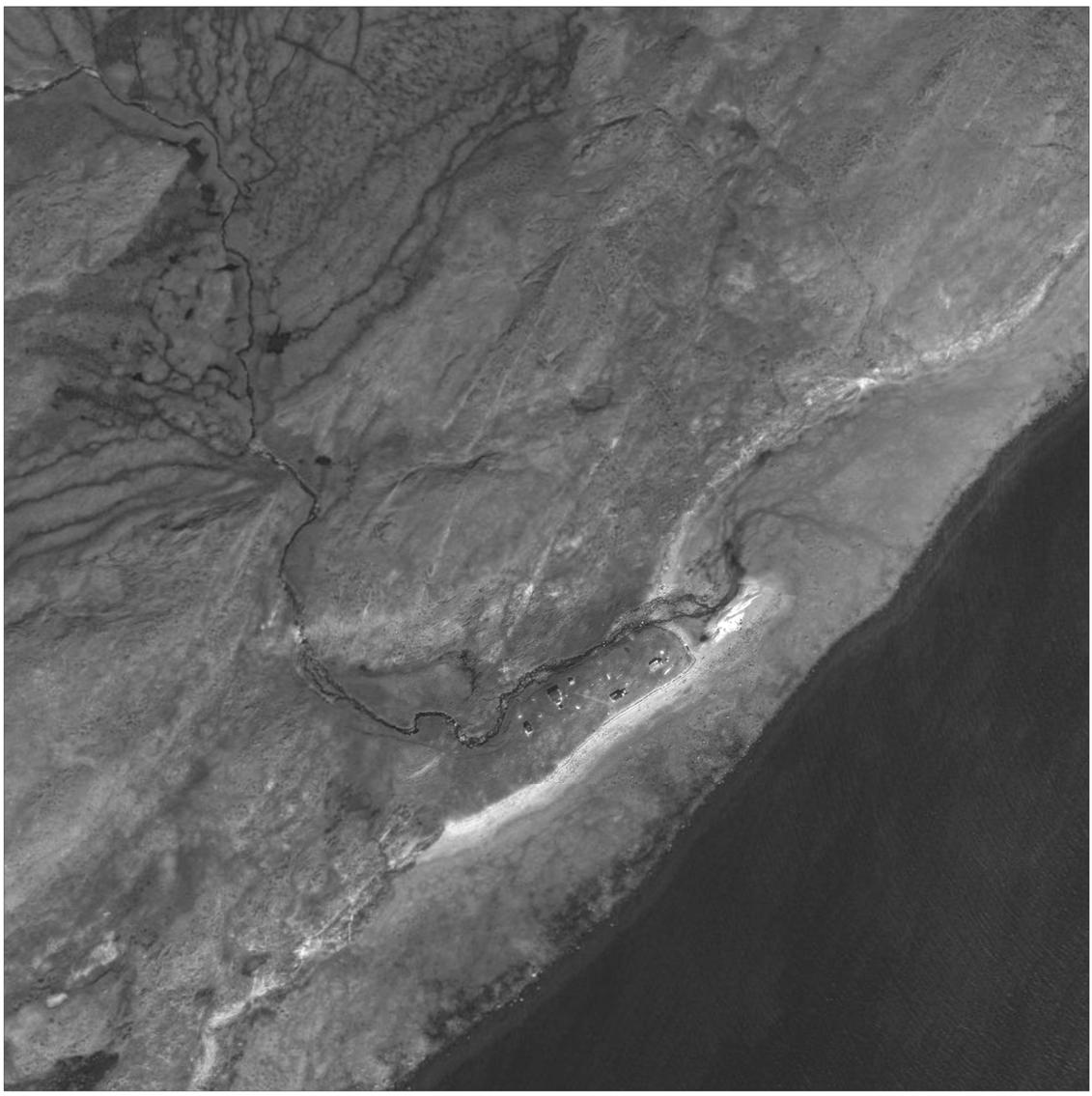

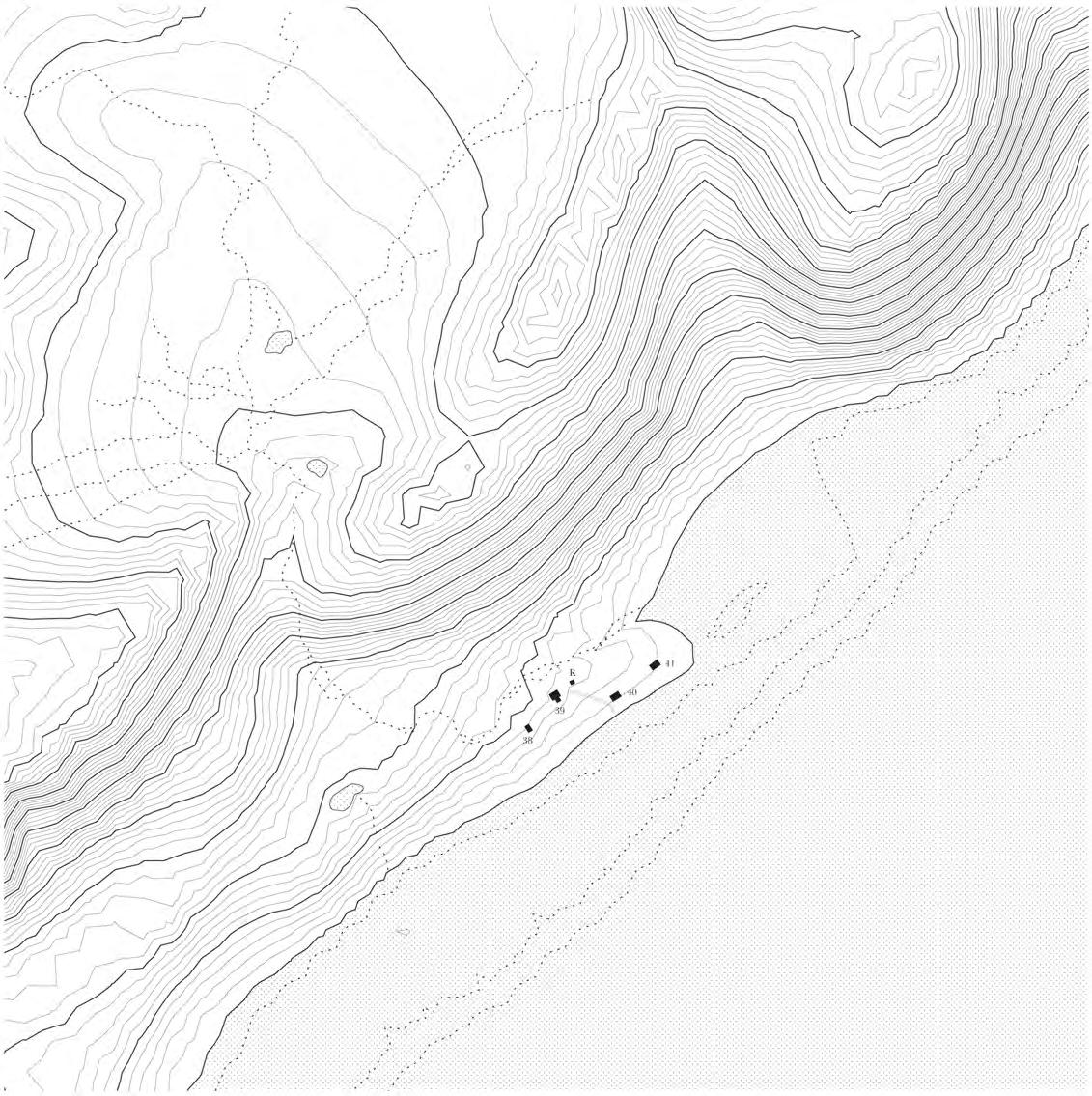

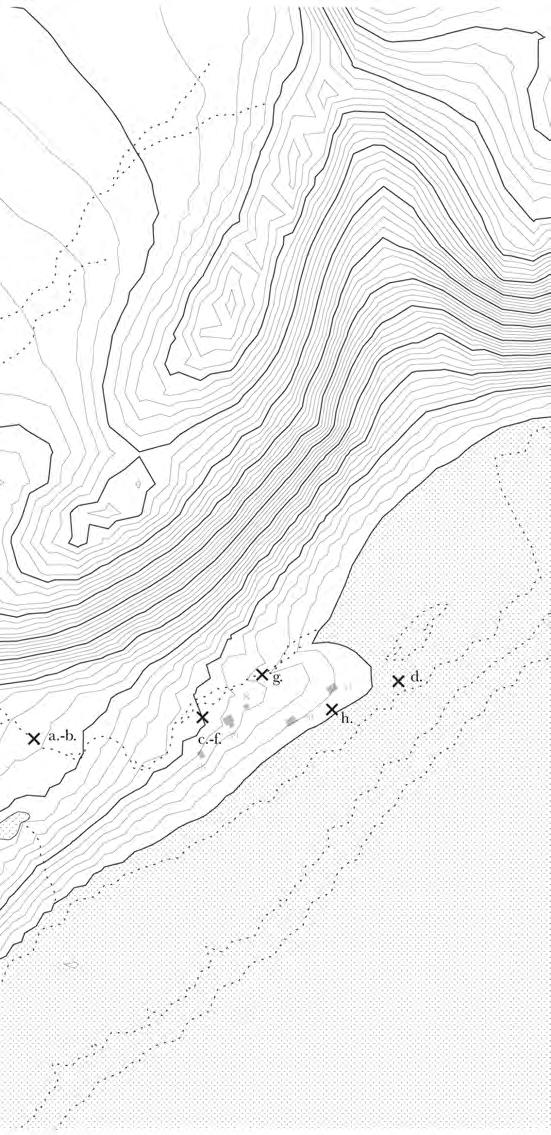

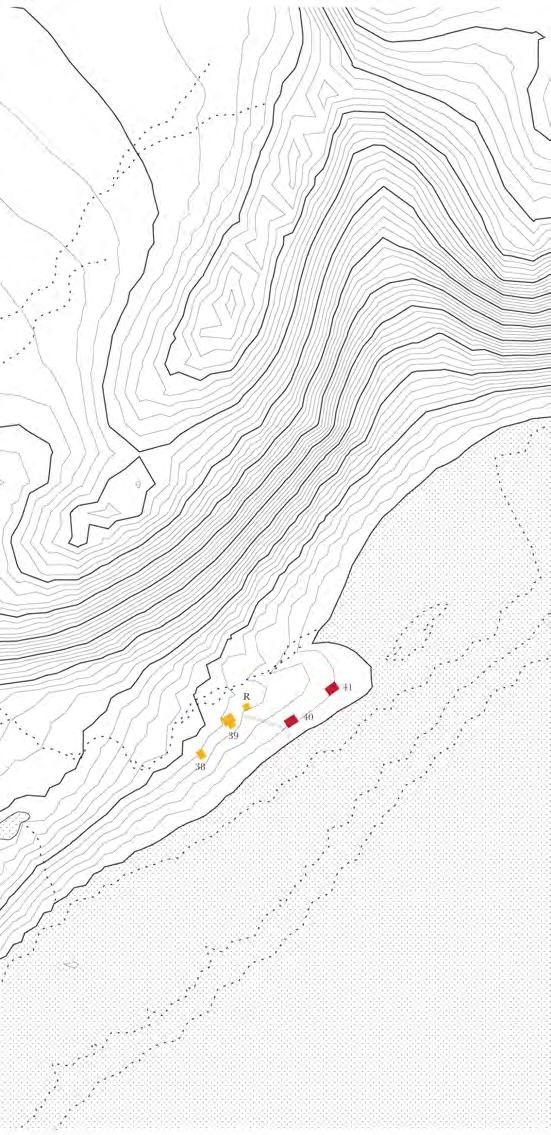

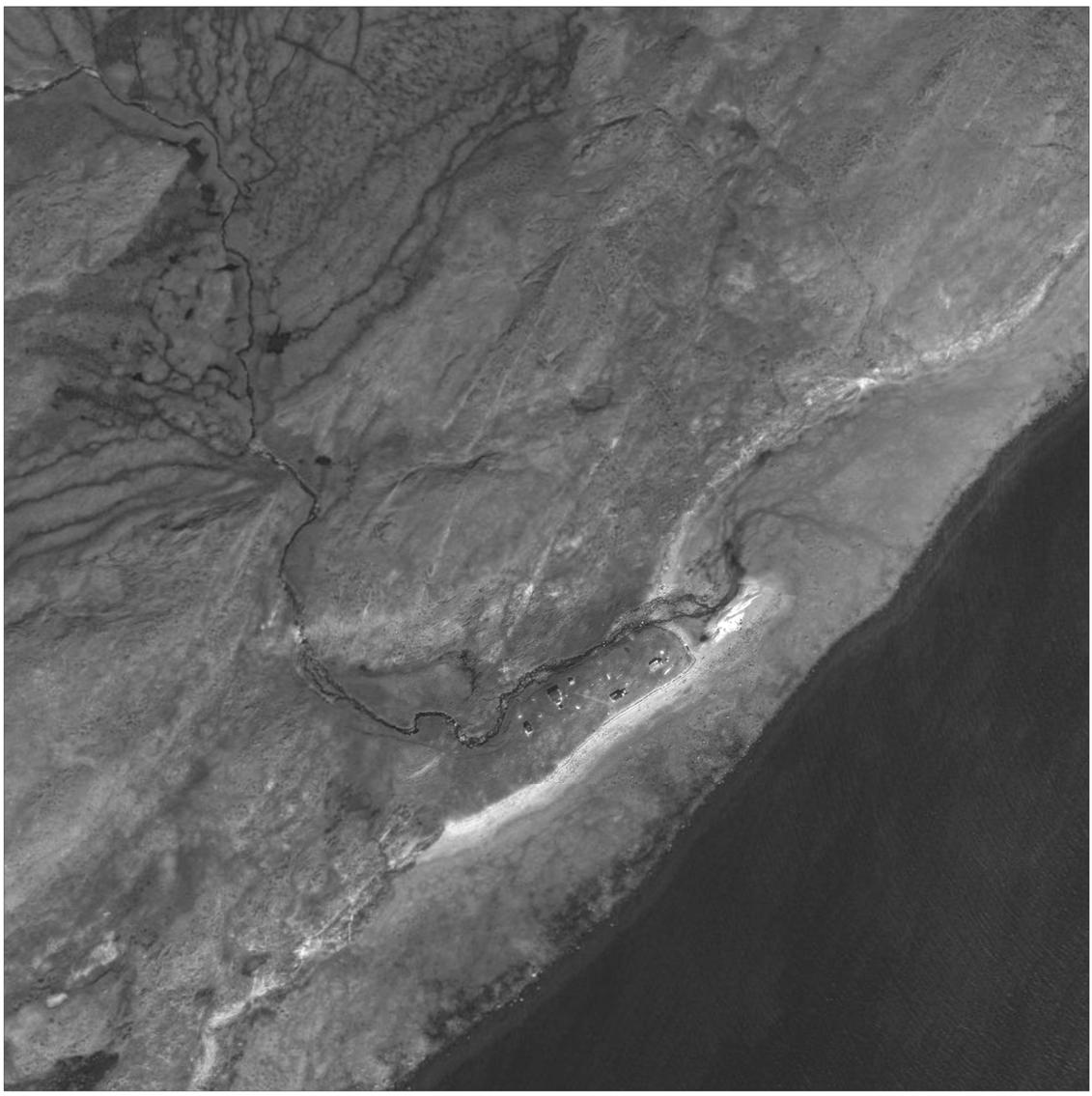

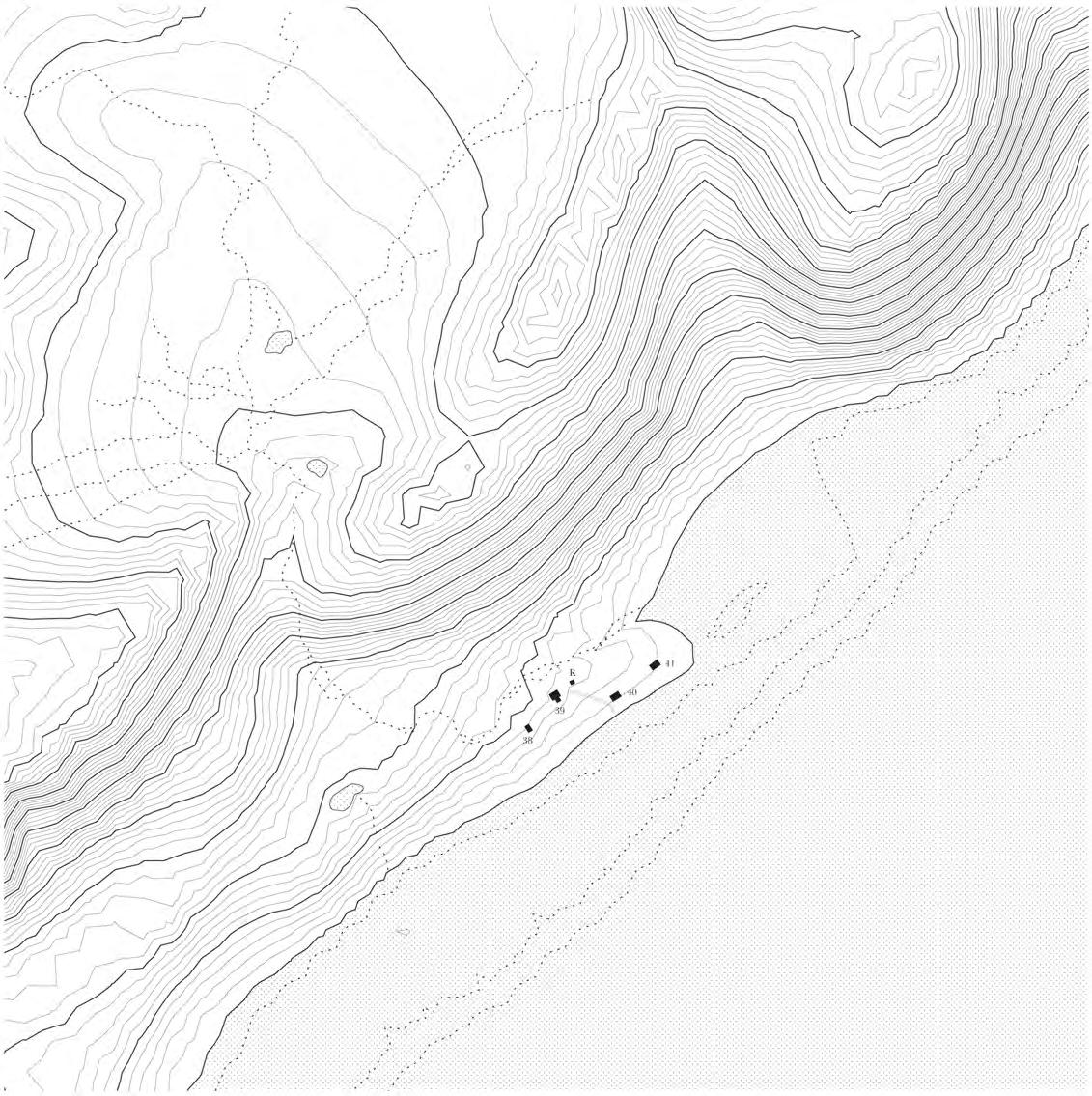

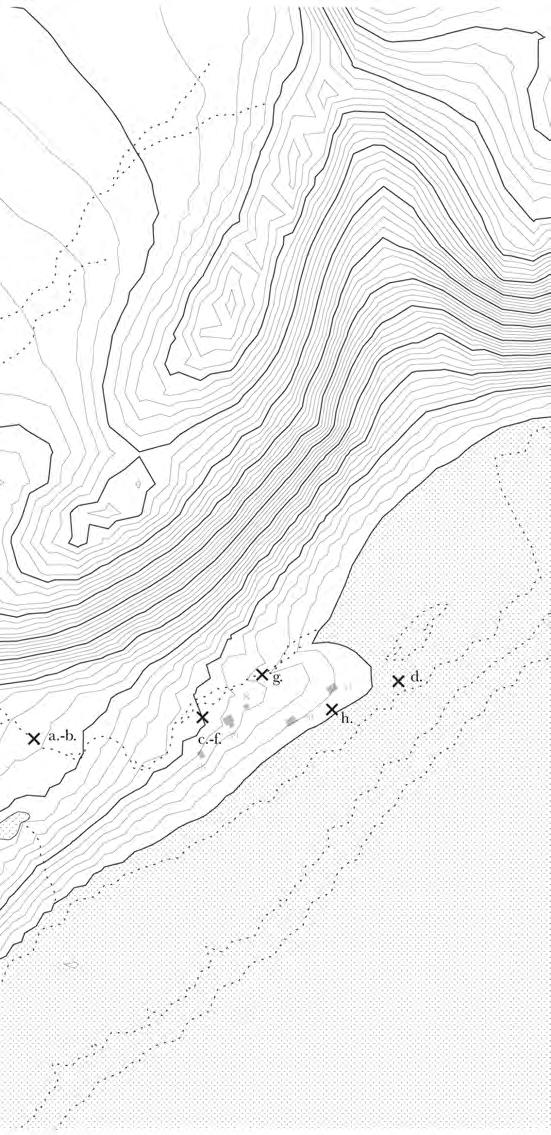

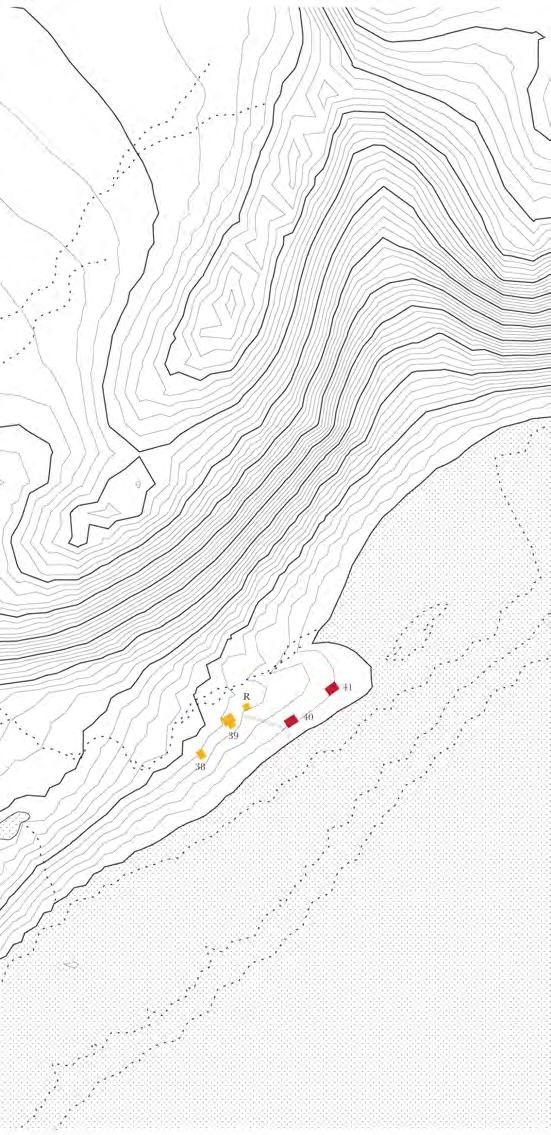

Ruisseau Aupartuapiup - i13

Le campement du ruisseau Aupartuapiup compte quatre cabanes de petites et de moyennes dimensions. Elles sont implantées sur un sol sablonneux et le faîte de leur toiture est pour la plupart orienté de façon parallèle au fjord (3/4). Ici encore, une telle orientation ofre l’opportunité de maximiser les ouvertures des façades vers le fjord et permet une exposition minimale aux vents dominants du sud-ouest.

La position du campement rassemble de nombreux critères préférentiels (a.-b.-c.-d.-f.-g.-h.). La présence du ruisseau et de la vallée ofre notamment une voie d’accès vers le nord et vers l’intérieur du territoire.

En ce qui a trait à l’âge des cabanes, elles semblent avoir été construites durant deux périodes distinctes puisque celles se trouvant plus près de l’eau datent de 2002 ou avant, tandis que celles légèrement plus hautes et éloignées de la berge semblent être apparues entre 2003 et 2015.

Annexe 1 - page 181

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 182

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 183

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 184

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 185

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Annexe 1 - page 186

44 43 42

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

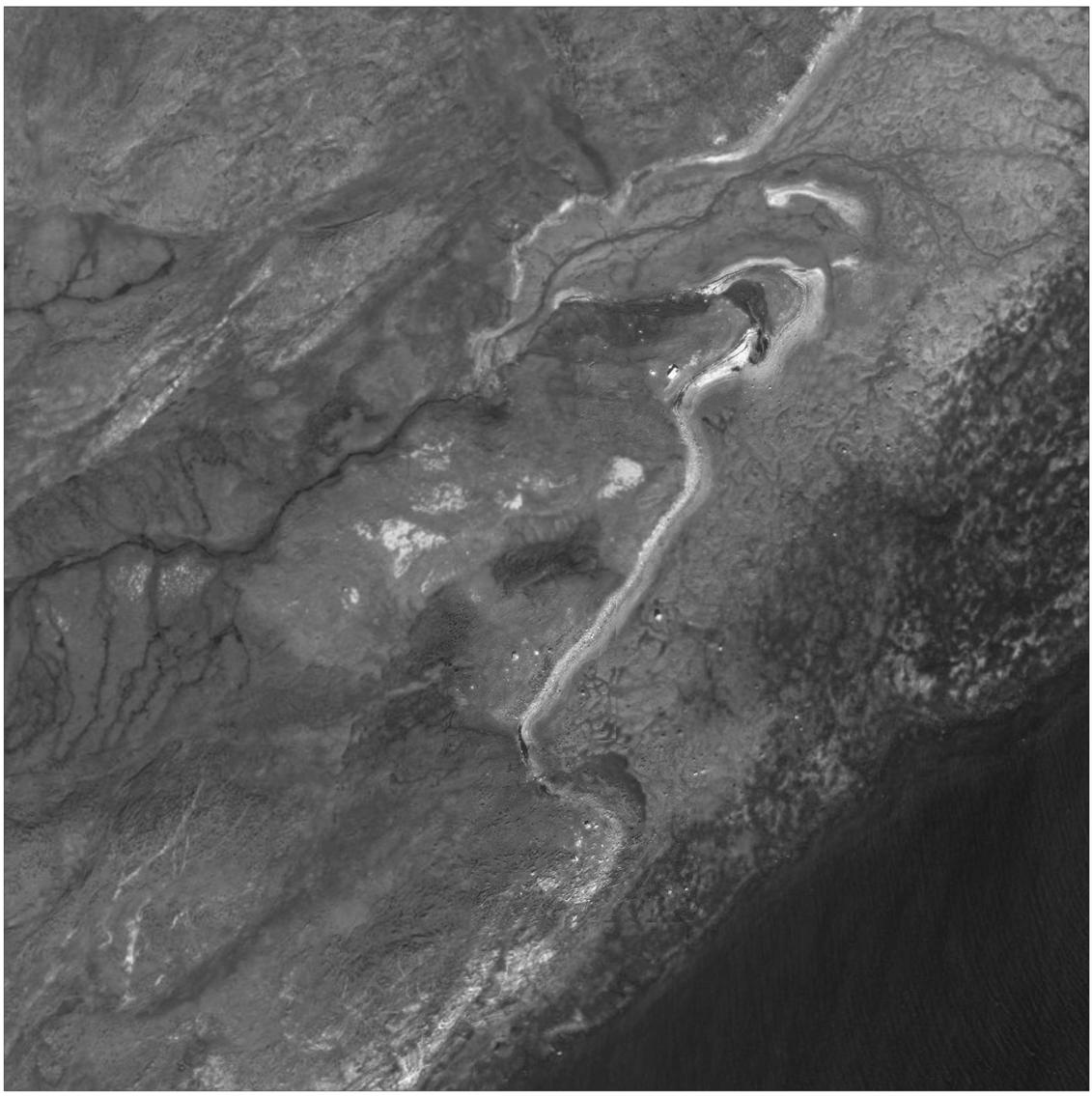

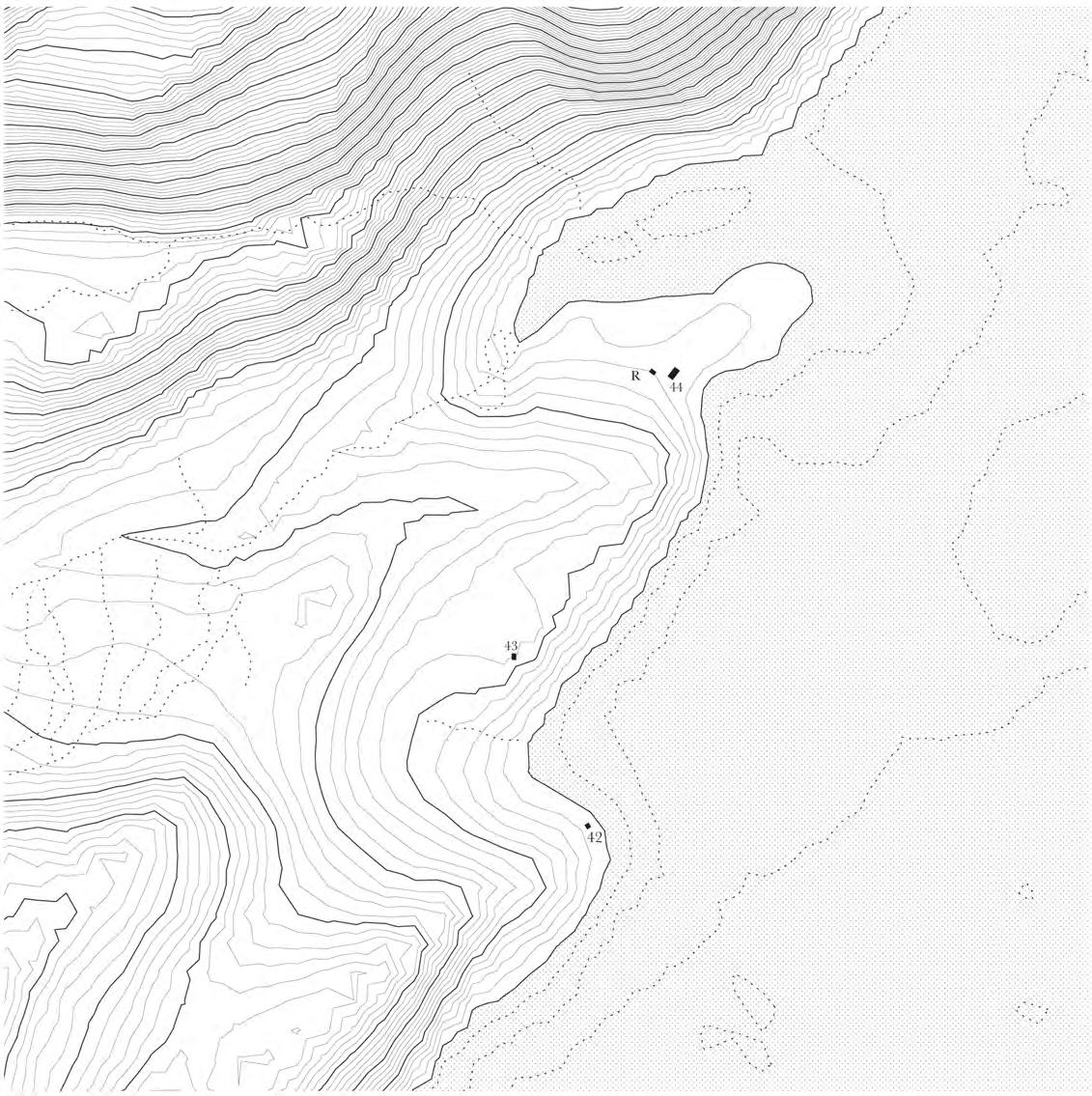

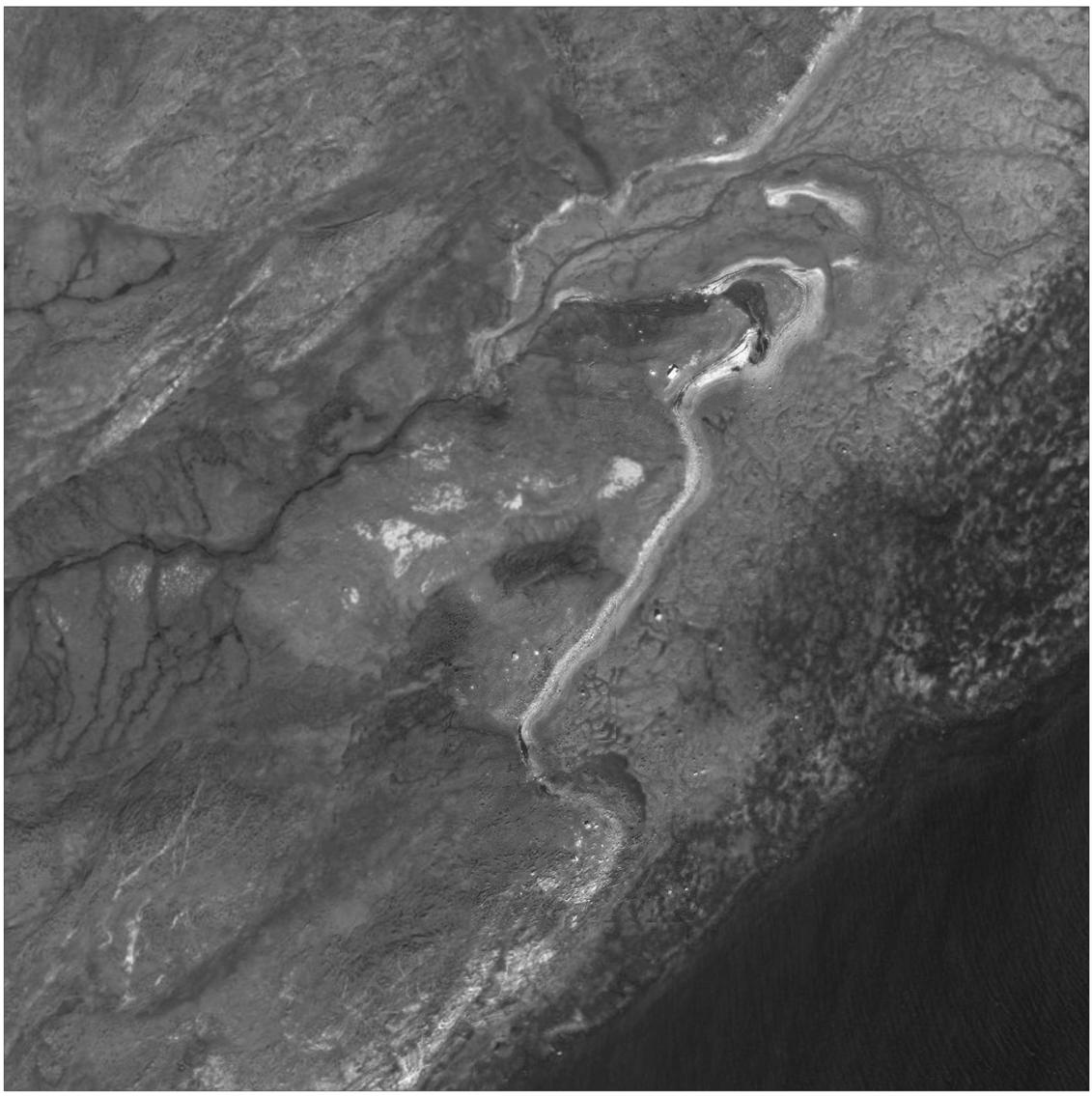

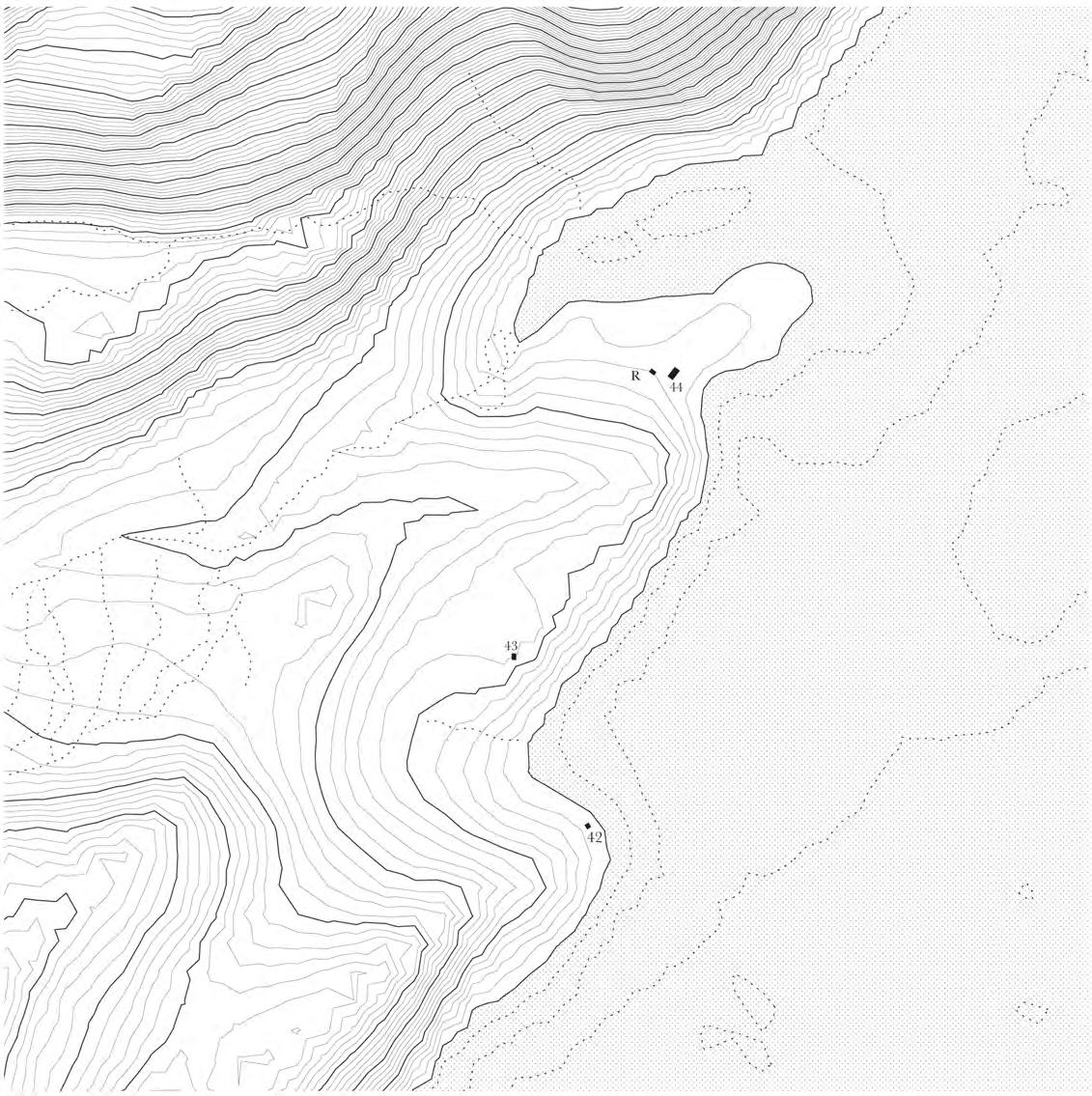

Sajuvvik - Sajuvvialuk - j12

Mis à part quelques photographies prises depuis le côté opposé du fjord, aucune observation directe n’a pu être effectuée aux campements des pointes de Sajuvvik et de Sajuvvialuk. Malgré cette difficulté, il est possible de déduire que les cabanes 42 et 43 (construites en 2002 ou avant) sont relativement petites, tandis que la cabane 44 (construite entre 2003 et 2015) semble être de taille moyenne.

Les cabanes sont distancées les unes des autres et, bien que chacun de leur secteur semble bénéficier d’un maximum de critères préférentiels, l’irrégularité du terrain (perceptible à partir des images satellites)

laisse croire que le sol n’y est pas uniforme ou plat. D’ailleurs, la nature des dépôts de surface de Sajuvvik et de Sajuvvialuk est différente de celle des sites précédents et à défaut de retrouver des dépôts marins, du roc (affleurant à moins de 50% de la surface) et des dépôts fluviatiles y sont présents en majorité. Cela pourrait expliquer le faible nombre de cabanes dans ces campements puisque ces dépôts peuvent présenter une surface plus irrégulière et donc plus difficilement constructible.

Annexe 1 - page 187

42 43 44

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 188

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 189

2. Cours d’eau

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 190

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 191

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Annexe 1 - page 192

Demeule, août 2018

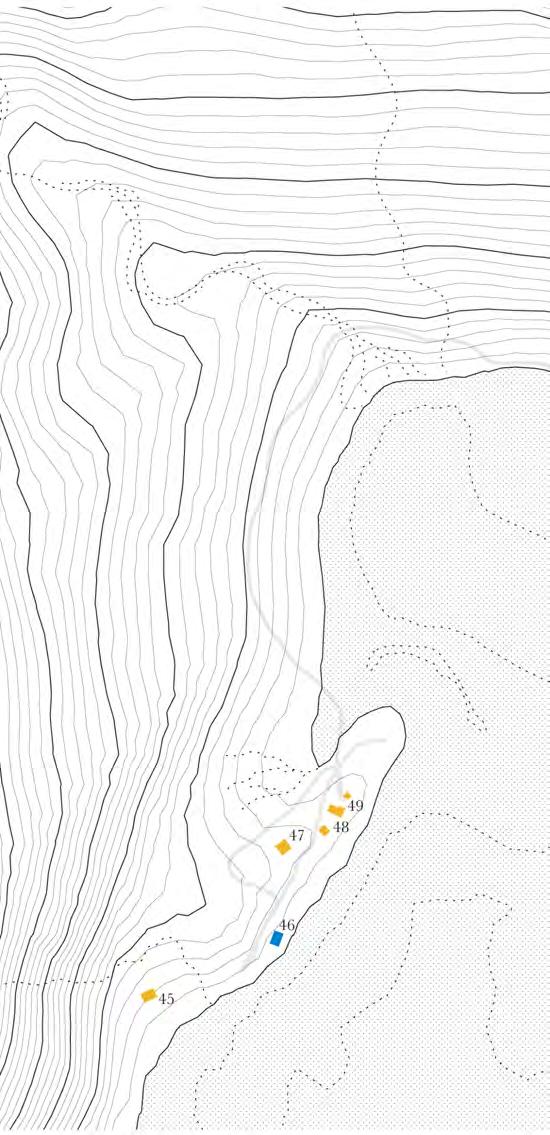

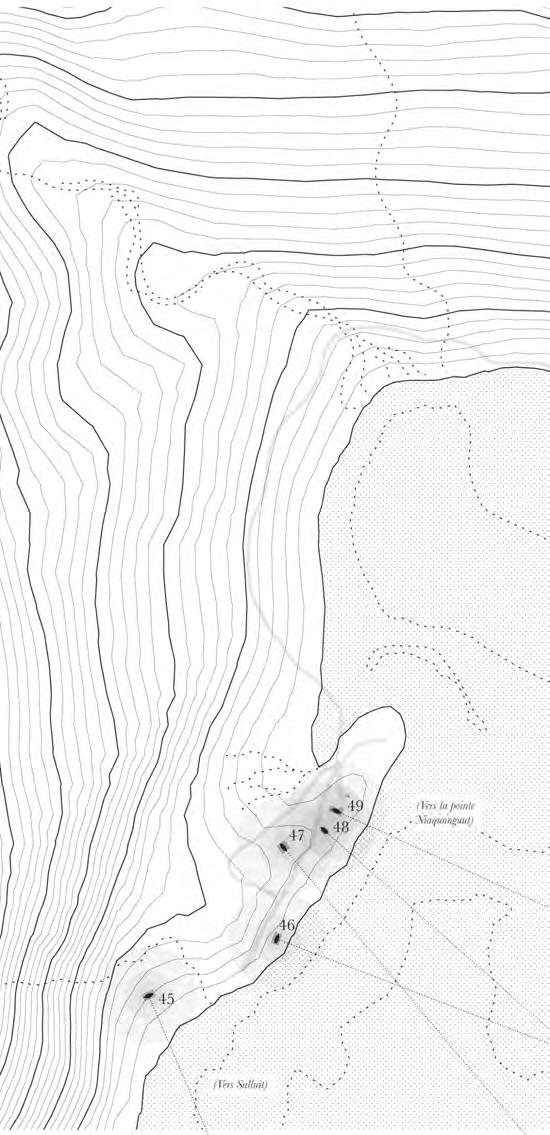

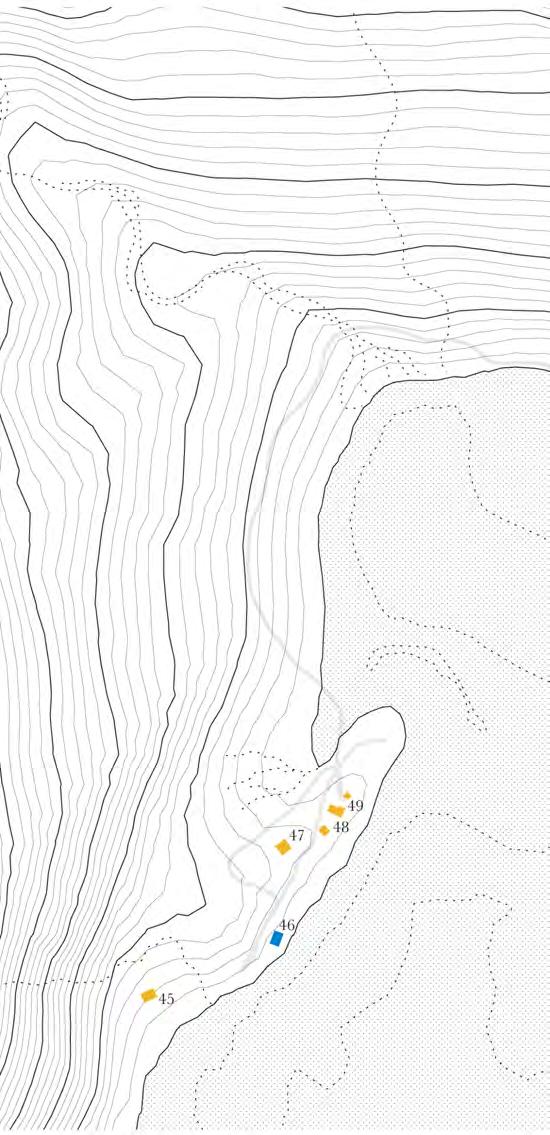

Kiassautialuk (1/2)

- k11

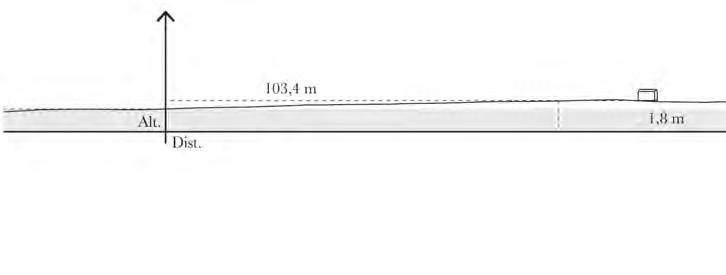

La première partie du campement de Kiassautialuk compte cinq cabanes de moyennes dimensions dont la plupart sont construites sur un sol où le roc affleure sur une portion considérable du site (seule exception, la cabane 45 est construite sur un dépôt marin).

Situé près du village de Salluit, soit directement de l’autre côté du fjord, l’accès au campement s’effectue relativement facilement. Toutefois cela dit, l’importance de la batture et l’absence d’un chenal près du site complexifient son accessibilité à marée basse.

L’étendue de la vallée derrière le campement permet quant à elle de rejoindre aisément l’intérieur des terres. En somme, le site comporte de nombreux critères préférentiels (a.-b.-c.-f.-g.-h.) et bénéficie d’une protection des vents dominants par sa position enclavée dans la baie de Kiassautialuk.

L’orientation du faîte des cabanes pointe ici encore des directions soit parallèles, soit perpendiculaires à la rive. Plus précisément, les cabanes qui semblent être plus récentes suivent un axe parallèle au fjord, tandis que celles qui semblent plus anciennes adoptent un alignement contraire.

Annexe 1 - page 193

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Annexe 1 - page 194

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 195

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 196

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 197

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20 m

5.

Annexe 1 - page 198

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

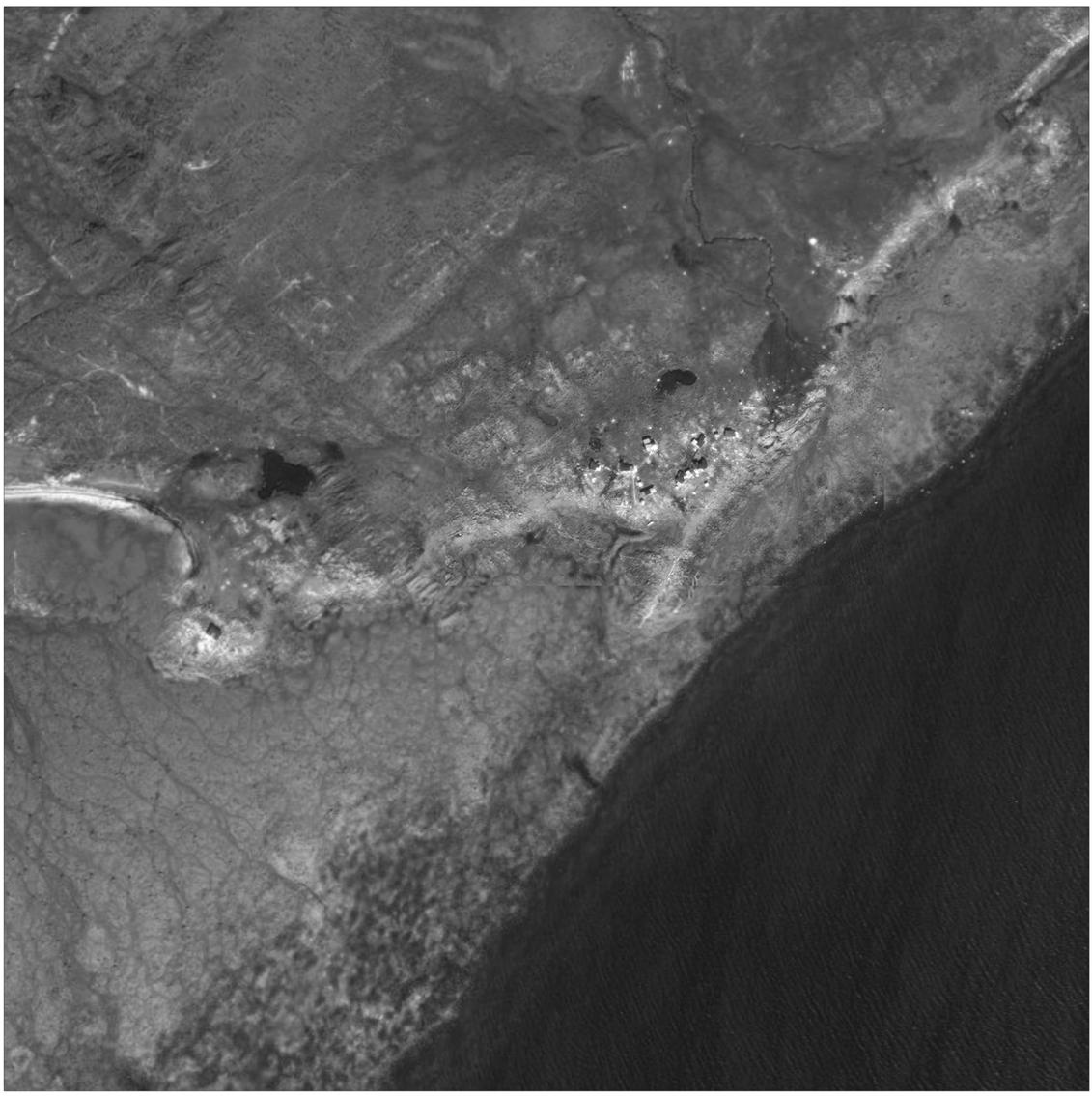

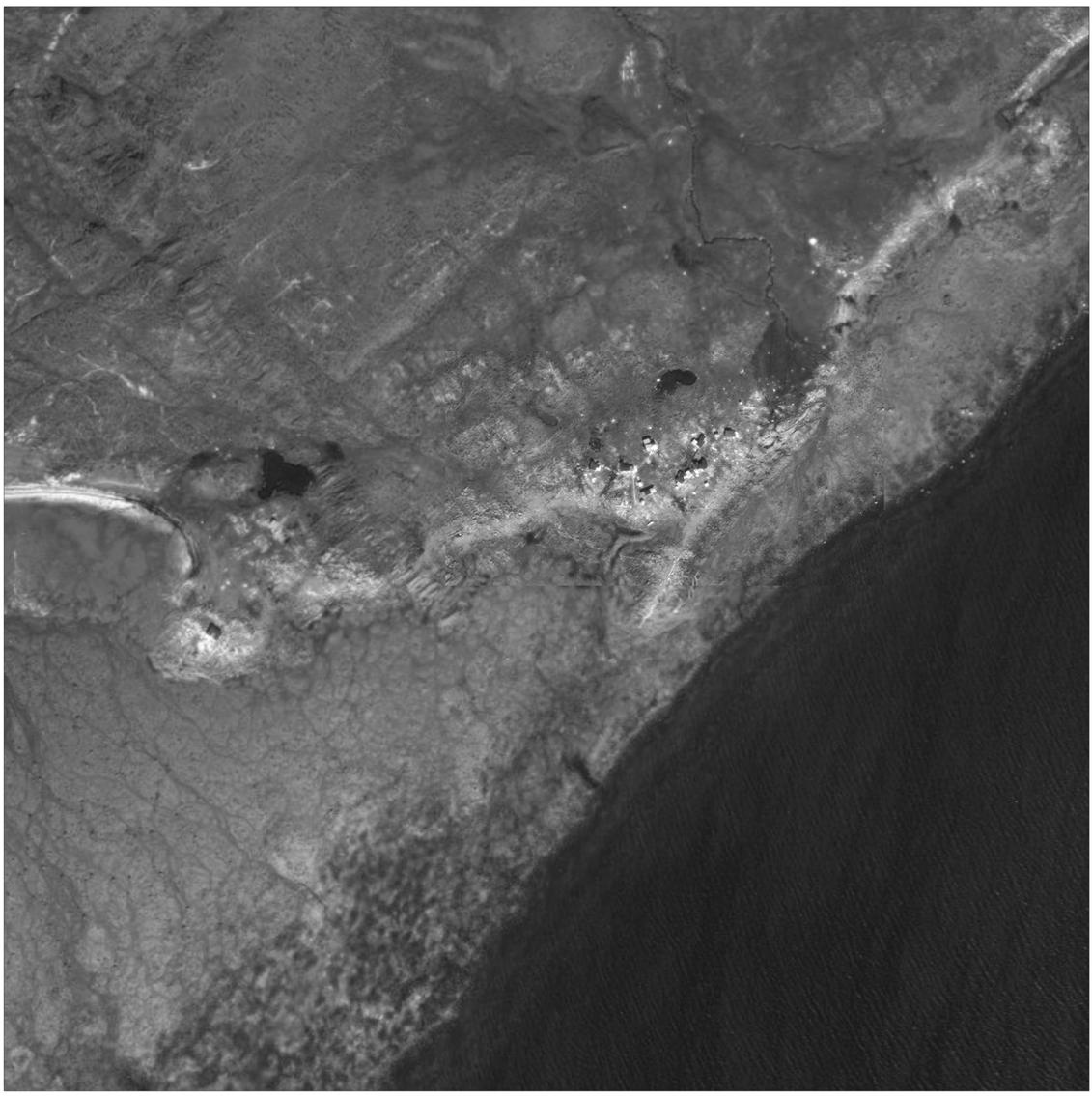

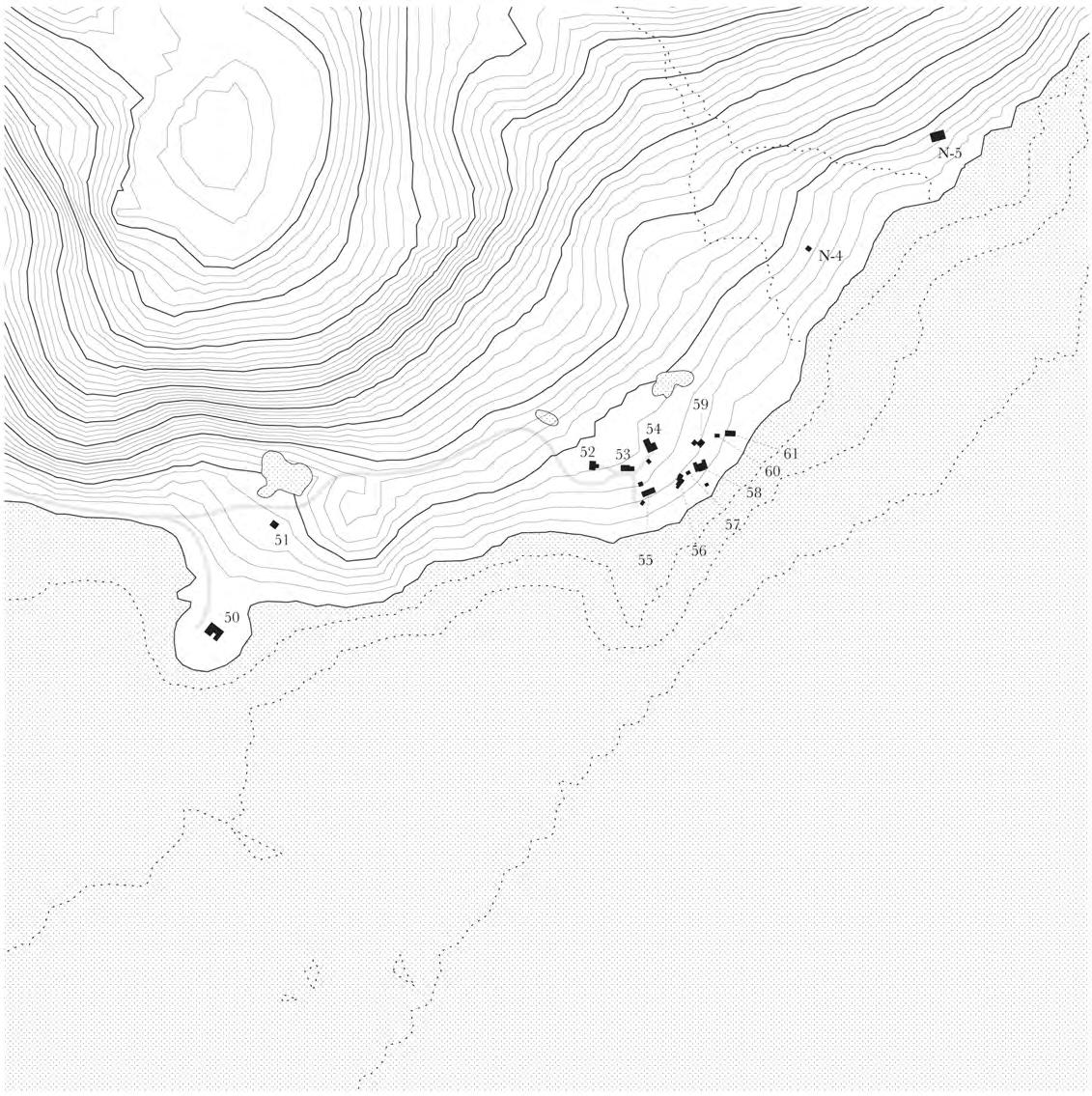

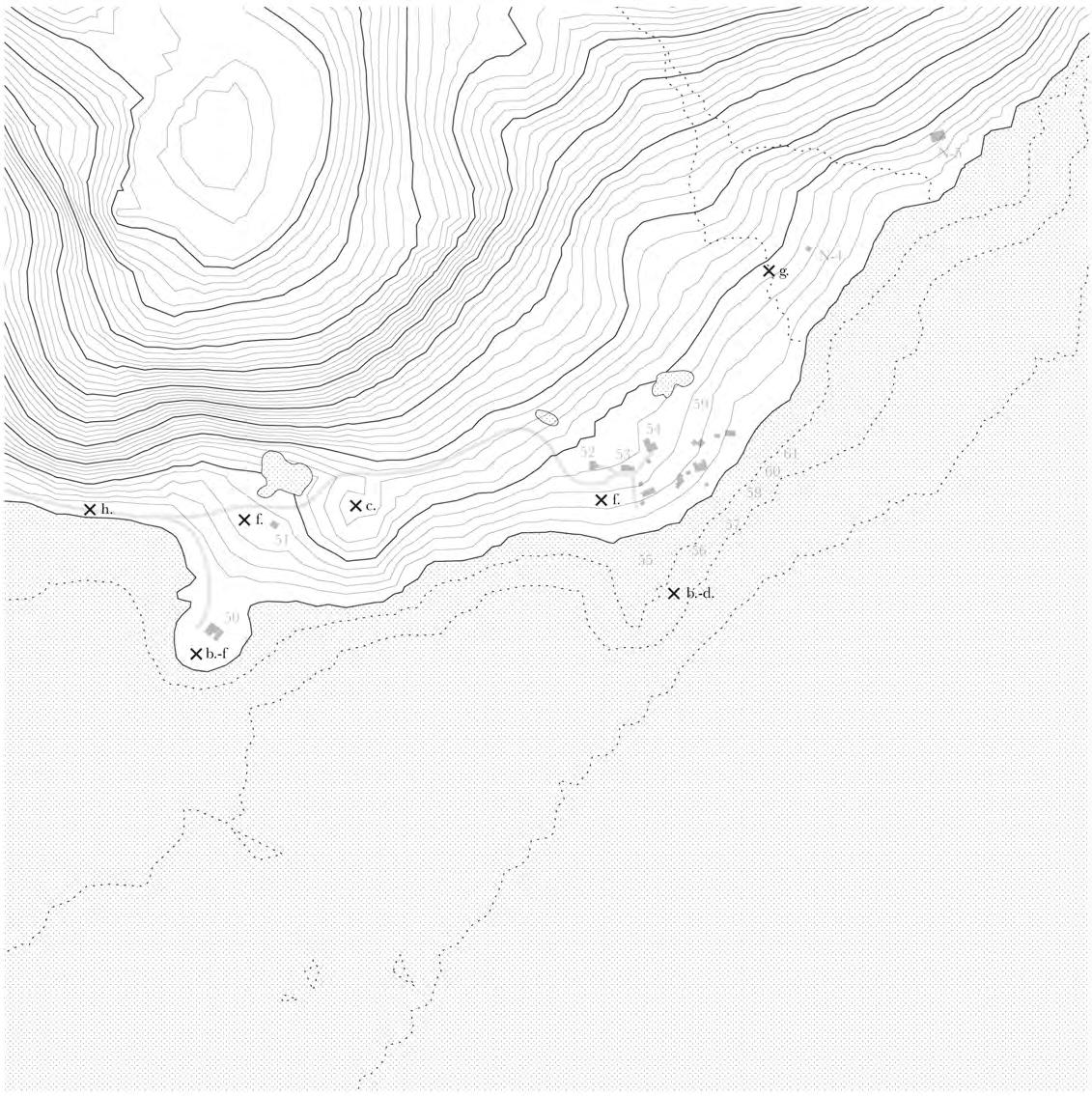

Kiassautialuk (2/2) - k10

La deuxième partie du campement de Kiassautialuk se situe dans la portion nord-est de la baie du même nom. Ici, les quatorze cabanes recensées se rassemblent en trois secteurs, soit un noyau dense ainsi que deux aires périphériques plus distendues. Deux cabanes nouvellement construites sont situées à environ 200 et 300 mètres au nord-est du noyau, tandis que deux autres (environ à la même distance) occupent une pointe au sudouest.

Les cabanes y sont de tailles moyennes ou grandes dimensions et leurs assises semblent prioriser les sols où le roc afeure.

Le noyau du campement correspond à un endroit plus facilement accessible à marée basse, tandis que les cabanes construites à l’écart se rapprochent d’autres critères préférentiels comme l’accès à de plus grandes plages ou à de meilleurs points de vue du fjord. En considérant la section ouest du campement, soit celle de l’autre côté de la baie, un maximum de critères préférentiels se retrouve à Kiassautialuk.

Aussi, il semble que la majorité des cabanes de cette partie du campement de Kiassautialuk aient été construites entre 2003 et 2015. L’orientation du faîte de la majorité des cabanes est pour sa part parallèle à la rive du fjord.

Annexe 1 - page 199

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Annexe 1 - page 200

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 201

2. Cours d’eau

Annexe 1 - page 202

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Classes de dépôts Dépôts de surface

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 203

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

4.

Annexe 1 - page 204

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

5.

Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

m

m

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 205

6. 40

20

Annexe 1 - page 206

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

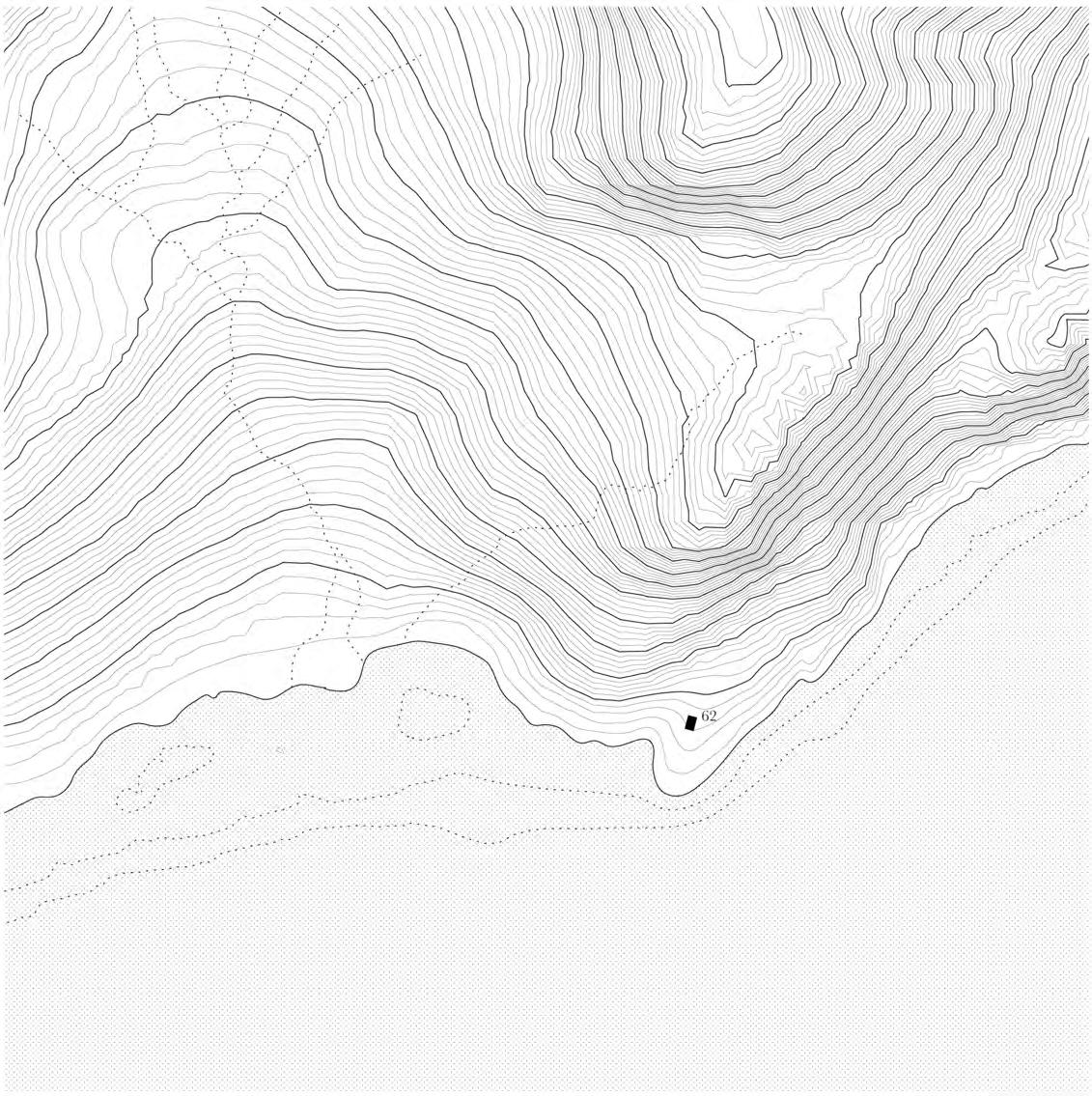

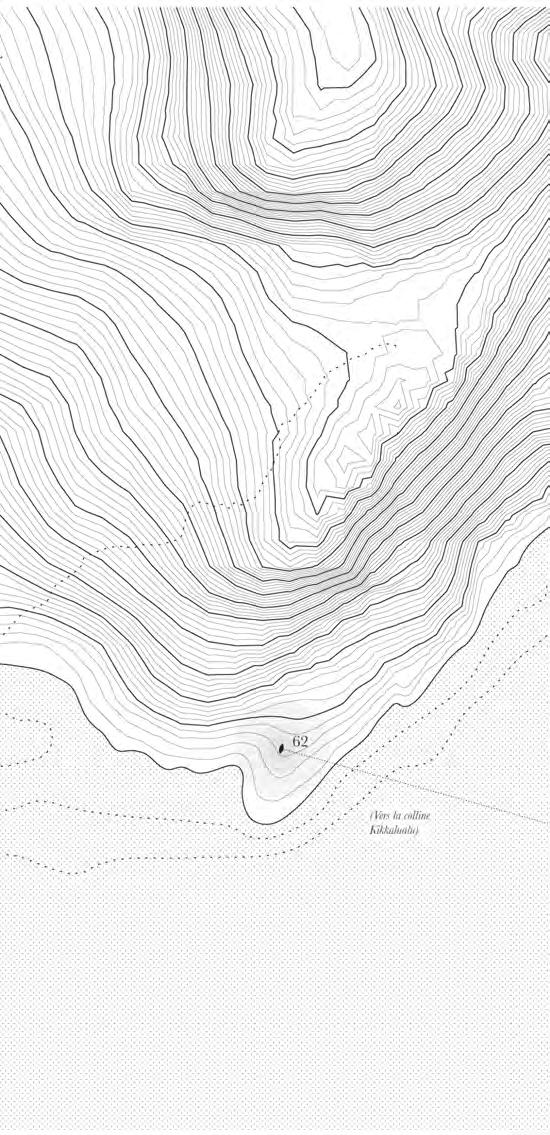

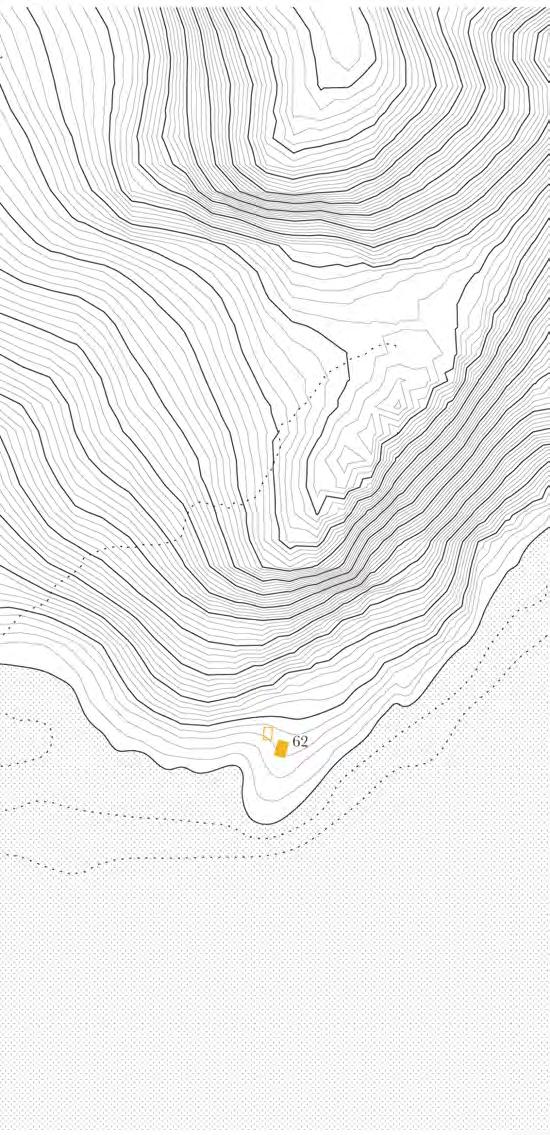

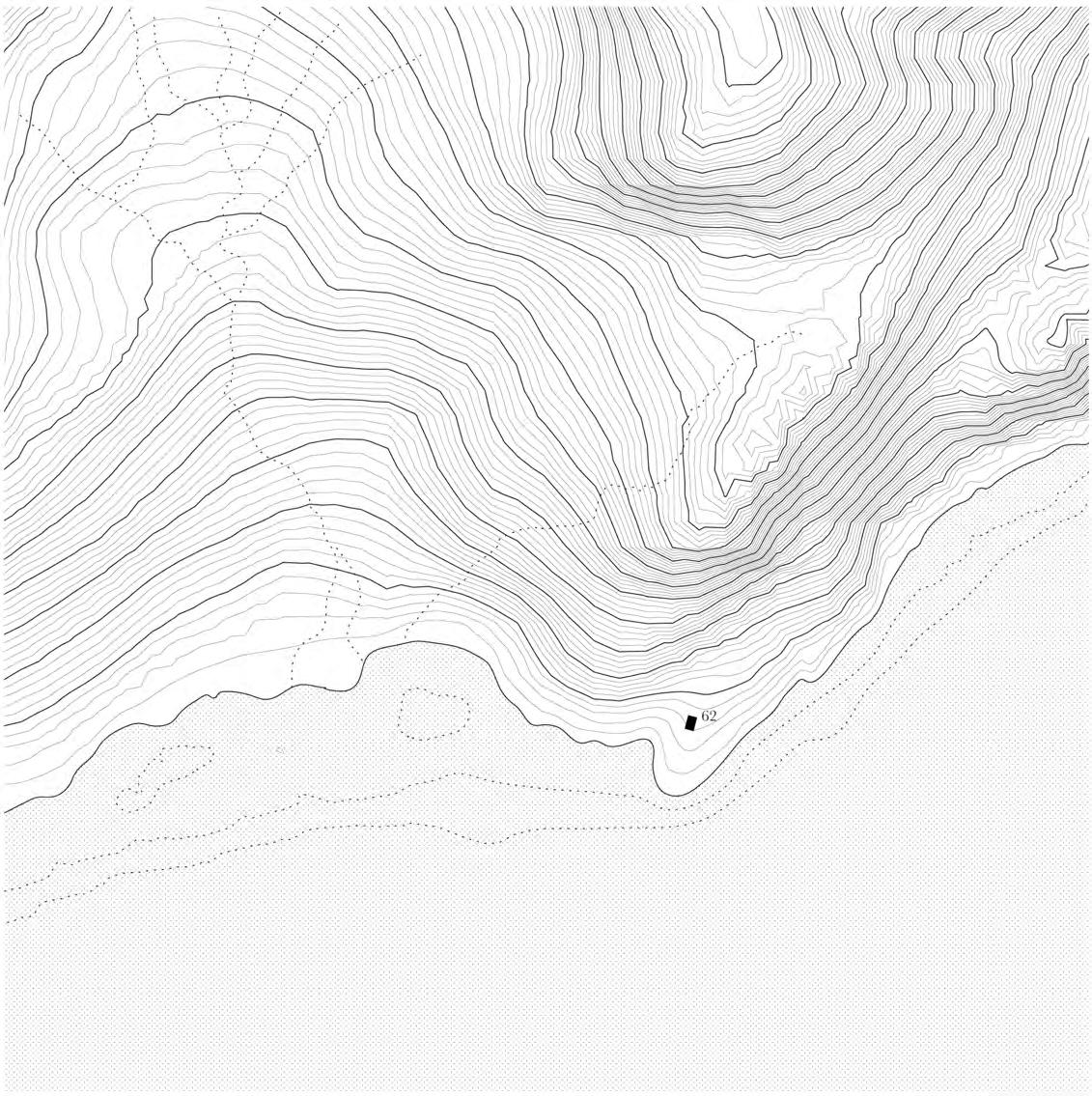

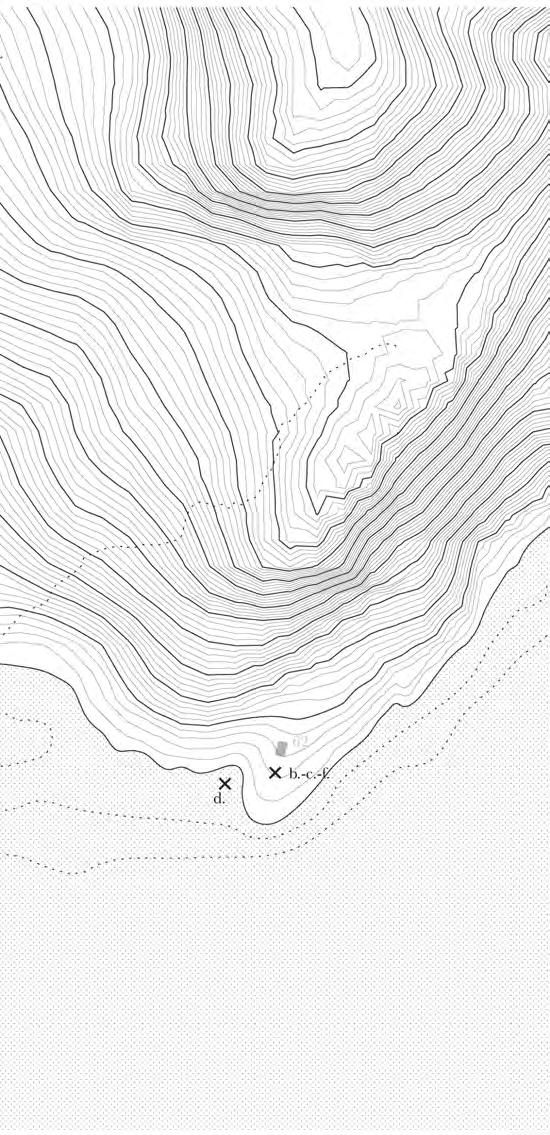

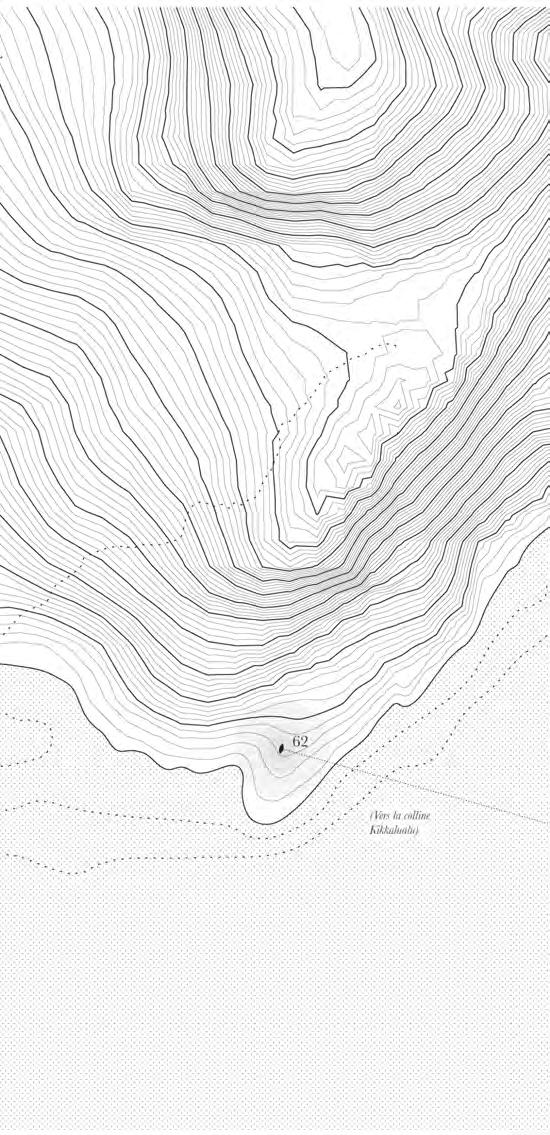

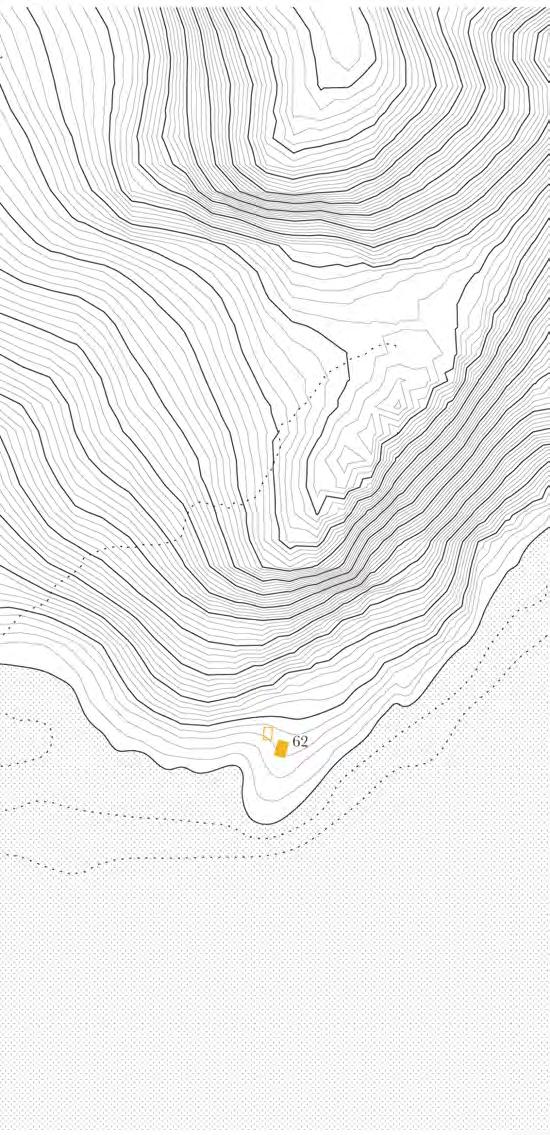

Entre Pattavik et Kisarvik 1/2 - o9

Le premier campement situé entre Pattavik et Kisarvik est composé d’une seule cabane de grande dimension (construite entre 2003 et 2015). Située sur une pointe, l’orientation de la cabane est à la fois parallèle au fjord et au sens des vents dominants.

Ce site (qui n’a pas pu être observé directement) semble relativement limité en superfcies constructibles. Même s’il s’y trouve beaucoup d’afeurements rocheux stables, ceux-ci présentent également des pentes importantes. Néanmoins, cette confguration ofre l’avantage pour la cabane qui s’y trouve de bénéfcier d’un promontoire facilement repérable au loin et sufsamment élevé pour bien observer le territoire. Il est possible par ailleurs qu’en raison

de la grande profondeur des eaux près de la côte, les animaux marins viennent à passer plus près du campement. Cela constitue un autre avantage pour les chasseurs qui ont alors de meilleures chances de les apercevoir et de les rejoindre.

L’accès au campement semble s’efectuer depuis une petite crique située légèrement à l’ouest de la cabane. Une plage d’apparence rocailleuse semble aussi praticable un peu plus loin à l’ouest. Mis à part un cours d’eau qui s’écoule au creux de baie, la présence d’une source d’eau douce à proximité du campement n’a pas été repérée. En somme, le campement regroupe quatre critères préférentiels (b.-c.-d.-f.).

Annexe 1 - page 207

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Annexe 1 - page 208

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 209

2. Cours d’eau

Annexe 1 - page 210

Instable

Classes de dépôts Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Marins Substrat rocheux Stable

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4. 3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 211

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 212

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 212

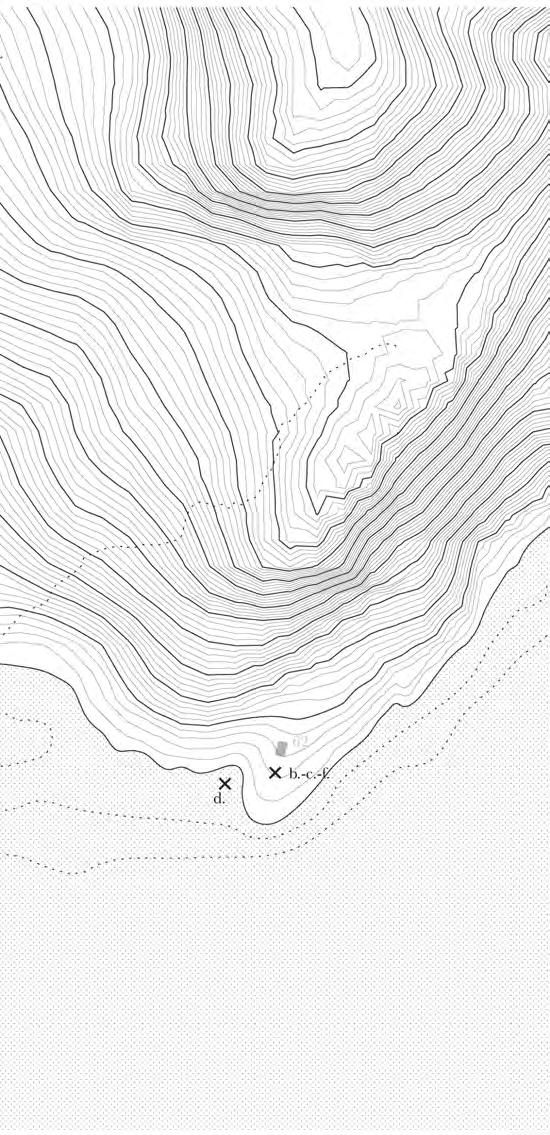

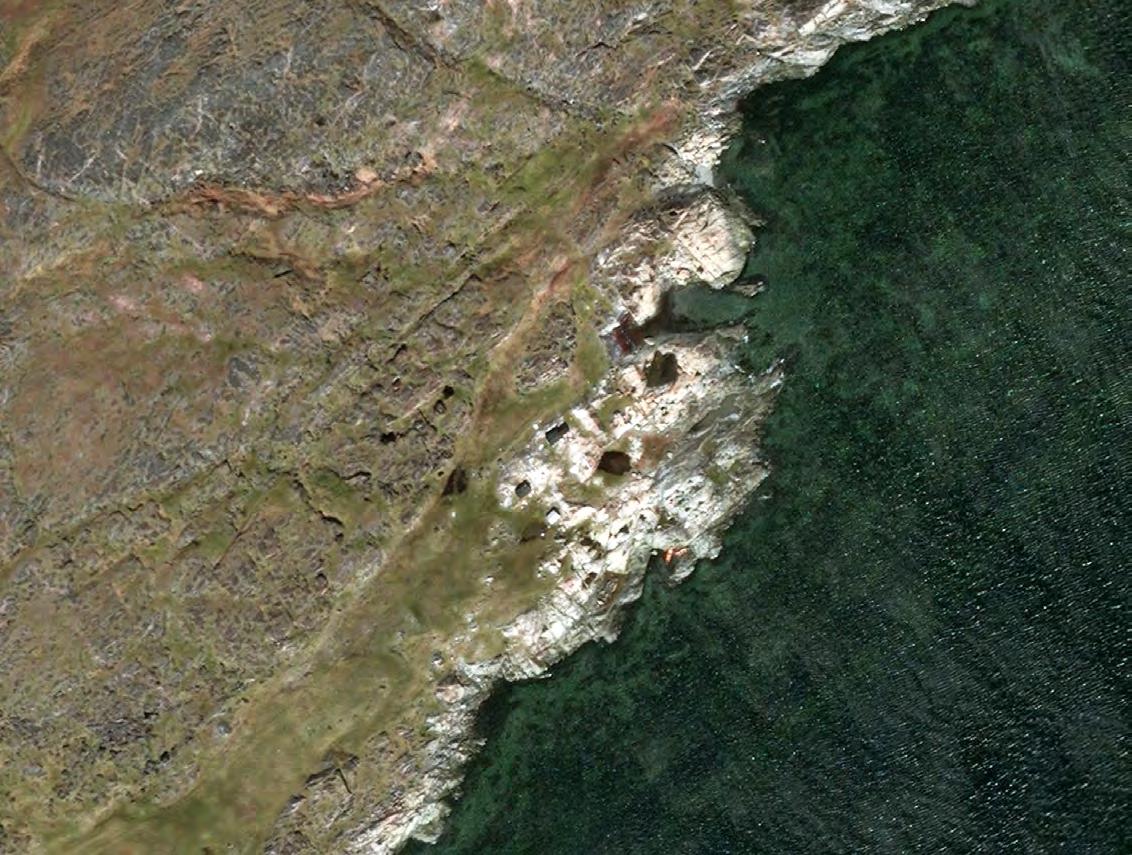

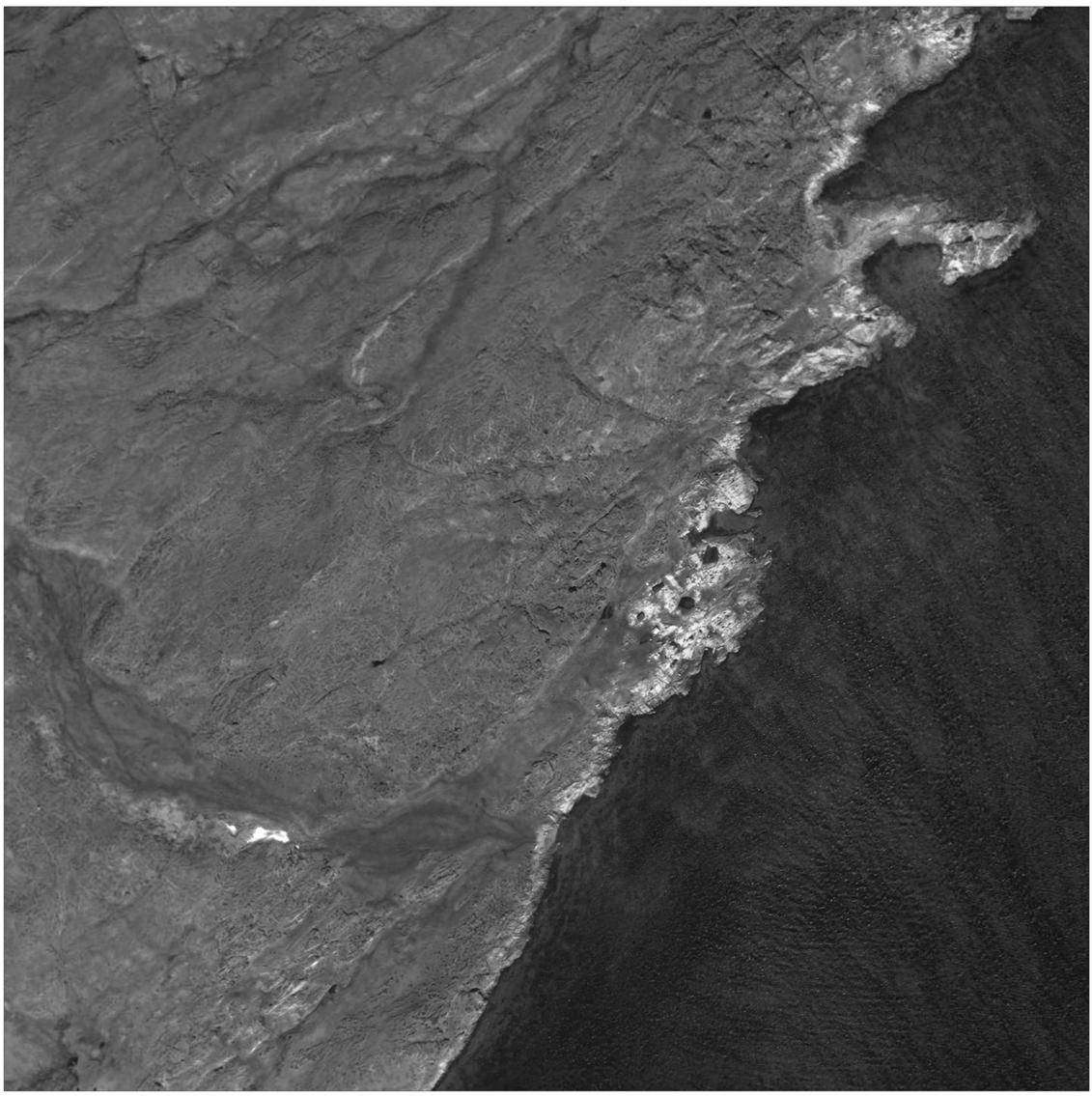

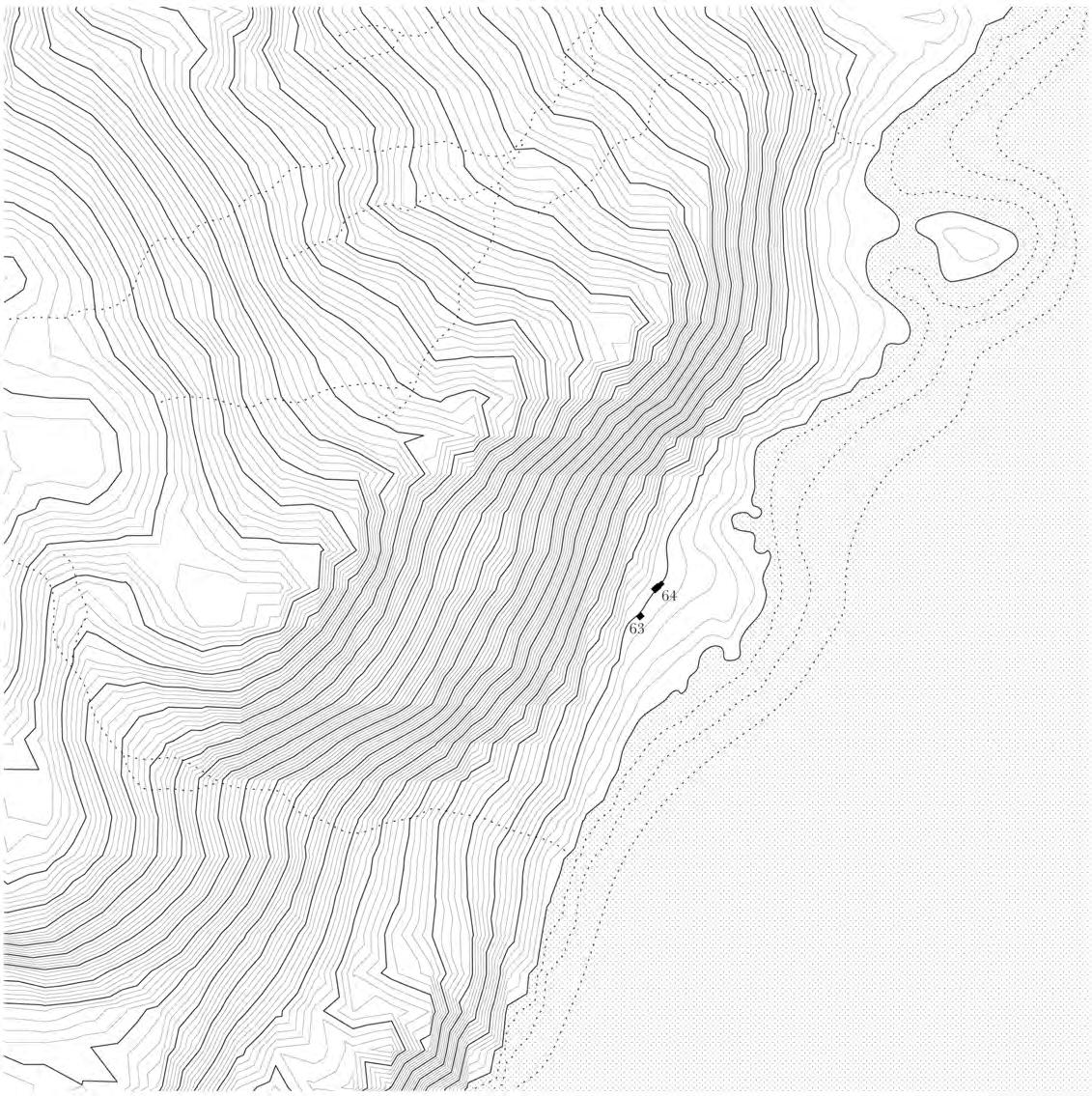

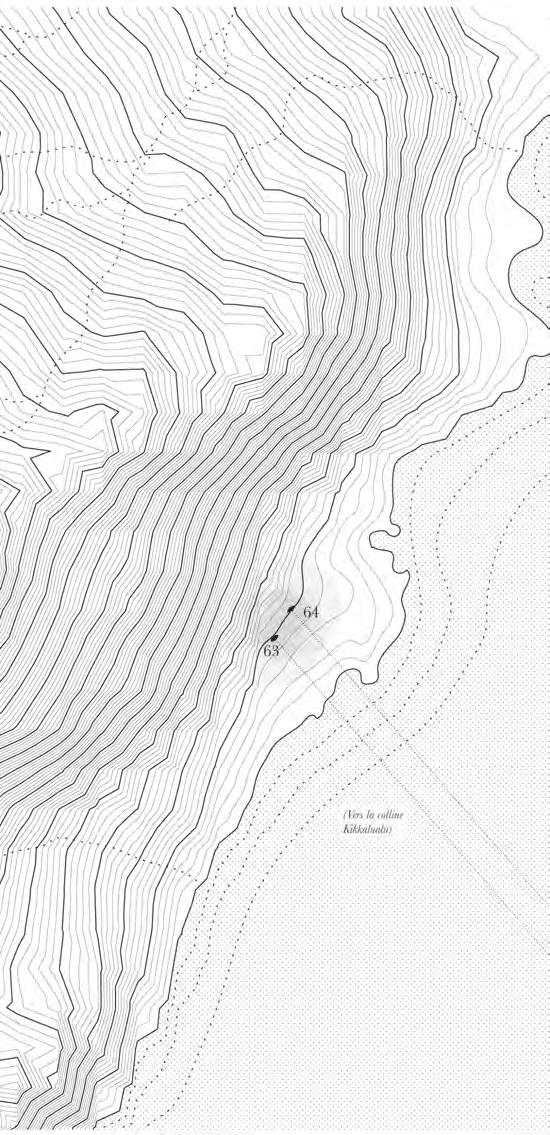

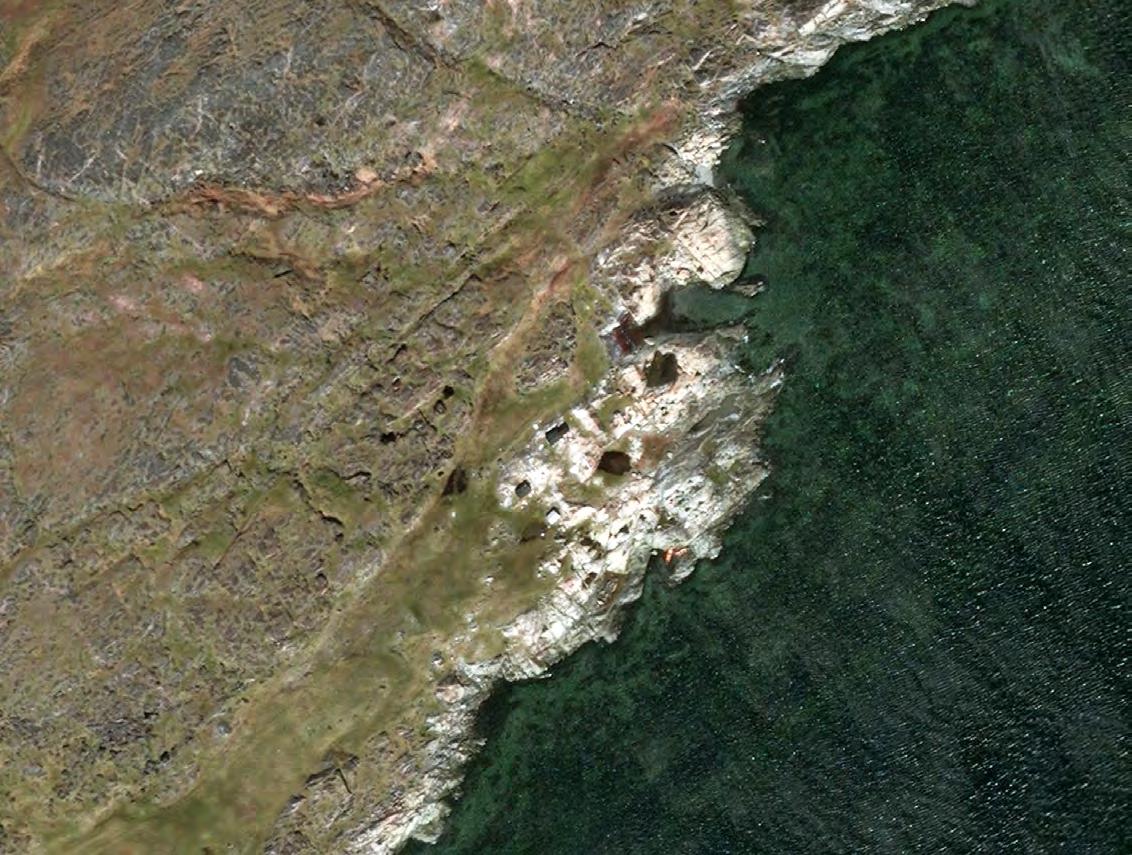

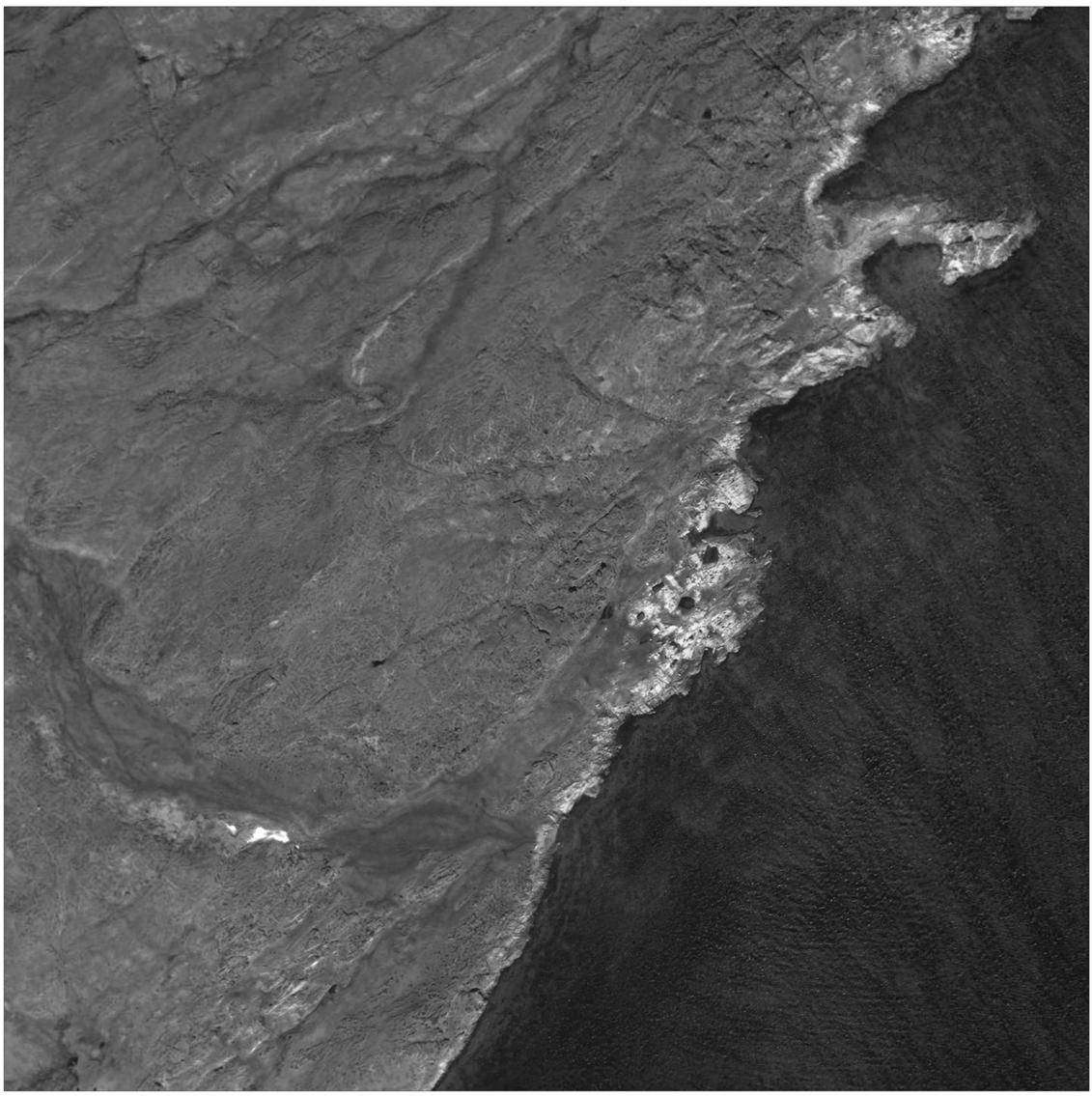

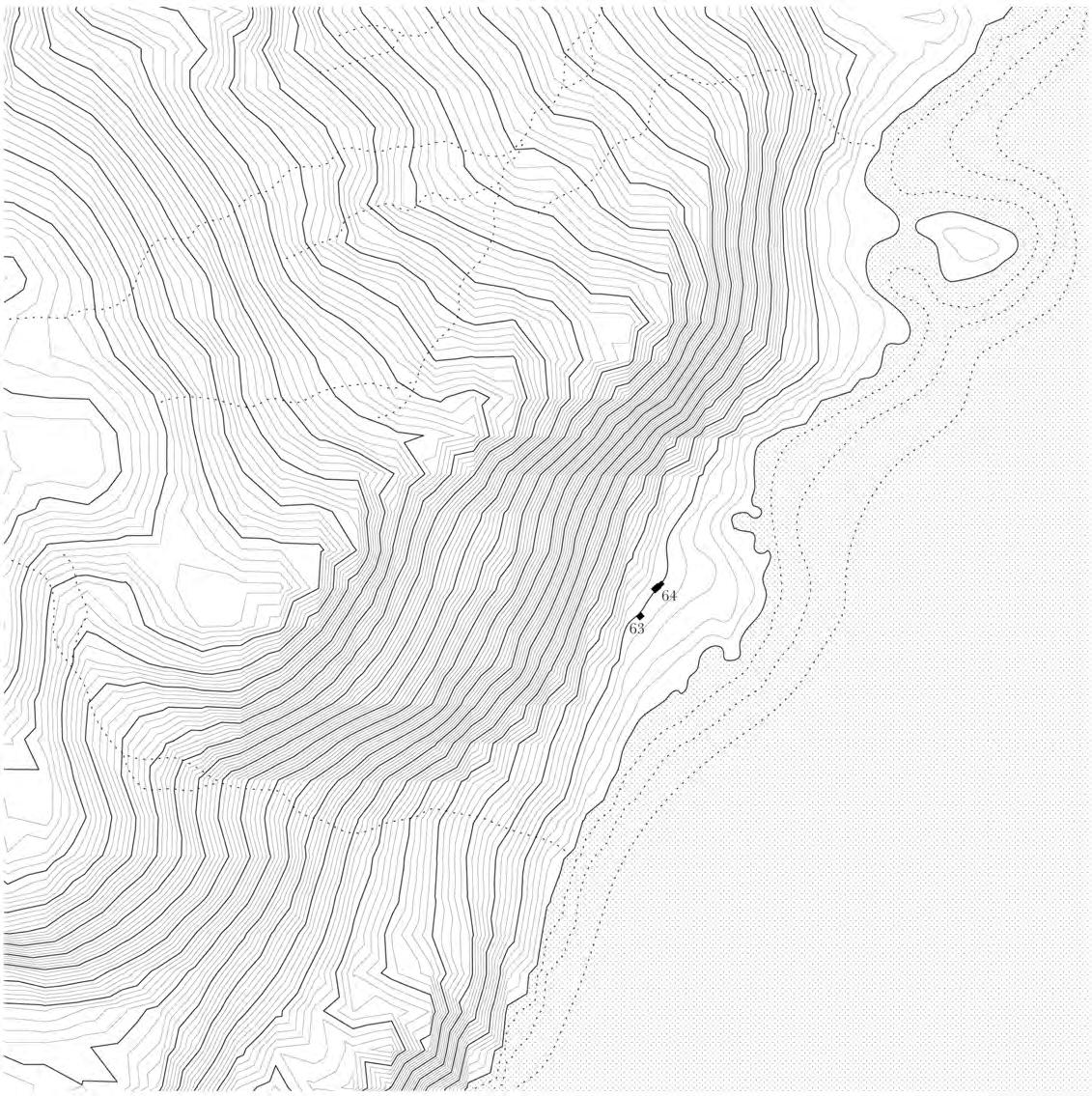

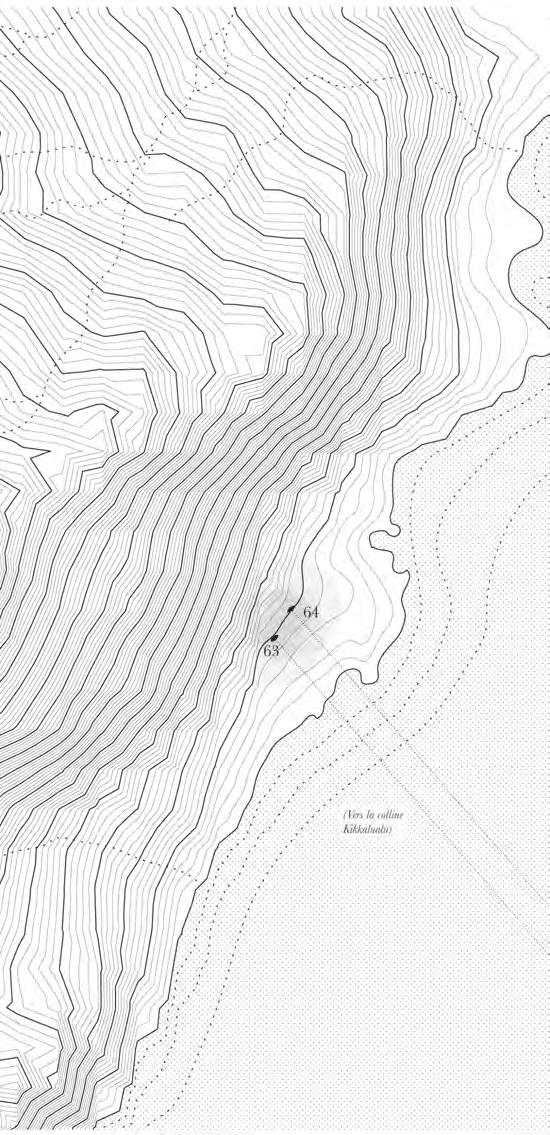

Entre Pattavik et Kisarvik (2/2) - p8

Le deuxième campement situé entre Pattavik et Kisarvik se trouve à environ un kilomètre au nord-est du premier. Deux cabanes de petite et de moyennes dimensions s’y regroupent. Elles sont bâties sur un sol essentiellement constitué d’affleurements rocheux et leur position bénéficie de points de vue privilégiés sur l’entrée du fjord de Salluit et le détroit d’Hudson. Cette position, bien que peut-être préférable pour la pratique d’activités se déroulant sur le fjord ou en mer, ne permet pas de rejoindre l’intérieur des terres facilement puisqu’une large et abrupte montagne coupe l’accès.

Depuis le fjord, le campement est accessible par une crique. En tout, seulement quatre critères préférentiels ont pu être identifiés sur ce site (b.-c.d.-f.) et il ne semble pas y avoir de plage à proximité ou de source d’eau douce.

Enfin, malgré l’absence de protection directe, les cabanes sont encore une fois orientées de façon parallèle au fjord et au sens des vents dominants du sud-ouest. Rappelons que cette orientation offre également un maximum de vues vers le large.

Annexe 1 - page 213

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 214

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 215

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 216

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 217

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 218

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 218

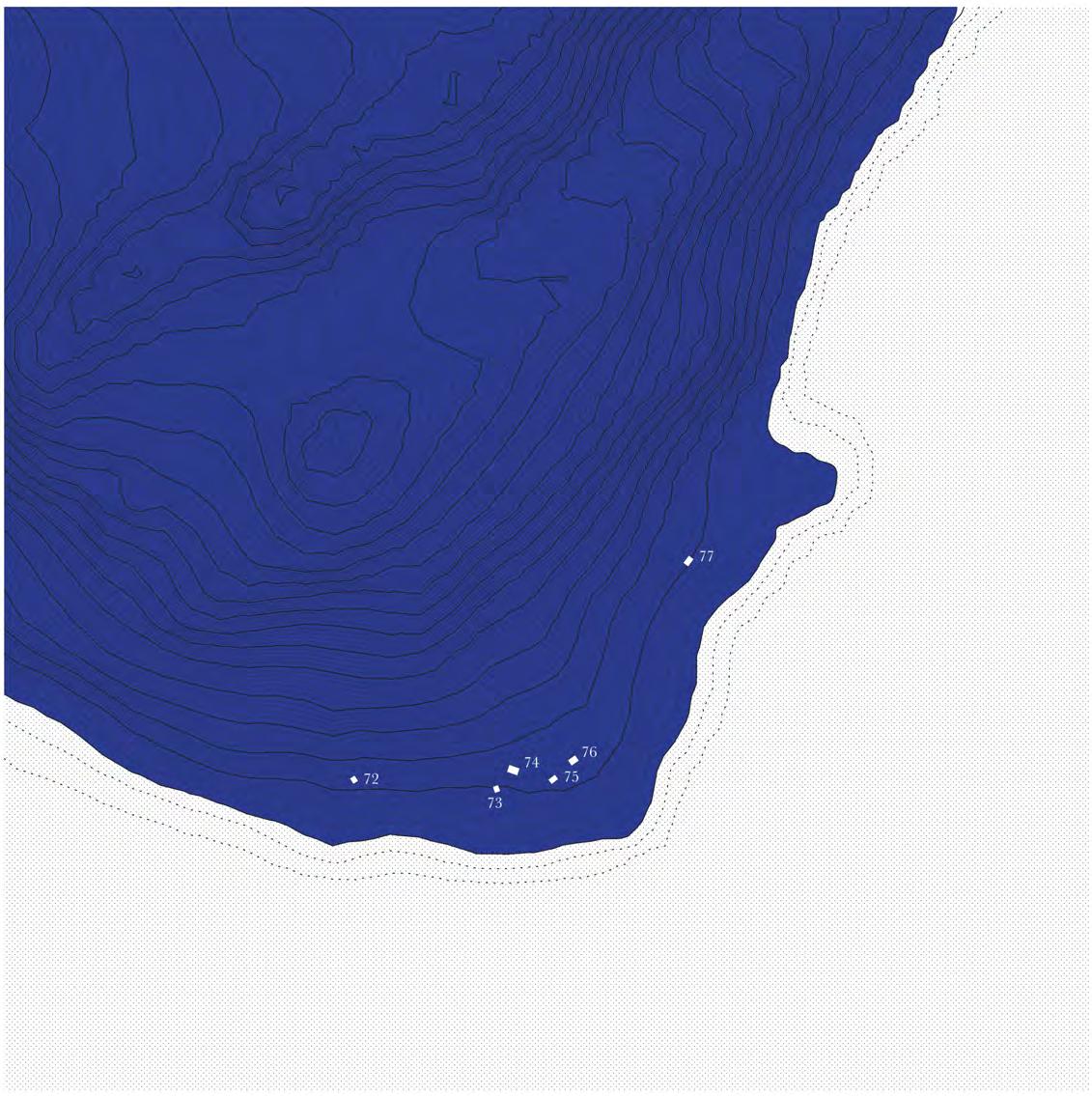

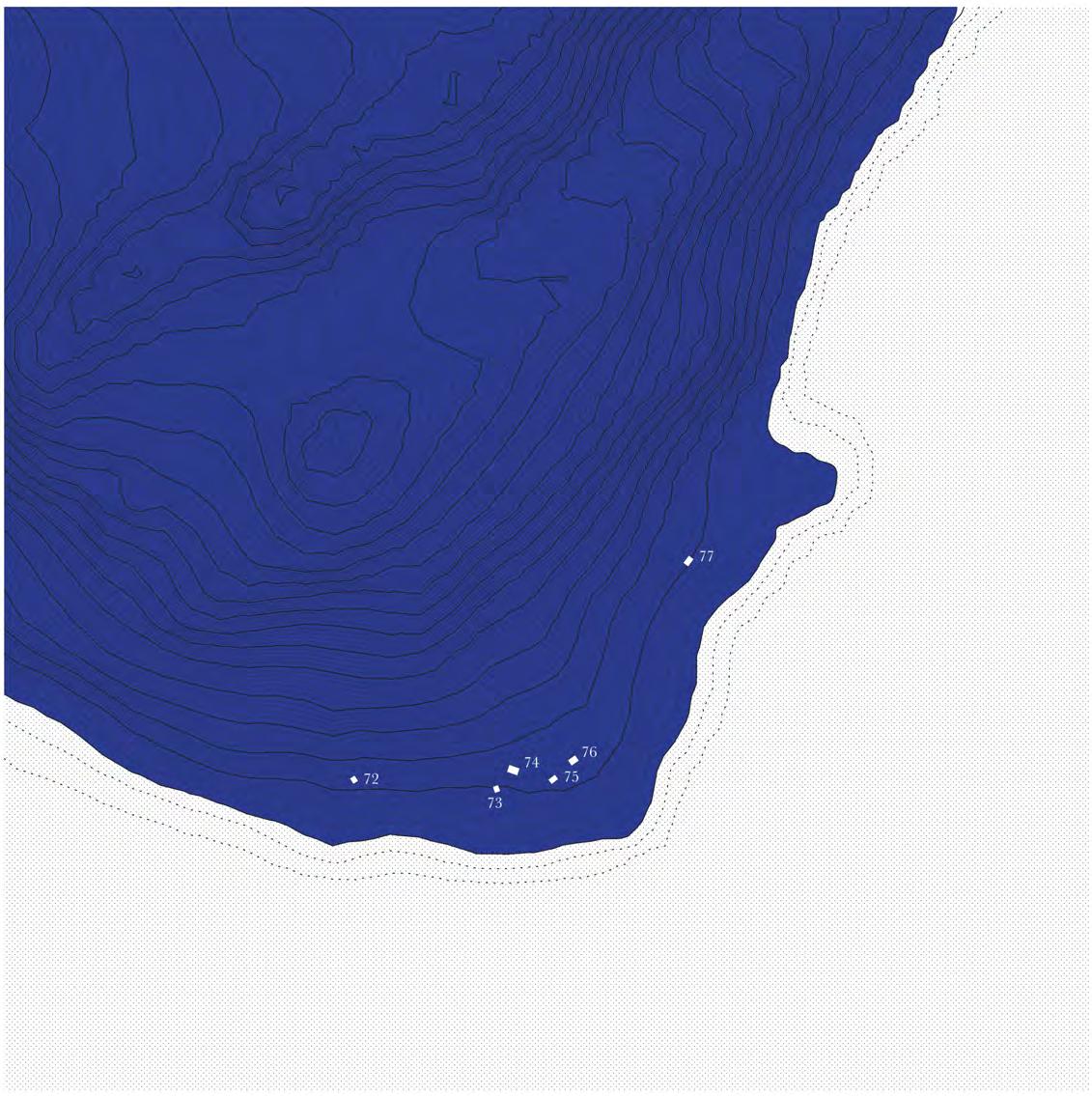

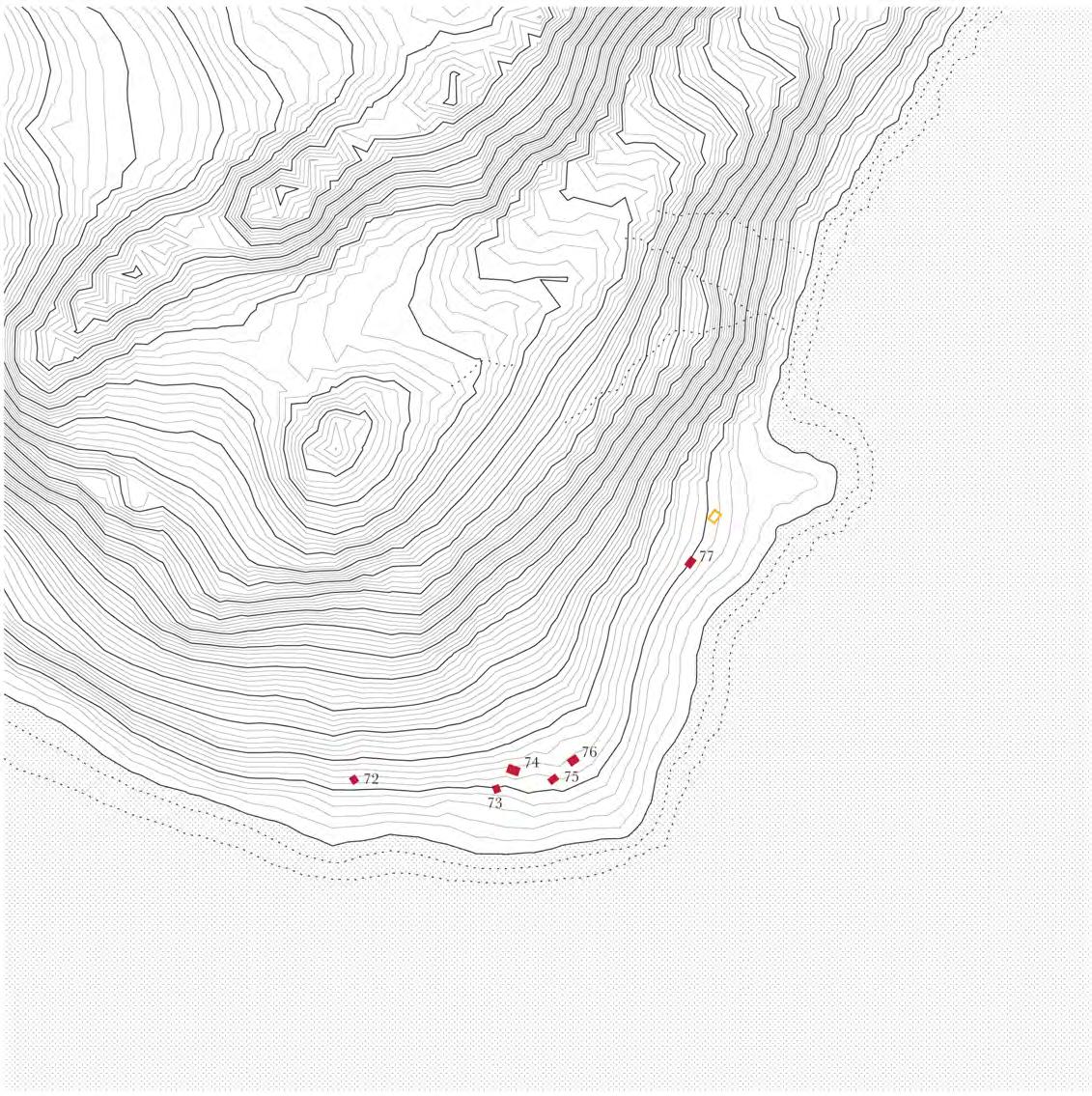

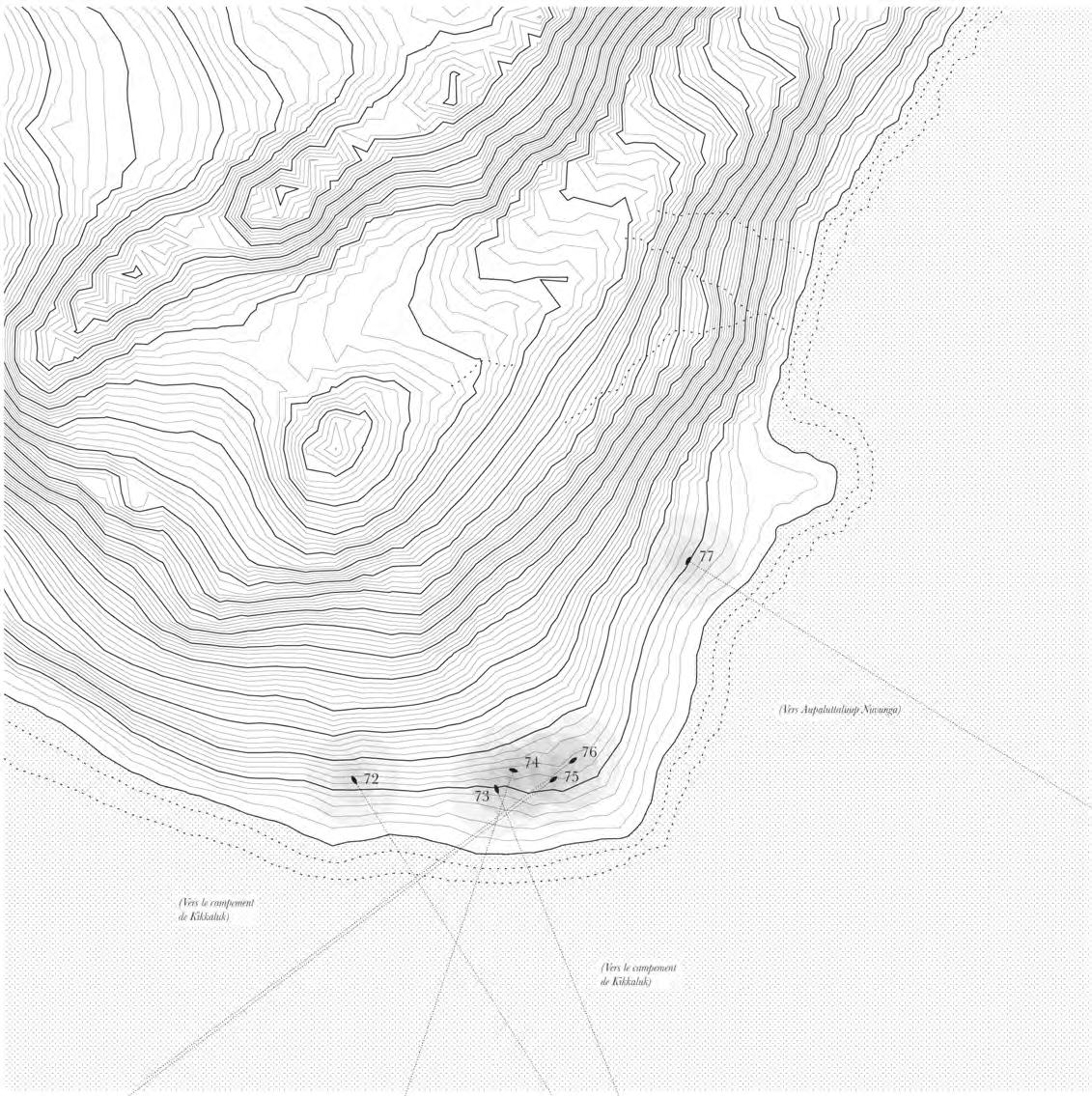

Tuapaaluit - p7

Le campement de Tuapaaluit se trouve sur la pointe sud de l’île Qikirtaq, elle-même située à l’entrée du fjord de Salluit. Quatre petites cabanes et une moyenne cabane disposées sur un sol rocheux se regroupent près de l’accès qu’ofre une petite plage. Un peu plus au nord, une autre petite cabane semble profter d’un autre point d’accès un peu plus large, mais plus exposé aux vagues en provenance du détroit d’Hudson.

Les cabanes respectent ici encore une orientation somme toute cohérente avec l’orientation des vents qui balaient le fjord. Leur position permet également à chacune de profter de points de vue intéressants.

Comme chez les deux campements précédents, les critères préférentiels repérés sur ce site excluent une protection directe des vents ainsi que la présence d’une source d’eau douce.

Enfn, les cabanes de Tuapaaluit semblent être en place depuis plus de vingt ans. Si des rénovations ou des transformations ont pu avoir lieu, l’étroitesse du site explique peut-être pourquoi l’ajout de nouvelles cabanes n’a pas eu lieu.

Annexe 1 - page 219

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 220

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 221

2. Cours d’eau

Annexe 1 - page 222

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Classes de dépôts Dépôts de surface

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 223

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

Annexe 1 - page 224

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

5.

Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

m

m

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 225

6. 40

20

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021

Annexe 1 - page 226

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021

Annexe 1 - page 226

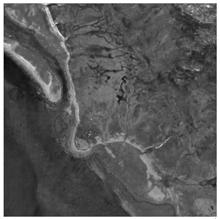

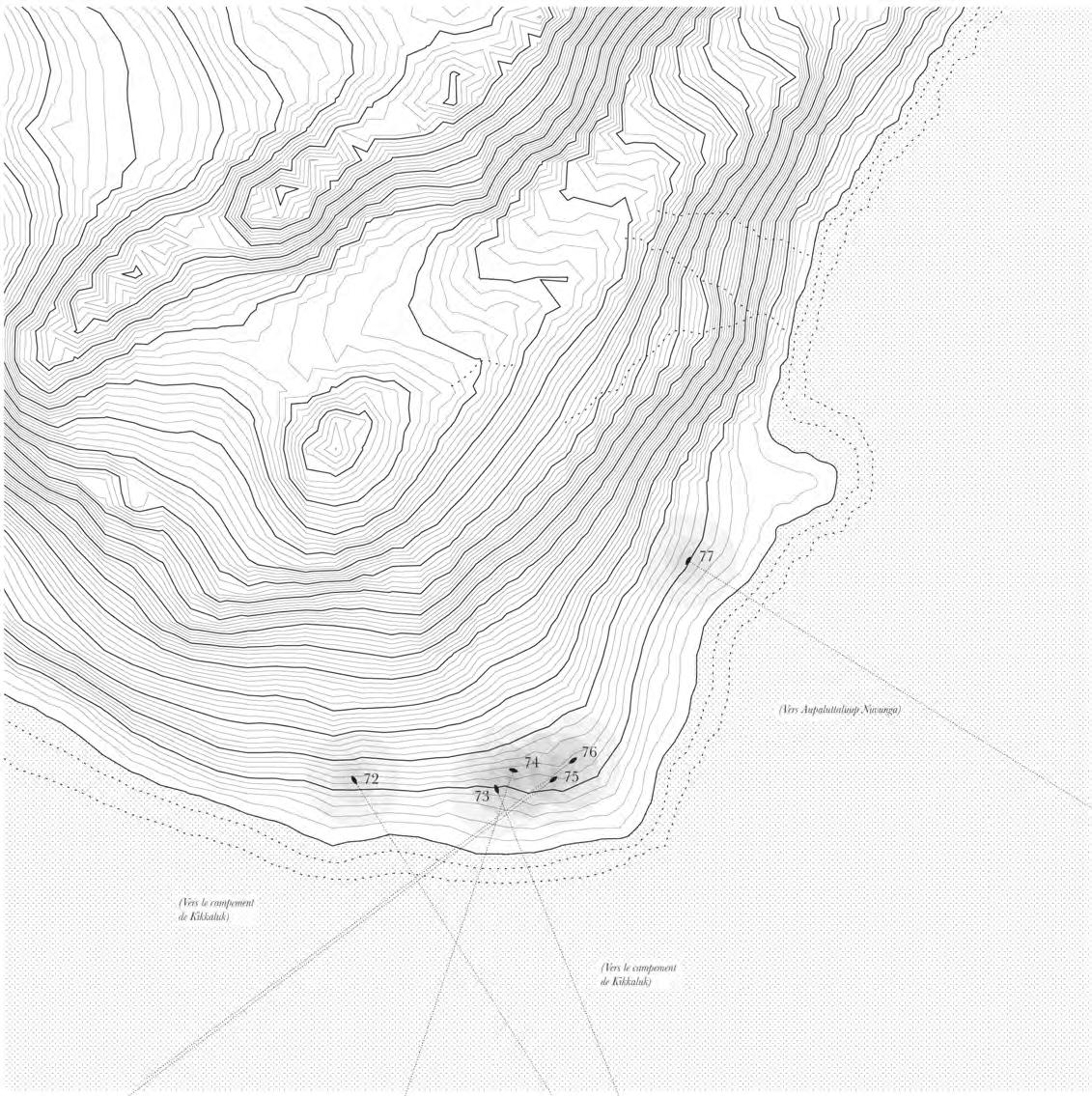

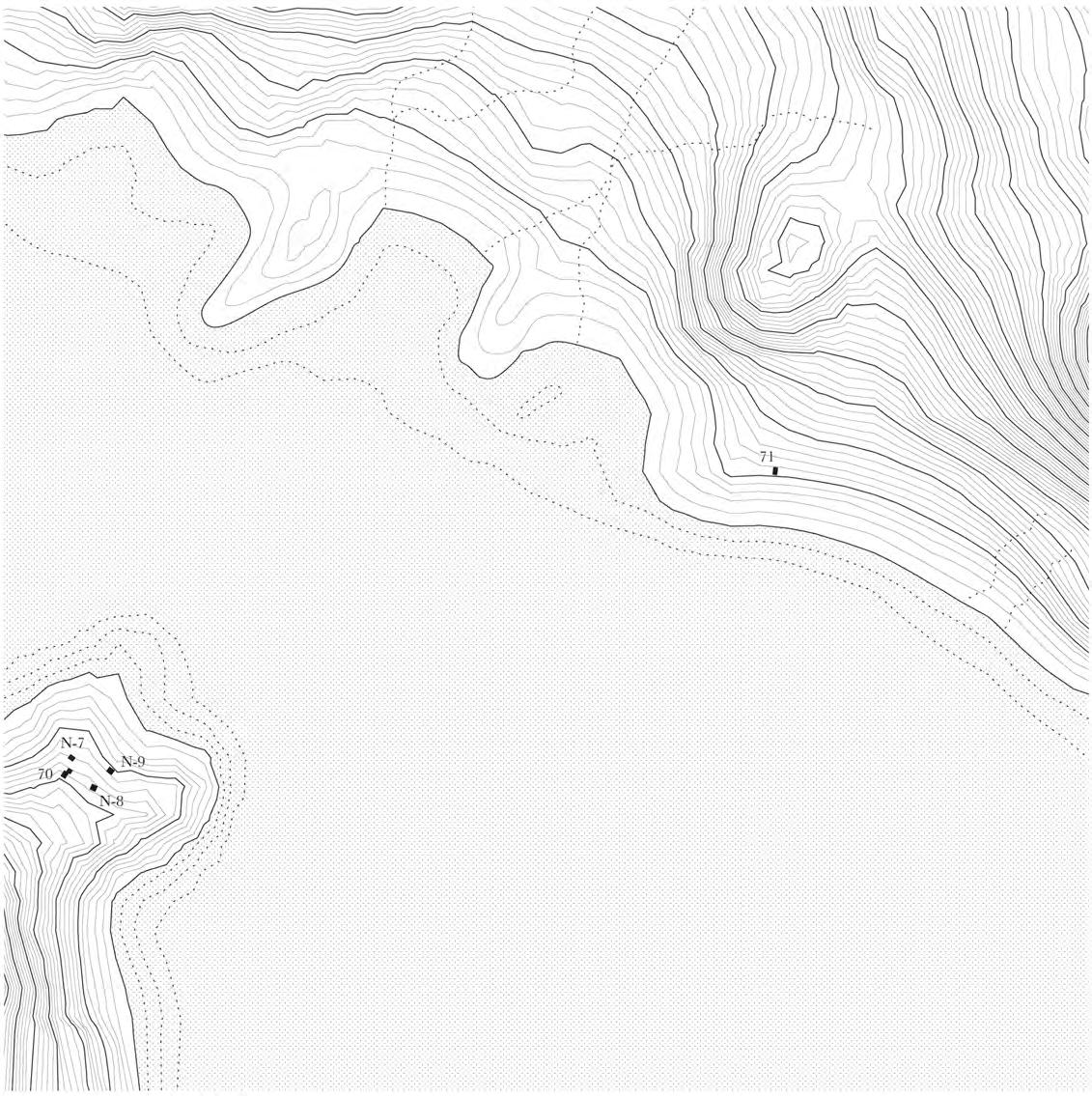

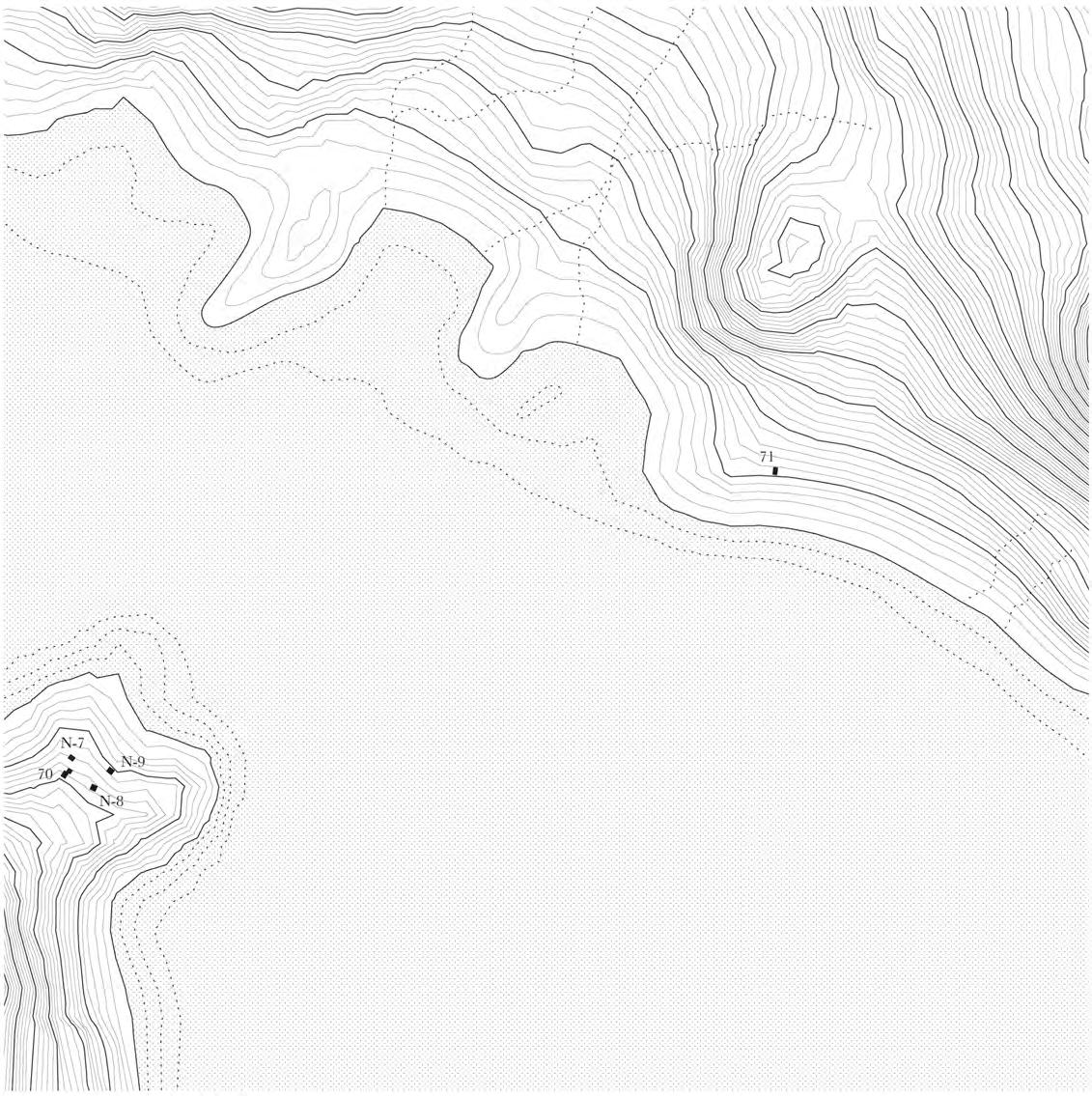

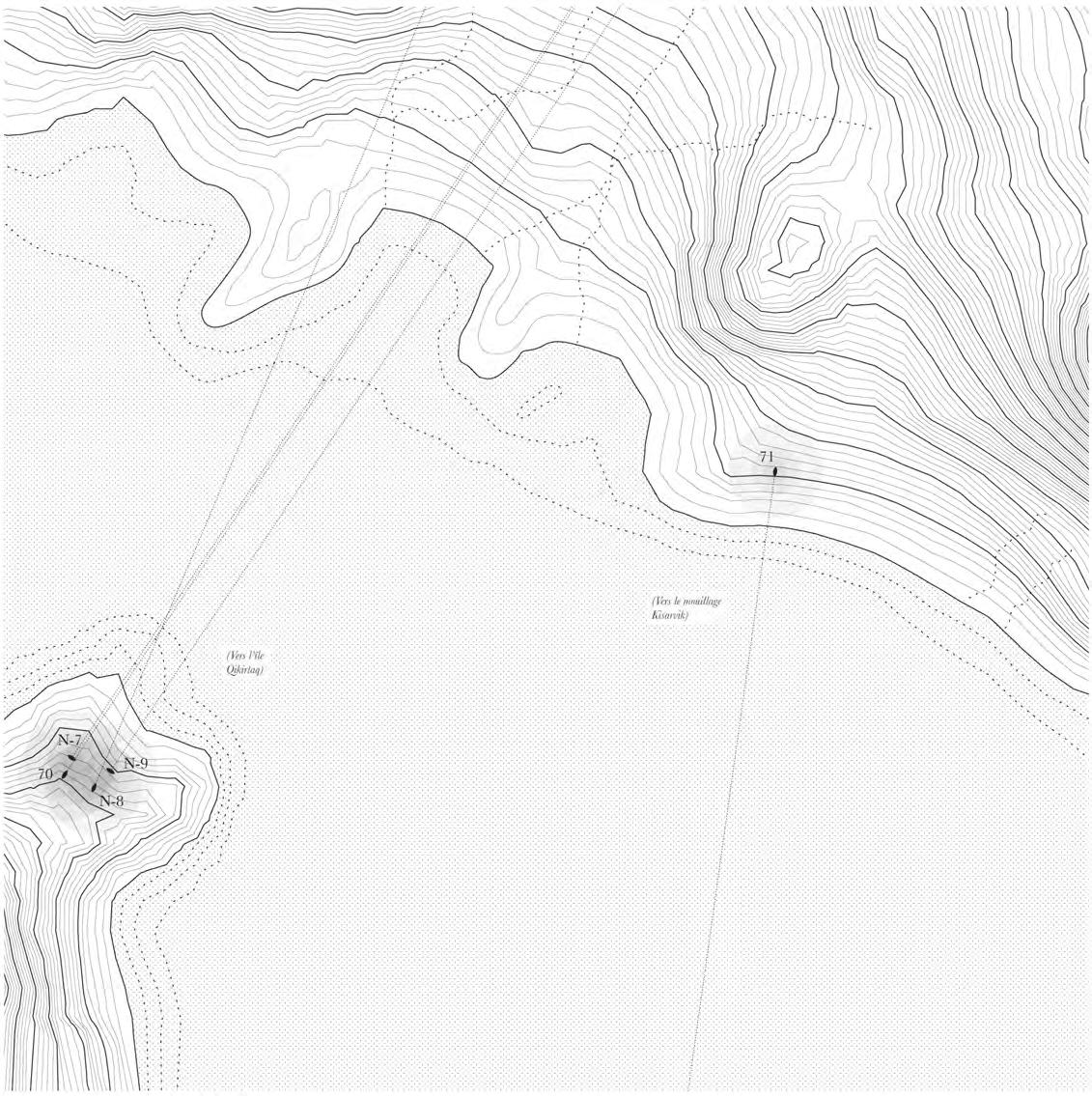

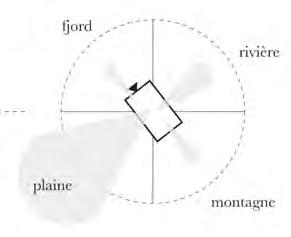

Kisarvik et Qikirtaq - o7

Deux campements situés de part et d’autre de la passe Ford occupent une pointe sud de l’île Qikirtaq ainsi qu’une autre pointe à l’ouest d’un lieu de mouillage nommé Kisarvik. Bien que tous les deux situés près de l’entrée du fjord, ces campements en sont à l’extérieur et bénéfcient d’une orientation diférente de celle des autres campements étudiés jusqu’à présent.

Les quatre cabanes près de Kisarvik observent la rive dans un axe nord-est, tandis que la cabane leur faisant face sur l’île Qikirtaq regarde la rive dans un axe ouest-sud-ouest. En considérant que les vents dominants soufent toujours du sud-ouest, ces visées ainsi que l’orientation de la plupart des côtés courts des cabanes apparaissent logiques. Toutefois, l’orientation perpendiculaire à la rive du faîte de deux cabanes suggère peut-être qu’une partie des vents s’engoufre dans la passe Ford ou que (compte tenu des conditions locales) les vents

ne sont pas le facteur le plus décisif dans le positionnement des cabanes.

L’idée selon laquelle un certain rapport à la rive infuence l’orientation des cabanes semble ici prendre une plus grande importance. Cela apparait d’autant plus évident du fait que les espaces d’activités extérieures qui se rattachent aux quatre cabanes situées près de Kisarvik sont tous tournés vers le fjord, et non pas vers une quelconque forme de noyau communautaire.

Autres faits intéressants, le campement près de Kisarvik s’est agrandi de trois cabanes entre 2016 et 2017 et celui en face sur l’île de Qikirtaq semble être occupé à l’occasion par de nombreuses tentes octogonales. En somme, les deux campements présentent une majorité de critères préférentiels.

Annexe 1 - page 227

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021

Annexe 1 - page 228

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 229

2.

Cours d’eau

Passe Ford

Fjord de Salluit

2.

Cours d’eau

Passe Ford

Fjord de Salluit

Annexe 1 - page 230

Fjord de Salluit

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Passe Ford

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Passe Ford

Classes de dépôts Dépôts de surface

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 231

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

Passe Ford

Fjord de Salluit

Annexe 1 - page 232

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

Ford Fjord de Salluit

5.

Passe

Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

m

m

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 233

6. 40

20

Passe Ford

Fjord de Salluit

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021

Annexe 1 - page 234

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021

Annexe 1 - page 234

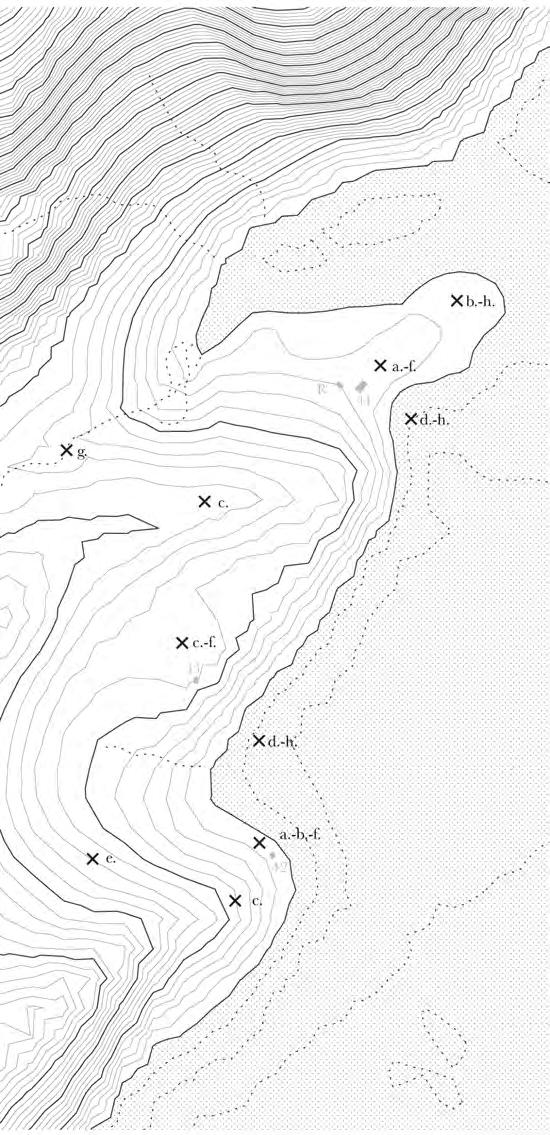

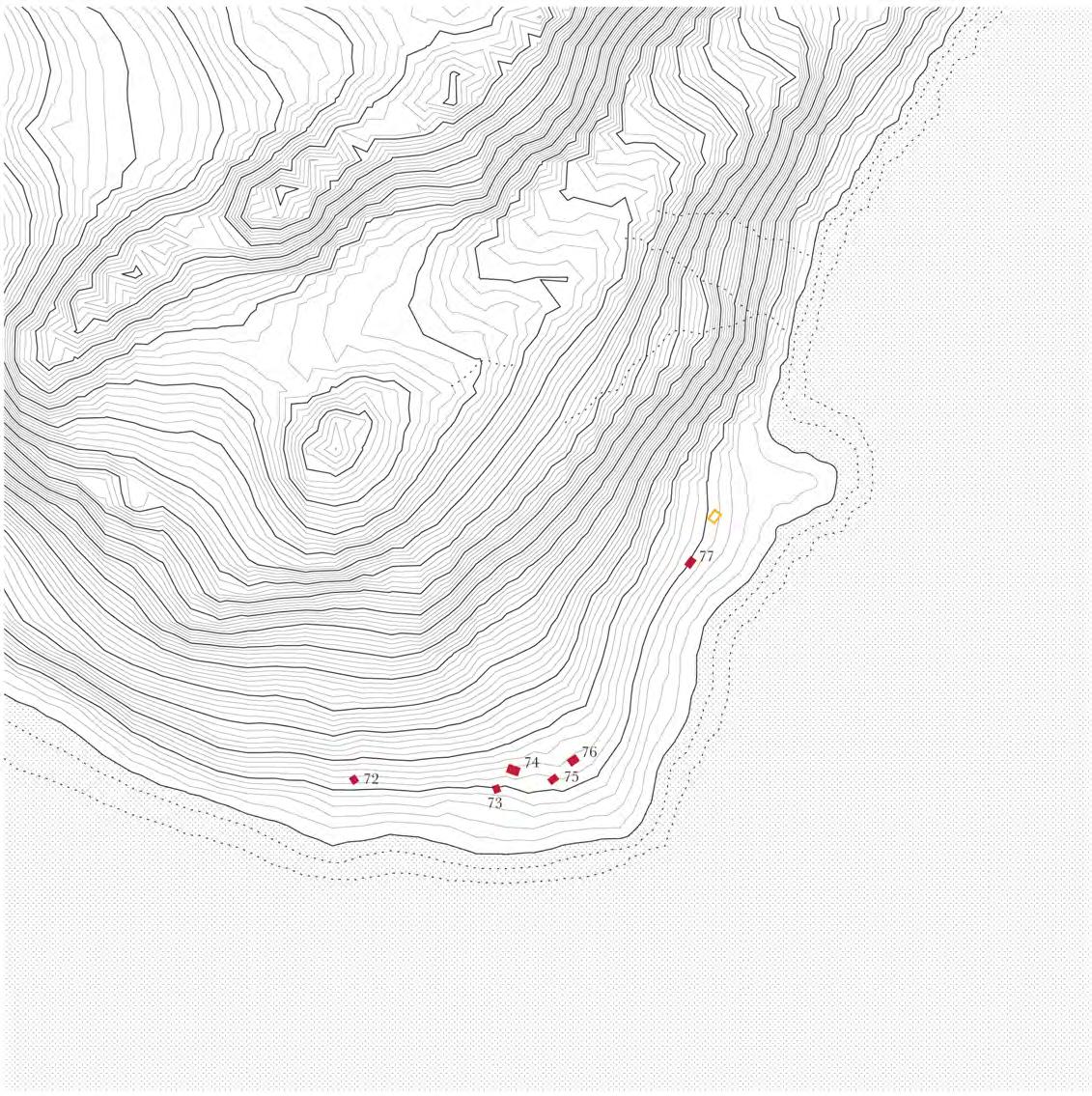

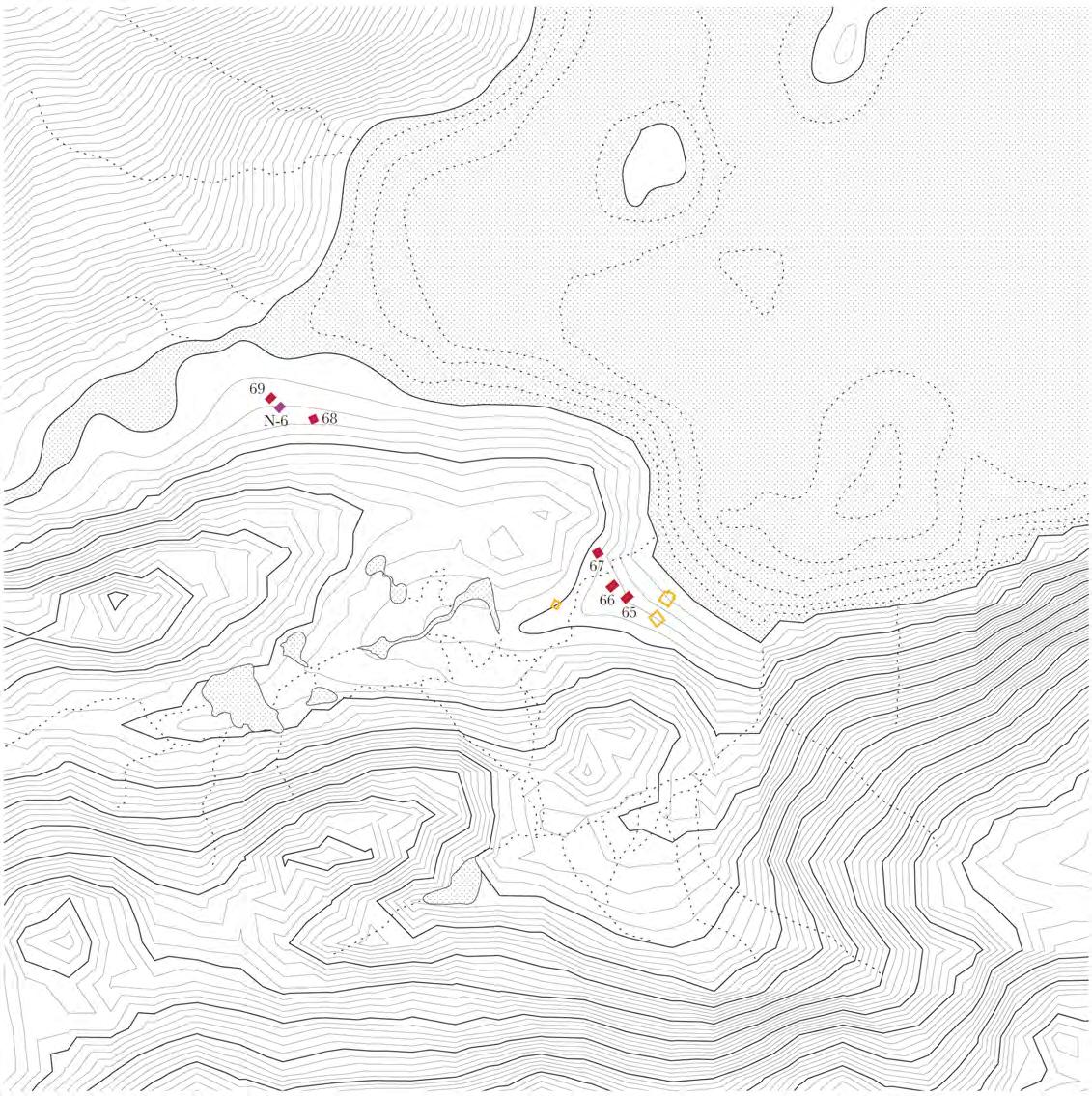

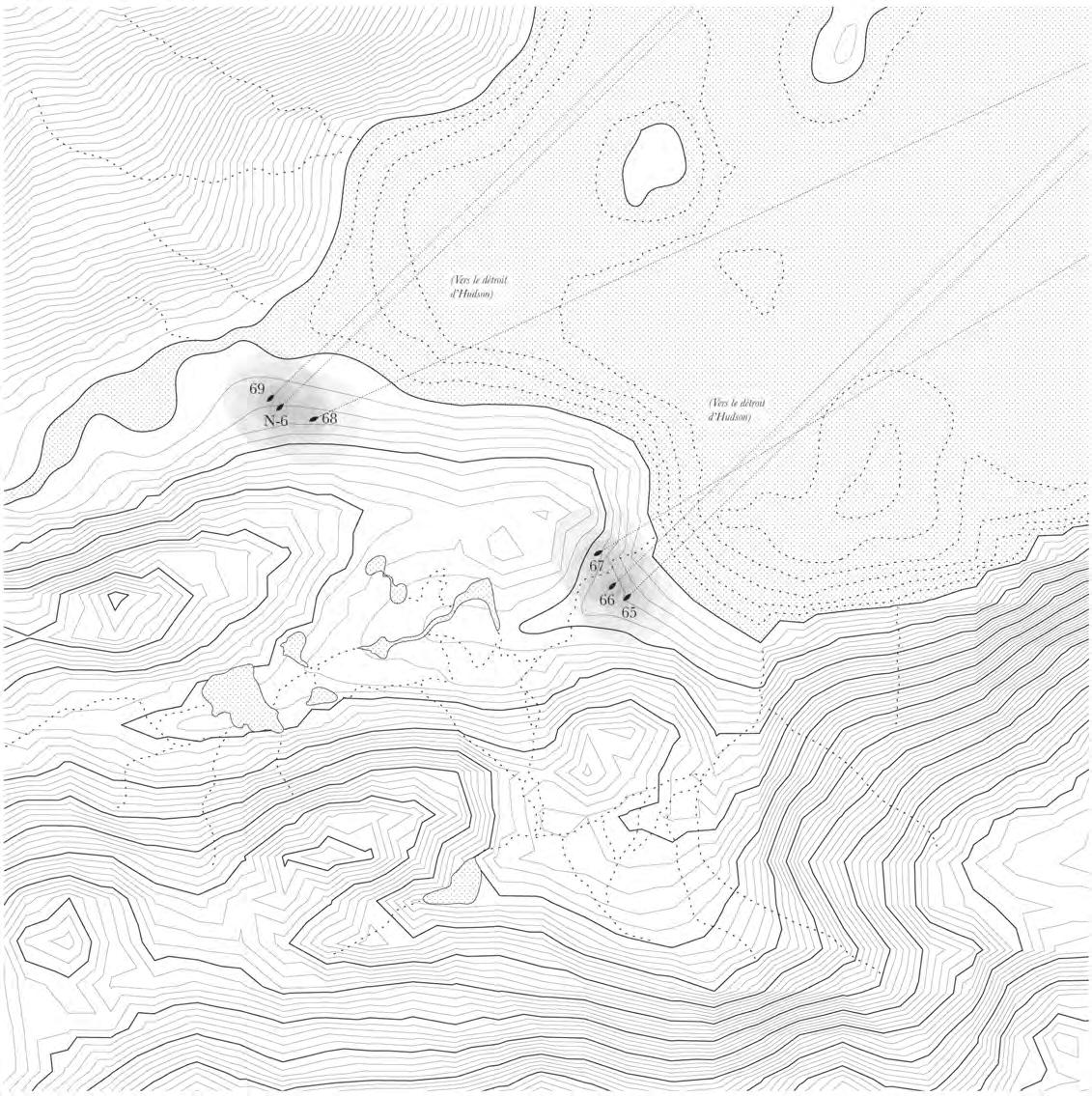

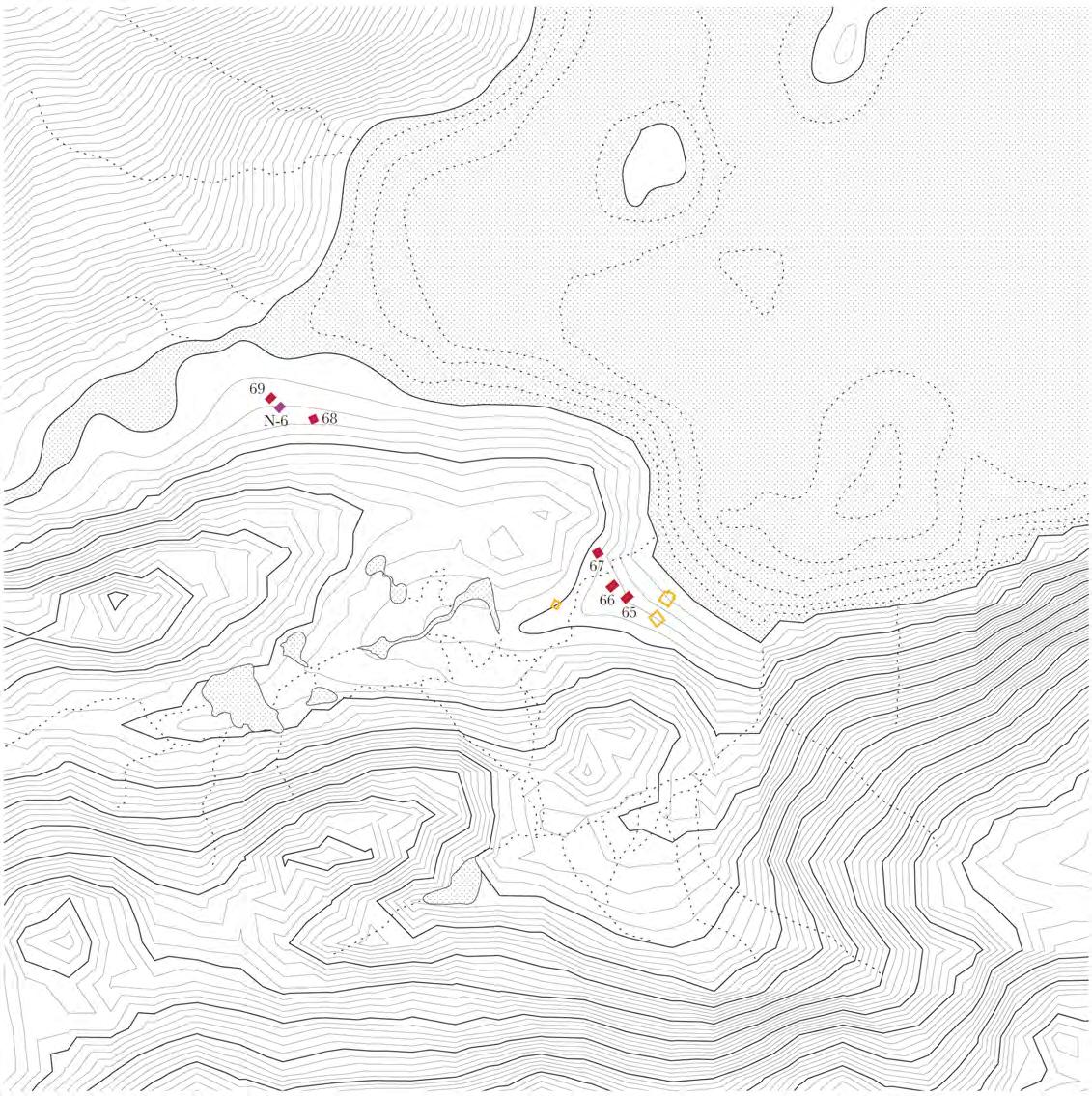

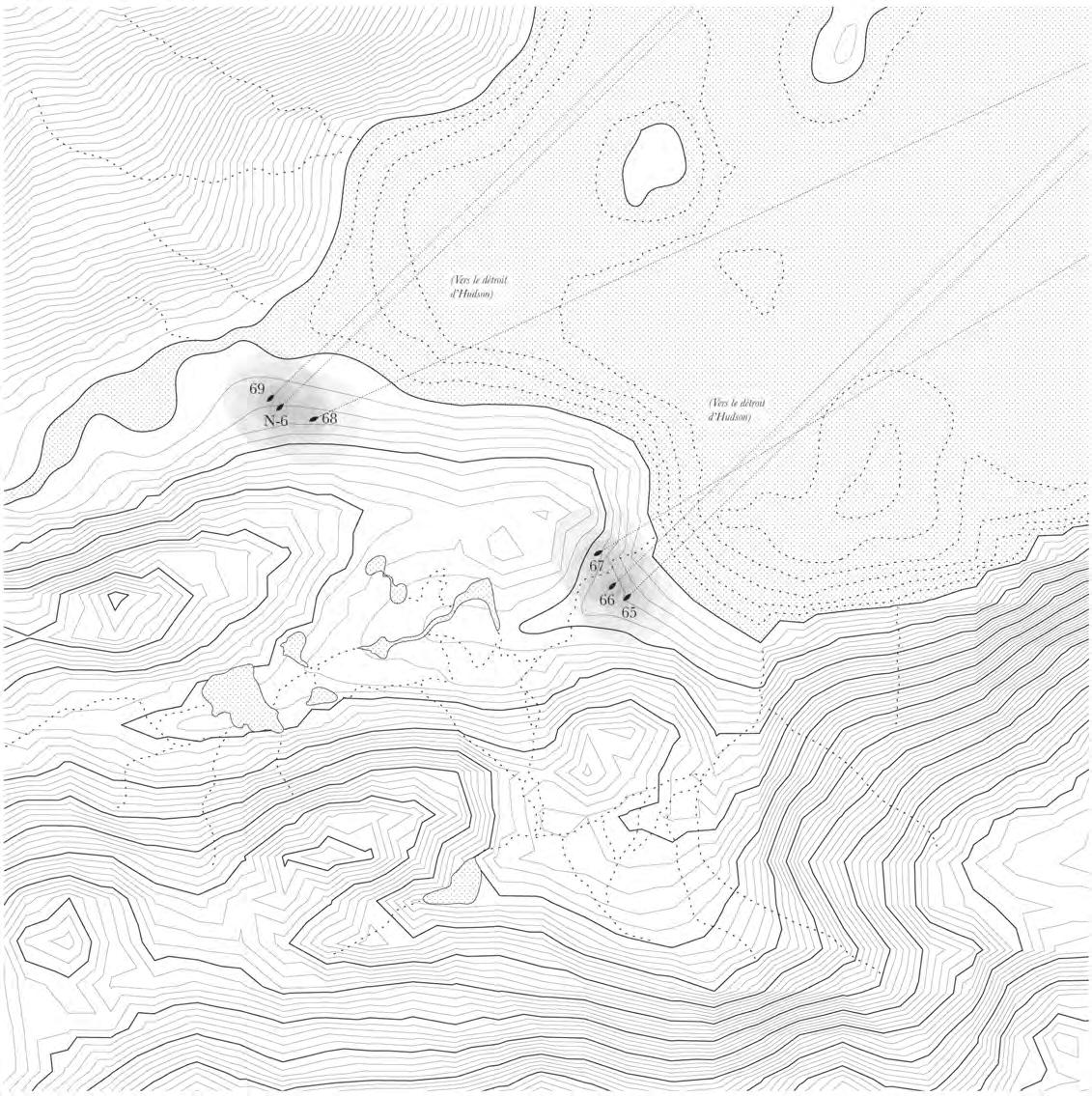

Entre Kisarvik et Ilijjaaqait - m7 - n7

Les deux campements situés entre Kisarvik et la baie Ilijjaaquait comportent chacun trois cabanes. Ces campements situés à l’extérieur du fjord de Salluit sont, dans un cas, bâti sur un afeurement rocheux et, dans l’autre, sur un dépôt marin.

Chacun bénéfcie d’accès favorables depuis la rive ou vers l’intérieur du territoire et un maximum de critères préférentiels se regroupent dans chacun des deux secteurs. L’orientation de toutes les cabanes de ces campements apparait aussi conséquente de l’origine des vents du sud-ouest qui ici pourrait tout aussi bien descendre des vallées.

Selon la morphogénèse des campements, il est intéressant de remarquer que les cabanes plus au sud (bâties sur un dépôt meuble) étaient autrefois cinq ou six. À l’inverse, l’autre campement (bâti sur le roc) s’est récemment agrandi par l’ajout d’une cabane. Ainsi, et puisqu’un phénomène relativement semblable s’observe au sein des autres campements, il semble que, par rapport aux plus anciennes, les cabanes les plus récentes tendent à se construire sur des sols, plus élevés, plus stables et donc plus éloignés des berges.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 235

Annexe 1 - page 236

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 237

2. Cours d’eau

Annexe 1 - page 238

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Classes de dépôts Dépôts de surface

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 239

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019 Annexe 1 - page 240

5.

Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

m

m

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 241

6. 40

20

Annexe 1 - page 242

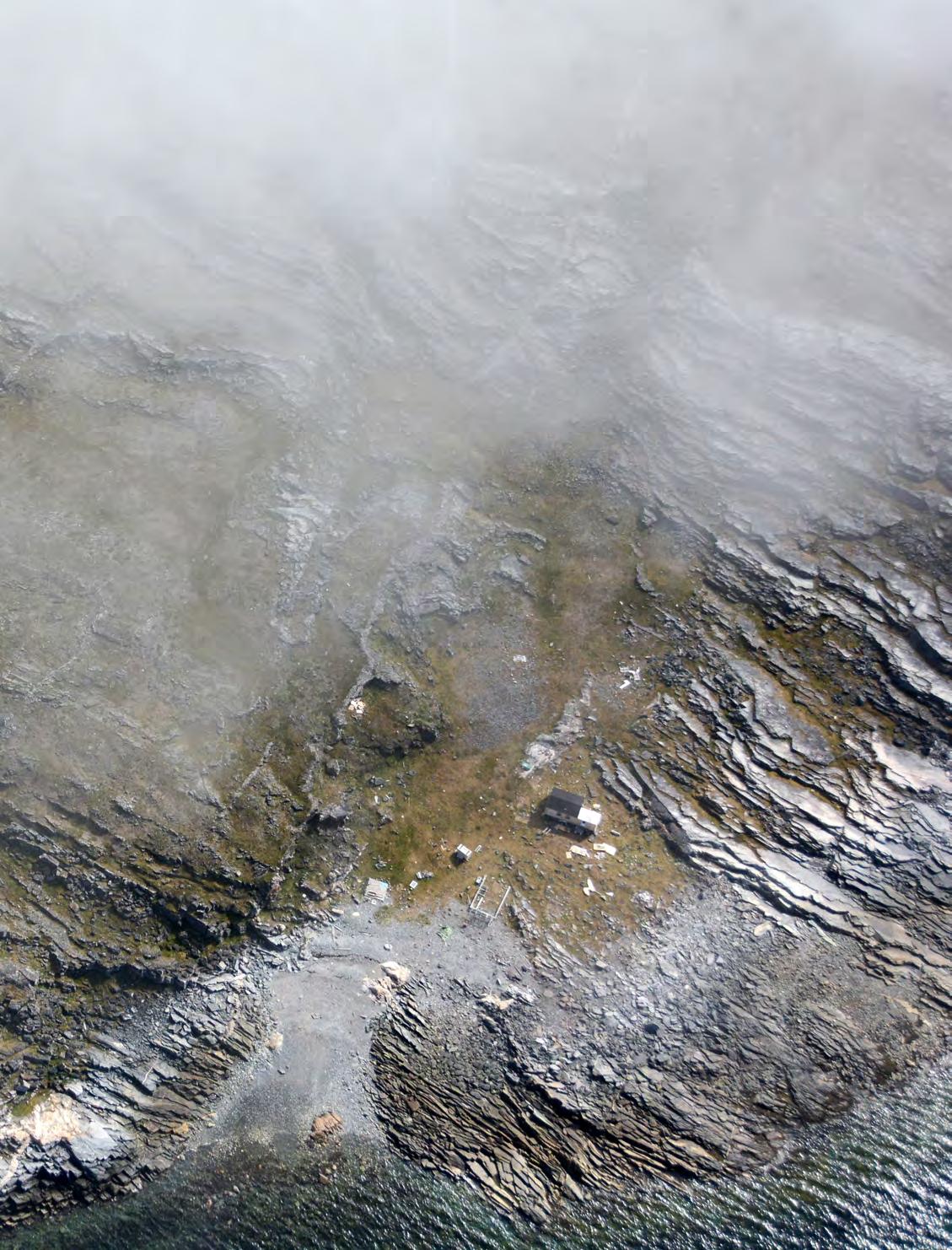

Demeule, août 2018

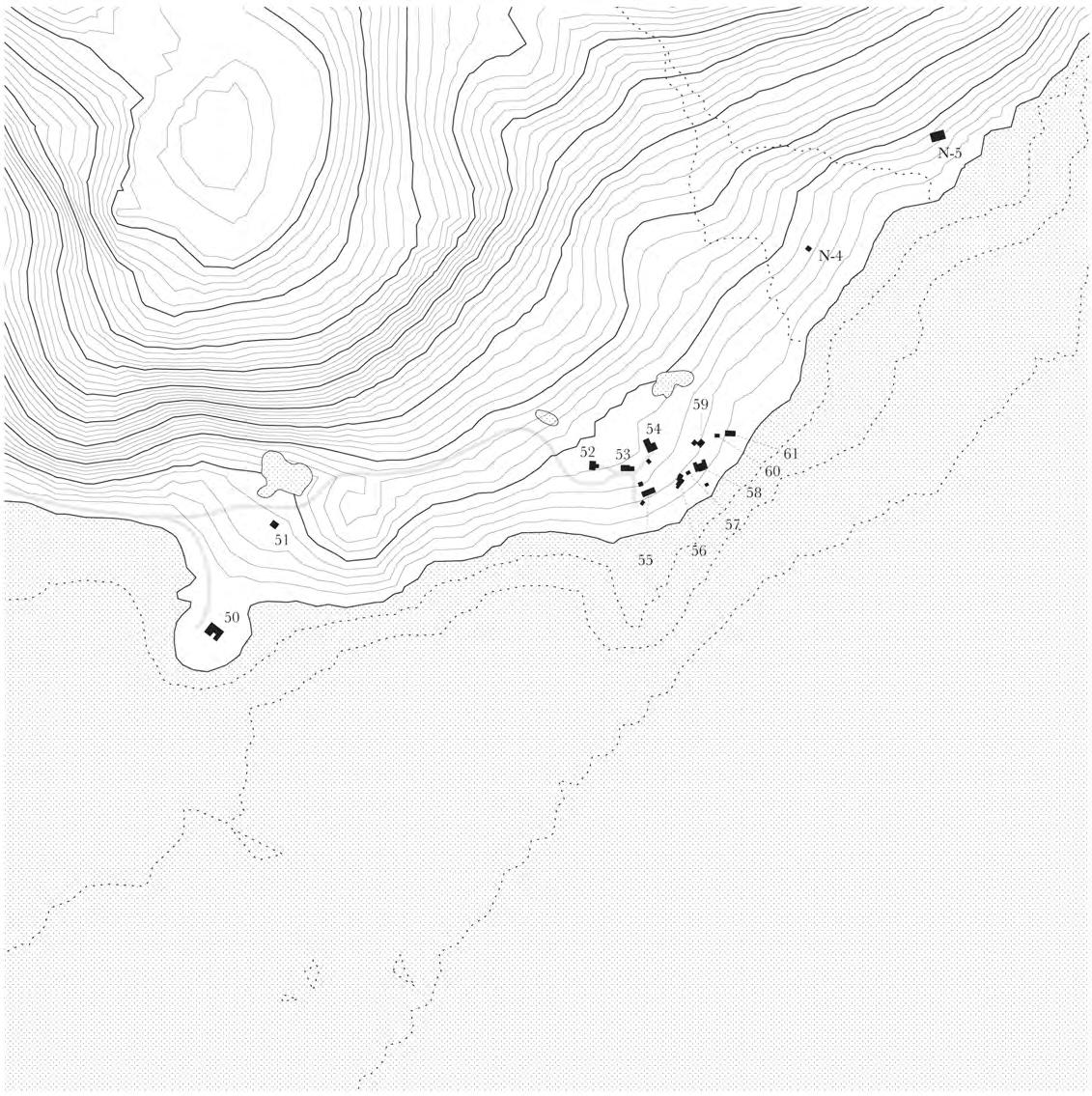

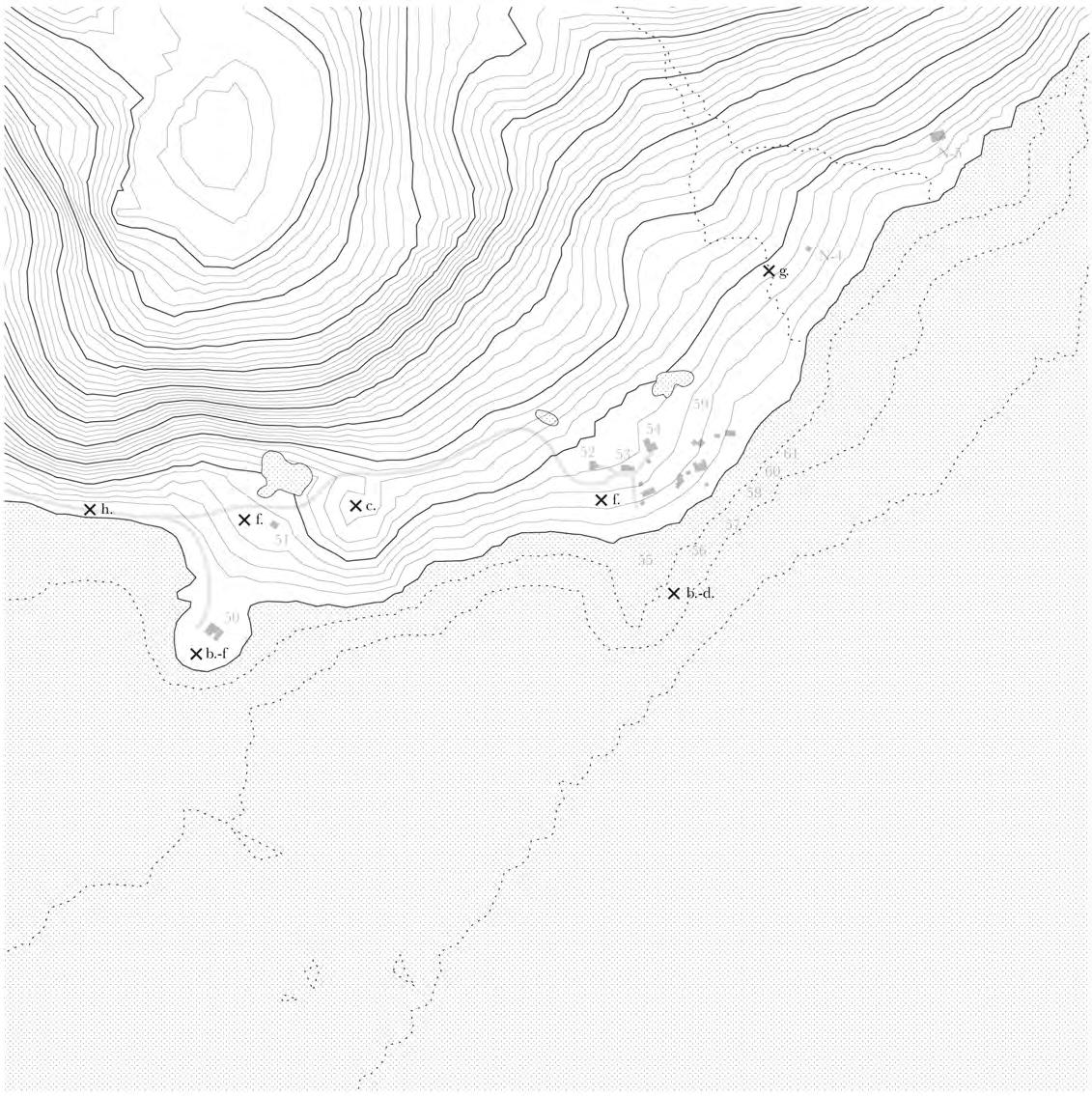

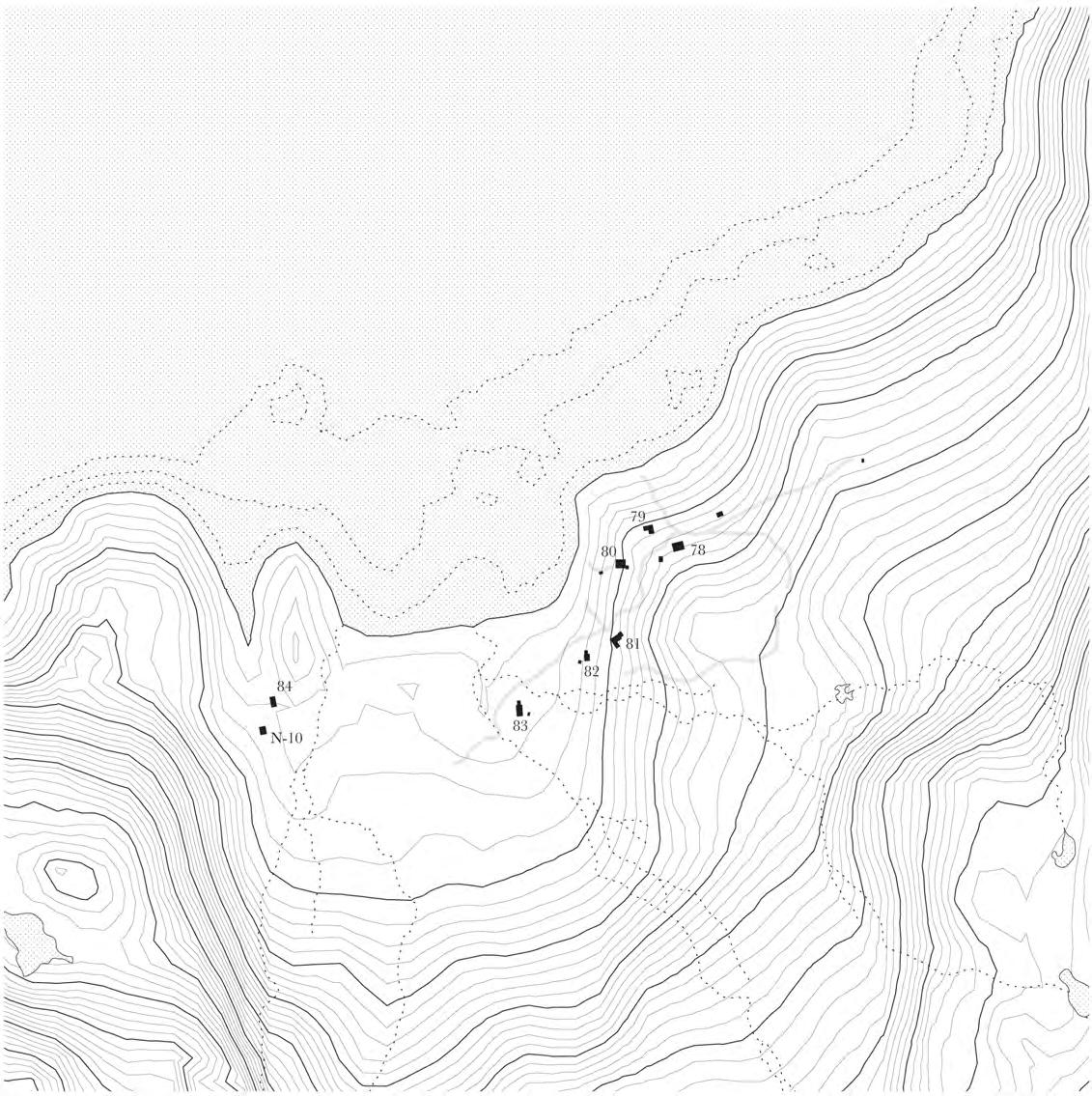

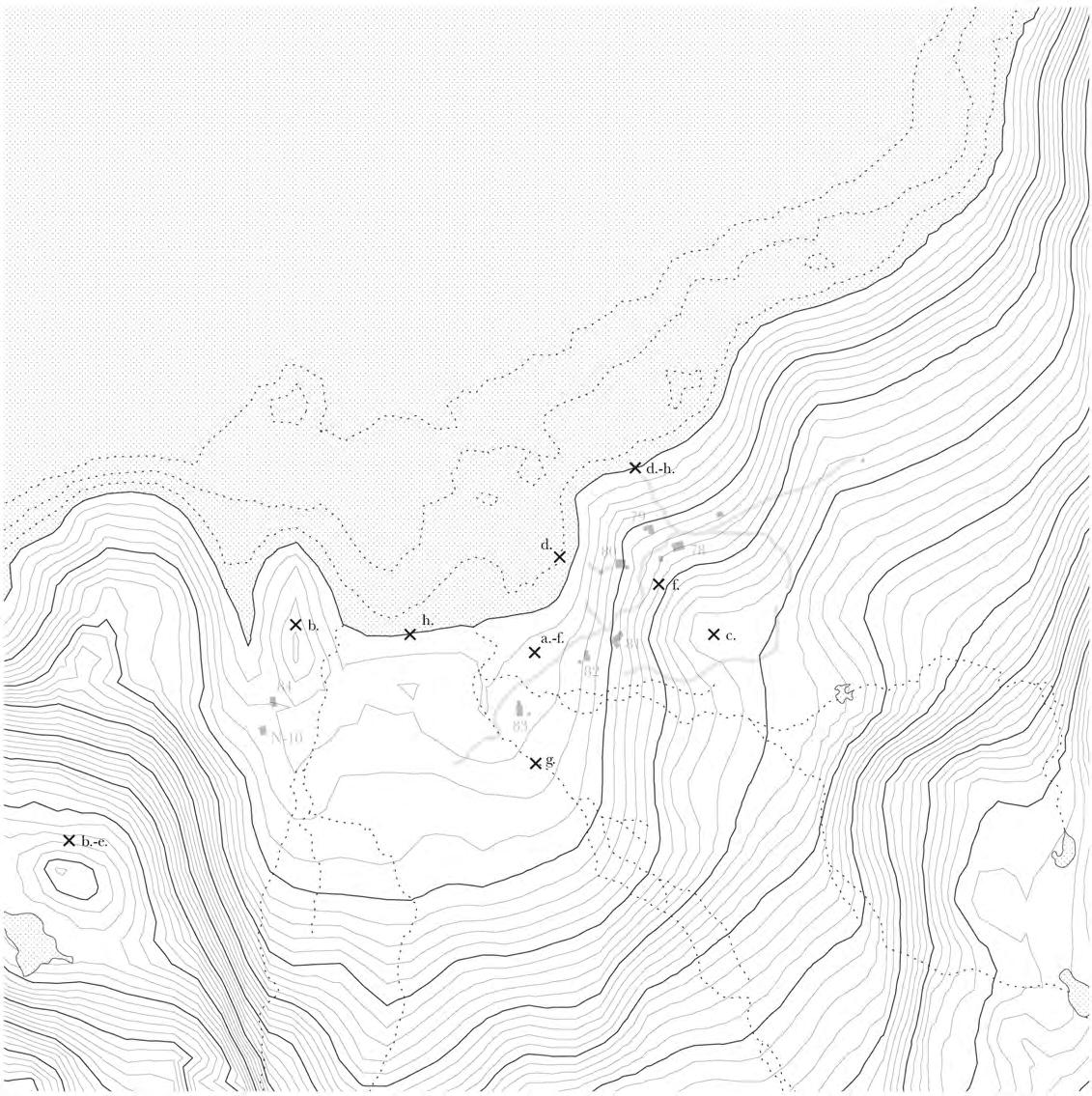

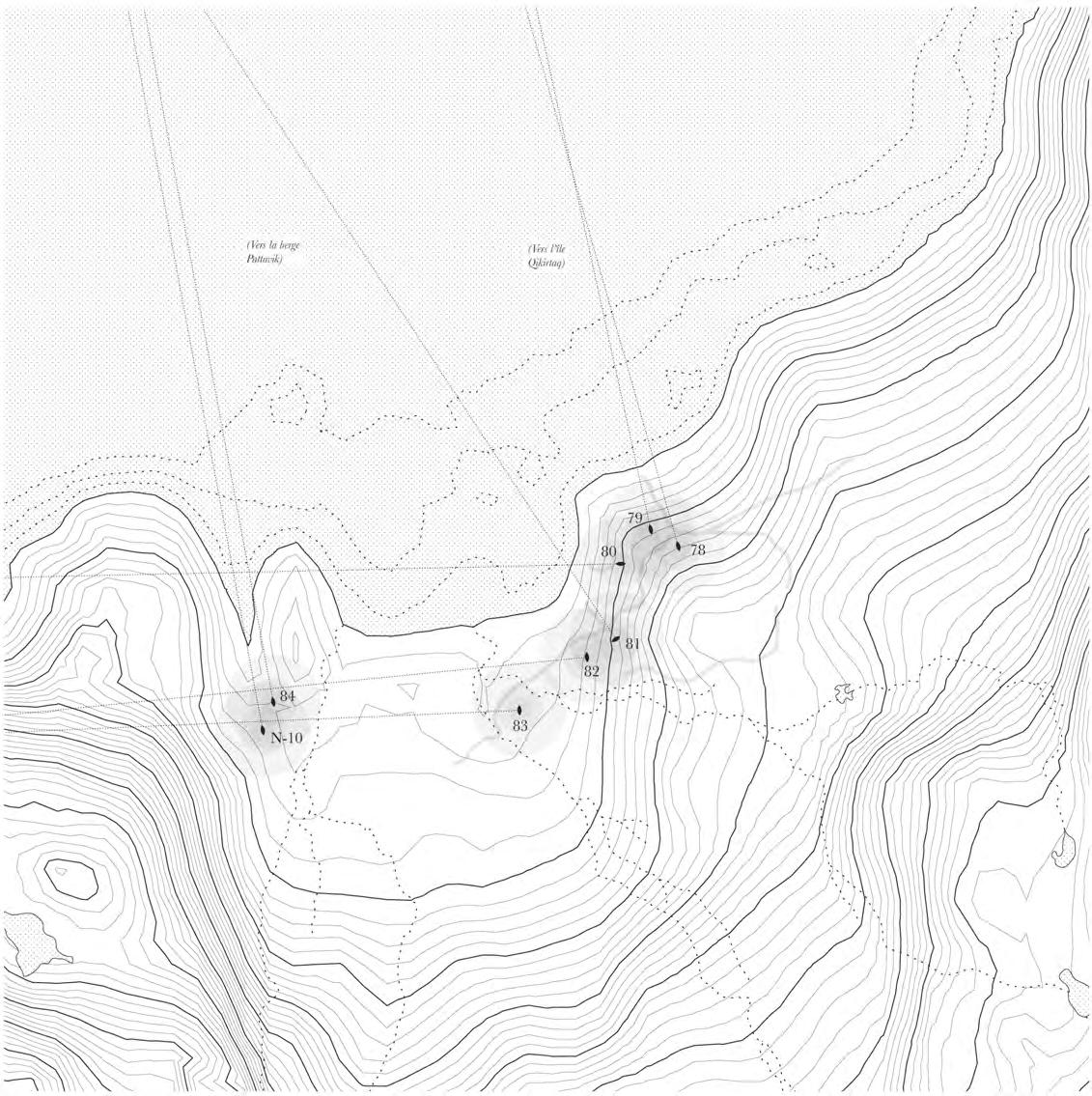

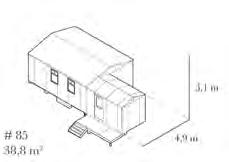

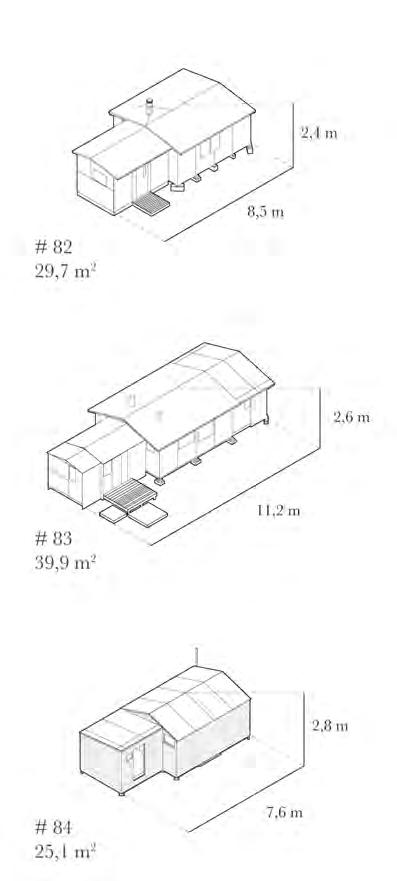

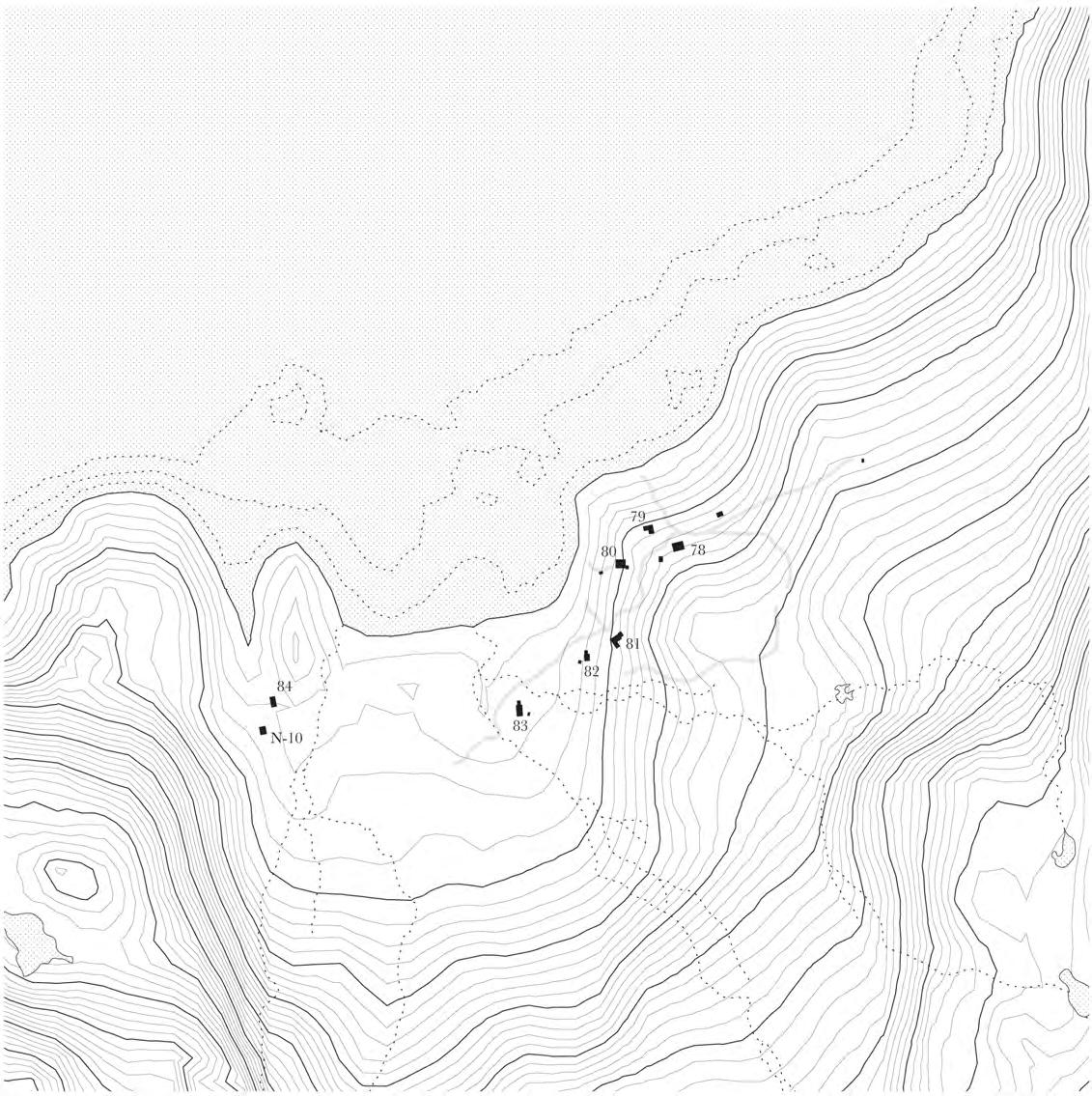

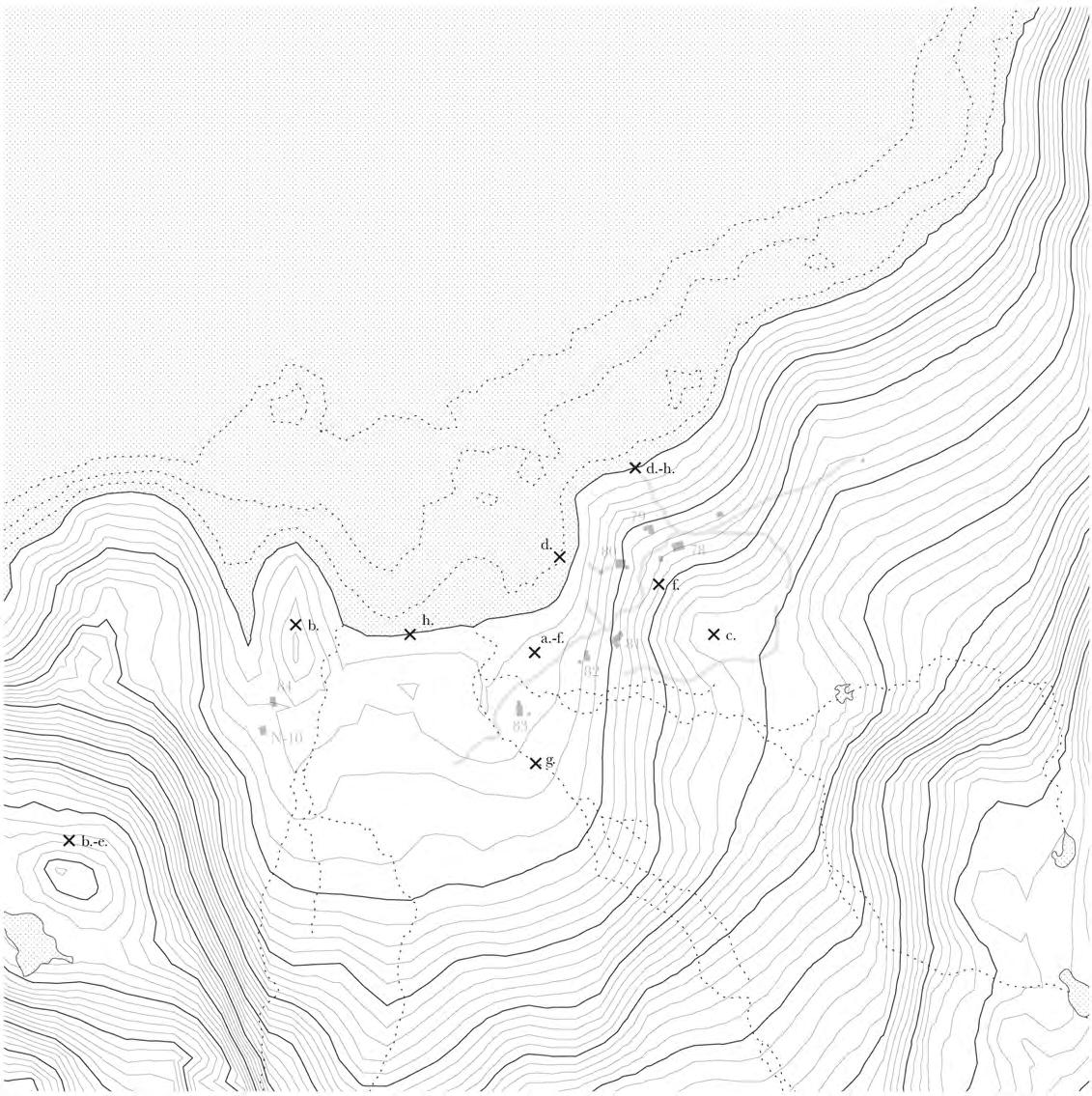

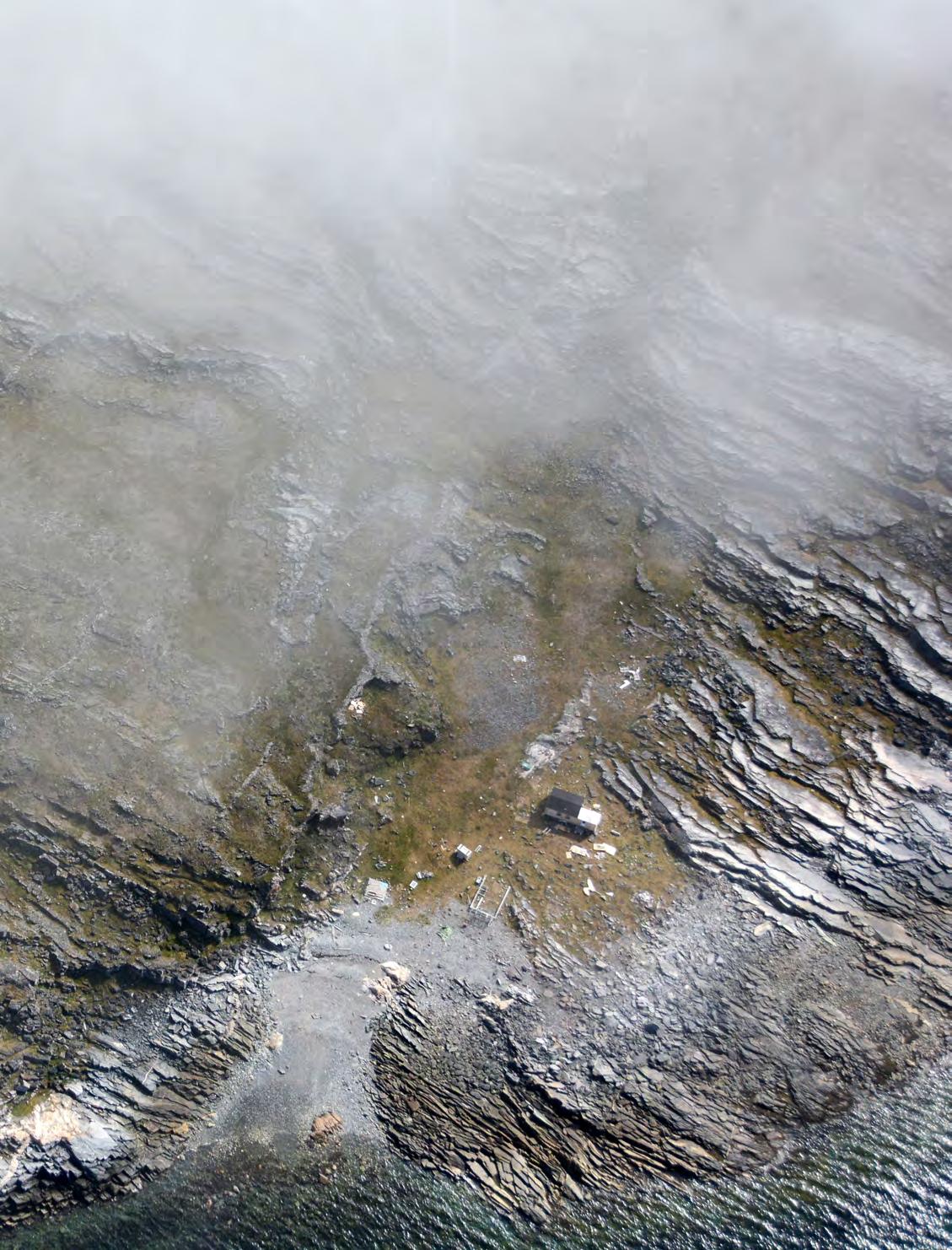

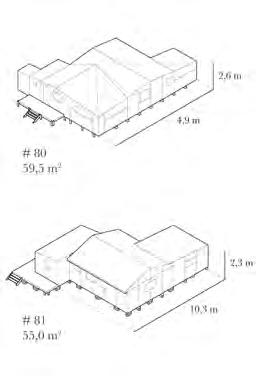

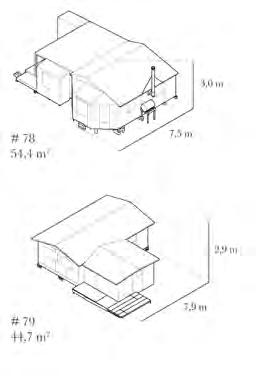

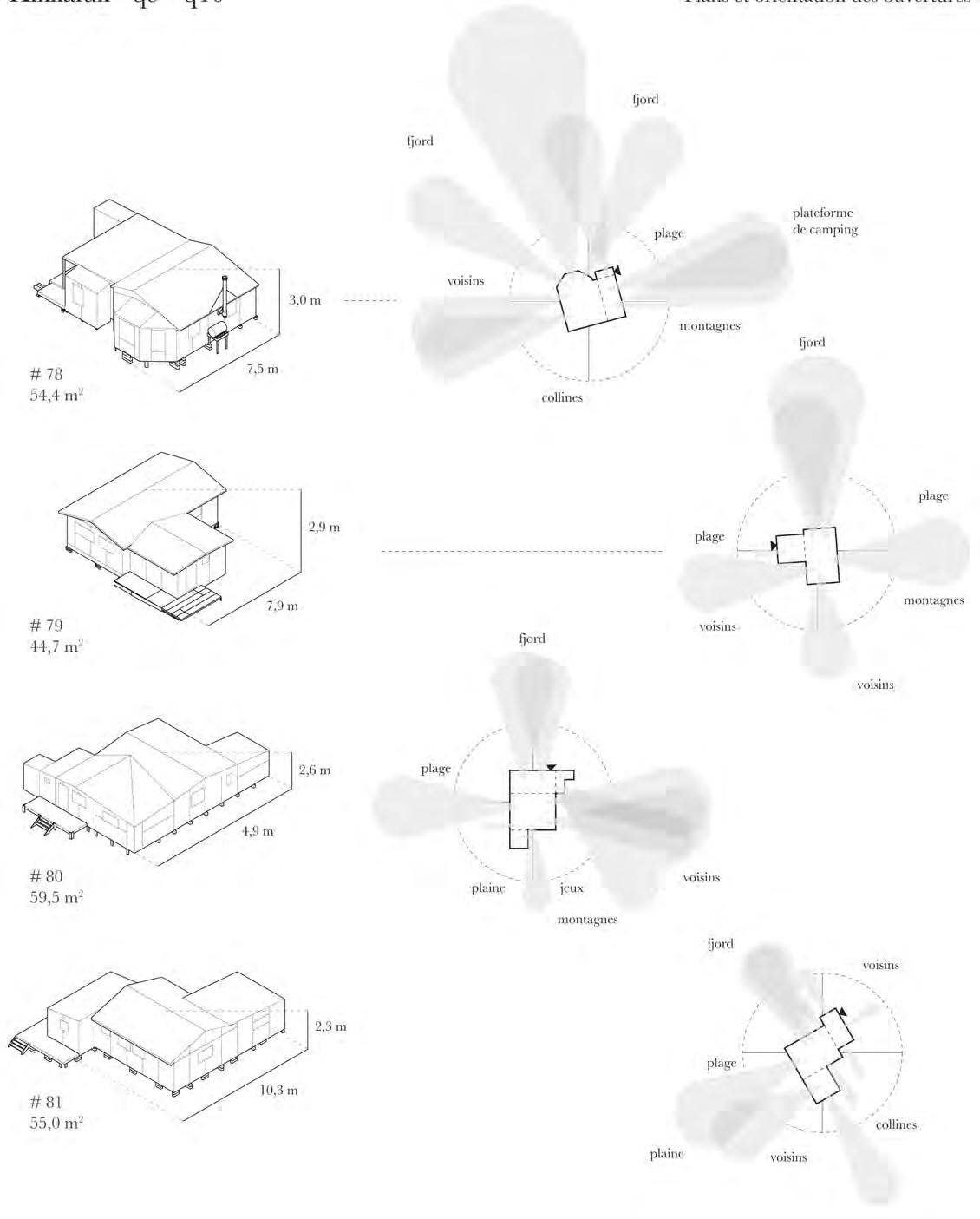

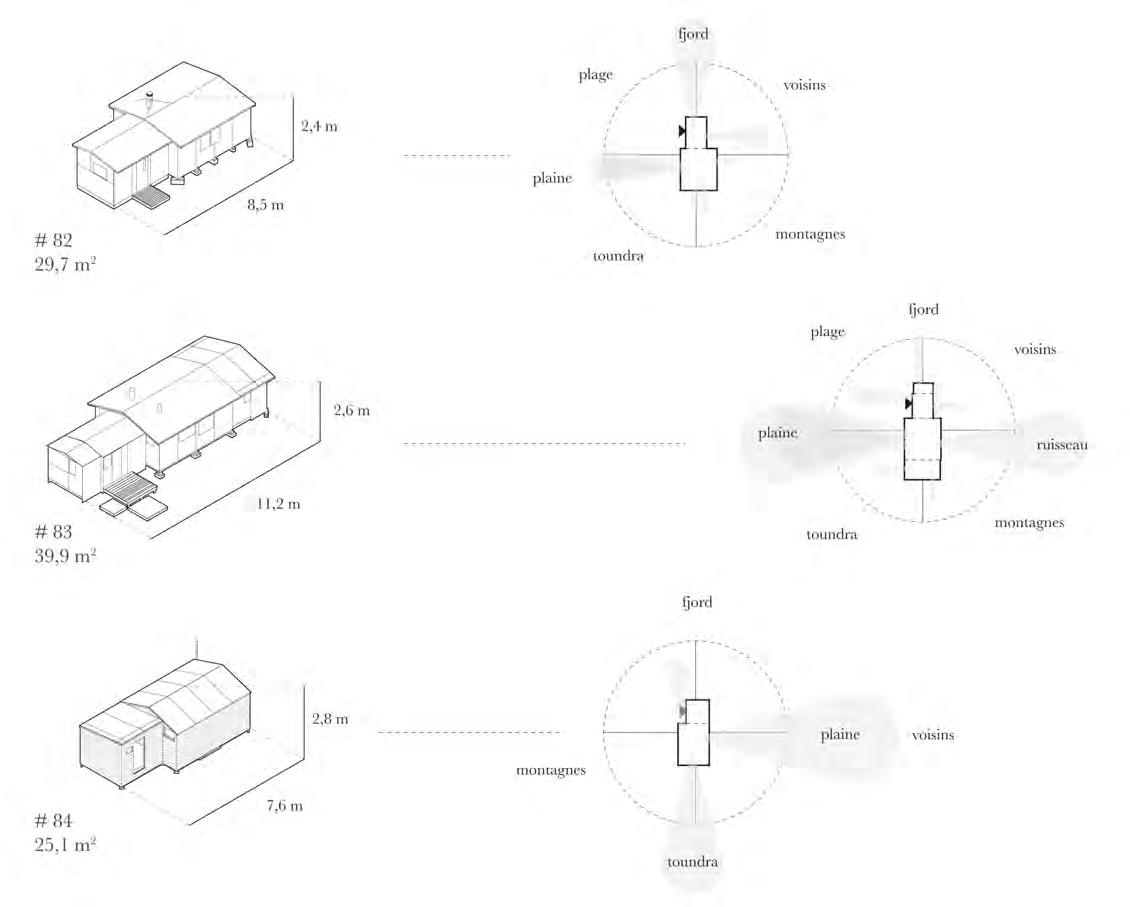

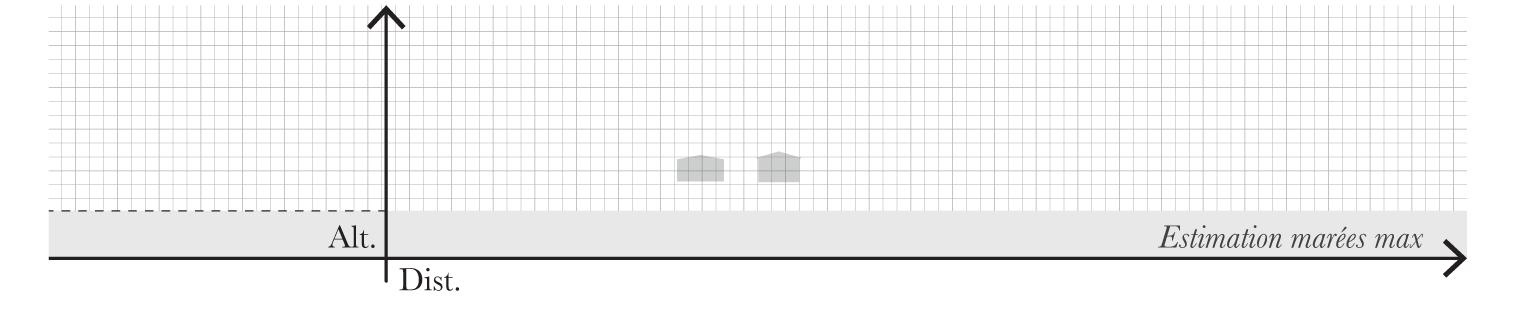

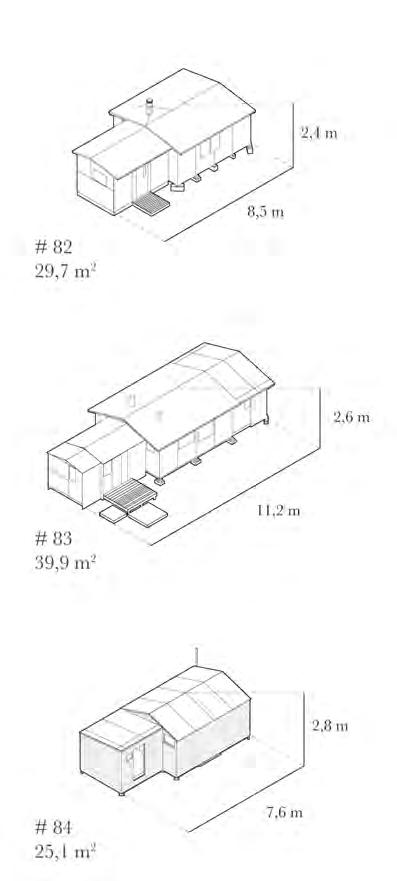

Kikkaluk - q9 - q10

Le campement de Kikkaluk fait face à l’île Qikirtaq et se trouve à l’entrée du fjord (sur sa rive sud). Il rassemble un maximum de critères préférentiels et compte pas moins de huit cabanes pour la plupart assez grandes et différentes les unes des autres en raison de leur forme et de leur configuration.

La moitié des cabanes de Kikkaluk sont construites sur un affleurement rocheux, tandis que les autres se retrouvent sur des dépôts meubles. De plus, les cabanes qui occupent un affleurement rocheux près de la rive et légèrement surélevé sont relativement récentes, tandis que celles qui se retrouvent plus bas et plus près de la plage semblent plus anciennes.

D’autres cabanes aujourd’hui démolies auraient autrefois occupé le creux de la vallée.

Protégées par des montagnes situées au sud-ouest du campement, les cabanes de Kikkaluk sont orientées de façon à minimiser l’impact des vents qui descendent par une vallée située au sud. Chaque cabane bénéficie également d’une vue importante et d’un rapport privilégié au fjord.

Enfin, si Kikkaluk est avant tout accessible par canot, un sentier de VTT, et possiblement de motoneige, permet de rejoindre Salluit.

Annexe 1 - page 243

Demeule, août 2018

Annexe 1 - page 244

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 245

2. Cours d’eau

2. Cours d’eau

Annexe 1 - page 246

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

3.

a. Rapport à un site traditionnel

c. Palier d’observation

e. Protection des vents

g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage

d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Classes de dépôts Dépôts de surface

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 247

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

Annexe 1 - page 248

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

5.

Orientations gérérales Distance relative Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

m

m

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 249

6. 40

20

Annexe 1 - page 250

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

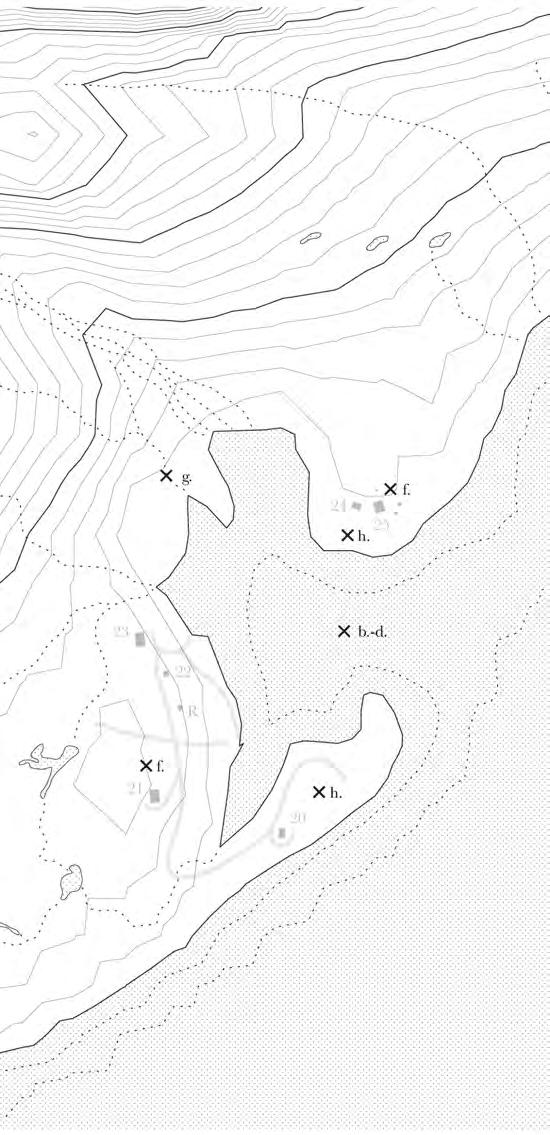

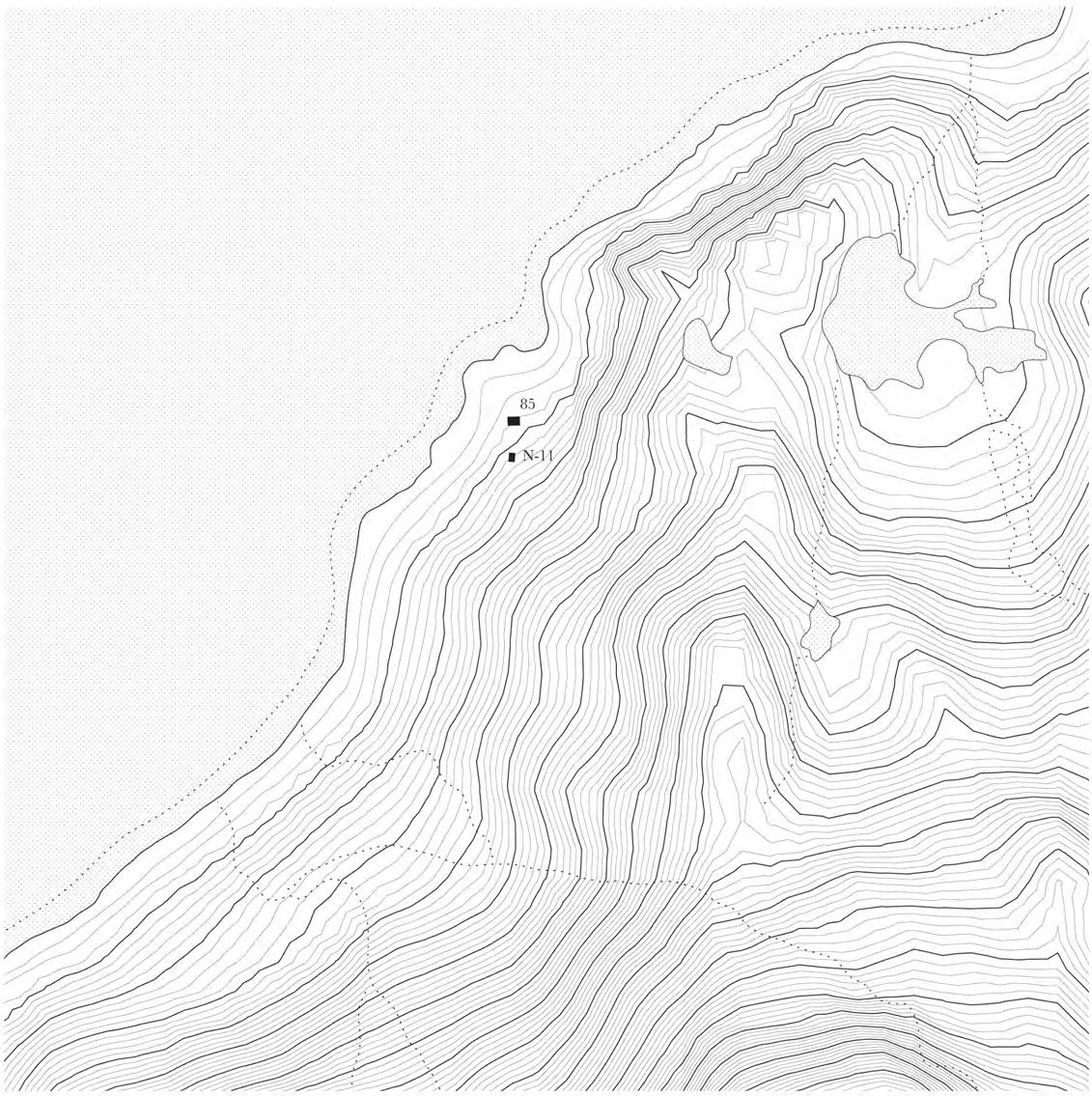

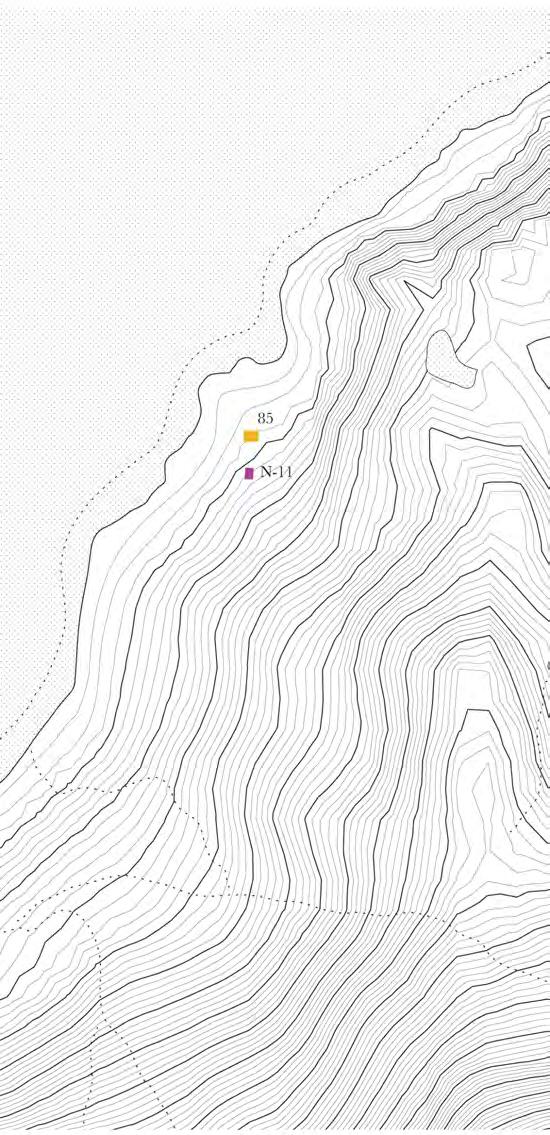

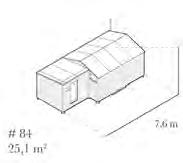

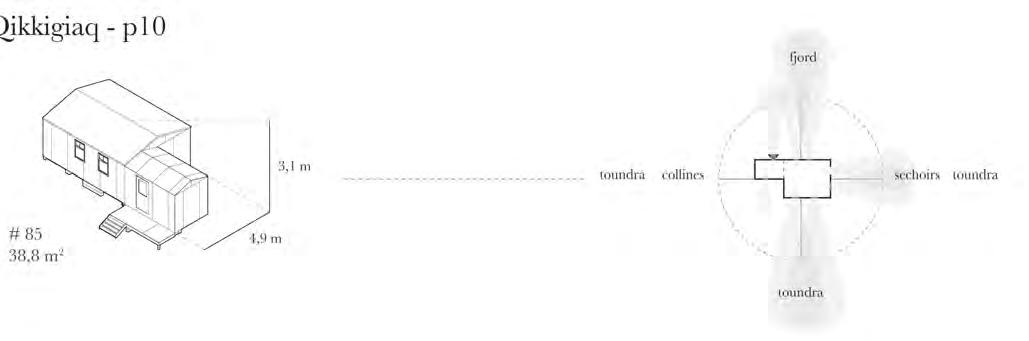

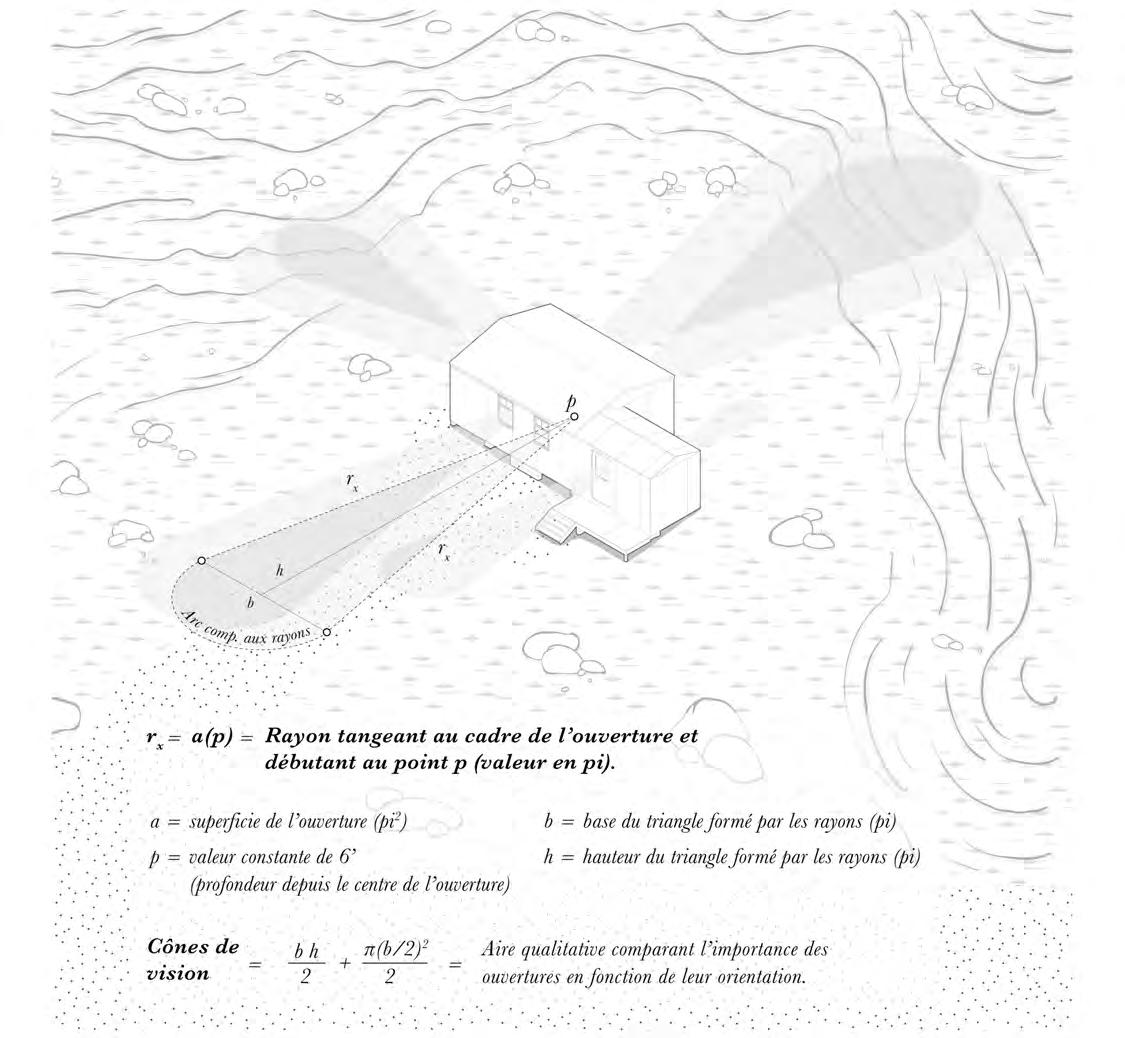

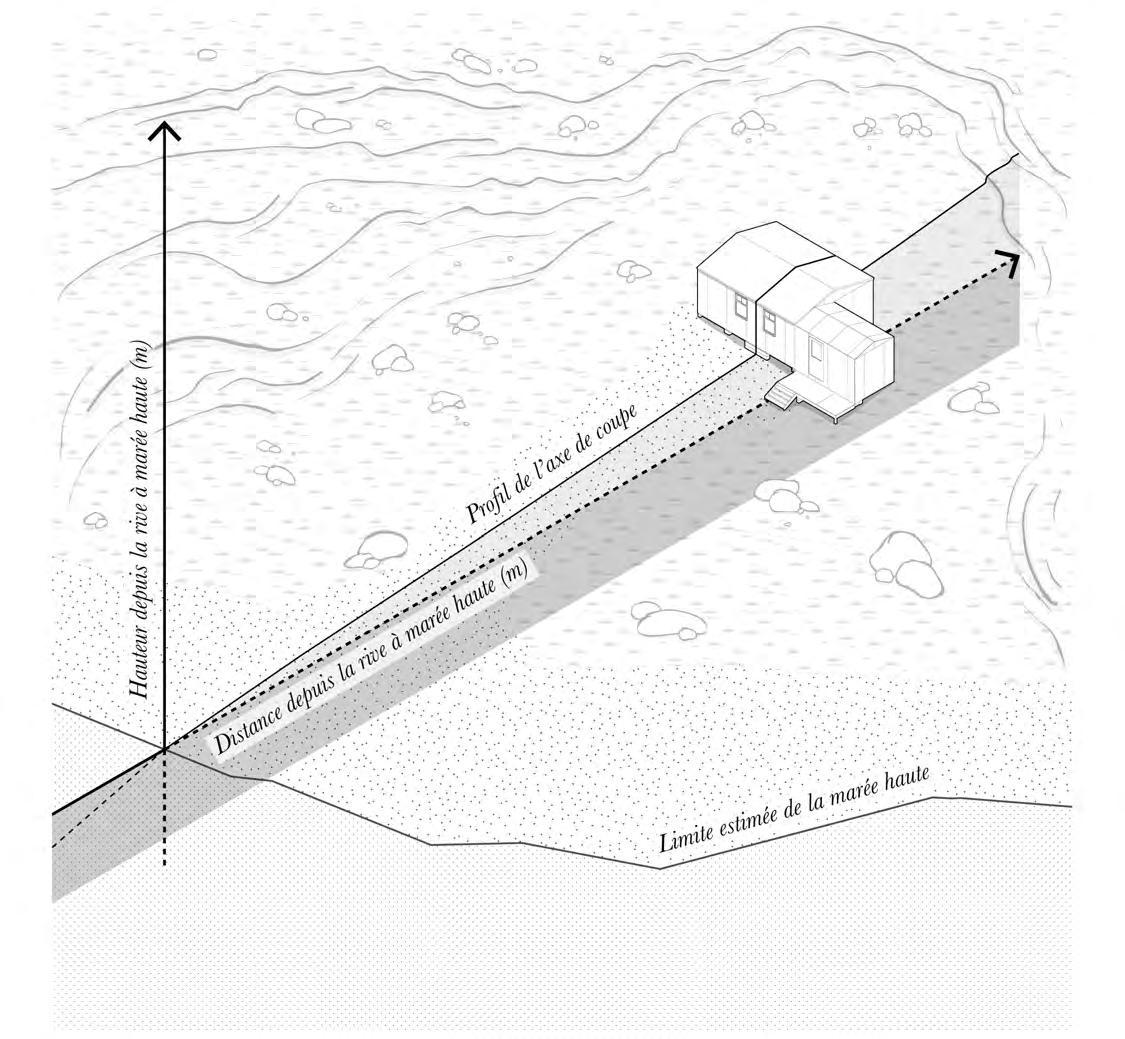

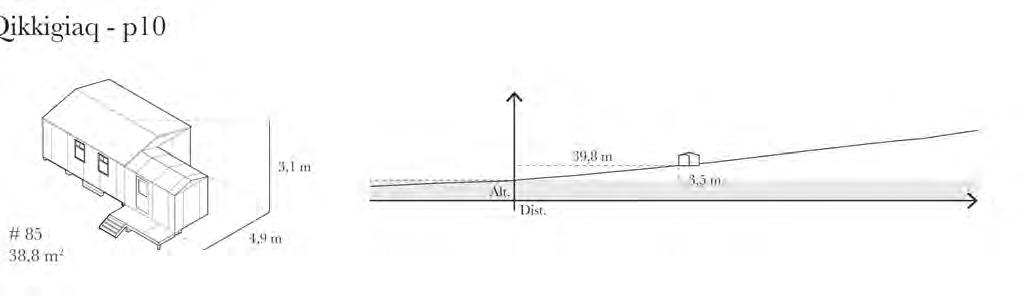

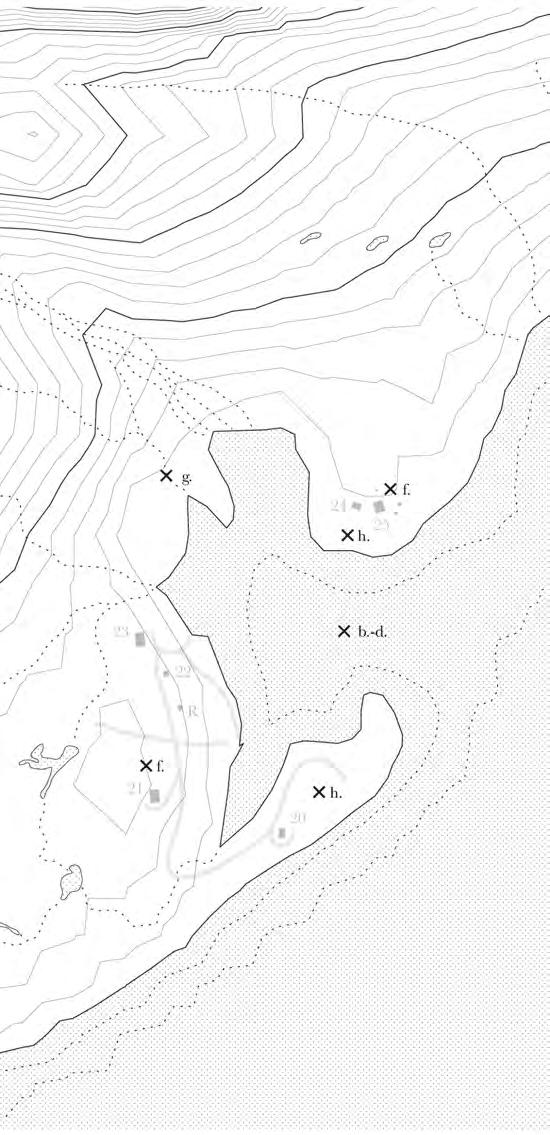

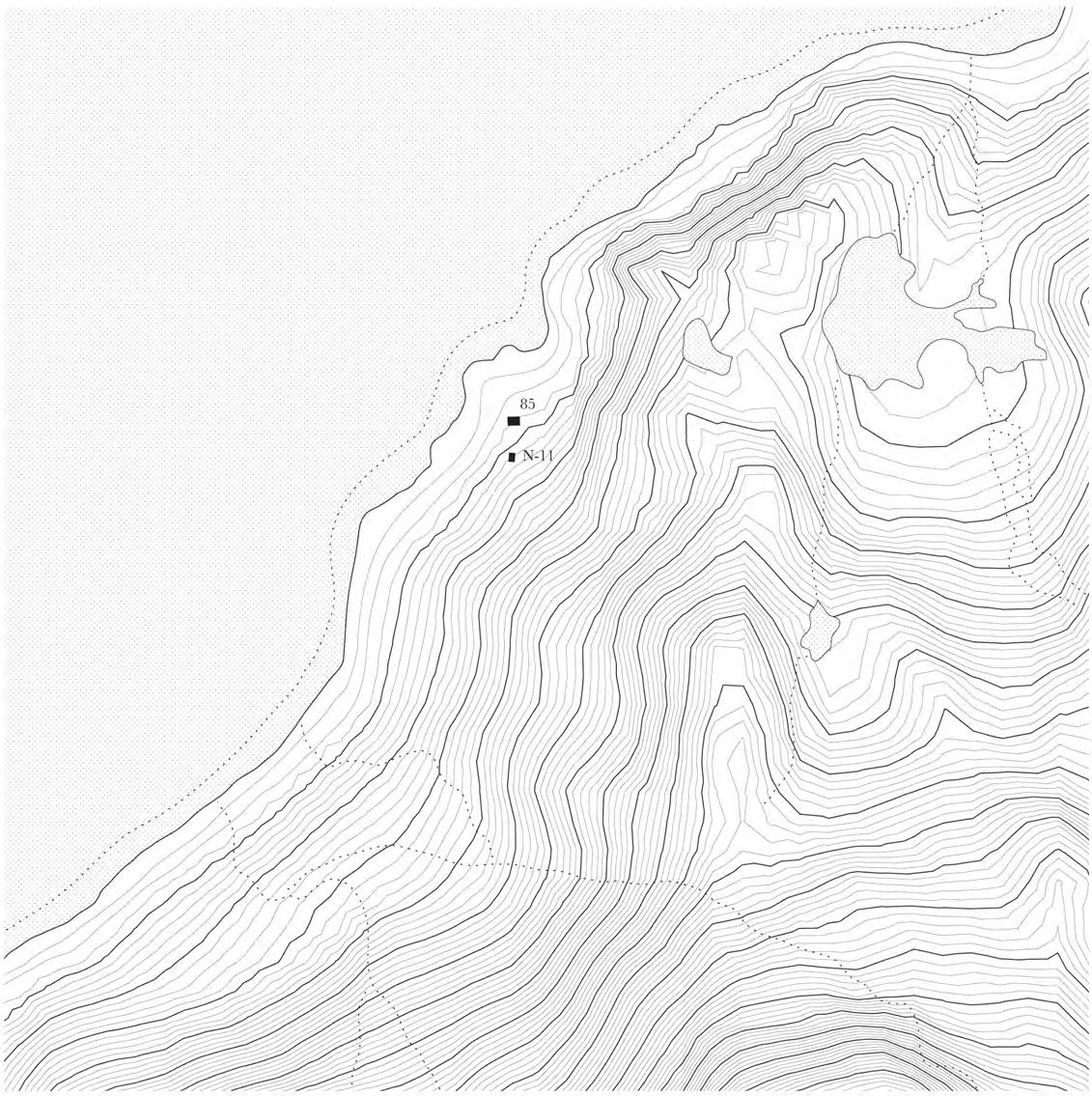

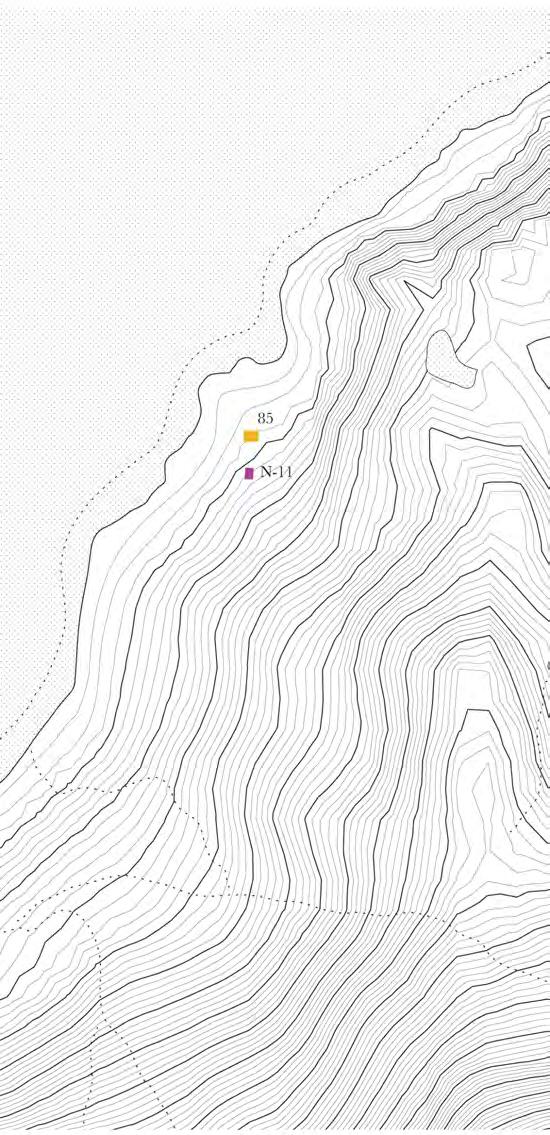

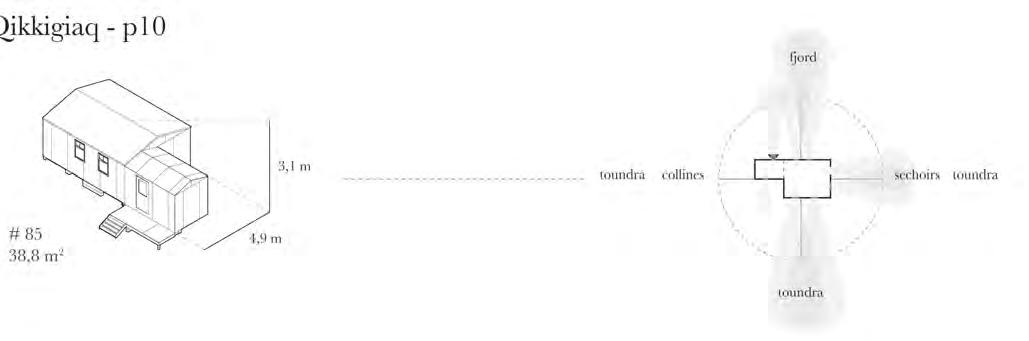

Qikkigiaq - p10

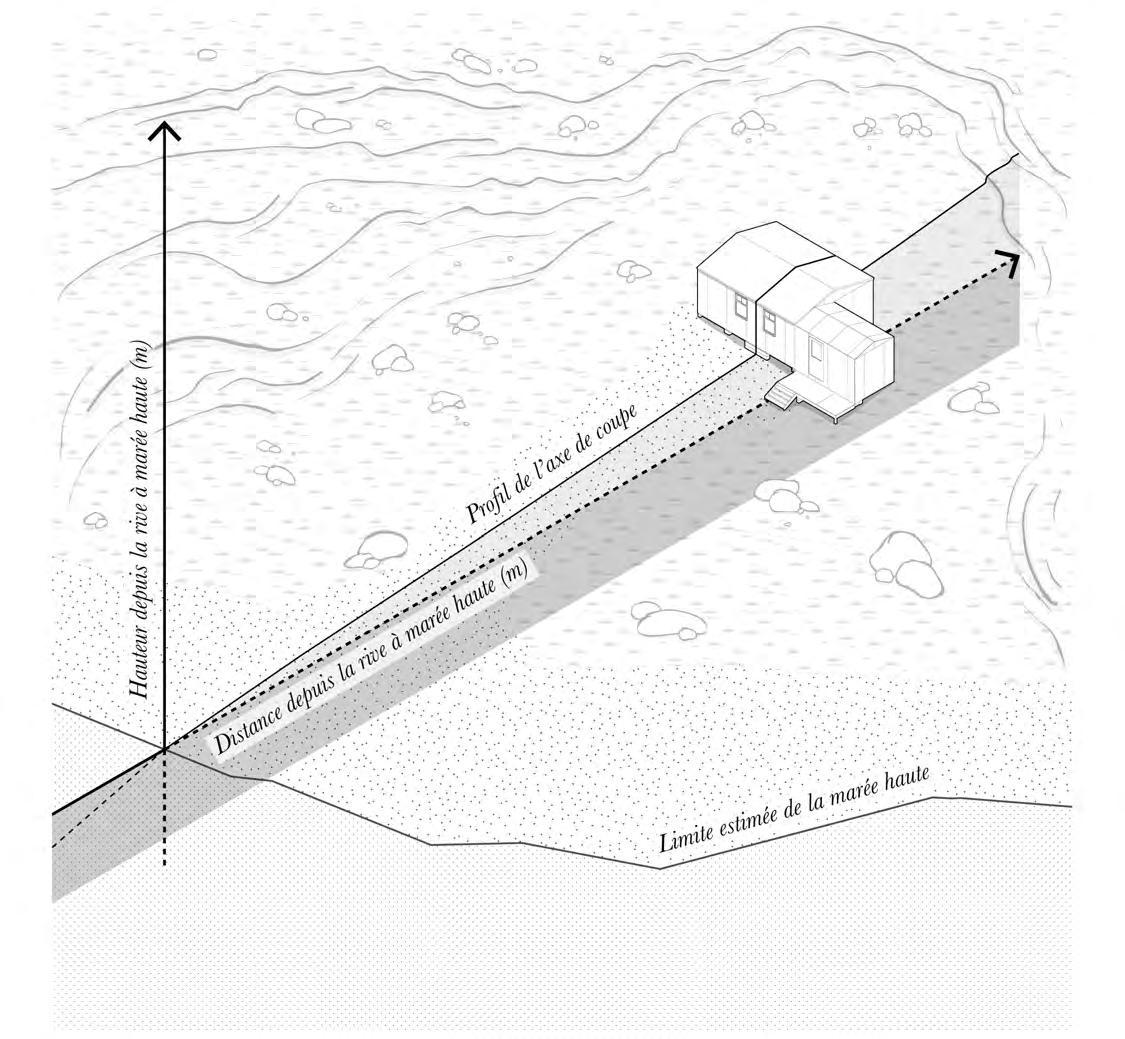

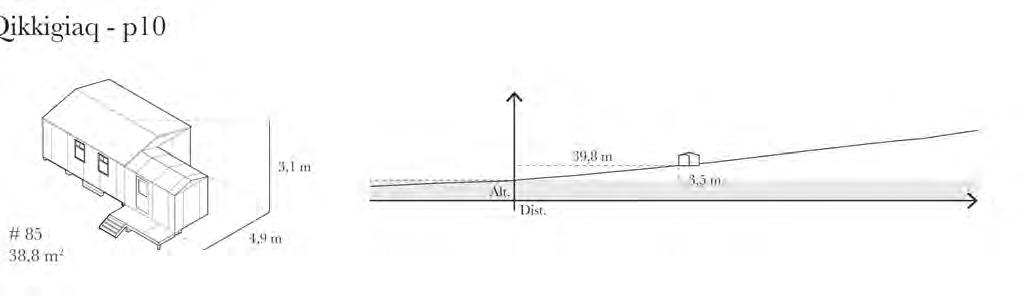

Le campement de Qikkigiaq se trouve sur la rive sud du fjord, à environ un kilomètre au sud-ouest de Kikkaluk. L’unique cabane est de taille moyenne et est implantée dans une dépression creusée à même les affleurements rocheux. Bien qu’essentiellement rocailleux, la nature du sol de cet emplacement est favorable à la construction. La pente est plus douce autour de l’endroit choisi pour la cabane et une petite plage facilite et sécurise l’accès. Les affleurements rocheux au pourtour du site rendent difficile l’accès par VTT ou par motoneige depuis Salluit et le fjord demeure la voie d’accès principale du campement.

Par sa forme enclavée et son orientation, le site de Qikkigiaq semble bénéficier d’une bonne protection des vents. Malgré sa taille réduite, il présente aussi un maximum de critères préférentiels (b.-c.-d.e.-f.-h.). Ici encore, la cabane et son sas d’entrée sont orientés pour mieux résister aux vents. Cette configuration offre aussi de plus grandes ouvertures vers le fjord.

Enfin, une nouvelle construction s’est ajoutée sur le site en 2019 (N-11). Toutefois, il est difficile d’évaluer s’il s’agit d’une autre cabane plus petite ou d’un rangement auxiliaire puisque les images satellites n’offrent pas suffisamment d’indices.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2021

Annexe 1 - page 251

Annexe 1 - page 252

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 253

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

Annexe 1 - page 254

Dépôts de surface

Sédiments marins d’eau profonde

Sédiments marins d’eau peu profonde

Till

Roc (< 50 %)

Roc (> 50 %)

4.

3.

a. Rapport à un site traditionnel c. Palier d’observation

e. Protection des vents g. Accès à de l’eau douce

b. Élément distinctif du paysage d. Accès facilité à marée basse

f. Appuis sur un sol rel.sec et nivelé h. Plage

Orientations gérérales Distance relative

Orientation des principales ouvertures et de l’aire d’activités extérieures.

Orientation du faîte du volume principal de la cabane.

Annexe 1 - page 255

ann. construction ann. démolition 2002 ou avant 2003 - 2015 2016 - 2017 2018 2019

6.

40 m 20

5.

m

Annexe 1 - page 256

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

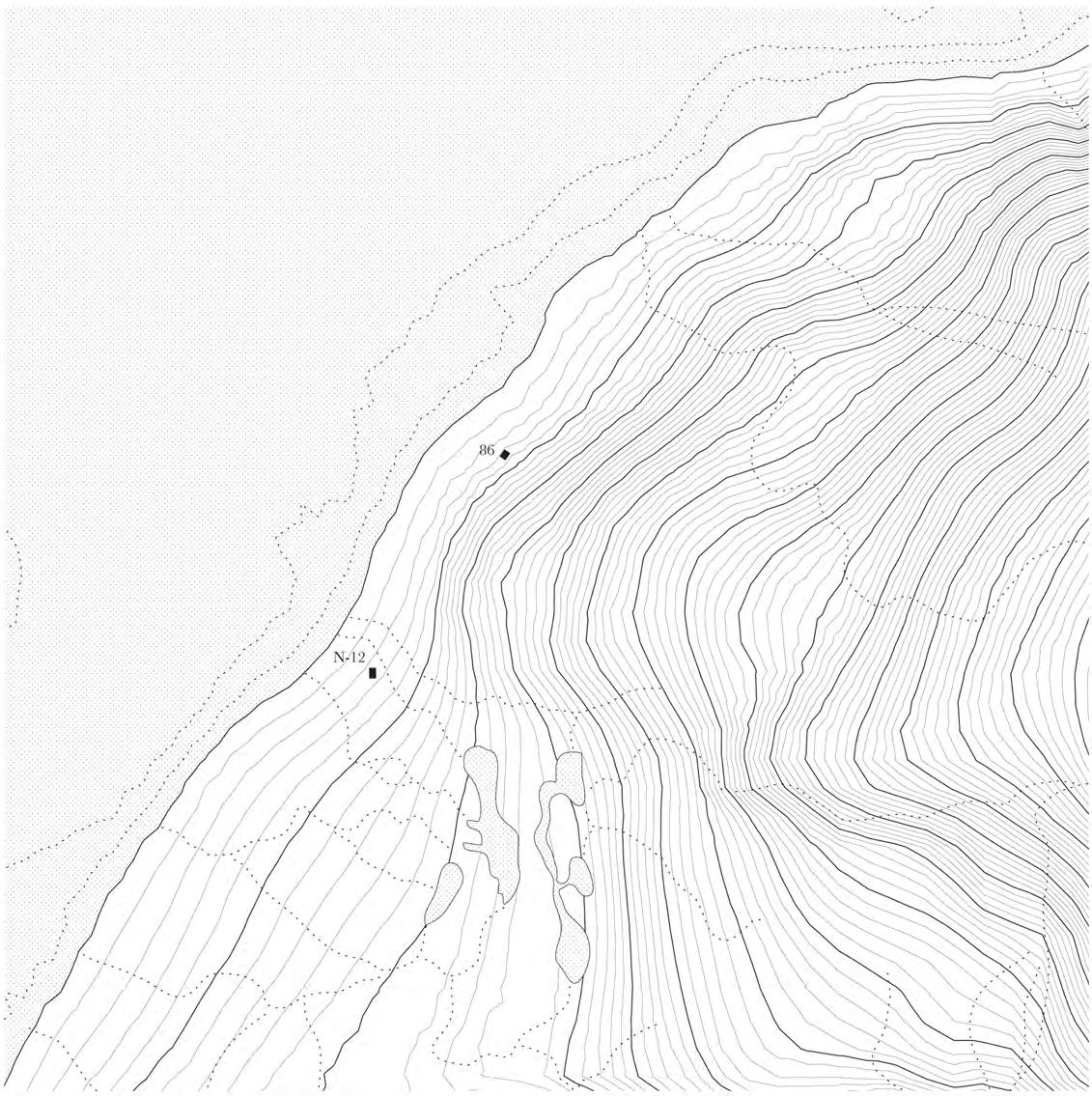

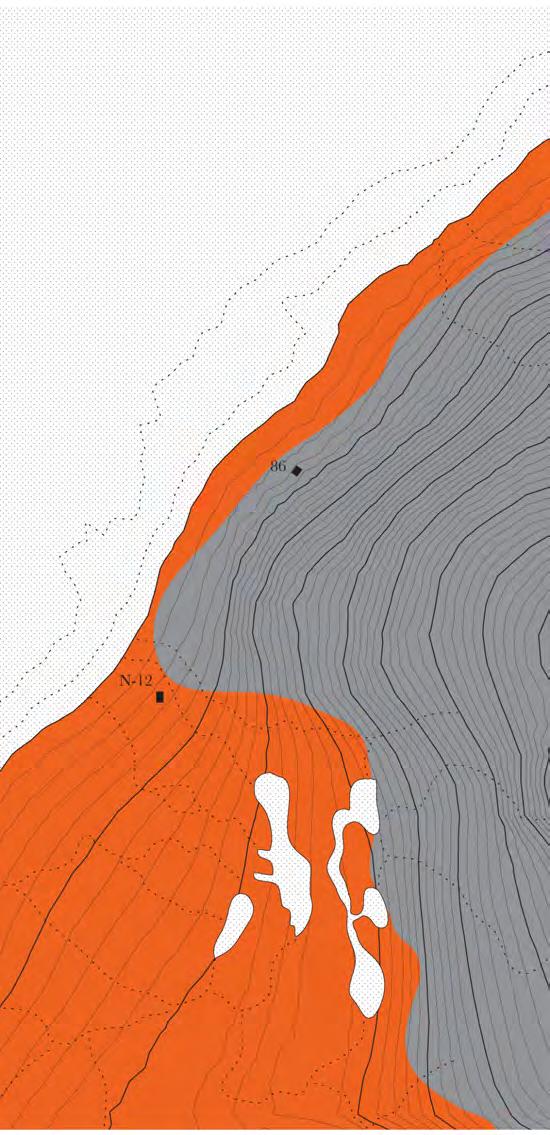

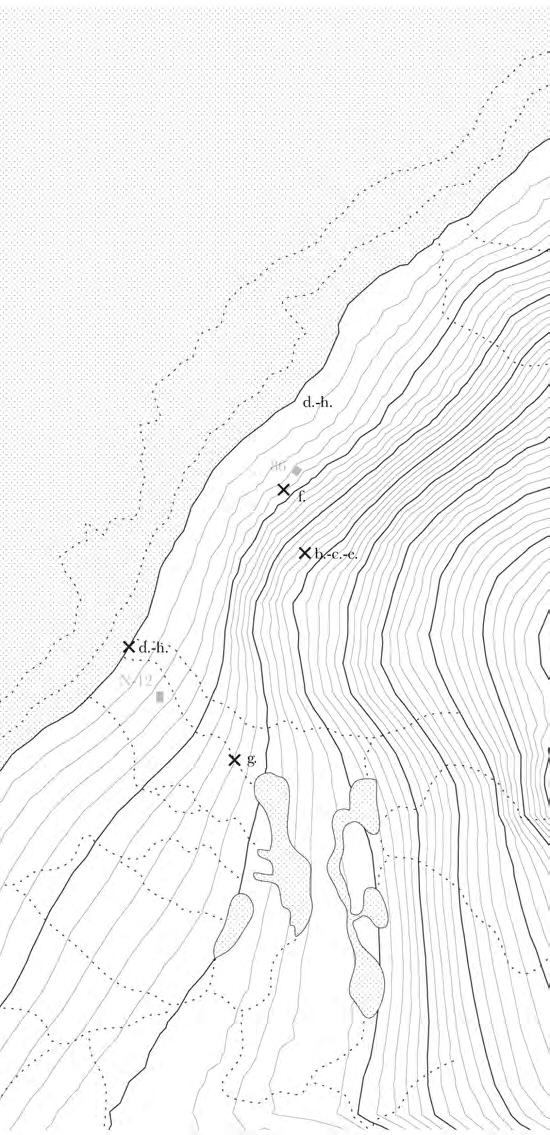

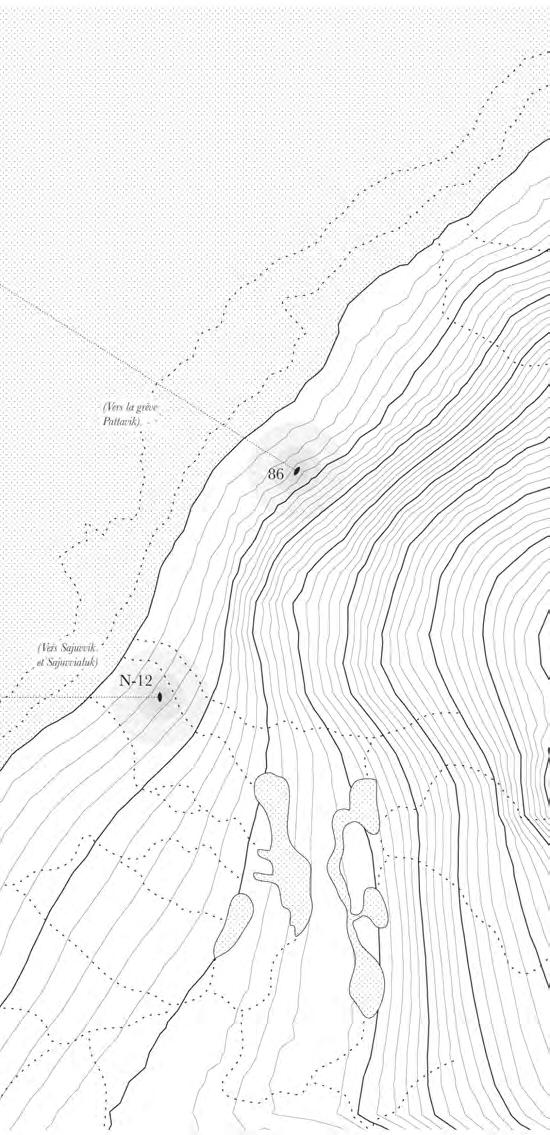

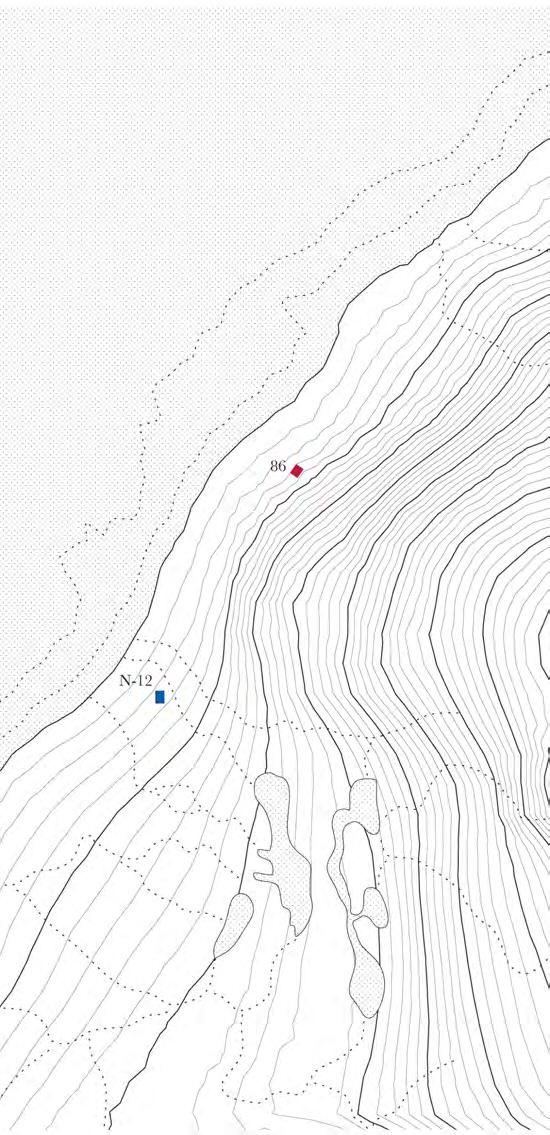

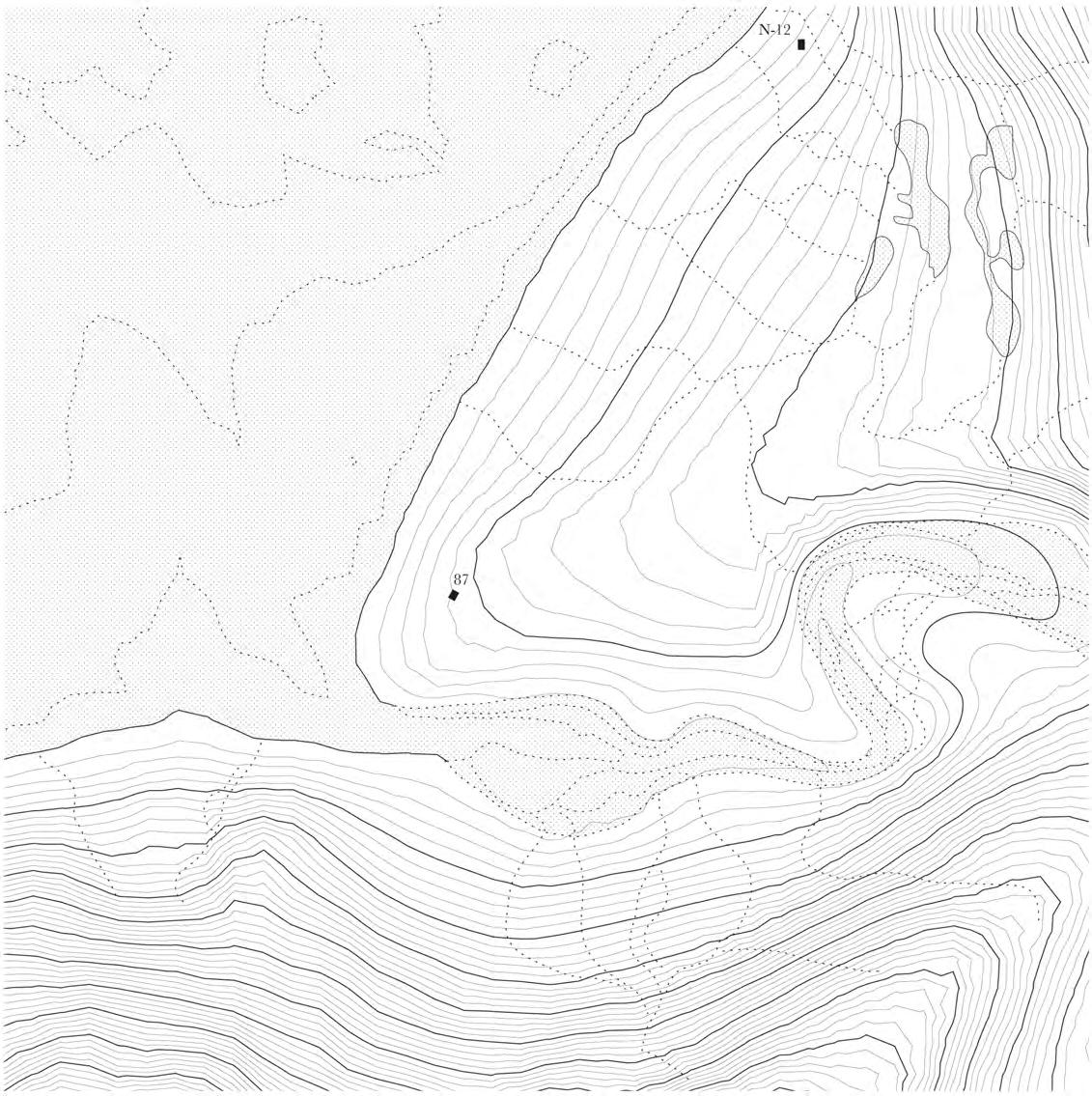

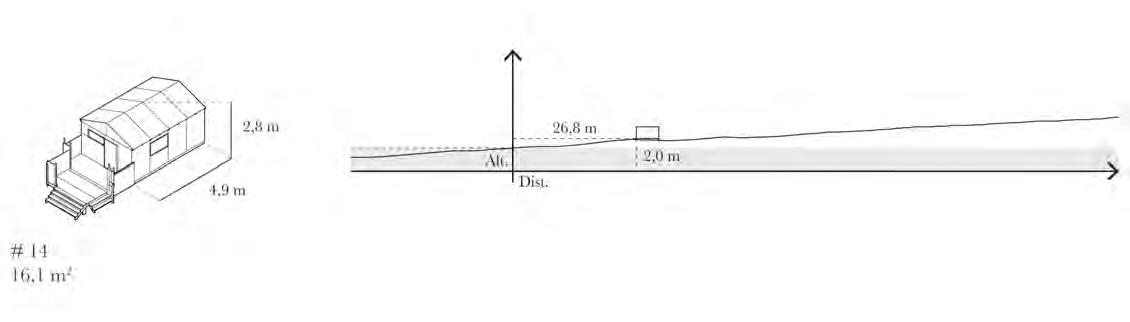

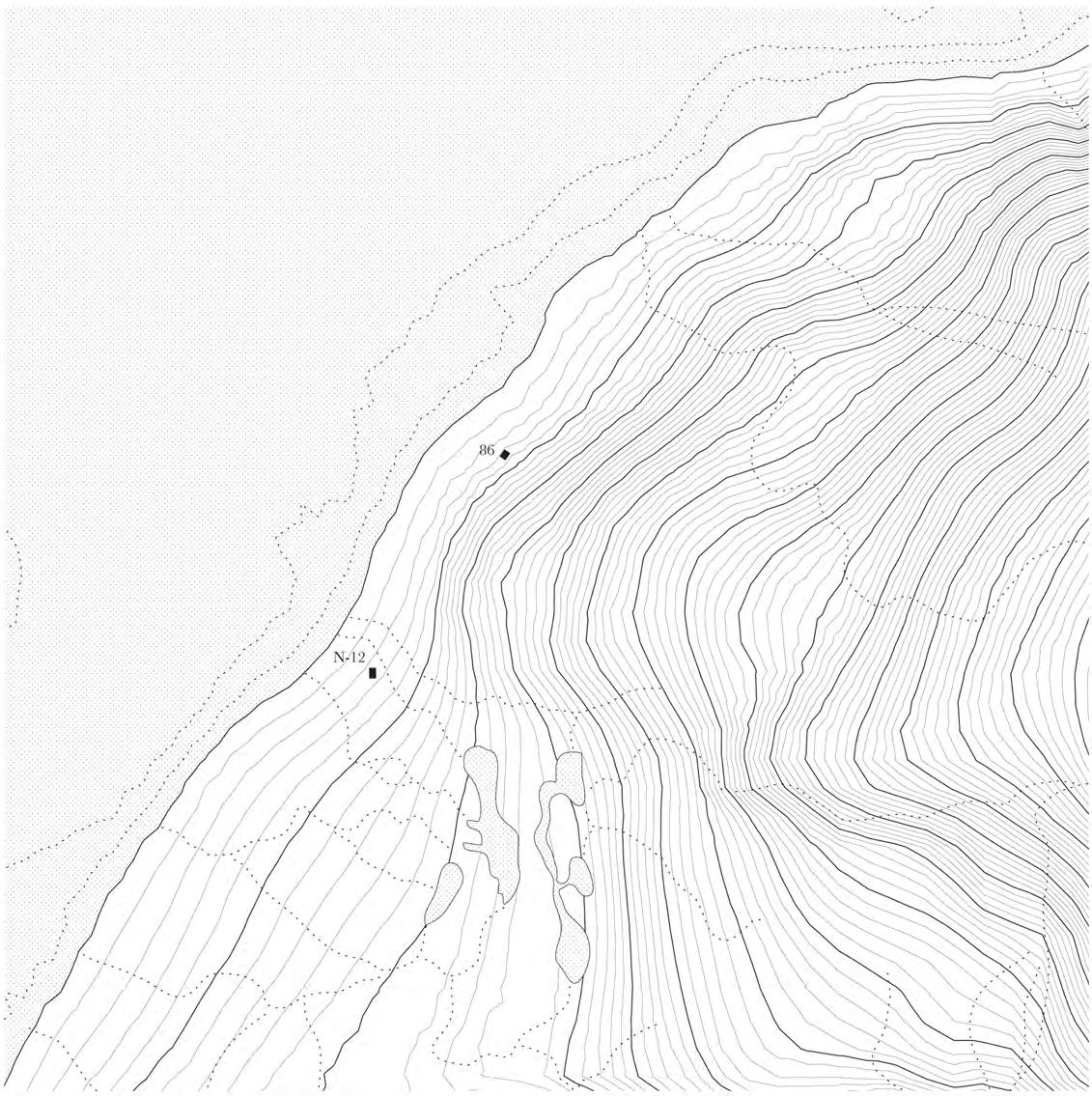

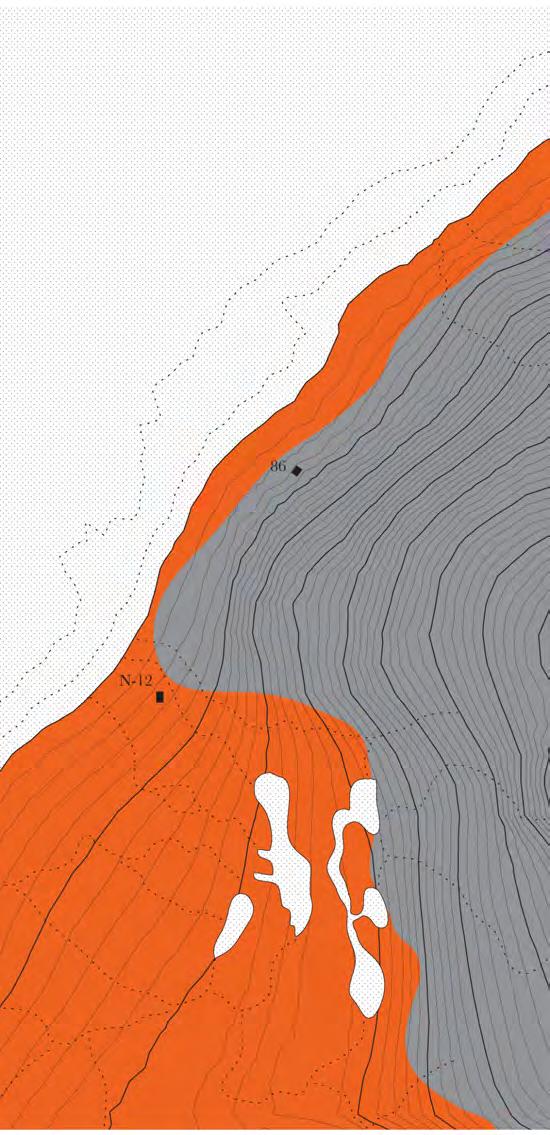

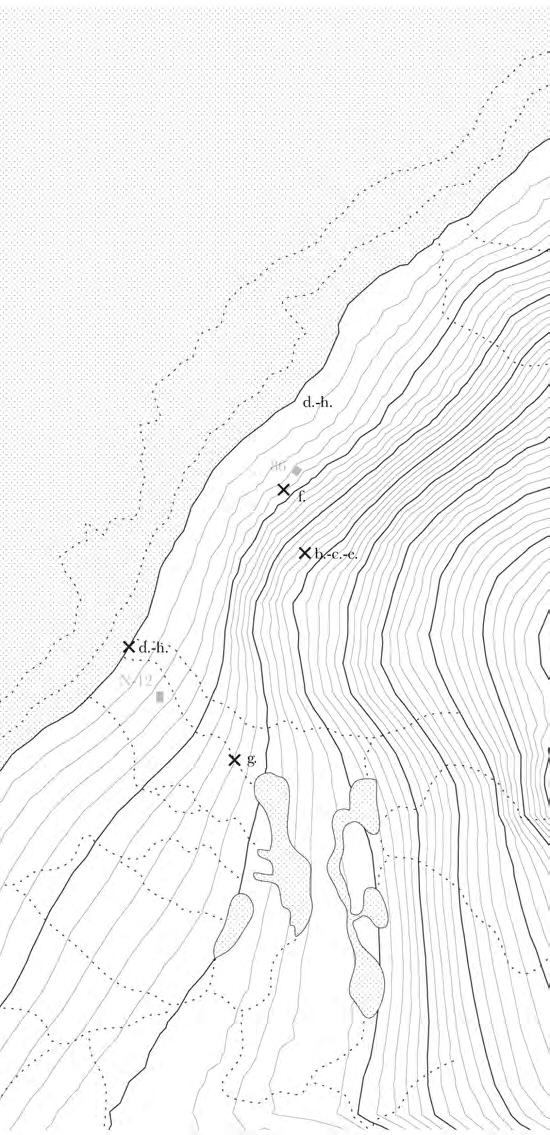

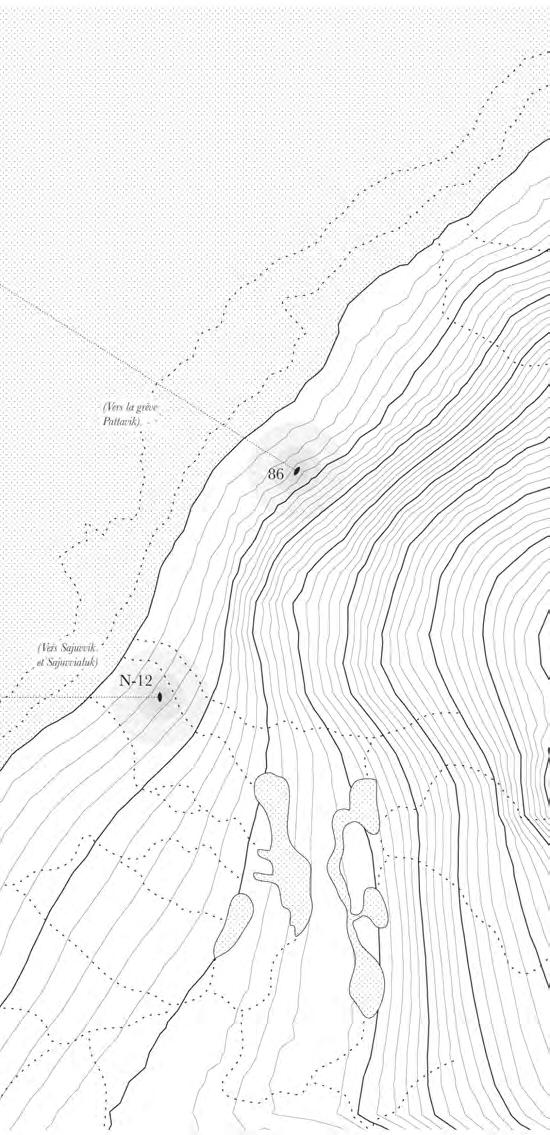

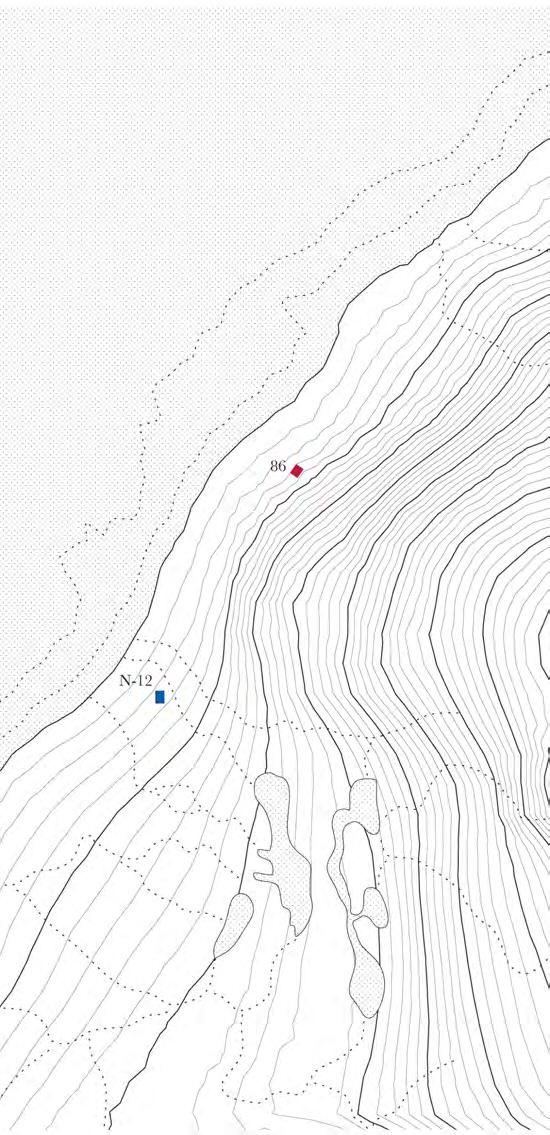

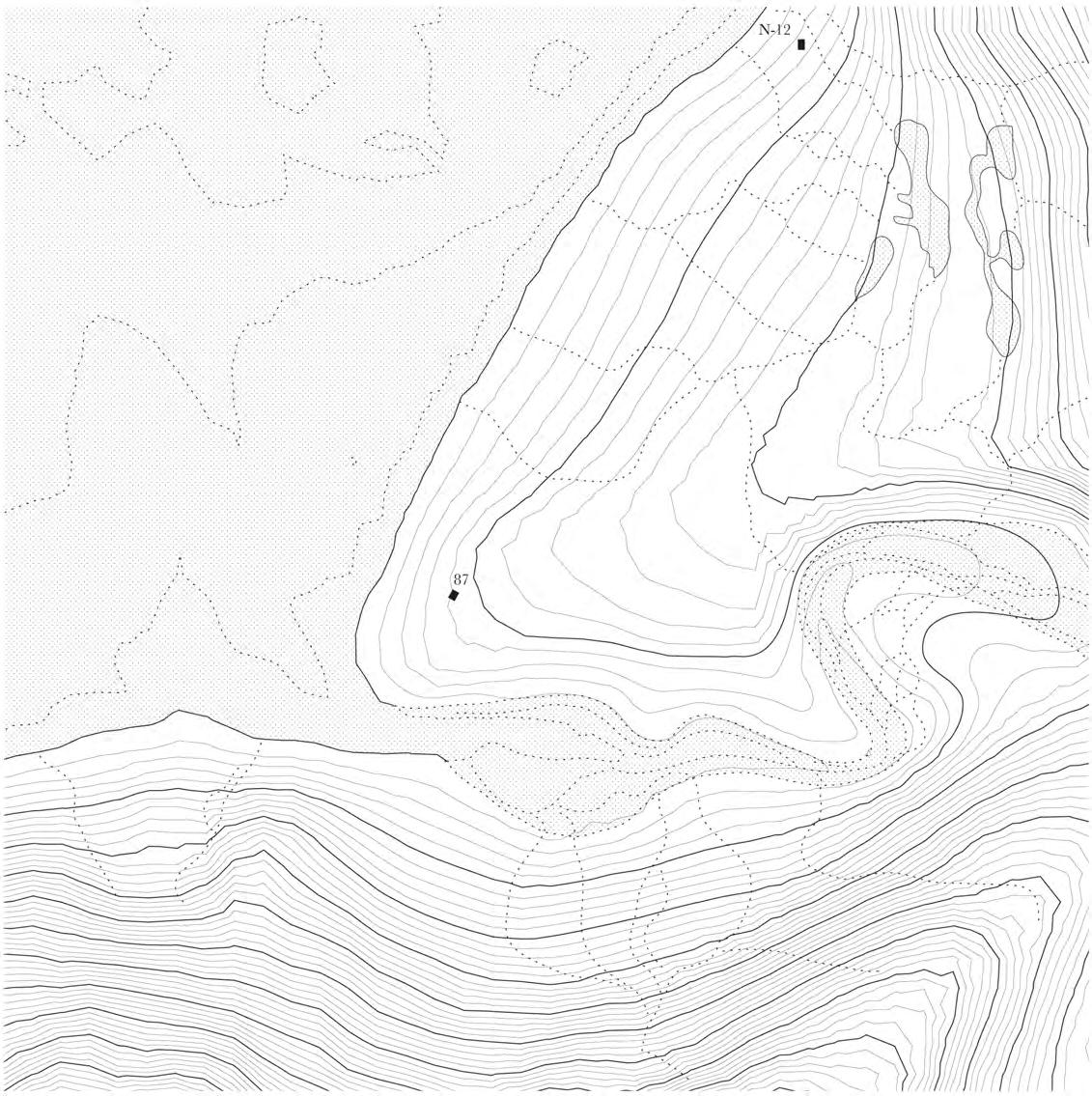

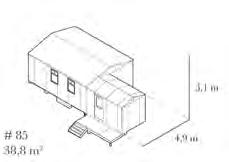

Greve de Kikkalualuk (1/2) - o11

Kikkalualuk est une colline située sur la rive sud-est du fjord, soit environ à la moitié de la distance entre l’embouchure du fjord et le village de Salluit. À l’ouest de la colline, la pente s’adoucit et laisse place à une grève rocailleuse, puis à une langue de sable bordée par le ruisseau Kikkaluk.

Au commencement de la grève, une cabane de taille moyenne tire proft d’un afeurement rocheux large et plat. Cette cabane, bien qu’isolée des autres campements, demeure parmi les plus accessibles en VTT ou par motoneige depuis le village de Salluit. Une cabane voisine construite plus au sud (N-12) semble inachevée et inoccupée.

Ce premier campement sur la grève de Kikkalualuk regroupe plusieurs critères préférentiels (b.-c.-d.-e.-f.g.-h.). Par conséquent, même si le site est étroit et que la cabane ne se trouve pas au creux d’une baie, celle-ci profte d’un renfement de la colline pour être à l’abri des vents dominants. La grande plage qui borde le site ofre quant à elle plusieurs possibilités d’accès, tandis que la batture relativement courte par rapport aux autres campements en amont du fjord ofre des fenêtres d’accès plus favorables.

Annexe 1 - page 257

Antoine Boisson, Centre d’études nordiques, 2015

Annexe 1 - page 258

1. Image satellite du campement

2. Topographie autour du campement

3. Caractéristiques préférentielles

4. Dépôts de surface

5. Morphogénèse

6. Orientations et distance relative

1.

Capture d’écran du logiciel Plans (macOS 10.12.6), 2019

Annexe 1 - page 259

2. Cours d’eau

Classes de dépôts

Instables

Marins

Littoraux

Fluviatiles

Glaciaires

Substrats rocheux Stables

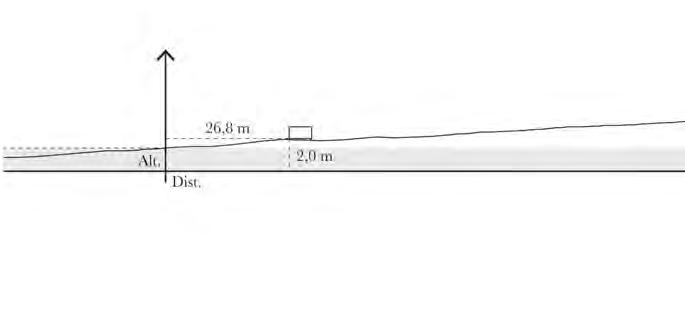

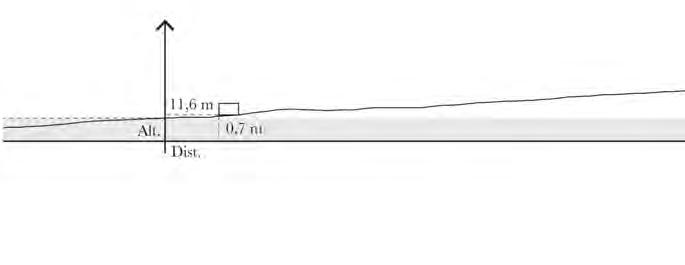

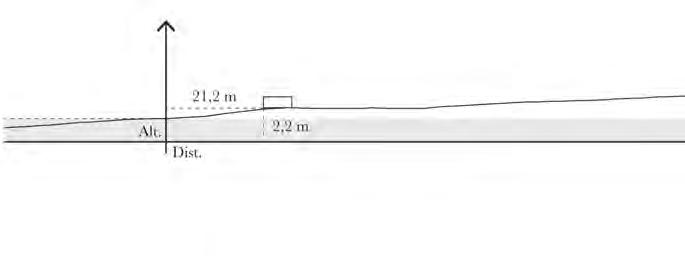

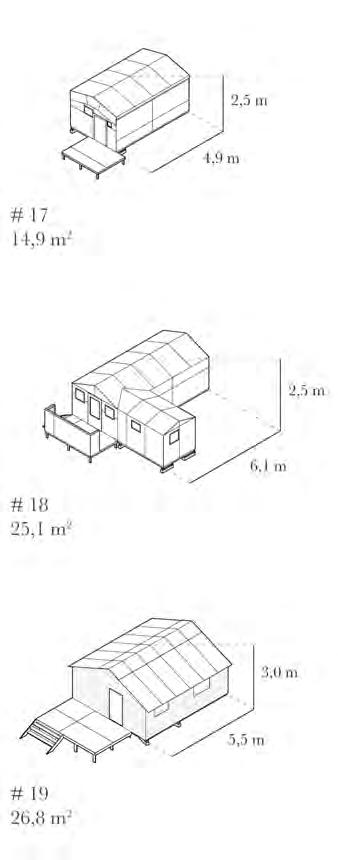

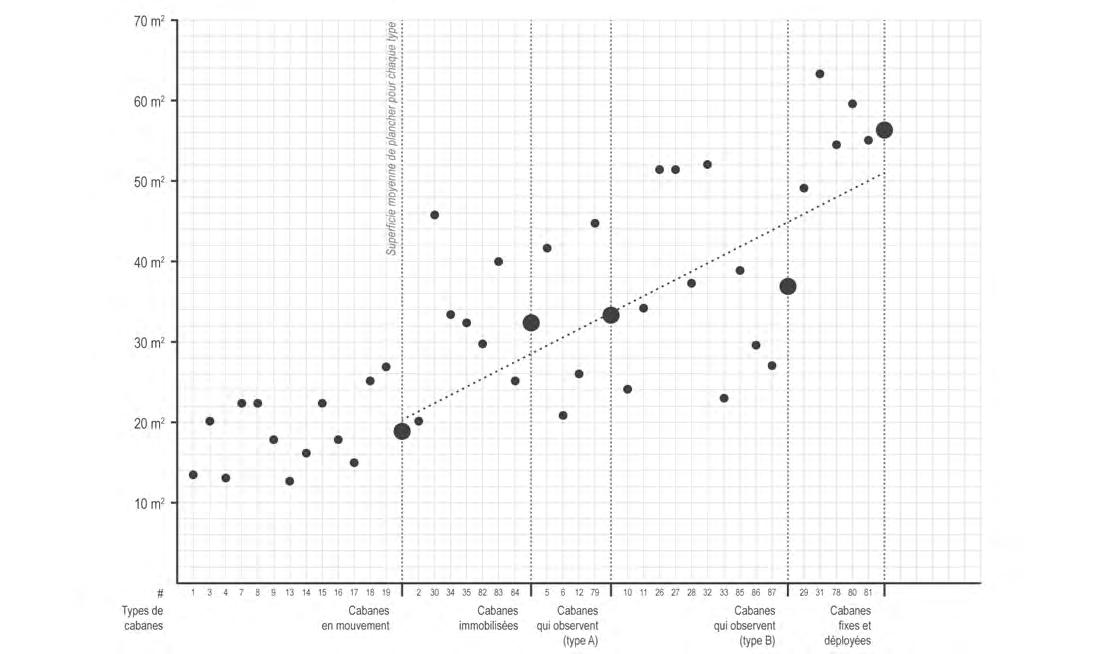

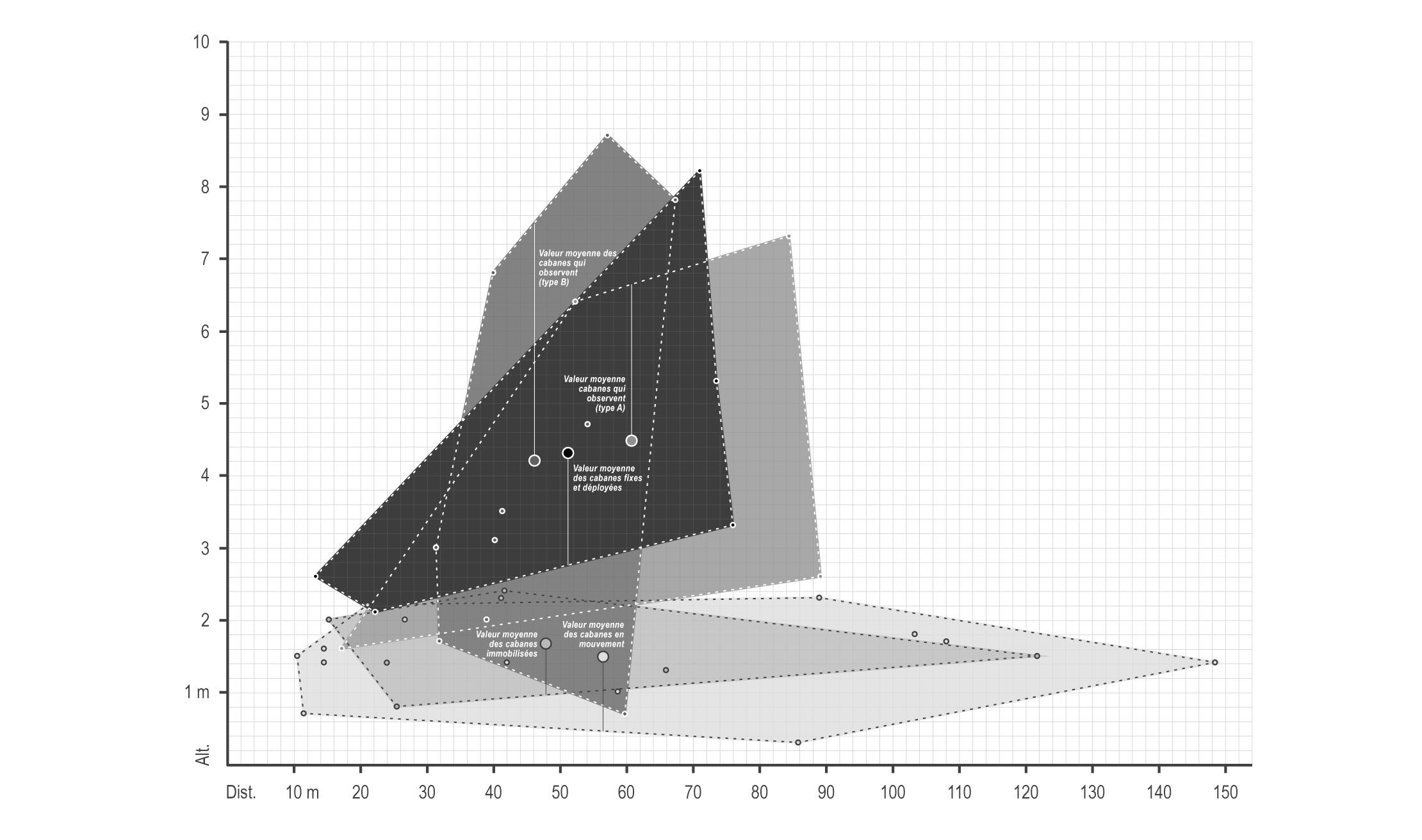

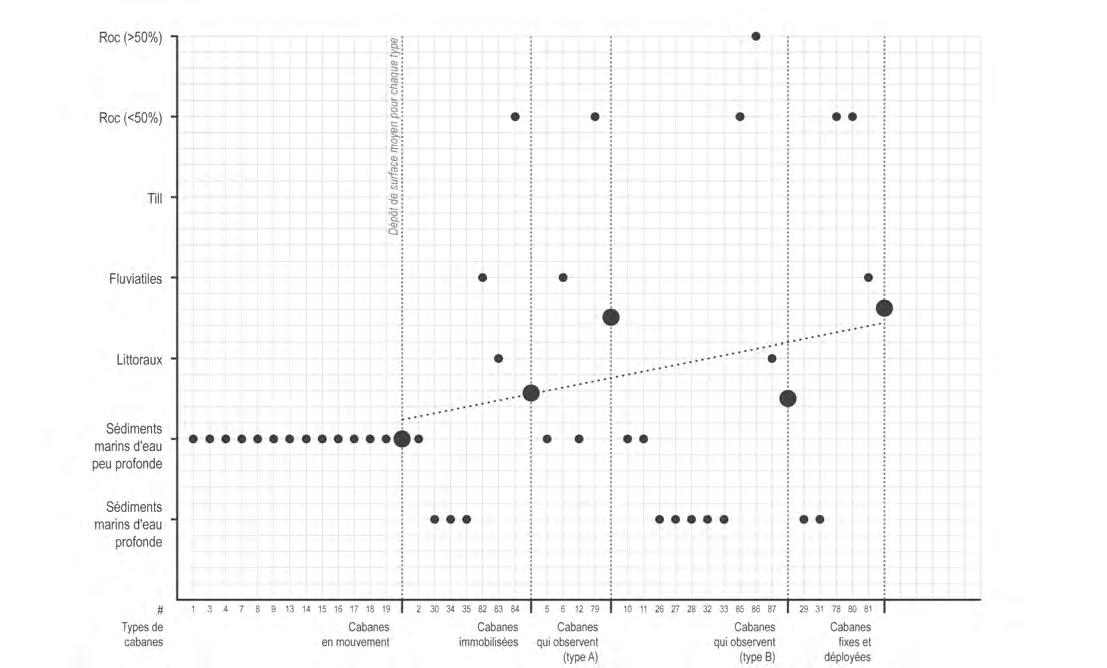

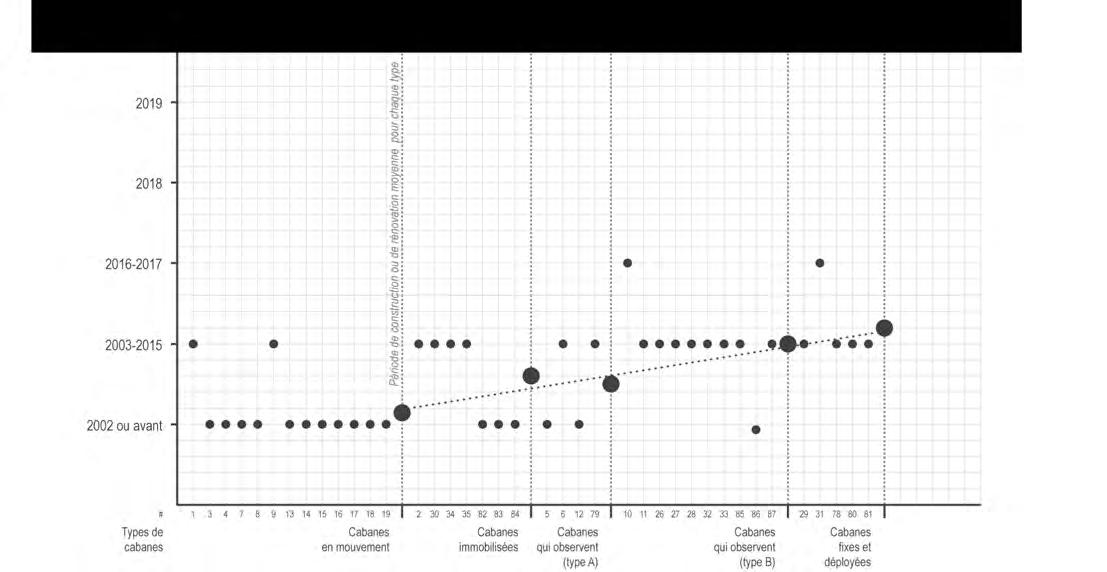

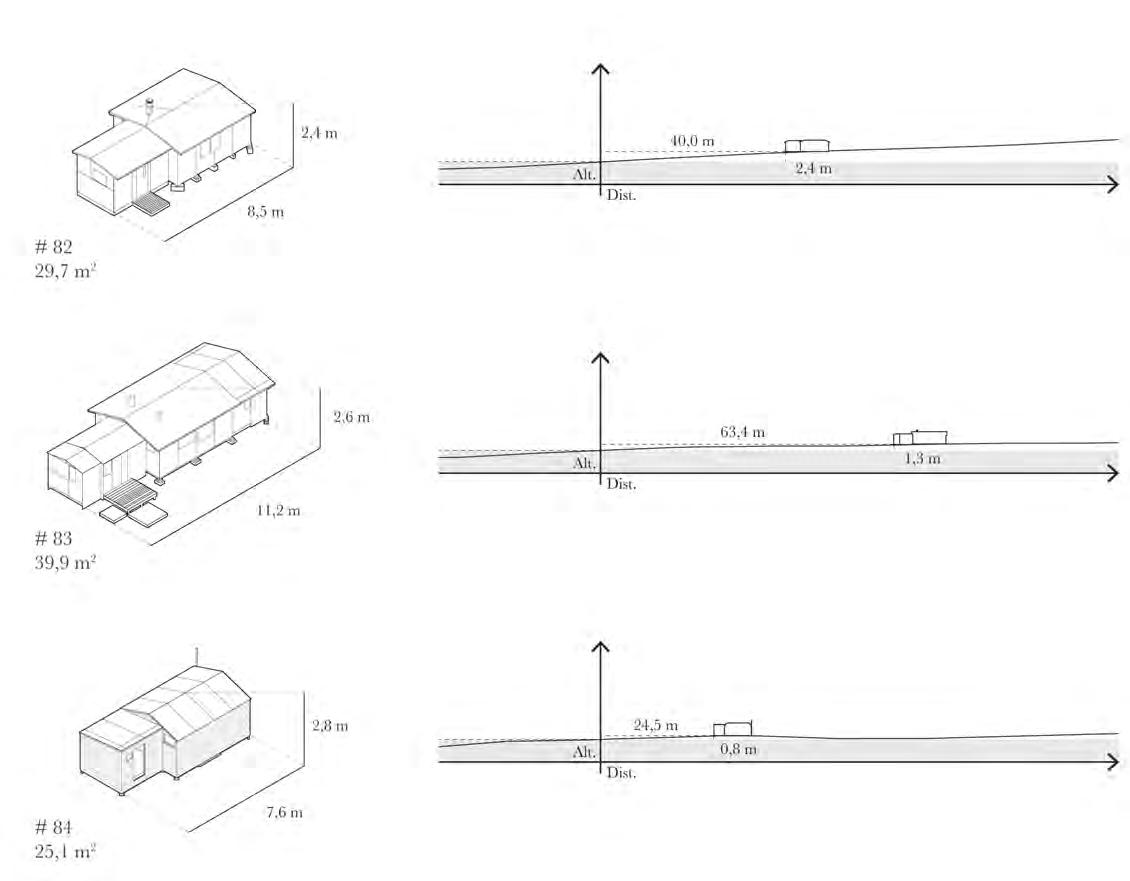

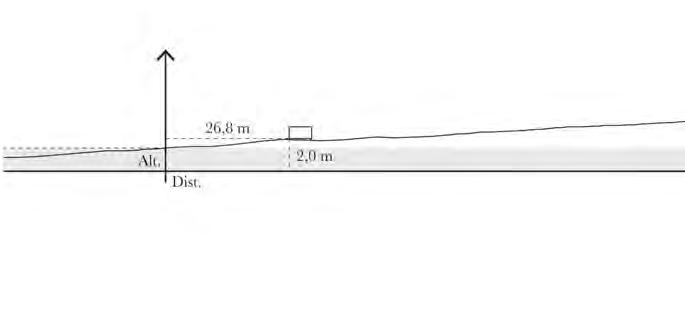

Annexe 1 - page 260