HKinema

香港電影評論學會季刊 第六十一期

二零二四年八月

Editor in Chief 總編輯 陳志華

Feature Editor 專題編輯 李東阳

Graphic Designer 美術設計 蔡錦鳴 (zacchoy)

Illustration 插畫 鍾子恩 (Brian Chung)

Administrative Manager 行政經理 陳紫盈

Editorial Officer 出版主任 李東阳

Printing 承印 新世紀印刷實業有限公司

Publicator 出版

香港電影評論學會 九龍石硤尾白田街30號

賽馬會創意藝術中心L6-24 Tel:25755149 Fax:28912048

E-mail:info@gilmcritics.org.hk Website:www.filmcritics.org.hk

Shop:hkfilmcritics.boutir.com

©2024 香港電影評論學會有限公司 版權所有 不得翻印

你在哪裏看影評?這次專題是向每一位翻開此刊的讀者叩問。

每個時代閱讀影評的媒介都不同,香港戰後已有南來文人在《華商 報》、《文匯報》等撰文。六十年代起有《中國學生周報》電影版 讓本土影評文化生根;七十年代《大特寫》、《大拇指》、《香港 青年周報》、《號外》等雜誌百花齊放,其後是《電影雙周刊》、 報章影評的浪潮……那現況如何?

對於現今的電影評論生態,我們耳熟能詳是紙本媒體衰落,刊登影 評的載體萎縮,影評網站稀少。一般對於評論空間的想像似乎停留 於此,但實際境況怎樣?衰落萎縮,是怎樣一個壞法?是壞到荼蘼, 死無葬身之地?還是變形扭曲,以第二種形式嫁接再生?當摸清公 共空間的萎縮程度,才能對症下藥。

香港著名影評網站《映畫手民》在五月停運,主編譚以諾親自撰文 分享他營運影評網站十年的觀察,分多階段描述網站在網絡環境急 速更迭所受到的各種衝擊,影評網絡化向更碎片的方向走去;張穎 恒同樣提出網絡架構如何不利於客觀的評論文章,他更藉新世代的 特質和習慣,分析日本觀眾、讀者拒讀影評的理由;賴勇衡就以一 則連登帖文作引子,嘗試觀察和描繪香港網絡影評的面貌,得出深 度評論缺少的結論。

這一期季刊還邀請了八位與電影評論相關的工作者,一起談談香港 電影評論的環境之餘,亦探問如何自處。YouTuber少年江流說影 評人是電影創作者和觀眾之間的橋樑,要「用最貼地的言語讓觀眾 輕易理解電影藝術的深意。」和電影版主程思傳談到這問題時,她 說公共空間萎縮既是不爭的事實,就「在有限空間,繼續評論、討 論。」FilmBurns執行編輯邵武則指出珍惜評論平台的可貴,有別 於社交平台的圍爐謾罵,平台提供一處讓影評「冷靜、清晰地陳述 自己對一個作品的一些觀點,『反社交』地以一個相對老派的方式, 跟讀者傳達心裏面的想法。」

香港電影評論學會為藝發局資助團體 Hong Kong Film Critics Society is financially supported by the HKADC 香港藝術發展局支持藝術表達自由, 本計劃內容並不反映本局意見。

Hong Kong Arts Development Council supports freedom of artistic expression. The views and opinions expressed in this project do not represent the stand of the Council.

以上種種,希望藉此能為讀者呈現此時此刻影評生態的橫切面,影 評的載體、環境影響着影評的內容,期望你在閱讀影評時,注意你 在哪裏看影評?不只思考電影,也能留意評論的公共空間。

前言 Foreword

Articles

2

訪談 Interviews

3

電影工作者十部談 10 Picks

你在哪裏看影評?/李東阳

一則關於影評網站死亡的故事/譚以諾

不要講我男/女朋友的壞話──影評如何

在網絡媒體時代沒落/張穎恒

被「統戰」的「影評圈」?──社交媒體 主導的影評生態/賴勇衡

邵武(FilmBurns 電影薪火)

鄭天儀(文化者)

少年江流(少年江流的觀影日誌)

Sam 先生(Sam 先生電影日誌)

程思傳

Alex Chung(是日觀影)

Gary Wong(電影朝聖)

Article (1)

關 於 評網站 死亡 的故事

2024 年 2 月 4

日,我在網上公告營運近十年的影 評網站《映畫手民》,會於 5 月 2 日滿十周年當 天停止營運,並把所有文章下架。公佈一出,很 多讀者感到可惜之餘,卻讓我重新思考,這十年 來耕耘網絡影評所為何事,而最終這個突圍的嘗 試為何會失敗告終。

文:譚以諾(《映畫手民》主編)

2014 年 5 月,所有近年來香港這城市的大轉變 還未出現之前,我卻感到電影評論的生態正要踏 入板塊移動、結構重新佈置的階段:紙本媒體萎 縮,連帶刊登影評的空間也萎縮,長文甚至無人 問津,短文還有所需求,不過「畀星」比提出論 點更誘人可口,影評變成了近期觀看熱門電影 指南。

影評網絡化1.0:「去中心」更「民主」?

網絡 1.0 的世界承諾一個「去中心」的世界(就 像前陣子的區塊鏈和加密貨幣所承諾的一般), 這個「去中心」的世界由多個邊緣個體以網絡的 形態組成,亦即大家所熟知的「many-to-many」 的虛擬關係。由於入場門檻降低了很多,同時傳 播的速度和廣度與日俱增,使不少人認為,這個 「去中心」世界會更「民主」,更「自由」,更「暢 所欲言」,以及比傳統媒體帶來更深更廣的影 響力。懷着相似的信念,我加入了網媒的大軍, 在所有傳統媒體還未進駐網絡、KOL 這個字還未 由熱議廣傳變成貶義之前,成立了《映畫手民》。

《映畫手民》的目標明確,在一片討論一部戲時 用上「我鍾意」和「我唔鍾意」、「我覺得好睇」 和「我覺得唔好睇」的評論聲中,我們希望在公 共空間中提出「點解好睇」同「點解唔好睇」之

餘,更提出「就算我覺得唔好睇,套戲都可以重 要」以及「我覺得好睇,套戲都可以唔重要」的 價值評論。如此討論一部影片的「社會價值」,

自不然要用上分析社會及價值的框架,如此,文 化研究及意識形態批評的進路自不然成為重要的 分析方法論了。

路線是偏門了一點,但在這個廣闊而去中心的網 絡世界中,只要接觸到一丁點的 1%,也足夠我 們營運下去了。我是如此相信着。

十年下來,也不是沒有產生可見的影響及撞擊 的。在這個瞬息萬變的世界,《幻愛》(2019) 的評論結集都已經予人遺忘了,更不用說《下女 誘罪》(2016)的筆戰,早已變得太過久遠,無 影無蹤。但使它們的影響力消逝的,並不只是十 年的時間,而是十年下來網絡結構上的變化。

▲《下女誘罪》

▲《幻愛》

影評網絡化2.0:與演算法周旋

事實上不用十年這麼久,不過兩、三年後,網絡 由另一隊大軍佔據了。它們帶着龐大的資金,巨 大的流量,把本來信仰網絡是更「民主」的個體 戶,通通沖到垃圾堆之中。

Article (1)

這個階段的變化大家都耳熟能詳了吧,就是傳統 媒體(不論是否有紙媒為後盾)大量「網絡化」, 由 on.cc 到大公文匯,通通都「網絡化」了。結 果是甚麼呢?結果是網絡化 2.0 的普遍現象:資 訊氾濫至難以判別的程度。海量的文章天天生 產,再加上「內容農場」的無限增生,大家去拼 的,不再是觀點與角度,而是關鍵詞、SEO、按 讚數、轉換率。釣魚題目必不可少,優化關鍵詞 令內容能讓 Google 等搜尋器看見更是基本操作 了,總之就要點進來,看不看文章倒是其次, 有流量就是一切了

因為拿着流量及其相關數 據,才能與廣告商周旋廣告費嘛。

我們只能慨嘆,那個對「去中心」、「民主自由」

的網絡世界的想像和期望實在太過天真了。資本 一進來,首先製造資訊海,把個體文章浸到它們 巨體的海浪之中,然後與網絡巨頭橫向融合。現 在,你只要在 Google 中打入某電影的中文名,就 會彈出某幾個巨大地吸食流量的媒體網站。至於 它們的文章能否提供價值、品味和知識,搜尋器 龍頭 Google 並不看,那媒體網站也不用看重了, 反正我們在網上發佈的首要讀者,並不是真實的 人,而是搜尋器的演算法。

如此,影評由提供價值分析,變成了與演算法玩 遊戲了。

影評網絡化3.0:社交媒體與KOL

與此同時,影評網絡化 3.0 也悄悄發生了。

早期,《映畫手民》廣招稿件,香港、台灣、澳 門、新加坡、馬來西亞、日本、歐洲、北美,只 要能寫中華語文的地方,都有稿件投來,我們也 設法回饋少量的稿費,當初確實養起了一陣子美 好的交流氣氛。

而轉變發生並不只是由於稿費太過微薄,而是兩 股潮流興起:社交媒體,及依附其上的 KOL /

In uencer /網紅(you name it)。

社交媒體的興起,使個體在網絡世界建立人氣的 門檻降得更低,非常合乎邏輯的趨勢出現了:與 其寫文給媒體賺取微薄的稿費,不如把那些可以 吸引流量的文章留為己用,儲自己的人氣,能換 來的肯定比稿費更多。如此,就在《映畫手民》 成立了四、五年後,與電影相關的 Facebook 專頁

及後來更廣泛出現的 Instagram 電影用戶已不能用 雨後春筍這麼老土的成語去形容了,鋪天蓋地也 無法道出那個量之多之盛。

對如《映畫手民》這等網媒的首要衝擊是:稿量 萎縮至無法定期更新了。其實這間接已經宣佈網 站的死亡,就算是載體不死,精神早已滅 殁。當 年網絡化承諾的「去中心」真的徹底實現了,但 不是向更民主的方向發展,而是向更碎片的方向 走去:所有人都進入各自的同溫層及迴音壁之中, 而演算法更欣喜地把這一層層的牆壁加固至密不 透風。

能被稱為「本真」(authentic)的人格塑造。而

艱難的是,媒體是很難向這個方向發展的,這使 《映畫手民》受困在這層轉型之中:曾有一段時 間,我個人的 Facebook 及 Instagram 的觸及率也 要比上萬 followers 的網站戶口更好更精彩。

一個網站的終結

宣告網站終結之時,不少善心的朋友說《映畫手 民》網站上文章的瀏覽數字不錯呀,也不斷有所 上升,為何說網站時代已經終結呢?善心的朋友 看到的是表面的數字,瀏覽數字向來不過是指標 之一,甚至可能是在評估網站成效最不重要的指 標。只要進入後台,看看平均瀏覽時間如何直線 下降,就知道網站的影響力已經遠遠逝去了。

影評網絡化其實已經進入 4.0 世代了,只是香港 還是慢了數拍:YouTube 影像論文早已大行其道, 但現在統領世界的,其實是 TikTok 的短影片,無 論你鍾意定唔鍾意都好,YouTube 與 Instagram 也 早早部署要擠身這股潮流了。

TikTok 的短影片能否引流到更好的電視及電影作 品呢?答案是肯定的,不過所靠的肯定不是我一 直實踐之影評所提倡的價值了。反正重點是 Go Viral、Go Meme,網民願意複製,你就是贏家。

至於影片的社會價值?會唔會太落後呀,《科目 三》聽日都唔一定存在了。

在這個 KOL 盛行的年代,最重要的是「自我品 牌營造」(self-branding),是「風格」,是一種

文:張穎恒

我知道這大概不是一篇討好的文章,無論網絡文 化媒體或自媒體的經營者、網絡創作者或者一般 網絡使用者,說不定也會對號入座,感受到一位 以影評人自居的作者傲慢責難,透過區分或否定 其他人的評論文章自鳴清高,或是知識人抱着受 難姿態埋怨評論空間萎縮、情緒勒索讀者。在此 我必須誠懇表明,這篇文章只是思考網絡媒體生

態的特點如何影響讀者/用家的行為及其社會意 義,包括讀者渴求怎樣的內容、怎樣消費內容、 怎樣的內容會被反覆消費,甚至探討這個時代 「敵人」的面目。反過來說,向來不以電影美學 形式分析見長,僅從普及文化想像力轉變尋找評 論空間的筆者,有時也會懷疑自己應否自稱影評 人,不過或許正因如此,本人比其他人稍為有多 Article (2)

一點點能力討論以上話題。

拋磚引玉一下,關於網絡媒體上的現象討論,關 鍵無疑是網絡架構(Network Architecture) 這並不是甚麼新鮮的角度,最近一次聽到類似角 度的言論,來自數月前試當真創辦人之一的游學 修 YouTube 直播(即《游學修屌你老母之夜》 ), 當中他提到網絡(架構)設計就是讓人匿名留言, 因此人容易釋放陰暗面,同時也因為連登討論區 一般用家只讀不回,也不深究事實真相,很容易 被大量發帖文的小眾 Hater 帶風向。討論架構對 人類行為的影響,常見比喻就是快餐店的環境設 計:質感堅硬的座椅,會讓顧客不知不覺無法長 留,店內用餐顧客太多時,店家甚至會調高音樂、 開大冷氣,讓顧客更容易主動離開。網絡平台設 計者可以透過環境管理,在用家不留意的情況下 影響行為。

▲《游學修屌你老母之夜》

舒適主義觀影傾向

首先要借鑒的觀察來自稻田豐史《倍速觀看電影 的人們》 ,這本書研究以倍速觀看電影的新世 代觀影習慣為出發點,通過大量觀眾訪談與統計 數據,歸納出一種「舒適主義」觀眾。這些比上 一代更擅長接收大量資訊的年輕觀眾,一方面承

受龐大工作/學業壓力,在僅餘的空閒裏無法負 擔多餘情感消耗,另一方面回應社交媒體上自我 形象經營的需求,不得不在自己的群組圈子發送 訊息炒熱氣氛。上一代大眾社會所謂「唔睇無話 題」追看大眾主流作品以滿足溝通需求的文化風 景早已悄然消失,取而代之的是作品氾濫過剩的 分眾社會裏,無時無刻運用社交媒體的用家,必 須向他人主動表現自我個性品味(而不止溝通), 分享討論作品自然是最常見的其中一種手段 這一點從強調關係聯繫的 Facebook,到以簡短內 容掀起話題的 Instagram、TikTok 的過渡尤為明 顯。這種社會環境逐漸養成一種追求數量、輕 鬆愉快體驗,以至迴避思考/不快情節的觀影傾 向,除了倍速觀看、隨意跳看情節,還會不怕劇 透預先觀看內容、結局簡介或懶人包快電影(Fast Movie),確認不會出現令人不愉快/殘忍的畫 面或情節才決定追看。

作者對不思考的觀眾反饋在網絡凝聚的描述,內 容跟早前游學修批評連登個別少數用家帶風向有 點類似。部分人的特性就是將成功歸因自己,失 敗諉過他人,遇到看不懂的作品自然認為作品的 不是(而不是自己的問題),不過作者指出這些 聲音過去都是看不見的,現在可以透過網絡被看 見,甚至製作人員不得不倒過來被他們牽着走。 作者認為在日本社交媒體上公開發表對作品評 論,正面跟負面評價的成本與風險相差很遠,發 表負面評價的人只需要站在消費者立場發表「看 不懂所以很無聊」,而且被追討怪罪的風險很 低,這跟 Gen Z(Z 世代)行為特點有關 尊 重多樣性、不同人的個性。這一點本來對社會公 平是一件好事,但這裏反過來變成袒護看不懂而 輕易胡亂負評的觀眾 接受不是每一個人都是 菁英,所有人也有發表意見的權利。相比之下, 發表正評的人必須先確認所有人都認同是傑作,

才有勇氣提出,不然會憂慮遭受負面聲音質疑的 風險。

書中訪問業內人士、修讀相關學系大學生以及觀 眾期間,提及觀察到影視媒體被網絡上觀眾的聲 音影響的轉變包括:

依賴對白(而不是透過角色演技、場景等其他形 式表現)直接解說情節。

不容許描繪心意相通但口裏說不的戀人未滿曖昧 關係(觀眾無法透過對白看出來)。

解謎情節變得簡單。

不會出現拖主角後腿的配角,主角可以毫無保留 展現實力。

異世界轉生動畫的基本元素:強大主角輕鬆輾壓 異世界怪物(《輕小說年代記 2010-2021》將這 種優等文明支配野蠻的傾向稱為「殖民主義態 度」)。

後宮情節(即保證男主角跟第一女主角關係不被 威脅的前題下,男主角被動地享受接二連三跟其 他女角色發展感情)。

除了強大主角以外,出現了一種「不留一滴汗出 謀獻策,輕易解決問題的軍師」主角(近年最明 顯的例子要數《派對咖孔明》)。

除了影視媒體作品的轉變,筆者認為這本書最尖 銳之處在於指出影視媒體以外的「舒適主義」傾 向,同時亦解釋影視媒體以外的普及文化流行現 象,例如能夠令人成癮的手機遊戲課金抽蛋(透 過博彩手段獲得珍貴寶物/角色的即時快感,取 代遊戲過程獲取成果的愉悅)、Facebook Reels 與 抖音等短影片(無積極觀看目的下,幾乎不用情 感投入接受大量資訊)、日本足球年輕觀眾的流 失(運動競技的本質,就是不可能預先確定好結 果,無法保證愉快體驗)等,這裏礙於篇幅無法

當然,正如題目提及,受到影響的還有電影評論。

讀不下評論的觀眾們

電影評論得不到日本觀眾/讀者青睞,作者認為 這一點分別在實體出版、網絡反應顯示出來。在 出版層面,評論集從來不是暢銷的書籍,不過現 在電影評論出版呈現急劇衰落的趨勢,相比之下 以明星粉絲為市場目標的出版物依然暢銷;互聯 網在 2000 年興起初期曾經孕育一堆優秀的評論 文章,到了現在網絡充斥觀眾觀後感或平面資訊 的介紹文,年輕觀眾已經明顯對評論文章失去興 趣。社交媒體上廣傳的是狂熱粉絲式淺薄讚美 文,比起尖銳的客觀分析文章,這些觀後感更容 易吸引讀者。

作者認為造成這個局面有兩個原因:年輕觀眾缺 乏系譜式觀看習慣、對權威說教態度反感。

所謂系譜式觀看,是指大量觀看特定導演/編 劇、時期或同類型的電影作品,從中了解電影風

潮中作品、導演 /編劇、創作時代之間互相影響 而形成的脈絡。老練的評論家眼裏往往不只有眼 前單一作品,觀看一齣作品時也會聯想起其他類 似相關的作品,結合時代進行批判分析。

書中引述作者採訪發現,年輕觀眾提到自己喜歡 的電影或電視劇作品時,他們往往會記得主演演 員,卻沒有人會提起導演的名字,被追問下也答 不出來。多位受訪者被問及會否追看喜歡電影的 導演其他作品,收到的回應卻是「無興趣」、「覺 得麻煩」,甚至會強調「自己喜歡的是作品本身, 認為導演甚麼的都不重要」,漠視電影導演對作 品的創作內容與風格擁有支配性影響。從另一個 角度看來,其實這一點也應驗 Gen Z 行為的其他 特點 重視消費體驗,但缺乏品牌忠誠,這 裏將「品牌」置換成「某類型作品」就很容易理 解系譜性觀看習慣的消失。

作者探討受訪者對影評反感傾向,發現一種「不 關心其他人想法,只要自己看得開心就可以」的

心態,他們會對於其他人的吹毛求疵分析作品細 節、破壞自己喜好作品的言論反感。他們雖然不 看影評文章,但他們會看謎題解釋、背景設定、

結局內容的解說文章 /影片。對他們來說,有 用的資訊就是維基百科式表面資料的正確答案, 表面看不到的細節就如同不存在一樣。他們需要 的,只是其他人認同、讚美自己的喜好,而不是 其他人多元化的解讀妨礙影響他們的心情 作者認為這種被妨礙、否定的煩躁與憤怒相當於 一種「不要講我男/女朋友的壞話」的心態。

共鳴、有同感,不論是作品或評論,在這個時代 已經成為過分抬高的評價標準。人們渴望從他人 的言論或作品,強化自己的想法。

作者澄清,他不認為所有觀眾都無法接受其他人 的觀點,也有人願意與不同想法的人討論,但這 需要額外的心理承受能力、思考成本。單純將觀 影行為視為娛樂消閒的人很難承受,因為這些人 追求的是純淨無垢的舒適。

人的本性就是想看自己想看的東西,想相信自己 想相信的東西,現在的處境是包括網絡演算法在 內的網絡架構正在強化這點人性。影評不受歡 迎,作者在這裏引申出背後更大的社會問題 社會充滿不同想法的人本該是常態,不過現在 人類對他人視野更不寬容,這也是近年開始出現 「後真相」討論的源起。

虛構敗於真實

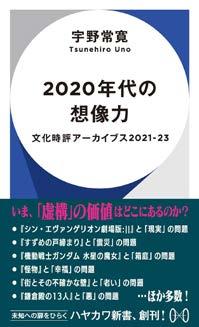

面對當前網絡環境,日本不是沒有嘗試抗衡改變 的實踐。文化評論家宇野常寬於 2020 年開始一 個名為「Slow Internet」企劃 ,連結不同領域 的專家與評論人,嘗試以不放廣告的營運網絡平 台,擺脫隨波逐流網絡氛圍,關注真正重要或有 趣的話題。

宇野在「Slow Internet」的創辦宣言指出,現在的 互聯網速度之快、覆蓋之廣令人無法有效運用, 人類的視野變得狹窄,只集中身邊最近的親友和 距離自己最遠的事物,錯失的是中間距離範圍的 人和事。為了在社交媒體無時無刻跟他人保持同 一步調,我們都不得不在同一個時間點提出同樣 回應,以維持自己安心,其中一個大家都沉迷的 遊戲,就是在時間軸上共同向一個「允許被攻擊 的目標」(不論是失敗者或是過分耀眼的人)投 擲石頭,但來到重要社會議題時,我們考慮的卻 是「如何趁機攻擊討厭的對象」、「不想某人因 此成為英雄」(筆者認為這一點很好解釋,游學

修在直播中指出自己跟其他人做同一件事情,獲 得稱讚的總是其他人,被罵的總是自己)。

宇野直言,現在的互聯網已經成為阻礙人類思考 的工具。

▲《2020年代的想像力》

在評論集《2020 年代的想像力》,宇野常寬對觀 眾參與作品討論有深入觀察。他指出二十世紀的 大眾社會乘着影像和廣播技術的進步,讓人類透 過傳統媒體以前所未有的規模,共同對「他人的 故事」(虛構)投注感情而建立社會,不過現在 「他人的故事」已經被「自己的故事」取代。網 絡媒體的出現讓人可以分享自己的故事,這種透 過分享獲得認同的樂趣,遠超觀賞虛構作品的樂 趣,甚至傳統媒體也會刻意適應當前信息環境, 例如音樂會和體育賽事也會刻意提供容易修改分 享的素材給觀眾。現在虛構作品的本質如同股票

一樣,我們可以唱好 通過支持大家喜愛的 東西來獲得共鳴,或是唱淡 指出當中政治 不正確的細節,自豪地展現自我意識。

文青的遊戲

對於筆者來說,最早留意到網絡媒體對文化評論 質素的影響是主場新聞網站的出現。幾年前在正 職以外替一本日本文化評論雜誌擔任義務編輯期 間,評論雜誌曾經邀請過前輩評論人湯禎兆擔任 三次書店講座嘉賓,分別討論《新世紀福音戰士 新劇場版》、主場新聞出現以後的網絡評論生態。 記憶所及,他提到了《新世紀福音戰士》作為後 現代文本,不只獲得觀眾大量不同角度解讀、二 次創作,而當時的解讀已經不限於最基本的科幻 小說、聖經、哲學、二戰日本軍艦名稱等最主流 的切入(活動主持提到的例子是預告片閃過幾秒 月球的場景,日本 2 Chan 討論區就因而出現月球 地面考察班、因為某句對白就出現德文考察班), 但他指出當中問題:一來是這些解讀瑣碎到一個 程度沒法追看。二來是創作者有時會刻意利用這 種粉絲解讀的熱情,放下符號讓人看起來覺得很 高深(但符號可以與作品核心主題一點關係也沒 有),不過這對文青來說並不重要,符號的存在 意味着解讀的可能,他們就像忠犬一樣緊追主人 遺下的物件。他認為這些解讀背後隱藏最大問題 是,我們往往很容易忘記反思,這次觀影體驗, 真的是否一次良好的體驗。

他認為大家已經不關心作品本身。

偶爾讓筆者重新想起湯禎兆以上說話,通常就是 看到某些 Net ix 大熱電視劇,僅是因為個別場 景為了呈現奇幻的空間佈置了某種建築風格佈 景(符號),就會引起某些文青誇讚。只需要做 一個簡單的思考實驗 設想一下那種場景的 建築風格換成另一種,就會發現故事主題完全沒 絲毫的影響。這顯示了這些符號不過是拙劣的煙 幕,唯一的作用是吸引文青解讀。願者會上釣, 與其說是被利用,更準確的可能是各取所需,可 以作為社交媒體上展示個人品味的素材

然我覺得這也不是最重要的一點,真正重要的不 是這裏講了些甚麼,而是這種遊戲會讓我們忽略 了甚麼。

不同藝術形式都有內在美學邏輯,正如評論文章

會依照論點、論證、論據演示一種思辨過程一樣, 電影的美學涵蓋各種視覺元素(如鏡頭運用、場 面調度、剪接等)、聽覺元素,同時結合文學的 敍 事技巧,思考作品企圖表現的主題。觀眾觀看 作品的過程裏可以進入他人的心靈,抵達不曾親 臨過的世界 這本應該是一種發現未知事物 的過程,而不是尋找自己已知 /相信的東西,強 化自己想法的過程。但筆者憂慮的是,觀眾已經 不再從文本去發現。

近來可以拿來討論的例子,是科幻及推理小說

家冒業在 Facebook 專頁「日本見聞 iroha 」發表 《村上春樹的「高牆與雞蛋」並不是支持弱者 論》。

4

日本小說家村上春樹自九十年代初開 始走紅華文出版市場,銷量歷久不衰,現在即 使不是文學類讀者也可能讀過《關於跑步,我 說的其實是⋯⋯》、《棄貓:關於父親,我想 說的事》等散文集,有趣的是雖然他的小說不 乏出現奇怪突兀核心人物或情節,甚至是隱晦 的符號,一般讀者不容易確切地摸索作品到底 想說甚麼,但總會被小說營造物質消費社會虛 無的氣氛吸引。村上春樹可算是一個「大家都 不能確實知道講甚麼」的流量密碼吧。

冒業在上文中指出,村上春樹在 2009 年耶路撒 冷文學獎得獎講詞中最有名的一句話:「在高大 堅硬的牆和雞蛋之間,我永遠站在雞蛋那方。無

論高牆是多麼正確,雞蛋是多麼地錯誤,我永遠 站在雞蛋這邊。」這句話被長年曲解為「強者與 弱者的對立之間永遠支持弱者」,但其實原文明 確指出「高牆與雞蛋」的比喻,指涉的並不是「強 者與弱者」,而是「體制與個人」,村上演講主 旨是要「透過文學賦予每一個人力量,去抵抗有 系統傷害或殘殺別人的體制」。

儘管這麼多人討論,大概在那篇評論出現前,恐 怕沒有那麼多人真正關心演講原文內容。「高牆 與雞蛋」的迷思得以廣傳,那只不過是因為能夠 強化自己某種政治取態而已。

寫評論不能發電

我們從上一代接手的普及文化工業,是失去對海 外文化影響力、在其他競爭對手冒起下逐漸步入 衰落的行業,筆者對緬懷光輝的八十年代毫無感 受。我能夠體諒大家的善良意願下,自然希望香 港普及文化復興,但隨之而來出現無可質疑的網

絡道德高地,例如本土文化、香港真係好靚等, 有時反而會蒙蔽雙眼。如果上文稻田豐史《倍速 觀看電影的人們》提到「發表正評的人必須先確

認所有人都認同是傑作」是正確的話,香港的情 況則是任何事件、作品的出現能夠體現這些大家 都擁護的道德高地,便馬上可以先入為主發表正

評,以最誇張用詞捧到上天而炒起浪潮,「世一」 已經成為網絡上最常被濫用的詞語。

恐怕沒有比古天樂《明日戰記》(2022)上映時 的網絡熱潮更容易說明這一點,不只是觀眾分享 自己第二、第三次重看,甚至有很多店舖自發為 持有票根的觀眾提供優惠,大眾樂於一種成就古 天樂圓夢的遊戲。關於《明日戰記》網絡風向改 變,到了大半年後串流平台上架後,才出現大量

圍繞作品的批評,這顯示了大家一開始其實都不 太關心電影作品本身。

▲《明日戰記》

現在筆者偶然誤入謝票場,看到粉絲以抱着跟偶 像見面的心情入場,自感格格不入,或是看到票 房慘淡的電影則有演員或製作人員聲嘶力竭訴說 開畫票房欠佳,慘遭院線刪減場次,呼籲觀眾號 召朋友入場,同情之餘內心不禁感到矛盾,筆者 知道心底裏始終無法認同他們。我能夠理解他們 的電影創作生涯可以因為票房成績不佳隨時中 斷,但如果非得要真誠向他人推薦的話,那就是 作為觀眾將電影作品還原成電影作品看待,從細 節認真發掘支持的理由(而不是從文本以外尋找 理由,也不是像傳聲筒一樣複述電影導演或宣傳 資料上的模範答案 )。對我來說,這才是唯一尊 敬電影的辦法。而衡量這份真誠,體現在對文本

的思索有多深刻。

當然,筆者明白正如用愛不能發電一樣,用真誠 也不能。

每次在網絡媒體裏感受到文學的信仰在網絡媒體 被衝擊時,筆者常常想起的是九十年代一位日本 網絡偶像南条あや── 我想她應該毫無疑問是最 早享受網絡人際關係認同的少數人了吧,那時還 是 Web 1.0 的年代,當然也沒有 KOL 這個詞彙。

像邱妙津一樣匆匆離世的她,始終沒法承認這種 認同遊戲,在生命最後時光透過 SMS 短訊像朋 友發出以下辭世詩句:

關於我的事 我即將消逝

會想起我的人

究竟有多少

我嘗試去數 …… 問題不在於人數的多少

而在於思念的深刻 這種事情都不知道

我真是蠢才

一種遲鈍的痛感

在我體內徘徊

每次想起能夠寫下這種感悟的人,居然是一位 剛過畢業典禮才一個月的高中生,就感到不可 思議。

編按:試當真事後因歌曲版權問題刪除原片,其後再重 新上載、改名為〈游學修祝福你之夜〉。2024 年 1 月 10 日,www.youtube.com/watch?v=6ox6v22g92k 。

稻田豐史:《快轉看電影的人 ファスト映画.ネタバ レ コンテンツ消費の現在形》(未有中文譯本,暫 譯《倍速看電影的人們:電影解說.劇透 內容消費 的當下形態》),日本:光文社,2022 年。

宇野常寬:「慢網絡」創辦宣言,https://slowinternet. jp/ 。

日本見聞 iroha :《村上春樹的「高牆與雞蛋」並不是 支持弱者論》,2023 年 10 月 23 日,https://shorturl. at/dmHKL 。

電影評論網站《映畫手民》早前停止運作,深入 評論買少見少。創辦人譚以諾曾在 Facebook 帖 文提到《映》站營運愈見艱難,跟網絡評論環境 轉變有關,但未詳述。大約在同時期,「連登討 論區」出現了一個「(長文慎入)對近年影評圈 比人『統戰晒』有少少睇唔過眼」 的帖。作者 「糖果屋」指「影評圈」獲電影公司邀請出席優

文:賴勇衡

有趣的是,帖中的「影評圈」包括哪些影評人? 看來《映畫手民》、香港電影評論學會、報紙影 評專欄都不在圈內。「糖果屋」自稱「勉強都算 係入左個圈既人,facebook 有啲 followers 咁」, Article (3)

1 16 | 17

先場後,大都有讚無彈,「明明係缺失既 point 比佢講到好似優點咁」。

而被指「圍爐吹奏」的是「影評界 KOL」。那麼, 社交媒體主導的「影評」跟傳統的「電影評論」 看來已出現割裂之勢。在網民的用語中,後者甚 至被排出「影評圈」之外。

納入電影宣傳的影評

除了社交媒體,影響這個「影評圈」定義的其實 是電影公司的市場推廣部門,把影評納入了宣傳 的一環。近十年傳媒生態劇變,不少報章雜誌停 刊,網媒也潮起潮落,社交媒體上的個人帳戶或 專頁漸漸成為輿論主流,「影評人」的影響力也 漸漸被「影評界 KOL」取代。在西方語境,還有 KOL(Key Opinion Leader)與 In uencer 的細分。

KOL 在其專業領域內有權威地位,也在媒體得到 大眾支持;In uencer 則主要靠社交媒體贏得大量 擁躉,轉化為輿論影響力,會對不同範疇發表意

見,不須專業,憑其群眾基礎足可呼風喚雨。香 港網民所指的 KOL 則蓋涵兩者,最重要是支持 者夠多。

在西方也有類似「糖果屋」所說的現象。去年英 國《衛報》評論人 Manuela Lazic 寫了一篇《Who needs film critics when studios can be sure influencers will praise their lms? 》 ,指電影公司辦優先場, 請大量 In uencers 出席。In uencers 甚至不是影評 KOL,就是擁躉多,受邀看戲大家識做,樂於協 助推廣。他們往往比影評人有更優惠待遇,獲電 影公司安排更早看戲和出帖。結果認真而深入的 影評需求愈來愈小,宣傳性的、淺薄的「評論」 的影響力愈來愈大。

香港的網絡影評圈究竟由甚麼人組成?他們的評 論真的如「糖果屋」所指那樣嗎?電影評論本 是一個模糊的概念,最少包括 lm review 和 lm

criticism 兩種形式。那些評論同期上映的電影, 有消費指南性質的影評,通常屬 review。那些深 入分析文本、美學、歷史及意識形態,探索特定 主題的,通常被稱為 criticism。但這只是籠統的 分類。

網絡影評多為哪種性質的影評呢?按媒體特性, 那些配合映期、對觀眾購票有參考作用的多屬 review。因映期有限,以前這些文章多見於日報 和周刊,現在的網媒及社交媒體當然更新更快。

電影公司在公映前辦優先場,是為了宣傳,期望 受邀的人推薦。連登「糖果屋」所指的,就是 配合宣傳的「KOL 影評」愈來愈多,漸變得連 review 也不是,只是公關。

觀網絡影評人評三齣港產片

我嘗試觀察香港較活躍和受歡迎的網絡影評人, 並以近期較受關注的港產片《九龍城寨之圍城》 (2024)、《填詞 L》(2023)和《白日之下》 (2023)之「評論」為樣本(載至 2024 年 5 月 12 日)。問題是,在社交媒體人人都能發表評論, 怎樣界定哪些是有影響力的「影評 KOL」呢? 原來有一個「香港網絡影評人 HIGHLIGHT 大 獎」,今年邀請了六十位網絡影評單位投票。

我以此為基礎,選一些自己覺得值得留意的網絡 影評人,看看他們怎樣看上述三齣電影。我沒有 用嚴謹的研究方法作論述分析,只有一些初步 觀察。

「HIGHLIGHT 大獎」投票者大都有 Facebook 專頁,當中不少同時經營 Instagram。名單中約 十位主要或只有以 Instagram 發表評論,再加上 約十三位 YouTuber。然而名單中擁躉最多是漫 畫家 Cuson Lo 的「怪叔叔の散步道 」(220k

followers),但他發表的不是影評而是漫畫,只 間中以電影為題材。另外「馬高斯の空想日記 (英雄幫)」(10k followers)和「Anthony 黃獎」 (8k followers)的專頁內容有關各種流行文化資 訊,影評不多。他們是 KOL,但其專業範疇都非 影評。

以電影為主的單位,更新內容多是新片資訊、

導演或演員的訪問,間有評論,都以推廣為 主。例如在 Instagram 的「moviedrama.holic」(8k followers),帖文都有關新片介紹和戲票贈送;專 頁「Cult 片介紹返」(45k followers)帖文大多一 句起兩句止,感謝電影公司邀請出席優先場。

另一類則是多棲作者,如「游大東影視筆記」的 專頁(68k followers)和電台 DJ「艾力 Eric」的 YouTuber 頻道(74.4k 訂閱),是雜誌式平台,集 結音樂、電視等流行文化內容,影評只是其中一 部分。紅眼(11k followers)身兼作家、評論人、 雜誌編輯,產量驚人。資深傳媒人余家強(6.3k

followers)在《信報》有專欄,還有其他影評人 的 Facebook 專頁,例如陳廣隆的「 e Tarnished Angels」、葉七城的「七城影頁 」和曾肇弘的「香

港電影台」,都不單發表影評。他們是活躍於不 同媒體的「傳統」評論人,但會運用社交媒體分 享作品,並與讀者互動。

就着個別電影的評論,我嘗試從較受歡迎的評論 帖着手。先看《九龍城寨之圍城》:紅眼一則短 評獲讚最多(2.3k likes;72 shares),讚此片為「香 港近年最出色的武打類型片」;「港唔斷戲」也 讚好(1.9k likes;77 shares)。游大東轉載於《am730》

的影評專欄(518 likes;42 shares),以超過二千 字分析為何這齣戲叫好又叫座,稱讚其美術用 心、主角林峯演繹出色,提到戲中「爭氣」自強

的香港文化特質,以寨城寓我城,引起廣大觀眾 共鳴。環顧上述名單的網上影評,大致和游大東 的觀點差不多。難得連電影評論學會的「焦點短 評」五人並論,都是一片掌聲。究竟是《九》片 真的如此出色,還是如「糖果屋」所說的「影評 圈」被「統戰」?有趣的是,有份撰寫「焦點短評」 的陳廣隆在轉貼短評於自己專頁時加了一段,點 出劇本疏漏之弊。

▲《九龍城寨之圍城》

《填詞 L》的影評獲讚較《九龍城寨之圍城》少, 或許是小製作和大製作的分別。「港唔斷戲」的 短評(1.1k likes;45 shares)說電影「介乎喺真誠 同粗糙之間」,仍是推薦。紅眼把此片和《但願 人長久》合論(459 likes;30 shares),闡述電影 質感「失真」與否的美學問題。「九龍大廢 up」 的影評(289 likes;25 shares)從故事的「黑仔」 談到主題曲、填詞人和演員的軼事。雖然篇幅超

過一千八百字,但講東講西,抒發感受為主。對 《填詞 L》反應正面的「影評」,大都指出電影的 「追夢」主題能引起共鳴。但批評之聲也不缺:「電 影狂人」指《填詞 L》「簡陋、粗糙」,有人留 言「終於睇到篇中肯真實影評」。「Film Lover.」 批「劇力不足」;余家強則在專欄指戲名粗鄙趕

客。再看《白日之下》的網評,獲讚較多的都是 那幾個單位,大多闡述電影主題、肯定其社會意 義、讚賞演出,普遍正面。另一方面,「電影狂人」

指劇本分段結構「道氣泄咗」;電影評論學會「焦 點短評」中張偉雄則批此片「立場模糊,情感去 向失焦」。那麼,可否說網上影評還是有自己的 見解,並未被電影公司的宣傳策略收編?

以目前的資料和方法來看,很難對「統戰」說有 確實的證據。表面看來,那些受關注的香港電影 在網上影評中大都受到肯定,批評之聲更多來自 普通網民。上述名單中的網上影評長短不一,其

中篇幅較長的,不少皆按故事、演出、美術等各 方面點列式評價,或引申主題,有感而發,深度 評論很少。從十多年前的《文化現場》到後來的 《映畫手民》,其中的電影評論重點不是電影好 看與否,而是從文化研究和媒體研究等角度剖析 電影的美學和文化意義。這些評論空間的萎縮, 或許比 KOL「影評圈」變成宣傳機器更應受到 關注。

糖果屋:〈(長文慎入)對近年影評圈比人「統戰晒」 有少少睇唔過眼〉,LIHKG 討論區,2024 年 1 月 30 日, https://lihkg.com/thread/3614078/page/1。

Manuela Lazic.(2023, Aug 1). Who needs film critics when studios can be sure influencers will praise their films?, The Guardian. https://www.theguardian. com/film/2023/aug/01/what-are-film-critics-for-today.

名單可參閱 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3 75383408820070&set=a.141000715591675。

Interviews

Q:

A:

Q:

A:

電影薪火執行編輯,在紙媒打滾 逾十年後轉到不同網媒工作,對社媒有偶發性 焦慮。

旗下電影專頁(

http://filmburns. hk ),成立於 2021 年底。主打電影評論、專 題及人物訪談。

你認為現今評論平台的價值是甚麼?

電影薪火 SPILL

FilmBurns

FilmBurns

在社交媒體逐漸發展到只剩下圍爐、謾罵和貶損的情況下,評論平台就好像充當了一個「友 善」的角色,懶理外面世界的紛爭,冷靜、清晰地陳述自己對一個作品的一些觀點,「反社 交」地以一個相對老派的方式,跟讀者傳達心裏面的想法。

FilmBurns

電影薪火作為影評園地,在收集投稿、徵稿、專題選材上有沒有甚麼困難之處?

很多時候困難在於尋找(合適的)作者。畢竟我們不是甚麼大媒體,稿費相對微薄,難以吸引資 深寫手花時間動筆(他們大可把文章交到更具規模和影響力的平台,或索性放到自己的社交專頁 吸引讀者)。可是要找新一代的寫手也不容易,他們的觀影量可能還不夠多,寫較嚴肅的評論時 難免較為吃力(比如當你對一個導演的 body of work 認識不深,就很難寫出具說服力的評論),當 然有時候他們會比老一輩的作者有更獨到的見解,但這是可遇不可求的。不過我們還是很喜歡這 種年青的幹勁,況且,沒有新血又如何傳承呢,總不能老是同一班人在說話。在資訊碎片化的時 代,提供一個集中的文章發表園地,好像也是一件很有意思的事。

選材方面的難處,某程度上也和資源掛鉤,要好好思考哪部作品更值得一談,哪些要忍痛放 棄。記得早前讀貴刊,你們有會員提到「香港的電影評論」和「香港電影的評論」的分別, 這句讓我的腦袋震盪了好一陣子,怎樣在有限的資源平衡不同地區作品的評論文章數目,盡 可能涵蓋國際影壇的重要電影,同時展現出香港主場的氣味和特色,確實要持續學習和拿

Q: A:

捏。此外,當「評論」已散落社交媒體四周時,為甚麼我們還要在類似的論點或主題多摻一 腳呢?有沒有更不一樣的見解呢?會不會太重複呢?是否有甚麼想要回應呢?這些都是其中 的思考困局。

要是單從營運層面去說的話,大概便是網上平台沒有真正的死線(我作為一個曾在紙媒工作 的「老編」感受很深),要催稿的難度大大增加吧(笑)!

比較紙媒、網站、社交平台等不同媒介,你認為它們各自為電影評論帶來甚麼限制?這些媒 介如何影響評論空間?

很老套的說,確實就是各有優勢和缺點。紙媒式微,傳播力已今非昔比,如果媒體/平台本 身是面向大眾的話(讓讀者產生參與感是很重要而常被嚴肅影評人忽略的事),它能接觸的 群眾如今毫無疑問是最少的(即使那是大報業集團)。弔詭的是,近年網站的影響力亦大不 如前,這一代的人尋找任何資訊,基本上只靠社交媒體。然而就如我剛才所說,社交媒體的 空間如今已被圍爐、謾罵和貶損佔據,當影評須依靠這個空間去傳播的話,很多時候會落得 被誤解、扭曲的下場(回想幾年前影評人寫基斯杜化路蘭〔Christopher Nolan〕作品所帶來 的回響),寫得太嚴肅的話,更會被無視。影評人或寫電影文章的人,可能需要更強大的心 理質素(和更堅定的心),去面對這些現象所帶來的挫折感。當大部分人已被「訓練」成只 挑自己認同的事情接收時,影評如何在這種「確認偏誤」下更有效地發揮其專業的一面,就 很值得我們去思考。

Q: A:

請你推介近期一篇喜歡的電影評論給讀者(若沒有,請你推介近期喜歡的一位導演或一套電 影給讀者,並說明推薦原因)。

請原諒我偏心地挑選了「FilmBurns

電影薪火」裏的這篇〈《從今以後》的五種「家」空間〉(不 掠美,這是另一位編輯約的稿)。現在讀很多影評,感覺上都太有方法(那些藉影評去說自 己想說的話的,更不值一提),有必然的書寫套路,但影評不該如此。我喜歡那些對細節觀 察入微的影評,更理想的話,能夠讓讀者明白某個作品何以別樹一幟,在電影發展的歷史進 程裏值得佔上一席位。這篇文章在這方面有讓我讚嘆的地方。尤其當你與其他《從今以後》 (2024)的評論對照時,就更能明白,為甚麼我們還是需要真正專業的影評。 Scan QR code 閱讀

Interviews

文化活動的 media partner。

文化者」,目前已製作約

文化藝術寫作人、文藝平台「

條文藝短片及專訪集, 也透過 Culturists ‘ Playground 及與其他機構合作, 舉辦過不少展覽、文化活動 。曾出版若干著作,包括 最近由創造館出版的《九龍城寨之圍城實景集》,鄭 天儀是該書文字作者。 文化者 創立於

,堅持每天都

2017 年的文化者 The Culturist

年創立文化藝術平台「

文化者」 創辦人、獨立策展人。原為財經記者,因自小醉心藝 術而轉投文化版,曾於《信報》文化版筆耕七年半, 專責撰寫人物專訪、文化評論及專題,寫得更多是藝 術家訪談。

2017

鄭天儀

500

The Culturist

The Culturist

| 23

你認為現今評論平台的價值是甚麼?

讓更多電影愛好者有機會理性地對各種議題發表見解,讓大家看事情可以增添不同角度與維 度。

文化者作為影評園地在收集投稿、徵稿、專題選材上有沒有甚麼困難之處? 大熱的電影大家都較喜歡評論,因為有一定收視,結果一窩蜂地去發表意見;偏鋒或小眾電 影相對較少人願意去講,加上這些小眾作品的映期較短,沒有影評推介,它們就更不被看見。

結果出現電影「貧富懸殊」差距愈來愈大。愈冷門的電影愈少宣傳,映期愈短,大熱電影「壟 斷」了各個時段,結果是觀眾的選擇萎縮。

比較紙媒、網站、社交平台等不同媒介,你認為各自為電影評論帶來甚麼限制?這些媒介如 何影響評論空間?

紙媒:版位限制、出版時間較不靈活、字字千金所以大部分評論都太短,往往只能介紹,難 以作深度評論,而且看實體紙媒的人愈來愈少。

網站:沒有字數限制,但搜索較為被動,一般要讀者搜索關鍵詞才能看到。

Q: A:

社交平台:有大量粉絲的社交平台推的影評自然較易被看見,但同時亦太多業餘人士湧現, 部分不是寫影評,而是觀後感;有些更連戲也未看就寫,讀者要較有耐性去選擇。

近年大部分電影公司宣傳人員傾向邀請較有名氣的 KOL 去欣賞電影,並寫「一句評價」, 反而希望他們會同時邀請影評人前往,鼓勵他們寫深度文章,「長短打」並存、正反多面體 才能百花齊放。

請你推介近期一篇喜歡的電影評論給讀者(若沒有,請你推介近期喜歡的一位導演或一套電 影給讀者,並說明推薦原因)。

何兆彬的〈《芙莉歐莎:末日先鋒傳說》(FURIOSA: A MAD MAX SAGA) 2024〉寫得不錯, 寫影評要有自己觀點,但又不能強詞奪理。

Scan QR code 閱讀 〈《芙莉歐莎:末日先鋒傳說》(FURIOSA: A MAD MAX SAGA) 2024〉

▲《芙莉歐莎:末日先鋒傳說》

建構出連接本地生產者、創作者與消費者之間化評論、傳播及價值創造等工作,致力以媒體 的橋樑。

你為甚麼想做電影評論?又是甚麼契機使你開始在YouTube上製作電影評論影片?

一開始想着做 YouTube 頻道時,眼見當時香港的 YouTube 着實很少以知識傳播為核心的頻道, 我便想做一個綜合型的知識型平台(也是「Happy Kongner」的雛形)。做着做着發現有幾個 題材脫穎而出,其中之一就是電影評論,所以這也成為了頻道的其中一個主打節目。

至於一開始為甚麼會做電影評論?純粹是因為自己本來就是「文科仔」出身,而做過一些文 學普及片又好像沒甚麼人觀看,就只好做相對多人觀看的電影評論和解析,也算是做自己熟 悉的範疇。

你認為Like數、觀眾留言、瀏覽量、YouTube的平台有否影響你的評論選材?另外,你 認為網絡上的影評生態是怎麼樣?

無庸置疑,Like

數、觀眾留言、瀏覽量這類數字是一定會對 YouTube 的創作者有好大的影響,

一開始做影評的時候我都會很在意這些數字。不過我算是比較幸運的一位,近幾年已經少了 看這些數字。一來我本身已經有一定的「慣性收視」,所以做甚麼題材的電影都會有人觀看, 二來就是我學懂了掌握這些數字,即是我好清楚我做甚麼電影的評論會比較多人觀看,而做 哪些就會沒人看。所以,如果我想要多些人觀看的話,我就會做條趣味性高的、玩味重些的 影評來吸引大家看,但如果我想認真深入地探討電影的文本和命題時,我就會做回認真類的 影評,但這個我就不會期望有太多觀眾感興趣。

至於網絡上的影評風氣,我甚少做文字影評,所以就不說那邊了,主要講回影片這邊。我覺 得現在在香港還繼續做影評片的人都是有心人,因為做這類型片不是大家想像中這麼容易, 就算快速做一條片也至少要一整天的時間,更何況是要有剪接、有視覺效果,實在不容易。

不過可能和網絡的文字影評情況差不多,做影片的回報也是「好奀」,所以都算是吃力不討 好的事。因此我覺得在談論風氣之先,我們必先要考慮到影評的生存空間,這可能就會想通 很多事情。

總體來說,只要是有評論元素而不是只齋講劇情的,我都覺得值得尊重。

Scan QR code 閱讀 〈談《日麗》「同志片」爭議:華麗辭藻堆出來的駢文就能稱作影評嗎?〉 Q: A: Q: A:

現時Reels盛行、大數據演變、流行文化變化快速等等現象,你認為電影評論未來會面臨甚 麼挑戰?又可以如何應對?

我覺得自從有了互聯網之後,影評人面臨的挑戰絕大多數都是同生計問題有關。始終以前投 稿報紙,怎麼都會有稿費,是直接用文字換取金錢,但現在在網絡上發表影評,就算有價值 要兌現,也要花更多力氣才可以兌換到金錢,我想這是好多不同界別的評論都會遇到的問 題。而即使未來的網絡怎樣發展也好,我想影評人都依然會面對這個問題。

我會認為將影評多媒體化是一條出路,但這條路不只是為了賺 Meta 或者 Google AdSense 派 給大家那「雞碎咁多」的廣告費,而是建立起自己的社群。無論是品牌、創作者還是評論, 我認為社群化已經在外國成為了一個趨勢,例如 Patreon 的崛起以及有好多 Podcast,都是靠 月費或者會員形式經營。雖然香港受眾人數看起來好像不多,但消費力是有的。不過要怎樣 才吸引到他們在自己身上消費,我想這就會成為新世代評論人的經營模式。

請你推介近期一篇喜歡的電影評論給讀者(若沒有,請你推介近期喜歡的一位導演或一套電 影給讀者,並說明推薦原因)。

我會推薦台灣影評人蘇致亨寫的〈談《日麗》「同志片」爭議:華麗辭藻堆出來的駢文就 能稱作影評嗎?〉。這篇文章講出了好多人對影評的要求,對於駢文類影評我自己都會引 以為戒,希望自己的影評可以令觀眾覺得言之有物,而不會好似 ChatGPT Generate 出來那樣 (笑)。

片週記》;分析演員演技的《影人賞析》;插段電影片段分析視聽語言、場景調度等的《拉個節目類型各方面深入電影文化,比如透過逐 科打諢地閒談電影的《不是影評》等等。

Interviews 少年江流 半個影視工作者,熱愛電影。 少年江流的觀影日誌以電影文化為主的

你為甚麼想做電影評論?又是甚麼契機使你開始在YouTube上製作電影評論影片?

| 27

做電影評論的初衷是想在網上分享自己喜愛的電影,能透過互聯網尋求更多的知音。許多經 典電影都是十年前眾多電影發燒友在論壇互相分享的。不得不講,互聯網的出現讓影迷看到 更豐富的電影世界。至於為何選擇 YouTube

評論電影,起初只是分享個人對電影的見解,但

到後來逐漸成為見證我審美體系變化的過程,因為運營 YouTube Channel,我必須不斷吸取 更多電影知識,才能令我的觀眾看到更有價值的內容。我對電影的評價每隔一段都會產生變 化,某種角度來說,我在透過 YouTube 來自我成長。

你認為Like數、觀眾留言、瀏覽量、YouTube的平台有否影響你的評論選材?另外,你 認為網絡上的影評生態是怎麼樣?

我認為 Like 數、觀眾留言、流覽量、YouTube 平台必然會影響我的評論題材。但所有評論影 片的前提是我個人感興趣,有強烈的分享慾望。當然如果自己評論的電影,剛好觀眾關注度 高就一舉兩得。有些熱門電影如 Marvel 電影,出片評價當然會高流量,但自己會因為作品的 乏味而缺乏錄製動力。冷門題材縱然會流量較少,但能引起更多觀眾的關注,我的影片也有 價值。

Q: A:

Q: A:

現時Reels盛行、大數據演變、流行文化變化快速等等現象,你認為電影評論未來會 面臨甚麼挑戰?又可以如何應對?

電影評論在如今的速食時代面臨的最大挑戰,我不認為是 Reels 短片或流行文化,因為電影 評論的受眾與它們並沒衝突。真正最大的挑戰是網上盛行的「幾分鐘看完某電影」。這類影 片最可怕之處是用速食文化來消解觀影成本,而且極容易給觀眾造成劇情代表電影一切的假 象。許多觀眾用幾分鐘就自以為看完一套電影,這對台前幕後的努力無疑是一種傷害。電影 評論應該維護的,是電影的藝術價值。過去電影評論多少帶有一定的理解門檻,與大眾產生 了距離。因此我們要努力嘗試將觀眾拉過來,我們要用最貼地的言語讓觀眾輕易理解電影藝 術的深意,影評人是電影創作者和觀眾之間的橋樑,拉近雙方之間的距離。

請你推介近期一篇喜歡的電影評論給讀者。(若沒有,請你推介近期喜歡的一位導演或一套 電影給讀者,並說明推薦原因。)

近期想推薦的一個導演應該是拉斯馮特爾(Lars von Trier),一位丹麥導演。這位導演如 果用一句話來形容,就是會拍電影的撒旦。他導演生涯每個階段都能給我帶來驚喜。由最 初充滿炫技的電影語言,到中途 Dogma 95

電影運動完全拋棄電影技巧,再到《人間狗鎮》 (Dogville,2003)探索電影 敍 事形式,到後期《性上癮》(Nymphomaniac,2013)和《殺上 癮》( e House at Jack Built,2018)中將哲學思辨融入電影中。這個導演從未沉醉在自己 舒適圈,能夠不斷見到這個導演的突破和改變,並且他本人的厭世情緒是每套電影都能完全 感受到。他在電影探索上不斷變革,在自我表達上又貫徹始終,在當今影壇算是少見。推薦 給能接納負能量電影又對電影充滿好奇的影迷,你會發現「原來電影仲可以咁樣拍!」

Interviews

觀眾的橋樑,將更多好電影(特別是港產片)《演員演講室》,希望能夠成為電影業界與賞學會》、幕前幕後訪問節目《港產導讀》、製作電影影評、深入分析及解讀的《電影鑑 推廣出去。

論電影、分享想法和感受。

電影愛好者,

先生電影日誌」,與觀眾討

你為甚麼想做電影評論?又是甚麼契機使你開始在YouTube上製作電影評論影片? 反而我是在思考自己拍 YouTube 應該拍甚麼主題的時候,才忽然發現自己其實一直以來都很 需要跟別人分享自己看電影後的感受、思辨、分析,而我愛上電影評論的契機,應該是在十 多年前吧,我在台灣的一個 PTT

看到一篇以電腦系統的角度深入分析《 e Matrix》(1999)

這套電影,當時的我從來沒有想像過欣賞一套電影能夠有這樣的角度,一個劇本能夠有這樣 的層次,我希望愛電影的自己也能夠做到。

你認為Like數、觀眾留言、瀏覽量、YouTube的平台有否影響你的評論選材?另外,你 認為網絡上的影評生態是怎麼樣?

這當然有決定性的影響,我也有一段時間是完全不理會觀看數的高低,只想寫自己有感而 發、想跟觀眾分享的影評內容,但可惜將影評製作成影片實在花費太多時間和心力,當你用 數天製作影片,但連基本戲票的錢也回不了本,實在很難長時間維持下去,所以慢慢變成只 能夠選擇多觀眾高票房,近期話題之作來寫,而 Like 數和觀眾留言反而沒有對我的選材有太 大的影響,做影評,絕對是要忠於自己吧:)

製作和觀看網絡影評的風氣在近年愈來愈旺盛,想當然也跟上網習慣有關,近年也有很多新 的 YouTube 頻道/ Instagram 帳號會評論電影,但感覺不少都只是單純的觀後感,並沒有以好 的文章體裁、用心起題、找尋角度上花功夫。而觀眾對影評的要求也愈來愈單一化,他們很

Q: A:

多時候並不是想了解不同的角度,可能只是想找一個位置去抒發自己看完此電影的感受,有 些觀眾就只想找尋認同感,看看影評和自己的看法是否一樣,希望內容製作者和觀眾們都可 以一起成長吧。

現時Reels盛行、大數據演變、流行文化變化快速等等現象,你認為電影評論未來會 面臨甚麼挑戰?又可以如何應對?

我深信有質素的內容是不滅的,我並不擔心長的影評和討論會失去觀眾,反而我們應該思考 一下怎樣利用這些新的形式和網絡風氣,去製作內容、推廣電影文化。

請你推介近期一篇喜歡的電影評論給讀者(若沒有,請你推介近期喜歡的一位導演或一套電 影給讀者,並說明推薦原因)。

在我自己 YouTube Channel 上的影評:

Scan QR code 看《奧本海默 | 劇透影評 | 門檻高到難入口? 我話 Nolan就係神 !深度分析與別不同的講 故事結構 只靠對話都能劇力萬鈞 Oppenheimer 》

如果要近期一點的,我會推介這一條影片:

Scan QR code 看《沙丘瀚戰2 |劇透影評 | 2024最期待電影 比上集更具娛樂性 震撼人心的史詩感畫面 不 能錯過的科幻巨作續集 深入分析劇本細節|Dune Part Two 沙丘第二部》

甚麼因由促使你開始寫影評?為何開設影評專頁?

看完泰倫斯馬力(Terrence Malick)的《生命樹》( e Tree of Life,2011)後,泛起很多疑問, 也有很多細節希望跟人討論。離場後,跟同行友人談了很久,回家後把一些想法、問題整理, 雖說談不上評論,但覺得聊電影、分析電影的過程很有趣,漸漸開始寫電影文章。起初寫文 章主要是在 Blog,僅是自己看電影的筆記,寫了一陣子,覺得可以持續,才開始開設專頁, 希望給自己一個嘗試的平台。當然也有投稿,後來起初合作的平台結束了,也就沒有繼續在 其他平台寫作。

經營影評專頁有沒有甚麼樂趣或者困難,可以分享一二?在臉書和網頁上的影評專頁有何不 同?

經營影評專頁的樂趣,是能跟讀者交流,他們有時分享自己的故事或者看法,也有機會認識 其他寫電影的朋友,平日可以一起談電影。至於困難,應該在於時間。寫一篇文章的時間不 短,遇上比較忙碌的時候,就算有很多想法,也沒有辦法落筆,然後又過了幾個月。

你認為現今香港電影評論的生態是怎樣?

香港有電影評論專欄的媒體不算多,有空間發表長篇影評的平台更少,很多時候無法深入地 評論一齣電影,或者延伸有效、值得探討的話題,以致討論的層面大多只集中在內容上。

Q: A: Q: A:

Q: A:

當然,現在網絡上的自媒體、專頁很多,談談電影的也不少,但同樣關注題材,或者演員表 現的文字,為了迎合讀者閱讀口味、社交平台的點讚,很多時候着重形式,多於討論。在這 個情況下,除非自行尋找其他文章、材料、書籍,要不然讀了很多篇文章以後,對電影的了 解、看法仍然相當單一。

在公共空間快速萎縮下,你認為電影評論應如何自處?

公共空間萎縮既是不爭的事實,電影評論自然無法倖免,也只能像其他的創作一樣,在有限 的空間中,繼續就不同電影進行評論、討論。

你認為怎樣才算是一篇理想的影評?

理想的影評,或者有很多層面。對我來說,在電影賞析,讓讀者理解電影值得欣賞,或不足 之處以外,更期待讀到能夠討論創作者的意圖、點出電影在當下社會/思潮下為何重要,甚 或在影史上有否同類創作的討論。這樣,我讀完一篇影評以後,既能理解為甚麼欣賞(或批 評)這齣電影,同時也能以此作為起點,理解從前的創作,以至今日的社會。

請你推介近期一篇喜歡的電影評論給讀者(若沒有,請你推介近期喜歡的一位導演或一套電 影給讀者,並說明推薦原因)。

蕭雅全的《老狐狸》(2023)。既描寫該時代台灣人對投資炒賣的慾望,如何影響營營役役, 追求平凡生活的老百姓,同時藉一個小孩子的選擇,不甘落後於人,又對世界不失盼望。

Interviews

「是日觀影」版主,透過文字表達不同電影的 觀感,喜歡遊走世界各地的大小戲院及電影場 景,電影亦成為了生活重要的一部分。

Alex Chung

「是日觀影」專頁裏有港台電影節、遊歷外國戲院的分享,你覺得香港的觀影文化怎麼樣? 對於香港的觀影文化,一直都認為於戲院觀影是一種賞心悅目的事,可以在大銀幕上觀看不 同類型的電影,感受電影的震撼力。其實近年最大的變化,莫過於疫情之後,到戲院觀看電 影的人少了,是因為在家方便?還是不想出街?不知道,但是,到戲院觀看電影,其實是一 件很開心的事,尤其可以在戲院跟相熟的朋友們映後討論,總比在家觀看串流開心得多。當 然,身在外地的戲院與電影節,透過當地的觀眾和電影節的周邊活動,能夠感受到當地的不 同文化,加上觀眾的觀影態度,不同的觀眾層,跟一些觀眾的交流,有些更成為了朋友,經 常談電影,都是很有趣的經驗。

那你認為現今香港電影評論的生態是怎樣?

近年網絡發達,能夠發表電影評論的方法與渠道很多,大家都能夠在不同的平台,以文字與 影像的形式來表達,當然這是好事,大家看到不同焦點和角度的評論,百花齊放,但同時亦

會出現一些沒有觀點或過於公式化的文章,有時候也會為了迎合電影公司,只會說了比較表 面的感覺,卻沒有深入的解說。

不少人提及現在公共空間快速萎縮,你認同嗎? 舊日只能夠在報刊或《電影雙周刊》閱讀影評,今天,網上平台已成為了影評文章主要的生

存空間,接觸的機會多了。今天很多影評人都會自行於網上平台發表文章,其實相對往日, 本地的文章只能讓本地讀者閱讀,現在網上平台的影評能夠讓本地以外的讀者閱讀,反而生 存的空間比以前更多。

你認為怎樣才算是一篇理想的影評?

一篇理想的影評,不一定是完全客觀的觀點,或是眾人認同的角度,主觀的也可以看到影評 人對於電影的個人不同見解,讓讀者易於理解,加入一些不同的參考對照,令一篇影評的內 容顯得更豐富。

請你推介一篇喜歡的電影評論給讀者。(若沒有,請你推介近期喜歡的一位導演或一套電影 給讀者,並說明推薦原因。)

不如就介紹個人喜歡的其中一位導演吧,就是芬蘭導演雅基郭利斯馬基(Aki Kaurismäki), 他的電影主題探討社會低下階層的小人物故事,寫實風格,最近上映的《落葉》(Fallen Leaves,2023),簡約平實,冷幽默風格,對於社會低下階層的關懷,是溫暖在心頭的佳作。

我認識郭利斯馬基,是透過《扑頭前失魂後》( e Man Without a Past,2002)這電影,超 過二十年前的事了,那時仍在澳洲讀書。當時其實很少接觸芬蘭電影,觀看了此片後,就被 電影吸引,除了喜歡這部電影的幽默與諷刺的風格之外,很喜歡電影的自然和寫實,之後再 追看郭利斯馬基的舊作,就更加喜歡這位導演。《落葉》既有郭利斯馬基的個人風格,同樣 地很自然很真實,兩位主角同是天涯淪落人,面對不同的問題,最後才有一絲曙光,繼續展 開生活,確是觸動的。

郭利斯馬基的電影,從他的三部曲系列,其實都貫徹地去描寫社會低下階層的生活日常,以 不同的角度,探討芬蘭社會的人和物。縱使香港有相若題材的電影,但是在於環境不同文化 差異的情況之下,郭利斯馬基的作品更能夠突出到題材的重點,是他的個人特色。

Interviews

主,熱愛從電影的角度看城市,著作有《電影圖書館與資訊學碩士,「電影朝聖」網站版朝聖》、《電影朝聖:台灣》等。

Gary Wong

你為何着迷場景,甚至創立「電影」聯合「城市」的專頁「電影朝聖」?

這與兩位外國朋友有關,一位是在旅行時認識的日本朋友,他喜歡看香港電影,有次他來港 旅行時更反客為主做我的嚮導,帶我去了一些沒有想過的電影場景;另一位是英法雙語網站 Hong Kong Cinemagic 的版主,我們因為香港電影場景而成了朋友。從他倆身上,讓我看到香 港電影和這個城市的魅力。

你舉辦了很多電影及城市的導賞,你認為場景至於電影文化、觀影氛圍的重要性是甚麼?

場景是電影中的重要元素,可以開拓觀影的閱讀空間。電影也記錄城市,當中有看得見的, 例如一些已消失的地方;也可以有看不見的,例如場景背後的歷史和文化,透過場景和相關 故事,往往可勾勒一個城市的面貌和變化。

你去過兩岸三地、外國的不同電影場地遊歷,你可否分享一些各地對電影文化、場地的差 異?

以香港電影的文化底蘊,其實有不少滿載歷史與故事的電影現場,這是獨一無二的文化資 產。但香港人一直都忽視這資產,相反鄰近的台灣、日本、南韓等地都會視電影場地為推廣 元素,而且不是三分鐘熱度,例如日本有以電影場景作切入點的雜誌,高雄市電影圖書館也 出版了一些場景專書。近日因電影《九龍城寨之圍城》(2024)帶起的熱潮,有人建議重置

場景的構思,但這畫蛇添足的動作,除了打卡外意義成疑。其實,善待已有的瑰寶便已足夠。

你認為現今香港電影評論的生態是怎樣?

網絡世界令每個人都可以是影評,但當中良莠不齊,更甚者有不少混水摸魚之徒為了搶關 注,不惜戾橫折曲斷章取義。在即食文化當道下,一篇嚴謹認真的影評往往不敵譁眾的標題 或淺俗的內容,這樣的現實生態無疑會令認真的影評人沮喪,但正因為這種不健康,堅持影 評的專業更見重要。

在公共空間快速萎縮下,你認為電影評論應如何自處?

用愛電影的心和專業的態度寫,這樣就已足夠。

你認為怎樣才算是一篇理想的影評?

除了有客觀的邏輯,也需加入主觀的經驗和情緒, 這樣的影評才有生命力。還有謙卑,電影 的世界很大,可涉獵到各式各樣的學問和延伸不同的角度,切忌剛愎自用,這樣只會將電影 評論的可能性局限。

請你推介一篇喜歡的電影評論給讀者(若沒有,請你推介近期喜歡的一位導演或一套電影給 讀者,並說明推薦原因)。

推介評論:

奇夫:〈漫行高先三寶現場〉,《明報》,2020 年 7 月 19 日 推薦原因:

文章不只評論電影,還有在紮實的論述下延伸,呼應香港的變化和現實的處境,當中有作者 的主觀體驗和情感,令文章更有血肉。

電影工作者十部談

每期邀請一位幕前幕後電影人與一位 影評人,分享心水之選,暢談對自己 影響至深的十部電影。

L. Cohen

占士班寧(James

班寧後期平淡無奇的廢墟風景電影,往往令人有 錯覺以為誰都可以拍出來。不過我們又可曾在生 活上,花時間去凝視一些與自己無關的事?本片 拍的是俄勒岡州一片荒地,在數十秒日食發生的 瞬間,由光明轉黑暗再回到日光,光圈沒有由大 轉小,只是目擊自然的發生。一個鏡頭一個世界, 從天地開始走到世界終結再重生。看班寧從不覺 無聊,他總是帶來足夠的戲劇性,對時間的認知, 沒有比在戲院看到這麼純粹的時刻更迷人。

人生花很多時間躲在黑盒子,還會花下去。 寫的都是只有在戲院得來的經驗。這只是近 五年來所看的電影中,獲得的一些瞬間,不 然會像《一千零一夜》般無止盡。

The Scream 《尖叫》

菲利普格朗度

好比 Edvard Munch 畫作《吶喊》,導演挑戰演員 身體極限,也是使我們身體邊界變得不確定的時 刻。一眾女性於黑暗中不停向牆撞擊,瘋狂尖叫, 窒息感及無差別暴力撲向銀幕,伴隨尖銳、刺耳 和不人道的噪音,加劇混亂和沉重感覺。分不清 是耳朵在陰暗環境變得靈敏起來,還是低迴的聲 響包裹每個感官,入侵又佔據我們身體,影響我 們並調動其他人的情緒。格朗度這部作品出現於 香港社會運動走向肢體衝突最猛烈的時刻。

侯活鶴士(Howard Hawks),1939 基維爾謝列布尼科夫(Kirill Serebrennikov),2021

面對這樣的作品是無法言語,一開始我就像戲中

Jean Arthur 隔岸觀火,困惑着 Cary Grant 一行人 為何要從事這幾乎玩命的飛行行業,前一秒才失 去了同伴,下一秒可以若無其事飲酒狂歡。看來 冷漠無情,但骨子裏那份哀慟不時閃現,近乎悲 壯。這群不飛行活不下去的人,宿命般痴迷投入 他們相信的事,以生命作注。侯活鶴士以無窮的 手法,從容的姿態,刻畫人性尊嚴、對宿命和生 命不屈的姿勢,也對生命的了解不卑不亢。

英國小說家 Graham Greene 說他不理解那些不書 寫的人如何逃離人生中種種瘋狂、憂傷和恐懼。

柏度哥斯達電影裏的窮人和佛得角移民,不書寫 也不被歷史記住,生活的地方都逐漸瓦解。他們 拍電影不會因此獲得生活保障,卻散發着光芒,

成就了一部踏入數碼年代最重要的電影。哥斯達 的電影往往涉及一個問題,就是攝影機可以怎樣 接近一個人,以至不帶前設和道德感去觀看一個

人、一個群體、一個社會,近乎原始地呈現生活。

巴黎是戲院天堂,自恃學會了幾句法文,就走去 看只有法文字幕的版本,顯然不會太懂得電影發 生甚麼事,對故事的了解也只有迷迷糊糊的概 念。幸有朋友 W 的幫助,竊竊私語地把字幕解 釋過來(這絕不是值得推崇的行為,因為非常影 響其他觀眾),交換想法以至事後一起重新組織 電影裏看到的種種,最有趣的部份不是從謝列布 尼科夫那氾濫無節制的影像中所獲得,而是那時 刻、那情景下,我們倆才擁有的版本。

印度電影系學生抗議右翼演員出任校長,引發全 國大學生和平示威,卻換來暴力鎮壓。畫面上的 一切不陌生,影片的 敍 述徘徊在學習電影與私人 情感中,面對荒誕與暴力,可能容納微小的抵抗 嗎?漢娜鄂蘭曾寫過「即使是在最黑暗的時代, 人們還是有期望光明的權利,而光明⋯⋯不如說 是來自凡夫俗子所發出的熒熒微光。」微光都來 自雙手的證明,也來自愛,愛是違抗時間,能抵 擋專權與不公,是我們靈魂勇敢掙扎的過程。

英瑪褒曼(Ingmar Bergman),1972

在一間亞洲人不多的戲院重看這電影,終於放下 一直以來對戲中兩姊妹的憎恨,死亡猙獰的面貌 把她們推向恐懼邊緣,她們的暴烈與冷漠,其實 是哀求得到對方的溫柔與慈悲。邊看邊聽到觀眾 飲泣,是身旁另一位亞裔觀眾。第一次看到有人 為了褒曼的電影而哭,像戲中最後傭人的眼淚一 樣痛哭得撕心裂肺。兩年後我們重提這件事,她 才說當初對拿紙巾給她這件事感奇怪,也慶幸有 這個舉動,在異地才有可傾訴內心感受的對象。

蘿蘭莎馬澤蒂(Lorenza Mazzetti),1956

兩個失去說話能力的男人,活在過度工業污染的 東倫敦,以自創手語溝通,互相依靠,無人明白

他們,他們也無法明白周邊事物。導演馬澤蒂來 自意大利,50 年代到倫敦讀了兩年藝術,是短暫 的「自由電影運動」簽署人之一,只拍了 3 部短 片。她把自己異鄉人的經驗,放進身體殘缺的年 輕勞動階層身上。

60 多年後,她的電影重新被 發掘,令人驚訝英國新浪潮有過一部超越階級視 野,敏感捕捉兩個孤獨靈魂內心深處的影片。

阿娜塔泰塔娜特(Ananta Thitanat),2022

第一眼就被摺疊的城市景觀迷住,一座座摩天大 廈與河流合成《大都會》(1927)的既視感,呈 現永不可能存在的立體主義東京。視線被帶入到 城市內的暗域,明暗互滲的死亡氣息,象徵經濟 發展的大廈發出的光芒形成水面浮光,如冥河上 有船,一對男女在對話。後來才明白,文本背後 引述自 70 年代日本暴力革命者寫下的書簡、詩 句。對無辜平民發動暴力襲擊是可怕的,但他們 留下的怨恨又應如何理解?又有誰願意去聆聽? 畫面拍攝拆卸中的老戲院,聲軌一邊講述導演自 己在戲院長大的體驗,一邊卻像在向誰唸出書 信,或者因為認識導演本人,知道她丁點過去, 明白到聲軌中的低語,正是向那從小就不知所終 的母親所說。總覺得要將自己私密的傷痛放在公 眾前是困難的,電影就像一封瓶中信投向大海, 並不期待回覆,只希望有一天對方收到,知道 她長大成人,活得還好,這是她的《News From Home》、《No Home Movie》。

路易斯柏天奴(Lois Patiño),2022

佳紀錄片、台灣國際紀錄片作,獲第五十七屆金馬獎最 影展三項大獎等。

擇。其首部紀錄長片《迷航》會變革中個體的處境及抉紀錄片導演,長期關注社 ( 2019 )歷經八年拍攝製

與阿嵐相比,我並不是大量觀影的影迷。

因對社會和生活中的人感興趣而舉起攝影 機,然後才真正開始我在電影世界中分辨和 驗證自己創作光譜的旅程。感謝不同機構的 電影4K修復及策展人策劃的電影回顧展, 令我可再於大銀幕重遇經典。這裏是旅程一 小部分。

1

Anaparastasi 《重構》

安哲羅普洛斯(Theodoros Angelopoulos),1970

一宗殺夫疑案,揭出鄉村凋敗失去生命力的現 實。安哲羅普洛斯並沒只停留在慾望、自私、貪 婪,更直至自欺欺人的逃避都被打破的惱羞成 怒。女主角面對「愛情」幻滅那刻爆發,及鄉村 裏更多女子撲上來要懲罰她,均直訴此情。呼應 鄉村荒山荒石及被遺下的老弱婦孺,在觀眾心中 投下一片無力和悲涼。

李哲昕

Cría Cuervos 《養鴉》

卡洛斯梭拉

相比《重構》,卡洛斯梭拉的《養鴉》與政治勾 連更明顯。政治和社會扭曲生活置身一個孩童心 底裏,在虛虛實實之間,深層肌理被割開,見到 來處和去處。《養》很耐看,多次觀影仍能發現 更多。小女孩懷抱公仔學媽媽照顧嬰兒,每每想 起她扮大人的神情仍令我毛骨悚然。影片結尾, 見眾人魚貫走出封閉宅院,走入城市,不免想社 會已翻天覆地,但人心中被飼養的烏鴉,要花幾 多時間改變呢? 2

Ali: Fear Eats the Soul

法斯賓達(Rainer Werner Fassbinder),1974

跨越種族、階層、年齡的愛戀,是否能真正克服 歧視與偏見?喜愛法斯賓達在《恐懼蝕人心》中 的溫柔,片中確有愛存在的瞬間,更喜愛他在溫 柔之後呈現事實

身體無法自洽,男主角患有 外籍勞工無法根治的胃潰瘍。恐懼可以騙過理性 感性但終無法騙過身體,還是恐懼應止於心靈? 耐人尋味。

5

Perfect Blue 《藍色恐懼》

A City of Sadness 《悲情城市》

侯孝賢,1989 今敏,1997

好多驚慄片,觀影時令我心跳加速身體跟着震, 但也僅僅如此。一時的震動,過後也提不起再看

多次的興致。但今敏的《藍色恐懼》,令我不止 心在震,身在震,腦也在震。我想,這便是好的 驚慄片的標準吧?

《悲情城市》如何複雜深刻自不必贅述,去年在 大銀幕重看,有一幕令我很觸動,那時我正思考 打燈的事。那場飯局戲鏡頭不變燈光不變,男人 們移動走位,慢慢步至暗處,我的注意力便被燈 光吸引落到桌上唯一女子身上,她一直靜默不 語,看着這群意氣風發唱革命歌的男人。那刻我 感受到導演正叫我代入她的視角去看他們。這一 幕我隨後常常想起。

Mr. Landsbergis 《動地驚天革命過》

沙基羅斯尼薩(Sergei Loznitsa),2021

《動地驚天革命過》記錄立陶宛脫蘇之路,它以 運動先驅蘭德斯堡格斯個人訪問為引,在「當下」 回溯「當時」;沙基羅斯尼薩再集聚檔案片段, 以在場感剪輯「當時」的「當下」,而非簡單將 檔案當作回憶。領導人記憶交織「眾」的遭遇, 時而呼應,時而有回憶沒法盡述的複雜現實,層 次極之豐富。見到和自己創作觀相近的前輩,用 意想不到的方式恰當處理同樣感興趣的題目,實 在難掩興奮,想將他的前作和新片好好學習。

拉斯馮特爾(Lars von Trier),2000

那段時間我為手頭上的紀錄片拍攝感到煩躁,沒 有手感,但未找到原因。正好遇到拉斯馮特爾 《天黑黑》。女主角 Selma 是有美感靈魂的人,她 的美隨着 敍 事推演愈閃光,一點都沒有被不修邊 幅又隨意的鏡頭阻隔。我突然意識到是甚麼困住 我 美感靈魂和美感鏡頭是兩回事。我的人物 也是有美感靈魂之人,但我卻在拍攝時想去捕捉 能向觀眾傳達美感的鏡頭。

Bad Luck Banging or Loony Porn 《春宮 野史 大批鬥》

雷杜祖迪(Radu Jude),2021

雷杜祖迪擅長挑釁觀眾。開篇自拍性愛畫面便令 到電影中心觀眾正襟危坐,不讓身體現一絲波 動。片尾 Cult 味濃,似是在說,「譁」眾不如就 「譁」到極致吧。但這「挑釁」並非無根之木, 隨着女主角步過城市的破敗焦慮,直面「大批鬥」 時的偏見守舊,再結合種種「野史」,是雷杜祖 迪在宣告其「挑釁」之必要。

Kubi 《首級》

北野武,2023

看完一個字,爽!四個字,暢快淋漓!當然,這 部北野武的反英雄主義戰爭片,於「爽」之中, 批判、諷刺、表達,亦無處不在。之前在想,一 套深刻的作品也可同時是爽片嗎?為何不可以。

《首級》給了我肯定的答案。

News From Home 《故地來鴻》

桑堤艾格曼(Chantal Akerman),1976

第一次看,狀態疲累,於近似同頻率的讀信聲中, 很快於漆黑又舒服的戲院入睡。於是養足精神, 購票再「戰」,這次終於體會到妙處。仍是讀信 聲,還有看似不變但流動中的紐約街景,卻在我 腦中遞進出三層感觸,每一層對應着故鄉、異鄉、 自由、束縛、羈絆的不同組合。它的豐富來自極 簡與留白,節奏微調之中,容許觀眾以自身經歷 感受和想像力構建互文。每每腦中不停做加法 時,便用它來平衡過度的思緒,對我有效。