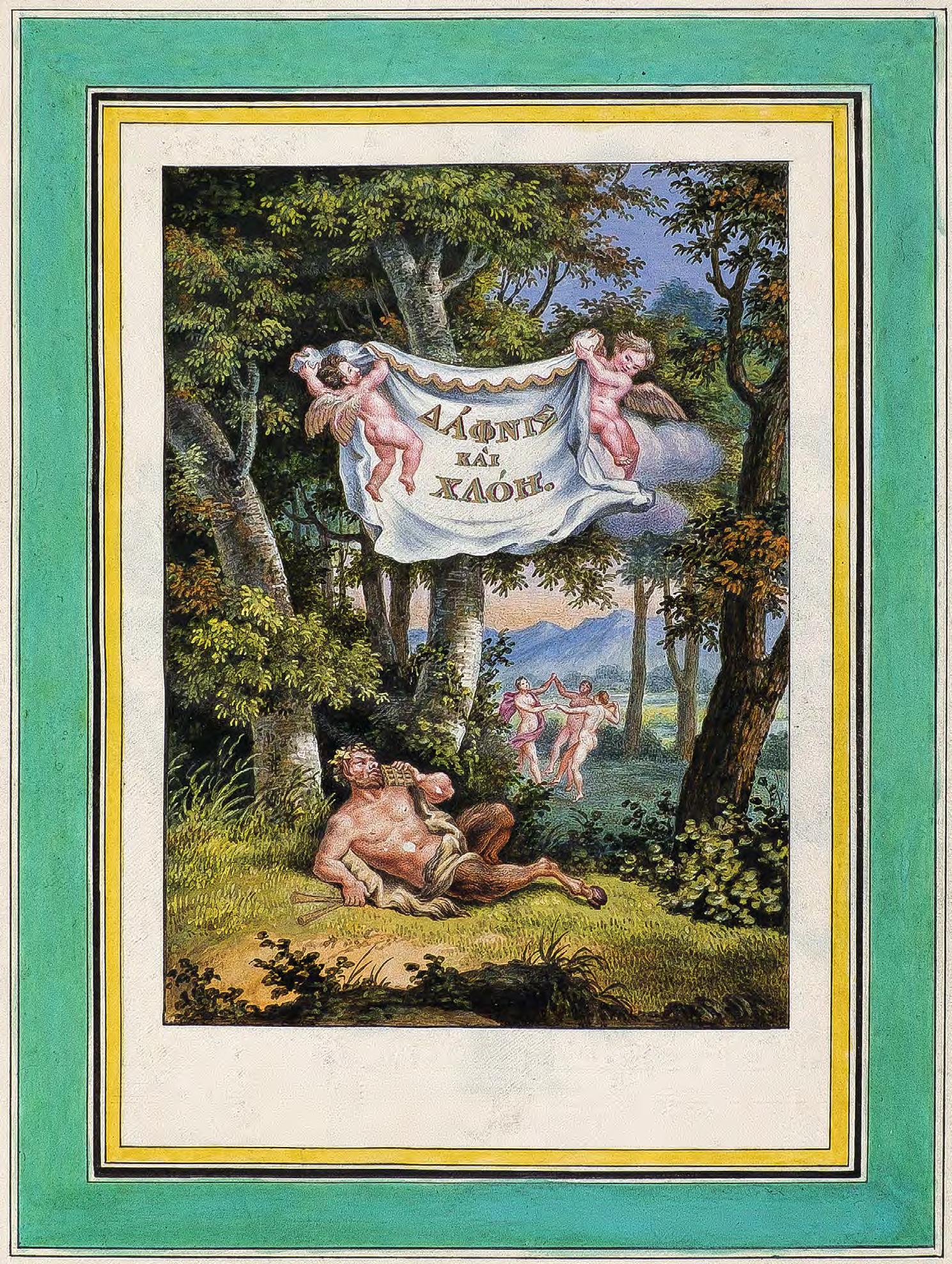

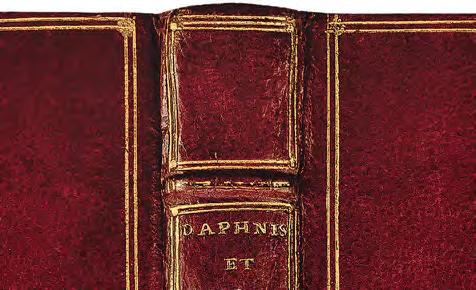

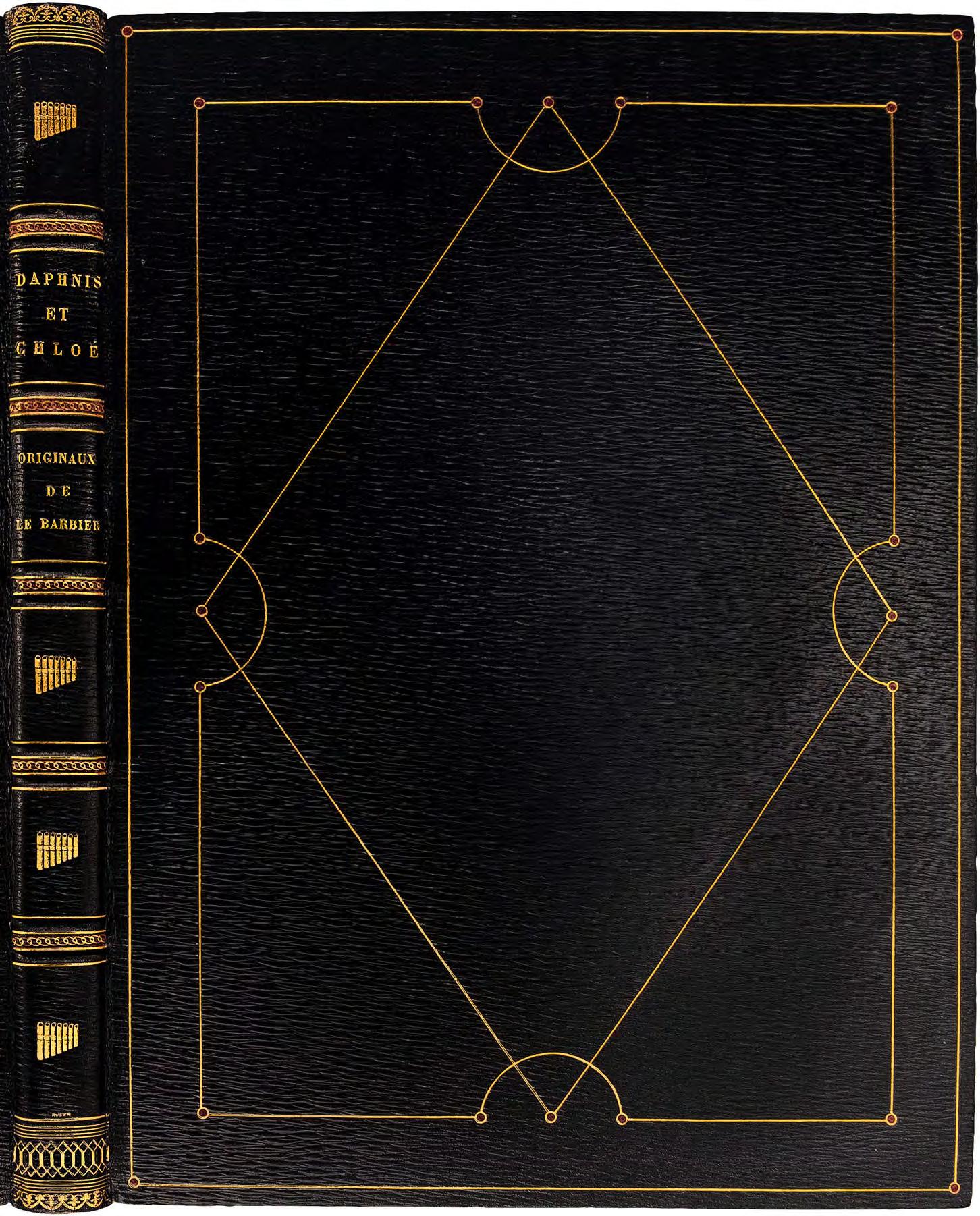

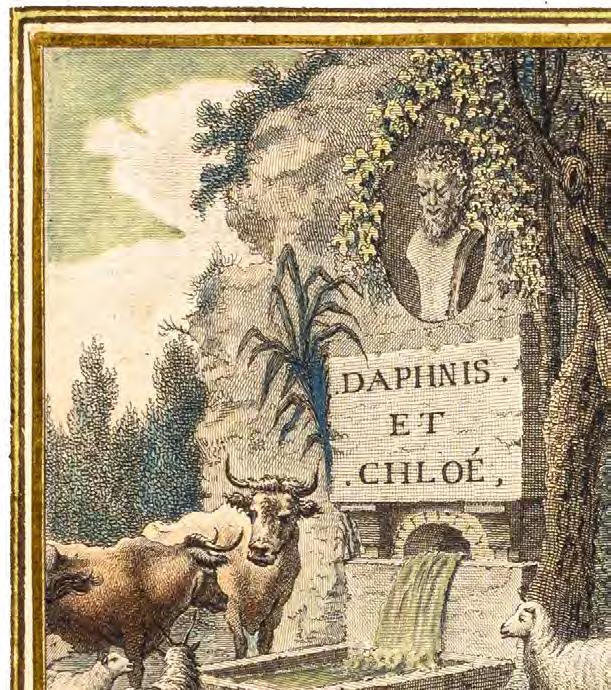

Daphnis et Chloé

Oder wie ein Katalog der illustrierten Bücher im Frankreich des Dixhuitième aussehen könnte

Katalog lxxxvi

Heribert Tenschert

Heribert Tenschert

Antiquariat Bibermuhle AG

Bibermuhle 1–2 · 8262 Ramsen · Schweiz

Telefon: +41 (52) 742 05 75 · Telefax: +41 (52) 742 05 79

E-Mail: tenschert@antiquariat-bibermuehle.ch www.heribert-tenschert.com

Dieser Band ist Teil des in Arbeit befindlichen Katalogs unserer Sammlung von illustrierten Büchern des 18. Jahrhunderts in Frankreich und steht daher einzeln nicht zum Verkauf.

Cette collection, publiée comme échantillon de notre catalogue de livres à figures du 18e siècle, n'est pas à vendre séparément.

The books in this catalogue which is the forerunner of a multi-volume catalogue of our French illustrated books of the 18th century, are not for sale individually.

Autoren des Katalogs: Frank Purrmann, Heribert Tenschert, Mitarbeit Maria Danelius Verfasser der Einführung: Frank Purrmann

Layout, Redaktion, Lektorat, Einband: Heribert Tenschert, Maria Danelius Übersetzungen ins Englische: Laura Tenschert; Photos: Viola Hediger Satz und PrePress: LUDWIG:media Gmbh, Zell am See Druck und Bindung: Passavia GmbH & Co. KG, Passau

ISBN: 978-3-906069-35-7

Paradox genug, beginnt die Buchillustration des siècle des lumières in Frankreich vor der Jahrhundertwende mit Ausläufern des holländischen Dunkels: Hierfür stehen die Namen Romeyn de Hooghe und Harrewijn, die ihre stachligen Radierungen über Lafontaine, Boccaccio und Marguerite de Navarre streuen und damit künstlerische Türsteher wie Henri Cause und Konsorten unschädlich machen.

Tatsächlich hatte sich das 17. Jahrhundert, gerade in seinen Spätphasen, nur widerwillig der Illustration ergeben, wenn diese sich nicht sogar im auftrumpfenden Frontispiz nach einem großen Namen erschöpfte, wie Poussin.

Bernard Picart, der einzige ernstzunehmende Protagonist des anhebenden Jahrhunderts, ist zwar in Paris geboren, arbeitet aber den Großteil seines Lebens in Amsterdam, somit die alte Abhängigkeit bezeugend, auch wenn seine Cérémonies et Coutumes religieuses … und die Ausgaben von Boileau, Fénelon, Rabelais noch bis in die 30er Jahre hinein Maßstäbe setzen, von denen sich erst die kommenden Dekaden lösen werden, lustvoll entbunden durch Boucher, Oudry, Cochin.

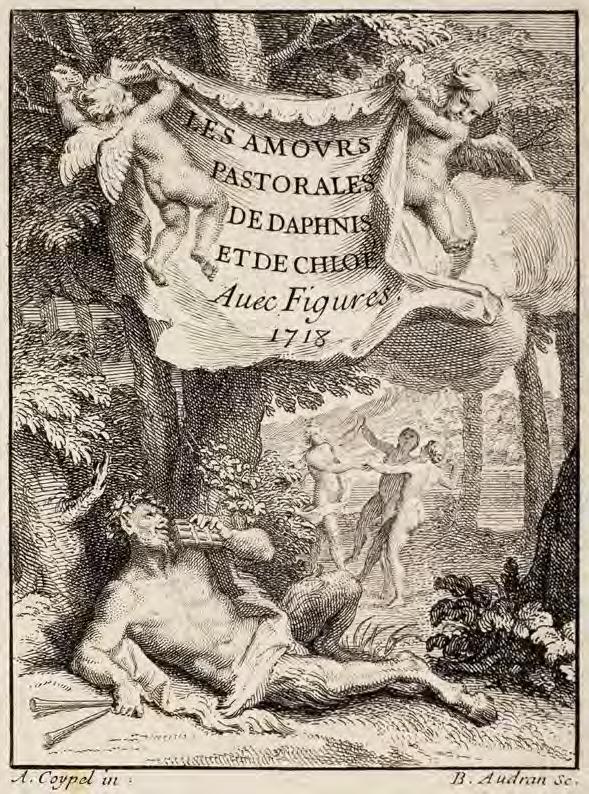

Da platzt in die „Niemandsbucht“ des zweiten Jahrzehnts, an dessen Ende Watteau, dunkel leuchtendes Versprechen, aus Versehen stirbt, eine Suite von 28 Stichen nach Gemälden des Régent Philippe d’Orleans, mit der fortan die Ausgaben in der Lebenszeit dreier Könige sich überstürzen werden: eingegeben vom spätantiken Liebesidyll des Longus: Daphnis und Chloé.

Die stapelweisen Wortmeldungen zum Thema, ob kunsthistorisch, bibliophil oder bibliographisch, sind seltsam einmütig: man möchte, trotz der chronologischen Evidenz, den Primat des wahrhaften künstlerischen Beginns nicht dieser „hübschen“ Folge gönnen, sondern zählt ein Jahr weiter, da 1719 die Fables des Houdart de la Motte mit den radierten Vignetten von Gillot erscheinen, dem Lehrer Watteaus.

Das scheint mir unangebracht, selbst wenn man die überwältigende WirkungsNachfolge des Longus über achtzig Jahre hin nicht in Rechnung zieht – für sich genommen sehr wohl ein Qualitätswink. Ist es nicht vielmehr so, daß Anschauungen und Überzeugungen, die sich über lange Zeit eingesenkt haben, die Urteilsfähigkeit selbst so unabhängiger Köpfe wie Gordon Ray trüben können?

Wenn aber jemand, von den niederländischen Radierungen mit ihren aufgesetzten, kalten Erregungen oder Picarts verjährtem Barockdonner kommend, unvermittelt auf die 28 Stiche stieß: ob ihm da nicht, durch den Erweis des Anderen, die Möglichkeit einer genuin neuen Auslegung des Druckwerks überhaupt aufgegangen sein mag, weil deren milde überredende Zuständigkeit von nun an nichts Geringeres mehr zuließ?

Die künstlerische Qualität, niemals „neutral“, mißt sich hier nur an sich selbst – da jeder Vergleich fehlt; daher hätte man sich das Anstehen in der Schlange der Nörgler getrost sparen sollen.

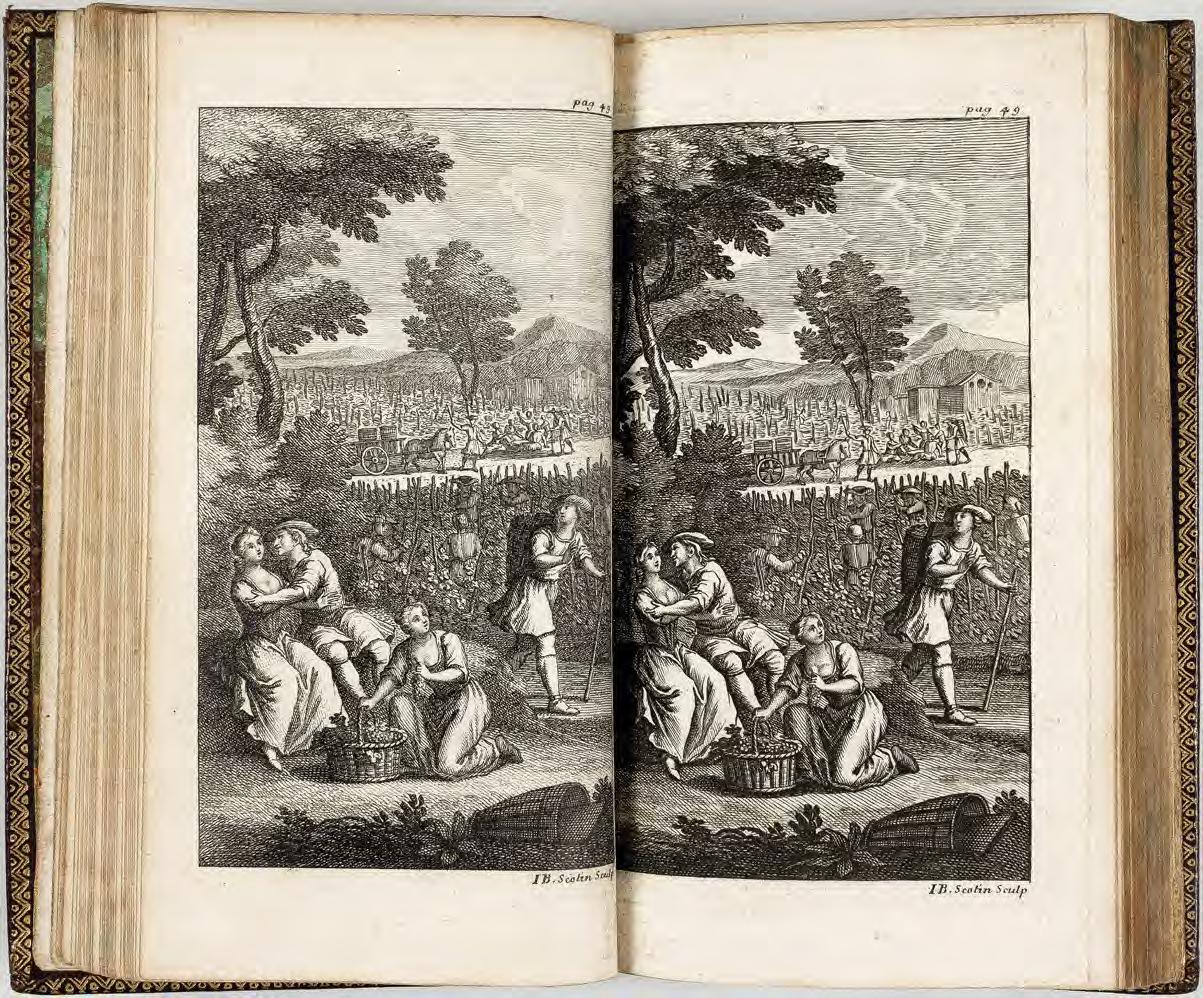

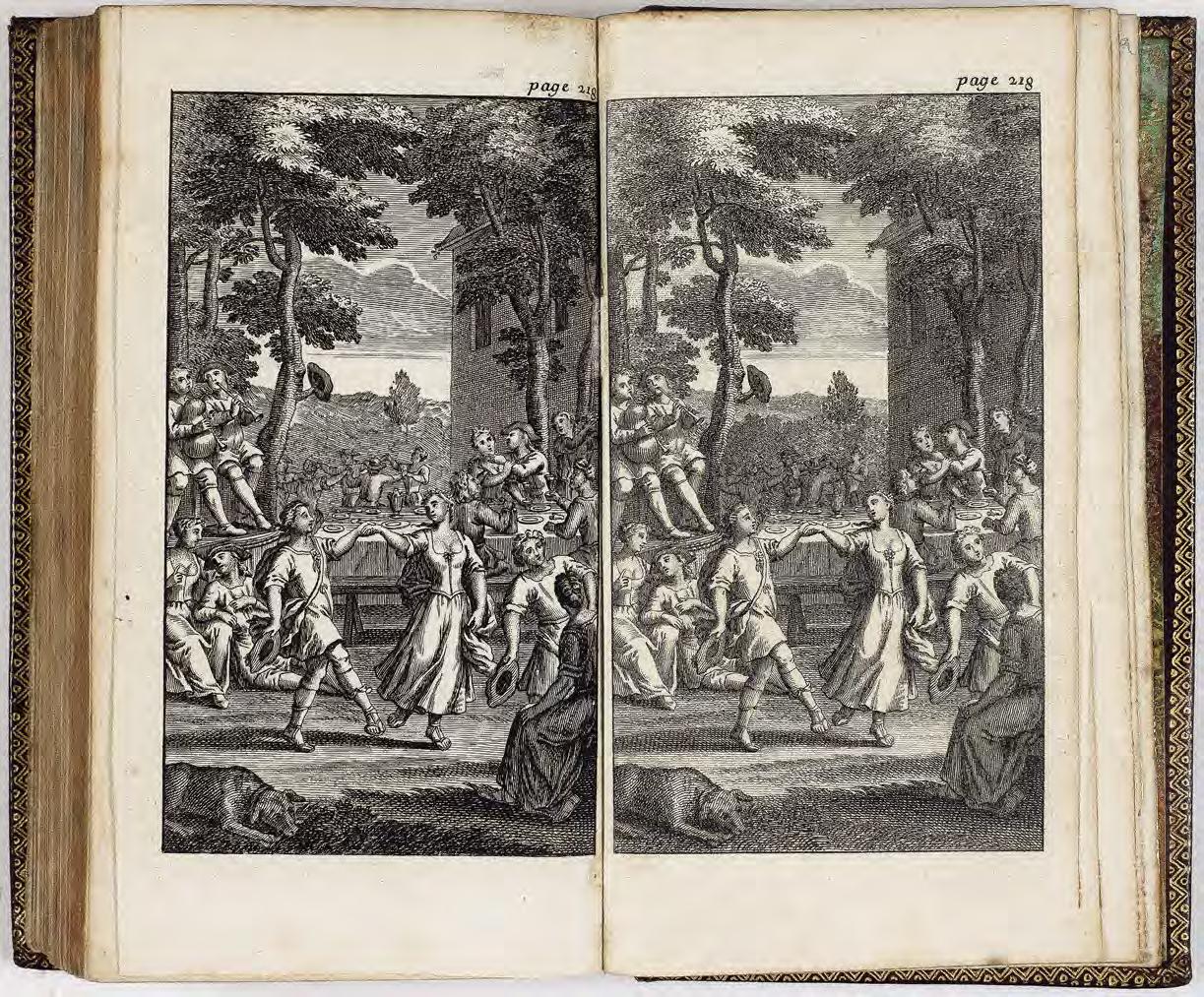

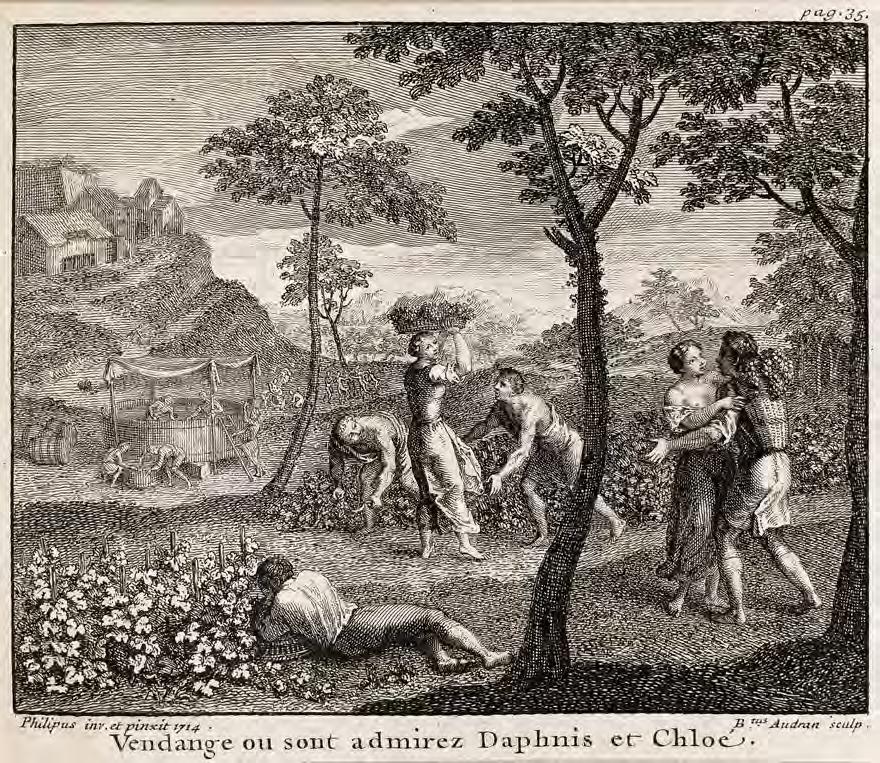

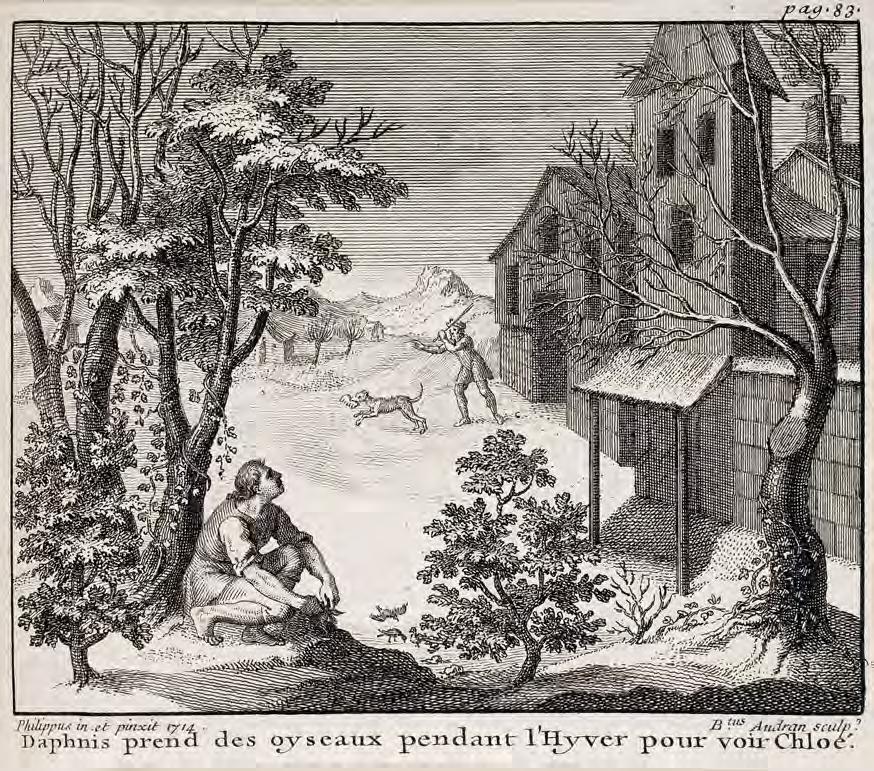

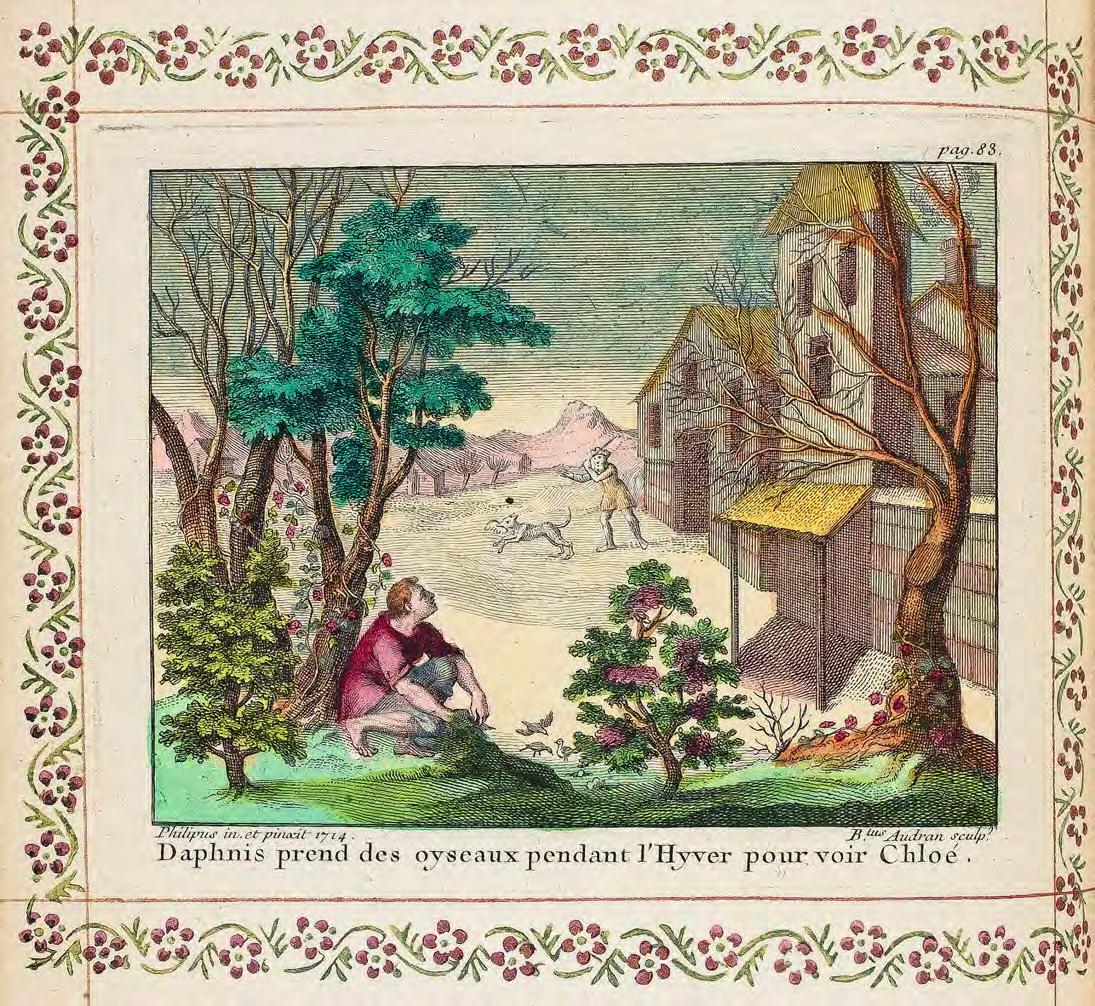

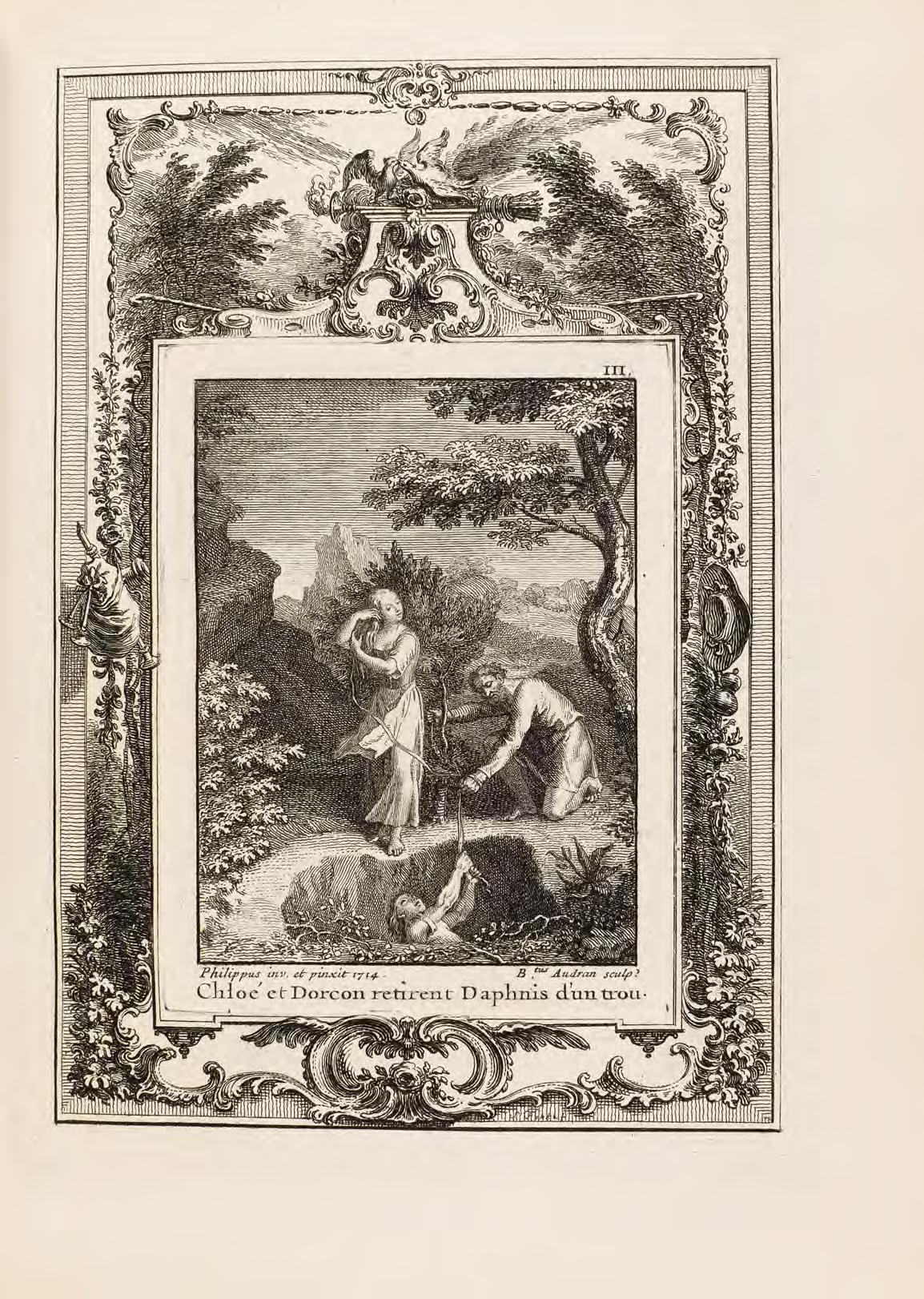

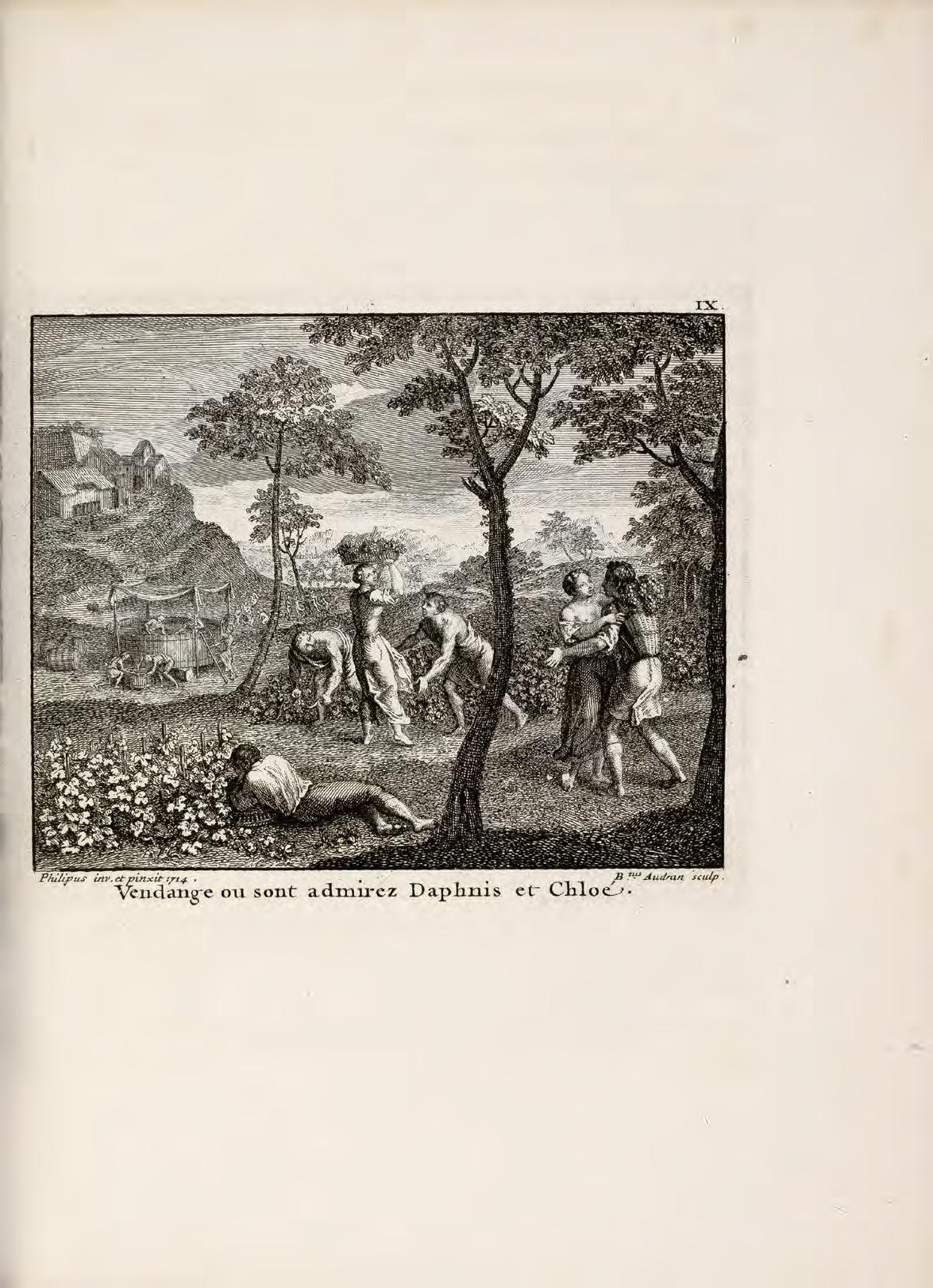

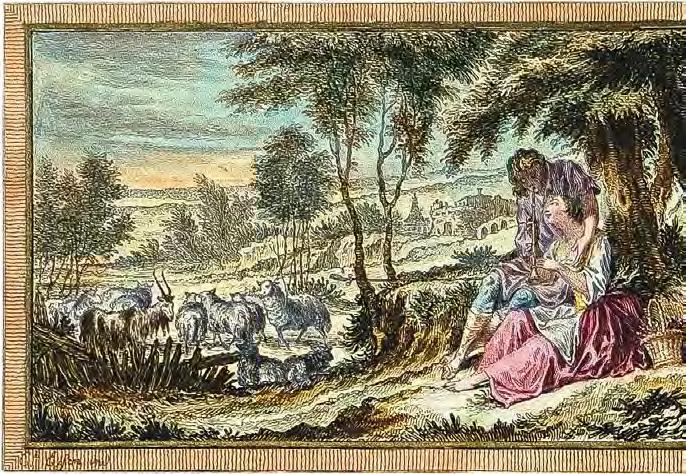

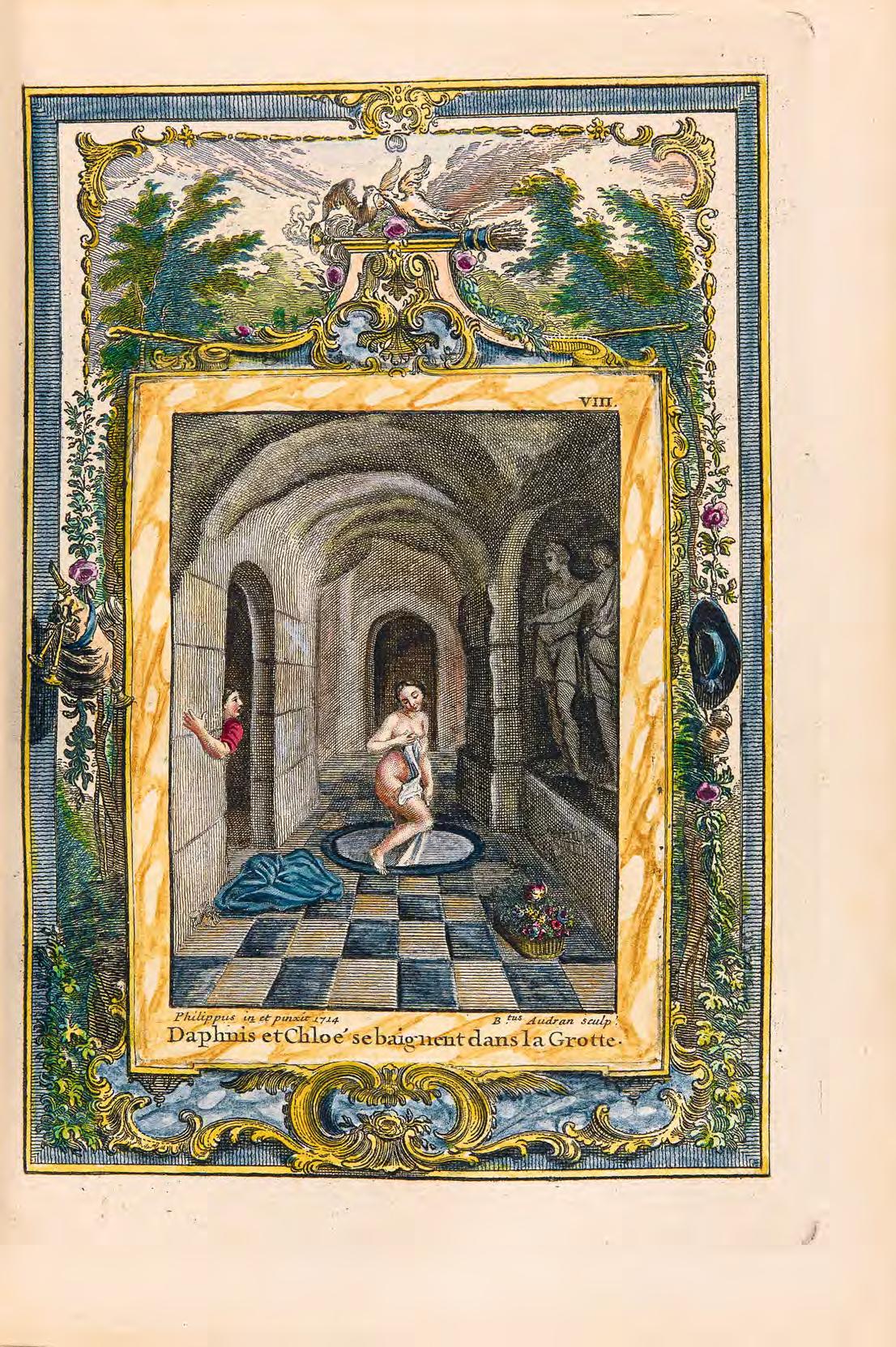

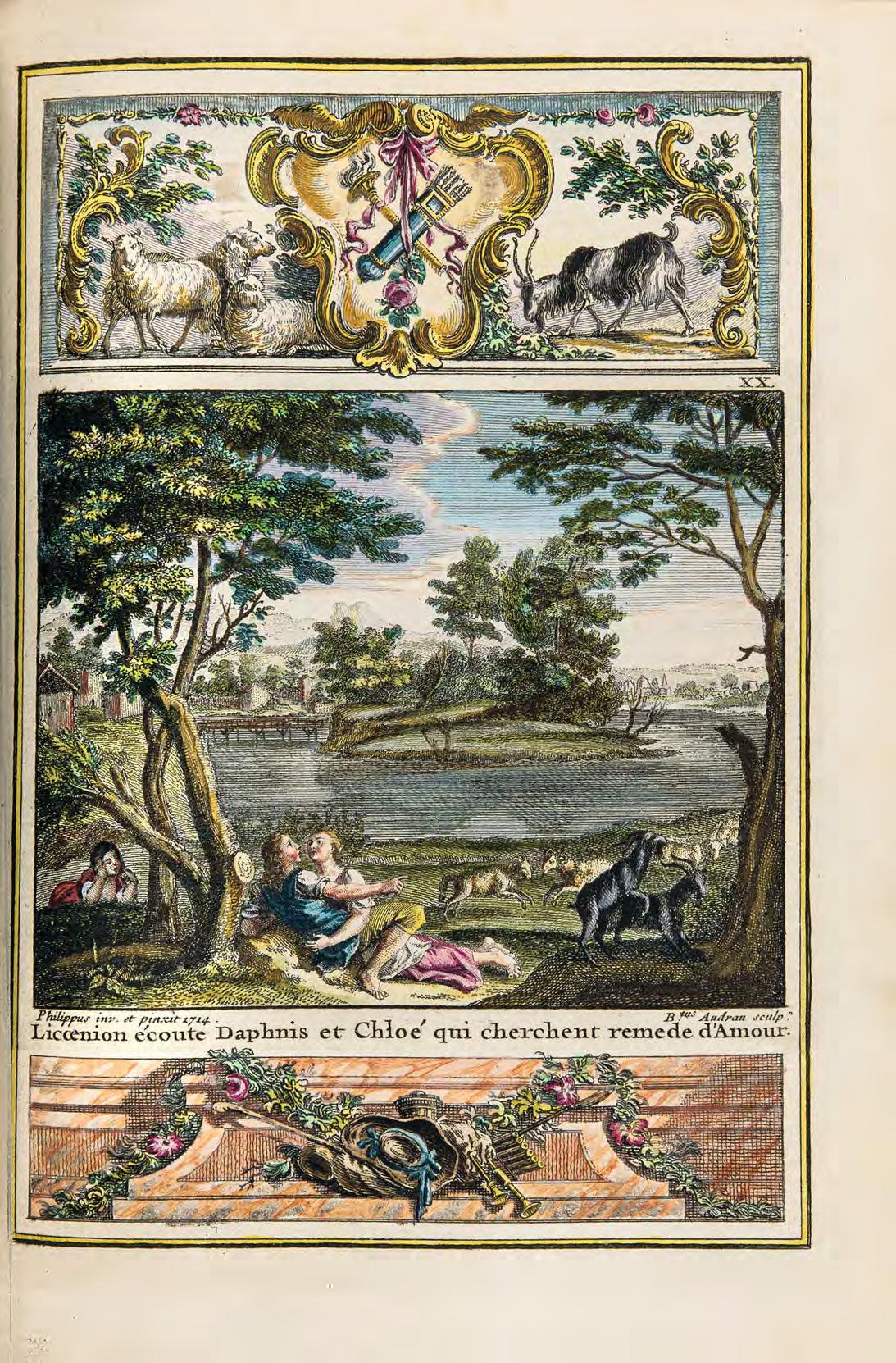

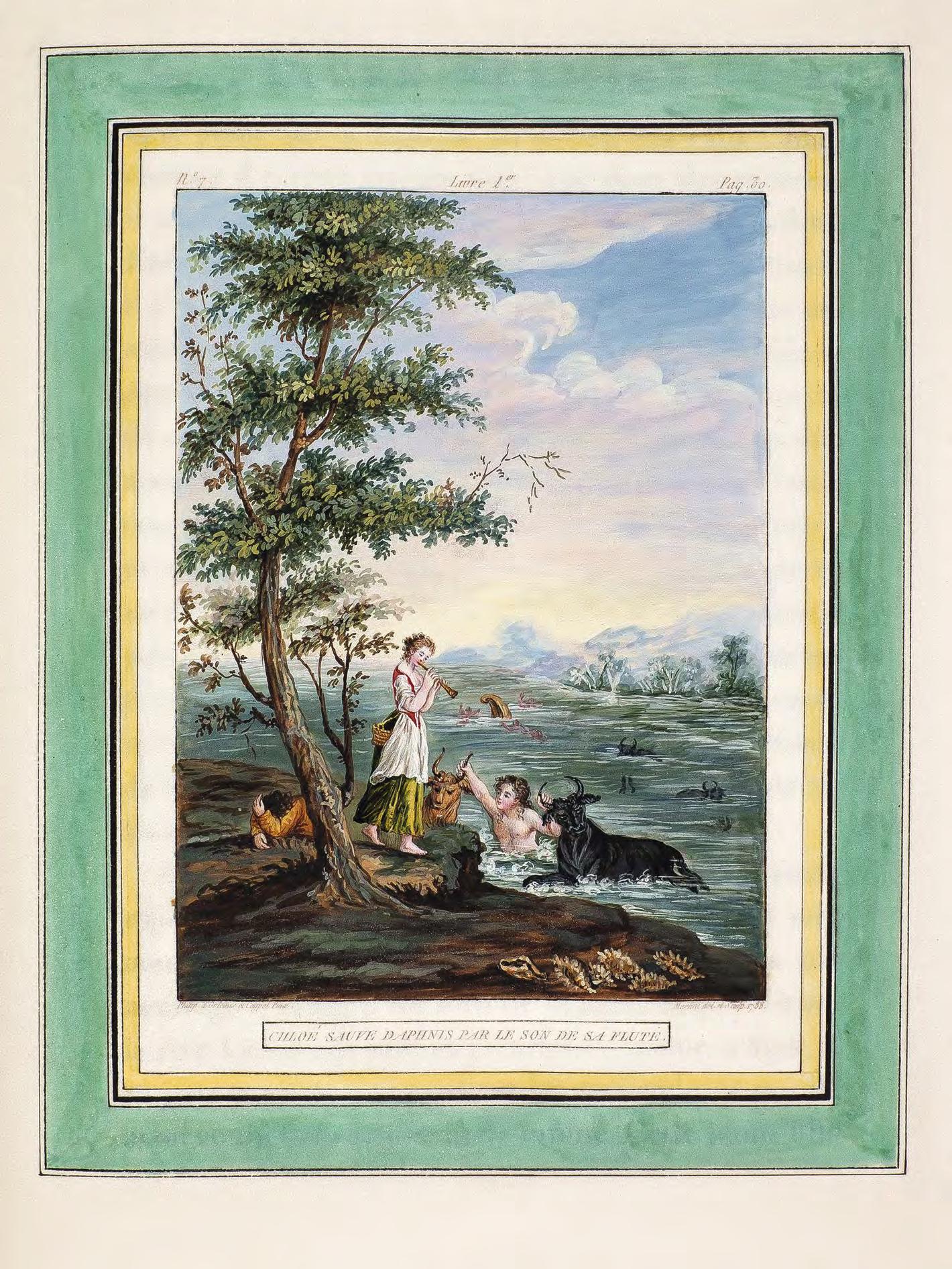

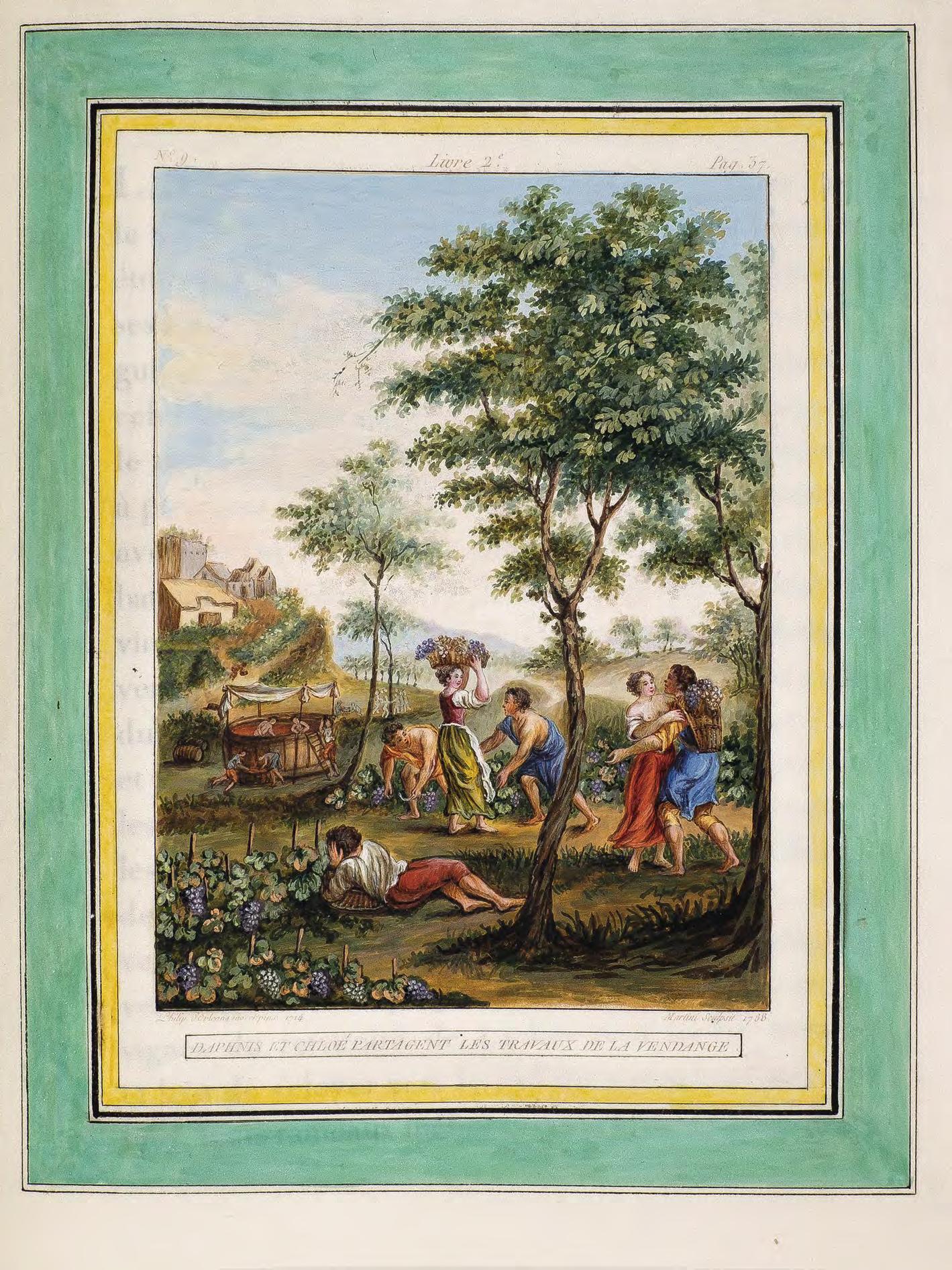

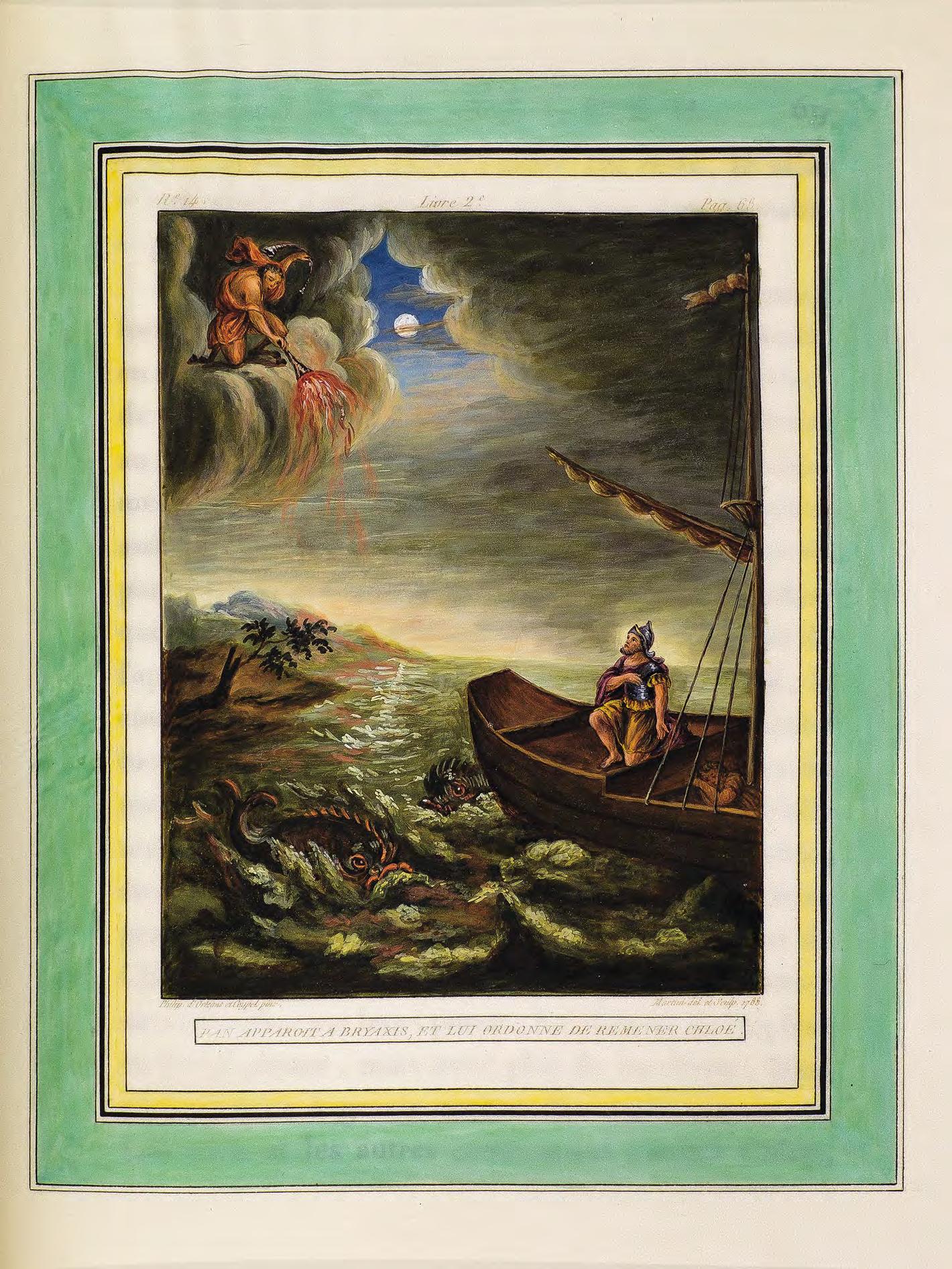

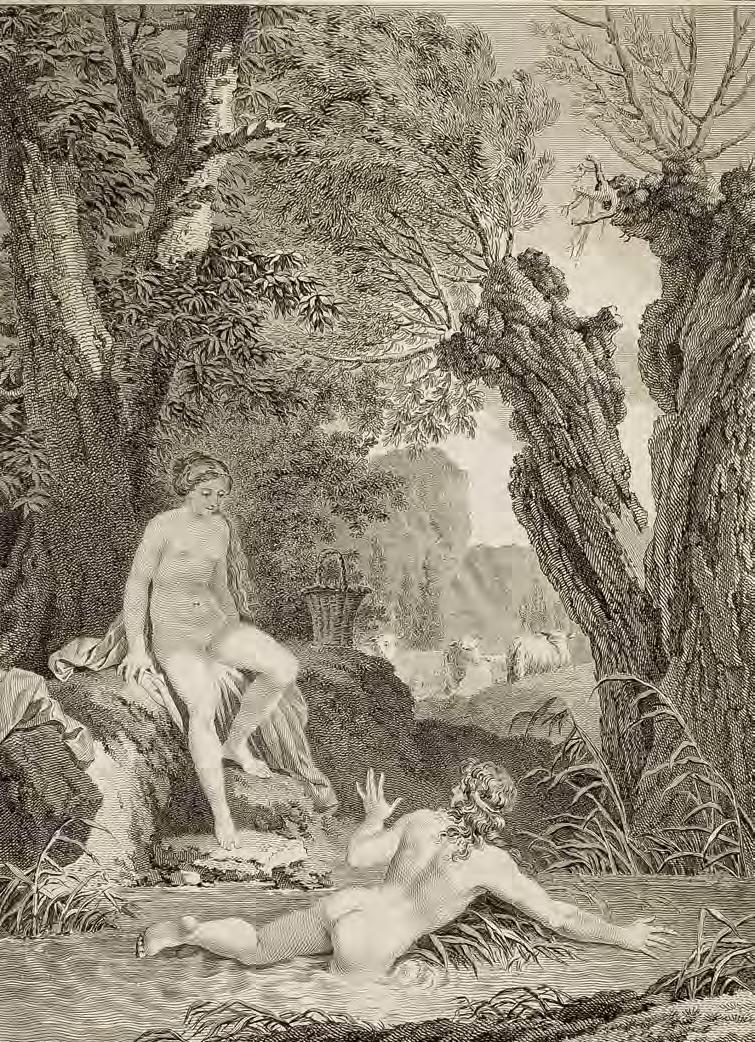

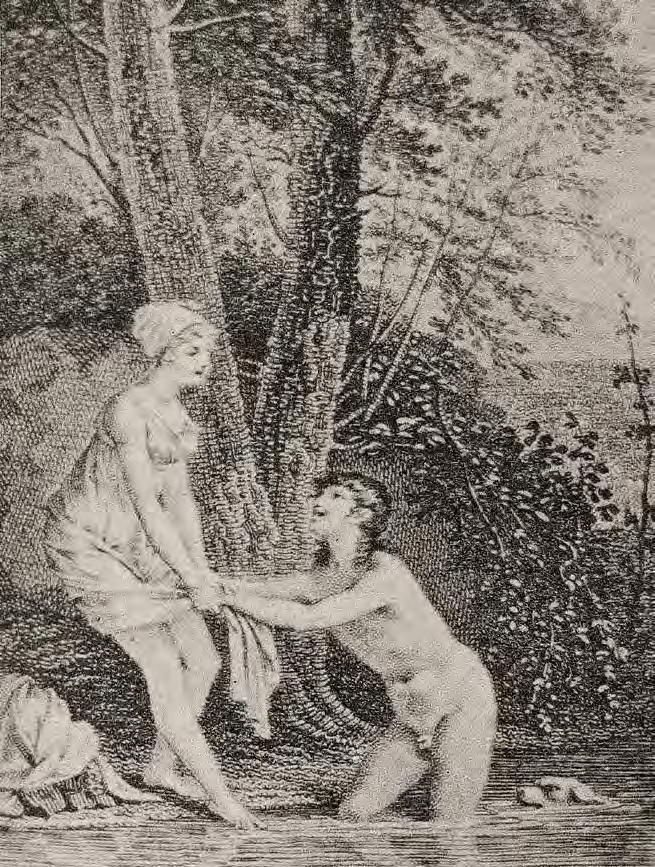

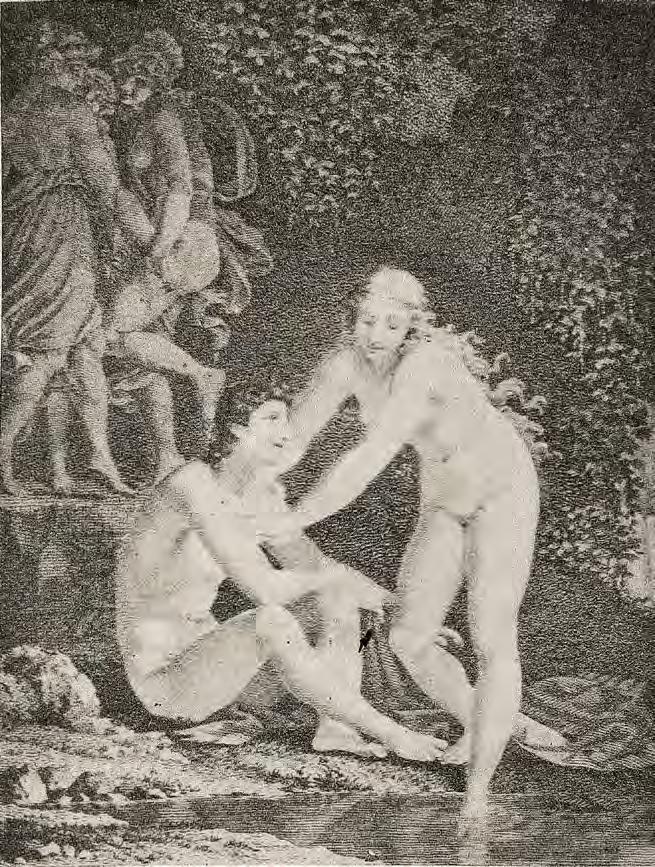

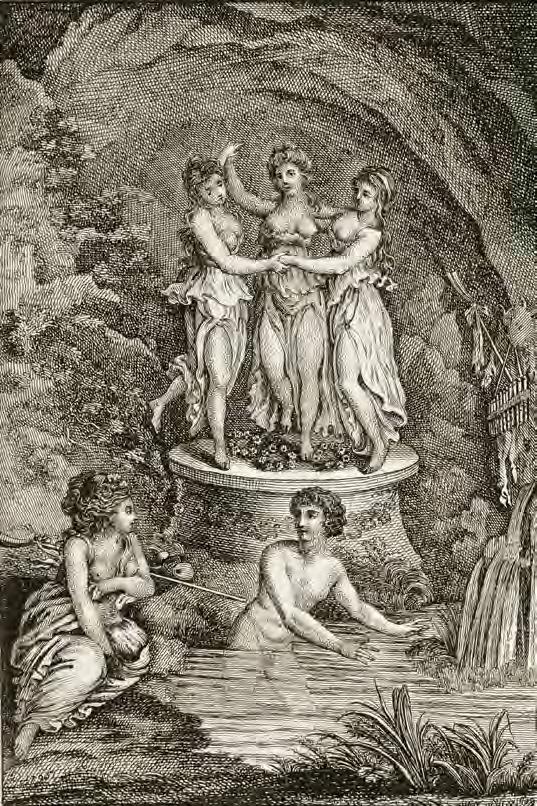

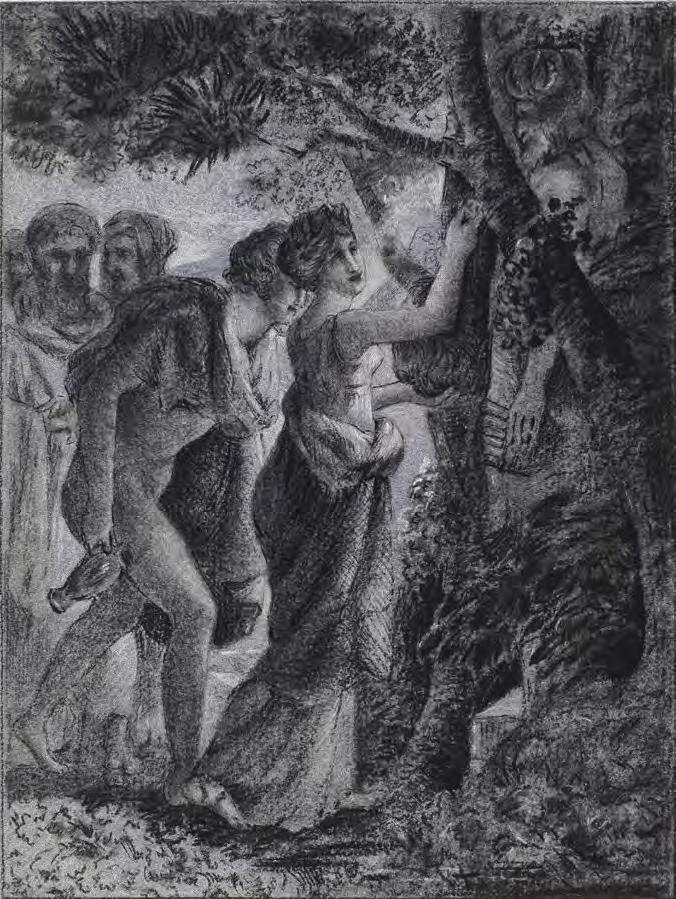

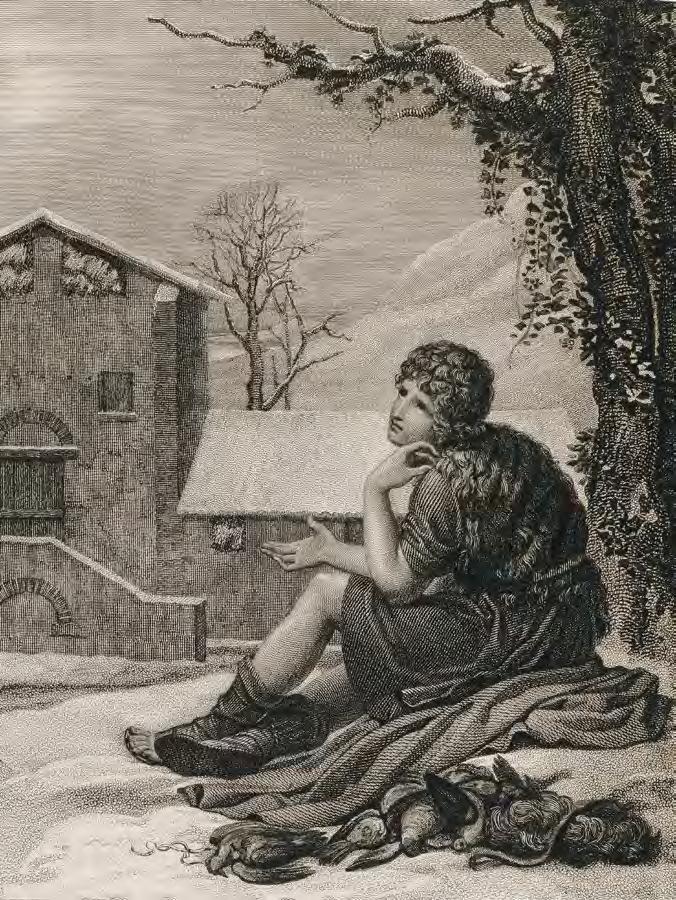

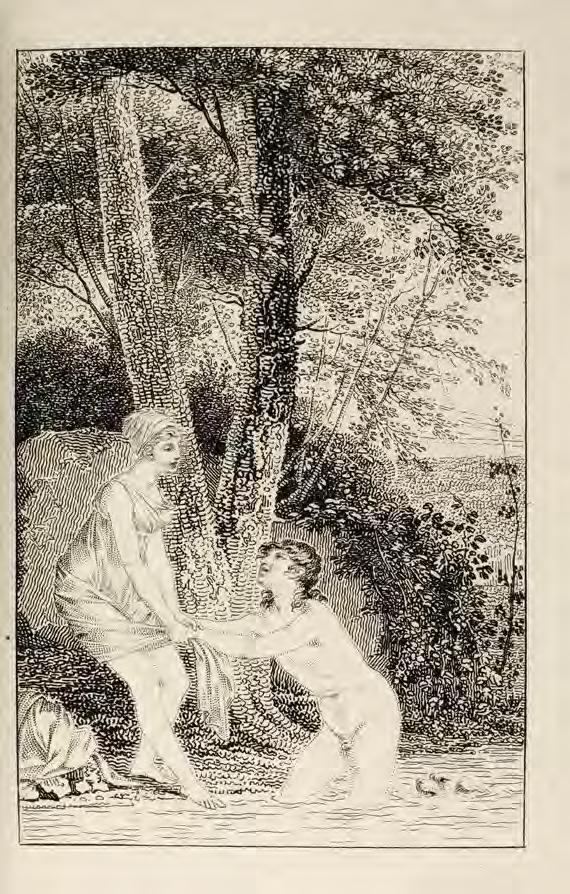

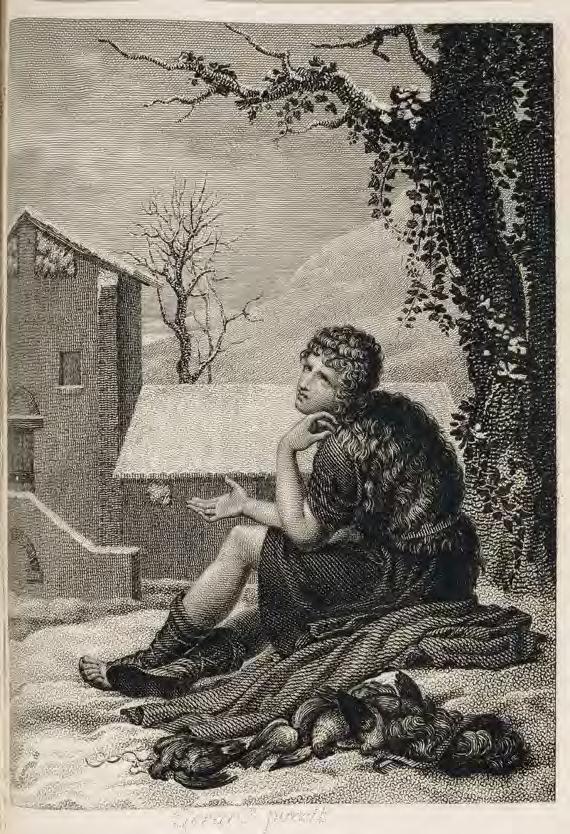

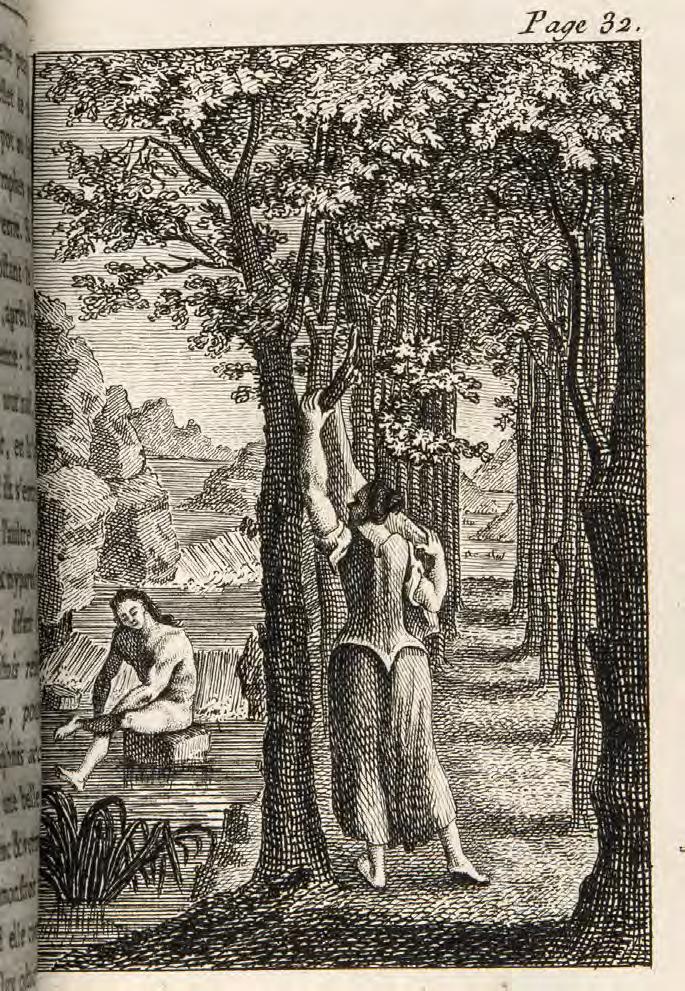

Hinzu kommt, daß die Sammler jener Generation nicht dumm waren: wie wäre der ununterbrochene Siegeslauf nicht nur der Ausgabe von 1718, sondern hin zu den unabsehbaren Folgen: 1731, 1745, 1754, 1757 usw., zuletzt noch dem Aplomb der Edition von 1787 sonst möglich gewesen… Nein, Philippe d’Orléans, untertänig gelenkt von Coypel und transformiert von Audran, hatte in seinem Ehrgeiz etwas bereitgestellt, das im Ancien Régime immer noch einmal zu sich kommen konnte, ohne Epochenrest. Tatsächlich bietet sich dem unvoreingenommenen Auge beim Betrachten der Folge Entzückung über die Maßen: das mit Delikatesse gebändigte Clair-Obscur vieler großer Querformate, die liebreiche Parteilichkeit der Figurensetzung gegenüber dem zurückweichenden Kokon der Natur, all die Freiheiten gerade noch zensurverträglicher Nacktheit , die dennoch unsere Urgroßväter nach Sekretierung rufen ließen (während sie im Stillen Nerciat und Chorier lasen, oder gleich de Sade). Vor allem wenn man es mit den frühesten, geradezu ins Relief sinkenden Abzügen zu tun hat, wie dies fast alle unsere Exemplare (III–XVII) bewähren, streift einen der „coup de foudre“, der sich bei Darstellungen wie dem einzigartigen Winterbild oder der Reigenanmut der Weinlese bis zum „süßen Delirieren“ Horazens steigern kann. Zuletzt vernimmt man in der vermeintlichen Beliebigkeit der Formatabfolge das Flüstern eines geheimen Sinns, der die Reihe mit zusätzlicher Bedeutung auflädt.

Und wie glücklich trifft der Geist dieser Bilder den Ton des Hirtenromans, der uns dadurch gänzlich zeitenthoben entgegenkommt: ein leichter Schritt vom zweiten nachchristlichen ins achtzehnte Jahrhundert, ohne Einbußen, aller Fremdheit entkleidet.

Da sich dann im Lauf des Sammelns diese Suite mit typographischer Eleganz, Einbänden von farbgewaltigem Feuer sowie unbefleckter Erhaltung immer überzeugender paarte, die bibliophilen Haupt-Kriterien also unter Beweis gestellt waren, meinte ich angesichts von 90 Exemplaren (und einer Gemälde-Überraschung), einen Katalog ins Werk setzen zu dürfen, wie er hier jetzt vorgelegt wird, bereichert um eine bibliographische Einführung, der Frank Purrmann bei aller historischen Seriosität genügend Hingerissenheit einmischt, daß sie dem Katalog selbst zum würdigen, wenn auch nicht süffigen Auftakt wird. Künftige Bibliographen werden nur zum eigenen Schaden an den hierin und im Katalog gewonnenen Erkenntnissen vorbeigehen.

Man hätte das alles nicht machen müssen, man hätte sich, wie alle anderen, auf das zufällige Exemplar der jeweiligen Ausgabe beschränken können. Das hätte

geheißen, dem amateur die alltägliche, die schale Kost servieren. Da ich, gestehen wir es nur, Sammler auf eigene Eingebung bin, musste mir die diametrale Lösung eher einleuchten: aus der jeweiligen Auflage jene Art übergangsinniger Regenbogenwirkung herauszulocken, in der jedes Detail, jedes Atom die anderen beschwört, konturiert, erhöht. Es findet sich unter den zwölf Exemplaren von 1718 kein einziges, dessen Merkmale ungeteilt bei einem zweiten wiederkehren, jedes trägt in sich sein Ein und Alles, keines ist dem anderen spiegelnd im Weg.

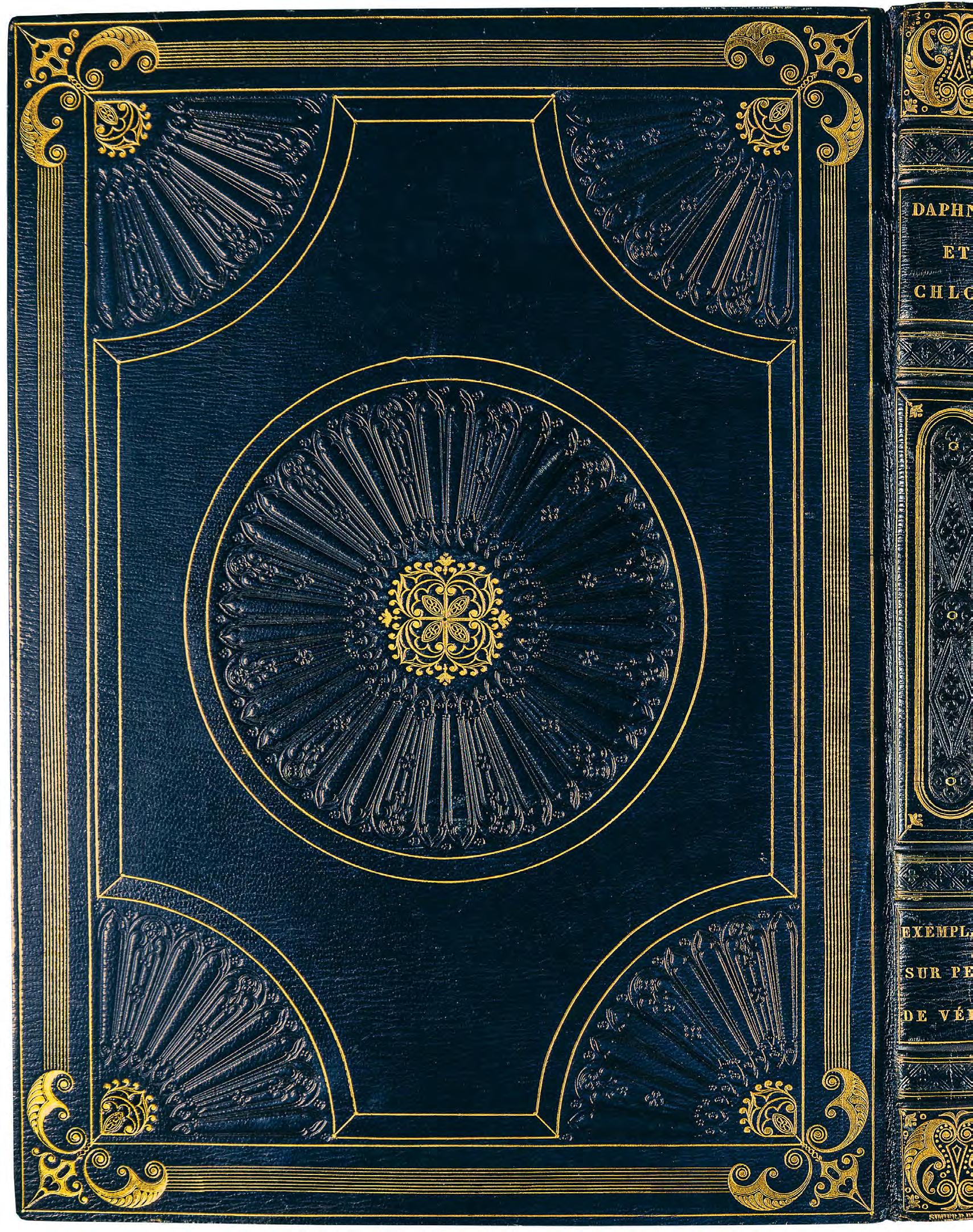

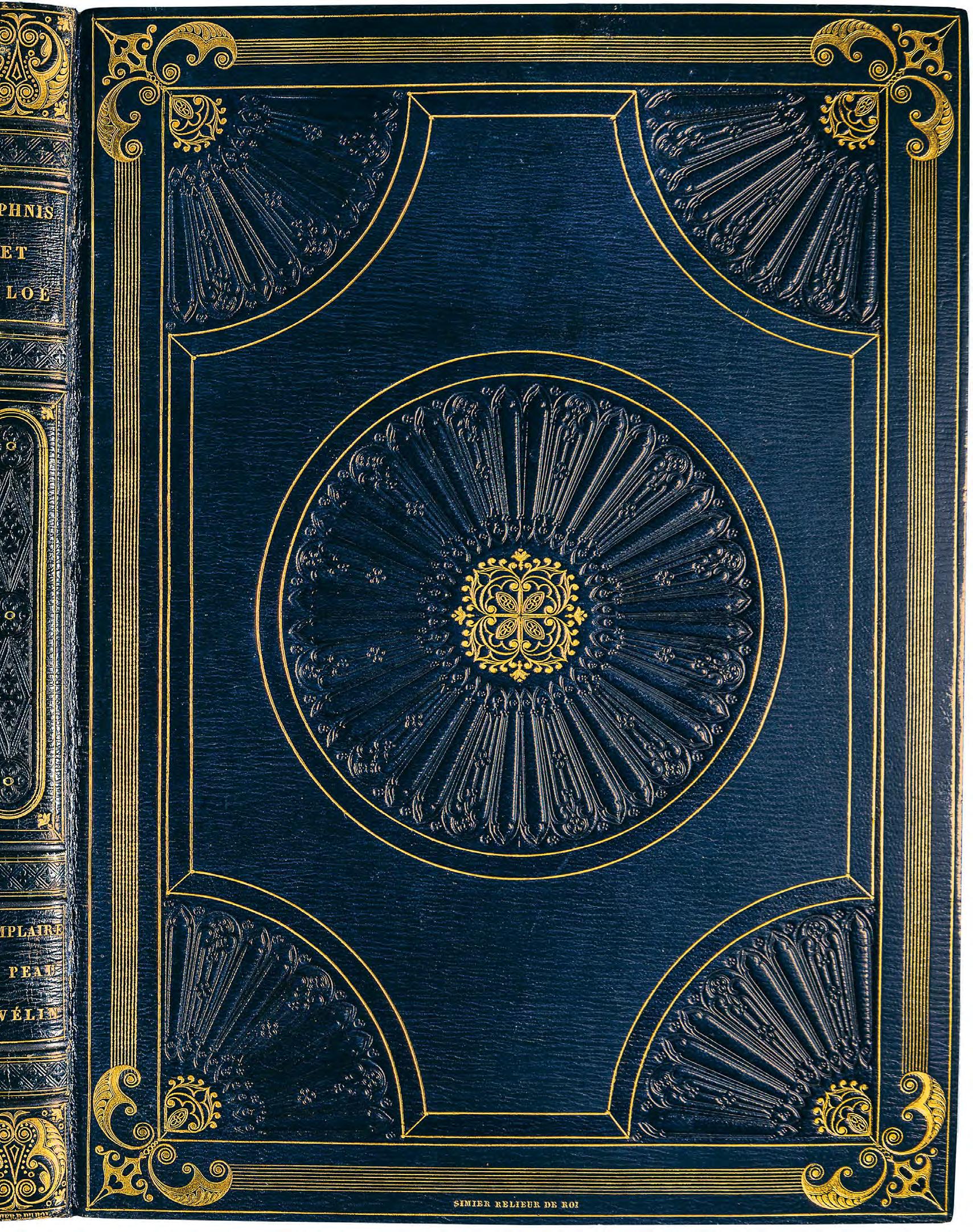

Ähnliches gilt für alle folgenden Editionen, vor allem die von 1745 und 1757, um gegen Ende hin, d. h. 1787 und 1800, bei zwei Abendsternen zu landen, die in der Welt des Dixhuitième so nur einmal existieren: die Nummern LIX–LXI mit drei Folio-Exemplaren auf Pergament, darunter zwei mit nur für diese beiden vergrößert geschaffenen Original-Gouachen, das dritte gar mit allen Originalzeichnungen und den nur dies eine Mal anhand der Gemälde selbst gouachierten Radierungen. Hat man diese Wunderwerke einmal durchstaunt, dann bleiben in uns, wie von einer äußersten Lichterscheinung auf dem Grund unseres Auges, leuchtende Urbilder zurück, ein Kreisel der Farben: birkenlaubgrün, taubenhalsfarben, zwischenein das memlinghafte Inkarnat einer Hirtin bei der Verkündigung aus den Wolken.

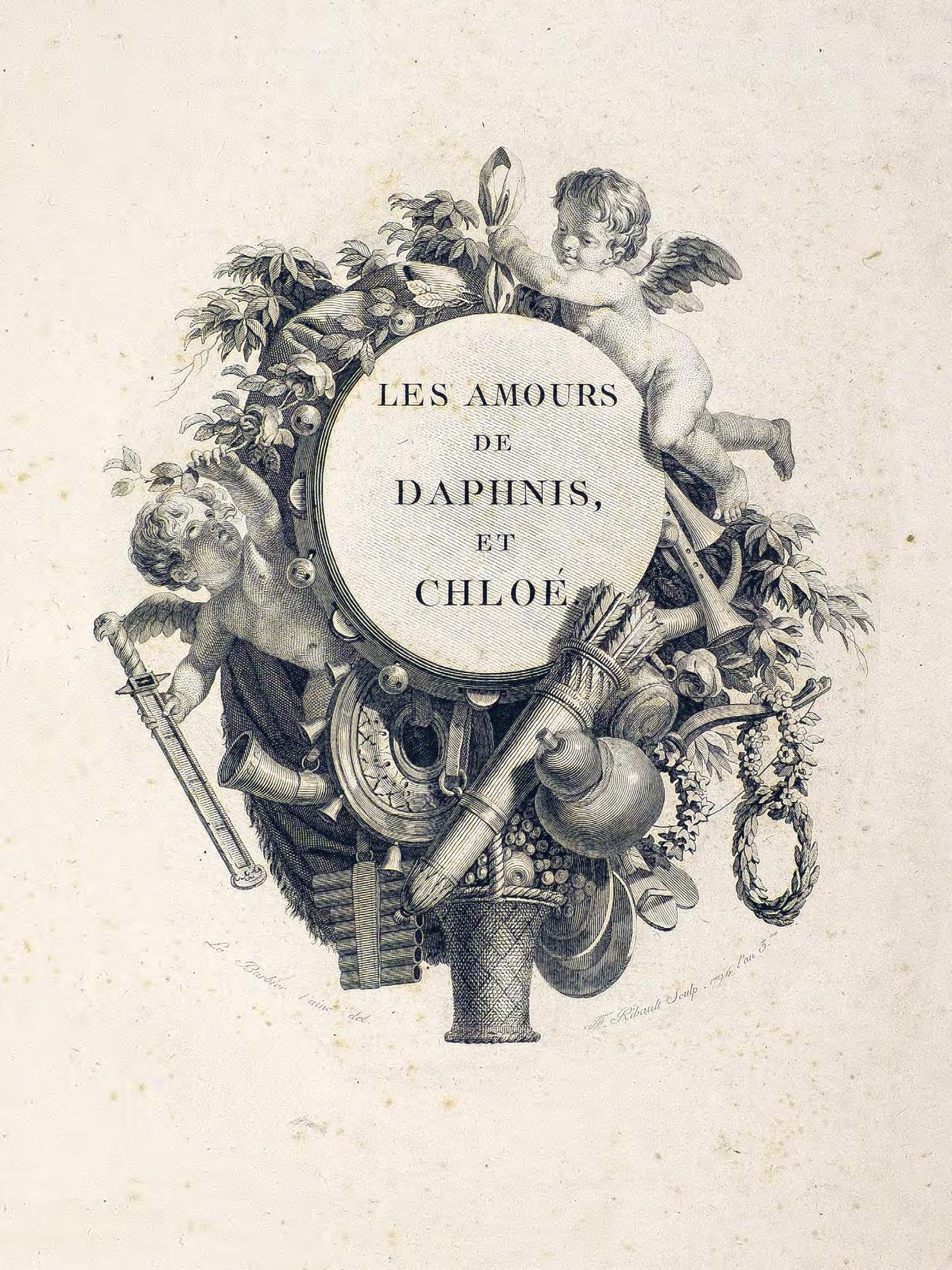

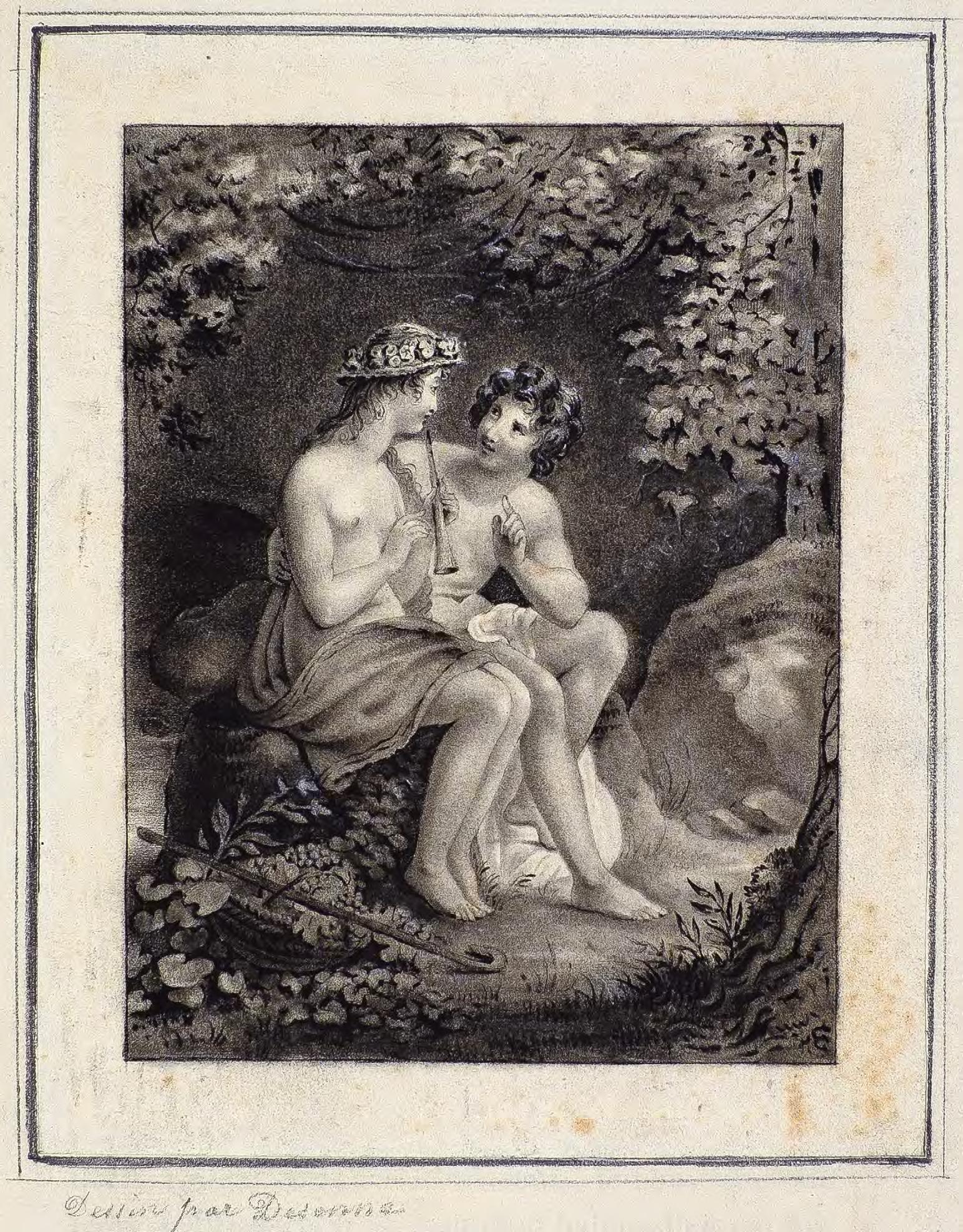

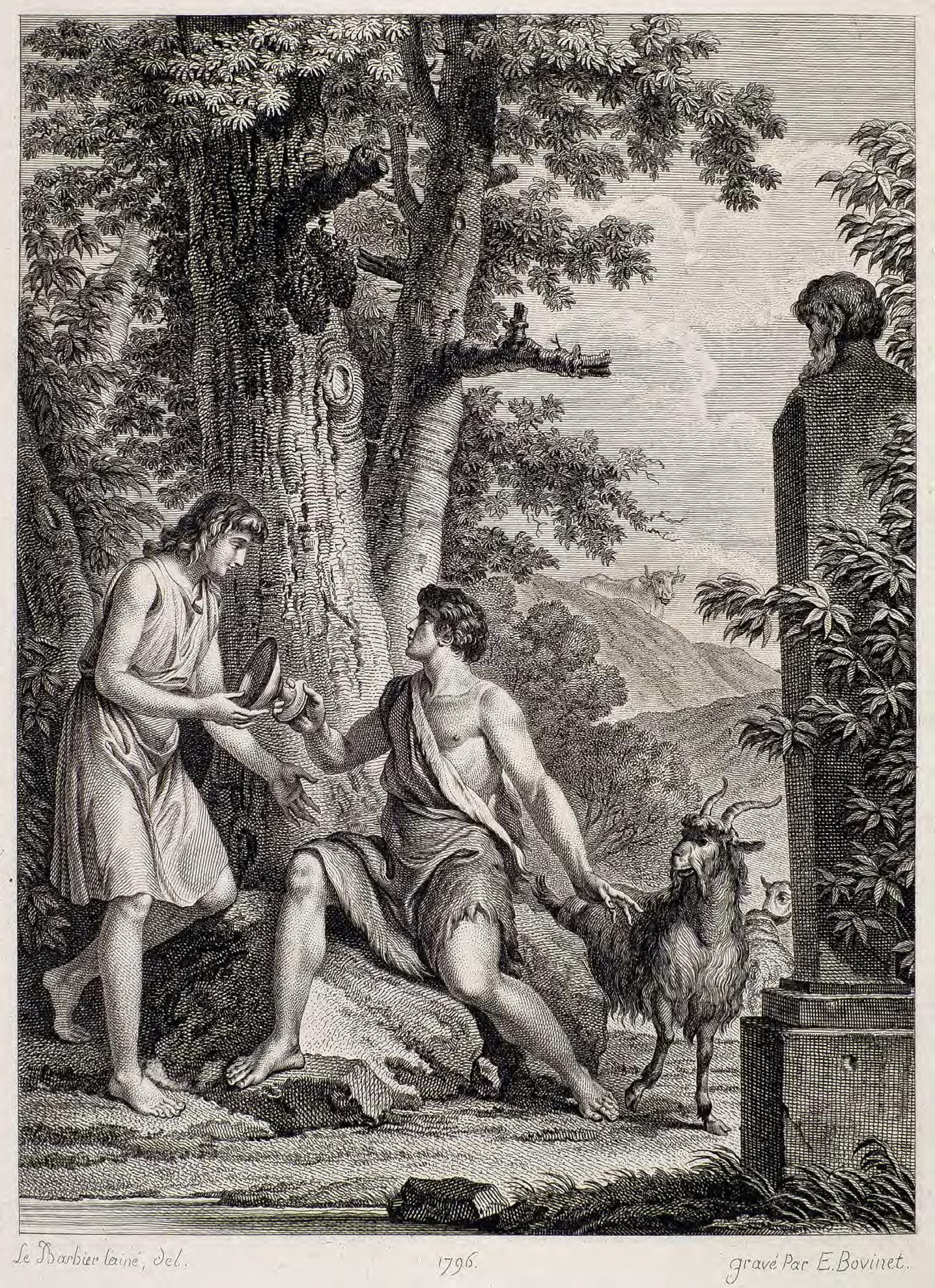

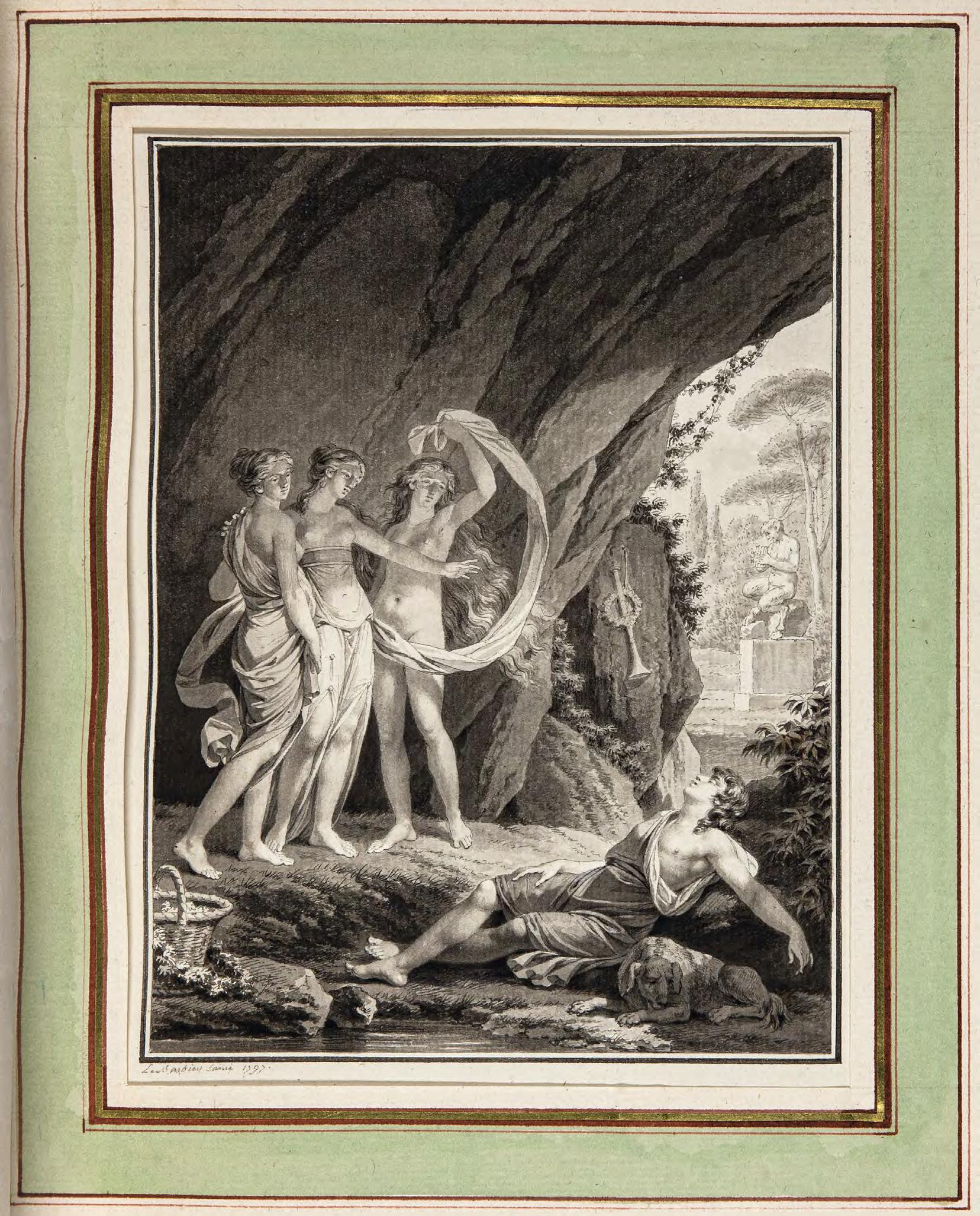

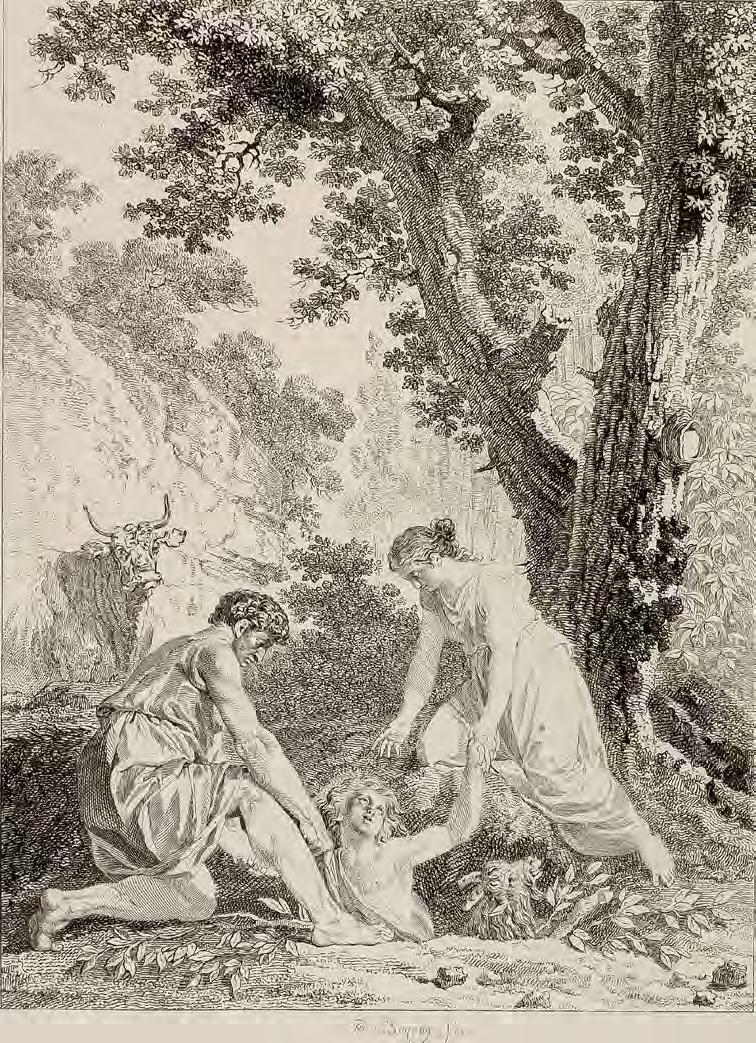

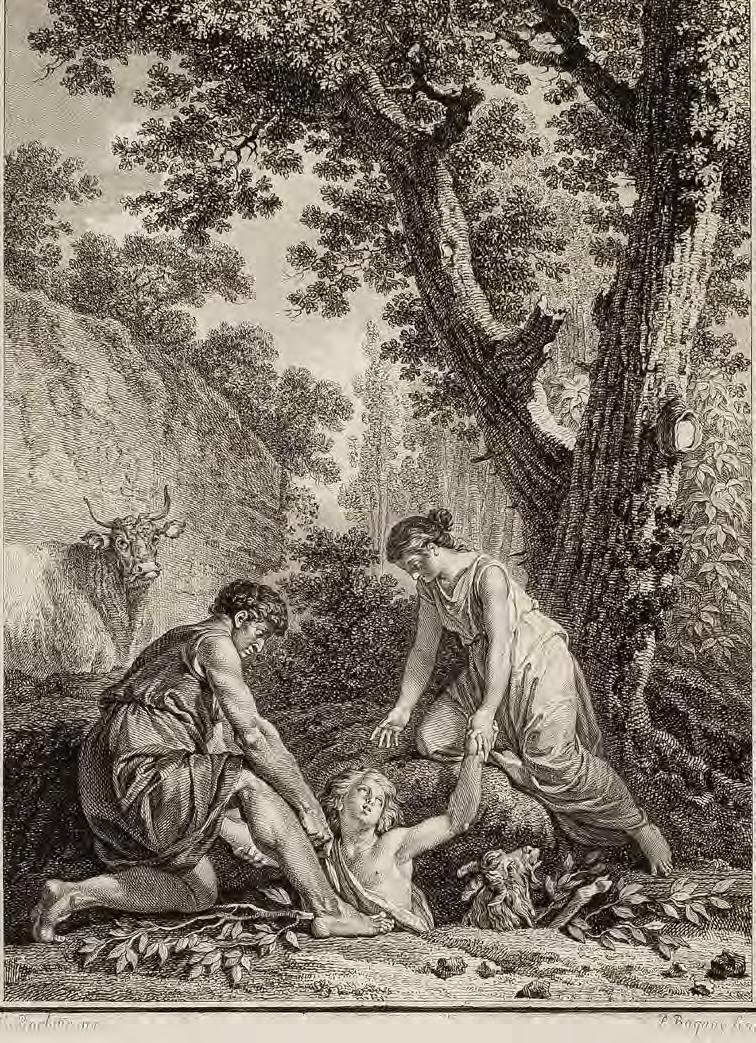

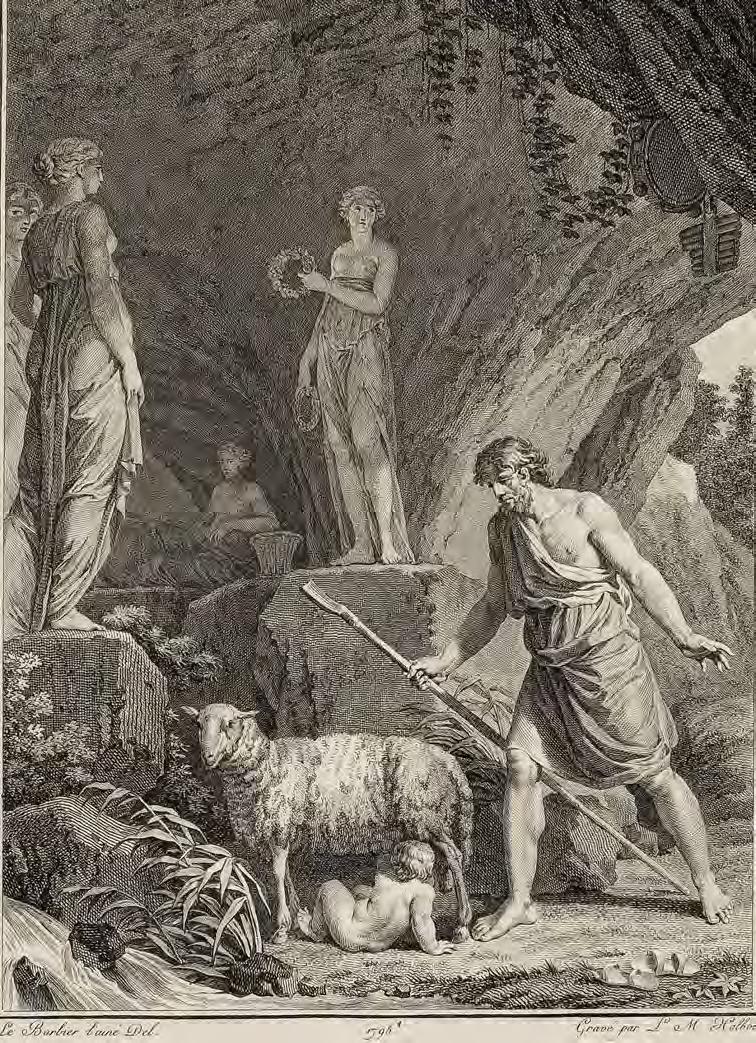

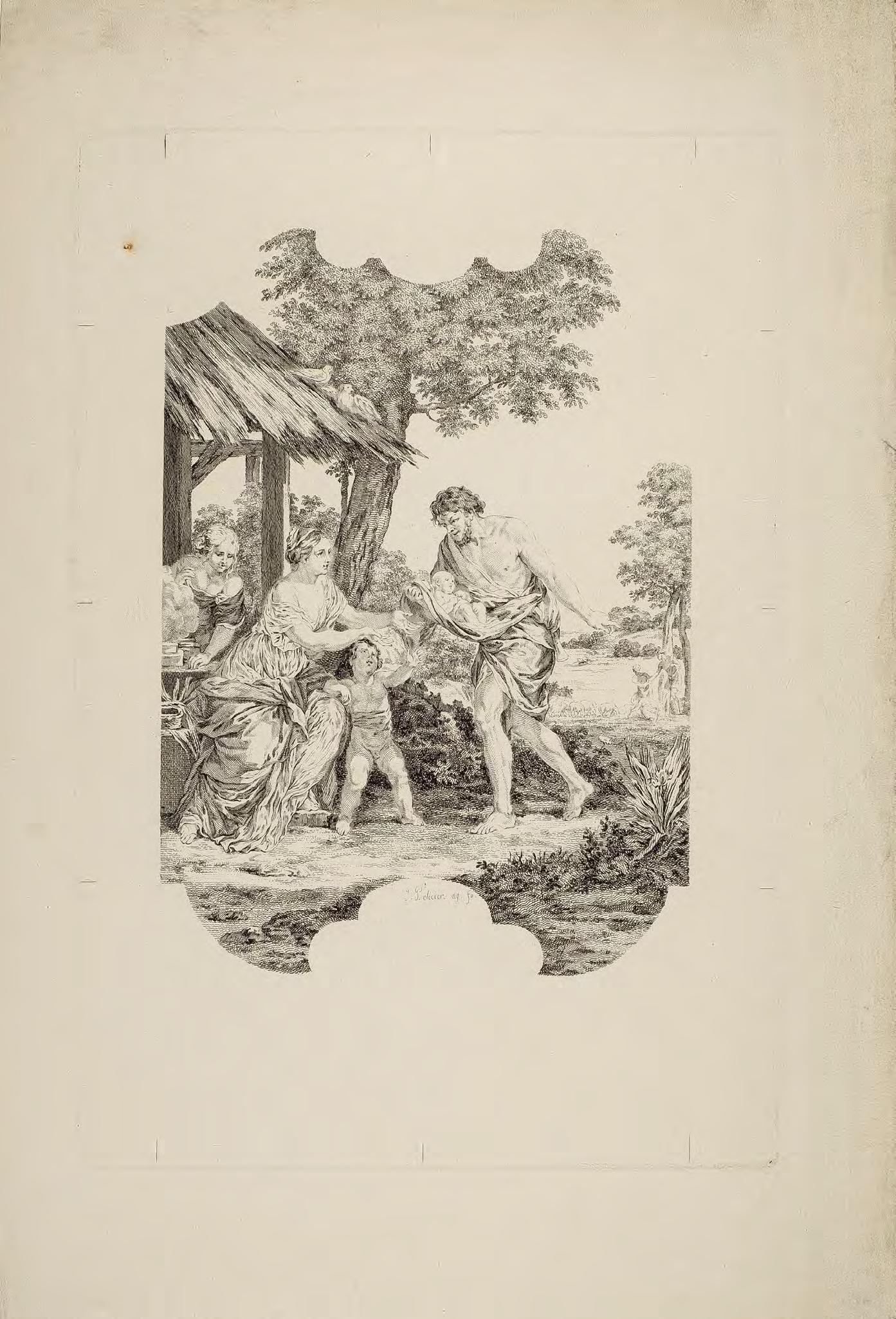

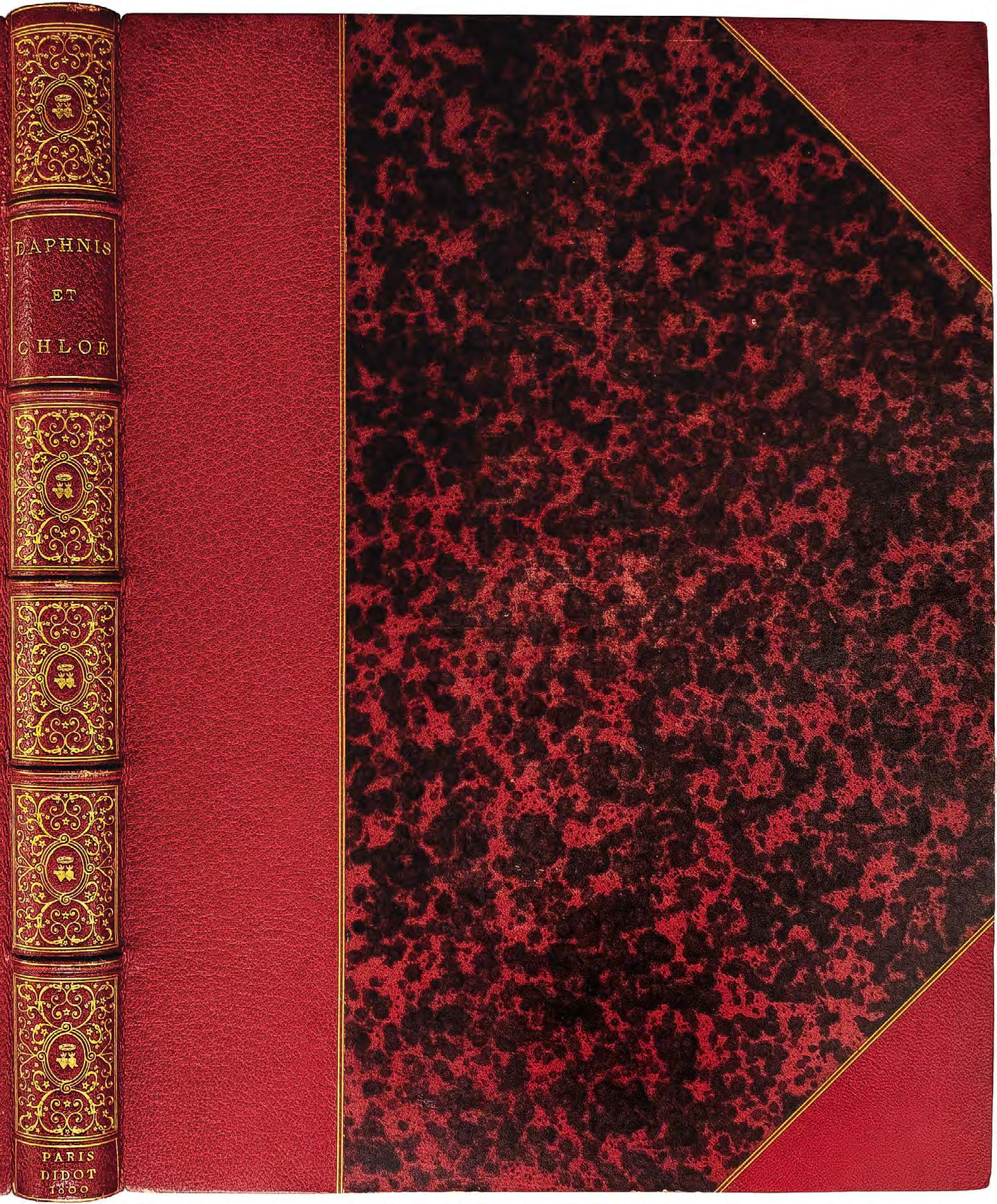

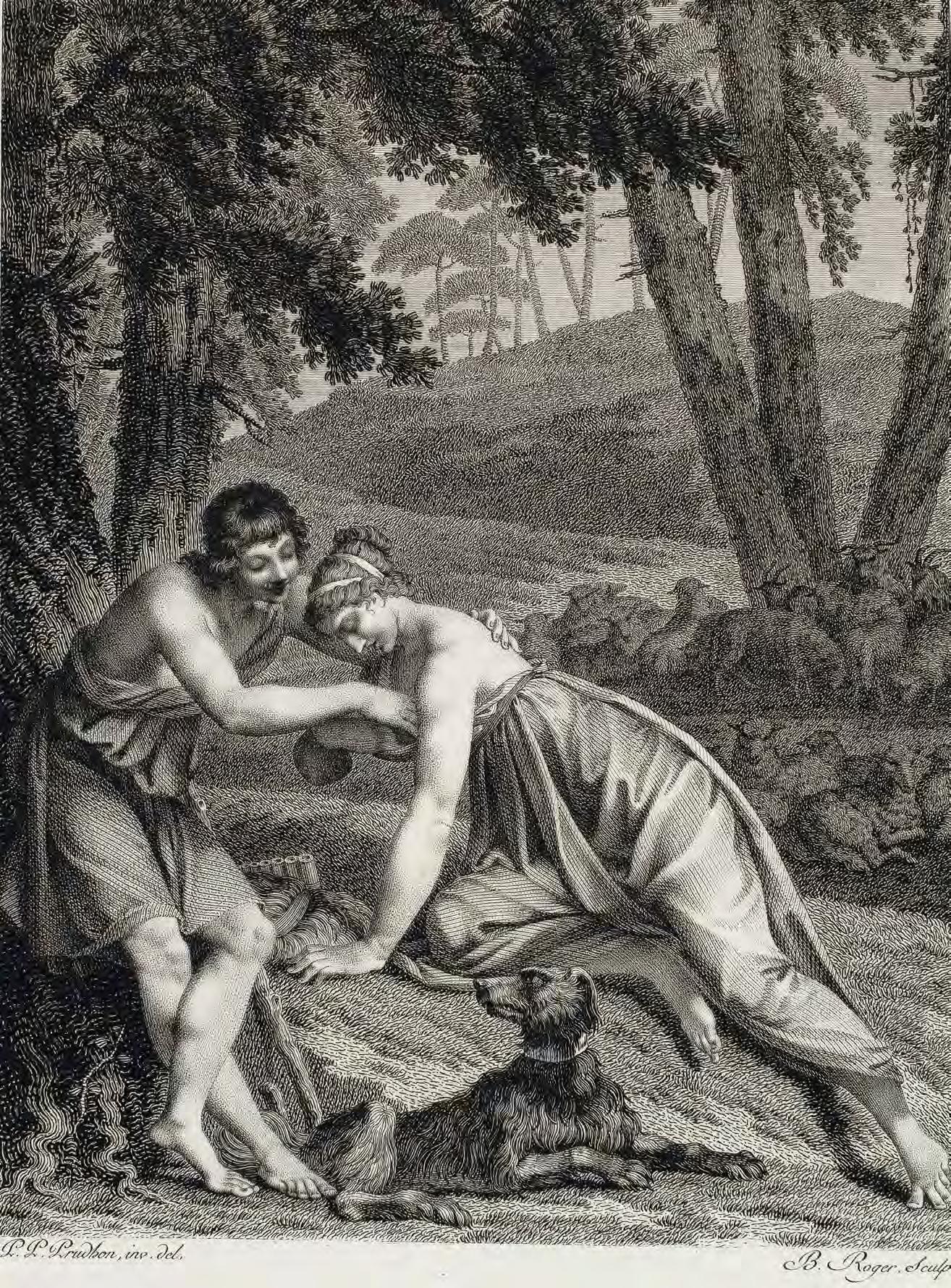

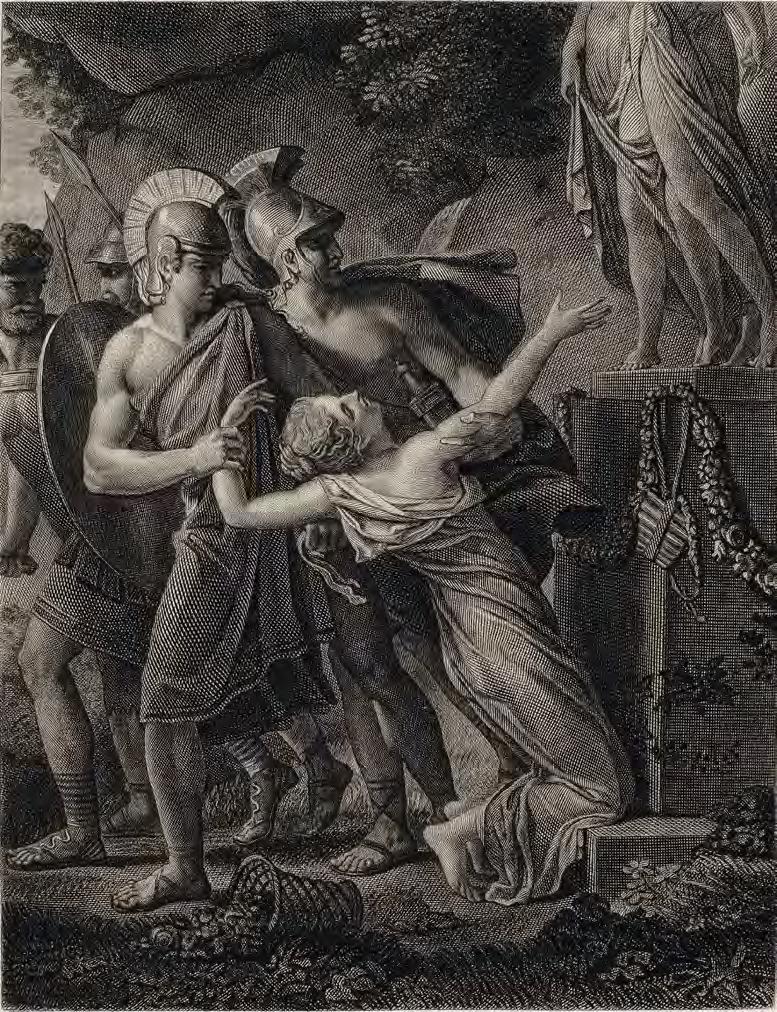

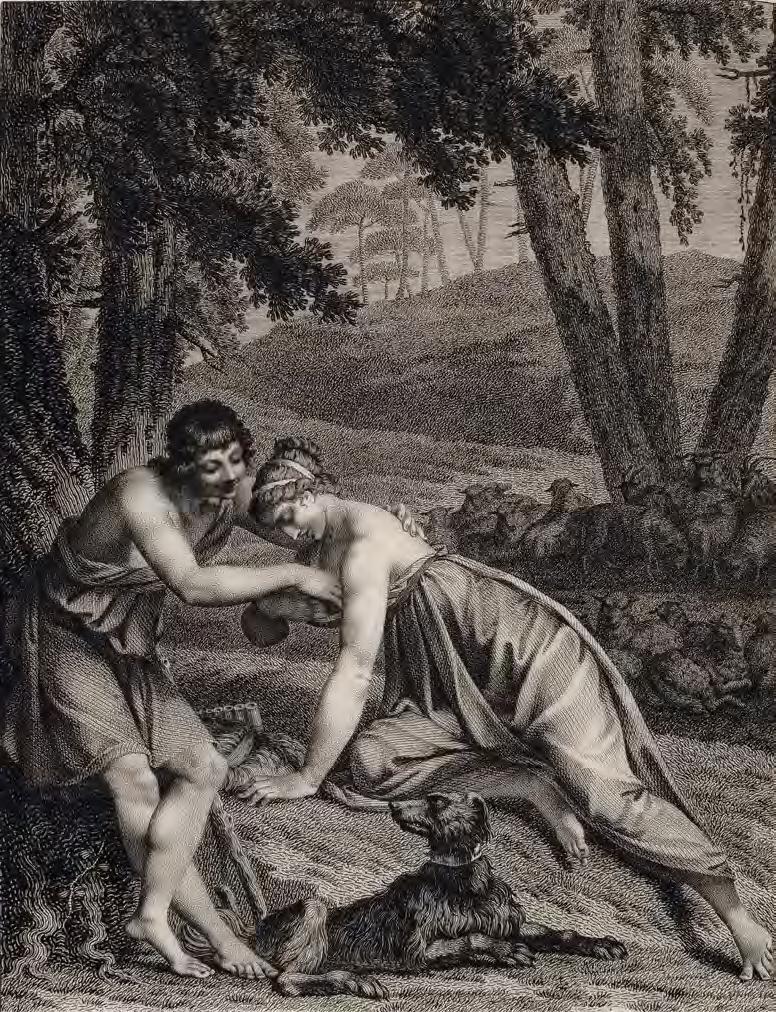

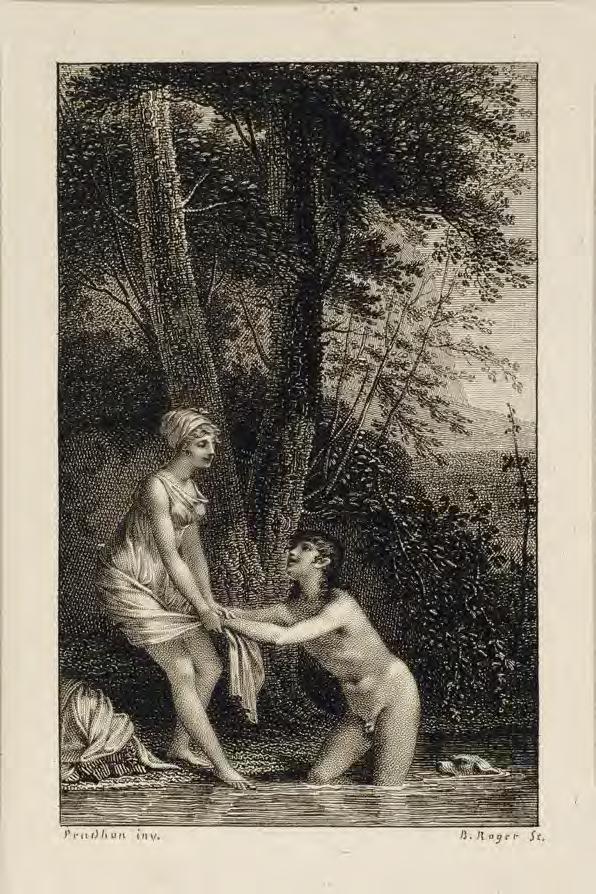

Der letzte Gipfel erwächst lange nach den Lauffeuern der Revolution, sieben Jahre nachdem die Geschäftsträger des Schreckens aufhören, die Tode zu zählen, es ist Didots Folio-Ausgabe von 1800 (– ein Embryo des Kommenden, das allerdings das ganz Andere sein wird: Bonnard, genau hundert Jahre später). Mit den Lavis von Le Barbier, augenliebkosend, den ans Geniale tastenden Erkundungen Baron Gérards, vor allem aber mit den drei Jahrhundertleistungen Prud’hons gelangt der Zug der Longus-Ausgaben an sein säkulares Ende, eine Höhle Ali Babas, ausweglos, und für immer. Die ganze Sammlung, wie sie hier nach hellen Freuden und manchen Hängepartien vorgelegt wird, ist, wie man leicht ersieht, ein Herzensding, eine labour of love, die den Anspruch erhebt, anhand eines einzigen Buchs den Gang der Bebilderung im fruchtbarsten Jahrhundert, dem französischen achtzehnten, zu skizzieren, vielleicht sogar ins Relief zu setzen.

Wo sonst, wann überhaupt wäre dergleichen möglich? Solche Überlegungen vor allem haben mich dazu geführt, diesen Versuchsballon unbegleitet, auf eigene Rechnung steigen zu lassen, ihn als echantillon eines Größeren, Ehrgeizigeren, Unmöglichen, in Druck zu geben. Denn jetzt darf heraus, was ich seit mehr als 20 Jahren ankündige. Hier ist nur ein einziger Titel exemplarisch behandelt von dem, was jetzt uns arbeiten und nicht verzweifeln läßt, meine Sammlung von livres à figures des 18. Jahrhunderts.

Eine gargantueske Unterweltsiedlung, die nach 30 Jahren aus dem Limbo ans Licht steigt, gebildet aus mehreren tausend Ausgaben mit doppelt so vielen Bänden, deren vornehmste Eigenschaft ist, daß es sich fast immer um die distinguiertesten Exemplare überhaupt oder zumindest der letzten hundert Jahre handelt.

Wie man in den kommenden Monaten bemerken wird, fehlt in der Sammlung kein einziges auch nur von ferne interessantes Werk, vielmehr sind die bedeutendsten in bis zu 25 verschiedenen Ausführungen (Fermiers Généraux z. B.) einander gegenüber gestellt, die alle Fragen nach Größe, Rang, Vollständigkeit, Druckzuständen, Einbandvarianten etc. bis zur Erschöpfung klären und einer Art buchkünstlerischer Kommunion zuführen werden.

Dieser Longus-Katalog – um zum Schluß eine Andeutung zu inhaltlicher Spannweite und Ausmaß unserer Bestände zu geben – wird darin wohl Band 8 oder 9 bilden.

Geritzt vom Alleinigkeits-Trieb des Bibliophilen, setze ich hierher, daß diese Kollektion wohl den Vergleich mit keiner privaten Sammlung der letzten 200 Jahre scheuen muss, ob nun in ihrer Größe, der Qualität der Exemplare oder – zentral – der Anzahl von Werken mit den Originalzeichnungen. Denn hier sind es mehr als einhundertfünfzig, während Henri Beraldi oder Raphaël Esmerian, die beiden Großmeister dieser Spielart zwischen 1870 und 1970, in ihren Bibliotheken jeweils auf ein Sechstel davon kamen: dazu nur eine erhellende Vergleichszahl. Von den 24 einschlägigenTiteln bei Beraldi ist die Hälfte – zwölf – in unserem Besitz, von den 24 Esmerian-Exemplaren immerhin zehn – eine besonders lautere Blüte findet sich im vorliegenden Band unter Nr. LXII, die acht morgenschönen Lavis von Le Barbier, ein Höhepunkt auch bei Esmerian, der ihnen nicht weniger als neun Tafeln widmet.

Damit wären die Ziele und Umrisse des Zukünftigen abgesteckt, mit dem „Longus“ als erstem Prüf- und Grundstein: wenn mir, in diesen lächerlich ernsten Zeiten, nicht die dira Necessitas ihre Nägel ins Gebälk hämmert, stehen wir Ende 2022 vor zwölf fertigen Bänden, oder sechzehn.

Bibermühle, Zweitausendzwanzig, im Sommer unseres Missvergnügens

H. T.

Ein Jahrhundert Daphnis und Chloe im französischen illustrierten Buch: Einführung . . . .

Katalog: Nummern I– LXXX

S. 11

I und II: Die Ausgabe „Amsterdam“ 1716 ................................ S. 84

III-XIV: Die Regentenausgabe von 1718 ................................... S. 96

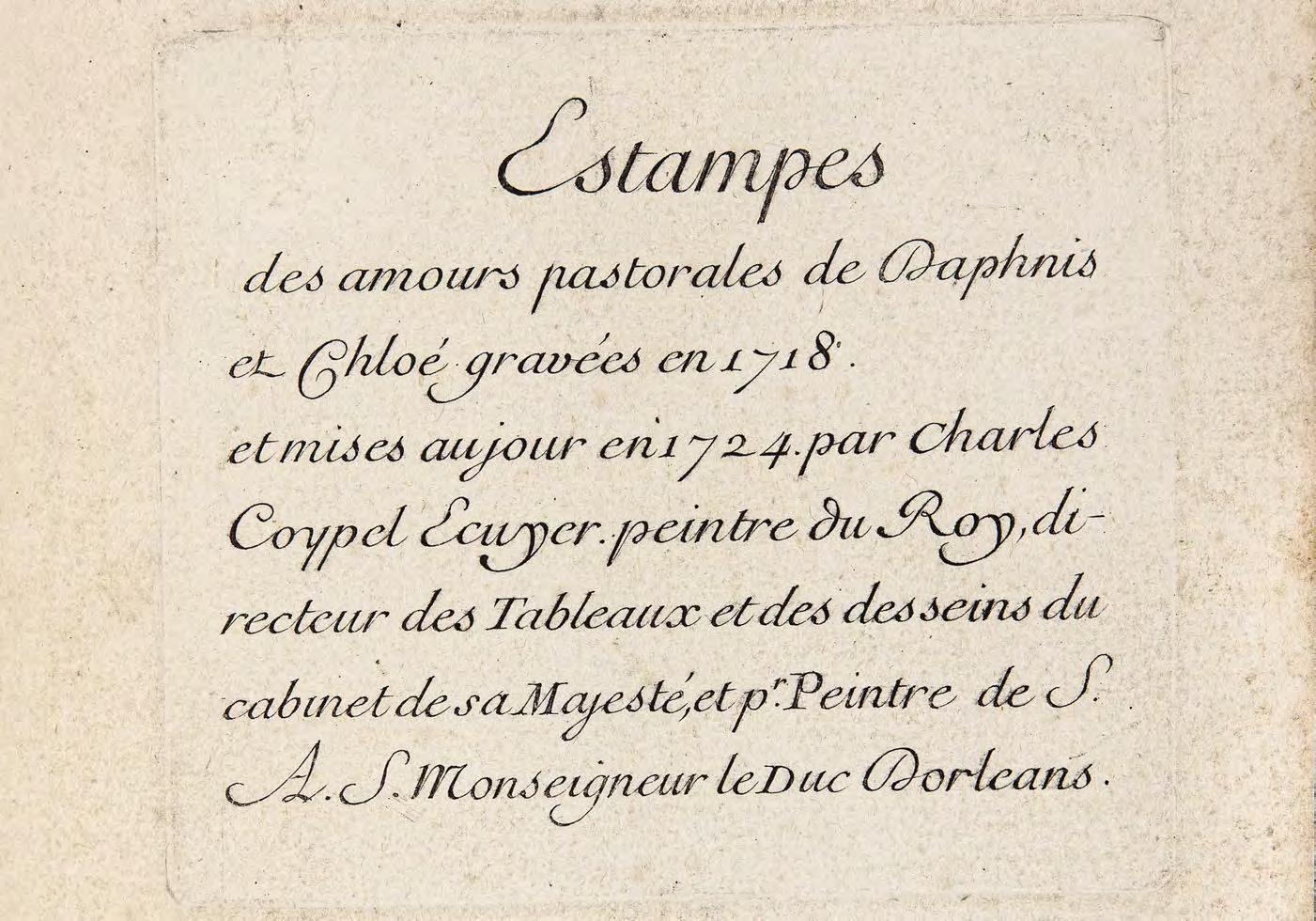

XV-XVIII: Vier separate Suiten zur Regentenausgabe ......................... S. 138

XIX-XXIV: Die Ausgabe Paris 1731 ..................................... S. 146

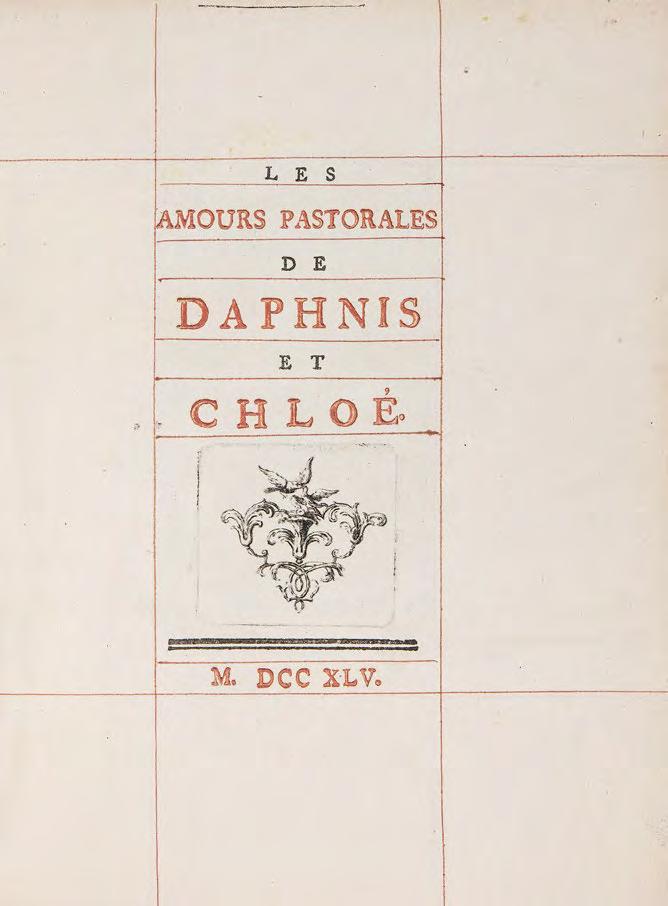

XXV-XXXVI: Die Ausgabe Paris 1745 .................................. S. 164

XXXVII: Die Ausgabe Amsterdam 1750 ................................. S. 200

XXXVIII-XLI: Die Ausgabe In gratiam curiosorum , Amsterdam 1754 .......... S. 204

XLII-XLIX: Die Ausgabe Pour les curieux, Amsterdam 1757 ................. S. 220

L: Die Ausgabe Amsterdam 1764 ....................................... S. 246

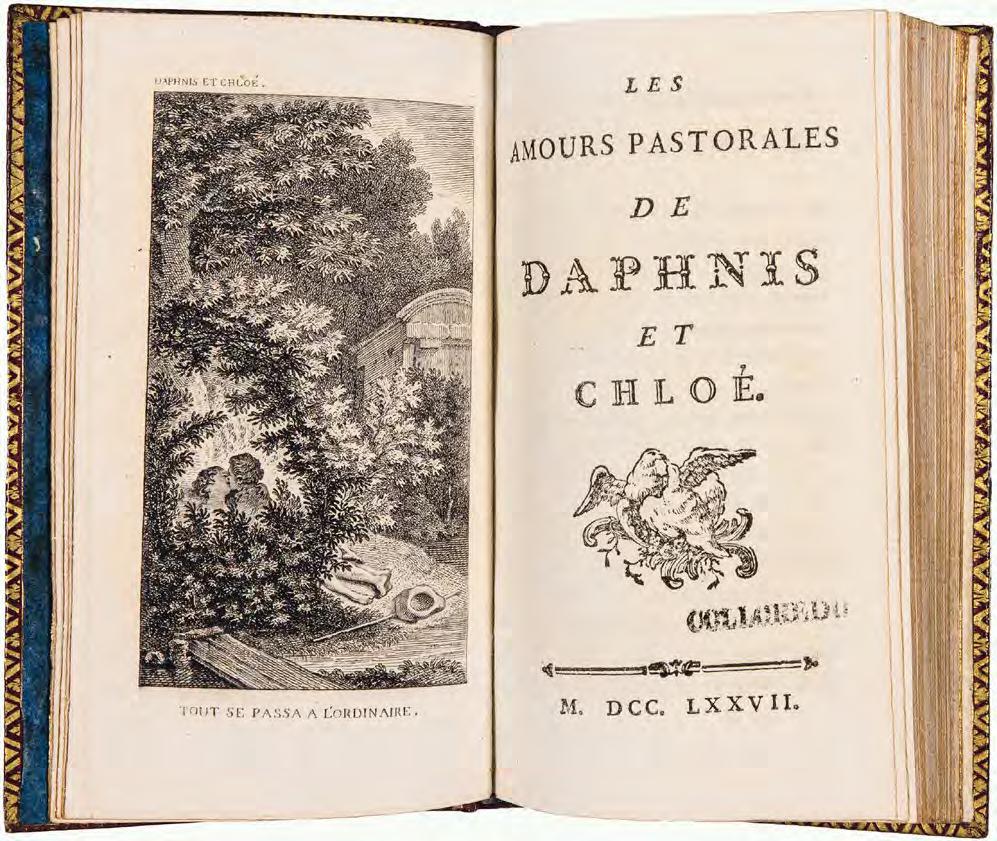

LI: Die Ausgabe Lyon 1777 ........................................... S. 248

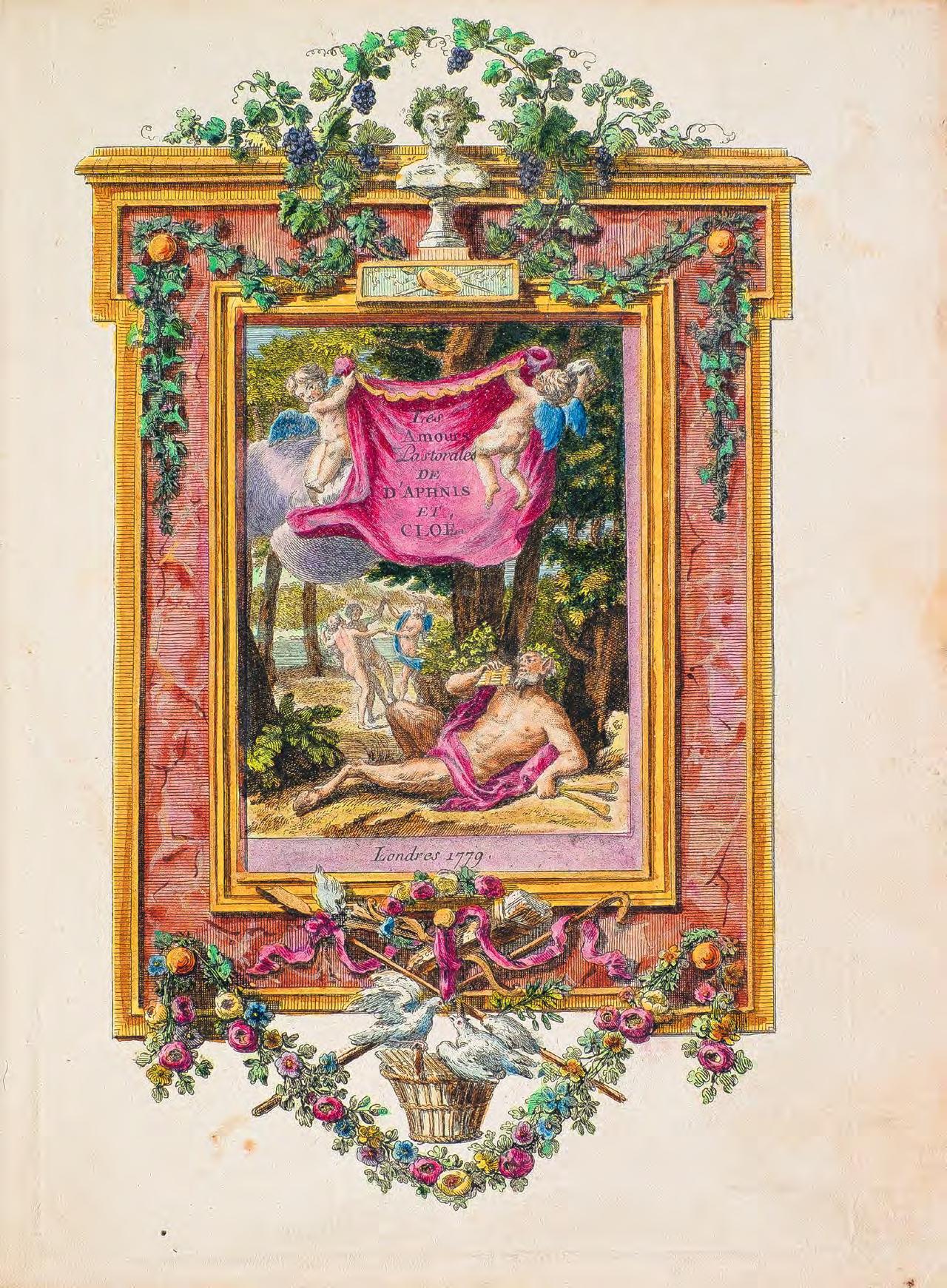

LII- LV: Die Ausgabe À Londres 1779 ................................... S. 250

LVI: Die Ausgabe A Mithylène 1783 .................................... S. 262

LVII: Der berühmte Bodoni-Druck, Parma 1786 ........................... S. 265

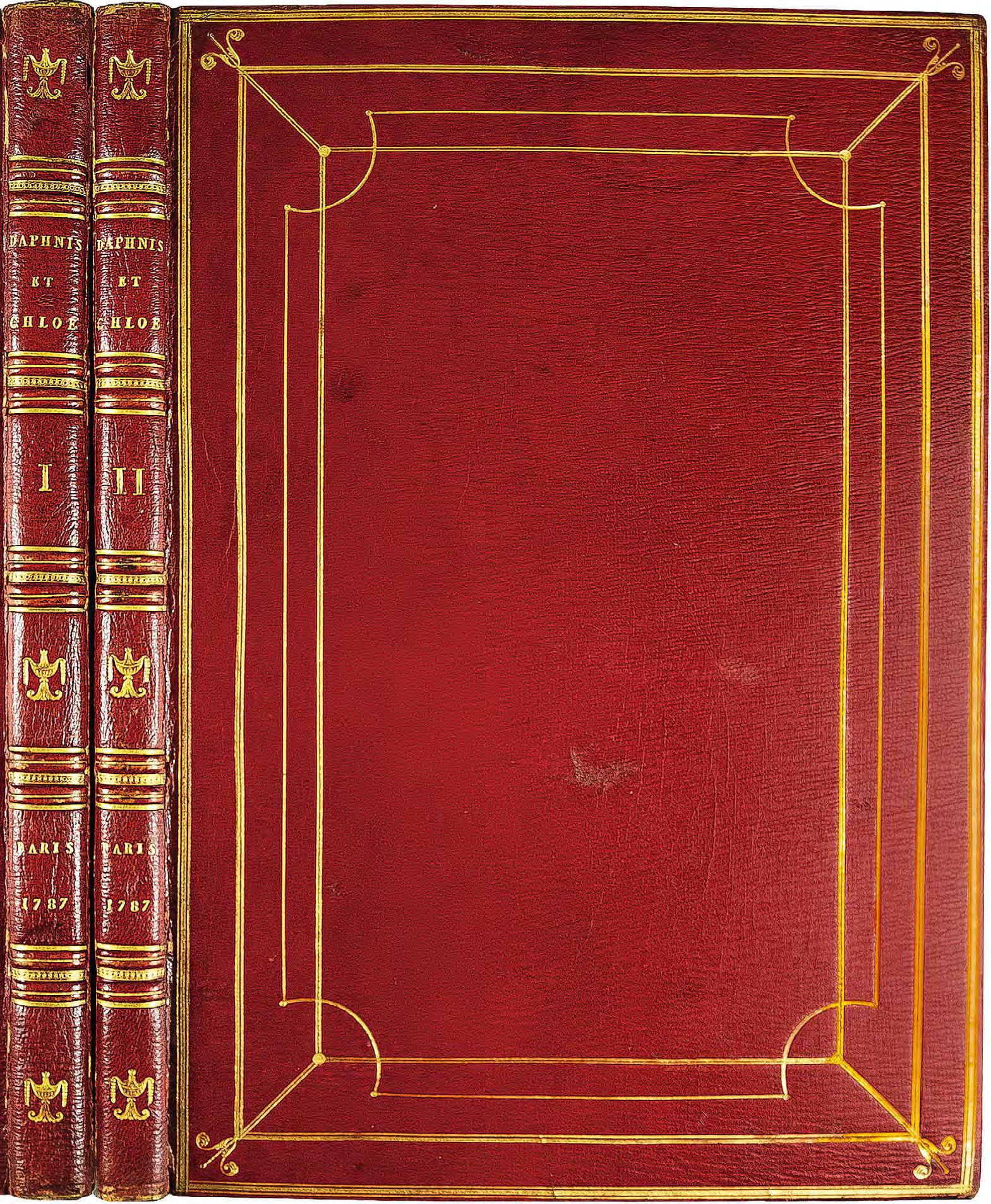

LVIII- LXII und LXIII: Der Didot-Druck von 1787: Paris, Imprimerie de Monsieur, u. a. mit den Original-Lavis von Le Barbier ........... S. 268

LXIV: Illustrationen von Prud’hon, Gérard, Hersent und Albrier: Sechs Tafeln in Zustandsdrucken ........................................ S. 339

LXV- LXIX: Ausgaben in und nach der Revolutionszeit: Lille 1792 sowie Paris 1796, 1798 und 1800 ............................. S. 342

LXX- LXXVIII: Die monumentale Didot-Ausgabe des Jahres 1800 mit den Stichen von Prud’hon und Gérard

S. 353

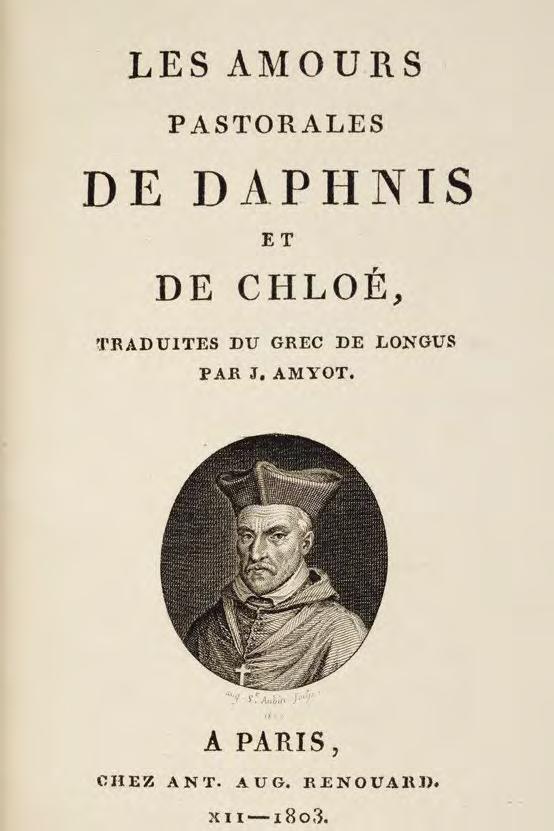

LXXIX und LXXX: Die Renouard-Ausgabe, Paris 1803 .................... S. 384

Supplement:

Gemälde von Frontier, signiert und datiert 1749 ............................ S. 389

Anhang A–J: Weitere besondere Ausgaben und Exemplare .................... S. 397

Introduction and abridged catalogue descriptions: I – LXXX , A–J .............. S. 413

Übersicht aller Longus-Ausgaben in Französisch, Latein und Griechisch, gedruckt in Frankreich und in den Niederlanden, 1716–1810 .................. S. 433

Literaturangaben .................................................... S. 439

Register

„Man müßte ein ganzes Buch schreiben, um alle großen Verdienste dieses Gedichts nach Würden zu schätzen.“

Daphnis und Chloe im französischen illustrierten Buch des 18.

Jahrhunderts von der Edition du Régent zur Tintenklecksaffäre

Die Geschichte von Daphnis und Chloe zählt heute zum Kanon der bekanntesten Texte des Altertums und hat auch in dem so reichen Genre der Liebesliteratur ihren festen Platz auf dem Olymp der bedeutendsten Werke aller Zeiten gefunden. Doch der Aufstieg zu diesem Rang war ein langer und keineswegs immer geradliniger. Ein wichtiger, im Hinblick auf die zugehörige Bilderwelt sogar entscheidender Teil dieses Weges fällt in jenen Zeitraum von etwa einhundert Jahren, den wir hier anhand unseres Katalogs in 80 außergewöhnlichen Exemplaren vorstellen.

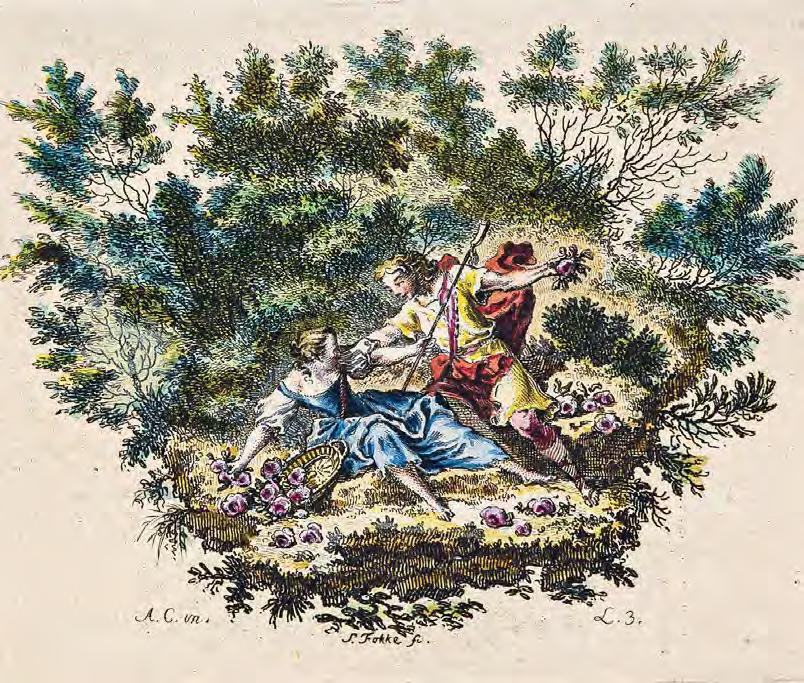

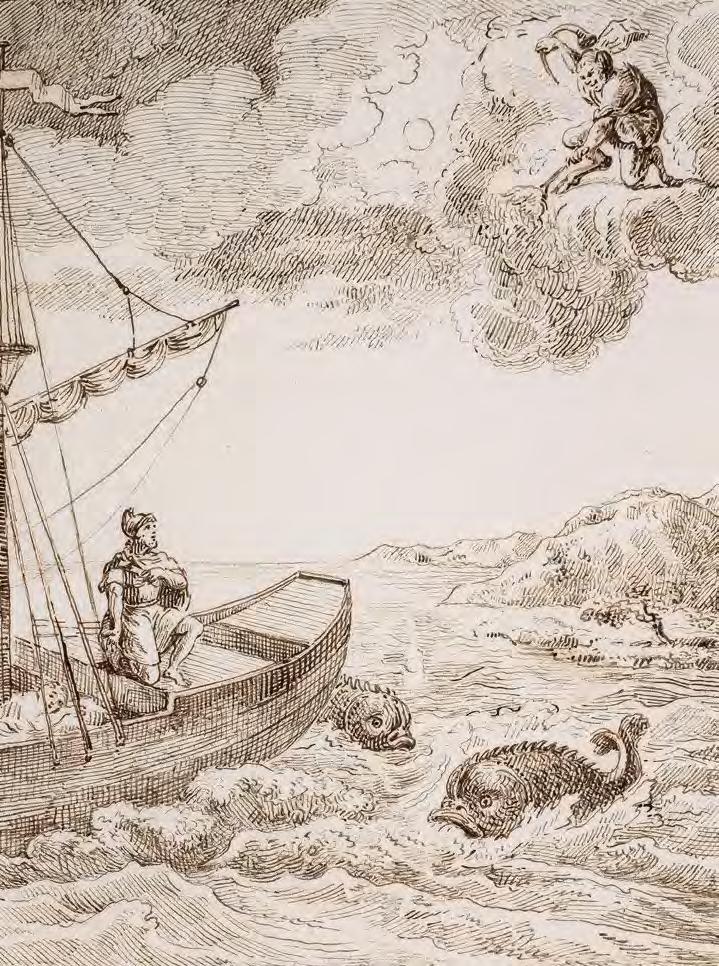

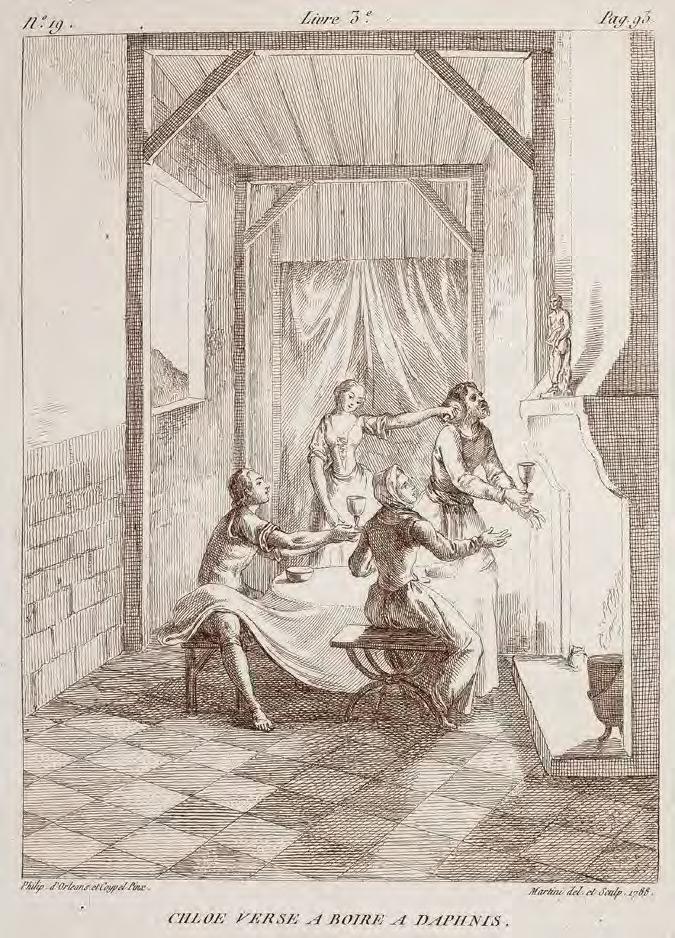

Unser Zeitabschnitt ist jener, in der der Roman endgültig aus der Nische der Gelehrtenliteratur heraustritt und sich ein wesentlich breiteres Publikum, bestehend aus einer die gehobene literarische Unterhaltung suchenden gebildeten Leserschaft, zu erobern beginnt. Die Übersetzung Amyots machte den Zugang zum Werk auch jenseits altsprachlicher Fertigkeiten möglich und setzte lediglich die Bereitschaft voraus, diesen Text in dem schon damals etwas antiquierten Französisch des 16. Jahrhunderts zu lesen. Dieses allerdings verlieh dem sprachlichen Stil seinen besonderen Charme, den Goethe noch zu schätzen wußte, zumal diese exzellente Übertragung selbst schon zu den literarischen Klassikern gezählt werden darf. Die abenteuerlich-amouröse Erzählung von dem im Hirtenmilieu heranwachsenden, sich über viele Hindernisse hinweg immer mehr liebenden, begehrenden und schlußendlich glücklich zusammenfindenden Paar von hoher Abstammung ist offensichtlich bei der Leserschaft im Zeitalter des Spätabsolutismus und der Aufklärung, aber auch noch und gerade in der Revolutionsära, auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Diese Leser erwarteten allerdings nicht nur niveauvolle Lektüre, sondern wollten das Gelesene auch visuell erleben, weshalb die Bebilderung durch Tafeln, Frontispize, Vignetten und weiteren Buchschmuck im 18. Jahrhundert zur Selbstverständlichkeit fast aller Longus-Ausgaben geworden ist. Schon von Beginn an konkurrierten gleich zwei Zyklen miteinander, wobei der eine, verknüpft mit dem Namen des leibhaftigen Regenten von Frankreich, Philippe II . de Bourbon, Duc d’Orléans, natürlich viel größere Popularität erringen konnte und sich gleichsam wie ein roter Faden durch die Ausgaben des 18. Jahrhunderts hindurchzieht, in

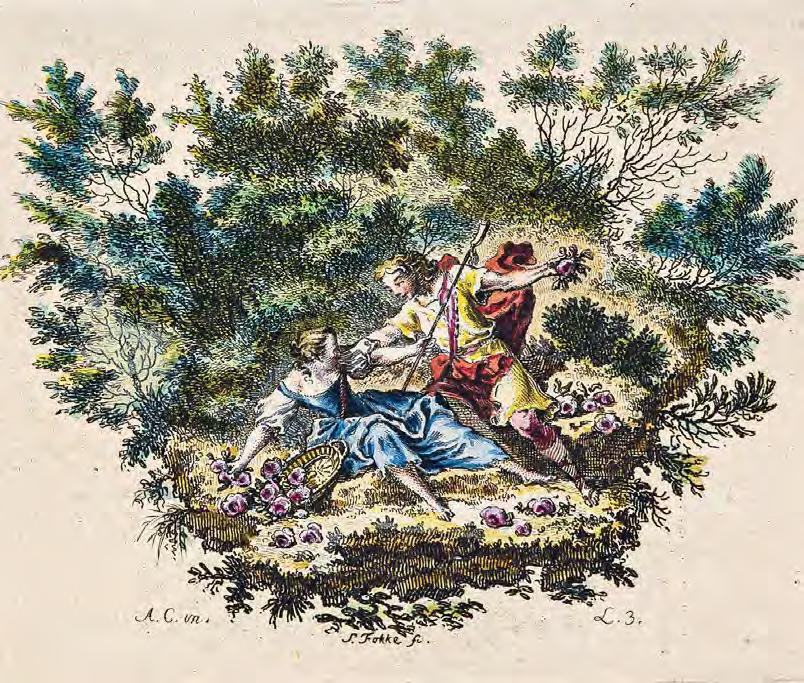

der Mitte des Säkulums sogar aufgewertet durch künstlerisch erstrangiges Rahmenwerk und Vignetten, woran Größen wie Eisen und Cochin maßgeblich beteiligt waren. Erst weit in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurde diese Regentensuite allmählich durch Neues abgelöst. Gegen Ende des Jahrhunderts schufen schließlich bedeutende Illustratoren wie Le Barbier, Prud’hon und Gérard wirklich neue Darstellungen, auch hinsichtlich einer auf den seelischen Gehalt der Geschichte abzielenden Interpretation, die darin ihrer Zeit gemäßer waren und so in die Bilderwelt des 19. Jahrhunderts mit einer sich stark verändernden Ausdeutung hinüberführten. Die Faszination für das literarische Sujet und seine Visualisierungsmöglichkeiten nahm dabei keineswegs ab, im Gegenteil, sie sollte bis in die Moderne fortdauern, lag sie doch im Werk, nicht zuletzt im Sprachstil des Longus, bereits begründet, wie es Schönberger in der exzellenten Einführung zu seiner Neuübersetzung so treffend beschreibt: „Vor anderen Schriftstellern zeichnet sich Longos durch seine Bildhaftigkeit aus. Kaum ein Dichter vermag es, dem Leser ein Bild so deutlich und plastisch vor Augen zu führen. Man sieht Lokal und Personen geradezu vor sich … Der Klarheit des Himmels entspricht die Klarheit und Plastik der Darstellung“ [Schönberger, Longos, S. 253]. Die bildhaft-schildernde Sprache ist hierbei nur die eine Seite, die andere ist der Stoff selbst, der unmittelbar vom Wesen des Menschen, seinem Gefühls- und Seelenleben, erzählt und daher geradezu prädestiniert war, Bilder und Bilderfolgen zu evozieren, die sich im Laufe der Geistesgeschichte, der Stile und veränderter Interpretationsweisen entsprechend gewandelt und ein ganzes Spektrum visueller Deutungsebenen durchlaufen haben – der gewaltige Bogen der Inspiration der Kunst durch diesen immer wieder faszinierenden und die Phantasie anregenden Text spannt sich von den Kupferstichen des Crispin de Passe im frühen 17. Jahrhundert bis zu den Photographien eines Karl Lagerfeld in unseren Tagen. Das hier behandelte 18. Jahrhundert ist nur ein Ausschnitt daraus, wenn auch ein sehr wichtiger. Doch was machte den Reiz, die Bedeutung sowie die gleichsam zeitlose Attraktivität und Wirkung dieses antiken literarischen Stoffes aus, und warum hat er gerade im Frankreich des 18. Jahrhunderts eine solche Blütezeit erlebt?

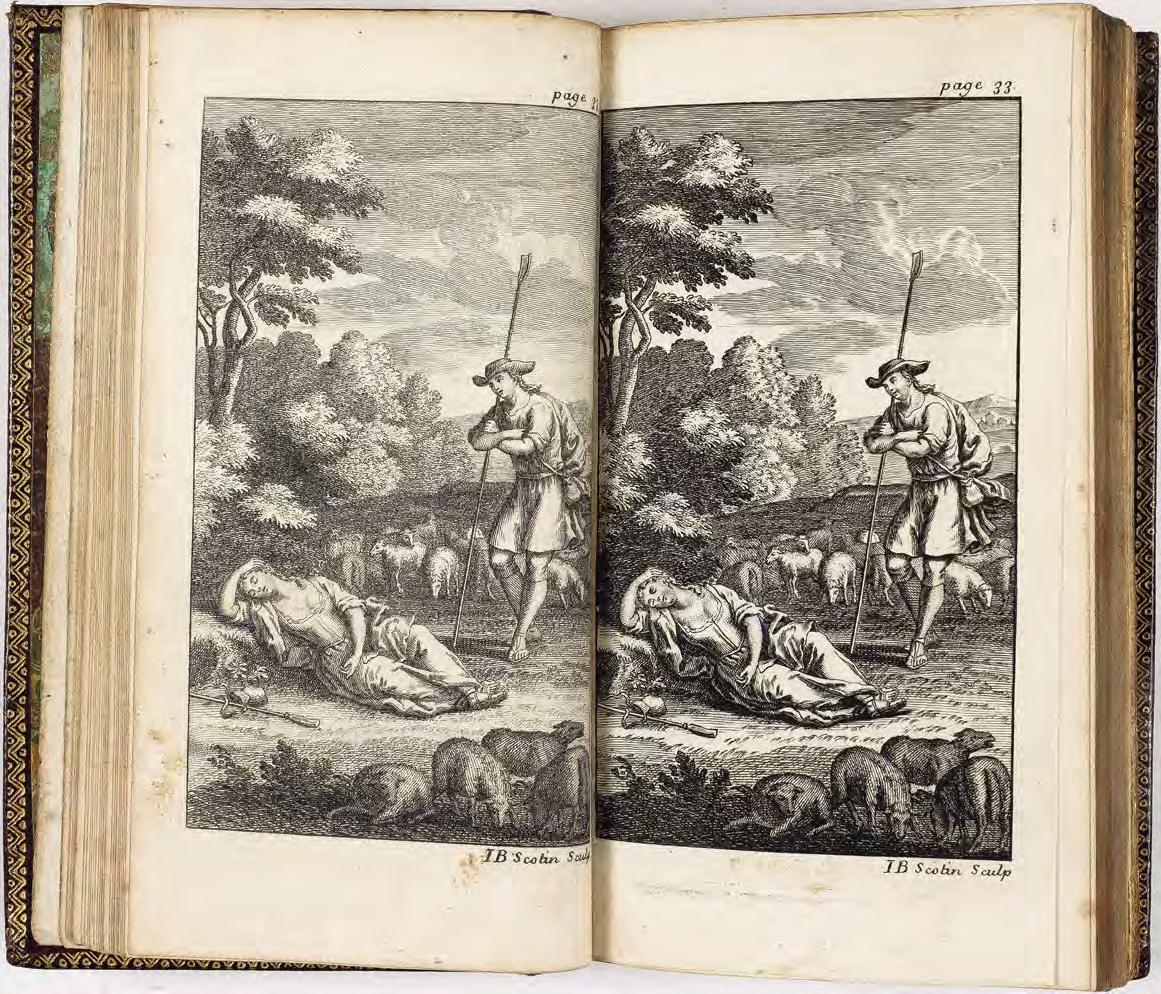

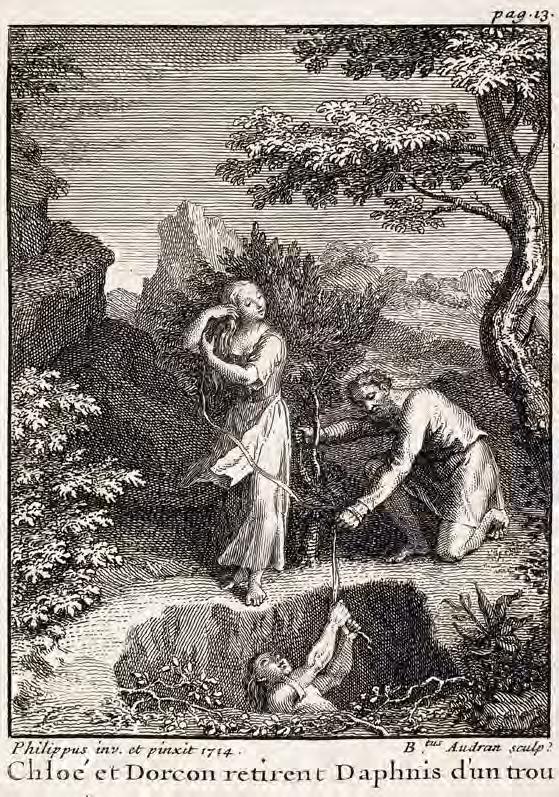

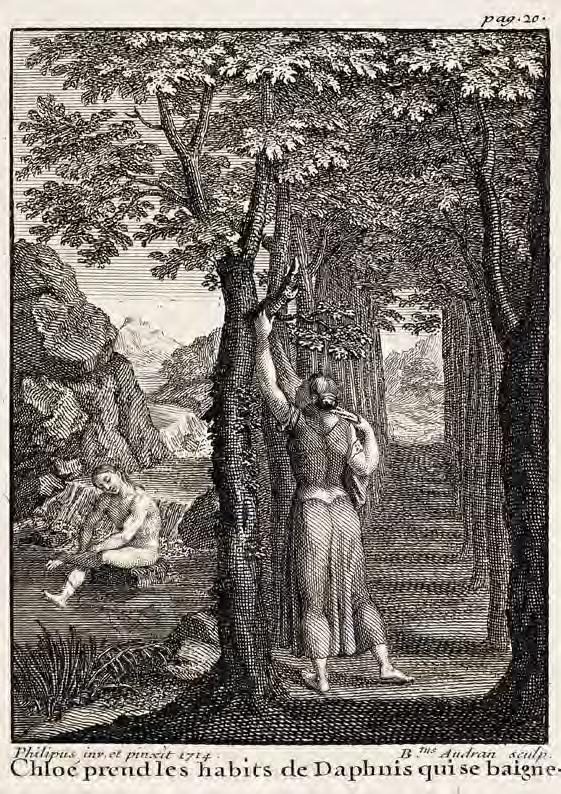

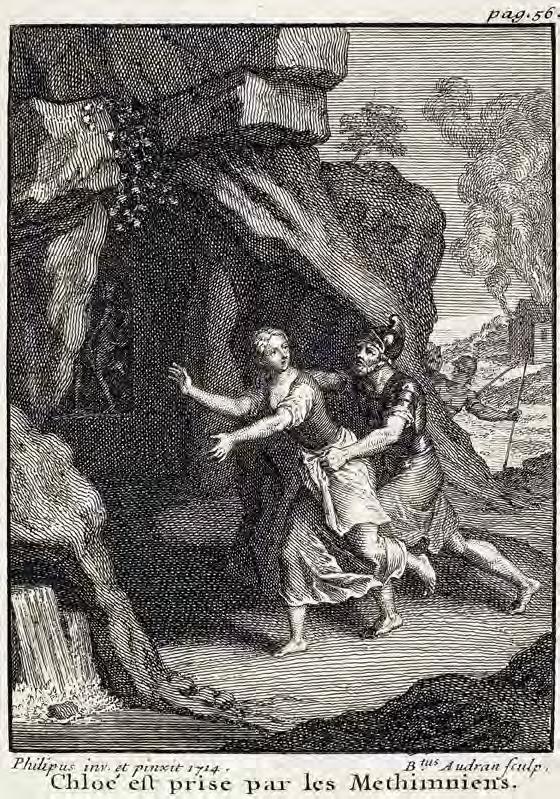

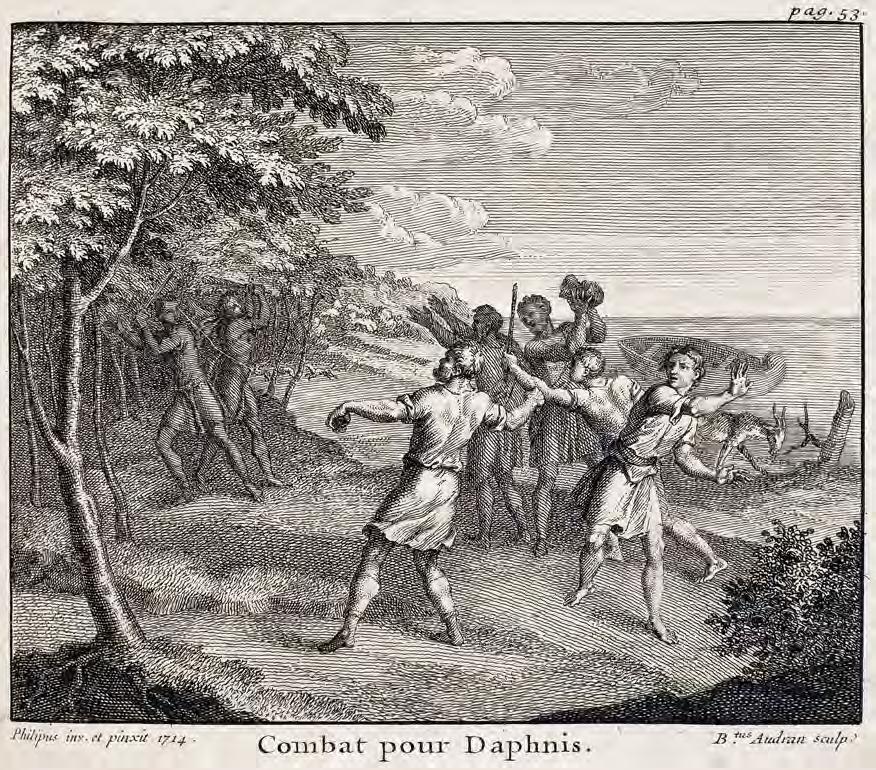

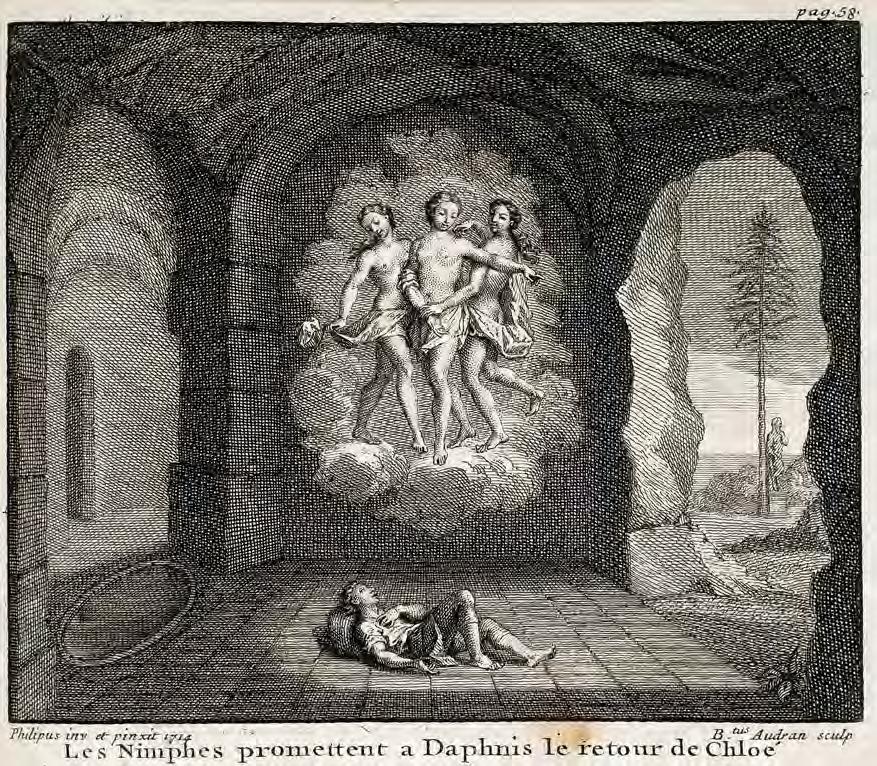

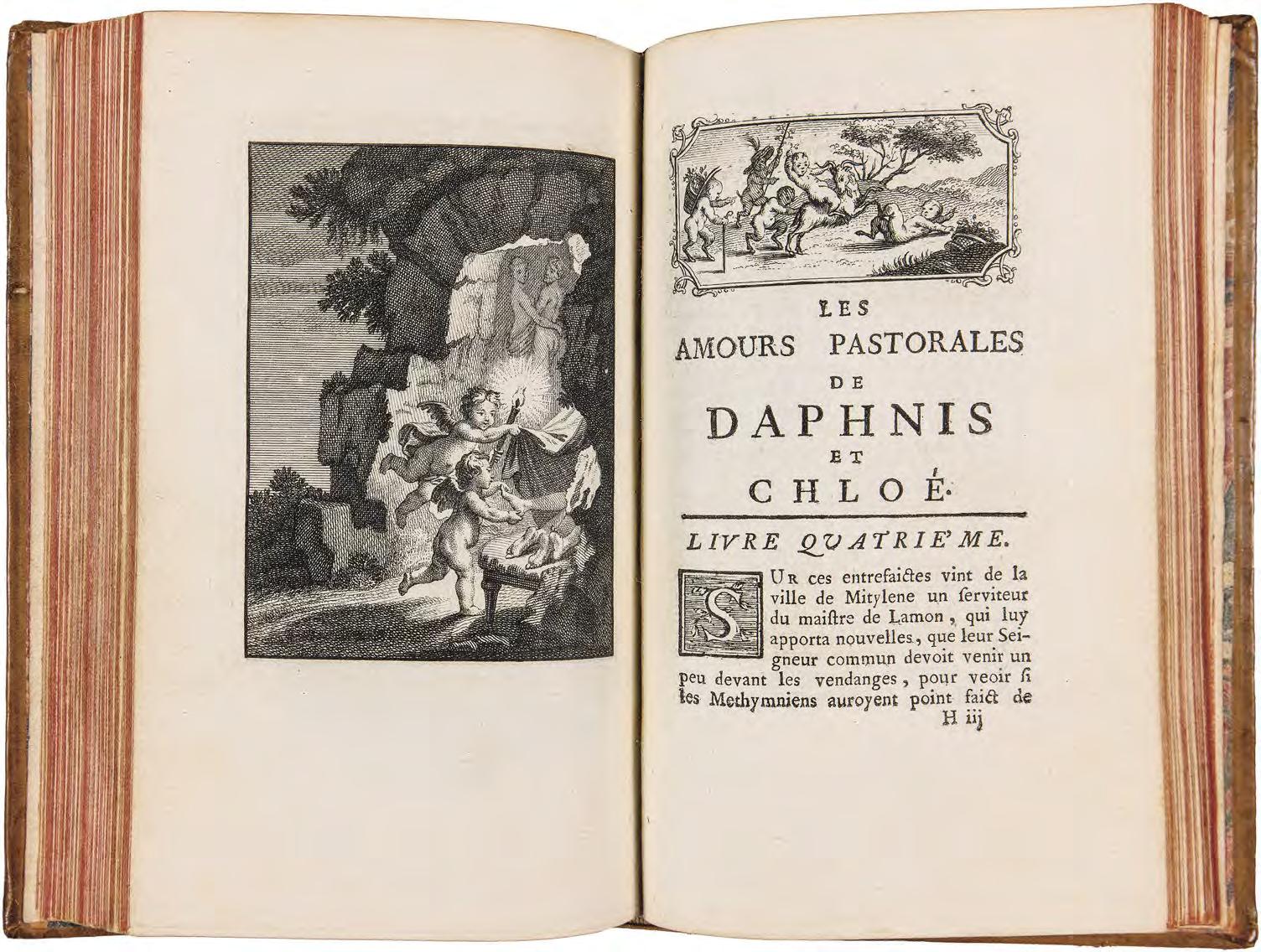

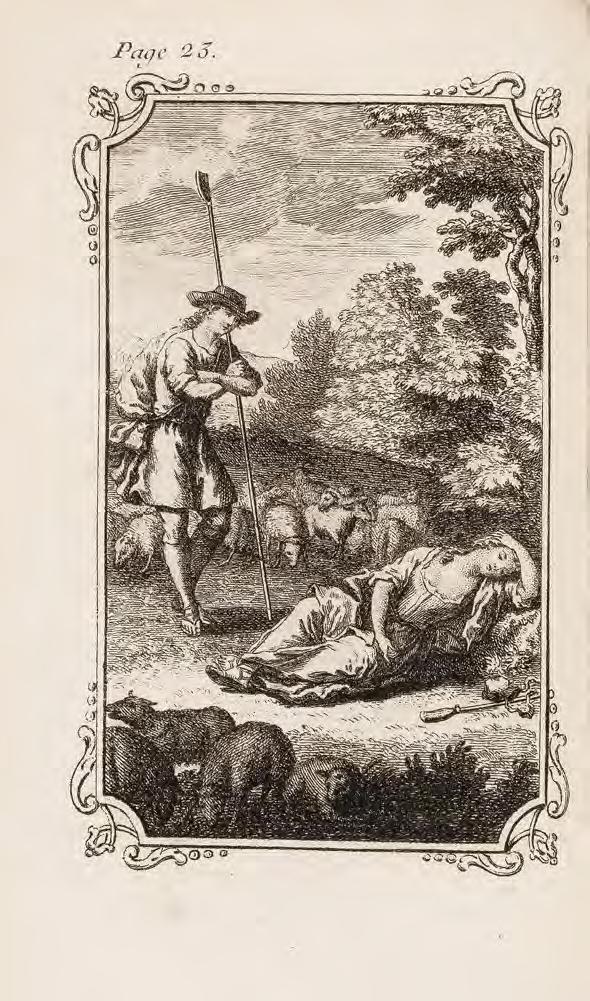

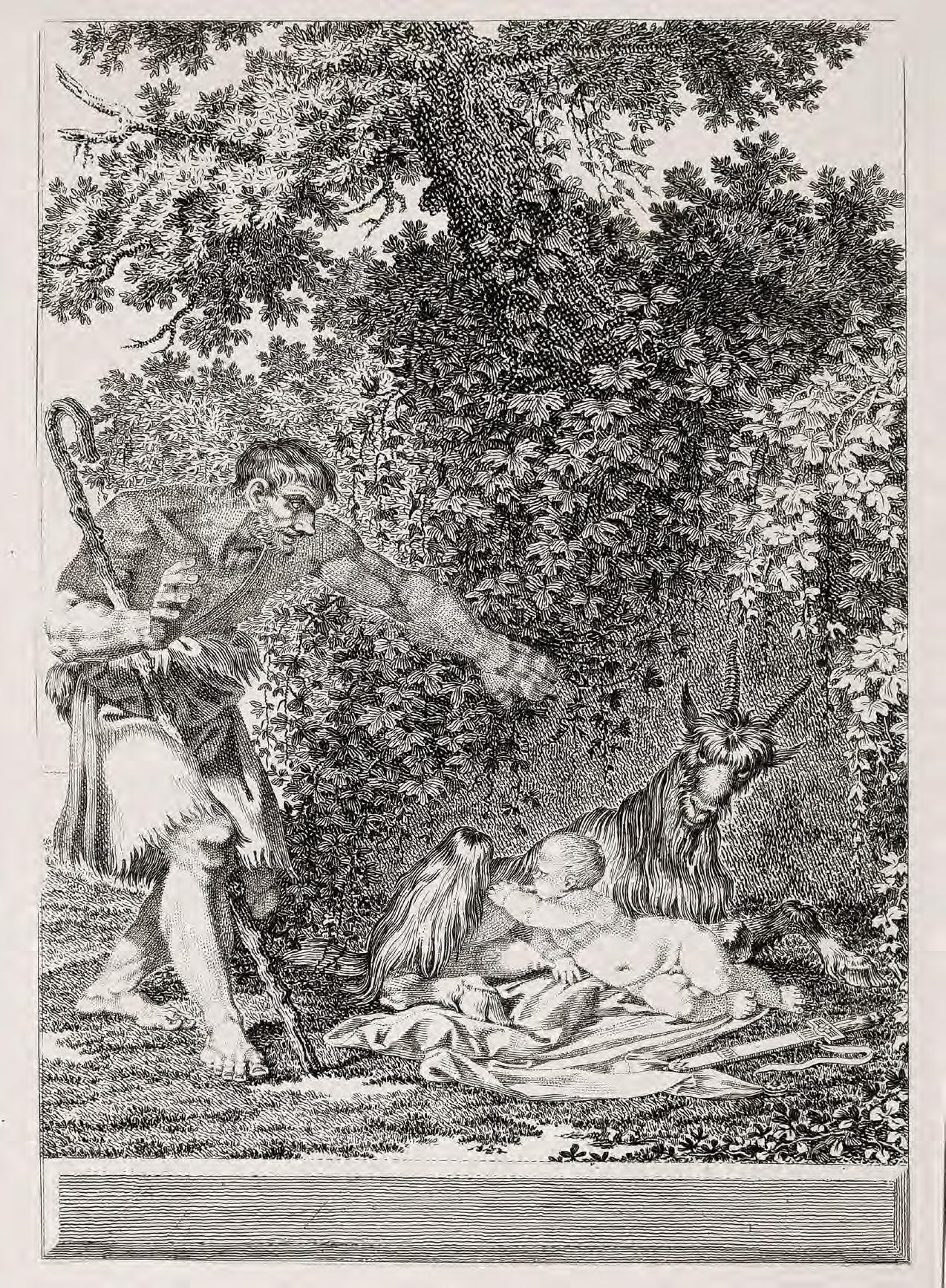

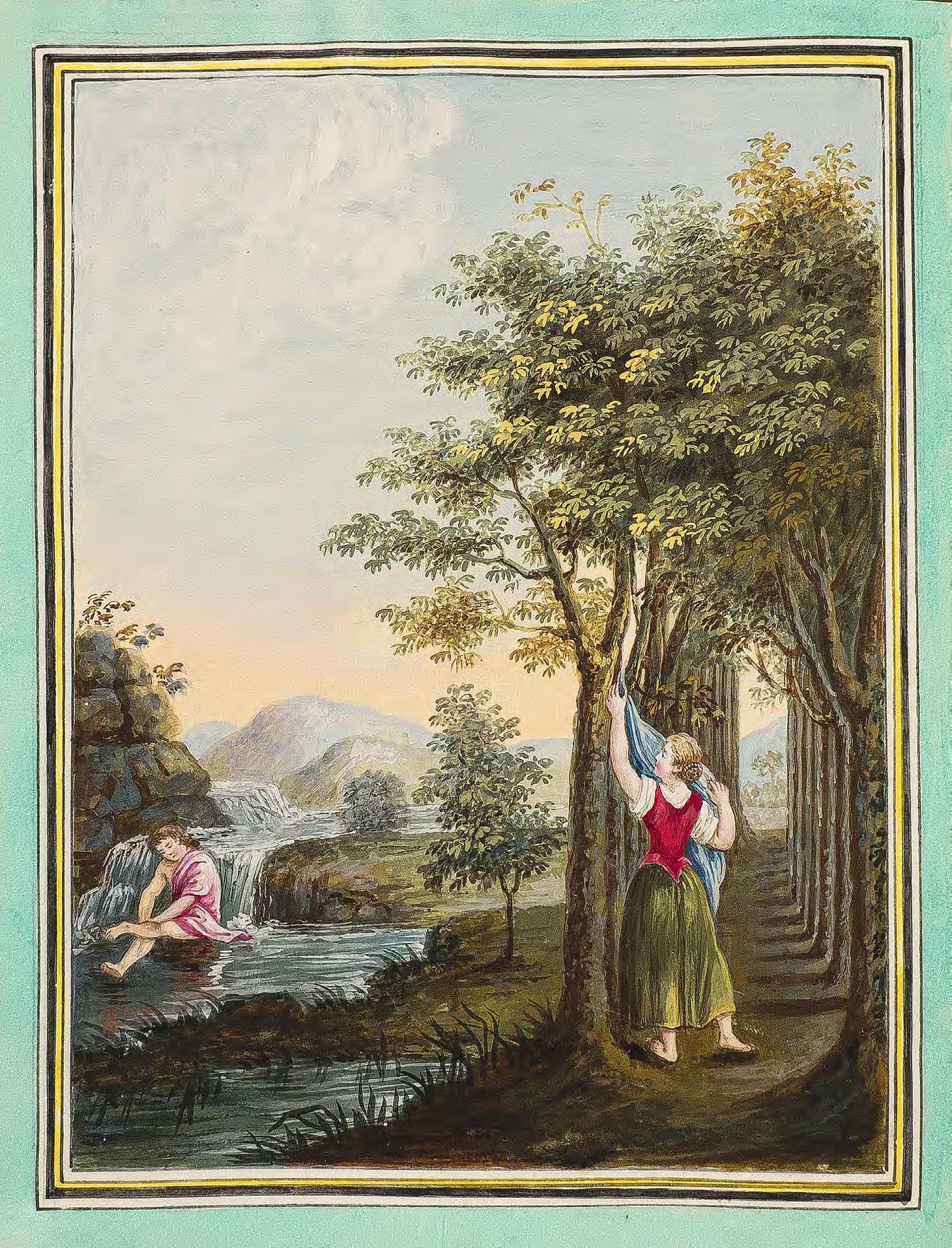

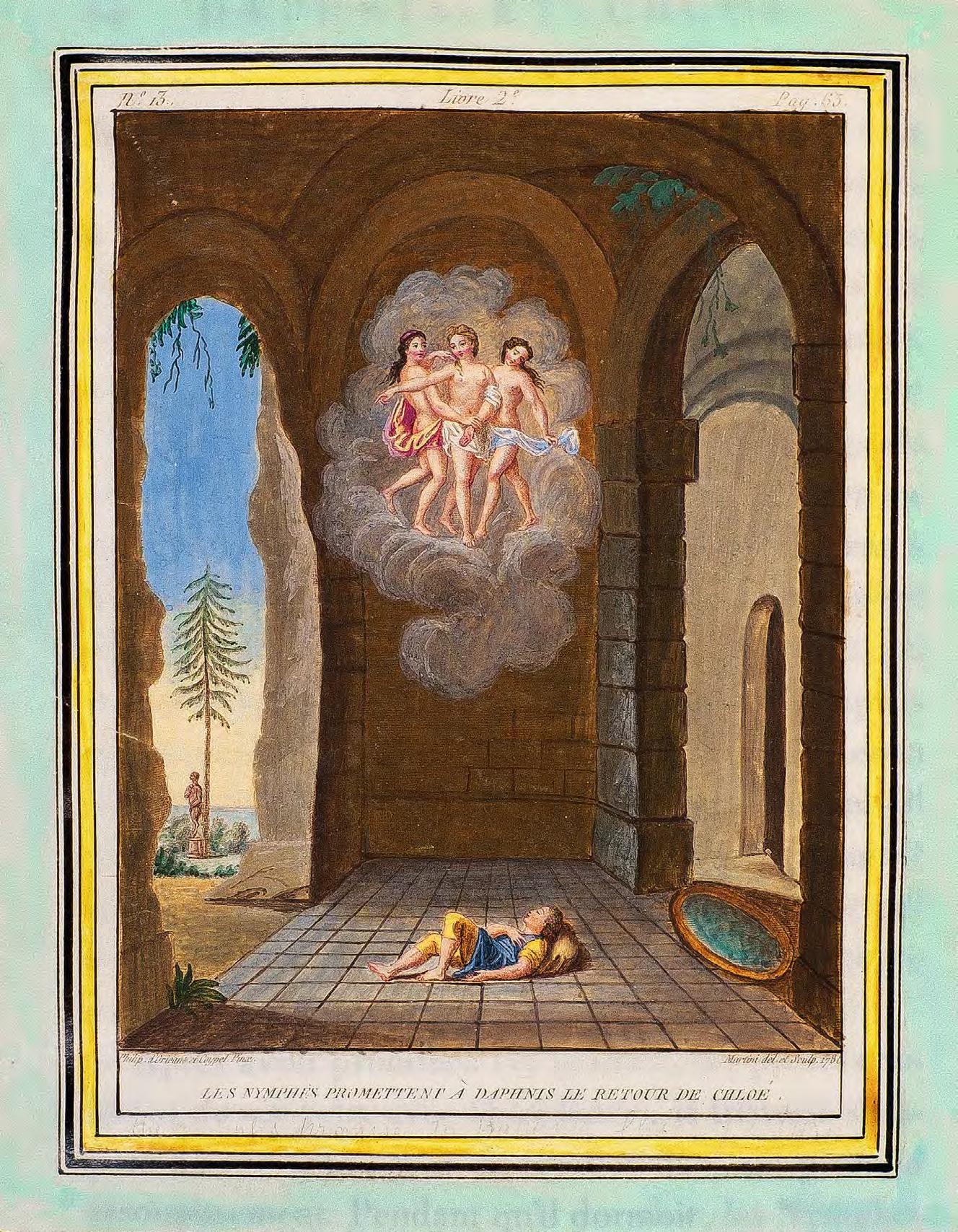

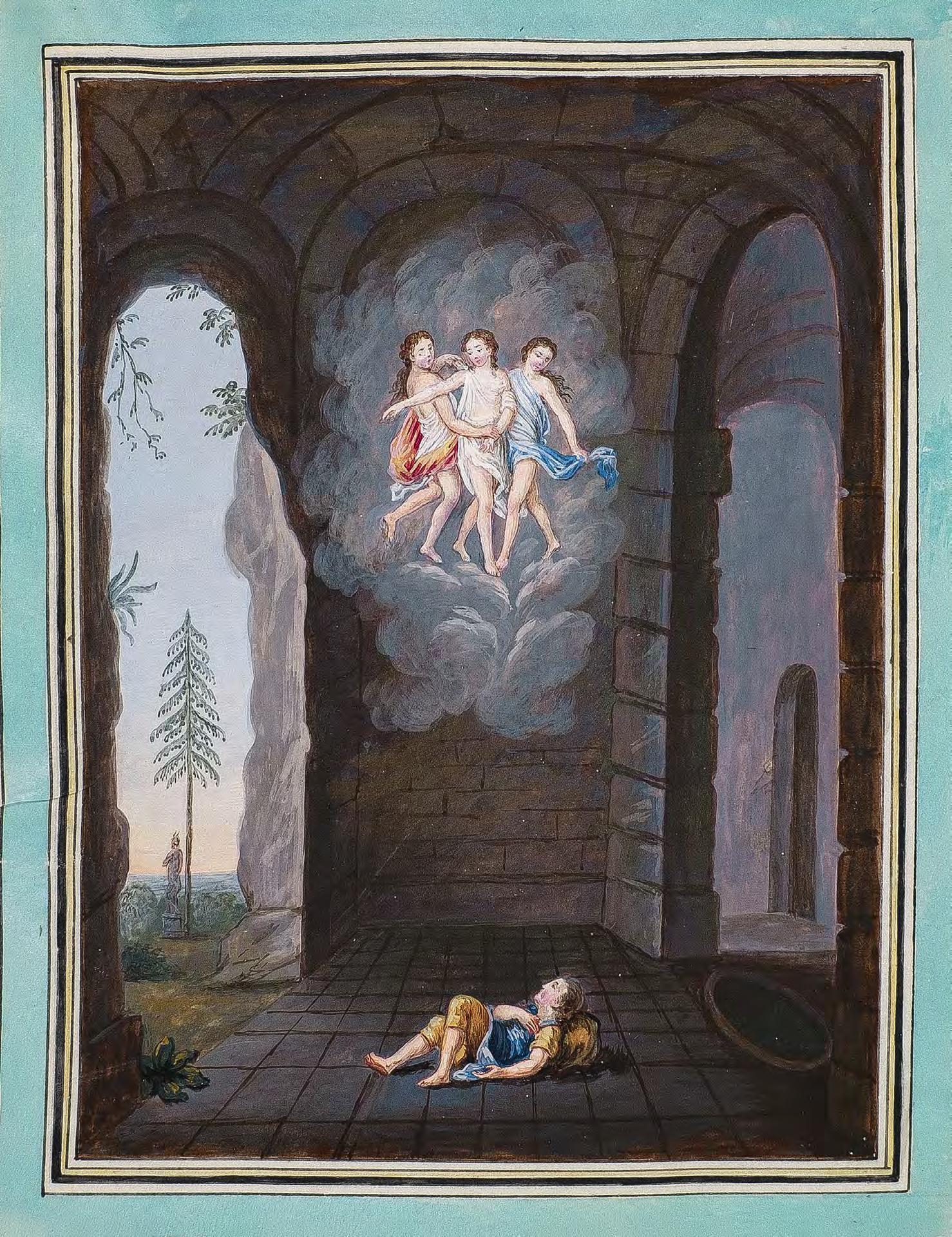

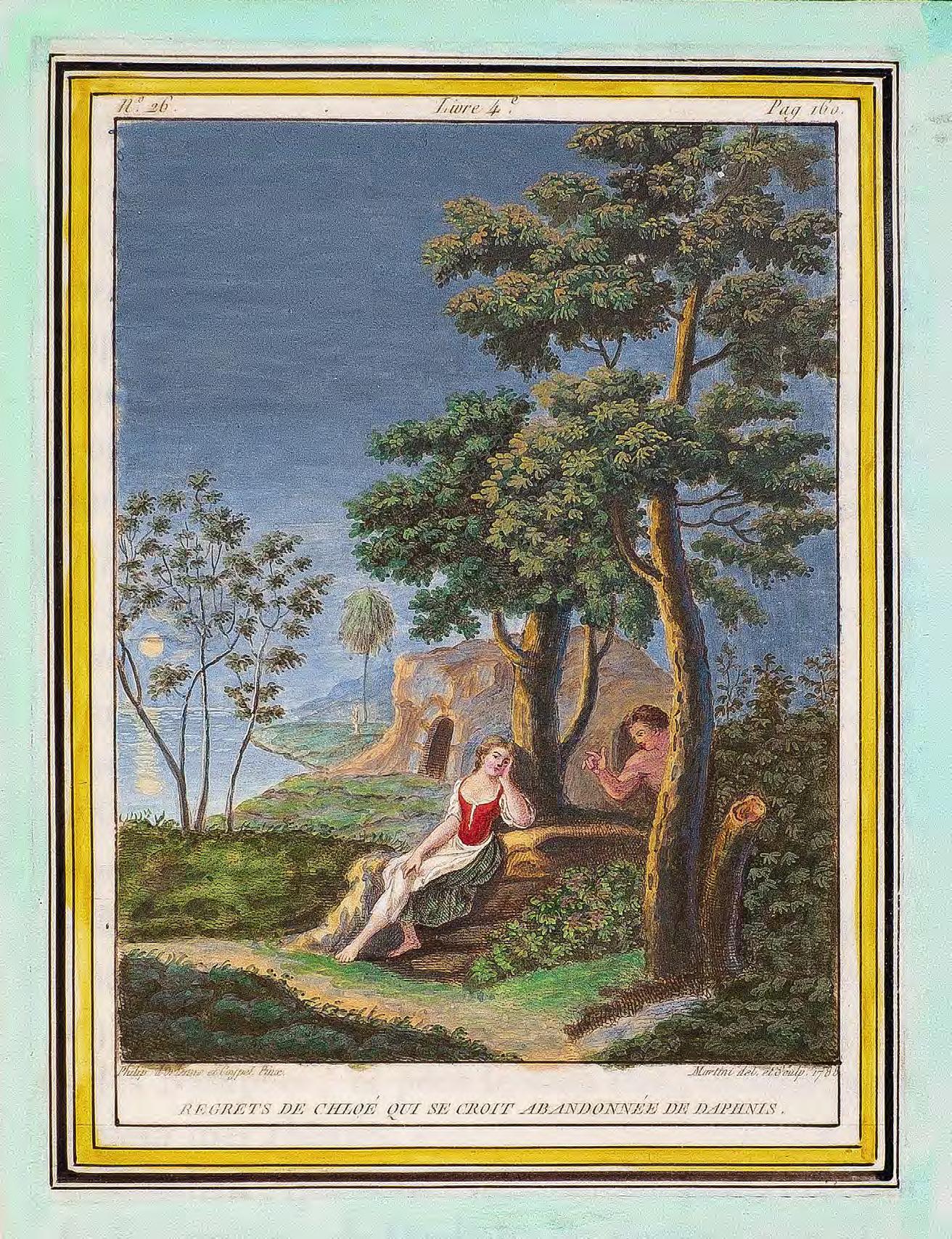

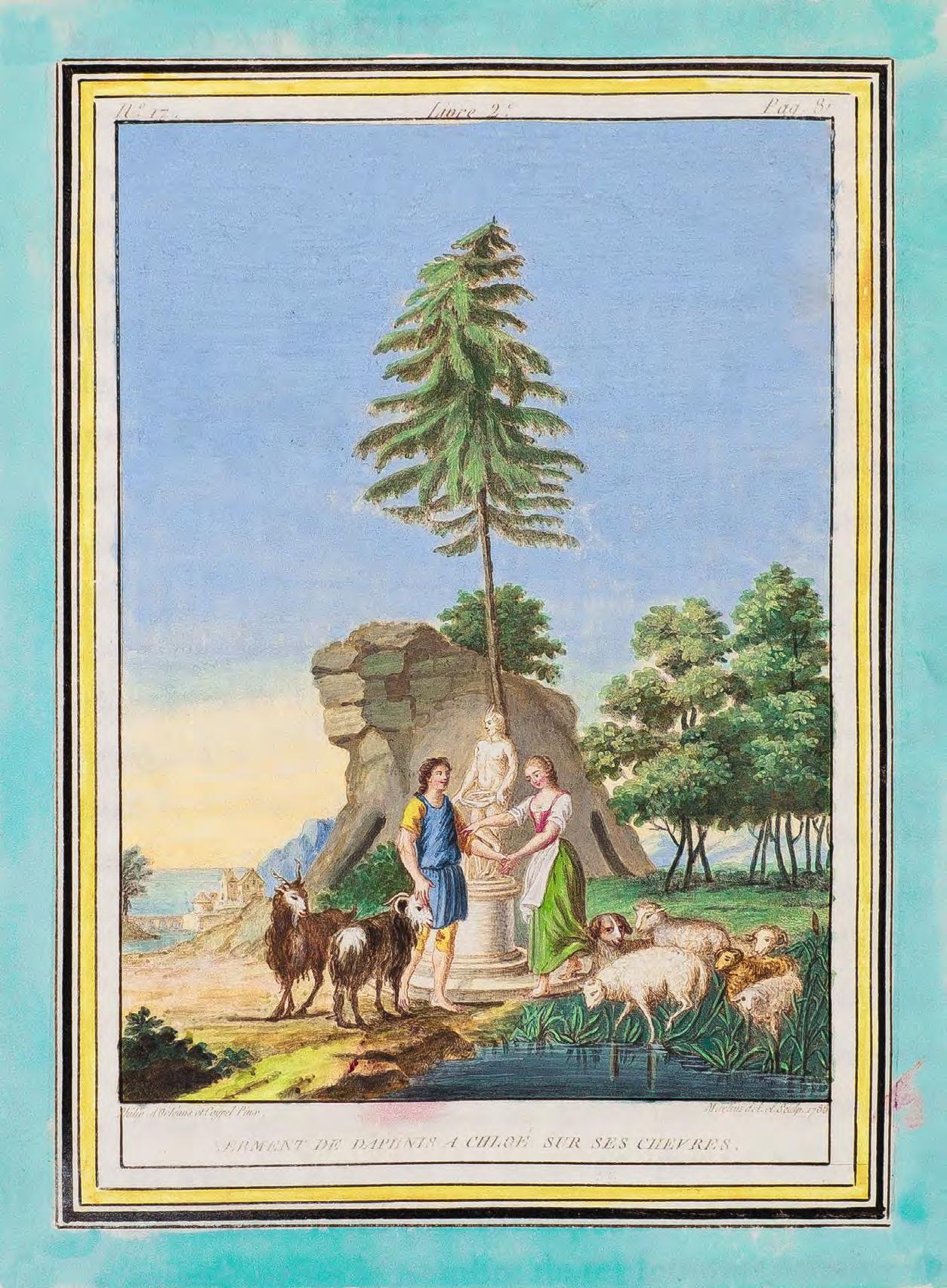

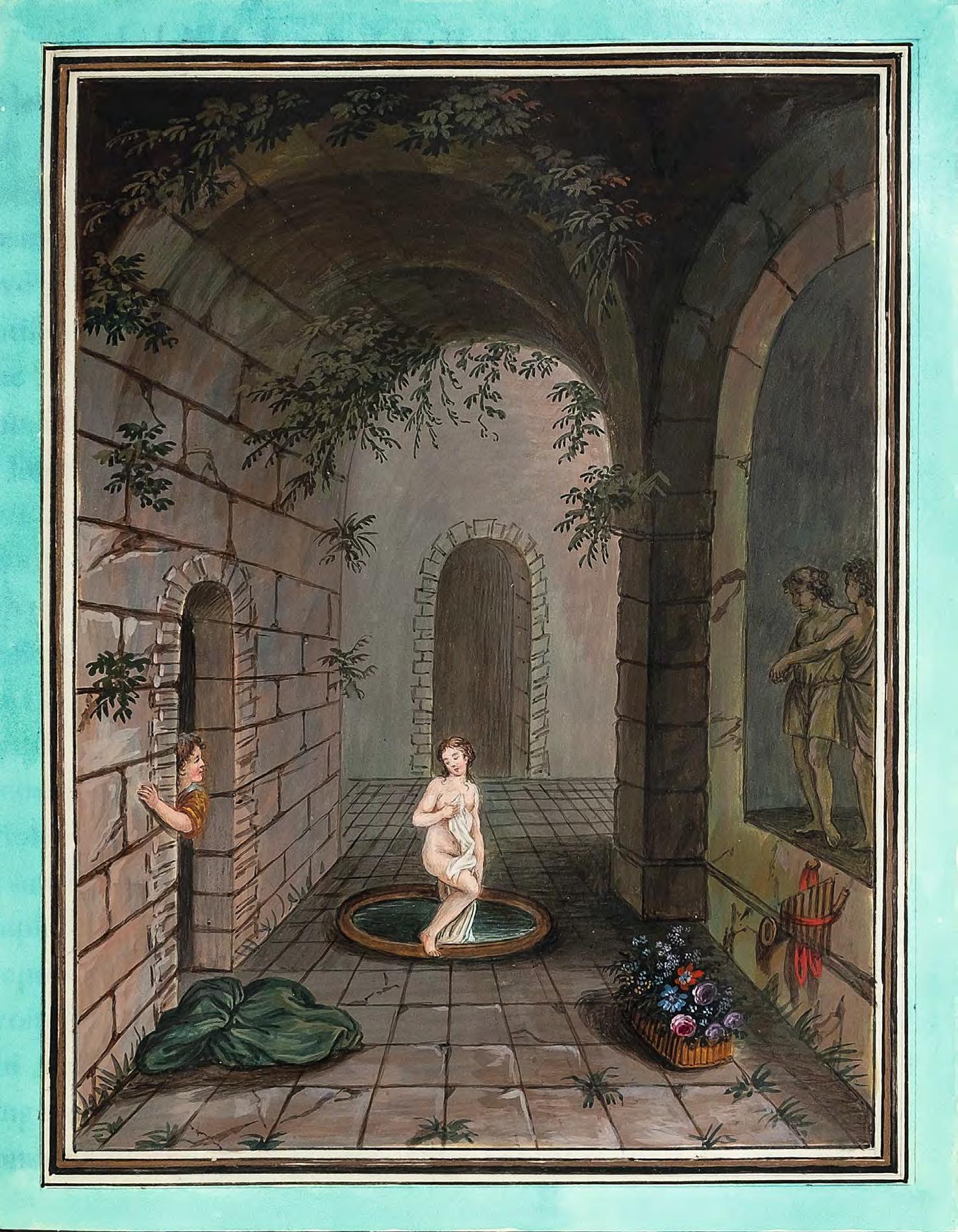

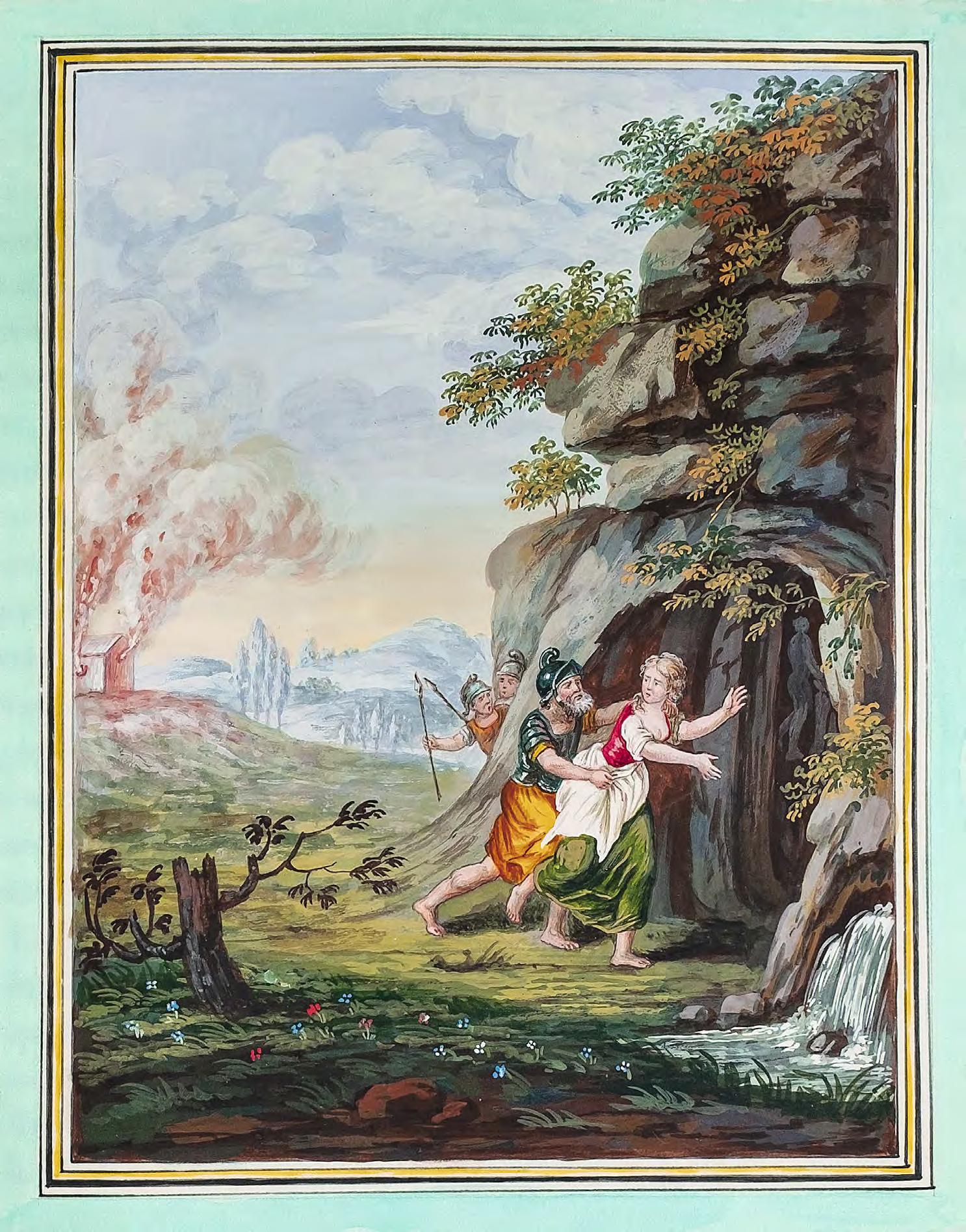

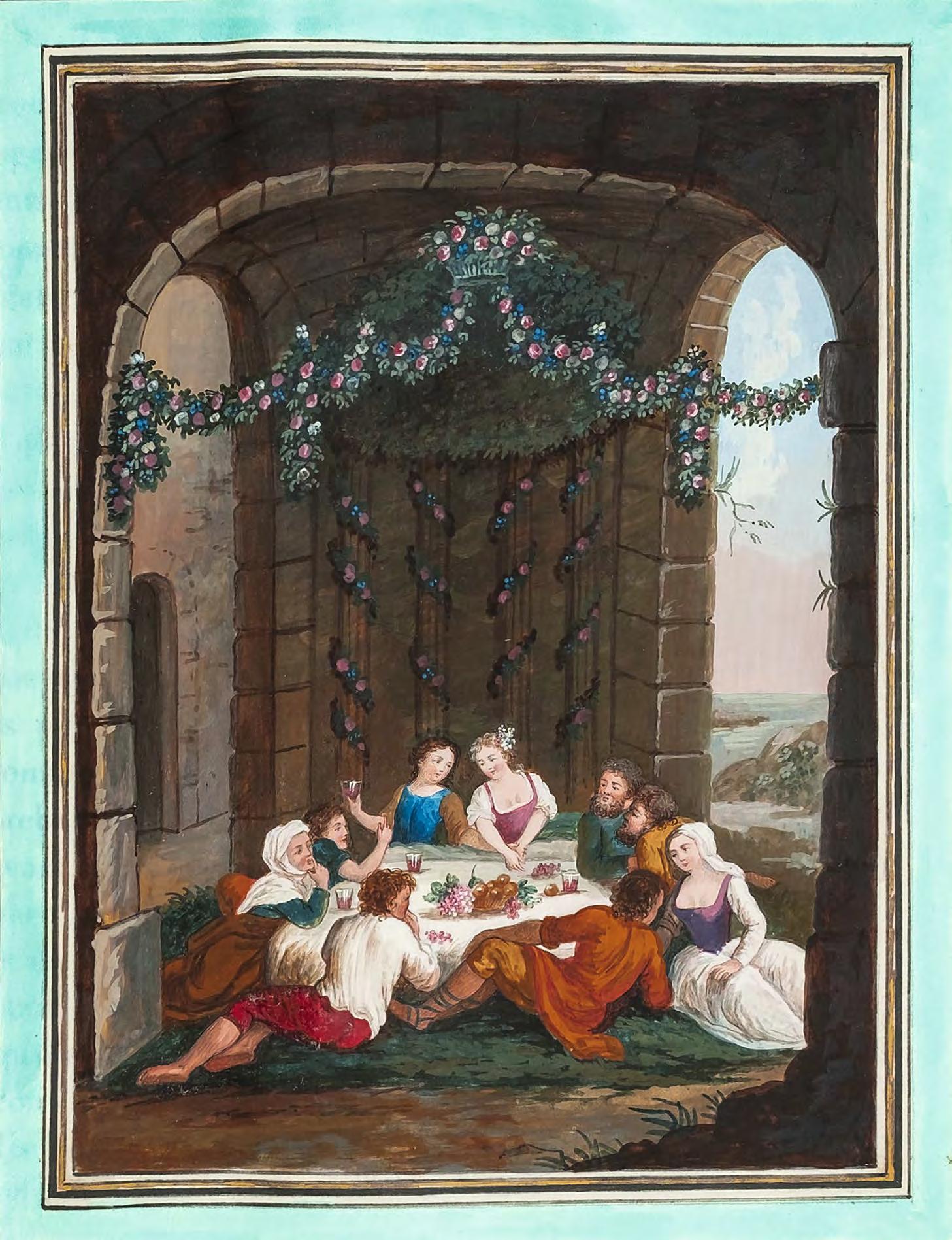

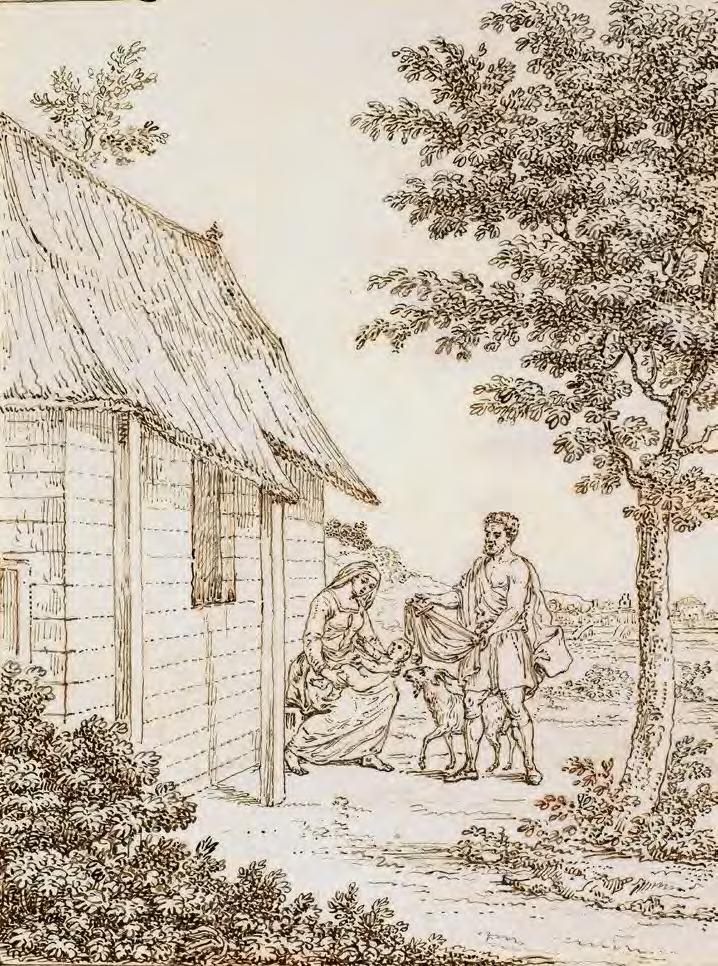

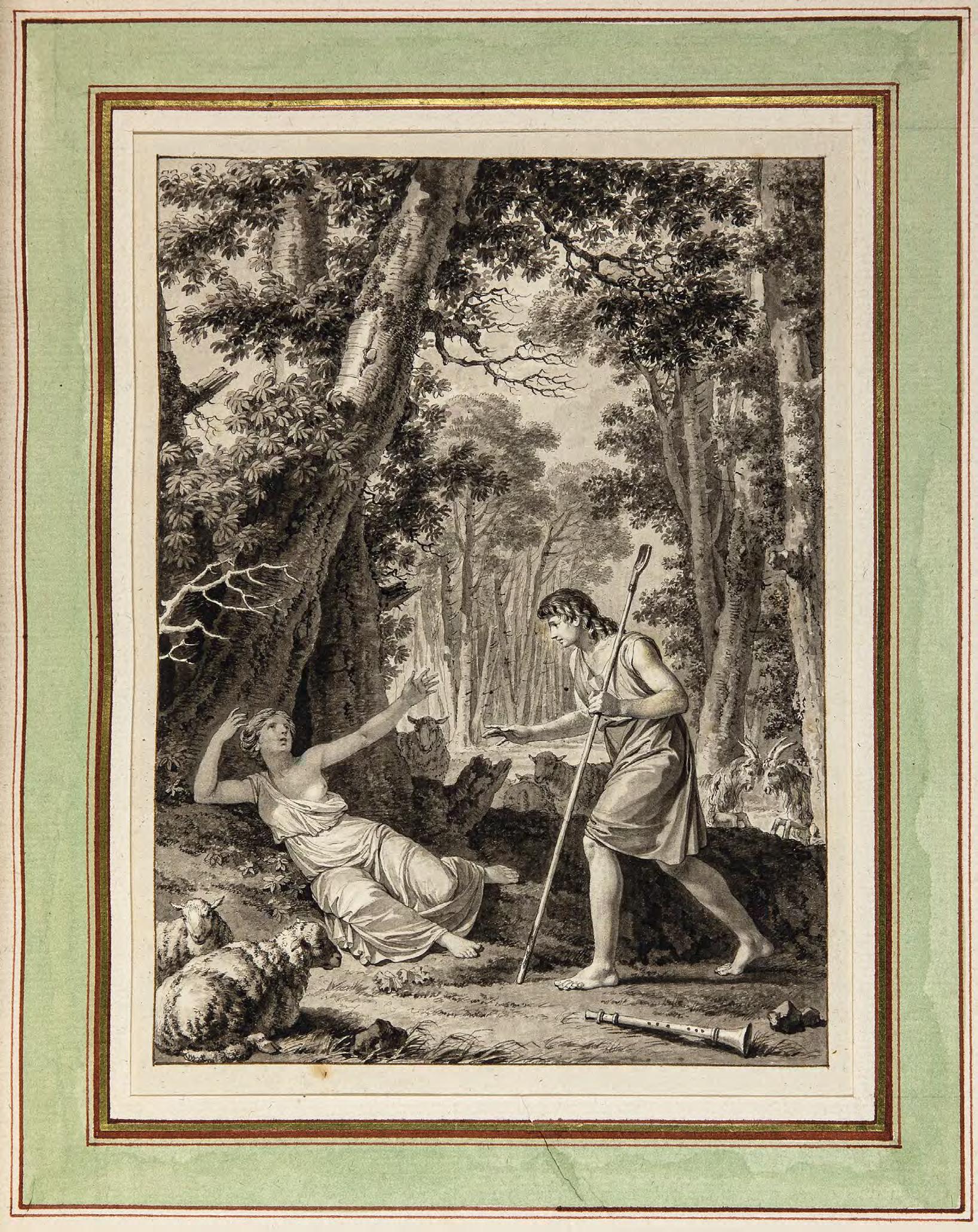

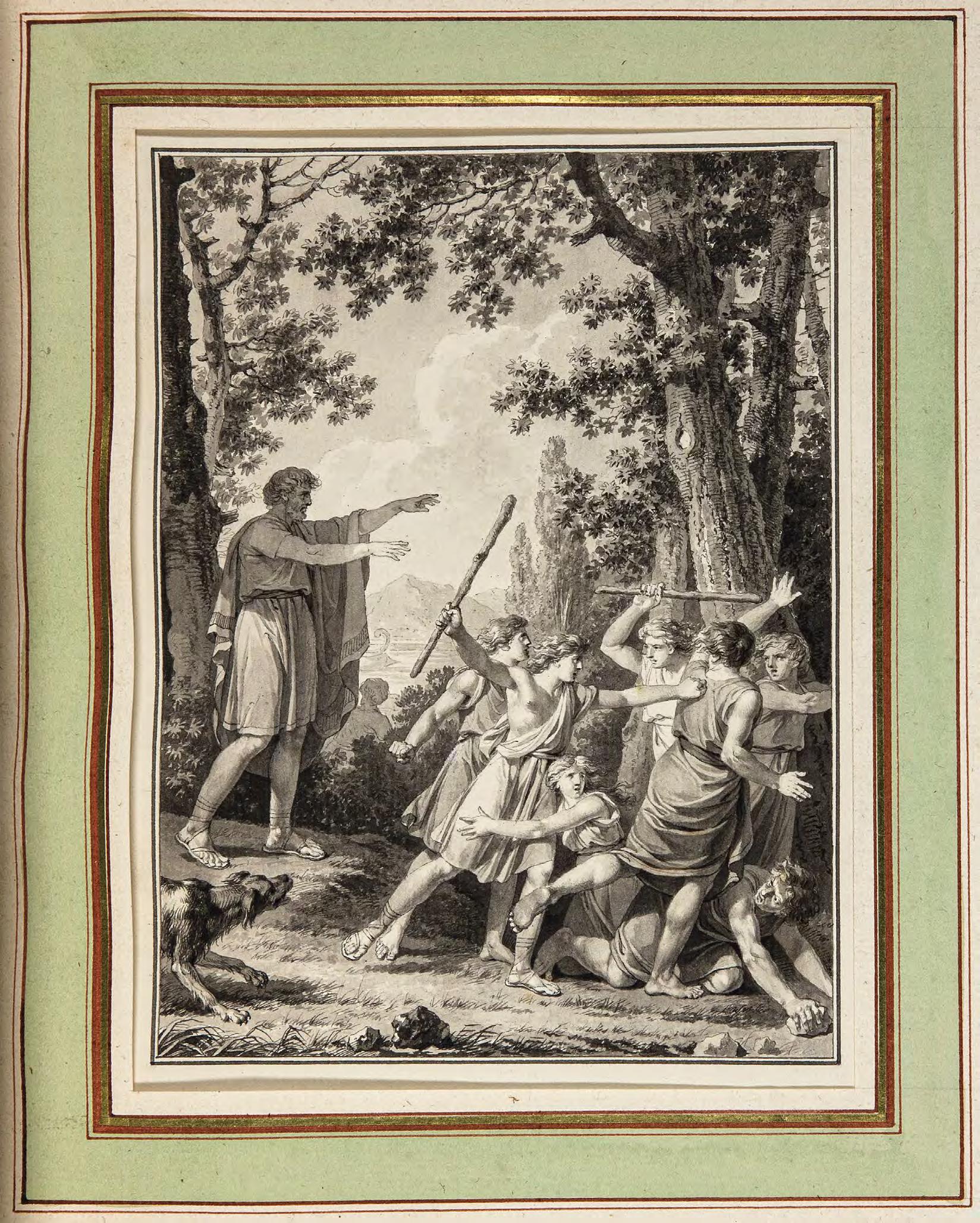

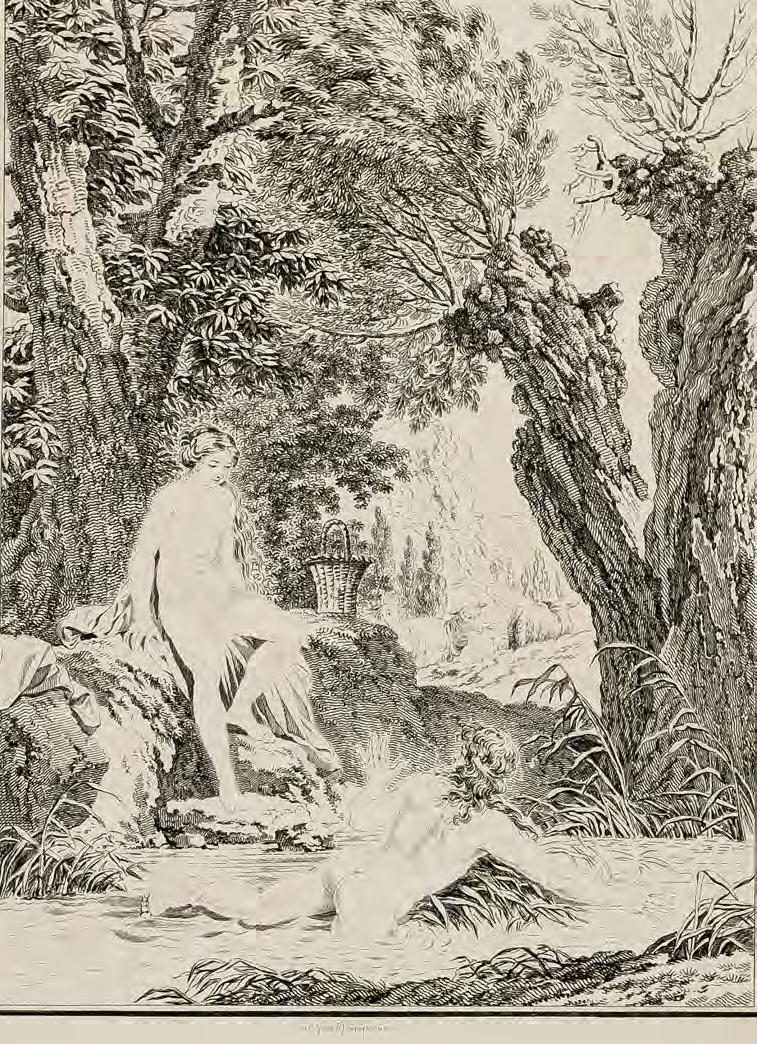

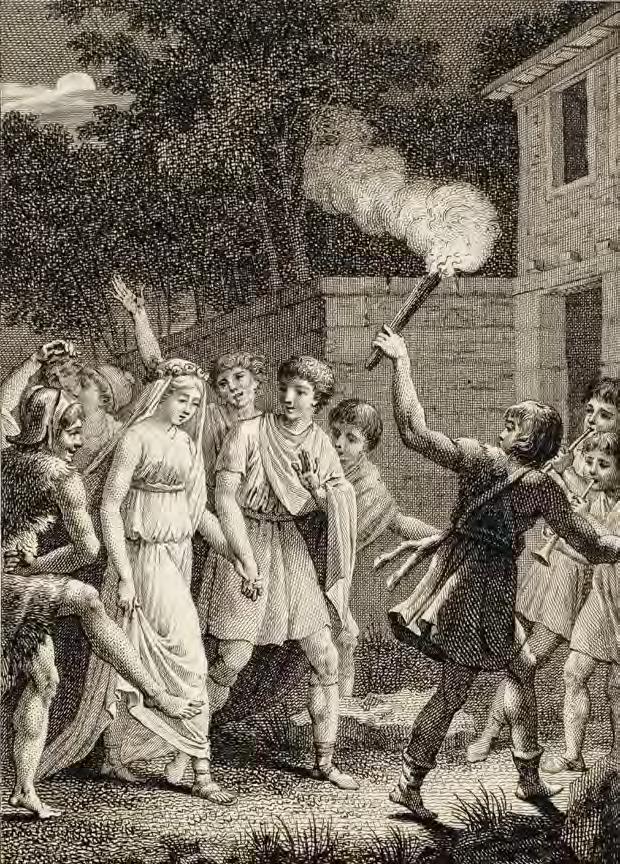

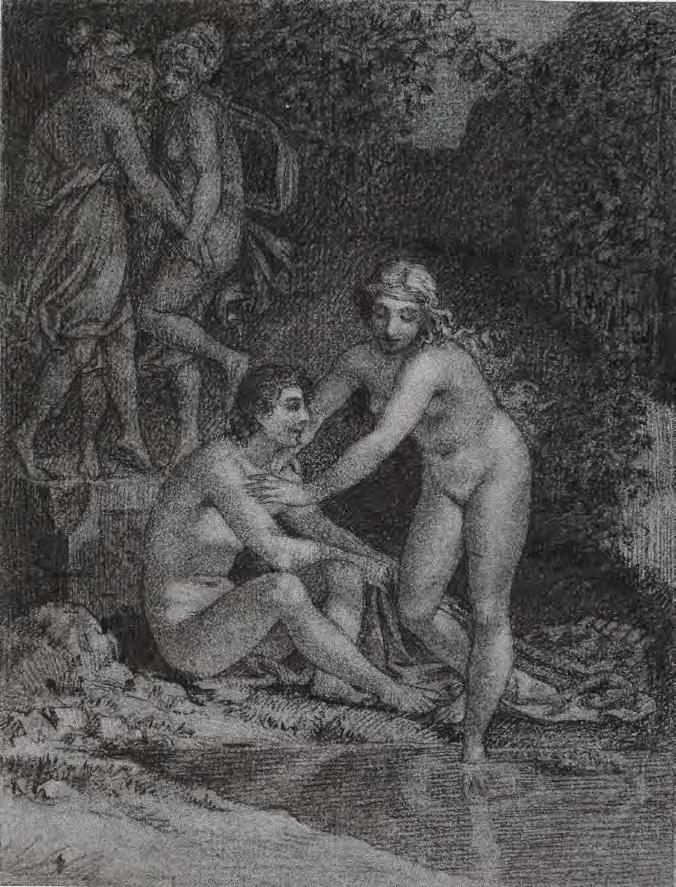

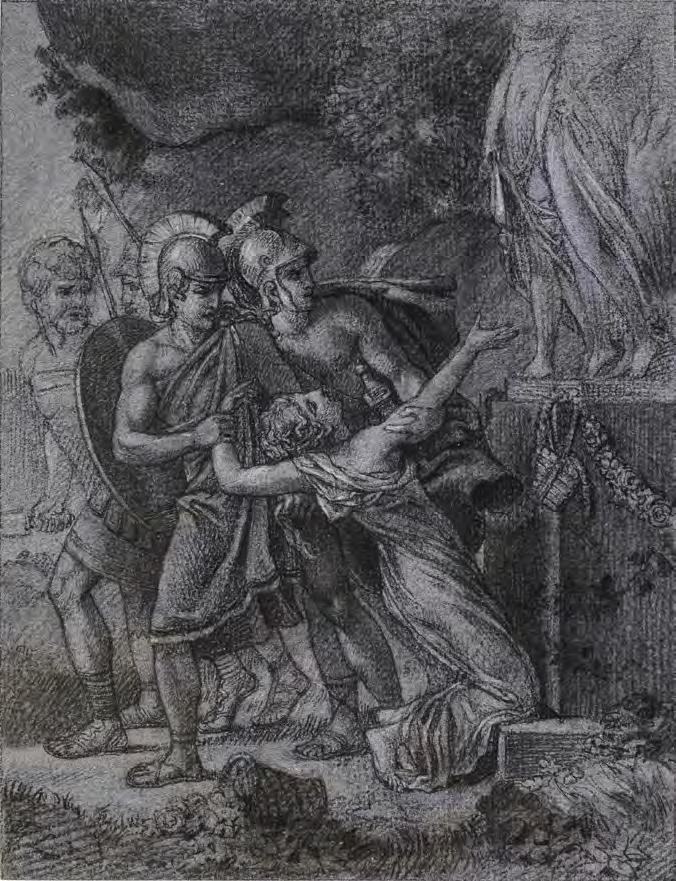

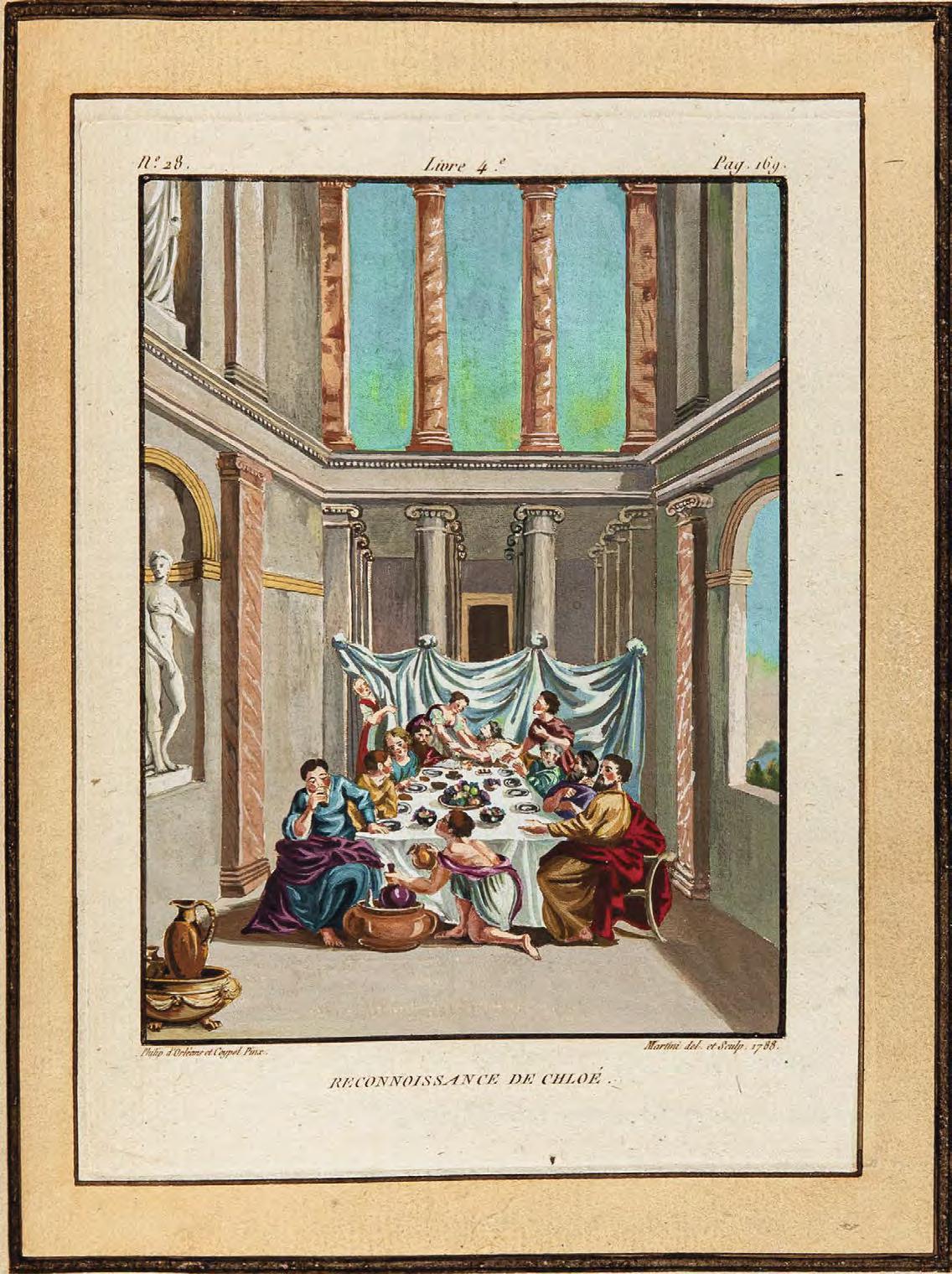

Sehen wir uns zunächst den Inhalt des in vier Bücher gegliederten Romans etwas näher an: Daphnis und Chloe, zwei nach ihrer Geburt ausgesetzte Kinder, die aber aus reichen Familien stammen, werden auf der Insel Lesbos von Hirten großgezogen. Sie wachsen gemeinsam auf, arbeiten und spielen miteinander, teilen alles und bemerken dabei ein ihnen zuvor fremdes Gefühl, das sich als starke Sehnsucht nacheinander herausstellt. Diese Liebesgeschichte des natürlich-naiven Paares ist mit Irrfahrten und Abenteuern angereichert und ausgeschmückt, ein Spannungsbogen äußerer Ereignisse wird aufgebaut, der den inneren, ebenfalls spannungsvollen Prozeß der erwachenden Liebe begleitet und teils widerspiegelt. So verbringt das Paar den Winter in unglücklicher Trennung, und jeder der beiden Jugendlichen wird im Verlauf der Erzählung einmal entführt, um danach umso glücklicher wieder zu dem Anderen zurückzukehren, doch bleiben solche

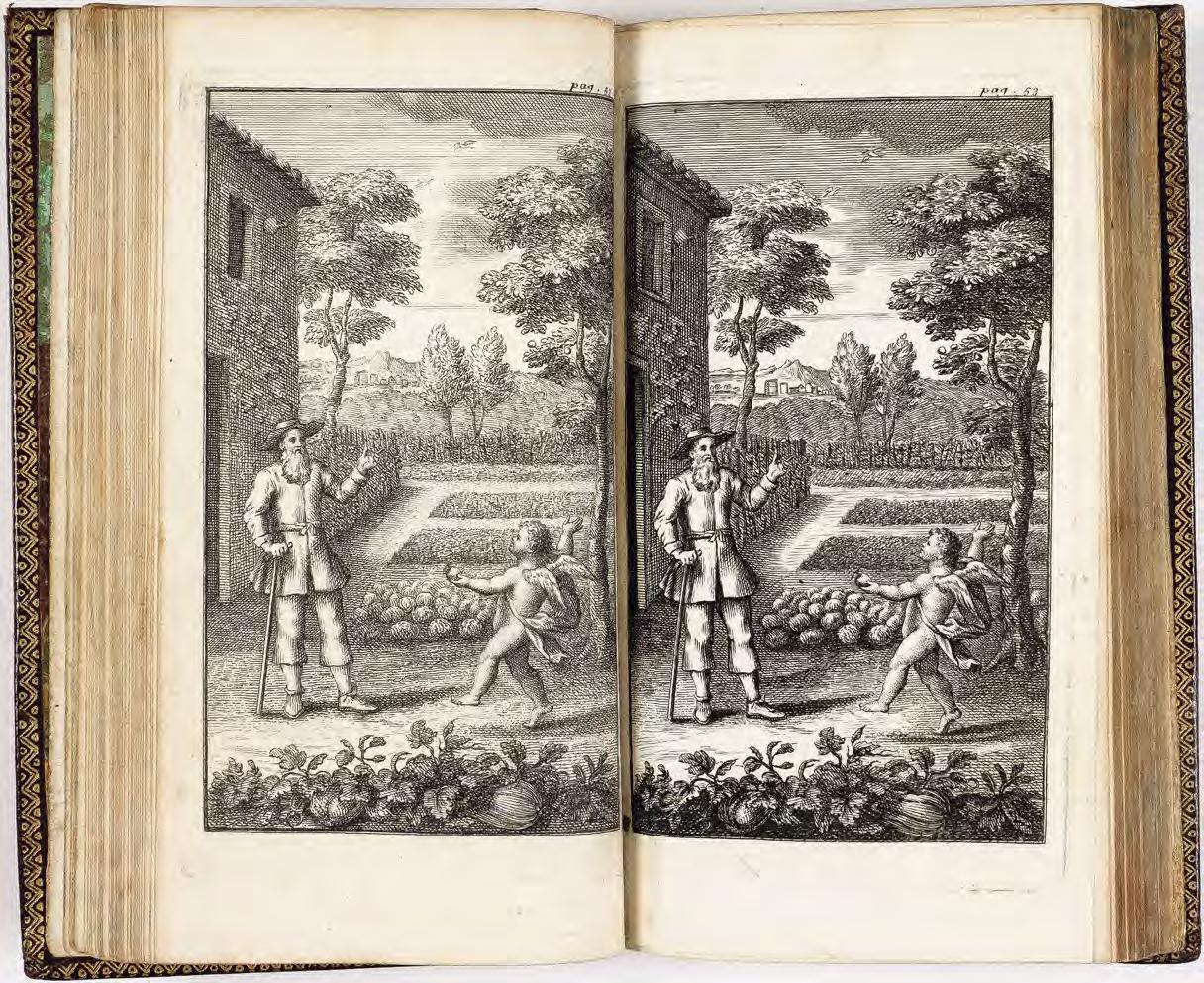

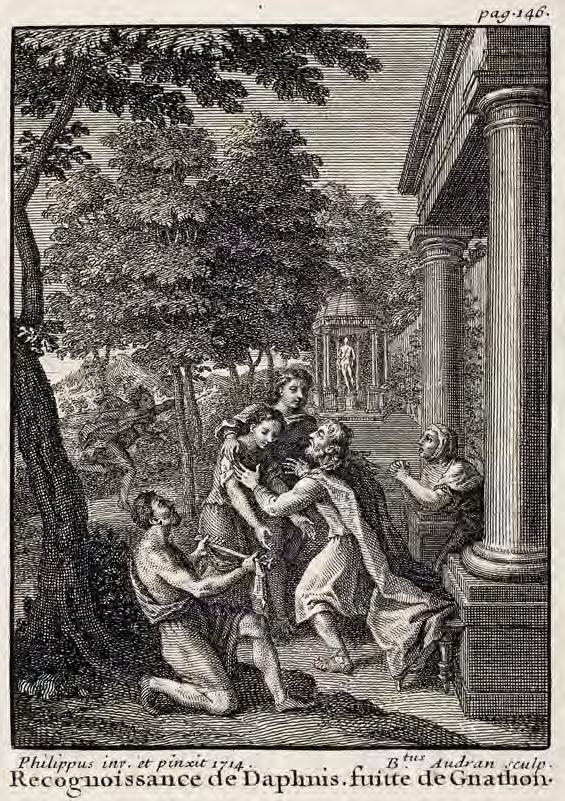

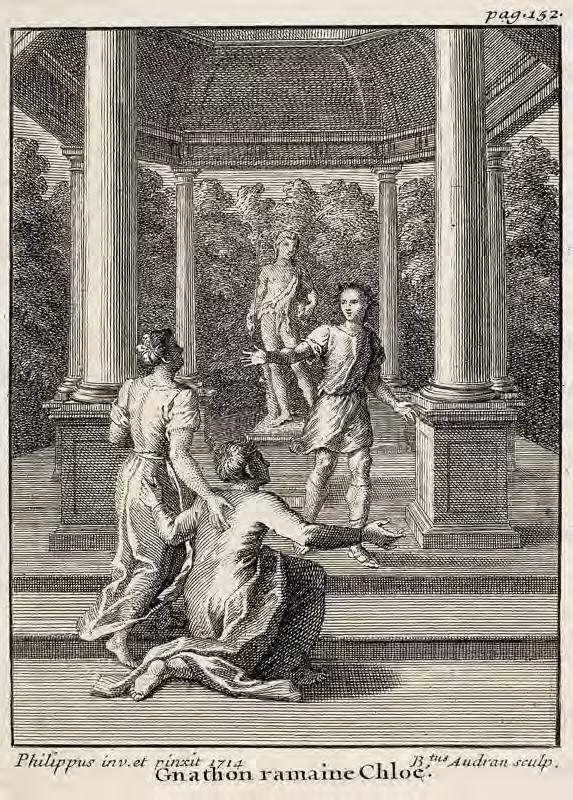

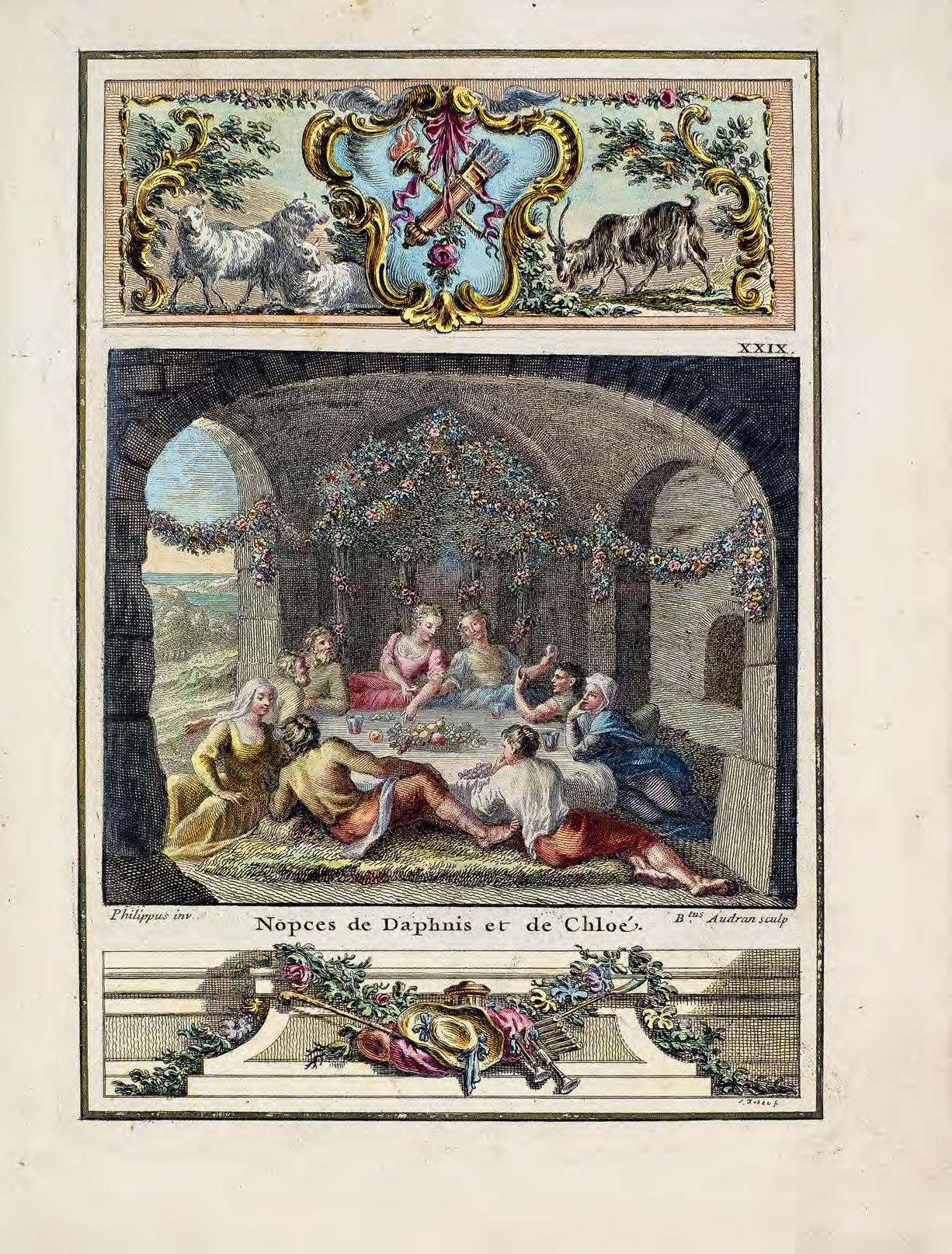

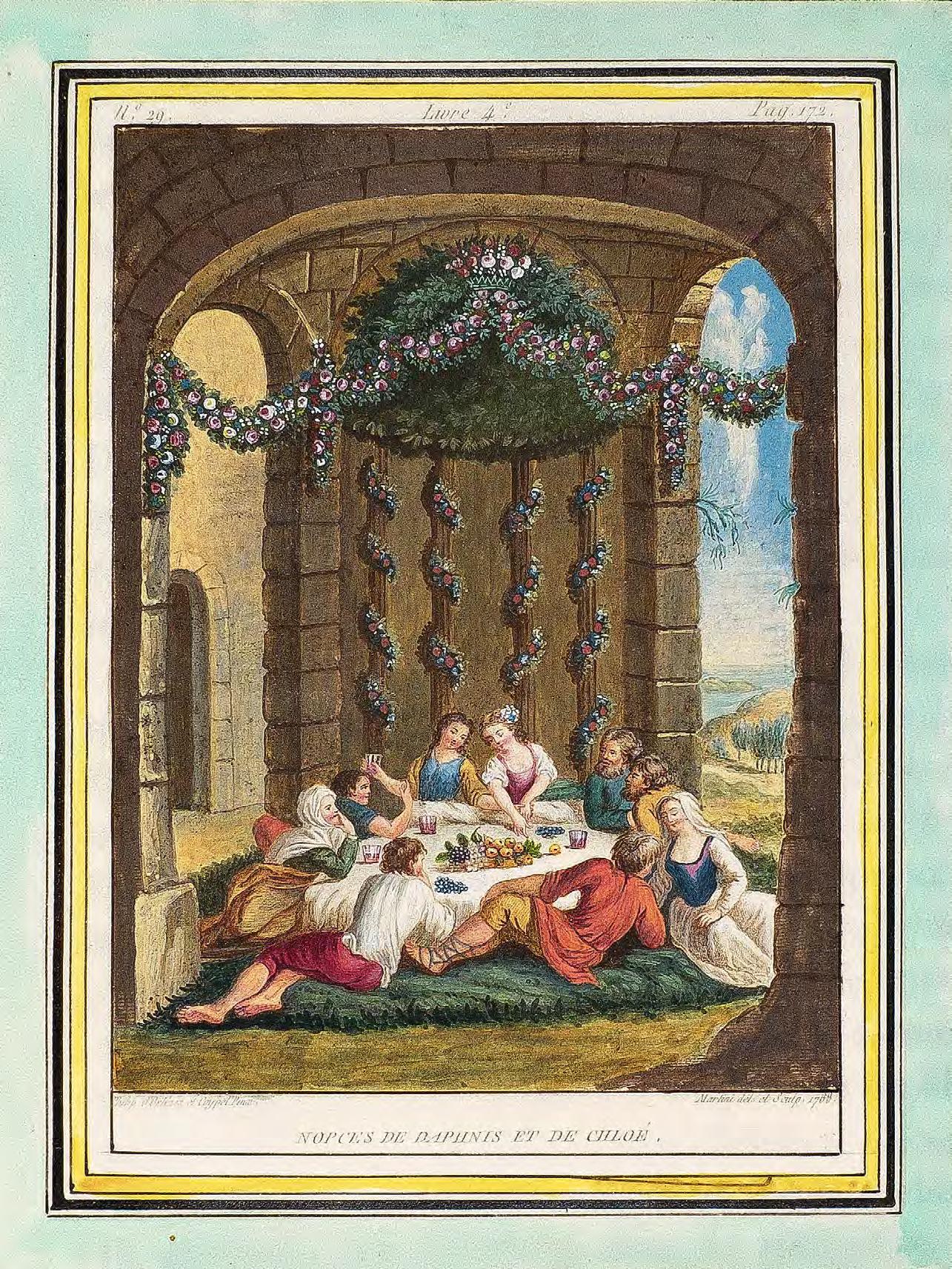

Abenteuer auf episodische Ereignisse beschränkt, die „unser Liebespaar auf seiner inneren Reise zum Erreichen der wahren Liebe“ nur noch bestärken [ DNP 7, 437]. Es eröffnet sich dabei ein weites Feld für die Idyllik. Am Ende sorgen glückliche Zufälle dafür, daß die wohlhabenden, sozial weit über dem Hirtenmilieu stehenden Eltern gefunden werden – der Vater des Daphnis ist gar Gutsbesitzer – und die beiden heiraten können. Doch geben sie das einfache Hirtenleben nicht ganz auf; die Hochzeit findet in ländlicher Umgebung, wie von beiden gewünscht, vor einer in der Nähe gelegenen Nymphengrotte statt.

Das wohl noch vor der Mitte des dritten Jahrhunderts entstandene Werk schöpft in vielfältiger Weise aus der Literatur des Hellenismus. Das Neue am Roman des Hellenismus aber ist, daß er der Liebe die höchste Bedeutung im Leben des Menschen zuerkannte, demgegenüber alles andere zurücksteht und zweitrangig wird. Weitere Voraussetzungen boten die Novelle und die erotischen Stoffe der hellenistischen Elegie sowie das heroische Epos, vertreten durch Ovid. „Ovid aber hat in allen übrigen nur denkbaren Bezirken alles andere hinter dem Eros zurücktreten lassen; seine Carmina amatoria vermitteln die Überzeugung, neben dem Eros sei alles andere unwichtig. Darin ist Ovid ein Geistesverwandter des Longos, und auch im Raffinement der Darstellung berühren sich die beiden“ [Schönberger, Longos, S. 211]. Was bei Longus von diesen Vorbildern wiederkehrt, „ist zuerst die fast völlige Beschränkung des Stoffes auf die Liebe (neben der Religion), die bei ihm viel stärker als in den übrigen Romanen ausgeprägt ist. Eigentlich novellistische Züge hat sein Werk wenige, doch fällt in seiner Darstellung besonders jene zierliche Anmut auf, die dem griechischen Novellenstil eignet. Elemente elegischer Poesie finden sich gleichfalls; dazu gehören Einzelheiten der Erzählweise, ganz besonders aber erotische Einzelmotive … Besonders eng sind die Beziehungen zu der Neuen Komödie. Ihr wird der Grundplan verdankt: ausgesetzte Kinder finden ihre Eltern. Wie in der Komödie findet sich bei Longos auch eine richtige Peripetie … und am Ende der Handlung stehen gleich zwei Erkennungsszenen mit den bekannten Gnorismata“ [Schönberger, Longos, S. 211 f.]. Als weitere Besonderheit von Daphnis und Chloe ist die Bukolik zu sehen, die das Werk von allen übrigen griechischen Romanen unterscheidet: „Für die Gattung des bukolischen Romans selbst haben wir aber nur Longos als Beispiel. Er hat das Schema des griechischen Romans als Grundlage seiner Erzählung genommen und hat es mit dem Element der Bukolik vertieft und bereichert. Die Darstellung des Hirtenlebens bot Theokrit, seine Erhöhung im Lande Arkadien und die Annäherung an den Mythos hatte Vergil vorgenommen, die Durchdringung mit religiösem Gedankengut war bei Anyte vorgebildet, Erotik und Bukolik verband die ‚Oaristys‘, und die Form der prosaischen Idylle stellte zum Teil die literarische Tradition. Die wunderbar poetische Verschmelzung des Ganzen, die Zusammenfassung zu der neuen Weise des bukolischen Romans, bleibt das nicht geringe Eigentum des Longos“ [Schönberger, Longos, S. 222]. Das aus vielfältigen Quellen und Vorbildern schöpfende Werk ist somit allenfalls vordergründig, was den vorherseh -

baren Ablauf der Geschichte anbelangt, etwas schlicht gestrickt. Der Erzähler verwendet seine literarischen Stilmittel sehr zielgerichtet und differenziert, indem er einerseits über weite Strecken auf Vieles bewußt verzichtet, was die ausgefeilte Rhetorik in der Spätzeit der Antike zu bieten hatte, zugunsten einer dem Thema angemessenen Einfachheit – das sind die Passagen der Erzählung (Narratio), bei denen Longus in Nachahmung der schlichten und einfachen Erzählweise eines Xenophon oder Herodot in einem Modus von Natürlichkeit und Klarheit schreibt – um aber auf der anderen Seite, an jenen Stellen, wo ihm dies angebracht erschien, mit großer Virtuosität das sprachliche Repertoire voll anzuwenden. Dort erfolgt der Einsatz der Rhetorik umso mehr und sehr gezielt: „An den Glanzstellen wendet Longos dann alle die bekannten Künste rhetorischen Prunkes auf, … wenn er mit der hohen Poesie wetteifert, steigert Longus seine Kunst zu wirklichen ‚Edelsteinen, die im goldenen Band der Erzählung gefaßt sind“ [Schönberger, Longos, S. 251]. Jedoch bleibt er reiner, um ihrer selbst willen verwendeter Sprachakrobatik immer fern, denn Longus ging es in seinem Roman um etwas Anderes, das für ihn wesentlich bedeutender als rhetorischer Glanz war, wie Schönberger herausstellt: „Wichtigstes Ziel ist für Longos die ‚Süßigkeit‘ der Darstellung (Glykytes). Alles soll schön, anmutsvoll und ‚süß‘ sein“ [Schönberger, Longos, S. 249].

Den gelegentlichen negativen Urteilen über den Stil des „Sophisten“ Longus zum Trotz: Die sprachlich-literarischen Qualitäten des Textes sind seit seinem allmählichen Bekanntwerden am Beginn der Frühneuzeit anhand des humanistischen Studiums griechischer Manuskripte des Mittelalters zuerst unter einzelnen Gelehrten, dann in einer immer breiteren Leserschaft, erkannt und anerkannt worden. Je nach den Idealen der Zeit hat man einmal diesen, einmal jenen Aspekt des Romans besonders zu schätzen gewußt. Unter den Gelehrten stiegen jedenfalls die Verbreitung und die Kenntnis der Geschichte im Laufe des 16. Jahrhunderts rasch an. Schon Jahrzehnte vor der Editio princeps mit dem von Colombani edierten griechischen Originaltext, 1598 bei Giunta in Florenz erschienen, waren Übertragungen ins Italienische, Französische, Lateinische und Englische erfolgt, die erste Übersetzung überhaupt ist die italienische von Annibale Caro aus dem Jahr 1537. Den Grundstein zum Erfolg von Daphnis und Chloe im französischsprachigen Bereich legte unzweifelhaft Jacques Amyot, der unter anderem für König Franz I. tätige hochgelehrte Humanist und Kleriker, mit seiner fulminanten Übertragung des Textes, die im Jahre 1559 bei Vincent Sertenas in Paris erschienen ist. Sie gilt gemeinhin als die beste aller älteren Übersetzungen und wurde von manchen Beurteilern sogar dem Original selbst vorgezogen. Noch Goethe, der die Geschichte der „Amours pastorales“ sehr schätzte und von dem auch die hier einleitenden Worte stammen [Gespräche mit Eckermann, 9. März 1831] urteilte über sie: „Dieses alte Französisch ist so naiv und paßt so durchaus für diesen Gegenstand, daß man nicht leicht eine vollkommenere Übersetzung in irgendeiner anderen Sprache von diesem Buch machen wird“ [ebenda, 21. März 1831].

Blieben die französischen Editionen des 16. und 17. Jahrhunderts noch sehr wenige, und darunter auch nur vereinzelt illustrierte, allesamt höchst seltene Drucke von geringer Verbreitung, so begann erst im frühen 18. Jahrhundert die eigentliche Blütezeit, in der das Werk in immer neuen Ausgaben, die meisten davon mehr oder weniger reich illustriert, erschienen ist. Mehrere kulturelle und geistesgeschichtliche Entwicklungen mögen dazu beigetragen haben, ganz konkret setzte dieser Aufbruch aber eine veränderte Bewertung der sittlich-moralischen Relevanz des Inhalts voraus. Dies ist nicht verwunderlich, denn aus dem Text sind tatsächlich zwei gegensätzliche Interpretationstendenzen ableitbar – die sich im Übrigen auch in der Geschichte seiner Illustration widerspiegeln: die eine, die das erotische Element als übermächtig ansieht, da der Eros hier ja omnipräsent ist und schicksalhaft zu walten scheint, was, so wurde dann meist unterstellt oder ausgedeutet, mit lockerer Moral, bis hin zur Frivolität einherginge, die andere, die in der Entwicklung des Paares einen natürlichen und vorherbestimmten Weg sieht, paradigmatisch für die menschliche Natur an sich. Und die zudem darauf verweisen konnte, daß aus der naturgegebenen Anziehung zwischen den beiden am Ende eine auch im zivilisatorischen Sinne legitimierte Verbindung hervorgeht, eine Eheschließung. Moralisch wäre dem Verlauf der Geschichte, sieht man von der ohnehin durch die Übersetzer stark gekürzten Verführungsszene des Daphnis durch Lykainion, eine aus der Stadt stammende Frau eines Bauern, einmal ab, mithin nicht viel entgegenzuhalten. Die Verlagerung von der einen Sichtweise zur anderen geschah in Frankreich in der Zeit Ludwigs XIV. Im mittleren 17. Jahrhundert noch als sittlich bedenkliche Schrift eingestuft, galt der Roman schon gegen Ende des Jahrhunderts sogar für junge Frauen als empfehlenswerte Bildungslektüre. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für seine weitere Verbreitung, sollte diese nicht von der Zensur wesentlich behindert oder durch einen Eintrag in den kirchlichen Index eingeschränkt werden, doch ist das noch keine Erklärung für die schließlich erlangte Popularität. Um diese zu verstehen, ist zunächst einmal zu sehen, daß sich der Roman des Longus am Ende des 17. Jahrhundert bereits in seine eigene neuzeitliche Nachfolge eingebettet befand. Als Urbild des Hirtenromans war ihm eine ganze Gattung gefolgt, die sich in Renaissance und Barock so großer Beliebtheit erfreute, daß man von einer Mode sprechen kann. Sie machte „Lope de Vega und Shakespeare zu ihren begeisterten Nachahmern“ und bildete „von Petrarca bis zum Biedermeier den Nährboden einer unerschöpflichen Landidyllik und Schäfersehnsucht“ [ KNLL 10, 580]. Er schwamm also auf der Welle, die er selbst ausgelöst hatte.

Die Thematik und die Kombination der Sujets haben dem Zeitgeschmack und den Erwartungen des Publikums gerade im Spätbarock und Rokoko, mithin dem Zeitalter der Früh- und Hochphase der Aufklärung, vollauf entsprochen. Obgleich von hoher Abkunft, was man gewissermaßen als „adelig“ interpretieren konnte, wächst das Paar im pastoralen, bukolischen Umfeld auf und findet dadurch, jenseits der moralischen Zwänge, die einer jeden zivilisierten Gesellschaft eigen sind, zu einer unschuldigen Liebe, die

selbst dann, als sie schlußendlich in die Sexualität mündet, nichts Verwerfliches kennt. Das Reizvolle und philosophisch Interessante an dieser Geschichte liegt in einem tieferen Sinne darin begründet, daß die Selbsterkenntnis menschlicher Natur hier nicht nur fast ohne das Korsett gesellschaftlicher Erwartungen von statten geht, sondern daß die sittliche Entwicklung, ohne dieses Korsett überhaupt zu benötigen, von selbst zum Guten und Richtigen, im Sinne des von der menschlichen Gesellschaft Erwarteten, finden kann. Eine natürliche Moral scheint die beiden zu leiten, die weder einen Sündenfall vor den Göttern noch den Menschen erleben, sondern trotz vieler Unbilden und Abenteuer auf dem Weg dorthin, gleichsam im Zustand irdisch-paradiesischer Glückseligkeit enden.

Gewürzt ist das Ganze dennoch mit einem Schuß Erotik und Sinnlichkeit, da der Eros hier als permanente Kraft und Spannung zwischen den Geschlechtern wirkt und den Verlauf der Erzählung bestimmt, aber erst am Ende in seine natürliche Erfüllung mündet. Eros ist hier zwar der Spannungsbogen der Handlung, tatsächliche Erotik bleibt dagegen fast außen vor. Aufgeklärt wird nicht über Geschlechtliches, sondern über den Weg des Menschen, für seinen ihm innewohnenden und zwischenmenschlich wirkenden Eros einen moralisch einwandfreien Weg zu finden, der hier sozusagen als der von der Natur vorgegebene erscheint: „Die Grundvoraussetzung unseres Romans ist also nicht das langsame Innewerden des Sexuellen durch Daphnis und Chloe, sondern die Unschuld und Unbefangenheit, mit der die beiden sich immer näher kommen, um erst in legitimer Ehe ihren Bund zu schließen. Die Kinder sind von Anfang an füreinander bestimmt, haben die Sendung, beispielhaft das Walten des Welteros zu zeigen, und durch die Macht dieser Sendung verlieren sie das Allzumenschliche des Durchschnitts, werden töricht im Sinne der Welt“ [Schönberger, Longos, S. 226].

Vergleicht man die Geschichte von Daphnis und Chloe mit der Fülle der ziemlich offen zu Tage tretenden pornographischen Literatur des französischen 18. Jahrhunderts, die an Deutlichkeit kaum etwas ausspart, so mag man in dem Werk des Longus ohnehin eher ein moralisches Erbauungsbuch denn eine verwerfliche Lektüre zu erkennen. Die Grundlage des Handelns der Protagonisten hat Schönberger prägnant in einem Satz zusammengefaßt: „Sie erfüllen ihre Menschenpflicht, so weit man es von Kindern verlangen kann“ [ebenda, S. 227]. Wirkt diese Geschichte, in der die Entwicklung der menschlichen Natur gegen alle Unbilden per aspera ad astra zum Guten, zum sittlichen Ideal, geführt und an deren Ende das Paar mit einem ganz diesseitigen Zustand bescheidenen Glücks belohnt wird, nicht wie ein Lehrstück im Geiste der französischen Aufklärung?

Die Entwicklung zum moralisch gefestigten Menschen, abgeleitet und begründet aus der grundsätzlich positiv gestimmten Natur, das erinnert doch stark an Rousseau, der bezeichnenderweise diesen Stoff ab 1774 als Oper bearbeitet hat, die er leider nicht vollenden hat können. Gleichzeitig bediente die Thematik des Romans natürlich auch und gerade eines der großen Bedürfnisse der Aristokratie im Absolutismus, den Ausbruch aus den Konventionen einer bis ins Letzte reglementierten Gesellschaft, deren

erträumte Flucht aus diesen kulturellen Zwängen in die Ursprünglichkeit der Natur zurückführt. Wie wohltuend mag eine solche harmlose pastorale Liebesgeschichte gewirkt haben, angesichts der alltäglichen Skandale, wie sie die reale französische Aristokratie, vor allem diejenige am Königshof, beherrschten? Und dennoch spielen Herkunft und Stand sowie die Einhaltung sozialer Unterschiede in der Erzählung eine nicht unerhebliche Rolle; die literarischen Stilmittel sind in Bezug darauf auch klar hierarchisierend eingesetzt: „Kunstvoll ist bei Longos die strenge Wahrung des Ethos. Keine Gestalt tut oder spricht etwas, was nicht peinlich genau auf ihren Stand, ihren Charakter, die ihr zukommende Sprechweise und ihr Geschlecht abgestimmt wäre.“ Zum Geburtsadel der Protagonisten tritt dabei noch „der Adel der Guten, Erwählten und Reinen, dem anzugehören weder Stand noch Geburt noch Reichtum oder Armut hindern. Sittliche Vollkommenheit oder angeborenes Verdienst verleihen diesen Adel ebenso wie rechtes, tapferes Menschentum“ [Schönberger, Longos, S. 253 und 242] – es ist dies ein Adel ganz im Sinne der Aufklärung.

Zur generellen inhaltlichen Affinität der aristokratischen, in Teilen und zunehmend auch schon der gebildeten bürgerlichen Leserschaft, gegenüber dieser Literatur gesellt sich eine ästhetische Präferenz. Die besondere Wertschätzung von Longus’ Sprachstil in der Zeit des frühen 18. Jahrhunderts dürfte auch darauf beruhen, daß im Zuge der Querelle des Anciens et des Modernes das Schlagwort von der Simplicité immer noch in aller Munde war. Es wurde von den Anciens als auszeichnendes Charakteristikum der Antike ins Feld geführt, gegenüber dem rhetorisch überladenem Stil der Neueren. Zwar war die Querelle fast schon am Abklingen, als die Blütezeit der Daphnis-und-Chloe- Geschichte im 18. Jahrhundert ihren Ursprung nahm, doch kam es immer noch zum Wiederaufflammen, und just in der Zeit, als sich die ersten Ausgaben schon in Vorbereitung befanden, im Jahre 1714, hat die große Altphilologin und Übersetzerin Anne Dacier eine späte Streitschrift veröffentlicht, gegen eine ihrer Ansicht nach verfälschende Übersetzung Homers durch Antoine Houdar de la Motte. In dieser Abhandlung Des causes de la corruption du goût betonte sie die Dekadenz der Moderne durch deren manierierte Affektiertheit und übermäßige Subtilität, wohingegen sich die Alten durch heroische Simplizität und Nähe zur Natur ausgezeichnet hätten. Eine derartige Simplicité glaubte man in der Zeit der Querelle auch und gerade im literarischen Stil des Longus zu erkennen, und zwar nicht nur im Vergleich zu den Autoren der Neuzeit, sondern auch gegenüber anderen Schriftstellern der griechischen Antike. Wie eng diese Stränge zusammenhängen, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, daß an der Illustration der 1712 erschienenen L’Iliade et l’Odyssée in der Übersetzung Daciers die Künstler Antoine Coypel und Benoît Audran beteiligt waren, dieselben, die wenige Jahre später die Regentenausgabe von Daphnis und Chloe bebildern sollten. Der mit Dacier befreundete Pierre Daniel Huet, selbst wichtiger Parteigänger der Anciens, hatte als junger Mann eine eigene Übersetzung von Daphnis und Chloe begonnen. In seinem Traité de l’origine des romans, der zuerst 1670 erschienen

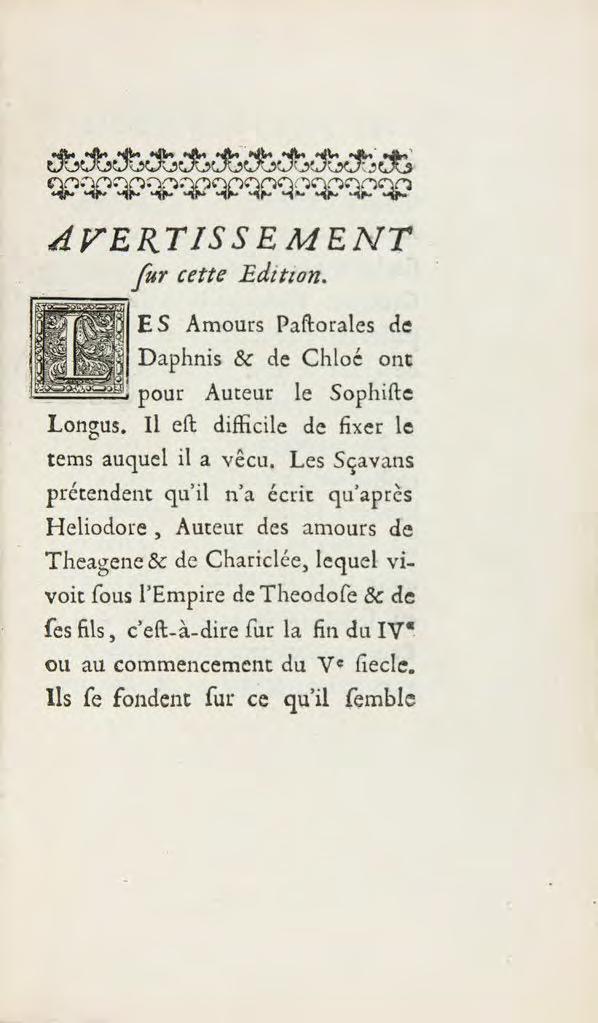

ist, charakterisierte Huet den Sprachstil des Longus als „simple, aisé, naturel, & concis sans obscurité; ses expressions sont pleines de vivacité & de feu; il produit avec esprit; il peint avec agrément; il dispose ses images avec adresse; les caracteres sont gardez éxactement; les épisodes naissent de l’argument; les passions & les sentiments sont traitez avec une délicatesse assez convenable à la simplicité des bergers“. Eben jene Passage wurde bei der Besprechung der Pariser Edition des Jahres 1716, der ersten Daphnis-und-ChloeAusgabe des 18. Jahrhunderts, im Journal des Sçavans vom 4. Januar 1717, ausführlich zitiert [S. 14 f. – siehe auch Barber, Daphnis and Chloe, S. 30].

Mit der Approbation des Werks als moralisch unbedenkliche Lektüre und der Wertschätzung seines literarischen Stils waren also wesentliche Grundlagen für die Erfolgsgeschichte im 18. Jahrhundert gelegt, der Boden war in jeder Hinsicht bereitet. Die Zeit des Erscheinens der ersten illustrierten Ausgaben des Romans im 18. Jahrhundert fällt denn auch nicht zufällig in die Epoche des Übergangs, die Régence, in dem der pompöse höfische Barock unter Ludwig XIV. einem neuen feineren, intimeren und eleganteren ästhetischen Ideal wich. Mit Herzog Philipp II . von Orléans, der die Regentschaft von 1715 bis zu seinem Tod im Jahre 1723 für den unmündigen Ludwig XV. führte, zog auch ein neuer Stil in Politik und Gesellschaft ein – liberaler und offener, Philosophie, Literatur und Kunst fördernd, wie auch die Salon-Kultur. Daß in eine solche Zeit der literarische Stil des Longus besonders gut paßte, in seiner Ausgewogenheit aus Schlichtheit und Glanz, verbunden mit Geist, Schönheit, Anmut und vor allem jener zitierten „Süße“ und Emotionalität, das versteht sich fast von selbst. Daß nun auch die Zeit für eine entsprechende Illustration des Romans gekommen war, geht damit einher.

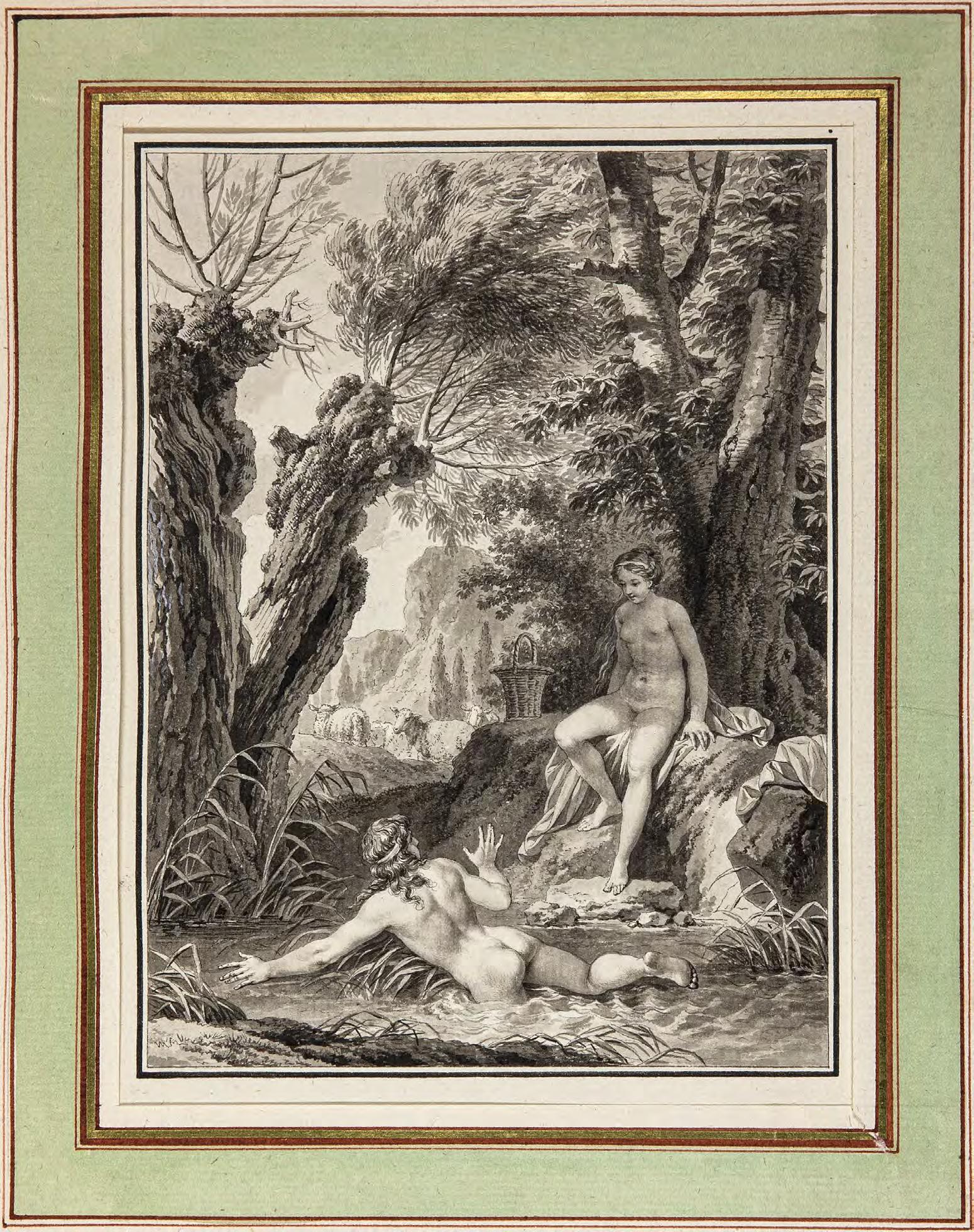

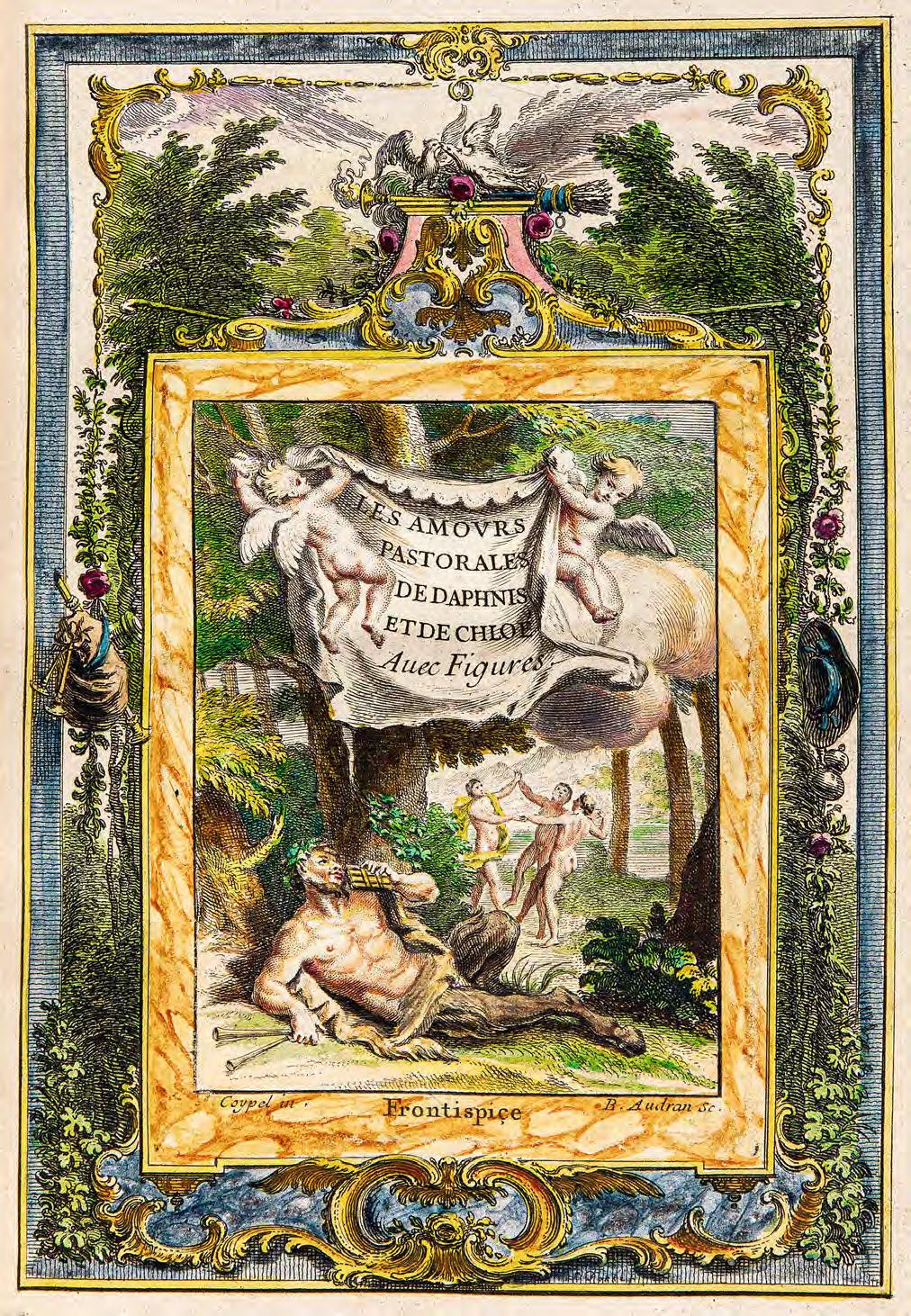

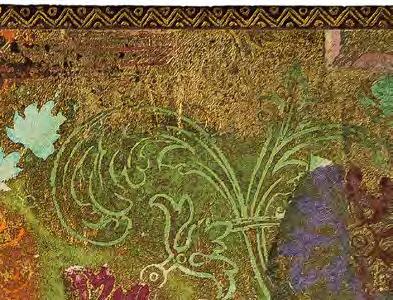

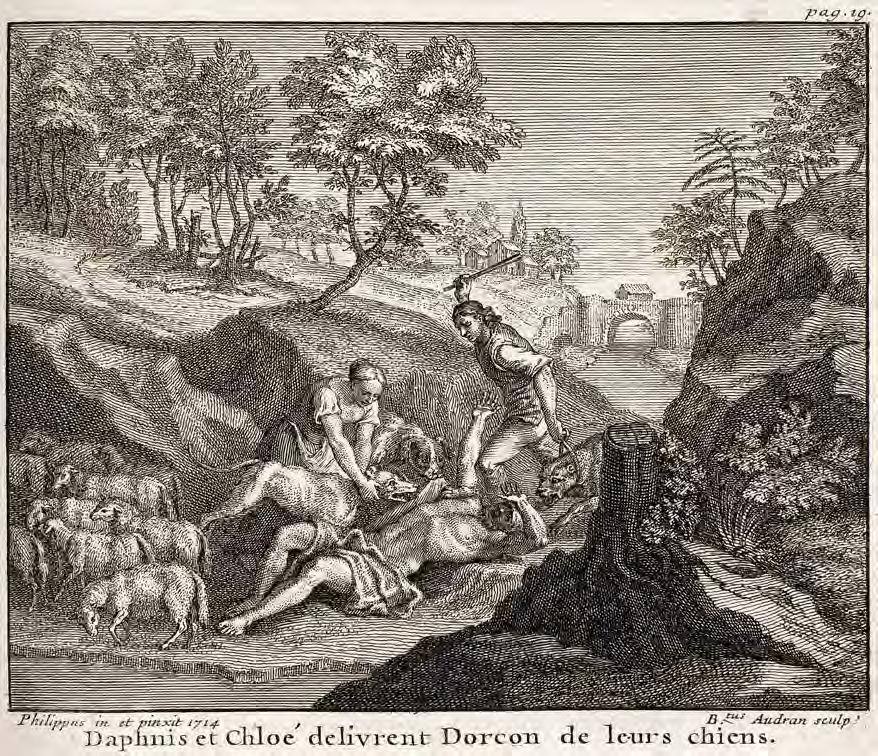

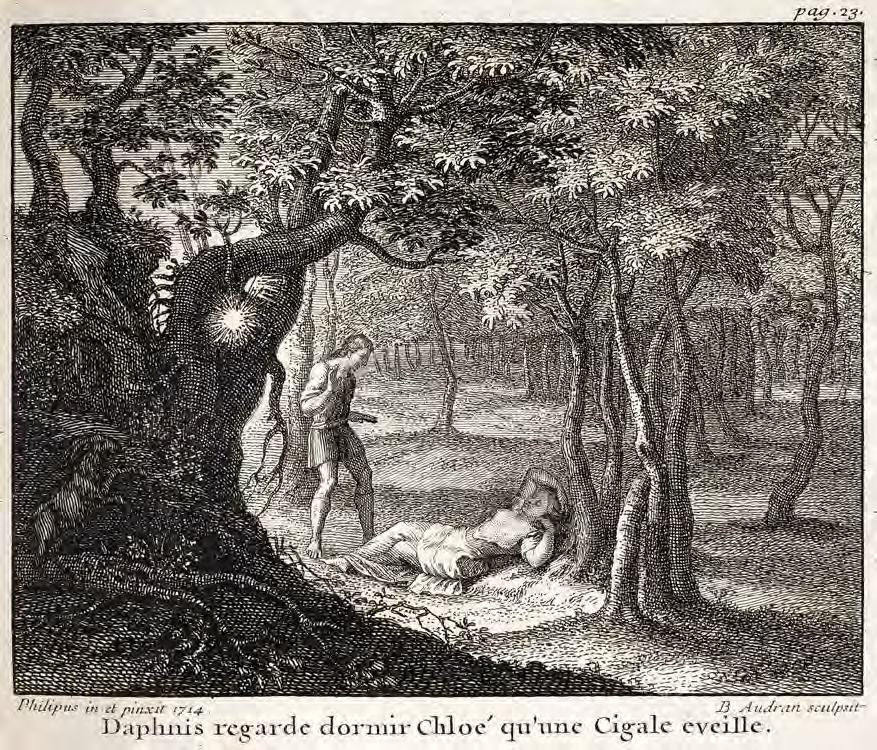

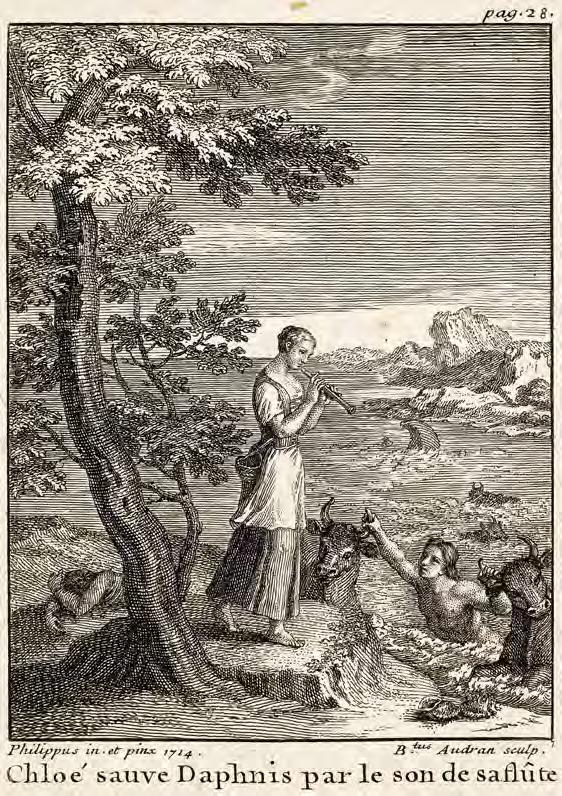

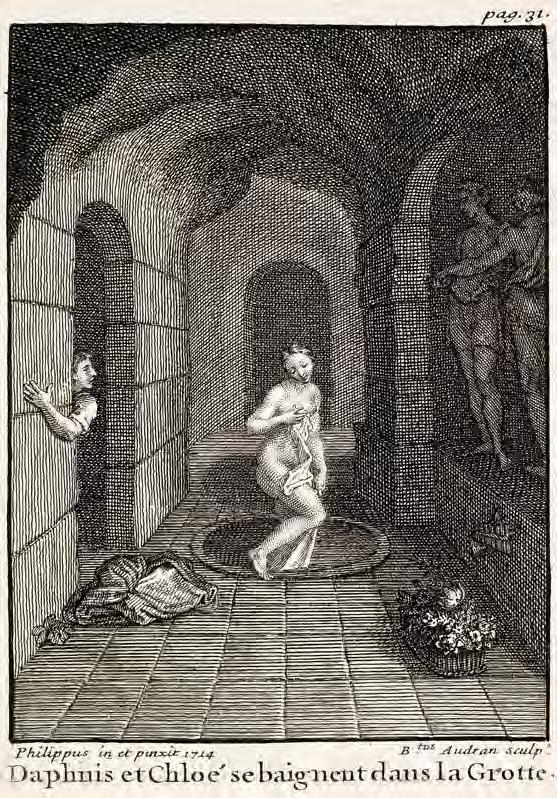

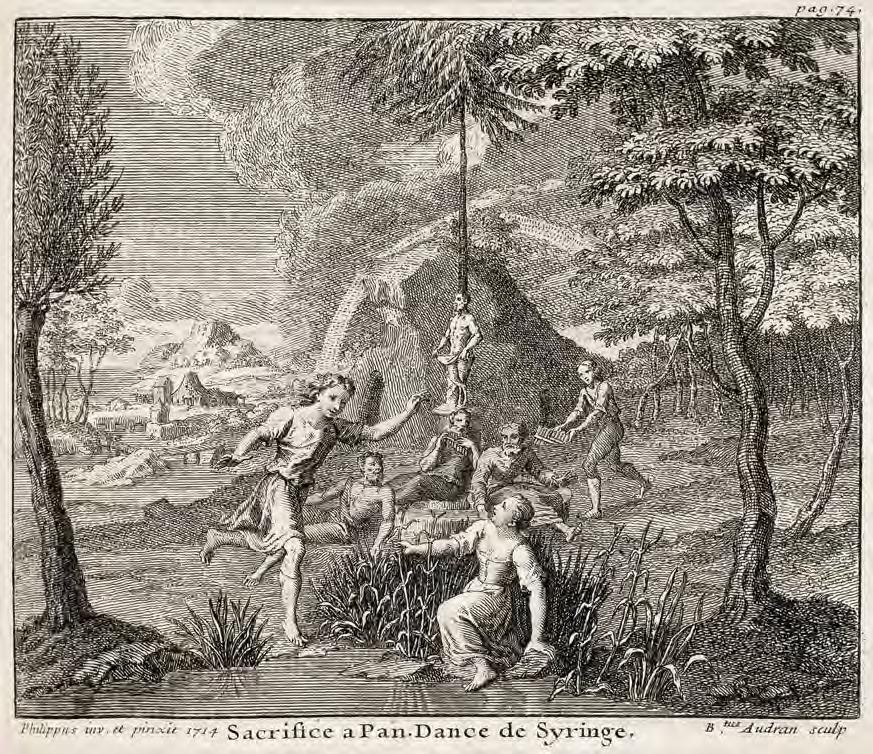

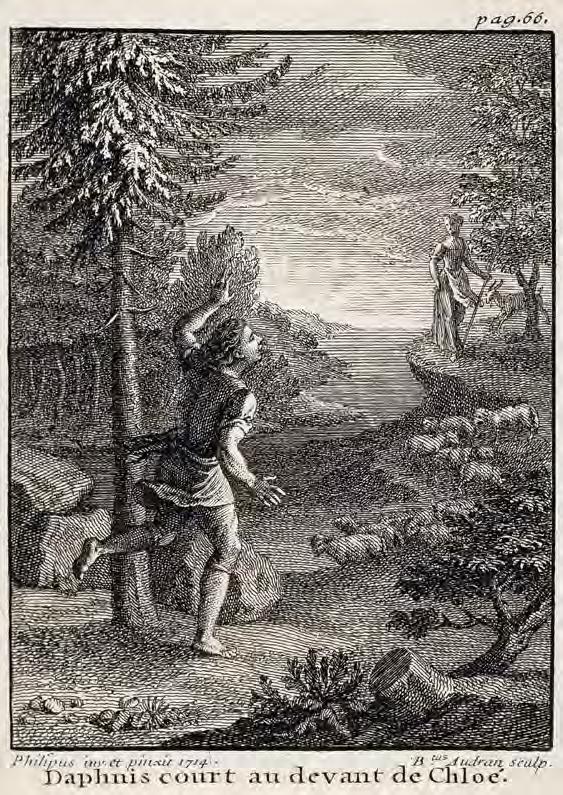

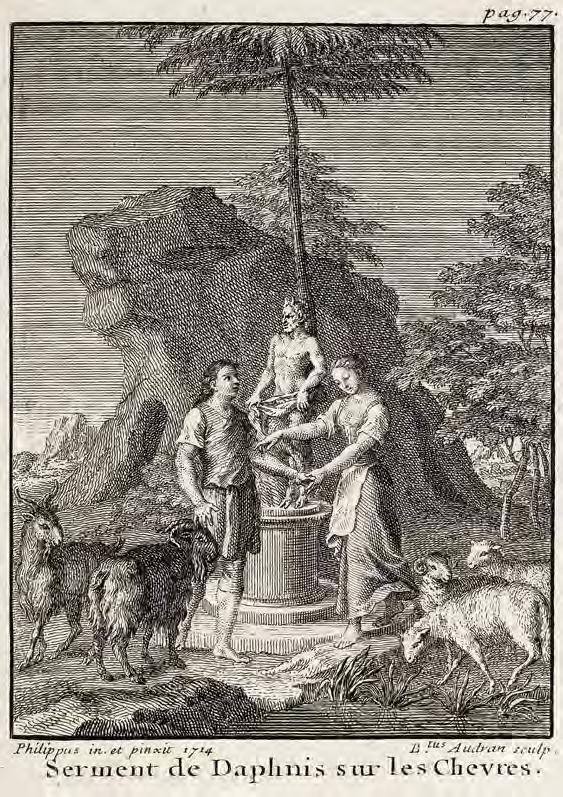

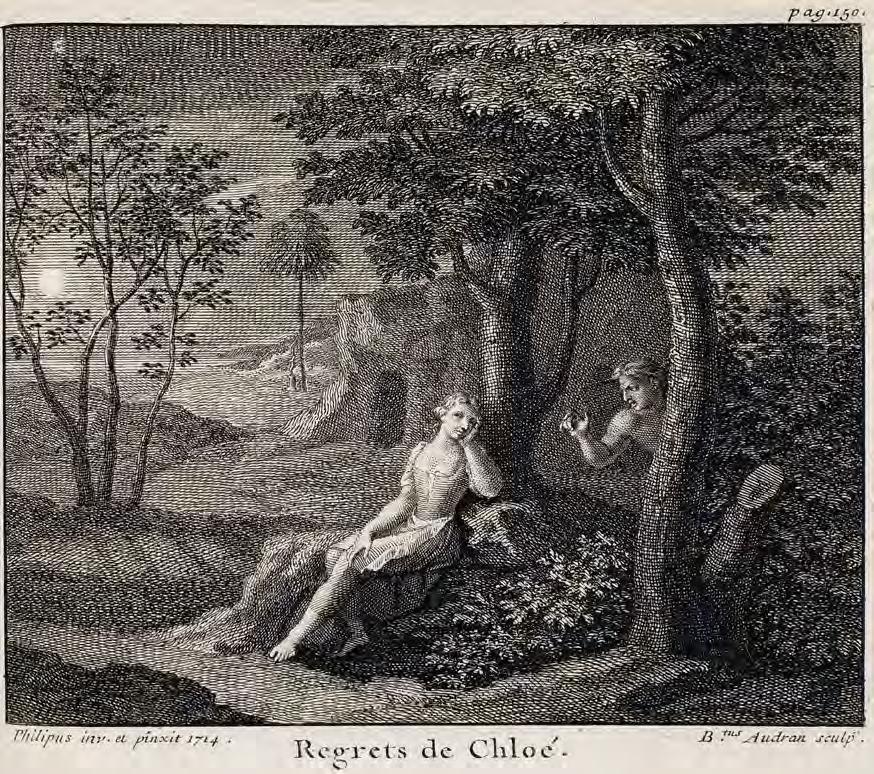

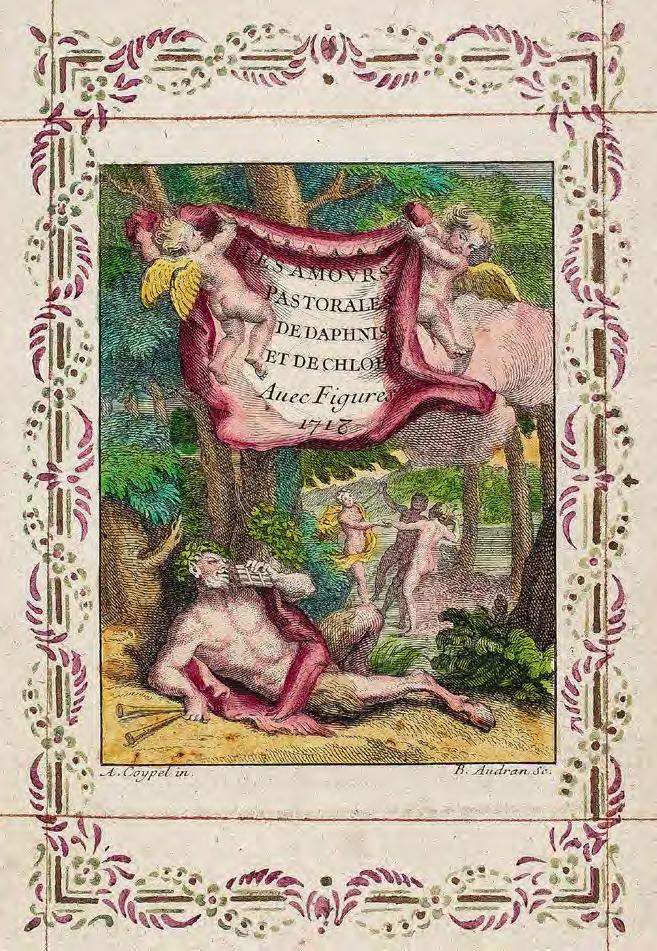

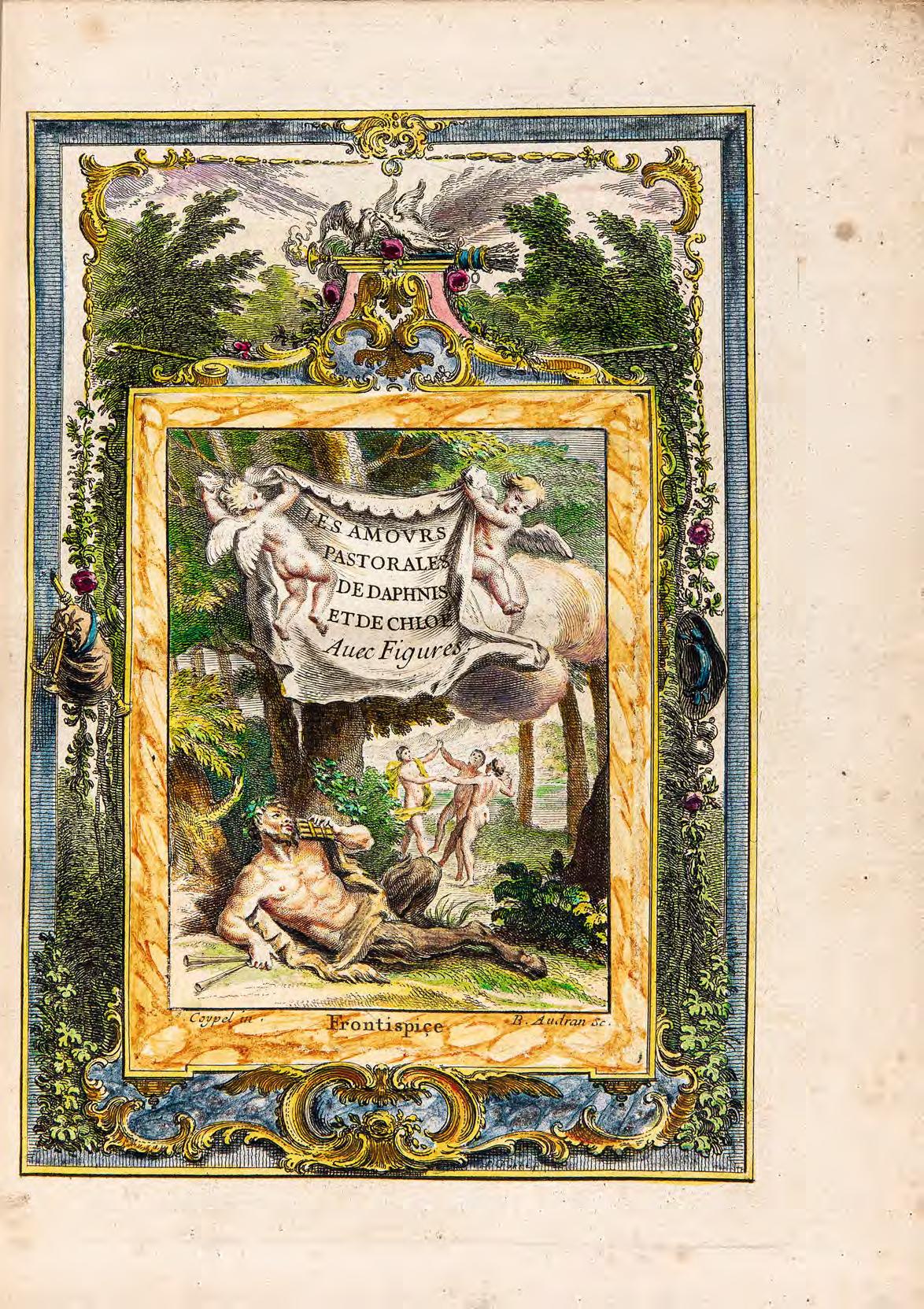

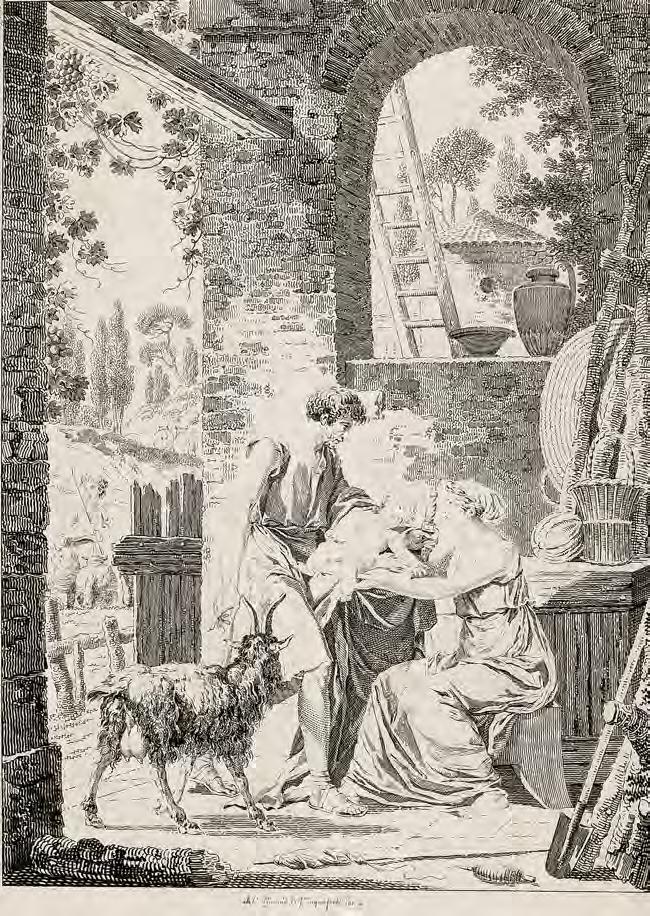

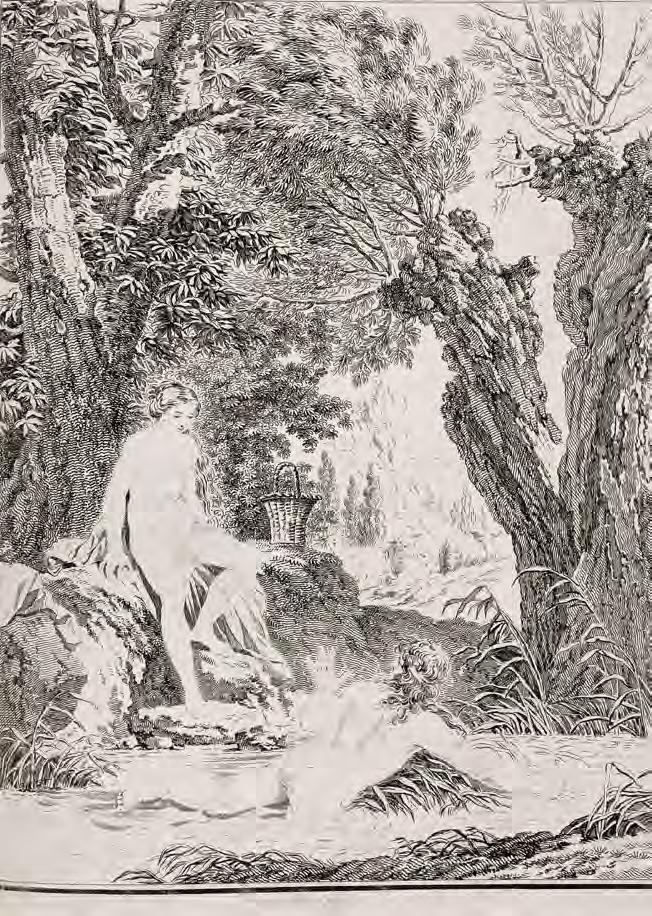

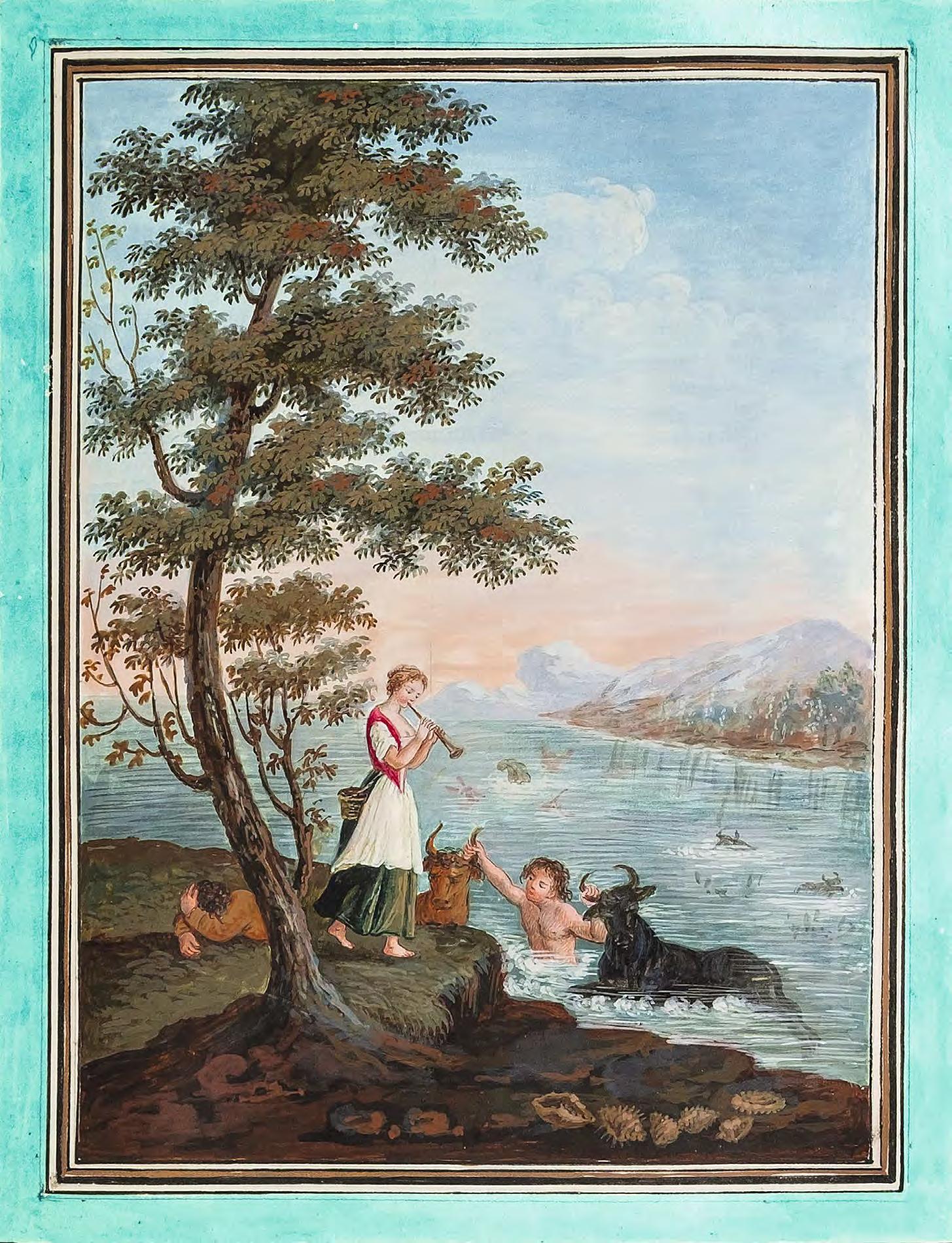

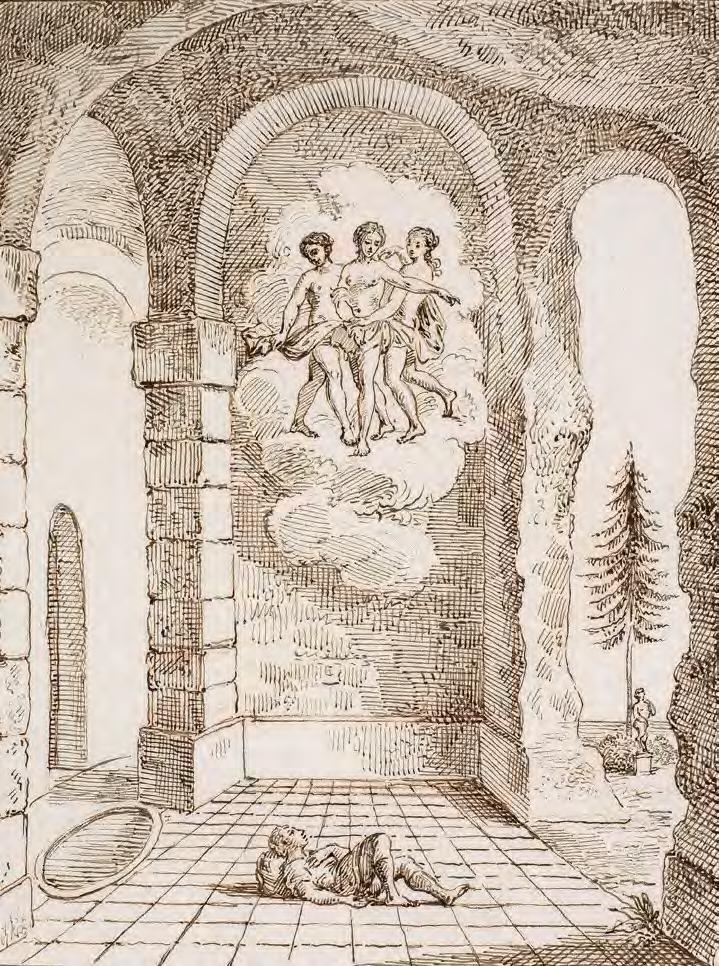

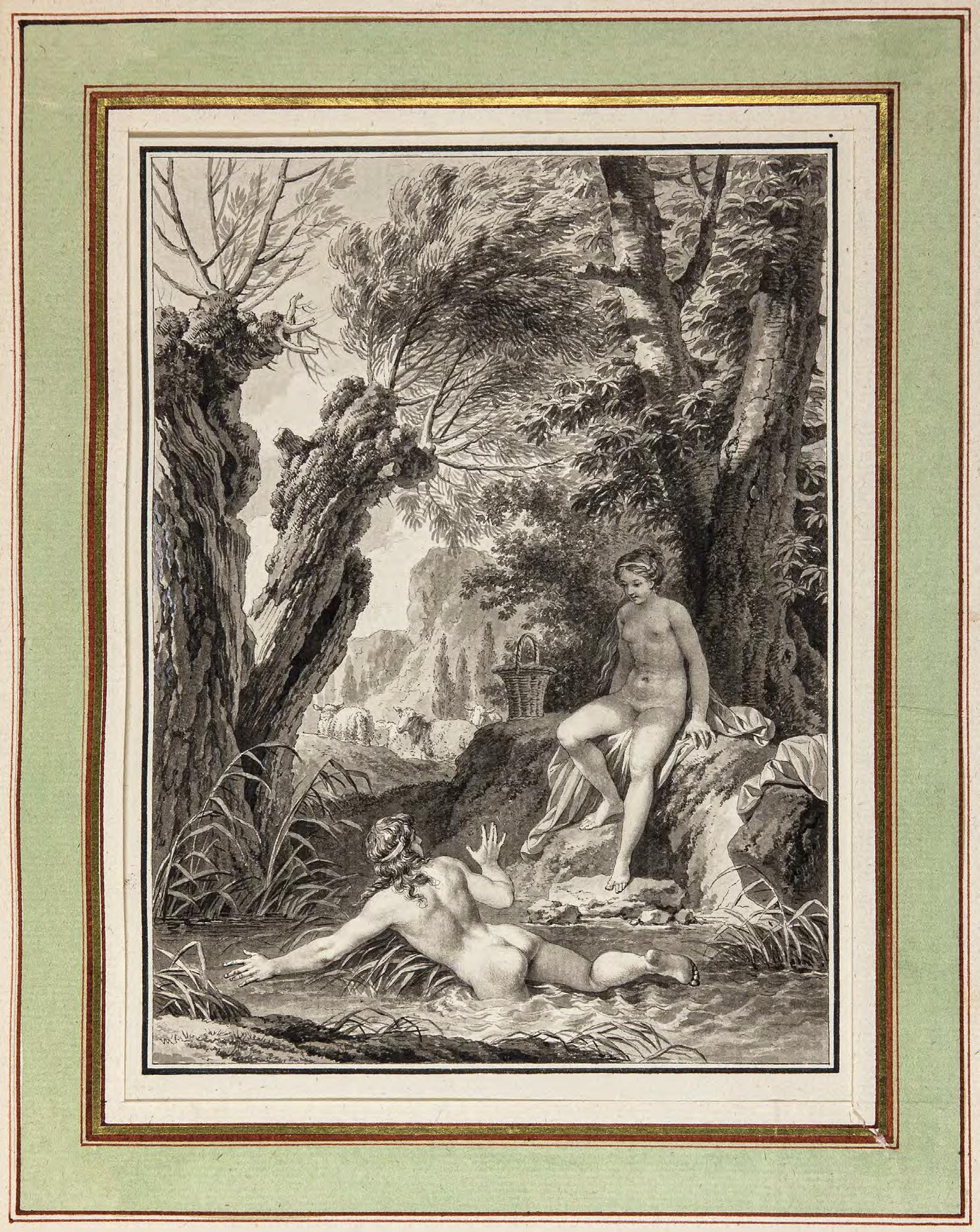

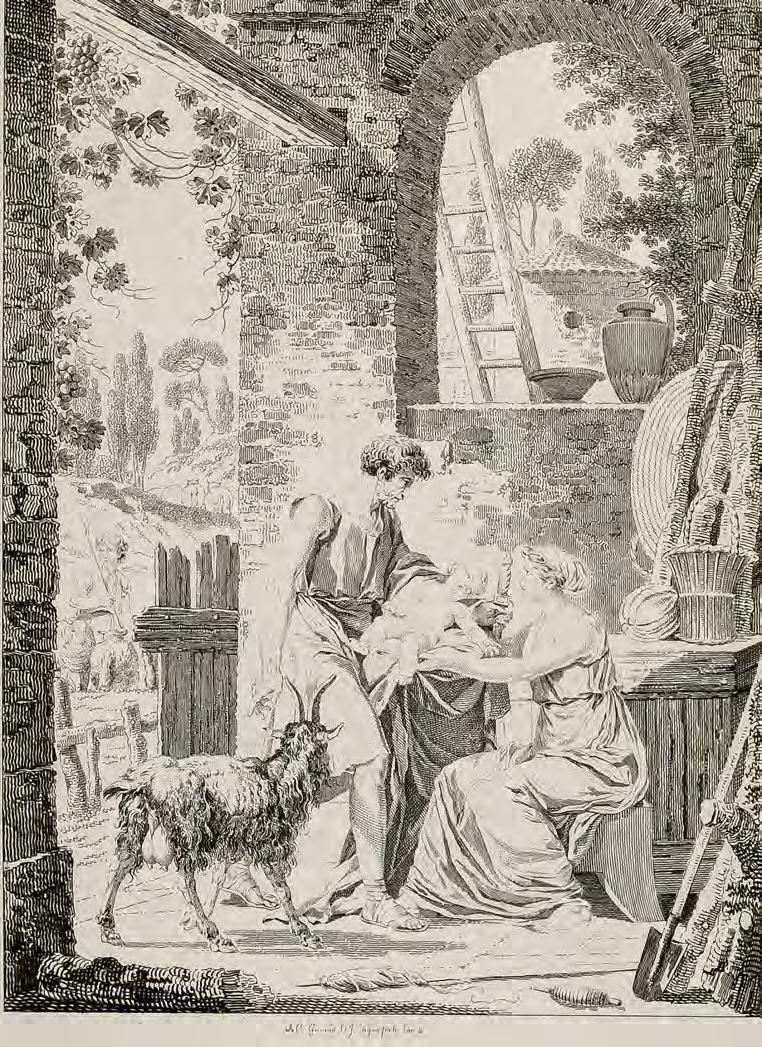

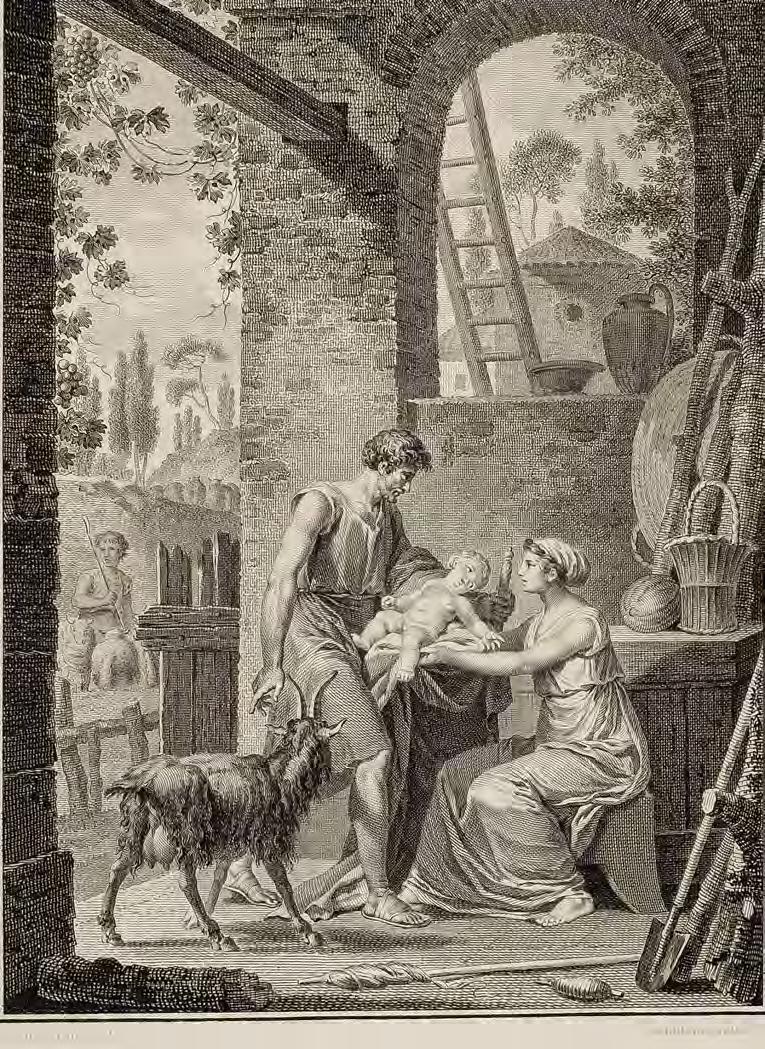

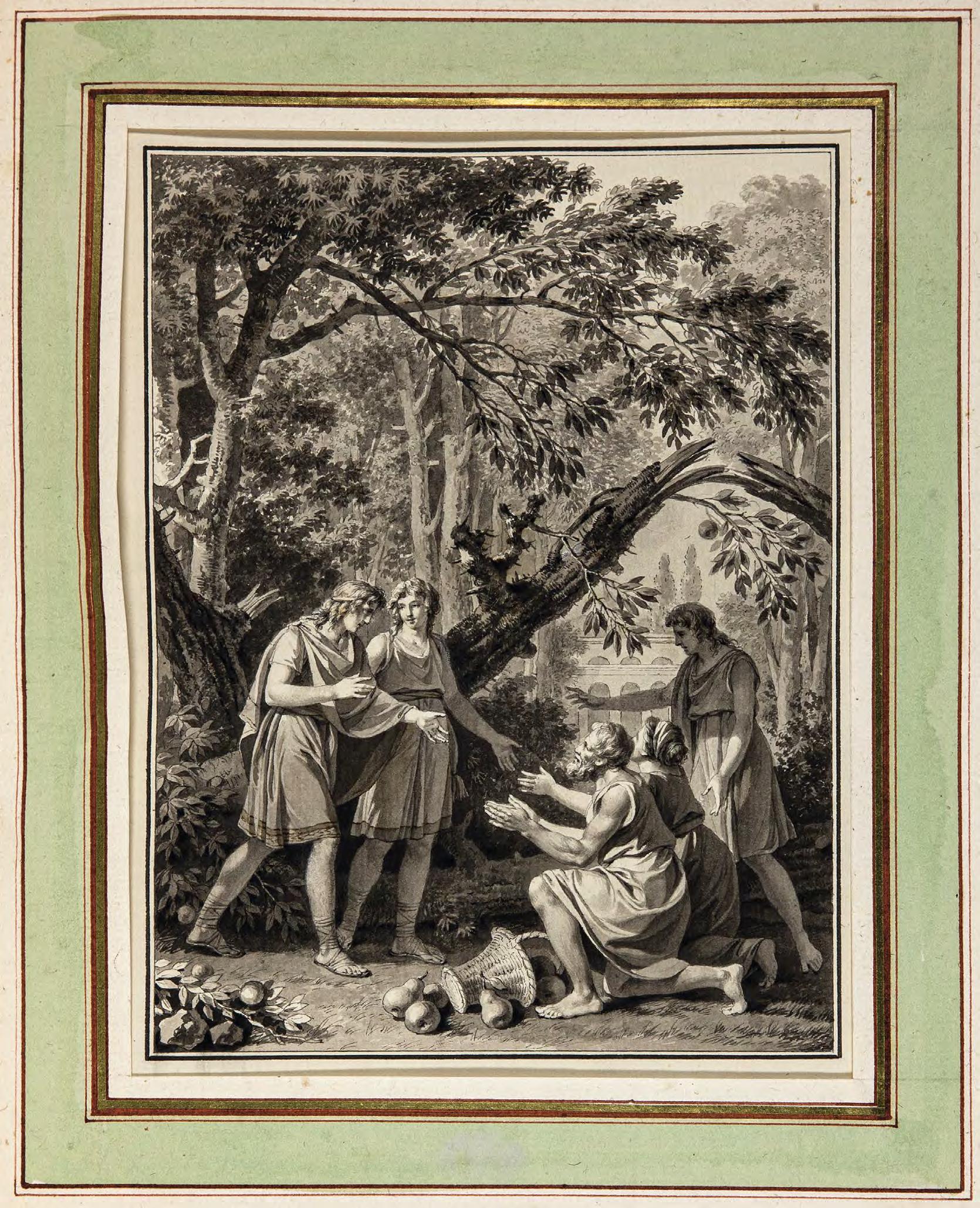

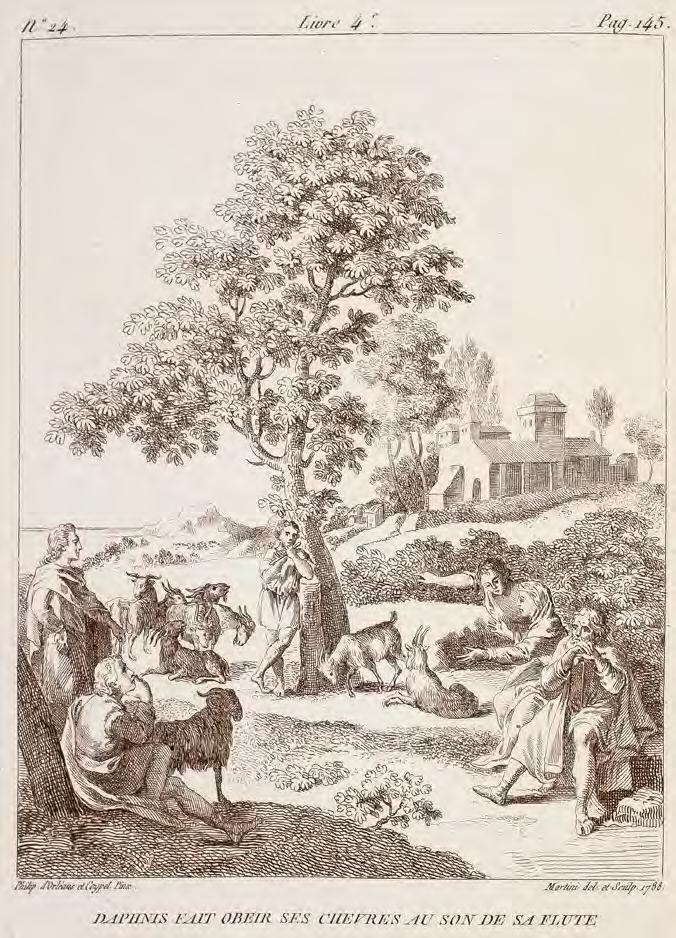

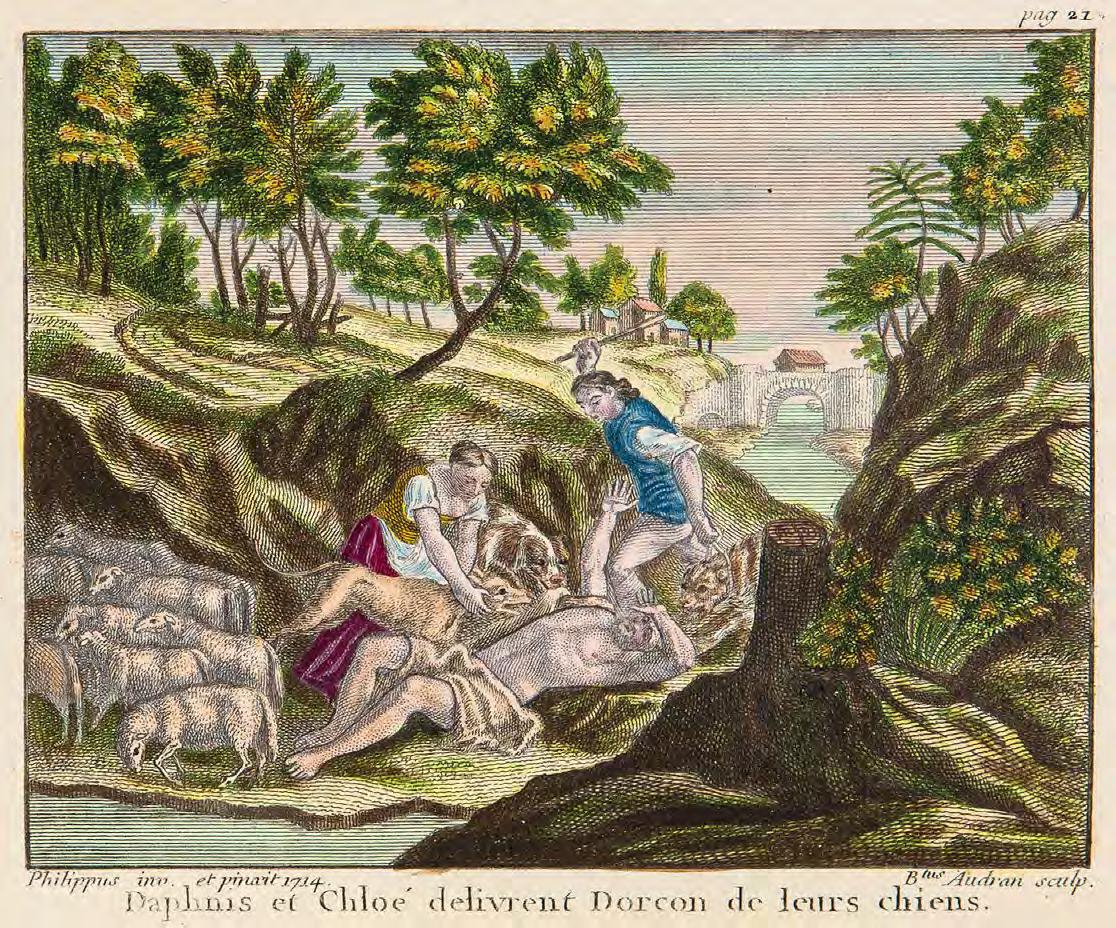

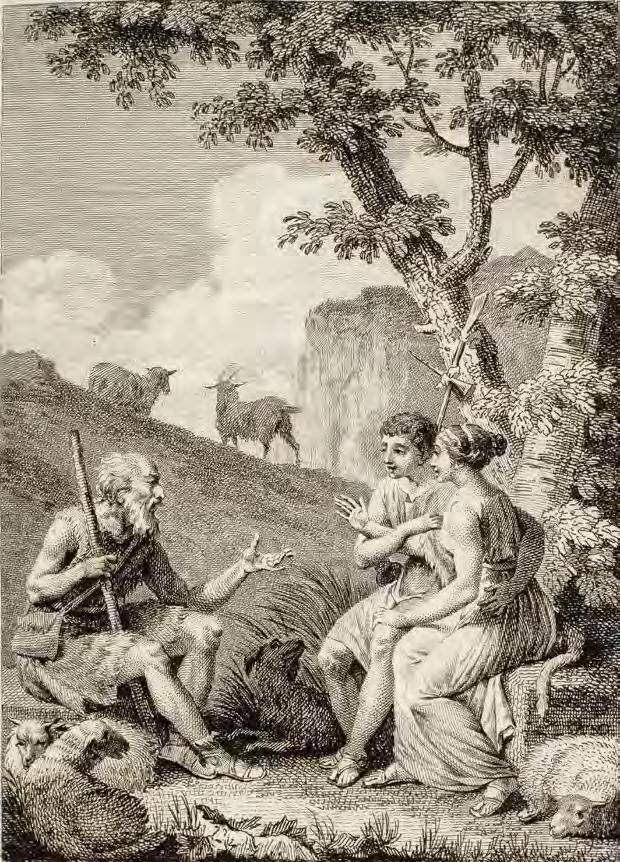

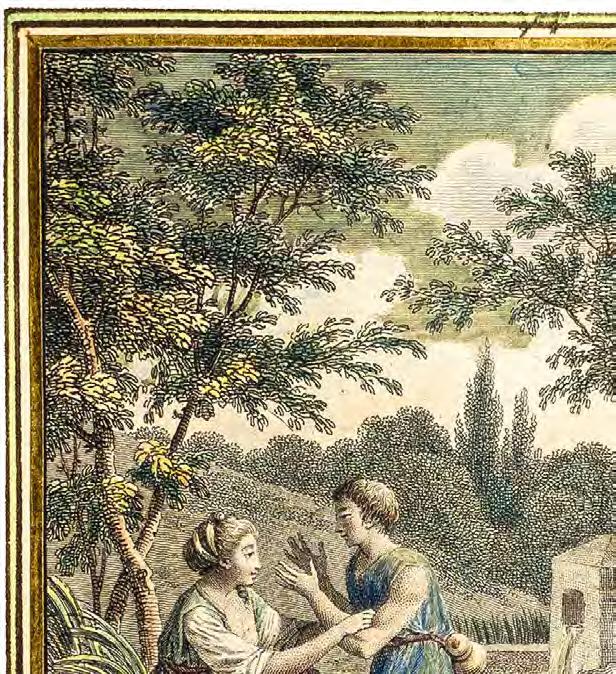

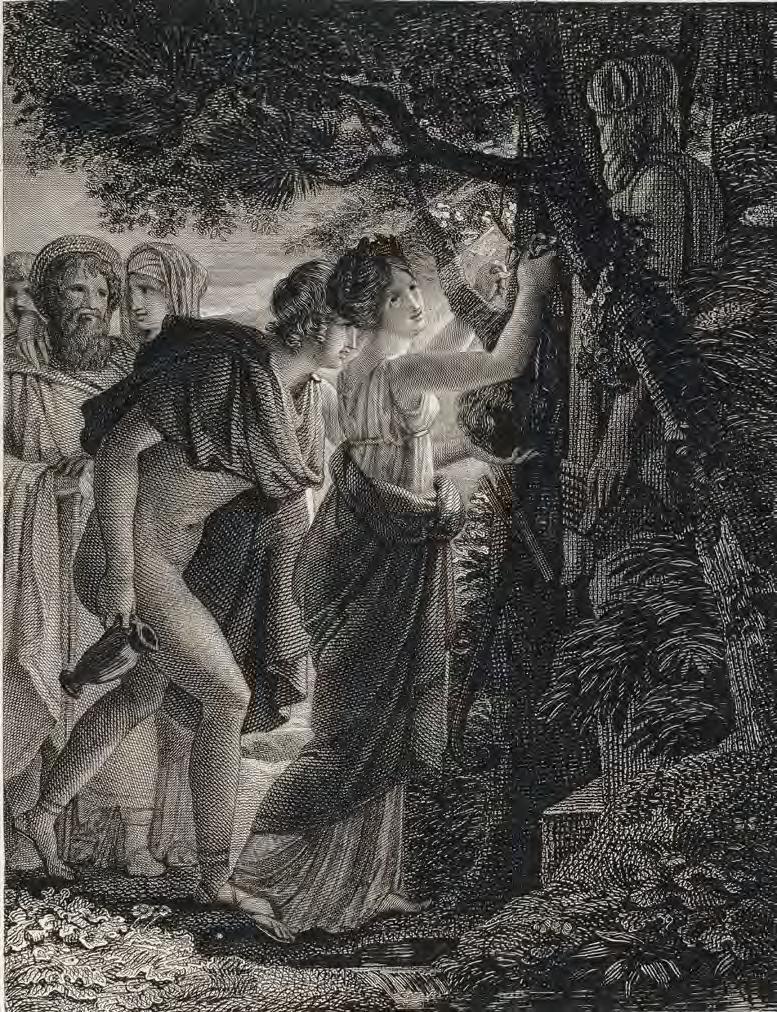

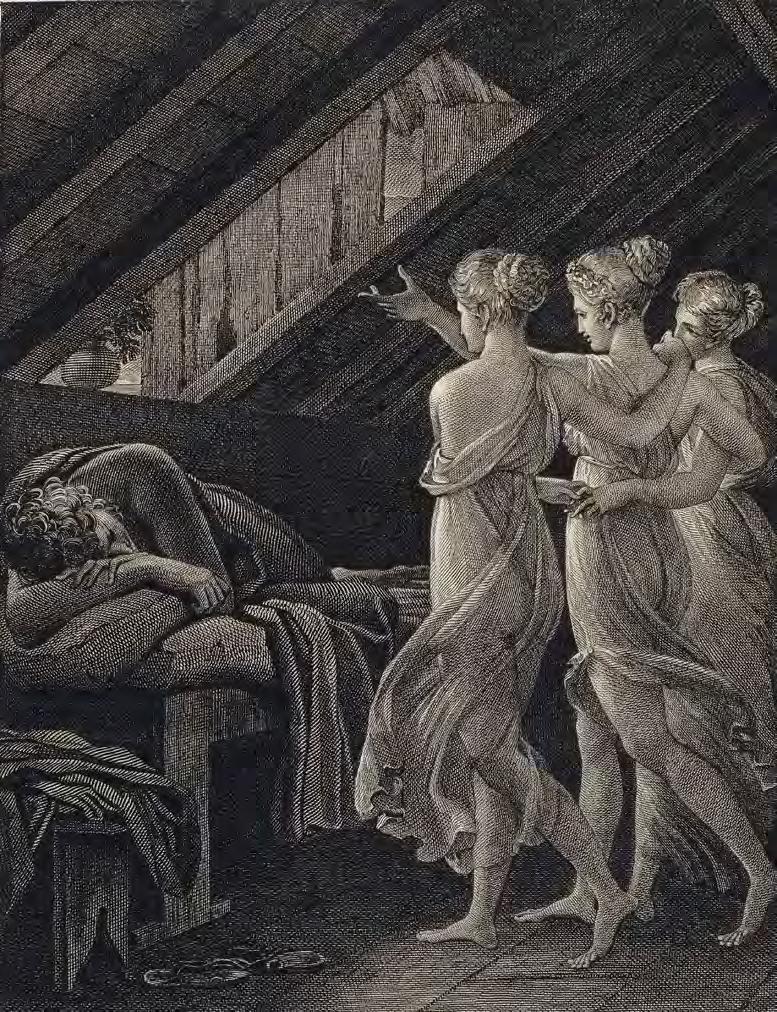

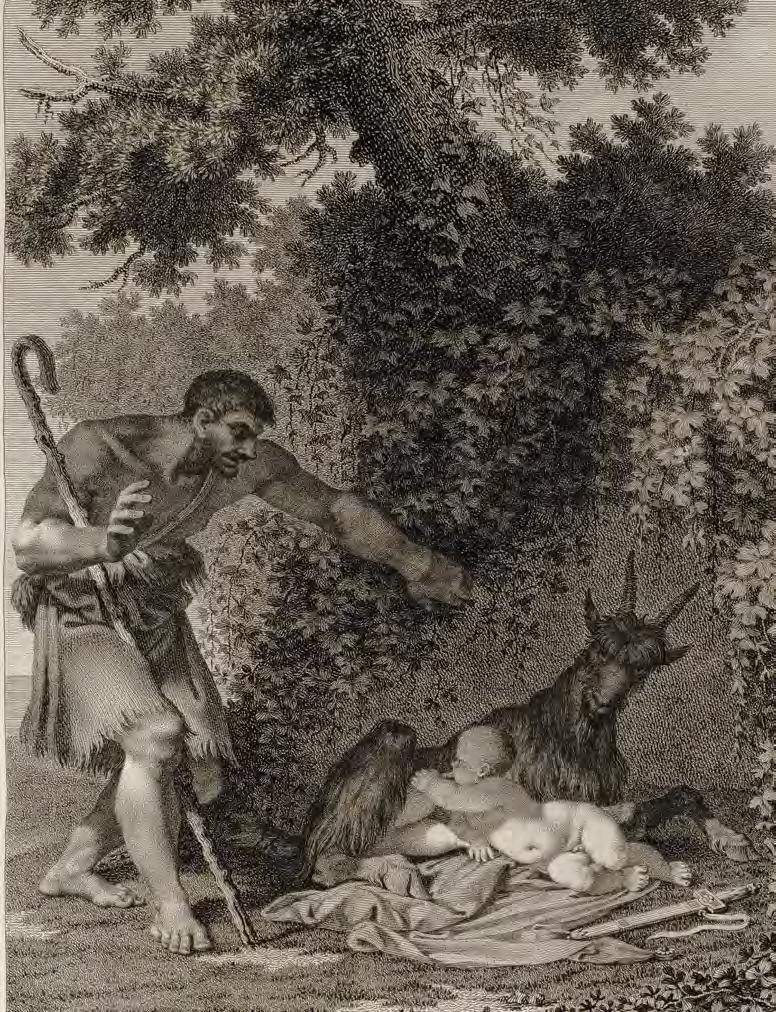

Schon Huet hatte die bildhaften Qualitäten der Sprache des Longus erkannt und hervorgehoben. Die eingängigen, die Phantasie anregenden literarischen Bilder und Szenen in Daphnis und Chloe sind in der Tat derart wirkmächtig gewesen, daß sie Künstler vom frühen 18. bis ins 20. Jahrhundert hinein dazu inspiriert haben, immer wieder neue Illustrationen zu schaffen. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings, daß der erste große Anlauf zu einer neuen Longus-Illustration, der ziemlich genau in die Zeit unmittelbar vor dem Wechsel des Louis-Quatorze zur Régence fällt, nicht etwa durch die Neuausgabe des Textes angestoßen worden ist, sondern bereits einige Jahre vor dem Druck der neuen Editionen (1716–18) zur Entstehung eines großen, heute leider verlorenen Zyklus von Gemälden geführt hat. Der den Künsten in hohem Maße aufgeschlossene Philipp hatte diese Bilder selbst zusammen mit seinem Mal- und Zeichenlehrer Antoine Coypel, den er 1715 zu seinem „Premier peintre“ ernennen sollte, geschaffen. Vermutlich hatte er eine ältere Longus-Ausgabe in der Amyot-Übersetzung gelesen und war davon derart angetan, daß dieser Impetus ausreichte, einen Zyklus von wohl über 30 Gemälden, einen weiteren mit Tapisserien sowie eine Buchausgabe, illustriert durch die 28 Kupfertafeln umfassende Folge, die Benoît Audran der Ältere nach den Gemälden gestochen hat, hervorzubringen. Wenn sich auch der künstlerische Rang

dieser Werke in Grenzen hält, bedienten sie offenbar doch sehr gut den Zeitgeschmack und lieferten einprägsame Vorstellungen jener Bilder, die Longus mit Worten entstehen lassen hatte. Laut Hans Fürstenberg rechtfertigten die Darstellungen der Suite zwar „wegen ihrer noch etwas unbeholfenen Ausführungen kaum den ungeheuren Erfolg, den das Werk in allen seinen Auflagen das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch gehabt hat“ [Fürstenberg, La gravure, S. 75], doch verdienten die Darstellungen „Anerkennung, weil der Künstler seinen Gegenstand erfaßt und eine persönliche Ausdrucksform für ihn gefunden hat“; man könne sogar „den Longus als die charakteristische Illustration des Régence bezeichnen“ [Fürstenberg, Das französische Buch, 73]. Letzteres ist nur zu unterstreichen. Was Huet lobend am Text des Longus hervorhob, das kann man mit vollem Recht auch über diese Illustrationsfolge sagen: „simple, aisé, naturel, et concis sans obscurité“. Wenn auch künstlerisch nicht auf höchstem Niveau, war sie doch ganz ein Kind ihrer Zeit, geschaffen im Geist von „ libertinism mingled with nostalgia for rustic ataraxia“, wie Robert Morgan sie kurz charakterisierte [Morgan, Bibliographical Survey, S. 2274].

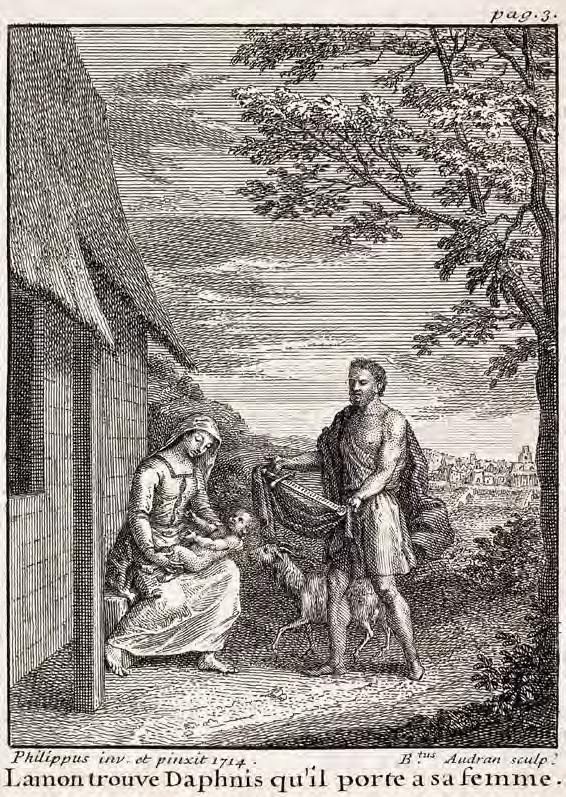

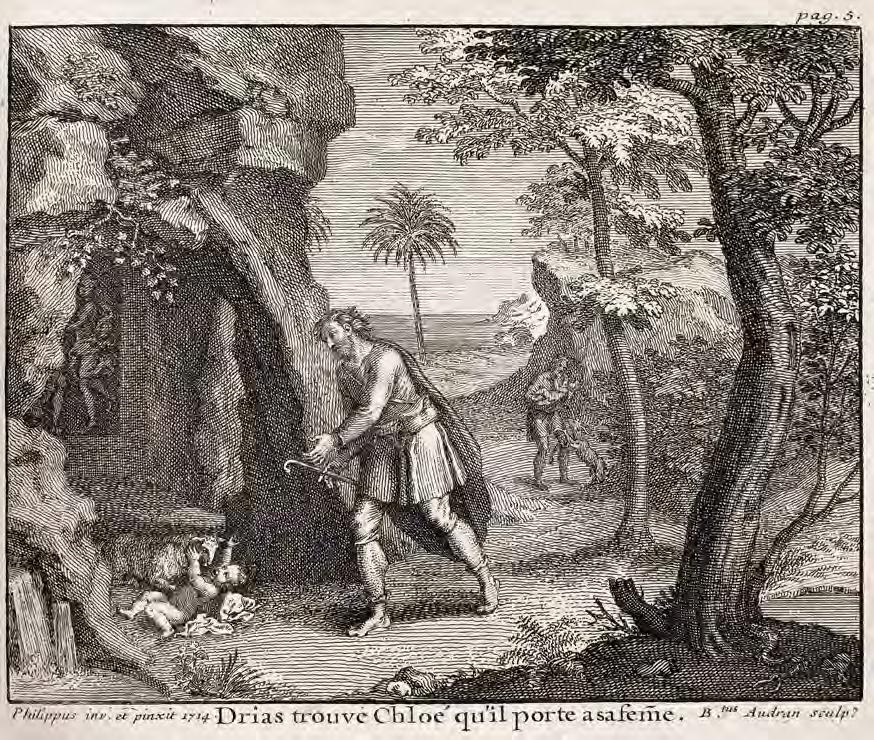

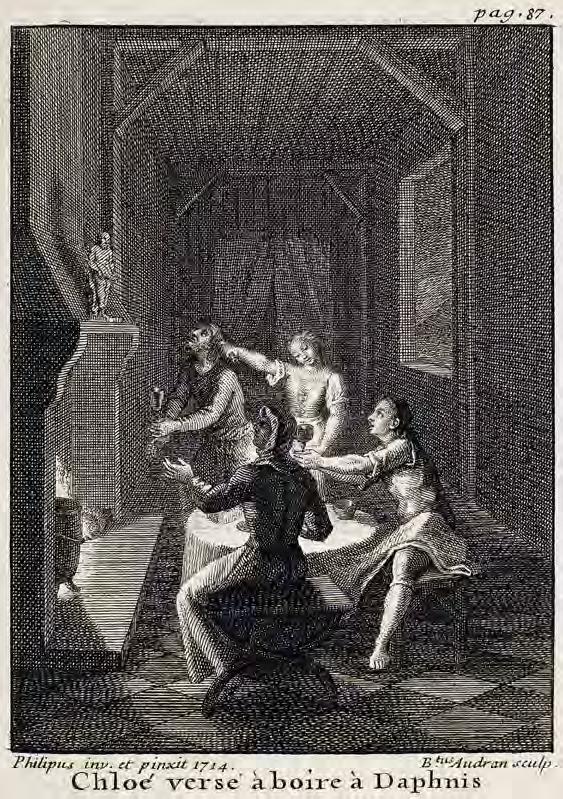

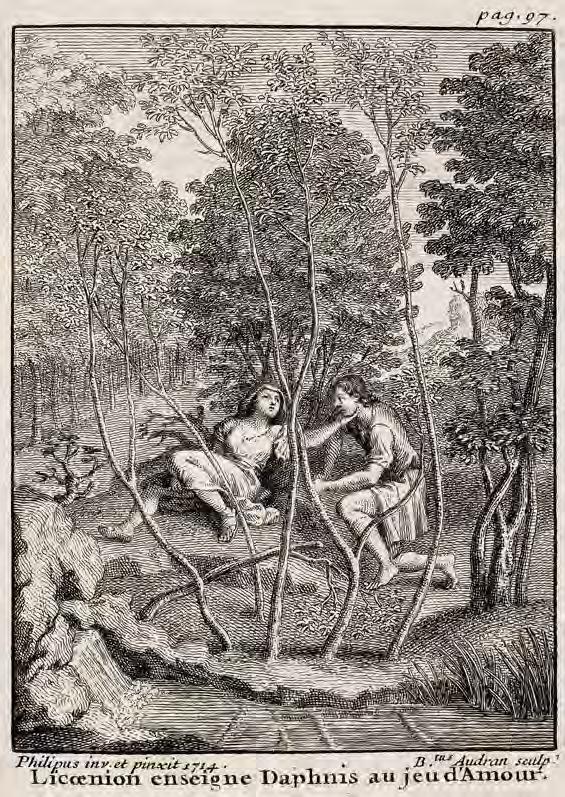

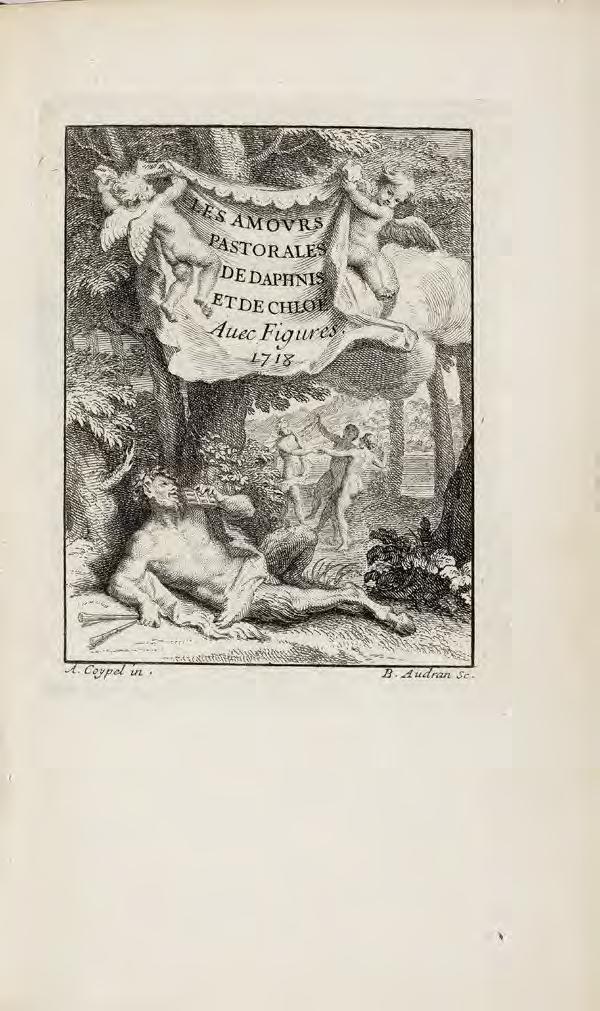

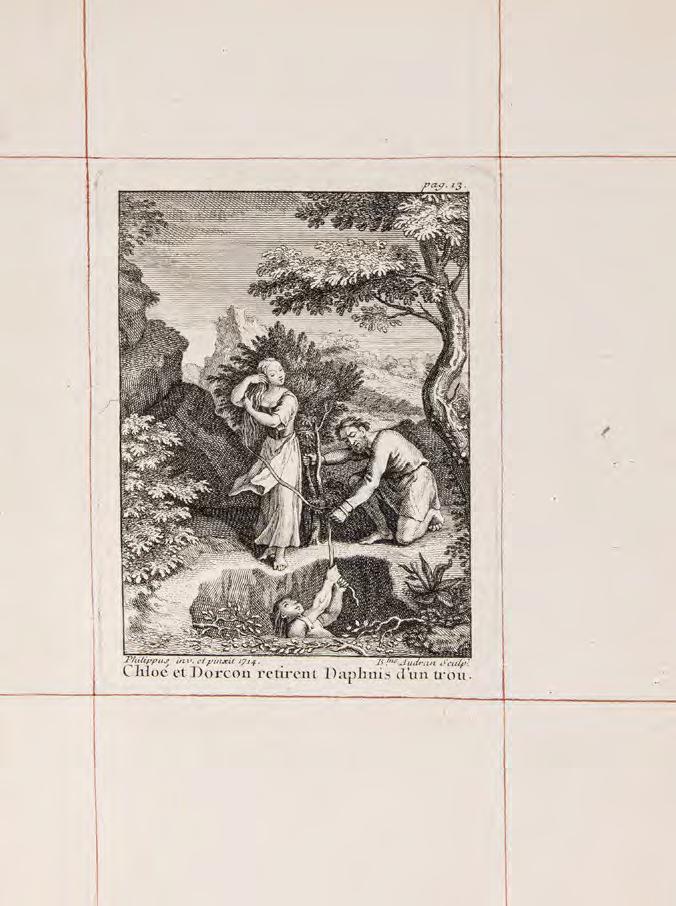

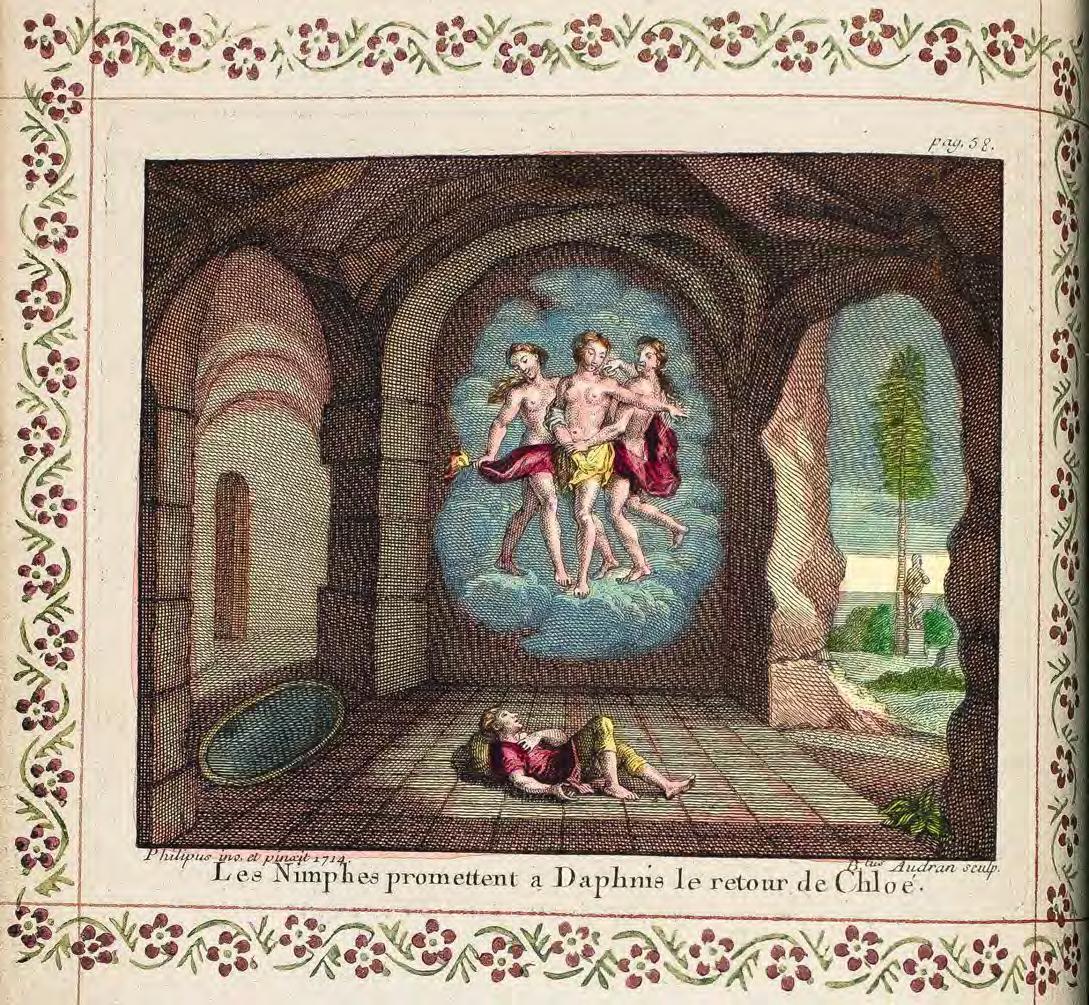

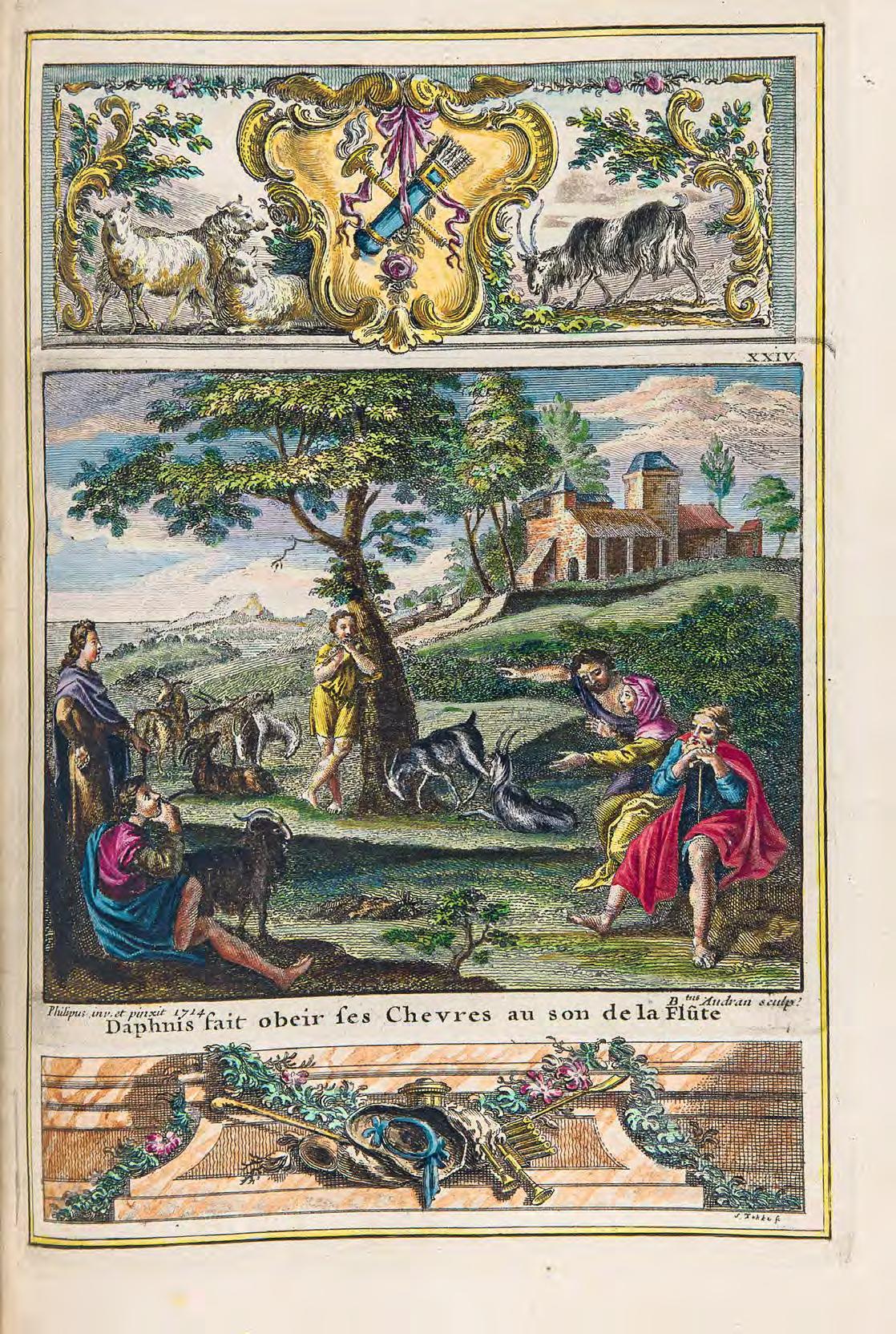

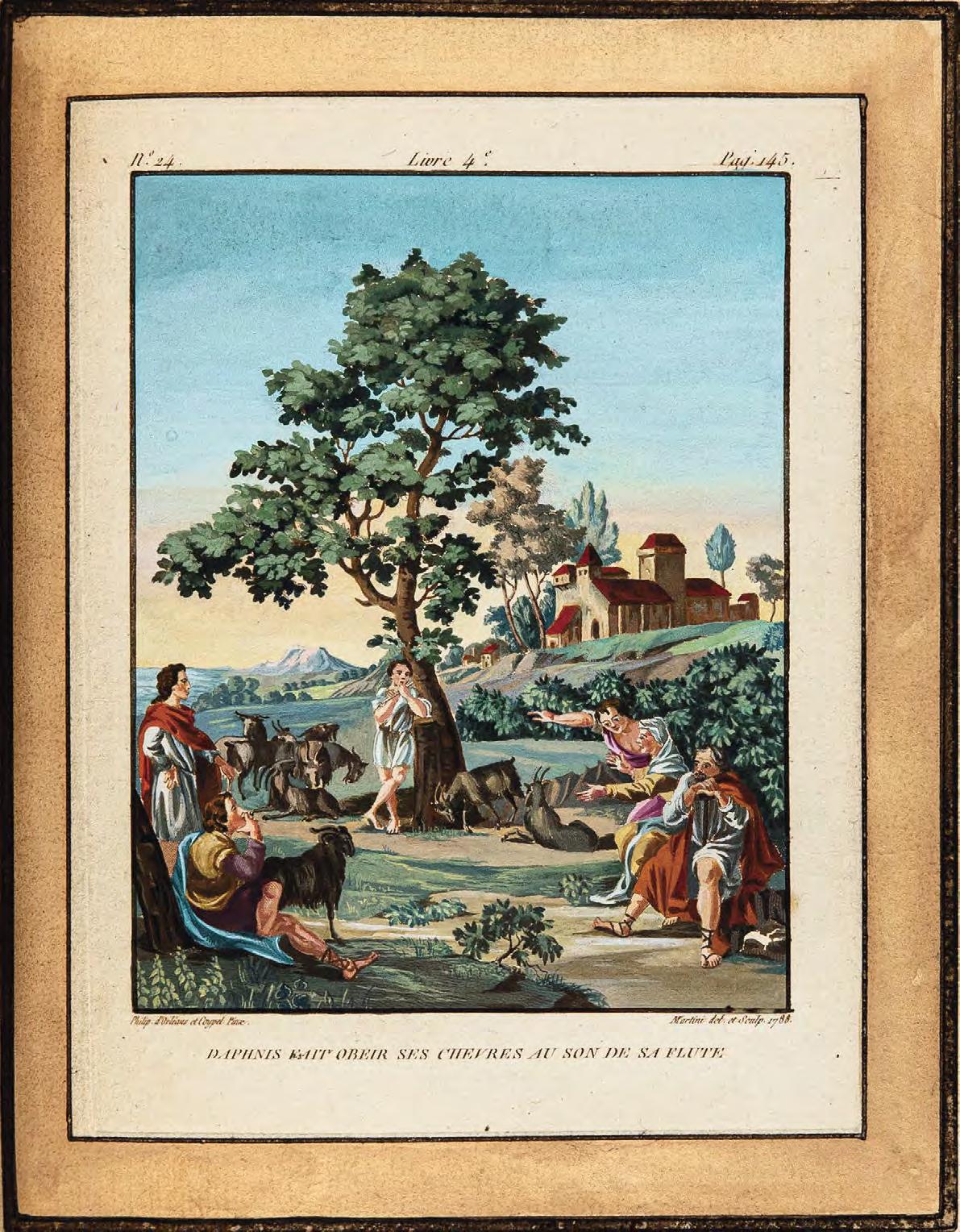

Wahrscheinlich gingen die Entwürfe auf das Jahr 1712 zurück, die Stiche tragen das Datum 1714, und im Jahr 1718 erschien dann die erste Ausgabe mit der sogenannten Suite du Régent. Ihren Erfolg verdankt sie neben der Prominenz des nominellen Schöpfers vor allem der eingängigen Bildsprache Antoine Coypels. Die teils reizvollen, bei den besten Tafeln der Folge sogar durchaus anmutig zu nennenden Illustrationen dürften erheblichen Anteil daran gehabt haben, daß die Amours pastorales de Daphnis et Chloé zu einem der beliebtesten Werke der illustrierten Literatur des Siècle des lumières avancierten. Von nun an war der Roman aus der Buchproduktion in Frankreich nicht mehr wegzudenken, mit einem nicht unbedeutenden Seitenzweig in den Niederlanden, der von Anfang an die französische Hauptlinie begleitet hat; nach etwas zögerlichem Anlauf folgte bald Ausgabe auf Ausgabe, und es wird unser Anliegen im Folgenden sein, dieses bis heute nicht eingehend gesichtete Dickicht ein wenig transparenter zu machen, Zusammenhänge zwischen den Editionen und Illustrationsfolgen aufzuzeigen, bislang nicht identifizierte Drucker zu benennen und den vielen Varianten innerhalb der unterschiedlichen Ausgaben nachzuspüren.

Möglich macht dies die vorliegende Sammlung. Diese einzigartige Zusammenstellung von Spitzenstücken, Unica und Besonderheiten, mit einer Vielzahl und Dichte von Objekten größter Seltenheit und Pretiosität, kann man als einen „trésor du bibliophile“ des 18. Jahrhunderts charakterisieren. Dem Bibliographen aber ist sie eine wahre Fundgrube, die sowohl durch das außergewöhnliche Einzelstück als auch die Vergleichsmöglichkeiten zwischen meist mehreren Exemplaren derselben Ausgabe eine Fülle von Erkenntnissen zuläßt, die der bisherigen Forschung entgangen sind und über die die alten Standardwerke zumeist schweigen. Erst anhand einer solchen Sammlung eröffnen sich viele der Zusammenhänge zwischen den Ausgaben und Illustrationsfolgen, die man nur dann gründlich

herausarbeiten kann, wenn man einerseits aus der Fülle schöpft, andererseits auch das von allem bisher Bekannten Abweichende, Ungewöhnliche, vielleicht nur in einem einzigen Exemplar Existierende vor sich liegen hat, darunter Probedrucke, Verlegerexemplare, Luxusausgaben und Unikate unterschiedlicher Art. In dieser Zusammenschau beginnen sich nun die Umrisse der Geschichte der illustrierten französischen Ausgaben des Longus-Romans im 18. Jahrhundert abzuzeichnen, werden trotz mancher verbleibender dunkler Stellen die wichtigsten Entwicklungslinien deutlich, und das, was zuvor noch mehr oder weniger isoliert stand, kann jetzt durch das Erkennen von Voraussetzungen und Nachfolge in einen Kontext gestellt werden. Dieser Abriß der Editionsgeschichte steht in enger Relation zu unseren Ausführungen zu den einzelnen Katalognummern, so daß sich die Texte oft ergänzen oder hier das Résumé aus den Erkenntnissen gezogen wird, die wir dort anhand einer ganzen Folge von Katalognummern gewonnen haben.

Ein wichtiger Faktor in der Geschichte der Buchkultur des 18. Jahrhunderts ist die zunehmende Konkurrenz auf einem Markt, der sich an erhebliche Wandlungen anzupassen hatte. Bibliophiler Luxus wurde nach wie vor für die zumeist adelige gesellschaftliche Oberschicht hergestellt. Im prunksüchtigen Spätbarock und dem Rokoko, mit seinem extremen Hang nach erlesener Verfeinerung, führte der Wettbewerb um die Gunst der Käufer zu einer zuvor kaum je erreichten Menge an opulent gestalteten Ausgaben, wobei jede die vorhergehende an Fülle und Qualität der Illustration, des Buchschmucks und des drucktechnischen Aufwandes übertreffen wollte. Auf der anderen Seite wurde der Bedarf nach erschwinglicher und dennoch ansprechend produzierter Literatur immer größer; auch und gerade die sich stetig erweiternde bürgerliche Leserschaft wollte in dieser Hinsicht gut bedient werden. Texte, die sich zu „Bestsellern“ eigneten, dazu solche von literarischer Qualität, waren in jedem Fall sehr gesucht und wurden auf den freier werdenden Handelsplätzen dieser Zeit in jeder Hinsicht verwertet, was keineswegs abschätzig gemeint ist. Hat die Konkurrenz unter den Verlegern doch dazu geführt, daß sie das ganze Spektrum buchgestalterischer und -künstlerischer Möglichkeiten auszuloten begannen. Auf der anderen Seite war das 18. Jahrhundert gerade in Frankreich und Holland auch eine Blütezeit verlegerischer Zusammenarbeit. Immer wieder kam es vor, daß mehrere Drucker und Verleger gleichzeitig eine Ausgabe produzierten, das Werk eines Kollegen übernahmen, aufkauften, ihm zuarbeiteten oder man gemeinsam die Herstellung und Vermarktung betrieb. Für diese Situation des Buchmarktes ist die Editionsgeschichte von Daphnis und Chloe ein in jeder Hinsicht aufschlußreiches und interessantes Beispiel. Hierbei ist insbesondere die Interaktion zwischen zweien der wichtigsten europäischen Verlagsmetropolen – Paris und Amsterdam – eine Triebfeder der Entwicklung gewesen. Von den ersten Drucken der Jahre 1716–18 bis weit in die zweite Jahrhunderthälfte spielte sich die Geschichte der französischen Longus-Ausgaben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in Paris und Amsterdam ab, teils in Konkurrenz, teils in Zusammenarbeit der Verleger und Druckereien. Und nicht immer ist eindeutig auszumachen, ob es sich im konkreten Fall um dieses oder jenes handelte – so auch bei den ersten drei Ausgaben, deren Entstehungsgeschichte uns sogleich mit allen wesentlichen Aspekten dieser Gemengelage konfrontiert.

A. Die Pariser und Amsterdamer Ausgaben von 1716/17, die Édition dite du Régent des Jahres 1718 (Nummern I–XIV, dazu Anhang A und B) sowie deren separate Suiten, 1718–24 (Nummern XV–XVIII)

Ein unerwarteter Verlagserfolg und eine Retourkutsche:

Die erste Ausgabe des 18. Jahrhunderts und ihre beiden Nachfolger

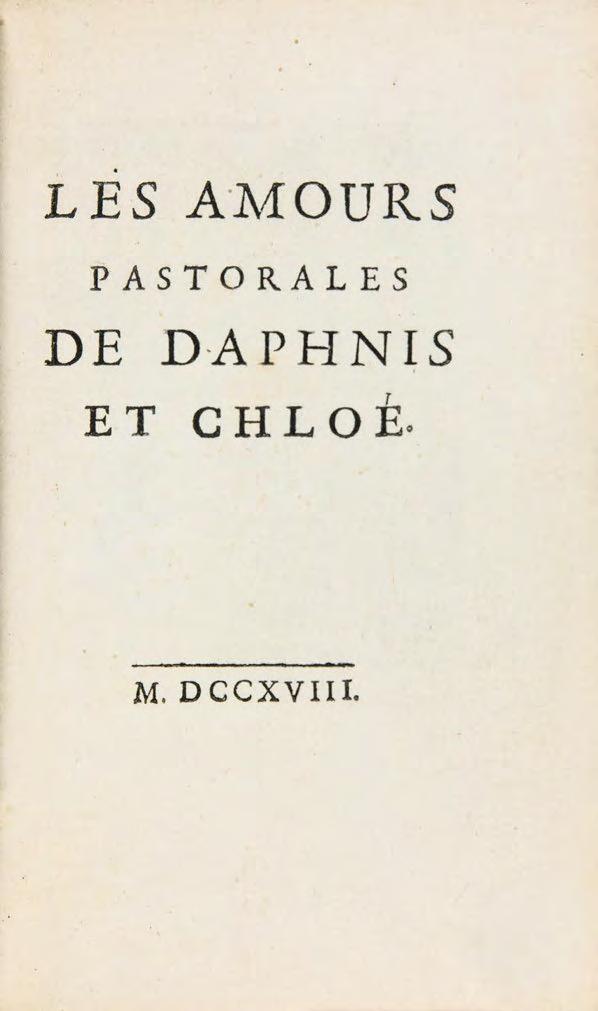

Mit den 1716–18 in Paris und Amsterdam erschienenen vier Neuausgaben der Amours pastorales de Daphnis et Chloé , dem spätantiken Hirtenroman des Longus in der Übersetzung des großen französischen Humanisten Amyot, beginnt ein Reigen von etwa 40 illustrierten Editionen, die im 18. Jahrhundert in Frankreich und in den angrenzenden Niederlanden publiziert worden sind. Die Trias der ersten Drucke aus den Jahren 1716 und 1717 ist in Paris wie auch in Amsterdam entstanden. Damit ist generalisierend zusammengefaßt, was man mit Sicherheit von ihnen sagen kann, und wenn man hier überhaupt von einer Trias sprechen darf, dann deshalb, weil alle drei eng miteinander zusammenhängen. Keineswegs handelt es sich jedoch um eine einheitliche Gruppe. Wie wir sehen werden, unterscheiden sich die drei Ausgaben nämlich in mancherlei Hinsicht voneinander, und ihre Druckvermerke täuschen Zusammenhänge vor, die so, wie sie es angeben, gar nicht bestanden haben können.

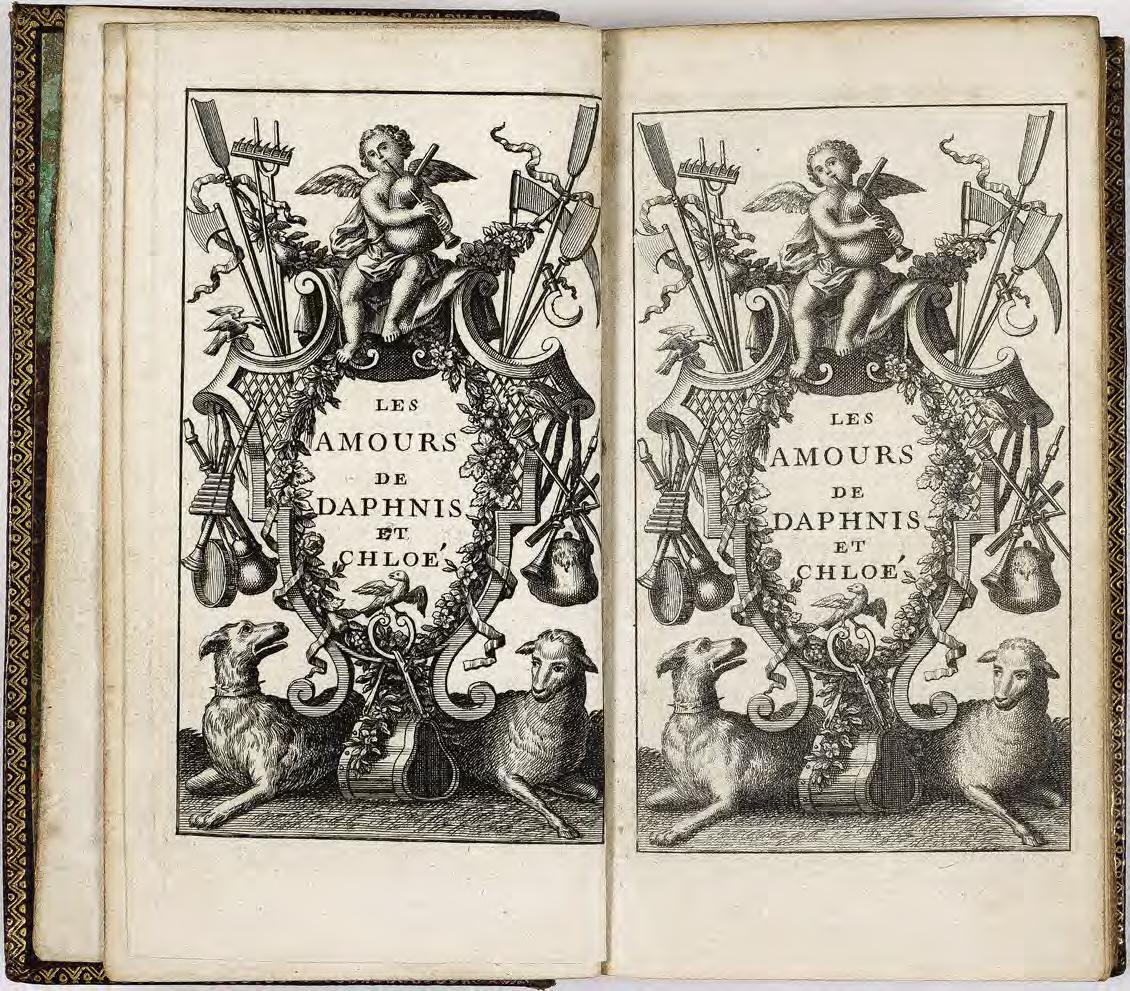

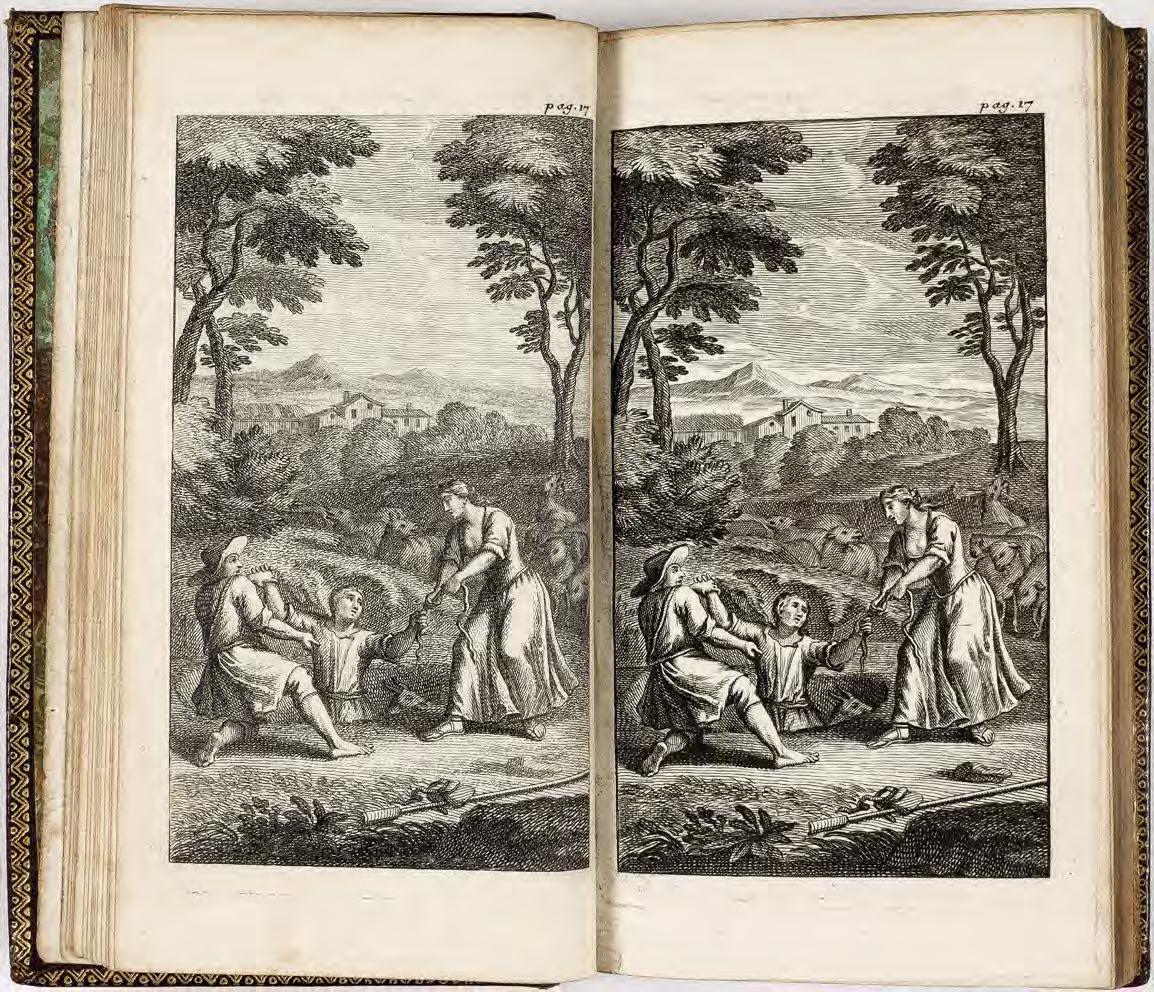

Nun sind die Impressa dieser Editionen sämtlich zweifelhaft und bis heute ungeklärt, und das ist auch der Hauptgrund, warum die Entstehungsgeschichte der Drucke weitgehend im Dunkeln liegt. Der wahrscheinlich erste der drei aus dem Jahr 1716 firmiert unter der Adresse „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ und wird auf dem Titel als „Nouvelle Édition“ ausgegeben (Anhang A). Was es mit diesen Angaben für eine Bewandtnis hat, werden wir gleich näher betrachten. Im Gegensatz zu den früheren Ausgaben des Romans in der Amyot-Fassung, der Erstausgabe von 1559 und der folgenden der Jahre 1578, 1594, 1596 und 1608, ist diese Neuedition jedenfalls illustriert, demnach ist sie in dieser Übersetzung die erste mit Bildern, bestehend aus einem dekorativen gestochenen Titel und acht Tafeln, die die wichtigsten Ereignisse in eingängigen Szenen darstellen.

Erstaunlicherweise wurde dieses kleine Oktav-Bändchen sogleich als eine der großen Besonderheiten unter den Neuerscheinungen des Vorjahres von zweien der bedeutendsten literarischen Zeitschriften Frankreichs im Januar 1717 ausführlich besprochen. Ein Blick in diese Rezensionen bringt immerhin etwas Licht in die Rezeptionsgeschichte. Und hier zeigt sich Bemerkenswertes: Das eher auf die Unterhaltung des Publikums ausgerichtete Journal Le Nouveau Mercure beließ es nicht bei einer einfachen Besprechung der Ausgabe, sondern lieferte gleich noch eine umfangreiche Nacherzählung des gesamten Inhalts des Romans mit ( Mercure de France, Januar 1717, S. 81–126). Dies sei nötig, denn „les Amours Pastorales de Daphnis & Chloé … sont devenuës trop à la mode, pour ne pas satisfaire à la curiosité des personnes qui ne les ont pas encore lûës.“ Eine frappierende Aussage, der man ein großes Ausrufezeichen und ein noch größeres Fragezeichen hinzufügen möchte. Bei der Auswahl der Literatur für derartige Auszüge richte sich die Zeitung ganz am Geschmack des Publikums aus, wie man ausdrücklich vermerkte, und nur besonders interessante Werke würden in solchen Zusammenfassungen vorgestellt. In diesem Kontext zitiert der Rezensent auch das schon erwähnte Urteil Huets über den Stil des Longus. Wie kam er aber zu der Behauptung, der Roman gehöre bereits zur Literatur „ à la mode“? Meinte er wirklich das Werk oder nur das Genre, dem es angehört? In jedem Fall zeigt der lange Artikel in diesem bedeutenden Periodikum, daß man tatsächlich ein großes Interesse am Roman des Longus ausmachte, erwartete oder zumindest zu wecken hoffte. Man hätte den Inhalt sonst wohl kaum auf immerhin 43 Druckseiten wiedergegeben, wäre man nicht selbst von der Gunst der Leser überzeugt gewesen.

Die andere Rezension, die wir oben schon erwähnten, erschien im noch renommierteren

Journal des Sçavans am 4. Januar 1717 auf den Seiten 14 und 15. Wie in dieser wissenschaftlichen Zeitschrift üblich, sind hier die volle Titelei, das Impressum und sogar Format und Kollation der Neuerscheinung angegeben: „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy. 1716. In 12. pp. 220. Planches IX.“ Betonte der Mercure de France die Popularität des Werks an sich, so stellte das Journal des Sçavans vor allem den philologischen Wert dieser neuen Ausgabe heraus, denn sie unterscheide sich in mehreren Passagen gegenüber der früheren, indem sie Fehlstellen geschlossen habe, insbesondere eine größere im ersten Buch, ergänzt nach der Übersetzung des Marcassus. „En un mot, on n’a rien oublié de ce qui pouvoit orner ce petit volume. La beauté du papier, la netteté des caractères, & surtout l’élégance de plusieurs gravures qui mettent sous les yeux les avantures les plus intéressantes de ces Pastorales, contribueront à les faire lire avec beaucoup plus de plaisir. C’est grand dommage qu’on n’en ait tiré qu’un très-petit nombre d’Exemplaires.“ Außerdem wird hier erwähnt, die alte Amyot-Ausgabe sei inzwischen selten geworden, schon deswegen wäre diese Neuausgabe so wichtig. Sehr interessant ist, daß hier Angaben zur Auflagenhöhe gemacht werden, wenn auch ohne Nennung konkreter Zahlen.

Nun hatte zwar auch der Verleger selbst in seinem „Avis au lecteur“ die neue Ausgabe angepriesen, etwas hochtrabend sicherlich, mit den Worten „tout le monde le souhaite“, doch ist das eher als Verkaufsargument zu werten, denn als echte eigene Überzeugung. Die wohl zutreffende Behauptung in der Rezension, daß nur eine geringe Anzahl von Exemplaren gedruckt worden ist, weist deutlich darauf hin, daß der Verleger in Wirklichkeit davon ausging, nur einen recht bescheidenen Kreis von Lesern zu erreichen. Die Rezensenten hingegen schätzten das Publikumsinteresse sogleich bedeutend größer ein, ja sie zählten das Werk bereits zur Modeliteratur. Der Verleger dürfte kaum mit so positiver Aufnahme gerechnet haben – die erste Ausgabe war, wenn man so will, ein echter Überraschungserfolg. Und hier wird auch der Anlaß erkennbar, warum schon bald weitere Longus-Ausgaben folgen sollten. Doch bevor wir uns den anderen beiden Drucken widmen, ist die Frage zu stellen, wer denn der Verleger der Pariser Ausgabe des Jahres 1716 gewesen ist, der sich hier ganz offensichtlich hinter dem Namen des großen alten Verlagshauses Cramoisy verborgen hat. Offenbar hat er das Richtige zur rechten Zeit veröffentlicht, hat mit den Illustrationen den Geschmack der Leserschaft getroffen und so viel editorische Arbeit geleistet, daß er eine auch wissenschaftlich interessante Neufassung erstellen konnte. Irgendein Winkeldrucker kann er also gewiß nicht gewesen sein.

Zur Klärung dieser Frage haben die Bibliographen bis heute nicht viel anzubieten, daher scheint es an der Zeit, die Problematik näher unter die Lupe zu nehmen. Sucht man in den weltweiten Bibliothekskatalogen nach dem genannten Impressum der Erben von Cramoisy, so wird man nur mit unserer Ausgabe und ihrem Nachfolger des Jahres 1717 fündig, der ein gleichlautendes Impressum trägt. Wer waren also die vorgeblichen Erben des berühmten Pariser Verlagshauses, die ja kaum nur diese beiden Drucke produziert haben dürften?

Der Verlag Cramoisy hatte seine Blütezeit im mittleren bis späten 17. Jahrhundert, als Sébastien Mabre-Cramoisy bis zur Leitung der Imprimerie Royale aufgestiegen war, doch endete sie spätestens 1698 unrühmlich mit der Liquidation des Hauses. Vereinzelt erschienen zwar noch Drucke unter dem Impressum der Witwe Mabre-Cramoisy und anderer Vertreter der Verlegerfamilie zu Beginn des 18. Jahrhunderts, doch wurden die Pressen 1709–15 veräußert. Das Haus der Librairie aux deux cigognes und seine Schriften kaufte im Jahre 1715 der aus einer Limosiner Verlegerfamilie stammende Jean-Joseph Barbou von den Erben der Witwe. Ab diesem Zeitpunkt gab es keine als Verleger tätigen realen Erben Cramoisys mehr, wohl aber einen legitimen Nachfolger. Nun hatte Barbou längst schon Reputation erlangt und veröffentlichte seine Drucke vor und nach der Übernahme weiterhin unter dem eigenen Namen. Indessen hat er aber die Druckermarken des Hauses, in dem er jetzt auch residierte, übernommen, insbesondere jene mit den zwei Schwänen. Unsere Longus-Ausgabe von 1716 trägt auf dem Titel nur eine kleine bescheidene Marke mit drei Blumen, die derjenigen eines Blumenkorbes, wie er vor allem in der Spätzeit des Hauses Cramoisy vorkommt, sehr ähnlich ist.

Es dürfte sich dabei um eine Vignette aus dem Formenschatz Cramoisys handeln, die hier als Druckermarke Verwendung gefunden hat.

War nun Barbou der Drucker unserer Ausgabe? Und warum firmierte er einzig hier unter dem Namen Cramoisy? Aufschluß darüber kann eine sechsbändige Vergil-Ausgabe geben, die Barbou im selben Jahr 1716 publiziert hat. Sieht man dieses ambitionierte Werk durch, so fallen einem sofort Gemeinsamkeiten in der Typographie und Satzgestaltung auf, in Sonderheit aber einige aus typographischen Elementen gestaltete Zierleisten. Ähnlichkeiten finden sich viele, und im fünften Band wird man auf Seite 116 auch mit einer Übereinstimmung fündig, der recht komplex gestalteten ornamentalen Zierleiste über den Notes critiques et dissertations sur le septième livre de l’Enéide, die bis ins Detail jener über der Préface unserer Longus-Ausgabe entspricht. Von großer Ähnlichkeit sind auch die Kopfzierleisten über der Widmung im Longus und am Beginn des zehnten Buchs der Aeneis (Band VI , S. 4). Vergleicht man die Einzelelemente der Zierstücke, so erkennt man, daß sie alle demselben Setzkasten entstammen. Bedeutender als dieser formale Zusammenhang ist aber, daß auch die Vergil-Ausgabe von 1716 Kupfertafeln der Stecherfamilie Scotin enthält; sie sind signiert „G. Scotin major“, nach Thieme/ Becker [ALBK , Bd. XXX , S. 406] ist dies Gérard Jean-Baptiste, der ältere Bruder des ersten Illustrators von Daphnis und Chloe, Jean-Baptiste Scotin. Doch ganz so einfach, wie es scheint, ist die Identifizierung dann doch nicht. In seiner Geschichte des Verlagshauses Barbou, die Paul Ducourtieux 1896 publiziert hat, macht er zur Verlagsübernahme und der Vergil-Ausgabe folgende Angaben: „En 1715, il [JeanJoseph Barbou] acheta, aux héritiers de la veuve Mabre-Cramoisy, avec le fonds de la librairie, la maison que celle-ci occupait, près de l’église Saint-Benoit, et à partir de cette date ses ouvrages porteront l’ancienne marque des Cramoisy et leur enseigne: Aux Cigognes. Le 8 avril 1715, nouvel achat, celui-ci fait à Guérin, comprenant les Pensées édifiantes, de l’abbé de Bellegarde, du Candidatus Juvencii, du Commiri Carmina et du Virgile du P. Catron en six volumes, avec figures. Cet ouvrage avait dû être imprimé par Guérin, auquel Jean-Joseph Barbou avait fourni le papier…“ [S. 289]

Guérin war demnach offenbar der Drucker der Pariser Vergil-Ausgabe von 1716, er hat sie für den Verleger Barbou angefertigt. Dabei arbeiteten beide sehr eng zusammen, bis hin zur Papierbelieferung. Unserem Vergleich zufolge muß Guérin also der Drucker der Daphnis-und-Chloe-Ausgabe gewesen sein, die 1716 unter dem Impressum „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ erschienen ist. Der Name Guérin läßt aufhorchen, wird er doch gewöhnlich im Zusammenhang mit der Longus-Ausgabe des Jahres 1731 genannt. Und wieder hilft der Vergleich der typographisch gesetzten Ornamentleisten weiter. Am Kopf mehrerer der „Notes critiques et dissertations“ zu den einzelnen Büchern der Aeneis im vierten Band befindet sich eine wiederholte Zierleiste, die aus einer doppelten Reihe von Einzelelementen besteht, in horizontaler Spiegelung angeordnet. Nimmt man nur die obere Reihe allein, so ist diese identisch mit der Zierleiste der

Longus-Ausgabe des Jahres 1731, die bezeichnenderweise auch hier oberhalb von „Notes“ erscheint, nämlich den nun erstmalig abgedruckten Anmerkungen des Lancelot zu Longus (allerdings nur in jener Druckvariante, wie sie in dieser Sammlung das Exemplar der Pompadour zeigt, unsere Nummer XXI).

Hier nimmt offenbar eine längere Traditionslinie der Pariser Ausgaben ihren Anfang, die, wie wir noch sehen werden, bis 1745 und selbst darüber hinaus nachverfolgbar ist. Barbou hat die Ausgabe des Jahres 1716 von Guérin drucken lassen, wie er es auch mit anderen Ausgaben dieser Zeit gemacht hat, um sie als Verleger zu vermarkten. Daß er sie unter dem sonst für ihn unüblichen Impressum des übernommenen Verlagshauses Cramoisy herausgebracht hat, mag damit zusammenhängen, daß er vielleicht Schaden für sein Renommee durch diese Art von Literatur befürchtete, bestand sein sonstiges Verlagsprogramm doch weitgehend aus theologischen Schriften und Ausgaben der großen, anerkannten Schriftsteller der Antike, zu denen Longus in dieser Zeit noch nicht unbedingt gezählt werden konnte.

Was aber hat es mit der zweiten Ausgabe des Jahres 1716, deren Druckvermerk lautet „A Amsterdam, Chez les Freres Westin“, für eine Bewandtnis? Stellt man sie dem kollationsgleichen Pariser Druck gegenüber, so wird sofort deutlich, daß es sich hierbei um eine klassische Titelauflage handelt, denn allein der Titel wurde verändert, mit neuem Impressum versehen, sonst ist alles beim Alten geblieben, einschließlich der Stiche und gewisser setzerischer Unebenheiten. Selbst das Druckpapier scheint dasselbe zu sein. Wenn wir also davon ausgehen dürfen, daß die Setzerwerkstatt nicht nach Amsterdam übergesiedelt ist, dann wurde auch dieser Druck in Paris hergestellt, und zwar wohl wiederum durch Guérin für Barbou.

Eine solche Titelauflage läßt sich eigentlich nur verkaufsstrategisch erklären: Der Verleger Barbou suchte, in Paris zu wenige Kaufinteressenten vermutend, noch einen anderen Markt für seine Ausgabe, und natürlich war der neben Paris und London in Europa zu dieser Zeit führende Handelsplatz für Bücher, insbesondere französischsprachige, seine erste Wahl: Amsterdam. Diese Entscheidung hatte wohl auch persönliche Gründe, denn nach Ducourtieux gab es in Amsterdam einen Zweig der Familie Barbou, der aus Händlern und Bankiers bestand [ebenda, S. 70 f.]. Wie es konkret vor sich gegangen ist, daß Jean-Joseph Barbou in dieser Stadt mit seinem Druck Fuß fassen konnte, wissen wir zwar nicht, doch war es natürlich naheliegend, ihn unter dem Impressum des bedeutenden Amsterdamer Verlegers Wetstein anzubieten – „Westin“ ist eine falsche, aber in Frankreich zu dieser Zeit nicht unübliche Schreibweise. Der Druck wurde Wetstein untergeschoben, wir schließen einmal aus, daß es sich hier um eine offizielle Zusammenarbeit gehandelt haben könnte. Unter diesem Impressum war es möglich, die neue Longus-Ausgabe nun in Holland problemlos in den Buchhandel zu bringen – vielleicht auch das ein Grund, warum Barbou bei der Pariser Ausgabe nicht seinen wirklichen Namen genannt hat – er wird den Export nach Holland bereits mit eingeplant haben.

Doch die Reaktion von dort ließ nicht lange auf sich warten, man zahlte in gleicher Münze zurück. Schon im Folgejahr erschien eine Ausgabe, die tatsächlich in Amsterdam gedruckt worden ist, wie wir gleich sehen werden, die aber kurioserweise wiederum das Impressum „A Paris, chez les Héritiers de Cramoisy“ trägt. Offenbar hat hier ein holländischer Verleger in der gleichen Absicht, allerdings in umgekehrter Richtung gehandelt. Waren doch in Paris nur wenige Exemplare der ersten „Cramoisy“-Ausgabe gedruckt worden, der Bedarf für eine zweite Ausgabe also vorhanden. Was wir über diese dritte Daphnis-und-Chloe-Ausgabe erschließen können, sei hier kurz zusammengefaßt. Sie unterscheidet sich in mancherlei Hinsicht von der ersten. Schon auf dem Titel ist eine andere Druckermarke mit Krone und kräftigem Akanthusornament zu sehen, die ein wenig jenen Signets ähnelt, die Mabre-Cramoisy in früherer Zeit, um 1660/70, verwendet hat. Aber nicht nur der Titel wurde verändert, sondern auch der Text völlig neu gesetzt, doch stimmt die Kollation überein, wenn man von einem absieht: zwischen Vorstücken und Haupttext sind sechs unpaginierte Blätter eingeschoben, die einen Verlagskatalog enthalten, und zwar jenen des Emanuel Du Villard, Buchhändler in der Kalverstraat in Amsterdam. Dieser Katalog, der zahlreiche Schriften verzeichnet, ist ein fester Bestandteil des Drucks, was die Kustode am Ende der Préface belegt. Der Amsterdamer Verleger, Drucker und Buchhändler Du Villard hat hier eine Ausgabe produziert, die ohne jeden Zweifel nicht mit Barbou abgestimmt gewesen ist. Spätestens wenn man die Tafeln betrachtet, erlangt man darüber letzte Sicherheit, liegen diese doch in seitenverkehrten, nicht von Scotin stammenden Nachstichen vor, formal verändert, mit schmalen Rahmen versehen, in anderer Zuordnung zu den Seiten, auch ohne Signaturen, und zudem ist eine Tafel gegen eine andere ausgetauscht worden. Bei Seite sieben ist die Auffindung des Daphnis zu sehen, dafür fehlt die Szene mit Philetas und dem Eroten im Obstgarten. Kurz gesagt: Du Villard lagen die originalen Druckplatten nicht vor – wie sollten sie auch, bei einem Raubdruck! Der Buchschmuck wirkt stellenweise allerdings sogar wie verbessert und bereichert, und einige der ornamental aufwendigeren Bordüren wurden typographisch nachgesetzt oder analog gestaltet. Derartige Bordüren finden sich auch schon in Drucken Du Villards aus dem Jahr 1716, etwa in den Essais de morale des Jean La Placette, beispielsweise am Kopf von Seite XI im ersten Band. Du Villard, der aus Genf gekommen war und erst in diesem Jahr 1716 in Amsterdam in die Buchhändlerzunft aufgenommen worden ist, hatte sich wohl schon zuvor am Formenrepertoire des Pariser Buchdrucks dieser Zeit bedient; er war damit offensichtlich sehr gut vertraut. Und auch die Essais de morale enthalten im vierten Band seinen Bücherkatalog, in dem Du Villard, wie in demjenigen der Longus-Ausgabe, zahlreiche Werke aufführt, mit denen er handelte. Im Jahre 1716 ist jedoch noch kein Longus in seinem Katalog enthalten gewesen, auch keiner eines anderen Hauses.

Mit diesem nicht autorisierten Druck, der ersten tatsächlich in Amsterdam erschienenen Longus-Ausgabe, hat Du Villard den Ursprung einer Linie, die bis in die zweite

Jahrhunderthälfte reichen sollte, begründet. Sie führt weiter zu seinem späteren Geschäftspartner François Changuion, der 1734 eine eigene Ausgabe publizierte, setzt sich dann fort mit Evert Van Harrevelt, der wiederum mit Changuion kooperiert hat und die kaum bekannte Ausgabe von 1749 druckte, welche ihrerseits die Reihe der großartigen Editionen von Jean Néaulme aus der Zeit von 1750–1764 vorbereitete – bis hin zu der späten Ausgabe von 1794, die auch noch ein Amsterdamer Impressum trägt.

Unsere Darstellung der Geschichte der ersten drei Ausgaben, die mit der kuriosen Erkenntnis endet, daß wir es bei der zweiten und der dritten Edition mit einer angeblichen Amsterdamer Ausgabe zu tun haben, die sich aber als Pariser Druck entpuppt, und einer fingierten Pariser Ausgabe, die in Wirklichkeit aus Amsterdam stammt, kann sich so weit auf die ältere Forschung stützen, als auch diese bereits erkannt hat, daß im mindesten der dritte Druck ein falsches Impressum trägt und nicht von einem Pariser, sondern dem Amsterdamer Verleger Du Villard produziert wurde. Dieses Verdienst kommt Jean Marchand zu, der den Sachverhalt als erster in seiner Contribution à la bibliographie de Daphnis et Chloé dargelegt und auf die Verlagsanzeige hingewiesen hat. Auch Isabella Henriette van Eeghen ist in ihrer Geschichte des Amsterdamer Buchhandels zu dem Schluß gekommen, daß Du Villard die Ausgabe von 1717 anhand der Pariser „Cramoisy“-Edition des Vorjahrs nachgedruckt und unter diesem Namen publiziert hat [Bd. I, S. 42 f. und II , S. 233–38].

Die Regentenausgabe des

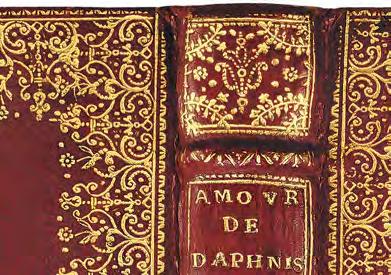

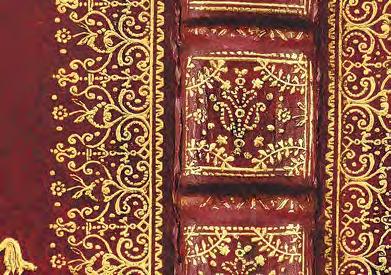

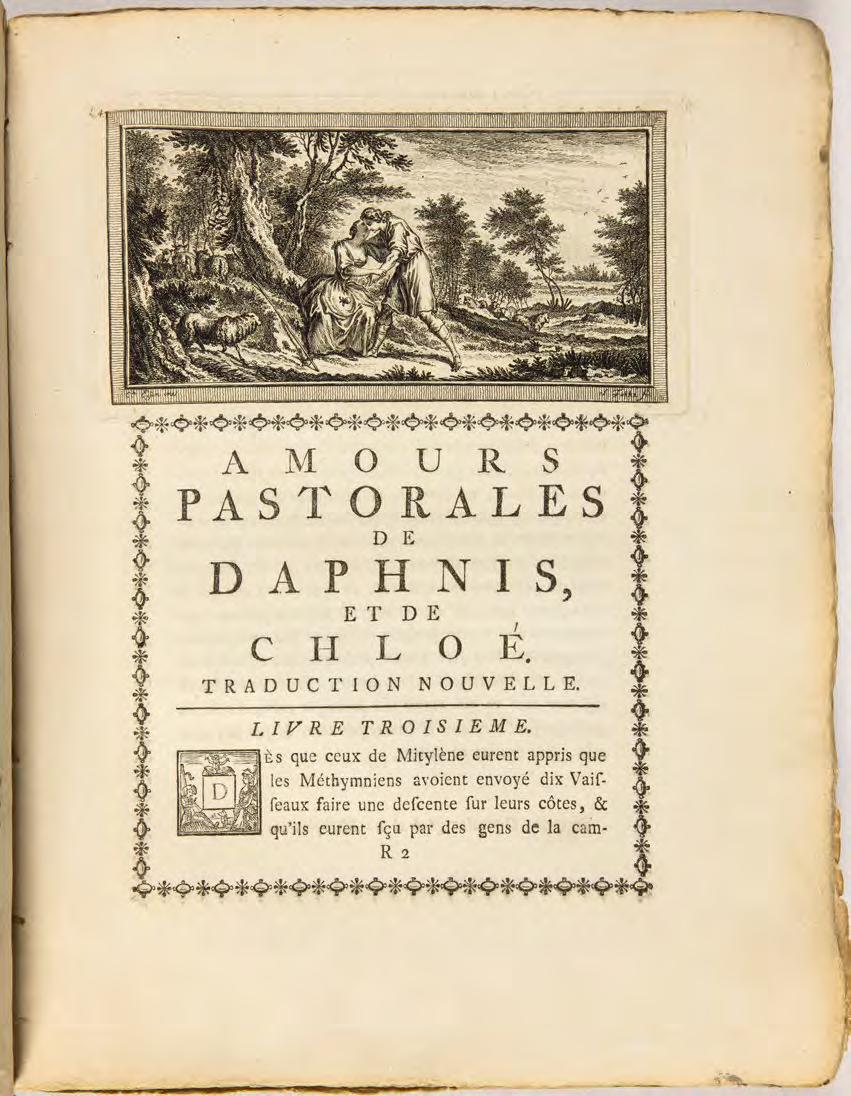

Nimmt man nach der eingehenden Betrachtung dieser ersten drei Drucke ein gutes Exemplar der zurecht berühmten Édition dite du Régent des Jahres 1718 zur Hand und zieht dann einen Vergleich, so läßt sich der Gesamteindruck in drei Komparativen zusammenfassen: edler, feiner und aufwendiger ist diese neue Ausgabe geraten. Man merkt dem Druck an, daß sich in ihm ein ganz anderer Anspruch manifestieren soll, der ihn nicht nur von seinen Vorgängern dezidiert abzusetzen vermag, sondern auch vom Alltäglichen und Durchschnittlichen gewöhnlicher belletristischer Ausgaben der Zeit. Damit sei allein der Druck charakterisiert, einschließlich des Buchschmucks, ohne jedoch die Tafel-Illustration in diese Wertung zunächst einzubeziehen. Da die Schrift um einiges kleiner ausfällt, konnte der Umfang des Bandes deutlich verringert werden, von 220 auf nur noch 164 Seiten. Indessen bleibt der Text sehr gut lesbar, denn die Typographie ist regelmäßig, klar und scharf; zudem erfolgte der Satz sauber und fehlerlos; es gibt hier keine Ausbrüche, schiefe Zierleisten und die üblichen Setzerfehler, wie sie ty-

pisch für viele der schnell und oberflächlich produzierten Druckerzeugnisse am Beginn des 18. Jahrhunderts sind. Eine routinierte Werkstatt war hier tätig, und diese arbeitete durchgängig mit großer Sorgfalt. Hinzu kommt die Verwendung des Kupferstichs für die Initialen, was man in dieser Zeit nurmehr wirklich besonderen Drucken angedeihen ließ.

Die Kapitalbuchstaben sind hier vor einen feinen Hintergrund aus floraler Ornamentik gesetzt. Gerade anhand derartiger Details merkt man dieser Ausgabe die Noblesse an, mit der sie sich von ihren Vorgängern abhebt. Und doch wird man im Vergleich mit diesen auch eine Reihe von Analogien feststellen können, am besten zu sehen anhand der Zierleisten. Aus sehr ähnlichen Elementen zusammengesetzt, fallen die formalen Lösungen in der Regentenausgabe allerdings gleichmäßiger und feiner aus. Sorgfalt im Detail, Harmonie im Gesamten, das charakterisiert den Druck der Regentenausgabe – als hätte man das noch rohe Formengut der ersten Drucke hier zurechtgeschliffen, aufpoliert und in jeder Hinsicht ansprechender gemacht.

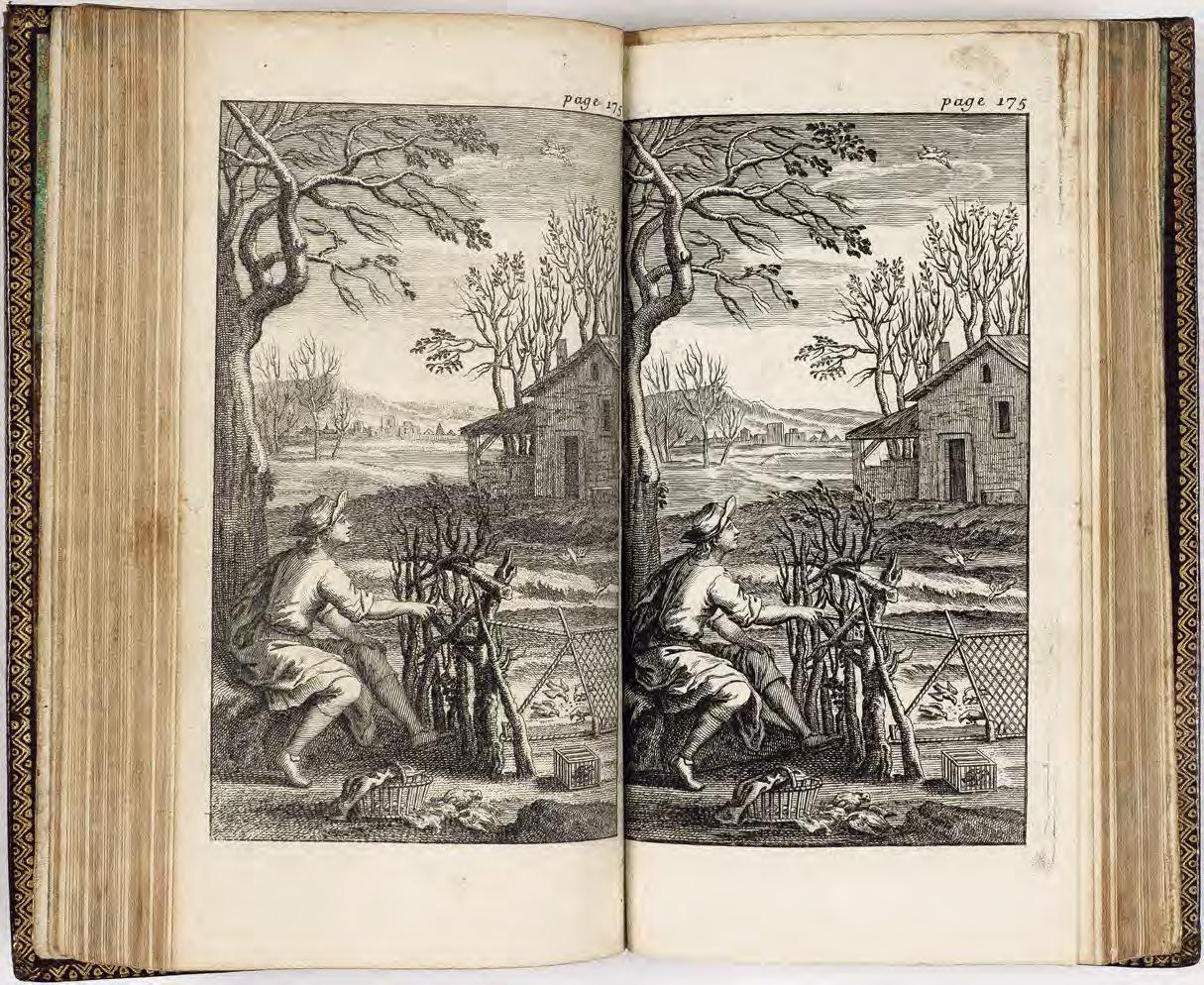

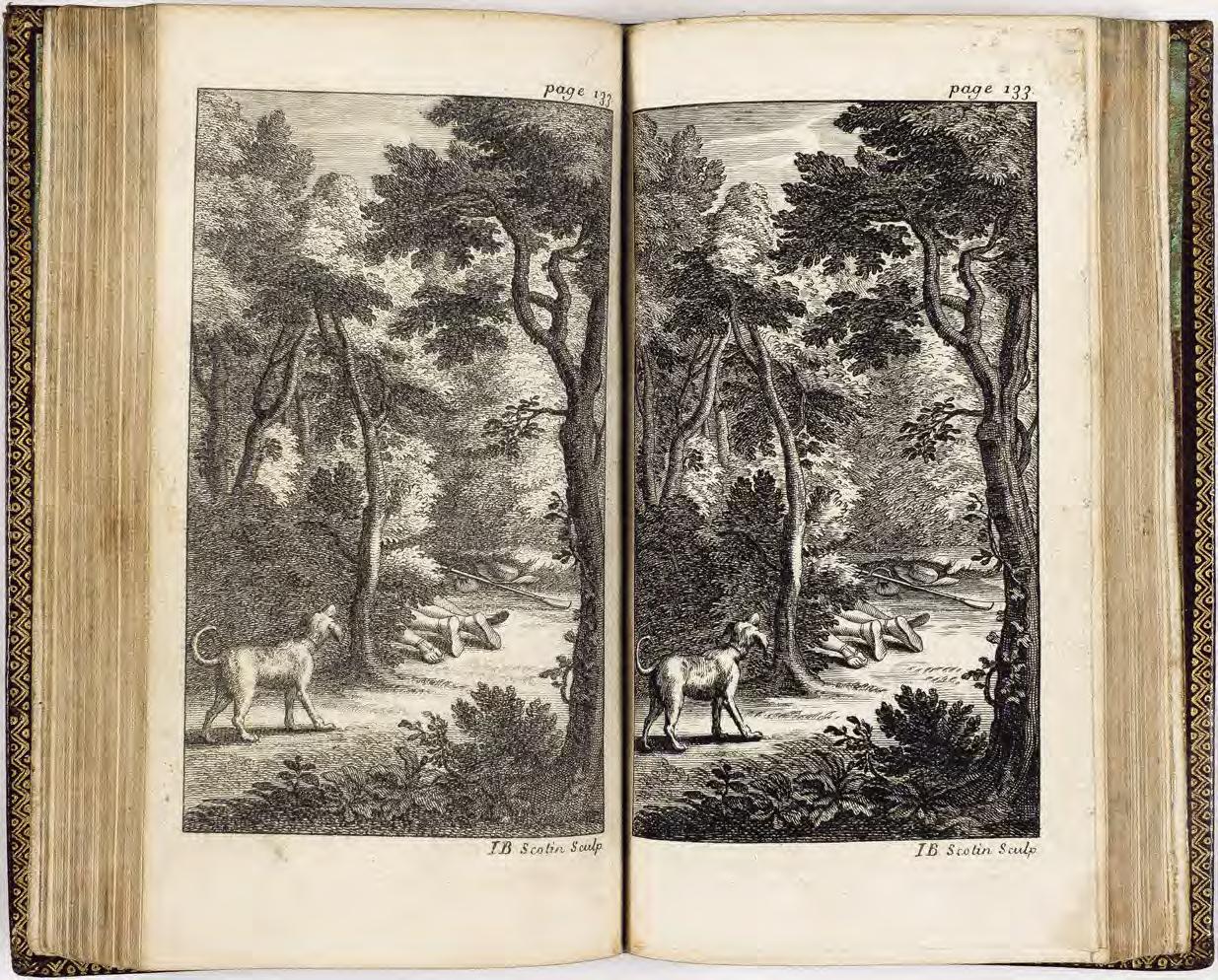

Der Zusammenhang zwischen den Editionen wird allerdings am Beginn des Haupttextes des Romans in unerwarteter Weise deutlich, auf der Eröffnungsseite zum ersten Buch, wo sich zuvor noch eine beliebige ornamentale Kopfzierleiste befunden hatte. Diese wichtige Stelle wird in der Regentenausgabe durch eine liebliche, feine Kopfvignette in Kupferstich ausgezeichnet, die in ihrer bukolischen Motivik auf den Inhalt des Textes vorausweist. Doch nicht nur das macht sie zur Besonderheit, verrät sich in ihr doch ein ganz spezieller Zusammenhang mit den vorhergehenden Ausgaben. Der kleine Stich ist nämlich von Jean-Baptiste Scotin signiert, dem Stecher und wohl auch Entwerfer der ersten Illustrationsfolge. Unter Verwendung der damals neuesten Ornamentform des Régence, dem feinen Bandwerk, gestaltete Scotin hier einen Beitrag, der sich, wenn man die miniaturhafte Darstellung genauer betrachtet, als Übertragung des vormaligen ganzseitigen Kupfertitels in eine Vignette erweist. Die Attribute des Bukolischen sind hier zu sehen, in der Mitte zwei spielende Eroten und, als augenfälligster Hinweis auf die Anknüpfung, links der Hirtenhund und rechts das Schaf, die beide ganz so aussehen wie auf dem vormaligen Titel. Diese Zitate sind sicherlich eine Anspielung auf das Beste, was die früheren Ausgaben zu bieten hatten, und das waren zweifelsohne ihre Kupfertafeln und der zugehörige Titel; für Scotin mag dieser Auftrag ein kleiner Trost dafür gewesen sein, daß seine alte Suite nun der des Regenten weichen mußte. Konnte er doch durch diese Vignette mit seiner Kunst auch in der Neuausgabe präsent sein, und das sogar an prominenter Stelle. Man kann dieses Zitat aber auch dahingegend interpretieren, daß die älteren Ausgaben nun durch Neues und Besseres abgelöst werden, die Vignette ist bloße Reminiszenz. In all dem wird evident, daß die Ausgabe von 1718 keineswegs unvorbereitet entstanden ist. Zumindest die Kenntnis der zwei Jahre zuvor erschienenen Pariser Edition darf in jedem Fall vorausgesetzt werden, selbstredend auch ihrer Illustrationsfolge; davon ausgehend wurde der vorliegende Druck gestaltet. Typographisch stellt er vieles in den

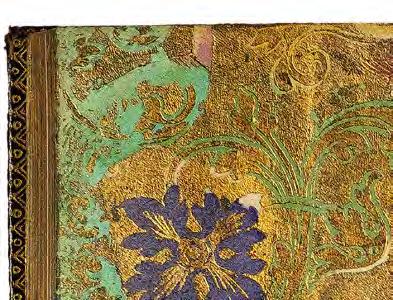

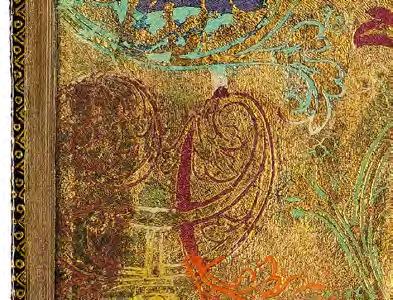

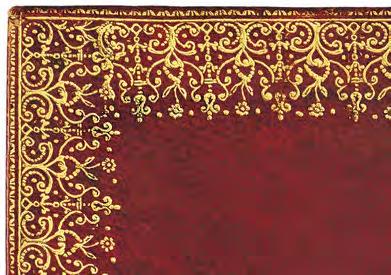

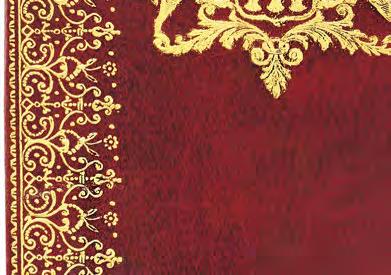

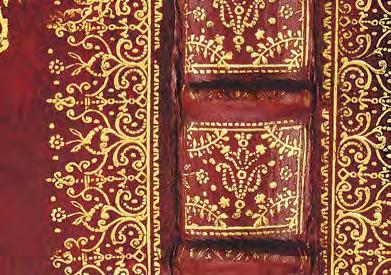

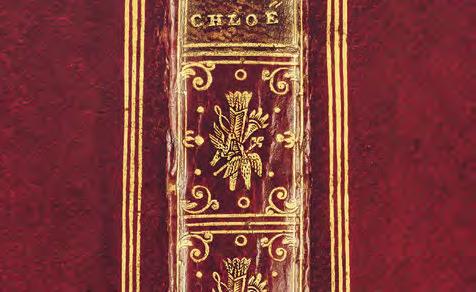

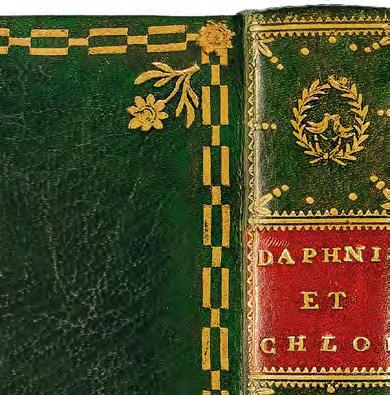

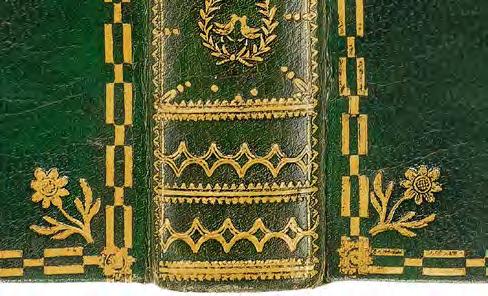

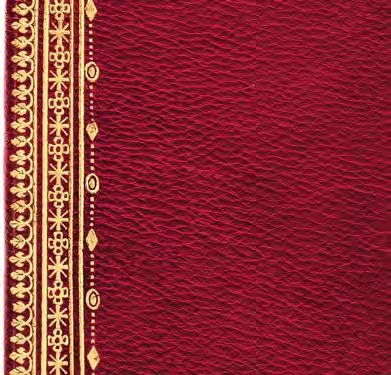

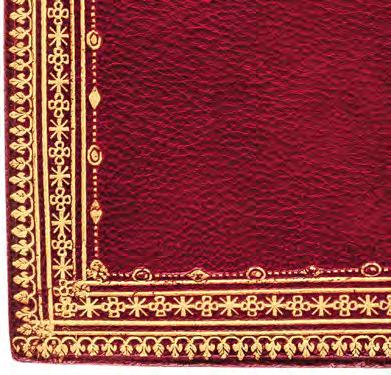

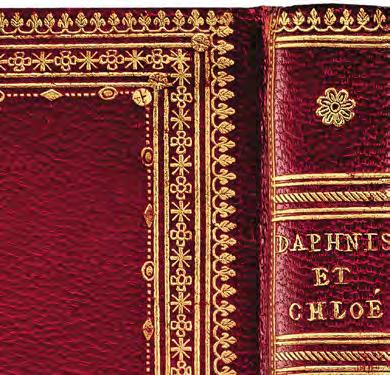

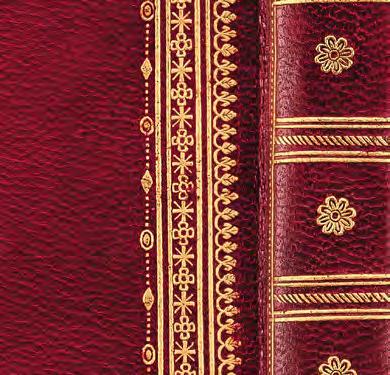

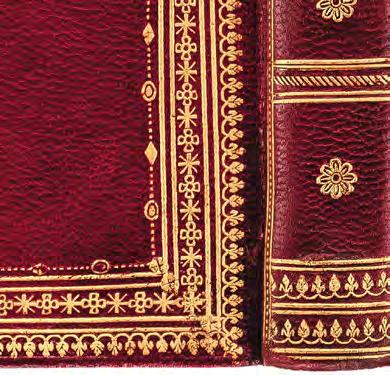

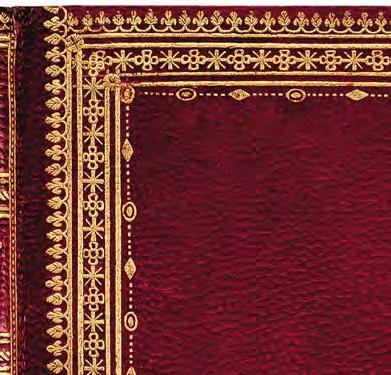

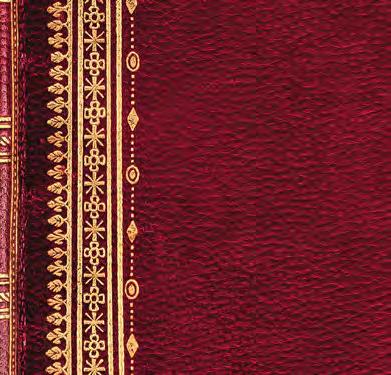

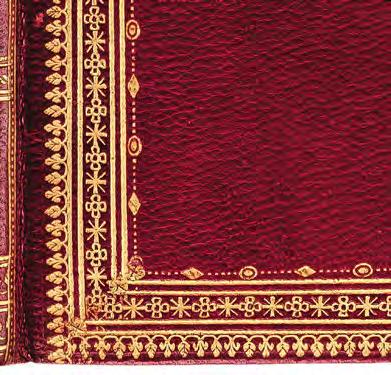

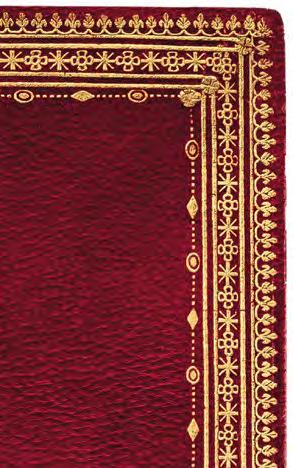

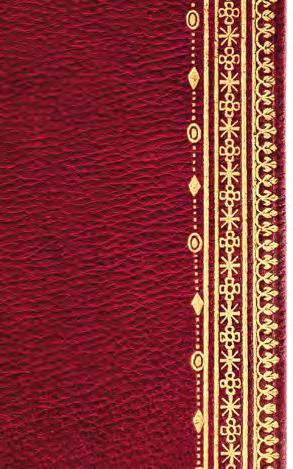

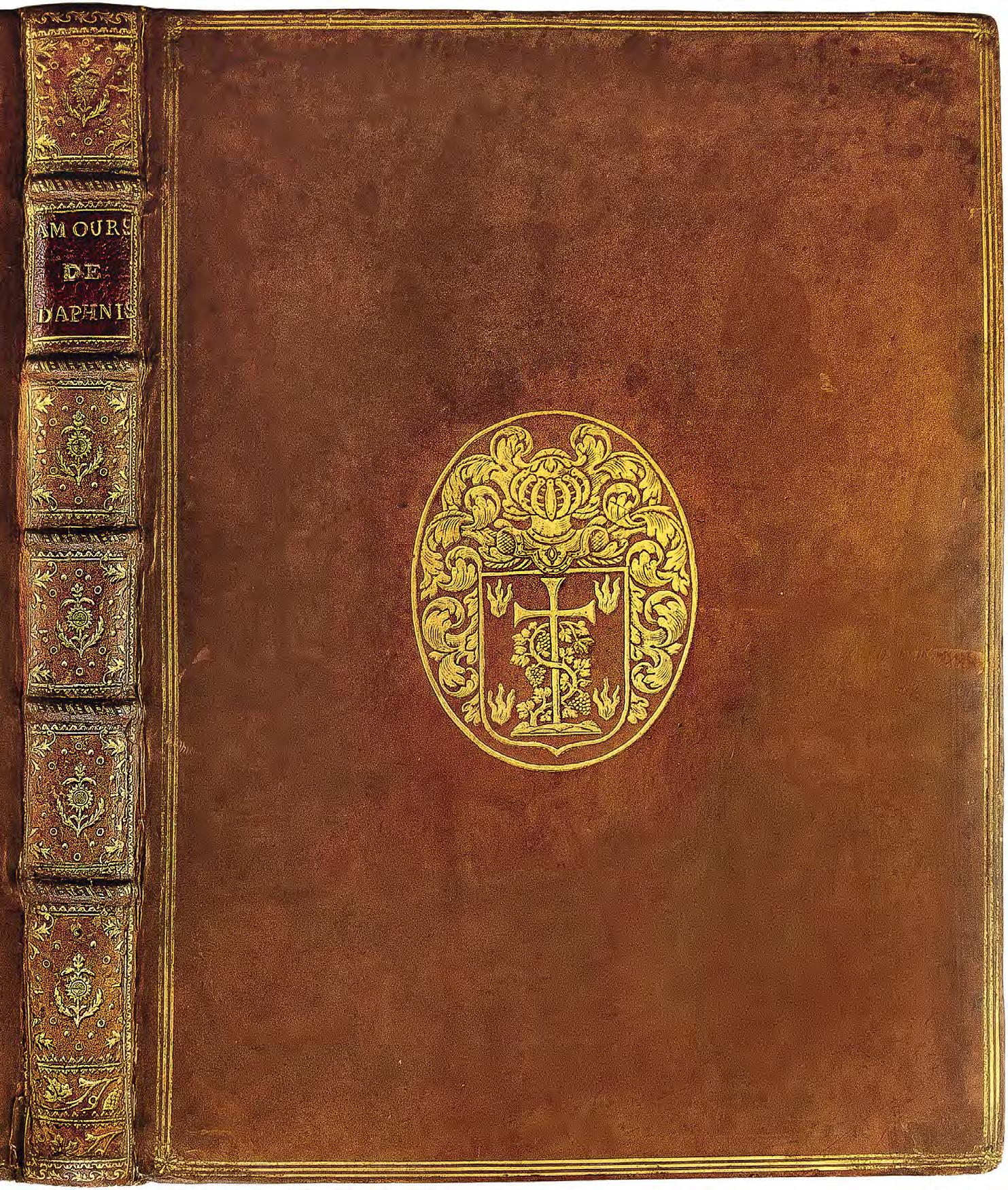

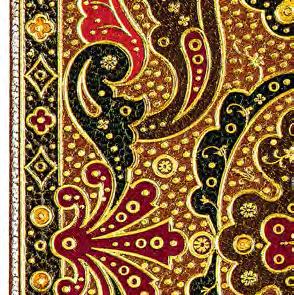

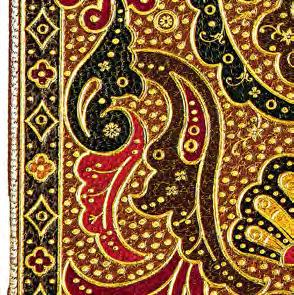

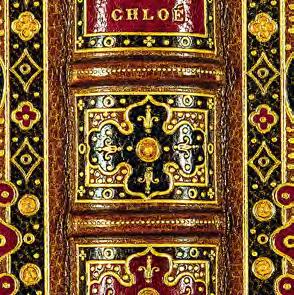

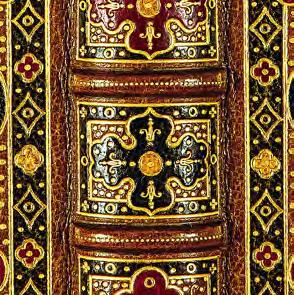

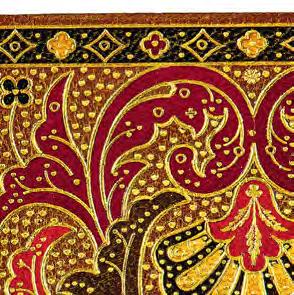

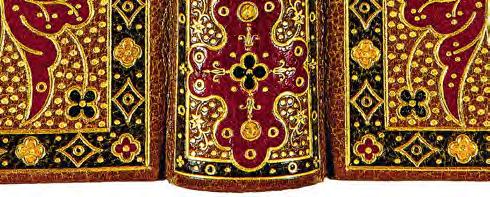

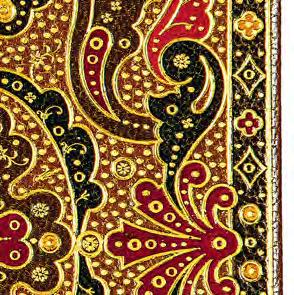

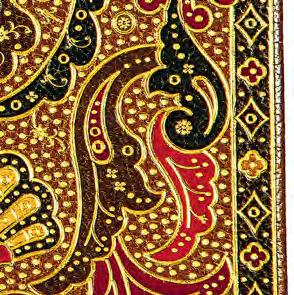

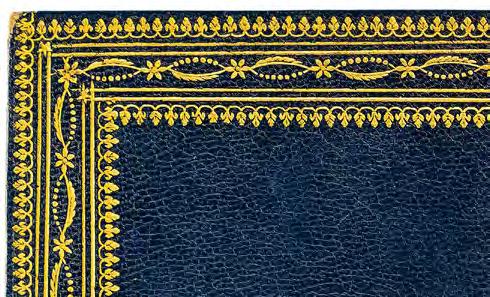

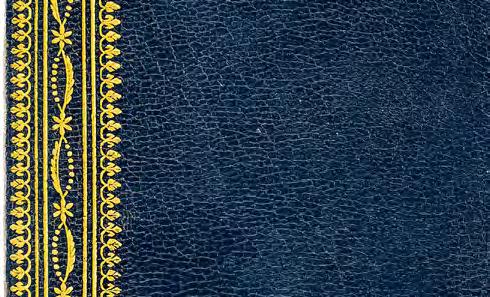

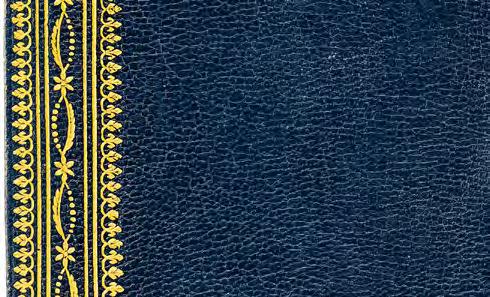

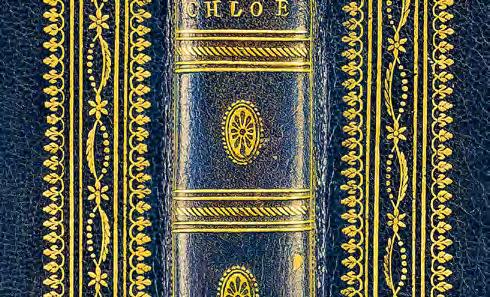

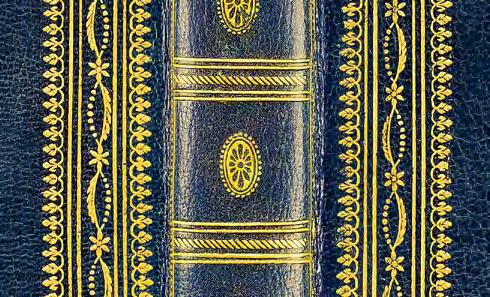

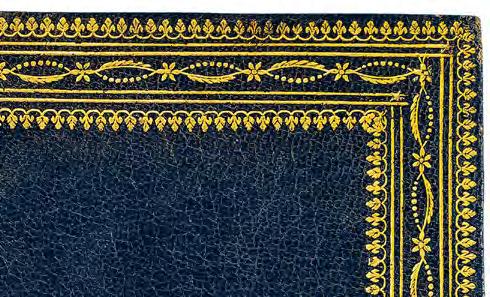

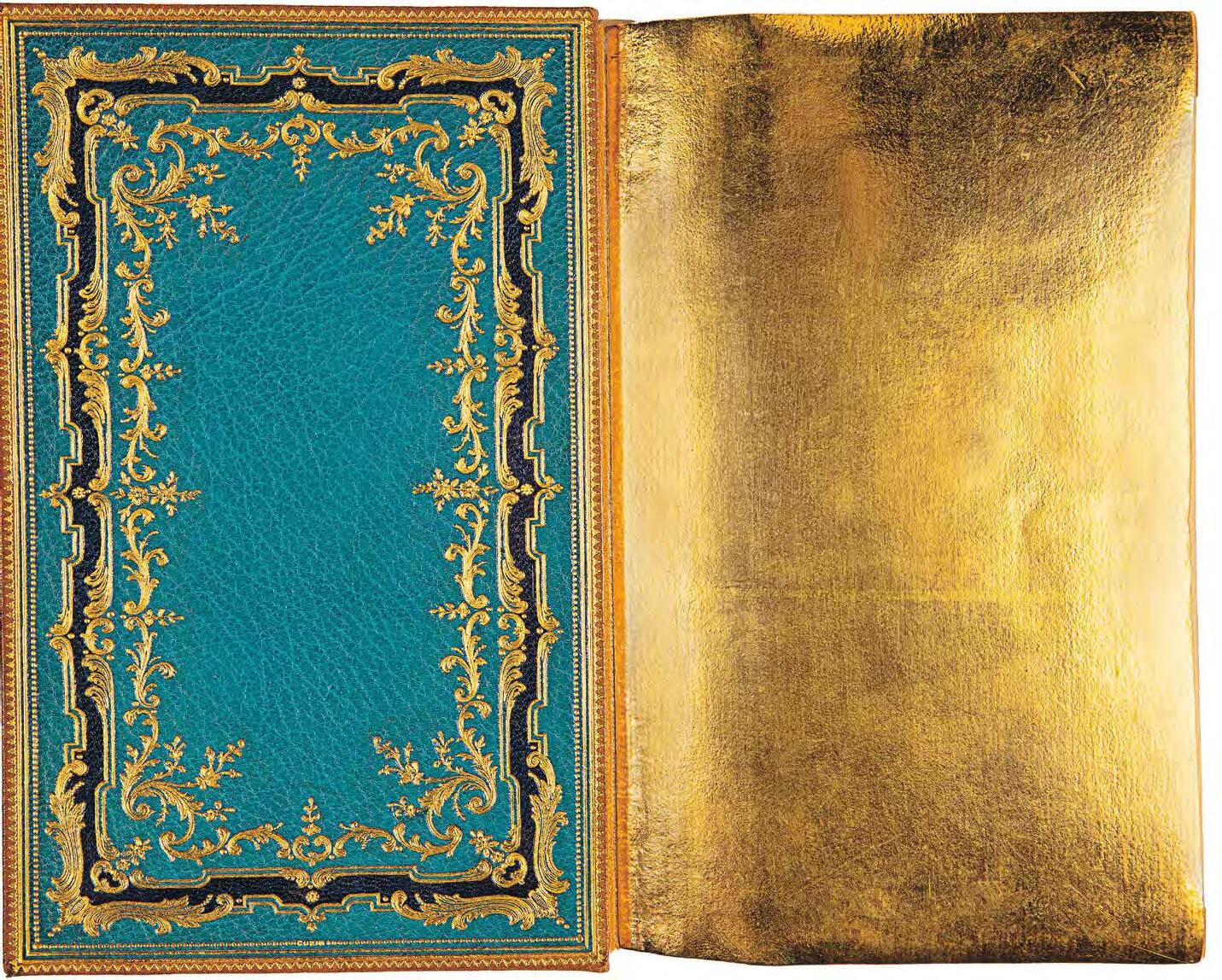

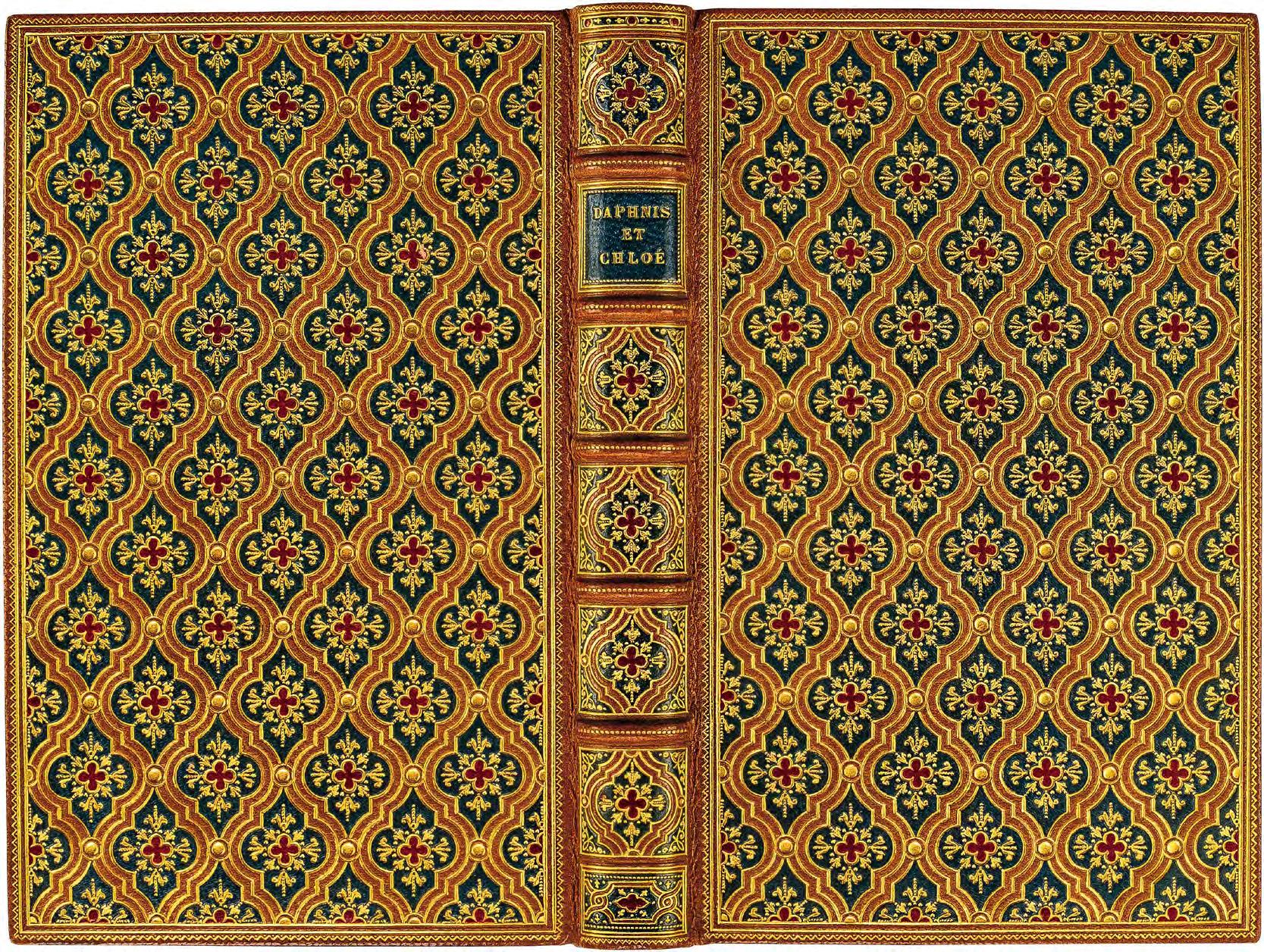

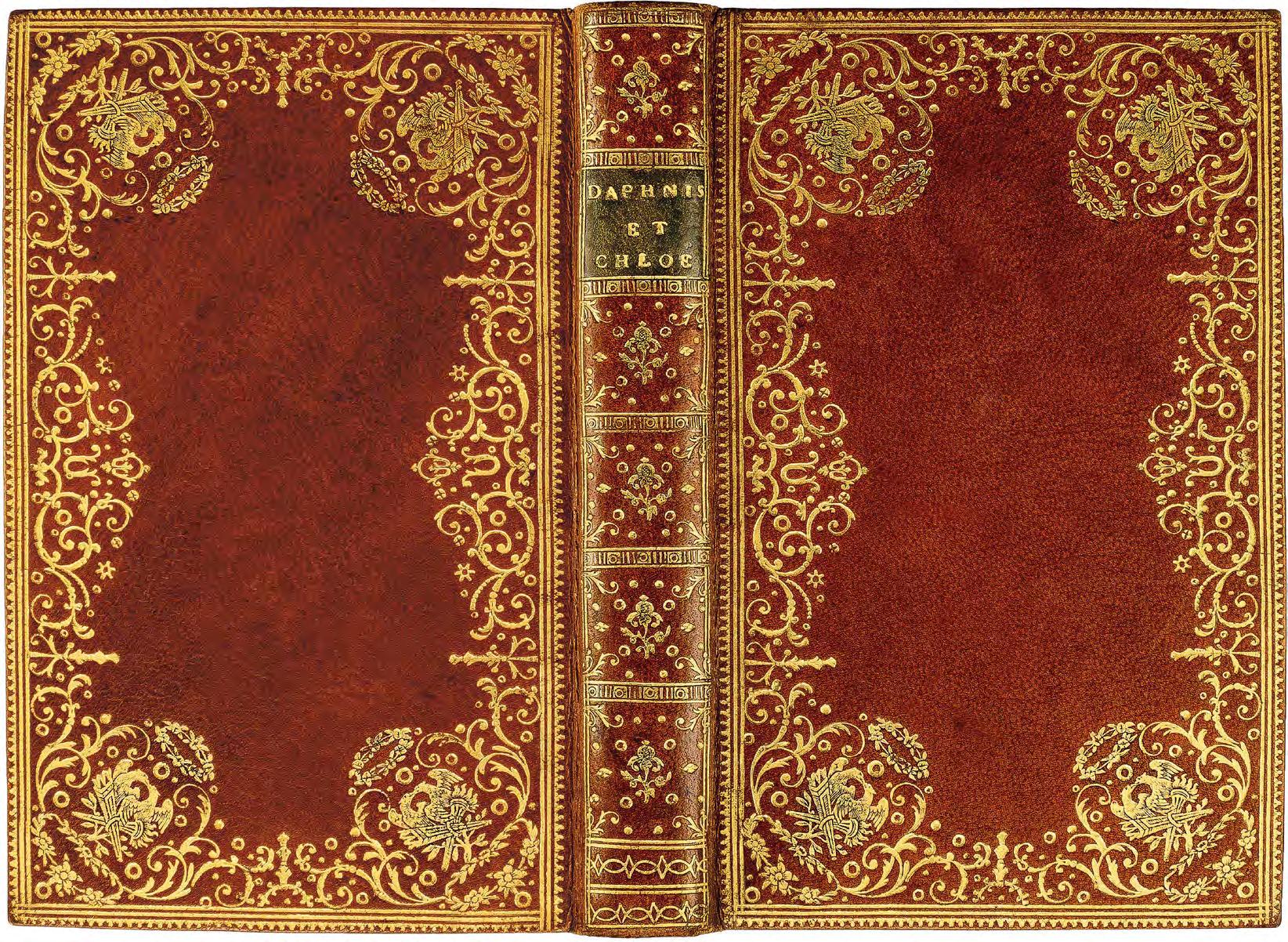

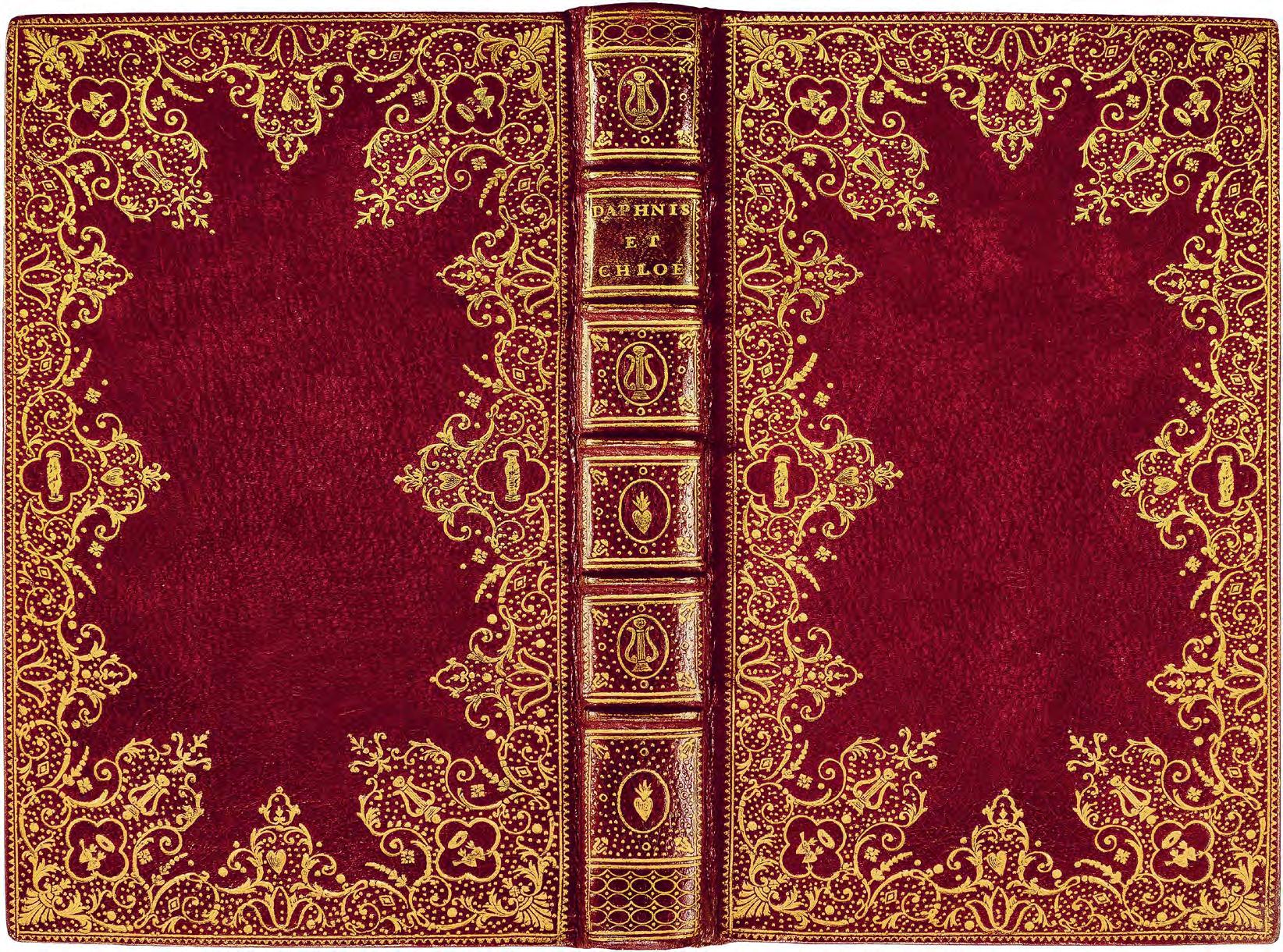

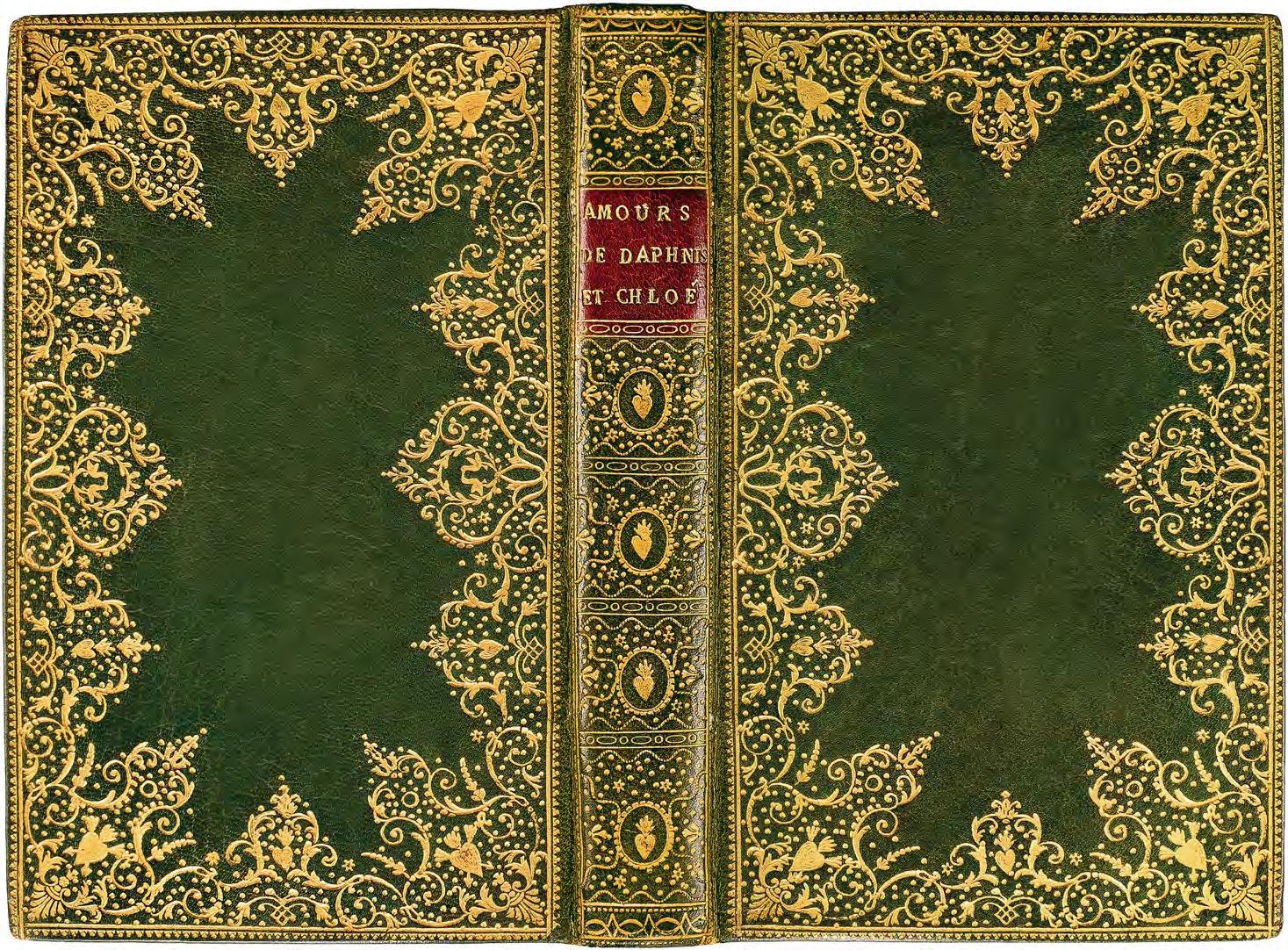

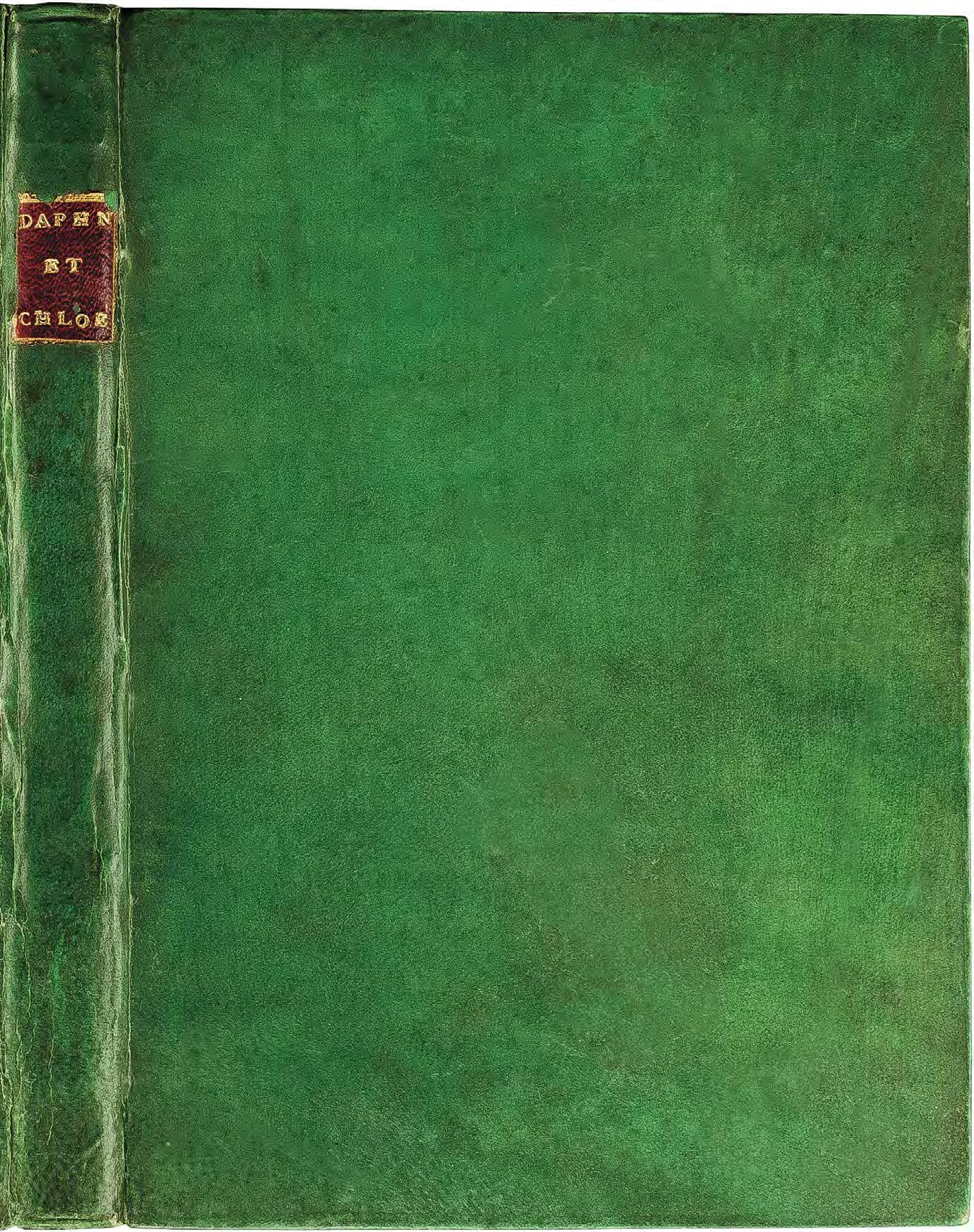

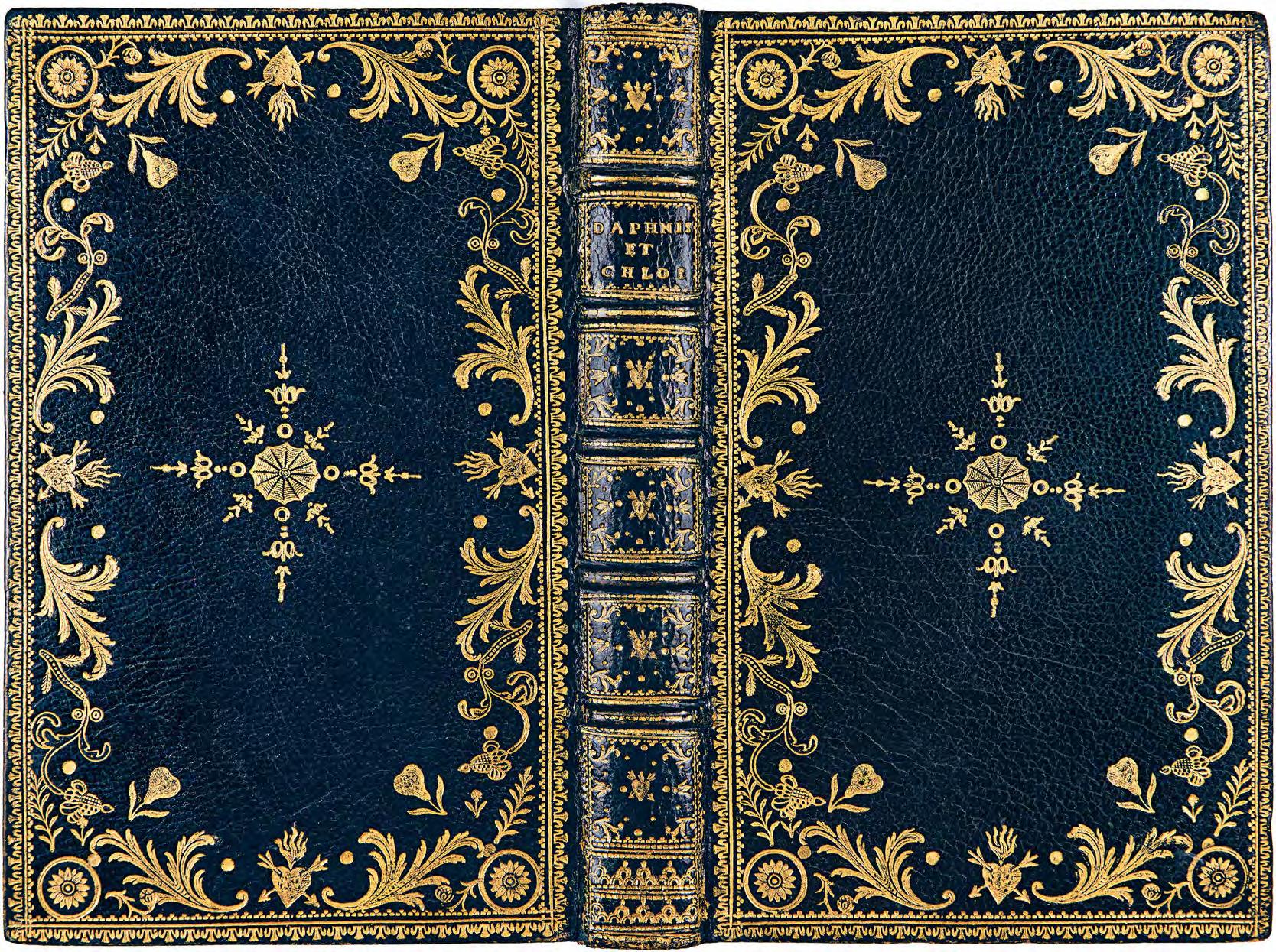

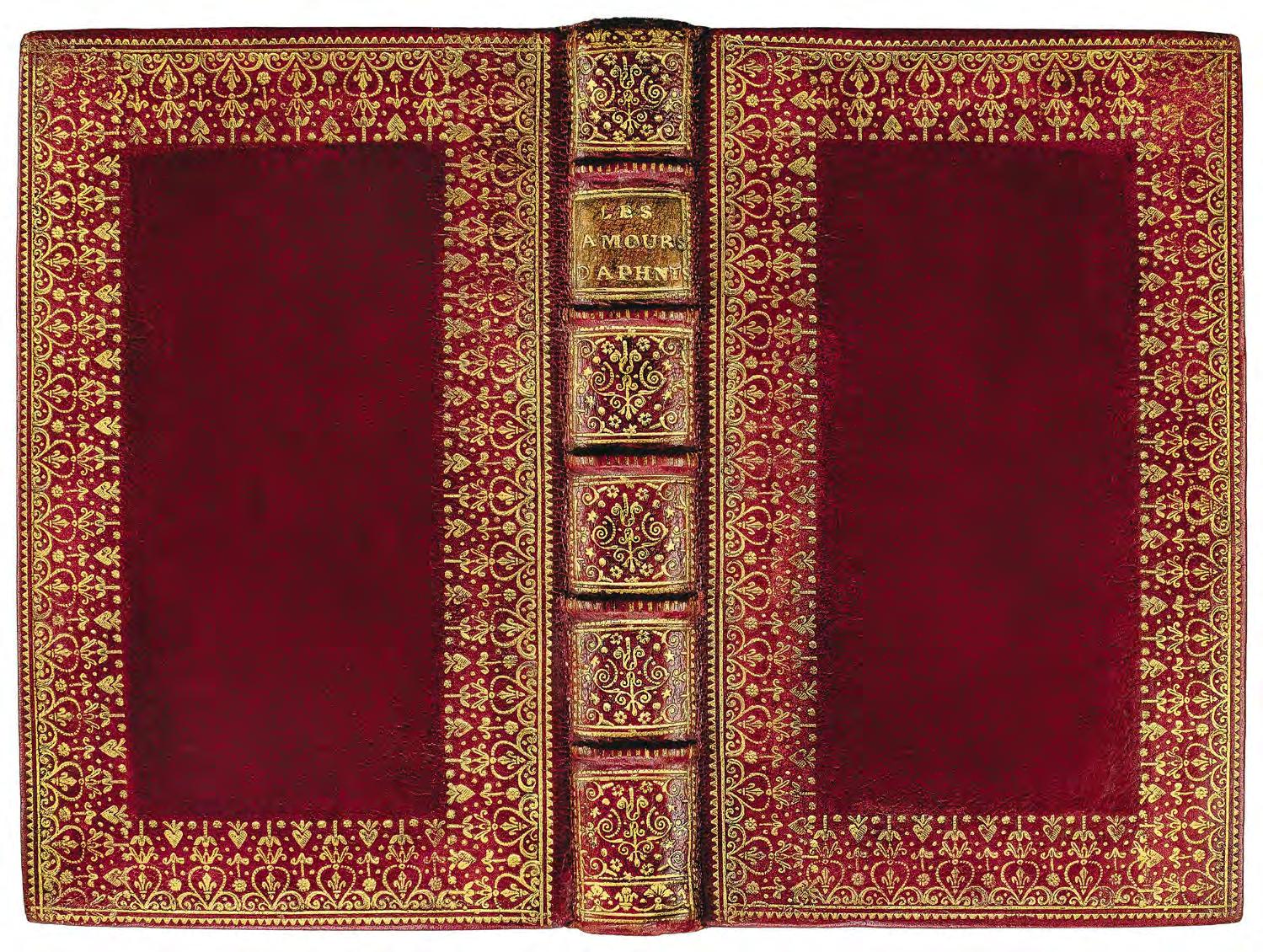

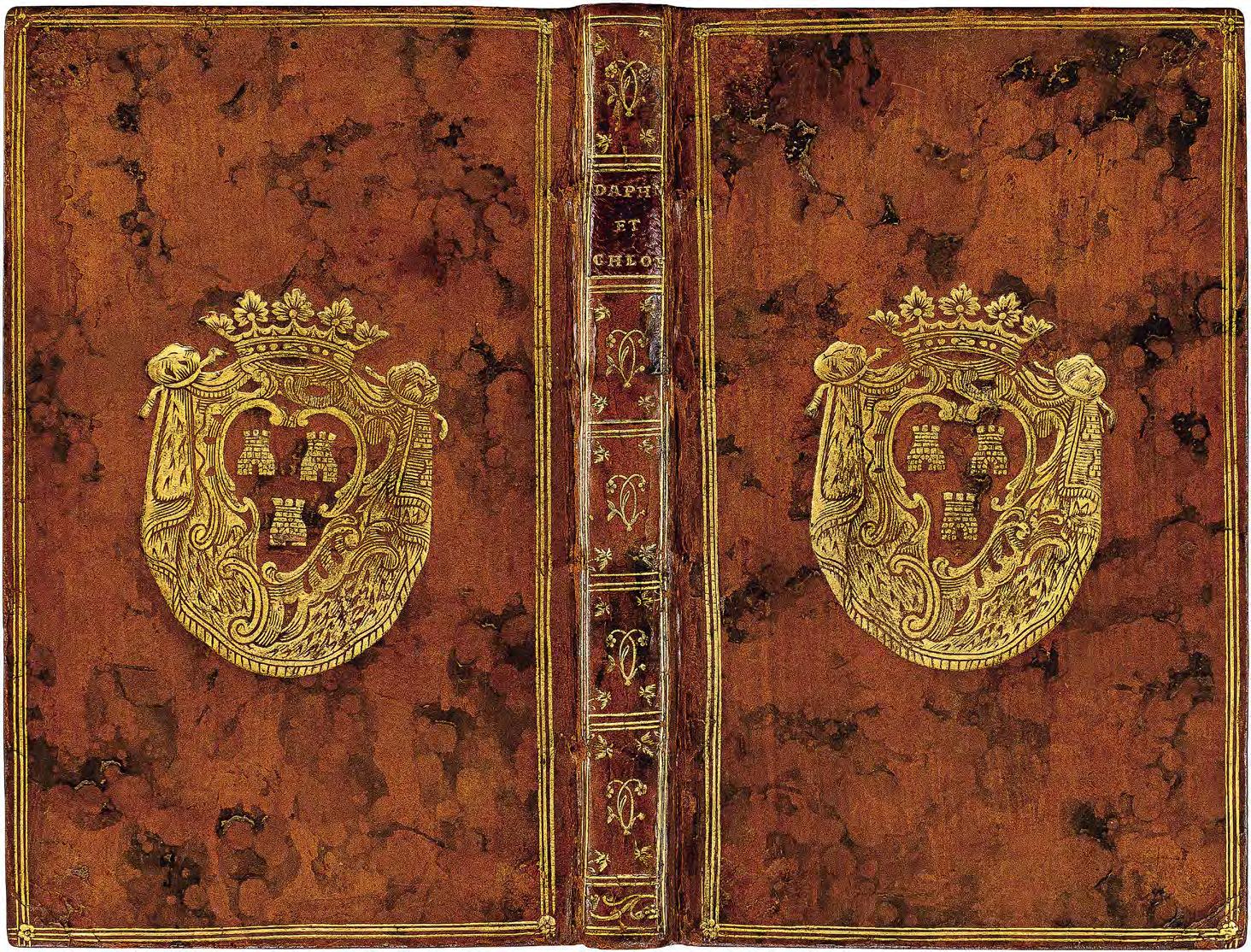

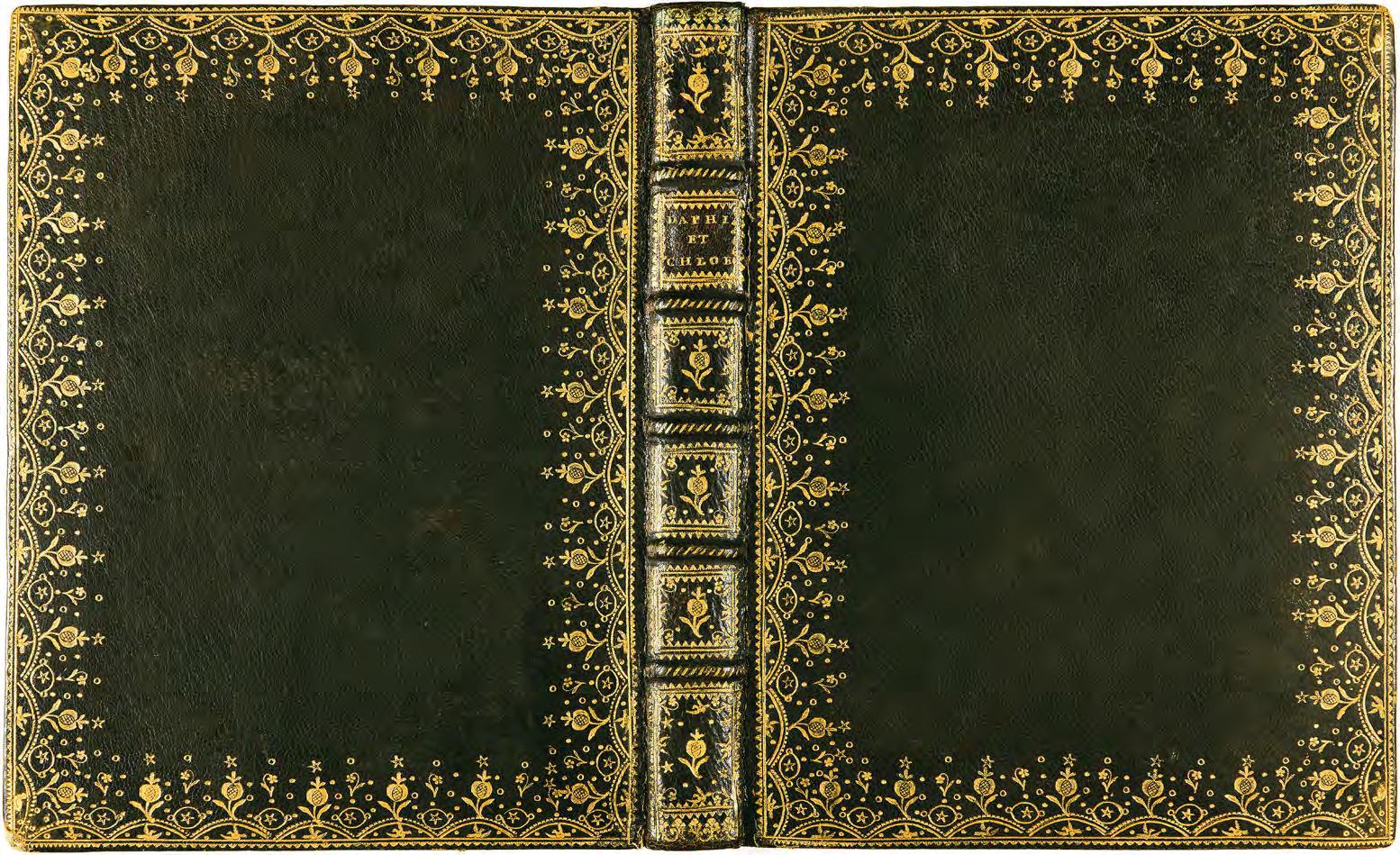

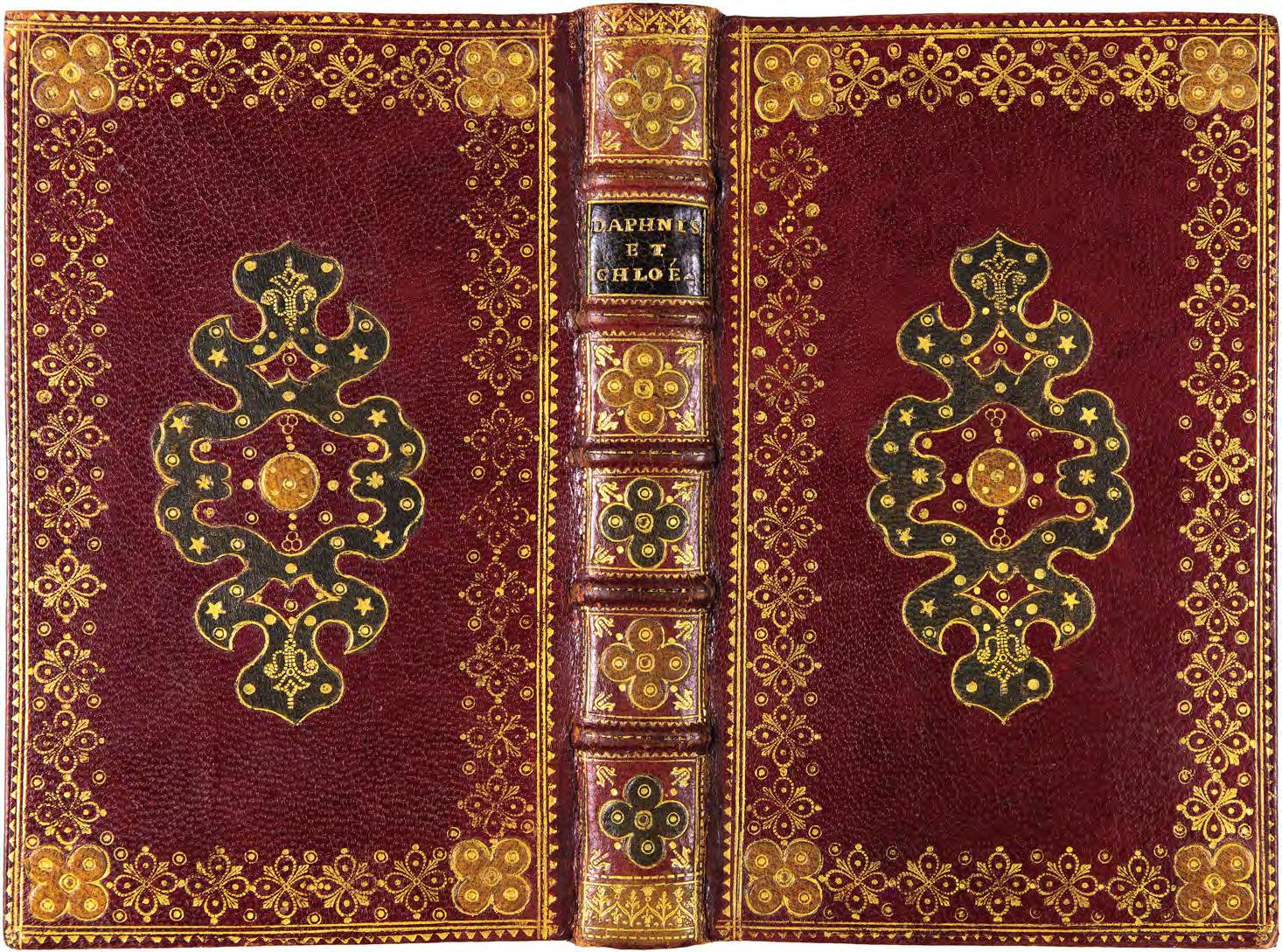

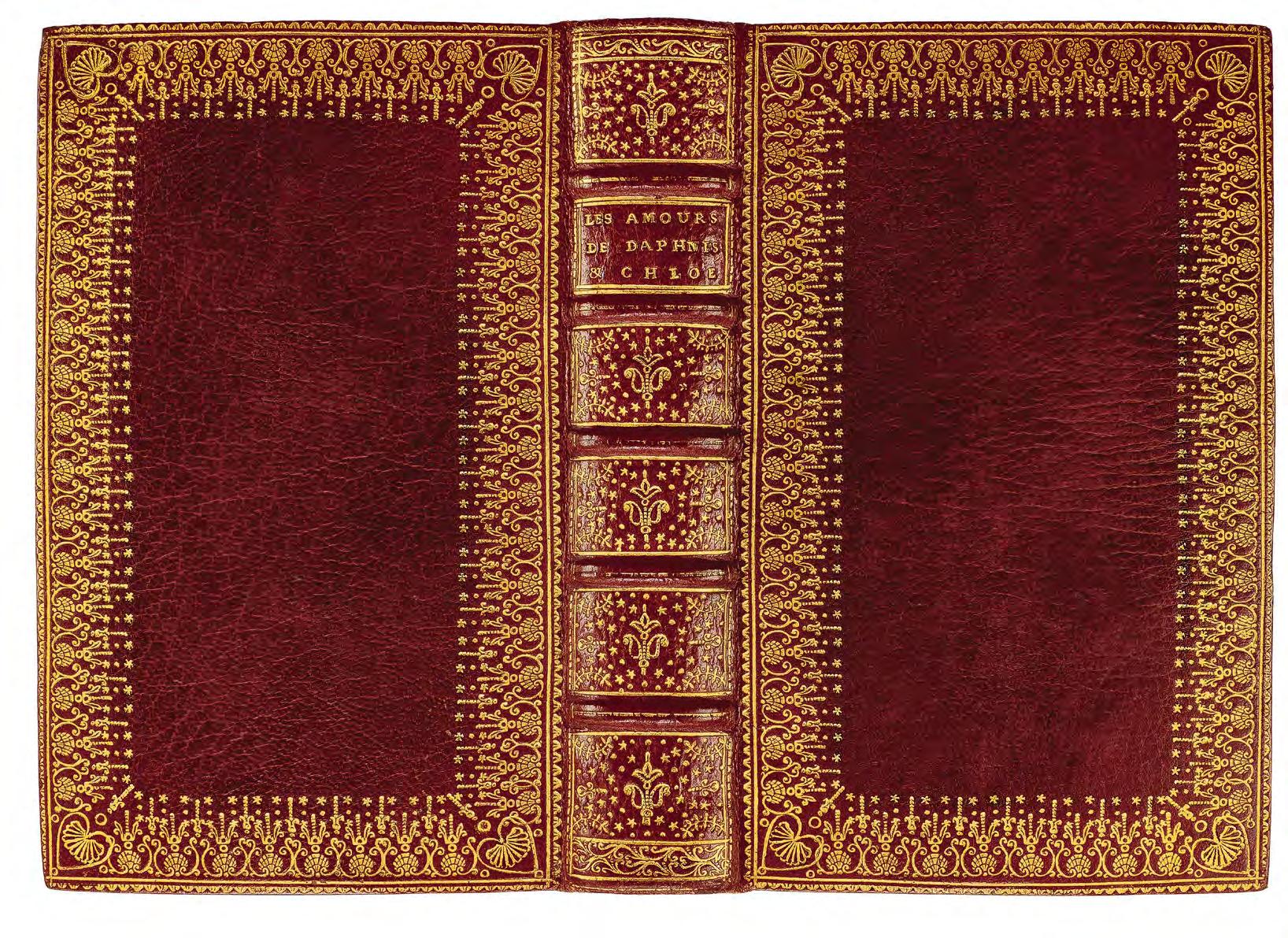

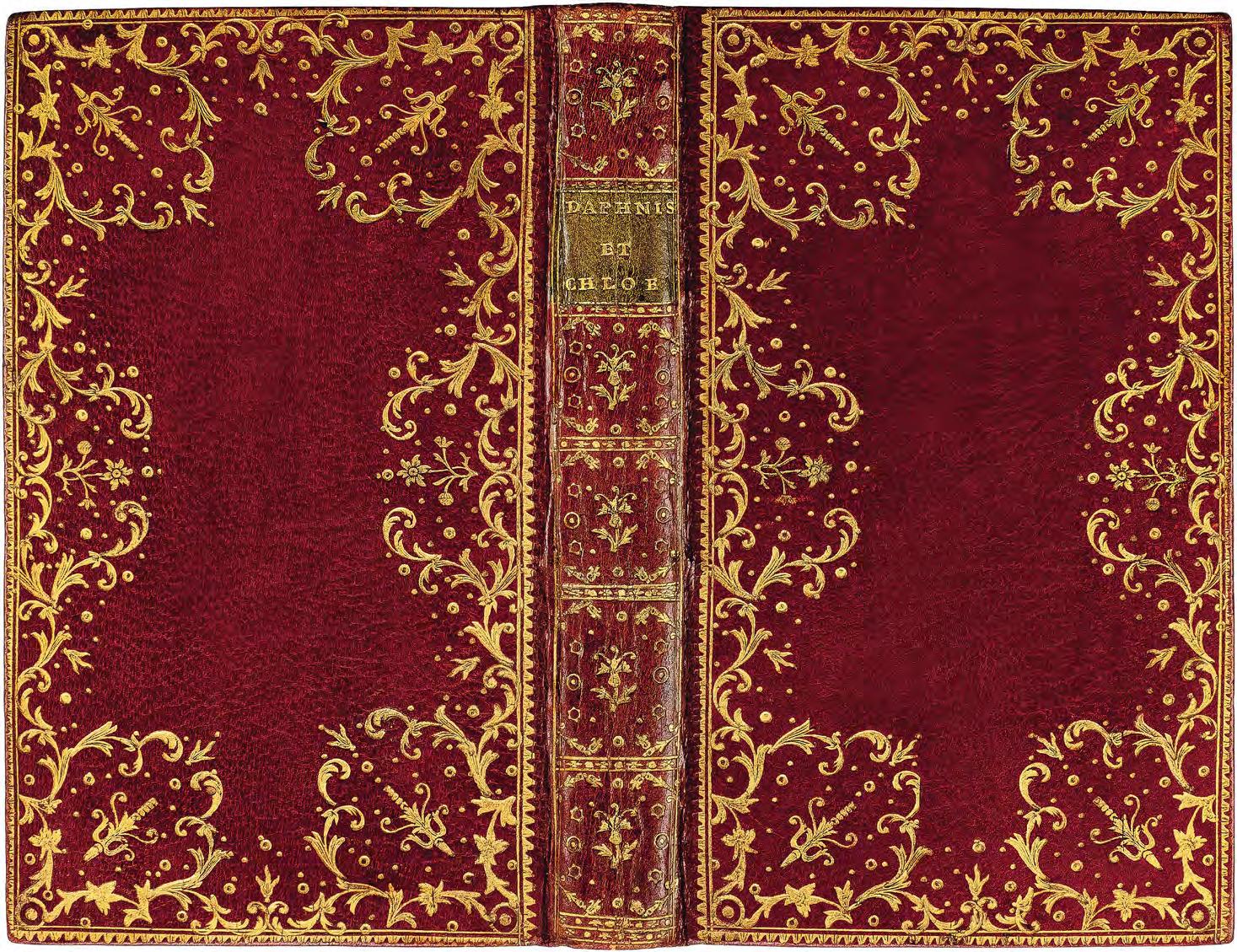

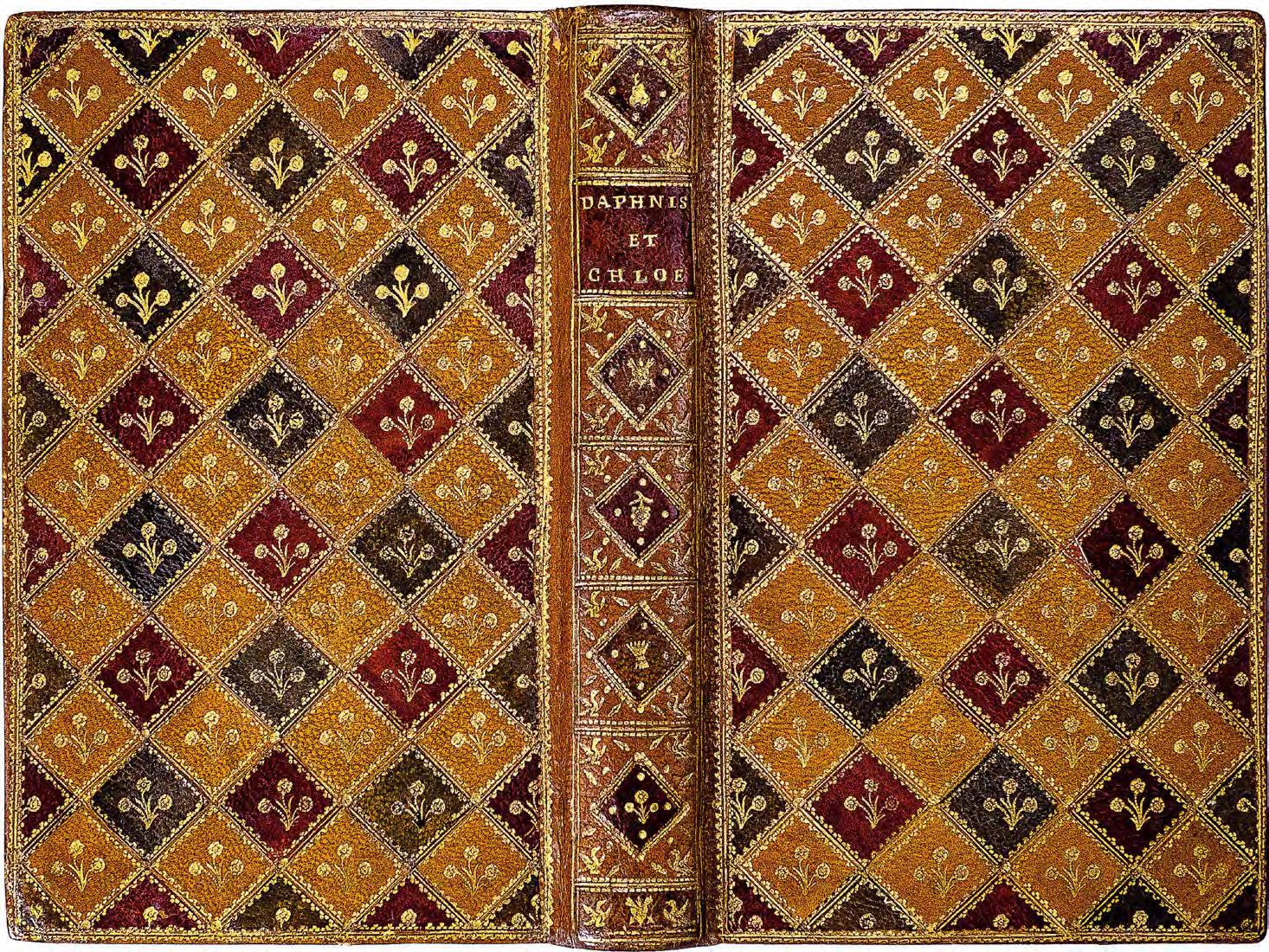

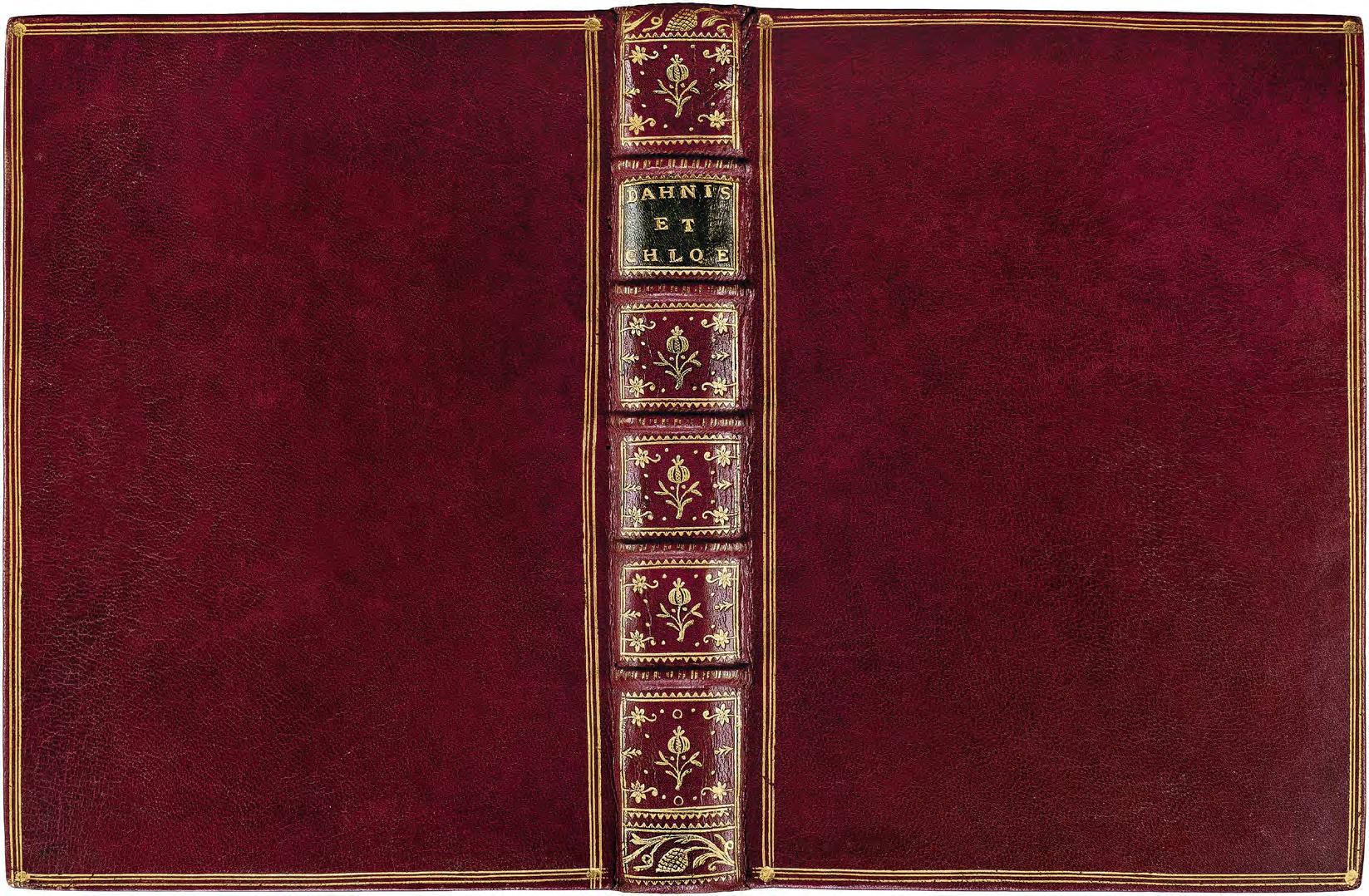

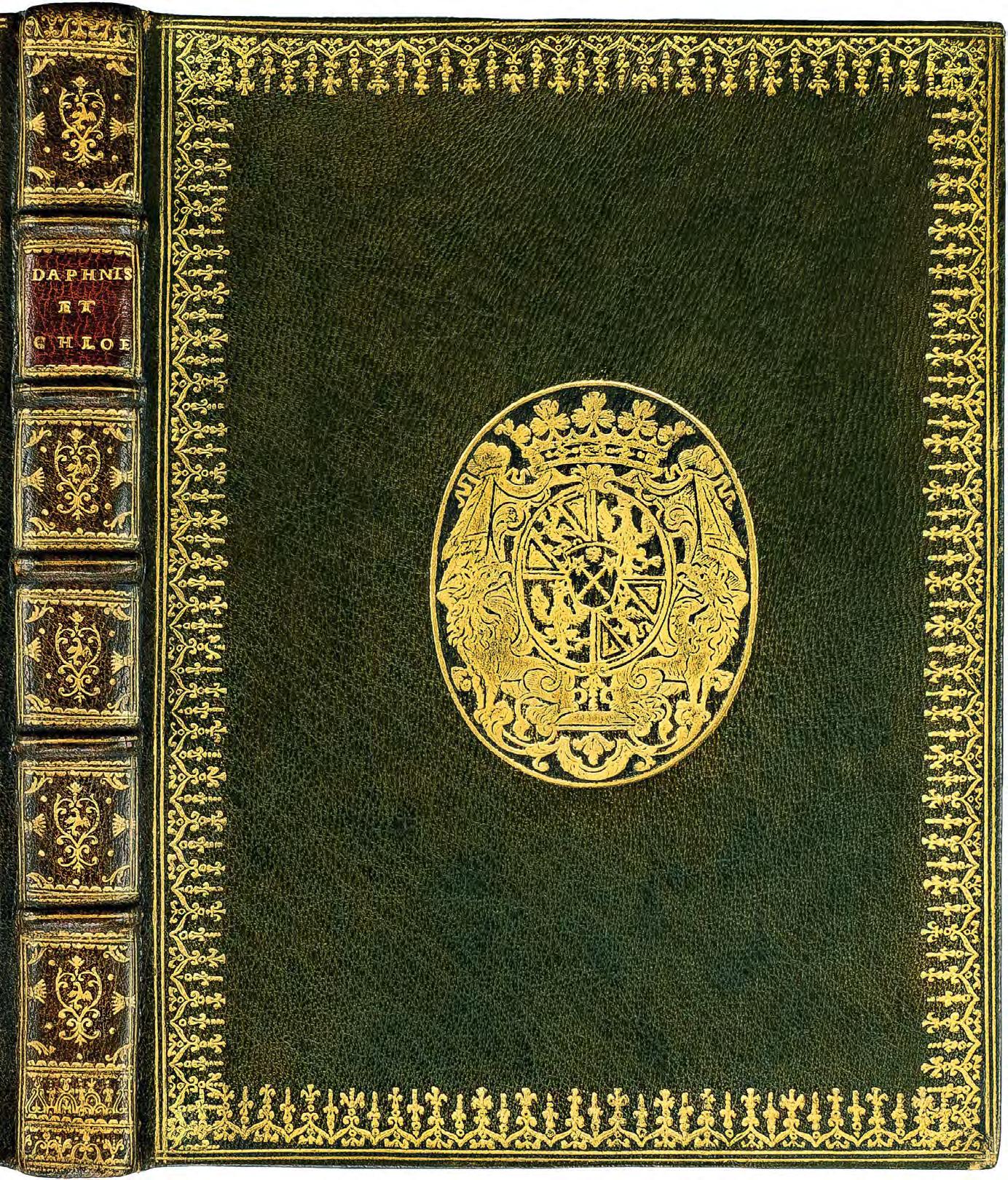

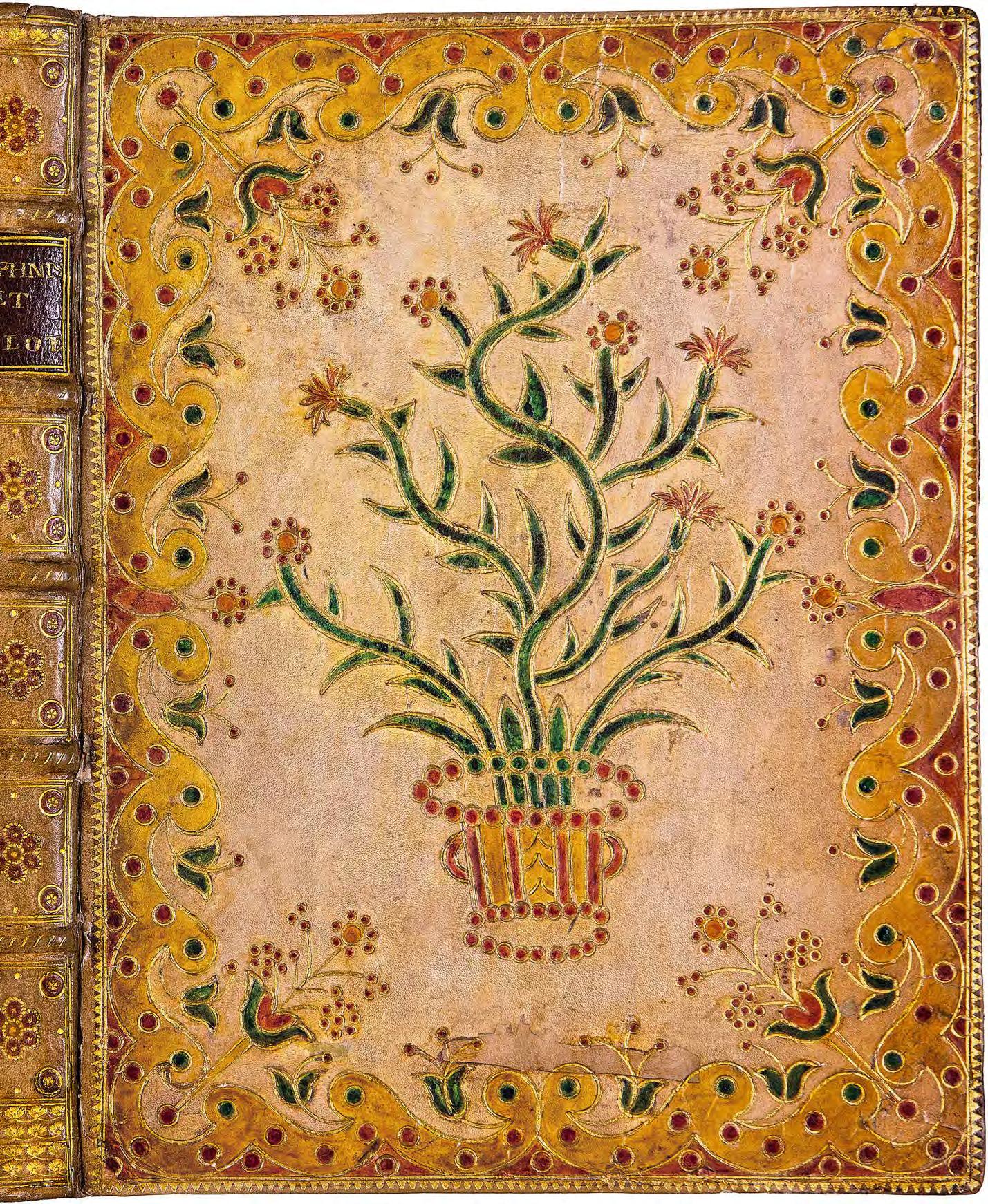

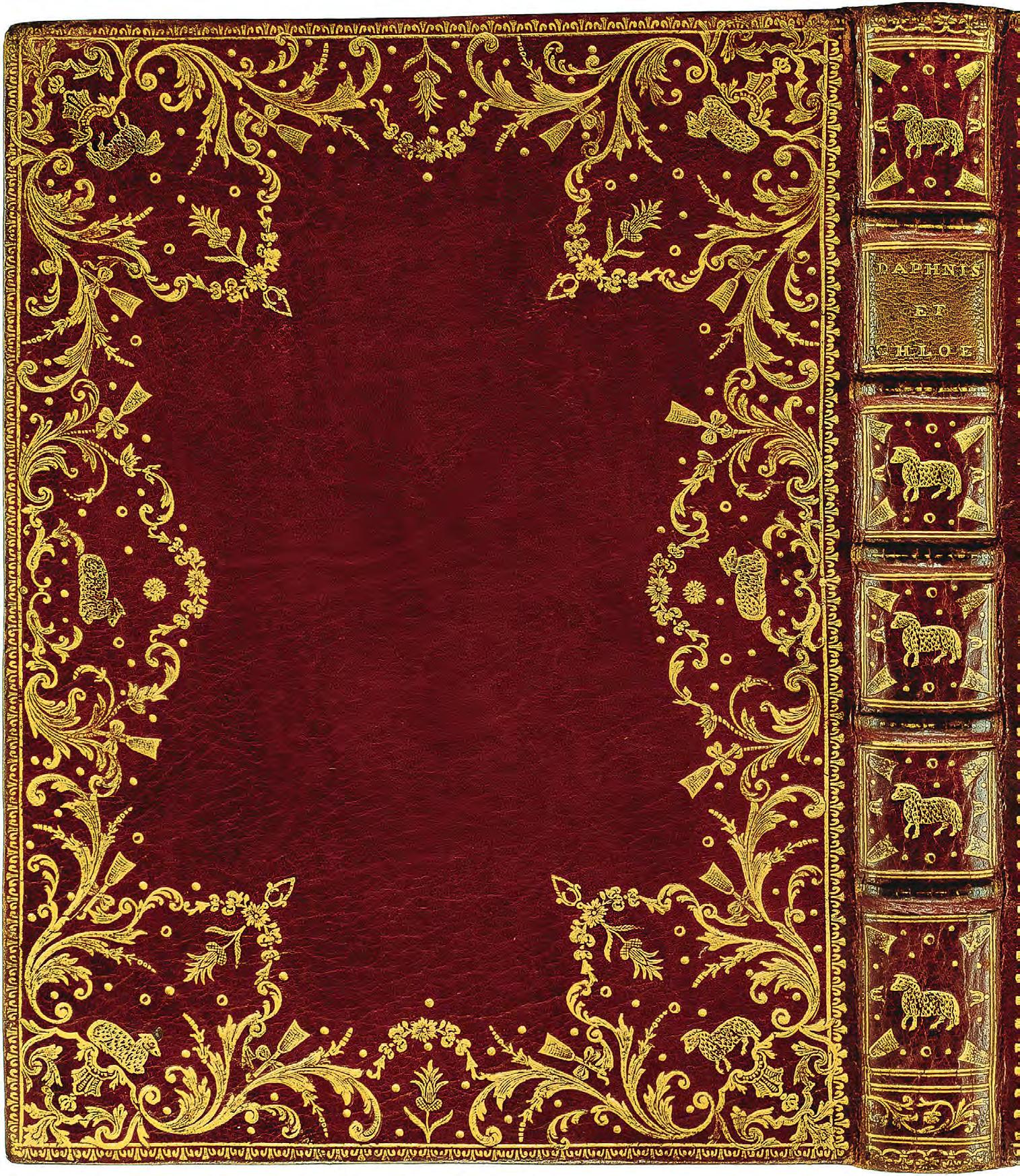

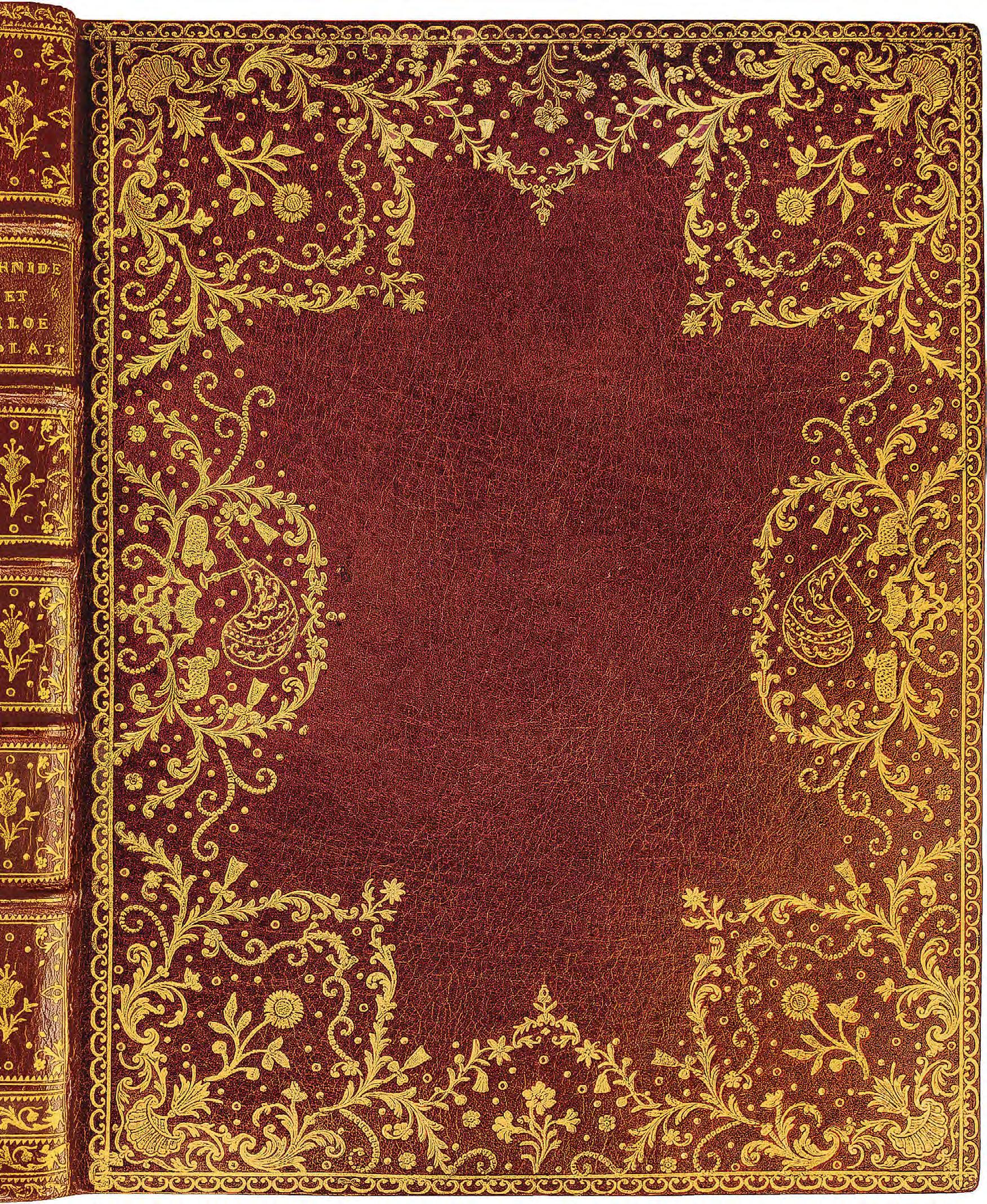

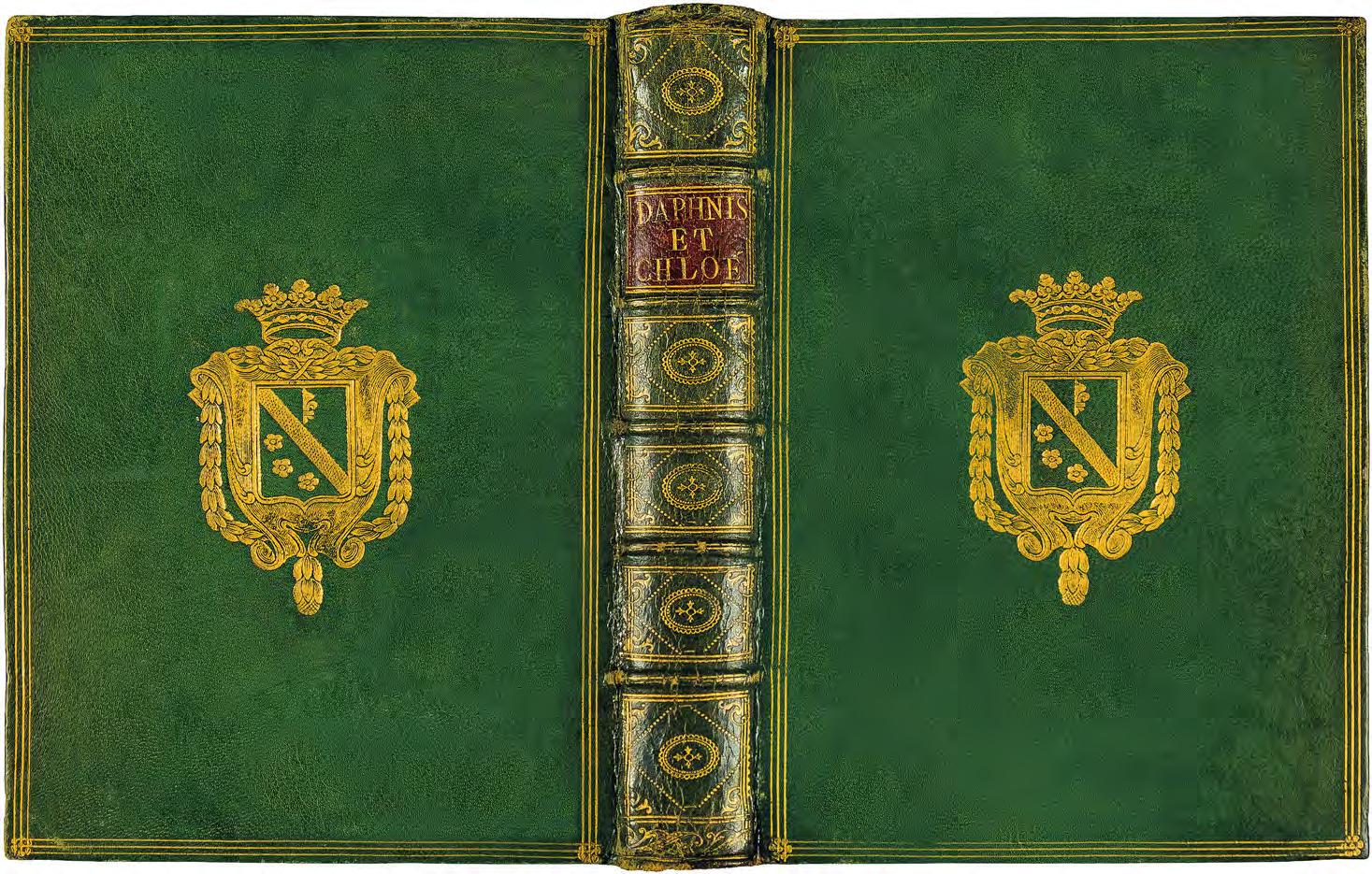

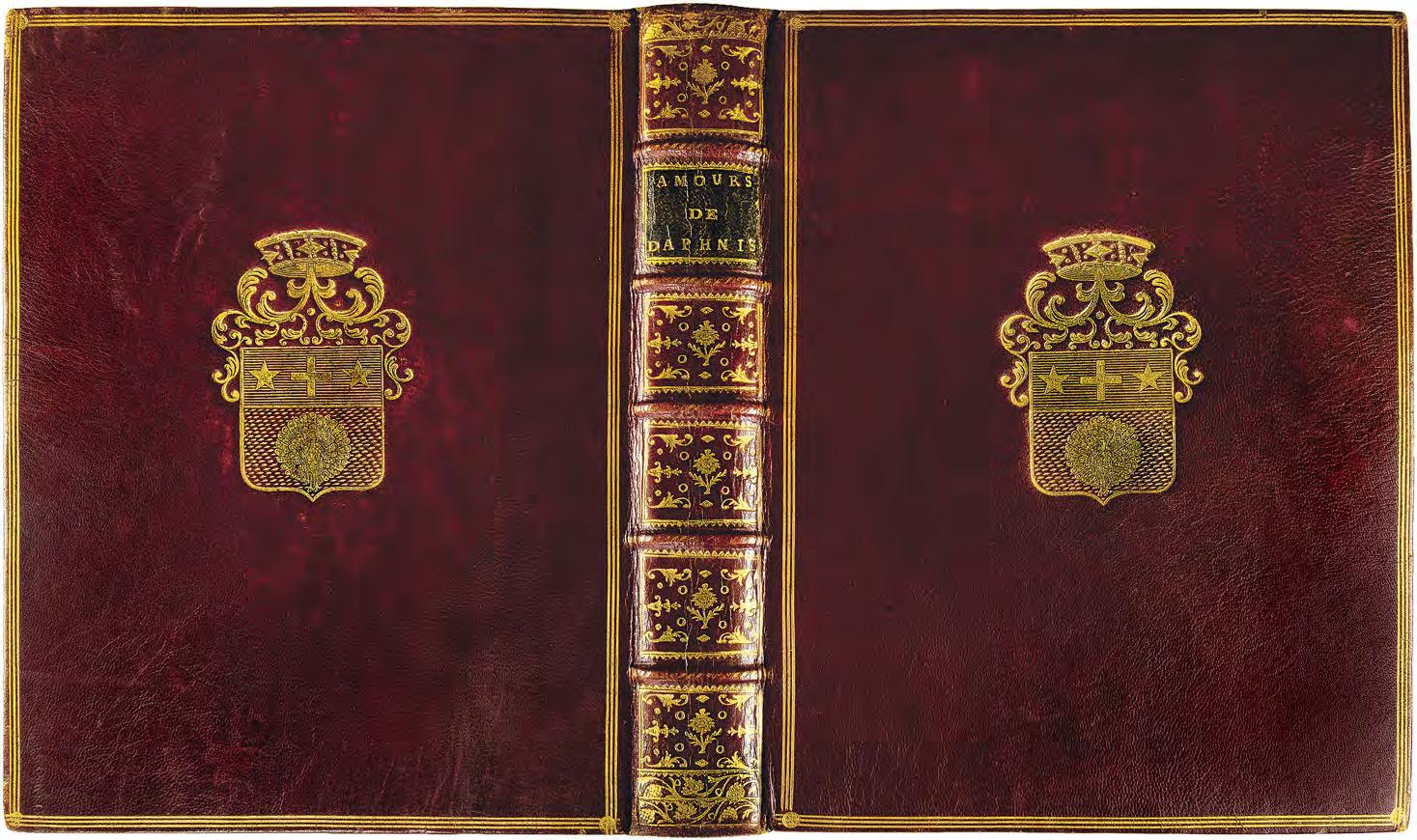

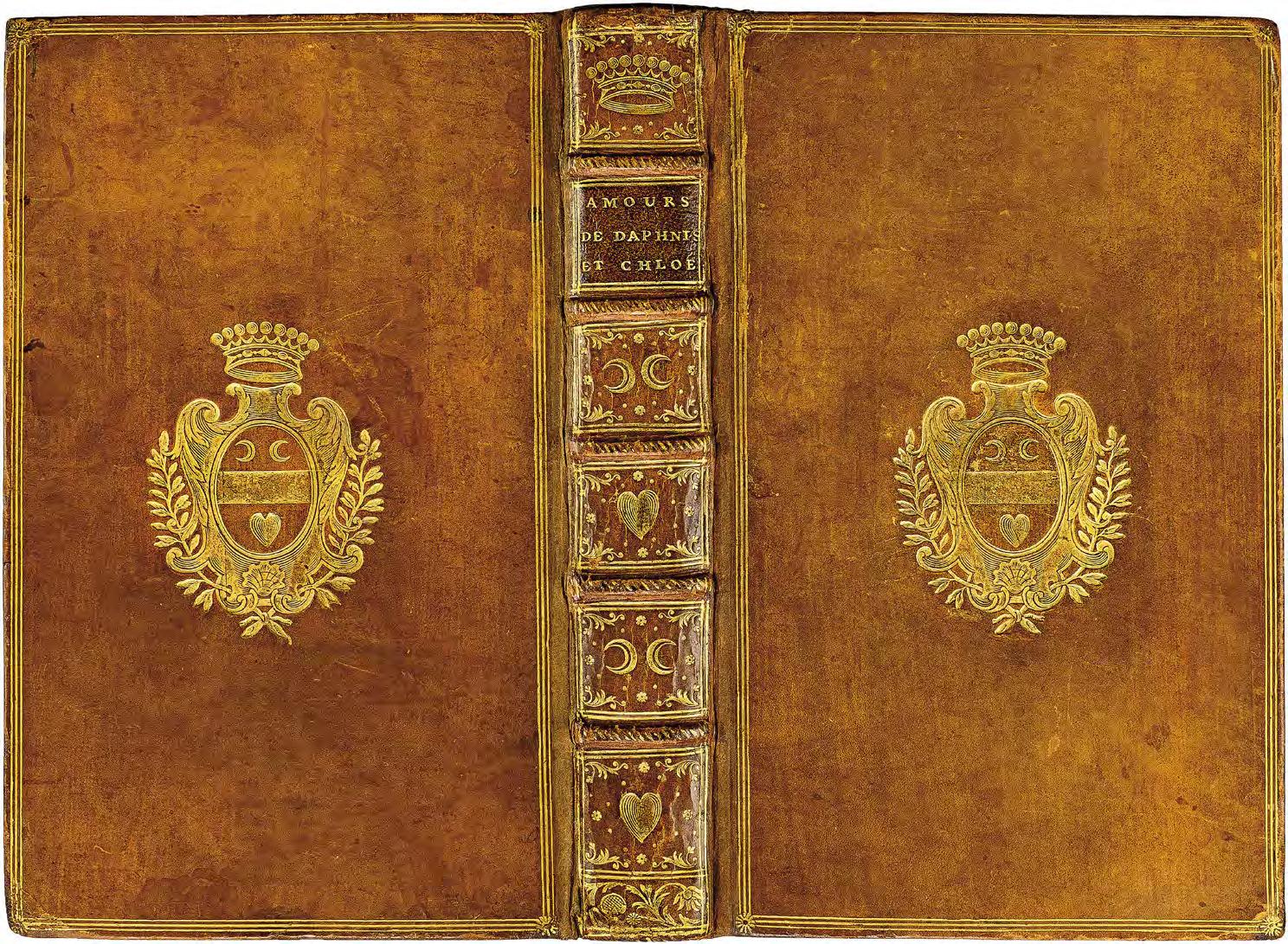

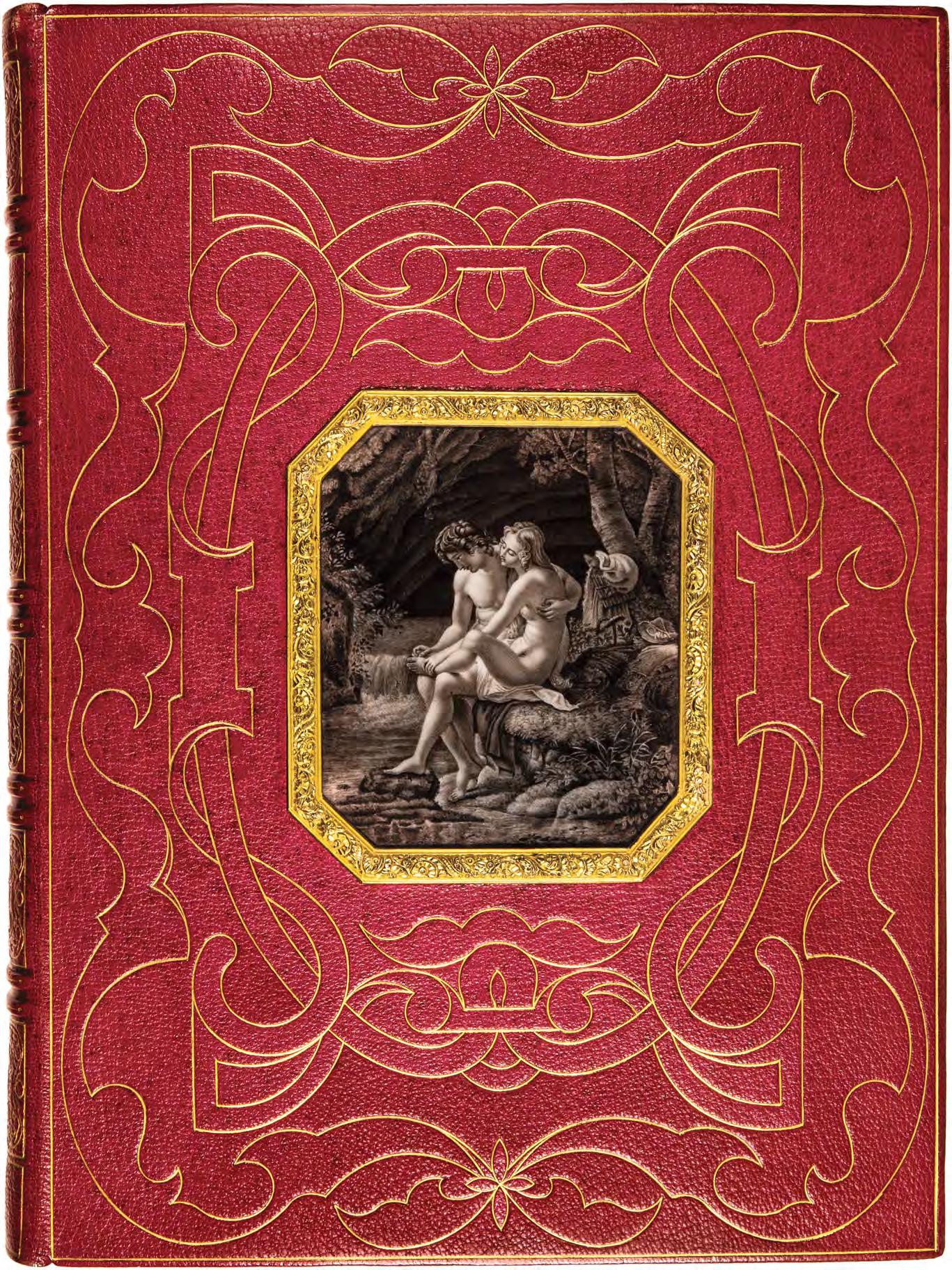

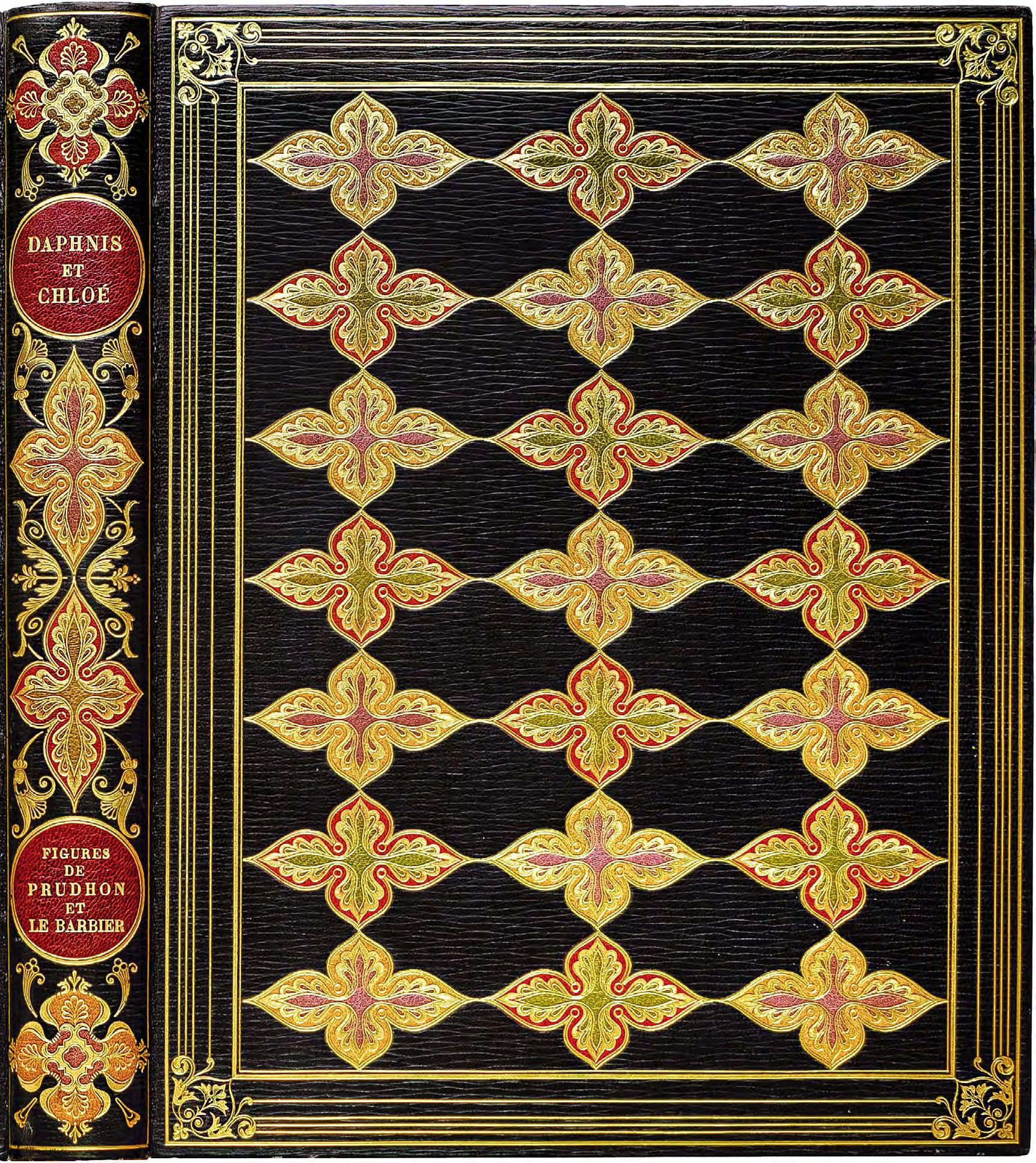

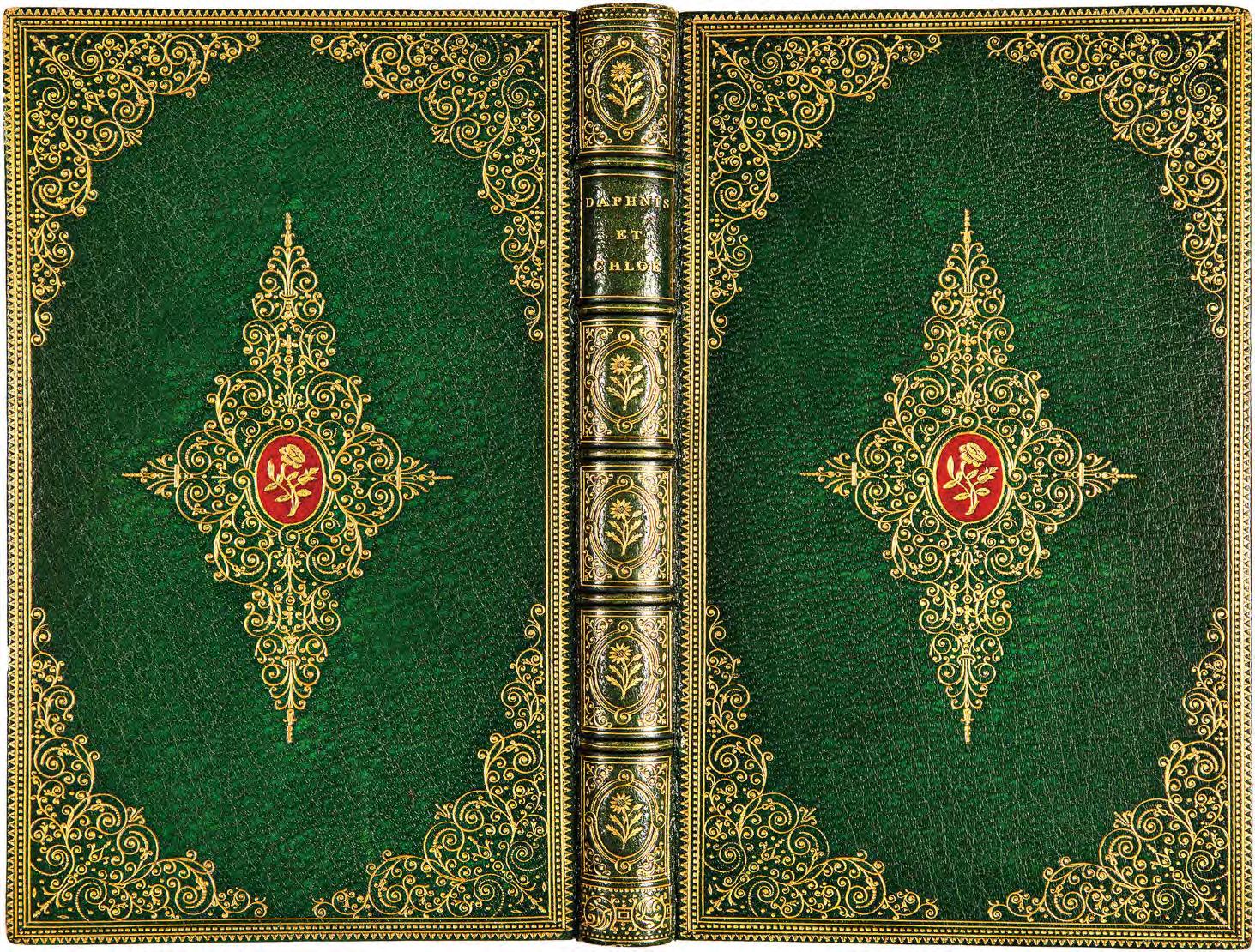

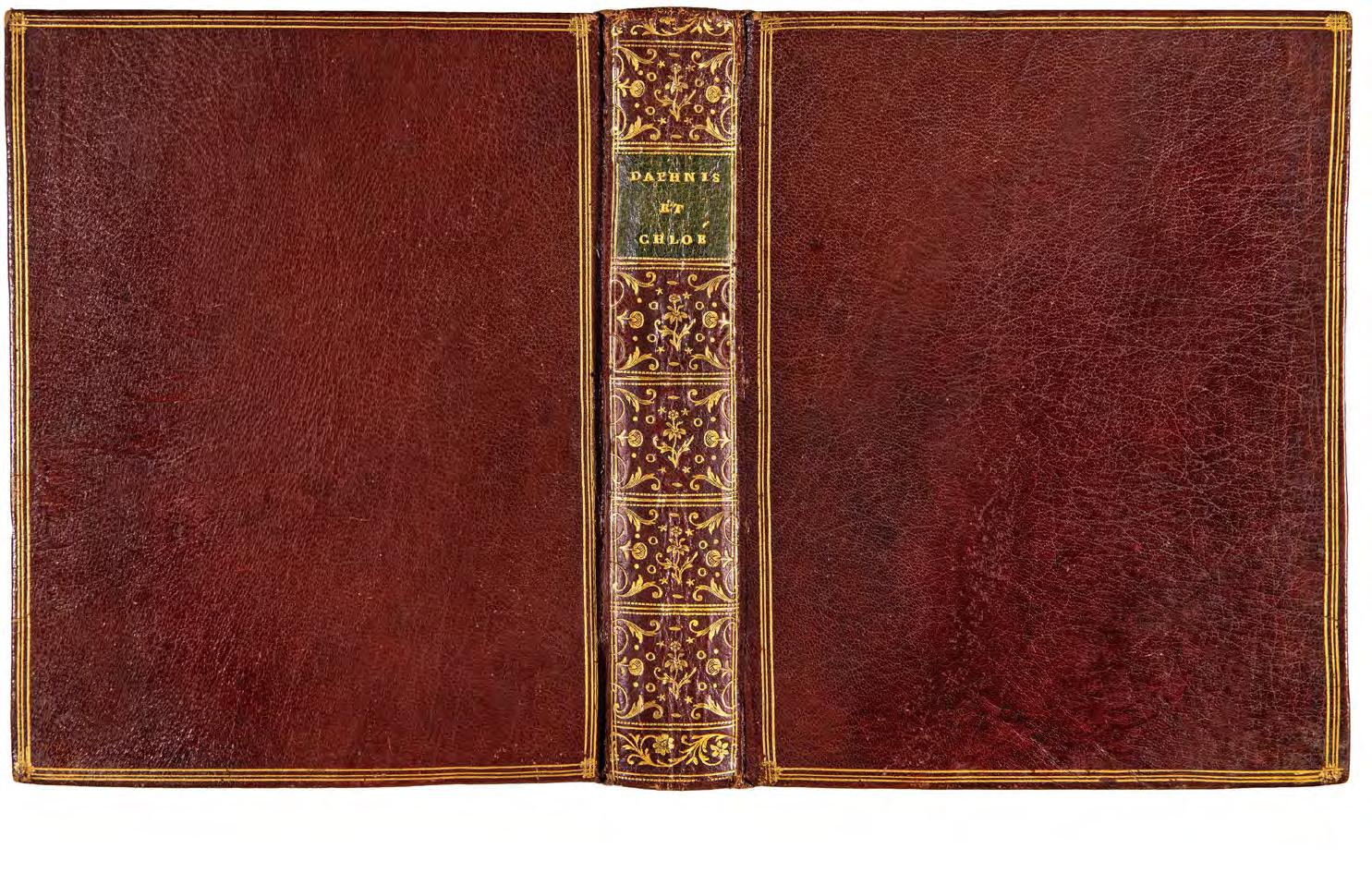

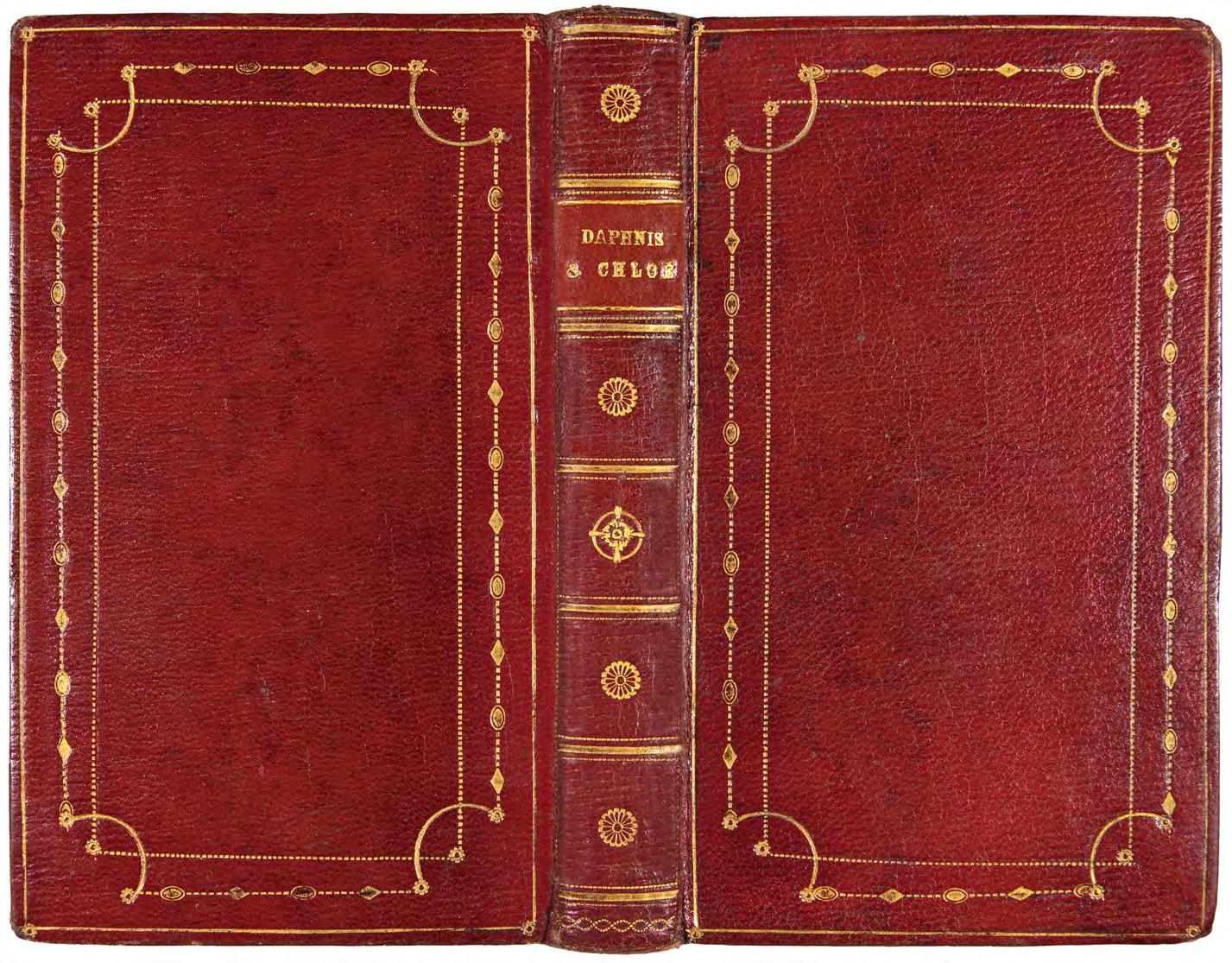

Schatten, was um diese Zeit in Frankreich entstanden ist. Er überzeugt durch außergewöhnliche Formschönheit und Eleganz. Man denke nur daran, wie manche Exemplare im 18. Jahrhundert geradezu veredelt worden sind, pretiöse Bindungen größten Aufwands hat man ihnen angedeihen lassen, darunter Mosaik- und reichste Dentelle-Einbände eines Padeloup oder Lemonnier im frühen und mittleren 18. Jahrhundert wie auch die herrlichen Arbeiten Deromes aus der Zeit um 1785 – Ausdruck der Wertschätzung für ein Druckerzeugnis, dessen Bedeutung und Qualität schon die Zeit erkannt und in entsprechender Weise gewürdigt hat, von den Ergüssen überbordender Pracht, mit denen das 19. Jahrhundert singuläre Exemplare dieser Ausgabe zuweilen versehen hat, ganz zu schweigen.

Daß sich der Drucker nicht verrät, ja der Titel nicht einmal einen Ort angibt, hat die Forschung immer schon damit erklärt, daß diese Ausgabe für Herzog Philipp von Orléans, der sich 1718 bereits im dritten Jahr der Regentschaft von Frankreich befand, persönlich geschaffen worden ist und er an ihrer Entstehung selbst mitgewirkt haben dürfte. Somit lag die Vermutung natürlich nahe, die Ausgabe könne von Antoine-Urbain I. Coustelier gedruckt worden sein, war dieser doch der Libraire-Imprimeur des Herzogs und hat als solcher für ihn insbesondere einige Ausgaben der älteren französischen Dichtung hergestellt. Man findet Coustelier beispielsweise schon im Verkaufskatalog von Guillaume de Bure aus dem Jahr 1786 als Drucker angegeben (ein Exemplar der „Edition originale“ von 1718 ist hier unter der Nummer 1308 verzeichnet). Hingegen führte der große Bibliophile und Buchhändler Auguste-Antoine Renouard, der als einer der Ersten versuchte, den Drucker anhand von Quellen zu identifizieren, das Pariser Verlagshaus Quillau an. Bis heute werden die beiden vorgeschlagenen Drucker in der Literatur, gerade auch in den unzähligen Antiquariatskatalogen, permanent wiederholt und mit Fragezeichen versehen. Die Problematik besteht darin, daß schon im 18. Jahrhundert über diese Frage lediglich spekuliert worden ist. Alleine anhand der Quellenüberlieferung ist sie also kaum endgültig zu klären. Will man hier weiterkommen, muß man auch andere Methoden einbeziehen, etwa diejenigen der analytischen Druckforschung. Wir wollen dies hiermit anregen und auch einen Vorschlag unterbreiten.

Für ein derart schönes Schriftbild, wie es die Regentenausgabe des Jahres 1718 zeigt, unter Verwendung solch klarer Drucktypen und bestimmter satztechnischer Besonder- und Eigenheiten, findet man in dieser Zeit wenig wirklich Vergleichbares. Man sollte vielleicht dort suchen, wo die besten handwerklichen Standards galten und das typographische Niveau am höchsten war. Sicherlich ist das bei den genannten Verlegern Coustelier und Quillau durchaus der Fall gewesen, zumindest bei anspruchsvolleren Drucken, doch in Frage kommen ebensogut die Pressen der Imprimerie Royale. Zieht man etwa die Suite des mémoires de l’Academie Royale des Sciences, ein von der königlichen Druckerei hergestelltes Periodikum, zum Vergleich heran, so wird man dort nicht nur Schrifttypen und eine Gestaltung des Schriftbildes vorfinden, die unserem Druck ganz ähnlich

sind, sondern auch dieselbe Disziplin und Sorgfalt bei der Herstellung. Von 1707–1723 hatte der Pariser Drucker Claude Rigaud die Leitung der Imprimerie Royale inne. Im Druckjahr 1718 erschienen dort die Maximes pour la conduite du prince Michel, roy de Bulgarie. Stellt man hieraus etwa die Seite 7 mit dem Beginn des Avertissement der entsprechenden Seite aus der Regentenausgabe gegenüber, bleibt zu konstatieren, daß sich Schriftbild und Typographie zum Verwechseln ähnlich sehen. Wie bei Bernard in seiner Geschichte der Imprimerie Royale nachzulesen ist, wurden im Jahre 1718 dort nur zwei Werke gedruckt, jene, die wir hier schon erwähnt haben, und damit deutlich weniger als in den vorangehenden und den folgenden Jahren, in denen jeweils mindestens vier Drucke erschienen sind. Die Annahme, daß in diesem Jahr ein weiterer, quasi inoffizieller Druck entstanden sein könnte, erhält auch von der Seite Unterstützung, daß die Zahlungen für dieses Jahr im Verhältnis zu den beiden dokumentierten Drucken recht üppig ausgefallen sind [Bernard, Histoire de l’Imprimerie royale, S. 164 und 268]. Die Vermutung, der Druck könne ein Werk Rigauds und der Imprimerie Royale sein, hat schon Isabella Henriette van Eeghen in ihrer Geschichte des Amsterdamer Buchhandels aufgrund einer alten Notiz in einen Exemplar der Ausgabe von 1717 geäußert (heute in der Universitätsbibliothek von Leiden). Dieser Vermerk soll von der Hand des 1756 verstorbenen Bibliographen Prosper Marchand stammen [Eeghen, Amsterdamse boekhandel, Bd. II , S. 235 und 237]. Unseres Wissens hat das aber zu keinen weiteren Forschungen in diese Richtung geführt. Wir belassen es hier zwar ebenfalls bei dem Hinweis auf diese Erklärungsmöglichkeit, hätten aber schon viel damit erreicht, wenn dies dazu führen würde, endlich gründlicher zu recherchieren, statt in aller Ewigkeit zwei Namen zu wiederholen, um diese dann mit Fragezeichen zu versehen.

Nun ist neben der Identität des Druckers auch der Anteil des Regenten an dieser Ausgabe seit jeher umstritten. Die Illustrationen tragen zwar seinen Namen als entwerfenden Künstler und das Datum 1714, doch von der Herstellung der Ausgabe ist nur wenig Konkretes bezeugt, das meiste von dem, was heute in Bibliographien und Händlerkatalogen zu lesen ist, beruht auf Annahmen, die seit dem späten 18. Jahrhundert kursierten. Der Überlieferung nach sei die Ausgabe von 1718 in nur 250 Exemplaren gedruckt worden, die der Regent in erster Linie als Geschenke für Freunde bestimmt habe, doch wissen wir, wie Barber es zusammenfaßt, mit Sicherheit nicht mehr, als daß diese Ausgabe eng mit seinem Namen verbunden ist: „No explicit contemporary evidence appears to exist confirming the duke’s participation and the extent to which he was personally responsible for the illustration has been doubted, but the close association of the book with him appears to be well established.“ [Barber, Rothschild, Bd. I, S. 211]. Über die Hintergründe ihrer Entstehung ist bis heute kaum etwas bekannt, das auf belegbaren Fakten beruhen würde, was natürlich auch für die Bezüge der verschiedenen frühen Ausgaben untereinander gilt, wie etwa Grivel ganz zurecht betonte: „Mais il est, en réalité, extrêmement difficile de démêler l’histoire des différents tirages et éditions et les notices de

Brunet ou de Cohen ne permettent pas vraiment de s’y retrouver.“ [Grivel, Le Régent et Daphnis et Chloé, S. 38]. Als Beispiel nennt sie das Exemplar im Département des Estampes et de la Photographie der Bibliothèque Nationale, das nachweislich vor 1731 gedruckt worden sein muß, aber bereits die Anmerkungen des Antoine Lancelot enthält, die erst zu späteren Ausgaben gehören, vermutend, es könne sich hierbei um ein Exemplar einer angenommenen ersten Fassung des Jahres 1717 handeln, die nur für den Regenten hergestellt worden sei, doch bleibt auch dies Spekulation.

Charles Nodier merkte schon 1829 an, daß Chastre de Cangé, der erste Kammerdiener des Regenten, der Herausgeber der Ausgabe von 1718 gewesen sein könnte [Nodier, Mélanges, S. 219], immerhin hat sich in seinem Besitz eine Restauflage befunden, die erst 1784 in den Handel gelangt ist. Diese soll eine Vorzugsausgabe auf besserem Papier sein. Hier kann unser Katalog allerdings wenig zur Unterscheidung beitragen, da fast alle unsere Exemplare auf großem und qualitativ hochwertigem Papier vorliegen (eine Ausnahme macht vielleicht die Nummer VIII; hier wurde allerdings ein Exemplar auf kleinem Papier nachträglich durch Anrändern auf Großquart gebracht). Einzelne Exemplare, wie etwa die Nummer X, zeigen immerhin nahezu die maximale Papiergröße, da sie fast nicht beschnitten sind, und diese ist für den Textspiegel des Kleinoktav-Formats sehr beachtlich, ganze 16,6 x 10,7 cm. Antoine Augustin Renouard bemerkte dazu schon 1819: „On n’avoit pas encore remarqué qu’il a été tiré deux sortes d’exemplaires de cette rare et curieuse édition (…) Ce grand papier est aussi plus blanc, et de plus belle qualité“ [Catalogue de la bibliothèque d’un amateur, Bd. III , S. 186; siehe auch Brunet, Manuel, Bd. III , Sp. 1157]. Diverse Wasserzeichen weisen auf die Papiermühle hin, klar erkennbar ist eine fünfblättrige Blüte in Kombination mit den Buchstaben A und M, es handelt sich wohl um papier d’Auvergne. Laut Katalog waren es 52 ungebundene und unbeschnittene Exemplare, die 1784 auf der berühmten Pariser Auktion von ArmandPierre-François Chastre de Cangé, Sieur de Billy, dem Sohn des Kammerdieners, zum Verkauf gelangten. Dieser hatte die übriggebliebenen Exemplare der Ausgabe von 1718 geerbt, ausschließlich die besseren, auf großem „papier fin“, wie man annimmt [vgl. Barber, Daphnis and Chloe, S. 36]. Von diesen Exemplaren, unter denen einzelne tatsächlich noch geringe Spuren der ungeschützten einbandlosen Lagerung des 18. Jahrhunderts aufweisen (wie etwa unsere Nummer XIV), sind einige in Meistereinbänden des späten 18. Jahrhunderts überliefert. Eine Reihe davon sind vorzügliche Arbeiten Deromes des Jüngeren, ein von uns erstellter Zensus bekannter Exemplare umfaßt deren 16, davon zwei in unserem Katalog, die Nummern XIII und XIV.