WunderKammer I

Memoriae Matris Meae Sacrum

Gertraud Tenschert

1. August 1924 – 20. Oktober 2021

Memoriae Matris Meae Sacrum

Gertraud Tenschert

1. August 1924 – 20. Oktober 2021

Heribert Tenschert

Antiquariat Bibermühle AG

Bibermühle 1–2 · 8262 Ramsen · Schweiz

Telefon: +41 (52) 742 05 75 · Telefax: +41 (52) 742 05 79

E-Mail: tenschert@antiquariat-bibermuehle.ch www.heribert-tenschert.com

English summaries are given at the end of each description. Detailed translations in English or French are available upon request.

Verfasser: Dr. Carsten Scholz, Dr. h. c. Heribert Tenschert

Prof. Eberhard König (Nr. 2, 3, 4, 5, 7)

Gestaltung, Redaktion, Lektorat: Heribert Tenschert, Maria Danelius

Photos, Einbandgestaltung: Viola Hediger, Heribert Tenschert

Verwendete Drucktype: 1689 GLC Garamond Pro

Satz und PrePress: LUDWIG:media GmbH in Zell am See

Druck und Bindung: Passavia GmbH und Co. KG, Passau

ISBN: 978-3-906069-38-8

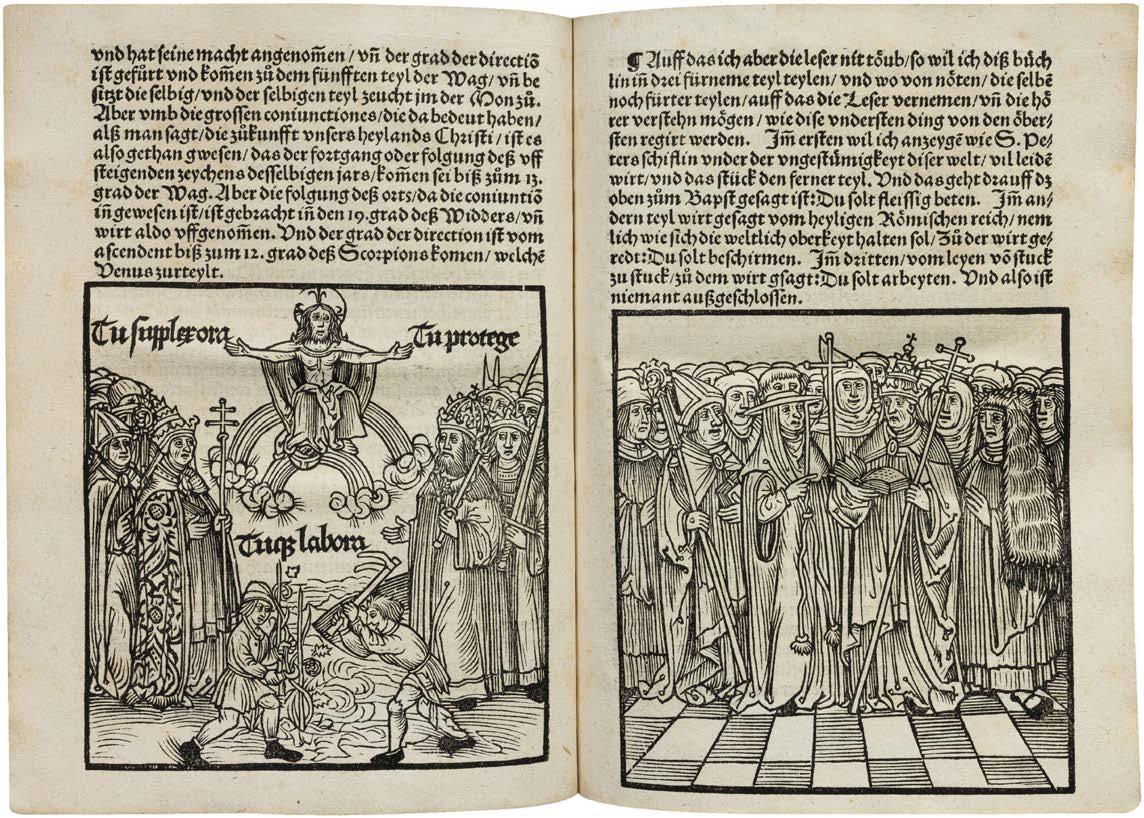

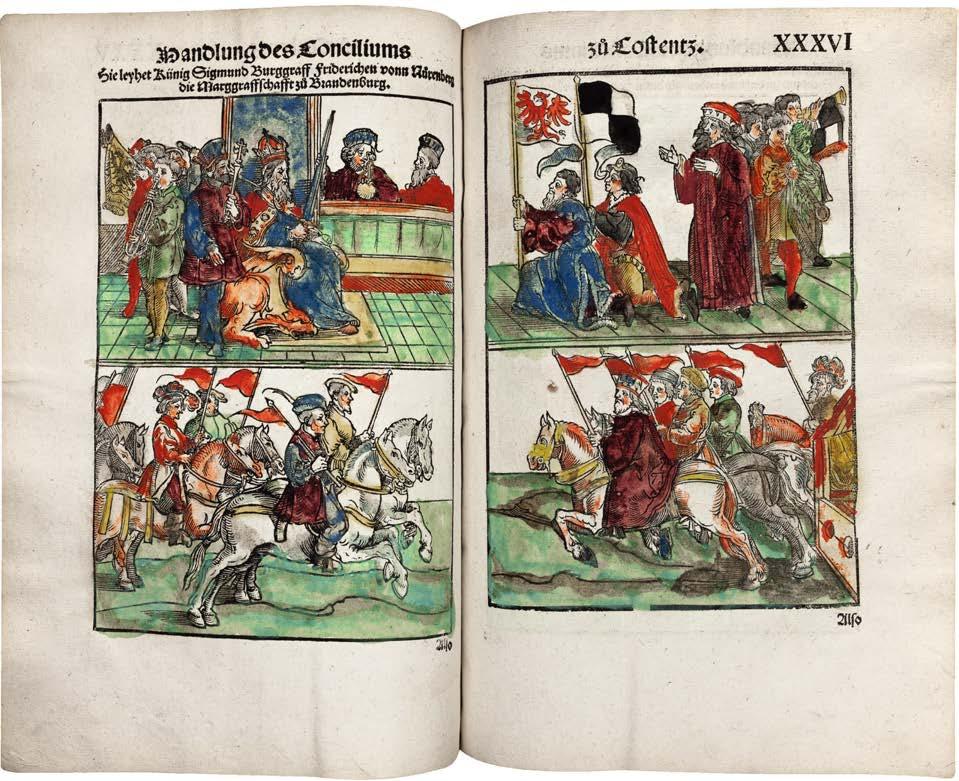

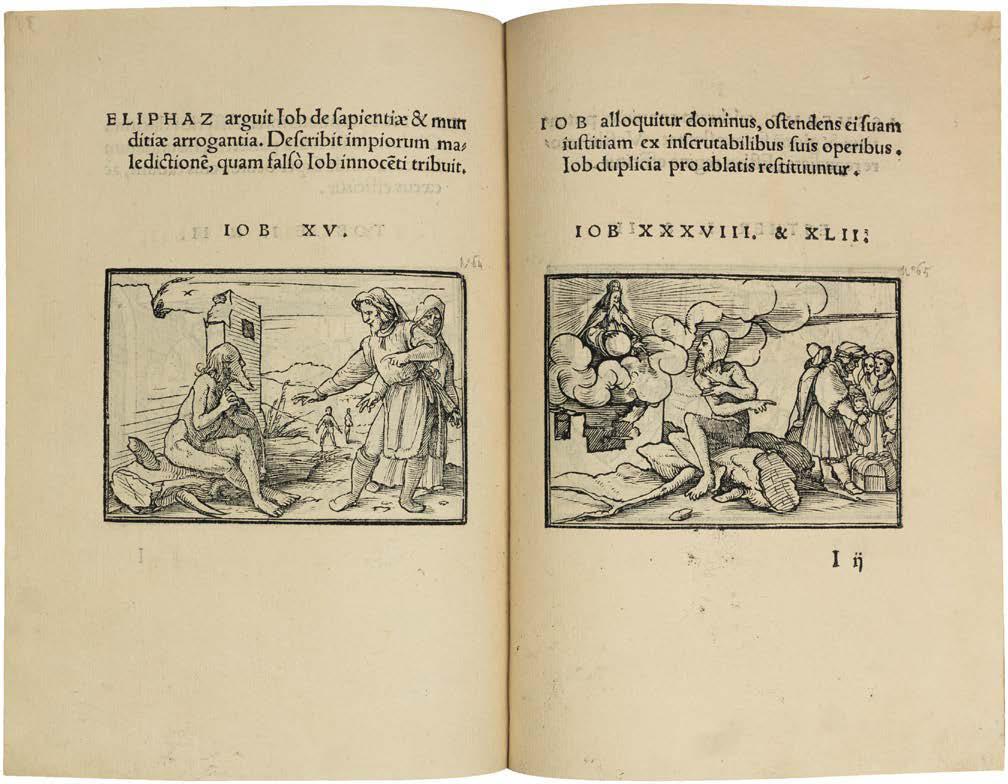

Das 16. Jahrhundert ist gleichermaßen Mündung und Ziel wie Quelle und Aufbruch. Die rückenden Formationen von fast anderthalb Jahrtausenden christlicher Kunstübung stoßen an eine erste, ernste Grenze und laden ihre blitzenden Moränen ab, wundersam zutage liegende Brocken Genies aus der Hand Dürers, Raffaels, Tizians und all der anderen, schon in der Sekunde ihres Entstehens da für immer – der Katalog legt dafür Werkstücke von seltener Gewähr vor. Diese früher wie später nie mehr erreichte Prachtergießung teilt der Zeit um 1500 einen Segen aus, der das ganze folgende Säkulum mit seinem pfingstlichen Überschwang tauft, zu sehen noch an unserer letzten Nummer, dem Exemplar des Papstes zu Leben und Taten seiner Vorgänger, das alte Feuer beschwörend, als sei das abgelaufene Jahrhundert nicht ein einziger Proteststurm dagegen gewesen.

Aufbruch und Quelle war das Seizième für so vieles, dass wir uns hier auf die offenbarsten Bezüge und ihre Auswirkungen in der Bibliophilie beschränken müssen; in Stichworten: Luther, Religionskriege, Emanzipation von Literatur und Kunst, Einmischung des Islam, Länder- und Städtedarstellungen mit Realitätsanspruch, (Natur-)Wissenschaften, unverlierbare Fortschritte in Medizin, Technik etc.

Aus all diesen Ingredienzien ist das Gebräu gemischt, das unter dem Namen „Wunderkammer“ als unser neuer Katalog erscheint, entgegen den vielen vorausgegangenen keine eigene Sammlung, denn dafür wären sogar die 125 Nummern zu schmal, sondern einzeln erhältlich und hoffentlich als Gesamtheit trotzdem bestrickend.

„Herz der Bibliophilie“ ist der möglicherweise prätentiös erscheinende Untertitel, der uns angesichts der Frühlingsfeier des Angebots und des Tiefenwerts der meisten Exemplare aber nichts als gerechtfertigt erscheint. Mit zehn Handschriften wird begonnen - ohne Stundenbücher, die als Manuskripte wie als Drucke hereingenommen die Anzahl hoch ins Dreistellige gedrückt hätten – alle zehn von der Vielfalt des nunmehr Möglichen kündend: Literatur, Geschichte, Liturgie, Heraldik und Genealogie der Orden, zwei signierte Handschriften aus Frankreich und Italien von den Grenzen des Möglichen, der kleinste bekannte Koran, und von dem flagranten Mangel an Sittlichkeit in unserer Nr. 8 geht es geradewegs zum Olymp, zur schönsten von Hieronymus Oertl illuminierten Serie der kompletten Kupferstich-Passion von Dürer und schließlich über in ein sprachlos lassendes Mirakel vulkanischer Einbildungskraft desselben einsam großen Künstlers.

Die 21 Drucke auf Pergament verdienten jeweils eigene Bemühung; ich muss mich auf die Prunkreihe von vier in der tausendundeinen Farbe der Glaubensinbrunst illuminierten Missalien auf diesem Material beschränken, derengleichen es, soweit ich sehe, in keinem Katalog des letzten Jahrhunderts gegeben hat (dazu kommen fünf weitere mit dem Kanon auf Pergament, deren Holzschnitte von Burgkmair und Lucas Cranach das unbestritten Beste sind, was diese künstlerischen Grenzüberschreiter im Buch geleistet haben). Nicht zu vergessen den mit Ludwig XII . verbundenen Gaguin von 1500/1501 und den weiteren Text dieses Autors von 1518, in einem einzigen Exemplar für König François Premier gedruckt und illuminiert; noch sensationeller der Folio-Caesar von 1531, den Etienne Colaud mit eigenwertigen Miniaturen ausgestattet hat, aus den Sammlungen Jean de Laval – Anne de Montmorency – Diane de Poitiers - Anna von Bayern – Edward Harley – Lionel, Earl of Dysart – fast die nämliche, an bibliophiler Flughöhe nicht zu überbietende Provenienz zeigte sich schon beim Missale von Langres und dem Gaguin von 1518.

Und dennoch ist das Hauptstück – und eines der anbetungswürdigsten und herzbewegenden Bücher nicht nur des Katalogs, sondern aller Zeiten – die heute nur noch in insgesamt drei weiteren, zum Teil fragmentarischen Exemplaren vorliegende Luther-Bibel auf Pergament von 1558-1561, hier das ausdrückliche Geschenkexemplar des Kurfürsten an seinen Finanzreferenten Johann Pyrner: noch in den ersten machtvollen Einbänden gerüstet für die kommenden Jahrtausende und nach 460 Jahren komplett und mit 175 taufrischen Holzschnitten erhalten wie neu. Eine Trouvaille, wie sie ein Jahrhundert vielleicht einmal an den Tag bringt. Bietet die gerade behandelte Abteilung der Pergamentdrucke womöglich die außergewöhnlicheren Spezimina, so ist die folgende, Illumination und Illustration betitelt, wohl noch überraschender, ein Zeugnis von der Fruchtbarkeit des Gartens Eden. Ich hebe nur den Vergil von 1502 (Nr. 32) heraus, die erste illustrierte Ausgabe der Werke des römischen Nationaldichters überhaupt (und dann gleich mit über 200 pulsierenden großen Holzschnitten) nobilitiert durch einen Mosaikeinband des königlichen Buchbinders Gomar Estienne, der es mit den impeccabelsten Beispielen dieser Art in der BnF aufnehmen kann; unter Nr. 39 folgt zu allem Überfluss eine Lyoneser Ausgabe mit der gleichen Straßburger Holzschnitt-Suite, aber sämtlich in zeitgenössischer Illumination!

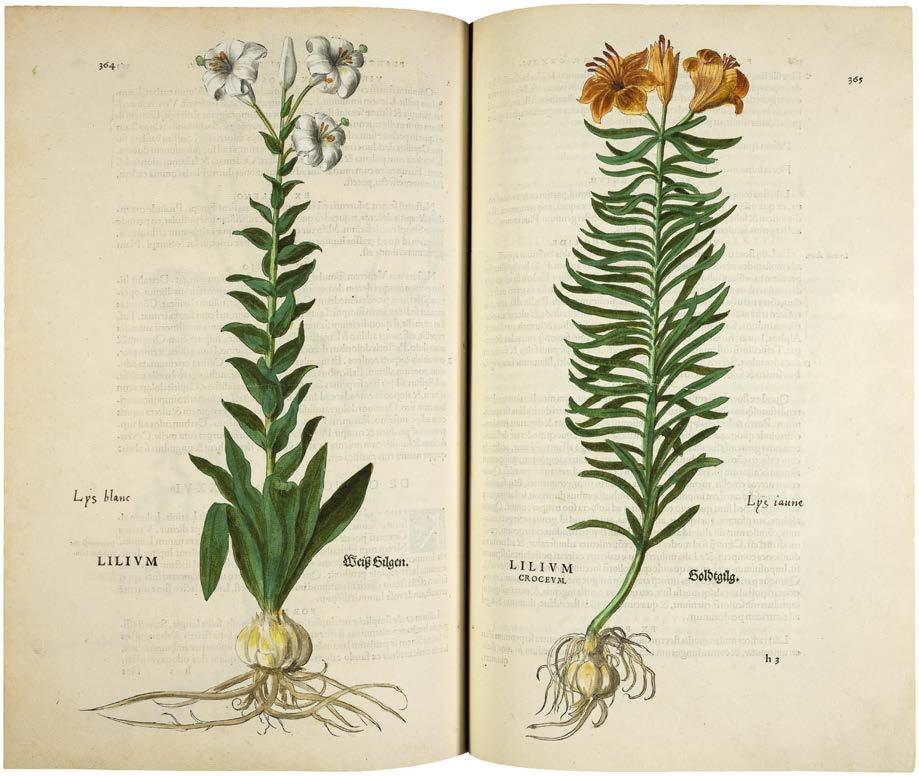

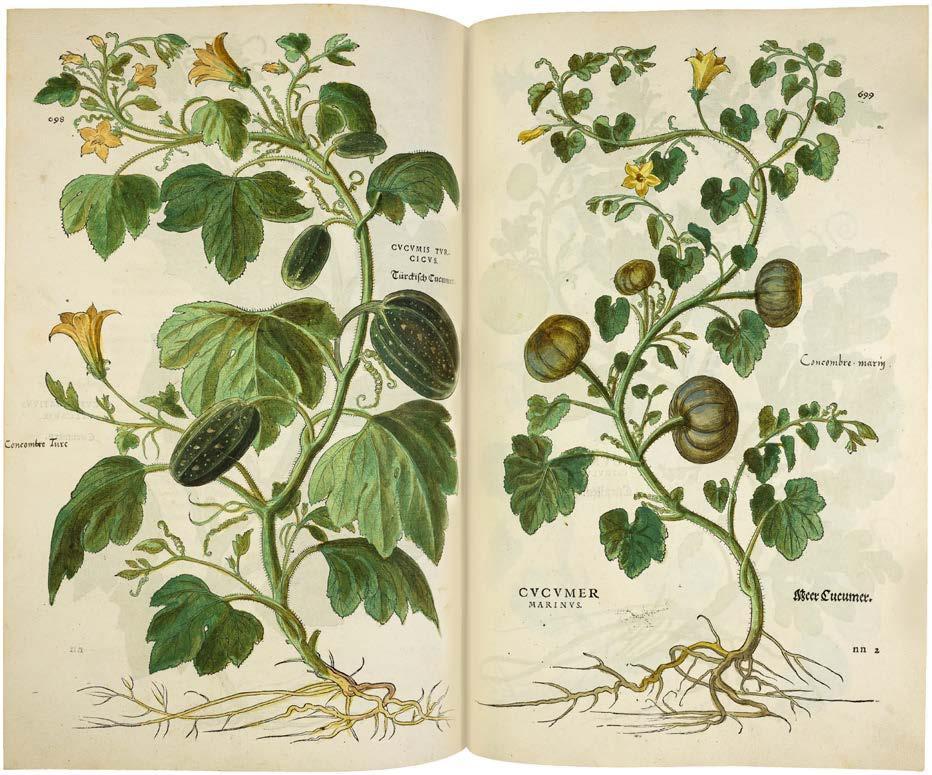

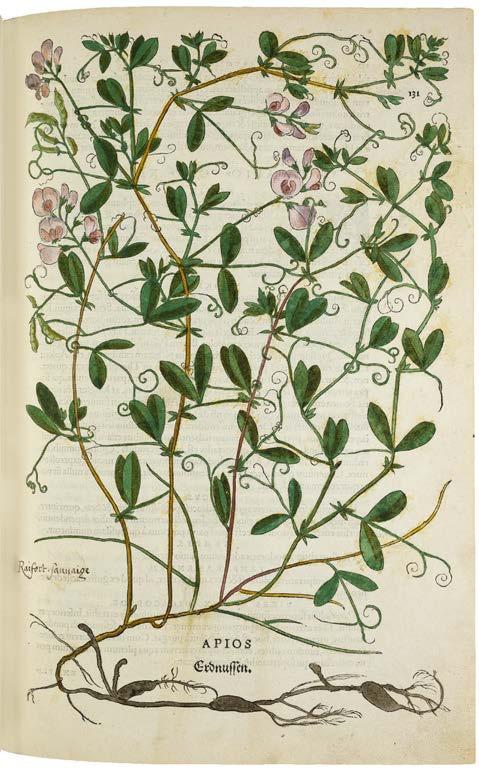

Der Leser wird unter Nr. 49 auf das ohne Zweifel schönste illuminierte Exemplar von Leonhard Fuchs’ Kräuterbuch treffen, das der Hofmaler der Königin Maria von Ungarn, Hubert Cailleau, zwischen 1542 und 1552 für einen bislang noch nicht identifizierten Besteller (eventuell die Königin selber?) in unvorstellbar leuchtender Süße und Differenziertheit gestaltete, unter Nr. 59 das in Visionen der Vollendung spielende Exemplar des kompletten Städtebuchs von Braun-Hogenberg (sechs Bände, über fast 50 Jahre hinweg erschienen) vollständig und bis in den letzten Quadratmillimeter in makelloser Original-Illumination erhalten, gebunden in zwei dunkelrote französische Maroquinbände, die aus dem Ganzen ein Geschöpf aus einer anderen bibliophilen Umlaufbahn machen.

Kurz erwähnt soll noch sein das einzige bekannte Exemplar der Erstausgabe von Daniel Specklins Festungslehre, deren Radierungen mit bedachtester transluzider Verve – vom Autor selbst? – illuminiert sind, auch der unikale Boissard in seinem glosenden Kolorit, bevor wir zu einem weiteren „Achttausender“ kommen: Georg Mack der Jüngere, der letzte Nürnberger Illuminator von evidenter Genialität, hat eine Flavius Josephus-Ausgabe mit 132 Gemälden in Gold und Dutzenden Farben bereichert, die aus dem Buch eine Art Traverse durch die schönsten Renaissance-Säle der Eremitage oder der Alten Pinakothek in nuce machen; nie ist mir diese Vollendung der Illumination in gleicher Fülle vor Augen gekommen.

Vieles wäre noch zu rühmen: Georg Hoefnagels komplette „Archetypa …“ von 1592, unauffindbare Ausgaben zur Geschichte der Normandie, zu Gérard de Nevers, vier verschiedene illustrierte Exemplare des Rosenromans, die sinnverwirrenden Wachsfarbenmosaikeinbände zu Cratander, Aristoteles, Terenz, die persönliche Bibel des Heiligen Karl Borromäus, die prachtvollsten Einbände von Jakob Krause außerhalb der Bibliotheken, der größte bekannte Fanfare-Einband auf Christoph Plantins illustrierter Kupferstich-Bibel von 1583, drei frühe Montaigne-Ausgaben: eine davon in einem buchstäblich unvorstellbaren Einband, die drei Unika des Volksbuchs vom Dr. Faust – und selbst diese nicht gerade geizige Aufzählung ist ein Affront gegen die nicht genannten Werke, die auf ihre Weise genau solche Herzkranzgefäße der Bibliophilie sind, wie die genannten. Alles in allem repräsentiert dieser Katalog die Sammeltätigkeit und meine nicht immer gleichmütig ertragene Ungeduld zur endlichen Abrundung über 25 Jahre hin: hat sie sich gelohnt?

Zu Beginn wurde behauptet, das 16. Jahrhundert sei Mündung und Quelle zugleich. Die überraschenden Horizonte, die unser Katalog zieht, scheinen dies zu bestätigen.

Aber spürt man auch, wie das Aufeinandertreffen der Strömungen und Leidenschaften einander nicht übertönt oder verzerrt, sondern zum Schweben bringt und ins Symphonische dreht? Man kann das als Ehren-Charta der Bibliophilie des Jahrhunderts deuten: indem sie ihre wunderwilden Jahrzehnte übersteht, schöpft sie, der Zeit enthoben, aus der Schönheit des Künftigen ihre fortdauernde Geltung.

Bib ermühle, den 28. Februar 2023

H. T.

66 D. Specklins „Architectura von Vestungen”: Das wichtigste Buch zum Festungsbau in deutscher Sprache, von 1589, mit altkolorierten Radierungen: so wohl unikal

67 Der sensationelle Auftritt des Illuminators Georg Mack 1590 in einem bibliophilen Gesamtkunstwerk mit 132 großen, signierten Gemälden über Holzschnitt

68a-d Die bedeutendste flämische Kupferstichfolge zur Bibel im 16. Jahrhundert mit 153 Kupfern, mit den Auslegungen des Jesuiten Hieronymus Natalis (1591-)1593-1596

69 „Natura sola magistra” –Georg Hoefnagels naturkundliches Meisterstück von 1592, komplett mit 52 Kupfertafeln von legendärer Seltenheit

70 Monumentales Magdeburger Missale von 1503: Eines von drei bekannten Exemplaren, im ersten Einband, aus der Sammlung der Herzöge von Bourbon-Parma

71 Unauffindbar:

78 Gott ist rot: Zwingli, Politiano, Duodo – von größter Seltenheit – das dritte bekannte Exemplar? Die Psalmen in H. Zwinglis Übersetzung von 1533, das

80 Eines von zwei bekannten Exemplaren dieses Ritterromans von 1543(?): das Exemplar Guyon de Sardière – Duc de La Vallière – A. A. Renouard – Firmin-Didot

81 Exempla docent? Kaiserviten von 1544 in der Hand eines Frevlers – ein genealogisch auf die Medici anspielender Mosaikeinband: Geschenk Cosimos für seinen Schwiegersohn Paolo Giordano Orsini?

82 Das unvergleichliche Exemplar von Jean-Baptiste Colbert in unberührter Erhaltung: Herwagens griechische Bibel von 1545

83 Die Komödien des Terenz 1545 in einem distinguierten Einband mit reicher Mosaik-Wachsfarbenmalerei, Exemplar der Earls of Sunderland

84 John Bales erste gedruckte britische Bibliographie von 1548 in einem Mosaikeinband für Sir Thomas Wotton aus den Sammlungen Earl of Chesterfield –Earl of Carnarvon – William Moss – Major Abbey - Breslauer

95a-e Fünf Einbände für Jacques-Auguste de Thou von 1582-1643, in verschiedenen Ausführungen und Farben, davon zwei in Folio

96 Plantins Kupferstich-Bibel von 1583 im größten bekannten Fanfare-Einband: das für Jacques-Marius d’Amboise gedruckte Exemplar

96a Plantins Kupferstich-Bibel von 1583: Das Exemplar aus den Sammlungen Louis-Jean Gaignat – M. Wodhull – E. Doheny

97 Montaignes „Essais”, die erste komplette Ausgabe von 1588, ungemein breitrandig, in einem Einband von Pierre-Alexis Bradel 900

98a-c Die Volksbücher von Faust und Wagner: drei unauffindbare frühe Drucke 1589-1596-1597, davon zwei unikal

99a Der sakrosankte Montaigne: das schönste denkbare Exemplar der Ausgabe letzter Hand von 1595, in einem einzigartigen vergoldeten Maroquinband von Lortic 911

99b Montaignes Essais, ein zweites Exemplar der Ausgabe letzter Hand von 1595, makellos erhaltenes Exemplar in einem Einband von Rivière

100 Leben und Taten der Päpste von Ciaconius: Das mit über 1.000 in Gold, Silber und Farben illuminierten Wappen ausgestattete Widmungsexemplar für Papst Clemens VIII. von 1598-1601, aus der Sammlung des Earl of Rosebery und von Roger Peyrefitte

Der einzige Zeuge: Ludwig Sterners Handschrift der Schwabenkriegschronik des Johann Lenz, entstanden 1500 – 1501, der Codex Unicus der bedeutenden Schweizer Dichtung

Sterner, Ludwig. Die Schwabenkriegschronik des Johann Lenz und die Burgunderchronik des Peter von Molsheim, mit Anhängen. [Deutsche Handschrift]. Freiburg im Üechtland, 1500 – 1501.

293 Bl. – Gebunden in 37 Lagen zu 4 Doppelblättern, Ausnahmen: Lage 21 ohne das textlose Anfangsblatt, das als Bl. 293 eingesetzt wurde; Lage 35 mit Verlust von 3 Doppelblättern, diese früh durch leere Bl. ersetzt; Lage 37 (Beilage) aus Einzelblättern zusammengesetzt. – Handschrift auf kräftigem Papier der Papiermühle Marly bei Freiburg im Üechtland, in oberrheinischer Bastarda, in Teil I (Bl. 1-159) einspaltig, in Teil II (Bl. 160-185) zweispaltig, in Braun mit roten Überschriften, teilweise rubriziert.

Mit zahlreichen größeren und kleineren Freistellen für nicht ausgeführte Illustrationen; mit einigen fünfzeiligen Initialen (die erste zweifarbig in Blau und Rot) sowie zahlreichen, meist dreizeiligen, alternierend blauen und roten Lombarden.

Folio (300 x 251 mm; Schriftspiegel: in Teil I ca. 225 x 145/155 mm; in Teil II ca. 230 x 165/170 mm).

Hellbrauner blindgeprägter Schweinslederband der Zeit über abgeschrägten Holzdeckeln auf drei Bünde; auf den Deckeln Rahmenwerk von drei- und vierfachen Steicheisenlinien sowie vier verschiedenen Einzelstempeln (Schriftband »maria«, Palmette, Schwanen- und Rosettenmedaillon), mit zwei Schließen, aus dem Franziskanerkloster Freiburg im Üechtland (begriffen, Rücken, Gelenke und obere Schließe restauriert, Schmutzspuren auf den ehemaligen Außenblättern beider Teile).

Die Eidgenossen als unüberwindliche Kriegsmacht um 1500 – eine unikale Quelle

Diese Handschrift, die »ohne Zweifel zu den wichtigsten kulturellen Zeugnissen der frühen Neuzeit« [Schanze 7] in der Schweiz gehört, befand sich ein halbes Jahrtausend in Schweizer Privatbesitz, ehe sie 1998 überraschend im Antiquariatshandel auftauchte und von Heribert Tenschert erworben werden konnte. In seinem Auftrag erarbeitete Frieder Schanze eine mustergültige Beschreibung nebst Teil-Edition des Manuskripts.

Die deutsche Handschrift verbindet eine Chronik des Schwaben- bzw. Schweizerkriegs von 1499 mit einer Chronik der Burgunderkriege von 1474 bis 1477 und ergänzt beide Werke jeweils durch eine Reihe politischer Dichtungen. »Die Bedeutung der Handschrift liegt zum einen in ihrer Funktion als Überlieferungsträger: Die umfangreiche und literarisch anspruchsvolle Reimchronik des Johann Lenz« über den Schwabenkrieg sowie »nicht weniger als sechs politische Lieder sind allein durch

sie auf uns gekommen, und für fünf weitere Lieder bietet sie immerhin die Erstüberlieferung oder die früheste handschriftliche Bezeugung, darunter das wirkungsmächtige Lied vom Ursprung der Eidgenossenschaft. Zum anderen aber kommt in ihr ein Bewußtsein von der Außerordentlichkeit der beschriebenen Ereignisse zum Ausdruck, und in dieser Hinsicht stellt sie ein hervorragendes, ja einzigartiges Dokument eidgenössischer Historiographie dar«. Allein schon durch die »Verbindung von Burgunderkriegs- und Schwabenkriegschronistik und ihre Verselbständigung gegenüber allen anderen historischen Zusammenhängen« hat der Kompilator »die beiden eindrucksvollsten kriegerischen Erfolge der Eidgenossenschaft im ausgehenden Mittelalter unmittelbar aufeinander bezogen und zu einem großen Ereigniskomplex vereint. Er hat damit ein chronikalisches Konzept verwirklicht, das das Selbstbewußtsein der Eidgenossenschaft als einer nahezu unüberwindlichen Kriegsmacht in der Zeit um 1500 in prägnanter Weise dokumentiert. Aus diesem Grund darf dem Sternerschen Codex historische Signifikanz zugesprochen werden«. Der spezielle Wert dieser Handschrift wurde »lange verkannt«, da sie »zumeist nur als spätere Abschrift eines verlorenen Originals galt«. Erst Schanzes Untersuchung ergab den »unerwarteten Befund […], daß wir es mit dem Original zu tun haben« [Schanze 7].

Ihr Verfasser Ludwig Sterner (um 1470 – 1541) hatte am Schwabenkrieg selbst als Feldschreiber des Freiburger Kontingents teilgenommen und sich 1501 in Freiburg im Üechtland als Notar niedergelassen. »Es ist sicher nicht falsch, wenn man Sterner als einen Gebildeten bezeichnet. Als Notar benötigte er zwar keine akademische Ausbildung, aber er mußte doch über allerhand juristische Kenntnisse verfügen und besaß, wie wohl die meisten seiner Kollegen, ein mehr als gewöhnliches Maß an allgemeiner Bildung« [Schanze 16]. Von 1506 bis 1510 amtierte er als geschworener Schreiber, ehe ihn ein Delikt Ämter und Bürgerrecht kostete, so daß er nach Biel auswich, wo er von 1510 bis zu seinem Tod 1541 Stadtschreiber war. »Wiederholt war er auch in auswärtigen Angelegenheiten tätig und vertrat die Stadt Biel oder den Bischof von Basel auf der eidgenössischen Tagsatzung« [ebd. 15].

Wohl schon »in der zweiten Hälfte des Jahres 1500 hatte Sterner Gelegenheit, die Lenzsche Chronik abzuschreiben«. Johann Lenz war von 1491 bis 1496 Schulmeister in Freiburg gewesen, dann in Saanen im Berner Oberland, wo er die Chronik noch im Kriegsjahr 1499 in Angriff genommen und wohl im Februar 1500 beendet hatte. Ein Exemplar wurde von der Stadt Freiburg angekauft und diente Sterner als Vorlage. Noch während des Kopierens »muß ihm die Idee gekommen sein, die Schwabenkriegschronik mit der Freiburger Burgunderkriegschronik zu einer sinnvollen Einheit zu verbinden« [ebd. 35]. Letztere war eine von dem Freiburger Johanniter Peter von Molsheim im Jahr 1479 angefertigte Bearbeitung der Kleinen Burgunderchronik des Berner Kanzleibeamten Diebold Schilling d. Ä. von 1477, ergänzt um sieben einleitende Kapitel »über die Gründung Freiburgs und Berns und über die weitere Herrschaftsgeschichte Freiburgs«, gestützt auf die Kleine Berner Chronik Conrad Justingers« von 1420, und um drei eigene Kapitel Molsheims über die aktuellsten Ereignisse, nämlich die »Befreiung Freiburg von der Herrschaft Savoyens im Jahr 1477« und die »Erhebung Freiburgs zur Reichsstadt« [ebd. 40]. Sterner kopierte sie »in den letzten Monaten des Jahres 1500, und am 24. Januar 1501 lag auch diese Chronik fertig vor« [ebd. 35; auf S. 34 gibt Schanze versehentlich den »28. Januar« als Datum an]. »Ein Anhang dazu war vermutlich schon eingeplant, er wurde am 16. Februar abgeschlossen und durch einen gereimten Kolophon gekrönt«.

Der Chronologie der Ereignisse entsprechend ist die später entstandene Burgunderkriegschronik der des Schwabenkriegs im Codex vorangestellt. »Ganz zuletzt vervollständigte Sterner den Schwabenkriegsteil durch die Erweiterung des Liedanhangs, so daß zwei ausgewogene Teile zustande kamen«.

Johann Lenz’ Chronik vom Schwabenkrieg steht in zweifacher Hinsicht einzig dar: Zum einen unterscheidet sie sich durch einen literarischen Erzählrahmen wie auch durch eine eminent parteiische »Beurteilung aus eidgenössischer Sicht […] eklatant von allen anderen eidgenössischen Schwabenkriegschroniken«, die sich »weitgehend aufs Erzählen« [ebd. 81] beschränken. Zum anderen ist sie – gerade wegen dieser ›Exzentrik‹? – einzig und allein in Ludwig Sterners Handschrift überliefert. Schon dieser muß gespürt haben, daß sie »etwas Besonderes« [ebd. 84] darstellte.

Frieder Schanze meinte, »wer das Lenzsche Werk mit den Erwartungen liest, die man für gewöhnlich an eine Chronik stellt, wird überrascht und befremdet sein«, und bezog sich dabei zunächst auf den »in gereimten Versen abgefaßten feierlichen Prolog, in dem der Verfasser die himmlischen Mächte um Inspiration und Hilfe bei seinem gedicht bittet«, was, so Schanze, »noch hingehen« mochte. Freilich signalisiert schon dieser verkappte ›Musenanruf‹ einen literarischen Anspruch, der sich in einer kurzen Rahmenhandlung konkretisiert: »Anstatt wenigstens nach dem Prolog gleich zur Sache zu kommen, erzählt der Verfasser erst einmal genüßlich von einem Waldspaziergang, den er im Jahr 1499 unternimmt. Da ihm der Wald unbekannt ist, verirrt er sich und kommt zu einem hübschen Platz, wo an einem von Bäumen bestandenen Bach vielerlei Vögel aufs Herrlichste musizieren« [ebd. 81]. Auch hier, so Schanze vage, fühle man sich »beim Lesen in eine Sphäre versetzt, die mehr mit Poesie als mit Geschichte zu tun hat« [ebd. 81f.]. Tatsächlich liegen die poetischen Vorbilder auf der Hand, verirrten sich doch schon die Protagonisten in Dantes Divina Comedia und Colonnas Hypnerotomachia eingangs ihrer Abenteuer im Wald.

Schließlich weist Schanze auf die Gestaltung des Kriegsberichts als Dialog hin – eine »Art der Inszenierung, die es in der gesamten Chronistik nicht noch einmal gibt«. Denn der Ich-Erzähler, der sich ausdrücklich als Johann Lenz bezeichnet, wandert erst noch an einem Bachlauf bergan und trifft bei einer Gebirgshöhle »auf einen alten, ehrwürdigen Einsiedler, der seit langem keinen Menschen mehr erblickt hat und nicht weiß, was in der Welt vorgegangen ist«, der aber »als wißbegieriger Fragesteller und kluger Kommentator fungiert« [ebd. 82]. Schanze interpretierte dieses kommunikative Setting vom Verfasser aus, der im Grunde »nichts anderes getan [habe], als seine persönliche Situation zu spiegeln: So wie er selbst in der Einsamkeit seines entlegenen Gebirgsortes auf Nachrichten aus der Ferne angewiesen war, die er reflektierend verarbeitete, so bringt im Werk nun er selbst, Johann Lenz, in Verkehrung der Rollen die empfangene Kunde als Erzähler von außen in das Abseits der Einsiedelei, wo entsprechend seinem Gesprächspartner die Aufgabe der Reflexion zufällt« [ebd. 83]. Auch diesen Rollentausch sieht er in der Person des Autors begründet, der »kein Freiburger, sondern, wie er ausdrücklich bekennt, ein Schwabe« [ebd. 71] war, gebürtig aus Heilbronn. Die »Selbstdarstellung als moralisch-religiöse Autorität und dazuhin als Repräsentant wahrer eidgenössischer Gesinnung« verbot seiner Meinung nach »nicht nur die Bescheidenheit, sondern auch die eigene Herkunft«, denn »in einem Werk, das den Krieg zwischen Eidgenossen und Schwaben behandelte, die Stimme des wahren Eidgenossen ausgerechnet aus dem Mund eines Schwaben er-

tönen zu lassen, das war nicht nur unglaubwürdig, sondern unmöglich, selbst wenn der Schwabe sich mit Entschiedenheit als Eidgenosse gebärdete«. Doch rechtfertigte allein das den ungewöhnlichen Konstruktions-Aufwand – zumal Schanze selbst als Gegenbeispiel den Schwaben Schradin anführt, der »als eidgenössischer Propagandist […] seine Herkunft einfach verschwiegen« [ebd. 83] hatte? Aber hat die »paradiesische, gleichsam geschichtslose Naturwelt der Einsiedelei« [ebd. 82f.], in die Rahmenhandlung und Dialogstruktur eingebettet sind, nicht vielleicht doch ein konkretes Vorbild?

Tatsächlich lag dieses sehr nahe – in der Gestalt des Obwaldner Einsiedlers Nikolaus von Flüe (1417 – 1487), der die »wilde Ranftschlucht zu seiner bleibenden Siedelstätte« erwählt hatte, um dort »über 19 Jahre in strengster Askese« zu leben. »Von Nah und Fern strömten Pilger zu dem ›lebenden Heiligen‹, um von ihm Trost und Rat zu empfangen«. In direktem Anschluß an die Burgunderkriege vollbrachte er durch die indirekte Mitwirkung am »Stanser Verkommnis« 1481 eine »pazifistische Grosstat«, wobei »sein Einfluß allein einen drohenden Bürgerkrieg« zwischen den acht alten Orten der Eidgenossenschaft verhinderte und zugleich »den Städten Freiburg und Solothurn den Eintritt als vollberechtigte Kantone in den Schweizerbund öffnete« [HBLS 3, 180]. Gerade für Freiburg bedeutete dies nach der Befreiung von Savoyen und der Erhebung zur Reichsstadt den entscheidenden letzten Schritt zur Sicherung seines politischen Status!

War »nach seinem Tode […] der Name des Bruders Klaus ein politisches Programm schlechthin« [Schanze 181], so wird man ihm in Freiburg in besonderer Weise ein ehrendes Gedenken bewahrt haben. Die Einführung des weisen Einsiedlers in seine Schwabenkriegschronik war insofern gerade kein Bescheidenheitsgestus von Johann Lenz, vielmehr versuchte er, an der Autorität des Schweizer Schutzpatrons zu partizipieren bzw. zu parasitieren: War Nikolaus von Flüe »konsequenter Pazifist«, der sich gegen »jedes Kriegen« [ebd. 180] und alle Reisläuferei ausgeprochen hatte, so trumpft Lenzens Einsiedler mit einem einseitigen Urteil auf. Für ihn »ist der Adel der Urheber aller Zwistigkeiten, und zwar mit seiner Absicht, den Schweizern wieder einen Herrn geben zu wollen. Das muß jedoch mißlingen, weil die Feinde sich gotteslästerlich verhalten und Gott sich dafür an ihnen rächt, indem er den Schweizern zum Sieg verhilft«. Gerade vor dem Hintergrund der Nachwirkung Nikolaus von Flües geben diese »Wertungen und Deutungen […], in denen sowohl die individuellen Auffassungen des Chronisten als auch charakteristische Denk- und Vorstellungsweisen der Zeitgenossen zum Ausdruck kommen« [ebd. 81], der unikalen Abschrift eine ganz besondere Note.

Darüber hinaus hat die Lenzsche Chronik einen »beträchtlichen historiographischen Wert. Sie bietet Fakten und Zusammenhänge in reicher Fülle mit vielen eigentümlichen Details und zeichnet ein eindrucksvolles Bild des gesamten Kriegsgeschehens und der Vorgeschichte seit der Gründung des Schwäbischen Bundes«, dies ungeachtet der »Mängel und Unausgewogenheit der Darstellung, die sich unvermeidlich ergeben, wenn ein Chronist in zeitlicher Nähe zu den Ereignissen schreibt und nur über beschränkte Informationsmöglichkeiten verfügt« [ebd. 80].

Neben Augenzeugenberichten wurden auch »die Lieder von den Chronisten als historische Quellen geschätzt« [ebd. 49] und überliefert. So enthält die Burgunderchronik zwei Stücke des ungemein produktiven Dichters und Sängers Veit Weber, nämlich das Pontarlier-Lied über einen Kriegszug 1475 in burgundisches Gebiet und das Murten-Lied , »das bekannteste und am weitesten verbreitete

Lied über die Schlacht« [ebd. 48] des Jahres 1476. Der Anhang beginnt mit einem Gedicht über die Burgunderkriege des Konrad Pfettisheim nach einem Straßburger Druck von 1477; darauf folgt ein Lied vom Ursprung der Eidgenossenschaft: »Es feiert den Sieg der Eidgenossen und ihrer Verbündeten und enthält darüber hinaus eine der frühesten Bezeugungen der Tellensage« – bei der von Sterner gebotenen Fassung handelt es sich »um die älteste aller erhaltenen Überlieferungen; sie bietet auch den besten Text« [ebd. 58]. Das anschließende Lied über den Züricher Bürgermeister Hans Waldmann und seine Hinrichtung im Jahre 1489 hatte den »Scherer von Illnau« als Verfasser, also einen wortgewandten »Barbierer in Illnau bei Pfäffikon«, und kolportiert die gängige Meinung, Waldmann habe die Stadt dem Kaiser übergeben wollen. »Nach dem Verlust der einzigen Parallelüberlieferung des Liedes muß Sterners Niederschrift als Unicum gelten« [ebd. 66]. Das abschließende Lied über die Macht des Pfennigs von Balthasar Wenck steht »deswegen am Ende des Burgunderkriegsteils, weil bei den dort geschilderten Ereignissen Geld und Gut eine große Rolle spielten und manches nur um ihretwillen geschehen sei. Auf diese Weise wird das moralisierende Lied […] zum zeitgeschichtlichen Kommentar« [ebd. 67]

Im Schwabenkriegsteil finden sich fünf Liedeinlagen: Das Lied gegen die Schweizer vom Wormser Reichstag über das Bündnis der Heiligen Liga 1495 gegen Frankreich und die Eidgenossen ist einmal mehr »nur als Bestandteil der Lenzschen Chronik überliefert« [ebd. 100]. Es folgen das Lied über die Schlacht am Schwaderloh, verfaßt 1499 von dem »Luzerner Pfeifer und Reisläufer« [ebd. 101] Hans Wick, und ein Lied über die Schlacht bei Glurns, bei dem ein Einblattdruck von 1499 »Lenz als Vorbild gedient haben [könnte]« [ebd. 103]. Auch von dem Lied über den Schwäbischen Bund und die Schweizer des Mathes Schantz gibt es einen Einblattdruck von 1499, doch ist es »wegen verschiedener Abweichungen […] relativ unwahrscheinlich«, daß dieser die Vorlage für den Schreiber war. »Das Lied polemisiert scharf gegen die Schweizer und macht zugleich Propaganda für den Schwäbischen Bund als den Hauptakteur im Kampf gegen die Schweizer« [ebd. 107]. Ein Lied über die Schlacht bei Dornach von Johann Lenz ist nur fragmentarisch erhalten.

Wie die Burgunderkriegs-Chronik hat auch die des Schwabenkriegs einen eigenen Liedanhang. Aus dem Jahr 1499 stammt das »kurze, aber brisante« Lied gegen die Bündner, »dessen Überlieferung allein Ludwig Sterner zu verdanken ist«. Aus habsburgischer Sicht polemisiert es »gegen die Stadt Chur, der Verrat an Österreich vorgeworfen wird, gegen den wankelmütigen Bischof von Chur und gegen Bündner Führungspersonen«, wobei das Hauptmotiv »der Bauernspott« [Schanze 110] ist. Es folgt ein weiteres Lied gegen die Schweizer. Das fragmentarisch erhaltene, »ebenfalls nur durch Sterner überlieferte Lied schließt ohne Überschrift unmittelbar an das vorhergehende an, so daß es als dessen Fortsetzung erscheint«. Es ergeht sich gleichfalls in »Polemik gegen die ungeheuerlich hochmütigen Schweizer puren, die sich angeblich auf eine Stufe mit dem Papst und dem Kaiser stellen« [ebd. 111]. Es folgen zwei Lieder über den gesamten Krieg, von dem nur für das erste mit Peter Müller ein Autor namhaft zu machen ist. Es ist »erst nach Ende des Krieges, frühestens nach dem Friedensschluß vom 22. September 1499, entstanden« [ebd. 113]; »Sterners Codex bietet die älteste Überlieferung, doch fehlt am Anfang knapp die Hälfte des Textes« [ebd. 111]. Es stellt »den König als den Urheber des Krieges hin, weil er die Eidgenossenschaft habe unterwerfen und ihr ›einen Herrn‹ geben wollen« [ebd. 113]. Für das zweite, das in der letzten Strophe eine Verwünschung über die Schwaben und

ihren Bund ausspricht, bietet Sterners Codex »die älteste und einzige vollständige Überlieferung« [ebd. 116]. Auch für das abschließende, breit bezeugte Lied über die Schlacht bei Dornach, »dessen anonymer Autor sich in der Schlußstrophe als eidgenössischer Schlachtteilnehmer ausgibt«, stellt Sterners Handschrift »die älteste Überlieferung« [ebd. 117] dar und erweist sich »gegenüber den anderen Zeugen als eigenständige Variante einer verlorenen Urfassung« [ebd. 120]. Insgesamt besitzt das in der Chronik enthaltene politische Liedgut – sechs Lieder unikal, fünf als Erstüberlieferung – einen eigenen bedeutsamen Quellenwert für diese entscheidende Phase der Schweizer Geschichte. Die letzten Blätter des Codex [Bl. 286r-292r] enthalten eine von fremder Hand geschriebene Beilage, die ihrer Entstehung nach nichts mit den übrigen Teilen zu tun hat und erst zwei Jahrzehnte später vor dem Binden des Codex hinzugefügt wurde. Es handelt sich um eine Abschrift des Freiburger Vennerbriefs von 1404 mit dem Nachtrag von 1407. Dies war nun allerdings »ein Rechtstext von grundlegender Bedeutung« für die Stadt. »Nachdem zu den drei älteren Stadtquartieren (Burgbanner, Aubanner, Spitalbanner) aufgrund des Wachstums der Stadt ein viertes, das Neustadtbanner, hinzugekommen war« [Schanze 124], regelte das Dokument »das Wahlverfahren der städtischen Beamten und der Mitglieder des Rates. Die Venner (›Fähnriche‹) oder Bannermeister waren die Vorsteher der Stadtquartiere und der zugehörigen Dörfer der Landschaft, sie hatten für Ruhe und Ordnung und für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen und waren auch für die militärische Führung ihres Quartiers zuständig« [ebd. 125]. Dieses, zu Sterners Zeiten bereits hundert Jahre gültige »Grundgesetz des Freiburger Staates« erinnerte am Ende des Codex an den Ausgangspunkt der politischen Entwicklung, die mit der Aufnahme der Stadt als gleichberechtigter Kanton in den Schweizerbund ihre Vollendung fand und im Schwabenkrieg ihre Feuertaufe bestand. Der Vennerbrief blieb »bis zur Einführung der Helvetischen Verfassung im Jahr 1798« [ebd. 124] in Kraft und war insofern auch für spätere Generationen von Buchbesitzern von Interesse – von sehr speziellem Interesse sogar: Denn er legte auch fest, »daß die Adligen von der Würde eines Venners oder Heimlichers [Vertrauensmanns] ausgeschlossen blieben«. Tatsächlich ist die betreffende Stelle »von späterer Hand unterstrichen und überdies durch die Marginalie NB . (›nota bene‹) hervorgehoben« [Schanze 125, vgl. Bl. 288r] – anscheinend von einem Mitglied der Adelsfamilie von Diesbach [vgl. HBLS 2, 711ff.], in deren Besitz sich der Codex im 19. und 20. Jahrhundert befand.

Was aber geschah mit der Handschrift nach ihrer Fertigstellung? – Völlig fertiggestellt wurde sie gar nicht, was sich in ihrer Überlieferungsgeschichte schon früh als Manko erwies. Denn »es hätten wohl vor dem Binden erst noch die geplanten Illustrationen ausgeführt werden sollen, deren Fehlen besonders bei der Schwabenkriegschronik schmerzlich ins Auge fällt. Um diesen Mangel zu beheben, brauchte man freilich einen geeigneten Künstler und überdies das nötige Geld. Entweder das eine oder das andere oder auch beides scheint nicht vorhanden gewesen zu sein, so daß Sterner einstweilen darauf verzichtete, die Handschrift zum Buchbinder zu geben«. So verwahrte er ihre beiden Teile zunächst »in ungebundenem Zustand« [Schanze 34]. Seltsam ist, daß sie schon bald »nicht mit der Sorgfalt behandelt wurde, die Sterner ihr bei der Herstellung hatte angedeihen lassen. Am Schluß gingen Blätter verloren, und Verschmutzungen zeigen, daß die losen Lagen irgendwo ungeschützt herumgelegen haben müssen. […] Die Vermutung liegt nahe, daß sie in andere Hände kam, als Sterner 1510 dazu verurteilt wurde, alles Schriftgut in seinem Besitz, das einen Bezug auf Freiburg hatte,

auszuliefern«. Später kam sie »wieder zu ihm nach Biel«, wo er drei Jahrzehnte als Stadtschreiber amtete; »vielleicht wurde er damit von der Stadt Freiburg für gute Dienste belohnt, die er ihr, wie es etwa 1521 der Fall war, geleistet hatte«. Gebunden wurde die Handschrift »vor 1524«; daß der Einband jedoch »nicht lange zuvor entstanden sein kann, beweist die Datierung des Papiers, das der Buchbinder verwendete, um die verlorengegangenen Blätter zu ersetzen. Damals wurde dem Codex auch der Freiburger Vennerbrief beigebunden« [ebd. 36]. Dank einer Arbeit von Abraham Horodisch lassen sich die verwendeten Einzelstempel der Werkstatt des Freiburger Franziskanerklosters zuweisen. Das »maria«-Schriftband (Nr. 8, die Palmette (Nr. 26), das Rosettenmedaillon (Nr. 20) und das Schwanenmedaillon (Nr. 38) sind bei ihm abgebildet [Horodisch, Tafel 62f.]. »Fest steht, daß die Handschrift 1524 fertig gebunden in Sterners Besitz war« [Schanze 27].

Wahrscheinlich wurde nach Johann Sterners Tod im Jahr 1541 in Biel seine »Bibliothek aufgelöst«, da ihre wenigen identifizierbaren Reste weit verstreut sind. »Einzelne Bände mögen jedoch bei den Erben verblieben sein, so vielleicht auch die Chronikhandschrift, für die sich einer der Söhne interessiert haben könnte. Sie muß aber spätestens nach deren Tod (Jakob verstarb 1582, Ludwig wahrscheinlich schon vorher) wieder nach Freiburg gekommen sein«. Denn »der erste namentlich bekannte Besitzer nach Sterner selbst war der Freiburger Weibel Michel Lombard […], ein untergeordneter Gerichtsbeamter, und zwar 1567 – 1568 Kleinweibel des Freiburger Neustadtquartiers und 1569 – 1594 Kleinweibel des Burgquartiers. Nach seinem Tod verkaufte seine Witwe 1599 die Chronikhandschrift an […] Wilhelm Techtermann (1551 – 1618) aus einer vornehmen Freiburger Patrizierfamilie, einen humanistisch gebildeten Juristen und einflußreichen Politiker, lange Jahre Staatsschreiber, dann Landvogt von Greyerz, Venner des Burgquartiers und zuletzt Mitglied des Kleinen Rats. Er besaß eine große Bibliothek und legte eine Urkundensammlung von über fünfzig Bänden an. Nachdem der Sterner-Codex in der Techtermannschen Bibliothek eine Bleibe gefunden hatte wird er dort wohl bis ins 18. Jahrhundert aufbewahrt worden sein«. Erst 1845 ist der Besitz des Codex durch die Freiburger Familie von Diesbach nachweisbar; »wie er dort hingeraten ist, kann nicht gesagt werden« [Schanze 36]. Ein Zweig der 1434 von Kaiser Sigismund nobilitierten Berner Familie war nach der Reformation nach Freiburg übergesiedelt [vgl. HBLS 2, 711f.], insofern sie durch den Adelsstatus stets in einer gewissen Außenseiterposition verblieb, handelte es sich bei dem Erwerb der Chronik auch um eine Art sekundärer ›Aneignung‹ von Geschichte. Diese Ambivalenz zeigt sich exemplarisch an der Person von Fréderic Henri de Diesbach (1818 – 1867), der von 1841 bis 1844 »Offizier im Dienste Oesterreichs« [ebd. 715] gewesen war, bevor er 1845 die patriotische Handschrift in Freiburg »in der 1840 gegründeten Historischen Gesellschaft« vorstellte. Noch befand sie sich »in der Diesbachschen Familienbibliothek« [Schanze 37] als gemeinsames Gut, doch war Fréderic Henri »der letzte Inhaber des Familienmajorats, das am 16.1.1849 abgeschafft und am 9.2.1850 zwischen den Gliedern der Torny-Linie verteilt wurde« [HBLS 2, 715]. Die geschah interessanterweise gleichzeitig mit der Publikation des Schwabenkriegsteils durch Fréderic Henri im Druck: Während man – im unmittelbaren Anschluß an den unseligen innerschweizerischen Sonderbundskrieg von 1847/48 – die öffentliche Bedeutung des Werkes erkannte, wurde die Handschrift selbst nun endgültig ›privatisiert‹. Fréderic Henri vererbte sie an seinen Sohn Max de Diesbach (1851 – 1916), der sie als Historiker und Direktor der Freiburger Kantonsbibliothek

zur Genüge zu würdigen wußte. Doch anscheinend seit Ende der 1950er Jahre »wurde die Diesbachsche Bibliothek immer wieder durch den Verkauf wertvoller Handschriften in ihrem Bestand geschmälert« und »denselben Weg ist dann wohl auch der Sterner-Codex gegangen« [Schanze 37]. Den ihm zukommenden würdigen Platz im kulturellen Gedächtnis der Schweiz muß er noch finden.

Provenienz: Auf dem hinteren Spiegel: »Ach du min Ludwig [/] Du klehempst mich [/] Sterner 1524«, unterfangen von Sterners Handzeichen; ähnlicher Eintrag auf dem vorderen Spiegel. – Im späten 16. Jahrhundert im Besitz von Michel Lombard, Weibel in Freiburg im Üechtland, von dessen Witwe an Wilhelm Techtermann, ebendort: Auf dem vorderen Spiegel dessen Exlibris mit den handschriftlichen Initialen »W. T.« und dem Erwerbungsjahr »1599«, wie auch auf Bl. 1r vermerkt (das Exlibris wurde erst 1608 gestochen). – Auf dem vorderen Spiegel lateinische Sentenzen wohl des 16. Jahrhunderts, auf dem hinteren Notizen und Federproben von zwei Händen des 17. Jahrhunderts, u. a. »Caspar« und »item ist mir schuldig der erßam Peter Ganzhagel«. – Wohl bis ins 18. Jahrhundert in der Techtermannschen Bibliothek, danach zwischenzeitlich in Bern. – Spätestens ab 1845 im Besitz der Freiburger Familie Diesbach; auf dem vorderen Spiegel oben links durchgestrichen »Villars«, d. i. Villars-les-Joncs bzw. Uebewil, ein Schloß der Familie; der Name Diesbach auch in Bleistift auf dem Vorsatzblatt. Fréderic Henri de Diesbach (1818 – 1867) veröffentlichte 1849 die Schwabenkriegschronik und mehrere Lieder. – Max de Diesbach (1851 – 1916) – Schweizer Privatsammlung.

Literatur: Schanze. – Zum Einband vgl. Horodisch, Tafel 62-63. The manuscript, written by the notary Ludwig Sterner in Fribourg/Switzerland in 1500 and 1501, contains Peter von Molsheim’s chronicle of the Burgundian Wars from 1474 to 1477 and – uniquely preserved here – Hans Lenz’ rhyming epic chronicle of the »Schwabenkrieg« of 1499, supplemented by a series of political songs that have also uniquely or for the first time been presented here. In addition to its documentary value, the manuscript, by combining both events, represents an unrepeatably exceptional testimony to Swiss/South German historiography, in which the self-confidence of the Confederation as an almost insurmountable war power in the period around 1500 is expressed in a concise manner. See the full facsimile published by us and its scholarly commentary volume.

Graduale festivum . [Vom Andreastag bis zum Commune Sanctorum, für franziskanischen Gebrauch. Lateinisches Manuskript]. Ferrara, Nachfolger von Cosmé Tura, etwa 1500 – 1505.

214 gezählte Bl., dazu 1 nicht zugehöriges Blatt aus einem anderen Chorbuch als Vorsatz vorn, hinten eingeklebt ein nur halb so großes Papierblatt mit 6 Zeilen eines franziskanischen Chorgesangs zu Ehren des Antonius von Padua. – Gebunden in 26 Lagen zu 8 Blatt, mit einem Ternio als Endlage (276). – Handschrift auf durchweg sehr kräftigem Pergament, das in der Farbigkeit der hellen Fleischseite deutlich von der dunkleren Haarseite abweicht, in Schwarz und Rot, in Gotico-Rotunda, zu 5 Zeilen aus Notation auf vier Notenlinien und Text; waagerechte Reklamanten regelmäßig.

3 große, in Gold und Farben illuminierte Bildinitialen von einem Nachfolger von Cosmé Tura, die Anfänge der einzelnen Abschnitte mit prächtigen Federwerk-Initialen, Versanfänge mit großen Lombarden auf Federwerk abwechselnd in Blau auf Rot und in Rot auf Violett.

Imperial-Folio (595 x 410 mm, Schriftspiegel 392 x 272 mm, mit darüber und darunter hinausragenden Formen).

Brauner Kalblederband der Zeit über Holzdeckeln auf fünf neuere (statt ursprünglich acht) Lederbünde; der wohl von Beginn an aus zwei Brettern gefügte Vorderdeckel zusammengehalten durch mit je 14 Nieten befestigte Eisenbänder, mit den zwei äußeren Eckbeschlägen, der Hinterdeckel mit den zwei äußeren Eckbeschlägen, dem Mittelbeschlag und den beiden nach außen gestellten kleineren Beschlägen (Bezug nur in Teilen erhalten, einige Beschläge fehlen, die an den Blatträndern aufgeklebten Verweisschildchen aus Makulatur eines Drucks aus dem späteren 16. Jh. abgeschnitten und auch sonst stark in Mitleidenschaft gezogen, auf Bl. 213 der untere Randstreifen abgeschnitten, mit Nachträgen und Gebrauchsspuren, Miniaturen farbstark und ungestört).

Mit drei großen, in Gold und Farben illuminierten Miniaturen

Viele sind berufen, und am Sterbebett Marias kommen der Legende nach alle zusammen – wie in der Miniatur auf Blatt 58 in diesem Graduale: Die in die Welt verstreuten Apostel haben sich eingefunden, um Marias Hinscheiden zu begleiten. Einer von ihnen, wohl Petrus, liest die Sterbeliturgie, der jugendliche Johannes steht ihr zu Füßen, die Menge der übrigen Apostel verliert sich im Hintergrund, während über ihren Köpfen, gemalt in Gold-Camaïeu auf tiefdunklem Blau, Jesus seine Mutter im Himmel empfängt, umgeben von in alle Richtungen ausgehenden Goldstrahlen, die an einen Kreuznimbus denken lassen.

Wenige sind auserwählt – diesen Eindruck vermittelt das mit wunderbarer Delikatesse gemalte Initial-Bild auf dem ersten Blatt der Handschrift: Rechts am Rand, am Ufer des Sees Genezareth steht

Jesus, und streckt seine Hand segnend in Richtung der beiden Fischer Andreas und Petrus in ihrem Kahn aus. Die Brüder sind in geradezu gegensätzlicher Individualität geschildert: Andreas, in rotem Gewand, steht hoch am Heck und hält das Ruder; der in dunkles Blau gekleidete Petrus kniet im Bauch des Bootes und beugt sich über die Reling, um das vom Fang schwer gewordene Netz einzuholen. Dennoch hebt er bereits den Kopf seitlich zu Christus, während Andreas noch starr nach unten schaut. Zwei ungleiche Brüder werden Menschenfischer. Die feine Sensibilität des Malers spiegelt sich auch in Wellen und Wolken, pflanzt sich fort über die detailliert erfaßte Uferbegrünung und greift schließlich aus in die großen plastischen Formen des Randschmucks.

Von der Berufung der ersten Jünger zieht der Buchmaler mit einer dritten Miniatur eine direkte Linie zu einem später Auserwählten: Viermal so groß wie das Bild zu Mariä Himmelfahrt ist die Initiale G auf Blatt 79: Sie zeigt zum Fest des heiligen Franziskus, in freier Landschaft und vor bewölktem Himmel, dessen Idealporträt. Streng ins Profil gewendet, blickt Franz von Assisi mit frischen jugendlichen Gesichtszügen ins Weite, eingerahmt von einer vegetabilen Bordüre in saftigen Buntfarben von besonderer Leuchtkraft und Intensität, mit Ausblühungen nach links, die seiner Blickrichtung folgen. Durch den Wechsel des Bildkonzepts von ganzfigurigen Szenen zum großen Profilporträt kommt der Betrachter dem Heiligen unversehens nahe, doch deutet dessen unbewegter Blick in die Ferne zugleich auf hieratische Distanz.

Dies war zweifellos die Intention des Malers, in dessen hochklassiger Franziskus-Miniatur wir auch seine eigene Visitenkarte erblicken. Sie erinnert an das berühmte Profilportrait der Eleonora von Aragon aus der Cornazzano-Handschrift M 731 der Morgan Library in New York, das einem Fortsetzer von Cosmé Tura (um 1430 – 1495) zugeschrieben wird, dem Hofmaler der Este in Ferrara und Begründer der sogenannten Ferrareser Schule [vgl. Visser Travagli 232f.]. Auch unsere monumentale Handschrift ist wohl im engsten Umfeld des wenige Jahre zuvor verstorbenen Cosmé Tura in Ferrara um 1500 – 1505 entstanden, mit einem hohen Sinn für Repräsentation in formaler wie stilistischer Hinsicht, für den liturgischen Gebrauch eines bedeutenden italienischen Franziskanerklosters – das sich von den Anfängen des Bettelordens denkbar weit entfernt hatte. Das komplett und gut erhaltene Graduale enthält auf 214 Blättern Notation und Text liturgischer Gesänge im Verlauf des Kirchenjahrs für die wichtigsten Heiligentage und, vom Umfang her noch gewichtiger, den gesamten Bestand für das Commune Sanctorum, entsprechend der Ordnung der Litanei von den Aposteln zu den Jungfrauen absteigend. Auf einem franziskanischen Kalender gründet die Auswahl der Heiligen; das hier enthaltene Fest der Verklärung Christi (6.8.) wurde erst 1457 von Papst Calixtus III . in den Kalender aufgenommen. Das als Vorsatz vorgeschaltete Blatt stammt aus einem ähnlichen Chorbuch, das nicht identifizierte Fragment nimmt Bezug auf Antonius von Padua und vielleicht auch auf einen weiteren franziskanischen Heiligen, Ludwig von Toulouse; das nachgebundene Papierblatt enthält Zeilen eines franziskanischen Chorgesangs zu Ehren des Antonius (»Alleluja. Alleluja, Antoni compar inclite«). Auf dem letzten Blatt wurden im 17. Jahrhundert Tabellen zur Auffindung einzelner Texte in dem Band nachgetragen.

So wie das Kirchenjahr von der hierarchischen Ordnung seiner Feste geprägt ist, so beachtet die sorgfältige Handschrift hierarchische Strukturen auch im Text: Die einfachen Initialen reihen sich

mit ihrem Farbwechsel und dem Federwerk, das sich fast ganz auf senkrechte Linienbündel im Zentrum der Buchstaben konzentriert, in die allgemeine oberitalienische Tradition ein. Sehr viel subtiler und auffälliger sind die großen Initialen zu den jeweiligen Heiligentagen und Festen: Sie liegen in einem teppichhaften Lineament, das entweder in Rot oder Blau gehalten und von Elementen in der Gegenfarbe durchwoben ist; diese Binnenform umgibt eine breite Borte in der Gegenfarbe, die ihrerseits wieder in kleinen Zierelementen mit der jeweiligen Gegenfarbe spielt. Die Borte schafft ein prachtvolles Quadrat, das oft Mühe hat, nicht mit den darüber oder darunter liegenden Linien der Notation in Konflikt zu geraten. Wie entschieden sich die Initialen von anderem mehr oder weniger zeitgenössischen Dekor abheben, belegt der Vergleich mit den beiden Federwerk-Initialen auf dem vorn eingefügten fremden Blatt: Dort herrscht ähnlich der Wechsel von Rot auf Blau und Blau auf Rot, doch werden die Initialen von einem dichten Kranz spitzig auslaufenden Federwerks ganz anderen Charakters umgeben. Die stärksten Akzente setzt das der ferraresischen Hofkunst entsprungene franziskanische Graduale festivum mit den drei auf höchstem Niveau illuminierten Bild-Initialen, und hier insbesondere mit dem hinreißend schönen, monumentalen Porträt des Ordensgründers Franz von Assisi. Die Dialektik von Einmaligkeit und Wiederholung, von Allgemeingültigkeit und Ausnahme, die das pulsierende Leben der Kirche auf der Höhe ihrer Macht spüren läßt, prägt die Ausstattung dieser glanzvollen Handschrift insgesamt.

Provenienz: Angefertigt in Ferrara für ein italienisches Franziskanerkloster.

Literatur: Visser Travagli 232f.

This monumental ceremonial gradual for Franciscans, illuminated on parchment, was made around 1500 - 1505 in Ferrara. The creator of the three high-class miniatures was a close and very gifted assistant of the founder of the School of Ferrara, Cosmé Tura. In particular, the large profile portrait of Francis of Assisi conveys an aura of courtly and hieratic distance, which stands in peculiar tension to the original ideals of the mendicant order. The splendid manuscript is complete and well preserved in its old binding (this one lacking the calfskin used for the covers).

Wappenbuch mit Erläuterungen zur Geschichte des Ordens vom Goldenen Vlies und dessen Souveränen bis zu Kaiser Karl V. [Französisches Manuskript]. Flandern, 1531 oder kurz danach.

16+1 28 316 4-510 66+1 = 58 Bl. – Gebunden in ungewöhnlicher Lagenordnung, letztes Blatt ursprünglich als festes Vorsatz. – Handschrift auf Pergament, in schwarzer Fraktur, Zeilenzahl schwankend, auf den Wappenseiten mit je zwei Zeilen, zweispaltig über jedem Wappenbild, mit grauer Reglierung.

Fünf ganzseitige Miniaturen mit Vollbild und fünf ganzseitigen Zierseiten für Motto, Wappen und Helmzier, ohne Bordüren (blaue Fonds der Miniaturen wohl später ergänzt); eine siebenzeilige Initiale in Gold auf grünem Grund und goldener Einfassung; 189 überreich illuminierte Wappen von Rittern des Goldenen Vlieses mit der Halskette und der jeweiligen Helmzier, jeweils gepaart zwischen in Pinselgold gemalten Säulen in Renaissance-Dekor; einzeilige Initialen als Goldbuchstaben auf roten und blauen Flächen; Zeilenfüller entsprechend.

Folio (295 x 205 mm; Textspiegel: 198 x 121 mm).

Brauner Ledereinband mit Silberprägung des mittleren 16. Jahrhunderts auf fünf sichtbare Bünde.

Ein perfekt erhaltenes, vollständiges und rätselhaftes Exemplar

Der Orden vom Goldenen Vlies war 1430 vom burgundischen Herzog Philipp dem Guten eingerichtet worden; er steht in der Tradition der mittelalterlichen Ritterorden, in denen sich ein Souverän seine Getreuen und Verbündeten besonders verpflichtete. Die meisten Gründungen dieser Art haben ihren Stifter nicht lange überlebt, weil sie zu offensichtlich an nur eine Person gebunden waren. Doch die Habsburger setzten die burgundische Tradition fort und behielten sie auch nach der Trennung des Hauses in eine spanische und eine österreichische Linie in beiden Häusern bei, so daß der Orden heute noch in zwei Zweigen besteht.

In der Auseinandersetzung mit dem französischen König Karl VII . wollte Philipp der Gute eine entschlossene Gefolgschaft um sich scharen; deshalb verlangten die Statuten, daß man keinem zweiten Orden angehören durfte und die Kette ständig zu zeigen hatte. Die wechselnden Koalitionen in den kriegerischen Auseinandersetzungen bis weit ins 16. Jahrhundert hinein führten jedoch auch dazu, daß Mitglieder wieder ausgeschlossen wurden. So legte man Bücher wie dieses an, die in einzelnen Kapiteln die Abfolge der Souveräne und die Aufnahme ebenso wie den Tod oder die Verstoßung Einzelner dokumentieren und durch die sichtbaren Wappen mit der Helmzier in vollen Farben jedem Mitglied helfen sollten, die anderen hohen Herren und ihre Gefolge sofort zu erkennen.

Ein Wappenbuch des Ordens vom Goldenen Vlies von 1531, in imperialer Pracht auf Pergament illuminiert, eventuell für Kaiser Karl V. selbst?

Katalognummer

Wann die Kodifizierung in der hier vorliegenden Form erfolgte, läßt sich nicht genau bestimmen. Sie folgt recht genau eingehaltenen Regeln: An eine kurze Einführung schließt sich die Reihe der burgundischen Herzöge und deren habsburgischer Erben an. Vielleicht aus der Tradition der Gebetbücher, die mit Doppelseiten zur Eröffnung der wichtigsten Textanfänge aufwarteten, stammt der Gedanke, die einzelnen Souveräne in einem Vollbild auf Verso einer als Incipit-Seite zu verstehenden Malerei gegenüberzustellen, auf der die Devise mit dem Wappen und der Helmzier den Namen des einzelnen Herrschers ersetzt; dann folgen kurze Erläuterungen zu dessen Führung des Ordens und jeweils nach Ordenskapiteln getrennt die Wappen der Ritter.

Fünf Bildnisse zeigen die beiden letzten Herzöge von Burgund, Philipp den Guten und Karl den Kühnen, und die drei Habsburger Maximilian I., Philipp den Schönen und Karl V. auf schmalen Bodenstreifen vor blauem Grund, was einen prächtigen Effekt gegenüber dem roten Grund der ganzseitigen heraldischen Malereien schafft. Die Herrscher tragen selbstverständlich das ihnen zukommende Ordensornat: Tunika und Mantel in purpurnem Samt, der Mantel weiß gefüttert; dazu eine Sendelbinde aus dem gleichen Stoff. Die Mäntel sind kunstvoll geschlungen und abweichend vom Ornat wie weite Glockenkaseln geschnitten. Tatsächlich hat man die Mäntel nur leicht über die Schultern ragend aus rechteckigen, zu den Seiten offenen Stoffbahnen gefügt. Der Maler kannte das Ornat also entweder nur vom Hörensagen oder er versetzte die dargestellten Herrscher absichtlich in Draperien, bei denen es mehr auf die Wucht des Eindrucks ankam.

Das Ordenskapitel, das 1531 in Tournai getagt hatte, ist Ansatzpunkt für dieses Werk; allerdings fehlen drei damals ernannte Ritter. Ein Fehler unterlief dem Schreiber, indem er auf Blatt 53 »Guillaume Conte de Nassou« auftreten ließ, ausgerechnet einen Protestanten, der 1533 die Reformation in Nassau-Dillenburg einführte. Gemeint ist vielmehr dessen Bruder Heinrich III . von Nassau (1483 – 1538), der seit 1505 Ordensmitglied war, an der Erziehung Karls V. beteiligt war und 1515 – 1521 für die Habsburger als Statthalter von Holland und Seeland amtiert hatte. So zeugt der Band entweder von einer nicht ganz übersichtlichen Situation in der Geschichte des Ordens oder von einer gewissen Distanz bzw. Internationalität von Schreiber und Maler.

Dies zeigt sich auch in dem anspruchsvollen künstlerischen Stil: Die Porträts befreien sich im Vergleich mit früheren Wappenbüchern des Ordens von der knappen Form; in der Draperie wie in den Gesichtern herrscht eine Großzügigkeit, die einen eigenständigen künstlerischen Duktus verrät, dem es überhaupt nicht darauf ankommt, einem streng auf die spätgotische Ästhetik festgelegten Vorbild gerecht zu werden. In der Tradition gotischer Maßwerkschleier werden die oberen Ecken, teilweise auch die unteren mit goldenem Blattwerk verziert, das allerdings ganz in Renaissance-Formen gehalten ist. Entsprechend sind die Leistenrahmen von niedrigen Dreiecksgiebeln, in die Muscheln einbeschrieben sind, bekrönt; auch die Konsolen unten und das krautige Laub, das oben zur Bekrönung dient, verrät den Willen, mit italienischer Dekoration mithalten zu wollen. Vergleichbares findet sich in der Schrift: Sie löst sich von den Beschränkungen der burgundischen Bastarda und entwickelt Formen, die fast schon zur Fraktur gehören. Die Initialen und Zeilenfüller stehen in der gotischen Tradition; die Balustersäulen als Rahmung der Wappenschilde zeigen hingegen, wie entschieden sich die Renaissance hier durchzusetzen versucht und wie die Form dann rasch in einen krautigen

Manierismus umschlägt. Das erschwert die Zuordnung des Werks. Man spürt den Einfluß neuerer manieristischer Tendenzen und verliert dabei zugleich das Zutrauen in eine allzu eng auf Flandern, vor allem auf Simon Bening konzentrierte Zuschreibung. Die Ritter kamen keineswegs alle aus dem flämischen Raum. Es ist nicht einmal unmöglich, dass eine solche Handschrift möglicherweise entweder im Rheinland oder gar in Oberitalien (Genua?) entstanden gedacht werden kann. Das wäre durchaus in größter Nähe zum Ordenssouverän der Zeit, Karl V., geschehen, und bezeugte die Internationalität des Ordens und der künstlerischen Ambitionen der 1530er Jahre.

Dieses auf Pergament illuminierte Wappenbuch ist ein durchaus rätselhaftes, vor allem aber in seiner Pracht überwältigendes Stück: vollständig und ausgezeichnet im ersten Einband erhalten, dürfte es das letzte vergleichbare Prachtmanuskript eines Armorials in Privathand sein.

Provenienz: Eventuell für Andrea Doria, Fürst von Melfi, einen jener Ritter, die von Karl V. 1531 in Tournai in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen wurden und dessen Wappen hier als letztes ausgeführt erscheint, oder aber, angesichts des außergewöhnlichen Luxus der Herstellung, möglicherweise eines der Exemplare, die für den Souverän Karl V. selbst gedacht waren.

Literatur: vgl. die Ausstellungskataloge Exposition de la Toison d’Or à Bruges, La Toison d’Or, Trésors de la Toison d’Or.

The Armorial of the Order of Knights of the Golden Fleece, illuminated in imperial splendour on parchment and preserved complete in a 16th century binding, was created on the occasion of the chapter held in Tournai in 1531, possibly for Andrea Doria, Prince of Melfi, who was admitted to the Order at that time, or for Emperor Charles V himself. It contains 189 coats of arms (five full-page) and five full-page portraits of the Order’s sovereigns, from Philip the Good to Charles V, all of them illuminated in the most overwhelming manner. The stylistic freedom and the artistic level of the manuscript, which oscillates between late Gothic and Renaissance, indicate that it was created in the immediate vicinity of Charles V, be it in Flanders (workshop of Simon Bening?) or even in Northern Italy, and at the same time testifies to the Order’s internationality.

Evangelistar. Secundum usum romanum. [Perikopenbuch für das Kirchenjahr, nach römischem Gebrauch. Lateinisches Manuskript]. Paris, 1545.

2 Bl. (Vorsätze), 50 gezählte Bl., 5 Bl. (Vorsätze) – Gebunden vorwiegend in Lagen zu 8 Blatt, davon abweichend die letzte Textlage 74 und die Vorsätze. – Handschrift auf Pergament, in Textura, zu 28 Zeilen in zwei Kolumnen, in Rot regliert; die Endzeilen oben und unten zum Rand ausgeführt.

54 Bilder, davon 2 große, über zwei Kolumnen ausgreifend und 18 Zeilen hoch; 23 spaltenbreite Miniaturen, 8-10 Zeilen hoch, jeweils mit Bordürenstreifen aus Blumen und Akanthus außen; 26 meist fünfzeilige Bildfelder in Initialen und 3 Camaïeu-Initialen mit antikischen Akten, alles vom Meister des Jean Hubert und seinem Atelier illuminiert; ferner 101 Prachtbuchstaben in unterschiedlichsten Formen aus Akanthus, Blumen und Flechtwerk vor farbigen Gründen; Versalien gelb laviert.

Royal-Folio (395 x 258 mm; Textspiegel: 256 x 171 mm).

Weinroter Maroquinband des 18. Jahrhunderts auf sechs erhabene Bünde, mit goldgeprägtem Rückentitel im zweiten und dritten Feld sowie reicher Vergoldung mit zentralen Blumenstempeln, umgeben von Goldpunkten, in Zackenbordürenrahmen in den übrigen Rückenfeldern; die Deckel mit dreifachem Goldfiletenrahmen und kleinen Eckfleurons, von Derôme.

Traditionsbewußte Malerei und Schreibkunst im Umkreis des französischen Königshofs

Dieses prachtvoll illuminierte Manuskript aus dem Coelestinerkloster Quinze-Vingt in Paris, im Kolophon auf das Jahr 1545 datiert, verrät in vielerlei Hinsicht eine Rückbesinnung auf mittelalterliche Traditionen des kirchlichen Buchwesens. Wie ein altehrwürdiges Evangelistar bietet die großformatige Handschrift die Perikopen für den Lauf des Kirchenjahres; freilich sind die Lesungen aufgeteilt in die beweglichen Feste im Temporale und die datumsgebundenen im Sanctorale.

Die Schrift, eine Textura, war mit ihren steilen gotischen Lettern um 1545 schon entschieden antiquiert, so daß ihre Wahl für eine solche Prachthandschrift als bewußter Rückgriff verstanden werden muß. Der Schreiber beherrscht die alte Schrift vorzüglich und verfügt über einen großen Formenschatz an Versalien, die in der Textura besondere Pracht entwickeln. Zwar wirken die Buchstaben recht geräumig; doch macht er keinerlei Kompromisse gegenüber der zeitgenössischen Ästhetik, die kleine rundliche Schriften gewohnt war. Seiner Leistung war er sich sehr bewußt: Johannes Holand,

Mit 45 Miniaturen prachtvoll vom Meister des Jean Hubert illuminiertes Evangelistar der Pariser Coelestiner, signiert und datiert 1545 von Johannes Holand, aus der Sammlung des Duc de la Vallière

der zugleich Prior des Klosters war, nennt sich stolz am Ende und in Zierbuchstaben auf Blatt 16v: »sanctus Petrus celestinus / frater iohannes prior 1545«. Selbstverständlich wirkte er auch als Rubrikator; welchen Beitrag er indes zu den gemalten Buchstaben leistete, läßt sich nicht bestimmen; immerhin legt seine »Signatur« nahe, daß er wenigstens teilweise für sie verantwortlich war.

In den Initialen wird die Summe aus den Erfahrungen der französischen Buchmaler mit der gesamten europäischen Buchkunst der Renaissance gezogen: Die Buchstaben entstehen aus Flechtwerk, aus Akanthus, wie er in Italien entwickelt, in Flandern aber noch weiter gebracht worden war, und aus Knotenstöcken, die eher im Norden beliebt waren. Köpfe, antikische Masken und Grotesken beleben die Initialen. Ihr Fond mag einfach mit quadriertem Muster versehen sein, kann spätgotische Spiralen, Akanthusblätter, flämisch wirkende Blumen ebenso wie ihre stärker stilisierten französischen Verwandten enthalten. Freie Zierbuchstaben sind hingegen in farbigem Camaïeu gehalten, also jener Technik, die gerade in Frankreich ihre schönste Blüte im 16. Jahrhundert erlebte, und zeigen antikische Akte, Soldaten und Pferde.

Recht erstaunlich wirken die Bordürenstreifen, die alle Bilder begleiten; sie verraten aufmerksames Studium älterer französischer Handschriften und dann doch eine kreative Auseinandersetzung mit dem dort vorzufindenden Material: Nach außen durch eine feste Kante abgegrenzt, schließen sie an den offenen Rändern mit spiralig geführten Blättern. Gefüllt sind sie mit Blütenzweigen und Akanthus auf kleinen Resten des Tintenwerks, das ursprünglich für Dornblattspiralen diente. Gäbe es nicht, beispielsweise neben dem Großbild auf Blatt 21v, Kompartimente mit plastisch durchgestaltetem Akanthus, der die extrem späte Zeitstellung verrät, könnte man die kräftig bunten Bordüren unserer Handschrift um die Mitte des 15. Jahrhunderts datieren.

Außerordentlich ist die Qualität der Buchmalerei, die auf französischen Vorstufen im Bereich der Hofkunst der sogenannten 1520er Werkstatt fußt, die eine Generation zurückliegt. Die allermeisten Miniaturen stammen aus der Hand des Meisters von Jean Hubert, so genannt nach einem Leben Marias aus der Sammlung Leber in der Stadtbibliothek von Rouen (Cat. Leber I, 1839, 146), der diese Handschrift für König François Premier entwarf und nach dessen Tod Heinrich II . widmete und 1548 datierte. Vergleiche Livres d’Heures Royaux, 1993, Nr. 3 mit Farbtafel.

Während alle Miniaturen einheitlich von diesem überlegenen Künstler gestaltet wurden, tritt in der zweiten Hälfte des Kodex eine schwächere Hand auf, der auch einige Bildinitialen überlassen sind. Da in den historisierten Initialen insgesamt auf das Intelligenteste mit der Position des Buchstabens umgegangen wird, ist zwischen den dekorativen und den erzählenden Partien nicht zu trennen – die logische Folge wäre, alles dem Prior der Coelestiner von Quinze-Vingt zuzuschreiben; dann wäre Johannes Holand nicht nur als Schreiber, sondern auch als Maler für den Kodex verantwortlich. Dagegen spricht vielleicht die hohe Position des Mannes in der kirchlichen Hierarchie; doch gehörte es gerade im 16. Jahrhundert auch zur Übung bedeutender Kirchenleute und Patrizier, zumindest im Schreiben professionelles Geschick zu beweisen. Eine Interpretation der Signatur in dem Sinne, daß Holand nicht mit eigener Hand arbeitete, sondern das Werk machen ließ (fecit fieri), wird hingegen durch die Tatsache nahegelegt, daß der wesentlich schlechtere zweite Maler in den Lagen 4 und 6 so versteckt wurde, daß man seine Hand nicht sah, wenn man den Kodex lagenweise ungebunden

übergab. So verhält sich eigentlich nur eine Werkstatt, die für einen Auftraggeber arbeitet, dem man gleichbleibende Qualität vorspielen möchte.

Unter den insgesamt 54 Bildern ragen zwei große heraus; sie zeigen die triumphal geschilderte Auferstehung und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Auch bei dieser greift der Maler eine mittelalterliche Darstellungstradition auf, um über sie hinauszuweisen: In einem einfachen verschlossenen Raum sitzen die Apostel um Maria auf niedrigen Bänken. Sie sind eng zusammengerückt, so daß viel Platz für die Weite des Innenraums bleibt, der zu Fenstern aufsteigt, durch die leuchtend blauer Himmel und ebenso strahlende Wolken zu erkennen sind. Vom mittelalterlichen Heiligenbild schreitet die Kunst hier in Richtung eines neuzeitlichen Interieurs voran, in dem die Heilsgeschichte eher beiläufig spielt.

Künstlerisch bietet der Band ein überzeugendes Beispiel dafür, daß auch die späte Buchmalerei herausragender Leistungen fähig war. Dabei verstand sie es, alle Register der großen alten Kunst zu ziehen und zugleich mit Neuem zu verbinden. Von der Textura als Textschrift her traditionell, zeigt sich der Kodex im gemalten Schmuck Tendenzen der Renaissance gegenüber aufgeschlossen. In den Miniaturen verbinden sich beste Erfahrungen mit italienischer und deutscher Kunst, vor allem aus der Dürerschule, spannungsvoll zu großartiger französischer Malerei.

Das Pariser Coelestinerkloster wurde 1778 aufgelöst [vgl. Franklin II , 99f.]; im Jahr zuvor verkaufte es einen Großteil seiner Bibliothek an den Marquis de Paulmy und den Duc de la Vallière. Dieser ließ unser Buch von Dêrome neu einbinden. Bis heute ist es vollständig und ausgezeichnet erhalten

Provenienz: Angefertigt 1545 für das Pariser Kloster Quinze-Vingts der Coelestiner, deren Zeichen, ein Kreuz über einem »S« (für das Hauptkloster Saint Esprit de Sulmone), in der linken Initiale auf Blatt 42; der alte Bibliothekseintrag des Klosters dürfte auf Blatt 1 gestanden haben, wo er bis auf die Jahreszahl 1545 getilgt wurde. – 1777 Verkauf an den Duc de la Vallière, dessen Katalog, Bd. I, 1784, 243: 96 livres, vgl. auch verschiedene Einträge auf den vorderen Vorsätzen. – Alfred Piat, aus dessen Auktionen von 1898/99 gelangte der Band an den amerikanischen Sammler Clarence S. Bement, dessen Wappenexlibris im Vorderdeckel. – Sir William Thomlinson, dessen Auktion Sotheby’s, London 22.2.1938, Nr. 504 (£ 155 an Sawyer). – Richard Holmden, dessen Auktion Sotheby’s, London 17.7.1950, Nr. 21 (£ 310 an Edwards).

As a late document of manuscript culture, the splendidly illuminated Gospel book of the Parisian Coelestines, dated and signed by the prior of the monastery Johannes Holand in 1545, once again demonstrates all the glory of medieval penmanship and illumination. The quality of the miniatures by the Master of Jean Hubert is outstanding, building on the French court art of the so-called 1520 workshop, which combined Flemish and Italian inspirations; in addition, there are even inspirations from the Dürer school. After the dissolution of the Coelestine monastery of Quinze-Vingt in 1778, the Duc de la Vallière acquired the book and had it rebound by Dêrome.

Missale für die Hochfeste und Canon Missae, hier als Ordinarium Missae bezeichnet. [Lateinisches Manuskript mit Noten]. Pavia, um 1550-60 oder um 1564.

60 Bl., das letzte modern (in Buchdruck um 1900: Benedictio Solemnis. In Missa Pontificalis, mit farbig gedrucktem Randschmuck), dazu 1 Doppelblatt als Vorsätze vorn und ein festes Vorsatz derselben Art hinten. – Gebunden in Lagen zu 8 Blatt bis auf die Lage 44 vor Zäsur, ohne Reklamanten. – Handschrift auf Pergament, in Antiqua, zu 24, in der Cyrus-Messe zu 23 Zeilen; mit Noten zu 8, in der Sirius-Messe zu 9 Zeilen aus je 4 Notenlinien und einer Textzeile; nur die senkrechten Grenzlinien grau zu Tage tretend, die waagerechten in farbloser Stiftreglierung, Notenzeilen mit dem Rot des Rubrikators.

Eine ganzseitige textlose Miniatur in prächtigem Beschlagwerk-Rahmen, eine siebenzeilige und vollfarbige Bild-Initiale in Vollbordüre auf farbigem Grund mit Wappen, eine weitere siebenzeilige und vollfarbige Bild-Initiale mit reichem Randschmuck auf Pergament-Grund, eine fünfzeilige Initiale mit der Darstellung einer Hostienmonstranz als Buchstabenteil; diese Zierbuchstaben wie auch alle anderen, in Gold und Farben ausgeführten, jeweils mit einem Streifen starkfarbiger Randmalerei aus Akanthus und Blumen; die Anfänge der Messen mit 4 fünfzeiligen und einer vierzeiligen Initiale, davon 3 mit inhaltlich zugehörigen Bildmotiven in goldener Camaïeu-Malerei; die übrigen farbigen Initialen mit Buchstaben in Gold-Camaïeu auf abwechselnd blauen und purpurnen Flächen, eine bis vier Zeilen hoch; Versalien nicht markiert.

Folio (350 x 245 mm).

Brauner Kalblederband der Zeit auf fünf sichtbare Bünde, mit Bild- und Goldprägung: auf Vorder- und Rückseite die getilgten Wappen Rossi aus steigendem Löwen mit Krone, vorn von einer Bischofsmitra, hinten von einem Kardinalshut bekrönt.

Wichtiger Ausgangspunkt für das Oeuvre eines manieristischen Illuminators von Rang

Buchmalerei des 16. Jahrhunderts in Pavia ist der Forschung kaum geläufig, wenngleich schon 1917 in einem Monumentalwerk über die Kunst im Umfeld des Hofes von Ludovico il Moro eine ganze Reihe von Namen genannt wurde – unter ihnen Guarniero Berretta, von dem berichtet wird, er sei »nella miniatura pittore singolare« [Malaguzzi Valeri 196] gewesen. Bislang war von ihm jedoch nur bekannt, daß er von 1575 bis 1577 an der Ausmalung von Chorbüchern für die berühmte Kartause von Pavia gearbeitet hatte, wobei ihm wohl Evangelista della Croce sowie Benedetto da Bergamo vorausgingen, in dem Cristina Romano seinen Lehrer vermutet. Dieser mag ihn mit der

Das Festmissale des Kardinals de’ Rossi, Bischofs von Pavia, reich illuminiert und mit einer signierten Miniatur von Guarnerio Berretta

neuen Formensprache des Manierismus vertraut gemacht haben. Als wesentlichste Eigenschaften seiner Miniaturen benennt Romano eine delikate Farbwahl mit zartem Grau und Rosa, Himmel, die sich dunstig vom Azur zu Rosa und Gelb entwickeln, dabei brillantes Lapislazuli, kurzum eine Verankerung in der Chromatik des Manierismus.

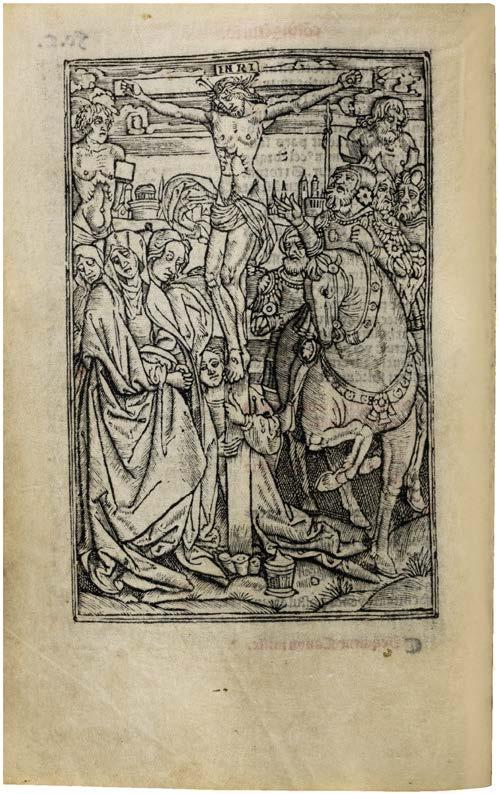

Dies gilt auch für das Vollbild der Kreuzigung Christi [Bl. 46v] in unserem Missale, das ganz am unteren Bildrand mit Goldbuchstaben signiert ist: »guarnerius b[err]eta faciebat«. Unter bewölktem Himmel ist das Kreuz aufgerichtet, das der Maler als ein Heilsgerät versteht und deshalb mit zarter Goldhöhung überzieht. Es steht auf der Schädelstätte; also liegt am Kreuzfuß ein Schädel über einem Felsabbruch, der sicher eine Assoziation zu Hölle und Unterwelt oder wenigstens zu Adams Grab bringen soll. Der Blick von der kahlen Wiese Golgathas reicht bei sehr niedrigem Horizont über wenig spezifische Bauten, die offenbar Jerusalem vertreten, in weite Ferne, die nicht nur in zartes Blau, sondern in der letzten Entfernung sogar in Rosa getaucht ist; denn alle Farben des Regenbogens spielen in dem Himmel, der zum starken Ausdrucksträger wird.

An Michelangelo scheint die Körperlichkeit des kräftigen, ja fast gedrungenen Erlösers orientiert zu sein. Jesu Haupt ist im Tode nach unten gesunken, zu Maria hin; der Lanzenstich hat bereits seine Seite geöffnet. Weder die Schmerzensmutter noch der Lieblingsjünger vermögen in ihrem bitteren Schmerz aufzublicken. Die Jungfrau birgt ihre Tränen in das Tuch ihrer Haube, während der jugendliche Johannes sich, ebenso gesenkten Hauptes, ergriffen ans Herz faßt. Ihre Farben spielen mit der Tradition von rotem Kleid und blauem Mantel bei Maria, Orangerot und hellem Blau bei dem Jünger, doch haben sie sich im Zuge der Wendung zum Manierismus so gewandelt, daß eine ganz neue Wirkung entsteht, zu der auch die grau-violetten Innenseiten der Mäntel beitragen. Die Bordüre ist ein prachtvolles Beispiel für eine gleichfalls noch junge Dekorationsart, die man wegen der harten metallischen Wirkung, die hier auch durch Vergoldung betont wird, als Beschlagwerk kennt.

Das Kreuzigungsbild erweist sich somit durch die in goldenen Majuskeln geschriebene Inschrift als ein weiterer Ausgangspunkt für das Oeuvre eines Illuminators von Rang: Guarnerio Berretta, der in seiner Zeit als einzigartiger Miniaturmaler gefeiert wurde, betritt mit der Kreuzigung als einer verbürgten, eigenhändigen großen Miniatur die Bühne der Kunstgeschichte. Damit präsentieren wir hier ein bemerkenswertes Werk aus einer späten, aber immer noch beeindruckenden Phase der italienischen Buchmalerei.

Das Festmissale steht in engster Verbindung mit der Familie Rossi aus San Secondo, die im 16. Jahrhundert zwei Bischöfe von Pavia stellte: Giovan Girolamo de’ Rossi trat sein Amt 1530 an und hatte es bis 1544, dann wieder von 1550 bis zu seinem Tod 1564 inne. Evtl. wurde die Malerei schon für ihn geschaffen, allerdings mag der erste Besitzer auch ein Unbekannter gewesen sein, weil die Messe des Ortspatrons Cyrus von Pavia nachträglich eingefügt wurde. Möglicherweise wurde das Manuskript aber auch um 1564 zur Wahl seines Nachfolgers und Neffen Ippolito de’ Rossi geschaffen oder erworben und neu gebunden: Denn der steigende Löwe auf den Deckeln, der auf dem Frontispiz und in einer Initiale auf Blatt 7 wiederholt wird, gehört zum Wappen der Familie. Im Jahr 1585 wurde Ippolito von Papst Sixtus V. in den Kardinalsstand erhoben; was der Anlaß

war, das Wappensupralibros auf dem Hinterdeckel mit dem Kardinalshut zu ergänzen. Der Band ist vollständig und ausgezeichnet erhalten.

Provenienz: Wohl Giovan Girolamo de’ Rossi, Bischof von Pavia 1530 – 1544 und 1550 – 1564, eventuell dessen Nachfolger und Neffe Ippolito de’ Rossi, der 1585 in den Kardinalsstand erhoben wurde; dieser hat möglicherweise 1564 den Einband anfertigen und 1585 das Wappensupralibros auf dem Hinterdeckel durch den Kardinalshut ergänzen lassen. – Von späteren Besitzern fehlt jede Spur. Literatur: Zu Berretta: Malaguzzi Valeri; Romano; siehe vor allem Bollati, M. Dizionario biografico dei miniatori italiani, Milano 2004, S. 98-101

Until now, the only known work of the illuminator Guarnerio Berretta was his work on choir books for the Charterhouse of Pavia around 1575/77. In this festive missal, he emerges much earlier as a mannerist illuminator of distinction with a brilliant full-page signed miniature (the only one known thus) of the Crucifixion of Christ. The manuscript was produced either around 1550/60 or around 1564 for a Cardinal de› Rossi, Bishop of Pavia, and is excellently preserved in the old binding, complete and with rich secondary illumination.

Koran . [Manuskript]. Persien, datiert 972 H. [= 1564].

407 Bl. – Handschrift auf Wachspapier in achteckigem Format, zu jeweils 14 Zeilen.

Mit einem doppelseitigen illuminierten Unwan (Schmuckblatt zur Eröffnung) sowie mit Rosettenmustern an den Rändern jeder Seite.

Extremes Kleinformat (55 x 53 mm).

Originaler roter Lederband mit reicher (später intensivierter) Vergoldung, in einer ziselierten silbernen Kapsel, diese wohl aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts (Einband unscheinbar repariert, die letzten beiden Bl. restauriert, Kolophon mit Rasurspur, aber lesbar).

Orient und Ornament – ein einsames Meisterwerk

Das muslimische Bilderverbot trieb bestimmte Kunstfertigkeiten, namentlich die der Kalligraphie und Ornamentik, im Orient in einsame Höhen. Das ist bei diesem persischen Manuskript aus dem Jahr 1564 in besonderer Weise der Fall: Es gibt unseres Wissens überhaupt nur ein einziges vergleichbares Stück, es befindet sich in der Bibliothek des Aga Khan.

Der gesamte Koran hat in diesem achteckigen Codex von nur gut 5 Zentimetern Durchmesser Platz gefunden. Eröffnet von einem in Gold und Farben illuminierten doppelseitigen Unwan, bietet er eine einzige kalligraphische Tour de Force, die das Werk den qualitätsvollsten orientalischen Miniaturenhandschriften des 15. und 16. Jahrhunderts ebenbürtig an die Seite stellt. Das Kleinod hat sich in seiner im 18. Jahrhundert gefertigten Silberkapsel in wunderbarem Zustand erhalten.

This Persian Qur›an manuscript from 1564 is an outstanding masterpiece of Muslim calligraphy, on a par with the highest quality oriental miniature manuscripts of the 15th and 16th centuries. Opened by a double-page unwan illuminated in gold and colours, the entire Koran is accommodated in the octagonal codex of only a good 5 centimetres in diameter! The original leather binding has survived in wonderful condition in a silver case made in the 18th century. The only comparable piece is in the library of the Aga Khan.

Eine der kleinsten bekannten Koran-Handschriften in achteckigem Miniaturformat, datiert 1564

Promotionsurkunde . [Lateinisches Manuskript]. Perugia, 29. Oktober 1582.

26 Bl. – Gebunden in regelmäßigen Lagen aus 13 Doppelblättern. – Handschrift auf Pergament, in sorgfältiger Humanistenkursive; Initien in großformatiger goldener Capitalis Quadrata, wichtige Passagen im Text ebenfalls in Capitalis golden hervorgehoben. – An drei Stellen notarielle Beglaubigungen des Urkundentextes mit Notariatszeichen

8 ganzseitige Miniaturen, 4 dekorierte Initialen, davon 1 historisiert; alle Seiten mit breiten goldenen Rahmen versehen.

Quart (215 x 158 mm; Schriftspiegel: 123 x 83 mm).

Zeitgenössischer flexibler Einband im Langstichstil, bezogen mit etwas älterem Brokatpapier aus floralem Muster in Violett über teils gepunztem Goldgrund, mit rot-golden gebändertem und punziertem Schnitt.

Auf Augenhöhe mit den größten Leistungen der italienischen Illuminationskunst

Schon bei seiner Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften am 29. Oktober 1582 in Perugia muß Statilio Paolini eine gewisse Prominenz genossen haben. Dies spiegelt sich in dem außerordentlichen Aufwand, der mit seiner Promotionsurkunde getrieben wurde, ebenso wie in den Namen bedeutender geistlicher wie weltlicher Würdenträger, die im Text in goldener Capitalis aufscheinen. Der zweifellos bedeutendste unter ihnen ist der Erzbischof von Perugia, Vincenzo Ercolani (1517 – 1586), ein enger Vertrauter Papst Gregors XIII . Der Text gliedert sich in drei Abschnitte unterschiedlicher Länge, die jeweils durch einen Notar beglaubigt sind, zweimal durch Mariottus Antenorus, einmal durch Agabitus g. Antonij de Herutiis.

Statilios Vater Antonio Maria bekleidete eine hohe Position in der Verwaltung der etwas abgelegenen Bischofsstadt Osimo in den Marken. Mit dem Studium an der Universität Perugia rückte Statilio entschieden näher an die Elite des Kirchenstaats heran. Dies spiegelt sich in den qualitätvollen Miniaturen, die auch für eine Form von Patronage stehen mögen: Blatt 1 füllt eine Kartusche mit dem Wappen von Papst Gregor XIII . vor einer purpurfarbenen Draperie; auf der Rückseite trägt Herkules die Wappen von Domenico Ottolini, dem Bischof von Lucca und apostolischen Protonotar, und Vincenzo Ercolani, dem Erzbischof von Perugia. Die mit Sicherheit auf dessen Familiennamen anspielende, nur mit dem Löwenfell behängte Herkules-Figur, könnte andeuten, daß zu ihm nicht nur eine formale Beziehung, sondern auch eine geistig-literarische Nähe bestand. Auf der Seite gegenüber sitzt eine ebenfalls recht freizügig bekleidete Frau vor einem Baum. Sie präsentiert zwei Kartuschen

Promotionsurkunde der Universität von Perugia für Statilius Paolinus, mit acht künstlerisch eigenständigen Miniaturen