让事情发生、让问题被解决的人

专访布里斯班市议会议员黄文毅

3个月大涨$14万!

澳洲又有32个区加入“房价百万俱乐部”

赌上全部!

澳洲这些区房贷预审涨幅超200%,华人区上榜

年入多少才不慌?

澳洲家庭“舒适退休收入”揭晓

最高飙升近30%! 悉尼房价涨幅排行出炉,华人区上榜

澳洲机场大升级!

10分钟就能完成安检

澳洲一项重磅改革下月起生效!

所有Medicare卡用户都将受益,以后看病更省了

鲜榨果蔬汁一定健康?

澳媒披露惊人事实:没喝对,这些病都会找上门

买菜必看!澳洲各大超市“急送费”对比, 别再花冤枉钱了

壹本日报合集

Copyright Statement

免责声明

Unless otherwise stated, Guiding Star Group reserves all copyright in the content and design of this magazine. Guiding Star Group owns all suck copyright or uses it under license or applicable law. You must not link to, publish, or make any commercial or public use of this magazine or its content, except as permitted by statute or with Guiding Star Group prior written consent. Advertising Terms and Conditions must be in writing 48 hours before copy delaine. All editorials or advertisements appearing in Yiben Weekly magazine are subject to copyright, and cannot be reproduced in whole or in part. No views of information contained in articles and advertisement appearing in Yiben weekly magazine are endorsed by the publisher. The publish reserves the right to refuse, withdraw or amend article or advertisements without explanation. Artworks are accepted on condition that publisher cannot guarantee their safe return, the publisher will not be liable for any damage or loss caused by late publication, error of failure of advertisement to appear. Part of contents from Internet may be credited in Yiben weekly magazine under the creative commons deed ( CC BY-SA 3.0). Should there be any object, please contact Guiding Star Group. Appropriate royalties would be made to the verified author in accordance with relevant laws.

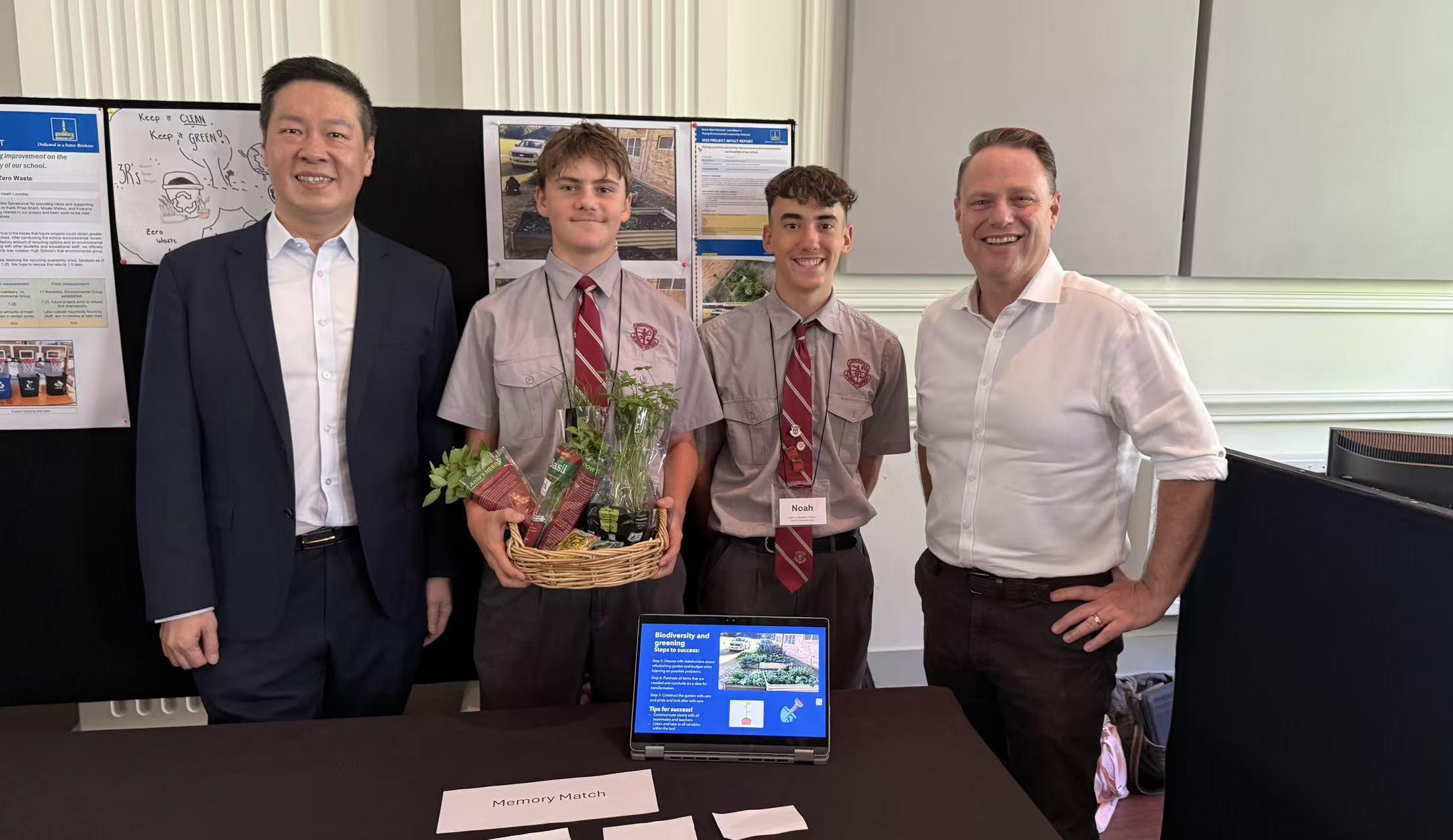

让事情发生、让问题被解决的人

专访布里斯班市议会议员黄文毅

十二岁从台湾移民到澳洲,语言不通、环境陌生, 却在多年后成为布里斯班市议会议员。黄文毅的 人生,跨越了“适应”与“改变”之间的界限。从 党内志愿者到城市治理者,他始终相信,政治并非 权力的角逐,而是“让事情发生的方式”。他在 城市与社区之间架起桥梁,也在不同文化之间,寻 找共同的语言。本期壹本专访,将走进布里斯班市 议会议员黄文毅的“辖区”,听他讲述他的“公共 服务之道”。

壹本:您十二岁随家人从台湾移民到布里斯班,从

几乎不会英语到进入市议会。这段经历中,哪一 刻让您意识到“融入社会”也意味着“有能力去 改变社会”?

黄文毅:1988年,我随家人从台湾来到布里斯班。

当时澳洲刚开放商业移民,我们算是很早的一批。

母亲常说,能来澳洲好像是命中注定,她曾经请人 算命,说这个孩子要到“南方”才能发展,于是我 们一家就真的向南来了。

那时候的移民生活并不容易,母亲会积极参与各类 社团,也帮助新移民适应生活,我经常跟在她身 边,看她如何为别人奔走。那时我就在想,也许有 一天,我也能成为那个“能帮别人的人”。

后来在高中时,我读经济学,开始关注政策与社会 结构。澳洲是一个社会福利完善、相对平等的国 家,但我也在思考,是否可以让经济更有活力、更 鼓励个人努力。于是我加入了自由党。党内的前辈 们看到我积极参与,就鼓励我参选。当时我还没大

学毕业,只有21岁,就代表党参选州议员。虽然第 一次选举惨败,但那是我第一次真正感受到,参与 政治,不只是表达意见,而是去推动改变。

那一刻起,我不再只是“融入”澳洲社会,而是开 始在其中找到属于自己的位置。

壹本:您在政坛多年,有没有某个时刻让您特别强

烈地感受到,作为一名华裔议员,自己已经真正融 入澳洲社会,并且肩负起改变的责任?

黄文毅:很多人会以为会有某个“关键时刻”,让 你突然意识到自己融入了、可以影响社会了,但对 我来说并不是这样。人生比较像是一个一个目标的 积累:设定目标、努力去达成。我没有去特别庆祝 哪一刻,更多的是在不断反思自己能做什么。

比如有时我站在议会里,会想到一个问题:为什么 华人参政的人这么少?我们在各行各业都有很多优 秀的专业人士,比如医生、律师、会计师、企业家 都有,可是一到政治领域,比例就非常低。后来我 慢慢理解了原因:政治在澳洲需要全民认同,需要 不断走出去、倾听、争取、沟通。 这是个非常耗 时、耗心力的过程。

我带过一些对政治感兴趣的年轻朋友去社区活动, 他们跑了几次就说“太辛苦了,下次再说”。这不

是他们不好,而是现实的考量,很多人事业成功、 家庭安稳,政治的投入与回报很不成比例。你要牺 牲很多私人时间,收入也比专业岗位低,对很多人 来说并不“划算”。

但我仍然觉得,这正是我们华人需要突破的地方。 如果那些已经有影响力、有能力的人,愿意多走 一步、站出来,华人在澳洲政治的代表性一定会更 强。我也一直在鼓励年轻一代参与,从社区开始, 从关心公共事务开始。融入社会的下一步,不只是 参与,而是去塑造。

壹本:刚刚走进您的办公室看到有一幅字:“民之 所欲长在我心”。为什么您选择把这句话挂在最 显眼的位置?

黄文毅:我放这幅字,是为了时刻提醒自己:从政 的初衷是什么。政治其实很容易让人迷失,尤其 当你被各种利益、立场或舆论包围时,你可能会

忘了自己当初为什么走进议会。我希望每天看到 它,都能提醒自己:我在这里,是为了做人民真 正想要的事。

我想举个例子来说明,什么是“人民真正想要的 事”。有一次我在某个社区修建了一个自行车道, 大家反响很好,于是我在另一个公园也想复制同样 的设计。结果当地居民却强烈反对,他们觉得会吸 引太多人,打扰了原本的宁静。

那次我就明白了:你觉得好的,不一定是别人想要 的。政策不能只是从官员或专家的角度出发,而要 去倾听使用者、倾听生活在那里的人的声音。

“民之所欲长在我心”这句话,对我来说就是一种 自我提醒:不是我认为的好,而是人民认为的好, 才是真正的好。我们不是来告诉别人需要什么,而 是要努力去理解他们真正需要什么。

壹本:您在昆士兰大学主修公共行政。相比书本上 的理论,您觉得现实中最难实践的部分是什么?

黄文毅:公共行政这门课很有趣,我常拿BBC的喜 剧《Yes, Minister》来形容它。这部剧讲的就是部 长和公务体系之间“斗智斗法”的故事。现实中, 政治人物花很多时间,不是在推动项目,而是在和 体制磨合。你想做事,他们会告诉你“这不行”“

以前没这样做过”,理由千奇百怪。可是我认为, 政府该有的是一种“can-do culture”,不是一味地 说“不能做”,而是想办法让事情发生。

我在议会十几年,最大的挑战其实不是资金或政 策,而是“如何让体系内部的人愿意行动”,可以 说是“官僚惰性”:大家都在自己熟悉的框架里 转,但社会需要创新和灵活。

我常举一个例子:有个路口事故频发,居民希望设 红绿灯,但预算要150万,还排不到优先级。后来 我提议改成小环岛,只花了8万,问题就解决了。

政治在我看来,就是“让事情发生、让问题被解决 的艺术”。不是纸上谈兵,而是在现实的约束中找 到可行的办法,让改变真正落地。

壹本:MacGregor选区以多元文化著称,面对不同

族群诉求,您如何在“公平”与“效率”之间取 得平衡?

黄文毅:对我来说,所谓“公平”,不是平均 分配资源,而是找到对整个社区最有益的做 法。MacGregor有华人、韩裔、印度裔等不同群 体,他们的需求各不相同,但我不会以族裔去区分 对待。我更关注的是:这项政策或服务,是否真正 让社区变得更好。

当你以公共利益为出发点,不以文化标签来设限, 反而更容易让每个人都受益。最公平的对待,其实 就是让所有人都感受到同样的尊重与便利。

当然,“公平”也不意味着一刀切。每个社区都有 自己的特质,比如华人居民更关注教育与治安,韩 裔群体可能更注重商业支持。我会根据这些差异去 做更有针对性的服务。真正的公平,是在理解差异 的基础上实现最合适的方案。

壹本:作为华裔议员,您如何在主流社会中发挥“ 文化桥梁”的作用?

黄文毅:我觉得所谓“文化桥梁”,其实就是让主 流社会听见我们的声音。

社会是多面向的,如果我们不主动表达,很多议题 就不会被纳入考量。华人社区过去比较习惯低调, 不太发声,但我认为,只有参与讨论,别人才能真 正理解我们在意什么、需要什么。

在我的能力范围内,我会尽量去搭建这种沟通的渠 道。比如去年负责多元文化事务的部长一直没有和 华裔社区有直接交流,我就主动促成了一场座谈, 让部长能听到社区代表的声音。会上我也提出了一 些建议,比如如何把华人社群纳入政策咨询圈,让 他们在决策层面被看见、被听见。

很多时候,主流社会并非没有合作意愿,只是不知 道怎么做、从哪里开始。我能做的,就是提供这种 视角和建议,让他们理解华人社区的运作方式与诉 求。哪怕是在一些非正式场合,我也会借机交流, 推动他们从更多角度去看待问题。

这或许就是“文化桥梁”的意义:不是强调我们是

谁,而是让多一种声音进入公共对话。

壹本:在您办公室外看到一个《适合每个人居住的 城市:2019-2029年包容性布里斯本规划草案》, 能否请您谈谈这项草案的背景和核心理念?

黄文毅:这份规划的核心,其实是让城市真正“适 合每一个人”。

我们常说布里斯班是一座宜居城市,但“宜居” 的前提是包容,无论是文化差异、身体状况还是 生活阶段,每个人都能在这座城市里自由、安全 地行动。

我印象最深的是2012年洪灾之后,我们在重建渡轮 码头时,有一个细节让我至今记得。那时候设计方 告诉我们,普通通道造价100万澳元,如果要加上 无障碍通道,就要200万,成本翻倍。

但我们还是决定做,因为这座桥不只是为身体健全 的人准备的。城市的责任,是让推婴儿车的母亲、 坐轮椅的长者、行动不便的人,也能安心出行。哪

怕成本更高,我们也认为那是值得的投资。

其实从公共交通到人行步道,布里斯班过去十几年 在“无障碍”建设上投入巨大。我们希望,这座城 市不仅“好看”,还要“好走”;不仅为大多数人 服务,更要为那些需要被看见的人服务。

“包容城市”的规划不是一份静态文件,而是一个 持续优化的过程。我们会根据新的需求与技术更新 不断调整,例如2019到2022的阶段完成后,未来可 能延伸到2025–2035年。它不是一次性的计划,而 是一个不断修正、让城市更接近理想的长期承诺。

壹本:您认为当前城市治理最迫切的问题是什么?

黄文毅:我认为目前最迫切、也是最复杂的问题, 就是住房危机。

疫情之后,住房供应的缺口被彻底放大。2016年 时,布里斯班的市场上大约有1万6千套房屋可供 出租或出售;到了2021年,这个数字骤降到仅剩1 千套。供需关系严重失衡,而这背后有连锁的多 重因素。

首先是建材供应中断。疫情期间港口受阻,建筑材 料滞留在海上,运输成本从每个集装箱1000澳元飙 升到七八千澳元。材料进不来、成本上升,建筑项 目就被迫停滞。后来又叠加俄乌战争的影响,使得 原材料和能源价格进一步飙涨。

其次是劳动力短缺。澳洲建筑业的人力本就紧张, 而疫情后不少技术工人流失,新的项目启动速度跟 不上需求增长。同时,很多人从悉尼、墨尔本迁往 布里斯班,也加剧了本地住房压力。

目前布里斯班的空房率不到1%,意味着几乎没有 可用的租赁房,这对年轻人、新移民甚至中产家庭 来说,都是现实的负担。

在应对上,地方政府能做的其实有限。我们可以加 速DA(Development Application)审批流程,让开 发案尽快落地;但公共住房建设属于州政府的职权 范围,而相关土地与立法则牵涉联邦层面。也就是 说,住房问题不是单一层级能解决的,需要三级政 府共同协作。

住房不仅是一个经济议题,更是社会稳定的基础。 当人们找不到住的地方,教育、就业、社区参与 都会受到影响。所以我认为,让布里斯班成为“适 合每个人居住的城市”,首先要确保每个人都“有 地方可居”。

壹本:除了住房问题,您也多次提到交通与社区发 展是当前的重要议题。布里斯班市议会目前在这些 方面有哪些重点项目正在推进? 黄文毅:交通确实也是目前我们面临的另一大挑 战。随着布里斯班人口持续增长,尤其是南区居 民越来越多,交通压力也随之加剧。以我所在的

选区为例,从南区开车到市中心,理论上15分钟的 车程,早高峰却常常要堵上40分钟,瓶颈就在那座 跨河大桥。

为了解决这个问题,市议会正在大力推进布里斯班 捷运(Brisbane Metro)项目。它是一条专用的快速 公交系统,采用独立车道运行,避免了传统道路的 拥堵。捷运正式启用后,从南区到市中心预计只需 20分钟左右,这将显著改善通勤效率。

除了捷运,我们也在同步优化公共巴士路线和道路 基础设施,让公共交通体系更高效、更具连贯性。

但说实话,交通问题不仅是硬件建设,更是出行习 惯的转变。疫情期间,很多人从原本搭乘公共交通 改为开车出行。现在要再引导大家回归公共交通, 需要更好的体验、更可靠的班次和更舒适的环境。

市议会在做的,不仅是修路或建桥,更是希望让整 个城市的交通网络变得更智能、更人性化。无论是 巴士、捷运还是骑行步行系统,目标都是让布里斯 班成为一个“通达而宜居”的城市。

壹本:像交通、住房、社区等问题,其实都涉及到

财政资源的分配。那在布里斯班市议会的财政预 算中,如何确定这些项目的优先级?在有限的预算 下,您们是怎样平衡不同领域的投入与产出的? 黄文毅:预算的分配,其实核心还是要回到城市发 展的“痛点”。我们会优先投向基础建设和交通, 因为这两块始终是布里斯班最需要、压力最大的领 域。比如道路升级、公共交通系统优化,这些都是 能直接影响居民生活质量的部分。

当然,财政分配不只是“花钱”的问题,有时候我 们也会通过政策设计来“引导投资”。比如几年 前,我们发现布里斯班虽然旅客越来越多,但高品 质酒店却供不应求,于是就推出了一个政策:凡 是兴建四星级以上酒店的开发商,我们会给予基 础建设规费(infrastructure charge)的减免。这个激 励政策一出,很多原本打算建公寓的开发商,转而 去建酒店。结果短短几年里,市中心和南岸陆续出 现了好几家新的高星级酒店,城市整体的接待能力 也随之提升。

类似的例子还有养老住宅。很多长者希望退休后还 能住在熟悉的社区,但之前因为成本太高,开发商

不太愿意盖这样的设施。我们就对符合条件的养老 项目同样提供规费减免,让他们能在社区内落地。

现在像西区、南区都有品质很高的养老公寓,老年 人可以在熟悉的环境中安度晚年。

所以我们的思路其实很清楚:财政不只是“分

配”,而是“导向”。通过合理的政策杠杆,让 社会资源往城市真正需要的方向流动。

壹本:大家都很关注2032年布里斯班奥运会的筹备 进展。您也是奥运相关委员会的列席成员之一, 能否介绍一下这个委员会的职能?目前在推动哪 些重点方向?

黄文毅:对布里斯班来说,奥运不仅是一场体育盛 会,更是一次全方位的城市发展契机。早期我们成 立的奥运筹备委员会,主要是研究如何在奥运前期 做好基础建设的投入布局,以及如何借助奥运带动 交通、经济、文旅等各方面的发展,让这场盛事的 效益能够最大化。

后来,随着筹备工作进入具体执行阶段,这个委 员会的职能也进行了调整,目前奥运相关事务已 经归属到市长办公室统一统筹,经济建设与城市 规划部分也纳入整体发展战略中。我们主要的角 色,是在城市层面研究“奥运如何为布里斯班创造 长期价值”。

这其中,最关键的是前期规划。比如,奥运场馆的 选址不仅影响赛事本身,还能带动周边交通网络的 改善、带动房地产与商业发展。我们希望通过这次 契机,打造一个“赛后依然能服务居民”的城市结 构,而不是“一次性”的基础建设。

另外,虽然奥运会的商标权归国际奥委会所有, 但主办城市有权设计自己的奥运城市标志和吉祥 物。我们也计划通过开放征集的方式,让公众参 与其中,毕竟,这个形象不仅代表布里斯班,更 代表澳大利亚的文化精神。预计这项工作要等到 2028年洛杉矶奥运结束后才能正式启动,以避免宣 传期重叠。

在宏观层面,奥运会的组织是联邦、州政府与地方 政府的协同成果。作为主办城市,我们当然希望能

争取更多核心赛事落地布里斯班,比如主场馆、开 幕式、闭幕式等关键环节。但从国家整体考虑,部 分赛事也会分布在昆士兰的其他城市,比如黄金海 岸、阳光海岸等。这种区域联动的模式,既能平衡 资源,也能让整个东南昆士兰地区共享发展机遇。 总的来说,奥运会是一个全澳共建、共享的国家项 目,但我们希望布里斯班能够通过这次机会,不仅 成为“奥运主办城市”,更成为“未来十年澳大利 亚最具活力的增长引擎”。

壹本:您算是较早来到澳洲的一代移民了。如今, 新移民越来越多,他们被这里的生活方式和开放 环境吸引而来。但与此同时,人口增加也确实带来 了一些城市压力,比如住房紧张等。从您的角度来 看,您会想对新一代移民说些什么?有没有一些经 验或建议想要分享?

黄文毅:我觉得昆州真的是一个非常友善、非常公 平的地方。很多人来之前会担心种族歧视、文化 隔阂,其实在这里,这样的情况非常少。以我三十 多年的生活经验来看,布里斯班的人是我见过最和 善、态度最平等的一群人。

当然,世界上很多地方的紧张关系往往源自经济竞 争,比如早年排华的历史,其实根源都是工作机会 的矛盾。但在这里,我觉得大多数人都懂得互相尊 重。只要你愿意努力,发挥自己的能力,这个社会 会给你真正公平的机会。

我常跟一些刚来的新移民说:不要太有芥蒂,不要 被社交媒体的负面印象吓到。有时候网上放大的 个别事件,并不能代表真实的生活。亲自来看看、 住一段时间,就会发现这里真的很包容,也很容 易安下心来。

澳洲当然有它的挑战,比如房价、交通,但整体 上,这里仍然是一个非常适合长期生活和发展的 地方。尤其是昆州,我认为在生活节奏、社会氛 围上,比悉尼、墨尔本都更舒适,也更适合新移 民扎根。

壹本:您在社交媒体上非常活跃,也经营着自己的 个人网络。您怎么看待社交媒体?对您来说,它是 一个怎样的工具或窗口?

黄文毅:社交媒体对我来说,其实是一种“窗 口”,让别人看到我在做什么。同时,社交媒体 也是一种公共沟通渠道。有时候不能亲自见到我 的人,会通过私信来联系我。如果我看到信息,基 本都会回复。总体来说,我希望通过这个窗口, 让大家看到我在做的事,也让沟通变得更直接、 更开放。

壹本:您提到现在愿意从政的人不多。对有兴趣的 年轻人,您如何帮助他们踏出第一步?

黄文毅:我一直很乐意和有兴趣参政的年轻人交 流。只要有人愿意来找我谈,我都会尽量提供建 议。像我本身是自由党的党员,如果他们想加入自 由党,我会告诉他们该怎么开始、有哪些资源可以 用;如果他们倾向工党阵营,我也会把他们推荐 给合适的人。

我常告诉年轻人,参政不是少数人的事,而是一种 公民责任。我认为,华人不论加入哪个政党,其

实在台面下都有一些共同的目标,那就是为社区发 声、推动更好的发展。所以我希望看到更多年轻 人,不管他们站在哪一边,都能积极参与。

很多人对参政感兴趣,但常常停留在“想”的阶

段,没有真正踏出第一步。我常说,在澳洲参政, 就要“用人家的游戏规则去赢人家”。这句话的意 思是,你要了解这个体系的运作方式,然后主动进 入、学习、积累经验。机会不会自己找上门,必须 靠你自己走出去。

如果有年轻人真的想要开始,我非常欢迎他们来找 我谈。我可以分享经验,告诉他们从哪里着手,怎 样在这个体系里找到方向。最重要的是:要有企图 心,要主动站出来。在民主社会里,没有人会替你 决定要不要参政,只有你自己能让这件事发生。

在与黄文毅的对话中,“主动”一词被多次提起。

无论是走入政坛、融入城市,还是表达自我,他始 终强调那一步的勇气——先站出来。作为在澳洲政 坛耕耘多年的华人代表,他深知参政的不易,也明 白这份坚持的意义。

对他来说,政治并非权力的角逐,而是一种公共责 任;社交媒体不是自我展示的舞台,而是沟通与 理解的桥梁。

这些就是他所说的“让事情发生的、让问题被解 决”的从政信念的具象体现,也让黄文毅真正成为 了那个“让事情发生、让问题被解决”的人!