INCLUYE PROYECTO DIGITAL

LICENCIA 12 MESES

BACHILLERATO 2

HISTORIA DE ESPAÑA

Fernando García de Cortázar, Fernando Diez, Javier Sánchez-Palencia, María Isabel del Val, Manuel F. Cuadrado, Javier M. Donézar, Pedro Martínez Lillo, Ángel Gamazo

Fernando García de Cortázar, Fernando Diez, Javier Sánchez-Palencia, María Isabel del Val, Manuel F. Cuadrado, Javier M. Donézar, Pedro Martínez Lillo, Ángel Gamazo

1. El Paleolítico: sociedades de cazadores y recolectores

2. La revolución neolítica

3. La irrupción de la metalurgia

4. La protohistoria

Trabaja los contenidos

1. La Hispania romana

2. La explotación de los recursos y la organización del territorio

3. La sociedad y la cultura en Hispania

4. La antigüedad tardía

Trabaja los contenidos

1. Al-Ándalus en los siglos viii-x

2. Los reinos del norte peninsular en los siglos viii-x

3. El progresivo retroceso de al-Ándalus en los siglos xi-xiii

4. La consolidación de los reinos cristianos en los siglos xi-xiii

5. La taifa de Granada en los siglos xiv -xv

6. Los reinos cristianos en los siglos xiv y xv

Trabaja los contenidos

1. Los Reyes Católicos

2. La monarquía en el siglo xvi

3. La América hispana

4. El siglo xvii: La pérdida de la hegemonía

5. El declive demográfico y económico

6. La cultura de la Contrarreforma, siglos xvi y xvii

Trabaja los contenidos

1. La guerra de Sucesión y el cambio de dinastía

2. El reformismo borbónico

3. Los ilustrados españoles

4. La América hispana en el siglo xviii

Trabaja los contenidos

6 La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833)

1. El miedo a la revolución

2. La alianza con la Francia napoleónica

3. La guerra de la Independencia (1808-1814)

4. El programa revolucionario de las Cortes de Cádiz

5. La restauración del absolutismo

6. La emancipación de la América hispana

Trabaja los contenidos

1. La revolución liberal-burguesa

2. La guerra civil (1833-1840)

3. Las regencias (1833-1843)

4. La Década Moderada (1844-1854)

5. El Bienio Progresista (1854-1856)

6. La Unión Liberal y el retorno del moderantismo (1856-1868)

7. La economía

8. La nueva estructura social

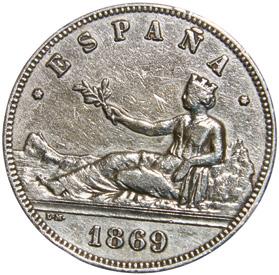

9. El Sexenio Democrático (1868-1874)

10. La cultura

Trabaja los contenidos

128

148

180

1. Las bases del régimen restaurado

220

2. El sistema político canovista: turnismo y bipartidismo

3. La oposición al sistema

4. Los nacionalismos

5. La economía y la sociedad

6. La demografía: el crecimiento urbano

7. El desastre del 98

8. La cultura: conservadurismo y regeneracionismo

Trabaja los contenidos

1. La estructura social en 1900

2. La evolución del régimen

3. España y la Primera Guerra Mundial

258

4. La agonía del régimen de la Restauración (1918-1923)

5. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

6. El Pacto de San Sebastián y el fin de la monarquía

Trabaja los contenidos

1. El cambio de régimen

2. El Bienio Reformista (1931-1933)

3. El Bienio Radical Cedista (1933-1936)

4. La hora de la izquierda: el Frente Popular (1936)

286

5. La Edad de Plata de la cultura española (1898-1936)

Trabaja los contenidos

1. Golpe de Estado y respuesta popular

2. Evolución militar de la guerra

3. El bando republicano: evolución política y social

4. El bando franquista: evolución política y social

314

5. Sociedad y cultura en la guerra

6. Dimensión exterior de la guerra

7. Consecuencias de la guerra

Trabaja los contenidos

1. Las bases del régimen franquista

2. La posguerra: los años cuarenta

3. Los años cincuenta: apertura y reconocimiento exterior

4. La España del desarrollo (1959-1973)

5. El ocaso del franquismo (1969-1975)

Trabaja los contenidos

1. La sociedad española en 1975

2. Las fuerzas políticas tras la muerte del dictador

3. Un año clave: 1977

4. El primer Gobierno de UCD avalado por las urnas

5. La Constitución de 1978

6. El segundo Gobierno de UCD

7. Los cambios sociales. La integración en Europa

Trabaja

1. Las elecciones del cambio

2. Los problemas de los años ochenta

3. La reactivación económica (1986-1989)

4. La corrupción política y el cambio social

5. El giro conservador

6. El cambio de siglo

7. La construcción de la Unión Europea y España

8. Los cambios sociales y culturales en España

Trabaja los contenidos

Cronología

338

382

410

En 1788, año en que accede al trono Carlos IV, España era una sociedad feudoseñorial: «seguía habiendo Mesta, Inquisición, señoríos, municipios oligárquicos, mayorazgos, privilegios estamentales; en una palabra, todas las instituciones que habían denunciado los ilustrados» (Domínguez Ortiz).

El modelo político del absolutismo ilustrado era incapaz de resolver los graves problemas de la sociedad: déficit de la Hacienda, crisis de subsistencia y estancamiento económico.

La influencia revolucionaria de Francia y su intervención en España agudizaron las contradicciones de una sociedad en crisis. El momento culminante se produjo en 1808; se inició una guerra, con varias dimensiones: guerra patriótica frente a los ejércitos napoleónicos; guerra civil, pues una parte del país estaba del lado de José I, y, finalmente, guerra internacional, ya que España fue teatro principal de operaciones de los ejércitos británico y francés.

QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTA UNIDAD

1. El miedo a la revolución

2. La alianza con la Francia napoleónica

3. La guerra de la Independencia (1808-1814)

4. El programa revolucionario de las Cortes de Cádiz

5. La restauración del absolutismo

6. La emancipación de la América hispana • Trabaja los contenidos

Los contenidos y las actividades de esta unidad pueden resultar de utilidad para la realización del proyecto multidisciplinar «¿Votamos o no votamos?».

La Revolución Francesa produjo una reacción inmediata en las autoridades españolas, que se asustaron ante la posibilidad de que se extendiera el movimiento. Aunque los filósofos racionalistas habían sido los promotores de las ideas que estaban triunfando en Francia, los ilustrados españoles, en su mayoría, no eran partidarios de la revolución, sino de una política de reformas dentro de los márgenes del Antiguo Régimen. No obstante, conforme llegaban las noticias de Francia, los agentes gubernamentales de las ciudades costeras detectaban una creciente simpatía hacia las ideas revolucionarias en los grupos de burgueses ilustrados y en las colonias de comerciantes franceses, crecidas al abrigo de los Pactos de Familia suscritos por los Borbones de París y de Madrid. La revolución podía prender a este lado de los Pirineos si no se tomaban medidas urgentes para frenar el contagio. Mientras tanto, las malas cosechas castigaban a las clases populares, provocando motines en distintas ciudades que alarmaron al Gobierno, temeroso de que el conflicto degenerase en un estallido antimonárquico. Estos temores se manifestaron en la reunión de las Cortes convocada para proclamar al nuevo monarca Carlos IV. En ellas se decidió revocar el Auto Acordado firmado en 1713 y derogar así la Ley Sálica. Pero la sanción real de dicho revocamiento no fue publicada y Floridablanca disolvió las Cortes a toda prisa.

De nuevo, el aislamiento parecía el mejor recurso, y se cortaron las relaciones con Francia. La Inquisición recibió el encargo de amenazar a los ilustrados sospechosos y cerrar el país a la propaganda política. A medio camino entre las «luces» reformistas del siglo xviii y el liberalismo del siglo xix , Jovellanos aprovechó su estancia obligada en Asturias para escribir su Informe sobre la Ley Agraria, que consagraba el valor de la propiedad privada y los intereses individuales. Bajo la acusación de anticristianas, eran perseguidas todas las publicaciones francesas, lo que desató mayor interés en el público y convirtió a Cádiz en un hervidero clandestino de librerías e imprentas. También, se prohibió la salida de España de los jóvenes que deseaban estudiar en universidades extranjeras y la entrada de profesores foráneos, medida de graves consecuencias en un momento en que el país necesitaba con urgencia dotarse de conocimientos técnicos.

El miedo al contagio revolucionario creció tanto entre los miembros del Gobierno que el conde de Floridablanca llegó a prohibir la enseñanza del francés como forma de evitar lecturas contrarias a la monarquía y a la Iglesia. La prensa también estuvo en el punto de mira de los asustados gobernantes, que negaron el permiso de edición a todo periódico de carácter político. Además, se prohibieron las actividades a las Reales Sociedades de Amigos del País.

«El incendio de Francia va creciendo y puede propagarse como la peste, hallando dispuesta la materia en los pueblos de la frontera (…). La necesidad de formar un cordón contra esta peste estrecha más y más cada día, y es preciso arrimar a ciertos puntos de la Raya todas las tropas posibles en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, reinos de Navarra y Aragón y principado de Cataluña (…).

El mando principal del cordón deberá estar a cargo de los capitanes generales (…). El pretexto legítimo para este cordón será, sin entrar a nombrar nada de lo que toque a la Revolución Francesa y su nueva Constitución, divulgar desde luego los avisos y temores que tenemos de que los malhechores franceses y los que se les hayan unido de los nuestros meditan pasar la Raya y venir a robar, saquear y maltratar a las gentes de nuestros pueblos (…)».

La política de Floridablanca ante Francia, su incapacidad de neutralizar la propaganda revolucionaria y las presiones de sus adversarios en la Corte le hicieron perder la confianza de Carlos IV, que lo cesó en febrero de 1792 y encomendó el Gobierno al conde de Aranda. Este intentó mejorar las relaciones con las autoridades francesas, confiando frenar la revolución y salvar la vida de Luis XVI, pero sin éxito alguno. Francia entró en guerra contra Prusia y Austria, monarquías absolutas como España, y, en agosto de 1792, un levantamiento parisiense derrocó a Luis XVI y se proclamó la República.

En noviembre de 1792, Manuel Godoy asumió el cargo de primer secretario de Despacho –equivalente a primer ministro–, sustituyendo a Aranda. Debido al favor de la reina María Luisa y de Carlos IV, dirigió España hasta 1808, con un paréntesis de dos años, 1798-1800. Fue un típico gobernante del despotismo ilustrado, temeroso, por un lado, de la revolución, y, por otro, promotor de medidas de reforma educativas y económicas. Fue considerado un advenedizo, odiado y rechazado, tanto por los sectores ilustrados como por los reaccionarios absolutistas.

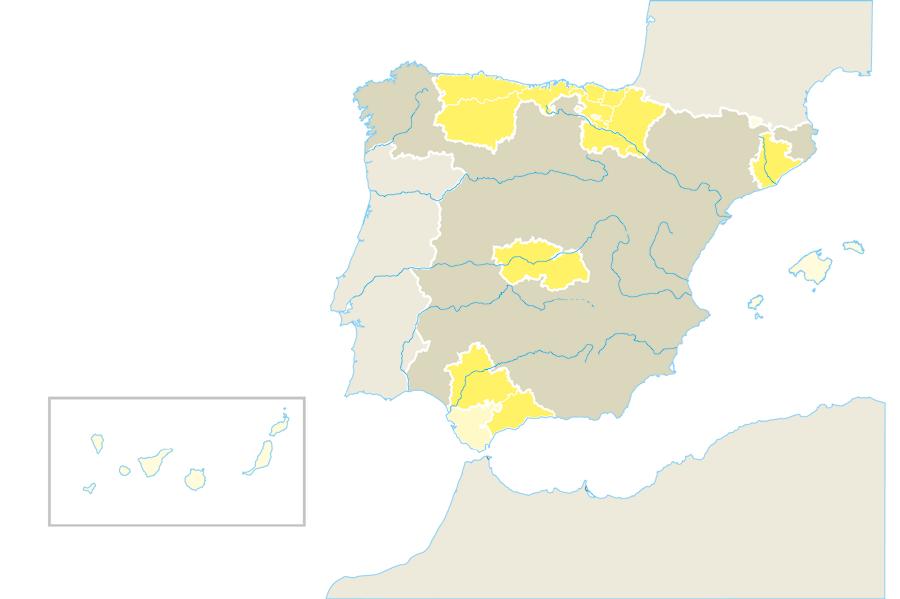

avance del ejército español

En 1793, después de la ejecución de Luis XVI, se anularon los Pactos de Familia, y España rompió sus lazos con Francia y le declaró la guerra. La apertura de hostilidades significaba mucho más que una manifestación de solidaridad familiar entre miembros de la misma casa real. Era la respuesta de la España del Antiguo Régimen a quienes habían roto el orden tradicional, fundamentado en el absolutismo de los reyes, los privilegios de la nobleza y la hegemonía de la Iglesia. Por este motivo, la guerra de la Convención tendría sus predicadores laicos y eclesiásticos, que movilizaron las masas en una auténtica cruzada popular contra un país regicida y enemigo de la religión. El ejército del general Ricardos avanzó sobre la Cataluña francesa, sin que se aprovecharan los éxitos iniciales con la firma de un tratado de paz, como pedían a Godoy algunos cortesanos. La alianza coyuntural contra la Convención no amortiguó los recelos del Gobierno de Madrid hacia Gran Bretaña, empeñada en que la poderosa Armada española participase activamente en el bloqueo naval a Francia. La diplomacia de Londres deseaba forzar un enfrentamiento con la flota francesa para asegurarse el dominio de los mares del mundo y de su comercio. La Marina española se desentendió de estos requerimientos y consiguió mantener despejadas las comunicaciones con América.

En tierra, pronto llegaron los reveses, debido a la pésima preparación técnica, ya denunciada por los ilustrados, y por el penoso abastecimiento y la baja moral de la tropa española frente a los enardecidos revolucionarios franceses. A lo largo de 1794, las fuerzas de la Convención ocuparon buena parte de Cataluña, sin que el Gobierno se decidiera a reforzar sus efectivos militares hasta la formación de comités de defensa en Barcelona y la puesta en pie de un ejército local. El desastre fue aún mayor en Gipuzkoa, que cayó en manos francesas, y su Diputación, excediéndose en sus competencias, negoció la paz. Pese a que el comportamiento de algunas autoridades pudo hacer dudar de su lealtad, no hubo peligro alguno de secesión en estos territorios de la monarquía. A favor de la Corona jugaban la vieja antipatía hacia los franceses, el patriotismo de los púlpitos y el sentimiento tradicionalista herido por el anticlericalismo de la Convención, responsable, además, del destierro de miles de sacerdotes franceses refugiados en España.

Godoy, preocupado por los rápidos avances del enemigo en Navarra y Álava, intentó detener la guerra al margen de sus aliados, y llegó a un acuerdo con los franceses en la Paz de Basilea, en julio de 1795: España recuperaba su integridad territorial y cedía a Francia su parte de la isla de Santo Domingo y algunas ventajas comerciales.

En 1796, el Pacto de San Ildefonso restauró la alianza franco-española para luchar contra Gran Bretaña, convencido Godoy de que la verdadera amenaza a la monarquía de Carlos IV provenía de la penetración británica en el mercado de América. Pocos meses más tarde, enfrentada a los ingleses, la Marina española fue diezmada en la batalla del cabo de San Vicente (1797), con lo que el comercio ultramarino quedaba desprotegido.

Mientras la Corona se desprestigiaba con la impopularidad de Godoy, este devolvió por un tiempo a la corte el espíritu reformista del reinado anterior: apoyó la ley agraria, suprimió algunos impuestos, liberalizó los precios de las manufacturas y redujo el poder de los gremios. Incluso, en 1797, formó un Gobierno con los más distinguidos ilustrados. Sin embargo, la guerra contra los revolucionarios franceses había puesto en cuestión la idea misma de la reforma nacional. De ella solo debía esperarse, como en el caso de Francia, la impiedad y la anarquía, según argumentaban los conservadores. Símbolo de los males denunciados, la revolución con sus desórdenes se oponía a la paz del absolutismo monárquico.

Numerosos eclesiásticos difundieron estas ideas; pero, algunos ilustrados insignes cambiaron entonces de programa, alarmados por la marcha de los acontecimientos y temerosos de la Inquisición. Todos los intentos de abolir este tribunal fracasaron, y hasta el rey lo apoyó en la represión de las corrientes más aperturistas del clero, dando la razón a quienes pensaban que la reforma de la Iglesia aumentaría el riesgo de una revolución.

1 ¿Por qué afirmamos que la política de Godoy es continuadora del despotismo ilustrado?

2 ¿Qué razones explican la impopularidad de Godoy, tanto en los sectores reaccionarios como en los reformistas y revolucionarios?

Fue el hombre de confianza de los reyes Carlos IV y María Luisa; tuvo una fulgurante carrera política y llegó a ejercer un poder absoluto entre 1792 y 1808. Su política exterior pasó del enfrentamiento a Francia –guerra de la Convención en 1793–, a la total sintonía con Napoleón reflejada en el Tratado de Fontainebleau, algunas de cuyas cláusulas secretas contenían compensaciones para el propio Godoy. Enfrentado personal y políticamente al príncipe heredero, Fernando, fue apartado del poder, junto a los reyes, en el motín de Aranjuez propiciado por el futuro rey en marzo de 1808.

La personalidad de Godoy

«Godoy hace suyos los postulados ilustrados, aquellos que no afectan a la constitución tradicional del reino en sus aspectos políticos y económico-sociales, admitiendo todo lo que suponga favorecer el crecimiento

de conocimientos científicos. El Príncipe de la Paz ejerció su mecenazgo político para favorecer empresas como la primera Escuela de Veterinaria, el Real Colegio de Medicina, Cirugía y Ciencias Físicas (…)».

Díez, F.: Prensa agraria en la Ilustración. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980.

Ofensiva española (1792-93)

Contraofensiva francesa (1794-95) Centros de propaganda francesa

La guerra de la Convención también es denominada guerra de los Pirineos o guerra del Rosellón. La declaración de guerra a la Francia revolucionaria se considera uno de los errores más graves de la política exterior de Godoy. Frente a la postura de neutralidad que había mantenido Aranda, Godoy se arriesgó a una guerra para la que el ejército español de tierra no estaba en absoluto preparado.

En el reinado de Carlos IV se manifestaron las contradicciones económicas del Antiguo Régimen: subida de los precios de los alimentos e insostenible situación financiera del Estado. Por un lado, se produjo una importante subida del precio de las propiedades agrarias a fines de siglo, debida a la escasa oferta de tierra y al crecimiento de la población y la demanda, acentuada por las malas cosechas. Esencialmente, se trataba del conocido mecanismo de las crisis de subsistencia, explicables por estar gran parte de la tierra fuera del mercado, amortizada y vinculada. «Las rentas agrícolas subieron incluso con más rapidez que los precios. Esta tesis (…) explica que el enriquecimiento del agro beneficie sobre todo a los propietarios y que estos tuvieran especial interés en roturar los baldíos, limitar los privilegios de la Mesta y atacar los bienes de manos muertas» (Domínguez Ortiz).

El déficit del Estado –la Hacienda Real– se manifestó en la emisión continuada de vales reales –títulos de deuda pública–, cuya finalidad era hacer frente a los gastos que se iniciaron en 1793 con la guerra contra la Convención. La primera emisión de vales reales había comenzado en 1780, y se amortizaron sin problema, con una cotización de un 2 % sobre su valor nominal. Pero, a partir de 1795, las emisiones se dispararon (968 millones emitidos en 1795), su cotización bajó y la deuda del Estado aumentó, con nuevas emisiones (800 millones en 1799). En este contexto surgió un importante conflicto con el clero, que revistió especial gravedad desde el momento en que la Hacienda de Carlos IV se fijó en el patrimonio de la Iglesia para remediar sus apuros.

En 1798, el Estado vendió bienes de los organismos eclesiásticos de beneficencia junto a propiedades comunales de los ayuntamientos y de los jesuitas expulsados. Fue la primera venta de propiedades de la Iglesia; se inauguró así la era de las desamortizaciones, procesos de expropiación por el Estado de bienes de «manos muertas», que luego ponía a la venta. Lo recaudado estaba destinado a pagar la deuda del Estado, aunque no se pudo llevar a cabo a partir de 1804 al producirse la bancarrota. La desamortización se prolongó hasta 1808, pasando a manos privadas una sexta parte de las propiedades de la Iglesia. Una nueva sociedad rural empezó a configurarse con la venta de tierras, que benefició a los comerciantes y terratenientes, al carecer los campesinos que las cultivaban del dinero para la subasta. El arma de los liberales del xix en su lucha por un nuevo orden sirvió a Carlos IV para intentar sostener la sociedad tradicional.

Carlos IV accedió al trono con cuarenta años de edad y, según muchos testimonios, era indolente, «increíblemente beato» (Gil Novales) y poco interesado por los problemas de gobierno. Justamente la antítesis de Carlos III, quien de hecho desconfiaba de la capacidad del heredero. Por consejo de su padre mantuvo a Floridablanca como primer secretario de Despacho. La Revolución Francesa y la crisis del Antiguo Régimen en España coincidieron con su reinado, lo que supuso una época trágica también para Carlos y su familia. Pasados los años, en 1819, murió en el exilio aborrecido por su hijo Fernando VII.

Actividades

3 Busca información en Internet y en la web de recursos de anayaeducacion.es y explica de qué manera la desamortización podía contribuir a sanear la Hacienda Real.

La familia de Carlos IV, de Francisco de Goya (1800), Museo del Prado. Este retrato muestra dos aspectos clave en Goya: su admiración por Velázquez, a quien parece homenajear en la composición, y su gran capacidad para pintar rostros y caracteres vulgares, como eran los de la familia real. El cuadro, organizado en tres grupos de personajes, gira en torno a María Luisa de Parma, la intrigante reina, inteligente y escandalosa. No tiene ningún fundamento la idea de que Goya pretendiese ridiculizar a la familia real. Al contrario, se trata de un retrato fiel y preciso, que entusiasmó a la reina.

Goya es un testigo privilegiado de la crisis del Antiguo Régimen. De pintor de la corte y de la aristocracia a retratista de la sociedad de la época, se vio implicado en los conflictos del momento: las resistencias a la modernización, las difíciles relaciones con Francia, la represión y el oscurantismo del absolutismo con el retorno de Fernando VII. Ante la asfixia cultural, en 1824 se exilió en Francia, de donde ya no regresó.

«La familia de Carlos IV viene a ser algo así como el resumen y compendio de la intensa labor de retratista que Goya ha realizado. Si su maestría formal alcanza límites insospechados, su penetración psicológica saca a la luz la verdadera fisonomía de todos estos personajes, de los cuales solo uno –el infante de Paula, de notable parecido con Godoy– conserva la inocencia y no es maltratado por la mirada del pintor (…).

Los caprichos se componen de 84 grabados, en los que destacan claramente cuatro temas principales: la

corrupción de las costumbres, en que tienen un gran papel la prostitución, declarada u oculta, y el celestinaje; la superstición (especialmente en forma de brujería); el anticlericalismo (que se apoya en los vicios de los clérigos y en su poder sobre las personas) y la ignorancia (que aprovecha algunas de las imágenes de la época) (…).

Lo que ve en la guerra no es la lucha entre dos facciones, sino la violencia y la crueldad, la miseria humana y la indignidad, el aplastamiento del inocente, la desolación y el exterminio.

(…) El mundo al revés, el mundo invertido. Las escenas costumbristas adquieren un aire siniestro (…). El absurdo domina esa inversión (…). En segundo término, la desolación. La desolación es general en todas estas obras (…). Junto a una España negra, una pintura negra (…)».

A partir de la toma del poder por Napoleón Bonaparte, en 1799, la corte española no fue sino una mera comparsa de la política expansionista de Francia.

La debilidad de Carlos IV espoleó el intervencionismo francés, que obligó a Manuel Godoy a dirigir la invasión de Portugal en 1801 –guerra de las Naranjas– con objeto de cerrar sus puertos al comercio británico.

En 1802, Francia e Inglaterra firmaron la Paz de Amiens; pero enseguida reanudaron sus hostilidades, y España se vio envuelta en otra guerra no deseada, de trágicas consecuencias para su flota, que cayó destrozada en la batalla de Trafalgar (1805) ante la escuadra del almirante Nelson. Las posesiones americanas quedaron incomunicadas, y el hundimiento económico de España se hacía imparable.

Los desastres bélicos, el arrinconamiento político de la alta nobleza y el disgusto del clero a causa de las medidas desamortizadoras unieron a la oposición en torno al príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, quien no congeniaba con Godoy. Por el contrario, otros españoles descontentos ponían sus esperanzas en Napoleón Bonaparte, cuya revolución liberal daba respuesta al deseo de cambio de una minoría ilustrada.

El impulso al complot de los conservadores fue el Tratado de Fontainebleau (1807), por el que Godoy autorizaba el acantonamiento de tropas francesas en España con el objetivo de conquista y reparto de Portugal.

La delicada situación de Godoy favoreció el asalto al poder del príncipe Fernando.

Soldados, campesinos y servidumbre del palacio, alentados por los adeptos del heredero, organizaron un motín en Aranjuez (19 de marzo de 1808); el resultado fue la caída de Godoy y la forzada abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII.

4 ¿Qué grupos sociales prepararon el motín de Aranjuez y cuáles eran los motivos de su oposición a la política de Godoy?

Archivo de la Diputación de Barcelona, cit. por Fontana, J.: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo xix Barcelona, Ariel, 1973.

Tanto en la conspiración de El Escorial al final de 1807, como en el motín de Aranjuez, el objetivo de los conspiradores era acabar con Godoy, deponer a Carlos IV y poner a Fernando en el trono.

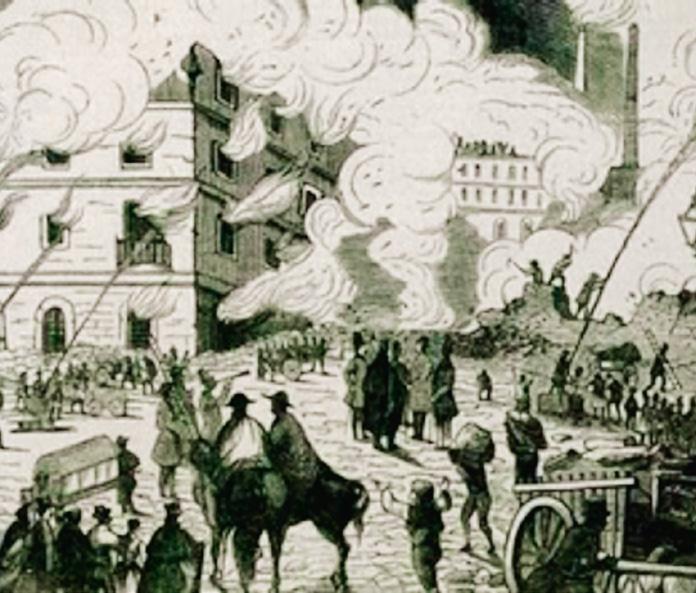

Un grupo de aristócratas, desde el duque del Infantado a los condes de Orgaz o Montijo, en connivencia con el canónigo Escóiquiz, dirigían las tareas de desprestigiar a Godoy y movilizar a sectores populares para lograr sus fines. Este a duras penas pudo sobrevivir gracias a la protección del ejército francés. En la imagen, El motín de Aranjuez en 1808, caída y prisión de Godoy, de Zacarías González. Más información en la web de recursos de anayaeducacion.es

Napoleón no reconoció a Fernando, y Carlos IV pronto se arrepintió de su abdicación, en tanto las tropas francesas, al mando del general Murat, entraron en Madrid. Requerido por ambas partes, el emperador intervino en la disputa de la Corona forzando a padre e hijo a arreglar sus diferencias en Bayona. Con los reyes en Francia, y ante la imposibilidad de acuerdo entre ellos, Napoleón no esperó más, y obligó a ambos a traspasarle el trono, que, a su vez, entregaría a su hermano José Bonaparte en las «abdicaciones de Bayona».

Los herederos de la Revolución Francesa consiguieron la Corona española y se dispusieron a enterrar el Antiguo Régimen con la ayuda de un grupo de ilustrados españoles. Con la finalidad de hacer más atractivo su Gobierno, el rey José I hizo publicar el Estatuto de Bayona, una especie de constitución que, a pesar de otorgar al monarca amplias prerrogativas, ofrecía un renovado aire liberal que cuestionaba los fundamentos del Antiguo Régimen. Tras presentar cuatro proyectos a la Junta Española, reunida en Bayona, formada por 91 miembros de la Iglesia, la nobleza y el estado llano, José I promulgó la Ley. No llegó a entrar en vigor pues establecía una implantación gradual hasta 1813 y la guerra impidió su puesta en práctica.

José I Bonaparte (1768-1844)José I ocupó el trono de Nápoles (1806) antes de ser presentado por el emperador a la Asamblea de notables convocados en Bayona. José I entró en España a principios de julio de 1808 pero la derrota de Bailén le obligó a abandonar Madrid. Su reinado no empezó hasta los inicios de 1809 con medidas como la reforma de la Administración, desamortización de bienes monásticos, etc. Apoyado en un gobierno de destacados ilustrados –Urquijo, Cabarrús, O’Farrill, almirante Mazarredo–, tras la victoria de Ocaña (noviembre 1809), afianzó su posición y se opuso sin éxito a las pretensiones imperiales de anexionar los territorios situados al norte del Ebro. En 1812 preparaba incluso la convocatoria de Cortes Generales, prevista por el estatuto de Bayona, una Carta Otorgada, presentada a la Asamblea de Bayona en julio de 1808, y en el que no se admitía la soberanía nacional, limitaba en escasa medida el poder del rey con tres cámaras muy poco representativas y un sistema judicial relativamente separado del ejecutivo. No llegó a entrar en vigor. La victoria de Wellington en Arapiles le obligó a salir de Madrid en agosto 1812. Abandonó definitivamente España en junio de 1813.

1. Carta de Carlos IV a Napoleón (marzo, 1808):

«Señor mi hermano: V. M. sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas (…). Yo no he renunciado en favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias, cuando el estruendo de las armas y los clamores de una guardia sublevada me hacían conocer bastante la necesidad de escoger la vida o la muerte (…). Yo fui forzado a renunciar (…). Dirijo a V. M. I. una protesta contra los sucesos de Aranjuez (…). De V. M. I. y R., su muy afecto hermano y amigo. Carlos».

2. De Fernando a Carlos, ya en Bayona: «Mi venerado padre y señor: Para dar a V. M. una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi sumisión (…) renuncio mi Corona en favor de vuestra Majestad, deseando que vuestra Majestad pueda gozarla por muchos años (…).»

3. De Carlos a Napoleón, en Bayona: «Su Majestad el rey Carlos, que no ha tenido en toda su vida otra mira que la felicidad de sus vasallos (…) ha resuelto ceder como cede por el presente todos sus derechos al trono de España y de las Indias a Su

Majestad el emperador Napoleón como el único que, en el estado a que han llegado las cosas, puede restablecer el orden; entendiéndose que dicha cesión solo ha de tener efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes: 1.a La integridad del reino será mantenida (…). 2.a La religión católica, apostólica y romana será la única en España (…)».

Un juicio sobre el asunto: «Carlos IV cedió el trono a Bonaparte; Fernando, el Principado de Asturias y con él la Corona, y sus hermanos, sus títulos y honores. En una palabra: la real familia traspasó a Napoleón sus vasallos como se traspasa un rebaño de carneros. No tuvieron el valor de resistir, ni siquiera el de la fuga que el duque de Mahón les propuso, y mientras sus vendidos súbditos se sacrificaban por ellos derramando su sangre, sufriendo el hambre y la sed, el calor y el frío, sin tener albergue ni lecho, ellos gozaban en los palacios de Compiègne y Valençay con todas las comodidades (…). Y más tarde les veremos felicitar a Napoleón por los triunfos que obtienen sus soldados contra los españoles que se batían (…) ¡por ellos!».

Rodríguez-Solís, E.: Los guerrilleros de 1808. Barcelona, La Enciclopedia Democrática, 1895, T. I., p. 121.

La salida de la familia real española en dirección a Francia, donde se debía reunir con Napoleón, enfureció tanto a los madrileños que el 2 de mayo de 1808 se levantaron contra las fuerzas francesas ocupantes de la capital. Pocas horas después, el general Murat reprimía la revuelta fusilando a centenares de personas como escarmiento, mientras la Junta de Gobierno, dejada tras su marcha por Fernando VII, no hacía nada por evitar el castigo. Al conocerse la noticia de las abdicaciones de Bayona y los sucesos de Madrid, los levantamientos antifranceses se extendieron por toda España.

Los levantamientos de mayo de 1808 degeneraron en guerra (1808-1814), que se generalizó por todo el territorio español durante cinco largos años, dejando un trágico balance de pérdidas humanas –más de 300 000 muertos–, destrucciones y saqueos. Fue una guerra nacional y popular, pero no revolucionaria; guerra española y al mismo tiempo conflicto internacional.

La lucha contra los franceses acrecentó el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad y conformó una nueva mentalidad de españoles, por encima de las adscripciones regionales o de reinos. Sin embargo, el ideario

que hizo posible el levantamiento partía de la defensa de la religión y de la monarquía, de una visión tradicional de la sociedad no compartida por la minoría liberal, que, además de afirmar la nación frente a Francia, deseaba hacer su propia revolución.

El discurso ideológico de la guerra lo realizó el bajo clero, que convenció al pueblo de que, mediante la guerrilla o el acatamiento a las autoridades provisionales de resistencia, colaboraba en una verdadera cruzada contra la impiedad francesa. Al quedar fuera de juego la burocracia del Estado, solo la Iglesia disponía de una organización nacional centralizada, capaz de llegar a todos los rincones del país y erigirse en motor del levantamiento con su influencia doctrinal.

Los cinco años de guerra constituyeron, de hecho, una ocasión irrepetible para un movimiento de masas de carácter revolucionario; pero la identificación del clero con el Antiguo Régimen lo impidió. Lo que la Iglesia no pudo evitar fue que una minoría progresista, concentrada en Cádiz por causa de la guerra, en la que figuraban también elementos del clero, estableciese los fundamentos de la futura revolución liberal.

Se ha escrito que con la guerra de la Independencia aparecen las masas populares en la escena política española.

El 2 de mayo de 1808 en Madrid o La lucha con los mamelucos, de Francisco de Goya. En esta obra de 1814, Goya «si bien es cierto que no demuestra ninguna simpatía por los franceses, tampoco parece tenerla excesiva por los patriotas. Lo que ve en la guerra no es la lucha entre dos facciones, sino la violencia y la crueldad, la miseria humana y la indignidad, el aplastamiento del inocente, la desolación y el exterminio… lo que le interesa es la imagen de la multitud… la violencia que lo llena todo. En el cuadro no hay uno o varios protagonistas individualizados; el protagonista es la masa (…)». (V. Bozal).

Así como el clero movilizó al campesinado contra los franceses, José Bonaparte no logró apoyo suficiente de las minorías ilustradas, porque era demasiado evidente el espíritu de conquista de su hermano Napoleón. En la España ocupada por las tropas francesas, el rey José I trató vanamente de emprender las reformas que el Estatuto de Bayona había proyectado contando con el apoyo de los afrancesados, partidarios del reformismo ilustrado pero enemigos de medidas revolucionarias. Al igual que otros ilustrados, el pintor Francisco de Goya confió en los Bonaparte; mientras, retrataba la violencia desatada en su serie de grabados Los desastres de la guerra

José I nunca tuvo las manos libres para implantar su política de reformas. La convocatoria de unas cortes bonapartistas no contó con el apoyo de su hermano Napoleón. Su preocupación por la educación, plasmada en la fundación de la Junta de Instrucción Pública, quedó en nada ante la realidad de la guerra. Y no consiguió el afecto de un pueblo que lo vio como una marioneta a las órdenes del emperador francés y de sus generales. Muchos afrancesados eran funcionarios del Estado que, en su pragmatismo, prefirieron seguir fieles a quien ejercía el poder; otros eran eclesiásticos ilustrados que, ante la fortaleza del ejército francés y la ineficacia de las instituciones del Antiguo Régimen, optaron por el invasor. La mayoría de los afrancesados convencidos lo fueron porque quisieron realizar reformas en el ámbito de la enseñanza, el derecho o la religión, de acuerdo con un idea-

Una parte de la élite ilustrada española –los «afrancesados»– confiaba en que el sometimiento a Napoleón, liberado el país de los corruptos Borbones, posibilitase el progreso y el resurgimiento de la patria. Era el caso de uno de los admiradores de la Francia revolucionaria, el abate Marchena (1768-1821), que escribía en 1808:

«Jamás el genio de Napoleón se habrá ocupado en una obra más bella que la creación de la gloria española. Superior a todas las preocupaciones, no puede dejar este gran Príncipe de distinguir todos los gérmenes de grandeza que encierra la más noble de las naciones. El resto de la Europa se complace en oponernos memorias sacadas de nuestros propios anales; Napoleón experimentará que, lejos de estar en una degeneración irrevocable, nos hallamos en disposición de igualar, y aun de superar, a nuestros padres».

Cit. por Fuentes, J. F.: José Marchena. Biografía política e intelectual. Barcelona, Crítica, 1989.

rio compartido por algunos españoles, a los que la lucha contra el invasor reunió en las Cortes de Cádiz. Pero la minoría afrancesada pagó caro su colaboracionismo y acabo siendo víctima de las venganzas domésticas que toda guerra genera y, más tarde, del exilio.

Con el estallido de los levantamientos y las abdicaciones de Bayona, se produjo un gran vacío de poder y la ruptura del territorio español. Para controlar la situación en las regiones no ocupadas por el ejército francés, los ciudadanos más prestigiosos establecieron las juntas provinciales, que asumían su soberanía y legitimaban su autoridad en nombre del rey ausente. Hombres de la aristocracia y del clero, militares y letrados de ideología dispar componían estos poderes territoriales, que enseguida establecieron un Gobierno nacional unitario.

En septiembre de 1808, se constituyó en Aranjuez la Junta Central Suprema, con delegados de las juntas provinciales, entre los que estaba Jovellanos, bajo la presidencia del conde de Floridablanca que tomó los poderes soberanos y se erigió en el máximo órgano gubernativo.

5 Resume los principales principios de la posición política de los llamados «afrancesados». ¿En qué se diferenciaban de otros españoles reformistas de la época?

Las juntas, que proliferaron por todo el país en los días siguientes al 2 de mayo, eran organismos heterogéneos en los que el pueblo depositaba la autoridad, ante la sensación de «vacío de poder» que supuso la ausencia de la familia real.

«Falto de experiencia y de formación política, el pueblo, al elegir, lo hace nombrando para la junta a elementos de las clases superiores, de manera que la junta, creación del pueblo, es ya una pérdida de poder por parte de ese mismo pueblo (…) las juntas en sí mismas, y su reunión en la Central, son siempre necesarias para la conducción político-militar de la guerra, son siempre iniciativa de los aristócratas, de los ricos y poderosos, que a través de ellas privan al pueblo de su poder. Son una forma de control del pueblo, de sujeción de este a intereses que le son ajenos».

Dada su inferioridad militar, los españoles adoptaron una novedosa forma de combate, la guerrilla: grupos de antiguos soldados, civiles y hasta bandoleros, atacaban por sorpresa y en acciones rápidas, valiéndose de su conocimiento del terreno y de la complicidad de la población civil. Fueron muy prestigios El Empecinado, Julián Sánchez el Charro, Pedro Villacampa, Espoz y Mina. Los franceses dominaban las ciudades, pero las partidas guerrilleras, extendidas desde 1809 por toda la Peninsula, el campo. Solían atacar pequeñas guarniciones de retaguardia, caravanas de abastecimiento y soldados rezagados por cansancio o heridas. Los franceses no consiguieron liquidar las guerrillas, pues se dispersaban después de cada ataque en medio de la población civil, cuya represión indiscriminada solo hizo aumentar su apoyo.

A medida que la guerra se alargaba, José se sentía más identificado con el ideario pacifista y reformista de sus súbditos afrancesados que con el de conquista de su hermano. Napoleón, al no hallar en José la sumisión esperada, intervino directamente y en 1810 transfirió las provincias al norte del Ebro a la autoridad militar para preparar su anexión a Francia, con la oposición de José. Holanda, los puertos hanseáticos alemanes y diversos Estados italianos, entre ellos los Estados Pontificios, fueron también incorporados a la Francia imperial. Tras la victoria francesa en Ocaña, en febrero de 1810 cayó Sevilla y toda Andalucía, excepto Cádiz. En esos días, José recorrió muchas ciudades andaluzas y fue recibido en general calurosamente, mientras Cádiz iniciaba la convocatoria de Cortes.

En la primavera de 1812, la guerra dio un giro definitivo. Lo que en un principio pareció un paseo militar, se había convertido en un atolladero que obligaba a Napoleón a mantener en España un importante conjunto de tropas, cada vez más necesarias en el frente de Rusia. La retirada de efectivos podía llevar a los franceses al desastre, como ocurrió en julio de 1812, cuando el general Wellington, al frente de tropas británicas, portuguesas y españolas, y ayudado por las partidas guerrilleras, derrotó a los franceses del mariscal Marmont en Arapiles, cerca de Salamanca y llegó hasta Madrid. Los franceses retrocedieron hacia Burgos, mientras el rey José abandonaba Madrid, en agosto, hacia Valencia. Soult desde Sevilla acudió en septiembre hasta Valencia, formando un ejército de 75 000 soldados. Por primera vez los generales bajo el mando de José I, comenzaron una contraofensiva que paralizó a Wellington, que se retiró a Ciudad Rodrigo en noviembre.

El ejército francés restableció sus posiciones, pero la victoriosa campaña de Wellington había revelado la estrategia adecuada para derrotarlos. A finales de 1812 la sensación de derrota de José I era clara. Una nueva retirada de soldados franceses hacia Europa la acrecentó. En la primavera de 1813, el general británico lanzaba de nuevo su acometida, sin que los franceses consiguieran parar su avance. Abandonaron Madrid y llegaron hasta Vitoria-Gasteiz donde sufrieron una grave derrota, que se repitió en la batalla de San Marcial (Irun). Vencido también en Alemania, Napoleón se apresuró a llegar a un acuerdo con Fernando VII, al que devolvió la Corona de España por el Tratado de Valençay (diciembre de 1813).

6 Explica qué razones impidieron a los ejércitos napoleónicos el control del territorio español hasta 1808.

7 ¿Por qué se habla de «triple dimensión de la guerra»?

Goya retrató al general Palafox en 1814, que había alcanzado gran prestigio como organizador de la defensa de Zaragoza en los dos asedios habidos en el verano de 1808 y el segundo en enero-febrero de 1809. Los «sitios» de esta ciudad produjeron miles de víctimas, como también el de Girona, defendida por Álvarez de Castro, en la segunda mitad de 1809. Hubo más de 50 asedios de ciudades fortificadas, en un tipo de combate peculiar de la guerra peninsular, dentro del conjunto de las guerras napoleónicas.

La otra cara de la guerra de la Independencia la constituye, sin duda, la labor de las Cortes de Cádiz. A la vez que gran parte de la sociedad española se enfrentaba con las armas a los franceses, unos pocos ilustrados pretendían implantar en España las mismas ideas que, en Francia, habían supuesto una verdadera revolución burguesa. La gran oportunidad llegó cuando las derrotas militares desacreditaron a la Junta Central, que, refugiada en Cádiz, dio paso, en enero de 1810, a una regencia colectiva, una especie de gobierno provisional compuesto por cinco miembros, muy conservadores, pero sometidos a la presión ambiental de la ciudad, sede de una nutrida burguesía mercantil y de importantes colonias de comerciantes extranjeros. Muchos burgueses liberales, funcionarios ilustrados e intelectuales procedentes de otras ciudades tomadas por el ejército del rey José, huyendo de la guerra, se habían concentrado en Cádiz, ciudadrefugio protegida por la Marina británica.

La idea de una reunión de Cortes Generales para reorganizar la vida pública en tiempo de guerra y llenar el vacío de poder ya había sido debatida en la Junta Central en mayo de 1809. Desde su Comisión de Cortes, presidida por Jovellanos, se remitió una consulta al país, encuesta dirigida a instituciones y personalidades representativas de la opinión pública para que enviasen sus informes sobre la guerra, las leyes fundamentales del reino, la Hacienda, la situación de América, etc. Las respuestas, generalmente, eran partidarias de profundas reformas en la organización del país. La regencia no se decidió a con-

vocar las Cortes hasta que llegó a Cádiz la noticia de la creación de poderes locales en distintas ciudades americanas que podían poner en peligro el imperio español. Después de cien años, en los que los Borbones habían gobernado sin convocarlas, las Cortes inauguraron sus reuniones en septiembre de 1810, con el juramento de los diputados de defender la integridad de la nación española, y prolongaron su actividad hasta la primavera de 1814. Un conjunto de decretos, y sobre todo la Constitución de 1812, manifestaban su deseo de transformación del país mediante la aplicación de importantes reformas que debían convertir España en una monarquía liberal y parlamentaria.

Debido a la guerra, la alta nobleza y el alto clero apenas estuvieron representados en Cádiz. Tampoco asistieron los delegados de las provincias ocupadas a los que se buscó suplentes gaditanos o entre los oriundos de cada provincia presentes en Cádiz, lo mismo que a los representantes de los territorios españoles de América.

En las Cortes predominaban clases medias con formación intelectual, eclesiásticos, abogados, funcionarios, militares y catedráticos, y miembros de la burguesía industrial y comercial. Sin embargo, no había representación de las masas populares: ni un solo campesino tuvo sitio en la asamblea de Cádiz. Tampoco mujeres, carentes de todo derecho político. Las primeras sesiones de las Cortes congregaron a un centenar de diputados, pero su número fue aumentando, hasta llegar a los trescientos.

La ciudad de Cádiz acordó ya en 1812 elevar un monumento conmemorativo a las Cortes, pero solo fue posible su edificación al cumplirse el centenario de la promulgación de la Constitución de 1812. Este monumento, rico en alegorías a la patria y a los valores de la nueva economía y a la libertad, es un buen símbolo del protagonismo de Cádiz en los cambios políticos y económicos durante la crisis del Antiguo Régimen. Cádiz era la ciudad más cosmopolita y abierta de España desde la mitad del siglo xviii, que gestionaba la mitad del valor del comercio exterior. Sus cerca de 80 000 habitantes sufrieron las convulsiones de esta etapa tan conflictiva. Durante todo el siglo xix fue cuna de iniciativas liberales y de progreso.

Desde su inicio se evidenció que las Cortes no se parecían a las antiguas. Al configurarse en Asamblea Constituyente y asumir la soberanía nacional, los diputados ponían en marcha la revolución liberal, que contaba ya con el precedente de la Francia (1789). También con la concesión de iguales derechos a todos los ciudadanos, incluidos los de América, España y sus colonias se convertían en la única nación repartida a ambos lados del océano.

En la cámara gaditana surgieron dos grandes tendencias:

• Los liberales –por vez primera se emplea este término como etiqueta política– eran partidarios de reformas revolucionarias, y contaban con renombrados intelectuales, juristas y grandes oradores como Agustín Argüelles, José M.a Calatrava, el conde de Toreno, Manuel José Quintana, etc.

• Los absolutistas, llamados despectivamente «serviles», pretendían mantener el viejo orden monárquico. Pedro Inguanzo y Blas de Ostolaza eran dos de sus miembros destacados.

La prensa de Cádiz, en su mayoría, apoyó a los liberales, que siempre dominaron los debates de las Cortes, manteniéndose, en cambio, los púlpitos de las iglesias al servicio de la ideología absolutista. A pesar del posicionamiento mayoritario del clero en la trinchera conservadora, un puñado de sacerdotes participaron en el diseño del régimen gaditano, al que contribuyó Diego Muñoz Torrero, miembro del equipo redactor de la Constitución y una de las personalidades más relevantes dentro de la familia liberal.

A impulsos del pensamiento ilustrado, las Cortes de Cádiz desmontaron la arquitectura del Antiguo Régimen, mediante la promulgación de una serie de decretos.

Con una prensa adicta, y después de siglos de bloqueo informativo, los liberales aprobaron el decreto de libertad de imprenta –primera formulación del derecho a la libre expresión–, que suprimía la censura para los escritos políticos, pero no para los religiosos (1810).

Para los diputados gaditanos, la libre expresión de las ideas era una pieza clave en un sistema basado en la soberanía nacional y un eficaz instrumento de concienciación política y de defensa frente a los abusos del poder.

Una decisión primordial, en el proceso de reforzamiento del Estado, fue la abolición de los señoríos jurisdiccionales (1811), ya que la mitad de los pueblos y dos tercios de

las ciudades españolas mantenían todavía alguna dependencia del clero y de la nobleza, que impedía la modernización de la Administración.

Los gremios fueron derogados (1813); era una estructura medieval tachada de inoperante desde el reinado de Carlos III, para dar paso a las modernas relaciones de producción liberal-capitalista.

En 1813 se decretó la desamortización de las tierras comunales de los municipios, de las órdenes militares y de los jesuitas, se derogaron los privilegios de la Mesta, autorizando a los pueblos y vecinos a cercar sus tierras; y se abolió la Inquisición.

«Deseando las Cortes generales y extraordinarias remover los obstáculos que hayan podido oponerse al buen régimen, aumento de población y prosperidad de la Monarquía española, decretan:

I. Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición que sean.

II. Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funcionarios públicos por el mismo orden y según se verifica en los pueblos de realengo (…).

IV. Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje y las prestaciones, así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional (…).

VII. Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen de señorío, como son los de la pesca, caza, hornos, aprovechamientos de aguas, montes y demás, quedando al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho común, y a las reglas municipales establecidas en cada pueblo, sin que por esto los dueños se entiendan privados del uso que, como particulares, pueden hacer».

8 ¿En qué se diferencian las Cortes de Cádiz de las Cortes tradicionales del medievo y del Antiguo Régimen?

9 Señala brevemente las diferencias políticas entre liberales y absolutistas en las Cortes de Cádiz. ¿Por qué estos eran llamados despectivamente «serviles»?

10 Enumera y explica los decretos de las Cortes de Cádiz que reformaban en profundidad las estructuras agrarias del Antiguo Régimen.

Este tema suscitó intensos debates entre los diputados de Cádiz. El texto del Diario de las Cortes recoge las opiniones de un clérigo absolutista:

«(…) De nuevo el señor Ostolaza, que estuvo siempre muy combativo, hace una larga crítica del Dictamen de la Comisión, afirmando “qué vergonzoso sea que la Comisión imite a esos charlatanes periodistas, en la pintura horrorosa y equivocada que hacen del Tribunal de la Fe (…) ya que la Inquisición es un medio de la Iglesia para conservar la fe”; llega a añorar los tiempos de “los Fernandos el Santo y el Católico, en cuyo tiempo, y a la vista de la Inquisición, floreció la España y dio ley a toda la Europa”. Dice que no se opone a que se reformen algunas cosas, pues ello no influye en lo esencial de la institución. Niega que el Santo Establecimiento vaya contra las luces y el progreso, diciendo que la Inquisición no se opone a la luz, sino a las doctrinas tenebrosas. Defiende vehementemente uno de sus procedimientos, el de la delación secreta, y concluye proponiendo dar por concluida la discusión y pasar el expediente al Concilio Nacional, “para que arregle definitivamente este asunto de acuerdo con las Cortes”».

Las Cortes también legislaron en materia religiosa, después de acaloradas discusiones entre los diputados, que alcanzaron su mayor vehemencia al decretar la abolición de la Inquisición, presentada como un obstáculo para la libertad de pensamiento y el desarrollo de la ciencia. Se decretó la supresión de los conventos que contasen con menos de doce miembros y se secularizaron los bienes de las órdenes religiosas. Estas medidas provocaron la ruptura con la jerarquía eclesiástica, pese a lo cual el clero ilustrado contribuyó, con su destacada presencia en las Cortes, a la propagación de estas ideas.

Resultó especialmente animado el debate sobre la reorganización territorial, con las aportaciones de contenido regionalista de un diputado catalán, disconforme con el proyecto propuesto, inspirado en el modelo departamental francés.

Las Cortes eliminaron los antiguos reinos, provincias e intendencias y decretaron una nueva división provincial, que no se llegó a concretar, con el fin de conseguir la uniformidad territorial y la centralización política. «Formamos una sola nación, y no un agregado de naciones», argumentó Agustín Argüelles, jefe de los liberales, ratificando el propósito de estos de plantear de forma inmediata una nueva ordenación territorial.

El día de san José de 1812, los diputados de Cádiz aprobaron una Constitución, la primera de la historia de España, que resumía su labor legisladora y establecía las ideas y el lenguaje del liberalismo español.

«La Pepa» es un texto muy extenso, porque, en su deseo de evitar interpretaciones contrarias al espíritu de la Constitución, los legisladores gaditanos regularon hasta el detalle todas las cuestiones relacionadas con la vida política y los derechos de los ciudadanos.

Su idea de nación quedó plasmada en el diseño de un Estado unitario, que afirmaba los derechos de los españoles en su conjunto por encima de los históricos de cada reino. Los diputados representan a la nación, lo que supone la eliminación de cualquier otra representación, regional o corporativa, algo que ya carecía de sentido en una España dividida en provincias y municipios.

De esta forma, se daba un nuevo paso adelante en el proceso de centralización política y administrativa emprendido por los primeros Borbones. Al mismo tiempo, con su afirmación de los derechos individuales y colectivos de los españoles, ponía los fundamentos para acabar con un modelo de sociedad basado en las exenciones y los privilegios. Con el fin de conseguir la igualdad de los ciudadanos, fijaba una burocracia centralizada, una fiscalidad común, un Ejército nacional y un mercado libre de aduanas interiores.

En consonancia con la primera declaración de la asamblea gaditana, la Constitución proclamaba la soberanía nacional en detrimento del rey, al que se le quitaba la función legisladora, atribuida ahora a las Cortes, que tendrían una sola cámara, elegida por sufragio universal masculino mediante un complicado sistema de compromisarios. Sin embargo, para ser diputado se requería la condición de propietario, lo que excluía a asalariados y a campesinos sin tierra.

Al atribuir la soberanía a la nación, se estaba produciendo un cambio fundamental: de acuerdo con el texto, los ciudadanos, reconocían a Fernando VII como rey de España, pero no como rey absoluto, sino constitucional.

La Constitución, aunque símbolo del liberalismo radical, reflejaba el influjo de la religión y de la nobleza a través de la definición de un Estado confesional y el reconocimiento de las propiedades de los grupos privilegiados.

La guerra y Fernando VII impidieron que se implantaran las reformas promulgadas por la Constitución. No obstante, años más tarde, otros textos, inspirados en ella, se encargarían de hacer avanzar a la sociedad española en la conquista de sus derechos individuales y colectivos. Como símbolo del deseo de libertad de los españoles, la Constitución de 1812 permaneció viva en el recuerdo a lo largo del siglo, prolongándose, también, en el ideario de los liberales de América del Sur y de Europa.

11 ¿Qué decretos de la Constitución de Cádiz establecían la libertad política y la igualdad jurídica de los ciudadanos?

12 Explica brevemente por qué podemos calificar como progresista e, incluso, como democrática la Constitución de 1812.

La importancia de la Constitución de 1812

«Dejando, pues, de lado la Constitución de Bayona, nuestra primera Constitución, redactada en Cádiz de 1810 a 1812, representa el hito fundamental que inicia la dialéctica constitucional que llega hasta el presente. Su significado, situándonos en el contexto de la época, aparece como un avance progresista fundamental para la modernización de la vida política española (…) supuso el motivo fundamental del nacimiento del liberalismo español y, en algunos casos, europeo. Su influencia, como es sabido, se extendería por toda Europa y América Latina, desde el mismo momento de emancipación de las colonias españolas.

Por supuesto, en ella es posible encontrar todavía claras reminiscencias del Antiguo Régimen, pero al mismo tiempo da acogida también a conceptos e instituciones revolucionarias para su época. Lo cual se explica a causa de que intervinieran en su redacción tanto elementos progresistas o liberales como reaccionarios o ultramontanos».

De Esteban, J.: Las constituciones de España. Madrid, Taurus, 1990. «Dentro del primer constitucionalismo occidental, el texto de Cádiz representa uno de los mejores modelos, soportando la comparación con la Constitución francesa de 1791 o la americana de 1787. Mirkine Guetzevitch llega a decir que supera a aquella y alcanza mayor influencia que ella en el resto de Europa por el espíritu nacional que respiraba, del que carecía la francesa».

Solé Tura, J., y Aja, E.: Constituciones y períodos constituyentes en España (180-1936). Madrid, Siglo xxi, 1985, p. 20.

La proclamación de la Constitución de 1812, de Salvador Viniegra.

Debido a su situación estratégica y a la proximidad de la flota y de la base británica de Gibraltar, Cádiz fue, a partir de 1810, el «refugio de la soberanía nacional». El acceso a Cádiz, muy complicado por tierra firme, era relativamente fácil por mar, lo que supuso una notable presencia de delegados de las provincias periféricas, las más avanzadas de España en aquellos momentos.

El final de las operaciones militares contra los franceses no apaciguó por completo el país, que se veía sometido al enfrentamiento político entre liberales y absolutistas, ambos a la expectativa de la postura que tomase Fernando VII a su regreso del cautiverio. La duda se despejó en la primavera de 1814, al poco tiempo de tocar el rey tierra española y aceptar el ofrecimiento de algunos generales de colaborar en la reposición del absolutismo monárquico, derogado por las Cortes de Cádiz. La acción contrarrevolucionaria del Ejército contaba, además, con el apoyo de un grupo de diputados absolutistas, firmantes del Manifiesto de los Persas, que rechazaban de forma rotunda la legislación gaditana.

En mayo de 1814, Fernando VII declaró ilegal la convocatoria de las Cortes de Cádiz y anuló toda su obra legisladora. Desaparecían de un plumazo las reformas plasmadas solo sobre el papel, sin que nadie saliera a la calle en su defensa. Con el golpe de Estado fernandino, España volvió a la situación anterior a la «francesada», mientras la represión elegía sus víctimas entre los liberales y los colaboradores del gobierno de Bonaparte, obligados muchos de ellos a tomar el camino del exilio.

Tras la caída de Napoleón, la contrarrevolución diseñada por la Europa de la Santa Alianza daba nuevo empuje al absolutismo fernandino, que intentaba borrar de la memoria de los españoles el recuerdo de una Constitución que hacía residir la soberanía en la nación, no en el rey. Apoyado en la Iglesia y en los grandes terratenientes, liquidó la libertad de prensa y resucitó la Inquisición, que enseguida se puso manos a la obra con la retirada de cientos de publicaciones del período de la guerra. Los jesuitas volvieron a España, y permanecerían en el país hasta el siguiente estallido liberal.

Bajo la mirada protectora del rey absoluto, la Iglesia inauguró su cruzada «contra una época de desorden y crímenes» y colaboró gustosa con el Santo Oficio delatando a los liberales. Sin embargo, la alianza entre el trono y el altar no cosechó los frutos esperados: decrecían las rentas eclesiásticas y el clero sufría una notable disminución a causa del desbarajuste producido por la guerra.

Cuando la Iglesia exigió la devolución de sus tierras, vendidas en el reinado anterior, Fernando VII se negó a satisfacer su reclamación, confirmando la nueva distribución de la propiedad, en manos ahora de latifundistas afectos al gobierno.

Desde la vuelta de Fernando VII, muchos militares que lucharon contra los franceses se opusieron a la restauración del Antiguo Régimen, y algunos de ellos conspiraron por el restablecimiento de las leyes de Cádiz, agrupados en organizaciones secretas o en logias masónicas.

La reacción de 1814 cortó los primeros brotes de modernización de un Ejército de 200 000 soldados y 16 000 oficiales en el que convivían los profesionales al estilo borbónico con los paisanos ascendidos de la guerrilla, y los generales absolutistas con la oficialidad rabiosamente liberal.

Fue un monarca idolatrado, temido y odiado. Tras su retorno a España en marzo de 1814, buscó asesoramiento y apoyo en los sectores más reaccionarios del país. El día 5 de mayo entró en Madrid y el día 10 decretó la abolición de la obra de Cádiz. Los generales Elío y Eguía le dieron el apoyo militar para aplastar al Consejo de Regencia y a los principales líderes liberales. A partir de entonces gobernó rodeado de una «camarilla» de amigos, confidentes y compañeros de correrías. En este grupo figuraban personajes como el duque de Alagón, el aguador Chamorro, el cura Vicente Sáiz o Francisco Calomarde. La situación fue, incluso, denunciada por declarados absolutistas como el antiguo preceptor del rey, Juan Escóiquiz, o Miguel Lardizábal.

13 Describe y explica los argumentos que justifican el absolutismo como forma perfecta de gobierno según los firmantes del Manifiesto de los Persas.

14 Identifica los momentos anteriores de la historia de España en que se produjeron exilios masivos y a qué colectivos sociales afectó; explica sus causas y consecuencias. Determina las semejanzas y diferencias con el exilio descrito en el doc.: «El primer gran exilio de España Contemporánea».

Firmado por 69 diputados serviles –de los que 34 eran eclesiásticos–, fue presentado a Fernando VII con anterioridad a su decreto de anulación de la obra de las Cortes de Cádiz. Toma su extraño nombre de sus palabras iniciales: «Señor: era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor».

Exponen en el mismo una defensa teórica del retorno al absolutismo como forma de gobierno.

«(…) 20. Quisiéramos grabar en el corazón de todos, como lo está en el nuestro, el convencimiento de que la democracia se funda en la inestabilidad y la inconstancia (…). O en estos gobiernos ha de haber nobles, o puro pueblo: excluir la nobleza destruye el orden jerárquico, deja sin esplendor la sociedad (…).

21. La nobleza siempre aspira a distinciones; el pueblo siempre intenta igualdades: este vive receloso de que aquella llegue a dominar (…).

40. En fin, Señor, esta Constitución (…) dice: Que la Nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de nadie, ninguna familia o persona. Y el artículo 14 expresa que el gobierno de la nación española es una monarquía hereditaria: artículos inconciliables (…).

134. La monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado; fue establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron sus Reyes (…). En un gobierno absoluto las personas son libres, la propiedad de los bienes es tan legítima e inviolable que subsiste aún contra el mismo soberano (…). Madrid, 12 de abril de 1814».

(1808-1874). Barcelona, Ariel, 1988.

El regreso de Fernando VII desencadenó una oleada de represión sobre toda persona sospechosa de tendencias liberales y, de modo más claro, contra los colaboradores del rey José I Bonaparte, los afrancesados. Muchos de ellos tuvieron que exiliarse en Francia o en Inglaterra.

«El primer gran exilio de españoles perseguidos a muerte por otros españoles se produce, en efecto, a comienzos del siglo xix , en dos etapas sucesivas y bajo la inspiración de aquel que fue el rey más funesto de nuestra historia, según Marañón y el más unánime criterio. En la primera etapa, 1813-1814, salen del país, a retaguardia de las tropas napoleónicas (…) muchos, más de 10 000 militares y unos 5 000 civiles (…) y a ellos se unieron los citados patriotas liberales, perseguidos por el traidor monarca que fueron también cerca de 15 000. Una primera cifra de 30 000 fugitivos, según Marañón, a la que él mismo añade otros 20 000 exiliados más como consecuencia de la segunda etapa de la persecución, iniciada en 1823 (…). En cuanto a la significación cualitativa de este primer magno exilio (…), salieron de España sus mejores hombres, además de notables escritores, profesores y hombres de ciencia (…). Se fueron los funcionarios más aptos e inteligentes con que contaba el país, nunca sobrado de capacidades. Con los afrancesados y los liberales en el exilio habían desaparecido en realidad de la vida pública las minorías dirigentes del país».

Abolición de la libertad de imprenta

«Habiendo visto con desagrado mío el menoscabo del prudente uso que debe hacerse de la imprenta, que en vez de emplearla en asuntos que sirvan a la sana ilustración del público, o a entretenerlo honestamente, se la emplea en desahogos y contestaciones personales, que no solo ofenden a los sujetos contra los que se dirigen, sino a la dignidad y decoro de una nación circunspecta, a quien convidan con su lectura; y bien convencido por Mí mismo de que los escritos que particularmente adolecen de este vicio son los llamados periódicos y algunos folletos, provocados por ellos, he venido en prohibir todos los que de esta especie se dan a la luz dentro y fuera de la Corte; y es mi voluntad que solo se publiquen la Gazeta y Diario de Madrid (…)».

Real Decreto de 25 de marzo de 1815.

Erigidos en guardianes del liberalismo, algunos oficiales llevaron a cabo una serie de intentonas golpistas (pronunciamientos) encaminadas a liquidar el absolutismo fernandino y a poner en vigor la Constitución gaditana. Espoz y Mina en Pamplona (1814), Díaz Porlier en A Coruña (1815) y Lacy en Barcelona (1817) fracasaron en su empeño; pero, en 1820, el triunfo de Riego encabezaría el censo de pronunciamientos triunfantes a lo largo del siglo que ofrecían la posibilidad de dar un giro al régimen mediante la alianza de los mandos militares y la prensa. Las conspiraciones del Ejército se nutrían del descontento popular provocado por la situación calamitosa en que se encontraba España después de la guerra, que había destruido ciudades, caminos y fábricas, y descapitaliza-

«En la etapa de 1814 a 1820, con un país deshecho por la guerra de la Independencia y en medio de una recesión general europea, el Gobierno se encontró sin estas fuentes de ingresos extraordinarios (caudales de Indias y deuda pública). Sus ingresos totales, que en los años 1785-1808 habían sido del orden de 1 200 millones de reales al año, cayeron en 1814-1820 a menos de 700 millones; pero como esta suma se obtenía ahora casi exclusivamente de fuentes tributarias (impuestos), el resultado fue que la angustiosa miseria del erario vino a combinarse con una presión tributaria creciente, que pesaba duramente sobre el país. A empeorar la situación de unos y otros (…) vino la crisis del comercio exterior, consecuencia de la progresiva pérdida de los mercados coloniales (…).

Ante la situación existente (…) el Estado español no parecía tener más salida válida que la de un camino de transformaciones revolucionarias, del tipo de las que se habían producido en Francia a fines del siglo xviii, que hiciese posible remover los obstáculos que el latifundismo y la persistencia de formas de explotación señoriales oponían al crecimiento de la producción agraria (…).

Los gobernantes a los que hemos visto fracasar –nueve ministros de Hacienda destituidos, uno tras otro, en menos de seis años– no fallaron porque se equivocaran en las fórmulas que había que aplicar, sino porque se les encomendó una tarea irrealizable: acomodar el régimen absoluto a las necesidades de los nuevos tiempos sin adoptar medidas que pudieran alterar la estructura social vigente ni tocar los privilegios de los estamentos dominantes (…)».

Fontana, J.: La quiebra de la monarquía absoluta. Barcelona, Ariel, 1983.

do la agricultura y la ganadería con la pérdida de rebaños y cosechas. Además, la inminente independencia de América privaría a los españoles de un mercado que habría podido contribuir a su despegue económico, y al Estado, de los medios necesarios para la reconstrucción del territorio. Un panorama negativo que se veía complicado por la política inmovilista de Fernando VII, cuyo empeño en revitalizar el Antiguo Régimen, retrasando más el inicio de la era industrial. Por último, el cambio constante de ministros y la escasa preparación de muchos de ellos entorpecieron la política económica del Gobierno, sometido a las contradicciones del viejo sistema tributario.

Tras la revolución de Cádiz, todos los españoles habían quedado obligados a colaborar en el sostenimiento del Estado y desaparecieron las exenciones y los enrevesados mecanismos de recaudación, vigentes desde el tiempo de los Austrias. Con el fin de facilitar la contabilidad gubernamental, por vez primera en Europa, las Cortes gaditanas habían elaborado el presupuesto nacional, que hacía un repaso anticipado de los ingresos y gastos del Estado. Nada de esto sobrevivió a la restauración absolutista de 1814. Se volvió al régimen fiscal anterior, en menos de dos años la deuda pública se había incrementado peligrosamente. Esta situación la aprovechó el ministro Martín de Garay para convencer al rey de la necesidad de restablecer la contribución general aprobada en Cádiz y mejorar el reparto de la carga fiscal mediante la evaluación tanto de la riqueza territorial como de la mercantil e industrial. Aunque los resultados de la reforma no fueron los previstos, bastaron para que el responsable de la Hacienda estatal se convirtiera en el blanco de distintas campañas de descrédito que saltaron a la calle bajo la forma de versos satíricos.

En contraste con el estancamiento de la industria, que demoraba la consolidación de una clase burguesa en España, la agricultura tuvo cierta expansión. Aumentaron las tierras labradas, a impulsos de la presión demográfica del campo y de la consiguiente búsqueda de alimentos de primera necesidad, como el trigo. Pero también en este ámbito el desarrollo español se veía entorpecido por la restauración absolutista, que, al liquidar las reformas de Cádiz, devolvía a la Mesta sus privilegios, tan perjudiciales para la agricultura.

15 Explica por qué se produjo una disminución de ingresos de la Hacienda Real tras la restauración del absolutismo. Puedes encontrar información en la web de recursos de anayaeducacion.es

Todas las dificultades del absolutismo y el malestar de la población española configuraron una situación insostenible que estalló en 1820, cuando el comandante Rafael del Riego, al frente de unas tropas dispuestas cerca de Cádiz para su traslado a América, se levantó a favor de la Constitución de 1812. El pronunciamiento encontró apoyos en otras guarniciones de la Península, que hicieron ver a Fernando VII que debería cambiar de política y aceptar el régimen constitucional. Mientras tanto, nacían juntas liberales en distintas ciudades, que dirigirían los ayuntamientos según el modelo de 1808 hasta la reunión de las Cortes. Comenzaba así la segunda experiencia revolucionaria española, que duró tres años, y logró calar en la vida pública en mayor grado que Cádiz, aunque se saldó con un fracaso, explicable si se tiene en cuenta el pobre respaldo social y político del liberalismo en el país.

Desde el poder, los liberales eliminaron la Inquisición, impusieron el sistema fiscal aprobado en Cádiz, suprimieron los señoríos, expulsaron a los jesuitas y confirmaron las leyes que garantizan los derechos y las libertades de los ciudadanos. La Iglesia fue la institución que más sufrió con el cambio de régimen, al aprobar el Gobierno la supresión de las órdenes monacales y la desamortización de tierras de los monasterios. Con la venta de propiedades eclesiásticas, los liberales pretendían rebajar la deuda pública y ganarse la confianza de los gobiernos extranjeros y de los acreedores españoles. Sin embargo, el agujero llegaba a superar la cuarta parte del presupuesto nacional y la suspensión de pagos no se podía evitar.

Al abrigo de la libertad de opinión, nacieron numerosas tertulias y centros de debate que, bajo la forma de sociedades patrióticas, promovían los primeros periódicos en defensa del orden constitucional y que esbozaban los futuros partidos políticos. Mucho más que un «cuarto poder», la prensa –muy abundante durante el trienio– empezó a convertirse en un poderoso instrumento de acción política al servicio de los partidos, llegando a oscurecer incluso las mismas sesiones de las Cortes.

La aplicación de las reformas provocó enseguida la ruptura del bloque liberal en dos grupos, de gran trascendencia posterior, que representan diferentes generaciones y filosofías políticas. De un lado, los hombres que participaron en las Cortes de Cádiz, ahora moderados, y de otro, los jóvenes seguidores de Riego, que se atribuían en exclusiva el triunfo de la revolución de 1820: los denominados exaltados.

Aprendida la lección de 1814, cuando nadie se movió en defensa del orden constitucional, los doceañistas, desilusionados, querían reformar la Constitución para restringir la plena soberanía del pueblo mediante un sufragio limitado y una cámara alta en las Cortes. Entre ellos se encontraban políticos responsables de los primeros gobiernos del Trienio como el general Ballesteros, Eusebio Bardají, Pérez de Castro o Martínez de la Rosa. Por el contrario, los exaltados defendían el sufragio universal y unas Cortes de una sola cámara, expresión de la soberanía nacional. Contaban con algunos de los militares más prestigiosos, como el propio Riego, Antonio Quiroga y el general Evaristo San Miguel, y con políticos relativamente jóvenes, como Calatrava y Mendizábal. De estos postulados arrancaría la fractura del liberalismo español y su división en moderados y progresistas.

De familia noble asturiana, fue guardia de corps. Participó en la guerra de la Independencia y fue deportado a Francia en 1808, tras la derrota en la batalla de Espinosa de los Monteros. Conoció allí la masonería. Viajó por Inglaterra y Alemania. Su pronunciamiento en 1820 en Cabezas de San Juan, junto al coronel Quiroga y con el apoyo de los núcleos liberales gaditanos, estaba a punto de fracasar cuando despertó una oleada de apoyos en varias guarniciones de Galicia, Aragón, etc., logrando la reposición de la Constitución. En el Trienio se inclinó por posiciones democráticas y dirigió la resistencia frente al Ejército invasor en 1823 (asalto del Trocadero en Cádiz). Apresado, fue ejecutado ignominiosamente en la horca. Riego se convirtió, ya en vida, en uno de los principales mitos del liberalismo español.

16 Señala las diferencias más notables entre las dos tendencias del liberalismo español que se manifiestan a partir del Trienio Constitucional.

Extracto del tratado firmado por Austria, Francia, Prusia y Rusia (22-11-1822), que dio pie a la intervención en España de los «Cien Mil Hijos de San Luis» (60 000 franceses más 35 000 realistas españoles), al mando del duque de Angulema, en abril de 1823, para restablecer a Fernando VII como rey absoluto.

«Los infrascritos Plenipotenciarios autorizados especialmente por sus Soberanos para hacer algunas adiciones al tratado de la Santa Alianza (…) han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1. Las Altas Partes Contratantes, plenamente convencidas de que el sistema de gobierno representativo es tan incompatible con el principio monárquico, como la máxima de la Soberanía del Pueblo es opuesta al principio de derecho divino, se obligan del modo más solemne a emplear todos sus medios, y unir todos sus esfuerzos, para destruir el sistema del gobierno representativo de cualquier Estado de Europa donde exista, y para evitar que se introduzca en los Estados donde no se conoce.

Artículo 2. Como no puede ponerse en duda que la libertad de imprenta es el medio más eficaz que emplean los pretendidos defensores de los derechos de las Naciones para perjudicar a los de los Príncipes, las Altas Partes Contratantes prometen recíprocamente adoptar todas las medidas para suprimirla no solo en sus propios Estados, sino también en todos los demás de Europa.

Artículo 3. Estando persuadidos de que los principios religiosos son los que pueden todavía contribuir más poderosamente a conservar las Naciones en el estado de obediencia pasiva que deben a sus Príncipes, las Altas Partes Contratantes declaran que su intención es la de sostener cada uno en sus Estados las disposiciones que el Clero por su propio interés esté autorizado a poner en ejecución, para mantener la autoridad de los Príncipes, y todas juntas ofrecen su reconocimiento al Papa (…) solicitando su constante cooperación con el fin de avasallar las Naciones.

Artículo 4. Como la situación actual de España y Portugal reúne por desgracia todas las circunstancias a que hace referencia este tratado, las Altas Partes Contratantes, confiando a la Francia el cargo de destruirlas, le aseguran auxiliarle del modo que menos puede comprometerles con sus pueblos, y con el pueblo francés, por medio de un subsidio de 20 millones de francos anuales cada uno, desde el día de la ratificación de este tratado, y por todo el tiempo de la guerra. Artículo 5. Para restablecer en la Península el estado de cosas que existía antes de la revolución de Cádiz (…) las Altas Partes Contratantes se obligan mutuamente, y hasta que sus fines queden cumplidos, a que se expidan (…) Ias órdenes más terminantes (…) para que se establezca la más perfecta armonía entre las cuatro Potencias contratantes, relativamente al objeto de este tratado (…)».

Fernando VII, rodeado del alto clero y de la aristocracia, desembarca en El Puerto de Santa María, una vez acabada la resistencia liberal de Cádiz, y saluda al duque de Angulema, general de los Cien Mil Hijos de San Luis. En marzo de 1820, el rey había dicho: «(…) Ya he tomado las medidas oportunas para la propia convocatoria de las Cortes (…). Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional; y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación (…), hagamos admirar y reverenciar el nombre español (…)». Ahora, tres años más tarde, se expresaría en términos absolutamente contrarios. Los liberales le adjudicarían el epíteto de «rey Felón».