Realismo y naturalismo

Añoranza

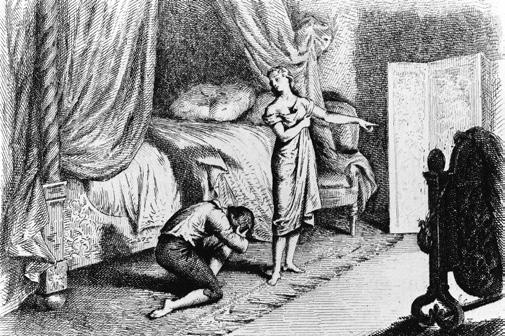

«—Niño, más que niño, acuérdese solo de que lo quiero y no se preocupe de nada. Vamos a ver, ¿en qué quedamos?

—Quedamos en todo lo que quiera, bien lo sabe usted. —Entonces, antes de un mes, estaremos en algún pueblecito, paseándonos a la orilla del agua y bebiendo leche. Quizá le parezca extraño que yo, Marguerite Gautier, hable así; se debe, amigo mío, a que, cuando esta vida de París, que tan feliz parece hacerme, no me abrasa, me aburre, y entonces siento súbitas aspiraciones hacia una existencia más tranquila que me recuerde mi infancia. Todos hemos tenido una infancia, seamos ahora lo que seamos. ¡Oh! Tranquilícese, no voy a decirle que soy hija de un coronel retirado y que fui educada en SaintDenis. ¡Soy una pobre campesina, y hace seis años aún no sabía escribir mi nombre! Ya está usted tranquilo, ¿no? ¿Por qué me he dirigido a usted antes que a nadie para compartir la alegría del deseo que me ha entrado? Sin duda porque he comprendido que me quiere por mí y no por usted, mientras que los demás nunca me han querido más que por sí mismos».

Alexandre Dumas, La dama de las camelias, Alianza Editorial.

Sobre la lectura

• Alexandre Dumas, hijo, escribió La dama de las camelias en 1848, una época de transición entre el Romanticismo y el realismo. Fíjate en el lenguaje, en la relación amorosa, la descripción de la niñez, la huida de la ciudad, la vida idílica, los condicionantes sociales... y detalla los ejemplos que indican aspectos románticos y los que te parecen realistas.

➜ Plano abierto. Accede al vídeo de la unidad en anayaeducacion.es

Qué vas a encontrar en esta unidad

1 Europa en la segunda mitad del siglo xix

2 Realismo y naturalismo en Francia

3 El realismo en Rusia

4 El realismo en otros países europeos

5 Nacimiento de la gran literatura norteamericana

El realismo y el naturalismo

• Victoria, reina de Inglaterra (1837-1901)

1840 • II República Francesa (1848)

• Manifiesto comunista (1848)

1850

• Golpe de Estado de Luis Napoleón en Francia (1851)

• Origen de las especies (1859), Charles Darwin

• El estudio del pintor (1855), Gustave Courbet

• El Angelus (1857-1859), François Millet

1860

• Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865)

• I Asociación Internacional de Trabajadores (1864)

• Guerra austro-prusiana (1866)

• El capital (1867), Karl Marx

• Canal de Suez (1869)

• Publicación de la tabla periódica de elementos, por Mendeléiev (1869)

• Edipo y la esfinge (1864), JeanAuguste-Dominique Ingres

• El vagón de tercera (1864), Honoré Daumier

• Olympia (1863), Desayuno en la hierba (1863), Édouard Manet

• El estanque de la Ville d'Avray (1865-1870), Jean-BaptisteCamille Corot

• Rojo y negro (1830), La cartuja de Parma (1839), Stendhal

• Eugenia Grandet (1833), Papá Goriot (1834), Honoré de Balzac

• Las aventuras de Oliver Twist (1838), Charles Dickens

• El capote (1842), Nikolái Gógol

• Jane Eyre (1847), Charlotte Brontë

• Cumbres Borrascosas (1847), Emily Brontë

• David Copperfield, Charles Dickens

• La letra escarlata (1850), Nathaniel Hawthorne

• Moby Dick (1851), Herman Melville

• La cabaña del tío Tom (1852), Harriet Beecher

• Madame Bovary (1857), Gustave Flaubert

• Nido de hidalgos (1859), Ivan Turguéniev

• Humillados y ofendidos (1861), Crimen y castigo (1866), El jugador (1867), El idiota (1868), Fiódor Dostoievski

• Salambó (1862), La educación sentimental (1869), Gustave Flaubert

• Guerra y paz (1863-1869), León Tolstói

1870

• III República Francesa (1870-1940)

• Guerra franco-prusiana (1870-1871)

• Unificación italiana (1815-1871)

• La «Commune» de París (1871)

• Depresión económica mundial (1873-1895)

• Legislación sobre trabajo infantil en Francia (1874)

• Crisis de la I Internacional (1876)

• Leyes antisocialistas de Otto von Bismark, en Alemania (1878)

1880

• Primera vacuna (contra la rabia), de Louis Pasteur (1885)

• Primer automóvil (Benz) (1885)

• Las hijas de Edward Darley Boit (1882), John Singer Sargent

• Los comedores de patatas (1885), Vincent van Gogh

• Iván el Terrible y su hijo (1885), Iliá Repin

• Estibador (1885), Constantin Meunier

• Ana Karenina (1873-1877), León Tolstói

• La tentación de San Antonio (1874), Gustave Flaubert

• El crimen del Padre Amaro (1875), El primo Basilio (1878), José Maria Eça de Queirós

• Las aventuras de Tom Sawyer (1876), Mark Twain

• La taberna (1877), Émile Zola

• Bola de sebo (1880), Guy de Maupassant

• Los hermanos Karamazov (1880), Fiódor Dostoievski

• Bouvard y Pecuchet (1881), Gustave Flaubert

• Huckleberry Finn (1884), Mark Twain

• Germinal (1885), Émile Zola

1890

• Caso Deyfrus (1894)

• Primera proyección pública del cinematógrafo de los hermanos Lumière (1895)

• Invención de la transmisión sin hilos (1893), de Nikola Tesla

• Primera transmisión sin cables (radio) (1899), de Guglielmo Marconi

• La gaviota (1895), El tío Vania (1899), Antón Chéjov Mujer leyendo (1894), Henri Matisse

1900

• El jardín de los cerezos (1904), Antón Chéjov

Europa en la segunda mitad del siglo xix

1.1. Marco político y social

Culmina la unificación en 1861 con el rey Víctor Manuel II y sobre todo su primer ministro Cavour. A ellos se añade Garibaldi y su ejército de «Camisas Rojas», que realiza el desembarco en la isla de Sicilia para avanzar hacia el continente. Bajo el reinado de Víctor Manuel, los plebiscitos populares van ratificando la incorporación de los diversos estados al nuevo reino.

La unificación se va realizando desde 1850 a 1870. Declarada la guerra a Francia por retener Alsacia y Lorena, la victoria alemana en la batalla de Sedán (1871) permite a Bismarck proclamar a Guillermo I emperador e instaurar el II Reich. Alemania se convierte en la gran potencia continental y Bismarck en el árbitro de las relaciones internacionales.

Tras la Revolución de 1848, se proclama la II República, que en 1852, con Napoleón III, se convierte en el II Imperio. Alemania intenta acotar su poderío, y tras derrotar y hacer prisionero a Napoleón (1871), provoca el nacimiento de la III República. Tras varias intentonas golpistas, el gobierno republicano logra imponerse; en 1875 elabora una nueva constitución y consigue mantenerse en el poder hasta la I Guerra Mundial.

La segunda mitad del siglo xix está presidida por la reina Victoria (1837-1901), período al que se califica de «era victoriana», definida como época de equilibrio, paz y prestigio. Su dominio de los mares, su temprana Revolución Industrial, su aislamiento de los problemas del continente y su estabilidad le facilitaron una larga hegemonía. A ese prestigio contribuyeron también dos políticos, Gladstone y Disraeli, jefes, respectivamente, de los partidos liberal y conservador.

La declaración de independencia de 1776 fue reconocida por el reino de Gran Bretaña en 1783. Entre 1861 y 1865 está sumido en la guerra de Secesión, que opone los estados del norte, más evolucionados socialmente, a los del sur, más tradicionales y defensores del régimen de esclavitud. El desarrollo de sus fábricas, sobre todo del sector textil, fue acelerando su conciencia de gran nación, unido al avance de otras empresas, como las del petróleo, del automóvil y del acero.

Movimiento social internacional

La segunda mitad del siglo xix está marcada por la fuerte división entre los sectores enriquecidos con la Revolución Industrial frente a las masas proletarias que trabajan muchas horas por salarios míseros y habitan en las zonas pobres y en los suburbios de las ciudades; los capitalistas frente a los empleados.

El Manifiesto comunista de 1848 da voz a la confrontación de obreros y patronos, a la «lucha de clases». A partir de la obra de Marx y Engels se crea un movimiento internacional para la defensa de los trabajadores y nacen los sindicatos de clase para negociar con los patronos las condiciones laborales y salariales de las empresas. Las confrontaciones sociales, que a veces acaban en huelgas, son habituales.

El Manifiesto comunista

El Manifiesto comunista comienza con estas palabras: «Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes».

1.2. La literatura en la segunda mitad del siglo xix

El realismo

En la segunda mitad del siglo xix se impone el realismo. Los inicios se sitúan hacia 1850, aunque ya en la década anterior habían aparecido muestras de burlas de las exageraciones románticas.

El realismo es una corriente artística y literaria de la segunda mitad del siglo xix que se aleja de la exageración y el idealismo románticos para contar lo que ocurre en la realidad circundante.

En general, el nuevo movimiento va unido a la evolución social. Si el Romanticismo era hijo de la revolución y sus aliados naturales (idealismo, individualismo, subjetivismo, nacionalismo), el realismo es la expresión de las sociedades burguesas que se consolidan tras las conquistas revolucionarias y tras superar sus excesos. Frente al idealismo romántico, ahora se imponen las ideas prácticas que se acomodan a las circunstancias de cada día.

Tanto en la temática como en las técnicas y la forma, la literatura realista se opone a la romántica.

Movimientos culturales y científicos

Los movimientos del realismo y del naturalismo conectan con las ideas filosóficas y científicas del momento: el positivismo de Augusto Comte (1798-1857), basado en la observación y la experimentación; el evolucionismo de Charles Darwin (El origen de las especies, de 1859), que habla de la «adaptación al medio»; el experimentalismo de Claude Bernard (1813-1878) y las dudas sobre las ideas a priori; y las leyes sobre la transmisión genética de Mendel (1865-1866).

➜ Atrévete a saber más sobre el arte realista en anayaeducacion.es

Romanticismo Realismo

Subjetividad y exaltación del «yo».

Países y ambientes lejanos y exóticos.

Literatura como reflejo de la realidad externa y objetiva.

Situaciones cercanas, en lugares conocidos y cotidianos.

Aspectos relativos al tema

Tratamiento literario de los sentimientos (amor, melancolía, desesperación, afán de libertad...).

Tratamiento literario de diferentes facetas humanas: lo económico (pobreza, hambre, miseria...); lo social (diferencias sociales, afán de aparentar, riqueza burguesa, nobleza empobrecida...); lo ideológico (luchas políticas de partidos...); lo religioso; lo literario (burlas del Romanticismo).

Personajes oscuros, exagerados.

Temas legendarios o heroicos.

Consideración del arte como expresión libre de la inspiración.

La imaginación como punto de partida de la creación literaria.

Aspectos técnicos y formales

La obra como reflejo de lo raro, lo insólito y la nota pintoresca.

Utilización de la fantasía, lo irracional, lo soñado, lo que se ve entre niebla, en la oscuridad o en la noche como motivos predominantes.

Uso de la exageración (en situaciones, en expresión de sentimientos, en contraposición de caracteres...).

Lenguaje con exclamaciones, interrogaciones, antítesis, paradojas, apóstrofes.

Personajes cotidianos, cercanos, vulgares.

Temas contemporáneos, preocupaciones de cada día, trabajos y vicisitudes de las gentes normales.

El arte como expresión de la realidad externa, resumido en la expresión «pasar el espejo por los caminos».

El dato externo, la observación de la realidad como punto de partida de la creación literaria.

Reflejo de lo habitual, lo común, lo mayoritario, y a menudo, lo vulgar.

Lo que se aprecia por los sentidos, lo que es posible y realizable como motivos predominantes.

Uso de lo cercano, de lo cotidiano y de lo que es verosímil.

Lenguaje estándar, accesible al lector medio, evitando el barroquismo y la exageración.

El naturalismo

Lee y reflexiona

—Sí, señora; esos hombres no hacen más que atracarse de cerdo y de patatas, de patatas y de cerdo. Y no crea usted que son pulcros. ¡Oh, nada pulcros! [...] Todo lo ensucian y donde les apura... lo sueltan, con perdón sea dicho. Hacen el ejercicio durante algunas horas, todos los días, y anda por arriba y anda por abajo, y vuelve a la derecha y vuelve a la izquierda. ¡Si labrasen los campos o trabajasen en las carreteras de su país! Pero no, señora; esos militares no sirven para nada. El pobre tiene que alimentarlos mientras aprenden a destruir. Yo soy una vieja sin estudios; a mí no me han educado, es cierto; pero al ver que se fatigan y se revientan en ese ir y venir mañana y tarde, me digo: habiendo tantas gentes que trabajan para ser útiles a los demás, ¿por qué otros procuran, a fuerza de tanto sacrificio, ser perjudiciales? ¿No es abominable que se maten los hombres, ya sean prusianos o ingleses, o polacos o franceses? Vengarse de uno que nos hizo daño merece castigo y el juez lo condena; pero si degüellan a nuestros hijos, como reses llevadas al matadero, no es condenable, no se castiga; se dan condecoraciones al que destruye más. ¿No es cierto? Nada sé, nada me han enseñado; tal vez por mi falta de instrucción ignoro ciertas cosas y me parecen injusticias.

El naturalismo es una corriente artística y, sobre todo, literaria del último tercio del siglo xix que parte del realismo para llevar al extremo la expresión y representación de la realidad.

Surge en Francia a partir de la década de 1860 y alcanza su esplendor entre 1870 y 1890. Émile Zola, su máximo representante, expone los principios de la doctrina naturalista en su obra La novela experimental, en 1880.

Principios del naturalismo

• Observación rigurosa de los fenómenos, descripción minuciosa de los detalles para comprobar las leyes de la naturaleza y el modo de actuar de las personas, con una finalidad, a menudo, de denuncia social.

• Sometimiento de lo psicológico a lo fisiológico. La persona no es un espíritu puro, sino que «en cada uno de sus movimientos el alma será acelerada o frenada por la vista, olor, oído, gusto, tacto».

• Impasibilidad del escritor o la escritora ante los datos presentados.

• Retrato del ser humano y de su ambiente atendiendo a los aspectos más crudos de la realidad a fin de corroborar la doctrina positivista de la influencia del medio y de la herencia biológica. Los escritores naturalistas crean personajes afectados física y mentalmente con problemas de todo tipo (alcoholismo, prostitución, etc.), seres marginales que habitan en ambientes desagradables, miserables o problemáticos (taller, mina, taberna, casa de prostitución...).

• Determinismo en la actuación humana: unas determinadas causas producen determinados efectos. Este determinismo constituyó una de las limitaciones de la escuela naturalista al reducir la libertad, y por lo tanto la responsabilidad, de la persona en sus actos.

• En el fragmento, una posadera francesa está hablando de los soldados alemanes que han invadido Francia durante la guerra franco-prusiana. ¿Qué queja tiene de ellos?

• ¿Qué opinión le merece a este personaje la guerra?

• Preguntas provocadoras. Reflexiona sobre el relato de la posadera. ¿Está cargado de crítica y denuncia? ¿Describe ambientes pobres o problemáticos? ¿Se entretiene en los detalles? ¿Habla sobre el comportamiento de los personajes? En fin,en esta larga intervención, ¿observas algo que vaya más allá del realismo?

Realismo y naturalismo en Francia

2.1. Escritores del realismo

Stendhal (1783-1842)

Nacido en Grenoble, Stendhal, seudónimo de Henri Beyle, es el primer novelista que avanza, ya en la década de 1830, desde el Romanticismo imperante hacia el nuevo realismo.

En las obras del escritor se perciben el individualismo y el idealismo como reminiscencias románticas, junto a unos temas muy cercanos a la realidad, que reflejan una fina observación hasta en el más mínimo detalle.

Sus novelas principales son Rojo y negro (1830) y La cartuja de Parma (1839).

Rojo y negro

Su mejor novela, presenta un esmerado retrato de caracteres, ambiciones e intrigas, y un demorado análisis de los sentimientos y de las motivaciones de cada personaje.

La cartuja de Parma

Tiene como fondo historias de amores de la Italia de los siglos xvi y xvii con algunos personajes muy bien elaborados (Sanseverina, por ejemplo).

Honoré de Balzac (1799-1850)

Honoré de Balzac nació en Tours. Su padre, deseoso de ascender en la escala social, cambió su apellido original, Balssa, por el de una antigua familia aristocrática. Sufrio el desapego de sus padres y pasó su infancia en un internado. Con la idea de enriquecerse, escribió folletines de poca calidad; sin embargo siempre estuvo endeudado.

Balzac es uno de los grandes creadores de la novela realista, tanto por la cantidad de obras, como por sus numerosos personajes y por la diversidad de temas que trató, enmarcándolos en la realidad social y describiéndolos con enorme precisión.

Escribió en torno a ochenta novelas, parte de las cuales englobó bajo el título La comedia humana. Dicho título parece encerrar una intencionada contraposición respecto a la Divina comedia, de Dante. Del mismo modo que el escritor italiano trató de resumir en su obra la sensibilidad espiritual de la sociedad cristiana medieval, el novelista francés quiso ofrecer en la suya un retrato completo y preciso de la sociedad francesa posterior a la revolución.

Se hizo famosa su serie de «escenas»: Escenas de la vida privada, Escenas de la vida en provincia, Escenas de la vida militar, Escenas de la vida en el campo, Escenas de la vida parisina, Escenas de la vida política.

Entre sus novelas, destacan dos: Eugenia Grandet (1833) y Papá Goriot (1834).

Eugenia Grandet

El avaro Grandet no deja a su hija Eugenia casarse con el joven primo Carlos, del que está enamorada. Como no tiene dinero, el chico ha de ir a hacer fortuna a las Indias. Al morir Grandet, la hija hereda cuantiosos bienes y puede y quiere casarse con Carlos. Pero a esas alturas, él ya tiene otros proyectos.

Papá Goriot

Un hombre de origen humilde sacrifica todo por sus hijas a las que proporciona una buena educación y les facilita matrimonios con aristócratas. Una vez que han alcanzado el estatus deseado, se avergüenzan de su padre, quien se refugia en una pensión de París y muere abandonado.

Rojo y negro

Julián Sorel, humilde hijo de un campesino, pretende ascender de clase social a base de intrigas y engaños enlazados al tema amoroso. Se vale de su puesto de preceptor en casa del señor Rênal para intentar conquistar a la esposa del jefe de familia. Despedido de la casa y ya en París, seduce ahora a Matilde, la orgullosa hija del marqués de La Mole, con la que, tras dejarla embarazada, pretende casarse.

La cartuja de Parma

Después de terminar sus estudios, el noble Fabricio del Dongo llega al estado de Parma ayudado por su tía, la marquesa Sanseverina. Por sus ideas liberales, Fabrizio es encarcelado. Pero logra enamorar a la hija del gobernador de la prisión y evadirse con ella.

Realismo y naturalismo en Francia

Gustave Flaubert (1821-1880)

Flaubert es uno de los grandes novelistas de todos los tiempos. El autor encumbra el realismo, además de ser precursor del naturalismo, y maestro de la novelística posterior. Es el escritor del detalle más minucioso, de la documentación para sus escenas y personajes, de la página perfecta.

Debido a la lentitud en su escritura, escribió pocas obras. Entre ellas destacan Salambó (1862), una historia en el pasado, enmarcada en las guerras púnicas; La educación sentimental (1869), una novela en la que desfilan multitud de personajes y en la que describe los hechos políticos y sociales más recientes de la Francia del momento, y Madame Bovary, su gran obra.

Madame Bovary

La obra fue publicada en folletón en 1856 y como libro al año siguiente. Debido al comportamiento de la protagonista, fue tachada de escandalosa por la conducta adúltera de Emma Bovary. Ello ocasionó una acusación judicial contra Flaubert de la que, finalmente, fue absuelto.

Madame Bovary es un retrato de la sociedad provinciana francesa y su personaje principal, Emma, simboliza el abismo existente entre las ilusiones y la realidad. La novela logra la perfección de la prosa y del arte de narrar, y será un ejemplo y un modelo para la narrativa posterior.

2.1. Escritores del naturalismo

Émile Zola (1840-1902)

El parisino Émile Zola es uno de los grandes literatos del siglo xix. Como Balzac, también se propuso crear otra especie de «comedia humana» que retratara todos los aspectos de la sociedad de la época. Escribe, entonces, la serie de veinte volúmenes de Los Rougon-Macquar, historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio (1871-1893). En cada una de las novelas de la serie aborda un tema distinto: en La taberna (1877) trata del alcoholismo; en Naná (1880), del sexo; en El paraíso de las damas (1883), de unos grandes almacenes; en Germinal (1885), de las minas y luchas obreras; en La falta del abate Mouret (1875), de la Iglesia; en La tierra (1887), de los campesinos. Además de esa serie, otras novelas, algo de teatro, poesía y crítica literaria, es muy conocida su intervención en el caso Dreyfus, sobre el alto militar francés, de origen judío, acusado injustamente de traidor, y degradado. Caso en el que Zola encabezó la defensa y publicó en la prensa el famoso artículo «Yo acuso» dirigido al presidente de la República; por lo que hubo de exiliarse. Sus dos novelas más conocidas son La taberna (1877) y Germinal (1885). La taberna viene a ser un estudio de las consecuencias del alcoholismo, que acaba degradando a los personajes. Es, también, un análisis de las penurias de las gentes pobres que no son capaces de salir de los atolladeros en los que la vida los va metiendo. Germinal narra una huelga de mineros en la década de 1860. Algunos de los personajes aparecen también en La taberna.

Guy de Maupassant (1850-1893)

El escritor Guy de Maupassant participó en la guerra franco-prusiana en 1870-1871. Flaubert —ya por entonces escritor consagrado— lo ayudó a entrar en el mundillo literario, a la vez que ejerció una gran influencia sobre él con sus principios artísticos: la lenta elaboración de la prosa, la minuciosidad, el contacto con la realidad más cotidiana, la crítica de los prejuicios burgueses...

Madame Bovary

Una chica, Emma, educada en la sentimentalidad de la literatura romántica, desea en su vida real llevar a cabo las expresiones amorosas y los afanes de lujo y grandeza que ha leído en las novelas. Casada con Carlos Bovary, apocado médico de pueblo, la protagonista empieza pronto a sentir la insatisfacción y la monotonía de esa vida matrimonial. Por lo que desea nuevas experiencias que le van a proporcionar principalmente dos hombres: el joven León, pasante de notario; y el curtido y donjuanesco Rodolfo.

La taberna

Augusto Lantier, atraído por otras mujeres e ilusiones, abandona a Gervasia. Ella, entonces, conoce a Coupeau, un buen obrero, y se casan. Para curarlo de un accidente, ella gasta sus ahorros. En su convalecencia, Coupeau se dedica cada vez a beber más. Ella también frecuenta la taberna y para obtener dinero ejerce de prostituta.

Germinal

Padres e hijos trabajan en las minas de carbón. Les pagan ruines salarios y la compañía propietaria aún quiere imponer condiciones más duras. Harto de la situación, Étienne Lantier promueve una huelga. Surgen enfrentamientos, muertes, sabotajes. La novela acaba con la vuelta al trabajo, «para no morir de hambre».

En conjunto, Maupassant nos ofrece una visión pesimista de la vida y de la sociedad, a partir de la pintura de cuadros despiadados y amargos sobre la burguesía del momento. Fue maestro en el retrato psicológico de los más variados personajes y tipos, muy acertado en las descripciones de lugares concretos (posadas, caminos, estación de tren, casas...).

Su obra literaria está formada por seis novelas, en torno a 300 relatos, tres libros de viajes y muchos artículos en la prensa. Entre las novelas se encuentran Bel Ami (1885), Fuerte como la muerte (1889), Nuestro corazón (1890)... De los cuentos destaca «Bola de sebo» (1880), relato con el que obtuvo un éxito que le permitió dejar su trabajo de funcionario y dedicarse a la literatura, que le fue absorbiendo progresivamente.

Actividades

1 Lee este fragmento de la obra de Stendhal y responde a las cuestiones.

Como puede verse, Julien no tenía la menor experiencia de la vida, ni siquiera había leído novelas; si hubiera sido un poco menos torpe y hubiese tenido la suficiente sangre fría para decirle a aquella joven a quien tanto adoraba y que tan extrañas confidencias le hacía: «Confiese usted que, aunque yo no valga tanto como esos señores, sin embargo es a mí a quien usted ama». Es posible que ella se hubiese sentido feliz al verse comprendida; por lo menos, el éxito hubiera dependido exclusivamente de la gracia con que Julien expresara esta idea y del momento que eligiera para ello. En todo caso, habría salido ventajosamente de una situación que corría el riesgo de resultar monótona a los ojos de Mathilde.

—¡Usted ya no me ama, y yo la adoro! —le dijo Julien un día, tras un largo paseo, loco de amor y de sufrimiento. Stendhal, Rojo y negro, Alianza Editorial.

c) Se dice que Stendhal es el creador de la novela psicológica por la descripción que hace de los pensamientos de sus personajes. Según lo que has leído, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? Justifica tu respuesta.

2 Lee esta antirromántica carta de Carlos a Eugenia, de la obra de Balzac, y responde a las cuestiones. «Mi querida prima: [...] no debo engañaros. Se trata en este momento, para mí, de una alianza que satisface todas las ideas que me he formado sobre el matrimonio. El amor en el matrimonio es una quimera. Hoy me dice mi experiencia que hay que obedecer a las leyes sociales, y reunir al casarse todas las conveniencias que exige el mundo. [...] No os he de hablar ni de vuestras costumbres, ni de vuestra educación, ni de vuestros hábitos, que de ningún modo están en relación con la vida de París y no encajarían sin duda con mis proyectos ulteriores. Entra en mis planes sostener una casa a todo tren, recibir mucha gente, y creo recordar que os gusta la vida dulce y tranquila. [...] Hoy poseo ochenta mil libras de renta. Esta fortuna me permite unirme a la familia d´Aubrión, cuya heredera, joven de diecinueve años, aporta al matrimonio su nombre, un título, la plaza de gentilhombre de cámara honorario de Su Majestad y una de las posiciones más brillantes. Os he de confesar, querida prima, que no quiero nada a la señorita d´Aubrión; pero, por su alianza aseguro a mis hijos una posición social [...]. Nos debemos a nuestros hijos».

Honoré de Balzac, Eugenia Grandet, Libra.

a) Resume los razonamientos con que Carlos rechaza a su prima.

a) En el fragmento, junto a los aspectos realistas, hay también reminiscencias románticas. Localiza ejemplos de ambos movimientos.

b) Consulta en Internet las fuentes o crímenes reales en los que se inspiró el autor.

b) La novela es de 1833, año en el que aún predominaba en toda Europa el Romanticismo. Sin embargo, los aspectos realistas y pragmáticos aquí son evidentes. Identifícalos en la carta que has leído.

3 En este fragmento de Madame Bovary, se cuentan las diferentes reacciones y pensamientos de Emma y Charles poco después de haberse casado.

Hasta el momento, ¿qué había tenido de bueno su vida? ¿Su época de colegio, donde permanecía encerrado entre aquellas altas paredes, solo en medio de sus compañeros más ricos o más adelantados que él en sus clases, a quienes hacía reír con su acento, que se burlaban de su atuendo y cuyas mamás venían a la sala de visitas con pasteles en sus manguitos? ¿Después, cuando estudiaba medicina y mamá no tenía bastante dinero para invitar al baile a alguna obrerita que llegase a ser su amante? Más tarde había vivido catorce meses con la viuda, que en la cama tenía los pies fríos como témpanos. Pero ahora poseía de por vida a esta linda mujer a la que adoraba. El Universo para él no sobrepasaba el contorno sedoso de su falda; y se acusaba de no amarla, tenía ganas de volver a verla; regresaba pronto a casa, subía la escalera con el corazón palpitante. Emma estaba arreglándose en su habitación; él llegaba sin hacer el mínimo ruido, la besaba en la espalda, ella lanzaba un grito. [...]

Antes de casarse, ella había creído estar enamorada, pero como la felicidad resultante de este amor no había llegado, debía de haberse equivocado, pensaba, y Emma trataba de saber lo que significaban justamente en la vida las palabras felicidad, pasión, embriaguez, que tan hermosas le habían parecido en los libros. [...]

Cuando cumplió trece años, su padre la llevó él mismo a la ciudad para meterla en un internado. [...]

Había en el convento una solterona que venía todos los meses, durante ocho días, a repasar la ropa. [...] A menudo las internas se escapaban del estudio para ir a verla. Sabía de memoria canciones de amor del siglo pasado, que cantaba a media voz, mientras le daba a la aguja. Contaba cuentos, traía noticias, hacía los recados en la ciudad, y prestaba a las mayores, a escondidas, alguna novela que llevaba siempre en los bolsillos de su delantal, y de la cual la buena señorita devoraba largos capítulos en los descansos de su tarea. Solo se trataba de amores, de galanes, amadas, damas perseguidas que se desmayaban en pabellones solitarios, mensajeros a quienes matan en todos los relevos, caballos reventados en todas las páginas, bosques sombríos, vuelcos de corazón, juramentos, sollozos, lágrimas y besos, barquillas a la luz de la luna, ruiseñores en los bosquecillos, caballeros bravos como leones, mansos como corderos, virtuosos como no hay, siempre de punta en blanco y que lloran a lágrima viva.

Gustave Flaubert,Madame Bovary, Cátedra.

a) ¿Qué malos recuerdos del pasado contribuyen a la felicidad actual de Charles?

b) ¿Siente Emma por Charles la misma pasión que él por ella? ¿En qué se percible?

c) ¿Qué buscaba Emma en el matrimonio y no encuentra?

d) ¿Qué tipo de literatura crees que había leído Emma? Explica en qué consiste la crítica o burla de la literatura romántica que se vierte en el fragmento.

e) ¿Crees que el tipo de lecturas que hacía Emma puede influir en la formación del carácter y en los deseos y las actuaciones de una persona? Justifica tu respuesta.

4 Lee lo que el narrador cuenta del pensamiento de Étienne, de Germinal, en el final de la obra.

Ello le hizo pensar que quizás fuera un mal sistema el de la violencia. ¿Para qué cortar tantos cables, y apagar tantas calderas y arrancar tantos rieles? ¡Tarea inútil! Adivinaba, aunque vagamente, que pronto la legalidad daría resultados más eficaces. Su razón estaba ya madura, habiendo superado las malas pasiones y el rencor. Sí, la viuda de Maheu decía bien; era necesario organizarse tranquilamente, conocerse, reunirse en sindicatos, al amparo de las leyes; luego, una mañana, cuando un ejército de millones de trabajadores, conscientes de su fuerza, presentara batalla a unos cuantos miles de haraganes y parásitos, ¿qué había de suceder? Que aquellos serían los amos y lograrían el poder. ¡Ah!, ¡qué triunfo de la verdad y la justicia! Émile Zola, Germinal, NoBooks.

a) ¿Qué visión se da de Étienne al final de la obra?

¿Qué se supone que ha sucedido antes?

b) Basándote en lo que has leído, ¿te parece que el final es pesimista u optimista? ¿Por qué?

c) ¿Qué aspectos del fragmento definen el movimiento realista?

El realismo en Rusia

En el período realista la novela alcanza en Rusia su más alto grado de desarrollo. Su temática aborda las difíciles circunstancias de la Rusia del momento, sobre todo la lamentable situación de los campesinos, unida a los inicios de revueltas y protestas, a la represión policial y a la consiguiente censura.

3.1. Autores del realismo ruso

Además de las grandes figuras de Dostoievski y Tolstói, se encuentran los iniciadores Gógol y Turguéniev, y el dramaturgo y escritor de relatos Chéjov.

Nikolái Gógol (1809-1852)

Gógol inicia el realismo en Rusia con lo que serán dos de sus características principales: la investigación minuciosa sobre el ambiente y los elementos de crítica social e incluso política. Comienza a escribir con relatos cortos sobre la vida y costumbres rurales en los que se dan cita todo tipo de personajes «reales» (campesinos pobres y ricos, viejas chismosas y jóvenes despreocupados, cosacos...) junto a otros de carácter fantástico (brujas o diablos). Es muy significativo «El capote» (1842), en el que la crítica ha visto el nacimiento de la novela en Rusia.

Iván Turguéniev (1818-1883)

Considerado el narrador ruso más importante de la época, Turguéniev refleja la realidad del momento. En sus novelas y cuentos, impregnados de un gran pesimismo, sus protagonistas tienen un final desdichado. Resalta su presentación de personajes. Entre sus obras destaca Nido de hidalgos (1859).

Fiódor Dostoievski (1821-1881)

Dostoievski es uno de los grandes escritores de todos los tiempos, sobre todo por el análisis psicológico que hace de los personajes.

Sus obras principales son Humillados y ofendidos (1861), novela que resalta los valores familiares; El jugador (1866), que refleja la adición al juego del autor; Crimen y castigo (1866), su novela más conocida; El idiota (1868), en la que el protagonista, como su autor, sufre de epilepsia; El adolescente (1875); y Los hermanos Karamazov (1880).

Crimen y castigo

En las novelas de Dostoievski aparecen como temas fundamentales el crimen y la culpa, a la que sigue inexorablemente el castigo.

El joven estudiante pobre Raskolnikov, convencido de que la vieja usurera, en cuya casa empeña algunos objetos, es un ser detestable, la asesina, pensando que eliminar a un ser tan vil es algo que le va a ennoblecer. No ocurre así. Un permanente estado de excitación y de culpabilidad lo va cercando y poco a poco incluso delatando, ante sus compañeros y ante el juez que lleva el caso.

Los hermanos Karamazov

En la obra, las sospechas de la muerte de un padre lujurioso, borracho e inhumano recaen en sus hijos (uno de ellos dice «Todos somos culpables de la muerte del padre [...], porque todos deseamos su muerte; todos somos parricidas»).

Pero el núcleo de la novela no es el crimen, sino las motivaciones y las polémicas que van surgiendo sobre moral, política, costumbres y tradiciones del pueblo ruso.

Fiódor Dostoievski nació en Moscú. Su madre murió cuando él tenía dieciséis años y su padre tenía un carácter tiránico. Desde joven padeció ataques epilépticos. Al juntarse con otros amigos para comentar las obras de los socialistas franceses (prohibidas por el zar), lo acusaron de conspiración y lo condenaron a muerte. Momentos antes de la ejecución le conmutaron esa pena por cuatro años de trabajos forzados en Siberia. Allí profundizó su lectura de la Biblia y desde ese momento la religión se convirtió en un elemento fundamental en su vida. Tras cumplir la condena volvió a escribir y obtuvo un éxito relativo, aunque nunca superó las dificultades económicas debido a su pasión por el juego.

León Tolstói (1828-1910)

Tolstói es uno de los grandes narradores de la literatura universal. Sus mejores obras son Guerra y paz (1863-1869) y Ana Karenina (1873-1877).

Guerra y paz

Ambientada en la Rusia de 1805 a 1815, durante la invasión napoleónica, la obra da una versión épica de la historia y la sociedad rusas. A lo largo de sus numerosos episodios se cuentan las vivencias y los pensamientos de los miembros de algunas familias aristocráticas, así como los hechos militares, sociales y familiares de la Rusia de esos años. Toda la obra irradia una visión optimista de la historia.

Ana Karenina

Es, principalmente, la historia de un adulterio. La protagonista de la novela tiene paralelismos con otras figuras de la narrativa europea de la misma época, como son Emma, en Madame Bovary, de Flaubert, o Ana Ozores, en La Regenta, de Clarín.

Tolstói en el cine

King Vidor llevó al cine Guerra y paz (1956) con Henry Fonda, Audrey Hepburn, Mel Ferrer y Vittorio Gassman. En 1966, el ruso Sergei Bondarchuk realizó otra versión.

La actriz Greta Garbo protagonizó dos versiones de Ana Karenina: la de Edmund Goulding en 1927, y la de Clarence Brown, en 1935. En 1948 la lleva al cine Julien Duvivier, con Vivien Leigh en el papel de Ana. Ya más recientemente, en 1997, la lleva a la pantalla Bernard Rose, con Sophie Marceau, de protagonista; en 2000 David Blair hace una serie británica de cuatro episodios, y en 2012, Joe Wright dirige la película protagonizada por Keira Knightley.

TOLSTÓI

De familia noble y rica de la región de Tula, León Tolstói hubo de vivir con la contradicción de ser un terrateniente y disfrutar de un alto nivel de vida y tener una ideología que le llevaba a proteger y ayudar a las clases más desfavorecidas. Antes de los 50 años tuvo una crisis espiritual de profundo misticismo, que le llevó a cambiar de vida y abandonar el cuidado de sus bienes, dejándolos en manos de su mujer. Cada vez más imbuido de ideas religiosas, publicó libros en los que atacó al poder y a la Iglesia ortodoxa, lo que provocó su excomunión en 1901. Sin embargo, ello no mermó el respeto y cariño de su público, por lo que gozó de enorme popularidad.

Ana Karenina

Ana Karenina, esposa de un hombre de muy elevada posición, pero que no le hace demasiado caso, se ve envuelta, ilusionada y revitalizada con los amores de otro hombre, el joven Vronsky. Pero la sociedad del momento no ve bien tal situación.

Antón Chéjov (1860-1904)

Médico de profesión, Antón Chéjov fue también narrador y autor teatral. Empezó a escribir relatos por motivos económicos en sus años de estudiante y continuó haciéndolo a lo largo de su vida. Se comprometió con la vida social e intelectual rusa.

De sus obras teatrales destacan La gaviota (1895), El tío Vania (1899), y sobre todo El jardín de los cerezos (1904). Escribió también algunas novelas e innumerables cuentos cuyo rasgo esencial es la brevedad (el arte de decir mucho con pocas palabras) y cuya temática versa sobre las gentes campesinas. Todo teñido por la ironía y el humor, rebosante de sencillez y humanidad, con rasgos de pesimismo y crítica social.

El jardín de los cerezos

La obra presenta a una familia (y a una clase) aristocrática que ve perder sus posesiones a manos de la nueva burguesía más activa y laboriosa. Lo novedoso en Chéjov es la manera de retratar los tipos de ambas clases sociales. Incluso los aristócratas se presentan como simpáticos y encantadores, aunque a la vez derrochones y perezosos. Pero también la nueva clase, encarnada en el comerciante Lopajin, que compra «el jardín de los cerezos», aparece sin los tintes negativos del despojador ambicioso, frío y calculador, sino que es un exitoso y poco pretencioso pero incansable trabajador.

Actividades

5 Lee este fragmento de Crimen y castigo, de Dostoievski, en el que Raskolnikov le ha confesado a Sonia que él es el asesino.

—He aquí el asunto. Un día me planteé la cuestión siguiente: «¿Qué habría ocurrido si Napoleón se hubiese encontrado en mi lugar y no hubiera tenido, para tomar impulso en el principio de su carrera, ni Tolón, ni Egipto, ni el paso de los Alpes por el Mont Blanc, sino que, en vez de todas esas brillantes hazañas, solo hubiera dispuesto de una detestable y vieja usurera, a la que tendría que matar para robarle dinero..., en provecho de su carrera, entiéndase? ¿Se habría decidido a matarla no teniendo otra alternativa? [...]» Yo confieso que estuve mucho tiempo torturándome el cerebro con estas preguntas, y me sentí avergonzado cuando comprendí repentinamente que no solo no se habría detenido, sino que ni siquiera le habría pasado por el pensamiento la idea de que esta acción pudiera ser poco heroica. Ni siquiera habría comprendido que se pudiera vacilar. Por poco que hubiera sido su convencimiento de que esta era para él la única salida, habría matado sin el menor escrúpulo. ¿Por qué habría de tenerlo yo? Y maté, siguiendo su ejemplo... [...] Yo solo quería llevar a cabo un acto de audacia, Sonia. [...] Si tuviera que volver a hacerlo, tal vez no lo haría... Era otra la cuestión que me preocupaba y me impulsaba a obrar. Yo necesitaba saber, y cuanto antes, si era un gusano como los demás o un hombre, si era capaz de franquear todos los obstáculos, si osaba inclinarme para asir el poder, si era una criatura temerosa o si procedía como el que ejerce un derecho.

—¿Derecho a matar? —exclamó la joven, atónita.

—¡Calla, Sonia! —exclamó Rodia, irritado. A sus labios acudió una objeción, pero se limitó a decir.

—No me interrumpas. [...] Si estoy en tu casa es porque soy un gusano; de lo contrario, no te habría hecho esta visita... Has de saber que cuando fui a casa de la vieja, yo solamente deseaba hacer un experimento.

Fiódor Dostoievki, Crimen y castigo, Juventud.

a) ¿Se observa en el fragmento de la obra de Dostoievski el análisis psicológico del asesino, Rodia Raskolnikov? Explícalo.

b) En este diálogo de Raskolnikov con Sonia, el personaje cuenta de diversas maneras las razones de su asesinato, pero todas abocan a lo mismo: demostrarse que él no es despreciable, sino alguien tan importante que no tiene por qué preocuparse por haber asesinado. Identifica las distintas formas en las que repite esta idea en el fragmento.

c) ¿Qué opinión te merece el pensamiento de Raskolnikov?

6 ¿Qué idea de matrimonio y de fidelidad se refleja en estas palabras del joven Vronsky de la obra de Tolstói?

Vronsky sabía que no corría el riesgo de parecer ridículo a los ojos de Betsy ni de las personas del gran mundo. Sabía muy bien que para esas personas el papel de un infeliz enamorado de una muchacha o de una mujer libre puede ser ridículo; pero el de un hombre que asedia a una mujer casada y que pone su vida por encima de todo para atraerla y llevarla al adulterio tiene algo bello y grandioso y nunca puede ser ridículo.

León Tolstói, Ana Karenina, Aguilar.

7 En esta obra de Gógol, Akaki, un pobre funcionario en San Petersburgo, poco respetado por sus compañeros, pero tenaz, tiene que comprarse un capote nuevo, porque el suyo está deteriorado y hace mucho frío en la ciudad. Conseguir los 80 rublos que le cuesta pasa a ser un objetivo cotidiano que lo va a hacer más animoso y más respetado por sus compañeros.

[...] Así, pues, tenía en su poder la mitad, pero ¿y la otra mitad? ¿Dónde conseguir los cuarenta rublos restantes?

Akaki Akakievich pensaba, pensaba, y finalmente llegó a la conclusión de que era preciso reducir los gastos ordinarios por lo menos durante un año, o sea dejar de tomar té todas las noches, no encender la vela por la noche [...]. También sería preciso al andar por la calle pisar lo más suavemente posible las piedras y baldosas e incluso hasta ir casi de puntillas para no gastar demasiado rápidamente las suelas, dar a lavar la ropa a la lavandera también lo menos posible. Y para que no se gastara, quitársela al volver a casa y ponerse solo la bata, que estaba muy vieja, pero que, afortunadamente, no había sido demasiado maltratada por el tiempo.

Hemos de confesar que al principio le costó bastante adaptarse a estas privaciones, pero después se acostumbró y todo fue muy bien. Incluso hasta llegó a dejar de cenar; pero, en cambio, se alimentaba espiritualmente con la eterna idea de su futuro capote. Desde aquel momento diríase que su vida había cobrado mayor plenitud [...]. Se volvió más animado y de carácter más enérgico, como un hombre que se ha propuesto un fin determinado. La duda e irresolución desaparecieron en la expresión de su rostro, y en sus acciones también todos aquellos rasgos de vacilación e indecisión. Hasta a veces en sus ojos brillaba algo así como una llama, y los pensamientos más audaces y temerarios surgían en su mente: «¿Y si se encargase un cuello de marta?».

Nikolái Gógol, El capote, www.ciudadseva.com

a) Resume en cuatro líneas el contenido del texto.

b) ¿Qué rasgos realistas se observan en el texto?

c) ¿Por qué crees que Akaki cambia su carácter?

d) ¿En qué medida se puede afirmar que Akaki es una figura emprendedora? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?

8 Lee este fragmento de El jardín de los cerezos y responde a las cuestiones.

Pischik.— ¿Qué pasó en la subasta?

Liubov AndrevnA — ¿Vendieron el jardín de los cerezos?

LoPAjin.— Sí... se ha vendido.

Liubov AndrevnA — ¿Quién lo compró?

LoPAjin.— Yo. (Pausa. Liubov AdrevnA sufre tal impresión que hubiera caído al suelo de no haber estado junto a la butaca. vAriA se quita del cinturón el manojo de llaves y lo tira en medio de la sala. Se va). [...] ¡El jardín de los cerezos es ahora mío! ¡Mío! (Ríe). ¡Dios mío! ¡Mío el jardín! ¡Díganme que estoy borracho! ¡Que he perdido el juicio! ¡Que todo es un sueño! (Dando con el pie en el suelo).

¡No se rían de mí! ¡Si mi padre y mi abuelo se levantaran de la tumba y vieran esto! ¡Si vieran a Emolai, el apaleado, el analfabeto..., a aquel que corría descalzo en invierno..., dueño de la hacienda más maravillosa que puede haber en el mundo...! ¡Acabo de comprar la hacienda donde mi padre y mi abuelo fueron esclavos! ¡Donde no se me permitía entrar ni a la cocina! ¿Es un sueño? ¿Una ilusión? ¿Un incierto producto de la imaginación? (Levanta las llaves del suelo con una sonrisa de ternura).

¡Tiró las llaves! ¡Quiere demostrar que ya no manda aquí! (Haciéndolas tintinear). Bueno, es igual. (Se oye a los músicos afinar los instrumentos). ¡Eh, músicos! ¡Tocad! ¿Quiero oíros! ¡Venid todos a ver cómo Emolai Lopajin asesta su primer hachazo al jardín de los cerezos!... ¡Cómo caerán los árboles por el suelo! ¡Construiremos casitas veraniegas y nuestros nietos y biznietos conocerán aquí una nueva vida! ¡Que toque la orquesta!

Antón Chéjov, El jardín de los cerezos, Edaf.

a) ¿Cuál es el motivo de la alegría de Lopajin?

b) ¿Cómo se expresa la diferencia de clases en el discurso de Lopajin?

c) ¿Qué tono adopta el lenguaje: neutro, expresivo, melancólico...? ¿Cómo se manifiesta?

d) Metas ONU y 15.1 y 15.3. ¿Qué planes tiene Lopajin para el jardín? Con tus intereses y valores actuales, reflexiona y responde: ¿Te parece que es una razón para el entusiasmo? ¿Es correcto el planteamiento de futuro del personaje? Expresa tu punto de vista y genera propuestas.

El realismo en otros países europeos

4.1. El realismo en el Reino Unido

Lee y reflexiona

Mientras vivió en esas temibles, siniestras callejuelas de Camdentown, y en los alrededores de la prisión para morosos, Dickens absorbió la vida que después iba a reproducir con tamaña brillantez. Esas experiencias primeras, qué duda cabe, se leen cual si fueran esbozos de David Copperfield. Es probable que nadie, nunca, haya conocido Londres con la intimidad con que la conoció Dickens, y es probable que nadie haya pintado sus calles con un conocimiento tan de primera mano como él.

Virginia Woolf, Horas en una biblioteca, Austral.

Las novelas de entregas (folletines), que ya se habían popularizado en Europa en la primera mitad del siglo xix, tienen un gran éxito en el Reino Unido. En general son obras con un alto grado de sentimentalismo, que reflejan las injusticias sociales de una sociedad industrializada. Un autor reconocido en la publicación de folletines es Charles Dickens. Junto a él destacan las hermanas Emily y Charlotte Brontë. Charles Dickens (1812-1870)

Dickens es el principal representante del movimiento realista en Gran Bretaña. El autor presenta en sus obras las lacras de la sociedad, pero sus denuncias van unidas a un sentimentalismo bondadoso cercano a los desfavorecidos, y están teñidas de un humor que envuelve de comprensión las tragedias. Los personajes exaltan los valores tradicionales, la solidaridad, la vida hogareña, el trabajo y la constancia. Escribió Canción de Navidad, Las grandes esperanzas, Casa desolada, Tiempos difíciles y, sus dos obras más conocidas: Las aventuras de Oliver Twist (1838) y David Copperfield (1849).

Las aventuras de Oliver Twist

La obra retrata tanto el ambiente de los hospicios como los de marginación y delincuencia de los bajos fondos de Londres durante la época victoriana.

Oliver Twist

Oliver, huérfano, se cría en un hospicio. Debido a su protesta en nombre de los compañeros por la escasez de la comida, lo consideran un niño problemático y le instan a abandonar el centro. Después de estar en la casa de un enterrador, huye a Londres. Perdido en la ciudad, cae en una banda de ladrones dirigida por Fagin, hasta que un anciano acomodado, pariente suyo, lo rescatará y adoptará.

David Copperfield

Con más de mil páginas en 64 capítulos, es su obra más autobiográfica. Es una larga novela de aprendizaje narrada por David Copperfield, quien, al entrar en contacto con otros personajes, va configurando su personalidad y va aprendiendo a desenvolverse en la vida y a tomar las mejores decisiones. Tuvo un gran éxito desde la publicación de su primera entrega, en 1849, con ilustraciones de H. K. Browne, y como libro en 1850.

David Copperfield

David cuenta su vida desde el día del nacimiento. Su padre ha muerto antes que la criatura nazca, por lo que David crece sin padre hasta que la madre vuelve a casarse. El padrastro es una figura muy negativa. Llevan a David a un colegio, donde vemos el tipo de educación que se hacía en aquel momento.

Festival de Dickens en Deventer, Países Bajos.

• ¿Qué opina Virginia Woolf del valor de la experiencia en el escritor?

DICKENS

Charles Dickens nació en el área de Portsmouth. De niño vivió en Londres y en Kent. Debido a un problema de deudas, su padre fue encarcelado y parte de su familia se trasladó a vivir con él a la cárcel. A los doce años comenzó a trabajar en una fábrica de betún. Más tarde ejerció de pasante, taquígrafo y finalmente de reportero y periodista. Desde un primer momento sus obras fueron muy bien aceptadas y pronto Dickens se convirtió en un escritor afamado. Antes de fallecer expresó su deseo de no exaltar su persona ni recibir honores.

Dickens en el cine

El cine mudo ya realizó una versión de Oliver Twist en 1922, dirigida por Frank Lloyd. De 1948 es la dirigida por David Lean. El músical Oliver, de Carol Reed, obtuvo dos Óscar en 1968 al mejor director y a la mejor película. El Oliver Twist de Roman Polanski (2005) cuenta con Barney Clark en el papel de Oliver y da una visión muy real de la vida londinense. David Copperfield fue llevada al cine en 1935 por George Cukor. En 1999, Daniel Radcliffe protagonizó la versión televisiva de Simon Curtis.

Charlotte Brontë (1816-1855)

Charlotte Brontë fue una novelista, hermana de las escritoras Anne y Emily Brontë. Debido a la temprana muerte de su madre, hubo de pasar algún tiempo en un internado, lugar que quedará reflejado en su obra.

Bajo el seudónimo Currer Bell publicó poemas (algunos de forma conjunta con sus hermanas) y su novela Jane Eyre (1847). La obra se centra en las condiciones sociales que afectan a las mujeres del siglo xix

Emily Brontë (1818-1848)

Hermana de Charlotte, Emily Brontë es la autora de Cumbres Borrascosas (1847). Rechazada en un principio por la crítica debido a la intensidad de los sentimientos y por la brutalidad de los personajes, así como por la fuerza de amor y odio que transmite, la novela ha pasado a ser una de las obras más leídas de ese momento de transición del Romanticismo al realismo en Inglaterra.

Cumbres Borrascosas

El propietario de la finca «Cumbres Borrascosas» recoge a Heathcliff, un niño de origen desconocido, abandonado en las calles de Liverpool. En su nuevo hogar, Heathcliff se enfrenta a la aversión del hijo de la familia, Hindley, y encuentra el cariño de la hija, Catherine, que con los años se convertirá en un apasionado amor. Su condición de advenedizo convierte esa relación en imposible.

4.2. El realismo en Portugal

El realismo toma forma con la creación en 1865 de la Questão Coimbrã (Cuestión de Coímbra), un movimiento de jóvenes estudiantes de la Universidad de Coímbra que se oponen al Romanticismo y se interesan por las novedades que llegan de Europa. Entre ellos se encuentra José María Eça de Queiroz.

José María Eça de Queiroz (1845-1900)

Eça de Queiroz es el creador de la moderna novela portuguesa. Es un novelista de muy fina ironía y de gran vigor en su prosa, con descripciones llenas de imágenes y de ideas muy atrevidas, a veces causa de escándalo.

Entre sus obras, cabe mencionar El crimen del Padre Amaro (1875), El primo Basilio (1878) y Los Maia (1888).

El crimen del padre Amaro

En la novela, los condicionamientos y prejuicios de la sociedad, la fuerte presencia de los poderes eclesiásticos y las ambiciones de los personajes conducen los acontecimientos hacia la decisión final, ese «crimen del padre Amaro» del título. La novela suscitó en su momento una fuerte oposición en muchos sectores de la sociedad y de la Iglesia. La polémica se ha repetido al ser llevada al cine en 2002, dirigida por Carlos Carrera.

El primo Basilio

El tema de la obra es el adulterio, a la vez que el aburrimiento y la monotonía conyugal. En este sentido, esta novela enlaza con La Regenta, de Clarín, con Madame Bovary o con Ana Karenina.

Los Maia

Obra ambiciosa que cuenta, en la Lisboa de finales del xix, la decadencia de una familia portuguesa a través de la historia de dos de sus miembros.

Jane Eyre

Jane Eyre, una niña huérfana de diez años, vive maltratada con su tía y sus primos hasta que la envían a un colegio. Allí, entre castigos y humillaciones, va haciendo amistades. A los 18 años ha logrado una formación que le permite ser institutriz. Una nueva vida empieza para Jane entre el respeto de la niña a la que educa y la relación que se va entablando con el señor Rochester, el dueño de la casa.

El crimen del padre Amaro

El joven sacerdote Amaro es testinado a una pequeña parroquia. Donde se hospeda vive la joven Amelia. La cercanía de ambos y el ambiente de libertinaje e hipocresía de otros sacerdotes van encauzando los hechos hacia la pasión y la relación íntima entre ambos.

El primo Basilio

La historia gira en torno a Luisa, casada con un ingeniero que la deja sola grandes temporadas, en compañía de una cocinera obsesionada con el sexo, y la criada Juliana, su principal antagonista. En esas circunstancias llega el primo Basilio, que había sido un primer y lejano amor de Luisa.

Actividades

9 Lee este fragmento de David Copperfield y responde a las cuestiones.

Las clases comenzaron en serio al día siguiente. Recuerdo que [...] el señor Creakle fue adonde yo estaba sentado y me dijo que si yo era famoso por morder, él también lo era. Entonces me enseñó su vara y me preguntó qué me parecía como diente. ¿A que era un diente muy afilado? ¿A que era un diente doble? ¿A que tenía mucha punta? ¿A que mordía? ¿A que mordía? A cada pregunta me daba un golpe con la vara que me hacía estremecer, de manera que muy pronto quedé confirmado en Salem House, como dijo Steerforth, y también muy pronto estuve llorando.

Con esto no pretendo decir que solo yo recibiera esas muestras especiales de distinción. Por el contrario, la gran mayoría de chicos, sobre todo los más pequeños, recibían ejemplos similares de atenciones particulares conforme el señor Creakle hacía la ronda por la clase.

Charles Dickens, David Copperfield, Alianza Editorial.a) ¿Qué ocurre en el primer día de clase?

b) Según este fragmento, ¿cómo imaginas que era la educación en la época victoriana en Gran Bretaña?

10 En este fragmento de Cumbres Borrascosas, Heathcliff, que tras el matrimonio de Catherine se había marchado a tierras lejanas en busca de fortuna, vuelve y la encuentra muy enferma.

—Ahora me doy cuenta de lo cruel que has sido conmigo, de lo falsa y cruel que has sido. ¿Por qué me despreciaste? ¿Por qué traicionaste, Cathy, a tu propio corazón? No puedo tener una sola palabra de consuelo para ti; te mereces lo que te pasa. Eres tú quien se ha matado a sí misma. Sí, puedes abrazarme y llorar cuanto quieras, puedes provocar mis lágrimas y mis besos, pero ellos mismos serán tu ruina y tu perdición. Si me amabas, ¿en nombre de qué ley me abandonaste?

Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, Ediciones B.

a) ¿De qué se queja Heathcliff?

b) Según lo que has leído, haz un esbozo de la personalidad del personaje.

c) ¿Qué aspectos románticos y qué aspectos realistas se observan en el texto?

11 Este fragmento pertenece al comienzo de la novela El crimen del padre Amaro. En él se presenta el primer encuentro entre el sacerdote y la joven. El autor de la novela nos va dejando indicios de lo que va a acontecer.

—¿Eres tú, Amelia?

Una voz dijo «¡adiós, adiós!». Y subiendo casi a la carrera, recogiéndose un poco el vestido por delante, apareció una bella jovencita, fuerte, alta, bien hecha, con un pañuelo blanco en la cabeza y un ramo de romero en la mano.

—Sube, hija. Está aquí el señor párroco. Llegó ahora por la noche, ¡sube!

Amelia se había parado, un poco azorada, mirando hacia los escalones de arriba, donde permanecía el párroco apoyado en el pasamanos. Jadeaba tras la carrera; venía colorada; sus ojos negros y vivos resplandecían; y emanaba de ella una sensación de frescura y de prados hollados.

El párroco bajó pegado al pasamanos para dejarla pasar y, con la cabeza baja, murmuró un «buenas noches». El canónigo, que descendía pesadamente detrás de él, se plantó en medio de la escalera, delante de Amelia:

—Pero ¿qué horas son estas, tunanta? […]

El párroco cerró la puerta del dormitorio. La ropa de la cama, entreabierta, blanca, despedía un buen olor a lino lavado. Sobre la cabecera colgaba un grabado antiguo de un Cristo crucificado. Amaro abrió su breviario, se arrodilló a los pies de la cama, se persignó; pero estaba fatigado, le sobrevenían grandes bostezos; y entonces, arriba, a través del techo, entre las oraciones rituales que leía maquinalmente, comenzó a oír el tictic de los botines de Amelia y el sonido de las faldas almidonadas que sacudía al desnudarse.

a) ¿Cómo se describe a Amelia? ¿Qué sensación se percibe de las acciones del párroco?

b) ¿Qué rasgos del texto confirman su pertenencia al realismo?

c) Folio giratorio. ¿Crees que las circunstancias condicionan el comportamiento de los personajes? ¿Hasta qué punto actúan libremente o influenciados por otros factores? Abrid un debate en el aula sobre estas cuestiones.

Nacimiento de la gran literatura norteamericana

5.1. Nueva nación, nuevos anhelos

La literatura estadounidense comienza a dar sus frutos en el siglo xix. Tras la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, se empieza a reclamar una voz propia, liberada de la imitación servil de la cultura europea. Las primeras manifestaciones de esta literatura nacen en los ambientes del Romanticismo para ir dando paso a las formas y preocupaciones del realismo.

Si Estados Unidos ha recibido de Europa una buena parte de su legado cultural, como el idioma o los mitos, el nuevo país hará una aportación fundamental a la literatura mundial.

5.2. Rasgos de la literatura norteamericana

personaje

La valoración del tiempo presente

La doble herencia puritana y racionalista

La tradición europea y la propia

El sueño americano

5.3. Los inicios

Condicionados por el gran espacio y las enormes distancias, los héroes y las heroínas americanos suelen ser personajes aislados que siempre pueden ir más allá, con su sentimiento de soledad ante las interminables fronteras.

El corto pasado de la nación estadounidense hace valorar el presente y, con ello, la energía, la juventud, el valor y el dinamismo serán rasgos de la literatura estadounidense.

La herencia puritana (por vía de la religión y las costumbres) y racionalista (por vía de la filosofía y la política) da pie a una literatura con ansia de libertad, a la vez que coartada por los principios recibidos de los mayores.

En los temas se dan cita la tradición europea con sus tópicos y sus mitos occidentales y una tradición de reciente creación aperturista y de nuevo empuje hacia grandes metas.

Los personajes reflejan al ser humano que se hace a sí mismo, de formación autodidacta, que ha pasado por muchos oficios, y que, venciendo miles de dificultades, logra el éxito en la vida.

James Fenimore Cooper (1789-1851)

Cooper es uno de los creadores del arquetipo de héroe americano, con su individualismo y aristocracia natural, su generosidad, honradez instintiva y valor sin igual. Influido por Walter Scott, cultiva la novela histórica. Su gran tema es la lucha entre los territorios por explorar y la llegada de la civilización, entre los indios y los pioneros americanos.

Su obra más conocida, El último mohicano (1826), trata de una guerra desarrollada en 1757 en Norteamérica, en la que Francia e Inglaterra combatieron por el dominio de las colonias norteamericanas. En conjunto, se observa la oposición entre la visión indígena de los nativos y la nueva cultura europea que llega de fuera.

Washington Irving (1783-1859)

El hecho de que Washington Irving pasara una parte de su vida en Europa (en España fue agregado diplomático en el decenio 1820) hace que sea un puente entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

Tuvo gran interés por las cosas antiguas y le fascinaba lo pintoresco. En España se le conoce, sobre todo, por los Cuentos de la Alhambra (1832), con caracteres aún románticos.

5.4. Autores y autoras realistas norteamericanos

Edgar Allan Poe (1809-1849)

Es uno de los grandes escritores estadounidenses y de los más leídos, Edgar Allan Poe supo, sobre todo, anticiparse en la creación del género narrativo de la novelas de detectives.

Obras de Poe

• Poesía. Entre los poemas, destaca «El cuervo», en el que se manifiesta la angustia del ser humano que pregunta por el sentido de las cosas.

• Crítica y teoría literaria. Tiene una extensa producción en periódicos y revistas, en cuyos artículos defiende una literatura construida desde el más riguroso cálculo y previsión, para que todo encaje en el poema o en el relato.

• Narrativa. En su faceta de autor de narraciones, es donde Poe ha resultado más famoso y anticipador. Escribió muchos relatos, algunos muy famosos como «La caída de la casa Usher», «Ligeia», «William Wilson», «Los crímenes de la calle Morgue», «El escarabajo de oro», «La carta robada», «Manuscrito hallado en una botella», «El gato negro» y «El corazón delator» y, también una única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym.

Las aventuras de Arthur Gordon Pym

El protagonista se embarca de forma clandestina en un barco ballenero. Sufre muchas desgracias (naufragios, motines, guerras con nativos), vive muchas experiencias, y llega a parajes prodigiosos en mares antárticos hasta que tiene una revelación misteriosa.

Características de los relatos

De contenido De forma

• Originalidad, afán de sorprender y de captar la atención del lector con una historia que excite la curiosidad.

• Insistencia en el tema de la muerte.

• Localización en espacios extraños, oscuros, habitaciones cerradas...

• Ambientación nocturna, para aumentar la sensación de terror o suspense.

• Creación de personajes en polos contrarios: seres misteriosos, fantasmagóricos, ancianos, enloquecidos..., o lógicos, razonadores y fríos, como los detectives Legrand o Dupin de «El escarabajo de oro» o de «Los crímenes de la calle Morgue».

• Presencia en algunos relatos del personaje femenino bello y joven.

• Ausencia de temas relacionados con cuestiones públicas norteamericanas.

• Gran trabazón entre todos los componentes del texto; redacción teniendo en cuenta el final, para que todo encaje.

• Extensión limitada, para una o dos sesiones de lectura.

• Desarrollo lógico, siempre verosímil.

• Narración en primera persona; el narrador suele ser un personaje secundario del relato.

• Introducción de indicios y enigmas que hay que resolver.

• Creación de suspense mediante la dosificación de los datos; dando lugar así a una atmósfera de pesadilla o de alucinación.

• Descripciones muy cuidadas y minuciosas, en especial de la naturaleza, donde se observa una tendencia a lo exagerado y tenebroso.

Edgar Allan Poe nació en Boston. Tras la muerte de sus padres siendo niño, lo recogió un matrimonio adinerado de Virginia con el que permaneció hasta los 18 años en que se separó de ellos por sus continuas desavenencias. Fue expulsado de la universidad por su afición a los juegos de azar, y también del ejército. Su predisposición al alcohol era permanente. Se acogió a la protección de una tía paterna. Se casó con Virginia, una prima de 13 años y se dedicó a escribir. Pronto dio muestras de genialidad en sus relatos, poemas, reseñas de libros, artículos y ensayos. Y también se fueron acentuando sus rasgos de melancolía, su poca estabilidad emocional, su incapacidad para obras y proyectos de larga duración, y sus problemas económicos. La muerte de su mujer en 1846 le supuso un duro golpe. En el intento de rehacer su vida afectiva, se encaminó a Nueva York, pero se detuvo en Baltimore. Allí lo encontraron una mañana en la calle, sin documentación y casi moribundo. Murió a los cuarenta años.

de la gran literatura norteamericana

Aportaciones de Poe a la literatura posterior

Poe supo ser, en la primera mitad del siglo xix, un anticipador de tendencias que después iban a triunfar. En concreto, puso las bases y principales ingredientes del género policiaco o novela de detectives que se desarrollará en el siglo xx

Harriet Beecher Stowe (1811-1896)

Hija de un ministro religioso abolicionista, Harriet Beecher Stowe fue escritora y abolicionista también.

En el ambiente antiesclavista de la segunda mitad del siglo xix, Beecher Stowe publicó por entregas, entre junio de 1851 y abril de 1852, la novela La cabaña del tío Tom. El primer año se vendieron más de 300 000 ejemplares y siguió editándose sin parar en más de cuarenta idiomas. De ella se han hecho docenas de adaptaciones para el teatro y ha sido también llevada al cine. Todo ello la ha hecho la obra más popular de los EE. UU. durante décadas.

El abolicionismo

A mediados del siglo xix, en los años anteriores a la guerra de Secesión, en los EE. UU. muchos escritores se van dando cuenta de que la esclavitud es la más represiva de las instituciones en vigor. De ser un tema marginal, pasa a ocupar el centro de la conciencia nacional, la cuestión más importante de la política. El sentimiento antiesclavista fue creciendo, sobre todo en el norte, pero también en los estados del sur, debido a la labor de periódicos, libros y escritos de diversa índole. Las mujeres, que eran mayoría en las sociedades contrarias a la esclavitud, tuvieron un gran papel en el movimiento abolicionista.

Nathaniel Hawthorne (1804-1864)

El escritor Nathaniel Hawthorne nació en Salem (Massachusetts), ciudad donde se celebraron los juicios por brujería a finales del siglo xvii en los que participó su abuelo como juez. Para ocultar esa relación, el autor cambió el apellido de su padre, Hathorne, por Hawthorne. Los juicios de Salem influyeron en su visión del mundo, de las personas y de la historia.

En su producción de cuentos y novelas, destaca La letra escarlata (1850). Es una novela psicológica en la que se profundiza en las motivaciones de cada uno de los personajes (la adúltera, clérigos, magistrados, gentes del pueblo...). La obra combina los matices románticos, como la evocación histórica y los elementos pasionales, con elementos realistas, como el análisis de los caracteres de los protagonistas y los minuciosos detalles de ambientes y personajes.

Elementos principales del género policíaco

• Un detective algo excéntrico, de gran inteligencia, muy observador de los detalles mínimos.

• Un ayudante que admira al detective y se muestra a menudo algo simple.

• Cierta torpeza o falta de imaginación en los servidores de la ley o policías.

• La convención de la «habitación cerrada»: ¿cómo pudo entrar el asesino si la habitación estaba cerrada?

• La sospecha sobre algún personaje, que después resulta no culpable.

• La solución por sorpresa.

• El ponerse en lugar del otro para encontrar la solución del caso.

• El no darse cuenta de lo más obvio o evidente.

• El uso de una artimaña para capturar al culpable.

• La amplia explicación final de todos los datos que habían sido inextricables.

El naturalismo americano

En el realismo naturalista americano destaca también la figura de Jack London (1876-1916), cuyos personajes sobreviven a la naturaleza o al propio ser humano en obras como La llamada de lo salvaje, El lobo de mar o Colmillo Blanco.

La letra escarlata

A Hester Prynne se le hace un juicio público en el cadalso, con su hija Perla de tres meses en brazos, ante los ojos de su marido que llega tras dos años de ausencia. Las autoridades civiles y religiosas la condenan a llevar sobre el traje «la letra escarlata», una «A» de color rojo que la marca como adúltera.

Herman Melville (1819-1891)

Herman Melville pasó tres años y medio entre barcos balleneros, amotinamientos y caníbales. De sus experiencias nacieron las novelas Taipi, y sobre todo, Moby Dick (1851).

Moby Dick narra la expedición que organiza el capitán Acab para luchar contra la enorme ballena que, en una expedición anterior, le había dejado sin una pierna. En la novela se evidencia la lucha de la fuerza racional del hombre (que a veces parece tornarse irracional) contra la fuerza irracional de la ballena (que a veces parece tornarse muy racional).

También se ha de resaltar su novela corta Bartleby el escribiente (1853), en la que se ven anticipados rasgos de literatura existencial. El protagonista, escribiente ejemplar al principio, pasa después a una fase en la que a casi todo lo que le piden contesta con la frase «Preferiría no hacerlo». Es detenido por vagabundo y llevado a la cárcel, donde se deja morir de hambre.

Mark Twain (1835-1910)

Los años de infancia y adolescencia de Mark Twain transcurrieron a orillas del río Misisipi, que después aparecerá en sus obras. Fue un gran viajero y ejerció los oficios de tipógrafo, ayudante de piloto, minero, buscador de oro y perlas, negociante en madera, periodista y conferenciante.

Sus obras principales son Las aventuras de Tom Sawyer (1876) y Huckleberry Finn (1884), obras con algún rasgo autobiográfico. El lector se entretiene con las travesuras que los protagonistas, Tom y Huck, van realizando en el arte de aprender a vivir. Son aventuras ingenuas, divertidas, a veces dramáticas e increíbles, pero siempre contadas con comprensión, ternura y humor. Tom es el mejor retrato del muchacho de la América del medio oeste de mediados del siglo xix

Entre las novedades formales de la obra se encuentra la transcripción del lenguaje oral, lo que permitió mantener la sencillez de la narración. En cuanto al contenido, tomó los temas de la vida cotidiana, de sus recuerdos de niñez y juventud y de las costumbres populares. Creó una serie de personajes típicamente americanos y contribuyó a crear el llamado «sueño americano».

Actividades

12 Localiza en la web el relato «El corazón delator» y léelo. Indica ejemplos de los elementos ambientales y de la psicología de los personajes.

13 Lee las palabras que dice Tom a su torturador, momentos antes de morir:

¡Mi amo, si usted estuviera enfermo o en peligro..., yo daría por salvarlo la última gota de mi sangre...! Pero ¿por qué se obstina usted en que le diga una cosa que mi conciencia no me permite confesar...? ¡Haga usted de mí lo que quiera...! ¡Si usted me mata, mis sufrimientos acabarán pronto; pero si usted no es razonable y bueno conmigo, los sufrimientos de usted serán eternos, por los siglos de los siglos, porque Dios le castigará...!

Harriet Beecher Stowe, La cabaña del tío Tom, Círculo de Lectores.

a) Según lo que has leído, ¿qué tipo de relación tienen los personajes, el torturador y el torturado?

b) ¿Qué opinas sobre la primera afirmación de Tom?

14 En este fragmento de La letra escarlata, se celebra el juicio público contra Hester Prynne por adulterio. Entre los clérigos, el mayor, Wilson, le pide al más joven y virtuoso doctor Dimmesdale que exhorte a la adúltera para que diga el nombre del culpable.

La directa apelación al clérigo hizo que los ojos de la multitud convergieran hacia el reverendo doctor Dimmesdale. Era un joven clérigo que había venido de una de las grandes universidades inglesas, trayendo consigo todo el saber de la época a nuestras tierras vírgenes y salvajes. [...] Era una persona de aspecto impresionante, de frente alta, blanca y despejada, grandes ojos oscuros y melancólicos [...].

—Hable usted a esta mujer, hermano mío —dijo el señor Wilson—. [...] ¡Exhórtela usted a que confiese la verdad!

El reverendo doctor Dimmesdale agachó la cabeza, al parecer en silenciosa oración, y luego se dirigió a ella.

—Hester Prynne [...], ha escuchado usted lo que este respetable caballero le ha dicho y comprende la responsabilidad que en esta triste misión me incumbe. Si siente usted que contribuirá a la paz de su alma y, con ello, el castigo terrenal será más eficiente para su salvación, le conjuro a pronunciar el nombre de su cómplice en el pecado y en el sufrimiento. [...]

—¡Jamás! —replicó Hester Prynne, pero no mirando al señor Wilson, sino, fijamente, a los ojos profundos y perturbados del clérigo más joven.

Nathaniel Hawthorne, La letra escarlata, Plaza y Janés.

a) ¿Cómo se presenta al clérigo joven?

b) ¿En qué basa su petición a Hester Prynne?

c) ¿Por qué crees que ella no quiere delatar al hombre con el que tuvo la niña?

d) Investiga sobre la moral puritana y explica de qué manera está presente en el fragmento.

15 Este pasaje de Moby Dick recoge el momento en que el capitán, en alta mar, les explica a los marineros el motivo de la expedición.

—¿Qué hacéis, muchachos, al ver una ballena?

—¡Dar la voz de alarma! —respondieron espontáneamente una docena de voces unánimes.

—¡Bien! —gritó Acab [...]. ¡Atención! ¿Veis esta onza de oro española? —haciendo relucir al sol la brillante moneda—. ¡Vale dieciséis dólares, muchachos! ¿La veis? Señor Starbuck, deme aquel mallete1. [...]

Al entregarle Starbuck el mazo, Acab se adelantó hacia el palo mayor con él en alto, exclamando con voz chillona:

—Aquel de entre vosotros que me descubra una ballena blanca, de frente arrugada y mandíbula torcida; aquel de entre vosotros que me descubra esa ballena, que tiene tres agujeros en la aleta de estribor de la cola... ¡Atención! ¡Aquel que me descubra tal ballena blanca, se lleva esta onza de oro, hijos míos!

—¡Hurra, hurra! —gritaban los marineros [...].

—Capitán Acab —dijo Starbuck, [...] ¿no fue Moby Dick la que le cortó la pierna?

—¿Quién te lo ha dicho? —exclamó Acab—. Eso, Starbuck; sí, hijos míos todos, fue Moby Dick quien me desarboló; a Moby Dick le debo este muñón muerto en que me sostengo ahora. ¡Sí, sí! —clamó, en un sollozo terrible, animal como el de un alce herido en el corazón—.

¡Sí, sí! Esa maldita Ballena Blanca fue [...]. Y para eso os habéis embarcado, muchachos, para perseguir a la Ballena Blanca por ambos hemisferios y todos los rincones del mundo hasta que lance sangre negra por el surtidor y flote panza arriba. Con que, muchachos, ¿queda cerrado el trato? Me parece que tenéis cara de valientes.

—¡Sí, sí! —gritaban arponeros y marineros, acercándose al excitado lobo de mar—. ¡Ojo avizor a la Ballena Blanca! ¡Un arpón afilado para Moby Dick!

—¡Dios os bendiga! —dijo él medio sollozando, medio gritando—. ¡Dios os bendiga, muchachos! ¡Camarero!

¡Un buen reparto de ponche! Pero ¿qué cara tan larga es esa, señor Starbuck? ¿No quieres cazar la Ballena Blanca? ¿No te atreves con Moby Dick?

—Me atrevo con su mandíbula torcida y con las fauces mismas de la muerte, capitán, si vienen como es debido en el curso de nuestra profesión; pero yo vine a cazar ballenas, ballenas, no para consumar la venganza de mi jefe.

a) ¿Qué interés persigue el capitán con la expedición?

b) Investiga sobre el valor de la onza de oro española o los dólares en la época. Lo ofrecido por Acab, ¿suponía una buena recompensa para un marinero?

c) Localiza ejemplos en el fragmento de verosimilitud, descripción minuciosa, referencia al presente, y energía y valor de los personajes.

d) Explica el razonamiento de Starbuck. ¿Te parece convincente? ¿Por qué?

16 Lee este fragmento de Las aventuras de Tom Sawyer, en el que el protagonista llega tarde a la escuela porque se ha encontrado en el camino con Huckleberry Finn, el chico «cordialmente odiado y temido por todas las madres... porque era holgazán, no se sujetaba a la ley... y porque todos sus hijos lo admiraban».

El maestro, entronizado en su alto sillón con el asiento astillado, estaba durmiendo, arrullado por el rumor confuso de la clase. La irrupción del chico le despertó.

—¡Thomas Sawyer!

Tom sabía que, cuando se pronunciaba su nombre entero, esto significaba tormenta.

—¡Señor!

—¡Venga acá arriba! Bueno, señor, ¿por qué viene tarde, como de costumbre?

Tom estaba a punto de refugiarse en una mentira, cuando vio dos largas trenzas amarillas que colgaban por una espalda que reconoció en seguida, por la influencia magnética del amor, y al lado de esta figura se hallaba el único asiento libre del lado de las chicas en la escuela. Dijo, pues, sin titubear:

—Me paré para hablar con Huckleberry Finn. El maestro, con el pulso paralizado, lo miró fijamente. Cesó el zumbido de la clase; los alumnos se preguntaban si este alocado chico había perdido la cabeza. El maestro insistió entonces:

—¡Tú!... ¿qué hiciste?

—Me paré para hablar con Huckleberry Finn. No había posibilidad de confundir las palabras.

—Tom Sawyer, esta es la confesión más sorprendente que jamás he escuchado en mi vida. La palmeta no bastaría, ella sola, para esa ofensa. Quítate la chaqueta.