HEPIZOVAC PRIMERA VACUNA

Dosis: 4 ml

Pauta de vacunación: Dos dosis (separadas 3 semanas)

Revacunación anual

HEPIZOVAC suspensión inyectable para bovino.

Presentaciones: 100 ml y 252 ml

Composición por dosis (1 ml): Virus inactivado de la enfermedad hemorrágica epizoótica (VEHE), serotipo 8, 105.5 DICC50 Indicaciones y especies de destino: Para la inmunización activa de bovino para prevenir la viremia y para reducir los signos clínicos causados por el virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica. Vía de administración: Subcutánea. Posología: Dosis: 4 ml. Pauta de vacunación: A partir de los 2 meses de edad. Administrar dos dosis de 4 ml con un intervalo de 3 semanas. Revacunación: Se recomienda una revacunación anual. Contraindicaciones: Ninguna. Precauciones: Conservar y transportar refrigerado (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Proteger de la luz. Tiempo de espera: Cero días. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular de la autorización de uso temporal (Art. 110.2, Reglamento (UE) 2019/6): CZ Vaccines S.A.U. A Relva s/n-Torneiros. 36410 O Porriño. Pontevedra.

En caso de duda consulte a su veterinario

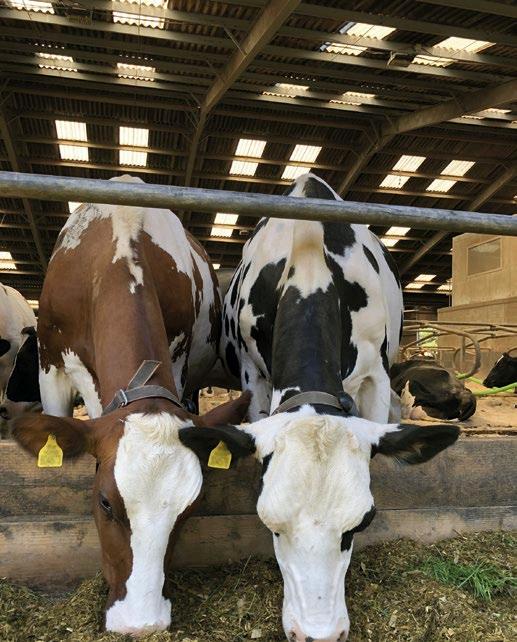

El sector de los rumiantes se encuentra en una encrucijada en la que convergen la necesidad de eficiencia productiva, el bienestar animal y la sostenibilidad.

Cada decisión, desde la gestión nutricional hasta la gestión sanitaria, tiene implicaciones que van más allá del rendimiento inmediato, influyendo en la resiliencia de los sistemas ganaderos y su capacidad de adaptarse a un entorno en constante evolución.

La salud de los animales no puede considerarse de manera aislada. Por ejemplo, el equilibrio del eje intestino-hígado y la transición digestiva en fases críticas, como el destete , afectan a la capacidad productiva a lo largo de toda la vida del animal.

De igual manera, enfermedades como la criptosporidiosis o el complejo respiratorio bovino exigen estrategias de control que integren bioseguridad, inmunización y un uso racional de antimicrobianos.

La creciente preocupación por las resistencias a los antibióticos nos recuerda que el tratamiento de enfermedades no puede depender solo de fármacos, sino de una visión integral de la sanidad animal.

El bienestar animal también se está redefiniendo. Las nuevas tecnologías permiten monitorizar en tiempo real indicadores clave, como la temperatura corporal de las

En el caso del sacrificio, alternativas como los mataderos móviles ofrecen una solución innovadora para reducir el impacto del transporte en el bienestar de los animales, sin perder de vista la calidad del producto final.

Por otro lado, la sostenibilidad ya no es una opción, sino un requisito ineludible.

La gestión de residuos y la normativa sobre envases son parte de un nuevo marco regulatorio que obliga a repensar la economía del sector bajo principios de circularidad.

Al mismo tiempo, la optimización en el uso de minerales esenciales como el fósforo no solo mejora la eficiencia productiva, sino que también mitiga su impacto ambiental, asegurando que los recursos sean gestionados con responsabilidad.

En este contexto, el futuro de la ganadería de rumiantes dependerá de la capacidad para integrar ciencia, tecnología y manejo de manera equilibrada.

No se trata de elegir entre producción y bienestar, o entre rentabilidad y sostenibilidad, sino de encontrar la manera en que cada elemento contribuya a la solidez del sistema productivo.

EDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

PUBLICIDAD

Laura Muñoz

+34 629 42 25 52 laura@mediatarsis.com

Félix Muñoz +34 618 18 00 16 felix@mediatarsis.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

DIRECCIÓN TÉCNICA

Christian de la Fe Rodríguez Luis Miguel Jiménez Galán

REDACCIÓN

Daniela Morales

COLABORADORES

Gema Chacón

Fernando Bacha Braulio de la Calle Campos

María Fernández

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Tel: +34 93 115 44 15 info@grupoagrinews.com www.rumiantes.com

Precio de suscripción anual: España 30 € Internacional 90 €

DIRIGIDA A VETERINARIOS DE RUMIANTES

Depósito legal rumiNews B-8798-2019

ISSN (Revista impresa): 2696-8185

ISSN (Revista digital): 2696-8193

Revista trimestral

La dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Noun Project / Freepik/Dreamstime/BioRender

4

Desafíos y adaptaciones fisiológicas del destete en rumiantes: función intestinal y hepática

Fernando Bacha Nacoop, S.A.

El destete en rumiantes implica cambios en la función intestinal y hepática, afectando su metabolismo y adaptación nutricional.

10

16

Barreras invisibles: el eje intestino-hígado y su impacto en la salud de los rumiantes

Víctor Sáinz de la Maza-Escolà, DVM, PhD Especialista en Rumiantes Vetagro

Fósforo en la nutrición de rumiantes: eficiencia productiva y marco regulador

Braulio de la Calle Campos

DT Rumiantes Coren Agroindustrial SAU y responsable Departamento Vacuno de Carne en Coren Sociedad Cooperativa

Optimizar el fósforo en la dieta de los rumiantes es clave para mejorar la producción y reducir su impacto ambiental.

26

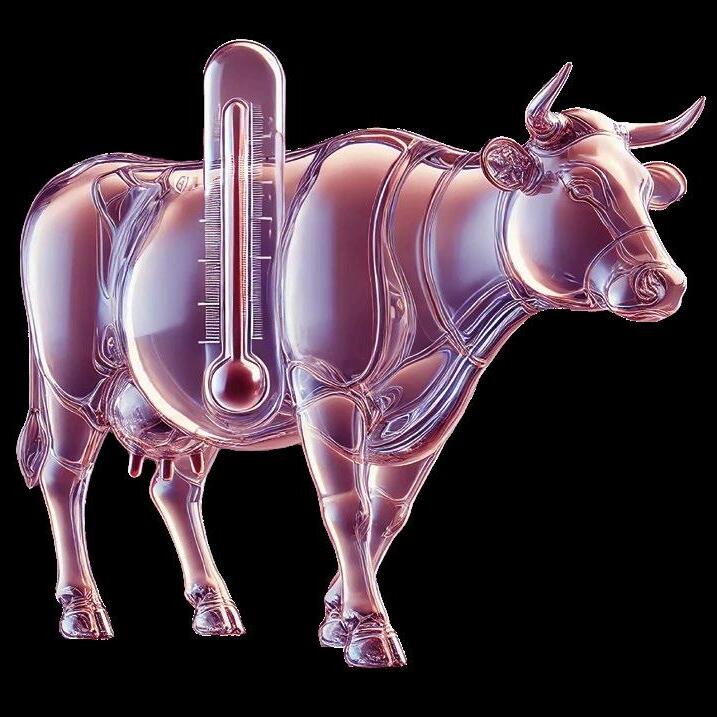

Monitoreo continuo de temperatura en vacas: clave para afrontar el estrés por calor

Israel Flamenbaum Ph. D.

Cow Cooling Solutions, Ltd, Israel

32

38

MASTERFLY® BAIT: control eficaz de moscas hasta 8 meses

Servicio Técnico de Quimunsa

Nueva normativa de envases y residuos: ¿cómo afecta al sector ganadero y a los productores?

Diego Calvo Director de Reysa

La normativa de envases y residuos introduce nuevas obligaciones para productores y gestores en el sector ganadero.

44 51

El secreto está en el ciclo: decálogo sobre la criptosporidiosis en los terneros

Carlos Carbonell y Laura Elvira Equipo Técnico de MSD Animal Health

Resultados de etiología y sensibilidad antibiótica en procesos digestivos en bovino

Silvia del Caso, Cristina Baselga y Gema Chacón Exopol S.L.

El estudio de sensibilidad antibiótica en bovino permite optimizar tratamientos frente a patógenos digestivos y mejorar el control sanitario.

Mycoplasma bovis incrementa su papel clínico-epidemiológico en el complejo respiratorio bovino

60 Juan Carlos Corrales1 , Xóchitl Hernández1 , Juan Alcázar2 , Antonio Sánchez1 , Joaquín Amores1 , Antonio Fernández 3 , Ginés Luján3 , Elena Hernández 3 , David del Olmo 4 , Héctor Ramírez 5 , Ana Martínez-Expósito 4 , Alejandro Sánchez 5 y Christian de la Fe1*

1Grupo de Investigación Sanidad de Rumiantes, Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia.

2Responsable técnico veterinario de rumiantes de CARGILL SL.

3ADS de Bovino de Lorca.

4Juan Jiménez García S.A.U.

5Bos Nostrum S.L.

Mycoplasma bovis juega un papel creciente en el complejo respiratorio bovino, afectando la sanidad y el manejo en cebaderos.

Vacunación frente al ectima contagioso: Un reto por resolver 78

Álex Gómez1,2 , Idoia Glaria3 , Irati Moncayola3 , Irache Echeverría4 , Ana Rodríguez-Largo5 , Laura Arriazu3 , Ainhoa Calero3 , Estela Pérez1,2 , Lluís Luján1,2 y Ramsés Reina3

1Departamento de Patología Animal, Universidad de Zaragoza

2Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2, Universidad de Zaragoza

3Instituto de Agrobiotecnología (CSIC-Gobierno de Navarra)

4Departamento de Agronomía, Biotecnología y Alimentación, Universidad Pública de Navarra

5Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària, Departament de Sanitat i Anatomia

Animals, Universitat Autònoma de Barcelona

La vacunación frente al ectima contagioso sigue siendo un desafío y su desarrollo requiere enfoques innovadores para mejorar la protección en los pequeños rumiantes.

69 84

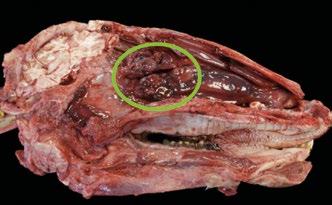

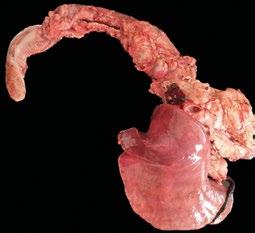

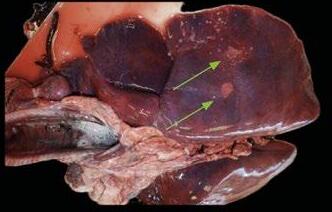

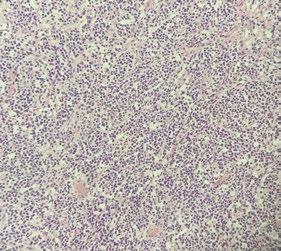

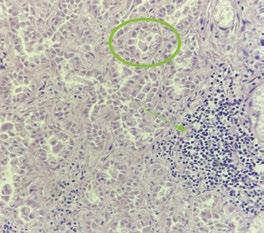

Linfoma multicéntrico en una oveja

David Guallar1 , Ibai

Tamayo1 , David López1 , María Villacampa1 , Maialen Zinkunegui1 , Héctor Ruiz1,2 y Pablo Quílez1,2

1Servicio Clínico de Rumiantes, Facultad de Veterinaria de Zaragoza

2Departamento de Patología Animal, Universidad de Zaragoza

El linfoma multicéntrico en ovejas es una enfermedad poco común, cuyo diagnóstico requiere un enfoque clínico y patológico detallado.

Evaluación del impacto de los mataderos móviles de cordero en el bienestar animal, calidad de la carne y huella de carbono

Xavier Puigvert1 , Alba Piqué2 , MSc. Anna Aymerich3 y Dr. Carles Gasol4

1Ingeniero Agrónomo, Universidad de Girona

2Veterinaria. Técnica de Proyectos. Asociación de iniciativas Rurales y Marítimas de Cataluña (ARCA)

3Responsable de proyectos de métricas ambientales en Inèdit (Consultoría ambiental)

4Director de desarrollo de negocio en Inèdit (Consultoría ambiental)

Los mataderos móviles ofrecen una alternativa para reducir el estrés en corderos y optimizar la logística en pequeñas explotaciones.

Agradecemos a nuestros anunciantes por hacer posible la publicación de esta revista: Bioplagen, Instalaciones Agropecuarias Cosma, Intracare, Lidervet, Miavit, MSD Animal Health, Quimunsa, Reagro, Vetia Animal Health y Zoetis.

Fernando Bacha Nacoop, S.A.

Una gran parte de los nutrientes absorbidos por el intestino de los rumiantes son modificados o utilizados durante la fermentación microbiana en el intestino delgado y también por los tejidos absorbentes del ternero antes de su liberación a la circulación.

Esto da como resultado una disminución en el suministro de energía y precursores de aminoácidos de una fuente de alimento determinada que están disponibles para los tejidos productivos.

Este uso de energía y aminoácidos no puede considerarse como una pérdida total, ya que los tejidos intestinales absorbentes realizan un servicio vital para el resto del organismo. Por tanto, representa una disminución de la eficiencia productiva por unidad de energía alimenticia suministrada.

Por necesidad funcional, el intestino y el hígado están colocados anatómicamente para tener acceso a los nutrientes absorbidos antes que los tejidos periféricos. El metabolismo intestinal y hepático determinan la disponibilidad de la mayoría de los nutrientes para el desarrollo de las funciones productivas, siendo cruciales para la salud y el crecimiento.

De hecho, el sistema porta (tracto digestivo, páncreas, bazo, grasa omental y grasa mesentérica) solo representa el 8-10 % de los tejidos corporales, pero consume el 18-25 % del O₂ del animal, con un 25 % adicional representado por el hígado.

Si bien una parte de la energía gastada por el epitelio intestinal está directamente asociada con el coste de absorber y transportar activamente nutrientes para su uso posterior, la mayor parte se utiliza para el mantenimiento de la integridad y masa de los tejidos. Estas funciones incluyen principalmente:

La actividad de Na+ -K+ -ATPasa.

La síntesis y degradación de proteínas.

Sin embargo, definir el coste real de los tejidos intestinales es complejo por el hecho de que su masa cambia en respuesta al plano de nutrición, la composición química de la dieta y el estado fisiológico del animal.

La mayor parte de las investigaciones se han centrado en el papel de la leche y los factores de crecimiento del calostro en el desarrollo intestinal neonatal de los rumiantes, pero hay escasez de datos que describan la respuesta intestinal y ruminal durante el destete.

La masa ruminal responde excepcionalmente al cambio en la forma de la dieta, lo que probablemente refleja el éxito de la derivación del sustituto de la leche más allá del rumen y la interrupción del establecimiento de una fermentación ruminal.

Aunque los cambios en la masa intestinal no son evidentes, la capacidad de asimilación de nutrientes puede verse afectada.

Esto sugiere que el crecimiento ruminal responde al suministro de sustrato energético, pero el crecimiento del tejido intestinal no.

Tomados en conjunto, estos datos muestran que el crecimiento intestinal no depende simplemente una función del suministro de sustrato energético o de la composición química de la dieta, sino más bien de un conjunto de aportes nutricionales y fisiológicos.

A pesar de que el hígado neonatal y pre-rumiante representa un mayor porcentaje de peso corporal vacío que el del rumiante adulto, la fracción del uso de oxígeno de todo el cuerpo atribuida al hígado es considerablemente menor.

Esto nos deja claro que existe una menor actividad metabólica.

El aumento en la actividad metabólica hepática en la vida adulta del animal probablemente refleja los cambios en la cantidad y el tipo de sustratos metabolizados por el hígado, por ejemplo, glucosa y ácidos grasos frente a AGV, como consecuencia del desarrollo del rumen.

En los animales en desarrollo, la adaptación digestiva antes del destete de un pre-rumiante a un rumiante funcional coincide con un cambio de la glucosa absorbida principalmente por el intestino, los ácidos grasos de cadena larga y los aminoácidos derivados de la leche a AGV, cetonas, aminoácidos de fuentes microbianas y de piensos, y otros compuestos dietéticos.

En consecuencia, este cambio en el patrón y suministro de nutrientes de la dieta provoca alteraciones sustanciales en la función hepática y el reparto de energía que requieren procesos como la síntesis de glucosa y de proteínas, el mantenimiento de gradientes iónicos, el ciclo del ácido cítrico, de la urea y la desintoxicación de compuestos.

Para aclarar los mecanismos hepáticos implicados en este período de transición, la mayoría de las investigaciones han intentado determinar si el hígado pre-rumiante está totalmente adaptado a la llegada de cualquier producto procedente del intestino delgado o si experimenta un proceso de maduración propio en respuesta al desarrollo ruminal.

El mayor cambio en los principales procesos metabólicos durante el desarrollo ruminal es el cambio de un hígado glucolítico a glucogénico (Tabla 1).

Enzima Especie Pre-rumiante Rumiante adulto

Vía de las pentosas

Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa Bovino + -

6-Fosfoglucanato deshidrogenasa Bovino + -

Glicolisis

Hexocinasa Ovino + -

Fructosa-1,6-bisfosfato aldolasa Bovino + -

Gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa Bovino + -

Piruvato cinasa Ovino SC SC

Ciclo del ácido tricarboxílico

Citrato sintasa Ovino SC SC

Malato deshidrogenasa Ovino SC SC

Gluconeogénesis

Glucosa 6-fosfatasa Bovino - +

Fructosa-1,6-bisfosfato Ovino - +

Piruvato carboxilasa Ovino + -

Lactato deshidrogenasa Ovino + -

Metabolismo del glucógeno:

Glucógeno sintetasa Ovino + -

Glucógeno fosforilasa Ovino + -

Metabolismo de las cetonas

β-hidroxibutirato deshidrogenasa Ovino - +

Acetil-CoA acetiltransferasa Ovino - +

Acetil-CoA sintetasa Ovino SC SC

1: (+) = Aumenta la actividad enzimática; (-) = Disminuye la actividad enzimática; (SC) = Sin cambio la actividad enzimática

Tabla 1. Cambios en la actividad enzimática hepática con el cambio en las prioridades metabólicas asociadas al desarrollo ruminal (Adaptado de: Baldwin, R.L.; 2004; J. Dairy Sci. 87:(E. Suppl.) E55-E65 ).

Como ya hemos visto, a medida que aumenta la fermentación microbiana, hay menos carbohidratos disponibles para la digestión postruminal y el suministro dietético de glucosa disminuye.

Existe una reducción básica en la capacidad enzimática para la oxidación de la glucosa hepática. El tejido hepático deberá soportar el aumento de las necesidades de glucosa del animal al mismo tiempo que una disminución en la glucólisis.

Esto da como resultado un rápido aumento de la actividad gluconeogénica hepática al mismo tiempo que el desarrollo ruminal.

Las diferencias en el suministro de nutrientes portales de pre-rumiante y rumiantes al hígado, también modifican la regulación hormonal de la función hepática.

A medida que avanza el desarrollo ruminal, hay una disminución de la sensibilidad de la gluconeogénesis hepática en respuesta a altas concentraciones de insulina y glucagón.

Se ha demostrado que la actividad de la glucosa 6-fosfatasa se duplica (o más) durante el período del destete.

Los pre-rumiantes pueden convertir el lactato o el propionato en glucosa. La inhibición de la gluconeogénesis del lactato en los rumiantes adultos es probablemente el resultado de una mayor disponibilidad de propionato.

El cambio en el metabolismo hepático hasta convertirse en gluconeogénico puede ser una respuesta al desarrollo del rumen funcional que genera un suministro continuo de sustrato glucogénico en forma de propionato.

En hepatocitos aislados de pre-rumiante, el glucagón aumenta efectivamente la gluconeogénesis a partir de propionato y lactato, pero no tuvo ningún efecto sobre los hepatocitos de rumiantes adultos.

Las reservas hepáticas de glucógeno del pre-rumiante suelen igualar o superar los niveles de los adultos. Sin embargo, un ayuno corto de 16 horas resulta en el consumo de casi todo el glucógeno hepático, mientras que ayunos similares tuvieron poco efecto sobre el glucógeno hepático en adultos.

Una vez más, debido a que el pre-rumiante experimenta cambios muy enérgicos de patrones postprandiales de entrega de nutrientes, es necesario un amplio control hormonal de la gluconeogénesis hepática. El rumiante funcional recibe en el hígado un suministro más continuo de sustratos glucogénicos y es un productor constante de glucosa; por lo tanto, requiere menos control hormonal.

Una de las características principales del intestino delgado funcional en animales no preñados y no lactantes, es la producción ruminal de cetonas.

En un rumiante adulto no preñado y no lactante, es el intestino delgado el principal productor de cetonas, mientras que el intestino delgado del pre-rumiante produce cantidades insignificantes de cetonas.

Esto se debe a la ausencia de fermentación microbiana, siendo el hígado es el sitio principal de la cetogénesis.

En el caso de ayunos prolongados, el pre-rumiante es capaz de realizar la cetogénesis hepática casi desde el momento del nacimiento, pero no se realiza habitualmente. El desarrollo del rumen tiene un impacto claro e importante y se han realizado varios estudios para dilucidar los mecanismos que controlan la diferenciación ruminal y a pesar del esfuerzo todavía no se comprenden satisfactoriamente.

Desafíos y adaptaciones fisiológicas del destete en rumiantes: función intestinal y hepática

DESCÁRGALO EN PDF

No hay suficiente evidencia para decidir cuál de ellos es el más importante: si es el control ontogénico o bien son los factores nutricionales y endocrinos los reguladores de este importante momento. Pareciera ser la combinación de todos ellos.

Aquí muy probablemente esté la respuesta al por qué en la práctica hay algunos aditivos que funcionan en algunas ocasiones y en otras no.

Más claro está que el desarrollo intestinal ocurre durante el período fetal y perinatal siendo un control ontogénico casi en su totalidad, aunque, la capacidad de transporte de nutrientes cambia, ya que el animal pre-rumiante se convierte en rumiante como resultado de los nutrientes específicos suministrados.

En el rumiante en crecimiento, los efectos dietéticos, es decir la ingesta sobre la masa ruminal e intestinal, alteran claramente las necesidades de proteínas y de energía de mantenimiento. Estos cambios en la masa intestinal afectan a las capacidades digestivas y de absorción.

Los cambios fundamentales en las vías metabólicas ocurren en el hígado como consecuencia del desarrollo del rumen, y pueden ser responsables del aumento de las necesidades energéticas asociados con la función hepática de los rumiantes maduros en comparación con el hígado de los pre-rumiantes.

Víctor Sáinz de la Maza-Escolà, DVM, PhD

Especialista en Rumiantes Vetagro

La salud intestinal es un aspecto fundamental en la productividad y bienestar de los rumiantes lecheros.

Históricamente, la investigación en salud digestiva de los rumiantes se ha centrado en el rumen, dejando en un segundo plano el papel del intestino delgado y su interacción con el hígado.

Sin embargo, recientes estudios han demostrado que este eje es clave para la regulación metabólica, inmunológica y digestiva.

A pesar de su importancia, hasta la fecha se ha explorado poco su impacto en la producción lechera.

Recientes ensayos han permitido medir por primera vez la permeabilidad intestinal en vacas lecheras, arrojando información clave sobre la relación entre inflamación y productividad.

En este contexto, el uso de ingredientes botánicos y ácidos orgánicos microencapsulados se ha estudiado como una estrategia para mejorar la integridad intestinal y modular la respuesta inflamatoria.

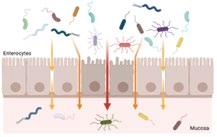

En los rumiantes, el intestino delgado no solo es responsable de la absorción de nutrientes, sino que también actúa como una barrera selectiva contra patógenos y toxinas.

A su vez, el hígado juega un rol crucial en la gluconeogénesis, el metabolismo de lípidos y la detoxificación.

La comunicación entre ambos órganos se da a través de la circulación enterohepática, un sistema bidireccional que permite al intestino influir en el hígado y viceversa.

El hígado secreta ácidos biliares primarios, inmunoglobulina A y angiogenina al tracto gastrointestinal, contribuyendo a mantener la eubiosis intestinal y limitar el crecimiento de bacterias patógenas.

A su vez, la microbiota intestinal participa en la biotransformación de estos ácidos biliares primarios en secundarios, modulando su función y facilitando la absorción de grasas.

Disruptores intestinales

1 2 3

Señalización in amatoria

DETOXIFICACIÓN

Destete y estrés social por reagrupamiento de los factores in amatorios Ácidos biliares

Dietas ricas en almidón y baja calidad de forraje

Estrés térmico

Figura 1. Eje intestino-hígado en rumiantes. Los disruptores intestinales, como el estrés postdestete, las dietas ricas en almidón y el estrés térmico, favorecen la translocación de toxinas y bacterias a través de la mucosa intestinal. Estas toxinas, mediante la circulación entero-hepática, pueden sobrecargar la capacidad detoxificadora del hígado, causando daño hepático e inflamación sistémica, lo que se traduce en una reducción del consumo de materia seca y del rendimiento productivo.

Circulación entero-hepática

Toxinas y bacterias

DAÑO HEPÁTICO

INFLAMACIÓN SISTÉMICA

Consumo de materia seca

Rendimiento

Cuando la integridad intestinal se ve comprometida, ya sea por cambios en la dieta, estrés térmico o factores ambientales, se produce un fenómeno conocido como "intestino permeable" (leaky gut en inglés).

Esto permite el paso de endotoxinas y productos microbianos hacia la circulación sistémica, generando una activación inmunológica y un mayor consumo de energía para la respuesta inflamatoria, lo que afecta negativamente a la producción de leche y al bienestar animal.

La microbiota intestinal desempeña un papel esencial en la homeostasis del eje intestino-hígado.

A través de la fermentación de la fibra dietética, se producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que fortalecen la barrera intestinal y proporcionan energía a los enterocitos.

Sin embargo, alteraciones en la microbiota, causadas por dietas inadecuadas, enfermedades o cambios ambientales, pueden favorecer la proliferación de bacterias patógenas y la producción de metabolitos tóxicos que afectan la salud hepática.

Diversos factores pueden comprometer la integridad del eje intestino-hígado en rumiantes:

Dietas ricas en almidón y baja calidad de forraje: pueden generar acidosis subaguda ruminal, afectando a la microbiota y debilitando la barrera intestinal. El exceso de almidón fermentable disminuye el pH ruminal, promoviendo la proliferación de bacterias productoras de endotoxinas.

Factores sociales y ambientales: prácticas como el destete, el transporte y la reagrupación pueden inducir estrés, alterando la fisiología digestiva y comprometiendo la salud intestinal.

Estrés térmico: se ha demostrado que el calor excesivo daña la morfología intestinal y aumenta la permeabilidad, favoreciendo la endotoxemia. Durante períodos de altas temperaturas, los rumiantes experimentan una redistribución del flujo sanguíneo desde el intestino hacia la piel para disipar calor, lo que reduce el aporte de oxígeno y nutrientes a la mucosa intestinal, aumentando el riesgo de disbiosis.

Enfermedades metabólicas: condiciones como la cetosis y la lipidosis hepática afectan el metabolismo energético, incrementando la vulnerabilidad del eje intestino-hígado.

Ante estos desafíos, se han explorado diferentes alternativas nutricionales para mitigar el impacto de la inflamación en rumiantes.

La suplementación con ingredientes botánicos y ácidos orgánicos microencapsulados ha demostrado efectos positivos sobre la salud digestiva y el metabolismo hepático en varias especies (Rossi et al., 2020; Fontoura et al., 2023) y han sido propuestos como alternativa a los antibióticos promotores del crecimiento en especies monogástricas (EFSA, 2012).

Compuestos como el ácido cítrico y sórbico reducen el pH gastrointestinal, limitando el crecimiento de bacterias patógenas y equilibrando la microbiota. Además, modulan la expresión de genes inmunitarios, mejorando la resistencia a infecciones.

El ácido cítrico optimiza la producción de energía en el ciclo de Krebs y reduce el estrés oxidativo, mientras que el ácido sórbico posee propiedades antimicrobianas que afectan la viabilidad de bacterias gram negativas, contribuyendo a una mejor salud digestiva.

Sustancias como el timol y la vainillina, tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras, fortaleciendo la barrera intestinal.

Sus compuestos fenólicos pueden inhibir el factor nuclear kappa B (NF-κB), reduciendo la producción de citoquinas proinflamatorias y disminuyendo la inflamación intestinal.

Permite que estos compuestos pasen por el rumen sin degradarse, llegando al intestino delgado donde ejercen sus efectos.

La tecnología de microencapsulación protege los ingredientes activos de la degradación microbiana en el rumen y optimiza su liberación en el tracto digestivo inferior (Lobo et al., 2023a,b).

Estudios recientes realizados en la Universidad de Cornell (Estados Unidos) han demostrado el impacto positivo de la suplementación con ingredientes botánicos y ácidos orgánicos microencapsulados en la salud intestinal y la producción lechera.

En un estudio con terneros expuestos a estrés térmico, la suplementación con ingredientes botánicos y ácidos orgánicos microencapsulados mejoró el consumo de materia seca (+200 g/animal/día) y la ganancia de peso (+100 g/animal/día) en comparación con el grupo control (Fontoura et al., 2023).

En vacas en media lactación sometidas a condiciones de estrés por calor en un ambiente controlado, la inclusión de ingredientes botánicos y ácidos orgánicos microencapsulados en la dieta redujo la permeabilidad intestinal, medida a través de la concentración plasmática de un marcador de paracelularidad (Cr-EDTA).

También se observó una menor presencia de LBP (proteína de unión a lipopolisacáridos) y SAA (amiloide sérico, proteína de fase aguda), lo que sugiere una menor translocación de endotoxinas y una mejor respuesta inmunitaria (Sáinz de la MazaEscolà et al., 2023).

En el mismo ensayo se observó un incremento en consumo de materia seca (+1,4 kg/d), un aumento de producción de leche (+2,7 kg/d), y también mejora de los sólidos en leche (Fontoura et al., 2022; Gráficas 1 y 2).

Producción de leche

SEM = 0,64

ET-Control vs. TN-Control, P<0,01

ET-Control vs. ET-Tratamiento, P<0,14

TN: Termoneutralidad (THI = 68)

ET: Estrés térmico (THI = cambio diurno de 74 a 82)

Día del experimento

TN-Control ET-Tratamiento ET-Control

Gráfica 1. Consumo de materia seca en vacas expuestas a estrés por calor y suplementadas con ingredientes botánicos y ácidos orgánicos microencapsulados (Fontoura et al., 2022).

En condiciones de campo bajo estrés por calor, el uso de ingredientes botánicos y ácidos orgánicos microencapsulados se ha testado en varios escenarios.

En vacas frescas, se registró un descenso en la temperatura rectal (0,5 °C) y un incremento significativo en la producción de leche (+2,4 kg/d), junto con una mejora en proteína en leche (Sáinz de la MazaEscolà et al., 2022).

En vacas en media lactación, se observó un aumento en la producción de grasa y en la eficiencia de conversión (Thomas et al., 2025).

En cabras lecheras se observó un aumento en la leche corregida por energía y en la grasa de la leche (Giorgino et al., 2023).

SEM = 0,64

ET-Control vs. TN-Control, P<0,01

ET-Control vs. ET-Tratamiento, P<0,14

TN: Termoneutralidad (THI = 68)

ET: Estrés térmico (THI = cambio diurno de 74 a 82)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 11

Línea basal

Día del experimento

TN-Control ET-Tratamiento ET-Control

Gráfica 2. Producción de leche en vacas expuestas a estrés por calor y suplementadas con ingredientes botánicos y ácidos orgánicos microencapsulados (Fontoura et al., 2022).

El eje intestino-hígado es un sistema clave en la salud y productividad de los rumiantes lecheros.

Mantener su integridad es esencial para optimizar la eficiencia productiva y minimizar las consecuencias del estrés y los desafíos ambientales.

El uso de ingredientes botánicos y ácidos orgánicos microencapsulados representa una estrategia prometedora para mejorar la salud intestinal y hepática, reduciendo la inflamación y promoviendo el bienestar y el rendimiento animal.

Barreras invisibles: el eje intestino-hígado y su impacto en la salud de los rumiantes DESCÁRGALO EN

Braulio de la Calle Campos

DT Rumiantes Coren Agroindustrial SAU y responsable Departamento Vacuno de Carne en Coren Sociedad Cooperativa

En los animales, aproximadamente el 80 % del fósforo presente en el organismo se encuentra en los huesos y dientes que, además de brindar soporte estructural, actúan como una reserva de este mineral.

En el caso de los rumiantes, el fósforo es, además, necesario para el funcionamiento del microbiota del rumen, donde la importancia de este elemento es doble.

La presencia de fitasas y fosfatasas microbianas en el rumen les permite aprovechar gran parte del fósforo fítico presente en los vegetales.

En este sentido, la actividad

El 20 % restante está distribuido en otros componentes, donde desempeña funciones esenciales en procesos biológicos como:

La transferencia de energía.

El transporte de ácidos grasos volátiles (AGV).

La síntesis de proteínas.

El equilibrio ácido-base.

La división y multiplicación celular.

El metabolismo del nitrógeno en vacuno lechero está estrechamente relacionado con el aporte de fósforo, ya que una ingesta insuficiente de este mineral afecta a la fermentación ruminal, lo que se traduce en una menor síntesis de proteína microbiana y una reducción en la digestibilidad de los

absorción del fósforo ocurre principalmente en el intestino delgado, pudiendo ser:

Retenido para funciones productivas.

Secretado en el lumen intestinal, donde puede ser reabsorbido o eliminado en las heces.

La homeostasis del fósforo se regula principalmente a través del reciclaje en la saliva y la excreción fecal endógena.

Por ello, la estimación de su digestibilidad basada únicamente en la diferencia entre la ingesta y la excreción carece de valor en la evaluación de este nutriente.

Figura 1. Diagrama del metabolismo del fósforo en rumiantes. El fósforo ingerido pasa al rumen y al tracto gastrointestinal, donde parte es absorbido y distribuido a través del plasma hacia los huesos y tejidos blandos.

También se recicla a través de la saliva y se elimina principalmente por la orina y las heces, regulando así su homeostasis en el organismo.

Ingestión de P

Rumen

Tracto

Orina

Tejidos

Blandos

Excreción de P

Dada su importancia en el mantenimiento de las funciones biológicas, una deficiencia en los aportes de fósforo puede conllevar serios efectos negativos.

Los primeros signos de deficiencia de fósforo suelen ser inespecíficos y, por ello, no siempre se identifican de inmediato.

Si la deficiencia persiste, los animales presentarán anorexia y pérdida de peso. Además, según su estado productivo, pueden presentarse problemas como:

Disminución de la fertilidad.

Retrasos en la concepción.

Menor producción de leche. Entre ellos, se encuentran la reducción del consumo y la eficiencia en la utilización del alimento, lo que conlleva una merma en el ritmo de crecimiento.

También pueden observarse fenómenos de pica* o alteraciones del comportamiento.

*Trastorno del comportamiento en el que los animales ingieren sustancias no nutritivas o inusuales, como tierra, madera, huesos o plásticos. En rumiantes, suele estar asociado a deficiencias nutricionales, como la falta de fósforo, sodio o fibra efectiva, y puede afectar su salud y rendimiento productivo.

Para prevenir su déficit, el fósforo se incorpora de manera rutinaria en piensos y raciones a través de fuentes minerales, principalmente fosfatos de origen mineral, como meta, piro u ortofosfatos.

Además, este macromineral puede estar presente en los alimentos de origen vegetal, animal o mineral, lo que influye en su disponibilidad y aprovechamiento por parte del animal.

En la actualidad, el fósforo se considera un factor clave en los procesos de eutrofización de suelos y ecosistemas acuáticos.

Un aumento en su concentración en estos entornos favorece el crecimiento excesivo de materia vegetal, lo que dificulta la transmisión de la radiación solar, reduciendo la fotosíntesis y el nivel de oxígeno en el agua.

Paralelamente, aumenta la actividad de los microorganismos descomponedores de materia orgánica y, con ello, el consumo de oxígeno.

Exceso de fósforo

PBloqueo de la radiación solar

Sobrecrecimiento materia vegetal

Deficiencia de oxígeno

Estos cambios alteran las condiciones del ecosistema, disminuyendo la diversidad biológica y afectando la fauna acuática.

Proliferación de microorganismos descomponedores de materia orgánica

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Figura 2. Proceso de eutrofización en ecosistemas acuáticos debido al exceso de fósforo. El aporte excesivo de este nutriente provoca un crecimiento descontrolado de la materia vegetal, lo que bloquea la radiación solar y reduce la fotosíntesis. Como consecuencia, disminuye la concentración de oxígeno en el agua, favoreciendo la proliferación de microorganismos descomponedores y generando una pérdida de biodiversidad en el ecosistema.

Desde un punto de vista ambiental, es fundamental ajustar el contenido de fósforo en las raciones para evitar un aporte excesivo, ya que los animales lo eliminan al medio, generando un impacto significativo en los ecosistemas.

¡No todo el fósforo ingerido es absorbido!

En el caso de forrajes verdes de praderas permanentes o cereales, la absorción alcanza aproximadamente el 70 %, mientras que en los cereales en grano llega al 75 %.

El fósforo absorbido que no es retenido en los tejidos o productos es eliminado a través de la orina o reciclado al tracto digestivo mediante la saliva, para ser finalmente reabsorbido o expulsado en las heces.

La cantidad de fósforo eliminado a través de la orina aumenta conforme aumenta el aporte del mineral, pero representa una proporción muy pequeña respecto al fósforo eliminado en las heces, donde se elimina fósforo de diferentes procedencias, lo que da lugar a diferentes fracciones:

El fósforo aportado por el alimento que no ha sido absorbido.

El fósforo asociado a las secreciones digestivas y a las células del tracto digestivo que se desprenden de la pared.

El fósforo asociado a la población microbiana que se elimina en las heces.

El fósforo reciclado con la saliva y que no ha sido reabsorbido o utilizado por la población microbiana.

La excreción de fósforo al medio aumenta a medida que se incrementa su ingesta. Sin embargo, este aumento proviene principalmente del fósforo ingerido que no ha sido absorbido, ya que la excreción endógena, conocida como "pérdidas inevitables", se mantiene relativamente constante.

Hasta hace relativamente poco, la formulación de dietas se ha basado en amplios márgenes de seguridad, lo que, en muchos casos, ha resultado en un aporte excesivo de fósforo.

Mantener unos niveles óptimos de fósforo en la dieta es fundamental, ya que favorece la fertilidad, el consumo de alimento, la producción de leche y la salud ósea. Además, en animales en crecimiento, una ingesta adecuada de este mineral previene la deformación del esqueleto y garantiza una eficiencia alimentaria óptima.

Para preservar la salud de los animales y optimizar tanto la producción lechera como el crecimiento, es esencial ajustar correctamente los niveles de fósforo en la dieta.

Actualmente, gracias a los sistemas modernos de racionamiento y al uso de criterios de nutrición de precisión, resulta más sencillo afinar la formulación mineral y evitar excesos innecesarios.

Las recomendaciones sobre el aporte de fosfato varían considerablemente. Sin embargo, se considera que una ración con un promedio de 3,5 g de fósforo/kg de materia seca es suficiente para una vaca lactante con una producción de 10.000 kg de leche.

A modo de referencia, pueden seguirse las siguientes pautas nutricionales:

Terneros pequeños: 3,4 g/kg MS

Terneros mayores y novillas: 2,3 g/kg MS

Vacas secas: 2,0 g/kg MS

Vacas lecheras:

Producción de 20 kg de leche: 2,5 g/kg MS

Producción de 40 kg de leche: 3,3 g/kg MS

Producción de más de 40 kg de leche: 3,5 g/kg MS

La mayoría de las dietas se sitúan dentro de un rango de 0,32-0,38 g de fósforo por cada 100 g de materia seca, en línea con las recomendaciones actuales del NRC para vacas de raza Holstein, dependiendo principalmente del nivel de producción de leche.

Sin embargo, un porcentaje significativo de las raciones supera los 0,38 g/100 g MS, lo que puede resultar en excreciones de fósforo superiores a 60 g/día por animal.

Este exceso no solo representa un desperdicio económico, sino que también tiene un impacto ambiental considerable, especialmente si los purines o el estiércol no se gestionan adecuadamente, contribuyendo a la contaminación del suelo y del agua.

La reducción del fósforo en la dieta de las vacas lecheras debe realizarse sin comprometer su rendimiento productivo, siendo fundamental asegurar un aporte adecuado que permita el funcionamiento óptimo del rumen, especialmente en la digestión de la celulosa.

Una ingesta insuficiente de fósforo puede afectar la tasa de fermentación ruminal, disminuyendo la digestibilidad de los nutrientes y reduciendo la eficiencia en la producción de proteína microbiana.

Como consecuencia, tanto el metabolismo como la utilización del nitrógeno pueden verse afectados por un nivel inadecuado de fósforo en la dieta.

En los últimos años, numerosos estudios han analizado los requerimientos de nitrógeno y fósforo en el vacuno lechero con el objetivo de minimizar su excreción. Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones han evaluado un nutriente de forma aislada, manteniendo fija la concentración del otro.

Para abordar esta limitación, un grupo de investigadores de China llevó a cabo un estudio en el que se analizó el efecto de la variación simultánea de los niveles de proteína y fósforo en la dieta.

Los resultados revelaron que reducir la proteína bruta del 17 % al 15 % y el fósforo del 0,44 % al 0,34-0,39 % no afecta el consumo de alimento, la digestibilidad, la fermentación ruminal, la producción lechera ni los metabolitos plasmáticos.

Esto sugiere que es viable reducir los niveles de proteína y fósforo en la dieta como estrategia para disminuir la excreción de estos nutrientes sin comprometer el rendimiento animal.

REGULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD: NORMATIVA SOBRE LA GESTIÓN DEL FÓSFORO

El Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios consolida los cambios anunciados en la gestión de purines y fertilizantes, regulando cómo, cuándo y cuánto fósforo puede aplicarse en los terrenos agrícolas.

El objetivo principal de esta norma es reducir las emisiones de gases, especialmente amoníaco, y prevenir la contaminación del agua y el suelo.

CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA NORMATIVA:

Si el titular de la explotación realiza la valoración agronómica de los estiércoles en el suelo, deberá contar con superficie agrícola suficiente, ya sea propia o concertada.

La cantidad de estiércoles aplicados deberá ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, calculando el contenido de nitrógeno del estiércol con base en las tablas zootécnicas para el balance de nitrógeno y fósforo.

Cálculo obligatorio de las necesidades de nitrógeno y fósforo, con la recomendación de incluir también el potasio.

Obligatoriedad de un plan de abonado explotaciones.

Durante cinco años consecutivos, aportes efectivos calculados para el nitrógeno y en más de un 20 % para el fósforo y el potasio.

Con 2,5 UGM de vacuno por hectárea, no sería necesario adquirir fertilizantes adicionales de fósforo y potasio.

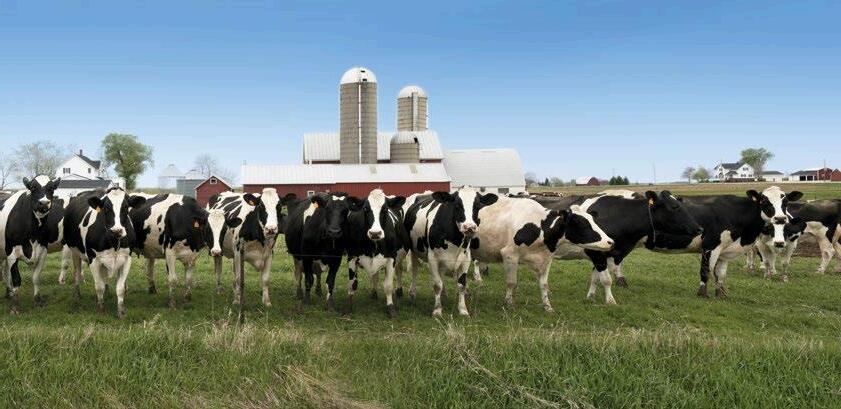

En los últimos años, la regulación ambiental en la Unión Europea ha impulsado medidas más estrictas para reducir el impacto de la ganadería en el medio ambiente.

En este contexto, Holanda ha implementado un plan de reducción de fosfatos con el objetivo de disminuir las emisiones derivadas de la producción lechera. Sin embargo, esta estrategia conlleva importantes consecuencias para el sector, afectando tanto el censo ganadero como la producción de leche.

El Plan de reducción de fosfatos prevé una disminución de la producción de leche entre un 6 % y un 10 %, así como una reducción del censo de vacas en un 6 %.

El Gobierno de La Haya ha diseñado

Según estimaciones del USDA, esta estrategia ambiental podría provocar una reducción del 6,6 % en el censo de vacas lecheras, situándolo en 2,27 millones de animales.

Así, dependiendo de las medidas que adopten los productores para cumplir con los objetivos, la producción de leche holandesa podría disminuir entre un 6 % y un 10 %.

Para alcanzar los objetivos de reducción de fosfatos propuestos, el plan se estructura en varias medidas clave, cada una con un impacto directo en la producción ganadera y el censo de vacas lecheras.

Reducción de fosfatos en el sector lácteo (4 millones de kg de fosfatos)

Los productores de leche estarán obligados a reducir su producción o el tamaño de sus rebaños con base en un período de referencia

Todas las explotaciones deberán pagar una tasa que aumentará si no cumplen con los requisitos establecidos.

Aquellas explotaciones que reduzcan su censo por debajo del límite podrán recibir un incentivo económico, financiado con los ingresos generados por esta tasa.

Se estima que alrededor de 60.000 vacas serán sacrificadas como resultado de esta medida, aunque algunas podrían ser exportadas a otros países de la UE o a terceros mercados.

Cierre de explotaciones (2,5 millones de kg de fosfatos)

Para fomentar la reducción del censo ganadero, se implementarán tres rondas de licitación en las que el incentivo económico disminuirá progresivamente para incentivar una adopción temprana de la medida.

Se ofrecerá una prima de 1.200 € por vaca sacrificada, además de un pago adelantado vinculado al derecho de fosfato.

El coste total del plan se estima en 50 millones de euros.

Se prevé que esta medida conlleve el sacrificio de aproximadamente 100.000 vacas.

Ajustes en la alimentación (1,7 millones de kg de fosfatos)

Se establecerán restricciones en la formulación de los piensos para reducir la cantidad de fósforo ingerido por los animales:

El contenido medio de fósforo en la ración deberá limitarse a 4,3 g/kg de pienso.

Se establecerá una relación fósforo/proteína del 2,2 % con el fin de optimizar la eficiencia nutricional y reducir la excreción de fosfatos al medio ambiente.

La gestión eficiente del fósforo en la alimentación animal es clave para lograr un equilibrio entre productividad y sostenibilidad. En este contexto, se cabe destacar los siguientes puntos clave:

Optimizar la formulación de las raciones mediante una alimentación de precisión permite reducir significativamente la excreción de fósforo en el estiércol, minimizando su impacto ambiental sin afectar la producción.

Ajustar los niveles de fósforo en la dieta para evitar excesos innecesarios, manteniendo el rendimiento productivo de los animales y optimizando los costes de producción.

Evaluar correctamente los niveles de fósforo en los forrajes para ajustar su inclusión en la dieta y evitar sobrealimentación con fuentes minerales.

Considerar el plan de abonado de las explotaciones, asegurando una gestión eficiente de los purines y estiércoles para optimizar el uso del fósforo en los suelos.

Implementar un plan de reducción del aporte de fósforo, garantizando siempre que las necesidades nutricionales de los animales estén cubiertas.

En definitiva, el desafío actual no solo radica en cubrir los requerimientos del ganado, sino en hacerlo de manera eficiente y responsable, alineando la producción animal con los criterios de sostenibilidad y rentabilidad.

Israel Flamenbaum Ph. D. Cow Cooling Solutions, Ltd, Israel

israflam@inter.net.il www.cool-cows.com

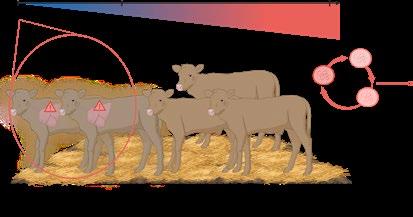

Monitorizar y transmitir en tiempo real y de forma continua la temperatura corporal de las vacas es hoy una realidad, permitiendo optimizar los tratamientos de enfriamiento aplicados a los animales y maximizando sus beneficios.

Este artículo recopila el conocimiento acumulado en Israel durante los últimos años a partir de experiencias y estudios centrados en el monitoreo de la temperatura corporal de las vacas mediante registradores de datos intravaginales, así como los beneficios obtenidos a la hora de afrontar la carga de calor del verano.

En uno de mis primeros proyectos de refrigeración, llevado a cabo en una granja lechera de gran escala, utilizamos registradores de datos intravaginales durante el verano en un grupo de 30 vacas, enfriadas mediante una combinación de humectación y ventilación forzada en la zona de espera antes de cada sesión de ordeño.

Enfriamiento

Inicialmente, las vacas eran enfriadas durante un total de 3 horas/día, distribuidas en intervalos de 1 hora cada 8 horas.

En la Gráfica 1 se muestra la temperatura corporal de las vacas sometidas a este tratamiento.

Las vacas bajo este régimen de enfriamiento no lograron enfriarse adecuadamente, manteniendo durante gran parte del día una temperatura corporal superior a 39,0 °C, considerado el umbral a partir del cual se experimenta estrés por calor.

Temperatura vaginal (°C)

Enfriamiento

Ante los resultados insatisfactorios, optamos por duplicar el tiempo de enfriamiento, ofreciendo a las vacas tratamientos más frecuentes (uno cada 4 horas, 6 horas acumulativas al día).

Enfriamiento

Gráfica 1. Temperatura vaginal a lo largo del día en vacas enfriadas durante 3 horas acumulativas diarias, distribuidas en intervalos de una hora antes de cada sesión de ordeño, cada 8 horas (las columnas azules indican los periodos de enfriamiento).

Enfriar a las vacas durante 6 horas acumulativas al día, con sesiones de 1 hora cada 4 horas, permitió mantener su temperatura corporal dentro de rangos normales durante todo el día.

Los resultados obtenidos se presentan en la Gráfica 2.

41,0

Enfriamiento

Enfriamiento

Enfriamiento

Enfriamiento

Enfriamiento

Enfriamiento

Gráfica 2. Temperatura vaginal a lo largo del día en vacas enfriadas durante 6 horas acumulativas al día, con sesiones antes y entre cada ordeño, distribuidas cada 4 horas. Las columnas azules indican los tratamientos de enfriamiento realizados antes de cada ordeño, y las columnas naranjas representan los tratamientos efectuados entre las sesiones de ordeño.

Paralelamente, se realizó un estudio en la granja lechera experimental del Ministerio de Agricultura de Israel.

En este estudio, se comparó el comportamiento y rendimiento de vacas enfriadas durante 3,5 horas acumulativas al día, distribuidas en 5 sesiones de enfriamiento de 45 minutos cada una, con el de vacas enfriadas durante 6 horas acumulativas al día, repartidas en 8 sesiones de enfriamiento de 45 minutos cada una (Honig et al., JDS 95:3737, 2012). Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla 1.

Los datos presentados en la Tabla 1 confirman, tal y como se evidenció en el estudio previo, que enfriar a las vacas durante 6 horas acumulativas al día les permite mantener una temperatura corporal normal a lo largo de toda la jornada.

Esto se traduce en un incremento en el tiempo de descanso y rumia, así como en un mayor consumo de alimento y una producción de leche más elevada.

Los datos presentados reflejan los resultados obtenidos mediante un enfriamiento intensivo, un enfoque que puede ser difícil de implementar en granjas lecheras comerciales habituales.

En la práctica, muchas de estas granjas no logran resultados tan efectivos y las vacas suelen pasar varias horas al día con temperaturas corporales por encima del umbral de estrés por calor.

Tabla 1. Consumo de alimento, producción de leche, tiempo de descanso y rumia en vacas sometidas a 5 tratamientos de enfriamiento diarios, acumulando 3,5 horas al día (5T), frente a 8 tratamientos diarios, acumulando 6 horas al día (8T).

Sin embargo, no cabe duda de que el monitoreo continuo de la temperatura corporal es una herramienta valiosa para optimizar los tratamientos de enfriamiento. A pesar de ello, persiste la interrogante sobre el impacto que puede tener en las vacas permanecer con temperaturas corporales por encima del umbral durante parte del día.

Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Investigación del Ministerio de Agricultura de Israel exploró la relación entre el número de horas diarias que las vacas experimentan estrés por calor y sus características de fertilidad al ser inseminadas en verano.

Se insertaron registradores de datos intravaginales en 32 vacas de cada una de 12 granjas ubicadas en la región central de Israel. Los datos se recopilaron durante dos periodos de 3 días cada uno, entre julio y septiembre.

En base en la información obtenida, las granjas se clasificaron en tres grupos según el número de horas diarias en las que la temperatura vaginal de las vacas superaba el umbral de 39 °C:

Periodo corto

Periodo medio

Periodo largo

Las tasas de concepción correspondientes a las inseminaciones realizadas en ese verano para los tres grupos de granjas se resumen en la Tabla 2.

Periodo por encima del umbral Horas > 39 °C

Tabla 2. Tasa de concepción en vacas inseminadas durante el verano en granjas clasificadas según el tiempo que las temperaturas vaginales excedieron el umbral de 39 °C: periodos de tiempo corto, mediano y largo.

Las granjas cuyas vacas mantuvieron una temperatura corporal superior al umbral durante 4,4 horas al día lograron una tasa de concepción en verano del 33 %, casi el doble en comparación con las granjas donde las vacas experimentaron 9,7 horas al día con temperaturas corporales por encima del umbral. Este nivel de 33 % de tasa de concepción es similar al obtenido en granjas con "buen enfriamiento" en Israel, donde el índice de relación de producción de leche entre verano e invierno era cercano a 1,0 (Famenbaum et al., J. of Reproduction and Development Vol. 56, 2010) y la tasa de concepción en verano fue menos de 10 puntos porcentuales inferior al nivel alcanzado en invierno.

Sin embargo, la pregunta persiste:

¿Pueden las vacas que permanecen en completo confort térmico (por debajo de 39 °C durante las 24 horas del día) cerrar completamente la brecha en la tasa de concepción entre el invierno y el verano?

Responder a esta cuestión requeriría monitorear la temperatura corporal de un gran número de vacas en diferentes condiciones.

La ampliación del uso de tecnologías avanzadas para el monitoreo continuo de la temperatura corporal en un gran número de vacas, junto con la capacidad de procesar y transmitir estos datos de forma digital, tiene un enorme potencial para optimizar la eficacia de los tratamientos de enfriamiento.

Además, permitirá responder a la pregunta de si las vacas pueden tolerar, durante ciertas horas del día, temperaturas corporales por encima del umbral sin que esto afecte negativamente su rendimiento.

Esta información podría tener un alto valor económico, ya que ayudaría a reducir el tiempo de operación de los sistemas de enfriamiento, disminuir los costes asociados y, en última instancia, mejorar la rentabilidad de las granjas lecheras.

Monitoreo continuo de temperatura en vacas: clave para afrontar el estrés por calor DESCÁRGALO EN PDF

Servicio Técnico de Quimunsa

En las granjas de ganado vacuno, ovino y caprino, la presencia de moscas no solo genera molestias, sino que también afecta a la sanidad animal y la eficiencia productiva. Además de causar estrés y reducir la ingesta de alimento, estos insectos pueden transmitir enfermedades, comprometiendo el bienestar de los animales y la bioseguridad de las instalaciones.

Masterfly® Bait ofrece una solución eficaz y de larga duración, atrayendo y eliminando rápidamente a las moscas con una sola aplicación que mantiene su efecto hasta 8 meses.

Su innovadora formulación, que combina un potente insecticida con atrayente feromona, lo convierte en una herramienta clave para el control integrado de plagas en el sector de los rumiantes.

Moscas hematófagas: algunas especies, como la mosca de establo (Stomoxys calcitrans), se alimentan de sangre, causando dolor y un estrés aún mayor en los animales.

Anemia y debilidad: las picaduras frecuentes pueden generar anemia en los animales, debilitándolos y haciéndolos más vulnerables a enfermedades.

ralentiza su crecimiento y disminuye la producción de carne.

Ocasionan malestar en los animales por:

Irritación constante: las especies que no pican, como la mosca doméstica (Musca domestica), se alimentan de secreciones oculares y nasales de los cerdos, lo que causa incomodidad y estrés.

Interrupción del descanso: las moscas alteran los patrones de descanso de los animales, afectando su bienestar y crecimiento.

Heridas e infecciones: algunas especies se alimentan de las supuraciones de heridas, dificultando su cicatrización y favoreciendo infecciones secundarias.

Favorecen la propagación de enfermedades:

Vectores de patógenos: las moscas pueden transportar virus, bacterias, parásitos y hongos en sus patas y piezas bucales, contaminando alimento, agua y superficies dentro de la granja.

Transmisión de enfermedades: son responsables de la propagación de patologías como miasis, mastitis y enfermedades entéricas.

Afectación a la salud humana: al actuar como vectores de enfermedades zoonóticas, las moscas pueden transmitir infecciones desde los animales a los trabajadores de la granja.

Las moscas representan un problema recurrente en las granjas, afectando al bienestar animal, la bioseguridad y la productividad. Por ello, la implementación de medidas higiénicas, físicas y químicas es esencial para su prevención y control.

MEDIDAS HIGIÉNICAS

Gestión de residuos orgánicos

El manejo adecuado de excrementos y restos de alimento es fundamental para reducir la atracción de moscas por lo que se recomienda:

Retirar periódicamente el estiércol y almacenarlo en áreas alejadas de la zona de producción.

Implementar sistemas de compostaje o tratamiento de purines para minimizar su impacto.

Evitar la acumulación de alimento en descomposición.

Limpieza y desinfección

Establecer un protocolo de limpieza regular para todas las áreas de la granja.

Utilizar desinfectantes eficaces en superficies donde puedan proliferar larvas.

Mantener drenajes y fosas sépticas en óptimas condiciones para evitar charcos que faciliten la reproducción de moscas.

MEDIDAS FÍSICAS

Barreras físicas

Instalación de mallas mosquiteras en ventanas y aberturas para impedir el acceso de insectos.

Uso de cortinas plásticas en accesos para minimizar la entrada de moscas.

Control ambiental

Mejorar la ventilación en las instalaciones para reducir la humedad y el calor, condiciones favorables para la reproducción de moscas.

Manejar adecuadamente el nivel de humedad en el suelo y en los espacios donde se almacena alimento.

Uso de larvicidas para el control en las zonas húmedas.

Uso de insecticidas adulticidas de contacto para aplicación sobre las superficies.

Uso de cebo atrayentes para atraer y eliminar las moscas.

Para el control de moscas mediante medidas químicas, el cebo con atrayente Masterfly® Bait es una herramienta sencilla y con garantía de resultados.

El control de moscas es indispensable para garantizar una producción eficiente y cumplir con los estándares sanitarios exigidos por la industria.

Masterfly® Bait actúa atrayendo y eliminando rápidamente a las moscas adultas, reduciendo significativamente su población.

Masterfly® Bait es una solución altamente efectiva para el control de moscas que reduce de forma rápida su población con efecto prolongado en el tiempo.

Con una sola aplicación, su acción se mantiene activa hasta 8 meses, ayudando a reducir significativamente la presencia de las moscas en las explotaciones ganaderas y evitando los inconvenientes y costes asociados a su proliferación.

Este producto se ha diseñado específicamente para combatir de manera eficiente la infestación de moscas en instalaciones ganaderas, donde su presencia representa un problema serio para la sanidad y el bienestar animal.

Masterfly® Bait garantiza una protección rápida, eficaz, duradera y de sencilla aplicación.

Las ventajas de Masterfly® Bait son excepcionales:

Compuesto con DINOTEFURAN, molécula insecticida de última generación de alta eficacia.

Contiene feromona como atrayente para atraer irresistiblemente a las moscas.

Su eficacia es de larga duración, hasta 8 meses.

Sus resultados ultra rápidos, en pocas horas.

Masterfly® Bait es el cebo para moscas con la mayor persistencia del mercado, elimina eficazmente hasta 8 meses.

(Musca domestica) y mosca de establo (Stomoxys calcitrans) demuestran que el producto es altamente eficaz para el control de ambas especies durante períodos de hasta 8 meses.

¡Masterfly® Bait es una solución eficaz para el control de moscas de larga duración y sencilla aplicación!

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 6 mes 8 mes 10

Duración en meses

Mosca doméstica Mosca de establo

Gráfica 1. Eficacia del Dinotefuran en el control de Musca domestica y Stomoxys calcitrans a lo largo del tiempo. Se observa una alta mortalidad sostenida en ambas especies durante un período de hasta 8 meses.

pintar pequeños cuadrados de aproximadamente 30 x 30 cm sobre material plástico o madera no absorbente. Una vez secos colgarlos en las paredes.

Masterfly® Bait facilita placas con agujeros diseñadas para facilitar su aplicación y colocación en distintas superficies, ya sea de forma fija o colgante.

Masterfly® Bait está disponible en envases de 125 g y 500 g

El control de moscas en granjas porcinas requiere un enfoque integral basado en la higiene, el manejo de residuos, la implementación de barreras físicas y medidas químicas.

La combinación de estas estrategias reduce significativamente la presencia de estos insectos, mejorando la sanidad y el bienestar animal, además de contribuir a una producción más eficiente y sostenible.

Las moscas eran un problema para la salud de los animales y el rendimiento de la granja. Entonces llegó Masterfly Bait, la solución definitiva: 8 meses sin moscas.

Rápido

Su efecto se percibe de inmediato

Infalible

Eficacia hasta 8 meses

Fácil

Aplicable por pintado Sin desalojo

8 MESES SIN MOSCAS

Diego Calvo Director de Reysa

La gestión de envases y residuos en el sector ganadero y agroalimentario se enfrenta a cambios significativos con la entrada en vigor de nuevas normativas.

Aunque los conceptos de economía circular y ecodiseño pueden parecer ajenos al día a día de una granja, entender cómo estas obligaciones afectan a productores y poseedores de residuos es esencial para adaptarse al nuevo escenario legislativo.

Últimamente, hemos estado viendo diferentes artículos de opinión, webinars y anuncios referentes a las obligaciones surgidas tras la entrada en vigor de:

El RD 1055/2022 de envases y residuos de envases.

La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

ACCEDER AL RD 1055/2022

ACCEDER A LA LEY 7/2022

Los objetivos que se mencionan con frecuencia, como la reducción de vertidos, el aumento del reciclado, el ecodiseño o la economía circular, pueden resultar algo abstractos o poco habituales para quienes no trabajan directamente en el ámbito medioambiental y cuya actividad principal se desarrolla en una granja. Surgen entonces preguntas como:

¿Cuáles son las fechas límite para adaptar mi empresa a la nueva normativa?

¿Me afecta si no envaso ningún producto?

¿Qué es un SCRAP y qué distingue a un productor de un poseedor de producto?

¿Qué diferencias hay entre los SCRAPS y cuál es el más adecuado para mi empresa?

¿Qué debo incluir en mis facturas y qué costes debo planificar?

SCRAPS: ¿qué son y cuándo un envasador o productor de producto debe adherirse?

Un SCRAP es un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor.

Según el RD 105/2022, todo productor de producto debe formar parte de un SCRAP o, alternativamente, establecer un SIRAP (Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor).

Sin embargo, el SIRAP resulta poco viable económicamente para la mayoría de empresas, por lo que adherirse a un SCRAP es la opción más lógica para los productores de producto.

Los productores de producto pondrán en el mercado envases de un solo uso o envases reutilizables, en cuyo caso deberán adaptarse a Sistemas de devolución y retorno (SDR).

Diferencias entre los SCRAPS

Cuotas de inscripción: existen SCRAPS con inscripción gratuita, mientras que otros tienen cuotas que van desde 350 € hasta 2.000 €.

Aunque todos los actores acabamos estando implicados de una u otra forma, conviene aclarar a quién afecta qué en nuestro sector.

Enfoque sectorial o multisectorial: aunque algunos SCRAPS están más diseñados para sectores específicos, es probable que a largo plazo todos operen de forma multisectorial y estén disponibles para cualquier área geográfica.

¿Mejor

SCRAPS nuevos o provenientes de sistemas existentes?

Han surgido tanto SCRAPS completamente nuevos como otros derivados de asociaciones sectoriales o sistemas colectivos ya existentes, especialmente en el ámbito de residuos domésticos o específicos, como los RAEES o los aceites usados.

Aunque algunos SCRAPS nuevos pueden carecer de experiencia directa en ciertos ámbitos, todos cuentan con suficiente conocimiento del sector medioambiental para garantizar su funcionalidad.

¿A cuál adherirse si se es envasador o productor de producto?

La elección del SCRAP dependerá en gran medida de las características de la empresa y los envases que gestiones.

Entre las opciones disponibles están, por ejemplo, ECOLEC, ECOVIDRIO, PROCIRCULAR, CARTON CIRCULAR, IMPLICA, AEVAE, SIGFITO, ENVALORA, ECOEMBES, GENCI, PUNTO GRETA o RECYCLIA.

Algunos SCRAPS comenzaron su proceso de autorización antes que otros y, aunque actualmente solo unos pocos han recibido autorización definitiva por parte del Ministerio, se espera que todos estén plenamente operativos en el corto plazo.

Para tomar la mejor decisión, se pueden considerar los siguientes aspectos:

Hay SCRAPS con inscripción gratuita, mientras que otros requieren pagos iniciales que oscilan entre los 350 € y los 2.000 €.

COMPATIBILIDAD SECTORIAL

Aunque algunos SCRAPS están enfocados inicialmente a sectores específicos, todos acabarán siendo multisectoriales y operarán en cualquier área geográfica.

Algunos sistemas provienen de asociaciones o sistemas colectivos ya existentes, lo que puede ser una ventaja en términos de experiencia y funcionamiento.

Sin embargo, incluso los SCRAPS nuevos cuentan con suficiente conocimiento del sector medioambiental para garantizar su eficacia.

La elección de un SCRAP adecuado dependerá de las necesidades operativas, presupuesto y del sector en el que opere tu empresa. Comparar las características y ventajas de cada sistema permitirá cumplir con las obligaciones legales de forma eficiente.

El productor de producto se refiere a los envasadores, incluyendo a empresas como fábricas de pienso, compañías que fabriquen o envasen productos veterinarios, comercios minoristas, establecimientos mayoristas, empresas de distribución y, en general, cualquier negocio que venda productos envasados a sus clientes.

Es importante no limitarse a pensar únicamente en envases primarios, como los sacos en los que se empaqueta un pienso.

Registro obligatorio: deben inscribirse en el Registro de Productores de Producto del MITECO.

Información en facturas: es necesario incluir en las facturas el número de inscripción asignado en dicho registro (ENV/año/XXXXXXXXX).

Contribución al SCRAP: a partir del 1 de enero de 2025, las facturas deben reflejar la contribución al SCRAP de manera claramente diferenciada del resto de conceptos. Para ello, es necesario adaptar el software de facturación de la empresa y automatizar este proceso.

Adhesión a un SCRAP: es obligatorio formar parte de un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada de Productor.

También están incluidos los envases secundarios y terciarios, como:

Las cajas en las que se colocan los paquetes.

Los palets utilizados para organizar envíos.

Las bolsas, cartones, el film o el fleje empleados para garantizar que los productos transportados (ya sean fabricados por la propia empresa o no) lleguen en buenas condiciones al cliente.

Declaraciones anuales: cada año, deben facilitar información sobre los envases puestos en el mercado. En el caso de que se gestionen menos de 15 toneladas, es posible optar por una declaración simplificada.

En resumen, las empresas que se consideran Productores de Producto serán las más afectadas por esta ley, asumiendo la mayor parte de las obligaciones administrativas y operativas requeridas.

Plazos para inscribirse como productor de producto del MITECO y en un SCRAP

Desde el 1 de enero de 2025, es obligatorio cumplir con todas las disposiciones de esta Ley.

Aunque la Administración ha permitido prórrogas durante dos años y la inscripción en el Registro de Productores de Producto en el Ministerio sigue abierta, quienes aún no lo hayan hecho deben regularizar su situación lo antes posible.

El poseedor final del residuo: impacto en las granjas

El ganadero no es productor de producto, es siempre poseedor final del residuo, ya que en sus instalaciones suelen generarse residuos (cajas de cartón, film, big bags vacíos, palets, garrafas, IBCs, etc.).

No obstante, muchas veces entran en esta categoría otras empresas, como fábricas de pienso, sobre las que recae la doble figura de productor de producto (por lo que envasa) y poseedor final del residuo (por los residuos afectados por esta ley generados en sus instalaciones).

El poseedor final seguirá trabajando del mismo modo que hasta ahora con su gestor de residuos habitual, segregando correctamente sus residuos.

Sin embargo, adicionalmente, deberá informar a un SCRAP con el que firme un acuerdo voluntario sobre la correcta gestión que hace de sus residuos a través de su gestor de residuos habitual, enviando los documentos de identificación de residuos que éste le entrega.

Es importante diferenciar estos residuos de otros habituales en la granja que no se ven afectados por esta normativa, como agujas, vacunas, medicamentos, baterías, fluorescentes, productos caducados o restos de obras. En estos casos, no será necesario realizar ninguna acción adicional.

La gestión de la documentación será un aspecto clave, ya que gran parte de los procesos deberá realizarse a través de plataformas web de los SCRAPS. Por ahora, estos sistemas no son completamente automáticos, lo que añade una carga administrativa considerable.

En algunos casos, será el poseedor final del residuo (como el ganadero) quien deba adjuntar los Documentos de Identificación de Residuos que justifican la correcta gestión realizada, mientras que, en otros, esta tarea recaerá directamente sobre el gestor de residuos.

Para el ganadero, este proceso puede resultar engorroso, ya que implica conectarse a la plataforma, acceder mediante identificación y subir archivos escaneados.

Aunque los SCRAPS ofrecen una bonificación por la información enviada, estas suelen ser bajas, insuficientes para compensar el tiempo y los recursos necesarios para realizar este proceso. Además, en estos momentos, pocos SCRAPS han hecho públicas sus tarifas, lo que genera incertidumbre

Nueva normativa de envases y residuos: ¿cómo afecta al sector ganadero y a los productores?

DESCÁRGALO EN PDF

Por otro lado, surge la preocupación de que esta gestión documental podría derivar en duplicidad de información, ya que distintos actores de la cadena (Administración, SCRAPS, gestores, OCAs, certificadoras, etc.) podrían requerir datos similares en un sector que ya está altamente regulado y sujeto a inspecciones habituales.

En cualquier caso, será necesario adaptarse progresivamente a este nuevo marco legislativo, integrando estas tareas adicionales en la operativa habitual.

Conclusión: adaptarse a los nuevos tiempos

En definitiva, dado que los ganaderos continuarán gestionando sus residuos de la misma manera con sus gestores habituales, respetando las frecuencias y procedimientos establecidos para cada tipo de residuo, los SCRAPS no interfieren directamente en la operativa diaria ni aportan cambios significativos en términos de bioseguridad, por lo que esta nueva legislación no afectará sustancialmente a las explotaciones ganaderas.

En cambio, los productores de producto sí deberán realizar ajustes importantes para cumplir con la normativa, incluyendo la adaptación de sus procesos para incluir declaraciones anuales, actualizaciones en las facturas y la obligatoriedad de adherirse a un SCRAP.

Como horizonte temporal el año 2025 se prevé divulgativo y de más paulatina adecuación. Estas modificaciones serán esenciales para garantizar el cumplimiento total del marco legislativo.

Carlos Carbonell y Laura Elvira

Equipo Técnico de MSD Animal Health

La diarrea neonatal es una enfermedad multifactorial compleja y constituye la principal causa de problemas de salud y mortalidad en terneras lactantes.

Tanto ganaderos como veterinarios están familiarizados con las pérdidas económicas asociadas a:

Las bajas de terneras.

Las visitas veterinarias.

Los tratamientos.

El tiempo de mano de obra.

En cambio, no existe tanta consciencia sobre las repercusiones de la diarrea a corto plazo, con una menor ganancia de peso y mayor riesgo de sufrir neumonía posterior, y a largo plazo debido al retraso reproductivo y la menor producción de leche en primera lactación (Abuelo et al., 2021; Schinwald et al., 2022).

Entre las principales causas infecciosas de diarrea, nos encontramos con virus, bacterias y parásitos, siendo Escherichia coli, rotavirus, coronavirus y Cryptosporidium parvum los agentes más frecuentemente involucrados (Cho & Yoon, 2014).

Estos patógenos pueden actuar tanto de manera aislada como en infecciones mixtas en las que se incrementa la gravedad clínica y amplía el rango de edad de los animales afectados. Por ello, establecer un diagnóstico adecuado será clave a la hora de decidir las medidas de prevención más efectivas.

A la hora de prevenir la diarrea causada por C. parvum, más conocida como criptosporidiosis, os presentamos las principales preguntas y respuestas que os pueden surgir:

Se trata de una enfermedad causada por el parásito Cryptosporidium spp., un protozoo digestivo de amplia distribución mundial.

Dentro del género Cryptosporidium se incluyen al menos 44 especies de protozoos gastrointestinales que pueden afectar a numerosos mamíferos, incluido el hombre (Chalmers et al., 2019), ya que es una zoonosis.

En el caso de los terneros, C. parvum es la principal especie causante de diarrea, afectando especialmente a los terneros entre la segunda y tercera semana de vida (Shaw et al., 2021).

¿QUÉ DISTRIBUCIÓN TIENE LA CRIPTOSPORIDIOSIS?

El parásito C. parvum tiene una amplia distribución mundial y está presente en rebaños de leche y de carne (Santin, 2020).

En un estudio efectuado en granjas de la cornisa cantábrica, se identificó a Cryptosporidium en un 54,5 % de las explotaciones y en el 77 % de los terneros con diarrea entre 7-21 días (López-Novo y col., 2019).

54,5 %

77 % 7-21 días

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS CLÍNICOS DE LA CRIPTOSPORIDIOSIS EN TERNEROS?

Los terneros afectados presentan una diarrea leve a grave que suele ser insidiosa y durar bastantes días.

En algunos casos, también pueden presentar fiebre leve, deshidratación, apatía, anorexia y pérdida de peso (a corto y largo plazo).

Si bien la criptosporidiosis no suele ser mortal, puede llegar a serlo cuando no aplicamos un tratamiento adecuado de forma precoz, incrementando las tasas de mortalidad neonatal.

¿POR QUÉ TIENE CRYPTOSPORIDIUM UNA DISTRIBUCIÓN TAN AMPLIA?

¿CUÁL ES EL SECRETO DE SU ÉXITO?

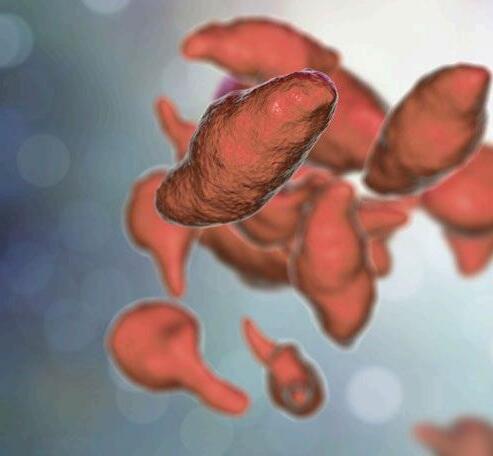

El secreto del éxito de este parásito está en las características de su ciclo:

Son necesarios muy pocos ooquistes del parásito para que un ternero se infecte. Se ha visto que tan solo 7-17 ooquistes son capaces de desencadenar el cuadro clínico (Zambriski y col, 2013).

Se disemina muy rápidamente entre terneros (un ternero con diarrea por criptosporidios puede eliminar entre uno y diez millones de ooquistes por gramo de heces durante aproximadamente 12 días) y dentro del propio ternero afectado (se multiplica en las células intestinales con numerosos ciclos de replicación y puede causar también la autoinfección en el mismo animal).

Los ooquistes que se excretan con las heces son ya directamente infectantes, por lo que un ternero afectado disemina rápidamente la enfermedad a través de sus heces a otros terneros que puedan estar en contacto.

Alta resistencia ambiental, hasta un año en condiciones óptimas, siendo además muy resistentes a gran parte de los desinfectantes.

Localización intracelular, pero extracitoplasmática en las células intestinales, lo que explica porque pocos fármacos presentan actividad frente a este protozoo y la dificultad de su control y prevención.

Más de 10.000 millones de ooquistes/día

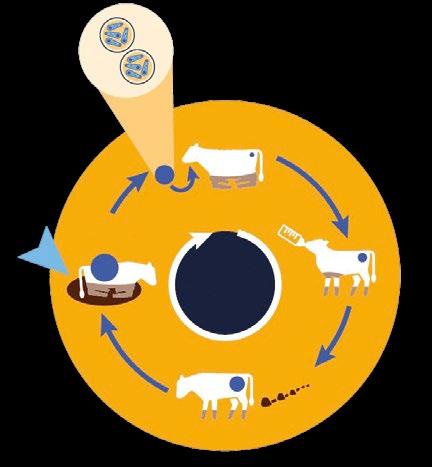

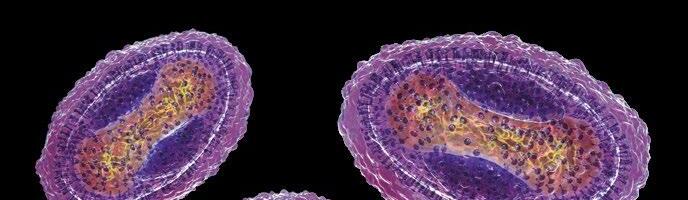

Figura 1. Ciclo de vida de Cryptosporidium. Un número mínimo de 17 ooquistes puede causar infección en terneros. Tras la colonización del intestino, la excreción de ooquistes comienza entre 4 y 12 días después de la infección y puede durar 1-2 semanas, con una eliminación masiva de más de 10.000 millones de ooquistes por día, facilitando la transmisión del parásito en el ambiente.

El parásito se transmite por vía fecal-oral, lo que significa que la infección se produce cuando los ooquistes son ingeridos por vía oral, contagiándose el ternero cuando ingiere las heces de un animal infectado.

Debido a esto, la transmisión puede ocurrir directamente (desde otro ternero, animal o humano infectado) o indirectamente (a través de la contaminación fecal en el entorno inmediato, el agua, el alimento o los fómites).

Uno de los principales factores de riesgo es la presión ambiental, que puede ser mitigada mediante estrategias de control adecuadas.

Solo 17 ooquistes necesarios para la infección

Excreción de ooquistes se inicia los 4-12 días y dura 1-2 semanas

Una vez se produce la infección, el parásito provocará diarrea debido a que, al replicarse, ocasiona daños en las células intestinales del ternero. Además, las células destruidas se restituyen a base de células inmaduras con menor capacidad digestiva y de absorción, lo que:

Prolonga la duración de la diarrea.

Penaliza el crecimiento a pesar de tratar adecuadamente al ternero.

La mayoría de los terneros con criptosporidiosis superarán la infección con éxito.

Sin embargo, incluso después de la recuperación, los efectos a largo plazo son frecuentes, como una menor ganancia de peso y menor producción láctea en la primera lactación. También es posible que el animal vuelva a infectarse con Cryptosporidium spp. en un futuro, pero afortunadamente no es probable que el ganado adulto sea sintomático.

Una vez el ternero enferma, la criptosporidiosis se maneja principalmente con terapia de soporte (p. ej., rehidratación con electrolitos o fluidos).

Sin embargo, una vez se diagnostica el problema en la granja, podemos complementar esta estrategia con tratamientos metafilácticos con antimicrobianos, como la halofuginona (Halocur®), a los nuevos terneros nacidos durante siete días, lo que nos ayudará a controlar la infección.

Sin embargo, siempre es preferible prevenir antes que tratar, aplicando medidas higiénicas y la vacunación para el control de la criptosporidiosis, reservando los tratamientos a una segunda línea de defensa.

Eliminarlo completamente de una granja es casi imposible debido a su alta resistencia ambiental. Sin embargo, se pueden implementar estrategias de control para minimizar su impacto:

Prácticas de higiene adecuadas en la granja (limpieza y/o rotación de parideras, desinfección del material de alimentación, tratamiento del agua, etc.) que permitan reducir la presión de infección.