LAS EVOLUCIONES SOCIALES DEL SIGLO XXI

* CON LICENCIA PARA ENGAÑAR

* DE LA MUERTE, EL DUELO Y LOS RITUALES

* EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA YARDA MEGALÍTICA

* LAS VIDAS DE PEPE MUJICA

* MARCELA PAZ Y PAPELUCHO: LA INVENCIÓN DE LO CHILENO

* CON LICENCIA PARA ENGAÑAR

* DE LA MUERTE, EL DUELO Y LOS RITUALES

* EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA YARDA MEGALÍTICA

* LAS VIDAS DE PEPE MUJICA

* MARCELA PAZ Y PAPELUCHO: LA INVENCIÓN DE LO CHILENO

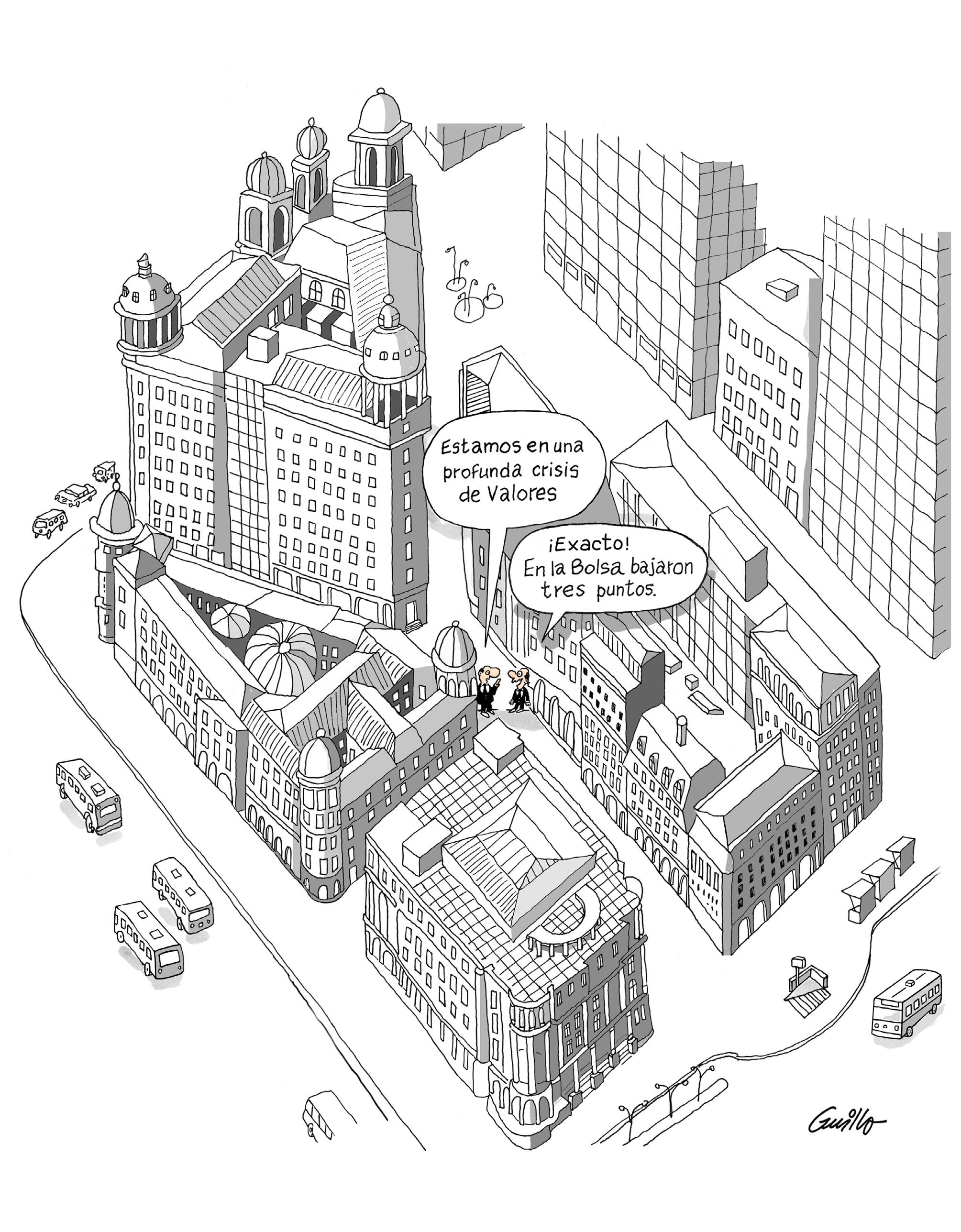

2 Atentamente Guillo

3 Editorial

4 Correo de los lectores

5 De la muerte, el duelo y los rituales

8 Con licencia para engañar

13 El siglo XXI y sus evoluciones sociales

19 Derecho de asilo y protección a los DD.HH. en tiempos de crisis

22 El solsticio de invierno y yarda megalítica

28 Columna de Opinión

Verdad, equidad y posverdad hoy

30 Los nuevos estatutos de los delitos económicos

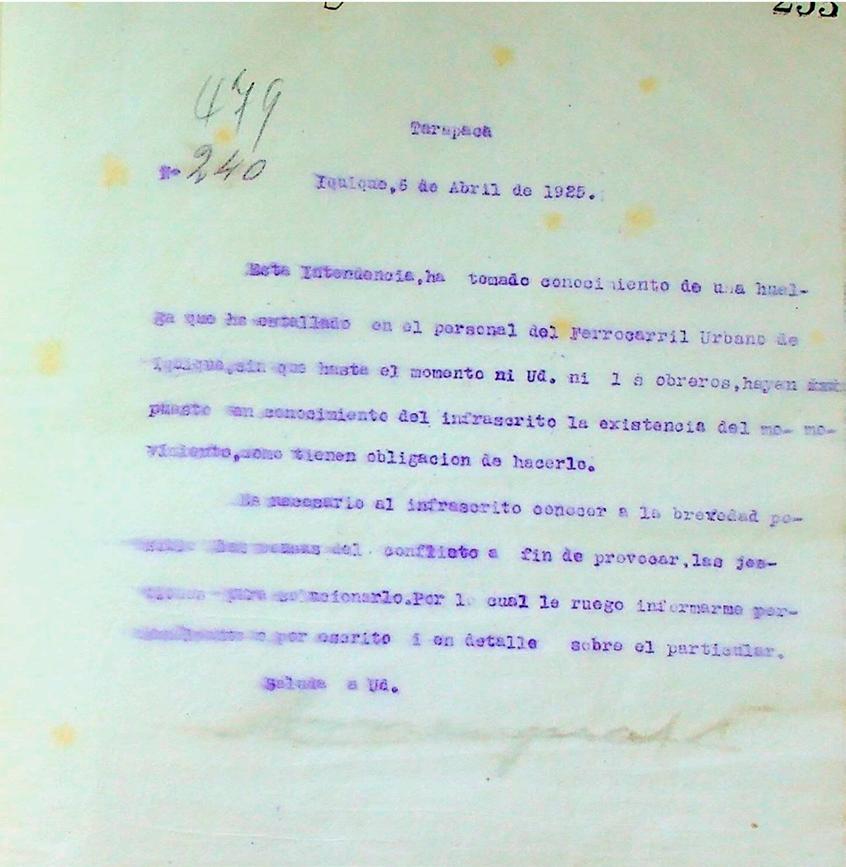

34 Patrimonio y Cultura

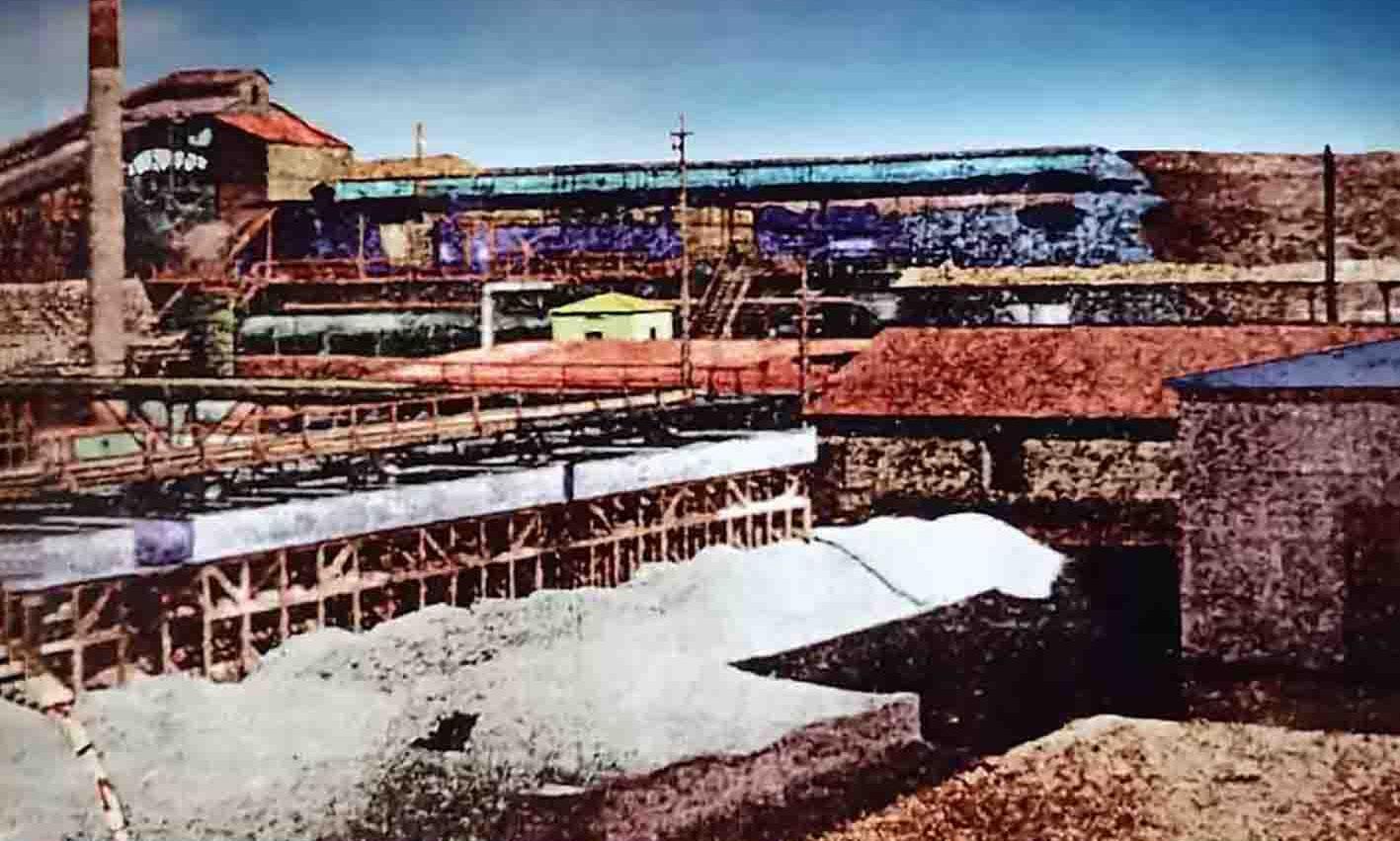

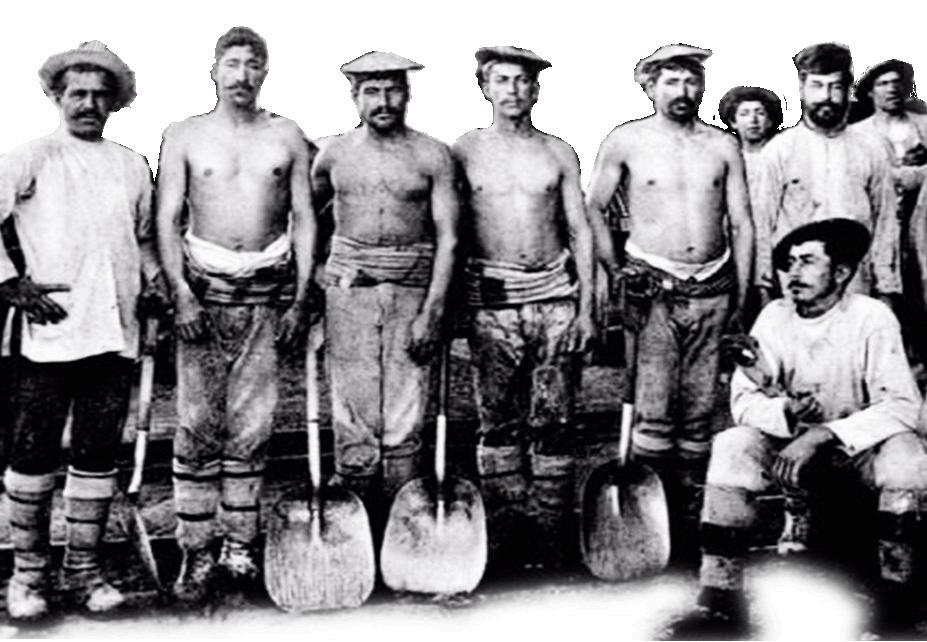

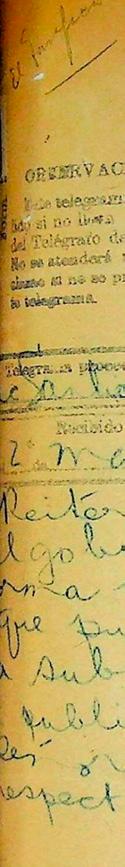

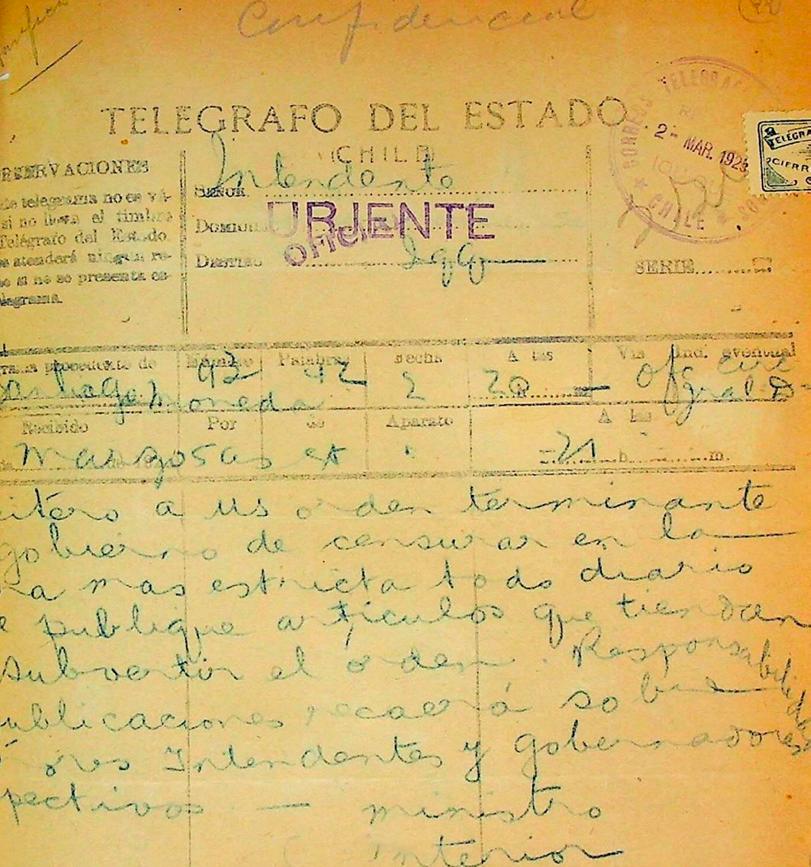

Los que van a morir te saludan.

A un siglo de la matanza de la Coruña

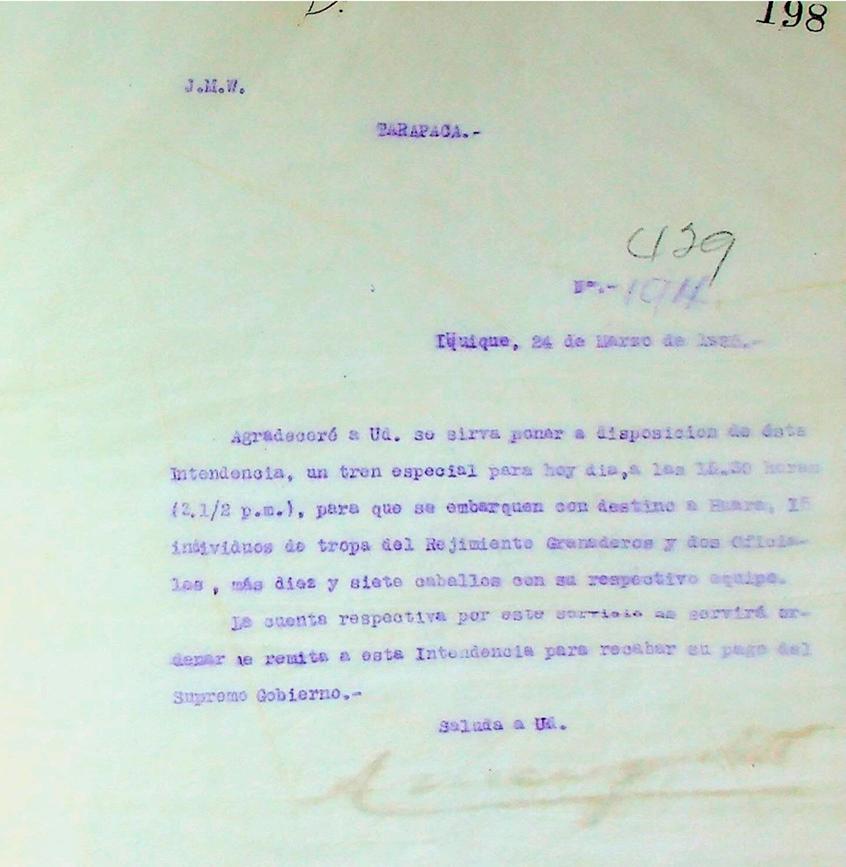

40 Comentario de Libros

A 100 años de la separación Iglesia Estado en Chile (1925-2025)

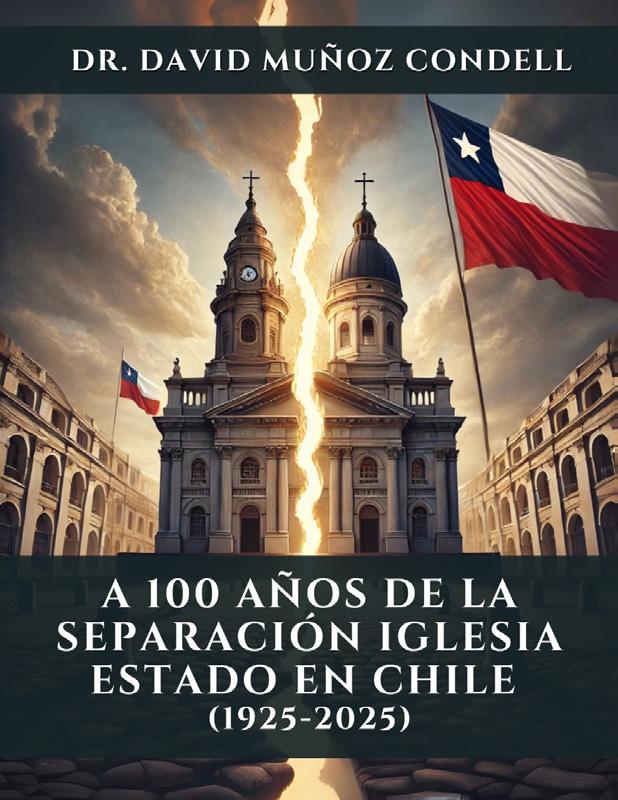

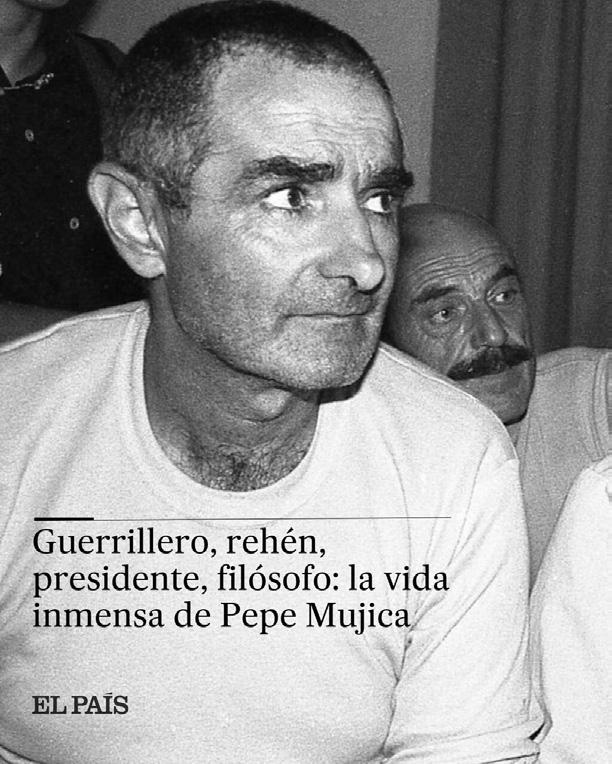

44 Las vidas de Pepe Mujica

50 Patrimonio y Cultura

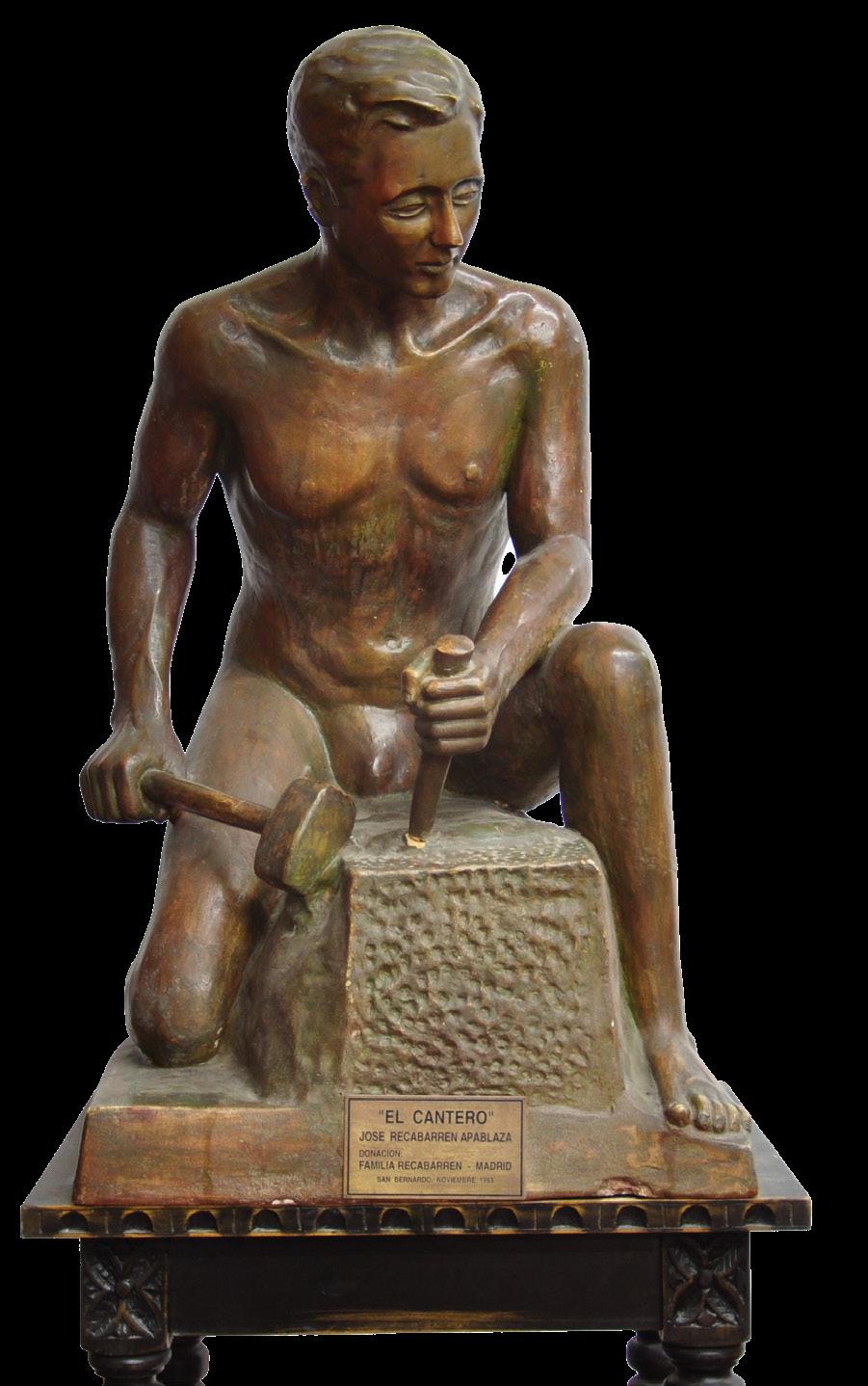

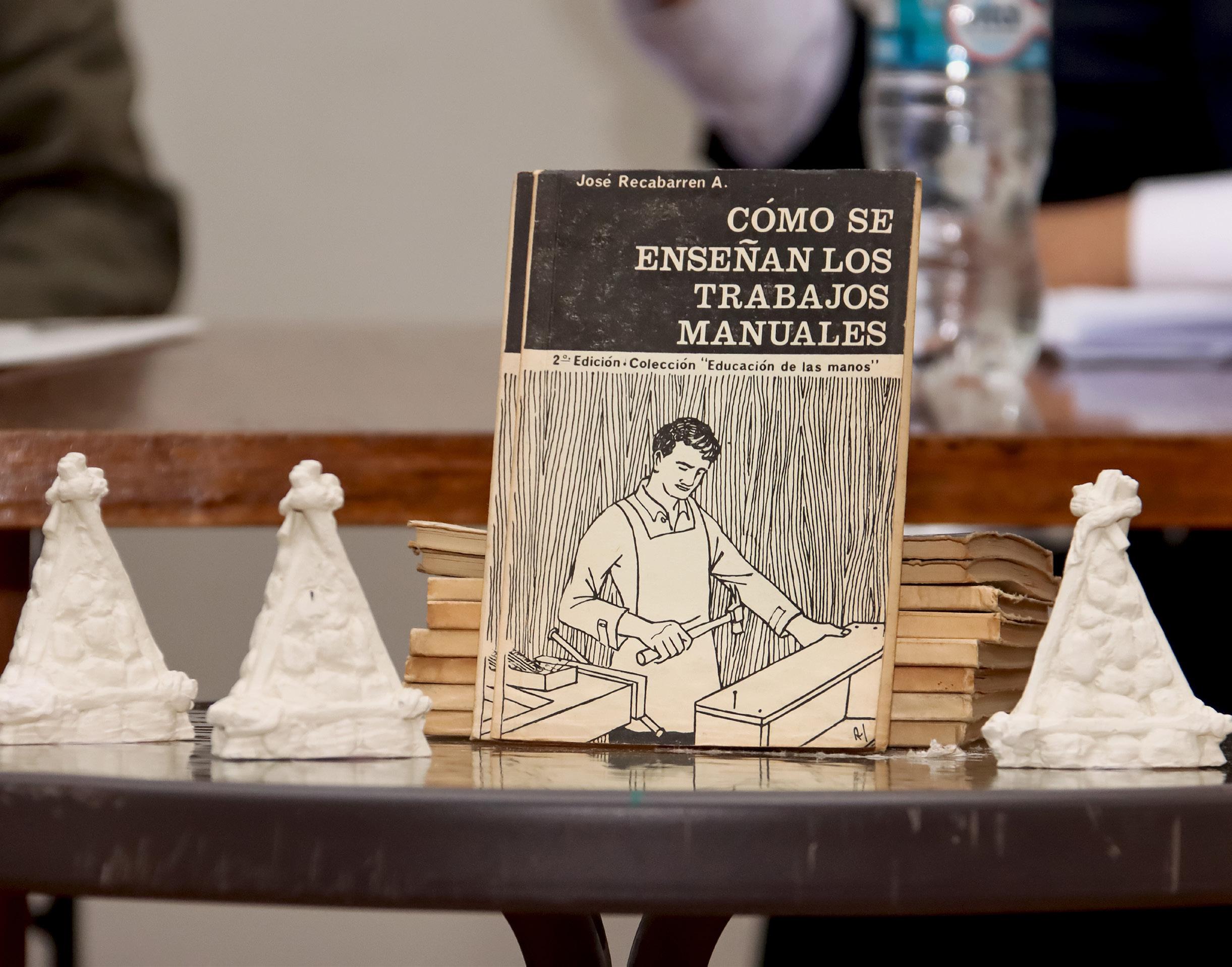

José Recabarren: La búsqueda de la felicidad

52 Literatura

Marcela Paz y Papelucho. La invención de lo chileno

55 Música

Les Luthiers, humor y virtuosismo musical

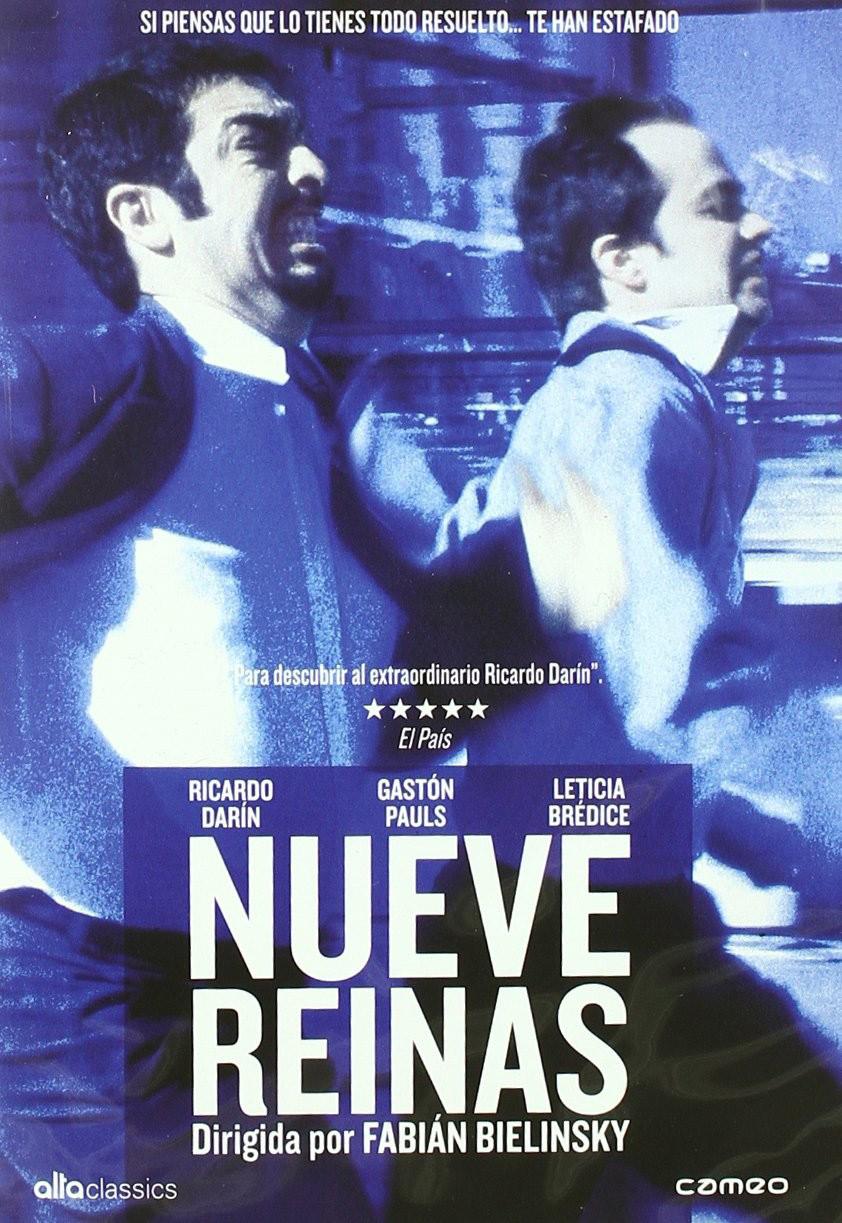

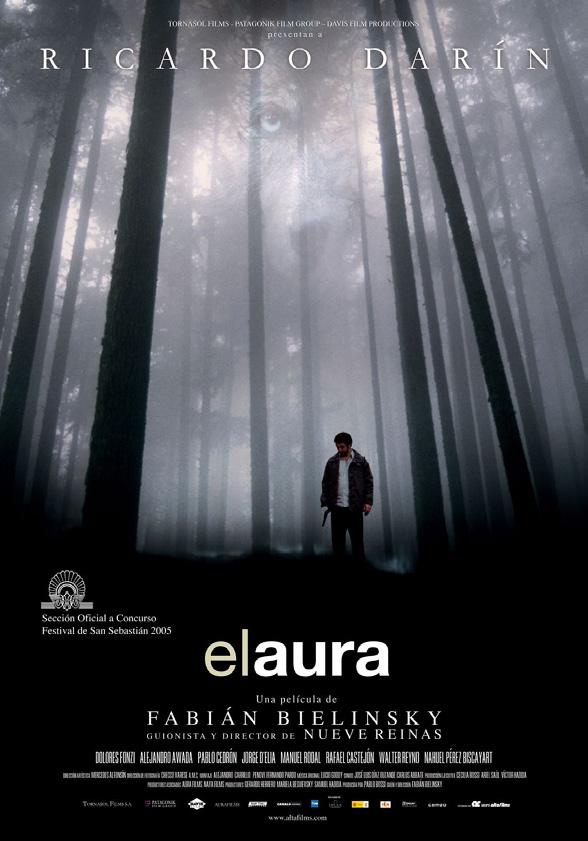

60 Cine

A 25 años del fenómeno de Reinas: El legado cinematográfico de Fabián Bielinsky

64 La última palabra

Evocando a Umberto Eco

Fundada en 1944

Julio 2025

Edición N° 562

ISSN 0716 – 2782

Director Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl

Comité Editorial

Ximena Muñoz Muñoz

Ruth Pinto Salgado

Roberto Rivera Vicencio

Alberto Texido Zlatar

Paulina Zamorano Varea

Editor Antonio Rojas Gómez

Diseño

Alejandra Machuca Espinoza

Colaboran en este número: Guillo

Javier Ignacio Tobar

Galo López Zúñiga

Ricardo Hinrichsen

Sebastián Quiroz Muñoz

Cristian Villalobos Zamora

Ricardo Bocaz Sepúlveda

César Zamorano Quitral

Álvaro Vogel Vallespir

Ignacio Vidaurrázaga Manríquez Leo Lobos

Pablo Cabaña Vargas

Edgard “Galo” Ugarte

Ana Catalina Castillo Ibarra

Rogelio Rodríguez Muñoz

Fotografías Shutterstock.com Unsplash.com Memoriachilena.cl

Fotografía Portada R.Classen/Shutterstock.com

Publicación

Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile

Gerencia General

Gustavo Poblete Morales

Suscripciones y Publicidad

Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133

Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.

La humanidad parece no aprender las lecciones de su historia. Sigue buscando soluciones a los conflictos de la política y las relaciones internacionales con la violencia y la guerra. Se utiliza la fuerza del armamentismo y de la hegemonía sociopolítica para imponer las verdades propias. Los que más sufren son los respectivos pueblos que claman por justicia, seguridad y paz cuando no por satisfacer las esenciales necesidades de la supervivencia. Muchas veces son los paradigmas ideológicos o religiosos los que imperan para imponer a otros verdades absolutas, que como sabemos, incluso en el reciente devenir del siglo XX, han provocado algunas de las persecuciones, crímenes y guerras más horrorosas de la Historia, traumas que aún la civilización no supera del todo.

No hay ganadores en una guerra, porque la guerra en su interminable efecto de revanchas estimula aún otras nuevas guerras, aviva las arrogancias y los odios, promueve la intolerancia y el desprecio por el otro, construye enemigos en el hermano y anima los espíritus fanáticos.

El conflicto de Medio Oriente, con su confusa carga de explicaciones políticas y religiosas, con su trágica vigencia de atrocidades de casi ochenta años, pero también los conflictos emergentes de una irrefrenable ambición económica, imposición religiosa o superioridad política, la vemos reflejada de cuando en cuando en los enfrentamientos de Nagorno Karabaj; del Dombás y de la invasión a Ucrania; la guerra en Siria o en la disputa fratricida de los hutus y tutsis en Ruanda o en el otro genocidio que provocó la guerra civil en Sudán, solo por nombrar algunas, donde unos y otros del ámbito internacional apoyan a las distintas facciones por intereses ajenos a la paz, en vez de arbitrar como intermediarios en busca del encuentro de los pueblos; y cómo no, también en las debilitadas democracias occidentales que, transformadas en republiquetas autoritarias de ideologías pseudo utopistas y excluyentes, dan paso al fanatismo y el populismo para que sus gobiernos muten a ser títeres de su propia burocracia, si no del poderío del narcotráfico.

Solo nos resta luchar porque las enseñanzas de la Historia nos lleven a formar espíritus crítico para la paz, futuras generaciones de hombres y mujeres buenas que aboguen por comprender que el futuro y el bienestar de la humanidad radica en la tolerancia, la justicia y, sobre todo, en la verdadera fraternidad.

Sr. director,

El abuso de licencias médicas en Chile no solo tensiona al sistema de salud y a las arcas fiscales, sino que también debilita el sentido de responsabilidad colectiva. Cada licencia injustificada no es un acto aislado, sino una forma de fraude que pagamos todos.

Necesitamos revisar los mecanismos de control, sí, pero también recuperar una cultura de deber y ética individual. No puede normalizarse que el sistema sea usado para evadir obligaciones, porque eso también es una forma de corrupción cotidiana. Aprovecho de felicitarlos por la calidad editorial de cada una de sus publicaciones mensuales.

Atte.

Juan Carlos Araya Valenzuela Providencia

EL CONFLICTO PERMANENTE

Sr. Director,

Quisiera felicitar a Revista Occidente por la profundidad de sus análisis y la seriedad con que

aborda los temas que configuran el horizonte de nuestro tiempo. En un mundo saturado de opiniones ligeras, su publicación ofrece un espacio necesario para la reflexión. A propósito de ello, no puedo dejar de pensar en la persistente crisis en Medio Oriente, una herida que la humanidad no ha sabido cerrar. Décadas de conflicto, dolor y desplazamiento parecen no haber bastado para que la comunidad internacional actúe con verdadera voluntad política y humanitaria. ¿Cuántas generaciones más deberán crecer entre ruinas para que entendamos que la paz no es una consigna, sino una construcción moral y política urgente?

Atentamente, Roberto Pizarro H. Ingeniero comercial

COMO HERIDA ABIERTA

Sr. director,

Vivimos tiempos en que la palabra “corrupción” ha perdido su capacidad de escandalizar. Se repite con tal frecuencia que parece haberse

Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl

Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.

naturalizado como parte del paisaje institucional. Pero no deberíamos resignarnos. Cada nuevo caso —sea en el mundo político, empresarial o en instituciones públicas— reabre una herida que compromete la confianza ciudadana, erosiona la legitimidad democrática y profundiza el desencanto colectivo.

Lo más preocupante es que no se trata de episodios aislados, sino de una cultura que se ha enraizado en ciertos sectores del poder. Mientras se multiplican los discursos sobre la transparencia y la probidad, se relativiza el daño estructural que produce cada acto corrupto. No es solo dinero lo que se pierde: es el pacto social lo que se debilita. Quizá el mayor desafío no es castigar la corrupción, sino prevenirla y, sobre todo, reconstruir una ética pública. Necesitamos instituciones más robustas, sí, pero también ciudadanos más exigentes, menos complacientes. La indignación no puede durar solo lo que dura una noticia en la prensa.

Atentamente, Jaime Vásquez Peña

DESCARGA REVISTA

Sr. director, Junto con saludar, agradezco profundamente el trabajo mes a mes con temas de gran interés y actualidad. Escribo particularmente, ya que, durante el año el link de la revista digital viene bloqueado para descarga por lo que al momento de su distribución se hace imposible bajar el archivo y poder imprimir parte del ejemplar de mi particular interés.

Agradezco de antemano su gestión en este asunto menor y reitero mis felicitaciones.

Se despide fraternalmente, José Molina Díaz Valparaíso

R. Trataremos de resolver el problema, muchas gracias

POR JAVIER IGNACIO TOBAR

Abogado, académico, ensayista

Vivir es, en el fondo, convivir con la certeza de la muerte. Aunque intentemos postergarla con ciencia, tecnología o rituales, aunque la neguemos con hábitos, creencias o distracciones, la muerte permanece como una presencia silenciosa, constante, inevitable. No hay ser humano que escape a ella, y sin embargo, sigue siendo uno de los grandes tabúes de nuestro tiempo. En las sociedades actuales, acostumbradas a disimular la fragilidad, la muerte suele ocultarse, se encierra en hospitales, se delega a profesionales, se estetiza o se reduce a cifras. Pero por mucho que nos alejemos de ella, la muerte siempre vuelve,

y cuando lo hace, irrumpe en nuestra vida con una fuerza que la transforma para siempre. He aprendido que no se puede hablar de la vida sin hablar de la muerte, como tampoco se puede hablar de la muerte sin hablar de quienes quedan vivos, enfrentando el vacío, el desconcierto, el dolor de la pérdida. Desde una perspectiva biológica, la muerte es el término del ciclo vital, el cese irreversible de las funciones del organismo. Weismann sostenía que la duración de la vida está regulada por necesidades de la especie, no por caprichos individuales. La vida no es un derecho infinito; es un fenómeno limitado, que se origina, se desarrolla y concluye. Esta visión, profundamente arraigada en la ciencia moderna, ha sido complementada por avances en genética, biología molecular y neurociencia, que han buscado

no solo entender la muerte, sino también postergarla. El proyecto del genoma humano, los estudios sobre células madre, la investigación sobre longevidad y regeneración, incluso las fantasías tecnológicas de una vida indefinida, dan cuenta del deseo humano de resistirse a su finitud. Sin embargo, también revelan una inquietud más profunda: el anhelo de sentido ante la imposibilidad de eludir la muerte.

Edgar Morin, en su reflexión sobre la muerte biológica y social, advierte que el ser humano no solo muere como organismo, sino también como ser simbólico. Morir es dejar de ser parte activa del entramado social. La muerte social puede preceder a la muerte biológica: cuando una persona, por envejecimiento, enfermedad, marginación o exclusión, deja de ocupar un lugar significativo en la comunidad, ya empieza a desaparecer del horizonte colectivo. Esta forma de muerte, que no implica necesariamente el fin del cuerpo, produce un tipo de dolor que no se inscribe en el registro médico, pero que es igualmente real. En este punto, la muerte deja de ser solamente un fenómeno fisiológico para convertirse en una experiencia existencial, cultural y política.

Cada sociedad ha buscado, a su modo, interpretar y procesar la muerte. Los rituales funerarios son prueba de ello. Desde los sepulcros neolíticos hasta los velorios contemporáneos, las comunidades humanas han elaborado formas simbólicas para dar

sentido a la partida de sus miembros. Cassirer señalaba que estos rituales nacen del temor y la necesidad de ordenar el caos que la muerte provoca. Los antiguos babilonios interrumpían el ritmo urbano para llorar a sus muertos con dramatismo colectivo; en Grecia y Roma, la sepultura era deber sagrado, sin la cual el alma del difunto quedaba condenada a errar. En la Edad Media, los rituales se tornaron más civiles o religiosos según la época; en los siglos posteriores, se impuso una contención emocional que transformó el dolor en silencio y sobriedad. La fotografía mortuoria del siglo XIX buscaba eternizar la imagen del ausente, mientras que el siglo XX profesionalizó el tratamiento del cuerpo y los ritos, con la aparición de los cementerios-jardín y los servicios tanatológicos. En todos estos casos, el objetivo ha sido similar: permitir que la comunidad, los familiares y los allegados reconozcan la pérdida, tramiten el dolor y comiencen un proceso de reorganización interior.

En mi experiencia, asistir a un funeral o participar en un ritual de despedida no es un acto mecánico ni formal, sino una necesidad profunda del alma. Los rituales, como bien apuntan Romanoff y Terencio, nos ofrecen una estructura simbólica que permite encauzar el caos emocional, dar un marco a lo impensable y comenzar a reconstruir sentido. Quienes son privados de esta participación, por aislamiento, sedación o negligencia, quedan muchas veces atra-

pados en una negación crónica. La ceremonia no borra el dolor, pero lo hace visible, lo encarna, lo convierte en una experiencia compartida que puede, al menos parcialmente, ser comprendida.

Luego de la muerte, comienza el proceso del duelo. No existe una única forma de experimentarlo, pero sí ciertas constantes que se repiten con matices personales. Freud fue uno de los primeros en describir el duelo como un trabajo psíquico de separación. Para él, la tarea consistía en retirar la energía libidinal del objeto perdido para poder reinvertirla en nuevas relaciones. Esta teoría del desapego ha sido criticada por quienes sostienen que muchas personas no olvidan ni reemplazan a sus muertos, sino que mantienen con ellos una relación simbólica activa. La psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross formuló, a partir de su trabajo con pacientes terminales, cinco etapas que suelen experimentarse frente a la muerte: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Estas etapas no son secuenciales ni obligatorias, pero describen con acierto las oscilaciones emocionales del duelo. John Bowlby, desde la psicología del apego, propuso un modelo en cuatro fases: embotamiento, anhelo y búsqueda, desorganización y reorganización. Este modelo da cuenta no solo del dolor, sino también del proceso por el cual la persona comienza a redefinir su identidad en ausencia del ser amado. William Worden, por su parte, introduce la noción de tareas del duelo, lo que implica que el doliente debe asumir un rol activo en su proceso de recuperación. Estas tareas consisten en aceptar la realidad de la pérdida, trabajar el dolor emocional, adaptarse a un mundo sin la persona fallecida y recolocar emocionalmente a la persona perdida para poder continuar viviendo. Esta última tarea es quizás la más compleja, porque implica no la negación del vínculo, sino su transformación. No se trata de olvidar, sino de reintegrar la memoria del ser querido en una nueva narrativa vital. En los últimos años, el modelo constructivista de Robert Neimeyer ha enriquecido aún más esta comprensión. Para él, el duelo es ante todo una reconstrucción de significados. No se trata simplemente de superar una pérdida, sino de reorganizar el mundo simbólico que esa pérdida ha trastocado. Las creencias culturales, las relaciones afectivas, las experiencias espirituales y el contexto social influyen decisivamente en cómo cada persona elabora su duelo. Neimeyer plantea que muchas personas mantienen un vínculo activo con los fallecidos, no como patología, sino como forma saludable de preservar continuidad. La muerte no termina las relaciones, las transforma. Esta mirada me resulta profundamente humanizadora, pues permite integrar

el dolor en una narrativa que no clausura el pasado, sino que lo resignifica.

La muerte, entonces, no es solo una interrupción, sino una transición. Nos cambia a todos. Quien pierde a un ser querido no vuelve a ser la misma persona. Pero tampoco está condenado a la parálisis. Elaborar el duelo no significa dejar de sufrir, sino aprender a vivir con el sufrimiento. Significa aceptar que la vida ya no será igual, pero que todavía puede ser plena. No hay plazos fijos, ni formas correctas, ni rutas universales. Lo importante es reconocer que el duelo necesita tiempo, compañía, palabras y rituales. Requiere, a veces, ayuda profesional, contención afectiva, espacios de expresión.

He aprendido que el duelo no es una enfermedad, sino una forma de amor. Es la sombra inevitable del vínculo. No duele la muerte en abstracto, duele la ausencia de alguien amado. Y si duele, es porque hemos amado. La tarea, entonces, es doble: honrar ese amor, y seguir viviendo. No a pesar del dolor, sino con él. No olvidando al que se fue, sino haciéndolo parte de nuestra memoria viva.

Al concluir estas reflexiones, me parece esencial recordar que quienes acompañan a una persona en duelo —ya sea como profesionales, como familiares o como amigos— deben hacerlo con respeto, paciencia y cuidado. No hay recetas, pero sí hay presencia. Estar disponible, escuchar sin juzgar, permitir el llanto, tolerar el silencio. A veces, eso basta. Y para quien atraviesa el duelo, saber que no está solo es una de las formas más profundas de consuelo. La muerte, en su crudeza, también puede abrir un camino hacia una vida más consciente, más auténtica, más compasiva. Porque al saber que todo termina, aprendemos mejor a comenzar.

“Una crisis ética no es solo un problema moral, sino también político y social”

FERNANDO SAVATER

POR GALO LÓPEZ ZÚÑIGA

Ensayista y administrador público

El reciente escándalo de las veinticinco mil licencias médicas usadas para salir del país sin justificación en solo algunos años investigados, no es en sí mismo el problema central; es apenas un síntoma, uno más de la crisis ética y moral que nos atraviesa. Esta práctica, como tantas otras, solo ha copado la agenda pública por su magnitud y la sorpresa que nos generan las posibilidades contraloras derivadas de las modernas tecnologías, las que surgen de la digitalización de la realidad y de la posibilidad de cruzar bases de datos para encontrar masivos patrones de comportamientos y conductas. Comportamientos y conductas cuestionables en este caso por el hipotético mal uso de un derecho. Pero, insistimos, no podemos hacer de este caso el problema, sino que ver aquí una huella más del profundo deterioro ético y moral que se ha incubado durante años, en esta práctica como entre tantas otras, tanto así que su normalización ya casi no nos sorprende.

UNA PRÁCTICA MÁS ENTRE TANTAS OTRAS QUE DEGRADAN NUESTRA CONVIVENCIA

En efecto, una diversidad de prácticas que podemos constatar en frases y preguntas que ya son habituales en el imperio de “lo ambiguo”, “lo torcido”, “lo poco claro”, “lo que no está bien pero ya a nadie le importa”, “lo que está prohibido pero que igual lo tenemos que hacer”, “lo que huele mal pero ¿qué le vamos a hacer?”, “lo que te puede dañar si te metes pero no te queda otra”, “lo que da lo mismo, si todos lo hacen”, etc. Todo lo cual, lleva a diversos actores a sostener afirmaciones confusas del tipo: “más vale aparentar que ser ”; “ como te ven te tratan ”; “ más vale una buena red de contactos que una mejor educación”; “sé ambiguo, eso es lo más adecuado para precisar lo que quisiste decir luego de que con ello indujiste a otros a hacer lo incorrecto”; “somos los paladines de la libertad, como argumento para lograr riqueza y los privilegios que luego negamos a los demás”; “total es una ley universal: el pescado grande siempre se come al más chico”, “dejen que el mercado se regule solo”; etc., etc., etc. Lo cual, lleva

a sostener afirmaciones del tipo: “y… ¿cómo voy ahí?”; “Dios no me des, déjame donde haya”; “presiona a nuestros proveedores hasta que te supliquen por sus hijos, es ahí el momento en que debes reventarlos”; “déjalo así no más, después lo vemos”; “no te metas, mejor quédate callado”; “arreglémonos a la buena entre nosotros”; “Ubica un palo blanco para triangular el negocio y generemos un financiamiento paralelo y encubierto”; “déjalo así no más, total la gente ni se fija”; “suspende las inversiones y el gasto, aún aquel necesario para la seguridad de la gente, el directorio no nos pagará el bono si no seguimos aumentando sus utilidades”; “llama a nuestros competidores para que lleguemos a un acuerdo”, “ ponle menos cemento, total la norma no nos obliga”; “ponle un fierro más delgado, total después con el hormigón nadie se dará cuenta”; “una buena pintura bien puede parchar un daño estructural ”; “tú con tu ética no me sirves, necesito a otro gerente que esté dispuesto a todo con el interés de ganarse el bono a fin de año”; y nuevamente, una nueva cadena de etc., etc., etc. Así, se sustentan creencias del tipo: “ total si todos lo hacen”; “el que pega primero pega dos veces”; “no

te extrañes, aquí prima la ley del gallinero ”; “cágatelo no más”; “este es el mundo de los vivos”; “a ese weón no hay que darle la espalda”; “Compañero, aquí no se trabaja mucho, no dé malos ejemplos, váyase calmadito”; y otra larga lista de etc., etc., etc. Así, ya en la vida corriente se han instalado los ejemplos de esta laxitud moral y de comportamientos que se alejan de la rigurosidad ética. Un cúmulo de contra ejemplos que, además, evidencian la falta de tolerancia y el aumento de una agresividad que genera desde pleitos menores hasta reacciones de extrema violencia. También, el aprovechamiento de pequeñas ventajas para sacar ganancias personales; las que se han hecho una oportunidad esperada por tantos aprovechados que luego se jactan de manera pública e impúdica. También, quienes se han acostumbrado al mínimo esfuerzo pero exigiendo un máximo beneficio; una estrategia de “mini-max”, es decir, de no esforzarse más allá de ese mínimo cumpliendo con lo estrictamente necesario y explícitamente requerido. Pero siempre que lo que se haga sea visible y que haya una recompensa económica, suficientemente movilizadora; dando cuenta que el principal valor del

trabajo es la compensación material y no la utilidad y el servicio de este.

Vemos también, como hoy se vive para ganar al otro y para estar por sobre él; en donde el anhelo ya no está en salir de la exclusión, sino que muy particularmente en quedar en el selecto grupo de los excluidores. Esos mismos que aspiran a quedar instalados en el camino que los conduce hacia el “ éxito ”; reservándoles la exclusividad de barrios, escuelas, redes y contactos. Además, de modelar en torno a ellos lo mejor de la vida material que la sociedad pone a su alcance. Así, la medida del “éxito” es el acceso a los privilegios y a la exclusividad reservada para algunos. Con lo cual, la sociedad se ha estratificado siguiendo la lógica de la relación entre la calidad y la exclusividad con el precio; y con ello, un asombroso materialismo de las cosas, lo mediático y las apariencias.

Con todo ello, la desconfianza nos inunda y nada resulta honesto si no viene expresado de manera transparente. En definitiva, la palabra se ha desvanecido perdiendo su valor, debiendo ser reemplazada por el correo electrónico como respaldo, el contrato como obligación y la acción punitiva como forma de coacción que obligue.

Con ello, un “ maquiavelismo ” inspirado en el valor supremo de los fines que justifican el uso de cualquier medio. Pero también, el poner al otro en posición de fragilidad y vulneración; a fin de que el poderoso lo pueda someter y dominar sin que para ello tenga que invertir recursos ni distraer gastos para

el control. Y ello, pues ese otro puesto en posición de vulnerabilidad y miedo termina regulándose por sí mismo; y complementariamente, reservándole las sanciones ejemplificadoras cuando se salga de límites tolerables. Con todo ello, hemos venido dando forma a una sociedad que se ha insensibilizado respecto de los demás, al quedar cada uno volcado hacia su propio proyecto, centrado en su vida y transformado en un objeto alienado, funcionalmente al consumo y la producción. En síntesis, un sujeto que se consume en un tiempo en el cual su vida queda reducida a un instrumento detrás de las apariencias, del miedo que lo somete y obliga, de la desconfianza hacia los demás, concebidos como amenazas que hay que controlar y reprimir; de la fragilidad de cada existencia que se ha hecho vulnerable. Y, por cierto, sujetos detrás del consumo como fuerza movilizadora cuando los productos no están al alcance; o bien, como mecanismo de placebo, de evasión o de satisfacción momentánea durante su efímero disfrute.

En efecto, lo cierto es que estas malas prácticas han dominado una lógica que se ha transformado en un credo. Prácticas que se han normalizado en la forma de anhelos y la esperanza de tantos que están expectantes a la oportunidad que se les presente, sin importar la prudencia, la pulcritud, la estética y, por cierto, la corrección, la pertinencia o, simplemente, la decencia. De esta forma, una aspiración de supe-

ración para mirar a los demás hacia abajo y quedar a resguardo de los riesgos y la angustia de caer, sin disponer de los medios materiales como fetiches de una “salvación”. Así también, una forma esperanzada de logro de quedar al interior de los mercados más exclusivos; aquellos que reservan los goces simbólicos de los bienes y servicios que pone a los otros que nos amenazan en los espacios de la exclusión. O bien, esperanzados en acceder, o tener a la mano, algún beneficio o regalía que nos evada del mundo en el que tenemos que hacer vidas menores; las que necesitan gozar del placebo de sentirse afuera de una existencia con muy poco sentido, más allá del apremio, la apariencia y lo cotidiano.

Así, resulta lógica e incluso necesaria para tantos, la búsqueda de una ventaja inmediata, de un beneficio inmerecido o el provecho personal a cualquier costo y a toda costa. Con ello, una doctrina que se ha incubado en el sentido común, normalizado entre tantos que aprovechan cada oportunidad que se les presenta de la impunidad para no ser descubierto o del artilugio que cada uno se pueda prefabricar. De esta forma, una cultura que ha seguido este modelo del abuso, el aprovechamiento, el logro con poco esfuerzo o aquel del camino fácil pasando por sobre los demás, sin importar que otros estén pagando los costos de esos beneficios y goces.

Pero lo más grave de todo esto, una doctrina formalizada desde las elites; las que, movidas por la acumulación de poder y riqueza, requieren hacer de esta acumulación el camino de su hegemonía. De ahí la necesidad de recurrir a enormes contingentes de “doctos testaferros”, muy bien instruidos y pagados. Todos formados y perfeccionados a la sombra de “ prestigiadas ” escuelas, institutos y centros de pensamiento y comunicación; tejiendo verdaderas redes para sus contactos instrumentales y el amparo de sus protegidos. Verdaderos guardianes y operarios de una cultura del abuso y la impunidad que se ha transformado en un modelo a seguir. Por un lado, jurisconsultos instruidos para hacer de la apropiación el “derecho” impune de quienes detentan el poder y el dinero; por otro, de timbaleros que marcan con el ritmo de la eficacia, la eficiencia y la productividad la galera de la codicia hacia la ganancia personal sin límite. Y por último, un ejército de incondicionales operadores, no siempre muy expertos en lo propio del trabajo, pero sí capaces de forzar cualquier proceso y argumento en la dirección de los intereses de quienes los reclutan, mandatan y mantienen. Todos muy dispuestos a montar oscuras maquinaciones que no trepidan en descuidar la pulcritud de los medios para asegurar los fines. Todos detrás o abajo de una

realidad que se ha normalizado, hasta en el amparo de un Estado de Derecho ad hoc a esta doctrina. Así, profesionales expertos en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, en triangular y soslayar impedimentos legales, en sustituir el fondo de las cosas con formalidades huecas, en buscar responsables sobre los cuales aplicar las sanciones y, con ellos, encubrir a sus protegidos. Son burócratas diligentes que defienden un orden formal vacío, pero conveniente a intereses particulares; operadores que se aseguran el poder mediante regalías y favores a sus redes. Expertos en multiplicar la riqueza de sus patrones y la propia, en concentrar poder, en anular obstáculos y transferir costos y riesgos a los demás. Expertos, también, en manipular la realidad para producir una verdad conveniente y moldeada a su medida, sin importar las consecuencias que estas prácticas dejan tras de sí y de quienes pagarán los costos.

Y en el medio de estos actores que han dado forma a la realidad que se ha montado con tales prácticas, millares de personas tratando de hacer sus vidas según las reglas de hecho y de derecho que han sido establecidas. Tantos que se hacen funcionales colaborando ante el peso de la realidad que los subordina; otros que se resignan dando por hecho una realidad que los supera; otros que ven las oportunidades que se abren cuando pueden ser útiles en cada momento; otros que se aseguran ante la oportunidad que se les ha puesto por delante; otros que ya no se cuestionan ante tantos ejemplos e impunidades de aquellos que se jactan con los beneficios logrados; etc. Y todos estos, una multiplicidad de individuaciones inconexas, tratando de hacer sus vidas como realidades frágiles, vulnerables y en permanente riesgo. Y entre ellos, muchos expectantes ante una posibilidad que los saque de la angustia y que los recompense; sin importar que la retribución sea producto de una justa y merecida remuneración; o si tales premios y prebendas estén financiadas con los recursos y las privaciones de los otros.

En el contexto de lo señalado, no nos cabe duda de que el caso de las referidas licencias médicas usadas para salir del país sin justificación cabe en estas malas prácticas y, en consecuencia, correspondería aplicar las sanciones acordes al enorme daño que le hacen al “alma” de nuestra sociedad, al bolsillo de tantos y, por cierto, a las posibilidades de los sistemas de seguridad social. En efecto, una práctica que lesiona la confianza al hacer un uso abusivo de un derecho que está para el cuidado de la salud de la población.

Y, más grave aún, una práctica que dispone del aporte de los recursos de todos los afiliados a los sistemas de salud; los que terminan financiando tales abusos. Así también, una práctica que permite que estos abusadores puedan cambiar su trabajo por el goce de privilegios malamente consumidos. Simplemente, un abuso insostenible por todo sistema de Seguridad Social que, como tal, tiene en su base ir en ayuda a quienes, justificadamente, requieran de una mano solidaria y no, exponer esos recursos para tal abuso. Sin embargo, lo que hoy vemos con las licencias médicas es apenas la punta visible de un iceberg de prácticas nocivas. Como tantas otras, solo logra notoriedad cuando su masividad la hace imposible de ignorar, mientras otras aún permanecen silenciadas o normalizadas. Así ocurre con la apropiación de bienes públicos, la colusión empresarial, la publicidad engañosa, los contratos abusivos y la demagogia política. Todas son caras de la misma crisis: una

cultura que ha permitido que lo ético y lo moral sean solo palabras, mientras lo cotidiano se rige por el oportunismo y el provecho.

De ahí el riesgo de hacer de este caso el “chivo expiatorio ” de toda esta realidad cuestionada. En efecto, el de focalizar en esas veinticinco mil licencias médicas el problema, culpabilizando a quienes hayan incurrido en esta mala práctica. Lo que si bien correspondería aplicando las medidas sancionatorias del caso; también, dentro de la misma lógica de esta llamada doctrina del abuso, tal culpabilización pueda usarse como mecanismo de proyección, al encapsular todo el problema del abuso y la impunidad en esos casos, pero invisibilizando el problema de fondo que nos está corroyendo como sistema social.

El abuso de un derecho como el de las licencias médicas no destruye solo los recursos públicos o la confianza en las instituciones. Destruye la convivencia y refuerza la desigualdad de oportunidades. Y cada vez que justificamos el abuso porque “otros también lo hacen” o lo normalizamos como parte del juego, reforzamos el círculo vicioso que amenaza con convertirnos en una sociedad sin alma.

No podemos seguir engañándonos. La crisis ética no se resolverá con controles ni más burocracia si no somos capaces de reconstruir la confianza y el sentido de lo que está bien y lo que está mal. No basta denunciar el caso puntual que hoy nos alarma: debemos reconocer que vivimos en un sistema que, sin protección real para la gente, termina haciendo del abuso una salida tentadora. Porque, en última instancia, debemos tenerlo claro: EL BUEN USO DE UN DERECHO LO CAUTELA, EN CAMBIO EL ABUSO LO BANALIZA Y DEROGA

En definitiva, sentimos que vivimos en medio de una serie de malas prácticas que se están legitimando, a tal punto que se buscan distintas argumentaciones para explicarlas y, peor aún, justificarlas. Y en ese contexto, vivimos en una sociedad que reacciona de maneras diversas: algunos que se resignan ante la institucionalidad corroída; otros que sacan ventaja anticipándose y aprovechando cada vacío; y otros que exigen más control y represión, como forma de buscar amparo en un sistema que los ha abandonado. Pero en el fondo, todo esto revela una pregunta más honda: ¿hemos caído en un vacío de referentes donde cada acto se agota en sí mismo, o hemos creado tantos relatos e intereses que ya no sabemos cómo construir un horizonte compartido?

“La crisis ética es la crisis de la conciencia, la ceguera frente a la responsabilidad personal” (Hannah Arendt)

Que nadie, mientras sea joven, se muestre remiso a filosofar, ni, al llegar a viejo, de filosofar se canse. Porque, para alcanzar la salud del alma, nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven.

CARTA DE EPICURO A MENECEO

POR RICARDO HINRICHSEN VERDUGO

Ingeniero Civil Mecánico

Este artículo está motivado en poder hacer una reflexión sobre el desarrollo de las evoluciones sociales en el siglo que vivimos, miradas que están potentemente ancladas a los derroteros del futuro, en tanto que la búsqueda de la verdad y el logro de la justicia, obliga a mantenerse en un lugar de avanzada en los procesos evolutivos e integradores del hombre y de la sociedad en que se desenvuelve.

Transcurrido ya un cuarto de este siglo XXI y sabiendo que los movimientos sociales y sus evoluciones, a lo largo de la historia, siempre han sido espejos de las tensiones y contradicciones de cada época, se hace relevante el examinar la situación actual. En nuestro siglo, estos cambios y movimientos se despliegan en un escenario complejo, tejido por la globalización, la digitalización y el ocaso de los grandes relatos que alguna vez dieron sentido a la acción colectiva. Nos encontramos ante un paisaje de luces y sombras, donde preguntas esenciales nos interpelan desde el silencio de nuestras reflexiones: ¿Qué horizonte nos aguarda a nuestra sociedad en un mundo marcado por el capitalismo tardío, la posmodernidad y la fragmentación?; y más aún, ¿cómo los podemos observar desde una perspectiva que llame a la fraternidad universal y al progreso humano?

Para esbozar respuestas recurro en este ensayo a algunas ideas que nos entregan pensadores actuales, para que nos ayuden a desentrañar esta madeja, a vislumbrar caminos de soluciones y explorar cómo navegar estas aguas turbulentas, cómo los movimientos dialogan con las estructuras dominantes y adicionalmente, desde las enseñanzas que nos dan los preciados principios de libertad, igualdad y fraternidad, quizás hallar una brújula ética que trasciende las sombras del presente. Para poder ir desarrollando estas ideas, y acorde con la idea de evoluciones sociales, quisiera hacer un recorrido por ciertos momentos históricos determinantes para nuestra sociedad como la conocemos.

Es así que, al contemplar la historia, nos encontramos con la Modernidad como una época erigida sobre los pilares de la razón, el progreso y la libertad. Fue en este tiempo cuando la humanidad esbozó un gran proyecto para liberarse de las cadenas del dogma, se atrevió a usar su propio entendimiento y no fue solo una época; fue un despertar, un llamado a que cada ser humano se convirtiera en arquitecto de su destino y, por extensión, del destino colectivo. Los valores que la definieron —la confianza en la ciencia, la búsqueda de la verdad y la creencia en la perfectibilidad del hombre— no solo transformaron el mundo material, sino que también encendieron la chispa del motor de las evoluciones sociales. En el corazón de estos movimientos sociales yacía la convicción de que la sociedad podía ser reconstruida sobre cimientos más justos. Las revoluciones del siglo XVIII y del XIX, fueron la manifestación de este nuevo ethos, uno que proclamaba la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento como derechos inalienables,

el utilizar la dignidad humana como medida de todas las cosas, y la capacidad del hombre para crear un orden más equitativo.

En este contexto de efervescencia intelectual y social, nacen diversas instituciones que adoptaron estas ideas, no como un simple reflejo de los ideales ilustrados, sino como un espacio sagrado donde esos ideales pudieran ser vividos y perfeccionados, lugares de perfeccionamiento moral y cívico, un lugar donde la fraternidad trascendiera las jerarquías del mundo profano.

Sin embargo, la modernidad no solo dio origen a los movimientos sociales y gatilló su evolución, sino que también plantó las semillas de sus propios conflictos que hoy vivimos: las fábricas que alzaron ciudades rompieron comunidades, el progreso que prometió libertad engendró nuevas cadenas.

¿Y entonces, qué es este tiempo que vivimos ahora? Algunos lo llaman el tiempo postmoderno. Intelectuales como Foucault lo pusieron en palabras: el postmodernismo es el fin de los grandes relatos (metarrelatos) que antes daban sentido y dirección a los cambios sociales. En la modernidad, los movimientos sociales se nutrían de una visión compartida del futuro:

la emancipación del proletariado, la construcción de naciones o la extensión de derechos universales. En la postmodernidad, esta unidad se deshace, y hemos vivenciado, desde los años 60s del siglo XX, que esto trajo movimientos que lo cuestionaron todo: los estudiantes del 68 en París, las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, las guerrillas latinoamericanas, todos reflejaron una desconfianza hacia la ciencia como salvadora y el progreso como destino inevitable. En la actualidad, nos ha conducido a que los movimientos se vuelven caleidoscópicos, organizándose en torno a identidades específicas —género, etnia, orientación sexual, medio ambiente— más que a una ideología unificadora, que por otro lado también ha abierto espacio para la inclusión de voces históricamente marginadas. Movimientos feministas, antirracistas y LGBTQ+ han encontrado en la fragmentación de los grandes relatos una oportunidad para visibilizar sus demandas y cuestionar las estructuras de poder tradicionales. Esta fragmentación celebra la pluralidad, pero plantea desafíos: ¿cómo construir un cambio duradero con tantas voces distintas? ¿Cómo evitar que la diversidad diluya la fuerza colectiva?

Este tránsito de lo moderno a lo postmoderno no es solo un cambio de ideas; es también un salto tecnológico que define nuestro siglo XXI. La era digital, con sus redes sociales y su conectividad sin fronteras, ha transformado las evoluciones sociales. Los movimientos actuales son horizontales, globales y vibrantes, articulados en torno a causas tan urgentes como la justicia climática, los derechos de género o la lucha contra el racismo o las demandas por la dignidad en un mundo globalizado.

Sin embargo, esta misma inmediatez puede ser un arma de doble filo: los movimientos postmodernos, aunque virales, a menudo carecen de la cohesión y la permanencia de sus predecesores.

Todo esto en un marco de un orden mundial en el cual la profecía de los años 90 de Fukuyama sobre “el fin de la Historia”, en el cual el triunfo del capitalismo en su forma neoliberal y la democracia liberal era total, se vio completamente puesto en cuestión por la crisis económica subprime del 2008, y empujó el inicio de manifestaciones en todo el orbe, algunos soñaron con otros mundos posibles y con un cambio del paradigma imperante. Sin embargo, el modelo neoliberal se sostuvo e incluso se acrecentó en su impronta en la sociedad.

Este capitalismo tardío, neoliberal, se caracteriza por la financiarización de la economía, la precarización

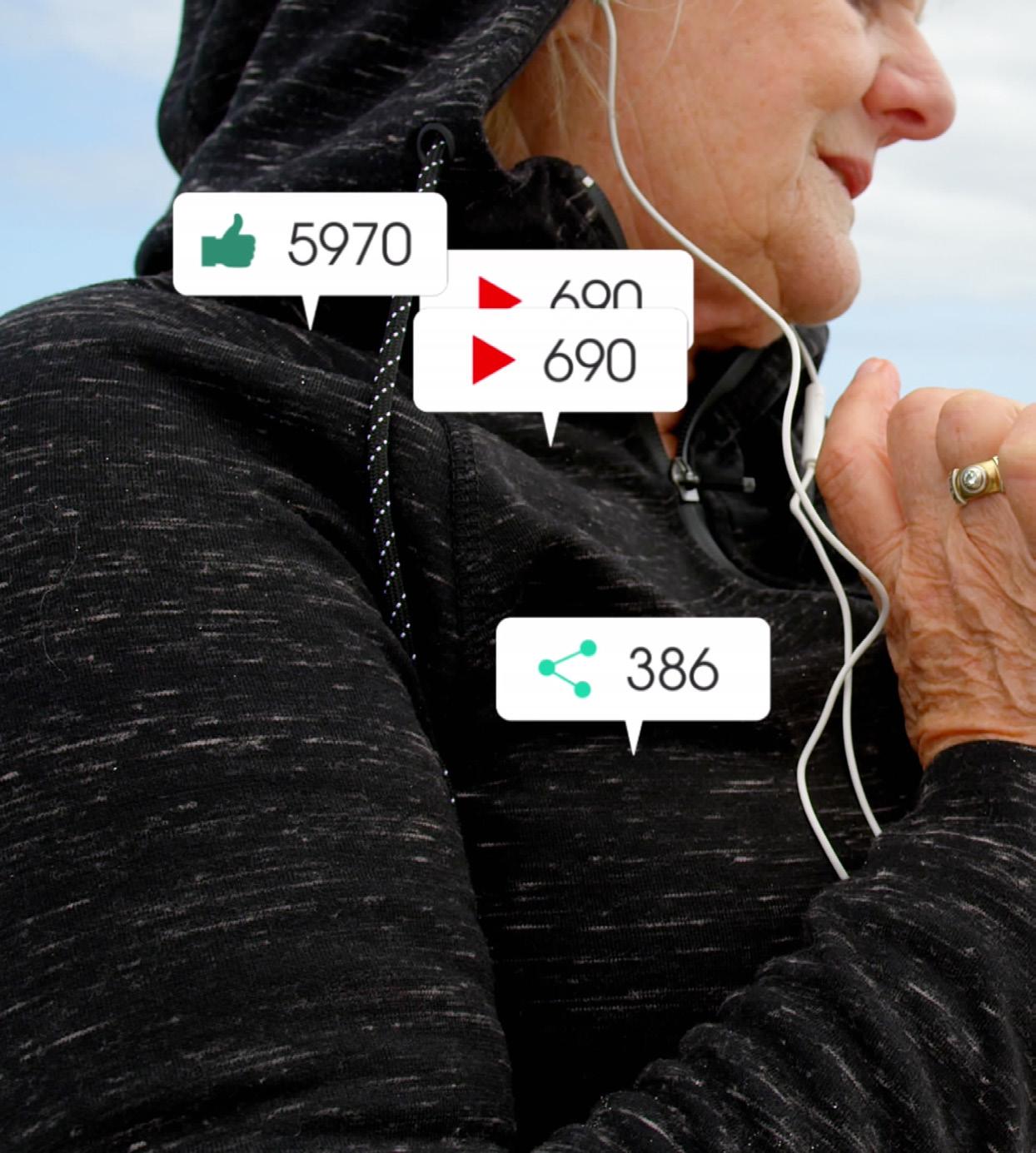

laboral y la mercantilización de todos los aspectos de la vida. Pensadores como Byung Chul-Han nos señalan que este sistema nos confronta con el agotamiento. En su “Sociedad del cansancio”, muestra como el individuo contemporáneo está atrapado en un ciclo de autoexplotación, impulsado por la presión constante de rendir y exponerse. Han dice que no hay un amo afuera que nos explote, sino que nosotros mismos nos exprimimos, seducidos por un sistema que nos promete todo y no da nada. Las redes sociales, con su demanda de transparencia y visibilidad, amplifican este fenómeno: cada uno se convierte en su propio verdugo, midiendo su valor en likes y compartidos. Esta lógica de la transparencia, argumenta Han, no libera como nos quiere hacer creer el sistema; al contrario, reduce el espacio para la disidencia y la acción colectiva, pues la energía se diluye en la búsqueda de aprobación individual.

En este contexto, los movimientos sociales se configuran como respuestas espontáneas y fluidas, en las que la falta de liderazgo centralizado y la multiplicidad de demandas dificultan la consolidación de proyectos transformadores, lo que Zygmunt Bauman ha descrito como la “modernidad líquida”, que constituye un estado en el que las estructuras tradicionales se disuelven, permitiendo que las identidades y los compromisos se vuelvan efímeros. Bauman nos recuerda que, en la liquidez, la libertad puede convertirse en una carga si no se acompaña de la responsabilidad de forjar nuevos cimientos.

Este capitalismo, además, tiene un rostro astuto que es la capacidad de cooptar los discursos de transformación social. Grandes corporaciones adoptan retóricas feministas o ecológicas, despojándolas de su potencial revolucionario. Este fenómeno, junto a la crisis de las grandes narrativas de la modernidad –ese “despertar” basado en la razón y la ciencia–ha dejado a muchos movimientos en un limbo, sin estructuras sólidas para convertir la indignación en reformas profundas.

Las ideas de Bauman y Han nos ofrecen una lente para entender las dinámicas de los movimientos sociales actuales. La “liquidez” de Bauman explica el auge y la caída rápida de muchas causas: los movimientos emergen como respuestas espontáneas a la injusticia, pero su naturaleza fluida dificulta la construcción de estructuras que sostengan el cambio. Por otro lado, el “cansancio” de Han ilumina por qué muchos activistas, tras el fervor inicial, se repliegan en el agotamiento o la desilusión. La transparencia exigida por las redes sociales, donde cada acción debe ser visible y performativa, puede convertir la lucha en un espectáculo efímero, más centrado en la imagen que en la sustancia.

Frente a este panorama de incertezas, de liquidez y con una situación social y tecnológica que nos agota, según Han, surgen las preguntas de cómo enfrentar estas situaciones, para lo cual es posible recurrir a algunos autores actuales para esbozarlas.

Una primera aproximación es la que nos da Mark Fisher, en su libro “Capitalismo Realista”, en donde argumenta que el capitalismo ha logrado instalar la idea de que no existe alternativa viable a su sistema. Esta “ontología del no futuro” se manifiesta en una sensación generalizada de resignación y cinismo, donde la imaginación política y social se ve restringida por la lógica del mercado. Fisher describe cómo el capitalismo ha absorbido y neutralizado cualquier intento de resistencia, convirtiendo incluso la rebeldía en una mercancía más. En este contexto, el futuro se percibe como una extensión del presente, sin posibilidad de transformaciones radicales. Nos habla de una “cultura de la depresión” y del agotamiento mental (similar a lo planteado por Han), que produce vivir en un sistema que exige constante productividad y adaptación, pero que no ofrece un horizonte de esperanza o cambio.

Junto a esto, tenemos a la filósofa política estadounidense Wendy Brown que en su libro “En las

ruinas del neoliberalismo: El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente”, analiza cómo el neoliberalismo, que lo considera el hijo tardío de la modernidad, no solo transforma la economía, sino que también socava la democracia y da lugar a formas de política autoritaria.

Brown argumenta que el neoliberalismo no es solo un conjunto de políticas económicas (mercado libre, desregulación), sino una racionalidad que se extiende a todas las esferas de la vida. Reduce a las personas a “capital humano” y erosiona valores como la igualdad, la justicia o la soberanía popular, y que, a diferencia de lo que se suele pensar, no promueve la libertad individual en un sentido político, sino que debilita las instituciones democráticas. Al priorizar el mercado sobre el bien común, deslegitima la idea de un “pueblo” colectivo capaz de autogobernarse y, al desmantelar estructuras sociales y solidaridades, deja un vacío que se llena con un retorno a valores conservadores (familia, religión, nación), transformándose en una alianza paradójica entre la lógica del mercado y el moralismo autoritario. Esto se vincula con el auge de movimientos autoritarios como una consecuencia de las ruinas que deja: el resentimiento de quienes se sienten abandonados por un sistema que promete

éxito individual, pero genera desigualdad masiva, desencadenando fuerzas antidemocráticas que combinan la lógica del mercado con el rechazo a la pluralidad y la igualdad.

Esto puede ser enlazado con un fenómeno que se vislumbra hacia el futuro que, aunque nuevo en su forma, resuena con ecos de un pasado lejano: el tecnofeudalismo. Este término, acuñado y popularizado por el economista Yanis Varoufakis, describe un mundo donde las corporaciones tecnológicas - gigantes como X, Google, Amazon y Facebook - concentran un poder de tal magnitud que rivaliza con el de los Estados, ejerciendo un dominio sobre la información, la economía y, en última instancia, sobre nuestras vidas. En este nuevo orden, los algoritmos y los datos se convierten en los feudos digitales, y nosotros, los usuarios, en vasallos que intercambian su atención y privacidad por el acceso a estos reinos virtuales. En la era feudal, el poder se concentraba en manos de señores que dominaban la tierra. Hoy, en el tecnofeudalismo, la tierra ha sido sustituida por plataformas digitales, y los siervos por usuarios que, de manera voluntaria o inconsciente, entregan sus datos y su tiempo, cada clic es un tributo que pagamos sin preguntar. Estas corporaciones, como señores feudales modernos, no solo acumulan riqueza, sino que también moldean la realidad: deciden qué vemos, qué compramos y, en muchos casos, qué pensamos. El poder de los algoritmos para filtrar información y crear “burbujas” personalizadas ha fragmentado el espacio público, confinando a cada individuo en su propio feudo digital, aislado de las voces disidentes. En palabras de Varoufakis, “el capitalismo ha sido suplantado por algo peor”: un sistema donde la democracia se ve amenazada no por una tiranía evidente, sino por la manipulación invisible de nuestras elecciones y deseos. Y para finalizar este apartado de antecedentes para el futuro, y tomando en cuenta la fuerte irrupción de las Inteligencias Artificiales, podemos considerar a Yuval Noah Harari quien en su última obra, Nexus, argumenta que la historia humana puede entenderse como una serie de sistemas de información que han evolucionado desde los mitos orales hasta las redes digitales actuales, así, en la modernidad, la imprenta democratizó el saber, pero también desató guerras de ideas - recordar la Reforma o las revoluciones - y hoy, en la era de la inteligencia artificial y la big data, vivimos inmersos en un “nexus” donde la tecnología no solo procesa información, sino que también moldea nuestras percepciones y decisiones. Este poder, concentrado en manos de corporaciones y gobiernos, transforma las dinámicas sociales de maneras profundas. Pensemos en cómo plataformas

como X o TikTok no solo amplifican movimientos, sino que también determinan qué voces se escuchan y qué narrativas prevalecen. Para Harari, este control sobre la información es el nuevo campo de batalla: quien domine el “nexus”, dominará el mundo.

Y así, aparece aquí uno de los puntos centrales para el futuro: el dilema ético que plantea la tecnología y quien la controla, ya que los algoritmos, al predecir y manipular comportamientos, erosionan el libre albedrío que la modernidad tanto valoró.

Entonces, en síntesis, ¿a qué nos enfrentamos? ¿qué mundo vivimos y viviremos? Un mundo líquido donde el capitalismo aplasta, la democracia tambalea, la tecnología nos usa, nos agotamos solos y la IA podría decidir por nosotros. Es una crisis que nos pega en el cuerpo, en la cabeza y en el alma, heredada de la modernidad, torcida por el postmoderno y acelerada por nuestro tiempo.

De esta somera manera, este recorrido por las evoluciones sociales del siglo XXI nos revela un tapiz de contrastes: fragmentación y posibilidad, agotamiento y resistencia. Los autores que hemos recorrido hoy nos van ilustrando: Bauman nos muestra la fluidez que nos arrastra; Han, el cansancio que nos doblega; Fisher, el futuro clausurado; Brown, la democracia en ruinas; Varoufakis, los feudos digitales; Harari, el “nexus” y la IA que nos reta.

Mas en este torbellino, existe la posibilidad de, mediante la reflexión y el ejercicio de la crítica, alzarse

como un faro para la humanidad. Los ideales de la Ilustración - libertad, igualdad, fraternidad - no son solo bellas palabras para recordar siempre, sino que herramientas vivas que nos guían en esta complejidad:

Libertad: En un mundo tecnofeudal, donde las plataformas manipulan las voces, la libertad no es solo romper cadenas visibles, sino cultivar la autonomía del espíritu. Nos llama a defenderla en cada humano, forjando mentes críticas que resistan los algoritmos.

Igualdad: Los movimientos claman por una justicia que penetre las estructuras del poder. El lograr la fraternidad universal del género humano es posible, propugnando la justicia social y combatiendo los privilegios y la intolerancia.

Fraternidad: Frente a la liquidez de Bauman, actuar en sociedad es un refugio contra el aislamiento, actuar uniendo a los hombres y mujeres de espíritu libre de toda raza y credo. Esta visión nos invita a tender puentes entre causas dispersas, hermanando lo diverso en un propósito compartido.

Valoremos la caridad, entendida como un acto de justicia solidaria, y que el vivirla se transforme en un desafío: ver en estas luchas una oportunidad para empoderar al hombre, para que sea útil a sus semejantes.

Quizás el volver a recordar permanentemente estos principios y sus raíces en los valores de la Modernidad —razón, progreso, libertad—puede cobrar más sentido aún frente a este escenario que vivimos. Quizás nos tendremos que enfrentar y dar el sustento a una nueva Ilustración, que permita hacer resurgir estos, nuestros ideales.

POR SEBASTIÁN QUIROZ MUÑOZ

Abogado, Centro de Derecho Regulatorio y de la Empresa Universidad del Desarrollo

Este artículo no debe ser contextualizado en el ámbito nacional de Chile, pues sus distintas reflexiones están puestas en la comunidad internacional y en diversos actores (naciones) que han sido víctimas directas de las crisis bélicas, ambientales, políticas, eco -

nómicas, sanitarias, etc. Con particular énfasis se tratarán aquellas que tienen causas humanas, y que han generado flujos migratorios masivos, generando para los estados receptores problemas de administración y abastecimiento, y teniendo en contexto que su principal herramienta de respuesta han sido los tratados internacionales, principios metapositivos, o normas directamente positivas cuyo asidero ideológico emana de estas convenciones entre distintos países o con organizaciones

fundadas para mantener la paz y ser los custodios de los derechos fundamentales.

Como primer punto debe señalarse que tras la desintegración del “bloque del este” (bloque oriental o también eastern block) el mundo entró aceleradamente en el proceso de globalización y de mundialización, siendo cada vez más interconectado, lo que bien permitió un desarrollo económico y cultural galopante, pero que justamente por esa mencionada interconexión también nos hizo más sensibles al desequilibrio de flujos migratorios tras las crisis humanitarias de diversa índole. En particular nos referiremos a los desplazamientos forzados que afectan a millones de personas por año.

Ante los distintos desafíos globales, los organismos internacionales han acostumbrado a responder con la “ley del contrapaso”, de esta manera los conflictos humanos son vinculados en calidad de símbolo con un derecho específico que reivindica justicia a la afección o arbitrariedad que éstas personas sufren en vida. De esta forma el contrapaso enlaza hábilmente lo que percibe como injusticia con un derecho destinado a aliviar estas dolencias humanas, pero sus pretensiones muchas veces son demasiado altas como para cumplirse de buenas a primeras, no llegando a tener un respaldo institucional que asegure su cumplimiento

en la práctica. Pero no por eso debe de despreciarse el solo símbolo de la “ley del contrapaso” y que viene a significar la aclamación del derecho por parte de la comunidad internacional ya que, es el primer y más importante paso, porque genera un reconocimiento público y directo de las problemáticas y dolencias de diversos grupos que han perdido temporal o definitivamente el vínculo con su Estado, el símbolo de la incorporación da así autoridad y fuentes para el desarrollo normativo concreto de futuras soluciones que sí pueden encausarse a un cumplimiento efectivo.

Visto de la forma expuesta, la mayoría de los derechos humanos universales que han sido proclamados por la comunidad internacional durante el siglo XXI y que responden a la norma del contrapaso, y considerando a esta regla como una forma de responder a crisis generadas casi siempre por nuestro actuar, son genuinamente un retrato más o menos detallado en que se exponen las formas en que los seres humanos nos arruinamos la existencia.

En el caso concreto de los desplazamientos forzados, el derecho de asilo se presenta como un pilar fundamental de protección para aquellos que se ven obligados a abandonar sus países debido a la persecución política, las violaciones graves a los derechos humanos, generando para su aplicación

concreta diversas instancias como los sistemas de acogida, las reglamentaciones de calificación para obtener el estatus de refugiado, el avance en materia de políticas migratorias, entre otras. Sin embargo, los tiempos recientes y las crisis globales han puesto a prueba la capacidad de los Estados y la comunidad internacional para garantizar el derecho de asilo así como un correcto cuidado de los demás DDHH, esto teniendo una visión doble, tanto desde el punto de vista de los refugiados, como también de las vulneraciones a los mismos ciudadanos del país huésped. Como ya se mencionaba, los conflictos armados, la violencia generalizada, los desplomes económicos y el cambio climático han provocado un aumento significativo en los flujos migratorios forzados, ahora bien, en las condiciones que la interconectividad que la globalización ha trabajado las últimas décadas podemos dar cuenta rápidamente de que estos flujos puedan tener una densidad mucho mayor de población que circula, lo que pone en jaque a los Estados receptores, especialmente cuando se trata de países en vías de desarrollo que carecen de los recursos para garantizar condiciones adecuadas para implementar y cumplir con sus compromisos respecto de los solicitantes de asilo, lo que lleva a las violaciones negligentes de los derechos fundamentales tanto

de los solicitantes de refugio como de los mismos ciudadanos del Estado, el cual se ve sobrepasado ante tal cantidad de solicitantes, terminando en una inmigración incontrolada, cuestión que también afecta a quienes realmente buscan asilo.

El problema actual consistiría en que los Estados en el intento legítimo de garantizar su protección estén generando restricciones a la movilidad y el cierre de sus fronteras, que si bien en un primer momento solucionan sus crisis de seguridad han impedido también el acceso al asilo a miles de personas. En algunos casos, los solicitantes de asilo han sido devueltos a sus países de origen en los mismos aviones en que son deportados criminales condenados. Con todo, a pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los Estados han mostrado su rechazo a modernizar y mejorar la gestión de los flujos migratorios, optando por simplemente no gestionarla. Al tratarse de una comunidad de naciones, la distribución desigual de responsabilidades ha llevado a una sobrecarga de ciertos países que sí están dispuestos a cooperar, debilitando sus sistemas de asilo y generando condiciones de vulnerabilidad extrema para los refugiados políticos y de violencia bélica, quienes debiesen ser primera prioridad.

POR CRISTIAN VILLALOBOS ZAMORA

Ingeniero y ensayista

Alo largo de la historia, los seres humanos han contemplado los cielos con una combinación de asombro, respeto y búsqueda de significado. Entre los numerosos fenómenos que marcan el ritmo del cosmos, el solsticio de invierno ha ocupado un lugar destacado como un símbolo universal de transformación, renovación y esperanza. Este evento astronómico, es el momento del año en que se produce la mayor diferencia entre el día y la noche. En el hemisferio norte se produce el día más largo del año, lo que marca el inicio del verano. Al mismo tiempo, en el hemisferio sur se produce la noche más larga del año, lo que marca el inicio del invierno.

Este evento astronómico ocurre dos veces al año: el primer solsticio sucede hacia el 21 de junio, cuando el sol se alinea con el trópico de Cáncer (solsticio de cáncer). El segundo sucede hacia el 21 de diciembre, cuando el sol se alinea con el trópico de Capricornio (solsticio de capricornio).

Pero el objetivo de este texto no es explicar los fenómenos astronómicos causados por condiciones

físicas del universo, sino como estos eventos han sido interpretado por diversas culturas no solo como una transición estacional, sino también como un momento sagrado que refleja los profundos ciclos de la existencia humana, tanto a nivel individual como colectivo.

En esta fecha especial, las antiguas civilizaciones veían el solsticio de invierno como un punto crucial de inflexión, marcando el renacimiento del sol y el renacimiento espiritual y físico de la naturaleza. Desde las pirámides de Egipto hasta Stonehenge en Inglaterra, monumentos antiguos han sido alineados con precisión para capturar los primeros rayos del solsticio, celebrando así la luz que regresa y simbolizando la renovación de la vida. Estas construcciones no solo evidencian un profundo conocimiento astronómico, también tiene un significado cosmogónico, al interpretar relatos sobre el origen y el orden del universo, y al vincular los ciclos celestes con el sentido espiritual de la existencia.

Para los antiguos sacerdotes-astrónomos, estos eventos tenían un significado vital dentro de su cultura. Esto los llevó a desarrollar una unidad de medida que utilizaron para la construcción de grandes edificaciones, las cuales funcionaban tanto como templos de adoración como precisos centros astronómicos. Este texto trata sobre la Yarda Megalítica, una sorprendente unidad de medida prehistórica.

El ingeniero civil y arqueo-astrónomo escocés Alexander Thom (1894-1985), fue conocido por sus investigaciones sobre los monumentos megalíticos en las Islas Británicas, como Stonehenge y otros. En su libro “Megalithic Sites in Britain” de 1967, Thom presentó su hipótesis de que los antiguos constructores neolíticos –o de la Edad de Piedra tardía–, unos 3.500 años a.C. habían utilizado una unidad de medida estándar de gran precisión, a la que llamó la “Yarda Megalítica”. Esta prehistórica unidad de medida se usó en la Europa del neolítico, especialmente en la construcción

de monumentos megalíticos y posiblemente también en las pirámides de Egipto.

Esta teoría sugiere que los pueblos antiguos no solo observaban los cielos con devoción simbólica, religiosa y espiritual, sino que también desarrollaron una cultura técnica y científica sorprendentemente avanzada para su época, capaz de registrar y materializar en piedra los ritmos celestes que marcaban su vida, su espiritualidad y su visión cosmogónica del universo.

El profesor Thom, afirmaba que la yarda megalítica era una medida con una precisión sorprendente, equivalente a aproximadamente 2.7722 pies ± 0,002 pies (82, 96656 cm ± 0,061 cm). Su teoría se basaba en extensas mediciones de monumentos megalíticos y en patrones repetitivos de dimensiones encontradas en estas estructuras. Según Thom la precisión y consistencia de la yarda megalítica es una demostración que los constructores neolíticos poseían un conocimiento avanzado de la geometría y la metrología primitiva. Además, Thom propuso que estas antiguas culturas podrían haber utilizado cálculos astronómicos para establecer y replicar esta unidad de medida. Por ejemplo, mediante

la observación de ciclos celestes y la creación de estructuras alineadas con eventos astronómicos, los constructores del megalítico habrían podido mantener una precisión en sus métodos de medición.

Un ejemplo concreto del sofisticado conocimiento astronómico de estos pueblos se encuentra en la observación del solsticio de invierno, como dijimos antes, uno de los fenómenos celestes más simbólicos del año.

Numerosos yacimientos megalíticos en Europa evidencian una planificación arquitectónica orientada con precisión hacia la salida o puesta del Sol en este día específico. Entre los casos que más destacan es Newgrange, en Irlanda, donde un estrecho corredor permite el ingreso de un rayo solar al amanecer del solsticio, iluminando una cámara funeraria en el interior del túmulo; y Maeshowe, en las Islas Orcadas, en Escocia, con una orientación similar. Este grado de precisión no puede ser accidental o casual. Evidentemente aquí hay un conocimiento aprendido de los ciclos solares a lo largo de generaciones de observaciones meticulosas, que habrían permitido a estas culturas determinar el momento exacto cuando se produciría el solsticio mediante métodos muy precisos de medición.

Si lo analizamos desde una perspectiva metrológica, el solsticio de invierno pudo haber servido como un marcador temporal fundamental, ofreciendo un punto fijo y cíclico dentro del año que facilitaba la calibración de otras observaciones astronómicas y la validación de sistemas de medida basados en la periodicidad celeste. Si consideramos que estos constructores neolíticos utilizaban unidades como la yarda megalítica, es perfectamente posible suponer que los eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios eran empleados como referencias naturales para establecer proporciones, distancias y alineaciones. Siendo así, los antiguos constructores, conocían la relación entre arquitectura, astronomía y geometría, muestra de una cosmovisión del espacio y del tiempo profundamente integrada. La importancia del solsticio de invierno como centro de estas construcciones no hace otra cosa que darle fuerza a la hipótesis del profesor Thom; de que los pueblos megalíticos no solo poseían una cosmogonía desarrollada, sino también una ciencia claramente aplicada, que articulaba lo simbólico con lo funcional. Lejos de tratarse de sociedades primitivas, estas culturas parecen haber tenido un conocimiento teórico y un domino práctico sorprendente sobre la observación astronómica, capaz de contarnos no solo rituales y creencias, sino también parámetros técnicos y sistemas de medidas de notable precisión.

El profesor Christopher Knight y el experto en la Edad de Bronce Alan Butler, en su libro “La Primera Civilización”, plantearon dos posibilidades: o bien la yarda megalítica del profesor Thom era una unidad real utilizada por los constructores neolíticos, o bien era una consecuencia accidental de la manipulación estadística sin validez histórica. En su libro, concluyeron que la única manera de resolver el tema era encontrar una razón por la cual la longitud de esta unidad de medida pudiera haber tenido sentido para aquellos constructores. Además, debían diseñar una metodología para reproducir esa longitud en la actualidad.

Para abordar este desafío, era vital entender el contexto en el que los constructores neolíticos operaban. Estos antiguos arquitectos no sólo erigían monumentos impresionantes como Stonehenge u otros, sino que también observaban y registraban fenómenos astronómicos que hoy impresionan a los astrónomos por su precisión. La hipótesis de la yarda megalítica apunta que estas civilizaciones podrían haber desarrollado una unidad de medida basada en observaciones astronómicas, como las posiciones de las estrellas y el movimiento del sol y la luna. Si lo pensamos, el desafío no era menor, pues, un fracaso en la búsqueda de un origen cierto de la yarda megalítica y de medios posibles de reproducción no confirmaría necesariamente que se tratara de un invento. Sin embargo, incluso si se lograra encontrar una justificación plausible, esto no bastaría para probar categóricamente que esta medida fuera verdadera. Lo primero que acordaron fue que el profesor Thom no podía estar equivocado, ya que sus investigaciones previas lo habían llevado a la conclusión de que la yarda megalítica era una unidad geodésica. Es decir, de las medidas, forma y dimensiones del

planeta Tierra; específicamente, estaría basada en la circunferencia polar terrestre (meridiano).

Encontraron estudios de restos arqueológicos de la cultura minoica, desarrollada en la isla de Creta, en el Mediterráneo, de hace unos 4.000 años a.C., concluyeron que los sacerdotes-astrónomos minoicos consideraban que un círculo tiene 366 grados, y no los 360 grados que se manejan en la actualidad. Los resultados de esos estudios también indicaban que la cultura megalítica de las Islas Británicas también había adoptado un enfoque similar. Tenía que haber alguna razón lógica para que estas u otras culturas eligieran tener un círculo de 366 grados, por la misma razón de que la Tierra efectúa 366 rotaciones en un año.

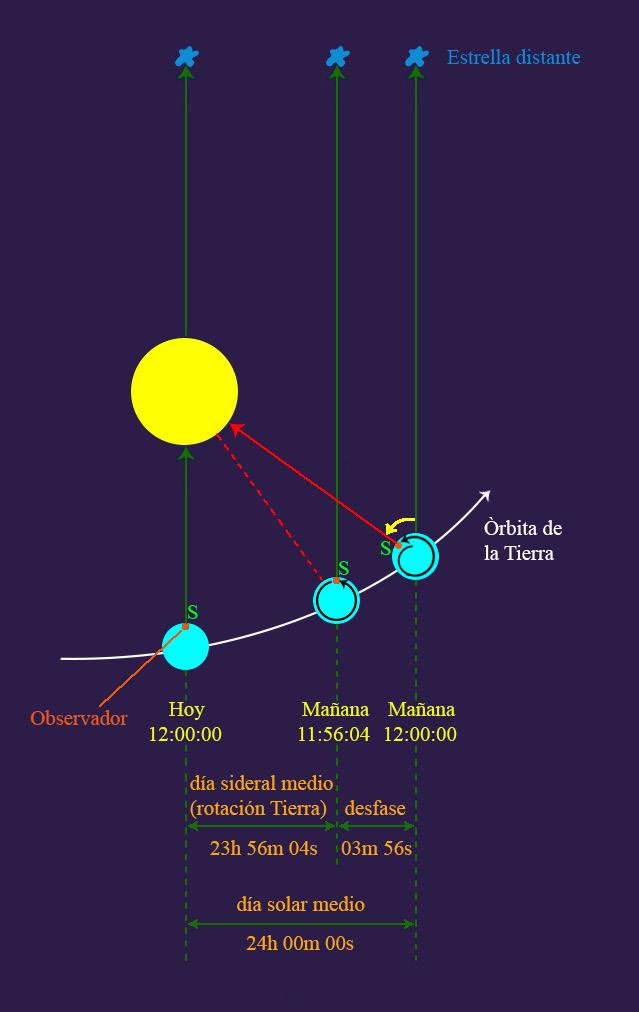

La mayoría de nosotros aceptamos que hay aproximadamente 365,25 días solares en un año. Y también aceptamos que es imposible tener un cuarto de día real, por eso que nuestro calendario moderno tiene 365 días cada año, con un día adicional añadido en febrero cada cuatro años para formar los años bisiestos. En efecto, existen otros ingeniosos métodos de corrección que incluyen añadir un día a los años milenio, pero no a los años siglo, salvo si son divisibles por 400. Esto quiere decir, que los años siglo no son años bisiestos a menos que sean divisibles por 400. Por ejemplo, el año 1900 no fue bisiesto, pero el año 2000 sí lo fue. Estos ajustes existen para corregir la pequeña diferencia en el año calendario (365 días) y el año solar (aproximadamente 365,25 días). Sin estos ajustes, nuestro calendario se desfasaría gradualmente con las estaciones del año. El sistema de años bisiestos garantiza que el calendario se mantenga alineado con la órbita de la Tierra, asegurando que las estaciones y eventos astronómicos ocurran en las mismas fechas de nuestro calendario a lo largo del tiempo. Entonces, asumimos tranquilamente que un año tiene 365 días (365 días solares), pero al mismo tiempo, no nos damos cuenta de que, la Tierra en realidad realiza 366 rotaciones completas en relación con las estrellas durante ese tiempo (366 días siderales). Este hecho se debe a la diferencia entre el día solar, que es el tiempo que tarda la Tierra en volver a la misma posición relativa al Sol, y el día sideral, que es el tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación completa sobre su eje en relación con las estrellas. Esta diferencia, es la razón por la que algunos antiguos sistemas, como el de los minoicos y posiblemente los constructores megalíticos, utilizaban un círculo de 366 grados en lugar de los 360 actuales. De tal forma, es posible pensar que los antiguos sacerdotes-astrónomos de los pueblos del neolítico de las islas británicas y zonas próximas, habrían sido plenamente conscientes de la diferencia entre el

año de 365 días y las 366 rotaciones del planeta en un año. Había una diferencia entre el día del Sol y el de las estrellas.

Existen diversas formas de definir el día, y los tipos principales son los que hoy llamamos día “solar” y día “sideral”. El día solar, es el tiempo que tarda la Tierra en realizar una rotación completa de manera que el Sol vuelva a estar en el mismo punto en el cielo, por ejemplo, de mediodía a mediodía. Un día solar promedio es de aproximadamente 24 horas. El día sideral, por otro lado, es el tiempo que tarda la Tierra en realizar una rotación completa en relación con las estrellas fijas (no en relación con el Sol). Un día sideral dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Esta es una rotación verdadera porque no está afectada por el movimiento secundario de la órbita terrestre alrededor del Sol. Es decir, cuando se habla de una “rotación verdadera” de la Tierra, se refiere a la rotación del planeta sobre su propio eje sin considerar los efectos del movimiento

de la Tierra alrededor del Sol llamada Traslación. Este movimiento describe la órbita elíptica que la Tierra sigue mientras gira alrededor del Sol. Por lo tanto, el día sideral es 236 segundos más breve que el día solar medio. A lo largo del año, la suma de estos segundos perdidos da exactamente un día adicional, proporcionando un año de 366 días siderales justos en términos de la rotación de la Tierra sobre su eje. Esto significa que, mientras que un año solar tiene aproximadamente 365,25 días solares, en el mismo periodo la Tierra realiza 366 rotaciones completas en relación con las estrellas.

En otras palabras, aunque medimos un año basado en el ciclo del Sol (365,25 días solares), si lo medimos por la rotación completa de la Tierra en relación con las estrellas, hay 366 rotaciones (días siderales) en un año. Siendo así, si nos atreviéramos a medir la rotación de la Tierra mediante solo la observación de las estrellas, podríamos advertir que el planeta gira 366 veces en un año sideral. Por lo tanto, este número debía tener un gran significado para los observadores del Sol, la Luna y las estrellas en la prehistoria.

Si los observadores del firmamento del neolítico consideraban que cada giro completo de la Tierra representaba un grado de la gran bóveda celeste, en relación con el Sol, la Luna y los planetas, se podría entender que aceptaran que un círculo tenía 366 grados. Esta comprensión les habría permitido alinear sus estructuras megalíticas y sistemas de medición de manera que reflejaran con precisión estos fenómenos astronómicos.

Aceptamos que, desde el punto de vista geométrico, un círculo tiene 360 grados por convención, establecida desde la antigüedad por su alta divisibilidad.

Sin embargo, si pensamos en un año como un ciclo completo de rotaciones siderales de la Tierra —es decir, 366 giros respecto a las estrellas—, podríamos imaginar simbólicamente un “círculo temporal” de 366 divisiones. Esta representación no busca reemplazar la geometría tradicional, sino ofrecer una forma alternativa de visualizar el tiempo astronómico basado en observaciones reales del movimiento terrestre. Entonces, si hay 366 grados en la órbita anual de la Tierra alrededor del Sol, es válido preguntarnos: ¿todo lo demás es una convención arbitraria? Por lo tanto, es posible pensar que el círculo de 360 grados pudo haber sido un simple ajuste para facilitar los cálculos matemáticos, ya que 360 es divisible por muchos más números que la cantidad “real” de grados en un año. En otras palabras, el círculo geométrico deriva de algún modo del círculo celeste. Este ajuste habría permitido a las culturas antiguas simplificar sus matemáticas y navegaciones, manteniendo al mismo tiempo una relación cercana con los movimientos celestes. Así, mientras el círculo de 366 grados representaría para estas culturas neolíticas la realidad astronómica de las rotaciones de la Tierra, el círculo de 360 grados se adoptó por su conveniencia matemática, dejándonos una sofisticada comprensión y adaptación a los fenómenos naturales.

En opinión de los investigadores Knight y Butler, no es raro suponer que los sacerdotes- astrónomos de este periodo realmente lograran esta proeza. En la actualidad, pocos expertos, si es que hay alguno, dudan que muchos emplazamientos megalíticos fueron construidos para la observación del cielo. Cualquier cultura que haya dedicado decenas de siglos al estudio de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, es

muy posible que haya llegado a comprender que la Tierra es una gigantesca esfera. En ese proceso de estudio, sería perfectamente posible que adquirieran suficientes conocimientos como para medir el tamaño de la Tierra.

Por lo tanto, si la yarda megalítica obedece a una comprensión avanzada de la geodesia, esto nos indica un nivel de conocimiento y habilidades matemáticas mucho más sofisticado de lo que se ha reconocido tradicionalmente para los pueblos neolíticos. Si aceptamos este enfoque, no solo redefiniría nuestra comprensión de sus capacidades científicas, sino que también demostraría la profunda conexión entre sus construcciones megalíticas y el conocimiento astronómico y geodésico.

Dado que el cerebro humano ha mantenido su actual capacidad de procesamiento intelectual durante decenas de miles de años, debemos reconocer que la prehistoria seguramente contó con individuos que poseían una avanzada capacidad intelectual, además de poseer la imaginación, la curiosidad y la capacidad de comprensión comparables a las de figuras como Isaac Newton o Albert Einstein, entre otros.

Por lo tanto, deberíamos abrir nuestra mente y al menos considerar la posibilidad de que los constructores megalíticos reflexionaron sobre la verdadera naturaleza de la Tierra e incluso llegaron a precisar sus dimensiones mediante la sola utilización de la observación astronómica. De hecho, es sabido que, en el 250 a.C., el matemático griego Eratóstenes calculó con una asombrosa precisión del 99% la circunferencia de la Tierra, utilizando la geometría y la observación astronómica, midiendo la longitud de la sombra sobre Alejandría y Siena en el solsticio de verano y, mediante cálculos trigonométricos simples, pudo determinar la circunferencia terrestre con un margen de error sorprendentemente marginal. Esto lo logró sin contar con el considerable beneficio de la información de los miles de años de observaciones astronómicas concentradas que se sabe llevaron a cabo los pueblos que construyeron monumentos megalíticos como Stonehenge, en Inglaterra.

Si aceptamos que los antiguos constructores megalíticos poseían un conocimiento avanzado de la astronomía y la geodesia, podríamos reconocer y valorar lo adelantado de sus métodos y la precisión de sus mediciones. Esto abriría nuevas perspectivas sobre su capacidad para observar y entender el mundo que nos rodeaba, esto ya dice mucho de su conocimiento,

ya que, no solo estaba basado en prácticas quizás religiosas, sino también en una profunda comprensión científica del cosmos y de la Tierra misma.

La yarda megalítica no solo es interesante de estudio por su precisión, sino también por lo que significa reevaluar las capacidades tecnológicas y científicas de las civilizaciones neolíticas. Si los estudios modernos concluyen que la teoría de Thom es correcta, sería un indicador de que estos pueblos tenían una comprensión sofisticada del espacio y las medidas, desafiando las ideas tradicionales de sus habilidades y conocimientos.

Desde sus inicios, las investigaciones de Alexander Thom generaron tanto apoyo como debate. En la actualidad, algunos arqueólogos y científicos se han abierto a considerar que su hipótesis ofrece una nueva perspectiva sobre las construcciones megalíticas y la metrología antigua. Mientras que otros argumentan que la evidencia no es suficientemente concluyente. Para estos investigadores, las coincidencias estadísticas pueden haber jugado un papel importante en las conclusiones del profesor Thom.

Lo importante no es si la yarda megalítica y sus aplicaciones fueron reales o no. Lo verdaderamente valioso es reconocer que la herencia de siglos de observación del cielo por parte de las civilizaciones neolíticas ha sido injustamente subestimada. A través de sus construcciones megalíticas, estas culturas realizaron una verdadera exégesis del firmamento, interpretando profundamente lo que el cielo les revelaba y tratando de comprender el significado de eventos como los solsticios. Pero además de su valor simbólico, lograron traducir esos movimientos celestes en estructuras que aún hoy nos maravillan por su precisión y duración.

El uso de unidades como la yarda megalítica, y la posible concepción de un círculo de 366 grados, es una motivación a repensar, releer y reinterpretar las raíces del pensamiento científico: un conocimiento que no separaba el cálculo de la contemplación, ni la astronomía de la espiritualidad.

Tal vez, al imaginar un círculo de 366 grados, estos pueblos nos dejaron un mensaje: que la verdad del universo no se encuentra solo en la exactitud de una fórmula, sino también en la armonía y belleza entre el tiempo, el espacio y la dimensión espiritual de nuestra existencia. Quizás hoy nos toque aprender de su mirada, no solo por la precisión de sus observaciones, sino también por su imaginación, su apertura a nuevas ideas y la profundidad de sus intenciones.

Magíster en psicología, postitulado en el Imperial College

La verdad no es un dogma ni una consigna, sino una búsqueda constante por desentrañar los enigmas de la vida y sus circunstancias. No se trata solo de hechos comprobables, sino de una armonía entre el pensamiento, los hechos y la intersubjetividad humana. En tiempos de desinformación, esta búsqueda se convierte en un acto de valentía.