LA INNOVADORA Y DESCONOCIDA EDUCADORA

* LA CHAUCHA PA’L PESO: UNA HISTORIA DE REVUELTAS POLÍTICAS

* LOS VALORES EN LA ERA DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

* MUJERES CHILENAS EN TIEMPOS DE LA CONQUISTA

* RAMÓN DÍAZ ETEROVIC Y LA PERSISTENCIA

La ética de Spinoza ante los desafíos del siglo XXI. Para una nueva reforma del entendimiento

Los desconocidos Libertadores Napoleónicos de Chile

La chaucha pa’l peso 28 La mujer chilena en tiempos de la Conquista

Columna de opinión

La criatura del jurista Frankenstein y la tragedia del abogado moderno

36 Los valores en la era de las tecnologías disruptivas

43 Mario Vargas Llosa ante Palestina e Israel. Su interés, duda y postura en sus ficciones

46 Gabriela Mistral. La innovadora y desconocida educadora

54 Literatura

Ramón Díaz Eterovic y la persistencia

56 Música

El Piano, señor de los instrumentos (Parte 1)

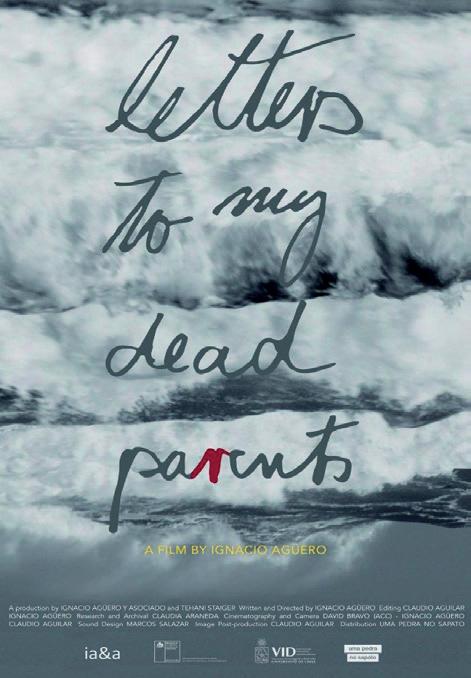

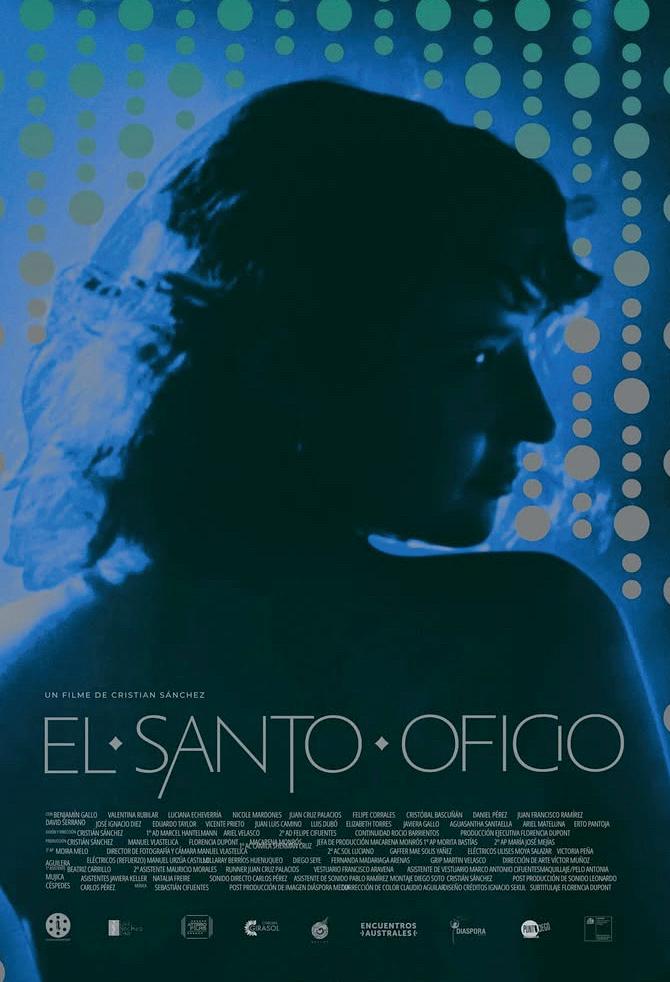

60 Cine Festival Internacional de Cine de Valdivia: Punto de encuentro cinéfilo

64 La última palabra

Jane Goodall, primatóloga

Fundada en 1944

Noviembre 2025

Edición N° 566

ISSN 0716 – 2782

Director

Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl

Comité Editorial

Ximena Muñoz Muñoz

Ruth Pinto Salgado

Roberto Rivera Vicencio

Alberto Texido Zlatar

Paulina Zamorano Varea

Editor Antonio Rojas Gómez

Diseño

Alejandra Machuca Espinoza

Colaboran en este número: Guillo

Javier Ignacio Tobar

Mario Varas Rojas

Felipe Quiroz Arriagada

Pierine Méndez Yaeger

Álvaro Vogel Vallespir

Paulina Zamorano Varea

Sebastián Quiroz Muñoz

Roberto Berrios

Pablo Rivas Pardo

Pablo Cabaña Vargas

Edgard “Galo” Ugarte Pavez

Ana Catalina Castillo Ibarra

Rogelio Rodríguez Muñoz

Fotografías Shutterstock.com

Memoriachilena.cl Museodelaeducacion.gob.cl

Publicación

Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile

Gerencia General

Gustavo Poblete Morales

Suscripciones y Publicidad

Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133

Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.

LAS (NUEVAS) FRAGILIDADES DE OCCIDENTE

La historia reciente demuestra con una claridad inquietante que las democracias no mueren de un solo golpe, sino de una sucesión de pequeñas heridas. Bastan decisiones arbitrarias, imposiciones personalistas o la erosión silenciosa de las instituciones para debilitar el Estado de derecho y abrir el camino al autoritarismo. En ese tránsito, lo que parece una medida excepcional se convierte en costumbre, y lo que se justificó como una urgencia termina siendo una regla.

Debilitar una democracia puede ser sorprendentemente fácil. Basta con ignorar los contrapesos, despreciar el diálogo o convertir la discrepancia en traición. Cuando los liderazgos se ejercen desde la subjetividad, la soberbia o el mesianismo político, la convivencia se quiebra y la confianza ciudadana se desvanece. Los populismos, de uno y otro signo, suelen florecer en ese terreno fértil donde la frustración social se mezcla con la promesa de soluciones inmediatas y la tentación de culpar a un enemigo común.

En el ámbito internacional, los síntomas no son distintos. El debilitamiento de las normas compartidas, el desprecio por los tratados y la imposición de la fuerza por sobre el derecho han vuelto a poner en riesgo la cooperación entre los Estados. Allí donde debería primar el acuerdo y la diplomacia, emerge la lógica del poder: la voluntad del más fuerte imponiéndose sobre la del resto. Es una deriva que amenaza no solo la paz, sino también la credibilidad del sistema internacional.

Los ejemplos abundan. Gobiernos que manipulan tribunales, parlamentos que se vacían de contenido, discursos que dividen más que unir. Todo ello alimenta un círculo vicioso de descontento social, marginación y conflicto. Cuando la democracia deja de ser un ejercicio cotidiano de respeto mutuo y se transforma en una herramienta de unos pocos, los pueblos terminan pagando el precio: inestabilidad, pobreza y, en no pocos casos, guerra.

La solidez de una democracia no depende de su antigüedad ni de su prosperidad, sino de la convicción de sus ciudadanos y líderes en la necesidad de defenderla todos los días. Ninguna nación está a salvo del deterioro cuando la arbitrariedad se normaliza y el consenso se desprecia. Si algo nos enseña la historia, es que la democracia no se pierde de un día para otro: se abandona poco a poco, hasta que el silencio reemplaza al debate y la obediencia se confunde con la lealtad.

CHILE Y SU VOCACIÓN

FERROVIARIA

Sr. Director,

Interesante el artículo del mes pasado dedicado al tema ferroviario, y quisiera destacar la pertinencia y profundidad de su análisis. En un país que se debate entre la centralización, los altos costos logísticos y la urgencia ambiental, recuperar y modernizar una red ferroviaria nacional no solo sería un gesto de nostalgia, sino una apuesta estratégica por el desarrollo económico, la integración territorial y la sustentabilidad. El ferrocarril fue, en su momento, un eje vertebrador del país: conectó regiones, impulsó la producción y permitió que Chile se reconociera a sí mismo como una geografía unida. Hoy, frente a los desafíos del siglo XXI —descarbonización, congestión vial, transporte limpio y descentralización—, volver a invertir en trenes modernos y

eficientes significaría restituir una infraestructura clave para la equidad y la competitividad nacional. Además, el fortalecimiento del transporte ferroviario podría reactivar economías locales, mejorar la conectividad regional e incluso favorecer la integración sudamericana, articulando corredores logísticos con nuestros países vecinos. Es un proyecto de largo aliento que requiere visión de Estado y voluntad política, pero que ofrece beneficios sociales, económicos y ambientales incuestionables.

Atte.

Eduardo Valenzuela Concepción

LITIO

Sr. Director, He leído con gran interés el artículo sobre el litio publicado en la última edición de Revista Occidente, texto que acierta al destacar la relevancia estratégica

de este recurso para el desarrollo económico del país. En efecto, el litio representa hoy una oportunidad histórica para Chile: un punto de encuentro entre la ciencia, la industria y la sustentabilidad que podría definir nuestro futuro energético y productivo.

los daños ambientales y los efectos que su explotación tiene sobre las comunidades locales, los pueblos indígenas y los países productores. Aquí presentamos una breve reseña de su importancia y la estrategia que ha diseñado Chile para su aprovechamiento responsable. EL LITIO, UN RECURSO ENERGÉTICO ESTRATÉGICO Un objetivo central en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, enfatizado en el Acuerdo de París de 2015, es la transición de los combustibles fósiles a energías renovables. El litio, como material energético, podría desempeñar un papel clave de tres maneras: Primero, como medio de almacenamiento de energía. La forma más eficaz de transportar y almacenar energía es a través de baterías eficientes, como las de litio, que experimentaron un desarrollo acelerado tras su comercialización por Sony en 1991. Hoy en día, es una tecnología madura con numerosos proveedores y aplicaciones que van desde dispositivos electrónicos pequeños, como relojes, tabletas y computadoras, hasta drones, baterías para vehículos e incluso sistemas de almacenamiento a gran escala capaces de alimentar una ciudad de alrededor de 30,000 habitantes, como se demostró en el sur de Australia en 2017. Segundo, en materiales estructurales para asegurar eficiencia energética, a través del uso de aleaciones de aluminio-litio. El ahorro de energía es una estrategia fundamental para abordar la crisis energética actual. Una de las estrategias es la construcción de vehículos de transporte más ligeros. Las aleaciones de aluminio-litio recientemente desarrolladas, ejemplificadas por la planta inaugurada por Alcoa en Indiana, EE.UU., en 2014, permiten la creación de materiales estructurales ligeros y duraderos. Su adopción en los sectores aeroespacial y de transporte terrestre promete un ahorro energético significativo.

SU OPINIÓN NOS IMPORTA

Sin embargo, junto con valorar la profundidad del análisis presentado, quisiera subrayar la necesidad de dar un paso más allá. No basta con ser un país exportador de materias primas, por valiosas que sean. Chile debe asumir el desafío de transformar su estructura productiva y generar valor agregado a partir de sus propios recursos naturales. El verdadero desarrollo no se alcanza vendiendo el subsuelo, sino innovando, industrializando y formando conocimiento propio. Romper con la inercia económica del extractivismo exige una visión de Estado sostenida, políticas públicas audaces y una alianza efectiva entre el mundo académico, el sector privado y las comunidades locales. Solo así podremos convertir el litio en una fuente de soberanía tecnológica y bienestar social, y no en un nuevo episodio de dependencia y agotamiento.

Saludos, Mauricio Peralta Las Condes LA ÚLTIMA PALABRA

Sr. Director, Qué interesantes son las columnas de la sección La Última Palabra. Columnas siempre oportunas, mordaces, provocativas, chispeantes, sabrosas e intelectualmente frescas.

Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl

Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.

Gracias al autor Atte.

Verónica Lorca

DEL PREJUICIO Y LA DUDA

POR JAVIER IGNACIO TOBAR

Abogado, académico y ensayista

La política democrática se juega en una tensión permanente entre dos modos de habitar la incertidumbre: la duda, entendida como disciplina pública que somete nuestras creencias a reglas de contraste, y el prejuicio, concebido como un atajo cognitivo-afectivo que clausura el juicio antes de abrir el expediente. La duda exige método, tiempos, verificación y disposición a corregir; el prejuicio ahorra esfuerzo, otorga identidades rápidas y legitima jerarquías. En una época saturada de información precocinada que asumimos sin deliberación ni comprobación, reaparece el “superprejuicio” de creer que podemos vivir sin prejuicios, cuando en realidad estos se transforman pero no desaparecen; ese engreimiento impide estudiar su naturaleza y domarlos en formas benignas. Para ordenar el argumento, la mala influencia de algunos medios tradicionales en la vida pública puede describirse en cuatro capas que se refuerzan mutuamente: fabricación de marcos, ingeniería de la “certeza subjetiva”, reproducción de estereotipos por socialización y sinergia con el derecho.

Primero, cuando un haz coherente de prejuicios logra convertirse en marco de referencia, la información que circula queda filtrada: lo que encaja se asimila, lo que incomoda se rechaza o se reinterpreta, y el dominio del lenguaje pasa a ser un modo de control de la realidad social.

Segundo, esa fuerza de moldeado se amplifica porque una parte sustantiva de aquello a lo que respondemos hoy es realidad mediada —información sin experiencia directa— administrada por Estados y grandes grupos de presión; a ello se suman la selección y el montaje de los contenidos, su contextualización y el condicionamiento semántico, junto con la potencia de las imágenes en movimiento y la avalancha ininterrumpida de datos, que inhiben la reflexión. El resultado es una presión casi irresistible: lejos de desaparecer, los prejuicios se transforman y se expanden, y el propio entorno informativo “exige” prejuzgar sin la deliberación y la comprobación debidas.

Tercero, algunos de los medios (ahora cualquiera) actúan como agentes de socialización que transmiten y estabilizan estereotipos (esquemas cognitivos que simplifican entornos complejos, preparan la percepción y sesgan la interpretación y el juicio), con efectos de profecía autocumplida sobre los grupos

estigmatizados. De ahí que, incluso cuando cambian los repertorios explícitos, persista el rendimiento práctico del estereotipo como atajo para anticipar conductas y justificar jerarquías.

Cuarto, opera una sinergia regulatoria entre medios y derecho: las categorías jurídicas y administrativas enseñan a mirar a los “otros” y, a la vez, los medios fijan esas miradas como sentido común. En materia migratoria, por ejemplo, las normas no solo aplican conceptos “neutros”; contribuyen tanto como los medios a construir quién “merece” ser reconocido y en qué condiciones, instalando un guion social que separa a los “admisibles” de los “irregulares”.

Sobre ese terreno, la ingeniería de la opinión se apoya en la fabricación de certeza subjetiva: influir en percepciones —más que en hechos— basta para modificar conductas. Publicidad, campañas “informativas” y desinformación operan justamente ahí, explotando la ambigüedad de los hechos sociales y la distancia entre dato y sentido para consolidar prejuicios como criterios de acción política.

¿Qué exige, entonces, una ética pública de la duda? Exige método y reglas para separar hechos de marcos y para hacer visible al observador en el acto de observar. Antes de discutir contenidos, hay que explicitar el marco, los criterios y los procedimientos con que se afirma algo; solo así el contraste entre versiones deviene exigible y se evita que una apariencia se imponga por fuerza retórica.

En términos operativos, ello supone (a) introducir en la evaluación pública la distinción entre “verdad

de exactitud” (proposiciones verificables) y “verdad de descubrimiento” (despeje de apariencias), para no confundir datos con marcos; (b) exigir trazabilidad editorial —qué se seleccionó, qué se omitió, cómo se editó, con qué contexto— en piezas que inciden en la formación del juicio político; (c) entrenar a las instituciones para auditar sesgos de cobertura y de encuadre, y (d) alfabetización mediática crítica en la ciudadanía, de modo que el receptor reconozca operaciones de recorte y montaje y ejercite sistemáticamente la verificación cruzada.

Por último, la duda no es parálisis, es disciplina republicana: reconoce que “todo lo dicho es dicho por un observador”, que los hechos llegan siempre interpretados y que precisamente por eso deben contrastarse con reglas públicas. Allí donde esa disciplina falta, los medios convierten marcos en “realidad” y el prejuicio ocupa la sede de la razón pública; allí donde se la institucionaliza, el desacuerdo se vuelve productivo y la política recupera su obligación de decidir con videncia y con garantías.

LA RAZÓN PÚBLICA

En sociedades plurales atravesadas por creencias religiosas, visiones filosóficas y proyectos de vida heterogéneos, el problema central de la legitimidad política consiste en justificar el ejercicio del poder público con razones que todos, concebidos como libres e iguales, puedan aceptar razonablemente. Rawls articula para ese fin la noción de “razón pública”, un estándar de justificación que delimita qué tipos

de argumentos son apropiados cuando se deciden las “ esenciales constitucionales ” y las “ cuestiones de justicia básica ”. La premisa es estricta: el uso de la coerción estatal solo es legítimo si puede ser defendido mediante razones accesibles para cualquier ciudadano razonable, con independencia de su adhesión privada a doctrinas comprensivas religiosas, morales o metafísicas. No se trata de suprimir convicciones profundas ni de desprivatizarlas, sino de distinguir entre el foro de la decisión vinculante y la vasta cultura de fondo donde el pluralismo florece sin restricciones comparables.

La razón pública descansa en el principio liberal de legitimidad: un esquema constitucional es válido cuando puede ser sostenido por un conjunto de valores políticos “autosuficientes” —libertad, igualdad de ciudadanía, imparcialidad, Estado de Derecho, valor equitativo de las libertades políticas, debido proceso, transparencia institucional— que no dependen de una filosofía total de la vida buena. Estos valores poseen independencia justificativa porque se fundan en la idea política de persona como sujeto moral que, por un lado, tiene capacidad de formar y revisar su concepción del bien y, por otro, es capaz de un sentido de justicia. A partir de esa base, la estructura política debe organizarse de modo que asegure derechos fundamentales, oportunidades equitativas y la justa distribución de cargas y beneficios sociales, así como una genuina posibilidad de participación e influencia en la vida pública.

El alcance de la razón pública es selectivo y, a la vez, exigente. Se aplica a los “esenciales constitucionales”, es decir, a la definición de derechos y libertades básicos, al diseño de los órganos del Estado y a las reglas de la competencia democrática, y a las “cuestiones de justicia básica”, que comprenden la estructura del sistema socioeconómico y la distribución de los principales bienes primarios. En ese ámbito el deber de civilidad obliga a autoridades, legisladores, jueces, candidaturas y ciudadanía a presentar y evaluar argumentos en claves compartibles por todos. Fuera de ese perímetro —en universidades, iglesias, medios de comunicación, asociaciones civiles o conversaciones cotidianas— pueden circular sin trabas razones comprensivas o doctrinales; esa “cultura de fondo” nutre la vida democrática, pero no sustituye el patrón justificativo que corresponde cuando se adoptan decisiones colectivas definitivas.

El método de la razón pública se ordena por dos exigencias internas: reciprocidad y reconocimiento de las cargas del juicio. La reciprocidad impone proponer solo principios que se creen aceptables por los demás desde su posición de ciudadanos libres

e iguales; obliga a argumentar como si se hablara a cualquiera, no solo a quienes comparten una doctrina. El reconocimiento de las cargas del juicio recuerda que el desacuerdo puede ser razonable por la complejidad de la evidencia, la diversidad de experiencias, la indeterminación de conceptos y los límites de la razón práctica. De ese modo, la razón pública no es una técnica para suprimir disputas, sino una disciplina de contención y respeto que permite decidir lo común sin negar la legítima pluralidad de lo valioso.

La tesis incorpora un dispositivo de apertura, el denominado “proviso”. R awls concede que los ciudadanos y autoridades pueden invocar, en el foro público, fundamentos propios de su doctrina religiosa o filosófica, siempre que en algún momento proporcionen también razones adecuadas en el lenguaje político compartido que justifiquen la misma conclusión. El proviso evita una traducción forzada de las convicciones personales a un vocabulario neutral en todo tiempo y circunstancia, pero asegura que las decisiones que cierran la deliberación sean sostenibles ante cualquiera en términos públicos. El estándar de suficiencia no es formal ni meramente retórico: exige razones políticas que, de modo honesto, puedan persuadir a quienes no comparten la doctrina privada de quien argumenta.

Desde el punto de vista institucional, los tribunales constituyen el foro paradigmático de razón pública, pues sus decisiones deben exponer, con máxima claridad, la conexión entre el texto constitucional, los principios políticos y las reglas del Estado de Derecho. El Legislativo, por su parte, no queda menos exigido: la deliberación parlamentaria en materias constitucionales y de justicia básica debe organizarse sobre la base de valores compartibles, y las comisiones, informes y debates deberían reflejar esa gramática justificativa. El Ejecutivo también participa del mismo estándar al formular políticas, presentar proyectos y rendir cuentas. En esta práctica se cultiva el “ethos” de la civilidad democrática: escuchar razones disidentes, responder con razones públicas y aceptar la disciplina de la reciprocidad.

La razón pública opera, además, como arquitectura de estabilidad. Rawls sostiene que, en sociedades bien ordenadas, diversos sistemas de creencias pueden converger en un “consenso traslapado”: cada doctrina razonable apoya, por sus propios fundamentos, el mismo conjunto de principios políticos. La estabilidad no depende entonces de un modus vivendi precario —sostenido por equilibrios de poder o conveniencias coyunturales—, sino de la aceptación sincera de reglas e instituciones por “las razones correctas”. Esta idea disuelve una falsa alternativa: no obliga a renunciar a convicciones últimas, pero exige que lo común se justifique con un léxico político que respete la igualdad y la libertad de todos.

LA IGUALDAD POLÍTICA

Para enriquecer su operatividad conviene subrayar el componente material de la igualdad política. La noción de valor equitativo de las libertades exige proteger no s0lo la titularidad formal de derechos de participación, expresión y asociación, sino su ejercicio efectivo. Ello incluye salvaguardas frente a asimetrías de poder económico, acceso real a la información y condiciones institucionales que permitan a cualquier ciudadano influir en el proceso político. Sin ese componente, la gramática de la razón pública puede degradarse en un formalismo que encubre desigualdades sustantivas de voz e incidencia. Las objeciones más conocidas se han articulado desde tres frentes. La crítica comunitarista sostiene que la razón pública empobrece la vida ética común al “desvitalizar” el contenido moral que sostiene a las comunidades. La respuesta rawlsiana aclara el alcance: la razón pública regula solo la justificación de decisiones vinculantes en materias básicas; fuera de ese ámbito, la cultura de fondo mantiene su riqueza expresiva y sus referencias densas al bien. La

crítica deliberativa, asociada a Habermas, reprocha a Rawls privilegiar resultados sobre procedimientos comunicativos y subestimar el poder integrador del discurso. La réplica enfatiza que la práctica de razón pública es, precisamente, una disciplina del discurso orientada por reciprocidad, publicidad y justificabilidad, y que su núcleo es procedimental sin renunciar a contenidos políticos mínimos. Por último, algunas críticas religiosas denuncian sesgo secular; el proviso, sin embargo, reconoce el legítimo lugar de las convicciones de fe en la esfera pública, con la condición de acompañarlas de justificaciones políticas accesibles a todos cuando se cierre la deliberación colectiva.

Otras objeciones advierten un posible elitismo discursivo o un idealismo excesivo frente a contextos polarizados, desinformación y estrategias populistas. La teoría asume ese riesgo y lo afronta reforzando tres prácticas: alfabetización cívica para comprender el lenguaje de los principios políticos, institucionalidad que premie la transparencia y sancione la manipulación de hechos, y diseño deliberativo que distribuya de modo equitativo la palabra y el tiempo de escucha. De lo contrario, la apelación a razones públicas puede convertirse en recurso retórico de superficie. La calidad epistémica de la deliberación —acceso a evidencia, filtros contra la desinformación, procesos de revisión— es parte constitutiva de la razón pública y no un adorno.

Desde la perspectiva jurídica, la noción ilumina criterios de control constitucional y de técnica legislativa. En el control, orienta a exigir que las decisiones estatales, especialmente en materias sensibles, muestren su conexión con valores políticos compartibles, evitando apoyarse en supuestos doctrinales no susceptibles de ser aceptados por todos. En la técnica legislativa, empuja a explicitar objetivos públicos, razones de proporcionalidad, evaluación de medios alternativos y análisis de impactos en libertades y oportunidades. Decidir con razón pública no equivale a suprimir la controversia; significa disciplinarla para que, pese al desacuerdo, el resultado pueda considerarse razonablemente aceptable por quienes quedan sometidos a la norma. Conviene insistir, para no sobreextender el concepto, en sus límites. La razón pública no pretende fijar toda la moral ni abarcar la totalidad de la política. No exige que cada discusión sectorial —cultura, ciencia, deporte, políticas municipales ordinarias— se formule en términos de alta teoría política. Su dominio es el “marco”: derechos, estructura institucional y reglas distributivas básicas. En ese marco, el lenguaje de los valores políticos ofrece

una plataforma de entendimiento mínimo; fuera de él, la diversidad de proyectos puede desplegarse sin tener que traducirse permanentemente al léxico de los principios constitucionales.

La utilidad de la razón pública se entiende mejor si se contempla su función civilizadora en contextos de pluralismo profundo. Permite distinguir entre desacuerdos razonables —tratables mediante reciprocidad, evidencia común y reconocimiento de límites cognitivos— y posturas que abandonan la idea de ciudadanía igual para todos. Estas últimas pueden participar de la esfera social, pero no pueden reclamar, sin más, orientar coercitivamente el derecho común. La línea es conceptual y práctica a la vez: separa el espacio del convencimiento libre del terreno de la obligación general. Ese deslinde, lejos de empobrecer la política democrática, la protege frente a la tentación de convertir verdades privadas en leyes públicas.

En suma, la razón pública de R awls ofrece un criterio de legitimidad y un método de deliberación adecuados a sociedades pluralistas: legitimar solo con razones accesibles para todos en decisiones que fijan el marco común; reconocer las cargas del juicio para convivir con el desacuerdo; exigir reciprocidad para que nadie legisle como si hablara únicamente a los suyos; y asegurar el valor real de las libertades para que la voz de cada cual cuente. De esa disciplina depende que la democracia constitucional no sea un

simple equilibrio de fuerzas, sino una empresa común sostenida por razones que, sin anular diferencias, todos pueden compartir como ciudadanos. Conviene fijar con precisión qué se critica. El prejuicio, en su sentido estricto, es un juicio previo y pertinaz: un prae-judicium cuyo veredicto está implícito antes de la “audiencia” de razones, que se mantiene incluso frente a pruebas contrarias. No es solo precipitación; es un mecanismo que precede y grava el acto de juzgar hasta volverlo impermeable a la razón. Esta estructura psíquica se ha descrito como actitud con tres componentes: cognitivo (creencias estereotipadas), afectivo (antipatías o miedos) y conativo (predisposición a discriminar), definición clásica que conserva vigencia. Además, investigaciones recientes subrayan su función de crear o mantener relaciones jerárquicas entre grupos, lo que explica su tenacidad y su rendimiento político. Junto con el prejuicio operan los estereotipos —esquemas sociales para procesar información sobre otros que simplifican entornos complejos y preactivan percepciones y expectativas conductuales— y la discriminación —su traducción conductual—: distinguirlos analíticamente ayuda a intervenir con precisión.

EL PREJUICIO

No toda “pre-juiciación” es irracional. La vida social se sostiene en un subsuelo de saberes tácitos y obviedades compartidas; hay expectativas implícitas razonables, susceptibles de ser explicitadas y defendidas si la ocasión lo requiere. El problema político surge cuando los prejuicios irracionales —rígidos, contrarios a la evidencia— sustituyen ese trasfondo razonable, elevándose a criterio de selección de personas y políticas. El lenguaje es aquí decisivo, porque constituye la matriz inicial de nuestras interpretaciones: nombra, recorta y fija sentidos que luego se toman por “naturales”.

La duda, por su parte, no es escepticismo paralizante; es método. En las ciencias sociales contemporáneas, el examen de la verdad y la realidad obliga a situar al observador: sin observador no hay “dado” neutro, de modo que toda indagación debe declarar reglas, criterios y procedimientos. Esa es la ética de la duda: explicitar el marco desde el cual se observa y someterlo a contraste. La discusión epistemológica recuerda, además, que operamos con dos modos de verdad: la de exactitud (proposiciones verificables) y la de descubrimiento (despeje de apariencias); la segunda condiciona a la primera, porque antes de verificar hipótesis debemos esclarecer qué estamos viendo y cómo aparece. Convertida en hábito institucional, esta distinción vuelve más difícil

que una apariencia se imponga como “hecho” por mera fuerza retórica.

El punto neurálgico es que, sin ese trabajo de duda metodológica, la política tiende a organizarse con y desde prejuicios. Se ve con nitidez en el campo migratorio, donde categorías administrativas y relatos securitarios fabrican sujetos “admisibles” por tiempo limitado, mientras otros quedan fijados en un estatus de inferioridad —los “inmigrantes” que nunca llegan a ser “inmigrados”, incluso en segunda o tercera generación— y se recomienda tratarlos en un régimen de excepción. Es la lógica de la subordiscriminación, que se ampara en el orden público o en una pretendida racionalidad del mercado de trabajo para estratificar derechos. La terminología no es inocua: calificar de “ilegales” a trabajadores y familias que viven y contribuyen tiene efectos simbólicos y jurídicos —estigmatiza, asocia a criminalidad y legitima un doble trato: por extranjeros y por supuestos delincuentes—. La política de fronteras empuja aún más: “vayas donde vayas, vallas”; espacios de no-derecho, externalización y muros que convierten vidas en variables de coste; se impone así una necropolítica que cuenta cuerpos por cupos, renunciando al proyecto de una democracia inclusiva.

El ecosistema mediático amplifica este desplazamiento. Cuando el flujo de imágenes y consignas reemplaza a la experiencia directa, la opinión pública recicla “verdades disponibles” y descarta matices; así se consolida la paradoja de sociedades que se proclaman libres de prejuicios mientras naturalizan prejuicios reconfigurados, ahora envueltos en tecnicismos o en “ sentido común ” estadístico. La duda —como regla de juego— exigiría diferenciar hechos de marcos narrativos, y tomar en serio la pregunta por la fuente, el método y los incentivos detrás de cada afirmación.

LA POLÍTICA DE “PANTALONES LARGOS”

Una política democrática madura no puede suprimir los prejuicios —son universales del comportamiento humano—, pero sí puede impedir que gobiernen. Para ello conviene adoptar una ética de la duda en tres planos concatenados. Primero, en el plano cognitivopúblico: alfabetización crítica y reglas de evidencia que hagan visibles los supuestos del observador y distingan con pulcritud entre verdad de exactitud y verdad descubierta, evitando tanto la tecnocracia sin mundo de la vida como el relativismo que todo lo licua. Segundo, en el plano jurídico-administrativo: revisión de categorías y etiquetas que estigmatizan, motivación reforzada para cualquier restricción de derechos en frontera y prohibición de normalizar el estado de excepción con el pretexto del riesgo difuso. Tercero, en el plano evaluativo: análisis de impacto antidiscriminatorio que combine medición de sesgos (explícitos e implícitos) con seguimiento de resultados por grupo, sabiendo que los estereotipos operan como esquemas que moldean la percepción, la interpretación y el juicio.

El objetivo no es instaurar una duda escéptica que paralice, sino una duda republicana que gobierne. Ella no exige renunciar a convicciones ni a prioridades, sino elevar el estándar de prueba cuando esas convicciones se vuelven políticas públicas que reparten costos y beneficios entre personas concretas. La alternativa está a la vista: cuando renunciamos a esa disciplina, el prejuicio se disfraza de evidencia, el lenguaje consolida jerarquías, la frontera se vuelve un “no-lugar” de derechos, y la ley deja de igualar para seleccionar. Cuando la asumimos, el desacuerdo se hace productivo: restituye la distancia entre hechos y relatos, devuelve visibilidad a quienes habían sido reducidos a categoría y, sobre todo, reconcilia decisión con método. La diferencia (que parece teórica) se mide en la práctica en dignidad, en derechos y, no pocas veces, en vidas.

¿Dudamos bien?

PROMESAS VACÍAS, DEMOCRACIA EN RIESGO

POR MARIO VARAS ROJAS

Docente, Melipilla

En tiempos de campañas electorales, el fervor ciudadano suele encenderse con discursos cargados de esperanza. Las calles, las redes sociales y los medios se inundan de promesas que, al menos en apariencia, parecen capaces de transformar la realidad de un país. Sin embargo, detrás de ese brillo se esconde un riesgo profundo: que un candidato a diputado o senador prometa medidas que no tiene facultades para realizar.

El Parlamento, por naturaleza, tiene atribuciones específicas: legislar, fiscalizar y representar. Un senador no construye hospitales ni un diputado aumenta las pensiones por decreto. Sus herramientas son las leyes, la fiscalización al poder Ejecutivo y el trabajo en comisiones. Por eso, cuando un aspirante ofrece al electorado aquello que no está dentro de sus atribuciones, incurre en un doble engaño: manipula la ilusión ciudadana y erosiona la confianza en la política.

El peligro es evidente. El votante, convencido de que su candidato cumplirá lo prometido, termina

frustrado cuando descubre que aquello era inviable desde el principio. Esa frustración no se traduce solo en desilusión personal: es combustible para el descrédito de las instituciones y para el crecimiento del cinismo político, terreno fértil para la abstención y el populismo.

En una democracia madura, la transparencia y la honestidad deben ser virtudes esenciales. Quien busca un escaño parlamentario tiene la obligación ética de explicar qué puede hacer y qué no puede, diferenciando entre lo que depende de una ley y lo que compete a la gestión del Ejecutivo. Prometer fuera de ese marco no es creatividad ni visión: es irresponsabilidad.

El ciudadano informado, por su parte, debe aprender a preguntar, a cuestionar y a desconfiar de los cantos de sirena. Porque votar por promesas imposibles es, en el fondo, hipotecar la seriedad de la democracia. Y si algo no podemos permitirnos en tiempos de incertidumbre, es que la política se convierta en un escenario de espejismos.

LA ÉTICA DE SPINOZA ANTE LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI:

PARA UNA NUEVA REFORMA

DEL ENTENDIMIENTO

POR FELIPE QUIROZ ARRIAGADA

Magíster en Psicología y en Educación, profesor de Filosofía

Ardua fue la tarea civilizatoria de la racionalidad occidental para superar el dogma y la superstición. Buena parte de ese esfuerzo fue realizado por pensadores racionalistas del siglo XVII, entre los cuales destaca Baruch Spinoza.

Para el filósofo holandés la reivindicación de la razón como vía para el conocimiento de la realidad, así como de los fenómenos humanos y sociales, tuvo consecuencias directas en su vida, siendo juzgado, maldecido y perseguido por tales ideas. Y esto, antes de haberlas siquiera publicado. Su desarrollo filosófico editado, por tanto, se realizó de lleno en el campo de la herejía, lo cual generó tanto rechazo violento entre dogmáticos como admiración y fascinación entre las mentes libres que en plena primera modernidad se abrían dificultosamente paso hacia adelante, cargando con siglos de intolerancia epistemológica, metafísica, política, social, moral e intelectual.

Una de las primeras obras que se atri buyen a Spinoza se denomina “Tratado de la Reforma del Entendimiento” , la cual, al margen de quedar inconclusa, se destaca por evidenciar la necesidad vital de arriesgar incluso la seguridad personal por buscar y encontrar una forma de vida que se fundamente en el pensar y actuar racional. En el excelente prólogo de esa obra, su autor nos señala: “El extravío del entendimiento – cuya forma extrema es la superstición- no es problemático por el hecho de promover el error, sino por

la forma de vida que implica” (2023, p.8). En efecto, para la humana condición es imposible extirpar al pensamiento; habitamos, inevitablemente, como especie, en el pensar. Pero, cuando se suprime la forma de pensar racional, esto debe hacerse desde otras formas de pensar irracionales. Y ello tiene efectos en el actuar y, por cierto, en la convivencia humana. Ante esto es necesario cuestionar, ¿por qué motivos se preferiría una vida irracional que una racional? Así como, en términos colectivos, ¿por qué motivos o necesidades sería preferible, socialmente, someter la libertad democrática al totalitarismo? De acuerdo a Spinoza, se puede responder a estas interrogantes de dos maneras; por la conveniencia egoísta de quien obtiene poder de la ignorancia ajena y, entre los sometidos, por dejarse influenciar por el temor. Sobre ambas explicaciones Spinoza señala, en otra de sus obras célebres, el Tratado Teológico - Político, lo siguiente: Cabría aducir muchísimos ejemplos del mismo género, que prueban con toda claridad lo que acabamos de decir: que los hombres solo sucumben a la superstición, mientras sienten miedo; que todos los objetos que han adorado alguna vez sin fundamento no son más que fantasmas y delirios de un alma triste y temerosa; y, finalmente, que los adivinos solo infunden el máximo respeto a la plebe y el máximo temor a los reyes en los momentos más críticos para un Estado (2015, p.34).

Por lo señalado, Spinoza se impone a sí mismo encontrar una vía intelectual

para fundamentar desde la razón la convivencia humana, y su objetivo, con ello, no es el poder sino la felicidad. Es, por tanto, una decisión filosóficamente global y sistémica, que integra lo metafísico, lo epistemológico, lo social, lo político, lo moral y hasta lo psicológico, pero todo ello con el fin de lograr la plenitud de ánimo de la experiencia humana. Respecto de lo político, Spinoza fue iconoclasta al proponer, en un siglo en el cual aún no nacían las repúblicas democráticas modernas, a este sistema de gobierno representativo como el más adecuado, justo y racional, entre los diferentes sistemas políticos posibles. En el señalado Tratado declara:

El derecho de dicha sociedad se llama democracia; ésta se define, pues, como la asociación general de los hombres, que posee colegialmente el supremo derecho a todo lo que puede. De donde se sigue que la potestad suprema no está sometida a ninguna ley, sino que todos deben obedecerla en todo. Todos, en efecto, tuvieron que hacer, tácita o expresamente, este pacto, cuando le transfirieron a ella todo su poder de defenderse, esto es, todo su derecho (2015, p.169).

De esta manera Spinoza proponía una sociedad moderna efectivamente supeditada al estado de Derecho, el cual emanaba de lo que posteriormente se denominó como soberanía popular. Y todo ello, con anticipación de un siglo.

Respecto de las demás dimensiones señaladas, su obra más importante, la “Ética demostrada según el Orden geométrico”, publicada de manera póstuma, es la evidencia de la importancia que tuvo en la vida del filósofo el logro de este propósito sistémico. Este esfuerzo titánico del intelecto humano se estructura desde una poderosa racionalidad deductiva de proposiciones lógicamente necesarias, cuya primera parte se enfoca en la problemática metafísica de la esencia de la realidad y la existencia de Dios, para posteriormente continuar con la naturaleza de la mente humana y la regulación de las pasiones, para el logro de una vida plena, y de una convivencia social justa.

Respecto de la forma de vida racional que genera una conducta adecuada y una convivencia social feliz, Spinoza promueve: “Mientras no estamos dominados por afectos que son contrarios a nuestra naturaleza, tenemos la potestad de ordenar y encadenar las afecciones del cuerpo según el orden propio del entendimiento” (p. 2025, p. 251). Para Spinoza era posible, desde la comprensión intelectual de nuestras afecciones y pasiones, la autorregulación. Esta idea, que puede parecer simple, es de una extraordinaria importancia para el librepensamiento occidental,

ya que pone en manos de la humanidad su propio destino. El famoso Sapere aude (Atrévete a pensar) de Kant, un siglo después, así como la extraordinaria fuerza revolucionaria de la ilustración francesa, serán herencia del sobrio pero poderoso pensar de Spinoza, y su propuesta de reforma del ser humano, mediante el sereno desarrollo del entendimiento.

Paradojal, por lo menos, nos parece a nosotros, personas del siglo XXI, el castigo social infligido a Spinoza por, simplemente, defender la dignidad de la razón para dar cuenta de los misterios de la realidad, así como el derecho humano de utilizar dicha facultad para tal propósito. Antes de publicar sus obras, su comunidad religiosa lo excomulgó de la forma más radical, mediante la siguiente sentencia: Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito al acostarse, maldito al levantarse, maldito sea al entrar y al salir… Advirtiendo que nadie puede hablar oralmente ni por escrito ni hacerle ningún favor ni estar con él bajo el mismo techo ni a menos de cuatro codos de él ni leer papel hecho escrito por él (2023, pp.12-13).

Tal castigo social nos parece aberrante a las personas que transitamos la primera mitad del siglo XXI. Y, sin embargo, al margen del triunfo de la filosofía racionalista contra el dogma teológico de los siglos anteriores, del triunfo político y social de la ilustración, en el siglo XVIII, del desarrollo científico sin precedentes de los siglo XIX, XX y XXI, hoy renacen con fuerza inusitada creencias de un nivel de superstición inexplicables y que, por ello mismo, tenemos el deber de comprender, ya que constituyen una transformación en el ethos global que es indispensable analizar en su sentido axiológico.

Paradojalmente con la admiración que crece a cada segundo por la obra de Spinoza, cosa imposible de imaginar en su propio tiempo de vida, hoy se instalan discursos que no solo niegan la validez racional de las advertencias sobre los peligros ambientales que amenazan a nuestro mundo, sino que se predican teorías mágicas para hacer política, economía y hasta moral, sin contar con evidencia en dato alguno, ni axiomática epistemológica en lo absoluto, ni más fundamentación que la de un renacer sin precedentes de la retorica demagógica más burda, pero amplificada exponencialmente por medios de comunicación de alcance global, mediante los cuales se puede afirmar cualquier cosa con carácter de verdad irrefutable, sin necesidad de comprobación académica e intelectual alguna.

Esta avalancha de pensamiento mágico, donde abundan teorías terreplanistas, antivacunas, y por el estilo, son promovidas, precisamente, desde movi-

mientos políticos y sociales que intentan llegar al poder del Estado desde ideologías que condenan y satanizan al mismo Estado, y que, con devoción religiosa, promueven la idea de que el mercado, milagrosamente, se regula a sí mismo. Al mismo tiempo, estas ideas se propagan con la velocidad de la luz en las redes virtuales mediante una infinita cantidad de propaganda falaz, con la cual se genera una opinión pública que no solo reproduce ignorancia, sino que asume como solución la entrega de la voluntad racional como justo medio de cambio para liderazgos tan superfluos como violentos. Hoy no es raro constatar un aumento de la percepción negativa del régimen democrático, y un aumento paulatino de opiniones favorables a ideas totalitarias, mediante las cuales se ofrece estabilidad, a cambio de poder de decisión y

de la cada vez más incómoda responsabilidad que la democracia obliga. Por supuesto, esto resulta tan coherente como conveniente para una verdadera industria de la desinformación mediática que, a fuerza de generar terror sistemático en los medios, después constata, mediante la industria de las encuestas de opinión y percepción, tendencias favorables a creencias dogmáticas, totalitarias y antidemocráticas. El fanatismo, de esta manera, resulta una forma de negocio sobre seguro, cuando, en materia de creencias sociales, se genera artificialmente una demanda para, posteriormente, aparecer con el milagro de una oferta diseñada a la medida. Tal milagro es el primero que se ofrece a una sociedad que, sin darse cuenta de ello, va entregado su confianza en la democracia a poderes fácticos que tal como indicase Spinoza, cuatro siglos antes, operan desde la generación del miedo, y tienen como principales enemigas a la razón, la evidencia, al dato, a las cifras, a las teorías serias, a las filosofías y a las ciencias. Pero, ¿cómo estamos llegando a este punto, mediante el desarrollo técnico que la misma capacidad racional ha generado? Las explicaciones a este dilema son variadas, y excedería los propósitos y alcances de este texto enunciarlas rigurosa y analíticamente a cada una. Solo abordaré aquí que el desarrollo tecnológico y científico del proyecto moderno ha depositado en manos de la humanidad el poder suficiente para construir un nivel de bienestar imposible de imaginar por los siglos precedentes, como de destruir esa misma obra civilizatoria, dejando para la posterior generación un escenario de ruinas. Las dos guerras mundiales y el desarrollo atómico del siglo pasado son ejemplos extremos de lo peligroso que ha sido la herencia del fuego sagrado otorgado por nuestro actual Prometeo. Sin embargo, ante ello, ¿la respuesta será abdicar de nuestra responsabilidad, por el miedo a nuestro propio poder? O, por el contrario, será como indicase Spinoza, que la respuesta a los peligros de la vida humana está en posesión del mismo ser humano, y que es su deber asumir la responsabilidad de alcanzar una vida más plena, tanto individual y colectivamente, enfrentando al temor que alimenta a la superstición con la luz racional que disipa las tinieblas del error, y al fantasma de la autodestrucción con una existencia intelectual activa y valiente, comprendiendo que, en materias de libertad de conciencia, el beneficio merece el costo. Porque el logro de la emancipación humana repele a la servidumbre. Porque la dignidad de una vida fundamentada en los valores del espíritu trasciende a la mera supervivencia. Como ocurrió en el caso de Sócrates. Como ocurrió en el tiempo de vida de Spinoza. Como debe ocurrir hoy y siempre.

LOS DESCONOCIDOS LIBERTADORES NAPOLEÓNICOS DE CHILE

Aunque miles de personas circulan a diario por la avenida Viel en Santiago Centro, por el campus Beauchef de la Universidad de Chile, o por la estación de metro Rondizzoni, casi nadie sabe que aquellos nombres recuerdan a antiguos oficiales del “Gran Ejército” de Napoleón que, después de Waterloo, escaparon de la restauración absolutista en Europa para luchar por la independencia de nuestro país.

POR PIERINE MÉNDEZ YAEGER

Periodista

El período histórico comprendido entre el comienzo de la Patria Nueva (1817) y el afianzamiento del gobierno republicano (1831), se caracterizó por una vertiginosa sucesión de acontecimientos sociales, políticos y bélicos, que no siempre son de pleno conocimiento público, en especial los numerosos combates entre fuerzas patriotas y realistas, que antecedieron y sucedieron a la batalla de Maipú (5 de abril de 1818). De hecho, la gran mayoría de estos combates han sido olvidados por las nuevas generaciones, quienes solo recuerdan los encuentros principales (como Chacabuco, Cancha Rayada y el propio Maipú), pero ignoran por completo la trascendencia de otros enfrentamientos igualmente cruciales, como Achupallas, Talcahuano, Corral, Tegualda y Chiloé.

Si bien el aporte de los caudillos chilenos y argentinos, como Bernardo O’Higgins, José de San Martín, Gregorio de Las Heras, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez y Ramón Freire, entre otros, fue fundamental para obtener la independencia; también participaron en el proceso numerosos militares extranjeros, cuyo

aporte fue tanto o más trascendental que el de los próceres nombrados, pero que por las vicisitudes de la historia no han obtenido el reconocimiento que realmente merecen. Dentro de este último grupo destaca un amplio número de militares profesionales europeos, que asumieron el mando de unidades estratégicas en el ejército patriota a lo largo de todo este período, pero que a pesar de su importancia estratégica son, paradojalmente, los más desconocidos: los “libertadores napoleónicos”.

Este papel suele ser tan poco reconocido, que muy pocas personas podrían recordar cuáles fueron los aportes de oficiales como Jorge Beauchef, Benjamín Viel o José Rondizzoni, entre otros, quienes a pesar de tener calles, avenidas e, incluso, estaciones del Metro en Santiago en su honor, tienen muy poca presencia en el legado histórico tradicional, aun cuando llegaron precisamente a Chile, para convertirse en protagonistas imborrables del proceso independentista.

DESDE WATERLOO A LOS ANDES

Este legado es el que hoy quiere rescatar la “Fundación Napoleónicos de Chile”, creada hace tres años para honrar el recuerdo y legado de estos libertadores desconocidos, de los cuales se estima que entre

CONMEMORACIÓN DEL COMBATE DE ACHUPALLAS, 4 DE FEBRERO DE 2022

MONUMENTO A JUSTO

ESTAY, EL BAQUEANO QUE

GUIÓ A SAN MARTÍN EN LA CORDILLERA

NAPOLEÓN BONAPARTE

AMBROSIO CRAMER

GEORGES BEAUCHEF

SANTIAGO ARCOS

LITOGRAFÍA DE LA BATALLA DE MAIPÚ POR EL PINTOR FRANCÉS TEODORO GÉRICAULT, 1818,1819

LITOGRAFÍA DE LA BATALLA DE CHACABUCO POR EL PINTOR FRANCÉS TEODORO GÉRICAULT, 1918,1819.

200 a 300 lucharon en las filas del ejército patriota. Se trataba, en su mayoría de oficiales veteranos de La Grande Armée (El Gran Ejército) del emperador Napoleón Bonaparte, quienes tras la derrota sufrida en la batalla de Waterloo (junio de 1815), fueron despedidos y terminaron emigrando a América, para escapar de la represión ligada a la restauración de los antiguos regímenes monárquicos y clericales europeos. Y si bien el régimen napoleónico se sustentaba en un sistema de gobierno imperial, tanto en Francia como en el resto de sus estados vasallos a lo largo de Europa, los veteranos del Gran Ejército en su mayoría eran opositores a los borbones y demás casas reales europeas absolutistas, que retomaron el poder tras la derrota de Napoleón Bonaparte. Tal situación los hacía, precisamente, más proclives a defender las ideas libertarias de los jóvenes estados americanos, que como Chile y Argentina, se rebelaron contra la monarquía española y lucharon por obtener su independencia, desde 1810 en adelante.

Fue así como un grupo importante de estos oficiales y veteranos del Gran Ejército Napoleónico, tuvieron la oportunidad de encontrarse en Estados Unidos, a fines de 1816, con el prócer chileno José Miguel Carrera, quien trataba de reunir más hombres y equipos para armar al ejército libertador que se preparaba para regresar a Chile, tras el desastre de Rancagua y la reconquista Española. Carrera reconoció de inmediato el gran valor de estos militares profesionales, entre los cuales había oficiales franceses, italianos, polacos e incluso ingleses y españoles de ideas liberales y republicanas que habían estado en Rusia junto a Napoleón, así que no dudó en contratarlos de inmediato, para que se sumaran a la causa patriota. Y así, mientras en Mendoza la fuerzas patriotas comandadas por José de San Martín y Bernardo O´Higgins, se reorganizaban para cruzar hacia Chile, José Miguel Carrera se embarcó junto con una parte de los 200 a 300 ex oficiales del Gran Ejército de Napoleón, viajando desde Estados Unidos a Argentina, en una flota especial y desde ahí hasta Chile, o bien directamente desde Francia a Buenos Aires. Aporte que fue, finalmente, muy importante para que San Martín contara en su ejército con un amplio cuadro de oficiales experimentados y altamente motivados para luchar en defensa de las ideas libertarias, y contra la opresión del régimen monárquico absolutista español. Hecho que fue trascendental para la causa patriota, y que para el periodista, editor e historiador francés, Marc Turrel, uno de los creadores de la “Fundación de los Napoleónicos de Chile”, no hace sino confirmar “la gran influencia que tanto Francia, como el conjunto de su sociedad, han tenido en la historia de Chile, no solo desde el punto

de vista político-militar, sino también en la economía, las artes, ciencias y educación”.

“Estos napoleónicos hacen parte de esta gran gesta de los pioneros franceses quienes durante casi 300 años aportaron en todas las áreas del conocimiento, la política y la sociedad, por lo que puedo asegurar que Francia es uno de los países que más ha influido, junto con España, por supuesto, en la conformación de la identidad cultural de Chile”, destaca Turrel, quien desde 2020 organiza en nuestro país la exposición itinerante “Galería de los Ilustres”, destinada precisamente a destacar el valor histórico cultural de esta influencia.

Fue esta “misión personal” de rescate de la memoria histórica francesa en Chile -como el propio Turrel la describe-, la que lo motivó en agosto de 2020 a proponer al historiador y docente Patrik Puigmal, vicerrector de la Universidad de Los Lagos, especialista de la historia de los napoleónicos, la idea de reconstruir y difundir la trascendental presencia napoleónica en la exposicion de la Galería de los Ilustres.

“Patrick había investigado durante más de veinte años la historia de los napoleónicos en el continente, pero su trabajo no se había difundido en la sociedad. Por eso, lo convencí de crear la Fundación y la Ruta de los Napoleónicos, en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la muerte de Napoleón en 2021. De hecho, fuimos los primeros en conmemorar a Napoleón en América Latina y en rescatar el legado de estos hombres, 204 años después de su llegada a Chile”, dice Turrel.

“Esta fue una idea que tuve cuando investigaba los orígenes de la llamada Conspiración de Los Tres Antonios (primer levantamiento contra el poder español en Chile, organizado en 1780), donde también participaron dos franceses (Antoine Berney y Antoine Gramusset, junto al criollo José Antonio de Rojas de la Hacienda Polpaico). El estudio de este acontecimiento me permitió conocer a Patrick Puigmal, con quien finalmente maduramos paso a paso la idea de crear la Fundación, para así establecer una Ruta de los Napoleónicos en Chile, que preservara y transmitiera su legado a las nuevas generaciones”, enfatiza Turrel.

DERROTEROS DE HISTORIA

Este trabajo memorial comenzó el 4 de febrero de 2021 , con la inauguración de un monumento conmemorativo del combate de Achupallas (localidad ubicada en la comuna de Putaendo, valle del Aconcagua, Región de Valparaíso).

A partir de dicho hito, donde se logró incorporar también el patrocinio de la embajada de Francia y del ministerio de Defensa Francés, la Fundación ha realizado un profundo trabajo de recopilación de

LA GALERÍA DE LOS ILUSTRES ES UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE CREADA POR MARC TURREL Y PATRICK PUIGMAL EN 2020, COMPUESTA DE 60 PANELES, SOBRE TRES SIGLOS DE PRESENCIA FRANCESA EN CHILE. HA RECORRIDO MÁS DE 2000 KM, DE SANTIAGO A PUNTA ARENAS. SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE COLINA. EN LA FOTO, LA MUESTRA SE EXHIBIÓ EN EL PATIO DOMEYKO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN 2022

memoria histórica, a partir del cual se trazaron “tres rutas conmemorativas” de la participación de los oficiales napoleónicos, tanto en la victoriosa campaña del Ejército de Los Andes, entre 1817 y 1818, como en los posteriores enfrentamientos que continuaron durante la siguiente década. Esto incluye la llamada “Guerra a Muerte” (entre 1819 y 1824), el combate contra los caudillos rurales realistas, el asalto a las fortificaciones de Valdivia y la liberación definitiva de la isla de Chiloé, en 1826, última campaña de la guerra de Independencia contra el poder realista.

“Gracias al trabajo de nuestro equipo, y al apoyo tanto de la embajada de Francia, como del ministerio de Defensa francés, hemos logrado trazar tres rutas napoleónicas en Chile: la Ruta de los Andes, la Ruta Marítima y la Ruta de la República”, destaca Marc Turrel.

La “Ruta de los Andes”, sigue el derrotero del Ejército de los Andes organizado por San Martín y O’Higgins, y parte en Mendoza, cruza la cordillera, y luego pasa por Achupallas, Chacabuco, Polpaico (donde “Los Tres Antonios” fraguaron los primeros intentos de independencia), Maipú y El Monte.

La “Ruta Marítima”, a su vez, comienza en Valparaíso, sigue hacia Talcahuano y llega hasta Valdivia, donde Jorge Beauchef, Benjamín Viel y José Rondizzoni tuvieron una destacada participación junto con Ramón Freire y O’Higgins, para liberar el sur de

DEL CUZCO DONDE PASÓ EL EJÉRCITO

MARC TURREL Y PATRICK PUIGMAL, CREADORES DE LA FUNDACIÓN DE LOS NAPOLEÓNICOS DE CHILE

Chile, en acciones tan destacadas como el asalto a los fuertes de Corral y de Niebla.

La “Ruta de la República”, en tanto, conmemora los épicos encuentros que llevaron a la liberación de la Isla de Chiloé, y al asentamiento definitivo del régimen republicano en Chile. Un proceso que culminó recién en la batalla de Lircay (1830), donde también participaron personajes tan importantes como Viel, Beauchef y Rondizzoni.

“Con estas rutas queremos recordar también a otros próceres de origen francés, como Juan José Tortel y Carlos Lambert, que entregaron un aporte valioso para la consolidación de la independencia de Chile. Tortel, por ejemplo, comandó la primera fuerza naval chilena; mientras que Lambert financió con un empréstito de 120 mil pesos de la época (gracias a su trabajo en la minería del cobre en la región de Atacama), la mitad de la expedición que liberó a la isla de Chiloé, del dominio realista”, recalca Marc Turrel.

El levantamiento de estas rutas comenzó con la inauguración del monumento conmemorativo al combate de Achupallas, en febrero de 2021; y continuó, tras la creación de la Fundación Napoleónica, con el levantamiento cartográfico de cada uno de los hitos que las identificarán y guardarán para la posteridad.

“Hoy contamos en nuestra página web https:// napoleonicos.cl/ con un mapa donde se pueden ver los distintos hitos que registramos desde Copiapó hasta Castro, y que iremos constantemente actualizando. Además hemos extendido este recuerdo histórico a países hermanos como Argentina y Uruguay, donde los napoleónicos también dejaron una huella importante, y que en conjunto aportaron gran parte de los esfuerzos libertarios en el Cono Sur de América a principios del siglo XIX”, agrega el periodista e historiador.

Gracias a este profundo esfuerzo, que nació hace cuatro años con el lanzamiento del libro de Turrel y Puigmal, “Galería de los Ilustres, tres siglos de presencia francesa en Chile” y la posterior exposición itinerante que busca dar a conocer la positiva influencia francesa para el desarrollo histórico, político, social y cultural de Chile, hoy la Fundación de los Napoleónicos de Chile, ha logrado colocar más de veinte placas y monolitos y organizar importantes ceremonias conmemorativas, desde Copiapó hasta Castro, aunque para Marc Turrel esto es solo el inicio de un proceso para rescatar el legado napoleónico en América Latina.

“Los chilenos tiene que encontrarse más con su pasado, para que sepan todo lo que ha costado lograr lo que tienen y así trazar un mejor futuro para el país. Y desde ese punto de vista, es muy importante que cada uno de nosotros, en especial las nuevas generaciones, sepan de dónde venimos y cómo ha sido forjada la identidad chilena. Allí hay gran historia común entre franceses y chilenos, porque la presencia francesa en los dos últimos siglos ha sido trascendental, en campos como la industria, la ingeniería, educación, ciencia, aviación, medicina y tantos otros, que hacen que este legado francés sea tan importante, y no pueda seguir siendo relegado”, puntualiza Turrel.

“De hecho -añade-, hay que seguir haciendo un trabajo intenso en regiones, donde hay mucho desconocimiento sobre este papel histórico, incluso entre alcaldes y funcionarios de gobierno comunal. Por eso, junto a Patrick y otros importantes colaboradores de nuestro equipo, estamos empeñados en cumplir esta misión y para eso necesitamos más difusión de conocimiento, porque los franceses han tenido una influencia o presencia muy importante, para aportar otra visión del mundo, al desarrollo armónico de la sociedad chilena”.

LA CHAUCHA PA’L PESO

BREVE HISTORIA ACERCA DE LAS REVUELTAS

SOCIALES TRAS LAS ALZAS DE LAS TARIFAS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA

Él mandó al general Horacio Gamboa de Carabineros con la instrucción de “un tiro arriba y dos tiros al cuerpo”

CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

AL GENERAL GAMBOA

Cuando ya iba a terminar mi arenga se me ocurrió decir: yo no pido que se incendien los carros, que se arroje a cada uno un tarro de parafina y se les prenda fuego... No, no pido eso, pero pido mucho más: que no se explote a los valientes hijos del pueblo

JUAN RAFAEL ALLENDE

POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR

Historiador y profesor

Acomienzos de nuestra historia republicana, Chile era un país mayoritariamente rural con una estructura de poder arraigada en el latifundio colonial. Esta organización político-territorial descansaba sobre la base de una elite terrateniente marcada por estrechos lazos estamentales que se sustentaban en prácticas clasistas y de segregación racial.

Desde el punto de vista socioeconómico, los niveles de pobreza que había en Chile eran tan profundos que pueden ser hoy fácilmente comparados con algún país del cuerno de África. La mayor preocupación de la población durante la independencia era tener al final del día un plato de comida y un lugar donde dormir. El Estado aún no tenía claridad sobre qué régimen de gobierno pudiera funcionar y, al mismo tiempo fue incapaz de controlar a los caudillos, cuatreros y a las bandas que asolaban los campos. Aunque en los libros de historia se relatan gestas nacionalistas junto con los avances de la élite, la realidad era otra: Chile era un país atrasado y su historia contada desde la esfera oficial positivista, sin detenerse en los problemas reales.

Sin embargo, a pesar del panorama antes descrito, hacía la segunda mitad del siglo XIX, Chile irá mejorando levemente el devenir de la pobreza crónica de manera paulatina y, por primera vez en su historia -producto de la atracción salitrera -, su población migrará a las incipientes ciudades que serán un polo de atracción incontrarrestable. La premisa para tantas familias obreras era mejorar la calidad de vida semifeudal que arrastraban durante siglos.

La ciudad significaba para la mayoría un símbolo de modernidad, a pesar de ello, no estaba preparada para tales migraciones y tuvo que acelerar sus procesos de crecimiento sin mayor planificación. En materias laborales, las primeras generaciones de proletarios no contaban con leyes de ningún tipo. Por lo cual, la clase dirigente se acostumbró a dominar sin miramientos.

Una vez en la ciudad, los nuevos obreros que venían de los campos necesitaban desplazarse por los viejos caminos y huellas coloniales usados por las carretas de bueyes. La conectividad del ferrocarril, que en un inicio fue privada, terminó siendo una gigantesca tarea estatal dada la magnitud longitudinal de la geografía nacional. La necesidad de llevar los productos minerales y agrícolas a los puertos – trigo más que nada – hizo necesaria una inversión robusta con las ganancias de los impuestos del salitre. El gasto fiscal aumentará. De todos los gobiernos del siglo, los más preocupados en estas materias fueron el de Manuel Montt y, por cierto, el de José Manuel Balmaceda.

En este artículo analizaremos cuatro momentos cruciales en la historia de Chile todos ellos relacionados con descontentos sociales transversales. El

primero, acaecido durante el siglo XIX; dos ocurridos en el siglo XX y uno de la historia reciente, de esta forma estudiaremos el grueso de la historia nacional. En todos los eventos existió un mismo denominador: el alza de pasajes del transporte colectivo detonó en una desaprobación social que culminó en una situación sin control.

Al parecer, la fibra sensible del pueblo trabajador es cuando la locomoción, que es un medio de acercamiento a su fuente laboral, sube de precio y hace más compleja la calidad de vida. No puedo dejar de mencionar que estos conflictos desnudan un talón de Aquiles en la historia de Chile: “desigualdades, mala distribución de la riqueza y respuestas represivas”.

LA DESTRUCCIÓN Y LA QUEMA DE LOS TRANVÍAS DE SANTIAGO 1888

Antes de relatar los hechos, hay que señalar que anterior a la movilidad en base a la electricidad y a los transportes motorizados con combustibles fósiles existían las empresas denominadas “carros de sangre”. No eran otra cosa que las carretas tiradas por caballos; para el año del alza de este servicio, recorrían las pocas calles pavimentadas de Santiago más de 245

carros y correteaban en los sectores céntricos unos mil caballos que esperaban su turno para ser ensillados. La población de la última década del siglo finisecular tenía una mala percepción de este servicio; por ende, las autoridades estaban evaluando los tranvías eléctricos. Hubo algunas protestas anteriores a la quema de los carros enfocadas a la cantidad de pasajeros por carruajes; varios viajaban colgando, soportando además los malos tratos de los conductores y las pésimas condiciones físicas de los equinos. Los atropellos a los peatones eran frecuentes; la lentitud y las congestiones colmaron la paciencia de la mayoría. Los dueños de los carros de sangre se enfrentaron a un dilema no menor: querían exceder el arrastre de los carruajes sobre siete personas por caballo, argumentando que el precio de este noble animal no era barato, como tampoco su alimentación. Los corrales atestados diseminaron enfermedades junto con el mal olor y las calles colmadas de excrementos. La única solución era subir los pasajes para mejorar sus prestaciones a una población que derechamente solo usaba el servicio porque no tenía otras alternativas. El precio del pasaje para 1888 era de 5 centavos para primera clase y 2,5 centavos para segunda clase. Por supuesto, había escasez de monedas de 2,5 centavos; por lo tanto, la solución era hacer fichas o subir el pasaje. Inicialmente, se acuñaron más monedas, pero fueron insuficientes. El problema de fondo fue que la empresa (empresa del ferrocarril urbano de Santiago) no supo ver que la gente ya detestaba el sistema de transporte y lo encontraba caro; además, los sueldos no eran los mejores y el costo del traslado era un ítem sensible para los más pobres. En definitiva, esta red de carruajes privados aumentó el valor del pasaje en medio centavo, quedando en 3 para la segunda clase. Los usuarios no lo aceptaron.

Este problema social fue capitalizado por el Partido Demócrata, que fue quizás uno de los más sensibles —en ese momento— frente a los problemas populares. Por consiguiente, el partido ya mencionado llamó a una concentración y una posterior manifestación en el centro de Santiago. La multitud se encaminó a la casa del presidente Balmaceda, que optó por escucharlos y estudiar cómo detener el alza, mientras que la empresa privada dio una respuesta inverosímil: haremos otra alza más y si los rotos no pueden pagar, que anden a pie nomás. En el presente se han visto respuestas similares: “Cabros, esto no prendió”, luego del descontento sobre el alza de treinta pesos del 2019; renglón seguido, tuvimos un estallido social con consecuencias aún vigentes. Dos semanas después, el Partido Demócrata llamó a nuevas manifestaciones, esta vez con encendidos

discursos por parte de sus líderes que culminaron en una reacción espontánea por parte de los asistentes, para salir al centro de la capital a volcar los carros, liberar a los caballos y prender fuego a los carruajes. La noche del 29 de abril dejó un saldo de 22 caballos perdidos, 17 carros totalmente quemados, heridos por los conatos con la policía, carromatos y garitas parcialmente inutilizables y 14 detenidos. La relevancia fue que este episodio dio la vuelta a Chile, concitando apoyo a la causa en las principales ciudades del país, quienes acusaron represión por parte del cuerpo policial, a tal punto que forzaron la liberación de los 14 detenidos y las renuncias de los altos mandos policiales.

LA REVUELTA DE LA CHAUCHA 1949

Anterior a la revuelta de la Chaucha, hubo otros episodios de reventones sociales: la huelga de la carne y el saqueo de Valparaíso a modo de ejemplos donde se advierte el malestar social frente a la explotación laboral, el alza de la vida, la pobreza extrema y el desacuerdo con la corrupción administrativa. El análisis preliminar de la prensa de la época era que ciertamente se mezclaron con los descontentos, la viveza del lumpen y el provecho que sacó el populacho del caos y el desorden.

He tenido algunas veces unas chauchas en mis manos; es una diminuta moneda de cobre de 20 centavos. En la cara de esta moneda sale de perfil nuestro padre de la patria y en el sello una rama con copihues con el veinte de su insignificante valor, pero dinero, al fin y al cabo.

Para los habitantes de la primera mitad del siglo XX era una fortuna necesaria para cancelar el pasaje de locomoción colectiva cada vez más difícil de adquirir por el alza de la vida y la escasez del petróleo de la segunda posguerra. Para el año de la revuelta el radicalismo ya venía agotado de la mano de González Videla. En lo político, el Partido Comunista estaba en la ilegalidad, pues había sufrido el rigor de la ley maldita —no hace mucho— en manos de Gabriel González Videla. En agosto, los vaivenes de la economía mundial influyeron en el aumento del valor del barril de combustible que dejó sin opción al gremio de los transportistas quienes aplicaron el alza de los pasajes en 20 centavos —una chaucha— para el boleto diurno y dos chauchas en el pasaje nocturno que era bastante frecuentado.

Los más afectados fueron los pobres, quienes estaban representados por tres segmentos específicos: los alumnos de los liceos durante el día, los obreros durante la noche y parte de la clase media emergente. Sin embargo, los primeros en salir a la calle a manifestarse fueron los estudiantes de la

Universidad de Chile y, de forma paralela, forzaron un paro estudiantil como medida de apoyo y repudio frente a la violenta represión que causó decenas de heridos e incluso muertos.

“¡Ni un veinte más para los millonarios autobuseros!”, gritaban los manifestantes a voz de cuello, a propósito del poderoso gremio del rodado, que manejaba las tres cuartas partes del transporte público. Todos pensaron que luego del fin de semana se habían calmado los ánimos, pero qué equivocados estaban; la masa popular salió a las calles el martes 16 y el miércoles 17, atacando la locomoción colectiva y enfrentándose a los carabineros. Lo que fue una protesta por el alza pasó a ser un fenómeno revo-

lucionario contra variadas injusticias. Tal como en el 2019, el alza destapó un sinfín de problemas con los cuales cargaban las clases populares. La muchedumbre dio vuelta los micros, apedreó edificios de la elite y dañó los tranvías. En palabras del novelista y dramaturgo francés Albert Camus, el centro de Santiago vivió un terremoto.

Para el historiador Simón Castillo, “La huelga de la chaucha refleja muy bien una situación de agotamiento y cansancio de parte de la población santiaguina respecto a la carencia de muchos servicios básicos”. El saldo esta vez fue más de una veintena de muertos y el descrédito del presidente Gabriel González Videla. Esta revuelta fue la gota que rebalsó el vaso en varios ámbitos que generaron un golpe al poder ejecutivo que, ante la gravedad del malestar, tuvo que cerrar las puertas de La Moneda y la intendencia de Santiago.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FOTOSHISTORICASDECHILE

La represión no fue solamente una respuesta de castigo físico; además, el ministro de educación prometió cancelar las matrículas a los liceanos que no fueran a clases, el presidente solicito facultades extraordinarias y pidió al ejército salir de los cuarteles. El pueblo resistió y en la mañana del 18 de octubre el presidente Videla anunció que el alza quedaba sin efecto y, aún más, rebajó el pasaje escolar. Algunos especialistas piensan que la unidad lograda en esta revuelta sirvió de plataforma para la formación de la CUT.

LA BATALLA DE SANTIAGO 1957

HTTPS://X.COM/ALB0BLACK/STATUS/1257005829246447616

Contextualicemos un poco. La masa electoral se había duplicado con la introducción del voto femenino, lo cual fue un avance democrático incuestionable, además de hacer justicia con el género. Tras un gran esfuerzo fiscal sobre la base de una economía interna sustitutiva de importaciones, las clases más desposeídas tuvieron algo de apoyo del Estado en algunas áreas estratégicas. Empero, el subsidio estatal no alcanzó para todos y, debido a un alza en los porcentajes de población vegetativa, el ISI se volvía una utopía, pues a fin de cuentas seguíamos siendo una economía dependiente.

Carlos Ibáñez, en los años cincuenta, se presentó como un populista; aun así, su gobierno fracasó en la mayoría de los ámbitos, como el económico, dejando al país con una inflación descontrolada. Pese a contar con las opiniones técnicas de la Misión Klein-Sacks, el gobierno del “General de la Esperanza” crispó los ánimos de la clase trabajadora debido a que, al congelar los sueldos, acrecentó su situación de pobreza. En esta oportunidad habrá una nueva alza de la locomoción colectiva; sin embargo, los

recorridos se acortarán. En la práctica, significó usar dos o tres combinaciones de micros para llegar al trabajo; para una población que residía en la periferia, la situación se tornó insostenible.

La ciudad de Valparaíso, mediante sus organizaciones de trabajadores y estudiantes, se manifestó de inmediato con mítines ante las alzas. Al parecer, los representantes del Estado no le tomaron el peso a los problemas populares que se agudizaron con el alza inflacionaria.

El 2 de abril, los descontentos iniciados en el puerto se tornaron en protestas masivas, transformándose en una contingencia nacional. Concepción y Santiago eran ahora el foco de las revueltas. Según la prensa oficialista, dejaron un saldo de 19 muertos, 350 heridos y pérdidas en infraestructura por más de 2.500 millones de pesos.

El Gobierno central, cerró las sesiones del congreso y exigió al parlamento medidas extraordinarias que decantaron en las vigencias del estado de sitio y la autorización para que los militares pudieran entrar en acción. Los santiaguinos no se amilanaron y crearon un comité anti alzas. El Gobierno pregonaba que el descontento no fue algo impulsivo y que detrás estaba el Partido Comunista; no obstante, tal partido no existía, pues estaba fuera de acción, ya que aún regía la “Ley Maldita”. Los dardos cayeron entonces contra la FECH, pero sus dirigentes poco pudieron hacer; en definitiva, fue un movimiento espontáneo que el Estado no quería reconocer.

A modo de epílogo, el gobierno nuevamente, como en el pasado, debió congelar las alzas; el capital político de Carlos Ibáñez se perdió por completo y nunca más logró recuperarlo. Pese a todo, las muertes quedaron sin castigo. Chile tenía casi dos millones de pobres, que sumada a la pandemia de la influenza cobró 20.000 víctimas fatales y millares de enfermos. El mandato de Carlos Ibáñez culminó con un 32.5% de inflación.

EL ALZA DE LOS TREINTA PESOS DEL 2019

MUCHACHOS ESTO NO PRENDIÓ

Este punto será el más subjetivo de los cuatro. En primer lugar, porque la historia debe tomarse un tiempo prudente para un análisis objetivo; por ende, el estallido social es para la historicidad algo muy reciente como para brindar una opinión final. Dicho esto, tiene un mismo denominador: un alza de precios en el ítem más sensible de los sectores populares, “aumentar el costo del desplazamiento a sus lugares de trabajo”. Sin embargo, es un hecho que la sociedad aprovechó la coyuntura de los treinta

pesos para expresar una larga lista de injusticias que no tenían solución clara y mermaban el esfuerzo de familias completas por mejorar algo tan elemental como aspirar a mejorar su calidad de vida.

Vamos por parte; hablemos del estado de la educación al momento del estallido social. La distancia entre el sector privado y el público es y sigue siendo enorme. ¿Tiene sentido este debate? Es cosa de ver los resultados de las pruebas estandarizadas para comprobar dónde van los recursos y qué usos se les da.

EL SIMCE, por ejemplo, es una medición obsoleta, pero se sigue aplicando. ¿Quién está tras esto? La evaluación para los profesores del sistema estatal

(público y subvencionado) depende de una Carrera Docente que descansa en un portafolio que se puede comprar, vender y manipular con las aplicaciones de IA; luego existe la grabación de UNA sola clase dentro de las 200 o más que se hacen al año —lo cual es manipulable— y una prueba de contenidos que se puede estudiar de memoria. Entonces, ¿nivelamos hacia abajo o hacia arriba?, ¿invertimos en infraestructura?, ¿invertimos en capacitación? ¿Somos realmente inclusivos?

De pronto, esa enorme brecha entre los que pueden pagar y los que no pueden hacerlo se manifiesta en el estallido social donde, por supuesto, ya se había cuestionado el lucro en la revolución pingüina del 2006. ¿Para qué vamos a profundizar en los costos inalcanzables de algunos aranceles universitarios que entran derechamente en una violación al artículo universal “La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo…”? (UNESCO).

Hablemos del costo de la vida. Chile venía con desigualdad en varias áreas, aunque las más evidentes siguen siendo la salud, educación, adquirir una vivienda y arriendos desmesurados, entre otros. Cualquier vaivén podía resentir los equilibrios.

Hablemos de la corrupción y de las malas prácticas en la política. La violación del Estado de Derecho cuando los dirigentes abusaban impunemente de sus influencias para burlar la ley se hizo costumbre. La forma en que los privados imponían sus condiciones sin importar las consecuencias, las colusiones en los precios de productos básicos de uso masivo y elemental por parte de las empresas dominantes. El alza ficticia de los remedios sin permitir competencia, los robos multimillonarios que se pagaban en clases de ética. El ocultamiento de la información, las asesorías pagadas con millones que se traducían en un copy-paste barato, las boletas ideológicamente falsas, los raspados de olla, los correos con presiones hacia los legisladores, los múltiples favores… Podría seguir, pero quedó manifiesto que el descontento iba más allá de los 30 pesos.

LECCIONES DE HISTORIA