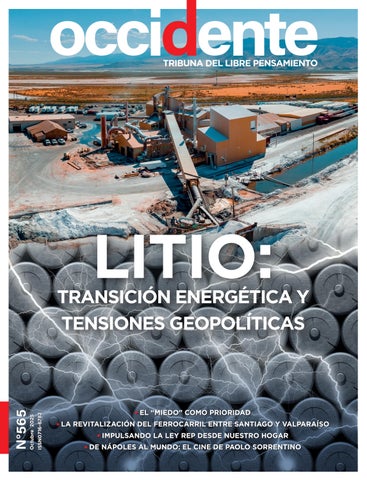

LITIO: TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y TENSIONES GEOPOLÍTICAS

* EL “MIEDO” COMO PRIORIDAD

* LA REVITALIZACIÓN DEL FERROCARRIL ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO

* IMPULSANDO LA LEY REP DESDE NUESTRO HOGAR

* DE NÁPOLES AL MUNDO: EL CINE DE PAOLO SORRENTINO

* EL “MIEDO” COMO PRIORIDAD

* LA REVITALIZACIÓN DEL FERROCARRIL ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO

* IMPULSANDO LA LEY REP DESDE NUESTRO HOGAR

* DE NÁPOLES AL MUNDO: EL CINE DE PAOLO SORRENTINO

8 Fraternitas 2025 reunió a altas autoridades bajo el lema “Justicia, probidad y respeto” 12

Panel reflexionó sobre un siglo de laicidad en Chile: avances, tensiones y deudas pendientes

14 Racionalidad ética y educación

18 La trampa de la perfección y la ética de la excelencia

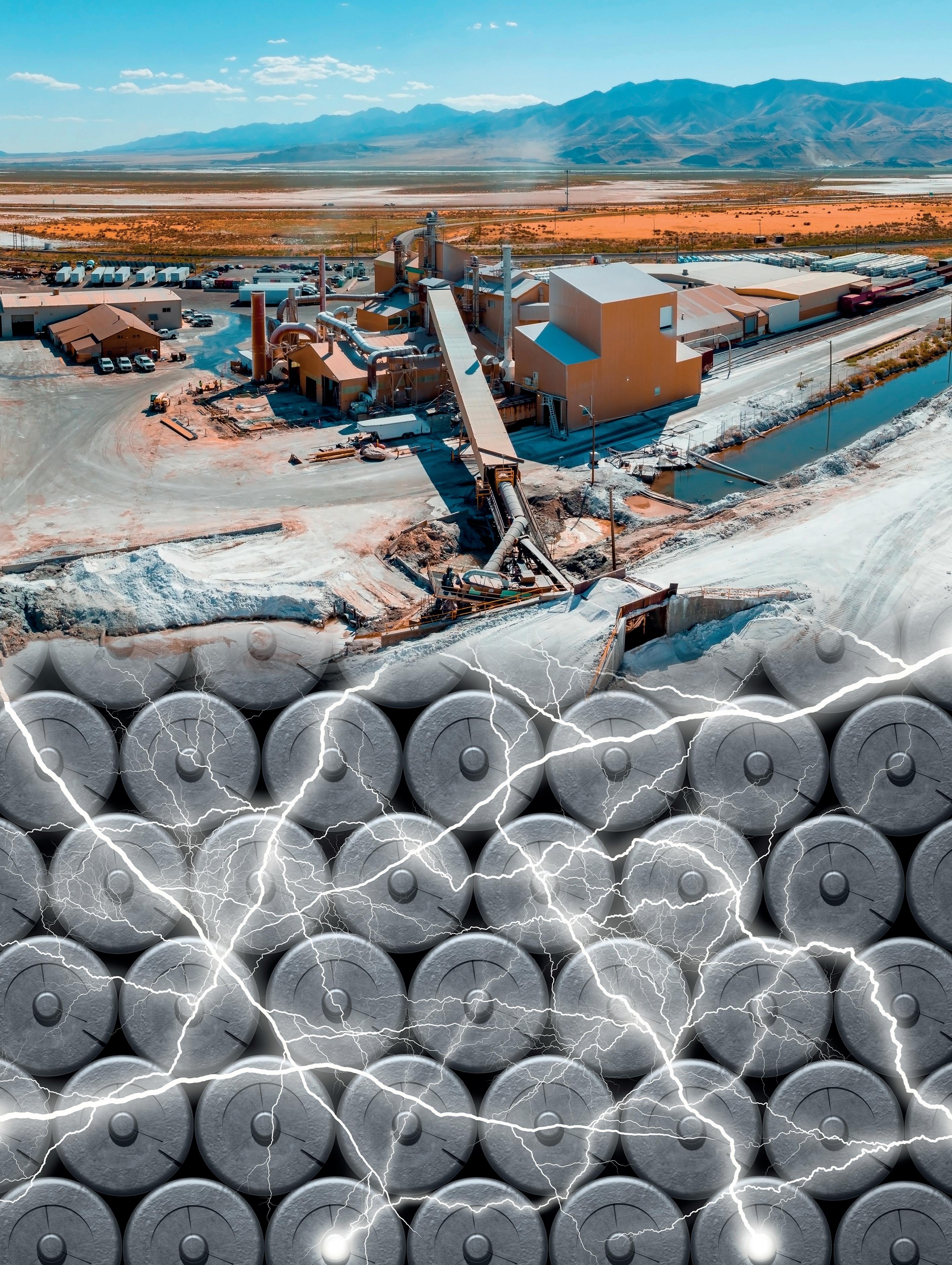

24 Litio: transición energética y tensiones geopolíticas

30 Pensamiento regenerativo: cuando la sustentabilidad ya no es suficiente

34 Más que consumidores

¿Cómo impulsar la Ley REP desde nuestro hogar?

38 Ciencia

Chile, líder regional de la biotecnología alimentaria

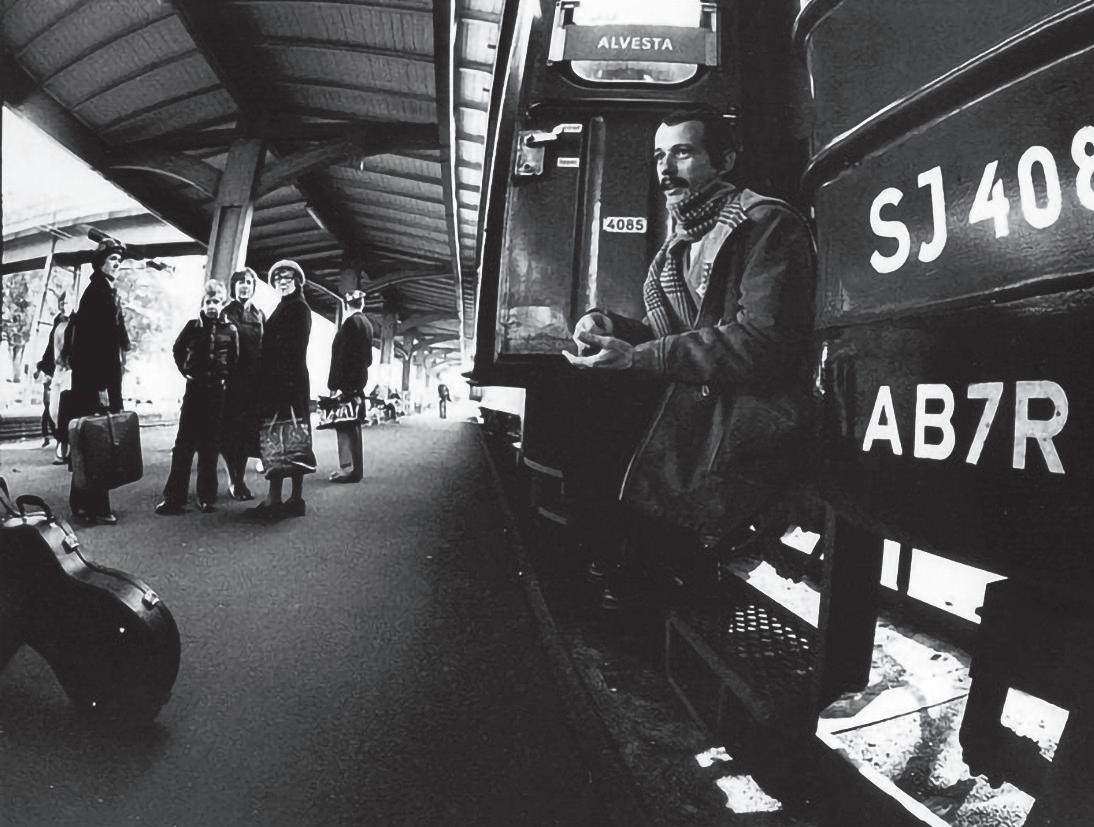

44 La revitalización del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso. Examen sobre su eventual factibilidad a través de un breve análisis de su evolución histórica

51 Comentario de Libros

Qué sería del cine sin palabras

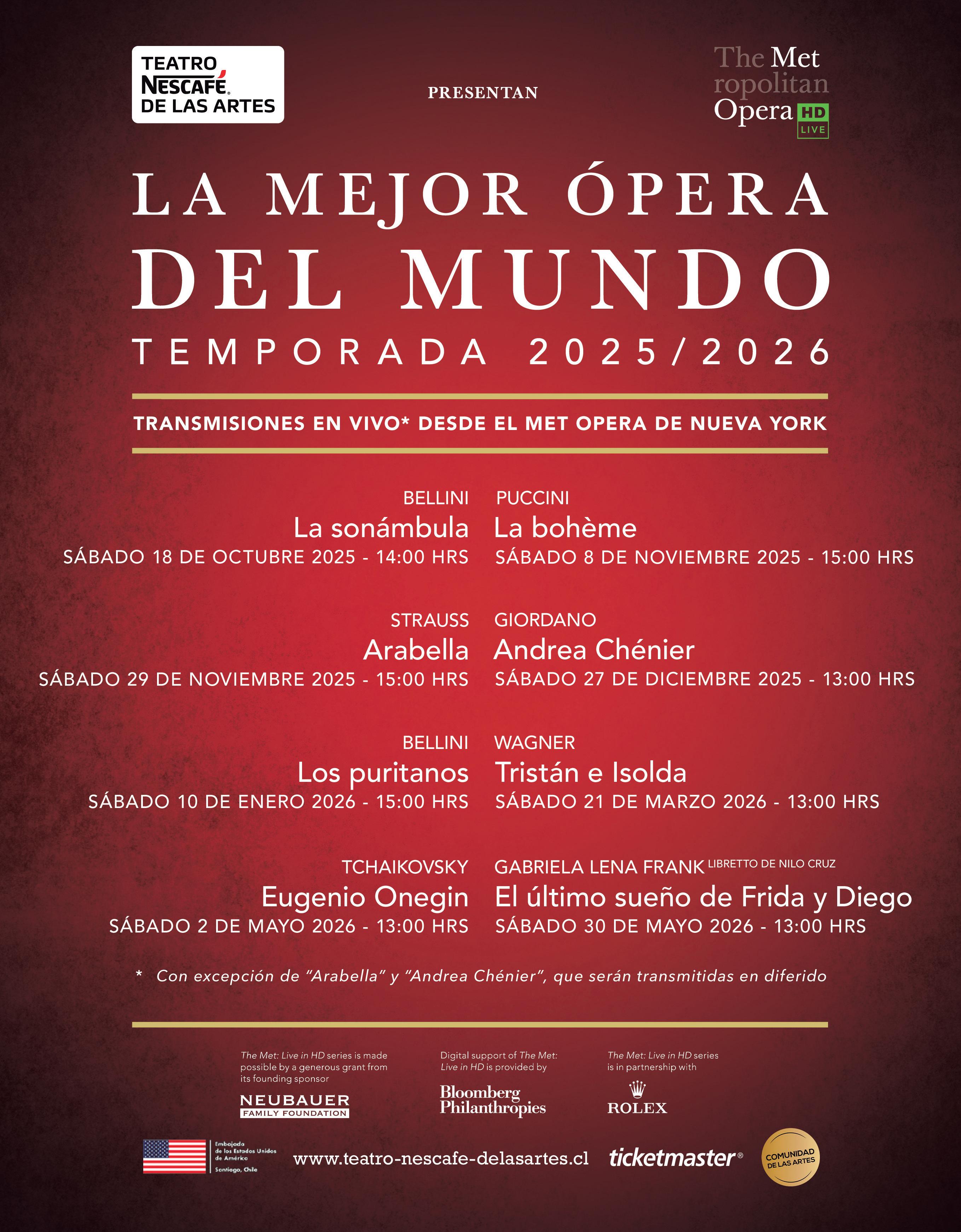

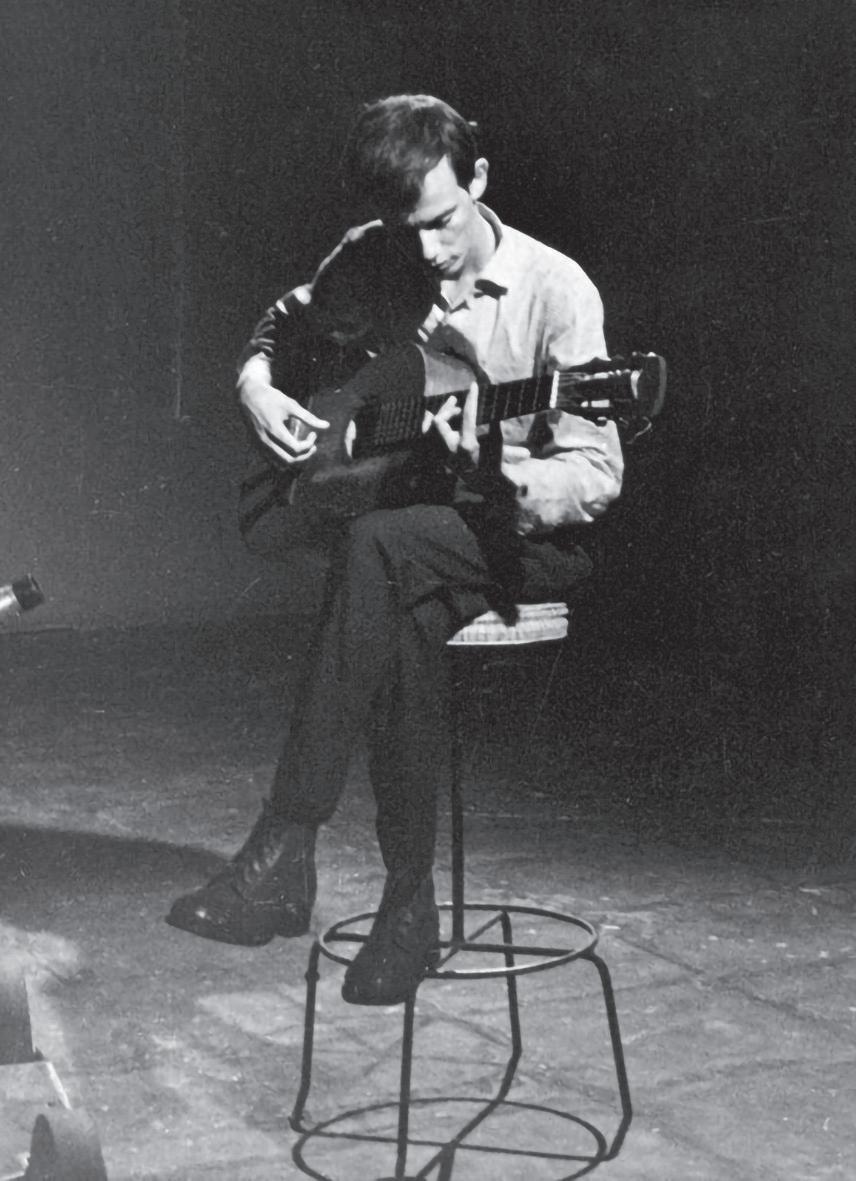

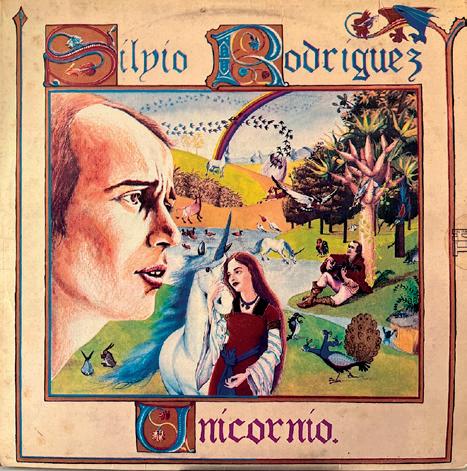

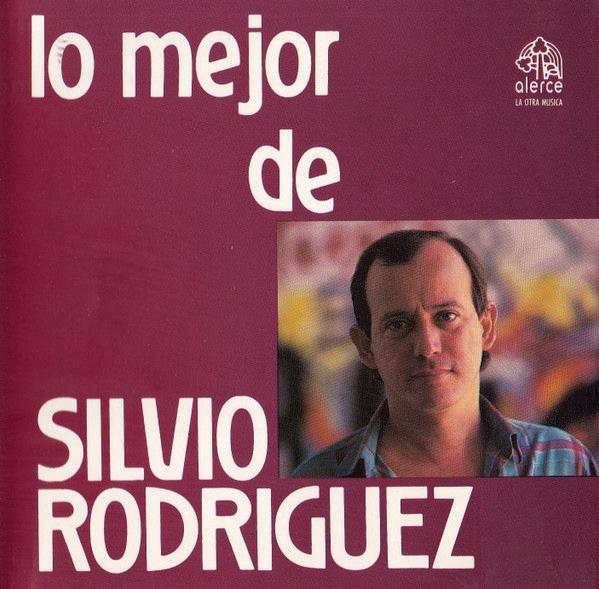

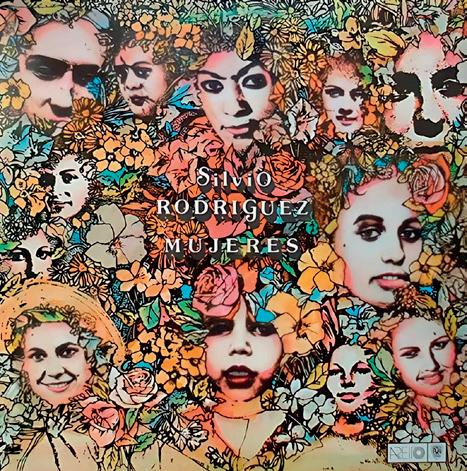

54 Música

Silvio Rodríguez. El aprendiz de brujo

60 Cine

El cine de Paolo Sorrentino: De Nápoles al mundo

64 La última palabra

Absurdas creencias

Fundada en 1944

Septiembre 2025

Edición N° 564

ISSN 0716 – 2782

Director Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl

Comité Editorial

Ximena Muñoz Muñoz

Ruth Pinto Salgado

Roberto Rivera Vicencio

Alberto Texido Zlatar

Paulina Zamorano Varea

Editor Antonio Rojas Gómez

Diseño

Alejandra Machuca Espinoza

Colaboran en este número: Guillo

Javier Ignacio Tobar

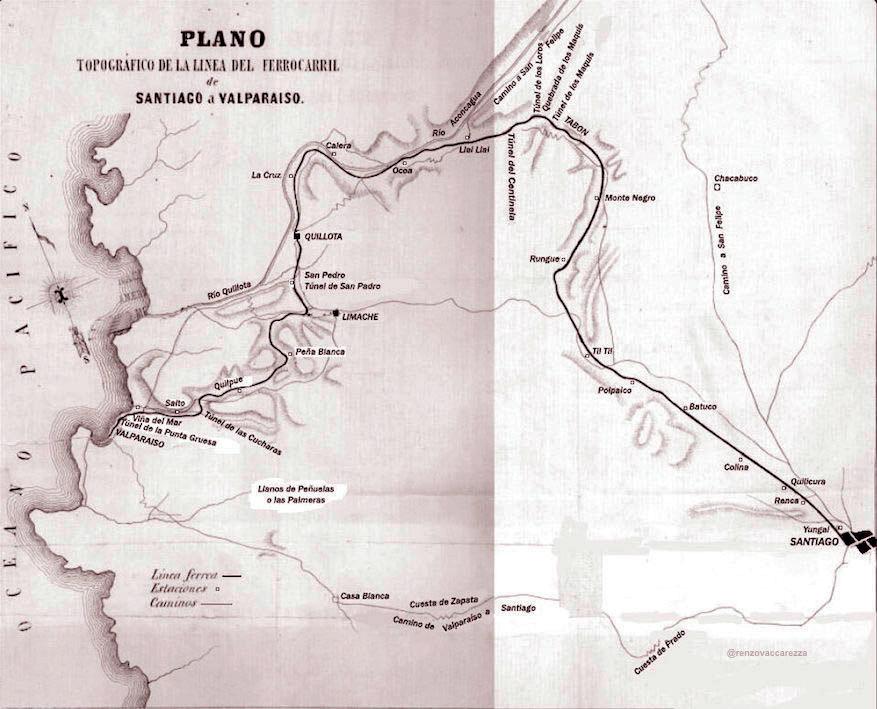

Roxana Ibarra Briceño

Felipe Quiroz Arriagada

Cristian Villalobos Z.

Gonzalo Gutiérrez Gallardo

Pablo Rebolledo Dujisin

Catalina Restrepo Zapata

Pierine Méndez Yaeger

Rodrigo Cornejo Irigoyen

Roberto Rivera Vicencio

Edgard “Galo” Ugarte Pavez

Ana Catalina Castillo Ibarra

Rogelio Rodríguez Muñoz

Fotografías Shutterstock.com Memoriachilena.cl

Publicación

Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile

Gerencia General

Gustavo Poblete Morales

Suscripciones y Publicidad

Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133

Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.

Pese a la caída del muro de Berlín y al colapso de los socialismos reales hace ya 35 años, aún persiste un cierto olfatillo a Guerra Fría. Las grandes potencias se alinean en bloques y la ONU mantiene la institucionalidad del Consejo de Seguridad con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, lo que en la práctica ha dejado maniatada a la organización internacional con sede en Manhattan.

No ponemos en duda la necesidad de un organismo multilateral de tal relevancia para la paz y el progreso mundial como las Naciones Unidas. En vez de despotricar contra ella por sus deficiencias, lo que se debe exigir es fortalecer su eficacia y reducir el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo frente a cualquier escenario mundial. Hoy, unos y otros, según lo dicte su propia agenda, bloquean las decisiones de la Asamblea y de la Secretaría General en función de intereses mezquinos, tanto geopolíticos como económicos. El mejor ejemplo son las innumerables sanciones hacia Israel con motivo de su extensa crisis con Palestina, que han quedado reducidas a meras declaraciones de intención ante la imposibilidad, por ejemplo, de intervenir en esos conflictos con la anuencia de toda la comunidad internacional.

En el marco internacional todo se ve agravado por el surgimiento de personalismos populistas que se distancian de los factores básicos que definen una democracia, al punto de poner en riesgo sus propios estados de derecho, una efectiva separación de poderes y la promoción de un clima global donde en vez de sostener los acuerdos políticos, culturales y económicos o por el respeto de los tratados internacionales, comienzan a regirse por la prepotencia del más fuerte. Con ello emerge la amenaza de nuevos enfrentamientos y conflictos bélicos que pueden poner en jaque la paz mundial.

Los liderazgos que Naciones Unidas necesita deben ir acompañados por profundas reformas en el modo en que se implementa una política y justicia global, a partir de principios básicos como la libre autonomía de los pueblos y el cumplimiento cabal de un marco ético y esencial en las relaciones internacionales. De lo contrario, el mundo seguirá atrapado en una inercia peligrosa, donde las naciones claman por paz y cooperación, mientras la comunidad internacional continúa rehén de sus propias contradicciones. La historia nos recuerda que el costo de la parálisis no lo pagan las potencias, sino los pueblos.

Señor director:

fuerzas emergían desde las profundidades sociales: las organizaciones obreras, el sindicalismo naciente, los estudiantes que comenzaban a cuestionar el orden establecido, las clases medias que aspiraban a un espacio propio. El país real, el del taller, la mina y el puerto, golpeaba las puertas de una institucionalidad incapaz de dar respuesta. En ese marco, la Constitución de 1925 vino a inaugurar un régimen presidencialista, que devolvía al Ejecutivo las herramientas necesarias para gobernar, y por sobre todo, por lo que popularmente más

En septiembre se celebró una nueva edición de la ya tradicional Fraternitas de la República, organizada en las dependencias de la Gran Logia de Chile. Esta instancia se ha consolidado como un valioso espacio de encuentro entre representantes de distintos sectores de la política, el pensamiento y la ciudadanía, bajo el propósito común de reflexionar y trabajar por un país más justo. La Fraternitas se erige como una invitación a reafirmar valores que hoy resultan más necesarios que nunca: la tolerancia, la democracia, la justicia y la paz. Que este diálogo plural, abierto y fraterno sirva de ejemplo de lo que Chile necesita para enfrentar los desafíos de su presente y construir con esperanza su futuro.

Marcelo

Zúñiga O. Ñuñoa

Señor director,

Quiero felicitar a su equipo por el contenido de la revista, que abre espacios de análisis y discusión tan necesarios en tiempos de incertidumbre global. Sus páginas permiten mirar la realidad con perspectiva crítica y con un compromiso que enriquece el debate ciudadano.

En ese marco, no puedo dejar de reflexionar sobre la dolorosa crisis de Gaza, que una vez más pone de relieve la fragilidad del orden internacional. Las imágenes de civiles atrapados en medio del conflicto, de familias que pierden a sus seres queridos y de pueblos enteros reducidos a ruinas, nos interpelan como humanidad. La guerra, sin importar sus banderas o sus justificaciones, siempre termina cobrándose la vida de los más indefensos.

La comunidad internacional parece prisionera de vetos y

bloqueos que impiden acuerdos efectivos. Mientras los discursos diplomáticos se multiplican, los misiles siguen cayendo. De ahí la urgencia de repensar el papel de los organismos multilaterales y la necesidad de exigir a los líderes mundiales coherencia entre sus palabras y sus actos.

Juan Carlos Herrera San Miguel

Señor director,

A propósito del artículo publicado sobre los cien años de la Constitución de 1925, quisiera felicitar la pertinencia del tema y destacar uno de sus avances más trascendentes: la separación entre la Iglesia y el Estado. Ese gesto, que en su momento abrió las puertas a una institucionalidad más laica y plural, marcó un paso decisivo en la construcción de una república moderna, donde la fe quedó en el ámbito de lo privado y la política en el de lo público. Sin embargo, como bien señala el artículo, persisten aún materias pendientes. La promesa de un Estado verdaderamente inclusivo y garante de igualdad sigue siendo un desafío. La secularización de la vida pública no se agota en la letra constitucional, sino que se juega día a día en el acceso equitativo a derechos, en la libertad de conciencia, y en la capacidad de la sociedad para convivir en diversidad.

Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl

Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.

A cien años de esa Constitución, y en medio de las discusiones sobre nuevas cartas fundamentales, es oportuno recordar que la democracia se fortalece cuando sus cimientos están libres de tutelas religiosas o ideológicas, y cuando se proyecta hacia el futuro con la mirada puesta en lo que aún falta por construir.,

José Barros E. Abogado

POR JAVIER IGNACIO TOBAR

Abogado, académico, ensayista

En clave política, los candidatos colocan al miedo —en particular, a la seguridad, la delincuencia y la migración como causas— como primera preocupación porque es, hoy, la demanda mayoritaria y transversal del electorado y porque moviliza mejor que cualquier otra emoción disponible (encuestas y medios de comunicación de por medio). La razón ya no es motivo. La evidencia lo respalda: en la medición “Agenda Criteria ” del mes agosto del año 2025, la lámina de “Prioridades ciudadanas” muestra “ Mejorar la seguridad ” en el primer lugar, con 51% de menciones totales y 25% como primera mención; detrás aparecen “Ordenar la migración” (38% total; 11% como primera) y “Reactivar la economía” (36% total), lo que confirma que el orden público está en el centro de las expectativas políticas recientes . El mismo documento ilustra que empleo,

salud y educación quedan por debajo, lo que refuerza el incentivo a organizar la oferta electoral alrededor del tema seguridad. (Mismas tendencias marcan las encuestas CEP y Bicentenario)

Ese clima convive con un giro de preferencias que premia discursos de orden. La síntesis del informe compara el año 2021 con el 2025 y registra una mayoría (el último año) que “preferiría que los parlamentarios fueran personas de derecha” (58%), junto con un “aumento en la preferencia por candidatos de mayor edad y militantes de partidos”, señales congruentes con ciclos de mayor demanda por control y estabilidad. Tales rasgos —expuestos en la sección de “Expectativas de composición del Congreso 2021 v/s 2025”— facilitan que la seguridad sea el ancla de campaña en cuanto a las preferencias ciudadanas: el electorado percibe que ese campo temático está en “propiedad” de quienes prometen orden y capacidad ejecutiva.

Del lado de la psicología política, el miedo funciona como un atajo de atención y de prioridad. No es

solo una reacción corporal; es una interpretación sobre la amenaza a bienes valiosos, por eso contrae el campo de visión hacia lo urgente y reordena la jerarquía de problemas. La Teoría del Riesgo demuestra que sobrerrepresentamos lo vivido, lo reciente y lo repetido por los medios, mientras las plataformas digitales amplifican lo alarmante; ese “ruido” sube la frecuencia del delito y recompensa a quien lo encabeza en la agenda. En términos estratégicos, un candidato que habla de seguridad está trabajando con emoción que moviliza, cohesiona y vende; la historia del pensamiento político ya había advertido esta potencia, desde —quien explica la autoridad como pacto movido por el temor— hasta M quien el miedo puede asegurar obediencias—, con la contracara de abusos cuando se lo instrumentaliza sin freno. De ahí la necesidad de una “ética cívica del miedo”: datos transparentes, proporcionalidad y reversibilidad de medidas, y un lenguaje que informe sin inflamar. Además, los candidatos operan sobre precomprensiones instaladas. Todo electorado llega a la campaña con marcos previos — prejuicios en sentido hermenéutico— que definen qué cuenta como dato, qué como objeción y qué como solución. Quien compite sabe que no arranca de una hoja en blanco: si la ciudadanía ya interpreta su entorno con lentes que asocian delincuencia

con pérdida de control en el espacio público o con flujos migratorios desordenados, la comunicación que prioriza seguridad y fronteras “calza” con esa lectura inicial y reduce el costo de persuasión. El arte consiste en explicitar supuestos, ofrecer evidencia y, cuando corresponde, corregir clichés; pero en campaña suele primar la economía cognitiva: se parte de lo ya creído para prometer acción

Importa, también, la asimetría de errores que perciben los votantes. Donde la pérdida posible es irreversible —la integridad física—, la ciudadanía tolera políticas más duras y umbrales de decisión más bajos para actuar antes de disponer de certeza completa; en ese contexto, la “ duda razonable” no inmoviliza, sino que sube o baja exigencias según el riesgo. Los candidatos lo saben y diseñan mensajes que maximizan la falsos negativos (“no dejar pasar delincuentes peligrosos”), aunque falsos positivos en controles, porque el costo subjetivo del primer error se juzga mucho mayor. El resultado es un discurso que privilegia anuncios de presencia policial, persecución penal, control territorial y gestión migratoria, con indicadores de éxito visibles y de corto plazo.

Hay, además, razones comunicacionales simples. La seguridad es un “ issue valence”: casi nadie está en contra, de modo que la disputa no es por el objetivo, sino por quién encarna mejor competencia para lograrlo. En

ese plano, la priorización del miedo permite construir contrastes nítidos (“ellos son blandos; nosotros, firmes”), alinear coaliciones heterogéneas bajo un enemigo común (el delito) y desplazar la conversación desde tópicos valorativos que dividen al interior de la propia base. Cuando, por lo demás, la misma encuesta ubica “Ordenar la migración” como segunda prioridad, los equipos integran ambos relatos en una sola narrativa de orden y control, que procesa temores y canaliza demandas en un menú de políticas percibidas como coherentes.

Nada de esto implica que el miedo sea, en sí mismo, un recurso ilegítimo. Como recordatorio de vulnerabilidad, puede orientar bien las prioridades públicas y corregir sesgos de élites que minimizan el delito por no vivirlo. El problema aparece cuando el incentivo electoral desplaza las reglas de prudencia: se exagera la amenaza, se estigmatiza a grupos visibles, se confunden posibilidad con probabilidad y visibilidad con frecuencia, o se introduce una retórica de “enemigos” permanentes. La investigación comparada sobre percepción de riesgos muestra cómo esos atajos distorsionan el juicio; por eso la campaña responsable combina firmeza con pruebas, metas medibles y cláusulas de reapertura: transparencia de datos, evaluaciones independientes, proporcionalidad y reversibilidad de medidas excepcionales. Esa es la “ética cívica del miedo” que permite gobernarlo en vez de ser gobernados por él.

Dicho en una línea: los candidatos priorizan el miedo porque es, hoy, la mayor expectativa social, porque otorga ventajas comunicacionales y porque activa decisiones en contextos de incertidumbre alta. La encuesta constata la demanda por seguridad en la primera posición de la agenda ciudadana, junto con una preferencia actual por perfiles asociados a orden; la teoría y la psicología explican por qué esa emoción capta atención y moviliza; la prudencia indica cómo evitar que su uso derive en pánico moral o en políticas costosas e ineficaces . La política que se hace cargo de ese diagnóstico no es la que niega el temor ni la que lo explota, sino la que lo convierte en programa: menos slogan, más evidencia; menos alarma, más resultados; menos enemigos, más Estado de Derecho.

La discusión de los temas públicos abandonó los grandes temas, porque la realidad de los datos es cierta. La educación, la salud y la vivienda tendrán que seguir esperando, aunque también cuenten con números seguros.

La educación, el gran tema que ha pasado a ser un desposeído en tiempos que parecía ser una prioridad. (“ Revolución pingüina”, estudiantes al Poder, Loce, “Desmunicipalización” et.al.). Y nada quedó en nada.

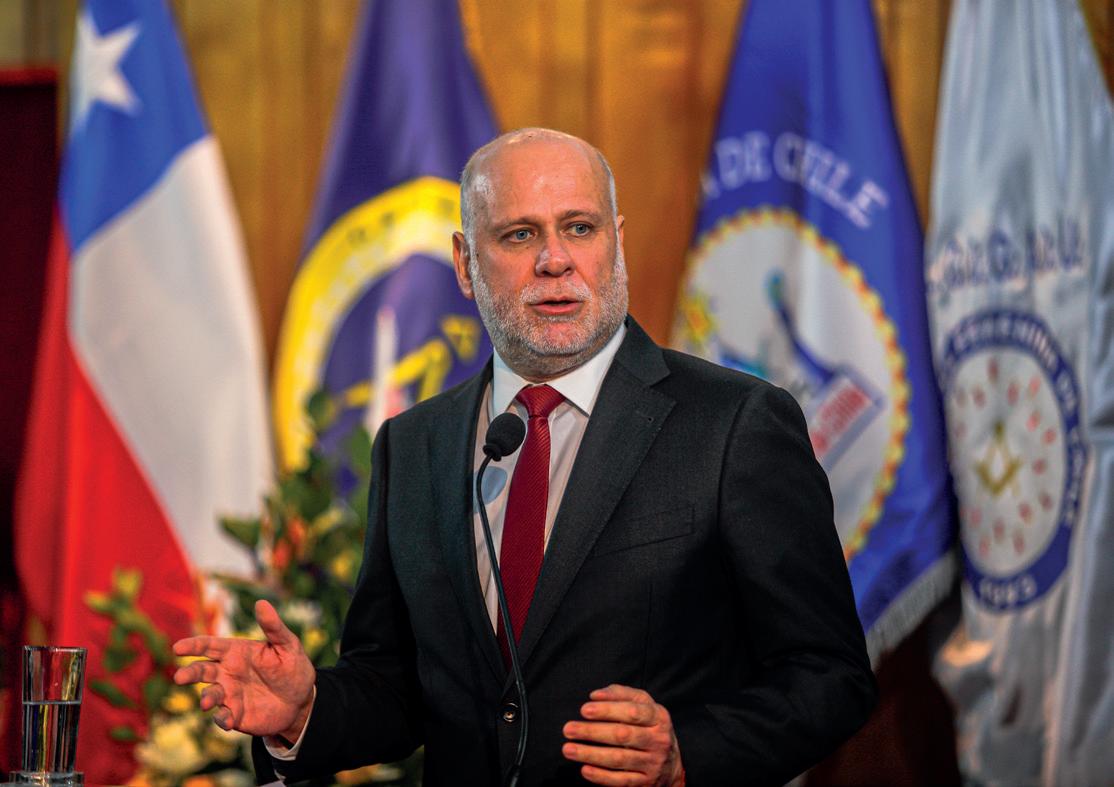

“JUSTICIA,

POR ROXANA IBARRA BRICEÑO Periodista

La Gran Logia de Chile, junto a la Gran Logia Mixta y la Gran Logia Femenina, realizó este sábado 6 de septiembre la ceremonia Fraternitas de la República 2025, un encuentro republicano y laico que cada año convoca a autoridades políticas, institucionales y sociales para reflexionar sobre el presente y el futuro democrático de Chile.

La actividad se desarrolló en el Gran Templo de la Gran Logia en Santiago, cuya transmisión online alcanzó más de 3.300 visualizaciones simultáneas, reflejo del interés ciudadano por esta cita republicana.

El acto contó con la presencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; la senadora Ximena Rincón; la diputada Lorena Fries; los diputados Diego Ibáñez y Ericka Ñanco; la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, además del alto mando de las Fuerzas

Armadas y de Orden, representantes académicos, de bomberos, del mundo gremial y de la sociedad civil.

En su discurso, el Gran Maestro Sebastián Jans Pérez destacó que “la política tiene la misión de inventar artificios que impidan que la sangre llegue al río, creando roles e instituciones que todos obedezcamos y que medien en las disputas”. Recordó también que “estamos convocados por la chilenidad, por aquello que nos une por sobre todas las querellas y nos permite siempre soñar un futuro común”.

En esta línea, cerró señalando que esta fue su última Fraternitas como Gran Maestro, expresando su deseo de “un país más armonioso, fraterno y conciliado, que se reencuentre en el amor a la Patria”.

Por su parte, la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina, Soledad Torres Castro, puso el acento en la vigencia de los valores republicanos: “La justicia no es solo un concepto legal, sino una virtud que guía el comportamiento y las relaciones entre las personas, manifestándose en la búsqueda de la verdad y en la promoción del bien común”.

Sobre la probidad, recalcó que “la conducta ética debiera caracterizar al ser humano en todos los ámbitos de su existencia: pública, privada y societaria”. Y advirtió que el respeto debe ser la base de la convivencia: “Pensar diferente no significa ser enemigos. Solo con diálogo tolerante y respetuoso podremos retomar la construcción de un Chile más sano y verdaderamente democrático”.

En tanto, el Gran Maestro de la Gran Logia Mixta de Chile, Wenceslao Leiva Catalán, destacó que la masonería debe ofrecer una visión ética en tiempos de desconfianza y polarización. “La democracia no se sostiene en trincheras partidarias, sino en la capacidad de reconocernos como iguales en dignidad”, afirmó, subrayando que el diálogo debe ser un ejercicio constante de apertura y escucha activa.

Asimismo, llamó a fortalecer la ética pública y la probidad como principios ineludibles para la vida republicana: “No basta con exigir transparencia a

las instituciones, es necesario que cada ciudadano asuma la probidad como parte de su vida cotidiana”. A su juicio, el respeto y la construcción de consensos son caminos indispensables para avanzar hacia un Chile más justo: “Nuestro país necesita más espacios de convergencia y menos muros de desconfianza”. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió sobre las amenazas que hoy enfrenta la democracia, como la desinformación y la intolerancia, señalando que “la democracia no se destruye de la noche a la mañana, se erosiona poco a poco cuando se normaliza la mentira y se tolera el odio”. En esa línea, llamó a fortalecer las instituciones y modernizar el sistema democrático: “Preservar nuestra democracia implica fortalecerla día a día, con instituciones capaces de responder a las expectativas ciudadanas y con una política a la altura de las urgencias de nuestro tiempo”. Finalmente, subrayó que el compromiso con la verdad y el respeto a la diversidad son principios ineludibles: “El verdadero liderazgo no es el que grita más fuerte,

sino el que sabe escuchar. Defender la democracia implica rechazar el odio, el fanatismo y la imposición”. Por su parte, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, valoró que Fraternitas sea un espacio que “nos demuestra que podemos dialogar en respeto y diversidad, por encima de nuestras diferencias, en torno a los valores comunes”. Enfatizó además que la política debe recuperar su esencia: “Nuestro deber es poner los intereses del país por sobre las diferencias partidarias y trabajar por un Chile más justo, fraterno y digno”.

Con esta edición, Fraternitas 2025 reafirmó la independencia de la masonería frente a los intereses coyunturales y su compromiso con una ciudadanía consciente, dialogante y fraterna. Bajo el lema “Justicia, Probidad y Respeto”, el encuentro, que se replicará en varias ciudades del país, volvió a situar estos valores como fundamentos esenciales de la vida democrática, consolidándose también en el espacio digital con miles de personas que siguieron su transmisión en línea.

POR ROXANA IBARRA BRICEÑO

Periodista

Con motivo de los cien años de la Constitución de 1925, la cual consagró la separación entre la Iglesia y el Estado, la Gran Logia de Chile y la Revista Occidente organizaron el panel “Un siglo de laicidad: avances y pendientes”, desarrollado en el auditorio Citerior de la sede institucional en Santiago. La actividad buscó abrir un espacio de reflexión en torno al legado de la laicidad en el país, sus avances históricos y los desafíos que aún persisten en el siglo XXI.

Entre los panelistas participaron la abogada Marcela Pizarro, el académico Emilio Oñate, el Gran Orador Rubén Leal y el diputado Vlado Mirosevic, quienes expusieron sus visiones en dos rondas de intervenciones, seguidas de preguntas del público asistente.

La abogada Marcela Pizarro cuestionó que Chile pueda definirse plenamente como un Estado laico: “Más que laico, somos un Estado religioso. Persisten apoyos a determinadas confesiones y aún está vigente el decreto que obliga a impartir clases de religión en los colegios. La verdadera laicidad supone que las decisiones en educación, salud o legislación se tomen sin influencia de ningún dogma. Ese es un desafío que todavía está pendiente en nuestro país”. El académico Emilio Oñate enfatizó que, si bien la sociedad chilena se ha secularizado en las últimas décadas, la institucionalidad no ha seguido el mismo ritmo: “La ciudadanía se ha ido secularizando, pero las instituciones no han dado cuenta de aquello. La laicidad fortalece la democracia, porque garantiza que la deliberación pública no quede subordinada a visiones religiosas. Si no tuviésemos un Estado laico, no habríamos podido avanzar en leyes como el divorcio, el matrimonio igualitario o el aborto en tres causales.

Todavía queda mucho por hacer para que la institucionalidad refleje la diversidad de la sociedad chilena”. Desde un enfoque filosófico e histórico, el Gran Orador Rubén Leal abordó la relación entre poder espiritual y civil a lo largo de la cultura occidental: “La tensión entre la Iglesia y el Estado no es nueva; viene desde las bases de nuestra cultura, cuando el pensamiento cristiano impuso una cosmovisión sobre la sociedad. Frente a ese dualismo, la francmasonería ha planteado siempre la idea de unidad y equilibrio,

donde la libertad, la fraternidad y la igualdad se convierten en valores universales que permiten la convivencia humana sin imposiciones dogmáticas”.

El diputado Vlado Mirosevic situó el debate en perspectiva comparada, destacando el rezago de Chile respecto de otros países latinoamericanos: “Somos una experiencia de Estado laico frustrado o limitado. Uruguay aprobó el divorcio en 1914, casi un siglo antes que nosotros. México estableció su Estado laico en el siglo XIX con Benito Juárez. En cambio, Chile tardó décadas en reconocer derechos como el aborto en tres causales, y aún debatimos la eutanasia. Estos son derechos contramayoritarios, que no deben depender de la aprobación de las mayorías para ejercerse, porque se trata de libertades individuales”.

El encuentro fue moderado por Rodrigo Reyes,

director de la Revista Occidente, y contó con la presencia del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez, la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, Soledad Torres Castro y el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo, Carlos Soto Concha, entre otras numerosas autoridades masónicas, académicas e invitados.

Al finalizar, se dio espacio a la intervención del público, que planteó preguntas y reflexiones sobre la vigencia del laicismo en temas como educación, derechos sociales y la influencia de las instituciones religiosas en la vida pública. El evento fue presencial, pero también contó con una amplia audiencia conectada desde distintas regiones del país a través de la transmisión en el canal de YouTube de la Gran Logia de Chile.

POR FELIPE QUIROZ ARRIAGADA

Profesor de Filosofía, licenciado en Educación. Magíster en Psicología Educacional y en Educación

De acuerdo con Nietzsche lo que mejor caracteriza a lo humano es la creación de valores. En todas las épocas y culturas, en cada tiempo y lugar donde el hombre se ha asentado y expandido, ha establecido valores que distinguen conductas consideradas buenas o malas, las cuales han respondido siempre, a su vez, a la visión que se tiene de la propia naturaleza humana como de la realidad. Debido a esto mismo, cada cultura posee consideraciones morales específicas, las cuales se desprenden de coordenadas tanto geográficas como simbólicas propias. De esta manera, la necesidad moral es universal, pero su forma de expresión es siempre local, y, por tanto, diversa. Por otra parte, la ética es considerada, desde su origen griego hasta nuestros días, tanto como un cuestionamiento racional de las costumbres morales de una comunidad como una capacidad relacionada con el carácter personal de un individuo. En ese caso, entonces, la moral se asocia al conjunto de valoraciones morales que impone una determinada comunidad, mientras que la ética refiere a la capacidad interior, subjetiva, de una persona, de someter a análisis axiológico cuales de esas valoraciones responden a lo racional -ante las cuales supedita su conducta- y cuáles no, ante lo cual se rebela. Debido a esto es por lo cual el auténtico compromiso del ciudadano con la polis no descansa en la obediencia ciega al status

quo, sino, por el contrario, lo hace en función de la capacidad de ponerlo en cuestionamiento racional, desde la guía interior de su conciencia ética.

Lo señalado implica cualidades extraordinarias para quien asuma una conciencia y conducta ética, ya que, por un lado, debe ser capaz de pensar racionalmente, lo que conlleva, inevitablemente, conocimiento a lo menos básico de las características del pensamiento lógico, así como de su aplicación. Por otra parte, se requiere de un nivel más que suficiente de valentía espiritual y autonomía de conciencia para rebelarse contra las conductas gregarias establecidas, pero que a la luz de la razón se evidencian como perjudiciales para la convivencia humana, así como para el desarrollo del conocimiento. Ejemplos de casos excepcionales de este tipo encontramos en casi todas las culturas, siendo, muchos de ellos, verdaderos hitos que determinan un cambio paradigmático para ese modelo de sociedad. Por cierto, al margen de que las ideas de estos individuos hayan triunfado en el mediano y largo plazo, en muchos sentidos, significaron en su tiempo inmediato todo tipo de persecuciones, injusticias y sufrimientos. La capacidad de agencia contra la imposición gregaria que entrega la ética conlleva, en muchos casos, un reconocimiento póstumo, pero la etiqueta de inmoralista para los tiempos de vida de quien se atreviese a comunicar y defender lo que en plena libertad y responsabilidad considerase justo o injusto. La verdadera ética implica un costo, y uno, a veces, muy alto.

Por lo mismo señalado, lo ético se distingue del simple cumplimiento de las reglas legales del status quo de tal o cual sociedad, ya que, por cierto, no se

supedita al temor al castigo, ni tampoco a la conveniencia del comportamiento obediente, si es que este está reñido con lo que dicta la racionalidad. No se afecta, por tanto, con promesas de paraísos ni a amenazas de infiernos sobrenaturales, con los cuales diversas religiones han sobornado a la libertad de conciencia humana, en diferentes sociedades, desde hace siglos. Pero tampoco lo hace respecto de otra cosa que no sea la comprensión profunda de que el beneficio de los demás, en la vida social, es un fin en sí mismo, y no un medio para obtener ventajas personales. Ya que, si el comportamiento depende de la conveniencia, ¿cómo se evita, entonces, que cuando una acción que conviene en lo personal, pero perjudica a los demás, sin posibilidad de ser sancionada, deje de ocurrir? Así como ante el poder se genera siempre resistencia, como señalase Foucault, ante la ley y la normativa han crecido siempre, en todo tipo de sociedades, formas de corromperla. La toma de conciencia del vínculo entre la realización personal con el ethos al cual esta pertenece es la más concreta y necesaria forma de trascendencia del egoísmo, y esto ocurre en el ámbito más profundo de la psiquis individual.

Para ello, por tanto, se requiere más que solo regulación legal. Se necesita educación, porque es desde ella como se construye la relación entre la responsabilidad cívica y la estructura psíquica de valoraciones de un individuo. Pero, esta misma, la educación, representa la estructuración máxima de las valoraciones establecidas en una sociedad, ya sea respecto de las normas de convivencia, así como de los saberes científicos que se pretende que una población conozca, transforme, reproduzca y perpetúe. ¿Cómo puede, entonces, ser la institución que perpetúa la estructura valórica y paradigmática de una sociedad la misma que permita la formación de la conciencia ética de sus ciudadanos, lo cual implica, necesariamente, prepararlos para el cuestionamiento crítico de los valores y métodos de esa misma estructura?

Para comprender de mejor manera el posible dilema que esta pregunta implica, es necesario indagar en la esencia del fenómeno educativo. Es imposible, para cualquier sistema educativo, enseñar todo el conocimiento humano, y menos aún, formar ciudadanos en infinita cantidad de valoraciones morales. Lo segundo, porque valorar es escoger, y lo primero porque no hay cobertura curricular posible que integre a todo lo que es posible conocer. Por

tanto, los sistemas deben seleccionar qué enseñar y cómo hacerlo. Y, ¿desde qué criterios axiológicos y epistemológicos se hace esa selección? Desde las propias valoraciones culturales que se tienen respecto del saber y de la convivencia social. Es por ello por lo que se afirma que el currículum es poder, y que, junto al famoso currículum oculto descansa otro aún más determinante para el fenómeno educativo, el currículum nulo; lo que se ha elegido no enseñar. En la esencia de esta elección se encuentra mucho más que la regulación de planes y programas curriculares de un sistema educativo; se encuentra el tipo de ser humano que se busca generar en esa sociedad. Cuando la educación se orienta hacia el mantenimiento del status quo, la forma de aplicarla es el adoctrinamiento. Cuando, por el contrario, tiene por objetivo la formación de ciudadanos libres y responsables, el método debe ser el despertar y desarrollo de la conciencia crítica, a la cual le resulta indispensable el fortalecimiento de la facultad racional.

Sin embargo, desde la postmodernidad, se mantiene una desconfianza generalizada, globalmente, en la capacidad de la razón, ya que con ella la humanidad

no solo ha desarrollado a las ciencias, sino que ha puesto la supervivencia del mundo entero en peligro. En efecto, es debido a la inteligencia que la especie ha progresado. Pero ese progreso ha significado, también, refinar las formas masivas de exterminio, supeditando al saber tecnológico a intereses violentos de dominación de unas sociedades sobre otras, y esto desde que la civilización existe hasta hoy. Para muchos pensadores de la segunda mitad del siglo XX en adelante, lo que la humanidad requiere no es desarrollar más su inteligencia, sino aquellas facultades que pongan límites a su ambición.

Pero, con ello, ¿no se confunde, peligrosamente, a la capacidad con el uso que de ella se hace?, ¿o es, acaso, la razón, responsable por lo que algunos humanos hacen con ella? Aunque parezca paradójico, lo que ha desviado el camino del occidente moderno es el uso irracional de la racionalidad, o sea, el convertirla en instrumento puramente utilitario, orientado al logro de fines pasionalmente egoístas. Para que esto no ocurra, debe ser considerada como método educativo de la formación valórica del ser humano, a lo cual se debe supeditar la técnica, y no al revés, como advirtiese, correctamente, Heidegger. Por cierto, cuando se consideran los principios más básicos de

la inteligencia, como que los argumentos válidos no se justifican en función de la amenaza (argumentum ad vaculum), la ofensa (argumentum ad hominem), el populismo (argumentum ad populum), la victimización (argumentum ad misericordiam), las generalizaciones y/o reduccionismos (accidentes), la obediencia (argumentum ad verecundiam), o el conjunto de falacias no formales existentes, eso significa que, así como no se deben supeditar a la técnica, tampoco lo deben hacer ante ideologías o creencias. Las peores formas de sociedad, de acuerdo tanto a consideraciones antiguas como modernas, son las que han valorado solo utilitariamente a la inteligencia, tanto para el desarrollo técnico como para el adoctrinamiento político, glorificando devocionalmente los frutos materiales que esto genera, así como demonizando las consecuencias negativas de su aplicación, como ocurre con el actual trauma del nihilismo global de nuestros días, de lo cual la posverdad no es más que la expresión superficial y mediática de la postmodernidad.

Respecto de lo que desde la psicología moderna se puede inferir al respecto, es casi innumerable la cantidad de malentendidos que se han masificado sobre lo que, desde la teoría psicoanalítica, por ejemplo, se ha explicado al respecto, principalmente en lo relativo a la dimensión inconsciente de la personalidad, y de cómo la dimensión consciente de la misma, en la cual habita la identidad del yo y la razón, representa solo una mínima parte de la totalidad psíquica del individuo. Se olvida o, peor aún, desconoce, con abrumante superficialidad, que la teoría psicoanalítica pretende la integración en la conciencia de las fuerzas pasionales que desde el inconciente generan el trauma y el trastorno psicológico. Por otra parte, se desconoce el hecho de que la misma teoría del inconsciente se edifica desde argumentaciones racionales respecto de lo irracional, y no desde consideraciones irracionales respecto de la conciencia. Esto, por cierto, resulta imposible de aceptar para corrientes aparentemente intelectuales, que muy poco han estudiado y leído de psicoanálisis, y que desconocen que la crítica es una forma de argumentación racional y que, por lo tanto, cuando esta apunta a la razón, lo hace contra sí misma. Con ello, en el mejor de los casos, se devela dialéctica, con lo cual, la razón se refuerza, y en el peor de los casos se demuestra profundamente contradictoria, por tanto, desde la lógica tradicional, como absurda. No es la razón la que genera monstruos, sino el mal uso y abuso que se realiza de ella, con intereses mezquinos. La obra civilizatoria puede ser iluminada o quemada por el viejo regalo otorgado por Prometeo. Para que lo primero prevalezca, el sentido debe determinar al uso, y no al revés.

“Debemos aún tener caos en nosotros para poder dar a luz a una estrella danzante.”

ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA, FRIEDRICH NIETZSCHE

POR CRISTIAN VILLALOBOS Z.

Ingeniero y ensayista

Qué duda cabe que vivimos en una cultura que le rinde tributo al logro, la imagen, la inmediatez y, por cierto, a la perfección. El discurso actual —alimentado por la banalidad de las redes sociales, la exigencia laboral, por los gurús del emprendimiento y de modelos idealizados de éxito— nos empuja a una constante carrera hacia un ideal que evidentemente es inalcanzable. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perfección?

¿Es acaso la perfección un objetivo humano vital y legítimo o una mera ilusión que al final del día nos genera angustia y sufrimiento?

Este texto nace de la idea de analizar las diferencias entre lo que llamamos perfección y excelencia, con la sincera intención de comprender la estructura emocional del perfeccionamiento y al mismo tiempo reivindicar la excelencia como un camino más humano, más terrenal y más alcanzable.

Pareciera ser que hay una tendencia casi automática a ver estos dos términos como sinónimos, a confundir perfección con excelencia. Sin embargo, no nos damos cuenta de que ambas representan actitudes muy distintas frente a la vida. Por ejemplo, la perfección es la imagen de lo absoluto: es un estado idealizado, acabado, sin fisuras. Bajo su lógica no existe espacio para el error ni menos para la vulnerabilidad. Su

aspiración es a un orden y control total, solo puede existir fuera del tiempo y el espacio, vale decir, más allá de lo humano: en el infinito.

Por otro lado, la excelencia, en cambio, es hija del devenir. No tiene la aspiración de un resultado “perfecto” como objetivo trazado, sino que, por el contrario, su preocupación es el camino y no la meta, es un proceso de mejora continua. Es una ética del esfuerzo, del compromiso y de honestidad intelectual con uno mismo, sin tener la necesidad de validaciones externas. Mientras que la perfección nos ahoga, la excelencia nos libera; mientras que la perfección nos juzga y exige, la excelencia nos motiva y nos hace crecer.

La perfección no es una idea hegemónica de nuestro tiempo. Ya desde la antigüedad, grandes filósofos reflexionaron sobre ella. Unos de los primeros, y que sistematizó esta idea, fue Platón. Este filósofo griego concebía un mundo de “Ideas perfectas”, eternas e inmutables, del cual nuestro mundo sensible sería apenas un reflejo imperfecto. En su célebre “Alegoría de la Caverna”, que forma parte de su teoría filosófica de la verdad, Platón proyecta que la vida verdaderamente perfecta se encuentra fuera de la caverna. Los hombres encadenados en su interior no viven una existencia auténtica, pues solo contemplan sombras. La liberación —salir de la caverna— simboliza el acceso

al conocimiento verdadero y a la contemplación de las realidades perfectas, más allá del mundo material y engañoso de los sentidos.

Por su parte Aristóteles, en cambio, adoptó una postura más práctica y terrenal. Para el peripatético, la perfección no se hallaba en un mundo trascedente, sino en el ejercicio de la virtud, que él denomino areté. Sin embargo, esta no es una idea abstracta, sino un hábito de bien, una disposición que se cultiva y fortalece mediante la práctica constante en la vida cotidiana. Mientras que la perfección platónica es un ideal absoluto e inalcanzable en este mundo, la excelencia aristotélica constituye un horizonte humano posible, orientado hacia la realización plena de la vida y la búsqueda del justo medio como expresión del equilibrio.

Podemos advertir una de las tensiones clásicas de la filosofía occidental: búsqueda de un ideal trascendente que supera la realidad sensible frente al esfuerzo por encontrar la plenitud en la experiencia concreta y en la acción humana. Platón nos insta a mirar más allá de lo visible, hacia lo infinito; por su parte, Aristóteles, en cambio, nos recuerda que la grandeza del hombre se forja en el aquí y ahora, en la práctica diaria de la virtud.

Pero no solo la filosofía griega reflexionó sobre la perfección como ideal de vida. Los esenios, una secta judía del periodo del Segundo Templo (siglos II a.C.

– I d.C.), creyeron en la idea de la perfección como un ideal de vida. Las fuentes que tenemos de ellos — Flavio Josefo (La guerra de los judíos II, 8, 2-13), Filón de Alejandría y Plinio el Viejo— nos cuentan que, en Qumrán, a orillas del Mar Muerto, los esenios fundaron comunidades religiosas estrictamente organizadas —se conocen al menos 22 comunidades— con una vida de oración, estudio, disciplina y espera mesiánica. Muchos de sus miembros eran descendientes legítimos de los sacerdotes expulsados del Templo por el ejército Macabeo. En los Rollos del Mar Muerto, especialmente en la “Regla de la Comunidad” (1QS 1-3), se habla de los “Hijos de la Luz” que debían vivir en santidad y pureza, separados de los hijos de las tinieblas. Algunos estudiosos sostienen que, dentro de su contexto, los esenios se veían a sí mismos como los “perfectos” (tamim en hebreo, que significa íntegro, sin mancha, completo), en oposición al resto del pueblo que consideraban impuro y contaminado. Es importante señalar que ellos no usaban el término “perfectos” en el sentido griego de una perfección absoluta, sino más bien en el sentido hebreo de plenitud e integridad ante Dios. Es decir, aspiraban a una vida sin pecado, totalmente dedicada a la Ley de la comunidad. Así que, de igual forma, podemos decir que los esenios buscaban ser “los perfectos” en la medida en que se consideraban a sí mismos el Israel verdadero y puro, apartado del mundo.

Algo muy similar ocurre en los Evangelios, con el pasaje del joven rico. En Mateo 19:16-22, un joven se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna?, a lo que el nazareno le responde: “ guarda los mandamientos ”. Pero el joven le afirma que ya los cumple, y aun así siente que le falta algo. Entonces Jesús le dice: “si quieres ser teleios (palabra griega que significa completo o plenos más que perfecto en el sentido moderno), anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo; luego ven y sígueme”. La reacción del joven —que se marcha apenado porque poseía muchas riquezas— muestra lo difícil que resulta alcanzar ese ideal. Aquí la perfección no se trata solo del cumplimiento legal, sino que apunta a la plenitud de la vida a través del amor, el desprendimiento material y la entrega total. Sin embargo, atreverse a esa radicalidad es un acto inalcanzable para la mayoría, ya que exige una renuncia absoluta, una entrega a toda prueba, algo que pocos pueden asumir. El pasaje es otro ejemplo de cómo la perfección se proyecta como un horizonte exigente y lejano, a diferencia de la excelencia, con una ética más cercana a la realidad humana, que acepta los límites y se nutre del proceso de la mejora continua.

En la etapa de la humanidad que llamamos la Edad Media, el pensamiento cristiano —en particular Santo Tomás de Aquino— se entregó a la tarea de integrar la filosofía griega con la teología de su tiempo. Para lograr esto, Santo Tomás tomó elementos tanto de Platón como de Aristóteles para construir una visión ética propia que buscaba la armonía entre la razón y la fe. De Platón, retoma la idea de un mundo superior y trascendente, que identifica con Dios como la “Perfección Absoluta”. De Aristóteles, adopta la noción de la virtud como un “hábito de bien” adquirido mediante la repetición, tal como expone en la Suma Teológica (I-II, q. 55-67). Tanto para Aristóteles como para Santo Tomás, no se le puede llamar a un hombre “bondadoso” solo porque ejerce de forma esporádica actos bondadosos: el hombre virtuoso es aquel que hace del bien un hábito constante. Pero para Santo Tomás, esta práctica no es solo un fin en sí mismo, sino que se vincula con la voluntad de alcanzar a Dios. Para lograr esto, él clasifica las virtudes en: Virtudes cardinales o humanas, las que perfeccionan la naturaleza humana (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) y Virtudes teologales, que son un don de Dios y orientan al ser humano hacia Él (fe, esperanza y caridad). De tal manera, que la ética de Santo Tomás de Aquino no se limita a un ideal abstracto ni a una simple práctica de buenos hábitos (virtudes). En su lugar, presenta un camino donde la “perfección humana”

se logra a través de la razón (virtudes cardinales) y la gracia divina (virtudes teologales), con el fin último de alcanzar la bienaventuranza y la unión con Dios. Sin embargo, a diferencia de la visión moderna, que considera la perfección como un ideal dañino, en la Edad Media era visto como la meta suprema del ser humano, alcanzable a través de la razón y las virtudes teologales.

En paralelo, también en la Edad Media surgieron movimientos que idearon la perfección de manera radical y extrema. Tal es el caso de los cátaros (del griego katharoí, “puros), quienes organizaron su comunidad en dos grupos: los simples creyentes (credentes) y los “Perfectos” (perfecti o “buenos cristianos). Estos últimos eran los que habían recibido el consolamentum (la consolación), el único y máximo sacramento de la iglesia cátara. El rito de iniciación consistía en la imposición de manos y la entrega del Evangelio de Juan, y era entendido a la vez como bautismo, confirmación, penitencia y ordenación. A partir de ese momento, el iniciado quedaba obligado a llevar una vida de pureza absoluta: renuncia a la sexualidad, abstinencia de carnes y de todo alimento de origen animal, frecuentes ayunos, rechazo a la violencia y a los juramentos, así como desprendimiento total de los bienes materiales. Este estilo de vida, junto con la vida en comunidad, nos recuerda mucho a la organización de los esenios en tiempos del Segundo Templo. Su misión era vivir de tal manera que los hombres pudieran alcanzar la verdadera pureza, condición necesaria para salvarse. Los Perfectos veneraban a Jesucristo como su “hermano mayor”, un alma perfecta nacida del Principio del Bien, pero de una naturaleza superior, y entendían que él mismo había instituido el consolamentum como vía de salvación. En ellos, la perfección significaba vivir como si ya no pertenecieran al mundo material —considerado obra del mal— y prepararse para la liberación definitiva del alma. Sin embargo, esta exigencia inquebrantable convertía el ideal en un horizonte inalcanzable para la mayoría de los creyentes, que solían solicitar el sacramento solo en el lecho de muerte. Esta diferencia entre la perfección escolástica y la perfección radical de los cátaros muestra que, incluso dentro de la misma época, la idea de la perfección podía adoptar formas muy distintas: unas integradas al orden de la razón y la fe, y otras que exigían una renuncia absoluta a lo humano. Con la llegada de la Modernidad, sin embargo, este horizonte comenzó a desplazarse hacia un nuevo terreno: el uso de la razón ilustrada y el progreso humano.

Con la llegada de la Modernidad, la idea de la perfección experimentó un giro decisivo. Dejó de vincularse de manera exclusiva a lo trascendente —como el mundo eterno de las Ideas platónicas o la elevación del alma hacia Dios en la tradición teológica medieval— para orientarse hacia el ser humano, su razón y su capacidad de transformación del mundo. La perfección ya no se concebía como un ideal absoluto al que se accedía por revelación o contemplación, sino como un horizonte de progreso secular y terrenal.

René Descartes, con su método de la duda y su confianza en la razón clara y distinta, abrió el camino hacia una visión en la que el ser humano podía alcanzar certeza y dominio sobre la naturaleza a través del conocimiento. Poco después, los pensadores de la Ilustración —como Kant, Voltaire, Rousseau y Diderot— redefinieron la perfección como el desarrollo de la autonomía, la educación y la libertad. Para Kant, en particular, la perfección no era un estado acabado sino una tarea moral y racional. En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785), sostiene que la perfección moral consiste en tratar siempre al ser humano como un fin en sí mismo y nunca solo como un medio, mientras que en la Metafísica de las costumbres (1797) distingue entre perfección moral —referida al desarrollo ético del carácter— y perfección técnica o programática, que se relaciona con la adquisición de habilidades y cultura.

En ambos casos, la perfección se entendió entonces no como un estado acabado, sino como un proceso de emancipación. La razón se erigió en motor de la verdad, y la ciencia en la herramienta privilegiada para mejorar la vida de las personas. Así la modernidad trasladó el ideal de perfección desde la esfera divina hacia la historia, concibiéndola como progreso de la humanidad en conocimiento, dignidad y justicia.

¿LA

PROGRESO CONTINUO?

La perfección dejó de ser un ideal estático o una meta sobrenatural para convertirse en un proceso dinámico y continuo. No estaba más allá de la vida terrenal, sino en el perfeccionamiento constante de la humanidad a través del conocimiento y la educación. Antes se creía que la ignorancia era la causa raíz de todos los males de la sociedad, por lo que el acceso a la educación y al conocimiento era visto como el camino hacia una sociedad más libre y justa. Así mismo con la libertad individual, que abogaba por la emancipación del hombre de la tradición y la superstición, era

fundamental para alcanzar su máximo potencial humano. El desarrollo social y tecnológico, también fue importante. El progreso material se consideraba un signo tangible de la capacidad humana para crear —o al menos— para aspirar a un mundo mejor.

Básicamente, la modernidad sustituyó la idea de la unión con lo divino por la confianza en la capacidad de la humanidad para construir un futuro mejor. La perfección ya no era un destino al que aspirar, sino un camino de mejoramiento personal impulsado por la razón y el progreso.

El perfeccionismo no es una virtud, más bien es una carga. Quien se declara perfeccionista, por lo general, no busca simplemente hacer las cosas bien, sino controlar una realidad que percibe como amenazante. En el fondo, es alguien que le teme: al fracaso, al juicio, a lo inesperado. El perfeccionista no tolera lo incierto; por eso intenta abarcarlo todo, predecirlo todo, incluso, dominarlo todo. Pero cuanto más busca el control, este más se le escapa. Entra entonces en un círculo vicioso, su intento de dominar lo que es naturalmente indomable lo lleva a la frustración, a la ansiedad, y, en muchos casos, a una obsesión cada vez más rígida con los detalles y con los ideales inalcanzables que se ha impuesto. Esta obsesión, paradójicamente, no le da seguridad, sino que alimenta su inseguridad. Cuanto más intenta abarcar, más se convence de su incapacidad para lograrlo. Y allí comienza una forma sutil pero corrosiva de sufrimiento, el perfeccionista se convierte en su peor juez. No se permite celebrar sus logros, porque “era lo mínimo que debía hacer”; y si algo no resulta como esperaba, se castiga con dureza. La autocrítica reemplaza a la autocompasión, tal como señalan estudios contemporáneos en psicología positiva (BenShahar, 2009) y en Investigación sobre vulnerabilidad y resiliencia (Brown, 2010). La culpa se vuelve una presencia constante, porque jamás alcanza ese ideal perfecto que tanto persigue. Su autoestima se resiente, su motivación decae y su relación consigo mismo se vuelve castigadora.

En efecto, el perfeccionista, rara vez se motiva desde la alegría. Vive entre dos extremos estériles: o cumple con lo que él considera que es “su deber” —sin otorgarse reconocimiento alguno— o fracasa y se hunde en la crítica. Nunca hay celebración. Nunca hay gratitud por el esfuerzo. Nunca hay descanso. Y esta exigencia con uno mismo —sumada a una falta de compasión— puede enfermar el alma y la autoestima. Puede derivar en ansiedad crónica, en insomnio, en

bloqueos creativos, en desgaste emocional. Porque vivir bajo el yugo de la perfección es vivir negando lo humano, que es, por esencia, imperfecto, falible y en permanente devenir.

Sin embargo, frente al perfeccionismo —que vive atrapado en la exigencia, la culpa y la ilusión del control— la excelencia aparece como un camino más razonable y más humano. Esto no significa que es una renuncia al esfuerzo, ni una falta de superación personal. Al contrario, quien elige la excelencia no se conforma, pero sí reconoce sus límites y trabaja en superarlos. Por lo tanto, no exige la perfección, si se compromete a dar lo mejor de sí, dentro sus capacidades. La excelencia parte del reconocimiento de nuestra naturaleza limitada. Somos seres inacabados, en proceso, en constante devenir. En lugar de negar esta condición, la excelencia la abraza: asume que errar es parte del aprendizaje, que mejorar implica caer y levantarse, y que el valor no reside en no fallar, sino en continuar con dignidad. Esta actitud transforma la relación con uno mismo. Al contrario, el perfeccionista se juzga con dureza por cada error, mientras que quien busca la excelencia acepta el error para crecer. No por indulgencia o condescendencia,

sino por conciencia: sabe que la severidad excesiva paraliza, y que el verdadero crecimiento se alimenta del ejercicio reflexivo, de la pulsión creadora que todos llevamos dentro. Así, donde el perfeccionista castiga, la excelencia nos motiva y nos inspira.

Además, la excelencia no necesita reconocimiento ni aplausos. No busca validación externa, sino coherencia interna. Se mide por la fidelidad a lo que uno puede y quiere ser, no por las aspiraciones ajenas. Y, quizás por eso, genera una forma de alegría tranquila, una satisfacción que no depende del resultado perfecto, sino del compromiso con el proceso. En el plano ético, la excelencia es una forma de cuidado de sí. En lo educativo, una pedagogía del aliento. En lo laboral, una práctica consciente. Y en lo espiritual, una vía hacia la integración. No se trata de hacer todo perfecto, sino de hacer lo mejor posible con lo que uno es, con lo que uno tiene, con lo que uno sabe… y seguir aprendiendo y creciendo.

Finalmente, puede que el sano aprendizaje no esté en renunciar completamente al ideal de la perfección, sino en reconocer que este ideal tiene sus límites y saber diferenciar entre lo que puede ser una exigencia malsana y lo que es una aspiración saludable. La excelencia, a diferencia de la perfección, no se impone desde lo externo ni se mide por objetivos y metas inalcanzables, la excelencia debemos cultivarla desde dentro, como un compromiso consciente con uno mismo frente la vida.

Si aceptamos la excelencia es porque aceptamos abrazar la imperfección como parte de nuestros proyectos vitales. Es transitar un camino con lucidez y generosidad hacia nosotros mismos, reconociendo que el error, la vulnerabilidad y la incertidumbre no son nuestros enemigos, sino compañeros inevitables del camino del crecimiento. Mientras la perfección nos paraliza con el miedo al fracaso, la excelencia nos abre un espacio para la creatividad y el aprendizaje; si la perfección nos juzga con dureza, la excelencia nos inspira y premia.

Entonces, talvez sea en la ética de la excelencia donde podamos encontrar un modo de vida más auténtico, y no someternos a un ideal imposible de alcanzar, sino tener el hábito de querer siempre mejorar y desarrollarnos, sin dejar de ser lo que nos constituye como humanos: la imperfección.

Hay un camino que nos invita vivir de forma realista auténtica, en paz con uno mismo, que reivindica el error como parte del aprendizaje permanente: ese camino es la excelencia.

POR GONZALO GUTIÉRREZ GALLARDO Académico Facultad de Ciencias, Universidad de Chile

El litio es un recurso de creciente importancia a nivel mundial. Durante los últimos doce años, la demanda de litio –junto con su precio– ha estado aumentando de forma constante, experimentando un crecimiento casi exponencial desde el año 2016. Esto se debe a que las baterías basadas en litio son un factor crucial para el éxito de la transición energética, que implica pasar de una matriz energética basada en combustibles fósiles a una sustentada en energías renovables, como la energía solar fotovoltaica y la eólica. Como es sabido, estas tecnologías son intermitentes, lo que hace esencial contar con un medio eficiente, seguro y económico para almacenar su energía. Las baterías de litio, cuyos desarrolladores fueron galardonados con el Premio Nobel en 2019, han demostrado cumplir con estos requisitos. Esto ha generado un debate sobre el litio, abarcando desde aspectos geopolíticos hasta cuestiones prácticas,

incluyendo su extracción, industrialización, los daños ambientales y los efectos que su explotación tiene sobre las comunidades locales, los pueblos indígenas y los países productores. Aquí presentamos una breve reseña de su importancia y la estrategia que ha diseñado Chile para su aprovechamiento responsable.

Un objetivo central en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, enfatizado en el Acuerdo de París de 2015, es la transición de los combustibles fósiles a energías renovables. El litio, como material energético, podría desempeñar un papel clave de tres maneras:

Primero, como medio de almacenamiento de energía. La forma más eficaz de transportar y almacenar energía es a través de baterías eficientes, como las de litio, que experimentaron un desarrollo acelerado tras su comercialización por Sony en 1991. Hoy en día, es una tecnología madura con numerosos proveedores y aplicaciones que van desde dispositivos electrónicos pequeños, como relojes, tabletas y computadoras, hasta drones, baterías para vehículos e incluso sistemas de almacenamiento a gran escala capaces de alimentar una ciudad de alrededor de 30,000 habitantes, como se demostró en el sur de Australia en 2017.

Segundo, en materiales estructurales para asegurar eficiencia energética, a través del uso de aleaciones de aluminio-litio. El ahorro de energía es una estrategia fundamental para abordar la crisis energética actual. Una de las estrategias es la construcción de vehículos de transporte más ligeros. Las aleaciones de aluminio-litio recientemente desarrolladas, ejemplificadas por la planta inaugurada por Alcoa en Indiana, EE.UU., en 2014, permiten la creación de materiales estructurales ligeros y duraderos. Su adopción en los sectores aeroespacial y de transporte terrestre promete un ahorro energético significativo.

En tercer lugar, en la energía nucleoeléctrica, a través del uso futuro del litio como combustible nuclear en reactores de fusión. Aunque la fusión nuclear controlada aún no se ha logrado, existen dos grandes proyectos, uno en Europa y Japón, ITER (www.iter.org), y otro en Norteamérica, NIF (https://lasers.llnl.gov/), que avanzan en esa dirección. En ambos proyectos, el litio desempeñará un papel fundamental, tanto como combustible nuclear así como material estructural.

A pesar de que el litio es un recurso ubicuo en la naturaleza, como reserva mineral está limitado a lugares específicos de la Tierra. Se encuentra predominantemente en las salmueras de salares, seguido por minerales de roca como las pegmatitas. Argentina, Bolivia y Chile tienen las mayores reservas de salmueras del mundo. Mientras tanto, China y Estados Unidos tienen recursos tanto en salmueras como en rocas, y Australia se basa principalmente en recursos de roca, a través del espomudeno.

Actualmente, el método más competitivo para la extracción de litio es a partir de salmueras mediante

evaporación solar. Según diversas estimaciones, el costo de producción utilizando métodos de evaporación solar podría ser desde dos tercios hasta menos de la mitad del costo asociado con la extracción de fuentes de roca. No es sorprendente que los países del Norte Global hayan designado al litio como un “material crítico”. Este término se refiere a materiales que ellos no poseen de manera doméstica o cuya producción no satisface la demanda interna, lo que implica un riesgo de escasez de suministro para estos países. Es interesante señalar que precisamente por esto, para los países poseedores de estos minerales, ellos pasan a ser “materiales estratégicos”. Ese es el caso del litio y del cobre para Chile.

Dada la sabida importancia de la energía en el futuro y el papel central del litio en su desarrollo, poseer estas reservas es un inmenso activo, comparable quizá al acceso a los hidrocarburos a comienzos del siglo pasado. Consecuentemente, los países desarrollados están centrando su atención en los países productores de litio de Sudamérica: Argentina, Bolivia y Chile, conocidos como el “triángulo ABC del litio”, que concentran más del 53% de los recursos de litio del mundo. Esto trae

posibilidades de inversión, pero también introduce tensiones geopolíticas.

Los vastos recursos atraen a empresas que buscan acceso al litio, así como a países del Norte Global. Esto se alinea con la “política industrial verde” adoptada por varios países, como China, la Unión Europea y los EE.UU. Además, diversos funcionarios de alto rango de estos países han destacado la necesidad de obtener materias primas críticas del Sur Global. Esto conduce naturalmente a tensiones políticas en la región, recordando los dilemas históricos en torno a los recursos naturales que tienen los países poseedores de ellos: actuar como exportadores de la materia prima, profundizando así las relaciones centro-periferia existentes, o promover el desarrollo científico y tecnológico local para agregar valor al recurso natural, aprovechando el litio en este caso para fomentar un desarrollo soberano.

Por tanto, la extracción y producción de litio plantea desafíos que van más allá de los aspectos puramente industriales o económicos. Una política de Estado con visión de futuro, orientada al beneficio nacional, debería considerar todos estos aspectos. El litio no solo debe contribuir al desarrollo global como un importante material energético para frenar el cambio climático, sino también mejorar la vida de los habitantes de los países productores.

Es en ese marco que el gobierno lanzó en abril del 2023 su Estrategia del litio y salares, condensada en documento de 32 páginas titulado “Estrategia Nacional del Litio: para Chile y su gente”, disponible para su descarga en el sitio web https://www.gob.cl/ chileavanzaconlitio/. Esta estrategia se basa en trabajos y propuestas previas, especialmente derivadas de las discusiones planteadas en el Informe de la Comisión Nacional del Litio convocada por la Presidenta Bachelet en 2014.

La estrategia comienza reconociendo al litio como un recurso estratégico para el país, en concordancia con su estatus legal excepcional. Recordemos que en Chile el litio es considerado, como debe ser, un mineral estratégico, y por tanto es una sustancia mineral no-concesible. Bajo el título “Oportunidades de desarrollo derivadas del avance hacia una economía verde y nuevas tecnologías de extracción”, se destaca que el desarrollo de la industria del litio en Chile ofrece oportunidades únicas impulsadas por la creciente demanda global de litio. En concreto, las perspectivas del país están entrelazadas con sus abundantes reservas de litio en los salares, la nece-

sidad de desarrollar tecnologías de extracción más sostenibles, el potencial de establecer un ecosistema científico-tecnológico-industrial a nivel nacional, la creación de encadenamientos productivos y la promoción de una industria con mayor valor agregado. Chile está en posición de liderar los avances tecnológicos en la producción de litio a nivel mundial y aprovechar estos beneficios económicos para el desarrollo nacional y regional. Por tanto, una Estrategia Nacional es imprescindible para aprovechar eficazmente cada una de estas oportunidades.

La Estrategia Nacional del Litio establece siete objetivos principales. El primer objetivo es garantizar el “Desarrollo sostenible del potencial de producción de litio” en Chile. Esto implica aumentar la producción de litio de manera sostenible, tanto en operaciones existentes en el Salar de Atacama como en otros salares, mediante el establecimiento de condiciones para proyectos de exploración y extracción. El segundo objetivo es la “Sostenibilidad social y ambiental”, que busca minimizar los impactos sociales y ambientales y asegurar la participación de las comunidades, especialmente en el caso de los salares de Chile, que albergan una valiosa biodiversidad y un delicado equilibrio hidrogeológico. El tercer objetivo se refiere al “Desarrollo tecnológico y encadenamientos productivos” que Chile busca promover con empresas

locales. Esto incluye el desarrollo ascendente de conocimientos y tecnologías asociadas con la exploración y extracción de litio en Chile y la promoción descendente de la industrialización en otros segmentos de la cadena de valor.

El cuarto objetivo se centra en la “Participación en los ingresos del litio”, cuyo propósito es maximizar los ingresos del Estado de manera sostenible aprovechando el actual ciclo de precios del litio. El quinto objetivo es la “Sostenibilidad fiscal”, asociado a la implementación de ajustes en los ingresos fiscales provenientes del litio para mantener la sostenibilidad fiscal a largo plazo y permitir el ahorro de la porción transitoria de estos ingresos para financiar inversiones en áreas sociales, científico-tecnológicas y productivas. El sexto objetivo implica la “Diversificación de actores” en la industria del litio en Chile, que se espera promover mediante asociaciones privadas o estatales para crear un mercado más competitivo y transparente. Por último, el séptimo objetivo se enfoca en “Contribuir a la diversificación productiva y al potencial de crecimiento”, con el fin de posicionar a Chile como un actor relevante en las etapas avanzadas de la cadena de valor global del litio. Esto implica establecer asociaciones con grandes empresas tecnológicas internacionales para promover el desarrollo industrial local en el país.

Para alcanzar estos objetivos, se establecen cinco pilares estratégicos fundamentales:

En primer lugar, está la convicción de la “Participación del Estado a lo largo del ciclo industrial”. La Estrategia Nacional del Litio busca dinamizar la

industria mediante la participación del Estado en todo el ciclo de producción, desde la exploración hasta la fabricación, a través de asociaciones público-privadas y el desarrollo de la cadena de valor.

La segunda definición estratégica corresponde a la necesidad de “Construir capacidades científicas y tecnológicas” dentro del país. Esto implica la necesidad fundamental de un instituto público de investigación y tecnología que impulse la generación de conocimientos relacionados con el litio y los salares.

Una tercera definición estratégica es la promoción de la “Asociación público-privada”, con la firme convicción del beneficio mutuo en el desarrollo de proyectos entre los sectores privado y público, fomentando la exploración de litio y el desarrollo tecnológico, los encadenamientos productivos y el valor agregado, con respeto al medio ambiente y a las comunidades.

Una cuarta definición estratégica se refiere a la necesidad de actualizar el “Marco institucional” en torno al litio y los salares, que debe reflejar la complejidad e importancia de los salares y las actividades relacionadas con la explotación de salmueras y litio.

Por último, la quinta definición estratégica es la “Sostenibilidad social y territorial, relacionada con la participación comunitaria”, destacando la importancia de establecer altos estándares socioambientales y fomentar el diálogo y la participación entre los diferentes actores interesados en el desarrollo de la industria del litio, incluidas las comunidades indígenas.

2023-2025

Para implementar las definiciones estratégicas mencionadas anteriormente y alineadas con los objetivos de la Estrategia, se requieren acciones específicas. Estas corresponden a ocho hitos que se desarrollarán a corto y mediano plazo, que operacionalizan la Estrategia:

1. Creación de un Comité Estratégico para el Litio y los Salares, liderado por el Ministerio de Minería, con la participación de los Ministerios de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Ciencia, así como CORFO. El objetivo es supervisar la implementación de las diversas acciones descritas en la Estrategia. Este comité coordinará con otros ministerios, instituciones públicas, gobiernos regionales y el sector privado. Este Comité ha estado en funcionamiento desde mayo de 2023 bajo la figura de un Comité de CORFO. Se ha definido un cronograma de trabajo, incluyendo sesiones mensuales. Además, opera un Grupo Técnico de

apoyo al Comité Estratégico de Litio y Salares, compuesto por especialistas designados por cada uno de los consejeros, quienes elaboran y profundizan en cuestiones técnicas determinadas por los ministros.

2. Inicio de un proceso de diálogo y participación con diversos actores , incluidas comunidades indígenas, gobiernos regionales, academia, empresas, sociedad civil y organismos públicos. El propósito es recoger sus expectativas y propuestas relacionadas con el desarrollo de la industria del litio. Los resultados de este proceso influirán en las decisiones de la Estrategia Nacional. Cabe destacar que todos los esfuerzos de diálogo y participación no sustituyen la necesidad de realizar consultas indígenas necesarias en actos o proyectos donde se perciba susceptibilidad de afectar a las comunidades indígenas, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Estos procesos de diálogo comenzaron en octubre de 2023 en la región de Atacama, y se llevaron a cabo un total de 17 actividades de diálogo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la Región Metropolitana. En enero de 2024 se entregaron los resultados de este proceso, y se ha propuesto continuar con un proceso de diálogo permanente. Las máximas autoridades de los Ministerios de Minería, Medio Ambiente, Ciencia y Economía han participado en estos diálogos.

3. Creación de la Empresa Nacional del Litio que

pueda participar en todo el ciclo industrial, desde la evaluación de recursos y explotación mineral hasta el tratamiento y etapas industriales posteriores. Este hito se está desarrollando actualmente a través de empresas estatales con operaciones mineras, como Codelco y Enami, que han creado filiales dedicadas al litio y los salares y están buscando socios privados para desarrollar sus proyectos. De manera similar, la adición de valor y la manufactura se están llevando a cabo mediante licitaciones desarrolladas por CORFO para obtener litio a precio preferencial para empresas que se establezcan en Chile. Actualmente, se han realizado dos licitaciones, y las empresas adjudicatarias han sido BYD y Tsingshan.

4. Creación de una Red de Salares Protegidos y promoción de tecnologías ambientales de bajo impacto en los salares, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La meta es proteger al menos el 30% de los ecosistemas para 2030, en línea con las obligaciones internacionales establecidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta es una medida sin precedentes en la minería y sigue un principio precautorio, considerando que las decisiones deben dejarse a las generaciones futuras y reconociendo que los salares, además de litio, poseen otros activos valiosos, como la biodiversidad o el valor cultural. Esta Red fue sancionada por el Comité Ministerial para la Sustentabilidad y Cambio Climático en

marzo de 2024 y debe cumplir con varios requisitos técnicos y administrativos que se están trabajando. Los ministerios involucrados en la Estrategia, especialmente Minería (Sernageomin), Medio Ambiente, Obras Públicas (DGA) y CORFO, han estado recopilando información para su desarrollo, así como considerando sugerencias y preocupaciones planteadas en el proceso de diálogo.

5. Modernización del marco institucional , para permitir el desarrollo y crecimiento de la industria mientras se salvaguardan los impactos en los salares y comunidades, asegurando la coherencia entre las organizaciones existentes y nuevas, y regulando la relación entre decisiones centrales y gobiernos regionales y locales, todo de acuerdo con los objetivos de la Estrategia. En este sentido, se están revisando y preparando análisis básicos de posibles modificaciones institucionales necesarias para desarrollar la industria del litio y garantizar la responsabilidad ambiental, social y territorial en su desarrollo.

6. Creación de un Instituto Público de Tecnología e Investigación del Litio y los Salares, cuyo propósito central es avanzar en el conocimiento y las tecnologías relacionadas con la extracción, producción, adición de valor, aplicaciones y reciclaje del litio, así como en la comprensión y protección de los salares y la situación de las comunidades. El Instituto funcionará en Antofagasta con una sede en Copiapó, con un directorio con representantes del Ministerio de Minería, Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, Medio Ambiente, Economía y CORFO, así como con representantes de los gobiernos regionales de Antofagasta y Atacama. Del mismo modo, se integrarán representantes de los pueblos indígenas. Este Instituto ya cuenta con un decreto de creación y se espera que sea un foco de desarrollo científico y tecnológico en torno al Litio y los Salares, tanto para estas regiones como para el desarrollo de litio a nivel nacional e internacional.

7. Incorporación del Estado en la actividad productiva del Salar de Atacama Se solicitó a Codelco encontrar la mejor manera para que el Estado participe en la explotación del Salar de Atacama, bajo dos consideraciones: primero, en caso de que se forme una nueva empresa público-privada para explotar el litio allí, el Estado tendrá participación mayoritaria. Segundo, todo lo establecido en los contratos vigentes, incluidos los ingresos para el Estado, beneficios para las regiones y comunidades locales, inversiones en investigación y desarrollo, y mejoras en los estándares socioambientales,

se respetará en su totalidad. Codelco ya avanzó con SQM en la formación de una nueva empresa conjunta, y se espera que esta nueva empresa resultante de esta fusión comience sus actividades el año 2025.

8. Prospección de otros salares, con el objetivo de evaluar la extracción de litio en otros salares de manera responsable y sostenible, siempre que no estén incluidos en la red de salares protegidos. En los proyectos estratégicos de explotación para el país, se establecerán asociaciones público-privadas con el Estado. Se otorgarán contratos especiales de operación de litio (CEOL) para la exploración y explotación a filiales de empresas estatales como Codelco y Enami en salares donde ya tienen proyectos en desarrollo, y para otros salares susceptibles de explotación, se llevará a cabo un proceso de licitación pública y transparente. El Ministerio de Minería avanza diligentemente en establecer las bases y condiciones para estas próximas licitaciones, y se espera tener novedades en el primer semestre de 2024 al respecto. En conjunto, la Estrategia Nacional del Litio es una tarea urgente, pero también de largo plazo. En este sentido, se avanza con pasos firmes en un campo donde la improvisación no es una opción.

En los últimos años, el litio ha surgido como un elemento clave para facilitar la necesaria transición energética de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovable. Esta transición es imperativa para mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Sin embargo, la extracción y producción de litio plantea desafíos que van más allá de los aspectos puramente industriales. El uso del litio en baterías recargables lo convierte en un material energético estratégico que podría beneficiar enormemente a los países con abundantes reservas de este recurso, como Argentina, Bolivia y Chile. Pero al mismo tiempo, este aspecto positivo también conlleva una contraparte compleja: su explotación puede convertirse en una pesadilla para las comunidades y los pueblos indígenas que viven cerca de las operaciones. Además, introduce tensión en la relación centro-periferia, recordando el papel histórico asignado al sur global como proveedor de materias primas. Es por ello que se requiere una Estrategia de largo plazo, que asegure un beneficio al conjunto del país, y cuente con el acuerdo de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas. Ello presenta el desafío de participación y democracia plena en la implementación de estas políticas públicas.

POR PABLO REBOLLEDO DUJISIN

Director Escuela de Ciencias Ambientales y Sustentabilidad, Universidad Andrés Bello

Durante décadas, la sustentabilidad fue considerada la respuesta clave frente a la crisis ambiental global. Desde el Informe Brundtland (1987) hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el concepto se consolidó como el marco dominante en políticas públicas, estrategias empresariales y agendas multilaterales. Sin embargo, cada vez más voces advierten que este paradigma ha llegado a sus límites. La pregunta ya no es cómo sostener el sistema, sino si vale la pena sostenerlo. En un contexto de sobrecarga ecológica, desigualdad estructural y policrisis global, el pensamiento regenerativo emerge como una alternativa profunda, ética y transformadora. Este enfoque no busca simplemente reducir impactos o mejorar indicadores. Plantea una reconfiguración radical del vínculo entre seres humanos y naturaleza, entre economía y vida, entre conocimiento y territorio. El pensamiento regenerativo propone superar el modelo extractivo y lineal que ha caracterizado al desarrollo moderno y reemplazarlo por una lógica basada en la restauración, la reciprocidad y la vitalidad. Como ocurre en todo cambio de paradigma, no se trata de perfeccionar lo anterior, sino de pensar de otra manera. Fiat lux : que se haga la luz sobre otras formas de entender el mundo.

¿CRECIMIENTO

INFINITO EN UN PLANETA FINITO?

Uno de los principales puntos de quiebre entre sustentabilidad y regeneración es la relación con el crecimiento económico. La evidencia indica que no es posible mantener un crecimiento económico perpetuo en un planeta con recursos limitados. El consenso científico propone que, si bien algunas mejoras en eficiencia han logrado desacoplamientos relativos entre PIB e impactos ambientales, no existe evidencia robusta de un desacoplamiento absoluto a escala global que permita sostener el actual modelo de desarrollo.