EL LIBRO VERDE DE LA FRANCMASONERÍA CHILENA FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA

Primera Edición

Diseño, Composición y Diagramación:

Comunicaciones Gran Logia de Chile

Diseño gráfico portada: Liesbeth Gómez Hernández

Comité editor

Guido Asencio Gallardo, Contador Público y Auditor, Magíster Latinoamericano en Administración de Empresas (MBA), Mg. ©Cs. Sociales, PhD© en Administración.

Edmundo Acevedo Hinojosa, Ing. Agr. MS PhD Soil Science (Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas).

José Núñez Dupré, MSc Oceanography, PhD Fisheries and Wildlife.

Alexis Andrés Segovia Rocha, Geógrafo Mg. Sc. Áreas Silvestres y Conservación Naturaleza.

Juan Garcés Duran, Economista y Mg. En Gestión y Planificación Ambiental.

Alfonso Galarce Jaramillo, Administrador Público, Magíster en Políticas Públicas y Master of Public Administration in Environmental Science and Policy.

Oriana Salazar Harvey, Bióloga/ Master en Dirección de Servicios UAI / consultora y docente (UAI).

Sylvana Cárdenas Cárdenas, Ing. Electrónica/ Global MBA/ Magister en gestión y emprendimiento tecnológico / Coordinadora Centros Tecnológicos e Internacionales ANID.

Carla Fucito Calderón, Ingeniera Comercial / economista. Empresaria.

Prologo

Gran Maestro de la Gran Logia de Chile

Sebastián Jans Pérez 9

Prologo

Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile

Adriana Aninat Condon 11

Introducción

Capítulo I:

El medioambiente desde un punto de vista ético 19

Los cuatro elementos de la naturaleza: Aire, Agua, Tierra y Fuego 21

Raúl Blin Necochea

La mirada ética del medioambiente 31

Paulo de Santos Pavletic

Capítulo II:

El ser humano y la crisis ambiental 45

El necesario aporte de las personas, en tanto individuos 47

Judith Romero Moreno

La gestión ambiental: desde la reflexión personal a la acción global 53

Autor Anónimo

Acciones para enfrentar el cambio climático con enfoque de genero 76

Yasna Valenzuela Furet

La descontaminación, una conciencia planetaria 89

Gustavo Viveros Zapata

Desarrollo Sostenible y Supervivencia Humana 105

Sylvana Cárdenas Cárdenas

Capítulo III: La

Crisis ambiental y cambio climático

Sergio Galleguillos Cerpa

Medioambiente y su conservación:

Causas del problema ambiental

Edmundo Acevedo Hinojosa

Breve visión del estado del medioambiente en Chile

Claudia Guerra Calderón

Capítulo IV:

Visión de algunos pueblos originarios

Cultura Mapuche y su conexión con la naturaleza

Guido Asencio Gallardo

Aymara, cosmovisión y naturaleza

José Mario Henríquez Toro Filosofía Diaguita y su cosmología

Francisco Rojas Díaz

Capítulo V:

Recursos hídricos, legislación y ética ambiental

Paula Cancino Kobek

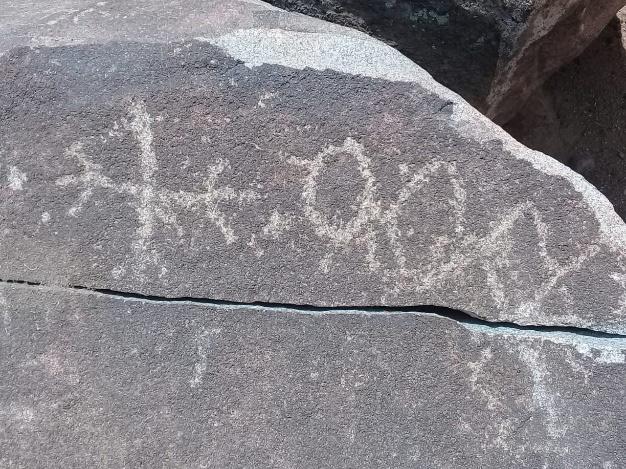

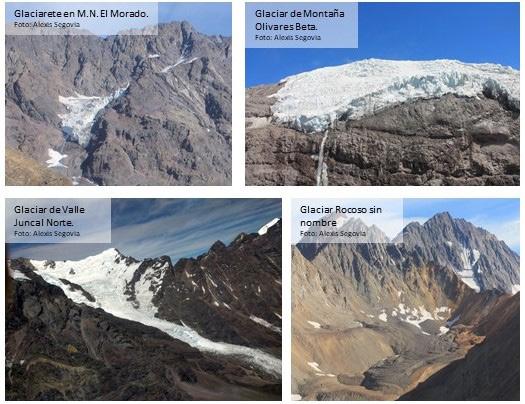

Criósfera. Glaciares; más que solo hielo

Alexis Segovia Rocha

Capítulo VI:

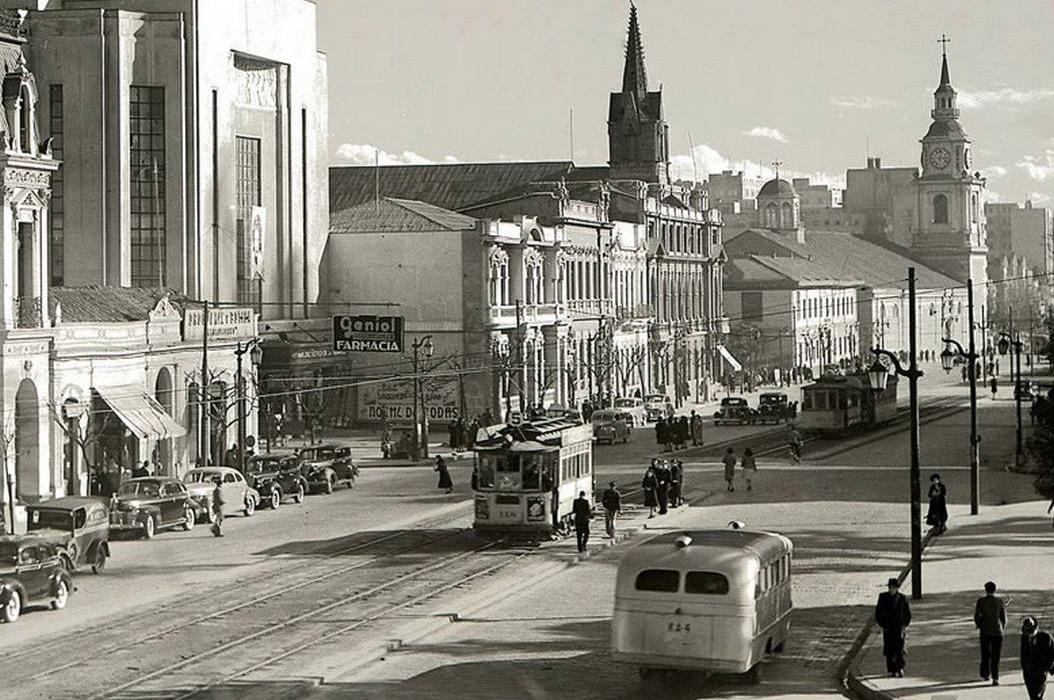

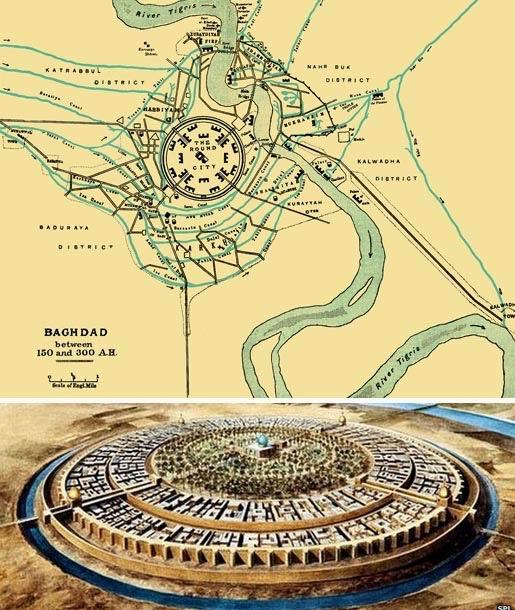

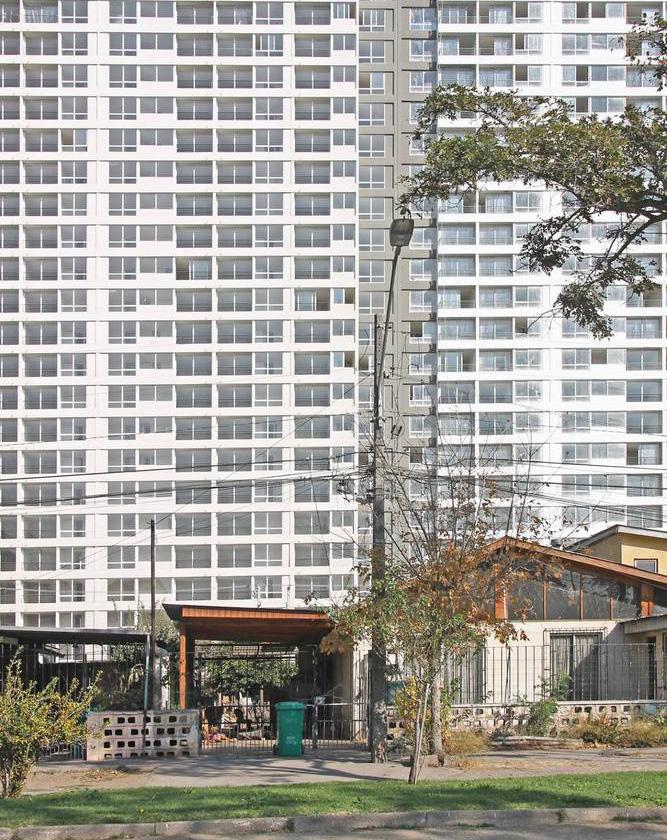

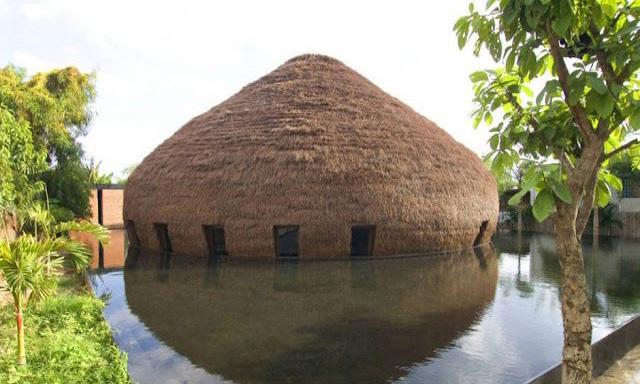

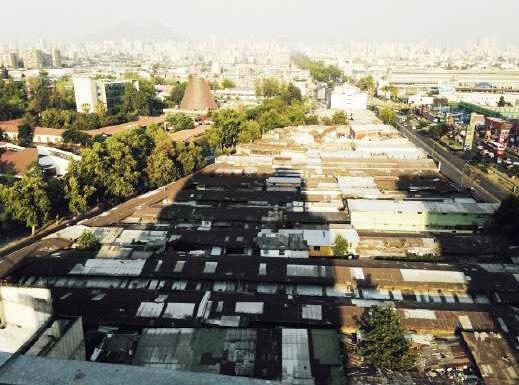

Las ciudades ante el cambio climático:

Situación chilena y los desafíos frente a la crisis

Constanza Espinoza Vargas

La evolución hacia las ciudades sostenibles

Felipe Völlmer Pizarro

Capítulo VII: El desarrollo en sus diferentes dimensiones

Repensar la economía como salida a la crisis ambiental

Juan Antonio Garcés Durán y Alexis Segovia Rocha

Sustentabilidad y desarrollo económico

Pablo Cabezas Leighton

Descarbonizar sin decrecer:

Reflexiones desde el humanismo laico y liberal

Iván Rodríguez Núñez y Augusto Parra Ahumada

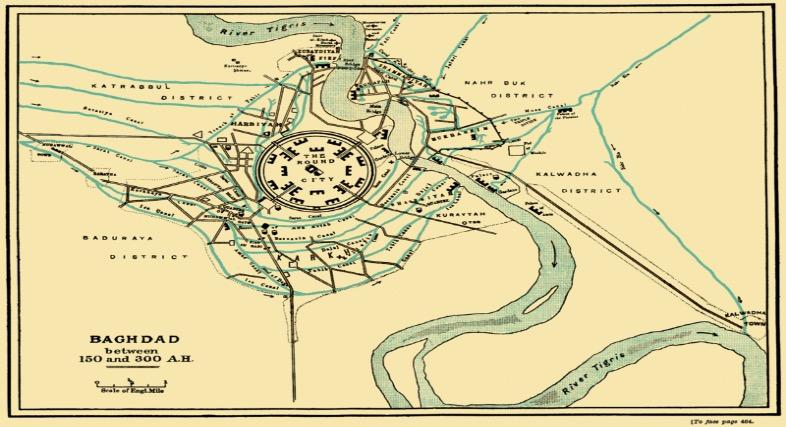

Multilateralismo:

Rodrigo Andrade Ramírez Capítulo VIII:

La ciencia, el derecho humano y un clima sostenible

Daniel Guevara Cortés, Pablo Miranda Nigro, Waldo Salas Alfaro, José Luis Vega Pizarro

Chile y el Hidrógeno Verde

Marcos Urrutia Quitral

desafíos de la educación ambiental

Guido Asencio Gallardo

Capítulo IX:

Guido Asencio Gallardo y Rodrigo Andrade Ramírez

Uno de los objetivos fundamentales de la Masonería es lograr que el mundo en que nos desenvolvemos los seres humanos sea un lugar donde podamos ser felices y vivir en paz y armonía con nuestro entorno social y con el lugar donde la sociedad humana vive su historicidad, la Naturaleza. Como masones, desde nuestra condición de constructores de las éticas del humanismo, es prioritario preocuparnos y ocuparnos de un tema que ha producido una crisis ambiental a escala mundial: el cambio climático.

En este libro se abordan temas desde lo que significan los términos sustentabilidad, cambio climático, huella de carbono, el tema de la ética desde el punto de vista masónico y su implicancia en nuestras vidas, hasta ideas de cómo actuar frente a hechos concretos.

Pero, lo más importante es una llamado a cómo, cada cual desde su personal punto de vista y su accionar, puede cambiar su actitud personal de manera coherente con una actitud social, construyendo una conducta moral que nos permita relacionarnos de manera distinta con la Naturaleza.

El libro nos habla también de los avances tecnológicos y de las ciencias, que nos entregan herramientas que nos permiten trabajar para revertir las consecuencias desastrosas sobre el planeta.

Especial importancia me parece en el tema del cambio climático, aquel enfoque donde las mujeres - la mitad del planeta -, construyen opciones amigables con el medio ambiente, en la cotidianidad del hacer de las comunidades.

Por cierto, este libro ayuda a comprender que todos los seres humanos debemos trabajar para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, y, para ello debemos preocuparnos, en primer lugar, en generar conciencia del significado del daño ya causado por la acción humana sobre

nuestro plantea, a través de la explotación descontrolada de los recursos naturales, para luego realizar acciones concretas que nos permitan revertir esos efectos y, en lo inmediato, ayudar a detener el avance del deterioro. El “Libro Verde: Visiones de la sustentabilidad ambiental de Chile” ha sido realizado en conjunto por profesionales de la Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina de Chile, y su propósito es acercarnos de manera fácil a un desafío planetario, con el cual deberemos vivir las actuales y las futuras generaciones, gran desafío que es acogido por la Francmasonería, para educar, ampliando las conciencias éticas, y enseñando a vivir en armonía con la Naturaleza, como el espacio en el cual debe realizarse el ideal de Humanidad.

Sebastián Jans Pérez Gran Maestro de la Gran Logia de Chile

La filantropía y hacer el bien común es una característica distintiva de masonas y masones siendo un deber fundamental de nuestro quehacer, irradiar hacia la sociedad nuestros principios y valores, como vivir en paz y en armonía con nuestros semejantes y con la naturaleza.

El cuidado del medio ambiente se inscribe dentro de estos parámetros y para nuestras Instituciones, la Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina de Chile, ésta es una tarea ineludible, la de generar un espacio en el que se aborde el estudio y análisis de esta trascendental materia.

Es imprescindible conocer el estado actual del deterioro del planeta que habitamos como resultado de la acción indiscriminada de los seres humanos basada entre otras cosas, en la codicia y en el crecimiento irracional y descontrolado de los grupos que dominan el mundo que ha llevado a la actual situación de crisis ambiental.

Para poner un freno urgente a esta crisis es imprescindible crear conciencia y educar a la población sobre el significado del cambio climático y sus graves consecuencias y luego efectuar propuestas que estén orientadas a la mitigación de los efectos de dicha crisis.

En este sentido El Libro Verde de la Francmasonería Chilena es un aporte fundamental para lograr estos objetivos ya que contiene una revisión detallada y exhaustiva de los diversos factores que han llevado al cambio climático y cuáles están siendo sus consecuencias. En particular, para nuestro país constituye una gran colaboración, ya que como se sostiene en este libro, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. Asimismo, es importante destacar que esta publicación es una manifestación más de un trabajo realizado por masonas y masones en conjunto, dando vida al Acuerdo de Relación y Cooperación suscrito por

las Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina de Chile en 2018. En este contexto, las masonas nos sentimos muy contentas y satisfechas de aportar en estos temas desde una mirada de nuestro género, en que de manera muy precisa se vincula la desigualdad de género con el cambio climático, haciéndose un llamado a considerar la voz de las mujeres en la implementación de estrategias para la urgente mitigación que esta crisis está demandando.

Soluciones como la reforestación y la recuperación de las que fueron nuestras selvas nativas, constituye un derecho que nos exige el futuro de la humanidad, ya que además de ser producto de la cultura, los seres humanos también somos producto de la naturaleza, estamos insertos en ella, por consiguiente, su protección y cuidado son una más de nuestras obligaciones y derechos.

No puedo terminar estas breves palabras agradeciendo a la ahora ex Gran Maestra, la QH Adriana Aninat, que durante su gobierno creó la Comisión de Medio Ambiente y que luego la transformó en departamento, medida con la que incentivó y estimuló fuertemente a las masonas a preocuparse de esta temática, posibilitando así la participación de la Gran Logia Femenina de Chile en esta importante obra que los invito a conocer.

Soledad Torres Castro

Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile

Este texto, escrito por miembros de la masonería chilena, desarrolla un debate fraternal e intramuros en relación a las temáticas ambientales en general y al cambio climático, en particular. Su objetivo es definir y divulgar diferentes percepciones frente a estos temas. Los autores provienen de la Gran Logia Femenina de Chile y de la Gran Logia de Chile. Un tema central de esta publicación es el cambio climático y las consecuencias para la humanidad, lo que es observado desde diferentes áreas del conocimiento, donde se generará una dialéctica entre ciencias consideradas como positivistas1 y otras que incorporan al ser humano como parte de su análisis. En este sentido, esta obra pone a disposición un cúmulo de conocimientos, prácticas y saberes orientados a generar análisis e interrogantes tales como: ¿Qué es el Cambio Climático y el Calentamiento Global? ¿Existen realmente estos fenómenos? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo se relacionan con los valores éticos de la masonería? ¿Qué caminos se pueden seguir? ¿Cuál es el valor de los pueblos originarios en esta discusión?

En primera instancia, se entregan algunos alcances sobre la metodología utilizada para construir este libro, comenzando por la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático (CSCC), que invitó a expertas y expertos en temáticas ambientales de la Orden femenina y masculina a formar un Comité Editorial. Su misión fue elaborar las bases para realizar una amplia convocatoria a miembros de la Gran Logia de Chile y de la Gran Logia Femenina de Chile, con el objeto de que presentaran escritos que abordaran, desde sus disciplinas, temáticas relacionadas con la crisis ambiental y el cambio climático. Esta convocatoria, que comenzó

1 Positivismo: Teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. “el positivismo fue formulado por Auguste Comte en el siglo XIX”. Actitud realista y práctica de una persona ante la vida.

a principios del año 2021, provocó interés a nivel nacional. La variedad y calidad de los capítulos forman una obra colectiva que busca contribuir a la reflexión sobre diferentes caminos para evitar una mayor erosión del planeta y sus habitantes.

Este libro pone el conocimiento en perspectiva y pretende tener una orientación eminentemente ética, propias de la Gran Logia Femenina de Chile y de la Gran Logia de Chile, donde la docencia asociada a valores constituye una preocupación fundamental y permanente. Los contenidos de esta publicación formarán parte del itinerario docente para hacer un “llamado interno” frente a diferentes temas ambientales, cumpliendo así con preceptos que promueve la francmasonería, estableciendo de esta manera un compromiso con temas que forman parte de las preocupaciones actuales de la humanidad.

Es legítimo pensar que los conflictos y contradicciones forman un punto de partida para descubrir una conciencia, donde el ser humano forma parte de un entorno compuesto por la naturaleza, y todo ser viviente que es parte de ella. La francmasonería llama a despertar del sueño que acompaña desde que se comenzó en el seno de la educación formal e informal. El estudio simbólico busca abrazar la totalidad y sentir que al contaminar, al hacer daño a otro ser humano, animal o entorno, se hace daño también al propio ser y a quienes le rodean, por el propio sentido de la Unidad.

En la relación humanidad – naturaleza se ha estado desarrollando una crisis desde la revolución industrial, la que se aceleró a través del fenómeno denominado cambio climático. Esta crisis tiene componentes económicos, tecnológicos, científicos, demográficos y otros, expresando un “problema ético”, relacionado con los paradigmas de crecimiento y desarrollo, el valor de las cosas, el valor de la vida en el planeta, la responsabilidad de los humanos con otras formas de vida, entre muchas otras variables multidimensionales. La racionalidad del pensamiento occidental ha contribuido a alejar a los seres humanos de su vínculo con la naturaleza, orientándolos hacia el estudio de modelos políticos, económicos y sociales que han estado basados en la razón más que en el sentir, teniendo como consecuencia un planeta que requiere de más atención y respeto. Reestablecer el vínculo inicial entre el ser humano y la naturaleza es un desafío que debe ser abordado de manera urgente.

La crisis ambiental es un “problema complejo”, que tiene diversas causas que se interrelacionan y muchas veces se potencian. La solución es compleja y diversa, requiriendo de cambios relevantes en diferentes

ámbitos de la vida individual y social, además de cambios en las bases que sustentan la construcción de la sociedad. La “crisis” hace recordar que el ser humano es parte de la naturaleza, por lo tanto, se debe respetar como la casa y que constituye la fuente de los recursos naturales y el sumidero de los residuos.

Chile atraviesa un momento trascendente en que se cuestionan los modelos político, económico, social y ambiental. Hay un conjunto de sucesos que se relacionan con el actual movimiento social que corren en paralelo a la crisis sanitaria, producto de la pandemia del coronavirus y a la crisis ambiental que vive el país. Una dilación en la reacción vaticina mayores esfuerzos futuros al acercarse al punto de no retorno.

La urbanización y desarrollo de grandes concentraciones urbanas ha provocado una desconexión entre la cotidianidad, el modo de vida, y los efectos de esto en el sistema natural. “Se ha perdido el vínculo”, el ser humano se ha separado del sistema natural y se olvidó que era parte de él. En algunas culturas orientales se comprendió hace milenios que el ser humano es parte de la naturaleza, de la misma forma que lo han realizado desde los antepasados los pueblos originarios, utilizando todas sus prácticas y doctrinas en favor de lo que consideran su verdad. Por eso llamaban “sus hermanos” a los animales, al río, a las estrellas y a los árboles, señalando de esta manera que se es más que una materialidad que se consume y se desecha.

Los pueblos originarios, particularmente en América Latina, han resistido el “modelo civilizatorio”. Existen manifestaciones de una integración parcial, una de ellas es que han mantenido formas de vida y cosmovisiones ancestrales, lo que plantea la importancia de conocer estas prácticas y concepciones. El valor de lo indígena se expresa como componente representativo de correspondencia ética entre forma de vida y el sistema natural. Aporta, además, al enfoque diverso y territorialmente enraizado, útil a la búsqueda de un camino de cambio en la forma de vida que se lleva. Las perspectivas de cómo abordar este problema ponen en valor universal la relación con todas las formas de vida. Un universo de formas vivientes que coexisten necesariamente para configurar la vida, en un continuo de fuerzas contrapuestas y complementarias en constante movimiento y equilibrio. Lo que se nombra en distintas lenguas originarias y se puede traducir como la idea de un “Buen Vivir”, “Küme Felen”, bienestar, en mapudungun.

La ciencia y la tecnología han desarrollado conocimientos que colaboran con el entendimiento del problema y presentan algunos caminos de solución, parte de los cuales se encuentran en este libro. Científicos, pueblos originarios, la sociedad civil y el ciudadano común pueden y deben aportar. En este marco de construcción social de la verdad, los masones quieren aportar, desde el conocimiento y desde una perspectiva filosófica. Ya es del todo conocida la realidad y alcance del problema al que se enfrenta la humanidad, por lo que se hace urgente las necesarias direcciones y cambios a nivel internacional, nacional, local y personal, los cuales deben ir acompañados de valores, buscando establecer los equilibrios que involucran el convencimiento de que una conciencia planetaria2 es posible. En tanto, instituciones como la Gran Logia Femenina de Chile y la Gran Logia de Chile, no están ni pueden estar ajenas a las posibles transformaciones que requerirán una sincronía de voluntades.

Este libro aborda diferentes temas, siguiendo una lógica que entremezcla un diagnóstico elemental, incluyendo una visión ética, la incorporación del ser humano, el reconocimiento de la crisis ambiental, la visión de algunos pueblos originarios, la dimensión de la crisis hídrica, el urbanismo sustentable, una panorámica sobre las visiones de desarrollo, para terminar con una propuesta sobre caminos de solución para enfrentar la crisis ambiental. Para profundizar sobre esta crisis, se incorporan en este libro artículos sobre el cambio climático que representa la más clara expresión de ésta a nivel mundial.

Se analiza el desarrollo sostenible, en sus componentes, social, económico y ambiental, con énfasis en este último. Se investigan los probables orígenes del problema ambiental, no como un simple diagnóstico, sino que con el fin de identificar causas que pueden servir para la toma de decisiones que puedan aminorarlo.

Finalmente, en este documento es posible encontrar los avances que ha tenido la Gran Logia de Chile frente a la problemática ambiental y climática. La francmasonería chilena y latinoamericana ha manifestado su compromiso con abordar los temas ambientales, para lo cual ha desarrollado diversas iniciativas, siendo la creación y desarrollo de la

2 El término “Conciencia planetaria”, es planteado por Edgar Morin (1999) en su libro “Introducción a una política del hombre” y lo define como “La conciencia planetaria implica la generación de múltiples tomas de conciencia que deben impactar la educación para el futuro: toma de conciencia de la unidad que tiene la tierra con todas las cosas que la habitan”.

Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático, la que ha permitido llevar a cabo actividades que van desde el desarrollo de conferencias sobre cambio climático, que se desarrollaron en forma previa a lo que sería la COP21 en Chile, hasta la denominada Semana del Clima, en que masonas y masones de América Latina compartieron sus visiones sobre el cambio climático, junto a personas y expertas no pertenecientes a la Orden. También, desarrolló metodologías y su aplicación, para el cálculo de la huella de carbono y huella hídrica de las casas masónicas del país. Hay un trabajo planificado, que hoy se ve también reflejado en la elaboración de este libro, entre muchas otras variadas iniciativas. El Comité Editorial fue conformado por masonas de la Gran Logia Femenina de Chile, las QQa.·.HHa.·.Carla Fucito Calderón, de la R.·.L.·. Hipatia N°31 del Valle de Santiago; Sylvana Cárdenas Cárdenas, R.·.L.·. Egregora Nº38 del Valle de Santiago; y Oriana Salazar Harvey, de la R.·.L.·. Araucaria Nº1 del Valle de Santiago: Desde la Gran Logia de Chile participaron los QQ.·.HH.·. Guido Asencio, de la R.·.L.·. Reflexión 103 del Valle de Osorno y R.·.L .·. Unión y Tolerancia N°44 del Valle de La Unión; Edmundo Acevedo, de la R.·.L.·.Franklin Delano Roosvelt N°99 del Valle de Limache; José Núñez de la R.·.L.·. Reflexión 103 del Valle de Osorno; Alexis Segovia y Juan Antonio Garcés, de la R.·.L.·. Constructores N° 141del Valle de Santiago.

El medioambiente desde un punto de vista ético

Los cuatro elementos de la naturaleza: Aire, Agua, Tierra y Fuego

Introducción

Raúl Blin Necochea

R.·.L.·. Constructores N° 141. V.·. Santiago

El ser humano inmerso en la naturaleza, percibe los cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego en sus aspectos esenciales. Están presente en todas las cosmogonías de occidente. Son fundamentales para todos los aspectos de la vida del hombre generando, entre otros, sus alimentos.

La tierra tiene como una de sus principales características su solidez y su estructura. Comprende a la tierra pura en todas sus formas, a rocas y minerales, a los árboles, vegetales, frutos. El agua se compone de hidrógeno y oxígeno. Es imprescindible para la vida. Es fundamental a la existencia de los seres vivos, en la regulación del clima y en la existencia de todos los ecosistemas. Desempeña varias funciones en los organismos vivos desde una perspectiva fisiológica. Actúa como disolvente, reactivo y medio de reacción, lleva los nutrientes y contribuye a eliminar residuos. Ayuda al crecimiento de los cultivos y al control del fuego.

El aire; se compone fundamentalmente de nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, gases nobles, dióxido de carbono y vapor de agua. Es fundamental para la vida, a través del oxígeno permite respirar a los organismos aeróbicos que constituyen la mayoría. El dióxido de carbono es la fuente de carbono para la fotosíntesis, y a través de ella de todos los productos orgánicos. El aire facilita la existencia del fuego, el viento, las nubes y la lluvia.

El fuego; para manifestarse precisa de combustibles, comburentes y energía de activación. Los combustibles son cualquier material orgánico, capaz de liberar energía con desprendimiento de calor. Los comburentes son sustancias que favorecen la combustión de otras sustancias, como el oxígeno. La llama es una emisión de luz que se genera cuando se produce la combustión, tiene abundante energía en forma de luz y calor. El fuego es fundamental para las transformaciones tecnológicas, para preparar alimentos, para los motores y circuitos y para iluminar las noches.

Filósofos Presocráticos y otras culturas

Algunos de los filósofos anteriores a Sócrates se hicieron la pregunta del principio u origen de todo, el arjé o arché. Tales de Mileto, reconocido matemático y geómetra, planteó que era el agua aquello de donde todo provenía y que la vida proviene del agua.

Anaxímenes enseñó que el arché era el aire y era el que tomaba las formas de los demás elementos. Jenófanes de Colofón pensó que es la tierra la que está en el origen y que asume las formas de las otras sustancias, por su parte Heráclito sostuvo que todo cambia y nada permanece y que el arché es el fuego y que el agua, el aire y la tierra son sus modalidades. Empédocles enseñaba que todas las cosas se debían a una combinación de los cuatro elementos, los llamó raíces, izomatas, organizados en base a dos principios, la unión y la discordia para entender la transformación de las cosas. Leucipo y Demócrito plantearon que todo proviene de pequeñas partículas llamadas átomos y que se relacionan de múltiples formas, dando lugar a todo lo que existe. El budismo concibe cuatro cualidades sensibles que se corresponden con los cuatro elementos: la solidez con la tierra, el agua con la fluidez, el aire con el movimiento y la temperatura con el fuego. La antigua filosofía tibetana, denominada Bo, pensó en los cuatro elementos más el espacio. Los chinos nombraron cinco elementos como xu xing que significa

transformación, movimiento: agua, madera, fuego tierra y metal. La tradición japonesa los denomina godai, los cinco grandes: el vacío que alude a la energía pura, la tierra a la solidez, el fuego a la pasión, al crecimiento, el aire a la expansión y libertad de movimiento y el agua que alude a la fluidez.

Los antiguos libros sagrados del hinduismo, los Vedas, también se refieren a cinco elementos: tierra, agua, aire, fuego, a partir del akasha o éter.

La astrología ha relacionado los elementos con los signos del zodiaco: Virgo, Tauro y Capricornio son signos de tierra. Cáncer, Escorpio y Piscis son signos de agua. Géminis, Libra y Acuario de aire. Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego.

En oriente se ha vinculado los elementos con los principales órganos: el corazón con el fuego, los riñones con el agua, el hígado con la madera, el páncreas con la tierra y el metal con los pulmones. La energía vital circula por estos órganos en equilibrio generando salud. Cuando se estanca o altera el flujo energético se producen enfermedades. Los alimentos son afectados para bien o para mal, por los cuatro elementos. Los elementos y su interacción son esenciales para la vida humana, en salud, armonía y equilibrio y son significativamente dañinos cuando se contaminan, atentando contra la salud y la vida humana.

El filósofo contemporáneo José Ortega y Gasset, en un proceso de humanización sostuvo, en su obra el Hombre y la Gente, “mi vida soy yo y la circunstancia, si no la salvo a ella no me salvo yo”.

¿Qué será humanizar la circunstancia? Probablemente consiste en que forme parte de un proyecto de vida a fin de concretar un llamado, una vocación a ser de una determinada forma, entre otras posibles: un

aventurero, un artista, un científico, un filósofo. Esto equivale a reabsorber la circunstancia, en un proyecto de vida y, al parecer, es esta la misión del ser humano sobre la tierra. Si por circunstancia se entiende lo que lo rodea, humanizar la circunstancia es humanizar el entorno.

Cuando el comportamiento del hombre es incongruente con su proyecto de vida, usa las tecnologías de modo exagerado y mecánico, y contamina la naturaleza, termina dañándose gravemente a sí mismo, acortando su vida, al producir un medio carente de las posibilidades que tendría sin los cambios que implica su contaminación.

El cosmos es el todo en que se agrupan los elementos, existen en equilibrio y cuando este equilibrio se rompe acontece el caos. Aristóteles vinculó los cuatro elementos con cualidades: el agua húmeda y fría, el aire es húmedo y caliente, la tierra es seca y fría y el fuego caliente y seco. Agregó a los cuatro elementos un quinto al que denominó éter, tomado de las tradiciones orientales. Éter fue el medio concebido para entender la transmisión de la luz, un elemento astral, invisible, que era más que el vacío. Esto fue superado por la teoría de la relatividad de Einstein.

¿Cómo potenciar los cuatro elementos, como fuente de salud y desarrollo espiritual?

Caminar sobre la tierra, el pasto, la arena y hasta la escarcha contribuye a cargar energía de la naturaleza y a botar electricidad estática. Ducharse con agua helada, cuando el tiempo lo permite y beber agua purificada relaja y energiza. Alimentarse con productos orgánicos: papas, lechugas, tomates, respirar aire puro y hacer ejercicios de respiración como los enseñados por el yoga o por órdenes esotéricas como el rosacrusismo o el martinismo. Estos ejercicios estimulan los chacras y energizan. Ejercicios de visualizaciones con imágenes: del fuego como el Pilar del Medio o el Solve Coagula de la alquimia. Ejercicios para el despertar de kundalini o la serpiente de fuego. Energizan y desarrollan la capacidad de darse cuenta.

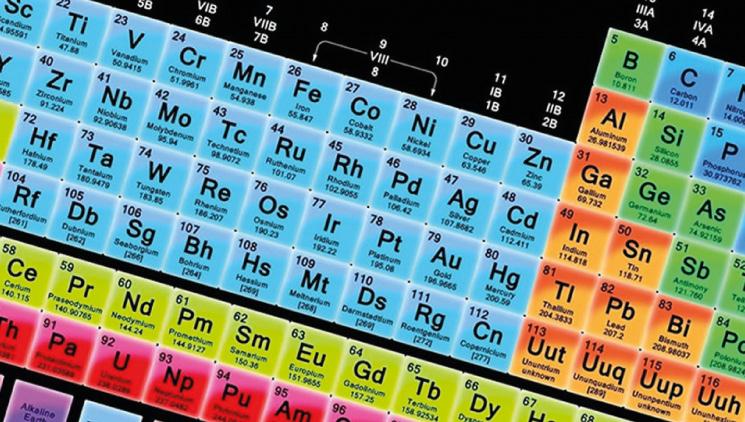

La Tabla Periódica de los Elementos

En el siglo XIX el científico ruso Dimitri Mendeléyev organizo,

clasificó y pronosticó los elementos químicos de acuerdo a su peso atómico (protones), su configuración atómica y sus propiedades químicas. Los estructuró en grupos y columnas y por las posibles combinaciones químicas artificiales a las que todavía no habían sido encontradas. Esto permite entender mucho más la constitución de los cuatro elementos a partir de la intuición de Leucipo y Demócrito que pensaron que todas las cosas están constituidas por pequeñas partículas llamadas átomos. A cada elemento químico le corresponde un lugar específico y propio en la tabla periódica. (Marcos, Mitxelena et. al. S.f).

No solamente es una forma de ordenar los elementos químicos. Si se sabe en qué período y a que columna pertenece un elemento, se puede saber mucho más sobre su naturaleza y propiedades.

Toda la materia posee masa y existencia en el espacio. La materia se puede expresar en tres estados: sólida líquida y gaseosa. Y esto por el tipo de relación entre los átomos o moléculas que la integran y son las propiedades de la materia. Las características generales son propias de todas las modalidades de materia. Las características particulares diferencian a una cosa de otra y se relacionan con las diferentes sustancias que conforman los cuerpos. Las propiedades físicas evidencian las transformaciones y su evolución característica, que no es factible precisar de modo claro, como el color que cada persona percibe de modo individual. Dejándolas de lado se puede aludir a algunas propiedades de la materia: elasticidad, punto de fusión, conductividad, temperatura, solubilidad, fragilidad, dureza, textura, ductilidad, y punto de ebullición.

La Tabla Periódica de los Elemento permite entender más y mejor a los elementos, así como la tierra con todas sus complejidades, el fuego con sus particulares combustiones, el agua en su pureza y sus contaminaciones, lo mismo que el aire. Los elementos combinan sustancias químicas y se combinan entre sí para producir notables transformaciones.

Alfred Werner es el autor de la modalidad actual de la tabla periódica a partir de Mendeleyév. Los primeros 94 elementos se encuentran en la naturaleza, algunos fueron sintetizados primero y después hallados. Del 95 al 100 ya no existen y del 101 al 118 fueron sintetizados en laboratorios.

Para profundizar aún más los cuatro elementos se debe entender aspectos físicos principales del devenir de las cosas en el universo. La etimología lleva al griego thermos, calor y dynamos, fuerza. Desde una perspectiva matemática los principios o leyes se entienden como un conjunto de ecuaciones que permiten entender los sistemas termodinámicos sea cual sea el objeto de estudio: desde una molécula o una persona hasta la atmosfera o un asado en una parrilla.

Las leyes o principios de la termodinámica fijan su atención en tres propiedades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía. La temperatura es una magnitud física que evidencia la energía que tiene un cuerpo. Se manifiesta en calor y frío, temperatura más alta y temperatura más baja. La energía es la capacidad de generar movimiento, de producir trabajo. La energía es propia de todos los sistemas físicos y de todas las formas de vida. Se clasifica de varios modos: como energía potencial cuando está almacenada, o cuando está en acción como cinética; se interrelacionan al transformarse una en otra, son interconvertibles. La energía no puede ser creada ni destruida solamente transformada, en distintas modalidades.

En todos los modos de vida está presente la energía, las formas vivientes son dependientes de la energía. Los vegetales toman y absorben la energía radiante del sol que les permite realizar la fotosíntesis. Los animales se nutren de forma indirecta de la energía solar, a través de los vegetales. La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica usando la luz del sol; la energía lumínica se transforma en energía química estable. Se realiza en las plantas.

La otra propiedad física contemplada en las Leyes de la termodinámica es la entropía y es la magnitud o tamaño representado por

la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Es el grado de desorden de un sistema y la cantidad intercambiable con el medio como ocurre en un reloj de arena, es como una modalidad de desgaste entendido como desorganización.

Desde que el hombre está sobre la tierra ha percibido que sus necesidades no coinciden con las oportunidades que la naturaleza le da. El ser ahí o dasein (Martin Heidegger), ese yo en la circunstancia (José Ortega y Gasset) ha debido producir una sobre naturaleza, un mundo tecnológico. La naturaleza, en su pureza le ofrece mucho, pero no todo y al hacer un mundo técnico, la modifica y muchas veces la contamina, la desnaturaliza. Esto tiene un límite peligroso para la vida humana, cuando se procede sin conciencia. Si un proyecto de vida implica vivir, muchos comportamientos con la naturaleza son incongruentes, por ejemplo, todos los comportamientos que contribuyen al cambio climático, al aumento de la temperatura en el planeta.

El esoterismo es la doctrina íntima, reservada y no la exotérica o para todos en el decir de Aristóteles. La masonería es una escuela iniciática, es decir que se pone en el largo camino de perfeccionamiento y ampliación de la conciencia, esto es, del darse cuenta. Implica procedimiento simbólico y alegórico y un ejercicio filosófico permanente. Esto significa la filosofía entendida como el ejercicio pleno de la razón y el espíritu crítico. Como cuando Jenófanes de Colofón sometía a crítica y duda a la religión antropomórfica de su tiempo al decir que, si los bueyes y los caballos tuvieran manos y pudieran pintar, pintarían a sus dioses con la forma de los bueyes y los caballos de su tiempo.

La masonería francesa considera, en la iniciación, las purificaciones sucesivas por los elementos: tierra, agua, aire y fuego, inspirados en los misterios antiguos y en ordenes plenas de un profundo esoterismo cabalista, hermético, gnóstico y alquímico. La masonería anglosajona no incluye la Cámara de Reflexiones, ni los viajes misteriosos de purificación por los elementos. Se basa fundamentalmente en un simbolismo moral, de las herramientas de los albañiles y constructores. Para ellos el Gran Arquitecto

es el Dios del evangelio. Gran Geómetra en el segundo grado y el Altísimo en tercer grado Para ellos la masonería es un peculiar sistema de moral velado en alegorías e ilustrado por símbolos. (Ritual de Iniciación de la masonería del Rito de York y de la masonería anglosajona). La masonería anglosajona tiene unidad de rituales, en todas partes son los mismos, con mínimas variaciones, incluido Estados Unidos. En cambio, el llamado Rito Escocés Antiguo y Aceptado, no tiene unidad en sus rituales, los que son muy diversos y distintos, en la masonería simbólica. El rito chileno es, quizás, el más bello y profundo, con un sello poético sin igual, con un modo único de proponer al Gran Arquitecto del Universo. El Rito Escocés Antiguo y Aceptado nació en Charleston, Estados Unidos y comprende los grados del IV al 33, de Maestro Secreto a Soberano Gran Inspector General. Los Hermanos que lo fundaron, en la masonería simbólica o azul practicaban el Rito de Emulación, con mínimas variantes. Sus mandiles de maestro son azules, de donde proviene la denominación, Grados Azules o Masonería Azul. (Mart, 2015).

Purificación por la Tierra

En la iniciación se produce un reflectar, un giro hacia el interior, circunloquio o conversación con uno mismo. Como indicaba Antonio Machado: “converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a dios un día, mi soliloquio es plática con el mi buen amigo que me enseño el secreto de la filantropía”. Es una visita el Interior de la Tierra. Hay que ser capaz de mirar y reconocer los propios errores, examinar la conciencia, rendir homenaje a lo bello, lo justo y lo bueno. Los rituales dicen: qué memoria desearías dejar de vos mismo, cuáles son tus deberes con los demás y cuáles son tus deberes contigo mismo.

Purificación por el Aire

Incluye enseñanzas morales, representa las malas pasiones, a la sociedad humana con odios, tormentos, traiciones e impulsos de egoísmo. Representa también a las malas instituciones políticas y sociales y a los hombres que padecen por la ignorancia y ausencia de reflexión. La masonería enseña a superar esos males.

Purificación por el agua

Representa la lucha contra las malas inclinaciones y la lucha por el bien de los demás, contra las mentiras y calumnias. Se debe tener el valor de la perseverancia, en el camino del bien, siguiendo la conciencia ilustrada.

El 70% de del cuerpo humano es agua y el 70% del planeta Tierra también es agua. Flexible, elemento blando, el primero según el Génesis.

A la larga lo blando vence lo duro; las rocas las transforma en arena y el agua apaga al fuego.

Purificación por el fuego

Representa el valor de la perseverancia en la adquisición de las virtudes y la verdad. También representa la purificación de las emociones y el amor al prójimo y se insta a no hacer a los demás lo que no se quiere que se haga con uno. Representa el ánimo necesario en defensa de la verdad y la justicia. La masonería es austero sacrificio en el activo combate contra el error y el mal. No es contemplación pasiva del bien.

Los cuatro elementos son considerados en la masonería como un valor superior para el desarrollo y perfeccionamiento humano, para su bien y consolidación. Purifican, limpian e inspiran la conciencia. La naturaleza en pleno contribuye a que el hombre viva mejor y vaya superando sus limitaciones por medio del estudio y la reflexión. Insta a respetarla y a superar sus peligros por medio de una actitud prudente. Se debe incluir a la naturaleza, con todo su potencial en los proyectos de vida, evitando contaminarla.

La masonería es una organización iniciática, filosófica y esencialmente ética. La ética entendida como una teoría y no como una práctica reflexiva de la moral, es una rama de la filosofía y se ocupa del deber ser del ser humano. Ya la práctica reflexiva de la moral es un aporte formidable para el desarrollo y perfeccionamiento humano. ¿Qué puede enseñar la ética como ejercicio filosófico acerca de los cuatro elementos, la naturaleza y el comportamiento del hombre?

La lucha contra las bajas pasiones humanas es fundamental en la relación con la naturaleza: la ambición desmedida, la naturaleza

transformada en bienes de consumo (Pensar y Habitar de Heidegger) y la contaminación de la misma de forma abiertamente nociva, es un comportamiento inmoral. Se debe establecer un límite a la contaminación de la naturaleza por el bien de todos.

Ambelain, R. 1987. El Secreto Masónico. Editorial Ediciones Martínes Roca.

Ambelain, R. Sf. La Escala filosofal o simbolismo de las herramientas en el arte real. Editorial Orden Real de Heredom de Kilwinning Aug.·. y Resp.·. Logia Madre metropolitana “San Andrés de Escocia N°1”, Valle de Santiago.

Albo, L. 2015. La Masonería: Logias, Rituales y Símbolos de la Hermandad. Editorial Lisboa.

Boché J. Sf. El Simbolismo masónico. Sin editorial.

Cunningham, S. 1993. La Magia de los Cuatro Elementos: Cómo dominar las energías de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Editorial Martínez Roca, Fontana Fantástica.

Denis, O. 2012. Los Cuatro Elementos. Editorial lulu.com.

De Valiente, Apiano. 2012. Las Cuatro Alas de Mercurio: Alquimia Tradicional de Alto Grado. Editorial New Publisher.

García, J. 2017. Simbolismo masónico: Historia, fuentes e iconografía. Editorial Sans Soleil Ediciones.

Heidegger, M. 1927. Ser y Tiempo. Editorial Universitaria, Alemania.

Heidegger, M. 2005. Construir Pensar y habitar. Editorial Laoficina.

Laban, R. Sf. Los símbolos masónicos. Editorial OBELISCO. Lomas, R. 2019. Símbolos de la masonería. Editorial Librero.

Marcos, B. Kepa, M. et. al. Dimitri Mendeléyev y la Tabla Periódica.

Ortega y Gasset, J. 2014. El Hombre y la Gente de. Editorial Biblioteca Nueva.

Ortega y Gasset, J. 2016. El Hombre y la Técnica de. Editorial Createspace Independent Publishing Platform.

Revista Masónica. 1999, números 1-2, Marzo, Abril.

Roca, N. 2007. Los Cuatro Elementos de. Editorial EDEBE.

Rituales oficiales de la Gran Logia de Chile

Toro, R. 2013. Biodanza y los Cuatro Elementos de. Editorial Cuarto Propio, Santiago de Chile.

Paulo De Santos Pavletic R.·.L.·.Melipulli N° 215. V.·.Puerto Montt

Introducción

La gran Logia de Chile en su declaración de principios establece “La Francmasonería es una Institución universal, esencialmente ética, filosófica e iniciática”.

La importancia de la ética deriva de su objeto de estudio. Desde que el hombre se agrupó en sociedades tuvo la necesidad de desarrollar reglas

para poder convivir, las cuales se deben conocer para poder comprenderlas y acatarlas, esto es, sabiduría sobre los procesos y sus causas.

Durante los últimos años se ha hecho notar especialmente el daño causado por la especie humana al medio ambiente, acuñándose una serie de términos de uso común para referirse a ello, frente a lo cual cabe preguntarse: ¿qué es y qué significan términos como cambio climático, contaminación y calentamiento global?; ¿cómo defender algo que no se conoce y cómo tener certeza de cuál es la misión como francmasones frente a estos temas?; ¿qué y cómo correspondería actuar frente a esta situación? para finalmente interrogarse acerca de si ¿tiene espacio de aplicación la ética en estas áreas del quehacer profano? y de ser así ¿Cómo habría que aplicar la ética en estas materias? En palabras simples, determinar el campo y la forma de aplicación de la ética masónica frente a la crisis climática que se vive.

La orden masónica se define como “filosófica, ética e iniciática” y bajo estos parámetros se debe entender que existe una moderna rama de la ética llamada “ética ambiental”, la cual se aplica a la reflexión de los fundamentos, deberes y responsabilidades del ser humano para con el entorno actual y futuro, en pos de las nuevas generaciones (Lecaros, 2013).

La Masonería, desde sus inicios, se ha caracterizado por ser estandarte de diversos cambios sociopolíticos a lo largo de la historia de la humanidad. La Revolución Francesa, el desarrollo del conocimiento a nivel mundial y el desarrollo de leyes progresistas en el país, son sólo un breve ejemplo del peso y responsabilidad que se tiene actualmente como institución, en lo que a cambios sociales se refiere.

Se trata precisamente de “ser transformadores sociales, respetando las dinámicas locales y convirtiéndose en el ejemplo hacia la comunidad”. Justamente con esta última frase comienza uno de los párrafos publicados por la Gran Logia de Chile refiriéndose a las iniciativas que apuntan a realizar un seguimiento de la huella de carbono en las distintas casas masónicas del país, sin duda un paso inicial importante para la concientización de los deberes ambientales, sin perjuicio de lo cual se hace necesario ahondar en estas temáticas desde el punto de vista de las virtudes que inculca en sus adeptos la orden masónica.

La primera oportunidad en la cual se comenzó a hablar de una “ética” orientada al cuidado y respeto del medio ambiente, haciendo hincapié en que el pensamiento moral debe ir más allá del ámbito de los intereses humanos para incluir los intereses de los seres naturales no humanos, fue en las conclusiones del libro de memorias del ingeniero forestal norteamericano Aldo Leopold (1949), titulado “A Sand County Almanac”. A él se le suman los filósofos Hans Jonas y K. O. Apel (1995), los cuales se refieren al mismo tema “ética de la responsabilidad” donde los seres humanos se deben sentir parte del mundo natural y responsables de su cuidado.

Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que se está muy atrasados como humanidad en estos temas, por lo cual se debe trabajar intensamente en ello, a partir de ayer, para tratar de cambiar las malas prácticas vigentes hasta hoy en materia ambiental y mitigar sus graves consecuencias, para lo cual se requiere primeramente de un cambio a nivel de los principios y valores que rigen la relación con el medio ambiente, y como en todo orden de cosas se debe partir primeramente por casa.

Son muchas las frases y términos que han sido, y siguen siendo, víctima de uso y abuso en estos tiempos: marcas de ropa, bebidas, cuadernos, incluso en la política se lanzan frases rimbombantes sobre el necesario cuidado ambiental, lo cual está muy bien desde el punto de vista de las intenciones, aun cuando por regla general se tiene una escasa lucidez y conocimiento sobre los temas de los cuales que se habla. Por ello, las temáticas ambientales quedan relegadas más que nada a palabras de buena crianza, cuando en verdad lo que se necesita es encarnar esa moral ambiental en el “aquí y ahora”, sumado a una pincelada de ética aristotélica – hacer el bien simplemente porque es lo hay que hacer – para lo cual nunca estará de más un repaso de algunos tópicos esenciales en la materia, para quienes utilizan la razón y el conocimiento como sendero hacia la luz de la verdad.

En tal sentido, primeramente, señalar que existe una relación estrecha entre el clima y el hombre, entendiendo clima en términos simples como el conjunto de elementos y factores atmosféricos y meteorológicos que caracterizan a una región del globo terráqueo, y que determinan condiciones ecológicas propias. El clima es, en consecuencia, el elemento de la atmósfera que influye de forma determinante en las posibilidades de supervivencia y formas de vida de los seres humanos, fauna, flora, y en general de los ecosistemas.

En observancia a lo descrito precedentemente, se puede deducir que las actividades de la sociedad humana, sean estas industriales, agrícolas, vehiculares o de otra índole, inciden determinantemente en la evolución del clima de zonas densamente pobladas, las cuales ambientalmente se conocen como “Isla de Calor”. Muchos de los gases emitidos por las actividades mencionadas, se llaman gases de invernadero y están generando el denominado Efecto Invernadero Inducido (GEI), el que influye en el cambio climático experimentado durante las últimas décadas.

Cambio climático y Calentamiento Global son términos que sufren del mismo mal que los binomios rito – ritual o signo – símbolo en masonería, ya que generalmente se entrelazan, confunden y utilizan indistintamente como si fuesen una misma cosa, pese a las diferencias existentes entre ellos, lo cual hace necesario detenerse un momento para ver de qué se trata cada uno de ellos y cómo diferenciarlos adecuadamente.

El Calentamiento Global se refiere únicamente a la temperatura de la superficie de la Tierra, mientras que el Cambio Climático incluye el calentamiento y los “efectos secundarios” de este calentamiento, tales como el derretimiento progresivo de los glaciares, lluvias tormentosas cada vez más frecuentes, nevazones inusuales o sequías cada vez más frecuentes, por nombrar sólo algunos.

Otra distinción entre el Calentamiento Global y el Cambio Climático es que cuando los científicos, políticos u otros líderes públicos hablan sobre el Calentamiento Global en estos días, casi siempre se refieren al calentamiento causado por las actividades humanas, debido al rápido aumento del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero causados por personas que queman carbón, petróleo y gas, a escala industrial y domiciliaria- ya que aun cuando se sabe que la tierra ha aumentado su temperatura antes por diversas circunstancias, lo verdaderamente preocupante es que ello nunca ocurrió a la velocidad con la cual avanza hoy, siendo la actividad humana claramente la causante de aquello.

En efecto, el Cambio Climático puede tener su origen en cambios naturales, como lo es la propia evolución climática desde las edades de hielo hasta hoy en día. Sin perjuicio de ello, la gravedad de la situación actual, reitero, dice relación con la actividad del hombre, el cual además de quemar combustibles fósiles, principal emisor de gases, es capaz de causar cambios climáticos al emitir contaminación, por ejemplo, con aerosoles, ya que las diminutas partículas que reflejan la luz solar y enfrían el clima en teoría causarían una edad de hielo atropo-inducida, alterando la atmosfera,

o también al transformar el paisaje de la Tierra, por ejemplo, sustituyendo bosques que almacenan carbono por tierras de cultivo.

El Calentamiento Global es, por tanto, el aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Se postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX debido a la actividad humana, principalmente por las emisiones de CO2 que incrementaron el efecto invernadero. Se predice, además, que las temperaturas continuarán subiendo en el futuro si continúan las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por su parte, el Efecto Invernadero es el resultado de la penetración de la luz solar desde el espacio exterior, la cual impacta sobre la superficie del planeta, convirtiéndose en calor para luego ser irradiada de regreso hacia el espacio exterior. Sucede, sin embargo, que una parte de ese calor no puede escapar porque es reflejada nuevamente hacia la tierra por los gases que producen el denominado “efecto invernadero”, el cual, como su nombre lo indica, funciona al igual que el plástico transparente que se usa sobre los cultivos fuera de temporada, impidiendo la salida del calor y aumentando la temperatura interior del habitáculo de cultivo, que para el caso en estudio es el planeta tierra.

Este es un momento en el proceso del Cambio Climático como ningún otro en la historia de la humanidad, ya que si bien se ha dicho que el hogar, la tierra, sin duda ha experimentado el cambio climático antes- la

temperatura promedio de la Tierra ha fluctuado a lo largo de la historia de 4.540 millones de años del planeta, experimentando largos períodos de frío denominados “edades de hielo”, y períodos cálidos o “interglaciares”, en ciclos de 40.000 a 100.000 años durante al menos el último millón de años, sin embargo al día de hoy por causa de la intensidad del fenómeno producto de la acción humana obliga a cambiar los paradigmas éticos y de acción en materia ambiental.

En efecto, al ser el Cambio Climático actual diferente a los anteriores fenómenos de este tipo conocidos, se debe tener un entendimiento diferente frente a ello, ya que con independencia de cómo se quieren entender o enfocar estas temáticas finalmente-si el cambio climático son todos los efectos secundarios del Calentamiento Global o un síntoma del Cambio Climático causado por los humanos- esencialmente se está hablando del mismo fenómeno básico: la acumulación de energía térmica excesiva en el sistema de la Tierra. Cabe preguntarse entonces ¿por qué se tienen dos formas de describir lo que a nivel de consecuencias es básicamente lo mismo?

Según el historiador Spencer Werart (2008), el uso de más de un término para describir diferentes aspectos del mismo fenómeno sigue al progreso de la comprensión del problema por parte de los científicos. A finales de 1.800, los científicos estaban planteando la hipótesis de que la industrialización, impulsada por la quema de combustibles fósiles para generar energía tenía el potencial de modificar el clima. Pero durante muchas décadas no estuvieron seguros de si el enfriamiento (debido al reflejo de la luz solar de la contaminación) o el calentamiento (debido a los gases de efecto invernadero) dominarían finalmente. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, cada vez más evidencias sugerían que el calentamiento dominaría y que sería diferente a cualquier otro episodio de calentamiento natural. El concepto de “Calentamiento Global” surgió precisamente para describir ese consenso científico. En décadas posteriores, los científicos se hicieron más conscientes de que el Calentamiento Global no era el único impacto del exceso de calor absorbido por los gases de efecto invernadero. Otros cambios—el aumento del nivel del mar, la intensificación del ciclo del agua, el estrés sobre las plantas y los animales—probablemente serían mucho más importantes para la vida cotidiana y para la economía. En la década de 1990, los científicos utilizaron cada vez más el “cambio climático causado por los seres humanos” para describir el desafío que enfrenta el planeta.

Si se quisiera hacer un balance sobre el Calentamiento Global actual, es un tipo de Cambio Climático sin precedentes, y está generando una cascada de efectos secundarios en el sistema climático. Son estos efectos secundarios, como los cambios en el nivel del mar a lo largo de costas muy pobladas y la retirada mundial de los glaciares de montaña de los que dependen millones de personas para el agua potable y la agricultura, los que probablemente tengan un impacto mucho mayor en la sociedad que el cambio de temperatura en sí mismo.

El autor Feltz, B. (2016) )3 en su artículo publicado para la UNESCO denominado “Filosofía y ética del cambio climático”, plantea lo siguiente: “El Cambio Climático es uno de los grandes desafíos de estos tiempos y afecta tanto a la vida cotidiana como al orden geopolítico mundial. Es una de las dimensiones de una crisis ecológica planetaria, consecuencia directa de las complejas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Estos vínculos pueden dividirse en cuatro enfoques principales desde una perspectiva filosófica:

El primero, el de Descartes, considera a la naturaleza como un conjunto de objetos puestos a disposición del ser humano. El filósofo del siglo XVII, contemporáneo de Galileo y considerado el gran precursor de la modernidad, desarrolla el proyecto de una ciencia de la vida análoga a la ciencia física emergente. Defiende la idea de una “máquina animal”. Lo vivo no es más que materia inerte organizada de manera compleja. Sólo el ser humano tiene un alma sustancial distinta del cuerpo, hecho que lo convierte en la única especie respetable. El resto de la naturaleza, viva o inerte, forma parte del mundo de los objetos, y por ende a disposición de la humanidad. Descartes no manifiesta respeto alguno por el medio ambiente, y lo considera de manera meramente utilitaria estimando que es un recurso infinito del cual el hombre puede sacar provecho sin complejos. Es posible adivinar, entonces, cuántas de estas premisas han conducido al uso y abuso indiscriminado de la naturaleza en todas sus formas: agricultura, pesca y ganadería intensiva, agotamiento de minerales, contaminación de todo tipo, etc.

Otro enfoque, el de la Ecología Científica, aporta una perspectiva completamente diferente del mundo en cuanto relación ser humano-medio ambiente. En 1937, el botánico británico Arthur George Tansley propuso el concepto de “ecosistema”, el cual revolucionaría la relación científica

3 Disponible en: https://es.unesco.org/courier/2019-3/filosofia-y-etica-del-cambio-climatico#:~:text=El%20primero%2C%20el%20de%20Descartes,a%20la%20ciencia%20f%C3%ADsica%20emergente.

con la naturaleza. Este concepto remite a todas las interacciones de las distintas especies vivientes entre sí, y de todos los organismos vivos con el entorno físico: suelo, aire, clima. En este contexto, el hombre se redescubre a sí mismo como parte de la naturaleza, como un elemento más del ecosistema. Además, ese ecosistema es un medio ambiente finito, con poblaciones y recursos limitados de antemano, desde el comienzo como en las etapas posteriores de la actividad humana sobre el planeta”.

No obstante, el gran avance que este enfoque ecosistémico significó, muchos pensadores consideran que el enfoque de la ecología científica es aún insuficiente para resolver la relación hombre-medio ambiente. Los adeptos de la ecología profunda (deep ecologists), por ejemplo, creen que el núcleo del problema en el enfoque científico, incluido el ecológico, es el antropocentrismo. Defienden, por tanto, una filosofía de la totalidad que integra al ser humano con todo lo vivo en su conjunto sin concederle ninguna categoría especial. El respeto por el animal es análogo al respeto por el ser humano.

Finalmente, el cuarto enfoque de las relaciones entre el hombre y la naturaleza intenta mantener una distancia prudente del radicalismo de los deep ecologists, subrayando a la vez la pertinencia de la crítica de la ecología científica. La naturaleza y el ser humano coexisten y se compenetran en un espacio vivo más respetado. Un animal puede ser respetable sin que se le conceda la misma categoría que a un ser humano. Una especie viva, un ecosistema particular merecen respeto como logros notables de la naturaleza, al igual que una obra de arte es un logro señero del hombre. La dimensión estética de una obra remite a una dimensión fundamental de la realidad, que únicamente el artista es capaz de revelar. Pero esa relación no significa que la obra que se respeta adquiera categoría humana. Cabe establecer una jerarquía de valores. Lo animal, algunos ecosistemas o determinados paisajes, alcanzan respetabilidad en virtud de una modalidad dual: es el hombre quien decide respetarlos y lo hace de una forma que no equivale al respeto que manifiesta hacia lo específicamente humano.

Otra arista relevante sobre la cual se debe meditar es la política, desde la perspectiva de ciencia versus política. Como dimensión de la crisis ecológica, el cambio climático prepara el terreno para una reflexión más específica sobre la relación entre ciencia y política, importante ya que todo es política y finalmente es la herramienta de la cual se dispone para organizar la sociedad.

La ciencia tiene una gran responsabilidad en el origen del problema climático. Se ha entrado en el Antropoceno en buena medida debido al impresionante poder de las nuevas tecnologías y a su uso indiscriminado por parte de los poderes económicos: por primera vez en la historia, la actividad humana está modificando determinadas características medioambientales que afectan a la humanidad en su conjunto. Pero la ciencia también se hace consciente de los problemas relacionados con la crisis ecológica y desempeña un papel decisivo en el desarrollo de perspectivas que podrían encaminar hacia una gestión racional de la crisis climática. La ciencia puede llevar al ser humano a la perdición o a la salvación. Integrado en una concepción más amplia de la realidad, el enfoque científico sigue siendo decisivo para atenuar el cambio climático. Sin embargo, la democracia no es tecnocracia. En democracia, es el político quien toma las decisiones. El sociólogo alemán Max Weber (1864-1920) distinguió entre la esfera de los hechos y la esfera de los valores. Por el lado del conocimiento, el científico es un especialista en hechos, y le incumbe analizar las situaciones y propuestas de diversas hipótesis compatibles con las limitaciones ecológicas. Los políticos, por su parte, actúan (o debiesen actuar) de conformidad con los valores que se han comprometido a defender. En un sistema democrático, su legitimidad

se deriva de su elección. Se les elige precisamente para que escojan la opción que se ajuste a su sistema de valores. De allí que el Cambio Climático implique análisis técnicos muy complejos que no siempre están en consonancia con las orientaciones que los políticos han definido, por tanto, crear una mancomunión entre estas dos visiones es indispensable para rescatar a la humanidad del desastre ambiental, exigiendo que las visiones científicas sean validadas y escuchadas por quienes finalmente toman las decisiones desde el ámbito de lo político.

Por lo anterior, acuñar de ahora en adelante algún término similar a “Geoceno” podría ser un buen punto de partida, donde el planeta completo, vale decir, humanos, animales, plantas y la abiota completa formen una unión indisoluble y próspera que permita un crecimiento conjunto y armónico de tipo sustentable.

Por todo lo anterior es que se debe observar y reconocer que se ha entrado en una transición hacia una sociedad marcada decisivamente por los condicionamientos ecológicos. La participación de todos y en todas las actividades, desde las pequeñas y medianas empresas hasta los más poderosos consorcios multinacionales , y la participación tanto de los organismos estatales como de entidades intermediarias –sindicatos, federaciones empresariales, ONG, etc.–, en resumen el trabajo de los distintos agentes económicos y de cada uno y de la sociedad completa en su propia vida cotidiana, cada uno en su hogar, disminuyendo su huella de carbono, siendo eficientes en el consumo, limitando la cantidad de plásticos que se utiliza y se libera al medio ambiente, el agua que se consume, en las respectivas posiciones dentro del esquema social, serán claves para crear las condiciones esenciales para una acción eficaz en el “aquí y el ahora” en materia de protección ambiental.

La cuestión fundamental es, en definitiva, el futuro de la humanidad, lo que empuja a actuar es la comprensión de que el Cambio Climático descontrolado puede hacer que la vida humana en la Tierra sea mucho más difícil y feble de lo que es actualmente, si no imposible o inviable a futuro. Se conoce el “principio de responsabilidad” que el filósofo alemán Hans Jonas formuló a finales del decenio de 1970, pensando precisamente en cuestiones ecológicas: “actúa de manera tal que los efectos de tus actos sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana en la tierra”. A partir de ahora, se trata de concebir una vida social contemporánea que incluya la preocupación por la sostenibilidad del sistema largo plazo, considerando a las generaciones futuras en el ámbito de las responsabilidades ambientales.

Estas preocupaciones ecológicas deben coexistir con las exigencias éticas contemporáneas, a saber, el respeto de los Derechos Humanos y el trato igualitario para todas las personas. No todas las poblaciones humanas son iguales ante el desafío climático si se piensa en el país y las diferencias en el acceso al agua – símbolo de vida y muerte -. Paradójicamente, los países o las zonas más pobres son a menudo los más afectados por el calentamiento descontrolado del planeta. Por lo tanto, el respeto de los Derechos Humanos debe conducir a un principio de solidaridad internacional, que es lo único capaz de garantizar, tanto la gestión global del Cambio Climático como medida específicas para situaciones particularmente complejas. El principio de responsabilidad hacia las generaciones futuras y el principio de solidaridad de todos los seres humanos entre sí son esenciales para una gestión equitativa de la crisis ecológica.

Si la ética es la ciencia de lo moral, y la moral está ligada al buen comportamiento en sociedad, necesariamente el individuo al pertenecer a una Orden que indudablemente busca mejorar la sociedad a través de sus miembros, y por ende, lo mejor para todos los que en ella se encuentran inmersos, se debe estar sujetos también a la búsqueda y aplicación de aquellos valores y formas de hacer que se permitan cumplir con este objetivo general de orden filantrópico, para lo cual es fundamental el adherir a una ética ambiental que permita el avance equitativo e igualitario de las personas en todo ámbito, lo cual solo será posible si se tiene un lugar, un planeta al cual llamar el hogar, generando condiciones favorables para un mejoramiento progresivo de la calidad de vida para las generaciones futuras, para lo cual el respeto y protección del entorno ambiental es clave. La tarea, bien se sabe, es ardua y compleja en la materia, frente a lo cual vale la cita de autor desconocido que señala: “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol”. Esta es y debe ser, desde el punto de vista de la ética masónica, la manera de enfrentar esta problemática global de parte de cada individuo, porque sin duda cada árbol que se pueda plantar será el punto de partida de un bosque que sin lugar a dudas ayudará a disminuir la temperatura del hogar, la tierra. Es de esperar, por tanto, que lo que vive el planeta actualmente en materia ambiental sea tan sólo un trago del cáliz de la amargura y un cuadro negro en el piso del mosaico logial, y que el debate y nuevas formas de acción que se debe instalar con sentido de urgencia, tanto desde una perspectiva climático-ambiental como social y civilizatorio, lo sea para

el aquí y el ahora, ya que se trata del modelo de sociedad que se debe construir, considerando que la única manera de cumplir el “Acuerdo de París” es justamente en escenarios de baja actividad como el actual en tiempos de pandemia, el que pareciera ser una especie de entrenamiento forzado para ir acostumbrándonos al tipo de vida al cual se debe retornarporque alguna vez lo se tuvo- si se quiere proyectar como especie humana en el bello y fascinante planeta en que se vive.

El futuro, que se está construyendo día a día, y que se dejará a las nuevas generaciones, ya fue sobre vendido/explotado por las generaciones pasadas y no es prometedor, por lo que requerirá de muchos sacrificios en cuanto a estilos de vida y costumbres dañinos para el medio ambiente que se deberá abandonar o suspender indefinidamente en el tiempo, para comenzar a girar en torno a principios éticos estrictos que se reorienten, en el menor tiempo posible, hacia una mirada de amor verdadero a la naturaleza y a la vida humana y animal existente en ella. La vida de las generaciones futuras, de los hijos, nietos y bisnietos pende en definitiva de ello.

Es importante ser capaces de construir proyectos políticos y de sociedad basados en la más profunda adhesión a parámetros ambientales sustentables y llevarlo concretamente a la sociedad, forjando ciudadanos comprometidos y activos en materia de protección ambiental, nuevos líderes que sean merecedores de esa heroica posición. Se debe salir por tanto en busca de una sociedad empoderada, con autoridades legitimadas moral y socialmente, porque las medidas a largo plazo que se debe tomar no resisten ganancias individuales sino únicamente el bien superior del planeta y de las generaciones futuras.

Finalmente decir que el Cambio Climático desde la ética masónica debe ser abordado con la mirada de la ética medioambiental, siendo esta una moral aplicada que reflexiona sobre los fundamentos de los deberes y responsabilidades del ser humano, y principalmente de los miembros de esta augusta orden con la naturaleza, los seres vivos y las generaciones futuras bajo la guía de los valores y virtudes, a los cuales desde ya se deben sumar dos principios éticos axiales y un concepto ético-político derivado: en primer lugar, el Principio de Responsabilidad como cuidado del ser vulnerable -los seres humanos actuales y futuros y la restante vida

planetaria- y en segundo lugar, el Principio de Justicia Ecológica en sus tres vertientes complementarias: la justicia global- entendida como el combate a las desigualdades socioeconómicas a nivel planetario- la justica intergeneracional- entendida como el deber de ser equitativos para con las generaciones futuras en cuanto al legado ambiental que se deja- y la justicia inter específica- representada por el principio de hospitalidad biosférica hacia los otros seres vivos, todo ello en confluencia integrando el concepto ético-político de ciudadanía ecológica al cual se está llamado a contribuir, en el marco de una sociedad globalizada como la actual.

Apel K-O. 1992. Una ética de la responsabilidad en la era de la ciencia. Buenos Aires: Almagesto.

Broecker, W. S. 1975. Climatic Change: Are We on the Brink of a Pronounced Global Warming? Science, 189(4201), 460–463.

Cahrney. 1979. Jules National Academy of Sciences, Climate Research Board, Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment.Washington, DC: National Academy of Sciences.

Feltz, B. 2019. Revista El correo de la UNESCO, disponible en: https://es.unesco.org/ courier/2019-3/filosofia-y-etica-del-cambio-climatico#:~:text=El%20primero%2C%20 el%20de%20Descartes,a%20la%20ciencia%20f%C3%ADsica%20emergente.

Gillett, N. P., V. K. Arora, G. M. Flato, J. F. Scinocca, and K. von Salzen. 2012. Improved constraints on 21st-century warming derived using 160 years of temperature observations. Geophysical Research Letters, 39, 5.

Huber, M., and Knutti R. 2012. Anthropogenic and natural warming inferred from changes in Earth’s energy balance. Nature Geoscience.

Jonas, H. 1995. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.

Jouzel, J., et al. 2007. EPICA Dome C Ice Core 800KYr Deuterium Data and Temperature Estimates. IGBP PAGES/World Data Center for Paleoclimatology Data Contribution Series # 2007-091. NOAA/NCDC Paleoclimatology Program, Boulder CO, USA.

Kennedy J.J , P. W. Thorne, T. C. Peterson, R. A. Ruedy, P. A. Stott, D. E. Parker, S. A. Good, H. A. Titchner, and K. M. Willett. 2010. How do we know the world has warmed?

Lecaros, J. 2013. Acta bioeth. vol.19 no.2 Santiago nov.

Mann, M. E., Zhang, Z., Hughes, M. K., Bradley, R. S., Miller, S. K., Rutherford, S., y Ni, F. 2008. Proxy-based reconstructions of hemispheric and global surface temperature variations over the past two millennia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(36), 13252-13257.

Melillo, Jerry M., Terese (T.C.) Richmond, and Gary W. Yohe. 2014. Eds.,: Climate Change Impacts in the United States: The Third National Climate Assessment. U.S. Global Change Research Program, 841 pp.

Mendoza de Armas y Jiménez Narváez. 2017. Relación entre el efecto invernadero y el cambio climático desde la perspectiva del sector agrario César Rev. Fac. Nac. Agron. Medellín vol.70 no.2 Medellín May/Aug.

Mendoza De Armas C. 2016. Colombia Ejemplo en lo Ambiental y en el Desarrollo. Caso: Medellín-Santa Elena-Parque regional Arví. Santa Elena: Aldea Ecológica SAUDADE (Trabajo de Investigación 2009-2016b.).

Walsh, J., D. Wuebbles, K. Hayhoe, J. Kossin, K. Kunkel, G. Stephens, P. Thorne, R. Vose, M. Wehner, J. Willis, D. Anderson, V. Kharin, T. Knutson, F. Landerer, T. Lenton, J. Kennedy, and R. Somerville. 2014. Appendix 4: Frequently Asked Questions. Climate Change Impacts in the United States: The Third National Climate Assessment, J. M. Melillo, Terese (T.C.) Richmond, and G. W. Yohe, Eds., U.S. Global Change Research Program, 790-820.

Weart, S. 2008. Timeline (Milestones). In The Discovery of Global Warming. What’s in a Name? Global Warming vs. Climate Change. NASA. www.climate.gov

El necesario aporte de las personas, en tanto individuos

Resumen Ejecutivo

Judith Romero Moreno R.·.L.·. Hipatia N° 31. V.·. Santiago

El presente artículo se refiere a las acciones específicas que pueden y debieran llevar a cabo los ciudadanos, desde su posición particular, es decir, desde sus propios hogares y vida cotidiana, para enfrentar de forma responsable el cambio climático. Por tanto, se sugieren algunas actividades, como así también, cambios internos, relacionados a la toma

de conciencia y aprendizaje, absolutamente necesarios antes de realizar acciones sostenibles que puedan ser replicadas hacia sus pares.

Contexto

Mucho se habla acerca del daño que se le produce a diario al medioambiente, la deforestación, la sobre utilización de las aguas, el calentamiento global, la responsabilidad de las grandes empresas, las políticas públicas, sean éstas buenas o malas, que puedan ser impulsadas por uno u otro gobierno, del ser humano y su rol en el cambio climático, de la responsabilidad de los padres con los hijos y la importancia de la educación que reciben, como también la necesidad del recambio generacional consiente de los hábitos como punto de partida.

Pero… ¿Qué hace cada persona desde su posición individual en la sociedad?

Objetivo

El objetivo que se busca con este artículo es invitar a la reflexión y acción de cada persona en su ámbito directo de vida, es simplemente, “tomar conciencia y ejecutar”.

Desarrollo

Es necesario analizar e internalizar, que cada cosa que se hace o se deja de hacer, tiene un efecto para el entorno. Desde la cantidad de tiempo que se mantienen los artefactos electrónicos conectados a la red eléctrica, las veces que se utiliza la red de agua potable para regar, la cantidad y material del vestuario que se utiliza, la forma de manejar y eliminar los desechos, los medios utilizados para el transporte de un lugar a otro, etc. Es finalmente, la forma en que se vive la vida, y en cómo se usan los recursos naturales a disposición, y esto último, determina qué tan “sostenible” es la forma de vivir, para que el planeta también lo sea.

Y es que observar de forma pasiva, con ojo crítico y apuntando con el dedo, las situaciones que ocurren alrededor o en cualquier lugar del planeta, para luego seguir ejecutando ciertas acciones poco sostenibles, como tomar una ducha de 20 minutos, no reparar el vestuario, desechándolo de forma inmediata o adquiriendo más, y un sinfín de acciones irresponsables y poco sostenibles, convierten a las personas en individuos sociales, que

simplemente no aportan al desarrollo sostenible de una sociedad, siendo responsable del deterioro irreversible que sufre el planeta.

Desde la masonería se busca aportar a la conservación y cuidado del entorno, ser ejemplo observable y tangible, de lo que se anhela. La fraternidad, la igualdad y la libertad, no son palabras que se las pueda llevar el viento, sin que hayan transformado una parte del ser de cada individuo. El silencio de quienes inician una vida masónica debe estar presente durante todo su camino, ese silencio que permita hacer una introspección, de empezar por sí mismo, de sincerarse y de reconocer aquello que se debe cambiar, para dar un nuevo curso al camino.

Lo mismo se debe hacer cuando se hable del entorno, de la naturaleza, del planeta y del aporte como parte de la sociedad. Si cada uno de los individuos, desde su pequeño espacio cotidiano, ejecutaran acciones responsables y sostenibles, serían una gran cadena de actos en directo beneficio del planeta.

La ONU ha definido el desarrollo sostenible en el informe titulado “Nuestro futuro común” de 1987, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como: “La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 4

Entonces, luego de tomar conciencia y de analizar la vida diaria, es importante dejar las excusas atrás, hay quienes no manejan sus desechos,

4 https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

por ejemplo, y éstos en su totalidad están destinados a la basura, existiendo la clara y evidente opción de reutilizar, de limpiar los contenedores, clasificar y reciclar.

¿Cuál es la excusa?, no hay tiempo, no hay espacio, es desordenado, nadie acompaña en la idea, etc., todo eso tiene solución, por ejemplo, el reciclaje limpio y ordenado no produce malos olores, no ocupa mucho espacio, actualmente, hay múltiples lugares o puntos limpios donde llevar estos productos y así segregarlos de la basura, dejando de ser parte de los basurales que tanto dañan los ecosistemas, contribuyendo de paso a los cambios de hábitos que van conformando la cultura en esta materia.

Y es que lo más importante es comenzar desde la propia experiencia, de fomentar el desarrollo de una cultura educativa en torno al cuidado del planeta, y si se comienza desde el propio concepto de cultura, como “el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo”, ¿no es acaso claro, lo que se debe hacer para comenzar a aportar? Es la preparación, educación y trabajo individual, lo que se debe expandir a quienes rodean al ser humano, educar a familiares, vecinos, compañeros de trabajo, proponer ideas de talleres y actividades colaborativas en colegios. Si se comienza al menos con una sola de esas acciones, el aporte sería relevante para el entorno.

¿Qué hacer con los desechos orgánicos? ¿Cuál es la excusa? No hay patio, se vive en departamento, la terraza es pequeña, no hay tiempo u otro. Actualmente, existen emprendedores, a los cuales de paso se puede ayudar, confeccionan composteras de pequeños tamaños y educan incluso acerca de la lombricultura, el costo es mínimo y el espacio que se requiere también.

El actual uso de composteras pequeñas, ayuda a eliminar la basura, los desechos orgánicos, obteniendo humus de lombriz, con el cual se pueden nutrir las plantas y que, además, manejado de forma responsable, no expele olor ni atrae insectos.

Es un deber educarse, leer acerca de diversas temáticas, porque no sirve solo filosofar acerca de la vida, de sus orígenes, de los sueños, anhelos, miedos y el aporte que se quiere ser en la sociedad; también se debe aprender acerca de cómo mejorar y optimizar las acciones, siendo lo que convoca precisamente, las acciones sostenibles, como un pequeño ápice dentro de la “práctica inteligente” que se debiese llevar a cabo según el pragmatismo y el camino masónico.

¿No es mejor desabrigarse si hace calor o abrigarse si hace frío? En cambio ¿qué se hace? Volverse adicto a la calefacción y aire acondicionado. Al ser consciente, se entenderá que disminuir el uso de estos artefactos va en inmediato beneficio del medio ambiente. Desenchufar los aparatos electrónicos que no están en uso, apagar las luces innecesarias. Es necesario, por ejemplo, recordar que la contaminación lumínica que se produce con las luminarias públicas y privadas en la ciudad, hace que no se pueda observar la magnificencia de las noches y afecta directamente la fauna cercana a las ciudades, así es como muchas veces se han observado distintos animales desorientados en lugares residenciales o colisionando con estructuras citadinas.

Es posible utilizar menos vestuario, reparar, regalar y reciclar, solo es necesario tomar conciencia. Mucho se puede hacer desde la posición particular, desde el hogar, los trayectos, los trabajos, pero ¿qué pasa con la conciencia?

¿No son los integrantes de la masonería, quienes están llamados/as a ser conscientes de su actuar y de la responsabilidad para con la sociedad?

Es necesario ser consciente, analizar cada acción del día a día y comprender si ellas son sostenibles o no, sin excusas, no ser observador/a pasivo/a, no mirar con ojo crítico a pares, a gobiernos o a empresas. Desde lo más básico y personal, las excusas parecen ser más importantes que el actuar.

Existe una corriente en el mundo cristiano, llamada “Visión celular”, la cual consiste en una estrategia de crecimiento y multiplicación, basada en cuatro principios: ganar, consolidar, discipular y enviar.