Le regole del libro perfetto

Tra teorie, percezione e strategia. Il mito della copertina

Confezione a incarto libero

Quella tipica del quotidiano, dove la successione dei fogli (di solito quartini), non è trattenuta da nessun meccanismo, ma solo dal singolo individuo, che mantiene l’ordine attuando spesso una riduzione del formato volontaria, piegando ulteriormente le pagine; è una tipologia di confezione economica, collegata alla lettura temporale e di conseguenza anche all’inevitabile deterioramento fisico.

Confezione a incarto spillato Quella dei periodici, dove l’allestimento è affidato ad un filo metallico, che dà un ordine prestabilito e materialmente indissolubile; i prodotti generati sono senza dorso, superficie strategica, che non permette di collocarli negli scaffali delle librerie, perché non vi è la possibilità di riconoscerli. Anche qui parliamo di una lettura temporale prescritta, dato che non è prevista una conservazione.

Confezione in successione con cucitura a filo refe (brossura cucita)

Sistema meccanizzato, in cui si inserisce un filo di cotone all’interno delle segnature e, con la modalità catenella, vengono legate le varie segnature che compongono il blocco libro. In questo caso, il vincolo meccanico non viene meno alla concezione spazio-temporale dell’oggetto libro, perché le pagine non rischiano di separarsi, anzi è a prova di sforzo.

Confezione in successione con legatura a colla (brossura fresata)

È indicata solo per alcuni tipi di carta più porosi, in quanto ne consentono una maggiore aderenza. Il vincolo chimico, in tal caso, tradisce la concezione spazio-temporale del libro, perché prevede la separazione, nel tempo, delle pagine all’interno delle segnature.

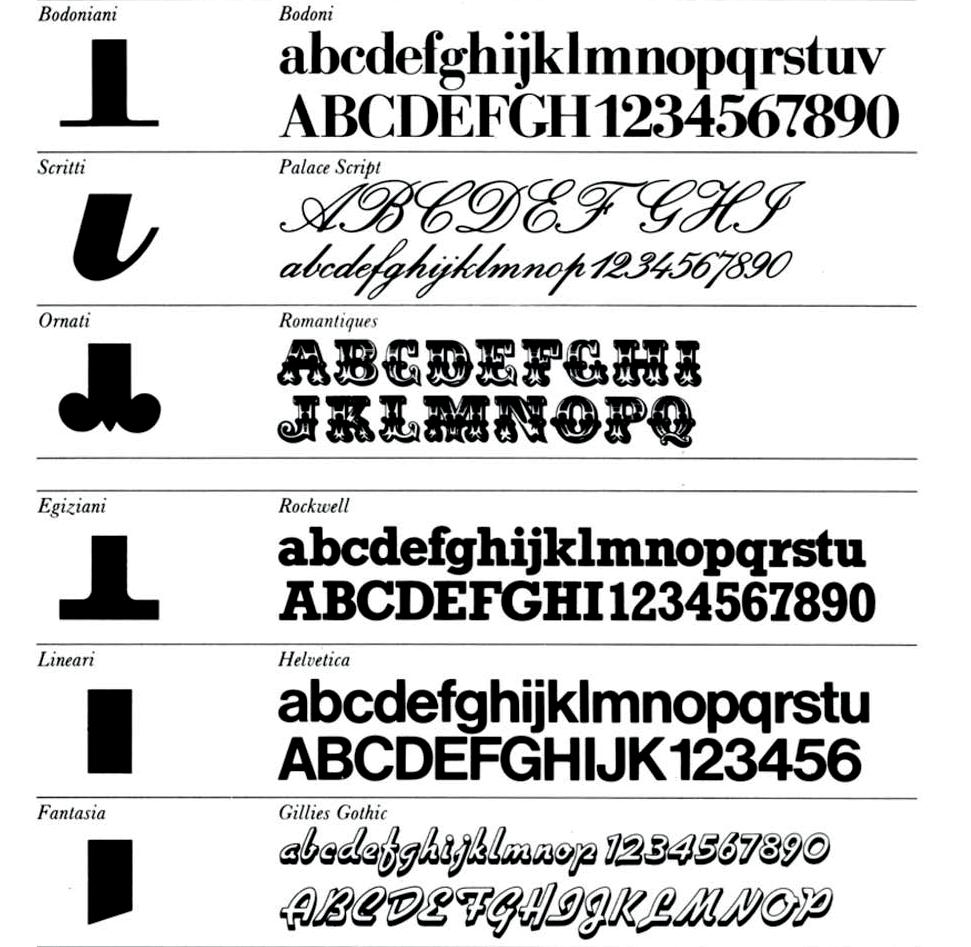

Il carattere tipografico può essere definito come quell’artificio che dà voce ad un testo.

Aldo Novarese, in tale contesto, ha contribuito con passione e rigore a mantenere viva la cultura del disegno di un carattere e della tipografia italiana, producendo una sua classificazione degli stili, meglio conosciuta come classificazione Novarese.

Con essa distinguiamo i caratteri tipografici, in base alla propria famiglia di appartenenza, in dieci gruppi: lapidari, medievali, veneziani, transizionali, bodoniani, scritti, ornati, egiziani, lineari o fantasia. I primi otto gruppi comprendono solo caratteri tipografici con le grazie (serif), gli ultimi due, invece, quelli senza grazie (sans serif).

Egizio, carattere geometrico con grazie ad angolo retto, disegnato da Novarese per la Nebiolo nel 1958.

Egizio, carattere geometrico con grazie ad angolo retto, disegnato da Novarese per la Nebiolo nel 1958.

In questa fase, il deus si ritrova nella circostanza di decidere teoricamente, di fronte ad un testo muto, in quale ideale tipografico identificarsi e che voce dare ai testi da pubblicare.

Con la scelta del carattere tipografico, inoltre, si porta avanti l’evoluzione dei prodotti editoriali da semplici oggetti a strumenti. Questo succede perché la scelta di una font rispetto ad un’altra, e tutto ciò che gira attorno ad essa (corpo, giustezza, interlinea, ecc.), influisce sulla maggiore o minore visibilità e leggibilità di un testo.

Bisogna precisare che la visibilità consiste nell’avere le condizioni fisiologiche, fisiche e percettive, necessarie affinché un testo possa essere letto, invece la leggibilità è l’attitudine di un testo ad essere letto, caratteristica in parte soggettiva, in quanto dipende anche da circostanze culturali, come l’esperienza del lettore con la lettura di un determinato carattere tipografico.

Ritratto di Giambattista Bodoni (1740 - 1813). 2M. Accardi, Lèggere, L’Epos, 2010.Ad oggi, ci sono alcune font che prevaricano su altre e rappresentano una certezza nel panorama editoriale, tra cui:

Garamond

Garamond

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Garamond

Berling

Progettato nel XVI secolo da Claude Garamond, è “il carattere tipografico per eccellenza del testo librario”2, da cui altri tipografi si sono ispirati per realizzarne nuove versioni (Simoncini Garamond, Adobe Garamond, Garamond 3).

Didot abcDefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Century 725

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Bodoni

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Bodoni

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Bookman

aBcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Futura

1234567890

Palatino

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Di Giambattista Bodoni, è il carattere tipografico dell’800, espressione di eleganza e perfezione, che ritroviamo nei tratti terminali delle lettere, ovvero la forma delle grazie, che si raccordano a quelle che sono le aste ad angolo retto.

Times (New Roman)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rotis serif

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Simoncini Garamond

Helvetica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGH abcdefghijkl

1234567890

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Garamond

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Futura

Bodoni

Carattere realizzato da Stanley Morison nel 1931 proprio per il quotidiano inglese che porta il suo nome, è molto popolare, in quanto usato quotidianamente nei sistemi operativi dei computer, che conferisce una “voce piana” al testo.

Futura

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Avant Garde

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Futura

Berling

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

1234567890

Helvetica

Carattere di Paul Renner, viene progettato nel 1927 partendo dalle tre figure geometriche base, ovvero il quadrato, il cerchio ed il triangolo, espressione della cultura tipografica del tempo.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Miryad Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Frutiger

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Eurostile

Realizzato nel 1957 da Max Miedinger, è un carattere tipografico, di tipo essenziale, che esprime un senso di rigore estremo e ha riscosso molto successo.

Rotis sans serif

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Cura redazionale La cura redazionale è il momento in cui il redattore si prende cura del testo, perfezionando la metamorfosi del testo in contesto, ovvero ottenere non un semplice contesto editoriale (oggetto), ma uno strumento culturale. Sappiamo che l’oggetto è quella cosa concreta e prodotta dall’uomo per soddisfare uno o più bisogni; invece uno strumento è un attrezzo che ti dà la possibilità di eseguire alcune determinate operazioni, tipiche di una tecnica o di un mestiere, per ottenere un vantaggio. Si tratta di fare qualche passettino in più, quindi oltre all’editing, cioè la rielaborazione redazionale, che consiste nel controllo ortografico, lessicale, ortoeditoriale e le eventuali correzioni (tutte operazioni in ogni caso importanti e fondamentali), la figura del redattore-grafico agisce sull’insieme testuale dell’autore, focalizzandosi su tutti quei linguaggi che favoriscano la comprensione del suo contenuto.

Zerocalcare, Macerie prime, Bao Publishing, 2017.

Zerocalcare, Macerie prime, Bao Publishing, 2017.

Bisogna specificare che esistono due tipi di produzione testuale: quelli con deviazioni e quelli senza.

Senza deviazioni (o di tipo continuativo)

Sono tutti quei testi che hanno bisogno di una composizione tipografica definita a dilungo. Di questa tipologia fanno parte i racconti, i romanzi, i saggi, le fiabe e tutta la produzione editoriale, che non ha bisogno di citazioni, rimandi, innesti linguistici di vario genere (illustrazioni e fotografie), che in qualche modo interrompano e deviino il lineare procedere della lettura. La cura redazionale, in tal caso, potrebbe limitarsi al dare le coordinate tipografiche corrette e minime, e al controllo ortotipografico.

Con deviazioni

Le produzioni sono caratterizzate da alcuni espedienti che deviano o interrompono la lettura, per approfondire, citare, specificare e sollecitare il lettore e la sua emotività. Questo è il modo in cui l’autore vuole comunicare il suo pensiero e lo ritroviamo in artefatti come i fumetti e le graphic novel.

A loro volta si differenziano le deviazioni omologhe da quelle eterologhe. Quelle omologhe utilizzano la materia stessa tipica del testo (la tipografia) e questo è il caso delle note che, in base alla frequenza con cui vengono impiegate, sottolineano al redattore-grafico quanto il testo abbia bisogno di fonti attendibili, per dimostrarne la veridicità anche al lettore. Le deviazioni eterologhe, al contrario, adottano un linguaggio espressivo differente da quello tipografico, come la fotografia, le illustrazioni, le icone, i simboli, i grafici o gli istogrammi.

Bisogna attenzionare, in ogni caso, che il rapporto testo-immagine è una questione cruciale nella cura redazionale.

Il redattore-grafico infatti dovrà effettuare un’indagine quantitativa e qualitativa.

Indagine quantitativa

Riguarda la relazione numerica e spaziale tra figure e testo; dunque, da un lato, maggiore è il numero di figure, più il testo cede alla tentazione, apparente, dell’emotività, dall’altro lato, più è alta la concentrazione di figure in determinate parti di testo, più la lettura risulterà frammentata.

Indagine qualitativa

Si riferisce all’efficacia e alla coerenza nel racconto, attraverso il valore assegnato alle immagini (chiarimento, citazione, prova documentale…) e alla qualità materiale di quest’ultime (tecnica, risoluzione, formato, dimensione).

È bene ricordare che la tipografia e l’iconografia rappresentano la voce del processo editoriale e grafico, che rende credibile il testo.

Impaginazione

L’impaginazione coincide con la fase esecutiva e creativa della cura redazionale nel contesto previsto del progetto grafico. In tale contesto ci riferiamo e lavoriamo alla doppia pagina (pari e dispari) dei prodotti editoriali, occupandoci di tutti quegli aspetti più intimi del libro: la carta, la gabbia e la griglia. La carta, arrivata in Europa intorno al 1260 d.C., è il supporto su cui avverrà la stampa; si tratta di un composto, costituito da materiale fibroso (soprattutto vegetale), componenti chimici, coloranti e collanti, anche se negli ultimi tempi si è affermato sempre di più l’utilizzo di carte ecologiche e riciclate, ottenute dalla combinazione di fibre naturali e grandi risultati di riciclo.

Esistono diversi tipi di carta, in base al contesto di utilizzo:

Carta uso mano

Idonea per stampare i libri, le riviste o gli opuscoli, è molto gradevole al tatto.

Carta patinata

Utilizzata per qualsiasi stampato, è distinta in lucida e opaca. La prima è da impiegare per le pubblicazioni con presenza di immagini principalmente, invece, quella opaca è consigliata dove predomina il testo, per non arrecare disturbo durante la lettura.

Carte speciali

Impiegate in casi particolari, per valorizzare progetti editoriali, come edizioni di pregio o per cataloghi e grafica pubblicitaria. Si tratta di carte goffrate, vergate, colorate, marcate a feltro o riciclate.

Però, quando si sceglie la carta da utilizzare per il nostro artefatto, bisogna considerare anche altri fattori.

Lo spessore, ad esempio, è relativo al volume del foglio di carta che, insieme alla consistenza, cioè la sua composizione ed i trattamenti che ha subito, incide sulla grammatura, ovvero il peso effettivo, in grammi, di un m2 di carta.

In base alla grammatura distinguiamo:

Carta: tra i 40 e i 150 g/m2

Cartoncino: tra i 170 e i 450 g/m2

Cartone: superiore ai 450 g/m2

Di solito, quando si progettano libri di medio formato, si impiega una carta con grammatura tra i 90 e i 140 g/m2 .

Altre caratteristiche, da tenere in considerazione, sono: il punto di bianco, conosciuto come la capacità di una determinata carta di riflettere la luce, il grado di liscio, che stabilisce la sua recettività all’inchiostro ed infine l’opacità, cioè la sua trasparenza.

Nella prassi dell’impaginazione sono fondamentali, inoltre, la gabbia e la griglia.

La gabbia è ciò che delimita l’area di interesse nella pagina, in cui dovranno essere inseriti e posizionati il testo e le eventuali immagini, creando un rapporto tra il formato e il contenuto dell’oggetto libro; essa si calcola sulla doppia pagina e deve tener conto anche della manualità.

Gabbia basata sul rapporto aureo di 2:3, ottenuta dalla divisione della pagina in 9 moduli, tanto in altezza quanto in larghezza.

Gabbia costruita con il metodo aureo di Villard de Honnecourt (XIII secolo).

La griglia aiuta ad organizzare meglio lo spazio che si ha a disposizione per disporre i contenuti, in modo tale da creare equilibrio e relazioni tra di essi.

Margine superiore o di testa Margine di cucitura

Modulo Colonna

Pagina al vivo

Margine esterno o di taglio

Margine inferiore o di piede

Gutter

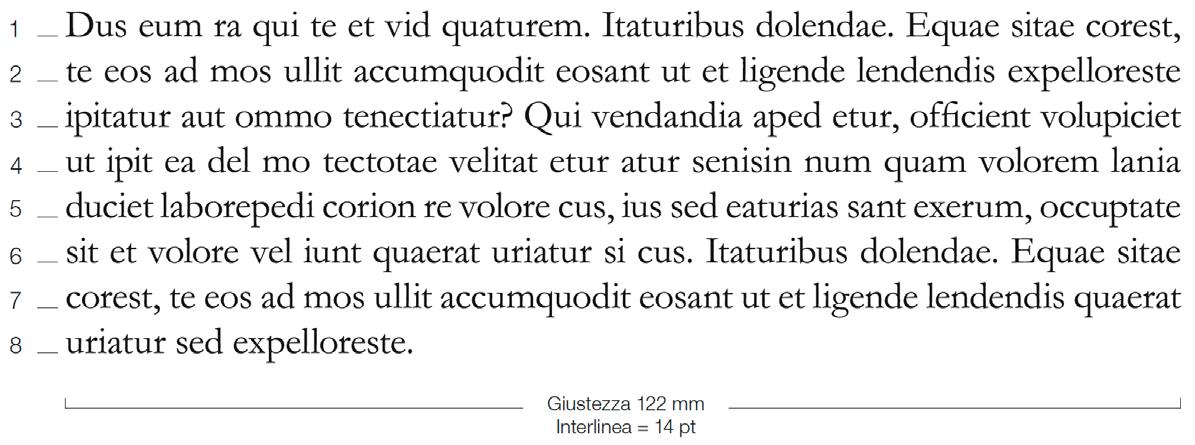

Rispetto alla gestione ed organizzazione del testo, si può influire positivamente sulla leggibilità agendo sulla spaziatura, la giustezza, l’interlinea e l’allineamento.

La spaziatura (o tracking)

Consiste nella variazione dello spazio complessivo fra tutte le lettere, espediente con cui è possibile evitare la comparsa di sillabe o parole isolate alla fine di una riga o all'inizio della pagina successiva, note come vedove e orfane, e creare effetti visivi sul testo poco piacevoli. È necessario quindi non abusarne e usare il tracking con moderazione; infatti un avvicinamento eccessivo o, al contrario, un allontanamento, può compromettere il processo di lettura.

La giustezza (o larghezza)

Si riferisce alla lunghezza di una riga di testo, che deve essere gestita in base al carattere tipografico scelto, il relativo corpo ed il layout generale della pagina. Bisogna evitare una lunghezza eccessiva, ma allo stesso tempo anche tante interruzioni di riga. Di solito una giustezza ideale è costituita da circa 45-75 caratteri, viene indicata ed espressa in “righe tipografiche” o in millimetri.

L’interlinea

È quel parametro con cui si gestisce lo spazio tra due righe di testo, per evitare che le ascendenti e le discendenti possano arrivare a toccarsi. Essa si misura a partire dalla linea di base di una riga a quella della riga successiva. Ad una maggior lunghezza di riga, di norma, corrisponde anche un’interlinea superiore, che a sua volta non deve mai essere inferiore di 2 pt in più rispetto al corpo del carattere scelto per il testo.

L’allineamento (o giustificazione)

È il modo in cui viene composto o giustificato un testo all’interno del formato scelto; in base all’effetto ed il risultato che si vuole ottenere, distinguiamo: la giustificazione a blocchetto, l’allineamento a bandiera a sinistra o a destra e l’allineamento centrato (o a epigrafe).

La giustificazione a blocchetto

Prevede che i margini sinistro e destro di un testo siano regolari, per cui bisogna fare attenzione agli spazi che si possono venire a creare nelle righe, i cosiddetti canaletti o fiumi.

Per le sue caratteristiche si impiega soprattutto per i testi continuativi (tipo quotidiani e libri) applicando la sillabazione.

L’allineamento a bandiera a sinistra

Prevede che i margini di sinistra siano netti, invece quelli di destra morbidi, quindi in questo caso nella colonna si crea maggior movimento. Si deve intervenire soltanto nel momento in cui si creano delle gobbe indesiderate, ovvero quando il margine destro assume una spiacevole forma a cuneo.

L’allineamento a bandiera a destra Prevede che i margini di destra siano netti, invece quelli di sinistra morbidi. Esso, rispetto all’allineamento, abituale, a sinistra, si impiega in casi particolari, come didascalie e note a margine.

L’allineamento centrato (o a epigrafe)

È costituito da righe centrate, diseguali, tra i due margini di sinistra e destra. Solitamente lo si utilizza per le citazioni, i testi brevi o epigrafi.

Stampa

Durante l’impaginazione è importante che sia le scritture alfabetiche (tutte le forme testuali costituite da lettere, segni e cifre) sia quelle analfabetiche (figure, illustrazioni, fotografie, grafici…) siano messe in una relazione credibile, in modo da agevolarne la comprensione. Quindi, ad esempio, se volessimo inserire delle immagini fotografiche, per renderle comprensibili, dovremmo accompagnarle con la tipografia, la parola scritta; questo è dovuto alla natura ambigua della fotografia, che può variare nelle dimensioni e, al variare del testo, può assumere espressioni e significati differenti.

In questa ultima fase, un tempo, era solo il tipografo, come figura tecnica, ad interloquire con il deus (o era egli stesso il deus), invece, da qualche tempo, vi è anche il redattore-grafico e/o grafico-redattore. Un processo editoriale sta per concludersi e la stampa è la tecnica con cui si mette tutto nero su bianco.

La Linotype di Ottmar Mergenthaler (1881)Il bianco o l’assenza (horror vacui) nei prodotti editoriali può assumere diversi valori:

Economico

Consiste nel valore dello spazio non stampato che costa tanto quanto quello stampato.

Simbolico

Il valore che ha l’interruzione della sequenza nella superficie della doppia pagina.Infatti è solo mettendo nella proporzione giusta il bianco ed il nero che la paura di sprecare spazio si trasforma in coraggio di valorizzarlo.

Funzionale

Il valore che posseggono gli spazi bianchi destinati ad essere quei confini tecnici di cui il tipografo deve occuparsi e oltre i quali non è ammessa la stampa.

È interessante notare come la tipografia e la stampa basino la loro esistenza sulla necessità di trasformare e ridurre tutto a linee, punti e superfici. Tale discorso si collega alla riproduzione a colori e alla stampa in quadricromia, che consiste nella riduzione cromatica per singoli passaggi dei quattro colori, rappresentati dall’acronimo CMYK. La lettera C sta per cyan (azzurro), la M per magenta (rosso), la Y per yellow (giallo) e la K per black (nero) o si riferisce alla parola key (chiave), ovvero quel colore fondamentale che perfeziona, definisce ed allinea gli altri tre in modo corretto. Questi quattro colori, se ridotti ad una griglia di punti pieni, di diversa grandezza e percentuale, quando vengono sovrapposti nei corrispondenti angoli di inclinazione (C 15°, M 75°, Y 90°, K 45°), possono dare origine a moltissime combinazioni cromatiche.

Per quanto riguarda la fase di stampa, inoltre, può essere utile avere una conoscenza di quelli che sono i sistemi esistenti e che si sono evoluti nel tempo, in quanto differiscono sui modi, i tempi e le qualità.

La stampa rotocalco È una tecnica di stampa discendente dell’acquaforte e della punta secca in cui la parte stampante è quella incavata in cui penetra l’inchiostro liquido, invece il resto rappresenta i bianchi. La stampa, in questo caso non avviene per rimbalzo, ma l’inchiostro viene prelevato direttamente dalla carta, ottenendo anche dei colori più brillanti e pieni.

Da un punto di vista qualitativo, questo sistema è più efficace, ma economicamente è più dispendioso, soprattutto per la preparazione della forma, che risulta più laboriosa e complessa.

Cilindro di pressione Cilindro di pressione Carta Entrata Cellette Cilindro di rame Carta da bobina Vaschetta per inchiostro Vaschetta per inchiostro Cilindro di rame Processo di stampa rotocalco.La stampa offset

Termine che significa rimbalzare, è una tecnica di stampa in cui l'immagine o la parte incisa da stampare viene trasferita da un rullo alla carta attraverso una lastra.

Il principio su cui si basa è la repulsione tra il grasso e l’acqua; le parti incise sulla forma, che dovranno essere stampate, accetteranno quindi l’inchiostro, che costituisce la parte grassa, e respingeranno, invece, l’acqua con cui è stata inumidita la forma. Si tratta della tecnica di stampa, ad oggi, più diffusa e utilizzata nell'industria della stampa commerciale per la produzione di volumi elevati di materiali come libri, riviste, giornali, cataloghi, brochure, biglietti da visita e volantini.

È utilizzata perché consente un’alta qualità di stampa, un'ampia gamma di colori e una maggiore flessibilità nella produzione di materiali personalizzati.

La stampa serigrafica

Termine che significa scrittura sulla seta, è una tecnica di stampa in cui viene utilizzato un telaio in legno, sotto il quale viene posta una matrice, che a sua volta poggia sul supporto di carta o di altri materiali (stoffa, vetro, metallo…); in questo modo si può procedere alla stesura dell’inchiostro sul tessuto del telaio attraverso una spatola (racla), che passando attraverso la matrice, si trasferisce sul supporto destinato alla stampa. La stampa serigrafica è un sistema accessibile ed economico, viene utilizzata principalmente per la produzione di segnaletica, insegne, manifesti, magliette e altre tipologie di abbigliamento stampato, nonché per la decorazione di oggetti in vetro, ceramica e metallo.

La stampa tipografica

È il sistema più antico, che consiste nell’utilizzo di forme in rilievo (prima dei caratteri mobili in metallo di Gutenberg si impiegavano delle forme incise nel legno), dove i bianchi corrispondono alle parti incavate e la stampa è il risultato della pressione diretta del supporto cartaceo sulla forma precedentemente inchiostrata.

Tradizionalmente utilizzata per la produzione di libri, giornali e riviste, con l'avvento della stampa digitale, la sua applicazione si è ridotta. Tuttavia, ancora oggi è utilizzata per la produzione di materiali di alta qualità come libri d'arte, libri di pregio e documenti storici.

La stampa digitale

È un metodo di stampa che utilizza file digitali come sorgenti d'immagine ed evita l’utilizzo e la preparazione delle matrici. Consiste nell'utilizzo di una stampante digitale, che può essere a getto d'inchiostro o laser, per stampare su una varietà di supporti come carta, tessuti o plastica. È una tipologia di stampa che offre dei vantaggi come la possibilità di ottenere basse tirature con una qualità elevata, la personalizzazione e la flessibilità nella scelta dei supporti di stampa, anche su una sola copia, e una maggiore velocità di realizzazione. Essa viene spesso utilizzata per la produzione di artefatti, come libri, riviste, etichette, packaging, cartellonistica e molto altro ancora.

Percezione visiva 3.

Panoramica

Si dice che il libro sia un'estensione dell'occhio perché esso ci permette di superare i nostri limiti fisici e temporali. Ci dà la possibilità di guardare attraverso gli occhi di un personaggio, di vedere eventi che si sono svolti in luoghi lontani o in tempi passati, e di immaginare mondi e situazioni altrimenti impossibili da vedere. In questo modo, il libro estende la nostra capacità di vedere, percepire e comprendere il mondo che ci circonda. Inoltre, la capacità di vedere attraverso gli occhi degli altri, di vedere le cose da una prospettiva diversa, è una delle grandi opportunità che ci offre la lettura.

La percezione visiva, in tale contesto, è il processo attraverso il quale il cervello interpreta e comprende l'informazione visiva proveniente dagli occhi.

Leggere è un atto volontario ed è un’abilità che apprendiamo; si tratta di un processo univoco, perché affidiamo la nostra comprensione al codice utilizzato. Al contrario vedere è un atto involontario ed un processo equivoco, in quanto il significato può variare da individuo a individuo, in base a ciò che viene percepito. Recenti studi di neuroscienze hanno anche rilevato che le aree del nostro cervello destinate all’attività della lettura sono le stesse che utilizziamo quando dobbiamo orientarci e muoverci in uno spazio fisico. Potremmo quindi affermare che leggere è come orientarsi nel tempo e nello spazio del libro.

Luce Attivazione di cellule fotosensibili sulla retina

Traduzione in segnali elettrici

Individuazione delle caratteristiche di base

Analisi dettagliata

Memoria di lavoro

Identificazione

Memoria a lungo termmine

Meccanismi che spiegano come funziona la percezione visiva.

Psicologia della Gestalt

La psicologia della Gestalt (termine che significa forma, schema), nata in Germania agli inizi del XX secolo, studia proprio i meccanismi collegati alla percezione visiva in maniera approfondita.

Secondo essa, infatti, la nostra mente segue determinati principi, delle vere e proprie regole di raggruppamento percettivo, che sottolineano come gli individui percepiscono gli oggetti e il mondo che li circonda, in modo organizzato e integrato.

Ci sono diversi principi che stanno alla base della Gestalt, tra cui:

Vicinanza

Gli elementi che sono vicini tra loro tendono ad essere percepiti come un gruppo.

Somiglianza

Gli elementi che sono simili tra loro, per forma, posizione o colore, tendono ad essere percepiti come un gruppo.

Destino comune

Elementi che posseggono un movimento uguale tra loro e differente da altri vengono raggruppati e percepiti come un insieme dal nostro cervello.

Continuità

Gli elementi che sono disposti in modo da formare una linea continua tendono ad essere percepiti come un gruppo.

Esperienza passata

L’esperienza influisce nella percezione di un individuo, quindi gli elementi di un insieme che riescono a far rivivere le esperienze percettive di un determinato oggetto vengono raggruppati, dando vita a una figura.

Chiusura

Il cervello di un individuo ha la tendenza a percepire una forma chiusa anche se nella realtà non lo è.

Figura-sfondo

Gli individui tendono a percepire alcuni elementi come figure in primo piano, mentre altri elementi vengono percepiti come sfondo.

La percezione visiva in ambito editoriale è importante perché consente di attirare l'attenzione del lettore e di comunicare efficacemente il contenuto del testo. Ad esempio, l'utilizzo di immagini accattivanti e ben scelte può aumentare l'interesse del lettore verso un articolo o un determinato argomento, mentre la scelta di un layout ben strutturato può aiutare a rendere il testo più facile da leggere e comprendere. Inoltre, la percezione visiva gioca un ruolo essenziale nella creazione di un'identità visiva per una rivista o un giornale, aiutando a riconoscere e distinguere una pubblicazione tra le altre.

Composizione

Quando il nostro occhio si ritrova di fronte la copertina di un libro o in generale un’immagine, non riesce a coglierla in un lampo, piuttosto inizia ad esplorarla, come se si muovesse su una mappa, e poi si sofferma su alcuni punti o dettagli che trova più rilevanti; tutto ciò dipende dalla composizione che abbiamo davanti, in quanto, nella sua struttura, contiene già il presupposto di come verrà guardata, ed è questo il motivo per cui composizioni diverse invitano l’occhio a comportarsi in modi altrettanto differenti.

Progettando un libro, nello specifico, è fondamentale guidare correttamente la lettura, strutturando una gerarchia visiva nel testo, tenendo conto di mantenere dei rapporti armonici tra i corpi, utilizzando dimensioni e/o colori diversi per i titoli, i sottotitoli, i paragrafi, i sottoparagrafi e i dettagli più piccoli, come le note e le citazioni.

Poi bisogna fare attenzione anche alle proporzioni di lettere maiuscole e minuscole, insieme al rapporto corretto tra spessori e dimensioni (un testo lungo composto con lettere maiuscole all’inizio e poi solo minuscole risulta più facile da leggere, rispetto ad uno costituito da sole maiuscole).

Una composizione che funzioni è caratterizzata da contrasti visivi, necessari per ottenere una coerenza ed un giusto equilibrio tra le diverse parti.

Tali contrasti, nella progettazione di un libro, conferiscono un ritmo ai contenuti e li possiamo ritrovare quando bisogna bilanciare il nero e grigio tipografico, rispetto al bianco tipografico della carta, nella doppia pagina.

Potremmo dire che il bianco della pagina è metafora del silenzio, utilizzato come margine, limite insuperabile per il testo tipografico e come pausa prima di far parlare la tipografia. In fondo, come afferma Riccardo Falcinelli, “il vuoto è inseparabile dal pieno, o meglio, è il vuoto che rende sensato il pieno”3 .

Lo stesso bordo bianco, posto al di fuori del testo, ad esempio, è da considerarsi lo spazio destinato all’uso digitale e dei testi strumentali (testatine, titoli correnti, numeri di pagina…).

K. Hokusai, La grande onda di Kanagawa, 1830-31.

K. Hokusai, La grande onda di Kanagawa, 1830-31.

Esiste poi lo spazio di risulta, che coincide con l’area preposta all’impugnatura, quindi alle dita e al contatto manuale del prodotto editoriale da parte del lettore.

L’argomento che ha sempre arrovellato studiosi e artisti è quale sia il modo migliore per suddividere lo spazio che si ha a disposizione.

Uno dei meccanismi più facili (soprattutto per i pittori) era quello di tracciare le diagonali e poi le sotto diagonali, in modo da ottenere tante piccole sezioni su cui poter disporre gli elementi, oppure quello di disegnare semplicemente gli assi di simmetria.

In alternativa, veniva presa come riferimento la sezione aurea, si incrociavano la diagonale del dipinto e quella perpendicolare che passava per l’angolo opposto, e nel punto d’incrocio si stabiliva il cuore della composizione.

Thomas Smith propone invece una soluzione ancora più pratica delle precedenti, collegata all’altezza dell’orizzonte; si tratta della regola dei terzi e per applicarla basta dividere lo spazio in tre parti, sia in orizzontale, che in verticale, in modo tale che l’orizzonte si trovi sempre a un terzo o a due terzi.

Questo espediente viene largamente impiegato in diversi ambiti: ad esempio per la composizione di una vetrina o il posizionamento dei libri sui vari scaffali di una libreria, e ancora, per la progettazione di una copertina.

Topologia

Rispetto al verso e alla posizione di un oggetto nello spazio, ogni individuo viene influenzato, oltre che dalla propria esperienza, anche dalla posizione da cui pensa di guardare le cose, e soprattutto dalla forza di gravità. Di conseguenza, da un punto di vista psicologico, nel momento in cui siamo di fronte ad un’immagine, il basso risulterà per noi sempre più pesante.

Se guardiamo un pallino, posto in basso, ci sembra stabile, fermo, solido e ben poggiato a terra. Al contrario, se è posizionato in alto, lo percepiamo sospeso, come se una forza lo stia attirando verso il basso.

Per definire ciò che è basso e ciò che è alto bisogna: riconoscere quello vediamo con le sue proprietà gravitazionali, interpretare le masse cromatiche e tonali che hanno un peso e prendere in considerazione le convenzioni sociali, storiche e critiche che stabiliscono il verso preferenziale di un contesto, un’immagine o opera specifica.

Nel momento in cui un soggetto viene disposto più a destra o a sinistra rispetto al centro, viene percepito in movimento, con una dinamica ben precisa. In parte influenzati dalle nostre abitudini di lettura (da sinistra a destra), sicuramente opposte alla cultura orientale, la sinistra l’associamo al prima o a qualcosa di dato, invece, la destra al dopo, la conseguenza di un’azione.

Di solito, se la direzione e quindi il movimento procede contro il verso di lettura, il soggetto può acquisire un’accezione negativa e meno progressiva.

Sempre collegata al movimento è la diagonale, che riesce a rendere dinamico qualsiasi contesto, anche il più noioso. In generale le diagonali che attraversano uno spazio producono ed enfatizzano un dinamismo, una tensione e resistenza, decisa e forte; se, invece, le diagonali non attraversano uno spazio e rimangono sospese e libere, la loro forza e tensione si attenua.