3 minute read

L’urbanistica e il ritorno ai luoghi della tradizione

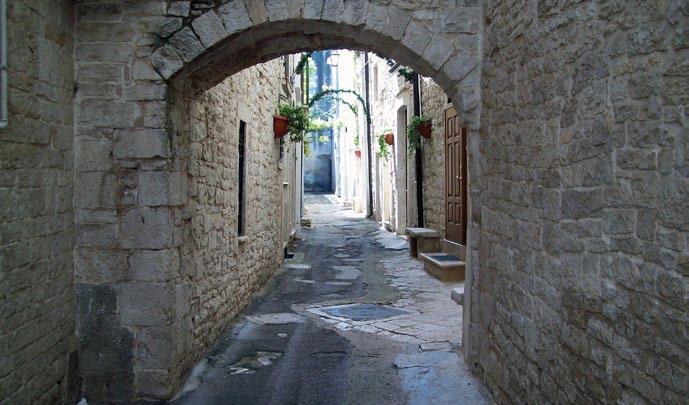

C’è stato un allontanamento dai centri urbani minori, ma è importante investire su questi, riconoscendone le potenzialità in un’ipotesi di ripopolamento e rigenerazione di un patrimonio di grande valore culturale.

Una delle sfide a cui l’urbanistica è chiamata a rispondere nella contemporaneità è l’applicazione di una pianificazione collegata all’azione sociale, mettendo al centro la persona e l’etica pubblica, al fine di favorire un equilibrio insediativo tra i piccoli, medi e grandi centri. Questo obiettivo è sicuramente da porre in relazione alla ricchezza paesaggistica e al policentrismo che caratterizza l’intera penisola, elementi di grande valore, importanti da sfruttare per una pianificazione in grado di valorizzare le realtà urbane mettendole in relazione grazie a delle reti che colleghino la città con la campagna, i centri storici con le periferie, e le varie risorse locali del territorio.

Advertisement

Per perseguire tale operazione non è possibile agire solamente a livello locale, ma è necessario un riasset- to istituzionale ove i diversi livelli di governo procedano secondo un sistema di strategie integrate e interconnesse, a cui non deve mancare una certa componente di flessibilità, così da favorire una pianificazione coerente.

Una forma di pianificazione di questo genere favorirebbe sicuramente il futuro dei piccoli comuni, delle realtà che al giorno d’oggi purtroppo sono in forte pericolo, per via della crescente attrattività dei poli urbani di maggiori dimensioni, e di conseguenza un loro lento e sistematico abbandono. La società contemporanea è ormai globalmente urbana e lo spopolamento delle regioni periferiche è una tematica sì particolarmente intensa ma anche fortemente diffusa, ed anche i modi e le forme con cui tale fenomeno ha assunto una rilevanza giuridica sono mutati tanto nel corso del tempo. Ad oggi il tema dello spopolamento ha un significativo legame con la disciplina urbanistica tanto che l’attenzione per l’ondata dei flussi migratori dalla campagna verso le città, in un certo senso può essere considerata insito all’urbanistica moderna come una forma di studio autonoma anche nella sua dimensione applicativa.

Il motivo per cui questa relazione tra ambiti di ricerca si sia tanto rafforzata negli anni si giustifica in quanto, è vero che alla disciplina urbanistica non spetta il compito di pianificare le attività economiche, ma è bensì parte dei suoi obiettivi evitare che le trasformazioni di natura sociale ed economica compromettano il corretto uso del territorio e il suo valore. Questo definisce anche in maniera piuttosto esplicita perché lo spopolamento dei piccoli centri non possa essere più considerata una mera questione socio-economica.

Il fenomeno dello spopolamento, per quanto riguarda le valutazioni più recenti, trova la propria causa sia nei limiti orografici e nell’inefficienza dell’allocazione di determinate risorse, ma i due fattori che ne costituiscono il fondamento empirico riguardano la scarsa fruibilità di alcuni servizi e il gap infrastrutturale che è stato riscontrato in determinate aree territoriali. Tra i servizi che maggiormente orientano le scelte localizzative degli individui ci sono quelli legati all’istruzione, alla salute, ma anche tutto l’apparato di funzioni legate all’intrattenimento e al supporto alle attività economiche che orientano la concentrazione dei posti di lavoro secondo le teorie delle economie di agglomerazione e dei benefici legati alla prossimità. Il riconoscimento di queste tendenze demografiche ha favorito l’individuazione di specifiche aree più fragili che hanno assunto nella letteratura la definizione di “aree interne”, che uniformemente assumono una progressiva erosione territoriale e sociale secondo caratteristiche comuni a prescindere dalla condivisa tradizione rurale. Nello specifico, le aree interne si descrivono come significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali in termini di istruzione, salute e mobilità, che però dispongono di importanti risorse ambientali e culturali, e costituiscono un territorio profondamente diversificato come risultato dei vari sistemi naturali e dei peculiari e secolari processi di antropizzazione.

Per favorire il futuro dei piccoli centri è quindi necessario lo scambio tra politici, urbanisti, architetti, paesaggisti, ambientalisti, ma anche i proprietari, gli investitori e i cittadini che gravitano sul territorio locale. Queste figure dovrebbero collaborare per preservare il patrimonio sul quale esercitano le loro attività salvaguardandolo, ma allo stesso tempo incentivando processi di modernizzazione socio-culturale, rafforzando la coesione sociale e l’attrattività locale in modo tale da alimentarne la competitività con i centri maggiori. Le azioni che effettivamente favorirebbero il recupero di queste aree appaiono particolarmente variegate e riguardano il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio in disuso, la valorizzazione e protezione del patrimonio naturale eventualmente includendo misure conservative e vincoli più specifici. Oltre a ciò però bisogna considerare altre forme di intervento. La semplice rigenerazione degli spazi sottoutilizzati o abbandonati infatti non è sufficiente, per quanto benefica e talvolta necessaria. È importante investire nel capitale sociale già insediato e quello potenziale integrando i servizi e promuovendo iniziative che incentivino anche la categoria dei lavoratori a localizzarsi in questi territori più periferici. La pandemia da Covid 19 dal punto di vista professionale per esempio ha esaltato la pratica dello smart working. Oltre a ciò è importante intervenire sul sistema infrastrutturale in modo tale da rendere certe aree estremamente marginali e periferiche più accessibili riducendo quindi la distanza percepita dagli utenti. Tirando le fila del discorso quindi si può dire che per quanto le tendenze dell’ultimo secolo abbiano portato la popolazione ad allontanarsi dai centri urbani minori, oggi la pianificazione sta promuovendo un’inversione del trend riconoscendo le potenzialità delle aree non urbane in un’ipotesi di ripopolamento e rigenerazione di un patrimonio di grande valore culturale.