Tannhäuser

Opéra de Richard Wagner

Passion et partage

La Fondation du Groupe Pictet est fière de soutenir le volet pédagogique du « GTJ - Grand Théâtre Jeunesse ».

En participant à ce programme de formation, nous nous engageons en faveur de la génération à venir.

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir aux talents de demain l’opportunité de découvrir les joies de l’opéra et du ballet, et peut-être même de susciter des vocations.

Les associés du groupe Pictet vous souhaitent une très belle saison 2025-2026.

Le Grand Théâtre de Genève remercie ses mécènes et partenaires de la saison 2025-2026 pour leur engagement généreux et passionné.

SUBVENTIONNÉ PAR

AVEC LE GÉNÉREUX SOUTIEN DE

BRIGITTE LESCURE

RÉMY ET VERENA BEST

GRANDS MÉCÈNES

POUR LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

MÉCÈNES

BLOOMBERG CARGILL INTERNATIONAL SA

FONDATION FAMSA DENISE ELFEN-LANIADO

HYPOSWISS PRIVATE BANK GENÈVE SA

FAMILLE ROLLAND

RTS TV & ESPACE 2

MONA HAMILTON

ADAM ET CHLOÉ SAID

ANGELA ET LUIS FREITAS DE OLIVEIRA

FRANCE MAJOIE LE LOUS

FONDATION VRM

DANCE REFLECTIONS BY VAN CLEEF & ARPELS

FONDATION LÉONARD GIANADDA MÉCÉNAT

FONDATION JAN MICHALSKI

VERA MICHALSKI-HOFFMANN

FAMILLE SCHOENLAUB FONDATION DU DOMAINE DE VILLETTE

PARTENAIRES MÉDIA

LE TEMPS

DEUTZ FLEURIOT FLEURS L'USINE SPORTS CLUB TPG MANOTEL LÉMAN BLEU LE PROGRAMME.CH

PARTENAIRES D'ÉCHANGE

1 Timbre-poste de la Deutsche Bundespost Berlin représentant le Minnesänger Albrecht von Johannesdorf (c.1180-c.1209). Entre 1969 et 1970, la poste allemande sortait des timbres présentant des scènes de l'amour courtois © Historic Images / Alamy Banque D'Images

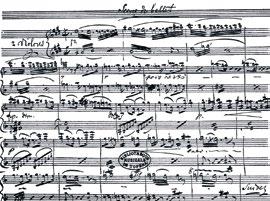

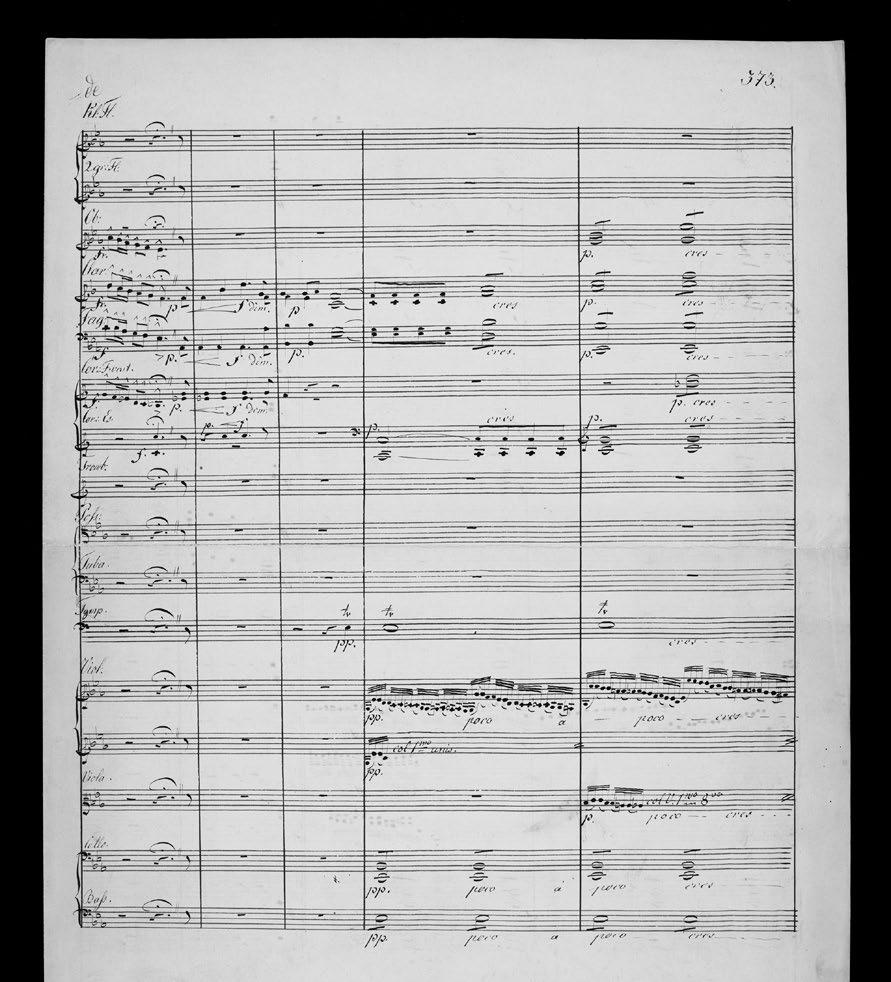

2 Notes de Richard Wagner sur la partition de la scène 2 de Tannhäuser © Lebrecht Music & Arts / Alamy Banque D'Images

3 Château de Wartburg qui aurait accueilli le tournoi des chanteurs en 1207 © Jeremy Graham / Alamy Banque D'Images

4 Tête d'oiseau sur le corps d'un homme d'affaires. Réalisé le 7 février 2013 © Yuri Arcurs / Alamy Banque D'Images

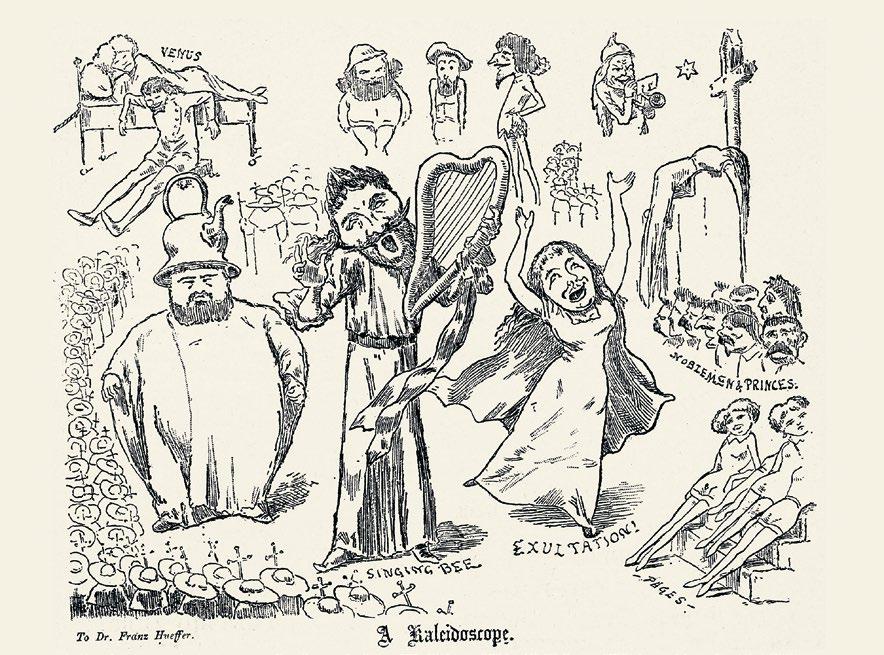

5 Un kaléidoscope, Caricature de l'opéra Tannhäuser d'un auteur inconnu réalisée lors de sa première à Londres en 1882 et dédié au musicologue Franz Hueffer © Lebrecht Music & Arts / Alamy Banque D'Images

6 Keir Dullea dans le film de Stanley Kubrick 2001 : A Space Odyssey, sorti en 1968 © Collection Christophel / MGM / Alamy Banque D'Images

7 Claes Bang interprétant Christian dans le film du cinéaste suédois Ruben Östlund, The Square (2017) © Moviestore Collection Ltd / Alamy Banque D'Images

LA PEAU EST UN PARFUM

Une ouverture de saison riche en émotions

« Lost in translation » — le thème de la saison 2025/2026 du Grand Théâtre de Genève évoque cette période de transition où les repères se confondent, comme le passage d'un monde à un autre. C'est aussi la signature d'Aviel Cahn, qui propose là son ultime édition avant de prendre les commandes de la Deutsche Oper de Berlin.

Avec Tannhäuser de Richard Wagner, l'Union Bancaire Privée (UBP) a ainsi le plaisir de soutenir bien plus que le lancement de la nouvelle saison. Car cet opéra se joue encore au cœur de l'institution genevoise, qui se déplacera au Bâtiment des Forces Motrices (BFM) dès la mi-saison, durant la rénovation de sa machinerie de scène. C'est donc une nouvelle étape à venir pour le Grand Théâtre de Genève, dont l'UBP est fière d'être le partenaire depuis près de quinze ans.

Servie par une distribution prestigieuse, cette première que vous allez découvrir ce soir met notamment à l'honneur l'Orchestre de la Suisse Romande, dirigé par le chef Mark Elder, avec une mise en scène signée

Michael Thalheimer, sans oublier le concept de scénographie évolutive imaginé par Henrik Ahr.

Cette nouvelle saison promet d'être encore très éclectique, avec une programmation originale alternant entre opéras d'envergure et ouvrages plus intimistes.

La variété du répertoire, le choix assumé de conjuguer des œuvres lyriques et chorégraphiques, d'offrir des spectacles novateurs et audacieux reflètent l'ambition d'ouvrir l'art et le Grand Théâtre de Genève à un public plus large, en veillant toujours à faire rayonner la Cité à l'international.

Cette remise en question constante est une valeur partagée par l'UBP, avec le sens de la modernité mêlé à la tradition, et cette volonté de répondre aux aspirations des nouvelles générations tout en s'inspirant d'elles au quotidien.

Nous vous souhaitons une agréable représentation et des moments riches en émotions.

Guy de

Picciotto

CEO de l'Union Bancaire Privée

Tannhäuser

Opéra de Richard Wagner

Livret par le compositeur

Créé le 19 octobre 1845 au Königliches Hoftheater de Dresde

Version de Vienne (1875)

Dernière fois au Grand Théâtre de Genève en 2005-2006

Nouvelle production

Coproduction avec le Deutsche Oper Berlin

21 septembre 2025 — 17h

23, 26 septembre, 1 et 4 octobre 2025 — 18h

28 septembre 2025 — 15h

Le spectacle durera environ quatre heures quinze avec deux entractes inclus

Avec le soutien de

Partenaire de l'ouverture de saison

Roméo et Juliette

Beaucoup de bruit pour rien

Direction musicale

Mark Elder

Mise en scène

Michael Thalheimer

Scénographie

Henrik Ahr

Costumes

Barbara Drosihn

Lumières

Stefan Bolliger

Dramaturgie

Maximilian Enderle

Direction des chœurs

Mark Biggins

Prise de rôle

Membre du Jeune Ensemble

Tannhäuser

Daniel Johansson (21.09, 26.09, 1.10, 4.10)

Samuel Sakker (23.09, 28.09)

Elisabeth

Jennifer Davis

Venus

Victoria Karkacheva

Wolfram von Eschenbach

Stéphane Degout

Hermann, Landgraf von Thüringen

Franz-Josef Selig

Walther von der Vogelweide

Julien Henric

Biterolf

Mark Kurmanbayev

Heinrich der Schreiber

Jason Bridges

Reinmar von Zweter

Raphaël Hardmeyer

Ein junger Hirt

Charlotte Bozzi

Edelknaben

Lorraine Butty

Louna Simon

Roxane Macaudière

Anna Manzoni

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

Votre banque depuis 1816

Une gestion adaptée à vos ambitions

Gestion de fortune

Conseil en placement

Private equity

Planification patrimoniale

Intro | 0

Comment choisir ? D'un côté, l'amour sensuel de Vénus et les charmes de son domaine magique, le Venusberg. De l'autre, l'amour chrétien d'Elisabeth, dans le cadre vertueux de la Wartburg et de ses poètes. Ayant succombé à la première, Tannhäuser sera rédimé par la seconde, par-delà la mort. Wagner mêle ainsi légendes germaniques — celle de la Ballade de Tannhäuser et celle du grand concours de chant à la Wartburg — et toile de fond historique — l'univers des Minnesänger, les hérauts de la poésie courtoise allemande du Moyen Âge –, se réappropriant ces univers chevaleresques pour créer une trame compacte et y plonger un héros hésitant perpétuellement entre transgression et retour à l'ordre, entre provocation et apaisement. Comme l'écrit Charles Baudelaire : « Tannhäuser représente la lutte des deux principes qui ont choisi le cœur humain pour principal champ de bataille, c'est-à-dire de la chair avec l'esprit, de l'enfer avec le ciel, de Satan avec Dieu. »

Après Parsifal (2023) et Tristan & Isolde (2024), le Grand Théâtre de Genève poursuit son aventure wagnérienne. Car Tannhäuser, œuvre d'un Wagner de 32 ans — avec déjà ses thèmes de prédilection : l'errance et la rédemption par l'amour –, bouillonne encore de romantisme, sous l'influence du Grand Opéra. L'individu y confronte ses aspirations à la collectivité dans un équilibre miraculeux entre stases vocales — de l'« Hymne à Vénus » de Tannhäuser à la « Romance à l'Étoile » de Wolfram, en passant par le grand air d'entrée d'Elisabeth — et puissantes scènes chorales : après Les Huguenots (2020), La Juive (2022) et Don Carlos (2023), Tannhäuser constitue un nouveau sommet lyrique du genre Grand Opéra pour le Chœur du Grand Théâtre de Genève.

Intro | 1

Ce Tannhäuser devait être celui de Tatjana Gürbaca qui a hélas dû se retirer tardivement du projet pour des raisons de santé. Michael Thalheimer, à qui l'on doit déjà à Genève le Parsifal (2023) et le Tristan & Isolde (2024) a accepté de relever le défi de le rendre sien, en travaillant avec le projet scénographique et les costumes envisagée par ses collègues. Il faut dire qu'il retrouve les anciens membres de son équipe artistique wagnérienne genevoise, Henrik Ahr et Stefan Bolliger, qui complètent ainsi ensemble cette trilogie rejoints par la costumière Barbara Drosihn. Une vision et un concept qui se développent au cours du spectacle dans une scénographie évolutive.

Le Venusberg, espace mental, synthèse des expériences de Tannhäuser, est une machine scénique à la circularité parfaite, ouvrant peu à peu sur la Wartburg. C'est sur cette toile de fond que se déroule la quête de Tannhäuser à la recherche de lui-même et du sens de la vie, quête qui le conduit sans cesse à entrer en conflit avec la société de la Wartburg. Mark Elder, doyen et grand seigneur parmi les chefs d'orchestre britanniques, dirige une distribution au pedigree wagnérien confirmé. Dans le rôle-titre, le Suédois Daniel Johansson (Parsifal au GTG en 2023) — ou l'Australien Samuel Sakker — fera face à l'Elisabeth de la jeune soprano irlandaise Jennifer Davis et à la Vénus de la mezzo Victoria Karkacheva — brillante Charlotte dans le récent Werther de la Scala de Milan. Retrouvant la scène du Grand Théâtre de Genève après son récent Posa (Don Carlos, 2023), le baryton Stéphane Degout offrira la noblesse de son chant et de son jeu à Wolfram von Eschenbach, le poète ami et rival de Tannhäuser.

Vibrons pour la culture romande

La RTS contribue au renforcement culturel romand, à la radio, à la télévision et sur le digital, grâce à près de 50 émissions culturelles hebdomadaires.

Intro | 0

The embarrassment of choices… On the one hand, Venus' sensual love and the charms of her magical realm, the Venusberg. On the other, Elisabeth's Christian love, in the virtuous setting of the Wartburg and its poets. Having given in to the former, Tannhäuser will be redeemed by the latter, beyond death. Wagner combines Germanic legends—the Ballad of Tannhäuser and the great singing contest at the Wartburg —with a historical backdrop—the world of the Minnesänger, the German courtly poets of the Middle Ages—spinning the past glories of chivalry into a compact plot into which he plunges our hero, perpetually torn between transgression and a return to order, between provocation and appeasement. As Charles Baudelaire wrote: “Tannhäuser represents the struggle between two principles that have chosen the human heart as their main battlefield, that is, between the flesh and the spirit, between hell and heaven, between Satan and God.”

After Parsifal (2023) and Tristan & Isolde (2024), the Grand Théâtre de Genève continues its Wagnerian odyssey. Tannhäuser, written by a 32-year-old Wager—already exploring his favorite themes of wandering and redemption through love—still brims Romanticism, under the influence of the French Grand Opéra. The aspirations of the individual oppose the demands of the community in a wondrous counterpoiseof solo voice statements–Tannhäuser's “Hymn to Venus”, Wolfram's “Song of the Evening Star”, or Elisabeth's grand entrance aria—and powerful choral scenes. After Les Huguenots (2020), La Juive (2022) and Don Carlos (2023), Tannhäuser represents a new apex in their exploration of the Grand Opéra genre for the Grand Théâtre de Genève Opera Chorus.

Intro | 1

This Tannhäuser was to be directed by Tatjana Gürbaca, who unfortunately had to withdraw from the project at a late stage for health reasons. Michael Thalheimer, who has already brought us Parsifal (2023) and Tristan & Isolde (2024) in Geneva, agreed to take up the challenge of making it his own, working with the set design and costumes envisaged by his colleagues. It should be noted that he is reuniting with former members of his Geneva Wagnerian artistic team, Henrik Ahr and Stefan Bolliger, who are thus completing this trilogy together joined by costume designer Barbara Drosihn. A vision and concept that develop during the performance in an evolving scenography.

The mental space of the Venusberg, a synthesis of Tannhäuser's experiences, is a perfectly circular stage machine, gradually opening onto the Wartburg. Against this backdrop, Tannhäuser embarks on a quest to find himself and the meaning of life, which repeatedly brings him into conflict with the Wartburg society. Mark Elder, dean and grand seigneur of British conductors, conducts a cast with a proven Wagnerian pedigree. In the title role, Danish tenor Daniel Johansson (Parsifal at the GTG in 2023)—or the Australian Samuel Sakker—will face Elisabeth, played by the young Irish soprano Jennifer Davis, and Venus is played by mezzo Victoria Karkacheva—a brilliant Charlotte in the recent Werther at La Scala in Milan. Returning to the stage of the Grand Théâtre de Genève after his recent Posa (Don Carlos, 2023), baritone Stéphane Degout imparts the nobility of his singing and acting to Wolfram von Eschenbach, Tannhäuser's poet friend and rival.

Partenaire du Grand Théâtre de Genève depuis de nombreuses années, l’UBP est heureuse de soutenir le lancement de la nouvelle saison et vous souhaite un agréable moment avec l’opéra Tannhäuser.

| www.ubp.com

Vivez la Culture avec «Le Temps»

Suivez l’actualité culturelle, les recommandations de nos journalistes et les portraits de ceux qui façonnent la scène culturelle en Suisse romande.

Découvrez nos abonnements en scannant le code QR ou sur LeTemps.ch/abonnement

Premier acte

Tannhäuser a autrefois remporté un franc succès lors des concours de chant organisés à la cour du landgrave Hermann. Cependant, après s'être une fois de plus disputé avec ses collègues chanteurs, qu'il considère comme artistiquement inférieurs, il s'est retiré dans la solitude. Il s'y crée alors un espace où il peut laisser libre cours à son imagination. Au sommet de son délire créatif, la déesse de l'amour Vénus lui apparaît et procure à l'artiste des moments de plaisir et de sécurité.

Alors que Tannhäuser perd de plus en plus la notion de l'espace et du temps, il souhaite retourner dans le monde réel. Au lieu du plaisir, il aspire aux contraintes du quotidien. Vénus tente par tous les moyens d'empêcher Tannhäuser de s'échapper, mais elle ne parvient pas à le retenir. En invoquant Marie, Mère de Dieu, Tannhäuser détruit le pouvoir de la déesse de l'amour et sort à l'air libre.

Une fois dehors, Tannhäuser rencontre un jeune berger qui chante l'arrivée du printemps, ainsi qu'un groupe de pèlerins qui veulent demander pardon pour leurs péchés à Rome. Bouleversé par leur chant, Tannhäuser se tourne vers Dieu et lui jure de consacrer désormais sa vie à la pénitence.

Peu après, le landgrave Hermann et ses chanteurs reviennent de la chasse. Ils découvrent Tannhäuser et, malgré un scepticisme initial, l'invitent à rejoindre leur cercle. Tannhäuser hésite d'abord, jusqu'à ce que Wolfram von Eschenbach mentionne le nom d'Elisabeth : la nièce du landgrave regrette amèrement Tannhäuser et n'a plus participé à aucune fête des chanteurs depuis sa disparition. Rempli de joie à l'idée de la revoir, Tannhäuser suit ses anciens collègues à la Wartburg.

Deuxième acte

Enfin, Elisabeth franchit à nouveau la porte de la salle où se déroulent les fêtes des chanteurs. Wolfram conduit Tannhäuser vers elle, et Elisabeth apprend au revenant à quel point ses chansons l'ont touchée. Mais alors que les deux se rapprochent, Tannhäuser se retire soudain.

Le landgrave tente de sonder les sentiments d'Elisabeth, mais celle-ci lui refuse cette faveur. Il souhaite alors profiter du concours de chant qui commence, présidé par Elisabeth, pour résoudre cette énigme.

Une fois les invités arrivés, le landgrave demande aux chanteurs d'explorer la nature de l'amour dans leurs chansons. Il promet au gagnant la main d'Elisabeth. Alors que Wolfram et Biterolf, conformément à l'opinion publique, louent l'amour platonique, Tannhäuser s'énerve de plus en plus : pour lui, un amour sans plaisir physique est inconcevable. Quand il finit par révéler publiquement sa relation avec Vénus, il provoque un scandale : la foule s'en prend à Tannhäuser et seule Elisabeth s'interpose pour le protéger. Elle demande une seconde chance pour son bien-aimé, que le landgrave accorde à contrecœur : Tannhäuser doit se rendre à Rome avec les pèlerins et demander pardon au pape.

Troisième acte

Elisabeth attend depuis près d'un an le retour de Tannhäuser. Lorsqu'un groupe de pèlerins revient enfin de Rome, elle constate qu'il n'en fait pas partie. Elisabeth s'en remet alors à la Mère de Dieu afin d'obtenir le pardon de Tannhäuser dans l'au-delà. Wolfram, qui nourrit depuis longtemps des sentiments pour Elisabeth, lui offre son soutien, mais elle le repousse.

Dans sa solitude, Wolfram chante les louanges de l'étoile du soir, qui doit accompagner Elisabeth dans son voyage vers l'éternité. C'est alors que Tannhäuser s'approche soudainement de lui : profondément blessé, il raconte comment il a fait le pèlerinage à Rome avec ferveur, sans toutefois obtenir le pardon du pape.

Alors que Tannhäuser se languit désespérément de la déesse de l'amour, Vénus, Wolfram lui révèle qu'Elisabeth est encore là pour le soutenir. Tannhäuser trouvera-t-il finalement sa place dans la société qui l'a rejeté ?

Act I

Tannhäuser once enjoyed great success at the singing festivals held at the court of Landgrave Hermann. However, after repeatedly getting into arguments with his fellow singers, whom he considers artistically inferior, he withdrew into solitude. There he now creates a space in which he can give free rein to his imagination. At the height of his creative frenzy, the goddess of love, Venus, appears to him, giving the artist moments of pleasure and security.

As Tannhäuser increasingly loses his sense of space and time, he wants to return to the real world. Instead of pleasure, he longs for everyday constraints. Venus tries to prevent Tannhäuser's escape by all means, but cannot stop him. Tannhäuser invokes Mary, Mother of God, destroys the power of the goddess of love and steps out into the open.

Now, Tannhäuser encounters a young shepherd singing of the approaching spring, as well as a group of pilgrims who want to ask for forgiveness for their sins in Rome. Moved by their singing, Tannhäuser turns to God and vows to devote his life to penance.

Shortly afterwards, Landgrave Hermann and his singers return from hunting. They discover Tannhäuser and, after initial scepticism, ask him to return to their circle. At first Tannhäuser resists, until Wolfram von Eschenbach mentions the name of Elisabeth: the Landgrave's niece misses Tannhäuser sorely and has not attended a singers' festival since his disappearance. Filled with joy at the prospect of this reunion, Tannhäuser follows his former colleagues to the Wartburg.

Act II

Elisabeth enters once again the hall where the singers' festivals take place. Wolfram leads Tannhäuser to her, whereupon Elisabeth reveals to the wayward one how deeply his songs could move her. As the two come closer, Tannhäuser suddenly leaves her alone.

The Landgrave tries to fathom Elisabeth's feelings, but she refuses to open her heart. Hermann decides to use the upcoming singers' festival, which Elisabeth is presiding over, to solve this mystery.

After the guests have arrived, the Landgrave sets the singers the task of exploring the nature of love in their songs. He promises the winner Elisabeth's hand in marriage. While Wolfram and Biterolf praise, in line with public opinion, the platonic love, Tannhäuser becomes increasingly agitated: for him, love without physical pleasure is unthinkable. When he finally reveals his liaison with Venus, he causes a scandal: the crowd attacks Tannhäuser, and only Elisabeth stands up to protect him. She asks for a second chance for her beloved, which the Landgrave grudgingly grants: Tannhäuser must go to Rome with the pilgrims and ask the Pope for forgiveness.

Act III

Elisabeth has been waiting for Tannhäuser's return for almost a year. When a group of pilgrims finally arrives from Rome, she realises that he is not among them. Elisabeth then entrusts herself to the Mother of God in order to obtain forgiveness for Tannhäuser in the afterlife. Wolfram, who has long harboured feelings for Elisabeth, offers her his support, but is rejected.

In his loneliness, Wolfram sings of the evening star, which will accompany Elisabeth on her journey into eternity. Suddenly, Tannhäuser approaches him: deeply scarred, he recounts how he made a fervent pilgrimage to Rome without receiving the Pope's pardon.

As Tannhäuser desperately longs to return to the arms of Venus, Wolfram reveals to him that Elisabeth continues to stand by his side. Will Tannhäuser finally find a place in the society that has rejected him?

Autour de 1260

Le nom de Heinrich von Ofterdingen apparaît pour la première fois dans La Guerre des chanteurs de la Wartburg, un poème médiéval évoquant le tournoi tenu en 1207 à la cour du landgrave Hermann Ier de Thuringe, en présence de Walther von der Vogelweide.

1799

Ludwig Tieck publie une première version de sa nouvelle Der getreue Eckart und der Tannhäuser qui contribue à faire renaître la légende médiévale du Minnesänger Tannhäuser dans la littérature romantique allemande.

1800

Le poète Novalis remet en lumière la figure de Heinrich von Ofterdingen dans un roman inachevé du même nom, publié à titre posthume en 1802. Le personnage gagne en popularité et sera repris dans plusieurs récits romantiques. En 1832, Tieck republie le poème, renforçant la diffusion de cette tradition littéraire.

1822

Richard Wagner entre à l'École Sainte-Croix de Dresde. Il y découvre les mythologies grecque et romaine.

1843

Wagner fait les premières ébauches du livret de Tannhäuser. Il s'inspire de la légende du chevalier et du concours des Minnesänger à la Wartburg.

19 octobre 1845

Première de Tannhäuser et le Tournoi des chanteurs à la Wartburg. L'accueil est mitigé : certains louent la nouveauté, d'autres rejettent l'audace formelle et dramatique de l'œuvre.

1852

Wagner s'installe à Paris avec l'ambition de conquérir le public français. Il envisage une adaptation de Tannhäuser répondant aux conventions du Grand Opéra.

1861

Le 13 mars, Wagner présente la première de la version parisienne de Tannhäuser à l'Opéra de Paris. Il y ajoute une bacchanale au début du premier acte, dans le style attendu des ballets français. La réception est houleuse : lors de la troisième représentation, des membres du Jockey Club huent bruyamment l'œuvre, irrités que le ballet n'apparaisse pas au deuxième acte, comme le veut la tradition. Les représentations sont interrompues après trois soirées.

1875

Première de la version viennoise de Tannhäuser, chantée en allemand. Wagner y intègre certains éléments de la version parisienne. C'est cette version hybride qui est la plus jouée aujourd'hui.

Tannhäuser en quelques dates

13 février 1883

Richard Wagner meurt d'une crise cardiaque à Venise. Il confiera à sa femme, Cosima, peu avant sa mort, qu'il « doit encore au monde Tannhäuser », opéra dont il n'a jamais été entièrement satisfait.

1891

Tannhäuser est présenté pour la première fois au Festival de Bayreuth et l'œuvre entre pleinement dans le répertoire wagnérien.

1982

Le terme énigmatique « La Porte Tannhäuser » est prononcé dans le film Blade Runner de Ridley Scott, lors du monologue final du personnage Roy Batty (et dans le livre de Philip K. Dick).

1991

Le film Meeting Venus d'István Szabó retrace les coulisses chaotiques d'une production moderne de Tannhäuser. Le film utilise directement la musique de l'opéra, interprétée par le London Philharmonic Orchestra.

2015

Après plusieurs semaines de controverse autour d'une mise en scène de Tannhäuser à Novossibirsk, le ministère de la Culture de Moscou licencie le directeur du théâtre. Boris Mesdritch, directeur de l'opéra, aurait refusé de suivre les instructions visant à modifier des scènes jugées offensantes pour les sentiments religieux, a annoncé l'autorité moscovite.

Tannhäuser Richard Wagner (1813-1883)

Opéra en trois actes

Premier acte

Ouverture

Première scène

Bacchanale

Naht euch dem Strande ! (Chœur des sirènes)

Deuxième scène

Geliebter, sag ! Wo weilt dein Sinn ? (Venus, Tannhäuser)

Dir töne Lob ! Die Wunder sei'n gepriesen (Tannhäuser)

Geliebter, komm, sieh dort die Grotte ! (Venus)

Stets soll nur dir mein Lied ertönen (Tannhäuser)

Zieh hin ! Wahnbetörter ! (Venus)

Wie hätt ich das erworben ? (Venus)

Wer, Göttin, dir entfliehet (Tannhäuser, Venus)

Troisième scène

Frau Holda kam aus dem Berg hervor (Ein junger Hirt )

Zu dir wall ich, mein Jesus Christ (Chœur)

Quatrième scène

Wer ist der dort in brünstigem Gebete ?

(Landgraf, Walther, Biterolf, Wolfram, Heinrich, Reinmar)

Als du in kühnem Sange uns bestrittest (Wolfram)

Deuxième acte

Première scène

Dich, teure Halle, grüss' ich wieder (Elisabeth)

Deuxième scène

Dort ist sie ; nahe dich ihr ungestört !

(Wolfram, Tannhäuser, Elisabeth)

Der Sänger klugen Weisen lauscht ich (Elisabeth)

Den Gott der Liebe sollst du preisen ! (Tannhäuser, Elisabeth)

Troisième scène

Dich treff' ich hier in dieser Halle (Landgraf, Elisabeth)

Quatrième scène

Freudig begrüssen wir die edle Halle (Chœur)

Gar viel und schön ward hier in dieser Halle (Landgraf)

Der Sängerkrieg

Blick ich umher in diesem edlen Kreise (Wolfram)

O Wolfram, der du also sangest (Tannhäuser)

Heraus zum Kampfe mit uns allen ! (Biterolf)

Ha, tör'ger Prahler Biterolf! (Tannhäuser)

O Himmel, lass dich jetzt erflehen (Wolfram)

Dir, Göttin der Liebe, soll mein Lied ertönen (Tannhäuser)

Ha, der Verruchte ! Fliehet ihn ! (Chœur)

Der Unglückselge, den gefangen (Elisabeth)

Ein furchtbares Verbrechen ward begangen (Landgraf)

Mit ihnen sollst du wallen (Chœur, les Minnesänger)

Troisième acte

Prélude

Première scène

Wohl wusst ich hier sie im Gebet zu finden (Wolfram)

Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich schauen (Chœur)

Allmächt'ge Jungfrau, hör' mein Flehen ! (Elisabeth)

Deuxième scène

Wie Todesahnung Dämmerung deckt die Lande (Wolfram)

Troisième scène

Ich hörte Harfenschlag (Tannhäuser, Wolfram)

Inbrunst im Herzen (Tannhäuser)

Zu dir, Frau Venus, kehr ich wieder ! (Tannhäuser, Wolfram, Venus)

Der Seele Heil, die nun entflohn (Chœur)

Heil ! Heil ! Der Gnade Wunder Heil ! (Chœur)

Der Gnade Heil ward dem Büßer beschieden (Chœur)

Traînées lumineuses floues, créées par la vitesse du passage dans un tunnel du train qui relie le Bund river Huangpu à Pudong, à Shangaï, 21 novembre 2010 © Gavin Hellier / Alamy Banque D'Images

L'exil de Vénus ou la mort des Dieux

Richard Wagner

L'ancienne déesse germanique Holda, l'aimable, la douce et miséricordieuse, personnifiait les forces productives de la terre. D'après une croyance populaire, elle sortait au printemps de sa retraite et apportait prospérité et fertilité dans les champs. Le christianisme, dans ses efforts pour déraciner le paganisme, conféra un caractère odieux aux divinités dont il voulait proscrire le culte. Holda dut alors partager le sort de Wotan et des autres dieux qui avaient vu leur influence, autrefois bénéfique, être désormais transformée en force maléfique. On s'attacha alors à donner un caractère malveillant à la déesse, qui se vit dès lors affligée d'une suite semblable à une armée de sauvages lorsqu'elle sortait de sa grotte. Plus tard, alors que la croyance en son règne charitable subsistait encore parmi le peuple, on réussit à associer son nom à celui de Vénus, à qui était déjà attribué l'idée d'une volupté impie.

On dit que la déesse avait trouvé refuge dans les montagnes de Thuringe, à Eisenach qu'on désigna sous le nom de Hörselberg, changé bientôt en celui de Venusberg. Elle y vivait avec sa cour d'opulence et de volupté. On entendait parfois une somptueuse et joyeuse musique sortir des monts et venir transpercer les cœurs de ceux qui étaient déjà animés d'un désir de sensualité sauvage. Attirés et guidés par ces chants joyeux, ils se retrouvaient, sans savoir comment, enfermés dans la montagne. On entend souvent parler de la légende du chevalier-poète Tannhäuser, celui qui, par des opinions ultérieures, fut identifier comme étant Heinrich von Ofterdingen, qui figurait au fameux combat des chanteurs de la Wartburg. Séduit par Vénus, le valeureux Tannhäuser aurait passé une année entière dans l'empire souterrain de la licencieuse déesse.

Préface de Richard Wagner pour le livret de Tannhäuser

La musique de Wagner : une catharsis des passions humaines

Entretien entre Sir Mark Elder, chef d'orchestre et Maximilian Enderle, dramaturge de la production.

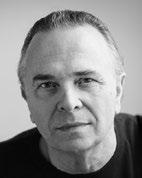

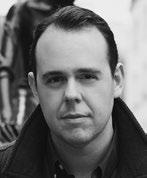

Sir Mark Elder en répétition au Royal Festival Hall in the Southbank avec l'Orchestre philharmonique de Londres, Londres, le 19 mars 2021 © Yui Mok / Alamy Banque D'Images

Sir Mark, ces dernières années, vous vous êtes particulièrement intéressé à la musique de Richard Wagner. En une phrase, qu'est-ce qui vous fascine encore dans l'œuvre de ce compositeur ?

Sans doute la force émotionnelle et la profonde humanité qui résident dans sa musique !

J'ajouterai peut-être le fait que son langage musical soit devenu de plus en plus vivant pendant toutes ses années de création. Ce que les contemporains de Richard Wagner entendaient avant tout, c'est la dimension érotique de son œuvre. Avant lui, personne encore n'avait réussi à mettre en musique les passions humaines avec une telle clarté, une telle franchise et surtout, sans les enjoliver. Cette force musicale se retrouve bien sûr dans la partition de Tannhäuser, qui a été pour lui un véritable point central dans tout son travail, ce n'est d'ailleurs pas anodin qu'il travailla dessus jusqu'à la fin de sa vie.

Cet aller-retour sans relâche à d'ailleurs fait naître de nombreuses versions de la partition. Ici, nous nous référons à la version viennoise de 1875, qui s'appuie elle-même sur les révisions que Wagner avait effectuées en 1861 pour Paris. Qu'est-ce que la version de Vienne a de si particulier sur le plan musical ?

La toute première partition de Tannhäuser (1845) portait encore fortement l'empreinte de l'opéra romantique de Carl Maria von Weber qui avait composé le Freischütz. Wagner admirait ce compositeur qui est mort très tôt. Dans les quinze années qui suivirent la version de Dresde, l'esthétique de Wagner s'est considérablement transformée. Il a développé la théorie de son drame musical, qui voyait l'imbrication toujours plus étroite entre la musique et le texte.

Par ailleurs, pendant la composition de Tristan

und Isolde à la fin des années 1850, il développa un langage plus raffiné et une harmonie plus audacieuse. Wagner sentait qu'il devait rompre avec le passé et repousser les limites de la musique pour donner à ses œuvres une puissance de suggestion inédite. Lorsqu'il retravailla Tannhäuser pour Paris, en 1861, il était inévitable qu'il intègre cette nouvelle écriture dans les passages ajoutés aux scènes du Venusberg. Cette musique exerce une force d'attraction extraordinaire, qui envoûte, dès les premières mesures, autant le public que Tannhäuser luimême. Le contraste avec les scènes de la Wartburg, qui sont, elles, restées inchangées, est encore plus marqué que dans la version de Dresde. Par moments, les deux univers musicaux se heurtent à quelques mesures d'écart, prenant littéralement Tannhäuser en étau, autant musicalement que dramatiquement.

La bacchanale qui ouvre l'opéra est sans doute l'un des passages les plus voluptueux de toute l'œuvre du compositeur. Par quels moyens musicaux cette énergie sexuelle se manifeste-t-elle ?

D'une part grâce à un rythme effréné et élancé, ainsi que grâce à des lignes mélodiques sauvages et imprévisibles. On a le sentiment que chacun des musiciens libère à ce moment-là des forces insoupçonnées et perd le contrôle. D'autre part, il y a des harmonies très particulières, souvent privées de centre tonal et qui ne se résolvent jamais, qui traduisent, un peu comme l'accord de Tristan, un désir insatisfait. Évidemment, la taille de l'orchestre nourrit également l'aspect voluptueux, Wagner insère des instruments tels que les castagnettes qui produisent des couleurs inhabituelles dans sa musique, tandis que de nombreux passages finement orchestrés dégagent une sensualité saisissante.

Dans le livret, les deux personnages féminins, Vénus et Élisabeth, semblent s'opposer. Est-ce que les deux se rapprochent par moment à travers la musique ?

Je peux me tromper, mais selon moi, les deux personnages sont vraiment très contrastés. Je pense que Wagner a cherché sciemment cet effet pour renforcer le drame. Vénus chante avec une liberté totale, sans retenue ; elle peut tout exprimer. Élisabeth, en revanche, reste soumise à un code moral plus strict, mais elle déborde d'énergie juvénile. Wagner lui confère une grande sincérité, et sa musique laisse deviner qu'elle n'est pas dépourvue de passions. Par son intégrité et sa force d'action, Élisabeth est une figure résolument moderne, qui fait contrepoids à la déesse de l'amour.

Au centre de l'opéra, il y a Tannhäuser qui s'oppose ouvertement à la façon de penser de la cour de la Wartburg. Est-ce qu'on peut voir le protagoniste comme un anarchiste jusque dans la musique ?

Je ne crois pas. S'il quitte Vénus au premier acte, c'est pour ne pas sombrer dans l'anarchie, justement. D'ailleurs, quand il quitte la déesse, il ne reprend pas son langage musical, mais lui répond trois fois avec un langage hérité du monde réel. On a l'impression, dans le deuxième acte, celui du tournoi des chanteurs, que la sensualité qu'il a acquise au Venusberg jaillit dans son chant presque malgré lui. À travers eux, il juge l'art et la pensée des autres Minnesänger trop limités selon lui, ce qui n'est pas complètement faux puisque leurs partitions ne sont pas aussi expressives que celle de Tannhäuser. Son chant contient des élans d'extase et s'assombrit, par moments, jusqu'à l'auto-condamnation, grâce à une harmonie

chromatique très audacieuse. Mais il est frappant aussi de constater que Wagner ne caricature pas le monde de la Wartburg : il le dépeint avec tendresse et force. Ceux qui vivent à la cour savent pertinemment ce qu'ils veulent et ce qu'ils refusent, ce qui, au fond, ne les éloigne pas tant de nos sociétés actuelles.

La rédemption de Tannhäuser apparaît finalement après sa mort, à la fin de l'opéra. Comment cela se reflète-t-il dans la musique ?

Quand Tannhäuser raconte ce qui s'est passé à Rome dans le troisième acte, il décrit en premier, et de façon bien précise, la façon dont le pape l'a condamné : le souverain pontife a certifié qu'il serait plus probable que son bâton de pèlerin refleurisse plutôt que Tannhäuser trouve le salut. C'est seulement après que Tannhäuser ait appris le sacrifice d'Élisabeth et qu'il s'effondre sans vie, que Wagner fait apparaître le chœur des jeunes pèlerins. Selon moi, c'est un moment décisif pour le moment de la rédemption. Ce chœur est entièrement confié aux voix féminines et annonce que bâton de pèlerin du pape a bel et bien refleuri, ce qui signifie qu'un Dieu clément a abrogé la condamnation de son représentant. Cette scène du « miracle » est d'une grandeur musicale inouïe et qui se termine dans une grande extase. Dans la partition, il est par ailleurs indiqué que le tempo suggère un mouvement modéré, mais parcouru d'une énergie intérieure frémissante, de sorte que l'on croirait même entendre les feuilles éclore. Le chœur énigmatique des femmes se mélange ensuite au grand chœur final « Der Gnade Heil ». Finalement, malgré la force suggestive de ce dénouement, Wagner laisse quelques questions ouvertes : libre au spectateur de se demander si l'histoire s'achève vraiment de façon aussi apaisée que la musique semble le suggérer.

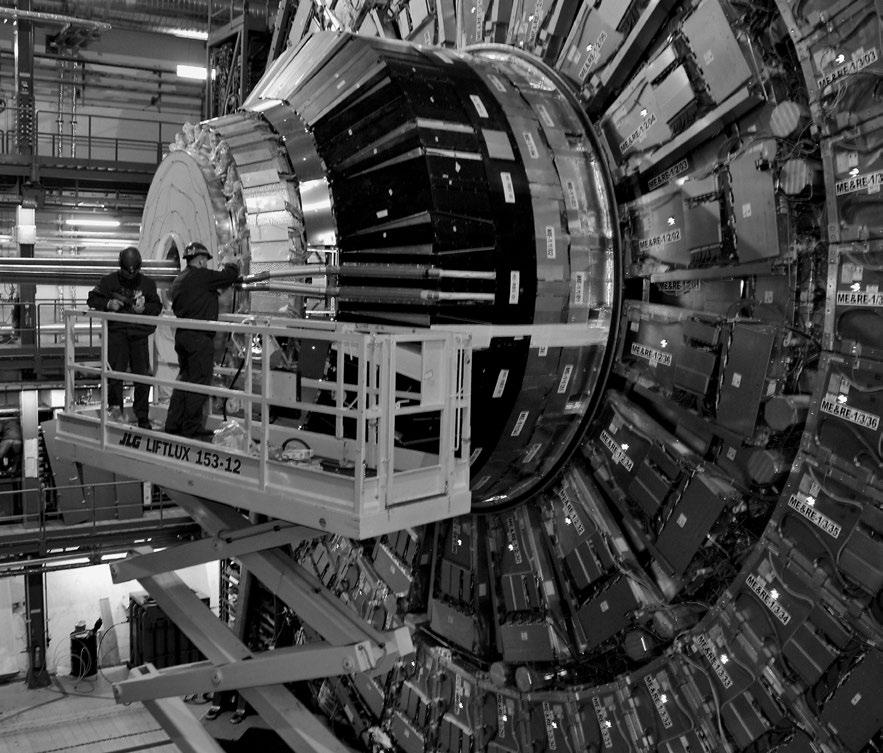

Le CMS (Compact Muon Solenoid), détecteur dans le grand collisionneur de hadrons (LHC) au CERN, servant à mener des recherches sur les collisions de particules à haute énergie et dont la vitesse s'approche à celle de la lumière, 12 janvier 2009 © ZUMA Press, Inc / Alamy Banque D'Images

Extrait du film de Stanley Kubrick, 2001 : A Space Odyssey, réalisé en 1968

© Collection Christophel / Alamy Banque D'Images

L'être humain est-il comparable à une bouteille hermétiquement fermée, remplie à ras bord de sa propre substance, développant toujours à partir d'elle-même uniquement, chaque sentiment, chaque émotion, amour, haine et peur, toujours exclusivement à partir de sa propre substance ou serait-il plutôt une bouteille vide, cette fois ouverte, qui ne contient que ce qui y est versé de l'extérieur : comme accomplissement, comme remplissage, comme inspiration, voire comme illumination, lorsque la foudre entre dans la bouteille — que croyez-vous ?

Martin Mosebach, Der Mond und das Mädchen (C.H. Hanser Verlag 2007)

En quête de sens

À quatre semaines de la première, le metteur en scène Michael Thalheimer partage ses réflexions autour de Tannhäuser avec Maximilian Enderle

Tu as récemment dit lors d'une répétition qu'il n'existait peut-être que cinq ou sept histoires que l'humanité se racontait sans cesse, à chaque fois sous une forme différente. Est-ce que Tannhäuser en fait partie ?

Absolument ! Que ce soit précisément cinq ou sept histoires importe peu. Ce qui compte, c'est qu'il s'agit d'un petit nombre de récits qui nous touchent profondément et posent des questions qui nous sont existentielles. Qui sommes-nous ?

Qu'est-ce qu'une vie pleine de sens ? Notre existence a-t-elle une finalité ? Avec Tannhäuser, Wagner nous renvoie directement à nous-mêmes. Au centre de l'intrigue, le protagoniste, en tant qu'individu, remet en cause les codes de notre réalité sociale : quelles possibilités s'offrent à nous dans la vie ? Pourquoi existe-t-il tant de contraintes et d'obstacles ? Quand est-ce que j'agis de mon plein gré et dans quelle mesure mes actes sont dictés par mon environnement ?

Tannhäuser se met en quête de sens, si bien qu'il est amené à se demander s'il est capable d'aimer et d'être aimé. Ce sont toutes ces questions qui font de l'opéra de Wagner l'un des récits universels.

La préparation de cette production a été très particulière pour toi : alors que Tatjana Gürbaca a dû se retirer du projet pour des raisons de santé, tu as repris le flambeau seulement deux

mois avant le début des répétitions — à un moment où les décors et les costumes avaient déjà été imaginés. Comment as-tu réussi à développer ta propre vision de l'opéra dans ce contexte ?

Il m'a déjà été demandé plusieurs fois au cours de ma carrière de remplacer au pied levé des collègues, ce que je refusais toujours. Je n'avais jamais eu le sentiment de pouvoir répondre à mes propres exigences dans un laps de temps aussi court, et je ne voulais pas m'imposer un tel stress. Dans le cas de Tannhäuser, le temps était très limité mais les circonstances étaient différentes puisque je connaissais très bien l'équipe artistique, Henrik Ahr, Barbara Drosihn et Stefan Bolliger, avec qui j'ai déjà pu travailler. Par ailleurs, j'ai eu l'occasion de collaborer à deux reprises avec l'équipe et le chœur du Grand Théâtre ainsi qu'avec l'Orchestre de la Suisse Romande, avec qui nous avions monté deux opéras de Wagner. Quand Aviel Cahn est venu me voir avec cette situation difficile, j'ai ressenti cela comme un devoir vis-à-vis du Grand Théâtre et de toutes les personnes qui avaient déjà accompli un travail formidable en amont.

Pour me préparer correctement, j'ai dû tout d'abord faire un pas de côté pour comprendre les intentions derrière le décor et les costumes. Bien que leur esthétique m'ait tout de suite

beaucoup plu, nous avons apporté quelques modifications, afin que je dispose d'une base sur laquelle je puisse m'exprimer avec mon propre langage artistique. D'une certaine manière, j'ai dû faire abstraction de certaines idées de Tatjana au cours de mon travail afin de trouver mon propre fil conducteur et peut-être, justement grâce à cela, témoigner le plus grand respect à sa conception.

Qu'est-ce qui s'est alors dégagé comme axe central de ta lecture ?

Le voyage que Tannhäuser entreprend à travers diverses situations extrêmes est sans doute le fil conducteur de la mise en scène. Au début, j'étais particulièrement déconcerté par la manière brusque et apparemment arbitraire avec laquelle Tannhäuser réagit au monde, se créant

sans cesse de nouvelles réalités et de nouvelles identités qu'il habite ensuite totalement. Au bout d'un moment, je me suis demandé en quoi ma propre vie différait de la sienne. Je me suis rendu compte que l'écart n'était peut-être pas si grand : moi aussi, je joue différents rôles, parfois par choix et d'autres fois par contrainte. Ce que je trouve également passionnant, c'est l'ardeur avec laquelle Tannhäuser veut donner à sa vie un sens, une direction, une finalité — ce que nous faisons tous, plus ou moins. Par ailleurs, la manière dont les autres personnages, et avant tout la cour de la Wartburg, s'insurgent face à ses actes est tout aussi fascinante : comme souvent, un individu qui s'expose et refuse de se soumettre aux jugements extérieurs est publiquement rejeté. La peur avec laquelle la cour réagit à son supposé statut de marginal me semble d'une brûlante actualité, car une telle peur engendre bien souvent la violence.

Photo de répétition, Michael Thalheimer et Franz-Josef Selig © Carole Parodi

Pour cette production, le choix a été fait de prendre la version viennoise de 1875 de la partition, dans laquelle la scène du Venusberg occupe une place bien plus importante que dans la version de Dresde. Où réside pour toi la force, l'aspect utopique de ce monde de Vénus ?

Pour moi, le monde de Vénus est une utopie qui ne peut exister que dans la tête du protagoniste. Au début de notre mise en scène, Tannhäuser s'apparente à un artiste qui construit son atelier pour y créer, et finit par s'enfoncer toujours plus profondément dans sa création et donc dans une forme d'irrationalité. Après une telle ivresse que forme la bacchanale, ses premiers mots chantés (« Zu viel ! Zu viel ! » (Trop ! Trop !)) paraissent presque inévitables. Finalement, dans un monde sans limites, même ce qui est imaginaire peut devenir insupportable. Cette liberté absolue de penser, d'agir et de ressentir devient pour lui une cage dorée, dont il cherche à s'évader afin de retrouver une forme de réalité. Pour cela, il a besoin d'autres êtres humains qui lui renvoient son image, afin qu'il puisse se redécouvrir. Dans un monde purement utopique, on ne peut jamais retrouver le sens même de sa propre existence.

À l'opposé de la déesse de l'amour, Vénus, il y a le personnage d'Élisabeth. Qu'est-ce qui forme sa singularité ?

Alors que Vénus se situe hors de la réalité et conserve une part de mystère par son caractère insaisissable, Élisabeth est une personne bien réelle. Son évolution n'est pas si éloignée de celle de Tannhäuser puisqu'elle cherche aussi sa propre vérité et son authenticité, si tant est qu'elle existe. Au début du deuxième acte, on la voit s'affirmer progressivement et imaginer un « moi » intérieur, à prendre au sérieux ses propres désirs et ses aspirations, ainsi qu'à s'émanciper de son père. Lorsque le tournoi des chanteurs

dégénère, elle est la seule à défendre la manière d'être et de penser de Tannhäuser, ce qui exige un courage immense ! Je pense qu'Élisabeth peut s'apparenter à une figure politique, qui, malgré ses blessures personnelles, ose s'opposer publiquement aux opinions dominantes.

Au troisième acte, Élisabeth s'en remet à la Vierge Marie pour que Tannhäuser soit délivré de ses présumés péchés. Quelle forme de rédemption Tannhäuser expérimente-t-il dans cette production ?

La question de la rédemption est décisive sur presque tous les opéras de Wagner. Dans Tannhäuser, le compositeur lui-même ne savait pas exactement comment conclure l'œuvre, ce qui explique ses nombreuses révisions de la scène finale. Je trouve toutefois peu crédible que Tannhäuser soit sauvé par un miracle divin. S'il y a une rédemption, elle doit être acquise de façon bien concrète. Personnellement, la quête vers un salut me semble beaucoup plus intéressante que la simple croyance en sa forme absolue. S'il existe quelque chose comme une rédemption, elle doit toujours rester complexe pour celui qui la recherche et ne doit jamais être univoque.

La mort est bien sûr une forme de salut possible, et en disant cela je ne pense pas forcément à la mort physique ou au suicide. Pour Tannhäuser et Élisabeth, à qui la société empêche de terminer leur quête, cela pourrait aussi signifier d'une manière ou d'une autre un abandon du corps. Dans cette mise en scène, je ne sais pas encore exactement à quoi cela ressemblera, car la scène finale ne prend forme généralement qu'à la fin de la période de répétition et, dans l'idéal, en dialogue avec toute l'équipe. Mais le soir de la première au plus tard, les spectateurs pourront se faire leur propre opinion !

La bande des droogs (Alex, Pete, Georgie et Dim) passant sous un pont.

Extrait du film A Clockwork Orange de Stanley Kubrick (1971)

© Collection Christophel / Alamy Banque D'Images

L'Homme, dans son opposition à la nature, agit selon sa seule volonté et vit dans l'illusion de la liberté. C'est de cette rupture, qu'il entretient avec elle, que sont nées toutes ses dérives, tant religieuses qu'historiques. Ce n'est que lorsqu'il reconnaîtra la nécessité dans l'œuvre des phénomènes naturels, et qu'il prendra conscience de son lien indissoluble avec eux, qu'il deviendra véritablement libre.

Richard Wagner, La Révolution, 1849

Traduction française : Georges Khnopff, 1905

Work in Progress

À propos de la genèse et des différentes versions de l'opéra

Par Maximilian Enderle

Rares sont les opéras imprégnés de dualismes aussi forts que Tannhäuser de Richard Wagner : érotisme et amour noble, excès et abstinence, individualité et conformisme y entrent en conflit en une divergence dialectique. Ces extrêmes se trouvent incarnés dans le personnage-titre que Wagner décrivait comme « jamais et nulle part quelque chose de l'à peu près, mais toujours tout complètement et entièrement ». Seule la mort semblait être à même de mettre un terme aux ambivalences intérieures de Tannhäuser.

Par sa conclusion rédemptrice ainsi que par son sujet médiéval, l'œuvre s'inscrit pleinement dans la tradition du romantisme allemand.

Wagner unit avec audace dans son livret deux cycles de légendes qui n'ont, à première vue, rien en commun : la légende de Tannhäuser et du Venusberg et d'autre part les figures historiques de sainte Élisabeth et des Minnesänger à la Wartburg (chevaliers poètes qui chantent l'amour courtois). C'est Heinrich von Ofterdingen — un Minnesänger qui apparaît dans de nombreuses légendes et dont l'existence n'a pas encore été historiquement prouvée — qui fait office de lien entre les deux univers. En 1837 déjà, l'historien

Christian Theodor Ludwig Lucas avait avancé l'hypothèse que le légendaire Tannhäuser et Heinrich von Ofterdingen n'étaient qu'une seule et même personne, hypothèse que Wagner

adapta dans son livret. Soucieux de souligner le caractère populaire et traditionnel de son œuvre, le compositeur dissimula le fait qu'il se soit appuyé sur différentes sources littéraires, dont celles de E.T.A. Hoffmann, Ludwig Tieck ou encore Heinrich Heine. Il prétendit au contraire avoir trouvé son inspiration dans un « livre populaire sur le Venusberg » et un « livre populaire sur Tannhäuser ».

C'est lors de son séjour à Paris entre 1839 et 1842 que Wagner a conçu cette histoire prétendument typiquement allemande. Il s'est largement inspiré des Grands Opéras de Giacomo Meyerbeer et de Fromental Halévy, pour qui, comme pour Wagner, le Moyen Âge servit de miroir à une époque politiquement ambivalente. Il n'est pas étonnant cependant que Wagner ait par la suite renié cette tradition dans le cadre de ses attaques contre Meyerbeer.

La capitale française influença le compositeur tant sur le plan esthétique qu'intellectuel. Wagner fit à Paris l'expérience directe des souffrances d'un prolétariat démuni. Nourri par la lecture des premiers socialistes français, il se montra de plus en plus critique à l'égard du statu quo politique. Après s'être installé à Dresde, le compositeur y présenta les premières de Rienzi (1842) puis de Tannhäuser (1845), tout

en publiant de plus en plus de textes à teneur révolutionnaire. Il y défendait avec autant de ferveur la réorganisation des théâtres, mais aussi une refonte radicale des structures de propriété et de pouvoir.

L'engagement politique de Wagner atteint son apogée avec sa participation aux soulèvements de mai 1849 à Dresde. Le compositeur y était en tant que combattant sur les barricades ainsi que comme intermédiaire derrières les lignes de front. Afin d'échapper à une arrestation, il s'enfuit par Chemnitz et Weimar, trouvant refuge en Suisse. Ses idéaux politiques s'intégrèrent à son concept de « l'œuvre d'art totale », qu'il formulera dans ses écrits sur l'art qu'il rédigera à Zurich (18491851) : le drame musical de l'avenir ne devait pas uniquement unir différentes formes d'art, mais aussi transformer la société en une union d'individus libres.

La partition de Tannhäuser, encore marquée à bien des égards par l'opéra romantique à numéros, ne correspondait à l'origine que partiellement à cet idéal esthétique. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles Wagner entame, quelques années après la première de son opéra à Dresde en 1845, un processus de révisions qui s'étendit sur plusieurs décennies. Dans sa première version, le troisième acte ne comportait ni le retour de Vénus, ni le cortège funèbre portant le cercueil d'Élisabeth. Ces éléments furent ajoutés peu après la création, de même que le chœur final « Der Gnade Heil » ainsi que les didascalies relatives au miracle qui vit le bâton de pèlerin du pape refleurir. Ces modifications et bien d'autres furent rassemblées en 1860 sous ce qu'on appelle aujourd'hui la « version de Dresde ».

Peu de temps après, une nouvelle révision majeure eut lieu pour une représentation en

français à Paris : la scène d'ouverture entre Tannhäuser et Vénus y fut enrichie d'une bacchanale orgiaque et de nombreuses répliques pour la déesse de l'amour, sous l'inspiration perceptible de la partition de Tristan que Wagner venait d'achever. Le compositeur nota à ce propos « maintenant que j'ai écrit la dernière transfiguration d'Isolde, j'ai pu enfin trouver l'effroi de ce Venusberg ». Pour une représentation à Vienne en 1875, les ajouts de la version parisienne furent à nouveau précisés et retraduits en allemand ; il est à noter que la participation de Walther von der Vogelweide au tournois des chanteurs n'est pas reprise. Cette « version de Vienne » constitue la base de la présente nouvelle production.

La place centrale qu'occupait Tannhäuser dans l'ensemble de l'œuvre de Wagner se reflète dans le fait qu'il envisagea de le monter à Bayreuth avant même Tristan et Isolde. L'épouse de Wagner, Cosima, dont les notes de son journal témoignent d'un enthousiasme durable pour Tannhäuser, rapporte que Wagner songea jusqu'à la fin de sa vie à de nouvelles révisions. Quelques semaines avant sa mort, il aurait d'ailleurs confié qu'il « devait encore Tannhäuser au monde ». La disparition soudaine du compositeur à Venise en 1883 empêcha cependant l'élaboration d'une version définitive. Ainsi, l'opéra demeura jusqu'à la fin un work in progress.

Cosima et Richard ? Ou inversement ?

L'image convoque une symbolique à la fois mythologique et sexuelle et renvoie non seulement aux figures féminines de la mythologie grecque, mais aussi au personnage d'Elsa dans Lohengrin

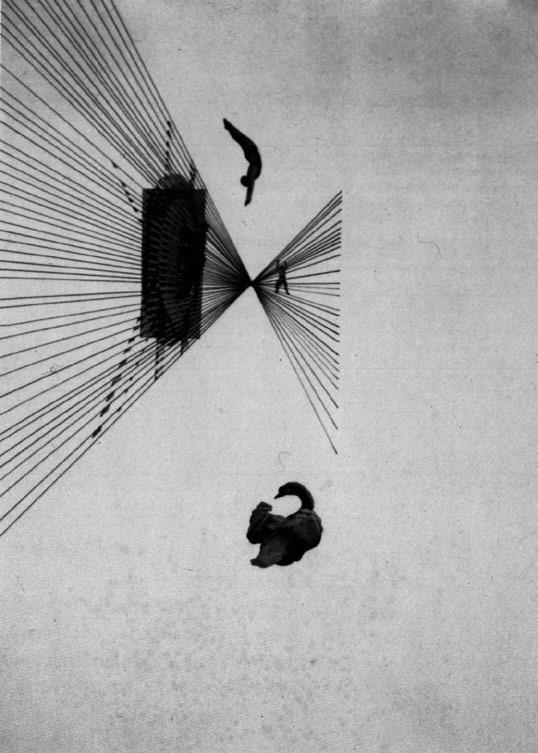

Léda et le cygne, László Moholy-Nagy (1925) © ARTGEN / Alamy Banque D'Images

Paris, 29 octobre 1859

Une particularité que je me suis acquise dans mon art, et dont j'ai conscience de plus en plus clairement, me détermine aussi dans ma vie. Il a toujours été dans ma nature de passer rapidement et fortement aux extrêmes d'un état d'âme : ces extrêmes, d'ailleurs, ne peuvent faire autrement que se toucher ; en cela même gît souvent le salut de la vie.

Au fond, l'art véritable n'a d'autre objet que de présenter ces états suprêmes dans leurs relations : ce dont il s'agit uniquement ici, le résultat décisif, n'est dû qu'à ces oppositions tranchées.

Lettre de Richard Wagner à Mathilde Wesendonck

Une sensualité diabolisée

Sven Friedrich

Heinrich Heine dépeint dans son essai Elementargeister (Esprits élémentaires) — que Wagner connaissait certainement — puis à nouveau dans son ouvrage Die Götter im Exil (Les dieux en exil) (1853), le banissement dans le monde souterrain, et leur alliance avec les esprits élémentaires démoniques qui y résident, des dieux de la joie après la victoire du christianisme. Dans Tannhäuser, Wagner transpose cette idée de la Vénus antique à la déesse germanique Holda (Freya). Et c'est bien comme « Frau Holda » que Vénus est désignée par le jeune berger.

La chanson naïve du jeune berger dans le premier acte est un hymne à la déesse : le doux son qui accompagne son apparition annonce le mois de mai et donc le début du printemps avec ses chauds rayons de soleil. Ainsi, Vénus, littéralement « la douce, l'aimable », était à l'origine chez les Romains la déesse des jardins, des légumes et des vignobles, et donc plus généralement associée au domaine bucolique de la fertilité. Cela la relie à Holda et Freia, également appelées « Frau Venus » (Dame Vénus) dans l'ancienne mythologie germanique. Cette « Dame Vénus » était une allégorie et n'avait initialement rien à voir avec l'ancienne déesse de la beauté et de l'amour, qu'elle ne devint que plus tard sous le nom de Vénus Aphrodite, sous l'influence de la mythologie grecque. De manière révélatrice, elle fusionne par après avec la déesse de la mort Libitina et devient alors identique à Lubentina (ou Lubentia), la déesse de la luxure. En elle se rencontrent ainsi les concepts de la vie, l'amour, la beauté, le plaisir et la mort.

Le plaisir sensuel, exclu et diabolisé par le christianisme, incarné par les dieux antiques désormais démonisés, s'empara — toujours selon Heine — surtout des arts « dionysiaques » que sont la musique et la danse. Cela rappelle également la thèse fondamentale de Søren Kierkegaard dans Ou bien... ou bien (de 1843, soit exactement à l'époque de la genèse de Tannhäuser), selon laquelle c'est précisément en diabolisant la sensualité que le christianisme l'a introduite dans le monde.

C'est dans la bacchanale de Tannhäuser que l'activité sexuelle trouve son expression musicale. La musique se déchaîne dans une frénésie sauvage, menaçante et séduisante à la fois, dans les soupirs voluptueux des bois et des violons. Le désir sexuel apparaît ici dans sa forme la plus primitive et la plus débridée, comme une ivresse effrénée, associée d'une part à l'agressivité dévorante de la Penthesilea de Kleist, qui fait rimer baisers (Küsse) et morsures (Bisse), et d'autre part à la peur de Gustav von Aschenbach, le personnage principal de Thomas Mann dans La Mort à Venise, face au « dieu étranger », ce Dionysos inconnu et inquiétant issu d'un monde archaïque.

Extrait de Eros et Thanatos dans Tannhäuser, Texte publié dans le programme du Semperoper Dresden en 1997.

Tannhäuser, les Minnesänger et Meistersinger, de Bodmer à Wagner

Jacques Berchtold

Directeur de la Fondation Martin Bodmer

La Manessische Handschrift est un manuscrit enluminé du Minnesang. Conservant la mémoire des joutes médiévales de poésie de l'amour, il est aussi étroitement associé au pionnier zurichois de la philologie J.J. Bodmer (1698-1783). Les premières écoles de maîtreschanteurs furent Mayence, puis Strasbourg, Francfort, Wurtzbourg, Zurich, Prague, Augsbourg. Hans Sachs enseignait à Nuremberg dans l'école de Meistersinger la plus célèbre. La Manessische Handschrift rassemble des chansons sur plus d'un siècle. Elle fut composée env. 1310 (avec des compléments), commande de la famille

Rüdiger Manesse de Zurich. Le manuscrit comporte des miniatures et 6000 strophes de Minnesänger (troubadours). Les poètes les plus important, Walther von der Vogelweide et Wolfram von Eschenbach, jouent un rôle important dans l'opéra Tannhäuser de Wagner. Le recueil part à Heidelberg, puis est cédé en 1657 à la Bibliothèque royale de Paris. À Zurich, J.J. Bodmer et J.J. Breitinger réhabilitent à partir de 1720 les valeurs d'imagination, de fantaisie et de merveilleux et ouvrent de nouveaux horizons littéraires. Pour étudier le patrimoine médiéval, ils réempruntent à la France le codex Manesse qui revient à Zurich en 1746. Sont alors publiées, à Zurich, la « poésie de Souabe du 13e s. » (1748), les « fables contemporaines du Minnesang » (1757) et la « collection Manesse de poésies » (Sammlung der Minnesinger, 1758-9). Avec ces travaux décisifs, Bodmer est considéré comme le pionnier et le « père » de

la recherche sur le Minnesang. La collection de Wagner (conservée à la Bibliothèque d'Eisenach) contient des raretés telles

Chriemhilden Rache, und Die Klage [seconde partie du poème des Nibelungen], éd. Bodmer, Zurich, 1757. En 1780 Bodmer publiera encore une étude consacrée au Minnesänger Gottfried de Strasbourg (présent dans le codex Manesse). Zurichois, le collectionneur Martin Bodmer (1899-1971) honore par le fonds incomparable de documents conjugués de J.J. Bodmer et de Wagner qu'il rassemble, l'extraordinaire terreau intellectuel instauré à Zurich par son prédécesseur homonyme.

Au XIXe siècle, Wagner trouve une forme romantique dans laquelle les éléments épiques et dramatiques ressuscités du Moyen Âge retrouvent une expression moderne.

Quatre ans après la première de Tannhäuser, Wagner, réfugié politique à Zurich de 1849 à 1858, fait en 1852 puis en 1853 des premières lectures d'extraits de son Anneau des Nibelungen en gestation. Le rôle de Zurich pour la résurrection du Minnesang reste capital. Wagner s'y révèle créatif, notamment par le cycle du Ring (L'Or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried) puis par Tristan et Iseult (dès 1857). En mai 1853 a lieu à Zurich une représentation de Tannhäuser qui connaît le succès.

Peu après, le célèbre auteur genevois

H.-F. Amiel témoigne en son Journal intime d'une représentation de Tannhäuser le 28 mai 1857 à Genève, exécutée par la troupe allemande de Zurich.

Richard Wagner, manuscrit autographe au propre, de quelques pages de la partition de Tannhäuser et le Tournoi des chanteurs à la Wartburg, non signé, non daté. Collection de la Fondation Martin Bodmer.

Mark Elder

Direction musicale

Directeur musical du Hallé de Manchester de 2000 à 2024, il en est désormais le chef émérite. Chef principal invité du Philharmonique de Bergen depuis 2023, il prendra ses fonctions de directeur musical du Palau de les Arts Reina Sofia à Valence en septembre 2025. Directeur musical de l'English National Opera (1979-1993) il fut aussi chef principal invité de l'Orchestre symphonique de la BBC et du CBSO de Birmingham. En 2026, il fêtera ses 50 ans de collaboration avec Covent Garden et s'est produit aussi au Metropolitan Opera, à l'Opéra de Paris, au Bayerische Staatsoper, au Chicago Lyric Opera, à Glyndebourne Festival Opera et au Grand Théâtre de Genève en 1994 avec La Bohème. Il a été le premier Anglais à diriger une nouvelle production au Festival de Bayreuth. Décoré commandeur de l'OBE en 1988, il a été fait chevalier en 2008. Mark Elder est titulaire de la chaire Barbirolli à la Royal Academy of Music.

Mise en scène

Après des études théâtrales à Berne et plusieurs expériences en tant qu'acteur, Michael Thalheimer se tourne vers la mise en scène avec des spectacles au Schauspiel Frankfurt, au Burgtheater de Vienne et à la Schaubühne de Berlin. Entre 2005 et 2008, il est directeur du Deutsches Theater Berlin et, depuis la saison 20172018, metteur en scène résident et membre de l'équipe artistique du Berliner Ensemble. Ses productions sont présentées lors de festivals internationaux tels que les Salzburger Festspiele et les Wiener Festwochen et ont été récompensées par de nombreuses distinctions : le FriedrichLuft-Preis, le Golden Mask et le prix Nestroy. Ses mises en scène d'opéra épurées et expressives ont été acclamées aux Staatsopern de Berlin (Der Freischütz) et de Hambourg (Les Troyens, Der fliegende Holländer), à l'Opera Ballet Vlaanderen (Macbeth) ainsi qu'à Genève (Parsifal, Tristan & Isolde).

Henrik Ahr

Décors

L'Allemand Henrik Ahr étudie l'architecture à Leipzig et entame sa carrière de scénographe à la Neue Szene de la même ville en 2000 et au Theaterhaus Jena l'année suivante. Il développe plusieurs projets avec Michael Thalheimer, dont Herr Puntila und sein Knecht Matti de Bertolt Brecht au Théâtre Thalia de Hambourg ainsi que Rigoletto au Theater Basel. Il réalise aussi la scénographie pour Satyagraha de Philip Glass au Theater Basel, dans une mise en scène de Sidi Larbi Cherkaoui. Pour Tatjana Gürbaca, il scénographie Parsifal à l'Opera Vlaanderen, Capriccio et le Ring au Theater an der Wien, ainsi que Jenůfa et Kátia Kabanová au Grand Théâtre de Genève, où il poursuit sa collaboration avec Michael Thalheimer avec Parsifal (2023) et Tristan & Isolde (2024). Henrik Ahr est par ailleurs professeur de scénographie et directeur du département correspondant à l'Université Mozarteum de Salzbourg.

Drosihn

Costumes

Formée à la Haute école des sciences appliquées de Hambourg, elle a créé des costumes pour le Thalia Theater, le Deutsches Schauspielhaus de Hambourg, le Burgtheater de Vienne et le Staatsschauspiel de Dresde pour des mises en scène de Michael Thalheimer, Stephan Kimmig, Nicolas Stemann et Stefan Bachmann. Elle collabore avec la metteuse en scène Tatjana Gürbaca depuis de longues années à l'Opéra de Zurich, l'Opera Ballet Vlaanderen, le DNO, au Theater an der Wien, ainsi qu'au GTG (Káťa Kabanová). Ses premiers costumes pour l'opéra furent pour Lucrezia Borgia par Christoph Loy pour qui elle a récemment conçu les costumes de Der Schatzgräber et La fiamma à la Deutsche Oper Berlin et Il trittico et Così fan tutte au Festival de Salzbourg ainsi que La Voix Humaine/ Erwartung au Teatro Real de Madrid. À Zurich, elle a créé les costumes pour I puritani et Fidelio par Andreas Homoki.

Michael Thalheimer

Barbara

Stefan Bolliger

Lumières

Né à Zurich, Stefan Bolliger est d'abord créateur lumières indépendant, puis au Thalia Theater de Hambourg. De 2006 à 2010, il est chef créateur lumières au Staatstheater de Stuttgart. Invité sur les plus grandes scènes de Munich, Berlin, Tokyo, Oslo, Vienne, Riga, Salzbourg ou La Havane, il collabore ensuite avec de multiples metteurs en scène — récemment : Tatjana Gürbaca (Das grosse Feuer, La fanciulla del West, La traviata, Così fan tutte, Il trittico), Michael Thalheimer (Eugène Onéguine, Der fliegende Holländer), Barbora Horáková ou Hans Neuenfels. Au Grand Théâtre de Genève, il signe les lumières de Káťa Kabanová et Jenůfa pour Tatjana Gürbaca (2022) ainsi que Parsifal (2023) et Tristan & Isolde (2024) pour Michael Thalheimer. La saison passée. il a fait la lumière de La traviata de Karin Henkel. Depuis 2019, il enseigne la création lumières et la théorie des couleurs à l'Université Mozarteum de Salzbourg.

Maximilian Enderle

Dramaturgie

Dramaturge à l'Opéra de Francfort depuis 2020/21, il y travaille cette saison sur Turandot de Puccini (mise en scène : Andrea Breth) et Written on Skin de George Benjamin (mise en scène : Tatjana Gürbaca). Les productions dont il a assuré la dramaturgie, Tannhäuser (mise en scène : Matthew Wild) et La Nuit de Noël (mise en scène : Christof Loy), ont toutes deux été désignées « Spectacle de l'année » par le magazine spécialisé Opernwelt ; Ulisse (mise en scène : Tatjana Gürbaca) a reçu en 2022 l'International Opera Award dans la catégorie « Redécouverte de l'année ». De 2017 à 2019, Maximilian Enderle a été assistant à la mise en scène au Schauspielhaus de Zurich, où il a créé avec grand succès la première suisse de la tragicomédie Die zweite Frau de Nino Haratischwili. Il a étudié la dramaturgie à la Hochschule für Musik und Theater de Leipzig, où il a récemment été chargé de cours invité.

Ténor

Tannhäuser

Né dans le sud de la Suède, il a étudié à l'Université de l'Opéra de Stockholm. Lauréat de la bourse Birgit Nilsson en 2009, il a remporté le premier prix du Concours Wilhelm Stenhammar en 2012. Au cours des dernières saisons, il a fait ses débuts dans plusieurs rôles notables, notamment Otello à Oslo, Tristan à Rouen, Calaf à Malmö et Siegfried (Siegfried, Götterdämmerung) avec l'Orchestre symphonique de Dallas. Au Deutsche Oper, il a interprété Don José, Lohengrin et Hoffmann. Il a chanté Matteo (Arabella) à San Francisco, Tannhäuser à Essen et Siegmund (Die Walküre) au Theater an der Wien. En 2021, il a fait ses débuts à Genève en Pierre Bézoukhov (Guerre et Paix) et y est revenu en 2023 pour chanter Parsifal dans le rôle-titre. L'été 2025 marquera la création du même rôle à Glyndebourne. Nommé chanteur de la cour de Suède en 2018, Daniel a reçu la médaille Litteris et Artibus du roi Carl XVI Gustaf en 2021.

Samuel Sakker

Ténor

Tannhäuser

Originaire d'Australie et résidant au Royaume-Uni, le Heldentenor Samuel Sakker émerge avec distinction sur le scènes lyriques du monde entier. Parmi ses engagements récents et à venir, citons Siegmund dans Die Walküre (Deutsche Oper am Rhein ; Teatro Colón), le rôle-titre dans Parsifal (Staatstheater Stuttgart), le rôle-titre dans Tannhäuser (Oper Graz et débuts au Grand Théâtre de Genève), Tristan dans Tristan und Isolde (Staatsoper Hamburg ; Opéra de Nice ; Opera Ballet Vlaanderen ; Teatro Massimo di Palermo, Helsinki Festival), Florestan dans Fidelio (Orchestre symphonique Simón Bolívar), le rôle-titre dans Lohengrin (Ópera de Oviedo) et le Tambourmajor dans Wozzeck (Orchestre symphonique de Shanghai ; Festival de musique de Pékin ; Opéra Ballet Vlaanderen) avec des chefs d'orchestre tels que Mark Elder, Antonio Pappano, Gustavo Dudamel, Alejo Pérez, Alan Gilbert, Nicola Luisotti ou Sakari Oramo.

Daniel Johansson

Jennifer Davis

Soprano

Elisabeth

Ancienne élève du Jette

Parker Young Artists

Program de la Royal Opera House, l'Irlandaise Jennifer Davis s'est produite à Covent Garden dans les rôles d'Elsa, Gretel ou Adina entre autres. Propulsée sur le devant de la scène internationale après une série de débuts sensationnels, on a salué son timbre d'argent et son jeu dramatique d'une immédiateté remarquable. Au cours de la saison 2023/24, Davis a créé une Jenůfa d'exception pour l'ENO, ainsi qu'une Marguerite de Faust pour l'Irish National Opera. Son interprétation d'Elsa, chantée à Covent Garden, au Deutsche Oper Berlin et à Stuttgart, défraie la chronique. En 24/25, elle débute en Arabella et chante à nouveau Elsa au DOB, débute à Hambourg en Fiordiligi et revient à Covent Garden en Leonore (Fidelio). Après ses débuts genevois, elle sera au New National Theatre de Tokyo en Marie (Wozzeck) et débutera en Rusalka à Dublin.

Victoria Karkacheva

Mezzo-soprano Vénus

Originaire de Volgograd, Victoria Karkacheva a terminé ses études au sein du programme pour jeunes artistes du Théâtre Bolchoï de Moscou, où elle a fait ses débuts scéniques, notamment dans le rôle d'Aglaya dans L'Idiot de Mieczysław Weinberg. Premier prix et prix Birgit Nilsson au concours Operalia 2021, elle e a ensuite fait ses débuts à l'Opéra national de Lyon en Judith (Le Château de Barbe-Bleue). En 2022, elle fait ses débuts à Bologne dans le rôle du Compositeur (Ariadne auf Naxos), en 2023 en Olga (Eugène Onéguine) au Liceu, et en 2024 en tant que Charlotte (Werther) au Metropolitan Opera. Invitée au Teatro Real, à La Scala et au San Carlo, elle débute au Bayerische Staatsoper en 20/21 dans le rôle d'Emilia (Otello) De 2022 à 2024, elle a été membre de la troupe et a chanté notamment Olga, Hélène Besuchova (Guerre et Paix), Polina (La Dame de pique), Mary (Der fliegende Holländer) et l'Abbesse (Suor Angelica).

Stéphane Degout

Baryton

Wolfram von Eschenbach

Diplômé du Conservatoire de Lyon, membre de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Lyon, ses débuts en Papageno (Die Zauberflöte) au Festival d'Aix-en-Provence le lancent sur la scène internationale. Dès lors, il se produit sur les plus grandes scènes lyriques et se forge une carrière reconnue de récitaliste et de concertiste, réputé pour la finesse et la sensibilité de ses interprétations de la mélodie française et du lied, ainsi que pour son profil solide dans les répertoires baroque, classique et romantique. Il est chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, « Artiste Lyrique de l'année » en 2012 et 2019 pour les Victoires de la Musique Classique. On l'a vu à Genève en Marquis de Posa (Don Carlos, 2023) et salué sa remarquable prestation en 2024 dans le rôle-titre de Guercœur du compositeur oublié Albéric Magnard à l'Opéra du Rhin. Il est Maître en Résidence de la section chant de la Chapelle Musicale Reine Élisabeth.

Franz-Josef Selig

Basse

Hermann, Landgraf von Thüringen

Né à Mayen en Allemagne, il étudie le chant à la Musikhochschule de Cologne et suit l'enseignement de Claudio Nicolai. Il chante sur les plus importantes scènes lyriques internationales (Covent Garden, Wiener Staatsope, Bayerische Staatsoper, La Scala, Teatro Real, Opéra national de Paris, Metropolitan Opera, Festivals de Salzbourg, de Baden-Baden et d'Aix-enProvence) où il interprète les plus grands rôles de basse : Osmin, Sarastro, le Commandeur, Rocco, Arkel, Gurnemanz, Fasolt, Daland et le Roi Marke. À l'été 2024, le chanteur fait ses débuts à Glyndebourne dans le rôle du Roi Marke dans Tristan und Isolde où, selon Gramophone, il vole la vedette d'une distribution pourtant exceptionnelle. La saison à venir on le retrouvera avec le Boston Symphony Orchestra et il se produira dans Parsifal et Der fliegende Holländer.

Julien Henric

Ténor

Walther von der Vogelweide

D'origine lyonnaise, i l étudie le théâtre et le chant lyrique dans sa ville natale. Après plusieurs nominations, prix et son diplôme au Conservatoire de Lyon en 2020, il est au Jeune Ensemble du GTG de 2020 à 2022 et part ensuite sur les routes des festivals et scènes du monde entier : Aixen-Provence, Ravenne, Bergame, Salzbourg et Turin, Paris, Strasbourg, Athènes, Saint-Étienne, Madrid, Versailles, Bordeaux et Barcelone avec de grands chefs comme John Nelson, Bertrand de Billy, Marc Minkowski, Stefano Montanari, Thomas Adès ou encore Riccardo Minasi. Après avoir quitté le Jeune Ensemble, il revient à Genève pour diverses prestations en Hervey (Anna Bolena), Lerma (Don Carlos), et Melot (Tristan & Isolde). En 25/26, on le verra égalment à Bordeaux (Vaudémont, Iolanta), Strasbourg (Mylio, Le Roi d'Ys) et dans le Requiem de Mozart à Salzbourg avec R. González-Monjas et Édimbourg avec R. Minasi.

Mark Kurmanbayev

Basse

Biterolf

Natif de Serbie, il s'est formé en Autriche auprès de la célèbre soprano dramatique Elena Pankratova. Il fait ses débuts en 2021 dans L'Enfant et les sortilèges de Ravel au World Opera Workshop, puis interprête Narumov dans La Dame de pique à Baden-Baden avec Kiril Petrenko. En résidence d'été au Festival d'Aix-en-Provence avec Thomas Hengelbrock, il a ensuite intégré le studio de l'Opéra national néerlandais, où il a chanté Joe (Mahagonny), Grenvil (La Traviata), le Deuxième Prêtre et le Deuxième Homme armé (Die Zauberflöte), le Messager (Oedipus Rex), Raleigh (Roberto Devereux) et Guccio (Gianni Schicchi). En septembre 2024, il rejoint le Jeune Ensemble du GTG et se distingue dans des rôles tels que Publio (La clemenza di Tito), Grech (Fedora) et Grenvil. Il débute aussi au San Carlo en comte Capulet (Roméo et Juliette) avec Sesto Quatrini et au Bayerische Staatsoper dans le rôle d'un député flamand dans Don Carlo.

Jason Bridges

Ténor

Heinrich der Schreiber

Le ténor suisse-étasunien s'est formé à l'Eastman School of Music et au Royal Conservatoire of Scotland de Glasgow. Il débute sa carrière à l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris, où il remporte le Prix AROP. Tout au long de sa carrière, il a eu le privilège de travailler avec des chefs d'orchestre de renommée mondiale, dont Roberto Abbado, Seymon Bychkov, Sylvain Cambreling, James Conlon, Hartmut Haenchen, Thomas Hengelbrock, Jesus Lopez-Cobos. Ces collaborations ont mis en évidence sa polyvalence en tant qu'interprète et ont contribué à son épanouissement artistique. Au Festival de Bregenz en 2013, il a créé le rôle de Lorenzo dans la création mondiale de The Merchant of Venice d'André Tchaikowsky et celui de Cyrille dans la création mondiale d'Yvonne, princesse de Bourgogne de Philippe Boesmans. À Genève, on l'a entendu en 2016 dans Pulcinella et en Frère Massé de Saint François d'Assise.

Raphaël Hardmeyer Basse

Reinmar von Zweter

Après un master de droit et ses études de chant au Conservatoire de Lausanne, il est admis au master à la HEM dans les classes de Gilles Cachemaille et Alexander Mayr. Ses premiers pas sur scène se font dans le baroque français (Jupiter, Platée), dans les rôles de baryton mozartiens, dans le belcanto tardif de Rossini et Donizetti : Dulcamara et Oroe (Semiramide). Dans le répertoire allemand il chante Herr Fluth (Die lustigen Weiber von Windsor), le Laquais (Ariadne auf Naxos) et Hunding (Die Walküre). Son goût pour l'opéra romantique français l'amène à chanter Gil Perez dans Le Domino noir (Auber) et Charles Quint en 2017 à l'ODN dans Ascanio de Saint-Saëns. En 2023 au Grand Théâtre de Genève, il est un des Députés flamands (Don Carlos) et en 2024 a chanté dans Acis and Galatea de Haendel à l'Opéra royal de Versailles pour revenir la même année à Genève en Marquis d'Obigny (La Traviata).

Charlotte Bozzi

Soprano

Ein junger Hirt

La soprano française a commencé son parcours musical à la Maîtrise de Radio France. Elle est titulaire d'un master du Conservatoire de Lyon. Artiste éclectique, elle démontre souvent son talent pour l'oratorio (Messe solennelle de Sainte-Cécile et les Requiems de Gounod, Fauré et Mozart et la Missa in tempore belli de Haydn). Sa voix lumineuse et son tempérament joyeux lui ont servi en Despina de Così fan tutte, Aréthuze dans Actéon (Charpentier), Sœur Constance dans les Dialogues des carmélites de Poulenc et Eurydice dans Orphée aux Enfers d'Offenbach. Au cours de la saison 2024/25, elle a interprété Sofia dans Le Sang du glacier de Sinnhuber à l'Opéra national de Lyon et Léæna dans La Belle Hélène d'Offenbach à l'Opéra de Toulon. Membre du Jeune Ensemble GTG pour la saison 25/26, elle y chantera prochainement Elvira dans L'italiana in Algeri, Vénus dans Castor et Pollux et Kate Pinkerton dans Madama Butterfly.

Figuration

Jorys Zegarac (l'Ange déchu)

Nenad Milosavljevic (double de Tannhäuser, le bouc)

Semina Rizou (Marie)

Alexandre Alvarez (le loup)

Harry Favarger (le lapin)

Abdeslam Laroussi Rouibate (le corbeau)

Piotr Laskowski (le cerf)

Sopranos

Fosca Aquaro

Chloé Chavanon

Nicola Hollyman

Mayako Ito

Emmanuelle Jakubek*

Celia Kinzer*

Victoria Martynenko

Martina Möller-Gosoge

Daria Mykolenko*

Sara Notarnicola*

Daria Novik*

Cristiana Presutti

Elisabeth Rosemberg*

Anna Samokhina

Lea Sirera*

Iulia Elena Surdu

Edit Suta*

Yuki Tsurusaki*

Altos

Elise Bédènes

Audrey Burgener

Magali Duceau

Marie Hamard*

Daryna Hryban*

Vanessa Hurst

Varduhi Khachatryan

Mi-Young Kim

Céline Kot

Negar Mehravaran

Anouk Molendijk*

Yuko Naka*

Sylvie Pons*

Amira Scope*

Olga Singayivska*

Céline Soudain*

Mariana Vassileva-Chaveeva

* Chœur complementaire

Ténors

Pierre Arpin*

Jaime Caicompai

Rémi Garin

Maël Graa*

Lyonel Grelaz

Christian Joel*

Jinhan Kim*

Sanghun Lee

Nicolas Lhoste*

Juan Antonio Nogueira*

José Pazos

Michele Pinto*

Pablo Plaza*

Aurelien Reymond*

Terige Sirolli

Georgi Sredkov

Bisser Terziyski

David Webb

Mikael Weill*

Marin Yonchev

Louis Zaitoun

Serhii Zaritskyi*

Basses

Przemyslaw Baranek*

Baptiste Bonfante*

Romaric Braun

Nicolas Carré

Phillip Casperd

Alexandre Chaffanjon*

Aleksandar Chaveev

BaeKeun Cho Peter

Christophe Coulier

Rodrigo Garcia

Thibault Gerentet*

Igor Gnidii

Seong-Ho Han

Gautier Joubert*

Vladimir Kazakov

Joshua Lane*

Emerik Malandain*

Jean-Christophe Picouleau*

Carlos Rodriguez*

Vladimir Stojanovic*

Dimitri Tikhonov

Job Tome*

Orchestre de la Suisse Romande — Tannhäuser

Premiers violons

Bogdan Zvoristeanu

Roman Filipov

Yumiko Awano

Caroline Baeriswyl

Linda Bärlund

Elodie Berry

Stéphane Guiocheau

Guillaume Jacot

Yumi Kubo

Florin Moldoveanu

Bénédicte Moreau

Muriel Noble

Yin Shen

Cristian Zimmerman

Seconds violons

Sidonie Bougamont

François Payet-Labonne

Claire Dassesse

Rosnei Tuon

Florence Berdat

Yesong Jeong

Ines Ladewig Ott

Claire Marcuard

Merry Mechling

Eleonora Ryndina

Claire Temperville

David Vallez

Cristian Vasile

Nina Vasylieva

Yuwen Zhu

Altos

Frédéric Kirch

Elçim Özdemir

Emmanuel Morel

Jarita Ng

Luca Casciato

Fernando Domínguez Cortez

Hannah Franke

Hubert Geiser

Stéphane Gontiès

Theresa Horejsi

Marco Nirta

Verena Schweizer

Yan Wei Wang

Violoncelles

Lionel Cottet

Léonard Frey-Maibach

Gabriel Esteban

Hilmar Schweizer

Lucas Henry

Laurent Issartel

Yao Jin

Olivier Morel

Son Lam Trân

Contrebasses

Héctor Sapiña Lledó

Bo Yuan

Alain Ruaux