Quand l’amour égare, dans la vie comme à l’opéra

Marina Abramović, de la séparation aux retrouvailles

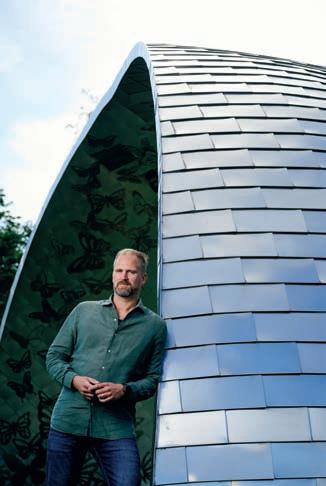

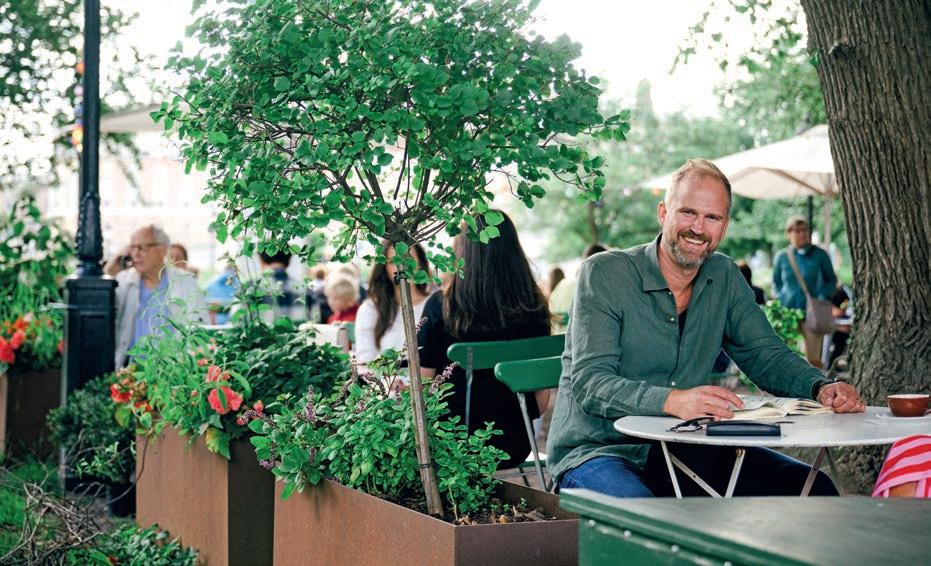

À travers Stockholm avec Daniel Johansson, l’interprète de Tannhäuser

Quand l’amour égare, dans la vie comme à l’opéra

Marina Abramović, de la séparation aux retrouvailles

À travers Stockholm avec Daniel Johansson, l’interprète de Tannhäuser

Suivez l’actualité culturelle, les recommandations de nos journalistes et les portraits de ceux qui façonnent la scène culturelle en Suisse romande.

Découvrez nos abonnements en scannant le code QR ou sur LeTemps.ch/abonnement

À l’opéra, l’amour n’est jamais une solution. C’est un vertige, un gouffre ouvert sous les pieds.

Depuis quatre siècles, le théâtre lyrique met en scène non pas l’amour comme refuge, mais l’amour comme trouble, comme perte – perte de soi, de l’autre, de tout repère. Le thème s’imposait donc pour le premier numéro de cette saison du Grand Théâtre placée sous le titre « Lost in translation ». Car quel trouble est-il plus actuel que celui des cœurs et des corps, à l’heure où les relations se réécrivent, où les rôles se redéfinissent ?

L’amour, quand il entre en scène, n’a donc rien d’un idéal paisible. Il est excès. Il commence là où les mots échouent. Alors on chante. Et quand le chant ne suffit plus, on se tait, ou on meurt. C’est ce basculement – du discours vers le cri, et parfois vers le silence – qui dit la perte de maîtrise, l’abandon du sens. L’amour, ici, n’est pas à construire. Il désoriente. Il désagrège. Il transforme l’élan en tragédie.

Prenez Pelléas & Mélisande. L’unique opéra de Debussy revient enfin sur la scène du Grand Théâtre, après avoir été évincé par la pandémie. Tout y est flou, tout échappe.

Golaud pose des questions ; personne ne répond. Mélisande ne sait pas – pourquoi elle pleure, pourquoi elle erre, pourquoi elle laisse tomber sa bague dans le puits. Rien ne tient debout, tout glisse. La musique elle-même est fluide, insaisissable. L’amour, ici, ne lie pas : il dissout.

Cette absence de repères, les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet la traduisent en mouvement, dans un décor signé Marina Abramović. Chez la grande plasticienne, l’amour est aussi transformation – parfois douloureuse –, comme elle l’a confié à Emmanuel Grandjean dans ce numéro.

Dans Tannhäuser, Wagner projette l’expérience ailleurs. Son héros erre entre deux univers : Vénus, incarnation du désir immédiat, et Élisabeth, figure de l’amour pur. Deux visions irréconciliables.

Tannhäuser ne parvient pas à choisir. Il fuit, revient, s’égare à nouveau – jusqu’à la perte totale.

L’amour n’y éclaire rien. Il ouvre un labyrinthe moral, mystique, sans issue. Là encore, ce n’est pas la passion qui triomphe, mais l’impossibilité de la vivre lorsque la conscience est écorchée.

Les amours lyriques sont aussi souvent dysfonctionnelles, empêchées, fragmentées. Elles nous parlent parce qu’elles mettent en scène ce que la vie réelle, trop confuse, nous empêche de nommer, comme nous l’explique le psychanalyste Pascal Neveu. Car entre les couples heureux, rares à l’opéra, et les couples tragiques, plus nombreux, il y a ceux dont l’histoire ne se termine ni dans les larmes ni dans la lumière. Des amours grises, intermédiaires, où le trouble est la seule certitude, ainsi que les décrit Jules Cavalié.

L’opéra ne prétend pas soigner les errances amoureuses mais il donne forme à l’indicible. Il fait de l’échec du langage, des énigmes du désir, un art à part entière. Il met en jeu ce lieu sans mots qu’on nomme amour, et où pourtant nous perdons pied. Par ivresse ou par désillusion.

C’est peut-être pour cela qu’il nous bouleverse encore.

Bonne lecture !

Jean-Jacques Roth

Rédacteur en chef de ce magazine, Jean-Jacques Roth a travaillé dans de nombreux médias romands. Il a notamment été rédacteur en chef et directeur du Temps puis directeur de l’actualité à la RTS avant de rejoindre Le Matin Dimanche, où il a dirigé le magazine Cultura. Il a entre autres consacré deux ouvrages au Grand Théâtre.

Partenaire de l’ouverture de saison du Grand Théâtre de Genève depuis plusieurs années, l’UBP est heureuse de soutenir la représentation de Tannhäuser.

Édito 1

Par Jean-Jacques Roth

Lost in… love 4

Brigitte Rosset, « Plus le temps passe, moins j’ai peur de me perdre dans l’amour »

Ailleurs 6

Daniel Johansson à Stockholm

Portfolio 12

Iris van Herpen

Danse 14

Le Ballet du GTG chez Hugonnet

Portrait de couverture

Les couvertures du magazine, comme les photos de la brochure et des affiches du Grand Théâtre sont cette saison choisies par Paolo Woods. Lauréat de plusieurs World Press Photos, Paolo Woods parcourt le monde avec un regard nuancé sur les réalités sociales et politiques. Il a signé de nombreux ouvrages sur l’Iran, Haïti, sur les pilules du bonheur ou sur la Chinafrique. La photo de couverture de ce numéro montre Lolo Beaubrun, chanteur et fondateur du groupe Boukman Eksperyans, à Saut d’Eau, en Haïti. © Paolo Woods

Mark Elder et Wagner, les clichés à la poubelle

Premiers pas 40

Mathilde Bettencourt « Je m’attendais à être surprise, mais pas aussi positivement »

Rétroviseur 42

Mouvement culturel 44

Bakou, l’opéra du pétrole

Agenda 48

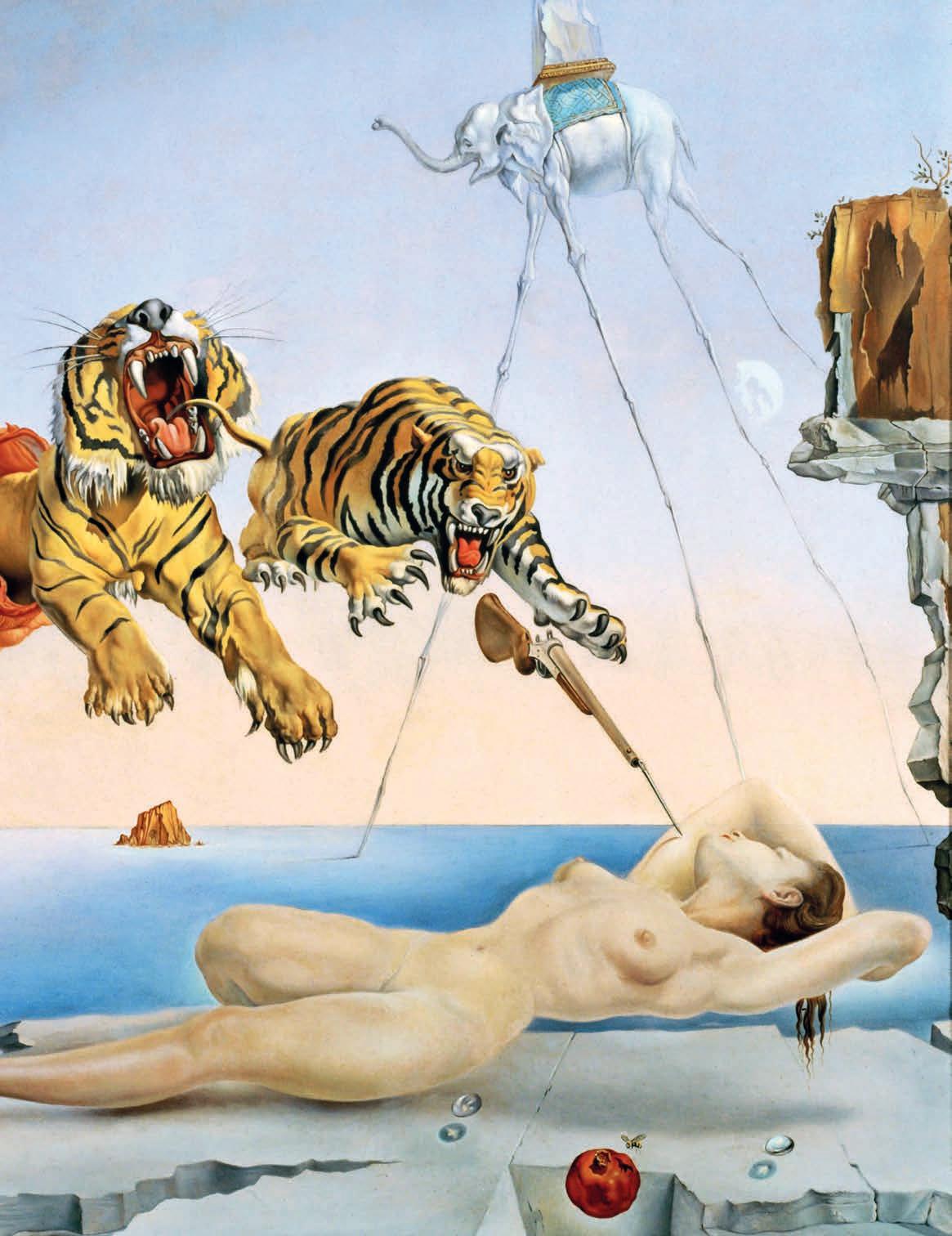

Lost in love… perdus dans l’amour. L’opéra est une scène ouverte aux couples tragiques, dysfonctionnels, errants : leur chant donne des contours à ce qui, dans la vie, est chaos. Notre dossier leur est consacré (Vénus et Adonis d’Abraham Bloemaert, 1632). © Rawpixels.com / Statens Museum for Kunst

Lost in love, à l’opéra et dans la vie 20

Aimer jusqu’à la fracture 22

Couples à l’opéra, les chants de la dérive 28

Marina Abramović, l’amour à l’œuvre 34

Stéphane Degout, « L’amour tragique, contrarié ou sacrificiel nourrit l’opéra » 38

Éditeur Grand Théâtre de Genève, Partenariat Le Temps, Collaboration éditoriale Le Temps

Directeur de la publication Aviel Cahn Rédacteur en chef Jean-Jacques Roth Édition Jean-Jacques Roth

Comité de rédaction Aviel Cahn, Karin Kotsoglou, Jean-Jacques Roth Direction artistique Jérôme Bontron, Sarah Muehlheim

Maquette et mise en page Sarah Muehlheim Images Irina Popa (Le Temps ) Relecture Patrick Vallon

Impression Moléson Impressions, imprimé sur papiers certifiés FSC issus de sources responsables avec des encres bio végétales sans cobalt Promotion GTG Diffusion 2000 exemplaires + diffusion numérique sur www.letemps.ch Parution 4 fois par saison

La comédienne romande se raconte dans des solos hilarants et poignants.

Elle est aussi vertigineuse dans les filets du désir chez Marivaux. Paroles d’une dentellière du cœur.

Par Alexandre Demidoff

Les heures exquises de Brigitte Rosset. La comédienne romande a le bagou des grandes comiques. Et l’envergure d’une dentellière du sentiment. Impossible de ne pas trembler avec elle, quand elle joue la Comtesse foudroyée par un Chevalier – une femme en vérité –, dans La Fausse suivante de Marivaux, montée par Jean Liermier au Théâtre de Carouge et reprise récmment au Théâtre national populaire de Villeurbanne. Impossible aussi de ne pas chérir ses fantômes quand elle célèbre sa famille très protestante dans son dernier solo, le si solaire Merci pour le couteau à poisson, les conversations et les délices au jambon. « Mais oui, tout est amour », s’emballe-t-elle au téléphone, voix de l’aube, impétueuse et claire comme l’eau des torrents des Diablerets où elle vit avec son compagnon une partie de l’année.

Vous est-il arrivé de ne pas vous reconnaître dans l’amour ?

Je ne me souviens pas de m’être perdue dans une passion. Je suis trop raisonnable pour cela ! Même ado, je ne me suis jamais teint les cheveux en bleu pour un garçon. En revanche, je me suis perdue dans le désamour…

C’est-à-dire… ?

Dans le tunnel d’un chagrin qui ne passe pas, j’ai eu la sensation d’être arrachée à moi. Je n’étais plus Brigitte, j’étais le néant. Je me rappelle cette amie qui m’a dit : « Ça fait six mois que tu te lamentes, je ne te reconnais plus… » Il y a tout qui s’éteint quand l’être aimé ne vous aime plus. Un peu comme si dans un de mes solos, la lumière était coupée d’un coup et que je me retrouvais bouche ouverte dans le noir…

Est-ce que ça peut pousser à une forme de folie ?

Je me suis surprise à lire et relire tous les messages de la personne aimée, ceux où l’amour paraissait sans limites, comme si la lettre était le présent, comme si elle pouvait m’abstraire du désespoir, me rendre le passé.

Quel remède alors ?

Il n’y en a pas, sauf, pardon de la banalité, le temps. La plasticienne Sophie Calle l’a très bien exprimé dans son exposition et son livre Douleur exquise. C’est une traversée du chagrin, une suite de textes où elle met en regard ce qu’elle vit avec le témoignage d’hommes et de femmes à qui elle a demandé de raconter leurs plus grandes souffrances. Au bout de trois mois, elle note : « Un homme m’a quitté. » Tout est dit, c’est fini. Elle a fait son deuil.

Alexandre Demidoff se forme à la mise en scène à l’Institut national des arts et techniques du spectacle à Bruxelles. Il enchaîne ensuite avec un master en littérature française à l’Université de Genève et à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Il collabore au Nouveau

Quotidien dès 1994 et rejoint le Journal de Genève comme critique dramatique en 1997. Depuis 1998, il est journaliste à la rubrique Culture du Temps qu’il a dirigée entre 2008 et 2015. Il passe une partie de sa vie dans les salles.

« Il y a tout qui s’éteint quand l’être aimé ne vous aime plus. Un peu comme si dans un de mes solos, la lumière était coupée d’un coup et que je me retrouvais bouche ouverte dans le noir… » © Vincent Calmel

Peut-on dissocier la personne du personnage quand on joue une scène d’amour ?

Non, pas toujours. Être couverte de mots d’amour comme je l’ai été dans le rôle de la Comtesse est troublant, d’autant que Marivaux décrit, à travers cette scène, l’éveil du sentiment et que son verbe est merveilleux. En face de Rébecca Balestra d’abord, puis de Lola Giouse qui a repris le rôle, j’ai été transpercée par l’amour, pas exactement celui de la vraie vie, mais il s’en rapproche délicieusement. Dans ces moments-là, je ne distingue plus le personnage de Brigitte. Je suis grisée par cette langue et je ne m’en lasse jamais.

Comment se traduit l’état amoureux chez vous ?

C’est une bouffée de joie et j’insiste sur le mot « bouffée ». Je suis consciente de tout, j’ai le sentiment d’appartenir pleinement au monde et tout est léger. Je me sens portée comme par une vague.

Écrivez-vous des lettres d’amour ?

Depuis toujours, bien sûr. J’aime les recevoir, j’aime les ciseler. J’écris à mon amoureux encore aujourd’hui, alors que nous vivons ensemble. Quand je suis en tournée, je noircis des cartes postales ou le papier à lettres des hôtels. Mes missives arrivent souvent après mon retour, mais qu’importe. C’est important de s’écrire. Je suis en train de transformer mon spectacle Merci pour le couteau à poisson, les conversations et les délices au jambon en livre. Je réalise que c’est une immense déclaration d’amour, à ma mère, Catherine, décédée en 2020, à mes sœurs, à mes frères…

Vos amours sont-ils un sujet de conversation avec vos proches ?

Non, jamais. Mon sentiment n’a qu’un destinataire, l’être aimé. Je ne spécule pas avec d’autres sur mes chances que le sentiment soit réciproque. Je garde mes amours secrètes. Même quand je vis cette félicité, je ne l’ébruite pas. L’intime doit rester intime.

Avec l’âge, tombe-t-on moins facilement amoureux ?

Ah non ! Je suis persuadée qu’on peut vivre l’amour avec la même intensité à 80 ans qu’à 15. Il est impossible de perdre ça, le reste, je veux bien, mais pas ça. Il est même probable qu’avec le temps, on s’abandonne davantage à l’amour : on reconnaît le sentiment et on ose se perdre – on revient à votre question initiale ! – dans sa toile, aller vers l’inconnu.

La chanson d’amour qui vous porte ?

Quand on n’a que l’amour de Jacques Brel. Jean Liermier l’a glissée dans sa Fausse suivante. À chaque fois que je l’entendais, j’étais chavirée.

Le ténor suédois s’apprête à chanter

Tannhäuser au Grand Théâtre. Avant les répétitions, il a fait visiter sa ville et raconté sa trajectoire, de Gun’s N’ Roses à Wagner. Et son amour pour les rivages, car il est vital pour lui de vivre au bord de l’eau.

Par Loretto Villalobos

Photographies : Margareta Bloom Sandebäck pour le Grand Théâtre Magazine

Loretto Villalobos est journaliste culturelle indépendante.

Elle couvre l’opéra, le théâtre, la comédie musicale, le nouveau cirque, la danse et les arts de la performance pour, entre autres, Svenska Dagbladet, Aftonbladet et la revue Opera Elle anime également Kritcirkeln, le seul podcast en Suède spécialisé dans la critique des arts de la scène.

Kvarnholmen est un quartier de la commune de Nacka, une presqu’île de l’ouest de Stockholm, à seulement dix minutes en bus du centre-ville. C’est ici que je donne rendez-vous à Daniel Johansson, qui arrive bronzé de son séjour estival aux îles Åland avec sa famille. Il parle avec enthousiasme du lieu où nous nous trouvons, un petit café au centre de Kvarnholmen, installé dans un bâtiment qui était autrefois une boulangerie industrielle.

« Ce quartier est très spécial, » raconte-t-il. « C’était une ancienne zone de chantier naval, par exemple Finnboda Varv se trouvait ici, où ils construisaient des bateaux, et ils produisaient du carburant pour le diesel dans les zones rocheuses. Ensuite, Coop avait sa fabrique de pâtes et faisait du pain ici. En gros, tous ces bâtiments, sauf les constructions neuves, sont d’anciennes maisons d’architecture fonctionnaliste ou des usines désaffectées dont ils ont vidé l’intérieur pour en faire des appartements. Et Finnberget, cette colline où j’habite, en surplomb du quartier, s’appelle ainsi parce qu’il y vivait beaucoup de Finlandais qui travaillaient dans les chantiers navals. Ce sont aussi d’anciennes habitations, des années 40-50. »

Daniel Johansson à la veille de son départ pour les répétitions de Tannhäuser à Genève. Il aime travailler ses rôles au bord de l’eau. À Genève comme à Stockholm, il fréquente assidument les rivages.

Diplômé de l’Ecole royale de musique de Stockholm, le ténor Daniel Johansson s’est illustré dans plusieurs répertoires, de Mozart (Tamino) à Puccini (Rodolfo, Calaf, Pinkerton) et Verdi (Germont, Otello) ou Johann Strauss (Alfred). Il a chanté à Genève dans Guerre et Paix de Prokoviev (Pierre Bézoukhov). Mais c’est surtout un wagnérien accompli, qui maîtrise aussi bien Lohengrin que Siegmund, ou Parsifal qu’il a chanté à Genève en 2023.

Une arche métallique a récemment été édifiée à la mémoire de deux légendes suédoises du chant, la soprano Birgit Nilsson et Jussi Björling, ce ténor auquel Daniel Johansson se réfère souvent.

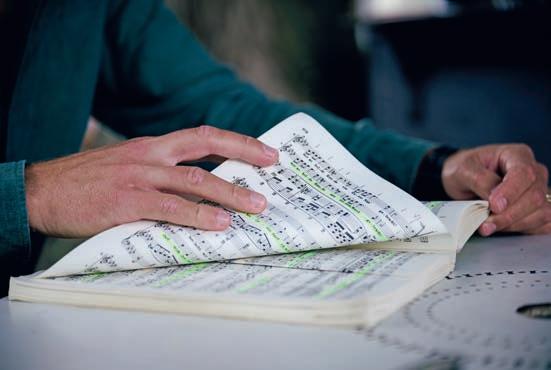

Il faut une demi-heure pour gagner le centre-ville depuis le quartier de Kvarnolmen où réside Daniel Johansson. Il en profite pour réviser ses partitions.

L’eau est partout à Stockholm. Enfant, Daniel Johansson passait ses étés sur le voilier de son beau-père, qui était capitaine de marine, ou au bord de l’eau à pêcher.

La gelateria Snö a reçu plusieurs prix pour ses glaces maison. Elle se trouve dans Kvarnen, un des anciens bâtiments industriels en briques rouges qui témoignent du passé industriel du quartier.

Daniel Johansson est originaire de Växjö, dans la région du Småland, au sud-est de la Suède, et a grandi dans une maison remplie de musique. Il raconte comment c’était un moyen naturel pour toute la famille de passer du temps ensemble – avec des disques de Shirley Bassey, Whitney Houston et Céline Dion, tandis que son père aimait écouter Johnny Cash et danser le bugg, une danse très populaire en Suède inspirée du jitterbug et du swing. En voiture comme à la maison, il y avait toujours quelqu’un qui jouait ou chantait.

« Maman avait acheté une guitare avec son premier salaire d’été, et ma sœur a appris à en jouer, puis moi. C’était très important que cette guitare soit là. » Sa mère l’a ensuite « un peu forcé » à prendre des cours de piano, même s’il n’était pas passionné. Lui, il était surtout attiré par le hard rock, Guns N’ Roses était son groupe préféré. Il jouait aussi dans un groupe influencé par Metallica et Rage Against the Machine. Il avait même acheté les partitions pour les chansons de Guns N’ Roses, ce qui allait plus tard avoir une importance décisive.

Vers ses vingt ans, sa mère a commencé à prendre des cours de chant avec Sylvia Mang-Borenberg, une cantatrice et pianiste de concert vivant dans la région. Un jour, la mère a persuadé Daniel de l’accompagner. « Sylvia était une figure importante du Småland et avait chanté dans beaucoup d’opéras mais je n’avais aucune idée de qui elle était. J’y suis quand même allé, avec mes longs cheveux et tout. Je n’avais jamais entendu de musique classique. Je me suis assis, et elle m’a demandé : “Que sais-tu faire ? Tu peux me montrer quelque chose ?” Alors je me suis installé au piano à queue et j’ai chanté des chansons de Guns N’ Roses, elle a dû presque en perdre ses oreilles ! Mais elle a entendu que j’avais des aigus – Axl Rose a une énorme tessiture ! Elle a vu qu’il pourrait y avoir quelque chose, mais il a fallu longtemps avant qu’elle m’appelle pour que je revienne essayer. J’étais un peu hésitant, mais je suis retourné là-bas et elle m’a dit : « Je veux que tu regardes ça. » Puis elle a sorti Tosca et joué « E lucevan le stelle ». Je n’avais jamais entendu ce genre de musique. J’ai été totalement “Wow, qu’est-ce que c’est que ça ?” et j’ai senti que je devais explorer ce que c’était. »

Nous commençons à marcher vers le quai où le bateau part pour le centre-ville. Le quartier est composé de hautes collines qui descendent vers l’eau.

Daniel raconte que l’école de ses enfants a la meilleure vue de la ville – un paysage fantastique qui montre clairement l’amas d’îles sur lequel Stockholm est construite.

« Être près de l’eau est vital pour moi. Ne pas être près de l’eau, c’est carrément impensable. »

Daniel a commencé à prendre des cours avec Harald Ek. Le chant a toujours été une fascination pour lui qui se décrit comme un « fanatique du chant ». Mais la voie vers une carrière n’était pas tracée, il envisageait alors des études de physique à l’université. Mais il a tout de même suivi une formation musicale à la folkhögskola (le lycée suédois) de Ljungskile, après quoi l’École d’opéra s’est présentée comme un développement organique pour son talent.

Sur notre chemin, nous croisons une installation dédiée à la soprano Birgit Nilsson (1918-2005) et au ténor Jussi Björling (1911-1960), qui a été récemment inaugurée. L’œuvre, intitulée Höga C, est une grande arche métallique en acier inoxydable acidifié, dont la surface rappelle la peau d’un gigantesque reptile. L’intérieur est décoré de papillons et porte un portrait de chaque légende du chant. Un chanteur suédois ne peut qu’avoir un lien avec ces géants.

« Birgit Nilsson est venue à moi assez tard. Mais c’est l’une des plus grandes interprètes de Wagner, avec une discipline et une précision énormes. Et Jussi Björling était techniquement tellement sûr ! Quand j’étudiais avec Erik Sædén, nous revenions toujours à “comment Jussi aurait-il fait ?” »

Nous continuons vers le quai. Être près de l’eau est important pour Daniel. Il raconte comment ses étés d’enfance étaient passés sur le voilier de son beau-père, qui était capitaine de marine, ou au bord de l’eau à pêcher. Et comment il aime maintenant souvent s’asseoir près de l’eau pour étudier ses partitions – souvent avec un café ou une glace de la petite boutique vers laquelle nous nous dirigeons. Même quand il est à Genève pour chanter, il se rend toujours au bord du lac. « Être près de l’eau est vital pour moi. Ne pas être près de l’eau, c’est carrément impensable. »

La gelateria Snö, où nous entrons, a reçu plusieurs prix pour ses glaces maison. La boutique se trouve dans Kvarnen, l’un des anciens bâtiments industriels massifs en briques rouges qui témoignent du passé industriel du quartier. Le bateau pour la ville fait partie du réseau de transports en commun de Stockholm et c’est le moyen que Daniel utilise pour se rendre au Théâtre Royal.

Il passe souvent la demi-heure de trajet à revoir ses partitions avant le spectacle. A-t-il des rituels ou superstitions avant de monter sur scène ?

« Non, j’essaie d’éviter ce genre de comportements qui pourraient devenir obsessionnels. Je sais quel type de nourriture éviter pour ne pas abîmer mes cordes vocales, et je repose ma voix la veille d’une représentation. »

Nous parlons de son attrait pour Wagner.

« J’ai toujours été fasciné par sa musique et sa capacité à raconter une histoire. Le jeu psychologique entre les personnages est central chez Wagner. Ce n’est pas aussi direct que chez Puccini – comme dans La Bohème où Rodolfo et Mimì tombent amoureux en deux minutes et l’histoire continue. Chez Wagner, les rencontres entre personnages prennent du temps. Il y a tellement de choses inscrites dans la musique – des silences et des tensions. J’aime cette dimension intellectuelle. Surtout quand on vieillit un peu, on commence à réfléchir aux grandes questions de l’existence, de l’être et du sens. Pourquoi tout existe, qu’y avait-il avant que nous existions ? Toutes ces grandes questions. Ce sont justement ces questions que Wagner aborde, dans Parsifal par exemple. La musique de Wagner est en plus tellement composée dans les moindres détails, terriblement réfléchie. Écrite par un fou peut-être. Il a vraiment osé prendre des risques musicaux. Mais ce qui me fascine le plus, c’est le chant. Il faut des chanteurs incroyablement bons pour que ce soit agréable à entendre. C’est tellement difficile, avec tellement d’aspects à prendre en compte en permanence… Ce n’est pas qu’un beau son. Souvent, ce n’est même pas le plus important, mais plutôt les forces psychologiques en jeu et la manière de transmettre le texte. »

La mer est agitée, nous nous demandons même si la tempête Floris a laissé des traces sur la côte ouest. Mais le soleil brille fort et la petite averse qui nous a surpris quand nous sommes montés à bord s’est arrêtée. C’est ça, l’été suédois : toujours changeant. La seule chose dont on peut être sûr, c’est de ne pas trop se fier à la météo. Pourtant, le petit ferry est plein de touristes. C’est une manière économique de découvrir les îles de Stockholm et d’aller à Djurgården, où se trouvent notamment le musée Abba, le parc d’attractions Gröna Lund et le musée Vasa.

« J’ai toujours été fasciné par la musique de Wagner et sa capacité à raconter une histoire. »

Nous descendons au terminus Nybrokajen, tout près du quartier musical de la capitale avec des salles consacrées à tous les types de musique – classique, jazz, musiques du monde. De l’autre côté de la baie se trouve le Théâtre royal dramatique, qui est la Comédie-Française suédoise. Michael Thalheimer, qui met en scène Tannhäuser au Grand Théâtre de Genève, a signé plusieurs productions ici, la dernière étant La Cerisaie d’Anton Tchekhov. On se souvient qu’il a aussi conçu la production qui a marqué les débuts de Daniel Johansson dans le rôle de Parsifal au Grand Théâtre, il y a deux ans.

« Il comprend le drame, les impulsions humaines et la psychologie, et que ça ne doit pas forcément être beau. Il y a aussi une beauté là-dedans. Je ne peux pas parler à sa place, mais le fait qu’il y ait cet aspect profondément humain même dans la laideur, et que cela puisse faire partie de toute la palette d’un individu – tout doit être représenté. »

L’Opéra royal de Stockholm, inauguré en 1898, où Daniel Johansson a beaucoup chanté. Le bâtiment va connaître une importante restauration, qui a commencé par la façade. Il fermera en 2027 et les spectacles déménageront pour plusieurs années au Gasometer, un ancien réservoir à gaz transformé en salle de spectacles.

Entre le débarcadère et l’Opéra royal, Daniel Johansson fait une pause dans le parc Kungsträdgarden, où les habitants de la capitale profitent du dernier soleil d’été avant que la Suède s’enfonce dans les saisons sombres.

Nous marchons maintenant vers l’autre scène nationale, l’Opéra Royal, qui se trouve à quelques centaines de mètres du débarcadère. Nous traversons le parc Berzelius à Nybroplan où se dresse un monument à l’inventeur John Ericsson. Le verdoyant Kungsträdgården est plein de vie, de la musique forte vient des terrasses, les gens profitent du dernier soleil d’été avant que la Suède ne s’enfonce dans les saisons sombres. Un peu plus loin, en face de l’entrée de l’Opéra Royal et juste devant l’église Saint-Jacques, se trouve un buste de Jussi Björling. L’Opéra Royal, inauguré en 1898, est actuellement en rénovation. Les travaux ont commencé par la façade, mais au début de 2027, le bâtiment fermera et les activités artistiques déménageront pour cinq ans au Gasometer, un gigantesque réservoir à gaz des années 1900 situé dans un autre quartier industriel en pleine reconversion.

Mais avant tout cela, Daniel Johansson chantera à l’Opéra royal Calaf dans Turandot de Puccini.

« C’est un peu comme revenir à la maison ! Je n’ai jamais été enrôlé de manière fixe ici, mais j’ai toujours ma loge, » rit-il. Il raconte qu’il a beaucoup chanté à Stockholm au début de sa carrière, ainsi qu’au nouvel Opéra d’Oslo. Et il garde un attachement particulier pour l’Opéra Royal. « Birgitta Svendén, qui a été une sorte de mentor pour moi, était ma directrice à l’École d’opéra, et elle est devenue ensuite directrice de l’opéra ici. » Nous quittons l’opéra pour rencontrer la mezzo-soprano et collègue de Daniel Johansson, Miriam Treichl, qui arrête son vélo pour discuter un peu. Elle a chanté le rôle-titre dans la dernière production de Carmen, où Daniel était son Don José. Nous faisons un dernier arrêt à une terrasse à Kungsträdgården. C’est le dernier jour avant son départ pour Genève où Daniel va commencer les répétitions de Tannhäuser pendant quelques semaines. Internet offre des possibilités inédites de réduire la distance avec sa famille grâce à la visioconférence – et au jeu vidéo Roblox ! En même temps, on sent que son humeur change quand on lui rappelle qu’il doit quitter ses enfants. « C’est en fait ce que je déteste le plus dans tout ça, » dit-il. Nous nous quittons alors pour qu’il puisse passer quelques dernières heures en famille avant de s’envoler pour Genève et Wagner.

Au Grand Théâtre de Genève Tannhäuser du 21 septembre au 4 octobre 2025 www.gtg.ch/tannhauser

La styliste néerlandaise Iris van Herpen signe les costumes de Pelléas et Mélisande de Debussy. Chercheuse et créatrice de nouveaux matériaux, elle est connue pour ses tenues sculpturales, qu’ont porté Björk, Lady Gaga ou Beyoncé. Iris van Herpen collabore avec des créateurs de toutes disciplines.

dans les

dessinées

Deux images du film Biomimicry réalisé en 2020 avec le Dutch National Ballet, qui met en scène la danseuse JingJing Mao dans une chorégraphie fluide où la mode et la biomimétique se fondent, dans des tenues dessinées par Iris van Herpen.

Une des salles de l’exposition que le Musée des Arts décoratifs de Paris a consacrée à Iris van Herpen en 2023/24. On y découvrait une centaine de pièces de haute couture accompagnées d’œuvres d’art contemporain, de design et d’éléments issus des sciences naturelles. © Christophe Dellières / Musée des Arts Décoratifs

Au Grand Théâtre de Genève Pelléas & Mélisande du 26 octobre au 4 novembre 2025

www.gtg.ch/pelleas-melisande rdv.

Neuf danseurs de la compagnie du Grand Théâtre se sont produits pour la première fois au Pavillon de la danse de Genève. Une collaboration avec la chorégraphe romande Yasmine Hugonnet qui a ouvert le festival de La Bâtie.

Par Alexandre Demidoff

Tout le monde n’a pas le privilège de Yasmine Hugonnet : avoir un petit génie qui la guide dans ses quêtes, loquace mais en sourdine. La chorégraphe romande, qui a eu en 2019 les honneurs du Festival d’Automne à Paris, a ce privilège : elle commerce avec un démon qui personnifie la ventriloquie. L’artiste a ce don dont elle fait merveille : elle parle du ventre sans desserrer les lèvres. De cette sorcellerie, elle a fait des pièces raffinées qui respirent le mystère et fascinent comme Chro-no-lo-gi-cal au Théâtre de Vidy en 2018 et Les Porte-Voix en 2022 au même endroit ainsi qu’au Théâtre Saint-Gervais à Genève.

Les danseurs de la troupe du Grand Théâtre en répétition pour 1000&1BPM _ Odyssée, créée au Pavillon ADC © Anne-Laure Lechat / 1000&1 BPM _ Odyssée

Dans ce dernier, quatre interprètes sortaient d’une cavité blanche, oreille géante peut-être, appelés à la lumière par une légende. Dans la bouche de ces éberlués, l’histoire d’une femme qui commerce avec les morts. Dans leur bouche aussi, l’esprit d’un python qu’on appellera plus tard pythie. Des possédés au fond. À un moment, l’une posait une main sur la nuque d’une camarade et en libérait la voix. Yasmine Hugonnet, 45 ans, imprime ainsi sa signature depuis 2014 et un Récital des postures qui la révélait au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne. Seule en scène, elle déployait une virtuosité clinique, anatomie d’un corps qui échappe aux cadres et se rit des normes. Nouvel échelon : fin août, elle ouvrait La Bâtie-Festival de Genève avec 1000&1BPM _ Odyssée, créée au Pavillon ADC avec neuf danseurs et danseuses du Ballet du Grand Théâtre, une première pour elle. Le principe de cette collaboration rare ? L’écoute de ce qui pulse chez chacun. Une manière d’inventer son chœur, pas à pas, sans renoncer à son âme. Car tel est le talent de Yasmine Hugonnet : offrir à chacun de ses interprètes un écrin où déployer son individualité. Le compositeur Michael Nick a créé la texture musicale de cette mosaïque charnelle. D’une polyphonie de gestes est née une union sacrée. Cette pièce était une matrice. Yasmine Hugonnet la prolongera au mois de janvier au Théâtre de Vidy. Avec les danseurs de sa compagnie, Arts mouvementés, elle signera Our Time. Trois interprètes tireront les fils de l’automne. Au seuil, on devrait entendre un battement – de cils, d’horloge ou de métronome. Une pulsation élémentaire comme dans 1000&1BPM _ Odyssée. Le plaisir alors sera de poursuivre cette rythmique du berceau, d’en imprimer l’écho et le sortilège cardiaque dans les corps. Yasmine Hugonnet allie ainsi un geste à la fois originel et intime. Ses histoires de cœur ne ressemblent à aucune autre.

Cult. chaque jeudi à 20h

vibrez avec l’application léman bleu !

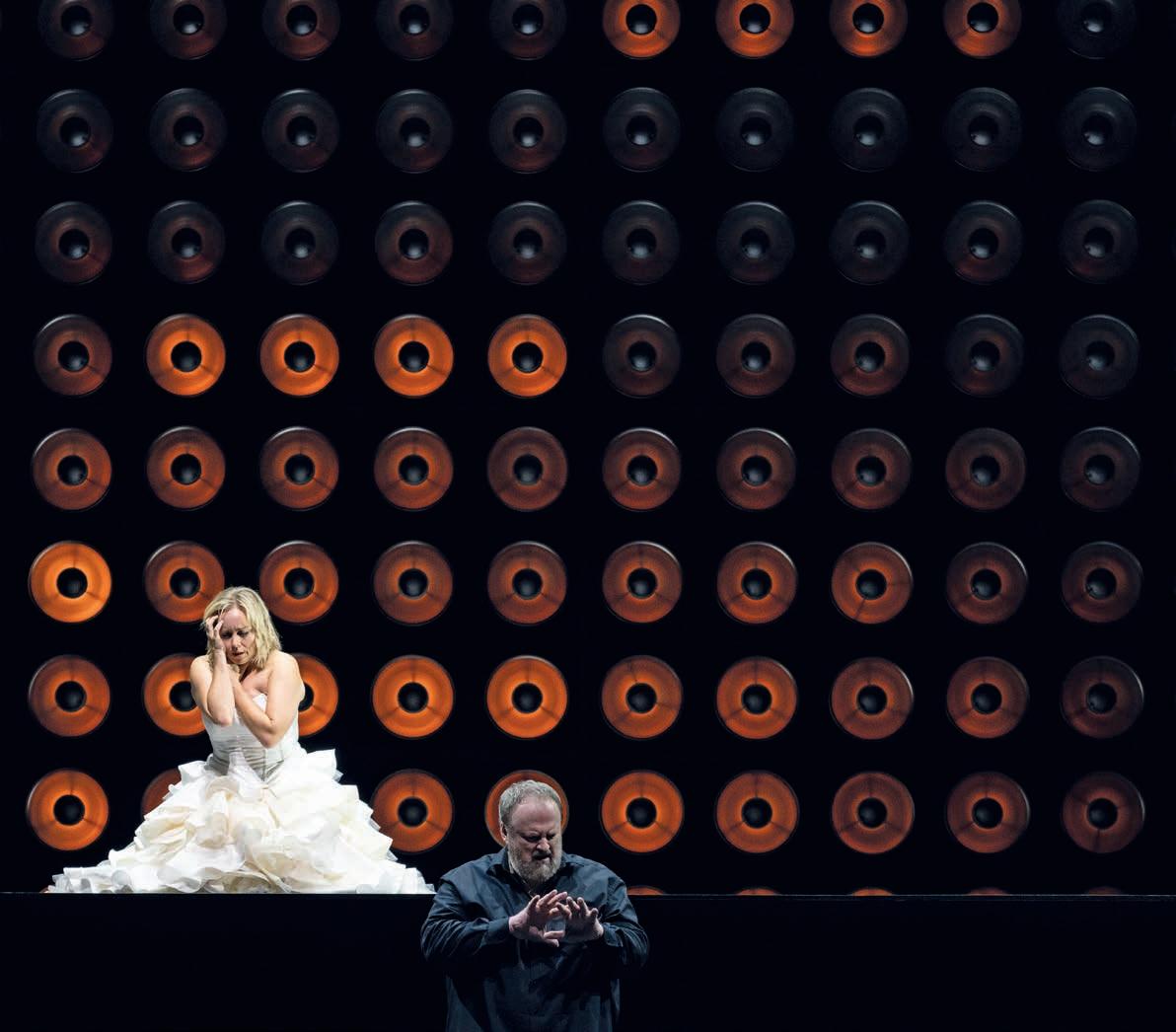

Directeur musical du Hallé Orchestra, à Manchester, pendant 24 ans, Sir Mark Elder a quitté sa formation pour la direction musicale du Palau de la Musica de Valencia. Il a également été directeur musical de l’English National Opera de 1979 à 1993, et a mené des collaborations intensives avec le London Philharmonic Orchestra, The Orchestra of the Age of Enlightenment ainsi qu’avec le Chicago Symphony Orchestra. Il a en outre dirigé Opera Rara, label spécialisé dans l’enregistrement d’opéras oubliés. Invité régulier des plus grandes maisons d’opéra et des meilleurs orchestres du monde, Mark Elder a été nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique en 1989 et fait Chevalier en 2008.

Avec le chef britannique Mark Elder, il faut revoir tout ce qu’on croyait savoir sur le compositeur, dont il dirigera Tannhäuser en ouverture de saison.

Pour lui, ses opéras doivent être joués comme de la musique de chambre et les chanteurs dire le texte autant qu’ils le chantent.

Par Jean-Jacques Roth

« Une seule répétition peut suffire à modifier la sonorité d’un orchestre. »

© Alex Burns / The Hallé

Énorme carrière, bien plus imposante que sa notoriété. Mark Elder fait partie de ces musiciens qui ont tracé une route « loin de sentiers obliques », comme l’aurait écrit Victor Hugo. Un pur du métier. Il a tout dirigé, tout exploré, du baroque aux opéras italiens oubliés du début du XIXe siècle ; du grand romantisme au contemporain. Il a été directeur artistique pendant 24 ans de l’Orchestre Hallé de Manchester, magnifique formation peu connue en dehors de Grande-Bretagne car l’argent manquait pour les tournées internationales. Il en reste le directeur honoraire depuis qu’il a quitté son poste l’été dernier, pour prendre la direction artistique du Palau de la Musica de Valencia. Il y dirigera chaque saison trois opéras et trois concerts. Mais en dehors de ces mandats, il a promené sa baguette à la tête de tous les orchestres et de tous les opéras qui comptent. Et c’est en homme d’une courtoisie très british, alors que tant d’honneurs auraient pu l’abîmer, qu’il nous donne sa recette pour bien diriger Wagner.

Vous êtes de retour au Grand Théâtre après 31 ans d’absence, vous aviez alors dirigé La Bohème de Puccini. Et vous voici dans Wagner, pour Tannhäuser. Vous avez dirigé tant de répertoires différents qu’on se demande quelle est votre musique préférée. J’ai un enthousiasme très large. Je suis surtout intéressé par le style. Le respect du style, c’est ce qui fait qu’un ouvrage sonne bien. Mais j’ai deux piliers dans ma vie musicale, deux compositeurs qui sont nés la même année, Wagner et Verdi. J’ai dirigé Verdi plus qu’aucun autre. Normal, il est si important. Mais l’un des accomplissements dont je suis le plus heureux, c’est d’avoir monté et dirigé L’Anneau du Nibelung de Wagner à Manchester. D’une manière générale, mon idéal c’est l’équilibre. En musique et dans ma vie.

Quelle place occupe Tannhäuser dans l’œuvre de Wagner, que dit-il de particulier du compositeur ?

C’était une légende très importante pour lui. D’ailleurs, Wagner n’a jamais renoncé à le réécrire. Il en avait le projet encore quelques mois avant sa mort – on ne sait hélas pas ce qu’il avait en tête. Je pense qu’il a senti que lors de la composition de la première version, en 1845, il n’avait pas tous les moyens de son projet. Il cherchait à écrire une musique qui surprendrait le monde, le « Gesamtkunstwerk », l’œuvre d’art totale alliant texte, musique, chant et scénographie. Ce qu’il achèvera plus tard. Avec Tannhäuser, il est encore tributaire de l’opéra romantique allemand. D’une certaine manière, Tannhäuser représente le climax d’un certain type de musique allemande.

C’est un opéra difficile à diriger ?

La plus grosse difficulté, comme toujours chez Wagner, c’est l’architecture. Les actes sont très longs, sans doute un peu trop d’ailleurs. Vous devez à tout moment savoir où vous êtes dans le voyage. Cette préoccupation est dans mon esprit en permanence et c’est une difficulté commune à tout le grand répertoire romantique, lyrique comme symphonique. Par ailleurs, Tannhäuser n’est pas facile techniquement pour les instrumentistes. Le début du deuxième acte est une des choses les plus rapides que Wagner ait écrites.

Mais ce qui est vraiment important, c’est l’équilibre sonore. L’orchestre ne doit pas jouer trop fort, sauf bien sûr lorsque Wagner l’exige expressément. Les chanteurs doivent surtout rester toujours parfaitement audibles, or le son d’un orchestre a beaucoup changé depuis le milieu du XIXe siècle. Il s’agit donc de s’ajuster en permanence. Certains instruments ont évolué plus que d’autres, un fortissimo de l’un ne correspond plus au fortissimo de l’autre tel que Wagner l’entendait. Les bons orchestres savent cela. Le test de qualité d’un orchestre, c’est sa vitesse d’adaptation à ces paramètres, qui changent d’un répertoire et d’une époque à l’autre. Et la capacité à comprendre ce que je rêve d’entendre.

Vous avez dit un jour qu’il fallait jouer l’opéra Parsifal comme de la musique de chambre…

La sonorité parfaite naît lorsque chaque membre de l’orchestre écoute les autres. Chacun doit être uni aux autres. C’est ça que je travaille durant les répétitions. En particulier dans l’opéra allemand : ce sentiment que chaque instrumentiste écoute soigneusement les chanteurs, ce que les autres instruments jouent, et sait où va le discours musical. Ces éléments sont déterminants pour imprimer une sensation de flux. Quand tout le monde s’écoute, la sonorité devient merveilleuse.

La manière de chanter Wagner a-t-elle changé depuis 40 ans ?

Oui, quelque chose s’est perdu. Trop peu de chanteurs ont un instrument assez flexible pour répondre aux exigences de Wagner. La difficulté de tenir jusqu’au bout des rôles très lourds les empêche parfois de prendre garde aux beautés du chemin. Quand j’ai fait Tannhäuser au Metropolitan Opera de New York, en 2004, c’était avec Peter Seiffert, qui est mort récemment. Il était incroyable. Il modulait sa voix comme s’il chantait du lied, avec une telle subtilité… Il disait le texte autant qu’il le chantait. C’est très important car chez Wagner, qui écrivait lui-même ses livrets, tout est conduit par le flux poétique : le timing comme le flux de la musique. Ça détermine le temps que vous devez prendre ou ne pas prendre. Quand les chanteurs maîtrisent cet art, on touche l’idéal

wagnérien, comme a pu le représenter une Waltraud Meier, qui parle à travers la musique. J’aimerais que plus de chanteurs comprennent cela. Chanter Wagner ce n’est pas seulement faire un grand beau son glorieux. Mais utiliser sa voix pour exprimer toute la variété et les contrastes du texte, ses couleurs et ses textures.

Qu’attendez-vous d’un orchestre dont vous n’êtes pas familier ? Vous tentez d’aller dans le sens de sa tradition sonore ou de l’amener à la sonorité que vous désirez ?

J’essaie de produire le son que j’ai dans ma tête, mais je suis attentif au style de l’orchestre. Lorsque j’ai été appelé à diriger Tannhäuser à l’Opéra de Paris, je n’obtenais pas le son que je voulais au début. Mais avec le travail, quelque chose s’est peu à peu produit et développé jusqu’aux représentations. C’était un bel exemple de co-direction.

Est-il est possible de changer la sonorité d’un orchestre en quelques répétitions ?

Oh oui, clairement.

Avec ce que vous dites ou avec ce que vous montrez ?

Par le geste. Une seule répétition peut suffire à modifier la sonorité d’un orchestre. Parce que les gestes et le corps du chef ont une importance décisive. Le poids qu’il y a ou non dans un geste définit le temps et l’espace que vous donnez à la musique...

Le temps et l’espace donné à la musique, c’est justement une de vos signatures. Oui. Je ne supporte pas la musique qui court, court, et pfuit c’est fini. Il faut avoir quelque chose à dire et être convaincu par ce que l’on a à dire. Être très clair dans sa tête, toujours savoir où va la musique. Une musique qui ne respire pas est une musique inerte. Faire respirer la musique, c’est essentiel.

Qu’avez-vous retenu de votre expérience avec l’Orchestra of the Age of Enlightment (on l’appelle en français l’Orchestre du Siècle des Lumières), qui joue sur instruments d’époque ?

J’ai énormément appris avec eux. Nous avons commencé lorsqu’ils démarraient, dans les années 80, et ça a été une période passionnante. Une grande source d’inspiration sur la notion d’équilibre orchestral. Nous avons joué beaucoup de Verdi et de Donizetti. C’est une tout autre expérience qu’avec un orchestre moderne. Le choix des instruments, la date de leur facture sont déterminants. Il n’y a pas qu’une manière de faire sonner la musique du XIXe siècle. Nous avons fait

Euryanthe de Weber au festival de Glyndebourne. Un opéra révéré par Wagner. C’était vivant, jamais gras. C’est ce que je cherche avec les orchestres modernes. Le tutti dans Tannhäuser doit sonner comme si c’était écrit par Weber. Si c’est trop dense et sombre, on rate quelque chose.

Comment êtes-vous resté si longtemps avec l’orchestre Hallé à Manchester ?

24 ans, c’est une longévité rare désormais.

John Barbirolli avait pour défi de construire l’orchestre après la guerre. Et il est arrivé à maturité avec l’apparition du disque 33 tours. Mais l’orchestre était en mauvaise position lorsque je l’ai repris.

Il n’y avait pas d’horizon, les musiciens étaient bons

Mark Elder a dirigé l’Orchestre Hallé de Manchester pendant 24 ans. © Alex Burns / The Hallé

« Comment rester si longtemps ? Comment n’aurais-je pas pu ?

Je ne suis pas chasseur de fauves. J’aime faire de la musique dans une bonne atmosphère et me battre pour faire la meilleure musique possible. »

mais angoissés. Ils ne savaient pas s’ils auraient du travail la semaine suivante. J’ai toujours voulu avoir mon orchestre dans mon pays pour mon public. Et j’ai été très heureux d’avoir ce privilège. On a travaillé dans une très grande proximité. C’était dur, mais nous avons partagé tant de choses ensemble… Comment rester si longtemps ?

Comment n’aurais-je pas pu ? Je ne suis pas chasseur de fauves. J’aime faire de la musique dans une bonne atmosphère et me battre pour faire la meilleure musique possible. Nous avons compté les pennies, ce qui n’est pas si mal. Comme cela, nous avons dû survivre et prendre les bonnes décisions. Avoir trop d’argent, ce n’est pas toujours bon. Et puis, nous avons eu la chance d’avoir des publics passionnés. Il faut assister à un concert au Bridgewater Hall de Manchester ou au Concert Hall de Nottingham pour mesurer la ferveur des publics de l’Angleterre du Nord-Ouest !

Au Grand Théâtre de Genève Tannhäuser du 21 septembre au 4 octobre 2025 www.gtg.ch/tannhauser rdv.

L’amour est rarement heureux à l’opéra. Les protagonistes s’y perdent, ou l’amour les perd. Mais il y a aussi les zones grises de l’amour qui erre, qui flotte, et où le sens s’égare. L’art peut alors rendre lisible ce qui, dans nos vies, est souvent chaotique et sans contour.

Comme la fiction, l’opéra rend lisible ce qui, dans la vie réelle, est souvent chaotique et sans contour. Et la psychanalyse nous aide à comprendre que les amours qui nous déchirent ne sont pas de simples erreurs de parcours. Ils disent quelque chose d’essentiel : le désir humain est complexe, souvent paradoxal, toujours révélateur.

Par Pascal Neveu

Pascal Neveu est psychanalyste, directeur de l’Institut français de psychanalyse active (IFPA), enseignant au sein de l’Enseignement militaire supérieur scientifique et technique à l’École militaire, chroniqueur médias, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages, dont Changer ? Moi jamais ! et Mentir pour mieux vivre ensemble (l’un et l’autre aux éditions de l’Archipel).

Il y a des amours qui grandissent et d’autres qui dévorent. Des histoires qui réchauffent l’âme, et celles qui l’ébranlent sans relâche. On parle souvent d’amour « toxique », mais derrière ce mot-valise se cache une mécanique beaucoup plus subtile, complexe, douloureuse parfois. Loin d’être un simple hasard affectif ou une mauvaise rencontre, l’amour dysfonctionnel obéit souvent à une logique interne, inconsciente, dont la psychanalyse tente précisément de décrypter le mouvement… entre le réel et la fiction. Freud, dans « Au-delà du principe de plaisir », évoque la compulsion de répétition : cette tendance du sujet à revivre encore et encore des situations douloureuses, comme si la souffrance elle-même contenait une promesse de transformation. L’amour, dans sa version la plus intense, peut alors devenir un champ de bataille où se rejouent les conflits les plus archaïques. C’est dans cet espace entre désir, fantasme et réparation que l’amour dysfonctionnel trouve ses racines.

Le transfert amoureux : rejouer pour (ne pas) réparer ?

Le transfert, mécanisme central du processus analytique, consiste en une projection d’affects anciens sur une figure présente. En amour, ce mécanisme se déploie à pleine puissance : le partenaire devient le théâtre vivant de nos conflits passés, réactivant des blessures infantiles encore ouvertes.

Rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une grenade, une seconde avant l’éveil, par Salvador Dali (1944).

© IMAGO / Museo Nacional Thyssen-Bornemisza/ 2025, ProLitteris, Zurich

Nous pouvons choisir systématiquement un amour indisponible émotionnellement, souvent marié, souvent absent. En analyse, on découvre qu’on rejoue sans le savoir son lien au parent lointain, et toujours préoccupé. Chaque relation devient alors tentative de capter une attention refusée. Mais l’échec se répète, car la scène intérieure ne change pas.

Par exemple : Didon aime Énée, un homme qui doit partir. Elle meurt d’amour, abandonnée. Tatiana aime Onéguine, froid et distant. Il la rejette, elle évolue, et le rejette à son tour.

Tout comme dans les romans : Emma Bovary cherche l’amour parfait chez des hommes qui ne comblent jamais son vide intérieur. Marcel (chez Proust) aime Albertine, mais ce n’est pas elle qu’il aime : c’est ce qu’elle représente.

Ces « figures » rejouent un schéma inconscient. Elles cherchent l’amour… mais choisissent des êtres absents, inaccessibles ou émotionnellement indisponibles, en écho à une faille ancienne. Des personnages comme Didon ou Emma Bovary projettent sur l’autre un idéal inatteignable. Ils aiment moins la personne que ce qu’elle représente : un fantasme ou une réponse à un vide. Le désir se fixe sur des êtres absents, fuyants ou émotionnellement indisponibles. C’est souvent une répétition inconsciente liée à une blessure ancienne.

L’amour devient alors quête, mais aussi miroir d’un manque intérieur.

Le transfert amoureux rend donc visible ce qui était invisible : l’autre n’est pas simplement choisi : il est activé. Il reçoit les affects, les attentes, les colères et les espoirs que le sujet n’a jamais pu adresser à ses figures primaires.

Fantasme et objet perdu : aimer l’absent

Lacan introduit dans son enseignement le concept d’objet a, cet élément insaisissable qui cause le désir sans jamais le satisfaire. Dans l’amour dysfonctionnel, le partenaire est souvent investi comme cet objet fantasmatique : censé combler un manque, guérir une blessure, répondre à une absence fondatrice. Mais ce manque est structurel : il ne peut être comblé, seulement déplacé.

L’amour devient alors une quête impossible, un parcours sans fin vers un objet toujours fuyant. On aime ce qu’on projette, on attend ce qui ne viendra pas, on confond le réel avec le scénario intérieur.

Ce fonctionnement peut être doux, exaltant même, dans ses débuts. Mais il devient tragique lorsque la confrontation avec la réalité laisse place à l’effondrement fantasmatique.

C’est là que surgissent les passions tristes : jalousie, dépendance, désespoir. On croit aimer l’autre, mais on se bat avec une absence intérieure, déguisée en présence extérieure.

Narcissisme et fusion : la confusion des peaux

Freud, dans « Pour introduire le narcissisme », décrit deux types de choix d’objet : le choix par appui (lié à des figures parentales) et le choix narcissique (lié à l’image de soi). Dans les amours fusionnels, ces deux mécanismes s’entrelacent. Le partenaire est choisi pour combler une faille narcissique, et rapidement fusionné dans une identité confuse.

La relation devient un miroir animé, une zone floue où chacun se cherche dans le regard de l’autre. Mais la fusion empêche la différenciation : dès que le partenaire affirme son altérité, l’unité s’effondre, et avec elle le sentiment de sécurité. On tombe alors dans des dynamiques de contrôle, de jalousie, voire de panique affective. Que ce soit en opéra ou en roman, on retrouve souvent des personnages qui aiment non pas une personne en chair et en os, mais une projection, un idéal impossible (ce qu’on appelle parfois un « objet perdu » ou un « objet a »). Leur désir se fixe sur un être qui incarne finalement un manque intérieur. Car chacun peut ressentir une dépersonnalisation immédiate, comme si son identité s’effaçait dès qu’elle n’était pas là. Le lien fusionnel se révèle alors être un lien de survie narcissique, incapable d’intégrer la réalité de l’autre comme sujet autonome.

La pulsion de mort : souffrir pour exister ?

Freud introduit la pulsion de mort pour expliquer certaines conduites qui vont à l’encontre du principe de plaisir. En amour, cette pulsion se manifeste dans les scénarios autodestructeurs : partenaires violents, ruptures répétées, sacrifices extrêmes. Il ne s’agit pas de masochisme pur, mais d’une tentative de mise à l’épreuve de soi-même, comme si la souffrance était le seul moyen d’être touché.

Winnicott, dans « Jeu et réalité », évoque ces patients qui ont besoin de traverser l’épreuve pour éprouver leur propre existence. L’amour devient terrain d’intensité : on ne cherche pas forcément le bonheur, mais une forme de ressenti qui confirme qu’on est vivant.

Dans certaines cures, on observe des patients qui ne peuvent tomber amoureux que dans des contextes de danger : tromperie, transgression, violence. Ces éléments ne sont pas les causes de l’amour, mais ses garants inconscients, comme si la menace elle-même activait le lien.

Par exemple Otello aime Desdémone d’un amour absolu, mais dès qu’un doute s’installe sur sa fidélité, il sombre dans une panique destructrice. Son amour est fusionnel, possessif. Il ne tolère pas l’altérité.

La moindre autonomie de l’autre (réelle ou fantasmée) menace son identité.

Dans l’opéra de Benjamin Britten, Peter Grimes, isolé socialement, se réfugie dans une relation où l’autre est son repère. L’échec de ce lien déclenche une crise existentielle intense.

Mais quand on lit Heathcliff (dans Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë) qui clame son amour pour Catherine de manière obsessionnelle : elle est pour lui une part de lui-même.

Lorsqu’elle le quitte, il vit cela comme une mutilation. Il rejette le monde, rongé par la perte de cette fusion. Werther dans Les Souffrances du jeune Werther (Goethe) tombe amoureux d’une femme fiancée à un autre. Ne pouvant posséder son objet d’amour, il se dissout dans le chagrin, jusqu’au suicide. Il ne voit pas l’autre comme une personne autonome, mais comme le centre de sa propre existence.

Otello et Werther vivent une relation où l’autre est vital, non pas comme être libre, mais comme garant de son unité psychique. Dès que l’autre s’éloigne, sa structure intérieure vacille. Ce sont des amours fusionnels qui ne supportent pas la séparation, car l’autre incarne plus qu’un partenaire : il est le pilier du moi.

Le couple comme espace groupal

Le couple, loin d’être une addition d’individus, est aussi un champ de transfert croisé. Deux inconscients s’y rencontrent, parfois s’affrontent, souvent s’interpellent sans le savoir. Annie de Butler décrit le couple comme un espace groupal : un lieu où les scénarios internes de chacun se rejouent, s’entrelacent, se perturbent.

Dans les relations dysfonctionnelles, le lien est souvent pris dans une scène de théâtre inconsciente, où les rôles sont distribués sans discussion. L’un devient le bourreau, l’autre la victime ; l’un la mère réparatrice, l’autre l’enfant insatiable. Il n’y a pas de méchanceté… juste des places occupées sans conscience. Lacan dira : « Il n’y a pas de rapport sexuel », au sens où le lien entre les sujets n’est jamais naturel, mais toujours construit, symbolisé, imaginé. Le couple devient alors une tentative de créer un pont entre des mondes intérieurs, souvent incompatibles.

Dans la fiction, les amours dysfonctionnelles sont souvent hyperboliques, presque mythologiques (Tristan et Iseut, Don Giovanni, Tosca…).

Elles répondent à une logique dramaturgique : amour impossible, transgression, perte, sublimation. Mais elles ont cette cohérence symbolique que la réalité n’offre pas. Elles sont compréhensibles, esthétiques, parfois même cathartiques. Dans la réalité, les dynamiques dysfonctionnelles sont souvent silencieuses, banales, insidieuses. Elles ne suivent pas toujours une logique narrative : elles s’étirent, se fragmentent, se répètent sans fin. Et surtout, elles sont vécues, avec tout ce que cela suppose de confusion, de douleur, d’impasses concrètes.

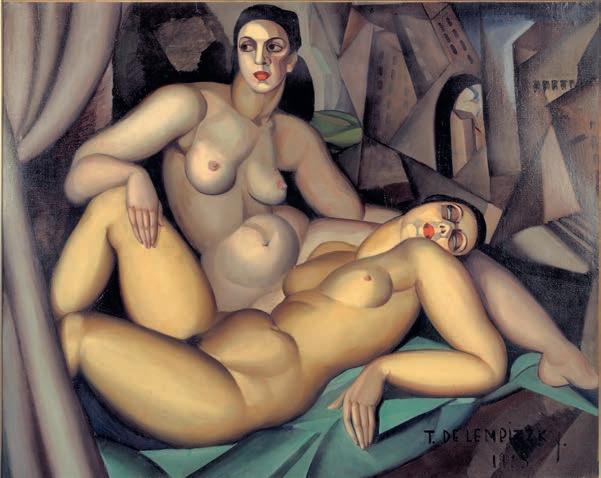

Perspective ou Les deux amies, par Tamara de Lempicka (1925).

© IMAGO / Collection privée / 2025, ProLitteris, Zurich

L’opéra comme miroir de l’inconscient amoureux ?

Certaines œuvres lyriques donnent corps à ces conflits avec une acuité saisissante. Tannhäuser, de Wagner, en est l’une des plus emblématiques. Le héros est pris entre Vénus (pulsion charnelle, plaisir illimité) et Elisabeth (idéal du moi, amour rédempteur). Incapable de choisir, il oscille sans fin, pris dans une compulsion tragique. Le Venusberg incarne l’excès, l’ivresse, la perte de soi dans la jouissance. Rome, à l’opposé, symbolise le repentir, la sublimation, la souffrance purificatrice. Mais aucun des deux mondes ne le sauve vraiment. Ce tiraillement entre Éros et Thanatos est la traduction musicale de la fracture interne du désir. Wagner y expose la tension entre le besoin de transgresser et celui de se racheter, ce qui crée une tension constitutive de nombreux amours dysfonctionnels.

Dans Pelléas et Mélisande, Debussy peint un théâtre du flou affectif. Mélisande est une énigme : douce, fuyante, opaque. Elle incarne l’objet a dans sa forme la plus silencieuse. Golaud veut comprendre, posséder, nommer… mais échoue, se perd, s’effondre. Pelléas hésite, approche, s’éloigne. Rien ne se dit clairement, tout se ressent dans les silences, les regards.

Yniold, l’enfant, témoin de ces tensions, voit, sans comprendre. Il est le regard traumatisé sur le désir adulte : un regard qui capture l’indicible, mais ne peut le traduire.

Les lithographies de Khnopff ou Schwabe illustrent parfaitement cette esthétique du désir empêché : voiles, brumes, gestes suspendus, lumière trouble. L’amour y est une scène d’inconscient : floue, tragique, magnifiquement humaine.

Les amours dysfonctionnelles ne sont pas de simples accidents de parcours. Ce sont des tentatives (parfois maladroites, parfois violentes) d’accéder à une part de soi que le sujet ne parvient pas à nommer autrement. Elles révèlent, exposent, rejouent des scènes anciennes enfouies dans la mémoire affective et corporelle. Ce sont des appels, parfois désespérés, à une reconnaissance impossible, à une réparation imaginaire.

L’Étreinte amoureuse (Liebesakt), dessin d’Egon Schiele (1915).

© IMAGO/ 2025, ProLitteris, Zurich

Ces amours qui nous épuisent, qui nous hantent, qui nous déchirent, ne sont pas de simples erreurs de parcours. Elles disent quelque chose d’essentiel : le désir humain est complexe, souvent paradoxal, toujours révélateur.

La psychanalyse ne prétend pas guérir l’amour. Elle l’écoute. Elle en déchiffre les mécanismes, les replis, les impasses. Elle montre que derrière chaque souffrance relationnelle peut se cacher une logique : celle du désir, celle du manque, celle du fantasme. Et elle ouvre une voie : celle d’une compréhension qui permet, un jour peut-être, un lien plus libre, plus habité, plus vrai.

Je dirais que les amours de fiction (et notamment lyriques) rendent lisible ce qui, dans la vie réelle, est souvent chaotique et sans contours. Dans l’opéra ou le roman, les passions sont stylisées, dramatisées, rendues audibles : les conflits internes deviennent extérieurs, les pulsions prennent corps, les silences sont traduits en musique ou en métaphores.

Ces amours qui nous épuisent, qui nous hantent, qui nous déchirent, ne sont pas de simples erreurs de parcours. Elles disent quelque chose d’essentiel : le désir humain est complexe, souvent paradoxal, toujours révélateur. La psychanalyse permet d’en lire les méandres, non pour les condamner, mais pour leur offrir un sens, parfois douloureux, toujours éclairant.

Comprendre, c’est déjà choisir. Et choisir, c’est peut-être commencer à aimer autrement.

Au Grand Théâtre de Genève Tannhäuser du 21 septembre au 4 octobre 2025 www.gtg.ch/tannhauser

Au Grand Théâtre de Genève Pelléas & Mélisande du 26 octobre au 4 novembre 2025 www.gtg.ch/pelleas-melisande rdv.

Entre les couples heureux et les couples tragiques, il y a à l’opéra les couples errants, dysfonctionnels : sans tragédie du sentiment ni authentique bonheur. Mais qui révèlent les zones grises de l’amour, et nous touchent pour cela.

Par Jules Cavalié

Un amour heureux, accepté d’avance, admis par tous et sans obstacles, ne fait pas un bon livret d’opéra : les couples y sont donc mis à l’épreuve. Sur le versant comique, les amoureux déploient des trésors d’invention pour triompher des mesquineries et conclure un mariage d’amour a priori contraire aux intérêts matériels de leurs parents récalcitrants, ultime difficulté souvent aplanie par un héritage opportun – réminiscence ironique du deus ex machina. Sur le versant tragique, ils s’aiment aussi mais ne pourront pas faire couple : obstacle politique, religieux, ou ancestrale rivalité... se résolvent dans la mort, car tout est bon pour séparer les amoureux de manière définitive. Entre ces deux paradigmes on peut aussi suivre le destin de couples errants, sans tragédie du sentiment ni authentique bonheur, couples à la dérive, qui s’éteignent en dépit d’eux-mêmes et dont l’amour ne prend pas corps.

L’amoureux aveugle à l’autre

Repartons de L’Orfeo de Monteverdi (1607) où le couple Orphée-Eurydice apparaît à peine en scène. Très rapidement, le spectateur peut distinguer les failles béantes de ce couple pourtant promis au bonheur à l’acte I. Il apprend d’abord l’opinion de la communauté pastorale sur leur couple, dont le récit fait disparaître Eurydice, engloutie sous les larmes, la douleur et la patience d’Orphée alors qu’il la courtisait. Le nom de la jeune femme n’est mentionné que pour dire qu’elle fut hautaine. Puis Orphée chante son amour en mentant sciemment au public tout juste informé des précédents de cette histoire : dans un accès de fatuité il raconte un bonheur réciproque et immédiat « puisque ton doux émoi a répondu au mien ». Le futur marié nie la personnalité d’Eurydice et ses premiers sentiments. Enfin, elle prend la parole pour faire une déclaration troublante : « Je ne puis exprimer combien ma joie est grande, Orphée, de contempler ton bonheur, car mon cœur ne m’appartient plus mais est venu te rejoindre sous les auspices d’Amour. C’est donc lui que tu dois interroger si tu désires savoir combien je suis heureuse et combien je t’aime. »

À travers ce refus de déclarer simplement son amour, Eurydice saisit le mince espace de liberté pour exprimer implicitement l’impossibilité du couple. Elle ne prendra ensuite la parole que pour formuler d’ultimes adieux, et le spectateur n’en saura pas plus sur elle. À cet égard, Eurydice fait songer à Mélisande, dont la présence centrale au sein du drame lyrique Pelléas et Mélisande de Debussy (1902) se dérobe en permanence à ceux qui l’approchent. Même Pelléas ne sait pas répondre aux jeux de cette dernière – lorsqu’elle s’amuse avec l’anneau donné par Golaud –

Rédacteur en chef de la revue Avant-Scène Opéra, Jules Cavalié a étudié la musique et la musicologie à Londres (University of London) et Paris (CNSMDP, CRR 93). Ses recherches portent sur les circulations d’artistes à la Belle Époque, notamment les présences italiennes à Paris dans le cadre des créations parisiennes des opéras de Puccini.

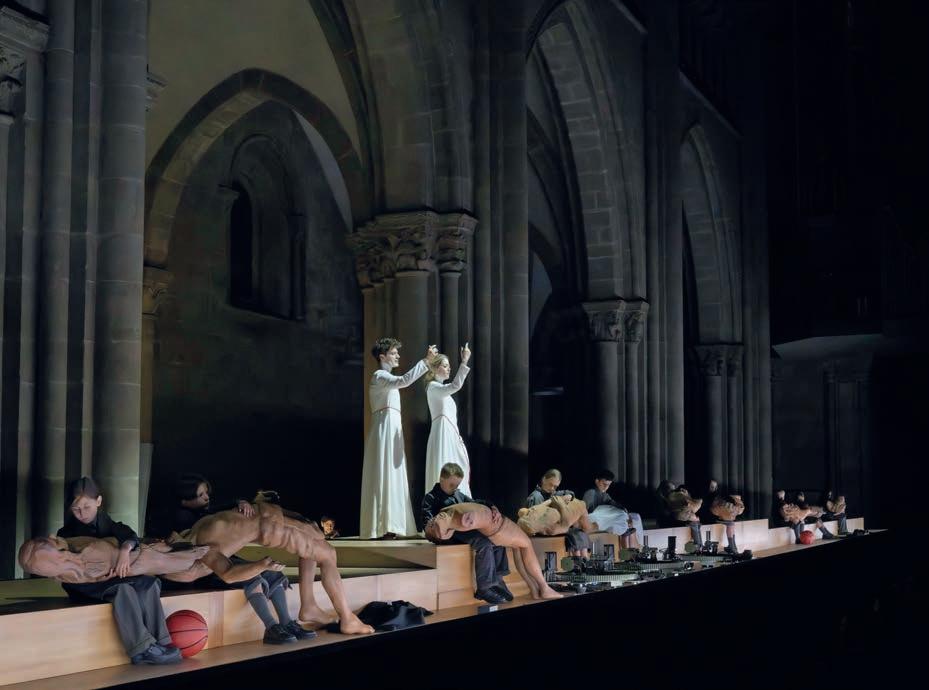

Pelléas & Mélisande de Debussy, ici dans la mise en scène de Sidi Larbi

et Damien Jalet, telle qu’elle sera donnée au Grand Théâtre. Un opéra où le désir de la femme n’est jamais reconnu dans sa spécificité et toujours rapporté à celui de l’homme. © Magali Dougados

À côté des amours confus, il existe des amours inintelligibles à eux-mêmes.

ni percevoir son inquiétude lorsqu’il cède à la sensualité de sa chevelure. Pelléas est certes plus attentif que son frère aîné, mais il peine aussi à reconnaître Mélisande comme sujet, tout comme Orphée ne laisse qu’une place infime à Eurydice. Pour autant, les deux femmes ne sont pas sans désir ; simplement celui-ci n’est jamais reconnu dans sa spécificité et toujours rapporté à celui de l’homme. Or il ne saurait y avoir de couple là où les aspirations individuelles sont niées. Quand l’amour inopérant entre Orphée et Eurydice est interrompu une première fois par la mort d’Eurydice, la quête d’Orphée peut reprendre. Cette fois-ci, il s’agit de l’arracher des bras de la mort et non plus à son indifférence. Paradoxalement, cette quête est moins difficile à accomplir car l’époux dispose désormais de droits sur son épouse, jusqu’au moment où, inquiet de ne pouvoir tout à fait saisir l’objet de sa quête, il tente d’attraper Eurydice du regard. Lors de cette deuxième perte, outre les ressorts déjà à l’œuvre dans la relation entre les deux personnages, c’est bien l’attitude d’Orphée comme héros en quête qui précipite la tragédie. Or, à sa suite, bien des amoureux seront entravés par une quête transitionnelle qui empêche la relation de se nouer en toute confiance. Dans La Dame de pique de Tchaïkosvki (1890), Hermann confond son amour du jeu et son amour pour Lisa. Obsédé par la perspective de faire fortune, on ne sait plus s’il a souhaité la richesse pour pouvoir aimer Lisa, ou s’il a aimé Lisa pour accéder à la Comtesse détentrice du secret des trois cartes toujours gagnantes. Une même confusion est à l’œuvre dans le cœur de Fritz, le personnage principal de l’opéra de Franz Schreker, Der ferne Klang (1912). Ce n’est qu’en expirant qu’il comprend que le son lointain qui l’attirait sans cesse vers de nouveaux horizons – à la manière du chant des sirènes – ne pouvait être entendu qu’auprès de son amoureuse Grete qu’il a délaissée dès la fin du premier acte au nom de cette quête. Là encore l’incompréhension règne : en refusant de voir que l’amour de Grete serait la source d’inspiration tant attendue, Fritz nie la possibilité même du couple et le rapport de réciprocité qui le fonde.

Dans Les Noces de Figaro de Mozart, la Comtesse oppose au désir de toute-puissance de son mari des contrepouvoirs plus puissants et plus intimes. Ici Lenneke Ruiten et Kartal Karagedik dans la mise en scène de Tom Goosens à l’Opéra de Flandres (2023). © Annemie Augustijns

Certaines quêtes transitionnelles se font au nom de pulsions bien moins idéalistes que celles de Fritz. Ainsi l’infidélité du Comte Almaviva, dans Les Noces de Figaro de Mozart (1788), manifeste un désir de toute-puissance, auquel son couple – qui exige respect et compromis – ne lui donne pas accès. En convoitant Susanne, il veut rétablir le droit de cuissage. D’ailleurs, pour récupérer son mari, la Comtesse ne cherche pas à la séduire, mais à neutraliser ce désir de toute-puissance en y opposant sans cesse des contrepouvoirs plus puissants et plus intimes, de l’organisation de la liesse populaire à l’acte I lors de la remise du vêtement blanc la mariée – symbole virginal –jusqu’à organiser le simulacre de sa propre infidélité.

Le monde ou le couple

À côté de ces amours confus, il existe des amours inintelligibles à eux-mêmes. Dans Wozzeck d’Alban Berg (1925), Wozzeck et Marie forment un étrange duo dysfonctionnel à la mesure du monde heurté qui les entoure. Ce couple réunit deux personnages qui ne savent pas exister individuellement : l’infidélité de Marie n’est pas un désir de toute-puissance, et Wozzeck est un homme sans quête. Par conséquent, ils sont indisponibles pour faire couple. Balloté entre les invectives du capitaine et les expérimentations du docteur, victime d’hallucinations, Wozzeck est incapable de se saisir et de manifester un libre arbitre réfléchi. De son côté Marie cède au Tambour-Major, mais tombe dans le remords ; depuis son intérieur elle regarde vers la rue ou dans un miroir pour s’éblouir des uniformes militaires et des bijoux offerts par son amant, dans une fuite vers un ailleurs dérisoire. L’un et l’autre sont incapables de se regarder en face, tout comme ils sont incapables d’accorder une attention tangible à leur fils, qui ne sera pas vraiment ému de la mort de sa mère. Personnalités absentes d’elles-mêmes, elles désertent le couple qui, laissé à l’abandon, devient une friche cabossée par la vie hagarde que mènent les personnages.

Au cœur des couples dysfonctionnels se noue une tragédie qui éloigne l’un de l’autre, sans pour autant défaire leurs liens.

La réciproque de ce couple maudit est peut-être à chercher chez Wagner, du côté de Tristan et Iseut. Ces deux-là formaient un couple finalement plus opérationnel avant de boire le philtre, en conflit certes, mais existant dans le monde, se reconnaissant l’un l’autre, même si Tristan évitait Isolde. En effet, le philtre ne les décille pas quant à leur amour non dit, il les rend aveugles au monde extérieur. Il s’agit d’ailleurs d’un amour de la nuit qui s’épanouit dans l’obscurité du navire, dans l’ombre de la chambre, ou dans les ténèbres de Karéol. Autant dans Wozzeck le couple se dissout dans le monde, autant chez Wagner il acte son impossibilité d’être au monde, le philtre sectionne les liens hiérarchiques, familiaux, amicaux qui les retiennent au monde.

L’infidélité a déjà introduit la possibilité d’un terzo incomodo qui fait obstacle au couple. Il en est un plus pernicieux : l’absent. Dans La Ville morte d’Erich Korngold (1920), Paul forme un couple toxique avec Marietta – belle actrice qui possède les mêmes traits que sa défunte épouse Marie. Il tente de faire revivre l’absente à travers elle, poursuivant une chimère qui le conduit – en songe seulement – au crime.

L’absence est comblée par le souvenir qui nourrit le fantasme morbide de résurrection. Ici impossible de faire couple puisque l’autre est un écran de projection, nécessairement déceptif. Dans ce cas

l’absence est un peuplement : c’est encore un couple à trois, la troisième personne n’étant pas Marie l’absente, mais bien Marietta qui n’occupe qu’une fonction secondaire de support.

Dans d’autres opéras, c’est une réelle absence qui entraîne le dysfonctionnement du couple, comme par exemple dans La Femme sans ombre de Richard Strauss (1919). Deux couples pour deux types d’absence : l’absence d’ombre de l’Impératrice, qui signale sa nature démonique, et l’absence d’enfant dans le couple de Barak avec la Teinturière. L’ombre cherchée par l’Impératrice conditionne son avenir avec l’Empereur, qui pourrait se muer en statue de pierre, mais s’il faut à l’Impératrice une ombre pour devenir humaine, l’Empereur est un autre absent, parti chaque jour à la chasse et revenu à la nuit seulement auprès de son épouse, comme si la nature démonique de celle-ci n’était qu’un trophée de chasse supplémentaire. Or la sanction divine si l’Impératrice ne projette pas d’ombre doit frapper l’Empereur, signalant que la résolution de ce « problème de couple » lui incombe aussi. Mais l’Empereur semble se désintéresser de cette quête dont il serait pourtant le premier bénéficiaire.

Ici les absences signalent l’ambiguïté des désirs, l’égoïsme de l’Empereur et la naïveté de l’Impératrice. La résolution de ce désaccord passe par une mise à l’épreuve qui les oblige à contempler l’altérité, car l’Empereur est – momentanément – puni et changé en pierre, gardant toutefois les yeux alertes pour contempler son épouse accomplir un choix juste mais difficile qui s’avérera ensuite libérateur. Pour l’autre couple, la dysfonction vient de l’absence, voire – plus simplement – de l’absence de réciprocité à l’amour de Barak pour la Teinturière. Car à l’opéra comme dans le réel nombreux sont les couples forcés : ceux-ci finissent par reconnaître la puissance du lien qui les unit et admettre qu’ils peuvent former un couple heureux.

Au cœur de ces couples dysfonctionnels se noue une tragédie qui éloigne l’un de l’autre. Le couple, comme entité collective et néanmoins une, se fragmente sans pour autant défaire les liens qui unissent les personnages. Ainsi, c’est dans cet espace interstitiel et mouvant que naissent des affects singuliers qui ne sont réductibles ni à la haine ni à la passion. S’y déploie une subtile gamme de gris pour dépeindre des sentiments justes et touchants, et parfois révéler une certaine sagesse comme à la fin de Così fan tutte de Mozart où les deux couples doivent se résoudre au pardon et à l’humilité.

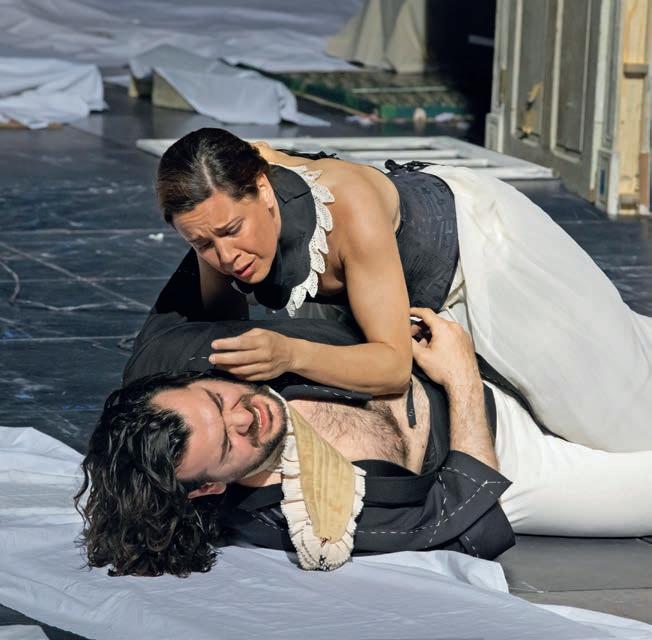

Dans Tristan et Iseut de Wagner, le philtre rend les amants aveugles au monde extérieur, actant son impossibilité d’être au monde. Ici Elisabet Strid et Gwyn Hugues Jones dans la mise en scène de Michael Thalheimer au Grand Théâtre (2024). © Carole Parodi / Grand Théâtre de Genève

Au Grand Théâtre de Genève Tannhäuser du 21 septembre au 4 octobre 2025 www.gtg.ch/tannhauser

Au Grand Théâtre de Genève Pelléas & Mélisande du 26 octobre au 4 novembre 2025 www.gtg.ch/pelleas-melisande

Emmanuel Grandjean est critique d’art et de design. Il a dirigé les rubriques Culture de la Tribune de Genève et du Temps Correspondant en Suisse pour The Artnewspaper, il estresponsable des publications du groupe SPG à Genève.

Par Emmanuel Grandjean

Marina Abramović et Ulay dans l’une de leurs premières performances, Rest Energy, en 1980, dans les premières années de leur relation artistique et amoureuse qui durera jusqu’en 1988.

© IMAGO / Collection : Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community / © Marina Abramović et Ulay / Avec l’aimable autorisation des Archives Marina Abramović / 2025, ProLitteris, Zurich

Après le Boléro de Ravel, Marina Abramović signe la scénographie de Pelléas et Mélisande. Une histoire d’amour impossible et tragique qui résonne avec celui qu’a vécu l’artiste et dont elle fit le cœur de son travail.

C’est l’histoire d’un triangle amoureux entre une jeune fille mystérieuse, retrouvée perdue dans la forêt, un châtelain pressé de l’épouser et son jeune demi-frère qui s’entiche follement de cette inconnue. La passade restera platonique. Elle n’en finira pas moins dans le sang. Pelléas et Mélisande, c’est Tristan et Iseut, mais en version fin de siècle. Un désastre des cœurs écrit par Maurice Maeterlinck, chantre du symbolisme, courant hybride animé par la mélancolie, le rêve et où la femme tient souvent le rôle fatal, mis en musique par Claude Debussy en 1902.

L’opéra avait été joué en 2020 au Grand Théâtre, accompagné, et c’était la première fois dans l’œuvre, d’une mise en scène réglée par les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui, directeur du ballet de la maison de Neuve, et Damien Jalet. La représentation ayant été bousculée par la pandémie de Covid-19, elle avait été donnée, à distance, en visio. Cinq ans plus tard, la revoici qui va enfin pouvoir rencontrer son public et ainsi le projeter dans l’épatante scénographie cosmique imaginée par l’artiste Marina Abramović. « Pelléas et Mélisande m’a particulièrement intéressée en raison de ses multiples dimensions d’un amour impossible qui se termine tragiquement, explique l’artiste. Sur le plateau, de grands cristaux qui symbolisent une énergie en transformation, sous différentes formes. Ils suggèrent aussi que les événements de l’opéra pourraient se dérouler sur peut-être une autre planète avec des projections qui viennent évoquer notre univers et des variétés de décors intergalactiques. »

L’amour justement, parlons-en avec celle devenue la figure emblématique d’un art performatif radical et extrême. « Je pense qu’il est l’émotion humaine la plus importante. La toute première expérience de vie, c’est l’amour pour la mère, les parents, les amis, l’amant, le mari, la femme. Au début de ma carrière, je repoussais mes limites mentales et physiques pour comprendre où il se situait. » Au point d’occuper une place centrale dans son travail pendant les douze années que l’artiste va partager avec Ulay, son partenaire en performance avec qui elle forme un tandem amoureux hautement intense et fusionnel. Ensemble, ils conçoivent une série de happenings qui interrogent la possibilité d’une véritable union entre deux êtres, non pas symboliquement, mais dans la réalité concrète des corps. Dans Relation in Space de 1976, l’année de leur rencontre, ils se filment en vidéo, se percutant à pleine vitesse dans un espace vide. Une manière d’envisager l’amour comme une tentative de coïncidence absolue entre deux subjectivités. Laquelle se solde par la douleur, l’épuisement, et la blessure. Un an plus tard, les deux artistes se filment encore, échangeant leur souffle jusqu’à l’asphyxie (Breathing In/Breathing Out) ou montrant Ulay tendant la corde d’un arc armée d’une flèche dirigée vers Marina qui, de son côté, tient le corps de l’arme de jet. Une situation en équilibre précaire qu’aucun des deux n’a intérêt à rompre,

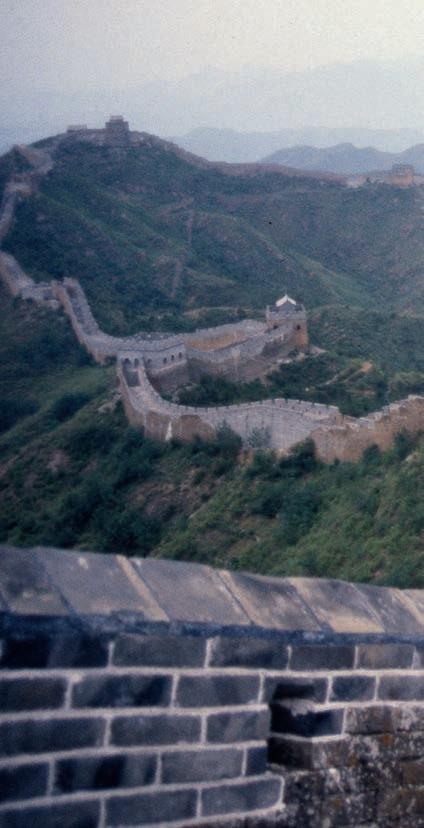

au risque de voir le projectile se ficher dans le cœur de la performeuse. Lorsqu’il frappe, Cupidon peut donc aussi signifier la mort. « J’ai rencontré Ulay d’une manière étrange, comme si le destin l’avait voulu ainsi, se souvient Marina Abramović. C’était le jour de mon anniversaire, à Amsterdam, et j’ai découvert que c’était aussi le sien. Nous sommes tombés amoureux cette nuit-là, et notre histoire d’amour, tout comme notre collaboration artistique, a duré jusqu’à notre séparation sur la Grande Muraille de Chine. »

Le couple qui a fait de son histoire une œuvre, voulait en fait mettre en scène l’idée de l’amour réconcilié. Mais le temps d’obtenir les autorisations et de mettre au point cette performance hors normes, le climat s’envenime entre les deux artistes. The Lovers : The Great Wall Walk sera le dernier acte de leur relation impossible. La performance se déroule en 1988. Chacun à un bout de la Grande Muraille part, à pied, rejoindre l’autre au milieu du monument. Marina Abramović depuis la mer Jaune, Ulay depuis le désert de Gobi. 5000 kilomètres en tout, qu’ils parcourront en 90 jours pour finalement se dire adieu. L’espace topographique de la muraille devient dès lors la métaphore de la distance affective ; la marche, celle du calvaire vers le deuil. La rencontre finale n’est pas une réconciliation, mais un point d’effacement. « Dans notre travail, nous parlions de l’énergie masculine et féminine qui se rejoignent pour créer une troisième forme d’énergie : le soi. Le mélange des opposés permet de se libérer de l’ego et donne à l’œuvre une autonomie propre, une vie indépendante. L’amour, la haine et le pardon : notre relation exprimait toutes ces facettes. » Ils ne se reverront plus pendant 22 ans.

« J’ai

rencontré Ulay d’une manière étrange, comme si le destin l’avait voulu ainsi. C’était le jour de mon anniversaire, à Amsterdam, et j’ai découvert que c’était aussi le sien. Nous sommes tombés amoureux cette nuit-là, et notre histoire d’amour, tout comme notre collaboration artistique, a duré jusqu’à notre séparation sur la Grande Muraille de Chine. »

Jusqu’à ce jour de 2010, où Ulay débarque au MoMA. Marina Abramović performe. Cela s’intitule The Artist is Present. Elle s’est installée dans le musée d’art moderne de New York avec une table et deux chaises. Depuis trois mois, six jours sur sept et pendant huit heures, habillée d’une longue robe rouge qui la recouvre intégralement, elle reçoit de parfaits inconnus qui s’assoient en face d’elle et plongent leurs yeux dans les siens. Aucun contact n’est permis. Juste le regard profond qui déclenche, chez certains, des torrents de larmes. Et puis Ulay arrive, sans prévenir. Ce sera la seule fois où la performeuse va transgresser son protocole en prenant les mains de son ex-compagnon. Le public applaudit tandis que les deux artistes, sous le choc, s’effondrent sans dire un mot. Marina Abramović parlait du pardon dans l’amour, c’est lui qui s’invite dans ce petit geste de paix, séquence bouleversante qui dure tout juste une minute. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Antoine Lavoisier avant de finir, coupé en deux, sous l’échafaud. L’amour aussi, qui ne disparaît jamais, mais se métamorphose avec le temps.

Ulay et Marina Abramović dans le cadre de la rétrospective de Marina Abramović, The Cleaner (au sens de la purge), qui a parcouru plusieurs villes d’Europe de 2017 à 2020. La relation entre les deux artistes était au centre de l’exposition. © IMAGO / epd-bild / Meike Boeschemeyer

« À la suite de The Artist is Present, ma relation à l’amour a profondément changé, reprend l’artiste. Après plus de huit heures à rester immobile en regardant des gens dans les yeux, j’ai découvert en moi une explosion d’amour inconditionnel pour chaque personne assise en face de moi. Hommes, femmes, enfants, des personnes que je n’avais jamais vues auparavant. Le sentiment d’amour inconditionnel que je ressentais dans ma poitrine était indescriptible. C’était immense, douloureux, et me faisait pleurer. Le public ressentait cette énergie et pleurait avec moi. Quand je me suis levée de cette chaise, après avoir regardé dans les yeux 1500 personnes, j’étais transformée. J’avais changé ma manière de concevoir l’amour. » Ulay décèdera dix ans plus tard, sans jamais avoir véritablement retrouvé sa place dans le milieu de l’art depuis sa rupture. Dès lors, chez Marina Abramović, l’amour ne sera plus une question de relation intime, mais de force impersonnelle, de principe vital et spirituel.

Lorsqu’ils décidèrent de se séparer, Marina Abramović et Ulay le firent par une performance fimée : chacun est parti d’une extrémité de la Grande Muraille de Chine et lorsqu’ils se sont rejoints, ils se sont dit adieu.

Marina Abramović / Ulay, The Lovers, performance, 90 jours, Grande Muraille de Chine, mars–juin 1988 © Marina Abramović et Ulay / Avec l’aimable autorisation des Archives Marina Abramović / 2025, ProLitteris, Zurich

Désormais absent physiquement, l’amour devient une présence spectrale que l’artiste convoque dans la mémoire et dans les traces laissées par les disparus. En 2020, elle monte Seven Deaths of Maria Callas qui rejoue les différentes morts tragiques de la grande diva lyrique, figure mythique d’un amour absolu et inaccessible dont l’intensité consume tout sur son passage. « L’amour inconditionnel, pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux, les plantes, et notre planète, est devenu le cœur de mon travail, et la forme d’amour la plus essentielle à mes yeux », explique-t-elle. Comme dans la scénographie astrale de Pelléas et Mélisande, où il prend une dimension universelle capable d’embrasser l’infini du cosmos. Parce que l’amour n’est jamais trop grand.

rdv.

Au Grand Théâtre de Genève Pelléas & Mélisande du 26 octobre au 4 novembre 2025 www.gtg.ch/pelleas-melisande

Le baryton français incarnera Wolfram dans Tannhaüser, avant de revenir chanter en récital. Il explique pourquoi n’y a pas de meilleur ressort lyrique que le sentiment amoureux empêché.

« On a tous en nous un écho des personnages que nous incarnons sur scène dans nos expériences personnelles, de l’effondrement à la résilience. » © Cédric Roulliat

Par Sylvie Bonier

Papageno l’a révélé. C’était à Aix-en-Provence en 1998. Le jeune Stéphane Degout avait alors 23 ans et abordait le rôle de l’oiseleur de La Flûte enchantée de Mozart dans l’Académie européenne du festival. Il y avait fait sensation.

L’intelligence de son chant, la clarté de sa diction, son timbre dense et brun ainsi que son jeu naturel avaient enthousiasmé le public, la presse et les professionnels.