Don Carlos

Opéra de Giuseppe Verdi

La Fondation du Groupe Pictet est fière de soutenir le volet pédagogique du « GTJ - Grand Théâtre Jeunesse ».

En participant à ce programme de formation, nous nous engageons en faveur de la génération à venir.

Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir aux talents de demain l’opportunité de découvrir les joies de l’opéra et du ballet, et peut-être même de susciter des vocations.

Les associés du groupe Pictet vous souhaitent une très belle saison 2023-2024.

1 Philippe II, Roi d'Espagne (1527-1598) Pendant son agonie, se repent de ne pas avoir fait périr plus d'hérétiques Sofonisba Anguisola, 1573 © Bridgeman Images

2 Élisabeth de Valois (1545-1568) Fille de roi, gracieuse, convoitée. Sa mort à 23 ans laisse Philippe II inconsolable. Il se remarie pour la 4 ème fois deux ans plus tard. Juan de la Cruz © Bridgeman Images

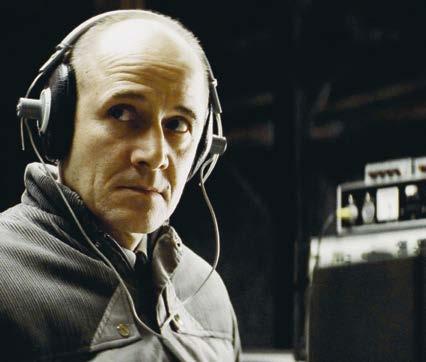

3 La Vie des autres, film de Florian Henckel von Donnersmarck (2006) et La mort de Staline, film d'Armando Iannucci (2017), inspirations de Lydia Steier pour sa mise en scène de Don Carlos © AJ Pics / Lifestyle pictures / Alamy Banque D'Images

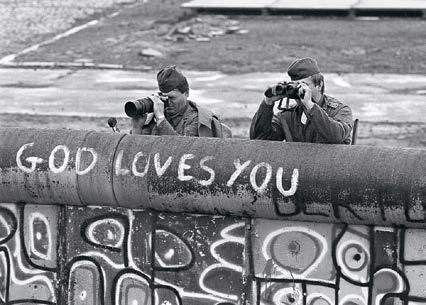

4 Hans Peter Steibing, Gardes à la frontière est-allemande observant des manifestants, région de Lenne-Dreiecks 1988 © Hans Peter Steibing / Bridgeman Images

5 Don Carlos, infant d'Espagne (1545-1568) Bossu, épileptique et mentalement instable. Succombe en prison de phtisie ou d'empoisonnement. Alonzo Sanchez Coello © Lobkowicz Collections / Bridgeman Images

6 Francisco de Goya, La Fusillade du 3 mai 1808 en Madrid (huile sur toile) 1814 © Bridgeman Images

7 Ana de Mendoza y de la Cerda, princesse d'Éboli (1540-1592) Intrigante, belle et borgne. Accident de fleuret ? Chute de cheval ? Emporte dans la tombe le mystère de son cache-œil. © Universal History Archive/UIG / Bridgeman Images

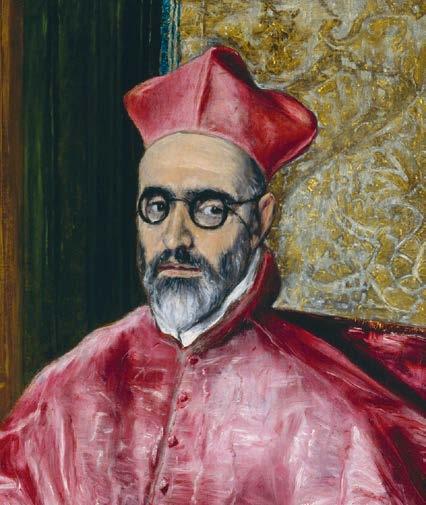

8 Fernando de Valdés-Salas (15481568) Jaloux, vindicatif et Grand Inquisiteur zélé. Auteur de l'Index espagnol des livres interdits. El Greco 1601 © Bridgeman Images

9 Alexandre Gardner, Exécution des conspirateurs de l'assassinat d'Abraham Lincoln, Washington D.C. 1865 © Bridgeman Images

10 André Adolphe Disderi, Giuseppe Verdi à Paris (années 1850) © Universal History Archive / UIG / Bridgeman Images

Pour sa programmation 2023/2024, le Grand Théâtre de Genève (GTG) a choisi une thématique forte — les « Jeux de pouvoir ». Avec un répertoire très éclectique, mêlant classique et contemporain, l'institution genevoise continue donc de mettre en scène les enjeux majeurs de notre temps comme les préoccupations du monde dans lequel nous vivons.

Car le GTG, sous la direction d'Aviel Cahn, s'est fixé pour mission de faire avancer la société au travers de programmes toujours très engagés, qui reflètent cet objectif constant de donner à réfléchir face à la réalité d'aujourd'hui. Les bouleversements géopolitiques, climatiques et technologiques sont autant de défis avec lesquels nous devons tous composer, et que l'univers de la culture et de l'art peut nous aider à mieux appréhender, notamment en sensibilisant les nouvelles générations grâce à des représentations novatrices.

Nous partageons ainsi avec le Grand Théâtre de Genève cette volonté de penser autrement et de s'adapter en permanence aux nouveaux enjeux économiques et sociaux. L'Union Bancaire Privée (UBP) est donc heureuse de soutenir le lancement de saison, avec cet opéra monumental que vous vous apprêtez à découvrir, Don Carlos de Giuseppe Verdi.

Partenaire du GTG depuis plus d'une décennie, l'UBP poursuit son engagement auprès de la scène culturelle genevoise, avec cette ambition commune de continuer à faire briller la Cité en Suisse et à l'international.

A l'image des précédents spectacles d'ouverture soutenus par l'UBP — tels que La Juive, Guerre et Paix, La Cenerentola ou encore Einstein on the Beach —, cette représentation de Don Carlos entend donner un nouveau souffle à la création lyrique, avec aussi un large écho local et au-delà des frontières.

Nous vous souhaitons à toutes et tous des moments intenses, riches en échanges et en émotions.

Guy de Picciotto CEO de l'Union Bancaire PrivéeOpéra de Giuseppe Verdi

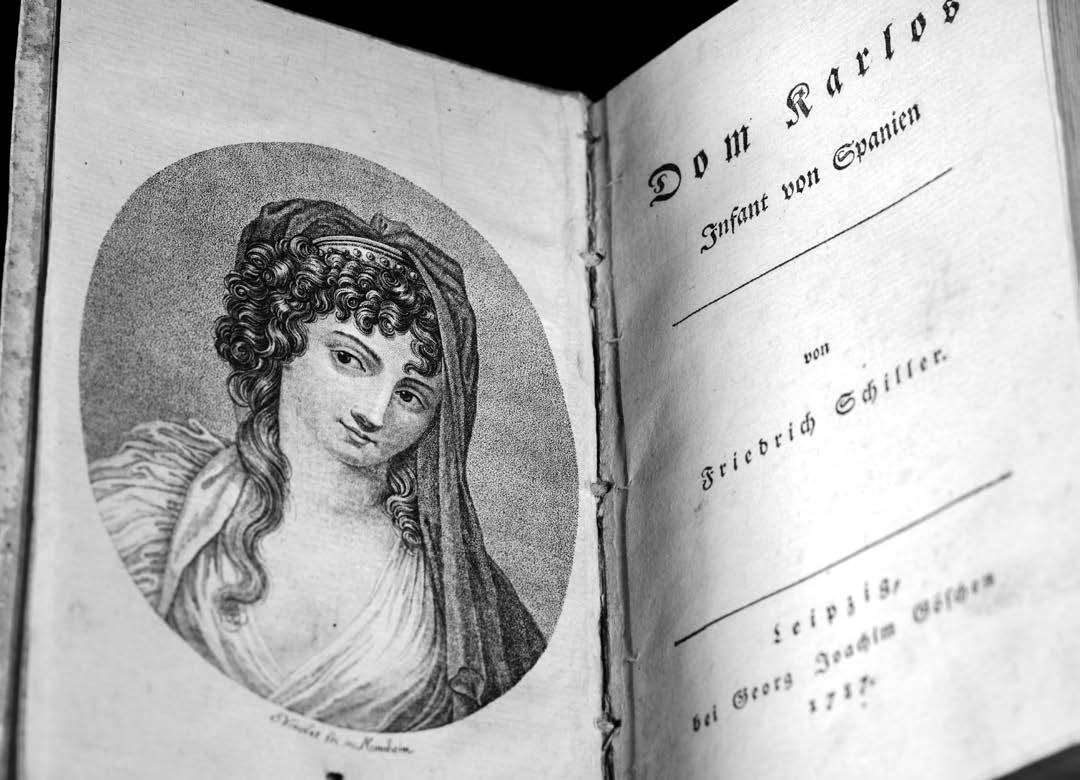

Livret de Joseph Méry et Camille du Locle d'après Don Carlos de Friedrich von Schiller

Version française en cinq actes, créée le 11 mars 1867 à Paris

Dernière fois au Grand Théâtre de Genève dans la version parisienne en 1962-1963

Nouvelle production

15, 21, 26 et 28 septembre 2023 à 18h

17 septembre 2023 à 17h

24 septembre 2023 à 15h

Le spectacle durera environ quatre heures trente avec un entracte de 45 minutes inclus

Avec le soutien de

Narcisse Díaz de la Peña, Forêt de Fontainebleau (huile sur canevas), 1870 © Leeds Museums and Galleries, UK / Bridgeman Images

Direction musicale

Marc Minkowski

Mise en scène

Lydia Steier

Scénographie et vidéos

Momme Hinrichs

Costumes

Ursula Kudrna

Lumières

Felice Ross

Dramaturgie

Mark Schachtsiek

Direction des chœurs

Alan Woodbridge

Prise de rôle Membre du Jeune Ensemble

Don Carlos, infant d'Espagne

Charles Castronovo ● (15, 17, 21, 24 & 26 septembre 2023)

Leonardo Capalbo

(28 septembre 2023)

Philippe II, roi d'Espagne

Dmitry Ulyanov ●

Élisabeth de Valois

Rachel Willis Sørensen

Rodrigue, marquis de Posa

Stéphane Degout

La princesse Éboli

Eve-Maud Hubeaux

Le Grand Inquisiteur

Liang Li ●

Thibault

Ena Pongrac ● ●

Un moine

William Meinert ● ●

Le Comte de Lerme

Julien Henric

Une voix céleste

Giulia Bolcato ● ●

Députés flamands

Raphaël Hardmeyer ●, Benjamin Molonfalean ● , Joé Bertili ●, Edwin Kaye ●, Marc Mazuir ● , Timothée Varon ●

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

GENÈVE ZURICH LAUSANNE BÂLE LYON ANNECY PARIS DUBAÏ HONG KONG

Best of est une marque du Groupe Banque Cantonale de Genève.

La présente annonce est exclusivement publiée à des fins d'information et ne constitue en aucun cas une offre ou une recommandation en vue de l’achat de produits ou la fourniture de services financiers. Elle ne peut être considérée comme le fondement d’une décision d’investissement, qui doit reposer sur un conseil spécifique et personnalisé. Les transactions portant sur les fonds de placement sont soumises à des lois et des dispositions fiscales dans différents ordres juridiques. L’investisseur est personnellement responsable de se renseigner sur ces dernières et de les respecter.

bcge.ch/fr/best-of

La performance est produite par l´économie réelle et ses entreprises.

Lorsque Verdi reçut la commande d'un nouvel opéra en cinq actes avec ballet dans le style français pour l'Exposition universelle de 1867 à Paris, il était au sommet de sa gloire et le genre du grand opéra français en crise. Vite, on se mit d'accord sur un drame de Friedrich Schiller, Dom Karlos. Infant von Spanien (1787), apprécié par Verdi. L'objectif était de repenser la tension fondamentale dans la dramaturgie du grand opéra entre le destin individuel et la dynamique sociale. Don Carlos peut donc être considéré comme la réponse de Verdi aux Huguenots et au Prophète de Meyerbeer, qui, sur fond de tableaux historiques tout aussi impressionnants, parviennent à mettre l'accent sur la souffrance de l'individu.

C'est ce qui caractérisait déjà le « tableau de famille d'une maison princière » de Schiller, et la liberté de traitement des faits historiques au profit de personnages complexes et d'une intrigue pleine de suspense correspondait au credo de Verdi : inventer le vrai. Dans le drame comme dans l'opéra, le mariage de Philippe II d'Espagne avec la fiancée de son fils et le conflit idéologique entre l'Inquisition espagnole et des provinces néerlandaises aspirant à la liberté servent à charger d'idées des Lumières un conflit archaïque entre père et fils. Dans l'Espagne réelle de Philippe II, le combattant de la liberté de Schiller et ami de l'infant Rodrigue, marquis de Posa, n'aurait pas survécu un jour. Écourté peu avant la première, Don Carlos ne fut qu'un succès d'estime pour Verdi. Convaincu de sa qualité, il le remania à plusieurs reprises. Mais ce n'est que depuis que les passages supprimés avant la première sont devenus accessibles que Don Carlos est considéré comme l'apogée tardive du grand opéra français, ce qui était le but de Verdi.

Avec la nouvelle production de la version originale française de Don Carlos, le Grand Théâtre poursuit sa série de redécouvertes des chefs-d'œuvre du grand opéra français, entamée avec Les Huguenots de Meyerbeer et La Juive de Halévy, toujours avec Marc Minkowski au pupitre. La production suit, à quelques exceptions près, la version parisienne des répétitions de 1867, qui résume magistralement les intrigues politiques complexes de Schiller dans des tableaux musicaux suggestifs et motive clairement le comportement de tous les personnages. Elle commence par l'acte de Fontainebleau, que les librettistes de Verdi ont placé avant l'intrigue de Schiller afin de faire participer le spectateur au début de l'histoire d'amour tragique entre l'héritier du trône d'Espagne et sa fiancée, qui devient soudain sa belle-mère. Le reste de l'intrigue se déroule ensuite dans l'Espagne de l'Inquisition, toute-puissante au XVIe siècle, et culmine dans l'autodafé de l'acte III.

La metteuse en scène Lydia Steier, connue par ses Indes galantes (2019) à Genève, a inventé un monde d'une opulence austère, oscillant entre l'URSS de la fin du stalinisme, le système de sécurité d'État de l'Allemagne de l'Est et les dystopies fictives à la 1984 d'Orwell, traduction visuelle de ce système totalitaire qui agit en coulisses avec une armée d'informateurs et qui, finalement, fait apparaître le souverain si puissant comme une marionnette. Ce faisant, elle ne se contente pas de rendre plus proche de nous les problèmes de survie dans un État de surveillance plus que le costume de cour espagnol le pourrait, mais permet également une libre association avec les tendances techniques de surveillance de notre époque.

CHAMPAGNE-DEUTZ.COM

Servi aux bars du Grand Théâtre

When Verdi was commissioned to write a new opera in five acts with a ballet in the French style for the 1867 Universal Exhibition in Paris, he was at the height of his fame and the genre of French grand opera was in crisis. It wasn't long before agreement was reached on a drama by Friedrich Schiller, much appreciated by Verdi, namely Dom Karlos. Infant von Spanien (1787). His aim was to rethink the fundamental tension in the dramaturgy of grand opera between individual destiny and social dynamics. Don Carlos can be seen as Verdi's response to Meyerbeer's Huguenots and Le Prophète, which, against a backdrop of equally impressive historical tableaux, manage to emphasise the suffering of the individual.

This was already a feature of Schiller's “family portrait of a princely house”, and the free treatment of historical facts in favour of complex characters and a suspenseful plot corresponded to Verdi's credo of inventing the true. In both the drama and the opera, the marriage of Philip II of Spain to his son's fiancée and the ideological conflict between the Spanish Inquisition and the Dutch provinces aspiring to freedom serve to fuel an archaic conflict between father and son with Enlightenment ideas. In the real Spain of Philip II, Schiller's Rodrigue, Marquess of Posa, friend of the infante and freedom fighter, would not have survived a day. Abridged shortly before the premiere, Don Carlos was only a minor success for Verdi. Convinced of its quality, he reworked it several times. But it is only since the passages deleted before the premiere became accessible that Don Carlos is considered to be the belated apex of French grand opera, which was what Verdi was aiming for.

With this new production of the original French version of Don Carlos, the Grand Théâtre continues its series of rediscoveries of the masterpieces of French grand opera, begun with Meyerbeer's Les Huguenots and Halévy's La Juive, again with Marc Minkowski as conductor. With a few exceptions, the production follows the Paris version of the 1867 rehearsals, which masterfully encapsulates Schiller's complex political intrigues in evocative musical tableaux and clearly motivates the behaviour of all the characters. It begins with the Fontainebleau Act, which Verdi's librettists placed before Schiller's plot in order to involve the audience in the beginning of the tragic love story between the heir to the Spanish throne and his fiancée, who suddenly becomes his mother-in-law. The rest of the plot then unfolds in the Spain of the Inquisition, all-powerful in the 16th century, culminating in the auto-da-fé of Act III.

Director Lydia Steier, known by her Indes galantes (2019) for Geneva, has invented a world of austere opulence, oscillating between the USSR at the end of Stalinism, the state security system of East Germany and the fictional dystopias of Orwell's 1984, as a visual translation of this totalitarian system which operates behind the scenes with an army of informers and which, in the end, makes the all-powerful sovereign appear like a puppet. In so doing, it not only brings the problems of surviving in a surveillance state closer to us than Spanish court costumes could, it also allows a free association with the technical surveillance trends of our time.

Partenaire privilégié du Grand Théâtre de Genève depuis de nombreuses années, l’UBP est heureuse de soutenir le lancement de la nouvelle saison et vous souhaite un agréable moment avec l’opéra Don Carlos de Verdi.

En France. Dans un bois près du château de Fontainebleau, c'est l'hiver. La guerre entre la France et l'Espagne semble éternelle et le peuple souffre. Don Carlos, Infant d'Espagne, observe incognito Élisabeth, fille du roi de France Henri II, qui distribue des aumônes. Selon les négociations de paix entre leurs deux pays, ils seront bientôt mari et femme. Au premier regard, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais le son du canon interrompt leurs tendres échanges : la paix vient d'être signée et le peuple se réjouit. À la stupéfaction d'Élisabeth, le page Thibault annonce qu'elle est désormais promise au roi d'Espagne Philippe II. Face aux conséquences désastreuses d'un éventuel refus, Élisabeth se plie à la raison d'État, accepte de devenir reine et laisse Carlos désespéré.

Premier tableau

En Espagne. Au monastère de Saint-Just, un moine prie devant le tombeau de l'empereur Charles Quint qui avait jadis abdiqué en faveur de son fils Philippe. Don Carlos venu y chercher la paix intérieure tout en pressentant qu'il ne la trouvera qu'au ciel. Il est néanmoins frappé par la ressemblance entre la voix du moine et celle de son défunt grand-père. Survient Rodrigue de Posa, l'ami d'enfance de Carlos récemment rentré des Pays-Bas. Il demande à l'infant de l'aider à rétablir la paix en Flandre où les autorités espagnoles étouffent violemment les protestants. Devant l'air soucieux de son ami, Posa l'interroge et découvre la passion de celui-ci pour celle qui est entre-temps devenue sa belle-mère. Il l'exhorte à remplacer cet amour coupable par l'amour de la justice et à partir pour la Flandre. Tous deux se jurent une amitié éternelle.

Deuxième tableau

La princesse Éboli et les autres dames d'honneur d'Élisabeth chantent en compagnie du page Thibault. Posa vient remettre à Élisabeth des lettres de sa mère, parmi lesquelles se dissimule un billet de Carlos. Au passage, il étourdit de compliments l'ignorante Éboli, qui croit à tort que Carlos s'exprime par la voix de son ami. La reine accepte une dernière entrevue avec son beaufils, qui lui demande d'intercéder en sa faveur pour que le roi l'envoie pacifier la Flandre. Quand elle accepte, il l'accuse d'indifférence puis lui avoue qu'il l'aime toujours. Poussée à bout, Élisabeth se perd elle aussi dans le souvenir de leur première rencontre avant de se ressaisir : souhaite-t-il vraiment la mort de son père pour l'épouser, elle, sa belle-mère ? Carlos s'enfuit, horrifié. Le roi survient et voyant la reine seule, entre dans une colère qui aboutit au renvoi d'une des suivantes françaises. Puis il retient Posa, lui demandant pourquoi il n'a jamais sollicité de faveur royale. Très vite leur désaccord politique sur la question de la Flandre fait surface. Fortement impressionné par l'audace et l'idéalisme de Posa, Philippe lui déclare sa confiance et le met en garde contre le Grand Inquisiteur, qui pourrait prendre ombrage de ses idées libérales. Il finit également par lui avouer ses soupçons à propos d'Élisabeth et de Carlos et le charge de leur surveillance.

Premier tableau

Un bal costumé est donné au palais royal. Élisabeth, voulant le quitter prématurément, confie son déguisement à la princesse Éboli pour que personne ne remarque son absence. Trompé par un billet qu'elle lui a adressé, Carlos vient à la rencontre de la princesse masquée et la prenant pour la reine, lui déclare sa flamme avant de réaliser son erreur. Éboli comprend alors qu'Élisabeth est sa rivale et jure de se venger. Posa vient alors à l'aide de son ami et demande à Carlos de lui remettre tous les papiers compromettants qu'il possède : il a une idée pour le sauver.

Deuxième tableau

Toute l'Espagne est venue assister à l'exécution publique des hérétiques. Carlos presse son père d'être clément. Celui-ci refuse et son fils le menace alors avec son arme. Posa la lui retire des mains. Il semble avoir changé de camp.

Premier tableau

Tard dans la nuit, Philippe fait face à une solitude absolue. Il confie au Grand Inquisiteur son dilemme : peut-il sacrifier son fils à ce qu'il appelle raison d'État ? L'Inquisiteur, vieillard qui a déjà conseillé son père Charles Quint, lui rappelle son devoir royal et exige également la tête de Posa. Élisabeth entre à son tour : on lui a volé sa boîte à bijoux. Phillipe lui montre les lettres et le portrait de Carlos qu'il y a trouvés. Élisabeth se récrie puisque ces objets datent du temps de ses fiançailles avec Carlos. Philippe accuse

néanmoins son épouse d'adultère. Lorsqu'il l'attaque, elle s'évanouit. Posa et Éboli sont horrifiés. Prise de remords, cette dernière reconnaît non seulement avoir volé le coffret, mais également avoir été la maîtresse du roi. Élisabeth lui laisse le choix entre le couvent et l'exil. Éboli jure de tenter de sauver Carlos avant de se consacrer pour toujours à la prière.

Deuxième tableau

Dans la prison de l'Inquisition, Posa fait savoir à Carlos qu'il s'est sacrifié pour lui sauver la vie. Ayant caché chez lui les papiers compromettants qui incriminaient l'infant, il a détourné les soupçons du roi sur sa personne. Un coup de feu est tiré et Posa s'écroule, touché. Mourant, il trouve la force de faire savoir à Carlos qu'Élisabeth l'attendra, le lendemain, au monastère de Saint-Just. Le roi vient délivrer son fils. Celui-ci le repousse avec colère et révèle à son père la ruse de Posa. Des insurgés menés par la princesse Éboli pénètrent dans la prison pour libérer Carlos. Mais au commandement du Grand Inquisiteur, le peuple hésite puis tombe à genoux devant le roi.

Élisabeth prie devant le tombeau de Charles Quint. Carlos vient lui annoncer son départ pour la Flandre, dont il veut être le sauveur. Ils se disent adieu pour toujours en se remémorant leurs souvenirs. Le roi survient, accompagné du Grand Inquisiteur. Ils sont déterminés à en finir. Mais le moine mystérieux, maintenant revêtu des insignes impériaux de Charles Quint, a d'autres plans pour Carlos.

Francis Bacon, Étude d'après le portrait du pape Innocent X par Velásquez (huile sur toile), 1953. En transformant la figure hiératique du portrait de Velásquez en fantôme hurlant, Bacon produit un puissant discours critique sur la représentation du pouvoir religieux. © Bridgeman Images

le podcast qui s’intéresse à tout ce que vous n’osez pas dire ou demander

Depuis 2018, Brise Glace donne la parole à des Romands et des Romandes soucieux de briser les tabous. Un épisode après l’autre, ce podcast du Temps interroge notre rapport au sexe, aux drogues, à l’argent, à l’amour, au handicap, à la mort – bref, à la vie. Et nous invite ainsi à dépasser clichés et préjugés.

A retrouver toutes les deux semaines sur letemps.ch/podcast et sur les applications d’écoute

It is winter in the woods near the French palace of Fontainebleau. The war between France and Spain seems never-ending and the people are suffering. Don Carlos, Infante of Spain, is watching incognito as Elisabeth, daughter of the French King Henry II, distributes alms. According to the peace negotiations between their two countries, they will soon be husband and wife. At first sight, they fall in love with each other. But the sound of cannon fire interrupts their tender exchanges: peace has just been signed and the people are rejoicing. To Elisabeth's astonishment, her page Thibault announces that she is now betrothed to King Philip II of Spain. Faced with the disastrous consequences of a possible refusal, Elisabeth yields to the reason of state, accepts to become queen and leaves Carlos in despair.

First tableau

In Spain. At the monastery of Saint-Just, a monk prays before the tomb of Emperor Charles V, who had once abdicated in favour of his son Philip. Don Carlos has come here to seek inner peace, although he knows that he will only find it in heaven. He is nevertheless struck by the resemblance between the monk's voice and that of his late grandfather. Then Rodrigue de Posa, Carlos's childhood friend, recently returned from the Netherlands, enters. He asks the Infante to help him restore peace in Flanders, where the Spanish authorities are violently persecuting the Protestants. Seeing his friend's worried expression, Posa questions him and discovers his passion for the woman who has since become his mother-in-law. He urges him to replace this guilty love with a love of justice and to leave for Flanders. The two swear eternal friendship.

Second tableau

Princess Eboli and the other ladies-in-waiting of Elisabeth sing in the company of the page Thibault. Posa has come to give Elisabeth some letters from her mother, among which is a note from Carlos. In passing, he showers the unsuspecting Eboli with compliments and mistakenly believes that Carlos was speaking through his friend's voice. The Queen agrees to a final meeting with her son-in-law, who asks her to intercede on his behalf so that the King will send him to pacify Flanders. When she agrees, he accuses her of indifference and then confesses that he still loves her. Driven to the breaking point, Elisabeth also loses herself in the memory of their first meeting, before coming to her senses: does he really want his father dead so that he can marry her, his stepmother? Carlos flees in horror. The King arrives and, seeing the Queen alone, bursts into a rage that leads to the dismissal of one of the French attendants. Then he restrains Posa, asking him why he has never asked for a royal favour. Their political disagreement over Flanders soon surfaces. Strongly impressed by Posa's audacity and idealism, Philip declares his confidence in him and warns him against the Grand Inquisitor, who might take offence at his liberal ideas. In the end, he also confesses his suspicions about Elisabeth and Carlos and tells Posa to keep an eye on them.

First tableau

A costume ball is held at the royal palace. Elisabeth, wanting to leave early, entrusts her disguise to Princess Eboli so that no one will notice her absence. Tricked by a note Eboli has sent him, Carlos comes to meet the masked princess and mistaking her for the Queen, declares his love for her before realising his mistake. Eboli understands that Elisabeth is her rival and swears revenge. Posa comes to his friend's aid and asks Carlos to hand over all incriminating papers in his possession: he has an idea to save him.

Second tableau

The whole of Spain has come to witness the public execution of the heretics. Carlos urges his father to show mercy. He refuses and his son threatens him with his weapon. Posa disarms him. He seems to have changed sides.

First tableau

Late at night, Philip becomes aware of his absolute solitude. He confides his dilemma to the Grand Inquisitor: can he sacrifice his son to what he calls the reason of state? The Inquisitor, an old man who once advised his father Charles V, reminds him of his royal duty and also demands Posa's head. Elisabeth enters: her jewellery box has been stolen. Philip shows her the letters and portrait of Carlos that he has found in it. Elisabeth protests that these objects date from the time of her engagement to Carlos. Philip nevertheless accuses his wife of adultery.

As he is blaming her, she faints. Posa and Eboli are horrified. Eboli is overcome with remorse and admits not only to having stolen the chest but also to having been the King's mistress. Elisabeth gives her the choice between a convent and exile. Eboli vows to try to save Carlos before devoting herself to prayer for the rest of her life.

Second scene

In the Inquisition's gaol, Posa tells Carlos that he has sacrificed himself to save his life. Having hidden the papers compromising the Infante among his own, he has diverted the King's suspicions towards himself. A shot is fired and hits Posa, who collapses. As he dies, he finds the strength to tell Carlos that Elisabeth will be waiting for him the next day at the monastery of Saint-Just. The king comes to rescue his son, who angrily rejects him and reveals Posa's ruse to his father. Insurgents led by Princess Eboli enter the prison to free Carlos. But at the command of the Grand Inquisitor, the people hesitate, then fall to their knees before the King.

Elisabeth prays before the tomb of Charles V. Carlos comes to tell her that he is leaving for Flanders, whose people he wants to save. They bid each other farewell forever, recalling their memories. The King arrives, accompanied by the Grand Inquisitor. They are determined to end it all. But the mysterious monk, now wearing the imperial insignia of Charles V, has other plans for Carlos.

Don Carlos Giuseppe Verdi (1813-1901)

Grand opéra en cinq actes

ACTE I

Introduction

L'hiver est long ! /Le cerf s'enfuit sous la ramure… (Chœur des bûcherons, Chœur des chasseurs, puis Élisabeth)

Récit et Romance

Fontainebleau ! / Je l'ai vue … (Carlos)

Scène et Duo

Le bruit du cor / Que faites-vous donc ? (Carlos, Thibault, Élisabeth)

Scène et morceau d'ensemble final (Poco più mosso)

A celui qui vient, Madame / L'heure fatale est sonnée (Thibault, Élisabeth, Carlos)

Suite du final (Poco più lento) Ô chants de fête et d'allégresse (Les précédents, Chœur, le Comte de Lerme)

ACTE II

Premier tableau

Scène et Prière

Charles Quint, l'auguste Empereur / Dieu seul est grand (Chœur des moines, un moine, puis Carlos)

Scène et Duo

Le voilà c'est l'Infant/ Dieu tu semas dans nos âmes (Rodrigue, Carlos)

ACTE II

Deuxième tableau

Chœur des dames et Chanson du voile Sous ces bois au feuillage immense / Au palais des fées (Chœur des dames, Thibault, Éboli)

Scène et Ballade La Reine ! / L'Infant Carlos notre espérance (Chœur des dames, Éboli, Élisabeth, Thibault, Rodrigue)

Duo Je viens solliciter de la Reine une grâce (Carlos, Élisabeth)

Scène et Romance Le Roi ! / Ô ma chère compagne (Thibault, Philippe, Chœur, Élisabeth, Rodrigue)

Duo Restez ! Auprès de ma personne (Philippe, Rodrigue)

ACTE III

Premier, deuxième et troisième tableau

Introduction et Chœur

Que de fleurs et que d'étoiles (Chœur, puis Élisabeth, Éboli)

Ballet Valse et Finale

Duo et trio

A minuit aux jardins de la Reine / Que dit-il ? Il est en délire… (Carlos, Éboli, Rodrigue)

Quatrième tableau

Finale

Ce jour heureux est plein d'allégresse / En plaçant sur mon front, peuple, cette couronne / Sire il est temps que je vive

(Choeur du peuple, Chœur des moines, Héraut royal, Philippe, Élisabeth, Rodrigue, Carlos, Députés flamands, Thibault, une voix célèste)

Premier tableau

Scène et Cantabile

Elle ne m'aime pas ! Je dormirai dans mon manteau royal (Philippe)

Scène

Le Grand Inquisiteur ! / Dans ce beau pays

(Comte de Lerme, le Grand Inquisiteur, Philippe)

Scène et Quatuor

Justice ! Justice !

/ Maudit soit le soupçon infâme

(Élisabeth, Philippe puis Éboli, Rodrigue)

Scène et Air

Pitié ! Pardon pour la femme coupable !

/ Ô don fatal et détesté

(Éboli, Élisabeth puis le Comte de Lerme)

Deuxième tableau

Scène et air

C'est moi, Carlos / C'est mon jour, mon jour suprême (Rodrigue, Carlos)

Finale

Mon fils, reprenez votre épée (Philippe, Carlos, Chœur des courtisans)

Suite du final Ciel le tocsin (les précédents, Comte de Lerme, Élisabeth, Chœur du peuple, puis Éboli, le Grand Inquisiteur)

Scène

Toi qui sus le néant des grandeurs de ce monde (Élisabeth)

Duo

C'est elle ! / Au revoir dans un monde où la vie est meilleure (Carlos, Élisabeth)

Finale

Il faut un double sacrifice ! (les précédents, Philippe, le Grand Inquisiteur, chœur de Dominicains, familiers du Saint-Office, puis le moine, Choeur)

1527

Naissance du futur Philippe II d'Espagne, fils de l'empereur Charles Quint et d'Isabelle de Portugal.

1545

Naissance de l'infant Don Carlos. Sa mère meurt quatre jours plus tard. Confié à 7 ans à des précepteurs qui l'élèvent avec une dureté militaire.

Naissance d'Élisabeth de Valois, fille du roi français Henri II et de Catherine de Médicis. Louée pour sa beauté, sa grâce et son intelligence, elle est un parti convoité.

1556

Abdication de Charles Quint. Philippe II, déjà régent des Pays-Bas, devient roi d'Espagne, des Deux-Siciles et de Sardaigne, et duc de Milan. Son père se retire au monastère de Saint-Just.

1558

Pendant les négociations de paix entre les Habsbourg et les Valois, Marie Tudor, deuxième épouse de Philippe II, meurt. Les Français exigent que Philippe épouse lui-même la fille d'Henri II, jusqu'alors promise à l'infant. Mort de Charles Quint.

1559

Élisabeth, 14 ans, épouse Philippe, 32 ans, deux fois veuf et part pour l'Espagne.

L'Inquisiteur général espagnol Fernando de Valdés publie un édit interdisant toute expression d'opinion non approuvée et interdit 700 livres.

Le 21 mai, lors du procès de Valladolid, treize protestants sont pendus et brûlés en présence de Philippe II et de Don Carlos.

1561

Les dames d'honneur françaises doivent quitter la cour car elles entravent l'españolización de la reine. Élisabeth assiste pour la première fois à un autodafé.

1563

Après le 17ème anniversaire d'Élisabeth, le mariage est consommé et elle tombe enceinte. Seules deux filles atteindront l'âge adulte.

Carlos commence à souffrir d'accès de colère, séquelles d'une chute dans les escaliers. Philippe II le choisit cependant comme successeur.

1566

Iconoclasme aux Pays-Bas : les protestants détruisent les statues de saints dans les églises. Début de la guerre de Quatre-Vingts Ans au cours de laquelle les sept Provinces-Unies des Pays-Bas obtiendront leur indépendance.

1567

Le duc d'Albe est envoyé aux Pays-Bas avec des pouvoirs étendus. Colère et jalousie de Carlos. En décembre, il avoue à un prêtre qu'il déteste son père.

1568

Le soir du 18 janvier, Carlos est arrêté sur ordre de Philippe II. Mentalement instable, il aurait projeté de s'enfuir à Vienne pour épouser l'archiduchesse Anne d'Autriche.

Les premiers dirigeants de l'insurrection néerlandaise sont exécutés et Guillaume d'Orange en prend la tête. Après avoir jeûné puis mangé de façon excessive, Carlos meurt le 24 juillet d'une infection gastrique. Élisabeth meurt la même année lors de l'accouchement prématuré d'une troisième fille.

1570

Philippe II épouse en quatrièmes noces l'archiduchesse Anne d'Autriche. Avec elle, il aura six enfants, dont le futur Philippe III.

1581

Guillaume d'Orange déclare publiquement que Philippe II aurait assassiné son propre fils. Un traité en vers publié à Liège répand l'idée que Don Carlos était amoureux de sa belle-mère et que Philippe II les aurait tués.

1678

Dans La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette décrit comment Élisabeth de Valois lutte avec elle-même avant d'épouser Philippe II.

1682

L'Histoire de Dom Carlos de l'abbé de Saint-Réal, narrant l'amour réciproque entre Carlos et Élisabeth, paraît à Amsterdam.

1785

Schiller publie les premières scènes du Dom Karlos. L'année suivante, il entreprend également une Histoire du soulèvement des Pays-Bas.

1787

Une première version du Dom Karlos est publiée, puis jouée le 29 août à Hambourg. Schiller a considérablement raccourci son texte. Jusqu'à sa mort en 1805, il ne cessera de remanier son drame.

1828

Publication de Philippe II de Marie-Joseph Chénier et Élisabeth de France d'Alexandre Soumet, sources d'inspiration pour l'acte de Fontainebleau et l'apparition de Charles Quint qui n'existent pas chez Schiller.

1848

Dans le drame d'Eugène Cormon Philippe II, Roi d'Espagne, on trouve un autodafé probablement à l'origine du bûcher des hérétiques de l'opéra de Verdi.

1850

Verdi entame des négociations avec l'Opéra de Paris. Le Don Carlos de Schiller est envisagé mais Verdi compose finalement Les Vêpres siciliennes.

1865

Lors des négociations pour une deuxième commande à Paris, Verdi lit le livret de Don Carlos de Joseph Mori et Camille du Locle. Il l'accepte, mais demande en plus un duo Philippe – Posa et un autre Philippe – Grand Inquisiteur.

1867

Avant même les répétitions, Verdi doit faire des coupes. À la générale, l'opéra est trop long pour que les spectateurs puissent prendre les derniers trains de banlieue. Verdi doit couper plus. Après la première du 11 mars, la fin du quatrième acte est supprimée. C'est cette version de Don Carlos qui est publiée.

1882

L'Opéra de Vienne demande à Verdi d'adapter son œuvre. Il élimine environ la moitié de la musique : on passe de cinq actes à quatre actes sans ballet.

1884

La version en quatre actes, traduite en italien, est créée à Milan. On finit par oublier qu'il s'agissait à l'origine d'un opéra en français.

Don Carlos en quelques dates

1886

Deux ans plus tard, Verdi publie une autre version en italien, qui réintroduit dans la version milanaise l'acte de Fontainebleau considérablement raccourci.

1969

Charles Rosen présente une version jusqu'alors inconnue du duo Philippe-Posa. Par la suite, huit autres passages composés par Verdi pour Paris sont retrouvés.

1980

Ursula Günther et Luciano Petazzoni publient toutes les versions de Don Carlo(s) : les théâtres peuvent désormais composer leur propre version.

1985

Premier enregistrement intégral officiel de Don Carlos en français sous la direction de Claudio Abbado. L'enregistrement suit la version de 1886, avec un appendice de cinq passages de la version des répétitions de 1867.

Première production moderne à l'Opéra de Vienne comprenant l'intégralité du matériel original coupé pendant les répétitions parisiennes plus le ballet, à l'Opéra de Vienne dans une mise en scène de Peter Konwitschny et sous la direction de Bertrand de Billy.

Conversation entre Lydia Steier, metteure en scène et Mark Schachstsiek, dramaturge de la production

MARK SCHACHTSIEK Dans la correspondance de Schiller, on trouve cette lettre où il confie que selon lui, Don Carlos n'est pas un drame historique mais plutôt une succession de tableaux de famille situés dans une maison princière. Alors, histoire de famille ou moment d'Histoire : sous quel angle avez-vous abordé Don Carlos ?

LYDIA STEIER Les deux ! Il s'agit bien d'une part de la représentation d'un système politique à un moment historique donné — et nous avons fait notre mieux pour proposer une analogie moderne à ce moment — mais il s'agit également de personnages peints avec minutie, qui se retrouvent pris dans les rouages de ce désastre familial extrêmement douloureux qui se déroule tout au long de l'opéra. C'est l'équilibre entre le politique et le personnel qui fait la perfection de cette pièce.

MS Pour vous il s'agissait donc de trouver un cadre où ces deux facettes de l'œuvre puissent s'exprimer.

LS Oui, nous avons beaucoup travaillé pour construire une situation analogue à celle de

l'Espagne des années 1560, où contexte politique et histoires personnelles puissent librement se déployer. Ce qui est frappant à cette période, c'est que le roi n'est plus la personne la plus puissante en présence. C'est tout à fait manifeste dans Don Carlos. Le pouvoir religieux, incarné ici par le Grand Inquisiteur, l'emporte clairement sur le pouvoir royal. Nous avons essayé de trouver des temps et des lieux où c'était également le cas et qui comportent une esthétique forte, soit l'URSS vers la fin de Staline et l'Allemagne de l'Est. Des situations où les élites politiques et ne dépendaient que du bon vouloir de leurs supérieurs et étaient épiées comme tout un chacun.

La question de la surveillance dans Don Carlos est cruciale, et c'est d'ailleurs une préoccupation très actuelle. À quel point sommes-nous écoutés ? Dans quelle mesure des personnes bien plus puissantes que nous entendent-elles les mots que nous prononçons ? Comment les interprètentelles ? Et cette menace constante du châtiment qui pourrait découler de cette observation, exécuté par cette force sombre qui est à l'œuvre et qui va jusqu'à faire disparaître les gens… Des personnes ont été effacées de l'histoire à cause de leurs opinions et de leurs croyances politiques.

C'est pour cette raison que nous avons choisi de faire un parallèle entre cette période noire de l'Espagne montrée dans l'opéra et le milieu du XXe siècle. Je pense également que le public pourra se reconnaître, et exercer un jugement critique sur une infrastructure d'observation qui est aujourd'hui plus sinistre que jamais.

MS Tout en plaçant la pièce dans un contexte historique, on peut dire que Schiller et Verdi s'en sont servi pour dire quelque chose de leurs époques respectives. Ils ont pris une grande liberté avec les faits historiques et Verdi parlait même d' « inventer le vrai »…

LS Le contexte historique est un filtre qui nous aide à regarder le présent.

MS Vous avez déjà abordé le grand opéra, avec La Dame de pique de Tchaïkovski — que je considère comme tel — à Düsseldorf, ou encore La Juive de Halévy à Hanovre. Il y avait beaucoup d'humour dans ces mises en scène. On parlait de situations très sombres, mais les contrastes forts ne sont-ils pas inhérents au grand opéra ?

LS Bien sûr. Et c'est un réel défi dans Don Carlos. Mais dans la version française, il y a ce premier acte dans la forêt de Fontainebleau qui donne l'opportunité de voir Don Carlos et Élisabeth à l'époque de l'innocence. On n'entre pas dans la fable, comme dans la version en quatre actes, à un moment où tout est déjà compliqué, où Don Carlos est déjà compromis car il aime la femme de son père. Là on assiste également à ce qui précède, et cela créée d'emblée du contraste. Il y a aussi cette fantastique scène du bal, la première de l'Acte III. Soudain toute la cour cesse de se sentir observée, c'est une véritable parenthèse de liberté. Le chœur est revêtu de costumes magnifiques, la pression de

la surveillance s'est relâchée pour un instant. Mais ensuite pour Carlos et Éboli, le retour de bâton est immédiat. J'aime parler de Fallhöhe (littéralement « hauteur de la chute »), ce mot typiquement allemand qui décrit la distance qu'on parcourt quand on tombe. Si l'on parvient à rendre les « hauts » plus lumineux et plus intenses, les « bas » seront d'autant plus malheureux et insupportables pour les personnages sur scène et d'autant plus tragiques pour le public qui les regarde.

MS Pensez-vous qu'il soit facile pour un public d'aujourd'hui de s'identifier à ces personnages ? Posa, Élisabeth semblent quelque peu embourbés dans leur époque : comment le spectateur contemporain peut-il se projeter ?

LS Une semaine avant de commencer le travail, j'aurais répondu qu'en effet il est impossible de s'identifier à eux. Mais ce que j'ai réalisé ces derniers jours, c'est qu'il s'agit en fait d'une histoire somme toute très archaïque de passage douloureux à l'âge adulte. Et c'est pour cela que le premier acte est si précieux : on y voit la légèreté de l'adolescence, la légèreté de l'espoir. Et les suivants mènent à la noirceur du dernier acte. Tout le monde traverse ce voyage vers l'âge adulte, où l'on apprend que le pur rêve est impossible. Je n'avais jamais vraiment compris le personnage de Carlos auparavant, mais en fait c'est juste quelqu'un qui, contrairement aux autres, refuse de grandir. Il a toutes les peines du monde à accomplir cette transition entre l'adolescence et l'âge adulte avec son lot de pragmatisme, de difficultés et de peines. En cela on peut tout à fait s'identifier à Carlos puisque chacun d'entre nous a traversé cela. Nous aussi nous aimons parfois replonger dans ces moments où tout semblait léger, facile, où l'on n'était pas constamment scrutés ou torturés par nos erreurs. Tous les êtres humains perdent leur innocence au

cours de leur vie. Chez Carlos et Élisabeth cela arrive d'une façon extrêmement intense, quasiment hyperbolique.

MS C'est à ça que vous pensiez, il y a un jour ou deux, lorsque vous avez dit en répétition « j'avais oublié ce que ça signifiait de faire du Verdi » ? Après vous être confrontée à de multiples reprises aux « constructions d'idées » du répertoire straussien par exemple : qu'est-ce qui rend le retour à Verdi si spécial ?

LS La musique de Verdi est tellement humaine, tellement proche de nos émotions. Nous répétions le duo d'amour du premier acte aujourd'hui, avec Charles Castronovo (Carlos) et Rachel Willis Sorensen (Élisabeth), et c'était particulièrement manifeste. Verdi a su aller à l'essence de l'expérience humaine, et sa musique la reflète intensément.

Une entrevue avec Marc Minkowski

Propos recueillis par Sabryna Pierre

Marc Minkowski, nous vous retrouvons pour la troisième saison consécutive au sein de ce cycle « grand opéra » initié avec Les Huguenots de Meyerbeer, poursuivi avec La Juive de Halévy et qui nous mène aujourd'hui à Don Carlos. C'est votre troisième grand opéra au GTG, mais également le troisième titre de Verdi sous votre baguette…

Verdi dans ma carrière, c'est un peu comme Mozart : j'ai eu la chance de diriger les chefs d'œuvres très tôt. Le premier opéra de Mozart qu'on m'a proposé était Les Noces de Figaro. Puis Don Giovanni et L'Enlèvement au sérail… Avec Verdi c'est la même chose. J'aurais pu commencer par des opéras de jeunesse ou des œuvres plus rares — parmi lesquelles il y a de véritables pépites — mais le destin a posé d'emblée le Trouvère, ce colosse, sur mon pupitre à La Monnaie, mis en scène par Dmitri Tcherniakov. Puis il y a eu la Traviata, dans la production mythique de Richard Eyre que Covent Garden reprend régulièrement. Avec ces deux œuvres je me suis plongé dans un univers profondément latin que j'adore et je réalise quelle chance ça a été. Commencer par ces titres sacrés a été un grand cadeau. Et maintenant, Don Carlos.

C'est en effet le projet de la trilogie française à Genève qui m'a mené jusqu'à cette œuvre, mais les Meyerbeer et les autres Verdi que j'ai dirigés auparavant m'ont préparé, chacun à leur manière, à aborder cet objet lyrique non identifié.

Objet lyrique non identifié en effet, car le français n'est pas la première langue à laquelle on pense lorsqu'on évoque Verdi…

On associe souvent des compositeurs à des nations mais beaucoup d'œuvres doivent beaucoup à l'esprit français. Verdi et Wagner n'auraient pas existé de la même façon sans Meyerbeer, et tous deux se sont heurtés à l'esprit parisien. Venu tenter sa chance à Paris et exposer le projet du Vaisseau fantôme, Wagner a été très mal traité. On lui propose de racheter l'argument pour confier le livret à Paul Foucher et la musique à Dietsch. L'un des opéras allemands les plus connus de l'histoire a donc d'abord été un opéra français. Wagner le proposera plus tard à Dresde et on connaît la suite…

Difficile d'évoquer Don Carlos sans aborder la question des versions de l'œuvre. Nous entendrons ici la version de Paris (1867), avec somme toute très peu de coupes…

En effet. J'ai par le passé assisté à plusieurs représentations de Don Carlos et j'avais vraiment envie de plonger dans ce souffle, dans cette atmosphère si parisienne. Cet ouvrage quand il est donné sans l'acte de Fontainebleau a un côté bancal, d'autant plus qu'aucune ouverture n'a été prévue. L'Acte I est fondamental pour établir l'atmosphère de cette œuvre.

Nous avons utilisé la version avec laquelle Verdi a commencé les répétitions de Paris en 1867, en coupant des passages du ballet et le lamento de Philippe qui suit la mort de Posa de l'Acte IV (réutilisé dans le Lacrimosa du Requiem). Nous avons également fait un emprunt à une version ultérieure en quatre actes pour le duo final de l'Acte II entre Philippe II et Posa. La forme m'en paraissait plus menaçante, plus directe, plus

urgente et je trouvais qu'elle permettait d'accentuer la tension entre les personnages. À partir de là, je me suis laissé guider par la partition, mon instinct et ma culture classique. Le fait que je sois familier de Meyerbeer et Halévy me rend évidente l'admiration que Verdi avait pour eux.

Y a-t-il un passage en particulier, un air, une scène, ou même quelques mesures de Don Carlos qui vous touchent particulièrement ?

Il y a un nombre incroyable de bijoux dans cet ouvrage, c'est extrêmement difficile de choisir. Mais puisqu'il le faut, je choisirai le moment la mort de Posa. Le personnage est profondément dévoué et humain. Il y a ces cornets à piston qui, lorsqu'ils entonnent la mélodie rappellent les cors anglais d'Eléazar dans La Juive, peut-être en une

sorte d'hommage… La beauté et la noblesse de cette musique d'agonie me touchent spécialement. D'autres airs sont plus spectaculaires mais c'est pour moi l'un des moments les plus bouleversants de la partition. L'utilisation de ces cornets, avec ce thème tout simple, est magnifique et singulière. Je ne crois pas que Verdi ait écrit quelque chose de tel dans un autre de ses ouvrages.

Vous avez abordé au cours de votre carrière de nombreux répertoires allant de Monteverdi à John Adams et enregistré des œuvres peu données, comme en 2022 Robert le Diable de Meyerbeer. Quel titre pourrait représenter un nouveau défi pour vous ?

Comme pour beaucoup de chefs, Le Ring est l'un de mes buts… C'est une épreuve wagnérienne qui arrivera quand elle pourra arriver. Cependant il y a aussi des répertoires que j'admire mais qui ne font pas partie de mon langage. Saint François d'Assise ou encore Lulu : je me contente de les admirer comme des objets d'art. Je m'intéresse aussi au cross-over. Le cross-over Abba par exemple : je suis fasciné par la pureté, l'ensemble, l'efficacité de ce que ce quatuor a produit. J'ai même demandé à un ami compositeur d'arranger Gimme Gimme Gimme et il m'est arrivé de le jouer quelques fois en bis ! J'adore aussi l'univers de la comédie musicale. Nous, musiciens classiques, avons à apprendre de la fraîcheur de ce répertoire.

Un conseil que vous pourriez donner à nos spectateurs avant de venir voir Don Carlos ?

Lire la pièce de Schiller. C'est un théâtre dont les personnages ont des passions, des ambiguïtés incroyables. Il y a un côté complètement cinématographique et tellement sentimental… Ça peut être inspirant pour quelqu'un qui vient voir le spectacle.

Cet essai, traduit par Carole Boudreault, dont nous publions ici une version éditée, est paru dans le livret d'accompagnement de l'enregistrement Deutsche Grammophon de Don Carlos dirigé par Claudio Abbado en 1985.

par Ursula GüntherDon Carlos, composé pour l'Exposition universelle de 1867, est à plusieurs égards une œuvre exceptionnelle, peut-être la plus grandiose et sans doute la plus ambitieuse des œuvres de Verdi. Avec elle, Verdi aurait enfin voulu obtenir à Paris le triomphe qui lui avait été refusé avec Jérusalem (1847), Les Vêpres siciliennes (1855), et la version remaniée de Macbeth (1865).

Don Carlos dépasse tous les autres opéras de Verdi pour la complexité de l'action et l'ampleur de la musique composée à cet effet (à peu près autant que pour Il trovatore et La traviata réunis). Mais il se détache aussi des autres par le nombre de documents qui ont été conservés : un autographe de 1867 (Bibliothèque nationale de Paris), deux autographes partiels de 1872 et 1883 (Archives Ricordi de Milan), des livrets témoignant des différents stades du travail ainsi que des lettres laissées par le compositeur (Sant'Agata), des documents et des lettres des Archives nationales de Paris et de l'Opéra.

L'action, qui repose principalement sur le poème dramatique Dom Karlos de Schiller (1787), est beaucoup plus complexe que d'ordinaire chez Verdi. Elle dépeint toute l'échelle des passions et sentiments humains, sur un arrière-plan

historique où les émotions et les problèmes humains sont étroitement liés à des ambitions de caractère atemporel, politique et religieux.

Avec Don Carlos, Verdi visait à dépasser les grands opéras de Meyerbeer tant sur le plan de la substance musicale que sur celui de la qualité et de la force d'expression artistique ; il y parvint aussi quant aux dimensions de l'œuvre. En effet, celle-ci est d'une telle longueur qu'il en résulta des complications d'organisation qui, dans les jours précédant et suivant la première, obligèrent à des coupures décisives et précipitées. Afin que le public puisse quitter Paris et attraper encore les derniers trains de banlieue, Verdi dut, immédiatement avant la première, faire le sacrifice de quelques vingt minutes de musique. Il coupa principalement ce qui avait à l'origine été prévu pour le début de l'opéra, une scène musicalement impressionnante qui présente clairement au public les causes politiques et psychologiques du conflit qui se développera par la suite, et qui fait comprendre pourquoi Élisabeth, malgré son amour pour Don Carlos, consent à épouser Philippe, le père de son amoureux, afin que la paix puisse être conclue. Mais Don Carlos ne parvint pas à remplir les

caisses de l'Opéra comme l'avaient fait les œuvres à succès de Meyerbeer. On avait bien fait quelques 270 répétitions en dépit desquelles, ou plus exactement en raison desquelles, on n'en était arrivé qu'à une mise en scène que Verdi qualifiait de « senza sangue ed agghiaccata », c'est-à-dire, sans éclat et glacée. Après huit mois et quelques quarante-trois représentations figées dans la routine, il disparut du répertoire de l'Opéra, pour n'y revenir finalement que dans la traduction italienne près d'un siècle plus tard.

Avec maintenant plus d'un siècle de recul, il ne fait plus aucun doute que Don Carlos est le grand opéra le plus internationalement connu de tous ceux jamais composés pour Paris. Mais à l'époque, on lui réserva un accueil plus que mitigé. Le style de Verdi devançait à tel point celui de ses contemporains français que même les bons musiciens n'y comprirent pas grandchose. Par exemple, Bizet qui écrivit : « Je suis abruti, éreinté, Verdi n'est plus italien ; il veut faire du Wagner … C'est assommant ... four complet, absolu. Le public surtout est furieux. »

Triompher à Paris aurait signifié la consécration ultime pour Verdi, qui était déjà un compositeur de haut rang, respecté de tous en Italie. C'était le but qu'il poursuivait, comme l'avaient fait avant lui tant de compositeurs, aussi bien italiens qu'allemands, de Lully à Donizetti, en passant par Cherubini, Spontini et Rossini, de Gluck à Wagner, en passant par Meyerbeer. Mais il n'y était pas encore parvenu.

En juillet 1865, l'éditeur français Léon Escudier apporta à Sant'Agata le scénario en prose de Don Carlos rédigé par Camille du Locle, le gendre de Perrin, le directeur de l'Opéra, qui travaillait apparemment volontiers avec l'expert littéraire Joseph Méry. Après quelques jours, Verdi s'était déjà fait une opinion et Escudier transcrivit en

français, à l'intention de Perrin, les remarques du compositeur sur Don Carlos :

Drame magnifique. Trop peu de mise en scène. Trouver une ou deux grandes scènes qui offrent un attrait imprévu et grandiose au point de vue du spectacle, mais qui s'enchaînent au drame. On devrait ajouter un duo entre Posa et Philippe comme il est dans Schiller.

Donner à l'inquisiteur le caractère que lui a donné Schiller. Verdi le voudrait aveugle et accompagné de deux moines ; suivre la scène de Schiller avant de faire arriver les conseillers, les gens de cour, etc. Il y a là un duo, scène courte mais puissante et d'une grande portée.

Très bien l'apparition de Charles-Quint et le premier acte.

Apparemment, Verdi connaissait très bien l'œuvre de Schiller, et il fut déçu par l'absence de certaines scènes essentielles à la compréhension de la problématique du sujet. Il ne se sentait en revanche aucunement lié au texte original, et il accueillit avec enthousiasme les ajouts déjà prévus par les librettistes, avouant même qu'il aurait apprécié encore plus d'effets théâtraux.

Dans De L'Allemagne (1813) Madame de Staël fit l'éloge de l'œuvre de jeunesse de Schiller en la qualifiant de « composition de premier rang » : « Ce sujet de Don Carlos est un des plus dramatiques que l'histoire puisse offrir. Une jeune princesse, fille de Henri II, quitte la France et la cour brillante et chevaleresque du roi son père pour s'unir à un vieux tyran tellement sombre et sévère, que le caractère même des Espagnols fut altéré par son règne, et que pendant longtemps la nation porta l'empreinte de son maître.

Don Carlos, fiancé d'abord à Élisabeth, l'aime encore quoiqu'elle soit devenue sa belle-mère. La Réforme et la révolte des Pays-Bas, ces grands événements politiques, se mêlent

à la catastrophe tragique de la condamnation du fils par le père ; l'intérêt individuel et l'intérêt public se trouvent réunis au plus haut degré dans cette tragédie. »

Méry et du Locle se sont eux basés sur un autodafé historique qui eut lieu à Valladolid le 21 mai 1559, en la présence de Don Carlos âgé de quatorze ans, et au cours duquel on conduisit au bûcher quatorze hérétiques, dont l'un fut même brûlé vif. En ce qui concerne les autres aspects de l'intrigue, ils s'en tinrent aussi peu à la vérité historique que ne l'avait fait Schiller. En effet, comme il ressort des comptes rendus émis par des envoyés extraordinaires étrangers, le véritable Don Carlos n'était qu'un faible d'esprit d'une grande bizarrerie, un bon à rien pour ce qui a trait aux affaires de l'État, et, en plus de cela, laid et cruel. Philippe n'était pas un vieillard, mais un homme dans la fleur de l'âge (trente-trois ans), lorsqu'en 1560 il fit d'Élisabeth sa troisième épouse. L'Escorial, dont il est fait mention dans le monologue de Philippe, n'avait même jamais été prévu. Élisabeth et Don Carlos, que l'on avait fiancés enfants, ne se rencontrèrent qu'à l'âge de quinze ans lors du mariage de Philippe à Tolède, événement qui fut également relié à un autodafé.

En 1869, alors que Verdi était bien décidé à ne plus jamais écrire pour la « grande boutique » parisienne, il confia à du Locle, que les conditions de production imposées par l'Opéra ne permettraient jamais la naissance d'un « opera di getto », d'une œuvre d'un seul jet, mais seulement celle d'une mosaïque, si belle soit-elle. Même dans les opéras français de Rossini, Verdi croyait avoir décelé l'atmosphère néfaste de l'Opéra, une atmosphère de doute, imprégnée des critiques acerbes et des jugements partiaux anticipés. Cela pouvait conduire le plus génial des compositeurs à douter de ses convictions, à modifier son travail, en d'autres mots, le gâcher

Lettre manuscrite de Verdi à Escudier datée du 18 février 1868 © bnf.fr / Bibiliothèque nationale de France

tout simplement. En Italie, on respectait l'œuvre et son auteur, et on laissait le public décider.

« Dans le foyer de l'Opéra par contre, déjà après quatre accords, on se met à chuchoter de partout : « Oh, ce n'est pas bon… c'est commun... ce n'est pas de bon goût... ça n'ira pas à Paris... » Mais que peuvent bien vouloir signifier des mots aussi vides que commun..., bon goût… lorsque l'on se trouve devant une œuvre qui se doit d'être universelle ! »

© Universal Music Group

Si on lit la version du début des répétitions parisiennes de Don Carlos, on est impressionné par la finesse et la précision avec lesquelles Verdi et ses librettistes traduisent les intentions de Schiller avec les exigences dramaturgiques du grand opéra français. S'ils s'éloignent de l'original, c'est pour donner à voir sur scène chaque processus psychologique et politique. Les grands tableaux de l'opéra sont aussi expressifs que les scènes brèves et resserrées du drame, dont la succession dense permet de comprendre le système d'intrigue, de contre-intrigue voire de contre-contre-intrigue qui constitue la vie à la cour de Philippe II. Schiller s'est en effet inspiré de la théorie du « drame en tableaux » de Diderot à laquelle il fait référence dans sa fameuse lettre selon laquelle Dom Karlos n'est pas un drame historique, mais bien un « tableau de famille dans une maison princière » peint avec des mots.

Refuser le drame historique traditionnel ne signifie toutefois pas renoncer au contenu politique. Il s'agit de se concentrer sur les personnages et de les faire évoluer dans un contexte qui ne soit pas le reflet fidèle d'une époque, mais plutôt une réinvention laissant apparaître des considérations supérieures et intemporelles. Même au cours de ses recherches historiques, Schiller ne s'intéresse pas vraiment à l'émancipation des Pays-Bas de l'Espagne mais plutôt à la liberté extérieure et intérieure qu'elle

représente et aux dangers que recèle toute absolutisation d'un objectif politique. Pour cela, il choisit d'opposer l'Inquisition espagnole aux Lumières, superposant ainsi le XVIe et la fin du XVIIIe siècle. Schiller prend des libertés avec les données historiques et philosophiques et les traduit en images qui permettent d'exacerber ces positions contradictoires. Celles-ci s'entrechoquent à travers les époques et génèrent un effet théâtral percutant. Dans le même esprit, les librettistes de Verdi opposent lors de l'autodafé les robes somptueusement sévères du costume de cour espagnol aux corps brûlants des hérétiques condamnés.

Au Siècle des Lumières, l'Inquisition espagnole est l'incarnation d'une vision inhumaine du monde. Schiller n'innove pas sur ce point. En revanche, il se distingue dans le rapport qu'il établit entre l'institution et l'individu. Dans son Histoire du soulèvement des Pays-Bas, il ne décrit pas seulement la violence physique perpétrée par l'Inquisition, mais s'intéresse surtout à la manière dont la terreur s'infiltre dans les « profondeurs de l'âme » et influence le comportement des êtres jusqu'à pénétrer leurs pensées les plus secrètes. Terreur et violence deviennent des évidences auxquelles plus personne n'est en mesure de réfléchir. Ce motif apparaît très tôt dans la pièce de Schiller : parmi les dames de la suite de la reine, dans les paisibles jardins d'Aranjuez, c'est

la « douce Mondéjar » qui raconte avec enthousiasme : « Et on nous a aussi promis un autodafé. » À l'interrogation horrifiée d'Élisabeth, celle-ci répond : « Pourquoi pas ? ce sont bien des hérétiques qu'on voit brûler. »

Le Grand Inquisiteur lui-même n'apparaît que dans l'avant-dernière scène chez Schiller. Posa a déjà été tué sur ordre du roi, qui a ensuite dû apprendre de son fils que le marquis s'était sciemment sacrifié pour le disculper, lui, son ami Carlos. Jaloux, Philippe veut se prouver que lui aussi aurait été digne de l'amitié d'un Posa et envisage un revirement politique. Schiller suggère une dernière fois que tout pourrait s'arranger, sinon sur le plan personnel, du moins sur le plan politique. L'apparition du Grand Inquisiteur révèle alors que le roi même est impuissant au sein de ce système. Comme un écolier, Philippe est « grondé » pour avoir déjoué les plans que l'Inquisition, au courant dès le début, avait pour Posa : « La corde au bout de laquelle il voltigeait était longue, mais indestructible. » Toute lutte contre le système se révèle donc illusoire. L'horreur que provoque la scène tient au ton amical et à la sévérité paternelle de la conversation. Les mouvements les plus intimes de l'âme du roi y sont violés avec une froideur précise. Schiller fait dire à l'Inquisiteur : « Rendez grâce à l'Église, qui se contente de vous punir comme une mère. » Verdi a capturé cette désinvolture oppressante dans son duel des deux basses, soutenu par un accompagnement nonchalant aux figures aussi hypnotiques qu'insidieuses.

Chez Verdi, la scène se produit bien en amont. L'Inquisition apparaît bien plus tôt comme un pouvoir concret et nous, spectateurs, sommes avertis de ne pas nous laisser aller à de vains espoirs. Mais le cœur de la dramaturgie reste inchangé : Posa et le Grand Inquisiteur luttent

pour l'âme du roi, cette marionnette, mais ne s'intéressent tous deux qu'au pouvoir. La frontière entre le public et le privé est radicalement abolie, et l'intrusion se répand jusque dans l'âme des êtres. Verdi saisit cette opportunité pour remettre en cause la dramaturgie meyerbeerienne, soit le rapport entre destin individuel et la dynamique sociale typique du grand opéra français reflétant les soucis de sa propre époque. De même, Lydia Steier situe son Don Carlos genevois dans une Espagne totalitaire fictive, quelque part entre l'URSS de Staline et l'Angleterre du 1984 de George Orwell. Comme Schiller, comme Verdi et ses librettistes, elle cherche des images puissantes, des tableaux historiquement informés qui donnent du sens aux problèmes des protagonistes. Pour cela, il faut des images plus proches de nous que le cérémonial de la cour d'Espagne, des images qui nous mettent face à l'impact d'un système d'oppression sur les individus, du plus faible jusqu'au plus puissant.

C´est cet impact qui fascinait Schiller. Posa, longtemps vu comme un porte-parole des intentions politiques de l'auteur, succombe lui aussi à la logique du système totalitaire. Dès la première scène, Schiller montre une vie à la cour dominée par l'amour-propre et l'absence d'égards. D'emblée le désir de réconciliation de Carlos se brise face à la méfiance de Philippe. Le réseau dense de peur, de méfiance et de suspicion rend impossible le lien naturel entre le père et le fils. Il est toutefois frappant de constater combien Posa, qui semble incarner les valeurs bourgeoises de liberté, se meut avec souplesse au sein de ces intrigues. Schiller pousse cette ambivalence à son point culminant pendant la fameuse scène d'audience. Posa y apparaît comme un intellectuel érudit qui, sans précaution tactique, offre à voir les mondes d'idées qui l'agitent. Il critique ouvertement Philippe, en s'inspirant du « droit naturel »

1984, film de Michael Radford d'après George Orwell © Bridgeman Images

de Rousseau à l'autodétermination. Philippe, en véritable despote, a privé ses sujets de la marge de manœuvre que Dieu, leur véritable souverain, leur a accordé. Mais un peu plus tard, au sommet rhétorique de son discours, Posa commence à se perdre dans sa propre éloquence. Son affinité intérieure avec le calcul propre au pouvoir se révèle : « … une fois (que) vous aurez, Sire, rendu le plus heureux du monde / votre propre royaume — mûrira / votre grand projet — et puis — puis vous le deviez — puisque / votre devoir c'est de subjuguer le monde. » Peter-André Alt commente ce passage central : « Ce qui anime le marquis, c'est l'aspiration cachée au pouvoir, qui se croit justifiée par la supériorité morale [...]. Dans la coquille intérieure des Lumières politiques, la violence brille. »

La capacité à s'enivrer de sa propre rhétorique est également un trait de caractère saillant du Posa dans l'opéra de Verdi. Le style musical du personnage — pourtant plus moderne que les autres — sonne de manière désuète et se répand dans la mélodie. Verdi voulait-il représenter un Posa vaniteux et suffisant, en contraste avec Philippe qu'il peint de manière beaucoup plus nuancée ? Chez lui, Posa n'est guère dangereux, il dégage plutôt un pathos serein, alors que Schiller semble anticiper à travers ce personnage le danger que les idées de liberté se transforment en violence et en dictature d'opinion. Ceci deux ans avant le début de la Révolution française et cinq avant le régime du Terreur d'un « Comité de salut public ».

Fasciné par l'idée d'exercer une influence dans le cercle le plus intime du pouvoir — raison réelle de son amitié avec le très inflammable héritier du trône ? — ,Posa accepte aussi dans l'opéra d'espionner Élisabeth et Carlos pour le compte du roi. Ce faisant, non seulement il les trahit tous les trois, mais jette également aux orties les principes rousseauistes du début de son discours. Il tisse une machination des plus opaques qui le fait finalement échouer. Et avec lui la cause de la liberté individuelle pour laquelle il voulait pourtant se battre. C'est Élisabeth qui, au moins chez Schiller, met Posa face à ses propres contradictions : « Vous n'avez fait que solliciter l'admiration. »

Si à la fin de la pièce de Schiller, tout espoir politique se révèle être une illusion, c'est moins le cas dans l'opéra. Les librettistes et Verdi ont recours à la magie opératique : une irruption du merveilleux dans la triste réalité permet au fantôme de Charles Quint de sauver virtuellement son petit-fils. La grâce d'un démiurge envers ses créatures surpasse le pouvoir terrestre de l'Inquisition.

Pour tout passionné de création, le constat de l'influence produite par une œuvre sur une autre est une chose souvent captivante. La marque laissée est parfois comme une impression diffuse, un style ou une manière qui peut aller jusqu'au renouvellement d'un genre entier. La passation peut également être directe et même revendiquée.

Ce dialogue nourricier entre les œuvres est un point central du concept de littérature mondiale cher à l'esprit cosmopolite de Goethe, et qui sera déterminant pour la constitution de la collection de Martin Bodmer, aujourd'hui conservée à Genève. L'histoire devenue œuvre-mythe de Don Carlos est un exemple éclatant de cette influence, partie d'une première création devenue matrice pour une riche descendance. Tentons de remonter ensemble le fil chronologique, depuis la version de l'opéra la plus connue de Giuseppe Verdi.

Datant de 1884, cette version remaniée dénommée « Don Carlo » est adaptée pour le public italien. L'histoire se dédouble dès cette étape initiale, puisque c'est dans la version traduite de cette seconde version qu'il connaîtra véritablement le succès. Mais avançons d'une case pour revenir à l'œuvre originale, le Don Carlos de Verdi, jouée à l'Opéra de Paris en 1867 et aujourd'hui à l'affiche. Ce grand opéra

à la française s'appuie comme on le sait sur un autre célèbre drame en cinq actes, le « Don Carlos », ou Dom Karlos, Infant von Spanien, de Friedrich von Schiller, joué pour la première fois en 1787 à Hambourg. Les premiers travaux du poète sur cette œuvre remontent pourtant à 1783, l'année suivant sa lecture d'une nouvelle écrite par un abbé savoyard du siècle précédent et nommé César Vichard de Saint-Réal. Cette nouvelle à trame historique parue en 1672 porte le nom de « Dom Carlos », quatrième étape de notre enquête. Le labyrinthe de l'influence s'ouvre ici sur deux portes que nous ne ferons qu'évoquer, puisque cette même nouvelle inspire l'incontournable Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, et dans une filiation directe la pièce écrite en 1676 du dramaturge anglais Thomas Otway, dénommée « Don Carlos, Prince d'Espagne ».

C'est une autre pièce que nous retrouvons encore en amont, un demi-siècle plutôt : la plus célèbre du dramaturge sévillan du Siècle d'or espagnol Diego Jimenez de Enciso, El príncipe don Carlos o Los celos en el caballo, de 1622. Cette œuvre est la toute première de cette série théâtrale, mais non point la matrice originelle, de trois ans son aînée (1619) : il s'agit du récit de l'historien scrupuleux Luis Cabrera de Cordoba, Historia de Felipe II, Rey de España. Il servira de base également à Juan Pérez de Montalbán pour sa comédie El segundo Séneca de España.

Palais de l'Escurial, Madrid (gravure)

© Bridgeman Images

Direction musicale

Chef d'exception présent sur les scènes les plus prestigieuses, Marc Minkowski poursuit à Genève sa recherche sur le répertoire du grand opéra français, débutée avec Les Huguenots en 2020. Nous avions salué sa présence la même année avec le Messie de Haendel puis en 2022 avec La Juive de Fromental Halévy.

Directeur de l'Opéra de Bordeaux de 2016 à 2021, il compte à son répertoire des œuvres allant du baroque au classique ainsi que quelques escapades avec Wagner et Verdi. Il s'inscrit aujourd'hui comme l'un des grands spécialistes de l'opéra français du XIXe siècle. Directeur artistique des Musiciens du Louvre qu'il a fondé en 1982, Marc Minkowski a créé le Festival Ré Majeure sur l'île de Ré (2011), a été directeur artistique de la Mozartwoche à Salzbourg (2013 à 2017) et conseiller artistique de l'Ensemble orchestral de Kanazawa au Japon. En 2018, il a été honoré comme chevalier de la Légion d'honneur.

Lydia Steier

Mise en scène

Née dans le Connecticut, Lydia Steier s'installe en Allemagne en tant que boursière Fulbright après ses études de chant dans l'Ohio. Elle se tourne ensuite vers la mise en scène et se voit désignée « nouvelle découverte de l'année » par la Deutschlandradio Kultur pour ses productions de Turandot de Busoni et Pagliacci de Leoncavallo. Par la suite, sa mise en scène de Donnerstag de Stockhausen est sélectionnée par le magazine Opernwelt comme « meilleure mise en scène de la saison 15/16 », tandis que ses productions de Saul (Haendel ) de Perela (Dusapin) sont nominées pour le célèbre prix FAUSTTheater. Ses mises en scène récentes comptent Giulio Cesare à Berlin, Die Zauberflöte à Salzbourg, ou Les Indes galantes à Genève. En juin 2021, elle connaît un succès sensationnel avec son interprétation de La fanciulla del West à Berlin. Au cours de la saison 2022/23, elle met en scène Salomé à Paris et Die Frau ohne Schatten à BadenBaden.

Momme Hinrichs

Scénographie et vidéos

Cofondateur du duo artistique fettFilm avec Torge Møller, Momme Hinrichs a joué un rôle majeur dans le développement de la projection vidéo et du rôle des vidéastes dans les théâtres depuis l'an 2000. Également actif comme scénographe et metteur en scène, il propose une symbiose entre la scène et les projections, entre la musique et l'action scénique. Son travail l'a conduit dans des festivals européens tels que Salzbourg, Bayreuth et Bregenz, ainsi que dans les opéras de Berlin, Munich, Paris, Copenhague, Amsterdam, Vienne, Barcelone et Florence, sans oublier les théâtres internationaux d'Amérique du Nord et d'Asie. Parmi les distinctions qu'il a reçues figure la plus haute récompense de l'Ukraine en faveur de la culture et des arts : le Prix national Shevchenko, décerné en 2021 à la production du Vaisseau fantôme réalisée pour l'Opéra de DonetskDonbass pour laquelle il a conçu les décors et les projections avec fettFilm.

D'origine autrichienne, Ursula Kudrna est diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Depuis 2003, elle a créé des costumes pour le Staatsoper et le Komische Oper de Berlin, le Semperoper de Dresde, le Teatro alla Scala de Milan, le Théâtre Mikhaïlovsky à Saint-Petersbourg, le Berliner Ensemble, le théâtre de Brême, le Staatstheater Darmstadt, l'opéra de Cologne, les Wiener Festspiele, le festival de Salzbourg, la Volksbühne de Berlin ou encore le théâtre Maxime Gorki. Elle collabore avec la metteuse en scène Lydia Steier pour Giulio Cesare au Komische Oper de Berlin, Jephta au Winter Oper de Potsdam, Katia Kabanova et Saul au Staatstheater Oldenbourg, Turandot à l'opéra de Cologne, Un rêve d'Armageddon au Nouveau Théâtre National de Tokyo et Donnerstag aus Licht à Bâle — production élue Meilleure Production de l'année en 2016 par le magazine Opernwelt qui a également sacré Ursula Kudrna Costumière de l'année en 2019.

Lumières

Felice Ross a conçu les lumières de nombreuses productions de théâtre, d'opéra et de danse sur les scènes prestigieuses du monde entier, notamment pour les opéras de Tel-Aviv, de Varsovie, de Washington, de Valence, les Staatsoper de Berlin et de Munich, La Monnaie de Bruxelles, le Teatro Real de Madrid, le Festival d'Aix-en-Provence, l'Opéra national de Paris, les Opéras d'Amsterdam et de Gand, le Festival de Salzbourg, la Ruhrtriennale, l'Opéra national du Rhin, le Bunka Kaikan de Tokyo et le Royal Opera House de Londres. À Genève, Felice Ross crée les lumières pour L'Affaire Makropoulos, Sleepless et Voyage vers l'espoir. Elle collabore avec Krzysztof Warlikowski pour le théâtre et l'opéra depuis 1998. En 2018, elle a été honorée par Sir Paul McCartney en tant que « Companion » du Liverpool Institute of Performing Arts. Cette saison, elle signe les lumières de Tannhäuser à Hambourg, Lohengrin et Didon et Énée à Munich.

Dramaturgie

Mark Schachtsiek est dramaturge indépendant pour le théâtre musical. Pendant ses études, il travaille à plusieurs reprises en tant qu'assistant dramaturge au Staatsoper de Berlin. Il est ensuite engagé au Nationaltheater Weimar pendant deux saisons. Depuis, il collabore régulièrement avec Karsten Wiegand, Cordula Däuper et EvaMaria Höckmayr ainsi qu'avec Lydia Steier (Die Lustige Witwe de Lehar à Weimar, La Dame de pique de Tchaikovsky au Deutsche Oper am Rhein, Carmen de Bizet à l'opéra de Cologne et La Femme sans ombre au Festival de Baden-Baden). En Suisse il a realisé Le Barbier de Séville de Rossini avec Cordula Däuper et Jenufa de Janáček avec EvaMaria Höckmayr, toujours à Berne.

Charles Castronovo

Ténor — Don Carlos, infant d'Espagne

Né à New York, Charles Castronovo fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York dans le rôle de Beppe (Pagliacci). Il aborde très vite les œuvres de Verdi, Mozart et Donizetti, avant de s'attaquer à des rôles tels que Faust (rôletitre), Rodolfo (La bohème), Nadir (Les Pêcheurs de perles), Tom Rakewell (The Rake's Progress) sur les scènes américaines mais aussi dans les grandes maisons d'opéra du « Vieux Continent ». En 2010, il crée à Los Angeles le rôle-titre de l'opéra de Daniel Catán Il Postino aux côtés de Plácido Domingo. Depuis, il se produit aux festivals de Salzbourg, Aix-en-Provence et Verbier, ainsi qu'aux opéras de Chicago, Vienne, Berlin ou encore Zurich, dans des œuvres telles que La traviata, Die Zauberflöte, La Damnation de Faust, Manon et Carmen. Plus récemment, il intègre les rôles-titres de Werther et Roberto Devereux, de même que Oronte (I Lombardi, Verdi) et Hoffmann (Les Contes d'Hoffmann) à son répertoire. ●

Ténor — Don Carlos, infant d'Espagne

Le ténor italio-américain

Leonardo Capalbo se forme à New York, à Santa Barbara et à Villecroze. Intéressé par un large répertoire, il incarne

Hoffmann (Les Contes d'Hoffmann) et Ismaele (Nabucco) à Londres, Lyon et Tokyo, Arturo (La straniera) au Concertgebouw d'Amsterdam, Alfredo (La traviata) à Barcelone, Genève, Hambourg, Varsovie et Dresde. Dans le répertoire contemporain, il chante dans Powder Her Face à La Monnaie de Bruxelles et à Varsovie, Candide à Berlin et à Rome et Tom Rakewell dans The Rake's Progress à Turin. Récemment, il fait ses débuts en Ruggiero (La rondine), Rodolfo (La bohème) à BadenBaden et chante en Suède, à Calgary, Hanovre, Madrid et Lyon. Ces dernières années, il se tourne particulièrement vers le répertoire liricospinto et aborde les rôles de Gustavo (Un bal masqué), Cavaradossi (Tosca), Jacopo (I due foscari) et Don José (Carmen), qu'il chante partout dans le monde.

Dmitry Ulyanov

Basse — Philippe II, roi d'Espagne

Né à Ekaterinburg, Dmitry Ulyanov est soliste du Théâtre Stanislavsky depuis 2000. Couronné du Grand Prix du Concours

International du Festival

UNESCO au Kazakhstan, il se produit non seulement dans les grands rôles de basse du répertoire russe — notamment Grémine (Eugène Onéguine), Pimène et Boris Godounov, Kontchak et Galitski (Prince Igor), le roi Dodon (Le Coq d'or) —, mais aussi dans le répertoire verdien et wagnérien — Philippe II (Don Carlos), Ferrando (Il trovatore), Padre Guardiano (La forza del Destino), Hunding (Die Walküre), Hermann (Tannhäuser), etc.

Aujourd'hui, il est invité sur toutes les grandes scènes d'Europe. En 2015, Dmitry Ulyanov est nommé « Best Male Singer of the Year » pour le rôle d'Ivan Khovanski (Khovanchtchina) au Russian Opera Award « Casta Diva ». Au Grand Théâtre il incarne le Général Koutouzov dans Guerre et Paix, le Cardinal de Brogni dans La Juive et Boris Ismaïlov dans Lady Macbeth de Mtsensk.

Rachel Willis

Sørensen

Soprano — Élisabeth de Valois

Rachel Willis-Sørensen a étudié à l'Université Brigham Young et a ensuite rejoint le Houston Grand Opera Studio. Elle se produit dans un répertoire varié allant de Mozart à Wagner. Elle a été en troupe au Semperoper de Dresde pendant trois ans et a remporté le Premier prix du concours Operalia en 2014. Elle a notamment chanté Donna Anna (Don Giovanni) au Royal Opera House de Londres, au Metropolitan Opera de New York, au Lyric Opera de Chicago, au Staatsoper de Vienne, au Houston Grand Opera et au Semperoper de Dresde, Hélène (Les Vêpres siciliennes) au Bayerische Staatsoper de Munich, Valentine (Les Huguenots) au Grand Théâtre de Genève, Leonora (Il trovatore) au Teatro Regio de Turin et au Gran Teatre del Liceu de Barcelone. En 2021, Rachel Willis-Sørensen a signé un contrat avec Sony Classical, son deuxième album, consacré à Richard Strauss (Les quatre derniers Lieder), est sorti en mars 2023.

Baryton — Rodrigue, marquis de Posa