TRÖDLER ISSN 1863-0340

VERLAG GEMI Verlags GmbH

Robert-Bosch-Str. 2

85296 Rohrbach

Tel. 08441/ 4022-0 Fax 08441/ 4022-40 Internet: http://www.gemiverlag.de eMail: info@gemiverlag.de

GESCHÄFTSFÜHRER Gerd Reddersen Rudolf Neumeier

CHEFREDAKTION Nicola Fritzsch eMail: nicola.fritzsch@gemiverlag.de

REDAKTION Joscha Eberhardt, Karin Probst

AUTOREN Reinhard Bogena, Joscha Eberhardt

REDAKTIONSASSISTENz Heike Genz

TERMINE Hans Neumeier, Tel. 08441/4022-34 eMail: termine@gemiverlag.de

LITHOS, SATz, HERSTELLUNG Westner Medien GmbH (Anschrift siehe Verlag)

ANzEIGEN Anette Wagner, Tel. 08441/4022-13

KLEINANzEIGEN Heike Genz, Tel. 08441/4022-18 Tanja Knappe, Tel. 08441/4022-12

VERTRIEB Gerd Reddersen

zEITSCHRIFTENHANDEL VU Verlagsunion KG

MARKTVERTRIEB Gemi Verlag

ABOVERwALTUNG Gemi Verlag Aboservice Brieffach 14568 20086 Hamburg Tel. 040/329016205

(Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr) E-Mails: kundenservice@dermedienvertrieb.de bestellung@dermedienvertrieb.de

DRUCK Kastner AG Wolnzach

ERSCHEINUNGSwEISE 10 mal im Jahr TITELFOTOS Reinhard Bogena

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fallen die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM.

n Expertenauskünfte MAGAzIN

n Ausstellungen, Messen

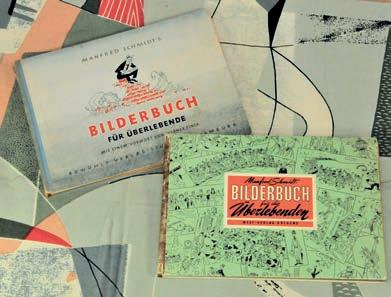

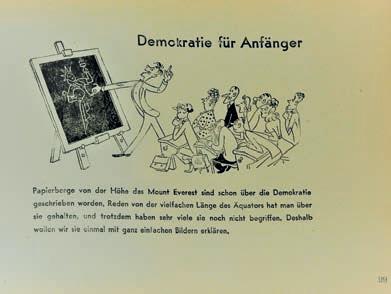

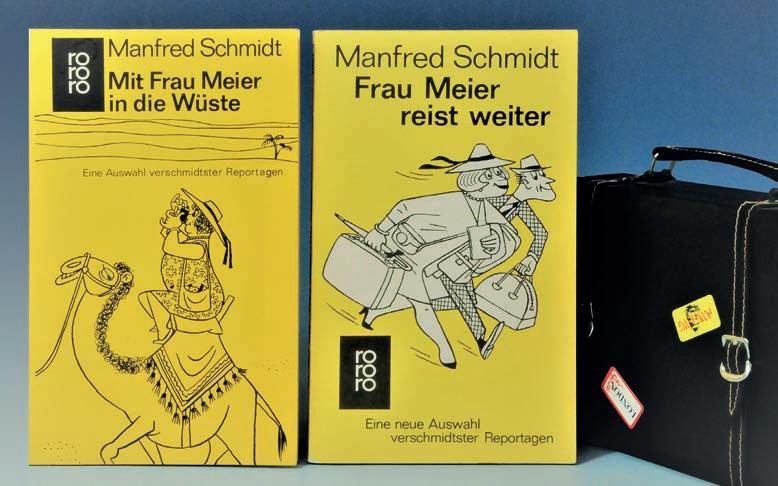

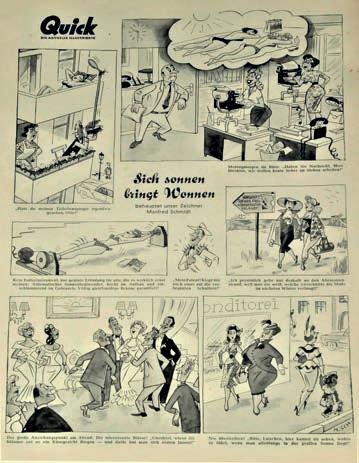

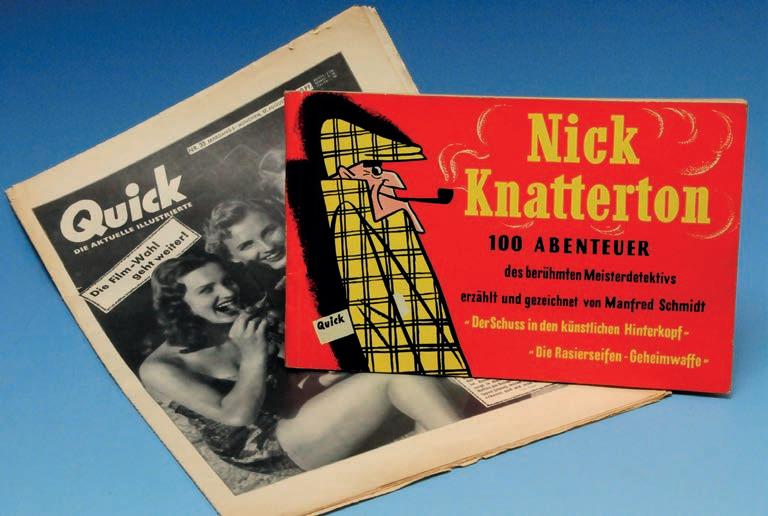

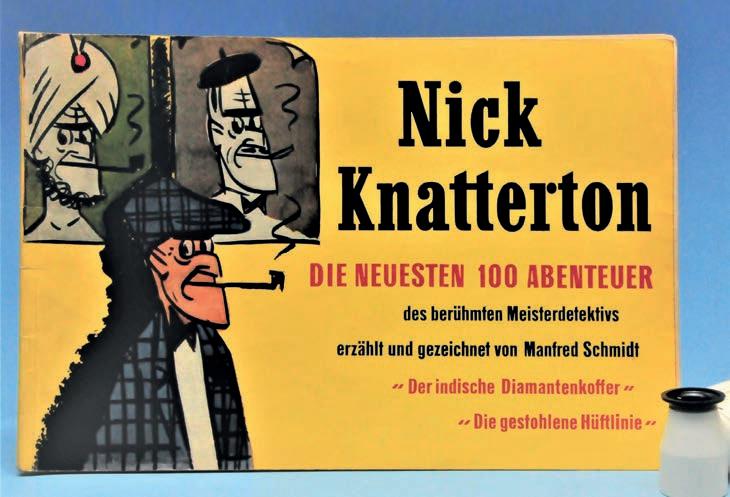

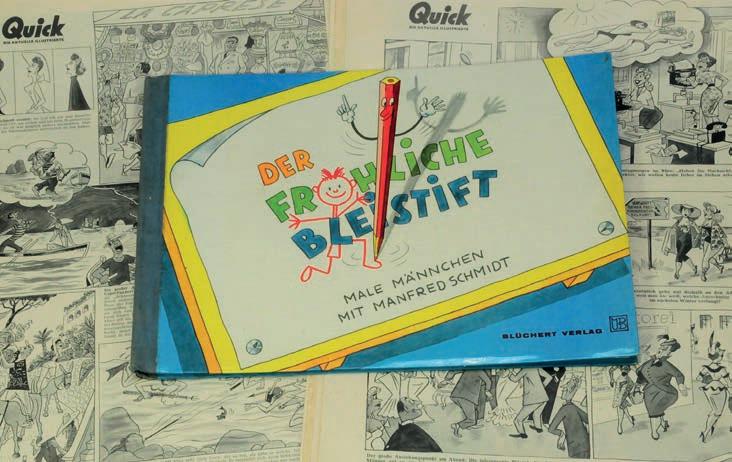

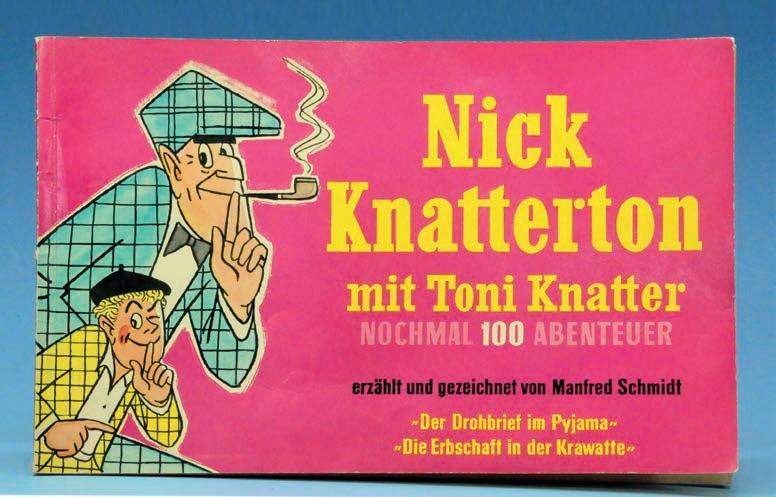

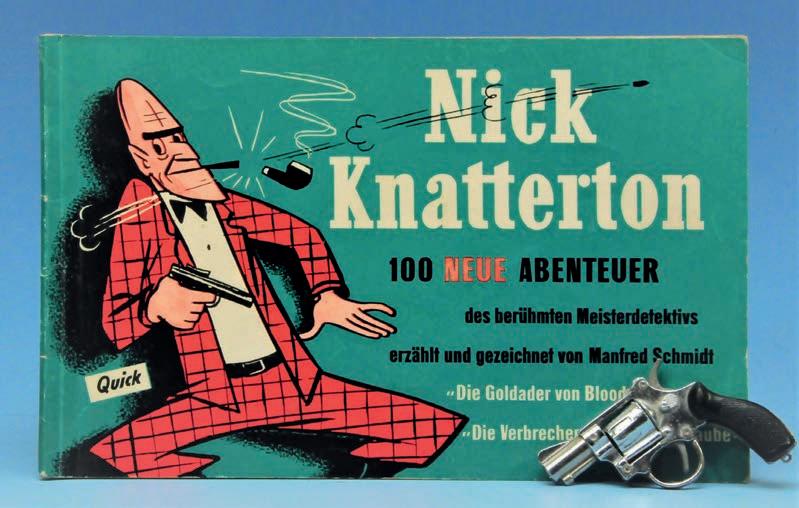

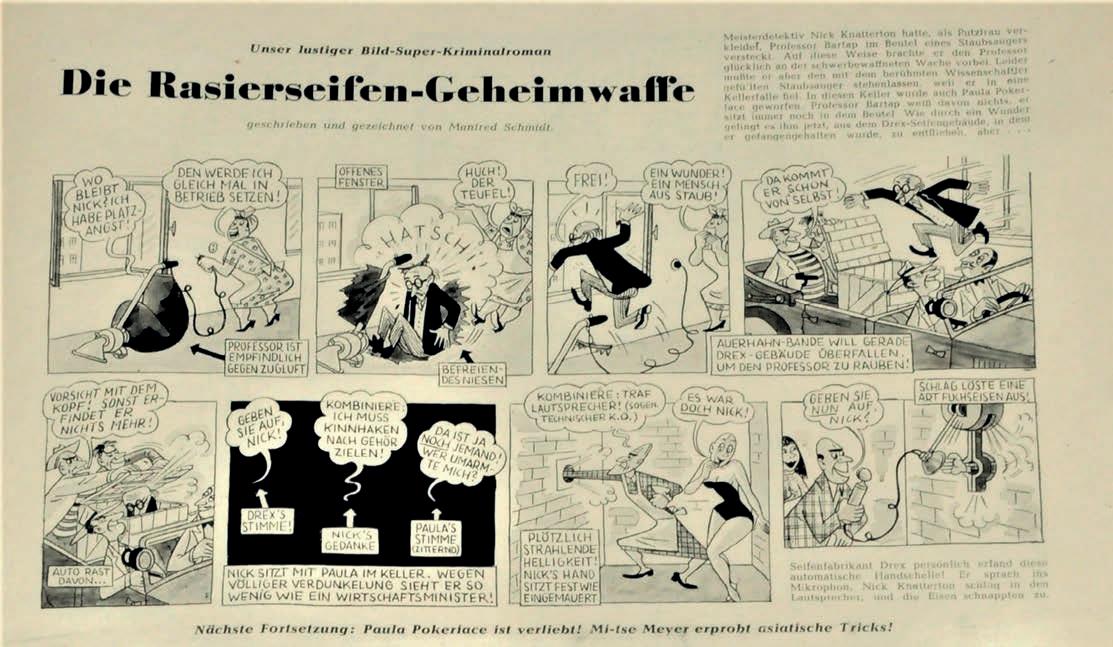

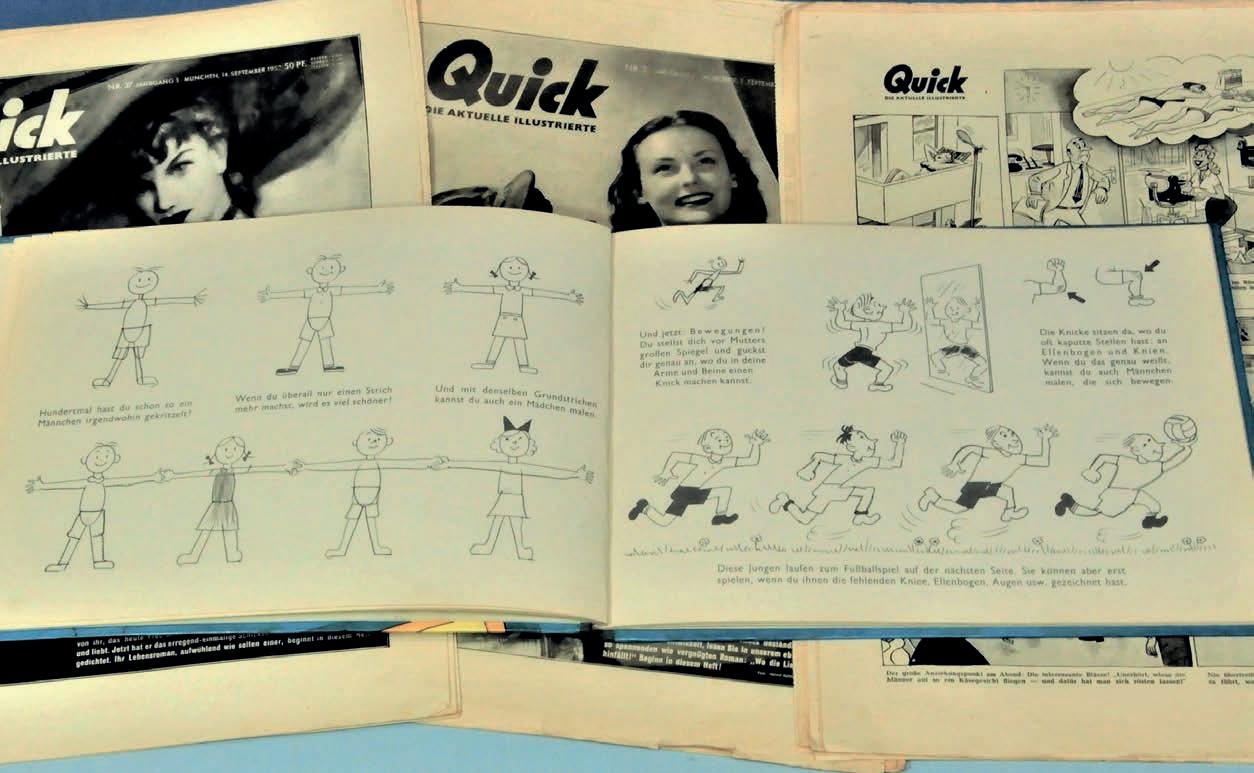

COMICS

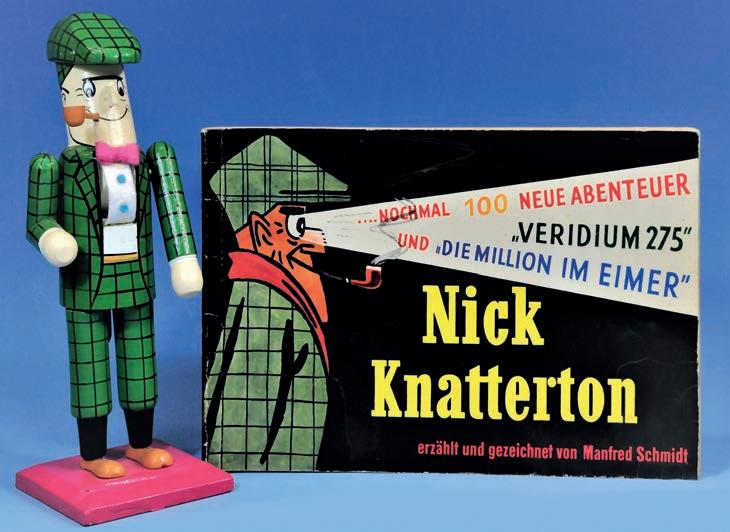

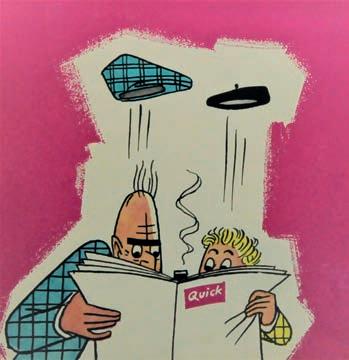

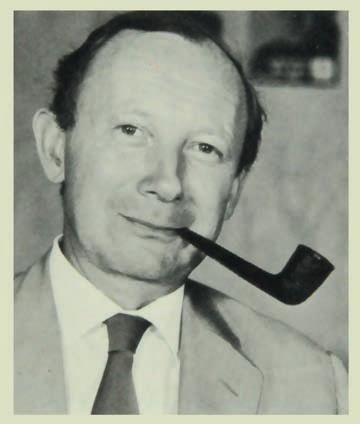

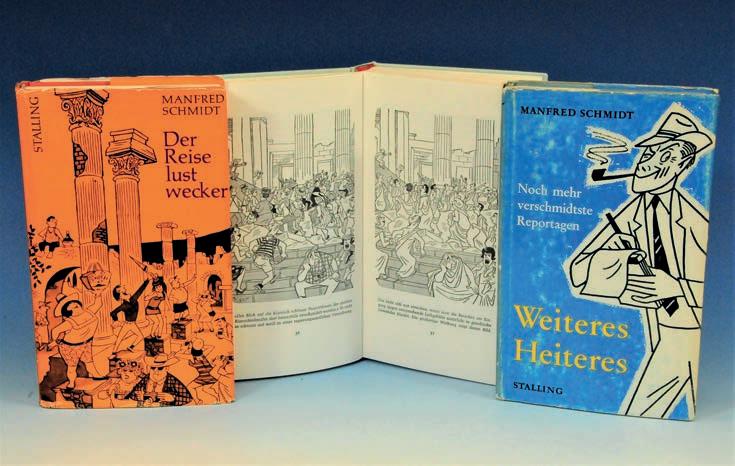

n Nick Knatterton

MUSEUM

n Radiomuseum in Wertingen

SPIELzEUG

n Beatles-Auto von Rico

AUTOMOBILE

n Autofriedhof

AUKTIONEN 28

n Notizen, Termine, Preise

SCHALLPLATTEN 40

n The Bee Gees

Es gilt die Anzeigenpreisliste 1/21 (Preise gültig seit 01.07.2021) LESERFORUM

SCHALLPLATTEN 44

n The Smiths

n Vase

?

Wir haben vor circa 30 Jahren diese Vase auf einem Antikmarkt in SüdFrankreich gekauft. Leider ist uns über das Alter nichts bekannt. Aus welcher Epoche stammt die Vase und wie wäre sie preislich einzustufen?

W. Peter, München

!

Diese Vase stammt von der Kunst-Töpferei Ciboure, (1919-1995), hergestellt wohl in den 1950er-/60er-Jahren. Abgebildet ist eine malerische Baskenlandschaft. Im Vordergrund reitet ein bäuerliches Mädchen in traditioneller Kleidung auf einem Esel und ein junger Baske führt einen Ochsen. Im Hintergrund steht ein altes Gehöft und eine Berglandschaft schließt sich an. Die Keramik-Manufaktur Ciboure

wurde 1919 an der baskischen Küste in Saint-Jean-de Luz (Département Pyrénées Atlantiques) von drei Kriegskameraden gegründet: Etienne Vilotte (18811957), einem gelernten Möbeltischler, dem Maler Louis Benjamin Floutier (18821936) und dem Drechsler „Lukas“ Edgard Marcel Lucat (1883-1953). Ab 1922 wurde die Töpferei von Etienne und Elise Vilotte geführt, die mit Dekorateuren wie Louis Floutier (bis 1922), Charles André Flouault (1880-1969), Richard Le Corrone (19091977), Pedro Garcia de Diego (19041969), Jean Leon oder auch Almes zusammenarbeiteten. In dieser Zeit entwickelten sich der neobaskische, der antike und der Art déco-Stil. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Töpferei von den Fischers aufgekauft und ab 1951 die Handelsmarke VE Ciboure bis 1977 durch RF Ciboure (Rodolphe Fischer (1907-1977) und danach bis 1995 durch MF (Max Fischer) ersetzt. Die Töpferei schloss 1995 ihre Türen. Vasen aus dieser Nachkriegsepoche von Le Corrone liegen zwischen 100 und 300 Euro (je nach Größe und Motiv). Weitaus gesuchter sind Objekte aus der Vorkriegsphase, die gerne auch 1.000 Euro oder mehr erzielen können. Joscha Eberhardt, Redaktion

n Sammlerteller

?Dieser Sammelteller war im Keller-Fundus bei einer Aufräumaktion vor kurzer Zeit ans Tageslicht gekommen. Er ist wohl aus Meissen und zeigt die Stadt Dresden. Lohnt es sich, diesen schönen Wandteller zu verkaufen? P. Urig, Kamenz

!Abgebildet ist die Stadtansicht „Dresden mit Elbufer und Frauenkirche“ in blauer Unterglasurmalerei. Der Entwurf stammt von Hermann Limbach aus dem Jahr 1935, Ausführung von der Porzellanmanufaktur Meissen, 1. Wahl, wohl zweite Hälfte 1930er-Jahre, Durchmesser 31 cm. Dargestellt ist der berühmte „CanalettoBlick“ des Malers Bernado Belotto (17221780) vom rechten Elbufer unterhalb der Augustus-Brücke. Der venezianische Maler mit dem Künstlernamen „Canaletto“ fertigte als Hofmaler von Kurfürst Friedrich August II. zwischen 1747 und 1754 insgesamt 14 Dresdner Stadtansichten an. Das imposante Gemälde mit den Maßen 133 x 237 cm befindet sich in der Gemäldegalerie „Alte Meister“ in Dresden. Der Teller in blauer Unterglasur und in runder leicht gemuldeter Form zeigt am Boden die dunkelblaue gekreuzte Meissener Schwertermarke. Es existiert auch noch eine kleinere Version (Durchmesser 17,5 cm, außen mit Goldrand verziert) von diesem populären Wandtellermotiv. Hermann Limbach gestaltete für die Porzellanmanufaktur Meissen zahlreiche Weihnachtsteller ab 1937, einen Autobahn-Motiv-Teller und diverse Rundschalen mit Rosenmotiven.

Angeboten werden solche MeissenWandteller oftmals zwischen 100 und 250 Euro. Früher wurden Meissener Porzellanteller gerne von ausländischen Touristen als Andenken erworben. Aktuell sind sie auf dem nationalen und internationalen Markt im Überangebot erhältlich, was den Verkaufspreis enorm drückt. Realistisch erscheinen eher 70 bis 120 Euro.

Joscha Eberhardt, Redaktion

n In dieser Rubrik beantworten unsere Experten Ihre Fragen zu dem ein oder anderen guten Stück. Doch leider sehen wir uns außerstande, ganze Nachlässe oder sämtliche sich in Ihrem Haushalt befindlichen Trouvaillen bewerten und schätzen zu lassen. Auch bitten wir um Verständnis, wenn es mit der Bearbeitung länger dauert. Senden Sie uns also Ihre Anfrage nur zu einem zu bestimmenden Objekt – mit detaillierter Beschreibung und gutem Foto, auf dem das Objekt ganz abgebildet ist.

Noch ein Hinweis zu den Preisen, die von Fall zu Fall von unseren Experten genannt werden: Hierbei handelt es sich um Richtwerte, die anhand von Fotos allein getroffen werden und je nach Zustand des Objekts nach oben oder unten korrigiert werden können.

Ihre Anfrage schicken Sie bitte an:

Gemi Verlags GmbH

Redaktion Leserforum

Robert-Bosch-Str. 2 85296 Rohrbach

oder per E-Mail an info@gemiverlag.de

n Mannschaftsplakat

?

Beim Aufräumen ist uns ein Poster von der Fußballmannschaft Eintracht Braunschweig in die Hände gefallen. Es stammt wahrscheinlich aus den 1980erJahren. Anscheinend ist es von allen damaligen Spielern und Betreuern signiert worden. Ist so ein signiertes MannschaftsPoster für Sammler noch von Interesse?

U. Sommer, Salzgitter

!Das Mannschaftsplakat zeigt den Kader und ihre Betreuer von „Eintracht Braunschweig“ aus der Bundesliga-Saison 1982/1983 mit ihren damaligen Werbepartnern „Jägermeister“ & „Adidas“. Die Spielzeit 82/83 war für die Braunschweiger Fans damals eine große Enttäuschung. Man träumte von einem UEFA CUP-Platz und landete letztlich nur auf dem 15. Platz in der Bundesliga-Tabelle. Schrecklicher Höhepunkt der Saison war im März 83 der tödliche Unfall von Spieler Lutz Eigendorf (1956-1983), dem „Beckenbauer des Ostens“, der von Milkes Stasi-Club BFC Dynamo Berlin 1979 geflohen war. Noch heute hält sich die Vermutung, dass der Stasi beim Unfall von Eigendorf seine Finger im Spiel hatte. Von 1972 bis 1985 war damals „Jägermeister“ Günter Mast (1929-2011) Hauptsponsor und das Markenemblem, der „Jägi“-Hubertus-Hirsch, seit Anfang 1973 auch offizielles VereinsWappen anstatt des Braunschweiger Löwen. Vor 50 Jahren, am 24. März 1973, lief somit erstmals ein Team in der Fußball-Bundesliga mit Trikotwerbung auf. 100.000 Mark jährlich ließ Mast sich den Deal kosten. Im Oktober 1973 genehmigte der DFB schließlich offiziell die Trikotwerbung in Deutschland. Nicht einmal ein Jahr später spielten bereits fünf Mannschaften mit Werbung auf der Brust. Nachdem die von dem passionierten Jäger Mast angestoßene Umbenennung in

„Sportverein Jägermeister Braunschweig“ nicht gestattet wurde, verließ er 1986 das sinkende Schiff. Von da an ging es für die Eintracht stetig runter, bis 2011 wenigstens wieder der Aufstieg in die 2. Liga gelang. Da das Poster von den Spielern und Verantwortlichen komplett signiert wurde, dürften „alte“ Eintracht-Fans sicher Interesse an diesem Bundesliga-Zeitzeugnis haben. Somit könnte das Fußball-Memorabilia bei den wahren Eintracht Braunschweig-Fans sicherlich 100 bis 200 Euro einspielen. Joscha Eberhardt, Redaktion

n Künstlerteller

?

Diesen dekorativen Sammler-Teller haben wir Anfang der 1980er-Jahre in einem Porzellangeschäft gekauft. Sind solche Wandteller heute noch überhaupt gefragt und wie sind sie preislich dann einzuschätzen?

P. Martel, Nürnberg

!Dekorative Wandteller waren allgemein bis Ende der 1990er-Jahre sehr beliebt. Durch ihre oftmals hohen Auflagen jedoch oft auch weit verbreitet und somit in der Regel zahlreich im Handel anzutreffen. Weiterhin gesucht sind ausgefallene Teller, die von renommierten Künstlern entworfen wurden und nur in geringer Auflage produziert wurden. Dieser Wandteller gehört dazu, da der Künstler und Entwerfer Salvador Dali (1904-1989 Figueres/ Spanien) weiterhin bei Sammlern und Kunstfreunden sehr nachgefragt ist. Limitierte Kunstreihen von der Firma Rosenthal „studio-linie“, dazu noch zum Firmenjubiläum „100 Jahr Rosenthal 1979“ sind national und international gefragt. Natürlich erscheint die Auflage „3.000 Exemplare“ im ersten Moment sehr hoch, aber für einen weltweiten „Star-Künstler“ wie Dali auch angemessen. Die vollplastische runde Glasplatte (Durchmesser 36 cm) mit ei-

ner reliefierten, stilisierten Schnecke und einer Randsignatur von Dali wurde damals in einem Holzkasten ausgeliefert. Rosenthal kooperierte zu dieser Epoche auch mit weiteren renommierten Designern und Künstlern wie Tapio Wirkkala, Walter Gropius, Andy Warhol, Enzo Mari, Ron Arad, Henry Moore, Lucio Fontana, Versace etc., deren Rosenthal-Exponate auch heute noch oftmals mehr als zeitlos erscheinen. Dali schuf für Rosenthal ab 1976 noch weitere Objekte wie den Jahresteller „1976“, den Künstlerteller Nr. 12 „L'Assiette De Gala'' und die Dekore für die Porzellanserie „Suomi“ in Kooperation mit Timo Sarpaneva (Form). Angeboten wird der DaliKünstlerteller zu sehr unterschiedlichen Preisen. 200 bis 400 Euro entsprechen der Realität. Preise über 500 Euro dürften wohl nur im internationalen Galeriehandel gelegentlich erzielt werden.

Joscha Eberhardt, Redaktion

AUSSTELLUNGEN

n Keine Panik, Udo kommt

Das Universalgenie Udo Lindenberg hat seit Mitte der 1990er-Jahre ein umfangreiches malerisches Werk mit großem Wiedererkennungswert geschaffen. Die Menschenfamilie tummelt sich lebens- und liebeslustig im friedlichen Miteinander. Astronaut und Vampir wandern ebenso auf die Leinwand wie Detektiv Coolman, Elli Pyrelli, Rudi Ratlos, Familie Kabeljau oder die Klavierlehrerin. Und über allem hebt der Komet ab.

Das geniale Multitalent, das als Sänger Musikgeschichte geschrieben und als Maler und Zeichner ein eigenwilliges, buntes, an Comic und Cartoon orientiertes Œuvre geschaffen hat, wird in dieser sehr umfangreichen Ausstellung mit all seinen Facetten vorgestellt. Ernsthafte Themen wie der Zyklus zu Goethes Hauptwerk Faust, die Auseinandersetzung mit den biblischen Geboten oder seine klare politische Haltung im Kampf gegen rechte Gesinnung – mit den Pimmelköppen wurde eine eigene Spezies geschaffen – stehen neben den munteren nackten Akten oder der losschippernden Andrea Doria.

Die schwarze Konturlinie definiert seine Figuren und lässt den Meister schon am Strich erkennen. Musen und Göttinnen gehören ebenso zum festen Personal wie der Paniker selbst: Hut und Sonnenbrille als Synonym. Mit den Likörellen hat Lindenberg eine eigene Technik gefunden, dessen Bezeichnung er sich als Patent hat schützen lassen. Dabei erstaunt die breite Farbpalette: Bananenlikör für ein dunkles und Eierlikör für ein helles Gelb, Pfefferminzlikör für Grün, Kirschlikör für Rot oder Blue Curaçao für Blau.

Einzigartig ist, dass die Ausstellung mit ganz frühen, noch nie ausgestellten Zeichnungen und Skizzen die Entwicklung seines unkonventionellen Stils nachvollziehbar werden lässt. Schon auf dem Album livehaftig von 1979 zeichnet sich Udo selbst auf das Innencover, dem Album Götterhämmerung legt er 1984 ein in reinen Konturlinien gezeichnetes Poster bei. Aus den Udogrammen heraus erwächst ein fantastischer Kosmos mit dem Panikpräsidenten an der Spitze.

Udo Lindenberg, dessen Wurzeln in Nordrhein-Westfalen verankert sind: „Yeah! Das Udoversum knallt kometenartig mitten ins Ruhrgebeat hinein. Udo is coming home nach NRW. Meine Babys, also meine Bilder dürfen ins feine Schloss Oberhausen einziehen, genauso, wie die ganze Panik-History.“ Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im Heel Verlag.

Telefon: 0208 4124916

Webseite: www.ludwiggalerie.de

n Kruse gegen Bing

Ein Grundsatzurteil des Reichsgerichts Leipzig versetzte vor 100 Jahren die deutsche Spielwarenindustrie in helle Aufregung. Erstmals wurde einem Kinderspielzeug, der Käthe-Kruse-Puppe, künstlerischer Urheberschutz gewährt. Anfang der 1920er-Jahre hatte sich Käthe Kruse gerade erfolgreich als Herstellerin hochwertiger, handgefertigter Spielpuppen auf dem Spielzeugmarkt etabliert. Doch die Konkurrenz wollte auch ein Stück vom Kuchen: Andere Spielzeughersteller begannen, qualitativ minderwertige Nachahmungen

zu verkaufen, die sie sogar offen als preiswerte „Imitationen der Käthe Kruse Puppen“ bewarben. Ein frontaler Angriff, den Käthe Kruse weder akzeptieren konnte noch wollte. Neben massiven Umsatzeinbußen fürchtete sie vor allem, dass der hervorragende und hart erarbeitete Ruf ihrer Puppen nachhaltig beschädigt werden könnte. Also klagte die Unternehmerin und führte mehrere Zivilprozesse. Besonders einer davon sorgte für Aufsehen: Ihre Auseinandersetzung mit der Nürnberger Firma Bing, dem damals weltgrößten Spielwarenproduzenten. Ausgerechnet gegen diesen Giganten der Spielzeugindustrie gelang es Kruse, 1925 vor dem Reichsgericht Leipzig ein Grundsatzurteil zu erstreiten. Mit diesem höchstrichterlichen Urteil schrieb Käthe Kruse Rechtsgeschichte. Als erster Spielzeughersteller überhaupt

Ausstellung „Kruse gegen Bing; Käthe-Kruse-Puppenmuseum Donauwörth und Bing-Museum Freinsheim

erhielt sie für ihre Puppen künstlerischen Urheberschutz. Kruses Nachahmer waren gezwungen, die – nun als solche anerkannten – Plagiate vom Markt zu nehmen. Die Bezeichnung „Käthe-Kruse-Puppen“ blieb ausschließlich den Qualitätsspielwaren aus ihrer Manufaktur vorbehalten. Teilweise mit weitreichenden Folgen: Die kleine Kunstpuppenfabrik von Günther Heine aus Bad Kösen zum Beispiel ging an dem Urteil zugrunde. Die Firma der Gebrüder Bing überstand den Prozess jedoch. Das Unternehmen hatte aber auch weitaus mehr zu bieten als Imitationen der KätheKruse-Puppen: Von detailreich gefertigtem Blechspielzeug bis hin zu Teddybären bediente es nahezu alle Kinderwünsche. Anlässlich dieser Ereignisse vor hundert Jahren haben sich das Käthe-Kruse-Puppen-Museum Donauwörth und das BingMuseum in Freinsheim zusammengetan und zeigen zwei gemeinschaftlich konzipierte Ausstellungen. Sie präsentieren an beiden Orten die spannende Firmengeschichte von Bing und verschiedene Spielzeug-Raritäten. Außerdem geben sie Einblick in das Leben und Werk von Käthe Kruse als mutige Unternehmerin und innovative Puppenschöpferin. Seltene BingKünstlerpuppen und andere Plagiate werden neben den originalen Käthe-KrusePuppen ausgestellt und laden zum direkten Vergleich ein. (Bis 14. September)

Webseiten: www.kaethe-kruse-puppenmuseum.de www.spielzeugmuseum-freinsheim.de

MESSEN/MÄRKTE

n Trödeln in Altstädten

Seit über 15 Jahren begeistern die Antikund Edeltrödelmärkte des Veranstaltungsteams „Schöne Märkte” nicht nur die Be-

Kulturhandwerksmarkt in Pfettrach bei Landshut

sucher, sondern auch die vielen teilnehmenden Händler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Das Besondere bzw. das Erfolgsrezept ist die Verbindung zwischen einem attraktiven Veranstaltungsort und dem qualitätvollen Warenangebot bei freiem Eintritt. Aktuell finden in den malerischen Altstädten von Mosbach am 5. Juli und Ladenburg am 5. Oktober Antik- & Edeltrödelmärkte statt.

Webseite: www.schoene-maerkte.de

n Gut gemacht

Der Verein Kulturhandwerk e.V. lädt 2025 zum vierten Kulturhandwerksmarkt in Pfettrach bei Landshut ein. Mit neuem Namen, aber in gewohnter Form präsentieren am 5. und 6. Juli auf dem Gelände der Alten Schreinerei Hahn, Wiesenweg 10, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre Arbeiten. Der Markt schafft einen Raum, in dem Kunst, Kultur und Handwerk geteilt, erlebt und gefeiert werden – ganz im Sinne des Vereins. Die Veranstalter laden zu einem inspirierenden, heiteren Wochenende mit Kunsthandwerk, Mitmachangeboten, Musik und Kulinarik.

Geöffnet ist der Markt Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Webseite: www.kulturhandwerk.org

n Fest der Porzelliner

Jedes Jahr am ersten Wochenende im August findet in der oberfränkischen Porzellanstadt Selb das Fest der Porzelliner statt, bei dem sich alles um das Weiße Gold dreht. Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm mit vielen interessanten Aktionen.

Höhepunkt ist Europas größter Porzellanflohmarkt am Samstag, dem 2. August mit ca. 350 Anbietern, bei dem die Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten kommen. Auch den Porzellanflohmarkt am darauffolgenden verkaufsoffenen Sonntag mit

100 Anbietern wissen die Sammler und Liebhaber des Weißen Goldes inzwischen durchaus zu schätzen.

Telefon: 09287 956385

Webseite: www.selb.de/porzellinerfest

n Börse mit Tradition

Die 26. Roeslerbörse findet am Samstag, dem 30. August in Bad Rodach wieder in Verbindung mit dem beliebten Altstadtflohmarkt rund um das Jagdschloss statt. Freunde des Roesler-Feinsteingutes sind eingeladen zum Kaufen, Verkaufen und Tauschen. In interessanten Gesprächen können Sie sich über ihr Sammelgebiet informieren.

Schon am Freitag, dem 29. August um 18 Uhr hält Rolf Hinderk Peters im Heimatmuseum einen Vortrag zu „Wolfgang Kreidl“. Kreidl hat das moderne „Service 155 Kugelform Köln“ entworfen, das in einer aktuellen Sonderausstellung im Heimatmuseum gezeigt wird. Die Ausstellung thematisiert vor allem die unterschiedlichen Dekore, vom avantgardistischen Spritzdekor, wie Kreidl sich das Service vorgestellt hatte, hin zu Kornblumen und Ähren, wie es dem nationalistischen Zeitgeschmack Ende der 30er-Jahre entsprach.

Das Heimatmuseum mit vielen Exponaten aus der Feinsteingutfabrik Max Roesler, unter anderem einer Puppenküche aus dem Jahre 1915, hat am Samstag zur Roeslerbörse geöffnet. Wer an der Roeslerbörse oder am Altstadtflohmarkt aktiv mit einem Stand teilnehmen möchte, erhält Informationen bei der Stadt Bad Rodach unter der folgenden Telefonnummer:

Telefon: 09564 922215