GACETA

P O L Í T I C A S

Inteligencia Artificial

Despojo en el Pueblo de Xoco

Día de Muertos y su significado cultural

DIRECTORIO

Leonardo Lomelí Vanegas

Rector

Patricia Dávila Aranda

Secretaria General

Néstor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

Carola García Calderón

Directora de la FCPyS

Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca

Secretaria General de la FCPyS

Gaceta Políticas

María Auxiliadora Sánchez Fernández Directora

Rosa Martha Sánchez Carrillo Subdirectora

Leticia Martínez Eslava Editora

Ángela Alemán León Diseño y formación

Unidad de información:

Myriam Corte Cortes Omar García Fosado Erick Morquecho Torres

Angélica Martínez Hernández

Gaceta Políticas No. 311, noviembre 2024, es una publicación mensual, editada y distribuida por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Edificio “G”, Circuito Mario de la Cueva, s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, CDMX. Tel. (0052) 55.56.22.94.70 (ext. 84352). Correo electrónico: informacion.ceu@politicas. unam.mx. Editora responsable: Leticia Martínez Eslava. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, No. 04-2016-060316453200-102; ISSN: 2448-8615, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17208, concedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Edición digital. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente la postura de la editora de la publicación ni de la UNAM. Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados, siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la revista.

Consulta los números anteriores en gaceta.politicas.unam.mx

Foto de portada de Karolis Strautniekas, para Forbes Japan.

EDITORIAL

Estimados lectores,

Nos complace presentarles la Gaceta Políticas No. 312, una edición que abre una puerta a la reflexión sobre temas fundamentales que moldean nuestro presente y esbozan el porvenir de la sociedad. Este número reúne un conjunto de artículos que abordan el impacto de la Inteligencia Artificial en el ámbito social y cultural; la lucha por el territorio en el pueblo de Xoco, de la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX, y la valía de la cultura ancestral en la celebración del Día de Muertos, patrimonio que nos recuerda nuestra historia e identidad.

En esta ocasión los invitamos también a detenerse en la sección Vida y mente sana, donde la doctora Alejandra Navarro, con sensibilidad, nos explica en su artículo “Autoestima y autenticidad”, que estos sentimientos implican un camino en constante construcción, los cuales se nutren del autoconocimiento y el valor de las relaciones; nos enseña que la autenticidad y dignidad personal son pilares que nos sostienen, un recordatorio de la importancia de vivir en coherencia con nosotros mismos y en comunión con quienes nos rodean.

Los invitamos a revisar cada uno de los materiales de este ejemplar y a enriquecerse con las ideas y perspectivas que ofrecen los colaboradores. Que esta lectura sea para ustedes un espacio de introspección y crecimiento.

Promesa y desafío

LAURA AZUCENA LIRA JIMÉNEZ

Maestra en Informática Administrativa, UNAM

Para Jonh McCarthy, pionero de la Inteligencia Artificial (IA), el propósito de esta ciencia es “imitar la inteligencia humana”. Aunque los resultados actuales aún están lejos de este objetivo se han conseguido avances en lo que se denomina Inteligencia Artificial Específica, un tipo de tecnología que permite automatizar tareas delimitadas.

En el último año, reconocidos empresarios del sector tecnológico han promovido enfáticamente algunas aplicaciones de la IA específica, que se agrupan en la denominada AI generativa (IA gen), mismas que pueden producir contenido, a partir del procesamiento de grandes volúmenes de datos.

La IA gen identifica patrones existentes en una gran cantidad de datos y los utiliza para producir contenido en forma de texto, imagen, audio y video.

El proceso mediante el cual la IA gen identifica estos patrones se llama entrenamiento, y existen varios tipos, pero el usual se denomina supervisado, que consiste en proporcionar a un modelo de IA gen un conjunto de datos creado, organizado y clasificado por seres humanos, y después puede producir un contenido similar a éste.

Lo generado se evalúa comparándolo con los resultados esperados desde el punto de vista humano. De esta forma, se ajustan los parámetros del modelo para corregirlo y mejorarlo, en un proceso conocido como aprendizaje supervisado, un concepto distinto al del aprendizaje humano.

Aunque las tecnologías de la IA gen continúan en desarrollo, algunos de sus productos más avanzados ya están a prueba en cadenas productivas, principalmente en los siguientes casos:

• Agentes conversacionales: Son programas diseñados para interactuar con las personas, mediante un chat, audio, e incluso con una representación visual; se usan como elementos de atención al cliente, soporte y ventas. Estos programas son entrenados para reconocer la estructura semántica, sintáctica y contextual de las consultas y proporcionar respuestas coherentes a tareas predecibles, como reservar una cita, procesar un pedido y responder preguntas.

• Agentes para la generación de contenido. Son aplicaciones que crean propuestas para los sectores de la publicidad y el entretenimiento. A partir de una indicación oral o escrita pueden elaborar un eslogan, cartel, folleto, empaque, jingle, video promocional, la descripción de un producto o servicio, etc.

• Agentes para el análisis de texto. Son programas que buscan patrones en grandes volúmenes de textos, a partir de solicitudes descritas por humanos. Tienen la posibilidad de organizar, clasificar, sintetizar y relacionar información. Por ejemplo, pueden localizar síntomas específicos y relacionados en miles de historias clínicas, hechos en cientos de expedientes judiciales, o percepciones en millones de publicaciones en las redes sociales digitales.

Es difícil observar con claridad los impactos reales de las tecnologías de la IA gen, en parte porque son de reciente introducción y porque cuando se busca convertir una tecnología en un producto de consumo masivo se magnifican sus cualidades y poco se habla de sus limitaciones; sin embargo, algunas evidencias iniciales sugieren que conviene mesurar el entusiasmo y expectativa ante lo que está promoviendo.

En noviembre de 2023, la Oficina de Investigación Económica de EUA reportó un estudio con 5,179 trabajadores del área de atención al cliente, quienes utilizaron un agente conversacional generativo que, en tiempo real, les proporcionó sugerencias de cómo responder a estos. El resultado fue que los empleados menos experimentados resolvieron 34% más de solicitudes por hora; no obstante, el impacto fue mínimo en la productividad de los más experimentados e incluso se observó una disminución en la calidad de las conversaciones de éstos.

También en noviembre de 2023, la Universidad de Minnesota reportó un estudio en el que 60 estudiantes de Derecho usaron GPT-4 (un agente conversacional generativo) como apoyo para resolver cuatro tareas usuales para pasantes: redactar una denuncia, un contrato, un manual y un memorando legal para un cliente. El tiempo requerido para realizar las

tareas se redujo notablemente (entre un 12 y un 32%), mientras que casi no hubo cambio en la calidad del análisis legal e incluso, en la redacción del manual, la calidad disminuyó ligeramente cuando los participantes utilizaron la IA gen. Además, se observó que el agente fue más útil para los participantes menos calificados y no mejoró el trabajo de los estudiantes mejor calificados.

La Universidad de Harvard, en septiembre de 2023, reportó otro estudio en el que 758 consultores expertos de una firma internacional utilizaron un agente conversacional para tareas como conceptualizar y desarrollar nuevas ideas de productos, realizar una segmentación de mercado, redactar un comunicado de prensa, entre otras. Los resultados mostraron que los consultores incrementaron la velocidad y la calidad al hacer esto. Nuevamente, los participantes con menos habilidades obtuvieron los mayores beneficios, pero también se observó que la variabilidad de las ideas propuestas por los consultores se redujo mucho al utilizar el agente conversacional, y quienes más dependían de la IA gen eran más propensos a cometer errores.

Los estudios sugieren que este tipo de inteligencia tiene potencial, inicialmente, como un apoyo al trabajo humano, sobre todo para disminuir el tiempo que toman algunas tareas. De manera consistente, se observa que la IA gen fue menos útil para los humanos con mayor conocimiento, habilidad y experiencia, lo que podría estar relacionado con el hecho de que los modelos de ésta parten del conocimiento que estos humanos produjeron previamente y, en consecuencia, ese es su límite. En cualquier caso, después de la novedad inicial, la IA gen aún debe demostrar qué tan útil puede sernos a largo plazo.

Fuentes:

• Choi, J., Monahan, A. y Schwarcz, D. Lawyering in the Age of Artificial Intelligence (7 nov 2023). 109 Minnesota Law Review, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 2331, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4626276

• Dell'Acqua, F., et al. Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality. Harvard Business School Working Paper, No. 24-013, September 2023.

• Brynjolfsson, E., Li, D. y Raymond, L. Generative AI at Work. NBER Working Paper No. 31161. Nov 2023. https:// www.nber.org/papers/w31161

Ilustración de Natalia Sayuri Lara y Jun Ioneda, para Revista Superinteressante.

Entre la realidad y el mito

ARTURO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

Periódicos, publicaciones en redes sociodigitales, talleres, libros, películas y podcast sobre Inteligencia Artificial (IA) han inundado nuestra vida cotidiana. Con ello, el imaginario social —en términos de Castoriadis (2007)— ha aglutinado una serie de elementos que refuerzan narrativas que colocan a la IA, o bien como fuente de serios problemas para la humanidad, o como una herramienta de soluciones globales (Han, 2022; Peña-Fernández, et. al, 2023).

En ese sentido, las ciencias sociales, históricamente ancladas en métodos cualitativos y cuantitativos clásicos, no han quedado al margen de este fenómeno. Son ya varias universidades, cuerpos colegiados e investigadores que se han dado a la tarea de recopilar, desarrollar y proponer prácticas de docencia e investigación usando/analizando a la inteligencia artificial (Sánchez & Carbajal, 2023; Chen & Lin, 2020).

Lo mismo dentro o fuera de la academia, las posturas tecnopesimista y tecnoptimista comienzan a dominar el debate; por ello, su integración en las ciencias sociales plantea una serie de retos que requieren de una reflexión mucho más compleja y crítica que rompa con esta dicotomía simplista y poco productiva.

Uno de estos desafíos radica en la naturaleza misma de la tecnología. La IA es el resultado de desarrollos tecnocientíficos, propios de un sistema sociotécnico complejo (Costa, et. al, 2023). Esto implica que desde su diseño y desarrollo ha incorporado objetivos, intenciones, sesgos y visiones que no necesariamente son transparentes para el usuario final. A su vez, las grandes cantidades de datos y algoritmos que nutren a la Inteligencia Artificial pueden resultar en una perpetuación o amplificación de sesgos presentes en la sociedad, como lo han abordado ya Ferrante (2021) o Flores, (2023).

Debido a esto, se debe abogar a favor de que estos sistemas sean transparentes en sus procesamientos, lo cual incluye no sólo la declaración sobre los datos y métodos utilizados por la IA, sino también que las y los docentes o las y los investigadores informen sus inputs y metodologías aplicadas, ya que, si es cierto que la IA nos brinda nuevas rutas de trabajo, se debe ser crítico y reflexivo respecto a sus resulta-

dos, y no perder de vista sus propiedades sociotécnicas, a fin de evitar ejercer un fetichismo tecnológico, como ocurrió en su momento con las estadísticas (Daniel, 2016).

En otras palabras, la IA —hasta el día de hoy— no es todo poderosa. Si bien es una tecnología que en estos cinco últimos años ha tenido grandes avances, aún no cumple con la llamada “inteligencia artificial fuerte o general” (Latif, et, al. 2023); es decir, en este momento todavía no es capaz de ser un sistema autónomo que prescinda de los humanos o de otros modelos sociotécnicos para funcionar. Tampoco puede comunicarse o controlar otras tecnologías sin haber sido programada para ello, pues todos los parámetros de su actuación deben ser decididos y planificados. Aun cuando existen las denominadas ‘alucinaciones’, la IA no posee la capacidad de proceder fuera de su objetivo principal; Más aún, esta tecnología está sumamente limitada por su entorno sociotécnico-material, por ejemplo, la infraestructura actual.

Es un hecho y es inevitable pensar hoy en las grandes y llamativas narrativas alrededor de la IA, donde estos sistemas comienzan a controlarlo todo a nuestro alrededor para sustituirnos o para ayudarnos, pero por el momento parece mucho más fructífero concentrar los esfuerzos en visibilizar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que en el presente —en lo ‘inmediato’—, están siendo permeados por esta y otras tecnologías.

Desmitifiquemos a la IA encarando preguntas como: ¿quién controla los datos y algoritmos de estas inteligencias artificiales?, ¿por qué las universidades usan IA comerciales en lugar de desarrollar sus propios sistemas?, ¿qué implicaciones tiene la IA para la educación básica?, ¿cómo regular sistemas tecnocientíficos?, ¿cómo desarrollar metodologías para el estudio de lo social si las herramientas son opacas?

A manera de cierre, las ciencias sociales deben evitar la tentación de contribuir al mito de la Inteligencia Artificial y, en su lugar, proponer un abordaje crítico que analice el complejo fenómeno tecnocientífico que ya ha permeado todas las esferas de la sociedad.

Fuentes:

• Castoriadis, C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets.

• Chen, L., Chen, P. & Lin, Z. (2020) Artificial Intelligence in Education: A Review. IEEE Access. 8, 75264-7527. DOI:10.1109/ACCESS.2020.2988510

• Costa, F. G., Mónaco, J. A., Covello, A., Novidelsky, I., Zabala, X., & Rodriguez, P. E. (2023). Desafíos de la Inteligencia Artificial generativa: Tres escalas y dos enfoques transversales.

• Daniel, C. (2016). “La sociología de las estadísticas. Aportes y enfoques recientes”. Contenido. Cultura y Ciencias Sociales, núm. 7.

• Ferrante, E. (2021). “Inteligencia artificial y sesgos algorítmicos ¿Por qué deberían importarnos?”. Nueva Sociedad, 294, Article 294.

• Flores, A. (2023). Disrupción en los ecosistemas de comunicación: representaciones, sesgos y nuevas dinámicas de consumo ante la Inteligencia Artificial (IA). En: https://revista.ilce.edu.mx/index.php/tecnologia/394-disrupcion-en-los-ecosistemas-de-comunicacion-representaciones-sesgos-y-nuevas-dinamicas-de-consumo-ante-la-inteligencia-artificial-ia

• Han, B. (2022). La sociedad paliativa. Herder.

• Peña-Fernández, S., Peña-Alonso, U. & Eizmendi-Iraola, M. (2023). “El discurso de los periodistas sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la desinformación”. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 29 (4), 833-841. https:// dx.doi.org/10.5209/esmp.88673

• Latif, E., Mai, G., Nyaaba, M., Wu, X., Liu, N., Lu, G., ... & Zhai, X. (2023). Artificial general intelligence (AGI) for education. arXiv preprint arXiv:2304.12479, 1.

• Sánchez, M., & Carbajal, E. (2023). “La inteligencia artificial generativa y la educación universitaria. ¿Salió el genio de la lámpara?”. Perfiles Educativos, 45 (Especial). https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023.Especial.61692

Ilustración de Natalia Sayuri Lara y Jun Ioneda, para Revista Superinteressante.

¿Límites en la creatividad humana?

AXEL VELÁZQUEZ YÁÑEZ

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

Respecto a la Inteligencia Artificial (IA) hay un debate para el cual podríamos retomar los términos de Umberto Eco sobre la cultura de masas e identificar dos posturas: apocalípticos e integrados. Lo que se discute es el carácter perjudicial o benéfico que puede llegar a tener sobre el presente y el futuro de la sociedad. No obstante, hay un relato que se impone en espacios como la academia: no temerle, sino aprender a usarla sabiamente.

A partir de ello, cabe recordar que cuando se comenzaba a teorizar respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que hoy forman parte de nuestra cotidianidad, se sostenía que, si bien el ser humano podía perder su capacidad para recordar datos al tenerlos a la mano casi de inmediato, ganaríamos en creatividad. En este punto existe la misma esperanza, pero con referentes más claros acerca de a cuáles han sido los efectos de la evolución de dichas tecnologías, incluso sobre nuestra capacidad de prestar atención más allá de unos cuantos segundos.

Hay interpretaciones sugestivas sobre esto, como la de José Cabanelas Omil, quien considera a la IA como una dualidad al estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El lado Dr. Jekyll generará un cambio de fase en la humanidad en la que se verá incrementada la capacidad creativa y de cálculo a niveles inimaginables, lo cual expandirá las limitaciones actuales de la humanidad. El lado opuesto, es decir Mr. Hyde, representa los riesgos y peligros de dicho fenómeno, ya que, si bien hasta el momento la inteligencia humana y la capacidad de aprendizaje colectivo no han tenido un rival, es posible que la IA se convierta en la invención final de la era humana.

Sin poder dimensionar si los alcances de la IA llegarán a parecerse a la trama de la película Terminator y las máquinas

prescindirán de las personas en su evolución, sí alcanzamos a identificar dinámicas en áreas que nos son familiares. Aunque el uso de la IA está centrado prioritariamente en ramas como informática y robótica, también se ha extendido a las ciencias sociales y tiene un nuevo papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde la educación básica hasta el posgrado, la IA impacta en la educación a través del uso de aplicaciones que facilitan el aprendizaje o la realización de tareas de manera individual. Suele considerarse benéfica debido a su capacidad para automatizar el análisis de datos y facilitar los avances en muchos campos de estudio. No obstante, también suele ser usada para, en términos sencillos, sustituir a los individuos en tareas que son esenciales para desarrollar su pensamiento crítico.

Uno de los argumentos en favor de la IA más repetidos es que se debe desarrollar una capacidad de formularle preguntas de calidad a las aplicaciones de chatbot de IA para obtener respuestas valiosas que serán útiles para desarrollar ejercicios propios (humanos) de aprendizaje e investigación. Empero, tanto como con el uso de las TIC en general, las dinámicas que se imponen suelen ser más características de una problemática que el ideal de cómo debieran ser.

Es observable la tendencia a incluir extractos literales de las respuestas generadas por la IA en trabajos escolares, incluso en protocolos de investigación. Se entiende que, a partir del uso extendido de las TIC, la educación superior universitaria intenta un giro paradigmático que incluya los nuevos estilos de comunicación e interactividad digital, así como el desarrollo de las competencias digitales para ello; pero, es una preocupación válida el uso abusivo de la IA en la redac-

ción de un texto sin respetar el equilibrio que debe existir entre la utilización de ésta y la contribución del investigador.

Lo anterior da lugar a problemas éticos como la falta de originalidad y creatividad, la ausencia de perspectiva crítica y el enfoque único que sólo puede ser aportado por el investigador, así como el riesgo de alucinaciones artificiales. Se destaca principalmente que el uso excesivo de la IA puede disminuir la capacidad del investigador para escribir de manera científica, establecer hipótesis, corroborar teorías y comprender su campo de estudio.

Sin embargo, la IA también puede aportar desde un punto de vista ético, ya que se ha convertido en una valiosa herramienta en la detección de plagio al analizar un gran volumen de información de manera rápida y eficiente en busca de similitudes literales, paráfrasis y modificaciones sutiles entre artículos.

La utilización de la IA como herramienta complementaria del ingenio humano es sin duda una idea plausible, pero el discurso respecto a ese carácter sólo adicional no debe ser ambiguo, al menos en tareas intelectuales. Detenerse por el riesgo de parecer arcaico al mostrar preocupación por sus alcances, sería equivalente a la negación respecto a problemáticas tangibles hoy en día, incluso previas a la IA, tales como la decadencia en el debate público y la falta de criterio respecto a la infodemia.

Esos desafíos se suman a la necesaria alfabetización mediática de la población, en la cual hay rezagos regionales también anteriores a la implementación de la IA. La democratización de la educación, a través del acceso a herramientas tecnológicas, será una realidad cuando alcance a las mayorías.

Fuentes:

• Cabanelas, J. (2019). “Inteligencia artificial: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde?”, en Mercados y Negocios, núm. 40, pp. 5-22, 2019. URL: https://www.redalyc.org/journal/5718/571860888002/html/

• Eco, U. (1964). Apocalípticos e Integrados. Editorial Lumen.

• González, L., Moreno, E. y Márquez, L. (2023). “El uso de la inteligencia artificial en un entorno académico”, en Ciencia Nicolaita no. 89, 244255. URL: https://www.cic.cn.umich.mx/cn/article/view/721

• Guacán, R., et. al. (2023). “La inteligencia artificial utilizada como un recurso para el aprendizaje”, en Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar Julio-Agosto 2023, Volumen 7, Número 4. DOI: https://doi. org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7561

• Marín-González, D., & Carbonell-Garbey, C. (2024). “Uso de la Inteligencia Artificial en la redacción de artículos científicos”, en Revista Información Científica, 103, e4473.

• Ocaña-Fernández, Y., Valenzuela-Fernández, L. y Garro-Aburto, L. (2019) “Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior”, en Propósitos y representaciones, vol.7 no.2 Lima mayo/agosto 2019. URL: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-79992019000200021

• Organización de Consumidores y Usuarios (28 de abril de 2024). “OCU: Toma de postura”, en Inteligencia artificial. URL: https://www.ocu.org/ info/postura-ocu-ia

• Smink, V. (29 de mayo de 2023) Las 3 etapas de la Inteligencia Artificial: en cuál estamos y por qué muchos piensan que la tercera puede ser fatal. BBC News Mundo. URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-65617676

Ilustración de Natalia Sayuri Lara y Jun Ioneda, para Revista Superinteressante.

Liderazgo: ¿humanos o máquinas?

MARÍA AUXILIADORA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Maestra en Educación, con especialidad en Desarrollo Curricular, UPN

La Inteligencia a Artificial (IA) ha emergido como una fuerza transformadora en diversos ámbitos, no sólo en el avance científico, que atiende sectores básicos como la salud, la seguridad de los individuos y los fenómenos meteorológicos; también en la política, los procesos electorales y el mundo empresarial. Diego Mota Orlob, publicista y consultor en comunicación política, aborda en su obra, Inteligencia artificial y comunicación política, cómo estas tecnologías están redefiniendo la interacción entre ciudadanos, políticos y empresas, planteando tanto oportunidades, como desafíos éticos significativos.

Vamos por partes. Examinemos la Inteligencia Artificial en el terreno de la política y los procesos electorales, la cual se ha integrado profundamente en este renglón y en la comunicación política, debido a su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, lo que permite una segmentación precisa del electorado, la personalización de mensajes, y optimiza el impacto de las campañas políticas. Diego Mota destaca cómo ésta facilita la recolección y análisis de opiniones ciudadanas, mejora la transparencia y favorece la toma de decisiones informadas; esto, a su vez, puede fomentar una mayor participación y que los políticos respondan mejor a las preocupaciones de los votantes. No obstante, también presenta riesgos significativos, como la manipulación de la opinión pública, a través de noticias falsas (fake news) y el contenido generado artificialmente, como los deepfakes, tecnologías que pueden distorsionar la percepción pública y polarizar a la sociedad, creando desafíos para la integridad de los procesos democráticos. Asimismo, subraya la importancia de un marco regulatorio claro, que asegure el uso ético de la IA en la política, evitando abusos y garantizando la equidad en la comunicación política.

¿Qué sucede en el mundo empresarial y la ética?

Mota Orlob reitera la importancia de adoptar un enfoque ético en la automatización de la recopilación y el uso de datos. Las empresas deben ser transparentes y responsables, garantizar que sus prácticas no perpetúen desigualdades, ni discriminen a ciertos grupos. La ética en la IA es particularmente crítica en la creación de burbujas de información, donde los algoritmos pueden limitar la exposición de los usuarios a diversos puntos de vista, agravando la polarización social. En el ámbito de la administración pública y gobierno, la IA tiene el potencial de transformar la gestión gubernamental, mejorando la eficiencia y la precisión en la prestación de servicios. Orlob, en entrevista para la Gaceta Políticas, señaló que puede automatizar procesos burocráticos. Citó a Carles Ramió, quien propuso que la IA podría reemplazar a los funcionarios, eliminando las fallas humanas y garantizando un tratamiento equitativo para todos los ciudadanos. Este enfoque, según Ramió, podría hacer que la administración pública sea más eficiente y justa, al seguir estrictamente protocolos legales y administrativos, y al mismo tiempo liberar recursos humanos para tareas más valiosas y estratégicas. Por otro lado, en la charla que nos concedió, Mota Orlob agregó que la IA es esencial para la prevención de riesgos, pues permite la identificación temprana de potenciales crisis, mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, lo que facilita respuestas rápidas y efectivas, y también para la gobernanza, ya que optimiza la eficiencia administrativa, mejora la toma de decisiones basadas en datos en tiempo real, y fomenta una mayor transparencia y participación ciudadana. Esto convierte a la IA en una herramienta clave para un gobierno más proactivo y eficiente.

¿Cómo incide la IA en la política, la democracia y la participación ciudadana?

Esta herramienta también está comenzando a jugar un papel en la democracia directa y participativa, mencionó el autor. Explicó que se registran casos como el “partido sintético”, en Dinamarca, que utiliza IA para representar intereses políticos; de igual modo, en Japón salen a la luz candidatos virtuales. Aunque estos proyectos aún dependen de la intervención humana, plantean cuestiones sobre el futuro de la representación política y el papel de la IA en la toma de decisiones políticas. A pesar de estos avances, Mota Orlob indicó que las personas aún prefieren ser lideradas por humanos, debido a la necesidad de empatía y representación real, aspectos que la IA no puede replicar completamente.

Hablemos de periodismo y las máquinas inteligentes

En el ámbito del periodismo, las tecnologías avanzadas tienen un impacto significativo tanto en la creación como en la verificación de noticias. Diego Mota Orlob resaltó que éstas pueden mejorar la eficiencia en la redacción de artículos, en especial en tareas repetitivas y basadas en datos, como los reportes deportivos o financieros; sin embargo, también advirtió sobre los riesgos de la automatización, como la posibilidad de que los contenidos sean manipulados o presentados de manera sesgada, lo que puede afectar la calidad y veracidad de la información difundida.

La IA, además, juega un papel crucial en el fact checking o verificación de noticias y la lucha contra la desinformación. En un entorno donde las noticias falsas y los contenidos manipulados, como los deepfakes (videos con datos e imágenes falsas), se están volviendo más comunes, ayuda a detectar estas falsificaciones e identificar contenidos creados artificialmente, por lo que estas tecnologías son útiles para mantener la integridad informativa y proteger a la sociedad de la desinformación.

Mota Orlob enfatizó que, aun cuando la IA puede identificar contenidos sospechosos, la verificación definitiva de la veracidad de la información aún depende de los profesionales humanos. De este modo, en el ejercicio periodístico se debe incluir un componente de ética y responsabilidad, asegurando que las noticias sean confirmadas, a través de múltiples fuentes confiables. Los periodistas tienen la responsabilidad de utilizarla como una herramienta complementaria, no como un sustituto de su juicio y capacidad crítica. Además, subrayó la importancia de la transparencia y la supervisión ética en el uso de IA para evitar que los algoritmos perpetúen sesgos o se utilicen para manipular la opinión pública. Las plataformas de redes sociales y los medios de comunicación requieren instrumentar políticas claras

que promuevan la verificación de hechos y la transparencia en la difusión de noticias, marcar contenidos potencialmente engañosos y educar al público sobre los riesgos de la desinformación.

De la conversación con Orlob trascendió que la IA interviene horizontalmente en diversas áreas de la comunicación digital y posee una capacidad transformadora de ésta. Su impacto es amplio, mejora la eficiencia, automatiza tareas repetitivas y optimiza procesos en sectores como el periodismo, la administración pública y más; empero, también plantea desafíos éticos y de calidad informativa.

No te pierdas la lectura de Inteligencia artificial y comunicación política, de Diego Mota Orlob, quien proporciona un análisis profundo de las oportunidades, y los riesgos en estos temas. Su obra invita a reflexionar de qué modo estas herramientas pueden ser utilizadas con responsabilidad y ética, y cómo su integración afecta las dinámicas de poder y la interacción social. Con su experiencia en comunicación política y análisis tecnológico, ofrece una perspectiva clara para comprender estos cambios y adaptarse a ellos de manera informada y consciente.

Ilustración de Natalia Sayuri Lara y Jun Ioneda, para Revista Superinteressante.

REFLEXIÓN COLECTIVA sobre el despojo en el Pueblo de Xoco

Gran parte del estudiantado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) expresa el deseo de aplicar lo aprendido en las aulas antes de comenzar su vida profesional. Las actividades prácticas durante la carrera son espacios ideales para materializar este anhelo, ya sea mediante visitas guiadas, asistencia a eventos académicos y temporadas de trabajo de campo. En la licenciatura en Antropología existen prácticas de campo obligatorias, donde el conocimiento etnográfico se pone a prueba para estudiar, de manera directa, problemas sociales específicos.

Un ejemplo de estas actividades fue el recorrido de campo en el Pueblo de Xoco, lugar donde estudiantes del grupo de Trabajo Etnográfico I, del semestre 2024-2, realizaron una visita para comprender uno de los problemas más apremiantes que enfrenta la Ciudad de México: el despojo territorial de los pueblos, barrios y colonias, a manos de proyectos inmobiliarios ajenos a las necesidades de las comunidades. Los habitantes del sitio recibieron a las y los alumnos, compartiendo su visión sobre la lucha y defensa de su territorio ante la construcción del megaproyecto inmobiliario Mítikah.

El pueblo de Xoco se ha convertido en un espacio simbólico de la transformación urbana. Es un lugar donde el conflicto por el uso del espacio público entre diversos actores resulta evidente. El tránsito entre el aula y el trabajo de campo per-

Estudiantes:

Briseyda González

Dana Montaño

Jonathan Rueda

Luis Corona

Abraham Valdés

Damián Segundo, Diego Rodríguez

Santiago Valverde

Docentes:

María Fernanda de Lira

Salvador Padilla

Emanuel Rodríguez

Fotos de Mayolo López, del proyecto: El pueblo que se resiste a morir, México, 2023; para VIST.

mitió a las y los jóvenes aplicar los conceptos aprendidos para interpretar las dinámicas sociales de este punto. Los recorridos barriales fomentaron un diálogo que fortaleció la colaboración académica. Como señaló Damián: “El problema de la gentrificación tiene distintos niveles de estudio, donde diversas metodologías pueden complementarse para desarrollar soluciones, basadas en lo que las poblaciones locales consideren pertinente”. Xoco, en este sentido, se presenta como un escenario de conflictos y negociaciones políticas, donde los procesos de transformación urbana son visibles, a través del impacto del megaproyecto: Mítikah, Ciudad Viva.

La visita inició con el plan de un recorrido por los "lugares de la memoria" del pueblo. Esto fue clave para reconstruir una narrativa que entrelazó las historias y vivencias de los vecinos con las observaciones y aprendizajes del estudiantado. El trabajo de campo se organizó considerando la participación de los habitantes, en especial de los representantes de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, quienes están luchando contra el desplazamiento de sus prácticas ancestrales.

El trayecto comenzó en la "Glorieta Arbolada", junto al centro comercial del complejo invasor. Allí, los habitantes explicaron cómo la privatización de la calle Real de Mayorazgo, a través de una serie de medidas de mitigación, había afectado

el tránsito cotidiano dentro del pueblo. Esta exposición generó un cruce de perspectivas entre los originarios y el alumnado, quienes compartieron cómo ha cambiado la percepción del camino hacia la Cineteca Nacional, tras la construcción de los edificios de Mítikah. Como mencionó María Fernanda: “El desplazamiento en Xoco no comenzó con Mítikah, sino lleva gestándose décadas, por su ubicación. Este proceso, que incluye intimidación y conflictos vecinales, ha fracturado el tejido social y fomentado un desplazamiento forzado”. A este comentario se suma la necesidad de resaltar que la alcaldía Benito Juárez, donde se encuentra Xoco, es considerada una de las zonas con mayor redensificación en la Ciudad de México.

La visita continuó, entremezclando los recuerdos y vivencias de los habitantes, en una reconstrucción histórica del espacio urbano. Se hizo referencia a cómo Xoco se conecta con otros pueblos de la Ciudad de México que, a pesar de haber sido urbanizados, han mantenido sus tradiciones, a través de fiestas patronales, reuniones familiares y la lucha contra el desplazamiento de su territorio. Uno de los momentos más significativos del recorrido fue el paso por el "Monumento al Despojo", una réplica de una Aldea Teotihuacana, avalada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que ha sido objeto de crítica por parte de los vecinos. Los habitantes mencionaron que durante el rescate arqueológico en la zona se retiraron restos y enterramientos sin consulta previa. Además, recordaban cómo la calle principal solía ser de aproximadamente 24 metros, pero ahora se han visto obligados a tran-

“El desplazamiento en Xoco no comenzó con Mítikah, sino lleva gestándose décadas, por su ubicación. Este proceso, que incluye intimidación y conflictos vecinales, ha fracturado el tejido social y fomentado un desplazamiento forzado”.

“Se evidencian claramente las desigualdades estructurales, al observar cómo una clase con mayor poder adquisitivo ha desplazado y arrebatado el territorio a los habitantes originarios”.

sitar por un espacio reducido de apenas cuatro metros de ancho. Frente a esta redistribución espacial, Jonathan señaló que: “Se evidencian claramente las desigualdades estructurales, al observar cómo una clase con mayor poder adquisitivo ha desplazado y arrebatado el territorio a los habitantes originarios”.

El recorrido por Xoco avanzaba entre recuerdos y tensiones, que los habitantes compartían con las y los estudiantes. Como en toda comunidad, Xoco alberga una diversidad de pensamientos y posturas internas, pero el impacto del megaproyecto Mítikah había dejado una huella divisoria entre sus pobladores. Con la llegada de los edificios invasores, los procesos de despojo se aceleraron, exacerbando las diferencias y, en algunos casos, generando incertidumbre y tensiones entre los propios vecinos. "La infraestructura de Xoco, como el agua potable y las áreas de convivencia, se venden a quienes pueden pagar altos impuestos, desplazando a los habitantes de toda la vida y fracturando las relaciones comunitarias", apuntó Briseyda. Esta fragmentación fue perceptible cuando, durante la caminata, algunos habitantes nos advirtieron que debíamos evitar ciertos espacios emblemáticos que, en otros tiempos, eran de libre tránsito.

Aun así, el grupo decidió continuar su recorrido y detenerse a observar la majestuosa arquitectura de la Iglesia de San Sebastián Mártir, uno de los sitios más representativos del pueblo. La iglesia, del siglo XVII, con toda su historia, se erguía imponente, contrastando con las modernas edificaciones que la rodeaban. Una de las paradas más impactantes fue

cuando observamos la mínima distancia entre la iglesia, considerada de valor patrimonial, y los edificios de Mítikah. Aunque el Reglamento de Construcciones de la ciudad estipula una separación considerable entre inmuebles, la realidad fue sorprendente: apenas pocos centímetros dividían el pasado del presente en Xoco, una imagen que refleja la invasión del megaproyecto sobre los vestigios históricos del pueblo.

El recorrido nos llevó hacia otro espacio lleno de simbolismo: el panteón del pueblo. Este sitio, que alguna vez fue utilizado también por vecinos de Coyoacán, es ahora considerado emblemático por los habitantes de Xoco, ya que en sus entrañas descansan los restos de personajes importantes, como Belisario Domínguez, junto a otros vecinos originarios. “La memoria histórica es una herramienta fundamental para la defensa de espacios de tradición y cultura”, comentó Diego, reflejando la importancia de preservar estos sitios. A medida que caminábamos por los senderos del panteón, la historia del pueblo parecía resonar entre las lápidas, contándonos de sus tiempos de gloria y lucha, de sus ancestros que ahora, aunque ya no son visibles, siguen presentes en la memoria colectiva de los habitantes, que hoy se enfrentan a la transformación inminente.

Las reflexiones colectivas culminaron en la Cineteca Nacional, un espacio que por sí mismo es testigo de la transformación urbana de Xoco. Allí, estudiantes, docentes y habitantes se reunieron para analizar los tres momentos de gentrificación que han marcado al pueblo. Se recordó cómo este lugar, que en su momento albergó una fábrica de tabique, desempeñó un papel crucial en la urbanización de la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XX, sólo para ser desplazado por la construcción de la Cineteca, en la década de los ochenta. En esos años, con la edificación del Instituto Mexicano de la Radio, también se desalojó a las personas que vivían en vecindades, lo que se considera no sólo como el primer momento de gentrificación impulsado por el Estado, sino también por el sector privado, con la construcción del Corporativo Bancomer, el Centro Coyoacán, la fábrica Laposse y la Sociedad de Autores y Compositores, ya que estas empresas afectaron de igual manera el desplazamiento de los habitantes primigenios.

El segundo momento de despojo llegó en los albores del siglo XXI, con el desarrollo de grandes complejos inmobiliarios, agencias automotrices y plazas comerciales (como Gran Park, City Tower, Nissan Universidad, Patio Universidad y la primera etapa de Mítikah, compuesta por la construcción del hospital San Ángel Inn y la Torre Vyve). Mientras los vecinos de Xoco se veían afectados por estas edificaciones, en el casco histórico del pueblo, también se construía el Centro Cultural Roberto Cantoral, lo que aumentó la presión sobre el tejido social comunitario.

El tercer ciclo de gentrificación se consolidó con la construcción de complejos inmobiliarios y de servicios (como el Hospital Los Ángeles, Agatha, Urbano Park, Square Coyoacán, Vendor y Be Grand). Además con la conclusión del rascacielos de la Torre Mítikah —de 267 metros de altura—, el Centro Comercial, la Torre Churubusco y la Torre de Consultorios, se transformó radicalmente al pueblo de Xoco al privatizar la calle Real de Mayorazgo. Todo lo anterior ha provocado impactos psicosociales y daños en los lazos afectivos comunitarios de forma dramática. No obstante, algunos habitantes han mantenido su lucha contra el despojo, con el apoyo de otros barrios originarios de la Ciudad de México.

Durante la reflexión final, los habitantes denunciaron la omisión de las autoridades, quienes, a través de una consulta vecinal simulada, allanaron el camino para el despojo. “Este caso nos invita a repensar hacia quién están realmente dirigidas las políticas públicas y a quién protegen en verdad las leyes”, destacó Luis. La consulta fue a todas luces irregular, realizada cuando las obras ya estaban en curso, no se enfocó en los afectados directos, sino entrevistó aleatoriamente a transeúntes, ignorando el impacto en la comunidad. “Se imponen por la fuerza, ignorando a los habitantes originarios y sin considerar el deterioro en el ecosistema”, añadió Abraham, resaltando las consecuencias ambientales y sociales de este megaproyecto.

El recorrido de campo cerró con una charla en la que los vecinos y el grupo de etnografía, con vasos de agua fresca en mano, obsequiados por nuestros anfitriones, apreciaron fotografías y pinturas que evocaban la historia de un pueblo rural, alguna vez ligado a otro entorno natural. En las imágenes, los caudales del río Churubusco revivieron, gracias a los recuerdos de los habitantes, trayendo a la memoria las carreras de caballos, los chapuzones infantiles en sus aguas, y las historias de aquellos antepasados que, aunque ya no estén presentes, siguen siendo un motivo de lucha en la defensa del territorio. “Rodeados de edificios y megatorres como la de Mítikah, las pinturas parecen retratar una escena de un tiempo ficticio”, indicó Santiago, “sin embargo —reflexionó mientras observaba esta imagen—, representa un espacio que existía en la Ciudad de México hace apenas 60 o 70 años, ¿cómo es posible que ésta haya cambiado tanto en tan poco tiempo?", cuestionó.

Finalmente, Dana añadió con preocupación: “Xoco enfrenta la disyuntiva de desaparecer o de generar una conciencia colectiva que permita entender y enfrentar el desarrollo inmobiliario desregulado y la gentrificación. Es crucial acercarnos a su situación para tratar de detener el avance de los megaproyectos urbanos en este pueblo, a fin de proteger sus costumbres, territorio y habitantes”.

Estudios acerca del trabajo

La “Conferencia anual sobre investigación estratégica”, realizada por el equipo del Programa de Estudios Laborales de la Universidad de California (UCLA), en Los Ángeles, contó este año con una representación de nuestra Facultad, integrada por los estudiantes de Ciencia Política, Cecilia Barrón y Óscar Toledo, quienes asistieron a ésta como parte de su formación, y en el marco del Seminario permanente de estudios del trabajo, que recién inició su funcionamiento en la FCPyS. Del 2 al 4 de agosto pasado, Cecilia y Óscar participaron en dicho foro, al lado de investigadores y activistas de México y los Estados Unidos. A lo largo de tres días, los politólogos tuvieron la oportunidad de actualizarse en conocimientos y metodologías especializadas, encaminados a que la negociación colectiva obrero patronal sea cada vez más equilibrada y equitativa para los trabajadores, algo que muy difícilmente ocurre en México. Algunas de las enseñanzas y habilidades adquiridas tienen que ver con el análisis financiero y la investigación estratégica de corporaciones, cadenas de suministros, estrategias de crecimiento empresarial, análisis de poder y usos de presupuesto, por mencionar algunos, los cuales fueron el foco de los talleres organizados. Cabe destacar que algunos de estos temas son considerados de interés exclusivamente empresarial y comercial; no obstante, este enfoque permite analizarlos a través de la lente de los trabajadores para la defensa de sus intereses y derechos. A lo largo de las sesiones fue posible escuchar experiencias de lucha de activistas jóvenes, involucrados en campañas para la organización de empleados de empresas como Amazon, Costco, Vice, y de exponentes sindicalistas experimentados. Esto fue gracias a ponencias y mesas de debate muy interesantes, entre ellas el panel de discusión de los antiguos miembros del colectivo FAST (Food & Allied Service Trades), pioneros en la organización de campañas y estra-

tegias pro-derechos laborales en la industria alimentaria de Estados Unidos; o la plática impartida por la periodista, escritora y destacada activista Kim Kelly, fundadora del sindicato de la revista Vice, quien representa una bisagra generacional en la cultura sindical estadounidense. Durante su ponencia reivindicó los beneficios del sindicalismo y la organización de los trabajadores para las nuevas generaciones.

Sin duda alguna, ejercicios como éste permiten a la comunidad de nuestra Facultad mantenerse a la vanguardia en la formación de profesionistas capaces de desempeñarse en favor de los trabajadores. Esto es de suma importancia para que la UNAM continúe cumpliendo con su papel como una institución pública, cuyos servicios académicos sean empleados para el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Los conocimientos adquiridos por Cecilia y Óscar incidirán en las futuras actividades y materiales del Seminario, a los que próximamente tendrá acceso toda la colectividad académica de la Universidad.

Óscar Toledo y Cecilia Barrón, en los trabajos de la Conferencia en UCLA.

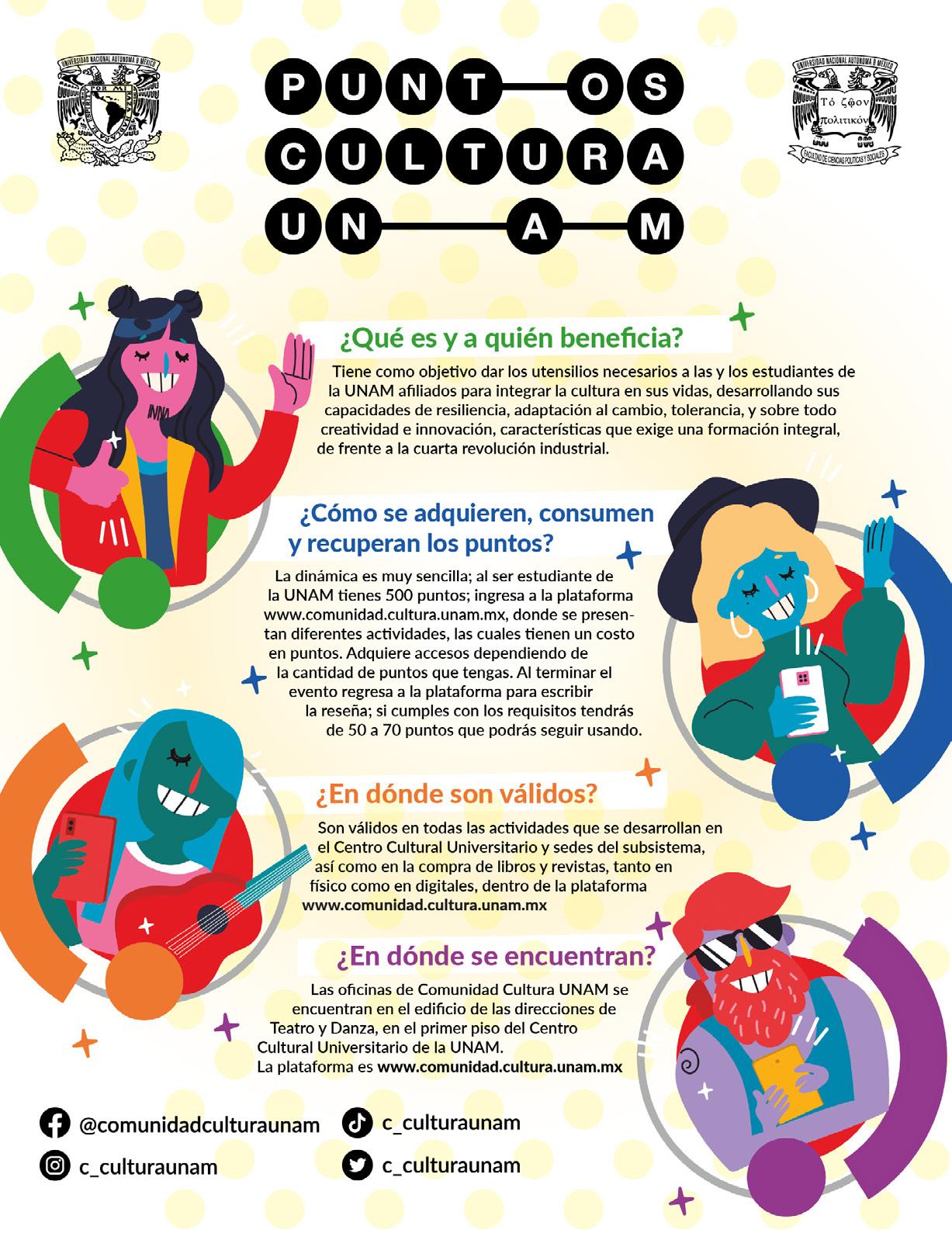

XXVII Megaofrenda de la UNAM: un homenaje al cine mexicano

Por Erick Morquecho

Ofrenda de la FCPyS y de otras entidades, en reconocimiento al cine mexicano. Fotos: Omar García

Con la participación de unas 68 dependencias universitarias, este viernes 1 de noviembre se inauguró en la explanada del Universum la XXVII edición de la monumental Megaofrenda de la UNAM, con cuyo tema: “México visto a través de la lente”, se rindió homenaje al cine mexicano y sus figuras icónicas, recordando a los actores y películas que han dejado una marca imborrable en la historia cultural del país.

Para seguir leyendo: https://gaceta.politicas.unam.mx/ index.php/xxvii-megaofrenda-de-la-unam-un-homenaje-al-cine-mexicano/

Carola García y Silvia González.

Foto: Angélica Martínez

Cumbre de ideas en la Semana de la Publicidad 2024

Por Sofía Gamboa y Angélica Martínez

La cumbre de las ideas fue el tema de la décima edición de la Semana de la publicidad, en cuya inauguración, presidida por la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad, la maestra Ericka Rodríguez Velázquez, coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, resaltó el título, pues, de acuerdo con sus palabras, “de las ideas surge todo, razón por la cual debemos trabajar y tener más confianza en las ideas que tenemos”.

Para seguir leyendo: https://gaceta.politicas.unam.mx/index.php/cumbre-deideas-en-la-semana-de-la-publicidad-2024/

René García, voz de “Vegeta”, honra la labor del doblaje

Por Omar García

El doblaje, uno de los pilares de la industria del entretenimiento y de creadores de voces, fue uno de los principales temas analizados en el 4to Coloquio de streaming y nuevas tecnologías en producción audiovisual, en el cual se contó con la participación del icónico actor de voz, René García, quien ofreció una profunda mirada a los retos actuales y futuros de esta disciplina, además de compartir su experiencia.

Para seguir leyendo: https://gaceta.politicas.unam.mx/index.php/rene-garciavoz-de-vegeta-honra-la-labor-del-doblaje/

Porfirio

Foto: Erick Morquecho

Inteligencia artificial, ventajas y desventajas

Por Erick Morquecho

Los avances tecnológicos permiten obtener resultados y objetivos que antes sólo veíamos en las películas y novelas de ciencia ficción. La capacidad de los softwares existentes son capaces de realizar, de manera autónoma, múltiples e inusitadas tareas que requieren de la inteligencia humana. En el seminario: Inteligencia artificial, trabajo y calificación laboral, el profesor Porfirio Toledo Delgado, adscrito al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación (CECC), habló sobre el desarrollo y concentración tecnológica, su peso económico y el desarrollo de las fuerzas productivas.

Para seguir leyendo: https://gaceta.politicas.unam.mx/index.php/inteligencia-artificial-y-aplicaciones-laborales/

Migración: racismo, discriminación y abusos

Por Omar García

En el marco del seminario, Migración y refugio: propuestas para el Estado Mexicano, se llevó a cabo una mesa de análisis acerca de las implicaciones políticas, económicas y sociales de los flujos migratorios recientes en América Latina y su relación con México.

El doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, docente del Centro de Relaciones Internacionales (CRI), sostuvo que éste es un tema muy importante para las ciencias sociales, y que es urgente discutir las narrativas que asocian a la migración con la delincuencia, ya que esto alimenta la discriminación, especialmente cuando los medios de comunicación contribuyen a reforzar este discurso.

Para seguir leyendo: https://gaceta.politicas.unam.mx/index.php/migracion-racismo-discriminacion-y-abusos/

Toledo y Tatiana Minoro.

Leticia Calderón y Adriana Ortega. Foto: Omar García

René García. Foto: Omar García

Día de Muertos y su significado cultural

MARÍA AUXILIADORA SÁNCHEZ FERNÁDEZ

Maestra en Educación, con campo en Diseño Curricular, Universidad

Pedagógica Nacional

Si te dijera que los muertos se acercan, ¿me creerías? En México, el 2 de noviembre se conmemora el Día de Muertos. Esta tradición es tan antigua que su origen data desde épocas prehispánicas. En la antigua Tenochtitlán, la muerte no era considerada como el final de la vida, sino el inicio de un nuevo viaje, puesto que, al morir, las almas empezaban un trayecto de más de cuatro años para poder llegar al Mictlán, lugar del descanso eterno. Ahí, los dioses Mictlantecuhtl y Mictecacihuatl las devoraban para fusionarlas con el universo, en uno solo.

Fotografía de la Secretaría de Turismo de Michoacán. Festejo del día de muertos.

Por desgracia, esta cosmovisión no quedaría intacta, debido a que, con la llegada de los españoles y el proceso de conquista, se implementó otro valor a la cultura. Un ejemplo de ello fueron los frailes católicos, quienes utilizaron algunos elementos de este emblemático ritual para la conversión de los indígenas a la cristiandad. Debido a esta incorporación del toque español y su tendencia por el barroco, es que ahora en nuestro Día de Muertos es tan común ir a visitar y decorar los panteones. Nuestras tradiciones han sido heredadas de generación en generación, hasta llegar a los rituales que todavía prevalecen hoy en día.

Uno de los eventos más conocidos por esta emblemática fecha de muertos se encuentra en la localidad en el pueblo de Pátzcuaro, Michoacán, puesto que ahí los habitantes colocan las ofrendas en sus hogares y acu den a los cementerios para decorar de una manera única y deslumbrante las tumbas de sus seres queridos. ¡Incluso se quedan hasta tarde para velar las tumbas! Todo esto para ofrecer alimentos y bebidas a sus difuntos para honrar su memoria, con amor y cariño. Incluso, nuestros antepasados creían que el dejar comida y agua en las ofrendas ayudaría a sus familiares con el arduo camino que implicaría dicha travesía.

Para entrar con más detalle al tema de la celebración del día de muertos y enten der el concepto de sincretismo cultural en esta festividad se conversó para nuestra Gaceta con el maestro en Antropología y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Jorge Adrián Illescas y Illescas.

tividad tiene algo en común con la celebración que se da también en la cultura prehispánica, que es esa reunión de los vivos con los muertos. Ellos se disfrazaban y ponían comida para atraer la convivencia con sus muertos. Después, viene una influencia hacia el mundo cultural en Europa con el cristianismo, que retoma muchos elementos, de esa cultura celta a la cultura cristiana.

Los españoles traen estas prácticas a América y toman nota de las festividades de nuestras culturas originarias. Ahí suman una serie de elementos comunes para imponer una nueva tradición.

La muerte es un hecho universal. Nosotros, como seres humanos y también biológicos, tratamos de dar explicación a los sucesos que nos ocurren en general, de manera universal, como humanidad; es decir, morir, nacer, reproducirse, etcétera. La vía para responder a nuestras preguntas arquetípicas que expliquen de alguna manera estos fenómenos, que por lo regular no tienen una respuesta exacta, se busca a través de símbolos y rituales, que se convierten en tradiciones y conocimientos sobre cómo entender el fenómeno de la muerte.

George Bataille, por ejemplo, decía que los humanos son seres discontinuos; esto es, seres que mueren y buscan la continuidad de muchas maneras; por ejemplo, a través de la descendencia o de otras formas simbólicas. La cultura es una de esas maneras en las que nosotros damos explicaciones a estos fenómenos.

Maestro, ¿por qué es tan importante esta fecha para los mexicanos?

El Día de Muertos es una tradición con la que hemos crecido. Quizás de pequeños no entendíamos su significado, pero con el transcurso de los años las tradiciones obtienen una mayor importancia y nos da la sensación de que, por lo menos una noche al año, podemos sentir a nuestros familiares de nuestro lado. Es una tradición milenaria. Nos ocupamos casi siempre del tema como si fuera una festividad mexicana; sin embargo, además de ser una tradición y festividad mexicana, tiene sus orígenes también en otras latitudes planetarias. Podemos citar la tradición en el viejo continente con la cultura celta, de donde viene la expresión "All Hallows Eve", que sería de donde proviene la palabra Halloween. Esta fes-

El Día de Muertos para nosotros los mexicanos tiene tal relevancia cultural que, efectivamente, constituye parte de nuestro patrimonio, y ya está declarado por la UNESCO, desde 2008, como una tradición mexicana.

Para explicarlo debemos comenzar con citar el origen de esta celebración, que tiene que ver, por un lado, con nuestra cultura prehispánica y toda la visión de la muerte que había en ese mundo, y por otro lado, con la tradición católica que, como bien mencionas, llegó por la vía de los españoles.

La festividad católica por las ánimas y todos los santos se unió con la cosmogonía prehispánica, generando nuevas tradiciones. El Día de Muertos es una de esas tantas cosas que se mezclaron. Podemos ver expresiones de su festejo a lo largo de todo el país, y éstas tienen claramente una influencia de ambas cosmovisiones: lo europeo y lo prehispánico.

Lo interesante es ver cómo hoy, a lo largo del tiempo, esto tiene de alguna manera ciertos anclajes a ese pasado, pero las tradiciones, entendiéndolas como estas ideas

y prácticas organizadas, rituales y de naturaleza simbólica, que nos dan explicaciones, se van adaptando a los tiempos. Entonces, esta tradición, si bien su origen está en el ayer, hoy podemos encontrar distintas respuestas para ver cómo se ha conformado.

Por ejemplo, por el lado prehispánico, sabemos que era muy diversa la cosmovisión sobre la muerte, tanto en el norte, en el centro, como en el sur de México; sin embargo, había una coincidencia: la conexión muerte-vida, es decir, una idea de trascendencia. Al morir, las almas iban al Mictlán, pasando por el inframundo y enfrentando distintos obstáculos. Por el lado de los europeos, al llegar con la conquista, trajeron consigo el catolicismo y su propia idea de la muerte, una de muerte finita.

Aquí hay una coincidencia que me llama mucho la atención: siempre interpretamos la muerte, no importa la cultura, como un viaje. Las almas tienen que seguir un camino, enfrentar varios obstáculos para alcanzar un espacio cer cano a las deidades, sin importar el credo re ligioso. Esta travesía es por el inframundo, por lo que quizás de ahí vienen los entierros.

metarrelatos. Para nosotros, como mexicanos, tener esta tradición como patrimonio de la humanidad es un privilegio. Sorprende a ojos extranjeros nuestra manera de tratar a la muerte: con la festividad, con las calaveras que se comen, y ahora con la globalización, trasciende su difusión a través del cine como en la película Coco, en 2017.

De acuerdo con lo anterior, hay que entender esta tradición de muchas maneras. En los contextos urbanos, esta celebración se ha comercializado, globalizado y se ha vuelto un producto turístico. Aunque esto tiene aspectos positivos, como mantener viva la tradición y atraer el turismo, también ha traído cambios en cómo se vive.

¿Pero cómo es que en ambas culturas coincide esta visión?

Como seres biológicos y culturales, no podemos separarnos. El acto de enterrar a los muertos, que evitaba verlos descomponerse, fue uno de los grandes avances de la civilización. Esto generó una idea de trascendencia que ha modificado nuestras estructuras sociales a lo largo del tiempo. Asociar la idea de enterrar a los muertos con el inframundo y lo que hay abajo es pensar en lo desconocido.

Como bien lo mencionan algunos, el Día de Muertos es un antídoto para el olvido. Los seres humanos tenemos la capacidad simbólica de entender la muerte no sólo como un hecho biológico, sino como un hecho simbólico. A través de la muerte, modificamos nuestras estructuras sociales y tratamos de conservar la memoria, no únicamente de nosotros mismos en el presente, también de nuestros antepasados. Mantener viva la memoria no se trata de recordar, en exclusiva, a la persona, sino, al mismo tiempo, significa preservar muchas vivencias que, a lo largo del tiempo, generan

En los contextos más rurales o en los estados como en Campeche, hay tradiciones más íntimas que siguen vivas, como las exhumaciones en vivo en la fiesta de Pomuch, donde sacan a los esqueletos y limpian los huesos. Esta tradición se ha mantenido vigente, a pesar de la influencia externa y de los medios de comunicación. Se reserva la intimidad de la familia y esto es parte de lo que mantiene viva la tradición.

¿Cómo cambian las celebraciones entre diferentes sectores de la sociedad?

Varía mucho según el tipo de contacto que se tiene con la tecnología. En contextos urbanos, la transmisión de las tradiciones ha sido permeada por redes sociales, los medios de comunicación y la industria cultural. En las ciudades, el Día de Muertos es ya una mezcla entre lo tradicional y lo global, lo que ha traído una gran variedad de expresiones y productos.

En los contextos rurales, la tradición se mantiene más conectada a las raíces prehispánicas y católicas. Por ejemplo, en lugares como el mercado de Sonora o el de Jamaica, en la Ciudad de México, se ven mezcladas las tradiciones de Halloween con las de Día de Muertos. Aunque algunos puristas pueden criticar esta fusión, es parte de la realidad de vivir en un mundo globalizado.

¿De dónde viene el pan de muerto?

El pan de muerto tiene muchas expresiones. No sólo es el pan con los huesitos y azúcar que conocemos en las ciu-

dades, sino en algunos lugares, tiene formas humanas o de ataúd. En algunos contextos rurales, el pan de muerto está más conectado con la cosecha del maíz y la fruta de temporada, lo que representa una forma de compartir con los muertos lo que se ha cosechado durante el año.

En las ciudades, hoy tenemos una gran variedad de panes de muerto que aparecen desde septiembre, y aunque esto puede parecer comercializado, no deja de ser una forma de celebrar la tradición de manera diferente. En otros lugares, como Pomuch, las costumbres son más rurales y siguen manteniendo ese an claje a las prácticas más antiguas.

Sincretismo cultural en torno a esta celebración

Es el proceso por el cual diferentes tradiciones culturales se combinan para crear una nueva. En el caso de la evangelización en América, los frailes católicos encontraron similitudes entre las prácticas religiosas de las culturas pre hispánicas y las cristianas. Esto facilitó la con versión al catolicismo de los pueblos indígenas. Un ejemplo destacado es la Eucaristía, un ritual católico en el que el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Este ritual tenía una similitud simbólica con los sacrificios prehispánicos, en los que el corazón de las víctimas se ofrecía a los dioses.

en diferentes formas a lo largo del país.

En otras latitudes del planeta también encontramos festividades comunes a ésta, tal es el caso de la tradición celta, denominada: “All Hallows Eve”, y su transformación histórica, traída a América del norte por los ingleses, conocida hoy como Halloween.

All Hallows Eve, que significa "Víspera de Todos los Santos", tiene su origen en la cultura celta, específicamente en la festividad conocida como Samhain. Los celtas creían que durante la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgado, lo que permitía a los espíritus regresar a la tierra. Para protegerse de los espíritus malignos, encendían hogueras, se disfrazaban y ofrecían comida.

Con la expansión del cristianismo, los líderes religiosos buscaron incorporar esta festividad celta en sus celebraciones religiosas. Así nació “All Hallows Eve”, una mezcla de sus creencias con la festividad cristiana de Todos los Santos, que honra a los muertos el 1 de noviembre. Esto se convirtió con el tiempo en Halloween, el festejo contemporáneo de hoy.

Este proceso de sincretismo permitió la creación de nuevas tradiciones, como el Día de Muertos, que combina elementos de las creencias prehispánicas sobre la muerte y la festividad católica de todos los santos y las ánimas. Esta mezcla ha permitido que el Día de Muertos sobreviva y se mantenga vivo en diferentes formas a lo largo del país, conservando tanto sus raíces prehispánicas como los elementos del catolicismo.

El sincretismo, por tanto, fue clave para que estas tradiciones se consolidaran y perduraran a través del tiempo, fusionando dos cosmovisiones en una nueva forma de celebrar y honrar a los muertos, algo que hoy forma parte del patrimonio cultural de México. Esto permitió la creación de una nueva tradición que hoy en día vemos como el Día de Muertos, donde se mezclan elementos prehispánicos con la festividad católica de todos los santos y las ánimas, lo cual ha permitido que esta tradición sobreviva y se mantenga viva

Halloween ha evolucionado hasta ser una festividad donde se utilizan disfraces, se decoran las casas y se reparten dulces, pero aún conserva algunos elementos del Samhain celta, como el uso de disfraces para ahuyentar a los espíritus y la conexión con el mundo de los muertos. Su incorporación en la cultura global ha llevado a que esta celebración se combine con tradiciones locales, como el Día de Muertos en México, creando un sincretismo moderno, que mezcla elementos de ambos lugares .

Este sincretismo entre las culturas celtas, cristianas y actuales refleja cómo las festividades evolucionan, adaptándose a diferentes contextos sociales y geográficos, manteniendo algunas de sus raíces, mientras incorporan nuevos significados y prácticas.

A lo largo del tiempo, el Día de Muertos ha sido una celebración que mezcla lo prehispánico con lo europeo, lo íntimo con lo globalizado. Esta tradición se ha mantenido viva, gracias a la capacidad de adaptarse a los tiempos, y hoy sigue siendo una forma de preservar la memoria de nuestros seres queridos, un verdadero antídoto para el olvido.

Autoestima y autenticidad

Alejandra Navarro*

Psicoterapeuta Gestalt y doctora en Estudios Latinoamericanos, UNAM

En la entrega pasada, hablamos de cómo las emociones influyen en tu bienestar general. Hoy quiero hablarte de algo que seguramente has escuchado muchas veces: la autoestima. ¿Alguna vez te has preguntado qué es ésta y cómo se manifiesta en tu vida diaria? En las siguientes líneas exploraremos junt@s una perspectiva que profundiza en este concepto.

Nathaniel Branden, psicoterapeuta canadiense, autor cuya perspectiva considero una de las más claras y profundas sobre la autoestima, dice que ésta es “la experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida. Específicamente, consiste en: confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la vida y en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos”1. Coincidiendo con Branden, la autoestima es un sentimiento de dignidad personal que se construye de manera continua; cada persona sigue su propio camino y no existe una fórmula o receta única para fortalecerla.

Uno de los aspectos que encuentro más significativos en la propuesta de Branden es que la autoestima se construye al vivir conscientemente (p. 40, 2012). Esto implica estar presentes en lo que hacemos, decimos, pensamos y creemos; es decir, “prestando atención consciente a nuestras sensaciones, emociones y pensamientos en tiempo real”2, reconociendo metas y valores propios, y al mismo tiempo teniendo en cuenta cuál es el impacto de las acciones que llevamos a cabo en las personas con quienes convivimos.

De hecho, este énfasis en la consciencia y la presencia es lo que permite que la autoestima y la autenticidad se refuercen mutuamente. Ser auténtic@ significa conectar de manera honesta con lo que sentimos, pensamos, creemos y hacemos en cada momento, y, reconocerlo, sin pretender ser algo distinto3

1. Branden, Nathaniel, El poder de la autoestima, Colección Biblioteca Nathaniel Branden, Paidós, Barcelona, 2012 [1993], p. 3. Disponible en: https://dokumen.pub/el-poder-de-la-autoestima-como- potenciar-este-importante-recurso-psicologico-1nbsped-9788449322488.html (Fecha de consulta: 21/octubre/2024).

2. S/A, “La Terapia Gestalt: El Arte de Vivir el Presente”, en: https://www. escuelagestalt.com/la-terapia-gestalt-el-arte-de-vivir-el-presente/ (Fecha de consulta: 21/octubre/2024).

3. Civatti, Verónica, “La autenticidad en la Terapia Gestalt”, en https://www. veronicacivatti.com/blog/terapia-gestalt/la-autenticidad-en-la-terapia-gestalt (Fecha de consulta: 21/octubre/2024).

Dicho de otra manera, la autoestima va estrechamente ligada a la consistencia y a la autenticidad con un@ mism@ y l@s demás, pues resulta evidente que la autoestima no puede existir en el aislamiento, ya que su desarrollo depende también de nuestras interacciones y relaciones con l@s otros. La autoestima se fortalece al validar nuestra identidad y capacidades en contextos de convivencia, donde aprendemos a dar y recibir, establecer límites y a ser empátic@s. Son las relaciones humanas las que condicionan y enmarcan nuestra autoestima, nos desafían, nos enriquecen y nos enseñan quiénes somos.

Así, construir nuestra autoestima no sólo depende del autoconocimiento y autoaceptación, sino también de aprender a interactuar con los demás desde un lugar de respeto y autenticidad. La autoestima, entonces, no es un proceso exclusivamente individual, su desarrollo se nutre también de la retroalimentación y de las experiencias de convivencia, esenciales para nuestro crecimiento y compresión de nuestro ser y estar en el mundo.

Hoy en día, la autoestima es un tema recurrente en libros de autoayuda y en el mundo del coaching, donde con frecuencia ofrecen una receta rápida para "mejorarla": repetir como decretos “afirmaciones positivas”. Aunque pueden parecer efectivas, rara vez profundizan en aspectos esenciales, como el autoconocimiento, la autoaceptación, la autenticidad, la capacidad de reflexión y la relación con l@s demás. Sin estos elementos, la autoestima deja de ser un proceso continuo, de comprensión y crecimiento.

Las soluciones rápidas de autoayuda pueden crear expectativas poco realistas y, con frecuencia, terminan generando frustración. Además, lo que funciona para una persona, no necesariamente resultará para otra; cada un@ de nosotr@s tiene que encontrar su propio camino para saberse y sentirse dign@.

Construir autoestima no es un destino al que se llega de una vez. Es un camino con numerosos puntos de llegada, moldeados por el autoconocimiento, la conciencia y la conexión tanto con un@ mism@ como con las personas que nos rodean, y, donde cada paso nos puede permitir vivir con mayor integridad. Hablar de autoestima sin autenticidad es como navegar sin rumbo: un viaje que puede llevarnos al naufragio. En cambio, hablar de autoestima y autenticidad es embarcarse en una travesía más plena, donde cada experiencia, cada relación y cada reflexión nos acerca a una versión más completa y realizada de nosotr@s mism@s.

Ilustración de Illot

www.politicas.unam.mx