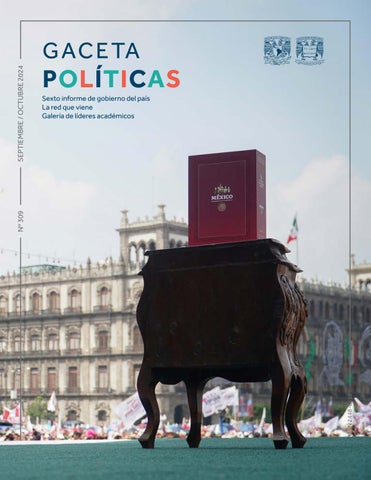

P O L Í T I C A S

Sexto informe de gobierno del país

La red que viene Galería de líderes académicos

DIRECTORIO

Leonardo Lomelí Vanegas

Rector de la UNAM

Patricia Dávila Aranda

Secretaria General

Néstor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

Carola García Calderón

Directora de la FCPyS

Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca

Secretaria General de la FCPyS

Gaceta Políticas

María Auxiliadora Sánchez Fernández Directora

Rosa Martha Sánchez Carrillo Subdirectora

Leticia Martínez Eslava Editora

Ángela Alemán León Diseño y formación

Unidad de información:

Myriam Corte Cortes

Diana Elizabeth Flores

Omar García Fosado

Erick Morquecho Torres Angélica Martínez Hernández

Gaceta Políticas No. 309, septiembre/octubre 2024, es una publicación mensual, editada y distribuida por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Edificio “G”, Circuito Mario de la Cueva, s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, CDMX. Tel. (0052) 55.56.22.94.70 (ext. 84352). Correo electrónico: informacion.ceu@ politicas.unam.mx. Editora responsable: Leticia Martínez Eslava. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, No. 04-2016-060316453200-102; ISSN: 2448-8615, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17208, concedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Edición digital. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente la postura de la editora de la publicación ni de la UNAM. Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos aquí publicados, siempre y cuando se cite la fuente completa y la dirección electrónica de la revista.

Consulta los números anteriores en gaceta.politicas.unam.mx

Foto de portada del portal: presidente.gob.mx

EDITORIAL

Informe de gobierno y transición

Los mexicanos habíamos estado acostumbrados a que el 1° de septiembre, el presidente de la República, en un ambiente protocolario, lleno de vallas y cierres por las calles en donde pasaba para dirigirse al edificio del Congreso de la Unión, realizara su informe de gobierno. Un acto normado y obligatorio, en el que se entregaba de manera pormenorizada y escrita al poder legislativo el estado general que guardaba la Administración Pública Federal.

Una vez en el recinto, el presidente leía un largo discurso que tardaba varias horas, siendo usualmente interrumpido por aplausos de los asistentes. Al concluir, el presidente de la Cámara de Diputados daba una respuesta, la cual solía estar llena de elogios.

A partir del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dicho ritual dejó de realizarse en este recinto, para llevarlo a la plaza pública. De esta manera el Informe de gobierno se volvió un acto propagandístico masivo, que buscaba mostrar la legitimidad del presidente, llenando la plancha del Zócalo, que a manera de espectáculo quería evidenciar los cambios en los protocolos ya establecidos desde hace décadas. Era una forma tangible de demostrar una supuesta ruptura respecto a un ritual que sólo involucraba a la élite política, aparentando una transformación y cambio basado en la idea de servir al pueblo.

En este número de Gaceta Políticas consideramos fundamental analizar el Sexto informe de gobierno de AMLO, abriendo un espacio para reflexionar acerca de los logros y limitaciones de una administración que concluye y que prometió una serie de cambios históricos.

A través del análisis de su discurso e información presentada se aportan elementos que permiten ejercer y exigir nuestro derecho como ciudadanía a información verídica y clara. Para así conocer lo que se hizo con los recursos y el poder conferido durante el sexenio. Hay que considerar que parte importante de un sistema democrático, es que los presidentes son personajes sujetos a la crítica.

Es por eso que, en la sección de Horizonte Abierto de este mes, Glenda Rocío Castillo Arroyo, con su texto Sexto informe de gobierno: lo eficaz y lo veraz analiza cómo el expresidente manejó la retórica política en su último discurso para fortalecer su popularidad. Grecia Ruth Cordero García, con su participación: Análisis del discurso del último informe de AMLO, evalúa el

impacto que tuvo el expresidente en la ciudadanía, así como su capacidad para generar narrativas populares que marcan la agenda política.

Asimismo, en esta edición, abordamos un tema que ha generado gran curiosidad y preocupación en el mundo académico actual: la forma en la que vivimos en la época del post-internet y la Inteligencia artificial. En su texto La red que viene, Alma Rosa Alva de la Selva describe cómo estas tecnologías están permeando nuestra vida cotidiana.

Por otra parte, la presente administración está por concluir, los procesos de renovación y transición son pilares fundamentales en la estructura de la Facultad. Éstos se enmarcan en las normas que rigen los mecanismos propios de la UNAM, como lo determina nuestra Ley Orgánica y el Estatuto General. Damos así difusión a la Convocatoria 2024 que la Secretaría General de la UNAM ha publicado, para la designación de la próxima directora o director de nuestra entidad.

Con esto se inicia el proceso de auscultación en dónde la Junta de Gobierno de la UNAM designará a una nueva autoridad de la Facultad. Esto representa un momento clave para la comunidad, por lo que invitamos a todos sus miembros a informase sobre las propuestas de cada uno de los aspirantes y ejercer su derecho a participar en este proceso, apoyando aquellos proyectos que consideren más adecuados y en beneficio de la Facultad.

Les invito a que este proceso se rija por principios éticos, a través de una participación abierta y comprometida con el respeto que como universitarios nos debemos. Fortalezcamos la unidad y evitemos caer en descalificaciones innecesarias, esto es fundamental ante los desafíos que constantemente se le presentan a nuestra Facultad en un contexto ya de por sí complicado, rodeado de polarización social y desinformación.

A propósito de dicho proceso, se hace un recuento de quienes han dirigido a la Facultad a través de una Galería de líderes académicos.

Por otra parte, en la sección de Cultura con Polakas reflexionamos acerca de la IA en la música y el espectáculo, analizando cómo se crean, viralizan y se vuelven empresas millonarias los productos culturales generados con inteligencia artificial. En nuestra sección de Vida y Mente Sana, Alejandra Navarro Trujillo destaca la importancia de la Inteligencia emocional y la salud mental con una mirada humanista.

Sexto informe de gobierno: lo eficaz y lo veraz

Glenda Rocío Castillo Arollo Maestra en Comunicación, FCPyS-UNAM

Desde el siglo XIX, para el poder ejecutivo, el informe presidencial es el ejercicio de rendición de cuentas por excelencia; sin embargo, a lo largo de las décadas y hasta avanzado el presente siglo, también se configuró en una especie de Día del presidente, por constituirse en un acto de poder presidencial sobre los distintos ámbitos del gobierno (González, 2011); en este sentido, el último informe del mandatario en turno era un evento de reafirmación de logros, de legado y de ese poder. El de Andrés Manuel López Obrador lo fue también de reiteración discursiva; que no quepa duda, junto con los programas sociales, los discursos son un pilar de su popularidad.

El análisis del discurso es hoy una herramienta imprescindible de las ciencias sociales, sean los discursos el objeto de estudio, o que éstos requieran ser interpretados para comprender mejor un objeto en estudio, pues revela información valiosa, como las estrategias que los hacen eficaces y veraces. En el terreno de la eficacia, desde diversos enfoques y metodologías, que van de la hermenéutica y la semiótica a campos más específicos, como la teoría de marcos, analistas e investigadores han identificado una serie de elementos estratégicos en los discursos de López Obrador, entre ellos, la exaltación de ideas y sentimientos afines al populismo y el nacionalismo —al apelar a un “pasado grandioso”, compuesto por la riqueza de las culturas prehispánicas y “la singular y espléndida historia política de México”—, y al emplear frases, como máximas, en las que el “pueblo” es protagonista: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

En cuanto a lo veraz, el estudio de los discursos evidencia la importancia de la verdad como elemento de legitimación del propio discurso (Van Dijk, 2000); según el caso, se eligen los recursos para lograr esto. La veracidad es requisito

en un discurso que manifiesta el estado general de la admi nistración pública del país; lo utilizado para conseguirlo son los hechos. López Obrador, por ejemplo, dio cuenta de ellos por medio de la exposición de acciones, datos y estadísticas, acompañadas de frases que suponen su verificabilidad.

En periodismo, el fact-checking es obligado; a grandes rasgos, se trata de un proceso para validar la información en un texto. En Estados Unidos ha servido a periodistas y científicos sociales para desarrollar rápidos y confiables instrumentos que permitan confirmar lo difundido en coyunturas políticas, como los procesos electorales, lo cual es conocido como fact-cheking político. En palabras llanas se trata de “evaluar la veracidad de las afirmaciones políticas” (Graves, 2018) e incrementar el conocimiento sobre determinado tema, “investigando los supuestos hechos en declaraciones publicadas/grabadas de políticos y cualquier persona, cuyas palabras impacten las vidas y los medios de subsistencia de otros” (Elizabeth, 2014). En México hay pocos proyectos de fact-checking, entre ellos, Verificado, en el que un equipo de periodistas investiga y constata datos y dichos de personajes públicos, con una metodología estricta y una amplia diversidad de fuentes confiables.

El fact-checking político puede resultar útil para evaluar la veracidad de un discurso, por ejemplo, en el sexto informe de gobierno de López Obrador, Verificado identificó 19 frases factuales, es decir, basadas en hechos verificables, de las cuales sólo dos son verdaderas (sí se ha reducido la pobreza y sí aumentó el salario mínimo más del 100% en los últimos 40 años), diez son falsas y siete engañosas, ante lo cual se puede decir que, si bien el discurso es eficaz, no es veraz.

El análisis del discurso es más complejo que lo aquí realizado; apenas retomé algunos de los muchos conceptos e

instrumentos que se utilizan para estudiar, en este caso, parte del contenido del informe, para dos cosas: primero, observar los recursos con los cuales se legitimó en términos de veracidad; segundo, destacar la vigencia y utilidad social de tales conceptos e instrumentos. Al respecto, en Estados Unidos el fact-checking político ha dado muestras de corregir las percepciones de la ciudadanía y de disuadir a figuras públicas del uso de frases engañosas e imprecisas (Nyhan & Reifler, 2014; Porter & Wood, 2019).

A manera de epílogo, agregaré que pese a los cambios en formato y protocolo —es la primera vez que se realiza en el Zócalo capitalino, frente a miles de ciudadanos—, el informe pronunciado a lo largo de dos horas y cinco minutos, al exceder en recursos eficaces, reafirma el poder de un discurso reiterado a lo largo de seis años, situación que da varias interrogantes para futuros análisis: ¿Cómo interpreta la ciudadanía estos discursos, identifica su escasa veracidad? ¿A lo largo de seis años, cómo se estableció la comunicación entre López Obrador y la ciudadanía? ¿Cómo articula la ciudadanía estos discursos con su realidad concreta?

Fuentes

• Elizabeth, J. (2014, mayo). Who Are You Calling a Fact Checker? American Press Institute. http://www.americanpressinstitute.org/fact-checking-project/fact-checker-definition/.boundaries not drawn 629

• González Reyes, M. (2011). El Informe Presidencial: de la opulencia al ocaso del presidencialismo. Estudios políticos, (24) 55-76. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16162011000300004&lng=es&tlng=es.

• Graves, L. (2018). Boundaries Not Drawn: Mapping the institutional roots of the global fact-checking movement. Journalism Studies. (19) 613-631. https://doi.org/10.1080/1 461670X.2016.1196602.

• Nyhan, B. y Reifler, J. (2015). The Effect of Fact-Checking on Elites: A Field Experiment on U.S. State Legislators. American Journal of Political Science, (59) 628-640. https:// doi.org/10.1111/ajps.12162

• Porter, E. y Wood, T.J. (2019). False Alarm: The Truth about Political Mistruths in the Trump Era. Cambridge University Press.

• Van Dijk, T.A. (2000). Parliamentary Discourse. En R. Wodak y T. Van Dijk (eds): Racism at the Top. Parliamentary Discourses on Ethnic Issues in Six European States (pp. 45-78). Drava Verlag.

• Verificado (02 de septiembre de 2024). 6° Informe de gobierno: Más datos falsos y engañosos que verdades. https://verificado.com.mx/6-informe-gobierno-mas-datos-falsos-y-enganosos/

Análisis del discurso del último informe de AMLO

Grecia Ruth Cordero García

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS-UNAM

Asólo

unos meses de concluir su mandato, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su último informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, lugar simbólico para quien a lo largo de su trayectoria política logró aglutinar el apoyo popular masivo en decenas de ocasiones.

Entre críticos que señalan que se trató de un informe fuera de toda proporción con la realidad, en el que México pareciera haber alcanzado el “paraíso terrenal” o la “tierra prometida", hasta el ridículo (como aquella mención que el propio AMLO reconoció después como “provocadora”, al afirmar que el sistema de salud es mejor que en Dinamarca), hay quienes sostienen, además, que se trató de una exhibición de protagonismo desmedido. Lo cierto es que en contraparte para los defensores y seguidores del mandatario, el discurso es el mismo que ha caracterizado al líder populista por años, y quien a la usanza de sus antecesores rusos (Venturi, 1975) y norteamericanos, promueve una crítica moral maniquea a las oligarquías y a la desigualdad social, donde el “pueblo bueno, sabio, honesto, trabajador y pobre” es el protagonista, por oposición a la antagonista “mafia neoliberal” y corrupta, señalando así, que, “el dios de los oligarcas es el dinero”, pero “el poder es virtud cuando se pone al servicio de los demás”, y porque “no puede haber gobierno rico donde hay pueblo pobre”, “por el bien de todos, primero los pobres”.

Lo anterior no supone sólo una mera retórica, sino el discurso ideológico populista en su dimensión plena, ya que como señala Norberto Bobbio (1996), una ideología indica un programa, acciones políticas, intereses y valoraciones sobre la dirección que habría de dar la sociedad. En tareas concretas, un líder populista, como expresó alguna vez Barack Obama, ha de preocuparse por los más pobres; de ahí que el combate a la pobreza y a la brecha de desigualdad social,

el aumento al salario mínimo y la extensión de los programas sociales a sectores vulnerables de la población han caracterizado al gobierno de López Obrador1

El llamado a la “revolución de las conciencias” forma parte del autoritarismo moral populista, donde “sólo el Pueblo puede salvar al Pueblo”, y como buen crítico de la democracia, el populismo se autoproclamó en el sexto y último informe de gobierno como “democracia auténtica o verdadera”, no “fachadas”, ni “simulaciones”, pues no puede haber kratos sin Pueblo. Inspirado en la democracia identitaria, radical o directa, el populismo se autoconcibe como autogobierno bajo la figura del comisario, que de acuerdo con Carl Schmitt (2013), no se trata de un representante cualquiera, sino de alguien que tiene una comisión y no un poder; es decir, solo una delegación o encomienda de cumplir el mandato de quien lo eligió. Bajo los aspectos antes mencionados, existen por lo menos cuatro elementos a destacar en este último informe de gobierno: 1) Se trató de la despedida formal de su papel como presidente-comisario de la República; 2) Se exhaltaron los principales logros del gobierno, autodenominado como la Cuarta Transformación (4T), particularmente en su lucha contra la pobreza y la desigualdad, con el fin de; 3) Dar continuidad a este proyecto, y de manera específica; 4) Realizar una transferencia carismática de legitimidad comisarial a la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

1 México registró entre 2018 y 2022 el mayor logro en más de dos décadas en la lucha contra la pobreza, además, el salario mínimo creció un 110% durante su sexenio, colocando al país en el sexto con el salario mínimo más alto en América Latina. Consúltese: Redacción El Economista (2024, 9 de enero), “Salario mínimo en México, ¿cuánto ha crecido entre 2018 y 2024?” https://www.eleconomista.com.mx/economia/Salario-minimo-en-Mexico-Cuanto-ha-crecido-entre-2018-y-2024-20240109-0047.html

Muchos analistas han resaltado, con respecto a este último elemento, que AMLO dio instrucciones y comprometió a Sheinbaum Pardo de manera evidente, quitándole de toda personalidad propia; sin embargo, a la luz del discurso ideológico populista esto es perfectamente coherente, ya que ambos son líderes-comisarios, que cumplen “simplemente” con la voluntad del pueblo bueno, sabio, honesto y trabajador. De hecho, el avasallador triunfo electoral de Sheinbaum y de MORENA en la Cámara alta y baja ha de leerse en clave populista, es decir, como elección-mandato de “mayoría calificada” para hacer las reformas constitucionales necesarias, conocidas como “Plan C”, y que, en efecto, dan cuenta de una aporética revolución y dictadura al unísono, pues poder ejecutivo y legislativo se funden.

Lo cierto es que está por verse si el gobierno próximo de Sheinbaum continuará con el discurso ideológico populista o irá trasmutando y matizándose, tal y como ocurrió con el populismo norteamericano de finales del siglo XIX, que se transformó hasta desaparecer y convertirse en un legado para los reformadores posteriores, en particular para los de la era progresista y el “New Deal” (Hofstadter, 1969), de donde viene su prestigio histórico para políticos, como Barack Obama.

Bibliografía:

• Bobbio, Norberto (1996). Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política. Madrid: Taurus.

• Hofstadter, Richard (1969). “Estados Unidos”. En Populismo. Sus significados y características nacionales, compilado por Ghita Ionesco y Ernest Gellner, 15-38. Buenos Aires: Amorrortu.

• Schmitt, Carl (2013). La dictadura. Madrid: Alianza.

• Venturi, Franco (1975). El populismo ruso. Tomo I. Madrid: Revista de Occidente.

• Walicki, Andrzej (1969). Populismo y marxismo en Rusia. La teoría de los populistas rusos. Barcelona: Editorial Estela.

Foto del portal presidente.gob.mx

Imagen de internet

La red que viene

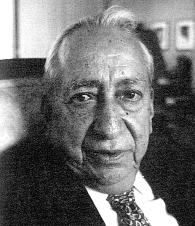

Alma Rosa Alva de la Selva

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Comunicación, UNAM

“Post-Internet” es el nombre que asumirá la siguiente etapa de la red de redes en el Siglo XXI. Como parte de un futuro que ya está aquí, en los próximos años Internet presentará importantes transformaciones. Por principio de cuentas, la red saldrá de las pantallas y se ubicará en cualquier artefacto o espacio donde se desarrolle la actividad humana, con lo cual se convertirá en una red móvil. Será entonces cuando the Next-Internet (Mosco: 2018) se constituirá en una infraestructura global desde donde se suministrarán y controlarán todo tipo de actividades y servicios, por lo cual resultará estratégica e indispensable.

A partir de la conjunción de sus componentes, el llamado “Internet de las Cosas” (IdC), que incorporará crecientemente recursos de la Inteligencia Artificial (IA), la conexión a la red será accesible mediante un amplio repertorio de dispositivos, desde los wearables (tecnologías que se pueden “llevar puestas”, es decir que son “usables”, como relojes, brazaletes de monitorización, ropa, etcétera) y todo tipo de aparatos electrodomésticos, asistentes digitales y una amplia gama de artículos de uso personal, hasta superficies y ambientes. Es por ello que esa nueva red que hoy se configura podría convertirse en omnipresente.

El desarrollo de ese nuevo sistema tecnológico y las condiciones bajo las cuales se incorporará en los próximos años en nuestro país es el tema del proyecto PAPIIT “Post-Internet. Perspectivas para México”. Bajo la dirección de la doctora Alma Rosa Alva de la Selva, profesora-investigadora del Centro de Estudios de la Comunicación (CECC) de nuestra Facultad, dicha investigación, auspiciada por la DGAPA-UNAM, tiene como objetivo el de explorar, en el marco de la situaciones política, económica, social, tecnológica y cultural, las circunstancias bajo las cuales en los próximos años se iniciará en firme en nuestro país la instauración de la siguiente etapa de la red de redes. En sus inicios el proyecto se concentró en el análisis de la etapa originaria de Internet, la década de los ochenta del Siglo XX, cuando fue considerada una tecnología libertaria que puso a disposición de sus aún escasos usuarios modalidades y recursos de comunicación sin precedente; sin embargo, en los años noventa, en medio de un proceso de restructuración del capitalismo, inmerso en una de sus recurrentes crisis, se impulsó la privatización de la red. Los primeros años de los dos miles serían escenario de un vertiginoso desarrollo de Internet, con el surgimiento de las redes sociodigitales y después de las plataformas, dispositivos tecnológicos y económicos para la venta de mercancías, y con las cuales se generaría un novedoso modelo de negocio.

Fue así como en tal contexto económico, de apuesta al capitalismo monopolista financiero y en pos de un nuevo modelo de acumulación (ya que el correspondiente a la etapa de la manufactura se ha agotado), se está impulsando desde los países avanzados la llamada “Cuarta Revolución Industrial”, proceso que entre un vasto repertorio de sofisticadas innovaciones tecnológicas conlleva el desarrollo del Post-Internet, un sistema cuyos componentes esenciales son “la nube” (Cloud Computing), el Big Data, el Internet de las Cosas (Internet of Things) y, progresivamente, la Inteligencia Artificial (IA).

¿Cuáles son los alcances de este potente sistema tecnológico que hoy apenas se asoma? Desde el punto de vista del creador del término, el economista político canadiense Vincent Mosco, “el próximo Internet será una red incrustada en todas partes”, con equipos de sensores y scanners en activo a instalarse en cualquier parte, in-

cluso “…colocados en nuestros cuerpos” (Mosco: 2018), en lo que vendrá a ser una experiencia de integración que “…está convirtiendo a la brecha humano-computadora en un anacronismo”, cita dicho investigador.

Si “la nube”, más que un sistema de almacenamiento es una “fábrica de datos” los cuales procesa para generar servicios de múltiples tipos, la analítica del Big Data es la gran herramienta, que con la aplicación de algoritmos establece correlaciones para generar perfiles y patrones y, a partir de éstos, construir predicciones sobre conductas y actitudes comunes de los usuarios, es decir, información de alto valor con aplicaciones, entre las cuales sobresalen las comerciales y políticas.

El tercer componente del Post-Internet es el ya mencionado Idc (IoT, por sus siglas en inglés), que se erigirá en una infraestructura masiva, en una Internet accesible 24/7 y la cual será el anticipo del Internet del Todo. Equipado con sensores y con el soporte de la tecnología 5G, el Idc recopilará datos de cualquier actividad o intervención humana (de hecho, los equipos disponibles actualmente ya lo hacen) que, como ya se enfatizó, resulten de interés comercial o político. Así pues, de tomar esa orientación, como la dominante para su funcionamiento, el Post-Internet podría convertirse en el eje de una industria radicada en la extracción de datos de los usuarios.

Asimismo, el Post-Internet será parte de una constelación de tecnologías que impactarán en múltiples ámbitos. Su aplicación hará posible la telemedicina, nuevas modalidades de transporte, el control de los sistemas y servicios urbanos, así como la monitorización de procesos industriales y sistemas de vigilancia, entre algunas de sus variadas aplicaciones.

Sin embargo, más allá de su posible éxito comercial, el desarrollo y aplicaciones del Post-Internet, por el carácter estratégico que asumirá, representa un importante asunto de interés público, el cual por tanto debe examinarse y discutirse a nivel mundial y en nuestro país.

A partir de los análisis y discusiones del grupo de investigación que ha desarrollado el proyecto se está preparando un informe previsional sobre el tema, el cual ofrecerá insumos para la elaboración de una política de Estado para México en la materia, y derivado de ello, de políticas públicas que se formulen de cara al interés público.

Ernesto Enríquez Coyro 1951 - 1953

Licenciatura: Derecho, UNAM.

Galería de líderes académicos

Directoras y Directores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través del tiempo...

Víctor Flores Olea 1970 - 1975

Raúl Carranca y Trujillo 1953 - 1957

Licenciatura: Derecho, UNAM.

Maestría: Derecho Internacional Público, Universidad de París.

Licenciatura y Doctorado: Derecho, UNAM.

Julio Del Río Reynaga 1975 - 1979

Licenciatura: Periodismo, UNAM.

Pablo González Casanova 1957 - 1965

Licenciatura, Maestría y Doctorado: Sociología, UNAM.

Antonio Delhumeau Arrecillas 1979 - 1981

Licenciatura y Maestría: Sociología, UNAM.

Licenciatura: Derecho, UNAM.

Enrique González Pedrero 1965 - 1970

Raúl Cardiel Reyes 1981 - 1983

Licenciatura y Doctorado: Derecho, UNAM.

Carlos Sirvent Gutiérrez 1984 - 1988

Licenciatura, Maestría y Doctorado: Ciencia Política, UNAM.

Ricardo Méndez Silva 1988 - 1992

Licenciatura, Maestría y Doctorado: Relaciones Internacionales, UNAM.

Fernando Pérez Correa 2000 - 2008

Licenciatura, Maestría y Doctorado: Ciencia Política, UNAM.

Juan Felipe Leal y Fernández 1992 - 1996

Cristina Puga Espinosa 1996 - 2000

Licenciatura, Maestría y Doctorado: Sociología, UNAM.

Licenciatura, Maestría y Doctorado: Ciencia Política, UNAM.

Fernando Castañeda Sabido 2008 - 2016

Licenciatura, Maestría y Doctorado: Ciencia Política, UNAM.

Angélica Cuéllar Vázquez 2016 - 2020

Licenciatura, Maestría y Doctorado: Sociología, UNAM.

Carola García Calderón 2020 - 2024

Licenciatura y Maestría: Ciencias de la Comunicación, UNAM.

Doctorado: Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

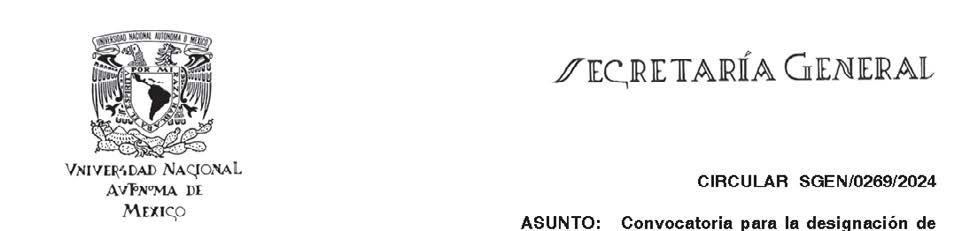

CIRCULAR SGEN/0269/2024

ASUNTO: Convocatoria para la designación de Directora o Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

AL PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

P r e s e n t e

Hago de su conocimiento que se llevará a cabo el proceso de auscultación para elegir Directora o Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por lo que el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Rector de la Universidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 37 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, deberá formular la terna que, previa aprobación del H. Consejo Técnico de esta Facultad, enviará a la H. Junta de Gobierno para que proceda a la designación correspondiente para el período 2024-2028.

En virtud de lo anterior, y por instrucciones del Señor Rector, me permito convocar a ustedes para que a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del viernes 18 de octubre del año en curso, hagan llegar, de la manera que juzguen conveniente, nombres de universitarias (os), que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 39 del Estatuto General con el objeto de que sean considerados para ser incluidos en dicha terna. Al personal académico mencionado en este proceso, se le solicitará su anuencia para hacer público su programa de trabajo.

Las propuestas podrán enviarse a la Secretaría General (7º piso de la Torre de Rectoría) o al correo electrónico sgauscultaciones@unam.mx Para mayores informes comunicarse al teléfono 5556221230 al 34 ext. 109.

A t e n t a m e n t e “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 7 de octubre de 2024 LA SECRETARIA GENERAL

DRA. PATRICIA DOLORES DÁVILA ARANDA

Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México:

El procedimiento para el nombramiento de un director de facultad, escuela o instituto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según el Artículo 34 de la Ley Orgánica, se desarrolla de la siguiente manera:

1. Propuesta de una Terna: El Consejo Técnico de la facultad, escuela o instituto correspondiente elabora una terna de candidatos. Esta terna está compuesta por tres personas que cumplen con los requisitos establecidos para el cargo de director.

2. Consulta al Consejo Técnico: El Consejo Técnico, que es un órgano colegiado integrado por profesores y alumnos, realiza una consulta interna para determinar a los posibles candidatos que integrarán la terna.

3. Envío de la Terna al Rector: Una vez que la terna ha sido elaborada, el Consejo Técnico la envía al Rector de la UNAM.

4. Nombramiento por el Rector: El Rector de la UNAM revisa la terna propuesta por el Consejo Técnico y, tomando en cuenta la opinión de dicho consejo, nombra a uno de los candidatos como director de la facultad, escuela o instituto correspondiente.

5. Duración del Cargo: El director nombrado por el Rector tiene un mandato de cuatro años en su cargo.

6. Posibilidad de Reelección: Al finalizar su período, el director puede ser reelegido por una sola vez para un segundo período consecutivo, siempre y cuando así lo decida el Rector, en consideración de la terna propuesta por el Consejo Técnico.

Este procedimiento asegura la participación de la comunidad académica en la elección de sus autoridades, respetando el principio de autonomía universitaria que caracteriza a la UNAM.

Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México

Capítulo V De los Directores de Facultades y Escuelas Artículo

Artículo 37.- Los directores de facultades y escuelas serán designados por la Junta de Gobierno de ternas que formará el Rector, quien previamente las someterá a la aprobación de los consejos técnicos; éstos sólo podrán impugnar la terna, total o parcialmente, en el caso de que los candidatos no llenen los requisitos que señala el artículo 39, a fin de que el Rector proceda a hacer las sustituciones a que haya lugar. Los directores de facultades y escuelas durarán en su encargo cuatro años y podrán ser reelectos una vez.

Artículo 39.- Los directores de facultades o escuelas deberán reunir los siguientes requisitos: Ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta y menor de setenta años; Haberse distinguido en la labor docente, de investigación o de divulgación científica y llevar una vida honorable; Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México I. II. 53 Legislación Universitaria Haber prestado servicios docentes en la facultad o escuela de que se trate por lo menos ocho años y estar sirviendo en ella una cátedra, y Poseer uno de los títulos que otorgue la facultad o escuela respectiva o un grado equivalente.

La radio educativa fomenta el conocimiento y el debate constructivo

Por Erick Morquecho

Por Angélica Martínez

Este viernes 6 de septiembre se cumplieron 35 años del programa de radio: El fin justifica a los medios, emisión estelar y prestigiada de Radio Educación, en la cual se analiza el quehacer de los medios de comunicación desde la perspectiva de reconocidos académicos y expertos en el tema. A fin de conmemorar este aniversario, un día previo a la celebración se realizaron en la Facultad dos mesas de conversación, presididas por la doctora Carola García Calderón, directora del plantel, quien destacó la importancia de la comunicación que se genera desde los medios, particularmente en la radio.

Para seguir leyendo: https://gaceta.politicas.unam.mx/index.php/la-radio-educativa-fomenta-el-conocimiento-y-el-debate-constructivo/

Proyecto “Regresa”, para la búsqueda de infancias desaparecidas en México

El proyecto “Regresa”, un innovador algoritmo de reconocimiento y predicción facial, enfocado en la búsqueda de infancias desaparecidas en México, se presentó en la Facultad. Desarrollado por un equipo multidisciplinario de expertos en cómputo, antropología física y social, criminalística y fotografía, se enfoca en aplicar técnicas avanzadas de morfología facial y estudios sobre el previsible crecimiento infantil, con miras a mejorar los procesos de localización.

Para seguir leyendo:

https://gaceta.politicas.unam.mx/index.php/proyecto-regresa-para-la-busqueda-de-infancias-desaparecidas-en-mexico/

Torneo de ajedrez, combate de habilidad mental

Por Omar García

Foto de Omar García

El Torneo Interno de Ajedrez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales captó la atención de los estudiantes de todas las carreras que se imparten en el plantel, tanto de los aficionados al juego, como de los espectadores y curiosos, de tal modo que fue un éxito.

La partida fue organizada por la Coordinación de Actividades Deportivas y Recreativas del plantel, cuyos miembros reconocieron la necesidad de que esta práctica se mantenga, pues si bien no es un juego que requiere desgaste físico, sí exige gran habilidad mental. Además...

Para seguir leyendo: https://gaceta.politicas.unam.mx/index.php/torneo-de-ajedrez-combate-de-habilidad-mental/ Foto:

Impacto del terrorismo en América

Latina

Por Elizabeth Flores

Imagen: Global Strategy

Con objeto de discutir el impacto y las implicaciones del terrorismo en la región, se realizó la conferencia: Agenda contra el terrorismo por parte de Estados Unidos en la región latinoamericana, en la que el doctor Carlos Flores Pérez, politólogo y experto en el tema, exploró el concepto de “terror como práctica institucional” en la zona, sosteniendo que ciertos gobiernos han utilizado tácticas de este tipo como una herramienta de control social y político.

Para seguir leyendo: https://gaceta.politicas.unam.mx/index.php/impacto-del-terrorismo-en-america-latina/

IA en la música y espectáculo

José Adalid Torres

Egresado de Sociología, FCPyS-UNAM

El pasado mes de mayo se presentó en la Ciudad de México Hatsune Miku, una de las cantantes virtuales más famosas en la actualidad. ¿Cantante virtual? Sí, Miku no es una persona de carne y hueso, es uno de los personajes más populares de un software de producción musical llamado Vocaloid.

Foto del portal W Magazine

A grandes rasgos, este programa funciona como un instrumento virtual que emula a la voz humana, y funciona de la siguiente manera: el usuario escribe la letra de una canción, después define las notas y el ritmo, por último, selecciona una “voz”, es decir, un personaje de la biblioteca, y Vocaloid se encarga de hacer que este personaje “cante” con la información que le dimos previamente.

¿Y cómo es posible que un personaje virtual dé conciertos en vivo? Todo se debe a que los creadores de este programa también le diseñaron una apariencia a Miku. Así, este banco de sonidos se convirtió en una adolescente de 16 años, con cabello color azul y coletas. Se volvió tan popular, que los usuarios comenzaron a subir las canciones que habían creado a Internet, ilustradas con animaciones 2D y 3D.

A partir de ese momento, Hatsune Miku no ha hecho otra cosa que tener éxito dando conciertos “en vivo”, a los que se dan cita miles de personas a lo largo del mundo para ver a la idol japonesa, a través de una proyección holográfica.

Para poner un poco de contexto, el concierto de mayo en la CDMX se dio en el Pepsi Center, que tiene una capacidad de entre cuatro y ocho mil personas, según las zonas habilitadas. En 2014, Hatsune acompañó a Lady Gaga durante varias fechas de su tour artRAVE en Estados Unidos, presentándose en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Vocaloid, al igual que otros programas de producción y de los miles de instrumentos virtuales en el mercado, han hecho que los músicos modernos conviertan sus computadoras en una orquesta personal con la que pueden lograr composiciones impecables a nivel técnico, sin la necesidad de contar con todos estos elementos de manera real.

Hatsune Miku es sólo una de las muchas manifestaciones artísticas y culturales emergentes, mediadas por la tecnología, que nos obliga a reflexionar como científicos sociales sobre sus implicaciones en la sociedad.

El desarrollo de la tecnología lleva décadas transformando nuestra vida, haciendo posible que tareas cotidianas se vuelvan más sencillas e incluso ayudando a otras más complejas, que han provocado una mejora sustancial en nuestra calidad de vida. Y sin duda, en los últimos años hemos sido testigos de una nueva revolución tecnológica que ha logrado llevar una idea que parecía salida de la ciencia ficción a la realidad: la Inteligencia Artificial (IA).

A medida que el término empezó a ganar popularidad —y quizá como producto del desconocimiento de algunos de nosotros— comenzamos a ver más cerca aquel escenario salido de una película futurista, en donde las IAs nos ayudarían a librarnos de las tareas administrativas, monótonas y repetitivas, para dejarnos aquéllas que necesitan de la “creatividad humana”.

Poco tiempo ha pasado para darnos cuenta que estos sistemas pueden encargarse de mucho más que automati-

zar tareas. Su capacidad de “aprender” analizando enormes cantidades de datos les hizo posible identificar patrones y así desempeñar roles más complejos; los algoritmos han comenzado a “crear”.

Nos estamos acercando cada vez más a un momento del desarrollo tecnológico y de la democratización del acceso a estas herramientas, en donde es posible reducir tareas que nacían de nuestra “humanidad”, a través de procesos creativos, a una simple programación de información en una computadora.

Lo que estas nuevas tecnologías, aplicadas a tareas creativas, han logrado, es hacer prescindibles las capacidades de invención más humanas. Ahora, en cuestión de segundos, mediante una serie de instrucciones bien definidas, podemos pedir a ChatGPT que nos “cree” la letra de una canción, Vocaloid la “canta” y Sundraw nos genera la música con el mood, género e instrumentos que queramos. Todavía más, en Dall-E, que tiene la capacidad de crear cualquier imagen o ilustración, es posible hacer la portada de nuestra canción, y listo. Se crea una pieza completa en cuestión de segundos, sin hacer nada más que teclear un par de instrucciones.

Es en este punto que se abren un mar de preguntas respecto al mundo contemporáneo y futuro: si las IAs pueden realizar trabajos repetitivos, especializados y creativos, ¿qué queda para nosotros?, ¿hacia dónde camina la creatividad humana?, ¿será posible distinguir en un futuro la creatividad humana de la artificial?

Regresando al inicio de este breve texto, el hecho de que haya miles de personas dispuestas a pagar por un boleto para ver a un holograma cantar melodías creadas por instrumentos virtuales, nos obliga a replantearnos la relación individuos-cultura.

Sin duda alguna, la irrupción cada vez más rápida de las IAs en nuestra vida cotidiana representa un reto enorme para nosotros como científicos sociales. Somos los encargados de estudiar a la sociedad y a las estructuras sociales, y hoy se nos presenta el desafío de problematizar sobre fenómenos emergentes, como el vínculo entre humanos y máquinas. La sociedad en su conjunto evoluciona a una velocidad sin precedentes. Los científicos sociales que hoy nos estamos formando ¿estamos preparados, teórica y metodológicamente, para tratar de analizar y dar explicación al impacto de la tecnología en la sociedad?

Perfil verificado en Spotify

Inteligencia emocional y salud mental: una mirada humanista

Alejandra Navarro Trujillo

Doctora en Estudios Latinoamericanos, UNAM

¿Alguna vez has considerado cómo tus emociones influyen en tu bienestar general? La inteligencia emocional y la salud mental son dos de los conceptos psicológicos más difundidos para dar cuenta del bien o malestar emocional de las personas. Para comprender su interrelación, comencemos por definir cada uno.

La inteligencia emocional, según John Mayer y Peter Salovey (1990), se refiere a "la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para orientar la acción y el pensamiento propios" (Mayer y Salovey, 1997, p.10). En 1997 reformularon esta definición para incluir "la habilidad de percibir con exactitud, valorar y expresar emociones; la habilidad de acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad de comprensión y conocimiento emocionales; y la habilidad de regular emociones para promover el crecimiento intelectual y emocional" (Mayer y Salovey, 1997, p.10)1 .

En 1995, Daniel Goleman popularizó una visión de la inteligencia emocional, definiéndola como “la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones, controlar los impulsos, diferir gratificaciones, regular nuestros estados de ánimo, evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales, y la capacidad de empatizar y confiar en los demás”2. Aunque influyente por su éxito comercial, desde mi punto de vista su enfoque simula un rigor científico, escondiendo sus intereses comerciales, que no terapéuticos, promoviendo “recetas de autoayuda” simplistas y generales para problemas complejos y específicos.

Por otro lado, respecto al concepto de salud mental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la explica como “un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad”. Además, la OMS destaca que “es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta

1 Mayer, J.D. y Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence?, en P. Salovey y D. Sluyter (eds)., Emotional development and emotional intelligence: Educational Implications, Basic Books, New York, pp. 1, 3-21, citado por Francisca Ahumada, “La relación entre inteligencia emocional y salud mental”, III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 2011, pp. 13-17. Disponible en: https://www.aacademica.org/000-052/275.pdf (Consultado: 30/agosto/2024).

2 Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, pág. 43 de 376 de la versión publicada en: https://drive.google.com/file/d/0B7eaPLeddTFiM05aZjI4Y0pWWUU/view?resourcekey=0-o3ki8NyiVebdjbVFByDa6w (Consultado: 30/agosto/2024).

nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental; y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico”3

Ahora, al explorar cómo se interrelacionan estos conceptos, propongo reflexionarlos desde una mirada psicoterapéutica humanista, que reconozca su interconexión. Mientras que la definición de Mayer y Salovey trata la inteligencia emocional sólo como un conjunto de habilidades medibles4 , con un impacto unidireccional en la salud mental, la perspectiva humanista profundiza en cómo estas nociones se entrelazan en nuestra experiencia cotidiana.

Desde esta perspectiva humanista, la inteligencia emocional se entendería mejor como “conciencia emocional”, un enfoque que va más allá de habilidades específicas medibles y que se centra en el diálogo de experiencias humanas para reconocer y nombrar nuestras emociones, presentes en cada momento de nuestra vida, permitiendo comprender cómo influyen en nuestros pensamientos y acciones. Aquí es impor tante reconocer que en el cuerpo se manifiesta lo que sentimos: toda emoción tiene un registro corporal, lo que nos invita a prestar atención a cómo y dónde la sentimos. Asimismo, fomenta una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás, permitiéndonos actuar de manera más consciente y auténtica, enriqueciendo nuestras relaciones y bienestar integral.

Asumir una perspectiva humanista de la inteligencia emocional y la salud mental no significa entonces, sólo un enfoque teórico, sino una actitud que posibilita abrir la búsqueda de vivir con mayor autenticidad. Al reconocer la profunda interconexión entre emociones, pensamientos y acciones, abrimos un camino hacia una vida más plena.

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ mental-health-strengthening-our-response (Consultado: 30/ agosto/2024).

4 En la actualidad se reconocen dos principales modelos teóricos de inteligencia emocional: el modelo de rasgo (o mixto) y el modelo de habilidad. El modelo de rasgo percibe la inteligencia emocional como un rasgo relacionado con la personalidad, mientras que el modelo de habilidad la considera una competencia cognitiva para procesar información emocional, separada de los rasgos de personalidad.

www.politicas.unam.mx