11 minute read

VIETATO FUMARE

Questo racconto scritto da Giuseppe Bonato racchiude stati d’animo, paure, ansie che, alla vista di un finanziere, sono probabilmente ancora insite nell’animo di noi Campolongari, memori dei racconti dei nostri genitori e nonni. La trama che emerge da queste poetiche righe dal sapore autobiografico è avvincente e coinvolgente e rappresenta, con efficacia, lo stato d’animo di un antico papà descritto con l’ingenua semplicità di un bambino. Mentre scrivo queste righe apprendo che “Bepi Bortoina” è mancato il 22 settembre scorso. A giorni avrebbe compiuto 77 anni. Rivolgiamo alla moglie le nostre profonde condoglianze sapendo che lui avrebbe molto gradito che questo suo scritto venisse pubblicato sul “Vento del Brenta”, periodico del paese ove lui era nato. Il paese era tutto in fermento. La voce si era già sparsa nei giorni passati ma ora era diventata una realtà. Ogni capo famiglia non riusciva più a nascondere la sua preoccupazione. In quel paese, nel quale la miseria era di casa, l'unico sostentamento per famiglie ogni anno più numerose, era la coltivazione del tabacco. La legge obbligava a consegnare tutto il raccolto al monopolio ma tutti sapevano che molti ne nascondevano una piccolissima quantità per poterlo poi fumare con tranquillità nelle lunghe e fredde serate d'inverno davanti al focolare. Era una vita così avara, così triste, come una partita a carte già persa in partenza, che una sigaretta contro la legge ma composta del proprio sudore sembrava quasi una vittoria. Anche Bastiano era preoccupato da quella voce. Con piccoli trucchi che conosceva bene, anche lui aveva nascosto poche foglie di tabacco. Era stato semplice in verità. Come ogni anno, in primavera, due funzionari del monopolio erano venuti a contare tutte le foglie. Come al solito, uno rimaneva ai bordi del campo con un grosso taccuino e l'altro con una bacchetta entrava tra le pianticelle. Ad ogni pianta, spostando le foglie con la bacchetta, le contava e ne gridava forte il numero che il funzionario ai bordi del campo attentamente scriveva. Per i bimbi erano giorni di gioco. Correvano da un capo all'altro del campo gridando anch'essi i numeri ad alta voce. In genere i funzionari li riprendevano mentre i genitori tacevano.

Il silenzio dei genitori diventava così complice delle grida dei bimbi. Era quasi una sfida al potere, ingenua e perdente. Terminata la conta e fatte le dovute somme veniva comunicato a Bastiano il fatidico numero di foglie che il pover'uomo avrebbe dovuto consegnare al monopolio alla fine di tutto il suo lavoro. Il ricavato era ben poca cosa rispetto alle bocche da sfamare ed il lavoro da compiere era pesante e lungo.

Advertisement

Il tabacco raccolto veniva steso su delle travi per essiccarsi adeguatamente ed in quel periodo il suo odore acre entrava in tutte le fessure della casa. Ad inverno inoltrato si raccoglieva con cura facendo molta attenzione a non rompere nessuna delle foglie ormai secche e se ne componevano dei mazzetti da cinquanta. Bastiano, in tutte queste operazioni, era proprio bravo.

Aveva cura di mettere le foglie più grandi e più belle all'inizio ed alla fine di ogni mazzetto e nel mezzo, invece, quelle meno belle che comunque dovevano essere consegnate.

Era proprio durante questa fase del lavoro che Bastiano riusciva a nascondere qualche foglia per sé mettendo al suo posto nel mazzetto qualche foglia di quelle talmente mal ridotte che a suo tempo, durante il conteggio, i funzionari del monopolio gli avevano ordinato di distruggere. Ovviamente Bastiano, in loro presenza, queste foglie le sotterrava nel campo ma poi, di nascosto all'imbrunire, dissotterrava quelle un po' più sane, le puliva dalla terra e le portava subito in granaio ad essiccare affinché con l'umidità non marcissero. Ma ora questa sua azione, questa sua piccolissima mancanza rispetto alla legge gli creava tanta apprensione. In paese erano arrivati due finanzieri e con ogni probabilità tra non molto avrebbero bussato anche alla sua porta. Certamente il suo bambino, che era solo in casa con lui, non avrebbe parlato ma se gli fosse sfuggito anche solo un po' di rossore nel viso loro avrebbero potuto comprendere e avrebbero protratto le ricerche. Forse sarebbe stato meglio parlarne al bimbo per prepararlo e poi mandarlo a giocare per evitare che fosse presente. Lo chiamò infatti e accarezzandogli il ciuffo: " Hai sentito? Stanno arrivando i finanzieri. Sai chi sono? " gli chiese. Il bimbo rispose di non saperlo ma che tutti in paese erano agitati.

Tu sai che sono onesto, vero? - riprese il padre. - Non ho mai rubato neppure cinque lire. Sai anche che ho nascosto poche foglie di tabacco per fumarlo e sai anche dove. Non credo che sia un furto. Questi campi li abbiamo lavorati sudando ogni giorno e soffrendo per il tabacco come per le malattie dei figli. Tu sai che quando il cielo si oscura per un temporale la nostra paura è solo che la grandine distrugga il tabacco ed allora in ginocchio, in cucina davanti al focolare preghiamo bruciando un rametto di ulivo. Pensiamo che qualcuno lassù ci veda e ci aiuti. Lo hai fatto tante volte anche tu no? Ma a te sembra giusto che mi obblighino a distruggerle le foglie più brutte?

Non abbiamo forse lavorato anche per queste foglie? E poi io ho voglia di fumare. Che male faccio? Non abbiamo nulla neppure i soldi per qualche sigaretta ed invece possediamo questi campi, anche se pochi, colmi di tabacco. Ti sembra giusto che a noi diano mille lire per ogni chilo di tabacco e poi non abbiamo neppure i soldi per le sigarette? Ma perché le sigarette costano così tanto se il tabacco ce lo pagano così poco? Il bimbo guardò il papà e gli strinse la mano. Bastiano capì che non serviva più parlare e si avviò col bimbo verso casa, proprio nel momento in cui i finanzieri stavano uscendo dalla casa accanto e si dirigevano verso la sua. Gentilmente salutarono. Il più piccolo dei due, con i baffi, chiese a Bastiano se non avesse nulla da dichiarare. L'uomo rispose con naturalezza di non possedere un solo grammo del tabacco del suo raccolto. La mano del bimbo stringeva forte la mano del papà mentre tutti quattro entravano in cucina. La sensazione del bimbo fu che a questo punto fossero i due finanzieri ad essere diventati due ladri ma proprio di quelli veri. Tutti i cassetti e i pochi mobili della cucina furono aperti. Uno dei due s'avviò verso il solaio e l'altro lo seguì. Bastiano ed il bimbo si guardarono velocemente e i loro occhi erano soddisfatti. Entrambi sapevano che non avrebbero trovato nulla in quel luogo.

Dopo breve tempo i finanzieri scesero e Bastiano ed il bimbo si fecero da parte per lasciarli passare e finalmente uscire.

Un attimo prima di salutare quello senza baffi e più alto diede un rapido sguardo alla cucina e vedendo una porticina del sottoscala chiese quasi con noncuranza: - Che cosa tenete lì dentro? Nulla di particolare - rispose Bastiano - un pentolone vecchi, stracci, legna. Il " vediamo" del finanziere fu come una mazzata non attesa ed il bimbo prima di lasciare la mano del papà gli diede un'ultima stretta.

Bastiano raggiunse ed aprì la porticina, poi si fece da parte. In quel buco vi era proprio un caos indescrivibile. Il finanziere vi diede un'occhiata veloce ed il suo sguardo si fermò su una pentola piena di stracci. Chiese a Bastiano: - Mi faccia vedere meglio. Sollevi quegli stracci. Il bimbo cercando di controllarsi girò la testa e guardò il cielo. Non c'era una nuvola e tutto era tranquillo. Il suo cuore batteva forte e, lontano, sul Brenta calmo, gli pareva di vedere i due finanzieri che affogavano e lui che non chiamava aiuto. Poi lentamente scese le scale e s'inoltrò nei campi. Si sedette sempre molto lentamente e girò le spalle alla casa. Strappando dei fili d'erba sentì un gran magone invaderlo e fu assalito da una gran voglia di piangere. Pensava con tristezza alla loro fame ed alla voglia di fumare del papà. Quei due, invece erano in divisa, sfamati e con le tasche piene di sigarette. Non poteva essere questa la giustizia. No, no, no, no. La voce del papà lo fece trasalire. Era chiara e non sembrava triste. Si girò di scatto e lo vide venirgli incontro con le braccia aperte. Gli sembrò d'un tratto che la vita ricominciasse tra le sue braccia. Fu un abbraccio intenso e sereno. Gli occhi del bimbo guardavano il papà in attesa e Bastiano prendendolo per la mano si avviò per i campi. - Ora ti racconto - dissevedi, le mie mani non sono grosse, ma quando il finanziere mi ha detto di sollevare gli stracci ho subito capito che con gli stracci dovevo sollevare anche i due rotoli di tabacco che vi avevo nascosto. Allora ho pensato: "Marco, prestami anche le tue mani. Lo so che sono piccole ma aggiunte alle mie vedrai che ce la faremo."

Poi ho chiuso gli occhi ed ho provato. Ce l'abbiamo fatta sai? Siamo stati proprio bravi, proprio bravi. Il bimbo guardò il papà con occhi spalancati. Poi guardò le sue manine. Poi le mani del papà. Tutto all'intorno era calmo e silenzioso e loro soli ridevano.

Adriana Bonato è nata nel 1951, madre di quattro figli, laureata in Lettere e Psicologia. Ha lavorato nel Sindacato, poi come insegnante per vent’anni e nell’arte contemporanea per altri venti. La ringraziamo per il suo originale e realistico contributo.

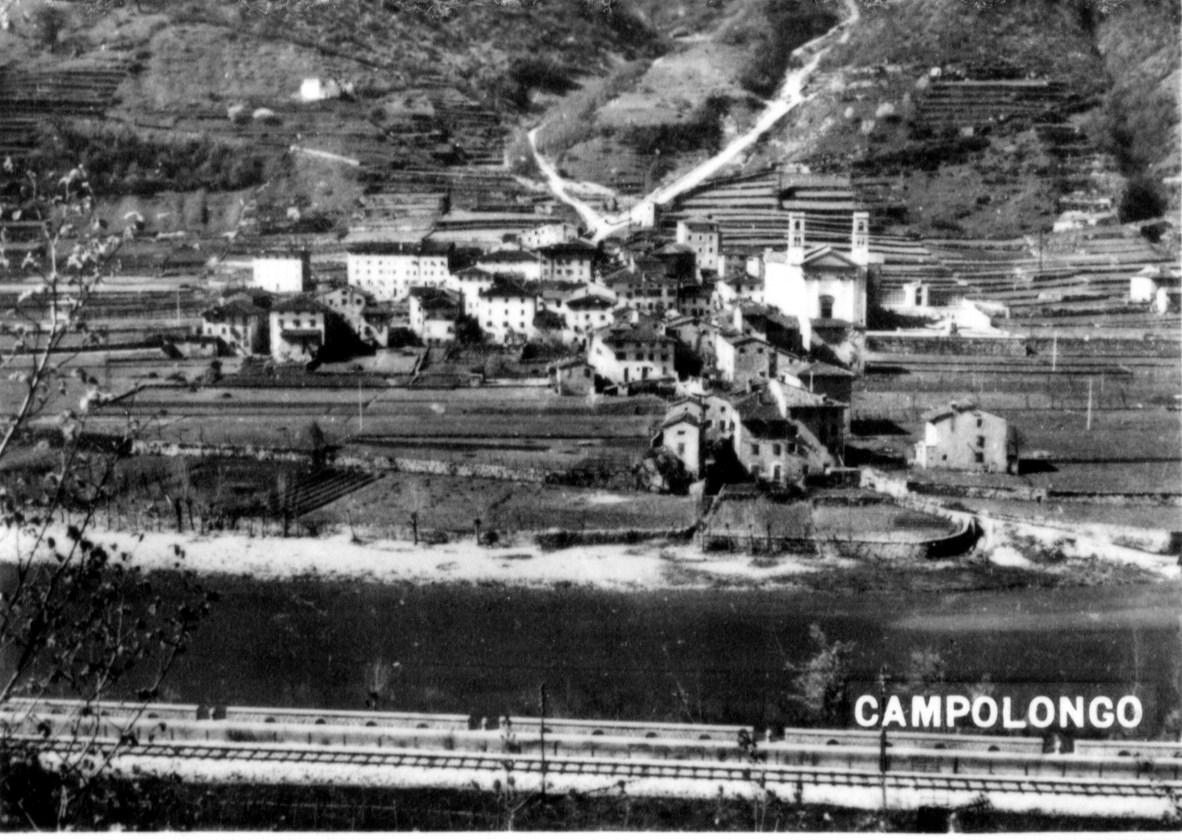

Arrivare con la Topolino di mio zio Din Don alla passerella di Campolongo, dalla campagna della Bassa Padovana, era per me, all’inizio di ogni estate, un abbraccio protettivo da parte di quelle montagne del Canale di Brenta che ad altri potevano invece sembrare una morsa. Mi aspettavano tre mesi estivi di intenso lavoro nei campi appiccicosi di nicotina; campi dai nomi familiari: Matilde, Pitarel, Giare, Pute Legati dal filo verde di viottoli strettissimi per non togliere nulla al “prezioso” raccolto del tabacco nostrano del Brenta, che comunque non bastava mai a garantire la sopravvivenza. A quella ci pensavano le rimesse dei nostri padri, dalla Francia, dal Belgio, dalla Svizzera, dove negli anni ’60 molti lavorarono come manovali nel Barrage de la Grande Dixence.

Regine indiscusse della terra, anche senza re al loro fianco, erano le donne, dalla semina nel vivaio al trapianto in precisi reticoli geometrici, alla cura di ogni singola pianta di tabacco. Se ne contavano fino a 22 milioni nell’800, raccolte foglia per foglia e messe a seccare nei granai, per poi, ultima fatica, confezionarne dorati e aromatici mazzi destinati alla vendita presso il magazzino del Monopolio di Carpané.

Ricordo il momento ansiogeno della pesa, sempre incerta quanto al guadagno e rischiosa per gli ossessivi controlli dei funzionari. Correre in piazza col cuore in gola, per controllare che non arrivasse la camionetta della finanza, mentre il Rosso faceva il carico del tabacco di contrabbando, sottratto con i più creativi stratagemmi all’ossessiva conta dei finanzieri: resta uno dei ricordi più epici della mia prima infanzia. In questo compito di staffetta in erba mi sentivo protetta, oltre che dai miei famigliari, anche dalla complicità delle donne di Via Conti che mi vegliavano dagli usci: l’Anna Andreatta, la Catineta, l’Anastasia e su in piazza, seduta sul muretto, la Oma, che sniffava beata il suo “cucchetto” da fiuto.

D’altronde il tabacco era stato introdotto fin dal ’700 dai monaci dell’Abbazia Benedettina di Santa Croce, a Campese, in gran segreto, inizialmente per un uso ricreativo. Peccato che quella meravigliosa “testa calda” di Teofilo Folengo, confinato lì come altri liberi pensatori, in seguito non abbia potuto goderne.

La diffusione della coltivazione intensiva del tabacco aveva cambiato perfino la morfologia del Canale di Brenta, addolcendo le ripide e incombenti pareti con verdeggianti terrazzamenti. Le donne, soprattutto, avevano cucito tra loro questi fazzoletti di terra, ricavando lo spazio per coltivare anche patate, fagioli, ortaggi, insieme a sgargianti zinnie e astri.

Quelle della mia famiglia, innanzitutto, così diverse fra loro eppure così emblematiche di un destino collettivo: mia nonna paterna, Giustina Orlando, vedova di mio nonno Giovanni Bonato, disperso durante la Prima guerra; e mia madre, Vialetto Maria, vedova di Bonato Francesco, morto durante la Seconda, a Tirana nel 1941. La prima, libera e indipendente, ha sfidato le convenzioni per mantenere la pensione di vedova di guerra convivendo con un nuovo compagno con cui poi migrerà in Belgio, a Charleroi, con un figlio piccolissimo. Lì nasceranno i miei due zii e tutti potranno studiare e integrarsi nella nuova comunità. La seconda, mia madre, ligia invece alle convenzioni, preferirà rinunciare alla pensione per sposare in seconde nozze un altro Francesco Bonato, mio padre, che continuerà a vivere all’estero per tornare solo di tanto in tanto al paese nei pochi anni che gli resteranno da vivere.

Tra le tessere del mosaico di figure femminili che ricordo ci sono innanzitutto le mie vicine di casa: la Sandrina, che cantava a squarciagola le canzonette in voga per coprire e sdrammatizzare la rumorosa silicosi del marito; l’Amelia, aiutata da tutti nella cura del figlio, investito rovinosamente da una macchina mentre attraversava la piazza; la Margaritina Reginel, amica carissima di mia nonna Orsolina, che partiva ogni sabato elegante e spavalda in birocio, assieme al suo cavaliere Giovanin Ducato, a ballare chissà dove il liscio dei Casadei, col beneplacito dei rispettivi consorti.

Le vicine a cui ero più affezionata erano la Maria Bortoina e la Delia. La prima, per sfamare i suoi 5 figli, era partita alla volta di Torino, a servizio presso una famiglia. Trovato un alloggio, si era fatta raggiungere dai figli e perfino il marito Bastiano, refrattario ai cambiamenti, era stato strappato dalla Guaiva. Il lavoro a domicilio, poi, le aveva permesso di badare alla famiglia, mentre assemblava fiori di plastica, garantendosi così una certa indipendenza economica. Solo per aiutare il marito a superare l’inguaribile nostalgia tornerà a malincuore al paese, vivendo fin oltre cent’anni con il rispetto e l’affetto di tutti.

A Delia, infine, va la mia riconoscenza perché è stata la testimone discreta e sensibile di tanti momenti tristi della mia famiglia. Non solo mi consolava quando mio padre tornava assieme a suo marito la domenica sera, ondeggiando giù per la valle, in preda a quel diffuso alcolismo della domenica, per me bambina intollerabile; ma c’è anche stata sempre nei momenti di lutto. È lei che ha lavato e vestito mio padre nell’agosto del ’68, addobbandone la bara di gelsomini, e poi nel luglio del ’78 mio fratello Gianni per il suo ultimo viaggio. Anche lei aveva lasciato i suoi 4 figli più piccoli alla primogenita Giovanna per lavorare come cuoca in Svizzera tra i migranti stipati nelle baracche. Nel ’68 e ’69 sarò anch’io tra i lavoratori della Von Roll Stahl di Gerlafingen e delle fabbriche di macchine da cucire e di orologi di Grenchen, a servire loro i pasti presso la mensa dell’hotel Adler di Solothurn, ma anche a manifestare contro il razzista James Schwarzenbach e la sua proposta di referendum contro l’inforestieramento, per una società più solidale e per la pari dignità del lavoro di uomini e donne.

La solidarietà che si è creata tra i lavoratori in tante esperienze all’estero ha certo contribuito a preparare il terreno per l’accoglienza ai numerosi immigrati che popolano la nostra valle, arricchendo questo territorio così pieno di contrasti, fatto di sentieri impervi e insieme di una direttissima via di comunicazione con l’Europa. Pure il fiume ricco e maestoso che lo attraversa, che in passato seminava il terrore con le sue brentane, ora ospita sportivi della canoa e del ciclismo da tutto il mondo sulle sue incantevoli sponde attrezzate. Un territorio dunque che può promettere ai giovani uno sviluppo futuro sostenibile con la valorizzazione delle sue risorse naturalistiche, botaniche, geologiche, idrauliche.

Sono importanti e appassionati gli studi storici e linguistici sulla valle che potrebbero essere arricchiti con nuovi contributi anche sulle migrazioni e sul ruolo che le donne hanno avuto con il loro lavoro nelle grandi fabbriche del Nord Italia e all’estero, ma anche chine sui campi di tabacco, talvolta senza mai uscire dal paese.

In racconti come “Vietato fumare”, del mio carissimo amico GiuseppeBonato, uno dei 5 figli della Maria Bortoina: partito da Campolongo alla volta di Torino, prima in Fiat poi in IBM a Milano, città che gli ha infine conferito l’Ambrogino d’oro nel 2002.

Un legame forte unisce tutti noi partiti dal paese, consapevoli che il meglio di quello che siamo diventati lo dobbiamo soprattutto alla forza d’animo e alla tenacia delle nostre madri, capaci di far sbocciare garofani profumati dalle rocce.

Adriana Bonato