56 minute read

Blockchain e conservazione dei documenti digitali: nuovi possibili scenari di applicazione per le Pubbliche Amministrazioni

noves tecnologies

LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI: IL PARADIGMA DEL SETTORE PUBBLICO

Advertisement

Blockchain e conservazione dei documenti digitali: nuovi possibili scenari di applicazione per le Pubbliche Amministrazioni

“L’innovazione e la digitalizzazione devono far parte di una riforma strutturale dello Stato che promuova più democrazia, uguaglianza, etica, giustizia e inclusione e generi una crescita sostenibile nel rispetto dell’essere umano e del nostro pianeta”59 .

La Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese, definita a fine dicembre 2019 dal Ministro per l’innovazione digitale in collaborazione con diversi stakeholder istituzionali, si basa sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, la cui analisi ha portato all’individuazione di azioni prioritarie per il raggiungimento di tre sfide principali:

1. la digitalizzazione della società; 2. l'innovazione del Paese; 3. lo sviluppo sostenibile ed etico della società nel suo complesso.

La Strategia descrive un processo di trasformazione strutturale e radicale dell'Italia: dalle infrastrutture digitali, ai servizi della Pubblica Amministrazione, alla collaborazione tra pubblico e privato nel generare innovazione.

Nell’ambito della prima sollecitazione - la digitalizzazione - il documento programmatico evidenzia che “il Pubblico è volano di digitalizzazione del privato. Attraverso una efficace integrazione dei servizi pubblici con i servizi privati, il miglioramento del procurement e le politiche di open innovation, la Pubblica Amministrazione diventa un elemento abilitante della crescita dei servizi digitali del mondo privato” 60 .

Il documento, nell’ambito del programma “Ristrutturazione digitale” si prefigge di valorizzare il patrimonio informativo pubblico e di incentivare l’utilizzo e la condivisione dei dati da parte delle

59 Italia 2025. Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese. In https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/index.html. 60 (cit). Italia 2025.

amministrazioni e dei privati: “Viene valorizzato il patrimonio di open data della Pubblica Amministrazione, per permettere efficienza e trasparenza nei servizi esistenti, sviluppare nuovi servizi, attrarre nuove realtà imprenditoriali. L’uso del patrimonio informativo pubblico viene usato anche per lo sviluppo e il monitoraggio di strategie e decisioni informate e mirate da parte della Pubblica Amministrazione”61 .

Dunque, in uno a entusiastici obiettivi, pare diffusa la consapevolezza che calarsi nella ‘digitalizzazione’ dei processi e dei servizi significa aver ben chiare le ricadute sulle dimensioni umane collegate alla politica, all’economia e alla sociologia.

Non sembra casuale che, nei documenti sopra citati, si parli di ‘ristrutturazione’ a proposito di patrimonio informativo pubblico; in effetti nell’ultimo ventennio si è provato a costruire edifici digitali negli spazi di azione della PA spesso solo sulla spinta delle necessità, omettendo progettazioni predittive, ma producendo al contempo un’abnorme quantità di dati e documenti digitalizzati, in larghissima parte non valorizzati e non immediatamente disponibili62 .

Mutuando i concetti dal campo edilizio63, risulta necessario quindi ripartire dalle fondamenta e iniziare a razionalizzare la gestione dei flussi documentali, evitando la frammentazione delle soluzioni tecnologiche adottate (il che necessariamente comporta “l’eliminazione” di software e dispositivi in uso) e ripensando al ciclo di vita del documento amministrativo informatico in una logica archivistico-conservativa, come si raccomandava Vint Cerf, uno dei padri di internet in occasione di uno dei meeting della American Association for the Advancement of Science, per evitare di lasciare “dietro di noi un deserto digitale, un altro Medioevo”, aggiungendo: “A meno che il concetto di conservazione digitale non entri alla svelta nei nostri cervelli”64 .

Il centro dello scenario di una possibile ristrutturazione digitale in ambito documentale si sposta quindi dall’obbligo di produrre solo e soltanto documenti e informazioni digitalizzati65 alla imprescindibile urgenza di rendere questa produzione fruibile anche negli anni a venire: il focus diventa la conservazione del patrimonio documentale digitale delle amministrazioni pubbliche.

61 https://assets.innovazione.gov.it/1610546390-midbook2025.pdf, pag. 9. 62 Il capo V del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale dedicato ai “Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete”, già recepiva la necessità di valorizzare i dati pubblici raccolti ed elaborati dalle pubbliche amministrazioni consentendone esplicitamente il riutilizzo. 63 Il dispositivo dell'art. 3 Testo unico edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) definisce al comma 1 lett. d) gli "interventi di ristrutturazione edilizia" quali interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. 64 Ruggeri, F. (2019). Dietro di noi un deserto digitale? In https://www.techeconomy2030.it/2019/11/20/dietro-di-noiun-deserto-digitale/. 65 L’art. 40 del CAD, rubricato “Formazione di documenti informatici”, stabilisce che i documenti delle pubbliche amministrazioni devono essere prodotti esclusivamente in modalità informatica. La dematerializzazione dei flussi documentali all’interno delle Pubbliche Amministrazioni non rappresenta solo un’opportunità o un percorso volto al raggiungimento di livelli di maggior efficienza, efficacia, trasparenza, semplificazione e partecipazione, ma rappresenta anche un preciso ed improrogabile precetto normativo (cfr. DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”).

L’evoluzione tecnologica nella pubblica amministrazione si può dire che abbia prevedibilmente avuto inizio dalla necessità di trasporre in digitale i documenti e i servizi resi in modalità analogica e deve sempre più orientarsi alla ridefinizione dei processi di conservazione del patrimonio documentale digitale prevedendo, altresì “conseguenze organizzative indotte, nei rapporti interorganici, nelle imputazioni e nelle responsabilità”66. “Per garantire la corretta formazione dell’archivio digitale si deve agire sin dalla fase della produzione dei documenti, intervenendo al momento della definizione del loro contenuto, tipo e struttura, sulla base di modelli di riferimento (template) opportunamente disegnati, con un approccio progettuale che regolamenti tutte le attività inerenti alla loro acquisizione, registrazione, classificazione, archiviazione e conservazione, assegni le responsabilità e garantisca il coinvolgimento attivo degli archivisti, del personale tecnico-amministrativo, ma anche del management e dell’alta direzione” 67 .

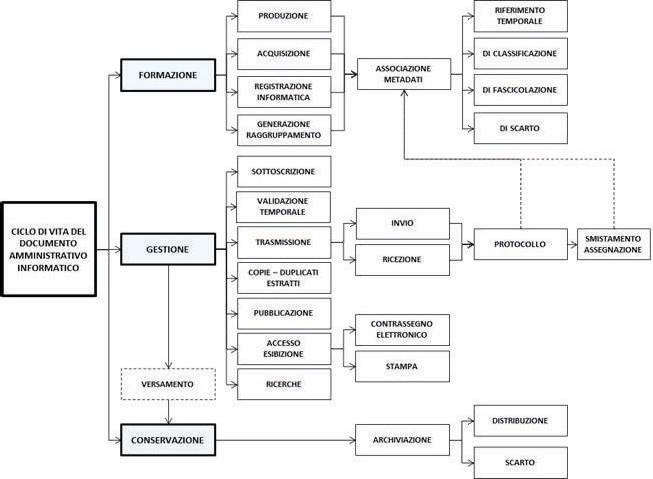

Nel ciclo di vita del documento informatico le tre fasi formazione, gestione e conservazione risultano sempre più connesse, poiché solo una corretta formazione del documento è in grado di garantirne un’efficace gestione e una valida conservazione a lungo termine; ma la conservazione non può essere considerata un’attività ex-post, essa deve necessariamente costituire una componente irrinunciabile della fase di formazione dei documenti stessi. Già nella fase di formazione dei documenti si dovranno adottare tutti gli accorgimenti e gli strumenti opportuni per la corretta produzione, anche in ragione delle diverse tipologie documentali, della loro differente natura e contenuto o della loro destinazione. Dovrà essere garantita l’integrità, immodificabilità, identificazione, classificazione, fascicolazione, leggibilità, memorizzazione e conservazione in conformità alle norme e alle regole tecniche che presidiano la corretta tenuta e gestione dei documenti di una Pubblica Amministrazione, tenendo in debito conto le esigenze e i bisogni pratici del lavoro quotidiano.

66 Giannini, M.S. (1986). Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche. Bologna, nota 3. 67 Pigliapoco, S. (2018). Progetto archivio digitale. Metodologia, sistemi, professionalità. Civita Editoriale, pag.12.

Di seguito lo schema di sintesi del ciclo di vita del documento informatico così come riportato nelle Linee Guida emanate da AgID in esecuzione al DPCM 3 dicembre 2013, par. 1.7:

Per il legislatore inoltre la fase della conservazione digitale va applicata e regolamentata anche in riferimento ai documenti nativi analogici e, a questo punto, per l’archivio storico degli enti pubblici; difatti l’art. 42 del CAD rubricato “Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni” prevede la predisposizione da parte delle PA di piani di sostituzione degli archivi cartacei con quelli informatici all’esito di una valutazione costi/benefici.

“La conservazione dei dati della Pubblica Amministrazione avviene ormai solamente in formato digitale, in ossequio al principio digital first. L’art. 40 del Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che le PA formino gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, e l’art. 43 chiarisce che gli obblighi di conservazione dei documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge con i documenti informatici, se conformi agli originali e alle linee guida. Di conseguenza ad oggi gli archivi cartacei sono sottoposti ad un regime che potremmo definire “ad esaurimento”68 .

Quadro normativo

Con l’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2022, delle Linee Guida AgID 202069 è stato abrogato il DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione”, nonché il DPCM 14 novembre 2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici” e quasi integralmente il DPCM 3

68 Pagnanelli, V. (2021). Conservazione dei dati e sovranità digitale. Una rilettura della (big) data governance pubblica alla luce delle nuove sfide globali. In Rivista italiana di informatica e diritto. ISSN 2704-7318 Fascicolo 1-2021, pag. 16. 69https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/01/03/gestione-conservazionedocumentale-vigore-linee-guida-regolamento-online-il.

dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico” fatti salvi gli articoli riferiti al DPR 445/2000 inerenti la registrazione e segnatura di protocollo.

Le Linee Guida rappresentano un corpus unico di regole che coniugano in un unico documento i principi in materia di gestione documentale, codificati dal DPR 445/2000, con le regole tecniche necessarie per la gestione e conservazione dei documenti informatici. Con la nuova disciplina si è formalizzata l’integrazione tra il sistema di gestione e il sistema di conservazione dei documenti, concentrando in un unico documento le regole tecniche che devono necessariamente presidiare una gestione digitale e le regole archivistiche la cui applicazione consente di supportate la creazione ordinata del sistema documentale di un Ente pubblico70 .

Le Linee Guida definiscono il sistema di conservazione quale insieme di regole, procedure e tecnologie strutturate in modo tale da garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità dei documenti informatici singoli o organizzati all’interno di fascicoli, serie o interi archivi. Evidenziano pertanto che il sistema di conservazione non si limita a conservare documenti singoli ma deve essere strutturato per conservare anche aggregazioni documentali unitamente ai loro vincoli archivistici71 . L’aspetto a questo proposito più innovativo delle Linee Guida riguarda la precisazione del set di metadati idonei a descrivere il fascicolo, le serie di fascicoli e le serie di documenti72. Questa previsione si collega all’obbligo per il settore pubblico di adottare il piano delle aggregazioni documentali strettamente collegato al piano di classificazione e al piano di conservazione, al fine di definire i principi di organizzazione dei documenti, assicurando la corretta gestione dei flussi documentali73 .

Questi strumenti, propri del sistema archivistico analogico, sono stati riconosciuti dalle Linee Guida come strumenti fondamentali anche per la gestione dei documenti digitali.

Per una corretta ed efficace procedura di conservazione documentale risulta dunque decisivo che gli Enti pubblici si avvalgano di un valido e completo manuale di gestione documentale, di workflow documentali e di applicativi informatici progettati e realizzati specificamente su elevati livelli di automazione ed interoperabilità. L’adozione del manuale di gestione risponde dunque ad esigenze pratico-operative oltre che normative.

In un contesto in continua trasformazione il manuale di gestione dovrà poi essere sottoposto a continuo aggiornamento, in ragione Gli strumenti, propri del sistema archivistico analogico, sono stati riconosciuti dalle Linee Guida come strumenti fondamentali anche per la gestione dei documenti digitali.

70 Al par. 1.1 è spedicato che lo scopo delle Linee guida è duplice: a) aggiornare le attuali regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; b) incorporare in un’unica linea guida le regole tecniche e le circolari in materia, addivenendo ad un “unicum” normativo che disciplini gli ambiti sopracitati. 71 (cit) Cap. 4, par. 4.1 Sistema di conservazione. 72 (cit) Cap. 2, par. 2.1.1 Formazione del documento informatico. 73 L’art. 64, comma 4, del DPR 445/2000 prevede che: “Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo”.

dell’evoluzione tecnologica e dell’obsolescenza degli oggetti e degli strumenti informatici utilizzati. Allo stesso modo i processi e le attività che governano la fase di formazione dei documenti informatici dovranno essere sottoposti ad un costante lavoro di valutazione, monitoraggio, ri-progettazione e reingegnerizzazione: potrebbe innescarsi in questi spazi la prospettiva dell’utilizzo di nuove tecnologie, anche perché “i dati messi a disposizione dalle amministrazioni possono favorire sia nuove forme di partecipazione e di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione che di discriminazione. Tali ambivalenze evidenziano come il rapporto tra informatizzazione e decisioni amministrative si presenti come un interessante laboratorio di indagine per capire come potrà operare nel prossimo futuro l'amministrazione”74 .

BLOCKCHAIN E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Blockchain: definizioni e tipologie

Per poter rappresentare il funzionamento della blockchain si può provare a immaginare “un enorme quaderno che tutti possono leggere liberamente e gratuitamente, su cui tutti possono scrivere ma che è impossibile cancellare e distruggere”75 .

Per poter invece definire la blockchain bisogna necessariamente ricorrere alla sintesi concettuale di tre tecnologie distinte: la tecnologia blockchain, le reti peer-to-peer e i meccanismi di consenso, come di seguito evidenziato76:

blockchain: in sostanza una blockchain è semplicemente un modo per acquisire dati, un blocco virtuale che si riempie di dati, ad esempio le transazioni. Una volta riempito, il blocco ottiene un timestamp ed è collegato all'ultimo blocco della catena. Questo processo si ripete più e più volte e così si forma una catena di blocchi o "libro mastro".

Ogni blocco è protetto crittograficamente una volta aggiunto e farà parte della blockchain per sempre. il ruolo delle reti P2P: affinché la blockchain sia di uso pubblico, deve essere completamente immutabile e disponibile pubblicamente. Le reti peer-to-peer entrano in gioco per rendere chiara la conoscenza dello stato della blockchain (capire se una transazione o un blocco in essa è legittimo). Lo stato della blockchain è sincronizzato su una grande rete di computer, indicati come nodi: una copia completa e aggiornata della blockchain si trova sempre su ciascuno di questi nodi. Questa rete peer-to-peer rende quasi impossibile modificare un blocco nella catena in quanto non esiste un punto centrale di errore. Un hacker non solo dovrebbe attaccare il blocco specifico della transazione mirata, ma anche ogni blocco mai creato prima di esso - e dovrebbe farlo su ogni nodo della rete contemporaneamente;

74 Costantino, F. (2017). Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra "open" e "big data". In Diritto amministrativo, (4), pagg. 799-836. 75 Delahaye, J.P. (2014). La puissance de la blockchain. In Complexites, 15 novembre 2014. In https://scilogs.fr/complexites/la-puissance-de-la-blockchain/. 76 (estratto) Maas T., (2017). What is Blockchain Technology? Law&blockchain. In http://www.lawandblockchain.eu/post-template/.

il ruolo dei meccanismi di consenso: sebbene non esista un punto centrale di fallimento, potrebbe verificarsi una situazione in cui alcune copie della blockchain differiscano dalle altre, intenzionalmente o meno. Pertanto, è necessario un meccanismo per decidere quale sia il "vero stato" della rete. Il vero stato della rete è un record di dati di chi possiede cosa, che consente di determinare la validità delle transazioni in blocchi. Decidere il vero stato della rete avviene attraverso un protocollo di consenso, che definisce le regole che assicurano che un nuovo blocco sia completamente valido e l'unica versione della verità.

In un certo senso, un tale protocollo è solo una teoria dei giochi intelligente.

Le definizioni e le ambiziose illustrazioni tecniche come sopra riportate, per quanto suggestive, si infrangono dinanzi alla serie eterogenea di applicazioni e protocolli informatici ai quali è stato attribuito, spesso per motivi di marketing, il nome “Blockchain”, causa soprattutto l’enorme interesse economico sviluppatosi negli anni con riguardo al fenomeno Bitcoin.

Più utile appare dunque, ai fini della presente riflessione, un’esegesi concettuale dal connotato antropologico per cui, attraverso un puro determinismo meccanico, si può affermare che “la blockchain, con un atto tecnico, lega a una situazione un regime di verità. Come il linguaggio in generale e il concetto in particolare, stabilisce tramite un atto pubblico ciò che sarà d'ora in poi considerato come reale, ma invece di nominarlo, lo codifica. La blockchain è pertanto un linguaggio senza rappresentazione del mondo, a differenza del linguaggio ordinario, ma che svolge le sue stesse funzioni (dare un nome e giudicare). Come i concetti e il diritto, la blockchain ci permette di essere sicuri delle cose e delle persone mediante il contratto”77 .

Blockchain: aspetti normativi

Il favore verso lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia blockchain, e dunque verso una compiuta disciplina normativa in materia, si rinviene nella “Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito (DLT) e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione”78 .

77 Garapon, A., Lassègue, J. (2021). La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà. Il Mulino, pagg. 119-120. 78 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0373_IT.html.

La risoluzione sottolinea che le blockchain per il settore pubblico dell’UE consentirebbero una maggiore trasparenza, una maggiore razionalizzazione nel trattamento delle informazioni e la messa a punto di servizi più sicuri per i cittadini europei, pone l’accento sulla possibilità di concepire una rete blockchain privata (permissioned) condivisa tra gli Stati membri e intesa a memorizzare i dati dei cittadini in modo sicuro e flessibile, invita la Commissione a valutare la sicurezza e l’efficienza dei sistemi di votazione elettronica, inclusi quelli che utilizzano le DLT, sia per il settore pubblico che per quello privato e incoraggia l’ulteriore studio di casi d’uso79 .

Il considerando E sottolinea che trattasi di tecnologia in continua evoluzione che necessita di un quadro favorevole all'innovazione che consenta e incoraggi la certezza del diritto e rispetti il principio della neutralità tecnologica, promuovendo nel contempo la protezione dei consumatori, degli investitori e dell'ambiente, aumentando il valore sociale della tecnologia, riducendo il divario digitale e migliorando le competenze digitali dei cittadini.

In Italia un evidente segnale della complessa relazione tra diritto e tecnica è rappresentato dalla progressiva destrutturazione del sistema delle fonti in materia di digitalizzazione de ll'amministrazione pubblica in favore di strumenti normativi atipici e flessibili. A partire dalla riforma del CAD del 201680, le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale rappresentano, infatti, lo strumento più idoneo a garantire una disciplina tecnico-operativa e che meglio può garantire un adeguamento continuo e neutrale all'evoluzione tecnologica: è assoluta la rilevanza che tale fonte assume nel delicato rapporto tra indirizzo politico e disciplina tecnica81 .

Il CAD dunque, la "magna charta"82 della riforma digitale, inizia il processo di digitalizzazione della funzione amministrativa in ogni sua articolazione, qualificando la pubblica amministrazione come parte attiva della società cibernetica, in cui alla realtà cartolare si sostituisce e la realtà digitale, ma soffre della stratificazione normativa, delle difficoltà definitorie e applicative e, da ultimo, della resistenza interna alle modifiche organizzative imprescindibili laddove si voglia approfittare dei vantaggi semplificatori degli strumenti tecnologici.

L'introduzione delle nuove tecnologie nell'ambito del diritto della pubblica amministrazione è ad ogni modo un passaggio ritenuto necessario dal legislatore, dall'Europa e da tutti gli addetti ai lavori, sebbene la concretizzazione di questo processo passi attraverso studi e analisi di fattibilità impegnativi, oltre che da sforzi necessari a colmare alcune carenze strutturali e l'assenza di un quadro regolatorio definito. La "blockchain", quale strumento innovativo di comunicazione e di conservazione dei dati su rete informatica, presenta numerosi aspetti vantaggiosi laddove applicata stabilmente all'attività della pubblica amministrazione italiana, in particolare in termini di velocità, riduzione dei costi, efficienza dei procedimenti, ma, almeno per ora, si rinvengono nel panorama italiano iniziative perlopiù sperimentali83 .

79 Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)). Importanza strategica delle DLT per le infrastrutture pubbliche: parr. 47-54. 80 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. 81 Falletta, P. (2021). Le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale. Giornale di diritto amministrativo, (2). pagg. 163171. 82 Di Salvatore, P. (2005). La" Costituzione del mondo digitale". Comuni d'Italia, (9), 54-58. 83 Rubechini, P. (2021). "Blockchain" e pubblica amministrazione italiana: i primi passi di un cammino ancora lungo. Giornale di diritto amministrativo, (3), pagg. 298-299.

Il riconoscimento giuridico del fenomeno e i tentativi di definizione normativa della tecnologia blockchain si La "blockchain", quale rinvengono nella L. 11 febbraio 2019, n. 12 (di strumento innovativo di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante comunicazione e di conservazione dei dati su rete disposizioni urgenti in materia di sostegno e informatica, presenta numerosi semplificazione per le imprese e per la pubblica aspetti vantaggiosi laddove amministrazione) che, all’art. 8 ter, comma 1, fornisce applicata stabilmente una definizione di “tecnologie basate su registri all'attività della pubblica distribuiti” alla stregua di “tecnologie e protocolli amministrazione italiana, in informatici che usano un registro condiviso, distribuito, particolare in termini di replicabile, accessibile simultaneamente, velocità, riduzione dei costi, architetturalmente decentralizzato su basi efficienza dei procedimenti, crittografiche, tali da consentire la registrazione, la ma, almeno per ora, si convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia rinvengono nel panorama in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia italiano iniziative perlopiù verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non sperimentali modificabili”. Il cd. Semplificazioni bis, adottato D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120 dell’11 settembre 2020, intitolato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, con riguardo al processo di semplificazione tecnologica in tema di notificazioni digitali, fa riferimento a “tecnologie basate su registri distribuiti”84, al fine di superare le criticità connesse all’obbligo di inserire nel procedimento di notifica di verbali relativi a sanzioni amministrative, accertamenti tributari e ingiunzioni fiscali, l'utilizzo dei domicili digitali delle persone fisiche85 .

In questo modo il legislatore ha posto le basi per la notificazione con valore legale mediante blockchain di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio di spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, appostando delle specifiche risorse economiche per la sua implementazione. A tale iniziativa non è stato però dato un seguito immediato anche a causa dell’emergenza pandemica. Era stato istituito altresì un Fondo (di cui all’art. 1, comma 226, L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019) nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, ma la disciplina relativa a tale fondo è stata successivamente modificata dall’art. 39-ter, del D.L. n. 76/2020. L’attuale regime prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’emanazione della disciplina attuativa86 .

84 L’art. 26 specifica che «ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. […] Eventualmente anche con l’applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti». 85 Carpenedo, C. (2018). La notifica via PEC delle ingiunzioni di pagamento. Finanza e tributi locali, (6). pagg. 21-25. 86 Macchia, M. (2021). Blockchain e pubblica amministrazione. In federalismi.it - ISSN 1826-3534 (2/2021), pagg. 125126.

Ipotesi applicative della tecnologia blockchain – Casi di interesse

Le figure più evocative in merito alle potenzialità della tecnologia blockchain potrebbero essere ricomprese tra l’entusiastica definizione di “protocollo di Dio”87 e la pragmatica caratterizzazione di “megadatabase distribuito, decentralizzato, trasparente, che tiene traccia di tutto quello che succede e (...) lo puoi usare dove ti pare”88 .

Nel campo di applicazione pubblico i vantaggi dell’utilizzo della blockchain si possono così sintetizzare89: a. sul piano prestazionale assicura una maggiore efficienza di flusso nella gestione dei dati, consentendo l’eliminazione delle duplicazioni, dei dati ridondanti e degli errori accidentali, limitando al contempo la perdita e/o l’alterazione, anche fraudolenta, del dato stesso; b. sul piano organizzativo migliora la qualità prestazionale delle infrastrutture serventi, riducendo i costi e i tempi della manutenzione, in quanto “sostanziandosi in una rete di computer indipendenti, è il singolo nodo a curare l’aggiornamento tecnico e a gestire il rischio di obsolescenza dei dispositivi impiegativi”; c. dal punto di vista funzionale, oltre alla natura certificatoria dell’esistenza dei dati, con marcatura temporale, e della veridicità del relativo contenuto, senza l’intervento di un soggetto terzo, la blockchain si caratterizza per “l’agevole navigabilità dei dati, permettendo a ciascuno dei partecipanti la loro consultazione e analisi”.

Laddove si intenda tracciare alcune tra le più significative linee evolutive del percorso di introduzione pervasiva della tecnologia blockchain in ambito pubblicistico, si possono rinvenire interessanti spunti di riflessione, oltre che nei procedimenti di natura strettamente certificativa, anche in ambiti differenti, caratterizzati dalla specificità della disciplina del settore.

E-Procurement - Sistemi di negoziazione telematica

La spinta alla completa digitalizzazione delle procedure di gara avviene con la Legge 28 gennaio 2016, n. 11 che delega il Governo per l'attuazione delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L’articolo 58 del decreto legislativo n. 50/2016 (attuale Codice dei Contrati), rubricato “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” dispone che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del Codice, sancendo che l’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto.

87 Casey, M.J. e Vigna, P. (2018). La macchina della verità. La blockchain e il futuro di ogni cosa. Milano. 88 Montemagno, M. (2021). Bitcoin, NFT, Crypto. Riassunto delle puntate precedenti. Su https://www.youtube.com/watch?v=RGYYuxubUGE&t=140s. 89 Gallone, G. (2019). Blockchain, procedimenti amministrativi e prevenzione della corruzione. In «Il diritto dell’economia» ISSN 1123-3036, anno 65, n. 100 (3/2019), pagg. 193-194.

La progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, viene prescritta dal legislatore per garantire una maggiore trasparenza e pubblicità delle gare e una pregnante e rapida diffusione di informazioni. L’attuazione dell’intento normativo, sancito all’art. 44 (Digitalizzazione delle procedure) del Codice dei Contratti, ha visto di recente la sua formalizzazione con il decreto 12 agosto 2021 n. 148 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021, che approva il “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici” contenente le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione.

Il potenziale utilizzo della tecnologia blockchain nell’ambito dell’e-procurement si rinviene proprio nel citato Regolamento che, all’art. 9 rubricato “Sicurezza informatica e protezione dei dati personali” prescrive che il sistema telematico di negoziazione debba assicurare agli utenti autenticati la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti “la cui integrità e segretezza è garantita anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi secondo quanto previsto dall’articolo 6 e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico anche mediante l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, come definite dall’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12”.

La digitalizzazione dei registri pubblici connessi alle anagrafiche degli operatori economici concorrenti e alle relative offerte nelle procedure di gara si caratterizza uno degli ambiti di applicazione della blockchain che è “senza dubbio rappresentato dalla notarizzazione, che include tutti i casi in cui tale tecnologia viene impiegata per registrare in modo immutabile l’hash di un documento o di un database in un momento stabilito certificando che non possano avvenire modifiche successive”90 .

Il citato Regolamento, nelle conclusioni, definisce le “Migliori pratiche”91 connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione telematiche, ampliando lo scenario applicativo di nuove e

90 Battiston, S. (2020). Spunti di riflessione sulle potenzialità e opportunità della Blockchain applicata alle procedure di gara per appalti e concessioni. In Appalti e Contratti, 12_2020, pagg. 46-51. 91 DPCM 12 agosto 2021 n. 148 - Articolo 28 Migliori pratiche. 1. Al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione della stazione appaltante nello svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema telematico è realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonché’ alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto, tra le quali: a) redazione in modalità informatica della documentazione utile nell’espletamento delle procedure di gara; b) integrazione con i sistemi di gestione dei documenti informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli di gara; c) scambio di dati in interoperabilità sia con i sistemi contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai fini della semplificazione delle procedure per gli operatori economici; d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti normativi; e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di comunicazioni da e verso gli operatori economici; f)

performanti tecnologie attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati, unitamente a innovative metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

Alla luce di tali prescrizioni si può facilmente ipotizzare l’utilizzo della blockchain con l’obiettivo di semplificare le procedure di gara e promuovere la completa digitalizzazione delle stesse; del resto anche la giurisprudenza, de iure condendo, ha riconosciuto il valore e l’affidabilità dei sistemi telematici in ambiti sensibili come quelli collegati alla trasparenza e alla segretezza delle offerte. Interessante in tal senso il Consiglio di Stato92 che, nel rammentare l’orientamento consolidato in materia di pubblicità delle operazioni di gara93, ribadisce l’obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte, tecniche ed economiche, ma riconosce che “Nel caso di specie, la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consentiva di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica”.

L’adozione di una blockchain di tipo privato potrebbe inoltre essere la soluzione delle problematiche connesse all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà in una prospettiva di ulteriore semplificazione “per la implementazione di un sicuro sistema di banche dati interoperabili a registro distribuito che garantirebbe la certezza temporale delle transazioni effettuate sul sistema come, ad esempio, l’inserimento dei dati a cura delle Amministrazioni e degli operatori economici oppure la acquisizione dei certificati da parte del responsabile della gara”94. Infine l’utilizzo di sistemi telematici “evoluti” dovrebbe consentire di superare/limitare gli errori formali compiuti dagli operatori durante la fase di presentazione offerta impedendo l’inoltro di un’offerta incompleta con inevitabili riflessi positivi per la stazione appaltante in termini di risparmio del tempo necessario per l’esame della documentazione amministrativa 95 .

adozione di procedure di gestione della vulnerabilità e degli aggiornamenti, nonché’ di gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management), formalizzati in conformità agli standard internazionali; g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli acquisti e la raccolta dei requisiti utili all’indizione delle gare. 2. L’AgID, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, detta, con proprie linee guida, le regole tecniche per la definizione delle migliori pratiche di cui al comma 1. 92 Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2021, n. 1700. 93 da ultimo: Consiglio Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627 che collega l’obbligo della seduta pubblica “tradizionale” alla finalità tutta pubblicistica di “assicurare in tale sede una ricognizione trasparente, oltre che dell'integrità del plico, anche del relativo contenuto documentale che valga a garantire i concorrenti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti, precisando che in tale fase la verifica consentita consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, con l’ulteriore precisazione, tuttavia, che i suddetti principi vanno necessariamente verificati in stretta aderenza con il regime delle singole procedure selettive onde accertare l'effettiva replicabilità del rischio che mirano a scongiurare”. 94 Battiston, S. (cit.) in riferimento all’adozione della banca dati prevista dall’art. 81 del d.lgs. n. 50 del 2016, con possibilità per le Amministrazioni di ottenere in via telematica ogni certificazione necessaria all’espletamento della gara superando l’obbligo in capo ai singoli operatori economici di presentare il DGUE (Documento di gara unico europeo che rappresenta la autodichiarazione relativa al soddisfacimento delle condizioni di accesso alla gara da parte del singolo operatore economico ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50 del 2016). 95 Sorrentino G. (2021). Il nuovo schema di Bando-tipo per le procedure telematiche di acquisto di forniture e servizi: analisi operativa. In Appalti e Contratti, 3_2021, pagg. 10-34.

Pianificazione del cantiere BIM oriented

Il Decreto Ministeriale n. 560 del 1 dicembre 2017, noto anche come “Decreto BIM” o “Decreto Baratono”, ha definito le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà di metodi e strumenti di gestione e modellazione informativa per l’edilizia e le infrastrutture presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere pubbliche nonché delle relative verifiche. Il recente Decreto n. 312 del 02/08/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile prevede l’individuazione di regole e specifiche tecniche per l’uso dei metodi e strumenti elettronici, in coordinamento con il precedente DM n. 560/2017, con l’obiettivo “di riformare il sistema delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni e procedere con la digitalizzazione della amministrazione pubblica”96 .

Con il citato decreto vengono integrate e modificate le “Definizioni” di cui all’articolo 2 del DM 560/2017, in particolare, nell’ambito dell’interoperabilità viene definito il Modello Informativo come un “insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata” con chiarimenti desumibili dalla norma ISO EN UNI 19650; vengono inoltre modificate le tempistiche di adozione obbligatoria del BIM con la finalità di tener conto del periodo pandemico, che ha impattato anche sul processo di strutturazione della digitalizzazione nelle Amministrazioni, nonché della complessità dell’adozione del BIM nel caso di interventi di manutenzione su opere esistenti.

I nuovi tempi di adozione obbligatoria del BIM, in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi nonché tenendo appunto conto della specificità delle manutenzioni, sono:

1 gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro; 1 gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici; 1 gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

Da questo quadro normativo si evince la candidatura del BIM a diventare lo strumento fondamentale per la gestione informativa dei progetti di opere pubbliche, ma anche il volano all’interno della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il BIM dunque è prima di tutto un sistema di progettazione che, attraverso una rappresentazione predittiva e tridimensionale dell’opera, consente di avere una visione di insieme di tutti gli elementi che compongono l’opera e delle informazioni apportate dagli attori coinvolti; ma v’è di

96 Il Decreto n. 312/2021 è stato emanato in attuazione all’articolo 48, c. 6, del Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Semplificazioni 2021), che introduce le “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”. 62

più, “l’utilizzo di questa tecnologia pluridimensionale, unitamente alla implementazione di piattaforme condivise per la gestione della commessa, comporta importanti cambiamenti anche nella fase esecutiva dell’appalto in cui il facility management, quale approccio integrato volto ad implementare l’efficacia organizzativa, riveste un ruolo fondamentale”97 .

“L’obiettivo finale cui tendere è dunque il cantiere cognitivo, realizzato attraverso la gestione omogenea dei dati di cantiere grazie agli strumenti di interoperabilità e di rappresentazione grafica propri della tecnologia dei sistemi informativi. Il cantiere cognitivo, che racchiude al suo interno il concetto di cantiere digitalizzato e digitale, è un cantiere che - a differenza di quello tradizionale - non si arrende alla complessità organizzativa e all’alea fenomenologica insita in ogni progetto e non intende usufruire degli alibi forniti da queste circostanze, puntando invece ad una gestione automatizzata della imprevedibilità e alla riduzione delle stesse a monte dell’affidamento dell’opera”98 .

[Capteu l'atenció del lector amb una bona cita del document o utilitzeu aquest espai per emfasitzar un punt important. Podeu arrossegar el quadre de text i col·locar-lo on vulgueu.]

La struttura della blockchain si adatta perfettamente alla condivisione dei dati presenti nel modello BIM, supportando la creazione di un sistema decentralizzato contenente tutte le informazioni delle singole opere ed accessibile a tutti, in un’ottica di maggiore trasparenza e chiarezza del processo, con riferimento ai compiti ed agli utili delle singole parti, e dunque con esiti migliori in tema di certezza del risultato In questo contesto, le caratteristiche che maggiormente connotano la tecnologia blockchain, trasparenza e certezza dell’integrità dei contenuti, potrebbero supportare la gestione degli appalti e risolvere le maggiori disfunzioni del sistema, collegate soprattutto alla necessità di coordinare gli attori coinvolti nel processo. “La struttura della blockchain si adatta perfettamente alla condivisione dei dati presenti nel modello BIM, supportando la creazione di un sistema decentralizzato contenente tutte le informazioni delle singole opere ed accessibile a tutti, in un’ottica di maggiore trasparenza e chiarezza del processo, con riferimento ai compiti ed agli utili delle singole parti, e dunque con esiti migliori in tema di certezza del risultato”99. Ed è proprio la conoscenza dei dati di inventario e di ispezione delle opere a essere il cuore di un sistema integrato attraverso la tecnologia, in modo da giungere alla creazione di una piattaforma di condivisione delle informazioni oggettive che possono essere utilizzate ciclicamente ed in modo automatizzato, con la possibilità di registrare le condizioni e il tasso di deterioramento delle opere. “Ad esempio in Italia, il cui patrimonio artistico-architettonico supera quello di ogni altra nazione, la conoscenza e la gestione del patrimonio

97 Nardelli G., Repaci C.B., Piselli P. (2021). Il cantiere edile cognitivo: la tecnologia a servizio degli appalti. In Rivista trimestrale appalti, art. 7-2021-2, pagg. 633-635. 98 Nardelli G., Repaci C.B., Piselli P. (cit). 99 Piselli P. (2021). Public procurement 4.0: i nuovi strumenti digital al servizio della contrattualistica pubblica. In Rivista trimestrale appalti art. 4-2021, pagg. 927-928.

culturale potrebbe essere condotta in tal senso. Si potrebbero creare dei modelli informativi degli edifici di elevato pregio storico-architettonico e inserirvi tutto il patrimonio di informazioni a disposizione. Questo potrebbe diventare il punto di riferimento non solo per il monitoraggio e per la gestione, ma anche per la pianificazione di eventuali interventi sull’edificio e potrebbe costituire un vero e proprio libretto del fabbricato, in blockchain, che racconti la storia dell’edificio racchiudendo anche tutti gli interventi a cui è stato sottoposto nel passato”100 .

BLOCKCHAIN E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI

Nel mondo digitale non esiste il concetto di univocità, un file infatti può essere duplicato più e più volte e il concetto di originale digitale è semplicemente la trasposizione di un concetto analogico. La catena di blocchi rende univoco e non duplicabile il mondo digitale101. Satoshi Nakamoto102 intuì subito che la blockchain Bitcoin avrebbe potuto essere usata al di là delle registrazioni delle transazioni di BTC e lo dimostró nel Blocco Genesi (il primo blocco della blockchain Bitcoin) dove lascio inciso per sempre un titolo del The Times del 3 gennaio 2009 in merito alla disastrosa situazione finanziaria delle banche: quest'azione fu il primo utilizzo non monetario della blockchain103. È difficile parlare di storia e filosofia della blockchain senza coinvolgere i Bitcoin, in quanto sono due facce della stessa medaglia, ma è possibile creare una blockchain alternativa, con nuove regole e per nuovi utilizzi, in quanto il software che concretizza la blockchain Bitcoin è stato rilasciato con licenza MIT104, quindi il codice è open-source, di libero utilizzo, permettendo di derivare versioni commerciali a codice chiuso.

“L'impiego della tecnologia blockchain nella sua funzione di certificazione sembra essere quello attualmente più diffuso105, se non altro nel settore giuridico”106. Con ciò si intende dire che blockchain, tramite il sistema di hash, emette il certificato di autenticità, garantendo l'integrità del documento e la certezza del momento temporale di salvataggio di dati nel blocco. Blockchain

100 Piselli P. (cit.). 101 Perna, A. (2019). Le origini della blockchain. In Blockchain e Smart Contract (a cura di Battaglini Raffaele, Giordano Marco Tullio). Giuffrè Francis Lefebvre, pagg. 4-12. 102 Pseudonimo dell'ignoto padre della valuta digitale Bitcoin. 103 (cit.). 104 https://opensource.org/licenses/MIT. 105 Perna, A. (cit.). 106 Ex multis, cfr. https://www.bernstein.io/white-label.

in funzioni certificatrice può essere dunque impiegata per conferire data certa al documento, scrittura privata o atto pubblico, nonché al contratto, digitale o smart, ivi registrato”107 al pari della firma digitale, ma senza l’intevento di un terzo certificatore.

Il già citato Semplificazioni bis108 ha introdotto importanti novità in tema di conservazione digitale rispetto alla figura del terzo certificatore: all'art. 25 si interviene ad eliminare la procedura di accreditamento dei conservatori, in ossequio alle indicazioni della Commissione europea che “ha invitato l'Italia a rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno Stato membro (Notifica 2019/0540/I), tenuto conto che nella disciplina comunitaria, i servizi di conservazione non figurano inclusi tra quelli fiduciari qualificati, quali previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)”109. La nuova formulazione modificata dell'art. 34 del CAD con riguardo ai conservatori di documenti non fa più riferimento a un meccanismo di accreditamento, ma soltanto al possesso di specifici requisiti e a criteri di fornitura del servizio di conservazione dei documenti. Invero, il Regolamento che definisce i nuovi criteri per la fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici, adottato da AgID con Determinazione n. 455/2021, presenta diversi punti controversi e difficoltà applicative e molto probabilmente decreterà, nel lungo periodo, la distruzione del mercato della conservazione in favore di soggetti pubblici110 .

In prospettiva, l’ausilio di tecnologie innovative potrebbe rivelarsi utile e vantaggioso per le amministrazioni pubbliche, soprattutto nell’implementazione di un percorso che conduca alla gestione della conservazione documentale all’interno della propria struttura organizzativa111 .

I vantaggi che tale modello applicativo apporterebbe in termini di trasparenza, efficienza e neutralità nella digitalizzazione dei processi e dei servizi delle pubbliche amministrazioni sono indubbi. La memoria digitale, infatti, viene assicurata da un sistema complesso che parte dalla formazione coerente dei documenti informatici ed è in grado di preservare il vincolo archivistico per tutto il tempo di conservazione previsto ex lege. La funzione certificativa scaturente dall’utilizzo delle blockchain, digitalmente distribuita, nello scardinare la figura di un soggetto istituzionalmente fidefaciente e nell’ideale di creare “fiducia attraverso la disintermediazione”, segnerebbe il definitivo passo di transizione da un sistema “analogico” al nuovo mondo digitale112 ,

107 Cappiello, B. Palombo, A. (2019). La tecnologia blockchain applicata ai procedimenti giuridici tradizionali. Focus su un caso pratico: deposito prove. In Blockchain e Smart Contract (a cura di Battaglini Raffaele, Giordano Marco Tullio). Giuffrè Francis Lefebvre, p. 459. 108 Adottato con D.L. n. 76/2020 e convertito nella L. n. 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. 109 Come testualmente riportato nel dossier redatto dal servizio studi del Senato e della Camera allegato al D.L. 76/2020 sopra citato. In https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/53158_dossier.htm#. 110 https://www.agendadigitale.eu/documenti/conservazione-perche-il-regolamento-agid-distrugge-il-mercato/. 111 Il comma 1bis dell’art. 34 del CAD (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni) prescrive che le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all'interno della propria struttura organizzativa; b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all’art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. 112 Befani, G. (2021). Certezza, consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive di un approccio giuridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri distribuiti. Il diritto dell'economia, (2).

ancorandosi pienamente, e legittimamente, alla funzione di certezza pubblica che si connota per alcuni elementi in modo specifico: la destinazione erga omnes dell’informazione contenuta nell’atto di certezza; la peculiare stabilità di quanto dichiarato, assistito da una fede privilegiata; la situazione di oggettiva conoscibilità delle informazioni medesime113. Ad ogni modo, in mancanza di una regolamentazione normativa che ne disciplini nel dettaglio l’impiego, la presunzione di certezza di cui godono le tecnologie basate su registri distribuiti pone inevitabili interrogativi sull’ammissibilità di un assunto teorico così innovativo nelle strategie di conservazione digitale e nello sviluppo di un piano di gestione documentale che riconosca effetti giuridici a un simile “sigillo digitale”114. Sicuramente il valore da attribuire alla “certificazione” informatica offerta dalle blockchain può essere rinvenuto riprendendo la scelta legislativa offerta dal D.L. 135/2018: “gli effetti giuridici prodotti dalle tecnologie basate su registri distribuiti sono gli stessi della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014, e cioè:

1. non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali; 2. godono della “presunzione di accuratezza” della data e dell’ora che indicano e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate” 115 .

Potenzialità e limiti dell’utilizzo della blockchain nell’ambito della conservazione dei documenti digitali116

In un’ottica puramente teorica, l’applicazione della tecnologia blockchain al sistema di conservazione digitale nelle pubbliche amministrazioni presuppone la consapevolezza giuridica che i files possano essere qualificati come ‘beni materiali’117, in quanto “con la blockchain si assiste al ritorno alla forma classica del diritto di proprietà dovuta proprio all’inalterabile registrazione delle informazioni” 118. L’identificazione e la caratterizzazione quale ‘bene’ comporta, in estrema sintesi, che il file può formare L’archivio digitale avrebbe la caratteristica di un ‘ecosistema’, nel quale viene ridotta al minimo la possibilità di duplicazione, ridondanza e inutilità dei documenti, superando le questioni di obsolescenza tecnologica dei formati

In http://www.ildirittodelleconomia.it, pag. 79. 113 https://www.treccani.it/enciclopedia/certezza-pubblica-dir-amm. 114 Befani, G. (cit.). pag. 78. 115 Befani, G. (cit.). pagg. 89-90. 116 Gli spunti e le fonti del presente paragrafo sono stati in larga parte forniti dall’ing. Franco Ortosecco, titolare della Posizione Organizzativa denominata “Gestione e sviluppo Risorse Applicazioni” nell’ambito del Settore Affari Generali della Città Metropolitana di Napoli. 117 La Corte di Cassazione, con l’innovativa sentenza n. 11959/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità di qualificare il dato informatico quale bene suscettibile di appropriazione ex articolo 646 c.p. Secondo la sentenza: “i dati informatici, contenenti files, sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati ed alla restituzione del computer formattato”. 118 Garapon, A., Lassègue, J. (2021). La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà. Il Mulino, pagg. 120-121.

oggetto di diritti119 e che l’archivio dei documenti digitali e digitalizzati degli enti sarà formato, dal punto di vista materiale, da files ma, dal punto di vista giuridico, da “diritti sui files”, cioè dalla piena titolarità dei diritti su tali beni120, in quanto - come abbiamo illustrato - la blockchain offre una capacità di certificazione dei beni fisici tramite il digitale. La ricaduta di tale spinta interpretativa in termini di tutela giuridica e giurisdizionale e di protezione del patrimonio pubblico digitale, storico e futuro, è affascinante in quanto la riduzione dei livelli di intermediazione semplifica e abbatte le inefficienze. La tecnologia della blockchain assicura, inoltre, vantaggi assai significativi in termini di gestione documentale, in quanto “si può, in proposito, parlare di ‘green data’ in contrapposizione ai c.d. ‘big data’, a sottolineare come la blockchain possa aprire ad una “nuova ecologia” delle informazioni, più pulite e leggibili e, pertanto, sfruttabili nella definizione delle politiche pubbliche”121: l’archivio digitale avrebbe la caratteristica di un ‘ecosistema’, nel quale viene ridotta al minimo la possibilità di duplicazione, ridondanza e inutilità dei documenti, superando non solo le questioni di obsolescenza tecnologica dei formati e delle stesse applicazioni, ma anche, se non soprattutto, la perdita di conoscenza sia dei processi originari di produzione dei documenti e delle loro aggregazioni, sia delle forme concrete di ordinamento e sedimentazione degli archivi stessi, delle relazioni significative e persistenti che ne hanno determinato la struttura e la forma originaria122 . L’assioma ‘ecologico’ è già evidente in rapporto alla tenuta degli archivi analogici:

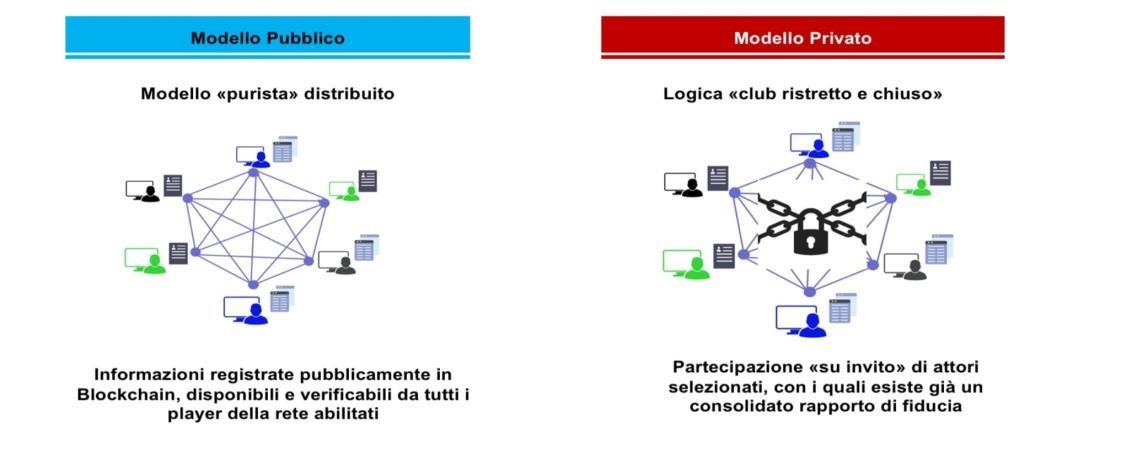

La riflessione dottrinaria ha precisato che il modello di blockchain più confacente alle esigenze del settore pubblico, si rivela essere quella per le permissioned blockchain123. Esse, oltre ad

119 Cfr. art. 810 codice civile. 120 Cfr. Gazzoni, F. (1994). Manuale di Diritto Privato. Cap. XIV – I beni, pag. 185. Hoepli. 121 Gallone, G. (2019). Blockchain, procedimenti amministrativi e prevenzione della corruzione. In «Il diritto dell’economia» ISSN 1123-3036, anno 65, n. 100 (3/2019), pag. 194. 122 https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/conservazione/poli-conservazione . AgID (2021) Progetto Poli di Conservazione. 123 Da https://blog.osservatori.net/it_it/blockchain-spiegazione-significato-applicazioni: L’Internet of Value è definita come una rete digitale di nodi che si trasferiscono valore attraverso un sistema di algoritmi e regole crittografiche che permette di raggiungere il consenso, anche in assenza di fiducia, sulle modifiche da apportare a un registro distribuito che tiene traccia dei trasferimenti di asset digitali univoci. All'interno di quest'Universo orbitano dunque diverse galassie, o meglio diverse piattaforme che permettono lo sviluppo di soluzioni Blockchain. Queste piattaforme possono essere categorizzate all'interno di due grandi gruppi: permissionless e permissioned. Le Blockchain permissionless sono quelle in cui chiunque può partecipare al processo di validazione delle transazioni e chiunque può diventare un nodo della rete. Tra le permissionless le più famose sono Bitcoin ed Ethereum, tuttavia ne esistono molte altre che hanno generato una propria moneta crittografica (oltre 900). Le Blockchain permissioned al contrario sono caratterizzate da un accesso alla rete ristretto ad alcuni partecipanti autorizzati e da un processo di validazione demandato a un gruppo ristretto di attori. Tra queste si ricordano Corda e Hyperledger. In questa classificazione si inseriscono alcune soluzioni ‘ibride’ come Ripple che per esempio permettono a chiunque di partecipare alla rete, ma solo ad alcuni di occuparsi della validazione delle transazioni.

esprimere una migliore performance tecnica, non soffrono della volatilità – legata alle logiche speculative del mining e dei tokens – proprie delle reti aperte. Va aggiunto che l’architettura permissioned meglio si concilia con le esigenze di tutela della privacy, limitando l’accessibilità dei dati ai soli partecipanti preventivamente autorizzati dal manager del network124 .

125

Questo tipo di soluzione potrebbe fugare anche i dubbi che vengono avanzati sull’applicabilità delle tecnologie blockchain a causa del vuoto normativo e in ragione dell’assunto per il quale la regola tecnica non potrebbe mai sostituire la regola giuridica sulla produzione di certezze legali. “In questo senso, un tentativo di soluzione intermedia per salvare le “capre” della crittografia informatica, con i “cavoli” della certezza ordinamentale, può essere la predisposizione di una blockchain “giuridicamente pubblica”, nel senso di statale, vigilata e garantita – in una parola: permissioned, cioè privata in senso informatico – e che operi come ‘pubblica depositaria’ della funzione certificatrice nel senso proprio del termine, soggetta alla regolamentazione mista tra tecnologia e diritto. In attesa di un provvedimento legislativo che attribuisca ‘fede pubblica fino a querela di falso’ ai fatti giuridicamente rilevanti che vengano trascritti nella blockchain, appare per il momento sufficientemente bastevole concentrarsi sulla individuazione normativa delle modalità di scelta dei soggetti coinvolti nel processo di verificazione, sulle modalità di scrittura delle regole matematico-informatiche di operatività e sulla garanzia di tracciabilità dei flussi di informazioni” 126 . L’utilizzo di una rete pubblica di computer che certifichi legalmente la formazione, e la veridicità dei documenti amministrativi può essere vista come la naturale prosecuzione ed evoluzione del paradigma Open Source nella PA che ha esteso l’utilizzo di soluzioni software a codice aperto e riuso delle applicazioni mettendo a valore le best-pratices di ciascuno.

Restano i limiti di tecnologia e di processo. Se non si vuole optare, allo stato dell’evoluzione, per il caricamento dei files e dei relativi fascicoli sulla catena di blocchi, creando un problema di dimensionamento e di costi molto elevati e vanificando parte dei benefici della tecnologia, è necessario auspicarsi un intervento del legislatore che disciplini la materia attribuendo all’hash valenza legale. Nelle more sarà necessario un sistema documentale di supporto alle blockchain, che abbia le caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire che quel documento/file non sia perso, corrotto o modificabile e che assicuri la validità legale nel tempo allo stesso documento.

124 Gallone, G. (cit). pag. 194. 125 In https://www.blockchain4innovation.it/esperti/blockchain-perche-e-cosi-importante/ 126 Gallone, G. (cit). pagg. 112-113.

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito l’importanza della conservazione a norma basandosi sull’aderenza al dettato normativo; già con l’importante sentenza n. 12939 del 23 maggio 2017 si è pronunciata sulle regole in materia di conservazione digitale dei documenti informatici: in un caso di prova della data certa, relativamente ai documenti inerenti lo stato passivo del fallito, ha elaborato l’importante principio per cui l’operazione di conservazione – se effettuata da un conservatore accreditato – si presume conforme alle pertinenti regole tecniche. Il documento digitale conservato a norma dunque fa piena prova in giudizio sia del corretto processo di formazione del pacchetto di conservazione, sia della datazione (che sarà opponibile ai terzi) e diverrà onere di controparte dar prova contraria del mancato rispetto della normativa tecnica prevista dal legislatore per le procedure di conservazione, e, in difetto, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta ed il suo valore probatorio saranno liberamente valutabili in giudizio127 .

La blockchain presenta dunque apprezzabili limiti in termini di sostenibilità ambientale, temporale ed informatica, che vale la pena tenere in debito conto, specie laddove si affronti un’ipotesi di applicazione all’ambito della conservazione dei documenti. Trattasi invero di problematiche di carattere generale che, nel mondo pubblico, sarebbero agevolmente superabili a fronte del percorso virtuoso verso una P.A. 4.0.

Di seguito, ad ogni buon fine, la sintesi di autorevole studio128 .

Un primo problema è che la blockchain, essendo un complesso network tecnologico di computer, consuma un’enorme quantità di energia elettrica. Per approvare ogni nuova operazione, la maggioranza dei nodi del network, rappresentati appunto da computer, deve verificare l’integrità dei dati e la conformità alle regole blockchain, col cosiddetto meccanismo di “Proof of Work”. Ogni computer svolge milioni di operazioni di controllo e crittografia dei dati, un compito che in gergo viene definito “hashing”, che consiste nella trasformazione di grandi moli di informazioni in un solo codice alfanumerico criptato, di 160 o 256 bit. Quanto più numerosi sono i soggetti che utilizzano la blockchain, tanto più il sistema di hashing diventa complesso, lento e dispendioso di energia. Secondo alcune stime, il solo sistema di blockchain applicato ai bitcoin, dato il dispendio di energia elettrica, comporta un’emissione di CO2 pari alla città di Singapore, ovvero più di Sri Lanka, Nigeria e Norvegia; e solo 38 Stati al mondo consumano più elettricità rispetto a quella necessaria per il processo di creazione del sistema Bitcoin129 .

127 L’art. 20 del CAD, rubricato “Validità ed efficacia probatoria dei Documenti informatici”, al comma 2bis recita: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. 128 (cfr.) Cascavilla A. Galli G. (2020). La blockchain: possibili utilizzi per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. In https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-blockchain-possibili-utilizzi-per-l-efficienza-dellepubbliche#_ftn7. 129 https://powercompare.co.uk/bitcoin-mining-electricity-map/.

Un secondo problema è che il sistema decentrato diventa sempre più complesso all’aumentare dei nuovi utenti, perciò il sistema di hashing (criptazione) diventa sempre più lento nell’effettuare i controlli per la scrittura dei nuovi blocchi.

Un terzo problema è che esiste un limite fisico dovuto alla capacità di gestione delle informazioni. Sappiamo infatti che le informazioni non vengono mai cancellate una volta inserite nella blockchain, perciò è lecito domandarsi fino a quando sarà possibile inserire nuovi blocchi alla catena, e quanti computer saranno necessari per supportare la crescita del network, in caso di una massiccia applicazione della blockchain. Perciò, saranno necessari strumenti hardware aggiuntivi per supportare la crescita del network, e questo potrebbe limitare fortemente le potenzialità di sviluppo della blockchain.

Un altro limite della tecnologia blockchain è rappresentato dalla minaccia dell’“Attacco al 51%”. Gli altri network, diversi dal blockchain, tipicamente hanno un HUB centralizzato, che è necessario per mantenere in funzione la rete e che, nel caso di un attacco target, porrebbe fine al network intero (cosiddetto rischio sistemico). La blockchain invece è una rete decentrata e distribuita; perciò nessuno può impadronirsi di un nodo centrale e per far crollare il network. Esiste però un rischio, conosciuto come “51% attack”, che si potrebbe verificare nel caso in cui un soggetto, o un’organizzazione, prendesse il controllo della maggioranza dei nodi della catena, ovvero del 51 per cento. Si tratta di un’ipotesi abbastanza remota dal momento che la rete è molto estesa e non sarebbe comunque possibile per gli hacker modificare tutte le informazioni precedentemente registrate per appropriarsi, ad esempio, di informazioni e proprietà dagli altri nodi, considerato che queste sarebbero comunque criptate e accessibili solo tramite le chiavi private dei proprietari. Nel caso in cui questo accadesse, però, ci potrebbero essere problemi legati alle nuove regole di scrittura delle informazioni nei blocchi. Ci potrebbero inoltre essere problemi con la verifica e la scrittura di nuove informazioni sulla catena. Si potrebbe quindi bloccare il funzionamento del sistema e questo comporterebbe ingenti costi per chi dipendesse ormai dal sistema blockchain per le sue operazioni quotidiane. Questo tipo di rischi porta a considerazioni legate all’affidabilità dell’intero sistema, alla sicurezza delle chiavi di crittografia e della gestione dei dati, sebbene all’aumentare della dimensione del network sia più difficile creare dei problemi.

CONCLUSIONI

“Se si desidera utilizzare nuovi mezzi, occorre conoscerne il funzionamento. Nelle scuole di notariato italiane si usa ricordare che un tempo la preparazione per l'esame di accesso alla professione comprendeva anche un'infarinatura sulle caratteristiche chimiche degli inchiostri. Qualunque notaio sa distinguere una penna da una matita e sa che la seconda non va impiegata per un atto pubblico: DNS e codici HTML fanno parte dell’abc del documento informatico in rete, sono la carta la penna e la matita di oggi. Con una decisiva riserva: la carta ha alle spalle un impiego stabilizzato nei secoli. Dinanzi a realtà così recenti e complesse e così in tumultuosa evoluzione, incertezze, prassi oscillanti o divergenti hanno dalla loro plausibilità e legittimità”130 .

130 Bechini, U. (2019). Il notaio digitale. Giuffrè Francis Lefebvre. pagg. 16-17.

Con il presente studio si è voluti partire dalle legittime perplessità circa i possibili scenari di applicazione della tecnologia cd. Blockchain alle Pubbliche Amministrazioni per arrivare, attraverso l’approfondimento, alla consapevolezza che la scienza tecnica è in costante evoluzione: i rischi che oggi ci preoccupano saranno presto dimenticati, e forse altri rimpiazzeranno, ma il consolidarsi della prassi e del quadro normativo e giurisprudenziale offriranno nuovi punti di riferimento.

Kelly, K. (2017). L’Inevitabile

Coloro che lavorano nell’ambito pubblico non dovrebbero dimenticare che “al centro di ogni cambiamento significativo della nostra vita, oggi, c’è una tecnologia di qualche tipo. La tecnologia è l’accelerante dell’umanità. È grazie ad essa se ogni cosa che facciamo è sempre nella dimensione del divenire: ogni cosa sta diventando qualcos’altro, mentre si rimescola passando da ‘può’ a ‘è’”131 . La tecnologia è l’accelerante dell’umanità. È grazie ad essa se ogni cosa che facciamo è sempre nella dimensione del divenire: ogni cosa sta diventando

L’esigenza di un focus sull’applicazione della blockchain qualcos’altro, mentre si alla conservazione dei documenti digitali nasce rimescola passando da dall’osservazione della prassi archivista della produzione ‘può’ a ‘è’. digitale: i documenti digitali e le relative aggregazioni hanno continuato a essere mantenuti, ricercati, utilizzati nei sistemi di gestione documentale delle amministrazioni che, soprattutto nell’ultimo decennio, hanno accumulato una ingente e crescente quantità di documenti e fascicoli informatici, anche nei casi in cui si sono dotate in house o in outsourcing di sistemi conservativi dedicati e conformi alla normativa vigente.

La patologia trova il suo fondamento nella miopia di voler trasporre al digitale le operazioni e i comportamenti posti in essere in ambito analogico: “I documenti analogici seguono un percorso che rispecchia le tre fasi di vita dell’archivio: durante lo svolgimento delle attività correnti essi si trovano fisicamente nei locali degli uffici di competenza, alla conclusione di queste attività sono versati nell’archivio di deposito dove rimangono per almeno un trentennio, poi sono oggetto di scarto archivistico o di selezione per la conservazione permanente nell’archivio storico. Questo schema procedurale poggia sul presupposto che i documenti analogici mantengono per parecchi anni le loro caratteristiche di autenticità, integrità, accessibilità e intelligibilità senza richiedere particolari accorgimenti, se non quello di utilizzare locali attrezzati con idonee scaffalature, impianti di deumidificazione, rilevamento fumi, antiincendio, ecc. Nel caso dei documenti informatici la situazione è molto più complessa; il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche richiede un impianto tecnologico affidabile, costantemente aggiornato e posto in

131 Kelly, K. (2017). L’Inevitabile. Milano.

sicurezza fisica e logica, nonché un’attività di controllo continua e l’esecuzione di operazioni di migrazione per prevenire i rischi connessi all’obsolescenza degli apparati hardware e software”132 .

Per la memoria digitale pubblica dovrà, invece, essere garantito in futuro il massimo livello di confutabilità, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e della riservatezza: la conservazione dovrà infatti giungere a costituire per le pubbliche amministrazioni gli archivi storici del futuro e garantire la piena fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale conservato133 .

Infine. La riflessione su un possibile e futuribile sistema da adottarsi in Città Metropolitana di Napoli è di certo un “lusso della fantasia” per chi scrive, ma risulta assolutamente inscindibile dal ruolo di pubblico dipendente, se si vuol essere efficienti in una PA efficace, in quanto “La scienza giuridica deve servire a rendere più agevole e più facile l’applicazione della norma al caso pratico, ad aumentare, colle sistemazioni razionali, il grado di certezza del diritto, cioè a rendere sempre più intelligibile la portata delle regole prestabilite dal legislatore all’agire umano ed a mettere il singolo in condizione di calcolare in anticipo, con previsioni sempre più sicure, le conseguenze giuridiche delle proprie azioni” 134 .

Dott.ssa Carmen Visone Città Metropolitana di Napoli è l'ente

FONTI BIBLIOGRAFICHE E SITOGRAFIA

- Battiston, S (2020). Spunti di riflessione sulle potenzialità e opportunità della Blockchain applicata alle procedure di gara per appalti e concessioni. In Appalti e Contratti, 12_2020.

- Bechini, U (2019). Il notaio digitale. Giuffrè Francis Lefebvre.

- Befani, G (2021). Certezza, consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive di un approccio giuridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri distribuiti. Il diritto dell'economia. (2). In http://www.ildirittodelleconomia.it

- Calamandrei, P (1942). La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina. In Riv. dir. comm., I.

- Cappiello, B, Palombo, A (2019). La tecnologia blockchain applicata ai procedimenti giuridici tradizionali. Focus su un caso pratico: deposito prove. In Blockchain e Smart Contract (a cura di Battaglini Raffaele, Giordano Marco Tullio). Giuffrè Francis Lefebvre.

- Carpenedo, C (2018). La notifica via PEC delle ingiunzioni di pagamento. Finanza e tributi locali, (6).

132 Pigliapoco, S. (2019). La conservazione digitale in Italia. Riflessioni su modelli, criteri e soluzioni. JLIS.it 10, 1 ISSN: 2038-1026 online Open access article licensed under CC-BY DOI: 10.4403/jlis.it-12521. 133 In https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/conservazione/poli-conservazione. AgID (2021) Progetto Poli di Conservazione. 134 Calamandrei, P. (1942). La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina. In Riv. dir. comm., 1942, I, pag. 345.

- Cascavilla A, Galli G (2020). La blockchain: possibili utilizzi per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. In https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-blockchain-possibili-utilizzi-per-lefficienza-delle-pubbliche#_ftn7.

- Casey, MJ e Vigna, P (2018). La macchina della verità. La blockchain e il futuro di ogni cosa. Milano.

- Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2011). Dematerializzazione e conservazione digitale dei documenti.

- Costantino, F (2017). Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra "open" e "big data". In Diritto amministrativo. (4).

- Delahaye, JP (2014). La puissance de la blockchain. In Complexites, 15 novembre 2014. In https://scilogs.fr/complexites/la-puissance-de-la-blockchain/.

- Di Salvatore, P (2005). La" Costituzione del mondo digitale". Comuni d'Italia, (9).

- Falletta, P (2021). Le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale. Giornale di diritto amministrativo, (2).

- Gallone, G (2019). Blockchain, procedimenti amministrativi e prevenzione della corruzione. In «Il diritto dell’economia» ISSN 1123-3036, anno 65, n. 100 (3/2019).

- Garapon, A, Lassègue, J (2021). La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà. Il Mulino.

- Gazzoni, F (1994). Manuale di Diritto Privato. Hoepli.

- Giannini, MS (1986) Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche. Bologna.

- Guercio, M (2021). La formazione dell’archivio digitale: come funziona la classificazione. Le novità delle Linee guida AgID. In FPA Digital 360.

- https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/01/03/gestioneconservazione-documentale-vigore-linee-guida-regolamento-online-il.

- https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/conservazione/poli-conservazione . AgID (2021) Progetto Poli di Conservazione.

- https://www.agid.gov.it/it/agenzia/responsabile-transizione-digitale

- https://www.bernstein.io/white-label

- https://blog.osservatori.net/it_it/blockchain-spiegazione-significato-applicazioni

- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0373_IT.html

- https://www.ionos.it/digitalguide/online-marketing/vendere-online/blockchain/

- https://powercompare.co.uk/bitcoin-mining-electricity-map/

- https://opensource.org/licenses/MIT

- https://www.treccani.it/enciclopedia/certezza-pubblica-dir-amm

- Italia 2025. Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese. In https://docs.italia.it/italia/mid/piano-nazionale-innovazione-2025-docs/it/stabile/index.html e https://assets.innovazione.gov.it/1610546390-midbook2025.pdf