Dirección

Cándida Fernández de Calderón

Coordinación académica

María Cristina Torales Pacheco

Guadalupe Jiménez Codinach

María Teresa Franco

Dirección

Cándida Fernández de Calderón

Coordinación académica

María Cristina Torales Pacheco

Guadalupe Jiménez Codinach

María Teresa Franco

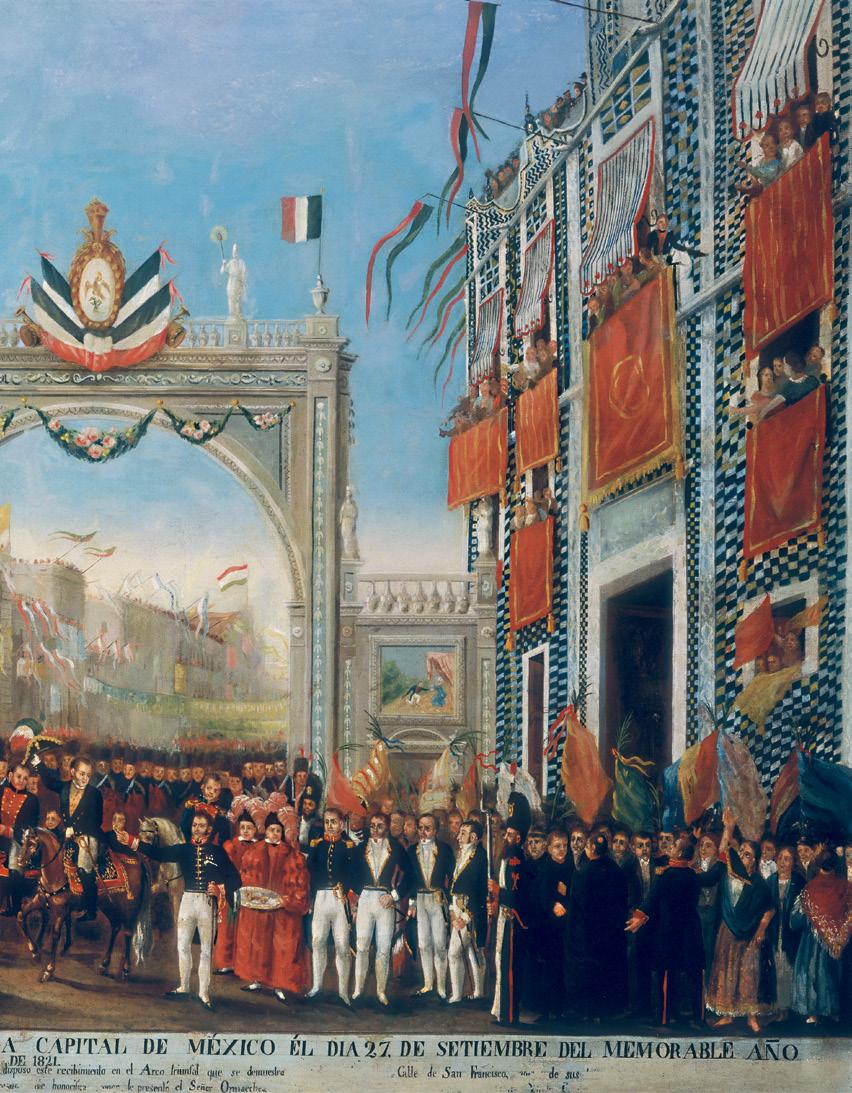

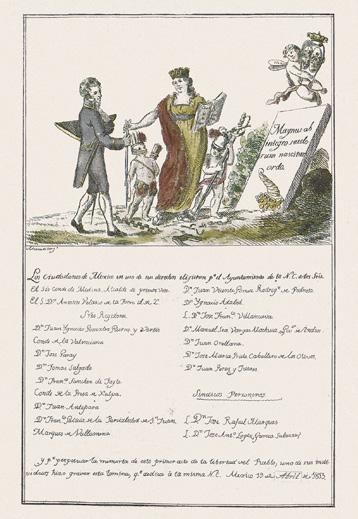

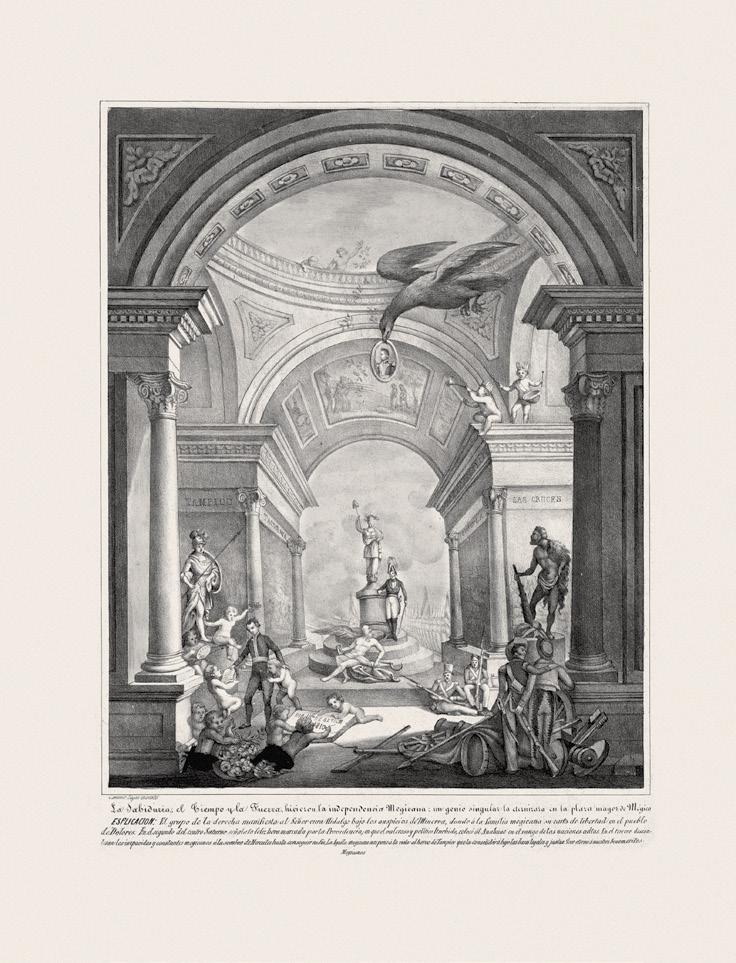

Portada y p. 624

Fernando Bastin (siglo XIX )

Julio Michaud (1807-1876)

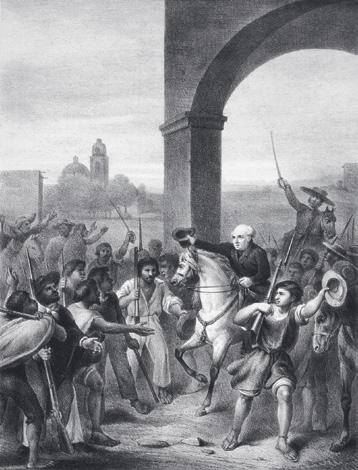

Agustín de Iturbide y los generales del ejército mexicano (detalle), siglo xix

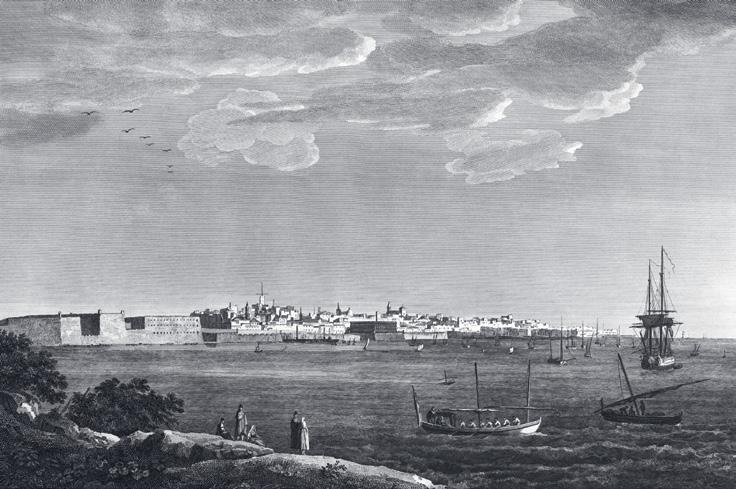

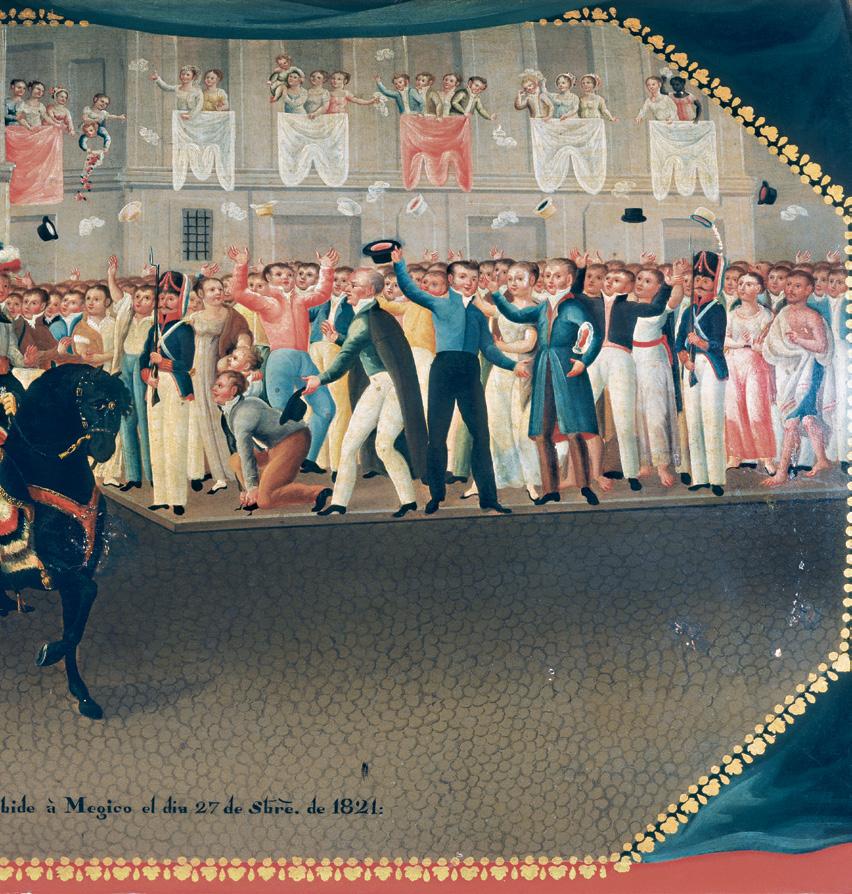

pp. 622-623

Antonio Joli (1700-1777)

Partida de Carlos de Borbón a España, vista desde el mar, 1759

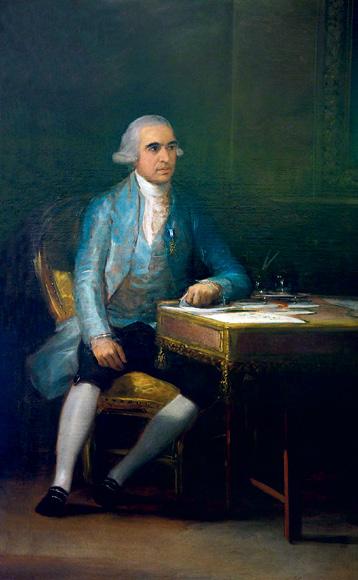

José Luis Rodríguez Alconedo (1761-1815)

Carlos IV, 1794

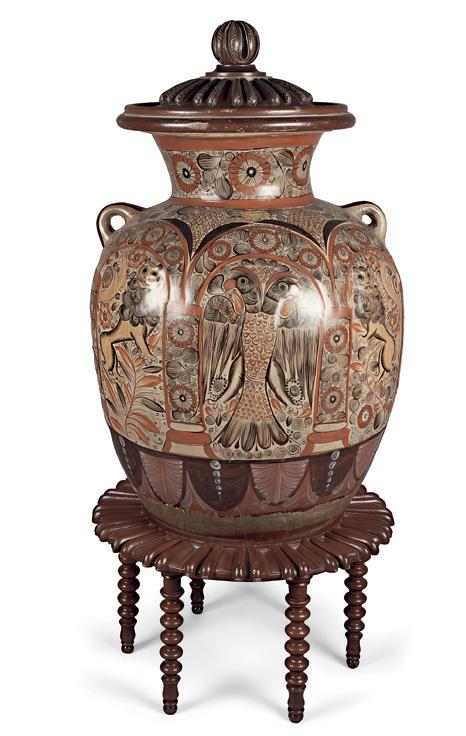

pp. 628-629

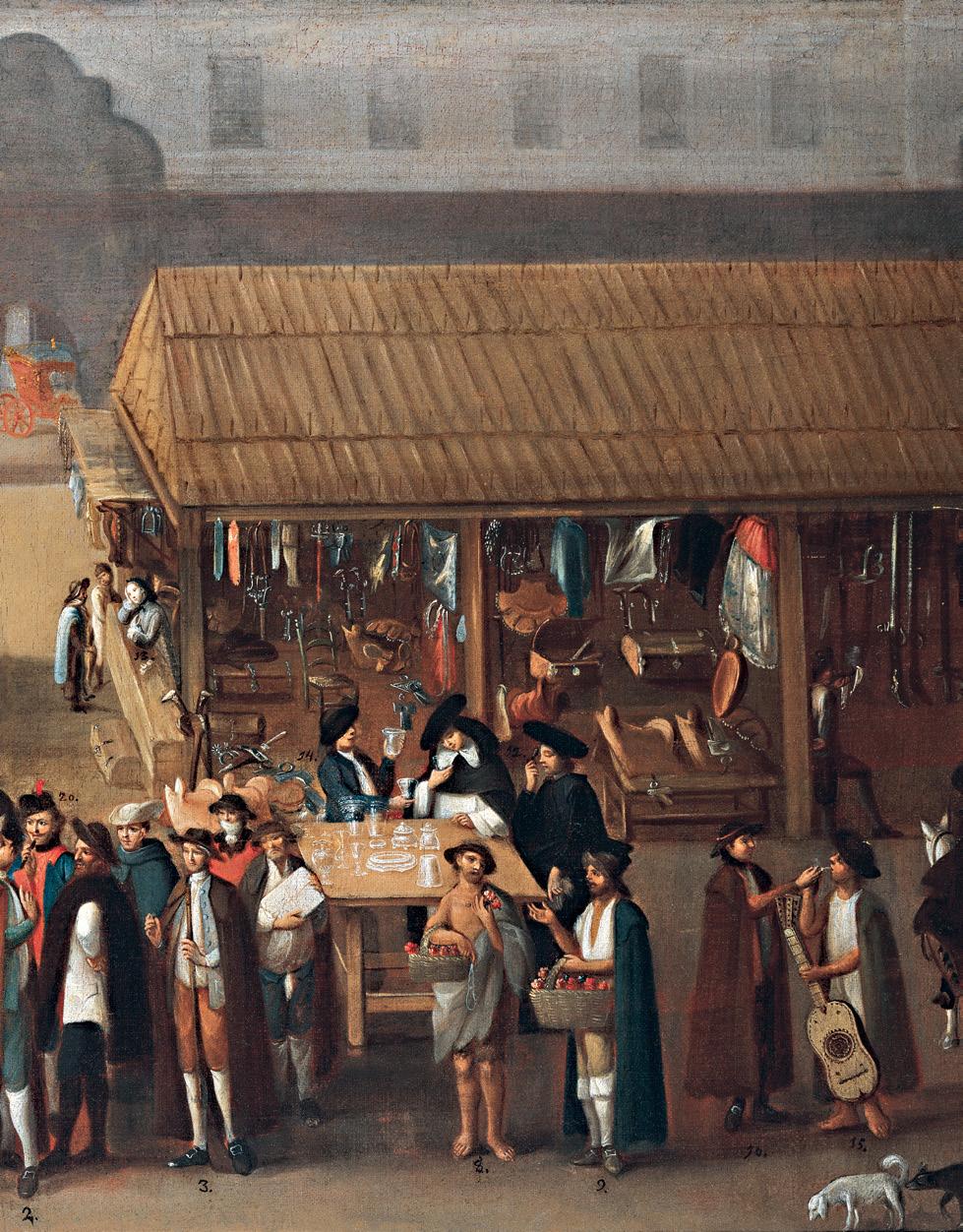

Nicolás Enríquez (1704-1790)

El Parián (detalle), siglo xviii

Primera edición, 2022

D. R. © Fomento Cultural Citibanamex, A. C.

Francisco I. Madero 17, Centro Histórico

Ciudad de México, 06000

ISBN obra completa 978-607-9478-33-9

ISBN tomo ii 978-607-9478-38-4

Depósito Legal M-9996-2022

TOMO II

libro tercero introducción 631

Los novohispanos de cara a la Ilustración

María Cristina Torales Pacheco

La economía de la Nueva España en el ocaso del dominio español .................................... 643

Enrique Cárdenas Sánchez

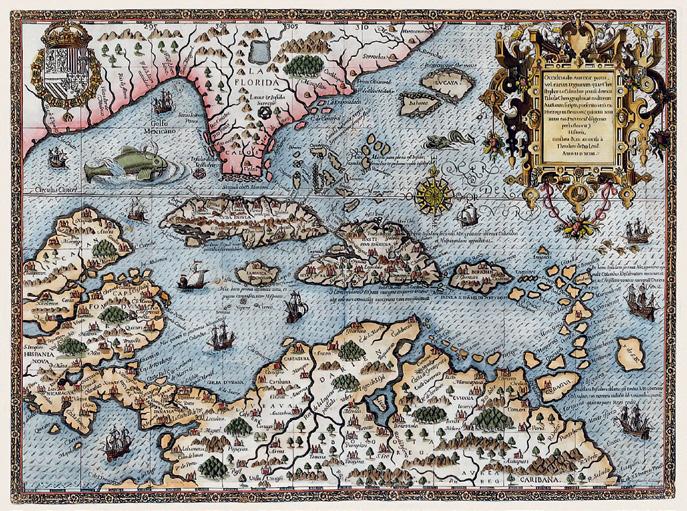

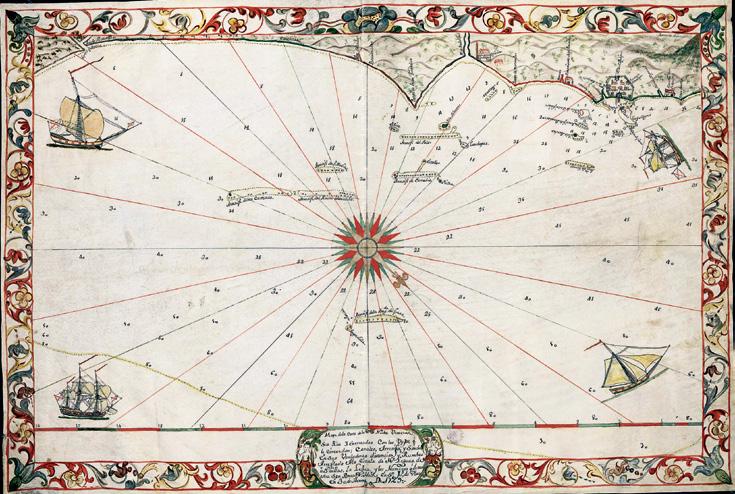

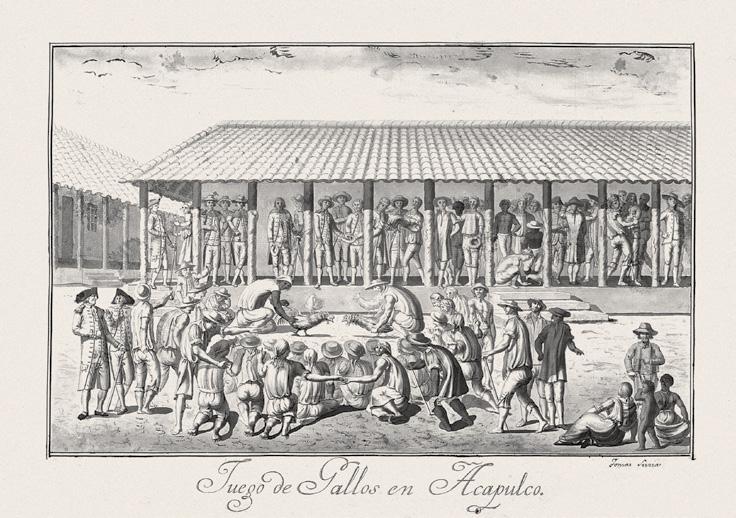

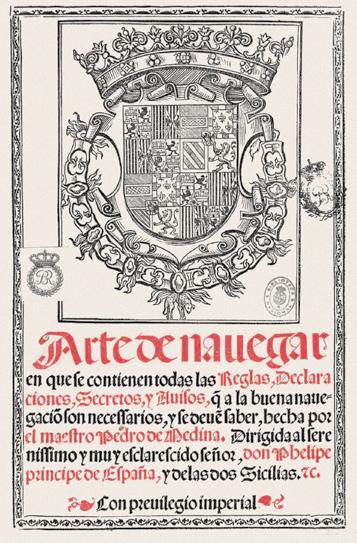

México, crisol de la globalización temprana: comercio y navegación en el Atlántico y en el Pacífico, siglos xvi-xviii 661

Carlos Marichal

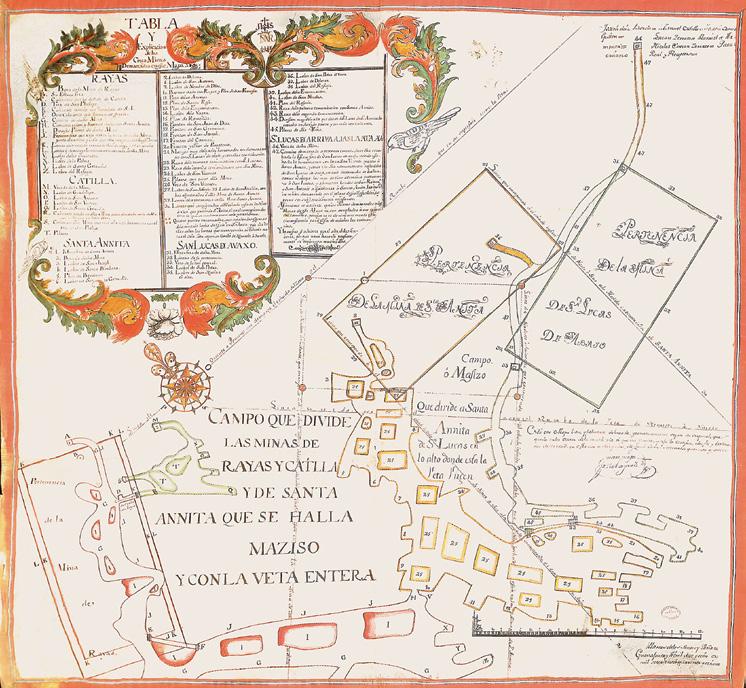

Las minas de plata de México y el peso como moneda universal, siglos xvi-xix 695

Carlos Marichal

Acciones transmarítimas de la Nueva España, siglos xvi-xviii 723

Hugo O’Donnell

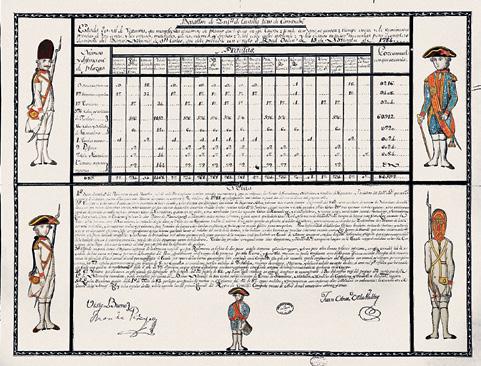

El ejército colonial ante la Independencia de México: los soldados del rey en la Nueva España, 1762-1821 745

Juan Marchena Fernández

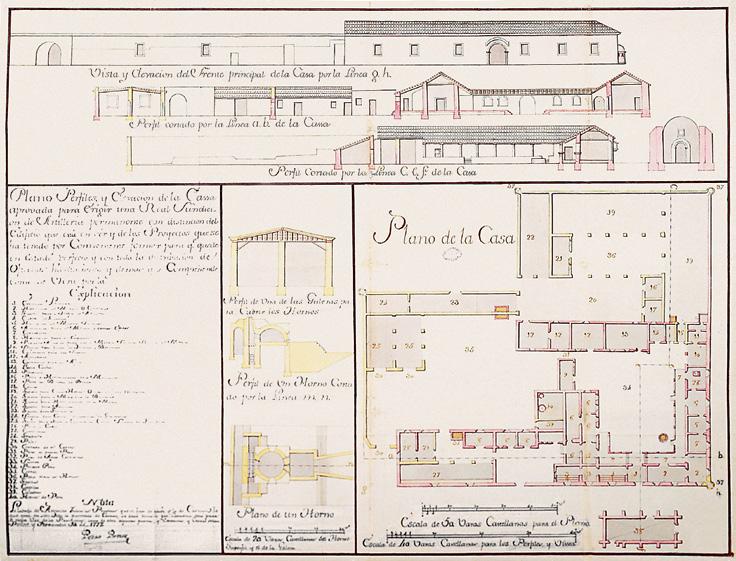

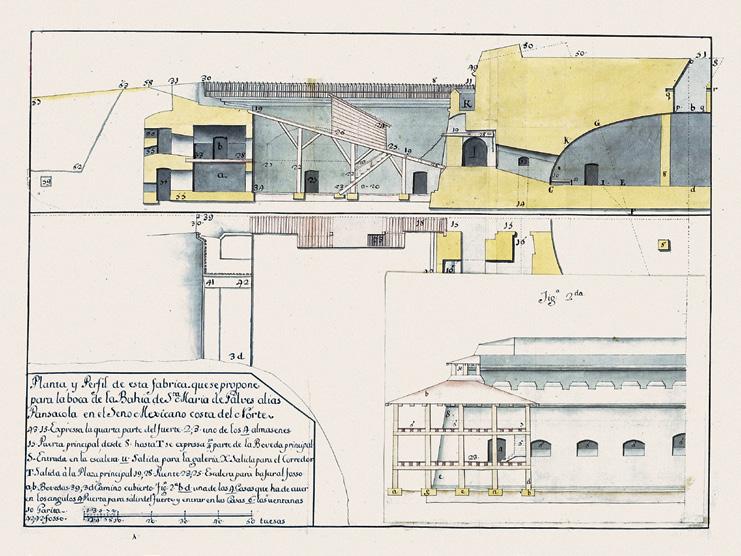

Las nuevas fortificaciones de un antiguo territorio .. 765

José Enrique Ortiz Lanz

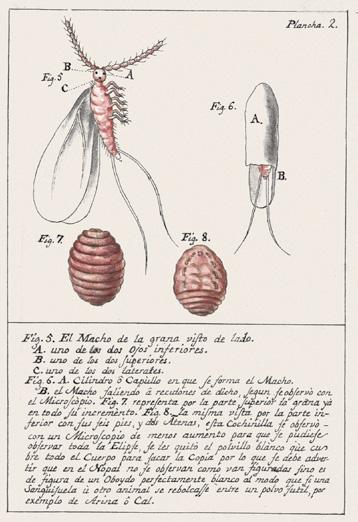

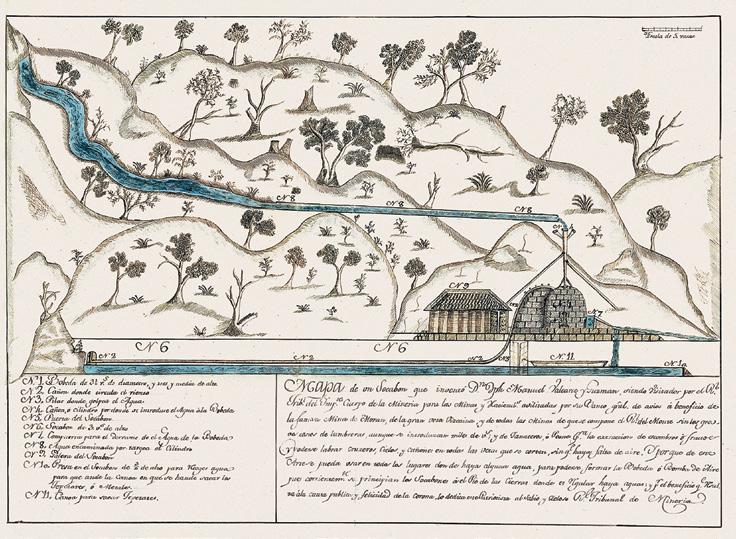

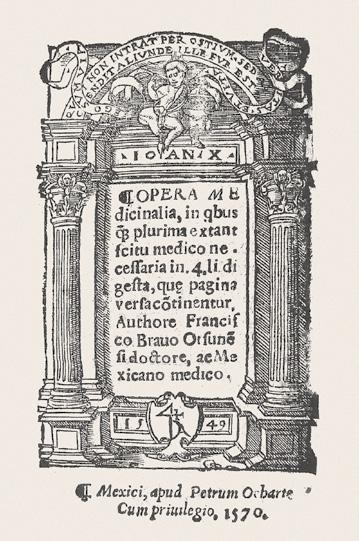

El maestro gremial, el ingeniero y el científico: los saberes técnicos y de la naturaleza en el virreinato de la Nueva España 783

Francisco Omar Escamilla González

Las redes transoceánicas, condiciones sine qua non para la consolidación de la Independencia ............ 799

María Cristina Torales Pacheco

Décadas de reformas, época de resistencia: Nueva España, 1750-1808 ................................. 833

Eric Van Young

libro cuarto introducción 853

El arduo caminar hacia la independencia de México, 1808-1821

Guadalupe Jiménez Codinach

El mundo de 1808 y la Independencia 861

Manuel Moreno Alonso

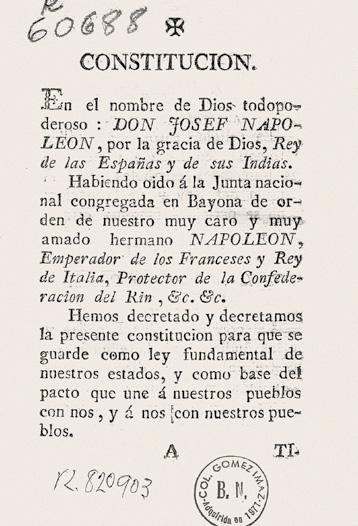

Los grandes temas del constitucionalismo gaditano en la configuración del Estado nacional mexicano, 1810-1821 885

R afael Estrada Michel

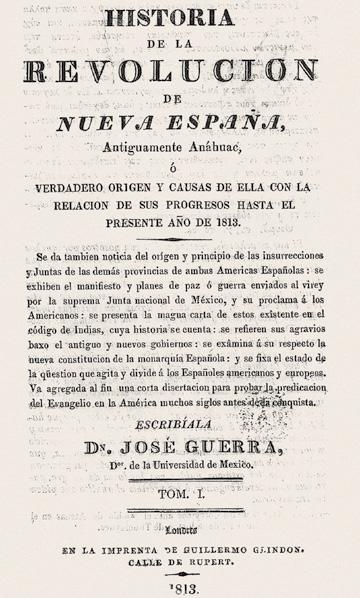

El movimiento insurgente desde 1808 y las insurgencias de 1808 a 1815 ........................ 903

Carlos Herrejón Peredo

Del calor del hogar al fragor de la guerra civil: mujeres y niños en la Nueva España postrera, 1808-1821...................................... 925

Guadalupe Jiménez Codinach

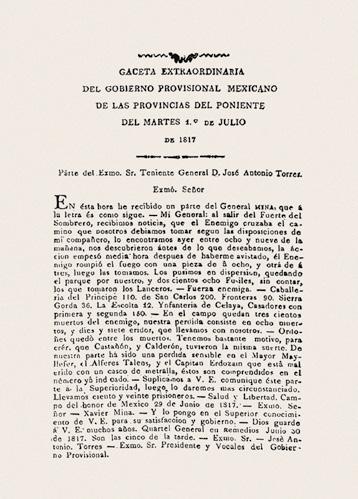

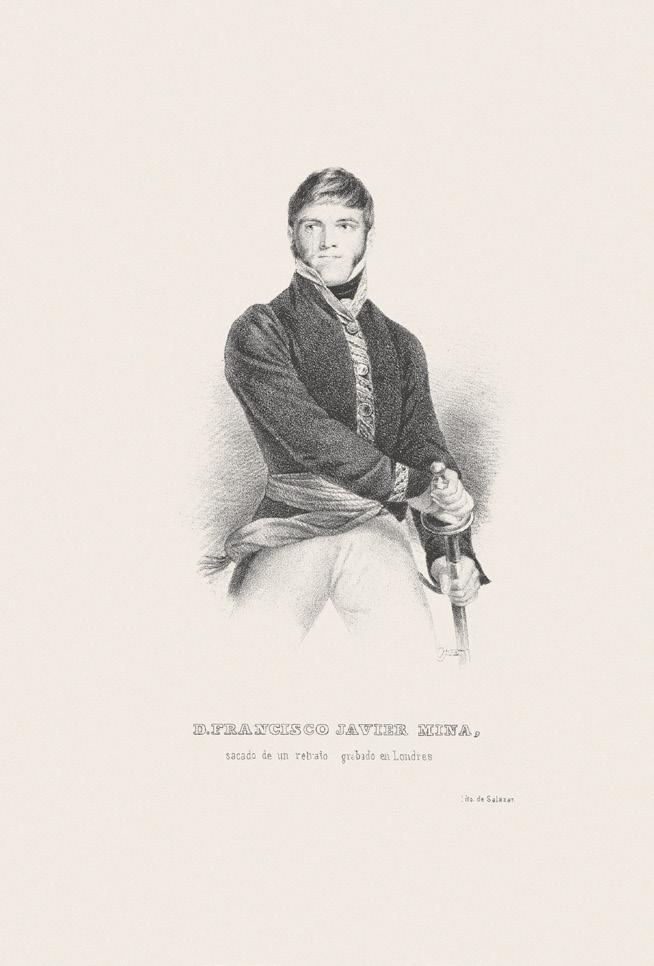

Tenacidad insurgente, 1815-1820 ........................ 945

Gustavo Pérez Rodríguez

El Ejército Trigarante.................................. 973

Rodrigo Moreno Gutiérrez

Agustín de Iturbide y el Plan de Iguala ................. 985

Jaime del Arenal Fenochio

Consummatum est: el nacimiento del México independiente 1011

Guadalupe Jiménez Codinach

de ilustraciones

En la segunda mitad del siglo xviii, la Nueva España fue el contexto en el que individuos de dos generaciones nacieron, se formaron y, acordes a la madurez de su intelecto y a sus interacciones transcontinentales, participaron y asumieron el liderazgo de los diversos movimientos sociales que culminaron con la consolidación de la Independencia del reino de la Nueva España y dieron los primeros pasos para la construcción del México nacional.

Con el propósito de incentivar a la lectura de este libro tercero de México, 1521-1821. Se forja una nación, apuntamos aquí algunos datos que nos permiten confirmar la adopción del movimiento ilustrado por parte de los novohispanos. Los ensayos que lo integran son miradas y expresiones de numerosos investigadores que, desde distintos ángulos teórico-metodológicos, ofrecen luz para la comprensión de un periodo sustantivo de nuestra historia, en el que muchos novohispanos reafirmaron su identidad; tomaron conciencia de las bondades y de la riqueza de su territorio; adoptaron modos de ser “libres”; expresaron su “amor patrio”; manifestaron su adopción por el “buen gusto”; conciliaron su fe con la razón y practicaron las ciencias y las artes útiles en beneficio de la humanidad. Con sus luces, mostraron al mundo la singularidad, la madurez y la consolidación de una cultura propia. La liberación que esto representó para su intelecto constituyó el fundamento y soporte de su día a día como individuos y, para el cuerpo social, de los movimientos orientados a la consolidación de la Independencia.

La Nueva España en la transformación geopolítica mundial

En un contexto global habría que reconocer este periodo como uno en el que las monarquías europeas aspiraron a una mayor injerencia en la vida de sus vasallos. Acorde con el modelo impuesto por Luis XIV, el “rey cristianísimo”, promovieron expediciones en sus territorios para identificar las fortalezas que les ofrecía la naturaleza; levantaron censos de sus pobladores, principio obligado por la economía política que reconocía en el factor humano el mayor capital de un reino; organizaron ejércitos permanentes y armadas financiados por sus Reales Haciendas y aspiraron a la ampliación de sus fronteras en Europa y a la expansión de sus dominios en otros continentes.

Un reto constante de los monarcas absolutos europeos fue el dominio de océanos y territorios. Estas ambiciones propiciaron constan-

tes estados de guerra entre los reinos. Para el logro de sus objetivos, las monarquías se valieron de ejércitos permanentes rigurosamente capacitados en academias militares, de las que egresaron estrategas, artilleros, cirujanos, ingenieros, etcétera. Se formaron sólidas armadas, con arquitectos habilitados para la fabricación de navíos y guardias marinos capacitados para el reconocimiento y la protección de los litorales. Durante el siglo xviii, fueron un lugar común las contribuciones forzadas y los donativos graciosos de los vasallos para su patrocinio y crecimiento de todo ello. Adicionalmente, los reyes otorgaron patentes de corso como estrategia para incursionar en poblaciones costeras de ignotas tierras, muchas de ellas bajo el gobierno de la monarquía española. En consecuencia, la piratería fue una amenaza constante para las poblaciones en los litorales americanos del Atlántico y del Pacífico. En el siglo xviii se desarrolló lo que podríamos calificar, desde nuestro horizonte, como la “ciencia de la diplomacia”. Los embajadores de los monarcas impulsaron alianzas para la guerra y concibieron y redactaron numerosos tratados de paz que permitieron el equilibrio entre las potencias. Un aspecto sustantivo de los tratados fueron los intercambios y las cesiones de territorios. La monarquía española —aún la más poderosa de Europa— fue disminuyendo sus territorios conforme avanzó el siglo. A finales de la centuria se tambaleó el escenario geográfico mundial y, después del fracaso geopolítico de Napoleón, su transformación, sobre todo en Europa y América, fue contundente en las primeras décadas del siglo xix. Ilustramos estas afirmaciones e invitamos al lector a agudizar la mirada para sacar sus propias conclusiones con dos mapas del orbe publicados en dos ediciones distintas en el tiempo del Atlas histórico, genealógico, cronológico, geográfico, de Emmanuel Augustin-Dieudonné-Joseph, conde de Las Cases (1766-1842), publicado con el seudónimo de “A. Lesage”. 1

* Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México.

1 En la Universidad Iberoamericana se conservan dos ejemplares bajo el pseudónimo de “Lesage”. Este atlas tuvo un éxito inmediato y fue publicado y traducido muchas veces. Representa un esfuerzo de síntesis de la historia universal. Su objetivo general, según la obra, es presentar imágenes de cosas que sólo cuentan con una descripción. La primera edición de esta exposición, de 1814, está en francés, y la segunda, de 1826, ya es una traducción al español. Véase Emmanuel Las Cases, Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique, París, A. Lesage, 1814, en Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, g1030 l374, 1814; edición en español: Atlas histórico, genealógico, cronológico, geográfico, París, Lesage/Librería Hispano-Francesa, 1826, en Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, g1030 l37418, 1826.

p. 630

Anton Raphael Mengs (1728-1779)

Carlos III, ca. 1765

632

Podemos considerar a su autor como ejemplo de la nobleza ilustrada. Apasionado y ávido de conjugar sus saberes, hizo de esta obra su proyecto de vida. Emmanuel de Las Cases, como buen ilustrado, nos legó una breve autobiografía en el preámbulo de su obra más conocida: Mémorial de Saint-Hélène: journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois 2 Las Cases, natural de Languedoc, formado en París, tuvo como pasión intelectual el conocimiento de los territorios del orbe, de sus habitantes, de su historia y de su condición política. En 1789 su pertenencia a la nobleza lo obligó al exilio al estallar la Revolución francesa. Dedicó su prolongada estancia en Inglaterra a la investigación para dar forma a su Atlas. Retornó a Francia en 1802, donde tres años después publicó la primera edición de su magna obra. Hay que decir que, fiel a la causa de Napoleón, lo acompañó hasta su muerte en la remota y apenas explorada isla de Santa Elena. Todos los días ocupaba por las mañanas tres a cuatro horas para conversar con Napoleón y para escribir, traducir y leer para él y, por supuesto, para trabajar en la edición de su Atlas, obra que el exemperador pensaba que debía ser texto obligado para la educación de la juventud.

Hoy en día se hace obligada desde la historia intelectual la consulta y la valoración de las distintas ediciones del Atlas, que compendian la investigación y la reflexión de un ilustrado sobre el contexto mundial de la segunda mitad del siglo xviii y las primeras décadas del xix, así como su percepción sobre el tránsito de los reinos americanos a su configuración como naciones independientes. En las primeras ediciones del Atlas y en los primeros mapas que las ilustran se aprecia aún la estabilidad de los espacios de las monarquías, lo que contrasta con las ediciones de la segunda y tercera décadas del siglo xix, donde son evidentes los movimientos de las fronteras en Europa a causa de las contiendas napoleónicas y, por lo que concierne a América, se observa la desintegración de los virreinatos americanos, que dio lugar a las naciones surgidas por los movimientos de emancipación. Proponemos así, como un reto al lector, el análisis de las representaciones cartográficas de este ilustrado formado en París, como medio para la comprensión del contexto global, en específico de la América hispana y, más en particular, el de la Nueva España. En las distintas ediciones del Atlas podemos apreciar las primeras manifestaciones de la Ilustración, hasta la consolidación, con el surgimiento de México como una nación independiente.

El escenario europeo —signado por los constantes conflictos bélicos y las ambiciones en torno a los reinos y las gobernaciones en América y Asia por sus contrarios— obligó a la monarquía española

a crear un ejército permanente y a propiciar la profesionalización y mejora continua de sus integrantes. Se multiplicaron así las academias militares en la península ibérica. De esas academias fueron enviados al continente americano experimentados profesionales de las ciencias y de las artes útiles: expertos en matemáticas, en economía política, en ciencias de la tierra, en ingeniería militar, en cirugía, etcétera. La monarquía española, a través del patrocinio de exploradores de mar y tierra, acompañados de cartógrafos, naturalistas, dibujantes, etcétera, y por los numerosos informes que solicitaba de manera sistemática a sus funcionarios, logró el más cuantioso acervo de información que un monarca tuviera de sus territorios, de sus habitantes y de sus riquezas naturales. El Ensayo político sobre el reino de la Nueva España es la percepción de la síntesis de saberes, de cara a la Ilustración, por la mirada extranjera de Alexander von Humboldt (1769-1859) Carlos IV no sólo autorizó y patrocinó al sabio berlinés para viajar a los virreinatos americanos; fue recibido en América con recomendaciones del monarca para que se le proporcionaran los conocimientos de los sabios y eruditos americanos. Vivió en Nueva España durante el año de 1803. La lectura del Ensayo político nos aproxima, desde la perspectiva de un europeo, a una sociedad novohispana diversa en su composición y con grandes desigualdades, pero también a los saberes y realizaciones de sus letrados, asentados en los espacios rurales, en los reales de minas, en las academias, en los colegios y en las universidades de las ciudades importantes.

Aspiraciones de los ilustrados: conocer, dominar y representar el territorio novohispano En noviembre de 1700 asumió el trono Felipe de Anjou, quien después de una guerra civil de más de diez años, logró hacer valer su lugar como “rey católico”, en los Tratados de Utrecht de 1713 y de Rastatt de 1714, como heredero de Carlos II. Los novohispanos percibieron pausadamente las diferencias entre los modos de gobierno de los reyes de la Casa de Austria y los de la dinastía borbónica. Entre los pasos significativos dados por el nuevo régimen borbónico, ávido de conocer las bondades de los territorios americanos, podemos mencionar la inspección que realizó al septentrión Pedro de Rivera y Villalón, brigadier del ejército, por órdenes del rey e instrucciones del virrey, Juan de Acuña y Bejarano, marqués de Casafuerte (1658-1734), de origen peruano. El reporte que el brigadier presentó en 1728 es testimonio del interés de la monarquía por tener conocimiento del norte, apenas explorado, donde los principales asentamientos eran fruto de las tareas misionales de franciscanos y jesuitas, así como de quienes incursionaban en la cría de ganados y se arriesgaban en la busca y la explotación de vetas argentíferas. Rivera y Villalón recorrió en tres años y siete meses más de “tres mil leguas” y viajó:

2 Emmanuel Las Cases, Mémorial de Saint-Hélène: journal ou se trouve consigné, jour par jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois, Bruselas, Imprimerie de H. Remy, 1822, disponible en https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hwkgk8&view=1up &seq=13&skin=2021; consultado en agosto de 2021. El original de la primera edición se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Harvard.

3 Juan Francisco Sahagún Arévalo y Ladrón de Guevara, Gazeta de México, núm. 6, desde principio hasta fin de junio de 1728, pp. 42-43.

[…] por los presidios del Nuevo Reino de Toledo, provincia de Nayarit y en continuación, los del reino de la Nueva Vizcaya, los del reino y provincia de la Nueva México, los de las provincias de Sonora y Sinaloa, los del Nuevo Reino de Philipinas, provincia de los Texas, contiguos al río de San Andrés de los Cadodachos, término entre la referida provincia de los Texas y la nueva colonia que tienen establecida los franceses a la banda del Leste, con el nombre de la Louisiene, y sucesivamente los del Nuevo Reino de Extremadura, provincia de Coahuila, con los del Nuevo Reino de León, y terminado dicha visita e inspección general en el presidio que reside en la Villa de Santiago de los Valles, provincia de la Guasteca.3

La información que ofreció al virrey este brigadier del ejército nos permite visualizar los límites territoriales que hasta entonces mantenía el reino de la Nueva España.

Otros signos de cambio en el gobierno del virreinato fueron ciertas iniciativas del virrey conde de Fuenclara (1687-1752), quien durante su mandato, entre los años 1742 y 1746, hizo valer su autoridad ante el cabildo de México para que se emprendieran numerosas obras públicas en la ciudad, exigiendo aportaciones de los habitantes para costearlas.

Fuenclara estaba muy bien relacionado en la corte. Había sido mayordomo del infante Felipe. Contrajo nupcias con Teresa Patiño, hija de Baltasar Patiño (1667-1733), secretario del Despacho Universal de Guerra a partir de 1720, y sobrina de José Patiño (1666-1736), quien en mayo de 1726 fue designado secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias y, en octubre del mismo año, secretario de Estado y del Despacho de Hacienda. Su designación como virrey fue la culminación de su trayectoria en el gobierno. Aquellos ministros ya habían fallecido, pero mantenía el apoyo de José del Campillo y Cossío (16931743), entonces secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, de Marina, de Guerra y de Indias, a quien se debe en mucho la conceptualización del modo de organización y gobierno de la monarquía borbónica para los virreinatos americanos. Cuando viajó Fuenclara rumbo a la Nueva España, lo hizo disfrazado y con gran discreción en el contexto de la guerra de sucesión austriaca (1740-1748). Apenas asumió el gobierno del reino de la Nueva España, hizo valer su autoridad ante el ayuntamiento, dispuso el empedrado, la limpieza de las calles, la construcción de las banquetas de la Ciudad de México y de algunos puentes sobre las acequias, así como la restauración del acueducto de Chapultepec y la reparación de las calzadas de San Antonio Abad y de La Piedad. Para solventar algunas de estas obras se prorrateó su costo entre los vecinos. Con motivo de un motín popular en la ciudad de Puebla, envió tropas desde la capital para someter a los disidentes, lo que causó numerosos heridos. Con el propósito de cumplir con la real cédula del 19 de julio de 1741, en la que el monarca mostraba su interés por obtener un retrato detallado de los territorios americanos, encomendó a José Antonio Villaseñor y Sánchez, contador general de los reales azogues y matemático, exalumno de los jesuitas, una exhaustiva investigación. Derivó ésta en la escritura del Theatro americano: descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, publicado en 1746. En el sugerente grabado que aparece al inicio de la obra, debido a Balbás (1673-1748),4 el rey figura con un pequeño globo en la mano y, a decir del jesuita Francisco López, catedrático de vísperas en el Colegio Máximo, esto habría de ser interpretado:

En que por haber abreviado cuanto en su vasta extensión comprehende este continente puede sobreescribirse el título de idea del Nuevo Mundo, Novi Mundo idea. Bien puede ser que éste hubiese sido el pensamiento que don Joseph Antonio de Villaseñor quiso expresar en su lámina, colocando sobre la imagen de este Nuevo Mundo la de nuestro soberano; pero no irá lejos de la verdad, quien pensare que el haberle así colocado fue para significar que la Real Majestad de nuestro monarca es no sólo aquel gran vínculo que reduce a unión y concordia tantos tan diferentes, tan distantes y tan numerosos pueblos como habitan esta América, sino también aquella grande alma a quien deben su política animación y vitales alientos todos sus pobladores y sin quien por su mismo peso se arruinarían quedando yertos cadáveres expuestos a la presa de extranjeras naciones.5

La Nueva España es representada en la lámina como gran señora, muy bien vestida y engalanada, mostrando sus riquezas al monarca. Frente a ella, vemos al autor que, arrodillado en señal de reverencia, ofrece su Theatro americano, obra que a su decir: “Theatro en que vivamente se represente a los ojos de V. M. toda la consistencia de un Nuevo Mundo; pues no siendo bastante el afán con que he solicitado la invención de su novedad, me ha sido preciso acoger al sagrado de la que por sí tiene el asunto”.6

Cabe añadir, que el marqués de Altamira, en su calidad de censor, consideró esta obra como una digna respuesta a las afirmaciones sobre América y en particular sobre la Nueva España, que años antes había expresado en su Epistolarum libri duodecim (1735) Manuel Martí (1663-1737), deán de Alicante, reconocido políglota y escritor. Cuando esta compilación epistolar circuló entre los criollos letrados novohispanos, el deán ya había fallecido. Sin embargo, los criollos consideraron ofensivas las alusiones relativas a América y en especial a la Nueva España, y a muchos sirvió como estímulo para escribir y exaltar su cultura e identidad.

El marqués consideró que la obra de Villaseñor constituía un ejemplo y estímulo a los “ingenios”:

Su justa recompensa alentará también los muchos brillantes ingenios de esta Nueva España a semejantes recomendables obras en servicio de ambas majestades, de la patria y de todo el público, que serían las más eficaces declamaciones contra la inconsiderada impostura del deán de Alicante D. Manuel Martí en su epístola 16, tomo 2.7

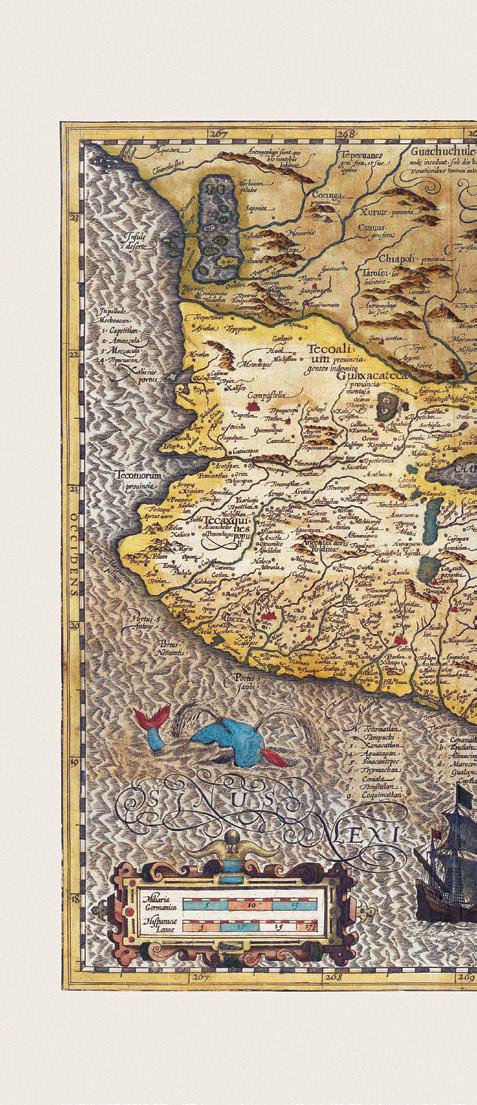

Estas líneas evidencian que Villaseñor fue reconocido entre los letrados que, celosos de su identidad, con su pluma exaltaron las bondades y la riqueza de la tierra, así como las virtudes de sus habitantes. Este autor mostró también su pericia en las ciencias útiles y en el conocimiento del espacio novohispano en su Iconismo hidrotérreo o Mapa geográfico de la América Septentrional, grabado en 1746.8 Este mapa bien pudo haberlo trazado para acompañar su Theatro americano. Produjo también otros más, que muestran su conocimiento del territorio. En 1753 Domingo Tres Palacios le encomendó un mapa de la Ciudad de México.9 Un año después hizo uno de la Nueva España, en el que ubicó los colegios y misiones que integraban la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. En ese mapa incluyó una sinopsis en que registró el número de jesuitas y de sus alumnos.

Sumadas a las iniciativas del gobierno por reconocer los territorios de la monarquía, los jesuitas hicieron pública su más que centenaria experiencia en el registro y descripción de los territorios explorados en sus tareas misioneras en los litorales del Pacífico. Lo hicieron con la Noticia de la California, y de su conquista temporal, y espiritual

4 El grabado está firmado sólo como Balbás. Conjeturamos que se trata de Jerónimo de Balbás, quien diseñó, entre otras obras, el altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana.

5 “Parecer del M. R. P. M. profeso de la Compañía de Jesús”, en Joseph Antonio de Villaseñor, Theatro americano: descripción general de los reynos y provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones, México, Imprenta de la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746, p. xiii 6 Ibid., p. iv.

7 “Censura del marqués de Altamira”, en ibid., p. xii.

8 Archivo General de Indias (agi), México 161, citado en México en el mundo de las colecciones de arte, vol. ii: Nueva España, México, Secretaría de Relaciones Exteriores/ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Universidad Nacional Autónoma de México/Grupo Azabache, 1994, p. 122.

9 Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, Mapa plano de la muy noble, leal e imperial Ciudad de México, 1753, en Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México.

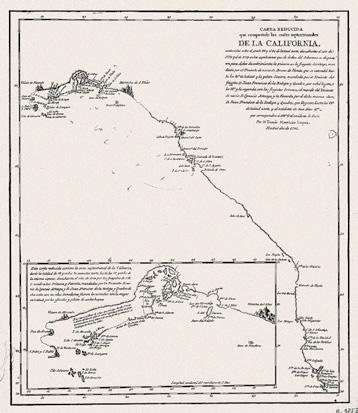

634 hasta el tiempo presente, impresa en 1757, en tres tomos. Aparece como su autor el padre Miguel Venegas (1680-1764), pero más bien él, que nunca pisó tierra californiana, fue compilador de numerosos escritos de los jesuitas que habían incursionado en el noroeste. El manuscrito de Venegas fue enviado a Madrid, donde fue corregido, aumentado y preparado para la imprenta por el padre Andrés Marcos Burriel (1719-1762), miembro de la Real Academia de la Historia. Los mapas que Burriel incorporó a la obra como un tributo de la Provincia Mexicana al monarca Fernando VI fueron de gran interés para los gobiernos y los letrados en Europa. Esto lo evidencian las traducciones de la obra publicadas en inglés (1759), en holandés (1761-1762), en francés (1766-1767) y en alemán (1769-1771). Noticia de la California es un excelente ejemplo del saber corporativo y acumulativo de la Compañía de Jesús en la época moderna, lo que bien pudo ser un factor que motivó la extinción de la corporación impulsada por las monarquías absolutas.

Los prelados promovieron también el conocimiento de los espacios. Al respecto, habría que mencionar el interesante mapa del territorio del obispado de Puebla, iniciativa del obispo Juan Antonio Lardizábal y Elorza (1682-1733), tío de Manuel de Lardizábal (1739-1820), reconocido jurista, y de Miguel de Lardizábal y Uribe (1744-1823). Este último fue el único criollo novohispano que fue consejero y secretario del Estado y del Despacho Universal de Indias. Aquí nos permitimos un paréntesis para hacer notar la importancia de los prelados en la gestación y el desarrollo de los entramados sociales proclives a la Ilustración en la Nueva España. Los Lardizábal y Uribe fueron próximos a la familia de los dos más preclaros bibliógrafos novohispanos afines a ella: Juan José Eguiara y Eguren (1696-1763) y José Mariano Beristáin (1756-1817). Entre los numerosos familiares que en 1722 cruzaron el Atlántico con el obispo, entre ellos, su confesor, su secretario, seis capellanes y treinta y seis personas más, se encontraban su sobrino, Francisco Ignacio de Lardizábal y Elorza, procedente de Anzuola, de veintitrés años de edad; Joseph de Beristáin, natural de Azpeitia, de diecinueve años, e Ignacio Eguren de Anzuola, de veintitrés años. Residentes en Puebla, casaron con criollas; sus hijos aprendieron las primeras letras en esa ciudad y consolidaron su formación en la península ibérica.10

Avanzado el siglo, hizo su aparición la numerosa cartografía de la Nueva España realizada por Antonio Alzate y patrocinada por el gobierno virreinal y por el arzobispo Antonio Lorenzana y Buitrón. La obtención del conocimiento de los territorios y de la naturaleza de los reinos americanos y en específico del de la Nueva España habría de culminar con las exploraciones realizadas ya entrado el siglo xviii. Las expediciones de Nicolás de Lafora, Miguel Constanzó, fray Junípero Serra con Juan Crespi, Juan Pérez, Francisco Bodega y Cuadra, así como la dirigida por Alejandro Malaspina y la expedición botánica de Martín Sessé, director del Jardín Botánico, en la que participaron

los naturalistas Vicente Cervantes y José Mariano Mociño, habrían de contribuir a la toma de conciencia de los americanos sobre la riqueza de su espacio.

Primeras acciones borbónicas que atentaron contra el orden establecido Fue en 1754 cuando la monarquía borbónica comenzó a prestar particular atención a los reinos americanos. Lo hizo como efecto del riguroso estudio crítico y propositivo del ministro José del Campillo y Cossío, Nuevo sistema de gobierno económico para la América con los males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España y remedios universales para que la primera tenga considerables ventajas y la segunda mayores intereses. El 15 de octubre de 1754 Fernando VI firmó una real cédula cuya instrumentación tenía el propósito de efectuar una reforma agraria orientada a optimizar la producción en el campo. Se trató de una utopía hecha ley. Entre otras cosas, exigía la exhibición de los títulos y aspiraba al reparto agrario entre los habitantes carentes de tierra, de las propiedades de los particulares que hubiesen usurpado espacios realengos. Fue la primera iniciativa real de esa época para reactivar la economía de los territorios americanos. Sin embargo, la legitimación de la propiedad, a partir de las composiciones de tierra impulsadas por los monarcas de la Casa de Austria a partir de 1591, que en tiempos de Felipe V había incluido a los pueblos indígenas, garantizaba la posesión de las tierras a los labradores y pueblos de los naturales de la Nueva España. Los novohispanos hicieron valer sus derechos y sólo colaboraron con la monarquía a través de donativos graciosos para auxilio de las urgencias a causa de las acciones bélicas que emprendía en Europa.11

A esa disposición borbónica siguió el establecimiento en la Nueva España de un ejército permanente, con la participación de numerosos militares formados en la península ibérica, entre los cuales hubo muchos parientes y paisanos de los novohispanos, que apenas llegaron al territorio americano fortalecieron sus vínculos e incluso reclutaron a jóvenes criollos. Ilustramos esto con el caso de Manuel de Iturbe, adolescente de origen vascongado que cruzó el Atlántico, como lo habían hecho sus hermanos Gabriel e Ignacio, sobrinos del comerciante Francisco Ignacio de Iraeta. No logró habituarse en el comercio ni en los estudios para el sacerdocio, como lo habían hecho sus hermanos, y regresó a la Península, donde un tío lo recomendó para ingresar al ejército. Retornó posteriormente a la Nueva España, en donde en 1790 estuvo a cargo del Batallón de Guanajuato y, por sus méritos y relaciones, fue designado en 1804 gobernador interino de Nuevo Santander (Tamaulipas). Murió el 15 de abril de 1811 en un enfrentamiento contra los insurgentes.

10 María Carmina Ramírez Maya, Pensamiento y obra de Miguel de Lardizábal y Uribe (1744-1823), t. xvii, Donostia-San Sebastián, Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 2006, pp. 53-54.

11 María Cristina Torales, “La utopía ante la realidad: la real cédula de 1754, un intento de reforma agraria en Cholula, siglo xviii”, en Memorias del Segundo Coloquio “Balances y prospectivas de las investigaciones sobre Puebla”, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla, 1992, pp. 155-163.

12 Francisco de Borja Medina Rojas y Wenceslao Soto Artuñedo, Sevilla y la expulsión de los jesuitas de 1767, Sevilla, Focus Abengoa/Compañía de Jesús, 2014, p. 28.

La primera acción en la que el gobierno hizo notar su fortaleza militar tuvo lugar apenas instalado el marqués de Croix como virrey de Nueva España. A éste correspondió instrumentar la mayor pena que podía ser aplicada a la nobleza, según el derecho castellano: el real decreto de extrañamiento en contra de los jesuitas, expedido por Carlos III el 27 de febrero de 1767.12 Para dimensionar lo que significó para la Nueva España esta medida y para valorar el contexto cultural en el que los novohispanos se introdujeron en las Luces, hay que tomar en consideración que los jesuitas eran los principales educadores de la juventud novohispana y que sus tareas como misioneros eran soportes fundamentales de la expansión y población del noroeste del territorio.

La educación, el camino a la felicidad: del legado jesuita a las escuelas públicas y patrióticas

Las primeras letras eran adquiridas en casas de Amigas y los varones podían acudir también a las escuelas de los jesuitas y de los betlemitas. También contribuían a las tareas educativas los coadjutores temporales de la Compañía de Jesús y, avanzado el siglo, las escuelas parroquiales y municipales. Para los estudios de gramática, filosofía y aun la teología, los jóvenes de las ciudades acudían a los colegios de los jesuitas, valorados en el orbe como líderes por su magisterio, definido en la Ratio studiorum. El conocimiento del territorio y la configuración y el fortalecimiento de la identidad de sus habitantes pueden ser tenidos entre los mayores logros del programa educativo jesuítico. Sumado a esto, las acciones misioneras en California, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora contribuyeron a la expansión de la cultura permeada por la fe católica, a la par de la exploración, poblamiento y sedentarización de los naturales nómadas del noroeste de México y al conocimiento y protección de los litorales del océano Pacífico y, de manera especial, de la península de California, espacio estratégico para el tráfico y la expansión comercial con Asia. La Provincia Mexicana, con una conformación multicultural en su composición, vertical en su gobierno y en sus fines, con un saber acumulado y corporativo sobre América y el Pacífico insular, tenía el año 1767 en el territorio novohispano sus programas educativos y misionales plenamente consolidados.13

En ausencia de los maestros y de los misioneros jesuitas, tras su expulsión, ocuparon sus lugares en las misiones, en la cátedra, en el confesonario y en el púlpito sus exalumnos, muchos de ellos del clero secular, formados en los seminarios episcopales e impulsados en su actividad por las disposiciones del Concilio de Trento. Algunos otros fueron miembros del Oratorio de San Felipe Neri y otros más de las órdenes mendicantes: franciscanos de Propaganda Fide, dominicos y agustinos.

Muchos novohispanos con fortuna, conscientes de que la educación era la vía principal para desterrar la ignorancia y modelar individuos útiles a la sociedad, fundaron escuelas de primeras letras públicas y gratuitas, asociadas a sus empresas agrarias y a los centros mineros. Otros, como miembros de los cabildos civiles y eclesiásticos, las impulsaron, y, a finales de siglo, numerosas parroquias de las distintas diócesis contaban con su escuela pública y gratuita. Se multiplicaron también las denominadas “escuelas patrióticas”, iniciativa de las Sociedades Patrióticas, que en el México independiente fueron pilares en la construcción de una cultura nacional.

Para comprender el calificativo “patriótico” en estas denominaciones, conviene citar al conde de Peñaflorida, quien en los Extractos de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (rsbap) de 1779 publicó estas líneas:

El patriotismo es un espíritu sublime que inflama las almas en ardiente amor a la patria, en vehemente interés hacia su prosperidad y en infatigable celo de trabajar por la felicidad pública: suscita una infinidad de pensamientos benéficos: empeña a abrazarlos y a ponerlos en ejecución, a pesar de los mayores obstáculos.14

Un reto para los investigadores en el campo de la historia cultural es identificar y estudiar estas Sociedades Patrióticas, que tuvieron un papel sustantivo en la educación ilustrada orientada a la formación

de los ciudadanos del México nacional, así como en la construcción de la identidad mexicana desde una concepción secular. A estas sociedades se debe en mucho la construcción del México nacional por medio del fomento de la instrucción pública y la promoción del amor a la patria.15 Habría que añadir que el origen de los andamios de la economía mexicana debe atribuirse a las Sociedades Económicas de Amigos del País, que se multiplicaron después de consolidada la Independencia. Agustín de Iturbide fue su artífice.16

La instrumentación tardía de la Ilustración desde el trono

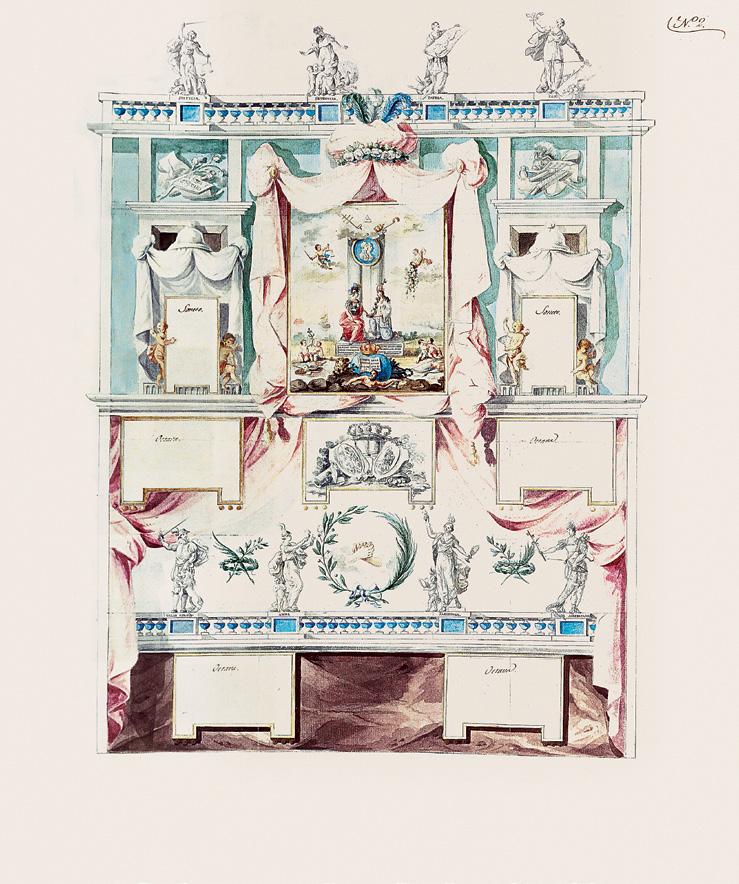

A fines del siglo xviii muchas misiones de los jesuitas expulsados en el noroeste del territorio estaban abandonadas: las misiones de franciscanos y dominicos no garantizaban la seguridad de las fronteras en el septentrión y así lo expuso al monarca el virrey, segundo conde de Revillagigedo, basado, según lo afirmó, en una vasta investigación realizada a lo largo de nueve años.17 A pesar de que era evidente el interés de la monarquía bajo la égida de los borbones por reforzar la seguridad en las fronteras novohispanas del norte, las acciones más incisivas para la transformación del gobierno de los reinos americanos a este respecto tuvieron lugar hasta bien avanzado el siglo xviii e incluso las de mayor envergadura, como fueron el establecimiento de las intendencias, las comandancias generales, así como las iniciativas de carácter económico y fiscal para el control de sus fronteras norteñas, se hicieron ya en los albores del siglo xix. La escasa población en el norte fue uno de los grandes problemas que enfrentaron los virreyes, los intendentes y los comandantes generales. Una vez que regresó al trono Fernando VII, el retorno de los jesuitas, celosos promotores de la identidad a través del ejemplo y de las letras, se vio como una oportunidad para restablecer sus tareas educativas y misionales, indispensables para garantizar la seguridad en la frontera norte del reino. El fomento de las artes útiles, impulsado por la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, desde su apertura en 1783, quedó de manifiesto en las nuevas edificaciones, en la transformación de los espacios interiores y en las manufacturas. El magnífico altar mayor en la catedral de Puebla, realizado por Manuel Tolsá (1757-1816), director de arquitectura en la Real Academia de San Carlos, es sólo comprensible si reconocemos el aprecio de los miembros del cabildo eclesiástico angelopolitano a ciertos aspectos de la Ilustración y en particular al arte del “buen gusto”. Hay que añadir que el mencionado bibliógrafo José Mariano Beristáin, miembro literato de la rsbap y deán de la Catedral Metropolitana, intervino también para que la magnífica cúpula del templo y la conclusión de la construcción de

13 María Cristina Torales Pacheco, “La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús: del esplendor a la expulsión”, en Los jesuitas: religión, política y educación, siglos xvi-xviii, vol. 3, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2012, y, de la misma autora, “Multiculturalidad e intercambio transoceánico en el mundo hispánico: la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús”, en Rafael Dobado Gonz ález y Andrés Calderón Fernández (coords.), Pintura de los reinos: identidades compartidas en el mundo hispánico. Miradas varias, siglos xvi-xix, México, Fomento Cultural Banamex, 2012, pp. 133-151.

14 Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en la villa de Vergara por setiembre de 1779, Vitoria, Tomás de Robles y Navarro, 1779, p. 2.

15 Un ejemplo a este propósito es la investigación inédita de Luis Arturo García Dávalos, “La Junta de Caridad y Sociedad Patriótica para la Buena Educación de la Juventud de Puebla (1807-1829): el sueño de una sociedad moderna, virtuosa, instruida y religiosa”, México, 2015-2016.

16 Archivo General de la Nación (en adelante, agn), Colección Felipe Teixidor, vol. 1, exp. 5.

17 Conde de Revillagigedo, Informe sobre las misiones (1793) e instrucción reservada al marqués de Branciforte (1794), México, Jus, 1966, p. 18.

636

todo el edificio las ejecutara Manuel Tolsá.18 Podemos hablar también de la aprobación del diseño de la iglesia del Colegio de San Gregorio, dedicada a la Virgen de Loreto por su patrocinador, el conde de Bassoco, y ya en plena construcción, la atención a las sugerencias del jesuita Pedro José Márquez a su retorno del exilio, quien durante su estancia en Italia se distinguió por su aprecio y estudio del arte grecolatino.19 A fines del siglo estaban en plena obra, acordes con la tecnología y la estética en el orden del “buen gusto”, varios otros importantes edificios, entre los cuales podemos mencionar el Real Seminario de Minas y la Real Fábrica de Tabaco. La organización y el funcionamiento de estas instituciones, puestas de manifiesto en sus reglamentos e instrucciones, revelan su modernidad.

En las últimas décadas del siglo xviii, la población del virreinato se recuperó, pese a las nocivas epidemias que continuaron siendo el factor principal de las muertes masivas. Una de las primeras instituciones ilustradas patrocinadas por la monarquía fue la Real Academia de Cirugía que, entre otras muchas tareas, se preocupó por investigar y ofrecer medidas preventivas ante las epidemias, con el apoyo de autoridades civiles y religiosas. Por ejemplo, en los años 1779-1780, la viruela fue causa de más de 40 mil muertes. Unos meses antes de esa epidemia, los habitantes habían sido afectados por el sarampión. Las principales acciones para alivio de los novohispanos fueron impulsadas por el arzobispo Alonso Núñez de Haro, reconocido en su tiempo como un ejemplo para Europa. Entre otras cosas, instaló cuatrocientas camas a su costa en el recinto del excolegio jesuita de San Andrés. Numerosos habitantes de la capital cooperaron para ampliar el número de camas en otro hospital, el de San Juan de Dios. Se abrieron dos “campos santos” para la “gente pobre”. Se nombraron comisionados para que recorrieran dos veces al día, de casa en casa, los ocho cuarteles en los que entonces se dividía la ciudad para identificar a los enfermos y distribuir alimentos, medicinas y ropa. La epidemia de viruela suspendió las actividades en escuelas y colegios, por ser los niños y los jóvenes los más afectados.

Dos décadas después, el doctor Francisco Xavier Balmis partió de la Coruña el 30 de noviembre de 1803 con los niños huérfanos portadores de la vacuna contra la viruela, que en un lapso de tres años se aplicó en los virreinatos americanos y, al regreso de la expedición a Europa, se introdujo a Macao y a Cantón. Ésta fue la primera inicia-

18 María Cristina Torales “Manuel Tolsá y el espacio público en la Nueva España”, en Manuel Tolsá, Nostalgia de lo “antiguo” y arte ilustrado, Valencia y México, Generalitat Valenciana/Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 85-97.

19 María Cristina Torales, Pedro Joseph Márquez (1741-1820), oriundo de San Francisco del Rincón: apuntes para su biografía, México, San Francisco del Rincón, 2021.

20 María Cristina Torales Pacheco, “La primera campaña mundial de vacunación: un testimonio histórico de voluntad y decisión política para enfrentar una pandemia”, en La mirada de la Academia, 20 de agosto de 2020, disponible en https://blog.miradadelaacademia.ibero.mx/la-primera-campana-mundial-de-vacunacion-un-testimonio-historico/; consultado en octubre de 2021.

21 María Cristina Torales, “El clero novohispano y el bienestar del público”, en Juan Carlos Casas (ed.) Iglesia, Independencia y religión, México, Universidad Pontificia de México, 2010, pp. 59-60.

22 María Cristina Torales Pacheco, Ilustrados en la Nueva España: los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, México, Universidad Iberoamericana/Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País/Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, 2001, p. 37.

23 A principios del siglo xix, los sacerdotes distinguidos como eruditos ilustrados, Félix Osores y Juan Bautista Arechederra, escribieron sendos diccionarios sobre los alumnos sobresalientes de los colegios de San Ildefonso y de Santos, respectivamente, muchos de ellos sacerdotes.

24 María Cristina Torales, “Clérigos ilustrados, precedente de la Independencia: Manuel de la Borda”, en Juan Carlos Casas (ed.), Libro anual de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, 2011-2012, México, Universidad Pontificia de México, 2014, pp. 325-326.

tiva global en favor de la salud. Representó la culminación de los saberes de la Ilustración hispánica en conciliación con la voluntad real y la interacción de una sociedad abierta a las Luces en aras de procurar el bienestar en el orbe.20

Los sacerdotes ilustrados impulsores de la felicidad temporal y espiritual

Las primeras Luces, asumidas por la inducción a la filosofía moderna, así como por el conocimiento y el cultivo de las ciencias y las artes útiles promovidas por los jesuitas, continuaron su irradiación en los seminarios episcopales del virreinato. Miguel Hidalgo, un sacerdote ilustrado, no fue la excepción, sino la norma. Para identificar y comprender a los sacerdotes y prelados frente a la Ilustración conviene recordar aquí el concepto que entonces se tenía de su deber ser: “No hay canal más a propósito para esparcir en ellos el riego de las ideas ventajosas que el de los curas; y que, si éstos se dedican a facilitarles las convenientes nociones y los medios de vivir con comodidad no sólo procurarán sus felicidades temporales, sino también las espirituales”.21

Miembros del clero secular que habían sido formados por los jesuitas fueron después prelados y maestros en los seminarios de las distintas diócesis americanas. Podemos considerarlos como semilleros de una Ilustración sui géneris, que concilió la fe y la razón.22 Procede advertir que, en la segunda mitad del siglo xviii, se inscribieron a la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (rsbap) cuarenta y ocho sacerdotes y cuatro religiosos regulares. Aunque carecemos de estudios prosopográficos contemporáneos de los egresados de los seminarios y del clero vinculado a sociedades ilustradas, contamos con numerosas semblanzas de sacerdotes que nos permiten fundamentar estas líneas.23 Muchos sacerdotes, cuyas trayectorias han pasado inadvertidas en nuestra historiografía, promovieron técnicas para mejorar la producción agraria, construyeron caminos, puentes, represas y reedificaron sus iglesias, resaltando en ellas los órdenes clásicos grecolatinos. Sólo con la presencia de estos sacerdotes ilustrados podemos comprender la multiplicación de las escuelas parroquiales y los hospicios de pobres. En estas instituciones se ofrecía la instrucción básica para hacer de la población “ciudadanos útiles” que, al principio del siglo xix, además del catecismo católico, sabían leer, escribir, contar y la práctica de algún oficio para su sustentabilidad. Entre los hospicios de pobres promovidos por miembros del clero mencionamos aquí el de la Ciudad de México, a iniciativa del canónigo Fernando Ortiz Cortés,24 y el de Guadalajara, fundado por el obispo Cruz Cabañas (el famoso Hospicio Cabañas).

Podríamos tratar aquí numerosos ejemplos de clérigos ilustrados que se distinguieron por sus iniciativas intelectuales. Desde el punto de vista de la historia cultural, las trayectorias y las obras escritas de dos de ellos delimitan el periodo de la Nueva España ilustrada. Sus magnas obras dan cuenta de los nombres de los que mostraron sus saberes. Abre el ciclo Juan José Eguiara y Eguren, preclaro predicador, promotor de la devoción guadalupana y autor y editor de la Bibliotheca mexicana. Esta obra ofrece la síntesis de la cultura novohispana, que podemos nombrar cimiento de la Ilustración. José Mariano Beristáin, erudito impulsor de las letras y bellas artes, inspirado en la obra de Eguiara, emprendió su Biblioteca hispanoamericana septentrional. En ella, al saber novohispano compilado por Eguiara y Eguren, sumó el bagaje intelectual de los ilustrados. Su primer tomo, publicado en 1816, fue difundido para exaltar la labor intelectual de la Nueva España. Lo hizo a manera de disculpa, por los estragos causados por el

movimiento insurgente. El tercer tomo fue publicado por Rafael Enríquez Trespalacios Beristáin, en 1821, cuando el bibliógrafo ya había fallecido. Con Beristáin podríamos cerrar el ciclo intelectual novohispano del Siglo de las Luces.

Muchos otros sacerdotes dejaron testimonios de su saber, curiosidad, práctica y difusión de las ciencias y de las artes útiles, y tradujeron textos surgidos de la Ilustración en beneficio de sus feligreses. Un ejemplo muy ilustrativo de las iniciativas de los prelados lo constituye la emprendida por el obispo de Oaxaca, Antonio Bergosa y Jordán (17481819), quien en 1805 solicitó a los sacerdotes de su diócesis, mayoritariamente integrada por feligreses indígenas, que en la homilía dominical promovieran la lectura del Diccionario de agricultura del abad François Rozier, adquirieran el Semanario de Agricultura y organizaran concursos para que los feligreses lo leyeran, pusieran en práctica su contenido y lograran mejorar la producción de sus tierras.25 Las instituciones que en el siglo xviii irradiaron las Luces en los sectores menos favorecidos fueron las escuelas parroquiales, multiplicadas en los territorios de los obispados. Un ejemplo de esto es la que abrió Manuel Ubago en Jungapeo, la de Indaparapeo, fundada por Manuel Velasco, y las de Tamazula y Huaniqueo, a iniciativa de José Anastasio Sámano, todas éstas en Michoacán.26

A manera de ejemplo de los sacerdotes ilustrados que aplicaron sus conocimientos más allá de los espacios urbanos, conviene mencionar la figura de Joaquín Alexo Meabe. Sacerdote de la diócesis de Puebla, inscrito en la rsbap, fue juez eclesiástico y atendió los curatos de Cosamaloapan, Yauhquemecan, Olinalá y Cholula. Culminó su trayectoria en el barrio de Santa Cruz, en la ciudad de Puebla, y como medio racionero en su catedral. Su interés por la historia quedó de manifiesto en la iglesia de Atlihuetzía, en la que hizo pintar en los muros la historia del martirio del niño Cristóbal como ejemplo de virtudes cristianas para la niñez tlaxcalteca, y en el rescate de numerosos documentos en náhuatl; entre ellos, los Anales del barrio de San Juan del Río, que tradujo del náhuatl al castellano.27 Durante su estancia en los límites extremos del obispado, en la parroquia de Olinalá, envió numerosos materiales a José Antonio de Alzate para que los divulgara en sus Gazetas de Literatura; entre ellos, la “Tabla quimológica para medir con facilidad y prontitud por leguas y varas mexicanas de 31 pulgadas del pie de París, la distancia de los rayos, sustos infundados y arreglar el toque de campanas en tiempos tempestuosos”; su “Discurso sobre el hielo y precauciones que deben usar los labradores”; un informe sobre cómo combatir a las hormigas con el auxilio de los camaleones y, fascinado por las técnicas de producción de lacas, describió el procedimiento del barniz que usaban los naturales de la región.28 Otro ejemplo de un miembro del clero novohispano cosmopolita y afín a la Ilustración es Manuel de la Borda (1720-1791). Colegial del colegio jesuita de San Ildefonso, heredero de una gran fortuna habida en la minería, a la vez que administraba sus empresas ejercía funciones pastorales en el curato de Taxco y después en el santuario de Guadalupe en Cuernavaca. Impulsó numerosas obras públicas, entre ellas, el camino de México a Cuernavaca. El acervo selecto, que de su biblioteca en Cuernavaca hizo trasladar a la Ciudad de México, nos revela su intelecto, que transitaba entre la tradición y la modernidad. En el inventario aparecen los tratados de San Anselmo, San Ambrosio, San Basilio, la Teología moral de De la Croix, los sermonarios de los padres Segneri, Louis Bordaloue y Antonio Vieira, y otros libros de carácter piadoso. Figuran también Don quijote de la Mancha, las obras de Pedro Calderón de la Barca, así como la Enciclopedia, las obras com-

pletas de Feijoo, el Arte de escribir de Palomares, las Fábulas de Lafontaine y de Iriarte, la España sagrada del padre Mariana, el Espectáculo de la naturaleza del abad Pluche y los escritos del ingeniero naval botánico Henri-Louis Duhamel du Monceau, Trasplantaciones de los árboles, Física de los árboles y Tratado de siembra de árboles. De Nueva España, sólo incluía las Obras de Sor Juana Inés de la Cruz y la Vida de fray Margil de Jesús. Su curiosidad y afecto por el coleccionismo quedaron de manifiesto en el extenso y bello jardín que diseñó al lado de la casa paterna. En él coleccionó una cuantiosa variedad de plantas y animales de la región, y construyó un amplio estanque, en el que, con pequeñas embarcaciones, organizaba representaciones de combates navales. Colindaba su casa y jardín con la iglesia de la Santa Escuela, la cual reedificó y decoró para dedicarla a Nuestra Señora de Guadalupe.

Fraternidad y comunicación de los ilustrados en tertulias y academias

Debe resaltarse la multiplicación de la socialización del intelecto en espacios seculares. Las relaciones entre paisanos, parientes y amigos fueron los óptimos canales para la difusión de los acontecimientos mundiales y de los saberes en tiempos de la Ilustración. Además de la eficiencia en las comunicaciones transoceánicas por medio de los entramados sociales, las tertulias en el interior de las casas y en los espacios públicos fueron lugares privilegiados para el intercambio de conocimientos y experiencias. En las ciudades novohispanas eran costumbre los paseos en calzadas arboladas y alamedas; las casas, edificadas en el orden del “buen gusto”, incluían terrazas y jardines, en los que se lucían las colecciones de sus dueños. En la Ciudad de México se impulsó el canal de la Viga para los paseos a Santa Anita y a Iztacalco. Ejemplo de esto fueron las reuniones en las cálidas tardes meridanas del jesuita Agustín Castro con Diego Lanz, contador de la Real Hacienda, en las que disfrutaban las cervezas holandesas y conversaban sobre el contrabando y el asedio de piratas en la península de Yucatán. El padre Castro compartió con el funcionario sus libros y algunos de sus escritos sobre cómo mejorar las condiciones de la Península, la pertinencia de abrir el puerto de Campeche al libre comercio, de exportar maderas preciosas y la jarcia o henequén —indispensable para los navíos y como producto potencial para competir con el lino de los holandeses—, de explotar las salinas en el sureste del territorio y sobre la creación de una academia naval. Lanz, en su carta del 29 de abril de 1766, escribió que los jesuitas eran excelentes colaboradores para promover la felicidad del reino:

Me ha llenado vuestra merced de curiosidad por leer cuanto antes a Ustariz y será dolor el que vuestra merced luego no emprenda la obra de su

25 María Cristina Torales Pacheco, “Los eclesiásticos ilustrados”, en Juan Carlos Casas (ed.), Nueva historia de la Iglesia en México, vol. i: De la evangelización fundante a la Independencia, México, Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica/Universidad Pontifica de México, 2018, pp. 952-966.

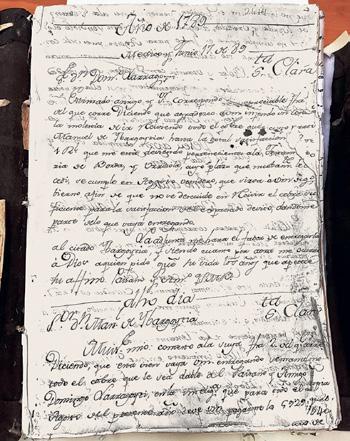

26 “Extracto de méritos de los sujetos presentados al concurso del corriente año de 1787”, en Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Colección documental de la Independencia de México, sección 1, exp. 42.

27 Joaquín Alexo Meabe, Anales del barrio de San Juan del Río: crónica indígena de la ciudad de Puebla, siglo xvii, transcripción y traducción en el siglo xviii de Joaquín Alexo Meabe, estudio introductorio y paleografía de Lidia E. Gómez, Celia Salazar Exaire y María Elena Stefanón López, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2000.

28 M. C. Torales, Ilustrados en la Nueva España: los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, op. cit., pp. 324-325.

637

638

complemento. Sacuda vuestra merced el polvo y el miedo a sus máximas, que tanto se conforman con las de aquel hábil maestro. Sabe vuestra merced que nunca más que ahora necesita el Estado de quien lo alumbre, pues parece que empieza a salir de las tinieblas, aunque a tientas. Sea vuestra merced luz en unos asuntos tan importantes a los cuales pocos o nadie se aplica y vea el mundo que la Compañía es la mejor y más segura guía no sólo en las materias espirituales, sino en las civiles y políticas. Dios echó al mundo a la Compañía para auxilio de la Iglesia en sus tribulaciones, sea también ella la que promueva por medio de vuestra merced la felicidad del Estado, que hoy lo miro en su mayor conflicto por las confusiones del ministerio.29

Años más tarde, Lanz habría de ser el principal promotor de la suscripción de socios de la rsbap en la península de Yucatán.30

Otra de esas tertulias era la que tenía lugar en Puebla, en la casa del Juan Antonio Beristáin, padre del ya mencionado bibliógrafo. En ella se reunían, entre otros, el jesuita Manuel Iturriaga, el doctor Diego Quintero —cura de San Francisco Tepeyanco—, José Palafox y Loria —médico del obispado de Puebla— y José Dimas Cervantes, catedrático de filosofía en los colegios palafoxianos.31 Por lo demás, la Gazeta de México inició sus notas en 1784 con la noticia de la fundación de una academia en la ciudad de Querétaro. Relativo a la Ciudad de México, cabe mencionar a los que se daban cita en la librería de Luis Abadiano y Valdés, donde “[…] oían, con respeto, sus pláticas y opiniones”.32 Entre ellos estaban el poeta y predicador Manuel Gómez Marín,33 Félix Osores, letrado y sacerdote egresado de San Ildefonso, y Juan Bautista Arechederra, egresado del Colegio de Santos y medio hermano del historiador Lucas Alamán, quienes asistían a las conversaciones de “mesa y sobremesa en una casa principal”. También concurrían a ella colegiales de distintas instituciones.34 Había asociaciones de mayores dimensiones por su alcance interoceánico, como la rsbap o la Academia de Ciencia de París y la de Berlín, que tuvieron algunos corresponsales en Nueva España.

29 agn, Indiferente Virreinal, 4793, exp. 27, f. 19.

30 María Cristina Torales Pacheco, Expresiones de la Ilustración en Yucatán, México, Fundación Arocena, 2008, p. 58.

31 María Cristina Torales Pacheco, “El canto del cisne: el bibliógrafo José Mariano Beristáin”, en Milena Koprivitza Acuña, Manuel Ramos Medina, María Cristina Torales Pacheco, José María Urkia y Sabino Yano (eds.), La guerra de conciencias: monarquía o independencia en los mundos hispánico y lusitano, Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2010, pp. 442-43.

32 Luis G. Urbina, Pedro Henríquez Ureña y Nicolás Rangel, Antología del centenario: estudio documentado de la literatura mexicana durante el primer siglo de la Independencia (1800-1821), primera parte, t. ii, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, p. 276.

33 Ibid.

34 Félix Osores, “Noticia de algunos alumnos o colegiales del seminario más antiguo de México de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso de México”, en Documentos inéditos o muy raros para la historia de México [1905-1911], edición de Genaro García, México, Porrúa, 1975, p. 655.

35 Véanse los capítulos “Empresarios y literatos ante la crisis de 1785” y “Los amigos en los espacios regionales: el caso Puebla”, en M. C. Torales Pacheco, Ilustrados en la Nueva España: los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, op. cit., pp. 236241 y 309-346.

36 Ildefonso de Esquivel y Vargas, Elogio fúnebre en las exequias de D. Melchor de Noriega, caballero profeso del orden de Santiago y comisario de Guerra, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1794.

37 Virginia Armella de Aspe y Mercedes Meade de Angulo (eds.), Acuerdos curiosos, t. iv, Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, 1989, p. 131.

38 Ibid., pp. 131-132.

39 Ibid., pp. 370-371.

Expresiones ilustradas más allá de la Ciudad de México

Por mucho tiempo, la historiografía se ocupó de reducir la presencia de la Ilustración en Nueva España a las iniciativas de la monarquía y en particular de su aprobación y apoyo para la apertura de la Real Academia de Cirugía, el Jardín Botánico, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y del Real Seminario de Minería. Un reto para los historiadores reside en dilucidar la expansión del ser y del quehacer de los ilustrados más allá de ello. En las principales ciudades, además de trabajar en la proliferación de tertulias y academias, conviene indagar las trayectorias de numerosos individuos que comulgaron con la Ilustración: letrados, sacerdotes, empresarios, militares, gobernantes locales, etcétera. De los miembros de la rsbap en las distintas regiones del virreinato de la Nueva España tenemos constancia de muchos de los proyectos que emprendieron; entre otros, la instrumentación de acciones en el campo y la fundación de instituciones de asistencia. En el Bajío fueron muchas las acciones que se llevaron a cabo para alivio de los pobladores con motivo de la crisis agraria de los años 17851787, que causó escasez de granos, hambre y peste. Los vecinos de Valladolid —entre ellos, José de Iturbide, padre de Agustín— impulsaron en el obispado de Michoacán sistemas de cultivo y de riego para la producción. Se preparaban alimentos para los más desfavorecidos; así, por ejemplo, lo hizo en Guanajuato Juan Vicente Alamán, padre del historiador Lucas Alamán.35 Hacemos referencia ahora, con fines ilustrativos, a las mentalidades de cara a la modernidad de algunos individuos vecinos de la ciudad de Querétaro, uno de los baluartes de la insurgencia. Hubo en la ciudad doce miembros de la rsbap, entre los que se contaban el cura párroco José Antonio de la Vía y Santelices y el escritor José María Zelaa. Ellos no fueron la excepción; hubo muchos otros que dejaron huellas de su ser ilustrado, como propietarios agrarios, mineros, comerciantes, funcionarios del ayuntamiento, miembros del ejército y eclesiásticos que han pasado inadvertidos. Melchor de Noriega, caballero de Santiago, alcalde ordinario del ayuntamiento, se distinguió entre los que apoyaron con su peculio a los más necesitados con motivo de la crisis agraria que en Querétaro se desencadenó en los años 1786 y 1787. Instaló en la ciudad cuatro cocinas para preparar alimentos y distribuirlos entre los “débiles y enfermos”; les repartió cobertores y medicinas y les garantizó asistencia médica con sus propios recursos y como síndico del hospital de la Concepción. Fue calificado a su muerte como “amigo de la patria y padre de los pobres”. El 25 de febrero de 1788 fray José María Carranza exhortó a los hermanos terceros de la orden de San Francisco a que establecieran “[…] una escuela de primeras letras36 para niños pobres; como de facto se estableció gratuita encargando de ella al diestrísimo pendolista Manuel Sebastián Garay, sujeto de sin igual habilidad en esta ciudad, su patria, para aritmética, dibujo, rúbricas y otras varias curiosidades de pluma”.37 Alonso Martínez Tendero y Pedro Septién abrieron la “cátedra de primeras letras” en el Colegio de San Javier, que estaba cerrada desde la expulsión de los jesuitas.38 Juan Antonio del Castillo y Llata, conde de Sierra Gorda, llevó a cabo numerosas obras de beneficencia en apoyo de las tareas misionales de la Sierra Gorda y el sostenimiento de la tropa. Como miembro de la tercera orden de San Francisco, aportó 4 036 pesos para la escuela de primeras letras; el 21 de septiembre de 1805 fundó en la ciudad una academia de dibujo, bajo la advocación de San Fernando, cuyo primer director fue Vicente Cerdá, para la que aportó 22 mil pesos.39 En 1807 fundó, sin usar las armas, la misión de Arnedo para la pacificación de los naturales:

“[…] con prudencia y mansedumbre los sobrellevó hasta reducirlos”, para lo cual destinó 4 359 pesos.40 Otro de los vecinos que conviene mencionar es Ignacio Mariano de las Casas, “[…] diestrísmo en varias artes liberales y mecánicas. Supo el idioma latino, poesía, matemáticas, arquitectura, maquinaria, ensamblaje, fundición, dibujo, escultura, talla, organería, relojería […]; su casa parecía una academia, pues por todos lados era talleres de diferentes oficiales”.41 Construyó el reloj y el órgano de la iglesia de Santa Rosa, edificó la iglesia del tercer orden de Santo Domingo y trazó el plano de la ciudad que fue publicado por Zelaa en su obra Glorias de Querétaro. Por último, conviene mencionar a Josefa Vergara y Hernández Carranza, viuda de José Luis Frías, dueña de la hacienda de Nuestra Señora de Buena Esperanza, “[…] la mayor y más cuantiosa de toda esta provincia y una de las más feraces de todo el reino”.42 El destino que dispuso para su legado —800 mil pesos— nos permite apreciar su mentalidad, afín a la Ilustración; ese monto, su albacea, el ayuntamiento de la ciudad, además de edificar un convento para religiosas agustinas, lo empleó para numerosas obras en favor de los habitantes de Querétaro: pósito de semillas, hospicio de pobres, casa para niños expósitos y mujeres públicas y “una escuela de primeras letras en cada curato”.43

La utilidad de los saberes ilustrados en los sectores rurales

En adición a las actuaciones de los ilustrados novohispanos en los espacios del conocimiento, del cultivo de las ciencias y de las artes, deben reconocerse prácticas e innovaciones en los distintos sectores de la economía. A ese respecto se han emprendido numerosas investigaciones a propósito de la minería, pero quedan como asignaturas pendientes estudios sobre las trayectorias de los muchos comerciantes y propietarios agrarios afines a la Ilustración. Cabe mencionar que de los 545 miembros de la rsbap registrados en la Nueva España, tres cuartas partes de ellos se distinguieron por sus actividades en la economía. Eran mineros, mercaderes y propietarios agrarios. En mucho contribuyeron al auge económico del virreinato a finales del siglo xviii.44 Ilustramos esto con el caso de Andrés Fernández de Otáñez, empresario oriundo de San Salvador del Valle, en las encartaciones de Vizcaya que, en Nueva España, al igual que otros muchos propietarios de la tierra, mostró sus saberes y pericia en la dirección de sus actividades cotidianas en el campo y en el comercio, al tiempo que fue alcalde mayor de Teutila y regidor honorario de la ciudad de Puebla. Fue también abastecedor real de vainilla. Fue el poseedor de la hacienda de San Diego, en las cumbres de Acutzingo. El orden y la racionalidad seguidos en el cultivo de la tierra fue causa de admiración de Ajofrín, religioso benedictino que, además de incluir un sencillo dibujo de la hacienda en su Diario, describió con detalle el interesante viaje que realizó con Fernández de Otáñez a los pueblos de naturales en la jurisdicción de Teutila. Conocemos también el escrito que Fernández de Otáñez envió a la rsbap para promover en las provincias vascongadas el cultivo del maíz cacahuazintle, para su nixtamalización y para la elaboración de tortillas. Para ese efecto, acompañó sus letras con maíz en grano y en mazorca, así como un metate. Hay constancia de que, una vez que todo esto se recibió, la Real Sociedad distribuyó el maíz entre labradores que lo cultivaron.45 Otro signo de su pensar y actuar ilustrados fue su Descripción individual de las [aguas] que vulgarmente llaman humeros, y sus virtudes para varias enfermedades, distantes de la ciudad de Puebla de los Ángeles caminando para el oriente 18 leguas, que fue publicada en la Gazeta de México.46

En el umbral del nuevo siglo

Los novohispanos iniciaron el siglo xix en comunión con la Ilustración. Recibieron a los primeros jesuitas expulsos que retornaron a su patria, algunos de ellos conocidos en los círculos culturales europeos por sus letras; apreciaron la inauguración de la excepcional escultura ecuestre del monarca Carlos IV, fusión del conocimiento científico y de la destreza artística de Manuel Tolsá; fueron testigos de la primera campaña mundial de vacunación y muchos de ellos departieron con Alexander von Humboldt, científico que fue seducido por la bondad de la tierra, por la calidad de sus habitantes y por la grandeza de las instituciones para el cultivo de las ciencias y de las artes.

Juan Luis Maneiro (1744-1802) —uno de los jesuitas que partió al exilio en 1767 y que fue de los primeros en regresar a su patria, autor de la poesía latina y castellana que quedó inscrita en la pira funeraria del arzobispo Núñez de Haro— tenía relación con el escultor Manuel Tolsá. En constante diálogo, ambos lograron en ese monumento la fusión armónica de la arquitectura, la escultura, la pintura y las bellas letras. Efímero como fue ese monumento, es posible imaginarlo gracias a la descripción que hizo de él Maneiro en la Relación de la fúnebre ceremonia y exequias del ilustrísimo y excelentísimo señor doctor don Ildefonso Núñez de Haro y Peralta, impresa el año de 1802.47 Como ejemplo de las bellas letras cultivadas por el jesuita, pueden citarse fragmentos de un texto que ha pasado inadvertido. Se trata de la interpretación jesuítica de la segunda bucólica de Virgilio como expresión de la amistad. La escribió unos meses antes de su muerte para manifestar su gratitud a Antonio Rodríguez de Pedroso y Soria (1735-1817), segundo conde de San Bartolomé de Xala, viudo y ya entonces un sacerdote anciano,48 que a él y al padre Lorenzo José Cabo (1735-1803) les permitió pasar una grata estancia en los jardines de su casa en San Agustín de las Cuevas:

México te ha brindado con quieto, apacible jardín, que es el objeto de la envidia común: ¡qué lozanía!

¡Qué vistosa y amena aymetría!

¡Qué bien formado gusto! ¡Qué abundancia de flores! ¡Qué suavísima fragancia!

¡Qué deliciosa rosa! Venus misma, si aquí baja, con júbilo se abisma, al contemplar tan bella y primorosa,

40 Ibid., p. 188.

41 Ibid., pp. 99-100.

42 Ibid., p. 223.

43 Ibid

44 María Cristina Torales Pacheco, “Ilustración y naturaleza: la promoción de la agricultura por los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País”, en Memoria del primer simposium “Hombre-naturaleza, un destino común: ciencias, disciplinas en diálogo”, t. 1, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 1996, pp. 175-187.

45 María Cristina Torales Pacheco, “Andrés Fernández de Otáñez, empresario novohispano de la segunda mitad del siglo xviii”, en Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, núm. xlix, Donostia/San Sebastián, 1993, pp. 3-18.

46 Manuel Antonio Valdés, Gazeta de México, núm. 14, 14 de julio de 1784, p. 113, y núm. 15, 28 de julio de 1784, pp. 121-122.

47 El texto debió estar escrito hacia septiembre de 1801, ya que la primera aprobación está signada el 21 de ese mes y las licencias del gobierno y del ordinario son del 22 de septiembre y del 24 de noviembre, respectivamente. Por lo anterior, Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros debió imprimirla a principios del año de 1802.

48 El segundo conde de San Bartolomé de Xala, Antonio Rodríguez Pedroso y Soria (17351817), cuando enviudó de Gertrudis de la Cotera y Rivascacho (1744-1784), se ordenó sacerdote en la iglesia del convento de Santa Isabel el 5 de junio de 1784.

la que formó su pie purpúrea rosa. ¡Qué cristalinas aguas! ¡Qué vertientes copiosas! Se tropieza con las fuentes a cada paso; y la risueña flora alrededor las mira y enamora.49

Por siglos, el sueño del ser humano fue tener el control de su medio. La Ilustración abrió un nuevo abanico de posibilidades: además del reconocimiento de los afectos y de la amistad, el uso de las ciencias y de las artes útiles permitió al individuo tener cada vez más el dominio de su entorno. La geografía, la astronomía, la matemática, la química, las ciencias de la tierra y la economía política fueron cultivadas por los ilustrados novohispanos. La adopción de la literatura abrió las puertas a la posibilidad de conocer el orbe. Los letrados en

49 María Cristina Torales Pacheco, “Del extrañamiento a la restauración: los jesuitas Ocio, Rabanillo, Ramírez, Castro, Maneiro, Ganuza, Castañiza y Márquez”, en María Cristina Torales Pacheco y Juan Carlos Casas García (eds.) Extrañamiento, extinción y restauración de la Compañía de Jesús: la Provincia Mexicana, México, Universidad Iberoamericana/Universidad Pontificia de México/Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, 2017, p. 395.

50 Cándida Fernández Baños y Concepción Arias Simarro, “La ciencia mexicana en el Siglo de las Luces”, en Elías Trabulse, Historia de la ciencia en México: estudios y textos, siglo xviii, t. 3, México Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 28.

Miguel Cabrera (1695-1768) Biombo Sarao (detalle), siglo xviii

Nueva España, a la par de preservar su fe y fomentar sus prácticas devocionales en las ciudades y en los espacios rurales, buscaron un equilibrio entre la razón y la experiencia. Los conocimientos que aprendieron procuraron aplicarlos y compartirlos entre los suyos a través de la cátedra, el púlpito, en las tertulias y academias y en las sociedades allende los mares.

Este libro tercero de México, 1521-1821. Se forja una nación ofrece diversas aproximaciones que confirman lo que Cándida Fernández Baños y Concepción Arias Simarro expresaron como conclusión de sus indagaciones en un seminario sobre historia de la ciencia, en el que identificaron a un grupo de novohispanos que, en la segunda mitad del siglo xviii, compartió un ideario, en el que “[…] las ideas científicas penetraron y se cultivaron al punto de conformar dicha comunidad científica, cuyas enseñanzas sobrevivieron precariamente a las convulsiones políticas. […] la Independencia resultó inminente tras la expansión de las Luces, ya que llevaron al país, a través de la libertad intelectual, a la libertad política y social”.50

enrique cárdenas sánchez *

La última parte del periodo virreinal en la Nueva España fue de contrastes. No cabe duda de que hubo etapas de prosperidad económica nunca antes vistas, pero también se mostraron señales de deterioro social y declive económico. Siguiendo la obra del barón Alexander von Humboldt y luego la de los intelectuales mexicanos de la posIndependencia, se creó la idea de que la Nueva España era una tierra pujante, llena de vida intelectual y en la que se desarrollaban ciudades y obras que se asemejaban a las existentes en tierras europeas.

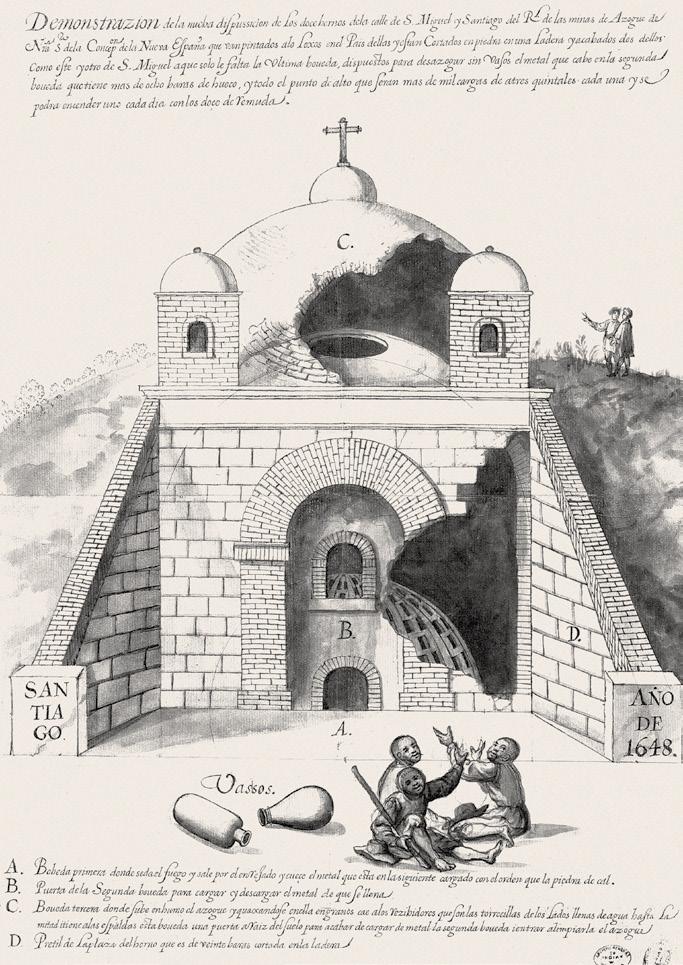

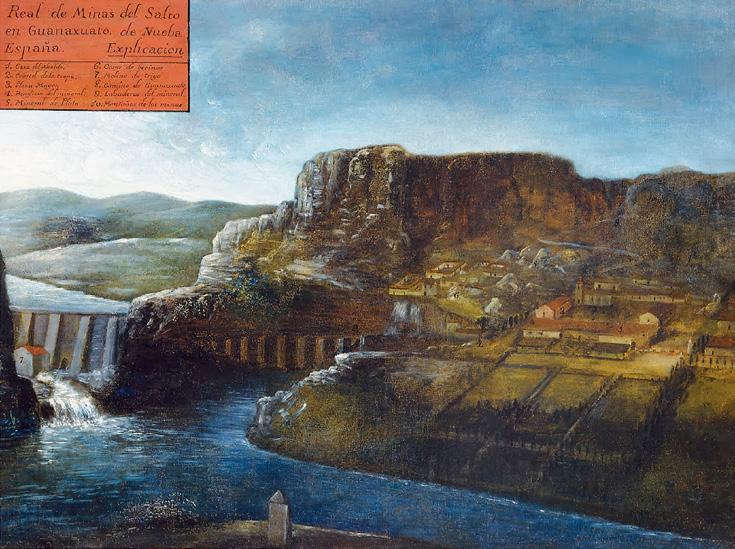

Había expresiones claras de la prosperidad novohispana. Desde mediados del siglo xviii, la minería había experimentado un auge sin precedentes y su producción sobrepasaba la de los demás virreinatos del continente americano. En particular, generaba más de 20 millones de pesos al año. Sólo la mina La Valenciana, en Guanajuato, produjo 28 millones de pesos entre 1778 y 1803, con una utilidad neta de entre 16 y 18 millones de pesos para sus socios: Antonio de Obregón, Pedro de Otero y Manuel Santa Ana.1

El Bajío parece haber sido un espacio particular. Las relaciones económicas en esa región, de acuerdo con John Tutino, eran las de un naciente capitalismo dinámico y casi único en el mundo, caracterizado por la búsqueda de ganancias, con una población multicultural y ávida de oportunidades. Había trabajo remunerado en la mayoría de los sectores, con características de competencia, en un ambiente económico y en una sociedad que se adaptaba a las diferencias entre sus pobladores. Para el profesor Tutino, quien estudió a fondo la trayectoria del empresario José Sánchez Espinosa, el Bajío fue cuna del capitalismo y tuvo alcances en muchas regiones del mundo vía el comercio y los envíos de dinero líquido.2

En el territorio de la Nueva España, el auge de la minería fomentaba, a su vez, el desarrollo de las comunidades y de las ciudades cercanas, las cuales proveían de financiamiento, materias primas y seguridad a las familias de los dueños de las minas. Se instituyeron hospitales, escuelas y todo tipo de artes, además de que se construyeron edificios suntuosos en las ciudades más importantes que se expandieron en ese periodo. De hecho, la Ciudad de México tenía una población ligeramente inferior a la de Madrid, con cerca de 140 mil habitantes al inicio del siglo xix

Pero no toda la riqueza provenía de la minería. El comercio nacional y el ultramarino, facilitados y financiados ciertamente por la plata, eran también fundamentales para el desarrollo del virreinato.

DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA

El acceso a mercancías de diversas partes del mundo y la unificación del mercado interno generaban ganancias entre la población que participaba en la manufactura de utensilios, muebles y todo tipo de productos, así como la que se dedicaba al transporte. El comercio, a su vez, requería capital financiero para llevar a cabo sus actividades, por lo que florecieron los gremios de comerciantes en Veracruz y en la Ciudad de México. Ya con las reformas borbónicas, esos gremios se multiplicaron.

La minería y el resto de la actividad económica generaban mayor captación de impuestos que, aunados a la transformación administrativa borbónica, produjeron ingresos públicos extraordinarios. Además, la nueva administración había logrado aumentar sus ingresos por conceptos no tradicionales, como el estanco del tabaco y los impuestos a las repúblicas de indios. La recaudación fiscal bruta era de más de 20 millones de pesos anuales hacia el final del virreinato.3

Sin embargo, otros aspectos indicaban que la economía novohispana se encaminaba a un colapso, que hubiera ocurrido aun sin estallar la Guerra de Independencia. El deterioro de los niveles de vida de los pueblos indígenas, que enfrentaban mayores impuestos y éxodo de mano de obra del campo a la ciudad, así como una menor productividad de la tierra, apuntaban a un aparente declive agrícola. También se ha argumentado el menor dinamismo de la minería, a pesar de que la producción no comenzó a disminuir ligeramente sino hasta el primer decenio del siglo xix, debido a que cada vez mostraba más rendimientos decrecientes.

Estos cuestionamientos pueden resumirse en lo que Eric Van Young denominó la “paradoja” del desarrollo colonial tardío. De ahí los contrastes y claroscuros que se mencionaban al inicio de este capítulo: la dura realidad del mundo indígena y rural frente a la suntuosidad de edificios públicos y mansiones privadas en las ciudades, al tiempo que la minería seguía boyante, pero escondía costos crecientes

* Universidad Iberoamericana, campus Puebla, México.

1 David A. Brading, Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-1810, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p. 285.

2 John Tutino, Making a New World: Founding Capitalism in the Bajío and Spanish North America, Durham, Duke University Press, 2011.

3 Alejandro de Humboldt, “Tablas geográficas políticas del reino de la Nueva España”, en Enrique Florescano e Isabel Gil (comps.), Descripciones económicas generales de Nueva España, 1784-1817, México, Secretaría de Educación Pública/Instituto Nacional de Antropología a Historia, 1973, pp. 151 y ss.

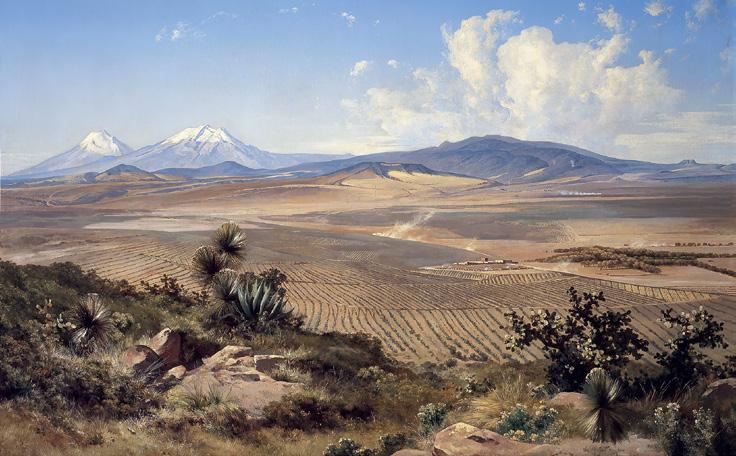

p. 642

Carl Nebel (1802-1855)

Plaza Mayor de Guanajuato, 1839

Hacienda Jaral de Berrio, San Felipe, Guanajuato, México

y falta de capital. Las finanzas públicas generaban mucho, pero poco se reinvertía en la Nueva España. Estas diferencias y contrastes caracterizaron la economía del final del virreinato.

El funcionamiento de la economía

Si bien la economía de la Nueva España hacia el final del siglo xviii se caracterizaba por fuertes contrastes, existe un amplio consenso en cuanto a que mostró una tendencia creciente en general. Los indicadores parciales que han construido los historiadores muestran que, en la época borbónica, hubo cierto grado de prosperidad a juzgar por el crecimiento de la población, de la recaudación del diezmo y de otros impuestos, de la producción minera, del comercio y de muchas ciudades. De acuerdo con Richard Salvucci, historiador económico que ha calculado la actividad económica, el producto nacional estuvo en un rango de entre 205 y 250 millones de pesos hacia 1800.4

Los engranes fundamentales de la economía eran la agricultura, la minería y el comercio —tanto interno como con el resto del mundo—, en tanto que el espacio en que se desarrollaba la actividad económica se concentraba cada vez más en los centros urbanos, que experimentaron una expansión notable en la segunda mitad del siglo xviii

Agricultura de subsistencia y comercial Es generalmente aceptado que la agricultura tuvo un crecimiento de alrededor de uno por ciento anual en promedio durante la última mitad del siglo.5 Su desarrollo ocurrió especialmente en el centro-norte del país, en paralelo con las zonas mineras. En el centro y sur, la agricultura estaba más afianzada, pero al no beneficiarse de cambios tecnológicos su desarrollo fue más modesto.