ADENDA

contenido

El Camino Real de Tierra Adentro.

La construcción de un patrimonio ....................... v

maría isabel monroy castillo

La impronta de los pueblos indios en la Nueva España xvii

Gerardo Lara Cisneros

Las epidemias y la Nueva España. De la catástrofe demográfica a la vacuna contra la viruela ......... xxxi

Andrés Calderón Fernández

Fuentes ................................................. lix

Índice de ilustraciones lx

Créditos lxii

Con el fin de enriquecer los contenidos del libro primero del tomo I de México, 1521-1581. Se forja una nación, Fomento Cultural Banamex, A. C. incluye estos tres textos a la versión digital.

El Camino Real de Tierra Adentro.

La construcción de un patrimonio

María isabel Monroy Castillo *

El Camino Real de Tierra Adentro tuvo una extensión aproximada de 2,600 kilómetros desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2010.1 Se trata de una ruta de gran valor porque representa casi cinco siglos de historia de México y fue el eje articulador tanto de las regiones del centro hacia el norte del país como de los distintos territorios del norte con la Ciudad de México y con el sur.

Los caminos prehispánicos

Entre los legados más antiguos de la humanidad están los caminos por los que han transitado multitud de personas para moverse de un lugar a otro. Los caminos prehispánicos comunicaron pueblos y regiones por los que viajaron comerciantes, visitantes, inmigrantes y aun invasores en la dilatada geografía del México antiguo. Es pertinente señalar que las vías hacia el norte no eran tan abundantes como las ubicadas en el centro y sur del conglomerado cultural denominado Mesoamérica.

A partir de las ciudades más importantes, entre ellas la de México, los caminos se extendieron hacia la costa oriental y occidental, tanto por la costa del océano Pacífico desde el Golfo de California hasta Chiapas como por toda la costa del Golfo de México; a través de vías fluviales, los antiguos habitantes del México prehispánico recorrieron el territorio de finales del siglo xv a principios del xvi

La ruta hacia el norte era casi ignota porque llegaba a los límites con Michoacán y más adelante se extendían las áreas dominadas por los grupos belicosos del norte, a quienes se les reconoció con el nombre genérico de “chichimecas”, término utilizado para englobar a un gran número de ellos (copuces, guaxabanes, guamares, samues, sanzas, pames, huachichiles, zacatecos, cazcanes, cocas, tecuexes, tezoles, tepeques, guazancores, xiximes, macolias, irritilas, idriles y otros),2 de los cuales poco pervive porque eran culturas ágrafas que sobrevivieron sobre todo a través de la tradición oral.

Los chichimecas eran nómadas, aunque algunos practicaban la agricultura y más o menos permanecían estables durante ciertas temporadas del año; casi todos recolectaban frutos y semillas, cazaban y pescaban; solían viajar en grupos pequeños donde cada integrante tenía una función definida. Así ocurría con los huachichiles que habitaban en el valle de San Luis, quienes destacaban por su beligerancia y por ser excelentes cazadores, aunque el desarrollo de su modo

Las rutas prehispánicas que llegaban a Centroamérica hasta Panamá, eran recorridas por los comerciantes mexicas y estaban habilitadas con puestos de descanso más o menos de una jornada de largo de camino.

Los caminos de la plata

V de vida era menor que el alcanzado por los pueblos sedentarios radicados hacia el centro de lo que hoy denominamos México. Eran pueblos con una cultura diferente, lo cual dificultó el establecimiento de buenas relaciones con los españoles.

La conquista española y la toma de Tenochtitlan marcaron un punto de inflexión en la vida de los pueblos prehispánicos asentados en el actual México. No todos fueron dominados por los españoles, como es el caso de sus aliados tlaxcaltecas, texcocanos, otomíes y otros. Los numerosos grupos indígenas eran de naturaleza dispar, algunos pacíficos y otros sumamente belicosos, en particular los originarios de las regiones del norte.

Se denomina “tierra adentro” al territorio de un reino que “tiene alguna distancia considerable de sus confines, especialmente del mar”,3 el cual era desconocido por los españoles, y “tierra afuera”, al conocido; este último comprendía la Ciudad de México, el altiplano central y el trayecto hacia la costa.

El Camino Real de Tierra Adentro, también llamado “Camino de la Plata”,4 se construyó poco a poco hasta completarse en las postrimerías del siglo xvi. El acicate primordial para su construcción fue la búsqueda de minas de oro y plata, dado que los peninsulares basaban su riqueza en la acumulación de la mayor cantidad de metales preciosos posible. Con este afán, avanzaron rumbo al norte y trazaron diversas rutas, por eso hablamos de los caminos de la plata. La ruta

* Profesorainvestigadora en el Programa de Historia de El Colegio de San Luis.

1 “Informe de las decisiones adoptadas por el Comité del Patrimonio Mundial en su 34ª sesión (Brasilia, 2010)”. whc 10/34. com /20, disponible en https://whc.unesco.org/ document/104960

2 Philip Wayne Powell, La Guerra Chichimeca (1550-1600), México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 4753.

3 Real Academia Española, Diccionario de autoridades, “tierra adentro”, disponible en https://apps2.rae.es/DA.html

4 Philip Wayne Powell, Capitán mestizo; Miguel Caldera y la frontera norteña. La pacificación de los chichimecas (1548-1597), traducción de Juan José Utrilla, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 28.

DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA

VI principal a lo largo de los años, si bien fue trazada en el siglo xvi, funcionó a cabalidad hasta el siglo xviii.

El camino parte de la Ciudad de México; la primera parada fue Cuautitlán, enseguida Tepeji, después Jilotepec y Arroyo Zarco, y más adelante San Juan del Río y Querétaro. Estos distintos puntos en el camino se empezaron a poblar por lo menos a partir de 15291531. La fundación de ciudades en el trazo del nuevo camino tuvo varios propósitos, en primer lugar la de asegurar el dominio del nuevo territorio ocupado.5

La fundación de Querétaro ofreció, entre varias posibilidades, el uso de tierras tanto para la agricultura como para el pastoreo y, de este modo, se impulsó el desarrollo de la ganadería. Esta última y la agricultura fueron decisivas para el mantenimiento de los pueblos mineros que no generaban más riqueza que los metales.

El descubrimiento de las minas en Zacatecas (1546) desembocó en la apertura de rutas y la fundación de ciudades con el propósito de alojar a los mineros en el camino hacia el norte, primero Zacatecas (1548) y Guanajuato. San Luis Potosí, por su parte, tardó cinco décadas más en fundarse debido a la Guerra Chichimeca, la cual se abordará más adelante.

Ante tales poblamientos, grupos chichimecas se levantaron porque, para ellos, el hecho de que llegaran personas extrañas a asentarse en su territorio, conllevaba un enorme riesgo para su sobrevivencia. La amenaza para su hábitat radicaba en que el agua es un bien escaso desde el norte de Querétaro hasta Chihuahua. Por tanto, los grupos humanos debían ser rigurosos en cuanto a cómo se movían y dónde

5 P. W. Powell, La Guerra Chichimeca…, op. cit., pp. 3235; Beatriz Rojas, Las ciudades novohispanas. Siete ensayos. Historia y territorio, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Historia Política), 2016, p. 11.

6 P. W. Powell, La Guerra Chichimeca…, op. cit., pp. 2444.

7 P. W. Powell, Capitán mestizo…, op. cit., pp. 6566.

8 P. W. Powell, La Guerra Chichimeca…, op. cit., pp. 149164.

9 Aurelio de los Reyes, Los caminos de la plata, México, Universidad Iberoamericana, 1991.

se radicaban en función de la disponibilidad del recurso hídrico, y sabían que una población fija significaba un incremento en la demanda de recursos naturales.

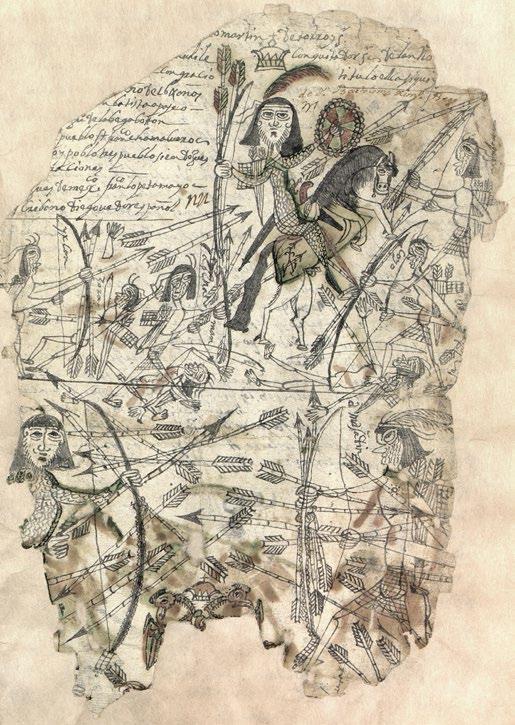

Ya antes, en 1542, había estallado un conflicto muy importante conocido con el nombre de “Guerra del Mixtón”, encabezado por los zacatecos y otros grupos que se rebelaron contra los españoles. Aunque esta sublevación fue controlada, el rescoldo no se apagó y encendió la posterior Guerra Chichimeca en 1550.6

Los historiadores que han trabajado aquella época y, en particular, la Guerra Chichimeca, afirman que fue la más larga (duró casi cincuenta años) y cruenta pues en ella murieron incontables chichimecas, españoles y sus aliados indígenas. La guerra era un negocio lucrativo porque, de acuerdo con la legislación, sólo se podía esclavizar al indígena rebelde o al que se levantara en armas.7

En esta conflagración, los españoles y sus aliados indígenas comprendieron que el interés de los grupos chichimecas era hacerse de caballos y víveres, el botín que buscaban en los continuos asaltos a las caravanas que transitaban en dirección a las minas y a las nuevas poblaciones. El abasto de las nuevas ciudades en un principio fue difícil y pasaron años para que fuera posible construir una infraestructura que permitiera aprovisionar a los reales mineros.

Por tratarse de un territorio hostil, se levantaron fortificaciones en un principio llamadas fuertes y después, presidios (no en el sentido de cárceles sino de fortalezas de defensa ante los ataques de los grupos chichimecas), lo que retardó el avance de la penetración española. Este proceso abarcó la fundación de las ciudades de Zacatecas —ya citada—, San Felipe, Guanajuato, Celaya, Villa de León, Fresnillo, Sombrerete, San Martín, Charcas, Aguascalientes, Jerez, Saltillo, San Luis Potosí, Durango, Parras, Villa de Santa Bárbara, San Pedro Guanaceví, Villa de San Felipe (Chihuahua) y así hasta llegar a Santa Fe en Nuevo México.8 Los estudiosos del Camino de la Plata, entre ellos Aurelio de los Reyes, califican estas construcciones como “arquitectura del temor”, “arquitectura del miedo” o “arquitectura de vigilancia”, hecha para infundir esos sentimientos.9

p. ii

Autor no identificado

Biombo con desposorio indígena, mitote y palo volador (detalle), ca. 16601690

p. iv

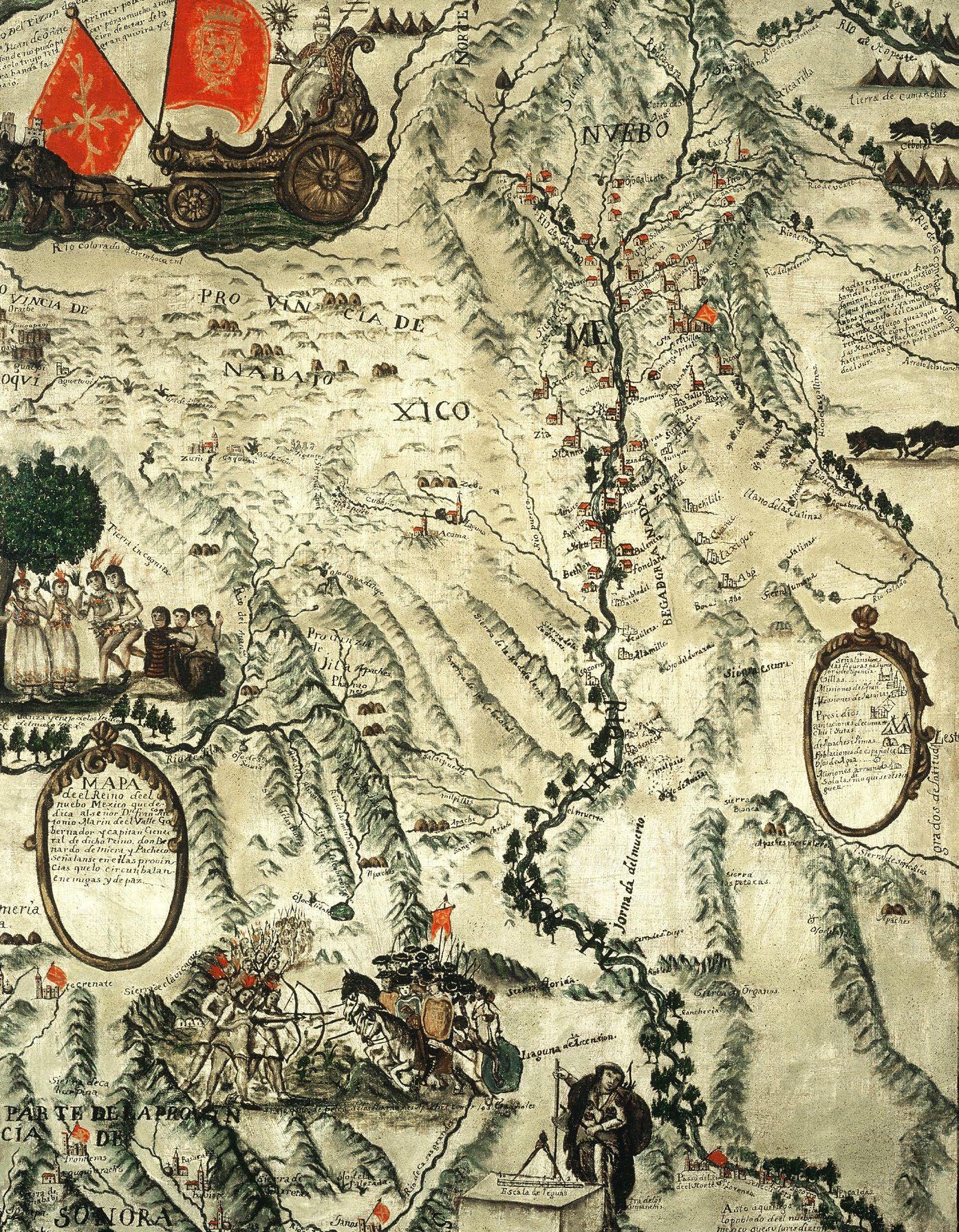

Bernardo Miera y Pacheco (1713-1785)

Mapa del reino del Nuevo México (detalle), siglo xviii

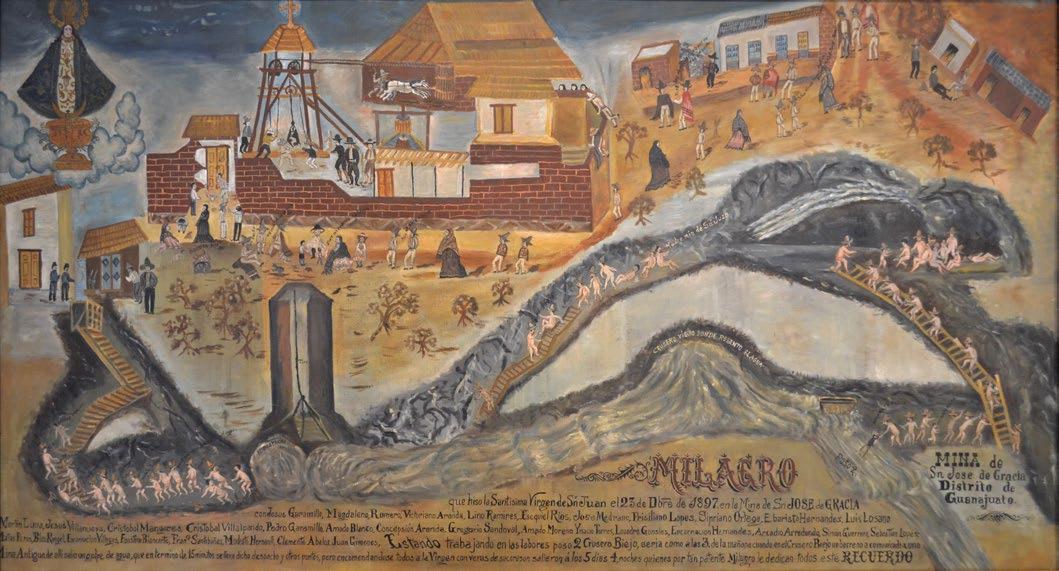

Autor no identificado

Exvoto dedicado a la Virgen de San Juan, derivado de un accidente de la mina San José de Gracia, 1897

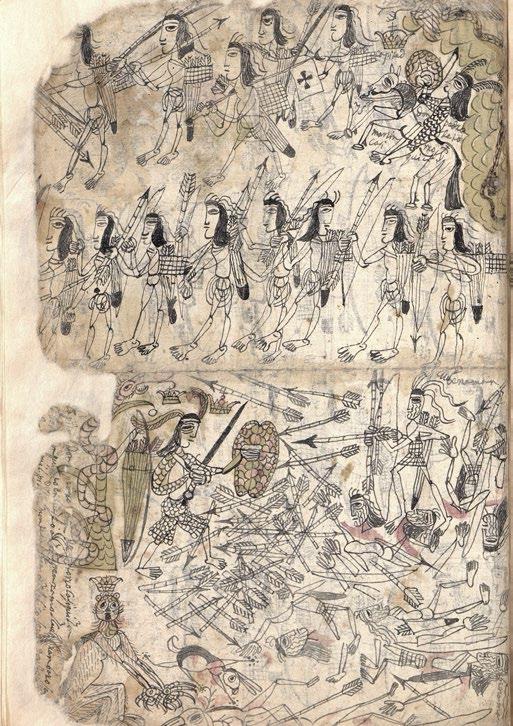

Autor no identificado

Indios apaches (detalle), ca. 17751800

Autor no identificado Indios

(detalle), 1774

Matthäus Merian, el Viejo (1593-1650)

Camino de paso con una columna de mulas en un arroyo, 16201625

La ruta se acondicionó a fin de permitir el paso de carretas de carga para transportar minerales hacia la ciudad de México y víveres hacia los reales mineros. A partir de la ciudad de Zacatecas se establecieron rutas que conducían hacia distintos rumbos: al noreste, a la provincia de Michoacán o a Guadalajara.

El transporte de mercancías en mulas de carga abrevió el tiempo del viaje y facilitó la movilidad de arrieros y mercaderes. Cabe aclarar que había rutas distintas, pues en tiempo de aguas algunos tramos del camino se anegaban y en tiempo de secas era necesario aprovechar los abrevaderos.10

El citado trayecto era recorrido también por los frailes franciscanos y jesuitas, a cargo de la evangelización en el norte, tarea muy ardua porque no hablaban las lenguas ni conocían las costumbres de los grupos indígenas que lo habitaban. Aunque los frailes se vieron obligados a aprenderlas, algunos de ellos se opusieron a la evangelización.

La resistencia indígena acabó por replegarse a las montañas y a zonas cada vez más apartadas para huir de los españoles, quienes tuvieron vía libre para apropiarse de sus terrenos y territorios. A pesar de rebelarse, muchos indígenas fueron absorbidos por el mestizaje y sus culturas desaparecieron poco a poco.

Por lo que se refiere a los huachichiles, de quienes a principios del siglo xvii apenas quedaba rastro en el valle de San Luis, y aunque quizás hacia el norte del altiplano potosino se conservara algún grupo, no quedó testimonio ni memoria de su existencia.

A la fundación de pueblos siguió el establecimiento de misiones para la evangelización de los indígenas y haciendas de tres tipos: de beneficio, agrícolas y ganaderas, distribuidas a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro.

En las haciendas de beneficio, aledañas a las minas, se trabajaban los metales. Por su parte, las agrícolas y ganaderas producían los insumos necesarios tanto para las poblaciones mineras como para las localizadas entre un punto y otro. El desarrollo de la agricultura dio lugar a la producción de diversos granos como trigo, maíz, avena, centeno, arroz, cebada, etcétera, para el abasto y sustento de las poblaciones. La ganadería, a su vez, propició la cría de ganado mayor como el de asta (vacas y bueyes) y el caballar (caballos, yeguas, burros y, en particular, mulas), muy importante en la vida cotidiana novohispana, en los caminos virreinales y, por supuesto, en el Camino Real de Tierra Adentro. Hubo también haciendas que se dedicaron al ganado menor (cabras y ovejas), esencial en la producción de textiles de lana. Otros oficios derivados de la ganadería fueron la preparación de gran variedad de productos lácteos y el aprovechamiento de las pieles, que propiciaron tanto la tradición talabartera como la manufactura de artesanías en México.

10 Chantal Cramaussel (ed.), Rutas de la Nueva España, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 299309.

X

De este modo se desplegó el lento avance de la penetración española. Fue muy difícil poblar un territorio cuyos ocupantes originarios se resistieron a ser invadidos.

Uno de los invasores, Juan de Oñate, hijo del conquistador Cristóbal de Oñate, llegó a México en 1524 y, entre otros muchos, participó en el descubrimiento de los filones del Real de Minas de Nuestra Señora de Zacatecas y fundó poblados en la Nueva Galicia como Compostela, Nayarit y el Real del Pánuco, a su vez un real de minas, además de hacerlo con San Luis Potosí y trazar el Camino de Tierra Adentro desde Zacatecas hasta Nuevo México.

San Luis Potosí fue fundado al emprenderse la pacificación del territorio, alrededor de 1588 o 1589, gracias a la acción de los misioneros franciscanos, en particular de fray Diego de la Magdalena y del capitán mestizo Miguel Caldera, quien era hijo de padre español y de madre huachichil, pero huérfano desde temprana edad. A Caldera lo criaron los franciscanos del Convento de San Francisco en Zacatecas y, cuando tuvo edad suficiente, se enroló en la Guerra Chichimeca e intentó, como los españoles, dominar a los indígenas a través de la

Eberhard Werner Happel (1647-1690) Guerrero nativo mexicano (Chichimeca), 1688

11 Primo Feliciano Velázquez, Historia de San Luis Potosí, 3 vols., México, El Colegio de San Luis/Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2004, vol. I, pp. 361478.

táctica de “sangre y fuego”. Cuando se dio cuenta de la completa inutilidad de esa estrategia, optó por practicar la diplomacia de la paz, consistente en dar regalos para que los indígenas se establecieran pacíficamente en un punto fijo. Así, emprendió negociaciones largas y complicadas con cada uno de los grupos indígenas desde Nayarit hasta San Luis Potosí, que a la postre tuvieron éxito. Fray Diego de la Magdalena, por su parte, fundó en el valle de San Luis un puesto, es decir, un lugar donde una pequeña avanzada de gente podía quedarse a vivir de forma permanente.

Caldera, como capitán de guerra, acordó con el virrey don Luis de Velasco el traslado de 400 familias de indígenas tlaxcaltecas a estas zonas. Sin embargo, la gestión con las autoridades tlaxcaltecas fue larguísima dado que no permitían ir a las familias al norte, sabedores de que allá habitaban tribus con costumbres diferentes, beligerantes y peligrosas. En un principio, incluso se sabe que los franciscanos a cargo de la evangelización de los tlaxcaltecas se mostraron reticentes, pero al final accedieron.

En junio de 1590 la caravana tlaxcalteca partió hacia el norte. El objetivo era formar poblaciones donde estas familias convivieran con los huachichiles y les enseñaran cómo era vivir de manera civilizada, sedentaria y pacífica, además de instruirlos en oficios que les permitieran ser autosuficientes.

Esas 400 familias llegaron a un lugar conocido como Cuisillo, unos 20 kilómetros al sureste de Zacatecas, y ahí se distribuyeron. Unos partieron a la Nueva Vizcaya, otros se encaminaron a El Venado y a lo que fue San Jerónimo de Agua Hedionda, mientras que algunos más se trasladaron a San Miguel Mextiquic y al puesto de San Luis.

Dos años después, en 1592, cuando las familias tlaxcaltecas ya estaban más o menos repartidas e iniciada la convivencia con los huachichiles, se descubrieron las minas de Cerro de San Pedro. Esto ocurrió porque los huachichiles pintaban su cuerpo con una sustancia de origen mineral y, según algunos testimonios, éstos lo informaron a los franciscanos, quienes a su vez se lo refirieron a Caldera. Fue entonces que se catearon las primeras vetas en marzo de ese año.

Para entonces coexistían huachichiles y tlaxcaltecas en el valle de San Luis, en lo que hoy es la Plaza Fundadores de la ciudad de San Luis Potosí. El descubrimiento de las minas en Cerro de San Pedro planteó un grave problema a los españoles porque ese lugar carecía de agua y, por consiguiente, era imposible afincar una población.

Caldera debió de haber echado mano de sus dotes diplomáticas para convencer a huachichiles y tlaxcaltecas de trasladarse un poco más hacia el norte, lo que dio origen a los antiguos pueblos de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla y de Santiago del Río. Como los tlaxcaltecas se negaron ya a convivir con los huachichiles, se radicaron en Tlaxcalilla, y en Santiago del Río se asentaron los huachichiles, ambas poblaciones limítrofes. En el sitio donde se habían establecido huachichiles y tlaxcaltecas en primera instancia, se fundó el pueblo de San Luis, que se instituyó jurídicamente el 3 de noviembre de 1592; su fundador fue Juan de Oñate, quien además ejecutó su traza y procedió a repartir los primeros solares.11

Chichimecas,

En 1595 Oñate estaba de nuevo en Zacatecas con la comisión de extender la colonización hacia el norte, para lo que necesitaba recursos humanos y materiales que tardó unos tres años en reunir. La ciudad de Zacatecas cada vez congregaba a mayor número de personas, mismas que estaban de paso, pero mientras tanto pesaban sobre la población. Después de Zacatecas se fundó Durango y otras poblaciones. La fundación de nuevas poblaciones al norte permitió la extensión del camino.

La construcción y desarrollo del patrimonio histórico cultural

A finales del siglo xvi, el Camino Real de Tierra Adentro era una ruta reconocida; a pesar de su tránsito difícil, articuló y comunicó varias regiones, propició la introducción de nuevas mercaderías que abastecieron a las poblaciones e impulsó el desarrollo de múltiples oficios, entre los que destaca la arriería. Asimismo, impulsó la construcción de puentes y vados que muestran la técnica arquitectónica de los distintos periodos del virreinato, ejemplos de los cuales, por fortuna, aún se conservan en la actualidad. Los arrieros tuvieron un papel determinante durante la etapa virreinal; utilizaron el Camino Real de Tierra Adentro para trasladar mercancías hasta Santa Fe y de regreso. Se calcula que un arriero tardaba alrededor de año y medio en completar el recorrido, porque eran seis meses de ida, seis meses de estadía en el lugar y otros seis meses de regreso. Además de transportar mercaderías, los arrieros llevaban noticias, ideas, tradiciones, devociones y diversas formas de vida cotidiana, entre las que la cocina regional y las diversiones ocuparon un lugar relevante. Muchos movían las mercancías a lomo de mula porque era más fácil y económico que hacerlo en carreta, pues estas últimas llevaban escolta para su protección, lo que elevaba de forma significativa el costo del traslado de mercancías, las cuales es

taban conformadas por una variedad de géneros como textiles, granos, productos lácteos, pieles, etcétera.

En ese tiempo, Querétaro, la Ciudad de México y Puebla encabezaban la producción de textiles, ya fueran de lana o de algodón; las telas que salían de los obrajes, generalmente tejidas por manos indígenas en jornadas extensas y mal remuneradas, cubrían la demanda interna a un costo accesible para la población, pues las telas importadas de ultramar eran costosas. Estos textiles tuvieron mucha demanda en todas las poblaciones de la Nueva España, y las situadas a la vera del Camino Real de Tierra Adentro no fueron la excepción.

En los pueblos esparcidos a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro se ejercieron oficios del amplio abanico existente: plateros, sastres, zapateros, sombrereros, agujeteros, hojalateros, herreros, carpinteros, bordadores, pintores, doradores, ensambladores, loceros, entre otros, que satisfacían las necesidades básicas de la población. Debido a que esta vía facilitó el tránsito de productos de una región a otra, favoreció el desarrollo de cocinas particulares, típicas de cada una de las regiones.

Otro aspecto relevante son las festividades que se celebraban en los asentamientos a lo largo de esa ruta, que crearon una cultura común y que hoy pertenecen al patrimonio cultural tangible e intangible de México.

El patrimonio tangible alude a edificaciones como los puentes que se tendieron y las construcciones que se levantaron para albergar la población, a las autoridades y al culto religioso. También a obras hidráulicas como acueductos, acequias, norias y pozos, fundamentales para el desarrollo de la agricultura y la ganadería extensivas, así como para el abasto de agua de las localidades.

El patrimonio intangible comprende las festividades y ferias regionales que tuvieron enorme importancia durante la etapa virreinal, en especial la Feria de Saltillo, surgida en el siglo xvii; la Feria de Taos,

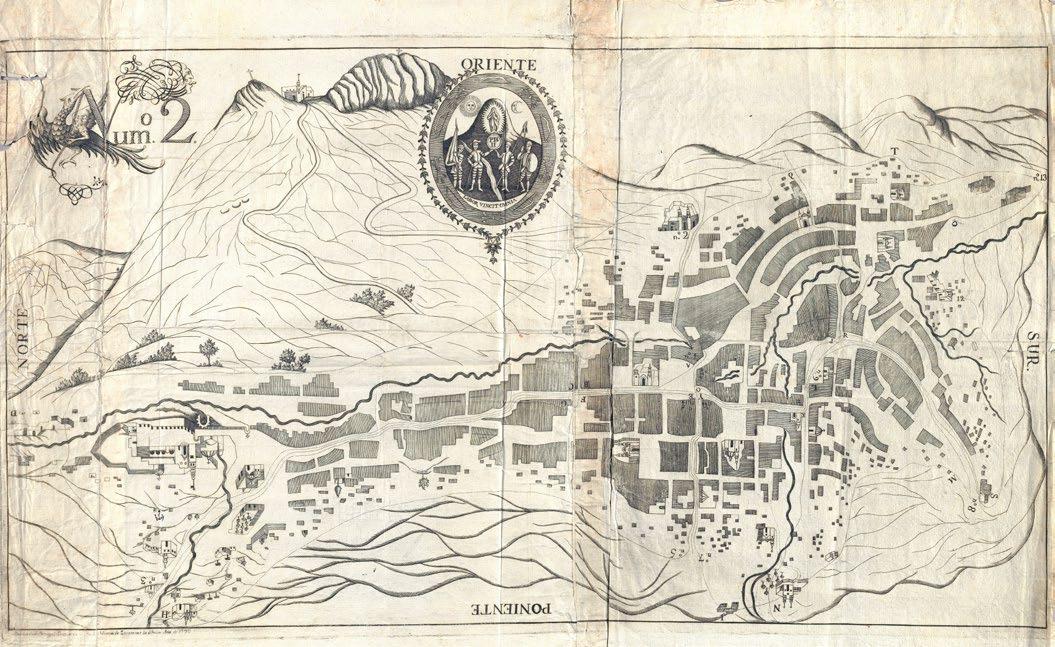

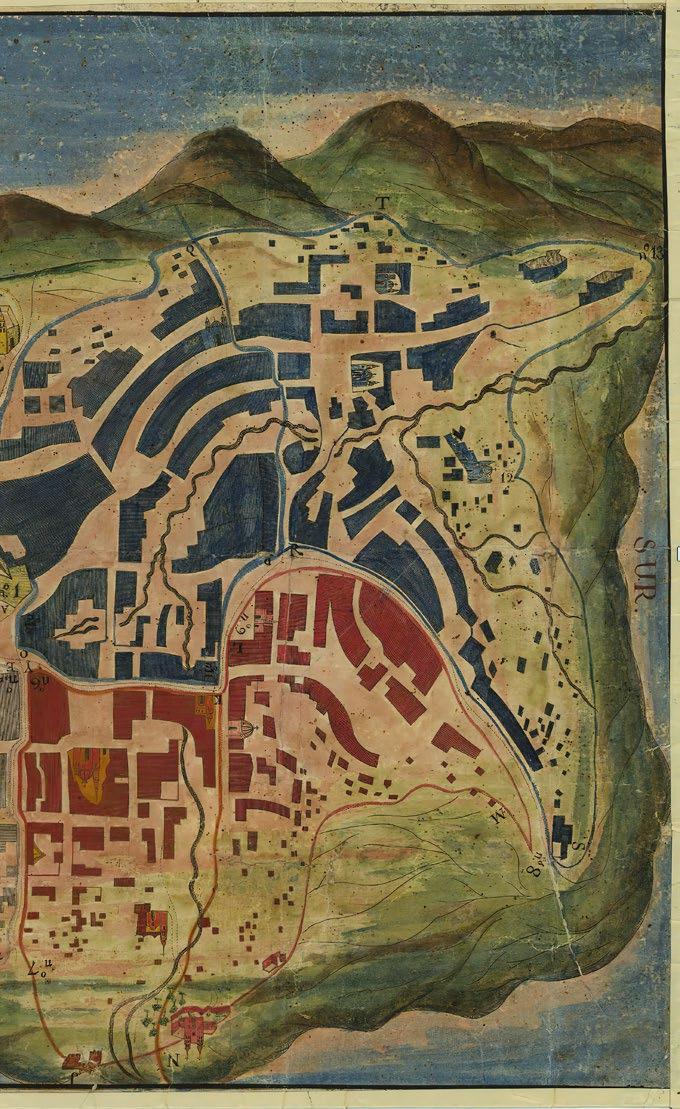

Bernardo Portugal (siglo XVIII)

Plano de la Ciudad de Zacatecas, México, 1799

Ricardo Gárate (1528-1598)

Agostadero del Fresno, hoy “Puerta de Bombela”, jurisdicción de Pénjamo, Guanajuato, 1919

Bernardo Portugal (siglo XVIII) Plano de Zacatecas, 1799

Una de las características más interesantes del Camino Real de Tierra Adentro, incluida en su patrimonio cultural, es que abarca distintas zonas arqueológicas y cuevas con pinturas rupestres. Aquí, el pasado arqueológico convive con los cambios artísticos y tecnológicos que se suscitaron entre los siglos xvi y xxi, y conserva su valor original.

La ruta modificó su uso a finales del siglo xix debido a la introducción de los ferrocarriles. En muchos puntos se observa que la vía del ferrocarril corre paralela a la ruta del Camino Real de Tierra Adentro. Cabe advertir que en la construcción de las carreteras 57 y Panamericana a mediados del siglo xx se aprovechó parte del trazo, lo que constituye otro de los valores patrimoniales de este antiguo camino.

El Camino Real de Tierra Adentro, además de consignar una larga tradición, permitió forjar una tradición cultural centenaria que distingue regionalmente a su patrimonio, así como sus usos y costumbres.12

A manera de cierre

XV en el siglo xviii, y la Feria de San Juan de los Lagos. Las ferias anuales atraían a una gran cantidad de personas de las localidades cercanas, lo que impulsaba la actividad comercial que ahí se desarrollaba. A las festividades y ferias se suman las distintas formas de vestirse, de divertirse, además de las tradiciones y leyendas de cada lugar.

El Camino Real de Tierra Adentro es una vía que tardó años en ser concebida como tal. Su meta inicial, conectar la Ciudad de México con el real de minas de Zacatecas, pronto se concretó, si bien es cierto que se trazaron varias alternativas al camino principal. Hacia finales del siglo xvi se delineó su extensión hacia el norte hasta Santa Fe en Nuevo México, pero en realidad su uso avanzó al ritmo del poblamiento de las latitudes septentrionales del virreinato y al dominio del territorio.

Los grupos belicosos de pobladores originales no fueron fáciles de convencer sobre la cesión de su territorio. A fin de cuentas, después de años de guerra y exterminio, fueron vencidos.

El Camino Real de Tierra Adentro permitió el vínculo entre regiones y entre muy distintos grupos de pobladores, la transmisión de conocimientos y saberes, la formación de una cultura regional compartida y el surgimiento de un patrimonio histórico cultural tangible e intangible.

12 José Luis Perea González, Lucía GarcíaNoriega y Nieto, y Carlos Méndez Domínguez, Cinco siglos de identidad cultural viva. Camino Real de Tierra Adentro: patrimonio de la humanidad, México, Secretaría de Cultura/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Gobierno del Estado de México, 2016.

La impronta de los pueblos indios en la Nueva España

Gerardo Lara cisneros *

Es enorme la trascendencia y relevancia de los indios en la historia tanto de la Nueva España como del México independiente. La impronta indígena es evidente casi en cada rasgo de lo que en la actualidad se reconoce como México. En el mundo novohispano fue el sector mayoritario en términos demográficos; más allá de eso, la presencia cultural de la tradición nativa marcó de forma indeleble el rostro, el cuerpo y el alma del nuevo país, condición que ha perdurado a lo largo de los siglos; su influencia es visible en el idioma, la geografía, la economía, las formas de producir, las costumbres, la comida, la vestimenta, la religión y otras muchas manifestaciones de la sociedad mexicana. Hoy, a medio milenio de la llegada de los españoles y a poco más de trescientos años de que se alcanzó la independencia de España, resulta pertinente hacer una revisión, aunque sea a vuelo de pájaro, sobre la importancia que la población originaria ha tenido en el devenir de México, en particular durante el periodo novohispano.

Aunque no son las únicas, dos posiciones opuestas han dominado el panorama historiográfico al respecto: 1) la visión indigenista y antiespañola, que ve a los indios como víctimas pasivas e inertes de un pasado injusto, opresor y bárbaro, y 2) la visión hispanista, que considera a la Corona española y a la Iglesia católica como benefactoras que siempre velaron por las tierras americanas y las proveyeron de civilización y cultura.

Ambas posturas se adhieren a posiciones políticas encontradas y a momentos históricos específicos y complejos de México. En el presente, tales posturas son imposibles de defender, pues una y otra tienen defectos y virtudes, pero además porque en ambos casos se privilegia una perspectiva en detrimento de la otra. En otras palabras, las dos adolecen del mismo defecto, aunque desde lados opuestos. Hoy, de manera cuidadosa, meditada y, sobre todo, informada, se debe valorar la relevancia de la conquista, la colonización y la evangelización de la Nueva España, al mismo tiempo que ponderar la enorme resiliencia y agencia de los pueblos nativos, una presencia imprescindible, absoluta y permanente en la historia de México y, por consiguiente, en la de la Nueva España. Para hacer este repaso es preciso analizar lo que era el mundo nativo que la conquista mutiló irremediablemente. El análisis del pasado previo a la llegada de los españoles corrobora la existencia de una enorme gama de pueblos indígenas, los cuales componían un mosaico de culturas e idiomas tan abigarrado que es casi imposible aspirar

a conocerlo al detalle. Además, la invasión hispánica y el paso del tiempo ocasionaron que muchos de esos grupos desaparecieran, varias lenguas se perdieran y sólo quedaran menciones o vestigios arqueológicos de algunos pueblos. La muerte de un pueblo entraña la irreparable pérdida de un universo único. La pérdida de una lengua, de acuerdo con Miguel LeónPortilla, representa la extinción de una forma única de entender el mundo, de expresar emociones y de transmitir conocimientos ancestrales; por lo tanto, empobrece al mundo. En muchos sentidos, la conquista fue ese ejercicio de exterminio.

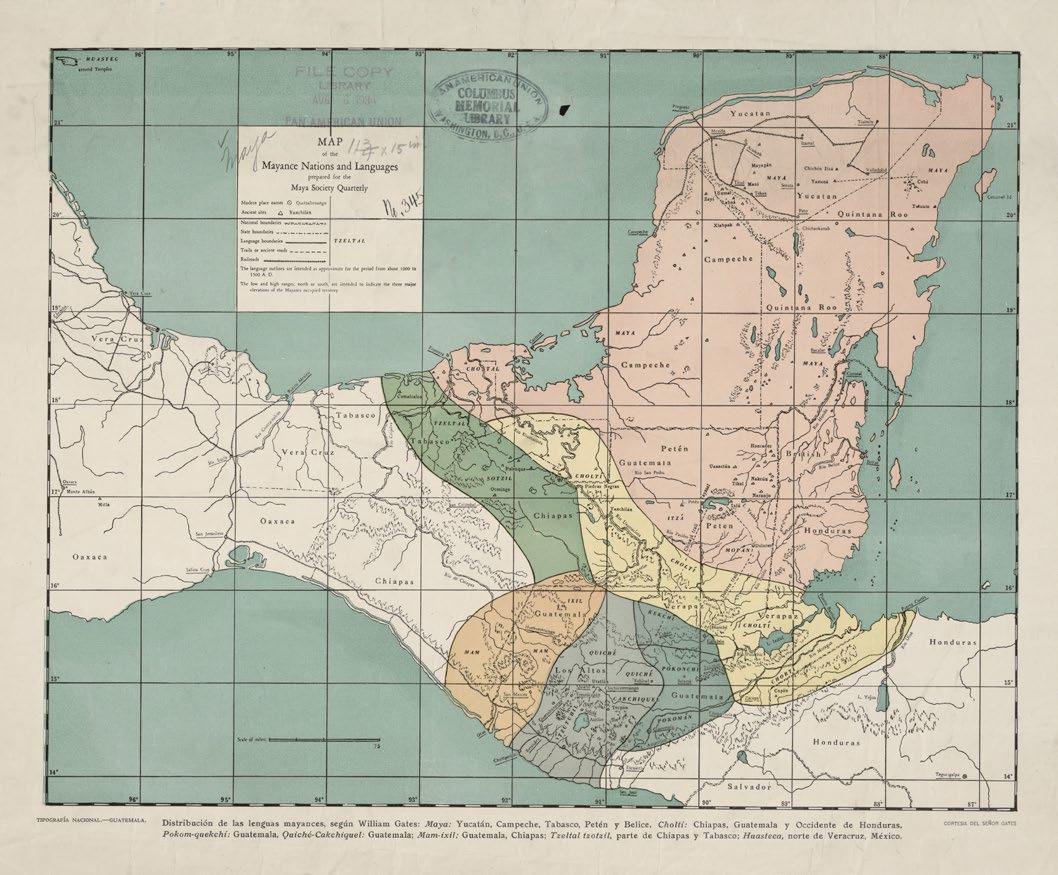

Aquella inmensa cantidad de pueblos, antaño estudiada por miembros del clero, anticuarios y otros especialistas, y hogaño, por antropólogos, arqueólogos, lingüistas e historiadores, se ha agrupado en tres grandes superáreas culturales que podrían ser discutibles también, pero que son útiles para entender lo que era la población indígena y sus tradiciones culturales antes y después de la llegada de los españoles. Los especialistas han denominado esos espacios Mesoamérica, Aridamérica y Oasisamérica.

De las tres grandes superáreas culturales, Mesoamérica es la mejor estudiada hasta ahora. Allí se asentaron varios de los pueblos con el más importante desarrollo civilizatorio de América antes del arribo de Occidente. Ubicada más o menos de la mitad del territorio mexicano actual hacia el sur, se le denomina Mesoamérica o América de en medio por su ubicación geográfica cercana al centro del continente americano. Se caracterizó por ser asiento de pueblos con un alto nivel cultural, capaces de construir ciudades, de practicar una religión compleja y de desarrollar conocimientos astronómicos, matemáticos y médicos, entre otros, muy avanzados. Allí se agruparon los pueblos más conocidos de la historia nacional: mexicas, zapotecos, mixtecos, totonacos, mayas, etcétera.

Por otra parte, la enorme área que se extendía de la mitad del territorio nacional hacia el norte, se llamaba Aridoamérica, y fue donde habitaron pueblos dotados también de una cultura muy compleja pero cuya forma de vida difería de la de los del sur. Estos últimos eran en su mayoría sedentarios, en tanto que los del norte, quizá por los escasos recursos naturales con que contaban, practicaban la cultura nómada de cazarecolección.

* Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.

DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA

En un espacio intermedio hacia el norte se situaba otra área, designada Oasisamérica, donde se desarrollaron pueblos de tradición sedentaria, muy parecidos a los mesoamericanos.

A pesar de sus disparidades, buena parte de estos tres grandes grupos de pueblos, pertenecientes a distintas tradiciones culturales, estaban emparentados. No obstante compartir numerosos rasgos culturales, sus divergencias han sido decisivas para que los estudiosos los cataloguen en tres superáreas para su mejor comprensión. Los tres ámbitos nativos propiciaron la construcción de espacios diferenciados en el virreinato, al plantear cada uno retos de conquista y poblamiento particulares, lo que desembocó en vías de desarrollo con características propias. Así, la conquista y colonización del área mesoamericana fue más parecida a las conquistas tradicionales de toma de ciudades, en tanto que en el norte se desencadenaron conflictos bélicos muy prolongados. Ejemplo de lo último es la llamada Guerra Chichimeca, la cual implicó la desafiante apropiación de grandes espacios semiáridos y montañosos con patrones de población dispersa o en movilidad, en contraste con las concentraciones urbanas de Mesoamérica. Tales empresas colonizadoras, condicionadas a la disponibilidad de recursos naturales en cada territorio en disputa y a factores externos como el contexto, los intereses y las necesidades en turno de la Corona, dieron lugar a sociedades provinciales distintas entre sí, pero armónicas a las exigencias de cada entorno natural, demográfico y social. En otras palabras, tanto la geografía física y humana como los intereses y recursos para su ocupación por parte de los españoles fueron claves en la construcción de territorios diferenciados. La impronta indígena fue un factor determinante en la construcción de los variados espacios que configuraron el mundo virreinal del siglo xvi al xviii; más aún, esa misma impronta ha sido inmanente en la construcción de lo que en la actualidad reconocemos como México.

Hablar de los indios en la Nueva España implica abarcar un vasto universo de población que en parte era sedentaria y en parte trashumante, misma que al enfrentar una nueva vida a partir de la conquista y la colonización, se vio obligada a desarrollar nuevas formas de existencia.

El primer acercamiento de los españoles fue con los habitantes de Mesoamérica, donde encontraron ciudades con una sofisticada organización política, económica, religiosa y social. Los europeos debieron negociar con dichos pueblos a fin de entablar relaciones de distinto orden, lo que a veces derivó en alianzas, conflictos bélicos o pactos de diversos tipos. En todo caso, la intención principal de los invasores era incorporar esos territorios a la Corona española; querían conquistarlos y adueñarse de sus territorios como un paso necesario para la expansión occidental y, por lo tanto, de la cultura y religión de Europa. Aun así, el arribo de los europeos conllevó la llegada de tradiciones culturales asiáticas y africanas. En ese sentido, la conquista española marcó también el primer gran momento de globalización. La conquista fue un choque bélico muy violento que costó miles de vidas y destruyó ciudades, al mismo tiempo que desencadenó un increíble intercambio cultural de dimensiones mundiales. El contacto sistemático y asimétrico entre pueblos tan disímbolos provocó asimismo la articulación de intrincados procesos de construcción de la idea del otro, puesto que tanto españoles como indios experimentaron la misma sensación de estar frente a seres que parecían humanos pero cuyo aspecto era muy diferente. Por un lado, los españoles miraban a los indios, que eran de piel morena, con sus atavíos tradicionales, con taparrabos y, en el caso de sacerdotes o guerreros, con penachos y atuendos ceremoniales; por el otro, los indios veían a los españoles, que eran de tez blanca, altos y barbados, con yelmos, espadas y prendas de guerra, o a los frailes y curas con sus ropas sagradas. Ambos diferían mucho físicamente entre sí pero parecían

p. xvi

José María Velasco (1840-1912)

Pirámide del Sol en Teotihuacán (detalle), 1878

En Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, f. 211v (detalle), ca. 15791581

William Gates (1863-1940) Maya Society. Map of the Mayance Nations and Languages, 1934

humanos unos a los otros, sin que tuvieran la certeza total de que así fuera.

Los indios debieron enfrentar la llegada abrupta de Occidente a su territorio con la presencia de un ejército español muy pequeño en número, del que se defendieron con navajas de obsidiana, lanzas, flechas y otros implementos, pero las armas españolas eran mucho más efectivas y letales. Más importante incluso que dicha discrepancia tecnológica fue que Cortés emprendió una política de alianzas con los enemigos de los mexicas que a la postre resultó determinante Con el enorme apoyo de éstos pudo conquistar su territorio y sitiar la ciudad de Tenochtitlan.

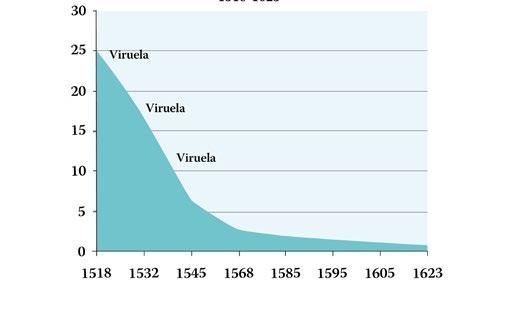

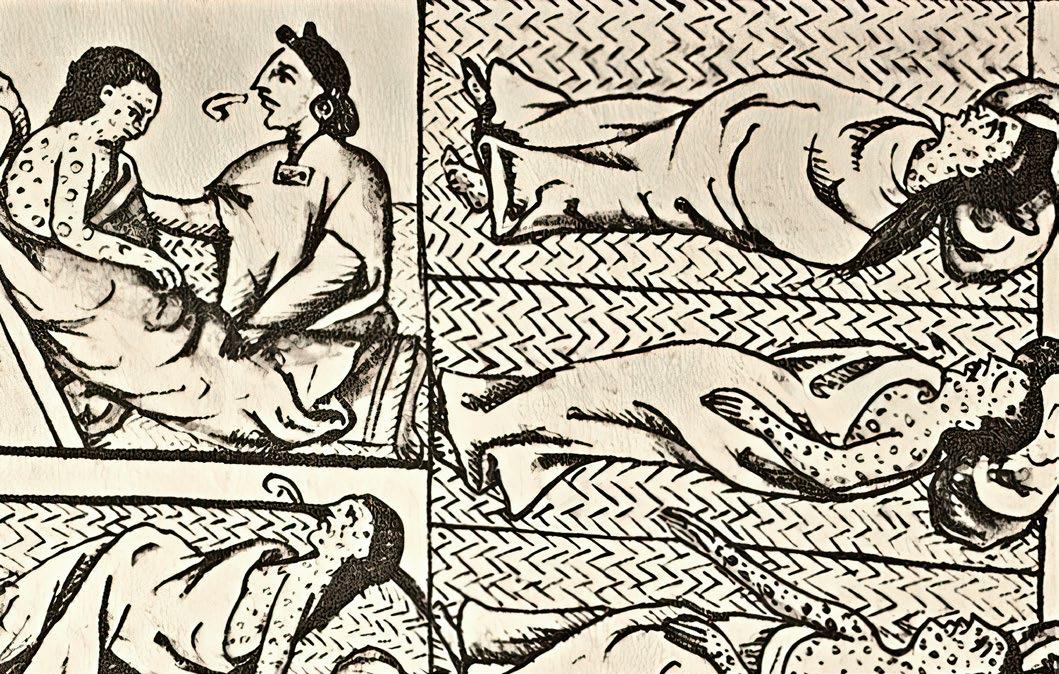

Aunque las alianzas fueron importantes, la conquista no habría sido posible sin el elemento biológico. Los virus traídos por los españoles ocasionaron una enorme mortandad entre los indios, pues produjeron enfermedades para las que no estaban preparadas sus defensas naturales. La primera gran epidemia, ocurrida durante la toma de Tenochtitlan, fue de viruela y arrasó con la población; fue así que los ejércitos mexicas se vieron diezmados de forma más devastadora que por las armas de españoles e indios aliados.

Producto de esta derrota se estableció el régimen español, el cual procedió a implantar el modo de vida occidental en estas tierras, lo que llevó a una trasformación radical en todo sentido: las formas de vida, la religión, los modelos jurídicos y las relaciones interpersonales. Esto sucedió de manera gradual en los diferentes espacios del territorio que poco tiempo después de la caída de Tenochtitlan se empezaría a conocer como la Nueva España.

Para 1535, una vez fundado jurídicamente el virreinato, se gestó una cultura occidental en el territorio que hoy es México, donde los indios tenían ante sí la presencia de un nuevo rey y un nuevo dios, de modo que para sobrevivir debían adaptarse, aceptar esa realidad e intentar entablar un diálogo con las nuevas figuras de poder. Esto resultó difícil porque tanto el rey como el dios eran figuras ausentes, meramente nominales, ya que el rey residía en España y el dios era sólo una idea. Los indios formaron su concepto del segundo a partir de las imágenes sagradas, y del primero con base en la figura del conquistador. Para ellos era incomprensible que aquel dios, el nuevo

Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, f. 34 (detalle), ca. 1579-1581

Miguel González y Juan González (siglo XVII) Conquista de México. Recibimiento de Moctezuma, 1698

dios, tan poderoso que descartaba a todos los otros dioses, fuera un dios crucificado y sangrante.

En ese momento se puso en marcha la construcción de nuevas realidades por parte tanto de los españoles como de los indios, de un mundo acorde con las dos culturas y líneas de pensamiento donde coincidían componentes de ambas civilizaciones: las jerarquías sociales, la religión, la guerra y la agricultura. Estos puntos de contacto constituyeron puentes donde los indígenas incorporaron elementos españoles, y los españoles, elementos indígenas. De este modo se empezaron a cultivar el trigo y la caña de azúcar, así como a expandir por la totalidad del territorio el ganado, los cuadrúpedos y los ungulados, lo que implicó una modificación radical de la vida cotidiana en cada uno de los ámbitos de la realidad.

Distintas oleadas de epidemias a lo largo de los siglos xvi y xvii redujeron la población indígena alrededor de 80%. Como consecuencia, las familias se desarticularon y pueblos enteros fueron abandonados; ello condujo a una tremenda crisis social, económica y alimentaria que agravó las circunstancias. Las epidemias que azotaron el territorio novohispano representaron el ataque más grave que enfrentó la población indígena sometida por los españoles y abrió la puerta a la reconfiguración del mapa demográfico que poco a poco incorporó a individuos provenientes de diferentes partes de África como esclavos, además de asiáticos de diversa raigambre cultural.

Al diezmar la población, se entorpeció la labor evangelizadora de los hispanos y les impidió controlar y agrupar a la población; para resolverlo, la Corona impulsó la política de congregaciones. Éstas eran espacios a los que la Corona buscó atraer a los indios que estaban dispersos en cerros, montes y áreas de cultivo, para agruparlos. Así se construyó la nueva geografía territorial de la Nueva España, una que implicó la edificación y fundación de nuevos pueblos según el

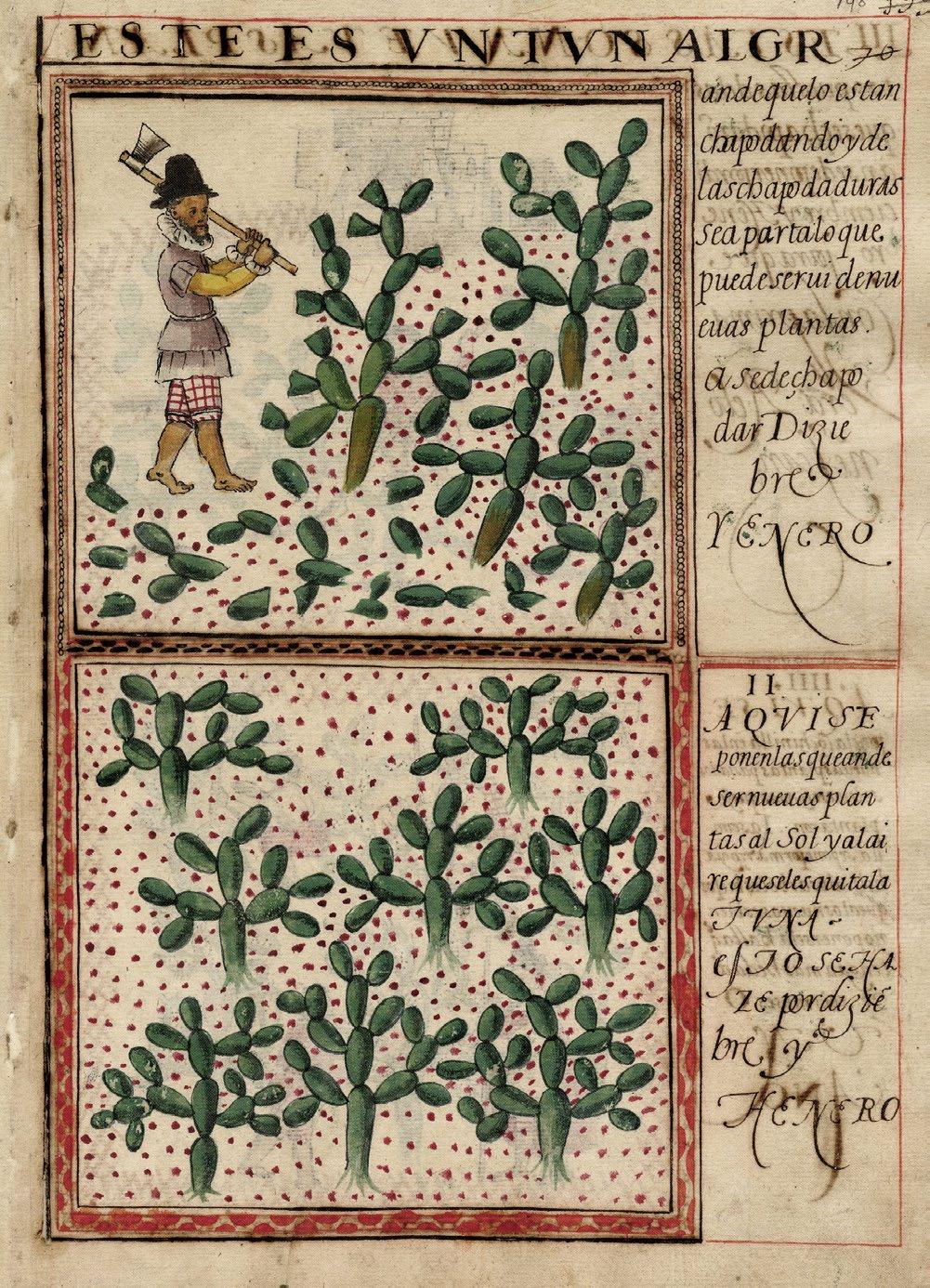

En Memorial de Don Gonçalo Gómez de Cervantes del modo de vivir que tienen los indios, y del beneficio de las minas de la plata, y de la cochinella, 1542

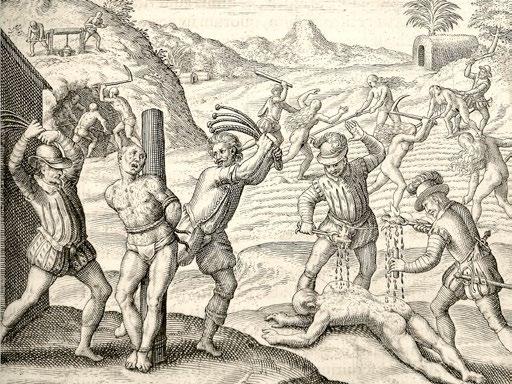

Johann Theodorus de Bry (1528-1598)

Narratio regionum Indicarum per Hispanos quosdam deuastatarum verissima: prius quidemper Episcopum Bartholemzum Casaum, 1598

modelo europeo, con una iglesia en el centro y, a su alrededor, la población y las áreas de cultivo. A los indios se les repartieron tierras de más o menos unas quinientas varas hacia los cuatro puntos cardinales para que allí cultivaran, terrenos donde los españoles no podían vivir ni establecer estancias ganaderas, ranchos o haciendas. Sin embargo, hubo conflictos constantes debido a que los pueblos empezaron a crecer y los españoles dejaban que su ganado se alimentara con los cultivos de los indios y bebiera su agua, la cual asimismo extraían para abastecer sus haciendas. En el Archivo General de la Nación, dentro del Archivo General de Indias, hay muchos documentos relativos a procesos jurídicos iniciados por los indios contra los españoles porque invadían sus tierras o para acusarlos de que sus animales se comían sus cultivos, entre otros tantos abusos.

Antes de que el mapa humano de la naciente colonia se reconstruyera, la primera duda que asaltó a los españoles fue si los seres que recién conocían eran humanos o animales, pues en aquella época los elementos jurídicos, teológicos e ideológicos con que contaban eran confusos para definir la naturaleza cabal de los pueblos americanos. Para averiguarlo, debían tener pruebas; la principal era corroborar si los americanos eran seres racionales y si poseían alma, porque de ello dependía que se les pudiera esclavizar.

La conquista de América, en particular la de las islas del Caribe y de la Nueva España, se apegó a los viejos esquemas de guerra medievales en los reinos hispanos, es decir, contiendas en nombre del rey pero ejecutadas por particulares, quienes, por sus méritos y servicios en batalla, recibían como reconocimiento tierras, indios de servicio, títulos nobiliarios y otros privilegios por parte de los monarcas. De esta forma, la milicia que conquistó los territorios americanos se convirtió en la nueva nobleza del Nuevo Mundo, misma que cimentó su riqueza a través de la explotación indiscriminada tanto de los abundantes recursos naturales que los nuevos reinos ofrecían como, sobre todo, de la mano de obra de los indios, quienes durante los primeros años fueron tratados como esclavos.

Las primitivas formas de explotación de los pueblos y los territorios americanos se basaron en el sistema de encomiendas y el repartimiento, que grosso modo consistían en asignar cierta cantidad de tierras y de indios al servicio de los conquistadores como “reconocimiento a sus méritos y servicios” durante las empresas de conquista. A cambio de dichas prebendas, los conquistadores debían cuidar y evangelizar a los indios, cosa que en los hechos quedó como una utopía. Tal justificación de la conquista y la evangelización abrió la puerta para que corrieran recursos inmensos en plata, oro, materias primas y mano de obra para la Corona española. Tal imposición violenta costó miles de vidas.

La encomienda fue un sistema mediante el cual a un español se le asignaba un determinado número de indios para que él cumpliera el compromiso de evangelizarlos; a cambio, éstos le prestaban servicios y le pagaban un tributo, el cual podía ser en especie, en trabajo o, incluso, monetario. El problema con las encomiendas es que eran un sistema en el que los españoles ejercían un desmedido poder sobre

sus encomendados; era de hecho un régimen de esclavitud. Aunque estaba prohibido que los indios fueran esclavos si ya estaban bautizados o evangelizados, seguían siendo súbditos o vasallos. Ante ello, la Corona debió instaurar mecanismos de control; modificó las encomiendas por la forma en que se maltrataba a los indios y pidió a los encomenderos proporcionarles un trato humanitario, además de instarlos a cumplir su labor de evangelización. Hubo una reforma y disposiciones emitidas por la Corona para proteger a los indios de los abusos. Los encomenderos buscaban recursos, en particular minas de metales preciosos, pero en zonas donde no había minas se maltrataba a los indios porque no podían cubrir las cuotas.

Casi en paralelo a la implantación de este sistema en el Nuevo Mundo, surgieron voces de frailes denunciando el maltrato y abuso que los españoles ejercían sobre los indios, asunto que podía resultar riesgoso para los intereses de España, pues enfrentaban las críticas de otros monarcas europeos ávidos de disfrutar de los beneficios que el nuevo continente ofrecía. Por ello, en 1542 la Corona española impulsó una reforma legal que se materializó en la promulgación de las Leyes Nuevas o Nuevas Leyes de Indias. El objetivo de esta reforma fue eliminar los abusos de los encomenderos y, con ello, extender un manto de protección legal a los indios, extinguir las enco miendas, proteger a los indios de los maltratos y la explotación irracional, pero sobre todo afianzar su evangelización. La expedición de dichas leyes propició el enojo y la rebelión de muchos encomenderos, pugnantes por establecer un régimen señorial medieval en América. La Corona se impuso, aunque no sin hacer importantes concesiones a los descendientes de los conquistadores. Entre las reformas que realizó la Corona en atención a las quejas de frailes como Bartolomé de las Casas, estuvo la prohibición de que las encomiendas fueran hereditarias, lo que provocó una rebelión comandada por Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, que culminó con su destierro.

A dichos conflictos entre las élites de conquistadores con la Corona subyacía la añeja discusión sobre la racionalidad de los indios. Por ello, entre 1550 y 1551, luego de múltiples discusiones y disputas de orden filosófico, teológico y jurídico, en el Colegio de la ciudad española de Valladolid tuvo lugar un cónclave de teólogos y juristas para dirimir la naturaleza de la conquista y sus justos títulos, así como para determinar de una vez por todas lo concerniente a la racionalidad de los indios. Este asunto de la mayor trascendencia definiría el porvenir jurídico, espiritual y material de la población nativa

de América. Dos posiciones principales chocaron en la Junta de Valladolid: la primera, encarnada por el dominico fray Bartolomé de las Casas, hacía una acérrima denuncia del abuso de los conquistadores contra los indios y la injusticia en que éstos vivían bajo el yugo español; la segunda postura, encabezada por Juan Ginés de Sepúlveda, defendía que los indios debían ser esclavizados porque al practicar sacrificios humanos no podían ser tratados conforme a las reglas del derecho natural. Si bien ninguna opinión se impuso en la disputa, lo cierto fue que a partir de ésta la Corona articuló, con el tiempo, múltiples disposiciones legales que reconocían a los indios como menores de edad necesitados del amparo de la Corona. Aun cuando se reconoció la racionalidad de los indios, a su vez se les consideró personas en condición de miserabilidad dada su “minoría de edad” al ser neófitos (nuevos en la fe cristiana) y rudos (faltos de instrucción). Con ello, el monarca tomó la tutoría y protección material y espiritual sobre los indios, asumiendo obligaciones para el cuidado de los millones de almas de los naturales. Un argumento central para justificar la soberanía sobre América fue que la Corona debía dar cumplimiento a la misión divina de la evangelización y “salvación espiritual” de los indios, en su condición de patrona de la Iglesia americana. El Patronato Real que los monarcas hispanos ejercieron sobre la Iglesia americana es piedra angular para entender cualquier tema relacionado con la Iglesia del Nuevo Mundo bajo la dominación española. A través de ello, el rey asumió la responsabilidad de llevar a buen término la evangelización y el resguardo de los indios.

Como se dijo, el régimen legal que la Corona española asignó a los indios americanos fue el de personas necesitadas de protección dada su condición de miserabilidad, es decir, de vulnerabilidad a causa de su escasa educación y pobreza. Aunque con ello los reyes buscaron proteger a los indios de los abusos de los colonizadores, del mismo modo los condenaron a vivir bajo un modelo que los colocaba en una situación de inferioridad legal, política y social.

Así, la Corona adoptó una actitud paternalista que la compelía a favorecer a los indios porque, en términos jurídicos, eran como niños o personas apenas en proceso de conversión, que se iniciaban en la ley cristiana y, por lo tanto, eran susceptibles de equivocarse y cometer errores, además de que su desconocimiento del castellano les dificultaba entender algunos preceptos y tradiciones de la cultura occidental. Los indios, por su parte, pronto entendieron la lógica estamental y corporativa del sistema jurídico del Antiguo Régimen español, misma que les planteaba la posibilidad de contar con la protección del rey y usarla en su beneficio colectivo como estrategia de defensa ante los abusos de los colonos. Lo anterior, a menudo les concedía ventaja en las disputas legales de los “pueblos de naturales” por la posesión de tierras, el control del agua o de los bosques, por ejemplo. No era raro que, ante los jueces y otras autoridades virreinales, los indígenas hablaran de ellos mismos como “personas miserables”, “pobrecitos indios” o “los que no sabemos”.

Los naturales desempeñaron el conveniente papel de personas miserables para enfrentarse al dominio español, pero además asumieron el rol de indios “conquistadores”, “aliados” o “amigos”. Tlaxcaltecas, otomíes, zempoaltecas y muchos otros pueblos fueron piezas indispensables en la campaña que encabezó Cortés contra los mexicas. Este mismo esquema se repitió en todas las iniciativas de conquista española. Aun los mexicas fueron parte de las tropas auxiliares en las empresas de conquista de los territorios sobre los que se expandió el dominio de los conquistadores. Los indios siempre fueron agentes

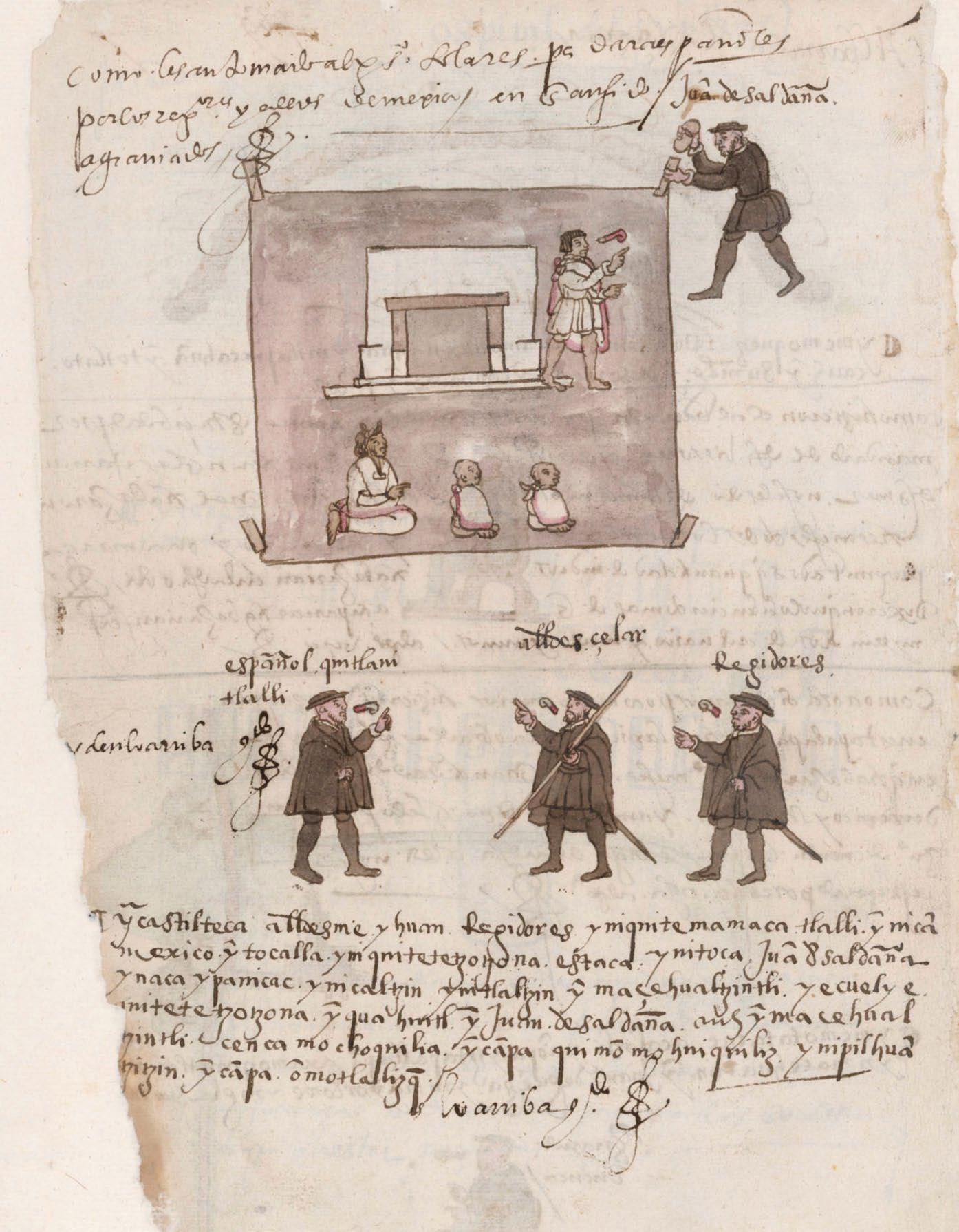

Clemencia a agremiados de Juan Saldaña, en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México, en Códice Osuna, f. 26, ca. 1565

activos en la construcción de la Nueva España y sus espacios de expansión, incluso en regiones tan distantes como las islas Filipinas o territorios muy al norte y al sur del continente americano. Esos mismos indios serían quienes, trescientos años después de la llegada de Cortés, nutrirían los ejércitos que expulsaron en definitiva a los españoles del gobierno de lo que a partir de entonces sería un país independiente conocido como México.

Desde mediados del siglo xvi, la segunda y tercera generación de indios nacidos en la Nueva España afrontaron una vida muy diferente de la de sus antepasados. Las nuevas sociedades indígenas crearon ingeniosas estrategias para contrarrestar el acecho de muerte por alguna epidemia, para sobrevivir al traslado forzado producto de las políticas demográficas de congregación, para enfrentar la voraz ambición de los colonos por la mano de obra nativa, para defender de los hacendados el agua y la tierra de los pueblos de indios, para lidiar con la corrupción de quienes cobraban los tributos, para hacer frente al comercio abusivo y para sobrevivir ante la imposición de la nueva religión. Los pueblos de indios sortearon esos obstáculos y más, pues construyeron una cultura política que logró salir airosa frente a los retos asociados a la instauración del nuevo régimen.

Con la finalidad de sobrevivir a dicha imposición, la tradición cultural mesoamericana pergeñó un nuevo mundo en el que los indios estructuraron religiosidades cristianas sobre los profundos sustratos de sus creencias ancestrales. La religiosidad indígena en México durante el virreinato es un tema que refleja la complicada interacción entre las creencias ancestrales de los pueblos originarios y la influencia del cristianismo importado por los colonizadores españoles. Este fenómeno revela tanto la resistencia cultural de los pueblos indígenas como las creativas adaptaciones y sincretismos que surgieron en los heterogéneos y a veces muy contrastantes niveles de dominación. Tal variedad produjo contextos que abrieron la ventana para un amplio abanico de rutas y ritmos de cambio cultural.

A lo largo de los tres siglos de dominación española, la población indígena de la Nueva España vivió un sinfín de intrincadas transformaciones sociales, políticas, económicas, demográficas, culturales y religiosas que se movieron al ritmo en que se articularon sofisticados mecanismos de negociación según las condiciones o contextos de cada escenario. Antes de la llegada de los españoles, las culturas indígenas de Mesoamérica tenían sistemas de creencias muy elaborados y arraigados, una religiosidad con dioses asociados a elementos naturales, ciclos agrícolas y fenómenos cósmicos. Sus ceremonias, rituales y ofrendas eran inherentes a la vida cotidiana, y se dirigían a asegurar la fertilidad de la tierra, la salud, así como la unidad e integridad de las comunidades y los individuos. Estas prácticas tenían un gran trasfondo porque estaban fuertemente entrelazadas con la vida cotidiana, la salud, la justicia y el entorno natural. Los nahuas, por ejemplo, rendían culto a una vasta gama de deidades, como Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tláloc, dios de la lluvia. Sus rituales incluían sacrificios humanos, los cuales eran indispensables para mantener el equilibrio cósmico y la continuidad del mundo.

El arribo de los españoles en el siglo xvi marcó un punto de inflexión en la religiosidad indígena.1 Con la conquista, comenzó un proceso sistemático de evangelización para convertir a los pueblos nativos al cristianismo. Los misioneros, a menudo frailes mendicantes como franciscanos y dominicos, utilizaron diversas estrategias para facilitar esta conversión. Muchas de ellas incluían la destrucción de templos y objetos sagrados, así como la prohibición de los rituales tradicionales. A pesar de esos esfuerzos, el rechazo a la nueva fe fue notable, aunque la incorporación de elementos del cristianismo a las estructuras y prácticas religiosas de los “naturales” fue un ejercicio constante. Dicho proceso de resistencia y adaptación fue esencial en la creación de una nueva forma de espiritualidad que combinaba creencias precolombinas y cristianas; constituyó la articulación de una serie de “cristianismos indígenas” que fueron más funcionales a la nueva realidad de los indios.

En cierta forma, en esta etapa la religiosidad indígena en México testimonió la resiliencia cultural y espiritual de los pueblos originarios frente al proceso de sujeción. A lo largo de los siglos xvi y xvii, a través del sincretismo y la resistencia, los indígenas, aparte de sobrevivir a un periodo de intensa transformación, crearon nuevas formas de espiritualidad que perduran hasta hoy. Este legado cultural y religioso es fundamental para comprender la vigorosa cultura mexicana contemporánea y la rica diversidad de creencias y tradiciones locales que coexisten en el país. La relación entre la religiosidad indígena y el cristianismo no es únicamente un relato de imposición, sino de adaptación, resistencia y creación.

Como la religiosidad indígena tenía más libertad para incorporar dioses que la cristiana, ya que esta última concibe la existencia de un solo dios, omnipresente y todopoderoso, y postula la falsedad de todos los otros dioses, era preciso emprender un proceso de evangelización y conquista, ante la sospecha de que la religión indígena era demoniaca por realizar sacrificios humanos, por las formas de sus dioses representados como reptiles, jaguares o aves, y debido a que aparentaba ser una especie de burla del cristianismo porque llevaba a cabo ceremonias de matrimonio, bautizo y confesión que parecían emular los santos sacramentos.

Ajustar esa realidad inédita a los esquemas mentales y culturales de los indígenas, a sus matrices de pensamiento originales, significó adecuar elementos de la civilización occidental a la suya; de este modo se propició la creencia en un nuevo dios que tenía rasgos de sus propios dioses, para lo que modificó su fe porque ahora sus creencias previas constituían un pecado y un delito. Así se hallaron puntos en común. Por ejemplo, en lugares donde se adoraba a Tláloc o a otros dioses de la lluvia, se estableció el culto a san Juan o a san Isidro Labrador, lo que propició el desarrollo de la identidad y el sincretismo entre elementos indígenas y occidentales. Tal situación funcionó para los indios y fue aceptada por los españoles.

El sincretismo es un fenómeno que describe la fusión de diferentes tradiciones religiosas y culturales. En el contexto de la religiosidad indígena virreinal en México, éste se manifestó de varias maneras.

1 Kevin Aymar Hernández Flores, “La conquista de México: historia, personajes y consecuencias en la época colonial”, en Nuestro Mundo. Información que recorre el mundo, 13 de abril de 2024, disponible en https://nuestromundo.org/laconquistademexicohistoriapersonajesyconsecuenciasenlaepocacolonial/

2 Alfredo López Austin, “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana”, en Johanna Broda y Félix BáezJorge (eds.), Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 4765.

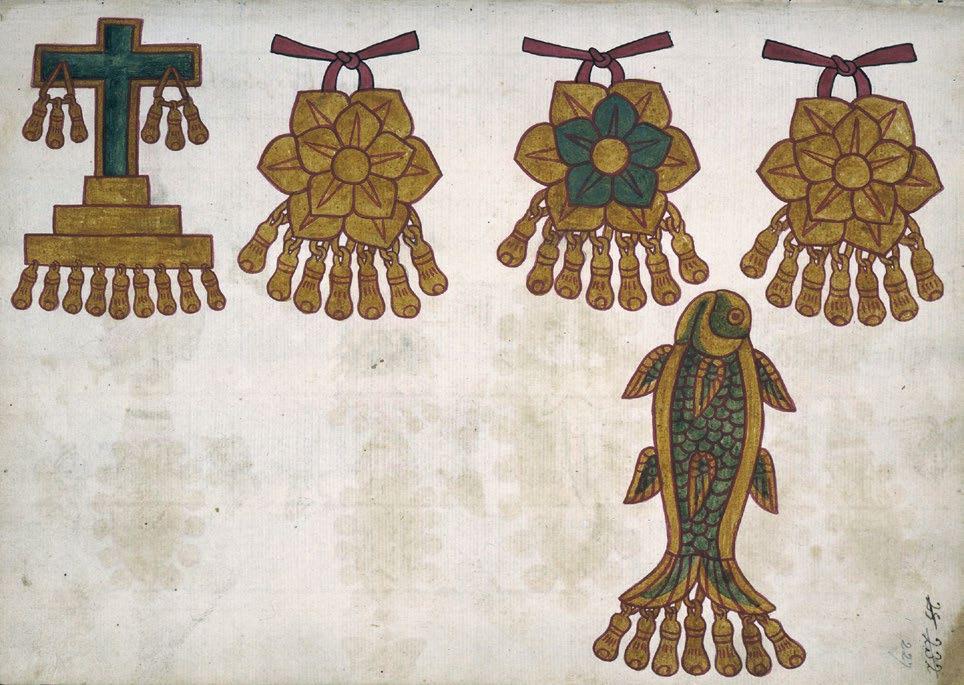

En Memorial de los indios de Tepetlaoztoc, Códice Kingsborough, ca. 1550

Numerosas festividades cristianas se amalgamaron con las celebraciones indígenas. Un claro ejemplo de ese fenómeno es la Virgen de Guadalupe, que para el siglo xvii creció en popularidad y se convirtió en un símbolo de identidad para muchos mexicanos. Esta imagen representa la fusión de la espiritualidad cristiana con las creencias nativas. De igual manera, las prácticas rituales indígenas, como el uso de plantas sagradas y la celebración de ceremonias comunitarias, continuaron en la clandestinidad o se transformaron para incorporar elementos cristianos. Esta fusión permitió a las comunidades indígenas construir una nueva identidad cultural y espiritual que enfrentó la opresión española.

La religión fue la principal vía para estructurar la cultura e identidad de los pueblos mesoamericanos. Fue el factor de cohesión que expresó una cosmovisión, es decir, una forma de concebir y explicar el origen y funcionamiento del cosmos para las naciones que habitaron Mesoamérica. Esta cosmovisión guarda un vínculo indisoluble con una tradición cultural que acumuló abundantes elementos y construyó una unidad cultural que, sin embargo, mantuvo marcadas diferencias regionales y étnicas. Milenios de evolución material y cultural articularon una intrincada red de conexiones entre pueblos que no obstante los contrastes regionales dieron forma a una tradición compartida de gran complejidad y profundas raíces. Este universo mesoamericano enfrentó la conquista, colonización y evangelización europeas, las cuales fueron devastadoras para la población nativa de Mesoamérica porque fracturaron muchas de las estructuras sociales que habían sostenido a aquellas poblaciones durante varios miles de años. A pesar de ello, una parte sustancial de esa religión y cultura, lo que Alfredo López Austin llamó “el núcleo duro”,2 se mantuvo vivo y todavía en nuestros días es claramente reconocible en la población de origen indígena y, en menor medida, en el resto de la población. De esta manera pudieron coexistir indios y españoles también en las ciudades, donde los primeros hacían trabajos domésticos, ayudaban en las casas con la limpieza o a los señores con los carruajes, atendiendo a los animales o como caballerangos. Convivían todos en mercados y plazas públicas. Las indias eran nanas de los hijos de los españoles y, al mismo tiempo que los cuidaban, les enseñaban costumbres y palabras indígenas, lo que desembocó en el surgimiento de la cultura mexicana. En el siglo xviii la Nueva España fue escenario de algunos movimientos religiosos indígenas ligados a procesos de confrontación con el orden vigente. Tanto autoridades virreinales y locales como curas, religiosos y la Iglesia misma fueron cuestionados por líderes nativos que se reconocían cristianos pero cuyas prácticas rituales los hacían parecer idólatras, rebeldes y hasta ignorantes ante los ojos de las autoridades reales y eclesiásticas. Con frecuencia, aquellos cultos proponían la instauración de un orden ajeno al establecido por los españoles, y en el que era común que las jerarquías se invirtieran para posicionar a los indios en la cúspide social, mientras que a los españoles y a los “malos” curas y a las “malas” autoridades se les relegaría al escalón más bajo de la sociedad. Proponían, sin decirlo de forma explícita, un mundo con las jerarquías políticas, económicas y sociales

a la inversa del que prevalecía. La memoria y herencia religiosa ancestrales de los indios fueron tomadas como un acto punible por las autoridades virreinales, aunque para los indios esto se convirtió en el enlace más importante de unión con sus orígenes.

Movimientos de esta índole se presentaron lo mismo en el sur (Chiapas, en la península de Yucatán, y en las serranías de Oaxaca) que en el centro (Sierra Gorda, Sierra de Tututepec y faldas del volcán Popocatépetl). Dichos movimientos involucraron a indios de variada filiación lingüística. En general, mostraron rasgos autonomistas y un acendrado componente religioso que los reivindicó como cristianos y descalificó a sus autoridades eclesiales. Fueron una expresión cultural y religiosa compartida por pueblos indígenas que habitaron en diversas zonas de la Nueva España, pero en las que, entre otras cosas, la evangelización derivada de una presencia misional o clerical fue, a lo menos, esporádica. La existencia de los cristianismos indígenas del siglo xviii en la Nueva España fue una expresión de la búsqueda de un nuevo orden social derivado de la reconstrucción demográfica, simbólica y material de las sociedades nativas luego de las catástrofes demográficas y de décadas de negociaciones de un proceso evangelizador siempre inconcluso.

El proceso de construcción de la nueva realidad propició que los indios pergeñaran un nuevo mundo para sí mismos; de ahí que sea improcedente la visión indigenista que sostiene que las resistencias indígenas se mantuvieron incólumes desde la época prehispánica hasta nuestros días, ya que en realidad se adaptaron y recrearon con el paso del tiempo.

Durante siglos, la Nueva España fue un eslabón esencial del comercio intercontinental a través de los océanos Pacífico y Atlántico, pues por ella y sus puertos de Acapulco y Veracruz pasaban los productos asiáticos y americanos, en su tránsito al Viejo Mundo vía Veracruz, y en sentido inverso, las mercancías europeas y americanas partían de Acapulco con dirección a los mercados asiáticos. La Nueva España fue eje insustituible del más importante tránsito entre Oriente y Occidente a nivel mundial durante los siglos xvi a xviii. Fue pieza clave en la globalización de productos, pero sobre todo de ideas y personas. En el corazón de esta luminosa historia es posible reconocer la imborrable e irremplazable impronta en la cultura mexicana que, por supuesto, no sólo se nutrió de las matrices europea e indígena, sino de tradiciones africanas y asiáticas que se sumaron a este crisol de culturas durante la época virreinal.

José de Páez (1721- ca. 1790)

De indio, y mestiza, produce coyote, 1780

Este emblemático proceso de globalización de la cultura mexicana se reconoce en los rasgos más significativos de la identidad nacional en cosas tan cotidianas, pero tan significativas, como la comida. Un ejemplo magnífico de ello es el platillo insignia de la comida mexicana: el mole poblano, una compleja salsa de raíces prehispánicas pero en cuya preparación intervienen ingredientes oriundos de México, Europa, Asia y África. Entre los muchos productos necesarios para su elaboración se cuentan diversos tipos de chiles y tomates, además de otros productos mexicanos como la tortilla, el chocolate y el guajolote (pavo), a la par de productos asiáticos como la canela, el clavo de olor, la pimienta negra y el plátano macho; asimismo, participan insumos mediterráneos como las pasas y el perejil, y otros de África como el ajonjolí y el anís. Esta riquísima mixtura de ingredientes que otorga una amplísima gama de sabores, texturas y olores al mole poblano creado en la Puebla barroca, es una impresionante evidencia de la compleja sociedad multicultural que era la Nueva España de los siglos xvii y xviii, cuando indios, africanos, asiáticos y europeos se mezclaron en una realidad que no era ya la indígena prehispánica ni la europea del mundo occidental clásico, y que dio lugar a lo que hoy se conoce como México, un país que no sería lo que es sin la impronta indígena que le da identidad, a pesar de la invisibilización o negación a la que en ocasiones se la quiere someter. Conmemorar el quinto centenario de la llegada de los europeos a América y la caída de Tenochtitlan es una oportunidad para reflexionar sobre la identidad de la nación, sobre sus raíces y la trascendencia de todos y cada uno de los elementos que le dieron origen, en particular la tradición indígena que es riquísima, imprescindible e intrínseca a lo que hoy es México, a pesar de que algunos sectores de la sociedad de antaño y hogaño la han negado o despreciado, situación que por desgracia se ha traducido en que sectores mayoritarios de los pueblos indígenas de México aún vivan reducidos a condiciones de indignante e insultante marginalidad. Revertir esa situación es, tal vez, el mayor de los retos que enfrenta México en pleno siglo xxi.

Las epidemias y la Nueva España. De la catástrofe demográfica a la vacuna contra la viruela

andrés calderón fernández *

Mi primera aproximación al tema de las epidemias se dio en 2013 cuando Enrique Llopis me invitó a participar en la mesa Las grandes crisis y depresiones demográficas y económicas en Iberoamérica y la península ibérica, 1300-2013, en el marco del IV Congreso Latinoamericano de Historia Económica, celebrado en Bogotá, Colombia, en 2014. Entonces, el interés que movía la discusión era la gravedad de la crisis económica de 2008, con la intención de ponerla en perspectiva en relación con las grandes crisis del pasado, entre las que las demográficas, desatadas por epidemias, destacaban por su trascendencia. En un mundo en el que existen los antibióticos y las vacunas, las epidemias parecían cosa lejana y sus mecanismos resultaban difíciles de asir, y lo último que podíamos imaginar era lo que sucedió en todo el mundo a partir de 2019 con el coronavirus. La gran diferencia entre esta pandemia y otras anteriores es que, desde temprano, se fueron comprendiendo las características del patógeno, su transmisibilidad y su mutabilidad y, en todo caso, quedó claro que una epidemia es un fenómeno sociobiológico, pues depende tanto del agente infeccioso como de las características de sus medios de difusión, amén de la respuesta social que haya frente a él.1 La experiencia de la pandemia 2019-2023 reforzó algunas de mis intuiciones analíticas, presentadas en mi tesis doctoral de 2016, y corrigió algunas otras; derivado de ello, considero que, aunque en la historia novohispana el acento epidémico está claramente en el siglo xvi, conviene repasar lo sucedido en las centurias sucesivas, pues la sociedad novohispana terminó por desarrollar una resistencia frente a las epidemias que no sólo fue biológica, sino social.

El siglo XVI

La catástrofe demográfica americana tras 1492 es un tema que ya desde principios del siglo xx interesó a los especialistas, algunos de los cuales empezaron a hacer reconstrucciones de población. Al ser de los sitios con mayor riqueza documental para el siglo xvi, la Nueva España recibió particular atención. Las cifras que se han vuelto canónicas para México son las de Cook y Borah,2 publicadas en la década de 1960 y que señalan una caída muy significativa de la población de 25 millones de habitantes a escasos 2 millones entre 1519 y 1600, aproximadamente. Se trata de una caída muy pronunciada: en extremo acelerada al principio, sin interrupciones, y con un descenso más gradual desde mediados de siglo que, sin embargo, se prolonga hasta la

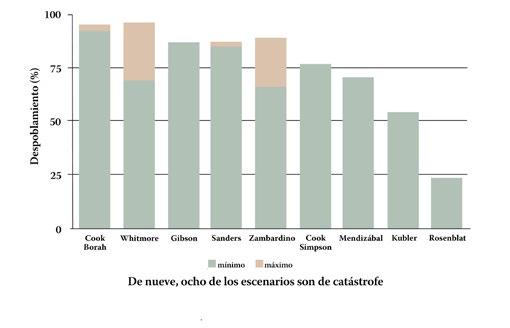

primera mitad del siglo xvii. Esta visión, a la luz de la evidencia material y documental, es insostenible. Ahora bien, esto no significa que se niegue la existencia de una crisis demográfica que claramente existió —en esto coincido con la mayoría de los autores—; sin embargo, es importante pensar en tres aspectos: el primero es preguntarse de dónde salieron las cifras de Cook y Borah; en segunda instancia hay que entender que en términos matemáticos hay una diferencia significativa entre una caída de 70 por ciento y una de 95 por ciento, como la que defienden ellos, y tercero, hay que tomar en cuenta que los ritmos, los tiempos, las causas y las modalidades de la caída sí importan, porque van de la mano de otros procesos políticos, sociales y económicos.

Así, lo primero que hay que abordar son los supuestos sobre los que Cook y Borah construyeron sus cifras de población. A ellos, estas epidemias como tales no les interesaban demasiado, y lo que quisieron hacer fue una reconstrucción de población. Para ello, recurrieron a todo tipo de documentación (civil, tributaria, eclesiástica, judicial), que cubría distintas áreas y momentos, y trataron de unir un dato con otro. En un texto de mi coautoría con Ernest Sánchez Santiró3 queda claro cómo, a partir de la documentación disponible, este proceder es, por decir lo menos, muy arriesgado. Para estimar la población en 1519, utilizaron el concepto carrying capacity (la capacidad de carga de un territorio según su dotación de recursos y la tecnología disponibles). Con este procedimiento, que les arroja un rango de varianza de más de 20 millones, en vez de obrar con prudencia y optar por la opción intermedia —que, con todo, es matemáticamente muy frágil—,4

* Museo de El Carmen, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. Esta investigación contó en su momento con el generoso apoyo de la beca de Estancia Posdoctoral por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (20202021), desarrollada en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, bajo la dirección del doctor Ernest Sánchez Santiró.

1 Para las epidemias posconquista, esto es lo que argumenta con diversos ejemplos Massimo Livi Bacci en Los estragos de la conquista: quebranto y declive de los indios de América, Barcelona, Crítica, 2006.

2 Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, The Indian Population of Central Mexico, 15311610, Berkeley, University of California Press, 1960.

3 Andrés Calderón Fernández y Ernest Sánhez Santiró, “Epidemias, población y tributo en Nueva España en el siglo xvi”, en Tzintzun: Revista de Estudios Históricos, vol. 78, julio-diciembre de 2023, pp. 7-34.

4 Véase una puntual y aguda crítica matemática en Rudolph A. Zambardino, “Mexico’s Population in the Sixteenth Century: Demographic Anomaly or Mathematical Ilusion?”, en Journal of Interdisciplinary History, vol. 11, núm. 1, verano de 1980, pp. 1-27.

DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA

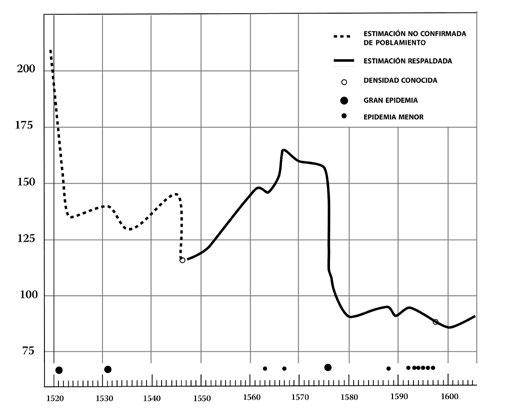

el despoblamiento, 1519-1595, SEGún nueve autoridades

fuente: Robert McCaa, “¿Fue el siglo xvi una catástrofe demográfica para México? Una respuesta basada en la demografía histórica no cuantitativa”, en Papeles de Población, núm. 21, julio-septiembre de 1999, p. 230.

fijan su estimado en 25 millones, que es casi el máximo posible. O sea, suponen que Mesoamérica era el edén, que había una hiperabundancia de recursos agrícolas e, impactados por el caso de la Cuenca de México, lo extrapolaron a otras zonas, algo difícilmente asumible, puesto que el Anáhuac, con su agricultura chinampera intensiva,5 tenía una población más densa que cualquier otra parte de Mesoamérica.

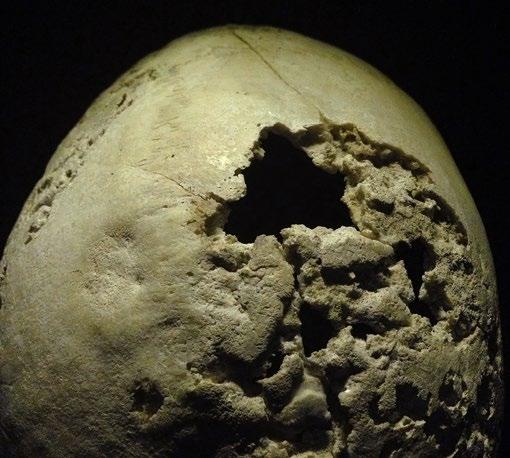

Este procedimiento de Cook y Borah no sólo se reservó para México, sino que se usó para toda América en las décadas de 1960 y 1970, suponiéndola un paraíso,6 y esta imagen del edén americano es muy adecuada para alegorías barrocas, no para trabajos científicos, entre otras razones, porque olvidan la existencia de enfermedades, episodios epidémicos y hambrunas. Para el caso mesoamericano, si uno revisa los códices, los desastres agrícolas y epidémicos aparecen con frecuencia: por ejemplo, en la hambruna de 1450-1454 que azotó a la propia Tenochtitlan, hay señalamientos de que los padres vendían a los hijos como esclavos para poder comer;7 o sea, situaciones muy dramáticas que por fuerza fungirían como frenos al crecimiento poblacional. Y luego, la propia arqueología ha encontrado restos humanos con evidencias de todo tipo de enfermedades, notablemente el caso de la sífilis,8 la cual genera deformaciones óseas que se identifican con suma claridad.

5 Existieron algunas otras zonas de chinampas en el valle de Toluca y, en menor medida, en el valle de Puebla-Tlaxcala, donde más bien abundaban las terrazas y los camellones.

6 Para el Caribe, un reciente estudio genético apunta a que la población no se contaba en millones, sino en unos pocos cientos de miles. Véase Daniel M. Fernandes et al., “A Genetic History of the Pre-Contact Caribbean”, en Nature, vol. 590, 2021, pp. 103-110.

7 Véase Carlos Viesca T., “Hambruna y epidemia en Anáhuac (1450-1454) en la época de Moctezuma Ilhuicamina”, en Enrique Florescano y Elsa Malvido (eds.), Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, t. i, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1982, pp. 157-165, y Angélica Mandujano Sánchez, Luis Camarillo Solache y Mario A. Mandujano, “Historia de las epidemias en el México antiguo: algunos aspectos biológicos y sociales”, en Casa del Tiempo, abril de 2003, pp. 9-21.

8 Miguel Ángel Jacinto Márquez Ruiz, Epizootias, zoonosis y epidemias: el intercambio de infecciones y parasitosis entre el Viejo y el Nuevo Mundo, tesis de doctorado, Universidad de León, 2006, p. 75.

9 Andrés Calderón Fernández, Mirando a Nueva España en otros espejos: cuatros ensayos sobre demografía y niveles de vida, siglos xvi-xix, tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid, 2016, disponible en https://hdl.handle.net/20.500.14352/21580; consultado en abril de 2025.

10 George Kubler, Arquitectura mexicana del siglo xvi [1948], México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 60.

11 Woodrow Borah citado en Carlos Sempat Assadourian, “La despoblación indígena en Perú y Nueva España durante el siglo xvi y la formación de la economía colonial”, en Historia Mexicana, vol. xxxviii, núm. 3, 1989, p. 422.

colapso demográfico en EL méxico central, 1518-1623

fuente: Elaboración propia a partir de Woodrow Borah y Sherburne F. Cook, “La despoblación del México central en el siglo xvi”, en Historia Mexicana, vol. xii, núm 1, julio-septiembre de 1962.

Ahora bien, también conviene situar las cifras de población de Cook y Borah en el contexto mundial de inicios del siglo xvi para entender hasta qué punto están exageradas. Para ello, he echado mano de la mucho más atinada reconstrucción que hizo Angus Maddison para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y que ha continuado el Maddison Project. Los estimados para 1500 muestran un continente asiático superpoblado y una Europa con un peso demográfico importante también. África tiene menos población, aunque las densidades de algunas zonas no son despreciables, y América se presenta un poco escuálida, con una población pequeña para tan vasto territorio, pero con dos núcleos de población importantes: Mesoamérica y el Tahuantinsuyo. De todas maneras, estas cifras suponen una población de 7 millones para México —que se encontraría en su inmensa mayoría en Mesoamérica—, lo cual no está lejos de los 5.6 a 6.4 millones que yo propuse en mi tesis doctoral,9 y suponen uno de los núcleos de población importantes del mundo. La diferencia, sin embargo, en términos matemáticos, entre 7 y 25 millones, es considerable; más aún si asumiésemos lo segundo, ya que México habría sido el tercer sitio más poblado del mundo en 1500, algo poco sostenible dada una tecnología aun mayormente lítica, sin bestias de tiro y con poquísimos animales domésticos.

Amén de las consideraciones aquí planteadas, hay un asunto adicional que no encaja con la imagen de caída de la población de Cook y Borah; a saber, la fiebre constructiva del siglo xvi. Los sesenta años que siguieron a la caída de México-Tenochtitlan fueron de construcción frenética. Se levantaron varias ciudades, además de la reconstruida capital (Puebla, Mérida, Valladolid de Michoacán, Guadalajara, Antequera), se abrieron decenas de minas y el país entero se pobló de centenas de conventos de todos los tamaños: “Hacia 1560 el número de fundaciones franciscanas había alcanzado la asombrosa cifra de ochenta establecimientos; más de cincuenta existían antes de 1555, lo que quiere decir que se fundaron más de treinta establecimientos en cinco años”.10 El propio Borah señala que mientras “‘el gran número de trabajadores indios entre 1521 y 1576 acostumbraron a la población blanca a tener un sinnúmero de sirvientes’, a partir de 1576 se redujo el ‘consumo pródigo de mano de obra’ empleada como sirvientes y en ambiciosas construcciones, las cuales ‘cesaron casi automáticamente después de 1576-1579’”.11 No deja de sorprender la afirmación de los investigadores californianos, quienes en medio siglo de supuesta caída en picada de la población no detectaron ninguna restricción a la fiebre edificadora.

la perspectiva mundial en 1500 (millones de personas)

fuente: Maddison Project 2023. Jutta Bolt y Jan Luiten van Zanden, “Maddison Style Estimates of the Evolution of the World Economy: A New 2023 Update”, en Journal of Economic Surveys, vol. 39, núm. 2, pp. 631-671. doi: 10.1111/joes.12618

Por razones de un nacionalismo mal entendido, se ha perdido el contexto de la cantidad y el tamaño de los conventos que se construyeron en el siglo xvi —sobre todo antes de 1580—, y que constituyen un frenesí edilicio que —toda proporción guardada— no es disímil del de las catedrales góticas europeas del siglo xiii. Entre los yerros que nos deja una historiografía chovinista está el de señalar que tal convento lo hizo tal fraile, como si él lo hubiera ejecutado solo, y se olvida que detrás de él había todo un grupo humano que era casi exclusivamente indígena. Ese contingente era aún bastante nutrido medio siglo después de la conquista de Tenochtitlan. Además, si la población indígena no paraba de caer, ¿para qué hacerles iglesias cada vez más monumentales?12 Suponer además que esos cientos de construcciones fueron obra de la coerción es nuevamente perder el contexto numérico: todavía en la década de 1570 en la Nueva España había unos 10 mil europeos, otro tanto de africanos y alrededor de 3 millones de indios.13 El propio Kubler abordó el tema de la caída demográfica de la Nueva España del siglo xvi14 con el fin específico de entender cómo había sido posible erigir centenas de conventos a la par de una docena de ciudades. Más comedido que Cook y Borah, sin embargo, no se atrevió a dar cifras de poblaciones totales, sino sólo a proponer una reconstrucción de los movimientos de población, haciendo patente dos temas fundamentales: primero, que hubo tres grandes crisis epidémicas en el quinientos novohispano: la viruela de 1520-1521 y los huey cocoliztli (cocolixtle o cocoliste, según algunas fuentes) de 1544-1548 y 1576-1580, y sus datos tributarios coinciden con lo señalado por fray Bernardino de Sahagún en el mismo siglo xvi,15 y segundo, que hubo una recuperación de la población indígena después de ambos cocoliztlis, aunque en el caso de la última se demoró décadas, por haber sido este postrer episodio mucho peor que el primero.