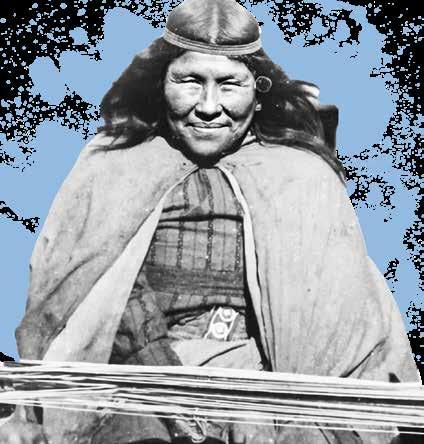

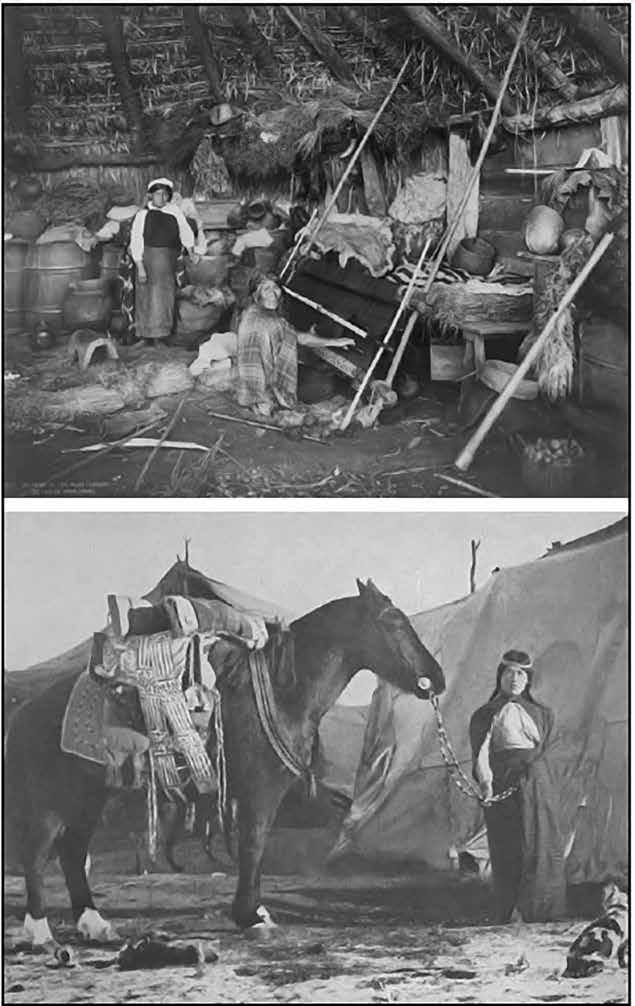

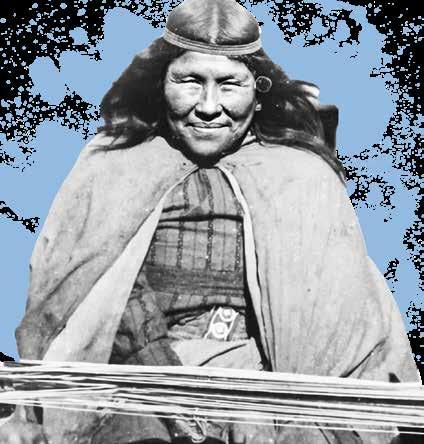

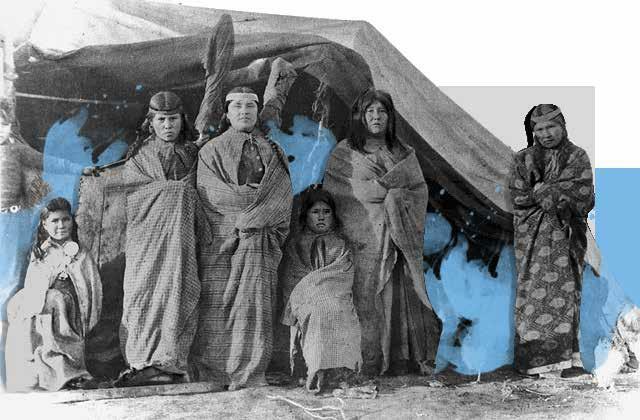

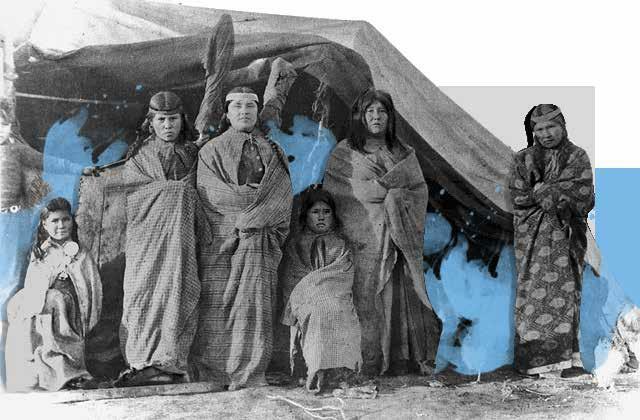

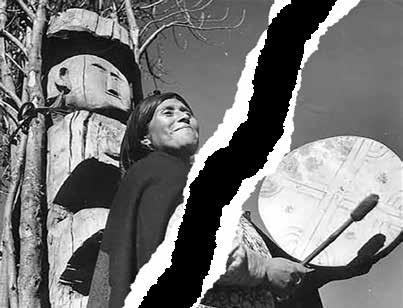

Existia la división sexual del trabajo en ambas sociedades indígenas, los espacios públicos y políti cos donde se tomaban las decisiones importantes que afectan a toda la comunidad, eran ocupados exclusivamente por hombres. y las mujeres ocupa ban especialmente los espacios domésticos y privados.

Sin embargo, esta distincion no suponia una infe rioridad de la mujer, mas bien, ella era fundamen tal a la hora de establecer las alianzas que estruc turaban a la sociedad y garantizaba la sobreviven cia de una fuerte identidad cultural y comunitaria. Los hombres realizaban tareas que implicaban salir del espacio comunitario, mientras la mujer traba jaba normalmente en tareas que desarrollaban dentro del perimetro comunitario. La familia cons tituía la unidad básica de la sociedad mapuche, y en torno a ella se articulaba la vida económica, política y cultural del pueblo.

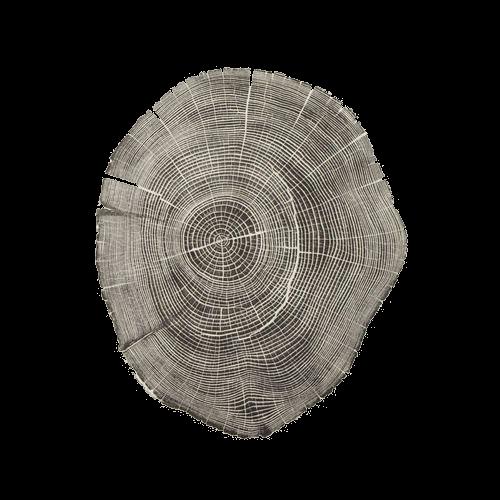

El trabajo agricola ligo a la mujer mapuche estre chamente con la naturaleza. Ella conocia los secre tos de la tierra, de las yerbas, de los frutos, de los tiempos de vida y de la maduracion. Domesticaba plantas y animales, sus frutos, sabores y propiedades sanadoras. La relación con la tierra se convirtió en una metáfo ra de la fertilidad femenina, ya que fue el espacio concreto donde día a día el trabajo de las mujeres convertía la fertilidad de la tierra en la vida de todos.

La mujer, además, está encargada de preparar los alimentos y bebidas para el sustento de su casa. La preparación involucraba esposas, hijas, nueras, que aprovechaban el espacio para conversar, narrar relatos o entonar canciones. Este oficio de elabora ción de alimentos se aprendía en la temprana niñez: las niñas mapuches molían el maíz para hacer la harina o ayudaban a cocinar algunos platos

“La relación con la tierra se convirtió en una metáfora de la fertilidad feme nina, ya que fue el espacio concreto donde día a día el trabajo de las mujeres convertía la fertilidad de la tierra en la vida de todos”

Las tejedoras reproducian en su artesania la historia y la realidad de su pueblo. Asi, este labor sirvio para consolidar el discurso cosmologico y la memoria social de su pueblo. Dependia de ellas entonces, en buena medida, la conservacion grafica del pasado, las tradiciones y los símbolos de la identidad

Tambien confeccionaban ropas y mantas, tanto para vestir a sus familias como para permutarlas por otros productos. Se destaca la importancia de los "ponchos" en la vestimenta aborigen. La textileria conserva la mayoria de los diseños antiguos, los cuales han sido transmitidos de generacion a generacion, de mujer a mujer: simbolos religiosos, figuras abstractas o elemen tos cotidianos (herramientas, flores, estrellas) son algunos de los trazados que adornan estas mantas

Son ellas las que transmiten a sus hijos las tradiciones de la cultura a la que pertenecen, las que incluyen desde saberes prácticos pro pios del hogar cocinar determinado plato o saber comportarse ante los extraños , hasta los conocimientos más esenciales y abstractos: la lengua, las creencias religiosas y morales, la historia, los roles.

La poligamia y la exogamia dieron lugar a un intenso movimiento de mujeres. Las mujeres casadas, quienes debían abandonar sus fami lias de origen para instalarse en el hogar de sus maridos, llevaban consigo todo su bagaje cultural, y éste, inevitablemente, permeaba también a la nueva familia: “las mujeres se trasladaban con sus pertenencias y sus histo rias, las que cuentan a sus hijos e hijas. Por una parte, se intercambian recursos, y por la otra, conocimientos, alianzas, mundos simbólicos.

La reproduccion de la vida cotidiana depen dia casi por completo de las capacidades y tareas cotidiana de las mujeres, lo que les otorgaba prestigio social y matrimonial, otor gandoles valor por sus capacidades producti vas.

Las capacidades laborales (Agricultura, ense ñanza, reproduccion cultural) constituian un elemento esencial de la identidad femenina, pero al mismo tiempo un indicador de su aprecio y su prestigio. Por esto, las mujeres crecian perfeccionando sus habilidades pro ductivas, eje central de su integracion a la comunidad. Este aprendizaje desde la infan cia era colectivo y les permitia socializar, con versar, cantar y desarrollar una significativa cultura oral.

“Son las mujeres quienes constitu yen las alianzas familiares. ellas son la prenda de la alianza, del pacto de amistad y no agresión entre dos familias”

Asi vemos, que aun en epocas precolombinas, los cuer pos femeninos no estan excentos de ser utilizados como herramientas politicas: los matrimonios en socie dades como la mapuche se basaban en trueque de o las mujeres. Las esposas se preparaban desde la infan cia propara producir no solo los bienes necesarios para abastecer a la familia, sino que ademas los que permi tian hacer intercambios comerciales con sus artesanias o alimentar redes de reciprocidad. en torno a ella se tejieron intereses económicos, el ensanche de las redes familiares, el cohesionamiento de la comunidad, la fiesta y la institucionalidad del ma trionio.

Ademas, el tejido económico, social y cultural de la sociedad mapuche tambien giraba en torno a ellas, lo suficiente para dar a esa trama el perfil y el aliento de una verdadera matria; es decir: una sociedad que, en su dimensión comunitaria se cobijaba bajo los queha ceres y la capacidad de sus mujeres.

las mujeres participaban tanto de la vida económica, como de la vida social, ritual y cultural mapuche. ellas estrecharon y nutrieron los lazos que sostenían la organización de su pueblo. Su función podía no ser política en sentido amplio o militar como la de los hombres, pero sí se relacionaba con el “poder”, en cuanto ellas administra ban y aun gobernaban las prácticas sociales que hacían posible la repro ducción de la vida, la unidad transversal y la tradición cultural de las comu nidades indígenas.

Al descansar dicha unidad sobre las relaciones de reciprocidad entre las familias de esas comunidades (donde ellas jugaban un rol central), y no sobre un aparato político central, vertical y autoritario; se puede afirmar que todo eso correspondía a una configuración distinta a la conocida como “patria”. Más bien, la unidad transversal de la sociedad aborigen anterior a la conquista y a la formación del estado, configuró una realidad más cerca na al contrario: el de “matria”; en el cual el papel de la mujer era decisivo para la articulación social.

Una de las formas de colonizacion fue la de la evange lizacion mediante sermones, ya que la mayoria era analfabeta. En estos sermones se encargaban no solo de predicar al religion sino de informar segun sus inte reses y de “formar opinion” sobre la realidad en todos sus aspectos. El modelo femenino inculcado era el de la castidad, la abnegación, el sacrificio y el sometimiento a las figuras patriarcales: el padre, el marido y las autoridades -siempre hombres-. Las mujeres españolas, al contrario de las mujeres nati vas tenian la posibilidad de acceder a la educacion formal ingresando a los conventos. El convento era una de las pocas instancias en que una mujer de la sociedad colonial podia aspirar a un cierto acceso a la educación, y curiosamente, era tam bién una de las pocas situaciones en que podia, limita

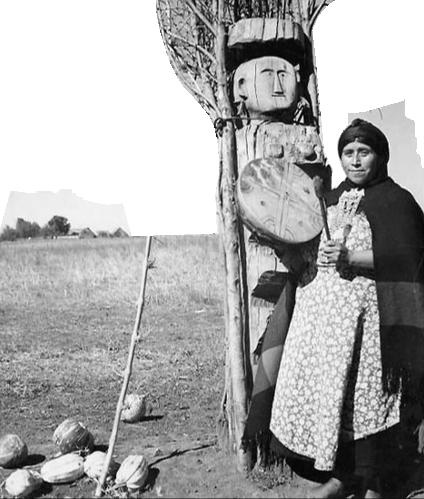

Tanto en el Noroeste, con el culto a la Pachamama o Madre Tierra, como entre los pueblos pam peanos y patagónicos, como es el caso de las machis mapuches, buena parte de los ritos religio sos estaban a cargo de mujeres. Los conquistadores demonizaron las pràcticas y creencias ame ricanas originarias e impusieron el cristianismo por la fuerza, condenando por idolatria, hechice ria o brujeria a quienes osaran perseverar en ellas, lo que contribuyó a la destrucción de acervo cultural de los pueblos americanos.

Como suele ocurrir en todos los pueblos a los que se impone a la fuerza un credo, las antiguas creen cias se mantuvieron por dos vias. Una es el sincretismo, y la otra la pràctica oculta, también con cam bios y adaptaciones, de las antiguas creencias, lo que suele ser denunciado como «culto al demonio» y brujeria.

Las salamancas de nuestro Noroes te, cuyas oficiantes eran por lo general mujeres «indias» y «mesti zas», fueron ràpidamente asocia das al culto de la brujas de Europa, y condenadas de la misma forma: la tortura y la muerte.

La principal función que se les asignaba a las mujeres era la de constituir una familia «legiti ma», es decir, consagrada mediante el matri monio, de «linaje puro» tan blancos como cristianos. Por lo tanto, uno de sus roles principales era la procreación: ser madres. A diferencia de lo que ocurriria desde el siglo xx, las familias de las capas «principa les» de la sociedad colonial se caracterizaban por la gran cantidad de descendientes. El ámbito específico de una dama era su casa y dentro de la casa, la sala. Se esperaba que las mujeres de la elite no salieran de su casa más que para ir a misa, y cuando salían debían

hacerlo acompañadas por sus maridos, otros miembros de la familia o sirvientes, jamás solas. Las calles y las plazas eran considerados lugares de los hombres y de las mujeres de las clases populares.

La presencia femenina en los espacios pùbli cos era casi exclusivamente de esclavas que hacian las compras cotidianas para sus amas, iban a lavar la ropa a las orillas del rio o se dedicaban a la venta ambulante. Incluso era poco habitual que mujeres «blancas» de menos alcurnia, como tenderas o pulperas, salieran de sus domicilios, ya que su vivienda solia estar al fondo de sus negocios.

Mariquita Sanchez de Thompson Hija única de una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la época, Representacion de el himno nacional siendo cantado en la casa de Mariquita- óleo de Pedro Subercasseaux (1909)“Aunque la mujer tenía derechos legales limitados (como el derecho a heredar), ninguna mujer ]podía tener una profesión, porque se pensaba que era incapaz de cualquier tipo de vida fuera de su hogar. Para las mujeres de Buenos Aires, sólo había tres opciones: el matrimonio, la soltería o la entrada en un convento de clausura. (...) En sus hogares, y en las reuniones sociales, las mujeres no debían desplegar inteligencia, sino más bien brindar el toque amable a los invitados, ser capaces de una charla agradable y vivaz(...) Siempre iban bien acompañadas cuando salían de sus casas, y las bien educadas no se mezclaban con la gente ‘vulgar’. [...] Aunque las invitaban a bailes, fiestas y tertulias, que daban excluidas de muchas de las reuniones que abundaban en la vida social de los hombres”.

Susan Socolow. Los mercaderes del Buenos Aires virrei nal: familia y comercio 1991.

Invisibilizadas del relato histórico, las muje res constituyeron una parte fundamental de la Revolución de Mayo de 1810 y posterior Indepen dencia, aun cuando el proyecto de Nación no era patria de mujeres. El campo de batalla para ellas se dividía en dos: el ámbito privado al que fueron relegadas históricamente, llevando adelante las tareas del hogar y el cuidado de los hijos con los pocos recursos con los que contaban, y el ámbito publico, donde algunas mujeres conquistaron aquellos espacios reservados para los hombres, asumiendo diversos roles en el ejercito como enfermeras, cocineras o defensoras de la patria.

Francisca Bazan, conocida por ceder el escenario para la Declaración de la Independencia Juana Azurduy y Maria Remedios del Valle, fueron, entre muchas mujeres mas, algunas de las caras femeninas de la Independencia que pusieron el cuerpo y su valentía a disposición de la patria, aun cuando formalmente no eran consideradas ciuda danas.

Maria Remedios del Valle

Juana Azurduy

Francisca Bazan, y su vivienda, la casa de la Independencia

Maria Remedios del Valle

Maria Remedios del Valle

Juana Azurduy

Francisca Bazan, y su vivienda, la casa de la Independencia

Maria Remedios del Valle

Si bien la agitada situación por la que paso el país durante los años de la Revolución obligo a que las mujeres tuviesen mayor auto nomía y se disputaran aquellos espacios que se creían masculinos, esto no conllevo grandes cambios en la situación de las mujeres en gran parte del siglo XIX. Se esperaba que estas continuaran con su mandato hogareño, sin aspirar a conquistar

Sin embargo, esto no significaba que no existiera una expresión política femenina. La educa ción contribuyo a que muchas mujeres hicieran su aparición en la esfera publica, dejando de lado el ámbito privado del hogar, permitiendo promover el ingreso de las mismas al ejercicio activo de la ciudadanía, ya sea como estudiantes o educadoras. En este punto, figuras como la de Juana Manso fueron fundamenta les. Educadora y escritora, Juana luchó por la plena inclusión en la enseñanza escolarizada de las mujeres, pretendiendo rescatar el lado femenino de la Historia.

Quiero, y he de probar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo, ó un

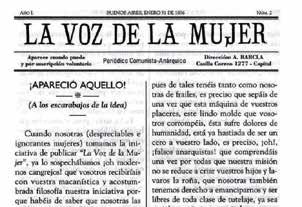

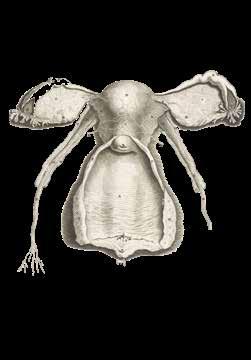

Hacia fines del Siglo XIX, las mujeres salieron del ámbito domestico en busca de dos cosas: educación y trabajo. Aunque fueron invisibilizadas, la aparición de la figura femenina en las universida des trajo cambios considerables. La primer mujeres en graduarse lo hicieron como medicas, ya que se creía que esta carrera era una continuación de las capacidades de cuidado de las mujeres. Sus tesis abordaron temas relativos al cuerpo de femenino, precursoras de la investigación ginecóloga.

A su vez, El cambio había comenzado.

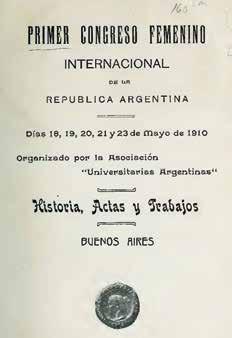

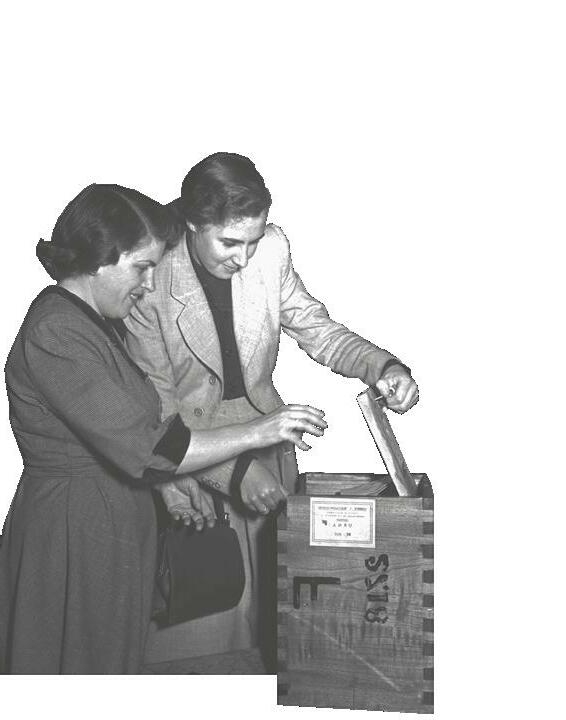

La aparición de las mujeres en la esfera universitaria desato una serie de eventos que comenzaron a plasmar un cambio rotundo en la manera en que la sociedad consideraba a las mujeres: las universitarias organizaron el primer congreso feminista a principios del siglo XX y, en el mercado labo ral, las trabajadoras comenzaron a luchar por sus derechos con paros y huelgas para mejorar las condiciones paupérrimas del trabajo en las fabricas. Las feministas pione ras se manifestaron para reclamar el divor cio, y, tiempo después, por el derecho al sufragio femenino. Esta lucha, coronada por Eva Duarte, fue el primer paso hacia la participación política plena de las muje res.

Si bien fueron varias las iniciativas de Evita dirigidas a empoderar a las mujeres, estas también trajeron sus consecuencias: fue victima del odio y de la misoginia del que sufría cualquier mujer que interviniese en política. El sufragio femenino finalmente se concreto en 1947, caracterizando al resto del siglo XX con una elevada politización femenina, que comenzó a poner en debate temáticas como la laicidad de la educación, junto con el movimiento de libertad sexual que llego con la píldora, que separaba los vínculos afectivos de la obliga ción reproducti va.

Es importante mencionar que muchos de estos avances encontraron un freno con la llegada de la Dictadura militar Argentina en 1976. Durante la última dictadura militar la mayoría de las mujeres secuestradas sufrieron formas de violencia específicas por su condición de mujeres.

“Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar.”

Las mujeres representan hoy "la mitad na, pero han cargado y cargan con del país. Como protagonistas en identidad a través del trabajo, la líticas y sociales, la vida familiar, que, por lo general, suele negarse pocas figuras a la hora de escribir estas mujeres se hayan destacado en cios definidos como "masculinos".

mitad más uno" de la sociedad argentibuena parte del peso de la historia todos los aspectos construyeron su cultura, los debates, las luchas pofamiliar, barrial y colectiva. Un papel negarse o limitarse a la mención de unas escribir la historia, en la medida en que en tareas, roles, profesiones u ofi"masculinos"..................................

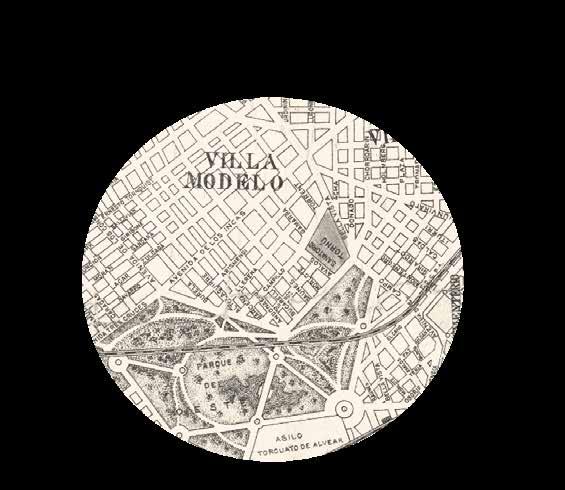

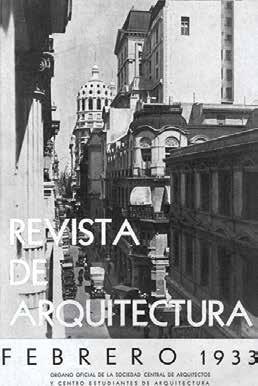

La arquitectura tuvo que separarse de la ingeniera para que el imaginario colectivo de la sociedad pudiese pensar en las mujeres accediendo a esta carrera "masculina". La presencia de las primeras mujeres en la Escuela de Arqui tectura, y en la práctica profesional fue uno de los princi pales indicadores de las grandes transformaciones por las que atravesó el campo disciplinar y profesional de la arquitectura argentina a principio de la década del treinta. Sin embargo, la Revista de Arquitectura, el principal medio de difusión del Centro de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura, estaba dirigida por estudiantes y arquitectos varones.

En 1926 la revista publico el primer logro académico de una estudiante mujer. Dada su repercusión, la publicación en esta revista funciono para las primeras arquitectas como una estrategia de inserción al campo disciplinar y profesional.

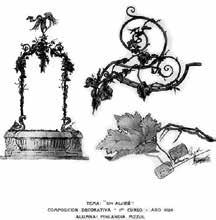

El trabajo publicado se trataba de una composición decorativa, realizado por la alumna Finlandia Pizzul, quien se convertiría en la primer mujer egresada como arquitecta de la Argentina. A esta publicación le siguieron una serie de trabajos también realizados por alum nas mujeres, como María Luisa García Vouilloz o Nelly Nie burh.

Sin embargo, la violencia simbólica se hizo presente: el trabajo de Finlandia Pizzul demoro dos años en publicarse desde su reali zación, y muchos de los trabajos de mujeres publicados posteriormente lo hicieron sin retrato de las mismas; no se pretendía desta carlas o valorizarlas como pioneras en una campo que hasta entonces era considerado de los hombres, sino que simplemente se las incluyo dentro de un grupo ya conformado por hombres, sin mayor relevancia e incluso con resistencia

Dentro del campo profesional, este silencia miento también se conformo a partir de la separación entre lo publico y lo privado: lo masculino se asocio a lo productivo y lo femenino a lo reproductivo (lo domestico, el hogar). Las mujeres quedaron relegadas en un principio a trabajos decorativos, textiles, cerá mica, mientras que los hombres tenían fun ciones determinantes en las áreas productivas

Fueron muchas las mujeres argentinas que se animaron a romper los parámetros impuestos a finales del siglo XX. Si bien el velo del ocultamiento seguía sobre ellas, el tiempo supo darles el lugar que les correspondía .

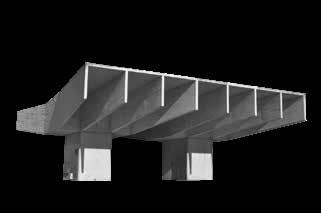

Delfina Galvez Bunge fue una arquitecta, conocida por ser participe del proyecto de “La casa del Puente”, vivienda que es adjudicada enteramente a Amancio Williamas, su esposo. A ella se le reconoció por mucho tiempo la coau toria de mobiliario y jardinería, sin embargo, existieron documentos que probaron su autoría pero fueron deliberadamente desaparecidos del relato historio gráfi co.

Otra de las mujeres que supieron abrirse camino en el reconocimiento fue Carmen Cordova Integro el famoso grupo OAM (Organización de Arquitectura Moderna), fue coautora de obras junto a su esposo, Horacio Baliero, junto a quien construyo el mítico Cementerio Parque. Inicio también un recorrido por la docencia, convirtién dose en la primer mujer en ser Decana de la Facultad de Diseño, Urbanismo y Arquitectura de Buenos Aires.

Sin embargo, debió abandonar el puesto de manera injusta: renuncio porque fue victima de la misogonia que comprendía estar en aque lla posición.

“Que me habite un arbol un tronco con raices inmensas donde sentar los años de furia”

-Melba Guariglia