JEAN-YVES PRAT

DENIS RETOURNARD

La taille est une opération très importante pour le jardin. Elle permet, par la suppression de certaines parties d’une plante, de favoriser la végétation, la floraison et parfois la fructification. D’aucuns, pourtant, remettent en cause l’utilité de la taille en se fondant sur l’observation de certains sujets qui, sans aucune intervention humaine, poussent et fleurissent harmonieusement. Il est vrai que la nature elle-même est un redoutable jardinier, taillant à sa manière les végétaux par l’action du vent et du gel. Mais pouvons-nous réellement compter sur ces facteurs très aléatoires pour contrôler la vie des arbres et arbustes d’ornement que nous avons soigneusement choisis pour embellir notre jardin ?

La taille permet d’accélérer et de moduler ce processus naturel pour améliorer la beauté des plantes en favorisant leur mise à fleurs ou en dirigeant leur forme, mais aussi de les garder en bonne santé et en pleine vigueur. Si cette opération peut paraître un peu délicate au début, elle devient souvent une véritable passion une fois ses principes élémentaires bien assimilés.

Le rôle de la taille peut se résumer en trois points principaux : garder l’arbre ou l’arbuste en bonne santé, maintenir sa forme ou sa silhouette et obtenir le maximum d’effet décoratif dans le minimum d’espace.

C’est l’un des aspects les plus importants de la taille. De nombreuses maladies se développent en effet facilement sur les branches abîmées des arbres et des arbustes, puis s’étendent vers les parties saines, entraînant parfois la mort du sujet. Toutes les branches cassées, ou dont l’écorce est endommagée, sont donc à considérer comme des foyers d’infection potentiels. Coupez de façon systématique le bois mort, cassé ou abîmé, au niveau d’une partie saine.

Par ailleurs, si vous observez de près un arbre ou un arbuste, vous remarquerez que les plus belles fleurs et les plus belles feuilles sont réparties au sommet et à l’extérieur de la plante. Au cœur de celle-ci, où la lumière ne pénètre pas et où l’air humide est propice au développement de maladies cryptogamiques, les pousses sont plutôt faibles et effilées. Les branches vigoureuses et en bonne santé ne produisent pas seulement

les plus grosses fleurs et les plus belles feuilles ; du fait que le soleil leur parvient aisément, leur bois s’aoûte mieux et elles sont plus résistantes au froid et aux maladies. En taillant, il faut donc veiller à bien dégager le centre de la touffe et à supprimer toutes les branches faibles ou qui se croisent. Il importe également d’encourager le sujet à produire régulièrement de nouveaux rameaux depuis la base, ou tout au moins des branches basses, pour pouvoir remplacer par la suite les vieilles branches qui devront être enlevées.

Dans nos jardins, beaucoup d’arbres et d’arbustes sont plantés en isolé pour être vus de tous côtés. Quand ils font partie d’un groupe ou d’un massif plus important, ils ont besoin d’être bien formés et bien proportionnés. Une taille régulière est donc nécessaire.

Lorsque vous taillez un végétal, n’oubliez pas que votre geste entraînera une réaction immédiate, mais aussi une réaction à plus long terme, et qu’une taille mal conduite peut produire l’effet inverse de celui que vous attendez. Il faut savoir en effet qu’un arbre ou un arbuste se développe

Une coupe doit être bien nette, sans laisser de chicot. Ensuite, enduire la plaie de mastic pour faciliter la cicatrisation.

grâce à ses bourgeons à bois, disposés tout au long des branches. Leur croissance est alimentée par la sève, dont le flux dépend du diamètre de la branche. Après la taille, la quantité de sève qui circule dans la branche reste toujours la même, puisqu’elle dépend du diamètre du rameau, mais elle alimentera un nombre plus ou moins important de bourgeons selon la longueur du rameau supprimée : 2 ou 3 bourgeons seulement à la suite d’une taille sévère, 6 ou 7 bourgeons, et parfois plus, après une taille légère. Par conséquent, une taille sévère provoque une pousse vigoureuse, alors qu’une taille légère n’entraîne qu’une faible repousse, puisqu’un plus grand nombre de bourgeons doivent se partager le flux de sève.

En présence d’un arbuste portant des branches vigoureuses sur le devant et des branches fines et touffues à l’arrière, la tentation est forte de réduire les grandes pousses au niveau des plus faibles. Mais l’on obtient l’effet inverse de celui que l’on recherche car ainsi rabattues, les branches vigoureuses produisent des rameaux encore plus forts qui accentuent le déséquilibre avec les branches plus faibles. La bonne taille consiste à supprimer les branches faibles dans l’espoir de faire démarrer une ou deux branches fortes.

Celles-ci pourront rétablir un certain équilibre avec les autres branches que l’on ne taillera que très légèrement afin que leur croissance reste relativement limitée. En taillant de la sorte,

on peut ainsi corriger progressivement la forme et l’équilibre d’un arbuste négligé.

Obtenir un effet décoratif maximal

Les fleurs ne sont pas le seul élément décoratif chez un arbre ou un arbuste d’ornement. N’oubliez pas la forme ou la couleur du feuillage (particulièrement chez les espèces panachées), la beauté des fruits, la couleur des rameaux et tout simplement la silhouette, qui sont souvent moins éphémères que la floraison.

Une taille bien pensée valorise ces caractères ; c’est le cas par exemple de la taille de rabattage, pratiquée tous les ans sur les cornouillers, qui favorise la pousse de rameaux aux couleurs vives.

Lorsque l’on est mal équipé, la taille devient vite une véritable corvée. Un bon matériel permet d’effectuer les travaux rapidement et dans de bonnes conditions. Tailler ne nécessite cependant pas un nombre très important d’outils ; un bon jardinier se débrouille très bien avec un simple sécateur et un ébrancheur. Selon la nature des tâches à effectuer, on peut cependant être amené à compléter sa panoplie de base.

La serpette : c’était autrefois le seul instrument de taille, mais on ne l’emploie plus aujourd’hui que pour parer et lisser les plaies rugueuses laissées par une scie.

Le sécateur : il permet d’obtenir une très bonne taille, mais si les lames sont émoussées, ou pire encore, tordues après un travail sur un bois de trop fort diamètre ou trop dur, il est impossible de ne pas écraser les tissus. On trouve deux types de sécateurs. Le premier a une lame en D qui vient s’appuyer sur une enclume d’un métal moins dur. Le second, le plus couramment employé, a une lame incurvée et convexe qui croise une contre-lame fixe. Quel que soit le type de sécateur retenu, le rameau doit être positionné de telle sorte qu’il soit coupé par la base de la lame, à l’endroit où il est maintenu le plus fermement. Si on utilise la pointe de l’outil, il est très difficile de pratiquer une coupe bien nette et le risque que les lames se tordent est plus important.

La scie : c’est l’outil le mieux adapté pour couper des branches de diamètre important. De nombreux modèles existent, à lames droites ou incurvées, présentant différentes inclinaisons de dents. Une scie pliable, c’est-à-dire dont la lame se replie dans la poignée, est aussi très utile pour des coupes importantes ; de plus, elle se transporte facilement et sans danger.

La tronçonneuse électrique ou thermique : de différentes tailles, les tronçonneuses servent à sectionner de grosses branches. Soyez très prudent lorsque vous les utilisez et ne travaillez pas dans des positions instables. N’oubliez pas de régler régulièrement la tension de la chaîne.

L’ébrancheur : c’est en fait un sécateur géant avec des lames du même type et de la même forme, mais dont les poignées sont allongées de 40 ou 45 cm. Il permet de couper net des branches d’assez gros diamètre (de 3 à 4 cm).

L’échenilloir : cet outil, composé d’un long manche de 2 à 7 m muni d’une lame courbe, d’un sécateur ou d’une scie d’élagage, permet de tailler sans échelle les branches élevées.

La cisaille à main : c’est l’outil traditionnel pour l’entretien des haies. Le manche est déporté par rapport au plan des lames pour éviter tout risque de blessure aux mains pendant le travail. La coupe avec une cisaille à main demande un peu de savoir-faire. Elle s’effectue à petits coups secs, en élevant légèrement la pointe de l’outil au moment de la fermeture, la cisaille « rebondissant » sur la partie taillée.

La cisaille à moteur électrique, thermique ou sur batterie : on tend de plus en plus à utiliser des appareils à moteur, mais prenez garde à la vitesse de ces engins qui occasionnent parfois des tailles malencontreuses difficiles à rattraper. Cependant, l’achat d’un taille-haie à moteur peut se justifier pour une haie nécessitant des interventions régulières et importantes.

L’entretien des outils

La sève, par son acidité, a tendance à faire rouiller les métaux les plus résistants, aussi pensez à passer un chiffon huileux sur les lames de vos outils après utilisation. Vous les débarrasserez des souillures, et éviterez ainsi la propagation d’éventuelles maladies.

Comment utiliser un sécateur ?

Le sécateur classique se compose de deux pièces. Seule la lame mobile (A) est coupante. Elle tranche le rameau maintenu par la lame d’appui (B), qui écrase les tissus. Le sécateur doit être tenu de façon que la pièce non coupante appuie sur la portion de bois destinée à tomber.

Bien que la taille puisse s’exécuter en toute saison, l’époque la plus favorable pour la pratiquer est celle du repos de la végétation, du début du mois de novembre à la fin mars. Évitez toutefois les périodes de fortes gelées. Pour les tailles modérées, pincements, tailles en vert, émondages, intervenez de mai à juillet. La taille des arbustes à fleurs ne doit pas être un obstacle à la floraison, taillez donc après celle-ci. Sachez que la réglementation européenne prévoit l’interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux du 1er avril au 31 juillet.

Avant ou après la floraison ?

Si la floraison est hivernale et/ou printanière, les boutons à fleurs des arbustes se trouvent sur le bois de l’année précédente ou vieux bois. Il faut donc tailler après la floraison, et non avant, pour ne pas supprimer les boutons floraux. Si les arbustes ont une floraison estivale ou automnale, les boutons à fleurs se forment sur le bois de l’année même ou nouveau bois. On les taille à la fin de l’hiver, avant le départ de la végétation, ou encore après la floraison.

Coupez les rameaux à environ 4 à 6 mm au-dessus d’un œil. Pour tailler une branche à la scie, faites toujours une première coupe au bas de la branche avant de scier sur le côté ou sur la partie supérieure ; vous éviterez ainsi de déchirer le bois. Utilisez des outils de qualité, adaptés au travail à effectuer, pour faire des coupes nettes et prévenir les risques de maladies. Enduisez les plaies de taille importantes avec du mastic ou de la peinture fongique.

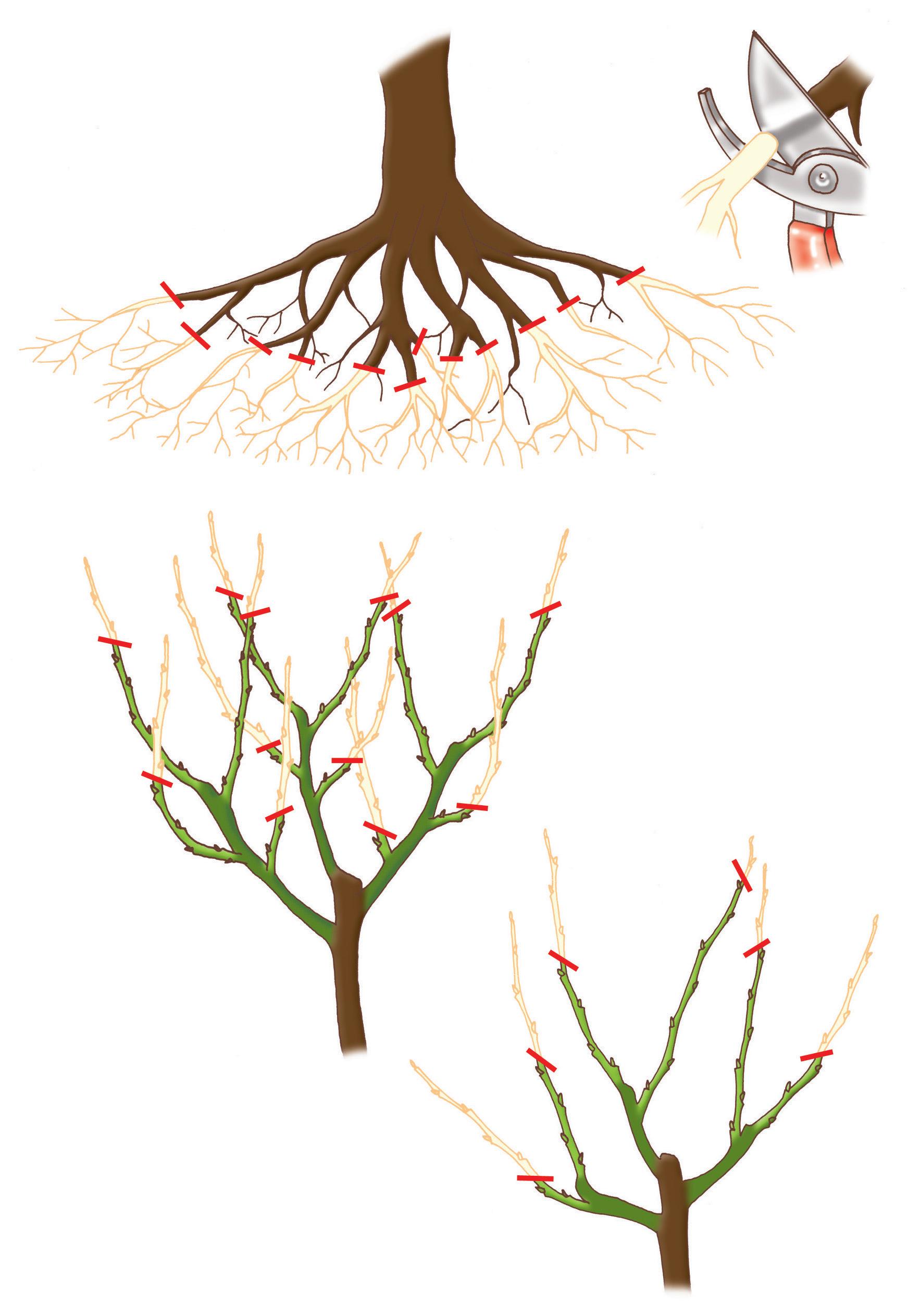

L’habillage des racines

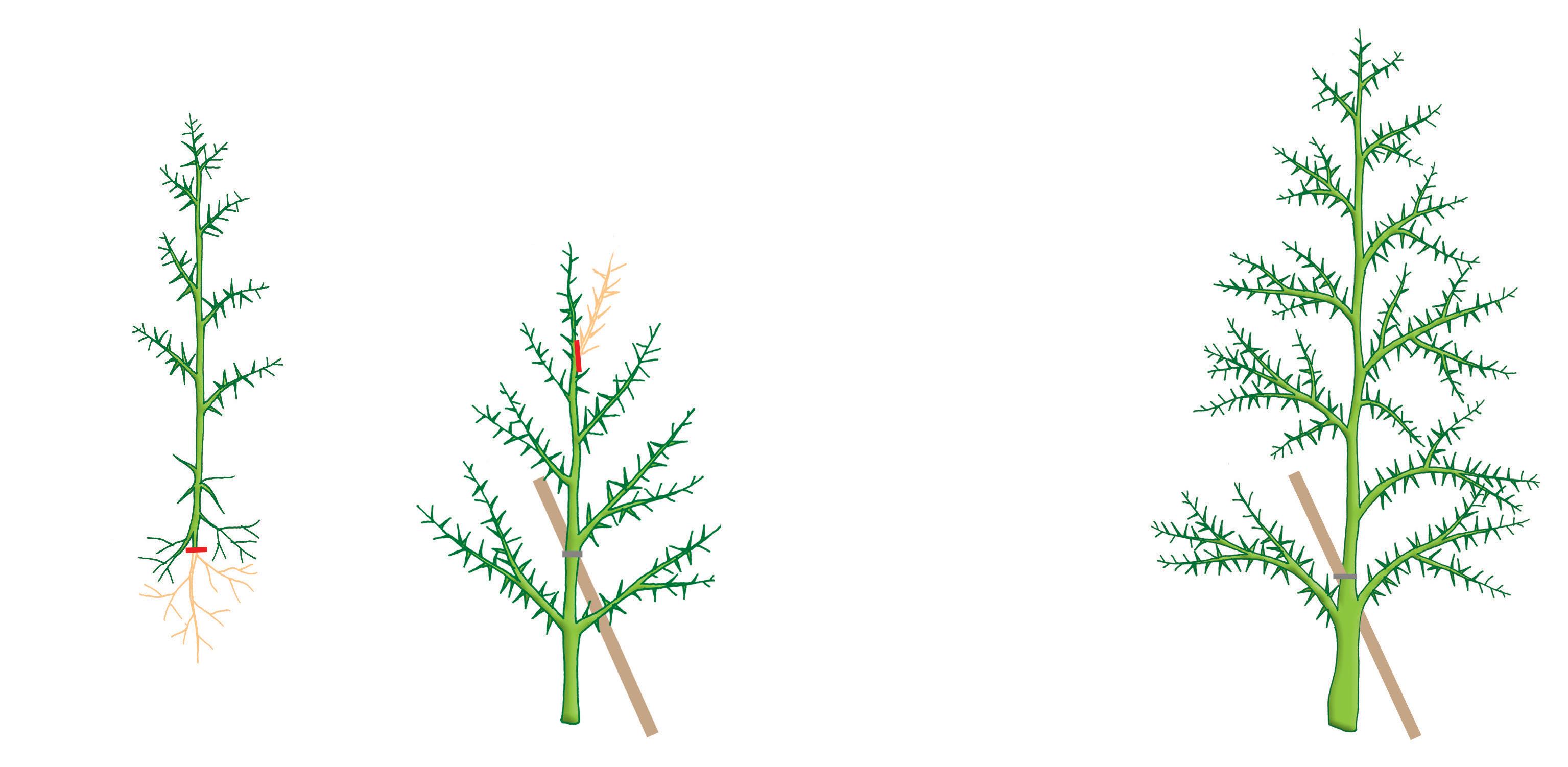

La taille de plantation permet d’assurer la reprise des arbres. De nombreuses racines ont été mal sectionnées ou cassées lors de l’arrachage en pépinière. Aussi, avant la plantation, il faut réparer ces dégâts en « habillant » les racines, c’est-à-dire en les taillant légèrement.

Supprimez toutes les racines blessées ou en mauvais état, rafraîchissez les coupes et les plaies, réduisez les racines trop longues en essayant de garder un maximum de chevelu. Raccourcissez les racines jusqu’au point où la coupe fait apparaître le cœur de la racine bien vivante (de couleur blanche). Pour les racines un peu fortes, ayez soin d’orienter la coupe en biais, de façon que la racine repose bien à plat sur le sol, pour faciliter la naissance des radicelles.

Pour assurer la reprise et un développement ultérieur normal, l’arbre a besoin qu’un équilibre soit établi entre la masse des racines et la ramure. Au moment de l’arrachage, puis de l’habillage, une partie plus ou moins importante des racines a été supprimée. Selon le diamètre des racines restantes, on peut préjuger de la longueur supprimée. Il faut procéder alors à une amputation d’égale valeur dans la ramure.

Équilibrez la partie aérienne de l’arbre par rapport au système racinaire en éliminant les branches cassées, abîmées, mal placées et en surnombre. Cet équilibre initial de l’arbre est souvent négligé, alors qu’il est essentiel.

1 Sur les formes à ramure creuse

Taillez (d’environ un tiers) les branches principales sur un œil extérieur et si possible au même niveau. Taillez beaucoup plus court les petites branches inférieures.

2 Sur les formes avec un axe

Sur les arbres à forme pyramidale, conservez la prééminence de la flèche en la taillant légèrement, voire pas du tout. Taillez les branches inférieures plus sévèrement (d’environ un tiers).

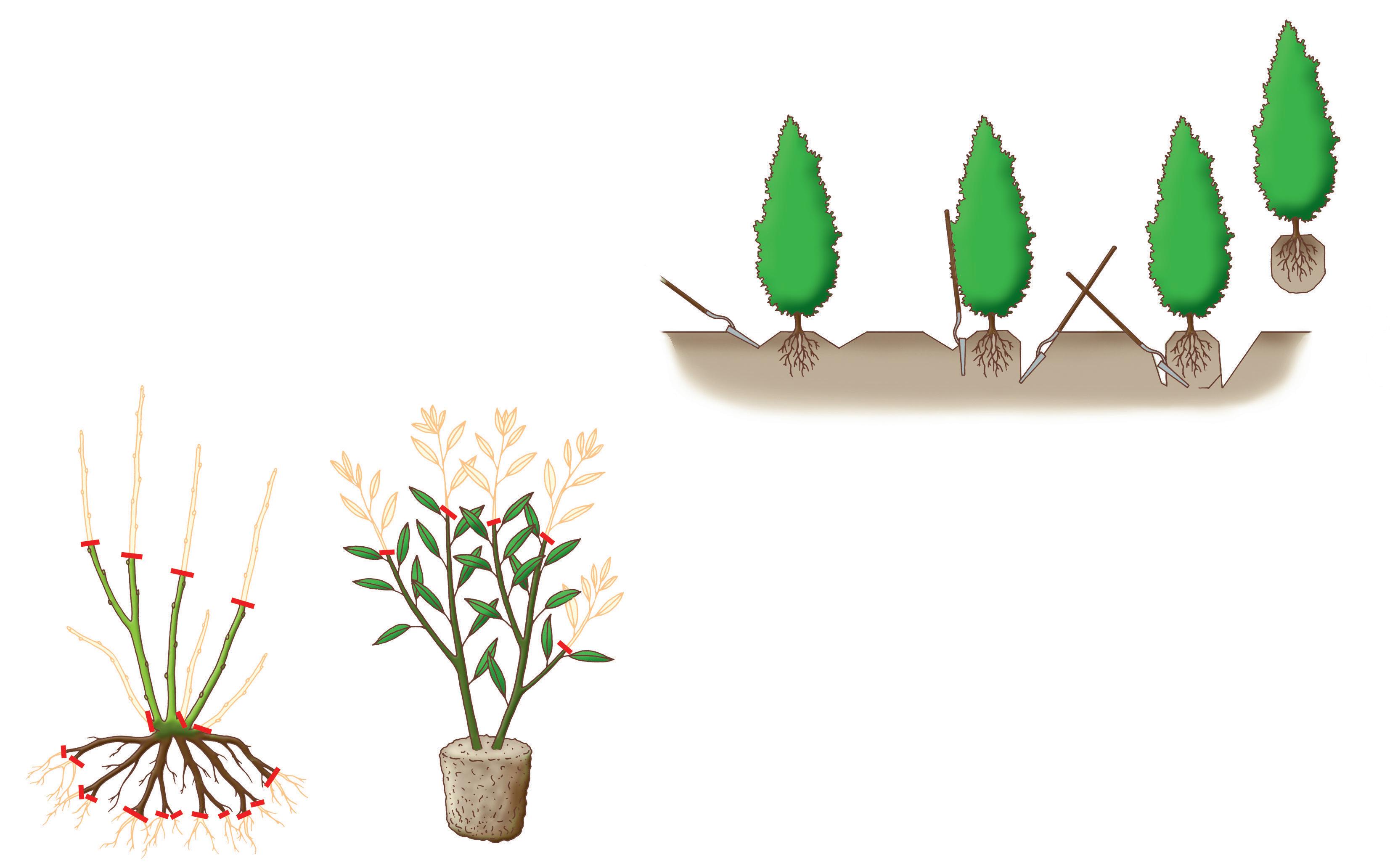

Débarrassez la plante en motte de son emballage : panier, tontine, corbeille, conteneur ou pot. Il arrive, notamment dans les pots en matière plastique, que les racines, trop à l’étroit, se soient mises à pousser en épousant les parois du pot. Séparez-les alors délicatement de la motte afin qu’elles puissent s’étaler dans le trou de plantation. Si la séparation des racines risque de compromettre l’intégrité de la motte, griffez les racines avec une serpette. Cette lacération provoquera la naissance de jeunes radicelles.

Les arbustes sont commercialisés sous différentes formes : – livrés à racines nues ; – livrés en motte, c’est-à-dire avec la terre compactée autour des racines (arbustes à feuillage persistant, caducs de reprise difficile ou sujets vigoureux et ramifiés) ; – cultivés en conteneur (arbustes à feuillage persistant ou à motte fragile), ils peuvent être plantés plus tardivement après le départ de la végétation, voire à tout moment de l’année.

Pour les arbustes caducs de reprise facile livrés sous les deux premières formes, vous devrez planter avant le départ de la végétation, fin

mars au plus tard. Au moment de la plantation, effectuez une taille de plantation, ou habillage (même pour un arbuste vendu en motte), pour assurer une meilleure reprise et une bonne formation de la ramure, tout en établissant un équilibre entre la masse des racines et le volume aérien des branches.

1 La taille de plantation des arbustes à racines nues

Supprimez au sécateur toutes les racines blessées ou cassées et raccourcissez celles qui

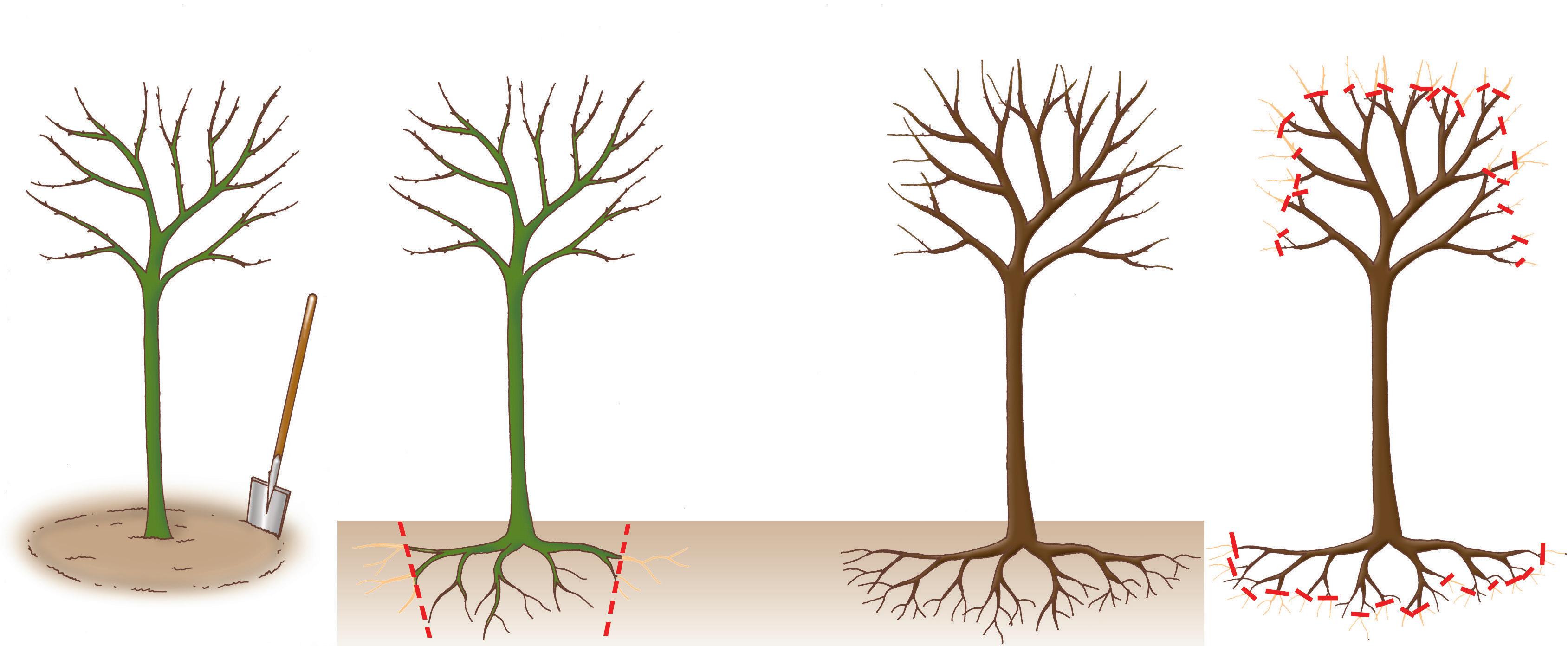

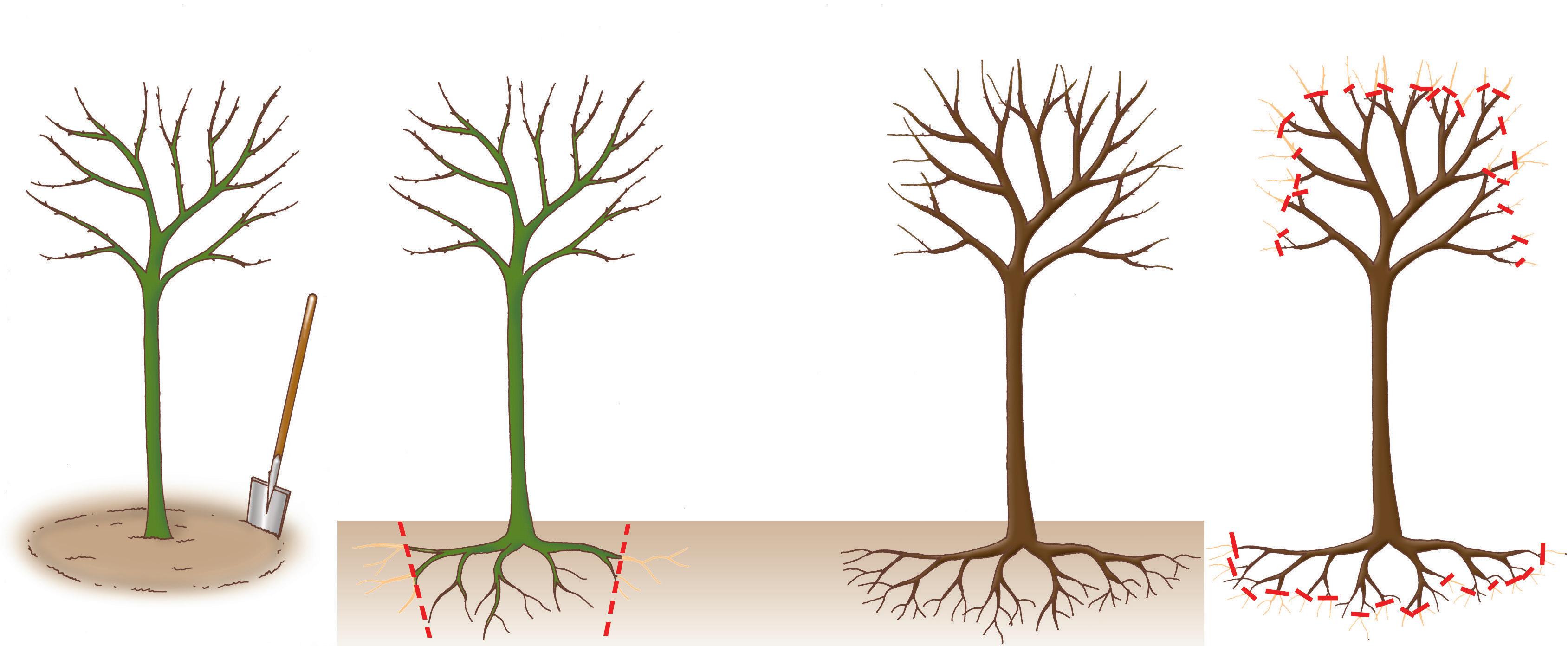

Transplantation d’une espèce persistante 1 2 3 4

La transplantation, courante pour les pépiniéristes, est une opération à laquelle l’amateur procède trop rarement. Pourtant, les raisons de déplacer un arbre planté depuis quelques années ne manquent pas. On évite notamment l’abattage d’un sujet devenu trop encombrant et son remplacement par une autre plante qui

la terre de surface dépourvue de racines.

2 Creusez une fente étroite autour de l’arbre.

3 Tranchez ensuite les racines du dessous de la motte.

4 Une fois la motte bien dégagée circulairement, sortez-la. Vous ne devez pas avoir à exercer de traction sinon elle se désagrégera, surtout en sol léger.

Pour déplacer un arbre de taille déjà importante planté depuis plusieurs années, procédez à un cernage au moins 1 an à l’avance.

1 Coupez à l’aide d’une bêche bien tranchante les racines principales autour de l’arbre en rapport avec le développement du sujet : environ huit à dix fois la circonférence du tronc prise à 1 m du sol (par exemple, pour un sujet de 8 à 10 cm de circonférence à 1 m du sol, on creuse une tranchée de 80 cm de diamètre).

2 Les racines sont ainsi sectionnées à une longueur convenable. Tranchez-les sur une profondeur de bêche au moins et coupez si possible quelques racines sous la motte.

3 Les racines se ramifieront et la reprise sera ainsi assurée.

4 L’année suivante, lors de l’arrachage, taillez la partie aérienne comme pour une plantation, mais plus légèrement. N’oubliez pas d’habiller les racines

Transplantation d’un arbre à racines nues

Cernage d’un arbre, un an avant la transplantation.

Arbre prêt à la plantation

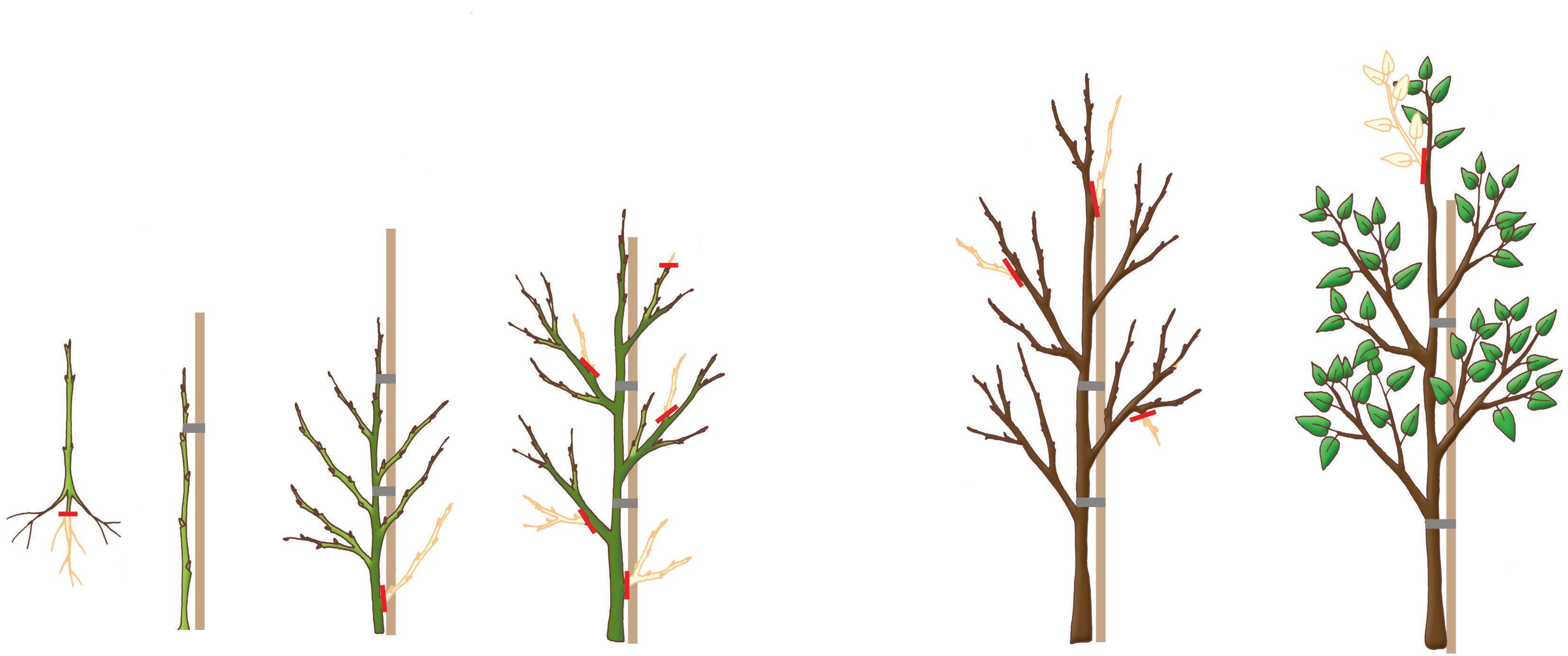

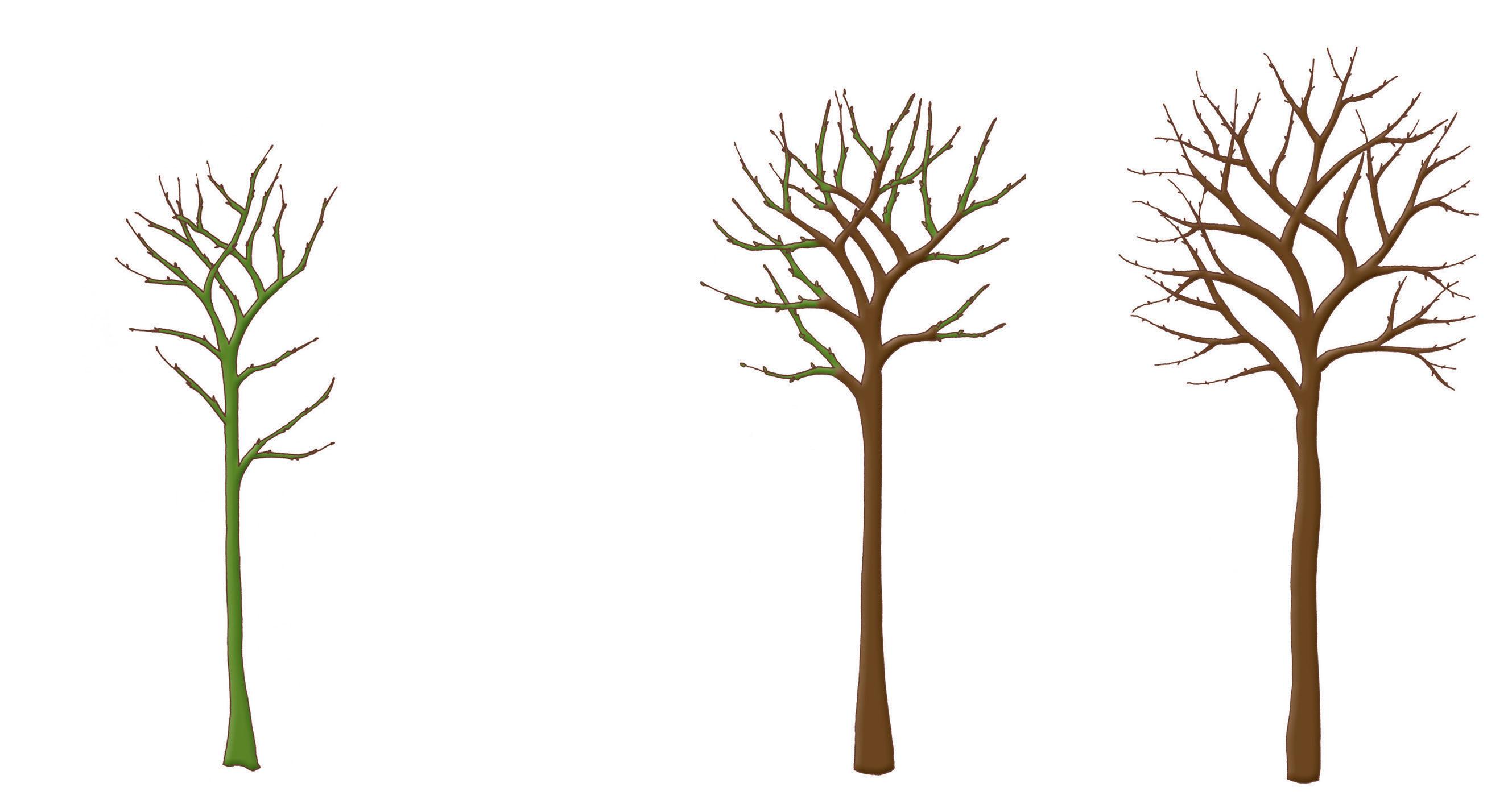

La taille de formation s’applique à de jeunes sujets. Elle s’effectue sur de jeunes rameaux avec un sécateur ou une petite scie, ce qui permet une cicatrisation aisée. Si elle a été bien conduite, aucune opération d’élagage lourd ne sera plus nécessaire par la suite, sauf accident.

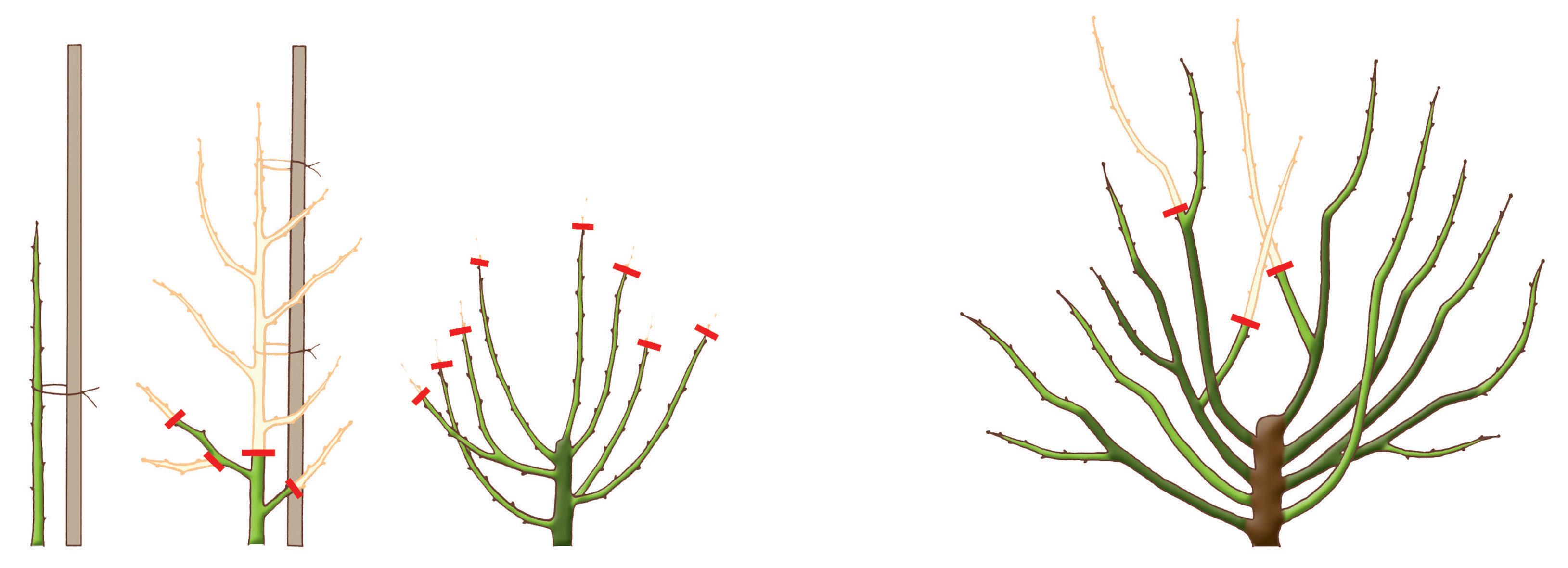

La taille de formation des arbustes est nécessairement courte et ne tient pas compte du mode de floraison, car il s’agit d’obtenir un buisson vigoureux bien ramifié de la base. Les arbres peuvent prendre différentes formes selon l’effet recherché. Cependant, les conditions de réussite sont toujours plus facilement remplies, et l’effet ou la forme mieux atteints, lorsque l’on choisit des essences dont on n’aura, pour ainsi dire, qu’à maintenir la forme et le développement normal. Les opérations utiles consistent alors simplement à aider la nature, à régulariser le développement naturel.

La formation des jeunes arbres et des arbustes est trop souvent délaissée ; c’est pourtant à ses débuts qu’il faut aider la plante à se développer de façon équilibrée, en privilégiant des axes, en corrigeant et en adaptant la croissance vers telle ou telle dominante.

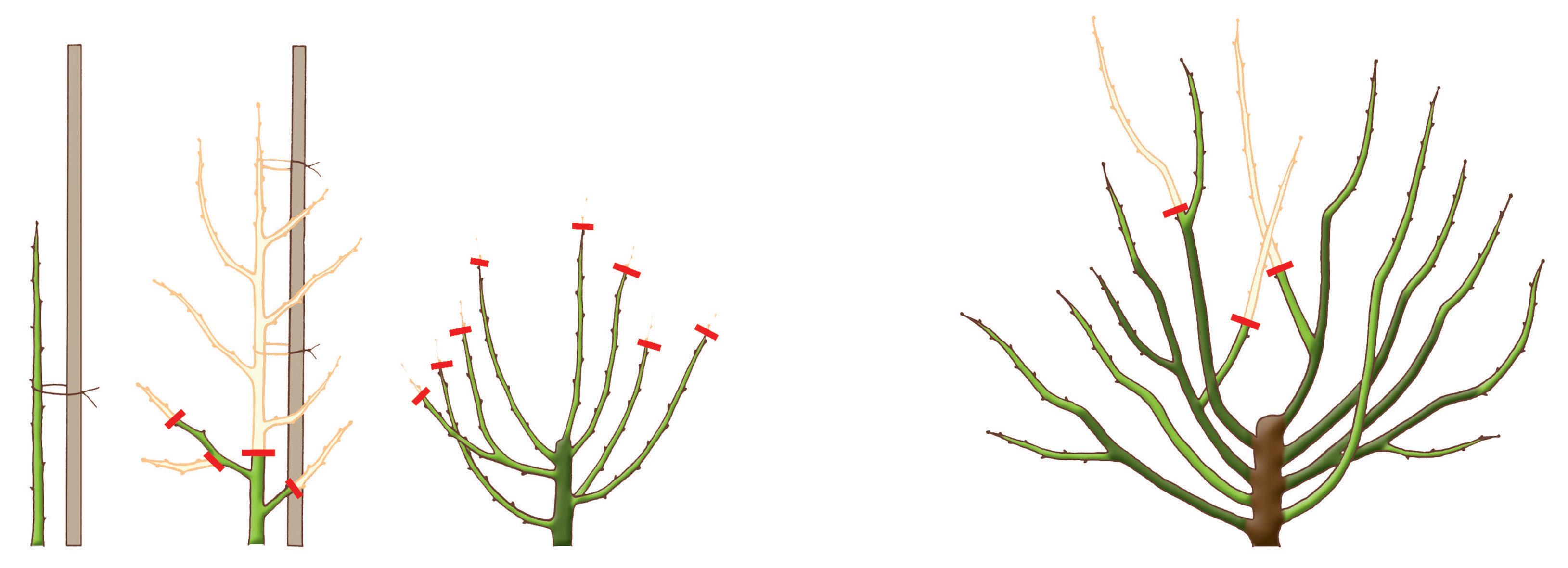

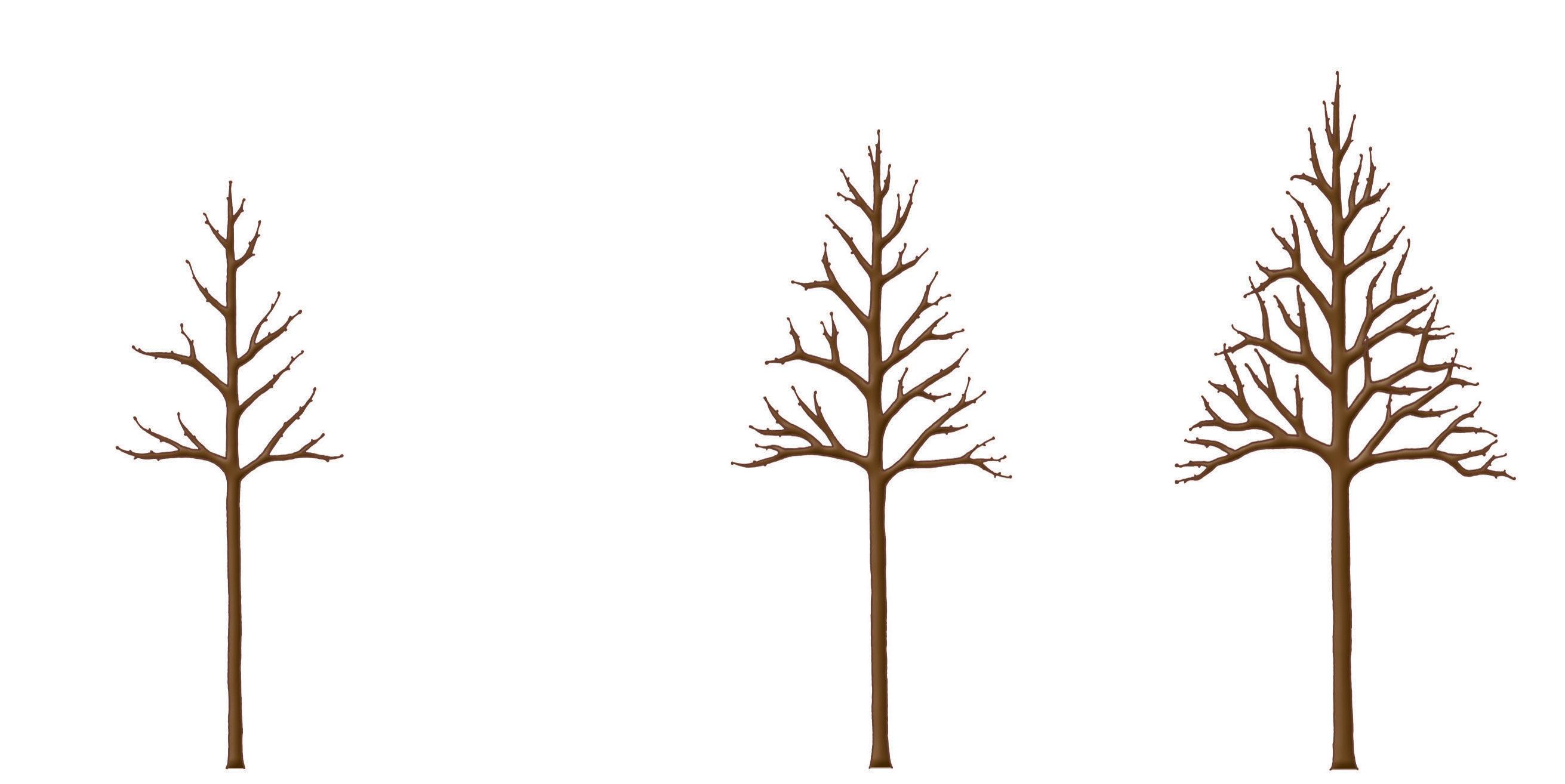

La formation naturelle des arbres caducs à flèche centrale

La forme naturelle doit être retenue aussi souvent que possible. Elle permet de limiter les interventions futures à des opérations de surveillance et d’entretien. Les premières années, contentez-vous de régulariser le port de l’arbre et d’équilibrer les différentes branches, en supprimant celles qui, mal orientées ou gênantes, pourraient s’avérer dangereuses pour l’avenir ; sélectionnez les branches charpentières et taillez pour équilibrer la couronne, en gardant à l’arbre sa silhouette caractéristique. Par la suite, laissez l’arbre se développer naturellement. Il est bien sûr possible de relever la couronne, une fois la hauteur désirée atteinte, pour faciliter la circulation autour de l’arbre.

Ce type de formation est à employer sur l’ailante, l’aubépine, le bouleau, le brachychiton, le charme, le chêne rouge d’Amérique, le copalme, l’érable, le frêne, le gleditschia ou févier, le kaki, le magnolia à grandes fleurs, le micocoulier, le mûrier, l’orme de Sibérie, le pavier rouge, le sophora, le tulipier, le tilleul…

rameau concurrent

Préparation du sujet (pincement du pivot)

la première année

1 De novembre à janvier : reprenez le plant issu de semis, pincez la racine pivotante pour stimuler l’implantation de racines traçantes qui favoriseront les transplantations futures.

2 L’année suivante, plantez et tuteurez en ayant au préalable habillé les racines et après les avoir éventuellement pralinées. Par la suite, palissez la flèche centrale au fur et à mesure de son développement.

la deuxième année

3 De novembre à janvier : si des pousses latérales se sont développées, supprimez-les à la base. Continuez le palissage de la flèche centrale au cours de la saison suivante.

la troisième année

4 De novembre à janvier : taillez les pousses faibles de la base au ras de la tige centrale. Supprimez le bois mort ou malade.

Coupez la végétation superflue ou mal placée qui déséquilibre la forme. Veillez à la prééminence de l’axe central (la flèche) qui forme le tronc en supprimant par des pincements ou par la taille les rameaux concurrents. Surveillez les attaches pour éviter les étranglements.

la quatrième année

5 De novembre à janvier : taillez toute la végétation inutile — branches concurrentes à l’axe central, départs trop fougueux de branche latérale, bois mort.

la cinquième année et les suivantes

6 Évitez toute concurrence avec l’axe central en supprimant la végétation qui pourrait gêner. Supprimez éventuellement le tuteurage.

départ trop vigoureux

Le port d’un arbre pleureur est déterminé génétiquement et il n’est en principe nul besoin de l’aider à prendre sa forme. Laissez l’arbre se développer naturellement : les rameaux et le feuillage retomberont gracieusement sans aide et constitueront ainsi de belles salles d’ombrage si les sujets sont plantés isolément sur une pelouse. Néanmoins, si l’arbre pleureur n’a pas subi de taille en pépinière, une légère taille de formation peut être souhaitable. Gardez à l’arbre sa silhouette caractéristique mais régularisez son port et équilibrez les différentes branches maîtresses. L’aspect pleureur ne prendra toute sa splendeur que si la couronne de branches charpentières est assez haute.

Ce type de formation est à employer sur les « pleureurs » comme le sophora, l’orme de montagne, le faux poivrier, le filao, le saule, le poirier, le hêtre…

la première année

1 En septembre-octobre : reprenez le plant issu de semis, pincez la racine pivotante, si cette opération n’a pas été effectuée lors du repiquage, pour favoriser l’implantation de racines latérales. Habillez les racines, pralinez et plantez en tuteurant le jeune arbre.

la deuxième année

2 En février-mars : veillez à ce que l’axe central garde la prééminence. Supprimez les pousses latérales qui se sont développées, soit en les coupant dès la base, soit en les limitant à un tiers de leur longueur. Palissez la flèche centrale au fur et à mesure de son développement. Surveillez les attaches pour éviter les étranglements.

la troisième année

3 En février-mars : continuez le palissage de la flèche centrale et supprimez à la base les pousses latérales qui se sont développées ainsi que celles de la partie supérieure. Coupez la végétation superflue ou mal placée qui déséquilibre la forme.

la quatrième année

4 et 5 En février-mars : les branches ont tendance à se courber vers le sol ; rabattez la branche supérieure à 2 ou 3 yeux pour renforcer cette tendance naturelle. Taillez toute la végétation en trop (branches concurrentes à l’axe central).

6 et 7 Si l’arbre ne développe pas spontanément des pousses terminales, accolez au tuteur la pousse centrale la plus longue. Continuez à rabattre chaque année les pousses jusqu’à ce que l’arbre ait atteint la hauteur souhaitée.

Les arbres pleureurs sont mis en valeur par un tronc élancé. Sur les arbres greffés, éliminez les rejets du porte-greffe qui pourraient apparaître.

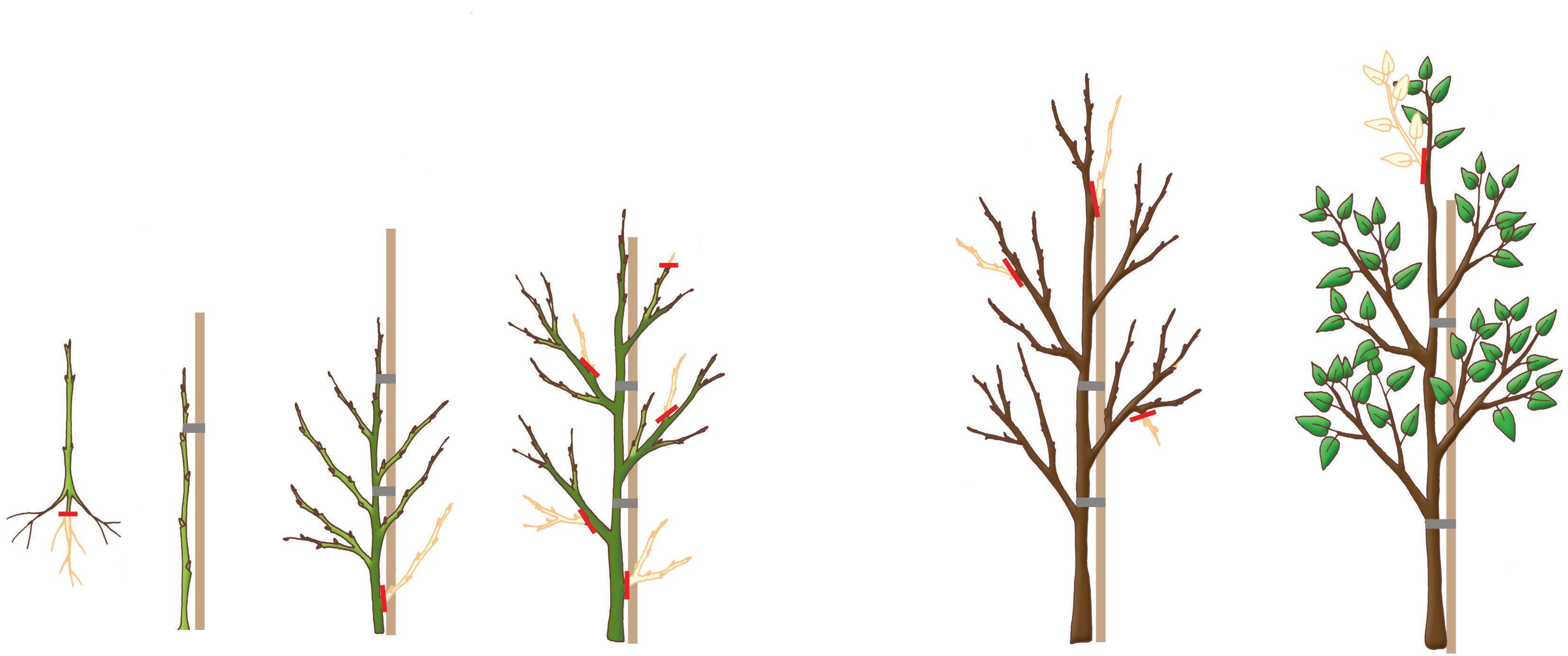

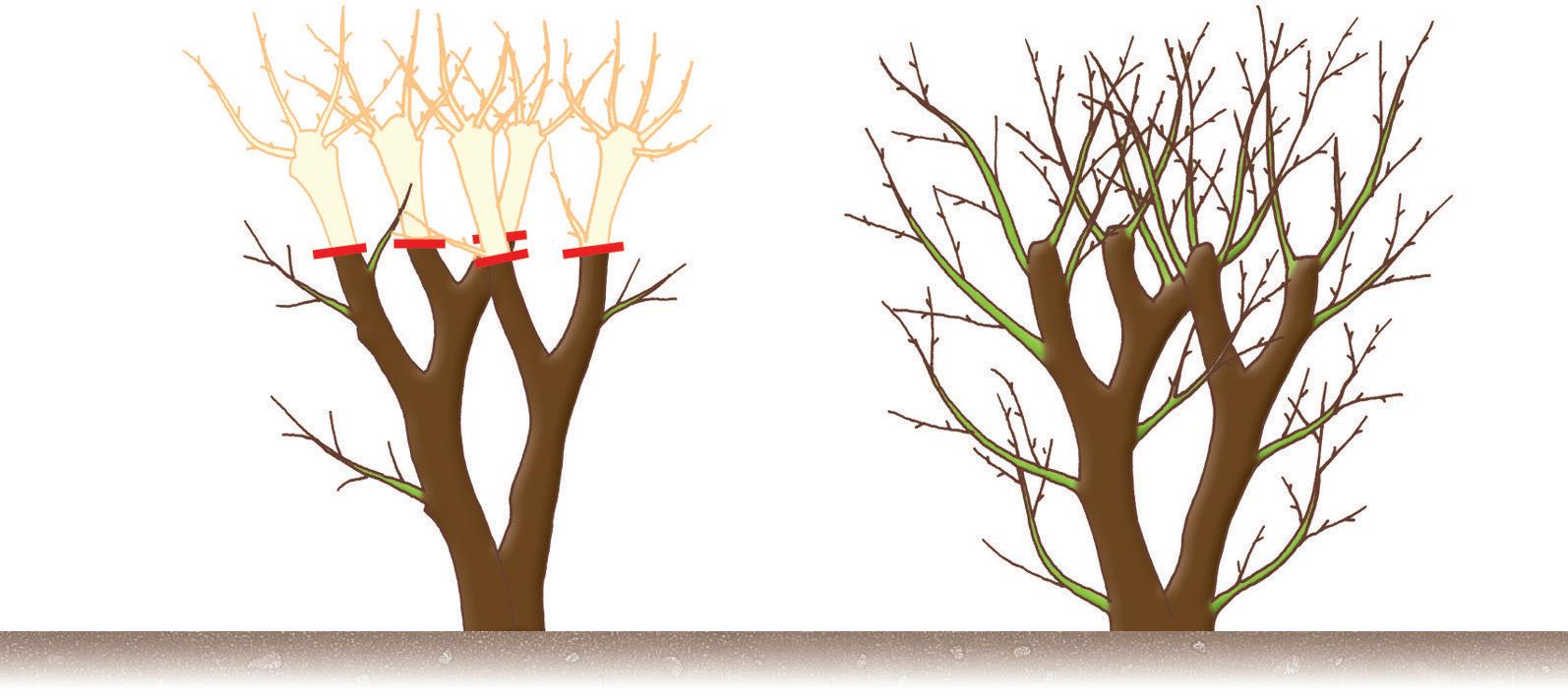

La formation des arbres caducs en cépée

D’un très bel effet ornemental, cette forme, couramment employée autrefois, retrouve aujourd’hui une certaine vogue grâce à son côté naturel « forestier ». L’exemple le plus commun est celui du bouleau, mais on peut cultiver ainsi bien d’autres espèces, à condition qu’elles puissent prendre tout leur développement. Plantez les sujets de façon isolée sur une pelouse, ou aux extrémités de massifs d’arbustes. Favorisez le développement de plusieurs tiges, si possible de même vigueur.

Ce type de formation est à employer principalement sur l’érable, l’ailante, l’aulne, le bouleau, le charme, le châtaignier, le gainier, le virgilier à bois jaune, le noisetier, le févier, le cytise, le lagerstroemia, le magnolia, le nothofagus, le cerisier, le prunier, le saule…

la première année

1 De novembre à janvier : plantez le jeune sujet et tuteurez.

la deuxième année

2 De novembre à janvier : rabattez l’arbre en coupant très court le tronc sur les 2 ou 3 premières ramifications (environ 30 à 50 cm). Raccourcissez les branches latérales. Ensuite supprimez le tuteur.

la troisième année

3 De novembre à janvier : la taille sévère a favorisé de nombreux départs ; épointez très légèrement les plus grands rameaux (éventuellement, plus sévèrement le plus central) afin de favoriser des ramifications pour étoffer la forme.

les années suivantes

4 Taillez toute la végétation trop fougueuse proche de « l’axe » pour maintenir la forme.

Érable conduit en cépée.

rameau trop vigoureux

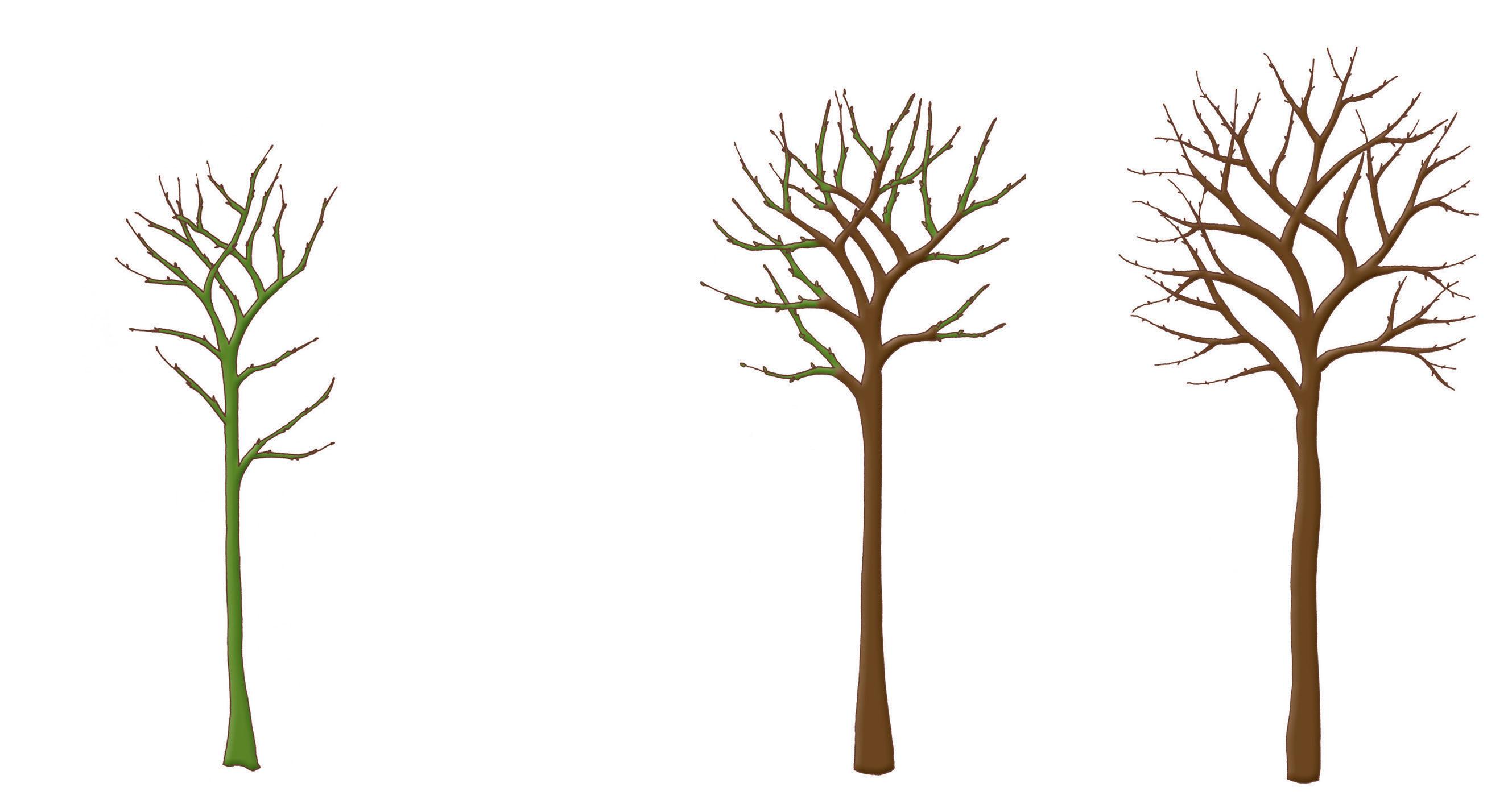

La formation des arbres caducs sur tige

Monter le tronc

la première année

1 De mars à août : après la plantation, palissez la flèche centrale au fur et à mesure de son développement.

la deuxième année

2 De novembre à janvier, taillez les pousses faibles ou trop vigoureuses de la base soit au ras du tronc, soit des deux tiers de leur longueur. Supprimez le bois mort ou malade. Veillez à la prééminence de l’axe central qui forme le tronc en supprimant les rameaux concurrents. Raccourcissez les pousses latérales.

la troisième année

3 De novembre à janvier : taillez la végétation inutile, ainsi que les départs vigoureux. Commencez à supprimer les branches les plus basses pour monter le tronc progressivement.

la quatrième année

4 De novembre à janvier : supprimez les branches basses au ras du tronc, rabattez les premières branches hautes pour établir la charpente. Vous pouvez supprimer le tuteurage.

Former la ramure

À partir de la cinquième année, lorsque le tronc a atteint une hauteur suffisante, la formation de la ramure peut réellement commencer.

La plupart des arbres se prêtent bien à cette forme, qu’ils prennent d’ailleurs presque tous en vieillissant. Maintenez le développement du rameau central pour favoriser l’allongement nécessaire des branches latérales. S’il n’y a pas de prolongement unique, la charpente étant formée de plusieurs branches latérales, maintenez le développement proportionnel de ces branches pour assurer la régularité de la forme. Si vous redoutez une trop grande hauteur, pour un platane par exemple, il suffit, lorsque l’arbre atteint la hauteur voulue (5 ou 6 m), de couper le prolongement de la tige afin de forcer le développement de plusieurs branches latérales bien placées. Elles constitueront alors l’ensemble de la charpente, qui s’élèvera moins, étant constituée de plusieurs branches principales. Maintenez l’équilibre nécessaire dans le développement de ces branches, pour la formation régulière de la tête de l’arbre.

Ce type de formation est à employer principalement sur l’arbre de Judée, l’érable champêtre, l’érable à feuilles de frêne, le frêne commun, le marronnier d’Inde, le platane, le tilleul de Hollande…

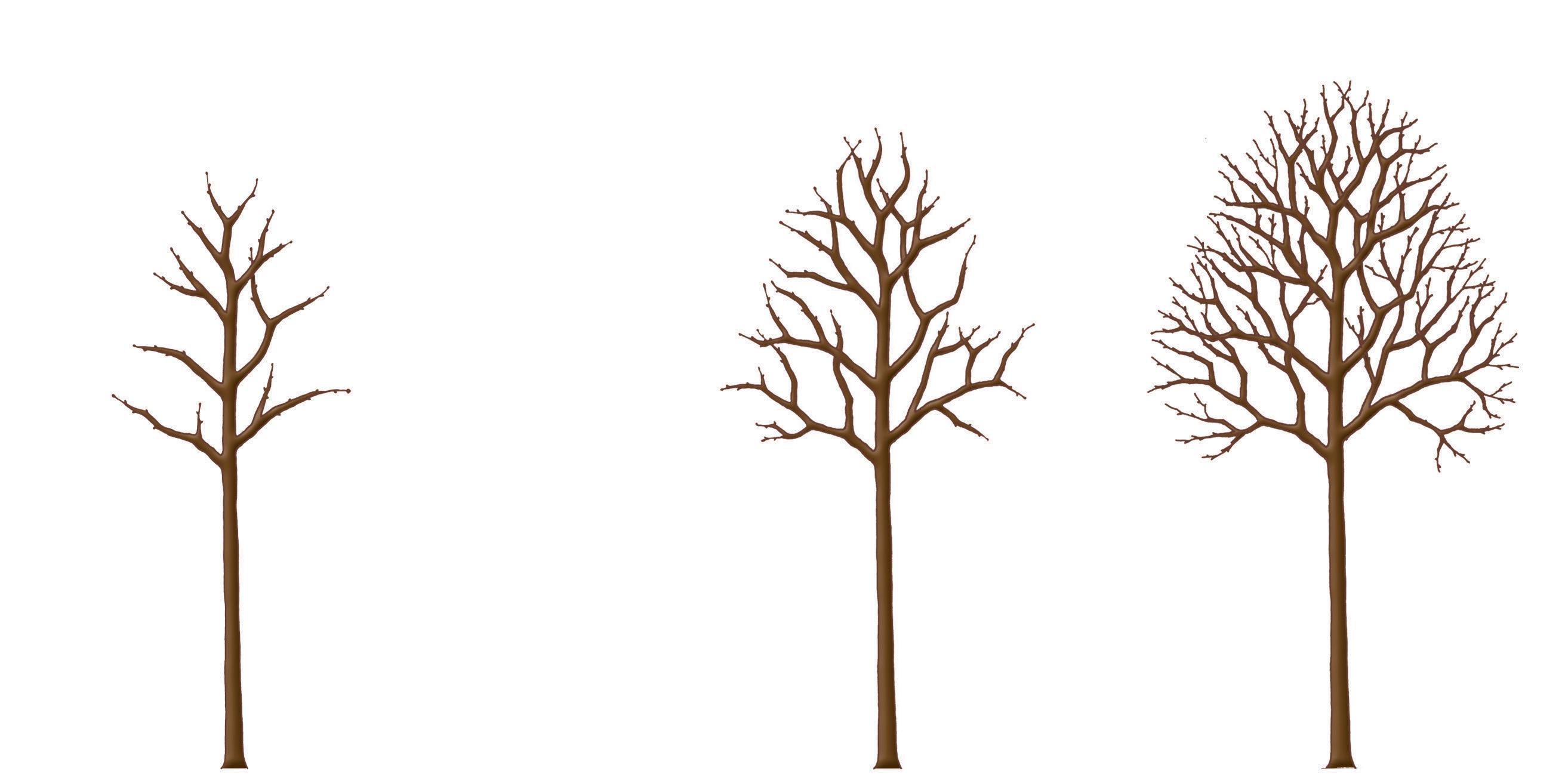

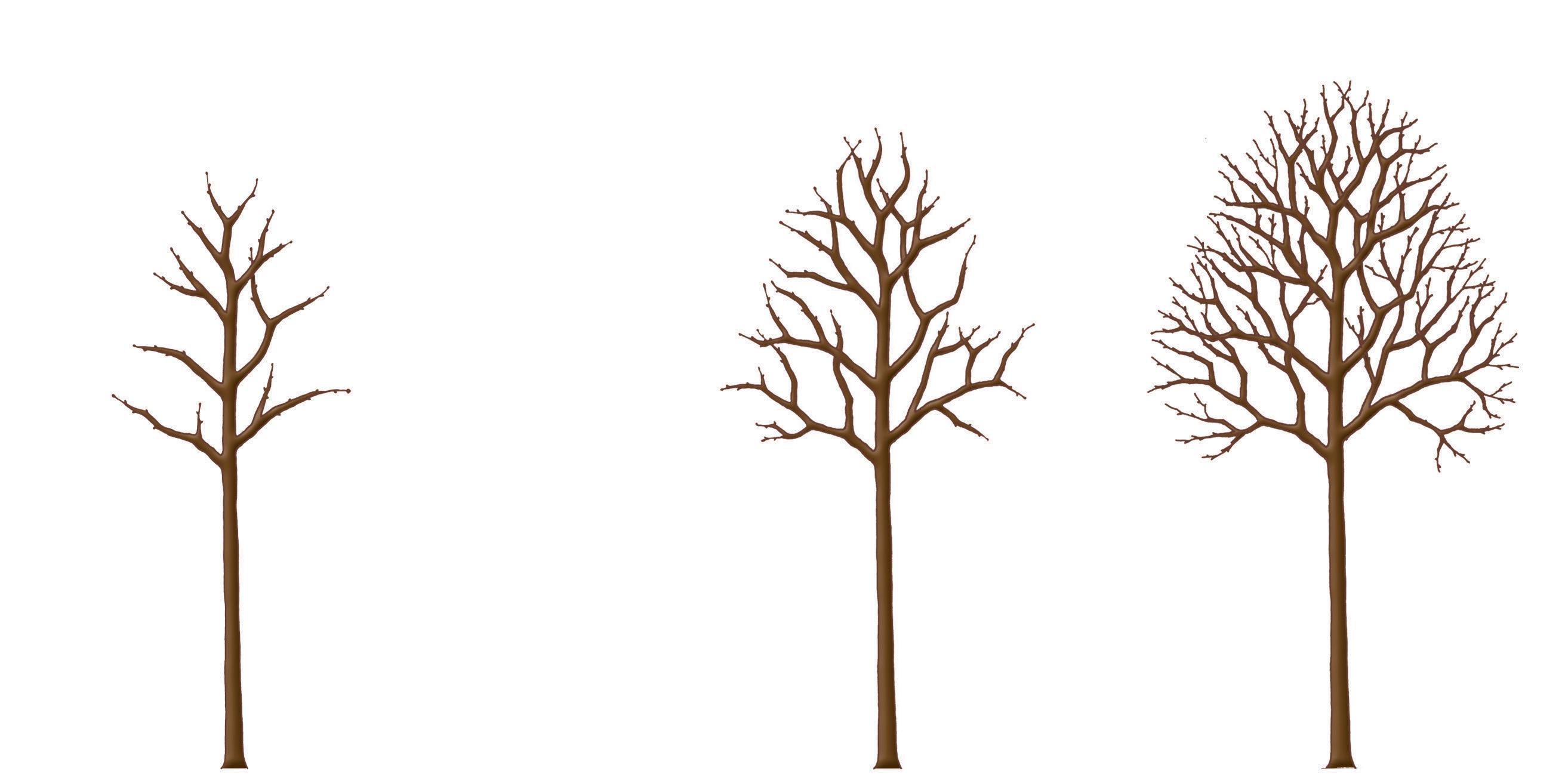

Évolution de la forme à cime arrondie

Les arbres à rameaux latéraux redressés se prêtent assez bien à cette forme. Maintenez le développement du prolongement de la tige afin que les branches latérales aient toujours environ les deux tiers de la longueur de la tige centrale. Après élévation de la couronne jusqu’à la hauteur désirée, choisissez les charpentières et taillez tout en maintenant la prééminence de la flèche centrale. Vous taillerez les branches inférieures en temps utile pour en forcer la ramification, qui devra être maintenue dans une direction redressée.

Ce type de formation est à employer principalement sur l’arbre aux mouchoirs, le hêtre commun, le savonnier, l’érable, le bouleau, le frêne, le charme, le chêne rouge d’Amérique, le peuplier blanc…

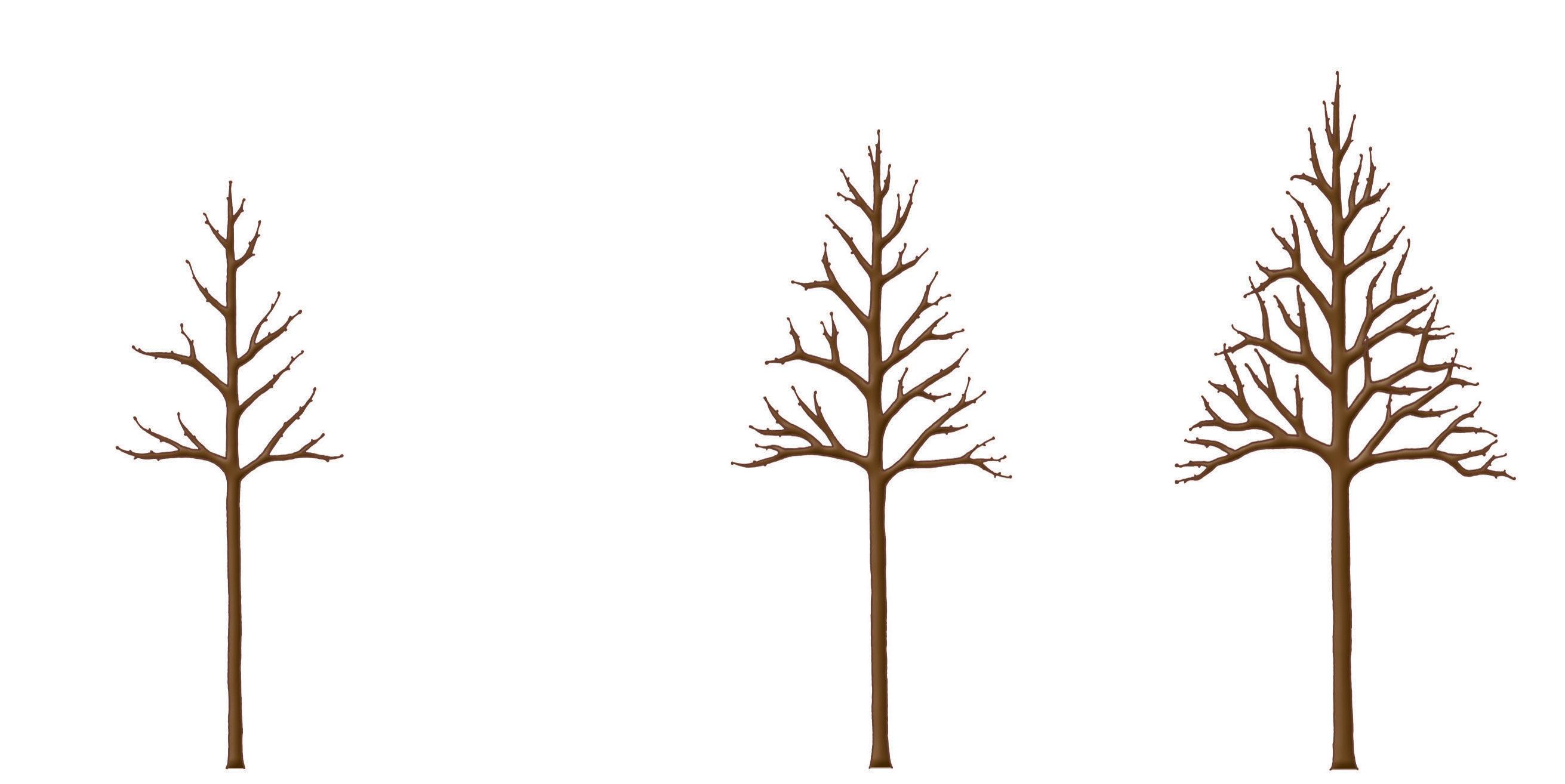

Évolution de la forme à cime ovoïde

Les jeunes sujets des espèces qui conviennent pour former une pyramide doivent présenter une tige simple ayant un développement prédominant sur les rameaux latéraux. Pour une bonne formation, maintenez la prééminence du prolongement de la tige ou de la flèche, empêchez sa bifurcation et assurez le développement régulier et progressif des branches latérales. Les plus anciennes seront toujours les plus longues, les plus fortes, les plus ramifiées, et auront une direction plus horizontale.

Toutes les branches devront avoir environ de la moitié aux deux tiers de la longueur de la tige centrale, mesurées à partir de leur point d’insertion. Toutefois, la longueur de ces branches varie en fonction des distances de plantation des arbres et des dimensions en largeur et hauteur qu’on veut imposer à cette forme. Quand l’arbre est établi, coupez les branches les plus basses, si elles sont gênantes pour effectuer les travaux de jardinage.

Ce type de formation est à employer principalement sur l’aulne glutineux, le platane, le magnolia acuminé, le houx, le liquidambar…

Évolution de la forme à cime pyramidale

Pour obtenir cette forme, affaiblissez à l’aide de tailles suffisantes le prolongement de la tige et des rameaux rapprochés du centre, afin de favoriser le développement des branches latérales inférieures ; ces dernières doivent se diriger obliquement et atteindre la longueur nécessaire pour constituer la forme voulue.

Ce type de formation s’emploie principalement sur l’acacia rose de Constantinople, le paulownia, l’érable, le catalpa, le gainier, le plaqueminier…

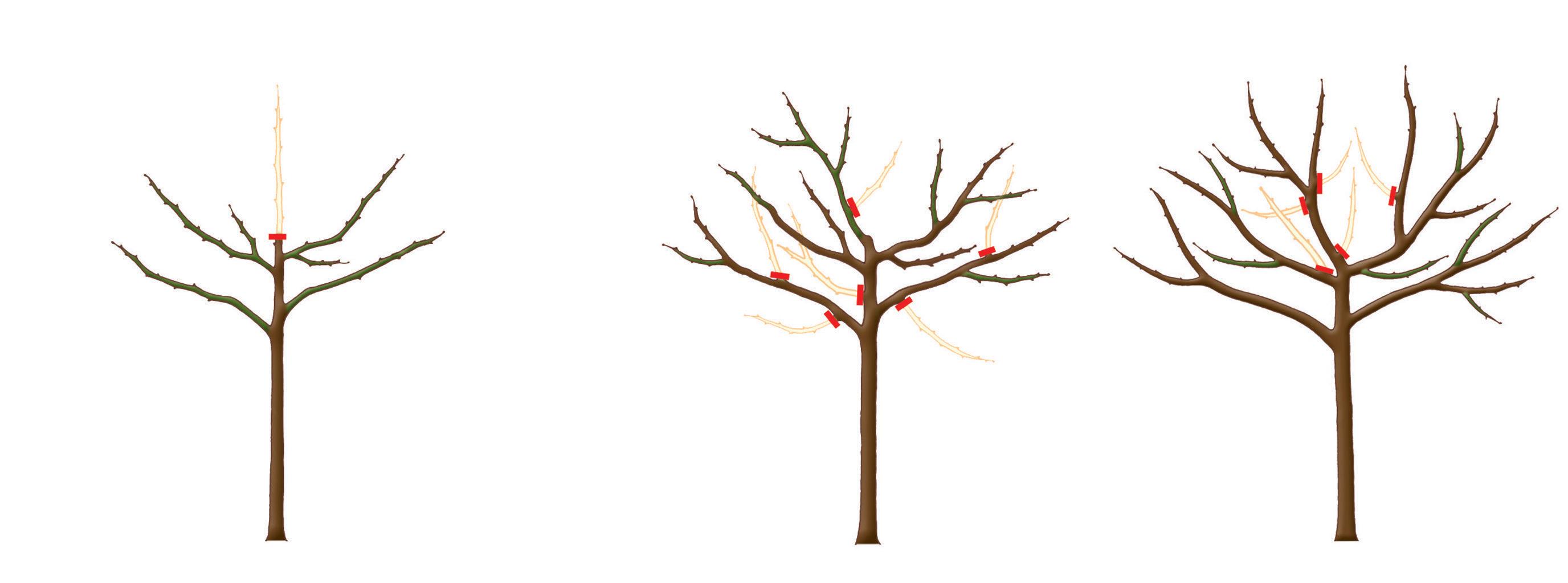

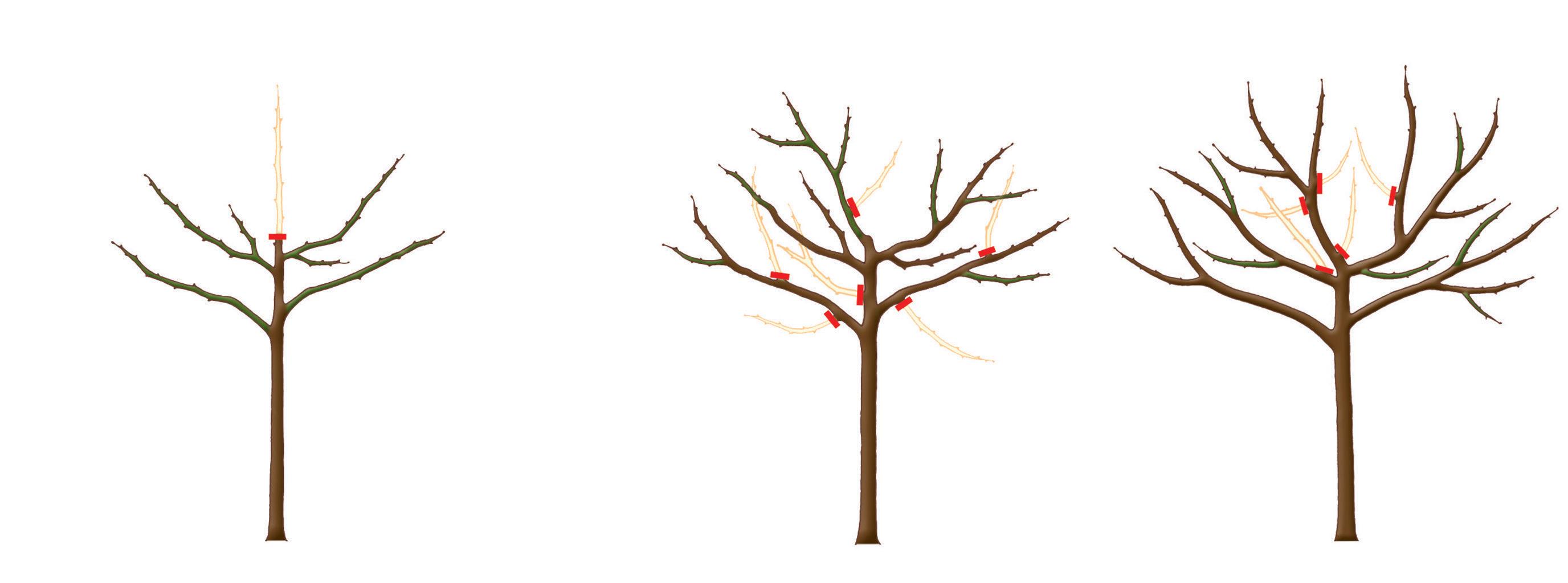

Les arbres ainsi taillés ont une ramure évasée et un centre bien dégagé. Rabattez l’axe central sur les premières branches latérales. Sélectionnez 3 ou 4 branches latérales régulièrement espacées et supprimez les autres ; ce seront les branches charpentières de l’arbre. Raccourcissez-les de moitié sur un œil tourné vers l’extérieur. Par la suite, rabattez les rameaux latéraux qui se sont formés sur les charpentières pour assurer à l’arbre adulte une charpente équilibrée.

Ce type de formation s’emploie principalement sur l’acacia rose de Constantinople, le cerisier, le mélia (ou lilas des Indes), le parrotie de Perse, le paulownia, le pommier et le poirier d’ornement, le prunier, le robinier, le saule, le sorbier, le zelkova...

la cinquième année

1 De novembre à janvier : rabattez la flèche sur un bourgeon et une branche vigoureuse, à 40 cm environ au-dessus de la hauteur de tronc désirée.

la sixième année

2 En novembre-décembre : établissez une charpente en creux de 5 à 6 branches environ, parmi les plus régulièrement espacées. Supprimez toute la végétation superflue et les pousses trop vigoureuses qui pourraient reconstituer un axe principal.

la septième année et les suivantes

3 En novembre-décembre : coupez toutes les jeunes branches qui menacent la symétrie de la couronne de l’arbre ou qui viennent à l’intérieur de la forme.

Évolution de la forme en parasol Évolution de la forme à ramure creuse

flèche 1

branche charpentière

végétation superflue

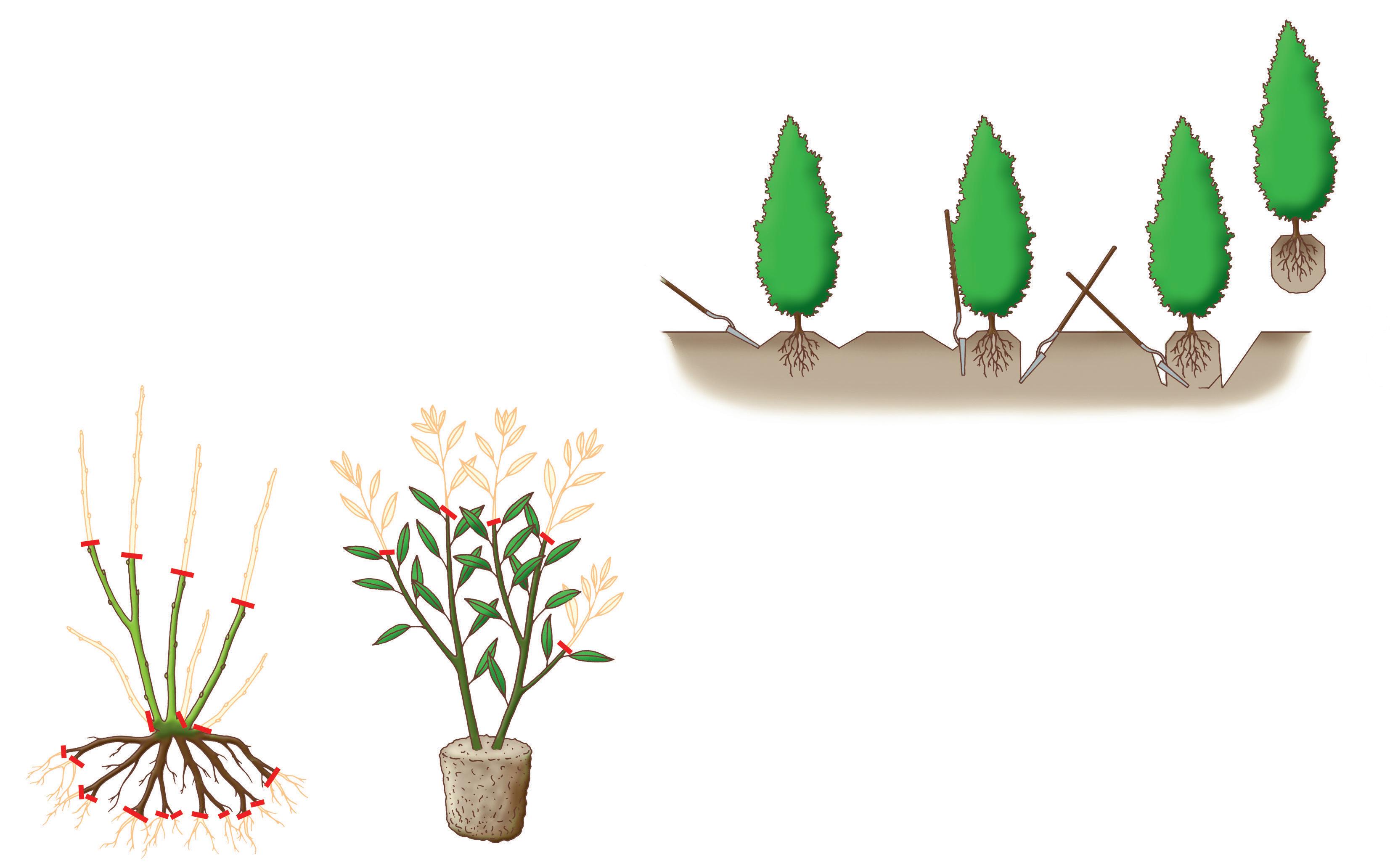

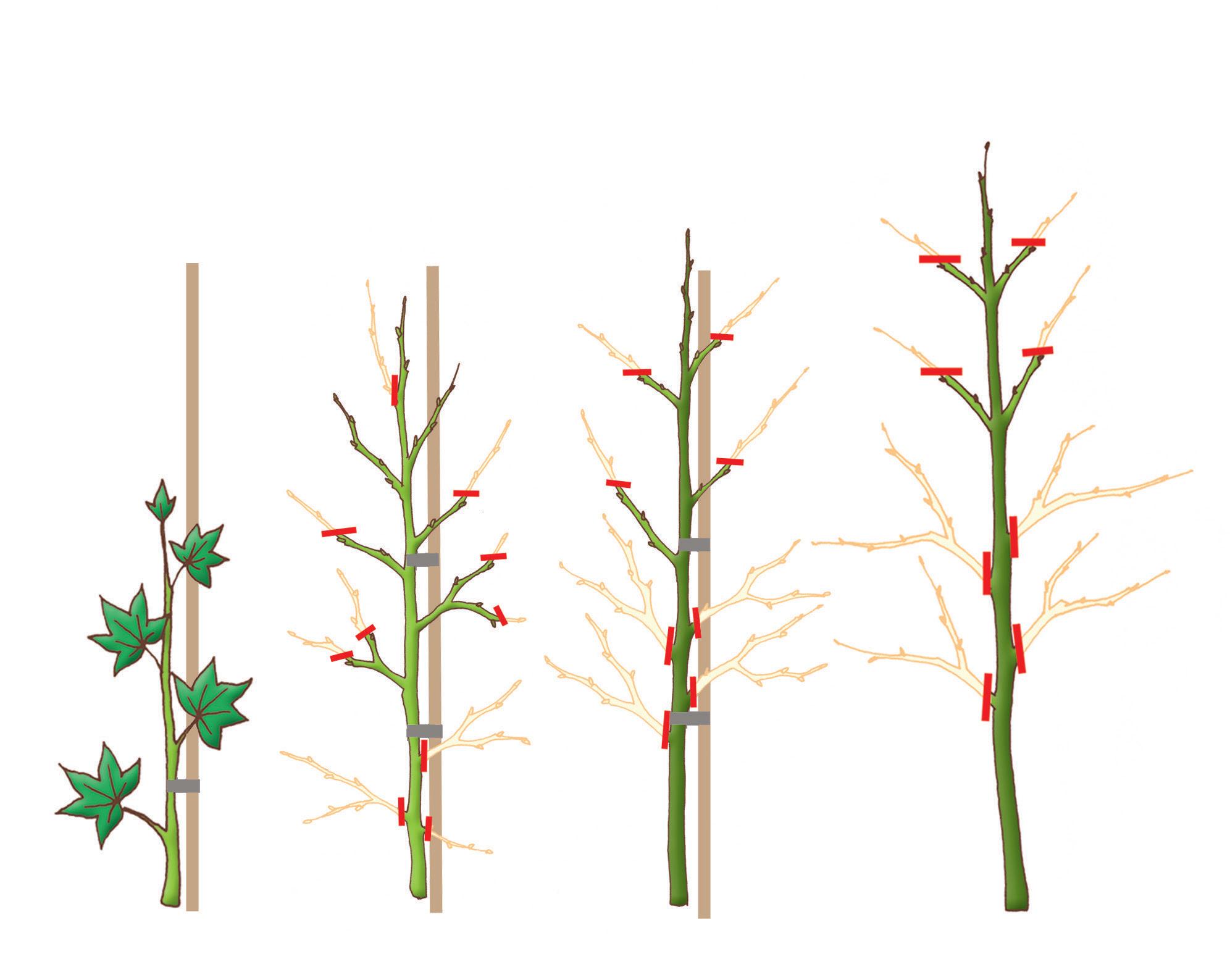

Bien que la forme des conifères n’appelle généralement pas de modifications, il est néanmoins possible de tailler certaines espèces. Cette taille sera légère, que les sujets soient plantés en isolé ou en haie. En effet, à part l’if, les conifères repercent mal sur le vieux bois qui ne comporte que très peu d’yeux susceptibles de donner de nouvelles pousses. Si on les taille trop sévèrement, ils ne se régénèrent donc pas ou très mal.

Les conifères ne présentent en général qu’une flèche, mais par un effet de concurrence, ou à la suite d’un accident, une bifurcation peut apparaître. On peut laisser l’arbre tel quel, mais il est également possible de supprimer au printemps l’une des deux flèches en gardant la plus vigoureuse. L’arbre reprendra alors vite une forme régulière. Certains conifères développent plusieurs flèches parallèles. Conservez-les toutes, mais par grand vent ou chute de neige, ceinturez les branches pour éviter l’éclatement de la forme.

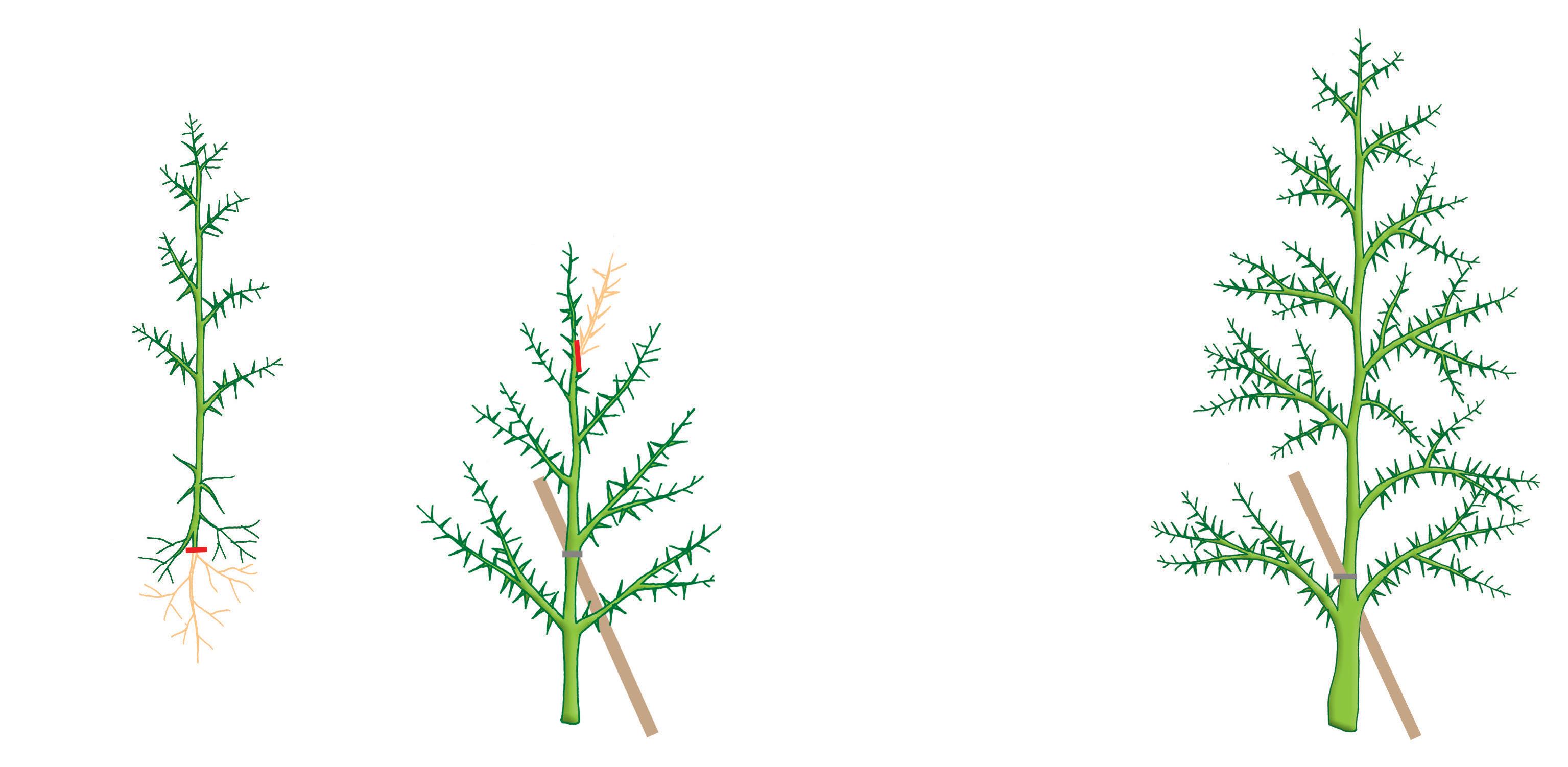

la première année

1 En septembre-octobre ou février-mars : reprenez le plant issu de semis, pincez la racine pivotante pour favoriser le développement de racines latérales et la formation d’une motte qui facilitera les transplantations futures. Plantez.

la deuxième année

2 En février-mars : si deux pousses terminales se font concurrence, supprimez au printemps, en la taillant au ras du tronc, la plus faible des deux. Ôtez le bois mort. En situation ventée, il est préférable de procéder à un haubanage, soit en plaçant un tuteur en biais, soit en attachant 3 fils disposés en triangle au tuteur et reliés au sol par des piquets.

la troisième année et les suivantes

3 Assurez-vous que l’axe central conserve la prééminence. Supprimez, à la base, le bois mort ou malade. S’il y a lieu, surveillez les attaches du haubanage pour éviter les étranglements.

racine pivotante

rameau concurrent

tuteur en biais

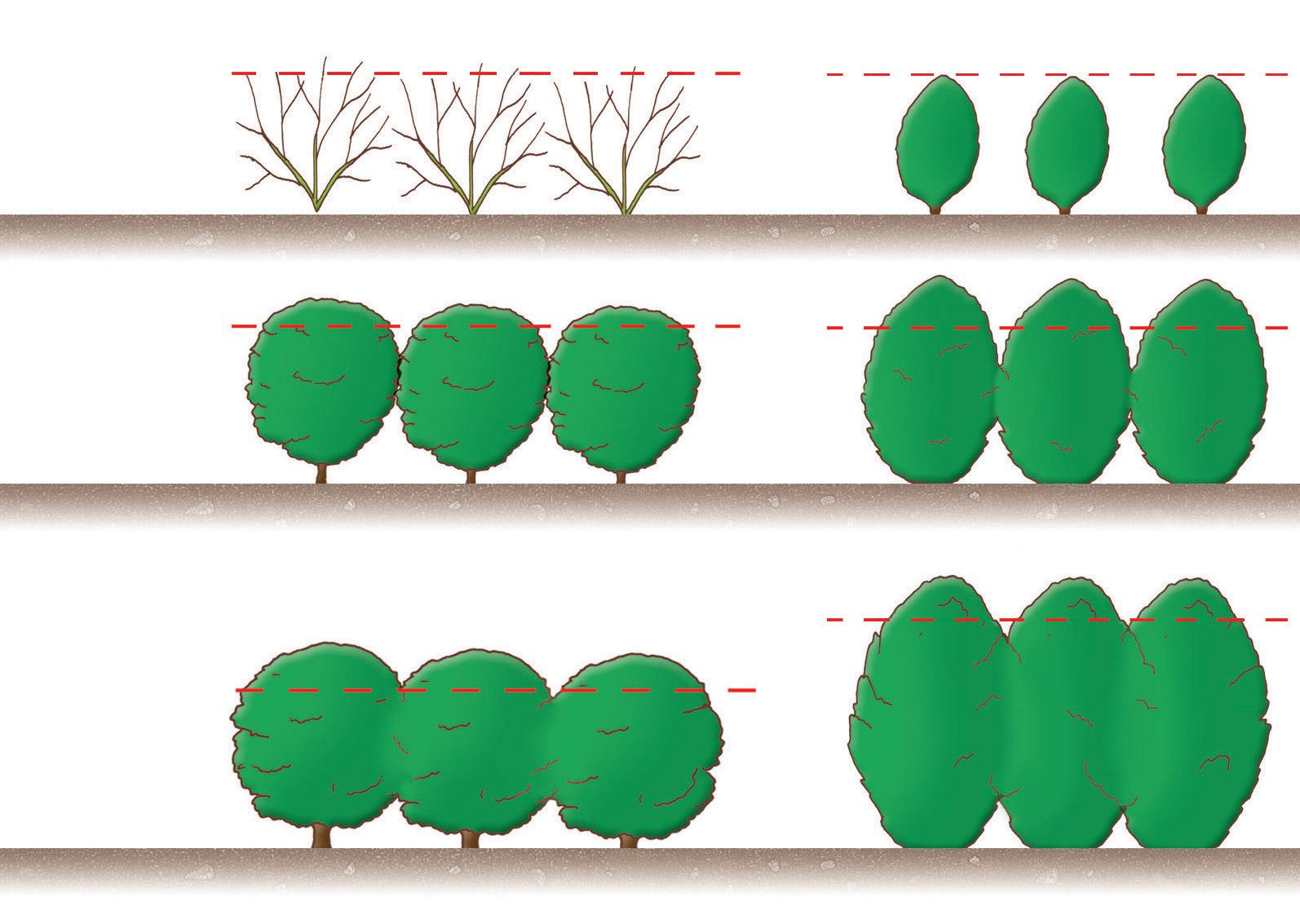

Les haies ne restent bien denses et ne gardent une silhouette nette que si elles sont régulièrement taillées. Comme le disent les vieux jardiniers, c’est la taille qui fait la haie et le tailleur qui la maintient. Soyez patient, une haie moyenne (4 m hauteur) demande plus de 2 heures d’entretien par mètre de longueur et par an.

Une haie est d’autant plus belle que la taille est régulière. Elle ne doit pousser que de 20 à 50 cm en hauteur au maximum chaque année. Si on laisse pousser les arbres trop rapidement, leur base se dégarnit. Pour regarnir la base d’une vieille haie, rabattez-la d’au moins 50 % de sa

hauteur. Pratiquez cette opération de préférence au printemps. Les végétaux présenteront d’abord un aspect désolant, puis ils repartiront pour une seconde jeunesse.

La technique de taille, quelle que soit la forme que vous désirez obtenir, demande des précautions et une certaine habitude. L’aubépine, le caragana, le charme, les cyprès de l’Arizona et de Lambert, le faux cyprès, les érables (Acer campestre,A.carpinifolium,A.monspessulanum, A. negundo), le févier, le hêtre pourpre, l’if, le noisetier, le tamaris et les thuyas sont les espèces qui se prêtent le mieux à la formation en haie.

« tête de saule »

Rajeunissement d’une haie

Deux ans plus tard jeunes rameaux

Les haies libres

Travaillez essentiellement au sécateur.

Supprimez le bois mort et les branches qui se développent vers l’intérieur afin d’alléger l’ensemble de l’arbre. Complétez la taille en limitant la hauteur. Pour éviter de faire des « trous », efforcez-vous d’évaluer l’importance de la branche que vous supprimez.

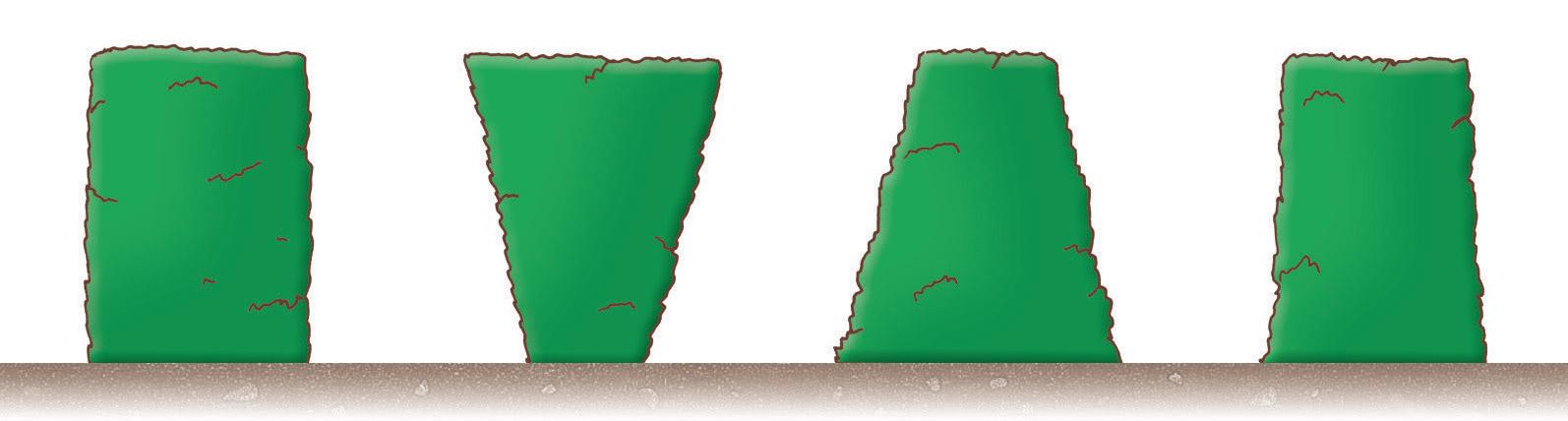

Leshaiesrégulières

Le travail est assez proche de l’entretien des haies libres, mais les interventions sont plus fréquentes (au moins deux fois par an). Délimitez avec le plus de précision possible la hauteur et l’épaisseur de la haie (les professionnels emploient des rayons laser pour cela). La ligne formée doit être horizontale le plus parfaitement possible.

Beaucoup d’amateurs pensent qu’ils doivent tailler leurs haies de conifères en juin. Or, à ce

moment de l’année, les nouvelles ramilles sont très fraîches et les nuances qu’elles offrent ont une douceur dont il serait bien dommage de se priver. Les vieux jardiniers amoureux des reflets de leurs haies de conifères ne les taillent qu’à la mi-juillet. Ainsi profitent-ils plus longtemps de l’agrément des verts pâles et des glauques argentés. Ils rabattent les ramilles avant la pousse d’août. Prenez garde cependant de ne pas intervenir trop tard, car les plaies de taille doivent avoir le temps de cicatriser avant l’hiver afin que le gel ne puisse pas pénétrer dans la ramure. La taille commence l’année de la plantation. À la plantation, égalisez grossièrement les faces de la haie. Les années suivantes, supprimez 20 à 30 % de la pousse de l’année. La haie sera encore plus belle, plus touffue, si vous pouvez lui laisser chaque année quelques centimètres de plus en dessus et surtout sur les deux faces ; mais vous serez alors obligé de procéder à un sérieux rabattage tous les 10 ans.

2 la première année

3 les années suivantes

Leshaiesrégulièresdefeuillus

1 à 3 À la plantation, rabattez les rameaux trop vigoureux ainsi que 20 à 25 % de la hauteur pour assurer une bonne reprise. Les pousses des arbres à feuilles caduques ou persistantes se développent surtout en tête, au détriment de la base qui a tendance à se dégarnir. Si vous hésitez à tailler sévèrement, vous aurez au bout de quelques années une haie « haute tige » complètement dégarnie de la base, erreur difficile à corriger, tandis qu’après une coupe courte,

h + 20 à 50 cm

la végétation reprendra de plus belle. Laissezla s’exprimer ainsi chaque année, jusqu’à ce qu’elle atteigne la hauteur désirée. Effectuez la taille d’entretien au printemps, fin mai, puis fin septembre.

La forme idéale

Idéalement, une haie doit être plus large en bas qu’en haut ; ainsi, la lumière parvient jusqu’aux branches de la base et permet la formation d’une ramure dense. h

La forme idéale

Haie aussi large que haute : la lumière ne parvient pas en bas

Déséquilibre : haie trop large en haut

Déséquilibre : haie trop large en bas

Solution harmonieuse : haie à peine plus large en bas qu’en haut

Les 125 arbres et arbustes de cet ouvrage ont été soigneusement sélectionnés par les auteurs pour leur intérêt ornemental au jardin. Ils sont classés par ordre alphabétique pour une consultation facile et rapide. Pour chaque arbre et chaque arbuste, une fi che de taille spécifi que donne tous les gestes utiles, expliqués en pas à pas à l’aide de dessins en couleurs.

Geste par geste, étape par étape, vous apprenez comment former l’arbre jeune, l’entretenir d’année en année, le restaurer lorsqu’il vieillit.