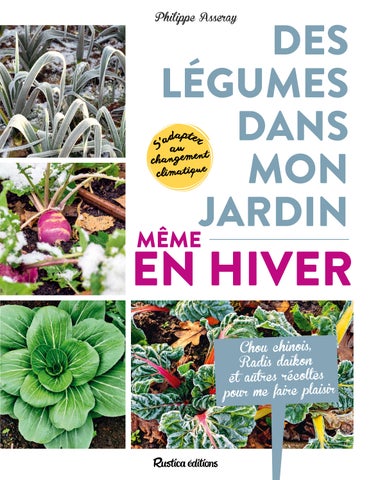

Chou chinois‚ Radis daïkon et autres récoltes pour me faire plaisir

Et dans un potager en carrés ?

Microclimats pour gagner quelques degrés

Paillages et abris parapluie

Protections mobiles et légères

Abris fermés

La lune, une alliée de plus pour l’hiver

Conserver ses récoltes hivernales

Même si les hivers sont de moins en moins rigoureux et même en privilégiant des espèces et variétés de légumes adaptés aux jours courts comme aux températures négatives, il va de soi qu’en mettant tout en œuvre pour que les cultures bénéficient d’un maximum de luminosité et de douceur, vous vous assurerez des récoltes bien supérieures.

Même si une terre de jardin n’est jamais parfaite pour l’ensemble des cultures légumières, il est toujours préférable de cultiver des légumes adaptés au sol de son potager plutôt que de vouloir à tout prix modifier la terre. Sachez donc que, rien qu’en l’observant ou en la palpant, ou en identifiant les plantes qui y vivent spontanément, il est possible d’avoir une petite idée de la texture de sa terre, de savoir si elle conserve bien l’humidité, ou encore si elle n’est pas par exemple trop riche en azote. Cela vous indiquera déjà quels sont les légumes que vous réussirez le mieux sans trop de surprises.

Un échantillon de terre dilué dans un peu d’eau est nécessaire pour évaluer le pH.

TERRE ACIDE OU CALCAIRE ?

Une terre dite acide, c’est par exemple celle où poussent les rhododendrons ou bien celle d’une châtaigneraie. Une terre calcaire se retrouvera par exemple en zone crayeuse. Mais les terres de jardin ne sont en général ni vraiment l’une ni vraiment l’autre, et sont plutôt proches de la neutralité. Pour savoir si une terre est calcaire, il suffit de verser du vinaigre sur un échantillon. S’il se produit une effervescence, cela indique une présence notable de calcaire… C’est le pH qui représente la mesure de l’acidité ou de l’aspect calcaire d’une terre. Expression chimique, le pH s’exprime par une échelle de 0 à 14, le 7 représentant la neutralité. Dans la réalité, le pH d’un sol oscille généralement entre 5 et 8. Pour mesurer ce pH avec une précision bien meilleure qu’avec le vinaigre, vous pouvez utiliser des bandelettes de tests faciles à trouver pour quelques euros dans le commerce.

Une terre calcaire est appréciée du lierre. Très parlant, le test du boudin.

Comment rapprocher de la neutralité une terre trop calcaire ou bien trop acide ?

En intervenant progressivement sur plusieurs saisons, vous pouvez améliorer un sol trop calcaire par des apports annuels de matière organique comme du fumier composté ou du compost maison bien décomposé. Et toujours sur plusieurs saisons, vous pouvez rendre une terre moins acide en épandant des amendements calcaires comme la chaux, la dolomie… en association aussi avec des apports de matière organique.

à

Le chou de Bruxelles, la fève, le panais n’aiment pas les terres acides. Et les sols calcaires ne conviennent pas au navet par exemple. En revanche, l’artichaut, la betterave et la carotte s’accommodent d’une terre argilo-calcaire.

?

Une terre est toujours constituée d’un mélange de plusieurs particules agglomérées, les plus nombreuses étant l’argile, le limon et le sable. Les plus fines sont celles de l’argile alors que le sable regroupe les plus grosses. Entre les deux, on trouve notamment celles des limons. Un sol très argileux retient ainsi bien l’eau, voire trop il faut le savoir. Un sol trop limoneux forme rapidement une couche lisse en surface après une forte pluie, et l’eau est alors longue à s’infiltrer, et risque de ruisseler hors du potager. Un sol trop sableux est a contrario trop perméable, et ne retient pas l’eau. Il contraint à arroser souvent.

Le test du boudin

Faites le test du boudin pour obtenir une indication correcte sur votre terre : saisissez une motte de terre, pressez-la puis faites un boudin de 2 à 3 cm de diamètre entre vos deux mains. Si vous n’arrivez pas à mouler cette motte, c’est que la terre est plutôt sableuse. Si le boudin se tient bien, posez-le sur une sur-

face plate et dure, et écrasez-le doucement avec la paume de la main. Si vous parvenez à l’aplatir en une couche de 2 mm d’épaisseur qui se tient bien, vous avez une terre argileuse. Si elle ne veut pas s’aplatir sur moins de 5 mm d’épaisseur sans se disloquer, il s’agit d’une terre plutôt limoneuse.

Comment améliorer une terre trop argileuse ou bien trop sableuse ?

Une terre trop argileuse retrouvera une texture plus aérée avec des apports de sable de rivière grossier ou bien de pouzzolane, associés à des apports de matière organique. En revanche, pour donner du corps à une terre sableuse, il faut lui apporter de l’argile bentonite et de la matière organique.

Bon à savoir

En sol sableux, les crosnes donnent les meilleures récoltes. Les choux et les laitues apprécient la fraîcheur des terres limoneuses. En terre argileuse, se plaisent par exemple l’épinard ou la mâche…

Celles que nous appelons souvent « mauvaises herbes », et d’autant plus si elles sont nombreuses, sont très utiles pour vous donner des indications sur votre terre.

Ainsi, la présence de l’envahissant chardon des champs ou de la renouée persicaire est typique d’un sol lourd, alors que la jolie pensée des champs aux fleurs multicolores et comestibles laisse augurer plutôt une terre légère… Digitale et rumex petite oseille ne poussent qu’en sol acide. En revanche, la fumeterre ou le célèbre « coucou » n’apprécient que les terres calcaires…

La consoude officinale, le carex et bien sûr les roseaux sont représentatifs des terres humides, alors que la ficaire, la renoncule rampante et la cardamine des prés n’acceptent que les sols frais et en aucun cas détrempés. Les principales plantes indicatrices d’une forte teneur en azote sont l’ortie, le chiendent, ou le gaillet gratteron…

Le chou de Bruxelles redoute les terres gorgées d’eau. Les sols riches en azote seront en revanche favorables aux salades, épinards, poireaux, etc. Les terres meubles et légères sont évidemment en général bien acceptées par les légumes-racines.

S’il est donc possible de « faire parler » sa terre en observant ce qu’il y pousse naturellement ou bien en malaxant un boudin, rien ne remplace une analyse en laboratoire pour la connaître et l’apprivoiser. Comme quand nous autres jardiniers nous faisons réaliser une analyse de sang, une analyse de sol permet de dresser un bilan de santé de sa terre.

Voici comment cela se passe : dans une jardinerie, sur Internet ou auprès de votre magazine préféré, vous achetez un kit d’analyse. On vous y explique comment réaliser un prélèvement d’échantillon de terre, et on vous fournit les sachets et enveloppes nécessaires avec les coordonnées du laboratoire. Vous remplissez le formulaire joint, et vous postez le tout.

Le laboratoire vous retourne rapidement un compte-rendu avec deux grandes parties.

Une s’étale sur la nature du sol, et vous savez ainsi si votre terre est plutôt sableuse, argileuse, limoneuse, etc., mais aussi si elle est neutre ou plutôt calcaire ou plutôt acide.

L’autre dresse l’inventaire des réserves en nourriture disponibles, s’il y a trop de potasse, pas assez de magnésium, etc.

Le laboratoire vous indique en plus comment corriger votre terre en fonction de la destination de la parcelle, en l’occurrence un potager. Vous savez alors quels amendements ou engrais apporter, à quelles périodes, à quelles doses.

Une telle analyse ne coûte pas très cher, 50 € environ. Il est sage de la renouveler tous les 5 ans pour faire le point sur sa terre.

ses variétés selon

les indications du sachet

Pour beaucoup de légumes d’hiver comme les choux, les salades et autres poireaux, la période idéale de semis varie en effet selon les variétés. C’est ainsi que vouloir cultiver pour l’hiver une variété adaptée à une culture de printemps est souvent voué à l’échec. Lors de l’achat de semences, il est donc essentiel de bien retourner le sachet pour contrôler les dates de semis et de récolte indiquées pour ne pas se tromper.

Certains sachets portent par ailleurs sur leur verso une date. C’est celle au-delà de laquelle les qualités des graines peuvent décliner de manière importante, ce qui pourrait se traduire par une germination et donc une levée très hétérogène.

Ce concept est en fait une manière d’organiser son potager en parcelles carrées ou rectangulaires, et surélevées, l’objectif étant entre autres d’optimiser l’espace pour ne cultiver que ce qui est vraiment nécessaire aux besoins du foyer. La surface cultivée occupe ainsi moins de surface, ce qui signifie moins de terrain à ameublir ou désherber, et moins d’eau pour arroser. Ces carrés surélevés un peu comme au Moyen Âge permettent enfin au jardinier de moins se baisser pour toutes les opérations près de ses légumes.

1,20 X 1,20 M

On part sur des carrés de 1,20 m sur 1,20 m au maximum. Cela permet d’avoir suffisamment d’espace pour cultiver la plupart des légumes, sans être trop grands, de manière à atteindre le centre des carrés avec la main sans piétiner la terre. Si on fait des rectangles, on reste sur la même base, avec des modules de 1,20 m sur 2,40 m ou sur 3,60 m.

À partir de là, le nombre de carrés est à l’initiative de chacun. On commence par 2 ou 3 carrés, puis on ajuste les années suivantes en fonction de ses besoins.

Traditionnel ou en carrés, le potager doit toujours être à proximité de la maison pour aller cueillir rapidement une salade ou de la ciboulette. Trop loin, le courage manque souvent ! Veillez à ce qu’il soit bien exposé au soleil, notamment en hiver, et à l’écart de toute ombre portée et des situations propices aux nuits froides.

?

Le plus simple est de monter les carrés avec des planches de coffrage d’une vingtaine de centimètres de largeur, et de plus de 2 cm d’épaisseur. Disponibles chez tous les vendeurs de matériaux de construction, elles sont faciles à transporter. Attention, je vous conseille de fuir les bois traités dont les produits pourraient migrer dans la terre de vos légumes. Assemblez les planches avec des équerres de fixation en acier galvanisé. Mais retenez toutefois que si ces équerres peuvent

Certaines herbes aromatiques comme la menthe et consorts sont particulièrement adaptées à la culture en carré, car elles sont contenues par les bordures qui les empêchent de s’étaler. Il est bien sûr possible de leur consacrer un carré en entier, mais je conseille plutôt de les disperser dans tous les carrés, car certaines aromatiques attirent les insectes bénéfiques, et d’autres repoussent surtout les parasites indésirables…

durer au moins une décennie, vous devrez remplacer les planches au bout de deux ou trois années, car elles seront rapidement minées par l’humidité. À moins que vous ne les tapissiez, au moins côté intérieur, avec une plaque alvéolaire en polycarbonate de 4 mm d’épaisseur, ou avec une membrane de soubassement alvéolée…

Plus résistantes que les planches de coffrage, j’ai expérimenté avec succès les poutres de charpente. Sans aller jusqu’aux pièces de chêne, les madriers en bois de conifère de 20 à 22 cm de hauteur sur environ 7 cm d’épaisseur permettent de construire des carrés solides et bien plus durables. Et d’autant plus en les isolant de l’intérieur. À assembler aussi avec des équerres de fixation en acier galvanisé. Et pour les aficionados de la pierre, et à condition d’avoir de la place, il est évidemment aussi possible de construire des carrés en montant des petits murets de briques de 20 cm d’épaisseur sur autant de haut, sans aucun mortier. Avantage par rapport aux planches : ils font banquette pour permettre de jardiner assis…

Quels que soient les matériaux retenus, les carrés se posent à même le sol, en vérifiant qu’ils soient de niveau pour éviter les débordements en cas de pluie abondante.

Les passages entre les carrés ne doivent pas

être inférieurs à 80 cm de large. Ils facilitent d’abord les déplacements, éventuellement avec un chariot ou une brouette à deux roues, mais permettent aussi aux légumes les plus encombrants de se développer à l’extérieur des carrés. Et si vous optez pour des passages engazonnés, tenez bien compte de la largeur de votre tondeuse…

Une fois les carrés installés, comblez avec un terreau « potager », de marque connue pour une satisfaction garantie, et contenant impérativement de l’argile. Puis ameublissez profondément la terre avec une bêche, une fourche à bêcher ou bien un outil sans retournement de type grelinette afin de mélanger le terreau à la terre en place. Profitez-en pour retirer les racines des mauvaises herbes au fur et à mesure, ainsi que les gros cailloux et les larves d’insectes.

Ne remplissez pas complètement les carrés pour éviter les débordements lors des arrosages.

Avant de penser utiliser des abris fermés pour protéger les cultures du froid le plus vif, on peut déjà essayer d’augmenter la température au niveau du sol en mettant en place côtières et ados…

Une côtière est une zone du potager au pied d’un mur, si possible en pierres, orienté au sud ou à la rigueur vers le sud-ouest. Contre ce mur et sur une largeur d’environ 1 m, on aménage ainsi un talus en pente, de 30 cm de hauteur contre le mur, et qui vient mourir au niveau de l’allée. La terre est donc plus perpendiculaire aux rayons du soleil, et se réchauffe plus vite qu’une parcelle plate. Le mur réverbère en outre la chaleur en journée, ce qui permet de gagner quelques degrés supplémentaires au niveau de la parcelle, puis au cours de la nuit, le mur restitue un peu de cette chaleur emmagasinée en journée, permettant là encore d’empêcher la température de descendre trop bas au niveau des légumes voisins.

Un ados est quant à lui une parcelle classique mais dont la surface n’est pas plate mais en dôme, avec une hauteur de 20 cm en son milieu. Orienté est/ouest, la face sud est ainsi davantage perpendiculaire aux rayons du soleil, et la terre se réchauffe plus. L’ados est utile quand on n’a pas de mur à disposition, mais il peut aussi être un complément à une culture sur côtière.

N’hésitez pas à avoir recours aux abris divers pour protéger les cultures des excès d’eau plus que du froid…

LES PAILLAGES

Pour empêcher la terre de geler et, sinon entraver la croissance de vos légumes, au moins faciliter l’arrachage et la récolte, le recours à des paillages est vivement recommandé. J’utilise avec bonheur la paille. Peu onéreuse, elle est facile à mettre en place à la main, comme à retirer, elle permet le cas échéant de noyer complètement la culture, et elle n’est pas constituée de petits éléments qui viennent s’immiscer dans le feuillage des légumes, et qui sont fastidieux à retirer au moment de les cuisiner. Mais vous pouvez aussi utiliser des sacs de jute (à récupérer auprès de votre torréfacteur), des chutes de moquette…

VITRES ET TOITS

Je vous suggère ainsi de couvrir les parcelles les plus sensibles à l’humidité avec une porte vitrée de récupération, une paroi de douche ou n’importe quelle autre plaque de polycarbonate pouvant ainsi former un « toit » qui protège des précipitations abondantes, tout en laissant les cultures à l’air libre. Sans compter que cet écran contribue aussi à relever la température de quelques degrés au niveau des cultures…

Des hivers plus doux, moins de gelées matinales, alors pourquoi laisser nos potagers en jachère sitôt l’automne venu ?

Certains légumes peuvent tout à fait cohabiter avec les frimas de l’hiver… D’autant que tunnels et voiles peuvent les protéger. Poireaux, choux (de toutes sortes), panais, mâche et radis japonais sont là pour nous régaler !

Que vous ayez juste un carré potager ou un lopin de terre plus important, vous trouverez dans ce livre comment cultiver plus de 20 légumes en saison froide.

Découvrez de nouvelles saveurs au cœur de l’hiver !

Collaborateur de plusieurs magazines de jardinage, Philippe Asseray a écrit une quarantaine de livres et autres hors-séries. Jardinier de formation, il se passionne très tôt pour les cultures potagères et le jardinage facile au naturel.

www.rusticaeditions.com