« Maman, si ma grande sœur n’était pas morte, tu nous aurais quand même adoptés ? »

À Jeanne.

À Paul, Capucine et Olivia.

« Maman, si ma grande sœur n’était pas morte, tu nous aurais quand même adoptés ? »

À Jeanne.

À Paul, Capucine et Olivia.

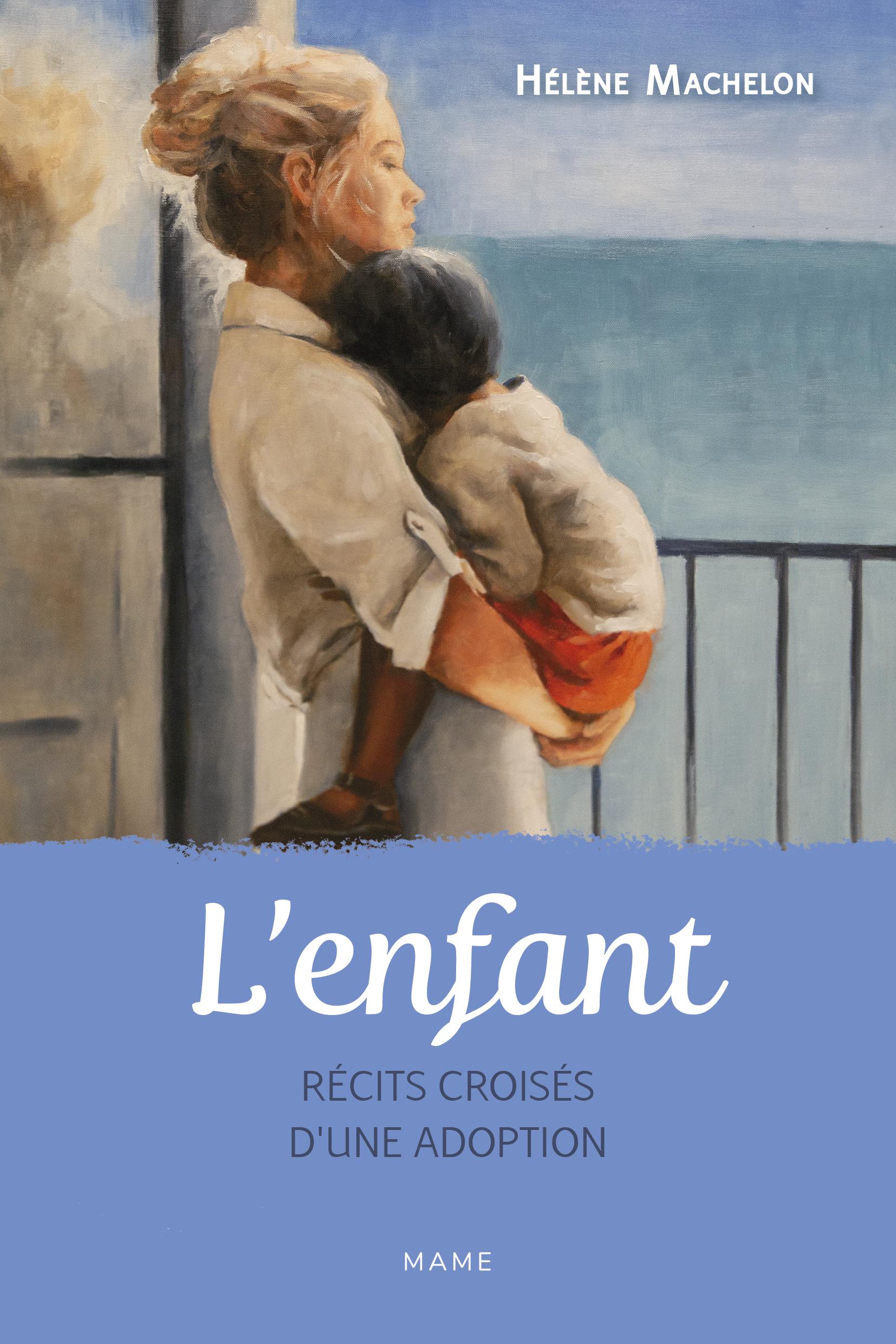

Mon cœur de mère de nos trois enfants adoptés ne peut raconter une adoption plutôt qu’une autre. Chacune était si singulière, si extraordinaire ! J’ai donc remonté la chaîne du temps comme un chapelet égrené à rebours, pour retrouver les rencontres de nos enfants au Vietnam puis au Mexique, concentrées en une seule.

Le portrait de la mère biologique est le fruit de mon imagination.

Sur les hauteurs de Pachuca, État d’Hidalgo, à une centaine de kilomètres de Mexico.

En récurant l’évier de la cour à la paille de fer, le jus gris de la limaille et son odeur métallique me retournent le cœur. J’ai comme le mal de mer sur la terre ferme.

Je m’allonge à même le bois du plancher, j’ai déjà tout compris. Je ferme les yeux, comme si garder les paupières closes pouvait changer les choses. Effacer ce début. Je reste un long moment ainsi. Je veux dormir, dormir longtemps pour me réveiller dans une autre peau.

Des fourmis rouges montent le long de mes jambes et de mes bras. Je ne les chasse pas. J’attends, immobile. Le petit à l’intérieur ne bronche pas, il croit que je ne l’ai pas trouvé, mais je ne suis pas née de la dernière pluie. Je le sens peser contre mon dos, creuser en secret son nid entre mes reins.

Personne ne doit savoir.

Ce sera facile. Sous les volants de ma jupe, je cache ce que je veux : un kilo de sucre, un porte-monnaie, une bouteille de soda, un litre de lait, un bébé.

Ce petit-là est au-dessus de mes forces, je ne le veux pas, je veux qu’il laisse mon corps et ma tête. Mon Dieu, regardez-moi, je deviens une mauvaise femme avec d’affreuses pensées. Il est comme une miette sur une table qu’un moineau vient picorer. C’est cette maudite fatigue qui parle pour moi, elle me fait un croche-pied, je ne tiens plus debout sur mes jambes. D’habitude je la tais, mais aujourd’hui, mon corps refuse de passer le col de la montagne, il refuse de se lever alors que je le lui ordonne.

Les grands se chamaillent dans la cour, ma dernière me réclame. Elle a faim, peu importe, qu’elle attende ! Sous ma tête roulent de petits graviers, ils rentrent dans la chair de mon crâne. Les images de ma vie défilent sous mes paupières. J’ai toujours été mère, à sept ans, à vingt comme à quarante. D’aussi loin que je me souvienne, je suis là pour les miens, pour la Suegra1, qui redevient toute petite fille. Sans jamais me rebiffer. Je ne me plains pas, non, jamais. Dieu me gâte. Un rien me contente.

1. Belle-mère en espagnol.

Les jours me mangent, m’avalent tout rond et je disparais sous les lattes de bois pour me reposer enfin. La terre me rappelle à elle et je la rejoins…

« Tu fais quoi maman ? Les fourmis te dévorent ! » hurlent-ils, leurs petites têtes penchées au-dessus de moi. Effrayés de me voir à demi-morte sur le sol, les petits commencent à pleurer, je n’ai même pas la force de leur crier de se calmer. Ils tournent comme les anciens autour du feu sacré.

Par pitié, silence ! Laissez-moi dormir. Juste un peu. Oubliez-moi un instant, le temps de reprendre mon souffle, pour mieux revenir ensuite. Mes grands ne me lâchent pas des yeux, ils cherchent à deviner ce que je ne dirai pas.

La sueur trempe le bas de mon dos et mes aisselles. Je n’ai pas senti l’attaque des fourmis et maintenant des dizaines de morsures font des plaques rouges en relief qui me démangent. Je me retiens pour ne pas arracher les boursoufflures avec mes ongles. L’aîné de mes garçons ouvre avec la lame de son canif une large feuille d’aloé vera cueillie dans la cour. Il frotte le gel transparent contre le feu de ma peau pour me soulager. Le froid comme un pansement me fait un bien fou. Je lui souris, c’est un gentil garçon.

Les enfants m’aident à me relever, ils débarrassent ma jupe de la poussière mal balayée.

Rassurés de me voir debout, ils me couvrent de baisers chauds sur les mains, les joues et le front. C’est si doux. Je reconnais l’odeur de chacun, la courbe d’un profil, le reflet d’un cheveu noir. Tous se ressemblent, sortis du moule de mes entrailles.

Ma hanche se coince, je fais quelques pas en serrant les dents, courbée comme une vieille femme que je ne suis pas encore.

Les enfants m’asseyent sur une chaise et déposent ma dernière dans mes bras pour que je la nourrisse enfin. Ils n’en peuvent plus de l’entendre hurler. La petite s’accroche comme une affamée à mon sein vide pour ne plus le lâcher. Elle se tait aussitôt. Ses cris reprendront.

Des enfants, Mauricio et moi, on ne sait plus quoi en faire. Un autre, le suivant pousse le dernier et en voilà un nouveau. Il doit bien y avoir une solution. Manger les piments les plus mordants ou me tuer à la tâche ne suffira pas pour qu’il se décroche.

D’une seule main, ma dernière dans les bras, je jette une poignée de haricots rouges dans le bouillon clair.

J’oublie le petit dans mon ventre. J’ai tant à faire.

De la cour montent les cris stridents des écoliers. Le sachet d’un pain au chocolat à la main, j’attends dans la rue parmi la grappe de parents agglutinés contre le portail. Enfin, la sonnerie libère les enfants propulsés par un ressort imaginaire, ils sautent, surexcités, dans des bras grands ouverts. La directrice revêche gronde le plus insupportable de tous qui se moque pas mal des remontrances. Plus loin, un père soucieux monopolise l’attention de la maîtresse, il m’agace, leur conversation dure et j’aimerais moi aussi lui parler. Dans ce joyeux chaos, on rit fort, on se bouscule, on se donne rendez-vous au square pour goûter et défouler les enfants avant de rentrer.

Une vague déferle en moi et me malmène. À gauche, à droite, je bois la tasse. J’implore un sourire, un peu de compassion, mais je suis transparente, personne ne s’approche. Déjà la foule se disperse et je reste seule, encore saoule du tourbillon.

Une poupée oubliée sur le sol et mille fois piétinée, un œil à moitié ouvert et l’autre fermé, crie à l’aide. Au moment où je la ramasse, les deux yeux s’ouvrent net et me fixent dans un reproche : « Pars ! » J’épelle le prénom effacé sur le col du poupon et m’accroche à quatre lettres délavées pour lire à tout prix celui de ma petite fille qui n’est plus : Rose.

Non, Rose n’est pas tracé en petites capitales.

La honte me submerge. Qu’est-ce que je fais là ? Je flirte avec la folie.

Que diraient les gens s’ils me savaient plantée à la sortie des classes sur ce bout de trottoir où rien ne m’attend ? Je dépose le poupon en évidence sur le rebord d’une fenêtre, ses trop grandes billes bleues me font peur tout à coup.

Si Rose, notre fille, avait vécu, elle aurait déchiffré les syllabes pour ânonner ses premiers mots dans cette école. Ses camarades de jeux seraient ces écoliers qui échangent des cartes brillantes aux pouvoirs fantastiques, elle se serait damnée pour gagner celle dont l’immunité rend immortel. Sans relâche, je la cherche sur les affiches des avenues et dans les traits de cette fillette sur les épaules d’une autre mère. Je me retourne, affolée, lorsque je crois reconnaître son rire cristallin.

Demain, c’est juré, j’arrête ! J’arrête de pousser les balançoires des enfants que je ne connais pas et

de m’attirer les foudres de leurs mères. J’arrête de flâner dans les rayons des jouets puisque Rose ne s’invente pas d’histoires. J’arrête de respirer à pleins poumons les crèmes qui sentent bon le bébé, comme un shoot de cocaïne.

Enfin peut-être, une promesse à la fois. Et comme une feuille à la merci du vent, je remonte l’avenue jusqu’au cimetière. Dans ce ghetto pour disparus, là est sa place parmi des centaines d’autres qui, j’espère, la protègent de je ne sais quoi. Ces après-midi-là, je prétexte un rendez-vous urgent avec un client fantôme, je m’évapore et disparais aux yeux du monde. Je me venge sur le pain au chocolat que j’attaque à pleines dents. Mais malgré mes excès, je suis maigre à faire peur, mes clavicules saillent sous ma marinière et mes genoux osseux flottent dans mon blue-jean. Chaque bouchée se compacte en une boule que je sens douloureusement descendre le long de mon œsophage. Je balance la moitié de la viennoiserie aux moineaux affamés qui piaillent de bonheur.

Depuis que Rose ne grandit plus, la peine est une ogresse qui nous dévore et nous dilue dans un quotidien qui n’a plus de goût. Son père et moi ne sommes pas beaux à voir. Des fantômes qui hésitent entre deux mondes, des amputés dont le membre retranché fait toujours autant souffrir. Nous

ressemblons à de grands brûlés encore écorchés vifs dont on ne s’approche pas, qu’on préfère regarder de loin, de peur que leur malheur ne se transmette par capillarité. Notre maison a perdu ses cris de joie et, somnolente, elle attend le grand réveil.

De cet amour qui laisse des traces, il nous reste une sainte évaporée dans la Lumière, la lutte pour survivre et des nuits sans sommeil.

Nous sommes hors saison, désespérés à l’idée que l’hiver dure toujours.

Lorsque je passe l’enceinte du cimetière, je respire profondément, ce qui attise les braises du feu de mes poumons. Je viens enlever les mauvaises herbes et frotter la mousse de la pierre poreuse qui reverdit sans cesse, tailler les rosiers et balayer les pétales secs. Il y a toujours quelque chose à faire autour d’une tombe.

C’est bien ce que l’on nous demande ? N’est-ce pas ? Perpétuer l’amour et la mémoire de notre chère disparue en entretenant sa dernière demeure. Alors, en bon petit soldat qui fait de son mieux, je remplis un arrosoir en plastique, puis un second avec un calme apparent. Vaillante, je rends visite à ma petite morte. Quelque chose sonne faux dans cette formule pourtant vraie. Peut-être parce que je la chuchote comme s’il s’agissait d’une grand-mère

souffreteuse à qui je viendrais tenir compagnie une heure ou deux à l’hospice.

Ma vie sans Rose pourrait se nommer ainsi : à contrecœur. Où que je regarde, tout est d’une tristesse grise à pleurer, d’une laideur farouche presque revendiquée. De sa loge vitrée, le gardien m’adresse un petit signe amical de la tête auquel je réponds sans conviction, davantage par politesse. Comme dans les cafés, les habitués des lieux se reconnaissent et s’apprécient déjà, pas besoin de longs discours, les amitiés naissent vite. Encore faut-il le vouloir. Lorsque l’homme s’avance pour me saluer, je douche son enthousiasme et me détourne, presque grossière. Je m’en moque, on pardonne tout à une mère en deuil. L’homme et sa délicatesse se remettent au travail, mieux vaut être fin psychologue lorsque l’on est gardien de cimetière.

Tout près, les relents putrides des fleurs en décomposition dans les grands bacs me prennent à la gorge. Je me réjouis que notre concession soit loin de l’entrée, je plains ceux qui n’ont pas choisi.

Je vacille entre les deux arrosoirs lourds qui me donnent un fragile équilibre. Je commence l’ascension. La tombe de Rose est plus loin sur la gauche. Une main venue d’en haut me pousse fermement dans le dos et m’aide à remonter l’allée.

Je lutte contre les torrents de larmes déversées qui dévalent la pente. J’avance à reculons, au pas de celui qui ne veut pas arriver. Les anses en plastique gravent mes paumes, le mouvement de balancier fait déborder les arrosoirs et l’eau marque le chemin du retour, au cas où je me perdrais. Je détaille les profils en noir et blanc ou en couleur des défunts dans leurs médaillons, mes lèvres articulent à voix basse des noms parfois imprononçables que j’écorche. Je retiens surtout les dates et marque un temps d’arrêt devant celles qui sont cruellement rapprochées. Les plus chanceux ont un jardinet entouré de haies taillées au cordeau comme une belle moustache. D’autres, une croix rongée par la rouille, des pissenlits perçant une terre pauvre et tassée.

Je cherche notre parcelle comme si je découvrais le lieu pour la première fois. Décidément, je ne m’y fais pas. C’est toujours une mauvaise surprise de retrouver Rose ici. Les épaules basses et les poings serrés le long du corps, je me plante face à nos deux mètres sur trois. Je marque un arrêt, le temps de fouiller ma mémoire, d’ouvrir le petit cercueil en chêne verni aux poignées clinquantes du deuxième étage gauche de la fosse. Je pourrais lancer un « me voilà » en langue céleste mais les mots se collent à mon palais avec le reste du pain

au chocolat. Je ferais mieux de m’asseoir, j’ai la tête qui tourne. Je chancelle, venir ici me rend malade. Mais pourquoi m’en faire ? Je ne risque rien, si mon cœur décidait de lâcher maintenant, il n’y aurait pas de meilleur endroit.

L’arête de la pierre tombale où est inscrit le nom de notre fille, suivi de deux dates gravées en lettres bordeaux, me scie le dos. Je ferme les yeux un instant, certainement qu’un geste tendre ou un baiser sur la joue suffirait à m’apaiser ; mais je suis seule. Le froid saillant de la pierre pénètre mon corps, mes os, se diffuse dans chaque cellule de mon être. Le soleil timide s’invite sous mes paupières, mais, malgré ses efforts, il ne me réchauffe même pas un peu.

En ouvrant les yeux de nouveau, je découvre, sidérée, la toute nouvelle voisine de Rose. J’ai besoin d’une seconde pour réaliser. Obnubilée par mon devoir à accomplir, je suis passée sans remarquer la ravissante adolescente coincée dans son cadre ovale, presque heureuse d’y être. Pour elle, un débordement insolent de fleurs gonflées au fertilisant, maints dessins et petits mots calligraphiés retenus sous des kilos de plaques commémoratives pour que le vent ne les lui vole pas. La fête pourrait commencer maintenant s’il ne manquait pas les lumignons et les

flonflons du bal. Sur ce morceau de terre, la famille d’Andréa a aménagé une nouvelle pièce de leur maison. Elle a déversé dans l’annexe de la chambre de l’adolescente un concentré d’amour et des fragments de la vie d’avant. Je suis certaine de reconnaître, dansant dans l’air, les effluves entêtants du parfum vanillé que portent les demoiselles.

Machinalement, je fais des allers-retours entre notre part de cimetière et la leur. Les calculs sont rapides, la comparaison me blesse. Chez nous : deux rosiers rachitiques et trois pensées flétries implorent un supplément de minéraux. Et encore, nous n’avons pas cédé aux fleurs en plastique toujours contentes. Je m’excuse pour cette maudite mousse verte qui colonise le blanc de notre pierre, on a beau frotter, encore et encore, rien n’y fait.

Un couple fait même un détour pour admirer la preuve d’amour éclatante des parents d’Andréa. En lisant à voix haute les messages tendres destinés à l’adolescente, la femme saute à pieds joints dans l’intimité de son journal. Mais personne ne peut lui en vouloir, cette tombe donne envie de s’y recueillir, peut-être même de s’agenouiller un instant. Je pourrais l’échanger avec la nôtre. Quel étrange sentiment, d’une petitesse infinie, que celui de jalouser la tombe d’une jeune fille éternelle.

Je voudrais faire à Rose le cadeau d’une joyeuse cabane, un lieu qui nous rendrait fiers, qui lui ressemblerait et qui nous rassemblerait. Les gens traverseraient les continents pour venir applaudir son combat, ils nous féliciteraient d’être les valeureux parents d’une guerrière partie dans un infini qui nous dépasse. Ce ne serait pas la mer à boire, il me faudrait simplement déposer de belles photographies, saupoudrer d’engrais les vivaces et le tour serait joué.

Je me berce d’illusions. J’aurais beau essayer, je ne saurais pas faire. Je me sais incapable de venir chaque jour longer cet alignement parfait de caveaux, rejoindre le nôtre et y accrocher un semblant de vie. Je ne le peux pas. Nos places sont ailleurs, dehors, loin. Non, vraiment, je ne saurais pas faire.

À bout de bras, avec une force venue du ventre, je tire ma Rose et la ramène à la surface, à la lumière crue des vivants. Voici ma bonne résolution de janvier : plus jamais, j’en fais le serment, plus jamais je ne me forcerai à venir au cimetière. Peu importe les conventions, je tords le cou à ce qui se fait ou non, à ce que je crois que l’on attend de moi. C’est elle, ma fille, qui me rendra visite.

À l’air libre, elle s’accroche à mon cou et me tient fort. Je sauve ma peau. Ma foulée s’allonge,

je cours. Je piétine, à la vie à la mort, à l’amour, les taches d’eau renversées sur le macadam. Le poids de Rose sur les épaules m’oblige à me redresser, nous rentrons à la maison. Nous laissons loin derrière nous les allées proprettes et les ailes coupées d’Andréa, même le sourire du gardien ne nous manquera pas.

La poisse ! J’ai oublié de redescendre les deux fichus arrosoirs restés en haut ! Tant pis, pour rien au monde je ne ferai demi-tour, un bon samaritain les rapportera à l’entrée.

Il fait beau. Encore. Je voudrais qu’il pleuve pour changer, le ciel est bleu monotone. Partout, des milliers de maisons de toutes les couleurs accrochées aux collines font des vagues loin sur l’horizon. Je dis ça sans savoir, je n’ai jamais vu la mer, la terre de mes ancêtres est haute. Les hommes peignent les façades sales en vert ou en rose pour forcer la joie à rester. La nôtre est jaune soleil qui brûle les peines.

Ici, tout le monde m’appelle Magda la brave. Je porte bien mon nom, je suis une femme solide sur laquelle on compte. Il y a quarante-quatre ans, je suis née, un jour de mai ou de juin. Dans mon sang coule la fierté indigène, je suis une forte tête de l’ethnie Otomi. Mon nez est arqué comme le bec du faucon. Mes joues pleines débordent de l’ovale de mon visage brun, ma peau brille à la lumière. Je suis aussi large que haute, comme l’était ma mère, et la sienne avant elle. Mon père disait de moi que je suis un fruit confit dans le sucre. Mes longs cheveux noirs, épais aux reflets

bleus, sont ma seule beauté. Je les ai vendus quelques fois lorsque nous avions faim. Ils ne m’en tiennent jamais rigueur et repoussent plus généreux encore. La raie de mes cheveux coupe mon front par le milieu, deux tresses mêlées à des rubans se rejoignent dans le bas de mon dos ; je porte cette même coiffure d’aussi loin que je me souvienne. Lorsque vient le soir, ma troisième fille me les démêle et m’arrache une multitude de fils blancs, elle soulage les racines douloureuses et fatiguées de porter si lourd. Le long du corps, mes cheveux me font un grand manteau.

Le plastron de ma blouse blanche est brodé de fleurs en fils de coton, ma jupe est retenue à la taille par une large ceinture qui se tend et se détend au fil des saisons et des ventres qui se remplissent.

Je crois en Dieu Créateur du ciel et de la terre, je crois en Quetzalcoatl le dieu Serpent, je crois en la Vierge de Guadalupe douce et aimante qui pardonne, je crois en dieu Soleil qui verse la pluie, je crois en la bonté des saints.

Je crains les foudres et les colères de l’univers.

Le petit dedans, je l’offre en cadeau à qui le veut : au vent, au ciel, à la pluie.

Je ne demanderai rien en échange.

La colère me dévore tout entière, monstrueuse et débordante. Je ne sais plus quoi en faire, je voudrais m’en débarrasser, la jeter contre les murs mais elle s’agrippe à moi avec ses serres. Elle se roule en boule à l’intérieur du ventre chaud pour prendre mes forces et y faire son nid. Cette colère est un vêtement que j’enfile le matin sous mon costume de mère-qui-faitbien-son-deuil rassurant pour tous. Trop souvent, je détricote notre histoire de parents déchus et j’écris une happy end, digne d’une comédie romantique idiote. Pas un jour ne passe sans que je m’accuse, j’aurais dû mieux couvrir Rose contre le mauvais temps et rendre plus doux encore son condensé d’existence. Je ne peux pardonner à ce médecin, le maillon faible qui a négligé le taux catastrophique de lymphocytes T d’un bilan sanguin, et qui nous a fait perdre un temps si précieux pour la guérison de notre fille. À choisir, nous aurions préféré un médecin zélé qui recommence ses analyses jusqu’à ce que les chiffres sonnent justes. Son erreur humaine a choisi Rose. Je voudrais que tout le monde sache son

incompétence, qu’on le pende sur la place publique pour ne pas avoir vu l’évidence. L’allumette dans une main, la dynamite dans l’autre, je me tiens prête à faire sauter son cabinet et pourtant nous nous dégonflons à la seule idée de repartir en guerre. Lui intenter un procès est au-dessus de nos forces, nous sommes trop abîmés par les mois passés. Mais je ne peux résister au besoin viscéral de me venger. Entre chien et loup, l’écharpe remontée sur le nez comme une petite frappe qui prépare son mauvais coup, je rase les murs de la ville endormie. Je me retourne vingt fois pour m’assurer que je suis bien seule. La peur me galvanise. Dans la rue déserte, je m’acharne contre la plaque en cuivre du médecin incapable. Je la raie mille fois jusqu’à ce que le tournevis me meurtrisse la paume, jusqu’à ce qu’on ne puisse plus lire le maudit Pédiatre. Si j’osais, je sortirais l’artillerie lourde, un coup de chevrotine tiré dans le rectangle brillant astiqué par la concierge tatillonne. Dans la balance, quelques lettres griffées pèsent léger face à la mort de notre enfant, une plume blanche contre le parpaing ensanglanté. Ma vengeance est dérisoire, ridicule certainement, mais lorsque la pulpe de mon doigt caresse le creux au-dessus du nom, ma jubilation est immense.

Sèche d’insultes, je rentre à la maison et me tais, Gilles ne comprendrait pas mon geste vain.

La première levée, je veux la lune pour moi seule. Je m’arrache du lit, un pied puis l’autre. Je passe un peu d’eau fraîche sur mon visage, la mousse piquante de la savonnette me tire des larmes. Mon profil se découpe par morceaux dans le minuscule carreau de miroir de la salle de bains qu’un enfant a cassé hier. L’iris de l’œil si noir se confond avec ma pupille. Je reconnais ma mère, je ressemble à tant d’autres d’ici. Je tresse mes cheveux et, grâce à de l’eau sucrée, je plaque les quelques mèches rebelles. Deux anneaux d’or étirent mes lobes comme des gouttes de peau : on perce les oreilles des petites filles dès les premières heures de leur vie. Je coince l’élastique de ma jupe entre ma poitrine et mon ventre arrondi que je comprime dans mon tablier. Je passe une langue humide sur mes lèvres pour les faire briller. Je suis prête. Dans l’immense poche de devant, un mouchoir et quelques pesos, l’image jaunie de la Vierge de Guadalupe aux bords grignotés par le temps. J’ai

sous les ongles la couleur orange du piment qui ne partira plus.

Dans la pénombre de la salle, j’enjambe les corps noués sur les paillasses. J’attrape ma dernière, cachée sous les couvertures et bloquée par des bras, je la glisse dans mon châle croisé sur le devant. Elle se laisse ballotter, elle sourit à la journée qui commence.

Je quitte tôt la maison encore endormie pour être certaine d’avoir la meilleure place au marché.

Les aînés s’occuperont des plus jeunes, on a toujours fait ainsi.