SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Conférence des évêques de France

SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Conférence des évêques de France

UNE LECTURE DE LA LETTRE DESIDERIO DESIDERAVI

En couverture :

Détail de vitrail, Genève (Suisse).

© Fred de Noyelle / Godong, 2005.

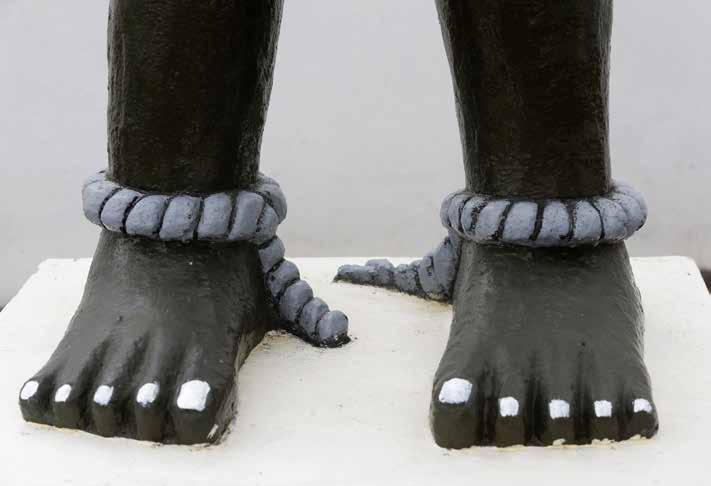

4e de couverture :

Détail de la basilique de l’Annonciation, Nazareth (Israël).

© P. Deliss / Godong, 2007.

© AELF, 2013 et 2021 pour les traductions liturgiques

Direction : Guillaume Arnaud

Direction éditoriale : Sophie Cluzel

Responsable éditorial pour la liturgie : David Gabillet

Direction artistique : Armelle Riva

Édition : Vincent Morch

Direction de fabrication : Thierry Dubus

Fabrication : Morgane Lajeunesse

Composition : Patrick Leleux PAO

© Mame, Paris, 2024 www.mameeditions.com

ISBN : 978-2-7189-1079-6

MDS : MM10796

Tous droits réservés pour tous pays.

1. Désormais DD, à titre de référence.

En s’adressant le 29 juin 2022, dans sa lettre apostolique Desiderio desideravi 1 – J’ai désiré d’un grand désir –, à tous les baptisés, aux évêques, prêtres et diacres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs, le pape François invite à entendre le désir même du Christ qui est à la source de toute célébration : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous ! » (Lc 22, 15). La perspective est en quelque sorte renversée : ce n’est pas tant nous qui souhaitons avancer à la rencontre de Dieu, que lui qui s’approche de nous et désire nous introduire en sa communion. À cette fin, il ne cesse de renouveler en chacun le don de l’Esprit de Pentecôte, pour que toutes les dimensions de notre existence soient vivifiées par sa grâce. Dès lors, la vie spirituelle déborde la prière ou la spiritualité, et désigne une vie vécue intégralement dans le souffle de l’Esprit Saint.

2. Désormais SC, à titre de référence.

Liturgie et vie spirituelle s’appellent l’une l’autre. Parce que la liturgie est, selon Sacrosanctum concilium 2 14, « la source première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien », elle offre à chacun les moyens d’accueillir la grâce du salut et d’en vivre au quotidien. Elle ne présente pas la vie spirituelle sous la

forme d’un traité ou d’une idée abstraite. Au contraire, la liturgie offre de faire l’expérience concrète de la rencontre du Seigneur. « La foi chrétienne est soit une rencontre avec lui vivant, soit elle n’existe pas » (DD 10). Aussi, par les gestes et les mots de la foi, par l’écoute de la parole de Dieu, par la communion au Pain de vie et à la Coupe du salut, par l’union de tous dans une même louange et une même adoration – qui sont comme autant de balises sur le chemin de la foi –, la liturgie nous garantit la possibilité d’une telle rencontre. De l’eucharistie à la liturgie des Heures, en passant par les formes diverses et variées de la célébration chrétienne, nous sommes invités à puiser à la source vive de la Pâque du Christ.

En écho aux Journées nationales de mai 2023, qui ont réuni l’ensemble des acteurs diocésains de la Pastorale liturgique et sacramentelle, de la Musique liturgique et de l’Art sacré, cet ouvrage propose une lecture de la lettre du pape François en tenant liées formation à la liturgie et par la liturgie. Ainsi, en redécouvrant le sens profond des gestes ou des paroles de la liturgie, en reconnaissant par une approche mystagogique ce que nous devenons en la vivant et en approfondissant son enracinement théologique, nous pouvons entrer dans une nouvelle étape de la réception de Sacrosanctum concilium, dont nous venons de célébrer le 60e anniversaire de sa promulgation.

L’art de célébrer ne s’épuise pas dans la recherche d’une esthétique ou d’un respect scrupuleux des rubriques, mais s’épanouit dans l’exercice d’une vraie charité. Parce que « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés », n’est-ce pas cela, la source et le sommet de toute vie chrétienne ?

Olivier Praud

L’organisation de la liturgie et ses rubriques semblent s’opposer à toute spontanéité de la prière. Et si c’était tout le contraire ? Cette « discipline », telle que Romano Guardini l’exprime, garantit de faire une expérience véritable de Dieu (DD 51). Chacun est à sa juste place et à la distance requise pour se reconnaître et se recevoir dans une communion inattendue avec Dieu.

Lorsqu’on ouvre le Missel romain, on peut y voir, en plus du texte des prières, rédigé en noir, de plus petites phrases écrites en rouge. Elles indiquent les gestes, les attitudes, les paroles qui doivent être exécutés pour un bon déroulement du rituel. Pourquoi en rouge ? Précisément parce que le mot « rubrique » vient du latin ruber : « rouge ». Elles doivent être observées pour ne pas risquer de franchir le Rubicon ! « Rubrique » et « Rubicon » ont la même étymologie. César a traversé le Rubicon. Il a franchi la ligne rouge. Le président de l’assemblée célébrante, lui, doit veiller à ce que l’on respecte la règle !

Pour quelles raisons ? On pourrait faire valoir qu’il est bon que la liturgie soit unifiée et qu’elle ne soit pas livrée aux

improvisations des uns ou des autres pour le bien-être de l’assemblée et la communion de l’Église. L’argument de l’unité est habituel. Il a sa pertinence. La liturgie exprime et construit la communion de l’Église. Comme toujours en liturgie, il convient de rester mesuré dans son jugement. L’argument de l’unité peut parfois être utilisé pour faire passer des changements non dénués d’arrière-pensées. D’autre part, dans l’Antiquité chrétienne, il n’en allait pas ainsi. Pour la prière eucharistique on demandait même au célébrant de prier autant qu’il pouvait ! Peut-être est-ce d’ailleurs un bon argument pour justifier la rubrique : limiter le zèle de célébrants trop prolixes !

La rubrique liturgique est du côté de la règle. Il suffirait donc de respecter la règle et de faire ce qui est écrit, rien de plus ni rien de moins. D’autant que, si l’on en croit Cicéron, le mot « religion » viendrait de relegere, « relire », et évoquerait l’idée que le rite religieux doit être scrupuleusement respecté pour la plus grande satisfaction des dieux. Évidemment, comme chrétiens, nous ne sommes plus en régime païen et notre relation à Dieu n’est pas régie par l’obsession scrupuleuse et craintive de la règle ! De surcroît, l’Évangile nous a mis en garde contre la grande intransigeance des docteurs de la loi, plus prompts à énoncer des règles qu’à les observer – « ils disent mais ne font pas... » –, et parfois focalisés sur l’observance de la rubrique au point d’en perdre le sens.

La rubrique relève de la règle. Elle est la règle appliquée au rituel. Que devient la rubrique dans l’économie chrétienne ? Il en va de la rubrique comme de la loi. Saint Paul l’a appris à ses dépens. Il était un « observateur zélé de la loi ». On sait où cela

l’a conduit. Certes, après sa conversion, la loi restera « sainte ; le commandement est juste et bon » (Rm 7, 12), mais son observance stricte ne sera plus un but. La rubrique n’a pas sa raison d’être en elle-même. Elle ne s’impose pas à la manière d’un règlement militaire. La loi est un guide, dit l’apôtre (voir Ga 3, 24). La rubrique n’est pas d’un autre ordre.

On pourrait m’objecter alors qu’on voit bien où je veux en venir, que c’est la porte ouverte à tous les laxismes, etc. Mais à cela il faut répondre que « c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés » (Ga 5, 1). Et que ce n’est pas pour nous mettre sous le joug de la rubrique. D’abord parce que la rubrique est incapable, comme la loi, à elle seule de me dire ce que je dois faire. Écoutez plutôt ! La rubrique dit qu’à la fin de la prière eucharistique, le célébrant doit élever le calice et l’hostie. Mais elle ne dit pas à quelle hauteur. Je sais juste que, depuis le concile du Latran au ive siècle, je ne dois pas l’élever au-dessus de la tête. Je remarque d’ailleurs que beaucoup ne respectent pas la règle ! Mais la rubrique ne me dit pas quelle forme doit prendre ce geste. Avec quelle rapidité faut-il l’exécuter ? Quelle doit être la posture des mains, et celle des bras ? etc. Or la manière dont le geste est vécu change tout du geste lui-même ! Faut-il alors ajouter des rubriques aux rubriques pour réglementer chacune des postures ? La loi est sans fin... Mais alors, comment le célébrant sait-il ce qu’il doit faire ? Je ne connais qu’une seule réponse : en habitant le geste qu’il pose. Il respecte l’indication que lui donne la rubrique. Il élève le calice et l’hostie. Mais, avec liberté et amour, il habite le geste qu’il exécute, en dialogue avec l’assemblée qui va prononcer l’« amen » décisif.

La rubrique comme la loi nous arrache à la tyrannie de la subjectivité, celle du célébrant qui se croit obligé de nous infliger les aménagements de ce qu’il n’a pas encore compris et celle de chacun des membres de l’assemblée qui se dispenserait volontiers de tel ou tel geste : le baiser de paix par exemple.

Faut-il dire : « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! » ? ou faut-il dire « Heureux sommes-nous d’être invités au repas des noces de l’Agneau ! » ? La seconde formule interpelle plus directement l’assemblée. Aussi, certains célébrants n’hésitent pas à l’employer, jusqu’au jour où ils découvrent qu’ils perdent en catholicité ce qu’ils espéraient gagner en attention. Ils distillent une théologie qui limite la communion des saints aux catholiques pratiquants, seuls invités aux noces de l’agneau. Certes, ce n’est pas leur intention mais les symboles se préoccupent peu de nos bonnes intentions. Ils agissent ... Il faut avoir l’humilité de se dire que l’on n’a pas tout compris – à vrai dire pas grand-chose ! – et que la liturgie nous précède dans notre foi : lex orandi, lex credendi. On pouvait se demander ce que venait faire le vieux prêtre païen Melkisédek dans le canon romain. Mais aujourd’hui, à la faveur d’une prise en compte positive des autres religions dans la symphonie du salut, on comprend mieux sa place dans la liturgie.

Les rubriques de la liturgie ouvrent souvent de multiples possibilités, à commencer par l’offre de plusieurs prières eucharistiques. La liberté ne s’oppose pas à la rubrique. Tout en étant dans l’esprit de la liturgie, le discernement peut nous conduire parfois à prendre une très grande liberté avec le rituel. Encore

faut-il vérifier qu’elle ne soit pas arbitraire. Si on célèbre une messe avec une communauté d’enfants porteurs de handicap mental, il n’est peut-être pas nécessaire de prendre trois lectures. Au-delà du jugement de bon sens qui légitime une adaptation, il y a une raison plus profonde encore, la foi en la Parole qui est comme la manne. La quantité importe peu en regard de sa capacité à nourrir ceux qui la recueillent.

Que conclure de cela ? Peut-on dire qu’il faut une obéissance aux rubriques ? Oui, mais en se souvenant que le mot obéissance dans la Bible est employé avec un complément de nom. Saint Paul parle de « l’obéissance de la foi » (Rm 1, 5). Cela signifie que l’on fait confiance à la liturgie. Elle nous est offerte comme un cadeau, une grâce plus que comme une œuvre à accomplir au nom de la loi. C’est dans la liberté que donne la foi en la grâce que nous inventons notre manière d’habiter la liturgie. Les rubriques nous guident, tels de bons pédagogues, et nous introduisent dans le mystère. La rubrique, reçue dans l’intelligence de la foi, participe de la mystagogie.

THÉOLOGIE

UN ART DE CÉLÉBRER AU SERVICE DE LA VIE SPIRITUELLE

Bernadette Mélois, Olivier Praud

«

LITURGIE

« TU NOUS AS ESTIMÉS DIGNES DE NOUS TENIR

DEVANT TOI POUR TE SERVIR »